SKRIPSI

RESISTANT STARCH TIPE III DAN TIPE IV PATI GANYONG (Canna edulis), KENTANG (Solanum tuberosum), DAN KIMPUL (Xanthosoma

violaceum Schott) SEBAGAI PREBIOTIK

Oleh :

RATIH WORO ANGGRAINI F24102107

2007

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ratih Woro Anggraini. F24102107. Resistant Starch Tipe III dan Tipe IV Pati Ganyong (Canna edulis), Kentang (Solanum tuberosum), dan Kimpul (Xanthosoma violaceum Schott) sebagai Prebiotik. Dibawah bimbingan: Betty Sri Laksmi Jenie dan Siti Nurjanah, 2007.

ABSTRAK

Prebiotik adalah makanan untuk bakteri menguntungkan yang hidup di usus besar manusia (probiotik). Untuk menjadi prebiotik, suatu makanan harus tidak dapat dihidrolisis atau diserap di bagian atas sistem gastrointestinal sehingga makanan tersebut dapat sampai ke usus besar untuk dikonsumsi oleh bakteri probiotik. Sampai saat ini, sumber prebiotik yang sudah diproduksi secara komersial adalah dari jenis oligosakarida seperti Fruktooligosakarida (FOS) dan Galaktooligosakarida (GOS). Resistant starch (RS) adalah bagian dari pati yang tidak dapat dicerna oleh usus halus manusia yang sehat (pencernaan tidak terganggu). Dengan sifat ini, RS diharapkan dapat menjadi sumber prebiotik alternatif selain oligosakarida yang telah disebutkan di atas. RS terdiri dari empat jenis. RS tipe III adalah RS yang terbentuk akibat proses fisik seperti retrogradasi, sedangkan RS tipe IV adalah RS yang terbentuk akibat adanya perlakuan kimia. RS memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan FOS dan GOS, seperti tidak menyebabkan sembelit jika terlalu banyak dikonsumsi, dapat menurunkan indeks glisemik, dan dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Bahan baku yang dipilih untuk penelitian ini adalah umbi lokal, yaitu ganyong (Canna edulis), kentang (Solanum tuberosum), dan kimpul (Xanthosoma violaceum Schott.).

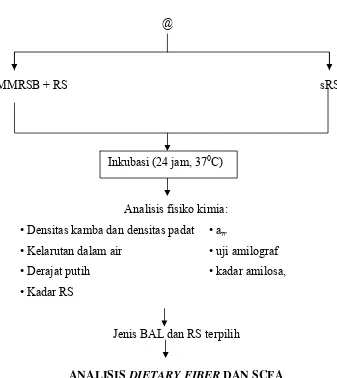

Penelitian ini terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama bertujuan untuk mendapatkan satu jenis umbi terpilih. Tahap ini meliputi ekstraksi pati, pembuatan RS tipe III dan RS tipe IV. Pemilihan pada tahap ini didasarkan pada rendemen pati dan daya cerna pati. Tahap kedua bertujuan untuk mendapatkan satu jenis RS yang memiliki potensi prebiotik tertinggi yang diujicobakan pada 3 jenis BAL. BAL yang digunakan adalah Lactobacillus casei subspesies rhamnosus, Lactobacillus plantarum, dan Bifidobacterium bifidum. Pemilihan ini didasarkan pada viabilitas BAL yang ditumbuhkan pada dua jenis media MRSB tanpa dekstrosa+RS (mMRSB+RS) dan suspensi RS dalam air (s-RS). Konsentrasi BAL dan RS yang digunakan masing-masing adalah 5% dan 2.5%. Selain uji viabilitas juga dilakukan uji fisiko kimia, meliputidensitas kamba,densitas padat, kelarutan dalam air, derajat putih, aw, uji amilograf, kadar amilosa, dan kadar RS. Tahap ketiga adalah analisis dietary fiber dan SCFA pada RS terpilih.

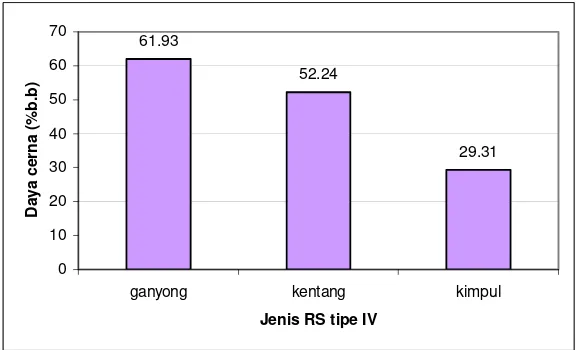

Dari uji tahap pertama diperoleh data rendemen pati ganyong, kentang, dan kimpul berturut-turut sebesar 9.28%, 7.31%, dan 12.33%, sedangkan daya cerna pati RS tipe IV-nya adalah sebesar 61.93%, 52.24%, dan 29.31%. Untuk tahap penelitian selanjutnya dipilih umbi kimpul yang memiliki rendemen pati yang tinggi dan daya cerna pati yang rendah.

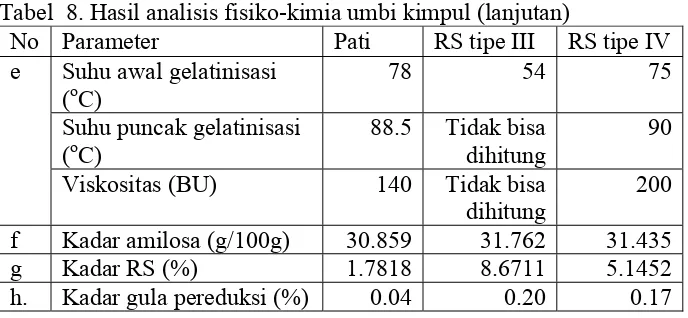

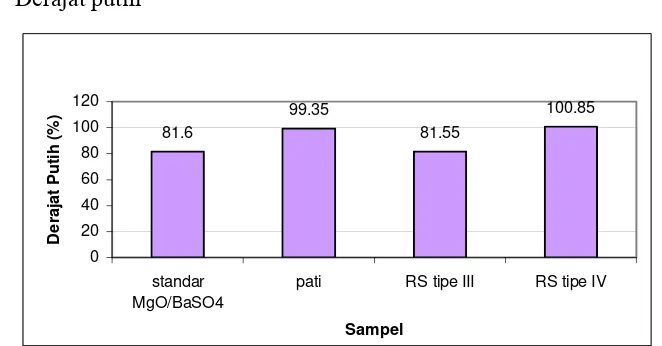

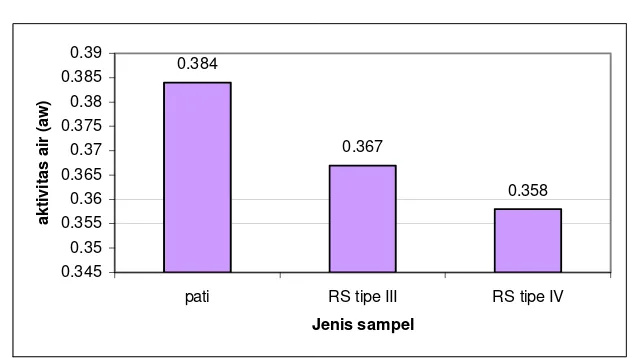

padatnya berturut-turut adalah 0.87 g/ml, 0.79 g/ml, 0.84 g/ml. RS tipe III memiliki kelarutan dalam air tertinggi yaitu 15.25% disusul oleh RS tipe IV (6.94%) dan pati (4.79%). Derajat putih tertinggi terdapat pada RS tipe IV (100.85) dan disusul oleh pati (99.35), sedangkan RS tipe III memiliki derajat putih yang jauh lebih rendah yaitu sebesar 81.55. Nilai aw antar sampel tidak berbeda jauh yaitu 0.384 untuk pati, 0.367 untuk RS tipe III, dan 0.358 untuk RS tipe IV. Kadar amilosa antar sampel tidak berbeda jauh yaitu 30.86% untuk pati, 31.76% untuk RS tipe III, dan 31.44% untuk RS tipe IV. RS tipe III memiliki suhu awal gelatinisasi terendah yaitu 540C dimana suhu gelatinisasi pati adalah 780.

Berdasarkan analisis statistik rancangan acak lengkap pada taraf nyata α = 0.05, terdapat perbedaan nyata (p=0.003) antara media s-RS dan m-MRSB terhadap viabilitas BAL. Uji lanjut Duncan menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata antara jenis RS yang digunakan terhadap viabilitas BAL. Untuk BAL, tidak terdapat perbedaan nyata viabilitas diantara ketiga jenis bakteri yang digunakan. Oleh karena itu, untuk analisis dietary fiber digunakan RS tipe IV dan untuk analisis SCFA digunakan hasil degradasi bakteri Lactobacilus plantarum pada media s-RS4 kimpul.

SKRIPSI

RESISTANT STARCH TIPE III DAN TIPE IV PATI GANYONG (Canna edulis), KENTANG (Solanum tuberosum), DAN KIMPUL (Xanthosoma

violaceum Schott) SEBAGAI PREBIOTIK

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh:

RATIH WORO ANGGRAINI F24102107

2007

Ratih Woro Anggraini. F24102107. Resistant Starch Tipe III dan Tipe IV Pati Ganyong (Canna edulis), Kentang (Solanum tuberosum), dan Kimpul (Xanthosoma violaceum Schott) sebagai Prebiotik. Dibawah bimbingan: Betty Sri Laksmi Jenie dan Siti Nurjanah, 2007.

RINGKASAN

Prebiotik adalah makanan untuk bakteri menguntungkan yang hidup di usus besar manusia (probiotik). Untuk menjadi prebiotik, suatu makanan harus tidak dapat dihidrolisis atau diserap di bagian atas sistem gastrointestinal sehingga makanan tersebut dapat sampai ke usus besar untuk dikonsumsi oleh bakteri probiotik. Sampai saat ini, sumber prebiotik yang sudah diproduksi secara komersial adalah dari jenis oligosakarida seperti Fruktooligosakarida (FOS) dan Galaktooligosakarida (GOS). Resistant starch (RS) adalah bagian dari pati yang tidak dapat dicerna oleh usus halus manusia yang sehat (pencernaan tidak terganggu). Dengan sifat ini, RS diharapkan dapat menjadi sumber prebiotik alternatif selain oligosakarida yang telah disebutkan di atas. RS terdiri dari empat jenis. RS tipe III adalah RS yang terbentuk akibat proses fisik seperti retrogradasi, sedangkan RS tipe IV adalah RS yang terbentuk akibat adanya perlakuan kimia. RS memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan FOS dan GOS, seperti tidak menyebabkan sembelit jika terlalu banyak dikonsumsi, dapat menurunkan indeks glisemik, dan dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Bahan baku yang dipilih untuk penelitian ini adalah umbi lokal, yaitu ganyong (Canna edulis), kentang (Solanum tuberosum), dan kimpul (Xanthosoma violaceum Schott.).

Penelitian ini terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama bertujuan untuk mendapatkan satu jenis umbi terpilih. Tahap ini meliputi ekstraksi pati, pembuatan RS tipe III dan RS tipe IV. Pemilihan pada tahap ini didasarkan pada rendemen pati dan daya cerna pati. Tahap kedua bertujuan untuk mendapatkan satu jenis RS yang memiliki potensi prebiotik tertinggi yang diujicobakan pada 3 jenis BAL. BAL yang digunakan adalah Lactobacillus casei subspesies rhamnosus, Lactobacillus plantarum, dan Bifidobacterium bifidum. Pemilihan ini didasarkan pada viabilitas BAL yang ditumbuhkan pada dua jenis media MRSB tanpa dekstrosa+RS (mMRSB+RS) dan suspensi RS dalam air (s-RS). Konsentrasi BAL dan RS yang digunakan masing-masing adalah 5% dan 2.5%. Selain uji viabilitas juga dilakukan uji fisiko kimia, meliputidensitas kamba,densitas padat, kelarutan dalam air, derajat putih, aw, uji amilograf, kadar amilosa, dan kadar RS. Tahap ketiga adalah analisis dietary fiber dan SCFA pada RS terpilih.

Dari uji tahap pertama diperoleh data rendemen pati ganyong, kentang, dan kimpul berturut-turut sebesar 9.28%, 7.31%, dan 12.33%, sedangkan daya cerna pati RS tipe IV-nya adalah sebesar 61.93%, 52.24%, dan 29.31%. Untuk tahap penelitian selanjutnya dipilih umbi kimpul yang memiliki rendemen pati yang tinggi dan daya cerna pati yang rendah.

padatnya berturut-turut adalah 0.87 g/ml, 0.79 g/ml, 0.84 g/ml. RS tipe III memiliki kelarutan dalam air tertinggi yaitu 15.25% disusul oleh RS tipe IV (6.94%) dan pati (4.79%). Derajat putih tertinggi terdapat pada RS tipe IV (100.85) dan disusul oleh pati (99.35), sedangkan RS tipe III memiliki derajat putih yang jauh lebih rendah yaitu sebesar 81.55. Nilai aw antar sampel tidak berbeda jauh yaitu 0.384 untuk pati, 0.367 untuk RS tipe III, dan 0.358 untuk RS tipe IV. Kadar amilosa antar sampel tidak berbeda jauh yaitu 30.86% untuk pati, 31.76% untuk RS tipe III, dan 31.44% untuk RS tipe IV. RS tipe III memiliki suhu awal gelatinisasi terendah yaitu 540C dimana suhu gelatinisasi pati adalah 780.

Berdasarkan analisis statistik rancangan acak lengkap pada taraf nyata α = 0.05, terdapat perbedaan nyata (p=0.003) antara media s-RS dan m-MRSB terhadap viabilitas BAL. Uji lanjut Duncan menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata antara jenis RS yang digunakan terhadap viabilitas BAL. Untuk BAL, tidak terdapat perbedaan nyata viabilitas diantara ketiga jenis bakteri yang digunakan. Oleh karena itu, untuk analisis dietary fiber digunakan RS tipe IV dan untuk analisis SCFA digunakan hasil degradasi bakteri Lactobacilus plantarum pada media s-RS4 kimpul.

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

RESISTANT STARCH TIPE III DAN TIPE IV PATI GANYONG (Canna edulis), KENTANG (Solanum tuberosum), DAN KIMPUL (Xanthosoma

violaceum Schott) SEBAGAI PREBIOTIK

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Pada jurusan Teknologi Pangan dan Gizi

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh:

Ratih Woro Anggraini F24102107

Dilahirkan pada tanggal 23 Oktober 1984

Di Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal Lulus: Januari 2007

Menyetujui,

Bogor, Januari 2007

Prof. Dr. Ir. Betty Sri Laksmi Jenie, MS Siti Nurjanah, STP, MSi

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Mengetahui,

Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ratih Woro Anggraini. Penulis

dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1984. Penulis

adalah anak pertama dari Bapak Surono dan Ibu Wiwiet An

Pralampita. Penulis menempuh pendidikan di TK Mini Pak

Kasur (1988-1989), TK Pluit Raya (1989-1990), SD Pluit Raya

(1990-1992), SD Islam Yakmi (1992-1996), SLTP YADIKA 3

Ciledug (1996-1999), dan SMUN 70 Jakarta (1999-2002).

Pada tahun 2002, penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor

melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis diterima pada

Departemen Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut

Pertanian Bogor.

Selama kuliah, penulis cukup aktif menjadi panitia dalam berbagai kegiatan

seperti Lepas Landas Sarjana FATETA, BAUR 2004, NSPC, dan LCTIP. Selain itu,

penulis juga pernah mengikuti pelatihan auditor HACCP (2005), seminar National Students’ paper competition on food issue (2003) dan IDF International Conference of FGW Student Forum for Milk and Milk Product (2005).

Penulis melakukan kegiatan Praktek Lapang di PT. Makro Indonesia-Jakarta

dengan topik ”Penanganan Bahan Pangan Segar dan Aplikasi Sanitasi di PT Makro

Indonesia, Jakarta”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi

Pertanian, penulis menyusun skripsi dengan judul “Prebiotik dari Resistant Starch

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsinya.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Teknologi Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian di laboratotium departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor pada bulan Juni 2006- Desember 2006.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Betty Sri Laksmi Jenie, MS selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, arahan, dukungan, dan bimbingan.

2. Siti Nurjanah, STP., Msi selaku dosen pembimbing II atas bimbingannya selama penulis mengerjakan penelitian dan skripsi.

3. Ir. C.C. Nurwitri, DAA atas bimbingan dan kesediaanya menjadi dosen penguji skripsi penuls.

4. Antung Sima, STP atas dukungan dan bimbingan selama penulis melakukan penelitian.

5. Research Grant Program B yang telah mendanai penelitian ini.

6. Kedua orangtua penulis untuk segala dukungannya terhadap apapun yang penulis lakukan.

7. Ariadin untuk semangat, dukungan, perhatian, kesabaran, dan pengertian yang tidak pernah berakhir.

8. Ribka, Inar dan Nanda. Terimakasih untuk segalanya. Penelitian ini tidak akan selesai tanpa kalian.

10.Semua laboran yang berada pada lingkungan laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan laboratorium SEAFAST terutama Mba Ari, Pak Wahid, Mba Yane, Mas Edi, dan Bi Sari.

11.Randy, Bobby, Deddy, Ulik, dan Ijal. Terimakasih atas kerelaannya membantu penulis dalam melakukan penelitian. Kalian semua membuat anggapan bahwa anak TPG individualis, salah besar.

12.Golongan D, terutama golongan D1 (Stut, Tante, Arvi, dan Inggrid) dan D2 Mikro (Dian K. S. dan Beta). Bertahun-tahun terjebak bersama kalian ternyata menyenangkan juga.

13.Semua anak TPG 39 khususnya Putra, Elvina, Nuy, Ina, Herold, Vivi, Kiki, Ajeng, Dadik, Didin, Shinta, Farah, Kiki, dan Pretty atas kecerian dan kebersamaannya.

14.Hardian, Riko Anggara, dan Puji Rianti. Terimakasih untuk kebersamaan yang selalu menyenangkan.

15.Kakak-kakakku Renny, Fidi, dan Ibnu yang walaupun jauh tetapi selalu percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

16.Serta berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, Januari 2007

SKRIPSI

RESISTANT STARCH TIPE III DAN TIPE IV PATI GANYONG (Canna edulis), KENTANG (Solanum tuberosum), DAN KIMPUL (Xanthosoma

violaceum Schott) SEBAGAI PREBIOTIK

Oleh :

RATIH WORO ANGGRAINI F24102107

2007

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ratih Woro Anggraini. F24102107. Resistant Starch Tipe III dan Tipe IV Pati Ganyong (Canna edulis), Kentang (Solanum tuberosum), dan Kimpul (Xanthosoma violaceum Schott) sebagai Prebiotik. Dibawah bimbingan: Betty Sri Laksmi Jenie dan Siti Nurjanah, 2007.

ABSTRAK

Prebiotik adalah makanan untuk bakteri menguntungkan yang hidup di usus besar manusia (probiotik). Untuk menjadi prebiotik, suatu makanan harus tidak dapat dihidrolisis atau diserap di bagian atas sistem gastrointestinal sehingga makanan tersebut dapat sampai ke usus besar untuk dikonsumsi oleh bakteri probiotik. Sampai saat ini, sumber prebiotik yang sudah diproduksi secara komersial adalah dari jenis oligosakarida seperti Fruktooligosakarida (FOS) dan Galaktooligosakarida (GOS). Resistant starch (RS) adalah bagian dari pati yang tidak dapat dicerna oleh usus halus manusia yang sehat (pencernaan tidak terganggu). Dengan sifat ini, RS diharapkan dapat menjadi sumber prebiotik alternatif selain oligosakarida yang telah disebutkan di atas. RS terdiri dari empat jenis. RS tipe III adalah RS yang terbentuk akibat proses fisik seperti retrogradasi, sedangkan RS tipe IV adalah RS yang terbentuk akibat adanya perlakuan kimia. RS memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan FOS dan GOS, seperti tidak menyebabkan sembelit jika terlalu banyak dikonsumsi, dapat menurunkan indeks glisemik, dan dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Bahan baku yang dipilih untuk penelitian ini adalah umbi lokal, yaitu ganyong (Canna edulis), kentang (Solanum tuberosum), dan kimpul (Xanthosoma violaceum Schott.).

Penelitian ini terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama bertujuan untuk mendapatkan satu jenis umbi terpilih. Tahap ini meliputi ekstraksi pati, pembuatan RS tipe III dan RS tipe IV. Pemilihan pada tahap ini didasarkan pada rendemen pati dan daya cerna pati. Tahap kedua bertujuan untuk mendapatkan satu jenis RS yang memiliki potensi prebiotik tertinggi yang diujicobakan pada 3 jenis BAL. BAL yang digunakan adalah Lactobacillus casei subspesies rhamnosus, Lactobacillus plantarum, dan Bifidobacterium bifidum. Pemilihan ini didasarkan pada viabilitas BAL yang ditumbuhkan pada dua jenis media MRSB tanpa dekstrosa+RS (mMRSB+RS) dan suspensi RS dalam air (s-RS). Konsentrasi BAL dan RS yang digunakan masing-masing adalah 5% dan 2.5%. Selain uji viabilitas juga dilakukan uji fisiko kimia, meliputidensitas kamba,densitas padat, kelarutan dalam air, derajat putih, aw, uji amilograf, kadar amilosa, dan kadar RS. Tahap ketiga adalah analisis dietary fiber dan SCFA pada RS terpilih.

Dari uji tahap pertama diperoleh data rendemen pati ganyong, kentang, dan kimpul berturut-turut sebesar 9.28%, 7.31%, dan 12.33%, sedangkan daya cerna pati RS tipe IV-nya adalah sebesar 61.93%, 52.24%, dan 29.31%. Untuk tahap penelitian selanjutnya dipilih umbi kimpul yang memiliki rendemen pati yang tinggi dan daya cerna pati yang rendah.

padatnya berturut-turut adalah 0.87 g/ml, 0.79 g/ml, 0.84 g/ml. RS tipe III memiliki kelarutan dalam air tertinggi yaitu 15.25% disusul oleh RS tipe IV (6.94%) dan pati (4.79%). Derajat putih tertinggi terdapat pada RS tipe IV (100.85) dan disusul oleh pati (99.35), sedangkan RS tipe III memiliki derajat putih yang jauh lebih rendah yaitu sebesar 81.55. Nilai aw antar sampel tidak berbeda jauh yaitu 0.384 untuk pati, 0.367 untuk RS tipe III, dan 0.358 untuk RS tipe IV. Kadar amilosa antar sampel tidak berbeda jauh yaitu 30.86% untuk pati, 31.76% untuk RS tipe III, dan 31.44% untuk RS tipe IV. RS tipe III memiliki suhu awal gelatinisasi terendah yaitu 540C dimana suhu gelatinisasi pati adalah 780.

Berdasarkan analisis statistik rancangan acak lengkap pada taraf nyata α = 0.05, terdapat perbedaan nyata (p=0.003) antara media s-RS dan m-MRSB terhadap viabilitas BAL. Uji lanjut Duncan menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata antara jenis RS yang digunakan terhadap viabilitas BAL. Untuk BAL, tidak terdapat perbedaan nyata viabilitas diantara ketiga jenis bakteri yang digunakan. Oleh karena itu, untuk analisis dietary fiber digunakan RS tipe IV dan untuk analisis SCFA digunakan hasil degradasi bakteri Lactobacilus plantarum pada media s-RS4 kimpul.

SKRIPSI

RESISTANT STARCH TIPE III DAN TIPE IV PATI GANYONG (Canna edulis), KENTANG (Solanum tuberosum), DAN KIMPUL (Xanthosoma

violaceum Schott) SEBAGAI PREBIOTIK

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh:

RATIH WORO ANGGRAINI F24102107

2007

Ratih Woro Anggraini. F24102107. Resistant Starch Tipe III dan Tipe IV Pati Ganyong (Canna edulis), Kentang (Solanum tuberosum), dan Kimpul (Xanthosoma violaceum Schott) sebagai Prebiotik. Dibawah bimbingan: Betty Sri Laksmi Jenie dan Siti Nurjanah, 2007.

RINGKASAN

Prebiotik adalah makanan untuk bakteri menguntungkan yang hidup di usus besar manusia (probiotik). Untuk menjadi prebiotik, suatu makanan harus tidak dapat dihidrolisis atau diserap di bagian atas sistem gastrointestinal sehingga makanan tersebut dapat sampai ke usus besar untuk dikonsumsi oleh bakteri probiotik. Sampai saat ini, sumber prebiotik yang sudah diproduksi secara komersial adalah dari jenis oligosakarida seperti Fruktooligosakarida (FOS) dan Galaktooligosakarida (GOS). Resistant starch (RS) adalah bagian dari pati yang tidak dapat dicerna oleh usus halus manusia yang sehat (pencernaan tidak terganggu). Dengan sifat ini, RS diharapkan dapat menjadi sumber prebiotik alternatif selain oligosakarida yang telah disebutkan di atas. RS terdiri dari empat jenis. RS tipe III adalah RS yang terbentuk akibat proses fisik seperti retrogradasi, sedangkan RS tipe IV adalah RS yang terbentuk akibat adanya perlakuan kimia. RS memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan FOS dan GOS, seperti tidak menyebabkan sembelit jika terlalu banyak dikonsumsi, dapat menurunkan indeks glisemik, dan dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Bahan baku yang dipilih untuk penelitian ini adalah umbi lokal, yaitu ganyong (Canna edulis), kentang (Solanum tuberosum), dan kimpul (Xanthosoma violaceum Schott.).

Penelitian ini terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama bertujuan untuk mendapatkan satu jenis umbi terpilih. Tahap ini meliputi ekstraksi pati, pembuatan RS tipe III dan RS tipe IV. Pemilihan pada tahap ini didasarkan pada rendemen pati dan daya cerna pati. Tahap kedua bertujuan untuk mendapatkan satu jenis RS yang memiliki potensi prebiotik tertinggi yang diujicobakan pada 3 jenis BAL. BAL yang digunakan adalah Lactobacillus casei subspesies rhamnosus, Lactobacillus plantarum, dan Bifidobacterium bifidum. Pemilihan ini didasarkan pada viabilitas BAL yang ditumbuhkan pada dua jenis media MRSB tanpa dekstrosa+RS (mMRSB+RS) dan suspensi RS dalam air (s-RS). Konsentrasi BAL dan RS yang digunakan masing-masing adalah 5% dan 2.5%. Selain uji viabilitas juga dilakukan uji fisiko kimia, meliputidensitas kamba,densitas padat, kelarutan dalam air, derajat putih, aw, uji amilograf, kadar amilosa, dan kadar RS. Tahap ketiga adalah analisis dietary fiber dan SCFA pada RS terpilih.

Dari uji tahap pertama diperoleh data rendemen pati ganyong, kentang, dan kimpul berturut-turut sebesar 9.28%, 7.31%, dan 12.33%, sedangkan daya cerna pati RS tipe IV-nya adalah sebesar 61.93%, 52.24%, dan 29.31%. Untuk tahap penelitian selanjutnya dipilih umbi kimpul yang memiliki rendemen pati yang tinggi dan daya cerna pati yang rendah.

padatnya berturut-turut adalah 0.87 g/ml, 0.79 g/ml, 0.84 g/ml. RS tipe III memiliki kelarutan dalam air tertinggi yaitu 15.25% disusul oleh RS tipe IV (6.94%) dan pati (4.79%). Derajat putih tertinggi terdapat pada RS tipe IV (100.85) dan disusul oleh pati (99.35), sedangkan RS tipe III memiliki derajat putih yang jauh lebih rendah yaitu sebesar 81.55. Nilai aw antar sampel tidak berbeda jauh yaitu 0.384 untuk pati, 0.367 untuk RS tipe III, dan 0.358 untuk RS tipe IV. Kadar amilosa antar sampel tidak berbeda jauh yaitu 30.86% untuk pati, 31.76% untuk RS tipe III, dan 31.44% untuk RS tipe IV. RS tipe III memiliki suhu awal gelatinisasi terendah yaitu 540C dimana suhu gelatinisasi pati adalah 780.

Berdasarkan analisis statistik rancangan acak lengkap pada taraf nyata α = 0.05, terdapat perbedaan nyata (p=0.003) antara media s-RS dan m-MRSB terhadap viabilitas BAL. Uji lanjut Duncan menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata antara jenis RS yang digunakan terhadap viabilitas BAL. Untuk BAL, tidak terdapat perbedaan nyata viabilitas diantara ketiga jenis bakteri yang digunakan. Oleh karena itu, untuk analisis dietary fiber digunakan RS tipe IV dan untuk analisis SCFA digunakan hasil degradasi bakteri Lactobacilus plantarum pada media s-RS4 kimpul.

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

RESISTANT STARCH TIPE III DAN TIPE IV PATI GANYONG (Canna edulis), KENTANG (Solanum tuberosum), DAN KIMPUL (Xanthosoma

violaceum Schott) SEBAGAI PREBIOTIK

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Pada jurusan Teknologi Pangan dan Gizi

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh:

Ratih Woro Anggraini F24102107

Dilahirkan pada tanggal 23 Oktober 1984

Di Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal Lulus: Januari 2007

Menyetujui,

Bogor, Januari 2007

Prof. Dr. Ir. Betty Sri Laksmi Jenie, MS Siti Nurjanah, STP, MSi

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Mengetahui,

Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ratih Woro Anggraini. Penulis

dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1984. Penulis

adalah anak pertama dari Bapak Surono dan Ibu Wiwiet An

Pralampita. Penulis menempuh pendidikan di TK Mini Pak

Kasur (1988-1989), TK Pluit Raya (1989-1990), SD Pluit Raya

(1990-1992), SD Islam Yakmi (1992-1996), SLTP YADIKA 3

Ciledug (1996-1999), dan SMUN 70 Jakarta (1999-2002).

Pada tahun 2002, penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor

melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis diterima pada

Departemen Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut

Pertanian Bogor.

Selama kuliah, penulis cukup aktif menjadi panitia dalam berbagai kegiatan

seperti Lepas Landas Sarjana FATETA, BAUR 2004, NSPC, dan LCTIP. Selain itu,

penulis juga pernah mengikuti pelatihan auditor HACCP (2005), seminar National Students’ paper competition on food issue (2003) dan IDF International Conference of FGW Student Forum for Milk and Milk Product (2005).

Penulis melakukan kegiatan Praktek Lapang di PT. Makro Indonesia-Jakarta

dengan topik ”Penanganan Bahan Pangan Segar dan Aplikasi Sanitasi di PT Makro

Indonesia, Jakarta”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi

Pertanian, penulis menyusun skripsi dengan judul “Prebiotik dari Resistant Starch

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsinya.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Teknologi Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian di laboratotium departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor pada bulan Juni 2006- Desember 2006.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Betty Sri Laksmi Jenie, MS selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, arahan, dukungan, dan bimbingan.

2. Siti Nurjanah, STP., Msi selaku dosen pembimbing II atas bimbingannya selama penulis mengerjakan penelitian dan skripsi.

3. Ir. C.C. Nurwitri, DAA atas bimbingan dan kesediaanya menjadi dosen penguji skripsi penuls.

4. Antung Sima, STP atas dukungan dan bimbingan selama penulis melakukan penelitian.

5. Research Grant Program B yang telah mendanai penelitian ini.

6. Kedua orangtua penulis untuk segala dukungannya terhadap apapun yang penulis lakukan.

7. Ariadin untuk semangat, dukungan, perhatian, kesabaran, dan pengertian yang tidak pernah berakhir.

8. Ribka, Inar dan Nanda. Terimakasih untuk segalanya. Penelitian ini tidak akan selesai tanpa kalian.

10.Semua laboran yang berada pada lingkungan laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan laboratorium SEAFAST terutama Mba Ari, Pak Wahid, Mba Yane, Mas Edi, dan Bi Sari.

11.Randy, Bobby, Deddy, Ulik, dan Ijal. Terimakasih atas kerelaannya membantu penulis dalam melakukan penelitian. Kalian semua membuat anggapan bahwa anak TPG individualis, salah besar.

12.Golongan D, terutama golongan D1 (Stut, Tante, Arvi, dan Inggrid) dan D2 Mikro (Dian K. S. dan Beta). Bertahun-tahun terjebak bersama kalian ternyata menyenangkan juga.

13.Semua anak TPG 39 khususnya Putra, Elvina, Nuy, Ina, Herold, Vivi, Kiki, Ajeng, Dadik, Didin, Shinta, Farah, Kiki, dan Pretty atas kecerian dan kebersamaannya.

14.Hardian, Riko Anggara, dan Puji Rianti. Terimakasih untuk kebersamaan yang selalu menyenangkan.

15.Kakak-kakakku Renny, Fidi, dan Ibnu yang walaupun jauh tetapi selalu percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

16.Serta berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, Januari 2007

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN... 1

A. LATAR BELAKANG... 1

B. TUJUAN... 2

C. MANFAAT PENELITIAN... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA... 4

A. BAHAN BAKU... 4

1.Ganyong (Canna edulis)... 4

2. Kentang (Solanum tuberosum)... 5

3. Kimpul (Xanthosoma violaceum Schott)... 8

B. PATI... 9

C. RESISTANT STARCH (RS)... 11

1.RS tipe III... 13

2.RS tipe IV... 14

D. PREBIOTIK... 14

E. PROBIOTIK... 15

1. Lactobacillus casei subsp. rhamnosus... 16

2. Lactobacillus plantarum... 16

3. Bifidobacterium bifidum... 17

III. BAHAN DAN METODE...….. 19

A. BAHAN DAN ALAT... 19

B. METODOLOGI PENELITIAN... 19

C. METODE ANALISIS... 24

D. PENGOLAHAN DATA... 31

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN...…. 32

A. SELEKSI UMBI... 32

1. Rendemen dan kadar air pati... 33

2. Hasil pembuatan RS tipe III... 34

3. Hasil pembuatan RS tipe IV... 35

4. Uji daya cerna pati... 35

1. Analisis Fisik Umbi Terpilih (kimpul)... 37 2. Uji Prebiotik secara In Vitro... 47 C. ANALISIS SERAT PANGAN DAN ASAM LEMAK RANTAI

PENDEK UNTUK RS DAN BAL TERPILIH... 52 1. Analisis Serat Pangan (Dietary Fiber)... 52 2.Asam Lemak Rantai Pendek (Short Chain Fatty Acid/SCFA)... 53 V. KESIMPULAN DAN SARAN... 55

DAFTAR GAMBAR

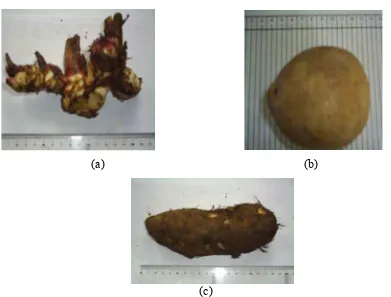

Gambar 1. Umbi ganyong (Canna edulis)... 4 Gambar 2. (a) Kentang (Solanum tuberosum), (b) Irisan membujur kentang…. 6 Gambar 3. (a) umbi kimpul; (b)tanaman kimpul... 8 Gambar 4. Reaksi pembentukan ikatan silang antara pati dan trimeta-fosfoklorida ……….………...……… 14 Gambar 5. Lactobacillus plantarum... 17 Gambar 6. Bifidobacterium bifidum... 18 Gambar 7. Diagram alir penelitian... 21 Gambar 8. (a) ganyong; (b) kentang yang digunakan dalam penelitian;

(c)kimpul... 32 Gambar 9. Daya cerna pati dari RS tipe IV ganyong, kentang, dan kimpul... 36 Gambar 10. Densitas kamba dan densitas padat pati dan RS Kimpul tipe III dan

tipe IV…………... 38 Gambar 11. Kelarutan pati, RS tipe III, dan RS tipe IV kimpul dalam air... 39 Gambar 12. Derajat putih padat pati dan RS Kimpul tipe III dan tipe IV... 40 Gambar 13. Aktivitas air pati dan RS kimpul tipe III dan tipe V……... 41 Gambar 14. Kadar amilosa pati dan RS kimpul tipe III dan tipe IV ………….. 43 Gambar 15. Kadar RS pati dan RS kimpul tipe III dan tipe IV ………... 43 Gambar 16. (a) Granula pati kimpul; (b) Granula pati RS tipe III kimpul; dan (c)

granula pati RS tipe IV kimpul... 45 Gambar 17. Pengaruh RS kimpul tipe III dan tipe IV terhadap viabilitas BAL pada

konsentrasi kultur 5%... 47 Gambar 18. Pengaruh RS kimpul tipe III dan tipe IV terhadap viabilitas BAL pada

media s-RS... 49 Gambar 19. Pengaruh RS kimpul tipe III dan tipe IV terhadap viabilitas BAL pada

media m-MRSB+RS4... 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Kimia Umbi Ganyong ………... 5 Tabel 2. Komposisi umbi kentang per 100 g bagian yang dapat dimakan... 7 Tabel 3. Kandungan gizi umbi kimpul mentah... 9 Tabel 4. Daya cerna pati secara in vitro pada berbagai jenis makanan... 12 Tabel 5. Rendemen pati berbagai jenis umbi-umbian... 33 Tabel 6.. Hasil pengukuran kadar air pati... 34 Tabel 7. Daya cerna RS tipe III berbagai jenis umbi... 36 Tabel 8. Hasil analisis fisik umbi kimpul... 37 Tabel 9. Hasil Analisis SCFA Dari Hasil Degradasi Bakteri Lactobacillus

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rendemen RS tipe III, dan RS tipe IV kimpul... 63 Lampiran 2. Kadar air RSkimpul... 63 Lampiran 3 . Daya cerna RS tipe IV berbagai jenis umbi... 63 Lampiran 4. Densitas kamba dan densitas padat RS dan pati dari kimpul... 63 Lampiran 5. Kelarutan Pati dan RS kimpul dalam air... 64 Lampiran 6. Derajat putih pati kimpuldan RS dari kimpul... 64 Lampiran 7. Aktivitas air Kimpul... 64 Lampiran 8. Kadar RS pati kimpul dan RS dari kimpul... 64 Lampiran 9. Kadar amilosa pati kimpul dan RS dari kimpul... 65 Lampiran 10. Uji viabilitas pada media air... 65 Lampiran 11. Data uji viabilitas pada media MRSB–dekstrosa+RS ... 66 Lampiran 12. Hasil uji amilograf………. 67 Lampiran 13. Uji Statistik viabilitas BAL……… 68 Lampiran 14. Hasil Analisis Dietary Fiber RS4 Kimpul………. 70 Lampiran 15. Hasil uji SCFA hasil degradasi Lactobacillus plantarum pada

m-MRSB + RS4 ulangan 1………... 71 Lampiran 16. Hasil uji SCFA hasil degradasi Lactobacillus plantarum pada

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pangan tidak saja berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi tubuh dan sebagai pembawa cita rasa, melainkan juga mempunyai fungsi fisiologis aktif bagi tubuh. Saat ini telah banyak diketahui bahwa dalam bahan pangan terdapat senyawa yang mempunyai peranan penting bagi kesehatan. Senyawa tersebut mengandung komponen aktif yang mempunyai aktivitas fisiologis yang memberikan efek positif bagi kesehatan tubuh orang yang mengkonsumsinya. Bahan pangan yang mempunyai sifat seperti ini disebut pangan fungsional (Silalahi dan Hutagalung, 2002). Kelompok pangan fungsional yang berkembang pesat saat ini adalah probiotik dan prebiotik yang bermanfaat dalam membantu meningkatkan kesehatan pencernaan.

Bakteri pada usus dibagi ada yang bersifat menguntungkan dikenal dengan probiotik dan ada yang bersifat merugikan. Contoh bakteri probiotik adalah genus Lactobacillus dan Bifidobacteria. Jumlah bakteri probiotik harus lebih banyak daripada jumlah bakteri merugikan agar kesehatan usus manusia tetap terjaga. Salah satu cara untuk membantu perkembangbiakan bakteri probiotik adalah dengan memberikan makanan bagi bakteri probiotik tersebut. Bahan-bahan makanan bagi bakteri probiotik disebut prebiotik.

mampu menurunkan kolesterol, mampu menurunkan indeks glisemik, dan sumber yang lebih banyak (beragam). Karena sifatnya ini, RS diharapkan dapat menjadi sumber prebiotik yang baik.

Suatu makanan dapat dijadikan sebagai sumber RS jika makanan tersebut mempunyai kandungan pati terutama amilosa yang cukup tinggi. Beberapa umbi seperti ganyong, kentang, dan kimpul memenuhi kriteria ini. Ganyong mempunyai kadar pati 90% (Flach dan Rumawas, 1996) dan amilosa 31.3-38.9% (Zuraida et al, 2000). Kentang mempunyai kadar pati 65.80% (Corbishley dan Miller, 1984) dan kadar amilosa 25 % (Poulsen dan Kreiberg, 1993). Kimpul mempunyai kadar pati 85.68% dan kadar amilosa 21.21% (Ridal, 2003). Sebagai perbandingan, singkong memiliki kadar pati 86.21% dan kadar amilosa 24.5-31% (Gutierrez dan Schulz, 1992). Amilosa dengan jumlah tersebut diharapkan cukup untuk membuat ketiga jenis umbi di atas (ganyong, kentang, dan kimpul) menjadi RS tipe III dan tipe IV yaitu dengan memodifikasi pati dengan cara retrogradasi dan pembentukan ikatan silang. Setelah menjadi RS tipe III dan tipe IV, ketiga jenis umbi tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu sumber prebiotik bagi tubuh manusia.

B. TUJUAN

C. MANFAAT PENELITIAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. BAHAN BAKU

1. Ganyong (Canna edulis)

Ganyong (Canna edulis) termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, kelas Zingiberaceae, famili Cannaceae dan sub famili panicoideae (Ropiq, 1988). Saat ini, tanaman ganyong sudah menyebar di seluruh belahan bumi yaitu daerah yang memiliki iklim tropis yang hangat, seperti kawasan Asia Tenggara (Flach dan Rumawas, 1996).

Gambar 1. Umbi ganyong (Canna edulis) (Anonim a, 2006)

Umbi ganyong merupakan rhizoma yang sebenarnya merupakan batang yang tinggal dalam tanah. Umbi ganyong tumbuh dalam satu rumpun dan pada rhizomanya terdapat buku-buku yang jelas. Panjang rumpun umbi 10 sampai 15 cm dengan diameternya 5 sampai 8.75 cm. Bagian tengah umbi ini bisanya tebal dan dikelilingi berkas-berkas sisik dengan akar serabut tebal. Warna sisik umbi ada yang ungu dan ada yang cokelat (Kay, 1973 dan Lingga et al., 1986)

Umbi ganyong tumbuh dalam satu rumpun, yang terdiri dari satu induk dan tiga sampai lima anak umbi. Ukuran umbi dalam satu rumpun tidak teratur. Induk umbi umumnya merupakan bagian umbi yang terbesar, namun biasanya setelah anak kedua ukuran umbi secara berurutan semakin kecil.

daging yang berserat (Ropiq, 1988). Komposisi kimia umbi ganyong akan berbeda tergantung pada varietas, umur, dan iklim tempat tumbuh umbi (Lingga et al., 1986).

Menurut Ropiq (1988), kandungan karbohidrat umbi ganyong cukup tinggi setara dengan umbi-umbi yang lain sehingga cocok dijadikan sebagai sumber energi. Umbi ganyong juga termasuk umbi yang mengandung kalsium, fosfor, dan besi walaupun dalam jumlah sedikit.

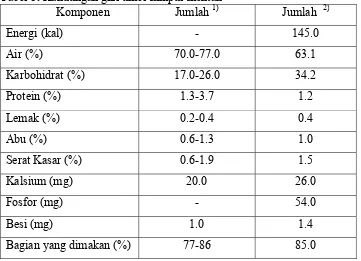

Tabel 1. Komposisi Kimia Umbi Ganyong

Komponen Jumlah (%)1) Jumlah (%) 2)

Air 75.0 72.6

Karbohidrat 22.6 24.6

Protein 1.0 1.0

Lemak 0.1 0.1

Abu - 1.4

Serat Kasar - 0.6

Sumber:1)Depkes RI , 1992; 2)Kay, 1973

2. Kentang (Solanum tuberosum)

terjadi wabah penyakit umbi di daratan Irlandia akibat jamur yang disebut ergot (Anonim b, 2006).

Kentang dapat tumbuh di daerah tropis dan cocok ditanam di dataran tinggi. Kentang membentuk tuber di bawah permukaan tanah dan menjadi sarana perbanyakan secara vegetatif. Dalam budidaya kentang, praktis perbanyakan dilakukan melalui metode ini, sehingga keragaman kentang di ladang sangatlah rendah dan membuatnya rentan terhadap gangguan dari hama atau penyakit. (Anonim b, 2006).

Gambar 2. (a) Kentang, (b) Irisan membujur kentang

Kentang merupakan tanaman dikotil yang bersifat semusim dan berbentuk semak/herba. Batangnya yang berada di atas permukaan tanah ada yang berwarna hijau, kemerah-merahan, atau ungu tua. Akan tetapi, warna batang ini juga dipengaruhi oleh umur tanaman dan keadaan lingkungan. Pada kesuburan tanah yang lebih baik atau lebih kering, biasanya warna batang tanaman yang lebih tua akan lebih menyolok. Bagian bawah batang berkayu, sedangkan batang tanaman muda tidak berkayu sehingga tidak terlalu kuat dan mudah roboh (Collins, 1993).

[image:31.612.151.499.251.407.2]mm selama masa pertumbuhan kentang merupakan daerah yang baik untuk pertumbuhan kentang. Tanah yang baik untuk kentang adalah tanah yang subur, dalam, drainase baik, dan pH antara 5-6.5 Pada tanah yang pHnya rendah, akan dihasilkan kentang yang mutunya rendah (Collins, 1993).

Kentang dikembangbiakkan dengan umbi. Umbi yang baik untuk ditanam adalah umbi yang telah bertunas sehingga perlu diadakan pertunasan. Pertunasan berarti menumbuhkan sejumlah tunas yang sehat dari umbi bibit beberapa minggu sebelum ditanam sehingga diperoleh tanaman yang seragam. Penunasan dilakukan sekitar 2 bulan menjelang tanam pada rak-rak penumbuh. Banyaknya rak tergantung dari umbi yang akan ditunaskan. Rak itu diletakkan di tempat yang tidak langsung terkena sinar matahari. Apabila menggunakan sinar matahari langsung, suhu tidak boleh terlampau tinggi, dan setelah tunas-tunas kecil keluar, bibit harus dipindahkan ke tempat yang lebih dingin (6-12° C) (Collins, 1993).

Komposisi kimia umbi kentang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya varietas, keadaan tanah yang ditanami, pupuk yang digunakan, umur umbi ketika dipanen serta waktu dan suhu penyimpanan (Siswoputranto, 1985). Proses pemanasan pada pembuatan RS menghasilkan kadar RS kentang sebesar 7%, sedangkan bila disertai pula dengan pendinginan akan meningkatkan kadar RS hingga 13% (Englyst, et al., 1992).

Tabel 2. Komposisi umbi kentang per 100 g bagian yang dapat dimakan

Komponen Jumlah Komponen Jumlah

Air (g) 77.8 Lemak (g) 0.1

Karbohidrat (g) 19.1 Kalsium (mg) 11

Protein (g) 2.0 Fosfor (mg) 56

3. Kimpul (Xanthosoma violaceum Schott)

Kimpul (Xanthosoma violaceum Schott) termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, sub divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, dan famili Araceae. (Onokpise, et al., 1999). Kimpul adalah tanaman tropis. Dalam proses penanamannya, kimpul sangat memerlukan sinar matahari. Tanaman kimpul membutuhkan tanah yang subur dan tidak tahan terlalu banyak air. Suhu optimum pertumbuhannya adalah 200C (Giacometti dan Leon, 1994).

Umbi kimpul berbentuk silinder sampai agak bulat dan terdapat ruas dengan beberapa bakal tunas. Kimpul menghasilkan umbi yang berjumlah banyak, berbeda dengan talas yang menghasilkan satu umbi per tanaman. Umbi kimpul agak berlendir setelah direbus dan rasanya tidak seenak umbi talas (Somantri, et al., 2002). Jumlah umbi anak dapat mencapai 10 buah atau lebih, dengan panjang sekitar 12-25 cm dan diameter 12-15 cm dan umbi yang dihasilkan biasanya berukuran 300-1000 g (Purseglove, 1972 dan Kay, 1973).

Gambar 3. (a) umbikimpul; (b)tanaman kimpul

Umbi kimpul biasanya matang setelah 9-12 bulan setelah ditanam. Namun kimpul sudah dapat dipanen sejak 6 bulan setelah waktu penanaman. Semakin lama waktu tanam, semakin besar rendemen pati yang terkandung di dalam umbi (Collins, 1993).

Kalsium oksalat dapat dikurangi dengan pencucian menggunakan air yang cukup banyak (Muchtadi dan Sugiyono, 1992).

[image:34.612.149.510.281.542.2]Komposisi gizi dan kimia umbi kimpul tergantung dari varietas, iklim, kesuburan tanah dan umur panen. Komposisi umbi kimpul dapat dilihat pada Tabel 3. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa komponen terbesar pada umbi kimpul adalah karbohidrat. Selain itu umbi kimpul mengandung protein, lemak, dan mineral. Setelah dimasak, kimpul lebih bergizi dibandingkan talas, tetapi ukuran patinya lebih besar (rata-rata diameter 17-20 mikron) sehingga tidak mudah untuk dicerna (Kay, 1973).

Tabel 3. Kandungan gizi umbi kimpul mentah

Komponen Jumlah 1) Jumlah 2)

Energi (kal) - 145.0

Air (%) 70.0-77.0 63.1

Karbohidrat (%) 17.0-26.0 34.2

Protein (%) 1.3-3.7 1.2

Lemak (%) 0.2-0.4 0.4

Abu (%) 0.6-1.3 1.0

Serat Kasar (%) 0.6-1.9 1.5

Kalsium (mg) 20.0 26.0

Fosfor (mg) - 54.0

Besi (mg) 1.0 1.4

Bagian yang dimakan (%) 77-86 85.0

Sumber: 1)Kay, 1973 dan 2) Slamet dan Tarwotjo, 1980

B. PATI

Pati juga merupakan salah satu jenis polisakarida terpenting dan tersebar lusa di alam. Pati disimpan sebagai cadangan makanan bagi tumbuh-tumbuhan antara lain di dalam biji buah (padi, jagung, gandum, jewawut, sorghum), di dalam umbi (ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, kentang) dan pada batang (aren dan sagu). Bentuk pati digunakan untuk menyimpan glukosa dalam proses metabolisme. Berat molekul pati bervariasi tergantung pada kelarutan dan sumber patinya (Hart dan Schmetz, 1972).

Zat pati terdiri dari butiran-butiran kecil yang disebut granula. Granula pati bervariasi dalam bentuk dan ukuran.Ada yang berbentuk bulat, oval, atau bentuk tidak beraturan. Ukurannya juga berbeda mulai kurang dari 1μm-150 μm (tergantung sumber patinya). Bentuk granula pati secara fisik berupa semikristalin yang terdiri dari unti kristal dan unit amorf. (Hart dan Schmetz, 1972).

Unit kristal lebih tahan terhadap perlakuan asam kuat dan enzim, sedangkan unit amorf sifatnya labil terhadap asam kuat dan enzim. Bagian amorf dapat menyerap air dingin sampai 30% tanpa merusak struktur pati secara keseluruhan (Hodge dan Osman, 1976).

Pati banyak terdapat dalam jaringan tanaman sebagai granula. Granula ini pada umumnya mempunyai diameter yang berukuran antara 1-100µm, tergantung jenis tanamannya. Pati terdiri dari dua tipe: amilosa, poliglucan berantai lurus yang terdiri dari sekitar 1000 α-D (1 4) glukosa; dan amilopektin, glucan yang bercabang yang terdiri dari sekitar 4000 unit glukosa dengan banyak cabang dengan ikatan α-D (1 6). Di dalam granula, pati terperangkap kuat. Struktur molekular ini membuat pati sulit untuk diakses oleh enzim-enzim pencernaan seperti amilase (Haralampu, 1999).

C. RESISTANT STARCH (RS)

Menurut Berry (1986), pati dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan respon pati tersebut ketika diinkubasi dengan enzim. Jenis pati pertama adalah Rapidly Digestible Starch (RDS). RDS adalah jenis pati yang dapat dihidrolisis sepenuhnya oleh enzim amilase menjadi molekul-molekul glukosa dalam waktu 20 menit. Jenis kedua adalah Slowly Digestible Starch (SDS). Seperti juga RDS, SDS dapat sepenuhnya dihidrolisis oleh enzim amilase, namun karena satu dan lain hal, hidrolisisnya memakan waktu lebih lama.

Jenis pati ketiga adalah Resistant starch (RS) yaitu fraksi kecil dari pati yang resisten (tahan) terhadap hidrolisis oleh enzim α-amilase dan enzim pululanase yang diberikan secara in vitro. RS tidak terhidrolisis setelah 120 menit inkubasi (Englyst, et al., 1992). Pati yang sampai ke usus besar akan difermentasi oleh mikroflora usus. Oleh karena itu, sekarang RS didefinisikan sebagai fraksi dari pati yang dapat lolos dari pencernaan pada usus halus. Secara kimia, RS adalah selisih dari kadar pati total dengan RDS dan SDS (Sajilata et al., 2006).

Tabel 4.Daya cerna pati secara in vitro pada berbagai jenis makanan

Jenis makanan RDS

(%)

SDS (%)

RS I (%)

RS II (%)

RS III (%)

Tepung 38 59 - 3 Sangat sedikit

Short bread 56 43 - - Sangat sedikit

Roti tawar putih 94 4 - - 2

Roti whole wheat 90 8 - - 2

Spageti 55 36 8 - 1

Biskuit (50% tepung pisang mentah)

34 27 - 38 Sangat sedikit

Biskuit (50% tepung kentang mentah)

36 29 - 35 Sangat sedikit

Kacang kaleng 56 24 5 - 14

Kacang polong kering 37 45 11 Sangat

sedikit 6

Kacang polong, kacang merah kaleng

25 - - 15 60

Sumber:British Nutrition Foundation (BNF), 1990

kandungan amilosa yang tinggi tapi juga dimiliki oleh pati yang dimodifikasi secara kimia (RS tipe IV). Penelitian secara in vitro menunjukkan bahwa bifidobakteria dapat melekat pada pati yang dimodifikasi dengan metode asilasi, oktenilsuksinilasi, karboksimetilasi, dan suksinilasi. Pelekatan ini bervariasi untuk setiap galur bakteri yang digunakan (Brown et al., 1998). RS tipe III dan RS tipe IV memiliki potensi untuk berperan sebagai prebiotik (Bird, et al., 2000).

1. RS tipe III

Granula pati yang dirusak dengan pemanasan di dalam air berlebih menghasilkan proses yang dikenal dengan sebutan gelatinisasi. Gelatinisasi ini membuat molekul pati dapat sepenuhnya dicerna oleh enzim pencernaan. Pada umumnya gelatinisasi terjadi pada suhu 40-1200C tergantung dari asal tanaman dan kadar amilosanya. Selama proses pendinginan, pati mengalami pembentukan kembali strukturnya secara perlahan yang disebut dengan retrogradasi. Selama retrogradasi, molekul pati kembali membentuk struktur kompak yang distabilkan dengan adanya ikatan hidrogen. Struktur ini biasanya sangat stabil. Amilosa pati ini membentuk RS tipe III yang stabil terhadap panas, sangat kompleks, dan tahan enzim amilase (Sajilata et al., 2006).

oleh enzim amilase pankreatik (Sajilata, et al., 2006). Menurut Edmonton dan Saskatoon (1998), konsentrasi suspensi pati yang dibuat pada awal pembuatan RS tipe III mempengaruhi rendemen RS. Pembuatan RS tipe III dengan konsentrasi pati 20% menghasilkan 6-9% RS.

2. RS tipe IV

RS tipe IV adalah RS yang mempunyai ikatan lain selain α-(1,4) dan α -(1,6). Semua jenis RS yang terbentuk akibat adanya perlakuan kimia termasuk dalam jenis ini. RS tipe ini bersifat resisten terhadap enzim amilase akibat adanya pembentukan ikatan silang dengan penambahan senyawa kimia. Ikatan silang tersebut terbentuk akibat adanya reaksi antara pati dengan reagen seperti sodium trimetafosfat, foforus oksiklorida, ataupun campuran dari asam asetat anhidrida dan asam dikarboksilat seperti asam adipat. Ikatan silang terbentuk dengan adanya grup sulfonat dan fosfat antara molekul-molekul pati (termasuk gugus hidroksil) yang kemudian menjadikan pati tahan terhadap enzim α –amilase (Sajilata, et al., 2006).

ClO O

P ClO O

2pati-OH + O O P +H2P2O7Cl2 O=P O P=O

Pati O O Pati ClO OCl

O P O O OCl Tri meta fosfo klorida

Gambar 4. Reaksi pembentukan ikatan silang antara pati dan trimeta-fosfoklorida.

D. PREBIOTIK

pertumbuhan dan atau aktivitas dari satu atau beberapa bakteri di dalam kolon sehingga dapat meningkatkan kesehatan inangnya (Fuller, 1997).

Prebiotik merupakan istilah yang lebih baru jika dibandingkan dengan probiotik. Prebiotik adalah senyawa kimia, biasanya polisakarida yang merupakan substrat yang penting bagi pertumbuhan bakteri probiotik dan meningkatkan pertumbuhannya. Prebiotik hanya dapat dimanfaatkan oleh bakteri probiotik (Lactobacillus dan Bifidobacteria) dan tidak dapat dimanfaatkan bakteri lain yang hidup di usus seperti E. coli dan Bacteroides (Hamilton, 2004).

Suatu bahan pangan dapat diklasifikasikan sebagai prebiotik apabila memenuhi syarat berikut :1) tidak dihidrolisis atau diserap di bagian atas sistem gastrointestinal, 2) dapat menjadi substrat yang selektif untuk satu atau beberapa bakteri potensial yang menguntungkan pada usus besar, 3) mampu meningkatkan jumlah dan aktivitas flora yang mendukung kesehatan dan dapat menekan jenis yang berbahaya dalam usus besar (Fuller, 1997).

E. PROBIOTIK

Probiotik berasal dari bahasa latin dan Yunani yang berarti untuk kehidupan. Probiotik telah banyak didefinisikan sejak pertama kali dicetuskan sekitar 50 tahun yang lalu. Probiotik biasanya diartikan sebagai mikroorganisme yang dalam jumlah tertentu dapat meningkatkan kesehatan inangnya (Hamilton, 2004).

Bakteri Asam Laktat (BAL) bersifat Gram positif, berbentuk kokobasili, batang, atau kokus yang tidak membentuk spora dan tergolong katalase negatif. Berdasarkan cara metabolisme glukosa, BAL dibagi menjadi dua golongan yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Bakteri homofermentatif hanya memproduksi asam laktat selama fermentasi gula, sedangkan bakteri heterofermentatif selain memproduksi asam laktat juga asam asetat, etanol, dan karbondioksida (Mitsuoka, 1990).

adalah bakteri yang menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi dan menghasilkan asam laktat dan metabolit sampingan. BAL heterolaktis adalah bakteri yang hanya menghasilkan asam laktat saja sebagai hasil utama. Kelebihan bakteri asam laktat adalah kemampuannya untuk bertahan hidup dan mengkoloni usus, memproduksi asam laktat, bakteriosin, dan merangsang pembentukan antibodi tubuh (Salminen dan Wright, 1998).

Jumlah sel mikroba yang harus terdapat pada produk probiotik berkisar antara 106-107 CFU/g isi usus, sedangkan jumlah minimal mikroorganisme probiotik dalam bioproduk supaya dapat memberikan manfaat kesehatan adalah 109-1010 CFU/100 g produk (Charteris et al., 1998).

1. Lactobacillus casei subsp. Rhamnosus

Lactobacillus adalah jenis bakteri Gram positif, tidak membentuk spora, non-motil, katalase negatif dan hidup dengan sedikit udara atau benar-benar anaerob. Lactobacillus menghasilkan asam laktat dan asam asetat ketika bakteri ini menggunakan glukosa sebagai sumber karbonnya. (Desai, et al, 2004).

Lactobacillus dapat menghasilkan beberapa manfaat bagi kesehatan diantaranya mempuyai sifat anti mikroba terhadap mikroba patogen, efek antitumor, dan tahan terhadap antibitik. Lactobacillus juga tahan terhadap asam dan asam empedu (bile) dan bertahan (lolos) dari pencernaan manusia.

2. Lactobacillus plantarum

Gambar 5. Lactobacillus plantarum (Anonim c, 2002).

Lactobacillus plantarum adalah salah satu jenis bakteri asam laktat yang banyak ditemukan dalam proses fermentasi. Pembentukan asam yang cepat dalam jumlah yang tinggi oleh aktivitas starter Lactobacillus plantarum baik dalam bentuk tunggal maupun campuran dengan bakteri asam laktat lain, telah diketahui dapat menyebabkan bakteri perusak dan bakteri patogen terhambat pertumbuhannya atau bahkan tidak dapat bertahan hidup.

3. Bifidobacterium bifidum

Gambar 6. Bifidobacterium bifidum (Mocann, et al., 1996)

Bifidobacterium bifidum hidup di dalam usus besar dan saluran pembuangan manusia. Bakteri ini dapat tumbuh di makanan, seperti yogurt, keju, susu, kecap, miso, tempe, maupun di sayuran seperti sauerkraut. B. bifidum dapat mencerna laktosa dan menghasilkan asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan akan membuat pH usus menjadi rendah sehingga mempersulit bakteri patogen untuk tumbuh. B. bifidum dapat menyerap ion besi yang dibutuhkan untuk kehidupan bakteri patogen Bakteri ini juga dapat mencerna fruktooligosakarida (FOS) dan berbagai macam molekul yang tidak dapat dicerna manusia (Goodchild, 2005).

III. BAHAN DAN METODE

A. BAHAN DAN ALAT

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi ganyong (Canna edulis Kef), kentang (Solanum tuberosum), dan kimpul (Xanthosoma sagittfolium). Ganyong yang digunakan diperoleh dari Balai Penelitian Bioteknologi dan Genetika, Cimanggu, Bogor, sedangkan kentang dan kimpul diperoleh dari pasar tradisional di daerah Bogor. Bakteri yang digunakan terdiri dari Bifidobacterium spp,Lactobacillus casei subsp.rhamnosus, dan Lactobacillus plantarum. Bahan-bahan lain yang dipakai adalah enzim α-amilase heat stable, enzim protease, AMG (Amyloglucosidase) NaOH 1 M; 4N, POCl3, HCl 0.2N, HClO4 0.36 M, asam iso butirat, buffer asetat, asam format, NaOH padat, NaCl, CaCO3, KOH, H2SO4 0.01N, iodin, etanol, 78%, 85%, dan 95%, aseton, DNS, NaK-tartarat, isoamil alkohol, kristal timol, pankreatin, sodium dodesilsulfat, aquades, MRSA, dan m-MRSB (protease pepton, beef extract, yeast extract, amonium sitrat, sodium asetat, MgSO4, MnSO4, dan dipotasium fosfat).

Alat–alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, talenan, ember, kain saring, blender, blender kering, saringan 100 mesh, oven, oven vakum, neraca analitik, otoklaf, freeze dryer, freezer, sentrifuge, spektrofotometer, pH meter, mikropipet, pipet Mohr, pipet tetes, cawan petri, inkubator, sudip, gelas pengaduk, magnetic stirer, gelas piala, gelas ukur, fial, lemari pendingin, manik-manik, tip, hot plate, anoxomat, anaerobic jar, mortar, barbender unit, HPLC, dan whiteness meter.

B. METODE PENELITIAN

SELEKSI UMBI

Umbi

(ganyong, kentang, kimpul)

Ekstraksi Pati

Pembuatan RS

RS tipe III dan tipe IV

Uji daya cerna Rendemen

Jenis umbi terpilih

SELEKSI RS DAN BAL

Lactobacillus casei subsp. rhamnosus, Lactobacillus plantarum, dan Bifidobacterium bifidum

Inokulasi 5%

@

MMRSB + RS sRS

Analisis fisiko kimia: • Densitas kamba dan densitas padat • aw

• Kelarutan dalam air • uji amilograf

• Derajat putih • kadar amilosa,

• Kadar RS

Jenis BAL dan RS terpilih

[image:46.612.153.490.69.447.2]ANALISIS DIETARY FIBER DAN SCFA Gambar 7. Diagram alir penelitian

1. Ekstraksi pati dari umbi-umbian

Dalam penelitian ini digunakan 3 jenis umbi, yaitu ganyong, kentang, dan kimpul yang diekstraksi patinya dengan cara: umbi dikupas, dicuci, dihancurkan, diekstraksi dengan air (umbi:air = 1:4), diendapkan, disaring, dikeringkan dengan oven (suhu 400C), dan terakhir disaring dengan saringan 100 mesh.

2. Pembuatan RS tipe III (Metode Lehmann, 2002)

Pati dibuat menjadi RS tipe III sebagai berikut: pati disuspensikan dalam air (20% w/w), di-autoklaf selama 30 menit pada suhu 121oC, dididinginkan dan disimpan pada suhu 4 selama 24 jam, kemudian dikeringkan dengan freeze dryer.

3. Pembuatan RS tipe IV

Pembuatan RS tipe IV sebagai berikut: Sebanyak 100 gram pati dilarutkan dalam 150 ml akuades, diatur pH sampai 10.5 dengan NaOH 5% sambil diaduk dengan kuat. Selanjutnya ditambah dengan POCl3 0.2% dari berat tepung, diinkubasi pada environmental orbital shaker (T = 40oC, kecepatan putaran 200 rpm, selama 2 jam), kemudian diatur pH-nya sampai 5.5 menggunakan HCl dan disaring dengan penyaring vakum. Endapan pati yang diperoleh dicuci dengan air 150 ml sebanyak 5 kali. Selanjutnya pati dikeringkan dalam oven vakum (50oC, 24 jam), digiling dan diayak.

4. Uji Prebiotik secara in vitro

a. Persiapan kultur BAL (Fardiaz, 1989)

BAL dibuka dari ampul dan disegarkan ke dalam 10 ml MRSB. MRSB tersebut kemudian dimasukkan ke dalam inkubator 370C selama 48 jam. Setelah 48 jam, BAL tersebut kembali disegarkan dengan mengambil 1 ml dari tabung MRSB lama ke tabung berisi MRSB baru. MRSB itu kemudian diinkubasi kembali selama 48 jam pada suhu 370C.

b. Uji viabilitas BAL

• Persiapan jumlah BAL

Sebanyak 1 ml BAL dipindahkan ke dalam MRSB lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 370C. Kemudian sebanyak 1 ml BAL dipipet dan dimasukkan ke dalam larutan pengencer NaCl 0.85% 9 ml (pengenceran 10-1). Selanjutnya dibuat pengenceran sampai 10-7 dengan cara yang sama. Pemupukan dilakukan pada pengenceran 10-5 -10-8 dengan menggunakan media MRSA dalam cawan petri. Pemupukan dilakukan duplo setiap pengenceran. Cawan petri selanjutnya diinkubasi pada suhu 370C selama 48 jam (Harrigan, 1998) dan dinyatakan dalam CFU/ml.

N = ____∑ c____ (n1 + 0.1 n2) x d

N: Jumlah mikroba (CFU/ml)

∑c: Jumlah koloni dari semua cawan (25-250 koloni)

n1: Jumlah cawan pada pengenceran pertama (25-250 koloni) n2: Jumlah cawan pada pengenceran kedua (25-250 koloni) d: Pengenceran terendah dimana bakteri ditemukan

• Pertumbuhan BAL dalam media RS

Disiapkan RS steril, air steril @50 ml/sampel dan m-MRSB (MRSB tanpa dektrosa) @50ml/sampel. Sebanyak 2.5 ml BAL yang berumur 1 hari dipipet dan dimasukkan ke dalam campuran larutan 50 ml MRSBr + 2.5% RS dan larutan 50 ml air steril + 2.5% RS. Larutan ini kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 370C.

Cawan petri selanjutnya diinkubasi pada suhu 370C dalam posisi terbalik. Pemupukan dilakukan duplo setiap pengenceran. Perhitungan koloni dilakukan setelah 48 jam berdasarkan metode ISO (Harrigan, 1998) dan dinyatakan dalam CFU/ml.

C. METODE ANALISIS

1. Analisis kadar air (AOAC, 1984)

Cawan kosong dikeringkan dalam oven selama 15 menit dan dinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang. Timbang dengan cepat kurang lebih 5 gram sampel yang sudah dihomogenkan dalam cawan. Tempatkan cawan ke dalam oven selama 6 jam. Untuk produk yang tidak mengalami dekomposisi dengan pengeringan yang lama, dapat dikeringkan selama 1 malam (16 jam). Pindahkan cawan ke desikator, lalu dinginkan. Setelah dingin, penimbangan dilakukan kembali. Keringkan kembali ke dalam oven sampai diperoleh bobot yang tetap.

% Kadar air (dry basis) = W3 x 100

W2

% Kadar air (wet basis) = W3 x 100 W1

Keterangan: W1: Bobot sampel sebelum dikeringkan (g) W2: Bobot sampel setelah dikeringkan (g) W3: W3-W1

2. Rendemen

Pengukuran rendemen pati umbi dihitung berdasarkan perbandingan bobot pati yang diperoleh terhadap bobot umbi tanpa kulit yang dinyatakan dalam persen (%).

Rendemen pati (%) = b × 100%

Keterangan:

a = bobot umbi setelah dikupas (g) b = bobot pati(g)

3. Uji daya cerna pati (di dalam: Muchtadi et al.,1992)

Enzim α-amilase dilarutkan di dalam buffer Na-Fosfat 0.05 M pH 7. Pereaksi dinitrosalisilat dibuat dengan melarutkan 1 gram 3,5-dinitrosalisilat, 30 gram Na-K tartarat dan 1,6 gram NaOH dalam 100 ml aquades. Larutan maltosa standar yang digunakan adalah 0-10 mg masing-masing dalam 10 ml aquades.

Sampel dibuat suspensi dalam aquades (1%), kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 30 menit pada suhu 900C kemudian didinginkan. Sebanyak 2 ml sampel dalam tabung ditambahkan 3 ml aquades dan 5 ml buffer Na-Fosfat 0.1 M, pH 7. Lalu diinkubasikan pada suhu 370C selama 15 menit. Selanjutnya ditambahkan larutan enzim α-amilase dan diinkubasi lagi pada suhu 370C selama 30 menit.

Sebanyak 1 ml sampel dipipet ke dalam tabung reaksi lain, ditambah 2 ml pereaksi dinitrosalisilat. Lalu dipanaskan pada suhu 1000C selama 10 menit. Warna merah oranye yang terbentuk diukur absorbansinya pada panjang gelombang 520 nm. Kadar maltosa campuran reaksi dihitung dengan menggunakan kurva standar maltosa murni yang diperoleh dengan mereaksikan larutan maltosa standar dengan pereaksi dinitrosalisilat menggunakan prosedur seperti di atas. Blanko dibuat untuk menghitung kadar maltosa awal (bukan hasil hidrolisis enzim). Prosedur pembuatan blanko sama seperti prosedur untuk sampel hanya saja tanpa sampel dan tidak ditambahkan larutan enzim α-amilase. Sebagai gantinya untuk blanko diganti buffer Na-fosfat 0.1 M pH 7.

4. Densitas kamba (Khalil, 1999)

Densitas kamba diukur dengan cara memasukkan sampel ke dalam gelas ukur sampai volume tertentu tanpa dipadatkan, kemudian berat ditimbang. Densitas kamba dihitung dengan cara membagi sampel dengan volume ruang yang ditempati. Densitas kamba dinyatakan dalam satuan g/ml.

5. Densitas padat (Khalil, 1999)

Densitas padat diukur dengan cara memasukkan sampel ke dalam gelas ukur dan dipadatkan sampai volumenya konstan, kemudian berat sampel ditimbang. Densitas padat dihitung dengan cara membagi berat sampel dengan volume ruang yang ditempati. Densitas padat dinyatakan dalam satuan g/ml.

6. Uji kelarutan dalam air (Muchtadi dan Sumartha, 1992)

Sejumlah 0.75 gram sampel dilarutkan dalam 150 ml air, kemudian disaring menggunakan corong buchner dan pompa vakum. Sebelumnya kertas saring dikeringkan terlebih dahulu dalam oven 100ºC selama 30 menit dan ditimbang (berat sudah diketahui). Kertas saring dan endapan yang tertinggal pada kertas saring dikeringkan dalam oven 100ºC selama 3 jam (sampai mencapai berat yang konstan), didinginkan dalam desikator, dan ditimbang.

Kelarutan (%) = 100%

a c) -(b -a

× =

7. Derajat putih

8. Aktivitas air (aw)

Pengukuran aktivitas air (aw) dilakukan dengan menggunakan alat aw meter ”Shibaura aw meter WA-360”. Alat dikalibrasi dengan NaCl jenuh yang memiliki nilai aw 0.7547; 0.7529; dan 0.7509 yang berturut-turut pada suhu 20,25 dan 290C dengan cara memasukkan NaCl jenuh tersebut dalam wadah aw meter. Nilai aw dapat dibaca setelah ada tulisan “completed” di layar.Bila aw yang terbaca tidak tepat 0.750 maka bagian switch diputar sampai mencapai tepat 0.750. Pengukuran aw sampel dilakukan dengan cara yang sama dengan kalibrasi alat yaitu sampel dimasukkan dalam wadah aw meter.

Keterangan:

a = berat kering sampel (gram)

b = berat endapan dan kertas saring (gram) c = berat kertas saring (gram)

9. Uji amilograf

Uji amilograf bertujuan untuk mengetahui suhu gelatinisasi RS tipe III dan tipe IV. Sebanyak 45 gram sampel tepung (100 mesh) ditimbang dan dilarutkan dengan 450 ml air destilata, kemudian dimasukkan ke dalam bowl. Lengan sensor dipasang dan dimasukkan ke dalam bowl dengan cara menurunkan head amilograf. Suhu awal termoregulator diatur pada suhu 200C atau 250C. Switch pengatur diletakkan pada posisi bawah sehingga jika mesin dihidupkan suhu akan meningkat 1.50C setiap menit.

Mesin amilograf dihidupkan. Begitu suspensi mencapai suhu 300C, pencatat diatur pada skala kertas amilogram. Setelah pasta mencapai suhu 950C, mesin dimatikan. Parameter analisis amilograf terdiri dari:

Suhu awal gelatinisasi, yaitu suhu pada saat kurva mulai naik

Suhu pada puncak gelatinisasi, yaitu suhu pada saat nilai maksimum viskositas dapat dicapai

10.Kadar amilosa (Metode Juliano, 1971 yang dimodifikasi)

Pembuatan kurva standar

Amilosa murni ditimbang sebanyak 40 mg kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan dengan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N lalu didiamkan selama 24 jam dan ditepatkan sampai tanda tera dengan akuades. Selanjutnya larutan tersebut dipipet masing-masing sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5 ml lalu dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Ke dalam masing-masing labu takar tersebut ditambahkan asam asetat 1 N sebanyak masing-masing 0.2; 0.4; 0.6; 0.8 dan 1 ml, lalu ditambahkan larutan iod sebanyak 2 ml. Setelah itu, larutan ditepatkan sampai tanda tera dengan akuades, dikocok, lalu didiamkan selama 20 menit, dan diukur intensitas warna yang terbentuk dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nm.

Penetapan sampel

Sebanyak 100 mg sampel (tanpa lemak) dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, dan ditambahkan dengan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N lalu didiamkan selama 24 jam dan ditepatkan sampai tanda tera dengan akuades. Pipet 5 ml larutan tersebut, lalu dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, dan ditambahkan 1 ml asam asetat 1 N dan 2 ml larutan iod. Setelah itu, larutan ditepatkan sampai tanda tera dengan akuades, dikocok, lalu didiamkan selama 20 menit, dan diukur intensitas warna yang terbentuk dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nm. Kadar amilosa dihitung dengan persamaan:

Kadar amilosa (%) 100%

W FP S A

× × =

Keterangan:

11.Kadar RS (Kim, et al., 2003)

Pati (0.5g) dilarutkan ke dalam 0.08 M buffer fosfat (25 ml, pH 6.0) dan kemudian ditambahkan enzim α-amilase (stabil terhadap panas). Gelas piala yang digunakan dilapisi dengan alumunium foil dan diinkubasi ke dalam water bath pada suhu 950C selama 15 menit, sambil diaduk lembut setiap 5 menit sekali. Setelah didinginkan sampai suhu ruang, pH larutan diatur hingga 7.5 dengan menambahkan 0.275 N larutan NaOH (5 ml) dan dilakukan penambahan enzim protease (0.05 ml, 50 mg/ml protease dalam buffer fosfat). Campuran larutan ini kemudian diinkubasi di dalam shakingwater bath pada suhu 600C selama 30 menit. Empat bagian etanol 95% ditambahkan dan campuran didiamkan selama satu malam pada suhu ruang. Endapan yang terkumpul kemudian dikumpulkan dalam kertas saring (Toyo No. 2). Residu yang tertinggal dicuci dengan etanol 78% (20 ml, 3 kali), etanol murni (10 ml, 2 kali), dan aseton (10 ml, 2 kali). Residu yang didapat dikeringkan di oven bersuhu 400C. Sampel kemudian ditambahkan dengan α-amilase (heat stable). Residu yang didapat dinyatakan tahan α-amilase (heat stable) dan disebut dengan (A-RS). Kadar RS dihitung dengan cara sebagai berikut:

RS (%) = Bobot residu (g) x100 Bobot sampel (g)

kemudian dibubuhi 10-15 ml larutan KI 30% dan 25 ml asam sulfat 25% dan dititrasi dengan Na-tiosulfat 0.1 N memakai indikator pati 2-3 ml. Untuk memperjelas perubahan warna, pada akhir titrasi sebaiknya pati ditambahkan pada saat titrasi hampir berakhir. Penetapan berat glukosa dilakukan dengan membandingkan volume Na-tiosulfat yang diperlukan dalam suatu daftar.

Perhitungan kadar gula dilakukan dengan memakai rumus: % Kadar gula = mg glukosa x pengenceran x 100%

mg sampel

13.Analisis Dietary Fiber (Hellendoorn, et al., 1975)

14.Analisis Asam Lemak Rantai Pendek (SCFA)

Sampel disaring dengan membran filter dan sampel diinjeksikan sebanyak 10 μl ke HPLC dengan kondisi fase gerak H2SO4 0.01 N, flow 0.5 ml/menit, kolom (organik couloum), suhu oven 50°C, detector UV 210 nm. Standar yang digunakan adalah asam format (0.236 %), asam asetat (0.257 %), asam propionat (0.3254 %) dan asam butirat (0.2139 %).

D. PENGOLAHAN DATA

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SELEKSI UMBI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi prebiotik dari Resistant Starch (RS) yang diperoleh dari umbi-umbi lokal Indonesia. Ketiga umbi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ganyong (Canna edulis), kentang (Solanum tuberosum), dan kimpul (Xanthosoma violaceum Schott) dapat dilihat pada Gambar 8. Pemilihan ketiga umbi ini didasarkan pada rendemen pati dan amilosa umbi karena dalam pembuatan RS diperlukan bahan dasar pati sedangkan kadar amilosa akan berpengaruh pada pembuatan RS. Menurut Sievert dan Pomeranz (1989), kadar amilosa tinggi akan meningkatkan rendemen RS. Umbi-umbian yang digunakan adalah umbi yang sudah cukup tua sehingga memiliki kadar pati yang cukup tinggi.

(a) (b)

[image:57.612.130.521.371.668.2](c)

1. Rendemen dan Kadar Air Pati

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah ekstraksi pati. Ekstraksi ini dilakukan dengan cara basah. Rendemen pati hasil ekstraksi ketiga jenis umbi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rendemen pati berbagai jenis umbi-umbian Jenis umbi Berat sebelum

dikupas (a) (g)

Berat sesudah dikupas (b)

(g)

Berat pati (c) (g)

Rendemen (c/b x 100%)

(%)

Ganyong 4500 3700 343.5 9.28

Kentang 3150 2983.3 218.1 7.31

Kimpul 3000 2786.2 343.6 12.33

Dari Tabel 5, dapat dilihat bahwa rendemen pati ganyong, kentang, kimpul berturut-turut sebesar 9.28%, 7.31%, dan 12.33%. Rendemen ini, selain parameter daya cerna pati, akan menjadi dasar pemilihan umbi untuk tahap penelitian selanjutnya. Menurut Damayanti (2002), rendemen pati ganyong adalah 17-18% dan menurut Ridal (2003), rendemen pati kimpul adalah 16.54%. Rendemen pati pada penelitian lebih kecil karena ekstraksi pati hanya dilakukan satu kali. Dari Tabel 5, dapat dilihat bahwa rendemen pati yang paling tinggi adalah kimpul, yaitu sekitar 12.33%. Semakin besar rendemen semakin baik, karena rendemen yang tinggi akan menghemat biaya bahan baku. Rendemen yang lebih baik menjadi pertimbangan awal dalam pemilihan umbi.

Tabel 6. Hasil pengukuran kadar air pati

Jenis umbi Kadar air (% b.b)

1 2 Rata-rata

Ganyong 7.95 7.37 7.66

Kentang 8.44 6.52 7.48

Kimpul 6.00 6.39 6.20

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa kadar air pati berkisar antara 6%-8.44% dengan kadar air kimpul terendah yaitu 6.20%. Pengukuran kadar air ini dilakukan untuk memastikan kadar air cukup rendah. Kadar air yang rendah ak