ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI HALOTOLERAN

PADA PEDA IKAN KEMBUNG (Rastrelliger sp.)

Oleh :

Suci Dwi Novi Savitri

C34102034

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

RINGKASAN

SUCI DWI NOVI SAVITRI. C34102034. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Halotoleran pada Peda Ikan Kembung (Rastrelliger sp.). Dibimbing oleh WINARTI ZAHIRUDDIN dan DESNIAR.

Ikan peda merupakan salah satu produk hasil fermentasi bergaram yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena cita rasa dan aromanya yang khas. Peda adalah produk hasil fermentasi bergaram yang menggunakan aktivitas bakteri dalam prosesnya. Bakteri tersebut akan menguraikan protein yang selanjutnya akan terbentuk senyawa-senyawa yang berperan dalam pembentukan cita rasa yang khas pada peda. Sehubungan dengan informasi mengenai jenis bakteri yang terdapat di dalam peda masih sangat kurang, maka perlu dilakukan isolasi bakteri halotoleran yang terdapat pada produk tersebut sehingga dapat diketahui karakteristik morfologi dan fisiologinya yang merupakan tahapan yang penting untuk melakukan identifikasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisolasi dan mengetahui karakteristik bakteri halotoleran yang terdapat dalam produk fermentasi yaitu peda ikan kembung (Rastrelliger sp.).

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu analisis bahan (yang meliputi pengukuran kadar garam, derajat keasaman (pH) dan perhitungan Total Plate Count (TPC)), isolasi bakteri dari ikan peda merah (dilakukan dengan cara menumbuhkan mikroba pada agar cawan dilanjutkan dengan goresan kuadran serta pengamatan morfologi koloni dan sel untuk mengetahui tingkat kemurnian isolat yang diperoleh) dan karakterisasi isolat bakteri murni (yang meliputi uji morfologi dan uji fisiologi). Sifat morfologi yang diamati adalah morfologi sel, sedangkan pengamatan sifat fisiologis bakteri, meliputi uji hidrolisis pati, uji hidrolisis protein, uji hidrolisis lemak, uji reduksi nitrat, uji katalase, uji oksidase, uji indol, uji H2S, uji fermentasi gula, uji oksidasif-fermentatif Baird Parker, uji kualitatif untuk Staphylococcus, uji manitol, uji koagulase dan pendugaan jenis bakteri.

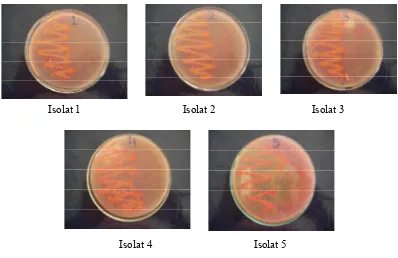

Pada analisis bahan diketahui bahwa kadar garam ikan peda merah sebesar 11,4 %, derajat keasaman (pH) sebesar 7,08 dan jumlah bakteri (Total Plate Count/ TPC) sebesar 1,04 x 104 koloni/ml. Pada tahap isolasi bakteri diketahui ada lima isolat yang diperoleh dari lima koloni dominan yang memiliki sifat morfologi koloni yang berbeda baik warna, bentuk, elevasi dan tepiannya.

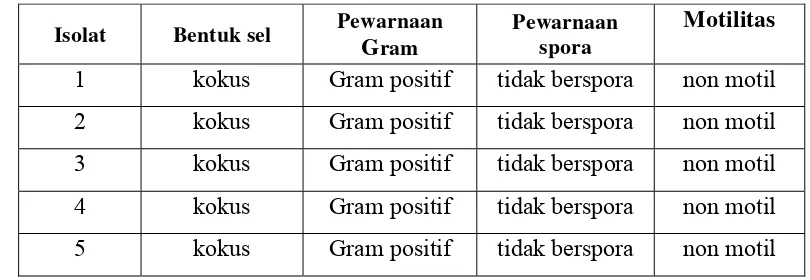

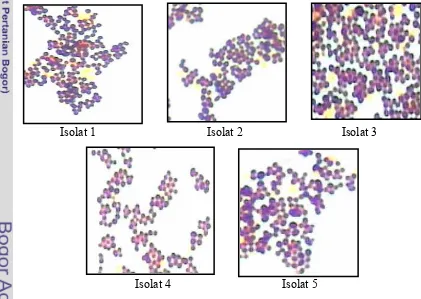

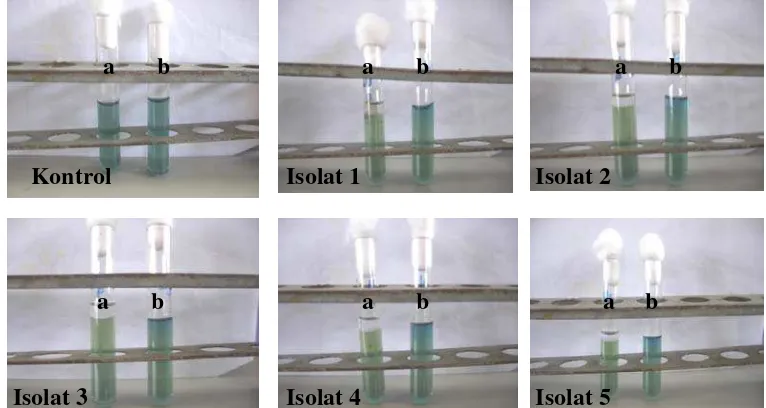

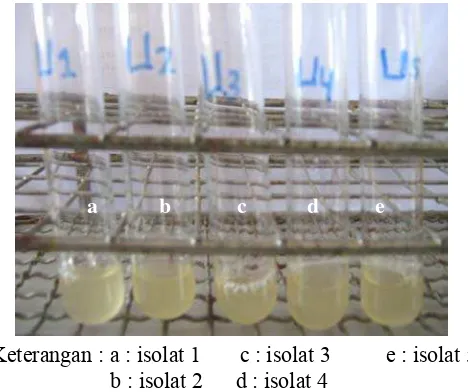

Berdasarkan hasil pengamatan morfologi sel bakteri, kelima isolat tersebut memiliki sifat yang sama yaitu bentuk sel kokus, gram positif, tidak mempunyai spora dan non motil. Sedangkan dari pengamatan sifat-sifat fisiologi bakteri, kelima isolat juga memiliki sifat yang sama yaitu dapat menghidrolisis pati, protein dan lemak; hidup secara aerob atau fakultatif anaerob; katalase positif; tidak dapat mereduksi nitrat; indol negatif, H2S negatif dan oksidase negatif; dapat memfermentasi glukosa dan menghasilkan asam; metabolisme selnya dilakukan secara fermentatif; serta termasuk dalam golongan Staphylococcus sp. yang bersifat tidak patogen.

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul ” Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Halotoleran pada Peda Ikan Kembung (Rastrelliger sp.)” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Desember 2006

ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI HALOTOLERAN PADA PEDA IKAN KEMBUNG (Rastrelliger sp.)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

Suci Dwi Novi Savitri C34102034

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Judul : ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI HALOTOLERAN PADA PEDA IKAN KEMBUNG (Rastrelliger sp.)

Nama : Suci Dwi Novi Savitri NRP : C34102034

Menyetujui,

Pembimbing I

Ir. Winarti Zahiruddin, MS NIP. 130 422 706

Pembimbing II

Desniar, SPi, MSi NIP. 132 159 705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelauatan

Dr. Ir. Kadarwan Soewardi NIP. 130 805 031

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Yang Maha

Pengasih dan Maha Penyayang. Atas berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang

yang telah diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan

judul “Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Halotoleran pada Peda Ikan Kembung

(Rastrelliger sp.)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Ir. Winarti Zahiruddin, MS dan Ibu Desniar, SPi, MSi selaku dosen

pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan nasehat selama

penulisan skripsi.

2. Ibu Dr. Tati Nurhayati, SPi, MSi dan Ibu Ir. Anna C. Erungan, MS selaku

dosen penguji, atas masukannya yang berharga dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Agus Soematri (FKH) dan Ibu Ema atas bantuan yang telah diberikan

selama penelitian.

4. Bapak, Ibu, Mbak Wid, si kembar Angga & Ayu, Mas Ali, si kecil Ivan dan

Mbok’e serta keluarga di Semarang atas cinta kasih, doa, nasehat, perhatian,

dukungan dan keceriaan yang telah diberikan selama ini.

5. Titin, Vina, Nispi, Teguh dan Joddi atas bantuan dan kebersamaan selama

penelitian dan penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman THP ”Unskill 39” atas kebersamaan, dukungan dan canda tawa

selama empat tahun lebih bersama.

7. Teman-teman di Wisma Nabila dan Pondok Harum atas hari-hari penuh

senyuman dan canda tawa yang telah kalian berikan selama ini.

8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan

yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak yang

membutuhkannya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Suci Dwi Novi Savitri dan lahir di Semarang pada tanggal 25 November 1983. Penulis

adalah putri kedua dari empat bersaudara dari pasangan

Bapak Drs. Djumasri Yuwono Saputro dan Ibu Sri Kanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri KIP

Karangayu pada tahun 1996. Kemudian dikota yang sama

pada tahun 1996 penulis melanjutkan pendidikan lanjutan tingkat pertama pada

SLTP Negeri 1 Semarang dan lulus pada tahun 1999.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 3

Semarang dan lulus pada tahun 2002. Penulis diterima menjadi mahasiswa IPB

melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada tahun 2002 dan diterima

di Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif di organisasi kemahasiswaan

baik sebagai anggota maupun pengurus antara lain Himpunan Mahasiswa Hasil

Perikanan (Himasilkan) pada tahun 2003-2005 dan Fish Processing Club (FPC) pada tahun 2003-2005. Selain itu penulis juga pernah menjadi asisten mata kuliah

Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional pada tahun ajaran 2005-2006.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan, Institut Pertanian Bogor, penulis melakukan penelitian dengan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN... ix

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan ... 2

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Fermentasi Ikan ... 3

2.1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi ... 4

2.1.2. Peranan garam dalam fermentasi ikan ... 5

2.2. Fermentasi Peda ... 7

2.2.1. Proses dan perubahan yang terjadi selama pembuatan... .. 9

2.2.2. Karakteristik peda... .. 11

2.2.3. Kerusakan produk fermentasi... .. 14

2.3. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri pada Produk Fermentasi ... 14

3. METODOLOGI 3.1. Waktu dan Tempat ... 18

3.2. Alat dan Bahan ... 18

3.3. Metode Penelitian ... 19

3.3.1. Analisis bahan... 19

3.3.2. Isolasi bakteri dari ikan peda merah ... 19

3.3.3. Karakterisasi isolat bakteri... 19

3.4. Prosedur Analisis... 20

3.4.1. Pengukuran kadar garam sampel (AOAC 1995)... 20

3.4.2. Pengukuran pH sampel (AOAC 1995) ... 20

3.4.3. Perhitungan nilai Total Plate Count (TPC) (Fardiaz 1992) .... 21

3.4.4. Isolasi bakteri dari sampel (Fardiaz 1988) ... 21

3.4.5. Uji morfologi ... 22

3.4.6. Uji fisiologi ... 25

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Analisis Bahan... 33

4.3. Karakterisasi Isolat Bakteri ... 39

5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan... 59

5.2. Saran ... 59

DAFTAR PUSTAKA ... 61

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Komposisi peda bermutu baik ... 12

2. Hasil analisis komposisi gizi peda pasar ... 12

3. Reaksi-reaksi yang terjadi pada uji fementasi gula... 28

4. Reaksi-reaksi yang terjadi pada uji H2S... 28

5. Tabel kunci identifikasi bakteri Gram positif ... 31

6. Tabel kunci identifikasi tahap kedua untuk Staphylococcus, Micrococcus dan Aerococcus... 32

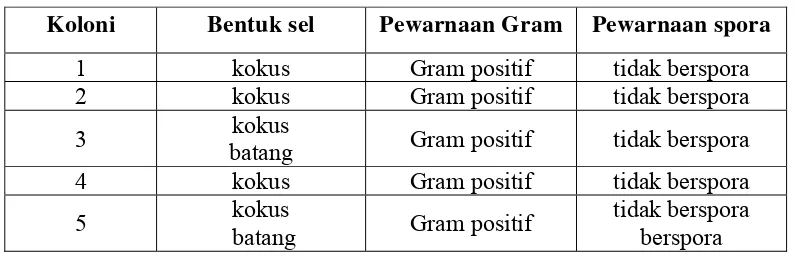

7. Kadar garam, pH dan nilai Total Plate Count (TPC) ikan peda merah . 33 8. Morfologi koloni terpilih ... 36

9. Morfologi sel bakteri dari koloni terpilih... 37

10. Morfologi sel bakteri dari setiap tahapan isolasi... 38

11. Morfologi sel dari kelima isolat bakteri pada ikan peda merah ... 39

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

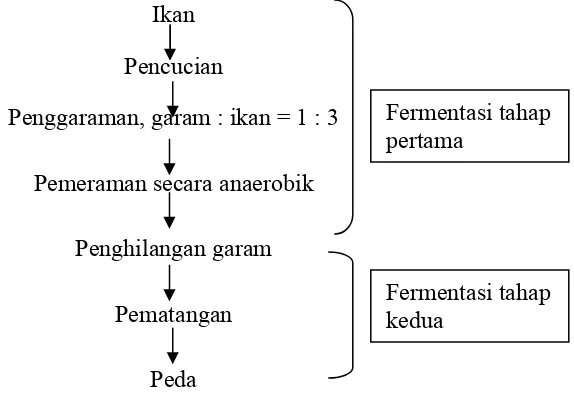

1. Tahapan pembuatan peda ... 11

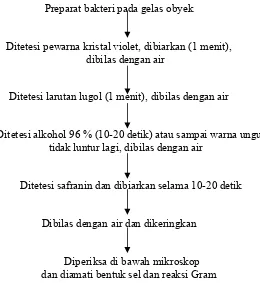

2. Tahap-tahap pewarnaan gram ... 24

3. Tahap-tahap pewarnaan spora ... 25

4. Sampel peda merah ikan kembung perempuan (Rastrelliger neglectus). 33 5. Bentuk sel dan hasil pewarnaan gram bakteri... 40

6. Hasil uji motilitas bakteri ... 41

7. Hasil uji hidrolisis pati ... 43

8. Hasil uji hidrolisis protein... 45

9. Hasil uji hidrolisis lemak ... 46

10. Hasil uji reduksi nitrat... 49

11. Hasil uji indol... 50

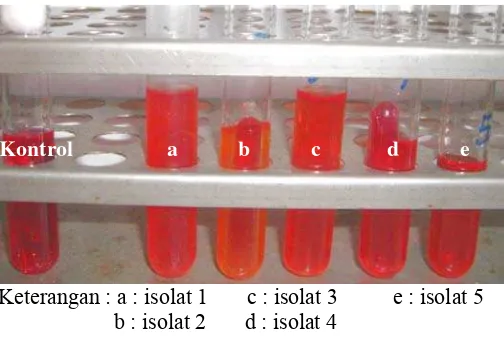

12. Hasil uji fermentasi gula dan H2S ... 51

13. Hasil uji oksidase ... 53

14. Hasil uji oksidatif-fermentatif Baird-Parker ... 55

15. Hasil uji kualitatif untuk Staphylococcus... 56

16. Hasil uji koagulase ... 57

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Bentuk pertumbuhan koloni di atas agar cawan ... 65

2. Hasil perhitungan pengukuran kadar garam ... 66

3. Hasil pengukuran derajat keasaman (pH) ... 66

4. Hasil perhitungan nilai Total Plate Count (TPC) ... 66

5. Cara pembuatan larutan pengencer ... 67

6. Komposisi media yang digunakan ... 67

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, ikan dan hasil perairan lainnya merupakan sumber komoditi

yang penting terutama sebagai sumber protein hewani selain yang berasal dari

hewan terestrial seperti sapi, ayam, kambing dan lain-lain. Ikan mempunyai harga

relatif lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya seperti

daging sapi sehingga diharapkan ikan akan memberikan sumbangan yang besar

untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk Indonesia terutama protein. Sebagai

sumber protein hewani yang penting maka pendayagunaan ikan harus dilakukan

sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Mengingat ikan adalah bahan makanan yang mudah rusak maka usaha

pengolahan ikan mutlak diperlukan sehingga hasil tangkapan ikan yang tidak

dapat segera dipasarkan dalam bentuk segar tidak cepat menjadi busuk dan

terbuang percuma. Pengolahan yang sudah banyak dilakukan adalah pengolahan

ikan secara tradisional seperti penggaraman, pengeringan, perebusan, pengasapan

dan fermentasi, yang semuanya bertujuan untuk mengawetkan atau

memperpanjang masa simpan hasil perikanan tersebut. Hasil olahan secara

tradisional yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia antara lain ikan asin,

ikan kering, pindang, ikan asap dan produk-produk fermentasi ikan bergaram

seperti peda, terasi dan kecap ikan.

Fermentasi ikan merupakan suatu proses penguraian secara biologis atau

semi biologis dari senyawa-senyawa kompleks terutama protein menjadi

senyawa-senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan terkontrol

(Hadioetomo 1982). Bahan pangan yang difermentasi biasanya memiliki aroma

dan tekstur yang lebih baik, umur simpan yang lebih lama dan kebanyakan bahan

pangan hasil fermentasi dianggap aman. Selama fermentasi berlangsung, protein

ikan akan terhidrolisis menjadi asam amino dan peptida, kemudian

asam-asam amino akan terurai menjadi komponen-komponen yang berperan dalam

pembentukan cita rasa.

Menurut Irawadi (1979), fermentasi ikan merupakan salah satu cara

digemari oleh masyarakat. Dengan proses fermentasi akan diperoleh produk

dengan cita rasa dan aroma yang khas yang sulit ditinggalkan oleh para

penggemarnya. Fermentasi ikan bergaram merupakan suatu cara pengawetan

yang cocok dengan kondisi ekonomi nelayan, karena tidak membutuhkan biaya

yang tinggi dan suhu pembuatannya sesuai dengan suhu di Indonesia.

Peda adalah produk hasil fermentasi bergaram yang menggunakan aktivitas

bakteri dalam prosesnya. Diperkirakan bakteri yang berperan dalam proses

fermentasi bergaram ini adalah bakteri halofilik atau bakteri halotoleran.

Bakteri-bakteri tersebut memberi sumbangan dalam proses penguraian senyawa-senyawa

kompleks seperti protein, karbohidrat dan lemak yang selanjutnya akan terbentuk

senyawa-senyawa yang berperan dalam pembentukan cita rasa yang khas pada

peda (Jermolieva dan Bujanowskaja 1934; Messing 1934; Shewan 1938; dan

Omland 1955 diacu dalam FAO 1971). Akan tetapi tidak semua jenis bakteri

yang terdapat pada peda berperan dalam pembentukan cita rasa karena hanya

bakteri yang tidak membentuk spora, tahan garam dan dapat tumbuh dalam

kondisi aerobik maupun anaerobiklah yang memegang peranan tersebut

(Rahayu et al. 1992).

Mengingat informasi mengenai jenis-jenis bakteri yang terdapat di dalam

produk ikan peda masih sangat kurang, maka perlu dilakukan isolasi bakteri

halotoleran yang terdapat pada produk tersebut sehingga dengan demikian dapat

diketahui karakteristik morfologi dan fisiologi dari bakteri yang ada yang

merupakan tahapan yang penting untuk melakukan identifikasi.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisolasi dan mengetahui

karakteristik bakteri halotoleran yang terdapat dalam produk fermentasi yaitu peda

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fermentasi Ikan

Pada mulanya yang dimaksud dengan proses fermentasi adalah pemecahan

karbohidrat menjadi alkohol dan karbondioksida. Namun banyak proses

fermentasi tidak selalu menghasilkan alkohol dan karbondioksida. Fermentasi

adalah suatu proses penguraian senyawa dari bahan-bahan protein komplek

menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan yang terkontrol

atau teratur (controlled condition) (Moeljanto 1982). Selain karbohidrat, protein dan lemak dapat juga dipecah oleh mikroba atau enzim tertentu untuk

menghasilkan asam amino, asam lemak dan zat lainnya (Winarno et al. 1980).

Proses fermentasi biasanya ditujukan untuk a) membuat produk baru,

b) memperbaki nilai gizi, c) memperbaiki sifat fisik misalnya rupa, bentuk,

kekerasan dan flavour dan d) memperpanjang daya awet produk (Damayanthy dan Mudjajanto 1993). Terjadinya fermentasi dapat menyebabkan

perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat pemecahan kandungan-kandungan

bahan tersebut (Winarno et al. 1980). Hasil fermentasi terutama tergantung pada jenis bahan pangan, jenis mikroba dan kondisi di sekeliling yang mempengaruhi

pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Semua mikroba hidup memerlukan energi

yang diperoleh dari komponen-komponen bahan pangan tempat mikroba itu hidup

(Buckle et al. 1978).

Fermentasi oleh mikroba yang dikehendaki akan menghasilkan cita

rasa yang khas dan mengubah tekstur bahan pangan yang difermentasikan.

Bahan pangan yang mengalami fermentasi biasanya mengandung nilai gizi

yang lebih tinggi dari bahan asalnya. Hal ini disebabkan protein, lemak dan

polisakarida terhidrolisis menjadi senyawa yang lebih mudah dicerna. Adanya

mikroorganisme juga dapat meningkatkan jumlah vitamin, seperti kelompok

vitamin B yang terdapat dalam bahan pangan yang difermentasi

(Buckle et al. 1978)

Hasil fermentasi yang diperoleh sering tidak tetap mutunya. Hal ini

terjadi terutama karena dalam pembuatan produk tradisional menerapkan

mikroba yang ikut aktif biasanya beraneka ragam. Banyaknya jenis mikroba

tersebut menyebabkan hasilnya juga bermacam-macam dan tidak seragam, selain

itu mutu dan hasil yang diperoleh tidak menentu (Winarno dan Fardiaz 1981)

Selain membantu dalam mengawetkan makanan, fermentasi juga

memberikan sifat-sifat tertentu yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen.

Biasanya sifat-sifat ini hanya dapat dihasilkan melalui perubahan yang komplek

selama fermentasi (Pederson 1963)

Fermentasi makanan dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan

sumber mikroba yang berperan dalam fermentasi, yaitu fermentasi spontan dan

fermentasi tidak spontan. Fermentasi spontan adalah fermentasi yang dalam

pembuatannya tidak ditambahkan mikroba dalam bentuk starter, tetapi mikroba yang berperan aktif dalam proses fermentasi berkembang biak secara spontan

karena tempat hidupnya yang dibuat sesuai untuk pertumbuhannya. Fermentasi

tidak spontan terjadi pada makanan yang dalam pembuatannya ditambahkan

mikroba dalam bentuk starter, dimana mikroba akan berkembang biak dan aktif mengubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan

(Fardiaz 1987).

2.1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses fermentasi

adalah sebagai berikut (Potter 1978):

a) Asam

Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika oksigen

cukup jumlahnya dan kapang dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung terus,

maka daya awet dari makanan asam tersebut menjadi hilang. Pada keadaan ini

mikroba proteolitik dan lipolitik dapat berkembang biak menghasilkan senyawa

yang berbau busuk

b) Alkohol

Seperti halnya asam, makanan atau minuman yang mengandung alkohol

dapat tahan lama tergantung konsentrasinya. Kandungan akohol yang terbentuk

selama fermentasi anggur tergantung pada kandungan gula dalam buah anggur,

c) Penggunaan starter

Fermentasi adakalanya dilakukan dengan menggunakan kultur murni yang

dihasilkan di laboratorium. Kultur ini dapat disimpan dalam keadaan kering atau

dibekukan. Adakalanya proses fermentasi tidak menggunakan kultur murni,

misalnya pada penggumpalan susu untuk pembuatan keju yang dilakukan dengan

cara memasukkan susu asam yang telah menggumpal ke dalam cairan susu yang

akan diproses .

d) Suhu

Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroorganisme yang

dominan selama fermentasi. Jika kondisi asam yang dikehendaki telah tercapai,

maka suhu dapat dinaikkan untuk menghentikan fermentasi. Suhu yang optimum

untuk proses fermentasi sekitar 25 0C sampai 35 0C.

e) Kandungan oksigen

Kandungan oksigen selama proses fermentasi akan mempengaruhi

pertumbuhan optimum mikroba tertentu. Misalnya bakteri Acetobacter yang penting dalam pembuatan cuka adalah bakteri aerob (membutuhkan oksigen),

sedangkan pertumbuhan ragi yang menghasilkan alkohol dari gula akan lebih baik

dalam keadaan anaerob.

f) Garam

Mikroba dapat dibedakan berdasarkan ketahanannya terhadap garam.

Mikroba pembentuk asam laktat dalam acar, sayur asin (sauerkraut), sosis dan lain-lain, biasanya toleran terhadap konsentrasi garam 10 % sampai 18 %.

Beberapa mikroba proteolitik penyebab kebusukan tidak toleran pada konsentrasi

garam 2,5 % dan terutama tidak toleran pada kombinasi antara garam dan asam.

2.1.2. Peranan garam dalam fermentasi ikan

Pada proses fermentasi, garam yang ditambahkan berpengaruh pada

populasi organisme mana yang dapat tumbuh dan yang tidak dapat tumbuh serta

jenis apa yang akan tumbuh, sehingga kadar garam dapat digunakan untuk

mengendalikan aktivitas fermentasi apabila faktor lainnya adalah sama

(Desroier 1988).

Penambahan garam dalam fermentasi ikan mempunyai beberapa fungsi,

pertumbuhan mikroorganisme (merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang

diinginkan berperan dalam fermentasi dan menghambat pertumbuhan

mikroorganisme pembusuk dan patogen). Garam dapat berfungsi sebagai

penghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan patogen karena

mempunyai sifat-sifat antimikroba sebagai berikut: a) garam dapat meningkatkan

tekanan osmotik substrat, b) garam dapat menyebabkan terjadinya penarikan air

dari dalam bahan pangan sehinggga aw bahan pangan akan menurun dan

mikroorganisme tidak akan tumbuh, c) garam mengakibatkan terjadinya penarikan

air dari dalam sel mikroorganisme, sehingga sel akan kehilangan air dan

mengalami pengerutan, d) ionisasi garam akan menghasilkan ion khlor yang

beracun terhadap mikroorganisme dan e) garam dapat menganggu kerja enzim

proteolitik karena dapat mengakibatkan terjadinya denaturasi protein

(Rahayu et al. 1992)

Jumlah garam yang digunakan dalam fermentasi ikan berpengaruh

terhadap produk akhir, karena di samping mengurangi laju reaksi enzimatik juga

akan menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri-bakteri pembusuk

yang dapat menimbulkan bau yang tidak dikehendaki (Reed 1982). Dalam

fermentasi garam, yang berperan dalam penguraian senyawa-senyawa adalah

enzim dari ikannya sendiri, terutama enzim dari isi perut dan mikroorganisme

yang berasal dari ikan maupun garam yang digunakan.

Garam yang biasa digunakan pada umumnya mengandung

bakteri-bakteri yang bersifat halotoleran (tahan garam), diantaranya Bacillus dan Micrococcus. Bakteri-bakteri penyebab kebusukan ikan yang terutama terdiri dari bakteri Gram negatif (Pseudomonas, Achromobacter dan Flavobacterium) tidak tahan akan kadar garam tinggi. Ikan yang diawetkan dengan menggunakan

kadar garam tinggi menyebabkan bakteri-bakteri Gram negatif tersebut terseleksi

sehingga digantikan oleh bakteri halofilik dan mikroorganisme halotoleran

seperti Micrococcus, beberapa khamir, bakteri pembentuk spora, bakteri asam laktat dan beberapa kapang. Bakteri yang berkembang biak selama fermentasi

Keamanan produk fermentasi ikan diperoleh karena kadar garamnya

yang tinggi meskipun suhu dan pH fermentasi berada pada kisaran

pertumbuhan berbagai mikroba yang tidak dikehendaki (Jay 1978). Kadar garam

yang tinggi dalam produk fermentasi garam dapat menghambat petumbuhan

bakteri patogen, kecuali Staphylococcus aureus yang masih mungkin tumbuh pada beberapa produk dengan kadar garam agak tinggi yaitu 7-10 %.

Staphylococcus aureus akan dihambat pertumbuhannya pada konsentrasi garam 15-20 % dan pH di bawah 4,5-5,0, sedangkan bakteri pembentuk toksin yang

berbahaya yaitu Clostridium botulinum tipe E yang sering ditemukan pada ikan segar dapat dihambat pertumbuhannya pada konsentrasi garam 10-12 %

dan pH di bawah 4,5. Salmonella akan terhambat pertumbuhannya pada konsentrasi garam 6 % (Enrichsen 1983 diacu dalamRahayu et al. 1992).

Bakteri halofilik membutuhkan konsentrasi NaCl tertentu untuk

pertumbuhannya. Kebutuhan garam untuk pertumbuhan optimum bervariasi,

yaitu 5-20 % untuk bakteri halofilik sedang, dan 20-30 % untuk bakteri halofilik

ekstrim. Spesies yang tumbuh baik pada medium yang mengandung 2-5 %

garam disebut halofilik ringan. Bakteri halotoleran (tahan garam) adalah bakteri

yang dapat tumbuh dengan atau tanpa garam. Bakteri halofilik dan halotoleran

sering ditemukan pada makanan berkadar garam tinggi atau di dalam larutan

garam (Fardiaz 1992).

2.2. Fermentasi Peda

Pengawetan ikan dengan cara fermentasi garam merupakan cara

pengawetan ikan tradisional di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara

lainnya (Putro 1978). Fermentasi ikan bergaram merupakan suatu cara

pengawetan ikan yang besar peranannya di Indonesia karena cara ini tidak

membutuhkan biaya yang terlalu tinggi, suhunya sesuai dengan suhu di Indonesia

dan menghasilkan citarasa dan aroma yang khas (Irawadi 1979). Tapi produk

fermentasi yang dibuat dengan menggunakan kadar garam yang tinggi tidak dapat

digunakan sebagai makanan sumber protein karena rasanya yang terlalu asin,

sehingga jumlah yang dikonsumsi juga sangat sedikit. Produk-produk semacam

ini biasanya hanya digunakan sebagai bahan perangsang makan, penyedap

Fermentasi ikan merupakan salah satu cara pengawetan bahan pangan,

dimana dengan proses ini mikroba yang dikehendaki diusahakan tumbuh dan

berkembang biak sedangkan mikroba yang tidak dikehendaki dihambat

pertumbuhannya (Winarno et al. 1980). Dalam proses fermentasi ikan, pertama-tama terjadi hidrolisis protein menjadi asam amino dan peptida, selanjutnya terjadi

perubahan asam amino menjadi komponen lainnya, dan akhirnya produk akan

berubah menjadi bentuk pasta atau cairan (Davies 1982).

Proses fermentasi ikan merupakan proses biologis atau semibiologis,

yang pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi empat golongan

(Stanton dan Quee Lan Yeoh 1978 diacu dalam Rahayu et al.1992), yaitu :

1) Fermentasi menggunakan kadar garam tinggi misalnya dalam pembuatan

peda, kecap ikan dan bekasang.

2) Fermentasi menggunakan asam organik, misalnya dalam pembuatan silase

dengan cara menambahkan asam-asam propinoat dan format.

3) Fermentasi menggunakan asam-asam mineral, misalnya dalam pembuatan

silase ikan menggunakan asam-asam kuat.

4) Fermentasi menggunakan bakteri asam laktat, misalnya dalam pembuatan

bekasem dan chaoteri.

Dari segi hasil, proses fermentasi ikan dapat dibedakan menjadi dua

golongan, yaitu golongan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang secara nyata

mempunyai kemampuan mengawetkan seperti pada pengolahan bekasang dan

proses fermentasi yang terjadi banyak penguraian atau transformasi yang

menghasilkan produk-produk yang mempunyai sifat yang sama sekali berbeda,

misalnya pengolahan terasi dan kecap ikan atau ikan peda (Moeljanto 1982).

Peda adalah hasil fermentasi spontan sehingga mutu produk tidak tetap

dari waktu ke waktu. Pada fermentasi spontan biasanya jumlah dan jenis mikroba

yang ikut aktif akan beraneka ragam, hal ini akan mengakibatkan mutu produk

tidak menentu (Winarno et al. 1980).

Prinsip proses fermentasi pada pembuatan peda adalah adanya aktivitas

enzim proteolitik dari tubuh ikan dan mikroba yang ada karena penggunaan

konsentrasi garam yang tinggi (FAO 1971). Hasil penguraian protein ini adalah

(Hobbs dan Hodgkiss 1982 diacu dalam Rahayu et al. 1992). Selain memberi sumbangan dalam proses penguraian protein, bakteri ini juga memegang peranan

penting dalam pembentukan cita rasa yang khas pada peda (Jermolieva dan

Bujanowskaja 1934; Messing 1934; Shewan 1938; dan Omland 1955 diacu

dalam FAO 1971).

2.2.1. Proses dan perubahan yang terjadi selama pembuatan peda

Belum tercatat adanya keseragaman dalam berbagai penulisan mengenai

proses pembuatan peda, tetapi garis besar pengolahannya adalah sama.

Pembuatan ikan peda meliputi tahap-tahap pembersihan, penggaraman,

pemeraman dan pematangan.

Setelah ikan dibersihkan, maka ikan ditempatkan ke dalam suatu wadah

dan dilumuri garam secara merata dan berlapis-lapis. Setelah itu dilakukan

penyimpanan secara anaerobik selama sehari atau lebih. Penyimpanan ikan dalam

garam ini disebut dengan fermentasi tahap I. Kemudian ikan dibersihkan dari

garam, dan kembali dilakukan penyimpanan sampai terbentuk cita rasa khas

peda. Tahap ini disebut sebagai tahap fermentasi II atau tahap pematangan

yang dapat berlangsung antara beberapa hari sampai berbulan-bulan

(Van Veen 1965 diacu dalam Suwandi 1988).

Pada umumnya, dalam pembuatan peda dilakukan dua kegiatan yaitu

proses penggaraman dan proses fermentasi. Proses penggaramannya hanya

dilakukan selama satu hari, dengan rasio antara garam dan ikan adalah 1 : 3

(Amano 1962 diacu dalam Suwandi 1988).

Pada tahap penggaraman, terjadi penetrasi garam ke dalam jaringan ikan

dan sebaliknya. Dengan adanya aktivitas garam, air dari dalam tubuh ikan akan

tertarik keluar. Proses aliran garam dan air ini berlangsung cepat pada tahap awal,

tetapi kecepatannya akan berkurang sampai terjadi keseimbangan tekanan osmotik

di luar dan di dalam daging ikan (FAO 1971).

Garam yang masuk ke dalam jaringan daging ikan akan menimbulkan

berbagai perubahan kimia dan fisik yang akan mengakibatkan perubahan

beberapa unsur, terutama protein dalam daging ikan. Garam akan

koagulasi. Akibat proses ini, maka air dalam tubuh ikan akan keluar dan daging

ikan akan mengkerut (Vonskresenky 1965 diacu dalam Suwandi 1988 ).

Tahap berikutnya setelah penggaraman adalah tahap pemeraman atau

fermentasi. Sebenarnya tahap fermentasi ini sudah dimulai pada akhir proses

penggaraman dan dilanjutkan pada saat ikan diperam setelah garam dihilangkan

(Hanafiah 1987 diacu dalam Suwandi 1988). Proses pemeraman atau

fermentasi peda tahap awal ini akan menyebabkan perubahan kimia pada jaringan

daging ikan, terutama pada protein dan lemak ikan. Selama tahap pemeraman

ini maka enzim proteolitik dan lipolitik yang ada pada tubuh ikan maupun

yang dihasilkan oleh bakteri akan memecah protein dan lemak menjadi

senyawa yang lebih sederhana (Amano 1962 diacu dalam Suwandi 1988).

Degradasi protein dan lemak ini akan menghasilkan tekstur yang empuk dan masir

(Anwar dan Sjahri 1979 diacu dalam Suwandi 1988).

Pada tahap awal pemeraman, enzim-enzim proteolitik dan lipolitik

yang berasal dari saluran pencernaan dan oleh katepsin dari jaringan daging

ikan yang paling aktif bekerja untuk memecah protein dan lemak, yang

selanjutnya aktivitas enzim ini akan merangsang aktivitas enzim-enzim

mikroba pada tahap selanjutnya. Bakteri-bakteri ini akan memetabolisme asam

amino ataupun peptida yang sudah dipecah secara autolisis

(Vonskresenky 1965 diacu dalam Suwandi 1988).

Pada fermentasi tahap kedua atau tahap pematangan setelah ikan

dibersihkan dari garam akan dihasilkan basa nitrogen menguap (TVB-N)

yang terbentuk dari hasil pemecahan protein oleh bakteri. Selama proses

pematangan ini jumlah basa nitrogen menguap pada peda mengalami

peningkatan dengan semakin berkurangnya kadar garam pada peda.

Meningkatnya pemecahan protein, dilihat dari terbentuknya basa nitrogen

menguap, menunjukkan bertambah banyaknya bakteri pemecah protein.

Nampaknya bakteri yang terdapat pada peda lebih mampu memanfaatkan protein

yang sudah terpecah dibandingkan protein yang masih utuh. Berarti bakteri

tersebut lebih banyak menghasilkan enzim-enzim peptidase dibandingkan

Selain protein, lemak ikan yang banyak mengandung ikatan rangkap juga

akan mengalami perubahan selama fermentasi peda terutama pada tahap

pematangan (fermentasi tahap II). Ikatan rangkap ini akan menyebabkan lemak

mudah teroksidasi. Adanya pro-oksidan pada ikan, terutama pada ikan yang

berkadar garam tinggi akan mempercepat proses oksidasi (FAO 1971).

Meskipun proses oksidasi lemak pada ikan akan mengakibatkan

ketengikan pada produk akhirnya tetapi produk-produk tertentu seperti peda

mempunyai cita rasa yang khas yang banyak disukai masyarakat sebagai akibat

terjadinya proses oksidasi lemak (Amano1962 diacu dalam Suwandi 1988).

Diagram alir tahapan pembuatan peda dapat dilihat pada Gambar 1.

Ikan

Pencucian

Penggaraman, garam : ikan = 1 : 3 Fermentasi tahap pertama

Pemeraman secara anaerobik

Penghilangan garam

Fermentasi tahap kedua

Pematangan

Peda

Gambar 1. Tahapan pembuatan peda (Van Veen 1965 diacu dalam Suwandi 1988).

2.2.2. Karakteristik peda

Ikan peda pada umumnya dibuat dari ikan yang berkadar lemak tinggi.

Hal ini disebabkan ikan dengan kadar lemak yang tinggi akan menghasilkan

produk yang lebih baik daripada ikan dengan kadar lemak rendah. Selama waktu

fermentasi akan terjadi perubahan-perubahan kimiawi yang antara lain adalah

proses reaksi pada lemak yang nantinya akan memberikan cita rasa yang khas.

Peda dapat dibuat dari berbagai macam jenis ikan. Pada mulanya peda

adalah ikan lemuru (Sardinella sp.), ikan layang (Decapterus sp.) atau ikan selar (Caranx sp.) (Rahayu et al. 1992).

Berdasarkan jenis ikan yang digunakan dalam pembuatan peda terutama

dengan bahan baku ikan kembung (Rastrelliger sp.), maka dikenal dua jenis peda yaitu peda merah dari ikan kembung perempuan (Scomber neglectus) dan peda putih dari ikan kembung lelaki (Scomber kanagurta). Peda yang bermutu baik adalah peda yang berwarna merah segar, tekstur dagingnya masir dan mempunyai

pH antara 6,0-6,4 dan bercita rasa khas peda. Peda merah mempunyai mutu yang

lebih baik karena mempunyai kadar lemak yang tinggi yaitu 7-14 %, berwarna

merah dan teksturnya masir (Van Veen 1965 diacu dalam Suwandi 1988).

Komposisi kimia peda dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Komposisi peda bermutu baik

Sumber : Van Veen (1965) diacu dalam Suwandi (1988).

Tabel 2. Hasil analisis komposisi gizi ikan segar dan peda pasar*

Komponen Ikan segar Peda pasar

Kadar air (%)

Nilai kadar abu dan kadar garam yang lebih tinggi pada peda pasar Bogor

disebabkan oleh proses penggaraman. Garam pada umumnya terdiri dari 39,39 %

natrium dan 60,69 % klorida. Garam rakyat yang digunakan dalam pembuatan

peda pasar mengandung zat-zat lain yang tercampur dalam garam (terutama

garam-garam magnesium, natrium, sulfat, logam dan lain-lain) menimbulkan

akibat yang kurang baik pada produk penggaraman (Moeljanto 1982). Mineral

atau logam yang tahan panas ini akan menyebabkan peningkatan kadar abu

dan kadar garam produk peda pasar Bogor bila dibandingkan ikan segar

(Derajat 1994).

Kadar lemak peda pasar Bogor yang lebih rendah dari kadar lemak ikan

segar diduga disebabkan adanya kerusakan lemak karena terjadinya oksidasi

lemak. Kadar protein peda pasar Bogor yang lebih tinggi dari kadar protein ikan

segar diduga karena kandungan air peda pasar Bogor lebih rendah, sedangkan

kadar protein dihitung berdasarkan berat basah (Derajat 1994).

Nilai pH, kadar TVN, kadar TMA serta kadar histamin peda pasar Bogor

yang lebih tinggi dari ikan segar diduga karena tingkat kesegaran pada bahan baku

peda pasar lebih rendah daripada ikan segar sehingga timbul perubahan-perubahan

seperti terbentuknya amonia, terlepasnya gugus nitrogen dari protein, perubahan

TMAO menjadi TMA serta berkembangbiaknya mikroba pembentuk histamin.

Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan nilai pH, kadar TVN, kadar TMA

dan kadar histamin peda pasar lebih tinggi (Derajat 1994).

Bau khas peda disebabkan oleh persenyawaan metil keton, butil

aldehid, amonia, amino dan persenyawaan yang belum diketahui jenisnya

(Van Veen 1965 diacu dalam Suwandi 1988). Sedangkan bau khas ini

disebabkan oleh tingginya kandungan asam amino nitrogen

(Amano 1962 diacu dalam Suwandi 1988).

Konsistensi masir disebabkan oleh kandungan asam lemak ikan yang

tinggi dan oleh aktivitas enzim proteolitik yang secara alami ada pada daging

ikan dan saluran pencernaan (Amano 1962 diacu dalam Suwandi 1988).

Sedangkan warna merah pada peda disebabkan oleh interaksi antara gugus

karbonil yang berasal dari oksidasi lemak dengan gugus amino dari protein

Muchtadi et al. (1976) mengatakan bahwa mutu peda dipengaruhi oleh jenis ikan yang digunakan dan dari cara pengolahannya, sedangkan ketahanan

simpannya tergantung pada mutu peda yang dihasilkan dan cara penyimpanannya.

2.2.3. Kerusakan produk fermentasi

Produk-produk fermentasi ikan dapat mengalami kerusakan jika proses

yang terjadi tidak tepat dan suhu penyimpanan terlalu tinggi. Penyerapan garam

yang tidak baik ke dalam daging ikan dapat mengakibatkan kebusukan oleh

bakteri gram negatif. Jika kadar garam cukup tinggi tetapi kondisi sanitasi

kurang baik atau bahan baku ikan yang digunakan bermutu rendah,

kemungkinan tumbuh mikroorganisme yang bersifat halofilik, misalnya bakteri

halofilik yang membentuk pigmen merah muda dan kapang halofilik

(Farber 1965 dan Egan et al. 1981 diacu dalam Suwandi 1988).

Bakteri halofilik yang menyebabkan kebusukan tersebut bersifat

proteolitik aktif, mempunyai suhu optimum pertumbuhan 35-40ºC dengan kisaran

suhu pertumbuhan 5-50ºC dan dapat tumbuh dengan baik pada kisaran

pH 6,0-10,0. Bakteri ini bersifat halofilik obligat, yaitu memerlukan konsentrasi

garam yang tinggi untuk pertumbuhan, dan dapat tumbuh dengan baik pada

larutan garam jenuh, dan memproduksi hidrogen sulfida dan indol sebagai hasil

pemecahan protein. Kebusukan oleh bakteri halofilik dapat dicegah dengan cara

menurunkan aw produk sampai 0,70, atau dengan menambahkan asam sorbat

sebanyak 0,3 % (Hobbs dan Hodgkiss 1982 diacu dalam Rahayu et al. 1992). Kapang halofilik tidak menguraikan komponen ikan atau memproduksi

bau busuk, tetapi jika tumbuh pada produk fermentasi dapat menimbulkan

penampakan ikan yang tidak disenangi dan menurunkan mutu ikan. Pencegahan

pertumbuhan kapang halofilik dapat dilakukan dengan cara penyimpanan pada

suhu rendah atau pencelupan di dalam larutan asam sorbat sebelum dilakukan

fermentasi (Hobbs dan Hodgkiss 1982 diacu dalam Rahayu et al. 1992).

2.3. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri pada Produk Fermentasi

Isolasi adalah pemisahan mikroba tertentu dari populasi campuran. Ada

lima cara untuk melakukan isolasi yaitu isolasi dengan agar cawan, media cair,

isolasi dengan biakan dua anggota, isolasi sel tunggal dan penggunaan media

gores dan metode tuang. Isolasi ini dilakukan pada mikroba yang dapat

membentuk koloni yang mudah terpisah pada media padat seperti kebanyakan

bakteri, khamir, kebanyakan jamur dan alga uniseluler (Rehm dan Reed 1981).

Isolasi media cair digunakan untuk beberapa bakteri besar, sebagian

protozoa, dan alga hanya tumbuh pada media yang cair. Prosedur isolasi media

cair menggunakan metode pengenceran. Biakan dua anggota digunakan jika

biakan murni tidak dapat diperoleh atau sulit untuk diperoleh sehingga tidak

praktis untuk dilakukan. Isolasi sel tunggal dilakukan jika teknik isolasi dengan

agar cawan dan media cair tidak dapat digunakan. Penggunaan media selektif

dapat digunakan untuk memperoleh mikroba dari alam dengan memanfaatkan

isolasi langsung atau dengan biakan diperkaya (Rehm dan Reed 1981).

Penggunaan media khusus bersifat memberi kemudahan bagi tumbuhnya

galur mikroba tertentu yang dikehendaki saja dan dapat menghalangi tumbuhnya

galur lain yang tidak dikehendaki. Namun cara ini masih memungkinkan

tumbuhnya galur yang lain dengan sifat hampir bersamaan, akan lebih baik bila

dilanjutkan dengan pengenceran sehingga hasilnya akan lebih meyakinkan

terutama dalam hal kemurniannya (Judoamidjojo et al. 1990).

Isolasi paling banyak dilakukan dengan cara memisahkan sel-sel individu

di dalam atau pada medium nutrien padat, dengan menggunakan metode cawan

gores atau cawan tuang. Namun demikian, diperolehnya satu koloni tunggal tidak

selalu menjamin kemurniannya, karena koloni dapat terbentuk tidak hanya dari

sel-sel individu tetapi juga dari sekumpulan sel. Dalam hal penghasil lendir,

kontaminasi seringkali melekat pada lendir tersebut; dalam hal spesies Bacillus atau aktomisetes, kontaminasi dapat terperangkap di dalam rantai atau filamen

yang dibentuk oleh organisme-organisme ini. Yang paling baik adalah

menggunakan medium non selektif untuk pemurnian karena kemungkinan besar

kontaminan lebih cepat tumbuh dam lebih mudah dikenali pada medium semacam

ini. Meskipun dengan medium nonselektif, sebaiknya jangan terlalu cepat

“mengambil” dan mensubkulturkan koloni, karena kontaminan yang tumbuhnya

lambat mungkin ada tetapi masih belum muncul (Hadioetomo 1988).

Biakan murni harus menghasilkan koloni-koloni yang tampak serupa satu

menampakkan sel-sel yang cukup serupa satu sama lain dalam hal penampilannya,

terutama diameter sel dan reaksi Gram (Hadioetomo 1988).

Karakterisasi merupakan tahap pendahuluan yang penting sebelum

identifikasi. Karakterisasi merupakan dasar dalam identifikasi mikroba secara

sistematik yang terdiri dari tiga tahap penting yaitu: a) klasifikasi:

mengelompokkan mikroorganisme ke dalam grup, b) nomenklatur: menetapkan

nama ilmiah internasional yang tepat terhadap organisme dan c) identifikasi

penetapan organisme ke dalam klasifikasi (a) yang diberi nama sesuai nomor (b)

(Fardiaz 1988).

Pada proses fermentasi peda, mikroba yang berperan selama fermentasi

adalah mikroba yang berasal dari ikan itu sendiri atau berasal dari garam yang

ditambah. Mikroba yang terdapat pada bahan baku ikan adalah mikroba yang

berasal dari permukaan kulitnya atau berasal dari dalam insang atau perut ikan.

Seperti diketahui bahwa dipermukaan tubuh ikan banyak dijumpai mikroba

Pseudomonas, Achromobacter, Micrococcus, Flavobacterium, Corynebacterium, Sarcina, Vibrio dan Bacillus. Pada perut ikan telah ditemukan bakteri jenis Achromobacter, Pseudomonas, Flavobacterium, Vibrio, Bacillus, Clostridium dan Escherichia. Bakteri-bakteri ini umumnya bersifat fakultatif anaerob dan beberapa diantaranya bersifat obligat anaerob (Frazier 1967).

Ikan kembung yang banyak digunakan untuk pembuatan ikan peda adalah

ikan yang berasal dari laut. Mikroflora yang ditemukan pada sisik, insang dan

ususnya terutama adalah bakteri Gram negatif, tidak membentuk spora, berbentuk

batang atau koki. Mikroba-mikroba tersebut antara lain adalah Pseudomonas, Vibrio, Maraxella, Acinetobacter dan Flavobacterium (Rahayu et al. 1992).

Pada saat fermentasi hanya mikroba yang bersifat halotoleran dan

halofilik dari jenis bakteri, kapang dan khamir yang akan hidup. Pada

umumnya mikroba yang akan tumbuh dan berkembang biak pada proses

penggaraman ikan adalah jenis Micrococcus, Bacillus dan Sarcina (Hobbs dan Hodgkiss 1982 diacu dalam Rahayu et al. 1992). Dalam

aktivitasnya, mikroba-mikroba tersebut dapat berperan sehingga dihasilkan cita

rasa yang khas. Pada peda, bakteri yang berperanan dalam pembentukan cita rasa

dan dapat tumbuh dalam kondisi aerobik maupun anaerobik (Rahayu et al. 1992). Bakteri yang bertanggung jawab terhadap pembentukan citarasa khas yang

dihasilkan produk tersebut adalah Staphylococcus sp. (Sjafi’i 1988).

Staphylococcus sp. merupakan bakteri berbentuk bulat yang terdapat dalam bentuk tunggal, berpasangan, tetrad, atau berkelompok seperti buah anggur

dan berdiameter 0,5-1,5 µm. Termasuk kedalam gram positif, non motil dan

tidak berspora. Anaerobik fakultatif, kemoorganotropik, dengan metabolisme

respirasi dan fermentasi. Koloni biasanya berwarna abu-abu, putih ataupun krem

dan kadang-kadang kuning hingga jingga. Umumnya katalase positif, terdapat

sitokrom tapi biasanya oksidase negatif. Nitrat kadang direduksi menjadi nitrit

dan biasanya tumbuh dengan konsentrasi NaCl 10 %. Temperatur pertumbuhan

optimumnya adalah 30-37ºC. Biasanya berasosiasi dengan kulit dan membran

selaput lendir pada vertebrata berdarah panas tapi sering terisolasi dari produk

makanan, debu dan air. Beberapa spesies bersifat patogen bagi manusia dan

hewan atau memproduksi toksin ekstraselullar (Holt et al. 1994).

Bakteri yang bersifat Gram positif berbentuk batang, dapat menghasilkan

asam organik yang khas, sedangkan bakteri Gram negatif berbentuk batang

agak bulat bersifat non motil dapat memproduksi bau yang merangsang dan

bakteri gram positif berbentuk batang panjang dapat memproduksi aroma

hasil degradasi asam amino (FAO 1971 diacu dalam Rahayu et al. 1992).

Hasil isolasi yang dilakukan terhadap ikan peda yang berasal dari daerah

Bogor menunjukkan adanya bakteri yang membentuk pigmen merah atau orange.

Bakteri-bakteri ini terutama dari jenis Gram positif berbentuk koki, bersifat non

motil, hidup secara aerob atau fakultatif anaerob, bersifat katalase positif serta

mempunyai sifat proteolitik. Bakteri tersebut bersifat indol negatif dan oksidase

negatif, beberapa diantaranya dapat mereduksi nitrat dan dapat menggunakan

sitrat sebagai sumber karbon untuk hidupnya. Bila dilihat dari sifat

pertumbuhannya, bakteri ini bersifat mesofilik dengan pH medium 6-8.

Sedangkan bila ditinjau dari pengaruh garam terhadap pertumbuhannya maka

bakteri tersebut tergolong dalam bakteri halotoleran hingga bakteri halofilik

3. METODOLOGI

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juni 2006,

dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Hasil Perairan, Departemen

Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; Laboratorium

Kimia Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi

Pertanian dan Laboratorium Bakteriologi, Fakultas Kedokteran Hewan,

Institut Pertanian Bogor.

3.2. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah cawan petri, tabung

reaksi, tabung durham, pipet mohr ukuran 10 ml dan 1 ml, erlenmeyer, gelas

piala, gelas ukur, vortex, beaker glass, gelas objek, gelas penutup, sudip, ose, bunsen, autoklaf, inkubator, hot plate, mortar, mikroskop cahaya, timbangan analitik dan timbangan kasar, pH meter, lemari es, penangas air dan alat bantu

lainnya.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peda merah dari ikan

kembung perempuan (Rastrelliger neglectus) yang diperoleh dari pasar Lawang Seketeng Bogor. Ikan peda tersebut merupakan hasil produksi dari pengolah ikan

peda di daerah Indramayu dan produk tersebut telah mengalami proses fermentasi

dan penyimpanan ± 2 bulan.

Medium yang digunakan terdiri dari medium padat dan medium cair.

Medium padat yang digunakan meliputi Nutrient Agar (NA), Starch Agar (SA), Skim Milk Agar (SMA), Baird-Parker Agar (BPA), Trypticase Soy Agar (TSA) dan Triple Sugar Iron Agar (TSIA). Medium cair yang digunakan meliputi Nutrient Broth (NB), Nitrat Broth, Tryptone Broth, Brain Heart Infusion Broth (BHI) dan Manitol Broth.

Bahan kimia yang digunakan adalah NaCl, Tryptone, NaOH, larutan iodium, asam sulfanilat, dimetil-alpha-naftilamin, pereaksi kovac’s, plasma

kelinci, egg yolk steril, yeast extract, glukosa, bromocresol blue, 40 % KOH,

H2O2 3 %, kristal violet, lugol, alkohol, safranin, lemak (mentega), neutral red,

NaCl 0,85 % (garam fisiologis), spirtus, parafin, dan minyak imersi. Bahan-bahan

pembantu lainnya adalah kapas, aluminium foil, kertas serap (tissue).

3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu analisis bahan, isolasi

bakteri dari ikan peda merah dan karakterisasi isolat bakteri yang diperoleh dari

isolasi.

3.3.1. Analisis bahan

Analisis bahan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan

karakteristik bahan sebelum dilakukan tahap selanjutnya. Analisis bahan ini

meliputi pengukuran kadar garam, derajat keasaman (pH) dan perhitungan Total Plate Count (TPC). Hasil pengukuran kadar garam dan pH ini digunakan sebagai acuan untuk membuat medium isolasi bakteri.

3.3.2. Isolasi bakteri dari ikan peda merah

Isolasi dan pemurnian bakteri dilakukan dengan tujuan memperoleh isolat

bakteri murni dari sampel sehingga dapat dilakukan uji-uji selanjutnya untuk

mengetahui karakteristiknya. Isolasi bakteri ini dilakukan dengan menggunakan

metode agar cawan dengan goresan kuadran. Tahap awal isolasinya dilakukan

pengamatan terhadap morfologi koloni dan sel sedangkan disetiap tahap isolasi

hanya dilakukan pengamatan morfologi sel untuk mengetahui tingkat kemurnian

isolat yang diperoleh .

3.3.3. Karakterisasi isolat bakteri

Karakterisasi bakteri ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

sifat-sifat morfologi dan fisiologi dari isolat bakteri yang diperoleh dari sampel.

Karakterisasi bakteri ini meliputi pengamatan sifat morfologi dan sifat fisiologi.

Sifat morfologi yang diamati adalah morfologi sel, sedangkan pengamatan sifat

fisiologi bakteri dilakukan dengan uji hidrolisis pati, uji hidrolisis protein, uji

hidrolisis lemak, uji reduksi nitrat, uji katalase, uji oksidase, uji indol, uji H2S, uji

fermentasi gula, uji oksidasif-fermentatif Baird Parker, uji kualitatif untuk

3.4. Prosedur Analisis

Prosedur analisis yang dilakukan berdasarkan tahap-tahap metode

penelitian adalah meliputi pengukuran kadar garam dan pH sampel, perhitungan

Total Plate Count (TPC), isolasi bakteri dari ikan peda merah, uji sifat morfologi dan uji sifat fisiologi.

3.4.1. Pengukuran kadar garam sampel (AOAC 1995)

Sampel uji diabukan setelah sebelumnya ditimbang sebanyak 2 gram,

kemudian sampel yang telah diabukan dalam cawan porselen ditambahkan

akuades sampai tiga seperempat cawan. Abu dalam cawan porselen diaduk-aduk

kemudian cairan tersebut ditempatkan ke dalam labu takar 100 ml dan

ditambahkan akuades sampai tanda tera. Selanjutnya dari labu takar dipipet

sebanyak 10 ml dan dimasukan ke dalam gelas piala 100 ml dan ditambahkan

K2CrO4 (kalium kromat) 2-3 tetes. Ke dalam buret dimasukkan larutan perak

nitrat 0,2 N. Kemudian campuran larutan sampel dalam beaker glass dititrasi dengan perak nitrat sampai terbentuk endapan putih (Ag2CrO4) atau berubah

warna menjadi jingga. Pengukuran kadar garam ini dilakukan secara duplo.

Perhitungan % NaCl adalah sebagai berikut:

% NaCl = 3 3 58,4 X100%

contoh mg

X fp X NAgNO X

VolumeAgNO

Volume AgNO3 adalah jumlah perak nitrat yang dibutuhkan dalam titrasi dan

Normalitas AgNO3 adalah 0,2

3.4.2. Pengukuran derajat keasaman (pH) sampel (AOAC 1995)

Sampel dalam wadah diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter.

Sebelum digunakan, pH meter dikalibrasi dengan menggunakan larutan buffer

pH 4,31 dan 6,86. Sampel ditimbang sebanyak 1 gram yang ditambahkan 10 ml

akuades lalu diblender sehingga diperoleh larutan yang homogen. Setelah itu

sampel diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter. Nilai pH diperoleh dari

hasil pembacaan pada skala pH meter saat angka digital menunjukkan nilai pH

3.4.3. Perhitungan nilai Total Plate Count (Fardiaz 1992)

Perhitungan nilai TPC digunakan untuk mengetahui mutu suatu bahan

pangan. Koloni yang tumbuh dapat juga digunakan untuk isolasi serta identifikasi

bakteri karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari suatu bakteri yang

mempunyai penampakan pertumbuhan spesifik.

Sampel ikan peda dihancurkan dalam mortar porselen untuk mendapatkan

kondisi sampel yang homogen. Selanjutnya sampel sebanyak 10 gram

dimasukkan ke dalam 90 ml larutan pengencer steril secara aseptis untuk

mendapatkan pengenceran 10-1. Untuk pengenceran 10-2 diambil 1 ml suspensi

contoh dari tabung pengencer 10-1 dan dimasukkan ke dalam tabung pengencer

yang lain yang berisi 9 ml larutan pengencer, kemudian sampel dikocok sampai

homogen. Hal yang sama dilakukan sampai mendapatkan pengenceran 10-5.

Cara pemupukan dalam metode hitungan cawan dilakukan dengan metode

tuang (pour plate). Dari setiap tingkat pengenceran, masing-masing diambil 1 ml suspensi sampel yang dimasukkan ke dalam cawan petri. Kemudian ke dalam

cawan petri ditambahkan medium Nutrien Agar (NA) yang telah steril sebanyak 15-20 ml dan digoyangkan supaya sampel menyebar rata. Medium NA yang

digunakan untuk menumbuhkan bakteri ini telah ditambahkan garam

(NaCl murni) yang sesuai dengan kadar garam yang terkandung di dalam sampel.

Setelah itu cawan petri diinkubasikan pada suhu kamar selama dua hari. Koloni

yang tumbuh diamati dan dihitung jumlahnya untuk mendapatkan nilai

Total Plate Count (TPC). Cara perhitungan TPC adalah sebagai berikut:

TPC (koloni/ml) = Jumlah koloni per cawan x

n pengencera faktor

1

3.4.4. Isolasi bakteri dari sampel (Fardiaz 1988)

Isolasi dan pemurnian bakteri bertujuan memisahkan koloni-koloni

bakteri yang masih tercampur hingga diperoleh suatu isolat murni. Pada tahap

pemurnian koloni bakteri yang dianggap terpisah dipisahkan dengan cara

penggoresan kuadran.

Berdasarkan hasil pengamatan setelah tahap perhitungan TPC, koloni

bakteri yang tampak berbeda dari koloni yang dominan masing-masing diambil

yang berbentuk agar miring, sebelumnya dilakukan pengamatan terhadap

morfologi koloni terpilih (bentuk, tepian, elevasi dan warna). Kultur bakteri

bakteri tersebut diinkubasi selama dua hari pada suhu kamar (30ºC).

Isolasi atau pemurnian dilakukan pada agar cawan dengan menggunakan

metode goresan kuadran. Kultur bakteri di dalam agar miring yang diperoleh

setelah dilakukan uji morfologi sel (pewarnaan Gram, spora dan bentuk sel)

digoreskan secara kuadran ke medium NA padat steril kemudian diinkubasi

selama dua hari. Dengan metode goresan kuadran ini diharapkan akan diperoleh

koloni terpisah kemudian dilakukan pengkulturan koloni terpilih pada agar

miring. Selanjutnya, tabung diinkubasi pada suhu kamar selama dua hari dan

dilakukan uji morfologi sel (pewarnaan Gram, spora dan bentuk sel) kembali.

Isolasi dan pemurnian ini dilakukan beberapa kali sampai didapat isolat yang

benar-benar murni

Setelah didapatkan koloni yang benar-benar terpisah, biakan murni

tersebut ditumbuhkan atau disimpan dalam agar miring dan disegarkan secara

berkala (1 minggu sekali).

3.4.5. Uji sifat morfologi

Untuk mengetahui sifat-sifat morfologi dari isolat bakteri yang diperoleh

dilakukan pengamatan morfologi koloni dan morfologi selnya.

a) Morfologi koloni

Pengamatan morfologi koloni dilakukan untuk mengetahui bentuk koloni

dari atas, bentuk tepi, bentuk elevasi dan warna koloni secara visual (Lampiran 1).

b) Morfologi sel

Uji morfologi sel meliputi pengamatan bentuk sel, pewarnaan Gram,

pewarnaan spora dan uji pergerakan bakteri atau motilitas.

Prosedur penyiapan olesan bakteri (preparat bakteri) yang baik merupakan

syarat untuk melakukan pewarnaan, baik pewarnaan Gram maupun spora.

Langkah pertama yaitu satu sampai dua mata ose air steril atau air suling

diletakkan pada gelas obyek, lalu diambil satu sampai dua mata ose biakan bakteri

kemudian dihomogenkan. Kemudian olesan dibiarkan kering oleh udara dan

(1) Bentuk sel

Berdasarkan hasil preparat bakteri yang telah dibuat diamati bentuk selnya

secara mikroskopik sehingga dapat diketahui bentuknya (kokus, batang atau

spiral).

(2) Pewarnaan Gram (Fardiaz 1989)

Pewarnaan Gram pada bakteri dilakukan dengan cara mengamati sel-sel

bakteri yang telah mati dan diwarnai. Dengan cara tersebut, bentuk sel akan

menjadi lebih jelas karena warna sel dibuat kontras dengan medium

disekelilingnya sehingga lebih mudah dilihat dibawah mikroskop. Bakteri yang

mempunyai sel dengan ukuran relatif kecil akan mudah dilihat. Pada pewarnaan

Gram diperlukan empat jenis larutan yaitu zat warna basa (kristal violet), larutan

iodium (lugol), alkohol dan safranin.

Preparat bakteri ditetesi dengan pewarna kristal violet dan dibiarkan

selama satu menit, kemudian dibilas dengan air. Selanjutnya preparat ditetesi

dengan larutan lugol dan dibiarkan selama satu menit, dicuci dengan air dan

dihilangkan warnanya menggunakan alkohol 96 % selama 10-20 detik atau

sampai warna ungu tidak luntur lagi. Setelah dicuci sebentar kemudian diwarnai

dengan larutan safranin dan dibiarkan selama 10-20 detik lalu dibilas dengan air,

kemudian dikeringkan dan diperiksa di bawah mikroskop menggunakan minyak

imersi dan diamati bentuk sel serta reaksi Gram.

Sel-sel bakteri yang tidak dapat melepaskan warna akan tetap berwarna

seperti warna violet kristal yaitu biru ungu disebut bakteri Gram positif. Sel-sel

bakteri yang dapat melepaskan violet kristal dan mengikat safranin sehingga

berwarna merah atau merah muda disebut bakteri Gram negatif. Tahap-tahap

Preparat bakteri pada gelas obyek

Ditetesi pewarna kristal violet, dibiarkan (1 menit), dibilas dengan air

Ditetesi larutan lugol (1 menit), dibilas dengan air

Ditetesi alkohol 96 % (10-20 detik) atau sampai warna ungu tidak luntur lagi, dibilas dengan air

Ditetesi safranin dan dibiarkan selama 10-20 detik

Dibilas dengan air dan dikeringkan

Diperiksa di bawah mikroskop dan diamati bentuk sel dan reaksi Gram

Gambar 2. Tahap-tahap pewarnaan Gram

(3) Pewarnaan spora (Hadioetomo 1985)

Pewarnaan spora merupakan pewarnaan yang bertujuan melihat adanya

suatu struktur di dalam sel bakteri yang disebut endospora. Jika sel semakin tua,

maka sel vegetatif akan pecah sehingga endospora akan terlepas menjadi spora

bebas. Berbeda dengan sel vegetatif, spora akan lebih tahan lama dalam keadaan

lingkungan yang ekstrim.

Pada prinsipnya pewarnaan ini digunakan untuk membedakan spora dari

sel vegetatif. Zat warna yang biasa digunakan adalah malachite green dan safranin.

Mula-mula pewarna hijau malachit diteteskan di atas preparat bakteri dan

dibiarkan hingga kering dengan pemanasan. Setelah kering, preparat dicuci

hati-hati dengan air selama 20-30 detik kemudian diberi safranin dan dibiarkan selama

30 detik, dibilas dengan air dan dikeringkan dengan kertas serap. Sel kemudian

diperiksa di bawah mikroskop dengan menggunakan minyak imersi. Endospora

biru, sedangkan sel vegetatif akan berwarna merah sampai merah muda.

Tahap-tahap pewarnaan spora dapat dilihat pada Gambar 3.

Preparat bakteri pada gelas obyek

Ditetesi pewarna hijau malachit dan dibiarkan hingga kering dengan pemanasan

Dicuci hati-hati dengan air selama 20-30 detik

Ditetesi safranin dan dibiarkan selama 30 detik

Dibilas dengan air dan dikeringkan

Diperiksa di bawah mikroskop dengan minyak imersi

Gambar 3. Tahap-tahap pewarnaan spora

(4) Uji pergerakan bakteri atau motilitas (Fardiaz 1989)

Uji motilitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat sifat

pergerakan bakteri yang dapat dilihat dengan pergerakan selnya. Sifat pergerakan

ini biasanya ditandai dengan pertumbuhan yang menyebar atau tidak.

Pengujian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: secara aseptis

menggunakan ose yang lurus bagian ujungnya, isolat bakteri ditusukkan ke dalam

Nutrient Broth yang mengandung agar 0,5 % (agar lunak). Selanjutnya

diinkubasikan pada suhu 35ºC selama dua hari. Bila pertumbuhan menyebar,

maka bakteri tersebut bergerak atau motil, dan bila pertumbuhan bakteri tidak

menyebar, hanya berupa garis saja, maka bakteri tersebut bersifat tidak bergerak

(non motil).

3.4.6. Uji sifat fisiologi

Uji sifat-sifat fisiologi meliputi uji hidrolisis pati, uji hidrolisis protein, uji

hidrolisis lemak, uji reduksi nitrat, uji indol, uji fermentasi gula, uji katalase, uji

oksidase, uji H2S, uji oksidatif-fermentatif Baird-Parker, uji kualitatif untuk

Staphylococcus, uji koagulase, uji manitol dan pendugaan jenis bakteri. a) Uji hidrolisis pati (Lay 1994)

Pengujian hidrolisis pati bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri

yang lebih sederhana. Pengujian ini dilakukan karena banyak bakteri yang

mempunyai kemampuan untuk menghidrolisis pati.

Isolat yang akan diuji digoreskan pada setengah bagian cawan yang berisi

medium Starch Agar (SA), dan diinkubasikan pada suhu 30ºC selama dua hari. Pengamatan pada isolat yang diuji dilakukan dengan cara meneteskan larutan

iodium pada koloni yang tumbuh. Uji aktivitas hidrolisis pati ini dikatakan

positif jika tidak terbentuk warna biru sewaktu penambahan larutan iodium ke

dalam media.

b) Uji hidrolisis protein (Fardiaz 1989)

Pengujian hidrolisis protein bertujuan untuk mengetahui adanya enzim

proteinase ekstraseluler pada bakteri, yang dapat memecah protein menjadi

senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti peptida dan asam amino.

Isolat yang akan diuji digoreskan pada setengah bagian cawan yang berisi

Skim Milk Agar (SMA). Inkubasi dilakukan pada suhu 30ºC selama dua hari. Uji dikatakan positif jika terbentuk areal bening disekeliling koloni.

c) Uji hidrolisis lemak (Fardiaz 1989)

Pengujian hidrolisis lemak bertujuan untuk mengetahui adanya enzim

lipase pada bakteri. Enzim ini juga merupakan enzim ekstraseluler dan tergolong

dalam kelompok esterase, yaitu enzim yang mampu menghidrolisis substansi yang

mengandung ikatan ester. Enzim lipase akan memecah lemak menjadi asam lemak

dan gliserol.

Isolat yang akan diuji digoreskan pada setengah bagian cawan yang berisi

Nutrien Agar (NA) + 1% lemak + neutral red. Inkubasi dilakukan pada suhu 30ºC selama dua hari. Koloni yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan

asam lemak akan menyebabkan terbentuknya warna merah pada bagian bawah

koloni, dan hal ini menunjukkan uji aktivitas hidrolisis lemak positif.

d) Uji katalase (Fardiaz 1987)

Uji katalase digunakan untuk mengetahui adanya enzim katalase pada

bakteri, dimana enzim ini berperan dalam memecah hidrogen peroksida menjadi

air dan oksigen. Uji ini penting dilakukan untuk mengetahui sifat bakteri terhadap

Secara aseptis diambil satu ose kultur bakteri dari agar miring dan

dipindahkan pada gelas obyek. Kemudian diteteskan 1-3 tetes larutan H2O2 3 %.

Adanya enzim katalase ditandai dengan terbentuknya gelembung-gelembung kecil

oksigen yang terlihat seperti busa sabun.

e) Uji reduksi nitrat (Hadioetomo 1985)

Beberapa mikroorganisme mampu menggunakan molekul bukan oksigen

sebagi akseptor elektron terakhir. Nitrat yang direduksi menjadi nitrit oleh

mikroorganisme tertentu digunakan sebagai akseptor elektron terakhir.

Dalam uji reduksi nitrat, isolat yang akan diuji diinokulasikan ke dalam

Nitrat Broth. Setelah diinkubasi pada suhu 37ºC selama dua hari, masing-masing isolat yang akan diuji diberi tiga tetes larutan asam sulfanilat dan tiga tetes larutan

dimetil-alfa-naftilamin. Bila dalam isolat yang diuji terdapat nitrit, maka akan

segera terbentuk warna merah, berarti uji nitrit positif. Bila tidak jelas perubahan

warnanya, dapat ditambahkan sedikit serbuk seng kedalam tabung yang berisi

isolat yang diuji, dan bila terbentuk warna merah, berarti uji reduksi nitrat negatif,

sedangkan bila tidak terjadi perubahan warna berarti uji reduksi nitrat positif.

f) Uji indol (Hadioetomo 1985)

Uji indol digunakan untuk mengetahui adanya enzim triptofanase pada

bakteri, dimana enzim triptofanase ini dapat menghidrolisis asam amino triptofan

menjadi indol dan asam piruvat.

Dalam uji indol medium yang digunakan adalah medium Tryptone Broth semi padat. Isolat yang akan diuji diinokulasi ke dalam tabung reaksi yang berisi

Tryptone Broth semi padat dan diinkubasi pada suhu 35ºC selama dua hari. Setelah inkubasi, masing-masing tabung ditambahkan 0,5 ml pereaksi Kovac’s.

Uji ini dikatakan positif jika terbentuk warna merah yang menunjukkan adanya

indol dalam medium.

g) Uji fermentasi gula dan H2S (Fardiaz 1989)

Uji fermentasi gula dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri untuk

memfermentasi gula-gula tertentu dengan menghasilkan asam dan atau gas.

Sedangkan uji H2S dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri untuk

Dalam uji fermentasi gula digunakan medium Triple Sugar Iron Agar (TSIA). Isolat yang akan diuji diinokulasi pada agar miring TSIA dengan cara

membuat goresan pada agar miring dan menusukkannya pada bagian bawah agar.

Kemudian diinkubasi pada suhu 37ºC selama dua hari. Reaksi-reaksi yang terjadi

dapat diamati pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Reaksi-reaksi yang terjadi pada uji fermentasi gula

Bagian bawah agar Bagian atas agar

reaksi warna reaksi warna

Keterangan

Bagian bawah agar Bagian atas agar Keterangan

Agar pecah/terangkat keatas

h) Uji oksidase (Hadioetomo 1985)

Uji oksidase merupakan salah satu uji yang cukup penting dalam

karakterisasi bakteri. Uji oksidase berfungsi untuk menentukan oksidase sitokrom

yang biasanya terdapat pada mikroorganisme patogen.

Pada uji oksidase kultur bakteri ditumbuhkan pada medium

Trypticase Soy Agar (TSA) dan diinkubasi pada suhu 35ºC selama dua hari. Koloni yang tumbuh digenangi dengan pereaksi p-aminodimetil-anilin oksalat

1 %. Uji positif ditandai dengan berubahnya koloni menjadi merah muda lalu

merah tua, merah gelap dan akhirnya hitam.

i) Uji oksidasi-fermentatif Baird-Parker (Baird-Parker 1969 diacu dalam Minor dan Marth 1976)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui metabolisme dari isolat bakteri yang

diuji dilakukan dengan cara oksidatif atau fermentatif terhadap karbohidrat yang