ANALISIS DAERAH BAHAYA DAN RESIKO BANJIR

BERDASARKAN KARAKTERISTIK GEOMORFOLOGI

DAN APLIKASINYA UNTUK EVALUASI

TATA RUANG KOTA SINTANG

Oleh :

MUHAMMAD PRAMULYA

A156070021

ILMU PERENCANAAN WILAYAH

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Daerah Bahaya Dan Resiko Banjir Berdasarkan Karakteristik Geomorfologi Dan Aplikasinya Untuk Evaluasi Tata Ruang Kota Sintang adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Mei 2011

ABSTRACT

Flood hazard and risk analysis using geomorphological approach and its application for land use planned evaluation on Sintang City area, West Borneo. Supervised by KOMARSA GANDASASMITA and BOEDI TJAHJONO

The Sintang City, located in West Borneo, is annually inundated by flood during rainy season. The city itself is growing in the Y-junction of two big river i.e. Kapuas and Melawi, or geomorphologically it is growing in the major floodplain of those rivers. In 1963, flood disaster has occurred during several days, inundating most of settlements and there were many of victims and damages. Although in the last recent years the floods are moderate, but such big event could be repeated in the future time. Study of flood and mitigation will be important for the study area for reducing disaster. The aims of this research are to (1) analyses and mapping of flood hazard and risk zones and (2) to analysis and evaluate the Sintang’s land use planned (RDTRK) based on flood hazard. Geomorphological approach is used for analyzing flood hazard based on morphogenesis and morphology parameters, and history of floods. The flood hazard map will be used together with actual land use map for analyzing flood risk. Scoring of geomorphological and land use parameters is applied and GIS spatial analyses (overlay) is used for assessing hazard, risk, and evaluation of RDTRK. The results indicating that 0,8% area of Sintang classified as very low of hazard, 57,2% low, 31,5% moderate, and 10,5% high. It represent that most of area of the city is really hazardous areas of flooding, it match to its morphogenetic landforms of study area dominated by fluvial landforms. According to risk analysis result, there are 0,9% of city’s area has very low risk of flooding, 70,1% low, 22,5% moderate, and 6,5% high. These two later classes wholly cover developed areas, such as residential, office, and commercial areas, signifying that all developed areas in the city will be threated moderately to highly by flood hazard. The risk analysis of RDTRK is divided in two, namely the RDTRK’s actual risk and the RDTRK’s potential risks successively represented the planned area that has been realized and those for not realized yet. The result shows that 352 Ha developed areas, 1.435 Ha vegetated areas, and 10 Ha developing agricultural area classified as moderate to high actual risk, while 1.467 Ha developed areas, 178 Ha vegetated areas, and 745 Ha developing agricultural area classified as moderate to high potential risk. These figures demonstrated that the greatest extend of potential risk possed by developed areas planned. Hence RDTRK should be re-evaluated together with mitigation planned in order to minimize the extend of risk. Flood mitigation program will be an urgently program, such as building of rivers dykes or drainage canals of study area, and reboisation of upland areas of Kapuas and Melawi watersheds.

RINGKASAN

MUHAMMAD PRAMULYA. Analisis Daerah Bahaya Dan Resiko Banjir

Berdasarkan Karakteristik Geomorfologi Dan Aplikasinya Untuk Evaluasi Tata Ruang Kota Sintang. Dibimbing oleh KOMARSA GANDASASMITA dan

BOEDI TJAHJONO

Kota Sintang adalah salah satu kota di Indonesia yang sering terkena banjir, dimana banjir pada tahun 1963 merupakan peristiwa terbesar. Kota ini terus berkembang hingga sekarang terlihat dari perkembangan kota dari waktu ke waktu dan pertambahan penduduknya. Hasilnya permukiman semakin bertambah meskipun sesungguhnya banyak yang dibangun di atas daerah rawan banjir. Kondisi ini menyebabkan upaya-upaya penanggulangan bencana banjir sangat diperlukan dan salah satu bentuk upaya awal dari penanggulangan bencana adalah melakukan identifikasi daerah-daerah bahaya dan resiko banjir. Penelitian ini bertujuan: (1) melakukan pemetaan daerah bahaya dan resiko banjir Kota Sintang, dan (2) melakukan analisis dan evaluasi rencana detail tata ruang Kota Sintang (RDTRK) berbasis bahaya banjir. Pendekatan geomorfologi digunakan dalam metode penelitian melalui analisis bentuklahan (morfogenesis, morfologi) dan sejarah banjir sebagai parameter penilaian. Metode analisis spasial GIS (overlay) digunakan untuk menilai tingkat bahaya dan resiko banjir, serta untuk analisis dan evaluasi RDTRK. Dalam analisis ini digunakan metode pembobotan dan skoring terhadap parameter-parameter yang dinilai. Dalam penilaian, kelas bahaya dan resiko banjir dikelaskan menjadi empat, yaitu tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (aman). Hasil analisis memperlihatkan bahwa bahaya banjir kelas tinggi mencapai luasan sekitar 442 Ha atau sekitar 10,5% dari luas total daerah penelitian, bahaya kelas sedang 31,5%, bahaya kelas rendah 57,2%, dan bahaya kelas sangat rendah 0,8%. Adapun hasil analisis resiko menunjukkan bahwa kelas resiko tinggi mencapai luasan sekitar 274 Ha (6,5%), kelas sedang 22,5%, kelas rendah 70,1%, dan kelas sangat rendah 0,9%. Untuk kawasan perencanaan (RDTRK) analisis resiko dibedakan menjadi dua, yaitu resiko aktual RDTRK (kawasan yang sudah terealisasi) dan resiko potensial RDTRK (kawasan yang belum terealisasi). Untuk kawasan yang sudah terealisasi dan yang mempunyai kelas resiko aktual sedang hingga tinggi meliputi kawasan terbangun (352 Ha), kawasan bervegetasi (1.434 Ha), dan kawasan pengembangan pertanian (10 Ha), sedangkan untuk kawasan yang belum terealisasi dan mempunyai kelas resiko potensial sedang hingga tinggi meliputi 1.467 Ha kawasan terbangun, 178 Ha kawasan bervegetasi, dan 745 Ha kawasan pengembangan pertanian. Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa kawasan terbangun mempunyai luasan resiko potensial terbesar. Untuk itu RDTRK daerah penelitian perlu dievaluasi ulang beserta program mitigasinya agar perencanaan tersebut tidak menambah luasan kawasan yang beresiko. Program mitigasi bencana banjir merupakan program utama yang mendesak untuk segera direalisasikan di daerah penelitian, seperti membuat tanggul (dyke), menambah saluran drainase kota, maupun perbaikan kondisi daerah hulu seperti reboisasi di DAS Kapuas dan DAS Melawi.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 1981 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Penulis adalah putra pertama dari empat bersaudara dari Bapak Ir. H.M. Alamsyah, HB dan Ibu Hj. Nonsaliana. Pada tahun 1999 penulis mulai menempuh pendidikan tinggi di Jurusan Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak dan lulus pada tahun 2004. Tahun 2007 penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah atas bantuan pendidikan dari Direktorat Pendidikan tinggi yang berada di bawah Departemen Pendidikan Tinggi Nasional dan atas tugas belajar dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura.

ANALISIS DAERAH BAHAYA DAN RESIKO BANJIR

BERDASARKAN KARAKTERISTIK GEOMORFOLOGI

DAN APLIKASINYA UNTUK EVALUASI

TATA RUANG KOTA SINTANG

MUHAMMAD PRAMULYA

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Analisis Daerah Bahaya Dan Resiko Banjir Berdasarkan Karakteristik Geomorfologi Dan Aplikasinya Untuk Evaluasi Tata Ruang Kota Sintang

Nama : MUHAMMAD PRAMULYA

NIM : A156070021

Program Studi : Ilmu Perencanaan Wilayah

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Komarsa Gandasasmita, M.Sc Ketua

Dr. Boedi Tjahjono, DEA Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

PRAKATA

Alhamdulillah atas pertolongan, petunjuk dan ijin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis daerah bahaya dan resiko banjir berdasarkan karakteristik geomorfologi dan aplikasinya untuk evaluasi tata ruang Kota Sintang” dengan lancar. Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian penulis dan terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Dr. Ir. Komarsa Gandasasmita, M.Sc dan Dr. Boedi Tjahjono, DEA sebagai Komisi Pembimbing yang telah mencurahkan segenap waktu, pemikiran serta dengan sabar memberi pengarahan mulai dari persiapan penelitian hingga selesainya penulisan tesis ini.

2. Dr. Ir. Setia Hadi, MS selaku penguji luar komisi yang telah memberi koreksi dan masukan bagi perbaikan penulisan tesis ini.

3. Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor atas bantuan dan kerjasamanya.

4. Universitas Tanjungpura yang telah memberikan izin untuk mengikuti program tugas belajar ini.

5. Terima kasih diucapkan kepada Subdit Ketenagakerjaan Ditjen Dikti Kepmendiknas yang telah memberikan beasiswa BPPS tahun 2007-2009. 6. Rektor Universitas Tanjungpura, Dekan beserta staf pengajar dan pegawai

lainnya di Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan serta ijin untuk melaksanakan tugas belajar di Institut Pertanian Bogor

7. Pimpinan beserta staf Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Kalimantan Barat, Bappeda Kabupaten Sintang atas bantuan informasi dan data yang diberikan kepada penulis untuk kelancaran dalam penyelesaian tesis ini.

8. Segenap Dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor atas bimbingan dan dukungan semangatnya.

9. Ayahanda Ir. H. M. Alamsyah, HB dan Ibunda Nonsaliana, istriku tercinta Oktiana Budi Astria, SP serta adik-adikku Dwi Novitasari, SP., Muhammad Andhika Akbar, S.Si dan Yustina Octifanny yang selalu mendukung dan mendoakan penulis di setiap saat demi kelancaran studi penulis.

ii

11.Rekan-rekan sesama kelas Reguler dan khusus Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Angkatan 2006, 2007, dan 2008 atas bantuan dan saran-sarannya serta kebersamaan selama proses belajar hingga selesai. telah saling memberikan dorongan semangat, kekompakkan dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

12.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis sehingga dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis hargai, dan semoga tulisan ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Bogor, Mei 2011

iii

Tujuan dan Manfaat Penelitian... 3

TINJAUAN PUSTAKA ………... 4

Banjir ………... 4

Faktor-faktor yang Menyebabkan Banjir………... 4

Bahaya dan Resiko Banjir... ………... 5

Penggunaan Lahan... 6

Geomorfologi... 7

Penginderaan Jauh... 8

Sistem Informasi Geografis... 9

Penataan Ruang... 10 KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN... 24

Luas dan Letak Wilayah... 24

Topografi... 26

Penggunaan Lahan... 26

Kependudukan... 27

HASIL DAN PEMBAHASAN ………. 30

Kawasan DAS Melawi dan Kapuas………... 30

Penggunaan Lahan di Hulu Kota Sintang... 32

Geomorfologi Kota Sintang……….……….. 33

Kejadian Banjir Kota Sintang………..………….. 42

Wilayah Bahaya Banjir……….. 43

Wilayah Resiko Banjir………... 47

Evaluasi Penataan Ruang Berdasarkan Bahaya dan Resiko Banjir…... 51

KESIMPULAN DAN SARAN……… 62

iv

Saran……… 63

Halaman

GLOSARI………. 64

DAFTAR PUSTAKA……… 65

v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Jenis dan Sumber Data Penelitian………. 12

Tabel 2 Skor Bentuk Lahan... 18

Tabel 3 Skor Ketinggian Lahan... 18

Tabel 4 Skor untuk Wilayah Genangan Banjir... 19

Tabel 5 Tahap Penentuan Tingkat Bahaya Banjir dan Nilainya... 19

Tabel 6 Nilai Tingkat Bahaya Banjir... 20

Tabel 7 Nilai Elemen Penutupan/Penggunaan Lahan ………... 20

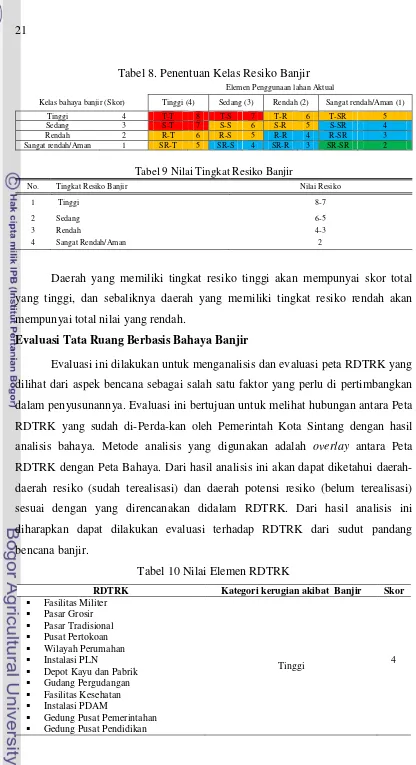

Tabel 8 Nilai Tingkat Resiko Banjir ……….…... 21

Tabel 9 Nilai Tingkat Resiko……….………... 21

Tabel 10 Nilai Elemen RDTRK... 21

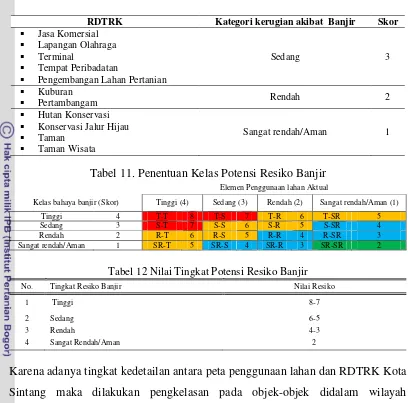

Tabel 11 Penentuan Kelas Potensi Resiko Banjir... 22

Tabel 12 Nilai Tingkat Potensi Resiko Banjir………. 22

Tabel 13 Luas Kawasan Kota Sintang…..………... 24

Tabel 14 Kemiringan Lereng dan Luas Lahan pada Masing-masing Kelurahan……….. 26

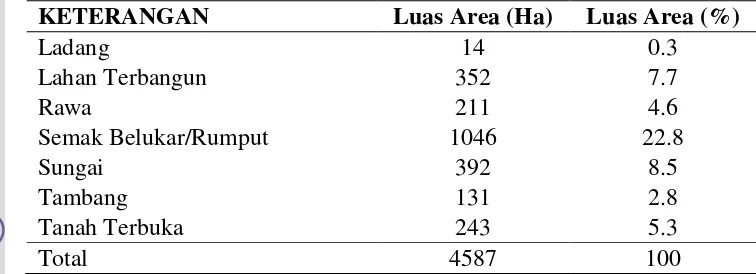

Tabel 15 Luas Penggunaan Lahan Kawasan Kota Sintang Tahun 2006 26 Tabel 16 Jumlah Penduduk Kota Sintang tahun 2001-2006... 27

Tabel 17 Perubahan Penggunaan Lahan pada DAS Kapuas dan Melawi tahun 2004 dan 2009...……… 32

Tabel 18 Bentuklahan Kota Sintang…….……..……… 33

Tabel 19 Kelas dan Luas Bahaya Banjir di Kota Sintang….…………... 46 Tabel 20 Daerah Bahaya Banjir pada Beberapa Kecamatan……..……. 44 Tabel 21 Data Hasil Wawancara Kejadian Bencana Banjir di Kota Sintang... 45

Tabel 22 Kelas Resiko Banjir Kota Sintang……….………… 50

Tabel 23 Daerah Resiko Banjir pada Beberapa Kecamatan…..…….….. 51

Tabel 24 Luas (Ha dan %) Daerah Resiko (Realisasi RDTRK) dan Potensi Resiko (Dalam Perencanaan)………... 52

Tabel 25 Luas (Ha dan %) dan Potensi Resiko (RDTRK) untuk Lahan Terbangun………... 52

Tabel 26 Luas (Ha dan %) dan Potensi Resiko (RDTRK) untuk Lahan Bervegetasi……… 54

Tabel 27 Luas (Ha dan %) dan Potensi Resiko (RDTRK) untuk Pengembangan Pertanian……….. 54

vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian... 14 Gambar 2 Kerangka Pemikiran... 15 Gambar 3 Diagram Alir Penelitian... 23 Gambar 4 Peta Administrasi Kota Sintang………... 25

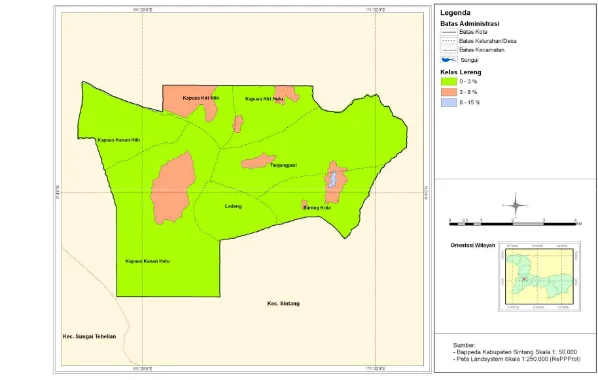

Gambar 5 Peta Kelas Lereng……….. 28

Gambar 6 Peta Penggunaan Lahan………..………... 29 Gambar 7 Peta DAS Melawi dan Kapuas... 31 Gambar 8 Peta Penutupan Lahan DAS Kapuas dan Melawi Tahun 2004... 34 Gambar 9 Peta Penutupan Lahan DAS Kapuas dan Melawi Tahun 2009…. 35 Gambar 10 Foto Bentuklahan Dataran Fluvial Terdegradasi (mining)... 38 Gambar 11 Foto Bentuklahan Tanggul Alam (natural levee)….……... 39 Gambar 12 Peta Bentuklahan Kota Sintang..………….………….………….. 40 Gambar 13 Peta Ketinggian Lahan Kota Sintang…….……….………... 41 Gambar 14 Foto Kejadian Banjir Tahun 2008 di Wilayah Kota Sintang... 46 Gambar 15 Peta Wilayah Genangan Banjir Kota Sintang... 48 Gambar 16 Peta Bahaya Banjir Kota Sintang..…….……… 49 Gambar 17 Peta Resiko Banjir Kota Sintang ………... 53 Gambar 18 Pembuatan Tanggul (Dyke)………... 55 Gambar 19 Membangun Sistem Drainase……… 56 Gambar 20 Pengurukan / Meninggikan Permukaan Tanah………. 56 Gambar 21 Membangun Rumah Panggung…..………... 56 Gambar 22 Rekomendasi Tindakan dalam Mengatasi Banjir………..……… 57 Gambar 23 Lokasi Inlet dan Tanggul Buatan/Dyke……….. 58 Gambar 24 Drainase yang telah di bangun di Kecamatan Baning kota...….. 59 Gambar 25 Salah Satu Bentuk Tindakan Aktual Pencegahan Dini dari

vii

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN Latar Belakang

Bencana alam adalah fenomena yang dapat terjadi dimana dan kapan saja. Bencana terkadang tidak dapat diprediksi, meskipun dibantu dengan teknologi masa kini. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengalami bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam (gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, dan lain-lain), maupun oleh faktor non alam seperti akibat dari berbagai kegagalan teknologi dan ulah manusia. Salah satu bencana alam yang sering melanda kota-kota di Indonesia adalah bencana banjir. Bencana ini sering menelan korban jiwa dan dapat mengakibatkan penderitaan masyarakat, serta kerugian harta benda, maupun kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai

Banjir menurut terminologi ilmiah merupakan suatu kondisi dimana di suatu wilayah terjadi peningkatan jumlah air yang tidak tertampung dalam saluran-saluran air atau tempat-tempat penampungan air sehingga meluap dan menggenangi daerah di luar saluran, sungai, atau penampungan air tersebut (Sudaryoko, 1987). Secara umum banjir dikatakan sebagai peristiwa tergenangnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat atau sebagai fenomena alam yang terjadi karena adanya aliran air dalam jumlah besar dan menggenangi wilayah atau sumber-sumber kehidupan manusia

Salah satu upaya awal dalam meminimalkan dampak negatif bencana banjir adalah dengan mengidentifikasi daerah-daerah bahaya dan resiko banjir. Data penginderaan jauh melalui berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah bahaya dan beresiko banjir secara cepat dan dapat mencakup liputan yang luas. Sistem informasi geografis (SIG) merupakan teknik yang sekarang banyak dipakai untuk menganalisis banjir maupun analisis-analisis lain yang berkaitan dengan ruang.

2

terhadap lingkungannya (pembalakan hutan, alih fungsi hutan untuk perkebunan, dan meluasnya lahan kritis), dan berkurangnya daerah resapan air. Sedangkan yang diakibatkan oleh faktor alam antara lain adalah curah hujan yang tinggi, geometri saluran sungai (kemiringan dasar, meandering, bottle neck, sedimentasi, kapasitas tampung), faktor pembendungan, dan faktor alam lainnya seperti penurunan permukaan tanah.

Berdasarkan aspek geomorfologi, bentuklahan-bentuklahan seperti dataran banjir, dataran rawa, dan dataran rendah lainnya merupakan dataran yang mudah tergenang air. Bentuklahan tersebut dapat memberikan informasi tentang tingkat kerawanan banjir beserta karakteristiknya (frekuensi, luas dan lama genangan bahkan mungkin sumber penyebabnya) bila didukung dengan pengamatan di lapangan. Maka dapat dikatakan bahwa, bentuklahan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan sejarah perkembangan daerah tersebut sebagai akibat terjadinya banjir (Oya, 1973 dalam Soeprapto, 1998). Sehingga dari proses terbentuknya landform tersebut dapat diperoleh informasi mengenai bahaya terhadap obyek-obyek yang ada diatasnya seperti permukiman, industri, dan pusat pertumbuhan lainnya yang berada pada daerah banjir.

Analisis morfogenesis dan morfologi bentuklahan menjadi tumpuan utama untuk identifikasi yang berkaitan dengan proses geomorfik masa lalu (banjir) dan kemungkinan di waktu mendatang.

Perumusan Masalah

Secara historis Kota Sintang sering terlanda banjir. Kota ini terletak di daerah dataran rendah yang berada di antara bukit-bukit kecil dengan bentuk permukaan yang datar sampai landai. Sungai yang melalui kota ini adalah Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, pada tempat dimana kedua sungai ini bertemu terletak Kota Sintang.

3

Hal ini menghadirkan permasalahan baru, yaitu permukiman baru justru berada pada kawasan yang berpotensi banjir. Pemerintah daerah Kota Sintang dalam melakukan perencanaan wilayah permukiman yang tersusun di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Sintang (RDTRK-Sintang), ternyata kurang memfasilitasi masyarakat yang akan membangun permukiman atau melakukan investasi di daerah yang sering terlanda banjir. Hal ini dikarenakan RDTRK-Sintang dibuat tidak memandang bencana banjir sebagai aspek yang perlu diperhitungkan, Kota Sintang pada kenyataannya dibangun di atas dataran banjir.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemetaan daerah bahaya dan resiko banjir di kota ini sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian awal dari program mitigasi dan diperlukan untuk mengevaluasi rencana detail tata ruang (RDTRK) Kota Sintang.

Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan perumusan masalah seperti tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan pemetaan daerah bahaya dan resiko banjir

2. Analisis dan evaluasi tata ruang Kota Sintang berdasarkan peta bahaya banjir

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Banjir

Sunaryo et al (2004) mengemukakan bahwa banjir terjadi ketika volume air tidak lagi tertampung dalam wadah yang seharusnya, sehingga menggenangi daerah atau kawasan lain. Sedangkan menurut Diposaptono (2005) bencana banjir merupakan hasil ulah campur tangan manusia (antropogenic) disebabkan karena pengembangan kota yang sangat cepat akan tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan sarana drainase.

Menurut UNESCO (2008) banjir memiliki berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain berupa dampak fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

• Dampak fisik adalah berupa kerusakan pada sarana-sarana umum seperti perkantoran, pertokoan, dan lain-lain.

• Dampak sosial mencakup kematian, resiko kesehatan, trauma mental, menurunnya perekonomian, terganggunya kegiatan pendidikan (anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah), terganggunya aktifitas pelayanan publik, kekurangan makanan, energi, air, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya • Dampak ekonomi mencakup kehilangan materi, gangguan kegiatan ekonomi

(orang tidak dapat pergi bekerja, terlambat kerja) dan lain-lain.

• Dampak lingkungan mencakup pencemaran air (oleh bahan pencemaran yang dibawa oleh banjir) atau tumbuhan di sekitar sungai yang rusak akibat terbawa air

Green Aceh Institute (2008) mengungkapkan bahwa kerugian ekonomi akibat banjir biasanya merupakan kalkulasi nilai ekonomi terhadap kerusakan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Komponen yang dinilai mencakup sektor perumahan, infrastruktur, sosial, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, pemerintah, dan keuangan perbankan. Secara lebih sederhana, kerugian biasanya dipisahkan menjadi kerugian ekonomi langsung dan kerugian ekonomi yang tidak langsung

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Banjir

Menurut Maryono (2005), banjir yang terus berlangsung di Indonesia disebabkan oleh empat hal:

5

2. Menurunnya resistensi DAS terhadap banjir akibat perubahan tata guna lahan 3. Faktor kesalahan pembangunan alur sungai, seperti: pelurusan sungai,

pembetonan dinding dan pengerasan tepian/sempadan sungai

4. Faktor pendangkalan sungai dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas tampung sungai terhadap air, sehingga tidak mampu lagi mengalirkan air yang melewatinya dan meluap (banjir).

Bencana banjir sering pula sebabkan oleh aktifitas manusia. Aktifitas tersebut, seperti pembalakan hutan yang tak terkendali, pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Aktifitas-aktifitas tersebut menyebabkan semakin luasnya lahan kritis yang berdampak pada semakin meluasnya kawasan lahan terbuka yang biasanya didominasi oleh rerumputan dan tanaman semak. Rehabilitasi lahan kritis itu sendiri membutuhkan biaya yang sangat mahal dan waktu pemulihan bertahun-tahun. Kerusakan ini menyebabkan kemampuan DAS dalam menyimpan dan melepas air menjadi menurun, sehingga apabila curah hujan meningkat mulai terjadilah banjir dan sebaliknya pada musim kemarau akan terjadi kekeringan.

Bahaya dan Resiko Banjir

Pengertian bahaya (hazard) dan resiko (risk) perlu dijabarkan disini agar terdapat konsistensi dalam penggunaan dan pembahasannya. Bahaya adalah suatu kejadian yang mengancam atau kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan secara potensial pada suatu wilayah (Coburn et al, 1994). Berdasarkan United Nations-International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR), bahaya ini dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Bahaya berdasarkan aspek geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung api, dan longsor.

2. Bahaya berdasarkan aspek hidrometerologi, antara lain: banjir, kekeringan, angin topan, dan gelombang pasang.

3. Bahaya berdasarkan aspek biologi, antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman.

6

5. Bahaya berdasarkan aspek lingkungan, antara lain: kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan pencemaran limbah.

Resiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Menurut Bappenas (2009), pengertian resiko adalah perkiraan kerugian atau kehilangan (nyawa manusia, kerusakan properti dan kerusakan aktifitas ekonomi) yang disebabkan oleh bahaya di suatu wilayah pada waktu tertentu. Resiko suatu daerah atau suatu objek terhadap suatu jenis bahaya dapat diperhitungkan tingkatannya. Perhitungan resiko umumnya mempertimbangkan jenis dan besaran kehilangan atau kerugian. Parameter umum yang digunakan adalah biaya ekonomi, karena beberapa tipe kerugian dapat dikonversikan ke dalam biaya ekonomi. Efek yang dianggap sebagai biaya ekonomi disebut sebagai kerugian tangible (dapat diperhitungkan/dinilai), sedangkan yang tidak dapat dikonversikan ke dalam nilai uang disebut kerugian intangible.

Penggunaan Lahan

Lahan oleh FAO didefinisikan sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaan di dalamnya, termasuk hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang (Hardjowigeno dan Widiatmaka., 2007).

Penggunaan lahan adalah setiap campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik material maupun spiritual. Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor ekonomi dan faktor kelembagaan. Faktor ekonomi dicirikan oleh keuntungan, kondisi pasar dan transportasi, sedangkan faktor kelembagaan dicirikan oleh hukum pertanahan, situasi politik, sosial ekonomi, dan secara prosedural dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

7

berhubungan dengan kegiatan manusia pada sebidang lahan, sedangkan penutup lahan lebih berupa perwujudan fisik objek-objek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia pada objek tersebut.

Rustiadi E et al. (1997), menyatakan bahwa penggunaan lahan merupakan refleksi perekonomian dan preferensi masyarakat. Dengan menghubungkan perekonomian dan preferensi masyarakat ini sehingga bersifat dinamis sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan, maka penggunaan lahan pun bersifat dinamis sehingga dapat berkembang ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga sebaliknya.

Perubahan penggunaan lahan dapat menguntungkan secara ekonomi namun pada saat yang sama dari sisi ekologi dapat pula memberikan dampak negative. Sebagai contoh peningkatan jumlah penduduk di Kalimantan Barat tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang begitu luas, namun di Kalimantan Barat lapangan pekerjaan sangat sempit serta minimnya keterampilan dan tingkat pendidikan masyarkat. Hal ini dapat mendorong masyarakat melakukan eksploitasi sumberdaya alam melalui pembalakan hutan (forest logging), pengurangan areal tegakan hutan (deforestasi) dan pembukaan lahan pertanian baru yang intensif di DAS. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak menggunakan kaidah konservasi, sehingga berdampak terhadap meningkatnya erosi dan tanah longsor di kawasan tersebut. Kondisi seperti ini berperan mempercepat proses terjadinya banjir di kawasan hilir DAS.

Geomorfologi

Dalam Wiradisastra et al. (2002) disebutkan bahwa geomorfologi terdiri dari tiga suku kata pembentukannya yaitu Geo, Morpho, dan Logi yang berarti ilmu mengenai bentuk permukaan bumi seperti yang telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Menurut Strahler dan Strahler (1987) geomorfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuklahan, termasuk sejarah dan proses pembentukannya. Cooke (1974) mengatakan bahwa geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuklahan, terutama tentang sifat alami, asal mula, proses perkembangan, dan komposisi materialnya.

8

bentuk asal struktural, gunungapi, denudasional, fluvial, marine, glasial, aeolian, pelarutan, dan bentuk asal organik. Dari ke 9 bentuk asal tersebut masih dapat ditambahkan 2 bentuk asal lain yaitu lakustrin dan antropogenik.

Kajian geomorfologi sangat bermanfaat untuk berbagai bidang kehidupan pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Sutikno (1995), diantaranya adalah dipergunakan sebagai terapan dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lingkungan, Pengembangan dan Perencanaan Pedesaan, Urbanisasi, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan banjir, kajian terhadap bentuklahan menjadi sangat penting karena melalui bentuklahan dapat dilakukan analisis terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap banjir, yaitu dengan mempelajari morfogenesisnya, seperti dataran banjir, dataran rawa dan dataran aluvial. Bentuklahan tersebut merupakan bentuklahan fluvial yang rentan terhadap banjir, selain itu dari sisi morfologi bentuklahan-bentuklahan tersebut mempunyai relief yang datar atau kadang-kadang lebih rendah dari tinggi muka air sungai.

Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai objek dan lingkungannya dari jarak jauh tanpa sentuhan fisik terhadap obyek, sehingga menghasilkan beberapa bentuk citra yang selanjutnya dapat diproses dan diinterpetasi guna membuahkan suatu data yang bermanfaat untuk aplikasi di berbagai bidang, seperti Pertanian, Arkeolog, Kehutanan, Goegrafi, Geologi, Perencanaan wilayah (Lo, 1995). Penginderaan jauh dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah dan fenomena dengan jalan menganalisis langsung terhadap objek, daerah atau fenomena yang diamati (Lillesand dan Kiefer, 1993). Objek yang diindera adalah objek-objek yang ada dipermukaan bumi dan di antariksa. Penginderaan terhadap objek-objek tersebut dilakukan dari jarak jauh oleh karena itu ilmu ini disebut dengan penginderaan jauh (Sutanto, 1984)

9

tidak nampak pada citra dimungkinkan untuk dikenali, (c) citra dapat diperoleh secara tepat, dan (d) citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek (Sutanto, 1984).

Penginderaan jauh sangat bermanfaat digunakan dalam kajian bahaya alam dan mitigasi, khususnya untuk membantu dalam proses pemetaan wilayah yang berpotensi terkena bencana alam. Penggunaan teknik penginderaan jauh, diharapkan dapat menginventarisasi potensi sumberdaya alam serta dapat mengetahui wilayah yang berpeluang dilanda bencana alam dalam kaitannya dengan kondisi geomorfologis (bentuklahan).

Ada beberapa contoh mengenai manfaat dari penginderaan jauh. Data penginderaan jauh ini mampu memberikan informasi kondisi bencana banjir melalui pemantauan (Parwati et al, 2008). Sedangkan menurut Haryani et al (2008) pengolahan data MTSAT-IR dapat menghasilkan informasi spasial tentang peluang hujan lebat harian sehingga data ini dapat dijadikan untuk informasi spasial dan pemantauan terhadap daerah rawan banjir secara harian.

Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi. SIG dapat diasosiasikan sebagai peta yang berorde tinggi yang juga dapat dioperasikan untuk menyimpan data non spasial. Disebutkan juga bahwa SIG telah terbukti kehandalannya untuk merekam, menyimpan, mengelola, menganalisa serta menampilkan data spasial baik dalam bentuk data biofisik maupun sosial ekonomi. Star dan Estes (1990) dalam Barus dan Wiradisastra (2000) mengemukakan bahwa secara umum SIG menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengambil, mengelola, memanipulasi dan menganalisa data serta menyediakan hasil baik dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk data tabular, pada intinya fungsi utama SIG adalah untuk mengelola data spasial.

peta-10

peta tematik lainnya berupa peta resiko dan peta bahaya banjir. Proses penggabungan informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara tumpang tindih (overlay) untuk menurunkan informasi baru.

Penataan Ruang

Menurut definisi UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan untuk pengertian wilayah didefinisikan sebagai ruang yang mempunyai kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Maka wilayah mengandung arti sebagai aspek fungsional disebut kawasan. Undang-undang tersebut membagi kawasan menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan kawasan sekitar waduk/danau, sempadan sungai, daerah sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana (bahaya banjir, aliran lahar, gempa bumi, longsor, tsunami). Kawasan budidaya meliputi kawasan indsutri, kawasan pariwisata, dan kawasan tempat pertahanan keamanan.

11

di darat merupakan pemisah topografis (UU No 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air).

METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian

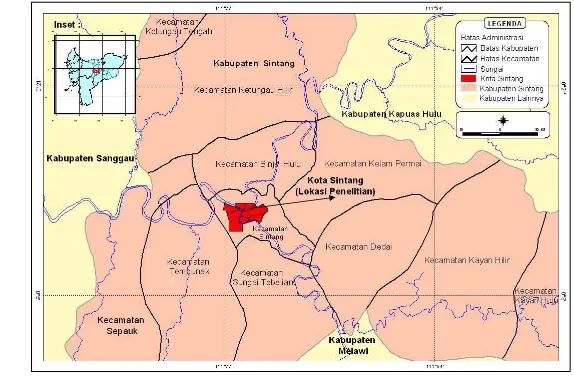

Penelitian dilakukan di Kota Sintang (Gambar 1 dan Lampiran 1) yang secara geografis terletak antara 0°09’ LU - 0°02’ LS dan 111°21’ BT - 111°36 BT. Secara administratif daerah penelitian dibatasi oleh daerah-daerah administrasi lain yaitu di bagian :

Utara : Kecamatan Binjai Hulu dan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Timur : Kecamatan Dedai dan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Selatan : Kecamatan Sei Tebelian dan Dedai, Kabupaten Sintang Barat : Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang

Waktu penelitian berlangsung dari bulan Maret sampai dengan November 2009, yang meliputi pekerjaan laboratorium dan lapangan.

Data dan Alat

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan primer (Tabel.1), sedangkan alat yang diperlukan meliputi seperangkat komputer beserta piranti lunak seperti ARC GIS 9.3, ARC VIEW 3.2, dan Global Positioning System (GPS) yang berturut-turut digunakan untuk proses analisis spasial dan menentukan titik koordinat geografis di lapangan.

Tabel 1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

No. Jenis Data Sumber Kegunaan Skala / Resolusi

1. Citra Ikonos 2006 - Intrepetasi landform dan landuse Res. 1 m x 1m

2. Citra Landsat 2004 - Intrepetasi penggunaan lahan Res. 30 m x 30 m

3. Citra Landsat 2009 - Intrepetasi penggunaan lahan Res. 30 m x 30 m

4. Peta Administrasi Bappeda Menentukan batas wilayah penelitian 1 : 50.000

5. Peta RDTRK Bappeda Evaluasi tata ruang 1 : 30.000

14

Kerangka Pemikiran

Banjir yang terjadi di Kota Sintang perlu dicermati faktor penyebabnya, Harian Pontianak Post (2005) mencatat dalam 5 (lima) tahun terakhir banjir yang terjadi tidak hanya menggenangi area permukiman di sekitar sungai, tetapi juga masuk ke pusat kota. Fakta ini menunjukkan bahwa Kota Sintang berdiri diatas dataran banjir

Pertambahan penduduk yang disertai terjadinya dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan untuk permukiman, menyebabkan berkembangnya permukiman-permukiman baru yang berdiri di atas bentuklahan fluvial yang mempunyai bentuklahan datar dan sering digenangi air seperti dataran banjir, dataran rawa, dan dataran alluvial.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi rinci mengenai daerah bahaya dan resiko banjir. sebagai bagian dari program mitigasi dan dapat pula dipakai untuk evaluasi terhadap tata ruang Kota Sintang.

15

anya terbatas dari informasi penduduk yang ditand

n, elevasi, dan sebaran genangan banjir tersebut emberikan skor pada setiap parameter, kemudian overlay) secara bertahap. Selanjutnya dilakukan dengan metode rasional sehingga diperoleh pe roleh peta resiko banjir, maka elemen penggun gan nilai kerugian yang dapat dialami jika penggu

jir. Langkah berikutnya dapat dilakukan anali nal seperti dalam penentuan kelas bahaya ban h (overlay) dilakukan antara peta bahaya banjir d ntuk melakukan evaluasi rencana tata ruang, ma ara peta bahaya banjir terhadap peta RDTRK sehin

banjir terhadap penggunaan lahan aktual da g sudah ditentukan. Dari hasil analisis ini diharap hadap RDTRK dari sudut pandang bencana banjir

16

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dibagi ke dalam lima tahap, yaitu Persiapan Data, Pengolahan Data Awal, Pekerjaan Lapangan, Pengolahan Data Akhir, Analisis Data dan Penyajian Hasil.

1) Persiapan data

Pada tahap ini dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur yang ada hubungannya rencana penelitian, seperti hasil penelitian maupun jurnal yang diperoleh di perpustakaan ataupun internet, dan juga peta-peta tematik yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan orientasi lapangan untuk mencari data dan informasi awal tentang ketersediaan data dan permasalahan yang ada di daerah penelitian, serta mengadakan konsultasi awal, penulisan proposal, perbaikan usulan penelitian, serta pengurusan ijin penelitian maupun persiapan peralatan survey. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data primer (Citra Ikonos tahun 2006 dan Citra Landsat tahun 2004-2009), sedangkan untuk data bentuklahan merupakan hasil analisis dari citra ikonos.

2) Pengolahan Data Awal

Mencangkup proses pengolahan data primer dan sekunder di laboratorium. Data primer berupa data penginderaan jauh Citra Ikonos Kota Sintang Tahun 2006 digunakan untuk intrepetasi penggunaan lahan aktual dan analisis bentuklahan Kota Sintang, sedangkan peta-peta penggunaan lahan DAS Melawi dan Kapuas tahun 2004 dan 2009 dihasilkan dari intrepetasi Citra Landsat. Dari tahapan ini diperoleh peta tentatif yaitu penggunaan lahan aktual Kota Sintang tahun 2006, penggunaan DAS Melawi dan Kapuas tahun 2004 dan 2009 serta peta bentuklahan

3) Pekerjaan Lapangan

17

4) Pengolahan Data Akhir

Pekerjaan ini berupa tahap pembuatan peta penggunaan lahan aktual Kota Sintang, peta penggunaan lahan DAS Melawi dan Kapuas tahun 2004 dan 2009, peta bentuklahan, peta wilayah genangan banjir, dan peta ketinggian lahan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Setelah dilakukan perbaikan peta-peta tentatif sesuai dengan hasil cek lapangan, maka dapat dibuat peta definitif.

5) Analisis Data

Analisis utama dalam penelitian ini adalah analisis spasial (overlay) dengan menggunakan sistem informasi geografis. Analisis ini digunakan untuk menentukan daerah bahaya dan resiko banjir serta evaluasi tata ruang (RDTRK) berbasis bahaya dan resiko banjir.

a. Analisis bahaya banjir

18

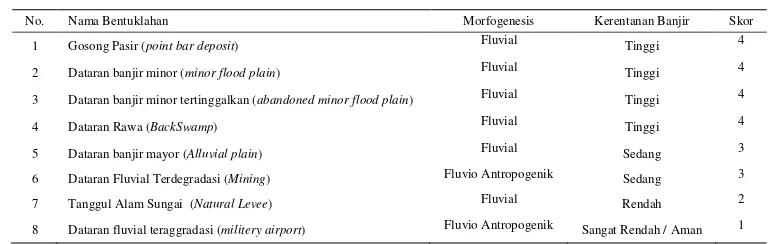

Kelas Bentuklahan

Menurut morfogenesisnya landform yang memiliki kerentanan paling tinggi adalah dari morfogenesis fluvial, seperti gosong pasir, dataran banjir minor dan lain-lain. Oleh karena itu bentuklahan-bentuklahan tersebut diberi skor 4, sedangkan untuk landform yang mempunyai kerentanan paling rendah (karena mempunyai elevasi lebih tinggi) diberi skor 1 seperti dataran fluvial teraggradasi. Rincian skor dari masing-masing landform disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor kelas bentuklahan

No. Nama Bentuklahan Morfogenesis Kerentanan Banjir Skor 1 Gosong Pasir (point bar deposit) Fluvial Tinggi 4 2 Dataran banjir minor (minor flood plain) Fluvial Tinggi 4 3 Dataran banjir minor tertinggalkan (abandonedminor flood plain) Fluvial Tinggi 4 4 Dataran Rawa (BackSwamp) Fluvial Tinggi 4 5 Dataran banjir mayor (Alluvial plain) Fluvial Sedang 3 6 Dataran Fluvial Terdegradasi (Mining) Fluvio Antropogenik Sedang 3 7 Tanggul Alam Sungai (Natural Levee) Fluvial Rendah 2 8 Dataran fluvial teraggradasi (militery airport) Fluvio Antropogenik Sangat Rendah / Aman 1

Ketinggian lahan (elevasi) terhadap permukaan air sungai

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis morfologi di lapangan, interval ketinggian 0-1 meter, 1-2 meter, 2-3 meter dan >3 meter dari permukaan air sungai (tidak banjir) dinilai cukup sesuai untuk klasifikasi kerentanan banjir di daerah penelitian. Hal ini disesuaikan dengan wilayah genangan banjir yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penduduk dan pengukuran lapangan. Rincian skor kerentanan morfometri (ketinggian lahan/elevasi) landform disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Skor ketinggian lahan

No. Elevasi Peluang Terkena Banjir Skor

1 0 – 1 m Tinggi 4

19

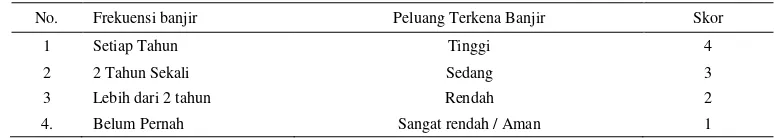

Kota Sintang dapat dikelaskan menjadi 4, yaitu terjadi setiap tahun, 2 tahun sekali, lebih dari 2 tahun sekali, dan belum pernah tergenang. Rincian skor kerentanan dari masing-masing frekuensi banjir disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Skor wilayah genangan banjir

No. Frekuensi banjir Peluang Terkena Banjir Skor

1 Setiap Tahun Tinggi 4

Analisis bahaya banjir dilakukan melalui proses overlay bertahap terhadap parameter yang telah diberikan skor (Tabel 5). Proses ini dilakukan dengan metode rasional dimana overlay antara kerentanan tinggi dan tinggi akan menghasilkan kelas bahaya tinggi, kombinasi kerentanan rendah dan rendah menghasilkan kelas bahaya rendah, kombinasi kerentanan tinggi dan rendah menghasilkan kelas sedang, dan seterusnya dengan berbagai variasinya seperti yang disajikan pada Tabel 5. Dalam hal ini nilai akhir dari kombinasi skor kerentanan adalah melalui proses aritmatika penjumlahan.

Tabel 5. Tahap Penentuan Tingkat Bahaya Banjir dan Nilainya

Morfologi bentuklahan (Elevasi)

20

proses aritmatika penjumlahan, sehingga diperoleh variasinya seperti yang disajikan pada Tabel 6 .

Tabel 6. Nilai Tingkat Bahaya Banjir

No. Tingkat Bahaya Banjir Total Nilai Skor

1 Tinggi 11-12 4

2 Sedang 8-10 3

3 Rendah 5-7 2

4 Sangat Rendah/Aman 3-4 1

b. Analisis Resiko Banjir

Resiko banjir adalah perkiraan kehilangan/kerugian yang diperoleh akibat banjir seperti kehilangan jiwa, kerugian materi: properti, aktifitas ekonomi, dan sebagainya. Nilai resiko banjir didapat dengan menggunakan persamaan :

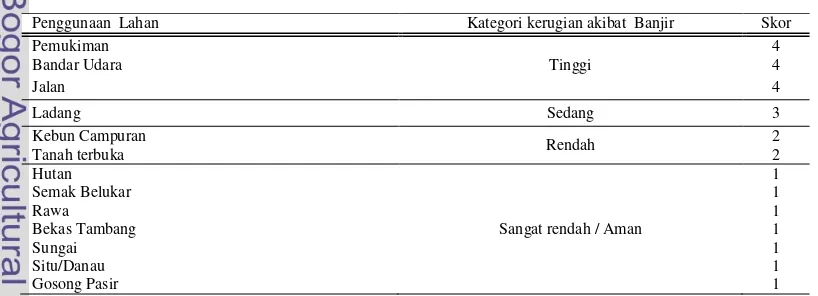

Resiko = Bahaya + Elemen Penggunaan Lahan

Untuk menghitung resiko dalam penelitian ini, elemen penggunaan lahan diberi skor sesuai dengan nilai kerugian kualitatif yang dialami jika penggunaan lahan tersebut terkena banjir. Tabel 7 berikut menyajikan skor dari masing-masing penggunaan lahan yang ada di daerah penelitian. Berdasarkan Tabel 6 dan 7, selanjutnya dapat dilakukan analisis resiko dengan metode rasional seperti dalam penentuan kelas bahaya banjir (Tabel 8) namun yang di analisis (overlay) adalah antara peta bahaya banjir dan peta penggunaan lahan dengan proses aritmatika penjumlahan. Hasil dari proses ini selanjutnya digunakan untuk melakukan klasifikasi resiko banjir seperti yang tersaji pada Tabel 9.

Tabel 7 Nilai Elemen Penutupan/Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan Kategori kerugian akibat Banjir Skor

21

Tabel 8. Penentuan Kelas Resiko Banjir

Elemen Penggunaan lahan Aktual

Kelas bahaya banjir (Skor) Tinggi (4) Sedang (3) Rendah (2) Sangat rendah/Aman (1)

Tinggi 4 T-T 8 T-S 7 T-R 6 T-SR 5

No. Tingkat Resiko Banjir Nilai Resiko

1 Tinggi 8-7

Evaluasi Tata Ruang Berbasis Bahaya Banjir

Evaluasi ini dilakukan untuk menganalisis dan evaluasi peta RDTRK yang dilihat dari aspek bencana sebagai salah satu faktor yang perlu di pertimbangkan dalam penyusunannya. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat hubungan antara Peta RDTRK yang sudah di-Perda-kan oleh Pemerintah Kota Sintang dengan hasil analisis bahaya. Metode analisis yang digunakan adalah overlay antara Peta RDTRK dengan Peta Bahaya. Dari hasil analisis ini akan dapat diketahui daerah-daerah resiko (sudah terealisasi) dan daerah-daerah potensi resiko (belum terealisasi) sesuai dengan yang direncanakan didalam RDTRK. Dari hasil analisis ini diharapkan dapat dilakukan evaluasi terhadap RDTRK dari sudut pandang bencana banjir.

Tabel 10 Nilai Elemen RDTRK

RDTRK Kategori kerugian akibat Banjir Skor

22

RDTRK Kategori kerugian akibat Banjir Skor

Jasa Komersial

Tabel 11. Penentuan Kelas Potensi Resiko Banjir

Elemen Penggunaan lahan Aktual

Kelas bahaya banjir (Skor) Tinggi (4) Sedang (3) Rendah (2) Sangat rendah/Aman (1)

Tinggi 4 T-T 8 T-S 7 T-R 6 T-SR 5

Sedang 3 S-T 7 S-S 6 S-R 5 S-SR 4

Rendah 2 R-T 6 R-S 5 R-R 4 R-SR 3

Sangat rendah/Aman 1 SR-T 5 SR-S 4 SR-R 3 SR-SR 2

Tabel 12 Nilai Tingkat Potensi Resiko Banjir

No. Tingkat Resiko Banjir Nilai Resiko

1 Tinggi 8-7

2 Sedang 6-5

3 Rendah 4-3

4 Sangat Rendah/Aman 2

Karena adanya tingkat kedetailan antara peta penggunaan lahan dan RDTRK Kota Sintang maka dilakukan pengkelasan pada objek-objek didalam wilayah perencanaan (RDTRK). Dalam penelitian ini kelas RDTRK dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu Ruang terbangun, Lahan Bervegetasi dan Pengembangan Pertanian. Dengan rincian sebagai berikut :

Depot dan Pabrik Kayu, Pergudangan, Hutan Konservasi, Jasa Komersial, Fasilitas Kesehatan, Kuburan, Lapangan olahraga, Fasilitas Militer, Pasar grosir, Pasar tradisional, Instalasi PDAM, Gedung Pusat Pemerintah, Gedung Pusat Pendidikan, Tempat Peribadatan, Pertambangan, Pusat Pertokoan, Wilayah Perumahan, Instalasi PLN, dan Terminal dikelaskan sebagai Ruang Terbangun.

Hutan konservasi, Konservasi Jalur Hijau, Ruang Terbuka Hijau, dan Taman Wisata Baning dikelaskan sebagai Lahan Bervegetasi

Pengembangan Pertanian

6) Tahap Penyajian Hasil

23

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian I n t r e p e t a s i

Bentuklahan (Kota Sintang)

Wawancara dengan penduduk lokal

Wilayah Genangan Banjir Morfologi

Morfogenesis

Proses Geomorfik Elevasi terhadap

air sungai

Potensi Resiko Banjir Daerah Resiko Banjir

Penggunaan Lahan (Kota Sintang)

Ikonos (Kota Sintang)

RDTRK

Kota Analisis Daerah

KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN

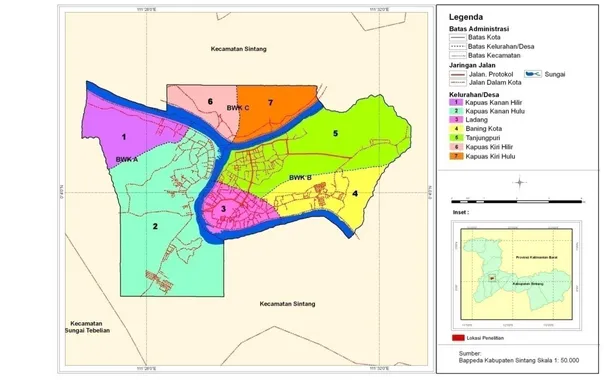

Luas dan Letak Wilayah

Kota Sintang memiliki luas 4.587 Ha yang terdiri dari 3 Bagian Wilayah Kota (BWK) sesuai dengan pembagian aliran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Pertama, BWK A seluas 2.018 Ha merupakan bagian Barat-Selatan kota yang terdiri dari Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dan Kapuas Kanan Hilir. Kedua BWK B seluas 1.871 Ha merupakan bagian Selatan-Timur kota yang terdiri dari Kelurahan Tanjungpuri, Ladang dan Desa Baning, dan ketiga adalah BWK C yang luasnya 698 Ha saja merupakan bagian Utara kota terdiri dari Kelurahan Kapuas Kiri Hilir dan Kapuas Kiri Hulu. (Gambar 3 dan Tabel 13)

Tabel 13 Luas Kawasan Kota Sintang

No BWK Kelurahan/Desa

Sumber : - Kecamatan Sintang Dalam Angka - RDTRK Sintang Tahun 2009 – 2006

26 merupakan kawasan-kawasan yang cenderung datar. Bagian kota di sebelah Timur aliran Sungai Melawi umumnya memiliki topografi yang bergelombang sampai berbukit.

Tabel 14 Kemiringan Lereng dan Luas Lahan pada Masing-masing Kelurahan (Ha)

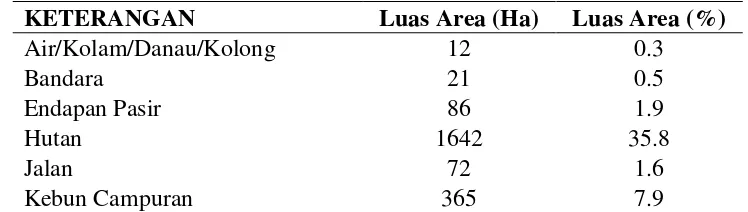

Penggunaan lahan Kota Sintang didominasi oleh kawasan non terbangun terutama Hutan, Semak Belukar dan Kebun Campuran. Untuk lahan Terbangun serta berbagai fasilitas sosial ekonomi lainnya hanya mencakup 9,8 % dari luas Kota Sintang. Pola penggunaan lahan Kota Sintang dapat dilihat pada Gambar 6 dan Tabel 15.

Tabel 15 Luas Penggunaan Lahan Kawasan Kota Sintang Tahun 2006

27

KETERANGAN Luas Area (Ha) Luas Area (%)

Ladang 14 0.3

Lahan Terbangun 352 7.7

Rawa 211 4.6

Semak Belukar/Rumput 1046 22.8

Sungai 392 8.5

Tambang 131 2.8

Tanah Terbuka 243 5.3

Total 4587 100

Sumber ; Hasil Intrepetasi dari Citra Ikonos akuisisi Tahun 2009

Kependudukan

Penduduk Kota Sintang pada tahun 2005 telah mencapai angka 48.594 jiwa. Berdasarkan Tabel 13, dapat dilihat bahwa Kelurahan Tanjung Puri dan Kapuas Kanan Hulu memiliki jumlah penduduk yang terbanyak. Hal itu terkait dengan banyaknya fasilitas kehidupan yang ada di kawasan tersebut. Selain itu, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu merupakan pusat perdagangan di Kota Sintang yang tentu saja menjadi daya tarik bagi penduduk untuk bertempat tinggal. Kelurahan Tanjung Puri merupakan pusat pemerintahan sehingga dapat menjadi daya tarik penduduk untuk bertempat tinggal di kawasan tersebut. Jumlah penduduk Kota Sintang dan perkembangannya dari tahun 2001 s/d 2006 dapat dilihat pula pada Tabel 16.

Tabel 16 Jumlah Penduduk Kota Sintang Tahun 2001 – 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN Kawasan DAS Melawi dan Kapuas

Kota Sintang dilalui oleh 2 sungai yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas dan berada pada outlet kedua DAS tersebut (Gambar 7). Menurut BP-DAS Kalimantan Barat, kedua BP-DAS tersebut mempunyai luas sekitar 5.468.711 Ha. Kota Sintang sering mengalami permasalahan banjir, salah satu penyebabnya diperkirakan akibat dari perubahan penggunaan lahan di bagian hulu DAS Melawi dan Kapuas (Republika, 2010). Masalah ini terjadi akibat adanya interaksi antara berbagai faktor penyebab, antara lain faktor fisik geografis dan faktor antropogenik. Adanya campur tangan manusia (antropogenik) tercermin dari bentuk penggunaan lahan atau adanya pemanfaatan ruang di dalam kawasan DAS Melawi dan Kapuas beserta dinamika perubahan yang terjadi di dalamnya. Faktor ini juga tercermin dari bentuk intervensi masyarakat terhadap kondisi fisik saluran sungai, seperti penyempitan dan pelebaran saluran sungai, pelurusan aliran sungai, pembuatan tanggul sisi sungai, dan lain-lain sebagai jalan utama mengalirnya air dari hulu menuju ke hilir/muara.

Gambar 7 Peta DAS Melawi dan Kapuas

32

Penggunaan Lahan di hulu Kota Sintang (DAS Melawi dan DAS Kapuas)

Berdasarkan hasil perbandingan antara Peta Penggunaan Lahan tahun 2004 dan 2009, maka hasil intrepetasi citra Landsat DAS Melawi dan DAS Kapuas, terlihat bahwa ada perubahan penggunaan lahan di kedua DAS tersebut, seperti terlihat pada Tabel 17.

Tabel 17 Perubahan penggunaan lahan pada DAS Melawi dan DAS Kapuas Tahun 2004 dan 2009

Kebun Campuran 1.695.464 31,00 1.853.961 33,90 158.497

Rawa 93.634 1,71 407.126 7,44 313.492

Total 5468711 100 5468711 100

Sumber: Hasil analisis 2010

Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun telah terjadi konversi penggunaan lahan pada tahun 2009 di kedua DAS tersebut yaitu dari hutan dan tanah terbuka menjadi kebun campuran, namun luasan hutan masih dominan (DAS Kapuas) sebagai penggunaan lahan terluas yang mencapai sekitar 55% dari total luas kawasan kedua DAS tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah hulu Kota Sintang sebenarnya masih relatif baik karena masih mempunyai kawasan resapan air yang terjaga. Perubahan tersebut masih dalam batas toleransi, karena jika mengacu pada Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas minimal hutan di dalam DAS sekitar 30 % dengan sebaran yang proporsional (Marayoga, 2010).

33

perkebunan sawit atau jalan peninggalan kegiatan penebangan kayu). Sedangkan perubahan tanah terbuka menjadi kebun campuran diperkirakan terjadi karena ada pemanfaatan lahan terbuka untuk melakukan budidaya berbagai jenis tanaman tahunan seperti rambutan, durian yang bercampur dengan semak belukar, dan lain-lain.

Perubahan dari hutan menjadi kebun campuran dimungkinkan dapat menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir, karena hutan sebagai daerah resapan air hujan. Dengan adanya vegetasi hutan dan serasah yang berada dibawahnya, air hujan yang jatuh tidak semua menjadi aliran permukaan (run off), namun sebagian besar menjadi air tanah. Menurut Haryani et al (2008) daerah yang mempunyai pengaruh besar atau berpotensi sebagai penyebab banjir adalah penggunaan lahan sebagai daerah serapan yang berubah fungsi menjadi kawasan lahan terbuka.

Geomorfologi Kota Sintang

Berdasarkan hasil intrepetasi Citra Ikonos dan cek lapangan, wilayah penelitian secara geomorfologis tersusun oleh tujuh bentuklahan (landform) yang lebih didominasi oleh bentuklahan asal proses fluvial, yaitu proses geomorfik yang berkaitan dengan air mengalir (Wiradisastra, et al., 2002). Landforms tersebut adalah tanggul alam (natural levee) dengan luas 2715 Ha (59.2%), dataran rerawaan (back swamp) 674 Ha (14.1%), dataran fluvial terdegradasi 197 Ha (4.3%), dataran fluvial teraggradasi 29 Ha (0.6%), gosong pasir (point bar deposit) 31 Ha (0.7%), dataran banjir minor (minor flood plain) 13 Ha (0.3%), dataran banjir mayor (major flood plain) 2715 Ha (59.2%) dan dataran banjir minor tertinggalkan (abandoned minor flood plain) 13 Ha (0.3%) (Gambar 11).

Tabel 18 Bentuklahan Kota Sintang

Nama Bentuklahan Proses Geomorfik Luas

Ha %

Dataran banjir mayor (major flood plain) Fluvial 2715 59.2 Dataran banjir minor (minor flood plain) Fluvial 14 0.3 Dataran fluvial teraggradasi (militery airport) Fluvio Antropogenik 29 0.6 Dataran fluvial terdegradasi (mining) Fluvio Antropogenik 197 4.3 Dataran rawa (back swamp) Fluvial 648 14.1 Gosong pasir (pointbar deposit) Fluvial 32 0.7 Dataran banjir minor tertinggalkan (abandonedminor flood plain) Fluvial 14 0.3 Tanggul alam (natural levee) Fluvial 528 11.5

Total 4587 100

Gambar 8 Peta Penutupan Lahan DAS Kapuas dan Melawi Tahun 2004

Gambar 9 Peta Penutupan Lahan DAS Kapuas dan Melawi Tahun 2009

36

Berdasarkan kondisi geomorfologi ini, sangatlah wajar jika wilayah kota ini rentan terhadap banjir seperti yang diberitakan dibeberapa media cetak. Namun demikian kota ini masih akan tetap berkembang, disebabkan oleh (1) fungsi Sungai Melawi dan Sungai Kapuas sebagai jalur transportasi, (2) morfologi wilayah kota yang relatif datar, (3) genangan banjir rutin kurang dari 50 cm (di daerah permukiman) sehingga mudah diatasi dengan membangun rumah panggung atau penimbunan lahan, dan (4) pada landform tertentu seperti tanggul alam atau dataran alluvial yang mempunyai elevasi relatif agak tinggi masih layak untuk dijadikan hunian dan di atas landform inilah wilayah permukiman Kota Sintang cepat tumbuh.

Dari bentuklahan-bentuklahan yang ada, aspek-aspek morfologi dan morfogenesis, aspek bentuklahan menjadi perhatian penting untuk kajian banjir. Wilayah yang banyak ditempati oleh permukiman di Kota Sintang adalah daerah yang terletak di atas bentuklahan dataran banjir mayor, dataran rawa atau di sekitar tanggul alam (natural levee). Jadi secara alami Kota Sintang merupakan suatu daerah yang memang sudah berpotensi terkena banjir. Tentu saja banjir terjadi terutama pada daerah-daerah yang datar dan sebagian besar terletak dekat atau dilalui oleh aliran sungai, baik sungai utama atau pun anak-anak sungai.

Uraian tentang bentuklahan-bentuklahan di wilayah penelitian seperti yang diteliti di lapangan adalah sebagai berikut ;

1. Dataran banjir mayor (major flood plain)

37

2. Dataran banjir minor (minor flood plain) dan Dataran banjir minor tertinggalkan (abandonedminor flood plain)

Minor flood plain atau dataran banjir minor adalah dataran banjir alami dari sungai-sungai kecil yang mengalir di dalam atau di atas dataran banjir mayor. Dataran banjir ini dibedakan berdasarkan beberapa stadium, yaitu stadium muda, stadium dewasa, dan stadium tua. Pada stadium muda umumnya bahan pengendapan lebih besar atau kasar, semakin dewasa atau tua bahan endapan semakin halus. Sedangkan dataran banjir minor tertinggalkan adalah dataran banjir alami dari sungai kecil yang mengalir di dalam atau di atas dataran banjir mayor namun dataran banjir tersebut telah lama yang ditinggalkan oleh aliran sungai (kering), karena aliran tersebut berpindah dan membentuk aliran baru. Karena merupakan suatu lembah bentuklahan dataran banjir minor dan dataran banjir minor tertinggalkan ini mempunyai ketinggian lahan terhadap permukaan air sungai cukup rendah, yaitu berkisar antara 0-1 meter (Gambar 13) dan hampir setiap tahun terkena banjir (Gambar 15). Di atas bentuklahan ini pada umumnya tidak terdapat permukiman karena sering terlanda banjir.

3. Dataran fluvial teraggradasi (militery Airport) dan Dataran fluvial terdegradasi (mining)

(a) Lahan bekas perta

rtambangan yang selalu (b) Masyarakat masih memperg

lahan bekas pertambangan u aktifitas sehari-hari

. Foto Bentuklahan Dataran Fluvial Terdegradasi (mining

int bar deposit)

erada di tepi aliran sungai (Gambar 12), biasany sand), lempung (clay) dan kerikil (gravel). Go yang diendapkan di dalam aliran sungai, kemudi da saat terjadi penurunan debit air atau biasanya idagdo, et al., 1997). Bentuklahan ini pada saat g dipergunakan oleh masyarakat untuk aktifit tau musim kemarau berkepanjangan. Pada saat mu

gosong pasir tidak akan terlihat karena berada gai normal sehingga bisa dikatakan merupakan da hunnya digenangi banjir karena berada di dala

atural levee)

ambar 11) terjadi sebagai akibat dari proses de i secara periodik di sekeliling alur sungai. Sedi r sungai dalam jumlah yang besar diendapkan

iran sungai sehingga dengan berjalannya waktu sungai berangsur-angsur membentuk gundukan rtambah tinggi dan melebar ke arah luar menjad gan tanggul alam (natural levee). Bentuklahan

39

leh masyarakat dikarenakan (1) mempunyai ele entuklahan di sekitarnya sehingga tidak mudah n air untuk memenuhi kehidupan sehari-hari pada umumnya mempunyai ketinggian sekitar aan air sungai saat normal, terutama untuk kaw

ertemuan antara Sungai Melawi dan Sungai Kapu

tanggul alam (b) Tanggul alam merupakan ka

banyak dipergunakan untuk warga sehari-hari

bar 11. Foto Bentuklahan Tanggul Alam (natural levee)

ack swamp)

ck swamp) merupakan salah satu dari bentukl rendah dan berada diatas dataran banjir mayor hampir sepanjang tahun tergenang air (pe uklahan ini umumnya dicirikan oleh adanya ve dok, tanaman bunga terompet, kangkung, dan lai

engapung; biasanya terdapat di belakang tang eskipun terkadang agak jauh dari sungai dan terka ur sungai yang masih aktif. Dataran Rawa yang t

iliki luas sekitar 648 Ha.

42

Dari penjelasan mengenai bentuklahan-bentuklahan yang terdapat di Kota Sintang, yang paling banyak dimanfaatkan untuk permukiman adalah tanggul alam (natural levee), kemudian dataran banjir mayor, dan dataran rawa, meskipun untuk dataran rawa, penduduk harus melakukan penimbunan tanah terlebih dahulu.

Dari aspek morfometri yang penting diperhatikan adalah bahwa Kota Sintang yang dilalui oleh dua sungai umumnya mempunyai ketinggian tempat yang rendah (terhadap permukaan air sungai). Berdasarkan peta ketinggian lahan (Gambar 13) tampak jelas bahwa ketinggian tempat tertinggi (>3 meter) secara dominan terdapat di atas bentuklahan fluvial teraggradasi. Ketinggian tempat yang rendah seperti ini mengindikasikan bahwa daerah penelitian cukup wajar jika mudah tergenang oleh banjir. Namun demikian mudah tidaknya suatu wilayah tergenang banjir akan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah (1) jumlah/volume air yang jatuh dari hujan menyebabkan meningkatnya debit air sungai, (2) intersepsi jatuhan air hujan oleh Vegetasi, serta (3) penyerapan dan penyimpanan (infiltasi dan perkolasi) air hujan oleh tanah.

Kejadian Banjir di Kota Sintang

43

menggenangi hampir 80 % pemukiman warga yang terletak dekat dengan sungai Kapuas, dan sebagian kecil banjir sampai pada bagian atap rumah permukiman (Republika, 2010b). Daerah genangan semakin meluas pada kejadian banjir tahun 2010 (Republika, 2010a) menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Hasil wawancara dengan beberapa penduduk lokal mengenai bencana banjir di Kota Sintang sejak tahun 1963 hingga 2009, disajikan pada Tabel 21, sedangkan Gambar 15 menyajikan hasil pemetaan wilayah genangan banjir berdasarkan informasi dari penduduk tersebut.

Mengingat rutinitas kejadian banjir di setiap tahun tersebut dan untuk melakukan antisipasi terhadap kemungkinan bencana yang terjadi, maka Kota Sintang perlu melakukan langkah-langkah mitigasi yang serius seperti melakukan revisi RDTRK Kota Sintang, melakukan tindakan teknik sipil (Pembuatan drainase, pembangunan tanggul, membangun rumah panggung, dan melakukan pengurugan).

Wilayah Bahaya Banjir

Metode analisis bahaya banjir yang dilakukan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan pada metode penelitian, yaitu dilakukan melalui proses overlay bertahap terhadap parameter yang telah diberikan skor. Proses ini dilakukan dengan metode rasional dimana overlay antara kerentanan tinggi dan tinggi akan menghasilkan kelas bahaya tinggi, kombinasi kerentanan rendah dan rendah menghasilkan kelas bahaya rendah, kombinasi kerentanan tinggi dan rendah menghasilkan kelas sedang, dan seterusnya dengan berbagai variasinya.(lihat halaman 23)

44

Dataran banjir mayor (major flood plain) yang berelevasi lebih tinggi, dan hanya 1 % dari luas total daerah penelitian yang masuk ke dalam kelas bahaya sangat rendah/aman, yaitu pada bentuklahan dataran alluvial teraggradasi. Dataran ini merupakan dataran alluvial yang ditinggikan dengan cara pengurugan tanah oleh manusia agar mempunyai elevasi lebih tinggi. Di atas bentuklahan ini, terdapat lapangan terbang milik militer yang mempunyai nilai ekonomi dan strategi yang tinggi ataumempunyai nilai investasi yang sangat mahal.

Tabel 19 Kelas dan Luas Bahaya Banjir di Kota Sintang

Kelas Bahaya Banjir Luas (Ha) % kecamatan dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20 Daerah Bahaya Banjir pada beberapa Kecamatan

Kecamatan Tinggi % Sedang % Rendah % Sangat rendah/

Keterangan : Untuk alur sungai (412 Ha) tidak dilakukan perhitungan

Tabel 21. Data Hasil Wawancara Kejadian Bencana Banjir di Kota Sintang

Sumber: Hasil wawancara ( 2009)

Nama Responden

(Umur)

Koordinat Kecamatan Waktu Kejadian Kondisi pada saat Banjir Kedalaman Genangan (m)

di permukiman

Banjir besar hampir semua peduduk mengungsi Hanya jalanan yang kebanjiran

Lat. 0 04 41 Tanjungpuri Th. 1976 Banjir besar, sebagian penduduk mengungsi 1-2 meter

Alex

Hanya jalanan dan sebagian kecil lokasi yang kebanjiran

2-3 meter 10-20 cm

Sulaiman 40 Tahun

Long.111 29 14

Lat. 0 05 05 Kapuas Kiri Hilir Th. 1990 Banjir besar : hampir setiap rumah kebanjiran 1-1,5 meter Deni

Banjir besar : hanya sampai tangga rumah Hanya jalanan yang tergenang

Th.1997 Banjir besar : sampai ke lantai rumah 1-2 meter

Ramina 38 Tahun

Long.111 30 21

Lat. 0 03 04 Baning Kota Diatas Th. 2000 Rata-rata jalanan banjir 10-15 cm M. Fadli

Banjir Setiap Tahun, hingga sampai ke pemukiman Banjir setiap tahun, hanya jalanan saja yang tergenang

(a)

(c)

(e)

Gambar 14. Foto K (a) Banj (b) Salah (c) Kaw (d) Banj (e) Banj (f) Kead

(b)

(d)

(f)

Kejadian Banjir Tahun 2008 di Wilayah Kota Sin njir menggenangi surau yang berada di tepian sungai Kapuas lah satu fasilitas pendidikan yang terkena banjir

wasan pertokoan di sekitar pinggiran Sungai Kapuas yang terkena njir yang menggenangi pemukiman rumah warga

njir mengganggu aktifitas warga adaan Sungai Kapuas pada saat banjir

46