TUGAS AKHIR

KAJIAN KUAT TEKAN BEBAS PADA TANAH

LEMPUNG YANG DISTABILISASI DENGAN GYPSUM

DAN ABU AMPAS TEBU

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat untuk menjadi Sarjana

Disusun Oleh :

07 0404 128

Deddy Jhon Jonatan Gultom

BIDANG STUDI GEOTEKNIK DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

ABSTRAK

Stabilisasi tanah sering sekali digunakan dalam proyek konstruksi guna memperbaiki struktural tanah di lapangan. Proses stabilisasi tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara mencampurkan bahan stabilisator sepertigypsum, semen, bitumen, dan bahan-bahan olahan limbah pabrik seperti abu ampas tebu, abu sekam padi, abu cangkang sawit.

Penelitian ini meneliti suatu proses stabilisasi tanah dengan menggunakan bahan campuran gypsum yang telah ditetapkan kadarnya sebesar 2% dan abu ampas tebu yang telah lolos ayakan nomor 200 dengan variasi kadar masing-masing campuran sebesar 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14% serta 15% dan diuji terhadap uji kuat tekan bebas tanah (Unconfined Compression Test).

Tanah yang digunakan adalah tanah dengan jenis lempung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sampel tanah asli memiliki kadar air 19,05 %, berat jenis tanah 2,64, batas cair 43,36 %. Berdasarkan klasifikasi USCS, sampel tanah tersebut termasuk dalam jenis CL (Clay – Low Plasticity) sedangkan berdasarkan klasifikasi AASHTO, sampel tanah tersebut termasuk dalam jenis A-7-6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan gypsum dan abu ampas tebu pada tanah lempung dengan waktu pemeraman 7 hari (curing)mengakibatkan menurunnya batas cair serta nilai indeks plastisitas. Dengan bertambahnya persentase abu ampas tebu, kepadatan maksimum cenderung meningkat hinggapada persentase maksimum abu ampas tebu sebesar 8%. Kemudian nilai kepadatan maksimum menurun.Nilai kuat tekan yang diperoleh meningkat seiring bertambahnya kadar abu ampas tebu hingga batas maksimum nilai kuat tekan terbesar yang diperoleh pada kadar abu ampas tebu 8% yaitu sebesar 2,453 kg/cm².

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur di panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

atas segala berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu

menyelesaikan TugasAkhir ini dengan baik.

Tugas akhir ini merupakan syarat untuk mencapai gelar sarjana Teknik Sipil

bidang Geoteknik Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas

Sumatera Utara, dengan judul “Kajian Kuat Tekan Bebas pada Tanah

Lempung yang Distabilisasi dengan Gypsum dan Abu Ampas Tebu”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak

terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga

penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, Penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE., sebagai Dosen Pembimbing yang

telah sabar memberi bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada

Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2. Bapak Ir. Rudi Iskandar, MT., dan Ika Puji Hatuty, ST.MT sebagai Dosen

Pembanding dan Penguji Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Ing-.Johannes Tarigan, sebagai Ketua Departemen Teknik

Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Ir. Syahrizal, MT., sebagai Sekretaris Departemen Teknik Sipil

5. Ibu Ika Puji Hastuti, ST, MT., sebagai Kepala Laboratorium Mekanika

Tanah Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera

Utara.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Departemen Teknik Sipil Fakultas

Teknik Universitas Sumatera Utara yang telah membimbing dan

memberikan pengajaran kepada Penulis selama menempuh masa studi di

Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

7. Teristimewa untuk keluarga saya, ayahanda Drs. Johanes Samping Aoh

dan ibunda saya Dr. Mastiur Panggabean, dan adik saya Dheby Eti

Caroline Gultom terima kasih yang teramat dalam untuk segala

pengorbanan cinta kasih yang tiada batas, dukungan dan doa.

8. Seluruh staf pegawai Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Sumatera Utara.

9. Teman-teman saya angkatan 2007Samuel Pasaribu, Dedy G Simanjutak,

Markus Branly Siregar, Boyma Sinaga, Jefferey Bakara , Doan Siahaan,

Rustxell Simanungkalit dan Andreas Siahaan serta teman-teman

mahasiswa/i angkatan 2007 sipil lainnya yang tidak dapat disebutkan

seluruhnyaterima kasih atas semangat dan bantuannya selama ini.

10.Buat adik 2009 Elisa Dwijayanti Purba, terima kasih atas segala dorongan

dan motifasi dalam pengerjaan Tugas Akhir ini sehingga penulis dapat

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11.Buat adik-adik saya 2010, yang telah membantu penulis baik dalam

kuliah, tugas, dan praktikum Tugas Akhir. Michael Tambunan, Agave

Pasaribu, Abdul Bangun, Anggi Badia Sihite, Nagel Sinaga, Steven

Rajagukguk, Ok Mudrikah serta adik-adik mahasiswa/i angkatan 2010sipil

lainnya yang tidak dapat disebutkan seluruhnyaterima kasih atas semangat

dan bantuannya selama ini.

12.Asisten Lab. Mekanika Tanah USU yang turut membantu dan

memberikan izin, Iqbal Pasaribu dan Adik-adik 2011 Yogi, Jeriko

Sihotang asisten Lab. Mekanika Tanah USU yang lain, serta Adik-adik

angkatan 2013 yang membantu eksperimen Yogi , Akmal , Novra dan

Pacuk terimakasih atas kerjasamanya.

13.Asisten Lab. Jalan Raya USU yang telah memberikan bantuan dan izin

peminjaman tempat sementara kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan pengujian Tugas Akhir penulis. Terimakasih atas

kerjasamanya.

14.Dan segenap pihak yang belum penulis sebut disini atas jasa-jasanya

dalam mendukung dan membantu penulis dari segi apapun, sehingga

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna.Oleh

karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

Bapak dan Ibu Staf Pengajar serta rekan – rekan mahasiswa demi

Akhir kata, Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat

yang sebesar–besarnya bagi kita semua.Amin.

Medan, Mei 2014

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ...xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Umum ... 1

1.2 Latar Belakang ... 2

1.3 Rumusan Masalah ... 3

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian ... 4

1.5 Metodologi Penelitian ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1 Tanah ... 7

2.2 Elemen Tanah ... 9

2.3 Uji Klasifikasi Tanah ... 15

2.3.1Batas-Batas Atterberg ... 15

2.3.1.1 Batas Cair ... 16

2.3.1.2 Batas Plastis ... 18

2.3.1.4 Indeks Plastisitas ... 19

2.5.2.1 Kaolinite ... 32

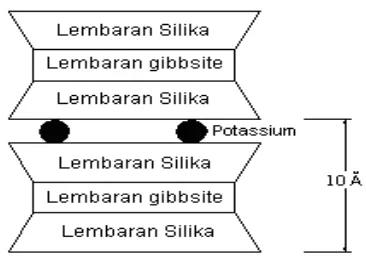

2.5.2.2 Illite ... 34

2.5.2.3 Montmorillonite ... 35

2.5.3 Sifat Umum Lempung ... 36

2.6 Stabilisasi Tanah ... 41

2.6.1 Konsep Umum Stabilisasi Tanah ... 41

2.6.2 Stabilisasi Tanah dengan Gypsum ... 46

2.6.2.1 Gypsum ... 47

2.6.2.2 Komposisi Kimia Gypsum ... 49

2.6.3 Stabilisasi Tanah dengan Abu Ampas Tebu ... 50

2.6.3.1 Abu Ampas Tebu ... 50

2.6.3.2 Pabrik Gula Sei Semayang (PGSS) PTPN II ... 51

2.7 Pemadatan Tanah... 53

2.7.2 Pemadatan Laboratorium dan Pemadatan Lapangan ... 56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 67

3.1 Program Penelitian ... 67

3.2 Pekerjaan Persiapan ... 69

3.3 Proses Pengambilan Sampling Tanah ... 69

3.4 Pekerjaan Laboratorium ...70

3.5.1 Uji Sifat Fisik Tanah ... 70

3.5.2 Uji Sifat Mekanis Tanah ... 71

3.5.2.1 Uji Proctor Standar... 71

3.5.2.2Uji UCT ... 72

3.5 Analisis Data Laboratorium ... 72

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 73

4.1 Pendahuluan ... 73

4.2 Pengujian Sifat Fisik Tanah ... 73

4.2.1 Pengujian Sifat Fisik Tanah Asli ... 73

4.2.2.1 Batas Cair ... 78

4.2.2.2 Batas Plastis ... 79

4.2.2.3 Indeks Plastisitas ... 80

4.3 Pengujian Sifat Mekanis Tanah ... 81

4.3.1 Pengujian Pemadatan Tanah ... 81

4.3.2 Pengujian Pemadatan Tanah dengan Bahan Stabilisator ... 83

4.3.3 Berat Isi Kering Maksimum ... 84

4.3.4 Kadar Air Maksimum Campuran ... 85

4.3.5 Pengujian Kuat Tekan Bebas ... 86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 90

5.1 Kesimpulan ... 90

5.2 Saran ... 91

DAFTAR GAMBAR

2.1 Tiga Fase Elemen Tanah 9

2.2 Batas-Batas Atterberg 16

2.3 Alat Uji Batas Cair 17

2.4 Klasifikasi Berdasar Tekstur Tanah 23

2.5 Klasifikasi Tanah Sistem Unified 25

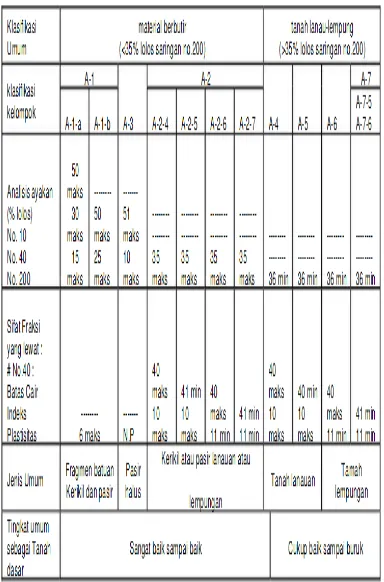

2.6 Klasifikasi Tanah Sistem AASHTO 27

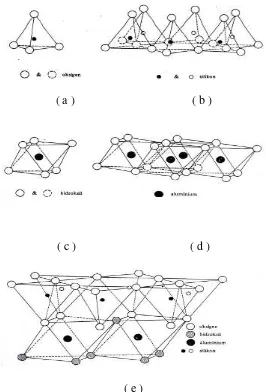

2.7 Struktur Atom Mineral Lempung 32

2.8 Struktur Kaolinite 33

2.9 Struktur Illite 35

2.10 Struktur Montmorillonite 36

2.11 SifatDipolarMolekulAir 39

2.12 MolekulAirDipolardalamLapisanGanda 39

2.13 Hubungan Antara Kadar Air dan Berat Isi Kering Tanah 55

2.14 Skema Uji Tekan Bebas 59

2.15 Keruntuhan geser kondisi air termampatkan

qudi atas sebagai kekuatan tanah kondisi tak tersekap 60

2.16 Grafik Hubungan Tegangan Normal dan Tegangan Geser 62 2.17 Grafik Sensitifitas Tanah Asli dan Tanah Remoulded 62

2.18 Kuat Tekan Tanah Asli dan Tanah Remoulded 63

3.1 Diagram Alir Penelitian 68

4.1. Plot grafik klasifikasi USCS 75

4.2. Grafik analisa saringan 75

4.3. Grafik Batas Cair ( Liquid Limit) , Atterberg Limit 76 4.4. Grafik hubungan antara nilai batas cair (LL)

denganpersentase bahan stabilisator gypsum dan abu ampas tebu

dengan waktu pemeraman selama 7 hari. 78

4.5. Grafik hubungan antara nilai batas plastis (PL)

denganpersentase bahan stabilisator gypsum dan abu ampas tebu

4.6. Grafik hubungan antara nilai Indeks Plastisitas (IP)

denganpersentase bahan stabilisator gypsum dan abu ampas tebu

dengan waktu pemeraman selama 7 hari. 80

4.7. Kurva kepadatan tanah 82

4.8. Grafik hubungan antara berat isi kering maksimum ( γd maks)

tanah dan variasi campuran dengan waktu pemeraman selama

7 hari. 84

4.9. Grafik hubungan antara kadar air optimum tanah ( wopt )

danvariasi campuran dengan waktu pemeraman selama 7 hari. 86 4.10. Grafik hubungan antara nilai kuat tekan tanah (qu) dengan

regangan (strain) yang diberikan pada sampel tanah asli

dan tanah remoulded. 88

4.11. Grafik hubungan antara nilai kuat tekan tanah (qu) dengan

DAFTAR TABEL

2.1 Derajat KejenuhandanKondisi Tanah 12

2.2 Berat Jenis Tanah 15

2.3 IndeksPlastisitas Tanah 19

2.4 AktivitasTanahLempung 37

2.5 Pengujian Pemadatan Proctor 54

2.6 Hubungan Kuat Tekan Bebas Lempung Dengan Konsistensinya 61

2.7 Sensitifitas Lempung 64

4.1 Data Uji Sifat Fisik Tanah 74

4.2 Data HasilUjiAtterberg Limit 77

4.3 Data UjiPemadatan Tanah 82

4.4 Data Hasil Uji Pemadatan (Compaction) 83

DAFTAR TABEL

2.8 Derajat KejenuhandanKondisi Tanah 12

2.9 Berat Jenis Tanah 15

2.10 IndeksPlastisitas Tanah 19

2.11 AktivitasTanahLempung 37

2.12 Pengujian Pemadatan Proctor 54

2.13 Hubungan Kuat Tekan Bebas Lempung Dengan Konsistensinya 61

2.14 Sensitifitas Lempung 64

4.6 Data Uji Sifat Fisik Tanah 74

4.7 Data HasilUjiAtterberg Limit 77

4.8 Data UjiPemadatan Tanah 82

4.9 Data Hasil Uji Pemadatan (Compaction) 83

ABSTRAK

Stabilisasi tanah sering sekali digunakan dalam proyek konstruksi guna memperbaiki struktural tanah di lapangan. Proses stabilisasi tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara mencampurkan bahan stabilisator sepertigypsum, semen, bitumen, dan bahan-bahan olahan limbah pabrik seperti abu ampas tebu, abu sekam padi, abu cangkang sawit.

Penelitian ini meneliti suatu proses stabilisasi tanah dengan menggunakan bahan campuran gypsum yang telah ditetapkan kadarnya sebesar 2% dan abu ampas tebu yang telah lolos ayakan nomor 200 dengan variasi kadar masing-masing campuran sebesar 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14% serta 15% dan diuji terhadap uji kuat tekan bebas tanah (Unconfined Compression Test).

Tanah yang digunakan adalah tanah dengan jenis lempung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sampel tanah asli memiliki kadar air 19,05 %, berat jenis tanah 2,64, batas cair 43,36 %. Berdasarkan klasifikasi USCS, sampel tanah tersebut termasuk dalam jenis CL (Clay – Low Plasticity) sedangkan berdasarkan klasifikasi AASHTO, sampel tanah tersebut termasuk dalam jenis A-7-6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan gypsum dan abu ampas tebu pada tanah lempung dengan waktu pemeraman 7 hari (curing)mengakibatkan menurunnya batas cair serta nilai indeks plastisitas. Dengan bertambahnya persentase abu ampas tebu, kepadatan maksimum cenderung meningkat hinggapada persentase maksimum abu ampas tebu sebesar 8%. Kemudian nilai kepadatan maksimum menurun.Nilai kuat tekan yang diperoleh meningkat seiring bertambahnya kadar abu ampas tebu hingga batas maksimum nilai kuat tekan terbesar yang diperoleh pada kadar abu ampas tebu 8% yaitu sebesar 2,453 kg/cm².

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Tanah yang terdiri dari campuran butiran-butiran mineral dengan atau

tanpa kandungan bahan organik dapat didefenisikan sebagai material yang terdiri

dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat

secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk

(yang berpartikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi

ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut (Das, 1998). Tanah

menjadi komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan konstruksi dengan

sifat-sifat yang dimilikinya seperti plastisitas serta kekuatan geser dari tanah

tersebut.

Tanah pada umumnya dapat dibagi menjadi empat kelas yaitu kerikil

(gravel), pasir (sand), lanau (silt), dan lempung (clay), berdasarkan ukuran

partikel yang paling dominan dari tanah tersebut (Das, 1994). Butiran

lempunglebih halus dari lanau, merupakan kumpulan butiran mineral kristalin

yang bersifat mikroskopis dan berbentuk serpih-serpih atau pelat-pelat.Material

ini bersifat plastis, kohesif dan mempunyai kemampuan menyerap

ion-ion.Sifat-sifat tersebut sangat dipengaruhi oleh kandungan air dalam tanah

(Hardiyatmo,2011).

Tanahlempungsangatkeras dalam kondisikering dan bersifat plastis

lengket(kohesif)dansangat lunak pada kadar air tertentu. Kohesif

menunjukankenyataan bahwa partikel-pertikel itumelekat satu

bahanitudirubah-rubahtanpaperubahanisiatautanpakembalike bentukaslinya

dantanpaterjadiretakan-retakanatauterpecah-pecah.Sifat yang khas dari tanah

lempung tersebutlah yang dapat membahayakan suatu konstruksi. Salah satu cara

untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menstabilisasikan tanah dengan

meningkatkan daya dukung tanah asli. Maka dari itu perlu dilakukan stabilisasi

pada tanah lempung ini.

Stabilisasi tanah dapat dilakukan secara mekanis, fisis maupun kimiawi.

Dimana dalam penelitian kali ini, penulis akan melakukan usaha penstabilisasian

tanah secara kimiawi yang digunakan dengan cara menambahkan bahan

pencampur (stabilizing agents) pada tanah yang akan distabilisasi. Bahan

pencampur yang dipilih adalah gypsum dan abu ampas tebu.

1.2 Latar Belakang

Lempung merupakan salah satu jenis tanah yang sangat dipengaruhi oleh

kadar air dan memiliki sifat yang cukup kompleks. Dalam menangani masalah

pada lempung, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan

penstabilisasian dengan bahan pencampur (stabilizing agents).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki cara perbaikan

tanah dengan menstabilisasikannya terhadap bahan pencampur seperti gypsum,

abu sekam padi, abu terbang (fly ash), bubur kayu, semen atau bahkan

pengkombinasian di antara bahan-bahan tersebut.

Dalam penelitian ini akan dilakukan penstabilisasian tanah lempung

kuat geser tanah dengan menggunakan cara uji kuat geser tanah melalui uji Kuat

Tekan Bebas UCS (Unconfined Compression Strength Test).

Gypsum sebagai perekat mineral mempunyai sifat yang lebih baik

dibandingkan dengan perekat organik karena tidak menimbulkan pencemaran

udara, murah, tahan api, tahan deteriorasi oleh faktor biologis dan tahan terhadap

zat kimia ( Purwadi, 1993). Sedangkan abu ampas tebu merupakan limbah dari

pabrik gula hasil penggilingan tebu yang umumnya sudah tidak.digunakan lagi

dan menjadi bahan buangan yang tidak begitu dimanfaatkan.Abu ampas tebu yang

digunakan sebagai bahan pencampur berasal dari limbah ampas tebu yang dibakar

kemudian dihaluskan dan diayak sehingga lolos saringan no. 200.

Dengan adanya penambahan bahan pencampur gypsum dan abu ampas

tebu maka tanah yang mengandung kadar air tertentu dapat mengeras sehingga

akan meningkatkan kestabilannya. Kedua bahan pencampur (stabilizing agents)

ini dipilih karena bahan stabilisasi tersebut mudah diperoleh di pasaran serta

efektif karena memanfaatkan bahan limbah olahan pabrik yang sudah tidak

terpakai lagi.

1.3 Rumusan Masalah

Melakukan pengujian penstabilisasian tanah lempung dengan bahan

pencampur gypsum dan abu ampas tebu. Kadar persentase gypsum ditentukan

sebesar 2% sedangkan variasi kadar persentase abu ampas tebu sebesar 2%, 3%,

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

pencampuran gypsum pada tanah lempung yang disertai dengan abu ampas tebu

terhadap uji Kuat Tekan Bebas Tanah (Unconfined Compression Strength Test).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

• Mengetahui pengaruh penambahan gypsum dan abu ampas tebu pada tanah

lempung (clay) terhadap index properties.

• Melakukan pengujian terhadap tanah asli (dalam hal ini tanah lempung),

tanah asli yang telah diberi bahan pencampur berupa gypsum dan abu ampas

tebu sehingga dapat diketahui adanya pengaruh terhadap besarnya kuat tekan

dari tanah setelah diberi campuran tersebut selama 7 hari.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini terbagi atas sejumlah pengamatan terhadap contoh tanah

terganggu (disturbed) dan tidak terganggu (undisturbed). Berikut ini adalah

metodologi dari penelitian ini, yaitu :

1. Tanah yang dipakai dalam pengujian adalah tanah lempung yang berasal

dari Jl. Raya Medan Tenggara, Medan, Sumatera Utara.

2. Uji index properties tanah asli untuk mengetahui sifat fisis tanah yang

dilakukan pada awal penelitian, meliputi:

Uji berat jenis tanah

Uji nilai Atterberg (batas-batas konsistensi)

Uji distribusi butiran atau analisa saringan

3. Uji pendahuluan kepadatan tanah asli untuk pembuatan benda uji dengan

standard Proctor.

4. Diambil sebanyak 16 (enam belas) sampel tanah, dimana 1 (satu)

digunakan sampel tanpa campuran atau tanah asli, 1 (satu) sample lagi

dengan tambahan gypsum tanpa ampas tebu, dan 14 (empat belas)

digunakan sampel dengan campuran gypsum – abu ampas tebu.

5. Bahan pencampur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gypsum,

tanah lempung (clay), dan abu ampas tebu dengan empat belas variasi

kadar yang berbeda yaitu 2%(GP)+2%(AAT) , 2%(GP)+3%(AAT) ,

2%(GP)+4%(AAT),

2%(GP)+5%(AAT),2%(GP)+6%(AAT),2%(GP)+7%(AAT),

2%(GP)+8%(AAT),2%(GP)+9%(AAT),2%(GP)+10%(AAT),

2%(GP)+11%(AAT), 2%(GP)+12%(AAT),2%(GP)+13%(AAT),

2%(GP)+14%(AAT), 2%(GP)+15%(AAT).

6. Gypsum yang digunakan adalah gypsum dengan merek Elephant dan abu

ampas tebu yang digunakan merupakan ampas tebu yang telah dibakar dan

lolos saringan no.200.

7. Menghitung pengaruh bahan campuran gypsum dan abu ampas tebu

terhadap parameter kuat geser tanah dengan persentase gypsum sebesar

sebesar 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%

dan 15% dari berat kering udara lempung.

8. Dilakukan penambahan kadar air terhadap masing-masing bahan

pencampur sebesar 2% dari setiap persentase bahan campuran pada setiap

benda uji untuk menghindari terjadinya proses absorbsi air akibat bahan

pencampur.

9. Waktu pemeraman (curing time) pada masing-masing benda uji agar

campuran merata ditetapkan selama 7 hari.

10.Pengujian terhadap sifat fisik tanah yang dilakukan terhadap benda uji

yang telah diberi campuran bahan stabilisator mencakup pengujian

Atterberg, pemadatan tanah serta pengujian kuat tekan bebas

11.Pemeriksaan peningkatan daya dukung tanah dilakukan dengan cara uji

Kuat Tekan Bebas UCS (Unconfined Compression Strength Test).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah

Dalam bidang keteknikan defenisi dari tanah tentu agak sedikit berbeda

dengan defenisi yang digunakan dalam bidang lain. Tanah didefinisikan sebagai

material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak

tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik

yang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang

mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut (Das,1998).

Berdasarkan asalnya, tanah dapat diklasifikasikan secara luas menjadi

tanah organik dan anorganik.Tanah organik adalah campuran yang mengandung

bagian-bagian yang cukup berarti berasal dari lapukan dan sisa tanaman dan

kadang-kadang dari kumpulan kerangka dan kulit organisme kecil.Tanah

inorganik berasal dari pelapukan batuan secara kimia maupun fisis (Dunn et al.,

1980).

Secara garis besar karakteristik beberapa jenis tanah dapat dilihat sebagai

• Pasir lepas hanyalah suatu deposit pasir dengan kepadatan yang rendah.

Beban bergetar cenderung akan memadatkan deposit ini. Pasir lepas juga

menimbulkan masalah pada daerah resiko gempa, sebab beban gempa

dapat mengakibatkan pencairan (liquifaction) apabila pasir tersebut jenuh

dan juga penurunan yang cukup besar.

• Tanah lus (loess) adalah suatu deposit yang relatif seragam, tanah lanau

bawaan angin. Tanah ini mempunyai permeabilitas vertikal yang relatif

tinggi dan permeabilitas horizontal yang rendah. Tanah lus menjadi sangat

kompresibel apabila jenuh. Hal ini sering menimbulkan masalah pada

bangunan air seperti saluran dan bendungan tanah yang dibangun di atas

tanah lus.

• Lempung yang tekonsolidasi normal adalah tanah lempung yang tidak

pernah menderita tekanan yang lebih besar daripada tekanan yang ada

pada saat sekarang. Tanah ini pada umumnya cenderung sangat

kompresibel, mempunyai daya dukung ultimit rendah dan permeabilitas

yang rendah. Tanah ini sering tidak mampu mendukung bangunan dengan

pondasi dangkal.

• Lempung terkonsolidasi lebih adalah lempung yang pada masa silam

pernah menderita tekanan yang lebih besar daripada tekanan yang ada

sekarang. Lempung yang tingkat terkonsolidasi-lebihnya tinggi pada

umumnya cenderung mempunyai suatu daya dukung ultimit yang agak

tinggi dan relatif tidak kompresibel.

• Bentonit adalah lempung yang mempunyai plastisitas tinggi yang

yang mengembang cukup besar bila kondisinya jenuh. Bentonit sering

dipergunakan secara menguntungkan sebagai pelapis kedap air suatu

kolam tetapi akan menimbulkan masalah pada bangunan pondasi, trotoar,

pelat beton dan elemen bangunan lain apabila tanah tersebut mengalami

perubahan kadar air karena perubahan musim.

• Gambut adalah bahan organis setengah lapuk berserat atau suatu tanah

yang mengandung bahan organis berserat dalam jumlah besar. Gambut

mempunyai angka pori yang sangat tinggi dan sangat kompresibel.

2.2 Elemen Tanah

Tanah terdiri dari 3 (tiga) fase elemen yaitu: butiran padat (solid), air dan

udara. Ketiga fase elemen tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1 memperlihatkan ketiga fase elemen tanah yang mempunyai

volume V dan berat total W. Dari gambar tersebut diperoleh persamaan hubungan

antara volume-berat dari tanah berikut :

� = �� + �� (2.1)

� = �� + �� +�� (2.2)

Dimana :

��: volume butiran padat (cm3)

��:volume pori (cm3)

��: volume air di dalam pori (cm3)

��: volume udara di dalam pori (cm3)

Apabila udara dianggap tidak mempunyai berat, maka berat total dari

contoh tanah dapat dinyatakan dengan :

� = �� + �� (2.3)

Dimana:

�� : berat butiran padat (gr)

Hubungan volume yang umum dipakai untuk suatu elemen tanah adalah

angka pori(void ratio), porositas (porosity), dan derajat kejenuhan (degree of

saturation).

1. Angka Pori (Void Ratio)

Angka pori atau void ratio (e) didefinisikan sebagai perbandingan antara

volume rongga (��) dengan volume butiran (��) dalam tanah, atau :

� = ��

�� (2.4)

Dimana:

� : angka pori

�� : volume rongga(cm3)

�� : volume butiran(cm3)

2. Porositas (Porocity)

Porositas atau porosity (n) didefinisikan sebagai persentase perbandingan

antara volume rongga (��) dengan volume total (�) dalam tanah, atau :

� = ���� 100 (2.5)

Dimana:

� : porositas

�� : volume rongga(cm3)

� : volume total(cm3)

Derajat kejenuhan atau degree of saturation (S) didefinisikan sebagai

perbandingan antara volume air (��) dengan volume total rongga pori tanah (��).

Bila tanah dalam keadaan jenuh, maka � = 1. Derajat kejenuhan suatu tanah (�)

dapat dinyatakan dalam persamaan:

� (%) = ��

Batas-batas nilai dari derajat kejenuhan tanah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Derajat Kejenuhan dan Kondisi Tanah (Hardiyatmo, 2002)

Keadaan Tanah Derajat Kejenuhan

Tanah kering 0

4. Kadar Air (Moisture Water Content)

Kadar air atau water content (w) adalah persentase perbandingan berat air

�(%) = ��

�� � 100 (2.7)

Dimana:

�� ∶ kadar air

�� ∶berat air (gr)

�� ∶ berat butiran (gr)

5. Berat Volume Basah (Wet Volume Weight)

Berat volume basah (��) adalah perbandingan antara berat butiran tanah

termasuk air dan udara (�) dengan volume total tanah (�). Berat volume tanah

(��) dapat dinyatakan dalam persamaan :

�� = �� (2.8)

Dimana:

�� : berat volume basah (gr/cm3)

� : berat butiran tanah (gr)

� : volume total tanah(cm3)

6. Berat Volume Kering (Dry Volume Weight)

Berat volume kering (��) adalah perbandingan antara berat butiran tanah

(��) dengan volume total tanah (�). Berat volume tanah (��) dapat dinyatakan

dalam persamaan :

�� = ��� (2.9)

�� : berat volume kering (gr/cm3)

�� : berat butiran tanah (gr)

� : volume total tanah (cm3)

7. Berat Volume Butiran Padat (Soil Volume Weight)

Berat volume butiran padat (��) adalah perbandingan antara berat butiran

tanah (��) dengan volume butiran tanah padat (��). Berat volume butiran padat

(��) dapat dinyatakan dalam persamaan :

�� = ���� (2.10)

Dimana:

�� : berat volume padat (gr/cm3)

�� : berat butiran tanah (gr)

�� : volume total padat (cm3)

8. Berat Jenis (Specific Gravity)

Berat jenis tanah atau specific gravity (Gs) didefinisikan sebagai

perbandingan antara berat volume butiran tanah (��) dengan berat volume air (��)

dengan isi yang sama pada temperatur tertentu. Berat jenis tanah (��) dapat

dinyatakan dalam persamaan :

Dimana:

�� : berat volume padat (gr/cm3)

�� : berat volume air(gr/cm3)

�� : berat jenis tanah

Batas-batas besaran berat jenis tanah dapat dilihat pada Tabel 2.2.

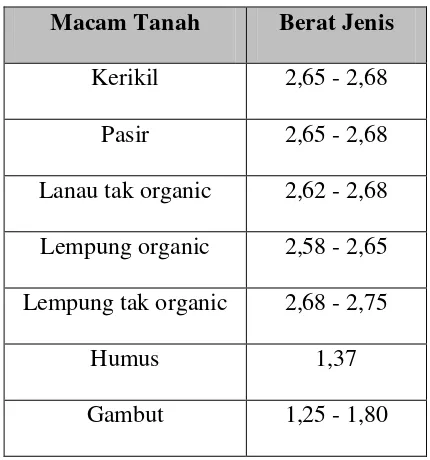

Tabel 2.2 Berat Jenis Tanah (Hardiyatmo, 2002)

Macam Tanah Berat Jenis Kerikil 2,65 - 2,68

Pasir 2,65 - 2,68

Lanau tak organic 2,62 - 2,68

Lempung organic 2,58 - 2,65

Lempung tak organic 2,68 - 2,75

Humus 1,37

Gambut 1,25 - 1,80

2.3 Uji Klasifikasi Tanah

Dalam mengklasifikasikan tanah dapat dilakukan beberapa uji yaitu uji

batas Atterberg, analisa ukuran butir, analisis hidrometer.

2.3.1 Batas-batas Atterberg (Atterberg Limit)

Atterberg adalah seorang ilmuwan tanah dari Swedia yang pada tahun

konsistensi tanah berbutir halus pada kadar air yang bervariasi yang disebut

batas-batas Atterberg. Kegunaan batas-batas Atterberg dalam perencanaan adalah

memberikan gambaran secara garis besar akan sifat-sifat tanah yang

bersangkutan.

Ada dua parameter utama untuk mengetahui plastisitas tanah lempung,

yaitu batas atas dan batas bawah plastisitas.Atterberg memberikan cara untuk

menggambarkan batas-batas konsistensi dari tanah berbutir halus dengan

mempertimbangkan kandungan kadar airnya (Holtz dan Kovacs, 1981).Tanah

yang batas cairnya tinggi biasanya mempunyai sifat teknik yang buruk yaitu

kekuatannya rendah, sedangkan kompresibilitasnya tinggi sehingga sulit dalam

hal pemadatannya. Oleh karena itu, atas dasar kandungan kadar air dalam tanah,

tanah dapat dipisahkan ke dalam empat keadaan dasar, yaitu : padat, semi padat,

plastis dan cair, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.2 di bawah ini.

Padat Semi Padat Plastis Cair

Batas Susut Batas Plastis Batas Cair

(Shrinkage Limit) (Plastic Limit) (Liquid Limit)

Gambar 2.2 Batas-Batas Atterberg

Batas-batas Atterberg terbagi dalam tiga batas berdasarkan kadar airnya yaitu

batas cair (liquid limit), batas plastis (plastic limit) dan batas susut (shrinkage

limit).

2.3.1.1 Batas Cair (Liquid Limit)

Batas cair (liquid limit) adalah kadar air tanah pada batas antara keadaan

cair dan keadaan plastis yakni batas atas dari daerah plastis. Pada kadar air yang

sangat tinggi, tanah berperilaku sebagai cairan encer yang mengalir dan tidak

dapat mempertahankan bentuk tertentu. Kadar air paling rendah dimana tanah

dalam keadaan cair disebut batas cair (LL).

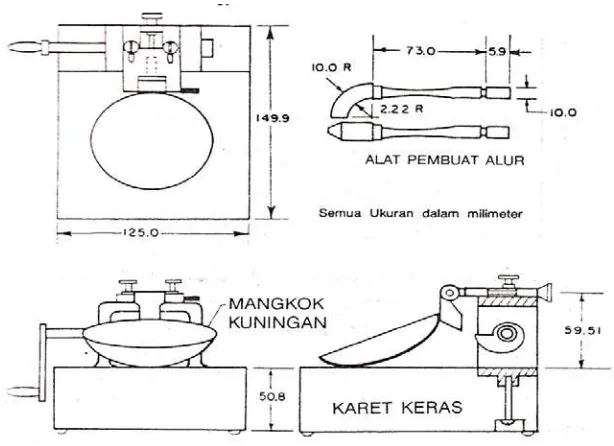

Batas cair ditentukan dari pengujian Cassagrande (1948), yakni dengan

menggunakan cawan yang telah dibentuk sedemikian rupa yang telah berisi

sampel tanah yang telah dibelah oleh grooving tool dan dilakukan dengan

pemukulan sampel dengan jumlah dua sampel dengan pukulan diatas 25 pukulan

dan dua sampel dengan pukulan dibawah 25 pukulan sampai tanah yang telah

dibelah tersebut menyatu. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan persamaan

sehingga didapatkan nilai kadar air pada 25 kali pukulan. Batas cair memiliki

batas nilai antara 0 – 100, akan tetapi kebanyakan tanah memiliki nilai batas cair

kurang dari 100 (Holtz dan Kovacs, 1981).Pengujian dilaksanakan dengan

menempatkan segumpal tanah dalam sebuah mangkok dan membuat alur dengan

ukuran standar pada tanah tersebut. Kemudian mangkok dijatuhkan ke atas

permukaan yang keras dengan ketinggian 10 mm. Batas cair ditetapkan sebagai

kadar air apabila alur bertaut selebar 12,7 mm (1

2��) pada 25 pukulan. Alat uji

Gambar 2.3 Alat Uji Batas Cair

2.3.1.2 Batas Plastis (Plastic Limit)

Batas plastis (plastic limit) merupakankadar air tanah pada kedudukan

antara daerah plastis dan semi padat. Batas plastis memiliki batas nilai antara 0 –

100, akan tetapi kebanyakan tanah memiliki nilai batas cair kurang dari 40 (Holtz

dan Kovacs, 1981).

Tanah dianggap dalam keadaan plastis apabila dapat dibentuk atau diolah

menjadi bentuk baru tanpa retak-retak.Kadar air terendah dimana tanah dianggap

dalam keadaan plastis disebut batas plastis (PL) dari tanah itu.Batas plastis

ditentukan dengan menggulung segumpal tanah menjadi sebuah batangan.

Apabila batangan tersebut mulai retak-retak pada diameter 3,18 mm (1

8��), kadar

airnya adalah batas plastis (ASTM D-424).

Batas susut (shrinkage limit) adalah kadar air tanah pada kedudukan

antara daerah semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air di mana

pengurangan kadar air selanjutnya mengakibatkan perubahan volume tanahnya.

Percobaan batas susut dilaksanakan dalam laboratorium dengan cawan porselin

diameter 44,4 mm dengan tinggi 12,7 mm. Bagian dalam cawan dilapisi oleh

pelumas dan diisi dengan tanah jenuh sempurna yang kemudian dikeringkan

dalam oven. Volume ditentukan dengan mencelupkannya dalam air raksa.Batas

susut dapat dinyatakan dalam Persamaan 2.12 seperti yang ditunjukkan pada

rumusan dibawah ini.

�1 :berat tanah basah dalam cawan percobaan (gr)

�2 :berat tanah kering oven (gr)

�1 :volume tanah basah dalam cawan(cm3)

�2 :volume tanah kering oven(cm3)

��:berat jenis air(gr/cm3)

2.3.1.4 Indeks Plastisitas (Plasticity Index)

Indeks Plastisitas (PI) adalah selisih batas cair dan batas plastis dan

merupakan rentang kadar air dimana tanah berperilaku dalam keadaan plastis.

Adapun rumusan dalam menghitung besaran nilai indeks plastisitas adalah sesuai

dengan Persamaan 2.13, seperti yang ditunjukkan pada rumusan dibawah ini.

Dimana:

PI : indeks plastisitas

LL : batas cair

PL : batas plastis

Klasifikasi jenis tanah berdasarkan indeks plastisitasnya dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indeks Plastisitas Tanah(Hardiyatmo,2002)

PI Sifat Macam tanah Kohesi

0 Non – Plastis Pasir Non - Kohesif

< 7 Plastisitas Rendah Lanau Kohesif Sebagian

7 - 17 Plastisitas Sedang Lempung berlanau Kohesif

> 17 Plastisitas Tinggi Lempung Kohesif

2.3.2 Gradasi Ukuran Butir (Sieve Analysis)

Ukuran partikel efektif dari sesuatu tanah didefenisikan sebagai ukuran

partikel yang 10% dari berat tanah tersebut mempunyai ukuran lebih kecil dari

ukuran itu. Suatu tanah yang mempunyai kurva distribusi ukuran butir yang

hampir vertikal (semua partikel dengan ukuran yang hampir sama) disebut tanah

yang uniform. Apabila kurva membentang pada daerah yang agak besar, tanah

disebut bergradasi baik.

Pembedaan antara tanah uniform dan bergradasi baik dapat ditentukan

secara numerik dengan koefisien uniformitas �� dengan koefisien lengkungan ��.

Koefisien uniformitas dan koefisien lengkungan digunakan sebagai bagian dari

sistem klasifikasi tanah Unified. Koefisien uniformitas didefenisikan sebagai

rasio:

Koefisien lengkungan didefenisikan sebagai :

�60: diameter butir yang lolos 60% dari berat (mm)

2.3.3 Analisa Hidrometer (Hydrometer Analysis)

Analisis hidrometer dapat digunakan untuk memperpanjang kurva

distribusi analisa saringan dan untuk memperkirakan ukuran-ukuran yang

butirannya lebih kecil dari saringan No.200.Analisis hidrometer tidak secara

langsung digunakan dalam sistem klasifikasi tanah. Detail dari uji ini dapat

ditemukan di ASTM D422 (Bowles, 1984).

2.4 Sistem Klasifikasi Tanah

Sistem klasifikasi tanah digunakan untuk mengelompokkan tanah-tanah

sesuai dengan perilaku umum dari tanah pada kondisi fisis tertentu. Tujuan dari

pengklasifikasian tanah ini adalah untuk memungkinkan memperkirakan sifat fisis

tanah dengan mengelompokkan tanah dengan kelas yang sama yang sifat fisisnya

bagi para ahli. Tanah-tanah yang dikelompokkan dalam urutan berdasar satu

kondisi-kondisi fisis tertentu bisa saja mempunyai urutan yang tidak sama jika

didasarkan kondisi-kondisi fisis tertentu lainnya.

Oleh karena itu, sejumlah sistem klasifikasi telah dikembangkan dan

pengklasifikasian tersebut terbagi menjadi tiga sistem klasifikasi yaitu :

1. Klasifikasi tanah berdasar tekstur/ukuran butir

2. Klasifikasi tanah sistem USC

3. Klasifikasi tanah sistem AASHTO

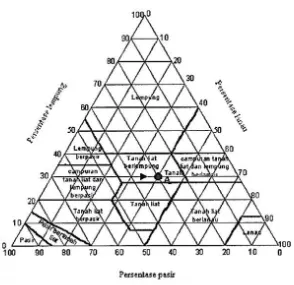

2.4.1 Klasifikasi Tanah Berdasar Tekstur/Ukuran Butir

Ukuran butir merupakan suatu metode yang jelas untuk mengklasifikasi

tanah, hal tersebut juga sudah digunakan sejak dahulu untuk membuat sistem

klasifikasi berdasar ukuran butir. Karena deposit tanah alam pada umumnya

terdiri atas berbagai ukuran-ukuran partikel, maka perlu untuk menentukan kurva

distribusi ukuran butir dan kemudian menentukan persentase tanah bagi tiap batas

ukuran. Departernen Pertanian AS telah mengembangkan suatu sistem klasifikasi

ukuran butir melalui prosentase pasir, lanau dan lempung.

Pengklasifikasian dengan sistem ini memiliki kekurangan yaitu hanya

sedikit sekali hubungan antara ukuran butir dan sifat-sifat fisis bagi tanah butir

halus (Dunn et al., 1980).Sehingga dilakukan pengembangan sistem klasifikasi

halus.Pengklasifikasian tanah berdasar tekstur/ukuran butir dapat dilihat dalam

Gambar 2.4 di bawah ini.

Gambar 2.4 Klasifikasi Berdasar Tekstur Tanah

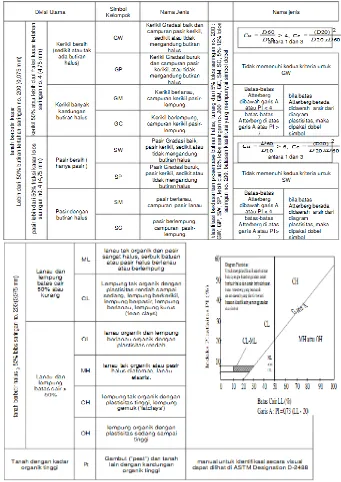

2.4.2 Klasifikasi Tanah Sistem USC (Unified Soil Classification)

Klasifikasi tanah sistem Unified adalah sistem klasifikasi tanah yang

paling banyak dipakai untuk pekerjaan pondasi serta dapat digunakan untuk

bendungan dan konstruksi lainnya. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh

A.Casagrande (1948) sebagai sebuah metode untuk mengidentifikasi dan

mengelompokkan tanah untuk konstruksi militer.Sistem ini biasa digunakan untuk

Klasifikasi berdasarkan Unified System (Das, 1988), tanah dikelompokkan

menjadi :

1. Tanah butir kasar (coarse-grained-soil)

Merupakan tanah yang lebih dari 50% bahannya tertahan pada

ayakan no.200 (0,075 mm).Simbol dari kelompok ini dimulai dengan

huruf awal G atau S. G adalah untuk kerikil (gravel) atau tanah berkerikil,

dan S adalah untuk pasir (sand) atau tanah berpasir.

2. Tanah berbutir halus (fine-grained-soil)

Merupakan tanah yang lebih dari 50 % berat total contoh tanah

lolos ayakan no.200 (0,075 mm). Simbol dari kelompok ini dimulai

dengan huruf awal M untuk lanau (silt) anorganik, C untuk lempung (clay)

anorganik, dan O untuk lanau organik dan lempung organik. Simbol PT

digunakan untuk tanah gambut (peat), muck, dan tanah-tanah lain dengan

kadar organik yang tinggi.

Tanah berbutir kasar ditandai dengan simbol kelompok seperti : GW, GP,

GM, GC, SW, SP, SM dan SC.Adapun simbol-simbol lain yang digunakan dalam

klasifikasi tanah ini adalah :

W :well graded (tanah dengan gradasi baik)

P :poorly graded (tanah dengan gradasi buruk)

L :low plasticity (plastisitas rendah) (LL < 50)

Untuk klasifikasi yang benar, perlu memperhatikan faktor-faktor berikut ini :

1. Persentase butiran yang lolos ayakan no.200 (fraksi halus).

2. Persentase fraksi kasar yang lolos ayakan no.40.

3. Koefisien keseragaman (Uniformity coefficient, Cu) dan koefisien gradasi

(gradation coefficient, Cc) untuk tanah dimana 0-12% lolos ayakan

no.200.

4. Batas cair (LL) dan Indeks Plastisitas (PI) bagian tanah yang lolos ayakan

Gambar 2.5 Klasifikasi Tanah Sistem Unified

2.4.3 Klasifikasi Tanah Sistem AASHTO

Sistem klasifikasi tanah sistem AASHTO(American Association of State

Highway Transportation Official) pada mulanya dikembangkan pada tahun 1929

sebagai Public Road Administration Classification System. Sistem ini

kelompok tanah A-8 tidak diperlihatkan tetapi merupakan gambut atau rawa yang

ditentukan berdasarkan klasifikasi visual. Setelah diadakan beberapa kali

perbaikan, sistem ini dipakai oleh The American Association of State Highway

Officials (AASHTO) dalam tahun 1945.

Pengklasifikasian tanah dilakukan dengan cara memproses dari kiri ke

kanan pada bagan tersebut sampai menemukan kelompok pertama yang data

pengujian bagi tanah tersebut memenuhinya dan pada awalnya membutuhkan

data-data sebagai berikut :

1. Analisis ukuran butiran.

2. Batas cair dan batas plastis dan IP yang dihitung.

3. Batas susut.

4. Ekivalen kelembaban sentrifugal, sebuah percobaan untuk mengukur

kapasitas tanah dalam menahan air.

5. Ekivalen kelembaban lapangan, kadar lembab maksimum dimana satu

tetes air yang dijatuhkan pada suatu permukaan yang kecil tidak segera

diserap oleh permukaan tanah itu.

Khusus untuk tanah-tanah yang mengandung bahan butir halus

diidentifikasikan lebih lanjut dengan indeks kelompoknya.Bagan

2.5 Tanah Lempung (clay)

2.5.1 Defenisi Lempung

Berdasarkan sudut pandang beberapa ahli, lempung memiliki defenisi

antara lain:

1. Terzaghi (1987)

Mendefenisikan tanah lempung sebagai tanah dengan ukuran mikrokonis

sampai dengan sub mikrokonis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur

kimiawi penyusun batuan. Tanah lempung sangat keras dalam keadaan

kering dan tak mudah terkelupas hanya dengan jari tangan. Permeabilitas

lempung sangat rendah, bersifat plastis pada kadar air sedang. Pada

keadaan air yang lebih tinggi tanah lempung akan bersifat lengket

(kohesif) dan sangat lunak.

2. Das. Braja M (1988)

Mendefenisikan bahwa tanah lempung sebagian besar terdiri dari partikel

mikroskopis dan sub-mikroskopis (tidak dapat dilihat dengan jelas bila

hanya dengan mikroskopis biasa) yang berbentuk lempengan-lempengan

pipih dan merupakan partikel-partikel dari mika, mineral-mineral lempung

(clay mineral), dan mineral-mineral yang sangat halus lain. Tanah

lempung sangat keras dalam kondisi kering dan bersifat plastis pada kadar

air sedang. Namun pada kadar air yang lebih tinggi lempung akan bersifat

3. Bowles (1991)

Mendefinisikan tanah lempung sebagai deposit yang mempunyai partikel

berukuran lebih kecil atau sama dengan 0,002 mm dalam jumlah lebih dari

50 %.

4. Hardiyatmo (1992)

Mengatakan bahwa sifat-sifat yang dimiliki dari tanah lempung antara lain

ukuran butiran halus lebih kecil dari 0,002 mm, permeabilitas rendah,

kenaikan air kapiler tinggi, bersifat sangat kohesif, kadar kembang susut

yang tinggi dan proses konsolidasi lambat.

Dalam klasifikasi tanah secara umum, partikel tanah lempung memiliki

diameter 2µm atau sekitar 0,002 mm (USDA, AASHTO, USCS).Dibeberapa

kasus partikel berukuran antara 0,002 mm sampai 0,005 mm masih digolongkan

sebagai partikel lempung (ASTM-D-653).Dari segi mineral tanah dapat juga

disebut sebagai tanah bukan lempung (non clay soil) meskipun terdiri dari

partikel-partikel yang sangat kecil (partikel-partikel quartz, feldspar, mika dapat

berukuran sub mikroskopis tetapi umumnya tidak bersifat plastis).

Partikel-partikel dari mineral lempung umumnya berukuran koloid, merupakan gugusan

kristal berukuran mikro, yaitu < 1 µm (2 µm merupakan batas atasnya). Tanah

lempung merupakan hasil proses pelapukan mineral batuan induknya, yang salah

satu penyebabnya adalah air yang mengandung asam atau alkali, oksigen, dan

2.5.2 Lempung dan Mineral Penyusun

Mineral lempung merupakan senyawa aluminium silikat yang

kompleks.Mineral ini terdiri dari dua lempung kristal pembentuk kristal dasar,

yaitu silika tetrahedra dan aluminium oktahedra (Das, 1988). Mineral lempung

dapat terbentuk dari hampir setiap batuan selama terdapat cukup banyak alkali dan

tanah alkalin untuk dapat membuat terjadinya reaksi kimia (Grimm, 1968).

Tanah lempung sangat keras dalam kondisi kering dan bersifat plastis pada

kadar air sedang sedangkan pada kadar air yang lebih tinggi lempung akan

bersifat lengket (kohesif) dan sangat lunak. Kohesif menunjukan bahwa bahwa

pada keadaan basah tanah memiliki kemampuan gaya tarik-menarik yang besar

sehingga partikel-pertikel itu melekat satu sama lainnya sedangkan plastisitas

merupakan sifat yang memungkinkan bentuk bahan itu diubah-ubah tanpa

perubahan isi atau tanpa kembali ke bentuk aslinya dan tanpa terjadi

retakan-retakan atau terpecah-pecah.

Lempung merupakan mineral asli yang mempunyai sifat plastis saat basah,

dengan ukuran butir yang sangat halus dan mempunyai komposisi berupa hydrous

aluminium dan magnesium silikat dalam jumlah yang besar.Beberapa diantaranya

juga mengandung alkali dan/atau tanah alkalin sebagai komponen

dasarnya.Mineral lempung sebagian besar mempunyai struktur berlapis dimana

ukuran mineralnya sangat kecil yakni kurang dari 2 µm (1µm = 0,000001m),

meskipun ada klasifikasi yang menyatakan bahwa batas atas lempung adalah

0,005 m (ASTM)dan merupakan partikel yang aktif secara elektrokimiawi yang

Bowles (1984) menyatakan bahwa sumber utama dari mineral lempung

adalah pelapukan kimiawi dari batuan yang mengandung :

felspar ortoklas

felspar plagioklas

mika (muskovit)

yang semuanya dapat disebut silikat aluminium kompleks (complex aluminium

silicates). Lempung terdiri dari berbagai mineral penyusun, antara lain mineral

lempung (kaolinite, montmorillonite dan illite group) dan mineral-mineral lain

yang mempunyai ukuran sesuai dengan batasan yang ada (mika group,

serpentinite group).Kaolinit merupakan mineral lempung paling tidak aktif yang

pernah diamati.

Satuan struktur dasar dari mineral lempung terdiri dari silika tetrahedron

dan aluminium oktahedron. Satuan-satuan dasar tersebut bersatu membentuk

struktur lembaran dan jenis-jenis mineral lempung tersebut tergantung dari

komposisi susunan satuan struktur dasar atau tumpuan lembaran serta macam

ikatan antara masing-masing lembaran (Das, 1988).

Unit-unit silika tetrahedra berkombinasi membentuk lembaran silika

(silica sheet) dan, unit-unit oktahedra berkombinasi membentuk lembaran

oktahedra (gibbsite sheet).Bila lembaran silika itu ditumpuk di atas lembaran

oktahedra, atom-atom oksigen tersebut akan menggantikanposisi ion hidroksil

( a ) ( b )

( c ) ( d )

( e )

Gambar 2.7 Struktur Atom Mineral Lempung ( a ) silica tetrahedra ; ( b ) silica

sheet ; ( c ) aluminium oktahedra ; ( d ) lembaran oktahedra (gibbsite) ; ( e )

lembaran silika – gibbsite (Das, 2008).

2.5.2.1 Kaolinite

Istilah “kaolinite” dikembangkan dari kata “ Kauling” yang berasal dari

nama sebuah bukit yang tinggi di Jauchau Fu, China, dimana lempung kaolinite

Kaolinitemerupakan hasil pelapukan sulfat atau air yang mengandung karbonat

pada temperatur sedang dan umumnya berwarna putih, putih kelabu,

kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan.

Struktur unit kaolinite terdiri dari lembaran-lembaran silika tetrahedral

yang digabung dengan lembaran alumina oktahedran (gibbsite). Lembaran silika

dan gibbsite ini sering disebut sebagai mineral lempung 1 : 1 dengan tebal

kira-kira 7,2 Å (1 Å=10-10 m). Mineral kaolinite berwujud seperti

lempengan-lempengan tipisdengan diameter 1000 Å sampai 20000 Å dan ketebalan dari 100

Å sampai 1000 Å dengan luasan spesifik per unit massa ± 15 m2/gr yang memiliki

rumus kimia

(OH)8Al4Si4O10

Keluarga mineral kaolinite1 : 1 yang lainnya adalah halloysite. Halloysite

memiliki tumpukan yang lebih acak dibandingkan dengan kaolinite sehingga

molekul tunggal dari air dapat masuk.Halloysite memiliki rumus kimia sebagai

berikut.

(OH)8Al4Si4O10 . 4H2O

Gambar dari struktur kaolinite dapat dilihat dalam Gambar 2.8.

2.5.2.2 Illite

Illite adalah mineral lempung yang pertama kali diidentifikasi di

Illinois.Mineral illite bisa disebut pula dengan hidrat-mika karena

illitemempunyai hubungan dengan mika biasa (Bowles, 1984). Mineral illite

memiliki rumus kimia sebagai berikut:

(OH)4Ky(Si8-y . Aly)(Al4. Mg6 .Fe4 . Fe6)O20

Dimana y adalah antara 1 dan 1,5. Illite memiliki formasi struktur satuan kristal,

tebal dan komposisi yang hampir sama dengan montmorillonite. Perbedaannya

ada pada :

Kalium(K) berfungsi sebagai pengikat antar unit kristal sekaligus sebagai

penyeimbang muatan.

Terdapat ± 20% pergantian silikon (Si) oleh aluminium(Al) pada lempeng

tetrahedral.

Struktur mineral illite tidak mengembang sebagaimana montmorillonite.

Pembentukan mineral lempung yang berbeda disebabkan oleh subtitusi

kation-kation yang berbeda pada lembaran oktahedral.Bila sebuah anion dari lembaran

oktahedral adalah hydroxil dan dua per tiga posisi kation diisi oleh aluminium

maka mineral tersebut disebut gibbsite dan bila magnesium disubstitusikan

kedalam lembaran aluminium dan mengisi seluruh posisi kation, maka mineral

Gambar 2.9 Struktur Illite (Das, 2008)

2.5.2.3 Montmorillonite

Montmorillonite adalah nama yang diberikan pada mineral lempung yang

ditemukan di Montmorillon, Perancis pada tahun 1847 yang memiliki rumus

kimia

(OH)4Si8Al4O20 . nH2O

dimananH2O adalah banyaknya lembaran yang terabsorbsi air. Mineral

montmorillonite juga disebut mineral dua banding satu (2:1) karena satuan

susunan kristalnya terbentuk dari susunan dua lempeng silika tetrahedral mengapit

satu lempeng alumina oktahedral ditengahnya.

Struktur kisinya tersusun atas satu lempeng Al2O3 diantara dua lempeng

SiO2.Inilah yang menyebabkan montmorillonite dapat mengembang dan

mengkerut menurut sumbu C dan mempunyai daya adsorbsi air dan kation lebih

tinggi. Tebal satuan unit adalah 9,6 Å (0,96 μm), seperti y ang ditunjukkan pada

Gambar 2.10. Gaya Van Der Walls mengikat satuan unit sangat lemah diantara

ujung-ujung atas dari lembaran silika, oleh karena itu lapisan air (n.H2O) dengan

susunan kristal. Sehingga menyebabkan antar lapisan terpisah. Ukuran unit

massamontmorillonite sangat besar dan dapat menyerap air dengan sangat kuat

sehingga mudah mengalami proses pengembangan.Gambar dari struktur kaolinite

dapat dilihat di dalam Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Struktur Montmorillonite (Das, 2008)

2.5.3 Sifat Umum Lempung

Mineral lempung memiliki karakteristik yang sama. Bowles (1984)

menyatakan beberapa sifat umum mineral lempung antara lain :

1. Hidrasi.

Partikelmineralselalu mengalami hidrasi, hal ini dikarenakan lempung

biasanyabermuatannegatif, yaitu partikel dikelilingi oleh lapisan-lapisan

molekul airyangdisebut sebagai airterabsorbsi. Lapisan

iniumumnyamemiliki tebalduamolekul.Oleh karenaitu

2. Aktivitas.

Aktivitastanah lempung adalah perbandinganantaraIndeks

Plastisitas(IP)denganpersentase butiranlempung,dan dapat

disederhanakandalampersamaan:

�= ��

����������ℎ�������

Dimana :

persentase lempung diambil sebagai fraksi tanah yang < 2 µm untuknilaiA

(Aktivitas),

A >1,25 : tanah digolongkanaktifdan bersifatekspansif

1,25<A<0,75 : tanah digolongkannormal

A<0,75 : tanah digolongkantidakaktif.

Nilai- nilaikhasdariaktivitasdapatdilihatpadaTabel 2.4.

3 . Flokulasi dan disperse

Mineral lempung hampir selalu menghasilkan larutan tanah – air yang

bersifat alkalin (Ph > 7) sebagai akibat dari muatan negatif netto pada satuan

mineral. Flokulasi larutan dapat dinetralisir dengan menambahkan

bahan-bahan alkali akan mempercepat flokulasi. Untuk menghindari flokulasi

larutan air dapat ditambahkan zat asam.

Lempung yang baru saja terflokulasi dapat dengan mudah didispersikan

kembali ke dalam larutan dengan menggoncangnya, menandakan bahwa

tarikan antar partikel jauh lebih kecil dari gaya goncangan. Apabila lempung

tersebut telahdidiamkan beberapa waktu dispersi tidak dapat tercapai

dengan mudah, yang menunjukkan adanya gejala tiksotropik, dimana

kekuatan didapatkan dari lamanya waktu. Sebagai contoh, tiang pancang

yang dipancang ke dalam lempung lunak yang jenuh akan membentuk

kembali struktur tanah di dalam suatu zona di sekitar tiang tersebut.

Kapasitas beban awal biasanya sangat rendah, tetapi sesudah 30 hari atau

lebih, beban desain akan dapat terbentuk akibat adanya adhesi antara

lempung dan tiang (R.F.Craig, Mekanika Tanah).

4 .PengaruhZatcair

Air berfungsi sebagai penentu plastisitas tanah lempung.Molekulair

berperilakusepertibatang-batangkecilyang mempunyai muatan

positifdisatusisidanmuatan negatif disisilainnya hal ini dikarenakan

molekul air merupakan molekul dipolar. Sifat

Gambar 2.11 Sifatdipolarmolekulair(Das,2008)

Molekul bersifat dipolar, yang berarti memiliki muatan positif dan

negatif pada ujung yang berlawanan, sehingga dapat tertarik oleh lempung

secara elektrik dalam 3 kasus,hal ini disebut dengan hydrogen

bonding, yaitu:

1. Tarikanantarpermukaannegatifdanpartikellempungdenganujungpo

sitif dipolar.

2.

Tarikanantarakation-kationdalamlapisangandadenganmuatannegatifdari ujung dipolar.

Kation-kation ini tertarik oleh permukaan partikel lempung

yangbermuatannegatif.

3. Andilatom-atom hidrogendalammolekul air,yaituikatanhidrogen

Gambar2.12Molekulairdipolardalamlapisanganda(Hardiyatmo,2002)

Mineral lempung yang berbeda memiliki defisiensi dan tendensi yang

berbeda untuk menarik exchangeablecation. Exchangeable cation adalah keadaan

dimana kation dapat dengan mudah berpindah dengan ion yang bervalensi sama

dengan kation asli. Montmorillonite memiliki defisiensi dan daya tarik

exchangeable cationyang besar daripada kaolinite.Kalsium dan magnesium

merupakan exchangeable cationyang paling dominanpada tanah, sedangkan

potassium dan sodium merupakan yang paling tidak dominan.Ada beberapa faktor

yang mempengaruhi exchangeable cation, yaitu valensi kation, besarnya ion dan

besarnya ion hidrasi.Kemampuan mendesak dari kation-kation dapat dilihat dari

besarnya potensi mendesak sesuai urutan berikut:

Al+3>Ca+2>Mg+2>NH+4>K+>H+>Na+>Li+

Kation Li+ tidak dapat mendesak kation lain yang berada dikirinya (Das, 2008)

Semakin luas permukaan spesifik tanah lempung, air yang tertarik secara

elektrik disekitar partikel lempung yang disebut air lapisan ganda jumlahnya akan

semakin besar. Air lapisan ganda inilah yang menyebabkan sifat plastis pada

tanah lempung.Konsentrasi air resapan dalam mineral lempung memberi bentuk

dasar dari susunan tanahnya sebagai berikut, tiap partikelnya terikat satu sama lain

lewat lapisan air serapannya. Selain itu jarak antara partikel juga akan

mempengaruhi hubungan tarik menarik atau tolak menolak antar partikel tanah

lempung yang diakibatkan oleh pengaruh ikatan hidrogen, gaya Van der Walls

serta macamikatan kimia dan organiknya. Bertambahnya jarak akan mengurangi

Sehingga ikatan antar partikel tanah yang disusun oleh mineral lempung akan

sangat dipengaruhi oleh besarnya jaringan muatan negatif pada mineral, tipe,

konsentrasi dan distribusi kation-kation yang berfungsi untuk mengimbangi

muatannya. Pada penelitian ini akan dilakukan usaha penggantian kation-kation

yang terdapat pada lempung dengan kation-kation dari bahan gypsum yang

dicampurkan dengan abu ampas tebu dengan variasi yang berbeda-beda.

2.6 Stabilisasi Tanah

2.6.1 Konsep Umum Stabilisasi Tanah

Bowles (1984) mengemukakan bahwa ketika tanah di lapangan bersifat

sangat lepas atau sangat mudah tertekan atau pun memiliki indeks konsestensi

yang tidak stabil, permeabilitas yang cukup tinggi, atau memiliki sifat-sifat lain

yang tidak diinginkan yang membuatnya tidak sesuai untuk digunakan di dalam

suatu proyek konstruksi, maka tanah tersebut perlu dilakukan usaha stabilisasi

tanah.

Stabilisasi tanah merupakan suatu upaya untuk memperkuat atau

menambahkan kapasitas dukung tanah agar tanah tersebut sesuai dengan

persyaratan dan memiliki mutu yang baik. Tanah lempung merupakan salah satu

jenis tanah yang sering dilakukan proses stabilisasi. Hal ini disebabkan sifat lunak

plastis dan kohesif pada tanah lempung disaat basah.Sehingga menyebabkan

perubahan volume yang besar karena pengaruh air dan menyebabkan tanah

yang menjadi alasan perlunya dilakukan proses stabilisasi agar sifat tersebut

diperbaiki sehingga dapat meningkatkan daya dukung tanah tersebut.

Bowles (1984) menyatakan bahwa stabilisasi tanah mungkin dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepadatan tanah.

2. Menambahkan bahan-bahan inert untuk meningkatkan kohesi dan/atau

kekuatan geser dari tanah.

3. Menambahkan bahan-bahan yang mampu mengakibatkan perubahan

secara kimiawi ataupun fisik dari tanah.

4. Memperendah permukaan air tanah.

5. Memindahkan dan/atau mengganti tanah yang bersifat buruk tersebut.

Menurut Ingels dan Metcalf (1972) ada beberapa karakteristik utama tanah

yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan masalah stabilisasi tanah, yaitu:

1. Stabilisasi volume

Perubahan volume sangat erat hubungannya dengan kadar air. Banyak

jenis tanah lempung yang mengalami susut dan kembang karena kepekaan

terhadap perubahan kadarairnya, dimana perubahan kadar air sejalan

dengan perubahan musim di wilayah tersebut misalnya retak-retak pada

musim kemarau dan mengembang pada musim hujan. Masalah ini

biasanya diatasi denganwaterproofing dengan berbagai bahan seperti

Bertambahnya kemampuan menyusut dan mengembang bergantung dari

faktor lingkungan dan mineralogi seperti:

• Distribusi partikel

• Kadar air mula-mula

• Tekanan

2. Kekuatan

Pada umumnya parameter yang digunakan untuk mengetahui kekuatan

tanah adalah dengan percobaan kuat geser dan daya dukung tanah.Hampir

semua jenis stabilisasi berhasil mencapai tujuan ini, namun pada tanah

organik hal ini sulit dicapai, jadi lapisan tanah organik (top soil) sebaiknya

dibuang seluruhnya.Pelaksanaan pemadatan yang baik terbukti bermanfaat

meningkatkan kekuatan tanah untuk bermacam-macam stabilisasi yang

diterapkan, dengan demikian hampir semua jenis stabilisasi bertujuan

meningkatkan stabilisasi volume sekaligus meningkatkan kekuatan tanah.

3. Permeabilitas

Biasanya untuk rentang harga normal dari kadar air, batas plastis dan batas

cair, besaran permeabilitas akan lebih kecil dari 1 x 10-10 cm/sec, misalnya

pada Montmorllionite. Pada umumnya untuk lempung asli berkisar antara

1 x 10-6 sampai 1x 10-8cm/sec. Bergantung dari jumlah mineral lempung

yang paling dominan, maka harga permeabilitas mineral Montmorillonnite

Untuk lempung permeabilitas yang terjadi disebabkan pori-pori mikro

(micropore).Permeabilitas pada umumnya diakibatkan oleh timbulnya

tekanan air dan terjadinya aliran perembesan (seepage flow), sedangkan

pada tanah lempung yang permeabilitasnya tinggi disebabkan pelaksanaan

pemadatan yang kurang baik.

4. Durabilitas

Durabilitas adalah daya tahan bahan konstruksi terhadap cuaca, erosi dan

kondisi lalu lintas di atasnya.Pada tanah yang distabilisasi, durabilitas

yang buruk biasanya disebabkan oleh pemilihan jenis stabilisasi yang

keliru, bahan yang tidak sesuai atau karena masalah cuaca.Pengetesan

untuk mengetahui ketahanan material terhadap cuaca sampai sekarang

masih sulit dihubungkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka

dipilih jenis atau bahan stabilisasi yang sesuai dengan kondisi lapangan.

5. Kompressibilitas

Kompresibilitas bergantung dari kandungan mineral lempung, umumnya

kompresibilitas membesar dengan urutan mineral Kaolinite <Illite, dan

Illite < Montmorillonite.

Umumnya proses stabilisasi tanah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara

yaitu secara mekanis dan dengan bahan pencampur. Akan tetapi hal tersebut dapat

lebih diperinci lagi dalam 3 (tiga) cara yaitu:

Stabilisasi mekanis dilakukan dengan cara pemadatan(compaction) yang

dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis peralatan mekanis seperti :

mesin gilas (roller), benda berat yang dijatuhkan, ledakan, tekanan statis,

tekstur,pembekuan, pemanasan dan sebagainya.

2. Fisis

Stabilisasi secara fisis dilakukan melalui perbaikan gradasi tanah dengan

menambah butiran tanah pada fraksi tertentu yang dianggap kurang, guna

mencapai gradasi yang rapat.Hal ini bertujuan agar tanah dasar tersebut

dapat memenuhi spesifikasi yang telah disyaratkan.

3. Kimiawi (Modification by Admixture)

Stabilisasi secara kimiawi dilakukan dengan cara menambahkanbahan

kimia tertentu sehingga terjadi reaksi kimia. Bahan kimia tersebut dapat

berupa Portland cement (PC), kapur, gypsum, abu terbang (fly ash), semen

aspal, sodium dan kalsium klorida, ataupun limbah pabrik kertas dan

bahan-bahan limbah lainnya yang memungkinkan untuk digunakan seperti

abu sekam padi, abu ampas tebu, abu cangkang sawit dan lain-lain.

Kelebihan stabilisasi dengan menggunakan bahan tambahan (admixtures)

adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kekuatan tanah

b. Mengurangi deformasi

d. Mengurangi permeabilitas

e. Meningkatkan durabilitas

Stabilisasi kimiawi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan

mencampur tanah dengan bahan kimia kemudian diaduk dan dipadatkan

ataupun cara berikutnya adalah dengan memasukkan bahan kimia ke

dalam tanah (grouting) sehingga bahan kimia bereaksi dengan tanah.

Dalam analisa stabilisasi tanah lempung ini, penulis akan melakukan usaha

perbaikan tanah lempung dengan menggunakan campuran atau bahan

tambahan (admixtures) berupa gypsum yang kadar variasinya telah

ditetapkan sebesar 2% kemudian dikombinasikan dengan abu ampas tebu

dengan variasi kadar campuran yang berbeda-beda.

2.6.2 Stabilisasi Tanah dengan Gypsum

Stabilisasi adalah usaha meningkatkan kekuatan geser tanah sehingga

memenuhi syarat yang diinginkan dan stabilisasi tersebut tergantung dari kondisi

cuaca (Kedzy, 1979).Pada umumnya kondisi tanah yang ada tidak selalu

memenuhi kriteria atau spesifikasiperencanaan, baik sebagian maupun

seluruhnya, sehingga perlu diadakan modifikasi dengan merubah perencanaan

yang ada.

Ingels dan Metcalf (1972) menyebutkan tiga alternatif penting yang harus

dipertimbangkan dalam perencanaan, yaitu:

1. Menggunakan material yang tersedia di lapangan dan merencanakan

2. Mengangkat material yang ada dan menggantikannya dengan material

yang lebih baik atau perbaikan tanah yang memenuhi perencanaan.

3. Melakukan modifikasi pada material yang tersedia sehingga menghasilkan

material dengan kualitas yang memenuhi standar perencanan yang telah

ditetapkan.

2.6.2.1 Gypsum

Gypsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang

mendominasi pada mineralnya. Gypsum sebagai perekat mineral mempunyai sifat

yang lebih baik dibandingkan dengan perekat organik karena tidak menimbulkan

pencemaran udara, murah dan tahan api, tahan deteriorasi oleh faktor biologis dan

tahan terhadap zat kimia (Purwadi, 1993).

Gypsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat yang

memiliki rumus kimia :

CaSO4 . 2H2O

Gypsum termasuk mineral dengan sistem kristal monoklin 2/m, namun kristal

gipsnya masuk ke dalam sistem kristal orthorombik. Gypsum umumnya berwarna

putih, kelabu, cokelat, kuning, dan transparan.

Penggunaan gypsum secara garis besar dapat digolongkan sebagai berikut

(Sanusi, 1986) :

1. Gypsum yang belum mengalami kalsinasi, digunakan dalam pembuatan

semen Portland dan sebagai pupuk. Jenis ini meliputi 28% dari seluruh

2. Gypsum yang mengalami proses kalsinasi, sebagian besar digunakan

sebagai bahan bangunan, bahan dasar untuk pembuatan kapur, untuk

cetakan alat keramik, gigi dan sebagainya. Jenis ini meliputi 72% dari

seluruh volume perdagangan.

Gypsum mempunyai sifat yang cepat mengeras yaitu sekitar 10

menit.Waktu pengerasan gypsum bervariasi tergantung pada kandungan bahan

dan airnya. Dalam proses pengerasan gypsum setelah dicampur dengan air maka

terjadi hidratasi yang menyebabkan kenaikan suhu. Kenaikan suhu tersebut tidak

boleh melebihi suhu 400C ( Simatupang, 1985 ). Suhu yang lebih tinggi lagi akan

mengakibatkan pengeringan gypsum dalam bentuk CaSO4.2H2O sehingga

mengurangi bobot air hidratasi.

Dalam proses pencampuran antara tanah, gypsum dan air untuk

menghindari terjadinya proses absorbsi air maka dilakukan penambahan air

sebesar 2% dari berat bahan pencampur (gypsum). Beberapa kegunaan gypsum

diantaranya sebagai berikut :

1. Dry wall, bahan perekat dan campuran pembuatan lapangan tenis.

2. Sebagai pengganti kayu pada zaman kerajaan-kerajaan ketika kayu

menjadi langka di zaman perunggu, gypsum ini digunakan sebagai bahan

bangunan.

3. Sebagai pengental tofu, karena memiliki kadar kalsium yang tinggi

khususnya di benua Asia diproses secara tradisional.

4. Untuk bahan baku kapur tulis, sebagai indikator pada tanah dan air.