ABSTRAK

PENGARUH WAKTU PERENDAMAN TERHADAP DAYA DUKUNG STABILISASI TANAH LEMPUNG LUNAK MENGGUNAKAN

TX-300

Oleh

ADONIS PRANATA

Salah satu lapisan penyusun perkerasan jalan adalah lapisan subgrade. Lapisan ini memiliki kualifikasi yang harus dipenuhi oleh suatu jenis tanah yang akan digunakan, yaitu nilai CBR minimum 6% dengan Indek Plastisitas maksimum 10%. Jika suatu jenis tanah tidak memenuhi kualifikasi tersebut maka diperlukan perbaikan tanah dengan metode stabilisasi. Untuk itu, perlu dilakukan usaha perbaikan tanah dengan metode stabilisasi. Usaha stabilisasi yang saat ini yang banyak dilakukan adalah stabilisasi dengan bahan aditif, contohnya menggunakan TX-300.

Sampel tanah yang di uji pada penelitian ini yaitu tanah lempung lunak yang berasal dari daerah Rawa Sragi, Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan tanah yang dicampur kadar optimum TX-300 sebesar 0,9 ml dengan variasi waktu perendaman yang digunakan yaitu 0 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari. Berdasarkan pemeriksaan sifat fisik tanah asli AASHTO mengklasifikasikan sampel tanah pada kelompok A-7 (tanah berlempung) dan subkelompok A-7-5, sedangkan USCS mengklasifikasikan sampel tanah sebagai tanah berbutir halus dan termasuk kedalam kelompok CH.

Semakin lama variasi waktu perendaman mengakibatkan air yang terserap semakin banyak yang akan membuat nilai CBR rendaman semakin menurun, sedangkan nilai Indeks Plastisitas cenderung meningkat. Nilai Potensi Pengembangan juga cenderung meningkat seiring lamanya waktu perendaman. Dari hasil pengujian tanah jenis ini tidak dapat digunakan sebagai tanah subgrade pada konstruksi jalan, karena nilai PI nya > 10 % dan nilai CBR nya ≤ 6 % (Standar Bina Marga).

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF SOAKING TIME ON THE BEARING CAPACITY OF SOFT CLAY SOIL STABILIZATION USING TX-300

By

ADONIS PRANATA

One of constituent layer of pavement is a subgrade layer. This layer has the qualifications that must be met by a type of soil that will be used, the minimum

CBR value of 6% with a maximum plasticity index of 10%. If the soil doesn’t

meet these qualifications will require improved soil stabilization methods. Therefore, needs soil improvement efforts with the stabilization method. Stabilization effort which currently is mostly done is stabilization with additive materials, for example using TX-300.

Soil samples that tested in this research is the soft clay are derived from Rawa Sragi, East Lampung. This study used soil mixed with ash content about 0,9 ml with the optimum variation of soaking time used is 0 day, 7 day, 14 day and 28 day. Based on the test of physical properties of original soil, AASHTO classifies soil samples in group A-7 (clay soil) and subgroup A-7-5, while the USCS classifies soil samples as fine-grained soil and belonging to CH group.

The longer soaking time variations cause increase of water absorbed of the soil that will make getting soaked CBR values decrease, while the Plasticity Index value tends to increase. Swelling Potential value also tends to increase as the length of time of soaking. Based on the test results, this type of clay is can’t be used as a ground subgrade for road construction, because its PI’s value is about > 10 % and CBR’s value ≤ 6 % (Bina Marga Standard).

PENGARUH WAKTU PERENDAMAN TERHADAP DAYA

DUKUNG STABILISASI TANAH LEMPUNG LUNAK

MENGGUNAKAN TX-300

(Skripsi)

Oleh

ADONIS PRANATA

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Adonis Pranata lahir di Tanjung Karang , Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 22 April 1989, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara bersaudara pasangan Bapak Bulhasan dan Asnawati,S.Pd.

Penulis memiliki satu orang saudara laki-laki bernama Zulfikri dan memiliki satu orang adik perempuan bernama Arisa Ayu Andita.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Beringin Raya Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001. Pendidikan tingkat pertama ditempuh di SMPN 25 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMAN 9 Bandar Lampung Progaram Studi Ilmu Pengetahuan Alam yang diselesaikan pada tahun 2007.

Persembahan

Sebuah karya kecil buah pemikiran dan kerja keras untuk kedua orang tuaku

tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan

keikhlasan hati,

Ayahhandaku tercinta Bulhasan

Ibundaku tercinta Asnawati,S.Pd..,

Adik-Adikku tersayang Zulfikri dan Arisa Ayu Andita

Permata Hatiku Mona Aisyah

Serta teman dan sahabatku angkatan 2005, 2006 dan 2007.

Motto

“Man Jadda Wa Jada”

(Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil)

Sesungguhnya dibalik kesukaran itu ada kemudahan

(Al-Quran : Al-Ayat)

”

Lahir dalam kemiskinan, itu bukan

kesalahan mu. Tetapi bila mati miskin, itu

adalah kesalahan mu”

SANWACANA

AlhamdulillahiRobbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi denganjudul “ Pengaruh Waktu Perendaman Terhadap Daya Dukung Stabilisasi Tanah LempungLunak Menggunakan TX-300” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini pula secara tulus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang penuh kesabaran dan dedikasi membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsiini:

1. Ibu Dr. Ir.LusmeliaAfriani, D.E.A.,

selakuDekanFakultasTeknikUniversitas Lampung;

2. Bapak Ir. Idharmahadi Adha, M.T.,

selakuKetuaJurusanTeknikSipilFakultasTeknikUniversitas Lampung; 3. BapakIr. M. Jafri, M.T., selaku DosenPembimbing Utamaatas waktudan

4. Bapak Iswan, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas arahannya dalam penyusunan skripsiini yang membuat skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Bapak Andius Dasa Putra, S.T., M.T., selaku Dosen Penguji atas kritik membangun, sertaargumentasinya yang mendorong penulis untuk terus belajardan penulis yakin beliau melakukannya untuk membuat penulis menjadi seseorang yang lebih baik;

6. Ibu Vera Agustriana N.,S.T.,M.T., selaku

DosenPembimbingAkademikyang telah memberikan kasih sayang, serta pendidikan bagaimana menjadi seorang mahasiswayang lugas, tegas, dan bertanggung jawab;

7. Ayahku Bulhasan , ibundaku tersayang Asnawati dan saudaraku Zulfikri dan Arisa Ayu Andita, yang aku sayangi yang telah memberikan dorongan materil dan spiritual dalam menyelesaikan kuliah di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung;

8. Seluruh dosen dan karyawanJurusanTeknikSipilFakultas Teknik Universitas Lampung, untuk segala dedikasinya yang telah membantu penulis dalam proses pendidikan. Penulis bahkan sadar ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk menggambarkan dedikasi dan pengabdian beliau-beliau terhadap perkembangan pendidikan penulis;

10.Penyemangatku,Mona Aisyahterima kasih untuk cinta, kasih sayang, motivasidan bantuannya yang telah menemani baik suka maupun dukahingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

11.Sahabat-sahabat terbaikku, Irwan, Akew, Ijal, Efri, Erik, Oken, Roma, Librandy, Anton, Ferdi, Baikuni, Bowo, danMumyang tidak pernah bosan untuk memotivasi danjuga telahmemberikan waktunya yang sibuk untuk membantu penulis dalam kehidupan sehari-hari;

12.Kakak-kakak tingkat Teknik Sipil, Ave, Khrisna, Dodi, Dewa, Zaki, Lili, danDoni yang telah memberi nasihat, kritik dan semangat kepada penulis dalam menjalani hidup keras di Teknik Sipil;

13.Teman dan sahabat angkatan 2006,2007 dan 2008 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Semoga kita semua berhasil menggapai impian. Amin;

14.Seluruhcivitasmahasiswatekniksipil yang tergabungdalam HIMATEKS (2009,2010,2011 dan 2012), ingatselalukitaini MAHASISWA!!.

Akhir kata, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 24 Februari 2013 Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ... DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... DAFTAR NOTASI ... I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 3

C. Pembatasan Masalah ... 3

D. Tujuan Penelitian ... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tanah ... 6

1. Pengertian Tanah ... 6

2. Klasifikasi Tanah ... 7

a. Sistem Klasifikasi AASHTO ... 8

b. Sistem Klasifikasi Tanah Unified (USCS) ... 12

B. Tanah Lempung ... 15

1. Definisi Tanah Lempung ... 15

2. Jenis Mineral Lempung ... 16

C. Tanah Lempung Lunak ... 24

D. Stabilisasi Tanah ... 26

E. Stabilisasi Elektro-Kimiawi TX 300 ... 28

1. Karakteristik TX-300 ... 28

2. Mekanisme Kerja TX-300 ... 31

F. California Bearing Ratio (CBR) ... 33

1. Jenis - Jenis CBR... 33

2. Pengujian Kekuatan dengan CBR ... 35

G. Batas-Batas Atterberg ... 36

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Sempel Tanah ... 41

B. Metode Pengambilan Sampel ... 41

C. Metode Pengujian Sampel Tanah ... 42

D. Pelaksanaan Pengujian ... 42

1. Pengujian Sifat Fisik Dan Mekanis Tanah ... 42

E. Metode Pencampuran Sampel Tanah dan TX-300 ... 64

F. Pengolahan dan Data Analisis ... 66

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Pengujian Sampel Tanah Asli ... 68

B. Klasifikasi Sampel Tanah Asli... 75

C. Perhitungan Kadar Efektif TX-300 ... 76

D. Hasil Pengujian Sampel Tanah Asli Dengan Penambahan TX-300 . 77 1.Uji CBR ... 78

E. Hasil Pengujian Tanah Stabilisasi TX-300 Dengan Perlakuan Perendaman ... 80

1. Hasil Pengujian Berat jenis (Gs) ... 80

2. Hasil Pengujian Batas-Batas Atterberg ... 82

3. Hasil Pengujian Pengembangan Tanah (Swelling) ... 86

4. Hasil Uji CBR Laboratorium ... 89

F. Perbandingan Nilai CBR Dengan Pemakaian Tanah yang Sama Terhadap Bahan Stabilisasi Yang Berbeda ... 91

V. PENUTUP A. Kesimpulan ... 95

B. Saran ... 96 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN A ( Hasil Pengujian Laboratorium ) LAMPIRAN B ( Foto Alat Pengujian )

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Klasifikasi Tanah Untuk Lapisan Tanah Dasar jalan Raya ... 11

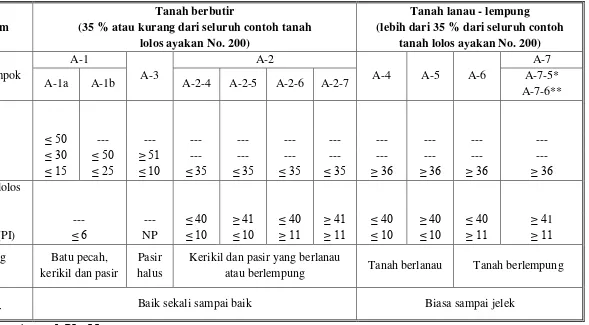

Tabel 2. Sistem Klasifikasi Tanah Unified ... 13

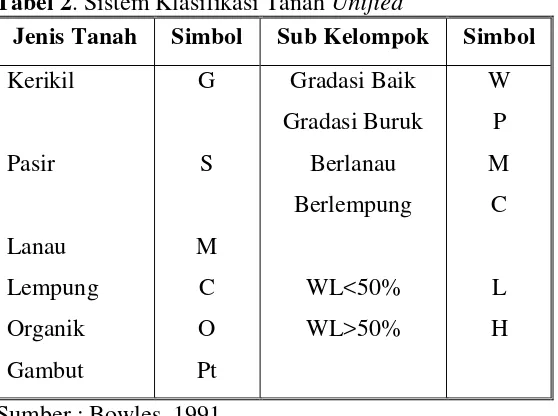

Tabel 3. Sistem Klasifikasi Unified ... 14

Tabel 4. Definisi Kuat Geser Lempung Lunak ... 24

Tabel 5. Indikator Kuat Geser Tak Berdrainase Tanah Lempung Lunak ... 24

Tabel 6. Potensi Pengembangan ... 25

Tabel 7. Hasil pengujian CBR Dengan Kadar TX-300 ... 39

Tabel 8. Hasil pengujian CBR Rendaman (Aniessa Rinny, 2010) ... 40

Tabel 9. Hasil Pengujian CBR Rendaman (Soraya Putri Zainanda, 2012) .... 40

Tabel 10. Berat Spesifik Mineral-Mineral Penting ... 69

Tabel 11. Hasil Pengujian Batas Atterberg Tanah Asli ... 70

Tabel 12. Hasil Pengujian Analisis Saringan ... 71

Tabel 13. Hasil Pengujian Sampel Tanah Asli ... 74

Tabel 14. Hasil Pengujian CBR Dengan Kadar TX-300 ... 78

Tabel 15.Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Untuk Lama Waktu Perendaman 0 Hari, 7 Hari, 14 Hari, dan 28 Hari ... 81

Tabel 18. Hasil Pengujian Indeks Plastisitas Untuk Lama Waktu

Perendaman 0 Hari, 7 Hari, 14 Hari, dan 28 Hari ... 84 Tabel 19. Hasil Pengujian CBR Rendaman Untuk Lama Waktu

Perendaman 0 Hari, 7 Hari, 14 Hari, dan 28 Hari ... 89 Tabel 20. Hasil Pengujian CBR Campuran Soil Cement Untuk Tiap

DAFTAR GAMBAR

Halaman

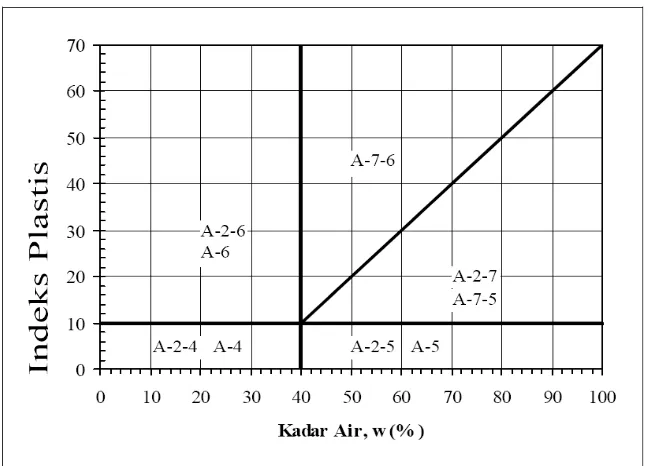

Gambar 1. Nilai-Nilai Batas Aterberg Untuk Subkelompok Tanah ... 10

Gambar 2. Rangkaian Dasar Oktahedral dan Tetrahedral ... 17

Gambar 3. Susunan Mineral Montmorillonite ... 18

Gambar 4. Susunan Mineral Kaolinite ... 19

Gambar 5 Susunan Mineral Illite... 20

Gambar 6. Aktifitas Mineral Lempung ... 21

Gambar 7. Test Data yang Dilakukan oleh The University Of Arkansas, Civil Engineering Department Dalam Arta Consultama,2011 .. 30

Gambar 8. Batas-Batas Aterberg... 37

Gambar 9. Diagram Alir Penelitian. ... 67

Gambar 10. Rentang (range) Dari Batas Cair (LL) dan Indeks Plastisitas Berdasarkan Sistem AASHTO ... 70

Gambar 11. Grafik Analisa Saringan dan Hidrometri ... 72

Gambar 12. Diagram Plastisitas ... 76

Gambar 13. Hubungan Nilia CBR Terhadap Kadar TX-300 ... 78

Gambar 14. Hubungan Antara Nilai Berat Jenis dengan Variasi Waktu Perendaman ... 81

Gambar 16.Hubungan Anatara Nilai Pengembangan Tanah dengan Variasi Waktu Perendaman. ... 87

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stabilisasi tanah secara umum merupakan suatu proses untuk memperbaiki sifat-sifat tanah dengan menambahkan sesuatu pada tanah tersebut, agar dapat menaikkan kekuatan tanah dan mempertahankan kekuatan geser. Tujuan dari stabilisasi tanah adalah untuk mengikat dan menyatukan agregat material yang ada sehingga membentuk struktur jalan atau pondasi jalan yang padat. Adapun sifat tanah yang telah diperbaiki tersebut dapat meliputi : kestabilan volume, kekuatan atau daya dukung, permeabilitas, dan kekekalan atau keawetan.

Menurut Bowles, 1991 beberapa tindakan yang dilakukan untuk menstabilisasikan tanah adalah sebagai berikut : meningkatkan kerapatan tanah, menambah material yang tidak aktif sehingga meningkatkan kohesi dan/atau tahanan gesek yang timbul, menambah bahan untuk menyebabkan perubahan-perubahan kimiawi dan/atau fisis pada tanah, menurunkan muka air tanah (drainase tanah), mengganti tanah yang buruk.

meningkatkan daya dukung tanah dengan cara perbaikan struktur dan perbaikan sifat-sifat mekanis tanah, sedangkan stabilisasi kimiawi yaitu menambah kekuatan dan kuat dukung tanah dengan jalan mengurangi atau menghilangkan sifat-sifat teknis tanah yang kurang menguntungkan dengan cara mencampur tanah dengan bahan kimia.

Salah satu cara terbaik menangani permasalahan tanah berdaya dukung rendah adalah mengganti tanah dasar tersebut dengan tanah yang cukup baik, tetapi hal ini biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karenanya, dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi m as al ah t er s ebut dengan cara merubah sifat-sifat fisiknya untuk menekan biaya. Perbaikan sifat-sifat fisik dari tanah kurang baik menjadi tanah yang baik dibidang rekayasa Tenik Sipil disebut sebagai stabilisasi tanah.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaruh campuran TX-300 yang merupakan bahan additive kimia untuk stabilisasi jenis tanah lempung lunak dengan kadar campuran efektif dan dengan variasi lamanya perendaman. Perubahan yang akan dialami oleh tanah yang melingkupi perubahan nilai batas-batas konsistensi (batas-batas atterberg) seperti batas cair, batas plastis, batas susut, indeks plastisitas serta nilai kuat dukung tanah asli dengan tanah yang telah dicampur atau distabilisasi dengan menggunakan TX-300 sebagai bahan additive dan diberi perlakuan rendaman. Saat ini belum diketahui berapa lama waktu pemeraman yang efektif untuk stabilisasi tanah lempung lunak tersebut. Maka dari itu perlu diteliti seberapa besar pengaruh variasi waktu pemeraman terhadap daya dukung lapisan tanah lempung lunak dengan menggunakan TX-300 sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa lama waktu perendaman juga dapat berpengaruh atau tidak terhadap kekuatan tanah yang telah diberi campuran TX-300 ini.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar ruang lingkup pada penelitian tidak menjadi terlalu luas. Masalah pada penelitian ini dibatasi pada sifat dan karakteristik tanah lunak sesudah diberi campuran TX-300 dan juga setelah dilakukan perendaman dengan melakukan pengujian di Laboratorium.

1. Sampel tanah yang digunakan merupakan sampel tanah terganggu (disturbed) pada jenis tanah lempung lunak yang diperoleh dari daerah Rawa Sragi, Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

2. Bahan penstabilisasi tanah yang digunakan adalah TX-300 yang merupakan produk stabilisasi tanah secara kimiawi dengan kadar 0,9 ml yang diambil dari kadar optimum TX-300 pada penelitian sebelumnya.

3. Variasi waktu perendaman yang diselidiki dimulai dari 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.

4. Pengujian yang dilakukan di Laboratorium meliputi : a. Pengujian Tanah Asli

1. Pengujian Analisa Saringan 2. Pengujian Batas Atterberg 3. Pengujian Berat Jenis 4. Pengujian Kepadatan 5. Pengujian CBR 6. Pengujian Hidrometri

b. Pengujian terhadap tanah yang telah distabilisasi + direndam 1. Pengujian Berat Jenis

2. Pengujian Batas Atterberg 3. Pengujian CBR

Metode dan pembahasan dari pengujian-pengujian tersebut akan disesuaikan dengan persyaratan spesifikasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia (Bina Marga).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal terpenting dari suatu penelitian agar peneliti dapat mengarahkan maksud dari penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaruh lama waktu perendaman tanah dengan suatu

proporsi campuran TX-300 terhadap seberapa jauh penurunan daya dukung tanah dasar (subgrade).

2. Mengetahui pengaruh batas-batas konsistensi tanah dengan variasi waktu perendaman pada sampel tanah yang telah dicampur TX-300.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah

1. Pengertian Tanah

Tanah didefinisikan secara umum adalah kumpulan dari bagian-bagian yang padat dan tidak terikat antara satu dengan yang lain (diantaranya mungkin material organik) rongga-rongga diantara material tersebut berisi udara dan air (Verhoef,1994).

Ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap-ngendap diantara partikel-partikel. Ruang diantara partikel-partikel dapat berisi air, udara, ataupun yang lainnya (Hardiyatmo, H.C., 1992).

Tanah dari pandangan ilmu Teknik Sipil merupakan himpunan mineral, bahan organik dan endapan-endapan yang relative lepas (loose) yang terletak di atas batu dasar (bedrock) (Hardiyatmo, H.C., 1992).

matahari dan lain-lain) dan juga akibat gerusan oleh aliran air yang akhirnya menyebabkan hancurnya batuan tersebut. Dalam proses pelapukan mekanis tidak terjadi perubahan susunan kimiawi dari mineral batuan tersebut. Pada proses pelapukan kimia mineral batuan induk diubah menjadi mineral-mineral baru melalui reaksi kimia.

kata "tanah" merujuk ke material yang tidak membatu, tidak termasuk batuan dasar, yang terdiri dari butiran-butiran mineral yang memiliki ikatan yang lemah serta memiliki bentuk dan ukuran, bahan organik, air dan gas yang bervariasi. Jadi tanah meliputi gambut, tanah organik, lempung, lanau, pasir dan kerikil atau campurannya (Panduan Geoteknik 1, 2001 dalam Soraya Putri Zainanda, 2012).

2. Klasifikasi Tanah

Sistem klasifikasi tanah itu sendiri adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah untuk membeda-bedakan tanah berdasarkan atas sifat-sifat yang dimilikinya tetapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok dan subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Dengan adanya sistem klasifikasi memberikan suatu bahasa yang mudah untuk menjelaskan secara singkat mengenai sifat-sifat umum tanah yang sangat bervariasi tanpa penjelasan yang rinci. Klasifikasi umumnya di dasarkan pada sifat-sifat indeks tanah yang sederhana seperti distribusi ukuran butiran dan plastisitas.

Beberapa sistem tersebut memperhitungkan distribusi ukuran butiran dan batas-batas Atterberg, sistem-sistem tersebut adalah sistem klasifikasi AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Official) dan sistem klasifikasi tanah unified (USCS).

a. Sistem Klasifikasi AASTHO

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Official) merupakan sistem klasifikasi yang dikembangkan pada tahun 1929 sebagai Public Road Administrasion Classification System. Pada sistem klasifikasi AASTHO ini telah mengalami beberapa perbaikan, adapun yang berlaku saat ini adalah yang diajukan oleh Commite on Classification of Material for Subgrade and Granular Type Road of the Highway Research Board pada tahun 1945 (ASTM Standar No. D-3282, AASHTO model M145).

Tanah-tanah dalam tiap kelompoknya yang dihitung dengan rumus-rumus empiris. Pengujian yang digunakan hanya analisis saringan dan batas-batas Atterberg. Sistem klasifikasi AASHTO, dapat dilihat dalam Tabel 1.

Pada sistem klasifikasi AASHTO ini bermanfaat untuk menentukan kualitas tanah guna pekerjaan jalan yaitu lapis dasar (subbase) dan tanah dasar (subgrade). Sistem klasifikasi ini didasarkan pada kriteria di bawah ini :

1) Ukuran Butir

Kerikil : bagian tanah yang lolos ayakan diameter 75 mm

(3 in) dan yang tertahan pada ayakan No. 10 (2 mm).

Pasir : bagian tanah yang lolos ayakan No. 10 (2 mm) dan

yang tertahan pada ayakan No. 200 (0.075 mm).

Lanau dan lempung : bagian tanah yang lolos ayakan No.

200.

2) Plastisitas

Gambar 1. Nilai - Nilai Batas Atterberg Untuk Subkelompok Tanah

3) Batuan dengan ukuran lebih besar dari 75 mm di temukan di dalam contoh tanah yang akan ditentukan klasifikasi tanahnya, maka batuan tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu. Tetapi, persentase dari batuan yang dileluarkan tersebut harus dicatat.

Tabel 1. Klasifikasi Tanah Untuk Lapisan Tanah Dasar Jalan Raya (Sistem AASHTO)

Klasifikasi Umum

Tanah berbutir (35 % atau kurang dari seluruh contoh tanah

lolos ayakan No. 200)

Tanah lanau - lempung (lebih dari 35 % dari seluruh contoh

tanah lolos ayakan No. 200) Klasifikasi Kelompok

A-1

A-3

A-2

A-4 A-5 A-6

A-7

A-1a A-1b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-5*

A-7-6** Analisis ayakan

(% lolos)

No. 10 ≤ 50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

No. 40 ≤ 30 ≤ 50 ≥ 51 --- --- --- --- --- --- --- ---

No. 200 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 10 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≥ 36 ≥ 36 ≥ 36 ≥ 36

Sifat fraksi yang lolos

ayakan No. 40

Batas Cair (LL) --- --- ≤ 40 ≥ 41 ≤ 40 ≥ 41 ≤ 40 ≥ 40 ≤ 40 ≥ 41

Indek Plastisitas (PI) ≤ 6 NP ≤ 10 ≤ 10 ≥ 11 ≥ 11 ≤ 10 ≤ 10 ≥ 11 ≥ 11

Tipe material yang paling dominan

Batu pecah, kerikil dan pasir

Pasir halus

Kerikil dan pasir yang berlanau

atau berlempung Tanah berlanau Tanah berlempung Penilaian sebagai

bahan tanah dasar Baik sekali sampai baik Biasa sampai jelek

b. Sistem Klasifikasi Tanah Unified (USCS)

Sistem klasifikasi tanah unified atau Unified Soil Classification System (USCS) diajukan pertama kali oleh Casagrande dan kemudian dikembangkan oleh United State Bureau of Reclamation (USBR) dan United State Army Corps of Engineer (USACE). (ASTM) American Society for Testing and Materials telah memakai USCS sebagai metode standard untuk mengklasifikasikan tanah. Dalam USCS, suatu tanah diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu :

1) Tanah berbutir kasar (coarse-grained soils) yang terdiri atas kerikil dan pasir yang kurang dari 50% tanah lolos saringan No. 200 (F200

< 50). Simbol kelompok diawali dengan G untuk kerikil (gravel) atau tanah berkerikil (gravelly soil) atau S untuk pasir (sand) atau tanah berpasir (sandy soil).

2) Tanah berbutir halus (fine-grained soils) yang mana lebih dari 50% tanah lolos saringan No. 200 (F200≥ 50). Simbol kelompok diawali

dengan M untuk lanau inorganik (inorganic silt), C untuk lempung inorganik (inorganic clay), O untuk lanau dan lempung organik. Simbol Pt digunakan untuk gambut (peat), dan tanah dengan kandungan organik tinggi. Simbol lain yang digunakan untuk klasifikasi adalah W - untuk gradasi baik (well graded), P - gradasi buruk (poorly graded), L - plastisitas rendah (low plasticity) dan H - plastisitas tinggi (high plasticity).

Tabel 2. Sistem Klasifikasi Tanah Unified

Jenis Tanah Simbol Sub Kelompok Simbol Kerikil

Pasir

Lanau Lempung Organik Gambut

G

S

M C O Pt

Gradasi Baik Gradasi Buruk

Berlanau Berlempung

WL<50% WL>50%

W P M

C

L H

Sumber : Bowles, 1991.

Dimana :

W = Well Graded (tanah dengan gradasi baik),

P = Poorly Graded (tanah dengan gradasi buruk),

L = Low Plasticity (plastisitas rendah, LL<50),

H = High Plasticity (plastisitas tinggi, LL> 50).

Tabel 3. Sistem Klasifikasi Unified

Divisi Utama Simbol Nama Umum Kriteria Klasifikasi

T an ah b erb ut ir ka sa r≥ 5 0 % b u ti ra n te rt a h a n s a ri n g a n N o . 2 0 0 K e ri k il 5 0 % ≥ fra ks i k as ar te rt a h a n s a ri n g a n N o . 4 K e ri k il b e rs ih (h a n y a k e ri k il ) GW

Kerikil bergradasi-baik dan campuran kerikil-pasir, sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus

K la si fi k a si b e rd a sa rk a n p ro se n ta se b u ti ra n h a lu s ; K u ra n g d a ri 5 % l o lo s sa ri n g a n n o .2 0 0 : G M , G P , S W , S P . L e b ih d a ri 1 2 % l o lo s sa ri n g a n n o .2 0 0 : G M , G C , S M , S C. 5 % 1 2 % l o lo s sa ri n g a n N o .2 0 0 : Ba ta sa n k la si fi k a si y a n g m e m p u n y a i si m b o l d o b e l

Cu = D60 > 4

D10

Cc = (D30)2 Antara 1 dan 3

D10 x D60

GP

Kerikil bergradasi-buruk dan campuran kerikil-pasir, sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus

Tidak memenuhi kedua kriteria untuk GW K e ri k il d e n g a n Bu ti ra n h a lu s

GM Kerikil berlanau, campuran kerikil-pasir-lanau

Batas-batas

Atterberg di bawah garis A atau PI < 4

Bila batas

Atterberg berada didaerah arsir dari diagram plastisitas, maka dipakai dobel simbol GC Kerikil berlempung, campuran

kerikil-pasir-lempung

Batas-batas

Atterberg di bawah garis A atau PI > 7

Pa si r≥ 5 0 % fra k si k a sa r lo lo s sa ri n g a n N o . 4 P a si r b e rs ih (h a n y a p a si r) SW

Pasir bergradasi-baik , pasir berkerikil, sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus

Cu = D60 > 6

D10

Cc = (D30)2 Antara 1 dan 3

D10 x D60

SP

Pasir bergradasi-buruk, pasir berkerikil, sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus

Tidak memenuhi kedua kriteria untuk SW P a si r d e n g a n b u ti ra n h a lu s

SM Pasir berlanau, campuran pasir-lanau

Batas-batas

Atterberg di bawah garis A atau PI < 4

Bila batas

Atterberg berada didaerah arsir dari diagram plastisitas, maka dipakai dobel simbol SC Pasir berlempung, campuran

pasir-lempung

Batas-batas

Atterberg di bawah garis A atau PI > 7

T a n a h b e rb u ti r h a lu s 50 % a ta u l e b ih l o lo s a y a k a n N o . 2 0 0 L a n a u d a n l e m p u n g ba ta s ca ir ≤ 50 % ML

Lanau anorganik, pasir halus sekali, serbuk batuan, pasir halus berlanau atau berlempung

Diagram Plastisitas:

Untuk mengklasifikasi kadar butiran halus yang terkandung dalam tanah berbutir halus dan kasar. Batas Atterberg yang termasuk dalam daerah yang di arsir berarti batasan klasifikasinya menggunakan dua simbol.

60

50 CH

40 CL

30 Garis A

CL-ML

20

4 ML ML atau OH 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Garis A : PI = 0.73 (LL-20) CL

Lempung anorganik dengan plastisitas rendah sampai dengan sedang lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung

berlanau, lempung “kurus” (lean clays)

OL

Lanau-organik dan lempung berlanau organik dengan plastisitas rendah L a n a u d a n l e m pu ng b at as c ai r ≥ 50 % MH

Lanau anorganik atau pasir halus diatomae, atau lanau diatomae, lanau yang elastis

CH

Lempung anorganik dengan plastisitas tinggi, lempung

“gemuk” (fat clays)

OH

Lempung organik dengan plastisitas sedang sampai dengan tinggi

Tanah-tanah dengan kandungan organik sangat tinggi

PT

Peat (gambut), muck, dan tanah-tanah lain dengan kandungan organik tinggi

Manual untuk identifikasi secara visual dapat dilihat di ASTM Designation D-2488

Ba ta s P la st is (% )

B. Tanah Lempung

1. Definisi Tanah Lempung

Beberapa pendapat para peneliti mengenai definisi dari tanah lempung, yaitu:

a. Tanah lempung merupakan agregat partikel-partikel berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan unsur-unsur kimiawi penyusun batuan. Tanah lempung bersifat sangat keras dalam keadaan kering dan plastis dalam selang kadar air sedang. Pada keadaan air lebih tinggi, lempung bersifat lengket (kohesif) dan sangat lunak; (Das, 1985 dalam Aniessa Rinny, 2010)

b. Tanah lempung merupakan deposit yang mempunyai partikel berukuran lebih kecil atau sama dengan 0,002 mm dalam jumlah lebih dari 50%; (Bowles, 1984 dalam Mirsa Susmarani 2012)

c. Tanah lempung adalah tanah yang terdiri dari partikel-partikel tertentu yang menghasilkan sifat plastis apabila dalam kondisi basah; (Grim, 1962 dalamAniessa Rinny 2010)

e. Tanah lempung memiliki ukuran butiran halus > 0,002 mm, permeabilitas rendah, kenaikan air kapiler tinggi, bersifat sangat kohesif, kadar kembang susut yang tinggi dan poses konsolidasi lambat; (Hardiyatmo, 1992).

f. Warna tanah pada tanah lempung tidak dipengaruhi oleh unsur kimia yang terkandung didalamnya, karena tidak adanya perbedaan yang dominan dimana kesemuanya hanya dipengaruhi oleh unsur natrium saja yang paling mendominasi. Semakin tinggi plastisitas, grafik yang dihasilkan pada masing-masing unsur kimia belum tentu sama. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur warna tanah dipengaruhi oelah nilai Liquid Limid (LL) yang berbeda; (Marindo, 2005 dalam Aniessa Rinny 2010).

2. Jenis Mineral Lempung

kristal dimana atom-atom yang membentuknya berada dalam suatu pola geometri tertentu. Setiap unit tetrahedral terdiri dari empat atom oksigen mengelilingi satu atom silikon, sedangkan unit oktahedral terdiri dari enam atom oksigen yang mengelilingi satu atom silikon, seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2. Rangkaian Dasar Oktahedral dan Tetrahedral

Mineral-mineral lempung merupakan produk pelapukan batuan yang terbentuk dari penguraian kimiawi mineral-mineral silikat lainnya dan selanjutnya terangkut ke lokasi pengendapan oleh berbagai kekuatan. Mineral-mineral lempung digolongkan ke dalam golongan besar, yaitu kaolinite, smectit (montmorillonit), dan illit (mika hidrat).

a. Montmorillonite

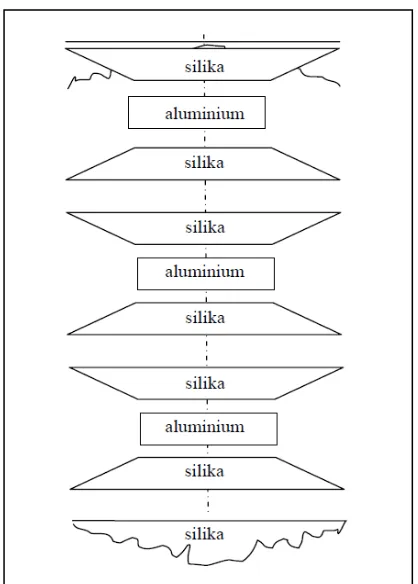

Gambar 3. Susunan Mineral Montmorillonite

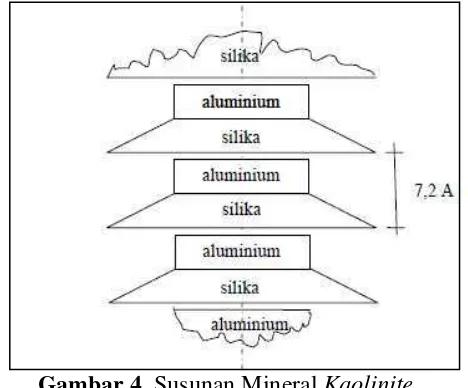

b. Kaolinite

Kaolinite merupakan mineral dari kelompok kaolin, terdiri dari susunan satu lembar silika tetrahedra dengan satu lembar aluminium oktahedra, dengan satuan susunan setebal 7,2 Ǻ (1 angstrom (Ǻ) = 10-10 m) seperti

[image:37.595.199.433.346.540.2]yang ditunjukkan pada Gambar 4. Kedua lembaran terikat bersama-sama, sedemikian hingga ujung dari lembaran silika dan satu lapisan lembaran oktahedra membentuk suatu lapisan tunggal. Dalam kombinasi lembaran silika dan aluminium, keduanya terikat oleh ikatan hidrogen.

Gambar 4. Susunan Mineral Kaolinite

c. Illite

Illite adalah bentuk mineral lempung yang terdiri dari mineral-mineral kelompok illite. Bentuk susunan dasarnya terdiri dari sebuah lembaran aluminium oktahedra yang terikat di antara dua lembaran silika tetrahedra. Dalam lembaran oktahedra, terdapat subsitusi parsial aluminium oleh magnesium dan besi, dan dalam lembaran tetrahedra terdapat pula substitusi silikon oleh aluminium seperti yang diperlihatkan oleh Gambar 5. Lembaran-lembaran terikat bersama-sama oleh ikatan lemah ionion kalium (K+). Susunan illite tidak mudah mengembang oleh air di antara lembaran-lembarannya.

[image:38.595.183.458.369.594.2]Gambar 5. Susunan Mineral Illite

3. Sifat Tanah Lempung

cepat sehingga mempunyai perubahan volume yang besar dan itu terjadi karena pengaruh air, Berkurang kuat gesernya bila struktur tanahnya terganggu. Adapun sifat-sifat umum dari mineral lempung, yaitu:

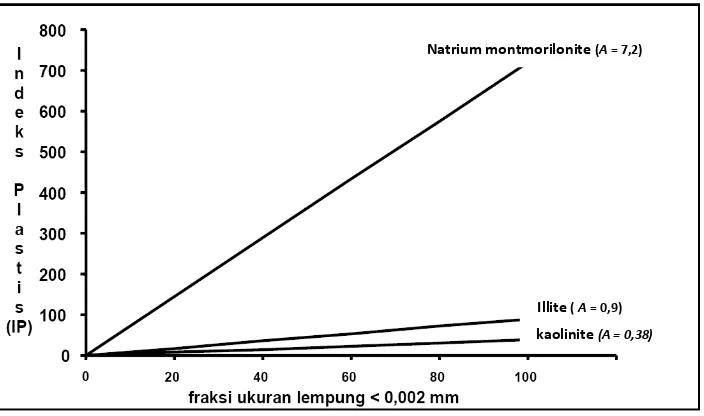

a. Aktivitas

Aktivitas tanah lempung merupakan perbandingan antara indeks plastisitas (PI) dengan prosentase butiran yang lebih kecil dari 2 µm yang dinotasikan dengan huruf C dan disederhanakan dalam persamaan berikut:

Aktivitas digunakan sebagai indeks untuk mengidentifikasi kemampuan mengembang tanah lempung. Gambar 6 berikut mengklasifikasikan mineral

lempung berdasarkan nilai aktivitasnya yakni:

1) Montmorrillonite : tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) ≥ 7,2;

2) Illite: tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) ≥ 0,9 dan < 7,2;

3) Kaolinite: tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) ≥ 0,38 dan < 0,9; dan

[image:39.595.161.513.526.734.2]4) Polygorskite : tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) < 0,38.

Gambar 6. Aktivitas Mineral Lempung C

PI A

Natrium montmorilonite (A = 7,2)

Illite ( A = 0,9)

b. Hidrasi

Partikel mineral lempung biasanya bermuatan negatif sehingga partikel lempung hampir selalu mengalami hidrasi, yaitu dikelilingi oleh lapisan-lapisan molekul air dalam jumlah yang besar. Lapisan ini sering mempunyai tebal dua molekul dan disebut lapisan difusi, lapisan difusi ganda atau lapisan ganda adalah lapisan yang dapat menarik molekul air atau kation yang disekitarnya. Lapisan ini akan hilang pada temperatur yang lebih tinggi dari 60ºC-100ºC dan akan mengurangi plastisitas alamiah, tetapi sebagian air juga dapat menghilang cukup dengan pengeringan udara saja.

c. Pengaruh Air

Fase air yang berada di dalam struktur tanah lempung adalah air yang tidak murni secara kimiawi. Pada pengujian di laboratorium untuk batas Atterberg, ASTM menentukan bahwa air suling ditambahkan sesuai dengan keperluan. Pemakaian air suling yang relatif bebas ion dapat membuat hasil yang cukup berbeda dari apa yang didapatkan dari tanah di lapangan dengan air yang telah terkontaminasi. Air berfungsi sebagai penentu sifat plastisitas dari lempung. Satu molekul air memiliki muatan positif dan muatan negatif pada ujung yang berbeda (dipolar). Fenomena hanya terjadi pada air yang molekulnya dipolar dan tidak terjadi pada cairan yang tidak dipolar seperti karbon tetrakolrida (CCl4)

d. Flokulasi dan Dispersi

Apabila mineral lempung terkontaminasi dengan substansi yang tidak mempunyai bentuk tertentu atau tidak berkristal (amophus) maka daya negatif, ion-ion H+ di dalam air, gaya Van der Waals, dan partikel berukuran kecil akan bersama-sama tertarik dan bersinggungan atau bertabrakan di dalam larutan tanah dan air. Beberapa partikel yang tertarik akan membentuk flok (flock) yang berorientasi secara acak, atau struktur yang berukuran lebih besar akan turun dari larutan itu dengan cepatnya dan membentuk sendimen yang sangat lepas. Flokulasi larutan dapat dinetralisir dengan menambahkan bahan-bahan yang mengandung asam (ion H+), sedangkan penambahan bahan-bahan alkali akan mempercepat flokulasi. Lempung yang baru saja berflokulasi dengan mudah tersebar kembali dalam larutan semula apabila digoncangkan, tetapi apabila telah lama terpisah penyebarannya menjadi lebih sukar karena adanya gejala thiksotropic, dimana kekuatan didapatkan dari lamanya waktu.

e. Sifat Pengembangan Volume Tanah (Swelling)

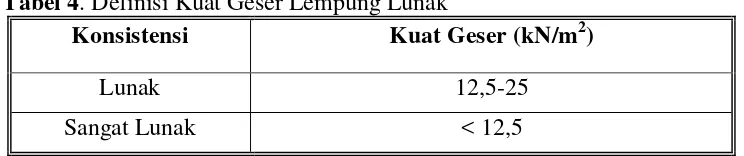

C. Tanah Lempung Lunak

Menurut Panduan Geoteknik 1, 2001, penggunaan istilah “tanah lunak” berkaitan dengan: tanah-tanah yang jika tidak dikenali dan diselidiki secara berhati-hati dapat menyebabkan masalah ketidakstabilan dan penurunan jangka panjang yang tidak dapat ditolerir; tanah tersebut mempunyai kuat geser yang rendah dan kompresibilitas yang tinggi. Adapun salah satu tipe tanah yang termasuk ke dalam jenis tanah lunak yaitu lempung lunak.

[image:42.595.130.502.452.530.2]Tanah lempung lunak adalah tanah yang mengandung mineral-mineral lempung dan memiliki kadar air yang tinggi, yang menyebabkan kuat geser yang rendah. Dalam rekayasa geoteknik istilah 'lunak' dan 'sangat lunak' khusus didefinisikan untuk lempung dengan kuat geser seperti ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Definisi Kuat Geser Lempung Lunak

Konsistensi Kuat Geser (kN/m2)

Lunak 12,5-25

Sangat Lunak < 12,5

Sebagai indikasi dari kekuatan lempung-lempung tersebut prosedur identifikasi lapangan pada Tabel 5 memberikan beberapa petunjuk.

Tabel 5. Indikator Kuat Geser Tak Terdrainase Tanah Lempung Lunak

Konsistensi Indikasi Lapangan

Lunak Bisa dibentuk dengan mudah dengan jari tangan

Sangat Lunak

[image:42.595.131.511.626.744.2]Lempung lunak atau juga yang dikenal lempung expansive merupakan jenis tanah lempung yang diklasifikasikan ke dalam jenis tanah yang memiliki nilai pengembangan dan nilai penyusutan yang besar, sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada struktur yang berada di atasnya. Hal tersebut dikarenakan besarnya nilai aktivitas (A) tanah lempung, besar kecilnya nilai aktivitas tanah lempung dipengaruhi oleh nilai indeks plastisitas (PI) tanah, pada Tabel 6 dapat diketahui potensi pengembangan suatu jenis tanah berdasarkan nilai indeks plastisitasnya (PI), untuk tanah lempung yang dapat dikategorikan ke dalam tanah lempung yang expansive yakni tanah yang memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi batasan nilai indeks plastisitasnya atau PI > 35%, selain itu nilai aktivitas tanah lempung juga dapat dipengaruhi oleh jenis mineral yang terkandung pada tanah tersebut semakin plastis mineral lempung semakin potensial untuk menyusut dan mengembang.

Tabel 6. Potensi Pengembangan

Potensi Pengembangan Persen

Koloid Indek Batas Batas Pengembangan (akibat tekanan (<0,001mm) Plastisitas Susut Cair

6,9 KPa) (%) PI SL LL

(%) (%) (%) (%)

Sangat tinggi >30 >28 >35 >11 >65

Tinggi 20-30 20-31 25-41 07-12 50-63

Sedang 10-20 13-23 15-28 10-16 39-50

Rendah <10 <15 <18 <15 39

Tanah-tanah yang banyak mengandung lempung mengalami perubahan volume atau mengalami pengembangan atau penyusutan ketika kadar air berubah, maka dari itu air berfungsi sebagai penentu sifat plastisitas dari lempung.

D. Stabilisasi Tanah

Stabilisasi tanah secara prinsip adalah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan guna menaikkan kekuatan tanah dan mempertahankan kekuatan gesernya Stabilisasi tanah secara umum merupakan suatu proses untuk memperbaiki sifat-sifat tanah dengan menambahkan sesuatu pada tanah tersebut, agar dapat menaikkan kekuatan tanah dan mempertahankan kekuatan geser. Tujuan dari stabilisasi tanah adalah untuk mengikat dan menyatukan agregat material yang ada sehingga membentuk struktur jalan atau pondasi jalan yang padat. Adapun sifat tanah yang telah diperbaiki tersebut dapat meliputi : kestabilan volume, kekuatan atau daya dukung, permeabilitas, dan kekekalan atau keawetan.

Teknologi stabilisasi tanah dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam penggolongan utama, yaitu :

1. Physio - Chemical

Pencampuran tanah asli dengan semen, kapur ataupun aspal sebagai bahan pengikat partikel tanah.

2. Granulometric

3. Physio - Mechanical

Pemadatan langsung dengan alat pemadat maupun aplikasi teknologi seperti cakar ayam, tiang pancang dan geomembran atau geotextile.

4. Electro – Chemical

Ionisasi partikel tanah dengan mencampurkan bahan kimia tertentu contohnya TX-300, yang bertujuan untuk merubah sifat-sifat buruk tanah, seperti kembang susut menjadi tanah yang mudah dipadatkan dan stabil secara permanen.

Menurut Bowles, 1991 beberapa tindakan yang dilakukan untuk menstabilisasikan tanah adalah sebagai berikut : meningkatkan kerapatan tanah, menambah material yang tidak aktif sehingga meningkatkan kohesi dan/atau tahanan gesek yang timbul, menambah bahan untuk menyebabkan perubahan-perubahan kimiawi dan/atau fisis pada tanah, menurunkan muka air tanah (drainase tanah), mengganti tanah yang buruk. Pada umumnya cara yang digunakan untuk menstabilisasi tanah terdiri dari salah satu atau kombinasi dari pekerjaan-pekerjaan berikut :

1. Bahan Pencampur (Additiver), yaitu penambahan kerikil untuk tanah kohesif, lempung untuk tanah berbutir, dan pencampur kimiawi seperti semen, gamping, abu batubara, gamping dan/atau semen, semen aspal, sodium dan kalsium klorida, limbah pabrik kertas dan lain-lainnya

Metode atau cara memperbaiki sifat – sifat tanah ini juga sangat bergantung pada lama waktu pemeraman, hal ini disebabkan karena didalam proses perbaikan sifat – sifat tanah terjadi proses kimia yang dimana memerlukan waktu untuk zat kimia yang ada didalam additive untuk bereaksi.

E. Stabilisasi Elektro-Kimiawi TX-300

1. Karaktristik TX-300

TX-300 merupakan suatu bahan penstabilisasi tanah secara elekto-kimiawi yang sangat cocok digunakan untuk meningkatkan kondisi tanah atau material tanah jelek / dibawah standar yang akan dipakai sebagai lapis pondasi pada konstruksi jalan. Penambahan TX-300 ini akan meningkatkan kepadatan dan daya dukung material tanah, sehingga memungkinkan lapis pondasi jalan yang dibangun dapat mempertahankan tingkat kepadatannya dalam keadaan kering atau kondisi basah.

TX-300 digunakan untuk membangun struktur dasar jalan yang kokoh dan tahan lama. Bahan ini dapat digunakan untuk memperbaiki tanah pada jalan yang dilapis aspal/beton dan dapat digunakan juga untuk jalan tanpa lapisan penutup. Sehingga daya dukung tanah lebih baik, struktur jalan tahan lama dan tahan terhadap perubahan cuaca.

karakteristik fisik dan mekanik tanah. Test di lapangan dan laboratorium menunjukkan bahwa peningkatan ditemukan didalam kekuatan lapisan tidak hanya dalam kaitan dengan kepadatan, tetapi juga dalam kaitan dengan peningkatan sifat-sifat indeks seperti PI, nilai modulus dan penyusutan linier.

TX-300 dapat digunakan pada semua jenis tanah dan material campuran. Namun bahan ini tidak bekerja dengan baik pada material pasir murni, sehingga diperlukan material campuran seperti tanah, lempung, atau fly ash agar TX-300 dapat bekerja dengan efektif.

TX-300 bersifat koloid yang dibentuk melalui pertukaran ion lalu menghasilkan pembentukan gel yang mengubah mereka dari cair ke padat. Cairan TX-300 tersebut membentuk suatu ikatan tetap, kaku, dan tidak mudah ditembus air, karenanya memberikan ketahanan terhadap kelembaban (dengan cara mengisi rongga pada tanah), mengurangi indeks plastisitas dan penurunan tegangan permukaan. Setelah beberapa waktu, tanah akan tersementasi dan pada akhirnya kapasitas atau daya dukung tanah akan meningkat.

kembali mencair bahan ini akan kembali pada karakteristik semula (tidak merubah sifat awal).

Dibandingkan dengan bahan stabilisasi dari semen, stabilisasi tanah menggunakan TX-300 akan memerlukan biaya yang lebih sedikit, pelaksanaan lapangan lebih mudah dan waktu pengerjaannya pun lebih singkat, serta ramah terhadap lingkungan.

TX-300, bila diaplikasikan secara tepat akan memadatkan tanah dan menjadikan struktur tanah yang keras dan tahan air. Fungsi lain dari TX-300 adalah:

a. Memperkuat pondasi bangunan;

b. Konstruksi landasan pesawat, lantai lapangan parkir, lantai area pergudangan; dan

c. Memperkuat campuran beton.

Keuntungan menggunakan TX-300 :

a. Meningkatkan CBR hingga 250% - 300 % secara signifikan mengurangi indeks plastisitas tanah.

Gambar 7 . (Sumber : Test Data Dilakukan Oleh The University of

[image:48.595.164.527.553.735.2]b. Waktu konstruksi yang cepat, lebih cepat dibandingkan dengan pembuatan struktur dasar jalan yang normal.

c. Lebih ekonomis, meminimalisasi penggunaan bahan lapisan penutup jalan (aspal / beton). Atau tidak menggunakan lapisan penutup sama sekali.

d. Tahan lama, baik dengan perawatan yang minimal atau tanpa perawatan sama sekali.

e. Ramah lingkungan dan aman bagi manusia (lulus persyaratan dan standard dari US EPA dan ISO 9002).

2. Mekanisme Kerja TX-300

TX 300 sebagai salah satu stabilizing agent, TX 300 memiliki mekanisme kerja tersendiri bila bereaksi dengan air sebagai media mencampurnya dan tanah sebagai media yang distabilisasi. Adapun mekanisme kerja TX 300 secara kimiawi, antara lain:

b. Kandungan kimia TX 300 memiliki lebih banyak proses pengikatan senyawa daripada reaksi kimia seperti yang ditemukan pada stabilizer belerang atau klorida yang menyebabkan korosi. Pada stabilizer asam sulfur, material jalan mengeras dengan reaksi kimia atau “kristalisasi” yang hanya memisahkan, terutama material yang mengandung semen atau kalsium seperti yang ditemukan pada cangkang atau batu kapur. Secara berlawanan, TX 300 merupakan senyawa koloid. Senyawa terbentuk karena pertukaran ion yang menghasilkan bentuk gel (setengah padat) yang mengubah bentuk dari cair menjadi padat kemudian mengubahnya menjadi permanen. Ikatan impermeabel yang tetap (kaku) mengubahnya menjadi berlawanan dengan kelembaban yang terdapat dalam rongga, menurunkan indeks plastisitas dan menurunkan tegangan permukaan sebagai proses sementasi yang pada akhirnya menaikkan daya dukung tanah.

c. Reaksi polimer TX 300 menjadi lapisan tipis keras. Ketika lapisan mengeras, air akan terpisah dari tanah. Komponen-komponen mencapai viskositas maksimum dan mengubahnya menjadi lebih kuat, ikatan anorganik yang tidak dapat mengalami bio-degradasi. TX 300 menekan lapisan-lapisan menjadi ikatan partikel yang kecil secara bersamaan, oleh karena itu pengikatan dan peningkatan komponen biasanya menggunakan 2 metode yaitu:

1. Dehidrasi

F. California Bearing Ratio (CBR)

Istilah CBR menunjukkan suatu perbandingan (ratio) antara beban yang diperlukan untuk menekan piston logam (luas penampang 3 sqinch) ke dalam tanah untuk mencapai penurunan (penetrasi) tertentu dengan beban yang diperlukan pada penekanan piston terhadap material batu pecah di California pada penetrasi yang sama (Canonica, 1991). Metode perencanaan perkerasan jalan yang umum dipakai adalah cara-cara empiris dan yang biasa dikenal adalah cara CBR (California Bearing Ratio). Metode ini dikembangkan oleh

California State Highway Departement sebagai cara untuk menilai kekuatan tanah dasar jalan (subgrade).

Harga CBR adalah nilai yang menyatakan kualitas tanah dasar dibandingkan dengan bahan standar berupa batu pecah yang mempunyai nilai CBR sebesar 100 % dalam memikul beban. Sedangkan, nilai CBR yang didapat akan digunakan untuk menentukan tebal lapisan perkerasan yang diperlukan di atas lapisan yang mempunyai nilai CBR tertentu. Untuk menentukan tebal lapis perkerasan dari nilai CBR digunakan grafik-grafik yang dikembangkan untuk berbagai muatan roda kendaraan dengan intensitas lalu lintas.

1. Jenis-Jenis CBR

Berdasarkan cara mendapatkan contoh tanahnya, CBR dapat dibagi atas :

a. CBR Lapangan

1. Mendapatkan nilai CBR asli di lapangan sesuai dengan kondisi tanah pada saat itu. Umumnya digunakan untuk perencanaan tebal lapis perkerasan yang lapisan tanah dasarnya sudah tidak akan dipadatkan lagi.

2. Untuk mengontrol apakah kepadatan yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diinginkan. Pemeriksaan ini tidak umum digunakan. Metode pemeriksaannya dengan meletakkan piston pada kedalaman dimana nilai CBR akan ditentukan lalu dipenetrasi dengan menggunakan beban yang dilimpahkan melalui gardan truk.

b. CBR Lapangan Rendaman (undisturbed soaked CBR)

c. CBR Laboratorium

Tanah dasar pada konstruksi jalan baru dapat berupa tanah asli, tanah timbunan atau tanah galian yang dipadatkan sampai mencapai 95% kepadatan maksimum. Dengan demikian daya dukung tanah dasar merupakan kemampuan lapisan tanah yang memikul beban setelah tanah itu dipadatkan. CBR ini disebut CBR Laboratorium, karena disiapkan di Laboratorium. Pemeriksaan CBR laboratorium dilaksanakan dengan dua macam metode yaitu CBR laboratorium rendaman (soaked design CBR) dan CBR laboratorium tanpa rendaman (unsoaked design CBR) (Sukirman, 1992). Hal yang membedakan pada dua macam metode tersebut adalah contoh tanah atau benda uji sebelum dilakukan pemeriksaan CBR.

2. Pengujian Kekuatan dengan CBR

Alat yang digunakan untuk menentukan besarnya CBR berupa alat yang mempunyai piston dengan luas 3 inch dengan kecepatan gerak vertikal ke bawah 0,05 inch/menit, Proving Ring digunakan untuk mengukur beban yang dibutuhkan pada penetrasi tertentu yang diukur dengan arloji pengukur (dial). Penentuan nilai CBR yang biasa digunakan untuk menghitung kekuatan pondasi jalan adalah penetrasi 0,1” dan penetrasi

0,2”, yaitu dengan rumus sebagai berikut :

Nilai CBR pada penetrsai 0,1” =

Nilai CBR pada penetrsai 0,2” = x 100% 4500

B

100% x 3000

Dimana :

A = pembacaan dial pada saat penetrasi 0,1”

B = pembacaan dial pada saat penetrasi 0,2”

Nilai CBR yang didapat adalah nilai yang terkecil diantara hasil perhitungan kedua nilai CBR.

G. Batas-Batas Atterberg

Batas kadar air yang mengakibatkan perubahan kondisi dan bentuk tanah dikenal pula sebagai batas-batas konsistensi atau batas-batas Atterberg (yang mana diambil dari nama peneliti pertamanya yaitu Atterberg pada tahun 1911). Pada kebanyakan tanah di alam, berada dalam kondisi plastis.

Gambar 8. Batas-batas Atterberg

Adapun yang termasuk ke dalam batas-batas Atterberg antara lain :

1. Batas Cair (Liquid Limit)

Batas cair (LL) adalah kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan keadaan plastis, yaitu batas atas dari daerah plastis.

2. Batas Plastis (Plastic Limit)

Batas plastis (PL) adalah kadar air pada kedudukan antara daerah plastis dan semi padat, yaitu persentase kadar air dimana tanah yang di buat menyerupai lidi-lidi sampai dengan diameter silinder 3 mm mulai retak-retak, putus atau terpisah ketika digulung.

3. Batas Susut (Shrinkage Limit)

Batas susut (SL) adalah kadar air yang didefinisikan pada derajat kejenuhan 100%, dimana untuk nilai-nilai dibawahnya tidak akan terdapat perubahan volume tanah apabila dikeringkan terus.

Limit)

(Shrinkage

Batas

Susut

(Plastic

Limit)

Plastis

Batas

Limit)

(Liquid

Cair

Batas

Kering

Makin

Basah

Bertambah

Air

Kadar

Padat

Semi

Padat

Plastis

Cair

PL -LL PI

(PI) Index Plasticity

Cakupan

4. Indeks Plastisitas (Plasticity Index)

Indeks plastisitas (PI) adalah selisih antara batas cair dan batas plastis. Indeks plastisitas merupakan interval kadar air tanah yang masih bersifat plastis.

H. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari beberapa yang telah dilakukan di laboratorium merupakan bahan pertimbangan dan acuan penelitian ini dikarenakan adanya kesamaan metode, sampel tanah yang digunakan, bahan aditif dan perlakukan berbeda. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut memiliki informasi yang dapat menjadi gambaran untuk penelitian ini. Penelitian yang menjadi inspirasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Daya Dukung Tanah Lempung Lunak yang Distabilisasi Menggunakan TX 300 Sebagai Lapisan Subgrade.

Penelitian yang dilakukan oleh Mirsa Susmarani pada tahun 2012 adalah mengenai “Studi Daya Dukung Tanah Lempung Lunak yang Distabilisasi

menghasilkan nilai daya dukung paling tinggi adalah ketika sampel tanah dicampur dengan 0,9 ml TX-300 dengan pemeraman selama 7 hari. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan TX-300 juga cukup efektif dalam meningkatkan daya dukung tanah lempung lunak tersebut sebagai subgrade.

Tabel 7. Hasil Pengujian CBR dengan Kadar TX 300

Kadar TX 300 CBR 0 ml 8,1%

0,3 ml 16,1%

0,6 ml 18,8%

0,9 ml 19,1%

1,2 ml 16,0%

1,5 ml 12,3%

2. Stabilisasi menggunakan ISS dengan variasi waktu perendaman

Tabel 8. Hasil Pengujian CBR Rendaman (Aniessa Rinny, 2010) Lama Waktu Perendaman Nilai CBR (%)

0 hari 29,5

7 hari 6,9

14 hari 4,8

28 hari 3,6

3. Stabilisasi menggunakan Abu Gunung Merapi dengan variasi waktu perendaman

Penelitian yang dilakukan oleh Soraya Putri Zainanda pada tahun 2012 adalah mengenai “Pengaruh Waktu Perendaman Terhadap Daya Dukung

Tanah Lempung Plastisitas Rendah yang Distabilisasi Menggunakan Abu Gunung Merapi” mengatakan bahwa nilai CBR untuk tiap masa

[image:58.595.151.491.540.695.2]perendaman cenderung menurun seiring dengan semakin lamanya waktu perendaman. Hal ini disebabkan semakin lamanya waktu perendaman, air yang terserap oleh tanah juga semakin banyak.

Tabel 9. Hasil Pengujian CBR Rendaman (Soraya Putri Zainanda, 2012) Lama Waktu Perendaman Nilai CBR (%)

0 hari 25

7 hari 8

14 hari 7,2

III. METODE PENELITIAN

A. Sampel Tanah

Tanah yang akan diuji adalah jenis tanah lempung lempung lunak dari Rawa Sragi, Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Pengambilan sampel dilakukan pada awal musim penghujan namun ketika cuaca cerah, sehingga sampel tanah yang diambil tidak mengandung air yang berlebihan. Pada penelitian ini jumlah sampel tanah yang digunakan adalah sebanyak 9 buah sampel. Sehingga pada masing-masing variasi waktu digunakan 3 buah sampel yang masing-masing sampel disiapkan tanah sebanyak 6 kg untuk kemudian diberi campuran TX-300 dan dipadatkan ke dalam mold.

B. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel tanah tidak terganggu (undisturb soil) menggunakan tabung contoh seperti pipa paralon sebanyak 3 buah yang kemudian sampel tanah ini digunakan untuk mendapatkan data-data primer tanah di lokasi tersebut.

digunakan sebagai sampel untuk pengujian awal, dimana sampel ini disebut tanah tidak terganggu. Sedangkan pengambilan sampel tanah untuk tanah terganggu, dilakukan dengan cara penggalian menggunakan cangkul.

C. Metode Pengujian Sampel Tanah

Pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. Ada 3 tahap yang dilakukan dalam pengujian, yaitu : 1. Pengujian sifat fisik dan mekanis tanah.

2. Melakukan pencampuran TX-300 kadar optimum dengan sampel tanah. 3. Melakukan perendaman terhadap sampel tanah yang dicampur dengan

TX-300 persentase optimum dengan lama waktu perendaman untuk setiap sampel tanah masing-masing 7 hari, 14 hari, dan 28 hari yang kemudian diuji sifat fisiknya.

D. Pelaksanaan Pengujian

1. Pengujian Sifat Fisik dan Mekanis Tanah

Pelaksanaan pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil, Universitas Lampung. Pengujian sifat fisik tanah dilakukan berdasarkan Standar PB 0110 – 76 atau ASTM D-4318. Pengujian-pengujian yang dilakukan antara lain :

a. Kadar air (Water Content)

Sesuai dengan ASTM D-2216-92, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air suatu sampel tanah, yaitu perbandingan antara berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat butir kering tanah tersebut yang dinyatakan dalam persen.

Bahan - bahan: - Sampel tanah asli - Air secukupnya Peralatan:

1. Container 2. Oven

3. Neraca dengan ketelitian 0,01 gram 4. Desicator

Langkah Kerja :

1. Menimbang container dalam keadaan bersih dan kering, serta memberi nomor.

2. Memasukkan sampel tanah yang akan diuji ke dalam container. 3. Menimbang container yang telah berisi sampel tanah.

5. Setelah itu, memasukkan container ke dalam desicator untuk menghindari penyerapan uap air dari udara selama proses pendinginan berlangsung.

6. Menimbang container beserta tanah yang telah kering.

Perhitungan :

1. Berat air (Ww) = Wcs– Wds

2. Berat tanah kering (Ws) = Wds – Wc

3. Kadar air (ω) = x100%

Ws Ww

Dimana:

Wc = Berat cawan yang akan digunakan

Wcs = Berat benda uji + cawan

Wds = Berat cawan yang berisi tanah yang sudah di oven

b. Berat Volume (Unit Weight)

Sesuai dengan ASTM D-2937, pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat volume tanah basah dalam keadaan asli (undisturbed sample), yaitu perbadingan antara berat tanah dengan volume tanah.

Bahan-bahan: Sampel tanah

Peralatan:

1. Ring contoh 2. Pisau

4. Alat pendorong sampel 5. Oli

Langkah Kerja :

1. Membersihkan dan menimbang ring contoh.

2. Memberikan oli pada ring contoh agar tanah tidak melekat pada ring.

3. Mengambil sampel tanah dari tabung contoh dengan cara menekan ring ke dalam sampel tanah sehingga ring masuk ke dalam sampel tanah.

4. Meratakan permukaan tanah dengan pisau. 5. Menimbang ring dan tanah.

Perhitungan :

1. Berat ring (Wc)

2. Volume ring bagian dalam (V) 3. Berat ring dan tanah (Wcs)

4. Berat tanah (W) = Wcs – Wc

5. Berat volume (γ)

V W

(gr/cm3 atau t/m3)

c. Berat Jenis (Specific Gravity)

berat air suling dengan volume yang sama pada suhu tertentu, sesuai dengan ASTM D-854.

Bahan-bahan : - Sampel tanah lempung - Air suling

Peralatan :

1. Picnometer

2. Thermometer dengan ketelitian 0,01oC 3. Neraca dengan ketelitian 0,01 gram

4. Boiler (tungku pemanas)

Langkah Kerja :

1. Menimbang picnometer kosong dalam keadaan bersih dan kering, termasuk tutupnya.

2. Memasukkan sampel tanah kering ke dalam picnometer. 3. Menimbang picnometer beserta tanah kering.

4. Mengisi air ke dalam picnometer yang telah berisi tanah kering sebanyak 2/3 dari volume picnometer, kemudian memanaskan picnometer di atas tungku pemanas (boiler).

5. Setelah mendidih, kemudian mendinginkan picnometer hingga temperaturnya sama dengan temperatur ruangan. Lalu menambahkan air ke dalam picnometer hingga mencapai garis batas picnometer dan ditutup rapat.

7. Mengukur temperatur air di dalam picnometer. 8. Membersihkan isi picnometer dari sampel tanah.

9. Mengisi picnometer dengan air sampai batas garis picnometer kemudian menutup dan menimbangnya.

Perhitungan :

) (

)

( 4 1 3 2

1 2

W W W W

W W Gs

Dimana :

Gs = Berat jenis

W1 = Berat picnometer (gram)

W2 = Berat picnometer + tanah kering (gram)

W3 = Berat picnometer + tanah + air (gram)

W4 = Berat picnometer + air (gram)

d. Batas Cair (Liquid Limit)

Batas cair adalah kadar air minimum dimana tanah tidak mendapat gangguan dari luar (Scott.C.R, 1994). Sifat fisik tanah dapat ditentukan dengan mengetahui batas cair suatu tanah, tujuannya adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada batas antara keadaan plastis dan keadaan cair sesuai dengan ASTM D-423.

Bahan-bahan :

- Sampel tanah yang telah dikeringkan di udara atau oven - Air bersih atau air suling sebanyak 300 cc

Peralatan :

1. Alat batas cair (mangkuk Cassagrande)

2. Alat pembuat alur (grooving tool) ASTM untuk tanah yang lebih plastis

3. Spatula

4. Gelas ukur 100 cc 5. Container 4 buah 6. Plat kaca

7. Porcelain dish (mangkuk porselen) 8. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram 9. Oven

Langkah Kerja :

1. Mengayak sampel tanah yang sudah dihancurkan dengan menggunakan saringan No. 40.

2. Mengatur tinggi jatuh mangkuk Cassagrande setinggi 10 mm. 3. Mengambil sampel tanah yang lolos saringan No. 40 sebanyak 150

4. Membuat alur tepat di tengah-tengah dengan membagi benda uji dalam mangkuk Cassagrande tersebut dengan menggunakan grooving tool.

5. Memutar tuas pemutar sampai kedua sisi tanah bertemu sepanjang 13 mm sambil menghitung jumlah ketukan dengan jumlah ketukan harus berada diantara 10 – 40 kali.

6. Mengambil sebagian benda uji di bagian tengah mangkuk untuk pemeriksaan kadar air dan melakukan langkah kerja yang sama untuk benda uji dengan keadaan adonan benda uji yang berbeda sehingga diperoleh 4 macam benda uji dengan jumlah ketukan yang berbeda yaitu 2 buah di bawah 25 ketukan dan 2 buah di atas 25 ketukan.

Perhitungan :

Menghitung kadar air (ω) masing-masing sampel sesuai dengan

jumlah ketukan.

Membuat hubungan antara kadar air dan jumlah ketukan pada

grafik semi logaritma, yaitu sumbu x sebagai jumlah pukulan dan sumbu y sebagai kadar air.

Menarik garis lurus dari keempat titik yang tergambar.

Menentukan nilai batas cair pada ketukan ke-25 atau x = log

e. Batas Plastis (Plastic Limit)

Batas plastis adalah kadar air minimum dimana tanah dapat dibentuk secara plastis, maksudnya tanah dapat digulung-gulung sampai diameter 3 mm. Tujuannya adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada keadaan batas antara keadaan plastis dan keadaan semi padat sesuai dengan ASTM D-424.

Tujuannya adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada keadaan batas antara keadaan plastis dan keadaan semi padat.

Bahan-bahan :

1. Sampel tanah sebanyak 100 gram yang telah dikeringkan 2. Air bersih atau air suling sebanyak 50 cc

Peralatan :

1. Plat kaca 2. Spatula

3. Gelas ukur 100 cc 4. Container 3 buah

5. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram 6. Oven

Langkah Kerja :

2. Mengambil sampel tanah kira-kira sebesar ibu jari kemudian digulung-gulung di atas plat kaca hingga mencapai diameter 3 mm sampai retak-retak atau putus-putus.

3. Memasukkan benda uji ke dalam container kemudian ditimbang. 4. Menentukan kadar air benda uji.

Perhitungan :

1. Nilai batas plastis (PL) adalah kadar air rata-rata dari ketiga benda uji.

2. Plastis Indeks (PI) adalah harga rata-rata dari ketiga sampel tanah yang diuji, dengan rumus:

PI = LL – PL

f. Analisis Saringan (Sieve Analysis)

Tujuan pengujian analisis saringan adalah untuk mengetahui persentasi butiran tanah dan susunan butiran tanah (gradasi) dari suatu jenis tanah yang tertahan di atas saringan No. 200 (Ø 0,075 mm).

Bahan-bahan :

1. Tanah asli yang telah dikeringkan dengan oven sebanyak 500 gram

2. Air bersih atau air suling 1500 cc.

Peralatan :

2. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram 3. Mesin penggetar (sieve shaker)

4. Kuas halus 5. Oven 6. Pan

Langkah Kerja :

1. Mengambil sampel tanah sebanyak 500 gram, memeriksa kadar airnya.

2. Meletakkan susunan saringan di atas mesin penggetar dan memasukkan sampel tanah pada susunan yang paling atas kemudian menutup rapat.

3. Mengencangkan penjepit mesin dan menghidupkan mesin penggetar selama kira-kira 15 menit.

4. Menimbang masing-masing saringan beserta sampel tanah yang tertahan di atasnya.

Perhitungan :

1. Berat masing-masing saringan (Wci)

2. Berat masing-masing saringan beserta sampel tanah yang tertahan di atas saringan (Wbi)

3. Berat tanah yang tertahan (Wai) = Wbi– Wci

4. Jumlah seluruh berat tanah yang tertahan di atas saringan ( Wai

5. Persentase berat tanah yang tertahan di atas masing-masing saringan (Pi)

x100%W W W Pi

total ci bi

6. Persentase berat tanah yang lolos masing-masing saringan (q) : qi 100% pi%

q

11 qi p

i1 Dimana : i = l (saringan yang dipakai dari saringan dengan diameter maksimum sampai saringan No. 200).g. Uji Hidrometri

Tujuannya adalah untuk menentukan distribusi ukuran butir-butir tanah untuk tanah yang tidak mengandung butir tertahan saringan No. 10 (tidak ada butiran yang lebih besar dari 2 mm). Pemeriksaan dilakukan dengan analisa sedimen dengan hidrometer.

Langkah Kerja :

1. Mempersiapkan sampel tanah yang akan diperiksa. Menimbang dan mencatat massanya (= Bo gram), sekurang-kurangnya sekitar 50 – 60 gram

3. Menuangkan campuran tersebut dalam alat pencampur ( mixer ). Jangan ada butir tanah yang tertinggal atau hilang dengan membilas air (air destilasi) dan menuangkan air bilasan ke alat. Bila perlu tambahkan air, sehingga volumenya sekitar