PENCIRIAN ELEKTRODE PASTA KARBON

TERMODIFIKASI ZEOLIT-BESI SEBAGAI MEDIA DETEKSI

KROMIUM(VI)

ROFIQOH INAYATI AGUSTINA

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

ROFIQOH INAYATI AGUSTINA. Pencirian Elektrode Pasta Karbon

Termodifikasi Zeolit-Besi sebagai Media Deteksi Kromium(VI). Dibimbing oleh

ETI ROHAETI dan ZULHAN ARIF.

Kromium di lingkungan berada dalam dua spesi dominan, yaitu Cr(III) dan

Cr(VI). Keduanya bersifat stabil, namun Cr(VI) memiliki toksisitas lebih tinggi

daripada Cr(III). Metode pengukuran yang telah ada tidak dapat membedakan

kedua spesi kromium tersebut. Oleh karena itu, metode pengukuran yang lebih

sensitif dan selektif diperlukan untuk spesiasi keduanya, terutama untuk

pengukuran Cr(VI). Pada penelitian ini elektrode pasta karbon termodifikasi

zeolit-besi dikembangkan untuk pengukuran Cr(VI) menggunakan metode

voltametri. Elektrode dibuat dengan mencampurkan grafit, zeolit

termodifikasi-besi, dan parafin cair. Pengukuran dilakukan menggunakan metode voltametri

siklik pada rentang potensial -1.2 V sampai 1.2 V. Larutan KCl 0.05 M digunakan

sebagai larutan elektrolit. Pencirian elektrode dilakukan terhadap tiga parameter,

yaitu pengaruh pH analit, waktu prakonsentrasi, dan komposisi zeolit-besi.

Pengukuran Cr(VI) optimum dilakukan pada larutan Cr(VI)

50 μM

pH 3,

menggunakan elektrode pasta karbon termodifikasi zeolit-besi sebesar 20%

dengan waktu prakonsentrasi selama 25 menit. Arus puncak katodik sebesar 5.22

μ

A, dihasilkan pada kondisi optimum tersebut.

Kata kunci: arus katodik, elektrode pasta karbon, kromium(VI), voltametri siklik,

zeolit termodifikasi-besi.

ABSTRACT

ROFIQOH INAYATI AGUSTINA. Characterization of Zeolites-Iron Modified

Carbon Paste Electrode as a Detection Medium for Chromium(VI). Supervised by

ETI ROHAETI and ZULHAN ARIF.

Chromium exists in the environment especially in two stable species,

namely Cr(III) and Cr(VI). Cr(VI) has a higher toxicity than Cr(III). The existing

determination method could not distinguish the two species of chromium. It is

necessary to differentiate the two, especially for Cr(VI) measurement.

Zeolites-iron modified carbon paste electrode was developed for the voltammetric

determination of Cr(VI). The electrode was made by mixing graphite powder, iron

modified zeolites, and paraffin oil. The measurement of Cr(VI) was carried out by

cyclic voltammetry at -1.2 V to 1.2 V. KCl 0.05 M solution was used as the

electrolyte solution. The electrodes were characterized based on the effect of

analyte acidity, preconcentration time, and zeolite-iron composition. The optimum

measurement of the Cr (VI) was at pH 3, 25 minutes preconcentration time, and

20% weight composition of zeolites-iron, that yield the highest reduction current

was 5.22

μ

A at Cr

(VI) 50 μM.

PENCIRIAN ELEKTRODE PASTA KARBON

TERMODIFIKASI ZEOLIT-BESI SEBAGAI MEDIA DETEKSI

KROMIUM(VI)

ROFIQOH INAYATI AGUSTINA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Sains pada

Departemen Kimia

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Pencirian Elektrode Pasta Karbon Termodifikasi Zeolit-Besi

sebagai Media Deteksi Kromium(VI)

Nama

: Rofiqoh Inayati Agustina

NIM

: G44080021

Disetujui oleh

Pembimbing I

Dr. Eti Rohaeti, MS

NIP 19600807 198703 2 001

Pembimbing II

Zulhan Arif, M.Si

Diketahui oleh

Ketua Departemen

Prof. Dr. Ir. Tun Tedja Irawadi, MS

NIP 19501227 197603 2 002

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT

yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan k

arya ilmiah yang berjudul “

Pencirian Elektrode Pasta Karbon

Termodifikasi Zeolit-Besi sebagai Media Deteksi Kromium(VI)

”. Karya ilmiah

ini disusun berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis sejak

bulan Maret hingga September 2012 di Laboratorium Kimia Analitik dan

Laboratorium Bersama, Departemen Kimia, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eti Rohaeti, MS dan

Bapak Zulhan Arif, M.Si selaku pembimbing atas bimbingan, dukungan,

motivasi, dan doa yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.

Penghargaan juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Sulistioso Giat Sukaryo,

MT dan Kak Budi Riza Putra, S.Si atas diskusi dan saran berkaitan dengan

penelitian. Kepada Bapak Budi Arifin, S.Si, M.Si, Ibu Dr. Tetty Kemala, M.Si,

dan Ibu Betty Marita Soebrata, S.Si, M.Si, terima kasih atas saran dan perbaikan

yang diberikan terkait penulisan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih penulis

sampaikan pula kepada Pak Eman Suherman, Bu Nunung Nuryanti, Pak Kosasih,

Pak Edi Suhendar, dan Mas Eko, atas bantuan yang diberikan selama penulis

melaksanakan penelitian.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada M

a’e

, Bapak,

Kakak-kakak, Mba Ely (alm), serta seluruh keluarga, atas segala doa, dukungan,

dan kasih sayang yang diberikan. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan

kepada teman-teman satu bimbingan, yaitu Eko Prabowo, Mutiara Wide, dan

Restu Widyastuti atas diskusi dan masukan yang diberikan selama mengerjakan

tugas akhir ini. Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi

kemajuan ilmu pengetahuan

.

Bogor, November 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Banjarnegara pada tanggal 4 Agustus 1990 dari

pasangan Bapak Sukadir dan Ibu Juchanah. Penulis merupakan anak kedelapan

dari delapan bersaudara. Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Banjarnegara pada

tahun 2008 dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur

Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis memilih Departemen Kimia,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif menjadi asisten praktikum

Kimia TPB pada tahun 2009−

2012, Kimia Analitik untuk mahasiswa Biologi

pada tahun ajaran 2010/2011, Elektroanalitik dan Teknik Pemisahan pada tahun

ajaran 2011/2012, dan Spektrofotometri dan Aplikasi Kemometrik pada tahun

ajaran 2011/2012. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi Ikatan Mahasiswa

Kimia (Imasika) pada tahun 2009/2010 sebagai staf Departemen Peningkatan

Kualitas dan Keprofesian Mahasiswa (PK2M) dan pada tahun 2010/2011 sebagai

Kepala Departemen PK2M. Penulis pernah berkesempatan menjadi perwakilan

IPB dalam Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

(ON-MIPA) Perguruan Tinggi Bidang Kimia Tingkat Wilayah III pada tahun 2011.

Penulis juga berkesempatan menjalani praktik lapangan di Laboratorium

Quality

Control

, PT Novell Pharmaceutical Laboratories pada tahun 2011 dengan judul

laporan “Uji Kinerja Kolom LiChrospher 100 RP

-18 pada Kromatografi Cair

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

PENDAHULUAN... 1

METODE ... 1

Bahan dan Alat ... 1

Prosedur Penelitian ... 2

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 3

Hasil Preparasi, Aktivasi, dan Identifikasi Zeolit ... 3

Pembuatan Zeolit Termodifikasi-besi dan Uji Adsorpsi ... 4

Pembuatan Elektrode dan Uji Kinerja dengan Voltametri ... 6

SIMPULAN DAN SARAN ... 8

Simpulan ... 8

Saran ... 9

DAFTAR PUSTAKA ... 9

DAFTAR TABEL

Halaman

1

Bahan dan komposisi elektrode ... 3

2

Puncak 2θ zeolit alam morde

nit dan zeolit alam Cikalong setelah aktivasi... 4

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1

Skema pembuatan elektrode pasta karbon ... 2

2

Contoh reaksi pelepasan Al dari kerangka zeolit oleh HCl... 4

3

Kerangka (a) 3 dimensi zeolit mordenit dan (b) struktur tetrahedral zeolit;

atom Si ( ), atom Al ( ), atom O ( ) ... 5

4

Zeolit termodifikasi-besi ... 5

5

Morfologi permukaan (a) zeolit sebelum modifikasi dan (b) zeolit

termodifikasi-besi pada perbesaran 3000× ... 5

6

Reaksi Cr(VI) dengan DPC ... 6

7

Voltamogram EPK ( ) dan EPKZB ( ) pada larutan elektrolit KCl

0.05 M ... 7

8

Nilai arus puncak EPKZB pada larutan Cr(VI) 50 μM pH 1−6

... 7

9

Diagram Pourboix spesi ion Cr(VI) pada suhu 25 °C ... 7

10

Pengaruh waktu prakonsentrasi terhadap arus reduksi Cr(VI) ... 8

11

Pengaruh komposisi zeolit-besi terhadap arus reduksi Cr(VI) ... 8

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1

Diagram alir penelitian ... 12

2

Difraktogram sinar-X zeolit alam asal Cikalong setelah aktivasi ... 13

3

Data

2θ

difraktogram sinar-X zeolit alam asal Cikalong setelah aktivasi ... 14

4

Basis data puncak 2θ nomor arsip

49-0924 pada JCPDS untuk zeolit alam

jenis mordenit ... 15

5

Reaksi stoikiometri antara Fe(NO

3)

3dengan NaOH ... 16

Halaman

7

Penentuan panjang gelombang maksimum pengukuran Cr(VI) ... 18

8

Hasil uji adsorpsi larutan Cr(VI) oleh zeolit sebelum dan setelah

PENDAHULUAN

Kromium merupakan logam berat yang dapat ditemukan di alam terutama dalam 2 tingkat oksidasi, yaitu Cr(III) dan Cr(VI). Cr(III) merupakan senyawa yang sangat diperlukan untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Cr(III) telah terbukti sebagai unsur esensial yang dibutuhkan oleh mamalia dalam

jumlah kecil yang berperan dalam

metabolisme glukosa, lipid, dan protein (Vincent 2000). Sementara itu, Cr(VI)

dilaporkan bersifat karsinogenik dan

mutagenik serta mudah diserap melalui kulit

(Patlolla et al. 2009). Oleh karena perbedaan

toksisitas kedua spesi kromium tersebut, penting untuk menentukan konsentrasi Cr(VI) di samping konsentrasi total kromium dalam

menduga toksisitas suatu sampel (Liu et al.

2008).

Teknik analitik untuk penentuan kromium

telah banyak dilakukan, antara lain

spektrofotometri, spektrometri serapan atom (AAS), spektrometri emisi atom plasma

gandeng induktif (ICP-AES), dan

kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC)

(Narin et al. 2006). Desain peralatan tersebut

cukup rumit dan harganya mahal sehingga tidak cocok digunakan untuk analisis rutin. Selain itu, teknik-teknik tersebut tidak dapat digunakan untuk membedakan kedua spesi kromium. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik atau metode yang sederhana, murah, sensitif, dan spesifik untuk deteksi dan spesiasi kromium di lingkungan.

Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah elektrode selektif ion (ESI). ESI

merupakan suatu sensor elektrokimia

potensiometrik yang banyak digunakan karena mudah disiapkan, peralatannya sederhana, selektif, waktu respons cepat, dan biayanya murah. ESI memberikan respons secara selektif terhadap spesi ion tertentu dan bagian permukaannya melakukan kontak dengan ion yang akan ditentukan. ESI berbasis pasta karbon seperti yang dibuat pada penelitian ini

dipilih karena lebih murah, memiliki

keunggulan resistans ohmik jauh lebih rendah, respons sangat stabil, dan pembaharuan permukaan yang lebih mudah.

Aplikasi ESI berbasis pasta karbon yang dapat digunakan untuk penentuan kromium adalah dengan memanfaatkan elektrode zeolit termodifikasi. Keuntungan utama elektrode zeolit termodifikasi dibandingkan dengan elektrode kimia termodifikasi adalah bentuk dan ukurannya yang unik, adanya selektivitas muatan, dan memiliki kapasitas pertukaran

ion yang tinggi (Ardakani et al. 2009). Secara

empiris telah terbukti bahwa reaksi pertukaran ion yang terjadi pada elektrode zeolit termodifikasi merupakan hal yang paling utama dalam aplikasinya sebagai sensor

elektrokimia (Ardakani et al. 2007).

Penelitian menunjukkan bahwa modifikasi

zeolit alam dengan Fe(OH)3 meningkatkan

kapasitas tukar anionnya (Syafii 2011). Modifikasi permukaan zeolit alam dengan kation besi juga terbukti telah mengubah permukaan zeolit alam menjadi bermuatan positif dan menunjukkan kemampuan adsorpsi terhadap Cr(VI) yang lebih baik daripada zeolit sintetik termodifikasi-besi (Arif 2011). Pada penelitian ini, zeolit alam yang berasal dari Cikalong, Jawa Barat, dimodifikasi dengan besi dan dibuat elektrode berbasis

pasta karbon, kemudian dilakukan

karakterisasi berupa pengujian kinerja

elektrode tersebut dengan melihat pengaruh pH analit, waktu prakonsentrasi, serta komposisi zeolit-besi terhadap pengukuran arus katodik Cr(VI) dengan teknik voltametri siklik.

METODE

Metode penelitian mengikuti diagram alir pada Lampiran 1 yang meliputi preparasi dan

aktivasi zeolit, pembuatan zeolit

termodifikasi-besi, penentuan kadar Fe dalam

zeolit termodifikasi-besi, uji adsorpsi

kromium, pembuatan elektrode, uji kinerja elektrode menggunakan metode voltametri, analisis difraksi sinar-X (XRD) terhadap zeolit aktif, serta analisis mikroskop elektron payaran (SEM) terhadap zeolit sebelum modifikasi, zeolit termodifikasi-besi, dan pasta karbon termodifikasi zeolit-besi.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan meliputi zeolit alam asal Cikalong, Jawa Barat, larutan

HCl 3 M, NaOH 0.075 M, Fe(NO3)3 0.05 M,

HNO3 5%, H2SO4 pekat, H3PO4 pekat,

1,5-difenilkarbazida (DPC), K2Cr2O7, HCl 1 N,

NaOH 1 N, KCl, grafit, dan parafin cair. Alat-alat yang digunakan meliputi mortar, ayakan 200 mesh, pengaduk magnet, sentrifus, spektrofotometer ultraviolet-tampak (UV-Vis) Thermo Spectronic Genesys 10UV, AAS

Shimadzu AA-7000, tabung elektrode,

2

Prosedur Penelitian

Preparasi Zeolit (Suwardi 2000)

Zeolit asal Cikalong, Jawa Barat, digiling lalu diayak hingga diperoleh zeolit dengan ukuran butir lolos ayakan 200 mesh. Setelah itu, zeolit dicuci dengan akuades dan dikeringankan di dalam oven pada suhu 105

o

C selama 24 jam.

Aktivasi Zeolit (Arif 2011)

Aktivasi zeolit dilakukan secara kimia dan

fisika, yaitu dengan pengasaman dan

pemanasan. Sampel zeolit siap pakai

ditimbang sebanyak 100 g dan ditambah larutan HCl 3 M sebanyak 250 mL. Campuran diaduk dengan pengaduk magnet selama 60 menit, kemudian disaring dan dibilas dengan

akuades hingga menunjukkan pH sekitar 5−6.

Selanjutnya zeolit dikeringkan dalam tanur pada suhu 300 °C selama 3 jam. Pencucian dihentikan apabila sudah tidak terdapat endapan pada filtrat ketika ditambah dengan

AgNO3.

Pembuatan Zeolit Termodifikasi-Besi (Arif 2011)

Preparasi larutan besi dilakukan dengan mencampur 50 mL larutan NaOH 0.075 M

dengan 50 mL larutan Fe(NO3)3 0.05 M.

Pencampuran dilakukan dengan meneteskan larutan NaOH secara perlahan-lahan ke dalam larutan besi, sambil diaduk dengan kecepatan rendah menggunakan pengaduk magnet. Larutan yang telah tercampur sempurna

kemudian diukur tingkat keasamannya.

Larutan yang sudah siap, ditambahkan sebanyak 75 mL pada contoh zeolit sebanyak 1 g dan dikocok selama 12 jam. Hasilnya dicuci dengan air dan dikeringkan dalam oven pada suhu 40 °C.

Penentuan Kadar Fe pada Zeolit

Termodifikasi-Besi

Kadar Fe dalam zeolit termodifikasi-besi

ditentukan menggunakan AAS. Zeolit

sebelum dan setelah dimodifikasi

masing-masing ditimbang sebanyak 50 mg,

ditambahkan 10 mL larutan HNO3 5%,

kemudian didiamkan selama 60 menit. Selanjutnya campuran disaring dan filtrat ditepatkan dengan labu takar menjadi 50 mL. Larutan selanjutnya diukur menggunakan AAS. Penentuan kadar Fe dilakukan secara triplo.

Uji Adsorpsi Kromium (Arif 2011)

Uji adsorpsi dilakukan dengan

menggunakan larutan standar Cr(VI) dengan

konsentrasi 1.5−250 μM dengan keasamaan

diatur di sekitar pH 3. Contoh zeolit termodifikasi-besi sebanyak 50 mg ditambah dengan 5 mL larutan standar Cr(VI) kemudian dikocok selama 6 jam. pH akhir larutan diukur dan larutan dipisahkan dari endapannya

dengan menggunakan sentrifus pada

kecepatan 1500 rpm. Larutan kemudian

ditambahkan 0.1 mL H2SO4 pekat dan 0.03

mL H3PO4 pekat, dikocok dan dibiarkan

selama 5 menit. Selanjutnya sebanyak 0.1 mL DPC 1% dalam aseton ditambahkan ke dalam larutan dan diaduk dengan baik. Setelah 10 menit, larutan diukur serapannya dengan

spektrofotometer UV-Vis pada panjang

gelombang 543 nm.

Pembuatan Elektrode (modifikasi Alpat et al. 2005)

Elektrode pasta karbon (EPK) dibuat dengan mencampurkan grafit dan parafin cair,

sementara elektrode pasta karbon

termodifikasi zeolit-besi (EPKZB) dibuat

dengan mencampurkan grafit, zeolit

termodifikasi-besi, dan parafin cair. Semua bahan dicampur hingga membentuk pasta homogen. Sebuah tabung kaca dengan diameter 2.5 mm digunakan sebagai badan

elektrode. Kawat tembaga sebagai

penghubung elektrode ke sumber listrik dimasukkan ke dalam tabung hingga tersisa ruang kosong sekitar 3 mm pada ujung tabung. Pasta dimasukkan ke ujung tabung tersebut hingga penuh dan padat (Gambar 1).

Permukaan elektrode lalu digosok

menggunakan kertas minyak.

Uji Kinerja Elektrode dengan Metode Voltametri (modifikasi Alpat et al. 2005)

Pada uji kinerja ini, 3 parameter dilihat pengaruhnya terhadap respons arus dari elektrode. Parameter tersebut adalah pH larutan analit, waktu prakonsentrasi, dan

komposisi zeolit-besi. Pengukuran pada

elektrode dilakukan dengan teknik voltametri siklik menggunakan perangkat lunak EChem v2.1. EPK dan EPKZB sebagai elektrode kerja, elektrode Ag/AgCl digunakan sebagai

elektrode pembanding, dan elektrode Pt

sebagai elektrode tambahan. Potensial yang digunakan dari -1.2 V sampai 1.2 V dengan kecepatan pemayaran sebesar 100 mV/s.

Sebelum dilakukan pengukuran, larutan

dialirkan gas N2 terlebih dahulu selama 20

detik. Pengolahan data voltametri dilakukan dengan perangkat lunak Origin 7.

Pengaruh pH Larutan Analit. Larutan

analit Cr(VI)50 μM dalam KCl 0.05 M dibuat

pada beberapa tingkat keasaman, yaitu pada pH 1−6. Larutan dimasukkan ke dalam sel voltametri yang berisi larutan analit Cr(VI) dan respons arus diamati menggunakan voltametri siklik pada selang potensial -1.2 V sampai 1.2 V.

Pengaruh Waktu Prakonsentrasi.

Larutan Cr(VI) 50 μM yang memiliki pH

terbaik ditentukan waktu prakonsentrasi

optimumnya dengan pengadukan secara

magnetik pada suhu kamar. Variasi waktu yang digunakan adalah 5−35 menit dengan selang waktu 5 menit. Setelah dilakukan

pengadukan, elektrode dibilas dengan

akuabides dan dimasukkan ke dalam sel voltametri yang berisi larutan elektrolit.

Respons arus diamati menggunakan

voltametri siklik pada selang potensial -1.2 V sampai 1.2 V.

Pengaruh Komposisi Zeolit-Besi.

EPKZB dibuat dengan mencampurkan grafit, zeolit termodifikasi-besi, dan parafin cair dalam beberapa komposisi, seperti tersaji pada Tabel 1. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh komposisi zeolit-besi terhadap

kinerja EPK. Elektrode dilakukan

prakonsentrasi terlebih dahulu dengan larutan analit Cr(VI) yang memiliki pH optimum

pada waktu prakonsentrasi terbaik.

Selanjutnya respons arus diamati

menggunakan voltametri siklik pada selang potensial -1.2 V sampai 1.2 V.

Tabel 1 Bahan dan komposisi elektrode

Elektrode Komposisi Grafit (mg) Zeolit-besi (mg) Parafin cair (mg)

EPKZB 10 60 10 30

EPKZB 20 50 20 30

EPKZB 30 40 30 30

EPKZB 40 30 40 30

EPKZB 50 20 50 30

Analisis XRD

Identifikasi dengan XRD dilakukan untuk mengidentifikasi jenis mineral yang terdapat di dalam zeolit. Sekitar 200 mg sampel dicetak langsung pada aluminium ukuran

2×2.5 cm2. Sampel dicirikan dengan lampu

radiasi Cu pada kisaran 2θ 5−80°.

Analisis SEM

Pencirian dengan SEM dilakukan untuk

menentukan morfologi sampel zeolit.

Pencirian dilakukan terhadap zeolit Cikalong sebelum modifikasi dan zeolit termodifikasi-besi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Preparasi, Aktivasi, dan Identifikasi Zeolit

Zeolit alam yang digunakan pada

penelitian ini masih berbentuk bongkahan, berasal dari Cikalong, Jawa Barat. Zeolit asal Cikalong umumnya berwarna putih kehijauan sampai keabuan, berbintik-bintik putih dan kuning, berbutir halus sampai agak kasar, agak keras namun sebagian mudah hancur bila

dipukul dengan palu. Preparasi dilakukan

dengan menghancurkan dan mengayak zeolit menjadi butir yang lolos ayakan 200 mesh.

Aktivasi zeolit bertujuan untuk

menghilangkan pengotor (mineral

pengganggu) yang berupa oksida logam dari

alam yang menutupi rongga sehingga

kapasitas tukar ion dan kapasitas adsorpsinya menjadi maksimal (Fatimah 2000).

Aktivasi zeolit pada penelitian ini

dilakukan secara kimia dan fisika. Prinsip aktivasi secara kimia adalah menambahkan pelarut tertentu yang bertujuan membersihkan

permukaan pori, membuang senyawa

4

(Suwardi 2000). Hal ini bertujuan

menghilangkan air yang terperangkap dalam pori-pori zeolit sehingga dapat meningkatkan luas permukaan zeolit.

Aktivasi secara kimia pada penelitian ini dilakukan dengan pengasaman menggunakan HCl 3 M selama 1 jam. Menurut Weitkamp

dan Puppe (1999),aktivasi menggunakan HCl

pada konsentrasi 0.1−11 M menyebabkan

zeolit mengalami dealuminasi dan

dekationisasi, yaitu keluarnya Al dan kation-kation dari pori zeolit. Contoh reaksi pelepasan Al dari kerangka zeolit oleh HCl dapat dilihat pada Gambar 2. Aktivasi-asam

ini menyebabkan bertambahnya luas

permukaan zeolit karena berkurangnya

pengotor yang menutupi pori-pori zeolit. Bertambahnya luas permukaan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan adsorpsinya.

Zeolit yang telah diaktivasi selanjutnya diidentifikasi jenis mineralnya menggunakan XRD. Prinsipnya adalah jika seberkas sinar-X dijatuhkan pada sampel kristal, maka bidang kristal akan membiaskan sinar-X dan sinar tersebut akan ditangkap oleh detektor yang kemudian diterjemahkan sebagai sebuah puncak difraksi. Makin banyak bidang kristal yang terdapat dalam sampel, makin kuat intensitas pembiasan yang dihasilkan. Tiap puncak yang muncul pada pola XRD mewakili satu bidang kristal yang memiliki orientasi tertentu dalam sumbu 3 dimensi.

Identifikasi dilakukan dengan

membandingkan puncak-puncak 2θ yang khas dari sampel dengan puncak 2θ standar.

Hasil difraktogram (Lampiran 2)

menunjukkan bahwa nilai 2θ sampel memiliki kemiripan dengan data standar dari Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS) dengan nomor arsip 49-0924 yang merupakan jenis zeolit mordenit. Hal ini menunjukkan bahwa zeolit alam asal Cikalong ini memiliki jenis mineral mordenit. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah

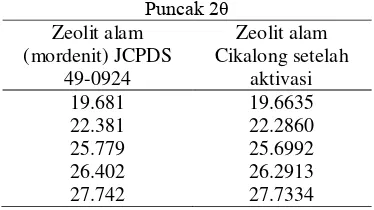

dilakukan sebelumnya bahwa zeolit alam asal Cikalong hanya mempunyai 1 jenis mineral yang dominan, yaitu mordenit (Sutopo 1991; Wyantuti 2008; Arif 2011) dengan pengotor berupa kuarsa (Rohaeti 2007; Wyantuti 2008). Perbandingan beberapa nilai 2θ tertinggi sampel dan standar ditampilkan pada Tabel 2. Rujukan data asli hasil XRD dapat dilihat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4.

Tabel 2 Puncak 2θ zeolit alam mordenit dan zeolit alam Cikalong setelah aktivasi

Puncak 2θ Zeolit alam (mordenit) JCPDS 49-0924 Zeolit alam Cikalong setelah aktivasi

19.681 19.6635

22.381 22.2860

25.779 25.6992

26.402 26.2913

27.742 27.7334

Pembuatan Zeolit Termodifikasi-besi dan Uji Adsorpsi

Zeolit merupakan suatu mineral

aluminosilikat terhidrasi yang terdiri atas

satuan-satuan tetrahedral SiO4 dan AlO4

dengan kerangka struktur berongga yang ditempati oleh molekul-molekul air dan kation. Kation pada rongga zeolit dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan pertukaran ion tanpa merusak struktur zeolit (Wang & Peng 2010). Struktur kristal zeolit

membentuk suatu kerangka tetrahedron

berantai dalam bentuk 3 dimensi (Gambar 3a). Pada kristal zeolit, kedudukan atom pusat tetrahedron ditempati oleh atom Si dan Al, sedangkan atom-atom oksigen berada pada sudut-sudutnya (Gambar 3b).

5

(a)

(b)

Gambar 3 Kerangka (a) 3 dimensi zeolit

mordenit dan (b) struktur

tetrahedral zeolit; atom Si ( ),

atom Al ( ), atom O ( ) (Las

2005).

Beberapa atom Si dalam zeolit digantikan

oleh atom Al, menghasilkan struktur

bermuatan negatif yang berasal dari perbedaan

antara tetrahedron (AlO4)

dan (SiO4)

4-. Adanya muatan negatif ini menyebabkan zeolit memiliki kemampuan yang rendah atau bahkan tidak memiliki daya jerap terhadap anion. Guna meningkatkan fungsi zeolit sebagai media spesiasi kromium, khususnya untuk deteksi spesi Cr(VI) yang bersifat anion, maka zeolit perlu dimodifikasi.

Pada penelitian ini, zeolit dimodifikasi dengan kation besi, yang merupakan hasil

reaksi antara Fe(NO3)3 dan NaOH. Reaksi

keduanya dilakukan secara perlahan-lahan sehingga menghasilkan larutan berwarna merah yang mengandung kation besi. Reaksi perlahan dimaksudkan untuk menghindari

terbentuknya endapan merah Fe(OH)3. Reaksi

antara Fe(NO3)3 dan NaOH serta

stoikiometrinya disajikan pada Lampiran 5. Hasil modifikasi zeolit dengan besi berupa serbuk berwarna jingga (Gambar 4). Untuk membuktikan keberadaan kation besi dalam

zeolit yang telah termodifikasi, maka

dilakukan pengujian kadar Fe menggunakan AAS. Kadar Fe dalam zeolit termodifikasi-besi dibandingkan dengan kadar Fe dalam

zeolit sebelum modifikasi. Terjadi

peningkatan kadar Fe yang signifikan, yaitu sebesar 95.6%, dari 0.2200 ppm menjadi 5.0013 ppm. Hal ini memperlihatkan bahwa modifikasi zeolit dengan kation besi berhasil

dilakukan. Data selengkapnya untuk

penentuan kadar Fe diberikan di Lampiran 6.

Gambar 4 Zeolit termodifikasi-besi.

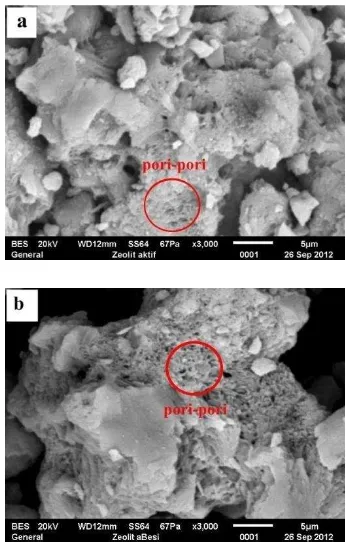

Analisis morfologi menggunakan SEM dilakukan terhadap permukaan zeolit sebelum dan setelah modifikasi dengan besi. Hasil analisisnya dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Morfologi permukaan (a) zeolit sebelum modifikasi dan (b)

zeolittermodifikasi-besi pada

perbesaran 3000×.

Morfologi permukaan zeolit sebelum dan setelah dimodifikasi dengan besi pada

perbesaran 3000× menunjukkan adanya

6

termodifikasi-besi yang diperoleh pada

penelitian ini cukup berpori sehingga sangat berpotensi sebagai media adsorpsi Cr(VI) dan diaplikasikan sebagai elektrode selektif ion.

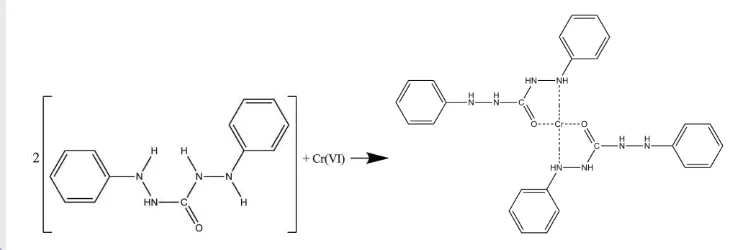

Uji adsorpsi terhadap Cr(VI) dilakukan pada zeolit sebelum dan setelah modifikasi menggunakan metode uji DPC. Metode ini didasarkan pada pengukuran serapan larutan berwarna ungu kemerahan yang menunjukkan

terjadinya kompleks antara

1,5-difenilkarbazida [(C6H5NHNH)2CO (DPC)]

dan Cr(VI) (Gambar 6). Kompleks kromium dengan DPC sangat sensitif jika diukur pada panjang gelombang 540 nm (Eaton & Franson

2005). Berdasarkan penentuan panjang

gelombang maksimum yang dilakukan pada rentang 500−600 nm, diperoleh panjang

gelombang maksimum untuk kompleks

tersebut adalah 543 nm. Data penentuan

panjang gelombang maksimum untuk

pengukuran Cr(VI) disajikan pada Lampiran 7.

Hasil uji adsorpsi pendahuluan

membuktikan bahwa modifikasi permukaan zeolit dengan kation besi mengubah sifat permukaan zeolit menjadi bermuatan positif sehingga meningkatkan adsorpsi terhadap Cr(VI). Zeolit tanpa modifikasi memiliki daya adsorpsi terhadap Cr(VI) yang sangat kecil,

terlihat dari terbentuknya warna ungu

kemerahan pada larutan yang menunjukkan terbentuknya kompleks antara Cr(VI) dengan DPC. Berbeda halnya dengan zeolit yang dimodifikasi dengan besi, daya adsorpsi zeolit ini terhadap Cr(VI) cukup tinggi, terlihat dari

berkurangnya intensitas warna ungu

kemerahan pada larutan setelah reaksi dengan DPC (Lampiran 8a).

Uji adsorpsi untuk menentukan kapasitas adsorpsi zeolit termodifikasi-besi dilakukan terhadap Cr(VI) pada rentang konsentrasi 1.5 hingga 250 μM, dengan jumlah zeolit-besi dan waktu pengocokan yang tetap. Hasilnya

menunjukkan bahwa semakin tinggi

konsentrasi Cr(VI) yang digunakan, kapasitas

adsorpsi juga meningkat. Kenaikan

konsentrasi akan meningkatkan jumlah ion adsorbat yang dapat diadsorpsi oleh adsorben selama tapak aktif masih memungkinkan untuk mengadsorpsinya (Sari 2012). Hasil ini memperlihatkan bahwa tapak aktif zeolit-besi masih mampu mengadsorpsi zeolit pada rentang konsentrasi yang digunakan, sehingga

pada konsentrasi yang semakin besar

diperkirakan kapasitas adsorpsinya pun akan semakin tinggi. Kapasitas adsorpsi paling tinggi diperoleh saat konsentrasi Cr(VI)

254.0952 μM, yaitu sebesar 25.1674 mg/g.

Data selengkapnya untuk uji adsorpsi zeolit termodifikasi-besi disajikan pada Lampiran 8b dan Lampiran 8c.

Pembuatan Elektrode dan Uji Kinerja dengan Voltametri

Analisis secara elektrokimia dengan

voltametri ini menggunakan sistem 3

elektrode, yaitu EPK dan EPKZB sebagai elektrode kerja, elektrode Ag/AgCl sebagai elektrode pembanding, dan elektrode Pt sebagai elektrode tambahan. Larutan KCl 0.05 M digunakan sebagai larutan elektrolit dalam

pengukuran Cr(VI). Larutan elektrolit

berfungsi mengurangi gaya tarik-menarik elektrostatik antara muatan elektrode dan muatan ion-ion analit serta mempertahankan kekuatan ion (Wang 2001). Gambar 7

memperlihatkan voltamogram EPK dan

EPKZB pada larutan elektrolit KCl 0.05 M. Dari potensial -1.2 V sampai 1.2 V, larutan KCl tidak memberikan respons arus puncak pada EPK maupun EPKZB. Hal ini berarti bahwa KCl baik digunakan sebagai larutan elektrolit karena tidak mengalami reaksi

oksidasi maupun reduksi pada selang

potensial yang digunakan.

7

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

-25.0µ -20.0µ -15.0µ -10.0µ -5.0µ 0.0 5.0µ 10.0µ 15.0µ A ru s (A )

Potensial (V) vs Ag/AgCl

Gambar 7 Voltamogram EPK ( ) dan EPKZB ( ) pada larutan elektrolit KCl 0.05 M.

Pengaliran gas nitrogen dilakukan pada larutan elektrolit selama 20 detik sebelum pengukuran. Hal ini bertujuan menghilangkan oksigen terlarut yang terdapat di dalam larutan. Oksigen terlarut dapat menyebabkan reaksi redoks pada permukaan elektrode sehingga akan terlihat puncak oksigen pada voltamogram. Puncak ini dapat mengganggu analisis terutama jika oksigen memiliki puncak pada potensial yang mirip dengan

analit (Alpat et al. 2005). Potensial reduksi

standar oksigen dalam air pada 25 °C ialah

+0.40 V (versus elektode hidrogen standar

(SHE)). Reaksi reduksinya adalah sebagai berikut:

O2(g) + 2H2O(l) + 4e-→ 4OH-(aq) (Cotton &

Wilkinson 2007).

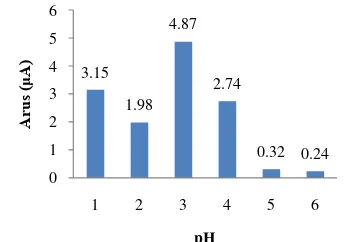

Pengujian kinerja EPK dan EPKZB terhadap larutan Cr(VI) dilakukan pada 3 parameter, yaitu pengaruh pH analit, waktu prakonsentrasi, dan komposisi zeolit-besi. Pengaruh pH analit terhadap sinyal arus

katodik dipelajari pada rentang pH 1−6 pada

larutan Cr(VI) 50 μM dalam KCl 0.05 M.

Puncak arus tertinggi diperoleh saat pH 3, yaitu sebesar 4.87 μA (Gambar 8). Arus ini

merupakan respons yang muncul saat

terjadinya reaksi reduksi Cr(VI) di dalam elektrode. Menurut Cotton dan Wilkinson (2007), reaksi reduksi Cr(VI) menjadi Cr(III)

terjadi pada potensial +1.33 V (vs SHE),

sedangkan reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ terjadi

pada potensial +0.77 V (vs SHE). Pada

penelitian ini arus reduksi Cr(VI) muncul

pada potensial -0.62 V (vs Ag/AgCl).

Ion kromium dapat berada dalam keadaan

polivalen dengan muatan listrik yang

bergantung pada kondisi pH sistem. Fraksi

spesi Cr(VI) yang dominan berdasarkan pH larutan disajikan pada Gambar 9.

Gambar 8 Nilai arus puncak EPKZB pada larutan Cr(VI) 50 μM pH 1−6.

Gambar 9 Diagram Pourboix spesi ion Cr(VI)

pada suhu 25 °C (Welch et al.

2005).

Saat pH larutan antara 1 dan 6, kromium berada dalam kesetimbangan sebagai bentuk

HCrO4

dan Cr2O7

2-. Saat larutan berada pada kondisi pH di atas 6, Cr(VI) berada dalam

bentuk ion CrO42-, sedangkan saat pH kurang

dari 1 spesi yang utama adalah H2CrO4

(Cotton & Wilkinson 2007). Selain itu, Welch

et al. (2005) menyatakan bahwa pada rentang pH 0.75−6.25 terdapat 2 spesi Cr(VI) yang

dominan, yaitu HCrO4

jika konsentrasi

rendah (kurang dari 0.01 g/L) dan Cr2O72- jika

konsentrasi tinggi (di atas 0.01 g/L). Oleh karena pH optimum yang diperoleh adalah pH

3 dan larutan K2Cr2O7 yang digunakan untuk

penentuan pengaruh pH ini memiliki

konsentasi 50 μM atau setara dengan 0.0147 g/L, spesi Cr(VI) yang dominan di dalam

larutan adalah spesi Cr2O7

2-. Voltamogram

larutan Cr(VI) pada rentang pH 1−6 disajikan pada Lampiran 9a.

3.15 1.98 4.87 2.74 0.32 0.24 0 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Parameter selanjutnya adalah waktu

prakonsentrasi. Prakonsentrasi merupakan

suatu tahapan yang bertujuan mengumpulkan

analit pada permukaan elektrode.

Prakonsentrasi dapat memberikan pengaruh

terhadap pengukuran arus analit pada

elektrode kerja. Pengaruh waktu

prakonsentrasi terhadap sinyal arus katodik dilakukan pada larutan Cr(VI) dengan pH 3. Prakonsentrasi dilakukan dengan merendam elektrode dalam larutan Cr(VI) sambil dilakukan pengadukan secara magnetik pada suhu kamar. Variasi waktu yang digunakan adalah 3−35 menit dengan selang waktu 5 menit.

Hasilnya menunjukkan bahwa waktu prakonsentrasi optimum untuk pengukuran Cr(VI) adalah 25 menit dengan menghasilkan arus sebesar 5.52 μA (Gambar 10). Voltamogram EPKZB untuk penentuan waktu

prakonsentrasi optimum disajikan pada

Lampiran 9b. Saat waktu prakonsentrasi 5−20 menit, arus yang dihasilkan rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh belum sempurnanya permukaan elektrode dalam menjerap Cr(VI). Sementara itu, pada waktu prakonsentrasi yang lebih tinggi, permukaan elektrode sudah terlalu jenuh dalam menjerap Cr(VI) sehingga Cr(VI) yang sudah terjerap kembali terlepas

dan menghasilkan arus yang rendah (Alpat et

al. 2005).

Gambar 10 Pengaruh waktu prakonsentrasi terhadap arus reduksi Cr(VI).

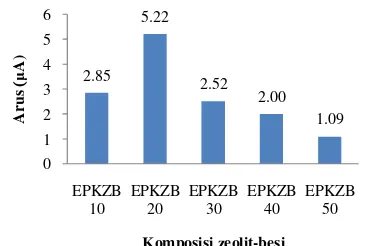

Parameter terakhir yang diuji pada penelitian ini adalah komposisi zeolit-besi. Uji ini dilakukan untuk menentukan komposisi zeolit-besi optimum yang memberikan sinyal paling baik untuk analisis Cr(VI). Larutan Cr(VI) yang digunakan memiliki pH 3 dan digunakan waktu prakonsentrasi 25 menit. Komposisi zeolit-besi divariasikan terhadap komposisi grafit. Variasi komposisi yang

dilakukan ialah 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%.

Voltamogram EPKZB akibat pengaruh komposisi zeolit-besi disajikan pada Lampiran 9c dan memperlihatkan bahwa komposisi

zeolit-besi yang optimum adalah 20%

(EPKZB 20) dengan arus puncak sebesar 5.22 μA. Komposisi zeolit-besi lainnya, yaitu EPKZB 10, EPKZB 30, EPKZB 40, dan EPKZB 50 memberikan arus puncak

berturut-turut sebesar 2.85, 2.52, 2.00, dan 1.09 μA

(Gambar 11).

Gambar 11 Pengaruh komposisi zeolit-besi terhadap arus reduksi Cr(VI).

Hasil ini memperlihatkan bahwa

komposisi zeolit-besi yang semakin banyak, tidak berkorelasi positif dengan arus puncak yang dihasilkan. Semakin besar komposisi

zeolit-besi, komposisi grafit di dalam

elektrode menjadi berkurang. Grafit di dalam elektrode memiliki fungsi sebagai penghantar listrik. Saat komposisi zeolit-besi sebesar 10%, arus yang dihasilkan kecil walaupun jumlah grafit yang ditambahkan merupakan jumlah yang paling besar. Hal ini diduga disebabkan pada komposisi tersebut zeolit-besi belum cukup optimal untuk menjerap Cr(VI). Sementara itu, saat komposisi zeolit-besi 30−50%, jumlah grafit di dalam elektrode sedikit sehingga proses penghantaran listrik tidak dapat berjalan dengan baik sehingga

menghasilkan arus yang rendah (Alpat et al.

2005).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Zeolit alam asal Cikalong didominasi oleh jenis mineral mordenit. Modifikasi besi pada zeolit ini mampu meningkatkan kapasitas

2.85 5.22 2.52 2.00 1.09 0 1 2 3 4 5 6 EPKZB 10 EPKZB 20 EPKZB 30 EPKZB 40 EPKZB 50 A r u s (μ A) Komposisi zeolit-besi 2.63 2.77 3.62 4.05 5.52 3.94 3.97 0 1 2 3 4 5 6

5 10 15 20 25 30 35

A r u s ( μ A)

adsorpsi terhadap Cr(VI), seiring dengan meningkatnya konsentrasi Cr(VI). Kapasitas adsorpsi tertinggi sebesar 25.1674 mg/g diperoleh pada konsentrasi Cr(VI) 254.0952 μM. Zeolit termodifikasi-besi dapat digunakan sebagai pemodifikasi EPK untuk pengukuran Cr(VI) pada voltametri siklik menggunakan larutan elektrolit KCl 0.05 M pada rentang potensial -1.2 V sampai 1.2 V. Pengukuran Cr(VI) dengan voltametri siklik optimum

dilakukan pada larutan Cr(VI) 50 μM pH 3,

menggunakan elektrode pasta karbon

termodifikasi zeolit-besi sebesar 20% dengan waktu prakonsentrasi selama 25 menit. Arus

puncak katodik sebesar 5.22 μA, dihasilkan

pada kondisi optimum tersebut.

Saran

Tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan

adalah penentuan pengaruh kecepatan

pemayaran terhadap arus reduksi Cr(VI). Perlu dilakukan pula pengujian EPKZB untuk pengukuran Cr(VI) dengan variasi konsentrasi dan dengan adanya gangguan, serta penentuan limit deteksi untuk pengukuran Cr(VI). Selain itu, dilakukan pula pengujian EPKZB untuk spesiasi kromium.

DAFTAR PUSTAKA

Alpat SK, Yuksel U, Akcay H. 2005. Development of a novel carbon paste electrode containing a natural zeolite for the voltammetric determination of copper.

Electrochem Commun. 7:130-134.

Ardakani MM, Akrami Z, Kazemian H, Zare

HR. 2009. Preconcentration and

electroanalysis of copper at zeolite

modified carbon paste electrode. Int J

Electrochem Sci. 4:308-319.

Ardakani MM et al. 2007. Potentiometric

determination of monohydrogen arsenate

by zeolite-modified carbon-paste

electrode. Int J Environ Anal Chem.

87(4):285-294.

Arif Z. 2011. Karakterisasi dan modifikasi

zeolit alam sebagai bahan media

pendeteksi. Studi kasus: kromium

heksavalen [tesis]. Bogor: Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Cotton FA, Wilkinson G. 2007. Kimia

Anorganik Dasar. Suharto S, penerjemah.

Jakarta: UI Pr. Terjemahan dari: Basic

Inorganic Chemistry.

Eaton AD, Franson MAH. 2005. Standard

Methods for The Examination of Water and Wastewater. Ed ke-21. Washington DC: APHA Pub.

Fatimah I. 2000. Penggunaan Na-zeolit alam

teraktivasi sebagai penukar ion Cr3+ dalam

larutan. Logika 4(5):25-34.

Fauziah Hanifah. 2011. Penentuan Iodida menggunakan elektroda pasta karbon termodifikasi magnetit [skripsi]. Bogor:

Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Las T. 2005. Potensi Zeolit untuk Mengolah

Limbah Industri dan Radioaktif. Tangerang: Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-Badan Tenaga Nuklir Nasional

(PTLR-BATAN), Kawasan Puspiptek

Serpong.

Liu B, Lu L, Wang M, Zi Y. 2008. A study of

nanostructured gold modified glassy

carbon electrode for the determination of

trace Cr(VI). J Chem Sci. 120:493-498.

Narin I, Surme Y, Soylak M, Dogan M. 2006. Speciation of Cr(III) and Cr(VI) in environmental samples by solid phase

extraction on Ambersorb 563 resin. J

Hazard Mater B 136:579-584.

Patlolla AK, Barnes C, Hackett D,

Tchounwou PB. 2009. Potassium

dichromate induced cytoxicity,

genotoxicity and oxidative stress in human

liver carcinoma (HepG2) cells. Int J

Environ Res Public Health. 6:643-653.

Rohaeti E. 2007. Pencegahan pencemaran lingkungan oleh logam berat krom limbah cair penyamakan kulit (studi kasus di Kabupaten Bogor) [disertasi]. Bogor:

Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

10

Sutopo FXR. 1991. Pengkajian karakteristik

zeolit Cikalong Tasikmalaya dan

pemanfaatan dalam pengolahan air.

Bandung: Pusat Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Suwardi. 2000. Prospek Pengolahan Zeolit di

Indonesia. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Syafii F. 2011. Modifikasi zeolit melalui

interaksi dengan Fe(OH)3 untuk

meningkatkan kapasitas tukar anion

[skripsi]. Bogor: Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam, Institut

Pertanian Bogor.

Vincent JB. 2000. The biochemistry in

chromium. J Nutr. 130:715-718.

Wang J. 2001. Analytical Electrochemistry.

Ed ke-2. New York (US): J Willey.

Wang S, Peng Y. 2010. Natural zeolites as

effective adsorbents in water and

wastewater treatment. Chem Eng J.

Weitkamp J, Puppe L. 1999. Catalysis and

Zeolites: Fundamentals and Applications. Berlin: Spinger-Verlag.

Welch CM, Nekrassova O, Compton RG. 2005. Reduction of hexavalent chromium at solid electrodes in acidic media:

reaction mechanism and analytical

application. Talanta 65:74-80.

Wyantuti S. 2008. Karakterisasi zeolit alam asal Cikalong Tasikmalaya. Bandung:

Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Universitas

12

Lampiran 1 Diagram alir penelitian

Zeolit asal Cikalong

Zeolit aktif

Zeolit

termodifikasi-besi

Preparasi zeolit dan

aktivasi dengan HCl 3 M

Perlakuan dengan NaOH

dan Fe(NO

3)

3Analisis XRD

dan SEM

Analisis SEM

dan analisis

kadar Fe

Elektrode pasta

karbon termodifikasi

zeolit-besi

Uji kinerja elektrode dengan

metode voltametri

Uji adsorpsi Cr(VI)

13

14

Lampiran 3

Data

2θ

difraktogram zeolit alam asal Cikalong setelah aktivasi

2θ d(A) Intensity Integrated

Int 2θ d(A) Intensity

Integrated Int

9.6278 9.17902 13 71 46.5121 1.95091 12 94

9.8547 8.96819 37 450 46.7520 1.94146 9 72

13.1099 6.74778 11 139 46.9919 1.93211 7 64

13.5038 6.55182 54 865 48.1130 1.88967 7 49

13.9671 6.33552 8 142 48.4662 1.87672 20 323

14.6626 6.03653 17 165 48.8893 1.86146 7 37

15.1439 5.84574 9 80 50.2055 1.81571 7 56

15.3335 5.77388 25 284 50.4154 1.80864 11 102

17.4094 5.08980 9 129 50.7386 1.79787 8 30

19.0921 4.64483 8 49 50.9527 1.79082 20 185

19.3967 4.57257 17 182 54.0841 1.69429 8 109

19.6635 4.51113 60 894 56.7931 1.61974 8 114

20.9722 4.23249 8 85 57.7828 1.59433 9 135

21.4727 4.13495 24 263 59.8522 1.54405 11 112

21.8120 4.07139 45 1042 60.0621 1.53916 7 53

22.2860 3.98586 131 2367 60.4820 1.52947 8 67

22.7899 3.89885 17 266 60.8185 1.52181 13 213

23.2448 3.82357 27 300 64.0410 1.45279 7 80

23.7431 3.74444 28 291 64.3209 1.44714 10 173

24.5366 3.62512 9 90 64.5409 1.44274 12 0

25.0658 3.54977 10 288 64.7408 1.43876 11 162

25.6992 3.47369 217 2729 66.2320 1.40994 9 152

26.1041 3.41088 42 585 67.5501 1.38560 9 62

26.2913 3.38702 87 1125 67.7766 1.38152 7 65

26.7032 3.33570 13 151 68.2765 1.37261 10 172

27.1626 3.28032 14 99 69.4096 1.35295 7 173

27.7334 3.21409 126 2654 70.0244 1.34257 7 131

28.1412 3.16843 24 297

28.5407 2.12498 7 101

28.8653 2.09057 7 46

29.9790 2.97825 13 174

30.2187 2.95517 12 121

30.4924 2.92926 11 64

30.9390 2.88799 52 685

31.9810 2.79623 17 174

32.6962 2.73668 9 102

32.9160 2.71891 8 104

33.2107 2.69545 15 169

35.0591 2.55746 8 97

35.7269 2.51117 30 379

36.5795 2.45457 8 78

37.0126 2.42684 12 181

39.5009 2.27951 7 84

41.8195 2.15833 7 43

44.2315 2.04606 15 226

44.9628 2.01447 11 176

45.4926 1.99223 7 48

15

16

Lampiran 5 Stoikiometri reaksi antara Fe(NO

3)

3dan NaOH

Persamaan reaksi:

Fe

3+(aq)+ OH

-(aq)→

Fe(OH)

2+(aq)mol mula-mula

2.5

×

10

-23.75

×

10

-2mol reaksi

2.5

×

10

-22.5

×

10

-22.5

×

10

-2mol sisa

-

1.25

×

10

-22.5

×

10

-2Perhitungan:

mol Fe(NO

3)

3·9H

2O

=

g

BM

=

10.1254 g

404 g/mol

=

2.5×10

-2

mol

mol Fe

3+≈

mol Fe(NO

3)

3·9H

2O

=

2.5×10

-2mol

sjr Fe

3+=

2.5×10

-2

1

= 2.5×10

-2

(reaktan pembatas)

m

ol NaOH

=

M×V

=

0.075 M×0.5 L

=

3.75×10

-2mol

mol

OH

-≈

mol NaOH

=

3.75×10

-2mol

sjr OH

-=

3.75×10

-2

1

=

3.75×10

17

Lampiran 6 Hasil analisis kadar Fe pada zeolit termodifikasi-besi menggunakan

AAS

a.

Kurva standar untuk penentuan kadar Fe

Konsentrasi standar (ppm) Absorbans Absorbans terkoreksi

0.0000 0.0026 0.0000

0.2000 0.0236 0.0210

0.5000 0.0566 0.0540

1.0000 0.1081 0.1055

2.0000 0.2144 0.2118

b.

Kadar Fe dalam zeolit termodifikasi-besi

Sampel Absorbans Kadar Fe kurva

(ppm)

Bobot

sampel (g) fp

Kadar Fe sebenarnya (ppm)

ZA 1 0.0264 0.2335 0.0509 1 0.2293

ZA 2 0.0249 0.2193 0.0510 1 0.2150

ZA 3 0.0248 0.2183 0.0506 1 0.2157

Rerata 0.2200

ZB 1 0.1112 1.0350 0.0510 5 5.0734

ZB 2 0.1084 1.0085 0.0506 5 4.9827

ZB 3 0.1087 1.0113 0.0511 5 4.9479

Rerata 5.0013

Keterangan: ZA = zeolit aktif, ZB = zeolit termodifikasi-besi

Contoh perhitungan:

Kadar Fe sebenarnya

=

ppm kurva×volume contoh×fp

g contoh

Kadar Fe sebenarnya

=

0.2335 ppm×0.05 L×1

0.0509 g

=

0.2293 ppm

% peningkatan kadar Fe

=

Kadar Fe ZB-Kadar Fe ZA

Kadar Fe ZB

×100%

=

5.0013-0.2200

5.0013

×100%

=

95.6%

y= 0.1058x+ 0.0017

R² = 1.0000

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

0 0.5 1 1.5 2 2.5

A

b

so

rb

a

n

s

18

Lampiran 7 Penentuan panjang gelombang maksimum pengukuran Cr(VI)

Panjanggelombang (nm) Absorbans

Panjang

gelombang (nm) Absorbans

500 0.944 552 1.583

502 0.994 554 1.560

504 1.038 556 1.537

506 1.080 558 1.511

508 1.121 560 1.481

510 1.157 562 1.456

512 1.194 564 1.412

514 1.233 566 1.372

516 1.279 568 1.327

518 1.329 570 1.28

520 1.375 572 1.233

522 1.425 574 1.194

524 1.477 576 1.152

526 1.515 578 1.113

528 1.541 580 1.072

530 1.563 582 1.035

532 1.584 584 1.004

534 1.601 586 0.990

536 1.616 588 0.889

538 1.628 590 0.828

540 1.639 592 0.753

542 1.645 594 0.678

544 1.645 596 0.615

546 1.637 598 0.563

548 1.622 600 0.507

550 1.604

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

500 504 508 512 516 520 524 528 532 536 540 544 548 552 556 560 564 568 572 576 580 584 588 592 596 600

A

b

so

rb

a

n

s

Panjang gelombang (nm)

19

Lampiran 8 Hasil uji adsorpsi larutan Cr(VI) oleh zeolit sebelum dan setelah

termodifikasi-besi

a.

Hasil uji adsorpsi pendahuluan

Keterangan:

A

kontrol positif, Cr(VI)+DPC

B

kontrol negatif, akuades+DPC

C

zeolit tanpa modifikasi pada Cr(VI) 10

μ

M

D

zeolit-besi pada Cr(VI) 10

μ

M

E

zeolit-besi pada Cr(VI) 25

μ

M

b.

Kurva standar untuk uji adsorpsi Cr(VI)

Konsentrasi Cr(VI) (μM) Absorbans Absorbans terkoreksi

0 0.069 0

1.7687 0.453 0.384

3.5374 0.809 0.740

7.0748 1.519 1.450

10.6122 2.387 2.318

y= 70,0653x+ 0,0407

R² = 0,9914

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

A

b

so

rb

a

n

s

20

lanjutan Lampiran 8

c.

Kapasitas adsorpsi zeolit termodifikasi-besi terhadap Cr(VI)

Sampel Bobot zeolit

(g)

Konsentrasi awal

(μM) Absorbans Absorbans terkoreksi

Konsentrasi akhir

(μM) Konsentrasi teradsorp (μM) fp Q (mg/g)

Blanko - 0 0.069 0

1 0.0506 1.5565 0.108 0.039 0 1.5565 1 0.1600

2 0.0504 3.3252 0.109 0.040 0 3.3252 1 0.3431

3 0.0501 7.0041 0.111 0.042 0 7.0041 1 0.7270

4 0.0505 13.1592 0.162 0.093 0.0007 13.1585 1 1.3549

5 0.0503 24.5497 1.283 1.214 0.0335 24.5162 2 2.5345

6 0.0500 32.5442 1.524 1.455 0.0404 32.5038 2 3.3804

7 0.0506 40.2204 1.935 1.866 0.0521 40.1683 2 4.1280

8 0.0500 80.8299 2.351 2.282 0.0640 80.7659 2 8.3997

9 0.0502 157.7333 0.234 0.165 0.0018 157.7315 1 16.3387

10 0.0525 254.0952 0.202 0.133 0.0013 254.0939 1 25.1674

Contoh perhitungan:

Konsentrasi teradsorpsi = Konsentrasi awal-Konsentrasi akhir

=

254.0952

μ

M-0.0013

μ

M

=

254.0939

μ

M

Konsentrasi teradsorpsi

ppm

= 254.0939×10

-6mol L×104 g mol× 1000

mg g

= 26.4258 mg L

Kapasitas adsorpsi

Q

=

Volume larutan×Konsentrasi teradsorpsi

Bobot zeolit

=

0.05 L×26.4258 mg L

21

Lampiran 9 Voltamogram EPKZB pada beberapa parameter pengukuran

a.

Voltamogram EPKZB akibat pengaruh pH analit

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

-35.0µ -30.0µ -25.0µ -20.0µ -15.0µ -10.0µ -5.0µ 0.0 5.0µ 10.0µ 15.0µ

A

ru

s

(A

)

Potensial (V) vs Ag/AgCl pH 1 pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6

b.

Voltamogram EPKZB akibat pengaruh waktu prakonsentrasi

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

-20.0µ -15.0µ -10.0µ -5.0µ 0.0 5.0µ 10.0µ

A

ru

s

(A

)

Potensial (V) vs Ag/AgCl

5 menit 10 menit 15 menit 20 menit 25 menit 30 menit 35 menit

c.

Voltamogram EPKZB akibat pengaruh komposisi zeolit-besi

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

-20.0µ -15.0µ -10.0µ -5.0µ 0.0 5.0µ

A

ru

s

(A

)

Potensial (V) vs Ag/AgCl