IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN LAHAN KRITIS DENGAN

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

GEOGRAFIS DAN PENGINDERAAN JAUH

(Studi Kasus di Sub DAS Cisadane Hulu, Kabupaten dan Kota

Bogor, Provinsi Jawa Barat)

AGE INDAH PERTIWI

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN LAHAN KRITIS DENGAN

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

GEOGRAFIS DAN PENGINDERAAN JAUH

(Studi Kasus di Sub DAS Cisadane Hulu, Kabupaten dan Kota

Bogor, Provinsi Jawa Barat)

AGE INDAH PERTIWI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

RINGKASAN

AGE INDAH PERTIWI. Identifikasi dan Pemetaan Lahan Kritis dengan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. (Studi Kasus di Sub DAS Cisadane Hulu, Kabupaten Bogor dan Kota, Provinsi Jawa Barat). Dibimbing oleh LILIK BUDI PRASETYO dan OMO RUSDIANA.

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia dewasa ini merupakan akibat dari bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan penggunaan lahan. DAS Cisadane merupakan salah satu DAS besar lintas provinsi. DAS ini ditetapkan pemerintah sebagai DAS prioritas yang perlu diperhatikan pengelolaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat kekritisan lahan dan luas lahan kritis, mengidentifikasi lokasi penyebaran lahan kritis di Sub DAS Cisadane Hulu, dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lahan kritis.

Penelitian dilakukan pada bulan April-Oktober 2012 di Sub DAS Cisadane Hulu. Analisis lahan kritis dilakukan berdasarkan tiga (3) fungsi kawasan yaitu kawasan lindung, budidaya pertanian, dan lindung di luar kawasan hutan. Parameter penentu lahan kritis antara lain penutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, manajemen lahan, produktivitas lahan, dan singkapan batuan. Masing-masing parameter dilakukan pembobotan nilai dan ditumpangsusunkan (overlay) terhadap masing-masing fungsi kawasan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat kekritisan lahan Sub DAS Cisadane Hulu yaitu sangat kritis seluas 107,67 Ha (0,25%), kritis seluas 1.144,28 Ha (2,66%), agak kritis seluas 3.177,70 Ha (7,38%), potensial kritis seluas 20.428,60 Ha (47,45%), dan tidak kritis seluas 1.612,83 Ha (3,75%).

Lokasi penyebaran lahan potensial kritis terbesar di kawasan lindung seluas 1.784,10 Ha dan di kawasan budidaya seluas 2.726,99 Ha berada di kecamatan Caringin. Sedangkan kategori lahan sangat kritis terbesar di kawasan lindung luar kwasan hutan seluas 66,61 Ha di kecamatan Bogor Selatan.

Tingkat kekritisan lahan di Sub DAS Cisadane Hulu dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda. Pada kawasan lindung dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, faktor-faktor yang yang mempengaruhi tingkat kekritisan lahan adalah penutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, dan manajemen lahan. Sedangkan pada kawasan budidaya, faktor-faktor yang yang mempengaruhi tingkat kekritisan lahan adalah produktivitas lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, dan manajemen lahan, dan singkapan batuan.

SUMMARY

AGE INDAH PERTIWI. Critical Land Identification and Mapping Using Geographic Information System Technology and Remote Sensing (Case Study in Sub Watershed of Cisadane‟s upstream, Bogor Regency and Bogor City). Under supervision of LILIK BUDI PRASETYO and OMO RUSDIANA.

Watershed degradation in Indonesia is caused by population increase and land-use dan land cover changes. Cisadane watershed is the one of major watershed in which its areas situated across provincial boundary. The watershed is choosen as one of a priority watershed, which is need to be managed well. The purpose of this research are to identify the level of critical land, its area, to identify distribution in the sub watershed of Cisadane‟s upstream and to identify the causal factors of critical land.

The research was held on April-October 2012 in the sub watershed of

Cisadane‟s upstream. The critical land analysis was determinded by three areas

function, thats are protected area, cultivation area, and the outside of protected forest area. The determining parameter of critical land are land cover, slope, erosion‟s risk level, land management, land productivity, and rock outcrops. The scoring value was added to each of parameter and overlayed to each area function.

The result showed that the critical land of up stream part of sub watershed of Cisadane consist of several levels. The most severe critical land was about 107,67 hectares (0,25%), the critical area was 1.144,28 hectares (2,66%), and somewhat critical area was 3.177,70 hectares (7,38%), potential critical area mostly was 20.428,60 hectares (47,45%), and non-critical area was 1.612,83 hectares (3,75%).

The potential critical land was distributed mostly at protected area (1784.10 hectares) and in cultivation area (726,99 hectares), especially at Caringin District. Whereas the most severe critical land was found at outside of protected forest area (66.61 hectares), especially in South Bogor District.

The level of critical land in sub watershed of Cisadane‟s upstream caused by different factors. The causal factors of critical level at protected areas and outside of protected forest area were land cover, slope, erosion‟s risk level, and land management. Whereas the causal factors of critical land level at cultivation area are land productivity, slope, erosion hazard level, land management, and rock outcrops.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Identifikasi dan Pemetaan Lahan Kritis dengan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh (Studi Kasus di Sub DAS Cisadane Hulu, Kabupaten dan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2013

Judul Skripsi : Identifikasi dan Pemetaan Lahan Kritis dengan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh (Studi Kasus di Sub DAS Cisadane Hulu, Kabupaten dan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Nama : Age Indah Pertiwi

NIM : E34070092

Menyetujui:

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc. Dr. Ir. Omo Rusdiana, M.Sc.F.Trop. NIP. 19620316 198803 1 002 NIP. 19630119 198903 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS NIP. 19580915 198403 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Identifikasi dan Pemetaan Lahan Kritis dengan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh (Studi Kasus di Sub DAS Cisadane Hulu, Kabupaten dan Kota Bogor,

Provinsi Jawa Barat)”.

Identifikasi dan pemetaan lahan kritis dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan DAS, sehingga pengelola DAS dapat membuat perencanaan pengelolaan DAS. Begitu pentingnya peranan DAS dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengelolaan DAS terpadu dan berkelanjutan

Penulis menyadari ketidaksempurnaan penyusunan tugas akhir ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, sehingga besar harapan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang membangun. Penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi para pembaca umumnya dan pengelola DAS khususnya.

Bogor, Februari 2013

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Muntok, Provinsi Kep.Bangka Belitung pada tanggal 12 Agustus 1989 sebagai anak kedelapan dari delapan bersaudara pasangan H. Djuhir DT (alm.) dan Aliun.

Pada tahun 2007 penulis lulus dari SMA N 1 Muntok dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan memilih Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan.

Selama menuntut ilmu di IPB, penulis aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan diantaranya sebagai pengurus Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA) yaitu Ikatan Mahasiswa Bangka (ISBA) tahun 2007-2009. Selain itu, penulis juga aktif di Himpunan Profesi Kemahasiswaan HIMAKOVA (Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata) sebagai anggota Kelompok Pemerhati Flora (KPF Rafflesia) tahun 2008-2010. Penulis pun aktif di

Dewan Keluarga Mushalla (DKM) „Ibaadurrahmaan sebagai anggota Keputrian

tahun 2008-2009, dan koordinator akhwat Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) tahun 2009-2010.

Penulis pernah melakukan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di CA Kamojang-CA Leuweung Sancang, Jawa Barat (2009) dan Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi (2010) serta kegiatan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) di Balai Besar Taman Nasional Baluran (TNB) di Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 2011.

Penulis juga mendapatkan kesempatan menjadi asisten mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada tahun 2009-2011. Selain itu, penulis juga menjadi asisten praktikum mata kuliah Analisis Spasial Lingkungan pada tahun 2012.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan banyak bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lilik Budi Prasetyo, M.Sc. selaku dosen pembimbing pertama dan Dr. Ir. Omo Rusdiana, M.Sc.F.Trop. selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat selama penelitian dan proses penyusunan skripsi.

2. Dr. Ir. Rita Kartikasari, M.Si selaku dosen penguji dan Dr. Ir. Siti Badriyah Rushayati, M.Si selaku ketua sidang yang telah memberikan nasehat dan arahan selama proses sidang berlangsung.

3. Dr. Ir. Rachmad Hermawan, M.Sc.F. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan untuk kemajuan akademik selama perkuliahan.

4. Seluruh staf pengajar Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis serta staf administrasi yang telah menunjang kegiatan akademik penulis.

5. Ayahanda H. Djuhir DT (alm.) dan Ibunda Aliun atas cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga yang diberikan kepada penulis serta kakak-kakakku terutama ayuk Nini yang tiada jenuh memberikan dukungan kepada penulis.

6. BP DAS Citarum-Ciliwung, khususnya kepada Teteh Nengwati atas bantuan dan penyediaan data dan informasi terkait yang menunjang skripsi penulis.

8. Saudara sekaligus sahabat-sahabat terbaik yaitu Ria, Niswa, Kokom, Yuni, Ifit, Danis, Roro, dan Risma yang telah memberikan motivasi selama ini. 9. Keluarga Pondok Ratna yaitu Restiana, Rafina, Teh Diah, Aisyah, Sarah,

Maya, Idah, Yunika, Suhe, dan Lilis atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan dukungannya.

10.Teman-teman tim PKLP Taman Nasional Baluran (Marwa Prinando, Oman Nurrohman, Rona, Siti Prihatin, dan Neneng Hasanah) atas semangat dan rasa kekeluargaannya.

11.Keluarga BUD yaitu Fitrian, Khosim, Ardoyo, Vianti, dan Mega atas semangat dan motivasinya.

12.Teman-teman Pondok Rizki yaitu Lina Yasmina, Siti Aslimah, Siti Jubaidah, Yulinda Nasti, dan Mba Sri Handayani atas semangat yang diberikan.

13.Keluarga besar DKM „Ibaadurrahmaan atas ukhuwah yang dibina selama

ini. Semoga selalu istiqomah di jalan dakwah.

14.Keluarga besar KSHE 44 “KOAK” atas kebersamaannya selama di IPB.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian... 2

1.3 Manfaat Penelitian... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1 Daerah Aliran Sungai ... 3

2.1.1 Definisi daerah aliran sungai ... 3

2.1.2 Komponen daerah aliran sungai ... 3

2.2 Lahan Kritis ... 4

2.2.1 Definisi ahan kritis ... 4

2.2.2 Kriteria lahan kritis ... 4

2.3 Pemetaan ... 6

2.4 Sistem Informasi Geografis ... 7

2.5 Penginderaan Jauh ... 8

2.6 Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh dalam Studi Pemetaan Lahan Kritis ... 8

BAB III METODE PENELITIAN... 12

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian... 12

3.2 Alat dan Bahan ... 12

3.3 Jenis dan Pengumpulan Data... 12

3.4 Pengolahan Data Spasial ... 14

3.4.1 Pengolahan awal data (Pre-processing) ... 14

3.4.2 Pembuatan peta kemiringan lereng ... 16

3.4.3 Pembuatan peta penutupan lahan ... 16

3.5 Pengolahan Data Atribut ... 18

3.5.1 Pembuatan peta manajemen lahan ... 18

3.5.2 Pembuatan peta produktivitas lahan ... 18

3.6 Analisis Data ... 19

4.1 Faktor-faktor Penyebab Lahan Kritis ... 26

4.1.1 Penutupan lahan ... 26

4.1.2 Kemiringan lereng ... 33

4.1.3 Tingkat bahaya erosi ... 35

4.1.4 Manajemen lahan ... 38

4.1.5 Singkapan batuan ... 41

4.1.6 Produktivitas lahan ... 43

4.2 Analisis Tingkat Kekritisan Lahan ... 45

5.2.1 Kawasan lindung ... 45

5.2.2 Kawasan budidaya untuk usaha pertanian ... 47

5.2.3Kawasan lindung di luar kawasan hutan ... 50

4.3 Penyebaran Lahan Kritis ... 53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 56

5.1 Kesimpulan... 56

5.2 Saran ... 57

DAFTAR PUSTAKA ... 58

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1 Perbandingan beberapa penelitian sebelumnya terkait lahan kritis ... 10

2 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ... 14

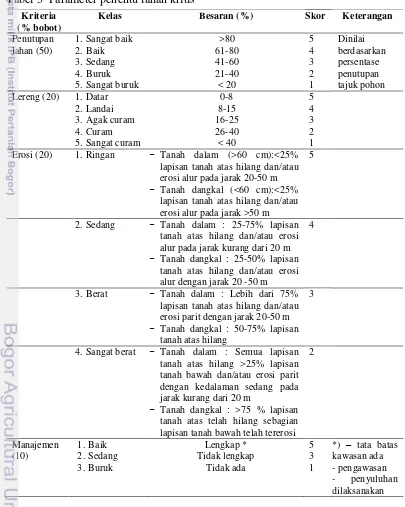

3 Parameter penentu lahan kritis ... 20

4 Klasifikasi tingkat kekritisan lahan berdasarkan total skor ... 23

5 Jenis penutupan lahan beserta luasannya di Sub DAS Cisadane Hulu ... 27

6 Kelas penutupan lahan kawasan Sub DAS Cisadane Hulu... 31

7 Kelas dan luas kemiringan lereng Sub DAS Cisadane Hulu ... 33

8 Tingkat bahaya erosi Sub DAS Cisadane Hulu ... 35

9 Tingkat pengelolaan lahanSub DAS Cisadane Hulu ... 38

10 Luas singkapan batuan Sub DAS Cisadane Hulu ... 41

11 Tingkat dan luas produktivitas lahan kawasan budidaya Sub DAS Cisadane Hulu ... 43

12 Tingkat kekritisan lahan kawasan lindung Sub DAS Cisadane Hulu ... 46

13 Sebaran lahan kritis di beberapa kecamatan pada kawasan lindung ... 47

14 Tingkat kekritisan lahan kawasan budidaya Sub DAS Cisadane Hulu ... 48

15 Sebaran lahan kritis di beberapa kecamatan pada kawasan budidaya ... 49

16 Pembagian kawasan lindung di luar kawasan hutan Sub DAS Cisadane Hulu ... 50

17 Tingkat kekritisan lahan kawasan lindung di luar kawasan hutan Sub DAS Cisadane Hulu ... 51

18 Sebaran lahan kritis di beberapa kecamatan pada kawasan lindung di luar kawasan hutan di Sub DAS Cisadane Hulu ... 52

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1 Peta administrasi Sub DAS Cisadane Hulu ... 13

2 Tahapan pengolahan awal citra ... 15

3 Tahapan pembuatan peta kemiringan lereng ... 16

4 Proses pembuatan peta penutupan lahan ... 17

5 Tahapan pembuatan peta manajemen lahan... 18

6 Tahapan pembuatan peta produktivitas lahan ... 19

7 Proses pembuatan peta lahan kritis ... 23

8 Peta fungsi lahan pada Sub DAS Cisadane Hulu ... 24

9 Penutupan lahan hutan ... 27

10 Penutupan lahan kebun/perkebunan berupa (a) perkebunan karet, (b) kebun campuran ... 28

11 Tipe penutupaan lahan berupa: (a) ladang, (b) sawah ... 29

12 Tipe penutupan lahan berupa: (a) semak/belukar dan (b) pemukiman ... 30

13 Tipe penutupan lahan berupa: (a) badan air, (b) rumput/lahan terbuka ... 31

14 Peta penutupan lahan Sub DAS Cisadane Hulu ... 32

15 Peta kemiringan lereng Sub DAS Cisadane Hulu ... 34

16 Peta tingkat bahaya erosi Sub DAS Cisadane Hulu ... 37

17 Pembuatan teras dengan batuan pada ladang ... 39

18 Peta pengelolaan lahan Sub DAS Cisadane Hulu ... 40

19 Peta singkapan batuan kawasan budidaya pertanian Sub DAS Cisadane Hulu ... 42

20 Peta produktivitas lahan kawasan budidaya pertanian Sub DAS Cisadane Hulu ... 44

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1 Data curah hujan bulanan Sub DAS Cisadane Hulu di beberapa stasiun

pengamat tahun 1999 - 2009 ... 67

2 Kecamatan, jumlah dan nama desa di Sub DAS Cisadane Hulu ... 70

3 Titik koordinat pengambilan GCP (Ground Control Point) di lapangan ... 66

4 Uji akurasi kelas penutupan lahan Sub DAS Cisadane Hulu... 69

5 Contoh perhitungan analisis tingkat kekritisan lahan ... 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia dewasa ini adalah meningkatnya kerusakan DAS sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan penggunaan lahan. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan terhadap lahan pun semakin besar, sehingga mengakibatkan pembukaan lahan di daerah sekitar DAS. Hal ini dapat memicu terjadinya lahan kritis di daerah sekitar DAS.

Semakin meluasnya lahan kritis dapat menyebabkan semakin tingginya frekuensi banjir di musim penghujan, kekeringan di musim kemarau, longsor dan pencemaran air, sehingga dapat merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan DAS yang diterapkan belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat dengan mengatasi permasalahan DAS tersebut sebagai arahan bagi instansi terkait dalam upaya penetapan skala prioritas rehabilitasi hutan dan lahan.

Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan DAS prioritas untuk menangani permasalahan DAS di Indonesia dalam KepMenHut RI No. 328 tahun 2009 tentang penetapan DAS prioritas dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014. DAS Cisadane merupakan salah satu DAS besar lintas provinsi yang ditetapkan pemerintah sebagai DAS prioritas yang perlu diperhatikan pengelolaannya. Menurut Ochtora (2004), kondisi DAS Cisadane cukup kritis dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas air, memicu terjadinya banjir, erosi, dan sedimentasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang serius agar tidak memicu terjadinya lahan kritis akibat kerusakan lingkungan tersebut.

komponen DAS pada daerah hilir. Asdak (2002) mengemukakan bahwa ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan tata air terhadap seluruh bagian DAS. Oleh karena itu, DAS hulu dapat dijadikan landasan dalam perencanaan pengelolaan DAS.

Untuk mengetahui lahan kritis DAS Cisadane bagian hulu dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan penginderaan jauh. Pemetaan lahan kritis pada DAS diperlukan untuk perencanaan penggunaan tata guna lahan dan pengelolaan DAS untuk menunjang kehidupan masyarakat. Dengan adanya identifikasi dan pemetaan DAS Cisadane Hulu ini dapat diketahui perubahan kondisi lahan dilihat dari lahan kritis yang terjadi di wilayah tersebut.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi tingkat kekritisan lahan dan luas lahan kritis di Sub DAS Cisadane Hulu

2. Mengidentifikasi lokasi penyebaran lahan kritis di Sub DAS Cisadane Hulu 3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lahan kritis di Sub DAS Cisadane

Hulu

1.3 Manfaat Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Daerah Aliran Sungai

2.1.1 Definisi daerah aliran sungai

Asdak (2002) mendefiniskan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama.Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air (DTA) atau water catchment area yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam (tanah, air, dan vegetasi) dan sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya alam. Pengelolaan DAS merupakan suatu proses formulasi dan implementasi kegiatan atau program yang bersifat manipulasi sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di daerah aliran sungai untuk memperoleh manfaat produksi jasa tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumberdaya air dan tanah.

Daerah aliran sungai merupakan wilayah yang dikelilingi dan dibatasi oleh topografi alami berupa punggung bukit atau pegunungan, dimana presipitasi yang jatuh di atasnya mengalir melalui titik keluar tertentu (outlet) yang akhirnya bermuara ke danau atau ke laut.Batas-batas alami DAS dapat dijadikan sebagai batas ekosistem alam, yang dimungkinkan bertumpang-tindih dengan ekosistem buatan, seperti di wilayah administratif dan wilayah ekonomi. Namun, seringkali batas DAS melintasi batas kabupaten, propinsi, bahkan lintas negara. Suatu DAS dapat terdiri dari beberapa sub-DAS, daerah sub-DAS kemudian dibagi-bagi lagi menjadi sub-sub DAS (Ramdan 2004).

2.1.2 Komponen daerah aliran sungai

suatu DAS. Gangguan terhadap salah satu komponen ekosistem dirasakan oleh komponen lainnya dengan sifat dampak yang berantai. Keseimbangan ekosistem terjamin apabila kondisi hubungan timbal balik antar komponen berjalan dengan baik dan optimal. Kualitas interaksi antar komponen ekosistem terlihat dari kualitas output ekosistem tersebut. Di dalam DAS kualitas ekosistemnya secara fisik terlihat dari besarnya erosi, aliran permukaan, sedimentasi, fluktuasi debit, dan produktivitas lahan (Ramdan 2004).

2.2 Lahan Kritis

2.2.1 Definisi lahan kritis

Lahan kritis adalah tidak sesuainya penggunaan dan kemampuan lahan yang mengakibatkan kerusakan lahan secara fisis, khemis maupun biologis sehingga membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, sosial ekonomi maupun pemukiman yang dapat menimbulkan erosi dan longsor di daerah hulu serta sedimentasi dan banjir di daerah hilir atau dataran (PPLH UGM 1987).

Terjadinya lahan kritis disebabkan oleh faktor-faktor yaitu (1) perladangan berpindah disertai dengan penebangan dan pembakaran hutan, (2) praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan atau konservasi tanah dan (3) penggembalaan liar dan kebakaran hutan.

2.2.2 Kriteria lahan kritis

Penentuan kriteria lahan kritis didasarkan pada parameter-parameter yang mempengaruhi lahan menjadi kritis. Tim Inventarisasi dan Delineasi Lahan Kritis, Puslittanak Bogor dan Dirjen Pertanian Tanaman Pangan dalam menentukan kriteria lahan kritis berdasarkan parameter persentase penutupan lahan oleh vegetasi dan penggunaan lahan, tingkat erosi, penggunaan lahan dan kelerengan. Berdasarkan parameter ini, maka lahan kritis dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu potensial kritis, semi kritis, kritis, dan sangat kritis (Wahyunto et al. 1993 diacu dalam Candra 2004).

1. Potensial kritis

produktif bila diusahakan untuk lahan pertanian, tetapi bila pengelolaannya tidak menggunaakan kaidah-kaidah konservasi, maka tanah menjadi rusak dan lahan akan menjadi semi kritis atau kritis. Pada daerah hutan yang berlereng, apabila lahan tersebut dibuka mengakibatkan lahan menjadi kritis.

Lahan potensial kritis di lapang dicirikan dengan keadaan lahan sebagai berikut:

a. Lahan masih mempunyai fungsi produksi dan perlindungan, tetapi pada lereng yang curam dan berbahaya menjadi kritis bila lahan tersebut dibuka karena akan terjadi erosi berat.

b. Pada lahan pertanian dengan erosi pertanian, erosi dapat meningkat bila tidak diperhatikan dan tidak dilaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan erosi/konservasi tanah

c. Kedalaman efektif tanah cukup dalam

d. Persentase penutupan lahan relatif masih tinggi (vegetasi rapat) e. Pernggunaan lahan berupa hutan, belukar, dan perkebunan f. Lahan dikelola dengan baik

g. Tingkat erosi ringan 2. Semi kritis

Lahan semi kritis adalah lahan-lahan yang fungsi produksi dan perlindungan sudah berkurang.Tanah telah mengalami erosi namun masih dapat dilaksanakan usaha pertanian dengan hasil yang rendah.

Lahan semi kritis di lapangan dicirikan dengan keadaan lahan sebagai berikut: a. Tanah telah mengalami erosi sampai sedang dengan gejala erosi lembar (sheet erosion) dan erosi alur (riil alur) dengan pengelolaan lahan yang sedang sampai buruk dan apabila tidak ada usaha perbaikan maka dalam waktu relatif singkat lahan akan menjadi kritis.

b. Sebagian horizon A sudah hilang

c. Persentase penutupan lahan antara 50-75%

3. Kritis

Lahan kritis adalah lahan-lahan yang tidak produktif dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk diusahakan lagi sebagai lahan pertanian tanpa ada usaha rehabilitasi terlebih dahulu.

Lahan kritis dicirikan dengan keadaan sebagai berikut:

a. Pada tanah yang telah terjadi erosi berat, yang ditandai adanya gejala erosi lembar (horizon A yang tertinggal sudah sangat tipis), erosi alur, dan erosi parit

b. Kemiringan lereng lebih dari 15%

c. Vegetasi penutup lahan kurangdari 40% dengan ciri vegetasi kerdil dengan pengelolaan lahan yang buruk. Produktivitas lahan menurun sampa 40%. Lereng berkisar 15-40%.

d. Penutup lahan pada sebagian tempat berupa semak-semak dan alang-alang 4. Sangat kritis

Lahan sangat kritis adalah lahan-lahan yang sudah sangat tidak produktif lagi dimana jika ingin mengusahakannya harus memerlukan usaha rehabilitasi dengan biaya yang sangat besar.

Lahan yang termasuk ke dalam kelas sangat kritis mempunyai sifar-sifat antara lain:

a. Persentase penutupan lahan oleh vegetasi sudah menurun sampai 20%. Penutup lahannya berupa rumput, sebagian alang-alang dan kadang-kadang gundul, yang ada hanya batu-batuan

b. Lahan telah terjadi erosi sangat tinggi yang ditandai dengan hilangnya lapisan produktif tanah dan adanya gejala erosi parit

c. Terdapat pada kelerengan >8% dengan bentuk wilayah antara bergelombang sampai bergunung

2.3 Pemetaan

adalah bentuk penyajian informasi spasial tentang permukaan bumi untuk dapat dipakai dalam pengambilan keputusan. Supaya bermanfaat, suatu peta harus dapat menampilkan informasi secara jelas, mengandung ketelitian yang tinggi, walaupun tidak dapat dihindari akan bersifat selektif dan mengandung unsur generalisasi (Barus & Wiradisastra 2000).

Penyajian hasil sensus secara langsung lebih tepat disebut penyajian data, sedangkan penyajian dalam bentuk yang terakhir adalah penyajian informasi. Semua kegiatan untuk menghasilkan tampilan informasi tersebut secara keruangan (spasial) adalah pemetaan. Pemetaan ini adalah suatu bentuk komunikasi secara grafis antara pembuat dan pemakai peta yang telah lama dikenal orang (Barus & Wiradisastra 2000).

2.4 Sistem Informasi Geografis

Istilah informasi geografis mengandung pengertian informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan tentang posisi dimanas suatu objek terletak di permukaan bumi dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui. Sistem informasi geografis (SIG) merupakan suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumberdaya fisik dan logika yang berkenaan dengan objek-objek yang terdapat di permukaan bumi. Selain itu, SIG juga merupakan jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran informasi geografis berikut atribut – atributnya (Prahasta 2001).

2.5 Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand & Kiefer 1990).

Lo (1995) menyatakan bahwa penginderaan jauh merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai obyek dan lingkungannya dari jarak jauh tanpa sentuhan fisik. Tujuan utama penginderaan jauh adalah untuk mengumpulkan data sumberdaya alam dan lingkungan. Biasanya teknik ini menghasilkan beberapa bentuk citra yang selanjutnya diproses dan diinterpretasi guna membuahkan data yang bermanfaat untuk aplikasi di bidang pertanian, arkeologi, kehutanan, geografi, geologi, perencanaan, dan bidang-bidang lainnya. Tujuan utama penginderaan jauh ialah mengumpulkan data sumberdaya alam dan lingkungan.Informasi tentang objek disampaikan ke pengamat melalui energi elektromagnetik yang merupakan pembawa informasi dan sebagai penghubung komunikasi. Oleh karena itu, kita dapat menganggap bahwa data penginderaan jauh pada dasarnya merupakan infomasi intensitas panjang gelombang yang perlu diberikan kodenya sebelum informasi tersebut dapat dipahami secara penuh.

2.6 Aplikasi SIG dan Penginderaan Jauh dalam Studi Pemetaan Lahan Kritis

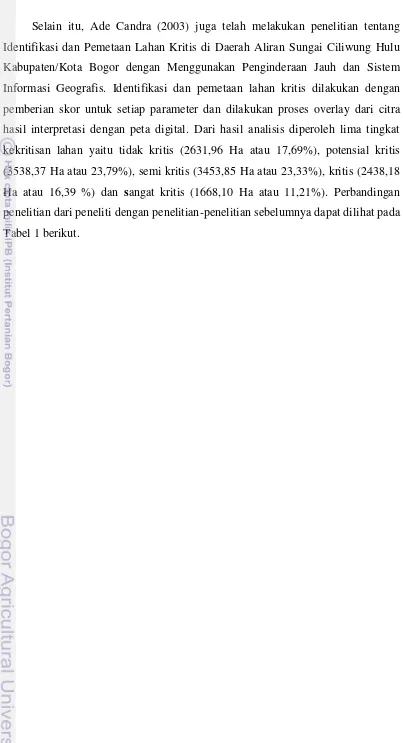

Tabel 1 Perbandingan beberapa penelitian sebelumnya terkait lahan kritis

No. Judul dan Nama Penelitian Tahun Metode yang digunakan Lokasi Penelitian

Hasil Keterangan

1. Identifikasi dan Pemetaan Lahan Kritis Menggunakan Teknik Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis oleh I Made Parsa

2002 Metode pembobotan menggunakan tiga variabel yaitu kelerengan lahan, bilangan kurva aliran permukaan dan persentase penutupan lahan dengan teknik pengolahan dan analisis data secara digital dan visual. Analisis dengan permodelan lahan kritis menggabungkan 3 variabel, yaitu kelas lereng, bilangan kurva, dan persentase penutupan lahan, dievaluasi dengan rumusan USLE.

Sub DAS

Lahan kritis diidentifikasi berdasarkan tiga variabel yaitu Nilai Bilangan Kurva, kelas kelerengan lahan dan persentase penutup lahan. Tingkat erosi di daerah penelitian dihitung menggunakan metode USLE yang dibagi menjadi lima kelas kekritisan lahan yaitu tidak kritis, potensial kritis, semi kritis, kritis, dan sangat kritis.

Tesis/jurnal

2. Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Mengidentifikasi dan Memetakan Lahan Kritis (Studi Kasus pada Lahan Kritis di Sub DAS Bancak Provinsi Jawa Tengah) oleh Zulfikar

1999 Model penentuan tingkat kekritisan lahan menggunakan SIG dengan skoring terhadap parameter lahan kritis. Parameter yang digunakan adalah keadaan penutup lahan, kemiringan lereng, tingkat erosi, dan tingkat pengelolaan lahan. Semua parameter diberi skor dan tingkat kekritisan lahan didasarkan pada total dari nilai semua parameter lahan

Tingkat kekritisan lahan dibagi menjadi tidak kritis, potensial kritis, semi kritis, kritis, dan sangat kritis. Ada 4 model yang digunakan dalam menentukan tingkat kekritisan lahan. Dari keempat model tersebut model yang sesuai dengan kondisi lokasi penelitian dan pemetaan lahan kritis adalah model 2.

Tesis

3. Penggunaan Metode Fuzzy dalam Penentuan Lahan Kritis dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Daerah SubDAS Cipeles oleh Rani Kastaman, Dwi Rustam Kendarto, dan Sandhi Nugraha

2007 Analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan tingkat sensitivitas lahan kritis hasil pengolahan metode skoring dan metode fuzzy. Keakuratan atau sensitivitas dilakukan dengan membandingkan data pembanding lapangan menggunakan uji peringkat-bertanda Wilcoxon.

Hasil analisis dengan metode defuzzifikasi COG ternyata memberikan hasil yang relative tidak begitu berbeda, tapi hasilnya akan berbeda bila dibandingkan dengan metode scoring. Namun setelah dilakukan uji Wilcoxon pada metode COG hasilnya tidak berbeda nyata dengan hasil lapangan.

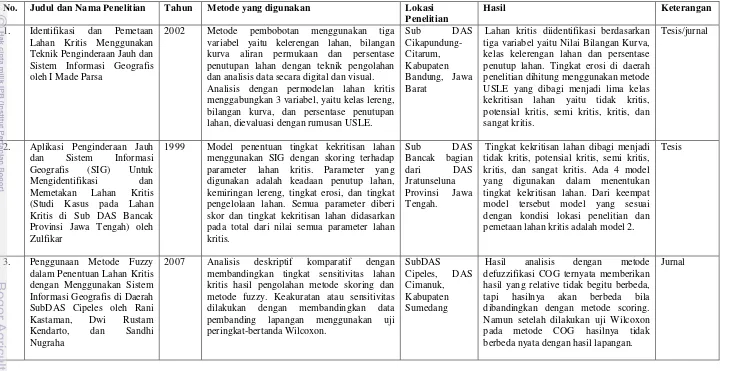

Tabel 1 (Lanjutan)

No. Judul dan Nama Penelitian Tahun Metode yang digunakan Lokasi Penelitian

Hasil Keterangan

4. Identifikasi dan Pemetaan Lahan Kritis di Daerah Aliran Sungai Ciliwung Hulu Kabupaten/Kota Bogor dengan Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis oleh Ade Candra

2003 Pengamatan menggunakan metode Land Surveying dan Scoring. Data yang diambil berupa penggunaan lahan, kemiringan lereng, kegiatan masyarakat setempat, interaksi dengan DAS Ciliwung Hulu, tingkat pengelolaan kawasan, dan daerah rawan longsor atau erosi.

DAS Ciliwung Hulu

Luas lahan kritis hasil overlay semua parameter lahan kritis sekitar 2438,18 ha, sangat kritis 1668,10 ha, semi kritis 3553,85 ha dan potensial kritis 3538,37 ha dan tidak kritis sekitar 2631,96 ha.

Skripsi

5. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Penginderaan Jauh Untuk Pemetaan Lahan Kritis Lokasi Pertambangan Pasir di Kabupaten Sumedang oleh Suherman

2007 Metode dengan pengambilan data dengan dua cara, yaitu pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan pengamatan langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait melalui wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan metode pembobotan yang bersumber dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2004).

Kabupaten Sumedang

Tingkat kekritisan lahan lokasi pertambangan pasir di Kabupaten Sumedang terbagi menjadi tiga kelas kritis yaitu kelas tidak kritis dengan luas 36,77 ha/12,18%), kelas kritis sedang seluas 242,06 ha/80,14%, dan kelas kritis seluas 23,20 ha/ 7,68%. Kelas tingkat kekritisan terluas terdapat di Desa Cibeureum, Wetan dan Desa Cibeureum Kulon.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

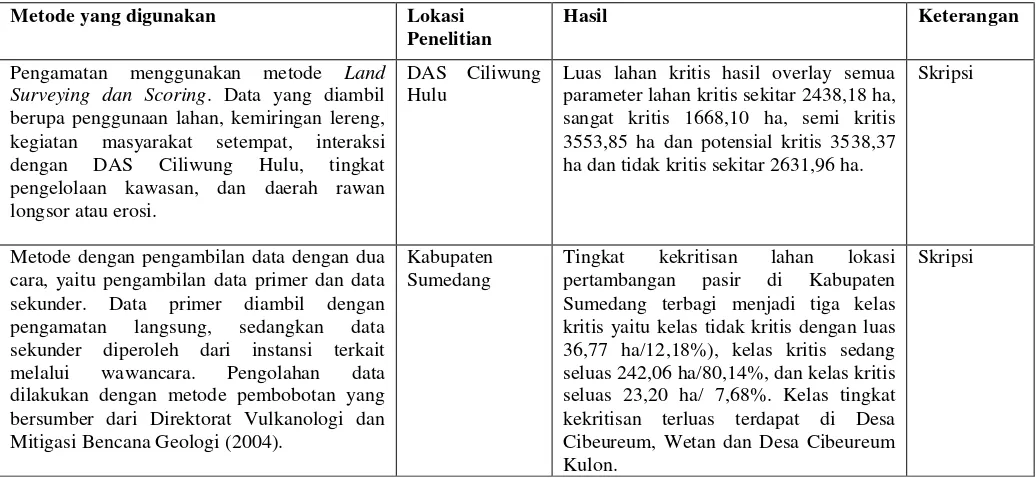

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan April-Mei 2012 dan pengolahan data dilakukan pada bulan Juni-Oktober 2012, dengan lokasi penelitian di wilayah Sub DAS Cisadane Hulu. Menurut BPDAS Citarum Ciliwung (2010), daerah ini meliputi 15 Kecamatan di Kabupaten Bogor dan 4 Kecamatan di Kotamadya Bogor dengan luas 44.142,32 Ha dari luas total DAS Cisadane seluas 153.208,91 Ha. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten dan Kota Bogor, jumlah penduduk di Sub DAS Cisadane Hulu sebesar 1.988.755 jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 34.600 jiwa/km2. Peta wilayah Sub DAS Cisadane Hulu dapat dilihat pada Gambar 1. Pengolahan dan analisis data dilakukan di Laboratorium Analisis Lingkungan dan Permodelan Spasial, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat keras (hardware) yang terdiri dari PC komputer dan printer, perangkat lunak (software) yang terdiri dari ArcGIS 9.3, ERDAS Imagine 9.1, Google Earth, dan MS Office 2007. Selain itu, juga digunakan GPS (Global Positioning System), kamera digital, tally sheet dan alat tulis.

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Citra Satelit Landsat 5 TM path/row: 122/65 tahun 2009, Citra ASTER Global Digital elevation model (GDEM), peta administrasi dan peta erosi Sub DAS Cisadane Hulu, Peta RTRW Kabupaten dan Kota Bogor, data statistik Kabupaten dan Kota Bogor, data produktivitas pertanian, dan data curah hujan tahun 1999-2009.

3.3 Jenis dan Pengumpulan Data

digambarkan dalam bentuk peta, sedangkan data atribut merupakan data yang berupa informasi dari setiap fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Data atribut dapat berupa tulisan ataupun angka-angka dan disajikan dalam bentuk tabel atau berupa laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci tercantum pada Tabel 2.

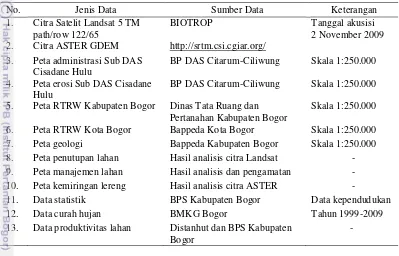

Tabel 2 Jenis data yang digunakan dalam penelitian

No. Jenis Data Sumber Data Keterangan

1. Citra Satelit Landsat 5 TM path/row 122/65

BIOTROP Tanggal akusisi

2 November 2009 2. Citra ASTER GDEM http://srtm.csi.cgiar.org/

3. Peta administrasi Sub DAS Cisadane Hulu

BP DAS Citarum-Ciliwung Skala 1:250.000

4. Peta erosi Sub DAS Cisadane Hulu

BP DAS Citarum-Ciliwung Skala 1:250.000

5. Peta RTRW Kabupaten Bogor Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Skala 1:250.000

6. Peta RTRW Kota Bogor Bappeda Kota Bogor Skala 1:250.000

7. Peta geologi Bappeda Kabupaten Bogor Skala 1:250.000

8. Peta penutupan lahan Hasil analisis citra Landsat -9. Peta manajemen lahan Hasil analisis dan pengamatan -10. Peta kemiringan lereng Hasil analisis citra ASTER

-11. Data statistik BPS Kabupaten Bogor Data kependudukan

12. Data curah hujan BMKG Bogor Tahun 1999-2009

13. Data produktivitas lahan Distanhut dan BPS Kabupaten Bogor

-

Selain itu, diperlukan data Ground Check Point (GCP), yaitu data yang menyatakan posisi keberadaan sesuatu di permukaan bumi dalam bentuk titik koordinat. Data tersebut dilakukan dengan melakukan survei lapangan pada setiap lokasi dengan menggunakan Global Positioning System (GPS). Data yang diambil meliputi tipe penutupan lahan, kondisi pengelolaan lahan, dan dokumentasi lapangan. Data ini selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk klasifikasi penutupan lahan.

3.4 Pengolahan Data Spasial

3.4.1 Pengolahan awal data (Pre-processing)

a. Import data

Setiap data memiliki format data yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penyesuaian format data agar data tersebut dapat diolah. Penyesuaian format data dilakukan melalui import data.

b. Layerstack

Layerstack merupakan proses penggabungan band pada citra satelit yang

terdiri dari beberapa band. Citra landsat 5 TM memiliki tujuh (7) band, sehingga perlu dilakukan stacking (pengkombinasian band), sedangkan citra ASTER GDEM hanya memiliki satu (1) band, sehingga tidak perlu dilakukan stacking. c. Koreksi geometri (rektifikasi)

Koreksi geometri biasa dikenal dengan rektifikasi. Rektifikasi adalah proses tranformasi data dari satu sistem grid menggunakan suatu tranformasi geometrik. Rektifikasi perlu dilakukan agar koordinat citra sesuai dengan koordinat geografi karena hasil rekaman sensor satelit merupakan representasi dari bentuk permukaan bumi yang tidak beraturan dan kesalahan (distorsi) akibat pengaruh kelengkungan bumi atau sensor itu sendiri (Jaya 2009). Koreksi geometrik dilakukan dengan memilih Ground control point (GCP) pada citra yang dikoreksi dan menyebar merata. Setiap GCP memiliki nilai error dan selanjutnya diperoleh nilai Root mean squared error (RMS Error). Total nilai RMS Error yang digunakan tidak lebih dari 0,5 piksel.

d. Pemotongan citra (subset image)

Untuk memperjelas batasan wilayah studi perlu dilakukan pemotongan citra (subset). Tahapan pengolahan awal citra dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 2 Tahapan pengolahan awal citra. Peta Sub DAS

Cisadane Hulu Import data

Layerstack

Koreksi geometri

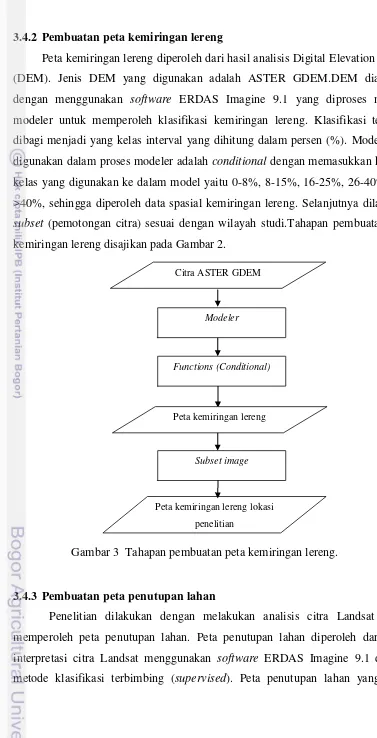

3.4.2 Pembuatan peta kemiringan lereng

Peta kemiringan lereng diperoleh dari hasil analisis Digital Elevation Model (DEM). Jenis DEM yang digunakan adalah ASTER GDEM.DEM dianalisis dengan menggunakan software ERDAS Imagine 9.1 yang diproses melalui modeler untuk memperoleh klasifikasi kemiringan lereng. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi yang kelas interval yang dihitung dalam persen (%). Model yang digunakan dalam proses modeler adalah conditional dengan memasukkan kriteria kelas yang digunakan ke dalam model yaitu 0-8%, 8-15%, 16-25%, 26-40%, dan >40%, sehingga diperoleh data spasial kemiringan lereng. Selanjutnya dilakukan subset (pemotongan citra) sesuai dengan wilayah studi.Tahapan pembuatan peta kemiringan lereng disajikan pada Gambar 2.

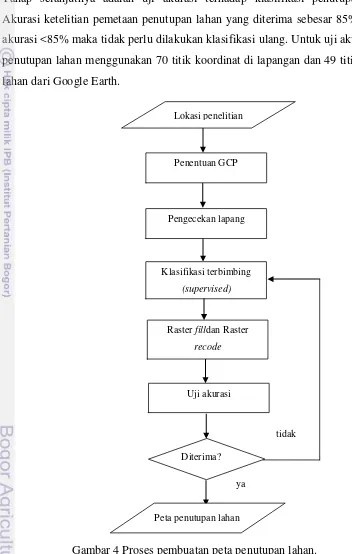

3.4.3 Pembuatan peta penutupan lahan

Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis citra Landsat untuk memperoleh peta penutupan lahan. Peta penutupan lahan diperoleh dari hasil interpretasi citra Landsat menggunakan software ERDAS Imagine 9.1 dengan metode klasifikasi terbimbing (supervised). Peta penutupan lahan yang telah

Modeler

Functions (Conditional)

Subset image Citra ASTER GDEM

Peta kemiringan lereng

Peta kemiringan lereng lokasi

penelitian

diklasifikasi kemudian diperbaiki dengan proses raster recode dan raster fill. Perbaikan citra dilakukan untuk memperbaiki kesalahan klasifikasi penutupan lahan dalam menentukan area contoh tutupan lahan atau area of interest (AOI). Tahap selanjutnya adalah uji akurasi terhadap klasifikasi penutupan lahan. Akurasi ketelitian pemetaan penutupan lahan yang diterima sebesar 85%, jika uji akurasi <85% maka tidak perlu dilakukan klasifikasi ulang. Untuk uji akurasi citra penutupan lahan menggunakan 70 titik koordinat di lapangan dan 49 titik tutupan lahan dari Google Earth.

Gambar 4 Proses pembuatan peta penutupan lahan. ya

tidak Lokasi penelitian

Penentuan GCP

Diterima?

Peta penutupan lahan Uji akurasi Raster filldan Raster

recode Klasifikasi terbimbing

3.5 Pengolahan Data Atribut

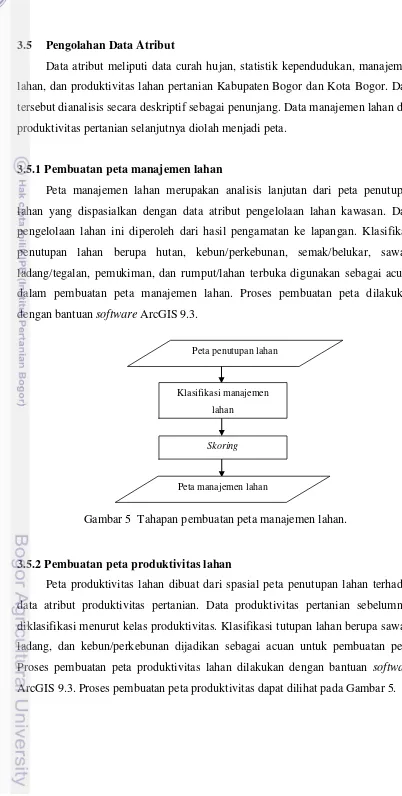

Data atribut meliputi data curah hujan, statistik kependudukan, manajemen lahan, dan produktivitas lahan pertanian Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Data tersebut dianalisis secara deskriptif sebagai penunjang. Data manajemen lahan dan produktivitas pertanian selanjutnya diolah menjadi peta.

3.5.1 Pembuatan peta manajemen lahan

Peta manajemen lahan merupakan analisis lanjutan dari peta penutupan lahan yang dispasialkan dengan data atribut pengelolaan lahan kawasan. Data pengelolaan lahan ini diperoleh dari hasil pengamatan ke lapangan. Klasifikasi penutupan lahan berupa hutan, kebun/perkebunan, semak/belukar, sawah, ladang/tegalan, pemukiman, dan rumput/lahan terbuka digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peta manajemen lahan. Proses pembuatan peta dilakukan dengan bantuan software ArcGIS 9.3.

Gambar 5 Tahapan pembuatan peta manajemen lahan.

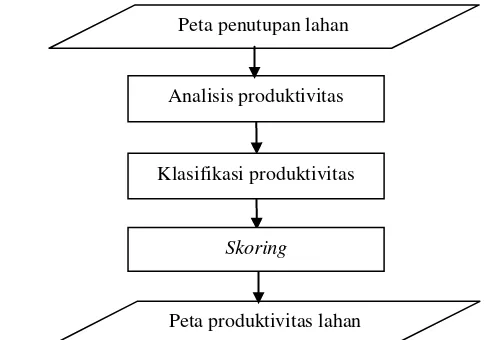

3.5.2 Pembuatan peta produktivitas lahan

Peta produktivitas lahan dibuat dari spasial peta penutupan lahan terhadap data atribut produktivitas pertanian. Data produktivitas pertanian sebelumnya diklasifikasi menurut kelas produktivitas. Klasifikasi tutupan lahan berupa sawah, ladang, dan kebun/perkebunan dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan peta. Proses pembuatan peta produktivitas lahan dilakukan dengan bantuan software ArcGIS 9.3. Proses pembuatan peta produktivitas dapat dilihat pada Gambar 5.

Klasifikasi manajemen

lahan

Peta penutupan lahan

Skoring

Gambar 6 Tahapan pembuatan peta produktivitas lahan.

3.6 Analisis Data

Metode penilaian lahan kritis mengacu pada definisi lahan kritis yaitu lahan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan. Parameter-parameter penentu kekritisan lahan yang diacu berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitas Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL-DAS). Sasaran penilaian lahan kritis tersebut dianalisis sesuai dengan fungsi masing-masing lahan, yaitu:

1. Fungsi kawasan lindung

Parameter kekritisan lahan kawasan lindung ditentukan oleh penutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, dan manajemen lahan. Manajemen merupakan data atribut mengenai kelengkapan aspek manajemen yang meliputi adanya pengamanan, pengawasan dan tata batas kawasan.

2. Fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian

Parameter yang digunakan adalah produktivitas lahan, kemiringan lereng, erosi, singkapan batuan, dan manajemen lahan. Produktivitas dihitung berdasarkan ratio terhadap produksi komoditi optimal pada pengelolaan tradisional, sedangkan manajemen dinilai berdasarkan penerapan teknologi konservasi tanah.

3. Fungsi kawasan lindung luar kawasan hutan

Kekritisan lahan dinilai berdasarkan vegetasi permanen yaitu persentase penutupan tajuk pohon, kemiringan lereng, erosi, dan manajemen lah. Manajemen diukur berdasarkan ada atau tidaknya penerapan teknologi konservasi tanah.

Peta produktivitas lahan Peta penutupan lahan

Analisis produktivitas

Klasifikasi produktivitas

Analisis tingkat kekritisan lahan dilakukan dengan menyusun parameter-parameter penentu lahan kritis pada setiap fungsi lahan. Peta penutupan lahan dan manajemen lahan diperoleh dari interpretasi citra digital, peta kemiringan lereng diperoleh dari analisis citra ASTER GDEM, peta tingkat bahaya erosi diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari BP DAS Citarum-Ciliwung, peta singkapan batuan diperoleh dari Bappeda Kabupaten Bogor, dan peta produktivitas lahan diperoleh dari analisis data pertanian. Keenam parameter tersebut kemudian diberi skor sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Tabel 3 Parameter penentu lahan kritis

Kriteria erosi alur pada jarak 20-50 m

- Tanah dangkal (<60 cm):<25% lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi alur pada jarak >50 m

5

2.Sedang - Tanah dalam : 25-75% lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi alur pada jarak kurang dari 20 m

- Tanah dangkal : 25-50% lapisan erosi parit dengan jarak 20-50 m

- Tanah dangkal : 50-75% lapisan dengan kedalaman sedang pada jarak kurang dari 20 m

- Tanah dangkal : >75 % lapisan tanah atas telah hilang sebagian lapisan tanah bawah telah tererosi

Kawasan budidaya untuk usahapertanian erosi alur pada jarak >50 m

5

2. Sedang - Tanah dalam : 25-75% lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi alur pada jarak kurang dari 20 m

- Tanah dangkal : 25-50% lapisan dengan kedalaman sedang pada jarak kurang dari 20 m

- Tanah dangkal : >75% lapisan tanah atas telah hilang sebagian lapisan tanah bawah telah tererosi

2

- 10-30% permukaan lahan tertutup batuan

- >30% permukaan lahan tertutup batuan

- Penerapan konservasi tanah lengkap dan sesuai petunjuk teknis - Tidak lengkap

- Tidak ada

5 3 1

Lereng (10) 1. Datar erosi alur pada jarak >50 m

5

2. Sedang - Tanah dalam : 25-75% lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi alur pada jarak kurang dari 20 m

- Tanah dangkal : 25-50% lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi alur dengan jarak 20-50 m

4

3. Berat - Tanah dalam : Lebih dari 75% lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi parit dengan jarak 20-50 m

- Tanah dangkal : 50-75% lapisan dengan kedalaman sedang pada jarak kurang dari 20 m

- Tanah dangkal : >75% lapisan tanah atas telah hilang sebagian lapisan tanah bawah telah tererosi

2

- Penerapan konservasi tanah lengkap dan sesuai petunjuk teknis - Tidak lengkap atau tidak

terpelihara

Analisis spasial lahan kritis dapat dilakukan dengan mudah menggunakan software Arc GIS 9.3. Metode yang digunakan untuk memperoleh data spasial

tingkat kekritisan lahan adalah dengan melakukan tumpang-susun (overlay) parameter penentu lahan kritis sesuai dengan fungsi lahan. Secara rinci tahapan analisis lahan kritis dapat dilihat pada Gambar 7 dan peta fungsi lahan Sub DAS Cisadane Hulu dapat dilihat pada Gambar 8.

tersebut kemudian dianalisis tingkat kekritisan lahan berdasarkan interval skor akhir sehingga diperoleh tingkat kekritisan lahan pada tiap-tiap fungsi lahan. Contoh perhitungan hasil analisis tingkat kekritisan lahan dapat dilihat pada Lampiran 5. Klasifikasi tingkat kekritisan lahan lahan terbagi menjadi lima (5) kelas, yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Secara rinci klasifikasi kelas lahan kritis dan skor akhir penentu lahan kritis dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Klasifikasi tingkat kekritisan lahan berdasarkan total skor

No. Tingkat kekritisan lahan

Kawasan hutan lindung

Kawasan budidaya

Kawasan lindung luar kawasan

hutan

Total skor Total skor Total skor

1. Sangat kritis 120-180 115-200 110-200

2. Kritis 181-270 201-275 201-275

3. Agak kritis 271-360 276-350 276-350

4. Potensial kritis 361-450 351-425 351-425

5. Tidak kritis 451-500 426-500 426-500

Gambar 7 Proses pembuatan peta lahan kritis. Peta

penutupan lahan (1)

Peta kemiringan

lereng (2)

Peta manajemen

lahan (4) Peta tingkat

bahaya erosi (3)

Peta

produktivitas

lahan (5)

Peta Singkapan batuan (6)

Peta wilayah

lahan kritis overlay Peta lahan kritis di dalam

kawasan lindung (parameter 1,2,3,4)

Peta lahan kritis di kawasan budidaya

pertanian (parameter 2,3,4,5, 6)

Peta lahan kritis di kawasan lindung luar

kawasan hutan (parameter 1,2,3,4) Peta fungsi kawasan:

1. Kawasan lindung

2. Kawasan budidaya pertanian 3. Kawasan lindung di luar

kawasan hutan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1Faktor-faktor Penyebab Lahan Kritis 4.1.1 Penutupan lahan

Penutupan lahan memiliki pengertian yang berbeda dengan penggunaan lahan.Lillesand dan Kiefer (1990) mendefinisikan penutupan lahan sebagai suatu istilah yang berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu.

Peta penutupan lahan diperoleh dari hasil interpretasi citra Landsat 5 TM dengan menggunakan software Erdas Imagine 9.1 dengan metode klasifikasi terbimbing (supervised classification) dan hasil pengamatan dengan melakukan ground check ke lapangan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk mengetahui

kondisi penutupan lahan di lapangan yang sebenarnya dengan menelusuri lokasi-lokasi pengamatan yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan meliputi mencari titik Ground Control Point (GCP) di lapangan dengan mengamati kondisi penutupan dan manajemen lahan, dokumentasi serta mencatat tipe tutupan lahan.

Penafsiran citra mengacu pada klasifikasi kelas penutupan oleh Badan Planologi Kehutanan yang dilakukan secara manual dengan cara interpretasi citra berdasarkan kenampakan warna objek. Selain itu, pengenalan objek juga dilakukan dengan pendekatan letak, bentuk, dan pola penyebaran (JICA dan Fahutan IPB 2010).

Google Earth. Hasil akurasi yang diperoleh sebesar 95,80%. Luasan masing-masing kelas tutupan lahan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Jenis penutupan lahan beserta luasannya di Sub DAS Cisadane Hulu

No. Tipe Penutupan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

1. Hutan 5.181,32 11,85

2. Kebun/perkebunan 14.306,21 32,72

3. Ladang/tegalan 2.859,76 6,54

4. Semak/belukar 6.682,68 15,28

5. Sawah 4.075,11 9,32

6. Pemukiman 6.630,77 15,16

7. Rumput/lahan terbuka 459,11 1,05

8. Badan air 345,54 0,79

9. Awan/bayangan 3.187,52 7,29

Total 43.728,29 100,00

Setiap tipe penutupan lahan memiliki karakteristik yang berbeda. Penutupan lahan hutan pada citra ditunjukkan oleh warna hijau tua dengan bentuk polygon yang tidak teratur. Selain itu, kenampakan hutan dicirikan oleh adanya kemiringan lereng. Kawasan hutan tersebar di sebelah barat Sub DAS Cisadane Hulu yang terletak di Kecamatan Cijeruk dan termasuk kawasan Taman Nasional Halimun Salak dan di sebelah selatan terletak di Kecamatan Ciawi dan Caringin termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selain itu, terdapat kawasan hutan yang terletak di Kecamatan Dramaga yang diperuntukkan bagi penelitian. Penutupan lahan berupa hutan dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Penutupan lahan hutan.

karet hanya ditemukan di Cibungbulang, Kecamatan Ciampea. Perkebunan karet pada citra ditunjukkan oleh tone warna yang sama yaitu kecoklatan, sedangkan kebun ditunjukkan oleh tone warna yang tidak teratur dengan warna hijau kecoklatan. Penutupan lahan kebun/perkebunan tersebar merata dan ditemukan hampir di seluruh wilayah Sub DAS Cisadane Hulu. Kawasan penutupan lahan berupa kebun/perkebunan dapat dilihat pada Gambar 10.

(a) (b)

Gambar 10 Penutupan lahan kebun/perkebunan berupa (a) perkebunan karet, (b) kebun campuran.

Kawasan kebun/perkebunan merupakan penutupan lahan yang memiliki luasan terbesar diantara penutupan lahan lainnya dengan luas 14.306,21 Ha atau 32,72% dari total luas Sub DAS Cisadane Hulu. Kawasan ini tersebar hampir di seluruh wilayah Sub DAS Cisadane Hulu.

Ladang merupakan areal pertanian yang ditanami tanaman semusim. Tanaman semusim meliputi jenis tanaman yang umurnya hanya satu musim. Pada citra, ladang dikenali dengan warna kuning muda dengan tekstur yang halus. Ketika pengamatan lapangan ditemukan jenis tanaman yang ditanami di perladangan adalah jagung, singkong, kacang tanah, dan ketela pohon dengan luasan yang kecil sebesar 2.859,76 Ha atau 6,53% tersebar di beberapa wilayah Di Sub DAS Cisadane Hulu. Tipe penutupan lahan berupa ladang yang ditemukan di lapangan dapat dilihat pada Gambar 11 (a).

(1991), pola tumpangsari adalah penggunaan tanaman penjaga/pelindung yang tumbuhnya tinggi, bersifat sementara seperti pisang, untuk menaungi pohon-pohonan ketika masih muda.

Sawah pada citra dapat dilihat dari tone warna biru keunguan hingga hijau muda yang cerah. Sawah merupakan bentuk pertanian lahan basah yang dicirikan oleh pola pematang. Sawah tersebar di beberapa wilayah Sub DAS Cisadane Hulu dengan luas 4.075,11 Ha atau 9,32% dari luas total Sub DAS Cisadane Hulu. Sebagian besar masyarakat mengelola sawah milik orang lain. Gambar 11 (b) menunjukkan penggunaan lahan berupa sawah.

(a) (b)

Gambar 11 Tipe penutupaan lahan berupa: (a) ladang, (b) sawah.

(a) (b)

Gambar 12 Tipe penutupan lahan berupa: (a) semak/belukar dan (b) pemukiman.

Penutupan lahan berupa pemukiman pada citra dapat dikenali dengan mudah yang ditunjukkan oleh warna merah muda dengan pola yang teratur. JICA dan Fahutan IPB (2010) mendefinisikan pemukiman sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan bekerja. Luas penutupan lahan pemukiman adalah 6.630,77 Ha atau 15,16% dari total luas wilayah Sub DAS Cisadane Hulu. Pemukiman perkotaan terdapat di sebelah barat Sub DAS Cisadane Hulu sedangkan pemukimaan pedesaan tersebar di beberapa wilayah. Gambar 12 (b) menunjukkan tipe penutupan lahan pemukiman.

Tipe penutupan lahan badan air pada citra dapat dilihat pada tone warna biru tua. Badan air merupakan semua kenampakan perairan termasuk laut, sungai, danau, dan waduk. Badan air menempati luasan areal terkecil sekitar 345,54 Ha atau 0,79% dari luas total Sub DAS Cisadane Hulu. Bentuk badan air berupa sungai dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk MCK. Sungai ini memanjang dari Kecamatan Rumpin, Cibungbulang, Ciampea, Dramaga, Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Selatan, Cijeruk hingga Caringin. Selain itu, terdapat danau Lido yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata seperti terlihat pada Gambar 13 (a).

lapangan sebagian besar berupa rumput-rumputan yang terdapat di kawasan golf. Gambar 13 (b) menunjukkan tipe penutupan lahan rumput/lahan terbuka berupa kawasan golf.

(a) (b)

Gambar 13 Tipe penutupan lahan berupa: (a) badan air, (b) rumput/lahan terbuka.

Awan/bayangan pada citra diklasifikasikan ke dalam kelas yang sama. Awan ditunjukkan oleh warna putih, sedangkan bayangan awan berwarna biru gelap dan terdapat didekat awan serta memiliki bentuk yang relatif sama dengan awan tersebut. Awan/bayangan pada citra mendominasi di kawasan lindungdengan luas sebesar 3.187,53 Ha atau 7,29%. Informasi penutupan lahan tersebut kemudian dinilai berdasarkan persentase tutupan tajuk pohon yang diklasifikasikan ke dalam lima (5) kelas, yaitu sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Secara rinci luasan penutupan lahan dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 Kelas penutupan lahan kawasan Sub DAS Cisadane Hulu

No. Kelas penutupan tajuk

Penutupan lahan Luas (Ha) Persentase (%)

1. Sangat baik Hutan 5.181,32 11,85

2. Baik Semak/belukar 6.682,68 15,28

3. Sedang Kebun/Perkebunan 14.306,21 32,72

4. Buruk Ladang/tegalan 2.859,76 6,54

5. Sangat buruk Rumput/lahan terbuka, pemukiman, sawah

11.165,26 25,53

6. Tidak diklasifikasi Badan air, awan/bayangan 3.533,07 8,08

Total 43.728,30 100,00

4.1.2 Kemiringan lereng

Kemiringan lereng dapat memicu terjadinya lahan kritis di suatu wilayah. Semakin curam kemiringan lerengnya maka semakin besar potensi terjadinya lahan kritis di wilayah tersebut. Menurut Suripin (2002), topografi berperan penting dalam menentukan kecepatan aliran permukaan yang membawa partikel-partikel tanah tersebut. Selain itu, Notohadiprawiro (1977) diacu dalam Najib (1999) juga menambahkan bahwa kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan mengendalikan proses-proses pembentukan tanah. Kemiringan lereng juga merupakan salah satu gejala perkembangan tanah akibat pengaruh lingkungan fisik dan hayati. Dengan demikian, kemiringan lereng berpengaruh untuk memicu terjadinya lahan kritis pada suatu wilayah.

Peta kemiringan lereng diperoleh dari pengolahan citra ASTER GDEM. Dari hasil analisis citra tersebut diperoleh lima (5) kelas kemiringan lereng, yaitu datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Luasan kemiringan lereng secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Kelas dan luas kemiringan lereng Sub DAS Cisadane Hulu

No. Kemiringan lereng (%) Bentuk lereng Luas (Ha) Persentase (%)

1. 0 – 8 Datar 26.233,94 60,09

2. 8 – 15 Landai 8.619,45 19,74

3. 15 – 25 Agak curam 4.668,68 10,69

4. 25 – 40 Curam 3.162,57 7,24

5. >40 Sangat curam 972,22 2,23

Total 43.656,86 100,00

4.1.3 Tingkat bahaya erosi

Arsyad (2006) mendefinisikan erosi sebagai peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian – bagian tanah pada suatu tempat terkikis dan terangkut yang kemudian diendapkan di tempat lain.

Tanah memiliki tingkat erosi yang besar pada kemiringan lereng lebih dari 40% (Kartono dkk. 1989 diacu dalam Najib 1999). Notohadiprawiro (1977) diacu dalam Najib (1999) juga menyatakan bahwa besarnya erosi menyebabkan terjadinya parit-parit erosi yang rapat dan dalam. Terjadinya erosi akan menyingkap tanah lapisan bawah karena lapisan bawah memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah daripada lapisan atasnya. Tanah lapisan atas yang subur dibawa dan diendapkan pada sejumlah aliran-aliran deras. Proses ini menyebabkan berkurangnya luas tanah subur. Peta tingkat bahaya erosi merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPDAS Citarum-Ciliwung. Tingkat bahaya erosi diklasifikasikan menjadi empat (4) kelas yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat.

Tabel 8 Tingkat bahaya erosi Sub DAS Cisadane Hulu

No. Tingkat bahaya erosi Luas (Ha) Persentase (%)

1. Ringan 8.749,73 20,04

2. Sedang 16.561,87 37,93

3. Berat 12.260,42 28,08

4. Sangat berat 6.090,94 13,95

Total 43.662,96 100,00

Sumber: BP DAS Citarum – Ciliwung

Terjadinya erosi dengan tingkat sedang berpotensi besar terjadi di wilayah Sub DAS Cisadane Hulu dengan luas sebesar 16.561 ha atau 37,93% dari luas total Sub DAS Cisadane Hulu. Kelas tingkat bahaya erosi terkecil adalah sangat berat seluas 6.090,94 Ha atau 13,95% dari luas total Sub DAS Cisadane Hulu. Menurut BP DAS Citarum – Ciliwung (2010), erosi yang tinggi banyak ditemui di Sub DAS Cisadane Hulu dan Cianten. Selain kemiringan lerengnya yang curam, erosi yang terjadi juga disebabkan oleh banyaknya penggunaan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi dan kelestarian lahan.

4.1.4 Manajemen lahan

Pengelolaan lahan merupakan data atribut yang berisi aspek manajemen/pengelolaan terhadap suatu lahan. Pengelolaan lahan pada kawasan lindung dan kawasan lindung di luar kawasan hutan dinilai dari aspek kelengkapan yang meliputi keberadaan tata batas kawasan hutan, adanya pengamanan dan pengawasan serta dilaksanakannya penyuluhan. Sedangkan pada kawasan budidaya pertanian, penilaian pengelolaan lahan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2008). Kawasan budidaya pertanian mencakup pengelolaan lahan di kawasan pertanian baik di ladang maupun sawah ditunjukkan oleh adanya aspek teknologi konservasi tanah, penerapan sistem terasering, dan penanaman secara kontur. Pengelolaan lahan di kawasan kebun/perkebunan dilihat dari adanya alur/parit yang berfungsi sebagai penahan erosi, sedangkan di kawasan pemukiman dengan pengelolaan lahan berupa luasan bangunan yang tidak melebihi luas tanah dan adanya jarak antarrumah yang satu dengan yang lainnya. Tingkat pengelolaan sangat berpengaruh terhadap kerusakan suatu lahan.

Tingkat pengelolaan lahan Sub DAS Cisadane Hulu dibedakan menjadi tiga (3) kelas, yaitu baik, sedang, dan buruk. Kondisi lahan di Sub DAS Cisadane Hulu sebagian besar dikelola dengan tingkat sedang dengan luas sebesar 27.914,50 Ha atau 63,84% dari total luas Sub DAS Cisasane Hulu. Pengelolaan lahan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Tingkat pengelolaan lahanSub DAS Cisadane Hulu

No. Tingkat pengelolaan lahan Luas (Ha) Persentase (%)

1. Baik 5.212,97 11,92

2. Sedang 27.914,50 63,84

3. Buruk 7.088,08 16,21

4. Tidak diklasifikasi* 3.512,75 8,03

Total 43.728,30 100,00

Keterangan: * = penutupan lahan berupa awan/bayangan dan badan air tidak dianalisis

kategori kelas pengelolaan lahan yang baik dilihat dari adanya tata batas yang jelas, adanya jarak antar tanam, dan dibuatnya alur parit.

Kawasan yang memiliki tingkat pengelolaan sedang terdapat pada penutupan lahan kebun/perkebunan, ladang/tegalan, sawah, dan semak/belukar. Penutupan lahan sawah, ladang/tegalan, dan kebun/perkebunan memiliki pengelolaan yang cukup baik dengan diterapkannya teknik konservasi tanah berupa pembuatan teras pada sawah dan ladang/tegalan serta penanaman menurut kontur untuk tipe tutupan lahan kebun/perkebunan. Namun, kawasan pertanian dan perkebunan ini tidak memiliki batasan wilayah yang jelas dan kurangnya pengamanan terhadap kawasan ini. Gambar 17 menunjukkan pembuatan teras dengan susunan batu pada penutupan lahan ladang/tegalan.

Gambar 17 Pembuatan teras dengan batuan pada ladang.

4.1.5 Singkapan batuan

Singkapan batuan pada suatu wilayah memberikan gambaran terhadap kondisi suatu lahan dilihat dari sedikit atau banyaknya suatu batuan yang menutupi permukaan tanah. Parameter ini hanya digunakan untuk menilai tingkat kekritisan lahan di kawasan budidaya pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa singkapan batuan mempengaruhi kondisi lahan pertanian. Peta batuan diperoleh dari peta geologi yang bersumber dari Bappeda Kabupaten Bogor. Secara rinci singkapan batuan Sub DAS Cisadane Hulu disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Luas singkapan batuan Sub DAS Cisadane Hulu

No. Persentase batuan Luas (Ha) Persentase (%)

1. Sedikit (< 10%) 552,83 1,27

2. Sedang (10 – 30 %) 3.504,42 8,05

3. Banyak (> 30%) 39.490,27 90,68

Total 43.547,51 100,00

Sumber: BP DAS Citarum – Ciliwung

4.1.6 Produktivitas lahan

Data produktivitas merupakan salah satu kriteria yang dipergunakan untuk menilai kekritisan lahan di kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Data ini merupakan data atribut yang kemudian dispasialkan dengan satuan unit pemetaan penutupan lahan. Produktivitas lahan pertanian hanya dinilai pada tutupan lahan berupa sawah, ladang/tegalan, dan kebun/perkebunan dengan masing-masing komoditi pertanian berupa padi, jagung, dan kopi. Produktivitas lahan dianalisis dari hasil komoditi pertanian dari tahun 2008-2011 untuk tiap kecamatan. Data produktivitas secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil analisis tingkat produktivitas lahan beserta luasannya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Tingkat dan luas produktivitas lahan kawasan budidaya Sub DAS Cisadane Hulu

No. Tingkat Produktivitas Luas (Ha) Persentase (%)

1. Sangat tinggi 17.031,93 50,43

2. Tinggi - -

3. Sedang 181,21 0,54

4. Rendah 1.292,96 3,83

5. Sangat rendah 1.873,64 5,55

6. Tidak diklasifikasi* 13.391,26 39,65

Total 33.771,01 100,00

Keterangan: * = penutupan lahan berupa awan/bayangan, badan air, hutan, pemukiman, semak/belukar, dan rumput tidak dianalisis.

Berdasarkan Tabel 11, produktivitas lahan di Sub DAS Cisadane Hulu termasuk kategori sangat tinggi dilihat dari luasan yang mendominasi sebesar 7.031,93 Ha atau 50,43% dari luas total kawasan budidaya Sub DAS Cisadane Hulu.