(Rattus norvegicus) Bunting atau Menyusui terhadap Kinerja Reproduksi Anak Jantan. Dibimbing oleh NASTITI KUSUMORINI dan ARYANI SISMIN SATYANINGTIJAS.

Susu kedelai fermentasi merupakan produk olahan kedelai yang mengandung sejumlah fitoestrogen. Penelitian dilakukan untuk menganalisa pengaruh pemberian susu kedelai fermentasi terhadap kinerja reproduksi anak jantan dengan menggunakan tikus sebagai hewan percobaan. Sebanyak 12 ekor tikus betina bunting dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol (K), kelompok yang diberi susu kedelai fermentasi 4.99 gr/kg BB/ hari dalam volume 4 ml pada usia kebuntingan 2 sampai dengan 11 hari (A), 12 sampai dengan 21 hari (B), dan masa laktasi 2 sampai dengan 11 hari (C). Parameter yang diukur adalah lama kebuntingan induk, jumlah anak sekelahiran, rataan bobot badan lahir anak, celah anogenital, bobot badan, bobot testis, kadar testosteron, dan jumlah sperma. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisa sidik ragam (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan dengan selang kepercayaan 95% (α=0.05). Hasil penelitian pemberian susu kedelai fermentasi pada usia kebuntingan 2 sampai dengan 11 hari, 12 sampai dengan 21 hari, atau masa laktasi 2 sampai dengan 11 hari menunjukkan bobot testis dan kadar testosteron lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan apapun pada anak jantan usia 42 hari.

Lactation White Rat (Rattus norvegicus) on Male Offspring Reproductive Performance. Under direction of NASTITI KUSUMORINI dan ARYANI SISMIN SATYANINGTIJAS.

Fermented soy milk are the product of soybean which contain phytoestrogen. This study aims to analyses the effect of fermented soy milk on male offspring reproductive performance using rats as experimental animals. Twelve pregnant female rats were divided into four treatment groups: control (K), the groups was treated by fermented soy milk 4.99 gr/kg BW/day in volume 4 ml at 2nd until 11th day of pregnancy (A), 12th until 21st day of pregnancy (B), and 2nd until 11th day of lactation (C). Parameters observed were pregnant duration, number of pups, anogenital distance, body weight, testicular weight, testosteron level, and total sperm. Data were analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) and continued by Duncan test with 95% (α=0.05) confidence interval. The result of this study indicated that the treatment of fermented soy milk at 2nd until 11th day of pregnancy, 12th until 21st day of pregnancy, or 2nd until 11th day of lactation showed lower testicular weight and testosteron level than non treatment group at 42th day old male offspring.

TERHADAP KINERJA REPRODUKSI ANAK JANTAN

OKTIPA SARI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pemberian Susu

Kedelai Fermentasi pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) Bunting atau Menyusui

terhadap Kinerja Reproduksi Anak Jantan adalah karya saya dengan arahan dari

pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi

manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan

maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan

dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2012

(Rattus norvegicus) Bunting atau Menyusui terhadap Kinerja Reproduksi Anak Jantan. Dibimbing oleh NASTITI KUSUMORINI dan ARYANI SISMIN SATYANINGTIJAS.

Susu kedelai fermentasi merupakan produk olahan kedelai yang mengandung sejumlah fitoestrogen. Penelitian dilakukan untuk menganalisa pengaruh pemberian susu kedelai fermentasi terhadap kinerja reproduksi anak jantan dengan menggunakan tikus sebagai hewan percobaan. Sebanyak 12 ekor tikus betina bunting dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol (K), kelompok yang diberi susu kedelai fermentasi 4.99 gr/kg BB/ hari dalam volume 4 ml pada usia kebuntingan 2 sampai dengan 11 hari (A), 12 sampai dengan 21 hari (B), dan masa laktasi 2 sampai dengan 11 hari (C). Parameter yang diukur adalah lama kebuntingan induk, jumlah anak sekelahiran, rataan bobot badan lahir anak, celah anogenital, bobot badan, bobot testis, kadar testosteron, dan jumlah sperma. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisa sidik ragam (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan dengan selang kepercayaan 95% (α=0.05). Hasil penelitian pemberian susu kedelai fermentasi pada usia kebuntingan 2 sampai dengan 11 hari, 12 sampai dengan 21 hari, atau masa laktasi 2 sampai dengan 11 hari menunjukkan bobot testis dan kadar testosteron lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan apapun pada anak jantan usia 42 hari.

Lactation White Rat (Rattus norvegicus) on Male Offspring Reproductive Performance. Under direction of NASTITI KUSUMORINI dan ARYANI SISMIN SATYANINGTIJAS.

Fermented soy milk are the product of soybean which contain phytoestrogen. This study aims to analyses the effect of fermented soy milk on male offspring reproductive performance using rats as experimental animals. Twelve pregnant female rats were divided into four treatment groups: control (K), the groups was treated by fermented soy milk 4.99 gr/kg BW/day in volume 4 ml at 2nd until 11th day of pregnancy (A), 12th until 21st day of pregnancy (B), and 2nd until 11th day of lactation (C). Parameters observed were pregnant duration, number of pups, anogenital distance, body weight, testicular weight, testosteron level, and total sperm. Data were analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) and continued by Duncan test with 95% (α=0.05) confidence interval. The result of this study indicated that the treatment of fermented soy milk at 2nd until 11th day of pregnancy, 12th until 21st day of pregnancy, or 2nd until 11th day of lactation showed lower testicular weight and testosteron level than non treatment group at 42th day old male offspring.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

TERHADAP KINERJA REPRODUKSI ANAK JANTAN

OKTIPA SARI

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada

Fakultas Kedokteran Hewan

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama : Oktipa Sari

NIM : B04080010

Disetujui

Pembimbing 1 Pembimbing 2

Dr. Nastiti Kusumorini Dr. drh. Aryani S. Satyaningtijas, M.Sc. NIP. 19621205 198703 2 001 NIP. 19600914 198603 2 001

Diketahui

Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor

drh. Agus Setiyono, M.S., Ph.D., APVet. NIP. 19630810 198803 1 004

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala

rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini

berjudul Pemberian Susu Kedelai Fermentasi pada Tikus Putih (Rattus

norvegicus) Bunting atau Menyusui terhadap Kinerja Reproduksi Anak Jantan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana

Kedokteran Hewan di Fakultas Kedokteran Hewan-Institut Pertanian Bogor.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan

berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan setulus hati, penulis mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Mama, Ayah, Ayuk Lusi, Dodo Ana, Abang Idho, dan nenek sebagai

keluarga yang penulis cintai, terima kasih atas kasih sayang, doa,

motivasi, dan nasihat yang telah diberikan selama ini.

2. Dr. Nastiti Kusumorini dan Dr. drh. Aryani S. Satyaningtijas, M.Sc.

sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan

bimbingan, waktu, dan pemikiran selama proses penelitian dan

penyusunan skripsi ini.

3. Teman sepenelitian Rida Tiffarent atas bantuan, kerjasama, dukungan,

dan saran selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

4. Dr. drh. Fadjar Satrija,M.Sc. sebagai dosen pembimbing akademik,

terima kasih atas bimbingan dan nasihatnya selama penulis berada di

FKH.

5. drh. Wandi Himawan atas kesabaran, perhatian, doa, motivasi, dan

bantuan yang diberikan kepada penulis hingga penulis dapat tetap

semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Staf Laboratorium Fisiologi FKH IPB, Ibu Sri, Ibu Ida, dan Bapak Edi

atas bantuan dan kerja sama selama penelitian.

7. Sahabat-sahabat penulis Faradisyah, Merista, Melinda, Sumayanti, dan

RR Dewi atas motivasi dan dukungan selama penelitian dan penyusunan

ii belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Hewan.

9. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa disebutkan

satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan dan doanya selama ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, oleh

karena itu penulis berterima kasih atas kritik dan saran-saran yang bersifat

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat.

Bogor, Agustus 2012

Oktipa Sari

Penulis dilahirkan di Manna pada tanggal 28 Oktober 1990 dari ayah Arsam

dan ibu Rahijah. Penulis merupakan putri kedua dari empat bersaudara. Tahun

2008 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan dan pada tahun yang

sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB dan

diterima di Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan. Selama mengikuti

perkuliahan, penulis menerima beasiswa dari Bank Indonesia (2010-2012).

Penulis juga aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Bumi Rafflesia (IMBR),

Gentra Kaheman (2009), Koperasi Mahasiswa IPB (2008-2009) sebagai anggota,

dan di Himpunan Minat Profesi (HIMPRO) Ruminansia sebagai kepala divisi

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

1.3 Manfaat ... 2

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Susu Kedelai ... 3

2.2 Fitoestrogen ... 5

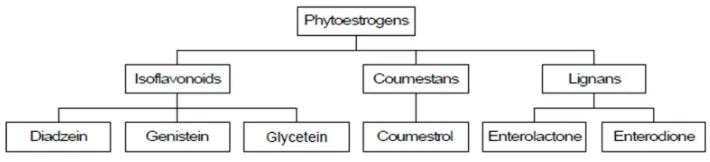

2.3 Klasifikasi Fitoestrogen ... 5

2.4 Struktur Kimia Fitoestrogen ... 7

2.5 Fungsi Fitoestrogen ... 8

2.6 Metabolisme Fitoestrogen ... 8

2.7 Biologi Umum Tikus Putih ... 10

2.8 Reproduksi Tikus Jantan ... 13

2.9 Hormon-Hormon yang Berperan pada Masa Bunting dan Laktasi ... 15

BAB 3 MATERI DAN METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 17

3.2 Alat dan Bahan ... 17

3.3 Persiapan Penelitian ... 17

3.3.1 Hewan Coba ... 17

3.3.2 Fitoestrogen ... 18

3.4. Metode Penelitian ... 18

3.4.1 Pengelompokkan Hewan Coba ... 18

3.4.2 Pelaksanaan ... 19

3.5 Parameter yang Diambil dan Teknik Pengukurannya ... 20

Kinerja Induk ... 20

Kinerja Reproduksi Anak Jantan ... 20

v Kinerja Induk ... 22

4.2 Pengaruh Pemberian Susu Kedelai Fermentasi terhadap

Kinerja Reproduksi Anak Jantan ... 23

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan ... 29

5.2 Saran ... 29

DAFTAR TABEL

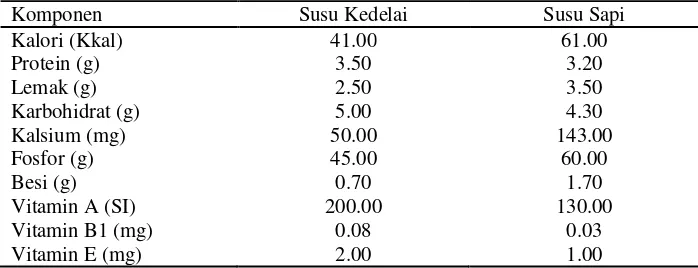

Halaman 1 Komposisi gizi susu kedelai cair dan susu sapi ... 3

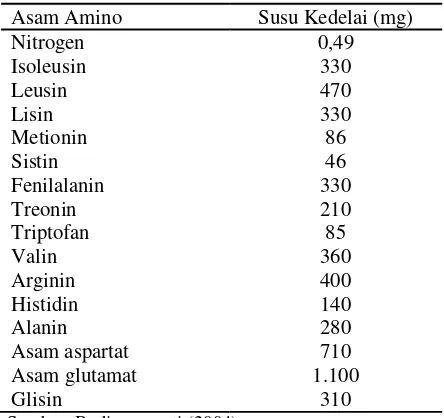

2 Komposisi asam amino susu kedelai ... 4

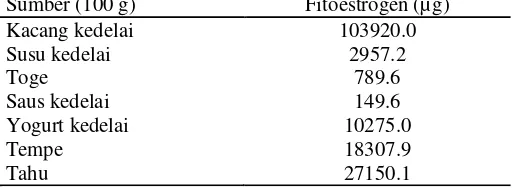

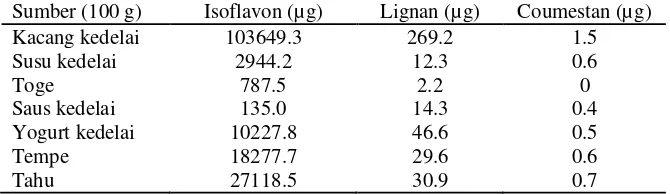

3 Kandungan fitoestrogen dalam kedelai dan produk olahannya ... 5

4 Kandungan isoflavon, lignan, dan coumestan pada kedelai dan produk olahannya ... 7

5 Rataan lama kebuntingan, jumlah anak sekelahiran dan bobot badan

lahir anak ... 22

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Klasifikasi fitoestrogen ... 6

2 Perbedaan struktur kimia estrogen (17β estradiol) dengan kelompok

fitoestrogen ... 7

3 Absorpsi, metabolisme dan ekskresi isoflavon ... 9

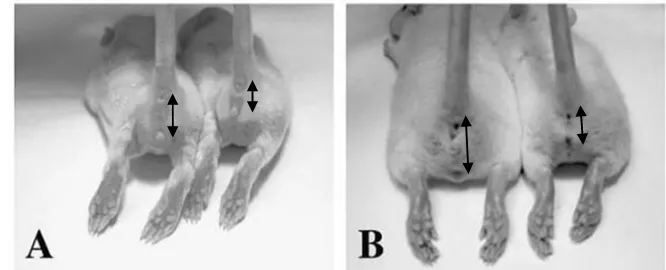

4 Celah anogenital anak jantan dan betina usia 2 minggu dan 6 minggu 13

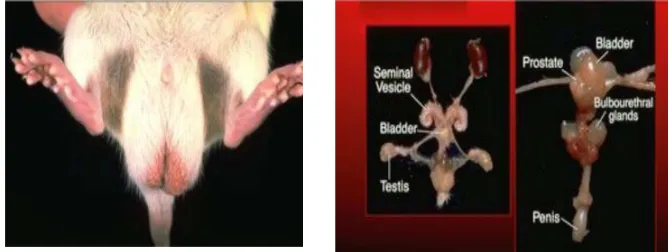

5 Struktur anatomi alat reproduksi jantan ... 14

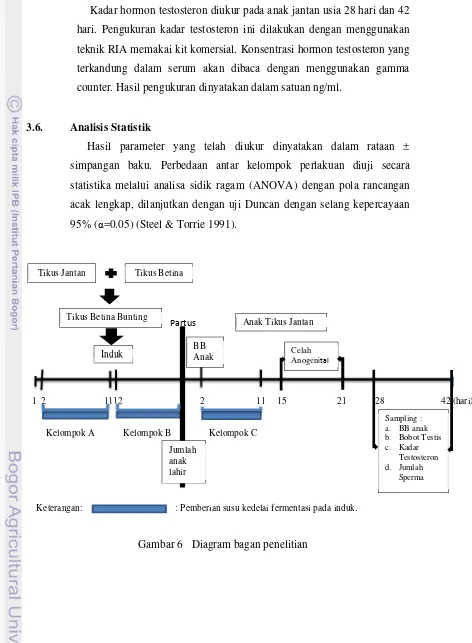

6 Diagram bagan penelitian ... 21

1.1. Latar belakang

Konsumsi kedelai atau produk-produk olahannya seperti susu kedelai

semakin banyak digemari oleh masyarakat. Susu kedelai selain memiliki

rasa yang enak juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Hasil-hasil

penelitian di berbagai bidang kesehatan telah membuktikan bahwa

mengonsumsi kedelai atau produk-produk olahannya seperti susu kedelai

mampu menurunkan risiko terkena penyakit degeneratif. Ini disebabkan

adanya senyawa fitoestrogen yang terkandung dalam kedelai ataupun

produk olahan kedelai. Fitoestrogen merupakan suatu substrat dari

tumbuhan yang struktur dan fungsinya mirip dengan estrogen dan banyak

ditemukan di dalam makanan (Rishi 2002). Penelitian mengenai manfaat

senyawa fitoestrogen yang terkandung dalam kedelai telah dibuktikan para

ahli antara lain berkhasiat dalam menurunkan kadar kolesterol,

meningkatkan kekebalan tubuh, menghambat pertumbuhan kanker

payudara, prostat, usus, mencegah osteoporosis, dan menghambat

pengikisan dan keretakan pada tulang (Heinnermen 2003). Selain itu juga,

fitoestrogen diketahui memiliki manfaat sebagai anti inflamasi, anti alergi,

dan berperan pada kesehatan jantung (Pawiroharsono 2001).

Fitoestrogen mempunyai struktur kimia menyerupai estrogen,

sehingga membuat fitoestrogen juga berpengaruh pada organ-organ

reproduksi dengan cara menduduki reseptor estrogen. Hal ini tentu

memberikan dampak yang positif dan dampak yang negatif. Mengonsumsi

susu kedelai yang mengandung fitoestrogen memiliki beberapa dampak

positif seperti yang telah disebutkan di atas. Namun demikian, beberapa

penelitian menyebutkan mengonsumsi fitoestrogen terlalu banyak

mempunyai efek buruk pada jantan yaitu mengurangi kualitas sperma,

menyebabkan testis tidak turun (Sheehan 1998), terbentuknya kista di testis,

lesio di testis, dan terhambatnya perkembangan vesika seminalis (Santii et

konsumsi coumestan (kelompok fitoestrogen) pada anak tikus menyebabkan

supresi testosteron di testis sehingga menyebabkan gangguan perilaku

seksual saat dewasa. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa dampak

negatif pemberian fitoestrogen (genestein) dapat menyebabkan

uterocarcinoma pada tikus pada masa neonatal (Newbold et al. 2001).

Adanya dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat mengonsumsi

kedelai atau produk olahannya harus menjadi perhatian bagi konsumen

terutama bagi wanita hamil yang gemar memakan atau meminum produk

olahan kedelai. Menurut Hernawati (2007), konsumsi kedelai dan produk

olahannya selama kebuntingan diduga dapat terjadi pemaparan fitoestrogen

pada fetus dan dapat menyebabkan gangguan pada fetus. Adanya gangguan

reproduksi ini mengakibatkan rendahnya efisiensi reproduksi, yang

selanjutnya akan berpengaruh negatif pada peningkatan jumlah populasi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan studi tentang pemberian bahan yang

mengandung fitoestrogen seperti susu kedelai fermentasi pada induk

bunting atau menyusui terhadap kinerja reproduksi anak jantan.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian susu

kedelai fermentasi yang mengandung fitoestrogen pada induk tikus bunting

atau menyusui terhadap bobot badan, bobot testis, kadar testosteron, jumlah

sperma, dan celah anogenital anak jantan.

1.3. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan

gambaran pengaruh mengonsumsi kedelai bagi individu yang sedang hamil

2.1. Susu Kedelai

Susu kedelai adalah minuman padat gizi yang diperoleh dari biji

kedelai berkualitas yang dibudidayakan secara alami tanpa rekayasa genetik.

Sejak abad ke-2 sebelum masehi Cina sudah membuat susu yang berbahan

kedelai. Indonesia mulai mengenal susu kedelai setelah perang dunia ke-II

(Uransyah 2011). Pembuatan susu kedelai dan konsumsinya setiap tahunnya

semakin meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya kandungan yang ada

pada susu kedelai yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan

gizi yang terdapat pada susu kedelai ini tidak kalah dengan kandungan gizi

yang terdapat pada susu sapi, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Komposisi gizi susu kedelai cair dan susu sapi (dalam 100 gram)

Sumber: Budirmawanti (2004)

Kandungan susu kedelai memberikan manfaat yang besar untuk tubuh

kita. Protein berguna untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, penambah

imunitas tubuh. Protein pada susu kedelai tersusun oleh sejumlah asam

amino, yaitu arginin, lisin, glisin, leusin, isoleusin, treonin, triptofan,

fenilalanin, metionin, sistin, valin, histidin, dan alanin. Kandungan asam

amino tersebut bisa dilihat pada Tabel 2. Protein yang terkandung dalam

kedelai diketahui kaya akan asam amino arginin dan glisin yang merupakan

komponen penyusun hormon insulin dan glukagon yang disekresi oleh

kelenjar pankreas dalam tubuh kita (Efendi 2008).

Komponen Susu Kedelai Susu Sapi

Kalori (Kkal) 41.00 61.00

Protein (g) 3.50 3.20

Lemak (g) 2.50 3.50

Karbohidrat (g) 5.00 4.30

Kalsium (mg) 50.00 143.00

Fosfor (g) 45.00 60.00

Besi (g) 0.70 1.70

Vitamin A (SI) 200.00 130.00

Vitamin B1 (mg) 0.08 0.03

Tabel 2 Komposisi asam amino susu kedelai

Asam Amino Susu Kedelai (mg)

Nitrogen

Kandungan nutrisi susu kedelai yang sangat bermanfaat selain protein

adalah karbohidrat yang digunakan sebagai sumber energi, serat yang

berguna untuk sistem pencernaan, dan lemak yang berfungsi sebagai sumber

energi, pelumas, dan pemberi rasa kenyang (Almatsier 2009). Susu kedelai

juga mengandung vitamin A, B1, dan E. Vitamin A berfungsi membantu

kelancaran fungsi organ penglihatan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh,

berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Vitamin B1

berperan sebagai koenzim berbagai reaksi metabolisme, dan vitamin E

berperan sebagai antioksidan, melancarkan proses reproduksi dan proses

menstruasi, mencegah impotensi, keguguran, penyakit jantung,

meningkatkan produksi air susu, dan membantu memperpanjang usia

(Efendi 2008). Selain itu, susu kedelai juga mengandung mineral-mineral

(Ca, P, dan Fe). Mineral-mineral ini berfungsi dalam proses pembentukan

tulang, menambah kekuatan struktur tulang, gigi dan kuku, serta dapat

menambah daya tahan tubuh terhadap gangguan penyakit (Almatsier 2009).

Selain kandungan di atas yang paling menarik dari susu kedelai adalah

kandungan fitoestrogennya. Kadar fitoestrogen dalam kedelai atau

produk-produk olahannya dapat dilihat pada Tabel 3. Fitoestrogen diketahui

kanker, anti alergi, anti kolesterol, dan mencegah osteoporosis

(Pawiroharsono 2001).

Tabel 3 Kandungan fitoestrogen dalam kedelai dan produk olahannya

Sumber (100 g) Fitoestrogen (µg)

Kacang kedelai 103920.0

Fitoestrogen merupakan suatu substrat dari tumbuhan yang struktur

dan fungsinya mirip dengan estrogen dan banyak ditemukan di dalam

makanan (Rishi 2002). Fitoestrogen memiliki rumus kimia yang berbeda

dengan estrogen. Sifat estrogenik pada fitoestrogen dikarenakan fitoestrogen

juga memiliki 2 gugus –OH/ hidroksil yang berjarak 11.0-11.5 A0 pada

intinya yang sama dengan estrogen. Para peneliti sepakat jarak 11 A0 dan

gugus –OH inilah yang menjadi struktur pokok suatu substrat agar

mempunyai efek estrogenik sehingga fitoestrogen dapat berikatan dengan

reseptor estrogen pada organ target (Achadiat 2007).

Target utama fitoestrogen pada jaringan tubuh yang pertama adalah

sistem reproduksi karena pada organ tersebut jumlah estrogen reseptor

cukup tinggi. Beberapa fungsi tubuh yang dipengaruhi oleh fitoestrogen di

antaranya siklus estrus, pertumbuhan, diferensiasi dan aktivitas fisiologis

saluran reproduksi betina, pituitary, kelenjar susu dan beberapa organ dan

jaringan reproduksi lainnya (Whitten & Patisaul 2001).

2.3. Klasifikasi Fitoestrogen

Fitoestrogen diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu isoflavon,

lignan dan coumestan (Rishi 2002). Klasifikasi fitoestrogen ini dapat dilihat

pada Gambar 1.

Gambar 1 Klasifikasi fitoestrogen (Rishi 2002).

Senyawa isoflavon merupakan senyawa metabolit sekunder yang

banyak disintesa oleh tanaman. Kandungan isoflavon banyak terdapat pada

tanaman kedelai, kentang, buah-buahan, sayuran, dan minuman beralkohol

(Whitten & Patisaul 2001). Kandungan isoflavon yang lebih tinggi terdapat

pada tanaman Leguminoceae, khusunya pada tanaman kedelai terutama

pada bagian biji, khususnya pada bagian hipoktil (germ) yang akan tumbuh

menjadi tanaman. Sebagian lagi terdapat pada biji kotiledon yang akan

menjadi daun pertama dari tanaman (Pawiroharsono 2001). Konsentrasi

isoflavon pada produk kedelai sangat beraneka ragam tapi semua makanan

kedelai tradisional seperti susu kedelai, tempe dan tahu merupakan sumber

isoflavon yang baik (Pawiroharsono 2001).

Coumestan merupakan kelompok fitoestrogen yang banyak terdapat

pada biji bunga matahari, kecambah toge, dan sedikit pada kedelai.

Coumestan banyak digunakan untuk terapi herbal pada berbagai negara.

Masyarakat Amerika Utara menggunakan coumestan sebagai antivenom,

sedangkan masyarakat Cina menggunakanya untuk terapi shock septik.

Selain itu, senyawa ini juga digunakan sebagai anti kanker dan obat

gangguan jantung (Kaushik-Basu et al. 2008).

Lignan merupakan fitoestrogen yang tersebar di banyak bagian

tumbuhan. Lignan terdapat di vaskular tumbuhan pada beberapa bagian

tumbuhan yaitu bagian akar, rhizoma, bagian kayu, daun, biji, dan buah.

Minyak biji tepung sereal (gandum, oat) legum, sayuran, dan buah

merupakan bagian yang banyak mengandung lignan (Lampe 2003). Lignan

diduga mampu menekan risiko penyakit jantung koroner dan telah terbukti

Kandungan isoflavon, lignan, dan coumestan pada kedelai dan

produk-produk olahannya memiliki jumlah kandungan yang berbeda-beda.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Kandungan isoflavon, lignan, dan coumestan pada kedelai dan produk olahannya

Sumber (100 g) Isoflavon (µg) Lignan (µg) Coumestan (µg)

Kacang kedelai 103649.3 269.2 1.5

Susu kedelai 2944.2 12.3 0.6

Toge 787.5 2.2 0

Saus kedelai 135.0 14.3 0.4

Yogurt kedelai 10227.8 46.6 0.5

Tempe 18277.7 29.6 0.6

Tahu 27118.5 30.9 0.7

Sumber: Thompson et al. (2006)

2.4. Struktur Kimia Fitoestrogen

Fitoestrogen memiliki struktur kimia yang mirip dengan struktur

kimia estrogen. Fitoestrogen memiliki struktur kimia mirip 17β estradiol yang dapat dilihat pada Gambar 2. Kemiripan ini menyebabkan fitoestrogen

dapat berikatan dengan kedua reseptor estrogen ERα dan ERβ. Afinitas

ikatan fitoestrogen pada kedua reseptor tidak sama, afinitas fitoestrogen

lebih besar terhadap ERβ dibanding ERα (Staar et al. 2005).

2.5. Fungsi Fitoestrogen

Fitoestrogen dapat berikatan dengan reseptor estrogen di organ-organ,

seperti prostat, ovarium, paru-paru, vesika urinaria, ginjal, uterus dan testis,

dan menimbulkan efek estrogenik, walaupun efek fitoestrogen pada

organ-orang tersebut memang kurang poten dibandingakan 17β estradiol, namun dengan kadar yang tinggi dan berulang dapat menimbulkan efek yang

potensial. Hal ini disebabkan karena reseptor estrogen akan diduduki oleh

fitoestrogen dan tidak dapat diduduki oleh estrogen. Fitoestrogen setelah

berikatan dengan reseptor estrogen, akan menyebabkan timbulnya aktivitas

estrogenik yang relatif lemah (Tsourounis 2001). Dengan kata lain,

fitoestrogen dapat menggantikan fungsi estrogen. Fungsi estrogen

diantaranya adalah mempengaruhi ukuran uterus dan organ kelamin wanita.

Ovarium, tuba fallopii, uterus dan vagina semuanya akan bertambah besar

atas pengaruh estrogen. Pembesaran juga terjadi pada genitalia eksterna

akibat meningkatnya deposisi lemak. Estrogen juga mengubah epitel vagina

yang semula epitel pipih selapis menjadi kuboid bertingkat. Pada tuba

fallopii estrogen menyebabkan bertambah banyaknya sel silia yang

membatasi tuba fallopii. Estrogen menyebabkan perubahan nyata pada

endometrium dan kelenjarnya akibatnya ukuran uterus bertambah dua

sampai tiga kali lipat dibandingkan sebelum pubertas. Selain itu, estrogen

juga menyebabkan perkembangan jaringan stroma payudara, pertumbuhan

duktus yang luas dan deposisi lemak pada payudara (Guyton & Hall 1997).

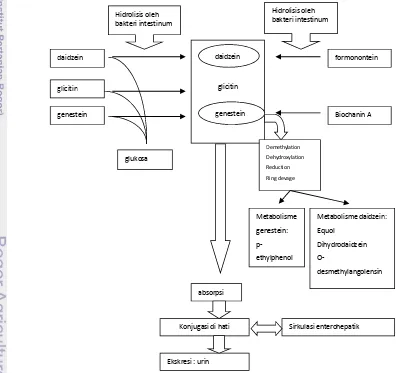

2.6. Metabolisme Fitoestrogen

Fitoestrogen yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu isoflavon, lignan,

dan coumestan masing-masing memiliki metabolisme tersendiri. Isoflavon

memiliki dua glikosida utama yaitu: genestein dan daidzein yang terdapat

dalam bentuk tak terkonjugasi (aglikon) yang didapatkan setelah proses

hidrolisis dan bentuk terkonjugasi (beta glokosida) (Rishi 2002). Aktifitas

biologis tiap-tiap glikosida ini tidak banyak diketahui, namun aktifitasnya

tidak seperti estrogen aktif. Glikosida dihidrolisis menjadi bentuk aglikon

mikroflora intestinum. Glikosida lain yang juga terdapat pada isoflavon

(jumlahnya tidak signifikan) adalah Biochanin A dan Fermononetin (Ososki

& Kennelly 2003). Baik Biochanin A maupun Fermononentin akan

dihidrolisis oleh mikroflora intestinum menjadi genestein dan daidzein

(aglikon). Genistein dimetabolisme lebih lanjut di usus menjadi bentuk

senyawa inaktif p-etilfenol, sedangkan daidzein diubah menjadi equol,

dihidrodaidzein, dan O-desmetilangolensin. Selanjutnya isoflavon akan

diabsorpsi oleh usus, kemudian akan masuk ke pembuluh darah. Isoflavon

akan mengalami metabolisme lebih lanjut berupa konjugasi aglikon dengan

asam glukoronik dan asam sulfur (dalam jumlah sedikit) di hati. Senyawa

isoflavon kemudian akan diekskresikan melalui urin (Rishi 2002).

Gambaran keseluruhan proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Absorpsi, metabolisme dan ekskresi isoflavon (Rishi 2002).

glicitin

Konjugasi di hati Sirkulasi enterohepatik

Pada kelompok lignan, fitoestrogen akan diabsorbsi sebagai metabolit

prekursor dalam bentuk secoisolariciresinol dan matairesinol yang terdapat

pada lapisan aleuronik yang letaknya dekat dengan lapisan fiber pada biji.

Kedua prekursor ini akan berubah bentuk menjadi bentuk difenol yaitu

enterodiol dan enterolacton setelah mengalami proses fermentasi oleh

mikroflora di kolon. Enterodiol dan enterolacton memiliki struktur yang

mirip dengan estradiol. Senyawa ini akan diekskresikan melalui urin setelah

mengalami proses absorbsi sebelumnya (Rishi 2002). Senyawa coumestan

akan mengalami proses metabolisme di hati menjadi senyawa yang lebih

aktif melalui proses demetilasi. Senyawa ini juga akan didegradasi menjadi

senyawa yang bersifat asam sederhana dan fenil (Kaushik-Basu et al. 2008).

2.7. Biologi Umum Tikus Putih

Hewan percobaan atau hewan laboratorium adalah semua jenis hewan

dengan persyaratan tertentu untuk dipergunakan sebagai salah satu sarana

dalam berbagai percobaan penelitian dan kedokteran (Sulaksono et al.

1986). Menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988), hewan percobaan ialah

setiap hewan yang dipelihara secara intensif di laboratorium. Hewan

percobaan harus memenuhi persyaratan genetik atau keturunan dan

lingkungan yang memadai dalam pengelolaan, serta memperlihatkan reaksi

biologis sesuai yang dikehendaki (Subahagio et al. 1997).

Tikus putih merupakan salah satu hewan percobaan yang paling

banyak digunakan dalam penelitian. Berikut adalah klasifikasi taksonomi

tikus putih (Rattus norvegicus) menurut Suckow et al.(2006):

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Mamalia

Ordo : Rodentia

Subordo : Myomorpha

Family : Muridae

Subfamiliy : Murinae

Genus : Rattus

Spesies : Rattus norvegicus

Tikus putih atau tikus laboratorium merupakan hewan yang semarga

dengan tikus liar. Nama ilmiah tikus laboratorium ialah Rattus norvegicus,

sedangkan nama ilmiah tikus liar adalah Rattus rattus. Secara umum, tikus

laboratorium (Rattus norvegicus) termasuk ke dalam tikus yang memiliki

ukuran tubuh medium, memiliki rambut yang tidak terlalu banyak dan

memiliki ekor bersisik yang panjangnya lebih pendek dibandingkan panjang

badannya. Rambut hewan ini sedikit kasar dan berwarna abu-abu di bagian

dorsal serta berwarna putih kekuningan di bagian ventral (Schwartz &

Reeder 2001). Tikus ini memiliki moncong yang panjang, memiliki mata

yang kecil, telinga dan ekor yang tak berambut. Tikus ini memiliki 4 jari

yang berkuku dan ukurannya tidak terlalu besar (Verts & Carraway 1998).

Menurut Malole dan Pramono (1989), terdapat beberapa galur atau

varietas tikus yang memiliki kekhususan tertentu antara lain galur Sprague

Dawley, Wistar dan galur Long Evans. Tikus galur Sprague Dawley

memiliki ciri-ciri albino putih, berkepala kecil dengan ekor yang lebih

panjang daripada badannya. Tikus galur Wistar memiliki ciri-ciri bentuk

kepala lebih besar dengan ekor yang lebih pendek sedangkan galur Long

Evans memiliki ciri badan berukuran lebih kecil dari tikus putih, berwarna

hitam pada bagian kepala dan tubuh bagian depan. Tikus putih (Rattus

norvegicus) galur Sprague Dawley merupakan tikus yang paling sering

digunakan untuk percobaan. Tikus ini memiliki temperamen yang tenang

sehingga mudah dalam penanganan. Rata-rata ukuran berat badan tikus

Sprague Dawley adalah 10.5 gram. Berat badan dewasa adalah 250-300

gram untuk betina, dan 450-520 gram untuk jantan. Tikus ini jarang hidup

lebih dari 3 tahun (Smith & Mangkoewidjojo 1988).

Tingkah laku tikus sangat dipengaruhi oleh ukuran dan tipe kandang

serta kondisi lingkungan sekitar. Tikus mempunyai kebiasaan berlari,

berdiri dengan kedua kaki belakang, melompat serta memanjat. Tikus jantan

mempertahankan diri dari serangan musuh. Tikus juga dapat memakan

segala macam makanan (omnivora) dan beraktivitas pada malam hari

(nokturnal) serta melakukan perkawinan sepanjang tahun (Wagner &

Harkness 1989). Menurut Hrapkiewicz dan Medina (1998), tikus dapat

tumbuh dan berkembang biak dengan baik melalui pemberian pakan standar

komersial yang mengandung setidaknya 20-25% protein dan 4% lemak.

Pertumbuhan dan perkembangan tubuh tergantung pada efisiensi makanan

yang diberikan dan juga sangat dipengaruhi oleh metabolisme basal tubuh

tikus.

Tikus memasuki masa pubertas pada 50-60 hari setelah kelahiran.

Usia pubertas pada hewan betina ditandai dengan pembukaan liang vagina

(vaginal opening) dan pada hewan jantan ditandai dengan adanya penurunan

testis dari abdominal ke skrotum (Smith & Mangkoewidjojo 1988). Tikus

memasuki usia dewasa kelamin dan siap untuk dikawinkan pada usia

65-110 hari. Tikus betina memiliki masa produktifitas reproduksi antara 2.5-3

tahun dengan bobot badan antara 250-300 gram, sedangkan tikus jantan

masa produktifitasnya antara 2.5-3.5 tahun dengan bobot badan 450-520

gram. Tikus merupakan hewan poliestrus yang memiliki siklus estrus yang

lebih dari dua kali dalam setahun. Siklus estrus tikus pendek yaitu 4-5 hari

dengan lama estrus 9-12 jam. Tikus betina yang sedang estrus memiliki sifat

yang lebih agresif dan cenderung ingin kawin. Perkawinan antara tikus yang

terjadi dalam waktu 24 jam dapat diketahui dengan melakukan ulas vagina

dan dilakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan adanya sekresi

cairan dari vagina dan adanya spermatozoa dalam usapan vagina tersebut

(Malole & Pramono 1989). Masa kebuntingan tikus berkisar antara 21-23

hari dengan jumlah anak pada setiap kelahiran 6-12 ekor anak (Hrapkiewicz

& Medina 1998).

Anak tikus yang baru lahir memiliki bobot antara 5-6 gram. Anak

tikus yang baru dilahirkan memiliki penampilan tanpa rambut, buta, kaki

yang belum berkembang, ekor yang pendek serta lubang telinga masih

tertutup. Anak tikus mulai memiliki rambut pada usia 7-10 hari, mata

2002). Penentuan jenis kelamin anak tikus dilakukan melalui perbandingan

celah anogenital dan ukuran tonjolan genital. Celah anogenital didapat

dengan melakukan pengukuran jarak antara alat genital dengan anus. Celah

anogenital yang lebih panjang dan tonjolan genital yang lebih besar

merupakan ciri tikus jantan (Gambar 4). Menurut Fox (2002), anak tikus

mulai memakan makanan padat pada usia 2 minggu. Usia penyapihan tikus

biasanya 21 hari.

Gambar 4 Celah anogenital anak jantan (kiri) dan betina (kanan) usia 2 minggu (A) dan 6 minggu (B) (Suckow et al. 2006).

2.8. Reproduksi Tikus Jantan

Sistem reproduksi jantan terdiri atas banyak organ-organ individual

yang bekerja sama memproduksi spermatozoa dan menyampaikannya ke

traktus reproduksi betina. Pada tikus jantan, organ reproduksi meliputi

testis, epididimis, duktus deferent, kelenjar aksesoris (ampula, vesica

semininalis, prostat, dan bulbouretralis), penis, skrotum, dan preputium

(Gambar 5). Organ reproduksi ini memiliki peran masing-masing dalam

menjalankan fungsinya sebagai organ reproduksi. Testis berfungsi

memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Epididimis (caput,

corpus dan cauda) berperan sebagai tempat pematangan sperma, kapasitasi,

dan penyimpanan sperma yang sudah matang. Duktus deferent berfungsi

menyalurkan spermatozoa ke uretra. Kelenjar aksesoris menghasilkan

semen yang berfungsi memberi makan spermatozoa dan menetralisir

masuk ke organ reproduksi betina. Skrotum melapisi testis, dan preputium

melapisi penis (Cunningham 1997).

Gambar 5 Struktur anatomi alat reproduksi jantan (Moore 2000).

Testis adalah organ utama dalam sistem reproduksi jantan. Testis

terletak di dalam sebuah kantung yang dinamakan skrotum dan

menggantung di bawah tubuh hewan. Testis bertanggung jawab atas

steroidogenesis, terutama androgens, dan juga pengadaan sel-sel germinal

haploid melalui spermatogenesis. Kedua fungsi ini terjadi pada sel-sel

Leydig dan pada tubuli semeniferi (Cunningham 1997). Tubuli semeniferi

adalah tempat spermatozoa dibentuk. Proses pembentukan spermatozoa ini

dikenal dengan spermatogenesis. Dalam proses spermatogenesis terdapat

dua tahapan, yaitu: spermatositogenesis (spermatogenium, spermatosit

primer, spermatosit sekunder, spermatid awal, spermatid akhir) dan

spermoigenesis (perubahan struktural spermatid menjadi spermatozoa).

Proses spermatositogenesis ini pada hewan jantan mulai terjadi beberapa

saat sebelum masa pubertas dimana sel benih primordial berkembang

menjadi spermatogonia yang selanjutnya akan berdiferensiasi menjadi

spermatosit primer. Setelah terjadinya penggandaan DNA, spermatosit

primer mulai memasuki tahap profase pembelahan miosis pertama.

Spermatosit primer berkembang menjadi dua spermatosit sekunder, dan

mulai memasuki tahap pembelahan meiosis kedua dan akan dihasilkan

empat spermatid yang bersifat haploid (Ganong 1995). Pada tahapan

Perubahan utama meliputi kondensasi kromatin inti, pembentukan ekor

sperma dan perkembangan tudung akrosom. Setelah terbentuk sempurna,

spermatozoa memasuki rongga tubuli seminiferi dan selanjutnya masuk ke

cauda epididimis. Pada tikus jantan, sperma mulai ada di cauda epididimis

pada usia 45-46 hari dan puncak produksinya pada usia 75 hari (Fox 2002).

Selain menghasilkan sperma, testis juga berfungsi menghasilkan

hormon testosteron. Peranan dan hadirnya hormon ini di dalam tubuh

dipengaruhi oleh beberapa hormon lain, yaitu hormon GnRH, FSH, dan LH.

Pada hewan jantan, gonadotrophin releasing hormone (GnRH) disekresikan

dari hipothalamus untuk menstimulasi pelepasan lutenising hormone (LH) dan

follicle stimulating hormone (FSH) dari pituitari anterior. LH and FSH

mengatur aktivitas testis. LH merangsang sel-sel Leydig untuk memproduksi

testosteron dan FSH akan menstimulasi sel-sel Sertoli untuk proses

pembentukan sel-sel germinal pada spermatogenesis. FSH dan testosteron

merangsang sel-sel spermatogenik untuk melakukan meiosis dan

berdiferensiasi menjadi sperma (Hernawati 2007). Pada masa pubertas kinerja

hormon ini terutama testosteron semakin meningkat. Kurangnya kadar

testosteron dapat menyebabkan berbagai macam gangguan reproduksi

jantan, seperti kriptorchid, hipospadia, pseudohermafroditsme (Heffner &

Schust 2008), dan gangguan kesuburan (Martono & Joewana 2006).

2.9. Homon-Hormon yang Berperan pada Masa Bunting dan Laktasi

Hormon adalah agen kimia yang disekresikan oleh sel endokrin

langsung ke dalam aliran darah dan ditransportasikan pada target

(Cunningham 1997). Hormon-hormon yang mempengaruhi kebuntingan dan

berperan setelah postpartus adalah estrogen, progesteron, relaxin, oxitosin,

dan prolaktin. Estrogen berpengaruh pada masa kebuntingan terutama saat

proses organogenesis. Peran estrogen pada saat kebuntingan adalah ikut

membantu dalam mempersiapkan uterus untuk implantasi. Uterus akan

mengalami hiperplasi dan hipertropi akibat estrogen dengan tujuan

mempersiapkan kebuntingan. Estrogen bertanggung jawab terhadap

aliran darah ke uterus. Estrogen juga memegang peranan penting terhadap

perkembangan fetus selama kebuntingan (Sherwood 2001).

Proses diferensiasi organ reproduksi fetus selama di kandungan juga

dipengaruhi oleh adanya paparan agen estrogenik. Paparan yang berlebihan

pada fetus jantan dapat menyebabkan kegagalan diferensiasi sex,

menyebabkan komplikasi lain seperti epididymal cyst, meatal stenosis,

hypospadia, cryptorchidsm dan microphallus (Vicenzo et al. 2005).

Frekuensi dari terjadinya abnormalitas sangat tergantung pada kadar dan

waktu terjadinya paparan. Hewan jantan yang mendapat paparan estrogen

pada periode akhir kebuntingan memiliki risiko lebih rendah terjadinya

abnormalitas ini jika dibandingkan dengan yang mendapat paparan pada

awal kebuntingan (Vicenzo et al. 2005). Kadar paparan estrogenik yang

tinggi selama kebuntingan dapat menekan perkembangan saluran tikus

jantan sehingga kinerja reproduksinya kurang maksimal (Santii et al. 1998).

Selain itu, paparan estrogen yang tinggi pada fetus dan neonatus ditakutkan

akan menyebabkan efek yang menyimpang seperti infertilitas, kornifikasi

vagina persisten, hemoragi folikel ovarium, dan premature vaginal opening

(Hughes et al. 2004).

Hormon progesteron memiliki fungsi memelihara kebuntingan,

menghambat kontraksi uterus, membentuk kelenjar endometrium, dan

pemicu pertumbuhan alveolar pada kelenjar susu. Hormon prolaktin

berperan merangsang pertumbuhan kelenjar susu dan hormon oksitosin

merangsang pengeluran air susu. Hormon relaxin berperan sebagai relaksasi

ligament pelvis (Isnaeni 2006). Hormon-hormon ini sangat dibutuhkan oleh

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bagian Fisiologi, Departemen Anatomi,

Fisiologi, dan Farmakologi, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian

Bogor pada bulan April sampai dengan November 2011.

3.2. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah kandang tikus

berpenutup kawat kasa, timbangan Triple Beam Balance, gelas objek, cover

glass, cotton bud, mikroskop, syringe 24 G, spoid 1 ml, sonde lambung,

penggaris, kamar hitung Neubauer, hand tally counter, cawan porselin, pipet

leukosit, tabung reaksi, tabung eppendorf, mesin sentrifuse, pipet, freezer,

timbangan analitik, kertas saring, peralatan bedah (alas, pisau, pinset,

gunting), tisu, dan kertas label. Bahan yang digunakan dalam penelitian

adalah susu kedelai fermentasi, larutan NaCl fisiologis (0,9%), akuades,

larutan eter, dan kit testosteron.

3.3. Persiapan Penelitian 3.3.1. Hewan Coba

Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah tikus

putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley betina berusia 16 minggu

pada awal penelitian dan tikus jantan berusia 16 minggu untuk mengawini

betina. Selama penelitian tikus dipelihara di Fasilitas Hewan Coba, Fakultas

Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor. Kandang yang digunakan

dalam penelitian berbahan dasar plastik, berukuran 30 x 20 x 12 cm,

berpenutup kawat kasa pada bagian atasnya, dan diberi alas sekam yang

diganti secara periodik. Pakan dan air minum tikus diberikan ad libitum.

Tikus bunting didapatkan dengan perkawinan yang dilakukan secara

alamiah dengan mencampurkan tikus jantan dan betina dalam satu kandang

tersebut dilakukan ulas vagina untuk mendeteksi adanya perkawinan.

Indikator terjadi perkawinan adalah ditemukannya sperma pada preparat

ulas vagina. Bila pada preparat ulas vagina yang diamati tersebut ditemukan

sperma, pada umumnya tikus betina dinyatakan bunting (H1). Tikus betina

yang telah dinyatakan bunting dikandangkan secara individu.

3.3.2. Fitoestrogen

Fitoestrogen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari olahan

kacang kedelai yaitu susu kedelai yang telah difermentasi menggunakan

Lactobacilus plantarum dan didapat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI). Setiap 100 gram susu kedelai fermentasi mengandung

kadar isoflavon sebanyak 70.61 mg yang terdiri dari 66.81 mg daidzein dan

3.80 mg genestein (hasil analisis Laboratorium Pengujian-Balai Besar

Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian-Kementrian

Pertanian).

3.4. Metode Penelitian

3.4.1. Pengelompokan Hewan Coba

Sebanyak 12 ekor tikus betina bunting dibagi ke dalam empat

kelompok percobaan yang masing-masing kelompok terdiri dari tiga ekor

tikus betina. Kelompok-kelompok tersebut terdiri dari:

1. Kelompok K yang tidak diberi susu kedelai fermentasi selama

kebuntingan dan menyusui atau sebagai kontrol.

2. Kelompok A yang diberi susu kedelai fermentasi pada usia awal

kebuntingan (H2-H11).

3. Kelompok B yang diberi susu kedelai fermentasi pada akhir

kebuntingan sampai dengan partus (H12-H21).

4. Kelompok C yang diberi susu kedelai fermentasi pada masa laktasi

(P2-P11).

Pemberian susu kedelai fermentasi dilakukan secara peroral dengan

dosis sebanyak 4.99 gr/kg BB/hari dalam volume 4 ml dan dilakukan setiap

melahirkan secara alami. Anak tikus tersebut dibiarkan menyusu pada

induknya sampai usia 21 hari. Anak tikus yang dilahirkan inilah merupakan

subjek penelitian.

3.4.2. Pelaksanaan

Tikus-tikus betina dihitung lama kebuntingannya dan dibiarkan

melahirkan secara alami. Pada hari pertama kelahiran dilakukan

penghitungan jumlah anak sekelahiran. Penghitungan rataan bobot badan

anak dilakukan pada hari kedua setelah kelahiran. Pengamatan jarak celah

anogenital dilakukan untuk menentukan jenis kelamin tikus. Tikus betina

memiliki jarak celah anogenital yang lebih pendek dibandingkan dengan

tikus jantan (Suckow et al. 2006). Setelah diketahui jenis kelamin anak,

anak yang berjenis kelamin jantan diambil sebagai objek penelitian. Anak

tikus jantan yang telah berusia 15 dan 21 hari dari masing-masing kelompok

dilakukan pengukuran celah anogenital. Anak tikus jantan dipisahkan

dengan induk pada hari ke-28 dan dikandangkan sesuai dengan

kelompoknya masing-masing. Pada usia 28 hari (prapubertas) dan usia 42

hari (menjelang pubertas) satu anak tikus jantan dari setiap kelompok

perlakuan dinekropsi untuk diambil data tampilan reproduksi. Data yang

diambil berupa bobot badan, bobot organ reproduksi (testis), dan jumlah

sperma. Selain itu, sampel darah juga diambil untuk menentukan kadar

hormon hewan jantan (testosteron). Segera setelah pembiusan dengan

menggunakan eter, sebanyak 1 ml darah diambil dari jantung dengan

menggunakan jarum suntik tuberculin. Darah ditempatkan dalam tabung

darah dan dibiarkan selama kira-kira 1 jam, disentrifuse dengan kecepatan

2500 rpm selama 15 menit. Serum yang terbentuk dimasukkan ke dalam

tabung eppendorf dan disimpan di dalam freezer sampai pengujian. Diagram

3.5. Parameter yang Diambil dan Teknik Pengukurannya

Kinerja Induk 1. Lama Kebuntingan

Lama kebuntingan didapatkan dengan cara menghitung masa

kebuntingan induk dari hari pertama sampai dengan partus.

2. Jumlah Anak Sekelahiran dan Rataan Bobot Badan Lahir Anak

Jumlah anak sekelahiran dihitung melalui jumlah total anak pada

hari pertama kelahiran setiap induk. Rataan bobot lahir anak diperoleh

pada saat anak berusia dua hari. Data ini didapat dengan cara menimbang

bobot badan total seluruh anak dari setiap induk dan dibagi dengan

jumlah anak.

Kinerja Reproduksi Anak Jantan

1. Jarak Celah anogenital Usia 15 dan 21 Hari

Celah anogenital pada anak didapatkan dengan mengukur jarak celah

yang dibentuk oleh anus dan alat genital menggunakan penggaris. Data

didapat dalam skala centimeter.

2. Bobot Badan Anak Usia 28 dan 42 Hari

Bobot badan anak masing-masing diukur dengan menggunakan

timbangan Triple Beam Balance. Hasil pengukuran dinyatakan dalam

satuan gram.

3. Bobot Testis dan Jumlah Sperma Usia 28 dan 42 Hari

Bobot testis diukur dengan menggunakan timbangan analitik yang

merupakan bobot basah organ. Organ testis didapatkan melalui

euthanasia tikus percobaan menggunakan larutan eter dan pembedahan.

Bobot yang didapat dinyatakan dalam satuan gram. Jumlah sperma

didapat dengan mengencerkan semen yang ada pada cauda epididimis

dengan larutan NaCl fisiologis hangat. Kemudian cairan ini dihisap

dengan menggunakan pipet leukosit sampai dengan angka 11 dan

dibuang beberapa tetes lalu diletakkan pada kamar hitung Neubauer guna

dihitung jumlah sperma yang ada. Sperma dihitung dengan menggunakan

4. Kadar Hormon Testosteron

Kadar hormon testosteron diukur pada anak jantan usia 28 hari dan 42

hari. Pengukuran kadar testosteron ini dilakukan dengan menggunakan

teknik RIA memakai kit komersial. Konsentrasi hormon testosteron yang

terkandung dalam serum akan dibaca dengan menggunakan gamma

counter. Hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan ng/ml.

3.6. Analisis Statistik

Hasil parameter yang telah diukur dinyatakan dalam rataan ±

simpangan baku. Perbedaan antar kelompok perlakuan diuji secara

statistika melalui analisa sidik ragam (ANOVA) dengan pola rancangan

acak lengkap, dilanjutkan dengan uji Duncan dengan selang kepercayaan

95% (α=0.05) (Steel & Torrie 1991).

Kelompok A Kelompok B Kelompok C

Keterangan: : Pemberian susu kedelai fermentasi pada induk.

4.1. Pengaruh Pemberian Susu Kedelai Fermentasi terhadap Kinerja Induk Parameter yang digunakan untuk mengamati pengaruh pemberian

susu kedelai fermentasi terhadap kinerja induk adalah lama kebuntingan,

dan tingkat produksi anak yang meliputi jumlah anak sekelahiran dan rataan

bobot badan lahir. Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 Rataan (±SD) lama kebuntingan, jumlah anak sekelahiran dan rataan bobot badan lahir anak

Parameter

K adalah kelompok hewan yang tidak diberi susu kedelai fermentasi selama kebuntingan dan menyusui, A adalah kelompok hewan yang diberi susu kedelai fermentasi 4.99 gr/kg BB/hari saat awal kebuntingan (usia 2-11 hari), B adalah kelompok hewan yang diberi susu kedelai fermentasi 4.99 gr/kg BB/hari saat akhir kebuntingan (usia 12-21 hari), dan C adalah kelompok hewan yang diberi susu kedelai fermentasi 4.99 gr/kg BB/hari saat laktasi (usia 2-11 hari); tn=tidak nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian susu kedelai

fermentasi yang mengandung fitoestrogen tidak memiliki pengaruh terhadap

lamanya kebuntingan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 dimana setiap

kelompok baik yang diberi perlakuan maupun tidak diberi perlakuan tidak

memiliki perbedaan yang nyata atau memiliki lama kebuntingan yang sama.

Menurut Hrapkiewicz dan Medina (1998), masa kebuntingan normal tikus

berkisar 21-23 hari. Lama kebuntingan dipengaruhi oleh faktor induk, fetus,

genetik dan lingkungan. Induk yang berumur muda akan memiliki masa

Jumlah fetus yang banyak juga akan membuat kelahiran fetus semakin cepat

(Hafez & Hafez 2000). Selain itu, genetik dan lingkungan juga akan

mempengaruhi lamanya kebuntingan. Lingkungan yang memiliki

temperatur yang hangat akan membuat waktu kelahiran semakin cepat

(Noakes et al. 2005).

Pemberian fitoestrogen juga tidak mempengaruhi jumlah anak yang

dilahirkan dan bobot anak sekelahiran. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5

dimana kelompok yang diberi perlakuan maupun tidak diberi perlakuan

tidak berbeda nyata. Seluruh kelompok memiliki jumlah anak dan bobot

sekelahiran dalam rentang yang normal. Jumlah anak tikus yang dilahirkan

setiap kelahiran biasanya 6-12 ekor anak (Hrapkiewcz & Medina 1998)

dengan bobot badan antara 5-6 gram (Fox 2002). Faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi bobot badan lahir anak diantaranya adalah ras, bobot induk,

jenis kelamin, cuaca dan iklim, dan nutrisi induk (Noakes et al. 2005).

4.2. Pengaruh Pemberian Susu Kedelai Fermentasi terhadap Kinerja Reproduksi Anak Jantan

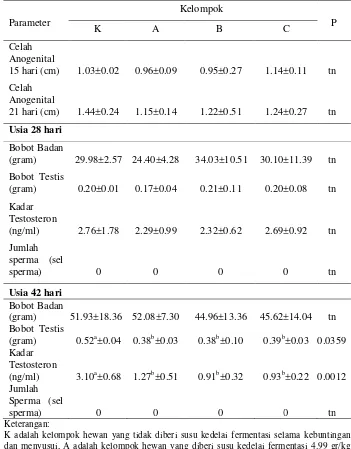

Pengamatan pengaruh pemberian susu kedelai fermentasi terhadap

kinerja reproduksi anak jantan meliputi jarak celah anogenital, bobot badan,

bobot testis, kadar testosteron dan jumlah sperma. Pengukuran celah

anogenital dilakukan sebelum usia pubertas yaitu pada usia 15 dan 21 hari,

sedangkan pengukuran bobot badan, bobot testis, kadar testosteron dan

jumlah sperma dilakukan pada usia 28 hari (sebelum pubertas) dan 42 hari

(menjelang pubertas). Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah

Tabel 6 Rataan (±SD) celah anogenital, bobot badan, bobot testis, kadar testosteron dan jumlah sperma

Keterangan:

K adalah kelompok hewan yang tidak diberi susu kedelai fermentasi selama kebuntingan dan menyusui, A adalah kelompok hewan yang diberi susu kedelai fermentasi 4.99 gr/kg BB/hari saat awal kebuntingan (usia 2-11 hari), B adalah kelompok hewan yang diberi susu kedelai fermentasi 4.99 gr/kg BB/hari saat akhir kebuntingan (usia 12-21 hari), dan C adalah kelompok hewan yang diberi susu kedelai fermentasi 4.99 gr/kg BB/hari saat laktasi (usia 2-11 hari); Huruf superscript yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan bahwa hasil berbeda nyata (P<0.05); tn=tidak nyata.

Celah anogenital merupakan jarak antara alat genital dengan anus.

Celah anogenital yang lebih panjang merupakan ciri dari tikus jantan. Data

pada Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata

dari celah anogenital yang diukur pada masing-masing kelompok baik usia

15 hari maupun 21 hari. Hasil ini menunjukkan bahwa pemaparan

(gram) 29.98±2.57 24.40±4.28 34.03±10.51 30.10±11.39 tn

Bobot Testis

(gram) 51.93±18.36 52.08±7.30 44.96±13.36 45.62±14.04 tn

fitoestrogen pada masa kebuntingan awal, akhir, maupun laktasi tidak

mempengaruhi jarak celah anogenital. Namun demikian, bila dilihat lebih

lanjut, jarak celah anogenital usia 21 hari pada kelompok yang mendapat

perlakuan pemberian fitoestrogen terlihat lebih pendek dibandingkan

dengan kontrol. Hal ini diduga sebagai akibat pemberian fitoestrogen

(nonsteroid bersifat estrogen like) yang berasal dari susu kedelai fermentasi.

Pemberian senyawa nonsteroid yang bersifat estrogen seperti DES

(diethylstilbesterol) dapat menyebabkan celah anogenital pada jantan

menjadi lebih pendek (Shelby 2010). Pemberian fitoestrogen (genistein)

selama kebuntingan dapat ditransfer dari induk ke fetus melalui plasenta

(Doerge et al. 2001). Selain itu Lewis et al. (2003) juga menyebutkan

bahwa fitoestrogen dapat ditransfer melalui air susu. Oleh sebab itu,

hadirnya sejumlah fitoetrogen yang bersifat estrogen like pada anak inilah

yang diduga dapat memperpendek celah anogeital pada anak jantan.

Bobot badan anak baik usia 28 dan 42 hari tidak memberikan nilai

yang berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian fitoestrogen

pada induk di awal kebuntingan, akhir kebuntingan, maupun laktasi tidak

mempengaruhi bobot badan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Kang et al. (2002), dimana pemberian genestein dosis tinggi

selama kebuntingan dan laktasi dengan dosis 0.4 dan 4 mg/kg BB/hari tidak

menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap bobot anak dan jenis

kelamin anak.

Hasil pengamatan bobot testis dan kadar testosteron pada usia 28 hari

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa

hadirnya fitoestrogen pada masa embrio, fetus, dan awal kelahiran tidak

memberikan pengaruh terhadap kinerja reproduksi anak jantan usia 28 hari.

Hal ini dikarenakan pada usia 28 hari tikus belum memasuki masa pubertas.

Sebelum memasuki masa pubertas sekresi hormon steroid seks (testosteron)

dalam jumlah yang sedikit sudah mempunyai efek penghambat yang kuat

terhadap sekresi GnRH oleh hipothalamus (Guyton & Hall 1997). GnRH

sendiri berfungsi menstimulasi pelepasan LH dan FSH. Adanya hambatan

tidak ada rangsangan kepada sel-sel Leydig untuk memproduksi testosteron

atau dengan kata lain pada masa sebelum pubertas sel-sel Leydig yang

mensekresi testosteron dalam testis menjadi tenang (Ganong 1995). Oleh

karena itulah, pemberian fitoestrogen tidak terlihat mempengaruhi kinerja

reproduksi anak sebelum pubertas. Hal ini juga telah dibuktikan oleh

Kembara (2009), dimana pemberian tepung kedelai yang mengandung

fitoestrogen pada induk bunting atau menyusui tidak memberikan pengaruh

terhadap bobot testis anak usia 4 minggu.

Berbeda dengan usia 28 hari, pada usia 42 hari bobot testis dan kadar

testosteron menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0.05). Tikus yang

induknya diberi susu kedelai fermentasi menunjukkan bobot testis dan kadar

hormon testosteron yang lebih rendah bila dibandingkan dengan tikus yang

tidak diberi perlakuan apapun. Hadirnya sejumlah fitoestrogen pada fetus

atau anak yang bisa ditransfer dari induk melalui plasenta atau air susu

memberikan pengaruh terhadap bobot testis dan kadar testosteron pada usia

42 hari, tetapi tidak pada usia 28 hari karena tikus belum memasuki usia

pubertas sehingga hormon reproduksinya belum aktif. Pada usia 42 hari,

tikus menjelang pubertas sehingga hormon-hormon reproduksinya diduga

sudah mulai bekerja, sehingga hadirnya fitoestrogen menyebabkan fungsi

testosteron terganggu, akibatnya perkembangan traktus reproduksi anak

jantan (testis) pada usia ini juga terganggu.

Testis terdiri dari tubulus seminiferus yang di dalamnya terdapat

sel-sel Sertoli dan sel-sel-sel-sel Leydig yang terletak diantara tubulus seminiferus.

Penurunan bobot testis dan penurunan kadar testosteron yang ditunjukkan

pada hasil pengamatan usia 42 hari dalam Tabel 6 diduga karena hadirnya

fitoestrogen mengakibatkan terhambatnya perkembangan sel Leydig atau

berkurangnya jumlah sel Leydig yang disebabkan oleh sekresi LH yang

terhambat akibat efek antiandrogenik dari fitoestrogen. Penurunan jumlah

sel Leydig ini akan menyebabkan penurunan bobot testis, karena sekitar

20% massa testis terdiri atas sel-sel Leydig (Guyton & Hall 1997).

Penurunan jumlah sel Leydig juga akan menyebabkan kadar testosteron

proses steroidogenesis yang menghasilkan testosteron (Guyton & Hall

1997). Rendahnya kadar testosteron akan berpengaruh pada diameter

tubulus seminiferus seperti yang telah dilakukan oleh Wahyuni (2012),

dimana terjadi penurunan diamater tubulus seminiferus yang diduga karena

kurangnya hormon testosteron akibat pemberian isoflavon yang

menyebabkan atropi-atropi tubulus seminiferus. Adanya atropi-atropi

tubulus seminiferi ini dapat menyebabkan penurunan bobot testis. Hal ini

dikarenakan sekitar 80% massa testis terdiri dari tubulus seminiferus

(Sherwood 2001).

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Casanova et al. (1999)

yang menyatakan bahwa efek pemberian atau pemaparan fitoestrogen

(genestein) pada masa kebuntingan atau laktasi terhadap perkembangan

reproduksi tikus (bobot testis) membuat perkembangan alat reproduksi

menjadi terganggu sehingga bobot testis menjadi lebih rendah. Hal serupa

juga diungkapkan oleh Astuti (2009) yang menyatakan bahwa pemberian

tepung kedelai kaya isoflavon rendah lemak pada dosis 4.5 mg/kg BB/hari

dilaporkan menyebabkan perubahan pada bobot testis, berkurangnya

volume lumen pada tubului seminiferi, dan terganggunya spermatogenesis.

Penelitian lain pada tikus jantan Spraguey Dawley juga menyebutkan

bahwa pemberian diet kaya fitoestrogen dalam jangka pendek dapat

menurunkan kadar testosteron dan androgen, serta penurunan bobot prostat

secara signifikan (Karahalil 2006). Hal ini juga dibuktikan oleh Wahyuni

(2012), dimana hasil penelitiannya menyebutkan adanya penurunan bobot

testis dan kadar hormon testosteron pada kelompok yang diberi isoflavon.

Terjadinya penurunan kadar hormon testosteron disebabkan oleh

isoflavon yang bersifat estrogen like dan juga bersifat antiandrogenik.

Isoflavon mengawali kerjanya dengan cara meniru kerja estrogen, sehingga

mampu berikatan dengan reseptor estrogen. Reseptor estrogen yaitu Erα dan

Erβ tersebar diseluruh tubuh termasuk kelenjar pituitary dan hipothalamus

(Shupnik et al. 1998). Hadirnya isoflavon yang sifatnya mirip dengan

estrogen ini akan berikatan dengan reseptor estrogen yang ada pada hipofise

di hipofise anterior diduga menghambat sekresi FSH dan LH. Begitu juga

dengan efek ikatan reseptor estrogen dengan fitoestrogen yang ada di

hipothalamus, diduga menyebabkan sekresi GnRH menjadi lebih sedikit,

akibatnya pelepasan FSH dan LH yang dirangsang oleh GnRH menjadi

sedikit. Jika sekresi LH terhambat atau sedikit, maka pertumbuhan dan

pematangan sel Leydig serta kemungkinan jumlah sel Leydig berkurang

sehingga hormon testosteron akan berkurang. Hal ini disebabkan karena sel

Leydig merupakan tempat terjadinya proses steroidogenesis yang

menghasilkan testosteron (Guyton & Hall 1997).

Pemberian fitoestrogen pada masa kebuntingan atau laktasi tidak

memberikan pengaruh terhadap jumlah sperma baik pada usia 28 hari

maupun 42 hari. Hal ini dikarenakan tikus belum memasuki usia pubertas

atau dewasa kelamin. Tikus yang belum memasuki masa pubertas akan

menghasilkan hormon FSH yang rendah akibat sekresi GnRH yang tidak

cukup. Keadaan ini akan membuat sel-sel Sertoli untuk proses pembentukan

sel-sel germinal pada spermatogenesis juga akan rendah, akibatnya jumlah

sperma tidak ditemukan pada usia sebelum pubertas. Proses pembentukan

sperma atau spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon

diantaranya: hormon testosteron yang penting bagi pertumbuhan dan

pembagian sel-sel germinativum dalam membentuk sperma, hormon lutein

yang merangsang sel-sel Leydig untuk menyekresi testosteron, hormon

perangsang folikel yang penting dalam proses spermiogenesis (pengubahan

spermatid menjadi sperma), dan hormon pertumbuhan yang secara khusus

meningkatkan pembelahan awal spermatogonia sehingga spermatogenesis

pun meningkat (Guyton & Hall 1997).

Menurut Fox (2002), sperma mulai ada di cauda epididimis pada usia

45-46 hari dan puncak produksinya pada usia 75 hari. Pada usia 75 hari,

tikus jantan telah mengalami dewasa kelamin, sehingga alat reproduksinya

telah bekerja secara optimal termasuk testis. Testis yang merupakan organ

utama dalam sistem reproduksi jantan pada usia dewasa kelamin telah

mampu menghasilkan sperma dan mampu mengawini betina (Cunningham

5.1. Simpulan

Pemberian susu kedelai fermentasi sebanyak 4.99 gr/kg BB/hari pada

induk di awal kebuntingan, akhir kebuntingan atau laktasi memberikan

pengaruh terhadap kinerja reproduksi anak jantan usia 42 hari berupa

penurunan bobot testis dan kadar testosteron.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, yaitu:

1. Perlu adanya jumlah ulangan yang lebih banyak agar didapatkan

standar deviasi yang lebih kecil.

2. Perlu dilakukan penelitian dengan dosis yang bertingkat untuk melihat

seberapa besar dosis yang benar-benar dapat mempengaruhi kinerja

reproduksi anak jantan.

3. Perlu dilakukan pengamatan lanjutan sampai anak usia dewasa

kelamin dan mampu mengawini betina sehingga dapat diketahui

secara pasti pengaruh pemberian fitoestrogen terhadap kinerja

http://www.kesrepro.info/?q=node/32 [8 November 2011].

Almatsier S. 2009. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: Gramedia.

Astuti S. 2009. Kualitas spermatozoa tikus jantan yang diberi tepung kedelai kaya isoflavon. Lampung: Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Budirmawanti C. 2004. Komposisi dan nutrisi pada susu kedelai. [terhubung berkala]. http://www.indomedia.com/intisari/diet html [27 Februari 2012].

Casanova et al. 1999. Developmental effects of dietary phytoestrogens in Sprague–Dawley rats and interactions of genistein and daidzein with rat estrogen receptors alpha and beta in vitro. Toxicol Sci 51:236–244.

Cunningham JG. 1997. Textbook of Veterinary Physiology 2nd. Philadelphia: WB Saunders.

Doerge DR, Churchwell MI, Chang HC, Newbold RR, Delclos KB. 2001. Placental transfer of the soy isoflavone genistein following dietary and gavage administration to Sprague Dawley rats. Reproductive Toxicol 15:105–110.

Efendi. 2008. Manfaat mengkonsumsi susu kedelai. [terhubung berkala]. http://efendi.blogspot.com/2008/01/manfaat mengkonsumsi susu kedelai.html [27 Februari 2012].

Fox JG. 2002. Laboratory Animal Medicine 2nd. New York: Academic pr.

Ganong WF. 1995. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Andrianto P, penerjemah; Oswari J, editor. Jakarta: ECG. Terjemahan dari: Review of Medical Physiology.

Guyton AC, Hall JE. 1997. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Ed ke-9. Setiawan I, Tengadi KA, Santoso A, penerjemah; Setiawan I, editor. Jakarta: ECG. Terjemahan dari: Textbook of Medical Physiology 9th Ed.

Hafez B, Hafez ESE. 2000. Reproduction Farm Animal 7th Ed. USA: Williams & Wilkins.

Heffner LJ, Schust DJ. 2008. At a Glance Sistem Reproduksi Ed ke-2. Di dalam: Safitri A, editor. Jakarta: Erlangga.