TERHADAP KINERJA USAHA KECIL

DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIO CAESARION

SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

saya sendiri dibawah arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain serta belum pernah dipublikasikan. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah dicantumkan dalam teks dan dalam Daftar Pustaka pada Laporan Tugas Akhir ini.

Bogor, Juli 2011

SYAMSUN as member.

Income regional per capita in South Lampung regency of Lampung Province in 2008 only about Rp 7.260.902,00, but in 2009 had increased to Rp 8.620.637,00 increase 18.73%. this condition had not been able to overcome poverty and create sufficient jobs in rural areas, particularly in South Lampung regency. According in this condition South Lampung Regency became one of the target area for Rural Agribusiness Development Program (PUAP). In 2008 PUAP was distributed Rp 3.492.040.000 to 35 Gapoktan and in 2009 was distributed 3.898.324.000 to 39 Gapoktan. The objective of this study is to analyze the effectiveness of PUAP in South Lampung regency. Suitability of planning to the implementation of farm activities; rural agribusiness development; microfinance development, and mentoring activities. This study used survey methods and data were collected by questionnaires and direct interviews to 86 respondens (as member of Gapoktan) in South Lampung regency. Analysis was conducted using result statistical method of multiple linear regression analysis. The direct result showed that after receiving PUAP, performance of small business agriculture in South Lampung regency became more effective. It was showed by distribution and utilization of assistance appropriate with the planning agricultural business growth, diversification of agricultural products, group capital increased and also role of extension in Complementary and PMT to guide the group.

sebagai Anggota.

Pada umumnya masalah kemiskinan berhubungan erat dengan permasalahan pertanian di Indonesia. Pendapatan Regional Perkapita di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung pada tahun 2008 hanya mencapai sekitar Rp7.260.902,00, sedangkan pada tahun 2009 telah meningkat menjadi Rp8.620.637,00 atau terjadi kenaikan sebesar 18,73%. Dalam hal ini bidang usaha kecil sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 49,83% untuk peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat Lampung Selatan bermata pencaharian di sektor pertanian.

Di lain sisi peningkatan pendapatan tersebut belum mampu menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut dan dukungan potensi yang ada di kabupaten tersebut, maka salah satu daerah sasaran program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah Kabupaten Lampung Selatan. Melalui program PUAP tersebut telah tersalur bantuan kepada 35 Gapoktan tahun 2008 atau senilai Rp3.492.040.000,00 dan tahun 2009 sebanyak 39 Gapoktan senilai Rp3.898.324.000,00.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bantuan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Lampung Selatan. Variabel yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan usaha tani; pengembangan agribisnis perdesaan; pengembangan keuangan mikro; dan pendampingan yang benar.

Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner serta wawancara langsung kepada 86 kelompok tani sampling di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Kelompok Tani ini adalah penerima bantuan program PUAP. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan usaha tani; pengembangan agribisnis perdesaan; pengembangan keuangan mikro; dan peran pendampingan secara simultan dan parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha tani pada Gapoktan penerima bantuan melalui program PUAP di Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah adanya bantuan program PUAP kinerja usaha kecil pertanian di Kabupaten Lampung selatan menjadi lebih efektif hal tersebut ditandai dengan penyaluran dan pemanfaatan bantuan yang telah sesuai dengan perencanaan, berkembangnya usaha pertanian anggota kelompok dengan meningkatnya hasil produksi pertanian, diversifikasi produk hasil pertanian, terjadinya pemupukan modal kelompok serta peran serta dari Penyuluh Pendamping dan PMT dalam melakukan pembinaan terhadap Gapoktan.

@ Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Karya Tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIO CAESARION

Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister profesional

Pada Program Studi Industri Kecil Menengah

SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kabupaten Lampung Selatan.

Nama Mahasiswa : Rio Caesarion

Nomor Pokok : F352064135

Program Studi : Industri Kecil Menengah

Disetujui,

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Nora H Pandjaitan, DEA Dr. Ir. Muhammad Syamsun, M. Sc Ketua Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi

Industri Kecil Menengah Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Musa Hubeis, MS, Dipl.Ing, DEA Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Industri Kecil Menengah (PS MPI), Sekolah Pascasarjana (SPs), Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu melalui prakata ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada

1. Dr. Ir Nora H. Pandjaitan, DEA selaku pembimbing utama yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan pengarahan selama kegiatan kajian dan penulisan laporan akhir ini

2. Dr. Ir. Muhammad Syamsun, M.Sc selaku pembimbing utama yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan pengarahan selama kegiatan kajian dan penulisan laporan akhir ini.

3. Dr. Ir. H. Amirudin Saleh, MS selaku dosen penguji luar komisi yang telah memberikan koreksi dan masukan guna penyelesaian tugas akhir ini.

4. Seluruh dosen pengajar dan karyawan sekolah Pascasarjana IPB yang telah banyak membantu selama kuliah berlangsung.

5. Hj. R. Noermiendari, SE, Ak, M.Ak (Istri) dan keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan selama menjalankan kuliah.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kerjasama dan informasi yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kajian ini dapat menambah khasanah pengetahuan bagi dunia industri kecil pada umumnya dan pelaksanaan program PUAP khususnya. Saran dan kritik atas kajian ini diharapkan, agar kajian ini menjadi lebih sempurna serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2011

dan Hj. Sumarni.

Tahun 1988 penulis lulus Sekolah Dasar Negeri 1 Dompu di Dompu, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dompu dan lulus pada tahun 1991. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mataram dan lulus tahun 1994.

Pendidikan sarjana diperoleh penulis dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2000. Tahun 2007 penulis melanjutkan sekolah ke Pascasarjana pada Program Studi Industri Kecil Menengah dan lulus tahun 2011.

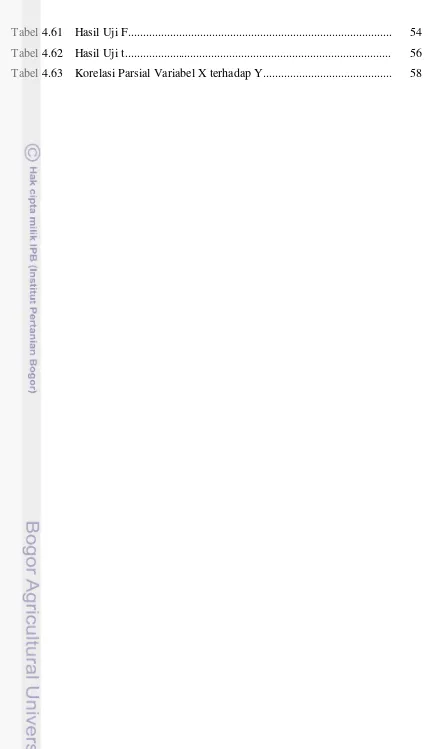

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1. 1. Latar Belakang ... 1

1. 2. Tujuan ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2. 1. Usaha Kecil Pertanian ... 5

2. 2. Konsep Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ... 8

2. 3. Indikator Penilaian PUAP ... 11

2. 4. Konsep Efektivitas ... 15

2. 5. Metode Analisis Deskriptif ... 16

BAB III METODE KAJIAN ... 21

3. 1. Lokasi dan Waktu ... 21

3. 2. Metode Kerja ... 21

3. 3. Aspek Kajian ... 28

BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN ... 29

4. 1. Hasil Kajian ... 29

4. 2. Pembahasan... 59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 63

5. 1. Kesimpulan ... 63

5. 2. Saran ... 64

DAFTAR PUSTAKA ... 65

Tabel 4.3 Tanggapan Responden akan RUB dan RUK... 30

Tabel 4.4 Tanggapan Responden akan Kesesuaian RUA, RUK, RUB dengan Potensi yang Dimiliki ... 31

Tabel 4.5 Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan bidang usaha yang berbasis pertanian ... 31

Tabel 4.6 Tingkat Kesesuaian Penggunaan bantuan dengan RUA, RUK, RUB... 31

Tabel 4.7 Tingkat Ketertiban Administrasi Pencatatan... 32

Tabel 4.8 Tingkat Kelengkapan Administrasi... 32

Tabel 4.9 Intensitas Konsultasi dan Koordinasi dengan Petugas ... 32

Tabel 4.10 Ketertiban Pelaporan... 33

Tabel 4.11 Tingkat Keterlibatan Responden terhadap Program Kegiatan Lainnya ... 33

Tabel 4.12 Kemampuan SDM dalam Mengurus Organisasi... 33

Tabel 4.13 Tingkat Kepuasan Penjualan Hasil Pertanian... 34

Tabel 4.14 Tingkat Kepuasan Berusaha di Sektor Pertanian... 34

Tabel 4.15 Tingkat Pencapaian Hasil Produksi terhadap Ketersediaan Modal.. 34

Tabel 4.16 Peranan PUAP Terhadap Keberlangsungan Usaha... 34

Tabel 4.17 Tingkat Ketersediaan Bahan Baku... 35

Tabel 4.18 Tingkat Kemampuan Pengembangan Usaha... 35

Tabel 4.19 Ketersediaan Akses Pemasaran... 35

Tabel 4.20 Tingkat Kemampuan Memperluas Akses Pemasaran... 36

Tabel 4.21 Tingkat Pemanfaatan PUAP di Luar Kebutuhan Kelompok... 36

Tabel 4.22 Tingkat Kemampuan Meningkatkan Modal Kelompok ... 36

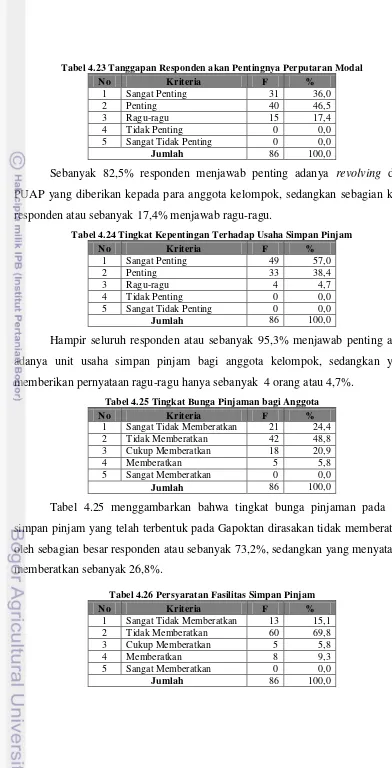

Tabel 4.23 Tanggapan Responden akan Pentingnya Perputaran Modal... 37

Tabel 4.24 Tingkat Kepentingan Terhadap Unit Usaha Simpan Pinjam... 37

Tabel 4.25 Tingkat Bunga Pinjaman Bagi Anggota... 37

Tabel 4.26 Persyaratan Fasilitas Simpan Pinjaman... 37

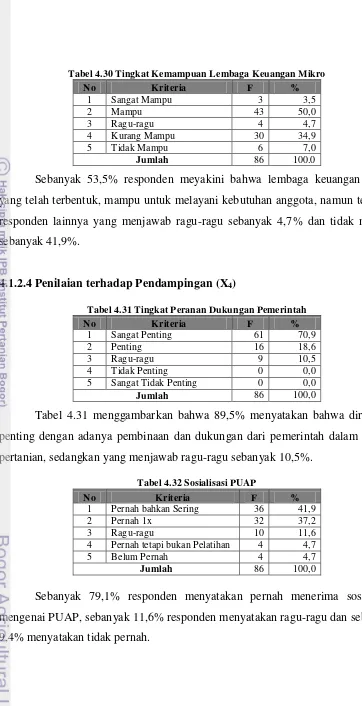

Tabel 4.32 Sosialisasi PUAP... 39

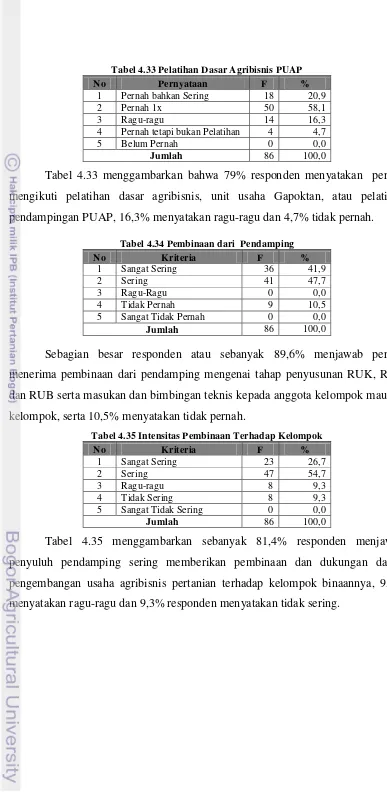

Tabel 4.33 Pelatihan Dasar Agribisnis PUAP... 40

Tabel 4.34 Pembinaan dari Pendamping... 40

Tabel 4.35 Intensitas Pembinaan Terhadap Kelompok... 40

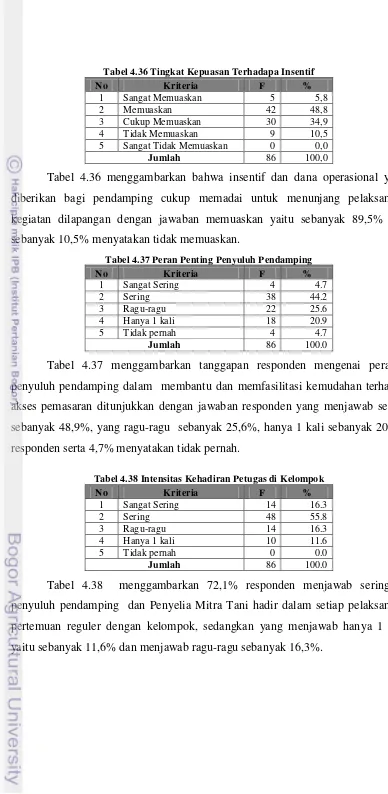

Tabel 4.36 Tingkat Kepuasan Terhadap Insentif... 41

Tabel 4.37 Peran Penting Penyuluh Pendamping... 41

Tabel 4.38 Intensitas Kehadiran Petugas di Kelompok... 41

Tabel 4.39 Pentingnya Identifikasi Potensi Ekonomi Desa... 42

Tabel 4.40 Ketertiban Pelaporan Perkembangan Kelompok... 42

Tabel 4.41 Tanggapan Perlunya Dukungan dan Bantuan Pemerintah... 42

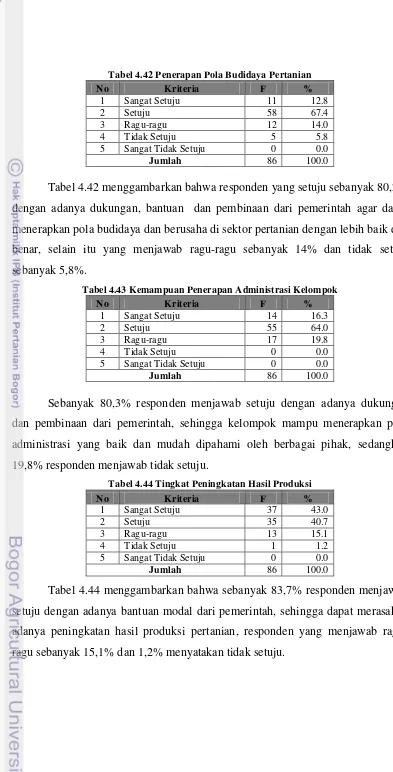

Tabel 4.42 Penerapan Pola Budidaya Pertanian... 43

Tabel 4.43 Kemampuan Penerapan Administrasi Kelompok... 43

Tabel 4.44 Tingkat Peningkatan Hasil Produksi... 43

Tabel 4.45 Peningkatan Pendapatan Petani... 44

Tabel 4.46 Tingkat Kebutuhan Modal yang Berasal dari Pemerintah... 44

Tabel 4.47 Tingkat Kemudahan Akses Permodalan... 44

Tabel 4.48 Kemampuan Mengoptimalkan Inovasi teknologi Melalui PUAP.... 45

Tabel 4.49 Kemampuan Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro... 45

Tabel 4.50 Ketertiban Pelaporan Perkembangan Kelompok... 45

Tabel 4.51 Hasil Uji Validitas Variabel X1... 46

Tabel 4.52 Hasil Uji Validitas Variabel X2... 47

Tabel 4.53 Hasil Uji Validitas Variabel X3... 47

Tabel 4.54 Hasil Uji Validitas Variabel X4... 48

Tabel 4.55 Hasil Uji Validitas Variabel Y... 48

Tabel 4.56 Hasil Uji Reliabilitas... 49

Tabel 4.57 Hasil Perhitungan Koefisien Regresi... 50

Tabel 4.58 Uji Normalitas... 51

Tabel 4.59 Uji Multikolinearitas... 52

Lampiran 2 Karakteristik Responden ... 78

Lampiran 3 Hasil Jawaban Responden Variabel X1 ... 80

Lampiran 4 Hasil Jawaban Responden Variabel X2 ... 82

Lampiran 5 Hasil Jawaban Responden Variabel X3 ... 84

Lampiran 6 Hasil Jawaban Responden Variabel X4 ... 86

Lampiran 7 Hasil Jawaban Responden Variabel Y ... 88

Lampiran 8 Rekapitulasi Data Ordinal Variabel X1 ... 90

Lampiran 9 Rekapitulasi Data Ordinal Variabel X2 ... 92

Lampiran 10 Rekapitulasi Data Ordinal Variabel X3 ... 94

Lampiran 11 Rekapitulasi Data Ordinal Variabel X4 ... 96

Lampiran 12 Rekapitulasi Data Ordinal Variabel Y ... 98

Lampiran 13 Gambaran Deskriptif Variabel X1 ... 100

Lampiran 14 Gambaran Deskriptif Variabel X2 ... 101

Lampiran 15 Gambaran Deskriptif Variabel X3 ... 102

Lampiran 16 Gambaran Deskriptif Variabel X4 ... 103

Lampiran 17 Gambaran Deskriptif Variabel Y ... 104

Lampiran 18 Transformasi Data Ordinal ke Interval Variabel X1 ... 105

Lampiran 19 Transformasi Data Ordinal ke Interval Variabel X2 ... 107

Lampiran 20 Transformasi Data Ordinal ke Interval Variabel X3 ... 109

Lampiran 21 Transformasi Data Ordinal ke Interval Variabel X4 ... 111

Lampiran 22 Transformasi Data Ordinal ke Interval Variabel Y ... 113

Lampiran 23 Rata-rata Per Responden Data Interval X1, X2, X3, X4, Y ... 115

Lampiran 24 Uji Kesahihan dan Uji Keandalan Variabel X1 ... 116

Lampiran 25 Uji Kesahihan dan Uji Keandalan Variabel X2 ... 117

Lampiran 26 Uji Kesahihan dan Uji Keandalan Variabel X3 ... 118

Lampiran 27 Uji Kesahihan dan Uji Keandalan Variabel X4 ... 119

Lampiran 28 Uji Kesahihan dan Uji Keandalan Variabel Y ... 120

Lampiran 29 Korelasi Parsial Variabel X1 terhadap Y ... 121

Lampiran 30 Korelasi Parsial Variabel X2 terhadap Y ... 122

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah 318.078 ha berbatasan dengan Lampung Tengah dan Lampung Timur di sebelah Utara, dengan Selat Sunda di sebelah Selatan, dengan Kabupaten Tanggamus di sebelah Barat serta dengan Laut Jawa di sebelah Timur. Kabupaten ini terbagi menjadi 17 kecamatan dan 248 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 mencapai 943.885 jiwa (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2010a).

Pada tahun 2008 pendapatan per kapita di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 pendapatan regional per kapita hanya mencapai sekitar Rp7.260.902,00, sedangkan pada tahun 2009 terjadi kenaikan menjadi Rp8.620.637,00 atau terjadi kenaikan sebesar 18,73% (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2010a). Dari tingkat pencapaian pendapatan regional masyarakat tersebut, bidang usaha kecil sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat besar untuk peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, dengan jumlah kontribusi sebesar 49,83%. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat Lampung Selatan bekerja pada sektor pertanian (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2010a).

Sebagai salah satu sentra produksi padi di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2009 dengan luas areal panen seluas 77.059 ha, telah menghasilkan produksi padi sebanyak 386.855 ton. Sementara itu sektor perkebunan dengan komoditas unggulannya kelapa dalam telah berproduksi sebanyak 34.126 ton dengan luas areal seluas 35.668 ha. Demikian pula halnya dengan populasi ternak sapi yang mencapai sebanyak 49.640 ekor dan ternak kerbau sebanyak 2.877 ekor serta ayam pedaging sebanyak 13.970.292 ekor. Tingkat produksi daging sapi mencapai 744 ton, daging kerbau sebanyak 98 ton dan daging ayam sebanyak 7.371 ton (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2010b).

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan program terobosan Menteri Pertanian yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis di perdesaan sesuai potensi wilayah; meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penyuluh dan penyelia mitra tani; memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, serta meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Pusat Pembiayaan, 2009a).

Pada umumnya masalah kemiskinan berhubungan erat dengan permasalahan pertanian, terutama seperti yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, beberapa masalah pertanian yang dimaksud yaitu Pertama, sebagian besar petani sulit untuk mengadopsi teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Tidak sedikit petani yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan ruang gerak petani terhadap fasilitas yang dimiliki sehingga membuat petani menjadi tertutup dan lambat dalam merespons perubahan yang terjadi di dunia luar.

Kedua, petani mengalami keterbatasan pada akses informasi pertanian. Adanya penguasaan informasi oleh sebagian kecil pelaku pasar komoditas pertanian menjadikan petani semakin tersudut. Terlihat dari realitas ketidaktahuan petani akan adanya HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan pembelian oleh oknum terhadap hasil pertanian di bawah harga yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak sedikit dari petani yang tidak memperoleh keuntungan dari hasil pertaniannya bahkan mengalami kerugian.

Ketiga, petani memiliki kendala atas sumberdaya manusia yang dimiliki. Terlihat dari rendahnya pendidikan yang dimiliki petani. Ini terjadi karena masih adanya stigma atau pandangan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa menjadi petani adalah karena pilihan terakhir dikarenakan tidak memperoleh tempat di sektor lain.

masih adanya praktek sistem ijon dan sistem perbankan yang kurang peduli kepada petani5. Jika ditelusuri lebih jauh, permasalahan yang dihadapi dalam permodalan pertanian berkaitan langsung dengan kelembagaan selama ini yaitu lemahnya organisasi tani, sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan, sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya. Secara umum, usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi, sedangkan skim kredit masih terbatas untuk usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi dan sampai saat ini belum berkembangnya lembaga penjamin serta belum adanya lembaga keuangan khusus yang menangani sektor pertanian (Syahyuti, 2008).

Implikasi dari berbagai permasalahan tersebut, melalui Program PUAP, penyaluran bantuan permodalan dilaksanakan oleh Pusat Pembiayaan Kementerian Pertanian. Sejak tahun 2008 dana tersebut disalurkan di 32 provinsi kepada sebanyak 11.321 gapoktan atau senilai Rp3.502.229.242.000,00 pada tahun 2008 dan senilai Rp351.904.730.000,00 pada tahun 2009. Penyaluran bantuan permodalan (PUAP) di Provinsi Lampung seluruhnya pada 9 kabupaten/kota kepada 417 Gapoktan pada tahun 2008 senilai Rp27.234.301.000,00 dan pada tahun 2009 senilai Rp12.997.197.000,00. Khusus untuk Kabupaten Lampung Selatan bantuan permodalan seluruhnya disalurkan kepada 74 Gapoktan dengan perincian pada tahun 2008 kepada 35 Gapoktan senilai Rp3.492.040.000,00 dan pada tahun 2009 disalurkan kepada 39 Gapoktan senilai Rp3.898.324.000,00 (Pusat Pembiayaan, 2010a).

Dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan, antara lain penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP tidak tepat sasaran kepada anggota kelompok/kelompok tani yang membutuhkan dan penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan Rencana Usaha Anggota (RUA)/Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB). Selain itu juga penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Pedoman Teknis PUAP, kelembagaan keuangan mikro tidak terbentuk serta tidak terjadi peningkatan modal kelompok.

1.2 Tujuan

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Kecil Pertanian

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pengertian lain menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar (Kurniawan, 2010)

Menurut undang-undang tersebut dijelaskan pula mengenasi kriteria dari usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Ciri-ciri usaha kecil adalah:

a. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.

b. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. c. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki

orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.

d. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil.

Menurut Glendoh (2001) dalam Hidayat (2007) menyebutkan bahwa usaha kecil dalam arti luas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

keluarga, pinjaman dari kerabat dan mungkin dari “lintah darat”.

c. Ukuran skala usaha kecil yang mengakibatkan sifat pengelolaannya terpusat, demikian pula pengambilan keputusan tanpa atau dengan sedikit pendelegasian fungsi dalam bidang-bidang pemasaran, keuangan, produksi dan lain sebagainya. d. Tenaga kerja yang ada umumnya terdiri dari anggota keluarga atau kerabat dekat,

dengan sifat hubungan kerja yang “informal” dengan kualifikasi teknis yang apa adanya atau dikembangkan sambil bekerja.

e. Hubungan antara keterampilan teknis dan keahlian dalam pengelolaan usaha industri kecil ini dengan pendidikan formal yang dimiliki para pekerja yang umumnya lemah.

f. Peralatan yang digunakan adalah sederhana dengan kapasitas output yang rendah pula.

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha kecil pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang berskala kecil dalam melakukan usaha ekonomi produktif di bidang pertanian yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha, dengan bidang usaha meliputi usaha untuk menghasilkan sarana produksi usahatani (industri peralatan dan material usahatani), usahatani, usaha yang mengolah produksi usahatani (agro-processing), dan usaha perdagangan sarana produksi, produk primer, dan produk olahan usahatani.

2.1.1 Bantuan-bantuan Pemerintah

Dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui kegiatan ekonomi skala kecil di bidang pertanian, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun selalu mendukung melalui program-program yang telah dilaksanakan.

disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan yang dirasakan sulit bagi pemerintah maupun bagi petani (Hasan,1979 dalam Prihantono 2009).

Pada tahun 1985 program BIMAS dihentikan dan diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai penyempurnaan dari sistem kredit Masal BIMAS, dimana pola penyaluran yang digunakan pada saat itu adalah melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Sama dengan halnya pada program BIMAS, ternyata pola yang demikian banyak menemui kesulitan, terutamanya dalam penyaluran kredit melalui KUD. Hal tersebut lebih disebabkan tingkat tunggakan pada musim tanam sebelumnya sangat tinggi.

Pada tahun 1995 pemerintah mencanangkan skim kredit Kredit Usaha Tani (KUT) pola khusus yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam menyalurkan kredit melalui KUD. Pada pola ini ditetapkan bahwa kelompok tani langsung menerima dana dari bank pelaksana. Namun pola khusus skim Kredit Usaha Tani ini dalam pelaksanaannya pun menghadapi berbagai permasalahan.

Setelah Kredit Usaha Tani (KUT) dihentikan, bentuk bantuan penguatan modal yang baru dari pemerintah adalah Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Program KKP diperkenalkan oleh pemerintah pada Bulan Oktober 2000 sebagai pengganti KUT. Program KKP merupakan bentuk fasilitasi modal untuk usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan dan pengadaan pangan. Tujuan program KKP adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani. Melalui program ini pemerintah sebenarnya telah memberikan subsidi pada beberapa hal antara lain subsidi terhadap tingkat suku bunga, subsidi terhadap risiko kegagalan kredit serta subsidi kepada biaya administrasi dalam penyaluran, pelayanan dan penarikan kredit (Nasution, 1990 dalam Prihantono, 2009). Namun dalam pelaksanaannya program ini masih belum termonitor secara baik oleh pemerintah.

pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penguatan kegiatan sosial ekonomi; bantuan penguatan kelembagaan untuk mendukung pengembangan proses hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi secara berkelanjutan melalui penguatan kelompok masyarakat dan unit pengelola keuangan; dan bantuan pengembangan sistem pelaporan untuk mendukung pelestarian hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi produktif (Sumodiningrat, 1990 dalam Prihantono, 2009).

2.1.2 Gabungan Kelompok Tani

Pengertian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menurut Pedoman Umum PUAP adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, sedangkan pengertian kelompok tani sendiri yaitu kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Pusat Pembiayaan 2009b).

Gapoktan mulai dikenal sejak awal tahun 1990-an, dan saat ini gapoktan dijadikan sebagai lembaga yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan diharapkan dapat berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian dan termasuk untuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Tujuan utama pembentukan dan pemberdayaan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada , sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006).

2.2 Konsep Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

(Pusat Pembiayaan, 2009b).

PUAP merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. PUAP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri) yang berada dalam kelompok program dan pada akhirnya Gapoktan pelaksana PUAP harus sudah dapat masuk ke dalam tahapan kemandirian ekonomi masyarakat yaitu penguatan usaha mikro dan kecil (Pusat Pembiayaan, 2010a). Untuk pelaksanaan PUAP di Kememterian Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani (Pusat Pembiayaan, 2009b).

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah bagian dari pelaksanaan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran (Pusat Pembiayaan, 2009:7). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.

Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsitem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas`pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain (Pusat Pembiayaan, 2009b).

pertanian desa serta berkembangnya PUAP sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Program PUAP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani miskin, petani/peternak (pemilik tanah atau penggarap) skala kecil, buruh tani dan berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Tujuan utama program Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan adalah untuk:

a. mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;

b. meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani;

c. memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.

d. meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah :

a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.524 desa miskin atau tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa.

b. Berkembangnya 10.524 Gapoktan atau Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan

d. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan maupun musiman.

buruh tani dan rumah tangga tani.

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP; (2) optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal; (3) penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan; dan (4) pendampingan bagi Gapoktan.

2.3 Indikator Penilaian PUAP

Keberhasilan kinerja usaha kecil penerima bantuan program PUAP dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan usahatani, pengembangan agribisnis perdesaan, pengembangan keuangan mikro, dan penilaian terhadap pendampingan.

2.3.1 Perencanaan Kegiatan

Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan dapat diartikan sebagai keputusan terhadap apa yang akan dilakukan dikemudian hari (Herujito, 2001).

Perencanaan merupakan suatu proses penetapan komitmen seseorang atau organisasi untuk melakukan serangkaian tindakan tertentu secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berdaya guna dan berhasil guna (Pusdiklat BPKP, 2002).

utama dari suatu perencanaan yaitu, (1) perencanaan diselenggarakan dalam suatu wadah organisasi, (2) tujuan organisasi yang jelas adalah sebagai prasyaratnya, (3) perencanaan mempertimbangkan sumberdaya, (4) perencanaan selalu berorientasi ke masa yang akan datang, (5) perencanaan harus menunjuk kegiatan secara spesifik, (6) perencanaan mencakup siapa yang melaksanakannya dan (7) perencanaan mencakup metode pengukurannya (Herujito. 2001).

2.3.2 Agribisnis Perdesaan

Agribisnis adalah suatu rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas empat sub sistem, yaitu (a) subsistem hulu berupa kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsitem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas`pertanian; dan (d) subsistem penunjang berupa kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain. (Pusat Pembiayaan .2009b).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal (endogeneous knowledge) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati.

Pengembangan agribisnis perdesaan dapat dievaluasi melalui penilaian terhadap keberlanjutan usaha penguatan modal (LKM/UKM), ketersediaan input produksi, pengembangan komoditas, diversifikasi usaha, nilai tambah dan pengembangan pemasaran hasil.

2.3.3 Pengembangan Keuangan Mikro

tersebut adalah petani. Namun petani yang jumlahnya sangat besar mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap jasa keuangan mendasar. Di beberapa negara, keuangan mikro masih terus dipandang sebagai sektor marjinal dan terutama menjadi kepedulian pengembangan untuk lembaga donor, pemerintahan, dan investor dengan tanggung jawab sosial. Agar dapat mencapai potensi keuangan mikro secara penuh dalam menjangkau sejumlah besar petani, keuangan mikro harus menjadi bagian yang utuh dari sektor keuangan. ( World Bank, 2009)

Pengembangan keuangan mikro sangat diperlukan agar mampu menjangkau petani dalam jumlah besar. Kebanyakan petani tidak bisa mengakses jasa keuangan karena kurangnya perantara keuangan yang kuat. Membangun lembaga keuangan yang berkelanjutan bukanlah tujuan akhir itu sendiri. Lembaga keuangan yang berkembang dengan baik diupayakan agar dapat menjangkau petani dalam skala dan dampak yang lebih berarti. kelanjutan dan perkembangan keuangan mikro artinya mengurangi biaya-biaya transaksi, menawarkan produk dan jasa lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan petani, dan menemukan cara-cara baru untuk menjangkau masyarakat miskin dan petani yang belum mendapatkan pelayanan dari bank.

Dalam pembahasan ini, pengembangan keuangan mikro dapat diukur dari hasil evaluasi kelembagaan, implementasi dan revolving dari dana BLM yang diberikan.

.

2.3.4 Pendampingan

Salah satu cara untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan petani adalah melalui program pendampingan. Sesungguhnya pendampingan petani bukanlah sesuatu hal yang baru. Namun akhir-akhir ini istilah pendampingan petani muncul ke permukaan karena adanya berbagai krisis dan tantangan yang dihadapi oleh sektor agrokompleks. Sejak kegiatan penyuluhan agrokompleks digalakkan di Indonesia, program penyuluhan dapat dianggap serupa dengan program pendampingan karena penyuluh agrokompleks tinggal dan hidup di antara petani, memahami dan ikut membantu petani memecahkan persoalannya.

masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif (Green Blue Pinishi, 2009).

Perbedaaan antara penyuluhan dan pendampingan yaitu bahwa penyuluh agrokompleks belum tentu seorang ahli tapi lebih tepat adalah penyampai informasi, sementara pendamping disyaratkan memiliki klasifikasi sebagai seorang ahli atau setidaknya lebih memahami persoalan dari pada petani. Baik penyuluh maupun pendamping disyaratkan untuk memiliki kontak yang intens dengan petani.

Dalam pelaksanaan PUAP di tingkat desa, penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) setelah mengikuti pelatihan memiliki tugas utama. Tugas utama penyuluh pendamping adalah:

1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian. 2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran

hasil usaha.

3. Membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani, serta mendampingi Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan.

4. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa.

5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar.

6. Memberikan bimbingan teknis dalam memanfaatkan dana BLM PUAP 7. Membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP Tugas utama dari Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah:

1. Melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan Gapoktan 2. Melaksanakan pertemuan reguler dengan penyuluh pendamping dan gapoktan 3. Melakukan verifikasi awal terhadap Rencana Usaha Bersama (RUB) dan

Gapoktan.

5. Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP.

Penilaian terhadap pendampingan mencakup peran dari petugas pendamping dan penyuluh di setiap gapoktan/poktan dan Penyelia Mitra Tani (PMT) menyangkut tugas-tugas yang telah ditetapkan.

2.4 Konsep Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) dalam Danfar (2009) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Schemerhon (1986:35) dalam Danfar (2009) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS). Jika output anggaran lebih besar daripada output sesungguhnya maka dapat dikatakan kondisi tersebut efektif. Adapun pengertian efektivitas menurut Saksono (1984) adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang sudah ditentukan terlebih dahulu, telah dicapai oleh manajemen (Danfar, 2009). Berdasarkan hal tersebut maka tingkat efektivitas dapat dianalisis dengan:

Efektivitas = Output Aktual/Output Target ≥1

- Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas.

- Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai.

meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dalam melakukan usaha secara berkelanjutan (Pusat Pembiayaan, 2009b).

Upaya yang dilakukan oleh pertanian merupakan pemberian bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui gapoktan dalam bentuk modal usaha (Pusat Pembiayaan, 2009b).

2.5 Metode Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap sebuah variabel, yang bertujuan untuk mengetahui dan dipahaminya bagaimana gambaran/deskripsi secara lebih rinci (Umar, 2008). Keabsahan suatu hasil penelitian sosial sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Apabila alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak dapat di percaya, hasil penelitian sosial yang diperoleh tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, maka kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sangat diharapkan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dua macam pengujian yaitu test of validity (uji kesahihan) dan test of reliability (uji kehandalan) untuk menguji kesungguhan jawaban responden (pengujian kuesioner).

Uji Kesahihan (Test of Validity)

Uji kesahihan berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan (Umar, 2008). Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) sesuai dengan yang diharapkan peneliti (Indriantoro & Supomo, 2002).

b. Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumlah responden c. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban

d. Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi „product moment’

Uji Kehandalan(Test of Reliability)

Uji kehandalan berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Umar, 2008). Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali, untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut andal (reliabel) (Singarimbun & Effendi, 1995). Alat pengukur untuk mengukur fenomena sosial bisa seperti sikap, opini, dan persepsi. Untuk menguji reliabilitas digunakan rumus alfa (cronbach’s alpha) (Indriantoro & Supomo, 2002) yaitu uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan alasan bahwa analisis ini dapat digunakan sebagai model prediksi atau mencari pengaruh terhadap satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen (Riduwan & Kuncoro, 2008). Penggunaan analisis regresi dalam menganalisis data didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat variabel bebas (X1, X2, X3,dan X4) terhadap variabel terikat (Y).

Untuk mengukur variabel-variabel tersebut dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Untuk setiap jawaban diberi skor dan skor yang diperoleh mempunyai tingkat pengukuran ordinal.

Untuk menganalisanya diperlukan data dengan ukuran paling tidak interval sebagai persyaratan dalam menggunakan alat regresi. Oleh karena itu seluruh variabel yang berskala ordinal terlebih dahulu dinaikkan atau ditransformasikan tingkat pengukurannya ke tingkat interval melalui Method of Successive Interval (Riduwan & Kuncoro, 2008), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan

proporsi (p)

d. Hitung proporsi kumulatif (pk)

e. Gunakan tabel normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif f. Nilai densitas normal (fd) yang sesuai dengan nilai Z

g. Tentukan nilai interval (scale value) untuk setiap skor jawaban dengan menggunakan rumus :

(density at lower limit) – (density at upper limit) nilai interval =

(area under upper limit) – (area under lower limit) Keterangan :

density at lower limit : kepadatan batas bawah density at upper limit : kepadatan batas atas area under upper limit : daerah di bawah batas atas area under lower limit : daerah di bawah batas bawah

h. Merubah nilai interval (scale value) terkecil (harga negatif yang terbesar) menjadi sama dengan 1 (satu) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh Transformed Scale Value (TSV)

Transformed Scale Value = Y = SV +│SV min│+ 1

Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal, mendekati normal, atau tidak (Umar, 2008). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov Test dan untuk menguji kenormalan disturbance error (variabel gangguan) digunakan pendekatan software dengan program SPSS for Windows version 13, yaitu normal probability plot yang mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data yang dilambangkan dengan titik-titik pada sumbu diagonal grafik. Menurut Umar (2008) dasar pengambilan keputusan yaitu :

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas diperlukan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi yang kuat antar variabel independen (Umar, 2008). Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. Jika terdapat multikolinearitas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu dan tingkat kesalahannya menjadi sangat besar. Dalam hal ini digunakan nilai Variance Inflation Factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinearitas di antara variabel bebas. Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai VIF berada di bawah nilai 10 atau tolerance value lebih besar dari 0,1, perhitungannya dengan menggunakan pendekatan software program SPSS for Windows version 13.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas (Umar, 2008).

Untuk menguji ada-tidaknya heteroskedastisitas digunakan korelasi Rank Spearman dari absolut nilai residual dengan nilai variabel bebas. Jika nilai korelasi tidak signifikan berarti tidak terjadi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

Akibat terjadinya heteroskedastisitas adalah uji–t dan uji–F tidak menunjukkan signifikan yang sebenarnya (Umar, 2008). jika terjadi penyimpangan terhadap asumsi heteroskedastisitas maka harus dilakukan tindakan perbaikan model dengan melakukan transformasi data dengan cara membagi model regresi dengan salah satu variabel independennya.

regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif dan negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian (Umar, 2008).

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan angka Durbin-Watson hitung (DW) dengan nilai kritisnya (dL dan dU), pengujian tersebut menggunakan pendekatan software program SPSS for Windows version 1, dengan kriteria pengambilan kesimpulan : a. Jika DW < dL atau DW > 4 – dL, maka terdapat autokorelasi.

b. Jika dL < DW < 4 – dU, maka tidak terdapat autokorelasi.

3.1 Lokasi dan Waktu

Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan selain provinsi tersebut adalah target sasaran wilayah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), juga karena sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian.

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, dari bulan Mei sampai dengan Juli 2011.

3.2 Metode Kerja

3.2.1 Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani.

Populasi target pada kajian ini adalah sebanyak 617 kelompok tani pada 74 Gapoktan di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sasaran program PUAP.

Sampel penelitian merupakan bagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro & Supomo, 2002). Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling. Metode pemilihan sampel ini pada dasarnya merupakan metode pemilihan sampel dimana elemen-elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Pemilihan metode ini umumnya berdasarkan pada pertimbangan waktu yang relatif cepat dan biaya yang relatif lebih murah. Lebih spesifik lagi, dalam penelitian ini digunakan pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan pada suatu kelompok tertentu (Indriantoro & Supomo, 2002).

1 + N.e

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi relatif banyak

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi

Berkaitan dengan penentuan banyaknya sampel yang diambil dari populasi yaitu apabila subyek kurang dari 100 maka diambil semua, sedangkan apabila subyek lebih dari 100 maka kelonggaran ketelitian dapat diambil antara 10%-15% (Riduwan & Kuncoro, 2008:).

Kelonggaran ketidaktelitian menunjukkan tingkat ketepatan hasil penelitian berdasarkan sampel dan menggambarkan karakteristik populasi. Kelonggaran ketidaktelitian yang digunakan dalam penelitian ini 10%, sehingga ukuran sampel dihitung sebagai berikut :

617 n

(1 + 617) x (0,10)2

617 n

1 + 6,17

n 86,052

n dibuatkan 86

Dengan demikian maka ukuran sampel minimal dalam penelitian ini adalah sebanyak 86 sampel kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan penerima PUAP.

3.2.2 Analisis Data serta Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode pengujian yang dilakukan yaitu.

Uji Kesahihan (Test of Validity)

r =

[nX2– (X)2] [nY2– (Y)2]

Keterangan :

X = Skor pernyataan tertentu dari masing-masing kuesioner

X1 = Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usahatani

X2 = Pengembangan Agribisnis Perdesaan X3 = Pengembangan Keuangan Mikro X4 = Penilaian terhadap Pendampingan

Y = Skor total semua pernyataan dari masing-masing kuesioner (Kinerja Usaha Kecil Pertanian)

n = Jumlah responden

r = Koefisien korelasi (derajat hubungan antara rhitung dan Xtabel=0,3)

Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh nilai koefisien korelasi lebih dari atau sama dengan 0,3 ( rhitung 0,3) maka data tersebut adalah valid berarti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis, sedangkan jika nilai koefisien korelasinya kurang dari 0,3 (rhitung < 0,3) menunjukkan bahwa data tersebut tidak valid berarti tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis dan disisihkan dari analisis selanjutnya. Setelah yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji keandalan (Kaplan & Saccuzzo, 1993).

Uji Keandalan(Test Of Reliability)

Uji dengan menggunakan rumus Cronbach’s Alpha yaitu:

K b2

r11 = 1 -

k – 1 t2

Keterangan:

r11 = nilai reliabilitas

k = banyak butir pertanyaan t2 = varian total

reliabilitas berada di antara 0,70 – 0,80 yang dinilai cukup baik untuk tujuan penelitian dasar (Kaplan & Saccuzzo, 1993).

Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Penggunaan analisis regresi berganda dalam menganalisis data didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat variabel bebas (X1, X2, X3,dan X4) terhadap variabel terikat (Y), atau dengan alasan bahwa analisis ini dapat digunakan sebagai model prediksi atau mencari pengaruh terhadap satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen (Riduwan & Kuncoro, 2008) dengan model analisis sebagai berikut :

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 +

Keterangan :

Y = Kinerja Usaha Kecil Pertanian

X1 = Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usahatani X2 = Pengembangan Agribisnis Perdesaan

X3 = Pengembangan Keuangan Mikro X4 = Penilaian terhadap Pendampingan 0 = Konstanta

1 = Koefisien Regresi Variabel X1 2 = Koefisien Regresi Variabel X2 3 = Koefisien Regresi Variabel X3 4 = Koefisien Regresi Variabel X4 = error term

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat tingkat signifikansi, yaitu hipotesis penelitian yang telah diuji dengan data sampel dapat diberlakukan atau tidak untuk populasi dan untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data (Indriantoro & Supomo, 2002).

3.2.4 Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk korelasi ini dirumuskan dengan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis pengganti (Ha), rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

Y = Kinerja Usaha Kecil Pertanian

X1 = Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usahatani X2 = Pengembangan Agribisnis Perdesaan

X3 = Pengembangan Keuangan Mikro X4 = Penilaian terhadap Pendampingan

a. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usahatani, Pengembangan Agribisnis Perdesaan, Pengembangan Keuangan Mikro, dan Penilaian terhadap Pendampingan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Usaha Kecil Pertanian.

Ho : 1, 2, 3, 4

0, menunjukkan bahwa Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usahatani (X1), Pengembangan Agribisnis Perdesaan (X2), dan Pengembangan Keuangan Mikro (X3) dan Penilaian terhadap Pendampingan (X4), secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Usaha Kecil Pertanian (Y).

Pendampingan, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Usaha Kecil Pertanian.

Ho1 : 1, 2, 3, 4

0, menunjukkan bahwa Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usahatani (X1), Pengembangan Agribisnis Perdesaan (X2), dan Pengembangan Keuangan Mikro (X3) dan Penilaian terhadap Pendampingan (X4), secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Usaha Kecil Pertanian (Y).Ha1 : 1, 2, 3, 4 > 0, menunjukkan bahwa Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usahatani (X1), Pengembangan Agribisnis Perdesaan (X2), dan Pengembangan Keuangan Mikro (X3) dan Penilaian terhadap Pendampingan (X4), secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Usaha Kecil Pertanian (Y).

Pengujian Secara Simultan

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara keseluruhan (yaitu pada uji hipotesis pertama). Untuk menghitung nilai Fhitung digunakan rumus :

(n – k – 1) R2 Fhitung =

k (1 - R2) Keterangan :

n = jumlah sampel

keputusan seagai berikut :

- Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima (signifikan) - Jika Fhitung Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan)

Pengujian Secara Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Riduwan & Kuncoro, 2008) dan untuk menghitung nilai thitung digunakan rumus:

i thitung =

Si Keterangan :

i = koefisien regresi variabel independen ke-i Si = Standar Error dari variabel independen ke-i

Dari perhitungan tersebut maka selanjutnya membandingkan antara nilai thitung dengan nilai ttabel pada tingkat kepercayaan 95% ( = 0,05), dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika –ttabel≤ thitung ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak

- Jika thitung < –ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima

Pengujian Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel X mempunyai kontribusi atau ikut menentukan variabel Y, biasanya dinyatakan dalam presentase (Riduwan & Kuncoro, 2008). Adapun rumus analisis koefisien determinasi yang digunakan sebagai berikut :

KD = R2 100%

Keterangan :

KD = nilai koefisien determinasi R² = nilai koefisien korelasi

Secara umum dalam kajian ini ada empat komponen utama yang dikaji berkaitan dengan kinerja usaha kecil pertanian terhadap bantuan Program PUAP di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usahatani, Pengembangan Agribisnis Perdesaan, Pengembangan Keuangan Mikro, dan Penilaian terhadap Pendampingan. Hasil kajian yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut.

a. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tani

Salah satu indikator yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program yaitu adanya kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah dibuat oleh Gapoktan dengan implementasi pelaksanaan kegiatan (Rivai dkk, 2010).

b. Pengembangan Agribisnis Perdesaan

Penilain mencakup keberlanjutan usaha agribisnis, usaha penguatan modal, ketersediaan input produksi, pengembangan komoditas, diversifikasi usaha, nilai tambah dan pengembangan pemasaran hasil (Rivai dkk, 2010).

c. Pengembangan Keuangan Mikro

Keuangan mikro dalam topik ini yaitu Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang dalam hal ini didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani/masyarakat tani di perdesaan melalui penerimaan bantuan modal usaha PUAP guna memecahkan masalah/kendala serta akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan dalam membiayai usaha agribisnisnya (Pusat Pembiayaan, 2010b).

d. Penilaian Terhadap Pendampingan

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1Hasil Kajian

4.1.1 Data Sebaran Responden

Penelitian yang dilakukan pada 86 responden sebagai sampel dalam kajian ini adalah anggota dan pengurus kelompok tani pada Gapoktan penerima PUAP. Berdasarkan tahun penyaluran bantuan PUAP yaitu pada tahun 2008 dan 2009, sebanyak 48 responden (55,81%) adalah penerima bantuan PUAP tahun 2009 dan 38 responden (44,19%) adalah penerima bantuan PUAP tahun 2008. Pengambilan jumlah sampel untuk masing-masing tahun penyaluran dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah gapoktan penerima bantuan pada tahun 2009 yang lebih banyak jika dibandingkan dengan gapoktan penerima bantuan tahun 2008.

Berdasarkan sebaran jenis kelamin, dari 86 responden sebanyak 68 orang (79,07%) adalah pria dan 18 orang (20,93%) adalah wanita.

Berdasarkan latar belakang dan tingkat pendidikan 86 responden tersebut diperoleh bahwa sarjana (S1) sebanyak 8 orang (9,30%), berpendidikan Diploma III sebanyak 10 orang (11,63%), pendidikan SMA sebanyak 32 orang (37,12%), pendidikan SMP sebanyak 25 orang (29,07%) dan tamatan SD sebanyak 11 orang (12,79%) dari jumlah responden sebanyak 86 orang.

Berdasarkan umur 86 responden diperoleh sebanyak 3 orang (3,49%) berumur 20-25 tahun, sebanyak 7 orang (8,14%) berumur 26-30 tahun, sebanyak 26 orang (30,23%) berumur 31-35 tahun, sebanyak 22 orang (25,58%) berumur 36-40 tahun, sebanyak 15 orang (17,44%) berumur 41-45 tahun dan sebanyak 13 orang (15,12%) berumur di atas 46 tahun.

4.1.2 Analisis Deskriptif

Pengembangan Keuangan Mikro (X3), variabel Penilaian terhadap Pendampingan (X4) dan variabel Kinerja Usaha Kecil Pertanian (Y). Hasil tanggapan responden terhadap setiap pernyataan disampaikan berikut ini:

4.1.2.1Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tani

(X1)

Tabel 4.1 Tingkat kepentingan bantuan modal usaha tani bagi responden

No Kriteria F %

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa sebanyak 67,4% menyatakan sangat penting dan sebanyak 32,6% menyatakan penting terhadap adanya bantuan modal usaha untuk usaha pertanian responden.

Tabel 4.2 Tingkat pemahaman responden akan tujuan PUAP

No Kriteria F %

Tabel 4.2 menggambarkan sebagian besar responden (83,7%) mengetahui tujuan dari pemberian bantuan PUAP, meskipun masih ada 16,3% responden yang tidak mengetahuinya.

Tabel 4.3 Tanggapan Responden akan RUB dan RUK

Tabel 4.3 menggambarkan tanggapan responden mengenai Rencana Usaha

Tabel 4.4 menggambarkan sebanyak 64% responden menyatakan setuju bahwa dalam penyusunan RUA, RUK dan RUB sebaiknya disesuaikan dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, di lain pihak terdapat sebanyak 30,2% yang masih ragu-ragu dan hanya sebagian kecil responden (5,8%) yang menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.5 Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan Bidang Usaha Berbasis Pertanian

No Kriteria F %

Tabel 4.5 menggambarkan bahwa penyusunan RUA, RUK dan RUB, yang disesuaikan dengan bidang usaha budidaya pertanian dan non budidaya pertanian yang berbasis pertanian sebanyak 72,1% menyatakan setuju, sedangkan sisanya sebanyak 22,1% ragu-ragu dan menyatakan tidak setuju hanya sebanyak 5,8% responden.

Tabel 4.6 Tingkat Kesesuaian Penggunaan Bantuan dengan RUA, RUK dan RUB

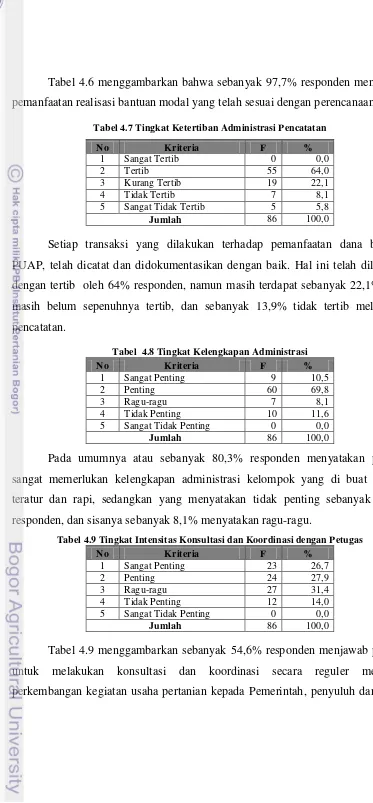

Tabel 4.6 menggambarkan bahwa sebanyak 97,7% responden menyetujui pemanfaatan realisasi bantuan modal yang telah sesuai dengan perencanaan.

Tabel 4.7 Tingkat Ketertiban Administrasi Pencatatan

Setiap transaksi yang dilakukan terhadap pemanfaatan dana bantuan PUAP, telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Hal ini telah dilakukan dengan tertib oleh 64% responden, namun masih terdapat sebanyak 22,1% yang masih belum sepenuhnya tertib, dan sebanyak 13,9% tidak tertib melakukan pencatatan.

Pada umumnya atau sebanyak 80,3% responden menyatakan penting sangat memerlukan kelengkapan administrasi kelompok yang di buat dengan teratur dan rapi, sedangkan yang menyatakan tidak penting sebanyak 11,6% responden, dan sisanya sebanyak 8,1% menyatakan ragu-ragu.

Tabel 4.9 Tingkat Intensitas Konsultasi dan Koordinasi dengan Petugas

No Kriteria F %

sedangkan sisanya sebanyak 31,4% menyatakan ragu-ragu dan 14% menyatakan

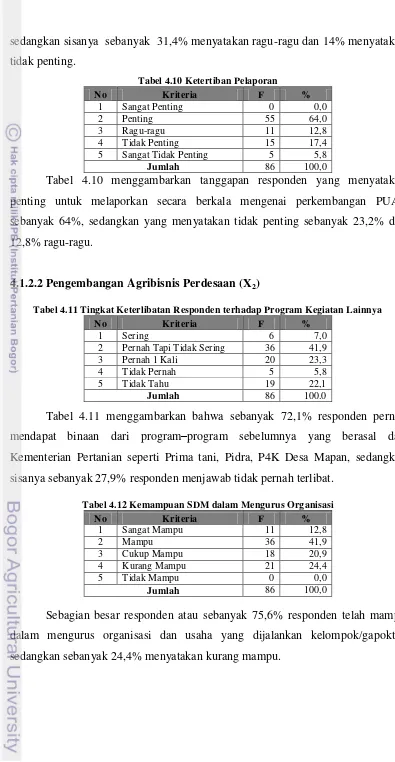

Tabel 4.10 menggambarkan tanggapan responden yang menyatakan penting untuk melaporkan secara berkala mengenai perkembangan PUAP sebanyak 64%, sedangkan yang menyatakan tidak penting sebanyak 23,2% dan 12,8% ragu-ragu.

4.1.2.2Pengembangan Agribisnis Perdesaan (X2)

Tabel 4.11 Tingkat Keterlibatan Responden terhadap Program Kegiatan Lainnya

No Kriteria F %

Tabel 4.11 menggambarkan bahwa sebanyak 72,1% responden pernah mendapat binaan dari program–program sebelumnya yang berasal dari Kementerian Pertanian seperti Prima tani, Pidra, P4K Desa Mapan, sedangkan sisanya sebanyak 27,9% responden menjawab tidak pernah terlibat.

Tabel 4.12 Kemampuan SDM dalam Mengurus Organisasi

Tabel 4.13 Tingkat Kepuasan Penjualan Hasil Produksi Pertanian

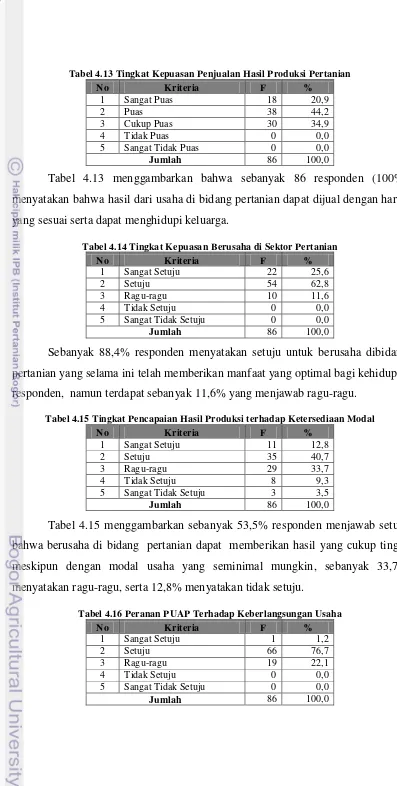

Tabel 4.13 menggambarkan bahwa sebanyak 86 responden (100%) menyatakan bahwa hasil dari usaha di bidang pertanian dapat dijual dengan harga yang sesuai serta dapat menghidupi keluarga.

Tabel 4.14 Tingkat Kepuasan Berusaha di Sektor Pertanian

No Kriteria F %

Sebanyak 88,4% responden menyatakan setuju untuk berusaha dibidang pertanian yang selama ini telah memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan responden, namun terdapat sebanyak 11,6% yang menjawab ragu-ragu.

Tabel 4.15 Tingkat Pencapaian Hasil Produksi terhadap Ketersediaan Modal

No Kriteria F %

Tabel 4.16 menggambarkan bahwa sebanyak 77,9% responden menyatakan setuju bahwa dana PUAP yang diterima telah dapat memberikan jaminan keberlangsungan usaha pertanian, sedangkan sisanya sebanyak 22,1% menyatakan ragu-ragu.

Sebagian besar tanggapan responden atau sebanyak 84,9% menyatakan bahwa dengan bantuan modal yang diberikan telah dapat memberikan jaminan pemenuhan ketersediaan bahan baku atau sumber input yang cukup bagi usaha

Tabel 4.18 menggambarkan bahwa hanya sebanyak 45,4% responden yang menyatakan mampu dengan bantuan modal yang diberikan kepada kelompok untuk mengembangkan diversivikasi usaha, dan sebagian besar atau 51,2% responden menjawab kurang mampu, bahkan 3,5% menjawab tidak mampu.

Ketersediaan terhadap akses pemasaran telah dirasakan oleh sebagian besar responden atau sebanyak 93% telah menjawab tersedia, dan hanya sebagian kecil yaitu sebesar 7% yang menyatakan kurang tersedia.

Table 4.20 Tingkat Kemampuan Memperluas Akses Pemasaran

No Kriteria F %

Tabel 4.20 menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan PUAP responden yang menjawab telah mampu memperluas akses pemasaran yaitu sebanyak 84,9%, dan hanya sebagian kecil atau 15,1% yang menjawab kurang mampu.

4.1.2.3Pengembangan Keuangan Mikro (X3)

Tabel 4.21 Tingkat Pemanfaatan PUAP di luar Kebutuhan Kelompok

No Kriteria F %

Tabel 4.21 menggambarkan bahwa 25,6% responden menjawan seringnya dana PUAP, juga dinikmati oleh masyarakat lainnya di luar kelompok, selain itu sebanyak 36% responden menjawab ragu-ragu dan sebanyak 38,4% menjawab tidak sering.

Tabel 4.23 Tanggapan Responden akan Pentingnya Perputaran Modal

Sebanyak 82,5% responden menjawab penting adanya revolving dana PUAP yang diberikan kepada para anggota kelompok, sedangkan sebagian kecil responden atau sebanyak 17,4% menjawab ragu-ragu.

Tabel 4.24 Tingkat Kepentingan Terhadap Usaha Simpan Pinjam

No Kriteria F %

Hampir seluruh responden atau sebanyak 95,3% menjawab penting akan adanya unit usaha simpan pinjam bagi anggota kelompok, sedangkan yang memberikan pernyataan ragu-ragu hanya sebanyak 4 orang atau 4,7%.

Tabel 4.25 Tingkat Bunga Pinjaman bagi Anggota