DISPARITAS, KONVERGENSI, DAN DETERMINAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA REGIONAL

DI INDONESIA

AISYAH FITRI YUNIASIH

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Disparitas, Konvergensi, dan Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

AISYAH FITRI YUNIASIH. Disparitas, Konvergensi, dan Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia. Dibimbing oleh MUHAMMAD FIRDAUS dan IDQAN FAHMI.

Pembangunan ekonomi secara umum difokuskan pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan pendapatan nasional baik secara total maupun per kapita dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat didistribusikan secara merata ke seluruh masyarakat sehingga permasalahan-permasalahan sosial ekonomi seperti penggangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan sebagainya dapat dipecahkan melalui mekanisme trickle down effect (Todaro dan Smith, 2006). Indonesia terdiri dari 33 provinsi dengan perbedaan struktur perekonomian terkait dengan beragamnya faktor endowment yang dimiliki. Hal ini mendorong timbulnya masalah disparitas kinerja perekonomian regional akibat perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi antar provinsi dimana output provinsi yang lebih kaya dengan faktor endowment dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lebih langka faktor endowment-nya.

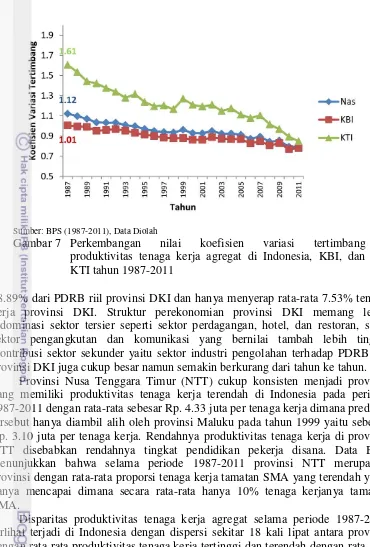

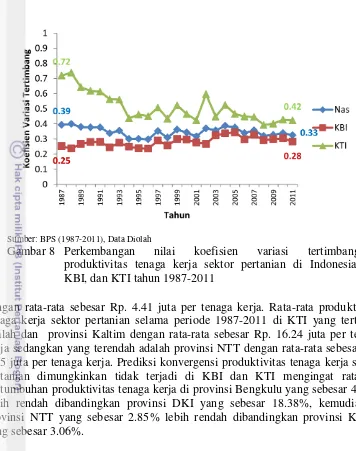

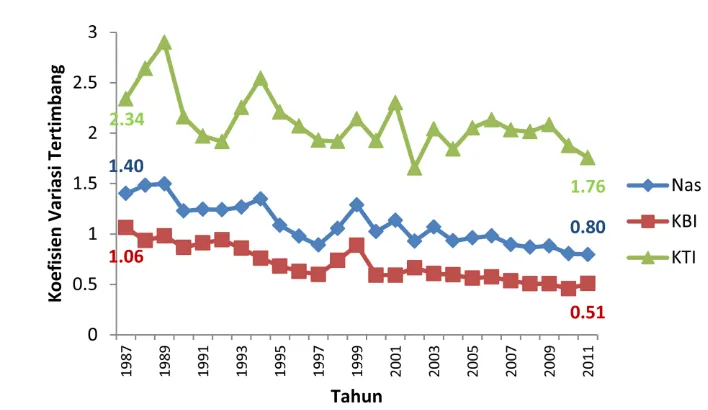

Disparitas produktivitas tenaga kerja merupakan fenomena yang dialami Indonesia selama periode 1987-2011. Prediksi terjadinya konvergensi diharapkan dapat mengurangi ketimpangan tersebut. Nilai koefisien variasi tertimbang produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan industri pengolahan menyatakan bahwa disparitas produktivitas tenaga kerja di KTI lebih timpang dibandingkan di KBI dengan disparitas di sektor industri pengolahan lebih timpang dibandingkan di sektor pertanian.

Model estimasi konvergensi produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan industri pengolahan dengan pendekatan panel dinamis Sys-GMM memenuhi kriteria model panel dinamis yang tepat yaitu penduganya tidak bias, konsisten, dan menggunakan instrumen yang valid. Penduga koefisien variabel lag produktivitas tenaga kerja baik pada model agregat maupun sektor pertanian dan industri pengolahan dengan pendekatan Sys-GMM yang lebih kecil dari satu menyatakan bahwa proses konvergensi terjadi terkait disparitas produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan industri pengolahan di Indonesia. Kecepatan konvergensi dan half time convergence produktivitas tenaga kerja agregat lebih lambat dibandingkan sektor pertanian dan industri pengolahan. Kemudian, jika dibandingkan antara sektor pertanian dan industri pengolahan, kecepatan konvergensi dan half time convergence produktivitas tenaga kerja sektor pertanian lebih lambat dibandingkan sektor industri pengolahan.

tenaga kerja, stok modal fisik yang terestriksi, stok modal manusia yang terestriksi, total perdagangan, dan upah riil berpengaruh positif produktivitas tenaga kerja agregat di Indonesia. Selanjutnya, lag produktivitas tenaga kerja, stok modal fisik, stok modal manusia, total perdagangan, dan upah riil berpengaruh positif sedangkan tingkat depresiasi berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan industri pengolahan di Indonesia.

Walaupun pemerintah harus menerapkan kebijakan yang sifatnya adil bagi seluruh rakyatnya agar tidak memicu kecemburuan sosial terkait masalah disparitas, pemerintah harus lebih memprioritaskan untuk mengatasi masalah disparitas produktivitas tenaga kerja di KTI dibandingkan di KBI karena KTI memiliki tingkat disparitas yang lebih tinggi baik secara agregat, di sektor pertanian, dan industri pengolahan. Intervensi harus lebih fokus terhadap provinsi-provinsi dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah agar produktivitas tenaga kerjanya dapat meningkat lebih cepat sehingga proses konvergensi lebih cepat terjadi. Dalam rangka lebih mempercepat peningkatan produktivitas tenaga kerja agar dapat mempercepat proses konvergensi, pemerintah harus fokus terhadap determinan yang memberikan pengaruh lebih dominan dimana dalam hal ini adalah stok modal manusia. Jika dibandingkan antara sektor pertanian dan industri pengolahan, porsi stok modal fisik, stok modal manusia, dan upah riil harus lebih diprioritaskan di sektor industri pengolahan sedangkan peningkatan total perdagangan dan antisipasi pertumbuhan tenaga kerja harus lebih diprioritaskan di sektor pertanian.

SUMMARY

AISYAH FITRI YUNIASIH. Disparity, Convergence, and Determinant of Regional Labour Productivity in Indonesia. Supervised by MUHAMMAD FIRDAUS dan IDQAN FAHMI.

Generally, economic development has focused on an effort to increase economic growth which is closely related to national income both in total and per

capita term. It aims to improve citizen’s welfare as a final goal. The result of

economic growth is expected to be distributed evenly throughout the citizen so that the socio-economic issues such as unemployment, poverty, income distribution inequality, etc can be solved through the principle of trickle-down effect mechanism (Todaro and Smith, 2006). Indonesia consists of 33 provinces with different economic structures according to the various factors endowments possessed. It encourages regional disparities in economic performance because of the differences in the speed of economic growth among provinces, where output of provinces rich with factor endowments is certainly greater than provinces with factor endowment scarcity.

Labour productivity disparity is a phenomenon experienced by Indonesia during the period 1987-2011. Prediction of the convergence is expected to reduce that inequality. This requires the condition in which provinces with lower labour productivity grow faster than provinces with higher labour productivity. Weighted coefficient of variation values of labour productivity in aggregate, agriculture, and manufacturing sectors state that labour productivity disparity in Eastern Indonesia is more unequal than in Western Indonesia with labour productivity in manufacturing sector is more unequal than in agriculture sector.

Estimation model of labour productivity convergence in aggregate, agriculture, and manufacturing sector with Sys-GMM dynamic panel approach

meet the appropriate dynamic panel data model’s criteria which is unbiased,

consistent, and valid. Coefficient estimators of lag labour productivity variable both in aggregate, agriculture, and manufacturing sector model with Sys-GMM approach which are smaller than one state that the process of convergence occurs related to labour productivity disparity in aggregate, agriculture, and manufacturing sector in Indonesia. Speed of convergence and half time convergence of aggregate labor productivity in Indonesia are slower than in agriculture and manufacturing sector. Then, in comparison between agriculture and manufacturing sector, speed of convergence and half-time convergence of labor productivity in agriculture sector are slower than in manufacturing sector.

rate has negative impact on agriculture and manufacturing sector labour productivity in Indonesia.

Although government must implement fair policies to all people to prevent the emergence of social jealousy related to disparity problem, government should prioritize to overcome labour productivity disparity in Eastern Indonesia than in Western Indonesia due to the disparity condition which is worse in Eastern Indonesia both in aggregate, in agriculture, and manufacturing sectors. Intervention should focus on provinces with lower labour productivity so that their labour productivity can improve more rapidly and the convergence process can occur faster. In order to more rapidly improve regional labour productivity to fasten convergence process Indonesia, government should focus on determinants that produce more dominant effect which is human capital stock. In comparison between agriculture and manufacturing sector, portion of the increase in real wages, physical capital stock, and the stock of human capital should be prioritized in manufacturing sector while increase in total trade and labour growth anticipation should be prioritized in agricultural sector.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Ekonomi

DISPARITAS, KONVERGENSI, DAN DETERMINAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA REGIONAL

DI INDONESIA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

Judul Tesis : Disparitas, Konvergensi, dan Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia

Nama : Aisyah Fitri Yuniasih

NRP : H151114074

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Prof Dr Muhammad Firdaus, SP, MSi Ketua

Dr Ir Idqan Fahmi, MEc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr Ir R Nunung Nuryartono, MSi

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tema yang dipilih dalam penelitian tesis yang dilaksanakan sejak bulan April 2013 ini adalah produktivitas tenaga kerja, dengan judul Disparitas, Konvergensi, dan Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan moral, spiritual, dan material kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1 Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Kepala BPS Provinsi Lampung, Kepala BPS Kota Bandar Lampung, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Program S2 pada Mayor Ilmu Ekonomi (IE) Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) di Sekolah Pascasarjana (SPS) Institut Pertanian Bogor (IPB) serta membantu penulis dalam penyediaan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

2 Prof Dr Muhammad Firdaus, SP, MSi selaku ketua komisi pembimbing dan Dr Ir Idqan Fahmi, MEc selaku anggota komisi pembimbing yang disela-sela kesibukannya yang padat masih meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.

3 Dr Ir Arief Daryanto, MEc selaku penguji luar komisi dan Dr Ir Wiwiek Rindayati, MSi selaku penguji perwakilan Mayor IE FEM SPS IPB atas saran dan kritik yang membangun terkait penyempurnaan tesis ini.

4 Dr Ir R Nunung Nuryartono, MSi beserta seluruh jajarannya selaku keluarga besar penulis atas kasih sayang, pengertian, doa, dan dukungannya yang tak pernah putus selama ini.

6 Rekan-rekan kelas BPS-IE FEM IPB Batch IV atas kebersamaan dan kerjasama selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

7 Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Mayor IE FEM SPS IPB. Meskipun demikian, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dimana dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam proses pembangunan Indonesia dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

DAFTAR ISTILAH ix

DAFTAR SINGKATAN xi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 5

Manfaat Penelitian 6

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 6

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 8

Tinjauan Teoritis 8

Tinjauan Empiris 16

Kerangka Pemikiran 18

Hipotesis Penelitian 19

3 METODE PENELITIAN 20

Jenis dan Sumber Data 20

Metode Analisis Data 20

Prosedur Analisis 28

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 29

Disparitas Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia 29 Konvergensi Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia 35 Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia 39

Implikasi Kebijakan 50

5 SIMPULAN DAN SARAN 51

Simpulan 51

Saran 51

Saran Penelitian Lebih Lanjut 52

DAFTAR PUSTAKA 53

LAMPIRAN 56

DAFTAR TABEL

1 Rata-rata produktivitas tenaga kerja regional di Indonesia periode

2007-2011 3

2 Hasil pengujian stasioneritas data 36

3 Ringkasan hasil estimasi model konvergensi produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan industri pengolahan di Indonesia metode

Sys-GMM 37

4 Rasio Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2007-2011 48 5 Rasio Rata-rata upah nominal terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2007-2011 49

DAFTAR GAMBAR

1 Perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia periode 2007-2011 1

2 Nilai IPM provinsi-provinsi di KBI tahun 2011 4

3 Nilai IPM provinsi-provinsi di KTI tahun 2011 4

4 Ilustrasi konvergensi absolut 13

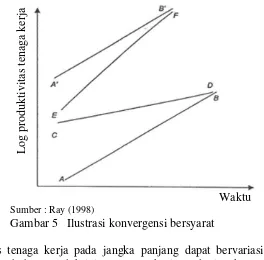

5 Ilustrasi konvergensi bersyarat 14

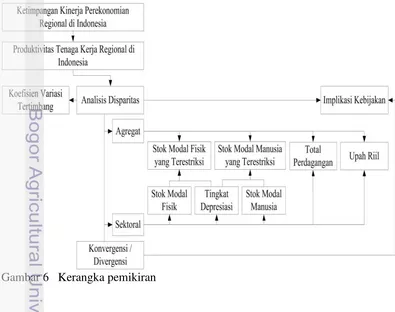

6 Kerangka pemikiran 18

7 Perkembangan nilai koefisien variasi tertimbang produktivitas tenaga kerja agregat di Indonesia, KBI, dan KTI tahun 1987-2011 30 8 Perkembangan nilai koefisien variasi tertimbang produktivitas tenaga

kerja sektor pertanian di Indonesia, KBI, dan KTI tahun 1987-2011 32 9 Perkembangan nilai koefisien variasi produktivitas tenaga kerja sektor

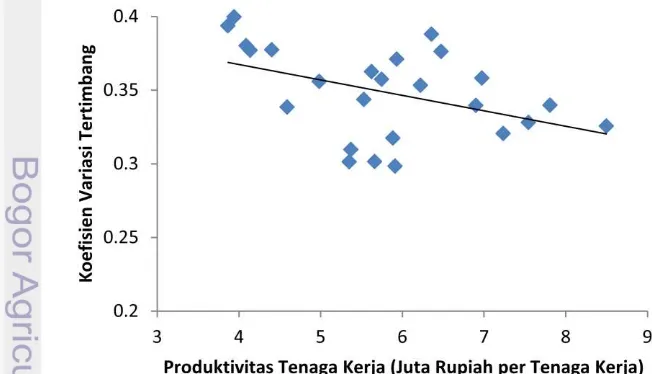

industri pengolahan di Indonesia, KBI, dan KTI tahun 1987-2011 33 10 Hubungan antara perkembangan produktivitas tenaga kerja dengan

disparitas produktivitas tenaga kerja agregat di Indonesia tahun

1987-2011 34

11 Hubungan antara perkembangan produktivitas tenaga kerja dengan disparitas produktivitas tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia tahun

1987-2011 34

12 Hubungan antara perkembangan produktivitas tenaga kerja dengan disparitas produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan di

Indonesia tahun 1987-2011 35

13 Perkembangan stok modal fisik (proporsi realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap PDRB nominal sektoral) tahun

1987-2011 40

14 Perkembangan stok modal manusia (proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja yang tamat SMA) tahun 1987-2011 41 15 Perkembangan jumlah tenaga kerja tahun 1987-2011 42 16 Perkembangan ekspor impor Indonesia tahun 1987-2011 43 17 Perkembangan ekspor impor sektor industri pengolahan Indonesia

tahun 1987-2011 44

18 Perkembangan ekspor impor sektor pertanian Indonesia tahun

19 Perkembangan proporsi ekspor terhadap PDB Indonesia tahun

1987-2011 45

20 Perkembangan proporsi impor terhadap PDB Indonesia tahun

1987-2011 45

21 Perkembangan proporsi total perdagangan terhadap PDB Indonesia

tahun 1987-2011 46

22 Perkembangan rata-rata upah riil per bulan di Indonesia tahun

1987-2011 (tahun dasar 2000) 47

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil output stata model estimasi konvergensi dan determinan produktivitas tenaga kerja agregat di Indonesia 56 2 Hasil output stata model estimasi konvergensi dan determinan

produktivitas tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia 59 3 Hasil output stata model estimasi konvergensi dan determinan

DAFTAR ISTILAH

Asymtotically efficient : Metode umum untuk membedakan dua estimator dimana tidak ada yang dapat dibedakan antara kedua estimator tersebut dari sudut pandang konsistensi

Autoregressive : Regresi yang diduga hanya berdasarkan nilai masa lalu dari data deret waktunya

Backwash effect : Pengaruh yang bersifat negatif atau mengurangi pengaruh positif

Balanced panel : Data panel dengan jumlah data yang sama untuk setiap unit observasi

Capital : Modal

Ceteris paribus : Kondisi variabel yang lain konstan Common estimator : Estimator umum

Common unit root : Akar unit dalam data panel secara keseluruhan Constant return to scale : Peningkatan input menyebabkan peningkatan

output dalam jumlah yang sama dengan peningkatan input tersebut

Core : Pusat

Cross section : Unit observasi

Decreasing return : Peningkatan input menyebabkan peningkatan output yang lebih kecil dari peningkatkan input Diminishing return : Peningkatan output yang menurun seiring dengan

peningkatan input

Difusi : Aliran transmisi

Divergensi : Proses menyebar menjauhi satu titik Dynamics of adjustment : Proses penyesuaian secara dinamis Endowment : Sumber daya

Error transitory : Error yang sifatnya sementara

Export led Growth : Ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi First differencing : Perbedaan pertama

Half time convergence : Waktu yang diperlukan untuk menutup setengah kesenjangan

Increasing return : Peningkatan input menyebabkan peningkatan output yang lebih besar dari peningkatkan input Individual unit root : Akar unit dalam setiap individu

Intercept : Nilai variabel dependent saat seluruh variabek independent bernilai nol

Konvergensi : Proses menuju satu titik

Level : Data awal

Moving average : Rata-rata berjalan Misleading : Menyesatkan

Nominal : Nilai berlaku masih mengandung pengaruh inflasi Noncentrality : Tidak terpusat mengikuti distribusi tertentu Over estimated : Estimasi yang dhasilkan bias ke atas Periphery : Daerah pinggiran

pekerjaan yang dilakukan

Pooled data : data cross section dan time series yang digabungkan

Proxy : Pendekatan

Riil Nilai konstan yang sudah menghilangkan faktor inflasi

Re-employment : Dipekerjakan kembali

Restriksi : Batasan

Spread effect : Pengaruh positif

Spurious regression : Hubungan regresi yang semu

Steady state : Kondisi dimana pertumbuhan sama dengan nol Time series : Deret waktu

Transisi : Perpindahan

Total perdagangan : Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB

Tren : Kecenderungan

Trial and error : Percobaan dan kegagalan

Trancient shock : Guncangan yang sifatnya sementara Trickle down effect : Dampak merembes ke bawah

Turnover : Pergantian

DAFTAR SINGKATAN

ADF : Augmented Dickey Fuller

BPS : Badan Pusat Statistik

CCC : Circular Cummulative Causation CIF : Cost, Insurance, and Freight

DKI : Daerah Khusus Ibukota

ECM : Error Correction Model

FD-GMM : First Differences Generalized Method of Moments FDI : Foreign Direct Investment

FEM : Fixed Effect Model

FOB : Freight on Board

GMM : Generalized Method of Moments

IPM Indeks Pembangunan Manusia

IPS : Im, Pesaran, and Shin

KBI : Kawasan Barat Indonesia

KTI : Kawasan Timur Indonesia

LLC : Levin, Lin, and Chu

MLE : Maximum Likelihood Estimator

PDB : Produk Domestik Bruto

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

OLS : Ordinary Least Square

PLS : Pooled Least Square

PP : Philips-Peron

R & D : Research and Development

REM : Random Effect Model

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

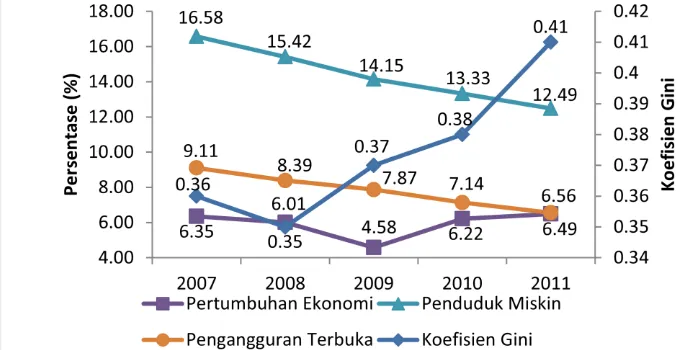

Pembangunan ekonomi secara umum difokuskan pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan pendapatan nasional baik secara total maupun per kapita dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat didistribusikan secara merata ke seluruh masyarakat sehingga permasalahan-permasalahan sosial ekonomi seperti penggangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan sebagainya dapat dipecahkan melalui mekanisme trickle down effect (Todaro dan Smith, 2006). Perkembangan pembangunan perekonomian Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2007-2011 pada Gambar 1 menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh keberhasilan dalam hal penurunan tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin. Namun, prestasi ini tidak diikuti oleh perbaikan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat karena dilihat dari perkembangan nilai koefisien gini sebesar 0.36 pada tahun 2007, walaupun sempat sedikit turun menjadi 0.35 pada tahun 2008, tetapi kemudian terus meningkat menjadi 0.41 pada tahun 2011. Hal ini merupakan indikasi awal bahwa masalah disparitas perekonomian yaitu ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah pembangunan ekonomi yang masih melanda Indonesia hingga saat ini.

Williams, et al (2003) menyatakan bahwa salah satu pemicu ketimpangan distribusi pendapatan adalah disparitas regional. Indonesia terdiri dari 33 provinsi dengan perbedaan struktur perekonomian terkait dengan beragamnya faktor endowment yang dimiliki. Hal ini mendorong timbulnya masalah disparitas kinerja perekonomian regional yang disebabkan oleh perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi antar provinsi dimana output provinsi yang lebih kaya dengan faktor endowment dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan provinsi

Sumber: BPS (2007-2011), Data Diolah

2

yang lebih langka faktor endowment-nya. Proses pembangunan ekonomi mengklasifikasikan provinsi-provinsi di Indonesia ke dalam dua kriteria yaitu provinsi-provinsi maju dan provinsi-provinsi yang relatif tertinggal.

Disparitas kinerja perekonomian regional dapat dikaji menggunakan tiga macam ukuran pertumbuhan antara lain pertumbuhan output, pertumbuhan output per kapita, dan pertumbuhan output per tenaga kerja (Armstrong dan Taylor, 1993). Penggunaan output per tenaga kerja atau produktivitas tenaga kerja sebagai ukuran disparitas regional tidak hanya belum banyak dilakukan untuk mengukur disparitas regional di Indonesia tetapi juga memiliki beberapa keunggulan antara lain lebih sensitif terhadap perbedaan jumlah tenaga kerja jika dibandingkan dengan penggunaan output yang biasanya didekati oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta dapat dilakukan dekomposisi secara sektoral jika dibandingkan dengan output per kapita yang biasanya didekati oleh PDRB per kapita (Bawono, 2011). Ukuran ini digunakan sebagai indikator daya saing di suatu daerah (Armstrong dan Taylor, 1993).

Disparitas regional produktivitas tenaga kerja dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu perbedaan produktivitas tenaga kerja sektor yang sama di provinsi yang berbeda serta perbedaan struktur ekonomi antar provinsi (Bawono, 2011). Suatu provinsi dapat memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain jika produktivitas tenaga kerja di provinsi tersebut, untuk seluruh atau sebagian besar sektor, lebih tinggi dibandingkan provinsi lain atau meskipun tidak memiliki keunggulan produktivitas tenaga kerja sektoral, tetapi provinsi tersebut melakukan spesialisasi pada sektor-sektor yang memiliki produktivitas tenaga kerja yang tinggi.

Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi baik dipengaruhi oleh akumulasi input yang berupa modal dan tenaga kerja maupun dengan peningkatan produktivitas yang berhubungan dengan proses bagaimana input yang ada ditransformasikan menjadi output termasuk terkait input tenaga kerja. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan standar kehidupan masyarakat (Williams, et al 2003). Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dapat meningkatkan jumlah output produksi untuk penggunaan sejumlah input tenaga kerja tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita yang merupakan indikator utama standar kehidupan masyarakat. Di dalam pasar tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja mendorong pengusaha untuk meningkatkan upah riil dengan jumlah tertentu tanpa harus meningkatkan biaya tenaga kerja per unit output. Lebih jauh lagi, pertumbuhan produktivitas termasuk produktivitas tenaga kerja, memungkinkan produsen untuk meningkatkan penawaran tanpa harus meningkatkan biaya sehingga permintaan agregat dapat tumbuh lebih cepat tanpa harus membebankan peningkatan biaya produksi terhadap harga yang harus dibayarkan konsumen yang dapat memicu inflasi.

3

87.52 juta per tenaga kerja merupakan provinsi dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja agregat tertinggi di Indonesia. Provinsi dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja agregat terendah di Indonesia adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja agregat hanya sebesar Rp. 5.76 juta per tenaga kerja atau seperlimabelas kali rata-rata produktivitas tenaga kerja agregat provinsi DKI. Provinsi dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja agregat terendah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) adalah provinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp. 9.84 juta per tenaga kerja atau hanya mencapai sekitar sepersembilan kali rata-rata produktivitas tenaga kerja agregat provinsi DKI yang tertinggi di KBI. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja agregat tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja agregat sebesar Rp. 80.07 juta per tenaga kerja atau mencapai sekitar empat belas kali lipat rata-rata produktivitas tenaga kerja agregat provinsi NTT yang terendah di KTI. Hal ini merupakan menunjukkan bahwa terjadi disparitas regional produktivitas tenaga kerja agregat di Indonesia dimana produktivitas tenaga kerja di KTI lebih timpang dibandingkan di KBI.

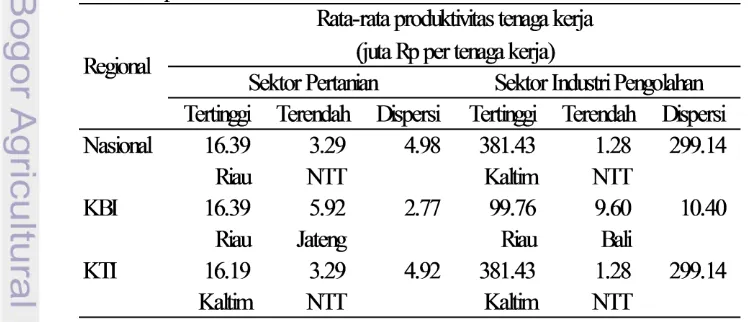

Selain disparitas regional produktivitas tenaga kerja secara agregat, disparitas sektoral produktivitas tenaga kerja juga memiliki pengaruh yang tidak kalah penting. Sektor pertanian dan sektor industri pengolahan merupakan dua sektor yang paling banyak menjadi sektor unggulan PDRB nominal provinsi-provinsi di Indonesia dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia selama periode 2007-2011. Tabel 1 memberikan gambaran kondisi disparitas produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan industri pengolahan selama periode 2007-2011 dimana secara umum sama dengan kondisi disparitas produktivitas tenaga kerja agregat yaitu produktivitas tenaga kerja di KTI lebih timpang dibandingkan di KBI.

Disparitas regional produktivitas tenaga kerja akan menjadi hambatan bagi peningkatan pendapatan nasional karena dapat memicu disparitas distribusi pendapatan Ismail, et al (2012). Selama periode 2007-2011, lebih dari 80 % pendapatan nasional merupakan kontribusi dari KBI. Disparitas juga menjadi masalah karena menurut You (2013) disparitas dapat menyebabkan ketertinggalan dalam hal pembangunan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa berdasarkan

Tabel 1 Rata-rata produktivitas tenaga kerja regional di Indonesia periode 2007-2011

4

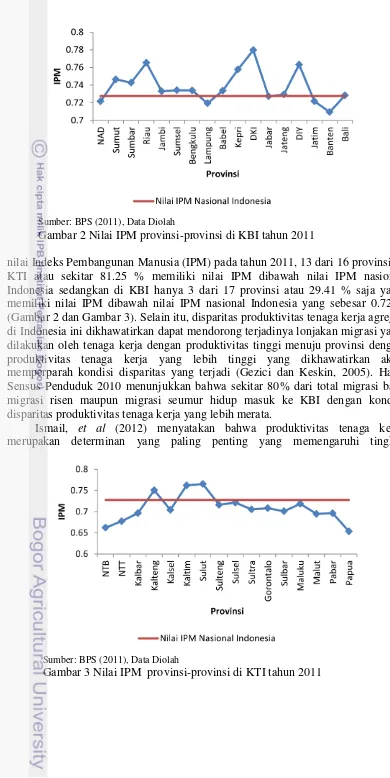

nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2011, 13 dari 16 provinsi di KTI atau sekitar 81.25 % memiliki nilai IPM dibawah nilai IPM nasional Indonesia sedangkan di KBI hanya 3 dari 17 provinsi atau 29.41 % saja yang memiliki nilai IPM dibawah nilai IPM nasional Indonesia yang sebesar 0.7277 (Gambar 2 dan Gambar 3). Selain itu, disparitas produktivitas tenaga kerja agregat di Indonesia ini dikhawatirkan dapat mendorong terjadinya lonjakan migrasi yang dilakukan oleh tenaga kerja dengan produktivitas tinggi menuju provinsi dengan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi yang dikhawatirkan akan memperparah kondisi disparitas yang terjadi (Gezici dan Keskin, 2005). Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa sekitar 80% dari total migrasi baik migrasi risen maupun migrasi seumur hidup masuk ke KBI dengan kondisi disparitas produktivitas tenaga kerja yang lebih merata.

Ismail, et al (2012) menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja merupakan determinan yang paling penting yang memengaruhi tingkat

Sumber: BPS (2011), Data Diolah

Gambar 3 Nilai IPM provinsi-provinsi di KTI tahun 2011

Sumber: BPS (2011), Data Diolah

5

pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena merupakan salah satu determinan stabilitas ekonomi terkait dengan masalah pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemahaman mengenai konvergensi produktivitas tenaga kerja dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah agar strategi pembangunan tidak bias regional atau bias sektoral. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan demi tercapainya pembangunan regional dan sektoral yang lebih seimbang.

Penelitian ini menggambarkan kondisi disparitas produktivitas tenaga kerja regional di Indonesia kemudian melibatkan pengembangan dan pengimplementasian kerangka panel dinamis untuk mengidentifikasi terjadinya konvergensi dan faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja di Indonesia tersebut. Pengembangan pemahaman mengenai disparitas dan konvergensi produktivitas tenaga kerja ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah agar strategi pembangunan tidak bias regional atau bias sektoral. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan demi tercapainya pembangunan regional dan sektoral yang lebih seimbang.

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan paparan di atas antara lain:

1 Bagaimana kondisi disparitas regional produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan di Indonesia?

2 Apakah konvergensi regional produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan terjadi di Indonesia?

3 Faktor-faktor apa yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan sektor industri di Indonesia?

4 Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengurangi disparitas sekaligus mempercepat proses konvergensi regional produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1 Menganalisis disparitas regional produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan di Indonesia

2 Mengidentifikasi konvergensi regional produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan di Indonesia

3 Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan sektor industri di Indonesia.

6

Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penelitian mengenai disparitas, konvergensi, dan determinan produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan regional di Indonesia antara lain:

1 Bagi pemerintah pusat dan daerah selaku pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan publik yang rasional dalam kaitannya dengan disparitas dan konvergensi regional produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan di Indonesia.

2 Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi untuk penelitian lebih mendalam mengenai disparitas dan konvergensi regional produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan di Indonesia. 3 Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir

pembaca serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai disparitas dan konvergensi regional produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan di Indonesia. 4 Bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana

penerapan dan peningkatan pemahaman umum dari teori dan aplikasi dalam bidang ekonomi pembangunan regional yang selama ini dimiliki penulis.

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup 26 provinsi yang ada di Indonesia dengan tidak mencakup provinsi Timor Timur yang telah memisahkan diri dari Indonesia sejak tahun 1999 serta provinsi baru seperti Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, Sulawasi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat. Hal ini dikarenakan periode analisis dalam penelitian ini adalah tahun 1987-2011 sementara ketujuh provinsi tersebut baru terbentuk dipertengahan periode analisis penelitian ini sehingga data time series untuk ketujuh provinsi tersebut tidak tersedia secara lengkap. Data provinsi-provinsi baru hasil pemekaran tersebut diagregasi ke provinsi induknya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diagregasi dengan provinsi Sumatra Selatan, provinsi Kepulauan Riau dengan provinsi Riau, provinsi Banten dengan provinsi Jawa Barat, provinsi Gorontalo dengan provinsi Sulawesi Utara, provinsi Sulawesi Barat dengan provinsi Sulawesi Selatan, provinsi Maluku Utara provinsi dengan Maluku dan provinsi Papua Barat dengan Propinsi Papua.

7

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Tinjauan Teoritis

Model Pembangunan Ekonomi Regional

Dunford (2009) dan Firdaus (2006) mengklasifikasikan teori model pembangunan ekonomi regional berdasarkan pandangannya terhadap konvergensi. Model yang mendukung terjadinya konvergensi adalah Neoklasik sedangkan yang tidak mendukung terjadinya konvergensi adalah model Circular Cummulative Causation (CCC). Model pertumbuhan ekonomi endogen menyatakan bahwa konvergensi atau divergensi dapat terjadi dipengaruhi oleh tingkat modal fisik dan modal manusia sedangkan model geografi ekonomis baru menyatakan bahwa konvergensi atau divergensi dapat terjadi dipengaruhi oleh sejarah dan ekspektasi masa depan.

1 Model pembangunan ekonomi regional Neoklasik

Model ini didasarkan pada gagasan bahwa pembangunan regional tergantung pada ketersediaan sumber daya. Asumsi yang mendasari model ini antara lain constant return to scale dimana biaya produksi tidak berubah seiring berubahnya jumlah output yang dihasilkan, pasar bersifat bersaing sempurna dimana perekonomian terdiri dari banyak perusahaan sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi harga pasar, terjadi re-employment sumber daya secara instan sehingga tidak ada sumber daya yang tidak diberdayakan, serta tidak terjadi eksternalitas, kegagalan pasar, asimetrik informasi, dan kegagalan koordinasi.

Model pembangunan ekonomi regional Neoklasik memprediksi bahwa jalur pertumbuhan ekonomi antar negara atau wilayah akan konvergen menuju kondisi steady state yang sama selama modal dan tenaga kerja dapat bebas berpindah serta teknologi merupakan barang publik. Modal akan berpindah dari daerah dengan tingkat upah yang lebih tinggi ke yang lebih rendah sedangkan tenaga kerja akan berpindah dari daerah dengan tingkat sewa yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Daerah dengan rasio modal tenaga kerja tertinggi akan memperoleh tingkat upah riil tertinggi. Daerah dengan tingkat upah yang lebih rendah memiliki tingkat pertumbuhan modal dan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan tingkat upah yang lebih tinggi sedangkan daerah dengan tingkat sewa yang lebih rendah memiliki tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan sewa yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan tingkat sewa yang lebih tinggi. Modal dan tenaga kerja akan berpindah antar daerah sampai nilai rasio modal output dan rasio tingkat upah dan sewa sama antar daerah.

9

bahwa teknologi merupakan barang publik yang tersedia tanpa biaya untuk semua orang sehingga proses difusi teknologi dan pengetahuan dari daerah yang lebih maju ke daerah yang kurang maju akan menutup kesenjangan teknologi dan produktivitas tersebut.

2 Model Circular Cummulative Causation (CCC)

Teori Cummulative Causation Myrdal menjelaskan mengapa konvergensi pendapatan per kapita gagal terjadi. Model ini menekankan pada endogenitas faktor produksi terkait sumber daya yang diasumsikan eksogen pada model Neoklasik. Pertumbuhan ekonomi daerah maju memberikan tekanan positif (spread effect → misalnya daerah maju menyediakan pasar untuk barang mentah atau barang jadi dari daerah tertinggal) dan tekanan negatif (backwach effect → misalnya ketika modal dan tenaga kerja berpindah meninggalkan daerah tertinggal) terhadap daerah tertinggal. Teori ini menyatakan bahwa tekanan pasar menyebabkan pengelompokan spasial kegiatan ekonomi di lokasi yang memiliki keuntungan biaya dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sepertinya tingkat upah yang rendah tidak cukup untuk menarik modal. Myrdal menyatakan bahwa daerah berada pada kondisi disekuilibrium dan tidak ada kecenderungan alami yang dapat menjamin terjadinya konvergensi. Tekanan ini mendapatkan perhatian khusus karena bertujuan untuk menjelaskan bahwa peningkatan kesenjangan perekonomian antara daerah maju dan daerah yang terbelakang. Myrdal menyadari bahwa terdapat juga sebaran trickle down effect untuk penyetaraan pembangunan. Beliau menekankan pada pentingnya faktor institusional dalam membentuk tren pembangunan dan intervensi kebijakan yang bersifat aktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Teori Cummulative Causation Kaldor memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bagaimana proses cummulative causation. Inti pendekatan ini adalah pada pendapat bahwa skala ekonomis merupakan karakteristik yang fundamental dalam perekonomian. Kaldor menyatakan bahwa tingkat upah nominal nasional tetap dengan tingkat upah rata-rata nasional wi=w*. Pertumbuhan ekonomi nasional dan regional didorong oleh pertumbuhan ekspor yang dipengaruhi oleh upah efisiensi yaitu rasio upah rill dan produktivitas. Peningkatan ekspor barang mengimplikasikan peningkatan output yang disebabkan oleh peningkatan skala ekonomis, ekternalitas ekonomi atau dampak spillover dan komplementaritas, serta peningkatan produktivitas. Selanjutnya, peningkatan produktivitas akan meningkatkan daya saing yang berkontribusi terhadap virtuous spiral. Suatu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan output yang lebih tinggi akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, tingkat upah efisiensi yang lebih rendah, yang dapat menginduksi tingkat pertumbuhan output yang lebih tinggi lagi. Divergensi regional yang dipengaruhi proses Cummulative Causation terjadi di Lithuania pada periode 1995-2003 (Cibulskiene dan Butkus, 2007).

3 Model Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Jiang (2012) melakukan pengembangan model pertumbuhan ekonomi endogen dengan memasukkan variabel yang mengukur keterbukaan ekonomi. Asumsikan sebuah fungsi produksi Cobb Douglas sebagai berikut:

10

dimana Y(t) merupakan output pada waktu t, K(t) merupakan stok modal fisik pada waktu t, dan L(t) merupakan angkatan kerja pada waktu t. L(t) tumbuh secara eksogen dengan tingkat pertumbuhan sebesar n sehingga L(t) = L(0)ent. B(t) mengukur keefektifan tenaga kerja pada waktu t yang terdiri dari dua faktor yang memengaruhi dengan persamaan sebagai berikut:

B(t) = (1 + F(t))μA(t) (2.2) dimana A(t) tumbuh secara eksogen dengan tingkat pertumbuhan sebesar g untuk seluruh perekonomian dan seluruh periode waktu sehingga A(t) = A(0)egt. Oleh karena itu, menjadi beralasan untuk mengasumsikan bahwa kita selalu dapat memisahkan dari persamaan B(t) komponen A(t) yang tumbuh secara eksogen dan tidak dipengaruhi oleh keterbukaan ekonomi. F(t) merupakan ukuran keterbukaan ekonomi pada waktu t. Keterbukaan ekonomi diasumsikan memberikan pengaruh yang positif terhadap efektifitas tenaga kerja misalnya melalui pertukaran teknologi akibat perdagangan internasional, melalui teknologi baru yang terkandung di dalam modal dan input lain yang diimpor, dan melalui teknologi yang dihasilkan oleh insentif yang kuat dari produsen domestik untuk berinovasi ketika menghadapi pasar internasional yang lebih besar untuk ekspor.

Jika diasumsikan dalam perekonomian yang tertutup sepenuhnya dimana F(t) sama dengan nol untuk seluruh periode waktu sehingga B(t) = A(t) maka model pertumbuhan ekonomi Neoklasik Solow yang dikembangkan berubah menjadi model pertumbuhan ekonomi Neoklasik Solow tradisional. Dengan mendefinisikan ŷ t t t t dan ̂ t t t t maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

y

̂ t a t μ -α ̂ t α (2.3) Diawali dari beberapa titik awal pada waktu t1 dan dengan mengasumsikan bahwa F konstan sepanjang periode waktu [t1, n), maka persamaan dinamis untuk ̂ t adalah sebagai berikut:

̂ t sŷ t - n g ̂ t s μ( -α)̂ t α- n g ̂ t (2.4) dimana seperti di model pertumbuhan ekonomi Neoklasik Solow tradisional, s

merupa an ting at tabungan yang onstan dan merupa an ting at depresiasi Perkiraan di sekitar steady state, kecepatan konvergensinya sebesar

11

Dengan memodifikasi persamaan (2.9) dalam bentuk produktivitas tenaga kerja, y(t) = Y(t)/L(t), akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

ln y t e t

ln s ( e t) ln n g e tln y t

- e- t μ ln - e- t ln g t -e- tt (2.10) Jika kita menggunakan notasi konvensional dari estimasi data panel yang ada, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

Apabila modal manusia dimasukkan di dalam analisis kita, diasumsikan bahwa:

Y(t) = K(t)αM(t)φ(B(t)L(t))1-α-φ (2.12) dimana M merupakan stok modal manusia, dan semua variabel lain sama dengan yang telah didefinisikan sebelumnya. Oleh karena itu, evolusi dari perekonomian ditentukan sebagai berikut:

̂ t sŷ t - n g ̂ t (2.13)

m̂ t hŷ t - n g m̂ t (2.14) dimana m̂ dan kita mengasumsikan bahwa modal manusia terdepresiasi

dengan ting at depresiasi sebesar uga. ita mengasumsi an α φ < yang

menyatakan bahwa terjadi sifat decreasing return untuk semua jenis modal. Persamaan (2.13) dan persamaan (2.14) menyatakan bahwa perekonomian konvergen menuju kondisi steady state yang didefinisikan sebagai berikut:

̂ μ(s -φhφ Perkiraan disekitar kondisi steady state, kecepatan konvergensinya adalah sebagai berikut: Dengan memodifikasi persamaan (2.8) dalam bentuk produktivitas tenaga kerja, y(t) = Y(t)/L(t), akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

12

variabel independen. Dari model kita di atas, dapat dengan mudah diperlihatkan persamaan sebagai berikut:

Model Geografi Ekonomis Baru menyatakan bahwa konvergensi menuju kondisi steady state dipengaruhi baik oleh sejarah masa lalu maupun ekspektasi masa depan terkait masalah dimana perusahaan-perusahaan berlokasi dan mengapa perusahaan-perusahaan tersebut berkonsentrasi di daerah tertentu. Fitur utama dari teori ini adalah increasing return dan persaingan yang tidak sempurna. Increasing return didefinisikan sebagai lawan dari dimisnishing return dari modal ketika skala ekonomi atau perusahaan meningkat. Increasing return bisa menjadi internal maupun eksternal bagi suatu perusahaan. Jika sebuah perusahaan dapat menginternalisasi increasing return, maka maka kurva biaya rata-ratanya akan berslope downward dan struktur pasar bersaing tidak sempurna akan terjadi. Jika increasing return bersifat eksternal terhadap perusahaan maka kurva biaya rata-ratanya akan bergeser ke bawah secara paralel. Jika increasing return benar-benar eksternal maka struktur pasar akan bersaing sempurna walaupun perusahaan yang menyebabkan increasing return memiliki insentif untuk berusaha menginternalisasikannya.

Persaingan yang tidak sempurna terjadi dimana kebanyakan model pertumbuhan ekonomi, beberapa perusahaan beroperasi pada bagian kurva biaya rata-ratanya yang menurun, sehingga biaya marjinal lebih kecil dari harga dan pendapatan marjinal yang dikumpulkan perusahaan bervariasi dengan tingkat output. Untuk kasus ilmu pengetahuan (teknologi), kekuatan pasar merupakan bagian dari fungsi dari kepemilikan eksklusif oleh pemegang paten. Dalam teori ini, kekuatan pasar disebabkan oleh diferensiasi produk dalam framework persaingan monopolistik dan eksistensi pembentukan biaya. Kekuatan monopoli seringnya sementara memberikan motivasi bagi perusahaan untuk memperluas output dan bagi wirausahawan untuk berinovasi dan meningkatkan output.

13

divergensi regional terjadi di Rusia pada periode 1985-1999 (Carluer dan Sharipova, 2001) dan di Portugal pada periode 1995-1999 (Martinho, 2011). Konvergensi

Barro dan Sala-i-Martin (2004) merumuskan dua konsep konvergensi dalam konteks pertumbuhan ekonomi antar negara dan antar wilayah.

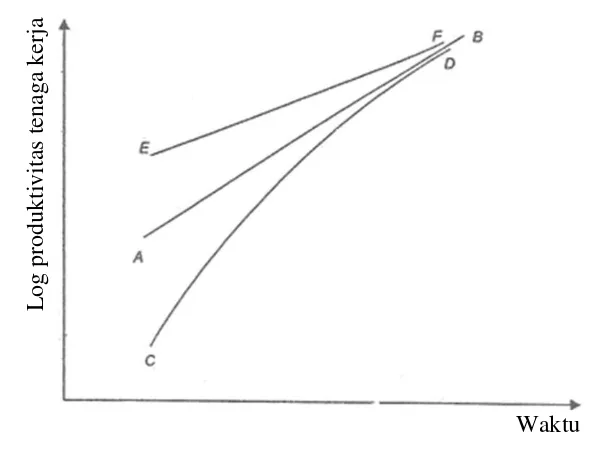

1 Konvergensi Beta

Ada dua pendekatan konvergensi Beta yaitu konvergensi Beta absolut dan konvergensi Beta bersyarat. Konvergensi beta absolut mengasumsikan bahwa daerah-daerah dalam jangka panjang tidak memiliki kecenderungan untuk menunjukkan perbedaan dalam tingkat kemajuan teknologi, tingkat modal fisik, tingkat modal manusia, tingkat pertumbuhan tenaga kerja, dan tingkat depresiasi modal sehingga memprediksi bahwa modal per tenaga kerja di semua daerah akan konvergen menuju nilai k* yang sama terlepas dari kondisi awal perekonomian masing-masing daerah (Gambar 4). Dalam hal ini, perekonomian daerah dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian daerah dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Konvergensi beta absolut ini bisa menyesatkan karena mengasumsikan setiap daerah memiliki tingkat steady state yang sama.

Konvergensi Beta bersyarat berhubungan dengan perbedaan fungsi produksi agregat antar daerah menyatakan bahwa setiap daerah akan konvergen dengan sangat cepat menuju tingkat steady state-nya masing-masing (Gambar 5). Dalam hal ini, diasumsikan tingkat kemajuan teknologi dan tingkat depresiasi modal sama untuk semua daerah, tetapi kita parameter lain seperti tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan populasi penduduk dapat berbeda antar daerah. Dalam model pertumbuhan ekonomi Solow, parameter-parameter ini hanya memiliki pengaruh pada tingkat produktivitas tenaga kerja. Tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada jangka panjang sepenuhnya hanya ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi yang diasumsikan sama untuk semua daerah. Walaupun tingkat

14

produktivitas tenaga kerja pada jangka panjang dapat bervariasi antar daerah, tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada jangka panjang akan di asumsikan sama. Akan tetapi, temuan ini mempengaruhi dari perspektif kebijakan karena walaupun setiap daerah kecepatan konvergensinya cepat namun pada jangka panjang setiap daerah angka mencapai tingkat produktivitas yang berbeda-beda.

2 Konvergensi Sigma

Konsep konvergensi Sigma dapat didefinisikan bahwa sekelompok perekonomian dapat konvergen jika dispersi tingkat produktivitas tenaga kerja cenderung berkurang sepanjang waktu yaitu . Ada dua pendekatan pengukuran konvergensi Sigma antara lain menggunakan standar deviasi dan koefisien variasi dari log produktivitas tenaga kerja pada waktu ke-t antar daerah. Hubungan antara Keterbukaan Total Perdagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap produktivitas dibahas oleh Kim, et al (2007). Teori export-led growth menyatakan bahwa ekspor meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Perusahaan cenderung mempelajari teknologi terkini melalui kegiatan ekspor dan mengadopsi teknologi tersebut dalam proses produksinya agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional dan pasar interprovinsial. Perusahaan dapat belajar sambil mencoba dengan meniru apa yang dilakukan saingan asing salam hal proses produksi dan penjualan barang ekspor melalui proses trial and error. Lebih jauh lagi, peningkatan produksi akibat ekspor menurunkan biaya produksi per unit sehingga meningkatkan produktivitas. Selain itu, ekspor juga menghasilkan uang dalam mata uang asing yang langka dimiliki daerah-daerah pada tahap awal pembangunan ekonomi. Mata uang asing tersebut dapat digunakan untuk mengimpor barang modal dan input antara.

Hubungan teoritis antara impor dan produktivitas cenderung lebih rumit dibandingkan hubungan antara ekspor dan produktivitas. Peningkatan impor barang konsumsi mendorong perusahaan substitusi impor domestik untuk

15

berinovasi dan merestrukturisasi diri agar dapat bersaing dengan saingan asing, dengan demikian impor meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam jangka panjang, perusahaan akan menjadi semakin produktif dan kompetitif sehingga meningkatkan investasinya dalam bentuk teknologi baru. Hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Secara umum, pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap produktivitas tergantung pada struktur pasar dan faktor institusional. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna, pasar substitusi impor domestik akan terpuruk akibat peningkatan impor. Hal ini menyebabkan investasi berkurang dan pada akhirnya produktivitas menurun. Lebih jauh lagi, harapan keuntungan yang lebih tinggi mendorong peningkatan investasi Research and Development (R & D) dan inovasi-inovasi. Investasi R & D lebih besar pada perusahaan yang berorientasi ekspor dibandingkan perusahaan substitusi impor tergantung besarnya dampak keterbukaan pasar. Impor barang modal dan input antara yang tidak dapak diproduksi di dalam negeri memungkinkan perusahaan domestik untuk berspesialisasi dan berdiversifikasi agar dapat meningkatkan produktivitasnya lebih jauh lagi.

Hubungan antara Upah Riil dan Produktivitas Tenaga Kerja

Teori upah efisiensi menyatakan bahwa upah dapat digunakan sebagai pendorong produktivitas dan dan memperkuat hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja pada jangka panjang. Menurut teori ini, produktivitas tenaga kerja akan tergantung pada tingkat upah yang mereka terima karena tingkat upah adalah tujuan yang memotivasi tenaga kerja. Pertama, tingkat upah perlu mencukupi kebutuhan dan yang kedua tingginya diinginkan agar sesuai dengan harapan ekonomis.

Beberapa alasan mengapa pengusaha bersedia membayar tenaga kerjanya di

atas tingkat upah keseimbangan pasar menurut Mankiw (2003) antara lain:

1 Teori upah efisiensi berkaitan dengan kesehatan pekerja. Para pekerja yang memperoleh upah yang lebih tinggi dapat mengkonsumsi lebih banyak nutrisi, dan dengan demikian akan lebih sehat dan lebih produktif. Sebuah perusahaan mungkin lebih menguntungkan untuk membayar upah tinggi dan memiliki tenaga kerja yang sehat dan produktif, daripada membayar upah yang rendah tetapi memiliki pekerjaan yang tidak sehat dan kurang produktif. Jenis teori upah efisiensi ini tidak relevan untuk negara maju karena bagi Negara yang sudah maju dan kaya keseimbangan upah sebagian besar diatas tingkat untuk mengkonsumsi nutrisi yang berkecukupan, disini perusahaan tidak perlu ada kekawatiran jika mereka membayar upah ekuilibrium kesehatan para pekerja mereka akan menurun. Jenis teori upah ini lebih relevan untuk negara berkembang karena sebagian besar pekerja di Negara berkembang kekurangan nutrisi merupakan masalah yang umum, dinegara-negara yang belum maju perusahaan mungkin merasa takut bahwa jika upah dipotong, kesehatan dan produktivitas kerja akan menurun.

16

upah yang lebih tinggi. Alasannya kekhawatiran perputaran pekerja tersebut adalah akan lebih mahal bagi perusahaan untuk merekrut dan melatih pekerja-pekerja baru. Selain itu mereka telah dilatih para pekerja-pekerja baru tidak seproduktif pekerja yang berpengalaman, perusahaan memiliki perputaran pekerjaan yang tinggi dengan demikian akan memiliki biaya produksi yang tinggi pula. Bagi perusahaan mungkin akan lebih menguntungkan apabila membayar upah pekerja diatas tingkat ekuilibrium dalam rangka mengurangi perputaran pekerja.

3 Teori upah efisiensi berkaitan dengan kerja keras pekerja. Dalam banyak pekerjaan, pekerja bekerja secara bebas, akibatnya perusahaan harus memantau kinerja pekerja tersebut, dan bagi para pekerja yang terbukti melalaikan tanggung jawab mereka akan dipecat. Tetapi tidak semua yang lalai bisa tertangkap secara langsung karena pemantauan pekerja mahal dan dan tidak efisien. Sebuah perusahaan dapat menanggulangi masalah ini dengan membayar upah diatas tingkat ekuilibrium. Upah yang lebih tinggi akan membuat pekerja lebih setia, dan dengan demikian memberikan insentif kepada pekerja untuk mencurahkan upaya dan pikiran mereka semaksimal mungkin. 4 Teori upah efisiensi berkaitan dengan kualitas pekerja. Saat merekrut tenaga

kerja baru, sebuah perusahaan tidak bisa secara tepat mengukur kualitas dari para pekerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan dapat menarik kelompok pelamar yang lebih berkualitas. Dalam teori upah efisiensi ini ketika sebuah perusahaan menghadapi suplay pekerja yang berlebihan, mungkin tampak masuk akal dan menguntungkan untuk menurunkan upah yang ditawarkan. Tetapi dengan menurunkan upah, perusahaan beresiko kehilangan pekerja yang berkualitas.

Tinjauan Empiris

Garcia dan Soelistianingsih (1998) menggunakan data 26 provinsi di Indonesia mengikuti model pertumbuhan ekonomi Barro periode 1975-1993, 1980-1993, 1983-1993 dengan metode cross section Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional sementara tingkat kelahiran berpengaruh negatif. Peranan sektor minyak dan gas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional pada periode 1975-1993 tetapi tidak signifikan pada periode 1983-1993. Kekurangan penelitian ini adalah penggunakan teknik estimasi cross section OLS yang tidak memperhatikan faktor keragaman individual dalam analisisnya.

17

menghadapi masalah endogenitas yang disebabkan oleh penggunaan metode analisis data panel statis dimana terdapat variabel pada sisi kanan persamaan yang bukan benar-benar merupakan variabel eksogen.

Firdaus dan Yusop (2009) melakukan analisis dinamis konvergensi regional di 26 provinsi Indonesia periode 1983-2003 dengan pendekatan data Panel OLS, FEM, REM, First Difference Generalized Method of Moments (FD GMM), dan System Generalized Method of Moments (SYS GMM). Penggunaan metode analisis data panel dinamis mengatasi masalah endogenitas. Estimator SYS GMM terbukti tidak bias, konsisten, dan valid menunjukkan bahwa terjadi proses konvergensi antar provinsi di Indonesia pada periode 1983-2003 walaupun kecepatan konvergensinya relatif sangat rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Namun, penelitian ini menggunakan ukuran PDRB per kapita sehingga tidak dimungkinkan dekomposisi secara sektoral.

Purawan (2010) melakukan analisis konvergensi perekonomian regional di Indonesia dengan menggunakan ukuran output per tenaga kerja atau produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan data 26 provinsi di Indonesia periode 1992-2007 dengan pendekatan data Panel FEM. Hasilnya akumulasi modal fisik, akumulasi modal manusia, pertumbuhan populasi, dan pembangunan finansial berpengaruh negatif sedangkan FDI, ketimpangan, keterbukaan perdagangan, dan kontribusi migas berpengaruh positif. Proses konvergensi terjadi lebih cepat pra desentralisasi dibandingkan pasca desentralisasi. Akumulasi stok modal fisik, FDI, keterbukaan perdagangan, dan kontribusi migas berpengaruh positif sedangkan akumulasi modal manusia, pertumbuhan populasi, pembangunan finansial, dan ketimpangan berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja Indonesia pra desentralisasi. Akumulasi stok modal manusia, pertumbuhan populasi, FDI, ketimpangan, keterbukaan perdagangan, dan kontribusi migas berpengaruh positif sedangkan akumulasi modal fisik dan pembangunan finansial berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja Indonesia pasca desentralisasi.

Susanti (2005) menganalisis konvergensi produktivitas tenaga kerja sektoral antar provinsi di Indonesia periode 1987-2003 dengan metode konvergensi Sigma dan konvergensi Beta dengan pendekatan data cross section dan data panel. Analisis konvergensi sigma menunjukkan adanya penurunan disparitas produktivitas tenaga kerja sektoral dimana konvergensi yang kuat terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan agregat sedangkan sektor bangunan serta keuangan, persewaan dan jasa mengalami proses divergensi. Analisis konvergensi beta absolut terjadi bervariasi. Konvergensi absolut produktivitas tenaga kerja agregat lebih rendah dari 9 sektor lainnya dan sektor yang memiliki kecepatan konvergensi paling tinggi adalah sektor industri. Pendekatan data panel memberikan hasil kecepatan konvergensi yang lebih cepat. Penelitian ini hanya menggunakan produktivitas tenaga kerja awal periode sebagai faktor yang mempengaruhi konvergensi produktivitas tenaga kerja.

18

modal manusia. Ketika heterogenitas regional dan keterbukaan ekonomi diperhitungkan maka terjadi konvergensi bersyarat yang cepat dalam tingkat produktivitas tenaga kerja provinsi-provinsi di China tersebut. Namun, penelitian ini belum mengidentifikasi pengaruh upah riil terhadap produktivitas tenaga kerja regional.

Sumarlin (2006) menganalisis hubungan kausalitas antara upah dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia selama periode 1980-2004 dengan menggunakan metode Granger Causality dan OLS. Hasilnya terdapat hubungan yang searah dimana upah mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan upah berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja.

Kerangka Pemikiran

Ketimpangan kinerja perekonomian regional merupakan permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi Indonesia termasuk dalam hal produktivitas tenaga kerja baik secara agregat maupun sektoral seperti di sektor pertanian dan industri pengolahan. Kondisi disparitas produktivitas tenaga kerja regional di Indonesia akan diukur dengan menggunakan ukuran koefisien variasi tertimbang dan digambarkan secara deskriptif. Penelitian ini juga akan menganalisis apakah konvergensi produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan industri pengolahan regional terjadi di Indonesia. Ada banyak faktor yang diketahui dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja namun dalam penelitian ini faktor-faktor yang diduga akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja regional di Indonesia antara lain stok modal fisik, stok modal manusia, tingkat depresiasi, dan total perdagangan. Pada akhirnya, beberapa implikasi kebijakan diharapkan dapat mengatasi permasalahan disparitas produktivitas tenaga kerja Indonesia demi

19

terwujudnya konvergensi produktivitas tenaga kerja Indonesia tersebut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara visual dapat dilihat pada Gambar 6.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini, hipotesis penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain: 1 Konvergensi regional produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian,

dan sektor industri pengolahan terjadi di Indonesia.

2 Stok modal fisik yang teretriksi berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja agregat di Indonesia.

3 Stok modal manusia yang teretriksi berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja agregat di Indonesia.

4 Stok modal fisik berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan sektor industri pengolahan di Indonesia.

5 Stok modal manusia berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan sektor industri pengolahan di Indonesia.

6 Tingkat depresiasi berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan sektor industri pengolahan di Indonesia.

7 Total perdagangan berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan di Indonesia. 8 Upah riil berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja sektor

3 METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel (pooled data) yang merupakan gabungan data silang (cross section) dan data deret waktu (time series) selama periode 1987-2011 untuk 26 provinsi yang ada di Indonesia. Jenis data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel dimana setiap unit cross section memiliki jumlah observasi deret waktu yang sama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis disparitas, mengidentifikasi terjadinya konvergensi, dan mengidentifikasi determinan produktivitas tenaga kerja agregat, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan di Indonesia. Pengolahan atas data sekunder dilakukan menggunakan beberapa paket program statistik seperti Microsoft Office Excel 2010, EViews 7.0, dan Stata v10.0.

Analisis Disparitas Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia

Analisis disparitas produktivitas tenaga kerja regional di Indonesia menggunakan ukuran koefisien variasi tertimbang yang merupakan modifikasi indeks Williamsons yang digunakan Akita dan Takaoka (2003) dengan rumus:

w P√ i∑ (ni Pi- P) (3.1) Penggunaan ukuran koefisien variasi tertimbang untuk mendapatkan gambaran disparitas produktivitas tenaga kerja regional di Indonesia secara lebih reliabel dibandingkan ukuran standar deviasi dan koefisien variasi.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai dinamika kondisi perekonomian di Indonesia dalam hal disparitas produktivitas tenaga kerja baik secara agregat maupun sektoral untuk sektor pertanian dan industri pengolahan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi sehingga dapat dengan mudah ditafsirkan pembaca. Beberapa variabel yang diduga memengaruhi produktivitas tenaga kerja regional seperti stok modal fisik, stok modal manusia, tingkat depresiasi, dan total perdagangan antar provinsi di Indonesia. Deskripsi mengenai Indonesia yang disajikan selain secara nasional juga meliputi gambaran kondisi KBI dan KTI.

Konvergensi dan Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia

21

1995). Baltagi (2005) menyatakan bahwa keunggulan penggunaan metode analisis data panel dalam analisis ekonometrik antara lain (i) memiliki kontrol terhadap heterogenitas data individual, (ii) menyajikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, memiliki kolinearitas antar variabel yang kecil, memiliki derajat kebebasan yang lebih besar, dan lebih efisien, (iii) lebih tepat dalam mempelajari dinamika penyesuaian, (iv) lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang secara sederhana tidak dapat terdeteksi dalam data cross section murni atau time series murni, (v) dapat digunakan untuk membuat dan menguji model perilaku yang lebih kompleks dibandingkan analisis data cross section murni atau time series murni, (vi) pada level mikro dapat meminimisasi atau menghilangkan bias yang terjadi akibat agregasi data ke level makro, dan (vii) pada level makro tidak seperti masalah jenis distribusi yang tidak standar dari unit root tests dalam analisis data time series apabila memiliki time series yang lebih panjang.

Analisis data panel umumnya menggunakan data dalam bentuk level untuk mempermudah interpretasi model. Akan tetapi, jika penelitian menggunakan data yang mengandung unsur deret waktu yang biasanya mengandung tren, maka perlu dilakukan pengujian asumsi stasioneritas data misalnya dengan pengujian akar unit. Apabila hasil pengujian akar unit menunjukkan adanya tren pada data level sehingga data tidak stasioner pada level, maka permasalahan tersebut harus diatasi dengan melakukan first differencing untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak menunjukkan spurious regression dan menghindari hasil yang misleading. Pengujian akar unit yang digunakan dalam analisis data panel berbeda dengan menggunakan metode pengujian akar unit untuk data time series murni. Pengujian ini disarankan oleh Baltagi (2005) untuk data panel dengan N dan T yang relatif tidak besar.

Hipotesis nol yang digunakan dalam pengujian akar unit data panel sama seperti pada pengujian akar unit untuk data time series murni, hanya saja statistik uji yang digunakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari statistik uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP). Statistik uji yang digunakan dalam pengujian akar unit data panel terdiri dari dua jenis, yaitu common unit root yang terdiri dari statistik uji Levin, Lin and Chu (LLC) dan

Breitung’s test, serta individual unit root yang terdiri dari statistik uji Im, Pesaran and Shin (IPS), ADF-Fisher test dan PP-Fisher test. Setelah diperoleh hasil pengujian yang menyatakan bahwa data panel tidak mengandung akar unit sehingga asumsi stasioneritas data telah terpenuhi maka langkah selanjutnya yaitu estimasi model baru dapat dilaksanakan.