PENILAIAN PERIKANAN LOBSTER DENGAN

PENDEKATAN EKOSISTEM DI TELUK PALABUHANRATU,

KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT

KATARINA HESTY ROMBE

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Penilaian Perikanan Lobster dengan Pendekatan Ekosistem di Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2017

Katarina Hesty Rombe

RINGKASAN

KATARINA HESTY ROMBE. Penilaian Perikanan Lobster dengan Pendekatan Ekosistem di Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dibimbing oleh YUSLI WARDIATNO dan LUKY ADRIANTO.

Lobster merupakan salah satu komoditas perikanan yang masuk dalam kategori potensial dan ekonomis penting. Pada perikanan Palabuhanratu, harga lobster bisa mencapai Rp. 600.000 per kg. Ecosystem approach to fishery management (EAFM) merupakan suatu pendekatan yang dianggap mampu mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Saat ini, pemanfaatan sumberdaya perikanan dirasa lebih besar dibandingkan dengan usaha meningkatkan kesehatan ekosistem sumberdaya. Dimana pada dasarnya, ekosistem yang sehat akan menghasilkan sumberdaya yang melimpah untuk dimanfaatkan kembali.

Penelitian ini dilaksanakan dengan dua tujuan utama, yaitu (1) untuk mendiagnosis perikanan lobster di Teluk Palabuhanratu berdasarkan domain EAFA (Ecosystem approach to fishery assessment) dan (2) menilai keragaan perikanan lobster di Teluk Palabuhanratu dengan pendekatan ekosistem. Penelitian ini dilakukan selama bulan Maret 2016 di Palabuhanratu. Penelitian ini menggunakan domain dan indikator pendekatan ekosistem, yaitu domain sumberdaya, domain habitat, domain sosial, dan domain ekonomi. Masing-masing indikator dari domain akan di-scoring sesuai dengan tabel kriteria yang tersedia. Selanjutnya, pada hasil akhir akan muncul penilaian yang menggambarkan status risiko masing-masing lobster yang diteliti. Penilaian tersebut meliputi, Objective risk index (ORI), species risk index (SRI), dan fishery risk index (FRI). Ketiga penilaian tersebut diplot ke dalam diagram risiko merah-kuning-hijau yang akan memudahkan interpretasi risiko jenis lobster.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima jenis lobster yang umum diperjualbelikan di Palabuhanratu, yaitu P. homarus, P. versicolor, P. ornatus, P. penicillatus, dan P. longipes. P. homarus merupakan jenis yang paling dominan tertangkap nelayan. Terkait ukuran lobster, masih banyak ditemukan lobster yang tertangkap di bawah ukuran layak tangkap, yaitu <200 gr. Alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan lobster adalah jaring dan bubu. Hasil tangkapan per usaha menurun terutama untuk jenis P. homarus yang mengindikasikan bahwa terjadi usaha tangkap berlebih dan stok lobster di perairan berkurang. Hasil analisis TSS dan klorofil-a menunjukkan bahwa nilai kualitas air masih cukup baik untuk lobster, yaitu TSS, 4-13 mg/L dan klorofil-a, 1.763-2.517 µg/L. Hasil wawancara dengan para stakeholder menunjukkan bahwa minimnya partisipasi

stakeholder dalam pendataan hasil tangkapan lobster yang mengakibatkan banyak lobster di bawah ukuran layak tangkap diperjualbelikan. Pendapatan nelayan lobster Palabuhanratu masih jauh dari UMR, yaitu Rp. 1.800.000 per bulan. Dimana pendapatan nelayan rata-rata perbulan, yaitu Rp. 500.000.

Pada diagram ORI, P. homarus, P. versicolor masuk dalam zona merah yang mengindikasikan P. homarus, P. versicolor masuk dalam risiko tinggi sedangkan dua lobster lainnya, yaitu P. ornatus dan P. penicillatus masuk dalam zona kuning dan hijau, yang mengindikasikan P. ornatus dan P. penicillatus

P. penicillatus masuk dalam kategori risiko sedang pada diagram SRI. Pada diagram FRI, perikanan lobster Palabuhanratu masuk dalam kategori risiko sedang. Beberapa tactical decision yang perlu diberlakukan dalam perikanan lobster Palabuhanratu, yaitu pembatasan usaha tangkap P. homarus danmelarang penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring terlalu kecil, memberlakukan pendataan ukuran lobster, membuat bak penampungan untuk lobster yang masih di bawah ukuran layak tangkap, mengontrol buangan limbah di sekitar lokasi tangkap, dan mengontrol kualitas air secara berkala.

SUMMARY

KATARINA HESTY ROMBE. Ecosystem Approach to Lobster Fishery Assessment in Palabuhanratu Bay, Sukabumi Dictrict, West Java Province. Supervised by YUSLI WARDIATNO and LUKY ADRIANTO.

Lobster is the one commodity that fall into the category of potential and economically important. In Palabuhanratu fishery, lobster prices could reach Rp. 600.000 per kg. Ecosystem approach to fishery management (EAFM) is an approach that is considered capable of achieving fisheries resource management objectives, namely improving the socio-economic welfare of society. Currently, the utilization of fishery resources is considered greater than the effort to improve the health of the ecosystem resources. Where basically, a healthy ecosystem will generate abundant resources to be used again.

This research was conducted with two main objectives, namely (1) to diagnose the lobster fishery in the bay of Palabuhanratu based domain EAFA (Ecosystem approach to fishery assessment) and (2) assess the performance of the lobster fishery in the bay Palabuhanratu with the ecosystem approach. This research was conducted during March 2016 in Palabuhanratu. This study uses the domain and indicators of the ecosystem approach, namely resources domain, habitat domain, social domain and economic domain. Each indicator of the domain will be in accordance with the table-scoring criteria provided. Furthermore, the final result will appear ratings that describe the risk status of each lobster studied. The assessment includes, Objective risk index (ORI), species risk index (SRI), and fishery risk index (FRI). All three ratings are plotted into the diagram risk red-yellow-green that will facilitate interpretation of the risk of lobsters.

The results showed that there are five common types of lobster sold in Palabuhanratu, namely P. homarus, P. versicolor, P. ornatus, P. penicillatus, and

P. longipes. P. homarus is the most dominant species caught. Related to the size of the lobster, there are still many lobsters are caught under arrest decent size, ie <200 gr. Fishing gear commonly used by lobster fishermen are nets and fish traps. The catch per effort decreased notably for P. homarus indicating that there is excess fishing effort and lobster stocks in the waters decreased. The results of the analysis of TSS and chlorophyll-a showed that the water quality is still good enough for lobster, that TSS, 4-13 mg/L and chlorophyll-a, 1.763-2.517 ug/L. According to interviews with stakeholders show that the lack of participation of stakeholders in the data collection lobster catches which resulted in many lobster under a decent sized fishing trade. Revenue Palabuhanratu lobster fishermen are still far from the minimum wage of Rp. 1,800.000 per month. Where the income of fishermen monthly average of Rp. 500.000.

In the diagram ORI, P. homarus, P. versicolor entered the red zone which indicates P. homarus, P. versicolor included in the high risk while two other lobsters, namely P. ornatus and P. penicillatus sign in yellow and green zone, indicating P.ornatus and P. penicillatus included in the risk of moderate to good.

the lobster fishery Palabuhanratu, namely restrictions on fishing effort P. homarus

and prohibit the use of nets with mesh sizes are too small, the size of the lobster impose data collection, making tanks for lobster which is still below a decent size capture, control waste disposal around the location of capture, and control the water quality regularly.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

PENILAIAN PERIKANAN LOBSTER DENGAN

PENDEKATAN EKOSISTEM DI TELUK PALABUHANRATU,

KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2017

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2016 ini ialah pengelolaan perikanan lobster, dengan judul Penilaian Perikanan Lobster dengan Pendekatan Ekosistem di Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Yusli Wardiatno dan Bapak Dr Ir Luky Adrianto selaku dosen pembimbing atas waktu, tuntunan, kesabaran, saran, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama mengerjakan tesis ini. Terima kasih kepada Bapak Dr Ali Mashar selaku penguji luar komisi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam membantu memperbaiki tesis penulis. Terima kasih kepada Ayahanda Ir Paulus Rombe, Ibunda Damaris Rembon, dan Adinda Gabriella Sherly Rombe atas perhatian, kasih sayang dan dorongan moril selama penulis menuntut ilmu di Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada teman-teman angkatan SPL 2014 atas kebersamaan yang tidak pernah putus dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih pula kepada Bapak Thomas dan keluarga atas kebaikannya untuk memberikan tempat tinggal selama penulis melakukan penelitian di Palabuhanratu. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga bisa sampai pada tahap akhir penyelesaian tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Maret 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

2 METODE 4

Waktu dan Lokasi Penelitian 4

Alat dan Bahan 4

Jenis dan Pengumpulan Data 5

Analisis Data 6

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 12

Hasil 12

Ekologi-Ekonomi Perikanan Lobster Palabuahanratu 12 Penilaian Ecosystem Approach to Fisheries Management 19

Pembahasan 23

Ekologi-Ekonomi Perikanan Lobster Palabuahanratu 23 Penilaian Ecosystem Approach to Fisheries Management 26

4 SIMPULAN DAN SARAN 28

Simpulan 28

Saran 29

DAFTAR PUSTAKA 29

LAMPIRAN 34

DAFTAR TABEL

1 Jenis dan pengumpulan data 5

2 Kriteria penilaian 7

3 Hasil analisis kualitas air pada dua lokasi berbeda di Teluk

Palabuhanratu 12

4 Lobster yang ditemukan selama penelitian di Palabuhanratu 13 5 Hasil tangkapan per usaha lobster Palabuhanratu 18

6 Pendapatan nelayan lobster Palabuhanratu 18

7 Harga jual lobster menurut ukuran di Palabuhanratu 25 8 Harga jual lobster mutiara (P. ornatus) menurut ukuran di

Palabuhanratu 25

9 Tactical decisions dalam pengelolaan perikanan lobster di

Palabuhanratu 27

DAFTAR GAMBAR

1 Lokasi penelitian dan titik sampling air Teluk Palabuhanratu,

Kabupaten Sukabumi 4

2 Tahapan penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem 6 3 Titik acuan (Reference point) dan skor risiko untuk pendekatan

penilaian perikanan berbasis ekosistem 8

4 Contoh konsep diagram radar 9

5 Diagram penilaian risiko untuk objective risk index (ORI) 10 6 Diagram penilaian risiko untuk species risk index (SRI) dan fishery risk

index (FRI) 11

7 Algoritme penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem 11 8 Proporsi hasil tangkapan lobster mengacu pada PerMen KP No. 1 tahun

2015 15

9 Ukuran lobster yang tertangkap dari tahun 2014-2015 16 10 Ukuran Panulirus ornatus yang tertangkap dari tahun 2012-2016 17 11 Diagram Objective Risk Index (ORI) untuk lobster Palabuhanratu

menggunakan penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem 20 12 Diagram Species Risk Index (SRI) untuk lobster Palabuhanratu

menggunakan penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem 21 13 Diagram Fishery Risk Index (FRI) untuk lobster Palabuhanratu

menggunakan penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem 22 14 Rata-rata skor indikator (RSi) domain untuk Panulirus homarus di

DAFTAR LAMPIRAN

1 Contoh kuisioner 35

2 Nilai skor indikator (RSi) 37

3 Bobot indikator 37

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2014 terkait wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI) menyebutkan bahwa perairan Indonesia terbagi ke dalam sebelas (11) WPP. Sebelas WPP yang ada di perairan Indonesia dibuat agar pengelolaan sumberdaya ikan dapat dikoordinasikan dengan wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumberdaya ikan sehingga pengelolaan sumberdaya ikan pada masing-masing wilayah (WPP) dapat dikendalikan secara efektif untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (Adrianto 2014).

Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 573 mencakup Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat. Perairan Teluk Palabuhanratu terletak di selatan Jawa Barat dan masuk dalam WPP 573. Salah satu komoditas perikanan yang terdapat di perairan Teluk Palabuhanratu adalah lobster. Lobster menjadi salah satu komoditas perikanan yang terbilang potensial dan masuk dalam kategori ekonomis penting untuk diekspor (Fauzi 2013). Pada perikanan Palabuhanratu, harga lobster di Palabuhanratu bisa mencapai Rp600 000 per kg. Di Indonesia, diperkirakan terdapat beberapa jenis lobster, yaitu lobster pakistan (P. poliphagus), lobster bambu (P. versicolor) (Ernawati et al. 2014; Ongkers et al. 2014), lobster batik (P.

Lobster atau udang karang masuk dalam subphylum crustacea. Lobster beserta hewan crustacea lainnya, seperti udang mantis, rajungan, dan undur-undur laut, telah menjadi target penelitian dalam kurun waktu lima tahun ini. Beberapa aspek dari hewan crustacea juga menjadi fokus beberapa peneliti, seperti aspek morfometrik (Wardiatno dan Mashar 2012), habitat (Sarong dan Wardiatno 2013; Wardiatno et al. 2014), fluktuasi kelimpahan dan dinamika populasi (Wardiatno dan Mashar 2013; Mashar et al. 2014; Hamid dan Wardiatno 2015), pertumbuhan (Mashar dan Wardiatno 2013; Muzammil et al. 2015), distribusi betina bertelur berdasarkan habitat (Hamid et al. 2016) reproduksi (Wardiatno dan Mashar 2000; Zairion et al. 2014; Zairion et al. 2015; Edritanti et al. 2016) dan pemanfaatan untuk kebutuhan gizi manusia (Wardiatno et al. 2012; Santoso et al. 2015). Selain itu, topik seperti keanekaragaman crustacea juga tidak ketinggalan untuk ditelaah peneliti (Mashar et al. 2014; Ardika et al. 2015; Mashar et al. 2015; Wardiatno et al. 2015; Wardiatno et al. 2016).

2

2004). Oleh karena itu, lobster banyak bersembunyi di sela-sela karang. Lobster masuk ke dalam hewan nocturnal. Pada siang hari, lobster berlindung di sela-sela atau gua-gua karang. Pada malam hari, hewan ini keluar dari tempatnya bersembunyi kemudian mencari makan. Makanan lobster pada dasarnya adalah hewan bentik. Lobster memakan hewan bentik dari golongan moluska (bivalvia dan gastropoda) dan echonidermata (bulu babi, teripang, bintang laut, dan lili laut) (Moosa dan Aswandy 1984).

Kerusakan pada habitat lobster akan mempengaruhi kondisi lobster di perairan, yang akhirnya akan berdampak pada perikanan lobster. Maka dari itu dibutuhkan suatu penilaian pada ekosistem sehingga bisa dilakukan pengelolaan pada ekosistem yang rusak.

1.2 Perumusan Masalah

Pengelolaan perikanan konvensional pada dasarnya hanya fokus pada spesies target tanpa melihat hubungan spesies target dengan komponen ekosistem lainnya. Jika dilihat lebih jauh lagi, spesies target sangat dipengaruhi keadaannya oleh berbagai komponen ekosistem, termasuk manusia. Komponen ekosistem yang dimaksud seperti habitat (kualitas air), pemangku kepentingan perikanan dan pendapatan. Ecosystem Approach to Fisheries Assessment (EAFA) hadir guna menyempurnakan pengelolaan perikanan konvensional. EAFA merupakan salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan, dimana perlu dipahami bahwa EAFA berbicara mengenai interaksi antara komponen biotik, abiotik dan manusia dalam unit ekosistem perairan (Adrianto 2015). EAFA memberikan arahan baru bahwa prioritas pengelolaan perikanan harus dimulai dari ekosistem bukan spesies target (Pikitch 2004). EAFA menegaskan bahwa adanya konektifitas (hubungan) antar komponen ekosistem (termasuk manusia) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh spesies target, yang dalam hal ini menjadi obyek pengelolaan perikanan.

Lobster hanya akan hidup pada ekosistem yang baik (menunjang untuk hidup). Jika ekosistem lobster rusak maka populasi lobster juga akan berkurang. Dampaknya akan terasa saat lobster sudah mulai berkurang untuk diperdagangkan. Faktor alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan rusaknya kualitas perairan juga mampu mempengaruhi perikanan lobster. Bahkan kurangnya partisipasi

3 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini, yaitu:

1. Mendiagnosis perikanan lobster di Teluk Palabuhanratu berdasarkan domain EAFA (Ecosystem approach to fisheries assessment).

2. Menilai keragaan perikanan lobster di Teluk Palabuhanratu dengan pendekatan ekosistem.

1.4 Manfaat Penelitian

4

2

METODE

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

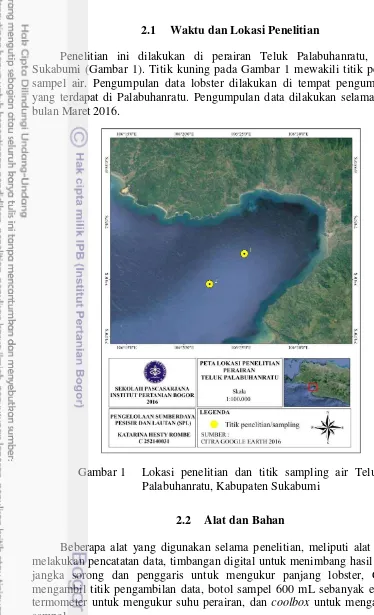

Penelitian ini dilakukan di perairan Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi (Gambar 1). Titik kuning pada Gambar 1 mewakili titik pengambilan sampel air. Pengumpulan data lobster dilakukan di tempat pengumpul lobster yang terdapat di Palabuhanratu. Pengumpulan data dilakukan selama 20 hari di bulan Maret 2016.

2.2 Alat dan Bahan

Beberapa alat yang digunakan selama penelitian, meliputi alat tulis untuk melakukan pencatatan data, timbangan digital untuk menimbang hasil tangkapan, jangka sorong dan penggaris untuk mengukur panjang lobster, GPS untuk mengambil titik pengambilan data, botol sampel 600 mL sebanyak empat buah, termometer untuk mengukur suhu perairan, dan coolbox untuk mengawetkan air sampel.

Bahan yang digunakan selama penelitian adalah lobster buku identifikasi lobster dari FAO tahun 1994.

5 2.3 Jenis dan Pengumpulan Data

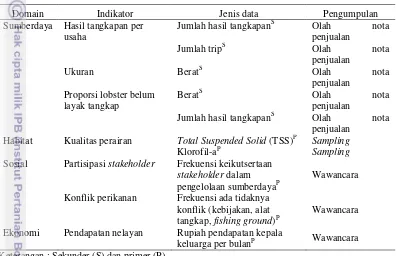

Dalam penelitian ini digunakan empat domain, yaitu domain sumberdaya (SD), domain habitat (H), domain sosial (SO), dan domain ekonomi (E). Masing-masing domain memiliki indikator yang dianggap mampu mewakili untuk penilaian pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Tabel 1 menjelaskan secara singkat mengenai data yang diperlukan dan teknik pengumpulannya.

Tabel 1 Jenis dan pengumpulan data

Domain Indikator Jenis data Pengumpulan

Sumberdaya Hasil tangkapan per usaha

Jumlah hasil tangkapanS Olah nota

penjualan

Habitat Kualitas perairan Total Suspended Solid (TSS)P Sampling

Klorofil-aP Sampling

Sosial Partisipasi stakeholder Frekuensi keikutsertaan

stakeholder dalam pengelolaan sumberdayaP

Wawancara

Konflik perikanan Frekuensi ada tidaknya konflik (kebijakan, alat tangkap, fishing ground)P

Wawancara

Ekonomi Pendapatan nelayan Rupiah pendapatan kepala

keluarga per bulanP Wawancara

Keterangan : Sekunder (S) dan primer (P)

Data yang terkumpul mewakili data selama kurang lebih lima tahun yang diolah dari nota penjualan. Nota penjualan adalah nota yang dikeluarkan oleh pengumpul lobster dan diberikan kepada nelayan sebagai bukti transaksi. Nota penjualan didapatkan melalui pengumpul lobster. Nota penjualan kemudian dikumpulkan berdasarkan tahun dan diolah menjadi data domain sumberdaya yang dibutuhkan seperti yang tertulis pada Tabel 1.

Sampel air untuk kebutuhan data total suspended solid (TSS) dan klorofil-a diambil dari lokasi tangkap lobster. Lokasi tangkap lobster didapatkan dari informasi nelayan lobster. Jumlah lokasi titik sampling air adalah dua. Pada masing-masing lokasi sampling, diambil 1 botol (600 ml) sampel air untuk analisis total suspended solid (TSS) dan 1 botol (600 ml) sampel air untuk analisis klorofil-a. Pada botol klorofil-a, sebelumnya sudah dimasukkan cairan lugol di dalam botol. Pengambilan sampel air dilakukan sebanyak satu kali. Botol sampel yang telah terisi kemudian dimasukkan ke dalam coolbox dan dibawa ke Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan (ProLing) MSP-IPB untuk dianalisis.

6

staf pendataan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Palabuhanratu, dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Sukabumi. Jumlah responden adalah 10 orang.

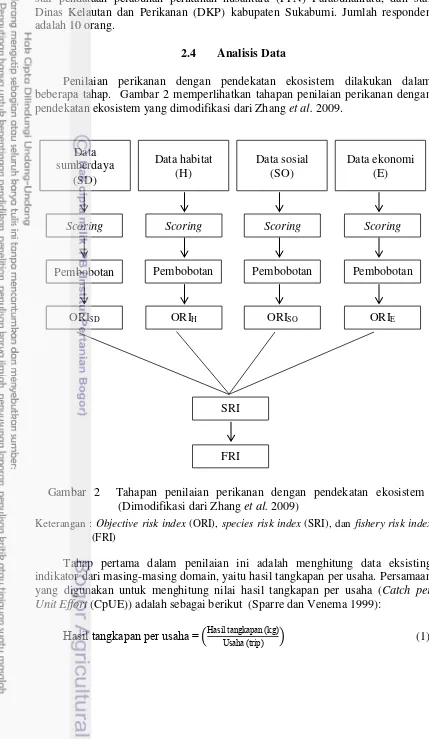

2.4 Analisis Data

Penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem dilakukan dalam beberapa tahap. Gambar 2 memperlihatkan tahapan penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem yang dimodifikasi dari Zhang et al. 2009.

Keterangan : Objective risk index (ORI), species risk index (SRI), dan fishery risk index

(FRI)

Tahap pertama dalam penilaian ini adalah menghitung data eksisting indikator dari masing-masing domain, yaitu hasil tangkapan per usaha. Persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai hasil tangkapan per usaha (Catch per Unit Effort (CpUE)) adalah sebagai berikut (Sparre dan Venema 1999):

(1) Gambar 2 Tahapan penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem

(Dimodifikasi dari Zhang et al. 2009) Data

sumberdaya (SD)

Data habitat (H)

Data sosial (SO)

Data ekonomi (E)

Scoring Scoring Scoring Scoring

Pembobotan Pembobotan Pembobotan Pembobotan

ORISD ORIH ORISO ORIE

SRI

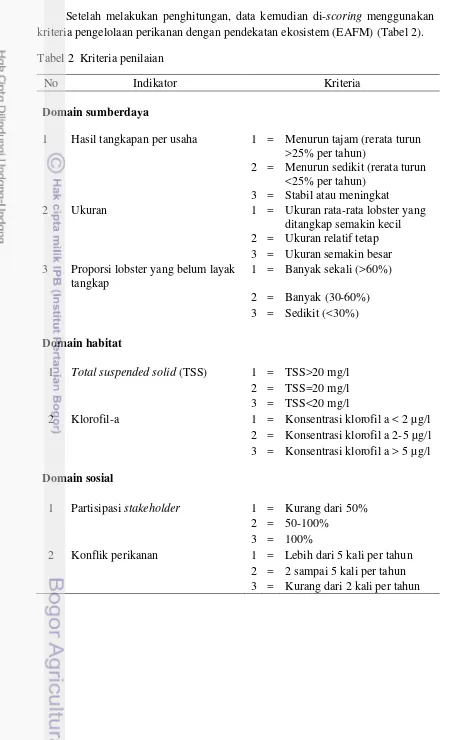

7 Setelah melakukan penghitungan, data kemudian di-scoring menggunakan kriteria pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) (Tabel 2). Tabel 2 Kriteria penilaian

No Indikator Kriteria 3 Proporsi lobster yang belum layak

8

Tabel 2 Kriteria penilaian (Lanjutan)

No Indikator Kriteria

Domain ekonomi

1 Pendapatan nelayan 1 = Di bawah rata-rata UMR 2 = Sama dengan rata-rata UMR

3 = Di atas rata-rata UMR

Sumber : Modifikasi Adrianto et al. 2013

Keterangan : UMR= Upah minimum regional

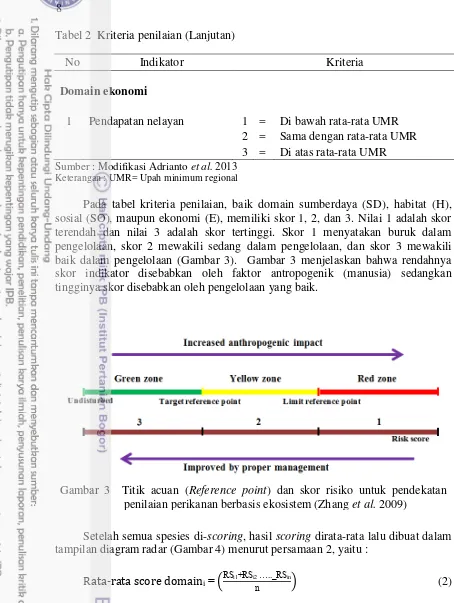

Pada tabel kriteria penilaian, baik domain sumberdaya (SD), habitat (H), sosial (SO), maupun ekonomi (E), memiliki skor 1, 2, dan 3. Nilai 1 adalah skor terendah dan nilai 3 adalah skor tertinggi. Skor 1 menyatakan buruk dalam pengelolaan, skor 2 mewakili sedang dalam pengelolaan, dan skor 3 mewakili baik dalam pengelolaan (Gambar 3). Gambar 3 menjelaskan bahwa rendahnya skor indikator disebabkan oleh faktor antropogenik (manusia) sedangkan tingginya skor disebabkan oleh pengelolaan yang baik.

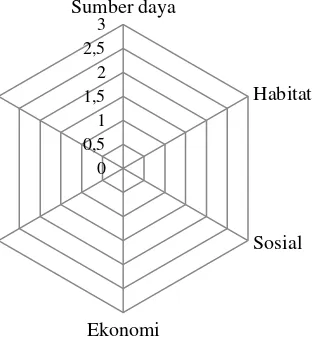

Setelah semua spesies di-scoring, hasil scoring dirata-rata lalu dibuat dalam tampilan diagram radar (Gambar 4) menurut persamaan 2, yaitu :

- (2) RSi adalah skor risiko indikator dan n adalah banyaknya indikator.

9

Setelah data indikator setiap domain di-scoring, indikator dari masing-masing domain kemudian dibobot (Wi). Rentang bobot per indikator mulai dari 0,1 hingga 1, dimana angka 0,1 adalah nilai terendah dan angka 1 adalah nilai tertinggi. Jumlah bobot untuk satu indikator terhadap semua jenis lobster adalah 1 (satu). Nilai bobot (Wi) didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada nelayan lobster, pengumpul lobster, staf pendataan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Palabuhanratu, dan staf Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi. Jumlah responden adalah 10 orang.

Setelah melakukan pembobotan, tahap selanjutnya adalah menghitung nilai

objective risk index (ORI) untuk masing-masing domain (Persamaan 3) hingga pada akhirnya akan muncul empat ORI, yaitu objective risk indexsumberdaya (ORISD),

objective risk indexhabitat (ORIH), objective risk indexsosial (ORISO) dan objective

risk indexekonomi (ORIE). Objective risk index (ORI) adalah indeks yang menggambarkan risiko domain (sumberdaya, habitat, sosial dan ekonomi). ORI dihitung menggunakan rumus (Zhang et al. 2009) :

(∑

∑ ) (3)

ORI adalah objective risk index, Rsi adalah score indikator ke-i, dan Wi adalah bobot indikator ke-i.

Tahap selanjutnya setelah menghitung ORI adalah menghitung species risk index (SRI) menggunakan Persamaan 4. Dalam rumus SRI terdapat faktor pengali (λ). Faktor pengali merupakan bobot yang diberikan pada masing-masing ORISD, ORIH, ORISO, dan ORIE hingga pada akhirnya akan muncul empat faktor pengali, yaitu λSD, λH, λSO, dan λE. Rentang nilai faktor pengali mulai dari 0,1 sampai 1, dimana angka 0,1 adalah nilai terendah dan angka 1 adalah nilai tertinggi. Jumlah faktor pengali untuk satu spesies adalah 1 (satu). Nilai faktor pengali (λ) didapatkan melalui proses wawancara. Jumlah responden kurang lebih 10 orang.

Species risk index (SRI) adalah indeks yang menggambarkan risiko

masing-0

10

masing spesies lobster. Species risk index (SRI) dihitung menggunakan rumus (Zhang et al. 2009) :

λSD ORISD + λH ORIH + λSO ORISO + λE ORIE (4)

SRI adalah Species risk index, λSD adalah faktor pengali ORISD, ORISD adalah objective risk index sumberdaya, λH adalah faktor pengali ORIH, ORIH adalah objective risk index habitat, λSO adalah faktor pengali ORISO, ORISO adalah

objective risk index sosial, λE adalah faktor pengali ORIE, ORIE adalah objective

risk index ekonomi.

Selanjutnya adalah menghitung fishery risk index menggunakan rumus 5.

Fishery risk index (FRI) adalah indeks yang menggambarkan risiko perikanan lobster Palabuhanratu. Fishery risk index (FRI) dihitung menggunakan rumus (Zhang et al. 2009) :

(5)

FRI adalah Fishery risk index, Bi biomassa (CPUE) spesies ke-i , dan adalah SRIi adalah Species risk index.

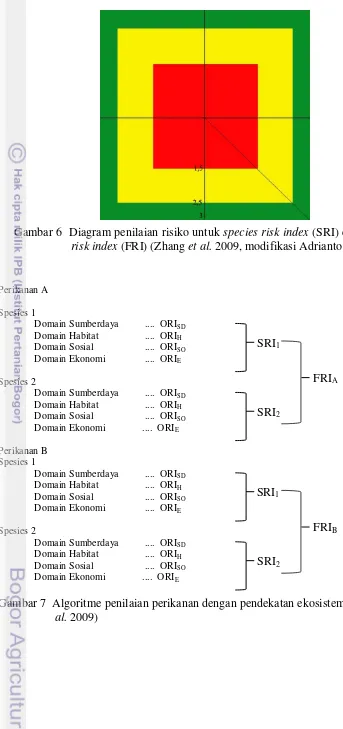

Nilai ORI, SRI dan FRI yang sudah dihitung kemudian dimasukkan

(di-plot) ke dalam risk diagram (diagram risiko) (Gambar 5 dan 6). Pada diagram risiko, terdapat tiga zona, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Masing-masing zona memiliki batas zona yang berbeda. Rentang batas zona merah dari 1-1,5, rentang batas zona kuning dari 1,5-2,5 dan rentang batas zona hijau dari 2,5-3. Jika terdapat spesies dengan nilai ORI yang melebihi nilai 3 maka spesies tersebut tetap masuk dalam zona hijau.

11

Gambar 7 Algoritme penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem (Zhang et al. 2009)

12

3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Ekologi-Ekonomi Perikanan Lobster Palabuhanratu

Kualitas Perairan

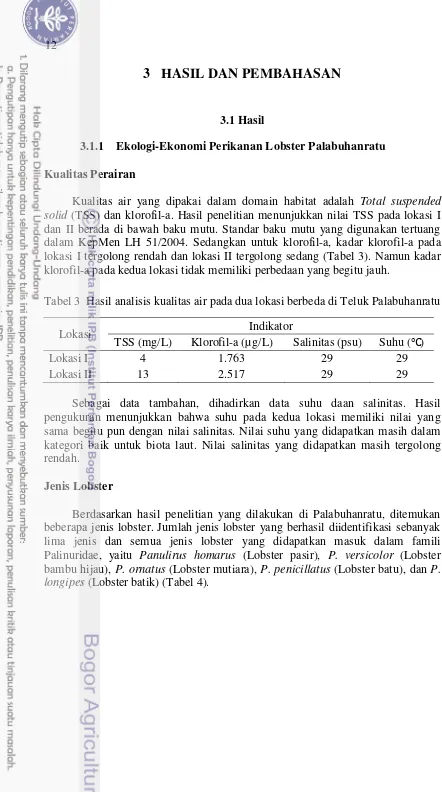

Kualitas air yang dipakai dalam domain habitat adalah Total suspended solid (TSS) dan klorofil-a. Hasil penelitian menunjukkan nilai TSS pada lokasi I dan II berada di bawah baku mutu. Standar baku mutu yang digunakan tertuang dalam KepMen LH 51/2004. Sedangkan untuk klorofil-a, kadar klorofil-a pada lokasi I tergolong rendah dan lokasi II tergolong sedang (Tabel 3). Namun kadar klorofil-a pada kedua lokasi tidak memiliki perbedaan yang begitu jauh.

Tabel 3 Hasil analisis kualitas air pada dua lokasi berbeda di Teluk Palabuhanratu

Lokasi Indikator

TSS (mg/L) Klorofil-a (µg/L) Salinitas (psu) Suhu (℃)

Lokasi I 4 1.763 29 29

Lokasi II 13 2.517 29 29

Sebagai data tambahan, dihadirkan data suhu daan salinitas. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa suhu pada kedua lokasi memiliki nilai yang sama begitu pun dengan nilai salinitas. Nilai suhu yang didapatkan masih dalam kategori baik untuk biota laut. Nilai salinitas yang didapatkan masih tergolong rendah.

Jenis Lobster

13 Tabel 4 Lobster yang ditemukan selama penelitian di Palabuhanratu

No Gambar Nama ilmiah Nama lokal

1 Panulirus homarus Lobster pasir

2 Panulirus versicolor Lobster bambu

3 Panulirus ornatus Lobster mutiara

1 Cm

1 Cm

14

Tabel 4 Lobster yang ditemukan selama penelitian di Palabuhanratu (Lanjutan)

No Gambar Nama ilmiah Nama lokal

4 Panulirus penicillatus Lobster batu

5 Panulirus longipes Lobster batik

Proporsi Lobster yang Belum Layak Tangkap

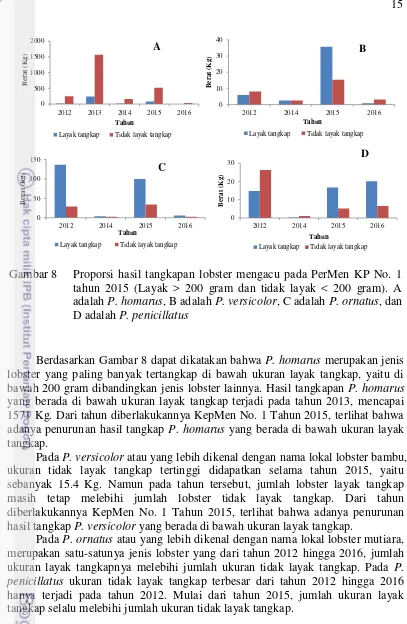

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 1 tahun 2015, ukuran lobster di bawah 200 gram dilarang untuk ditangkap dan diperjualbelikan. Peraturan tersebut dikeluarkan menanggapi banyaknya baby lobster atau lobster yang berukuran kecil sudah banyak ditangkap oleh nelayan dan diperjualbelikan. Gambar 8 menunjukkan bahwa hampir semua jenis lobster yang menjadi objek penelitian ditemukan tertangkap di bawah layak tangkap.

1 Cm

15

Berdasarkan Gambar 8 dapat dikatakan bahwa P. homarus merupakan jenis lobster yang paling banyak tertangkap di bawah ukuran layak tangkap, yaitu di bawah 200 gram dibandingkan jenis lobster lainnya. Hasil tangkapan P. homarus

yang berada di bawah ukuran layak tangkap terjadi pada tahun 2013, mencapai 1571 Kg. Dari tahun diberlakukannya KepMen No. 1 Tahun 2015, terlihat bahwa adanya penurunan hasil tangkap P. homarus yang berada di bawah ukuran layak tangkap.

Pada P. versicolor atau yang lebih dikenal dengan nama lokal lobster bambu, ukuran tidak layak tangkap tertinggi didapatkan selama tahun 2015, yaitu sebanyak 15.4 Kg. Namun pada tahun tersebut, jumlah lobster layak tangkap masih tetap melebihi jumlah lobster tidak layak tangkap. Dari tahun diberlakukannya KepMen No. 1 Tahun 2015, terlihat bahwa adanya penurunan hasil tangkap P. versicolor yang berada di bawah ukuran layak tangkap.

Pada P. ornatus atau yang lebih dikenal dengan nama lokal lobster mutiara, merupakan satu-satunya jenis lobster yang dari tahun 2012 hingga 2016, jumlah ukuran layak tangkapnya melebihi jumlah ukuran tidak layak tangkap. Pada P. penicillatus ukuran tidak layak tangkap terbesar dari tahun 2012 hingga 2016 hanya terjadi pada tahun 2012. Mulai dari tahun 2015, jumlah ukuran layak tangkap selalu melebihi jumlah ukuran tidak layak tangkap.

Tren Ukuran Lobster

Gambar 9 menjelaskan ukuran P. homarus selama lima tahun, mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Gambar 9 menunjukkan adanya penurunan ukuran

16

lobster untuk jenis P. homarus. Penurunan pertama terjadi dari tahun 2013 hingga 2014 sedangkan penurunan kedua terjadi dari tahun 2015 hingga 2016 awal. Dalam Gambar 9, tertera keterangan A, B, C, dan D. A, B, C, dan D merupakan kode transaksi yang digunakan antara pengumpul-nelayan lobster. Dalam istilah lokal, A mewakili kode JM (jembrot), dimana JM merupakan kode ukuran di bawah 50 gram; B mewakili kode KK (Kecil-kecil), dimana KK merupakan kode ukuran 50-100 gram; C mewakili kode SPK (Super kecil), dimana SPK merupakan kode ukuran 100-200 gram; D mewakili kode SPB (Super besar), dimana SPB merupakan kode ukuran di atas 200 gram. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015, ukuran lobster di bawah 200 gram dilarang untuk ditangkap dan diperjualbelikan. Dengan kata lain, lobster yang masuk dalam kode A, B dan C tidak diperbolehkan untuk ditangkap. Lobster dengan kode D yang boleh untuk ditangkap. Berdasarkan Gambar 9, P. homarus

yang paling banyak tertangkap yaitu pada ukuran 100-200 gram.

Kode transaksi juga berlaku untuk lobster jenis P. versicolor, yaitu JM, KK, SPK, dan SPB. Pada Gambar 9, penurunan ukuran lobster terjadi sebanyak dua kali. Penurunan pertama terjadi di tahun 2012 menuju tahun 2014, penurunan kedua terjadi di tahun 2015 menuju tahun 2016 awal. Berdasarkan Gambar 9, P. versicolor yang paling banyak tertangkap yaitu pada ukuran di atas 200 gram atau kode D.

Jumlah P. penicillatus di perairan Palabuhanratu tidak sebanyak P. homarus. Selama penelitian, hanya beberapa ekor P. penicillatus yang didapatkan. Berdasarkan Gambar 9, terjadi kenaikan ukuran lobster untuk semua kode transaksi dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Kode transaksi P. penicillatus masih sama dengan kode transaksi P. homarus dan P. versicolor. P. penicillatus dengan kode D ( di atas 200 gram) yang paling dominan tertangkap.

0

Gambar 9 Ukuran lobster yang tertangkap dari tahun 2014-2015. 1 adalah P. homarus, 2 adalah P. versicolor, dan 3 adalah P. penicillatus

1 2

17

P. ornatus memiliki perbedaan kode transaksi dibandingkan jenis lobster lainnya. P. ornatus memiliki enam jenis kode transaksi, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Dalam istilah lokal, A mewakili kode K3 (kecil kecil kecil), dimana K3 merupakan kode ukuran di bawah 100 gram; B mewakili kode K2 (kecil kecil), dimana K2 merupakan kode ukuran 101-300 gram; C mewakili kode KS (kecil super), dimana KS merupakan kode ukuran 301-600 gram; D mewakili kode K (kecil), dimana K merupakan kode ukuran 601-800 gram; E mewakili kode SP (super), dimana SP merupakan kode ukuran 801-2500 gram; dan F mewakili kode BB (besar besar), dimana BB merupakan kode ukuran di atas 2500 gram. Ukuran lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap, yaitu di atas 200 gram. Maka dari itu,

P. ornatus dengan kode C, D, E, dan F yang boleh ditangkap. Gambar 10 menunjukkan P. ornatus dengan kode C yang paling banyak ditangkap selama tahun 2015, yaitu ukuran 300-600 gram.

Hasil Tangkapan Per Usaha

Hasil tangkapan per usaha untuk keempat jenis lobster menunjukkan adanya penurunan yang sangat drastis. Penurunan drastis terjadi dari tahun 2012 hingga tahun 2014 (Tabel 5). Persen penurunan melebihi 25%. Mulai tahun 2014 hingga awal tahun 2016, nilai CPUE (Catch per unit effort) semakin menurun, untuk semua jenis lobster yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2012 hingga tahun 2016 awal, P. homarus memegang nilai CPUE tertinggi, yaitu 41.3 Kg/Trip. Sedangkan

18

Tabel 5 Hasil tangkapan per usaha lobster Palabuhanratu

Jenis lobster Tahun (kg.trip mengindikasikan bahwa adanya penurunan stok ikan di daerah tangkapan. Selain itu, adanya perubahan nilai CPUE di tiap tahunnya juga bisa dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan usaha (effort). Nilai effort berbanding terbalik dengan nilai CPUE jika dilihat dari rumus (Nabunome 2007). Hal ini berarti, penambahan usaha (effort) akan mengurangi nilai CPUE. Adanya peningkatan usaha akan mengurangi stok ikan.

Pendapatan Nelayan Lobster

Pendapatan nelayan lobster tidak tentu untuk setiap bulannya. Hal ini dikarenakan pendapatan nelayan bergantung pada hasil tangkapan lobster. Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa pendapatan nelayan lobster per bulan, dari tahun 2012 sampai tahun 2016 awal untuk empat jenis lobster yang diteliti. Tabel 6 hanya memuat pendapatan yang dihasilkan dari penjualan lobster, tidak memuat pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan sampingan nelayan lobster. Pendapatan tertinggi didapatkan dari hasil penjualan P. ornatus dibandingkan keempat lobster lainnya, yaitu Rp. 650.837. P. ornatus yang paling memiliki harga jual paling tinggi. Pendapatan terendah berasal dari penjualan P. penicillatus, yaitu sebesar Rp. 31.183.

Tabel 6 Pendapatan nelayan lobster Palabuhanratu

Tahun

Keterangan : *Data tahun 2016, hanya sampai bulan januari dan februari

19 Partisipasi Stakeholder dan Frekuensi Konflik Perikanan

Partisipasi stakeholder dalam pengelolaan perikanan lobster Palabuhanratu bisa dikatakan sangat kurang. Hasil wawancara dengan salah satu staf pendataan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu menunjukkan tidak adanya pendataan yang dilakukan untuk lobster. Pendataan hanya dilakukan pada jenis ikan saja. Pendataan meliputi berat dan jenis ikan. Nelayan yang mendaratkan lobster, langsung menjual lobster hasil tangkapan kepada pengumpul lobster. Lokasi rumah pengumpul pun tidak terlalu jauh dari lokasi PPN, tepatnya berada di belakang kantor PPN. Hal tersebut juga memudahkan nelayan untuk langsung menjual lobster hasil tangkapan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi sejauh ini telah melakukan pengecekan terhadap hasil tangkapan lobster dengan mendatangi langsung rumah pengumpul namun tidak terlalu sering. Selain itu, DKP Kabupaten Sukabumi juga selalu mengadakan sosialisasi terkait terbitnya Permen KP yang membahas tentang adanya pelarangan tangkap lobster untuk ukuran tertentu. Sosialisasi ini dilakukan hanya satu kali dalam setahun. Konflik perikanan sejauh ini, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan lobster, tidak menunjukkan adanya konflik yang begitu serius, bahkan hampir tidak ada.

3.1.2 Penilaian Ecosystem Approach to Fisheries Management

Objective Risk Index (ORI)

Nilai Objective Risk Index (ORI) untuk masing-masing domain, yaitu sumberdaya, habitat, sosial dan ekonomi yang sudah dimasukkan ke dalam diagram akan menghasilkan status untuk masing-masing lobster. Gambar 11 memperlihatkan dengan jelas status pengelolaan empat jenis lobster yang diteliti terhadap masing-masing domain. Berdasarkan hasil metode plot Zhang et al.

(2009), dapat dilihat bahwa jenis P. homarus dan P. versicolor masuk dalam zona merah, yaitu antara ORISD dan ORIE. P. homarus yang masuk dalam zona merah mengindikasikan bahwa P. homarus masuk dalam status risiko tinggi. Dua jenis lobster lainnya masuk dalam zona kuning dan hijau. Beberapa lobster yang masih masuk dalam zona kuning dapat diidentifikasi penyebabnya dengan melihat hasil

20

Species Risk Index (ORI)

Species Risk Index (SRI) menunjukkan risiko masing-masing jenis lobster secara keseluruhan. Nilai SRI yang dimasukkan ke dalam diagram akan menunjukkan status risiko masing-masing lobster. Nilai SRI merupakan agregat dari perhitungan Objective Risk Index (ORI). Gambar 12 memperlihatkan status risiko masing-masing jenis lobster secara keseluruhan.

21

Pada Gambar 12, dapat dilihat bahwa, semua jenis lobster yang menjadi objek penelitian masuk dalam zona kuning atau kategori sedang. Empat jenis lobster yang dimaksud, yaitu P. homarus, P. versicolor, P. ornatus, P. penicillatus

bisa dikatakan masih rawan jika tidak dikelola dengan baik. Jika diurutkan dari yang paling mendekati zona merah hingga zona hijau maka urutannya, yaitu P. ornatus, P. homarus, P. versicolor, dan P. penicillatus. Penilaian SRI sebaiknya dilakukan setiap tahun untuk melihat perkembangan lobster, apakah ada yang bergerak menuju zona merah atau tidak. Adanya penurunan nilai SRI akan merubah status risiko lobster. Nilai SRI sangat berkaitan erat dengan ORI karena untuk mendapatkan nilai SRI, harus diketahui terlebih dahulu nilai ORI. Maka dari itu, pendugaan mengapa spesies tertentu lobster masuk dalam zona tertentu dapat diketahui dengan melihat hasil scoring pada indikator pada masing-masing ORI spesies. Hal ini juga akan menjadi bahan referensi untuk mengambil tindakan pengelolaan.

Fishery Risk Index (FRI)

Nilai Fishery Risk Index (FRI) yang didapatkan dari perhitungan sebesar 1.85, kemudian dimasukkan dalam diagram. Pada Gambar 18 dapat dilihat bahwa nilai FRI masuk dalam zona kuning. Hal ini mengindikasikan bahwa, secara keseluruhan, status Perikanan Lobster Palabuhanratu masuk dalam kategori sedang. Nilai FRI yang didapatkan dinilai sejalan dengan nilai SRI, dimana nilai SRI seluruh spesies masuk dalam zona kuning dan akhirnya mempengaruhi nilai FRI yang kemudian masuk juga dalam zona kuning. Nilai FRI yang masuk dalam zona kuning megindikasikan perlunya tindakan pengelolaan lobster di Palabuhanratu. Hasil scoring dapat menjadi bahan referensi untuk menentukan tindakan pengelolaan.

22

Skor Rata-rata

Diagram radar akan menggambarkan rata-rata skor (RSi) domain untuk masing-masing jenis lobster. Diagram radar akan memudahkan dalam memantau rata-rata nilai skor indikator domain pada masing-masing jenis lobster. Jika garis terbentuk sempurna pada masing-masing sudut, bisa diindikasikan bahwa nilai skor berada dalam kategori baik untuk lobster (Gambar 14). Dari keempat gambar, skor rata-rata (RSi) domain ekonomi mendapat nilai yang rendah, yaitu 1. Nilai skor rata-rata (RSi) domain sumberdaya juga masih dikatakan rendah karena skor sumberdaya semua jenis lobster secara keseluruhan berada di bawah 2. Nilai skor rata-rata (RSi) domain habitat dan sosial terbilang stabil, mendapat nilai di atas 2,5. Gambar 13 Diagram Fishery Risk Index (FRI) untuk lobster Palabuhanratu

23

3.2 PEMBAHASAN

Dalam penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem, terdapat 4 domain, yaitu domain sumberdaya, domain habitat, domain sosial, dan domain ekonomi (Adrianto 2014). Masing-masing domain memiliki indikator yang akan diolah untuk selanjutnya masuk dalam tahap scoring.

3.2.1 Ekologi-Ekonomi Perikanan Lobster Palabuhanratu

Dalam domain habitat, terdapat indikator Total Suspended Solid (TSS) dan klorofil-a. TSS merupakan material halus yang terdapat dalam air, dimana mengandung bahan organik, mikroorganisme, limbah rumah tangga dan limbah industri (Helfinalis et al. 2012). TSS memiliki ukuran diatas 0.042 mm. adalah P. ornatus, dan D adalah P. penicillatus

A B

24

Sedangkan menurut Bent et al. 2001, Total Suspended Solid (TSS) adalah unsur material dalam sedimen selain batuan, endapan zat kimia, kumpulan partikel sampah dan debu, material biologi serta logam berat. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, nilai TSS yang didapatkan dari kedua titik sampling adalah 4 mg/L (Titik sampling I) dan 13 mg/L (Titik sampling II). Menurut KepMen Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 mengenai Baku Mutu Air Laut, kedua nilai TSS titik sampling berada dibawah baku mutu, dimana baku mutu TSS untuk biota laut adalah 20 mg/L. Kadar TSS pada kedua lokasi titik sampling masih dalam batas toleransi lobster untuk hidup. TSS menjadi indikator yang penting untuk biota laut karena tingginya nilai TSS akan berpengaruh terhadap kadar oksigen terlarut. Semakin tinggi nilai TSS suatu perairan, maka kadar oksigen akan semakin menurun. Penurunan kadar oksigen terlarut pada suatu perairan akan menyebabkan penurunan fisiologis biota laut, seperti penurunan nafsu makan, pertumbuhan, dan kecepatan berenang (bergerak) (Simanjuntak 2009). Klorofil-a merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesuburan suatu perairan. Klorofil-a adalah fitoplankton, dimana fitoplankton merupakan tumbuhan yang mampu melakukan proses fotosintesis karena mengandung pigmen klorofil (Sihombing et al. 2013). Fitoplankton merupakan makanan bagi sebagian besar makhluk hidup di perairan. Dalam rantai makanan, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton, zooplankton kemudian akan dimakan oleh crustacea dan ikan-ikan kecil (Herman 2010). Dimana crustacea adalah makanan dari lobster. Dari hasil analisis laboratorium, dua lokasi titik pengambilan sampel air (sampling) untuk analisis klorofil-a menunjukkan bahwa kadar klorofil-a di kedua lokasi masih tergolong rendah untuk lokasi I (kadar klorofil 1.763 µg/L) dan sedang untuk lokasi II (2.517 µg/L). Rendahnya kadar klorofil-a pada kedua lokasi titik sampling kemungkinan disebabkan oleh kekeruhan yang terjadi akibat pembuangan limbah dari PLTU Palabuhanratu. Lokasi titik sampling berada didekat PLTU Palabuhanratu. Kekeruhan akan menghalangi penetrasi sinar matahari ke kolom air sehingga proses fotosintesis juga turut terhambat.

Pada perairan Teluk Palabuhanratu, yang menjadi lokasi penelitian, didapatkan sebanyak lima jenis lobster. Lima jenis lobster yang tertangkap masuk dalam famili Palinuridae. Data komposisi hasil tangkapan menunjukkan P. homarus dominan tertangkap di perairan Teluk Palabuhanratu. Beberapa penelitian yang dilakukan di perairan Teluk Palabuhanratu menunjukkan bahwa

P. homarus merupakan jenis lobster yang paling dominan tertangkap (Karima 2013; Permatasari 2006). Salah satu alasan yang menyebabkan P. homarus

dominan tertangkap adalah umpan. P. homarus cenderung mudah terpikat khususnya pada umpan yang mengandung protein dan lemak dari echinodermata, moluska dan ikan lainnya (Moosa dan Aswandy 1984; Permatasari 2006). P. homarus juga cenderung menggunakan indra penciumannya untuk merespon makanan (Permatasari 2006).

25 adalah meninggalkan jaring dan bubu dalam keadaan sudah diberikan umpan di dalamnya sehingga lobster akan terpikat dan terjerat ke dalam bubu dan jaring. Lobter yang sudah terjerat ke dalam alat tangkap (jaring dan bubu) akan susah untuk keluar kembali. Jika melihat morfologi lobster, lobster memiliki banyak duri-duri kecil dan segmen di bagian badannya sehingga akan membuat lobster susah bergerak keluar dari alat tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P. homarus yang berukuran di bawah 200 gram lebih banyak tertangkap penelitian, terlihat terjadi penurunan nilai CPUE yang sangat drastis. Hal ini disebabkan tingginya usaha penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Bentuk usaha yang dilakukan nelayan dapat berupa tingginya jumlah trip penangkapan bahwa besar kecilnya nilai CPUE suatu spesies akan tergantung pada efektifitas alat tangkap, apakah alat angkap yang digunakan efektif untuk menangkap spesies target. Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa semakin menurunnya nilai CPUE untuk semua jenis lobster. Rendahnya nilai CPUE suatu spesies akan mengindikasikan overfishing (upaya tangkap berlebih).

Pada domain ekonomi, terdapat indikator pendapatan nelayan lobster. Pendapatan nelayan lobster akan mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Salah satu faktor yang erat kaitannya dengan pendapatan nelayan lobster adalah harga lobster itu sendiri. Pada perikanan lobster Palabuhanratu, terdapat perbedaan harga untuk masing-masing jenis lobster. Makin tinggi ukuran lobster, maka makin tinggi pula harga lobster.

Tabel 7 Harga jual lobster menurut ukuran di Palabuhanratu

Jenis Kode Ukuran (rupiah/kg)

JM KK SPK SPB

Panulirus homarus 30.000 50.000 110.000 300.000-380.000

Panulirus versicolor 30.000 50.000 100.000 200.000-250.000

Panulirus penicillatus 30.000 60.000 100.000 180.000-200.000

Keterangan : JM (< 50 g), KK (50-100 g), SPK (100-200 g), SPB (> 200 g)

Tabel 8 Harga jual lobster mutiara (P. ornatus) menurut ukuran di Palabuhanratu

26

oleh para pengumpul, bergantung pada harga pembeli. Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa nelayan lobster, ternyata terdapat perbedaan harga yang diberikan dari pengumpul kepada nelayan. Beberapa nelayan ada yang dimodali jaring oleh pengumpul sehingga harga jual lobster akan berbeda dengan nelayan yang tidak dimodali jaring (memiliki jaring sendiri). Nelayan yang dimodali jaring akan mendapatkan harga yang lebih rendah dibanding yang tidak dimodali jaring ketika menjual lobsternya kepada pengumpul. Disamping itu, kondisi lobster pada saat dijual kepada pengumpul pun akan mempengaruhi harga lobster. Lobster dalam kondisi hidup dan tidak cacat akan lebih tinggi harganya dibandingkan dengan lobster yang sudah mati dan memiliki cacat.

Peran stakeholder dalam pengelolaan perikanan sangat penting, dalam hal ini yang dimaksud adalah perikanan lobster. Stakeholder yang dimaksud dalam pengelolaan perikanan lobster ini seperti pegawai Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Sukabumi, pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu dan tidak lepas pula pemerintah pusat. Tingkat keaktifan para

stakeholder akan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan perikanan, dimana semakin aktif partisipasi stakeholder semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pengelolaan perikanan lobster (Adrianto 2013). Partisipasi stakeholder dimulai dari awal penetapan atau pembuatan kebijakan setelah itu secara berturut-turut implementasi, pengawasan dan evaluasi (Pertiwi 2014). Dalam kasus Palabuhanratu, partisipasi stakeholder dalam pengelolaan perikanan lobster masih terbilang lemah karena kurangnya pendataan dan pengawasan terhadap lobster. Data lobster sangat penting karena akan menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan. Namun sebaliknya, dalam perikanan lobster Palabuhanratu, tidak dilakukan pendataan secara langsung. Pendataan dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan data dari pengumpul, bukan nelayan. Selain itu, masih banyak ditemukannya lobster dibawah ukuran layak tangkap yang menjadi tanda bahwa kurangnya pengawasan terhadap hasil tangkapan lobster.

3.2.2 Penilaian Ecosystem Approach to Fisheries Management

Perikanan dalam zaman sekarang memiliki tiga masalah utama, yaitu (1)

over-exploiting stok ikan, (2) over-expansion kapal tangkap, dan (3) dampak negatif dari kegiatan perikanan terhadap ekosistem dan habitat (Zhang et al. 2009). Beberapa penelitian dan kajian sudah banyak dilakukan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua. Namun pada persoalan ketiga, belum banyak kajian yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sedangkan dampak kegiatan perikanan telah banyak merusak ekosistem laut. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Dimana, pada konsep ini, kegiatan perikanan akan tetap berjalan dengan meminimkan akibat terhadap ekosistem.

27 Pada kasus perikanan lobster Palabuhanratu, telah dilakukan penilaian dengan pendekatan ekosistem menggunakan indikator-indikator terpilih. Hasil penilaian menunjukkan terdapat beberapa lobster yang masuk dalam zona kuning dan zona hijau. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka ada beberapa langkah taktis yang dianggap bisa mengurangi status risiko lobster yang masuk dalam zona kuning dan mempertahan status di zona hijau seperti yang tertuang dalam Tabel 9. Tabel 9 Tactical decisions dalam pengelolaan perikanan lobster di palabuhanratu

Indikator Nilai aktual Reference indikator Tactical decisions

scor Kriteria scor Kriteria

Sumberdaya

Hasil tangkapan per usaha

1 Menurun tajam 2 Menurun sedikit Melakukan pembatasan

usaha tangkap

Ukuran 1 Ukuran semakin

kecil

2 Ukuran relatif tetap Melarang penggunaan jaring

dengan ukuran mata terlalu kecil

3 Ukuran semakin

besar

3 Ukuran semakin

besar Mengontrol penggunaan alat

tangkap

2 Banyak (30-60%) Mengawasi penggunaan alat

tangkap

Melakukan pendataan sebelum nelayan menjual lobster pada pengumpul

2 Banyak (30-60%) 3 Sedikit (<30%) Membuat bak penampungan

bagi lobster yang masih belum layak tangkap

3 Sedikit (<30%) 3 Sedikit (<30%) Mengontrol penggunaan alat

28

Tabel 9 Tactical Decisions Dalam Pengelolaan Perikanan Lobster Di Palabuhanratu (Lanjutan)

Indikator Nilai aktual Reference indicator Tactical decisions

Scor Kriteria Scor Kriteria

Sosial

Pendapatan nelayan 1 Dibawah rata-rata

UMR

Langkah-langkah di atas merupakan saran atau rekomendasi melihat status risiko beberapa lobster yang ada di Palabuhanratu menggunakan indikator-indikator terpilih. Penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem mengggunakan indikator memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan.

Zhang et al. 2009 pun memaparkan beberapa kelebihan dari metode ini seperti penilaian ini adalah penilaian terpadu, dimana penilaian ini menggunakan beberapa indikator pengelolaan untuk memperoleh objective risk index (ORI),

species risk index (SRI), dan fishery risk index (FRI). Tidak seperti pendekatan lain yang hanya menggunakan indikator untuk satu indeks. Metode ini mudah untuk diterapkan bahkan dalam keadaan keterbatasan data. Hasil dari penilaian ini dapat dijadikan untuk mengevaluasi dampak dari pengelolaan sebelumnya. Pada akhirnya, hasil penilaian akan berupa analisis grafis yang dapat memudahkan peneliti, pengelola dan stakeholder untuk interpretasi. Kelemahan dari metode ini adalah sulitnya menentukan indikator dan reference points dikarenakan beberapa indikator belum sepenuhnya dikaji.

4

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pada diagram ORI, P. homarus, P. versicolor masuk dalam zona merah yang mengindikasikan P. homarus, P. versicolor masuk dalam risiko tinggi sedangkan dua lobster lainnya, yaitu P. ornatus dan P. penicillatus masuk dalam zona kuning dan hijau, yang mengindikasikan P. ornatus dan P. penicillatus

masuk dalam risiko sedang sampai baik. P. homarus, P. versicolor, P. ornatus dan

29 pendataan ukuran lobster, membuat bak penampungan untuk lobster yang masih di bawah ukuran layak tangkap, mengontrol buangan limbah di sekitar lokasi tangkap, dan mengontrol kualitas air secara berkala.

4.2 Saran

1. Penilaian perikanan dengan pendekatan ekosistem sebaiknya dilakukan setiap tahun secara teratur guna memantau kondisi jenis lobster (agar ada pembanding).

2. Pada penelitian selanjutnya, perlu ditambahkan jenis lobster untuk masuk dalam penilaian karena pada perairan Palabuhanratu diduga terdapat lebih dari 10 jenis lobster.

3. Perlunya partisipasi lebih dari pemerintah dalam pencatatan data lobster mengingat pencatatan data lobster Palabuhanratu belum dilakukan secara mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto L, Habibi A, Fahrudin A, Azizy A, Susanto HA, Musthofa I, Kamal MM, Wisudo SH, Wardiatno Y, Raharjo P, Nasution Z, Budiarto A. 2013. Penilaian indikator untuk pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Jakarta (ID): Kementerian Kelautan Perikanan.

Adrianto L. 2014. Naskah akademik : inisiasi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (ecosystem approach to fisheries management) di Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-IPB. Bogor.

Adrianto L. 2015. Ecosystem approach to fisheries assessment (EAFA). National Working Group on Ecosystem Approach to Fisheries Management. Bogor. Ardika PU, Farajallah, A., Wardiatno, Y. 2015. First record of Hippa adactyla

(Fabricus 1787; Crustacea, Anomura, Hippidae) from Indonesia waters.

Tropical life sciences research. 26(2):105-110.

Bent, G.C., J.R. Gray, K.P. Smith, & G.D. Glysson, 2001. A synopsis of technical issues for monitoring sediment in highway and urban runoff, USGS, OFR 00-497. 62pp.

Boesono H, Anggoro S, Bambang AN. 2011. Laju tangkap dan analisis usaha penangkapan lobster (Panulirus sp.) dengan jaring lobster (gillnet monofilament) di perairan kabupaten kebumen. Jurnal Saintek Perikanan. 7(1):77-87.

Cobb JS , RT Phillips. 1980. The Biology and Management Of Lobster. Volume I dan II. Academic Press. New York.

30

Dradjat FM. 2004. Bioekonomi udang karang (Panulirus spp) pada usaha perikanan tangkap skala kecil di kabupaten Kebumen dan sekitarnya [skripsi]. Semarang (ID). Universitas Diponegoro. Semarang.

Edrianti Q, Farajallah A, Wardiatno Y. 2016. Reproductive biology of ovigerous female emerita emeritus (crustacea,decapoda) in Bengkulu coastal waters, Indonesia. Croatian Journal Of Fisheries. 74(3):103-109.

Ernawati T, Kembaren DD, Suprapto, Sumiono B. 2014. Parameter populasi lobster bambu (panulirus versicolor) di perairan utara kabupaten sikkadan sekitarnya. Jurnal Bawal. 6(3):169-175.

doi.org/10.15578/bawal.6.3.2014.169-175.

Fauzi M, Prasetyo AP, Hargiyatno IT, Satria F, Utama AA. 2013. Hubungan panjang-berat dan faktor kondisi lobster batu (Panulirus penicillatus) di perairan selatan gunung kidul dan pacitan. Jurnal Bawal. 5(2):97-102.doi.org/10.15578/bawal.5.2.2013.97-102.

Fauzi M. 2013. Hubungan panjang-berat dan faktor kondisi lobster batu (Panulirus peniculatus) di perairan selatan gunung kidul dan pacitan. Jurnal Bawal. 5(2):97-102.

Fulton EA, Smith ADM, Punt AE. 2004.Which ecological indicators can robustly detect effects of fishing? ICES J. Mar. Sci (62):540–551.

Hamid A, Wardiatno Y, Lumban Batu DTF, Riani E. 2016. Distribution, body size, and eggs of ovigerous swimming crab (Portunus pelagicus Linnaeus).

International Journal of Aquatic Biology. 4(2):108-116.

Hamid A, Wardiatno Y. 2015. Population dynamics of the blue swimming crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Lasongko Bay, Central Buton, Indonesia. AACL Bioflux. 8(5):729-739.

Helfinalis, Sutan, Rubiman. 2012. Padatan tersuspensi total di perairan Selat Flores boleng alor dan selatan pulau adonara lembata pantar. Indonesia Journal of Marine Sciences. 17(3):148-153.

Herman B. 2010. Analisis kandungan klorofil-a dan hasil tangkapan ikan bawal putih (Pampus argenteus) di perairan Pangandaran Jawa Barat [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Jennings S. 2005. Indicators to support an ecosystem approach to fisheries. Fish Karima HR. 2013. Modifikasi funnel bubu lipat terhadap tangkapan lobster di

perairan pamipiran, teluk palabuhanratu [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Kembaren DD, Nurdin E. 2015. Distribusi ukuran dan parameter populasi lobster pasir (Panulirus homarus) di perairan aceh barat. Jurnal Bawal. 7(3):121-128. doi.org/10.15578/bawal.7.3.2015.121-7(3):121-128.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI).

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

Kruse, GH, Livingston P, Overland JE, McKinnell S, Perry RI. 2006. Report of the PICES/NPRBworkshop on integration of ecological indicators of the North Pacific with emphasis on the Bering Sea. PICES Scientific Report. No. 33, 109 pp.

31 Mashar A, Wardiatno Y, Boer M, Butet NA, Farahjallah A, Ardika PU. 2015. First record of Albunea symmysta (Crustacea: Decapoda: Albuneidae) from Sumatra and Java, Indonesia. AACL Bioflux. 8(4):611-615.

Mashar A, Wardiatno Y, Boer M, Butet NA, Farajallah A. 2014. The diversity and abundance of sand crabs in south coast of central Java. Jurnal Ilmu Kelautan. 19(4): 226-232.

Mashar A, Wardiatno Y. 2013a. Aspek pertumbuhan undur-undur laut, Emerita emeritus dari pantai berpasir kabupaten Kebumen. Jurnal Biologi Tropis.

13(1):29-38.

Mashar A, Wardiatno Y. 2013b. Aspek pertumbuhan undur-undur laut, Hippa adactyla dari pantai berpasir kabupaten kebumen. Jurnal Biologi Tropis.

13(2):119-127.

Moosa MK, Aswandy I. 1984. Udang karang (Panulirus spp.) dari Perairan Indonesia. Proyek studi potensi sumberdaya alam ikan. LON-LIPI. Jakarta Moosa MK. 1984. Udang karang (Panulirus spp.) dari perairan Indonesia.

Lembaga Oseanologi Nasional. LIPI. Jakarta

Muzammil, W, Wardiatno Y, Butet NA. 2015. Rasio panjang-lebar karapas, pola pertumbuhan, faktor kondisi, dan faktor kondisi relatif kepiting pasir (Hippa adactyla) di pantai berpasir Cilacap dan Kebumen. Jurnal Ilmu Pertannian Indonesia. 20(1):78-84.

Nabunome, W. 2007. Model analisis bioekonomi dan pengelolaan sumberdaya ikan demersal (Studi Empiris di Kota Tegal, Jawa Tengah), Jawa Tengah. [tesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Odum EP. 1971. Fundamentals of Ecology. W.B. Sounders Company Ltd. Philadelphia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp.)

Permatasari NP. 2006. Seleksi pola dinding bubu plastik untuk menangkap lobster hijau pasir [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Pertiwi HR. 2014. Pengaruh partisipasi stakeholder program desa binaan perikanan tangkap terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Pikitch EK. 2004. Ecosystem-based Fisheries Management. Journal science. 346- 347 p.

Santoso J, Hanifa YN, Indariani S, Wardiatno Y, Mashar A. 2015. Nutritional values of the indonesian mole crab, Emerita emeritus: are they affected by processing methods? AACL Bioflux. 8(4):579-587.

Saputra SW. 2009. Status pemanfaatan lobster (Panulirus sp) di perairan Kebumen. Jurnal Saintek Perikanan. 4(2):10-15.

Sarong MA, Wardiatno Y. 2013. Karakteristik habitat dan morfologi sarang undur-undur laut (albunea) di zona littoral pesisir leupung kabupaten Aceh besar. Jurnal EduBio Tropika. 1(1):34-37.

Setriana D. 2011. Analisis perkiraan dampak ekonomi kebijakan minimum legal size rajungan (Portunus pelagicus) terhadap nelayan desa gebang mekar kabupaten Cirebon.[skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

32

Sihombing RF, Aryawati R, Hartoni. 2013. Kandungan klorofil-a fitoplankton di sekitar perairan desa sungsang kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Maspari Journal. 5(1):34-39

Simanjuntak M. 2009. Hubungan faktor lingkungan kimia, fisika terhadap distribusi palankton di perairan Belitung Timur, Bangka Belitung. Jurnal Perikanan. 11(1):31-45.

Sparre P, SC Venema. 1989. Introduction of fish stock assessment. FAO. Roma. Sparre P, SC Venema. 1999. Introduksi pengkajian stok ikan tropis. Pusat

Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Jakarta.

Wardiatno Y, Ardika PU, Farajallah A, Butet NA, Mashar A, Kamal MM, Renjaan EA, Sarong MA. 2015b. Biodiversity of indoesian sand crab (crustacea, anomura, hippidae) and assessment of their phylogenetic relationship. AACL. Bioflux. 8(2):224-235.

Wardiatno Y, Ardika PU, Farajallah A, Mashar A, Ismail. 2015a. The mole crab

Hippa marmorata (Hambron et Jacquinot, 1846) (Crustacea Anomura Hippidae): a first record from Indoesian waters. Biodiversity Journal. 6(2):517-520.

Wardiatno Y, Hakim AA, Mashar A, Butet NA, Adrianto L, Farajallah A. 2016a. First record of Puerulus mesodontus Chan, Ma & Chu, 2013 (Crustacea, Decapoda, Achelata, Palinuridae) from south of Java, Indonesia.

Biodiversity Data Journal 4:e8069.

Wardiatno Y, Hakim AA, Mashar A, Butet NA, Adrianto L, Farajallah A. 2016b. On the presence of andaman lobster, Metannephrops andamanicus (wood-mason 1891) (crustacea, astacidea, nephoripidae) in Palabuhanratu bay (s-Java, Indonesia). Biodiversity Journal. 7(1):17-20.

Wardiatno Y, Hakim AA, Mashar A, Butet NA, Adrianto L. 2016c. Two newly recorded species of the lobster family scyllaridae (Thenus indicus and Scyllarides haanii) from south of Java, Indonesia. Hayati Journal Of Biosciences (in press).

Wardiatno Y, Mashar A, 2013. Morphometric study of two indonesian mantis shrimp (Harpiosquilla raphidea and Oratosquillina gravieri). Buletin PSP. 21(1):19-30.

Wardiatno Y, Mashar A. 2010. Biological information on the mantis shrimp,

Hapiosquilla raphidea (Fabricus 1798) (Stomatopoda, Crustacea) in Indonesia with a highlight of its repdroductive aspects. Journal Of Tropical Biology and Conservation. 7:65-73.

Wardiatno Y, Nurjaya IW, Mashar A. 2014. Karakteristik habitat undur-undur laut (famili hippidae) di pantai berpasir, kabupaten Cilacap. Jurnal Biologi Tropis. 14(1):1-8

Wardiatno Y, Santoso J, Mashar A. 2012. Biochemical composition in two populations of the mantis shrimp, Harpiosquilla raphidea (Fabricus 1978) (Stomatopeda, Crustacea). Jurnal Ilmu Kelautan. 17(1):49-58.

Wardiatno Y. 2015. Analisis populasi lobster panulirus spp. di perairan selatan Jawa dalam menunjang implementasi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Institut Pertanian Bogor.

33 Lampung waters, Indonesia fecundity and reproductive potential. Tropical Life Sciences Research. 26(1):67-85.

Zairion, Wardiatno Y, Fahrudin A, Boer M. 2014. Spatial temporal distribution of

Portunus pelagicus breeding populations in east Lampung coastal waters.

Jurnal Bawal. 6(2):95-102.

Zairion, Wardiatno Y, Fahrudin A. 2015b. Sexual maturity, reproductive pattern and spawning female population of the blue swimming crab, Portunus pelagicus (Brachyura: Portunidae) in east Lampung coastal waters, Indonesia. Indian Journal of Science and Technology. 8(6):596-607.

34