IDEAL-TYPICAL CAREER PATH OF MALE FEMALING

PADA WARIA

SKRIPSI

Guna memenuhi persyaratan

Ujian Sarjana Psikologi

Oleh:

NAOMI ELISABETH LUMBANTOBING

031301058

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan

anugrahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skrpsi ini. Skripsi yang

berjudul, “Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Waria”, merupakan

tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan.

Proses pelaksanaan penelitian ini membantu penulis untuk belajar lebih

dalam mengenai waria, khususnya fase-fase “menjadi waria” (ideal-typical career

path of male femaling) pada waria. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan, serta masukan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A (K), selaku Rektor

Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak dr. Chairul Yoel, Sp. A (K), selaku Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Irmawati, Psikolog, selaku dosen pembimbing. Penulis

mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan semangat

yang diberikan, selama penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Rika Eliana, M.Psi dan Ibu Arliza J. Lubis, yang telah bersedia

menjadi penguji sekaligus pembimbing dalam menyempurnakan skripsi

5. Ibu Dra. Sri Mulyani Nasution, selaku dosen penasehat akademik penulis,

yang selalu sabar memberi dukungan dan arahan selama masa perkuliahan

penulis berlangsung.

6. Kedua orang tua penulis, T. Lumbantobing dan T Siahaan, buat seluruh

doa dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, Daniel, Bertha,

Christine dan Simon yang telah memberi dukungan dan doa yang tak

berkesudahan dalam hidup penulis.

7. Kelima partisipan yaitu, Kak Wenny, Kak Ilo, Dara, Kak Deri dan Intan

atas kesediannya menjadi partispan dalam skripsi ini.

8. Tari, Nda, Melda, Cory, Sondang, Titin, Nouva, Jay, Devi, Astri, Rospit,

Reni, atas seluruh dukungan dan dorongan semangat. Kepada Kak Vey,

Kak Devi, Kak Tika, Kak Ganda, atas seluruh bantuannya dalam

penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman penulis dan pihak lain, yang mendukung penulis dalam

penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia yang masih dalam proses belajar, penulis menyadari

kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, April 2008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... v

BAB I PENDAHULUAN I.A. Latar Belakang Masalah ... 1

I.B. Perumusan Masalah ... 8

I.C. Tujuan Penelitian ... 9

I.D. Manfaat penelitian ... 9

I.E. Sistematika Penulisan ... 9

BAB II LANDASAN TEORI II.A. Waria II.A.1. Pengertian Waria ... 11

II.A.2. Kriteria Diagnostik Waria ... 12

II.A.3. Etiologi Waria... 13

II.B. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling ... 16

BAB III METODE PENELITIAN III.A. Pendekatan Kualitatif ... 21

III.B. Metode Pengumpulan Data ... 22

III.B.1. Wawancara ... 23

III.B.2. Observasi ... 23

III.C. Alat Bantu Pengumpul Data ... 24

III.D. Subjek Penelitian ... 25

III.D.1. Kriteria Subjek Penelitian ... 25

III.D.2. Jumlah Subjek Penelitian ... 26

III.D.3. Prosedur Pengambilan Subjek Penelitian ... 27

BAB IV ANALISIS DATA

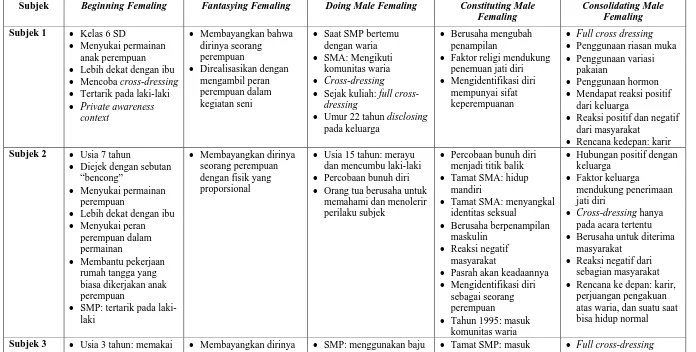

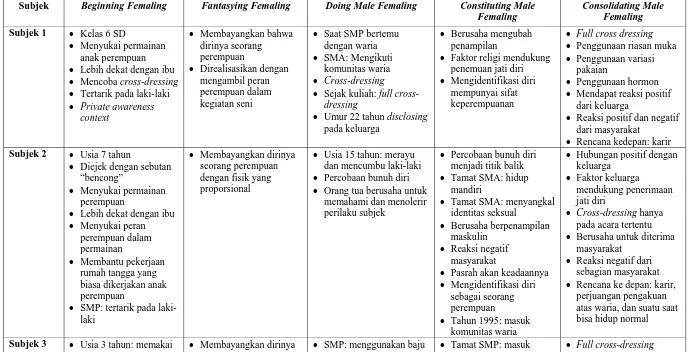

IV.A. Analsis Data Subjek 1

IV.A.1. Gambaran Umum Subjek 1 ... 29

IV.A.2. Data Observasi Subjek 1 ... 31

IV.A.3. Data Wawancara Subjek 1 ... 34

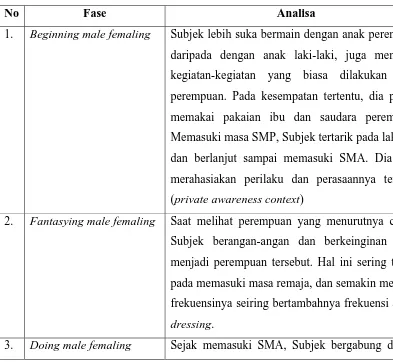

IV.A.4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling

pada Subjek 1 ... 49

IV.B. Analsis Data Subjek 2

IV.B.1. Gambaran Umum Subjek 2 ... 55

IV.B.2. Data Observasi Subjek 2 ... 57

IV.B.3. Data Wawancara Subjek 2 ... 59

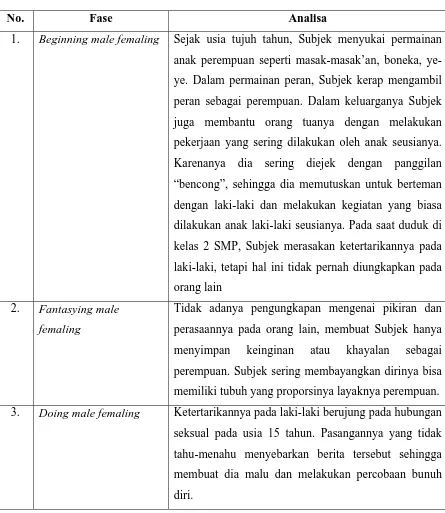

IV.B.4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling

pada Subjek 2 ... 74

IV.C. Analsis Data Subjek 3

IV.A.1. Gambaran Umum Subjek 3 ... 81

IV.A.2. Data Observasi Subjek 3 ... 83

IV.A.3. Data Wawancara Subjek 3 ... 85

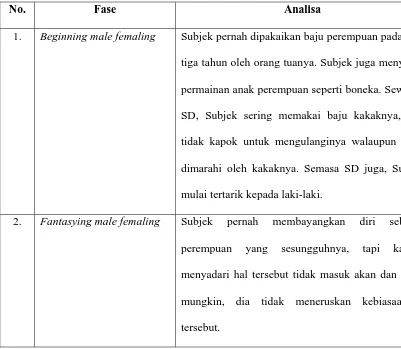

IV.A.4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling

pada Subjek 3 ... 94

IV.D. Analsis Data Subjek 4

IV.A.1. Gambaran Umum Subjek 4 ... 100

IV.A.2. Data Observasi Subjek 4 ... 102

IV.A.3. Data Wawancara Subjek 4 ... 104

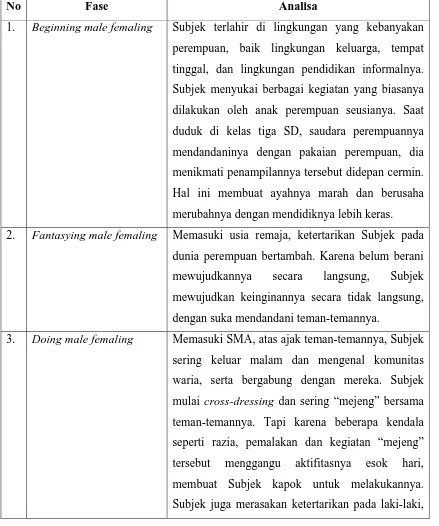

IV.A.4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling

pada Subjek 4 ... 117

IV.E. Analsis Data Subjek 5

IV.A.1. Gambaran Umum Subjek 5 ... 124

IV.A.2. Data Observasi Subjek 5 ... 126

IV.A.3. Data Wawancara Subjek 5 ... 128

IV.A.4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling

BAB V KESIMPULAN, DISKUSI, DAN SARAN

V.A. Kesimpulan ... 150

V.B. Diskusi ... 160

V.C. Saran ... 174

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Gambaran Umum Subjek 1 ... 29

Tabel 2. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Subjek 1 ... 53

Tabel 3. Gambaran Umum Subjek 2 ... 55

Tabel 4. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Subjek 2 ... 78

Tabel 5. Gambaran Umum Subjek 3 ... 81

Tabel 6. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Subjek 3 ... 98

Tabel 7. Gambaran Umum Subjek 4 ... 100

Tabel 8. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Subjek 4 ... 122

Tabel 9. Gambaran Umum Subjek 5 ... 124

Tabel 10. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling pada Subjek 5 ... 148

Tabel 11. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian ... 157

BAB I

PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang Masalah

Dunia waria, wadam atau banci, merupakan bentuk kehidupan yang unik

bagi banyak orang. Secara fisik mereka adalah laki-laki normal, memiliki kelamin

yang normal, namun mereka merasa dirinya perempuan, dan berpenampilan tidak

ubahnya seperti kaum perempuan lainnya (Koeswinarno, 2004). Menurut data

Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Departemen Dalam Negeri,

jumlah waria di Indonesia tahun 2005 lalu, mencapai 400.000 jiwa. Jumlah ini

masih berupa fenomena gunung es, karena masih banyak waria yang belum

masuk dalam hitungan, dan disinyalir angka ini akan terus bertambah setiap

tahunnya (Sujatmiko dalam Tempointeraktif, 2005).

Sebagai individu maupun mahluk sosial, waria berusaha untuk mendapat

bagian dalam berbagai ruang sosial (Koeswinarno, 2004). Berbagai cara mereka

lalui untuk mendapat pengakuan atas keberadaan mereka, diantaranya adalah

munculnya penyelenggaraan kontes Miss Waria, baik di tingkat daerah maupun

nasional dan munculnya berbagai figur waria ke permukaan, baik melalui keahlian

dan kecerdasan mereka. Munculnya berbagai figur waria ke permukaan

merupakan langkah awal usaha untuk diterima di masyarakat. Baik melalui

keahlian, kecerdasan dan lain sebagainya. Sebut saja Merlyn Sopjan, seorang

penulis buku ”Jangan Lihat Kelaminku”. Waria lulusan Institut Teknologi

Malang mewakili Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tahun 2003.

Waria cantik kelahiran Kediri ini bahkan dianugerahi gelar Doktor HC dari

Northern California Global University Amerika karena keterlibatannya sebagai

aktivis sosial HIV/AIDS. Ketua Ikatan Waria Malang ini pernah menyandang

gelar Ratu Waria Indonesia 1995 (Suara Merdeka dalam STUDIA, 2006). Megie

Megawatie, adalah waria yang berjuang keras agar kaumnya tidak terpinggirkan,

yaitu melalui kontes waria. Selain itu, ada Shunniyah R.H, waria berkerudung,

yang menulis buku”Jangan Lepas Jilbabku.” Dia adalah alumni Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan sosial politik dengan predikat Cum Laude,

yang menyelesaikan bangku kuliah dalam waktu hanya 3 tahun 40 hari

(Muslichan, Wiramada, & Galih dalam Indosiar ”Hitam Putih”, 2006).

Namun, sampai saat ini, waria masih mendapat perlakuan yang negatif

dari berbagai pihak. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat memiliki

pemahaman atau konsep yang salah mengenai kaum minoritas ini (Yash, 2003).

Dalam masyarakat, sebagian besar waria dikenal keberadaannya karena mereka

kerap beraksi menghentikan kendaraan yang melintas di sejumlah pinggir jalan

Jakarta, seperti di kawasan Menteng Jakarta Pusat yang mereka sebut ”teli” atau

”taman lawang”, kawasan Jalan Brawijaya Jakarta Selatan, serta ”kawasan

boker”, Jalan Raya Bogor. Mereka-mereka inilah sebagai penjaja kenikmatan

untuk mengumpulkan rupiah (Muslichan, Wiramada, & Galih dalam Indosiar

”Hitam Putih”, 2006). Konstruksi sosial masyarakat selama ini terbiasa melihat

kehidupan waria yang selalu identik dengan dunia pelacuran atau prostitusi.

penolakan terhadap keberadaan waria (Nadia, 2005). Begitu juga dari segi religi,

secara umum agama-agama besar yang ada di Indonesia menolak keberadaan

mereka (STUDIA, 2006).

Kemala Atmojo (1986 dalam Nadia, 2005) menjelaskan bahwa, waria

adalah fenomena transseksualitas. Melalui pengamatan yang dilakukan,

diasumsikan bahwa sebagian besar dari mereka merupakan transseksual. Istilah

waria memang ditunjukkan untuk seorang transseksual (seseorang yang memiliki

fisik yang berbeda dengan keadaan jiwanya). Ma’shum & Tyas (dalam Kompas,

2004) memberikan pengertian sederhana mengenai waria. Waria secara fisik ingin

berpenampilan seperti wanita, dan secara psikologis dia mengidentifikasikan

dirinya sebagai wanita, namun secara biologis adalah pria dengan organ

reproduksi pria. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kata waria

menggantikan transseksual atau gender identity disorder, karena sebutan waria ini

merupakan representasi bahasa Indonesia (waria/wanita-pria) dan lebih mudah

dikenali dan dipahami oleh masyarakat secara umum.

Berdasarkan referensi klinis, terlihat bahwa laki-laki memiliki frekuensi

enam kali lebih tinggi dari wanita menjadi transsexual (Zucker et al. dalam

Davidson, Neale & Kring, 2004). Masih dalam buku yang sama, berdasarkan data

American Psychiatric Association menyatakan prevalensi gangguan ini berbeda tajam, satu di antara 30.000 laki-laki, dan satu di antara 100.000-150.000

perempuan mengalami gangguan ini.

Pembentukan “waria” tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan proses

kebiasaan-kebiasaan pada masa anak-anak ketika mereka dibesarkan di dalam keluarga, yang

kemudian mendapat penegasan pada masa remaja, yang menjadi penyumbang

terciptanya waria. Tidak satu pun waria yang “menjadi waria” karena proses

mendadak (Nadia, 2005). Hidup sebagai waria adalah hasil akhir dari akumulasi

masalah-masalah yang dihadapi semasa proses “menjadi waria”, yang

berlangsung dari masa anak-anak hingga ia mencapai dewasa (Koeswinarno,

2004).

Contohnya adalah bernama Shika (dalam Koeswinarno, 2004), seorang

waria yang dibesarkan dalam keluarga Jawa yang sangat kental dan ketat.

Menurut pengakuannya, sejak kecil penampilannya sudah berbeda dibandingkan

dengan teman-teman laki-laki sebayanya. Shika masih ingat ketika ibunya hendak

pergi ke pasar Beringharjo, ia justru memesan kepada ibunya perlengkapan

permainan anak perempuan, bukan peralatan permainan anak laki-laki.

Peristiwa-peristiwa demikian ini terjadi berulang kali dan di luar kesadaran orang tua

terhadap perilaku anaknya. Tanda-tanda berbeda tersebut jarang disadari oleh

orang tua mereka, sehingga ketika perilaku itu menjadi perilaku yang menetap

pada masa menginjak remaja, baru orang tua menyadari ada yang berbeda dengan

anaknya. Sopjan (2005) mengalami hal yang serupa, dalam bukunya yang

berjudul “Jangan Lihat Kelaminku, Suara Hati Seorang Waria”, mantan ratu waria

ini mengungkapkan, sejak kecil dia sudah merasa ada yang berbeda dengan

dirinya. Terlihat dari tokoh pahlawan yang disukainya yang berjenis kelamin

disadari ibunya saat dia berusia 18 tahun, surat cintanya pada “cowok”nya dibaca

oleh kakak perempuannya.

“saat gue usia 18, ibu gue tahu bahwa gue lain. Gara-gara surat buat cowok gue yang gue simpan di lemari terbaca kakak perempuan gue. Gue inget banget, sepulang sekolah ibu gue masuk ke kamar gue dengan raut wajah yang gue gak bisa lukiskan”

Dalam proses menjadi waria, individu mengalami masa dimana individu

melakukan cross dressing (menggunakan pakaian lawan jenisnya) secara

sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan secara rahasia, karena ada ketakutan akan

terbongkarnya perilaku mereka, dan adanya pertimbangan akan konsekuensi yang

diterimanya jika perilakunya terbongkar (Ekins, 1997). Kejadian ini dialami oleh

seorang waria (Koeswinarno, 2004) yang tidak disebutkan namanya untuk alasan

kerahasiaan.

“Ketika SMP, saya sering bercermin, memakai pakaian perempuan milik kakak saya dengan cara sembunyi-sembunyi di kamar. Sambil bergaya dan bicara sendirian, saya merasa ada hal yang tidak sama dengan fisik saya. Sering pula saya mencuri lipstik milik kakak perempuan saya atau ibu saya, sampai-sampai pernah suatu ketika ketahuan bapak. Habislah saya.

Saya dimarahi habis-habisan. Meskipun tidak sampai memukul, tetapi kemarahan ayah saya itu benar-benar menunjukkan ketidaksenangan kepada saya”

Seiring dengan adanya kesadaran bahwa waria memiliki orientasi

seksualnya berbeda, yang mungkin diketahuinya dari ulasan atau artikel dari

majalah atau telah bertemu dengan waria lainnya, terdapat keinginan dan usaha

yang semakin kuat untuk melakukan cross-dressing (Walters & Ross, 1986).

Selain memakai pakaian perempuan, mereka juga memakai kosmetik, dan juga

dan bahkan merubah suaranya menyerupai warna suara perempuan (Koeswinarno,

2004). Tidak hanya mengubah penampilannya, waria juga berusaha mengubah

fisik mereka dengan berbagai cara. Baik melalui operasi payudara, bibir (Nadia,

2005), dan melakukan usaha manipulasi hormon (DSM-IV-TR, 2004). Untuk

mengukuhkan diri sebagai perempuan, beberapa waria melakukan tindakan medis

yang ekstrim, yaitu operasi penggantian kelamin, seperti yang dilakukan oleh

Dorce Gamalama, seorang entertainer terkenal di Indonesia. Dorce (dalam

Gamalama & Gunawan, 2005) melakukan operasi penggantian kelamin di rumah

sakit Dr. Soetomo Surabaya. Setelah itu, dia juga mengurus pengubahan jenis

kelaminnya secara hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, yang dikabulkan pada

tahun 1986.

Peran keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

perkembangan waria. Seorang waria yang dilahirkan dalam keluarga yang

baik-baik, taat beragama, berpendidikan, ditambah dengan keberadaan orang tua yang

pada akhirnya menerima keberadaan mereka secara otomatis akan mempunyai

pengaruh yang baik bagi perkembangan waria. Karena, jika keluarga sudah

menerima keberadaan mereka, maka dukungan, baik itu secara moril atau pun

materiil akan mereka dapatkan. Kemungkinan untuk dapat diterima oleh

masyarakat dengan baik akan semakin tinggi pula. Di Indonesia secara umum,

hadirnya seorang waria tidak pernah dikehendaki oleh keluarganya. Dalam

banyak kasus, banyak waria yang akhirnya pergi meninggalkan rumah dan

laki-laki pada umumnya. Tidak banyak waria yang diterima dengan baik oleh

keluarganya (Nadia, 2005).

Selain keluarga, masyarakat juga berperan penting dalam proses “menjadi

waria”. Yash (2003) mengemukakan, bahwa pandangan masyarakat memberi

pengaruh besar pada proses pencapaian eksistensi seorang waria. Masyarakat

Indonesia saat ini memiliki pemahaman yang salah terhadap waria dikarenakan

minimnya sumber informasi yang layak mengenai waria. Koeswinarno (2004)

menambahkan, tekanan-tekanan dari masyarakat muncul lebih kompleks

dibandingkan tekanan yang ada dalam keluarga. Pandangan bahwa dunia waria

identik dengan pelacuran, melahirkan rekasi negatif dari masyarakat pada waria.

Waria kerap dikucilkan, dicemooh, diprotes, dan ditekan dengan aturan yang ketat

oleh lingkungan.

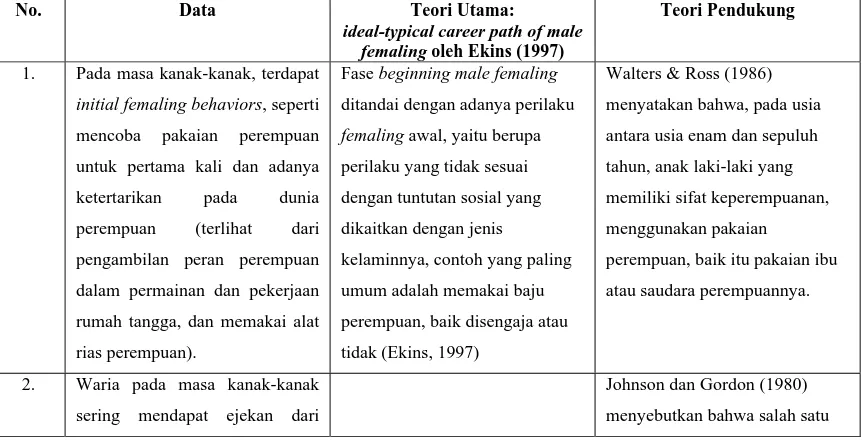

Proses “menjadi waria” yang dikemukakan di atas, mempunyai konsep

yang selaras dengan konsep male femaling yang dikemukakan oleh Ekins. Ekins

(1997), mengartikan male femaling sebagai sebuah proses sosial yang terdiri dari

sekumpulan fase, dimana individu yang secara genetik merupakan laki-laki,

menjadi “perempuan” dengan berbagai cara, mengadopsi pikiran, perasaan, sikap,

perilaku, perlengkapan dan atribut perempuan. Fase-fase tersebut terlihat jelas

dalam ideal-typical career path of male femaling. Terdapat lima fase yaitu:

akan diri sendiri), dan consolidating male femaling (fase kesadaran diri dan

penetapan rencana ke depan mengenai hidup dan identitas diri).

Teori ideal-typical career path of male femaling didasarkan pada penelitian Ekins yang dilakukan selama hampir 17 tahun, terhadap ribuan waria di

berbagai kota di Ingris. Menurut Ekins, fase-fase ini merupakan fase yang “ideal”,

sehingga tidak semua waria menjalani setiap fase, dan setiap waria menjalani

proses male femaling dengan cara berbeda-beda. Perlakuan yang diterima dari

lingkungan sekitar (keluarga dan masyarakat) pada setiap fase memberi pengaruh

yang cukup besar pada proses male femaling. Di samping itu akses informasi dan

teknologi juga mempengaruhi proses ini (dalam Ekins, 1997).

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa setiap waria menjalani

male femaling dengan cara yang berbeda-beda. Proses tersebut dipengaruhi oleh lingkungan (keluarga dan masyarakat) dan akses waria pada bidang informasi dan

teknologi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses

menjadi waria dengan menggunakan teori ideal-typical career path of male

femaling yang dikemukakan oleh Ekins sebagai pedoman.

I.B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti

tertarik untuk mengetahui “bagaimana ideal-typical career path of male femaling

I.C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai

fase-fase ideal-typical career path of male femaling pada waria, dengan melihat

secara spesifik setiap fase yang dilalui oleh waria.

I.D. Manfaat Penelitian

I.D.1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin ilmu psikologi,

khususnya psikologi sosial mengenai ideal-typical career path of male

femaling pada waria.

b. Dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain yang ingin

mengadakan penelitian-penelitian lanjutan mengenai waria, terutama yang

berkaitan dengan male femaling pada waria.

I.D.2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: sebagai bahan referensi atau

acuan bagi kalangan yang tertarik dan terlibat dalam kehidupan waria.

I.E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab,

dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematika

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian,

perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini memuat tinjauan teoritis yang menjadi acuan dalam

pembahasan masalah. Teori-teori yang dimuat adalah teori mengenai

pengertia waria, kriteria diagnostik waria, etiologi waria, dan teori

ideal-typical career path of male femaling. BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan kualitatif, metode

pengumpulan data, alat bantu pengumpul data, subjek penelitian, serta

prosedur analisis data.

BAB IV : Analisis Data

Bab ini menguraikan analisis data dari hasil dari data utama berupa

data wawancara dan data tambahan berupa data observasi yang

dilakukan terhadap subjek penelitian.

BAB V : Kesimpulan, Diskusi dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, di dalamnya dibahas

kesimpulan, diskusi dan saran dari hasil penelitian yang telah

BAB II

LANDASAN TEORI

II.A. Waria

II.A.1. Pengertian Waria

Nadia (2005), mendefinisikan waria sebagai individu yang sejak lahir

memiliki jenis kelamin laki-laki, akan tetapi dalam proses berikutnya menolak

bahwa dirinya seorang laki-laki. Maka waria melakukan berbagai usaha untuk

menjadi perempuan, baik dari sikap, perilaku dan penampilannya. Selanjutnya

dikemukakan bahwa kebanyakan waria berada pada posisi transseksual. Sejak

lahir waria secara fisik berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi dalam proses

berikutnya ada keinginan untuk diterima sebagai jenis kelamin yang berbeda. Hal

ini sesuai dengan pendapat Koeswinarno (2004) yang menyatakan bahwa, dalam

konteks psikologis waria termasuk transseksual, yakni individu yang secara fisik

memiliki jenis kelamin yang jelas, namun secara psikis cenderung untuk

menampilkan diri sebagai lawan jenis.

Dilihat dari arti transseksual sendiri, Yash (2003) mengartikan

transseksual sebagai masalah indentitas jenis kelamin, kesadaran mental yang

dimiliki individu tentang jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Dimana

identitas jenis kelamin yang dimiliki seorang transseksual ini berlawanan dengan

jenis kelamin yang ”dikenakan” kepadanya berdasarkan genital fisiknya.

Pengertian yang lebih sederhana dikemukakan oleh Devault & Lyarber (2005),

cocok. Seorang transseksual merasa terjebak dalam tubuh dan anatomi seksual

yang salah. Walters & Ross (1986) menyebutkan bahwa, transseksual berusaha

untuk diterima menjadi anggota dari kelompok jenis kelamin yang berbeda.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli di atas, dapat

disimpulkan bahwa waria adalah individu yang merasa identitas jenis kelaminnya

berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya secara fisik, dimana ia berusaha

untuk diterima sebagai anggota jenis kelamin yang berbeda dari jenis kelamin

yang dimilikinya secara fisik.

II.A.2. Kriteria Diagnostik Waria

Seperti yang dijelaskan dalam pengertian waria di atas, disimpulkan

bahwa waria berada pada posisi transseksual yang secara klinis sering dikaitkan

dengan gender identity disorder (gangguan identitas gender). Dalam DSM IV-TR

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 2000), kriteria diagnostik

untuk gangguan identitas gender adalah:

Kriteria A : Identifikasi cross-gender yang kuat dan tetap (tidak termasuk di

dalamnya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sosial

dengan menjadi anggota jenis kelamin yang berbeda).

Pada remaja dan orang dewasa, gangguan ini dimanifestasikan

dengan simptom seperti: keinginan tetap untuk menjadi anggota

jenis kelamin yang berbeda, sering mengaku sebagai anggota dari

jenis kelamin yang berbeda, keinginan untuk hidup dan

atau keyakinan bahwa dia mempunyai perasaan dan reaksi khas

yang terdapat pada jenis kelamin yang berbeda.

Kriteria B : Secara menetap merasa tidak nyaman dengan ketidakcocokan

jenis kelaminnya dengan peran jenis kelamin yang timbul.

Pada remaja dan orang dewasa, gangguan ini dimanifestasikan

dengan simptom seperti mengubah karakteristik seksual primer

dan sekundernya (dengan cara menambah hormon, operasi, dan

prosedur lainnya) serta berkeyakinan bahwa dia dilahirkan

dengan jenis kelamin yang salah.

Kriteria C : Gangguan ini tidak berhubungan dengan kondisi interseks yang

fisikal

Kriteria D : Gangguan ini menyebabkan disstres klinis atau gangguan fungsi

sosial, pekerjaan dan area penting lainnya.

II.A.3. Etiologi Waria

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, waria adalah kaum transseksual,

yakni individu yang merasa identitas jenis kelaminnya berbeda dengan jenis

kelamin yang dimilikinya secara fisik, dimana ia berusaha untuk diterima sebagai

anggota jenis kelamin yang berbeda dari jenis kelamin yang dimilikinya secara

fisik. Yash (2003) mengelompokkan teori-teori yang menjelaskan sebab-sebab

a. Teori Bawaan

1) Pengaruh Genetika

Walter & Ross (1986) menyatakan terdapat studi genetik pada

transseksual yang didalamnya terdapat keabnormalan kromosom.

Tapi belum terdapat penjelasan yang kuat mengenai penemuan ini.

Nadia (2005) menyimpulkan bahwa jika seorang bayi biasanya

lahir dengan kromosom yang seimbang yaitu XX dan XY. Maka

pada waria, kromosom tersebut tidak seimbang (XXY). Hal ini

menimbulkan lahirnya seorang laki-laki dengan ciri

keperempuanan yang lebih melekat.

2) Hormonal

Gender confusion akan terjadi ketika otak memproduksi hormon secara abnormal. Identitas gender tidak hanya bergantung pada

hormon yang tepat, tetapi juga bergantung pada level hormon yang

tepat. Gender sebuah janin adalah sesuatu yang dapat diubah oleh

apapun yang mengubah keseimbangan hormonal dalam suplai

darah janin, dimana sebuah ketidakseimbangan kecil dapat

menyebabkan kaburnya atau berpindahnya garis antar gender.

3) Kondisi otak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zhou JN, Hofman MA,

Gooren L.J, Swaab DF (1995, dalam Yash, 2003), ditemukan

bahwa sebuah area otak yang dikenal dengan nama central region

pada laki-laki daripada perempuan. BTSc dari enam transseksual

laki-laki ke perempuan sama kecilnya dengan BTSc pda

perempuan, sekitar separuh dari volume BTSc pada laki-laki lain.

Jadi, otak transseksual tampaknya sesuai dengan pengakuan

mereka bahwa mereka perempuan.

4) Jumlah Neuron

Dari penelitian yang dilakukan oleh FPM Krujver, J-N Zhou, CW

Pool, MA Hofman, LJG Gooren dan Dick F Swaab (dalam Yash

2003), didapatkan hasil bahwa laki-laki memiliki hampir dua kali

jumlah somatostatin neuron dibandingkan perempuan. Jumlah

neuron di dalam BRSc transseksual laki-laki ke perempuan sama dengan jumlah neuron di dalam BTSc perempuan. Sebaliknya,

jumlah neuron pada transseksual perempuan ke laki-laki berada

pada rentang jumlah neuron pada laki-laki.

b. Teori Lingkungan

Berdasarkan teori assignment, keadaan seks/gender anak pada saat

dibesarkan dan konsistensi yang mengikutinya adalah ”peramal” terbaik

dari identitas gendernya di masa depan. Sadocks & Sadocks

mengemukakan bahwa pembentukan identitas gender dipengaruhi oleh

interaksi temperamen anak dan kualitas dan sikap dari orang tua. Kualitas

hubungan ibu-anak pada tahun-tahun pertama adalah penentu identitas

gender anak. Selama periode ini, ibu biasanya memfasilitasi kesadaran,

perempuan atau anak laki-laki. Ibu yang mengalami masalah dengan

kemarahan dapat menghasilkan masalah identitas gender anak. Anak yang

ditolak atau diabaikan dapat menanamkan keyakinan bahwa mereka akan

lebih dihargai jika mereka mengadaptasi identitas gender yang berbeda.

c. Zat-Zat Kimia/Polutan

Penyebab kondisi transseksual adalah karena zat kimia seperti beberapa

jenis obat yang diberikan pada perempuan hamil (yang paling dikenal

adalah diethylstilboestrol) atau kontraseptif oral yang dikonsumsi setelah

pembentukan, kadang menyebabkan kondisi transseksual karena

mengganggu proses hormonal.

Terdapat juga bukti-bukti yang terus bertambah tentang sejumlah polutan

yang memberikan efek yang sama. Khususnya substansi-substansi seperti

polychlorobiphenyl dan dibenzodioxin.

II.B. Ideal-Typical Career Path of Male Femaling

Ekins (1997), mengartikan male femaling sebagai sebuah proses sosial

yang terdiri dari sekumpulan fase, dimana individu yang secara genetik

merupakan laki-laki, menjadi “perempuan” dengan berbagai cara, mengadopsi

pikiran, perasaan, sikap, perilaku, perlengkapan dan atribut perempuan. Fase-fase

ini merupakan fase “ideal”, sehingga tidak semua waria menjalani setiap fase, dan

tidak semua waria memiliki fase male femaling yang sama. Terdapat lima fase

1. Beginning Male Femaling

Menurut pandangan kotemporer barat, terlihat jelas bahwa ada dua

pemisahan yang jelas mengenai gender. Apa yang disebut oleh

ethnomethodologis natural attitude mengenai gender, adalah bahwa semua

manusia termasuk salah satu di antara dua kategori sosial yang ditentukan

permanen berdasarkan karakter biologis (naturally given). Selanjutnya,

yang terakhir disebut dengan “sex” dan yang pertama disebut “gender”

(Stoller, 1986). Kesesuaian antara sex dan gender sangat diharapkan.

Beginning merujuk pada asal, sumber atau bagian pertama. Fase ini fokus pada perilaku femaling awal (initial femaling behaviors) yang merupakan

perilaku awal individu yang tidak sesuai dengan tuntutan sosial atas jenis

kelaminnya. Kasus yang sering muncul adalah adanya cross-dressing

(individu menggunakan pakaian lawan jenisnya, dalam penelitian ini

laki-laki menggunakan baju perempuan), baik karena direncanakan, atau

karena adanya kesempatan.

Pada fase awal ini, individu kemudian berkonfrontasi dengan berbagai

masalah. Individu berkeinginan untuk terlihat sebagai perempuan, tetapi

tidak berkeinginan untuk mengungkapkannya kepada orang lain.

Kebanyakan individu merahasiakan kegiatan femaling dan perasaan

mereka (private awareness context), baik dengan merencanakan tehnik

dan strategi dalam mempertahankan private awareness contextnya.

Terdapat banyak ketakutan akan peluang terbongkarnya perilaku mereka,

jika perilakunya terbongkar. Kejadian awal ini dapat terjadi di masa

kanak-kanak, remaja atau masa dewasa.

2. Fantasying Male Femaling

Di tahap ini ditekankan mengenai pikiran dan fantasi. Fantasi tersebut

bervariasi, mungkin mempunyai skenario tertentu, diadaptasi dari kejadian

nyata, inovasi atau imajinasi. Fantasi seperti menjadi perempuan,

berbelanja dengan ibu di toko mainan anak perempuan, terbangun di pagi

hari sebagai perempuan, dan lain-lain.

Pada fase ini, individu tidak menekankan atau berkeinginan untuk tampil

di publik sebagai perempuan atau mengungkapkannya kepada orang lain.

Dalam kejadian lainnya, fantasy femaling berkaitan dengan penggunaan

alat yang berasal dari dunia perempuan, seperti membaca novel romantis,

dan membayangkan diri sebagai tokoh perempuan dalam novel tersebut.

3. Doing Male Femaling

Fakta bahwa male femaling masih dianggap sebagai penyimpangan,

memberi banyak kemungkinan tidak berkembangnya individu dari fase

beginning dan fantasying. Keinginan untuk menjadi perempuan diikuti dengan ketakutan bahwa dia akan dipermalukan, ditolak, dicemoohkan

oleh orang-orang disekitarnya.

Fase doing male femaling terjadi setiap kali subjek mengadopsi pikiran,

perasaan, sikap dan perilaku perempuan. Ditandai dengan cross-dressing

yang lebih serius dan tindakan untuk mencapai fantasi (yang ada pada fase

ketakutan bahwa dia akan dipermalukan, ditolak dan dicemooh oleh

orang-orang di sekitarnya. Sehingga pada tahap ini, individu berusaha

merahasiakannya dengan menyusun rencana atau strategi untuk

cross-dressing secara aman (masked awareness context).

Dalam fase ini terdapat 4 tipe dari doing femaling, yaitu solitary doing,

solo doing, dyadic doing, dan group doing. Solitary doing dan solo doing

memiliki kecenderungan yang sangat kecil untuk mengungkapkan diri

pada orang lain (disclose).

4. Constituting Male Femaling

Fase ini menandai periode dimana individu mulai menetapkan makna dari

keberadaannya dengan cara yang serius dan kontinu. Seiring dengan

meningkatnya pengalaman dan aktivitas femaling, banyak dari individu

yang mencoba mencari penjelasan yang lebih serius akan diri mereka

sendiri.

Terdapat beberapa kemungkinan, mencari petunjuk profesional berupa

bantuan untuk sembuh atau perawatan. Walaupun jarang, ada beberapa

individu yang kemudian membentuk definisi sendiri mengenai situasi yang

dialaminya berdasarkan referensi media biasa, tanpa mencari rujukannya

dalam literatur. Pada fase ini, individu melakukan tindakan ‘penamaan’

atas diri mereka.

Constituting femaling ini terjadi dalam berbagai cara dan kondisi, ada yang secara personal dan yang secara publik (umum), dengan konteks kesadaran

berbeda-beda. Tahap constituting femaling ini dapat terjadi di sebuah komunitas

tertentu, seperti komunitas waria.

5. Consolidating Male Femaling

Fase ini menandai tahap dimana terjadi pemahaman dan penetapan atas

diri dan dunianya. Pada fase ini mereka meyadari diri mereka sepenuhnya

dan mulai membuat rencana ke depan mengenai hidup mereka dan

identitas mereka. Pada tahap ini individu mengidentifikasi dirinya sebagai

waria dan melakukan berbagai cara untuk mengubah fisiknya. Individu

mulai berani mengekspresikan dirinya sendiri, berani memakai pakaian

perempuan, melakukan operasi atau penyuntikan hormon, dan lain-lain.

Individu berkeinginan untuk terlihat dan berperilaku seperti perempuan

BAB III

METODE PENELITIAN

III.A. Pendekatan Kualitatif

Metode penelitian merupakan unsur terpenting dalam penelitian ilmiah

karena metode yang digunakan dalam penelitian dapat menentukan apakah

penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (Hadi, 2000). Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000), metode penelitian

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Pendekatan ini juga digunakan untuk menggambarkan dan menjawab

pertanyaan seputar subjek penelitian beserta konteksnya. Poerwandari (2001)

menyatakan bahwa salah satu tujuan penting penelitian kualitatif adalah

diperolehnya pemahaman yang menyeluruh dan utuh tentang fenomena yang

diteliti, sebagian besar aspek psikologis manusia juga sangat sulit direduksi dalam

bentuk elemen dan angka sehingga akan lebih ‘etis’ dan konstektual bila diteliti

dalam seting alamiah. Artinya tidak cukup mencari “what” dan “how much”,

tetapi perlu juga memahaminya (why dan how) dalam konteksnya.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus.

Poerwandari (2001), menyatakan studi kasus sangat bermanfaat ketika peneliti

dengan karakteristik tertentu, ataupun situasi unik secara mendalam, sehingga

dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan terintegrasi mengenai keterkaitan

berbagai fakta dan dimensi dari suatu kasus utuh.

Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep

ideal-typical career path of male femaling yang dikemukakan Ekins (1997), yang merupakan sebuah proses sosial yang terdiri dari sekumpulan fase, dimana

individu yang secara genetik merupakan laki-laki, menjadi “perempuan” dengan

berbagai cara, mengadopsi pikiran, perasaan, sikap, perilaku, perlengkapan dan

atribut perempuan. Dimulai dari fase beginning male femaling (fase terjadinya

perilaku femaling awal) hingga fase consolidating male femaling (adanya identitas

yang utuh). Peneliti ingin memperoleh data deskriptif serta pemahaman yang

menyeluruh dan utuh mengenai proses ideal-typical career path of male femaling

pada waria untuk menjawab pertanyaan “how” atau bagaimana proses ini terjadi

pada waria yang akan diteliti.

III.B. Metode Pengumpulan Data

Lofland & Lofland (dalam Moleong, 2002) menyatakan, bahwa sumber

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan

tindakan ini dapat dicatat melalui perekaman suara atau melalui catatan tertulis.

Pencatatan sumber data utama dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi

III.B.1. Wawancara

Rahayu & Ardani (2004) menyatakan, pengumpulan data kualitatif melalui

wawancara bertujuan untuk memperoh informasi yang digunakan untuk

mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena yang diteliti. Informasi tersebut

bersifat mendalam dan individual. Hal ini sesuai dengan pernyataan Banister, dkk.

(dalam Poerwandari, 2001) yang menyatakan bahwa, wawancara kualitatif

dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang

makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang

diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini sifatnya tidak terstruktur

memberi kesempatan pada subjek untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan

dan perasaannya dengan bebas (Nasution, 1996).

Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (in depth

interview). Wawancara mendalam adalah wawancara yang tetap menggunakan pedoman wawancara, namun fungsinya tidak seketat wawancara terstruktur.

Pedoman wawancara berfungsi semata-mata untuk memuat pokok-pokok

pertanyaan yang akan diajukan yaitu open-ended questions

(pertanyaan-pertanyaan terbuka), yang bertujuan menjaga agar arah wawancara tetap sesuai

dengan tujuan penelitian (Poerwandari, 2001).

III.B.2. Observasi

Minauli (2002) menyatakan, metode observasi dan wawancara memiliki

terpenting dalam metode wawancara. Mengobservasi aspek-aspek nonverbal

selama melakukan wawancara akan sangat bermanfaat terutama pada saat

menggali dan melihat sinkronisasi antara apa yang dikatakan sunjek (bahasa

verbal) dengan apa yang secara tersirat sebenarnya ingin disampaikannya (bahasa

nonverbal). Oleh karena itu, observasi menjadi metode pengumpulan data yang

esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan menggunakan pendekatan

kualitatif (Patton dalam Poerwandari, 2001).

III.C Alat bantu Pengumpul Data

Alat bantu pengumpul data dalam penelitian ini digunakan pada saat

melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu menggunakan peralatan

bantu sebagai berikut:

1. Alat perekam (voice recorder).

Poerwandari (2001) menyatakan, sedapat mungkin wawancara perlu

direkam dan dibuat transkipnya secara verbatim (kata demi kata), sehingga

tidak bijaksana bila peneliti hanya mengandalkan ingatan. Untuk tujuan

tersebut, perlu digunakan alat perekam agar peneliti mudah mengulang

kembali rekaman wawancara dan dapat menghubungi subjek kembali

apabila masih ada hal yang belum lengkap atau belum jelas. Dengan

adanya alat perekam ini, hasil wawancara yang direkam juga merupakan

data yang utuh karena sesuai dengan apa yang disampaikan subjek dalam

2. Pedoman Umum Wawancara.

Pedaman umum wawancara memuat isu-isu yang berkaitan dengan tema

penelitian tanpa menentukan urutan pertanyaan karena akan disesuaikan

dengan situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung. Pedoman ini

digunakan untuk mengingatkan sekaligus sebagai daftar pengecek bahwa

semua aspek yang relevan telah dibahas atau ditanyakan. Hal ini

dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari

tujuan penelitian. Selain itu, pedoman wawancara berfungsi sebagai alat

bantu untuk mengkategorikan jawaban sehingga memudahkan peneliti

pada tahap analisis data (Poerwandari, 2001).

3. Lembar observasi dan Catatan subjek.

Lembar observasi dan catatan subjek digunakan untuk mempermudah

proses observasi yang dilakukan. Observasi dilakukan seiring dengan

wawancara. Lembar observasi dan catatan subjek antar lain memuat

tentang penampilan fisik subjek, setting wawancara, suasana lingkungan,

sikap dan reaksi subjek, serta hal-hal yang menarik maupun mengganggu

dalam pelaksanaan wawancara.

III.D. Subjek Penelitian

III.D.1. Kriteria Subjek Penelitian

Kriteria yang digunakan untuk memilih subjek penelitian adalah sebagai

Waria (transseksual male-to-female), yakni individu yang mengakui dan

menyadari bahwa dirinya memiliki jenis kelamin laki-laki, tetapi secara psikis

cenderung menampilkan dirinya sebagai seorang perempuan.

III.D.2. Jumlah Subjek Penelitian

Prosedur penentuan subjek dalam penelitian kualitatif menurut Sarankatos

memiliki karakterisitik berikut ini yaitu: tidak ditentukan secara kaku sejak awal

tetapi dapat berubah, baik dalam hal jumlah maupun karakteristik subjek sesuai

dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian. Yang kedua,

tidak diarahkan pada keterwakilan melainkan pada kecocokan konteks. Ketiga,

subjek tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kasus-kasus

tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian. Miles & Huberman juga

menyatakan bahwa, penelitian kualitatif sedikit banyak dapat dianalogikan dengan

pekerjaan detektif yang harus mendapatkan gambaran tentang fenomena yang

dicarinya (dalam Poerwandari, 2001).

Jumlah subjek dalam penelitian ini direncanakan berjumlah tiga sampai

lima orang. Hal ini mengacu pada alasan kesulitan untuk mendapatkan subjek

penelitian yang sesuai dengan kriteria dan bersedia untuk dijadikan subjek

penelitian. Di samping itu terdapat juga pertimbangan kesanggupan peneliti dalam

III.D.3. Prosedur Pengambilan Subjek Penelitian

Penelitian in menggunakan prosedur pengambilan subjek dengan tehnik

sampling purposif, yaitu pengambilan sampel purposif yang terstratifikasi

(stratified purposeful sampling). Penelitian kualitatif fokus pada kedalaman kasus

dari beberapa subjek penelitian yang dipilih berdasarkan tujuan tertentu

(purposefully) (dalam Patton,1990).

III.E. Prosedur Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dimulai dengan mengorganisasikan data,

koding, analisis dan terakhir adalah interpretasi (Poerwandari, 2001).

1. Organisasi Data

Data kualitatif sangat banyak dan beragam, sehingga perlu untuk

diorganisasikan secara rapi, sistematis dan selengkap mungkin. Highlen &

Finley (dalam Peorwandari, 2001) menyatakan bahwa organisasi data yang

sistematis memungkinkan peneliti untuk memperoleh kualitas data yang baik,

mendokumetasikan analisis yang dilakukan serta menyimpan data dan analisis

yang berkaitan dalam penyelesaian penelitian. Hal-hal yang penting untuk

disimpan dan diorganisasikan adalah data mentah (catatan lapangan, kaset

hasil rekaman), data yang telah dibubuhi kode spesifik dan dokumentasi

umum yang kronologis mengenai pengumpulan data dan langkah analisis.

2. Koding dan Aanalisis

Langkah penting pertama sebelum analisis dilakukan adalah menambahkan

dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun transkrip verbatim (kata demi

kata) atau catatan lapangan sedimikian rupa, sehingga ada kolom yang lebih

besar disebelah kanan transkrip tersebut. Kemudian memberi penomoran

secara berurutan dan kontinu pada baris-baris ktranskrip tersebut. Selanjutnya

peneliti memberikan nama untuk msaing-masing berkas dengan kode tertentu.

3. Interpretasi Data

Kuale (dalam Poerwandari, 2001) menyatakan bahwa interpretasi mengacu

pada upaya memahami dan secara lebih ekstensif sekaligus mendalam peneliti

memiliki perspektif tersebut. Peneliti beranjak melalui apa yang secara

langsung dikatakan oleh subjek, untuk mengembangkan struktur-struktur dan

hubungan-hubungan bermakna yang tidak segera ditampilkan dalam data

mentah. Proses interpretasi memerlukan distansi (upaya mengambil jarak) dari

data, dicapai melalui langkah-langkah metodis dan teoritis yang jelas, serta

BAB IV

ANALISA DATA

IV.A. Analisis Data Subjek 1

IV.A.1. Gambaran Umum Subjek 1

Tabel 1.

Gambaran Umum Subjek 1

Nama samaran Wenny

Usia 58 tahun

Agama Kristen

Suku Batak

Pendidikan terakhir Diploma (D3) Sekretaris

Pekerjaan Wiraswasta (Salon)

Status Belum menikah

Alamat Medan

Deskripsi Data Subjek 1

Dilahirkan di Siantar, 58 tahun yang lalu, Subjek merupakan anak ke

empat dari lima bersaudara. Dia merupakan anak laki-laki pertama di

keluarganya, memiliki tiga orang saudara perempuan, dan seorang adik laki-laki.

Subjek lahir dari keluarga bersuku Batak Toba, ayah dan ibunya sama-sama

bersuku Batak Toba. Semasa SD, Subjek tinggal bersama keluarganya di

Ambarita, kemudian memasuki SMP, mereka sekeluarga bermukim di Siantar.

Sejak masa prasekolah, Subjek sudah menyukai dunia anak perempuan, di

antaranya lebih menyukai bermain dengan perempuan dan melakukan permainan

saat orang tuanya tidak di rumah, dia pernah mencoba pakaian ibunya, dan

berjalan bak seorang peragawati.

Subjek tertarik pada laki-laki saat duduk di bangku SMP, tapi dia

kemudian merasakan cinta yang sesungguhnya saat dia memasuki SMA. Saat

SMA pula, dia mulai mengenal komunitas waria, dia sering keluar malam dan

“nongkrong” dengan komunitasnya tersebut. Hal ini tidak diketahui oleh orang

tuanya, berbagai alasan digunakan untuk bisa keluar malam dan tetap

menyembunyikan kegiatannya dengan komunitasnya.

Subjek meneruskan pendidikannya ke jenjang D3 di Medan. Jauh dari

pengawasan orang tua dan keluarga membuatnya lebih berani untuk

berpenampilan layaknya seorang wanita. Walaupun demikian, dia mengaku sudah

berusaha untuk mengubah perilakunya tersebut, seperti mencoba berpacaran

dengan perempuan, dan berpenampilan dan berteman dengan laki-laki, tetapi hal

tersebut tidak berhasil.

Setelah menamatkan pendidikan D3-nya, Subjek kemudian merantau ke

luar Medan, seperti Jawa dan Banda Aceh. Beberapa pekerjaan dilakoninya, baik

sebagai pegawai swasta, penyanyi, pemain sandiwara dan sebagai pegawai sebuah

bank di Banda Aceh. Saat bekerja di bar sebagai pelayan dan penyanyi di Jakarta,

dia berpakaian ala perempuan. Dia juga mengirimkan fotonya berpakaian

perempuan pada keluarganya. Keluarganya yang sempat tidak mengetahui

kabarnya selama hampir lima tahun, dan mengira bahwa dia sudah meninggal

dalam sebuah kecelakaan sesuai dengan pemberitaan sebuah media, merasa

keluarganya, Subjek pulang ke Medan, keluarganya menerima perubahan yang

terjadi pada dirinya.

Sekarang Subjek aktif di kegiatan gereja dan lingkungannya. Dia tetap

tampil dengan dandanan seorang perempuan, ini ditetapkannya setelah dia

mempunyai penghasilan sendiri, didukung pengetahuan agama yang

mendukungnya untuk menerima dirinya apa adanya dan tetap berbuat baik.

Kedekatannya dengan keluarga tetap terjalin, saat ini dia tinggal dengan keluarga

adiknya dan aktif mengikuti kegiatan ibadah dan arisan keluarga besar marganya.

Pekerjaan yang digelutinya sekarang, adalah di bidang kecantikan. Setelah

menghabiskan lebih dari lima tahun belajar tata rias di beberapa salon, dia

menjadi karyawan salon di beberapa salon. Setelah kenyang dengan pengalaman,

tahun 1990, Subjek membuka salon pertamanya, tapi karena ketidakcocokan

dengan sang pemilik rumah, dia kemudian pindah dan membuka usaha salon di

daerah Menteng sekitar tahun 1992.

IV.A.2. Data Observasi Subjek I

Bulan Januari akhir 2007, peneliti berkenalan dengan Subjek di salonnya

yang terletak di daerah Menteng. Saat mengemukakan maksud dan tujuan peneliti,

dia bersedia membantu sebagai partisipan dalam penelitian peneliti, kemudian

peneliti memberikan informasi mengenai hak-hak privasi dan penggunaan data

wawancara yang nantinya didapat. Untuk mengakrabkan diri, peneliti sempat

potong rambut di salon Subjek, sambil bercerita tentang berbagai hal, terutama

Wawancara pertama, diadakan di salon Subjek pada hari Rabu, tanggal 11

Juli 2007, pukul 15.30-17.30 WIB. Pemilihan tempat merupakan kehendak Subjek

sendiri karena dia menjalankan salonnya sendiri. Keadaannya memang tidak

begitu nyaman untuk melakukan wawancara, karena salon Subjek berada di depan

jalan raya yang ramai dilintasi oleh kendaraan dan pada saat itu listrik padam,

sehingga ruangan panas dan suara genset di luar ruangan menambah suara bising.

Saat itu, Subjek menggunakan daster berwarna krem, dan rambutnya dikucir ke

belakang. Karena udara yang panas, sesekali Subjek mengipas-ngipas muka dan

badannya dengan selembar koran, terkadang dia mengangkat kedua kakinya ke

atas kursi dan beberapa saat kemudian menurunkannya kembali. Sebelum

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, peneliti berbasa-basi sejenak, dan setelah

peneliti merasa Subjek sudah cukup nyaman dengan keberadaan peneliti, peneliti

memulai wawancara. Subjek terlihat santai menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan oleh peneliti, dengan suara khas dan cepat yang terkadang

membuat peneliti kewalahan mencerna perkataan Subjek. Saat menjawab

pertanyaan yang berhubungan dengan kejadian dimana Subjek mendapat reaksi

negatif dari orang lain, suara Subjek berubah menjadi lebih keras dan tegas,

kakinya yang semula disilangkan di atas kursi diturunkan, badannya mencondong

ke depan. Saat wawancara, pelanggannya datang, wawancara kemudian ditunda

dan dilanjutkan kembali setelah Subjek selesai melayani pelanggan tersebut.

Wawancara kedua, diadakan di tempat yang sama, yaitu di salon Subjek

pada hari Senin, 30 Juli 2007, pukul 14.45-16.00 WIB, untuk melengkapi data

saat dia sedang berbicara dengan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya.

Dari seberang jalan, Subjek sudah mengenali peneliti dan melambaikan tangannya

ke arah peneliti, kemudian setelah peneliti menyeberang, Subjek mengajak

peneliti masuk. Penampilan Subjek terlihat simpel, dia mengenakan celana pendek

warna krem dengan tank top berwarna senada. Tidak nampak polesan make-up di

wajahnya, rambutnya yang pendek dikucir dan diikat ke belakang, tampilannya

sederhana dan ramah. Sebelum wawancara dimulai, Subjek memakan sepotong

kue yang dibawa oleh peneliti dan bercerita mengenai keponakannya yang juga

sering membawa kue. Subjek sesekali menanyakan mengenai keluarga dan studi

peneliti, kemudian peneliti menceritakan sekilas mengenai studi, keluarga dan

rencana pulang kampung. Saat wawancara berlangsung, Subjek duduk di kursi di

depan peneliti, kakinya disilangkan, tangan kanannya diletakkan di atas lututnya

dan tangan kirinya memegang rambutnya, dan terkadang digunakan untuk

memperbaiki rambutnya beberapa kali.

Wawancara yang merupakan ketigakalinya ini diadakan pada hari Kamis,

tanggal 22 November 2007, mulai pukul 13.00-14.50 WIB. Seperti penampilan

sebelumnya, Subjek menggunakan tank top dan celana pendek, tapi ada yang

berbeda dengan rambutnya, terlihat lebih lurus, rapi dan di hi-lite (diwarnai),

ternyata Subjek baru menjalani perawatan rambut smoothing. Salonnya terlihat

ramai, ada empat orang anak perempuan yang menurut penuturan Subjek

merupakan asistennya yang juga belajar di salonnya. Terdapat beberapa

perubahan pada salonnya, yaitu penggantian keramik lantai, adanya papan

salonnya. Dia menceritakan bahwa saat lebaran, dia mendapatkan penghasilan

yang lumayan besar dan dengan uang tersebut dia dapat memperbaiki salonnya.

Wajah Subjek terlihat lebih ceria dari sebelumnya, dan lebih sering tersenyum

sambil menceritakan perkembangan salonnya. Saat wawancara, Subjek

menyisipkan cerita keberhasilan usaha salonnya pada peneliti. Bahkan setelah

wawancara usai, Subjek beberapa kali menceritakan cerita keberhasilan usaha

salonnya sekarang. Selama menjawab pertanyaan, Subjek sering memperbaiki

rambutnya yang ringan tertiup angin, kakinya disilangkan serta tangannya

terkadang diayunkan saat menjawab beberapa pertanyaan. Setelah wawancara

selesai, saat peneliti memandang ke sekeliling salon, ternyata foto Subjek saat

menjadi Miss Waria Sumatera Utara telah dipajang, berderet dengan foto-foto lain

saat Subjek menerima berbagai penghargaan dalam bidang kecantikan dan

kejuaraan.

IV.A.3. Data Wawancara Subjek I

a. Beginning Male Femaling

Sejak masa prasekolah, Subjek mengakui kalau dia sudah berperilaku

seperti anak perempuan dan dia menyadarinya saat masih duduk di bangku SD,

sekitar umur 12 tahun.

“Aku sejak dari ini mm.., dari SD, ..dari SD aku, sebelum sekolah pun saya da nampak kayak-kayak perempuan-perempuan gitu...kalo gak salah saya, umur 12 tahun saya da nampak gejala. Dari SD-SD la, mau masuk SMP gitu, uda kentara kali lah, uda nampak.”

Saat bermain, Subjek lebih memilih untuk bermain dengan anak

perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki.

“Sama perempuan, tapi di sana misalkan kumpulan laki-laki sekalian bermain, saya gabung sama perempuan”.

(S1.W3/b.195-197/hal.7).

Menghabiskan waktu bermain dengan anak perempuan membuatnya akrab

dengan permainan-permainan dan kegiatan-kegiatan anak perempuan pada

umumnya. Subjek melakukan kegiatan seperti mencuci piring, menjahit, main

boneka, menari, main pecal-pecalan dan kegiatan lain yang identik dengan

kegiatan yang biasa dilakukan anak perempuan. Bahkan saat perayaan

kemerdekaan, 17 Agustus, dia mengikuti kegiatan seperti menari dan pada saat

karnaval, dia memakai baju perempuan.

“Dari sebelum SD, saya uda ada pekerjaan perempuan, kewanitaan-kewanitaan saya da ada. Cuci piring, ngapel, jahit-menjahit, main-mainan kelereng-kelereng, main anak-anakan, main boneka-boneka sudah, joget-joget, nari-nari. Kalo sudah 17 Agustusan itu, saya da sering nari-nari gitu. Kalo ada-ada karnaval gitu da suka dibuat pake baju perempuan kan... Anak-anakan, trus main pecel-pecelan gitu.”

(S1.W1/b.18-27, 85-86/hal.1, 2).

Sewaktu kelas enam SD, Subjek menyukai permainan lain, seperti jinjing

bakul, dan pada saat tersebut dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang anak

perempuan

“Oooo...iya pernahlah waktu kelas-kelas enam la itu saya rasa. Saya kan dulu apa, sering main kain-kain jingjing bakul kan, ya iya la, saya kan perempuan, pernah itu mau omongan gitu memang pernah.”

(S1.W2/b.280-285/hal.7).

Hal ini tidak luput dari perhatian saudara-saudaranya dan orang tuanya,

seorang anak laki-laki, dia tidak boleh berbuat demikian. Ibunya memaklumi hal

tersebut dengan alasan bahwa pada saat itu Subjek masih anak-anak.

“Eee, dilarang, gak dilarang, dilarang sih enggak. Cuman ya dikasi ingat, dikasi ingat gitu aja. ‘Jangan gitu la’ katanya, ‘Kau kan laki-laki’, itu katanya. Tapi dibiarkan saja, datang mamak saya, ‘Uda la gak papa, gitu aja, namanya anak-anak’, itu katanya.”

(S1.W1/b.99-105/hal.3).

Begitu juga dengan ayah dan saudara perempuannya, mereka hanya

menyatakan keheranan mereka atas kesukaan Subjek terhadap barang-barang

yang disukai anak perempuan.

Ya dari kecil, mereka sudah tahu, tidak pala mau dilarang, tidak pala mau di apa gitu. Cuman ayah, kakak saya bilang, “Kau kok kayak perempuan, suka kali kau barang-barang ke gitu”, katanya, itu aja.

(S1.W3/b.156-160/hal.4).

Pada kesempatan lain, Subjek berani memakai pakaian-pakaian ibu dan

saudara perempuannya secara sembunyi-sembunyi atau bersama teman-temannya

perempuan. dia memakai kebaya, kain sarung, sanggul dan sepatu serta

menyobanya di depan kaca.

“Iya..pake-pake kebaya, kain sarung, pake-pake sanggul gitu...Iya, nyoba di depan kaca...Baju kakak saya, baju mamak saya, tapi kalo sepatu kakak saya pernah, baju mamak saya sepatu kakak saya la. Jalan-jalan kek gini-gini di ruangan gitu...Ga ada orang yang lihat, apa la, kadang-kadang bermain sama-sama perempuan la.”

(S1.W2/b.325-326, 328, 334-337, 339-341/hal.7, 8).

Setelah mengerti perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Subjek

menyadari bahwa dia merasa dirinya adalah seorang perempuan. Tingkah lakunya

yang cenderung seperti perempuan semakin bertambah seiring pertambahan

usianya, bahkan dia mulai tertarik terhadap laki-laki.

perempuan, trus itu di SD belum ada terasa, cuman tingkah laku da tingkah laku perempuan, ha.. di SMP, di SMP, udahlah, uda jadi, uda jadi tapi blum pas, blum pas, jadi di SMU, baru uda mulai. Kita uda mengenal cinta dan kasih sayang, itulah perhatian, rasa sama cowok gitu.”

(S1.W3/b.108-119/hal.3).

Keterarikan terhadap laki-laki tersebut dirasakannya sejak kelas tiga SMP

hingga duduk di bangku SMA.

“Di SMP uda terasa la, uda pernah di..diapala, diajak-ajak bercinta gitu, tapi gak sampai kencan. Cuma ada sayang gitu, ada cinta la gitu, beda la beda. Dari SMP saya uda itu di kelas tiga. Uda mau masuk di SMU, tapi waktu di SMUnya ya uda, kita uda.”

(S1.W1/b.50-56/hal.2 ).

Ketertarikan tersebut berupa rasa sayang dan perhatian terhadap laki-laki,

Subjek merasa sebagai seorang perempuan yang dicintai oleh laki-laki.

“Berbedalah. Berbeda, terasa sayang sama laki-laki itu, ada rasa perhatian, ada apa gitu”

(S1.W3/b122-124/hal.3).

“... diri ini merasakan perempuan, merasa dicintai, namun laki-laki, saya tidak tahu, tapi namun dia ada sayang gitu...”

(S1.W1/b.68-71/hal.2).

b. Fantasying Male Femaling

Subjek pernah membayangkan dirinya seperti perempuan, hal ini biasanya

terjadi ketika dia melihat perempuan yang cantik, dia akan bertanya pada dirinya

sendiri apa bisa dia seperti perempuan tersebut

“.Ya...pernah...pernah, itu tentu ada, ada...ya perasaan kita itu kaya perasaan perempuan la. Kalo ada lihat ada perempuan cantik ya, ‘apa bisa saya kayak perempuan itu?’, begitu.”

Keinginannya untuk menjadi secantik perempuan yang dilihatnya, dia

tuangkan dengan mengikuti sandiwara-sandiwara dan mengambil peran sebagai

seorang perempuan.

“Ya kalo ada nengok perempuan yang cantik gitu kan? Maunya saya bisa secantik itu, kek menonton-nonton kita di TV, dengar-dengar sandiwara, ha, karena saya dulu pernah ikut-ikut sandiwara, ha, jadi saya itu selalu ikut-ikut jadi sebagai wanita la.”

(S1.W3/b.175-180/hal.4).

Selain itu, Subjek juga pernah mengikuti opera-opera, yang juga banyak

diikuti oleh waria-waria. Dalam opera tersebut Subjek 1 mengambil peran sebagai

perempuan.

“....apalagi pada opera itu pada umumnya orang waria-waria kebanyakan. Jadi peranan kalo agak tua jadi sebagai mamak, karena hari itu masuk umur-umur 20, aku sebagi anak gadis, sebagai gadis nakal, gitu-gitu la. Banyaklah peranan saya di situ.”

(S1.W2/b.369-375/hal.8).

c. Doing Male Femaling

Subjek mengenal waria sejak dari SD, saat SMP dia memiliki teman yang

juga memiliki kecenderungan untuk menjadi perempuan.

“Saya dari SMP, dari SD pun saya uda ada kenal, uda ada teman, tapi saya gak mau pala terjun. Hanya sekedar gitu, ya karena masih sekolah, jadi karena masih sekolah gitu gak...Di SMP saya, saya uda ada teman-teman saya, dua di antara kami, dua tiga di lingkungan itu...”

(S1.W1/b.334-342/hal.8).

Memasuki SMA, bersama teman-teman sekelasnya, Subjek mulai sering

keluar malam dan bergabung dengan komunitas waria.

“Sebelum SMA uda pernah-pernah juga. Sesudah SMA, waktu SMA ya sudah sering la keluar-keluar malam, uda gabung-gabung... Sama teman-teman. Ha...itu la teman-teman sekelas, marga Tarigan, marga Sinaga, marga Situmorang”

Bersama komunitas waria, Subjek diajak untuk berpenampilan seperti

perempuan, pakaian yang dipakai biasanya adalah pakaian ibu, saudara

perempuan, atau pakaian perempuan yang dibeli sendiri. Kemudian mereka pergi

“mejeng” ke berbagai tempat hiburan, seperti restoran, kafe, bar, taman hiburan,

kegiatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

“...Uda SMA la, uda gabung dengan kawan. Kita uda mengenal dua tiga orang. Kadang-kadang kita malam-malam uda diajak kita dandan di tempat orang, ada spesial warung di situ. Kita uda membeli baju...ambil baju kakak kita ato mamak kita. Kita uda pakaian, nanti pagi uda ganti lagi seperti biasa, jangan sampai ketahuan sama keluarga begitu. Tapi namun kalau saya begitu dulu, cari uang tak pernah, blum pernah..tidak pernah. Cuma kalo kerja-kerja di diskotik ya..iya pernah...nyanyi-nyanyi di bar, di restoran pake baju perempuan. Dari jam sekian kita uda bangun, dandan, ntar kita uda pergi saja, kayak di taman Ria, kita ikut gabung kan dengan orang-orang, grup-grup, itu grup band.”

(S1.W1/b.219-237/hal.5-6)

“Iya ada...itu ada teman kita. Kita bergabung dengan kakak kelas kita, sama yang uda senior-senior kita, kita bergabung, mereka itu uda ada baju tersedia, sepatu tersedia. Tapi terkadang masalah selop takut gak pas, kita ambil selop mamak kita, ato kakak kita gitu, lalu kita jalan-jalan... Kalo masalah bedak-bedak, baju dari mereka. Jadi nanti ada warung di situ, nanti di situ la kita gabung, ada kafenya. Jadi nanti kan, kita satu persatu dipanggil nyanyi gitu, pake baju perempuan, joget-joget, melayang-melayang gitu. Apala...gitu...orang-orang dunia yang ada, supir-supir yang mabukla, namanya kafe, duduk di situ la dulu, mejeng di Siantar.”

(S1.W2/b.186-193, 195-204/hal.5)

Subjek pulang ke rumah sekitar pukul satu sampai dua pagi, melalui pintu

belakang dan terkadang harus memanjat.

“Pergi gitu aja uda, cuman sampai pagi sih enggak, paling la kadang-kadang jam satu malam, jam dua malam ke rumah, masuk pintu belakang la gitu, ya kadang manjat la.”

(S1.W2/b.173-177/hal.4)

Kebiasaan Subjek keluar malam mendapat larangan dari keluarganya,

tetapi larangan tersebut tidak membuatnya kapok untuk keluar malam.

tahu saya begituan, cuman da tau gerak-gerik saya itu da tau saya keperempuanan.”

(S1.W2/b.165-169, 180-182/hal.4).

Setamat SMA, Subjek merantau ke Medan dan kuliah di sana. Setelah jauh

dari orang tua, dia sering berpenampilan seperti perempuan, dan sering mengikuti

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia kecantikan bersama-sama

temannya sesama waria.

“Di medan ini, saya kuliah di Darma Agung, di ASMI.” (S1.W2/b.631-632/hal.14)

“Tapi yang terjun kali, sesudah tamat SMAla, kita harus tamatkan dulu SMA kita ini baru sesudah tamat kita SMA, sesudah mahasiswa baru kita sering-sering pakai pakaian baju perempuan malam hari, kadang nonton gitu kan, main-main gitu... Uda tamat, uda mahasiswa saya kadang-kadang mau ada acara gitu di hotel Danau Toba, ada ini... dari salon, jadi kita dandan, pake baju perempuan bersama-sama teman.” (S1.W1/b.194-198, 334-349/hal.5, 8)

Selain memperkenalkannya ke dunia kecantikan atau salon,

teman-temannya sesama waria juga mengajaknya mengikuti berbagai kegiatan seperti

menari, menyanyi, dan mengikuti berbagai acara, seperti acara mode dan

sandiwara.

“Dari teman la. Jadi kita terjun ke salon, lagi, kawan itu la yang mengajari kita terjun ke salon, gabung, trus nanti ada acara nonton sandiwara atau fashion show, kita uda ikut menari-menari, ia...nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya itu la menjadi-jadi menjadi la. Ya kita tidak mau lagi biasa-biasa, bergabung dengan masyarakat biasa. Kita harus dipandang orang la...kita...kita kek ada kelebihan ada keanehan gitu la. (S1.W1/b.726-736/hal.16).

Saat berumur sekitar 22 tahun, Subjek mengirimkan fotonya yang sedang

menggunakan baju perempuan kepada keluarganya.

“Ooo, keluarga itu tahu, waktu saya merantau dulu, saya kirim foto dengan pake baju perempuan, saya lagi nyanyi... Kira-kira itu uda 22 tahun...22 tahun”

Keluarganya tidak berkomentar banyak, tetapi Subjek menyadari bahwa

keluarganya sedih.

“Tidak banyak komentar cuman ya sedih, ya sedih tapi tidak terkatakan apalagi mamak saya dulu..saya itu tamat SMA uda langsung merantau dulu,...gitu. Adek-adek saya pun ga marah.”

(S1.W1/b.248-253/hal.6).

Subjek tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh

komunitas waria, seperti gebyar waria yang merupakan ajang berkumpul waria

yang dilakukan setahun sekali, juga perlombaan-perlombaan seperti lomba

fashion, olahraga, masak, dan lain-lain.

“..sering gabung setahun sekali, kita buat hari apa...apa namanya...reuni. ketemu wajah-wajah, dibuata lomba-lomba, masak, volli, basket, kek gitu kan. Lomba masak, basket, ini baru salon, baru sebulan itu nanti. Kek gitu, lomba basket, model, jahit, tapi apala...baru nanti acara puncaknya. Dibuatla malam gebyar...baru dibuatla....kita buat-buat model...la.... , gabung itu nanti untuk internasional dengan nasional..ha... yang dari bali, dari Yunani, Brunei, Hongkong, ada gitu kan...ha...Piliphina gabung la itu nanti, dibuatla model..ha...dibuat terima tamu, adala sponsor, adalah sponsornya....”

(S1.W1/b.745-761/hal.16-17).

Sekarang ini, Subjek tergabung dalam eskada grup dan perwakom, yaitu

komunitas waria yang terdapat di Medan. Dia juga pernah menjadi ratu waria se

Sumatera Utara.

”Macam apa...em...eskada grup...eskada grup...trus dibuat lagi ini...perwakom, perkumpulan waria kota medan dan sekitarnya, ada kita.. Saya ee..pernah ikut peserta...itu piagamanya... Itu piagamnya dan ada lagi saya, waktu foto, ada foto saya waktu saya apa, waktu saya masuk ratu. Saya pernah ratu Sumatera Utara.”

(S1.W1/763-767, 769-772/hal. 17).

d. Constituting Male Femaling

Melihat perilakunya yang seperti perempuan, orang-orang di sekitar

menyuruhnya berobat ke dukun, bergabung dengan laki-laki. Subjek menuruti

beberapa saran tersebut, tetapi dia mengaku bahwa dia tidak bisa mengubah

perilakunya yang seperti perempuan tersebut.

“Kalo orang lain ee...kenapa kamu? Bisa kok diobati, bisa kok diapai, bisa diapai, ada yang mau suruh dibawa ke dukun, ada yang suruh macam-macam, ada suruh kita bergabung sama laki-laki yang begitu...tapi kita ya....diri sendiri la...kita percaya diri sendiri aja, kita pun bukan suka begini, iya kan? Semua pun kadang-kadang kita coba dulu, waktu kita semasa dulu masih mahasiswa, ...apa..uda tau memang itu salah tapi tidak bisa memang, kita uda coba. Kita coba kok berpakaian jantan tapi tidak menerima, berontak, ha gitu.”

(S1.W1/b.394-407/hal.9).

Usaha-usaha yang dilakukannya beragam, mulai dari mencoba tampil

lebih maskulin dengan memanjangkan kumis, menjalin hubungan dengan

perempuan, bahkan mencoba tidur dengan teman perempuan. Tetapi hal-hal

tersebut tidak berhasil, dia merasa seperti orang lain ketika melakukan berbagai

usaha tersebut di atas.

“Saya panjangi kumis, kumis pun tak tumbuh, saya coba pacaran sama perempuan, perempuan pun tak mau, menolak hati pun, tidak menerima, menolak begitu lah. Tapi sekedar teman-teman dulu, sekedar cerita-cerita ya tidur sama perempuan kita juga sudah, teman-teman gitu uda anggap teman gitu, satu ranjang gitu, sudah. Tapi gak ada apa-apa. Kita kayak ga seperti diri kita sendiri... Uda berusaha ha...Tapi ya tidur sama pacar kita temani, kita sukai, ya ada la untuk rasa cemburu, rasa cinta, ada memang, ada, iya kan.”

(S1.W1/413-423, 425-428/hal.9, 10).

Subjek mengakui, bahwa dia sulit melepaskan dirinya dari dunia

perempuan terutama tampil dengan tampilan perempuan. Apalagi sekarang dia

bekerja di dunia kecantikan yang semakin memperberat dirinya untuk

melepaskannya.