KONSERVASI

EX SITU Mangifera casturi

Kosterm.

BERBASIS MASYARAKAT

DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU

IRZAL FAKHROZI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Konservasi Ex Situ Mangifera casturi Kosterm. Berbasis Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau adalah karya saya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2013

Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dibimbing oleh AGUS HIKMAT dan DIDIK WIDYATMOKO

Konservasi ex situ Mangifera casturi Kosterm. menjadi penting karena keberadaannya di habitat alami sudah dinyatakan punah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengkonservasi keanekaragaman sumberdaya genetik M. casturi yang masih ada. Koleksi organisme hidup yang dikonservasikan secara ex situ bisa dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat serta re-introduksi ke alam liar. Selain itu, melalui kegiatan konservasi ex situ memungkinkan spesies ini menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat.

Kajian terhadap konservasi ex situ M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir selain untuk mengidentifikasi stimulus-stimulus kegiatan konservasi ex situ M. casturi oleh masyarakat, juga bertujuan untuk memetakan penyebaran M. casturi, mengidentifikasi faktor-faktor bio-ekologi, dan menginventarisasi struktur populasi dari M. casturi. Data yang didapat akan sangat berguna untuk merumuskan strategi konservasi ex situ M. casturi berbasis peran serta masyarakat.

Penyebaran M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari masuknya masyarakat suku Banjar dari Kalimantan Selatan pada tahun 1860an. Saat ini, populasi M. casturi telah menyebar pada beberapa kecamatan yang ada di Indragiri Hilir, diantaranya Kecamatan Tembilahan Kota, Kecamatan Gaung, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kecamatan Batang Tuaka, dan Kecamatan Kuindra. Dari data yang didapat diketahui bahwa populasi M. casturi terbanyak ditemukan di Kecamatan GAS dan Kecamatan Gaung. Inventarisasi yang dilakukan di dua kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir menemukan sebanyak 1315 individu M. casturi (1085 ind. di Kecamatan GAS dan 230 ind. di Kecamatan Gaung).

Keberhasilan konservasi ex situ M. casturi di daerah ini setidaknya dipengaruhi oleh tiga stimulus. Tiga stimulus tersebut adalah stimulus alami, manfaat, dan stimulus religius. Selain itu, faktor internal dan eksternal yang ada di masyarakat juga mempengaruhi kegiatan konservasi ex situ di masyarakat. Di Kecamatan GAS, konservasi ex situ M. casturi didukung oleh stimulus manfaat sementara di Kecamatan Gaung konservasi ex situ didukung oleh stimulus religius.

SUMMARY

IRZAL FAKHROZI. Ex situ Conservation of Mangifera casturi Kosterm. based on community in Indragiri Hilir Regency of Riau Province. Supervised by AGUS HIKMAT and DIDIK WIDYATMOKO.

The ex situ conservation of Mangifera casturi Kosterm. is very important because this is an extinct species in the wild. This study is conducted to conserve the diversity of M. casturi genetic resources. The collections of living organisms that are conserved ex situ can be used for many purposes, including research, education and public awareness. In addition, through an ex situ conservation it is possible to use species as a source of economic income for the community.

The study of M. casturi in Indragiri Hilir Regency, was to map the distribution of this species, identify its bio-ecological factors, elucidate the population structure and identify stimulus factors in community. The data obtained will be useful to formulate the ex situ conservation strategy of M. casturi based the community participation.

The spread of M. casturi in the Indragiri Hilir Regency cannot be separated from the migration of Banjar ethnic of South Kalimantan in the 1860’s. Currently, the population of M. casturi has spread to several districts in Indragiri Hilir Regency, including Tembilahan City district, Gaung district, Gaung Anak Serka district (GAS), Batang Tuaka district, and Kuindra district. The results showed that the populations of M. casturi were mostly found in Gaung and GAS districts. The inventory conducted in the two districts found a total of 1315 individuals of M. casturi. This amount represents the total of 1085 individuals in the GAS district and 230 individuals in the Gaung district.

The successful ex situ conservation of this species in this area seemed to be supported by at least three stimulus: natural, benefit, and religious stimulus. However both internal and external factors belonging to the local community values also influenced significantly. In the GAS district, ex situ conservation of M. casturi was mainly supported by benefit stimulus while in the Gaung district the ex situ conservation effort was supported by mainly religious stimulus.

The principle component analysis (PCA) was performed to determine possible relationships between the ex situ conservation of M. casturi and the supporting variables within the community. In the GAS district, the ex situ conservation effort of M. casturi was significantly supported by the species population size, harvest and market activites. However pre-planting activities were also important. In the Gaung district, ex situ conservation of the valuable mango was supported not only by the population size, harvest and market activites, but also by pre-planting activites as well as land status and size. Indeed M. casturi has a promising economic value and market potential to be developed as an important agro-commodity in Indragiri Hilir Regency.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika

KONSERVASI

EX SITU Mangifera casturi

Kosterm.

BERBASIS MASYARAKAT

DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

Judul Tesis : Konservasi Ex Situ Mangifera casturi Kosterm. Berbasis Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Nama : Irzal Fakhrozi

NIM : E351100061

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Agus Hikmat, MScF Ketua

Dr Ir Didik Widyatmoko, MSc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Konservasi Biodiversitas Tropika

Prof Dr Ir Ervizal A M Zuhud, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Dr Ir Agus Hikmat, MScF dan Dr Ir Didik Widyatmoko, MSc selaku dosen pembimbing atas curahan pemikiran, waktu, kesabaran, saran dan arahan serta petunjuk yang diberikan selama bimbingan sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

2. Dr Ir Iwan Hilwan, MS selaku dosen penguji atas saran yang membangun demi perbaikan tesis ini.

3. Dosen-dosen Pascasarjana Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika atas ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan.

4. Pemerintah Provinsi Riau atas bantuan dana beasiswa pendidikan yang diberikan serta seluruh warga masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir selama penelitian dilakukan.

5. Ayahanda Drs Darman, MM dan IbundaRaja Yurida, Kakakku Engla Syafrida, Abangku Rudy Ariansyah, adik-adikku Metti Handayani dan Dara Arubi serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan doanya setiap waktu sampai saat ini.

6. Teman-teman Pascasarjana Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika dan Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan angkatan 2010 atas diskusi dan motivasi-motivasinya.

7. Sekretariat Pascasarjana Program Studi Konservasi BiodiversitasTropika atas bantuan dan dukungan administratif yang telah diberikan.

8. Gina Amalia, SHut atas semangat, dukungan, do’a dan bantuan yang diberikan selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bogor, Juli 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

1. PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

Kerangka Pemikiran 3

2. TINJAUAN PUSTAKA 5

Bio-ekologi Mangifera casturi Kosterm 5

Nilai Manfaat M. casturi 7

Konservasi Ex situ 8

Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Konservasi 9

3. METODE PENELITIAN 11

Lokasi dan Waktu 11

Bahan dan Alat 11

Data yang Diperlukan 11

Metode Pengumpulan Data 12

Metode Analisis Data 13

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 15

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 15

Penyebaran M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir 16 Struktur Populasi M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir 17 Bio-ekologi M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir 19 Faktor Stimulus Konservasi Ex Situ M. casturi 21 Strategi Konservasi Ex Situ M. casturi Berbasis Masyarakat 25

5. SIMPULAN DAN SARAN 40

Simpulan 40

Saran 40

DAFTAR PUSTAKA 41

LAMPIRAN 44

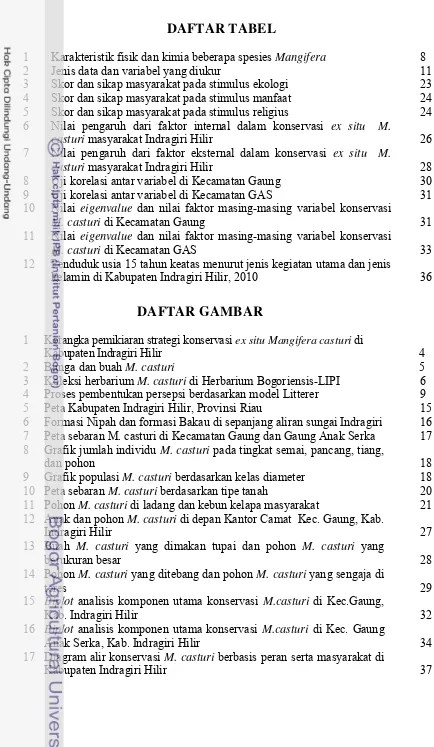

DAFTAR TABEL

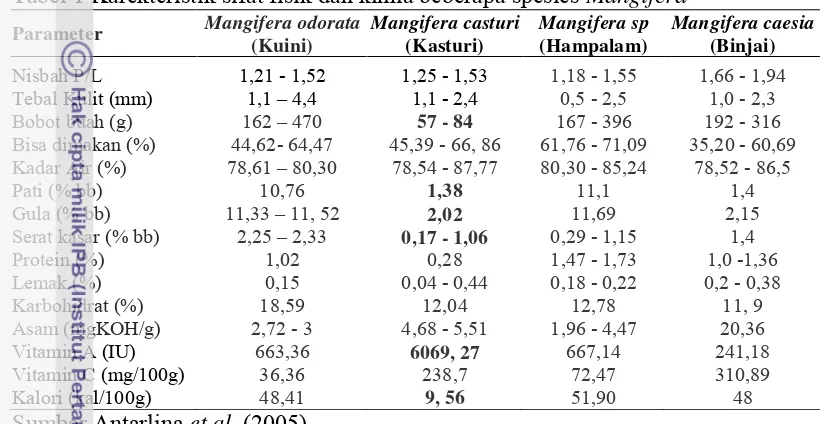

1 Karakteristik fisik dan kimia beberapa spesies Mangifera 8

2 Jenis data dan variabel yang diukur 11

3 Skor dan sikap masyarakat pada stimulus ekologi 23

4 Skor dan sikap masyarakat pada stimulus manfaat 24

5 Skor dan sikap masyarakat pada stimulus religius 24 6 Nilai pengaruh dari faktor internal dalam konservasi ex situ M.

casturi masyarakat Indragiri Hilir 26

7 Nilai pengaruh dari faktor eksternal dalam konservasi ex situ M.

casturi masyarakat Indragiri Hilir 28

8 Uji korelasi antar variabel di Kecamatan Gaung 30

9 Uji korelasi antar variabel di Kecamatan GAS 31

10 Nilai eigenvalue dan nilai faktor masing-masing variabel konservasi

M. casturi di Kecamatan Gaung 31

11 Nilai eigenvalue dan nilai faktor masing-masing variabel konservasi

M. casturi di Kecamatan GAS 33

12 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama dan jenis

kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir, 2010 36

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiaran strategi konservasi ex situ Mangifera casturi di

Kabupaten Indragiri Hilir 4

2 Bunga dan buah M. casturi 5

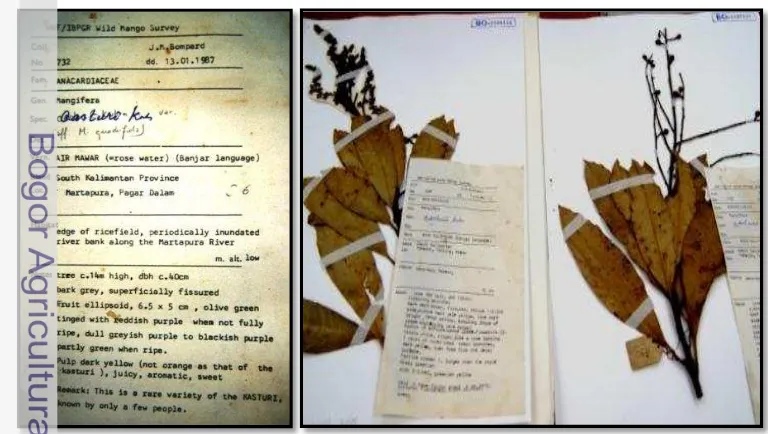

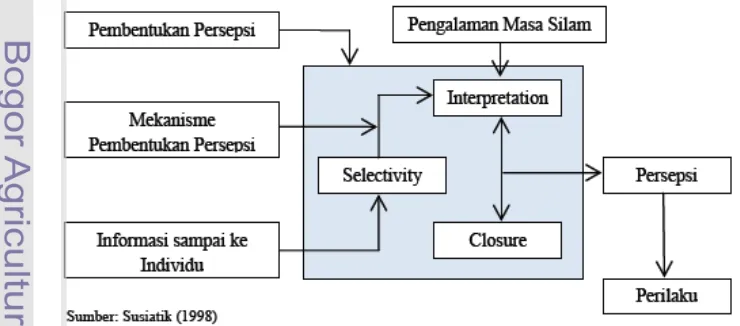

3 Koleksi herbarium M. casturi di Herbarium Bogoriensis-LIPI 6 4 Proses pembentukan persepsi berdasarkan model Litterer 9

5 Peta Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau 15

6 Formasi Nipah dan formasi Bakau di sepanjang aliran sungai Indragiri 16 7 Peta sebaran M. casturi di Kecamatan Gaung dan Gaung Anak Serka 17 8 Grafik jumlah individu M. casturi pada tingkat semai, pancang, tiang,

dan pohon 18

9 Grafik populasi M. casturi berdasarkan kelas diameter 18

10 Peta sebaran M. casturi berdasarkan tipe tanah 20

11 Pohon M. casturi di ladang dan kebun kelapa masyarakat 21 12 Anak dan pohon M. casturi di depan Kantor Camat Kec. Gaung, Kab.

Indragiri Hilir 27

13 Buah M. casturi yang dimakan tupai dan pohon M. casturi yang

berukuran besar 28

14 Pohon M. casturi yang ditebang dan pohon M. casturi yang sengaja di

teres 29

15 Biplot analisis komponen utama konservasi M.casturi di Kec.Gaung,

Kab. Indragiri Hilir 32

16 Biplot analisis komponen utama konservasi M.casturi di Kec. Gaung

Anak Serka, Kab. Indragiri Hilir 34

17 Diagram alir konservasi M. casturi berbasis peran serta masyarakat di

DAFTAR LAMPIRAN

1 Rekapitulasi Inventarisasi Penyebaran Mangifera casturi di Kec.

Gaung Anak Serka, Kab. Indragiri Hilir 44

2 Rekapitulasi Inventarisasi Penyebaran Mangifera casturi di

Kec.Gaung, Kab. Indragiri Hilir 56

3 Rekapitulasi jawaban responden terhadap Faktor Strategi Internal

(IFAS) dan Faktor Strategi Eksternal (EFAS) di Kecamatan Gaung 61 4 Rekapitulasi jawaban responden terhadap Tri-Stimulus Amar

Konservasi di Kecamatan Gaung 63

5 Persentase jawaban pertanyaan IFAS dan EFAS di Kec.Gaung 65 6 Uji validitas, reliabilitas dan uji likert Tri-Stimulus Amar di Kec.

Gaung 66

7 Rekapitulasi jawaban responden terhadap Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Faktor Strategi Eksternal (EFAS) di Kecamatan Gaung

Anak Serka 67

8 Rekapitulasi jawaban responden terhadap Tri-Stimulus Amar

Konservasi di Kec. Gaung Anak Serka 69

9 Persentase jawaban pertanyaan IFAS dan EFAS di Kec. Gaung Anak

Serka 71

10 Uji validitas, reliabilitas dan uji likert Tri-Stimulus Amar di Kec.

Gaung Anak Serka 72

11 Variabel analisis komponen utama pada Kecamatan Gaung 73 12 Variabel analisis komponen utama pada Kecamatan Gaung Anak

Serka 75

13 Analisis komponen utama di Kecamatan Gaung 77

14 Analisis komponen utama di Kecamatan Gaung Anak Serka 78

15 Analisis regresi Kecamatan Gaung 79

3

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mangifera casturi Kosterm. merupakan salah satu spesies pohon penghasil buah-buahan yang termasuk ke dalam famili Anacardiaceae. Menurut Kostermans (1993), terdapat sedikitnya 69 spesies Mangifera di dunia. M. casturi memiliki nilai konservasi yang tinggi karena merupakan salah satu spesies Mangifera yang telah punah di alam liar (WCMC 1998).

M. casturi merupakan spesies endemik pulau Kalimantan. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1989 tentang Identitas Flora Provinsi, M. casturi ditetapkan menjadi identitas flora Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat suku Banjar yang menjadi suku mayoritas di Kalimantan Selatan mengenal M. casturi dengan nama daerah pelipisan, kasturi dan cuban. Berdasarkan spesimen herbarium yang dimiliki Herbarium Bogoriense, diketahui bahwa M. casturi terdapat di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Konservasi ex situ spesies M. casturi menjadi penting karena keberadaannya di habitat aslinya (konservasi in situ) sudah dinyatakan punah. Konservasi ex situ yang dilakukan bertujuan untuk mengkonservasi keanekaragaman sumber daya genetik yang ada. Konservasi ex situ memungkinkan re-introduksi ke alam liar bisa dilakukan dan koleksi hidup di kebun botani dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat (Guerrant et al. 2004). Selain itu, aksi konservasi ex situ juga memungkinkan untuk memberi nilai tambah atau sebagai sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat.

Konservasi ex situ dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan. Di Indonesia, konservasi ex situ tumbuhan telah dilakukan di beberapa tempat di antaranya adalah kebun raya, arboretum, Balitro, CIFOR, taman buah, taman anggrek, taman bunga, taman obat, Taman Mini Indonesia Indah, dan tempat-tempat lainnya. Spesies tumbuhan terancam kepunahan dapat dibudidayakan di kebun botani (namun biasanya terlalu kecil skalanya dan terlalu mahal untuk negara berkembang), dalam bank genetik (namun sering tidak layak keragamannya), atau dipindahkan ke negara atau daerah lain yang ekonominya berkembang dengan lebih baik (Kostermans 1993). Bentuk lain konservasi ex situ yang ada dan telah berjalan adalah konservasi spesies dengan melibatkan masyarakat, misalnya konservasi kedawung (Parkia timoriana) oleh masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Zuhud 2007), pengelolaan hutan kemiri (Aleurites moluccana) di Kabupaten Maros (Suprayitno 2011) dan konservasi ex situ damar mata kucing (Shorea javanica) dalam bentuk hutan rakyat di Pesisir Krui Lampung Barat (Pramono 2000). Bentuk konservasi seperti ini dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat yang melakukannya.

masyarakat dalam pengelolaan konservasi sumberdaya hayati diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi baik yang dilakukan secara in situ maupun ex situ sangat diperlukan. Paradigma baru pengelolaan konservasi yang bertumpu pada pendekatan ekosistem dengan basis pelibatan masyarakat telah menjadi model pengembangan konservasi ke depan. Model pengembangan yang menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan kekhasan masyarakat setempat sangat sesuai untuk dikembangkan di Indonesia.

Prasyarat terwujudnya konservasi yang berhasil menurut Zuhud (2007) adalah terciptanya sikap dan perilaku masyarakat dan pengelola (pemerintah) yang didorong kuat oleh tri-stimulus amar konservasi, yaitu kristalisasi atau kesatuan utuh dari stimulus alamiah, stimulus manfaat, dan stimulus religius. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi, diharapkan memunculkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap sumberdaya yang dimiliki.

Konservasi ex situ M. casturi yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (Provinsi Riau) merupakan contoh keterlibatan masyarakat dalam konservasi spesies terancam kepunahan. Spesies M. casturi diduga ikut masuk ke Kabupaten Indragiri Hilir melalui migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1859 ke daerah ini (Ishak 2003). Selain dapat dikonsumsi, M. casturi juga bernilai ekonomi bagi masyarakat yang membudidayakannya. Budidaya M. casturi sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dan diperkirakan telah berlangsung dari generasi-ke generasi, walaupun spesies ini bukan merupakan komoditas budidaya unggulan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat seperti kelapa.

Inisiatif konservasi ex situ M. casturi yang dilakukan oleh masyarakat tentu tidak muncul dengan sendirinya. Kajian terhadap konservasi ex situ M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan ini bertujuan memetakan penyebaran, inventarisasi struktur populasi, identifikasi faktor-faktor bio-ekologi M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir, identifikasi faktor-faktor pendorong konservasi ex situ M. casturi oleh masyarakat. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk menyusun strategi konservasi ex situ M. casturi berbasis peran serta masyarakat.

Perumusan Masalah

3

Kajian ilmiah mengenai konservasi ex situ tumbuhan oleh masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan konservasi tumbuhan yang terintegrasi di Indonesia. Konservasi ex situ yang dilaksanakan di lembaga-lembaga konservasi yang ada telah diatur dengan peraturan-peraturan yang ada. Namun, kegiatan konservasi ex situ yang dilakukan oleh masyarakat di lahan-lahan yang mereka miliki belum dianggap penting, padahal secara kumulatif (keseluruhan) peran dan dampak kegiatan mereka sangat signifikan.

Konservasi ex situ M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir (Riau) merupakan salah satu contoh kegiatan konservasi ex situ melalui pelibatan masyarakat yang dapat dikatakan berhasil. Terkait konservasi ex situ M. casturi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penyebaran M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir? 2. Bagaimana populasi M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir? 3. Bagaimana kondisi bio-ekologi M. casturi di daerah ini?

4. Mengapa masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir membudidayakan M. casturi?

5. Bagaimana strategi konservasi ex situ M.casturi di Kabupaten Indragiri Hilir agar tetap berlangsung dan berkembang serta menjadi contoh aksi konservasi ex situ di daerah lain?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memetakan penyebaran M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Menginventarisasi struktur populasi M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor bio-ekologi M. casturi.

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menstimulus masyarakat melakukan konservasi ex situ M. casturi.

5. Merumuskan strategi konservasi ex situ M. casturi berbasis peran serta masyarakat.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk membangun strategi konservasi ex situ M. casturi dan konservasi spesies-spesies tumbuhan terancam kepunahan yang ada di Indonesia pada umumnya dengan berpedoman pada paradigma baru pengelolaan konservasi berbasis pelibatan masyarakat.

Kerangka Pemikiran

2 TINJAUAN PUSTAKA

Bio-ekologi Mangifera casturi Kosterm.

Taksonomi dan Morfologi

M. casturi termasuk kedalam famili Anacardiaceae. Menurut Kostermans (1993), terdapat sedikitnya 69 spesies Mangifera di dunia. Taksonomi M.casturi seperti yang tercantum dalam WCMC (1998) adalah sebagai berikut:

Kerajaan : Plantae Divisi : Tracheophyta Kelas : Magnoliopsida Ordo : Sapindales Famili : Anacardiaceae Genus : Mangifera

Spesies : Mangifera casturi Kosterm.

M. casturi merupakan pohon, tinggi lebih dari 25 m dengan tinggi bebas cabang 3-15 m, diameter batang 40-115 cm, kulit batang bagian luar putih abu-abu-kecokelatan, tipis, tampak seperti M. indica, merekah, lebar rekahan kulit batang 1-2,5 cm, kulit bagian dalam dan gubal berwarna kuning pucat, kayu cerah berwarna kuning lemon, serta menghasilkan getah (kering berwarna cokelat pucat). Tangkai perbungaan hijau, bunga 4–5 dengan kelopak putih, dan berbentuk piramida. Ranting tidak terlalu menyudut, halus, tidak berbulu. Daun tersebar, tidak berbulu, berbentuk ujung meruncing dengan runcing pendek (Kostermans 1993).

Gambar 2 Bunga dan buah M. casturi

M. casturi memiliki batang yang besar dan kekar serta mempunyai banyak cabang. Daun muda berwarna ungu kecoklatan, rangkaian buah dapat mencapai 10 buah. Buah mangga ini berukuran kecil, bila masak berwarna ungu kecoklatan dengan warna daging buah kuning jingga. Tumbuh dengan baik di iklim yang basah. Tahan terhadap Anthracnose dan buahnya jarang di serang kumbang/ulat buah (Kostermans 1993). Terdapat 3 varietas M.casturi yang ada di Indonesia yakni:

1. Kasturi: Masak buah seperti mangga kecil, sedikit pipih, 6 x 4,5-5 x 3,5 – 4,2

2. Cuban: buah bulat telur atau ellips, 6 - 6.3 x 5 - 5.2 x 4.2 - 4.4 cm, kemerah-merahan, tidak menghitam ketika matang; tebal kulit 2-3 mm, mudah dilepas dari daging buah, daging buah oranye-kuning, berair, berserat, biji batu 4.6 x 3 x 1.4 cm, poly embryonic.

3. Asem pelipisan: buah ellips, pipih, 6–7,2 x 3-5 x 3-4.4 cm, hijau pucat dengan

bercak coklat, ada dua varietas asam pelipisan ketika masak berwarna hijau: buah yang tersisa sebagian hijau pada saat matang, dan asam pelipisan masak irang: hitam ketika matang). Daging buah kuning-oranye, berserat, biji batu, 5-7 x 2.5-3 x 1.5-3.4 cm, poly embryonic.

Ekologi dan Penyebaran

Berdasarkan data herbarium yang dikoleksi pada Herbarium Bogoriensis (LIPI), penyebaran M. casturi (Gambar 3) meliputi Kalimantan Selatan (Banjarmasin, Martapura, Banjar baru Utara, Cempaka, Kampung Bangkal, Kampung Lokahas, Tabalon, Tanjung, Wayau, Haruay, Kampung Sardan, Kandangan, Kampung Padang Batu, Teluk Selong Ulu, Pagar Dalam, Long Selong, Simpur, Pemujahang, Binuang Utara, Karangan Putih), dan juga di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (Kutai, Tenggarong Sebrang, Kampung Loa Raya). Koleksi yang diambil pada tahun 1986 – 1987 melalui kegiatan Kalimantan Mango Survey yang dilakukan oleh WWF-IBPGR menyebutkan bahwa koleksi tersebut ditemukan pada area hutan sekunder, kebun masyarakat, kebun desa, tepi sungai, pekarangan rumah, dan pinggir sawah. Hingga sekarang, belum di temukan adanya spesies M. casturi di habitat alaminya. M. casturi yang ada saat ini ditemukan di lahan budidaya masyarakat.

M. casturi sangat populer di Kalimantan Selatan, terutama di sekitar Banjarmasin dan Kabupaten Martapura. M. casturi merupakan maskot provinsi ini, buahnya lezat, tetapi kurang populer di Pulau Jawa. Satu pohon yang di tanam dari benih dan menjadi koleksi diKebun Raya Bogor telah menghasilkan buah setelah 10 Tahun dan sekarang secara rutin berbuah dua kali setahun (Kostermans 1993). Saat ini, telah di tanam 5 bibit lagi dan telah dikoleksikan di Kebun Raya tertua di Indonesia ini.

7

Prioritas Konservasi

Berdasarkan kriteria IUCN (2010), spesies tumbuhan di bagi kedalam sembilan kelompok, didasarkan pada tingkat penurunan dan ukuran populasi, wilayah distribusi geografis, dan derajat fragmentasi populasi. Sembilan kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Punah (EX) – tidak ada individu yang tersisa.

2. Punah di alam (EW) – dikenal hanya bertahan hidup di penangkaran, atau sebagai populasi naturalisasi di luar area geografisnya.

3. Kritis (CR) – risiko kepunahan ekstrim di alam liar dalam waktu dekat. 4. Genting (EN) – risiko kepunahan sangat tinggi di alam liar.

5. Rawan (VU) – risiko kepunahan tinggi di alam liar.

6. Hampir terancam (NT) – kemungkinan menjadi langka dalam waktu dekat. 7. Risiko rendah (LC) – tidak memenuhi syarat untuk kategori resiko punah.

Taksa menyebar luas dan melimpah termasuk dalam kategori ini.

8. Data belum mencukupi (DD) – tidak cukup data untuk membuat penilaian risiko kepunahan.

9. Belum dievaluasi (NE) – belum dievaluasi terhadap kriteria.

WCMC (1998) mencantumkan M.casturi sebagai salah satu spesies tumbuhan dengan kategori EW/ Extinct in the wild (punah di alam liar). Suatu spesies dikatakan punah di alam liar ketika diketahui hanya ada/bertahan hidup dalam budidaya, di penangkaran atau sebagai populasi naturalisasi di luar area distribusi alaminya. Penentuan status ini, memerlukan survei detail di habitat aslinya dan di habitat – habitat yang diduga spesies tersebut terdapat. Survei dilakukan pada saat yang tepat (diurnal, berkembang biak atau pada tahapan kehidupan penting lainnya, musim, tahunan).

Selain M. casturi, spesies Mangifera yang juga tergolong EW adalah M. rubropetala. Di Indonesia terdapat 21 spesies Mangifera yang termasuk kedalam redlist IUCN versi 2.3 tahun 1998, yakni: M. altissima, M. dewildei, M. macrocarpa, M. pajang, M. pedicellata, M. rufocostata, M. similis, M. sumbawaensis , dan M. transversalis dengan status rawan (VU) ; M. blommesteiniidan M. paludosa dengan status genting (EN); M. bullatadan M. lalijiwa dengan status data belum mencukupi (DD); M. caesia, M. foetida, M. gracilipes, M. magnifica, dan M. parvifolia dengan status risiko rendah (LC); M. campnospermoides dengan status kritis (CR); sertaM. casturi dan M. rubropetala dengan status punah di alam liar (EW).

Nilai Manfaat M. casturi

Buah M. casturi mengandung air cukup tinggi (78,54 – 87,17 %). Berbeda dengan jenis mangga kuini dan hampalam, M. casturi mengandung kadar pati (1,38%) dan gula (2,02%) yang rendah, sehingga mempunyai kalori yang relatif lebih rendah pula (9,56 kal/100gr). Buah ini mengandung vitamin A dan vitamin C cukup tinggi dibandingkan dengan buah mangga lainnya, masing-masing sebesar 6069, 27 IU dan 238,7 mg/100g.

Tabel 1 Karekteristik sifat fisik dan kimia beberapa spesies Mangifera

Parameter Mangifera odorata Provinsi Kalimantan Selatan petani telah mengolah M. casturi menjadi selai pada saat panen raya, itupun untuk konsumsi sendiri. Pengolahan lebih lanjut M. casturi dapat diolah menjadi pasta buah, sari buah, dodol, selai dan sebagainya (Antarlina et al 2005).

Konservasi Ex situ

Selain konservasi in situ, konservasi keanekaragaman hayati juga dapat dilakukan secara ex situ, yaitu di luar habitat alaminya (Glowka et al 1994). Konservasi ex situ keanekaragaman sumber daya genetik yang masih alami/liar dapat dilakukan dalam berbagai cara. Konservasi ex situ bisa berupa kegiatan penangkaran atau domestifikasi. Spesies yang beragam, teknik pertumbuhan dan fasilitas juga mempengaruhi kegiatan konservasi ex situ yang dilakukan. Kegiatan konservasi ex situ baik hewan ataupun tumbuhan (Glowka et al 1994) diantaranya yaitu:

- Bank genetik seperti bank benih, bank lapangan, bank sperma dan ovum - Kultur jaringan invitro tanaman dan koleksi kultur mikroba.

- Pengembangbiakan hewan dan propagasi buatan tanaman, yang memungkinkan re-introduksi ke alam liar, dan

9

Untuk mendukung kegiatan konservasi in situ, langkah-langkah kegiatan konservasi ex situ dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait (Glowka et al. 1994), termasuk:

(a) Memberlakukan upaya-upaya untuk konservasi ex situ komponen-komponen keanekaragaman hayati, sesuai dengan kondisi negara asal komponen tersebut; (b) Memantapkan dan mempertahankan sarana untuk konservasi ex situ dan penelitian pada tanaman, hewan dan mikro-organisme, terutama di negara asal sumber daya genetik;

(c) Memberlakukan upaya-upaya untuk pemulihan, rehabilitasi spesies terancam dan re-introduksi ke habitat alami mereka dalam kondisi yang sesuai;

(d) Mengatur dan mengelola koleksi sumber daya alam hayati dari habitat alami untuk tujuan konservasi ex situ sehingga tidak mengancam ekosistem dan populasi spesies in situ, kecuali untuk kegiatan ex situ yang diperlukan pada bagian (c) di atas; dan

(e) Bekerjasama dalam menyediakan dukungan keuangan dan lainnya untuk konservasi ex situ sebagaimana yang diuraikan pada bagian (a) sampai (d) di atas dan dalam pembentukan dan pemeliharaan konservasi ex situ fasilitas di negara-negara berkembang.

Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Konservasi

Menurut terminologi psikologi Lindsay dan Norman (1977) dalam

Pujiastuti (2010) menyebutkan bahwa “Perception is the process by which organisms interpret and organize sensation to produce a meaningfull experience

of the world”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa persepsi merupakan

pandangan akhir seseorang setelah memproses semua input dan sensasi yang diperolehnya melalui panca indera. Persepsi dikatakan sebagai proses selektif untuk membangun kesan dan membuat penilaian.

Persepsi yang ada terhadap suatu objek pada setiap orang kadang berbeda. Litterer (1984) dalam Susiatik (1998) membagi mekanisme pembentukan persepsi menjadi 3 yaitu “selectivity”, “interpretation” dan “closure”. Mekanisme tersebut digambarkan seperti pada Gambar 4. Pada akhirnya persepsi yang ada menggiring perilaku dan sikap manusia menurut persepsinya masing-masing.

Menurut Zuhud (2007) membangun sikap masyarakat pro-konservasi, sepatutnya dilakukan melalui integrasi tiga pendekatan, yaitu (1) membangun

sikap “tri stimulus amar pro-konservasi”; (2) menyambungkan dan mengembangkan pengetahuan tradisional masyarakat menjadi pengetahuan modern, yang bersifat adaptif terhadap perkembangan terkini dan (3) mengaktifkan nilai-nilai relegius sebagai stimulus rela dan kuat untuk membangun sikap serta perilaku konservasi. Sikap mengandung banyak pengertian yang disimpulkan menurut Arikunto (2009) dari beberapa pendapat ahli diantaranya adalah:

1. Merupakan kecenderungan yang ada pada seseorang untuk bereaksi.

2. Belum dapat dikatakan mempunyai arti jika belum mewujud dalam perilaku 3. Sesuai dengan isi hati dan keyakinan pemiliknya

4. Menunjukkan arah positif atau negatif dari aspek psikologi

5. Mengandung unsur kognitif, afektif dan psikometrik dan dapat diukur keberadaan serta derajatnya.

Unsur sikap mempunyai lima ciri menurut Arikunto (2009) yang mengacu pada Gilbert Sax (1980) yakni : mempunyai arah (direction), mempunyai keluasan, rentangan (pervasiveness), menunjukkan intensitas kekuatan (intensity), bersifat konsisten ajeg (consistent), dan menunjukkan spontanitas (salience).

Sikap dan perilaku merupakan sesuatu yang “rumit” dan tidak mudah mengukur variabelnya. Sikap merupakan sesuatu yang kompleks, sedangkan

perilaku merupakan “cermin sikap” seseorang walau kadang perilaku bisa dimanipulasi untuk menunjukkan sikap yang baik. Hal-hal yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat menurut Arikunto (2009) diantaranya:

1. Pengalaman lingkungan yang dibawa dari keluarga 2. Ajaran agama atau keyakinan yang dianut

3. Masyarakat dan lingkungan sekitar

4. Kepentingan pada saaat individu berprilaku

3 METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, dimulai pada bulan Maret hingga Juni 2012 di dua kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yakni Kecamatan GAS dan Kecamatan Gaung. Kedua kecamatan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena di lokasi ini terdapat populasi spesies M. casturi dalam jumlah yang cukup banyak dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kurun waktu relatif lama.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta citra Landsat Kabupaten Indragiri Hilir, peta tematik kawasan, peta administrasi pemerintahan, pedoman wawancara, dan kuesioner.

Peralatan yang digunakan adalah kamera, Global Positioning System (GPS) type Garmin V, pita ukur, alat ukur tinggi pohon (suunto Instrument KB-14/360 R), dan laptop. GPS digunakan untuk menentukan titik koordinat M. casturi (untuk menentukan lokasi penyebaran dan bentuk penyebarannya), kantong plastik, kertas koran, sasak bambu dan alkohol untuk pembuatan herbarium. Perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan data antara lain ArcView 3.2 untuk pengolahan data spasial, MS. Excel 2007 untuk pencatatan dan tabulasi data serta SPSS 16,0 for windows untuk analisis regeresi linear berganda, software Minitab 14 dan PAST 2.14 (Paleontological Statistics) untuk analisis Principle Component Analysis (PCA) atau analisis komponen utama dan model regresi linier berganda.

Data yang Diperlukan

Variabel yang diamati, metode pengumpulan dan sumber data disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Jenis data, variabel yang diukur serta sumber dan metode pengambilan data M. casturi

Data Variabel Sumber dan metode

pengambilan data Data Ekologi Mangifera casturi

Penyebaran Koordinat GPS, tinggi pohon, diameter pohon, sejarah penyebaran, luas area penyebaran

Morfologi M.casturi Karekteristik bunga, batang, daun,

buah,ekologi, status konservasi Kajian pustaka

Data Sosial Budaya Masyarakat

Persepsi dan keterlibatan

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap konservasi M. casturi, bentuk

Tabel 2 Jenis data, variabel yang diukur serta sumber dan metode pengambilan besar dilakukan dengan pengambilan data lapangan. Selain pengambilan data lapangan, data ekologi M. casturi juga diperoleh dengan melakukan wawancara dengan masyarakat dan kajian pustaka.

Pengambilan data lapangan dilakukan untuk mendapatkan data penyebaran M. casturi di lapangan. Data penyebaran M. casturi diambil pada kelas umur pohon, tiang dan pancang dimana keberadaannya dilakukan dengan purposive sampling dan koordinat titik keberadaannya dicatat menggunakan GPS. Keberadaan semai, dikaji dengan menginventarisasi keberadaan anakan di bawah tegakan induk. Inventarisasi semai dilakukan sejauh lebar tajuk pohon induk.

Data Sosial Budaya Masyarakat

Berbeda dengan pengambilan data ekologi M.casturi, pengambilan data sosial budaya masyarakat lebih banyak dilakukan dengan metode wawancara kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah individu-individu pemilik kebun M. casturi yang memanfaatkan M. casturi baik sebagai tanaman kebun maupun untuk dijual buahnya. Ketika wawancara dengan masyarakat, dilakukan pengamatan lapangan juga dilakukan untuk membantu analisis deskripsi berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. Untuk menambah kekayaan data yang ada, data juga diambil melalui kajian pustaka.

Wawancara (interview) dilakukan dengan menggunakan kuesioner (semi terstruktur), dimana pertanyaan yang diajukan terarah pada masalah utama yang ditanyakan. Pokok permasalahan yang ditanyakan ditujukan untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi, tri-stimulus amar konservasi (alamiah, manfaat dan rela-religius), persepsi dan keterlibatan masyarakat dalam konservasi ex situ M. casturi. Pengambilan responden dilakukan dengan cara purposive sampling dimana responden dipilih dengan karakteristik khusus yaitu sebagai pemilik kebun M. casturi. Jumlah responden yang diambil sebanyak maksimal 30 orang (tergantung pada berapa banyak KK/kepala keluarga yang menanam M. casturi di lahan yang dimiliki) pada tiap kecamatan.

13

penelitian) dihubungkan dengan alternatif jawaban yang berupa dukungan atau pernyataan sikap yang diungkap dengan kata-kata seperti Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif merupakan suatu teknik untuk menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Analisis Spasial

Analisis spasial digunakan untuk memetakan distribusi sebaran M. casturi yang ditemukan di lapangan. Data lapangan yang berupa titik koordinat M. casturi dari tingkat pancang, tiang, hingga pohon di-overlay dengan peta batas administrasi kecamatan, peta sungai dan peta tanah di kabupaten Indragiri Hilir menggunakan software ArcView version 3.2.

Analisis SWOT

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merumuskan strategi konservasi ex situ M. casturi berbasis peran serta masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, analisis yang digunakan adalah analisis faktor strategis (Analisis SWOT) yang meliputi analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal (Rangkuti 1997). Analisis faktor internal dilakukan dengan menggunakan matrik faktor strategi internal (Internal Strategic Factors Analysis Summary / IFAS), sedangkan analisis faktor eksternal menggunakan matrik faktor strategi eksternal (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary / EFAS). Tahapan penyusunan matrik IFAS dan matrik EFAS , serta analisis SWOT sebagai berikut :

a. Penyusunan Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) :

- Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam konservasi M. casturi berbasis masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dengan metode diskusi (brainstorming), menggunakan informasi lapang yang ada atau penelaahan terhadap pustaka.

- Menentukan peringkat masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan berdasarkan pendapat responden, dengan skala 1 – 4 (pengaruh kecil – sedang - besar – sangat besar).

- Memberikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), Jumlah bobot dari seluruh faktor tidak boleh melebihi nilai 1,0.

b. Penyusunan Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) :

- Menentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman dalam konservasi ex situ M.casturi berbasis masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dengan metode diskusi (brainstorming), informasi lapang yang ada atau penelaahan pustaka.

- Menentukan peringkat masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan berdasarkan pendapat responden, dengan skala 1 – 4 (pengaruh kecil – sedang - besar – sangat besar).

- Memberikan bobot terhadap masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting). Jumlah bobot dari seluruh faktor tidak boleh melebihi nilai 1,0.

- Menghitung nilai pengaruh masing-masing faktor dengan cara mengalikan nilai bobot dengan nilai peringkat untuk masing-masing faktor.

Analisis Korelasi dan Analisis Faktor

Analisis korelasi merupakan suatu alat analisis untuk menilai ada tidaknya hubungan antar variabel yang terjadi (Rianse 2009). Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan variabel bebas yang ada. Jika terjadi korelasi antar varibel maka dipilih salah satu varibel yang paling berpengaruh dibandingkan varibel lain. Analisi korelasi dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.

Analisis faktor dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor strategi internal dan strategi eksternal terhadap konservasi M. casturi yang ada di Kecamatan GAS dan Kecamatan Gaung. Faktor yang dimaksud dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat, status dan luas lahan, populasi M. casturi, pemanenan dan pemasaran, pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit, perawatan berkala dan kegiatan pra-tanam. Data di analisis dengan principle component analysis (PCA) atau analisis komponen utama dan model regresi linier berganda dengan menggunakan software Minitab 14 dan PAST 2.14 (Paleontological Statistics).

Model regresi berganda yang dibangun terdiri dari varibel terikat (Y) dan variabel bebas (X), dimana varibel terikatnya merupakan konservasi M.casturi yang dinilai berdasarkan banyak M.casturi yang ditanam oleh responden (masyarakat). Sedangkan varibel bebasnya terdiri dari kesadaran masyarakat, status dan luas lahan, populasi M. casturi, pemanenan dan pemasaran, pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit, perawatan berkala dan kegiatan pra-tanam. Persamaan regresi linear yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

� …�= � + � � + � � + � � + … + ����+ ℇ

Keterangan:

38

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

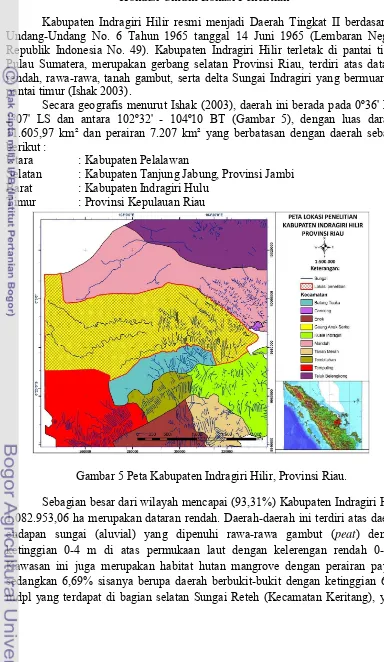

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur Pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, terdiri atas dataran rendah, rawa-rawa, tanah gambut, serta delta Sungai Indragiri yang bermuara di pantai timur (Ishak 2003).

Secara geografis menurut Ishak (2003), daerah ini berada pada 0º36' LU-1º07' LS dan antara 102º32' - 104º10 BT (Gambar 5), dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 km² yang berbatasan dengan daerah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Pelalawan

Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Timur : Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 5 Peta Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut. Fisiografi dari Kabupaten ini adalah daerah yang terbelah-belah oleh beberapa sungai dan terusan (Gambar 6), sehingga membentuk gugusan pulau-pulau (Ishak 2003).

Gambar 6 Formasi nipah dan formasi bakau sepanjang aliran sungai. Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak). Sungai Indragiri mempunyai tiga muara di Selat Berhala, yaitu di Desa Sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Guntung, Sungai Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai BatangTuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal (yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh) Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan Sungai Batang Tumu (Ishak 2003).

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah dihuni penduduk dan sebagian diusahakan penduduk menjadi kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. Gugusan pulau tersebut meliputi: Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya (Ishak 2003).

Penyebaran M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir

Penyebaran M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir tidak lepas dari masuknya masyarakat suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Pada tahun 1860 an, ketika pada masa pemerintahan Sultan Isa terjadi migrasi besar-besaran orang-orang dari Kalimantan Selatan ke wilayah Indragiri Hilir. Migrasi ini terjadi karena dihapuskannnya Kerajaan Banjar oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1859 di Kalimantan Selatan (Ishak, 2003).

17

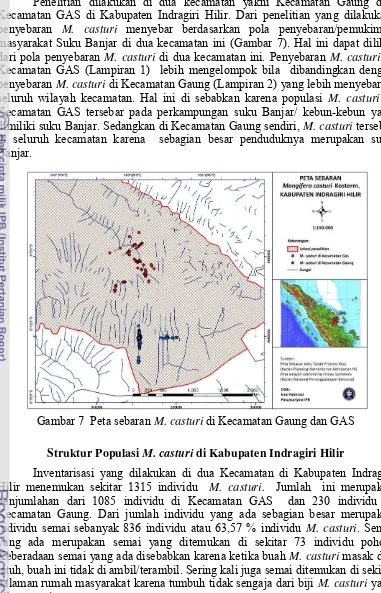

Penelitian dilakukan di dua kecamatan yakni Kecamatan Gaung dan Kecamatan GAS di Kabupaten Indragiri Hilir. Dari penelitian yang dilakukan, penyebaran M. casturi menyebar berdasarkan pola penyebaran/pemukiman masyarakat Suku Banjar di dua kecamatan ini (Gambar 7). Hal ini dapat dilihat dari pola penyebaran M. casturi di dua kecamatan ini. Penyebaran M. casturi di Kecamatan GAS (Lampiran 1) lebih mengelompok bila dibandingkan dengan penyebaran M. casturi di Kecamatan Gaung (Lampiran 2) yang lebih menyebar di seluruh wilayah kecamatan. Hal ini di sebabkan karena populasi M. casturi di Kecamatan GAS tersebar pada perkampungan suku Banjar/ kebun-kebun yang dimiliki suku Banjar. Sedangkan di Kecamatan Gaung sendiri, M. casturi tersebar di seluruh kecamatan karena sebagian besar penduduknya merupakan suku Banjar.

Gambar 7 Peta sebaran M. casturi di Kecamatan Gaung dan GAS

Struktur Populasi M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir

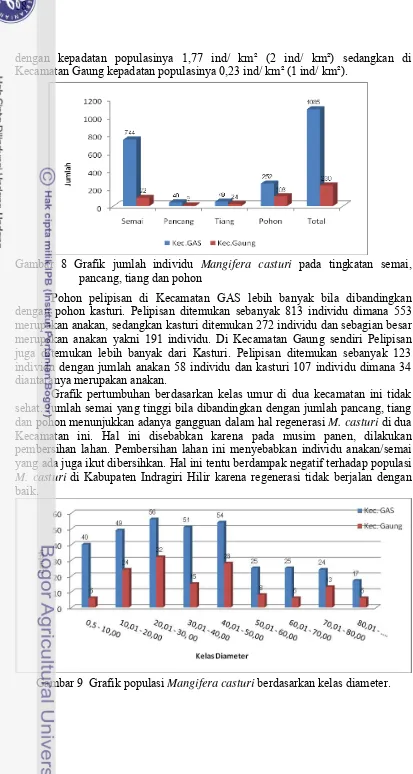

Inventarisasi yang dilakukan di dua Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir menemukan sekitar 1315 individu M. casturi. Jumlah ini merupakan penjumlahan dari 1085 individu di Kecamatan GAS dan 230 individu di Kecamatan Gaung. Dari jumlah individu yang ada sebagian besar merupakan individu semai sebanyak 836 individu atau 63,57 % individu M. casturi. Semai yang ada merupakan semai yang ditemukan di sekitar 73 individu pohon. Keberadaan semai yang ada disebabkan karena ketika buah M. casturi masak dan jatuh, buah ini tidak di ambil/terambil. Sering kali juga semai ditemukan di sekitar halaman rumah masyarakat karena tumbuh tidak sengaja dari biji M. casturi yang dikonsumsi.

dengan kepadatan populasinya 1,77 ind/ km² (2 ind/ km²) sedangkan di Kecamatan Gaung kepadatan populasinya 0,23 ind/ km² (1 ind/ km²).

Gambar 8 Grafik jumlah individu Mangifera casturi pada tingkatan semai, pancang, tiang dan pohon

Pohon pelipisan di Kecamatan GAS lebih banyak bila dibandingkan dengan pohon kasturi. Pelipisan ditemukan sebanyak 813 individu dimana 553 merupakan anakan, sedangkan kasturi ditemukan 272 individu dan sebagian besar merupakan anakan yakni 191 individu. Di Kecamatan Gaung sendiri Pelipisan juga ditemukan lebih banyak dari Kasturi. Pelipisan ditemukan sebanyak 123 individu dengan jumlah anakan 58 individu dan kasturi 107 individu dimana 34 diantaranya merupakan anakan.

Grafik pertumbuhan berdasarkan kelas umur di dua kecamatan ini tidak sehat. Jumlah semai yang tinggi bila dibandingkan dengan jumlah pancang, tiang dan pohon menunjukkan adanya gangguan dalam hal regenerasi M. casturi di dua Kecamatan ini. Hal ini disebabkan karena pada musim panen, dilakukan pembersihan lahan. Pembersihan lahan ini menyebabkan individu anakan/semai yang ada juga ikut dibersihkan. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap populasi M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir karena regenerasi tidak berjalan dengan baik.

19

Berdasarkan grafik kelas diameter menunjukkan bahwa pertumbuhan M. casturi berjalan dengan baik. Tidak terlihat adanya perbedaan yang menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan pada kelas diameter 0,5 – 80,01. Jumlah populasi untuk seluruh kelas diameter M. casturi di Kecamatan GAS lebih banyak di bandingkan dengan jumlah populasi M. casturi di Kecamatan Gaung. Dari grafik yang ditunjukkan, individu M. casturi pada kelas diameter 20 – 30 cm dan 40 – 50 cm lebih banyak dari pada jumlah individu M. casturi pada kelas diameter yang lain. Individu pada kelas diameter ≥ 25 cm biasanya sudah mulai berbuah.

Bio - Ekologi M. casturi di Kabupaten Indragiri Hilir

M. casturi merupakan buah yang digemari masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga tidak sulit untuk mencari pasar penjualan buah ini. Musim berbuahnya yang setahun sekali juga mengakibatkan buah ini tidak selalu ada di pasaran. M. casturi mulai berbunga pada bulan September dan berbuah pada bulan Desember – Januari. Siklus yang terjadi setelah masa berbuah habis adalah M. casturi mulai meranggas/menggugurkan daun yang selanjutnya mulai muncul daun/tunas muda. Daun/tunas muda kemudian menjadi dewasa, tak lama kemudian bunga mulai muncul.

M. casturi memiliki ukuran buah yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis mangga yang lain. Tekstur daging buah agak kasar dengan rasa manis beraroma khas. Keunggulan M. casturi adalah dari segi aromanya yang khas disukai oleh masyarakat, rasanya manis, berbuah lebat, serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Kelemahannya yaitu dagingnya tipis dan berserat serta memerlukan waktu yang relatif lama untuk berbuah.

Penyebaran M. casturi di lokasi penelitian lebih banyak ditemukan pada lokasi-lokasi yang dekat dengan sungai dan anak sungai. Karekteristik Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki banyak anak sungai dan tipe tanah yang sesuai sebagai tempat tumbuh M. casturi. Walaupun demikian, penyebaran M. casturi tidak dipengaruhi oleh aliran sungai. Hewan dan manusialah yang menyebabkan M. casturi tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir. Hewan yang berperan dalam penyebaran M. casturi adalah babi, tupai dan kalong, sedangkan oleh manusia, M. casturi ditanam di lahan-lahan yang mereka miliki.

Pada umumnya tipe tanah di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas tanah Organosol (Histosil),yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan di wilayah Indragiri Hilir terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Pada sepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam (natural river leves) yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol) dan Gleihumus (Inceptisol). Vegetasi alami dari daerah tanah-tanah organosol, alluvial dan gleihumus adalah hutanp ematang, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan pasang surut (Ishak 2003).

Angin yang bertiup sepanjang tahun adalah angin utara dan angin selatan. Pada waktu musim angin utara terjadi musim gelombang, serta air pasang yang cukup tinggi, yang membawa air laut berkadar garam ke hulu sungai, sehingga membawa pengaruh terhadap tingkat kesuburan tanaman-tanaman tertentu yang tidak tahan terhadap kadar air dengan kandungan garam (Ishak 2003).

Hilir. Peta sebaran M. casturi berdasarkan tipologi tanah dapat dilihat pada Gambar 10

Gambar 10 Peta sebaran M. casturi berdasarkan tipe tanah

Dari peta tipe tanah yang ada dapat dilihat bahwa M. casturi tersebar pada tipe tanah swamp deposits (tanah rawa). Sebagian besar daerah di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tipe tanah bisa menjadi tempat tumbuh M. casturi. Tempat tumbuh M. casturi di Kecamatan GAS dan Kecamatan Gaung merupakan tanah gambut dengan derajat keasaman (pH) 3,5 – 6. Walaupun tanahnya asam, M. casturi tumbuh baik.

Topografi daerah Indragiri Hilir terdiri atas daratan dan perairan yang beriklim tropis basah, curah hujan tertinggi 1300 mm, dan hujan turun antara bulan Oktober sampai Maret setiap tahunnya. Pada musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun selama tiga bulan, sehingga menimbulkan kesulitan air bersih, dan masalah pengairan (BPS 2011).

M. casturi seperti yang disebutkan oleh Kostermans (1993) hanya ditemukan di kawasan budidaya masyarakat di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. M. casturi di Kabupaten ini tersebar pada area kebun masyarakat, pekarangan, sawah, tepi sungai, dan di tepi jalan. Survei yang dilakukan Kostermans dan Bompard pada tahun 1985 – 1987 inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penetapan status kelangkaan M. casturi menurut IUCN. Kegiatan ini merupakan kegiatan survei keanekaragaman mangga di Kalimantan kerjasama antara WWF dan IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources). Hasil survei ini kemudian dipublikasikan melalui buku The Mangoes: Their Botany, Nomenclature, Horticulture and Utilisation.

21

M. casturi di Kecamatan Gaung dan Kecamatan GAS ditemukan tumbuh berdampingan dengan areal yang dimanfaatkan masyarakat. Pada areal kebun, M. casturi ditemukan di kebun-kebun kelapa, kelapa sawit, dan pinang masyarakat. M. casturi juga ditanam di pinggir sawah dan pinggir jalan yang biasa dilalui masyarakat. Sebagian masyarakat baik di Kecamatan Gaung dan Kecamatan GAS menanam M. casturi di pekarangan rumah sebagai pohon peneduh atau tanaman penghasil buah untuk kebutuhan keluarga. Untuk Anakan M. casturi selain ditemukan di bawah pohon induk, anakan juga banyak di sekitar halaman rumah masyarakat. Hal ini karena buah yang telah dimakan oleh masyarakat bijinya tumbuh dengan baik (tidak sengaja tumbuh untuk ditanam).

Gambar 11 Pohon M. casturi di ladang dan kebun kelapa masyarakat. M. casturi yang ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan 2 dari 3 sub spesies M. casturi yang ada, yakni kasturi dan asam pelipisan. Menurut masyarakat, rasa buah kasturi lebih enak bila dibandingkan dengan pelipisan. Kasturi memiliki kulit yang lebih tebal bila dibandingkan dengan pelipisan sehingga buah ini lebih tahan lama.

Faktor Stimulus Konservasi Ex Situ M. casturi

Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas 20 kecamatan dengan 174 desa dan 18 kelurahan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 662.305 jiwa dengan rata-rata empat orang/rumah tangga. Dilihat dari komposisinya, penduduk laki-laki berjumlah 340.299 jiwa lebih banyak daripada penduduk perempuan 322.006 jiwa. Kepadatan penduduknya adalah 57 jiwa/km², dengan Kecamatan Tembilahan sebagai kecamatan yang paling padat penduduknya 352 jiwa/km² (BPS 2011).

Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir mayoritas beragama Islam. Penduduk aslinya merupakan orang-orang suku Melayu yang merupakan dan telah menetap di daerah ini sejak lama. Seiring berjalannya waktu, komunitas Melayu ini bercampur dengan suku-suku lain dan berasimilasi dengan beragam etnik lain melewati proses kulturasi dan akulturasi dari masa kemasa. Proses pembauran yang terus menerus antar suku menjadikan penduduk disini multi etnik. Suku-suku pendatang di kabupaten ini berasal dari Suku Banjar (Kalimantan), Suku Minang (Sumatra Barat), Suku Bugis dan Makassar (Sulawesi), Suku Jawa, Sunda dan Batak (Ishak 2003).

Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif. Beliau mengabdikan dirinya di Kerajaan Indragiri sebagai Mufti (Penasehat) di kerajaan ini (Ishak 2003). Kuatnya pengaruh islam terhadap suku Banjar juga terdapat dalam seni, pada kisah-kisah, berzanji, zapin, musik rebana, seni hadrah dan lain-lain. Teater Tradisonal Mamanda adalah seni pertunjukan teater tradisional rumpun Melayu yang berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Teater Mamanda dibawa oleh orang-orang Banjar yang bermigrasi ke Indragiri Hilir pada akhir abad ke-19 (Ishak 2003).

Tri-Stimulus Amar Konservasi Ex situ M. casturi

Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan wawancara yang dilakukan tidak mengetahui bahwa M. casturi termasuk spesies tumbuhan yang memiliki nilai konservasi penting untuk dilestarikan. Bisa disimpulkan bahwa spesies ini tetap ada di Kabupaten Indragiri Hilir bukan karena masyarakat menilai bahwa spesies ini harus dilestarikan karena status konservasinya. Akan tetapi lebih kepada faktor lain sehingga masyarakat mau menjaga dan menanam spesies ini tetap ada di lahan-lahan yang mereka miliki.

Pada masyarakat suku Dayak Meratus, M. casturi merupakan salah satu spesies yang dimanfaatkan dengan intensitas penggunaan tinggi. M. casturi termasuk salah satu spesies tumbuhan yang perlu dikonservasi di kawasan hutan Pegunungan Meratus. Selain M. casturi, menurut Kartikawati (2004) tumbuhan lain yang perlu dikonservasi di kawasan hutan pegunungan Meratus di antaranya: Shorea acuminata, Shorea javanica, Agathis borneensis, Koompassia malaccensis, Dipterocarpus caudiferus, Calamus manan, Artocarpus lancefolius, Eusideroxylon zwageri, Alyxia reinwadtii, Licuala valida, Baccaurea lanceolata, Eurycoma longifolia, Melia azedirach, Arcangelisia flava, Ficus deltoidea, jenis-jenis tumbuhan langka, tumbuhan dengan nilai ekonomi rendah namun mempunyai nilai kegunaan yang tinggi bagi masyarakat, dan jenis tumbuhan yang mempunyai fungsi ekologis.

M. casturi di masyarakat Suku Dayak Meratus menjadi salah satu spesies yang menjadi prioritas konservasi dinilai berdasarkan 4 parameter: (1) indeks kepentingan budaya terdiri dari 3 nilai, yaitu : kualitas penggunaan, intensitas penggunaan, dan ekslusivitas penggunaan (2) Penyebaran, (3) status keberadaan dialam (liar, semi domestika, domestika), dan (4) sifat pemanfaatan oleh masyarakat (subsiten, komersial). Dari penelitian yang dilakukan Kartikawati (2004), bagi masyarakat Suku Dayak Meratus M. casturi merupakan makanan sekunder dengan intensitas penggunaan sangat tinggi, spesies tumbuhan yang paling dipilih dalam peran budaya tertentu, penyebaran sangat terbatas, kebaradaannya secara alami jarang dan atau hanya ditemukan pada jarak tempuh yang relatif jauh dari kawasan permukiman, dan memiliki nilai komersial karena masyarakat mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan buah M. casturi.

23

pendekatan stimulus M. casturi yang ada di masyarakat. Stimulus-stimulus yang ada dimasyarakat meliputi stimulus-stimulus Amar (alamiah, manfaat, dan rela-religius) dalam Zuhud (2007) yang menjadi dasar untuk mendorong sikap dan aksi konservasi M. casturi.

Stimulus alamiah

Stimulus alamiah merupakan refleksi dari nilai-nilai kebenaran dari alam, kebutuhan keberlanjutan sumber daya alam hayati sesuai dengan karakter bioekologinya. Untuk mengetahui stimulus alamiah yang ada di masyarakat dikaji dengan menggunakan wawancara terhadap beberapa orang responden di Kecamatan Gaung dan Kecamatan GAS. Secara rinci skor dan sikap masyarakat berdasarkan skala likert pada dua kecamatan yang diteliti untuk stimulus ekologi seperti pada Tabel 3

Tabel 3 Skor dan sikap masyarakat pada stimulus ekologi

No Stimulus ekologi (alamiah) GAS Gaung Skor Sikap Skor Sikap 1 M. casturi tumbuh dengan baik di tanah rawa. 2,9 - 3,5 -

2 M. casturi yang akan berbunga ditandai dengan

rontoknya daun dan munculnya daun muda 3,7 - 3,1 -

3 Pelipisan dan kasturi berbeda bentuk dan rasanya 4,1 + 4,1 +

4 Pohon M. casturi berbuah sekali dalam setahun 3,6 - 3,7 -

5 M. casturi yang berbunga banyak didatangi burung

dan lebah 3,8 + 4,0 +

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, beberapa pertanyaan bernilai negatif sikap masyarakatnya baik di Kecamatan GAS ataupun Kecamatan Gaung. Sikap masyarakat yang bernilai negatif lebih didasarkan kepada pengetahuan masyarakat masih kurang untuk beberapa stimulus ekologi yang ada. Pengetahuan masyarakat tentang tempat tumbuh yang baik M. casturi, tanda-tanda M. casturi akan berbuah, jangka waktu berbuah M. casturi, dan warna bunga M. casturi. Dari nilai-nilai sikap yang ada dapat dilihat bahwa masyarakat bukan tidak tahu akan tetapi kurang mengetahui akan hal- hal tersebut. Sedangkan untuk total nilai sikap terhadap stimulus ekologi yang ditanyakan sikap masyarakat di kedua kecamatan ini bernilai positif.

Pemahaman masyarakat tentang manfaat ekologis M. casturi bagi mahluk hidup lain di kedua kecamatan ini juga baik. Hal ini ditandai dengan sikap (+)

masyarakat terhadap 2 pertanyaan stimulus alamiah yakni ”M. casturi yang berbunga banyak didatangi burung dan lebah” dan “buah M. casturi yang masak

di makan kelelawar, tupai dan kalong”. Stimulus manfaat

masyarakat yakni manfaat secara ekonomi. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir menyukai buah ini karena rasanya yang manis dan khas sehingga buah ini memiliki pasar dan nilai jual yang stabil di pasar-pasar tradisional masyarakat..

Tabel 4 Skor dan sikap masyarakat pada stimulus manfaat

No Stimulus ekonomi (manfaat) GAS Gaung Skor Sikap Skor Sikap

1 Hati senang melihat pohon M.casturi berbunga 4,0 + 4,0 + 2 Pohon M.casturi disiangi ketika mulai berbuah 3,8 + 4,1 + 3 Pohon M.casturi merupakan pohon yang menjadi salah

satu sumber pendapatan masyarakat 3,9 + 3,5 -

4 Lama Masyarakat memanfaatkan M.casturi 3,9 + 3,8 +

Total 3,9 + 3,8 +

Ket: Sangat setuju (5), setuju (4), netral (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1) dimana sikap (+) = sangat suka atau suka/setuju (≥3,8): Sikap (-) = tidak suka atau kurang suka/ tidak setuju (<3,8)

Untuk skor dan sikap masyarakat pada stimulus ekonomi di dua kecamatan ini bernilai positif, kecuali sikap masyarakat di Kecamatan Gaung terhadap pernyataan bahwa M. casturi merupakan salah satu komoditas yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Pada beberapa masyarakat di Kecamatan Gaung, mereka memiliki pohon M. casturi untuk kebutuhan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan buahnya. Hal ini wajar karena di Kecamatan Gaung, tidak semua masyarakat memiliki pohon M. casturi yang banyak. Masyarakat menanam 1-2 pohon di halaman rumah, ladang ataupun kebun untuk kebutuhan sendiri. Dari total nilai yang ada, baik di Kecamatan Gaung dan Kecamatan GAS memiliki sikap positif untuk stimulus manfaat dari M. casturi.

Stimulus rela-religius

Stimulus religius - rela merupakan refleksi dari nilai kebaikan terutama ganjaran dari sang pencipta Alam, nilai spiritual, nilai agama yang universal, pahala, kebahagiaan, kearifan dan budaya/tradisional, kepuasan batin dan lainnya. Alasan lain yang mengakibatkan M. casturi hingga saat ini ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah kerelaan sebagian besar masyarakat untuk menjaga tanaman yang ditanam oleh nenek moyang dan mempertahankannya untuk generasi selanjutnya. Akan tetapi hal ini kurang didukung dengan upaya budidaya M. casturi yang intensif oleh masyarakat.

Skor dan sikap masyarakat terhadap stimulus rela-religius pada dua

kecamatan ini bernilai negatif untuk ”buah yang dipanen ada yang dibudidayakan” hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menanam/membudidayakan M. casturi masih rendah. Sedangkan untuk pertanyaan lain sikap masyarakat memiliki nilai yang positif. Bila dibandingkan antara dua kecamatan, masyarakat Kecamatan Gaung lebih baik sikapnya dari Kecamatan GAS untuk stimulus rela-religius. Perbandingan sikap dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5 Skor dan sikap masyarakat pada stimulus rela-religus

No Stimulus rela-religius GAS Gaung Skor Sikap Skor Sikap 1 Pohon ditanam untuk konsumsi anak-cucu 3,8 + 4,0 +

2 Buah yang dipanen ada yang dibudidayakan 2,3 - 2,4 -

25

Tabel 5 Skor dan sikap masyarakat pada stimulus rela-religus (lanjutan..)

No Stimulus rela-religius GAS Gaung Skor Sikap Skor Sikap 4 Masyarakat sudah lama mengenal, memanfaatkan &

menanam M.casturi 4,0 + 4,5 +

Total 3,5 - 4,0 +

Ket: Sangat setuju (5), setuju (4), netral (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1) dimana sikap (+) = sangat suka atau suka/setuju (≥3,8): Sikap (-) = tidak suka atau kurang suka/ tidak setuju (<3,8)

Menurut Zuhud (2007) membangun sikap masyarakat pro-konservasi, sepatutnya dilakukan melalui integrasi tiga pendekatan yaitu (1) membangun

sikap “tri stimulus amar pro-konservasi”; (2) menyambungkan dan mengembangkan pengetahuan tradisional masyarakat menjadi pengetahuan modern, yang bersifat adaptif terhadap perkembangan terkini dan (3) mengaktifkan nilai-nilai religius sebagai stimulus rela dan kuat untuk membangun sikap serta perilaku konservasi.

Integrasi tiga pendekatan untuk mambangun sikap masyarakat pro-konservasi di Kabupaten Indragiri Hilir yang di wakili oleh dua kecamatan di kabupaten ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari stimulus-stimulus yang ada, bahwa masyarakat telah memiliki sikap “tri stimulus amar

pro-konservasi”, dalam kegiatan konservasi yang telah dilakukan nilai-nilai

religius sebagai stimulus rela dan kuat untuk membangun sikap serta perilaku konservasi juga telah muncul dan menjadi stimulus kuat di Kecamatan Gaung. Hanya saja pendekatan pengembangan pengetahuan tradisional masyarakat menjadi pengetahuan modern yang bersifat adaptif terhadap perkembangan terkini belum tampak. Disinilah peran penting pemerintah, perguruan tinggi dan penyuluh pertanian untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Tri-Stimulus Amar Pro-konservasi (Zuhud 2007) merupakan konsep sistem nilai yang dibagi menjadi tiga kelompok stimulus pro-konservasi, yaitu alamiah, manfaat, dan religius-rela yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kebenaran, kepentingan dan kebaikan. Konsep sistem nilai ini juga bisa diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir, agar M. casturi tetap lestari populasi dan lestari manfaat ekonominya. Dari penelitian yang dilakukan, sikap pro-konservasi M. casturi sebenarnya sudah ada di masyarakat. Akan tetapi, sikap yang ada tidak terlalu kuat. Sikap pro-konservasi yang ada baru pada tahapan sikap menjaga dan memanfaatkan belum pada tahapan meningkatkan populasi M. casturi yang ada.

Strategi Konservasi Ex Situ Mangifera casturi Berbasis Masyarakat

Analisis SWOT