PRODUKSI SERASAH DAN LAJU DEKOMPOSISI

Enhalus acoroides

DAN

Cymodocea rotundata

DI PERAIRAN

PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU

SITI MUSYAROFAH AWALIAH

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Produksi Serasah dan Laju Dekomposisi Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu adalah benar merupakan hasil karya sendiri dengan arahan dari Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dan karya tulis ini kepada Institut Pertanian Bogor

ABSTRAK

SITI MUSYAROFAH AWALIAH. Produksi Serasah dan Laju Dekomposisi Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Dibimbing oleh DIETRIECH GEOFFREY BENGEN dan ADRIANI SUNUDDIN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur produktivitas dan laju dekomposisi serasah jenis Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata dengan kerapatan yang berbeda. Penelitian dilakukan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu selama 4 bulan (April-Juli 2015) di empat stasiun (Stasiun E1, E2, C1, dan C2). Metode pengukuran produksi serasah dan laju dekomposisi adalah kurungan dan inkubasi serasah secara in situ. Produksi serasah tertinggi (0.0239 gbk/ind/m2 )terdapat di Stasiun E2 dengan kerapatan lamun yang padat (36 ind/m2). Serasah Enhalus acoroides akan terdekomposisi secara sempurna pada hari ke 106 sedangkan Cymodocea rotundata selama 116 hari. Analisis Komponen Utama menunjukkan bahwa produksi serasah tertinggi berada di Stasiun E2 (lamun Enhalus acoroides) dengan kondisi perairan yang kecepatan arusnya relatif lambat, bahan organik total pada sedimen yang tinggi dan substrat pasir yang lebih banyak dibandingkan Stasiun E1.

Kata kunci: Cymodocea rotundata, dekomposisi serasah, Enhalus acoroides, kerapatan lamun, produksi serasah

ABSTRACT

SITI MUSYAROFAH AWALIAH. Productivity and Decomposition Rate of Leaf Litter Enhalus acoroides and Cymodocea rotundata in Pari Island, Seribu Islands. Supervised by DIETRIECH GEOFFREY BENGEN and ADRIANI SUNUDDIN.

The study aimed to analyze productivity and decomposition rate leaf litter of Enhalus acoroides and Cymodocea rotundata. This study was conducted at Pari Island, Kepulauan Seribu during 4 months (April-July 2015) at four stations (E1, E2, C1, and C2). Productivity of leaf litter measured by the mesh while the decomposition rate was entered leaf litter into waring and incubated at the bottom of seawaters. The highest leaf litter productivity could be found in E2 with high seagrass density, its value was 0.0239 gbk/ind/m2. Leaf litter of Enhalus acoroides was completely decomposed after 106 days, while Cymodocea rotundata after 116 days. Principal component analysis shows that the highest productivity of leaf litter could be found at E2 which has relatively slow current, higher total organic matter, and more sand substrate than E1.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kelautan

pada

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan

PRODUKSI SERASAH DAN LAJU DEKOMPOSISI

Enhalus acoroides

DAN

Cymodocea rotundata

DI PERAIRAN

PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2016

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Produksi Serasah dan Laju Dekomposisi Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata

di Perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu”. Penelitian ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Departemen Ilmu dan Teknologi Kalautan yaitu Sarjana Ilmu Kelautan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Pak Mumu, Kang Abe, Bang Adit, Rika, Nilam, Reno, Yoga, Ardiyansyah, Nun, Mush, Bang Rifqie, Ardiyanto, Susan, Nana, Keluarga Asrama Putri Darmaga dan Keluarga Besar ITK 48 atas dukungannya selama ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Abi, Mama, Kakak, dan Adik serta seluruh keluarga atas

do’a dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

METODE 2

Waktu dan tempat 2

Bahan 2

Alat 3

Pengambilan Sampel dan Pengukuran Parameter Lingkungan 3

Prosedur Analisis Data 5

HASIL DAN PEMBAHASAN 7

Karakteristik Fisika dan kimia Perairan Pulau Pari 7

Karakteristik Vegetasi Lamun 10

Produksi Serasah Lamun 12

Dekomposisi Serasah Lamun 14

Hubungan Produksi Serasah dan Laju Dekomposisi dengan Karakteristik Fisika

Kimia Perairan dan Kerapatan lamun 17

SIMPULAN DAN SARAN 19

Simpulan 19

Saran 19

DAFTAR PUSTAKA 19

LAMPIRAN 21

DAFTAR TABEL

1 Parameter fisika-kimia air laut dan sedimen yang diukur 3

2 Hasil Pengukuran parameter fisika dan kimia air laut dan sedimen

di masing-masing stasiun penelitian 8

3 Komposisi Sedimen di setiap Stasiun 10

4 Rasio Berat Kering dan Berat Basah 15

DAFTAR GAMBAR

1 Lokasi penelitian 2

2 Metode Line Transect Quadrant 4

3 Kurungan untuk mengukur produksi serasah lamun 5 4 Jenis lamun yang ditemukan di Pulau Pari (a) Enhalus acoroides, (b) Cymodocea rotundata, (c) Thalassia hemprichii, (d) Halophila ovalis

(McKenzie et al. 2003) 10

5 Kerapatan total lamun di setiap stasiun 11

6 Kerapatan jenis lamun di setiap stasiun 11

7 Produksi Serasah Enhalus acoroides di (a) Stasiun E1 dan

(b) Stasiun E2 13

8 Produksi serasah Cymoodocea rotundata di (a) Stasiun C1 dan

(b) Stasiun C2 14

9 Persentase pengurangan berat serasah 15

10 Laju dekomposisi serasah 16

11 Analisis perkiraan habis serasah dengan analisis regresi eksponensial (a) Enhalus acoroides (b) Cymodocea rotundata 17 12 Hasil Analisis komponen Utama (PCA) antara produksi serasah dan laju dekomposisi dengan karakteristik fisika-kimia perairan dan kerapatan

lamun 18

DAFTAR LAMPIRAN

1 Standar Persen Penutupan Lamun Metode Seagrass Watch 21 2 Produksi Serasah di Stasiun Pengamatan 22 3 Analisis ANOVA Produksi Serasah Enhalus acoroides 22 4 Analisis ANOVA Produksi serasah Cymodocea rotundata 23

5 Kepadatan Lamun di Stasiun Pengamatan 24

6 Data Dekomposisi E.acoroides dan C.rotundata 26

7 Persen Pengurangan Berat Serasah 27

8 Laju Dekomposisi Serasah 27

9 Hasil Analisis PCA 27

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pulau Pari merupakan salah satu pulau terbesar dari kelima pulau yang berada di Gugusan Pulau Pari Kepulauan Seribu. Pulau Pari dikelilingi oleh ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Vegetasi lamun tersebar di wilayah perairan Gugus Pulau Pari dengan kedalaman kurang dari 2 meter dengan kondisi arus yang tenang (Kiswara 1992). Lamun (seagrass) adalah tumbuhan air berbunga (angiospermae) yang mempunyai kemampuan adaptasi untuk hidup di lingkungan perairan laut (Azkab 2000). Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem di laut yang paling produktif dan berperan penting bagi kehidupan biota laut (Hutomo dan Azkab 1987). Peranan penting dari ekosistem lamun yaitu sebagai produsen primer, stabilisator dasar perairan, pendaur zat hara, sumber makanan, serta sebagai tempat asuhan dan tempat tinggal.

Jenis lamun yang ditemukan di Pulau Pari adalah Cymodocea rotundata, Enhalus acoroides, Halophila ovalis, dan Thalassia hemprichii. Penelitian ini difokuskan pada spesies Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata . Enhalus acoroides merupakan spesies yang mewakili lamun berukuran besar sedangkan Cymodocea rotundata mewakili spesies lamun yang berukuran kecil. Daun Enhalus acoroides berbentuk seperti sabuk, tepinya rata, dan memiliki panjang daun antara 65-160 cm dan lebar antara 1,2-2 cm sedangkan Cymodocea rotundata memiliki daun yang lebih kecil dengan panjang antara 7,7-18 cm dan lebar antara 0,3-0.5 cm. Enhalus acoroides dapat tumbuh sampai kedalaman 4 m pada substrat pasir, pasir berlumpur atau lumpur sedangkan Cymodocea rotundata mempunyai toleransi tinggi pada daerah terbuka (tidak terendam air) dan paling banyak ditemukan pada daerah intertidal dengan terumbu karang yang lebar dengan substrat pasir atau pasir berlumpur (Tomascik et. al. 1997). Perbedaan morfologi dan habitat diduga dapat mempengaruhi jumlah produksi dan laju dekomposisi serasah lamun tersebut.

Ekosistem lamun berfungsi sebagai penyedia nutrien untuk biota di sekitarnya. Kandungan nutrien yang ada di perairan dan sedimen dipengaruhi oleh jumlah produksi dan hasil dekomposisi serasah. Serasah adalah daun lamun yang gugur akibat pengaruh fisik atau umur daun yang sudah tua. Serasah yang mengendap dimanfaatkan oleh fauna bentik dan partikel-partikel serasah dimanfaatkan oleh organisme penyaring (filter feeder) (Romimohtarto dan Juwana 2007). Serasah akan terdekomposisi dan menghasilkan bahan organik yang terbawa oleh arus dan dapat memperkaya ke ekosistem sekitarnya (Krisye 2012). Menurut Keough et. al (1995) in Bengen (2001), lamun dapat memproduksi 65-85% bahan organik dalam bentuk detritus dan disumbangkan ke perairan sebanyak 10-20%. Oleh karena itu tingkat produksi dan laju dekomposisi serasah pada lamun sangat penting untuk diketahui dalam rangka memahami fungsi ekologi ekosistem lamun yaitu sebagai penyedia nutrien bagi perairan laut.

Tujuan Penelitian

2

METODE

Waktu dan Tempat

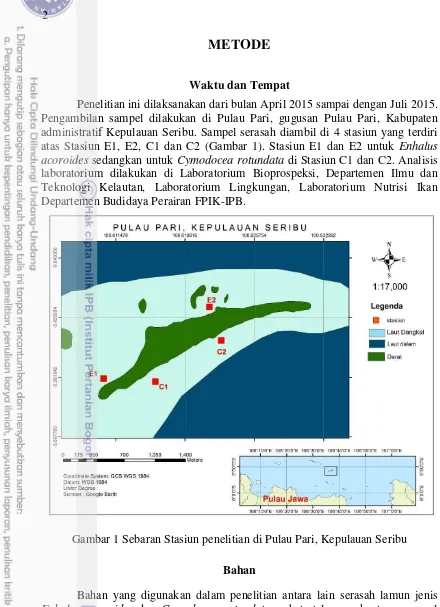

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2015 sampai dengan Juli 2015. Pengambilan sampel dilakukan di Pulau Pari, gugusan Pulau Pari, Kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Sampel serasah diambil di 4 stasiun yang terdiri atas Stasiun E1, E2, C1 dan C2 (Gambar 1). Stasiun E1 dan E2 untuk Enhalus acoroides sedangkan untuk Cymodocea rotundata di Stasiun C1 dan C2. Analisis laboratorium dilakukan di Laboratorium Bioprospeksi, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Laboratorium Lingkungan, Laboratorium Nutrisi Ikan Departemen Budidaya Perairan FPIK-IPB.

Gambar 1 Sebaran Stasiun penelitian di Pulau Pari, Kepulauan Seribu Bahan

3 Alat

Alat dan teknik pengukuran parameter fisika-kimia air laut dan sedimen dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 Parameter fisika-kimia air laut dan sedimen yang diukur

Parameter Unit Alat dan Teknik

Pengukuran Keterangan

Fisika

Suhu °C Termometer Hg In situ

Kedalaman meter Tongkat berskala (cm) In situ

Kecerahan meter Secchi disk In situ

Tekstur / Fraksi

Sedimen % Saringan bertingkat Laboratorium

Arus

m/s Pengukur arus dengan

bola pelampung In situ Kimia

Salinitas ‰ Hand Refractometer In situ

pH - pH meter In situ

Redoks potensial mV Eh meter Laboratorium

Bahan Organik Total % Titrasi Laboratorium

Biologi

Laju dekomposisi %/hari Waring dengan mesh size 1 mm

In situ

Pengambilan Sampel dan Pengukuran Parameter Lingkungan

Pengambilan Parameter Fisika – Kimia Perairan

4

Perhitungan Kerapatan Lamun

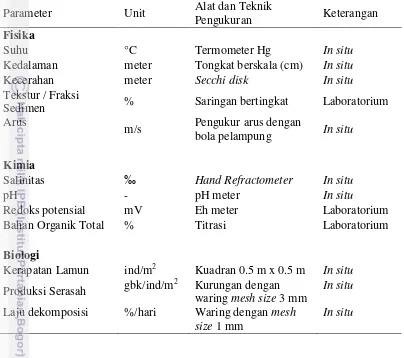

Metode yang digunakan untuk menghitung kerapatan lamun adalah metode line transect quadrant dimana metode ini mengacu pada metode Seagrass watch (McKenzie et al. 2003) yang umum dipakai dalam pengamatan struktur komunitas padang lamun. Transek Garis (line transect) dibentang tegak lurus terhadap garis pantai dimulai dari saat pertama kali ditemukan lamun sampai sepanjang 50 meter ke arah laut. Pada setiap stasiun diletakkan 3 line transect dengan jarak antar 25 meter dan dengan jarak antar plot 5 meter sepanjang 50 meter sehingga titik pengamatan dalam satu line transect ada 11 plot transek kuadrat berukuran 0.5 m x 0.5 m dan jumlah plot dalam satu stasiun ada 33 plot (Gambar 2).

Persen penutupan lamun dilihat berdasarkan standar persen penutupan metode Seagrass watch (McKenzie et.al 2003) (Lampiran 1).

Gambar 2 Metode Line Transect Quadrant

Perlakuan untuk Produksi Serasah

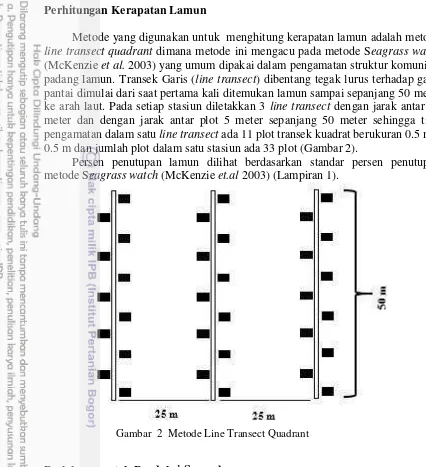

5 juga dibuat kurungan dengan 3 macam kerapatan yaitu kerapatan yang padat 260 ind/m2, kerapatan yang sedang 160 ind/ m2, kerapatan yang jarang 40 ind/m2.

Kurungan lamun didiamkan selama 2 bulan. Serasah yang terapung dan tenggelam dikumpulkan selama 10 hari kemudian dimasukkan ke kantong sampel untuk dibawa ke laboratorium. Selanjutnya dilakukan pengeringan dengan oven pada suhu 60-100 °C kemudian ditimbang dengan timbangan digital.

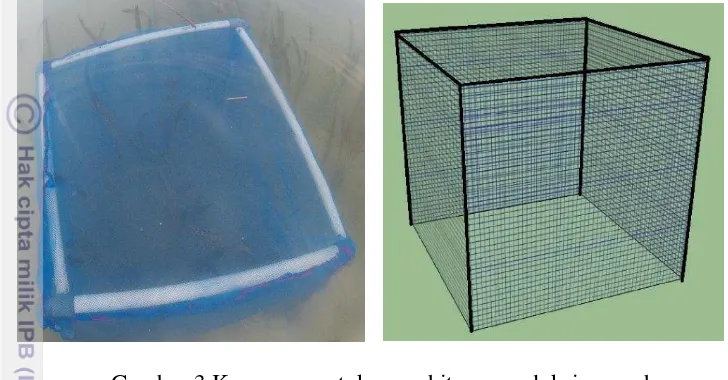

Gambar 3 Kurungan untuk menghitung produksi serasah Perlakuan untuk Laju Dekomposisi

Serasah lamun dikumpulkan dan dimasukkan kedalam kantong sampel. Sebelum dilakukan inkubasi di lapangan, serasah lamun dikeringkan dengan jumlah 3 sampel tiap jenis lamun. Sampel dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60-100 °C sampai didapatkan berat konstan. Berat kering awal diukur untuk mengetahui rasio berat kering dan berat basah.

Serasah Enhalus acoroides diambil sebanyak 10 gram (berat basah) sedangkan Cymodocea rotundata diambil sebanyak 5 gram (berat basah). Serasah dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari waring dengan mesh size 1 mm berukuran 15 cm x 10 cm. Kantong serasah yang diinkubasikan berjumlah 14 kantong per spesies. Sebanyak 2 kantong dari masing-masing jenis lamun di ambil setiap 2 hari sampai hari ke 14. Sampel dibawa ke laboratorium kemudian dicuci dengan air tawar dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 60-100 °C sampai didapatkan berat konstan. Sampel kemudian ditimbang untuk mengetahui berat yang tersisa.

Prosedur Analisis Data

Kerapatan jenis lamun

6

�� = ��

Keterangan :

Di = Kerapatan jenis ke-i (ind/ m2) Ni = Jumlah total individu jenis ke-i (ind) A = Luas area total pengambilan sampel (m2)

Produksi Serasah

Produksi serasah dihitung berdasarkan berat serasah yang terapung dan tenggelam yang berada di dalam kurungan dengan kerapatan yang berbeda pada setiap 10 hari masa inkubasi.

� = ��

Keterangan :

P = Produksi serasah (gram berat kering (gbk/ind/m2) w = Berat Serasah (gbk)

Di = Kerapatan Lamun jenis ke-i (ind/m2) Laju Dekomposisi

Sampel serasah yang akan didekomposisi terlebih dahulu dibuat sampel standar untuk mengetahui rasio antara berat kering, berat basah, dan kandungan air .

� = �

Keterangan :

r = rasio berat kering dan berat basah BK = Berat kering (gbk)

BB = Berat Basah (gbb)

� = − � %

Keterangan :

k = Kandungan air (%)

r = rasio berat kering dan berat basah

Laju dekomposisi dapat dihitung berdasarkan persen pengurangan berat pada setiap lamanya inkubasi (Juman 2005)

7 Keterangan :

R = Laju dekomposisi (%); IW = Berat awal serasah (%); FW = Berat akhir serasah (%); dan D = Lama inkubasi (10 hari).

Uji Perbedaan Produksi Serasah Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata

Untuk melihat perbedaan produksi serasah lamun E .acoroides dan Cymodocea rotundata dilakukan analisis ragam (ANOVA), dilanjutkan dengan uji

Duncan’s dengan menggunakan program SPSS 16.0 dan Microsoft Excel.

Kerapatan lamun, produksi serasah, persentase pengurangan berat serasah, laju dekomposisi serasah disajikan dalam grafik garis dan diagram pie dan dilakukan analisis nilai antar stasiun. Perkiraan waktu habisnya serasah yang terdekomposisi dianalisis dengan menggunakan analisis regresi eksponensial.

Hubungan Produksi Serasah dengan Karakteristik Fisika Kimia Perairan dan Vegetasi Lamun

Lamun merupakan tumbuhan yang menempati suatu area laut dangkal yang dari satu jenis lamun atau lebih dengan kerapatan yang padat ataupun jarang. Lamun yang sudah tua akan menjadi serasah yang terdekomposisi. Keberadaan ekosistem lamun di pengaruhi oleh karakteristik fisika kimia perairan. Oleh karena itu untuk mengetahui hubungan antara serasah yang dihasilkan dengan karakteristik fisika kimia perairan dan kerapatan lamun digunakan suatu pendekatan analisis stastistik multivariabel yang didasarkan kepada Analisis Komponen Utama.

Analisis komponen utama (PCA) merupakan suatu teknik untuk membentuk variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari variabel asal. Analisis komponen utama terkonsentrasi pada penjelasan struktur varian dan kovarian melalui suatu kombinasi linear variabel-variabel asal dengan tujuan utama melakukan reduksi data dan membuat interpretasi. Analisis komponen utama hubungan antara Produksi Serasah dengan Karakteristik Fisika Kimia Perairan dan Vegetasi Lamun dianalisis dengan meggunakan software XLstat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Fisika dan Kimia Perairan di Pulau Pari

8

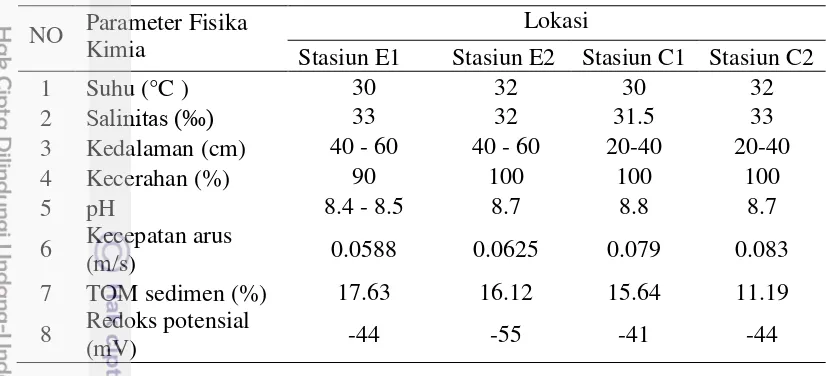

Tabel 2 Hasil Pengukuran parameter fisika dan kimia air laut dan sedimen di masing-masing stasiun penelitian

NO Parameter Fisika Kimia

8 Redoks potensial

(mV) -44 -55 -41 -44

Suhu perairan Pulau Pari pada keempat stasiun berkisar antara 30-32 °C. Suhu di keempat stasiun memiliki nilai yang relatif lebih tinggi karena diukur pada waktu siang hari, namun suhu tersebut masih dalam kisaran toleransi hidup lamun di daerah tropis. Suhu yang optimal bagi lamun untuk berfotosintesis berkisar 25-30 °C (Marsh et al. 1986) sedangkan suhu diatas 40 °C lamun akan stres dan mati diatas suhu 45 °C (McKenzie 2008). Perbedaan suhu yang tinggi akan menyebabkan stress dan gugurnya daun lamun. Banyaknya daun lamun yang berguguran akan meningkatkan produksi serasah lamun. Suhu berperan dalam proses dekomposisi serasah karena pengaruhnya terhadap aktivitas mikroorganisme pengurai seperti meiofauna.

Hasil pengukuran salinitas pada keempat stasiun berkisar antara 31-33 ‰. Lamun bersifat euryhalin sehingga dapat tumbuh pada kisaran salinitas 10-35 ‰ .

Jika berada pada kondisi hiposalin (<10 ‰) atau hipersalin (>45 ‰) lamun akan

mengalami stress dan mati (Hemminga dan Duarte 2000). Menurut Atlas in Yahya (2005) pada salinitas 20-40 ‰ mikroorganisme dapat tumbuh dan membantu proses dekomposisi.

Kedalaman perairan di stasiun pengamatan kurang dari 1 meter. Stasiun E1 dan Stasiun E2 memiliki kedalaman dengan kisaran 40-60 cm sedangkan Stasiun C1 dan C2 memiliki kedalaman sekitar 20-40 cm. Lamun di Stasiun C1 dan C2 adalah jenis Cymodocea rotundata yang panjang daunnya maksimum adalah 15 cm sehingga pada saat surut lamun tidak terpapar udara (Waycott et al. 2004)

Nilai kecerahan di Stasiun E1 lebih rendah dibanding stasiun lainnya yaitu 90 %. Hal ini dikarenakan komposisi substrat lumpur di Stasiun E1 lebih banyak dibanding staisun lainnya. Menurut Dahuri (2003) perairan dengan substrat lumpur akan memiliki tingkat kecerahan rendah dan tingkat kekeruhan yang tinggi.

9 enzim. Biota air termasuk mikroorganisme mampu hidup di kisaran pH 4-9 (Odum 1997).

Arus dapat membantu mendistribusikan serasah lamun ke sistem sekitarnya seperti ekosistem terumbu karang. Serasah yang diproduksi lamun membantu meningkatkan kelimpahan fito dan zooplankton di perairan terumbu karang (Hutomo dan Azkab 1987). Kecepatan arus di 4 stasiun berturut turut adalah 0.0588 m/s, 0.079 m/s, 0.083 m/s, 0.0625 m/s. Arus di Stasiun E1 dan E2 lebih lambat dibandingkan Stasiun C1 dan C2 karena letaknya yang terhalang oleh pulau serta ekosistem mangrove.

Hasil pengukuran TOM (Bahan Organik Total) berkisar antara 11-18%. Nilai TOM yang bervariasi berkaitan dengan tipe sedimen, kondisi lingkungan serta sumber bahan organik tersebut. Stasiun E1 dan Stasiun E2 memiliki nilai TOM yang lebih besar dibandingkan 2 stasiun lainnya. Nilai TOM yang tinggi disebabkan adanya faktor yang berperan sebagai pensuplai bahan organik. Sumber utama bahan organik sedimen di ekosistem padang lamun adalah jaringan tumbuhan lamun baik berupa serasah maupun sisa sisa tumbuhan lamun serta adanya suplai bahan organik dari darat dan ekosistem mangrove di sekitarnya. Stasiun E1 dan Stasiun E2 memiliki komposisi lumpur lebih banyak dibanding Stasiun C1 dan C2 karena sedimen berpasir umumnya mempunyai kandungan bahan organik lebih sedikit dibandingkan dengan sedimen berlumpur (Nybakken dan Bertness 2005).

Redoks potensial adalah suatu ukuran yang dipergunakan untuk mengukur adanya perpindahan elektron (e-). Redoks potensial merupakan sifat elektrokimia yang dapat dipakai sebagai indikasi dalam mengukur derajat anaerobiosis tanah dan tingkat transformasi biogeokimia yang terjadi (Ponnamperuna 1972 in Cyio 2008) Nilai redoks potensial sedimen di stasiun penelitian berkisar antara (-44)-(-55) mV. Nilai redoks potensial yang bernilai negatif menunjukkan terjadinya proses reduksi atau penurunan jumlah elektron yang disebabkan oleh bertambahnya bahan organik pada sedimen.

10

Tabel 3 Komposisi sedimen di setiap stasiun (%)

Stasiun Fraksi

Kerikil (%) Pasir (%) Lumpur (%)

E1 0 87.42 12.58

E2 0 95.63 4.37

C1 0 96.17 3.83

C2 0 96.40 3.60

Karakteristik Vegetasi Lamun

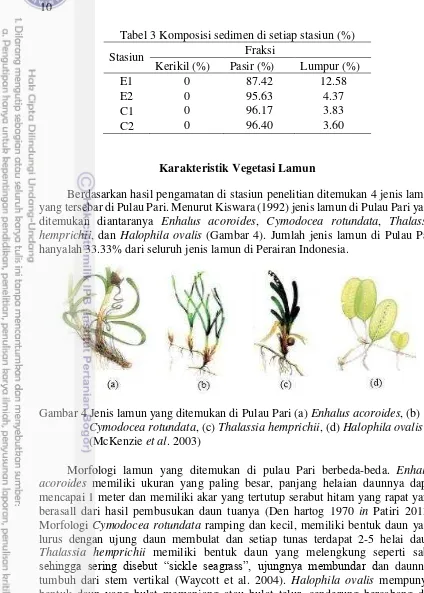

Berdasarkan hasil pengamatan di stasiun penelitian ditemukan 4 jenis lamun yang tersebar di Pulau Pari. Menurut Kiswara (1992) jenis lamun di Pulau Pari yang ditemukan diantaranya Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata, Thalassia hemprichii, dan Halophila ovalis (Gambar 4). Jumlah jenis lamun di Pulau Pari hanyalah 33.33% dari seluruh jenis lamun di Perairan Indonesia.

Morfologi lamun yang ditemukan di pulau Pari berbeda-beda. Enhalus acoroides memiliki ukuran yang paling besar, panjang helaian daunnya dapat mencapai 1 meter dan memiliki akar yang tertutup serabut hitam yang rapat yang berasall dari hasil pembusukan daun tuanya (Den hartog 1970 in Patiri 2013). Morfologi Cymodocea rotundata ramping dan kecil, memiliki bentuk daun yang lurus dengan ujung daun membulat dan setiap tunas terdapat 2-5 helai daun. Thalassia hemprichii memiliki bentuk daun yang melengkung seperti sabit

sehingga sering disebut “sickle seagrass”, ujungnya membundar dan daunnya tumbuh dari stem vertikal (Waycott et al. 2004). Halophila ovalis mempunyai bentuk daun yang bulat memanjang atau bulat telur, cenderung bercabang dua dengan tangkai daun yang pendek (Den Hartog 1970 in Hendra 2011)

Jenis lamun yang diamati yaitu Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata . Enhalus acoroides diamati di 2 stasiun yaitu barat daya pulau Pari dan di utara pulau Pari sedangkan Cymodoocea rotundata diamati di 2 stasiun yang berbeda yaitu di selatan Pulau Pari. Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata di stasiun pengamatan berasosiasi dengan spesies lamun yang berbeda seperti Thalassia hemprichii yang terlihat pada beberapa transek pengamatan

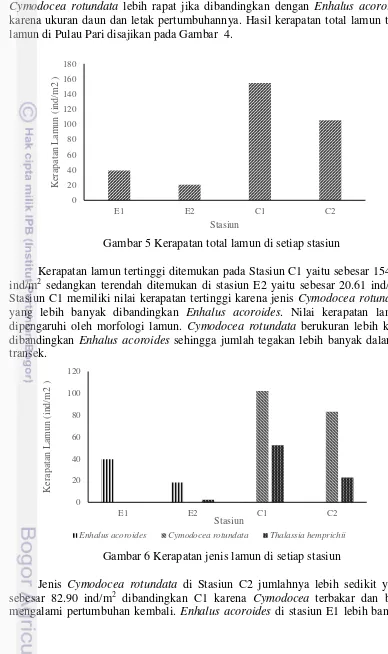

11 Kerapatan Jenis Lamun

Kerapatan jenis lamun dipengaruhi oleh jenis lamun. Lamun jenis Cymodocea rotundata lebih rapat jika dibandingkan dengan Enhalus acoroides karena ukuran daun dan letak pertumbuhannya. Hasil kerapatan total lamun total lamun di Pulau Pari disajikan pada Gambar 4.

Gambar 5 Kerapatan total lamun di setiap stasiun

Kerapatan lamun tertinggi ditemukan pada Stasiun C1 yaitu sebesar 154.73 ind/m2 sedangkan terendah ditemukan di stasiun E2 yaitu sebesar 20.61 ind/m2. Stasiun C1 memiliki nilai kerapatan tertinggi karena jenis Cymodocea rotundata yang lebih banyak dibandingkan Enhalus acoroides. Nilai kerapatan lamun dipengaruhi oleh morfologi lamun. Cymodocea rotundata berukuran lebih kecil dibandingkan Enhalus acoroides sehingga jumlah tegakan lebih banyak dalam 1 transek.

Gambar 6 Kerapatan jenis lamun di setiap stasiun

Jenis Cymodocea rotundata di Stasiun C2 jumlahnya lebih sedikit yaitu sebesar 82.90 ind/m2 dibandingkan C1 karena Cymodocea terbakar dan baru mengalami pertumbuhan kembali. Enhalus acoroides di stasiun E1 lebih banyak

0

12

yaitu sebesar 19.69 ind/m2 karena membentuk padang lamun dan tidak berasosiasi dengan jenis lain sedangkan di Stasiun E2 jenis Enhalus acoroides berasosiasi dengan Thalassia hemprichii. Enhalus acoroides tumbuh membentuk kelompok murni atau bersama sama dengan Thalassia hemprichii dan Halophila ovalis (Kiswara 1992). Cymodocea rotundata di kedua stasiun tidak tumbuh membentuk rumpun murni. Sebaran Cymodocea di rataan terumbu Pulau Pari mempunyai distribusi yang lebih sempit, terdapat di dasar berpasir dan di dasar berlumpur tidak dijumpai. Stasiun C1 dan C2 memiliki komposisi sedimen lumpur lebih sedikit dibanding Stasiun E1 dan E2 sehingga dapat dijumpai Cymodocea dalam jumlah yang lebih banyak.

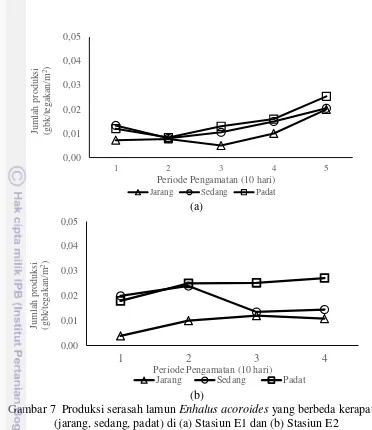

Produksi Serasah Lamun

Produksi Serasah Enhalus acoroides

Produksi Serasah lamun Enhalus acoroides dihitung di dua stasiun yaitu Stasiun E1 yang terletak di barat daya dan Stasiun E2 di utara Pulau Pari. Serasah dikumpulkan selama 10 hari dan dihitung berat keringnya. Pengambilan serasah di Stasiun E1 dilakukan sebanyak 5 kali. Rata-rata produksi serasah di Stasiun E1 dengan kerapatan 12 ind/m2 (jarang) adalah 0.01 gbk/ind/m2, serasah lamun di kerapatan 20 ind/m2 (sedang) adalah 0.0135 gbk/ind/m2 dan serasah lamun di kerapatan 36 ind/m2 (padat) adalah 0.015 gbk/ind/m2 (Gambar 4). Produksi serasah terbanyak di Stasiun E1 terdapat di kurungan lamun dengan kerapatan 36 ind/ m2 (padat) pada periode ke-5 sebesar 0,0254 gbk/tegakan/m2.

Pengambilan serasah di Stasiun E2 dilakukan sebanyak 4 kali karena pada pengambilan selanjutnya kurungan rusak dan hilang. Rata-rata produksi serasah di Stasiun E2 yang terbanyak terdapat di kurungan lamun dengan kerapatan 36 ind/m2 sebesar 0.0239 gbk/ind/m2 sedangkan di kurungan lamun dengan kerapatan 20 ind/m2 (jarang) sebesar 0.018 gbk/ind/m2 dan serasah di kurungan lamun dengan kerapatan 12 ind/m2 (sedang) sebesar 0.018 gbk/ind/m2. Produksi serasah yang terbanyak di Stasiun E2 terdapat pada kurungan lamun dengan kerapatan 36 in/m2 (padat) pada periode ke-4 sebesar 0.0272 gbk/tegakan/m2.

13

(a)

(b)

Gambar 7 Produksi serasah lamun Enhalus acoroides yang berbeda kerapatan (jarang, sedang, padat) di (a) Stasiun E1 dan (b) Stasiun E2

Produksi Serasah Cymodocea rotundata

Pengambilan serasah lamun Cymodocea rotundata di Stasiun C1 hanya dilakukan sebanyak 3 kali sedangkan di Stasiun C2 dilakukan sebanyak 4 kali. Perbedaan jumlah pengambilan serasah disebabkan kurungan yang sudah tidak ditemukan lagi di lokasi penelitian karena terbawa arus yang sangat kencang. Rata-rata produksi serasah di Stasiun C1 dengan kerapatan 40 ind/m2 (jarang) sebesar 7 x − gbk/ind/m2, serasah lamun di kerapatan 160 ind/m2 (sedang) sebesar 2.8 x

− gbk/ind/m2 dan serasah lamun di kerapatan 260 ind/m2 (padat) sebesar 2.8 x

− gbk/ind/m2 (Gambar 7a).

Produksi serasah di stasiun C2 lebih sedikit dibandingkan stasiun C1. Rata-rata produksi serasah pada kurungan lamun dengan kerapatan 40 ind/m2 (jarang) sebesar 1.4 x − gbk/ind/m2, serasah lamun pada kurungan dengan kerapatan 160 ind/m2 (sedang) sebesar 1.6 x − gbk/ind/m2 dan serasah lamun di kerapatan 260 ind/m2 (padat) sebesar 2 x − gbk/ind/m2 (Gambar 7b).

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan pada Stasiun C1 dan C2 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh (P > 0.05) antara kerapatan lamun yang

14

berbeda dengan produksi serasah yang dihasilkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi produksi serasah lamun adalah persentase tutupan lamun.

(a)

(b)

Gambar 8 Produksi serasah lamun Cymodocea rotundata yang berbeda kerapatan (jarang, sedang, padat) di (a) Stasiun C1 dan (b) Stasiun C2

Dekomposisi Serasah Lamun

Rasio Berat Kering dan Berat basah

Nilai rasio antara berat kering dan berat basah menunjukkan bahwa lamun memiliki kandungan air yang berbeda-beda. Rasio berat kering untuk Cymodocea rotundata sebesar 0.4 gbk sedangkan Enhalus acoroides memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 1,6 %. Kandungan air terbesar adalah spesies Enhalus acoroides yaitu 84 % (Tabel 4). Berdasarkan penelitian Rumiantin (2011) hasil pengukuran kadar air menunjukkan bahwa lamun Enhalus acoroides mengandung kadar air yang cukup tinggi yaitu sebesar 84,38%. Kandungan air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, dan kapang untuk berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan materi dan mempercepat pembusukan sehingga lamun Enhalus

15 acoroides mudah sekali mengalami kerusakan (highly perishable) apabila tidak ditangani secara benar.

Tabel 4 Rasio Berat Kering dan Berat Basah

Jenis

Berat Basah (gbb)

Berat Kering (gbk) Rasio BK/BB

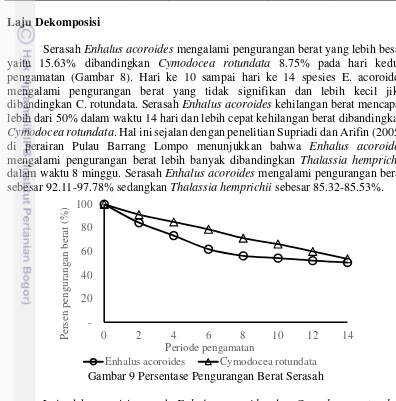

Serasah Enhalus acoroides mengalami pengurangan berat yang lebih besar yaitu 15.63% dibandingkan Cymodocea rotundata 8.75% pada hari kedua pengamatan (Gambar 8). Hari ke 10 sampai hari ke 14 spesies E. acoroides mengalami pengurangan berat yang tidak signifikan dan lebih kecil jika dibandingkan C. rotundata. Serasah Enhalus acoroides kehilangan berat mencapai lebih dari 50% dalam waktu 14 hari dan lebih cepat kehilangan berat dibandingkan Cymodocea rotundata. Hal ini sejalan dengan penelitian Supriadi dan Arifin (2005) di perairan Pulau Barrang Lompo menunjukkan bahwa Enhalus acoroides mengalami pengurangan berat lebih banyak dibandingkan Thalassia hemprichii dalam waktu 8 minggu. Serasah Enhalus acoroides mengalami pengurangan berat sebesar 92.11-97.78% sedangkan Thalassia hemprichii sebesar 85.32-85.53%.

Gambar 9 Persentase Pengurangan Berat Serasah

Laju dekomposisi serasah Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata disajikan pada Gambar 9. Laju dekomposisi tertinggi Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata terjadi pada hari yang sama yaitu hari ke 2. Laju dekomposisi Enhalus acoroides tertinggi yaitu 7.81%/hari sedangkan Cymodocea rotundata sebesar 4.38%/hari. Hal ini diduga pada hari kedua telah dimulainya proses kolonisasi dari bakteri. Memasuki hari ke 4, laju dekomposisi Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata menunujukkan adanya penurunan dan berfluktuasi. Hal ini diduga karena adanya penurunan aktivitas dari bakteri yang terlibat proses dekomposisi. Laju dekomposisi Enhalus acoroides dari hari ke-2 sampai hari ke-6 lebih cepat dibanding Cymodocea rotundata. Enhalus acoroides memiliki daun yang lebih lebar sehingga bakteri yang melakukan dekomposisi lebih banyak.

-16

Menurut Onate pocalioga (1992) in Supriadi dan Arifin (2005), semakin besar luas permukaan daun mengakibatkan bertambahnya laju dekomposisi. Memasuki hari berikutnya laju dekomposisi E .acoroides mengalami penurunan dan diduga hal ini disebabkan oleh semakin kecilnya jumlah material serasah yang dikonsumsi mikroba. Cymodocea rotundata mengalami laju dekomposisi yang lebih lambat dibandingkan E.acoroides dan mengalami penurunan di hari ke-4. Hal ini diduga luas permukaan daun yang lebih kecil, karakteristik fisik serta komposisi kimia daun Cymodocea rotundata.

Gambar 10 Grafik laju dekomposisi serasah E.acoroides dan C.rotundata Hasil penelitian Krisye (2012) di Perairan Pulau Barrang Lompo menunjukkan laju dekomposisi tertinggi spesies Cymodocea rotundata terjadi pada hari ke 10 sebesar 4.7 %/hari. Laju dekomposisi Cymodocea rotundata lebih lambat dibandingkan di perairan Pulau Pari. Hal ini diduga kondisi perairan yang lebih hangat di perairan Pulau Pari dibanding Pulau Barrang Lompo sehingga memungkinkan perkembangan dan aktivitas bakteri pendegradasi relatif lebih baik. Menurut Yulipriyanto (2009) faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi adalah komposisi kimia dan ukuran partikel serasah. Komposisi kimia tersebut meliputi kandungan senyawa dalam serasah seperti karbon (C), Nitrogen (N), Fosfor (P) polifenol, lignin dan selulosa yang mempengaruhi kualitas serasah. Serasah yang memiliki kandungan lignin dan selulosa yang tinggi memiliki laju dekomposisi yang lebih lama. Karakteristik fisik daun juga mempengaruhi laju dekomposisi. Daun yang kaku dan licin permukaannya akan lebih mudah meloloskan air sehingga laju dekomposisi lebih lambat. Kandungan air yang lebih banyak akan mempercepat proses dekomposisi. C.rotundata memiliki karakter daun yang lebih kaku dan permukaannya licin dibandingkan E.acoroides sehingga kandungan air Cymodocea rotundata lebih sedikit dibandingkan Enhalus acoroides yaitu sebesar 80%. Jumlah hari perkiraan habisnya serasah dapat diketahui dengan menggunakan regresi eksponensial (Gambar 10). Serasah Cymodocea rotundata akan terdekomposisi secara sempurna pada saat memasuki hari ke 116 sedangkan E.acoroides selama 106 hari. Cymodocea rotundata memiliki waktu yang lebih lama agar dapat terdekomposisi secara sempurna.

17

(a)

(b)

Gambar 11 Analisis regresi eksponensial perkiraan habis serasah (a) Enhalus acoroides dan (b) Cymodocea rotundata

Hubungan Produksi Serasah dan Laju Dekomposisi dengan Karakteristik Fisika-Kimia Perairan dan Kerapatan Lamun

Hubungan antara produksi serasah dan laju dekomposisi dengan karakteristik fisika kimia perairan dan vegetasi lamun menggunakan Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis) yang dapat dilihat pada Gambar 12. Parameter yang digunakan dalam analisis PCA adalah produksi serasah, kecepatan arus, pasir, lumpur, redoks potensial, dan TOM sedimen. Hasil analisis digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara produksi serasah dengan kerapatan lamun dan karakteristik fisika-kimia di stasiun penelitian di perairan Pulau Pari (Lampiran 9).

18

Gambar 12 Hasil Analisis Komponen Utama (PCA) antara Produksi serasah dengan Karakteristik Fisika-kimia Perairan dan Kerapatan Lamun

Parameter yang memiliki korelasi positif dengan produksi serasah adalah bahan organik total (TOM), sedangkan yang memiliki korelasi negatif adalah kecepatan arus dan redoks potensial sedimen. Tingginya bahan organik total pada sedimen diduga berasal dari produksi serasah yang tinggi. Laju dekomposisi serasah lebih cepat pada kondisi sedimen yang memiliki nilai Eh yang tinggi. Nilai Eh yang tinggi menunjukkan bahwa terjadi proses oksidasi sehingga kandungan oksigen lebih banyak. Dekomposer membutuhkan oksigen yang cukup sehingga laju dekomposisi bahan organik akan lebih cepat (Naibaho 2015)

Produksi serasah yang tinggi berada di Stasiun E2 dengan kerapatan lamun padat yaitu 36 ind/m2 yang memiliki kandungan pasir lebih banyak dibandingkan Stasiun E1. Produksi serasah yang paling rendah berada pada Stasiun C1 dan C2 dengan kerapatan jarang, sedang, dan rapat yang dicirikan oleh nilai redoks potensial sedimen yang tinggi, kecepatan arus yang tinggi dan kandungan substrat pasir yang lebih banyak dibandingkan lumpur. Kecepatan arus mempengaruhi kandungan bahan organik total pada sedimen. Sedimen pada perairan yang arusnya kuat akan memiliki nilai kandungan bahan organik total yang rendah karena terbawa arus dan hanya sedikit yang mengendap di sedimen. Bahan organik yang semakin meningkat akan menurunkan nilai Eh. Laju dekomposisi lebih cepat di stasiun E1 dibandingkan stasiun C1 yang ditandai dengan kandungan lumpur yang banyak dan bahan organik total yang tinggi.

19

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produksi serasah Enhalus acoroides lebih banyak dibandingkan serasah C.rotundata. Produksi serasah E.acoroides terbanyak yaitu di Stasiun E2 dengan kerapatan 36 ind/m2 sebesar 0.0239 gbk/ind/m2. Laju dekomposisi Enhalus acoroides lebih cepat dibandingkan C.rotundata dengan laju tertinggi kedua spesies terjadi pada hari kedua. Rata-rata laju dekomposisi E. acoroides adalah 3.62% sedangkan C.rotundata adalah 3.3%/hari.

Saran

Perlu dilakukan pengukuran laju pertumbuhan untuk mengetahui umur hidup lamun dan penelitian dengan jenis lamun yang berbeda di lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Azkab MH. 2000. Produktivitas di Lamun. J Oseana. 1 (25):1-11.

Bengen DG. 2001. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. PKSPL IPB. Bogor

Cyio MB. 2008. Efektivitas Bahan Organik dan Tinggi Genangan terhadap Perubahan Eh, pH, dan Status Fe, P, Al Terlarut pada Tanah Ultisol. J Agroland. 15(4):257-263

Dahuri R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelautan Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Hemminga MA, CM Duarte. 2000. Seagrass Ecology. Cambridge University Press. Cambridge.

Hendra. 2011. Pertumbuhan dan Produksi Biomassa Daun Lamun Halophila ovalis, Syringodium isoetifolium dan Halodule uninervis pada Ekosistem Padang Lamun di Perairan Pulau Barrang Lompo [Skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanudin.

Hutabarat S, Evans. 2006. Pengantar Oseanografi. Universitas Indonesia. Jakarta. Hutomo M, Azkab. MH. 1987. Peranan Lamun Di Lingkungan Laut Dangkal J

Oseana. Balitbang Biologi Laut. Pustlibang Biologi Laut-LIPI. 12(1): 13 – 23.

Juman RA. 2005. Biomass. Litterfall and Decomposition Rates for the Fringed Rhizophora mangle Forest Lining the Bon Accord Lagoon. Tobago. Rev. Biol. Trop. J. Trop. Biol. IS53 (1): 207-217

Kuriandewa TE. 1992. Produksi Serasah Daun Lamun pada Padang Lamun Vegetasi Tunggal dan campuran di Wilayah Perairan Teluk Kotania. Prosiding II Seminar nasional Biologi XV

20

Krisye. 2012. Analisis Produksi Serasah dan Laju Dekomposisi Berbagai Jenis Lamun Di Perairan Pulau Barrang Lompo [Skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanudin.

Marsh JA, Dennison WC, Alberte RC. 1986. Effects of Temperature on Photosynthesis and Respiration in Eelgrass (Zostera marina L.) J.l Exp Mar Biol Ecol. 101: 257-267.

McKenzie LJ. 2008. Seagrass Watch. Proceedings of a workshop for mapping and monitoring seagrass habitats in north east arnhem land northern territory McKenzie LJ, Campbell SJ, Roder CA. 2001. Seagrass-Watch: Manual for

Mapping & Monitoring Seagrass Resources by Community (citizen) volunteers. (QFS. NFC. Cairns) 100pp

Naibaho RF. 2015. Laju Dekomposisi Serasah Daun Avicennia marina dan Kontribusinya terhadap Nutrisi di Perairan Serambi Deli Kecamatan Pantai Labu [Skripsi]. Medan (ID); Universitas Sumatera Utara.

Nybakken JW, Bertness MD. 2005. Marine Biology: An Ecological Approach. 3rd edition. New York (NY): Pearson Benjamin Cummings.

Odum EP. 1997. Fundamental of Ecology, 3rd Edition. Saunders College Publishing : Philadelphia. 474p

Patiri J. 2013. Sintasan dan pertumbuhan Semaian Lamun Enhalus acoroides di Perairan Pulau Barrang Lompo [Skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanudin.

Romimohtarto K, Juwanan S. 2007. Biologi Laut. Djambatan. Jakarta.

Rumiantin RO. 2011. Kandungan Fenol, Komponen Fitokimia, dan Aktivitas Antioksidan Lamun Enhalus acoroides [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Sakaruddin MI. 2011. Komposisi Jenis, Kerapatan, Peren Penutupan dan Luas Penutupan Lamun di Perairan Pulau Panjang tahun 1990 – 2010 [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Supriadi, Arifin. 2005. Dekomposisi Serasah Daun Lamun Enhalus Acoroides dan Thalassia Hemprichii di Pulau Barranglompo, Makassar. Torani 15(1) 59-64.

Tomascik, T., A.J. Mah, A. Nontji, dan M. K. Moosa. 1997. The Ecology of the Indonesian Seas Part Two. Periplus Edition. Singapore. Periplus Edition. Singapore

Yahya, Yessy. 2005. Kelimpahan Bakteri Pendegradasi Serasah Lamun Enhalus acoroides Pada Ekosistem Terumbu Karang dan Padang Lamun di Pulau Barrang Lompo Makassar. Jurusan Ilmu Kelautan FIKP-Unhas. Makassar. Yulipriyanto. 2009. Laju Dekomposisi Pengomposan Sampah Daun dalam Sistem

Tertutup. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta

Waycott, M., K. McMahon, J. Mellors, A. Calladine dan D. Kleine. 2004. A Guide to Tropical Seagrasses of the Indo-West Pasific. In Tropical Seagrass Identification. www.seagrasswatch.org/id_seagrass.html [20 Agustus 2015]

21 LAMPIRAN

22

Lampiran 2 Produksi Serasah di Stasiun Pengamatan

St

Lampiran 3 Analisis ANOVA Produksi Serasah Enhalus acoroides

23

Lampiran 4 Analisis ANOVA Produksi Serasah Cymodocea rotundata

24

Lampiran 5 Kerapatan Lamun di Stasiun Pengamatan

26

Kerapatan total lamun

Stasiun Di total Di E. acoroides Di C. rotundata Di T. hemprichii

E1 39,39 39,39 0 0

E2 20,61 18,18 0,00 2,42

C1 154,73 0,36 102 52,36

C2 105,70 0 82,91 22,79

Lampiran 6 Data Dekomposisi Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata

27

Lampiran 7 Persen Pengurangan Berat Serasah

Hari ke Enhalus acoroides (%) C.rotundata (%)

2 15,625 8,75

Lampiran 8 Laju Dekomposisi Serasah

Hari ke Enhalus acoroides (%) C.rotundata (%)

2 7,81 4,38

Lampiran 9 Hasil Analisis PCA

Matriks Korelasi

Variabel Pasir Lumpur TOM Eh Produksi Kecepatan arus Pasir 1 -1,0000 -0,6435 -0,1519 -0,4309 0,7235

Eigenvalue 3,8997 2,1782 0,8199 0,1022 Variability (%) 55,7095 31,1175 11,7127 1,4603 Cumulative % 55,7095 86,8270 98,5397 100,0000

28

Faktor Pembobotan

F1 F2 F3 F4

29

Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian

Kurungan untuk menghitung Produksi Serasah Menghitung kerapatan lamun

Serasah yang dikumpulkan dalam kurungan

Kantong serasah untuk menghitug laju dekomposisi

Serassah yang sudah dikeringkan ditimbang dengan timbangan digital

30

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 25 Nopember 1992 sebagai anak kedua dari enam bersaudara dari orang tua bernama Yus Muhammad Basuki dan Relawati. Penulis lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purwakarta pada tahun 2007, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purwakarta pada tahun 2010. Pada tahun 2011, penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Ilmu dan teknologi Kelautan melelui jalur SNMPTN Tulis dan memperoleh beasiswa BIDIKMISI 2011-2015.

Selama kuliah di Institut Pertanian Bogor penulis pernah menjadi asisten Mata Kuliah Metode Statistika tahun ajaran 2013/2014, asisten Biologi Laut tahun ajaran 2013/2014 dan 2014/2015, asisten Ekologi Laut Tropis tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016. Penulis aktif dalam organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai sekretaris komisi II periode 2012/2013 dan 2013/2014. Dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan penulis melaksanakan penelitian dengan judul