DINAMIKA KEARIFAN TRADISIONAL MASYARAKAT DESA

RANU PANE DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA HAYATI

DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU

ARUNI NURRAHIM

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Dinamika Kearifan Tradisional Masyarakat Desa Ranu Pane dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hayati di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

ABSTRAK

ARUNI NURRAHIM. Dinamika Kearifan Tradisional Masyarakat Desa Ranu Pane dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hayati di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dibimbing oleh TUTUT SUNARMINTO dan SAMBAS BASUNI.

Desa Ranu Pane merupakan wilayah enclave TNBTS yang terletak pada ketinggian 2200 mdpl. Desa Ranu Pane memiliki luas 300 ha yang terbagi ke dalam dua dukuh yaitu Mbedog Asu (Sidodadi) dan Besaran. Pada kawasan ini terdapat zona pemanfaatan tradisional yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan TNBTS. Metode yang digunakan di dalam pengumpulan data adalah metode FGD (Foccus Group Discussion), wawancara dan kuesioner dalam bentuk close ended. Kearifan lokal mengenai pemanfaatan flora dan fauna sudah mulai tergeser. Pemanfaatan flora untuk saat ini masih dimanfaatkan walaupun tidak seintensif dulu seperti pemanfaatan tumbuhan obat, tumbuhan pangan dan bahan sajen. Pemanfaatan fauna sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger. Pergeseran ini terjadi karena beberapa faktor yaitu larangan dari pihak taman nasional, sumberdaya alam yang tersedia dan tidak adanya kemauan dari generasi muda untuk memepelajari kearifan lokal.

Kata Kunci : faktor perubah, kearifan tradisional, Suku Tengger

ABSTRACT

ARUNI NURRAHIM. The Dynamics of Traditional Knowledge of Ranu Pane Village on Utilization Bioldiversity in Bromo Tengger Semeru National Park. Supervised by TUTUT SUNARMINTO and SAMBAS BASUNI.

Ranu Pane village is an enclave TNBTS area which located 2200 m above sea level. Ranu Pane village’s wide is 300 hectare which is divided into two hamlets named Mbedog Asu (Sidodadi) and Magnitude. In this area there are traditional zone that can be used by people as forest resources in TNBTS. The method used for collecting the data is a method called FGD (foccus Group Discussion), interviews and questionnaires in the form of close-ended. Local knowledge regarding the use of flora and fauna have started shifting. Utilization for the flora is still used, although not as intensive as used as medicine, food plants and material offerings. Utilization fauna are no longer used by the Tengger tribe. This shift occurred because of several factors, like the prohibition of the national parks, the availability of natural resources and the lack of willingness of young people to search and understanding of local wisdom.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

ARUNI NURRAHIM

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2014

DINAMIKA KEARIFAN TRADISIONAL MASYARAKAT DESA

RANU PANE DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA HAYATI

Judul Skripsi : Dinamika Kearifan Tradisional Masyarakat Desa Ranu Pane dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hayati di Taman Nasional Bromo Tengger semeru

Nama : Aruni Nurrahim NIM : E34100112

Disetujui oleh

Dr Ir Tutut Sunarminto, MSi Pembimbing I

Prof Dr Ir H Sambas Basuni, MS Pembimbing II

Diketahui oleh

Prof Dr Ir H Sambas Basuni, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari-Maret 2014 ini ialah masyarakat, dengan judul Dinamika Kearifan Tradisional Masyarakat Desa Ranu Pane Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Tutut Sunarminto, MSi dan Bapak Prof Dr Ir H Sambas Basuni MS selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan arahan selama penelitian berlangsung dan dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staff pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur dan masyarakat Desa Ranu Pane yang telah membantu dan bekerjasama dalam pengumpulan data penelitian ini. Ungkapan terima kasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada Ayahanda Harnios Arief dan Mama Eni Setyaningsih, adik-adikku tersayang serta seluruh keluarga, atas segala doa, semangat dan kasih sayangnya. Selain itu juga ucapan terima kasih kepada Yuri Dinosia S yang telah menjadi partner selama belajar di Fahutan dan selalu memberikan semangat, kepada angkatan Nepenthes Rafflesiana KSHE 47, Keluarga besar KSHE dan Fahutan IPB, HIMAKOVA, serta sahabat-sahabat terbaik saya atas segala doa, kasih sayang dan kekeluargaan yang erat selama ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Lokasi dan Waktu 2

Bahan dan Alat 3

Jenis Data 3

Metode Pengumpulan data 3

Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 4

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 4

Karakteristik Responden 5

Aspek Pemanfaatan Tumbuhan oleh Masyarakat 6

Aspek Dinamika Kearifan Tradisional Masyarakat Suku Tengger 12

SIMPULAN DAN SARAN 17

Simpulan 17

Saran 17

DAFTAR PUSTAKA 17

DAFTAR TABEL

1 Komponen, jenis, sumber dan teknik pengambilan data 3

2 Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat 8

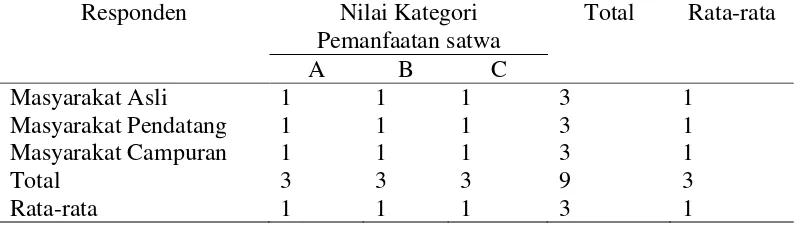

3 Pemanfaatan Satwa oleh Masyarakat 12

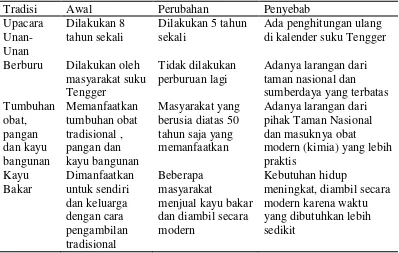

4 Tradisi yang mengalami perubahan 13

DAFTAR GAMBAR

1 Desa Ranu Pane 5

2 Tingkat pendidikan masyarakat 6

3 Pekerjaan masyarakat 6

4 Pelanggaran yang dilakukan masyarakat 7

5 Penangkapan masyarakat yang melanggar 7

6 Bagian Tumbuhan yang dimanfaatkan 10

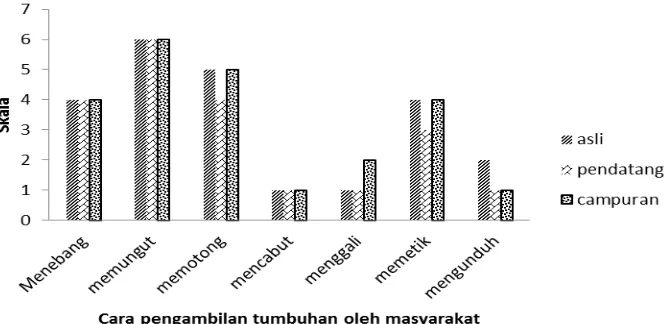

7 Cara pengambilan tumbuhan oleh masyarakat 10

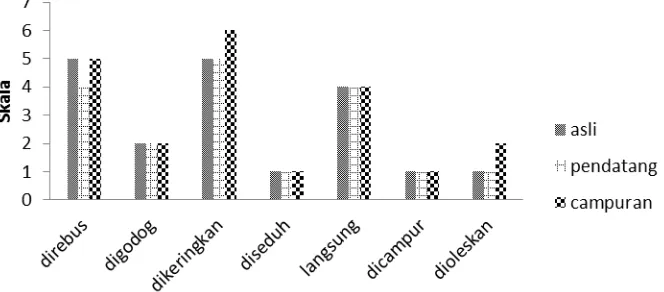

8 Cara pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat 11

DAFTAR LAMPIRAN

1 Panduan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) 19 2 Keadaan dan status perlindungan satwaliar di Desa Ranu Pane 19 3 Keadaan dan status perlindungan vegetasi di Desa Ranu Pane 20 4 Jenis tumbuhan, bagian yang dimanfaatkan, cara pengambilan, dan

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang ada di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat terutama masyarakat desa sekitar hutan. Admawidjaja (1991) menyatakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam melestarikan hutan harus selalu memperhatikan keberadaan penduduk di sekitar dan di dalam hutan. Mereka memanfaatkan segala sumber penghidupan yang ada di dalam hutan untuk mempertahankan eksistensi kelompoknya yang masih terbelakang yang tidak pernah mengenal keadaan di luar batas wilayahnya. Dalam kondisi sosial ekonomi yang sederhana, mereka secara alamiah adalah penjaga dan pelestari alam lingkungannya. Rakyat di sekitar hutan atau di dalam enclave hutan tidak dirugikan oleh larangan mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Diusahakan pemungutan hasil hutan terbatas di encvlave dan zona penyangga serta areal yang telah ditunjuk. Sumberdaya alam yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Beberapa bentuk pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat seperti penggunaan ranting kering, pemanfaatan tumbuhan dan hewan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan lain sebagainya. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan secara lestari agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, agar kelestarian sumberdaya alam tetap dapat terjaga maka pemanfaatan dilakukan secara bijak dan lestari.

Masyarakat tradisional berperan penting dalam hal pelestarian sumberdaya alam yang berada di sekitarnya karena masih memiliki nilai kearifan tradisional. Kearifan tradisional merupakan pengetahuan secara turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola lingkungan hidupnya, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasi mereka terhadap lingkungannya yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan (Purnomohadi 1985). Salah satu contoh masyarakat adat yang masih memiliki nilai ini adalah Masyarakat Suku Tengger di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Masyarakat Tengger sangat menjaga kelestarian alam, terlihat dari hutan yang masih terjaga kelestariannya. Suku Tengger menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tercipta hubungan yang sangat erat antara masyarakat Suku Tengger dengan hutan yang terdapat di Gunung Bromo dan Semeru. Salah satu contoh bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang masih terjaga sampai saat ini adalah pemanfaatan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pemanfaatan tanaman obat tradisional dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk sesajen pada saat upacara. Jika menebang satu pohon maka harus menanam dua pohon hal ini merupakan upaya dari masyarakat untuk menjaga kelestarian alam lingkungannya. Tradisi pemanfaatan sumberdaya alam ini telah ada sejak lama dan nilai ini diwariskan oleh leluhur masyarakat Suku Tengger.

2

merupakan salah satu faktor mengapa kelestarian hutan masih terjaga hingga saat ini. Masyarakat tradisional akan tetap menjaga kelestarian hutan karena mereka merasakan manfaat yang diberikan oleh hutan.

Ranu Pane merupakan pintu masuk utama untuk mendaki Gunung Semeru, sehingga banyak wisatawan asing maupun lokal yang masuk ke wilayah Desa Ranu Pane. Budaya para pendatang ini dapat merubah perilaku atau kearifan lokal yang masuk ke wilayah Desa Ranu Pane, sehingga terjadi perubahan di dalam budaya masyarakat Suku Tengger di Desa Ranu Pane dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Masuknya Taman Nasional ke dalam wilayah Desa Ranu Pane menyebabkan adanya larangan untuk mengambil sumberdaya hayati dari dalam hutan. Penelitian mengenai dinamika kearifan lokal masyarakat Desa Ranu Pane dalam pemanfaatan sumberdaya hayati di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru perlu dilakukan.

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi sumberdaya hayati di Taman Nasional yang dimanfaatkan oleh masyarakat

2. Mengidentifikasi dinamika kearifan tradisional masyarakat

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai-nilai kearifan tradisional

Manfaat Penelitian

1. Bagi pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam mengelola TNBTS pada kegiatan pemanfaatan dan pelestarian dengan berbasis pada kearifan lokal masyarakat yang berada di sekitar kawasan.

2. Bagi masyarakat adat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar masyarakat sekitar kawasan tetap tetap menjaga pengetahuan tradisional yang masih ada hingga saat ini

METODE

Lokasi dan Waktu

3

Bahan dan Alat

Obyek yang digunakan selama penelitian meliputi jenis sumberdaya hayati yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ranu Pane. Alat yang dipergunakan dalam penelitian meliputi : alat perekam, kuesioner dan tally sheet.

Jenis Data

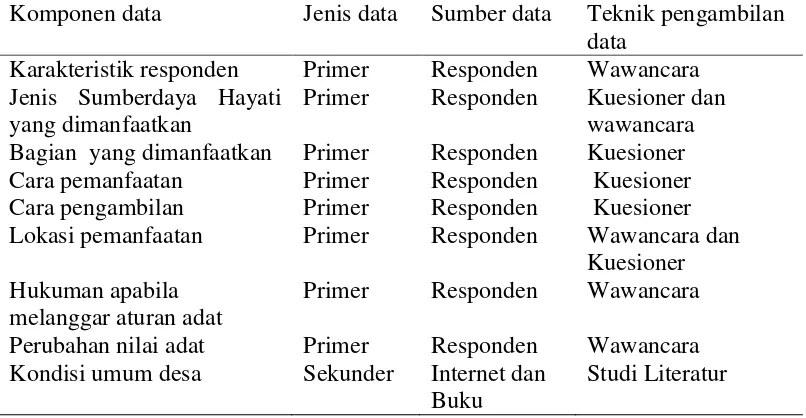

Jenis data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder kepada 90 responden dengan cluster yang berbeda yaitu masyarakat asli, campuran dan pendatang (Tabel 1).

Metode Pengumpulan data

Focus Group Discussion (FGD)

FGD adalah suatu metode riset yang oleh Irwanto (1998) didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Dengan kata lain FGD merupakan proses pengumpulan informasi tetapi tidak melalui wawancara, bukan perorangan dan bukan diskusi bebas tanpa topik spesifik. Metode FGD termasuk termasuk metode kualitatif. Seperti jenis-jenis metode kualitatif lainnya metode FGD berupaya untuk menjawab jenis-jenis pertanyaan how and why bukan menjawab pertanyaan what and how many yang khas untuk menjawab metode kuantitatif. FGD merupakan metode yang tidak mudah, membutuhkan perencanaan, upaya, dan sumberdaya.

Focus Group Discussion pada penelitian ini dilakukan bersama orang-orang yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah kearifan tradisional pada masyarakat Suku Tengger seperti sesepuh dan dukun adat setempat. FGD

Tabel 1 Komponen, jenis, sumber dan teknik pengambilan data

Komponen data Jenis data Sumber data Teknik pengambilan data

Karakteristik responden Primer Responden Wawancara Jenis Sumberdaya Hayati

yang dimanfaatkan

Primer Responden Kuesioner dan wawancara Bagian yang dimanfaatkan Primer Responden Kuesioner Cara pemanfaatan Primer Responden Kuesioner Carapengambilan Primer Responden Kuesioner Lokasi pemanfaatan Primer Responden Wawancara dan

Kuesioner Hukuman apabila

melanggar aturan adat

Primer Responden Wawancara Perubahan nilai adat Primer Responden Wawancara Kondisi umum desa Sekunder Internet dan

Buku

4

dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah datangnya masyarakat Suku Tengger, sejarah mengenai pemanfaatan kawasan oleh Masyarakat Tengger dan informasi mengenai perubahan nilai atau norma yang masih terjaga sampai saat ini.

Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 90 responden dengan tiga kategori yaitu masyarakat asli, masyarakat pendatang dan masyarakat campuran. Jumlah masing-masing kategori adalah 30 responden. Kuesioner yang diberikan merupakan kuesioner yang sudah disediakan jawabanya agar jawaban yang diberikan oleh responden tidak meluas. Penilaian terhadap kuesioner ini menggunakan skala Likert 1-7 (1. Tidak pernah dimanfaatkan 2. Jarang dimanfaatkan 3. Agak jarang dimanfaatkan 4. Dimanfaatkan 5. Agak sering dimanfaatkan 6. Sering dimanfaatkan 7. Selalu dimanfaatkan) (Avenzora2008).

Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan kepada informan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu membiarkan pihak yang diwawancarai untuk terbuka menjawab pertanyaan dari peneliti dan dibiarkan untuk mengekspresikan dirinya sendiri dengan istilah-istilah yang dimengerti oleh informan tersebut dan peneliti yang akan menyimpulkan hasilnya (Endraswara, 2006). Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai aspek apapun yang terkait dengan penelitian seperti bentuk pemanfaatan spesies, tingkat kesulitan memperoleh spesies tertentu, dan kearifan lokal masyarakat Suku Tengger.

Analisis Data

Data yang didapatkan diteliti terlebih dahulu kelengkapannya. Kemudian dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan tabel. Kemudian penilaian terhadap sumberdaya hayati yang dimanfaatkan dilakukan dengan scoring menggunakan skala Likert 1-7 lalu hasil dari kuesioner dijumlahkan untuk mendapatkan kuantifikasi tertinggi. Analisi deskriptif digunakan untuk metode FGD dan wawancara terhadap masyarakat. Hasil dari FGD dan wawancara kemudian digabungkan untuk mendapatkan hasil yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

5 iklim oleh Schmidt dan Ferguson (1951) kawasan resort Ranu Pane termasuk ke dalam iklim C. kawasan Ranu Pane setiap hari hampir selalu berkabut dan dingin. Suhu udara rata-rata mencapai 10 , curah hujan di Ranu Pane cukup Tinggi yaitu dengan Q= 33,3-60%. Pada bulan Januari hingga Februari angin bertiup kencang disertai dengan hujan yang terus-menerus. Kombinasi antara tiupan angin dan hujan merupakan penyebab erosi (BBTNBTS 2010).

Kawasan Ranu Pane memiliki kondisi hidrologi yang pada umumnya sama dengan daerah vulkanik lainnya. Daerah Ranu Pane memperoleh air dari tanah dari air hujan yang merembes melalui sebaran batu gunung, bergerak masuk ke dalam lapisan batuan di bawah batu lempung yang kedap air. Untuk keperluan sehari-hari Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane diperoleh dari bukit, yaitu dari sumber air Amprong dekat Gunung Ayek-ayek yang berjarak kurang lebih 4-5 Km dari Ranu Pane. Sumber air lainnya adalah dari Ranu Regulo yang mempunyai mata air sendiri, berbeda dengan Ranu Pani yang tidak memiliki mata air sendiri, karena Ranu Pane merupakan danau tadah hujan (BBTNBTS 2010).

Penduduk Desa Ranu Pane berjumlah 908 jiwa dan terbagi ke dalam tiga cluster yaitu masyarakat asli (Suku Tengger), masyarakat campuran (keturunan dari masyarat Suku Tengger dan pendatang) dan masyarakat pendatang. Kearifan Tradisional yang masih ada hingga saat ini berupa upacara-upacara adat seperti Upacara Kasodo, Karo, Unan-unan dan inong-inong. Bagi masyarakat yang menganut agama Hindhu masih melakukan pembuatan boneka petranyatnya yang ditujukan untuk acara perpisahan dengan orang yang sudah meninggal.

Karakteristik Responden

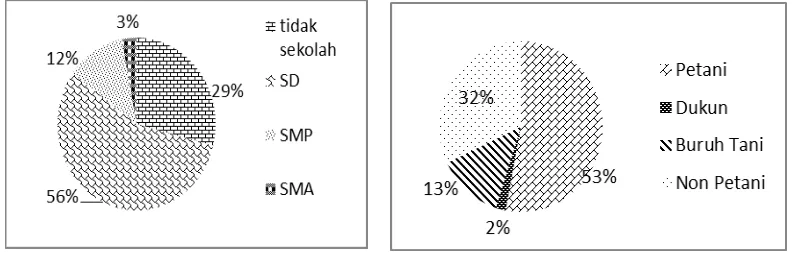

Masyarakat Suku Tengger memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda (Gambar 2). Responden sebanyak 56% berpendidikan Sekolah dasar (SD) hal ini dikarenakan fasilitas untuk sekolah yang berada di Desa Ranu Pane belum memadai, seperti hanya terdapat 1 bangunan sekolah yang untuk pagi hari digunakan sebagai sekolah dasar (SD) dan sore harinya digunakan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Responden yang diambil pada umumnya berjenis kelamin laki-laki hak ini dikarenakan laki-laki lebih sering pergi ke ladang dan mudah unutk ditemui. Mata pencaharian tertinggi dari responden sebagai petani

6

sayur sebanyak 53% dan dua diantaranya merupakan dukun adat dan dukun saji yang dipercaya masyarakat untuk memimpin upacara adat dan membuat sesajen (Gambar 3). Penunjukan menjadi Dukun Adat yaitu dari keturunan dan masyarakat, persyaratan menjadi dukun adat bukan dari masyarakat melainkan dari dukun sebelumnya. Syaratnya yaitu orang yang akan diangkat menjadi dukun harus hapal 2 bait mantra dan akan diadakan pelantikan mantra dari leluhur.

Agama yang dianut oleh masyarakat Suku Tengger yaitu agama Islam, Hindhu dan Kristen. Perbedaan ketiga agama ini tidak membawa perpecahan diantara warga. Menurut Pairah (2010) pada umumnya Masyarakat Suku Tengger memiliki sikap tenggang rasa antar umat beragama yang tinggi, sikap gotong royong, kekeluargaan dan ramah. Saat diadakan upacara adat seperti Kasodo warga yang beragama Islam dan Kristen ikut serta ke kawah bromo untuk mengikuti upacara. Suku Tengger merupakan warga yang ramah karena tradisinya dalam mempersilahkan tamu untuk duduk di dapur dan mempersilahkan makan.

Aspek Pemanfaatan Tumbuhan oleh Masyarakat

Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane merupakan masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan dan memanfaatkan kebutuhan hidupnya dari alam sekitar. Secara budaya masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam sekitarnya oleh karena itu, dalam tatanan kehidupan masyarakat telah memiliki kearifan lokal yang mengatur hubungan dengan alam dan mustahil untuk memisahkan keterkaitan masyarakat sekitar dengan kawasan konservasi (Wianti 2007). Masyarakat memperoleh beberapa tumbuhan dari hutan seperti tumbuhan yang digunakan sebagai tumbuhan pangan, tumbuhan obat dan kayu bakar. Lokasi pengambilan tumbuhan yang dimanfaatkan yaitu di zona pemanfaatan tradisional di kawasan hutan yang berada di sekitar Desa Ranu Pane. Menurut Peraturan menteri Kehutanan No.56 tahun 2006 zona pemanfaatan tradisional ditetapkan sebagai bagian dari Taman Nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan Sumberdaya Alam Hayati dan dimanfaatkan secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan

Gambar 2 Tingkat pendidikan masyarakat

7 hidupnya. Sebelum masuknya perladangan dan aturan dari taman nasional masyarakat memanfaatkan tumbuhan pangan seperti tiwul dan semanggi dari dalam hutan. Kebutuhan tumbuhan untuk sajen yang digunakan pada upacara adat sebenarnya tidak diperbolehkan , tetapi karena upacara merupakan tradisi yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya taman nasional maka pengambilan tumbuhan untuk sajen tidak dilarang dengan syarat hanya dukun sajen saja yang boleh mengambil dan dalam jumlah yang tidak banyak. Tumbuhan yang keberadaanya dilindungi dan digunakan untuk bahan sajen yaitu bunga edelweiss (Anaphalis longifolia). Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa pemanfaatan tertinggi adalah pemanfaatan tumbuhan untuk dijadikan kayu bakar oleh masyarakat. Tumbuhan yang biasa dijadikan kayu bakar adalah Akasia Gunung (Accacia decurens) dan Cemara Gunung (Casuarina junghuhinia), pengambilan kayu bakar ini merupakan suatu ancaman bagi kelestarian kawasan hutan, karena tingginya intensitas pemanfaatan kayu. Sering ditemukannya pelanggaran di dalam pengambilan kayu untuk kayu bakar, yaitu penebangan kayu yang masih bagus dan pengangkutan kayu bakar menggunakan motor (Gambar 4 dan 5).

Pihak TNBTS memperbolehkan masyarakat mengambil kayu yang sudah kering atau jatuh dan diangkut secara tradisional tidak boleh mempergunakan motor. Jumlah kayu bakar yang diangkut menggunakan motor dapat berjumlah lima kali lipat dibandingkan pengangkutan kayu bakar dengan cara dipikul. Bagi masyarakat yang mengangkut kayu dengan kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi apabila terlihat oleh pihak pengelola Taman Nasional, sanksi yang diberikan yaitu :

1. Apabila masyarakat baru melakukan pelanggaran satu kali maka masyarakat diharuskan menanam 100 bibit Akasia atau Cemara Gunung yang bibitnya dicari sendiri.

2. Apabila masyarakat melakukan pelanggaran dua kali maka masyarakat diharuskan menanam 200 bibit Akasia atau Cemara Gunung yang bibitnya dicari sendiri.

3. Masyarakat yang ketahuan melanggar untuk ke tiga kali maka akan diproses secara hukum.

Pemberian sanksi ini sudah didiskusikan oleh pihak Taman Nasional dan kepala Desa serta telah disetujui oleh seluruh masyarakat Desa Ranu Pane. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan. Beberapa

Gambar 5 Penangkapan masyarakat yang melanggar

8

warga sudah mulai sadar dan melakukan penanaman tumbuhan yang dapat dijadikan kayu bakar di ladang milik mereka, untuk mengurangi tingginya pemanfaatan penggunaan kayu bakar dari dalam kawasan hutan dan memudahkan dalam pengambilan kayu bakar pada saat musim hujan.

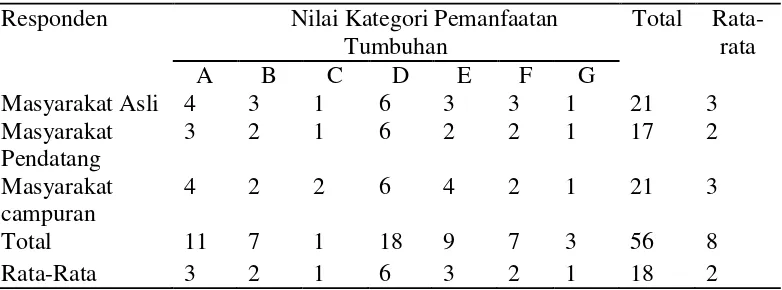

Keterangan : a. A= Tumbuhan pangan; B= Tumbuhan obat; C= Tumbuhan hias; D= Kayu bakar; E = Upacara adat; F= Pakan ternak; G= Bahan bangunan

b.1=Tidak pernah dimanfaatkan; 2= Jarang dimanfaatkan; 3= Agak jarang dimanfaatkan; 4= Dimanfaatkan; 5= Agak sering dimanfaatkan; 6= Sering dimanfaatkan; 7= Selalu dimanfaatkan

c. n= 30 orang responden pada setiap cluster

Tingginya pemanfaatan tumbuhan oleh suatu masyarakat atau suku juga dipengaruhi oleh tersedianya keanekaragaman spesies tumbuhan yang tinggi di lokasi tersebut. Keanekaragaman spesies tumbuhan dapat dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Semakin tinggi tempat, maka semakin rendah keanekaragaman spesies tumbuhan pada lokasi tersebut (Primack et al. 1998). Desa Ranu Pani terletak pada ketinggian 2200 m dpl. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat keanekaragaman spesies yang dapat dimanfaatkan. Jenis tumbuhan yang ditemukan pada saat penelitian berjumlah 21 spesies (Lampiran 4).

Pemanfaatan tumbuhan obat dan tumbuhan pangan tidak terlalu dimanfaatkan karena sumberdaya alam yang terbatas dan perubahan pola hidup masyarakat yang sudah bergeser ke arah yang lebih modern. Pemanfaatan tumbuhan pangan tidak terlalu dimanfaatkan lagi karena masyarakat Ranu Pane tidak memiliki waktu untuk pergi ke hutan. Masyarakat yang masih melakukan pemanfaatan tumbuhan pangan merupakan masyarakat asli setempat dan keturunannya. Tumbuhan pangan yang banyak dimanfaatkan yaitu jenis jamur dan ranti karena banyak terdapat di hutan. Pengambilan tumbuhan pangan ini dilakukan pada saat masyarakat memiliki waktu senggang dan pada saat masyarakat mencari kayu bakar. Pengambilan jamur oleh masyarakat dilakukan setahun sekali pada saat musim hujan. Jamur didapatkan oleh masyarakat pada pepohononan yang telah mati atau tumbang. Pengambilan jamur dilakukan dengan cara dipetik dan diambil sesuai kebutuhan.

Tumbuhan obat tradisional merupakan spesies tumbuhan yang dipercaya masyarakat mempunyai khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional (Zuhud 2004). Masyarakat yang menggunakan tumbuhan obat pada

Tabel 2 Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat Responden Nilai Kategori Pemanfaatan

9 umumnya merupakan masyarakat asli yang sudah berumur diatas 50 tahun dan masih mempercayai khasiat tumbuhan obat tersebut serta ingin menjaga kearifan tradisional yang telah diturunkan oleh leluhurnya. Tumbuhan obat yang banyak digunakan yaitu adas (Foeniculum vulgare), sempretan (Eupatorium inofolium) dan ampet (Pilea melastomoides). Spesies tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai obat biasanya digunakan untuk mengobati penyakit seperti pegal linu atau nyeri otot, obat masuk angin dan keseleo. Pemanfaatan tumbuhan obat pada umumnya diproses dengan cara digodog bersama air terlebih dahulu. Cara pengolahan untuk tumbuhan adas (Foeniculum vulgare) dilakukan dengan cara digodog bersama air dan diminum sedangkan pemanfaatan tumbuhan sempretan (Eupatorium inofolium) diproses dengan cara melumat daun segar dan menambahkan air kemudian diambil airnya. Manfaatan dari tumbuhan adas (Foeniculum vulgare) yaitu untuk mengobati batuk dan manfaat dari tumbuhan sempretan (Eupatorium inofolium) yaitu untuk mengobati luka luar pada kulit. Pemanfaatan tumbuhan obat hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Masyarakat campuran yang berusia 25 tahun sudah tidak mau lagi menggunakan tumbuhan obat tradisional karena masuknya obat kimia yang lebih modern, praktis dan langsung terasa khasiatnya, sehingga generasi muda sudah tidak ingin lagi mempelajari khasiat dan cara pemakaian dari tumbuhan obat tradisional.

Tidak ada waktu tertentu untuk pemanfaatan pada tumbuhan pangan maupun tumbuhan obat. Masyarakat Suku Tengger memanfaatkan jenis-jenis tumbuhan obat maupun pangan saat mereka membutuhkan baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Terutama penggunaan tumbuhan obat apabila ada warga yang sakit, warga langsung mencari tumbuhan tersebut dan mengambilnya sesuai kebutuhan. Tumbuhan obat juga dapat dikeringkan dan disimpan sehingga apabila diperlukan warga tidak perlu mencari terlebih dahulu.

Tumbuhan untuk kayu bahan bangunan sudah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Saat ini masyarakat menggunakan bahan bangunan material untuk membangun rumah mereka. Mereka tidak ingin memanfaatkan kayu bahan bangunan dari dalam hutan yang sulit digunakan dan susah didapatkan. Rumah masyarakat yang menggunakan kayu dari dalam hutan merupakan masyarakat asli yang telah sejak awal tinggal di Desa Ranu Pane. Jenis-jenis tumbuhan yang digunakan sebagai kayu bahanbangunan diketahui dari keturunan masyarakat asli yang pertama kali menempati Desa Ranu Pane.

10

Keterangan. 1=Tidak pernah dimanfaatkan; 2=Jarang dimanfaatkan; 3=Agak jarang dimanfaatkan; 4=Dimanfaatkan; 5=Agak sering dimanfaatkan; 6= sering dimanfaatkan; 7=Selalu dimanfaatkan

Gambar 6 Bagian Tumbuhan yang dimanfaatkan

Cara pengambilan tumbuhan oleh masyarakat Desa Ranu Pane diperoleh dengan cara memungut, memotong, memetik dan menebang. Cara pengambilan tertinggi adalah dengan cara memungut, skala untuk pengambilan dengan cara memungut mencapai angka 6 (Gambar 7).

Keterangan. 1=Tidak pernah dimanfaatkan; 2=Jarang dimanfaatkan; 3=Agak jarang dimanfaatkan; 4=Dimanfaatkan; 5=Agak sering dimanfaatkan; 6= sering dimanfaatkan; 7=Selalu dimanfaatkan

Gambar 7 Cara pengambilan tumbuhan oleh masyarakat

11 ini merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat karena menebang pohon yang masih bagus untuk dijadikan kayu bakar. Cara pengambilan dengan memetik menggunakan tangan secara tradisional dimanfaatkan untuk mengambil daun yang digunakan sebagai tumbuhan obat, tumbuhan pangan dan mengambil bunga untuk dijadikan sesajen. Cara ini dimaksudkan agar pemanfaatan sumberdaya tidak dilakukan secara berlebihan. Masyarakat menghindari penggunaan alat seperti gunting untuk mengambil sumberdaya, karena dikhawatirkan terjadi pengambilan secara berlebihan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya masyarakat Suku Tengger di dalam pelestarian sumberdaya hayati.

Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat dilakukan dengan cara dikeringkan, direbus, digodog dan dimanfaatkan secara langsung. Pemanfaatan tumbuhan obat dilakukan dengan cara penggodokan terlebih dahulu lalu langsung diminum, selain itu beberapa jenis tumbuhan obat yang sering dimanfaatkan cara pemakaiannya yaitu ditumbuk lalu dioleskan. Pemanfaatan tumbuhan untuk dijadikan bahan pangan dilakukan dengan cara direbus terlebih dahulu dan pemanfaatan tumbuhan untuk digunakan sebagai bahan sajen beberapa diantaranya menggunakan bagian bunga dari suatu tumbuhan, cara pemanfaatan dari tumbuhan untuk sajen adalah digunakan secara langsung. Pemanfaatan tumbuhan untuk kayu bakar dimanfaatkan dengan cara pengeringan kayu terlebih dahulu, setelah kayu kering kayu dapat dimanfaatkan untuk kayu bakar.

Aspek Pemanfaatan Satwa oleh Masyarakat

Masyarakat Desa Ranu Pane tidak memanfaatkan satwa yang ada di sekitar lingkungan tempat hidupnya, hal ini terlihat pada (Tabel 3) dimana satwa tidak pernah dimanfaatkan. Masyarakat desa tidak memanfaatkan satwa karena

Keterangan. 1=Tidak pernah dimanfaatkan; 2=Jarang dimanfaatkan; 3=Agak jarang dimanfaatkan; 4=Dimanfaatkan; 5=Agak sering dimanfaatkan; 6= sering dimanfaatkan; 7=Selalu dimanfaatkan

12

aturan dari pihak pengelola taman nasional dan tidak tersedianya sumberdaya di alam. Menurut warga sekitar mereka tidak mengetahui jenis satwa apa saja yang berada di dalam kawasan hutan sekitar tempat tinggal mereka. Pada saat melakukan wawancara masyarakat pada umumnya hanya mengetahui adanya harimau, babi hutan dan rusa. Masyarakat desa pada umumnya tidak mengetahui jenis burung yang berada di sekitar kawasan tempat tinggal mereka.

Beberapa warga masyarakat ada yang masih melakukan perburuan apabila hewan tersebut masuk ke dalam kawasan desa, tetapi hal ini sangat jarang dilakukan dalam satu tahun hanya mendapatkan 1-2 ekor saja. Hewan yang sering masuk ke dalam kawasan desa yaitu jenis babi hutan (Sus scrofa) dan rusa (Muntiacus muntjak). Satwa hasil buruan akan dibagikan kepada masyarakat desa yang mau dan tidak untuk diperjualbelikan. Beberapa warga masyarakat ada yang mengkonsumsi ayam hutan (Gallus gallus) tetapi tidak dalam jumlah yang banyak.

Tidak adanya pemanfaatan satwa sebagai bahan untuk dijadikan obat tradisional salah satu faktornya adalah minimnya pengetahuan masyarakat Desa Ranu Pane mengenai satwa apa saja yang dapat dijadikan obat. Sumberdaya satwa seperti herpetofauna yang biasa dijadikan bahan untuk obat tradisional pun tidak tersedia karena tingginya kawasan Desa Ranu Pane sehingga hewan-hewan herpetofauna jarang ditemukan.

Keterangan : a. A= Mamalia; B= Burung; C= Herpetofauana

b. 1-=Tidak pernah dimanfaatkan; 2= Jarang dimanfaatkan; 3= Agak jarang dimanfaatkan; 4= Dimanfaatkan; 5= Agak sering dimanfaatkan; 6= Sering dimanfaatkan; 7= Selalu dimanfaatkan

c. n= 30 orang responden pada setiap kluster

Aspek Dinamika Kearifan Tradisional Masyarakat Suku Tengger

Kearifan masyarakat dalam mengelola wilayah mereka terbentuk dalam sikap mereka yang tidak akan mau menjual tanah kepada penduduk yang bukan warga asli. Masyarakat di desa juga memiliki suatu ketentuan adat mengenai pelanggaran lingkungan, yaitu apabila seseorang menebang lima batang pohon non komersial di dalam kawasan TNBTS, maka ia diharuskan membayar dengan 50 sak semen dan menanam 300 batang pohon cemara pada bekas lokasi tebangan. Ada suatu kearifan yang tidak disadari oleh masyarakat desa dalam melindungi potensi alam sekitarnya, salah satunya adalah dengan mengeramatkan sumber air Ledok yang oleh warga sekitar dianggap “angker”. Tradisi yang ada

13 merupakan tradisi turun temurun yang sudah mendarah daging dan dianggap sebagai hal yang menjadi kekuatan dasar dalam kehidupan sosial masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane. Aspek perubahan kearifan tradisional meliputi tradisi Upacara Unan-unan, berburu, pemanfaatan tumbuhan obat tradisional, tumbuhan pangan dan tumbuhan untuk kayu bangunan serta perubahan pada pemanfaatan kayu bakar (Tabel 4).

Perubahan pada tradisi atau kearifan lokal yang ada disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya larangan dari taman nasional, ketersediaan sumber daya alam yang semakin terbatas, waktu yang diperlukan untuk mengambil sumberdaya di dalam hutan, pendidikan dan perkembangan zaman ke arah yang lebih modern.

Tradisi yang masih ada di kehidupan masyarakat suku Tengger yaitu Upacara adat. Upacara yang biasa dilakukan dari dulu hingga sekarang adalah Upacara Kasodo, Unan-Unan, Karo dan Inong-inong. Upacara Kasodo dilakukan untuk memperingati hasil bumi yang akan dilepaskan ke kawah Gunung Bromo. Upacara ini dilakukan satu kali dalam setahun, tidak terjadi perubahan sampai saat ini di dalam pelaksanaan upacara. Tradisi yang mengalami perubahan di dalam pelaksanaanya adalah Petranyatnya yaitu boneka yang dibuat menyerupai orang yang meninggal ditujukan untuk acara selamatan perpisahan antara orang yang masih hidup dan sudah meninggal. Perubahan terjadi karena masuknya agama lain ke dalam budaya masyarakat Tengger, sehingga kepercayaan ini mulai menghilang. Pelaksanaan ini masih dilakukan oleh orang masyarakat Tengger yang beragama Hindhu karena mereka masih mempercayai tradisi yang sudah ada sejak jaman nenek moyang. Masyarakat yang beragama Islam tidak melakukan ritual ini tetapi melakukan tradisi lain yaitu nyewu (1000 hari).

Tabel 4 Tradisi yang mengalami perubahan

Tradisi Awal Perubahan Penyebab

14

Salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat suku Tengger adalah tradisi berburu yang dilakukan sebelum tahun 1996. Perburuan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Cara berburu masyarakat Tengger dilakukan dengan menggunakan pisau kecil dan anjing. Anjing digunakan untuk menangkap hewan buruan dan hasilnya akan dibawa pulang dengan cara digotong bersama. Masyarakat yang akan melalukan perburuan masing-masing membawa anjingnya. Penggunaan anjing untuk melakukan perburuan merupakan upaya masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan, karena perburuan menggunakan anjing hanya dapat memperoleh hasil buruan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Anjing yang dibawa pada saat berburu berjarak kurang lebih satu meter dengan pemiliknya. Perburuan dilakukan dengan mengamati mangsa secara tersembunyi. Hasil buruan dibagikan kepada warga lainnya karena tidak terdapat sistem jual beli untuk hasil hewan buruan.

Perburuan yang dilakukan masyarakat suku Tengger memiliki aturan-aturan tertentu. Perburuan hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun namun tidak ada waktu khusus dalam pengambilan satwa. Jumlah satwa yang diburu dibatasi hanya 2 hingga 3 satwa buruan pada setiap kali berburu. Jenis satwa yang diburu juga ditetapkan hanya rusa dan babi saja. Struktur satwa juga ditetapkan hanya pada usia dewasa tidak produktif. Aturan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelestarian populasi satwa buruan yang menunjukkan kearifan sehingga harus terus dipertahankan. Namun terjadi perubahan pada tradisi ini dikarenakan sumberdaya satwa yang ada di Taman Nasional saat ini jumlahnya sangat terbatas. Untuk mendapatkan hewan buruan masyarakat perlu masuk ke dalam hutan dan membutuhkan waktu yang lama. Tingkat ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan masyarakat untuk lebih banyak bekerja di ladang, sehingga tidak memiliki waktu untuk berburu. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pihak lain yang melakukan perburuan satwa secara liar, sehingga menurunkan populasi satwa. Berdasarkan hal tersebut pihak Taman Nasional memberikan larangan untuk melakukan perburuan satwa di Taman Nasional. Maka dari itu tradisi berburu masyarakat Tengger sudah tidak dapat dilakukan lagi. Perburuan satwa kini hanya sebatas pada satwa yang keluar dari kawasan Taman Nasional. Selain itu karena adanya pengaruh dari luar maka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tidak lagi dilakukan dengan cara berburu namun dengan menerapkan sistem jual beli.

15 dibudidayakan di ladang atau dihalaman rumah warga agar masyarakat tidak perlu membuang waktu mereka untuk pergi ke dalam kawasan hutan.

Pada tahun 1995 sistem perladangan masuk ke dalam wilayah enclave desa Ranu Pane, ini menyebabkan masyarakat agak jarang memanfaatkan tumbuhan pangan dari dalam hutan lagi. Sebelum masuknya sistem perladangan masyarakat memanfaatkan tumbuhan pangan dari dalam hutan. Tumbuhan pangan didapatkan di kawasan hutan yang berbatasan dengan desa. Jarak yang ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan tumbuhan pangan tidak terlalu jauh, tidak seperti saat ini jarak yang ditempuh oleh masyarakat cukup jauh dikarenakan sumberdaya yang dimanfaatkan untuk dijadikan tumbuhan pangan sudah mulai terbatas. Cara pemetikan tumbuhan dilakukan dengan tangan, dan diambil dalam jumlah yang tidak banyak sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat Suku Tengger tidak langsung mengambil banyak, jika keesokan harinya mereka membutuhkan lagi maka mereka akan mencari lagi ke dalam hutan. Tumbuhan yang ditanaman di ladang yaitu tumbuhan pangan seperti kentang, kapri, kubis, bawang prey dan sawi. Hasil ladang dijual kepada tengkulak dan sebagian dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemanfaatan kayu bakar yang dilakukan oleh masyarakat Suku Tengger memiliki aturan tertentu. Waktu pemanenan hanya dilakukan pada musim kering dan disimpan untuk digunakan pada saat musim penghujan. Jumlah kayu dan ranting yang diambil sebanyak dua pikul setiap pengambilan. Jenis kayu yang diambil ditentukan hanya jenis Akasia dan Cemara gunung, alasan pengambilan jenis akasia dikarenakan jenis tersebut merupakan tumbuhan infasif yang cepat tumbuh. Pengambilan kayu bakar ini dilakukan dengan cara memungut ranting kering dan memotong bagian batang pada pohon-pohon yang telah tumbang. Kayu yang didapatkan kemudian dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nenek moyang masyarakat Suku Tengger akan menanam pohon kembali setelah menebang agar kawasan hutan tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkepanjangan. Pada sisi terluar hutan akan ditanami kayu yang dapat digunakan sebagai kayu bakar apabila terlihat ada lahan kosong. Masyarakat hanya mengambil untuk kebutuhan hidupnya yaitu untuk menghangatkan diri dan memasak. Kebutuhan hidup yang meningkat dan ketersedian fasillitas kendaraan roda dua telah merubah tradisi pemanfaatan kayu bakar di dalam kehidupan masyarakat Suku Tengger hal ini menyebabkan masyarakat mulai melakukan pelanggaran. Pada saat ini pengambilan kayu bakar dilakukan juga pada saat musim penghujan dan pengambilan kayu bakar dilakukan menggunakan kendaraan roda dua. Pengangkutan kayu bakar menggunakan roda dua dapat menghasilkan jumlah yang banyak apabila dibandingkan dengan cara dipikul. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat Suku tengger. Pengambilan kayu bakar seperti ini dapat merusak kelestarian kawasan hutan, selain itu masyarakat Suku Tengger tidak lagi melakukan penanaman apabila telah menebang pohon kecuali mereka mendapatkan hukuman dari Taman Nasional. Kebutuhan hidup yang meningkat menyebabkan masyarakat mulai mencuri kayu yang bagus dengan cara ditebang. Masyarakat juga mulai melakukan jual beli kayu bakar dan dijual ke warga sekitar dengan harga satu pikul Rp. 20.000,00.

16

penebangan menggunakan gergaji tradisional dengan waktu dua hari yang paling sebentar tetapi pada saat ini sudah ada beberapa masyarakat yang menggunakan alat mekanik di dalam penebangan pohon. Pengambilan tumbuhan untuk dimanfaatkan sebagai obat, pangan dan sesajen dilakukan dengan cara pemetikan menggunakan tangan yang masih sangat tradisional. Sampai saat ini cara pengambilan untuk pemanfaatan tumbuhan masih sama.

Pemanfaatan sumberdaya hayati oleh masyarakat secara berlebihan tidak memiliki hukuman secara langsung dari kepala adat, mereka mempercayai apabila merusak kondisi hutan maka akan mendapat karma dari Tuhan. Masyarakat Suku Tengger juga mempercayai bahwa hutan merupakan sumber bagi kehidupan maka dari itu mereka tidak ingin merusak kawasan hutan. Saat akan memasuki hutan dan melakukan kegiatan maka masyarakat harus meminta izin dengan hormat dan sopan lalu setelah beres melakukan kegiatan harus pamit dan berterimakasih.

Tradisi-tradisi diatas sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan ilmu mengenai pemanfaatan hasil sumberdaya hutan diturunkan secara turun temurun dan langsung dari leluhur suku Tengger. Kesadaran masyarakat suku Tengger terbilang tinggi di dalam menjaga kawasan hutan karena masyarakat ini selalu mengagung-agungkan gunung.

Pendatang membawa dampak negatif terhadap sistem kehidupan masyarakat Suku Tengger, hal ini dikarenakan pendatang membawa sistem kehidupan yang lebih modern. Sistem kehidupan modern terasa lebih mudah dan lebih praktis. Rata-rata pekerjaan masyarakat pendatang yang bertempat tinggal di Desa Ranu Pane bekerja sebagai penyewa jeep dan berdagang (membuka warung). Masyarakat pendatang tidak mengetahui pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat asli dan campuran. Tetapi masyarakat pendatang menghargai tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengikuti upacara tersebut. Dilihat dari pemanfaatan kayu bakar yang telah jauh kearifan tradisional yang bertujuan untuk melestarikan kawasan hutan agar dapat dimanfaatkan secara lestari dapat disimpulkan bahwa masyarakat Suku tengger telah kehilangan pemahamannya mengenai kearifan tradisional yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka.

17

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Masyarakat Desa Ranu Pane memanfaatkan sumberdaya alam hayati untuk dijadikan tumbuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Masyarakat Suku Tengger desa Ranu Pane tidak lagi memanfaatkan satwa dari dalam kawasan hutan untuk kebutuhan hidupnya. Cara pengambilan tumbuhan untuk dijadikan bahan pangan dan kesehatan dilakukan dengan cara memetik dan cara tersebut masih digunakan hingga saat ini. Pada saat ini masyarakat agak jarang memanfaatkan tumbuhan untuk dijadikan pangan dan tumbuhan obat, karena tidak memiliki waktu untuk mencari ke dalam hutan. Zaman dahulu pemanfaatan tumbuhan untuk dijadikan kayu bakar dilakukan dengan cara memungut ranting kering dan membawanya dengan dipikul, pada saat ini masyarakat sudah mulai menebang kayu yang bagus dan dibawa menggunakan kendaraan roda dua. Pengambilan kayu yang bagus didasari oleh adanya kendaraan roda dua yang memungkinkan warga membawa kayu lebih banyak.

Kearifan tradisional yang mengalami perubahan adalah Tradisi Unan-unan, berburu, pemanfaatan tumbuhan obat, pangan dan papan serta pemanfaatan kayu bakar. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika kearifan tradisional masyarakat yaitu larangan taman nasional, masuknya obat modern, ketersediaan waktu masyarakat, wisatawan dan ketersediaan sumberdaya alam hayati yang semakin sedikit. Perubahan kearifan tradisional ini membawa dampak positif bagi kawasan Taman Nasional yaitu tingkat kerusakan pada kawasan hutan karena pengambilan sumberdaya hayati semakin menurun, tetapi membawa dampak negatif pada kearifan lokal masyarakat Suku Tengger di Desa Ranu Pane yaitu semakin tergesernya nilai-nilai kearifan tradisional ke arah yang lebih modern. Perlu diadakan penyuluhan rutin oleh pihak taman nasional untuk mengajak masyarakat melestarikan hutan dan pentingnya mempertahankan kearifan lokal yang ada.

Saran

1. Pihak pengelola taman nasional perlu mengadakan kerjasama dengan masyarakat Suku Tengger untuk melakukan pembudidayaan tanaman yang dimanfaatkan.

2. Pihak pengelola perlu mengadakan penyuluhan mengenai manfaat tumbuhan obat tradisional kepada masyarakat Suku Tengger agar kearifan lokal mengenai pemanfaatan tumbuhan tidak punah

DAFTAR PUSTAKA

18

[Permenhut] Peraturan Menteri Kehutanan. 2006. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Zonasi Taman Nasional. Jakarta (ID).

Admawidjaja, R. 1991. Sistem Pengusahaan Hutan Konservasi. Makalah pada Seminar Pengurusan Hutan Alam Indonesia pada Masa Mendatang dalam Rangka Hari Pulang Kampung Alumni (HAPKA) VIII. 7 September 1991. Bogor. IPB. Fakultas Kehutanan.

Avenzora R. 2008. Ekoturisme-teori dan praktek. brr nad-nias. banda aceh.

Endraswara S. 2006. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta (ID): Pustaka Widyatama.

Irwanto. 1998. Focus Group Discussion. Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat. Mutakin AM, Pasya GK. 2003. Dinamika Masyarakat Indonesia. Jakarta (ID):

Departemen Pendidikan Nasional.

Pairah. 2010. Praktek Ekoteknologi dalam Etnik Tradisional Suku Tengger Jawa Timur [Laporan Praktikum]. Konservasi Biodiversitas Tropika Sekolah Pascasarjana . IPB. Bogor.

Primack RB, Supriatna J, Indrawan M, Kramadibrata P. 1998. Biologi Konservasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Purnomohadi S. 1985. Sistem Interaksi sosial ekonomi dan pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat Badui di Desa Kanekes, Banten Selatan [tesis ]. Bogor (ID): Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.(Tidak Diterbitkan).

Wianti, Fajar K. 2007. Konflik Alih Fungsi Taman Nasional Gunung Merapi . Program Studi Ilmu Sosiologi Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Tesis. (Tidak diterbitkan).

19

Lampiran 1 Panduan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) 1. Penelusuran Sejarah

4. Dinamika Pemanfaatan Sumberdaya alam oleh masyarakat dan cara melestarikannya

5. Usulan masyarakat dalam pelestarian tradisi pemanfaatan sumberdaya hayati di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Lampiran 2 Keadaan dan status perlindungan satwaliar di Desa Ranu Pane

Nama Status Perlindungan Kelimpahan

20

Lampiran 2 Keadaan dan status perlindungan satwaliar di Desa Ranu Pane ( lanjutan)

Elang hitam Ictinaetus malayensis - App 1 V Rendah

Lampiran 3 Keadaan dan status perlindungan vegetasi di Desa Ranu Pane

Nama Status Perlindungan Kelimpahan

21 Lampiran 3 Keadaan dan status perlindungan vegetasi di Desa Ranu Pane (lanjutan)

Ranti Physalis nigrum - - - Sedang

Lampiran 4 Jenis tumbuhan, bagian yang dimanfaatkan, cara pengambilan, dan cara pemanfataan

Dipetik Direbus Tumb.

Pangan

Kulit batang Dipotong Diparut Tumb.

Obat

Dicabut Dioleskan Tumb.

22

23

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 30 Januari 1992 dari pasangan Harnios Arief dan Eni Setyaningsih. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menempuh jenjang pendidikan menengah atas di SMA Bina Bangsa Sejahtera pada tahun 2007-2010. Pada tahun 2010, penulis diterima di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Ujian Talenta Mandiri (UTM) IPB.

Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) sebagai anggota dari Fotografi Konservasi (FOKA) pada tahun 2012-2013.