HUBUNGAN KEHAMILAN DENGAN GANGGUAN PENDENGARAN DAN FUNGSI KOKLEA BERDASARKAN PEMERIKSAAN AUDIOMETRI NADA MURNI

DAN TRANSIENT EVOKED OTOACOUSTIC EMISSION (TEOAE)

Tesis

Oleh: Suri Anita

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

HUBUNGAN KEHAMILAN DENGAN GANGGUAN PENDENGARAN DAN FUNGSI KOKLEA BERDASARKAN PEMERIKSAAN AUDIOMETRI NADA MURNI

DAN TRANSIENT EVOKED OTOACOUSTIC EMISSION (TEOAE)

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Spesialis dalam Bidang Ilmu Kesehatan Telinga Hidung

Tenggorok Bedah Kepala Leher

Oleh:

Suri Anita

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat beserta

salam atas junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Hanya dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai

salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar

Spesialis dalam bidang Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala

Leher Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan.

Berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat

diselesaikan. Untuk itu, perkenankanlah penulis meyampaikan ucapan terima kasih

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Yang Terhormat Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Sjahril

Pasaribu, Dr, dr, Sp.A(K), DTM&H yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Departemen Ilmu

Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Prof. Gontar Alamsyah Siregar, dr, Sp.PD-KGEH yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Prograam Pendidikan Magister

Kedokteran Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan bekerja di

Rumah Sakit ini.

Yang terhormat Prof. Abdul Rachman Saragih, Dr, dr, Sp.THT-KL(K) sebagai

Kepala Departemen Ilmu Kesehatan THT-KL FK USU/ RSUP H. Adam Malik Medan

yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan arahan sejak penulis mengikuti

pendidikan di Departemen THT-KL FK USU/ RSUP H. Adam Malik Medan.

Yang terhormat Dr. dr. Tengku Siti Hajar Haryuna, Sp.THT-KL sebagai Ketua

Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Departemen Ilmu Kesehatan THT-KL FK

sehingga menimbulkan rasa percaya diri, baik dalam keahlian maupun pengetahuan

umum lainnya.

Yang terhormat dr. Adlin Adnan, Sp.THT-KL sebagai ketua pembimbing tesis, Dr.

dr. Tengku Siti Hajar Haryuna, Sp.THT-KL dan Prof. dr. Delfi Lutan, M.Sc, Sp.OG(K)

sebagai anggota pembimbing tesis, yang telah banyak memberikan petunjuk,

perhatian serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis Spesialis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas

waktu dan bimbingan yang telah diberikan selama dalam penelitian dan penulisan

tesis ini.

Yang terhormat dr .Putri Ch. Eyanoer, MS.Epid, Ph.D, penulis menyampaikan

rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas bimbingan dan bantuan di bidang

metodologi penelitian dalam pengolahan data tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada semua

guru-guru di Departemen Ilmu Kesehatan THT-KL FK USU/ RSUP H. Adam Malik

Medan, Prof. Ramsi Lutan, dr, Sp.THT-KL(K); dr. Yuritna Haryono, Sp.THT-KL(K);

Prof. Askaroellah Aboet, dr, Sp.THT-KL(K); Prof. Abdul Rachman Saragih, Dr, dr,

KL(K); dr. Muzakkir Zamzam, KL(K); dr. T. Sofia Hanum,

KL(K); dr. Linda Irwani Adenin, KL; dr. Ida Sjailandrawati Harahap,

Sp.THT-KL; dr. Mangain Hasibuan, Sp.THT-Sp.THT-KL; Prof. Delfitri Munir, Dr, dr, Sp.THT-KL(K);

(Almh) dr. Hafni, Sp.THT-KL(K), dr. Adlin Adnan, Sp.THT-KL; dr. Rizalina A. Asnir,

Sp.THT-KL(K); dr. Siti Nursiah, Sp.THT-KL; dr. Andrina YM Rambe, Sp.THT-KL; dr.

Farhat, M.Ked(ORL-HNS), Sp.THT-KL(K); dr. Harry A. Asroel, M.Ked, Sp.THT-KL;

Dr. dr. Tengku Siti Hajar Haryuna, Sp.THT-KL; dr. Aliandri, Sp.THT-KL; dr. Ashri

Yudhistira, M.Ked(ORL-HNS), Sp.THT-KL; dr. Devira Zahara, M.Ked(ORL-HNS),

Sp.THT-KL; dr. H.R. Yusa Herwanto, M.Ked(ORL-HNS); Sp.THT-KL; dr. M. Pahala

Hanafi Harahap, Sp.THT-KL; dr. Ferryan Sofyan, M.Kes, Sp.THT-KL; dr. Ramlan

Sitompul, Sp.THT-KL yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan pengetahuan di

bidang THT-KL yang bermanfaat bagi penulis di kemudian hari.

Yang Mulia dan tercinta Ayahanda dr. H. Irson Nur Piliang, Sp.OG dan Ibunda Hj.

Nurainun Manurung, ananda sampaikan sembah sujud, rasa hormat dan terima

sayang yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada ananda sejak dalam

kandungan, dilahirkan, dibesarkan dan diberi pendidikan yang baik serta diberikan

suri tauladan yang baik hingga menjadi landasan kokoh dalam menghadapi

kehidupan. Yang tercinta Ayah mertua Ediwarman D. S.Pd. Mat. dan Ibu mertua

Inda Sumarni S.Pd.SD yang selama ini telah memberikan kasih sayang, bimbingan

dan restu untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan memanjatkan doa

kehadirat Allah SWT, Ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua hamba serta

sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi hamba sewaktu kecil, dan

sayangi jualah kedua mertua hamba sebagaimana mereka menyayangi hamba,

amin amin amin ya robbal alamin.

Kepada suami tercinta, Ricky Edrian, ST dan buah hati kami Zikri Akbarri Edrian

yang sangat kusayangi, tiada kata yang lebih indah yang dapat bunda sampaikan

selain ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pengorbanan tiada tara, cinta

dan kasih sayang, kesabaran, ketabahan, pengertian, doa dan dorongan semangat

yang tiada henti-hentinya sehingga dengan ridho Allah SWT akhirnya kita sampai

pada saat yang berbahagia ini. Semoga Allah terus menerus mempererat hubungan

batin kita dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita, amin

yarobbalalamin

Kepada adik- adik tercinta, dr. Irwansyah Putra, M.Ked(OG), Sp.OG; drg. Liony

Alda; (Almh.)dr. Kartika Sari; Ricka Indrianingsih, S.sos; Ledy Sinaga, SKM;

keponakan tersayang Ibraheem Althaf Putra dan Ismaeel Al Rasyid Putra, abang

angkat Usman Fadhli Ritonga, SE dan juga Ibu Rabiah, penulis mengucapkan

terima kasih atas limpahan kasih sayang dan tak henti-hentinya memberikan doa,

bantuan serta dorongan semangat kepada penulis selama menjalani pendidikan ini.

Kepada seluruh kerabat dan handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, yang telah memberikan doa dan dorongan semangat, penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Yang tercinta teman-teman peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu

Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher yang telah

persaudaraan yang erat, dengan harapan teman-teman lebih giat lagi sehingga

dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Akhirnya izinkanlah penulis memohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala

kesalahan dan kekurangan selama mengikuti pendidikan ini, semoga segala doa,

bantuan, dorongan, petunjuk yang diberikan kepada saya selama mengikuti

pendidikan kiranya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Yang

Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, amin amin amin ya robbal alamin

Tesis ini saya persembahkan untuk adik tercinta (Almh.) dr. Kartika Sari

Medan, 30 April 2014

ABSTRAK

Pendahuluan : Sistem hormonal pada wanita sangat unik dikarenakan adanya perubahan siklus selama kehamilan, menstruasi dan menopause. Perubahan hormon pada kehamilan selain meningkatkan risiko trombogenik, mempengaruhi sistem kardiovaskular juga mengganggu sirkulasi koklea, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi pendengaran. Pada beberapa literatur, ditemukan adanya gangguan pendengaran dan fungsi koklea saat kehamilan trimester ketiga yang digambarkan melalui hasil audiogram dan emisi otoakustik.

Tujuan : Mengetahui hubungan kehamilan dengan gangguan fungsi pendengaran dan fungsi koklea berdasarkan pemeriksaan audiometri nada murni dan transient

evoked otoacoustic emissions(TEOAE).

Metode : Studi prospektif terdiri dari dua kelompok yaitu wanita tidak hamil dan wanita hamil yang masing-masing terdiri dari dua puluh lima orang yang diperiksa fungsi pendengaran dan koklea dengan pemeriksaan audiometri nada murni dan TEOAE. Hasil Penelitian : Diperoleh rentang usia 20-39 tahun dengan rerata 28 tahun. Pada wanita hamil, kelompok umur ≥ 28 tahun sebesar 60%. Primigravida merupakan status gravida yang paling banyak ditemukan (64%). Rentang masa gestasi berkisar antara 27-40 minggu dengan rerata 33 minggu, dimana < 33 minggu sebesar 52%. Diperoleh ambang dengar normal sebesar 88% dan gangguan pendengaran ringan sebesar 12% pada kelompok wanita hamil dan ambang dengar normal ditemukan pada seluruh wanita tidak hamil (100%). Diperoleh 90.9% hasil TEOAE refer pada wanita hamil dan 9.1% pada wanita tidak hamil. Kesimpulan : Tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara kehamilan dengan gangguan pendengaran (p>0.05). Ditemukan adanya hubungan antara kehamilan dengan gangguan fungsi koklea dan antara kehamilan

multigravida dengan gangguan fungsi koklea (p<0.05).

Kata kunci : Kehamilan, Gangguan pendengaran, Gangguan fungsi koklea, Audimetri nada murni, TEOAE

ABSTRACT

Introduction : The hormonal system of women is unique because of the cyclical changes observed during pregnancy, menstrual cycle and menopause. Pregnancy itself causes hormonal changes may increase thrombogenic risk and also the cardiovascular which later cause an interruption of cochlear microcirculation, leading to the development of hearing loss. In some lteratures confirm that hearing loss and

cochlear function disorder during the third trimester of pregnancy.

Purpose : To determine the association between pregnancy and hearing loss, also cochlear function disorder by pure tone audiometri and transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE) assessment. Method : a prospective study consisted of 25 pregnant women and 25 non pregnant women. Each group will be checked for hearing threshold and cochlear function by pure tone audiometric and

transient evoked otoacoustic emissions(TEOAE)assessment.

Result : The age ranged between 20 and 39 years (mean 28 years). Among pregnant group most are ≥ 28 years (60%). Primigravida found in 64 % of pregnancy. The gestational age ranged between 27-40 weeks (mean 33 weeks), 52% pregnancy was < 33 weeks. In pregnant group the pure tone audiometry (PTA) were mostly normal (88%) while among non pregnant was 100%. 90.9% with refer

TEOAE were in pregnant group while non pregnant group was 9.1%.

Conclusion : There was no significant association between pregnancy and hearing loss (p>0.05). There was significant association between pregnancy and cochlear function disorder, and between multigravida and cochlear function disorder (p<0.005).

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL……… i

KATA PENGANTAR………. ii

ABSTRAK………... vii

ABSTRACT……… viii

DAFTAR ISI……… ix

DAFTAR GAMBAR………... xi

DAFTAR TABEL……… xii

DAFTAR SINGKATAN………. xiii

BAB 1. Pendahuluan……… 1.1 Latar Belakang………. 1

1.2 Perumusan Masalah………... 2

1.3 Tujuan Penelitian………. 2

1.4 Manfaat Penelitian……….. 3

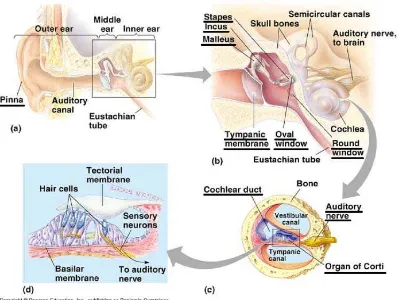

BAB 2. Tinjauan Pustaka………. 2.1 Anatomi Telinga Dalam……….. 4

2.1.1 Koklea………. 4

2.1.2 Fisiologi pendengaran………. 6

2.1.3 Mekanisme aktif koklea……… 7

2.2 Kehamilan………. 8

2.2.1 Defenisi………... 8

2.2.2 Fisiologi kehamilan……… 9

2.2.3 Pengaruh kehamilan terhadap sistem pendengaran... 14

2.3 Audiometri Nada Murni……….. 15

2.3.1 Penentuan ambang dengar……… 16

2.3.2 Prosedur pemeriksaan ambang pendengaran………. 16

2.4 Timpanometri……… 18

2.5 Otoacoustic Emission(OAE)……….. 20

2.5.1 Tujuan pemeriksaan………. 21

2.5.2 Syarat-syarat untuk menghasilkan otoacoustic emission………. 21

2.5.3 Pembagian otoacoustic emission………... 22

2.5.4 Transient evoked otoacoustic emission(TEOAE)……. 22

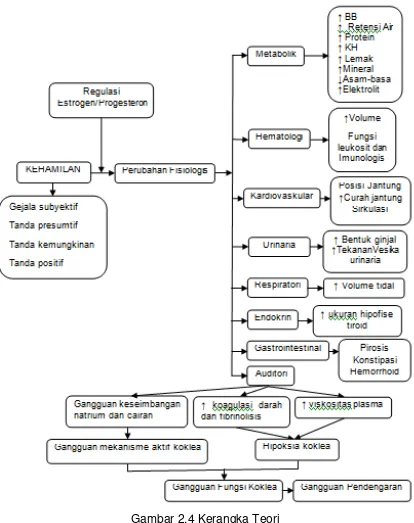

2.6 Kerangka Teori………. 24

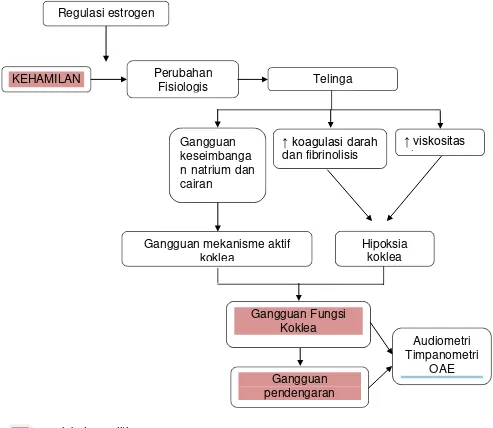

2.7 Kerangka Konsep……… 25

2.8 Hipotesa Penelitian………. 27

BAB 3. Metodologi Penelitian………. 3.1 Desain Penelitian………. 28

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian………... 3.2.1 Tempat penelitian……….. 28

3.2.2 Waktu penelitian……… 28

3.3.1 Populasi………... 28

3.3.2 Sampel penelitian……….. 28

3.3.3 Besar sampel……….. 29

3.3.4 Teknik pengambilan sampel……… 30

3.4 Variabel Penelitian……….. 30

3.5 Defenisi Operasional………... 30

3.6 Alat dan Bahan Penelitian……….. 33

3.7 Cara Kerja………. 34

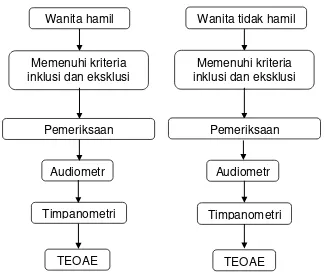

3.8 Kerangka kerja………. 35

3.9 Analisa Data………. 35

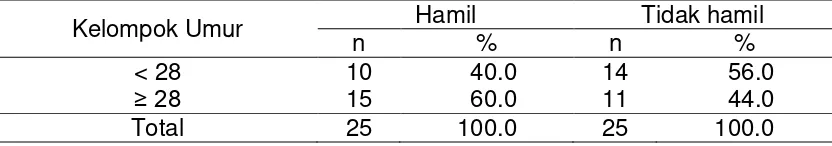

BAB 4. Hasil Penelitian 4.1 Distribusi Frekuensi Usia Berdasarkan Subyek Penelitian……… 36

4.2 Distribusi Frekuensi Wanita Hamil Berdasarkan Gravida………... 36

4.3 Distribusi Frekuensi Wanita Hamil Berdasarkan Masa Gestasi……… 37

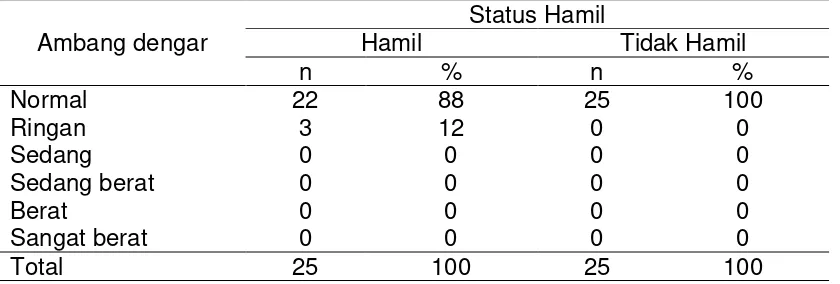

4.4 Distribusi Frekuensi Nilai Ambang Dengar Pada Subyek Penelitian……… 37

4.5 Distribusi Frekuensi Gangguan Pendengaran Berdasarkan Status Kehamilan dan Hubungan Antara Keduanya……….. 38

4.6 Distribusi Frekuensi Gangguan Fungsi Koklea (hasil TEOAE) dengan Status Kehamilan dan Hubungan Antara Keduanya………... 39

4.7 Distribusi Frekuensi Gangguan Fungsi Koklea (hasil TEOAE) Berdasarkan Gravida dari Kelompok Wanita Hamil dan Hubungan Antara Keduanya ………. 39

BAB 5. Pembahasan………. 41

BAB 6. Kesimpulan dan Saran……… 48

DAFTAR PUSTAKA……….. 51

LAMPIRAN 1……….. 55

LAMPIRAN 2……….. 60

LAMPIRAN 3……….. 63

LAMPIRAN 4……….. 64

LAMPIRAN 5……….. 65

LAMPIRAN 6……….. 67

LAMPIRAN 7……….. 77

LAMPIRAN 8………... 83

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1 Koklea, Penampang Melintang Koklea dan Organ

Korti……….. 6

Gambar 2.2 Gambaran Timpanogram………... 20

Gambar 2.3 Gambaran Hasil Pemeriksaan TEOAE……… 23

Gambar 2.4 Kerangka Konsep……… 24

Gambar 2.5 Kerangka Teori………. 25

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Derajat Gangguan Pendengaran……… 17 Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Usia Berdasarkan Subyek

Penelitian………. 36

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Wanita Hamil Berdasarkan

Gravida………. 36

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Wanita Hamil Berdasarkan Masa

Gestasi……….. 37

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Nilai Ambang Dengar Pada Subyek

Penelitian………. 37

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Gangguan Pendengaran Berdasarkan

Status Kehamilan dan Hubungan Antara

Keduanya……… 38 Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Gangguan Fungsi Koklea (hasil

TEOAE) Berdasarkan Status Kehamilan dan Hubungan

Antara Keduanya……….. 39

DAFTAR SINGKATAN

Ab : Abortus

AC : Air Conduction atau hantaran udara

AD : Ambang Dengar

ANC : Antenatal Care

ASHA : American Speech-language Hearing Association Cm3 : Centimeter kubik

cmH20 : Centimeter of Water

dB : Desibel

daPa : Deka Pascal

DPOAE : Distortion Product Otoacoustic Emission

GFR : Glomerulus Filtration Rate atau laju filtrasi glomerulus

G : Gravida

HPHT : Hari Pertama Haid Terakhir

HRT : Hormone Replacement Therapy HSA : Health and Safety Authority

Hz : Hertz

ISO : International Standard Organization MEP : Mean Ear Pressure

mm : Milimeter

mmH20 : Millimeter of Water

mOsm/ kg : MiliOsmoles/ kilogram

OAE : Otoacoustic Emission

P : Paritas

PCO2 : Partial Pressure of Carbon Dioxide PTA : Puretone Audiometry

RPF : Renal Plasma Flow atau aliran plasma ginjal

SFOAE : Sustained-frequency Otoacoustic Emission SNR : Sound Noise Ratio

ABSTRAK

Pendahuluan : Sistem hormonal pada wanita sangat unik dikarenakan adanya perubahan siklus selama kehamilan, menstruasi dan menopause. Perubahan hormon pada kehamilan selain meningkatkan risiko trombogenik, mempengaruhi sistem kardiovaskular juga mengganggu sirkulasi koklea, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi pendengaran. Pada beberapa literatur, ditemukan adanya gangguan pendengaran dan fungsi koklea saat kehamilan trimester ketiga yang digambarkan melalui hasil audiogram dan emisi otoakustik.

Tujuan : Mengetahui hubungan kehamilan dengan gangguan fungsi pendengaran dan fungsi koklea berdasarkan pemeriksaan audiometri nada murni dan transient

evoked otoacoustic emissions(TEOAE).

Metode : Studi prospektif terdiri dari dua kelompok yaitu wanita tidak hamil dan wanita hamil yang masing-masing terdiri dari dua puluh lima orang yang diperiksa fungsi pendengaran dan koklea dengan pemeriksaan audiometri nada murni dan TEOAE. Hasil Penelitian : Diperoleh rentang usia 20-39 tahun dengan rerata 28 tahun. Pada wanita hamil, kelompok umur ≥ 28 tahun sebesar 60%. Primigravida merupakan status gravida yang paling banyak ditemukan (64%). Rentang masa gestasi berkisar antara 27-40 minggu dengan rerata 33 minggu, dimana < 33 minggu sebesar 52%. Diperoleh ambang dengar normal sebesar 88% dan gangguan pendengaran ringan sebesar 12% pada kelompok wanita hamil dan ambang dengar normal ditemukan pada seluruh wanita tidak hamil (100%). Diperoleh 90.9% hasil TEOAE refer pada wanita hamil dan 9.1% pada wanita tidak hamil. Kesimpulan : Tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara kehamilan dengan gangguan pendengaran (p>0.05). Ditemukan adanya hubungan antara kehamilan dengan gangguan fungsi koklea dan antara kehamilan

multigravida dengan gangguan fungsi koklea (p<0.05).

Kata kunci : Kehamilan, Gangguan pendengaran, Gangguan fungsi koklea, Audimetri nada murni, TEOAE

ABSTRACT

Introduction : The hormonal system of women is unique because of the cyclical changes observed during pregnancy, menstrual cycle and menopause. Pregnancy itself causes hormonal changes may increase thrombogenic risk and also the cardiovascular which later cause an interruption of cochlear microcirculation, leading to the development of hearing loss. In some lteratures confirm that hearing loss and

cochlear function disorder during the third trimester of pregnancy.

Purpose : To determine the association between pregnancy and hearing loss, also cochlear function disorder by pure tone audiometri and transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE) assessment. Method : a prospective study consisted of 25 pregnant women and 25 non pregnant women. Each group will be checked for hearing threshold and cochlear function by pure tone audiometric and

transient evoked otoacoustic emissions(TEOAE)assessment.

Result : The age ranged between 20 and 39 years (mean 28 years). Among pregnant group most are ≥ 28 years (60%). Primigravida found in 64 % of pregnancy. The gestational age ranged between 27-40 weeks (mean 33 weeks), 52% pregnancy was < 33 weeks. In pregnant group the pure tone audiometry (PTA) were mostly normal (88%) while among non pregnant was 100%. 90.9% with refer

TEOAE were in pregnant group while non pregnant group was 9.1%.

Conclusion : There was no significant association between pregnancy and hearing loss (p>0.05). There was significant association between pregnancy and cochlear function disorder, and between multigravida and cochlear function disorder (p<0.005).

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Sistem hormonal pada wanita sangat unik dikarenakan adanya perubahan siklus

selama kehamilan, menstruasi dan menopause (Wharton & Church 1990).

Kehamilan tidak hanya menyebabkan perubahan fisiologis pada metabolisme,

hormon, sistem saraf otonom tapi juga mempengaruhi tekanan emosional.

Perubahan hormon selain meningkatkan risiko trombogenik, juga mempengaruhi

sistem kardiovaskular. Terjadinya deformabilitias eritrosit, peningkatan viskositas

plasma dan agregasi eritrosit yang disebabkan peningkatan fibrinogen sedang diteliti

(Wang & Young 2006). Terjadinya episode tromboembolik yang terjadi pada arteri di

koklea dimungkinkan merupakan hasil dari hiperkoagulabilitas yang berhubungan

dengan kehamilan (Lavy 1998).

Hormon seksual dapat meningkatkan risiko trombogenik dan mengganggu

sirkulasi koklea, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi

pendengaran (Wang & Young 2006). Pada beberapa literatur, ditemukan adanya

gangguan pendengaran saat kehamilan trimester ketiga yang digambarkan melalui

hasil audiogram dan emisi otoakustik (OAE) (Tsunoda et al. 1999; Sennaroglu &

Belgin 2001; Wang & Young 2006; Murthy & Krishna 2011). Pada penelitian Gonca

& Erol (2001) menyimpulkan bahwa adanya gangguan pendengaran sensorineural

pada frekuensi rendah selama kehamilan, dimana ini diperkirakan karena adanya

gangguan pada koklea yang dapat muncul pada kehamilan trimester ketiga. Wang

dan Young (2006) pada penelitiannya menemukan adanya penurunan ambang

dengar pada kehamilan dengan kisaran 44 dB – 110 dB. Murthy dan khrisna (2011)

pada penelitiannya terhadap 50 kelompok wanita hamil trimester ketiga dan tidak

hamil menemukan dari 15 gambaran OAE yang refer, 13 kasus adalah pada wanita

hamil trimester ketiga.

Walaupun penelitian diluar negeri telah melaporkan mengenai gangguan fungsi

pendengaran dan fungsi koklea pada kehamilan, namun di Indonesia berdasarkan

dimana hasil menunjukkan adanya hubungan antara kehamilan dengan gangguan

pendengaran dan fungsi koklea. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai hubungan kehamilan dengan gangguan

pendengaran dan fungsi koklea selain tidak adanya informasi yang serupa yang

pernah didapat dari RSUP H. Adam Malik Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan

penelitian, apakah terdapat hubungan antara kehamilan dengan gangguan

pendengaran dan fungsi koklea berdasarkan pemeriksaan audiometri nada

murni dan transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE).

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui hubungan antara kehamilan dengan gangguan

pendengaran dan fungsi koklea berdasarkan pemeriksaan audiometri nada

murni dan transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE). 1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi usia berdasarkan subyek penelitian

2. Mengetahui distribusi frekuensi wanita hamil berdasarkan gravida

3. Mengetahui distribusi frekuensi wanita hamil berdasarkan masa gestasi

4. Mengetahui distribusi frekuensi nilai ambang dengar pada subyek

penelitian

5. Mengetahui distribusi frekuensi gangguan pendengaran berdasarkan

status kehamilan dan hubungan antara keduanya

6. Mengetahui distribusi frekuensi gangguan fungsi koklea (hasil TEOAE)

7. Mengetahui distribusi frekuensi gangguan fungsi koklea (hasil TEOAE)

berdasarkan gravida dari kelompok wanita hamil dan hubungan antara

keduanya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara kehamilan

dengan gangguan pendengaran dan fungsi koklea dapat menjadi usulan

pemeriksaan atau deteksi dini gangguan pendengaran dan fungsi koklea

pada ibu hamil.

2. Sebagai acuan pada pemeriksaan penunjang pasien dengan gangguan

pendengaran dan fungsi koklea pada kehamilan.

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan gangguan pendengaran

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Anatomi Telinga Dalam

Telinga dalam berada pada bagian petrosus tulang temporal yang bertanggung

jawab pada proses pendengaran dan keseimbangan. Telinga dalam atau labirin

terdiri dari bagian membran dan bagian tulang. Labirin bagian membran berisi

cairan endolimfe yang tinggi kalium dan rendah natrium, sedang labirin bagian

tulang berisi cairan perilimfe yang tinggi natrium dan rendah kalium (Moller 2006;

Dhingra 2007; Gacek 2009).

2.1.1 Koklea

Koklea merupakan struktur tulang yang berbentuk spiral menyerupai rumah siput

dengan 2,5 sampai 2,75 kali putaran. Aksis dari spiral tersebut dikenal sebagai

modiolus. Dasar dari modiolus secara langsung menuju telinga bagian dalam dan

terdapat pembuluh darah dan saraf.

Bagian atas adalah skala vestibuli berisi cairan perilimfe dan dipisahkan dari

duktus koklearis oleh membran Reissner yang tipis. Bagian bawah adalah skala

timpani juga mengandung cairan perilimfe dan dipisahkan dari duktus koklearis oleh

lamina spiralis oseus dan membran basilaris (Gambar 2.1). Cairan perilimfe pada

kedua skala berhubungan pada apeks koklea spiralis tepat setelah ujung buntu

duktus koklearis melalui suatu celah yang dikenal sebagai helikotrema. Rongga

koklea dibagi menjadi tiga bagian oleh duktus koklearis yang panjangnya 35 mm

dan berisi cairan endolimfe (Moller 2006; Dhingra 2007; Gacek 2009).

Serabut saraf kemudian berjalan menerobos

suatu lamina tulang yaitu lamina spiralis oseus untuk mencapai sel-sel sensorik

organ Korti (Hall & Antomelli 2006; Moller 2006; Dhingra 2007; Gacek 2009).

Terletak di atas membran basilaris dari basis ke apeks adalah organ Korti, yang

mengandung organel-organel penting untuk mekanisme saraf perifer pendengaran.

Organ Korti terdiri dari satu baris sel rambut dalam (3000 sampai 3500), tiga baris

sel rambut luar (12000) dan sel penunjang (Gambar 2.1). Pada permukaan sel-sel

cenderung datar, bersifat gelatinosa, dikenal sebagai membran tektoria (Hall &

Antomelli 2006; Moller 2006; Dhingra 2007; Gacek 2009).

Di bagian tengah membran tektoria disokong oleh limbus, suatu lempeng sel

yang tebal yang terletak pada lamina spiralis oseus. Limbus ini juga bertindak

sebagai tempat perlengkatan membran Reissner. Tepi bebas membran tektoria

melekat erat dengan sel-sel Hansen, membentuk suatu ruang diantara sel-sel

rambut dengan membran tektoria yang berisi silia sel-sel rambut (Liston & Duvall

1996; Gacek 2009).

Sel-sel rambut menerima beberapa ujung-ujung neuron yang membentuk suatu

anyaman disekitar basis. Dijumpai dua tipe ujung saraf, satu berfungsi eferen dan

yang lain aferen. Satu neuron akan membagi diri dan berakhir pada sejumlah

sel-sel rambut. Neuron-neuron berjalan melalui kanalikuli pada lamina spiralis oseus

(Liston & Duvall 1996; Moller 2006; Gacek 2009).

Setiap bagian disepanjang koklea memiliki struktur dasar yang sama, namun

didapati perbedaan karakter berdasarkan fungsinya yang berkembang mulai dari

basis koklea sampai apeks. Yang pertama, bagian yang kira-kira sepuluh kali lebih

lebar pada basis dibandingkan di apeks. Kedua, bagian yang memiliki massa lebih

banyak di basis dibandingkan di apeks dan berfungsi untuk meningkatkan ukuran

dan jumlah sel penunjang di organ Korti. Terakhir, bagian dimana basis lebih kaku

dibanding dengan apeks, lebih besar oleh karena sifat yang dimiliki membran

basilaris (Liston & Duvall 1996; Hall & Antomelli 2006).

Gambar 2.1. Koklea, penampang melintang koklea dan organ Korti (Arch1

Design,2010)

2.1.2 Fisiologi pendengaran

Getaran suara dihantarkan lewat liang telinga dan telinga tengah ke telinga

dalam melalui footplate dari stapes, menimbulkan suatu gelombang yang berjalan di sepanjang cairan koklea yang akan menggerakkan membran basilaris dan organ

Korti. Puncak gelombang yang berjalan di sepanjang membran basilaris yang

panjangnya 35 mm tersebut, ditentukan oleh frekuensi gelombang suara. Hal ini

berakibat melengkungnya stereosilia, dengan demikian menimbulkan depolarisasi

sel rambut dan menciptakan potensial aksi pada serabut-serabut saraf pendengaran

yang melekat padanya. Di sinilah gelombang suara mekanis diubah menjadi energi

elektrokimia agar dapat ditransmisikan melalui saraf kranialis ke-8 (Moller 2006;

Gacek 2009).

Serabut-serabut serabut saraf koklearis berjalan menuju inti koklearis dorsalis

dan ventralis. Sebagian besar serabut inti melintasi garis tengah dan berjalan naik

ipsilateral. Penyilangan selanjutnya pada inti lemnikus lateralis dan kolikulus inferior.

Dari kolikulus inferior jaras pendengaran berlanjut ke korpus genikulatum dan

kemudian ke korteks pendengaran pada lobus temporalis (Moller 2006).

2.1.3 Mekanisme aktif koklea

Koklea yang terletak pada telinga dalam memiliki mekanisme aktif yang dapat

kita bagi menjadi 3 langkah yang terpisah sebagai berikut:

• Langkah pertama: tekanan pada dinding ovale menimbulkan getaran terhadap perilimfe, menghasilkan pergerakan membran basilaris dan organ

Korti. Pergerakan ini menggeser stereosilia yang berhubungan dengan

membran tektorial. Stimulasi ini merupakan stimulasi yang tergantung

terhadap frekuensi, getaran membran basilaris berbeda pada frekuensi tinggi

(puncak getaran terjadi dekat pada basal koklea) dan frekuensi rendah

(puncak getaran terjadi pada apeks koklea). Pergerakan dari stereosilia

membuka channel potassium pada membran sel, menghasilkan potensial reseptor elektrik atau potensial cochlear microphonic (Al-mana et al. 2008).

• Langkah kedua: potensial yang dihasilkan menciptakan perubahan konsentrasi secara cepat pada sel rambut luar sesuai dengan stimulus

frekuensinya. Mekanisme kontraksi yang cepat adalah proses awal dari

amplifikasi aktif koklea, getaran pada sel-sel yang menghubungkan antara

membran basilaris dan tektoria mengakibatkan amplifikasi dari frekuensi

sumber bunyi (Al-mana et al. 2008).

• Langkah ketiga: getaran sel rambut luar yang teramplifikasi dari gerakan membran basilaris dan tektorial juga menggerakkan longer silia (yang berhubungan dengan membran tektoria) dari sel rambut dalam yang terletak

sesuai dengan frekuensinya. Pergerakan ini menimbulkan potassium masuk

ke dalam sel, menghasilkan sebuah potensial reseptor yang membebaskan

neurotransmitter, membentuk stimulus listrik yang berhubungan dengan

pesan suara. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada saraf akustikus

2.2 Kehamilan 2.2.1 Defenisi

Kehamilan adalah suatu keadaan fisiologis yang terjadi pada wanita usia subur, yang disertai adanya bukti presumtif kehamilan, bukti kemungkinan kehamilan dan

tanda positif kehamilan.

Bukti presumtif kehamilan umumnya didasarkan pada gejala subyektif kehamilan,

berupa :

1. Mual dengan atau tanpa muntah

2. Ganggguan berkemih

3. Fatigue

4. Persepsi adanya gerakan janin

Yang termasuk tanda presumtif adalah :

1. Terhentinya menstruasi

2. Perubahan warna mukosa vagina

3. Perubahan pada payudara

Tanda-tanda kemungkinan kehamilan mencakup :

1. Pembesaran abdomen

2. Perubahan bentuk, ukuran dan konsistensi uterus

3. Perubahan anatomi serviks

4. Kontraksi Braxton Hicks

5. Ballotement

6. Kontur fisik janin

7. Adanya gonadotropin korionik di urin atau serum

Tiga tanda positif kehamilan adalah :

1. Identifikasi kerja jantung janin yang terpisah dan tersendiri dari kerja jantung

wanita hamil

3. Pengenalan mudigah dan janin setiap saat selama kehamilan dengan teknik

sonografik atau pengenalan janin yang lebih tua secara radiografis pada paruh

kedua kehamilan (Cunningham et al. 2004).

2.2.2 Fisiologi kehamilan

Adaptasi anatomis, fisiologis dan biokimiawi terhadap kehamilan sangat besar.

Banyak dari perubahan-perubahan tersebut segera terjadi setelah fertilisasi dan

berlanjut sepanjang kehamilan, sebagian besar adaptasi yang luar biasa ini terjadi

sebagai respon terhadap rangsangan fisiologis yang ditimbulkan oleh janin.

A. Perubahan metabolik

Sebagai respon terhadap pertumbuhan janin yang cepat dan plasenta serta

kebutuhannya yang semakin meningkat, wanita hamil mengalami perubahan

metabolik yang banyak dan intens. Perubahan tersebut berupa:

1. Pertambahan berat badan

Pertambahan berat badan selama kehamilan sebagian besar diakibatkan oleh

uterus dan isinya, payudara dan peningkatan volumme darah serta cairan

ekstraseluler ekstravaskular.

2. Metabolisme air

Peningkatan retensi air adalah suatu perubahan fisiologis yang normal pada

kehamilan. Hal ini diperantarai, sekurang-kurangnya sebagian, oleh penurunan

osmolalitas plasma sebesar kurang lebih 10 mOsm/ kg yang diinduksikan oleh

pengaturan kembali ambang osmotik untuk rasa haus dan sekresi vasopresin

(Lindheimer & Davidson 1995).

3. Metabolisme protein

Dari penelitian mengenai balans protein pada wanita hamil, tampak bahwa

penggunaan nitrogen yang sebenarnya hanya 25 persen. Karena itu, kebutuhan

harian asupan protein selama kehamilan meningkat cukup besar untuk mengoreksi

hal ini.

4. Metabolisme karbohidrat

Meningkatnya kadar insulin basal dalam plasma yang ditemui pada kehamilan

Tujuannya adalah memastikan suplai glukosa postprandial ke janin yang

terus-menerus atau dipertahankan.

5. Metabolisme lemak

Pada penelitian terdahulu ditemukan korelasi positif antara konsentrasi lipid

dengan konsentrasi estradiol, progesteron dan laktogen plasenta.

6. Metabolisme mineral

Kebutuhan besi selama kehamilan cukup besar dan sering melebihi jumlah yang

tersedia. Selain itu, sepanjang kehamilan, kadar kalsium dan magnesium plasma

menurun. Pada kehamilan, ambang ekskresi fosfat inorganik diginjal meningkat

berdasarkan peningkatan kalsitonin.

7. Keseimbangan asam-basa

Pada kehamilan dapat terjadi alkalosis respiratorik, dimana ditandai dengan

penurunan PCO2

8. Elektrolit plasma

akibat meningkatnya ventilasi permenit. Penurunan sedang

bikarbonat plasma mengkompensasi alkalosis respiratorik secara parsial.

Pada kehamilan normal, hampir 1000mEq natrium dan 300 mEq kalium tertahan

pada tubuh. Meskipun filtrasinya oleh glomerulus meningkat, ekskresi natrium dan

kalium tidak berubah selama kehamilan. Dengan demikian. Ekskresi fraksional

elektrolit-elektrolit ini menurun, dan telah dianggap bahwa progesteron melawan

efek natriuretik dan kaliuretik dari aldosteron (Cunningham et al. 2004; Sulin 2008).

B. Perubahan hematologis

1. Volume darah

Volume darah ibu meningkat secara nyata selama kehamilan. Pada penelitian

sebelumnya, terjadi peningkatan 40-45 persen diatas volume sewaktu tidak hamil.

Selain itu juga terjadi peningkatan eritropoiesis, namun konsentrasi hemoglobin dan

hematokrit sedikit menurun. Akibatnya, viskositas darah menurun.

2. Fungsi leukosit dan imunologis

Kehamilan dianggap berkaitan dengan supresi berbagai macam fungsi

imunologis yang diperantarai secara humoral dan selular untuk menyesuaikan diri

Selain itu, pada kehamilan normal, kaskade koagulasi berada dalam keadaan

teraktifasi. Ini ditandai dengan adanya peningkatan konsentrasi seluruh faktor

pembekuan darah, kecuali faktor XI dan XIII, disertai peningkatan kadar kompleks

fibrinogen berberat molekul tinggi. Kehamilan juga mengakibatkan perubahan

berupa ukuran dan volume pada trombosit (Koos & Moore 2003; Cunningham et al.

2004; Sulin 2008).

C. Perubahan sistem kardiovaskular

1. Jantung

Karena diafragma semakin terangkat selama kehamilan, jantung tergeser ke kiri

dan ke atas, dan pada saat yang sama juga sedikit terputar.

2. Curah jantung

Selama kehamilan normal, tekanan darah arteri dan resistensi vaskuler menurun,

sementara volume darah, berat badan ibu dan laju metabolisme basal meningkat.

Biasanya, curah jantung pada kehamilan lanjut jelas lebih tinggi pada posisi

terlentang.

3. Sirkulasi

Postur wanita hamil mempengaruhi tekanan darah arteri. Biasanya, tekanan

darah arteri menurun sampai ke titik terendah selama trimester kedua atau ketiga

awal kemudian meningkat (Cunningham et al. 2004).

D. Perubahan traktus respiratorius

Pada semua tahap kehamilan normal, banyaknya oksigen yang dalirkan ke paru

melalui peningkatan volume tidal melebihi kebutuhan oksigen yang ditimbulkan oleh

kehamilan. Frekuensi pernapasan hanya mengalami sedikit perubahan selama

kehamilan tetapi volume tidal, volume napas satu menit dan ambilan oksigen satu

menit meningkat cukup besar seiring dengan kemajuan masa kehamilan

Pada kehamilan juga terjadi mekanisme dispnea fisiologis yang diperkirakan

berupa peningkatan volume tidal yang sedikit menurunkan kadar PCO2.

selama kehamilan kemungkinan diinduksi sebagian besar oleh progesteron dan

sisanya oleh estrogen (Koos & Moore 2003; Cunningham et al. 2004; Sulin 2008).

E. Perubahan sistem urinaria

1. Ginjal

Ukuran ginjal sedikit bertambah besar selama kehamilan. Laju filtrasi glomerulus

(GFR) dan aliran plasma ginjal (RPF) meningkat pada awal kehamilan, GFR

sebanyak 50 persen pada awal trimester kedua, dan RPF tidak cukup banyak.

2. Vesika urinaria

Thorp et al (1999) pada penelitiannya menemukan bahwa kehamilan berkaitan

dengan peningkatan inkontinensia urin. Losif et al (1980) pada penelitiannya

dengan menggunakan uretrosistometri menemukan tekanan kandung kemih pada

primigravida meningkat dari 8cmH2O pada awal kehamilan menjadi 20cmH2

F. Perubahan sistem gastrointestinal

O saat

aterm (Cunningham et al. 2004).

Seiring dengan kemajuan kehamilan, lambung dan usus tergeser oleh uterus

yang membesar. Karena faktor hormonal dan mekanis, terjadi penurunan

pengosongan lambung dan wakti transit di usus halus pada kehamilan. Pirosis (nyeri

ulu hati) sering terjadi pada kehamilan dan kemungkinan besar disebabkan oleh

refluks sekret-sekret asam ke esofagus bagian bawah. Hal yang berperan

diantaranya kemungkinan adalah perubahan posisi lambung, juga penurunan tonus

sfingter bawah esofagus.

Hemorrhoid cukup sering terjadi pada saat kehamilan. Kelainan ini sebagian

besar disebabkan oleh konstipasi dan peningkatan tekanan vena-vena dibawah

uterus yang membesar (Cunningham et al. 2004; Sulin 2008).

G. Perubahan sistem endokrin

Pada masa kehamilan kelenjar hipofisis membesar 135 persen dibandingkan

semasa tidak hamil. Namun, kelenjar ini tidak berperan pada pemeliharaan

Terdapat beberapa perubahan pada regulasi tiroid selama kehamilan.

Diantaranya, sebagai respon atas tingginya kadar estrogen terjadi peningkatan

kadar protein transpor tiroksin mayor dan globulin pengikat tiroksin dalam sirkulasi.

Adanya hormon gonadotropin korionik yang berasal dari plasenta dapat menjadi

perangsang tiroid. Selain itu, dapat terjadi defisiensi iodida dikarenakan

meningkatnya bersihan ginjal dan ini juga dapat menyebabkan menurunnya asupan

ke unit fetoplasenta sehingga menyebabkan defisiensi iodida relatif (Cunningham et

al. 2004; Sulin 2008).

H. Perubahan sistem lainnya

1. Sistem muskuloskeletal

Lordosis progresif merupakan gambaran yang khas pada kehamilan normal.

Terdapat peningkatan mobilitas sendi sakroiliaka, sakrokoksigeal dan sendi pubis

selama kehamilan, kemungkinan akibat perubahan hormonal.

2. Mata

Tekanan intraokular menurun selama kehamilan, sebagian besar karena

peningkatan aliran vitreous, sebagian besar karena penignkatan aliran vitreous

humor. Sensitivitas kornea juga berkurang, dan perubahan terbesar terjadi pada

kehamilan lanjut.

3. Sistem saraf pusat

Wanita hamil sering melaporkan adanya masalah pemusatan perhatian,

konsentrasi, dan memori selama kehamilan dan masa nifas awal. Namun, penelitian

yang sistematis tentang memori pada kehamilan masih terbatas dan sering kali

bersifat anekdot. Keenan et al (1998) pada penelitiannya mendapatkan adanya

penurunan memori pada kehamilan pada trimester ketiga (Cunningham et al. 2004).

2.2.3 Pengaruh kehamilan terhadap sistem pendengaran

Selama kehamilan kedua hormon estrogen dan progesteron lebih tinggi daripada

biasanya, dan terdapat perubahan fisiologis lainnya (Hadley 2000). Perubahan ini

memberi dampak pada sirkulasi koklea dan homeostasis cairan koklea (Al-Mana et

al. 2008).

Gejala gangguan pendengaran seperti telinga terasa penuh, penurunan

pendengaran dan tinnitus telah dilaporkan pada beberapa penelitian (Al-Mana et al.

2008).

Retensi garam dan cairan yang berlebihan merupakan hal yang biasa terjadi

pada kehamilan, ketidakseimbangan elektrolit dapat menyebabkan peningkatan

volume cairan intraselular, yang berdampak pada terbentuknya edema perineural

(Sennaroglu & Belgin 2001). Peningkatan tekanan perilimfatik selalu dihubungkan

dengan variasi kadar hormon pada menstruasi yang tidak teratur, kehamilan dan

menopause serta anggapan terhadap patensi duktus koklearis (Reid, Cottingham &

Marchbanks 1993).

Fluktuasi hormon mengubah pengaturan komposisi kimiawi dari perilimfe dan

endolimfe pada telinga dalam, dan proses transport ion. Hubungan antara perilimfe

dan endolimfe diatur oleh tekanan hidrostatik melalui duktus koklearis. Oleh karena

itu, patensi duktus koklearis merupakan kunci, apakah efek pendengaran akan

meningkat atau menurun, dengan adanya perubahan komposisi dan tekanan cairan

serebrospinal selama kehamilan (Kenny, Patil & Considine 2010).

Selain itu, peningkatan kadar hormon estrogen selama kehamilan dapat

menimbulkan perubahan lainnya seperti, adanya resiko thrombosis, dimana

meningkatnya aktivasi koagulasi darah dan fibrinolisis. Ini dapat memberikan

dampak oklusi vaskular pada mikrosirkulasi telinga dalam (Kenny, Patil & Considine

2010; Hou & Wang 2011).

Perubahan juga terjadi pada sistem kardiovaskular, dimana terjadi deformabilitas

eritrosit, peningkatan viskositas plasma, begitu juga agregasi eritrosit akibat dari

peningkatan fibrinogen. Wang & Young (2006), pada penelitiannya mendapatkan

adanya perbaikan ambang dengar pada wanita hamil yang diberikan plasma

expander. Dimana tujuannya adalah untuk menurunkan viskositas darah dan

mengurangi terjadinya hipoksia koklea dengan meningkatkan sirkulasi mikro.

2.3 Audiometri Nada Murni

Audiometri nada murni adalah suatu pemeriksaan sensitivitas/ ketajaman

pendengaran dengan menggunakan stimulus nada murni (hanya satu frekuensi

bunyi). Secara umum ada 3 metode yang digunakan yaitu (a) manual audiometry

(conventional audiometry); (b) automatic audiometry (Bekesy audiometry); dan (c) computerized audiometry (ASHA 2005; Margolis & Morgan 2008).

Prinsip dari suatu audiometer memberikan siynal bunyi pada intensitas yang

bervariasi dengan frekuensi yang berbeda (250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz,

4000Hz, dan 8000Hz) ke dalam headphones yang digunakan untuk pemeriksaan pendengaran (HSA 2007). Hal yang harus diperhatikan adalah kalibrasi peralatan,

dan digunakan pada ruangan yang sesuai sehingga didapat hasil tes yang akurat

(ASHA 2005).

2.3.1 Penentuan ambang dengar

Persiapan

Pasien perlu diberitahu terlebih dahulu rencana pemeriksaan audiometri,

sehingga pasien dapat memiliki waktu istirahat untuk menghindari lingkungan bising

(kelab malam, konser musik dan lain-lain) minimal 16 jam sebelum pemeriksaan.

Tetapi pada kenyataannya hal ini sulit dilakukan. Sebelum melakukan tes audiometri

secara umum dilakukan wawancara ada tidaknya riwayat kelainan pada telinga,

kemudian pemeriksaan otoskopi. Pemeriksaan dimulai pada telinga yang lebih baik

pendengarannya (ASHA 2007).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penilaian ambang dengar

manual antara lain (a) instruksi kepada pasien, (b) respon terhadap arahan, dan (c)

interpretasi audiologis terhadap sikap respon pasien selama pemeriksaan.

2.3.2 Prosedur pemeriksaan ambang pendengaran

Prosedur dasar untuk menentukan ambang terdiri dari:

Hal ini bertujuan untuk memastikan pemeriksa bahwa pasien mengerti dan dapat

merespon arahan yang diberikan dengan cara memberikan sinyal dengan intensitas

yang cukup menimbulkan respon yang jelas (ASHA 2005).

(b) Penentuan ambang dengar

Prosedur standar yang direkomendasikan pada pemeriksaan dengan

menggunakan audiometri nada murni secara adalah bertahap yang dimulai dengan

signal yang tidak dapat didengar. Stimulus nada murni diberikan selama 1 – 2 detik.

Ambang dengar didapat dengan menentukan bunyi nada murni yang terlemah pada

frekuenasi tertentu yang masih dapat didengar oleh telinga pasien (ASHA 2005).

Derajat gangguan pendengaran dihitung dengan menggunakan indeks Fletcher

yaitu:

Ambang dengar (AD) =

4

AD 500 Hz + AD 1000 Hz + 2000 Hz + 4000 Hz

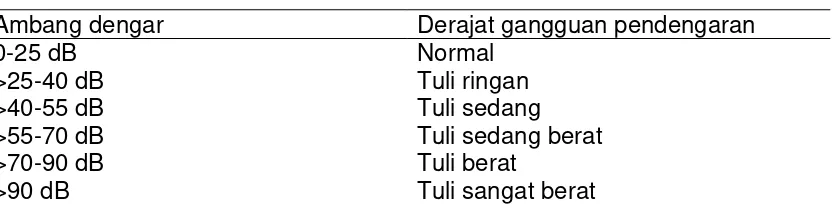

Dalam menentukan derajat gangguan pendengaran (Tabel 2.1), yang dihitung

[image:32.595.89.507.481.593.2]hanya ambang dengar hantaran udaranya (AC) saja (Soepardi 2007).

Tabel 2.1 Derajat gangguan pendengaran menurut ISO (Soepardi 2007):

Ambang dengar Derajat gangguan pendengaran

0-25 dB Normal

>25-40 dB Tuli ringan

>40-55 dB Tuli sedang

>55-70 dB Tuli sedang berat

>70-90 dB Tuli berat

>90 dB Tuli sangat berat

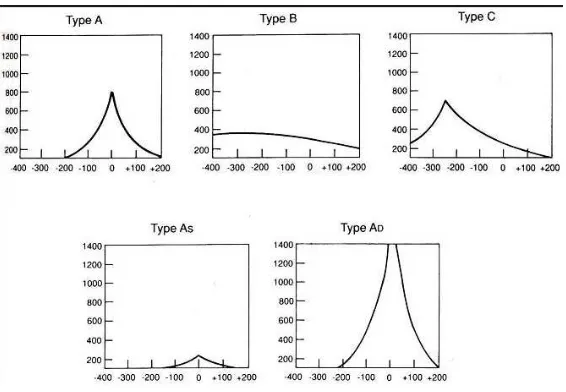

2.4 Timpanometri

Timpanometri adalah suatu metode pemeriksaan yang digunakan untuk

mengevaluasi fungsi telinga tengah. Dimana hasil dari pengukuran ini berupa grafik

yang menggambarkan hubungan antara tekanan udara pada liang telinga luar

telinga tengah. Pengukuran impedans ini dapat menilai ketahanan akustik dari

telinga tengah. Ketika gendang telinga terpapar oleh suara, sebagian suara tersebut

akan diabsorbsi dan dikirim melalui telinga tengah ke telinga dalam sementara

sebagian suara lainnya direfleksikan. Informasi yang dapat diperoleh dari hasil

timpanometri adalah mengenai fungsi dari telinga tengah pasien(Mikolai, Duffey &

Adlin 2006).

Mekanisme kerja timpanometri adalah dengan memberikan tekanan yang

berubah-ubah dengan rentang +200mmH2O sampai dengan -400mmH2O pada

liang telinga luar, kemudian menilai perubahan compliance gendang telinga, tekanan telinga tengah (Mean Ear Pressure) dan ear canal volume, digambarkan dalam bentuk grafik (Katz 1994). MEP (Mean Ear Pressure) atau tekanan telinga

tengah dinyatakan dalam mmH2O maupun dalam deka Pascal (daPa). Satu deka

Pascal = 1,02 mmH2O. Jerger menyampaikan postulatnya bahwa nilai rentang

normal untuk telinga tengah adalah -100 mmH2O sampai +100 mmH2

Kelenturan (compliance) membran timpani mencapai nilai maksimum saat

tekanan udara pada kedua sisi membran timpani sama, puncak dari grafik pada

posisi 0 mmH

O, diluar

rentang tersebut dianggap kondisi yang patologis (Katz 1994).

2

O. Artinya pada telinga yang sehat, transmisi bunyi mencapai

tekanan di telinga tengah negatif, puncak grafik akan berada di daerah negatif dari

timpanogram. Begitu juga jika tekanan telinga tengah positif, artinya puncak dari

suatu grafik akan mengindikasikan tekanan di telinga tengah (Katz 1994).

Jerger-Liden mengklasifikasikan gambaran timpanogram sebagai tipe A,B, dan

C. Tipe A ditemukan pada keadaan telinga tengah normal, memiliki puncak kurva

dengan ketelitian normal, pada atau sekitar tekanan atsmosfer yaitu 0 daPa

(Gambar 2.2). Tipe ini memiliki variasi yaitu tipe Ad dan As (Mikolai, Duffey & Adlin

2006)

Tipe A

.

d (’d’ = discontinuity), bentuk kurva menyerupai gambaran tipe A tetapi

dengan puncak yang lebih tinggi dari nilai normal, misalnya ditemukan pada keadan

tulang pendengaran menjadi sangat lentur akan menyebabkan masuknya energi

bunyi secara berlebihan (Gambar 2.2). Tipe As

Tipe B memiliki gambaran kurva dengan puncak yang menghilang atau sedikit

melengkung bahkan sampai datar (Gambar 2.2) misalnya pada otitis media efusi

atau oklusi akibat serumen (Mikolai, Duffey & Adlin 2006).

(’s’= stiffness atau shallowness)

memiliki kelenturan membran timpani dibawah nilai normal (Gambar 2.2) misalnya

ditemukan pada keadaan fiksasi tulang pendengaran sehingga terjadi penurunan

aliran energi bunyi yang melewati telinga tengah. Bentuk kurva menyerupai

gambaran tipe A, tetapi dengan puncak yang lebih rendah (Mikolai, Duffey & Adlin

2006).

Tipe C juga puncak kurva berada pada daerah tekanan negatif (Gambar 2.2),

ditemukan pada keadaan disfungsi tuba auditiva, yaitu saat tuba tidak membuka,

maka udara yang terperangkap di telinga tengah akan diserap oleh mukosa telinga

tengah. Hal ini akan mengakibatkan turunnya tekanan udara di telinga tengah

terhadap tekanan di liang telinga luar. Perbedaan tekanan yang terjadi akan

menyebabkan membran timpani retraksi dan terdorong ke medial dan pengaruh

terhadap gambaran timpanometri adalah puncak grafik akan terdorong ke area

[image:34.595.170.453.504.700.2]negatif menjauhi nilai 0 (Mikolai, Duffey & Adlin 2006).

2.5 Otoacoustic Emission(OAE)

Otoacoustic emission pertama kali ditemukan oleh Gold pada tahun 1948 dan diperkenalkan oleh Kemp pada tahun 1978. Otoacoustic emission adalah suara yang terdapat pada kanalis akustikus eksternus dimana merupakan suatu proses

yang terjadi didalam koklea. Selain menerima suara, koklea juga menghasilkan

suara dalam intensitas yang rendah. Otoacoustic emission dihasilkan hanya bila organ korti dalam keadaan mendekati normal, dan hanya dapat timbul dengan jelas

bila telinga tengah berfungsi dengan baik (Robinette & Glattke 1997; Kemp 2002;

Campbell 2006).

Hal yang penting dalam OAE adalah stimulus bunyi tertentu yang diberikan

melalui probe dan tidak memerlukan elektroda, dimana yang digunakan adalah mikrofon untuk mendeteksi OAE kemudian diubah menjadi elektrik sehingga lebih

mudah diproses (Kemp 2002).

Otoacoustic emission dibentuk dari transmisi yang berasal dari koklea baik secara spontan atau dengan stimulus ke telinga tengah sehingga terjadi getaran

pada membran timpani. Menutup liang telinga merupakan bagian yang sangat

penting agar pergerakan membran timpani efisien lebih padat, dan sedikit udara

yang bisa keluar masuk liang telinga (Robinette & Glattke 1997; Kemp 2002).

2.5.1 Tujuan pemeriksaan

Tujuan utama pemeriksaan otoacoustic emission adalah untuk menilai keadaan koklea, khususnya fungsi sel rambut luar telinga dalam. Hasil pemeriksaan dapat

berguna untuk (Campbell 2006)

a. Skrining pendengaran (khususnya pada neonatus, infan atau individu dengan

gangguan perkembangan). :

b. Memperkirakan sensitivitas pendengaran dalam rentang tertentu.

c. Membedakan gangguan sensori dan neural pada gangguan pendengaran

sensorineural.

Pemeriksaan dapat dilakukan pada pasien yang sedang tidur, bahkan pada

keadaan koma, karena hasil pemeriksaan tidak memerlukan respon tingkah

laku.

2.5.2 Syarat – syarat untuk menghasilkan otoacoustic emission a. Tidak ada obstruksi pada liang telinga

b. Menutup rapat-rapat liang telinga dengan probe

c. Posisi optimal dari probe

d. Tidak ada penyakit telinga tengah

e. Sel rambut luar masih berfungsi

f. Pasien kooperatif

g. Lingkungan sekitar tenang (Campbell 2006)

Pemeriksaan otoacoustic emission sering digunakan untuk skrining menentukan ada atau tidaknya fungsi koklea, meskipun sebenarnya pemeriksaan dapat

dilakukan pada daerah koklea dengan frekuensi tertentu. (Robinette & Glattke 1999;

Campbell 2006).

Otoacoustic emission dapat terjadi spontan sebesar 40-60% pada telinga normal, tetapi secara klinis yang memberikan respon baik adalah evoked otoacoutic emissions (Mainley, Ray & Popper 2008).

2.5.3 Pembagian otoacoustic emission

Otoacoustic emission dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Spontaneous otoacoustic emissions (SOAEs), merupakan emisi suara tanpa adanya rangsangan bunyi ( secara spontan).

b. Transient otoacoustic emission (TOAEs) atau Transient evoked otoacoustic emissions (TEOAEs), merupakan emisi suara yang dihasilkan oleh rangsangan bunyi menggunakan durasi yang sangat pendek, biasanya bunyi click, tetapi dapat juga tone-bursts.

d. Sustained-frequncy otoacoustic emission (SFOAEs), merupakan emisi suara sebagai respon dari nada yang berkesinambungan (kontinyu) (Robinette &

Glattke 1999; Campbell 2006; Mainley, Ray & Popper 2008).

2.5.4 Transient evoked otoacoustic emission (TEOAEs)

Stimulus pada TEOAEs adalah click yang onsetnya sangat cepat (milidetik) atau toneburst, yang dapat merangsang seluruh partisi koklea sehingga menghasilkan respons yang melibatkan beberapa frekuensi. Stimulus diberikan

sekitar 60-80 dB. Secara spontan akan diperiksa 4 sampai 6 jenis frekuensi.

Spektrum frekuensi (Gambar 2.3) yang dapat diperiksa TEOAEs adalah 500 sampai

4500 Hz untuk orang dewasa dan 5000 sampai 6000 Hz pada bayi (Prieve &

Fitzgerald 2002).

Beberapa penelitian menunjukkan level TEOAEs pada neonatus lebih besar dari

pada anak dan pada anak lebih besar dari pada orang dewasa. Level TEOAEs juga

menunjukkan adanya perbedaan pada jenis kelamin dan sisi kedua telinga kanan

atau kiri. Perempuan cenderung memliki level TEOAEs yang lebih besar

dibandingkan laki-laki dan telinga kanan cenderung memiliki level TEOAEs yang

lebih besar dibanding telinga kiri (Prieve & Fitzgerald 2002).

2.5 Kerangka Teori

2.6 Kerangka Konsep

[image:39.595.64.557.160.588.2]

= variabel penelitian

Gambar 2.5. Kerangka Konsep

KEHAMILAN Telinga

↑ viskositas l

Perubahan Fisiologis

↑ koagulasi darah dan fibrinolisis Gangguan

keseimbanga n natrium dan cairan

Gangguan mekanisme aktif koklea

Hipoksia koklea Regulasi estrogen

Gangguan pendengaran

Audiometri Timpanometri

OAE Gangguan Fungsi

Pada kehamilan, sebagai adaptasi terhadap pertumbuhan janin menyebabkan

adanya peningkatan hormon estrogen sehingga terjadi perubahan fisiologis

terhadap setiap sistem didalam tubuh wanita. Salah satu sistem yang diduga

mengalami perubahan adalah sistem auditori terutama pada telinga dalam, dimana

terjadi beberapa perubahan berupa gangguan keseimbangan natrium dan cairan

yang berdampak pada gangguan mekanisme aktif koklea. Selain itu, peningkatan

fungsi koagulasi darah dan fibrinolisis dan peningkatan viskositas plasma dapat

memberi dampak adanya hipoksia pada koklea. Kedua dampak ini diperkirakan

dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi koklea dan jika keadaan ini

bertambah berat dapat menyebabkan adanya gangguan pendengaran, dimana

gangguan fungsi ini dapat diketahui berdasarkan pemeriksaan audiometri dan

TEOAE (dengan syarat hasil pemeriksaan timpanometri dilakukan sebelumnya

2.7 Hipotesa Penelitian

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi prospektif.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher dan departemen Obstetri & Ginekologi RSUP H. Adam Malik

Medan.

3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian mulai dilakukan bulan Agustus sampai Desember 2013.

3.3 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah seluruh wanita hamil yang memeriksakan kehamilan ke

poliklinik Obstetri & Ginekologi

3.3.2 Sampel penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah bagian dari populasi penelitian yang memenuhi kriteria inklusi.

a. Kriteria inklusi :

• Wanita hamil sehat tanpa komplikasi pada kehamilan dengan umur kehamilan pada trimester ketiga (27-40 minggu).

• Wanita tidak hamil dan sehat.

• Usia < 40 tahun

• Hasil pemeriksaan timpanometri yang normal

• Bersedia ikut dalam seluruh proses penelitian dan memberikan persetujuan secara tertulis setelah mendapat penjelasan (inform consent)

b. Kriteria eksklusi :

• Pasien dengan penyakit ginjal

• Pasien dengan hipertensi

• Pasien dengan malfungsi tiroid

• Pasien dengan penyakit rheumatoid

• Pasien dengan riwayat konsumsi obat ototoksik

• Pasien dengan penyakit telinga luar dan tengah, hidung dan tenggorok

3.3.3 Besar sampel

Penentuan jumlah besar sampel dengan menggunakan rumus :

Keterangan :

n = Jumlah sampel minimal tiap kelompok

P1

P

= Proporsi paparan pada kelompok kasus = 0.86

(Murty&Krishna, 2011)

2

Q

= Proporsi paparan pada kelompok kontrol = 0.43

(Murty&Krishna, 2011)

1 = 1-P1 = 0.14 Q2 =1-P2

α = tingkat kemaknaan 0,05 Z α = 1,960

= 0.57

β = Kekuatan uji 20% , Z β

Dari rumus diatas diperoleh jumlah sampel minimal kasus = kontrol = 19.0096

digenapkan 25 orang.

= 0,842

3.3.4 Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel penelitian diambil secara non probability consecutive sampling dimana setiap subjek yang memenuhi kriteria inklusi dimasukkan dalam penelitian sehingga jumlah sampel yang diperlukan terpenuhi.

3.4 Variabel Penelitian

• Variabel independen = Wanita hamil

• Variabel dependen = Gangguan pendengaran Gangguan fungsi koklea

n1=n2 = Zα√ 2PQ+ Zβ√P1Q1+ P2Q2 2

3.5 Definisi Operasional

a. Umur adalah usia wanita hamil yang di hitung dalam tahun dan menurut

ulang tahun terakhir. Perhitungannya berdasarkan kalender masehi sesuai

yang tertera di rekam medik, dikelompokkan menjadi dua kelompok

berdasarkan nilai mean adalah 28 tahun.

Alat ukur : kuesioner

Skala ukur : nominal

Hasil ukur :

1. < 28 tahun

2. ≥ 28 tahun

b. Kelompok berisiko adalah wanita hamil dengan usia kehamilan pada trimester ketiga tanpa adanya komplikasi berdasarkan kriteria eksklusi.

Alat ukur : kuesioner Skala ukur : nominal Hasil ukur : ya , hamil

c. Kelompok pembanding (kontrol) adalah wanita tidak hamil, sehat serta tidak mempunyai keluhan di bagian Telinga, Hidung dan Tenggorok.

Alat ukur : kuesioner Skala ukur : nominal Hasil ukur : tidak hamil

d. Gravida adalah wanita hamil. Gravida merupakan salah satu komponen dari status paritas yang sering dituliskan dengan notasi G-P-Ab, dimana G menyatakan jumlah kehamilan (Gestasi), P menyatakan jumlah paritas, dan Ab menyatakan jumlah abortus.

Alat ukur : kuesioner Skala ukur : nominal Hasil ukur :

e. Masa gestasi (satuan minggu) adalah masa kehamilan yang ditetapkan dari hari pertama haid terakhir (HPHT) atau dari pemeriksaan USG, dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan nilai mean adalah 33 minggu.

Alat ukur : kuesioner Skala ukur : nominal Hasil ukur :

1. < 33 minggu 2. ≥ 33 minggu

f. Gangguan pendengaran/tuli sensorineural adalah tuli yang disebabkan kelainan pada koklea ataupun retrokoklea yang dilakukan dengan audiometri. Hasil audiogram menunjukkan adanya ambang hantaran tulang sama dengan ambang hantaran udara dan keduanya tidak normal serta tidak adanya Air Bone Gap.

Penilaian derajat gangguan pendengaran menurut ISO Alat ukur : Audiometri

Skala ukur : nominal Hasil ukur :

Normal : peningkatan ambang batas antara 0 - < 25dB

Tuli ringan : peningkatan ambang batas antara 26 – 40 dB Tuli sedang : peningkatan ambang batas antara 41 – 55 dB Tuli sedang berat : peningkatan ambang batas antara 56 – 70 dB Tuli berat : peningkatan ambang batas antara 71 – 90 dB Tuli sangat berat : peningkatan ambang batas antara > 90 dB

Penilaian gangguan pendengaran terhadap sample akan dilakukan, dimana jika ambang dengar ≤ 25dB akan dinyatakan Normal dan > 25dB akan dinyatakan Tuli (gangguan pendengaran).

Penilaian terhadap sampel :

Normal : keadaan ambang dengar dua telinga normal

g. Gangguan fungsi koklea adalah gangguan yang terjadi pada koklea dimana

fungsinya diketahui berdasarkan pemeriksaan TEOAE yang pemeriksaannya

bertujuan untuk menilai integritas telinga luar, tengah dan sel rambut luar

(outer hair cells) koklea yang dilakukan setelah hasil pemeriksaan

timpanometri normal.

Alat ukur : transient evoked otoacoustic emission

Skala ukur : nominal

Hasil ukur :

Penilaian akan dilakukan dengan 5 frekuensi yang berbeda dimana jika nilai

Sound Noise Ratio (SNR) ≥ 5 dB SPL pada satu frekuensi maka akan dinyatatakan pass dan < 5 dB SPL akan dinyatakan refer pada frekuensi

tersebut.

Ketika lebih dari setengah (3 frekuensi) menunjukkan hasil yang sama, maka

penilaian terhadap fungsi koklea pada satu tellinga akan disesuaikan, apakah

itu pass atau refer.

Penilaian terhadap sampel : Pass: keadaan dua koklea baik

Refer: keadaan satu dan atau dua koklea terganggu

3.6 Alat dan Bahan Penelitian 1. Lampu kepala merek Riester 2. Spekulum telinga tipe Hartman 3. Otoskop merek Heine mini 2000

4. Alat penghisap (suction) merek Thomas Medi-Pump tipe 1132 5. Kanul penghisap no.6 dan 8 tipe ferguson

6. Spekulum hidung tipe Hartmant 7. Kaca nasofaring

8. Bunsen

9. Penekan/spatel lidah tipe Burning 10. Teleskop 00 dan 300

11. Light source Olympus CLH 250

12. Digital Processor Olympus Ulsera OTV-S7

13. Audiometer merk Interacoustics, tipe Audio Traveller AA222 14. Timpanometer merk Interacoustics, tipe Audio Traveller AA222 15. TEOAE merk Interacoustics, tipe EP 25

3.7 Cara Kerja

Semua peserta penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi menjalani

penelitian dengan urutan tata cara sebagai berikut :

1. Semua pasien dengan kehamilan ditegakkan di Departemen Obstetri & Ginekologi.

2. Dilakukan pemeriksaan THT rutin pada semua pasien, kemudian pada pasien

yang mengalami kelainan pada pemeriksaan telinga luar dan tengah, hidung

serta tenggorok rutin dikeluarkan dari penelitian. Pada pemeriksaan otoskopi,

jika hanya terdapat serumen akan dibersihkan dengan menggunakan pengait

serumen, kapas lidi, larutan peroksida 3% dan alat pengisap.

3. Pasien dengan pemeriksaan THT rutin normal diminta persetujuan tertulis bersedia menjadi peserta penelitian dan mengikuti penelitian sampai selesai dengan menandatangani formulir informed consent.

4. Semua peserta penelitian kemudian diperiksa ada tidaknya gangguan

3.8. Kerangka Kerja

Gambar 3.1 Kerangka Kerja.

3.9 Analisa Data

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel, untuk

mengetahui karakteristik subyek penelitian dan distribusi hasil audiogram dan

distribusi hasil TEOAE serta menilai besarnya hubungan antara kehamilan dengan

gangguan pendengaran dan fungsi koklea.

Wanita hamil Wanita tidak hamil

Audiometr

TEOAE Timpanometri

Audiometr

Timpanometri

TEOAE Memenuhi kriteria

inklusi dan eksklusi

Pemeriksaan

Memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi prospektif yang dilakukan pada dua kelompok

yaitu wanita hamil dan tidak hamil dengan jumlah sampel pada masing-masing

kelompok 25 orang.

[image:49.595.86.502.289.362.2]4.1 Distribusi frekuensi usia berdasarkan subyek penelitian

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi usia berdasarkan berdasarkan subyek penelitian

Kelompok Umur Hamil Tidak hamil

n % n %

< 28 10 40.0 14 56.0

≥ 28 15 60.0 11 44.0

Total 25 100.0 25 100.0

Berdasarkan hasil tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 25 orang wanita hamil,

frekuensi kelompok umur wanita hamil yang terbanyak adalah kelompok ≥ 28 tahun

sebesar 15 orang (60%), dengan rerata usia 28 tahun. Sedangkan pada wanita tidak

hamil frekuensi kelompok umur terbanyak adalah kelompok < 28 tahun sebesar 14

orang (56%), dengan rerata 28 tahun.

4.2 Distribusi frekuensi wanita hamil berdasarkan gravida

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi wanita hamil berdasarkan gravida

Gravida n %

Primigravida ( 1 ) 16 64.0

Multigravida ( 2-4 ) 9 36.0

Total 25 100.0

Berdasarkan hasil tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 25 orang wanita hamil, 16

orang (64%) merupakan wanita dengan kehamilan primigravida dan 9 orang (36%)

4.3 Distribusi frekuensi wanita hamil berdasarkan masa gestasi

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi wanita hamil berdasarkan masa gestasi

Masa Gestasi (minggu) n %

< 33 13 52.0

≥ 33 12 48.0

Total 25 100.0

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 25 orang wanita hamil, 13 orang

(52%) dengan masa gestasi <33 minggu dan 12 orang (48%) dengan masa gestasi ≥ 33 minggu, dengan rerata masa gestasi33 minggu.

4.4 Distribusi frekuensi nilai ambang dengar pada subyek penelitian

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi nilai ambang dengar pada subyek penelitian

Ambang dengar

Status Hamil

Hamil Tidak Hamil

n % n %

Normal 22 88 25 100

Ringan 3 12 0 0

Sedang 0 0 0 0

Sedang berat 0 0 0 0

Berat 0 0 0 0

Sangat berat 0 0 0 0

Total 25 100 25 100

Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa, pada kelompok hamil frekuensi ambang

dengar yang paling banyak adalah normal sebesar 22 orang (88%) dan gangguan

pendengaran ringan sebesar 3 orang (12%). Sedangkan pada kelompok wanita

tidak hamil secara keseluruhan mempunyai ambang dengar normal sebesar 25

orang (100%).

[image:50.595.85.505.377.519.2]4.5 Distribusi frekuensi gangguan pendengaran berdasarkan status kehamilan dan

hubungan antara keduanya

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi gangguan pendengaran berdasarkan status

kehamilan dan hubungan antara keduanya

Status hamil

Gangguan pendengaran

Total

Normal Gangguan

Pendengaran

n % n % n %

Hamil 22 46.8 3 100.0 25 50.0

Tidak hamil 25 53.2 0 0.0 25 50.0

Total 47 100.0 3 100.0 50 100.0

p=0.117

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 47 wanita dengan dengan

pendengaran normal, 22 orang (46.8%) merupakan wanita hamil dan 25 orang

(53.2%) merupakan wanita tidak hamil. Sedangkan dari 3 wanita dengan gangguan

pendengaran, keseluruhannya yaitu 3 orang (100%) merupakan wanita hamil.

Hasil uji Fischer’s exact test menunjukkan tid