TURNOVER

BAHAN ORGANIK TANAH PADA TEGAKAN

AKASIA (

Acacia mangium

Willd.)

DI RPH MARIBAYA DAN

RPH JAGABAYA, BKPH PARUNG PANJANG BOGOR

SITI ROHMAH

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Turnover Bahan Organik Tanah pada Tegakan Akasia (Acacia mangium Willd.) di RPH Maribaya dan RPH Jagabaya, BKPH Parung Panjang Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya menlimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 2 Februari 2015

ABSTRAK

SITI ROHMAH. Turnover Bahan Organik Tanah pada Tegakan Akasia (Acacia mangium Willd.) di RPH Maribaya dan RPH Jagabaya, BKPH Parung Panjang Bogor. Dibimbing oleh SUDARSONO dan DARMAWAN.

Akasia memiliki produksi serasah yang tinggi dan susunan kimia serasah yang tidak mudah terdekomposisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar BOT dan lama turnover di bawah tegakan Acacia mangium Willd. di kawasan HTI RPH Maribaya dan RPH Jagabaya, BKPH Parung Panjang Bogor. Bahan yang digunakan yaitu contoh tanah utuh dan terganggu yang diambil dari setiap horison pada 6 profil tanah di lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis tanah di laboratorium meliputi sifat kimia dan fisik tanah, terutama C-organik tanah dengan menggunakan metode Walkey and Black, N total dengan metode Kjeldahl, bobot isi, dan tekstur. Kadar C-organik di bawah tegakan Akasia berkisar antara 0,42% – 3,00%. Turnover BOT pada tegakan Akasia di RPH Maribaya dan RPH Jagabaya pada kedalaman 0–50 cm yaitu 25–39 tahun, 0–66 cm yaitu selama 31–46 tahun, 0–81 cm yaitu 37–52 tahun, dan 0–100 cm yaitu selama 43–60 tahun. Faktor yang menyebabkan keragaman turnover BOT pada penelitian ini adalah rasio C/N dan rasio klei/C, dimana semakin tinggi rasio C/N maka bahan organik lebih lama bertahan di dalam tanah, dan semakin rendah rasio klei/C maka semakin banyak C-organik yang diikat oleh klei, sehingga turnover BOT menjadi semakin lama.

ABSTRACT

SITI ROHMAH. Soil Organic Matter Turnover of Acacia (Acacia mangium Willd.) Stands at RPH Maribaya and RPH Jagabaya, BKPH Parung Panjang Bogor. Supervised by SUDARSONO and DARMAWAN.

Acacia has high litter production and litter chemical form that does not decompose easily. The aim of this research was to determine soil organic matter (SOM) and how long the SOM turnover under Acacia stands at the forest plantation area RPH Maribaya and RPH Jagabaya, BKPH Parung Panjang Bogor. The materials that used in this research are soil samples and undisturbed soil samples from each horizon in 6 soil profil under Acacia stands. Soil analysis include chemical and physical soil analysis, especially for measuring soil C– organic content by using Walkey and Black method, the total N by using Kjeldahl method, soil bulk density, and soil texture. The range of soil C–organic content under Acacia stands is 0,42–3,00%. SOM turnover under stands in RPH Maribaya and RPH Jagabaya in 0–50 cm depth is 25–39 years, 0–66 cm depth is 31–46 years, 0–81 cm depth is 37–52 years, and 0–100 depth is 43–60 years. The factor that caused turnover SOM variety in this research is C/N ratio and clay/C ratio, in that the higher C/N ratio then the longer time organic matter that persist in soil, and the lesser clay/C ratio, the higher C organic that retained by clay, and the higher resulted in longer SOM turnover.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

TURNOVER

BAHAN ORGANIK TANAH

PADA TEGAKAN AKASIA (

Acacia mangium

Willd.)

DI RPH MARIBAYA DAN RPH JAGABAYA,

BKPH PARUNG PANJANG BOGOR

SITI ROHMAH

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Turnover Bahan Organik Tanah pada Tegakan Akasia (Acacia mangium Willd.) di RPH Maribaya dan RPH Jagabaya, BKPH Parung Panjang Bogor

Nama : Siti Rohmah NIM : A14100031

Disetujui oleh

Prof. Dr Ir Sudarsono, MSc Pembimbing I

Dr Ir Darmawan, MSc Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Baba Barus, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia– Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang diberi judul Turnover Bahan Organik Tanah pada Tegakan Akasia (Acacia mangium Willd.) di RPH Maribaya dan RPH Jagabaya, BKPH Parung Panjang Bogor.

Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini, khususnya:

1. Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.Sc selaku Dosen Pembimbing I dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama proses kuliah, penelitian dan proses penulisan skripsi ini.

2. Dr. Ir. Darmawan, M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan nasihat dalam penulisan skripsi ini. 3. Dr. Ir. Iskandar selaku Dosen Penguji atas koreksi, saran dan nasihat yang

sangat konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini.

4. Orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, pengertian, dan doa.

5. Teman–teman yang telah membantu dalam pengambilan sampel di lapang, penelitian laboratorium dan proses penulisan, Nunik Rachmadianti, Laela Rahmi, Wahyuning Titah, Sugih Mahera, Indrayu Ritonga, Fortunila, Masyitah Tri, Sony Siahaan, Anju Saragih, Yanuar Azhari, Rizky Fauzi, Indra Aditya, Aliyah Haryati, Fatimah Ursulah, Angela, dan Permadi, serta teman–teman mahasiswa Manajemen Sumberdaya Lahan angkatan 47. 6. Staf Laboratorium dan Komisi Pendidikan di Departemen Ilmu Tanah dan

Sumberdaya lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

7. Bapak Soma selaku Asper BKPH Parung Panjang dan Pak Adis selaku Mandor RPH Maribaya yang selalu membantu di lokasi penelitian.

8. Bidik Misi yang telah memberikan beasiswa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bogor, Februari 2015

DAFTAR ISI

ABSTRAK iv

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

METODE 2

Waktu dan Tempat Penelitian 2

Bahan 3

Alat 3

Metode penelitian 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

Sifat Kimia, Fisik dan Klasifikasi Tanah di Lokasi Penelitian 5

Hubungan Kandungan C-organik Tanah dengan N total dan Klei 9

Turnover Bahan Organik Tanah di Bawah Tegakan Akasia 12

KESIMPULAN 14

DAFTAR PUSTAKA 14

LAMPIRAN 16

DAFTAR TABEL

1 Parameter analisis tanah dan metode yang digunakan 4

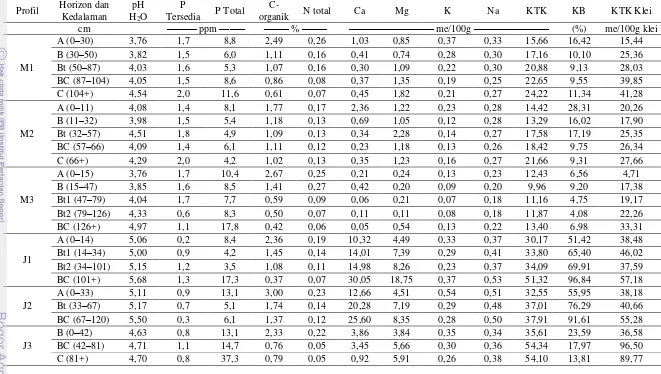

2 Data sifat kimia tanah di lokasi penelitian 6

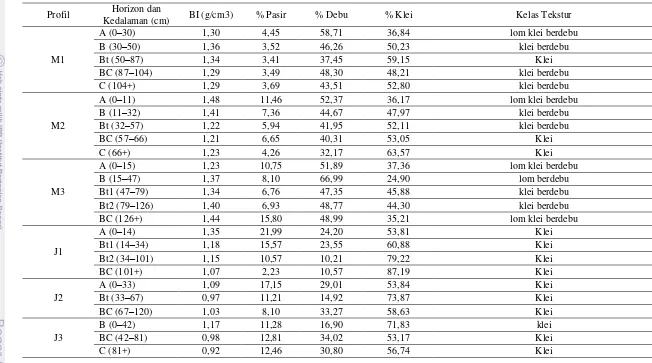

3 Data sifat fisik tanah di lokasi penelitian 7

4 Klasifikasi tanah di lokasi penelitian 9

5 Data kadar C-organik, N total, klei, rasio C/N, dan rasio klei/C di lokasi penelitian 10

6 Data kandungan C-organik tanah total dan lama turnover BOT di lokasi penelitian 13

DAFTAR GAMBAR

1 Lokasi penelitian RPH Maribaya di Kecamatan Jasinga dan RPH Jagabaya di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor 32 Hubungan kadar klei dengan kadar C-organik di bawah tegakan Akasia 11

DAFTAR LAMPIRAN

1 Deskripsi profil tanah di lokasi penelitian 161

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahan organik tanah (BOT) merupakan suatu bahan yang kompleks dan dinamis yang berasal dari sisa tanaman dan hewan. BOT mengalami degradasi dan dekomposisi, baik sebagian atau keseluruhan menjadi satu dengan tanah (Kononova 1966). Adapun sumber utama BOT adalah sisa tumbuhan seperti serasah, sisa panen, dan akar tanaman yang mati. Selain itu biota tanah dianggap sebagai penyumbang BOT sekunder setelah tumbuhan. Biota tanah akan menggunakan bahan organik sebagai sumber energi, kemudian saat biota tanah tersebut mati, jasadnya merupakan sumber bahan organik baru (Soepardi 1983).

BOT mengalami dekomposisi di dalam tanah yang mengubah ukuran dan susunan kimianya. Tingkat dekomposisi yang berbeda–beda menghasilkan bentuk BOT yang berbeda pula. Keberadaan BOT di dalam tanah terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu bahan organik bebas (belum terlapuk), bahan organik berikatan dengan klei, dan bahan organik berikatan dengan seskuioksida. Bahan organik berikatan dengan klei membentuk kompleks klei organik (organo mineral) di dalam tanah. Tidak hanya senyawa–senyawa seperti protein, karbohidrat, selulosa, dan hemiselulosa tetapi juga fraksi humus dapat berinteraksi dengan mineral klei, akibatnya bahan organik menjadi kurang tersedia bagi mikroorganisme (Kononova 1966). Bahan organik di dalam tanah mempunyai peranan membentuk kompleks dengan ion–ion logam, terutama Al dan Fe. Kompleks bahan organik dengan ion logam disebut khelat (Stevenson 1982). Pengkhelatan tersebut secara efektif akan menurunkan aktivitas ion–ion logam, dan secara tidak langsung mempengaruhi kelarutan mineral yang mengandung unsur tersebut.

Berdasarkan struktur kimianya bahan organik tanah terbagi menjadi 5 bentuk. Menurut Parton et al. (1994) bentuk–bentuk bahan organik dalam tanah terbagi menjadi: 1) bahan organik metabolis (sisa hewan dan manusia) dengan komposisi selulosa dan isi sel; 2) bahan organik struktural (sisa tanaman) berupa lignin dan polifenol; 3) bahan organik aktif (fraksi labil) berupa biomasa mikrobia, karbohidrat mudah larut, enzim eksoseluler; 4) bahan organik lambat lapuk (fraksi labil) berupa bahan organik berukuran partikel 50 µm – 2,0 mm; 5) bahan organik pasif (fraksi stabil) berupa asam humat dan fulvat, dan kompleks organo mineral.

Kandungan BOT berbeda–beda pada setiap jenis tanah dan kedalaman. Andisol Ciluluk–Sumedang pada lapisan 0–29 cm memiliki C-organik 4,92 %, pada lapisan 29–49 cm memiliki C-organik 3,04 %, dan pada lapisan 49–73 cm sebesar 2,72 %, sedangkan Tropoqualf Aerik di Serang memiliki C-organik 1,05 % pada lapisan 0–15 cm, 0,62 % pada lapisan 15–35cm, dan 0,58 % pada lapisan 25–58 cm (Yogaswara 1977). Berdasarkan jenis penggunaan lahannya, hutan primer memiliki C-organik tanah 3,38 % pada topsoil, dan pada subsoil sebesar 1,06 %, sedangkan untuk hutan sekunder C-organik pada topsoil 3,83 % dan pada subsoil 1,11 % (van Norwijk et al.1997).

2

Parameter untuk mengetahui berapa lama BOT dapat bertahan dalam tanah sebelum diemisikan ke atmosfer dalam bentuk CO2 dikenal dengan istilah

Turnover BOT. Turnover juga diartikan sebagai lama waktu yang dibutuhkan untuk mendekomposisi bahan organik sampai habis. Turnover dari bahan organik fraksi labil dan stabil bervariasi dari beberapa bulan saja sampai ribuan tahun. Wardle et al. (1997) menunjukkan bahwa fraksi humus dapat bertahan di dalam tanah hingga 2900 tahun. Nilai turnover BOT diperoleh dengan cara membandingkan jumlah C-organik serasah dan jumlah C-organik dalam tanah.

Pembangunan hutan tanaman industri bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan dalam pemenuhan bahan baku industri perkayuan dan meningkatkan sektor ekonomi rakyat. Selain itu, hal ini berkaitan dengan meningkatkan serapan karbon oleh tanaman, menjaga dan mempertahankan stok karbon yang ada (Wibowo 2010). Acacia mangium Willd. merupakan salah satu pohon yang tumbuh cepat sehingga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pada hutan tanaman industri. Semakin banyaknya pembukaan hutan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), terutama jenis kayu akasia, maka perlu dilakukan studi terhadap turnover BOT tanah di bawah tegakan akasia.

Tujuan Penelitian

Penelitian turnover bahan organik tanah di bawah tegakan Akasia dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kandungan BOT di bawah tegakan Akasia dan berapa lama BOT dapat bertahan di lingkungan pada tegakan Akasia dengan jenis tanah yang beragam di RPH Maribaya dan RPH Jagabaya, BKPH Parung Panjang Bogor.

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

3

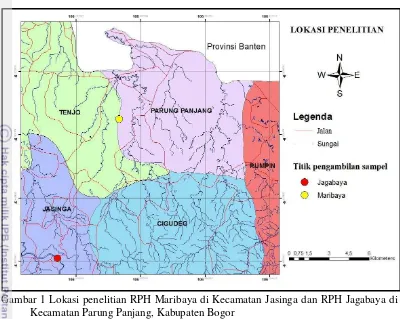

Gambar 1 Lokasi penelitian RPH Maribaya di Kecamatan Jasinga dan RPH Jagabaya di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor

Letak geografis BKPH Parung Panjang berada pada koordinat 106o26’03’’BT sampai dengan 106o35’16’’BT dan 06o20’59’’LS sampai dengan 06o27’01’’LS. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tigaraksa (Kabupaten Tanggerang), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jasinga, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rumpin, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Perum Perhutani KPH Bogor 2011).

Lokasi penelitian yaitu di RPH Maribaya dan RPH Jagabaya. Baik RPH Maribaya dan RPH Jagabaya keduanya berada pada ketinggian 89–112 mdpl. Berdasarkan peta geologi lembar Jakarta (Sidarto et al. 1992) dan Serang (Rusmana et al. 1991) skala 1:100.000 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, kedua lokasi penelitian berada pada formasi Bojong Manik yang memiliki sususan batu gamping. Berdasarkan tipe iklim Schmidt dan Ferguson, kedua lokasi penelitian termasuk ke dalam tipe iklim A dengan curah hujan 3.000–4.000 mm tahun–1 (Perum Perhutani KPH Bogor 2011).

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari contoh tanah terganggu dan contoh tanah utuh, contoh tanah dari tiap horison sebanyak profil diambil di bawah tegakan Akasia pada lokasi penelitian di atas.

Alat

4

digunakan untuk deskripsi profil menggunakan pisau, meteran, dan Soil Munsell Color Chart. Alat untuk analisis laboratorium terdiri dari labu erlenmeyer, pipet, dan buret yang digunakan dalam pengukuran C-organik tanah, three phase meter untuk mengukur BI, pH meter untuk mengukur pH, flamefotometer dan AAS untuk mengukur kandungan basa–basa tanah, serta spektrofotometer untuk mengukur P.

Metode penelitian

Penelitian Lapang

Penentuan titik pengambilan contoh tanah di lokasi penelitian didasarkan pada kemiringan lereng, yaitu di RPH Maribaya dengan lereng 37 %, 5 %, 16 %, dan di RPH Jagabaya dengan lereng 2 %, 16 %, 30 % . Pada setiap titik dibuat satu profil tanah dan dideskripsikan (Lampiran 1). Pengambilan contoh tanah utuh dan contoh tanah terganggu dilakukan pada setiap horison. Ketiga profil di RPH Maribaya masing–masing memiliki 5 horizon. Satu profil di RPH Jagabaya memiliki 4 horizon, dan dua profil lainnya masing–masing memiliki 3 horizon, sehingga terdapat 25 sampel tanah utuh yang diambil dengan ring sampler, dan 25 contoh tanah terganggu.

Penelitian Laboratorium

Contoh tanah yang disiapkan untuk keperluan analisis sifat kimia tanah dikeringudarakan, ditumbuk, dan diayak lolos saringan 2 mm untuk analisis tekstur, dan 0,5 mm untuk analisis C-organik, N total, pH, Ca, Mg, K, Na, dan P. Adapun parameter dan metode yang digunakan seperti disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 Parameter analisis tanah dan metode yang digunakan

No. Parameter Metode

6 K, Na Ekstraksi NH4OAc, pengukuran Flamefotometer

7 P–cadangan Ekstrak HCl 25% 8 P–tersedia P Bray I

9 Tekstur Pipet

Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data analisis tanah, dan data sekunder berupa data produksi serasah Akasia (Acacia mangium Willd.)

1. Produksi C-organik serasah (KCTs)

Penentuan kandungan karbon serasah diperoleh melalui proses perkalian biomassa serasah dengan faktor konversi 0,4 dimana kandungan karbon serasah sebesar 40 % (Hairiah et al. 2001). Data sekunder produksi serasah Akasia yang digunakan adalah hasil penelitian Hilwan (1992) yaitu 8,77 ton ha–1 tahun–1.

5

Kadar C-organik tanah total dihitung dengan mengalikan C-organik tanah, BI, dan kedalaman lapisan. Adapun rumus perhitungan seperti berikut:

KCTt = KCt x BI x T

Turnover BOT dihitung dengan membandingkan produksi C-organik serasah dan kadar C-organik tanah total. Adapun rumus perhitungan seperti berikut:

TR = KCTtKCTs Dimana :

TR = Turnover (tahun)

KCTt = Kadar C-organik tanah total (ton/ha)

KCTs = Produksi C-organik serasah total (ton/ha/tahun)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Kimia, Fisik dan Klasifikasi Tanah di Lokasi Penelitian

Data sifat kimia dan fisik tanah di lokasi penelitian disajikan pada masing– masing Tabel 2 dan Tabel 3. Sementara itu data morfologi hasil pengamatan lapang disajikan pada Lampiran 1. Tabel 2 menunjukkan data kimia meliputi nilai pH, Ca, Mg, K, Na, kapasitas tukar kation (KTK) tanah, KTK klei, persentase kejenuhan basa (KB), kadar C-organik, N total, kandungan P tersedia dan P total. Secara umum pH tanah pada lokasi RPH Maribaya dan RPH Jagabaya tergolong rendah. Namun, pH tanah di RPH Jagabaya lebih tinggi dibandingkan RPH Maribaya. Kisaran pH di RPH Jagabaya yaitu 4,63 – 5,68, sedangkan pH di RPH Maribaya berkisar antara 3,76 – 4,97. Rendahnya pH dapat disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi di lokasi tersebut, yaitu 3.000 – 4.000 mm tahun–1. Tingginya curah hujan menyebabkan tercucinya kation basa tanah dan kedudukannya digantikan oleh ion H, sehingga ion H semakin banyak dalam larutan tanah dan reaksi tanah dan terjadi penurunan pH tanah.

6

7 Tabel 3 Data sifat fisik tanah di lokasi penelitian

Profil Horizon dan

Kedalaman (cm) BI (g/cm3) % Pasir % Debu % Klei Kelas Tekstur

M1

A (0–30) 1,30 4,45 58,71 36,84 lom klei berdebu

B (30–50) 1,36 3,52 46,26 50,23 klei berdebu

Bt (50–87) 1,34 3,41 37,45 59,15 Klei

BC (87–104) 1,29 3,49 48,30 48,21 klei berdebu

C (104+) 1,29 3,69 43,51 52,80 klei berdebu

M2

A (0–11) 1,48 11,46 52,37 36,17 lom klei berdebu

B (11–32) 1,41 7,36 44,67 47,97 klei berdebu

Bt (32–57) 1,22 5,94 41,95 52,11 klei berdebu

BC (57–66) 1,21 6,65 40,31 53,05 Klei

C (66+) 1,23 4,26 32,17 63,57 Klei

M3

A (0–15) 1,23 10,75 51,89 37,36 lom klei berdebu

B (15–47) 1,37 8,10 66,99 24,90 lom berdebu

Bt1 (47–79) 1,34 6,76 47,35 45,88 klei berdebu

Bt2 (79–126) 1,40 6,93 48,77 44,30 klei berdebu

BC (126+) 1,44 15,80 48,99 35,21 lom klei berdebu

J1

A (0–14) 1,35 21,99 24,20 53,81 Klei

Bt1 (14–34) 1,18 15,57 23,55 60,88 Klei

Bt2 (34–101) 1,15 10,57 10,21 79,22 Klei

BC (101+) 1,07 2,23 10,57 87,19 Klei

J2

A (0–33) 1,09 17,15 29,01 53,84 Klei

Bt (33–67) 0,97 11,21 14,92 73,87 Klei

BC (67–120) 1,03 8,10 33,27 58,63 Klei

J3

B (0–42) 1,17 11,28 16,90 71,83 klei

BC (42–81) 0,98 12,81 34,02 53,17 Klei

C (81+) 0,92 12,46 30,80 56,74 Klei

8

Berdasarkan kriteria penilaian sifat kimia tanah (Hardjowigeno 1995) status Ca dan Mg di RPH Jagabaya tergolong tinggi, dan untuk K dan Na adalah sedang. Sedangkan RPH Maribaya memiliki status basa–basa Ca, Mg, K, dan Na yang rendah. Hal ini erat kaitannya dengan pH tanah yang berbeda pada kedua lokasi penelitian, dimana secara umum kisaran pH di RPH Jagabaya lebih tinggi dibandingkan dengan RPH Maribaya. Menurut Hairiah et al. (1996) jumlah kation basa tanah semakin meningkat dengan meningkatnya pH tanah. Seiring dengan peningkatan pH tanah maka, terjadi penurunan kelarutan Al dan H, sehingga Maribaya berada pada kisaran 10 – 24 me/100 g. KTK tanah tertinggi yaitu pada profil J3 sebesar 35,61 – 54,10 me/100 g. Semakin tinggi nilai KTK tanah, kation yang dijerap akan semakin banyak.

Persentase kejenuhan basa (KB) adalah perbandingan dari KTK tanah yang ditempati oleh kation basa K, Na, Ca, dan Mg. Secara umum persentase KB di RPH Jagabaya lebih tinggi dibandingkan RPH Maribaya. Persentase KB paling tinggi berada pada profil J1 dan J2 yaitu 51,42 – 96,84 %. Persentase KB tersebut lebih besar dibandingkan KB pada profil J3 yang memiliki KTK tanah paling tinggi. Hal ini dikarenakan profil J3 memiliki pH dan kandungan basa–basa yang lebih rendah dibandingkan profil J1 dan J2.

KTK klei dapat mencerminkan jenis klei yang terkandung dalam tanah. me/100 g dan 89,77 me/100 g pada horison–horison di bawahnya.

Kadar C-organik paling tinggi pada setiap profil yaitu pada horison pertama dan akan semakin menurun dengan bertambahnya kedalaman horison. Kadar organik di kedua lokasi penelitian tidak jauh berbeda. Jika dibandingkan kadar C-organik pada horison pertama yang paling tinggi yaitu profil J2 sebesar 3,00 %, sedangkan yang paling rendah pada profil M2 sebesar 1,77 %. Selain kadar C-organik, kadar N total juga mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya kedalaman. Kadar N total pada setiap profil di kedua lokasi penelitian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kadar N total di horison pertama yang paling tinggi pada profil M1 sebesar 0,26 %, sedangkan yang paling rendah pada profil M2 sebesar 0,17 %.

9

Sifat fisik tanah pada Tabel 3 meliputi bobot isi (BI) dan tekstur tanah. BI tanah pada lokasi penelitian bervariasi berkisar antara 0,92 – 1,48 g/cm3. BI paling tinggi terdapat di profil M2 1,48 g/cm3 pada horison pertama dan 1,23 g/cm3 pada horison paling bawah. Hal ini tercermin di lapang dengan kondisi tanah yang padat dan keras dibandingkan pada profil lainnya. Tingginya BI pada tanah tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya kadar C-organik yang berperan dalam menambah porositas tanah. Hal ini berkaitan dengan fungsi BOT dalam memperbaiki sifat fisik tanah, semakin rendah kadar BOT maka ruang pori tanah semakin sedikit, sehingga nilai BI akan semakin tinggi.

Kelas tekstur tanah pada lokasi penelitian RPH Jagabaya seluruhnya termasuk klei, sedangkan di RPH Maribaya memiliki kelas tekstur beragam yaitu lom klei berdebu, klei berdebu, dan klei. Kelas tekstur tersebut mempengaruhi KTK tanah. Semakin halus tekstur tanahnya maka semakin tinggi nilai KTK (Soepardi 1983). Tekstur tanah di RPH Jagabaya yang berupa klei memiliki ukuran lebih halus dibandingkan tekstur tanah RPH Maribaya, sehingga KTK tanah di RPH Jagabaya jauh lebih tinggi dari RPH Maribaya.

Berdasarkan hasil pengamatan lapang (Lampiran) dan didukung oleh data analisis tekstur di laboratorium, profil M1, M2, M3, J1, dan J2 menunjukkan adanya penumpukan klei di horison B yang memenuhi syarat sebagai horison penciri argilik. Horison argilik adalah horison penumpukan klei yang ditunjukkan adanya peningkatan klei 2,5 kali lebih tinggi dari horison di atasnya. Penumpukan klei pada horison B di profil J1 dan J2 lebih tinggi jika dibandingkan dengan horison B pada profil lainnya. Sedangkan profil J3 dengan kedalaman 81 cm yang terletak pada lereng 30 % tidak memiliki horison A, hal ini ditunjukkan dengan tingginya persen klei pada lapisan pertama yaitu 71,83 % dengan ketebalan lapisan yaitu 0 – 42 cm yang dapat diindikasikan sebagai horison B. Posisi profil yang berada pada lereng 30 % diduga menyebabkan terjadi erosi yang mengikis horison A. Pada profil M2, J1, dan J2 terdapat karatan di kedalaman lebih dari 50 cm dari permukaan. Hal ini dapat disebabkan buruknya drainase di kedalaman lebih dari 50 cm. Profil tanah J1 dan J2 yang memiliki horison argilik dan kandungan KB lebih dari 35 % dapat diklasifikasikan sebagai order Alfisol, sedangkan profil M1, M2, M3 yang juga sama–sama memiliki horison argilik tapi memiliki kandungan KB kurang dari 35% dapat diklasifikasikan ke dalam order Ultisol. Berdasarkan hasil pengamatan di lapang yang didukung dengan sifat kimia dan fisik tanah, maka tanah di lokasi penelitian digolongkan ke dalam klasifikasi sampai tingkat subgrup seperti pada Tabel 4.

Tabel 4 Klasifikasi tanah di lokasi penelitian

Lokasi Maribaya Jagabaya

Hubungan Kandungan C-organik Tanah dengan N total dan Klei

10

profil di kedua lokasi tertinggi di lapisan pertama dan terus mengalami penurunan dengan semakin dalamnya lapisan. Allen et al. (1976) menyatakan bahwa serasah yang mengalami proses dekomposisi hanya terjadi pada bagian permukaan tanah, sedangkan pada kedalaman lebih dari 20 cm pengaruh dari proses ini tidak nyata. C-organik lapisan atas paling tinggi yaitu di profil J2 sebesar 3,00 %, sedangkan yang paling rendah yaitu di profil M2 sebesar 1,77 %.

Tabel 5 Data kadar C-organik, N total, klei, rasio C/N, dan rasio klei/C di lokasi penelitian

11

teradsorpsi ke permukaan mineral klei. Adanya kompleks organo mineral merupakan mekanisme pengawetan bahan organik.

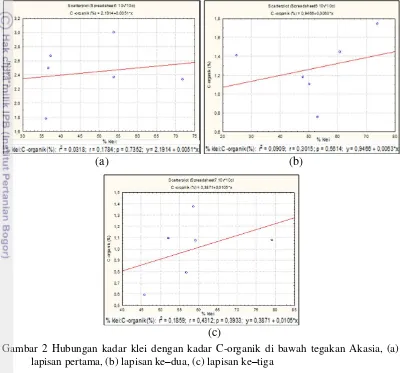

Gambar 2 menunjukkan hubungan klei dan C-organik pada 6 profil (M1, M2, M3, J1, J2, dan J3) di lokasi penelitian untuk setiap lapisan yang sama. Secara umum tampak bahwa semakin meningkat persen klei maka semakin tinggi kadar C-organik, hal ini dapat dilihat dengan regresi linear pada grafik walaupun nilai R2 yang ditunjukkan pada grafik bernilai kecil.

(a) (b)

(c)

Gambar 2 Hubungan kadar klei dengan kadar C-organik di bawah tegakan Akasia, (a) lapisan pertama, (b) lapisan ke–dua, (c) lapisan ke–tiga

12

Dekomposisi bahan organik dipengaruhi oleh kandungan senyawanya. Berdasarkan penelitian Rindyastuti dan Darmayanti (2010) kandungan selulosa dan polifenol serasah Acacia sp. yaitu 30,06 %, dan 6,32 %. Menurut Djarwanto dan Tachibana (2010) kandungan lignin 38 – 44 %, hemiselulosa dan selulosa sebanyak 45,9 %. Lignin merupakan senyawa organik polimer kompleks yang berikatan membentuk kompleks lignin–selulosa di dalam sel. Senyawa ini membutuhkan waktu lama untuk terdekomposisi. Hal ini disebabkan karena persenyawaan lignin cukup resisten terhadap enzim pendegradasi yang dihasilkan oleh mikrobia. Semakin tinggi kandungan lignin dan selulosa pada serasah, semakin lama serasah mengalami dekomposisi.

Turnover Bahan Organik Tanah di Bawah Tegakan Akasia

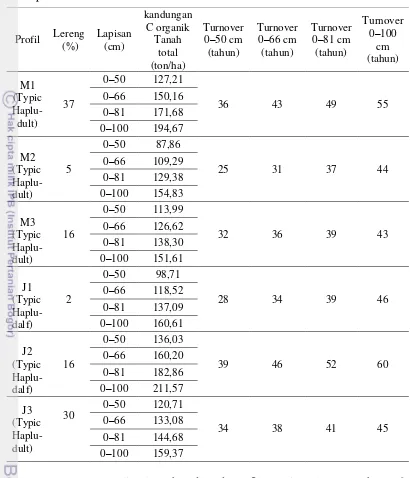

Kandungan C-organik tanah total dan turnover BOT di setiap profil yang diperhitungkan dalam 4 versi kedalaman disajikan pada Tabel 6. Turnover BOT didapatkan dari hasil perbandingan organik tanah total dengan produksi C-organik serasah. C-C-organik tanah total (ton ha–1) ditentukan oleh kadar C-organik tanah, ketebalan lapisan dan bobot isi. Sedangkan produksi C-organik serasah didapatkan dari produksi serasah Akasia (Acacia mangium Willd.) dikali faktor konversi 0,4 (Hairiah et al. 2001), dan hasilnya sebesar 3,508 ton ha–1 tahun–1.

Turnover BOT diperhitungkan dalam 4 versi kedalaman yaitu 0 – 50 cm, 0 - 66 cm, 0 – 81 cm, dan 0 – 100 cm. Hal ini dilakukan karena profil tanah di lokasi penelitian memiliki kedalaman solum yang berbeda–beda. Profil M2 memiliki kedalaman solum 66 cm dan profil J3 memiliki kedalaman solum 81 cm, sedangkan profil lainnya memiliki kedalaman solum lebih dari 100 cm. Perbedaan kedalaman tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk memperhitungkan turnover BOT, maka dibuatlah 4 versi kedalaman dengan memperhitungkan turnover sampai kedalaman horison paling bawah M2 dan J3 untuk setiap profi, sehingga lebih mudah membandingkan turnover BOT pada setiap kedalaman.

Kadar organik tanah total setiap profil bervariasi, walaupun kadar C-organik tanah setiap profil hampir sama seperti yang telah ditampilkan pada Tabel 2. Hal ini dikarenakan nilai BI dan ketebalan lapisan yang berbeda–beda. Seperti pada profil 2 RPH Maribaya yang memiliki BI lapisan pertama paling tinggi 1,4 g/cm3 tetapi kadar C-organiknya rendah hanya 1,77 %, sehingga C-organik tanah totalnya juga lebih rendah dibandingkan profil yang lain.

13

Tabel 6 Data kandungan C-organik tanah total dan lama Turnover BOT di lokasi penelitian

14

Kecepatan Turnover BOT juga dipengaruhi oleh ekosistem dan jenis tanamannya. Turnover BOT di lokasi penelitian dengan tanah Ultisol dan Alfisol yang telah ditanami Akasia selama 25 tahun memiliki waktu lebih lama dibandingkan dengan turnover BOT pada vegetasi mangrove dengan jenis tanah Entisol. Berdasarkan Permadi (2013) turnover BOT pada vegetasi mangrove di Blanakan, Kabupaten Subang yaitu 27 tahun untuk Avicennia, 24 tahun untuk Bruguiera, 48 tahun untuk Rhizophora, dan 13 tahun untuk Sonneratia. Sedangkan menurut Six dan Jastraw (2002) pada ekosistem hutan memiliki turnover BOT sekitar 22 tahun, dan ekosistem pastura memiliki turnover BOT selama 38 tahun.

Turnover BOT di bawah tegakan Akasia lebih lama dibandingkan vegetasi lain. Hal ini karena Akasia termasuk ke dalam tanaman legum yang mampu mengikat nitrogen. Hutan dengan jenis pohon pengikat nitrogen biasanya mengakumulasi C lebih banyak di dalam tanah dibandingkan dengan hutan dengan jenis pohon yang bukan pengikat nitrogen. Ketika jenis pohon pengikat nitrogen menghasilkan kandungan nitrogen lebih banyak di dalam tanah, jenis pohon pengikat nitrogen menahan lebih banyak C-organik di dalam tanah (Resh et al. 2002).

KESIMPULAN

Kadar C-organik tanah di bawah tegakan Akasia (Acacia mangium Willd.) berkisar antara 0,42 – 3,00 %. Profil 2 RPH Jagabaya (J2) memiliki kadar C-organik tanah pada setiap lapisan paling tinggi dibandingkan kadar C-C-organik pada setiap lapisan profil lain. Turnover BOT pada tegakan Akasia di RPH Maribaya dan Jagabaya pada kedalaman 0–50 cm yaitu 25–39 tahun, 0–66 cm yaitu selama 31–46 tahun, 0–81 cm yaitu 37–52 tahun, dan 0-100 cm yaitu selama 43–60 tahun. Turnover BOT paling lama terdapat pada profil J2 dengan tanah Alfisol. Faktor yang menyebabkan keragaman turnover BOT pada penelitian ini adalah rasio C/N dan rasio klei/C.

DAFTAR PUSTAKA

Allen SE, Grimshaw HM, Parkinson JA, Qurnely C. 1976. Analysis of Soil in Chemical Analysis of Ecological Materials. Oxford, Blacwell Scientific Pub. Djarwanto, Tachibana S. 2010. Decomposition of lignin and Holocellulose on

Acacia mangium Leaves and Twigs by Six Fungal Isolate from Nature. Pakistan Journal of Biological Sciences 13(12): 604–610.

Hairiah K, Adawiyah R, Widyaningsish Y. 1996. Amelioration of aluminium toxicity with orgnic matter. Selection of organic matter based on its total cation concentration. Agrivita 19: 158–164.

15

Hardjowigeno S. 1995. Ilmu Tanah, Edisi Revisi. Jakarta (ID): Akademika Pressindo.

Hassink J. 1995. Decomposition rate constants of size and density fractions of soil organic matter. Soil Science society of America Journal 59: 1631–1635. Hilwan I. 1992. Produksi, Laju Dekomposisi, dan Pengaruh Alelopati Serasah

Pinus merkusii Jungh. Et De Vriese dan Acacia mangium Willd di Hutan Tri Dharma Gunung Walat, Sukabumi, Jawa Barat. Jurusan manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor.

Kononova MM. 1966. Soil organic matter : Its nature, its role in soil formation and soil fertility. Ed ke–2. Pergamon. New York.

Krull E, Baldock J, Skjemstad J. 2001. Soil texture effects on decomposition and soil carbon storage. NEE Workshop Proceedings, CRC for Greenhouse Accounting, CSIRO Land and Water Australia.

Parton WJ, Woomer PL, Martin A. 1994. Modelling soil organic matter dynamics and plant productivity in tropical ecosystems. The biological management of tropical soil fertility. pp. 171–188. Colorado State University, Fort Collins, USA.

Permadi. 2013. Turnover BOT pada Berbagai Tipe Vegetasi di Ekosistem Mangrove Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. [skripsi]. Jurusan Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Fakultas Pertanian. Bogor (ID): IPB

Perum Perhutani KPH Bogor. 2011. Buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Kelas Perusahaan Acacia mangium. Bogor (ID): KPH Bogor.

Resh SC, Binkley D, Parrotta JA. (2002). Greater soil Carbon sequestration under Nitrogen–fixing trees compared with Eucalyptus species. ecosystems 5: 217–231.

Rindyastuti R, Darmayanti RS. 2010. Komposisi kimia dan estimasi proses dekomposisi serasah 3 spesies Famialia Fabacea di Kebun Raya Purwodadi. Seminar Nasional Biologi 2010. Fakultas Biologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Rusmana T, Agustyanto DA, Hadiwidjoyo MMP. 1991. Peta Geologi Lembar Serang skala 1:100000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung.

Sidarto E, Suwitodirdjo K, Suharsono. 1992. Peta Geologi Lembar Jakarta dan Kepulauan Seribu skala 1:100000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung.

Six J, Jasrtow JD. 2002. Organic matter turnover. Dalam Lal R, editor. Encyclopedia of Soil Science. New York (USA): Marcel Dekker.

Soepardi G. 1983. Sifat dan Ciri Tanah. Bogor (ID): IPB

Stevenson FJ. 1982. Humus Chemistry Genesis, Composition, and Reaction. New York (USA): John Wiley and Sons.

Tan KH. 1982. Principles of Soil Chemistry. Marcel Dekker, Inc. Madison Avenue, New York.

van Norwijk M, Cerri C, Woomer PL, Nugroho K, dan Bernoux M. 1997. Soil carbon dynamics in the humid tropical forest zone. Geoderma 79: 187–225 Wardle DA, Zachrisson O, Hornberg G, Gallet C. 1997. The influence of Island

16

Wibowo A. 2010. Measurable, reportable, dan verifiable (MRV) untuk emisi gas rumah kaca dari kegiatan kehutanan. REDD+ and Forest. Badan Litbang Kehutanan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.

Yogaswara. 1977. Seri–seri Tanah dari Tujuh Tempat di Jawa Barat. [skripsi]. Jurusan Ilmu Tanah. Fakultas Pertanian. Bogor (ID): IPB

LAMPIRAN

Lampiran 1 Deskripsi profil tanah di lokasi penelitian Profil : Maribaya 1

Strong brown (7,5 YR 5/6); lom klei berdebu; gumpal membulat, halus, lemah; gembur, lekat, plastis; perakaran halus banyak, perakaran kasar sedikit; bataas horison berangsur, rata;

B 30–50

Strong brown (7,5 YR 5/6); klei berdebu; gumpal membulat, halus, sedang; gembur, sangat lekat, plastis; perakaran halus banyak, perakaran kasar sedikit; batas horison baur, rata; terdapat sarang rayap

Bt 50–87

Strong brown (7,5 YR 5/8); klei; gumpal membulat, halus, kuat; sangat teguh, sangat lekat, sangat plastis; perakaran kasar sedikit; batas horison jelas, rata. halus, sedang; teguh, agak lekat, agak plastis.

17

Brown (10 YR 4/3); lom klei berdebu; gumpal membulat, sedang, sedang; gembur, agak lekat, plastis; perakaran halus sedang, perakaran kasar sedikit; batas horison berangsur, rata.

B 11–32

Yellowish brown (7,5 YR 5/8); klei berdebu; gumpal membulat, sedang, sedang; teguh, lekat, plastis; perakaran halus sedikit; batas horison berangsur, rata.

Bt 32–57

Yellowish brown (5 YR 5/6); klei; gumpal membulat, halus, sedang; teguh, lekat, plastis; karat red (2,5 YR 5/8), bentuk kotak, jumlah karat biasa, ukuran karat sedang, bandingan karat nyata; perakaran halus sedikit; batas horison berangsur, rata.

BC 57–66

Yellowish red (5 YR 4/6); klei; gumpal membulat, halus, sedang; gembur, lekat, plastis; karat red (2,5 YR 5/6), bentuk kotak, jumlah karat banyak, ukuran karat biasa, bandingan karat nyata.

Profil : Maribaya 3

A 0–15 Brown (7,5 YR 4/4); lom klei berdebu;gumpal membulat, halus,

lemah; gembur, agak lekat, agak plastis; perakaran halus sedikit, perakaran kasar sedikit; batas lapisan berangsur, berombak. B 15–47 Strong brown (7,5 YR 4/6); lom berdebu; gumpal membulat,

halus, sedang; teguh, lekat, plastis; perakaran halus sedikit, perakaran kasar sedikit; batas lapisan jelas, tidak teratur.

Bt1 47–79 Strong brown (7,5 YR 4/6); klei berdebu; gumpal membulat, halus, sedang; teguh,sangat lekat, plastis; perakaran kasar sedikit; batas lapisan baur, rata.

Bt2 79–126 Strong brown (7,5 YR 4/6); klei berdebu; gumpal membulat, sedang, kuat; sangat teguh, sangat lekat, sangat plastis; perakaran kasar sedikit; batas lapisan baur, rata.

BC 126+ Strong brown (7,5 YR 5/8); lom klei berdebu; gumpal

18 perakaran kasar banyak; batas lapisan berangsur, rata.

Bt1 14–34 Strong brown (7,5 YR 4/6); Klei; gumpal bersudut, halus, sedang; tehug, lekat, agak plastis; perakaran halus sedikit, perakaran kasar sedikit; batas lapisan berangsur, rata.

Bt2 34–101 Gray (7,5 YR 5/1); Klei; gumpal bersudut, sedang, kuat; teguh, agak lekat, plastis; karat red (2,5 YR 4/6), bentuk kotak, jumlah karat biasa, ukuran karat biasa, bandingan karat nyata; batas lapisan berangsur, rata.

BC 101+ Very pale brown (10 YR 8/2); Klei; gumpal bersudut, halus,

sedang; gembur, agak lekat, agak plastis;

Profil : Jagabaya 2

Brown (10 YR 4/3); klei; gumpal bersudut, halus, sedang; gembur, agak lekat, plastis; perakaran halus sedikit, perakaran kasar sedikit; batas lapisan baur, rata.

Bt 33–67

Yellowish brown (10 YR 5/4); klei; gumpal bersudut, halus, kuat; sangat teguh, lekat, sangat plastis; karat (2,5 YR 4/6) bentuk kotak, jumlah karat biasa, ukuran karat sedang, bandingan karat nyata, karat batas sedang; perakaran kasar sedikit; batas lapisan baur, rata.

BC1 67–120

Gley 1 6/N; klei; gumpal bersudut, sedang, sedang; sangat teguh, agak lekat, agak plastis; karat (2,5 YR 5/8), bentuk kotak, jumlah banyak, ukuran karat biasa, bandingan karat nyata, karat batas sedang; batas lapisan berangsur, rata.

BC2 120+

19

Profil : Jagabaya 3 Lokasi : RPH Jagabaya

Kordinat : 06o23,256’ LS, 106o31,382 BT Lereng : 30%

Drainase : Baik

Vegetasi : Acacia mangium umur 4 tahun, rotasi ke 4 Klasifikasi

Epipedon : Ochric Horison penciri : Argillic

Subgrup : Typic Hapludult Simbol

horison

Kedalaman

(cm) Uraian

B 0–42

Dark brown (7,5 YR 3/4); klei; gumpal membulat, sangat halus, lemah; gembur, agak lekat, agak plastis; perakaran halus sedang, perakaran kasar sedikit; batas lapisan jelas, rata.

BC 42–81

Strong brown (7,5 YR 4/6); klei; pejal, sedang, sedang; sangat gembur, agak lekat, agak plastis; perakaran kasar sedikit; batas lapisan berangsur, rata.

20

Lampiran 2 Foto penampang profil tanah di lokasi penelitian

Profil 1 RPH Maribaya (M1) Profil 2 RPH Maribaya (M2)

21

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Subang pada tanggal 7 januari 1992. Penulis adalah anak ketiga dari pasangan Bapak Sarmid dan Ibu Sumnasih. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2004 di SDN II Pakuhaji, pada tahun 2007 lulus dari SMPN 1 Tanjungsiang, pada tahun 2010 lulus dari SMAN 1 Sumedang, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan program studi S1 di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya lahan, Fakultas Pertanian, IPB.