UJI LAPANG LACAK BALAK KAYU JATI

DENGAN PENANDA RAPD

NUR QALBI

DEPARTEMEN SILVIKULTUR

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

UJI LAPANG LACAK BALAK KAYU JATI

DENGAN PENANDA RAPD

NUR QALBI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan Pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SILVIKULTUR

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Uji Lapang Lacak Balak Kayu Jati dengan Penanda RAPD Nama : Nur Qalbi

NIM : E14204001

Menyetujui: Dosen Pembimbing,

Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc. NIP. 131 878 498

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kehutanan IPB,

Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr. NIP. 131 578 788

Field Test of Teak Wood Log Tracking Using RAPD Marker

by:

Nur Qalbi and Iskandar Z Siregar

INTRODUCTION. Demand for teak based product increases progressively, particularly as raw materials for furniture industry. The increasing demand for teak wood, exceeds the amount that can be produced sustainably by production forest. The gaps existing between demand for raw material teak wood and the volume of teak wood which can be produced have triggered the activity of illegal logging and administrative manipulation of wood. Therefore there is a need for accurate method of producing evidence which is difficult to be manipulated to support log tracking and determine the origin of doubtful wood. The use of genetics technology is a new method to be developed and applied for log tracking certification and evidence seeking for criminal cases, such as illegal logging. Genetic markers are inherent and internal features of the wood itself, so they are difficult to be manipulated. One of the methods of genetic marking which could be applied for DNA analysis was RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). The objectives of this research were testing the matching between stump wood DNA and wood DNA in log landing site (TPK), and approximate detection of the origins of stolen woods and woods which are used for sawmill industry, based on existing database.

MATERIALS AND METHOD. This research was conducted in Room of Genetic Analysis, Sub-department of Silviculture, Faculty of Forestry; and Laboratory of Molecular Biology, Inter University Center (PAU), Bogor Agricultural University, from August through October 2008. Plant materials used were woods from KPH (Forest Management Unit) Purwakarta (stump wood and TPK wood) and KPH Ciamis (stump wood, TPK wood, stolen wood and sawmill industry wood). The method used was RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Equipments used were among other things, tube, micropipette, tips, centrifugation, freezer, electrophoresis bath, PCR machine and UV transilluminator. Materials used were buffer extract, PVP, chloroform, phenol, ethanol, aquabidest, DNA, primer, H2O, taq polymerase, agarose, buffer TAE and blue juice. Tracking of stump wood and TPK wood was conducted on the basis of allelic structure of individual stump woods and TPK woods which were tested. Approximate detection of the origin of stolen wood and sawmill wood was conducted by cluster analysis.

RESULTS AND CONCLUSION. Results of log tracking showed similarity in allelic structure between stump wood and TPK wood in teak populations of Ciamis but not for population of Purwakarta. This phenomenon showed DNA technology can be used to match wood DNA between stump and that in TPK. Results of cluster analysis showed that stolen woods and woods used in sawmill industry grouped themselves in West Java cluster, or specifically in cluster KPH Ciamis with least genetic distance of 0.0353 for stolen woods and 0.0358 for woods used in sawmill industry.

Uji Lapang Lacak Balak Kayu Jati dengan Penanda RAPD

Oleh:

Nur Qalbi dan Iskandar Z Siregar

PENDAHULUAN. Permintaan akan produk berbahan jati terus mengalami peningkatan, utamanya sebagai bahan baku untuk industri furniture. Meningkatnya permintaan akan kayu jati tersebut melebihi jumlah yang dapat diproduksi secara lestari dari hutan produksi. Adanya kesenjangan antara kebutuhan bahan baku kayu jati dengan volume kayu jati yang dapat diproduksi, telah memicu berlangsungnya kegiatan penebangan ilegal dan manipulasi kayu secara administrasi. Untuk itu, diperlukan suatu metode pembuktian yang akurat dan sulit untuk dimanipulasi untuk mendukung kegiatan lacak balak dan untuk memecahkan asal-usul kayu yang meragukan. Penggunaan teknologi genetik merupakan metode baru yang dapat dikembangkan dan diterapkan untuk kegiatan sertifikasi lacak balak dan pembuktian kasus kejahatan hutan seperti penebangan ilegal. Penanda genetik bersifat internal dan melekat di dasar kayu sehingga sulit untuk dimanipulasi. Salah satu metode penanda genetik yang dapat diaplikasikan untuk analisis DNA adalah RAPD (Random Amplified

Polymorphic DNA). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji

kecocokan DNA kayu tunggak dengan DNA kayu di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) serta untuk menduga asal-usul kayu curian dan kayu yang digunakan untuk industri penggergajian berdasarkan database yang ada.

BAHAN DAN METODE. Penelitian ini dilakukan di Ruang Analisis Genetika, Bagian Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Laboratorium Biologi Molekuler Pusat Antar Universitas (PAU), Institut Pertanian Bogor dari bulan Agustus sampai Oktober 2008. Bahan tanaman yang digunakan yaitu kayu dari KPH Purwakarta (kayu tunggak dan kayu TPK) dan KPH Ciamis (kayu tunggak, kayu TPK, kayu curian dan kayu industri penggergajian). Metode yang digunakan adalah RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Alat-alat yang digunakan di antaranya tube, mikro pipet, tips, sentrifugasi, freezer, bak elektroforesis, mesin PCR dan UV transilluminator. Bahan-bahan yang digunakan adalah buffer

ekstrak, PVP, chloroform, fenol, etanol, aquabidest, DNA, primer, H2O, Taq

polymerase, agarose, buffer TAE dan blue juice. Lacak balak kayu tunggak dan

kayu di TPK dilakukan berdasarkan struktur alelik individu kayu tunggak dan TPK yang diujikan, pendugaan asal usul kayu curian dan kayu industri penggergajian dilakukan dengan analisis klaster/kelompok.

HASIL DAN KESIMPULAN. Hasil analisis lacak balak menunjukkan adanya kesamaan struktur alelik kayu di tunggak dengan kayu di TPK, pada populasi jati Ciamis tetapi berbeda pada populasi jati Purwakarta. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi DNA dapat digunakan untuk mencocokkan DNA kayu tunggak dengan DNA kayu di TPK. Dari hasil analisis gerombol, diperoleh kayu curian dan kayu yang digunakan untuk industri penggergajian mengelompok ke klaster Jawa Barat tepatnya ke klaster Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis dengan nilai jarak genetik yang terkecil yaitu 0.0353 untuk kayu curian dan 0.0358 untuk kayu yang digunakan untuk industri penggergajian.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Uji Lapang Lacak Balak Kayu Jati dengan Penanda RAPD adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing yang belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Camba, kota Makassar pada tanggal 30 Desember 1986 dari Ayah bernama Muh. Ratule dan Ibu Siti Rosnah Rasyid. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Pada tahun 1993 penulis masuk di Sekolah Dasar Negeri I Camba. Tahun 1999 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Camba sampai tahun 2001. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 1 Camba pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Tahun 2004 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis memilih Program Studi Budidaya Hutan, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Institut Pertanian Bogor. Dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2008 penulis memilih judul " Uji Lapang Lacak Balak Kayu Jati dengan Penanda RAPD.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah, Bunda, Ka Upi dan Ka Linda atas semua dukungan dan do’anya. 2. Bapak Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc selaku dosen pembimbing atas

segala bantuan dan bimbingannya.

3. Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS selaku dosen penguji dari Departemen Hasil Hutan dan Dr. Ir. Burhanuddin Masyud, MS selaku dosen penguji dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan yang telah memberikan arahan dan masukan.

4. Tedi Yunanto, S.Hut atas semua bantuan dan ilmunya. 5. Teman-teman BDH 41 atas bantuan dan dukungannya.

Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi pembangunan hutan di Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakannya.

Bogor, Januari 2009

DAFTAR ISI

2.6 Penebangan Ilegal sebagai Suatu Bentuk Kejahatan Hutan ... 18

3.4.1 Skoring Hasil Amplifikasi DNA dengan Teknik PCR-RAPD ... 27

3.4.2 Analisis Lacak Balak Kayu Tunggak dan Kayu TPK Per Populasi ... 28

3.4.3 Analisis Lacak Balak Kayu Tunggak dan Kayu TPK Per Individu... 29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1Optimasi Ekstraksi dan Isolasi DNA ... 31

4.2Optimasi PCR-RAPD (Polymerase Chain Reaction- Random Amplified Polymorphic DNA)... 32

4.3 Interpretasi dan Analisis Data ... 34

4.3.1 Lacak Balak Populasi Kayu Tunggak dan Kayu TPK Per Populasi ... 34

4.3.2 Lacak Balak Populasi Kayu Tunggak dan Kayu TPK Per Individu... 35

4.3.3 Pendugaan Asal Kayu Curian dan Kayu yang digunakan untuk Industri Penggergajian... 38

4.4 Kemungkinan Aplikasinya untuk Lacak Balak di Hutan Tanaman Jati Perum Perhutani... 42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan... 46

5.2 Saran ... 47

DAFTAR PUSTAKA ... 48

UJI LAPANG LACAK BALAK KAYU JATI

DENGAN PENANDA RAPD

NUR QALBI

DEPARTEMEN SILVIKULTUR

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

UJI LAPANG LACAK BALAK KAYU JATI

DENGAN PENANDA RAPD

NUR QALBI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan Pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SILVIKULTUR

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Uji Lapang Lacak Balak Kayu Jati dengan Penanda RAPD Nama : Nur Qalbi

NIM : E14204001

Menyetujui: Dosen Pembimbing,

Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc. NIP. 131 878 498

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kehutanan IPB,

Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr. NIP. 131 578 788

Field Test of Teak Wood Log Tracking Using RAPD Marker

by:

Nur Qalbi and Iskandar Z Siregar

INTRODUCTION. Demand for teak based product increases progressively, particularly as raw materials for furniture industry. The increasing demand for teak wood, exceeds the amount that can be produced sustainably by production forest. The gaps existing between demand for raw material teak wood and the volume of teak wood which can be produced have triggered the activity of illegal logging and administrative manipulation of wood. Therefore there is a need for accurate method of producing evidence which is difficult to be manipulated to support log tracking and determine the origin of doubtful wood. The use of genetics technology is a new method to be developed and applied for log tracking certification and evidence seeking for criminal cases, such as illegal logging. Genetic markers are inherent and internal features of the wood itself, so they are difficult to be manipulated. One of the methods of genetic marking which could be applied for DNA analysis was RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). The objectives of this research were testing the matching between stump wood DNA and wood DNA in log landing site (TPK), and approximate detection of the origins of stolen woods and woods which are used for sawmill industry, based on existing database.

MATERIALS AND METHOD. This research was conducted in Room of Genetic Analysis, Sub-department of Silviculture, Faculty of Forestry; and Laboratory of Molecular Biology, Inter University Center (PAU), Bogor Agricultural University, from August through October 2008. Plant materials used were woods from KPH (Forest Management Unit) Purwakarta (stump wood and TPK wood) and KPH Ciamis (stump wood, TPK wood, stolen wood and sawmill industry wood). The method used was RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Equipments used were among other things, tube, micropipette, tips, centrifugation, freezer, electrophoresis bath, PCR machine and UV transilluminator. Materials used were buffer extract, PVP, chloroform, phenol, ethanol, aquabidest, DNA, primer, H2O, taq polymerase, agarose, buffer TAE and blue juice. Tracking of stump wood and TPK wood was conducted on the basis of allelic structure of individual stump woods and TPK woods which were tested. Approximate detection of the origin of stolen wood and sawmill wood was conducted by cluster analysis.

RESULTS AND CONCLUSION. Results of log tracking showed similarity in allelic structure between stump wood and TPK wood in teak populations of Ciamis but not for population of Purwakarta. This phenomenon showed DNA technology can be used to match wood DNA between stump and that in TPK. Results of cluster analysis showed that stolen woods and woods used in sawmill industry grouped themselves in West Java cluster, or specifically in cluster KPH Ciamis with least genetic distance of 0.0353 for stolen woods and 0.0358 for woods used in sawmill industry.

Uji Lapang Lacak Balak Kayu Jati dengan Penanda RAPD

Oleh:

Nur Qalbi dan Iskandar Z Siregar

PENDAHULUAN. Permintaan akan produk berbahan jati terus mengalami peningkatan, utamanya sebagai bahan baku untuk industri furniture. Meningkatnya permintaan akan kayu jati tersebut melebihi jumlah yang dapat diproduksi secara lestari dari hutan produksi. Adanya kesenjangan antara kebutuhan bahan baku kayu jati dengan volume kayu jati yang dapat diproduksi, telah memicu berlangsungnya kegiatan penebangan ilegal dan manipulasi kayu secara administrasi. Untuk itu, diperlukan suatu metode pembuktian yang akurat dan sulit untuk dimanipulasi untuk mendukung kegiatan lacak balak dan untuk memecahkan asal-usul kayu yang meragukan. Penggunaan teknologi genetik merupakan metode baru yang dapat dikembangkan dan diterapkan untuk kegiatan sertifikasi lacak balak dan pembuktian kasus kejahatan hutan seperti penebangan ilegal. Penanda genetik bersifat internal dan melekat di dasar kayu sehingga sulit untuk dimanipulasi. Salah satu metode penanda genetik yang dapat diaplikasikan untuk analisis DNA adalah RAPD (Random Amplified

Polymorphic DNA). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji

kecocokan DNA kayu tunggak dengan DNA kayu di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) serta untuk menduga asal-usul kayu curian dan kayu yang digunakan untuk industri penggergajian berdasarkan database yang ada.

BAHAN DAN METODE. Penelitian ini dilakukan di Ruang Analisis Genetika, Bagian Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Laboratorium Biologi Molekuler Pusat Antar Universitas (PAU), Institut Pertanian Bogor dari bulan Agustus sampai Oktober 2008. Bahan tanaman yang digunakan yaitu kayu dari KPH Purwakarta (kayu tunggak dan kayu TPK) dan KPH Ciamis (kayu tunggak, kayu TPK, kayu curian dan kayu industri penggergajian). Metode yang digunakan adalah RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Alat-alat yang digunakan di antaranya tube, mikro pipet, tips, sentrifugasi, freezer, bak elektroforesis, mesin PCR dan UV transilluminator. Bahan-bahan yang digunakan adalah buffer

ekstrak, PVP, chloroform, fenol, etanol, aquabidest, DNA, primer, H2O, Taq

polymerase, agarose, buffer TAE dan blue juice. Lacak balak kayu tunggak dan

kayu di TPK dilakukan berdasarkan struktur alelik individu kayu tunggak dan TPK yang diujikan, pendugaan asal usul kayu curian dan kayu industri penggergajian dilakukan dengan analisis klaster/kelompok.

HASIL DAN KESIMPULAN. Hasil analisis lacak balak menunjukkan adanya kesamaan struktur alelik kayu di tunggak dengan kayu di TPK, pada populasi jati Ciamis tetapi berbeda pada populasi jati Purwakarta. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi DNA dapat digunakan untuk mencocokkan DNA kayu tunggak dengan DNA kayu di TPK. Dari hasil analisis gerombol, diperoleh kayu curian dan kayu yang digunakan untuk industri penggergajian mengelompok ke klaster Jawa Barat tepatnya ke klaster Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis dengan nilai jarak genetik yang terkecil yaitu 0.0353 untuk kayu curian dan 0.0358 untuk kayu yang digunakan untuk industri penggergajian.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Uji Lapang Lacak Balak Kayu Jati dengan Penanda RAPD adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing yang belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Camba, kota Makassar pada tanggal 30 Desember 1986 dari Ayah bernama Muh. Ratule dan Ibu Siti Rosnah Rasyid. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Pada tahun 1993 penulis masuk di Sekolah Dasar Negeri I Camba. Tahun 1999 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Camba sampai tahun 2001. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 1 Camba pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Tahun 2004 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis memilih Program Studi Budidaya Hutan, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Institut Pertanian Bogor. Dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2008 penulis memilih judul " Uji Lapang Lacak Balak Kayu Jati dengan Penanda RAPD.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah, Bunda, Ka Upi dan Ka Linda atas semua dukungan dan do’anya. 2. Bapak Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc selaku dosen pembimbing atas

segala bantuan dan bimbingannya.

3. Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS selaku dosen penguji dari Departemen Hasil Hutan dan Dr. Ir. Burhanuddin Masyud, MS selaku dosen penguji dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan yang telah memberikan arahan dan masukan.

4. Tedi Yunanto, S.Hut atas semua bantuan dan ilmunya. 5. Teman-teman BDH 41 atas bantuan dan dukungannya.

Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi pembangunan hutan di Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakannya.

Bogor, Januari 2009

DAFTAR ISI

2.6 Penebangan Ilegal sebagai Suatu Bentuk Kejahatan Hutan ... 18

3.4.1 Skoring Hasil Amplifikasi DNA dengan Teknik PCR-RAPD ... 27

3.4.2 Analisis Lacak Balak Kayu Tunggak dan Kayu TPK Per Populasi ... 28

3.4.3 Analisis Lacak Balak Kayu Tunggak dan Kayu TPK Per Individu... 29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1Optimasi Ekstraksi dan Isolasi DNA ... 31

4.2Optimasi PCR-RAPD (Polymerase Chain Reaction- Random Amplified Polymorphic DNA)... 32

4.3 Interpretasi dan Analisis Data ... 34

4.3.1 Lacak Balak Populasi Kayu Tunggak dan Kayu TPK Per Populasi ... 34

4.3.2 Lacak Balak Populasi Kayu Tunggak dan Kayu TPK Per Individu... 35

4.3.3 Pendugaan Asal Kayu Curian dan Kayu yang digunakan untuk Industri Penggergajian... 38

4.4 Kemungkinan Aplikasinya untuk Lacak Balak di Hutan Tanaman Jati Perum Perhutani... 42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan... 46

5.2 Saran ... 47

DAFTAR PUSTAKA ... 48

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

1. Rincian sumber contoh uji kayu jati yang digunakan ... 21

2. Alat dan bahan teknik RAPD... 22

3. Komposisi bahan untuk reaksi PCR pada teknik RAPD ... 25

4. Urutan basa nukleotida primer ... 26

5. Tahapan proses PCR-RAPD ... 26

6. Rekapitulasi hasil uji chi-square populasi jati Purwakarta dan Ciamis... 35

7. Lokus penanda pada primer OPO 10, OPO 14 dan OPY 13 ... 36

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman 1. Perkembangan ekspor kayu jati di Indonesia tahun 1998-2000 ... 6

2. Metode pelabelan dengan cat dan label pahat... 14 3. Metode pelabelan dengan palu... 14 4. Contoh label konvensional... 15 5. Contoh label dengan metode pelabelan nail-based labels... 15

6. Scanner yang digunakan pada metode RFID... 17

7. Pelabelan dengan metode microtaggant tracers... 17 8. Tipologi pembalakan liar dan korupsi ... 20 9. Bagan prosedur teknik RAPD... 23 10. Cara penilaian pita dengan sistem skoring... 28 11. Contoh hasil ekstraksi DNA pada contoh ujikayu ... 31 12. Hasil PCR primer OPO-14... 33 13. Dendrogram populasi jati Jawa, kayu curian dan kayu industri

berdasarkan analisis RAPD ... 39 14. Dendrogram populasi jati Purwakarta, Ciamis, kayu curian

dan kayu industri berdasarkan analisis RAPD ... 40

15. Bagan alir tata usaha kayu Perum Perhutani... 43

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman 1. Foto DNA hasil amplifikasi PCR ... 52

2. Hasil skoring populasi jati Purwakarta dan jati Ciamis ... 55 3. Uji chi-square per individu ... 63 4. Hasil skoring populasi jati Jawa, kayu curian dan kayu industri ... 71 5. Hasil skoring populasi jati Purwakarta, jati Ciamis, kayu curian

dan kayu industri ... 74

6. Identitas dan jarak genetik Nei (1978) antar populasi jati Jawa,

kayu curian dan kayu industri... 82 7. Identitas dan jarak genetik Nei (1978) antar populasi jati

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Kayu jati dengan kondisi kelas kuat dan kelas awet serta nilai artistik yang tinggi, memiliki pangsa pasar dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, permintaan produk berbahan jati terus meningkat, sebagai bahan baku untuk industri kreatif seperti industri furniture dan cindera mata. Menurut Sumarna (2007); Tini dan Amri (2000), kebutuhan pasar domestik kayu jati mencapai 2-2.5 juta m3 per tahun dengan volume ekspor semakin meningkat yaitu 35 700 m3 pada tahun 1998 dan pada tahun 2000 mencapai 70 950 m3. Peningkatan kebutuhan bahan kayu jati ini juga didukung dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Dari data Statistik Indonesia (2008) tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 1971 yang berjumlah 119 208 229 jiwa menjadi 218 868 791 jiwa pada tahun 2005. Peningkatan ini berakibat meningkatnya permintaan bahan baku kayu, utamanya kayu jati untuk furniture.

Meningkatnya permintaan kayu jati tersebut melebihi jumlah yang dapat diproduksi secara lestari dari hutan produksi. Menurut Tini & Amri (2002), produksi jati total yang berasal dari hutan yang dikelola Perum Perhutani adalah 800 000 m3 per tahun dan tahun 2000 Perum Perhutani hanya

mengeluarkan kayu dalam bentuk log sebanyak 762 654 m3. Dari total produksi tersebut, 85% dijual dalam bentuk log dan selebihnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri milik Perum Perhutani dan industri mitra kerjasama pengolahan Perhutani dengan swasta.

prakteknya, banyak dijumpai penyimpangan dalam penggunaan SKSHH ini seperti penjualan dokumen SKSHH ataupun permintaan khusus SKSHH secara kolusi. Oleh karena itu, banyak kayu ilegal dengan dokumen asli menjadi kayu legal dan pelakunya bebas tidak terjerat hukum untuk melanjutkan praktek-praktek ilegalnya.

Berbagai metode pembuktian asal-usul kayu telah banyak digunakan, seperti metode labeling manual (stiker), pelabelan dengan pahat, label dengan paku dan

sebagainya. Akan tetapi, berbagai metode pelabelan tersebut memiliki kekurangan berupa mudah untuk hilang dan mudah untuk dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk hal tersebut, diperlukan suatu metode pembuktian yang akurat dan sulit untuk dimanipulasi untuk memecahkan asal-usul kayu yang meragukan. Penggunaan teknologi genetik merupakan metode baru yang dapat dikembangkan dan diterapkan untuk kegiatan sertifikasi lacak balak dan pembuktian kasus kejahatan hutan seperti penebangan ilegal. Penanda genetik bersifat internal dan melekat di dasar kayu sehingga sulit untuk dimanipulasi. Menurut Eckert (1997), diacu dalam Kholik (2008), teknologi genetik melalui analisis molekuler DNA terbukti akurat mengungkap berbagai kasus kejahatan, meskipun mahal dan memerlukan waktu yang cukup lama.

1.2Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1.2.1 Menguji kecocokan DNA kayu tunggak dengan DNA kayu di Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

1.2.2 Menduga asal-usul kayu curian dan kayu yang digunakan untuk industri penggergajian berdasarkan database yang ada.

1.3Hipotesis

Hipotesis yang diuji adalah:

1.3.1 Adanya kesamaan antara DNA kayu tunggak dengan DNA kayu di Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

1.3.2 Kayu curian dan kayu yang digunakan untuk keperluan industri penggergajian berdasarkan database yang ada berasal dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten.

1.4Manfaat Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Jati (Tectona grandis Linn.f) 2.1.1 Klasifikasi

Tanaman jati yang tumbuh di Indonesia berasal dari India. Tanaman ini mempunyai nama ilmiah Tectona grandis Linn.f. Secara historis nama tectona

berasal dari bahasa Portugis (tekton) yang berarti tumbuhan yang memiliki kualitas yang tinggi (Sumarna 2007). Dalam sistem klasifikasi, tanaman jati memiliki penggolongan sebagai berikut :

divisi : Spermatophyta kelas : Angiospermae sub-kelas : Dicotyledoneae ordo : Verbenales

famili : Verbenaceae genus : Tectona

spesies : Tectona grandis Linn.f.

Sebaran alami jati terdapat di India, Myanmar dan Thailand. Di India, tanaman jati dikenal dengan banyak nama daerah seperti Ching-jagu (wilayah Asam); saigun, segun (Bengali); tekku (Bombay); kyun (Burma); saga, sagach

(Gujarat). Tanaman ini dalam bahasa Jerman dikenal dengan nama teck atau

teakbaun dan di Inggris dikenal dengan nama teak. Penyebaran tanaman di

Indonesia ditemukan di seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, Maluku dan Lampung (Nurhasybi 2002).

2.1.2 Sifat-sifat Umum

Tanaman jati yang tumbuh di alam dapat mencapai diameter 220 cm. Bentuk batang tidak teratur serta beralur. Warna kayu teras (bagian tengah) cokelat muda, cokelat merah-tua atau merah-cokelat, sedangkan warna kayu gubal (bagian luar teras hingga kulit) putih atau kelabu kekuningan. Tekstur kayu agak kasar dan tidak merata, permukaan kayu licin agak berminyak dan memiliki gambaran yang indah (Sumarna 2007). Pola lingkaran tahun pada kayu teras

tampak jelas sehingga menghasilkan gambaran yang indah. Dengan kehalusan tekstur dan keindahan warna kayunya, jati digolongkan sebagai kayu mewah.

Ditinjau dari sifat fisiknya, kayu jati mempunyai berat jenis antara 0.62-0.75 dan memiliki kelas kuat II dengan penyusutan hingga kering tanur 2.8-5.2%. Ditinjau dari sifat mekaniknya, kayu jati memiliki keteguhan lentur statik 718 (kg/cm2) dan tegangan batas patah 1031 (kg/cm2) serta modulus elastisitas kayu sekitar 127.7 (1000 kg/cm2). Sedangkan keteguhan tekan sejajar arah serat maksimum adalah 550 (kg/cm2) (Sumarna 2007).

Sifat kimia kayu jati memiliki kadar selulosa 47.5%, lignin 29.9%, pentosan 14.4%, abu 1.4%, silika 0.4% dan nilai kalor 5081 kal/gram. Keawetan kayu sesuai dengan hasil uji terhadap Cryptotermes cynocephalus, jamur dan rayap, tergolong kelas II yang berarti kayu tersebut dapat terserang rayap dalam kapasitas rendah dengan kondisi kayu yang dipengaruhi oleh umur pohon, yaitu semakin tua semakin sulit terserang rayap. Keawetan kayu dapat diusahakan dengan pelaburan Carbolineum dan NaF (Sumarna 2007).

Menurut sifat-sifat kayunya, dikenal beberapa jenis jati di daerah Jawa yaitu (Mahfudz et al. 2006); jati lengo atau jati malam, memiliki kayu yang keras, berat, terasa halus bila diraba dan seperti mengandung minyak, berwarna gelap, banyak berbercak dan bergaris; jati sungu yang berwarna hitam, padat dan berat; jati werut dengan kayu yang keras dan serat berombak, jati doreng yang berkayu

2.1.3 Pemanfaatan Tanaman Jati

Pemanfaatan jati telah dimulai sejak pendudukan Belanda. Pada masa pendudukan Belanda, kayu jati digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan rumah, pekerjaan umum, bantalan rel kereta api dan untuk pembuatan kapal. Disamping itu, kayu jati digunakan sebagai pengganti bahan besi untuk konstruksi yang berada di daerah yang mudah mengalami perkaratan. Penampilan kayu jati yang menarik dengan warna kayu teras dan kayu gubal yang bervariasi,

dari cokelat muda, cokelat kelabu sampai cokelat merah tua dan kadang diselingi dengan warna putih kekuningan, menjadikan jati digunakan untuk keperluan pembuatan bahan meubel atau furniture dan bahan baku pembuatan kerajinan (Tini & Amri 2002).

Stabilitas kayu jati yang sangat baik dengan nilai kembang susut yang relatif lebih kecil, menjadikan kayu ini sangat cocok digunakan untuk produk

outdoor (di luar ruangan) di negara 4 musim. Kondisi ini membuka jalan ekspor

untuk kayu jati ke negara-negara 4 musim yang umumnya merupakan negara maju seperti Eropa, Amerika dan Australia (Tini & Amri 2002). Selama tahun 1998-2000, ekspor kayu jati Indonesia untuk negara-negara importir terus mengalami peningkatan (Gambar 1).

Sumber: Tini & Amri (2002)

2.2 Penanda Genetik

Penanda genetik biasa juga disebut dengan marka genetik, merupakan ekspresi pada individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan alat tertentu yang menunjukkan dengan pasti genotipe suatu individu. Penanda genetik yang baik memiliki sifat polimorfik, multialel, kodominan, non-epistatik, netral dan tidak sensitif terhadap pengaruh lingkungan (de Vienne 2003, diacu dalam Kholik 2008).

Finkeldey (2005) menyatakan bahwa suatu penanda genetik adalah suatu satuan keturunan. Banyak jenis penanda telah diidentifikasi, namun hanya beberapa dari segi praktis banyak digunakan dalam genetika hutan. Menurut Finkeldey (2005), penanda genetik dapat dibedakan menjadi:

1. Polimorfisme morfologi

Penanda genetik ini sangat langka pada populasi alami dan hanya penting untuk tanaman hias. Pada tahun 1865, Mendel melakukan percobaan pada kacang ercis (Pisum sativum) dengan memanfaatkan perbedaan sifat-sifat morfologi seperti struktur permukaan pada biji (berkeriput dan halus). Dari hasil percobaan, Mendel menemukan bahwa setiap turunan yang dihasilkan oleh F1 akan memperlihatkan kelompok-kelompok dengan variasi karakter yang dominan atau resesif (Welsh 1991).

2. Sifat-sifat warna

Sifat-sifat warna tertentu pada beberapa pohon disebabkan oleh satu alel dominan pada lokus tunggal dan bersifat langka pada populasi alami. Mendel telah melakukan percobaan menggunakan polimorfisme warna bunga kacang polong. Mendel melakukan percobaan perkawinan dihibrid dengan dua sifat beda yang digunakan yaitu bentuk biji dan warna biji pada kacang ercis dan perkawinan trihibrid dengan tiga sifat beda yaitu warna bunga, bentuk biji dan warna biji (Suryo 2005).

3. Produksi metabolisme sekunder

biaya, sementara studi penurunan sifat untuk penanda ini sulit dilakukan atau bahkan tidak mungkin dilakukan, jumlah lokus polimorfik rendah dan heterozigositas tidak dapat diukur disebabkan oleh dominasi dari alel-alel tertentu.

4. Isoenzim

Isoenzim atau isozim adalah enzim-enzim yang mengkatalisa reaksi metabolisme biokimia yang sama. Isoenzim pada jenis pohon hutan tropis telah dipelajari secara mendalam sejak awal tahun 70-an pada abad lalu dan sampai

sekarang masih merupakan gen penanda terpenting untuk jenis pohon hutan. Polimorfisme isozim sejauh ini adalah alat yang terpenting dan paling banyak digunakan dalam analisis berbagai aspek dan sistem genetik pohon hutan tropis.

5. Penanda DNA

Akhir-akhir ini penelitian menggunakan DNA secara langsung telah banyak berkembang. Keuntungan dari penanda DNA adalah kemungkinan bekerja dengan jumlah penanda yang tidak terbatas. Tinggi atau rendahnya variasi dari penanda-penanda spesifik dapat dipilih berdasar pada tujuan dari studi. Penanda DNA dapat dibedakan menjadi RFLPs (Restriction Fragment Length

Polymorphisms), RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), mikrosatelit dan

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphisms). Pengembangan jenis-jenis penanda molekuler baru berdasarkan pada PCR mengalami kemajuan yang pesat. Di masa mendatang, kepentingan penanda-penanda DNA juga akan meningkat untuk penelitian genetik pada tumbuhan hutan tropis. Penanda molekuler berbasis pada teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) telah menghasilkan metode yang lebih obyektif untuk analisis keragaman DNA.

2.3 RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk analisis profil DNA genom. Teknik RAPD

Penanda RAPD dihasilkan melalui proses amplifikasi DNA dengan menggunakan primer tunggal atau sekuen nukleotida pendek (10-20 base pair) yang sekuennya dibuat secara acak (Wiliams et al. 1990). Teknik RAPD dilakukan dengan menggunakan primer-primer pendek (biasanya 10 base pair) dari suatu sekuensi yang dipilih secara bebas dan mengamplikasikan bagian dari DNA total yang tidak diketahui. Amplifikasi dari potongan-potongan tergantung pada ada atau tidaknya sekuensi komplementer terhadap primer pendek.

Fragmen-fragmen DNA biasanya secara langsung dipisahkan pada gel agarose (Finkeldey 2005).

Teknik RAPD dapat digunakan untuk menentukan keragaman genetik melalui amplifikasi DNA dengan primer acak tunggal berukuran pendek sekitar 10 susunan basa dalam mesin PCR. Keragaman genetik dapat diamati berdasarkan pita DNA hasil amplifikasi. Amplifikasi pada mesin PCR memanfaatkan komplementasi basa primer dengan basa DNA cetakan, selanjutnya enzim

polymerase DNA menambahkan dNTP (denukleotida) untuk pembentukan DNA

yang baru. Proses dalam mesin PCR mengikuti pola sintesis DNA (replikasi) dalam sel mahluk hidup (Innis & Gelfand 1990). Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam reaksi ini hampir sama dengan komponen dalam proses replikasi DNA yaitu enzim polymerase DNA, DNA cetakan, basa-basa nukleotida yang sering disebut dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), buffer dengan MgCl2 dan

aqudest steril (Innis & Gelfand 1990).

RAPD sangat kuat dalam mendeteksi polimorfisme dalam jumlah besar karena oligonukleotida dari primer dapat mendeteksi semua genom dalam reaksi PCR. Produk dari amplifikasi DNA diskoring berdasarkan ukuran serta kemunculan pita. Polimorfisme terjadi ketika pita muncul pada suatu induk tetapi tidak pada induk yang lainnya. Sekalipun fragmen homolog terdapat pada induk lain, akan tetapi menunjukkan pita pada ukuran yang berbeda, hal ini akan

diskoring sebagai penanda yang berbeda (Dunham 2004).

heterozygot tidak dapat dibedakan. Alel yang tidak muncul dianggap resesif terhadap alel yang muncul. Oleh karena itu, penanada RAPD diekspresikan dan diskoring sebagai alel yang dominan (Young et al. 2000; Dunham 2004).

2.4 Sertifikasi Lacak Balak Kayu

Sertifikasi lacak balak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengeluarkan suatu pernyataan bahwa suatu hasil hutan,

dalam hal ini kayu, telah diproduksi dari hutan yang lestari. Lacak balak merupakan komponen sistem sertifikasi yang kritis karena menjadi penghubung antara unit manajemen hutan atau unit usaha kehutanan sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen hasil hutan (LEI 2003a). Proses sertifikasi lacak balak merupakan salah satu kegiatan utama sertifikasi ekolabel untuk memantau aliran kayu dari hutan ke pabrik (Voght et al. 2000, diacu dalam Kholik 2008).

Menurut LEI (2003b), ekolabel berasal dari kata eco yang berarti lingkungan hidup dan label yang berarti suatu tanda pada produk yang membedakannya dari produk lain. Pada lingkup kegiatan kehutanan, ecolabelling

adalah suatu cara untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk kayu yang dipasarkan dalam bentuk sertifikat atau ekolabel yang menunjukkan bahwa kayu tersebut berasal atau dihasilkan dari suatu hutan yang dikelola secara lestari (Sarijanto 1995). Dalam penerapannya, ekolabel memerlukan adanya kesiapan perangkat yang meliputi standar dan pedoman pelaksanaan (manual), institusi (kelembagaan) dan mekanisme kerja serta penilai

(assesor).

Ekolabel yang dapat dipercaya diberikan melalui proses sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen untuk menilai bahwa suatu produk diproduksi dengan mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup. Dalam penerapan ekolabel, setidaknya ada 5 jaminan yang perlu digunakan sebagai

landasan pelabelan produk kayu (Abidin 1995) : 1. Kepastian ditaatinya jatah tebang hutan lestari.

2. Kepastian pulihnya tegakan secara alami atau dengan bantuan permudaan alam atau buatan.

4. Kepastian terpeliharanya kualitas air, tanah dan udara.

5. Kepastian terpeliharanya peri kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Manfaat sertifikasi yang secara langsung dapat dirasakan adalah kemudahan dalam melakukan promosi dan bertambahnya apresiasi para importir dan pembeli terhadap perusahaan. Sertifikasi ekolabel juga memberi manfaat positif bagi manajemen internal perusahaan berupa meningkatnya efisiensi manajemen akibat dari penataan sistem produksi yang lebih baik, sesuai dengan

kriteria dan indikator sertifikasi ekolabel (LEI 2003c). Bagi konsumen yang peduli pada lingkungan hidup, ekolabel merupakan sebuah garansi yang menunjukkan bahwa produk yang mendapatkan label sudah memenuhi kriteria peduli lingkungan (Ahmad et al. 1993, diacu dalam Sarijanto 1995).

Ekolabel dapat pula disamakan dengan sebuah standar produk yang dapat memberikan dua kemungkinan yaitu (Fahutan IPB 1995) :

1. Dalam perdagangan, produk yang berstandar selalu mempunyai harga lebih tinggi daripada produk serupa yang tidak berstandar. Harga yang lebih tinggi diharapkan dapat memberikan dorongan atau intensif bagi produsen untuk mencapainya. Apabila ini terjadi, ekolabel sebagai standar benar-benar dapat memberikan nilai ekonomi bagi produsen, sehingga pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan melalui sertifikasi ekolabel.

2. Standar produk, dalam hal tertentu tidak selalu berhubungan dengan harga produknya, tetapi standar tersebut berguna untuk dapat memasuki segmen pasar tertentu. Dalam perdagangan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan peran (share) produk tersebut untuk memasuki pasar.

Penelitian di Amerika pada tahun 1993 terhadap 12 000 konsumen dengan pendapatan lebih besar dari US$ 50 000 per tahun menunjukkan apabila ada ekolabel, 68% diantaranya bersedia membayar lebih besar dari harga furniture

konsumen bersedia membayar 13% lebih tinggi daripada harga yang biasa berlaku (Fahutan IPB 1995).

Sebagai suatu komponen utama dari sertifikasi ekolabel, sertifikasi lacak balak pada prinsipnya dilakukan terhadap dua hal (LEI 2003a):

a. Kejelasan sistem pergerakan hasil hutan. b. Kinerja sistem pergerakan hasil hutan.

Dalam perjalanannya, hasil hutan baik secara sendiri-sendiri maupun

dalam susunan sortimen mengalami mutasi (perubahan bentuk, ukuran, jumlah, kualitas, tanda dan penampilan). Lokasi mutasi disebut sebagai simpul pergerakan dan dapat terbagi ke dalam tiga rute (LEI 2003a); rute I yaitu simpul-simpul yang berada pada rentang jarak dari hutan ke pembeli pertama atau industri pengolah hasil hutan hulu; rute II yaitu simpul-simpul yang berada di dalam industri dan rute III yaitu simpul-simpul yang berada pada rentang jarak antara industri ke pembeli akhir atau ke kapal.

Faktor kunci yang diperlukan dalam sistem lacak balak adalah cara-cara praktis untuk memeriksa legalitas kayu. Adapun prinsip yang dipakai dalam penilaian lacak balak adalah penilaian satu langkah ke belakang (one step

backward), yaitu hanya menilai sumber hasil hutan pada satu simpul sebelumnya

sudah tersertifikasi atau belum. Jika satu simpul sebelumnya belum tersertifikasi, lacak balak perlu dilanjutkan pada simpul sebelumnya lagi dan seterusnya sampai diperoleh rantai tak terputus yang menerangkan bahwa asal hasil hutan adalah dari pengelolaan hutan produksi lestari. Dengan kata lain, sertifikat Chain of Custody

2.5 Sertifikasi Kayu dengan Pelabelan

Sertifikat pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi lacak balak memberi dampak positif terhadap image suatu produk. Melalui sertifikasi lacak balak, produsen bisa menempelkan logo pada produk, yang menginformasikan bahwa produk telah melalui proses yang memperhatikan kelestarian hutan. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya permintaan kepada perusahaan yang bersangkutan (LEI 2003c). Agar efektif, lacak balak kayu harus didasarkan pada

prinsip-prinsip berikut (Dykstra et al. 2002):

1. Identifikasi; Log kayu ataupun produk dari kayu harus dapat diidentifikasi dengan beberapa jenis label teknologi.

2. Pemisahan; Dilakukan di setiap mata rantai dalam proses lacak balak yang dimulai dari hutan hingga menjadi produk di tangan konsumen. Hal ini dilakukan dengan memisahkan antara kayu yang berasal dari sumber yang diketahui dengan kayu yang berasal dari sumber yang tidak diketahui. 3. Dokumentasi; Label yang terdapat di kayu harus dapat didokumentasikan,

untuk menyediakan informasi mengenai volume kayu, jenis, kualitas dan atribut lainnya.

Berbagai jenis label dapat digunakan dalam mengidentifikasi kayu pada proses lacak balak yaitu (Dykstra et al. 2002):

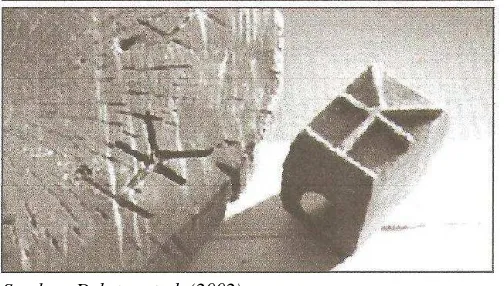

1. Cat konvensional dan label pahat

Metode pelabelan kayu paling tua berupa pengecetan atau pemahatan informasi perusahaan dan informasi identifikasi kayu pada log kayu. Seperti label pada umumnya, label ini berupa dokumentasi identifikasi kayu untuk memberikan informasi yang lebih terperinci tentang asal kayu, jenis, dimensi dan volume kayu. Alat ukir (pahat) yang digunakan berupa pisau khusus yang digunakan untuk membuat tanda pada ujung kayu. Kode berupa informasi penting ataupun dokumentasi tambahan dibuat dalam lingkaran yang telah dipahat pada ujung log

kayu.

memiliki titik beku yang kecil. Akan tetapi cat berbasis minyak terkadang mengandung lebih banyak bahan yang bersifat korosif dan toksik dibandingkan cat berbasis air.

Sumber: Dykstra et al. (2002)

Gambar 2 Metode pelabelan dengan cat (kiri) dan label pahat (kanan).

2. Branding hammers (pembuatan label dengan palu)

Pembuatan label dengan palu merupakan metode pelabelan kayu tradisional yang masih digunakan oleh sebagian besar industri kayu. Akan tetapi, saat ini industri kayu sebagian besar telah beralih pada sistem barcode. Metode pelabelan dengan palu, memiliki bentuk pelabelan yang khas untuk memudahkan dalam pengidentifikasian. Pelabelan ini berupa dokumentasi identifikasi kayu untuk memberikan informasi yang lebih terperinci tentang asal kayu, jenis, dimensi dan

volume kayu. Contoh pelabelan dengan metode branding hammers dapat dilihat pada Gambar 3.

Sumber: Dykstra et al. (2002)

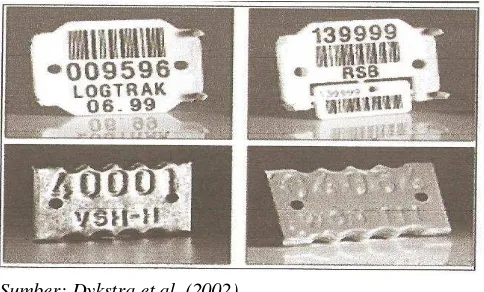

3. Label konvensional

Label konvensional menggunakan kertas atau plastik (Gambar 4) yang direkatkan pada kayu dengan logam atau palstik yang dikeraskan, paku dan bahan perekat lainnya. Untuk kayu yang akan dibuat pulp, digunakan label yang dapat hancur bersama kayu pada proses pembuatan pulp . Label konvensional seringkali berupa informasi barcode, sehingga dapat dibaca dengan barcode scanner.

(a) (b)

Keterangan: a= label konvensional biasa, b= label konvensional untuk kayu pulp Sumber: Dykstra et al. (2002)

Gambar 4 Contoh label konvensional.

4. Nail-based label (label dengan paku)

Metode pelabelan ini ditancapkan pada ujung log kayu atau pada produk kayu. Umumnya, label ini dibuat dari logam atau plastik yang telah dikeraskan yang kemudian ditempelkan pada kayu dengan paku. Label ini seringkali berupa informasi barcode, sehingga dapat dibaca dengan barcode scanner. Contoh label dengan metode ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Sumber: Dykstra et al. (2002)

5. Magnetic stripe card (kartu strip magnetik)

Kartu strip magnetik ini terbuat dari kertas atau plastik. Masing-masing kartu memiliki sebuah strip magnetik berwarna hitam yang dapat menyimpan informasi dan kemudian diinterpretasikan (dapat dibaca) dengan sebuah alat pembaca khusus. Dalam pengaplikasiannya, metode pelabelan ini umumnya memerlukan airport transit ticket dan bankcards. Saat ini, kartu strip magnetik

digunakan untuk berbagai aplikasi dan merupakan teknologi yang dapat digunakan di berbagai sektor termasuk sektor keuangan (financial sector) dan keamanan (security sector). Untuk penyandian pada kartunya sendiri telah diatur dengan standar ISO. Selain itu, memungkinkan adanya hak milik atas penyandian dan sebagian reader dapat diprogram sesuai dengan penyandian yang dibuat.

6. Kartu Smart (Smart card)

Merupakan kartu plastik berukuran kartu kredit yang dapat menyimpan banyak informasi pada sebuah cip mikro. Terdapat dua tipe smart card, yaitu:

1. Dumb smart card, yaitu kartu yang hanya dapat menyimpan memori tapi

tidak dapat digunakan dalam proses data.

2. True smart card, yaitu berupa memori prosesor mikro yang terdapat di

dalam kartu, memungkinkan digunakan untuk proses suatu data ataupun membuat suatu keputusan dari data yang ada dalam memori. Selain itu, kartu ini tidak tergantung oleh satu prosesor eksternal. Dengan prosesor mikro yang terdapat di kartu, bermacam metode dapat digunakan untuk menjaga akses informasi di dalam kartu sehingga memberikan keamanan terhadap data tersebut.

7. RFID (Radio Frequency Identification) labels

RFID terdiri atas radiopenerima yang dapat menerima dan mengirim data dengan transmisi radio. Umumnya radio penerima dimasukkan pada label ”

nail-based label” untuk mendukung kegiatan pelacakan kayu. Label RFID merupakan

pengaplikasiannya, dengan frekuensi yang sering digunakan berkisar antara 125 kHz-5.8 GHz. Label RFID hanya dapat mengirimkan data apabila terdapat rangsangan sinyal dari suatu reader/scanner (Gambar 6) yang cocok dan penggunaannya relatif lebih aman.

Sumber: Dykstra et al. (2002)

Gambar 6 Scanner yang digunakan pada metode RFID (Radio Frequency

Identification) labels.

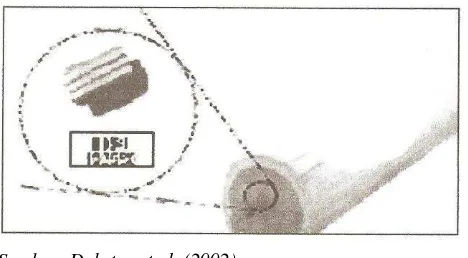

8. Microtaggant tracers

Microtaggant merupakan partikel mikroskopik yang tersusun atas beberapa

lapis plastik dengan warna yang berbeda. Setiap microtaggant adalah sebuah kode warna, microchip polimer terdiri atas 10 lapis yang mencakup lapisan magnetik

dan lapisan fluorescens, yang menjadikan label ini dapat digunakan untuk identifikasi kode. Berjuta permutasi dapat dibuat dengan mengkombinasikan beberapa warna pada sekuen yang berbeda. Kode dapat dibaca dengan mikroskop ukuran kecil dengan perbesaran 100x. Contoh label dengan metode ini pada log kayu dapat dilihat pada Gambar 7.

Sumber: Dykstra et al. (2002)

9. Chemical tracer paint

USDA forest service telah menggunakan teknologi pelabelan ini sejak tahun 1988. Cat yang digunakan memuat dua jenis pelacak kimia. Pelacak kimia yang satu dapat dideteksi di lapangan dan yang lain hanya dapat diidentifikasi dengan alat laboratorium. Pelacakan di lapangan dideteksi dengan meneteskan

bahan kimia pada label cat. Pelacakan di laboratorium diidentifikasi dengan bahan kimia analisis yang lebih canggih, sehingga dapat memberikan hasil identifikasi yang lebih akurat dan meningkatkan mutu pembuktian. Dalam prakteknya, batang dan tunggak pohon yang telah ditebang dicat dengan cat warna yang mengandung kode (tracer). Cat pada pohon mudah untuk diidentifikasi dan dapat diuji setiap saat menggunakan test kit lapangan.

10.Chemical and genetic fingerprinting

Teknologi ini memberikan pembuktian pada identifikasi produk dengan menguji komposisi kimia dan genetik dari pohon. Metode sidik jari dengan bahan kimia mencakup beberapa metode: Near Infrared (NIR), pyrolisis, analysis of

trace elements dan gas chromatoghraphy. Sementara itu, metode sidik jari genetik

mencakup analisis DNA genom yang terdapat pada tanaman yaitu DNA pada inti sel, DNA mitokondria dan DNA plastid.

2.6 Penebangan Ilegal sebagai Suatu Bentuk Kejahatan Hutan

Penebangan ilegal didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan menebang kayu di areal yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Permintaan yang besar dari industri kayu lokal maupun luar negeri

Menurut Departemen Kehutanan, jumlah kayu ilegal yang diselundupkan keluar dari Indonesia pada tahun 2001-2003 adalah sekitar 9 juta m3 dan kemudian diproses menjadi produk-produk kayu dan dikonsumsi oleh negara-nagara maju. Perkiraan nilai dari perdagangan kayu ilegal tersebut adalah 2.16 miliar dollar AS. Sekitar 90% dari keuntungan pembalakan liar di Indonesia berakhir direkening bank di tempat lain, terutama di Singapura, Malaysia dan Hongkong (Setiono & Husain 2005). Berdasarkan data Perum Perhutani Unit III

Jawa Barat-Banten, pencurian dan penjarahan hutan dari tahun 1977-1999 dan hingga saat ini mengalami peningkatan. Intensitas pencurian dan penjarahan hutan pada tahun 1977 mencapai 180% yang kemudian meningkat menjadi 600% pada tahun 1998 (Kodra & Rais 2004).

Cukong (penyokong dana) adalah otak dibalik kejahatan pembalakan liar.

Cukong merencanakan semua langkah yang harus dilakukan untuk mengambil

kayu secara ilegal dan menjualnya seakan kayu tersebut diperoleh secara legal. Untuk menyembunyikan harta hasil pembalakan liar dan mencucinya, penyokong dana pertama-tama membayar sejumlah uang untuk para pembalak dan pemimpin masyarakat lokal. Pembayaran ini dapat berupa uang tunai, infrastruktur (seperti jalan dan fasilitas umum lainnya) ataupun jasa. Sebagai balasannya, penyokong dana memperoleh akses kepada hutan alam yang dibutuhkan untuk memperoleh kayu. Mereka juga menyuap oknum di sektor kehutanan untuk memperoleh surat-surat yang sah. Proses ini pada dasarnya mencuci kayu ilegal menjadi kayu legal (Setiono & Husain 2005).

Cukong juga menjaga hubungan baik dengan oknum pengambil keputusan

kunci dalam pemerintahan (termasuk penegak hukum dan militer) dan legislatif. Mereka biasanya menngirim “uang pertemanan” (goodwill) ke rekening bank yang dimiliki oleh oknum pengambil keputusan tersebut atau perwakilannya di Indonesia atau di luar negeri. Perusahaan kayu yang legal juga sering terlibat

US$ Rp, barang, jasa

Rp

Rp Rp US$

Rp

Keterangan: = Transaksi tunai = Transaksi bank Sumber: Setiono dan Husain (2005)

Gambar 8 Tipologi pembalakan liar dan korupsi.

Cukong Penebang

illegal

Pembeli kayu

Pembeli non -kayu

Pengambil keputusan kunci Pemimpin

masyarakat

Pejabat pemerintah

Pejabat penegak

hukum

BAB III

BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian analisis DNA dilakukan di Ruang Analisis Genetika, Bagian Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Laboratorium Biologi Molekuler Pusat Antar Universitas (PAU), Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilakukan dari bulan Agustus sampai Oktober 2008.

3.2 Alat dan Bahan 3.2.1 Bahan Tanaman

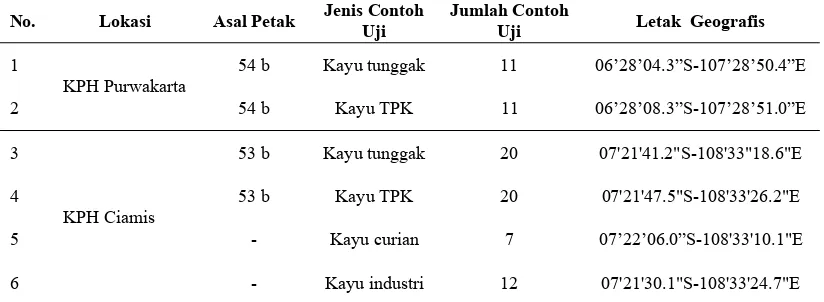

Bahan tanaman yang digunakan adalah kayu yang berasal dari dua lokasi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten, yaitu KPH Ciamis dan KPH Purwakarta. Contoh kayu yang digunakan berasal dari blok penebangan (tunggak) KPH Ciamis dan KPH Purwakarta, Tempat Penimbunan Kayu (TPK) KPH Ciamis dan KPH Purwakarta, kayu industri dan kayu curian dari KPH Ciamis. Untuk lebih lengkapnya, rincian contoh uji kayu jati yang digunakan beserta lokasi pengambilannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rincian sumber contoh uji kayu Jati yang digunakan

No. Lokasi Asal Petak Jenis Contoh Uji

3 53 b Kayu tunggak 20 07'21'41.2"S-108'33"18.6"E

4 53 b Kayu TPK 20 07'21'47.5"S-108'33'26.2"E

5 - Kayu curian 7 07’22’06.0”S-108'33'10.1"E

6

KPH Ciamis

- Kayu industri 12 07'21'30.1"S-108'33'24.7"E

3.2.2 Alat dan Bahan Analisis Keragaman DNA

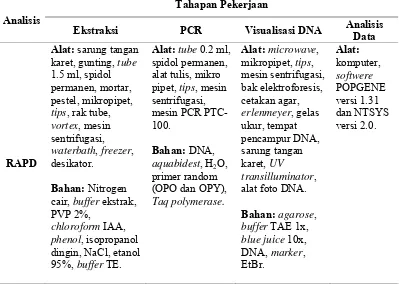

Teknik DNA yang digunakan untuk kegiatan lacak balak kayu yaitu teknik RAPD. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data primer dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Alat dan bahan teknik RAPD

Tahapan Pekerjaan Analisis

Ekstraksi PCR Visualisasi DNA Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil ekstraksi DNA yang kemudian diamplifikasi dengan teknik PCR (Polymerase Chain

Reaction) dan divisualisasi, untuk mendapatkan lokus masing-masing individu.

Data sekunder yang digunakan sebagai database DNA adalah data hasil penelitian Kholik (2008) yang berjudul Variasi Genetik, isotop dan spektra Near Infrared

3.3 Prosedur Penelitian

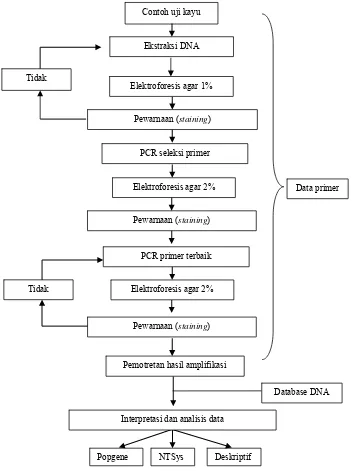

Metode yang digunakan dalam kegiatan lacak balak DNA kayu adalah dengan metode RAPD. Secara umum prosedur penelitian dengan metode RAPD dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Bagan prosedur teknik RAPD.

Pada penelitian ini, tidak dilakukan seleksi primer karena primer yang digunakan adalah primer yang telah digunakan pada penelitian Kholik (2008).

Data primer

NTSys

Popgene Deskriptif

Interpretasi dan analisis data PCR primer terbaik

Elektroforesis agar 2% Tidak

Pemotretan hasil amplifikasi Pewarnaan (staining)

Database DNA Elektroforesis agar 2%

PCR seleksi primer

Pewarnaan (staining) Pewarnaan (staining) Elektroforesis agar 1% Tidak

Contoh uji kayu

3.3.1 Ekstraksi DNA

Ektraksi DNA merupakan metode pemisahan DNA dari bahan-bahan yang tidak diperlukan. Untuk mengurangi aktivitas enzim selama ekstraksi digunakan nitrogen cair, yang juga dapat mempermudah proses penghancuran bahan tanaman. Metode yang digunakan untuk ekstraksi adalah metode CTAB (Cetyl

Trimethyl Ammonium Bromide), dari Murray & Thompson (1980) yang telah

dimodifikasi Brown (1991) sebagaimana yang diacu dalam Yunanto (2006).

Bahan yang akan dianalisis berupa contoh uji kayu Jati, dibor dalam keadaan steril menggunakan ukuran mata bor 2.5 mm. Pengambilan serbuk dilakukan pada bagian kayu gubal sebanyak 0.2 g dan dimasukan dalam tube. Serbuk tersebut kemudian ditambahkan 500-700 µL larutan buffer ekstrak (Tris-HCl 1M pH 8.0, NaCl 5M, EDTA 0.5M, CTAB 10%, merkaptoetanol, PVP 1% dan H2O) serta 100 µL PVP 2% kemudian divortex. Setelah itu dilakukan

inkubasi di dalam mangkok porselin berisi air yang dipanaskan di atas kompor listrik selama 45 menit pada suhu 65oC. Stirer berukuran 5 mm dimasukan dalam

tube untuk mengoptimalkan ekstraksi selama proses inkubasi. Selama proses inkubasi, air dalam mangkuk porselin harus tetap dikontrol.

Untuk memisahkan antara cairan pelarut dengan cairan yang mengandung DNA (supernatant) ditambahkan chloroform IAA 500 μl dan fenol 10 μl, kemudian dikocok dan disentrifugasi pada kecepatan 13 000 rpm selama 2 menit. Hasil sentrifugasi terpisah menjadi dua fase yaitu bagian atas merupakan fase air yang berisi asam nukleat (supernatant) dan bagian bawah yaitu fase organik yang berisi pelarut organik. Cairan yang mengandung DNA (supernatant) dipindahkan ke dalam tube baru. Proses tersebut dilakukan sebanyak dua kali.

Untuk mendapatkan pellet DNA, supernatant ditambahkan isopropanol dingin 500 mikro liter dan NaCl 300 mikro liter dan disimpan di dalam freezer

selama 45 menit-1 jam. Pemberian isopropanol dingin dan garam NaCl

buffer TE sebanyak 20 μl. Hal ini dilakukan agar DNA lebih stabil. DNA akan lebih stabil dalam keadaan larutan dibandingkan dalam bentuk benang-benang halus. Buffer TE yang mengandung tris-HCL dan EDTA mampu mengkelat logam yang dapat menjadi kofaktor enzim nuklease (Sambrook et al. 1989, diacu dalam Nuryani 2003).

3.3.2 Proses Amplifikasi DNA dengan Teknik PCR-RAPD (Polymerase Chain Reaction-Random Ampified Polymorphic DNA )

DNA hasil proses ekstraksi sebelum dilakukan proses amplifikasi harus dilakukan pengenceran dengan menggunakan aquabidest. Besarnya perbandingan antara DNA dengan aquabidest tergantung dari tebal dan tipisnya DNA genomik hasil ekstraksi.

Proses amplifikasi dengan metode RAPD menggunakan bahan kimia dari Promega. Secara umum proses amplifikasi DNA dengan metode PCR-RAPD menggunakan 4 komponen utama yang dicampurkan ke dalam microtube ukuran 0.2 ml. Komponen yang diperlukan untuk teknik RAPD disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 Komposisi bahan untuk reaksi PCR pada teknik RAPD

No. Nama Bahan 1 Contoh Uji Reaksi X Sample Reaksi

1 H2O 2.5 μl X x 2.5 μl

2 Go Taq Green Master Mix Qit 7.5 μl X x 7.5 μl

3 Primer 1.5 μl X x 1.5 μl 4 Cetakan DNA 2 μl X x 2 μl

Primer yang digunakan adalah primer yang telah digunakan pada

Tabel 4 Urutan basa nukleotida primer (Operon Technology)

Secara umum, proses PCR melalui 3 tahapan penting yaitu denaturation,

annealing, dan extension. Dalam proses PCR dibutuhkan suhu yang berbeda-beda

tergantung pada teknik, bahan kimia, dan juga primer yang digunakan. Adapun tahapan dalam proses PCR dengan menggunakan teknik RAPD dapat dilihat pada Tabel 5.

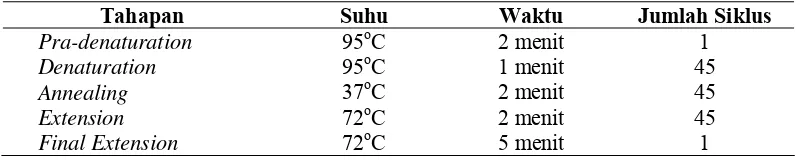

Tabel 5 Tahapan proses PCR-RAPD

Tahapan Suhu Waktu Jumlah Siklus

Pra-denaturation 95oC 2 menit 1

3.3.3 Uji Kualitas dan Kuantitas DNA

Untuk menguji kualitas DNA hasil ekstraksi dilakukan elektroforesis dengan menggunakan gel agarose dengan konsentrasi sebesar 1% (b/v), dimana 15 ml buffer TAE 1x dicampurkan dengan 0.15 gram agarose (untuk cetakan kecil 8-12 sumur), dan 33 ml buffer TAE dicampurkan dengan 0.33 gram agarose

(untuk cetakan besar 17-25 sumur). Campuran agar 1% tersebut dipanaskan di dalam microwave untuk selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan dan ditunggu sampai padat, kemudian disimpan di dalam bak elektroforesis yang berisi buffer

TAE.

Setelah agar yang padat berada di dalam bak elektroforesis, 3 µl Blue

Juice 10x dan 4 mikro liter DNA dicampurkan dan dimasukkan ke dalam

DNA dalam gel agarose dari arus (-) ke arus (+). Untuk melihat hasil elektroforesis dilakukan pewarnaan dengan larutan Ethidium Bromida (EtBr) dengan konsentrasi 1% (v/v), dan selanjutnya pita DNA hasil isolasi dilihat dengan menggunakan alat UV transilluminator.

Untuk menguji kualitas DNA hasil PCR, dilakukan elektroforesis dengan menggunakan gel agarose dengan konsentrasi sebesar 2% (b/v), dimana 15 ml

buffer TAE 1x dicampurkan dengan 0.30 gram agarose (untuk cetakan kecil 8-12

sumur), dan 33 ml buffer TAE dicampurkan dengan 0.66 gram agarose (untuk cetakan besar 17-25 sumur). Campuran agar 2% tersebut dipanaskan di dalam

microwave untuk selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan dan ditunggu sampai

padat, kemudian disimpan di dalam bak elektroforesis yang berisi buffer TAE. Elektroforesis dilakukan dengan menggunakan aliran listrik dengan tegangan 80 volt sekitar 45-60 menit. Pada prinsipnya, proses elektroforesis dilakukan dengan memigrasikan DNA dalam gel agarose dari arus (-) ke arus (+). Untuk melihat hasil elektroforesis dilakukan pewarnaan dengan larutan Ethidium

Bromida (EtBr) dengan konsentrasi 1% (v/v). Selanjutnya pita DNA hasil isolasi

dilihat dengan menggunakan alat UV transilluminator lalu difoto untuk kemudian diinterpretasi dan dianalisis.

3.4 Analisis Data

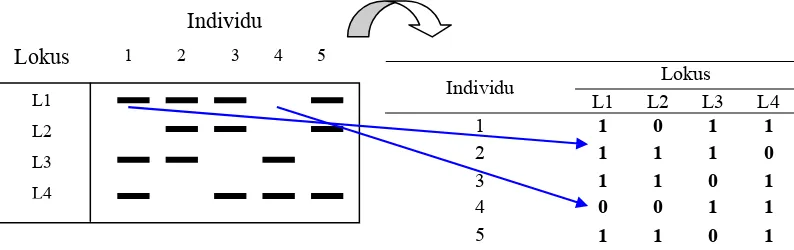

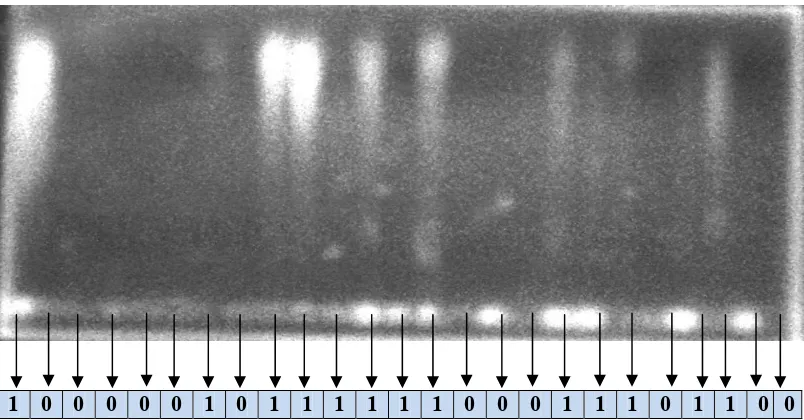

3.4.1 Skoring Hasil Amplifikasi DNA dengan Teknik PCR-RAPD

Gambar 10 Cara penilaian pita dengan sistem skoring (1= ada pita, 0= tidak ada pita).

3.4.2 Analisis Lacak Balak Kayu Tunggak dan Kayu TPK Per Populasi Analisis dilakukan dengan membandingkan struktur alelik (1 dan 0) kayu tunggak dan kayu TPK dengan uji chi-kuadrat (chi-square). Chi-kuadrat adalah uji nyata (goodness of fit) apakah data yang diperoleh benar menyimpang dari nisbah yang diharapkan, tidak secara kebetulan (Crowder 1986). Hasil yang

diperoleh dari skoring hasil amplifikasi DNA kemudian dianalisis dengan uji chi-kuadrat (chi-square) untuk menguji kecocokan DNA kayu tunggak dengan DNA kayu di TPK.

Menurut Crowder 1986, metode chi-kuadrat adalah cara yang dapat dipakai untuk membandingkan data percobaan yang diperoleh dari persilangan-persilangan dengan hasil yang diharapkan berdasarkan hipotesis secara teoritis. Perhitungan chi-kuadrat dilakukan dengan rumus (Crowder 1986) :

χ² = (o - e)2 e

dimana : χ² = Nilai chi-kuadrat.

o = Jumlah allele yang diamati (observed). e = Jumlah allele yang diharapkan (expected).

Perhitungan chi-kuadrat dilakukan dengan microsoft excel sehingga diperoleh χ²hitung yang kemudian dicocokkan dengan χ²tabel pada selang

kepercayaan 95 %. Adapun hipotesis yang diuji adalah :

H0 : Struktur alelik (1 dan 0) contoh uji kayu di tunggak sama dengan contoh uji

kayu di TPK.

H1 : Struktur alelik (1 dan 0) contoh uji kayu di tunggak tidak sama dengan

contoh uji kayu di TPK.

3.4.3 Analisis Lacak Balak Kayu Tunggak dan Kayu TPK Per Individu

Analisis lacak balak per individu dilakukan dengan membandingkan

genotype masing-masing individu kayu di tunggak dan di TPK. Perbandingan

genotype individu di tunggak dan di TPK didasarkan atas adanya lokus penanda

pada primer yang digunakan. Lokus yang digunakan sebagai lokus penanda adalah lokus yang memiliki intensitas dan kontuinitas kemunculan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Minimal 60% struktur genotype dari masing-masing pasangan individu kayu yang diujikan (tunggak dan TPK) harus sama. Apabila 33% dari populasi yang diujikan memiliki kesamaan struktur genotype, maka dianggap semua pasangan individu kayu pada populasi yang diujikan sealiran (Certisource 2008).

Analisis ini hanya dilakukan pada lokus tertentu yang merupakan lokus penanda karena metode RAPD merupakan suatu metode yang mengamplifikasi DNA secara acak dengan ukuran pita yang sangat bervariasi untuk masing-masing individu untuk suatu primer yang digunakan. Oleh karena itu, masing-masing individu akan memiliki pola pita yang berbeda tergantung pada DNA genom individu yang sekuennya sama dengan sekuen primer yang digunakan.

3.4.4 Pendugaan Asal Kayu Curian dan Kayu Industri Penggergajian

Hasil perhitungan baik data primer (hasil skoring kayu curian dan kayu industri) maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan

software POPGENE Versi 32. Pengelompokan kerabat dilakukan berdasarkan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Optimasi Ekstraksi dan Isolasi DNA

Ekstraksi dan isolasi DNA dilakukan dengan metode CTAB yang dimodifikasi untuk mendapatkan DNA yang cukup murni. Ekstraksi DNA dilakukan pada bagian kayu gubal. Hal ini mengacu pada penelitian Kholik (2008), diperoleh bahwa DNA pada bagian kayu gubal lebih banyak dibandingkan bagian kayu teras. Bagian kayu gubal adalah bagian sel-sel kayu yang masih aktif tumbuh serta belum banyak mengandung senyawa polifenol dan senyawa metabolit sekunder lainnya, sehingga diharapkan DNA yang diperoleh lebih banyak. Hasil ekstraksi DNA pada kayu dapat dilihat pada Gambar 11.

Keterangan: 1= Ada pita hasil optimasi ekstraksi DNA, 0= Tidak ada pita hasil optimasi ekstraksi DNA

Gambar 11 Contoh hasil ekstraksi DNA pada contoh uji kayu. Hasil ekstraksi DNA seperti pada Gambar 11 menunjukkan DNA kayu jati sangat tipis dan relatif masih kotor. DNA kayu yang tipis disebabkan karena dalam kayu sendiri terkandung sifat degraded-DNA yaitu DNA yang telah terdegradasi tidak tersebar merata pada semua jaringan kayu. Hasil ekstraksi yang kotor ini masih banyak mengandung klorofom, kandungan fenol yang tinggi, alkohol ataupun kontaminasi protein, polisakarida dan RNA. Perbandingan pengenceran yang dilakukan adalah 100x (99 µL aquabidest : 1 µL DNA).

Perbandingan pengenceran yang dilakukan mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Kholik (2008) dan Purnamasari (2008), yaitu pengenceran 100x menghasilkan DNA amplifikasi yang relatif optimal.

4.2 Optimasi PCR-RAPD (Polymerase Chain Reaction Random Amplified Polymorphic DNA)

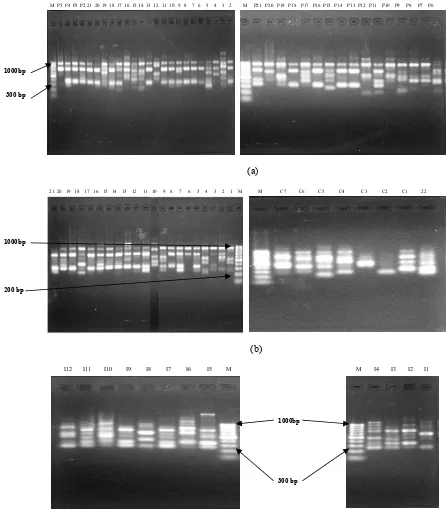

Kegiatan PCR dilakukan dengan menggunakan primer OPO 10, OPO 14,

OPY 13 dan OPY 20. Primer ini telah digunakan sebelumnya untuk megetahui variasi genetik pada kayu jati di Jawa. DNA yang digunakan adalah hasil ekstraksi contoh uji kayu pada bagian kayu gubal yaitu kayu tunggak (20 contoh uji dari Purwakarta dan 11 contoh uji dari Ciamis), kayu di TPK (20 contoh uji dari Purwakarta dan 11 contoh uji dari Ciamis), kayu curian (7 contoh uji) dan kayu industri (12 contoh uji) yang berasal dari Ciamis. Hasil ampilifikasi DNA dengan primer OPO 14 dapat dilihat pada Gambar 12. Hasil ampilifikasi DNA dengan PCR dengan primer OPO 10, OPY 13 dan OPY 20 disajikan pada Lampiran 1.

M P5 P4 P3 P2 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 M P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6

1000bp

300 bp

(a)

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 M M C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 22

1000bp

200 bp

(b)

I12 I11 I10 I9 I8 I7 I6 I5 M M I4 I3 I2 I1

1000bp

300 bp

Keterangan: (a)= Contoh uji jati Purwakarta, P1-P21= Purwakarta tunggak, 2-21= Purwakarta TPK; (b)= Contoh uji jati Ciamis, 1-6 dan 13-17= Ciamis tunggak, 7-12 dan 18-22 = Ciamis TPK, C1-C7= Kayu curian, I1-I12= Kayu industri Ciamis, M= Marker