MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK MARXAN

DI PULAU MARATUA DAN PULAU KAKABAN,

KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh: Fikri Firmansyah

C64104011

PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

IDENTIFIKASI WILAYAH KONSERVASI DENGAN

MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK MARXAN DI PULAU

MARATUA DAN PULAU KAKABAN, KABUPATEN BERAU,

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2009

© Hak cipta milik Fikri Firmansyah, tahun 2009

Hak cipta dilindungi

FIKRI FIRMANSYAH. Identifikasi Wilayah Konservasi dengan Menggunakan Perangkat Lunak Marxan di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dibimbing oleh SETYO BUDI SUSILO dan SYAMSUL BAHRI AGUS.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan habitat pesisir dan laut yang ada di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan data Aster. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang cocok untuk dijadikan Kawasan Konservasi Laut (KKL) di wilayah kajian yang terletak antara 2º5´2.4″ - 2º18´57,6″ LU dan 118º30´14,4″ - 118º44´16,8″ BT.

Pemetaan habitat pesisir dan laut diperoleh dari hasil klasifikasi data Aster tahun 2004 yang terletak di wilayah kajian. Data tersebut diklasifikasi dengan menggunakan klasifikasi tidak terbimbing (unsupervised) dengan menggunakan program ER Mapper 7.0. Peta tipe habitat pesisir dan laut digunakan sebagai salah satu input yang akan digunakan Marxan, suatu perangkat lunak sistem informasi geografis, untuk mengidentifikasi wilayah konservasi.

MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK MARXAN DI

PULAU MARATUA DAN PULAU KAKABAN, KABUPATEN

BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh: Fikri Firmansyah

C64104011

SKRIPSI

Sebagai salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Kakaban, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Nama:

Fikri Firmansyah

NRP:

C64104011

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc NIP. 19580909 198303 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc NIP. 19610410 198601 1 002

Tanggal lulus:

Pembimbing II

i

Puji syukur ke hadirat Illahi Robbi atas semua rahmat dan karunia yang telah

diberikan kepada penulis sehingga skripsi dari penelitian ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini berjudul Identifikasi Wilayah konservasi dengan menggunakan perangkat

lunak Marxan di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban, Kabupaten Berau Provinsi

Kalimantan Timur diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana

Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua, kakak, serta adik yang telah memberikan motivasi dan dukungan.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M. Sc. dan Bapak Syamsul Bahri Agus,

S. Pi, M. Si. selaku komisi pembimbing yang telah dengan sabar membimbing

penelitian dan penulisan skripsi penulis.

3. Joint Program Marine Berau (JPMB) TNC-WWF

4. Seluruh Warga Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan

5. Fisheries Diving Club atas didikan dan pengajarannya selama ini 6. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Bogor, Agustus 2009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR... i.

DAFTAR ISI... ii.

DAFTAR TABEL... ... iv

DAFTAR GAMBAR... v

1 PENDAHULUAN... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

2. TINJAUAN PUSTAKA... 3

2.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian... 3

2.2 Penginderaan Jauh dan Aster ... 5

2.3 Sistem Informasi Geografi... 7

2.4 Marxan ... 8

2.5 Kawasan Konservasi Laut ... 10

3. METODOLOGI PENELITIAN... 13

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ... 13

3.2 Area of Interest (AOI)... 13

3.3 Alat dan Bahan... 16

3.4 Pengolahan Citra Satelit... 18

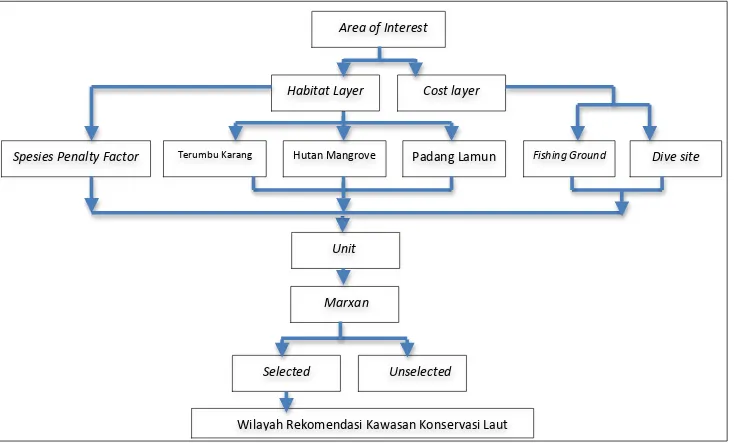

3.5 Alur Kerja Marxan... 19

3.6 Penentuan Kawasan Konservasi Laut ... 21

3.6.2 Nilai Target Konservasi dan Spesies Penalty

Factor (SPF)... 23

3.6.3 Input File Marxan... 24

3.7 Skenario Kawasan Konservasi Laut... 26

4. HASIL DAN PEMBAHASAN... 28

4.1 Identifikasi Habitat Berdasarkan Data Aster ... 28

4.2 Fitur Konservasi Pulau Maratua dan Kakaban ... 30

4.3 Fitur Cost Pulau Maratua dan Kakaban ... 35

4.4 Skenario Kawasan Konservasi Laut (KKL) ... 38

5. KESIMPULAN DAN SARAN... 56

5.1 Kesimpulan ... 56

5.2 Saran ... 57

DAFTAR PUSTAKA... 58

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Spesifikasi Sensor Aster ... 6 Tabel 2. Alat dan Bahan Penelitian...18

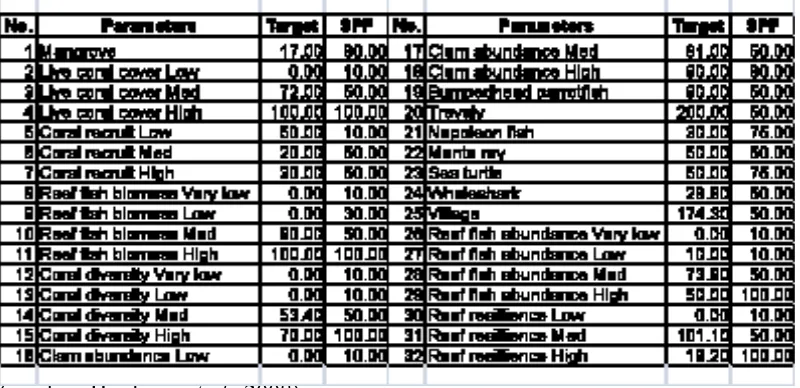

Tabel 3. Nilai Target dan SPF Wilayah Konservasi Pulau Weh

dan Pulau Aceh ... 23

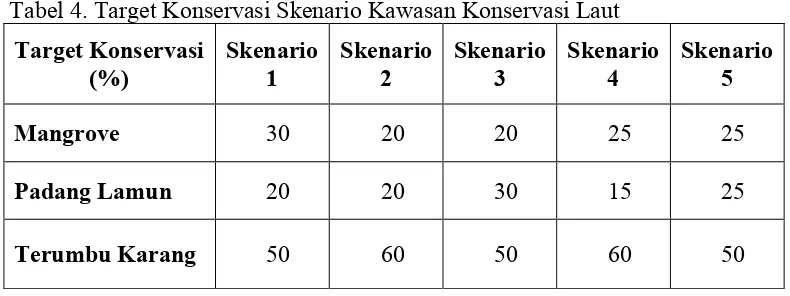

Tabel 4. Target Konservasi Skenario Kawasan Konservasi Laut... 26

Tabel 5. Luas Kawasan Konservasi Laut (KKL) Yang Terpilih

MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK MARXAN

DI PULAU MARATUA DAN PULAU KAKABAN,

KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh: Fikri Firmansyah

C64104011

PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

IDENTIFIKASI WILAYAH KONSERVASI DENGAN

MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK MARXAN DI PULAU

MARATUA DAN PULAU KAKABAN, KABUPATEN BERAU,

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2009

© Hak cipta milik Fikri Firmansyah, tahun 2009

Hak cipta dilindungi

FIKRI FIRMANSYAH. Identifikasi Wilayah Konservasi dengan Menggunakan Perangkat Lunak Marxan di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dibimbing oleh SETYO BUDI SUSILO dan SYAMSUL BAHRI AGUS.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan habitat pesisir dan laut yang ada di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan data Aster. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang cocok untuk dijadikan Kawasan Konservasi Laut (KKL) di wilayah kajian yang terletak antara 2º5´2.4″ - 2º18´57,6″ LU dan 118º30´14,4″ - 118º44´16,8″ BT.

Pemetaan habitat pesisir dan laut diperoleh dari hasil klasifikasi data Aster tahun 2004 yang terletak di wilayah kajian. Data tersebut diklasifikasi dengan menggunakan klasifikasi tidak terbimbing (unsupervised) dengan menggunakan program ER Mapper 7.0. Peta tipe habitat pesisir dan laut digunakan sebagai salah satu input yang akan digunakan Marxan, suatu perangkat lunak sistem informasi geografis, untuk mengidentifikasi wilayah konservasi.

MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK MARXAN DI

PULAU MARATUA DAN PULAU KAKABAN, KABUPATEN

BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh: Fikri Firmansyah

C64104011

SKRIPSI

Sebagai salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Kakaban, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Nama:

Fikri Firmansyah

NRP:

C64104011

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc NIP. 19580909 198303 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc NIP. 19610410 198601 1 002

Tanggal lulus:

Pembimbing II

i

Puji syukur ke hadirat Illahi Robbi atas semua rahmat dan karunia yang telah

diberikan kepada penulis sehingga skripsi dari penelitian ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini berjudul Identifikasi Wilayah konservasi dengan menggunakan perangkat

lunak Marxan di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban, Kabupaten Berau Provinsi

Kalimantan Timur diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana

Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua, kakak, serta adik yang telah memberikan motivasi dan dukungan.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M. Sc. dan Bapak Syamsul Bahri Agus,

S. Pi, M. Si. selaku komisi pembimbing yang telah dengan sabar membimbing

penelitian dan penulisan skripsi penulis.

3. Joint Program Marine Berau (JPMB) TNC-WWF

4. Seluruh Warga Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan

5. Fisheries Diving Club atas didikan dan pengajarannya selama ini 6. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Bogor, Agustus 2009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR... i.

DAFTAR ISI... ii.

DAFTAR TABEL... ... iv

DAFTAR GAMBAR... v

1 PENDAHULUAN... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

2. TINJAUAN PUSTAKA... 3

2.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian... 3

2.2 Penginderaan Jauh dan Aster ... 5

2.3 Sistem Informasi Geografi... 7

2.4 Marxan ... 8

2.5 Kawasan Konservasi Laut ... 10

3. METODOLOGI PENELITIAN... 13

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ... 13

3.2 Area of Interest (AOI)... 13

3.3 Alat dan Bahan... 16

3.4 Pengolahan Citra Satelit... 18

3.5 Alur Kerja Marxan... 19

3.6 Penentuan Kawasan Konservasi Laut ... 21

3.6.2 Nilai Target Konservasi dan Spesies Penalty

Factor (SPF)... 23

3.6.3 Input File Marxan... 24

3.7 Skenario Kawasan Konservasi Laut... 26

4. HASIL DAN PEMBAHASAN... 28

4.1 Identifikasi Habitat Berdasarkan Data Aster ... 28

4.2 Fitur Konservasi Pulau Maratua dan Kakaban ... 30

4.3 Fitur Cost Pulau Maratua dan Kakaban ... 35

4.4 Skenario Kawasan Konservasi Laut (KKL) ... 38

5. KESIMPULAN DAN SARAN... 56

5.1 Kesimpulan ... 56

5.2 Saran ... 57

DAFTAR PUSTAKA... 58

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Spesifikasi Sensor Aster ... 6 Tabel 2. Alat dan Bahan Penelitian...18

Tabel 3. Nilai Target dan SPF Wilayah Konservasi Pulau Weh

dan Pulau Aceh ... 23

Tabel 4. Target Konservasi Skenario Kawasan Konservasi Laut... 26

Tabel 5. Luas Kawasan Konservasi Laut (KKL) Yang Terpilih

DAFTAR GAMBAR

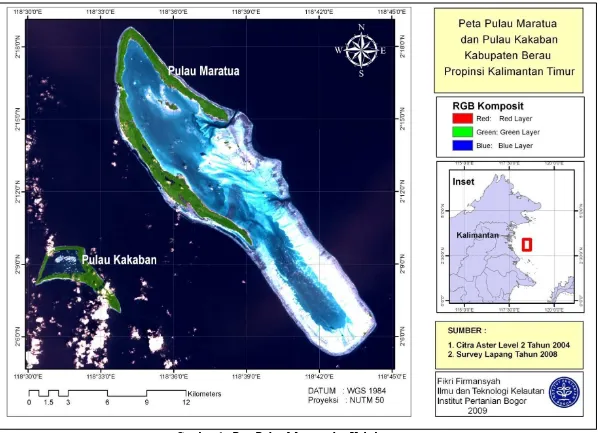

Gambar 1. Peta Pulau Maratua dan Kakaban ... 14

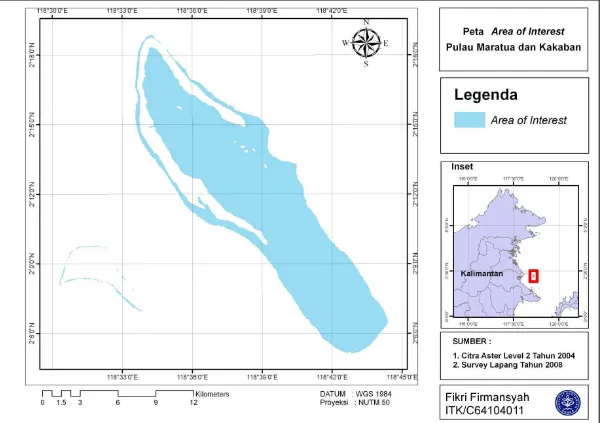

Gambar 2. Peta Area of Interest Pulau Maratua dan Pulau Kakaban ... 15

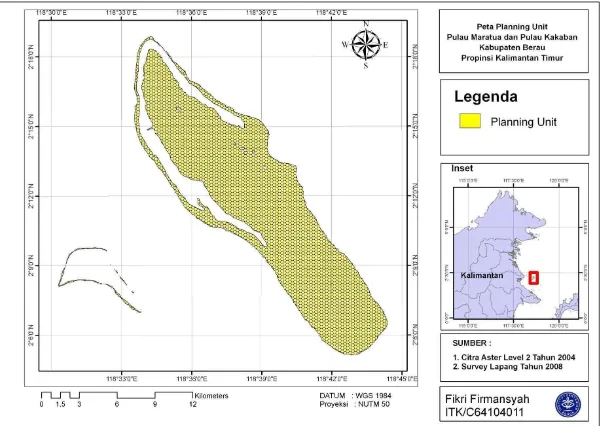

Gambar 3. Peta Planning Unit Pulau Maratua dan Pulau Kakaban ... 17

Gambar 4. Alur Kerja Marxan ... 20

Gambar 5. Alur File Tabuler Untuk Input Marxan dengan Arc View dan Cluz ... 24

Gambar 6. Peta Habitat Pesisir dan Laut Pulau Maratua dan Kakaban... 29

Gambar 7. Histogram Penutupan Karang Keras di Pulau Maratua ... 30

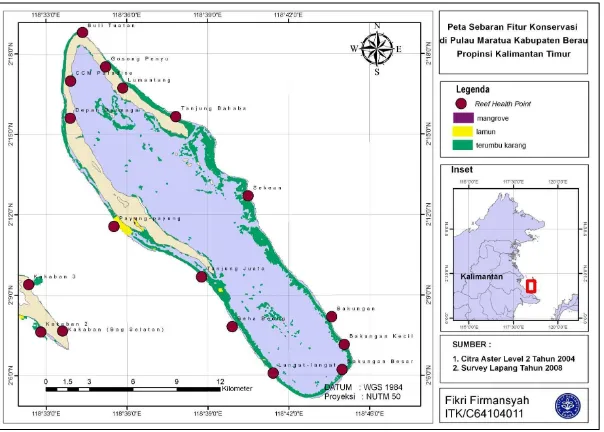

Gambar 8. Peta Sebaran Fitur Konservasi di Pulau Maratua... 32

Gambar 9. Histogram Penutupan Karang Keras di Pulau Kakaban ... 33

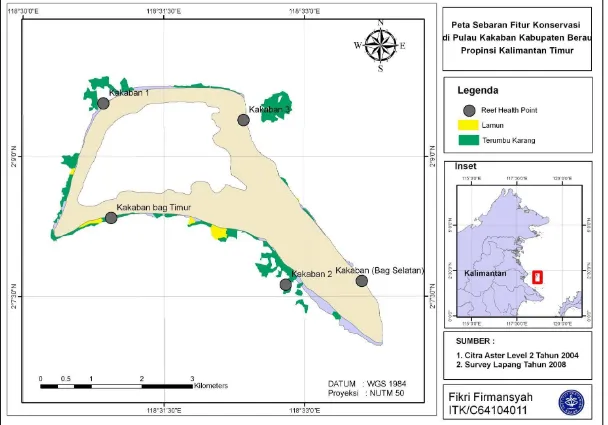

Gambar 10. Peta Sebaran Fitur Konservasi di Pulau Kakaban... 34

Gambar 11. Peta Sebaran Fitur Cost di Pulau Maratua... ... 36

Gambar 12. Peta Sebaran Fitur Cost Pulau Kakaban ... 37

Gambar 13. Peta Skenario 1 Kawasan Konservasi Laut di Pulau Maratua ... 40

Gambar 14. Peta Skenario 1 Kawasan Konservasi Laut di Pulau Kakaban... 41

Gambar 15. Peta Skenario 2 Kawasan Konservasi Laut di Pulau Maratua ... 43

Gambar 16. Peta Skenario 2 Kawasan Konservasi Laut di Pulau Kakaban... 44

Gambar 17. Peta Skenario 3 Kawasan Konservasi Laut di Pulau Maratua ... 46

Gambar 18. Peta Skenario 3 Kawasan Konservasi Laut di Pulau Kakaban... 47

Gambar 19. Peta Skenario 4 Kawasan Konservasi Laut di Pulau Maratua...49

Gambar 20. Peta Skenario 4 Kawasan Konservasi Laut di Pulau Kakaban...50

Gambar 21. Peta Skenario 5 Kawasan Konservasi Laut di Pulau Maratua...52

Gambar 22. Peta Skenario 5 Kawasan Konservasi Laut di Pulau Kakaban...53

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekosistem pesisir dan laut Indonesia, yaitu terumbu karang, padang lamun,

dan hutan mangrove menyediakan beraneka produk dan jasa yang bermanfaat

bagi hajat hidup manusia. Terlepas dari nilai pentingnya, ekosistem tersebut saat

ini berada dalam kondisi sangat mengkhawatirkan karena berbagai aktivitas

ekstraktif dan destruktif manusia demi keperluan pembangunan dan demi

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ekosistem terumbu karang mengalami

peningkatan kerusakan hingga 50% dalam 50 tahun terakhir (P2O LIPI, 2006),

hutan mangrove menyusut 52% hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun

(Wiryawan et al., 2007), begitupun dengan padang lamun.

Di wilayah Kalimantan Timur ada Pulau Maratua dan Kakaban yang

memiliki kekayaan sumberdaya pesisir dan laut yang unik (Ismuranty et al., 2004)

dan menjadi sumber penghidupan masyarakat di Kabupaten Berau. Wiryawan et

al. (2007) menuliskan sejumlah ancaman lingkungan yang membahayakan

kondisi ekosistem pesisir dan laut di kedua pulau tersebut, di antaranya adalah

kerusakan terumbu karang, konversi hutan mangrove, dan degradasi padang

lamun. Dengan demikian kedua pulau ini sangat menarik untuk kajian spasial

Kawasan Konservasi Laut (KKL).

Terkait dengan inisiasi Departemen Kelautan dan Perikanan untuk

memperluas Kawasan Konservasi Laut dengan target 10 juta hektar pada tahun

2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020 (Sihite et al., 2007), penetapan KKL di

pengrusakkan ekosistem. Penetapan KKL juga dapat melindungi sejumlah habitat

penting untuk menjamin keberlanjutan penyediaan produk dan jasa dari

sumberdaya pesisir dan laut.

Data satelit penginderaan jauh dapat digunakan untuk membantu

pengidentifikasian habitat pesisir dan laut, salah satunya adalah data Aster. Data

tersebut memang diperuntukkan untuk observasi sumberdaya alam dengan

resolusi lebih tinggi dibandingkan dengan Landsat atau JERS-1

(aster-indonesia.com, 2009). Identifikasi habitat pesisir dan laut tersebut berguna

sebagai input data untuk program Marxan (Marine Reserve Design Using

Spatially Explicit Anealling). Marxan merupakan perangkat lunak Sistem

Informasi Geografis (SIG) yang sudah banyak digunakan di beberapa negara

termasuk Indonesia, untuk keperluan penetapan Kawasan Konservasi Laut (Ball

dan Possingham, 2004). Integrasi penetapan habitat berbasis data Aster dengan

perangkat Marxan diharapkan dapat menetapkan dengan tepat kawasan yang akan

dikonservasi, sehingga kestabilan ekosistem dan keberlanjutan sumberdaya pesisir

dan laut di Pulau Maratua dan Kakaban dapat terjaga dengan baik.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan habitat pesisir dan laut di Pulau Maratua

dan Kakaban dengan data Aster.

2. Menganalisis lokasi yang tepat dijadikan Kawasan Konservasi Laut di

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Pulau Maratua dan Kakaban merupakan bagian dari Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dari beberapa pulau yang ada di Kecamatan Maratua ada dua pulau yang memiliki ekosistem pesisir dan laut yang cukup unik yaitu Pulau Maratua dan Kakaban (Tomascik et al., 1997). Pulau Maratua merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di

semenanjung utara perairan laut Kabupaten Berau (Wiryawan et al., 2007) dan berbatasan langsung dengan Malaysia.

Pulau dengan luas 2.375,70 ha (Wiryawan et al. 2005) terletak di sebelah selatan Kota Tarakan. Pulau Maratua memiliki koordinat 118,6° BT dan 2,25° LU. Pulau Kakaban terletak di antara 02°10′09″ - 02°06′45″ LU dan 118°30′00″ - 118º33′39″BT dan memiliki luas 774,2 ha (Wasistha dan Basuki, 2000). Pulau ini terletak di sebelah barat daya Pulau Maratua.

Pulau Maratua memiliki bentuk seperti tapal kuda yang melintang dari utara ke selatan dengan bentuk morfologi, dataran dan perbukitan (Wiryawan et al., 2005). Kedua sisi Pulau Maratua dipisahkan oleh perairan dan memiliki jarak 6 km dengan panjang sisi barat 19 km dan sisi timur 10,6 km. Pulau yang

membentang dari utara ke selatan kemudian disambung oleh bentangan karang, membentuk atol semi tertutup yang membentang sepanjang 30,5 km dari utara ke selatan (Wasistha dan Basuki, 2000).

cincin utuh dengan laguna tertutup, sehingga akan nampak seperti angka sembilan jika dilihat dari udara (Wasistha dan Basuki, 2000). Pulau Maratua dan Kakaban memiliki beberapa habitat pesisir dan laut diantaranya terumbu karang, mangrove, lamun (Wiryawan et al., 2005).

Terumbu karang di Kabupaten Berau tersebar luas pada seluruh pulau dan gosong yang ada di bagian utara dan selatan Kabupaten Berau. Karang yang ada di bagian utara Kabupaten Berau adalah Gosong Mangkalasa, Gosong

Masimbung, Gosong Buliulin, Gosong Pinaka, Gosong Tababinga, Gosong Lintang, Gosong Muaras, dan Gosong Malalungun, sedangkan gosong yang ada di bagian selatan adalah Gosong Besar atau Sapitan, Gosong Dangalahan, dan Gosong Paninsinan. Tipe terumbu karang di Kabupaten Berau terdiri dari karang tepi, karang penghalang, dan atol. Atol yang ada di Kabupaten Berau hanya ada di bagian utara yaitu Pulau Kakaban, Pulau Maratua, dan Gosong Muaras. Luas Atol Kakaban adalah 19 km2, Atol Maratua 690 km2, dan Atol Muaras 288 km2 (Turak, 2003).

Dalam ekosistem pesisir dan laut, hutan mangrove memiliki arti penting karena memiliki fungsi ekologis, sosial dan ekonomi (Wiryawan et al., 2005). Secara keseluruhan luas hutan mangrove di Kabupaten Berau adalah 80.277 ha, terdiri dari mangrove sejati (bakau, api-api) 49.888 ha dan mangrove tidak sejati (nipah, nibung) 30.389 ha. Nipah khususnya mendominasi di sepanjang Sungai Berau, sedangkan bakau dan api-api di Delta Berau dan di sepanjang pantai. Di Pulau Maratua terdapat hutan mangrove seluas 369 ha (Bengen, 2003).

Maratua. Ada delapan spesies lamun yang ditemukan di KKL Berau dan

semuanya dapat ditemukan di Pulau Maratua yaitu: Enhalus acoroides, Thalasia hemprichii, Halodule uninervis, Halophila ovalis, Cymodocea rotundata,

Syringodium isoetifolium, Halophila ovate, dan Halodule pinifolia, dengan jenis yang dominan adalah Halodule uninervis dan Halodule pinifolia. Padang lamun di Pulau Maratua dapat ditemukan di Teluk Pea, Payung-payung, Bohebukut, dan Tanjung Bawa. Penutupan padang lamun di Pulau Maratua berkisar antara 5 sampai 80% (Kiswara, 2000).

2.2 Penginderaan Jauh dan Aster

Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi

tentang obyek, daerah, atau fenomena yang berada di permukaan bumi melalui

analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan obyek atau

fenomena yang dikaji. Informasi tentang obyek, daerah, dan fenomena yang

diteliti didapat dari analisis data yang dikumpulkan oleh sensor jarak jauh. Pada

umumnya sensor dipasang pada wahana yang berupa pesawat terbang, satelit,

pesawat ulang-alik atau wahana lainnya (Lillesand dan Kiefer, 1990). Ada empat

komponen dalam sistem penginderaan jauh:

1. Matahari sebagai sumber energi berupa radiasi elektromagnetik.

2. Atmosfer merupakan media lintasan dari gelombang elektromagnetik.

3. Sensor yang merupakan alat yang berfungsi mendeteksi radiasi

gelombang elektromagnetik dari suatu objek dan mengubahnya ke dalam

bentuk sinyal yang dapat direkam.

Salah satu jenis sensor yang digunakan untuk observasi sumberdaya alam

adalah Aster. Nama tersebut merupakan singkatan dari Advanced Thermal

Emission and Reflection Radiometer. Aster merupakan sensor yang dipasang

pada Satelit Terra yang diluncurkan pada tahun 2000. Sensor ini terdiri dari

Visible and Near Infrared Radiometer (VNIR), Short Wavelength Infrared

Radiometer (SWIR), Thermal Infrared Radiometer (TIR), Intersected Signal

Processing unit dan master power unit. Salah satu kelebihan yang dimiliki citra

Aster adalah resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan citra pendahulu dan

sekelasnya (mis. JERS-1 dan Landsat). Kelebihan ini dapat meningkatkan

keakurasian hasil analisa dengan menggunakan citra ini (Aster-Indonesia, 2009).

Aster memiliki spesifikasi seperti yang ditunjukan pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi sensor Aster

Instrument VNIR SWIR TIR

Bands 1 - 3 4 – 9 10 -1 4

Spatial Resolution 15 m 30 m 90 m

Swath Width 60 km 60 km 60 km

Cross Track Pointing ± 318 km ± 116 km ± 116 km

Quantisation (bits) 8 8 12

Aster memiliki resolusi spasial 15 - 90 m dan akan kembali ke titik orbit

yang sama dalam waktu 60 hari (Satimaging corp, 2009). Resolusi spasial Aster

yang mencapai 15 m membuat Aster digolongkan ke dalam data satelit resolusi

spasial tinggi. Resolusi spasial yang tinggi akan membantu penginterpretasian

habitat. Oleh karena itu data Aster dapat digunakan untuk pemetaan habitat

Kolan, 2005; S. Andre´foue¨t et al., 2003; Pulliza, 2004), mangrove (Kato et al.,

2001), dan lamun (S. Andre´foue¨t et al., 2003; Pulliza, 2004).

2.3 Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG), merupakan suatu sistem (berbasis

komputer) yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi

geografis. Sistem Informasi Geografis dirancang untuk mengumpulkan,

menyimpan dan menganalisis obyek-obyek dan fenomena-fenomena dimana

lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis

(Aronof, 1989). Pada pengertian yang lebih luas SIG mencakup juga pengertian

sebagai suatu sistem yang berorientasi operasi secara manual, yang berkaitan

dengan operasi pengumpulan, penyimpanan, dan manipulasi data yang bereferensi

geografi secara konvensional.

Ada tiga kategori data atau informasi yang dapat digunakan dalam input

pada suatu SIG, yaitu (1) alfanumerik; (2) piktorial atau grafik; (3) data

penginderaan jauh dalam bentuk digital. Input data alfanumerik sangat mudah

karena sudah dapat dibaca oleh komputer. Untuk data piktorial atau grafik seperti

peta atau foto perlu penggunaan digitizer yang mengkonversi kenampakan

kedalam string nilai koordinat.

Data penginderaan jauh yang berupa citra dapat diintegrasikan dengan SIG

setelah melalui pemrosesan dengan piranti lunak tertentu yang masing-masing

mempunyai format remote sensing sendiri. Data citra biasanya berupa data raster

(format grid) yang harus diubah kedalam bentuk data vektor. Hal yang sangat

dikoreksi dan mempunyai referensi koordinat geografis sehingga memungkinkan

untuk diintegrasikan dengan data SIG (Dimyati, 1997).

Menurut Purwadhi et al. (1989), SIG dapat diaplikasikan untuk pengaturan

tata ruang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Aplikasi tersebut dapat

digunakan dengan menggunakan berbagai macam data, termasuk data

penginderaan jauh. Sistem ini berguna untuk analisis keadaan sebenarnya dan

membuat pemodelan di lingkungan perairan laut. Sistem Informasi Geografis

juga membantu para ahli untuk melakukan analis data dan menghasilkan peta

yang menunjukan hubungan spasial dari beragam jenis data geografis sehingga

memudahkan para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan wilayah

tertentu (Hall, 1995).

2.4 Marxan

Marxan (Marine Reserve Design Using Spatially Explicit Anealling)

dikembangkan sebagai sebuah produk pengembangan SPEXAN untuk memenuhi

kebutuhan Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) (Ball, I. R dan

Possingham, H. P., 2004). Ide yang mendasari pengembangan Marxan ini adalah

permasalahan perencana konservasi dalam menentukan daerah konservasi karena

daerah perencanaan potensial yang luas sehingga banyak kemungkinan daerah

yang akan dipilih sebagai daerah konservasi. Marxan dalam hal ini dapat

memberikan bantuan dalam menentukan daerah konservasi berdasarkan data dan

skenario perencanaan yang telah disiapkan secara otomatis. Dengan perangkat

lunak Marxan ini para perencana dapat mencoba berbagai skenario perencanaan

memilih skenario terbaik untuk perencanaan kawasan konservasi (Ball dan

Possingham, 2004).

Marxan dikembangkan untuk membantu desain sistem konservasi dan

sengaja didesain untuk ekosistem laut dan dikembangkan berdasarkan perangkat

lunak untuk daerah terestrial yang telah dikembangkan sebelumnya yaitu Spexan.

Marxan didesain untuk melakukan prosesnya secara otomatis, sehingga desainer

wilayah konservasi dapat mencoba berbagai skenario dan melihat seperti apa

hasilnya nanti (Meerman, 2005). Perangkat lunak Marxan ini bekerja

menggunakan algoritma simulated annealing. Algoritma tersebut memiliki prinsip

kerja yang terbagi menjadi tiga langkah yaitu iterative improvement, random

backward, dan repetition.

Ketiga langkah dari algoritma simulated annealing berfungsi untuk mencari

nilai cost yang paling rendah. Sehingga langkah tersebut dapat dianalogikan

seperti sebuah robot yang melakukan misi pencarian permukaan yang paling

rendah di suatu daerah. Robot yang memiliki empat lengan tersebut diturunkan

untuk mengukur tinggi permukaan secara langsung. Kemudian apabila daerah

yang diukur oleh lengan robot memiliki permukaan lebih rendah daripada

permukaan dibawah badan robot itu maka robot akan bergerak menuju permukaan

yang diukur oleh lengan robot yang memiliki tinggi permukaan lebih rendah,

langkah tersebut disebut dengan iterative improvement. Namun langkah ini masih

memiliki kelemahan yaitu, robot tidak dapat bergerak ke permukaan yang tinggi

dahulu untuk kemudian menemukan daerah yang permukaannya lebih rendah.

Untuk mengurangi kelemahan tersebut robot diperintahkan mundur terlebih

lembah yang baru, langkah ini disebut dengan random backward. Langkah

terakhir di dalam algoritma simulated annealing yaitu repetition, langkah ini

bertujuan untuk meningkatkan kesempatan untuk bertemu dengan daerah yang

permukaannya lebih rendah dengan mengulangi langkah iterative improvement

dan random backward, langkah ini dapat dianalogikan dengan peluncuran

beberapa robot berikutnya (Sihite et al., 2007).

2.5 Kawasan Konservasi Laut

Kawasan Konservasi Laut atau Marine Protected Area adalah daerah

intertidal (pasang-surut) atau subtidal (bawah-pasut) beserta flora fauna, sejarah

dan corak budaya dilindungi sebagai suaka dengan melindungi sebagian atau

seluruhnya melalui peraturan perundang-undangan (IUCN, 1994 dalam Bohnsack,

J. A., 2004). Kawasan Konservasi Laut merupakan kawasan pesisir, termasuk

pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, yang memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif (Komnaskolaut, 2005). Kawasan Konservasi Laut (Marine Protected Area) merupakan kawasan laut yang dilindungi yang bertujuan agar ekosistem

sumberdaya ekosistem beserta sumberdaya kelautan di kawasan tersebut tidak

punah. Istilah lain yang digunakan untuk mendefinisikan KKL adalah Daerah

Perlindungan Laut (DPL). DPL menurut Wahyuni (2008) adalah Wilayah yang

dibuat untuk melindungi atau memperbaiki stok perikanan serta mempertahankan

produksi perikanan di sekitar lokasi DPL.

Kawasan Konservasi Laut (KKL) memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1)

habitat-habitat utama (critical habitat) seperti daerah pemijahan (spawning

ground) dan daerah asuhan atau pembesaran (nursery ground), dan (2) stok ikan

(biota laut lainnya) dalam KKL dapat berfungsi sebagai tabungan atau jaminan

yang dapat menyangga fluktuasi dan penurunan populasi yang terjadi di luar KKL

akibat kesalahan manajemen maupun fluktuasi alamiah. Penetapan KKL haruslah

diartikan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan suatu pemanfaatan

sumberdaya yang berkelanjutan. Salm et al. (2000) mengatakan bahwa

pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap sumberdaya pesisir mensyaratkan

bahwa sebagian wilayah tersebut dipertahankan kondisinya sealamiah mungkin.

Penetapan kawasan lindung dimaksudkan untuk mengamankan habitat kritis

untuk produksi ikan, melestarikan sumberdaya genetis, menjaga keindahan alam

dan warisan alam. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan berkelanjutan

mengharuskan adanya pemanfaatan yang bijaksana (wise use) dan pengelolaan

yang berhati-hati (causiusness) terhadap sumberdaya dan ekosistemnya sehingga

memberikan peluang pemanfaatan oleh masyarakat generasi mendatang.

Pembagian kawasan perlindungan perairan di Indonesia ditegaskan pada UU

No.5 Tahun 1990, yang membagi kawasan konservasi ke dalam dua kategori

umum yaitu (1) Kawasan Suaka Alam (KSA), terdiri dari Cagar Alam dan Suaka

Margasatwa Laut; dan (2) Kawasan Pelestarian Alam (KPA), yang terdiri dari

Taman Nasional Laut dan Taman Wisata Laut. Dalam rencana pengalokasian

kawasan konservasi, diperlukan minimal 3 tahapan dalam pemilihan lokasi

(1) Identifikasi habitat atau lingkungan kritis, distribusi ikan ekologis dan

ekonomis penting yang dilanjutkan dengan memetakan informasi tersebut

dengan menggunakan sistem informasi geografis.

(2) Penelitian untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sumberdaya dan

mengidentifikasi sumber-sumber degradasi di kawasan.

(3) Penentuan lokasi yang perlu diprioritaskan dapat dijadikan kawasan

konservasi, berdasarkan proses perencanaan lokasi.

3.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari Maret 2008 sampai Maret 2009. Waktu

tersebut digunakan untuk survei lapang selama bulan Maret sampai Mei 2008

dan sisanya digunakan untuk pengolahan dan analisa data. Lokasi penelitian

lapang berada di Pulau Kakaban dan Pulau Maratua (Gambar 1), Kabupaten

Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 Area of Interest (AOI)

Area of Interest (AOI) yang akan dikaji dengan menggunakan algoritma

simulated annealing dibatasi hanya di sekitar gugusan karang Pulau Maratua dan

Pulau Kakaban saja (Gambar 2). Daerah yang berbatasan dengan daerah yang

masih terdapat terumbu karang dan tidak ke arah laut lepas tidak dimasukkan ke

dalam perhitungan. Area of Interest kemudian akan dibentuk menjadi planning

unit dengan satuan bentuk berupa heksagon.

Menurut Loss (2006) bentuk yang dapat diadopsi sebagai satuan dalam

planning unit yaitu segitiga, persegi empat, dan heksagon. Bentuk heksagon

dipilih karena merupakan bentuk yang paling natural dan lebih mendekati

lingkaran (Gaselbarcht et al, 2005 dalam Loss, 2006) sehingga memiliki rasio tepi

yang rendah. Selain itu, planning unit yang menggunakan heksagon akan

memiliki keluaran yang lebih halus dibandingkan dengan planning unit lainnya

14

Pada Gambar 3 dapat dilihat planning unit di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban yang berada pada 2°5′2.4″ – 2°18′57.6″ LU dan 118°30′14.4″ – 118°44′16.8″ BT. Luas heksagon yang diterapkan pada planning unit untuk digunakan sebagai dasar perhitungan analisis KKL penelitian ini adalah 5 ha. Luas tersebut untuk heksagon yang memiliki bentuk sempurna. Dalam hal ini

ada juga bentuk heksagon yang tidak sempurna karena mengalami proses cropping untuk disesuaikan dengan AOI yang digunakan. Tiap heksagon yang dibentuk kemudian akan memiliki unit ID yang berbeda. Unit ID heksagon ini akan menjadi dasar penghitungan Marxan untuk menentukan wilayah KKL, setelah heksagon tersebut di input data fitur konservasi dan fitur cost.

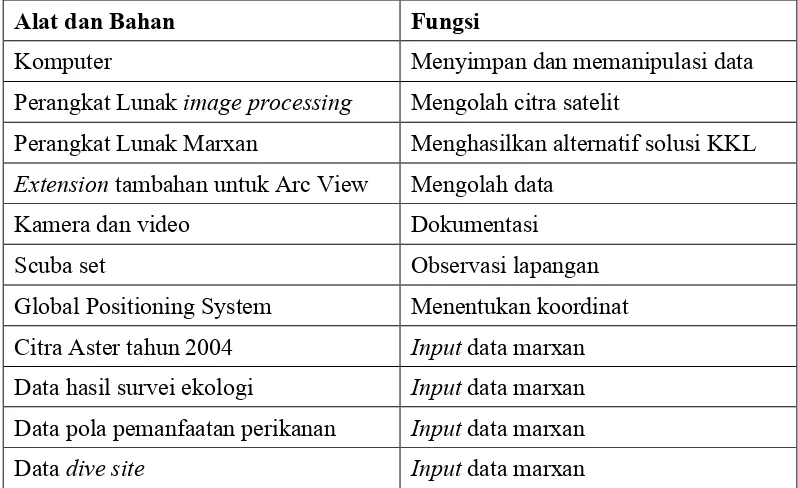

3.3 Alat dan Bahan

Bahan penelitian berupa citra dan data yang dibutuhkan sebagai input

Marxan diperoleh dari Joint Program Marine Berau The Nature Conservancy

(TNC) – World Wildlife Fund For Nature (WWF). Citra yang digunakan

merupakan Citra Aster tahun 2004 yang telah terkoreksi. Daftar alat dan bahan beserta fungsinya dapat dilihat pada Tabel 2.

Data pola pemanfaatan diperoleh juga dari tim monitoring Joint Program

TNC-WWF melalui kegiatan monitoring resources use yang dilakukan setiap

satu bulan dua kaliuntuk mengetahui daerah tangkap nelayan dalam

memanfaatkan sumberdaya perikanan (fishing ground). Pemanfaatan habitat

[image:39.595.112.511.117.361.2]

Tabel 2. Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan Bahan Fungsi

Komputer Menyimpan dan memanipulasi data

Perangkat Lunak image processing Mengolah citra satelit

Perangkat Lunak Marxan Menghasilkan alternatif solusi KKL

Extension tambahan untuk Arc View Mengolah data

Kamera dan video Dokumentasi

Scuba set Observasi lapangan

Global Positioning System Menentukan koordinat

Citra Aster tahun 2004 Input data marxan

Data hasil survei ekologi Input data marxan

Data pola pemanfaatan perikanan Input data marxan

Data dive site Input data marxan

3.4 Pengolahan Citra Satelit

Citra yang digunakan dalam penelitian ini yaitu citra Aster tahun 2004.

Citra yang didapat telah terkoreksi baik secara radiometrik maupun secara

geometrik. Citra Aster yang telah terkoreksi secara radiometrik dan geometrik

diklasifikasi dengan menggunakan ER Mapper dengan menggunakan proses

klasifikasi tidak terbimbing (unsupervised classification). Proses klasifikasi ini

kemudian akan menghasilkan beberapa kelas habitat yang kemudian akan diolah

kembali dengan menjadi beberapa shape file yaitu mangrove, lamun, dan terumbu

karang dengan menggunakan program Arc view. Shape file tersebut kemudian

akan dijadikan fitur konservasi untuk merancang sebuah Kawasan Konservasi

3.5 Alur Kerja Marxan

Penelitian ini menggunakan perangkat Marxan sebagai alat untuk membantu

penentuan Kawasan Konservasi Laut. Metode ini telah banyak digunakan di

beberapa negara. Misalnya Australia. Indonesia juga telah menerapkan metode ini

untuk zonasi Taman Nasional wkatobi, Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan

kemudian akan diintegrasikan dengan menggunaan perangkat Marxan. Alur kerja

Marxan dapat dilihat pada Gambar 4.

Marxan membutuhkan input berupa data spasial ekologi, pola pemanfaatan

dan pengelolaan. Informasi atau data tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei

sebelumnya yang dilakukan oleh Joint Program Marine Berau TNC-WWF.

Kemudian data tersebut digunakan sebagai input Marxan sesuai dengan

kebutuhan dan keperluan yang akan dikembangkan sebagai skenario konservasi.

Target konservasi merupakan ekosistem utama di dalam KKL seperti

terumbu karang, padang lamun, gosong pasir, mangrove (Wiryawan, 2007).

Target konservasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan jenis ekosistem dan

biota yang dirasa perlu dikonservasi. Penentuan target konservasi dilihat

berdasarkan nilai estetika, nilai ekologis, dan nilai ekonomis tiap target

konservasi tersebut. Nilai-nilai tersebut menjadi bahan pertimbangan bahwa

target tersebut harus dikonservasi. Masing-masing nilai yang terkandung

diperoleh berdasarkan referensi literatur lain yang menyebutkan bahwa target

tersebut memiliki potensi nilai-nilai yang menjadi bahan pertimbangan.

20

Gambar 4. Alur Kerja Marxan

Area of Interest

Habitat Layer

Cost layer

Spesies Penalty Factor

Unit

Marxan

Dive site

Fishing GroundSelected

Unselected

i=1 n

i=1 n

Pola pemanfaatan perikanan merupakan sebuah bentuk kegiatan eksploitasi yang memiliki dampak terhadap suatu kawasan. Tiap daerah memiliki jenis pola pemanfaatan yang berbeda. Penentuan pola pemanfaatan dilakukan dengan cara meninjau secara langsung ke lapangan. Survei ekologi, pola pemanfaatan, dan status pengelolaan, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data sebagai input data dari marxan. Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan Marxan sehingga setelah itu akan didapatkan output berupa solusi alternatif.

3.6 Penentuan Kawasan Konservasi Laut (KKL)

Dalam penentuan kawasan konservasi perlu ditentukan efektivitas suatu wilayah yang dicalonkan untuk menjadi wilayah Kawasan Konservasi Laut. Efektivitas tersebut ditentukan oleh nilai fitur cost dan fitur konservasi yang digunakan sebagai input algoritma Marxan yang ditunjukkan pada persamaan (1). Penentuan Kawasan Konservasi Laut dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan algoritma simmulated annealing, dimana nilai hasil perhitungan yang memiliki nilai lebih rendah merupakan solusi yang lebih baik (Ball dan Possingham, 2000).

Total Cost = ΣCost + (BLM *ΣBoundary) + Σ(SPF*Penalty)...(1) Keterangan:

Cost: Nilai cost (biaya) yang terpilih di planning unit yang dapat diukur BLM: Boundary Length Modifier, adalah kontrol penting dari batas relatif

n

i=1

SPF: Spesies Penalty Factor, yaitu faktor yang mengontrol besarnya nilai penalty apabila target tiap-tiap spesies tidak terpenuhi Penalty: Nilai yang ditambahkan dalam fungsi obyektif untuk setiap target

tidak terpenuhi, penalty ini opsional, dapat tidak dimasukan kedalam fungsi obyektif.

i: Unit ID poligon

n: Unit ID poligon terakhir

Nilai Σcost diatas merupakan nilai yang berasal dari fitur cost. Nilai tersebut diturunkan dari persamaan (2) yang diperoleh dari hasil percobaan Marxan sebelumnya dan merujuk pada rancangan Kawasan Konservasi Laut Pulau Weh (Herdiana et al., 2008)

3.6.1 Fitur Konservasi dan Fitur Cost

Fitur konservasi yaitu parameter ekologi baik berupa ekosistem, spesies tertentu, atau keanekaragaman biofisik lainnya yang direncanakan masuk ke dalam salah satu tujuan yang akan dikonservasi. Fitur konservasi yang digunakan untuk merancang kawasan konservasi laut Pulau Maratua dan Pulau Kakaban ada tiga buah yaitu mangrove, terumbu karang, dan lamun.

Fitur cost adalah data tentang kondisi sosial ekonomi yang keberadaannya di suatu satuan perencanaan akan menaikkan biaya pengelolaan daerah tersebut. Rancangan KKL dalam penelitian ini menggunakan data resource use sebagai fitur cost yang digunakan dalam perhitungan Marxan. Jumlah dan jenis fitur disesuaikan dengan tujuan pembentukan kawasan konservasi laut.

Dari hasil diskusi dan percobaan sebelumnya digunakan persamaan nilai cost seperti ditunjukkan pada persamaan (2) :

TCV = 2DS + 8RU...(2) Keterangan:

3.6.2 Nilai Target Konservasi dan Spesies Penalty Factor (SPF)

[image:44.595.114.514.448.642.2]Penentuan Kawasan Konservasi Laut dengan menggunakan Marxan membutuhkan input data berupa jumlah target yang akan dikonservasi dan nilai Spesies Penalty Factor dari tiap fitur konservasi yang digunakan sebagai target Marxan. Nilai-nilai tersebut didapatkan dari referensi penelitian sebelumnya. Namun nilai tersebut tidak otomatis digunakan secara langsung dalam penelitian yang berbeda, nilai tersebut butuh disesuaikan lagi dengan kondisi lingkungan penelitiannya. Herdiana, Campbel, dan Baird (2008) melakukan perencanaan kawasan konservasi laut di Pulau Weh dan Pulau Aceh, dan membagi membuat nilai target konservasi dan Spesies Penalty Factor-nya menjadi 32 kelas (Tabel 3).

Tabel 3. Nilai Target dan SPF Wilayah konservasi Pulau Weh dan Pulau Aceh

3.6.3 Input File Marxan

CLUZ yang merupakan singkatan dari Conservation Land Using Zoning adalah salah satu tools digunakan untuk menyiapkan data yang ada digunakan sebagai input Marxan.

Gambar 5. Alur File Tabuler Untuk Input Marxan dengan ArcView dan Cluz

Seperti yang tampak pada Gambar 5, secara umum proses penyiapan data untuk Marxan terfokus pada 3 buah shapefile. Shapefile yang dimaksud itu adalah Planning units (PU.shp), Abundance (Habitat.shp) dan Cost surface (Cost.shp). File tersebut dihasilkan setelah proses pembuatan heksagon lengkap dengan proses cropping dengan AOI dilakukan. Dari tiga file tersebut akan dibuat file tabuler yang akan digunakan sebagai input dalam menjalankan Marxan. File Planning units (PU.shp), Abundance (Habitat.shp) dan Cost Surface(Cost.shp) adalah shapefile heksagon dengan wujud yang serupa namun akan berbeda fungsi dan isi tabelnya. Untuk selanjutnya dalam uraian di bawah ini akan dibahas dan dijelaskan file dan tabel secara lebih detail.

menjadi input Marxan. Dari file-file tersebut, Bound.dat merupakan salah satu file arbitrary input Marxan disamping file Block.dat.

Abundance adalah tabel yang berisi seluruh data distribusi fitur konservasi (conservation features) yang berbeda. Tabel abundance dibuat dari pengolahan tabel atribut habitat.shp. Tabel target adalah tabel yang mendeskripsikan

informasi mengenai target fitur-fitur konservasi, jumlah dari setiap fitur koservasi yang ada di planning units berikut dengan statusnya. Planning units perlu dibuat untuk membatasi area yang akan di analisis atau yang akan dibuat perencanaan konservasinya. Karena tidak semua area yang ada pada setiap peta-peta parameter konservasi tersebut dipergunakan. Sebagai contoh, area yang akan direncanakan adalah wilayah laut, oleh sebab itu planning units hanya dibuat untuk wilayah tersebut, sementara wilayah daratan (main land) sebaiknya tidak diikutsertakan dalam proses analisis. Cost Layer akan merujuk pada Shapefile Cost.shp yang digunakan untuk menyimpan fitur-fitur yang merupakan parameter Cost dalam perencanaan kawasan perlindungan laut. Perlu diketahui bahwa biaya (Cost) dalam analisis Marxan menentukan individual planning units yang akan

digunakan dalam perhitungan solusi total. Besarnya cost dapat berdasarkan area planning units, cost sosial-ekonomi atau kombinasi dari keduanya. Miller et al. (2003) dalam Loos (2006) memberikan nilai cost berdasarkan tingkatan kewajaran dan pengaruh manusia dalam planning unit. Isi dari Boundary Length File adalah informasi panjang batas untuk planning unit yang berdekatan. Penggunaan informasi ini dalam analisis Marxan bersifat opsional.

fitur yang muncul dalam solusi setelah menjalankan Marxan. Menurut

Possingham (2000) nilai BLM dipilih bergantung pada keseluruhan bentang alam dari daerah penelitian, serta tujuan dari analisis yang dilakukan. Dengan kata lain pengaturan BLM ini dapat dilakukan dengan memperhatikan geometri daerah kajian dan dipilih dari BLM yang dapat menghasilkan fitur solusi yang lebih mengumpul. Pengaturan BLM yang fleksibel ini dapat memberian keleluasaan perencana kawasan konservasi dalam menentukan hasil terbaik untuk kegiatan pengambilan keputusan.

3.7 Skenario Kawasan Konservasi Laut.

Skenario Kawasan Konservasi Laut adalah alternatif solusi yang ditawarkan untuk merancang desain Kawasan Konservasi Laut. Skenario tersebut didapatkan dari hasil perhitungan Marxan berdasarkan target konservasi yang

[image:47.595.115.510.515.663.2]berbeda-beda. Target konservasi masing masing skenario dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Konservasi Skenario Kawasan Konservasi Laut Target Konservasi (%) Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Skenario 4 Skenario 5

Mangrove 30 20 20 25 25

Padang Lamun 20 20 30 15 25

Terumbu Karang 50 60 50 60 50

karang 50%. Skenario 2 memiliki target konservasi mangrove 20%. padang lamun 20%. dan terumbu karang 60%. Skenario 3 ditetapkan untuk

mengkonservasi kawasan mangrove 20%, padang lamun 30%, dan terumbu karang 50%. Skenario 4 memiliki target konservasi mangrove 25%, padang lamun 15%, dan terumbu karang 60%. Skenario 5 ditetapkan akan

mengkonservasi wilayah mangrove seluas 25%, padang lamun 25%, dan terumbu karang 50%. Persentase tersebut merupakan persentase dari total luas target yang menjadi fitur konservasi (data tentang keanekaragaman biofisik yang akan dilindungi) dalam Area of Interest.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

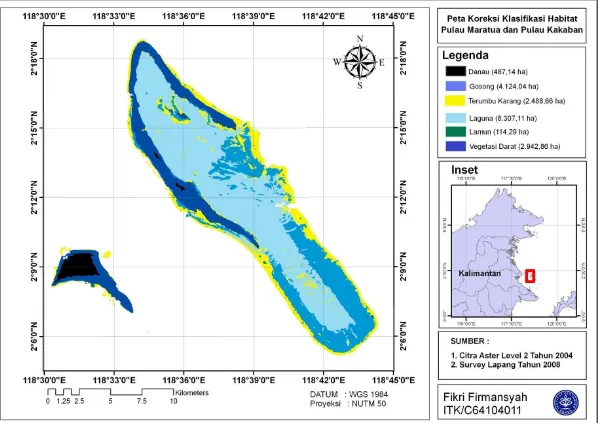

4.1 Identifikasi Habitat Berdasarkan Data Aster

Hasil klasifikasi berupa sebaran dan luas beberapa tipe habitat ditunjukkan pada Gambar 6. Jumlah kelas yang digunakan pada awal proses pengklasifikasian dengan mengunakan ER Mapper adalah 40 kelas, yang kemudian disederhanakan menjadi delapan kelas. Tampilan peta klasifikasi habitat (Gambar 6) hanya menunjukkan enam tipe habitat karena Pulau Maratua dan Pulau Kakaban merupakan AOI penelitian. Dengan demikian dua kelas yang termasuk wilayah perbatasan wilayah terumbu karang ke arah luar pulau tidak diikutsertakan ke dalam peta habitat. Peta klasifikasi habitat tersebut menunjukan ada enam tipe habitat yaitu danau, gosong karang, terumbu karang, laguna, padang lamun, dan vegetasi darat. Enam tipe habitat tersebut tersebar dengan luas yang beragam.

Danau memiliki total luas 487,14 ha. Ada tiga buah danau yang terlihat pada Gambar 6, satu di Pulau Kakaban dan dua di Pulau Maratua. Habitat gosong karang yang ditunjukkan oleh warna biru memiliki luas 4.124,04 ha. Gosong ini banyak tersebar di sebelah tenggara Pulau Maratua. Terumbu karang terlihat mengelilingi Pulau Maratua dan Pulau Kakaban (Gambar 6). Habitat terumbu karang ditunjukan oleh warna kuning dengan luas 2.488,66 ha. Habitat laguna hanya ada di Pulau Maratua dan tidak ada di Pulau Kakaban. Luas laguna tersebut mencapai 8.307,11 ha. Habitat lamun yang ditunjukkan oleh warna hijau mencapai luas 114,29 ha, kemudian vegetasi darat yang ditunjukkan oleh warna biru gelap memiliki luas 2.942,86 ha.

[image:50.842.144.748.87.510.2]

Mangrove adalah salah satu fitur konservasi yang digunakan dalam

rancangan Marxan. Namun klasifikasi unsupervised dengan menggunakan ER

Mapper tidak dapat membedakan wilayah mangrove dan vegetasi darat yang

saling berhimpitan. Berdasarkan hasil klasifikasi data Aster, hanya terumbu

karang dan lamun yang menjadi fitur konservasi dalam rancangan wilayah KKL

dengan menggunakan Marxan, sedangkan untuk sebaran mangrove digunakan

sumber data lain yang disesuaikan dengan hasil ground check.

4.2 Fitur Konservasi Pulau Maratua dan Kakaban

Pulau Maratua memiliki tiga fitur konservasi yang digunakan dalam

rancangan Kawasan Konservasi Laut (KKL) yaitu terumbu karang, mangrove, dan

lamun. Survei terumbu karang di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban dengan

menggunakan protokol reef health di 14 lokasi pengamatan menunjukan hasil

berupa penutupan karang keras berkisar antara 23,3–77,8%. Histogram

penutupan karang keras di 14 lokasi pengamatan reef health di Pulau Maratua

dapat dilihat pada Gambar 7.

Penutupan karang keras yang paling tinggi ada di Tanjung Bahaba dengan

nilai mencapai 77,8%, sedangkan penutupan paling kecil berada di CCM

Paradise dengan nilai hanya 23,3%. Kisaran penutupan karang menunjukkan

kondisi terumbu karang yang tergolong kategori buruk sampai sangat baik,

berdasarkan kriteria Gomez and Yap (1988) in Kenchington.

Dari Gambar 8 kita dapat melihat bahwa terumbu karang tersebar di

perbatasan planning unit Pulau dan Atol Maratua. Hutan mangrove, merupakan

vegetasi pantai tropis yang yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah

pasang surut pantai berlumpur (Bengen, 2002), yang terdapat di Desa

Payung-payung Pulau Maratua memiliki luas 5,82 ha. Daratan di Pulau Maratua

ditumbuhi oleh berbagai jenis vegetasi low land forest dan tumbuh mendominasi

hutan di Pulau Maratua.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim P2O LIPI pada tahun

2003 disebutkan bahwa penutupan padang lamun yang ada di Pulau Maratua

berkisar antara 5–80%. Ada tujuh jenis lamun yang ditemukan oleh tim, yaitu

Enhalus acoroides, Thalasia hemprichii, Halodule uninervis, Halophila ovalis,

Cyamodocea rotundata, Syringodium isoetifolium, dan Halodule pinifolia, dengan

jenis yang dominan adalah Halodule uninervis dan Halodule pinifolia.

Berdasarkan hasil klasifikasi Citra Aster tahun 2004 didapatkan luas padang

lamun yang berada di Pulau Maratua mencapai 114,29 ha dan tersebar di beberapa

32

Berdasarkan hasil klasifikasi citra Aster untuk wilayah pesisir Pulau

Kakaban hanya didapatkan dua fitur konservasi, dari tiga yang direncanakan,

yaitu padang lamun dan terumbu karang. Menurut Ismuranty et al. (2006)

vegetasi mangrove di Pulau Kakaban berada di tepian Danau Kakaban, yang

tidak termasuk ke dalam planning unit sehingga tidak dikutsertakan dalam

penelitian ini.

Terumbu karang di Pulau Kakaban menyebar di sepanjang sisi luar Pulau

dan Atol Kakaban, survei terumbu karang dengan dengan menggunakan reef

health protocol di lima titik pengamatan menunjukkan bahwa penutupan karang

keras tertinggi ada di Kakaban 2 dengan nilai 59,7%. Penutupan karang keras

yang paling rendah di Pulau Kakaban teramati di Kakaban Timur sebesar 31%.

Persen penutupan karang keras di lima titik pengamatan yang ada di Pulau

Kakaban dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Histogram Penutupan Karang Keras di Pulau Kakaban

Padang lamun yang berada di Pulau Kakaban total luasnya mencapai 16,10

ha. Nilai tersebut didapat berdasarkan hasil klasifikasi citra. Gambar 10

menunjukkan sebaran terumbu karang juga menunjukkan sebaran lamun yang ada

di Pulau Kakaban. Pada gambar tersebut dapat dilihat lamun yang terdapat di

34

37

4.3 Skenario Kawasan Konservasi laut

Berdasarkan hasil olahan Marxan dengan menggunakan tiga fitur

konservasi dan dua fitur cost dihasilkan lima skenario Kawasan Konservasi Laut.

Tiap skenario memiliki wilayah terpilih KKL (selected area) dan tidak terpilih

(unselected area) dengan luas yang berbeda-beda. Kelima skenario tersebut

merupakan solusi alternatif yang ditawarkan Marxan untuk perancangan Kawasan

Konservasi Laut, masing-masing menawarkan target konservasi yang

berbeda-beda untuk tiap fitur konservasi yang digunakan. Lima skenario yang dihasilkan

merupakan hasil pengembangan dari banyak skenario lain yang hasilnya disajikan

pada Lampiran 1. Kelima skenario akhir yang terpilih merupakan skenario yang

telah memenuhi target konservasi yang ditetapkan seperti dapat dilihat pada

Lampiran 2.

Skenario 1 yang dihasilkan Marxan untuk Pulau Maratua dan Pulau

Kakaban memiliki luas wilayah terpilih 3204 ha. Gambar 13 dan Gambar 14

merupakan peta skenario KKL yang dihasilkan Marxan di Pulau Maratua dan

Pulau Kakaban. Warna kuning merupakan area yang dipilih Marxan sebagai

wilayah KKL sedangkan warna merah merupakan area yang tidak terpilih.

Skenario 1 memiliki target konservasi mangrove 30%, padang lamun 20%, dan

terumbu karang 50%. Persentase tersebut merupakan persentase luas wilayah

dari masing-masing fitur konservasi yang ada di Pulau Maratua dan Pulau

Kakaban. Luas wilayah yang terpilih Marxan di Pulau Maratua mencapai

3201,81 ha sedangkan luas wilayah terpilih Marxan di Pulau Kakaban adalah

2.24 ha. Total luas wilayah terpilih di pulau Maratua dan Kakaban mencapai

Berdasarkan peta Skenario 1 KKL di Pulau Maratua (Gambar 13) dapat

dilihat area terpilih berada disekitar titik Sekean, Tanjung Juata, Langat-langat,

dan Payung-payung. Pengamatan kondisi terumbu karang tahun 2007 dengan

menggunakan Reef Health Protocol mengukur persen penutupan karang yang ada

di Sekean, Tanjung Juata, Langat-langat, dan Payung-Payung berkisar antara

42,3-59%. Diantara keempat titik tersebut Sekean memiliki nilai penutupan

karang keras yang paling tinggi dengan nilai 59%, sedangkan nilai penutupan

karang keras yang paling kecil berada pada titik payung-payung dengan nilai

penutupan 42,3% (Lampiran 3).

Turak (2003) menyebutkan ada beberapa genus karang keras yang di

temukan di Tanjung Juata diantaranya, Stylocoeniella, Pocillopora, Seriatopora,

Montipora, dan Acropora. Payung-payung memiliki jenis karang keras tidak jauh

berbeda dengan Tanjung Juata. Di Payung –payung masih dapat dijumpai genus

karang Acropora, Seriatopora, Alveopora, dan Goniopora (Turak, 2003).

Area terpilih Marxan di Pulau Kakaban untuk Skenario 1 hanya 3% dari

total wilayah yang ada di Pulau Kakaban. Area terpilih tersebut berada di sekitar

titik Kakaban 3 dan Kakaban bagian timur berdasarkan titik pengamatan Reef

Health Protocol. Berdasarkan pengamatan tersebut diketahu bahwa nilai

penutpan karang keras di Kakaban 3 adalah 55% dan di Kakaban bagian timur

adalah 31%.

Genus karang yang dapat ditemukan di kedua titik tersebut antara lain

Alveopora, Goniopora, Porites, Echinopora, Cyphastrea, Leptastrea, Montastrea,

41

Skenario 2 memiliki target konservasi mangrove 20%, padang lamun 20%,

dan terumbu karang 60%. Skenario tersebut menghasilkan luas wilayah terpilih

3682,29 ha. Peta skenario KKL yang dihasilkan Marxan ditunjukkan pada

Gambar 15 dan Gambar 16. Luas wilayah terpilih di Pulau Maratua adalah

3682,29 ha atau sebesar 25% dari AOI yang digunakan. Pulau Kakaban memiliki

5% wilayah terpilih atau sebesar 3,80 ha (Gambar 16) dari AOI yang ada di Pulau

Kakaban. Total luas wilayah terpilih di kedua pulau tersebut mencakup 25,68%

wilayah terpilih dari total wilayah kajian (planning unit).

Pada Skenario 2, Area terilih Marxan berada di sekitar titik Tanjung Juata,

Bakungan, Bakungan Kecil, Bakungan Besar, Sekean, Payung-payung, dan

Lumantang. Nilai Penutupan karang keras titik-titik pengamatan tersebut secara

berturut-turut mulai dari Tanjung Juata sampai Lumantang adalah 59%, 43,7%,

36,3%, 65,3%, 55%, 42,3%, dan 70%. Nilai penutupan karang keras tertinggi ada

di Lumantang sedangkan yang paling rendah ada di Bakungan Kecil. Genus

Karang yang dapat ditemui di antara ketujuh titik pengamatan tersebut antara lain

Acropora, Goniopora, Alveopora, Montipora, Goniastrea, Pocillopora, dan

Stylophora (Turak, 2003).

Pulau Kakaban memiliki 5% area terpilih Marxan sebagai KKL pada

Skenario 2. Area Tersebut berada di dekat titik Kakaban bagian timur dan

Kakaban 2 untuk pengamatan terumbu karang dengan menggunakan Reef Health

Protocol. Kakaban 2 memiliki nilai penutupan karang keras 59,7% dan Kakaban

bagian timur 31%. Genus karang yang dapat ditemui di kedua titik tersebut antara

lain, Stylocoeniella, Pocillopora, Seriatopora, Stylophora, dan Montipora (Turak,

43

Luas wilayah terpilih Skenario 3 mencakup 21,41% dari total luas wilayah

kajian yang ada di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban. Skenario 3 menggunakan

target konservasi mangrove 20%, padang lamun 30%, dan terumbu karang 50%.

Target konservasi tersebut menghasilkan 3275 ha area terpilih untuk menjadi

Kawasan Konservasi Laut. Peta kawasan konservasi Skenario 3 ditunjukkan oleh

Gambar 17 dan Gambar 18. Wilayah terpilih di Pulau Maratua adalah 3268,79

ha, dan di Pulau Kakaban 6,32 ha.

Skenario 3 Marxan di Pulau Maratua memilih area di sekitar titik Boha

Beong, Tanjung Juata, Sekean, dan Bakungan Kecil sebagai area terpilih kawasan

konservasi. Berdasarkan pengamatan Reef Health Protocol diketahu bahwa nilai

penutupan karang keras di Boha Beong 66%, Tanjung Juata 59%, Sekean 55%,

dan Bakungan Kecil 36,3% . Nilai penutupan karang keras paling besar di antara

keempat titik tersebut ada di Boha Beong sedangkan yang paling kecil ada di

Bakungan Kecil. Genus karang yang dapat ditemui di keempat titik tidak begitu

berbeda dengan yang ada di Skenario 1 dan Skenario 2 antara lain, Styloceniella,

Pocillopora, Seriatopora, Stylophora, Montipora, Acropora, Astreopora,

Euphyllia, Physogyra, dan Psammocora (Turak, 2003).

Area terpilih untuk Skenario 3 di Pulau Kakaban mencapai 8%. Area

tersebut berada di sekitar titik Kakaban 2 dan Kakaban bagian timur sama seperti

Skenario 2 namun dengan lus yang berbeda. Kakaban 2 memiliki nilai penutupan

karang keras 59,7% dan Kakaban bagian timur 31%. Genus karang yang dapat

ditemukan di kedua titik tersebut antara lain, Stylocoeniella, Pocillopora,

47

Target konservasi yang digunakan untuk Skenario 4 adalah mangrove 25%,

padang lamun 15%, dan terumbu karang 60%. Dari target tersebut Skenario 4

Marxan menghasilkan 24,65% dari total luas wilayah kajian di Pulau Maratua dan

Pulau Kakaban. Warna kuning yang ditunjukkan oleh Gambar 19 merupakan area

yang dipilih Marxan untuk menjadi wilayah KKL di Pulau Maratua. Area terpilih

KKL di Pulau Maratua adalah 3766,57 atau sebesar 25% dari total wilayah kajian

yang ada di Pulau Maratua. Area terpilih di Pulau Kakaban mencapai 6% dari

total wilayah kajian yang ada di Pulau Kakaban atau sebesar 4,58 ha. Area terpilih

Skenario 4 yang ada di Pulau Kakaban ditunjukkan oleh Gambar 20.

Skenario 4 Marxan di Pulau Maratua memilih 25 % dari total wilayah kajian

yang ada di Pulau Maratua, Area terpilih tersebut berada di sekitar titik, Tanjung

Juata, Sekean, Lumantang, Payung-payung, Boha Beong, Langat-langat,

Bakungan, dan Bakungan Kecil. Dari kedelapan titik tersebut Lumantang

memiliki nilai penutupan karang keras yang paling besar yaitu 70%. Bakungan

Kecil memiliki nilai penutupan karng keras yang paling kecil yaitu 36,3%. Genus

karang yang dapat ditemui delapan titik pengamatan tersebut antara lain,

Pocillopora, Seriatopora, Stylophora, Montipora, Acropora, Astreopora,

Galaxea, Psammocora, Pavona, Leptoseris, Pachyseris, dan Fungia (Turak,

2003).

Area terpilih di Pulau Kakaban untuk Skenario 4 mencapai 6% di sekitar

titik Kakaban bagian timur. Genus karang yang dapat ditemukan di titik ini antara

lain Stylocoeniella, Montipora, Acropora, Euphyllia, dan Astreopora (Turak,

49

Skenario 5 menggunakan target konservasi untuk mangrove 25%, padang

lamun 25%, dan terumbu karang 50%. Skenario 5 Marxan menghasilkan 20,44%

area terpilih dari total wilayah kajian yang ada di Pulau Maratua dan Pulau

Kakaban. Gambar 21 dan Gambar 22 menunjukkan KKL yang dihasilkan

Skenario 5. Hasil analisis Skenario 5 Marxan di Pulau Maratua menghasilkan

3119,74 ha atau 20% wilayah terpilih untuk menjadi Kawasan Konservasi Laut.

Di Pulau Kakaban terpilih 7,99 ha atau 10 % dari wilayah kajian yang ada di

Pulau Kakaban untuk menjadi Kawasan Konservasi Laut. Total luas wilayah

terpilih dari Pulau Maratua dan Kakaban adalah 3128 ha atau mencapai 20,44%

dari total wilayah kajian di Pulau Maratua dan Pulau Kakaban.

Area terpilih Marxan pada Skenario 5 mencapai 20% di Pulau Maratua.

Area tersebut berada di sekitar Tanjung Juata, Sekean, Payung-payung, dan

Bakungan. Nilai penutupan karang keras Tanjung Juata 59%, Sekean 55%,

Payung-payung 42,3%, dan Bakungan 43,7%. Area terpilih di sekitar Sekean

memiliki wilayah yang paling besar dibanding ketiga titik yang lainnya. Namun

nilai penutupan karang keras yang paling tinggi ada di Tanjung Juata. Genus

karang yang dapat ditemukan di keempat titik pengamatan antara lain Acropora,

Stylocoeniella, Pocillopora, Astreopora, dan Galaxea (Turak, 2003)

Di Pulau Kakaban Marxan memilih 10% wilayah kajian. Area tersebut

berada disekita Kakaban bagian timur dan Kakaban 1. Kakaban bagian timur

memiliki nilai penutupan karang keras 31 % dan Kakaban 1 nilai penutupan

karang kerasnya adalah 55,7%. Genus karang yang dapat ditemui di Kedua titik

tersebut antara lain Alveopora, Goniopora, Porites, dan Echinopora (Turak,

53

Dari kelima hasil skenario Marxan total luas wilayah yang terpilih sebagai

wilayah rekomendasi wilayah KKL berkisar antara 20.44–25.27%. Skenario 5

dengan target konservasi mangrove 25%, padang lamun 25%, dan terumbu karang

50% menghasilkan luas area terpilih 20,44% dari wilayah kajian yang digunakan

Luas area tersebut merupakan luas wilayah terkecil yang dihasilkan Marxan dari

kelima skenario yang dihasilkan. Skenario 2 adalah skenario yang menghasilkan

area terpilih yang paling besar yaitu 3682,29 ha atau mencapai 25,27% dari total

wilayah kajian. Persentase luas wilayah yang dipilih oleh Marxan dapat dilihat

pada Tabel 5. Area yang dipilih oleh Marxan merupakan area dengan nilai cost

[image:74.595.132.467.379.504.2]yang kecil, dengan tujuan membuat rancangan KKL yang efektif untuk dikelola.

Tabel 5. Luas Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang terpilih oleh Marxan

Skenario Luas Area Terpilih (%)

1 20.94

2 25.27

3 21.41

4 24.65

5 20.44

Selang persentase wilayah area KKL yang terpilih tersebut telah memenuhi

syarat pembentukan sebuah KKL. Menurut Beck (2003) sebuah wilayah

konservasi dapat dibentuk dengan wilayah 10-40% dari total area. KKL dengan

persentase wilayah antara 20,44-25,27% telah dapat memenuhi syarat

pembentukan sebuah kawasan Konservasi Laut. Persentase wilayah tersebut telah

memenuhi beberapa tujuan pembentukan KKL, yaitu KKL sebagai alat untuk

menjaga ethic (Ballantine, 1997 dalam NAS, 2001), KKL sebagai alat untuk

untuk memelihara keanekaragaman genetik (Trexler dan Travis, 2000 dalam

NAS, 2001).

Hasil kelima skenario di atas menunjukan bahwa kawasan DPL banyak

dilingkupi daerah terumbu karang untuk memenuhi target konservasi area

terumbu karang yang mencapai 50–60%. Hal tersebut dimaksudkan untuk

menjaga stok ikan yang ada di sekitar kawasan, karena menurut Fish Base (2004)

60% dari stok ikan yang digunakan untuk konsumsi masyarakat berasal dari ikan

yang berasosiasi dengan terumbu karang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pulau Maratua dan Pulau Kakaban memiliki beberapa tipe habitat pesisir

dan laut, beberapa diantaranya yang diidentifikasi dengan menggunakan data

Aster adalah Terumbu karang (2.488,66 ha), danau (487,14 ha), lamun (114,29

ha), gosong (4.124, 04 ha), laguna (8.307,11 ha), dan vegetasi darat (2.942,86

ha). Dari data Aster tersebut tipe habitat Terumbu karang dan lamun digunakan

sebagai fitur konservasi untuk merancang KKL di Pulau Maratua dan Kakaban.

Kawasan Konservasi Laut yang dihasilkan Marxan dalam penelitian ini

menghasilkan lima rancangan skenario kawasan konservasi laut. Dari kelima

hasil tersebut daerah terumbu karang yang terletak sekitar pinggir planning unit

baik itu di Pulau Maratua maupun di Pulau Kakaban menjadi kawasan yang

cenderung dipilih oleh Marxan, namun walaupun di dominasi didaerah terumbu

karang, kawasan tersebut telah dapat memenuhi target konservasi dari

masing-masing fitur konservasi yang lain.

Skenario yang dihasilkan Marxan akan terbagi menjadi dua wilayah

yaitu wilayah terpilih (selected area) dan tidak terpilih (unselected area). Wilayah

yang terpilih adalah wilayah yang direkomendasikan menjadi Kawasan

Konservasi Laut. Skenario 1 sampai Skenario 5 memiliki luas wilayah terpilih

5.2 Saran

Penentuan wilayah Kawasan Konservasi Laut dengan menggunakan

perangkat lunak Marxan membutuhkan fitur konservasi dan fitur cost. Fitur

tersebut digunakan untuk tahap pengidentifikasian tipe habitat dan sumber

degradasi lingkungan. Saran untuk penelitian selanjutnya di Pulau Maratua dan

Pulau Kakaban adalah menambahkan jumlah dan jenis data fitur konservasi dan

fitur cost sehingga ruang lingkup wilayah kajian dapat diperluas. Selain itu

disarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap dengan melakukan

DAFTAR PUSTAKA

Aronoff, S. 1989. Geographic Information System : A Management Perspective. Canada : WDL Publication Ottawa.

Aster-Indonesia. 2009. ASTER. Jakarta. http://Aster-indonesia.com/ [16 Agustus 2009]

Andrefouet, S., Kramer, P., Pulliza, D. T., Joyce, K. E., Hochber, E. J., Perez, R. G., Mumby, P. J., Riegl B., Yamano, H., White , W.H., Zubia, M., Cr