STATUS RESISTENSI

Aedes aegypti

TERHADAP INSEKTISIDA

DAN HUBUNGAN IKLIM DENGAN KEJADIAN DEMAM

BERDARAH

DENGUE

DI KOTA SUKABUMI

LISA HIDAYATI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Status Resistensi Aedes aegypti Terhadap Insektisida dan Hubungan Iklim dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Sukabumi adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

LISA HIDAYATI. Status Resistensi Aedes aegypti Terhadap Insektisida dan Hubungan Iklim dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Sukabumi. Dibimbing oleh UPIK KESUMAWATI HADI dan SUSI SOVIANA.

Kejadian demam berdarah dengue (DBD) di Kota Sukabumi sampai sekarang masih tinggi dengan angka kasus pada tahun 2011 terdapat 531 kasus (IR = 149.12), 2012 tercatat penderita DBD sebanyak 922 kasus (IR = 252.88), 597 kasus (IR = 174.52) pada tahun 2013, dan sekitar 801 kasus (IR = 254.28) di tahun 2014. Pengendalian Aedes aegypti sebagai vektornya lebih difokuskan pada pengasapan (fogging) menggunakan beberapa insektisida. Penggunaan insektisida kimia lebih praktis tetapi penggunaan satu jenis insektisida dalam jangka waktu yang lama dan frekuensi yang tinggi dapat menimbulkan masalah baru yaitu munculnya populasi nyamuk yang resisten terhadap insektisida yang digunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengukur dan memetakan status resistensi nyamuk Ae. aegypti, dan menganalisis hubungan faktor iklim (curah hujan, kelembapan udara, dan suhu udara) terhadap kejadian DBD di Kota Sukabumi. Penelitian dilakukan dengan metoda uji kerentanan standar WHO (1975) dengan impragnated paper berbahan aktif malathion

0.8%, bediokarb 0.1% dan deltamethrin 0.025%. Ae. aegypti diperoleh dengan cara mengumpulkan telur menggunakan ovitrap pada 14 Kelurahan endemis DBD di Kota Sukabumi. Telur-telur tersebut ditetaskan dan dipelihara hingga generasi kedua (F2) lalu diujikan terhadap insektisida.

Hasil penelitian menunjukan hampir semua isolat Ae. aegypti yang berasal dari 14 Kelurahan telah resisten terhadap malathion, bendiocarb dan deltamethrin. Berdasarkan pengukuran status resistensi dapat dinyatakan bahwa semua isolat Ae. aegpti di Kota Sukabumi telah resisten terhadap malathion baik berdasarkan persentase kematian maupun Lethal time (RR95 > 10). Enam dari 14 isolat Ae. aegypti

di Kota Sukabumi resisten terhadap bendiocarb dan selebihnya (8 isolat Ae. aegypti) toleran terhadap bendiocarb. Waktu terlama yang dibutuhkan untuk mematikan 95% populasi Ae. aegypti oleh bendiocarb adalah 70.03 jam pada isolat Gunung Puyuh dan waktu tersingkat adalah 8.67 jam pada isolat Nanggeleng. Pengujian kerentanan pada isolat Ae. aegypti terhadap deltamethrin diperoleh hasil bahwa isolat yang telah resisten sebanyak 12 isolat. Dua isolat dari Kelurahan Babakan dan Cikundul masih toleran terhadap deltamethrin. Waktu terlama yang dibutuhkan untuk mematikan 95 % Ae. aegypti adalah 153.43 jam pada isolat Lembur Situ, sedangkan waktu tersingkat adalah 10,63 jam pada isolat Cikundul.

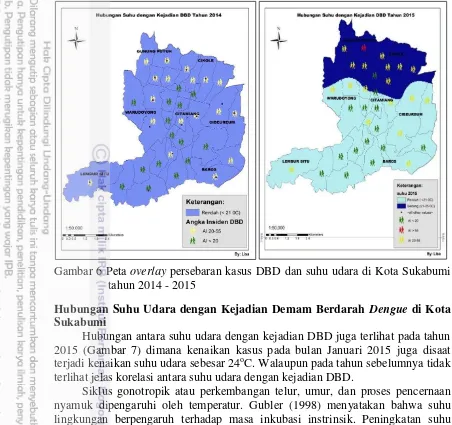

Hasil uji korelasi pearson menunjukkan bahwa suhu (r = 0.253 dan p = 0,032) memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian DBD dengan nilai positif dan berkekuatan sangat lemah. Kenaikan suhu sejalan dengan peningkatan kejadian DBD di Kota Sukabumi (6.4%). Hubungan curah hujan dan kelembapan udara di Kota Sukabumi menunjukan p value > 0.05 yang artinya kedua faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap kejadian DBD. Status resistensi Ae. aegypti terhadap insektisida dan pengaruh iklim penting diperhatikan dalam merencanakan program pengendalian secara efektif dan efisien di masa depan.

SUMMARY

LISA HIDAYATI. Resistance Status of Aedes aegypti Against Insecticides and Correlation of Climate with Dengue Hemorrhagic Fever Incidence in the Sukabumi City. Supervised by UPIK KESUMAWATI HADI and SUSI SOVIANA .

The incidence of dengue hemorrhagic fever (DHF) in the Sukabumi City is still high with the number of cases in 2011 there were 531 cases (IR = 149.12), 2012 was recorded dengue fever patients about 922 cases (IR = 252.88), 597 cases (IR = 174.52) in 2013, and approximately 801 cases (IR = 254.28) in 2014. Ae. aegypti control currently depends on the application of fogging focus using some chemical insecticides. Although the using of chemical insecticide inside and around homes continues to be the the principal control tool, but insecticide resistance is widespread and has been responsible for failures in control. The objective of this study are to measure susceptibility status of Aedes aegypti against insecticide and create a map on susceptibility status of Ae. aegypti in Sukabumi City and also to analysis the correlation of climatic factors with DHF incidence in Sukabumi City. The research was carried out by using the method of susceptibility test (WHO 1975) which contained malathion 0.8%, bendiocarb 0.1% and deltamethrin 0.025% impragnated paper. Ae. aegypti was collected by ovitrap from 14 endemic regions in Sukabumi City. The eggs were hached and reared in laboratory until F2 generations, then treated by those insecticides.

The result showed that almost of Sukabumi City isolates were resistant to malathion, bendiocarb and deltamethrin. According the measurement of susceptibility status can be found that all of isolates in Sukabumi were resistant to malathion which were calculated by the percentage of mortality and lethal time (RR95 > 10). Six of the 14 isolates were resistant to bendiocarb and 8 isolates mosquito were tolerant to bendiocarb. The longest time killed 95 % of mosquitoes in bendiocarb was 70.03 hours on Gunung Puyuh isolates and the shortest time was 8.67 hours at Nanggeleng isolates. Susceptibility status of Ae. aegypti to deltamethrin showed that the 12 isolates were resistant. Two isolates from Babakan village and Cikundul were still tolerant to deltamethrin. The longest time killed 95% of mosquitoes was 153.43 hours at the Lembur Situ isolates, while the shortest time was 10.63 hours to killed 95% of the Cikundul isolates.

Results of pearson correlation test showed that air temperature (r = 0253 and p = 0.032) has been a significant relationship with positive direction and very weak of strength. The increasing of air temperature was accompanied by rising of DHF cases (6.4%). The correlation between rainfall and air humidity showed p value > 0.05 which means that there was no significant relationship between rainfall and air humidity with DHF cases. The susceptibility status of Ae. aegypti and affecting of climatic factor are necessary to considered for planning Ae. aegypti control programs effectively and eficiently in the future.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan

STATUS RESISTENSI

Aedes aegypti

TERHADAP INSEKTISIDA

DAN HUBUNGAN IKLIM DENGAN KEJADIAN DEMAM

BERDARAH

DENGUE

DI KOTA SUKABUMI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

Judul Tesis : Status Resistensi Aedes aegypti Terhadap Insektisida dan Hubungan Iklim dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Sukabumi

Nama : Lisa Hidayati NIM : B252140131

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Prof drh Upik Kesumawati Hadi, MS, PhD Ketua

Dr drh Susi Soviana, MSi Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Parasitologi dan Entomologi Kesehatan

Prof drh Upik Kesumawati Hadi, MS, PhD

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

Tanggal Ujian: 28 Juni 2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2015 ini ialah Demam Berdarah Dengue dengan Judul Status resistensi Aedes aegypti terhadap Insektisida dan Hubungan Iklim dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Sukabumi.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Prof drh Upik Kesumawati Hadi, MS, PhD dan Ibu Dr drh Susi Soviana, MSi selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis serta Bapak drh Fajar Satrija, MSc PhD yang telah berkenan menjadi penguji luar komisi dalam ujian tesis. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Darmaga Bogor, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sukabumi, Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Kota Sukabumi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, serta Kepala Puskesmas di Kota Sukabumi yang telah memberi izin penelitian dan membantu selama pengumpulan data penelitian. Ucapan terima kasih disampaikan penulis kepada dosen Parasitologi dan Entomologi Kesehatan (PEK) atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan selama menempuh pendidikan pascasarjana di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Ucapan terima kasih kepada ibu Juju, Bapak Heri, Bapak Taofik, Bapak Nanang, Bapak Edi, Ibu Wiwik dan juga teman-teman Pascasarjana PS PEK atas bantuan, motivasi, dan keceriaannya selama ini.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada mama tercinta, abang-abang (Yulfauzer, Yomendra, Dodi Siwanto, Hendri Donal, khususnya Defprimal) dan satu-satunya kakak (Desi Andriani) serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Penulis juga berkesempatan mengucapkan terima kasih kepada anggota Karona cantik dan GaGaCa Minang atas dukungan moril selama menempuh studi di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2016

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN v

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

2 TINJAUAN PUSTAKA 3

Demam Berdarah Dengue (DBD) 3

Aedes aegypti sebagai Vektor Demam Berdarah Dengue 4

Mekanisme Penularan Demam Berdarah Dengue 6

Resistensi Aedes aegypti terhadap Insektisida 7

Faktor Iklim 9

3 METODE PENELITIAN 11

Waktu dan Tempat Penelitian 11

Pengumpulan Telur Aedes aegypti 12

Pemeliharaan Aedes aegypti 12

Uji Kerentanan (Susceptibility Test) Aedes aegypti terhadap Insektisida 12 Pengumpulan Data Kejadian Demam Berdarah Dengue dan Iklim

di Kota Sukabumi 13

Pemetaan dengan Software Arc. GIS 13

Analisis Data 13

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 15

Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Sukabumi 15

Angka Indeks Ovitrap di Kota Sukabumi 16

Status Resistensi Aedes aegypti terhadap Insektisida 18 Hubungan Iklim dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota

Sukabumi 25

5 SIMPULAN DAN SARAN 32

Simpulan 32

Saran 32

DAFTAR PUSTAKA 33

LAMPIRAN 39

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman

1 Uji normalitas data 14

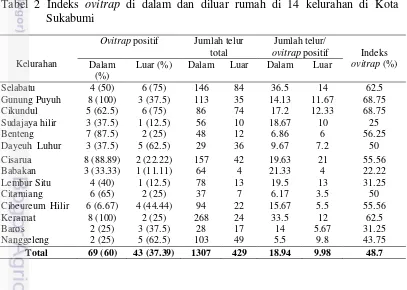

2 Indeks ovitrap di dalam dan diluar rumah di 14 kelurahan di Kota

Sukabumi 17

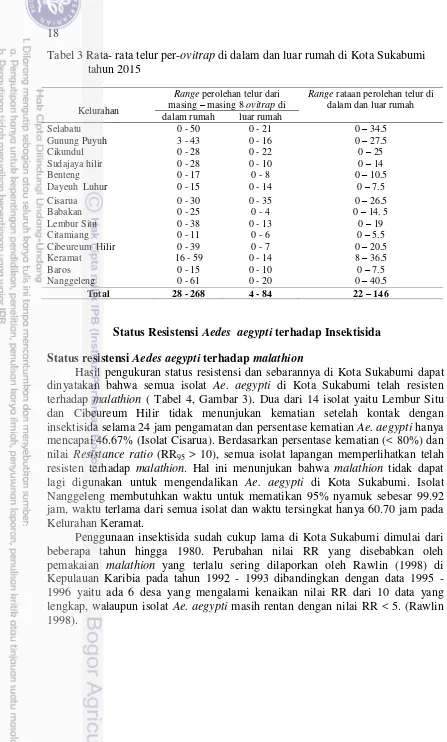

3 Rata- rata telur per-ovitrap di dalam dan luar rumah di Kota

Sukabumi tahun 2015 18

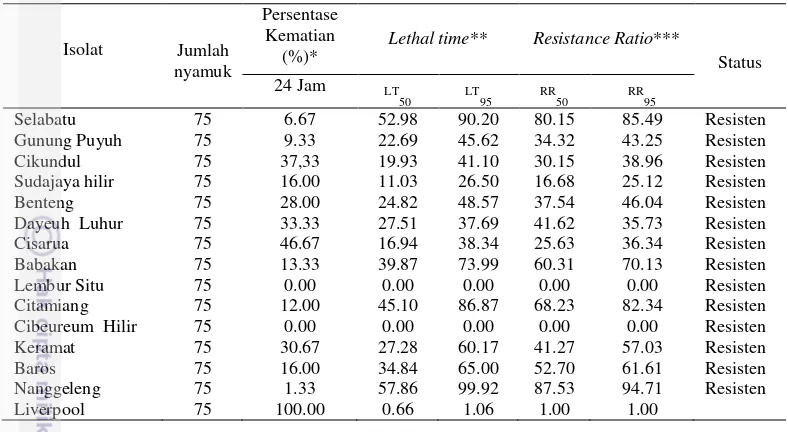

4 Status resistensi isolat Ae. aegypti terhadap malathion di Kota

Sukabumi tahun 2015 19

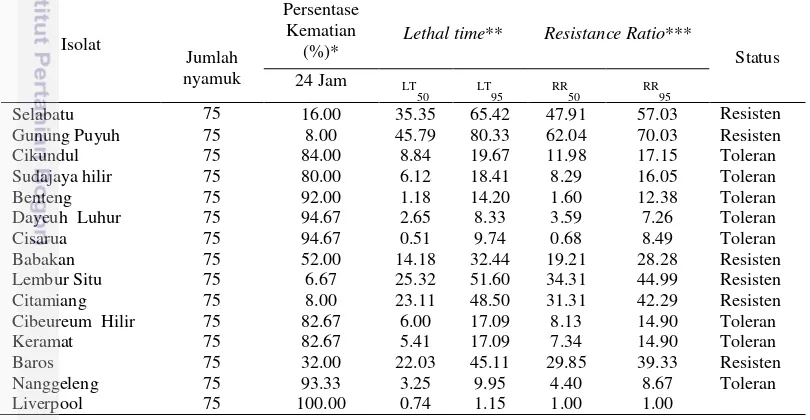

5 Status resistensi isolat Ae. aegypti terhadap bendiocarb di Kota

Sukabumi tahun 2015 21

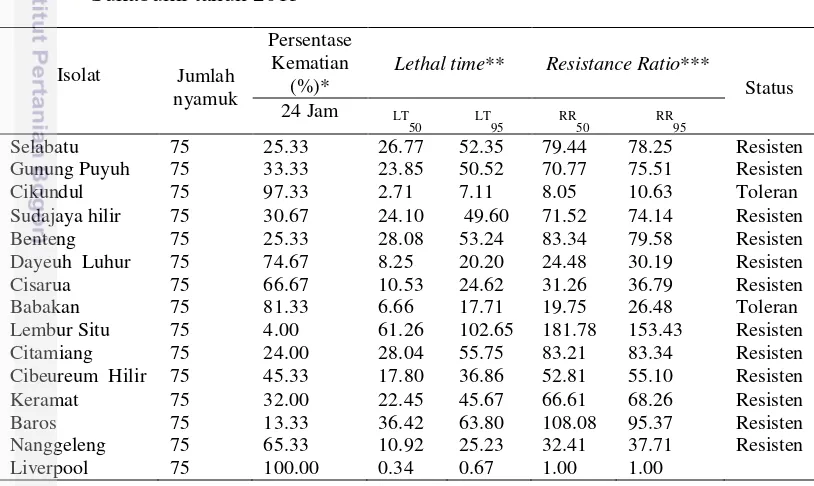

6 Status resistensi isolat Ae. aegypti terhadap deltamethrin di Kota

Sukabumi tahun 2015 23

7 Hasil uji korelasi variabel iklim terhadap kejadian DBD di Kota

Sukabumi tahun 2010-2015 25

8 Hasil analisis regresi linear sederhana variabel iklim terhadap

kejadian DBD di Kota Sukabumi tahun 2010-2015 25

DAFTAR GAMBAR

No. Teks Halaman

1 Titik lokasi pengumpulan isolat Ae. aegypti di Kota Sukabumi,

Indonesia. 11

2 Peta distribusi kejadian DBD di Kota Sukabumi tahun 2014 (kiri)

dan 2015 (kanan) 15

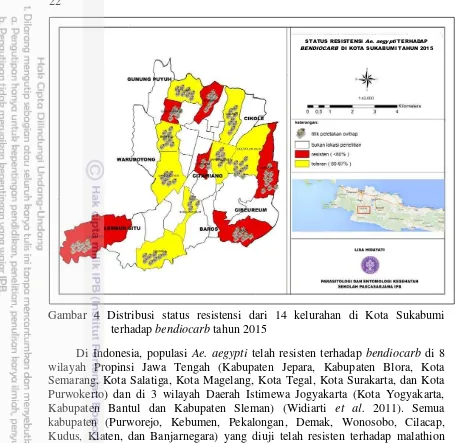

3 Distribusi status resistensi pada 14 kelurahan di Kota Sukabumi

terhadap malathion tahun 2015 19

4 Distribusi status resistensi dari 14 kelurahan di Kota Sukabumi

terhadap bendiocarb tahun 2015 22

5 Distribusi status resistensi dari 14 kelurahan di Kota Sukabumi

terhadap deltamethrin tahun 2015 24

6 Peta overlay persebaran kasus DBD dan suhu udara di Kota

Sukabumi tahun 2014 - 2015 26

7 Hubungan suhu udara dengan fluktuasi incidence rate DBD di

Kota Sukabumi 27

8 Hubungan curah hujan 3 pos pengamatan dengan fluktuasi

incidence rate DBD di Kota Sukabumi 29

9 Hubungan kelembapan udara terhadap fluktuasi incidence rate

DAFTAR LAMPIRAN

No. Teks Halaman

1 Uji kerentanan di Divisi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan

IPB 41

2 Incidence rate DBD dan suhu udara di Kota Sukabumi tahun

2014-2015 41

3 Angka kejadian infeksi virus di Kota Sukabumi pada tahun 2012 sampai bulan November menurut alamat penderita per kelurahan

dan bulan saat kejadian (Widawati et al. 2013) 42

4 Data iklim di Kota Sukabumi tahun 2010-2015 43

5 Titik koordinat lokasi pemasangan ovitrap di 14 kelurahan di Kota

Sukabumi 45

6 Data perolehan telur nyamuk melalui media ovitrap 48 7 Perolehan total telur Ae. aegypti (dalam rumah / D) dan Aedes

albopictus (luar rumah / L) di Kota Sukabumi dengan * sebagai nilai ekstrim dan o sebagai outlier. Keterangan: GP = Gunung Puyuh, SH = Sudajaya Hilir, DL = Dayeuh Luhur, LS = Lembur

Situ, CH = Cibeureum Hilir 49

8 Rataan Perolehan Telur Aedes sp per-ovitrap positif pada masing-masing Kelurahan di Kota Sukabumi dengan * sebagai nilai ekstrim dan o sebagai outlier. Keterangan: GP = Gunung Puyuh, SH = Sudajaya Hilir, DL = Dayeuh Luhur, LS = Lembur Situ, CH

= Cibeureum Hilir 50

9 Lethal time dan resistance ratio isolat Aedes aegypti yang

berpengaruh terhadap bendiocarb 0.1% 51

10 Lethal time dan resistance ratio isolat Aedes aegypti yang

berpengaruh terhadap malathion 0.8% 52

11 Lethal time dan resistance ratio isolat Aedes aegypti yang

1

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Demam berdarah dengue (DBD) disebabkan oleh virus dari famili Flaviridae yang ditularkan oleh serangga (arthropod borne virus = arbovirus) (Gubler 1998, WHO 2014). Virus tersebut mempunyai 4 serotype yaitu DEN - 1, DEN - 2, DEN - 3 dan DEN - 4 (Gubler 1998). Serangga yang diketahui menjadi vektor utama adalah Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) (Hadi dan Koeharto 2006). Ae. aegypti ditemukan di seluruh wilayah Indonesia kecuali pada ketinggian di atas 1000 di atas permukaan laut (Gubler 2002).

World health organization (WHO) melaporkan lebih dari 2.4 miliar orang dari 7.2 miliar (sekitar 40 % dari penduduk dunia) saat ini terinfeksi virus dengue dan Indonesia masih menduduki urutan tertinggi kejadian DBD di Asia Tenggara (WHO 2014). Kejadian DBD di Indonesia muncul sejak tahun 1968 di Surabaya dan Jakarta (Ditjen PP & PL 2011). Pada tahun 2013, jumlah penderita DBD di Indonesia yang dilaporkan sebanyak 112 511 kasus dengan jumlah kematian 871 orang (Incidence Rate/Angka kesakitan = 45.85 per 100 000 penduduk dan CFR/angka kematian = 0,77%). Jumlah kasus pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012 dengan total kasus sebesar 90 245 kasus dengan IR 37.27 (Kemenkes RI 2012, 2014a). Kejadian DBD di 34 provinsi tercatat pada tahun 2014 sebesar 71 668 orang, 641 di antaranya meninggal dunia (Kemenkes RI 2014b).

Kota Sukabumi menduduki peringkat pertama se-provinsi Jawa Barat untuk kasus DBD dari tahun 2010 - 2013 setelah kota Bandung dan Cimahi (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2015). Penderita DBD di Kota Sukabumi dari tahun 2011 - 2014 masih tinggi walaupun telah terjadi penurunan kasus pada tahun 2011 terdapat 531 kasus (IR = 149.12), 2012 tercatat penderita DBD sebanyak 922 kasus (IR = 252.88), 597 kasus (IR = 174.52) pada tahun 2013, dan sekitar 801 kasus (IR = 254.28) di tahun 2014 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2015, DKK Sukabumi 2015).

Satu cara yang sering digunakan untuk mengendalikan Ae. aegypti adalah pengasapan (fogging focus) dengan insektisida, terutama dalam keadaan darurat / kejadian luar biasa (KLB). Sejak tahun 1972 dan sampai saat ini fogging masih menjadi pilihan utama untuk mengendalikan vektor DBD saat KLB (Kemenkes RI 2014b).

Menurut Kepala Seksi Pencegahan Penyakit (P2) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi upaya utama yang dapat dilakukan dalam pengendalian vektor DBD di Kota Sukabumi adalah memutus rantai penularan dengan cara melakukan fogging focus di daerah endemis DBD. Sejarah pemakaian insektisida di Kota Sukabumi dimulai dengan penggunaan malathion sebelum tahun 1980, kemudian malathion digantikan dengan deltamethrin pada tahun 1980 dan digunakan hingga 2014, selanjutnya deltamethrin digantikan dengan cypermethrin pada tahun 2014 dan masih digunakan hingga sekarang.

2

suatu populasi serangga terhadap insektisida yang semula mematikan dan sifat resistensi dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya yang merupakan masalah dalam pengendalian vektor DBD (Selvi et al. 2006; Rong et al. 2012). Sementara itu, faktor iklim juga merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian DBD. Iklim dapat berpengaruh terhadap pola penyakit infeksi karena agen penyakit (virus, bakteri, atau parasit lainnya) dan vektor (serangga atau rodensia) bersifat sensitif terhadap suhu, kelembapan dan kondisi lingkungan ambien lainnya. Iklim berpengaruh terhadap penyakit yang berbeda dengan cara yang berbeda. Penyakit yang ditularkan melalui nyamuk seperti DBD, malaria dan demam kuning berhubungan dengan kondisi iklim yang hangat (Jetten dan Focks 1997).

Beberapa penelitian menunjukan KLB DBD yang terjadi setiap tahun hampir seluruh wilayah di Indonesia terkait erat dengan pola iklim di Asia Tenggara. Penyebaran virus diperkirakan mengalami peningkatan pada peralihan musim yang ditandai oleh curah hujan dan suhu udara yang tinggi. (Hale et al 2002). Penelitian-penelitian terkait hubungan faktor iklim dan kejadian DBD telah banyak dilakukan. Satu di antaranya kasus DBD tertinggi di daerah Jakarta Timur, secara berurutan diikuti Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Curah hujan dan angka hinggap per jam Ae. aegypti bersama-sama mempengaruhi jumlah kasus DBD secara bermakna (Sintorini 2007). Sementara itu, peningkatan kelembapan udara berpengaruh terhadap peningkatan kejadian DBD di daerah Jakarta Timur (Yuniarti 2009).

Pemetaan resistensi vektor DBD Ae. aegypti di Kota Sukabumi penting dilakukan agar diperoleh data resistensi vektor DBD terhadap insektisida, sehingga akan menjadi dasar kebijakan program untuk merotasi, mengganti dan menentukan insektisida yang tepat untuk pengendalian DBD dan oleh karena itu perlu adanya penelitian keterkaitan antara status resistensi dan faktor iklim terhadap kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Sukabumi

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah 1) menganalisis dan memetakan status resistensi Ae. aegypti terhadap insektisida malathion, bendiocarb dan deltamethrin, dan 2) menganalisis hubungan faktor iklim (curah hujan, kelembapan udara, dan suhu udara) dengan kejadian DBD di Kota Sukabumi tahun 2010-2015.

Manfaat Penelitian

3

2 TINJAUAN PUSTAKA

Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam berdarah dengue (DBD) disebabkan oleh virus dengue dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan Aedes sp yang terinfeksi virus dengue (Gubbler 1998). Demam berdarah dengue (DBD) dan dengue shock syndrome (DSS) termasuk dalam kelompok B Arthropod Virus (Arbovirosis) yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviride, dan mempunyai 4 jenis serotipe, yaitu: Den - 1, Den - 2, Den - 3, Den - 4 (Gubler 2002).

Persebaran kejadian DBD dilaporkan sepanjang abad kesembilan belas dan awal abad keduapuluh di Amerika, Eropa selatan, Afrika Utara, Mediterania timur, Asia dan Australia dan pada beberapa pulau di Samudra India, Pasifik selatan dan tengah serta Karibia (WHO 1999). Kejadian luar biasa (KLB) DBD pertama ditemukan di Manila pada tahun 1954 dan dilaporkan oleh Quintas. Tahun 1958 terjadi KLB DBD yang disebut dengan istilah Thai yang ditemukan di Bangkok-Thonburi dan sekitarnya. Tahun 1960 di Singapura ditemukan kasus DBD dalam jumlah yang lebih banyak dengan virus serotipe 1 dan 2. Tahun 1968, empat belas tahun sesudah KLB pertama di Manila, DBD dilaporkan untuk pertama kalinya di Indonesia (Jakarta dan Surabaya) tercatat sebanyak 58 kasus. Sampai saat ini kejadian DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Kejadian DBD meningkat dan menyebar ke seluruh kabupaten di wilayah Republik Indonesia setiap tahunnya. Pengamatan selama kurun waktu 20 sampai 25 tahun sejak awal ditemukan kasus DBD menyatakan bahwa angka KLB DBD mengalami peningkatan setiap lima tahun (Soegianto, 2004).

Angka kesakitan dan kematian DBD di berbagai negara sangat bervariasi dan bergantung pada berbagai faktor, seperti status kekebalan inang, kepadatan vektor dan frekuensi penularan virus dengue oleh vektor, prevalensi serotipe virus dan keadaan iklim. Perkembangan kasus DBD sampai tahun 2010 memperlihatkan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat kedua setelah Brazil dan urutan selanjutnya diikuti oleh Vietnam, Mexico, Venezuela, dan Thailand (WHO 2012).

Penyebab meningkatnya jumlah kasus DBD dan semakin bertambahnya wilayah yang terjangkit dikarenakan semakin padatnya penduduk, tingginya mobilitas penduduk, banyaknya sarana transportasi dari suatu daerah ke daerah lain, dan adanya permukiman baru. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya DBD adalah penyimpangan pola hujan, musim, perilaku masyarakat dalam menyimpan air, kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gejala DBD, keterlambatan membawa penderita ke tempat pelayanan kesehatan, kurangnya koordinasi lintas sektor, tersebarnya vektor Ae. aegypti di seluruh tanah air (khususnya di daerah urban), adanya empat serotipe virus yang bersikulasi sepanjang tahun, dan keterlambatan penanggulangan kasus di lapangan turut berperan dalam KLB (Gubbler 2002).

4

hematokrit. Diagnosis konfirmatif diperoleh melalui pemeriksaan laboratorium, yaitu isolasi virus, deteksi antibodi dan deteksi antigen atau RNA virus. Imunoglobulin M (Ig M) biasanya dapat terdeteksi dalam darah mulai hari ke - 5 onset demam, meningkat sampai minggu ke - 3 kemudian kadarnya menurun. Ig M masih dapat terdeteksi hingga hari ke - 60 sampai hari ke - 90. Pada infeksi primer, konsentrasi Ig M lebih tinggi dibandingkan pada infeksi sekunder. Pada infeksi primer, Imunoglobulin G (Ig G) dapat terdeteksi pada hari ke - 14 dengan titer yang rendah (< 1 : 640), sementara pada infeksi sekunder Ig G sudah dapat terdeteksi pada hari ke - 2 dengan titer yang tinggi (> 1 : 2560) dan dapat bertahan seumur hidup (Sudjana 2010).

Akhir-akhir ini dikembangkan pemeriksaan Antigen protein NS - 1 Dengue (Ag NS - l) yang diharapkan memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan pemeriksaan serologis lainnya karena antigen ini sudah dapat terdeteksi dalam darah pada hari pertama onset demam. Selain itu pengerjaannya cukup mudah, praktis, dan tidak memerlukan waktu lama. Adanya pemeriksaan Ag NS - l yang spesifik terdapat pada virus dengue ini diharapkan diagnosis infeksi dengue sudah dapat ditegakkan lebih dini (Dussart et al. 2006). Dussart et al. (2002) menggunakan sampel darah penderita dengue di Guyana menunjukkan Ag NS - l dapat terdeteksi mulai hari ke - 0 (onset demam) hingga hari ke - 9 dalarn jumlah yang cukup tinggi. Pada penelitian ini didapatkan sensitivitas deteksi Ag NS - l sebesar 88.7% dan 91% sedangkan spesifisitas mencapai 100%, dibandingkan terhadap pemeriksaan isolasi virus dan RT - PCR dengan kontrol sampel darah infeksi non-dengue. Penelitian lainnya di Singapura dengan cara pemeriksaan NS1- antigen melalui Elisa memberikan sensitivitas sampai 93.3% (Kumarasamy et. al 2007). Hingga saat ini telah dikembangkan diagnostik dengue baru menggunakan Complement Fixation Test dan Hemaglutination Inhibition Test.

Aedes aegypti sebagai Vektor Demam Berdarah Dengue

Vektor adalah hewan arthropoda yang dapat berperan sebagai penular penyakit. DBD di Indonesia ditularkan oleh Ae. aegypti sebagai vektor utama dan Ae. albopictus sebagai vektor sekunder, sedangkan Ae. polynesiensis, Ae. scutellaris dan Ae. (Finlaya) niveus sebagai vektor di negara lain (WHO 2000, Hadi & Koesharto 2006, Sukowati 2010).

Genus Aedes memiliki karakteristik ujung abdomen meruncing, sersi menonjol, bagian lateral dadanya terdapat rambut post-spiracular dan tidak memiliki rambut spiracular. Ae. aegypti memiliki tubuh bercorak belang putih pada torax (dada), abdomen, dan tungkai kaki. Corak ini merupakan sisik yang menempel di luar tubuh nyamuk. Corak putih pada dorsal dada (punggung) Ae. aegypti berbentuk seperti siku yang berhadapan (lyre-shaped) (Hadi 2010). Larva Ae. aegypti memiliki sikat ventral yang terdiri atas lima pasang rambut (Rueda 2004).

5 hidup pada air yang jernih dan tenang serta mengandung bahan organik. Larva akan berkembang menjadi kepompong (pupa) dalam waktu 5 - 6 hari, sedangkan pada suhu di bawah 10oC larva akan mati. Setelah 5 - 6 hari larva Aedes sp akan berubah menjadi pupa. Temperatur optimum untuk perkembangan berkisar 27– 32oC. Pada temperatur tersebut pupa jantan membutuhkan waktu berkembang rata-rata 1.9 hari, sedangkan yang betina akan membutuhkan waktu rata-rata 2.5 hari. Setelah 1 - 2 hari pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. (Hadi dan Koesharto 2006).

Ae. aegypti merupakan nyamuk di permukiman karena stadium pradewasanya mempunyai habitat di tempat penampungan air / wadah yang berada di permukiman. Ae. aegypti lebih banyak ditemukan berkembang biak di tempat-tempat penampungan air buatan antara lain bak mandi, ember, vas bunga, tempat minum burung, kaleng bekas, ban bekas dan sejenisnya di dalam rumah meskipun juga ditemukan di luar rumah di wilayah perkotaan. Sementara itu, Ae. albopictus lebih banyak ditemukan di penampungan air alami di luar rumah, seperti axilla daun, lubang pohon, potongan bambu dan sejenisnya terutama di wilayah pinggiran kota dan pedesaan, namun juga ditemukan di tempat penampungan buatan di dalam dan di luar rumah. Spesies nyamuk tersebut mempunyai sifat anthropofilik, artinya lebih memilih menghisap darah manusia dan juga bersifat multiple feeding artinya menghisap darah beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan darah sampai kenyang dalam satu periode siklus gonotropik (Sukowati 2010, Hadi dan Koesharto 2006).

Hadi et. al (2009) melaporkan bahwa air terpolusi dapat menjadi tempat perindukan dan berkembangbiaknya Ae. aegypti. Peletakan telur Ae. aegypti tertinggi pada media telur berisi polutan yang mengandung tanah dan terendah pada media telur yang mengandung kaporit. Media telur berisi campuran polutan, peletakan telur tertinggi pada campuran yang terdiri dari feses ayam, tanah dengan detergen, dan terendah pada media air sumur. Perkembangan nyamuk pradewasa yang cukup baik terdapat pada media telur yang mengandung feses ayam dan campuran yang terdiri atas tanah, detergen, kaporit dan feses ayam.

6

Mekanisme Penularan Demam Berdarah Dengue

Virus dengue dapat ditularkan secara horizontal dari manusia (reservoir) kepada nyamuk vektornya maupun secara vertikal dari induk nyamuk kepada keturunannya (transovarial) yang telah dibuktikan dari beberapa penelitian bahwa nyamuk dapat menularkan virus dengue secara vertikal/ transovarial (Freier dan Rosen 1988, Joshi et al. 2002). Genom virus dengue mempunyai berat molekul 11 kb yang tersusun dari protein struktural (protein E, prM dan C) dan protein non struktural (NS1 – NS5) (Henchal dan Putnak 1990). Virus Dengue merupakan virus RNA untai tunggal, genus Flavivirus, terdiri atas 4 serotype yaitu DEN - 1, 2, 3 dan 4. Variasi genetik yang berbeda pada ke-4 serotype ini tidak hanya menyangkut antar serotype tetapi juga didalam serotype itu sendiri, tergantung waktu dan daerah penyebarannya. Fenomena ini mengindikasikan munculnya varian-varian baru hasil evolusi genetik virus, misalnya pada virus DEN - 3 di Indonesia telah terjadi variasi genetiknya (Raekiansyah 2003). Variasi genetik terjadi karena perubahan-perubahan pada urutan DNA yang bersumber dari rekombinasi dan mutasi (Ayala 1982).

Sejumlah Aedes spp. seperti Ae. aegypti, Ae. albopictus, Ae. polynesiensis dan Ae. scutellaris dapat bertindak sebagai vektor dalam penularan virus dengue, tergantung pada daerah geografis. Siklus transmisi yang paling penting dari sudut pandang kesehatan masyarakat adalah siklus endemik/epidemi perkotaan di daerah tropis. Seringkali, beberapa serotipe virus yang berbeda terdapat di satu wilayah (hiperendemisitas) dan manusia (inang) terinfeksi virus dengue melalui gigitan nyamuk infektif (Gubler 1998).

Setelah seseorang digigit oleh nyamuk yang infektif, virus mengalami masa inkubasi 3 - 14 hari (rata-rata 4 - 7 hari), kemudian inang tersebut mengalami demam akut disertai dengan berbagai tanda-tanda spesifik. Selama periode demam akut ini (minimal 2 hari dan maksimal 10 hari) virus dengue bersirkulasi dalam darah perifer. Jika Ae. aegypti lainnya menggigit orang yang sakit selama tahap viremic dan kemudian menularkan virus ke orang yang tidak terinfeksi lainnya, setelah masa inkubasi ekstrinsik dari 8 – 12 hari (Gubbler 1998). Ketika nyamuk menghisap darah yang mengandung virus, terdapat beberapa penghalang bagi virus sebelum berkembang didalam tubuh nyamuk. Pertama, virus harus dapat menimbulkan infeksi di dalam usus tengah nyamuk dengan menembus midgut infection barrier. Kedua, virus harus melewati midgut escape barrier setelah memperbanyak diri (replikasi) pada epitel usus tengah (Basio et al. 2000).

7

Resistensi Aedes aegypti terhadap Insektisida

Resistensi adalah kemampuan peningkatan daya tahan suatu populasi serangga terhadap insektisida yang semula mematikan (Brown dan Pal 1971, IRAC 2006). Munculnya galur Ae. aegypti resisten dipicu oleh adanya pajanan yang berlangsung lama terhadap insektisida tertentu. Hal ini terjadi karena Ae. aegypti mampu mengembangkan sistem ketahanan terhadap insektisida yang sering dipakai. Nyamuk juga mampu meningkatkan produksi enzim detoksifikasi seperti esterase, glutatione S - transverase dan modifikasi reseptor insektisida (Lima et al. 2011). Beberapa penelitian menunjukkan pula adanya resistensi silang, yaitu timbulnya resistensi terhadap suatu insektisida karena pajanan oleh insektisida lainnya. Resistensi terhadap insektisida kimia bersifat multifaktorial seperti dipengaruhi oleh faktor lingkungan, durasi, dosis dalam aplikasi insektisida, dan faktor genetik (gen metabolik dan reseptor insektisida dalam tubuh nyamuk) (Tarumingkeng 1992).

Proses resistensi suatu populasi membutuhkan waktu yang lama. Dalam suatu populasi hama, terdapat individu-individu rentan dan individu-individu yang mampu menangkal daya kerja suatu pestisida tertentu (individu resisten). Rasio individu resisten terhadap individu rentan amat sangat kecil. Pada pemaparan dengan pestisida itu, individu-individu rentan sebagian besar mati (tereliminasi dari populasi itu), yang tertinggal adalah individu rentan yang tidak terkena pestisida dan individu resisten. Sisa individu rentan dan individu resisten masing - masing bereproduksi, tetapi populasi generasi berikutnya berubah komposisinya : rasio resisten meningkat. Demikian seterusnya sehingga pada generasi F ke - n, individu r dapat mencapai lebih dari 50% yang berarti populasi itu telah menjadi resisten (Mallet 1989).

Insektisida malathion adalah salah satu insektisida yang sering digunakan sebagai insektisida residual, setelah diketahuinya insektisida DDT resisten di beberapa negara. Malathion termasuk ke dalam insektisida yang tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan. Malathion termasuk ke dalam kelompok insektisida yang memiliki cara kerja dalam mengganggu sistem saraf pada tubuh serangga target. Malathion bekerja dengan cara menghambat enzim asetilkolinesterase (AChE) sehingga enzim ini tidak dapat menghidrolisis asetilkolin. ACh merupakan suatu neurotransmitter yang menstimulasi pembukaan saluran Na+ dan K+, sedangkan AChE merupakan katalis dari reaksi hidrolisis asetilkolin menjadi kolin inaktif dan asetat (Foley 2005). Gejala yang ditimbulkan pada serangga sama seperti pola umum keracunan pada saraf yaitu adanya keresahan, hiperexiability, gemetaran, kejang, lumpuh dan mati.

Beberapa penelitian tentang uji kerentanan terhadap insektisida di antaranya malathion masih toleran pada isolat Ae. aegypti di 10 daerah di Kepulauan Karibia (Georghiou et al. 1987), empat daerah di Thailand yaitu Surat Thani, Nakhon Ratchasimaand, Nakhon Sawan dan Phattalung (Ponlawat et al. 2005). Isolat Ae. aegypti juga dilaporkan telah resisten di Trinidad dan Tobago (Polson et al. 2010), di Sudan (Husham et al. 2010) dan di Malaysia (Hamdan et al. 2005). Tahun 2013, 5 isolat di Bogor telah resisten terhadap malathion (Lawang Gintung, Kebon Kelapa, Kebon Pedes, Kedung Waringin, dan Tegal Gundil) (Nurjanah 2013) dan masih toleran terhadap malathion 5% di Surabaya (Suwito 2009).

8

Insektisida bendiocarb termasuk dalam golongan karbamat yang cukup populer digunakan dalam pengendalian nyamuk, lalat dan lipas. Insektisida ini biasa digunakan dalam formulasi aerosol dan oil spray karena memiliki kelebihan yaitu daya knockdown yang cepat (Ditjen PP & PL 2013). Insektisida bendiocarb yang tergolong dalam karbamat secara umum memiliki cara kerja dan gejala keracunan yang serupa dengan golongan organofosfat. Karbamat dan organofosfat ini dapat menghambat kerja dari enzim kolinesterase sehingga menyebabkan akumulasi asetilkolin pada sinaps saraf. Perbedaan yang terlihat dari insektisida golongan karbamat terlihat dari adanya sifat selektivitas dan reversibilitas. Aplikasi dari bendiocarb pada serangga target juga dimulai dengan pembentukan kompleks reversibel oleh enzim asetilkolinesterase terhadap insektisida ini. Tahap selanjutnya akan terjadi fosforilasi, asetilasi dan karbamilasi sehingga menghasilkan kompleks enzim dan karbamat yang terinhibisi. Pada tahap akhir akan terjadi reaksi hidrolisis yang meliputi reaksi defosforilasi, deasetilasi dan dekarbarilasi pada enzim. Penghambatan enzim asetilkolinesterase ini tidak bersifat tetap (reversible) sehingga dapat pulih kembali (Wirawan 2006).

Walaupun tidak dipakai dalam pengendalian Ae. aegypti, bendiocarb kerap dilakukan pengujian status resistensinya terhadap Ae. aegypti. Hal itu dikarenakan insektisida ini biasa digunakan dalam formulasi insektisida rumah tangga. Adapun laporan mengenai resistensi Ae. aegypti terhadap bendiocarb antara lain Ae. aegypti dilaporkan telah resisten terhadap bendiocarb dan propoxur (karbamat) dengan persentase kematian > 80 % di Malaysia (Rong et al. 2012), dan masih rentan terhadap bendiocarb 0.1% di Sudan (Husham et al. 2010). Di Indonesia, isolat Ae. Aegypti yang resisten terhadap bendiocarb telah dilaporkan terhadap populasi di 8 wilayah Propinsi Jawa Tengah (Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Surakarta dan Kota Purwokerto) dan di 3 wilayah Daerah Istimewa Jogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman) (Widiarti et al. 2011), dan di Jawa Tengah tahun 2015 (Ikawati et al. 2015).

Penemuan piretroid merupakan terobosan penting dalam dunia insektisida, karena memiliki sejumlah karakteristik penting yaitu bekerja cepat pada serangga (knockdown dan flushing), repelen, aplikasi dosis rendah, toksisitas mamalia relatif rendah, tidak berbau, non-residual, residual jangka panjang, kelarutan dalam air rendah, dan toksik terhadap ikan. Piretroid adalah racun axonic yaitu racun syaraf. Insektisida ini terkait pada suatu protein dalam saraf yang dikenal sebagai voltage gated sodium channel. Keadaan normal protein ini membuka untuk memberikan rangsangan dan menutup untuk menghentikan rangsangan, karena piretroid terikat pada bagian ini sehingga mencegah penutupan secara normal, oleh sebab itu menyebabkan tremor dan gerakan inkoordinasi pada serangga. Piretroid contohnya cypermetrin sangat popular karena efektifitasnya dan relatif murah harganya (Wirawan 2006). Senyawa ini merupakan racun kontak dan perut yang penggunaannya sangat luas. Penggunaan cypermethrin di Indonesia mulai dari pengendalian rayap, serangga perusak kayu, nyamuk, lalat, dan lipas.

9 et al. 2013). Isolat Ae. aegypti telah resisten terhadap deltamethrin dan masih rentan terhadap cypermethrin di Costa Rica (Bisset et al. 2013), dan telah resisten di Venezuela Barat (Alvarez et al. 2013). Sementara itu, di Indonesia, 11 isolat Ae. aegypti dari provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta telah resisten terhadap deltamethrin (persentase kematian < 85 %) (Widiarti et al. 2011) dan di Jawa Tengah kecuali Banjarnegara (masih toleran) tahun 2015 (Ikawati et al. 2015).

Faktor Iklim

Proyeksi kecenderungan aktivitas ekonomi dan dampak emisi gas kegiatan manusia, pada tahun mendatang, tampaknya berpengaruh terhadap pergeseran pola curah hujan dan suhu rata-rata bumi yang diperkirakan naik 1 – 3.5oC. Perubahan pada komponen lingkungan ini akan mempengaruhi spesies-spesies pada kelompok ekosistem dan pola penyebaran vektor serta virus penyakit. (McMichael et al. 1996). Oleh sebab itu, ekologi, perkembangan, perilaku, dan keberadaan nyamuk dan penularan penyakit dapat dipengaruhi oleh faktor iklim. Suhu udara, curah hujan, dan kelembapan udara sangat berperan penting dalam perkembangbiakan nyamuk dan penularan agen penyakit. Suhu udara berpengaruh pada perkembangbiakan dari pathogen yang ditularkan oleh nyamuk (mosquito-borne pathogens), yang menyebabkan jumlah pathogen bertambah di dalam tubuh nyamuk. Hal ini yang menyebabkan sekresi saliva lebih bersifat infected yang bisa menularkan dengan cepat ke inang lain (Reiter 2001).

KLB DBD yang terjadi setiap tahun hampir di seluruh wilayah Indonesia berkaitan erat dengan pola iklim di Asia Tenggara. Penyebaran virus diperkirakan mengalami peningkatan pada peralihan musim yang ditandai oleh curah hujan dan suhu udara yang tinggi (Hale et al 2002).

Curah hujan yang meninggi pada musim penghujan menghasilkan banyak genangan air sebagai tempat perkembangan nyamuk dan suhu yang tinggi pada musim kemarau mempercepat siklus hidup nyamuk dan memperbanyak produksi telur yang siap berkembang ketika musim penghujan datang. Penelitian yang dilakukan Iriani (2012) menunjukan korelasi antara curah hujan dan peningkatan jumlah kasus DBD pada anak di Kota Palembang tahun 2004-2010. Chen et al. (2012) melaporkan bahwa curah hujan yang ekstrim berhubungan dengan kejadian 8 penyakit menular di Taiwan selama periode tahun 2004-2008, di antaranya adalah penyakit DBD. Zubaidah (2012) yang menggunakan analisis jalur (path analysis) menyebutkan bahwa curah hujan memiliki pengaruh terhadap kasus DBD di kota Banjarbaru tahun 2005 - 2010. Sebaliknya, Admiral (2010) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara curah hujan dengan kasus DBD di Jakarta Selatan tahun 2007 - 2009. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan durasi data yang diambil dalam melakukan penelitian dan perbedaan kondisi tempat melakukan penelitian.

10

Jakarta selama kurun waktu 2000 - 2009 dengan kekuatan sedang dan berarah negatif dikarenakan suhu udara rata-rata DKI Jakarta selama tahun 2000 - 2009 adalah 27.76oC. Thai et. al. (2010) menyatakan bahwa variabel iklim (suhu udara) secara signifikan berhubungan dengan kejadian DBD selama periode 2 - 3 tahun terakhir.

Kelembapan optimal yang diperlukan untuk pertumbuhan nyamuk adalah berkisar antara 60% - 80%. Umur nyamuk Ae. aegypti betina rata-rata mencapai 10 hari. Namun, dengan keadaan suhu udara dan kelembapan yang optimal umur nyamuk dapat mencapai lebih dari 1 bulan. Secara tidak langsung kelembapan dapat berpengaruh terhadap umur nyamuk dalam kesempatannya untuk menjadi vektor. Pada kelembapan yang tinggi menyebabkan kematian. Pada kelembapan kurang dari 60% umur nyamuk akan menjadi pendek sehingga tidak cukup untuk siklus perkembangan virus di dalam tubuh nyamuk (McMichael 1996). Wirayoga (2013) melaporkan bahwa terdapat hubungan bermakna sedang dengan arah positif antara kelembapan dengan kejadian DBD di Kota Semarang tahun 2006 - 2011. Selain itu, Zubaidah (2012) menyebutkan bahwa kelembapan udara memiliki pengaruh terhadap kasus DBD di kota Banjarbaru tahun 2005 - 2010.

11

3

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu pengambilan sampel telur Ae. aegypti di Kota Sukabumi pada bulan Mei-Juni 2015, dan pemeliharaan Ae. aegypti serta pengukuran status resistensinya di Divisi Parasitologi dan Entomologi Bogor IPB sejak September-November 2015.

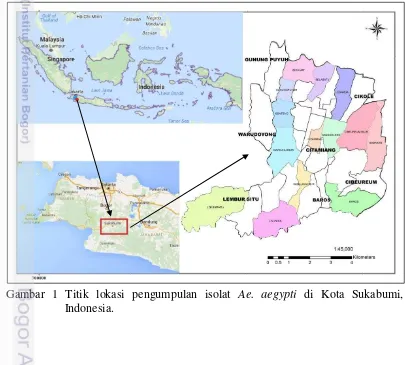

Penentuan wilayah penelitian didasarkan pada nilai incidence rate (IR) / Angka Insiden (AI) dengan endemisitas DBD tertinggi sesuai pedoman Kemenkes (2010) sehingga diperoleh 14 kelurahan dari 7 kecamatan. Kelurahan tersebut adalah Cibeureum hilir dan Babakan (Kecamatan Citamiang), Baros dan Sudajaya Hilir (Kecamatan Baros), Lembur situ dan Cikundul (Kecamatan Lembur situ), Nanggeleng dan Citamiang (Kecamatan Citamiang), Cisarua dan Selabatu (Kecamatan Cikole), Keramat dan Gunung Puyuh (Kecamatan Gunung puyuh), serta Benteng dan Dayeuh Luhur (Kecamatan Warudoyong) (Gambar 1) dan pemasangan ovitrap minimal adalah 100 rumah di Kota Sukabumi berdasarkan aturan Kemenkes (2013).

12

Pengumpulan Telur Aedes aegypti

. Pengumpulan telur dilakukan dengan cara memasang perangkap telur (ovitrap). Ovitrap adalah bejana (kaleng, palstik atau potongan bambu) yang dinding bagian luarnya dicat hitam dan diberi air sebanyak setengah dari bejana tersebut, lalu bagian dalam ovitrap ditempelkan kertas saring mengelilingi dinding yang berfungsi sebagai media untuk menempelnya telur. Ovitrap diletakkan di dalam dan di luar rumah terutama di tempat gelap dan lembab yang merupakan tempat persembunyian nyamuk, seperti di bawah meja, kursi, tempat tidur dan tempat potensial lainnya. Ovitrap diperiksa apakah ada/tidaknya telur pada paddle setelah satu minggu. Jumlah pemasangan ovitrap pada setiap rumah adalah 2 buah dengan total sebanyak 230 buah di 115 rumah sesuai standar Kemenkes (2013).

Pemeliharaan Aedes aegypti

Telur yang diperoleh dari ovitrap yang dipasang pada setiap kelurahan diletakan dalam wadah berisi air hingga menetas menjadi larva dalam waktu 1 - 2 hari. Larva diberi makanan rebusan hati ayam selama 6 - 8 hari sampai menjadi pupa. Wadah yang berisi pupa dipindahkan ke dalam kandang nyamuk hingga pupa eksklosi menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa diberi larutan gula 10% dan nyamuk betina diberi darah marmut setelah 3 hari untuk proses pematangan telur. Kemudian media bertelur dimasukan ke dalam kandang dan telur yang ada di dalam media tersebut dikembangbiakan menjadi generasi berikutnya. Perubahan pupa menjadi nyamuk dewasa berlangsung 1 - 2 hari. Proses pemeliharaan dilakukan sampai diperoleh nyamuk generasi kedua (F2) untuk dilakukan uji kerentanan terhadap insektisida. Pemeliharaan Ae. aegypti terdiri atas 14 isolat yang mewakili masing-masing kelurahan.

Uji Kerentanan (Susceptibility Test) Aedes aegypti terhadap Insektisida

13 % kematian nyamuk uji - % kematian kontrol x100%

100 - % kematian kontrol

Pengumpulan Data Kejadian Demam Berdarah Dengue dan Iklim di Kota

Sukabumi

Data kejadian DBD diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dari 7 Kecamatan di Kota Sukabumi yang merupakan data kasus dari tahun 2010 - 2015. Data iklim Kota Sukabumi diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Balai Besar Wilayah II Stasiun Klimatologi Darmaga Bogor dan Badan Pengelolaan Sumberdaya Air Kota (BPSDA) Sukabumi. Variabel curah hujan berasal dari 3 stasiun pengamatan di Kota Sukabumi yaitu Pos Klimatologi Ciaul, Pos Klimatologi Situ Mekar, dan Pos Klimatologi Cimandiri. Data kelembapan udara dan suhu udara hanya diperoleh dari 1 stasiun pengamatan yaitu Stasiun Golpara.

Pemetaan dengan Software Arc. GIS

Pemetaan daerah dilakukan dengan cara merekam koordinat lokasi sampel yang disimpan dalam bentuk WPT (Waypoint) dengan GPS Garmin. Kemudian melakukan database management system antara data spasial dengan data atribut menggunakan software MS Excell atau MS Access dan disimpan dalam format yang sama dengan format software Arc. GIS, dan dibuatlah peta tematik dalam bentuk distribusi dengan Arc. GIS 10.1.

Analisis Data

Indeks Ovitrap

Indeks ovitrap merupakan satu di antara ukuran yang menyatakan kepadatan Ae. aegypti di suatu wilayah. Pengukuran indeks ovitrap dilakukan 1 minggu setelah pemasangan ovitrap dengan memeriksa keberadaan telur Ae. aegypti pada setiap ovitrap yang dipasang (Ditjen PP&PL 2014).

Pengukuran Status Resistensi

Status resistensi menurut WHO (1975) ditentukan berdasarkan presentase kematian nyamuk. Apabila kematian nyamuk di bawah 80% maka populasi tersebut dinyatakan resisten, antara 80 - 97% dinyatakan toleran, dan antara 98 - 100% dinyatakan rentan. Hasil status resistensi dianalisis secara deskriptif.

Status resistensi juga ditentukan dari rasio resistensi berdasarkan kriteria Mazarri dan Georghiou (1995). Bila nilai RR < 5 maka dikatakan tidak resisten, RR antara 5 - 10 dinyatakan toleran dan bila nilai RR > 10 maka dinyatakan resisten. Rasio resistensi dihitung berdasarkan perbandingan nilai LT50 dan LT95

x 100 % Ovitrap Index =

14

terhadap isolat pembanding. Perhitungan nilai LT50 dan LT95 dilakukan dengan analisis probit menggunakan sofware SPSS 16.0.

RR= LT isolat yang diamati LT isolat pembanding

Analisis Data Kejadian Demam Berdarah Dengue dan Faktor Iklim

Analisis data kejadian DBD dan faktor iklim (curah hujan, suhu dan kelembapan) dilakukan dengan analisis multivariat menggunakan uji korelasi-regresi dengan software SPSS 16.00. Analisis ini digunakan untuk memberi Gambaran distribusi angka kejadian DBD yang dihubungkan dengan Gambaran fluktuasi faktor iklim.

Sebelum dilakukan analisis bivariat, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat menentukan jenis uji statistik yang digunakan dalam analisis bivariat. Uji normalitas yang dalam hal ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Uji normalitas data

Variabel p - value

Inciden rate DBD 0.709

Curah hujan stasiun Ciaul 0.028

Curah hujan stasiun Cimandiri 0.638

Curah hujan stasiun Situ mekar 0.579

Suhu 0.170

Kelembapan udara 0.337

Setelah data diuji normalitas, variabel yang distribusi datanya tidak normal yaitu variabel curah hujan stasiun Ciaul karena nilai p-value Kolmogorov-smirnov <0,05. Selanjutnya, dilakukan uji korelasi pearson. Analisis bivariat korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independen yaitu faktor iklim dengan variabel dependen yaitu angka kejadian DBD di Kota Sukabumi tahun 2010-2015.

Analisis bivariat korelasi menurut Dahlan (2004) yaitu r = 0.00 – 0.199; hubungan sangat lemah, r = 0.20 – 0.399; hubungan lemah, r = 0.40 – 0.599; hubungan sedang, r = 0.60 – 1.799; hubungan kuat, dan r = 0.80 – 1.000; hubungan sangat kuat. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan melihat kemaknaan dari hasil korelasi melalui nilai probabilitas yang didapat dengan hipotesis H0 = tidak ada hubungan (korelasi) antara dua variabel dan H1 = ada hubungan (korelasi) antara dua variabel

15

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Sukabumi

Kota Sukabumi secara geografis terletak di bagian selatan Jawa Barat di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango pada koordinat 106˚45’50” Bujur Timur dan 106˚45’10” Bujur Timur, 6˚50’44” Lintang Selatan. Kota Sukabumi terletak pada ketinggian 584 m di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kota Sukabumi meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi di Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung di Kabupaten Sukabumi, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Secara administratif, Kota Sukabumi dibagi ke dalam 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembur Situ dan Cibeureum. Kecamatan Lembur Situ merupakan Kecamatan yang terjauh dari pusat kota yakni sejauh 7 km.

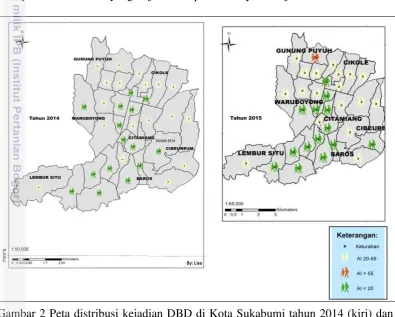

Gambar 2 Peta distribusi kejadian DBD di Kota Sukabumi tahun 2014 (kiri) dan 2015 (kanan)

16

incidence rate rendah ( IR < 20 per 100 000 penduduk) di tahun 2014. Pada tahun 2015, terdapat satu kelurahan dengan incident rate tinggi (IR > 55 per 100 000 penduduk) yaitu Kecamatan Gunung puyuh Kelurahan Keramat. Hal ini membuktikan bahwa kasus DBD masih mengalami peningkatan walaupun telah banyak dilakukan pengendalian vektor. Penelitian yang dilakukan Widawati et. al. (2013) menunjukan bahwa pola sebaran kasus DBD di Kota Sukabumi tahun 2012 masih tinggi. Kejadian DBD yang telah diamati tersebar dari bagian utara sampai ke selatan Kota Sukabumi dengan IR tertinggi terdapat di Kecamatan Gunung Puyuh dan Baros (Lampiran 3).

Angka Indeks Ovitrap di Kota Sukabumi

Telur nyamuk hasil ovitrap menunjukan hanya ditemukan genus Aedes dan tidak dari telur genus lain. Nyamuk yang tertangkap pada ovitrap di dalam rumah merupakan Ae. aegypti dan nyamuk yang tertangkap di luar rumah merupakan Aedes albopictus.

Ovitrap di dalam rumah yang positif mengandung telur nyamuk terbanyak adalah 8 (100%) ditemukan di Kelurahan Gunung Puyuh dan Keramat. Kedua kelurahan tersebut merupakan daerah dengan IR tertinggi di Kota Sukabumi pada tahun 2014. Disamping itu, paling sedikit ditemukan ovitrap yang mengandung telur nyamuk yaitu di Kelurahan Baros dan Nanggeleng yang hanya sebanyak masing-masing 2 (25%). Ovitrap di luar rumah yang mengandung telur nyamuk banyak ditemui di Kelurahan Selabatu (75%) dan Cikundul (75%) dan spesies yang banyak ditemukan adalah Aedes albopictus (Tabel 2). Kelurahan Gunung Puyuh dan Cikundul memperoleh 68.75% ovitrap yang mengandung telur Aedes sp (Tabel 2).

Jumlah telur Ae. aegypti dari ovitrap di dalam rumah sebanyak 1307 butir sedangkan di luar rumah sebanyak 429 butir. Jumlah total telur nyamuk dari dalam rumah banyak ditemukan pada Kelurahan Keramat sebesar 268 butir dan paling sedikit ditemukan pada Kelurahan Baros (28 butir). Perolehan telur di luar rumah terbanyak pada Kelurahan Selabatu sebanyak 84 butir dan paling sedikit pada Kelurahan Babakan sebanyak 4 butir (Tabel 2). Perolehan telur Aedes sp pada setiap ovitrapnya memperlihatkan bahwa Kelurahan Keramat masih menjadi kelurahan dengan jumlah telur / ovitrap terbanyak di Kota Sukabumi (8 – 36.5). Adapun Kelurahan Citamiang merupakan kelurahan yang paling sedikit ditemukan telur Aedes sp pada setiap ovitrap-nya (0 – 5.5). Hal ini dapat disimpulkan bahwa populasi Ae. aegypti tertinggi berada pada Kelurahan Keramat ditinjau dari banyaknya telur Ae. aegypti yang ditemukan (Tabel 3). Jumlah telur terbanyak pada satu ovitrap ditemukan pada Kelurahan Nanggeleng sebesar 61 butir berasal dari dalam rumah, diikuti dengan Kelurahan Keramat dan Selabatu sebanyak 59 dan 38 butir (Tabel 2).

17 Rataan perolehan telur Aedes sp / ovitrap di Kota Sukabumi maksimal sebesar 22 dan minimal sebesar 146. Nilai ovitrap indeks yang ditemukan berkisar 25 – 68.75%. Aedes sp banyak ditemukan dikarenakan pemukiman di Kota Sukabumi rapat, dan masih banyak ditemukan bak-bak penampungan air hujan.

Wahyuningsih et. al. (2009) melaporkan bahwa total telur di daerah dengan kasus DBD tinggi (Kelurahan Arcawinangun di Kecamatan Purwokerto Timur) paling banyak dibandingkan dengan daerah dengan kasus DBD rendah (Kelurahan Karangklesem dan Kober). Penelitian di Malaysia melaporkan bahwa terdapat 4 titik lokasi (Timur A, Barat B, Barat A dan Timur B) di daerah Bentong, Pahang yang menjadi peletakan ovitrap dan kebanyakan Ae. aegypti berada di dalam dan luar rumah dengan range indeks ovitrap sebesar 8 - 47% (Ae. aegypti) dan 37 - 78% (Ae. albopictus) (Norzahira et al. 2011). Penelitian di Thailand dan Puerto Rico menunjukan bahwa tempat tinggal perkotaan dengan penduduk yang padat dan adanya tempat-tempat yang berpotensi sebagai breeding place Aedes spp. menjadi tempat utama perkembangbiakan nyamuk sehingga memungkinkan nyamuk terkonsentrasi pada lokasi tersebut (Harrington et al. 2005). Fatmawati et al. (2014) di Semarang melaporkan bahwa lokasi yang memiliki distribusi nyamuk tertinggi adalah daerah dengan lingkungan sekitarnya berupa pemukiman padat penduduk, terdapat selokan yang airnya tergenang ketika tidak turun hujan dan jarak satu rumah dengan rumah yang lain sangat dekat.

18

Tabel 3 Rata- rata telur per-ovitrap di dalam dan luar rumah di Kota Sukabumi tahun 2015

Status Resistensi Aedes aegypti terhadap Insektisida

Status resistensi Aedes aegypti terhadap malathion

Hasil pengukuran status resistensi dan sebarannya di Kota Sukabumi dapat dinyatakan bahwa semua isolat Ae. aegypti di Kota Sukabumi telah resisten terhadap malathion ( Tabel 4, Gambar 3). Dua dari 14 isolat yaitu Lembur Situ dan Cibeureum Hilir tidak menunjukan kematian setelah kontak dengan insektisida selama 24 jam pengamatan dan persentase kematian Ae. aegypti hanya mencapai 46.67% (Isolat Cisarua). Berdasarkan persentase kematian (< 80%) dan nilai Resistance ratio (RR95 > 10), semua isolat lapangan memperlihatkan telah resisten terhadap malathion. Hal ini menunjukan bahwa malathion tidak dapat lagi digunakan untuk mengendalikan Ae. aegypti di Kota Sukabumi. Isolat Nanggeleng membutuhkan waktu untuk mematikan 95% nyamuk sebesar 99.92 jam, waktu terlama dari semua isolat dan waktu tersingkat hanya 60.70 jam pada Kelurahan Keramat.

19 Tabel 4 Status resistensi isolat Ae. aegypti terhadap malathion di Kota Sukabumi

tahun 2015

Lethal time** Resistance Ratio***

Status

Status resistensi: rentan ( kematian > 97%), toleran (80 - 97%), resisten (< 80%)

**LT

50 = waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 50% sampel nyamuk dewasa, 95% Confident Interval (Cl)

20

Ae. aegypti yang telah resisten diduga muncul karena tingginya frekuensi pengasapan (fogging) fokus dengan riwayat pemakaian malathion yang cukup lama, adanya resistensi ganda (multiple resistance) maupun resistensi silang (cross resistance) dari beberapa insektisida terutama pada insektisida rumah tangga yang banyak mengandung piretroid dan karbamat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya laju resisten yang lebih cepat (Tarumingkeng 1992), ditambah lagi sifat resistensi yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi karena adanya gen resisten yakni gen yang mengendalikan pembentukan enzim untuk detoksifikasi insektisida (Beaty et al. 1996).

Beberapa penelitian tentang uji kerentanan terhadap insektisida di antaranya malathion masih toleran pada isolat Ae. aegypti di 10 daerah di Kepulauan Karibia (Georghiou et al. 1987). Sebaliknya, Ae. aegypti pada empat daerah yaitu Surat Thani, Nakhon Ratchasimaand, Nakhon Sawan dan Phattalung masih rentan terhadap malathion dengan nilai RR95 berkisar 2.2 - 6.6 (Ponlawat et al. 2005). Lima isolat Ae. aegypti juga dilaporkan telah resisten di Trinidad dan Tobago dengan persentase kematian 56.25% (Haleland Park), 64.00% (St Clark), 71.75% (St. James), 76.75% (Valencia), dan 77.50% (Curepe) (Polson et al. 2010). Husham et al. 2010 melaporkan bahwa Ae. aegypti yang diambil pada penampungan air (Storage water) di Sudan telah resisten terhadap malathion (persentase kematian 62.5%) dan masih toleran (persentase kematian 93.2%) pada Ae. aegypti yang ditemukan di air kran (leding/tap water). Hamdan et al. (2005) di Malaysia melaporkan bahwa larva Ae. aegypti sampai dengan generasi ke - 32 memperlihatkan status rentan terhadap malathion 93.3% (Cynamide) (RR50 = 4.97). Larva Ae. aegypti tersebut juga menunjukan adanya peningkatan ketahanan terhadap insektisida malathion dimulai dari generasi ke-16 (LC50 = 0.601) sampai ke-32 (LC50 = 0.3010). Artinya seleksi dengan menggunakan malathion secara perlahan menghasilkan generasi yang cenderung berubah dari rentan menuju toleran yang akhirnya menjadi resisten.

Widiarti et al. (2011) melaporkan bahwa semua isolat Ae. aegypti telah resisten terhadap insektisida malathion di 11 kabupaten / kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persentase kematian terendah 0% dan tertinggi 14%. Isolat Ae. aegypti telah resisten terhadap malathion pada 5 isolat di Kota Bogor (Isolat Lawang Gintung, Kebon Kelapa, Kebon Pedes, Kedung Waringin, dan Tegal Gundil) (Nurjanah 2013). Pada lokasi dengan kejadian DBD tinggi di Surabaya ditemukan Ae. aegypti yang toleran terhadap insektisida malathion 5% (Suwito 2009).

Status resistensi Aedes aegypti terhadap bendiocarb

21 Insektisida bendiocarb belum pernah digunakan dalam pengendalian Ae. aegypti di Kota Sukabumi. Adanya isolat yang resisten terhadap bendiocarb kemungkinan terjadi karena penggunaan insektisida rumah tangga yang juga sering dilakukan masyarakat yang mengandung bahan aktif propoxur. Kemungkinan lain bahwa target site insektisida malathion dengan bendiocarb sama yaitu asetylcholin esterase (IRAC 2006).

Husham et al. (2010) melaporkan bahwa larva Ae. aegypti masih rentan terhadap bendiocarb 0.1%. Dua isolat larva Ae. aegypti (Limon dan Puntarenas) masih rentan terhadap bendiocarb (RR50 = 2.21 dan 4.052) di Costa Rica (Bisset et al. 2013). Rong et al. (2012) memilih 2 lokasi pengambilan isolat di Malaysia. Lokasi A memiliki ukuran 8 Ha dengan 300 rumah dan lokasi B (10 Ha dengan 400 rumah). Lokasi A dilakukan pengendalian dengan Bacillus thuringiensis israelensis 500 g/ha selama 7 bulan sebelum telur Ae. aegypti dikumpulkan. Sebaliknya, lokasi B dilakukan pengendalian menggunakan insektisida ketika kejadian DBD dilaporkan. Hasil pengujian didapatkan bahwa isolat Ae. aegypti dari lokasi B telah resisten (persentase kematian < 80%) sedangkan isolat lokasi A masih toleran terhadap bendiocarb dan propoxur di Malaysia (Rong et al. 2012).

Tabel 5 Status resistensi isolat Ae. aegypti terhadap bendiocarb di Kota Sukabumi tahun 2015

Lethal time** Resistance Ratio***

Status

Status resistensi: rentan ( kematian > 97%), toleran (80 - 97%), resisten (< 80%)

**

LT50 = waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 50% sampel nyamuk dewasa, 95% Confident Interval (Cl)

LT95 = waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 95% sampel nyamuk dewasa, 95% Confident Interval (Cl) *** RR

50, = LT50,isolat lapangan / LT50 isolat Liverpool RR

22

Gambar 4 Distribusi status resistensi dari 14 kelurahan di Kota Sukabumi terhadap bendiocarb tahun 2015

Di Indonesia, populasi Ae. aegypti telah resisten terhadap bendiocarb di 8 wilayah Propinsi Jawa Tengah (Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Purwokerto) dan di 3 wilayah Daerah Istimewa Jogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman) (Widiarti et al. 2011). Semua kabupaten (Purworejo, Kebumen, Pekalongan, Demak, Wonosobo, Cilacap, Kudus, Klaten, dan Banjarnegara) yang diuji telah resisten terhadap malathion 0.8% di Jawa Tengah tahun 2015 (Ikawati et al. 2015).

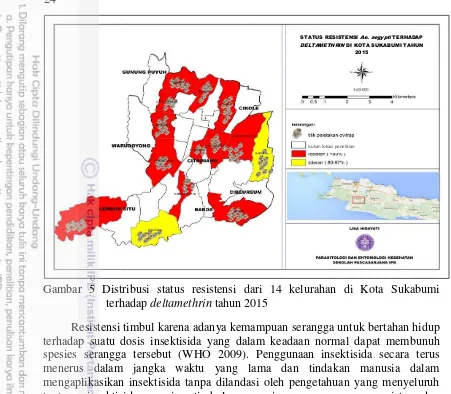

Status resistensi Aedes aegypti terhadap deltamethrin

Hasil pengujian status resistensi Ae. aegypti terhadap deltamethrin disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 5. Sebanyak duabelas isolat telah resisten terhadap deltamethrin (isolat Selabatu, Gunung Puyuh, Lembur Situ, Citamiang, Sudajaya Hilir, Benteng, Dayeuh Luhur, Cisarua, Cibeureum Hilir, Keramat, Baros, Nanggeleng) dan dua isolat yaitu Babakan dan Cikundul masih toleran (Tabel 5). Waktu terlama dibutuhkan untuk mematikan 95% nyamuk adalah 102.65 jam pada Isolat Lembur Situ dan waktu tersingkat adalah 7.11 (Cikundul). Populasi Ae. aegypti yang resisten terhadap deltamethrin muncul karena juga diikuti penggunaan insektisida rumah tangga yang berasal dari golongan karbamat yaitu propoxur dan memungkinkan terjadinya resistensi ganda (multiple resistance).

Status resistensi Ae. aegypti terhadap insektisida golongan piretroid yang telah dilaporkan di antaranya hampir seluruh isolat Ae. aegypti masih toleran terhadap deltmethrin di beberapa kota di Venezuela Barat tahun 2008 - 2010 (Alvarez et al. 2013). Alvarez et al. (2013) juga melakukan pengujian ketahanan

23 tubuh Ae. aegypti dengan menggunakan teknik microplate biochemical. Hasilnya menunjukan bahwa terjadi peningkatan glutathione S – tranferases dan terlihat peningkatan kerja enzim oxidase sehingga timbulnya penurunan kerja deltamethrin. Sebaliknya, di Thailand masih ditemukannya isolat Ae. aegypti yang rentan terhadap deltamethrin (persentase kematian 98 - 100%) (Chuaycharoensuk et al. 2011).

Isolat Ae. aegypti dilaporkan resisten terhadap lambda-cyhalothrin 0.03% (persentase kematian 0% dan KT50 = 22.11 - 30.49) di Badan Dalam, Malaysia (Hasan et al. 2015). Aponte et al. (2013) melaporkan bahwa isolat Ae. aegypti resisten terhadap cypermethrin dan deltamethrin di Meksiko (persentase kematian masing-masing 9.8 - 15.7% dan 8.7 – 45.2%) (Aponte et al. 2013). Dua isolat larva Ae. aegypti (Limon dan Puntarenas) telah resisten terhadap deltamethrin (RR50 = 81.48 dan 59.25) dan masih rentan terhadap cypermethrin (RR50 = 4.75) di Costa Rica (Bisset et al. 2013).

Sebelas isolat Ae. aegypti dari provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta telah resisten terhadap deltamethrin (persentase kematian < 85%) (Widiarti et al. 2011). Delapan kabupaten (Purworejo, Kebumen, Pekalongan, Demak, Wonosobo, Cilacap, Kudus, Klaten) yang diuji telah resisten kecuali isolat Banjarnegara masih toleran terhadap cypermethrin di Jawa Tengah tahun 2015 (Ikawati et al.

Status resistensi: rentan ( kematian > 97%), toleran (80 - 97%), resisten (< 80%)

**

LT50 = waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 50% sampel nyamuk dewasa, 95% Confident Interval (Cl)

LT95 = waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 95% sampel nyamuk dewasa, 95% Confident Interval (Cl) *** RR

50, = LT50,isolat lapangan / LT50 isolat Liverpool RR

24

Gambar 5 Distribusi status resistensi dari 14 kelurahan di Kota Sukabumi terhadap deltamethrin tahun 2015

Resistensi timbul karena adanya kemampuan serangga untuk bertahan hidup terhadap suatu dosis insektisida yang dalam keadaan normal dapat membunuh spesies serangga tersebut (WHO 2009). Penggunaan insektisida secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tindakan manusia dalam mengaplikasikan insektisida tanpa dilandasi oleh pengetahuan yang menyeluruh tentang insektisida memicu timbulnya spesies serangga yang resisten dan kemudian diturunkan (diwariskan) (IRAC 2006).

Perbedaan yang diamati pada hasil pengujian adalah nilai persentase kematian dengan nilai resistance ratio (RR). Isolat yang rentan dengan kriteria WHO (> 97% kematian) tidak selalu rentan jika dilihat pada nilai resistance ratio (RR) (RR < 5 kali lipat) dan juga 80 - 97% kematian toleran tidak selalu toleran pada tingkat RR (5 - 10). Namun, isolat yang resisten (< 80% kematian) memiliki hasil yang sama dengan nilai RR95 > 10. Ketidaksesuaian antara nilai persentase kematian dan RR disebabkan analisis probit menganggap adanya homogencity (keragaman data) pada populasi yang diuji, meskipun populasi lapangan biasanya heterogen (lokasi yang berbeda-beda) (Brogdon dan McAllister 1998).

Berdasarkan hasil pengujian resistensi dapat dibuktikan bahwa insektisida malathion, deltamethrin dan bendiocarb tidak efektif dalam mengendalikan Ae. aegypti. Penerapan organofosfat dan piretroid dan karbamat secara terus menerus dari waktu ke waktu dapat membuat populasi Ae. aegypti yang resisten.

Oleh sebab itu, alternatif lain dalam pengendalian vektor dapat dilakukan dengan cara pendekatan manajemen terintegrasi yang diharapkan dapat memperpanjang efektifitas insektisida. Penerapan manajemen terintegrasi lebih menitik beratkan pada pengurangan sumber penularan melalui sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (seperti: menggunakan Bacillus thuringiensis untuk mengurangi larva dan pengelolaan lingkungan) yang diharapkan dapat

STATUS RESISTENSI Ae. aegypti TERHADAP DELTAMETHRIN DI KOTA SUKABUMI TAHUN

2015