STATUS PENCEMARAN LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) DAN

KADMIUM (Cd) PADA SEDIMEN DI PERAIRAN DUMAI

BAGIAN BARAT, RIAU

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Status Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada Sedimen di Perairan Dumai bagian barat, Riau adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2015

SYAHMINAN. Status Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada Sedimen di Perairan Dumai bagian barat, Riau. Dibimbing oleh Etty Riani dan Syaiful Anwar.

Perairan Dumai bagian barat adalah bagian dari wilayah Perairan Laut Riau yang terletak pada kawasan Selat Rupat. Perairan ini berhubungan langsung dengan Selat Malaka yang memiliki aksebilitas tinggi baik lokal maupun internasional. Perairan Dumai bagian barat merupakan perairan estuari (terdapat Sungai Masjid dan Sungai Dumai) yang mendapat pengaruh dari daratan berupa masukan berbagai jenis limbah yang berasal dari kegiatan Kota Dumai dan sekitarnya, serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pesatnya perkembangan kawasan pesisir, perluasan wilayah dan pertumbuhan industri di Perairan Dumai bagian barat, seperti pembuangan limbah industri, domestik, pemukiman penduduk, perhubungan, pelabuhan, pelayaran lokal maupun internasional, diduga mengakibatkan bertambahnya beban pencemaran dan berdampak pada lingkungan.

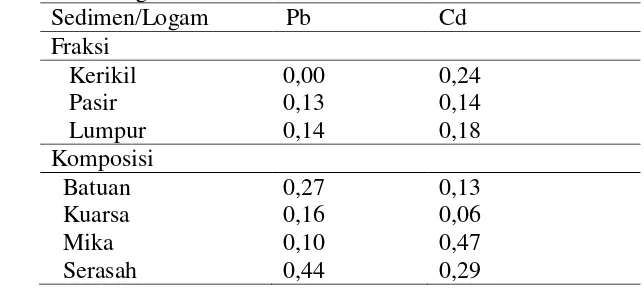

Tujuan dari penelitian adalah mengamati kualitas air Perairan Dumai bagian barat, menganalisis kandungan logam berat Pb dan Cd pada sedimen secara vertikal dan horizontal dan status pencemarannya, menganalisis fraksi dan komposisi sedimen secara vertikal dan horizontal serta korelasinya dengan logam berat Pb dan Cd. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Pengukuran kualitas air di lapang dan pengambilan sampel sedimen dilakukan pada sembilan titik sampling yang ditetapkan secara sengaja. Sampel sedimen pada tiap titik sampling dipisahkan menjadi tiga bagian (atas, tengah dan bawah) pada kedalaman 0-2cm, 9-11cm dan 18-20cm. Sampel kandungan logam berat pada sedimen dianalisis menggunakan metode spektrofotometri dan dihitung menggunakan rumus Yap et al (2002). Pengukuran kandungan bahan organik dilakukan dengan mengikuti prosedur Tech (1986). Prosedur analisis butiran sedimen untuk fraksi pasir dan kerikil digunakan metode pengayakan basah, untuk fraksi lumpur dianalisis dengan metode pipet yang merujuk pada (Rifardi 2008c). Analisis komposisi sedimen dilakukan pada lithogenous sediment dan biogenous sediment yang merujuk pada Rifardi (2008c).

Namun demikian, Perairan Dumai bagian barat berada pada kondisi normal dan di bawah standar baku mutu yang ditetapkan oleh beberapa negara, dengan konsentrasi rata-rata yaitu Pb 8,76 µg/g dan Cd 0,04 µg/g. Perbedaan kandungan logam antar lapisan sedimen di Perairan Dumai bagian barat tidak terlepas dari pengaruh pasang surut yang masuk dan keluar dari Selat Rupat. Tipe pasang surut di Peraian Dumai yaitu tipe pasang surut harian ganda (semidiurnal tides). Diduga proses oseanografi tersebut yang mendistribusikan logam ke perairan lain. Pasang surut yang terjadi di lingkungan laut membuat partikel sedimen akan berfluktuasi dan menentukan tinggi atau rendah, jauh dan dekatnya kecepatan sedimentasi termasuk kandungan organik.

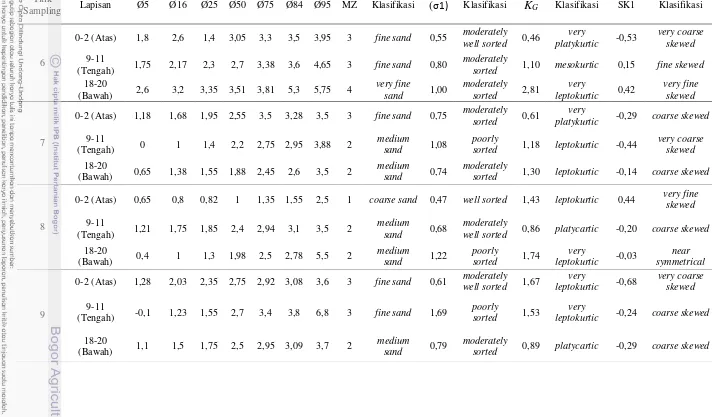

Hasil analisis fraksi sedimen menunjukkan bahwa fraksi pasir mendominasi pada keseluruhan lokasi penelitian. Persentase fraksi kerikil yang tertinggi terdapat pada titik sampling 7 (perbatasan Selat Malaka) lapisan tengah yaitu 2,51% dan terendah terdapat pada titik sampling 5 (alur pelayaran) lapisan atas yaitu 0,03%. Persentase pasir tertinggi terdapat pada titik sampling 5 lapisan atas yaitu 99,48%, dan terendah 78,83% terdapat pada titik sampling 6 (kawasan mangrove) lapisan bawah. Persentase lumpur yang tertinggi terdapat pada titik sampling 6 lapisan bawah yaitu 20,27%, dan terendah 0,19% terdapat pada titik sampling 8 (alur pelayaran Internasional) lapisan atas. Lapisan sedimen yang berada jauh dari lingkungan laut dapat berpindah melalui gerakan aktif pasang surut, gerakan arus dasar dan akan mengendapkannya kembali di lingkungan pantai.

Analisis komposisi sedimen didapatkan hasil bahwa jenis material penyusun sedimen pada tiap titik sampling relatif sama, tetapi dengan persentase yang berbeda-beda. Komposisi sedimen setiap lapisan pada masing-masing titik sampling tidak menunjukkan adanya kecenderungan perubahan yang signifikan. Komposisi sedimen lithogeneus fragmen batuan mendominasi di setiap lapisan dari titik sampling 1 hingga titik sampling 9. Fragmen batuan dengan persentase tertinggi berada pada titik sampling 8 lapisan 0-2 cm yaitu 70,4% dan terendah pada titik sampling 6 lapisan 9-11cm yaitu 57,2%. Tingginya persentase batuan diperkirakan berasal dari perairan daerah penelitian yang mengalami abrasi, kemudian partikel terbawa arus dan dibawa ke perairan, partikel yang dibawa akan mengendap di dasar perairan pada saat arus melemah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa di Perairan Dumai bagian barat terdapat logam berat timbal (Pb) dan kadmium (Cd) pada sedimen, meskipun kandungan logam berat belum melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Namun hal tersebut tetap berpotensi menimbulkan pencemaran jika terjadi secara terus menerus, dan terakumulasi pada sedimen. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan agar dapat meminimalisir terjadinya pencemaran di perairan tersebut, seperti monitoring, pembinaan dan penegakan hukum.

SYAHMINAN. Pollution Status of Lead (Pb) and Cadmium (Cd) in Sediment of Western Dumai Waters, Riau. Supervised by Etty Riani and Syaiful Anwar.

Western Dumai Waters is part of the Riau Sea Waters, located at the Rupat Strait, directly connected to the Malaca Strait, and has high accessibility both locally and internationally. Western Dumai Waters that also an estuarine waters (marked by Masjid River and Dumai River) is affected by the activities of the upland areas especially Dumai City, and the surrounding waters. Rapid development caused by urban and industrial expansion in these areas might increase pollution risk from disposal of both industrial and domestic waste of the upland, as well as from the activities on the water itself.

The objective of the present study was to determine water quality in Western Dumai Waters, to analyze the content of heavy metals (Pb and Cd) in sediment (vertically and horizontally) and determine the pollution status of Pb and Cd, to analyze sediment fractions and composition (vertically and horizontally) and their correlation with Pb and Cd content in the sediment. Purposive sampling was employed to take water samples at nine sampling sites. Five parameters were analyzed insitu for temperature, salinity, pH, flow rate, clarity. Gravity core technique was used to take sediment samples at each sampling point. Sample of sediment at each sampling point was separated into three sections (top, middle and bottom) in depth of 0-2cm, 9-11cm and 18-20cm. The content of heavy metals in sediments was analyzed using spectrophotometric methods. Organic matter was determined Loes on Ignitation method. Sediment particles for sand and gravel fractions were analyzed by sieving method while sludge fraction was analyzed by a pipette method. Analysis of sediment composition performed on lithogenous and biogenous was conducted by Rifardi (2008c) approach.

Based on the Decree of the Minister of Environment No. 51 2004 Annex III; the general condition of Western Dumai Waters can still support the life activity of marine organisms in the waters. The concentration of heavy metals (Pb and Cd) in the sampled sediments in nine sampling points was as follows. For Pb the highest concentration vertically was on the top layer (9,08 μg/g) and the lowest was the middle layer (8,40μg/g). And for Cd, the highest concentration was contained in the middle and the bottom layers (0,05μg/g), and the lowest in the top layer (0,04μg/g). Horizontally for Pb, sampling point 8 contained the highest

concentration (12,69μg/g), while sampling point 1 contained the lowest concentration (5,16 μg/g). On the other hand for Cd, sampling points 1 contained

the highest (0,10μg/g) and the sampling points 3, 6 and 9 lowest (0,02μg/g) concentrations. The concentration status of pollution for each Pb and Cd is

8,76μg/g and 0,04 μg/g. Thus Dumai Western Waters can be tolerance for

organism in the sediment.

the lowest in the top layer of sampling point 5 (shipping lanes) (0,03%). The highest percentage of sludge was contained in the bottom layer of sampling point 6 (20,27%), and the lowest was 0,19% contained in the top layer of sampling point 8 (International shipping channel). Sediment layers that are far away from the marine environment could be transferred via the active tidal movement, base flow and would be brought back to coastal (beach) environment by precipitation. Sediment composition analysis showed that the type of material making up the sediment at each sampling point was relatively the same, but with different percentages. The composition of each layer of sediment at each sampling point does not indicate any trend of significant change. Llithogeneus sedimentary rock fragments dominate in every sediment layer of the sampling points (from sampling point 1 to sampling point 9). Rock fragments with the highest percentage was at the sampling point 8 layer 0-2 cm (70,4%) and the lowest at the sampling point 6 layer 9-11cm (57,2%). The high percentage of rock was thought to originate from the waters of the study area which were experiencing abrasion, then the particles were swept away and taken to the water and particles that were carried settled at the bottom sea during lower flows.

Results of this study showed that Western Dumai Waters contained heavy metals lead (Pb) and cadmium (Cd) in the sediment although the content does not exceed the quality standards. Since rapid development in the upland areas and increasing activities on the waters still progressing, pollution risk should be consider carefully. Therefore, it is necessary to practice sustainable management (e.g. through monitoring, supervision and law enforcement) in order to minimize the occurrence of pollution in these waters.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

STATUS PENCEMARAN LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) DAN

KADMIUM (Cd) PADA SEDIMEN DI PERAIRAN DUMAI

BAGIAN BARAT, RIAU

SYAHMINAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Status Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd ) pada Sedimen di Perairan Dumai Bagian Barat, Riau

Nama : Syahminan NIM : P052130371

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Etty Riani, MS Dr Ir Syaiful Anwar, M Sc

Ketua Anggota

Diketahui oleh

Tanggal Ujian: 31 Agustus 2015 Tanggal Lulus:

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, M Sc Agr Ketua Program Studi

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Tema yang dipilih dalam tesis ini ialah pencemaran logam pada sedimen, dengan judul Status Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada Sedimen di Perairan Dumai bagian barat, Riau.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Ir. Etty Riani, MS dan Bapak Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi pengetahuan dan saran dalam penulisan tesis ini. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ayahanda (Bapak H. Abdul Hamid Yunan) beserta Ibunda (Ibu Hj. Nurhayani), BPPDN DIKTI, Saudari Dewi Ariana, dan pihak terkait lainnya yang telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga tesis ini mampu memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembacanya.

Bogor, Oktober 2015

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 4

2 TINJAUAN PUSTAKA 5

Pencemaran Laut Oleh Logam Berat 5

Karakteristik Logam Berat 6

Sumber Logam Berat di Perairan 7

Pengaruh Logam Berat terhadap Organisme Perairan 8

Pengaruh Logam Berat terhadap Manusia 9

Mekanisme dan Pengelompokan berdasarkan Daya Racun 9

Logam Plumbum (Pb) 10

Logam Kadmium (Cd) 11

Bahan Organik Sedimen 12

Sedimen 14

Ukuran Partikel Sedimen 16

Komposisi Sedimen 17

3 METODE 18

Waktu dan Lokasi Penelitian 18

Bahan dan Alat 18

Metode Penelitian 18

Penetapan Lokasi Sampling 19

Pengambilan dan Penanganan Sampel Sedimen 20

Pengukuran Parameter Kualitas Perairan 20

Analisis Sampel Sedimen 20

Analisis Logam Berat pada Sedimen 20

Larutan Blanko 21

Pembuatan Larutan Standar 21

Kandungan Total Logam Berat 21

Perhitungan Kandungan Logam Berat 21

Analisis Kandungan Bahan Organik 22

Analisis Fraksi Sedimen 22

Analisis Komposisi Sedimen (Butiran Sedimen) 23

Analisis Data 23

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 24

Kondisi Umum Perairan Dumai bagian barat 24

Distribusi Kandungan Logam Pb dan Cd pada Sedimen secara Vertikal 24 Distribusi Kandungan Logam Pb dan Cd pada Sedimen secara Horizontal 26 Hubungan Kandungan Bahan Organik dengan Logam Pb dan Cd di Sedimen 28

Rekomendasi dan Pengelolaan Pencemaran 42

Pemantauan (Monitoring) 42

Pembinaan dan Penegakan Hukum 43

5 SIMPULAN DAN SARAN 44

Simpulan 44

Saran 44

DAFTAR PUSTAKA 45

LAMPIRAN 52

DAFTAR TABEL

1 Konsentrasi ion logam (mg/L) yang mematikan biota laut

dalam 96 jam 10

2 Standar baku mutu logam berat Pb dan Cd pada sedimen 23 3 Parameter kualitas air di Perairan Dumai bagian barat 24 4 Rata-rata kandungan logam berdasarkan lapisan 26

5 Rata-rata logam berdasarkan titik sampling 27

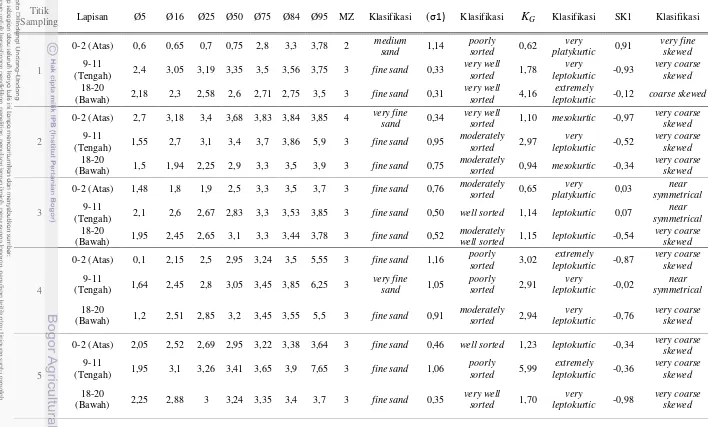

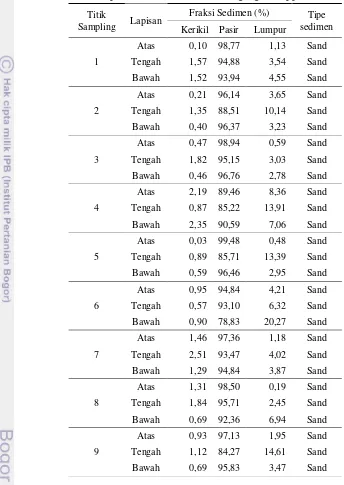

6 Persentase rata-rata kandungan bahan organik sedimen 29 7 Fraksi dan klasifikasi sedimen Perairan Dumai bagian barat 33 8 Tipe sedimen berdasarkan segitiga Sheppard (1954) 35 9 Komposisi sedimen Perairan Dumai bagian barat 37 10 Standar baku mutu logam berat Pb dan Cd pada sedimen di

beberapa negara 40

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pikir penelitian 3

2 Segitiga Sheppard 16

3 Lokasi penelitian Perairan Dumai bagian barat 18 4 Lokasi titik sampling Perairan Dumai bagian barat 19

5 Potongan sampel sedimen yang dianalisis 20

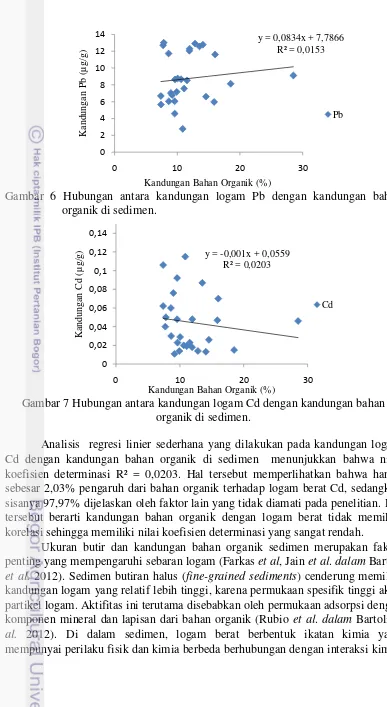

6 Hubungan antara kandungan logam Pb dengan kandungan

bahan organik di sedimen 30

7 Hubungan antara kandungan logam Cd dengan kandungan

bahan organik di sedimen 30

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil analisis logam Pb 53

2 Hasil analisis logam Cd 55

3 Ilustrasi pergerakan pola arus pasang surut di Selat Rupat 57

4 Foto-foto lokasi titik sampling 58

5 Kondisi dan aktifitas di sekitar Perairan Dumai bagian barat 60 6 Komposisi lithogenous dan biogenous di Perairan Dumai

bagian barat 61

7 Standar baku mutu ANZECC 62

8 Standar baku mutu Belanda 63

9 Standar baku mutu NOAA 64

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perairan Dumai bagian barat adalah bagian dari wilayah Perairan Laut Riau yang terletak pada kawasan Selat Rupat. Perairan ini berhubungan langsung dengan Selat Malaka yang memiliki aksebilitas tinggi baik lokal maupun internasional. Perairan Dumai bagian barat merupakan perairan estuari (terdapat Sungai Masjid dan Sungai Dumai) yang mendapat pengaruh dari daratan berupa masukan berbagai jenis limbah yang berasal dari kegiatan Kota Dumai dan sekitarnya, serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pesatnya perkembangan kawasan pesisir, perluasan wilayah dan pertumbuhan industri di Perairan Dumai bagian barat, seperti pembuangan limbah industri, domestik, pemukiman penduduk, perhubungan, pelabuhan, pelayaran lokal maupun internasional, diduga mengakibatkan bertambahnya beban pencemaran dan berdampak pada lingkungan.

Happy et al. (2012) mengatakan bahwa perkembangan suatu daerah akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Apabila perkembangan daerah tidak direncanakan dengan baik, maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas perairan, diantaranya peningkatan buangan limbah yang membahayakan bagi makhluk hidup dan lingkungan. Salah satu jenis limbah yang terbuang ke lingkungan laut adalah limbah yang mengandung logam berat (Riani 2012; Riani et al. 2014 dan Riani 2015). Keberadaan logam berat di perairan laut dapat berasal dari berbagai macam jenis industri, pertambangan, rumah tangga dan limbah pertanian (Clark 1986). Safitri et al. (2009) mengatakan bahwa kandungan logam berat di Teluk Bayur diduga berasal dari industri baja, percetakan dan tinta cetak, logam dan kawat, PVC plastik, cat, minyak, baterai kering dan aki, serta gelas keramik dan ubin.

Aktivitas manusia di darat dapat berasal dari limbah perkotaan, rumah tangga/domestik, pertambangan, pertanian, dan perindustrian. Aktivitas manusia di laut dapat berasal dari pembuangan sampah domestik, pembuangan air ballast kapal, pengangkutan minyak oleh tanker dan penambangan logam berat oleh industri di laut (Amin et al. 2011). Industri pada umumnya banyak menggunakan bahan yang mengandung logam berat sebagai bahan baku, bahan tambahan maupun katalis (Abdulloh et al. 2012). Peningkatan kadar logam berat di perairan laut akan mengakibatkan logam berat menjadi racun bagi organisme laut, begitu pula halnya dengan logam esensial (Agustina 2010 dan Riani 2012). Logam berat dapat terakumulasi pada tumbuhan (Mulyani et al. 2012) maupun biota (Arifin 2011; Ali et al. 2010; Riani 2012; Riani et al. 2014; Riani 2015) melalui biomagnifikasi dan proses absorpsi (Riani 2012), serta terakumulasi pada sedimen melalui proses gravitasi (Gomez-Paraa et al. 2000; Rifardi 2008a; Amin et al. 2005b).

bahan pencemar non organik umumnya tidak larut dalam air dan mengendap didasar perairan. Bahan pencemar terlarut yang mencapai dasar perairan dapat diadsorpsi oleh sedimen. Kemampuan adsorpsi tergantung pada ukuran butir sedimen. Semakin halus butiran sedimen dasar perairan, semakin kuat daya adsorpsi dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil pemantauan kondisi fisik di sekitar Perairan Laut Kota Dumai, bahwa perairan tersebut mengalami tekanan ekologis yang berdampak pada menurunnya kualitas perairan. Hal ini ditandai dengan adanya abrasi di pinggiran Pantai Dumai, buangan limbah industri pengolahan minyak mentah yang diduga mengandung logam berat Pb dan Cd, tingginya kandungan bahan organik dan sedimentasi (Syahminan et al. 2011; Fidiatur et al. 2011; Rifardi et al. 2012). Tingginya sedimentasi di suatu perairan (hilir), menggambarkan buruknya aktifitas dari daratan (hulu). Kondisi tersebut semakin buruk jika bahan organik tidak mampu lagi mengikat partikel sedimen yang mengandung bahan pencemar seperti logam berat Pb dan Cd (Maruya et al. 2015). Ukuran butir dan kandungan bahan organik sedimen merupakan faktor penting yang mempengaruhi sebaran logam (Bartoli et al. 2012). Akibatnya, logam berat Pb dan Cd akan tersebar luas ke perairan dan menjadi pollutant yang dapat membahayakan kehidupan akuatik, organisme perairan dan berdampak serius bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya (Tarique et al. 2012).

Kemajuan teknologi, kebutuhan data dan informasi mengenai perairan laut dan aktifitas disekitarnya, membuat sedimen menjadi salah satu objek penelitian yang dianggap penting untuk memperoleh informasi mengenai pencemaran logam berat, fraksi dan komposisi sedimen. Khususnya di Perairan Dumai bagian barat dan pada umumnya Indonesia. Namun demikian, Indonesia hingga saat ini masih terbatas mengenai informasi sedimen laut dan belum memiliki baku mutu logam berat di sedimen. Baku mutu logam berat di sedimen yang digunakan mengacu kepada beberapa negara, seperti Australia, Kanada dan Belanda. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pencemaran logam berat di sedimen khususnya pada logam Pb dan Cd di Perairan Dumai bagian barat.

Perumusan Masalah

Hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya, masih terbatas pada sebaran fraksi dan komposisi sedimen secara horizontal, distribusi logam berat pada sedimen yang dianalisis secara horizontal dan konsentrasi logam pada biota tertentu. Keberadaan logam berat di perairan tersebar luas secara merata, baik secara horizontal maupun vertikal melalui proses-proses kimia, fisika dan biologi (Bartoli et al. 2012). Oleh sebab itu, untuk mendapatkan informasi status pencemaran dan sedimentasi di Perairan Dumai bagian barat, perlu dilakukan pengamatan tentang kondisi umum kualitas air perairan pada saat melakukan penelitian, menganalisis logam berat Pb dan Cd di sedimen secara vertikal dan horizontal sehingga didapatkan status pencemaran logam Pb dan Cd pada sedimen, menganalisis komposisi dan fraksi sedimen yang mendominasi di wilayah Perairan Dumai bagian barat dan korelasinya dengan logam berat. Hasil dari pemikiran tersebut digambarkan secara ringkas pada kerangka pikir penelitian yang terdapat pada Gambar 1.

Berdasarkan analisis pemikiran yang ada, terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Apakah kualitas air Perairan Dumai bagian barat masih dalam kondisi baik? 2. Apakah Perairan Dumai bagian barat telah tercemar logam berat Pb dan Cd

secara vertikal dan horizontal?

3. Fraksi dan komposisi sedimen apa saja yang mendominasi, dan kaitannya dengan logam berat Pb dan Cd pada sedimen?

Perindustrian n

Pemukiman Pelayaran

Masukan bahan pencemar ke perairan

Lokal Internasional

Organik Anorganik

Dilusi/pengenceran Gravitasi/pengendapan

Sedimen Pertanian

Mikro Makro

Analisis secara vertikal dan horizontal

Status pencemaran logam berat Pb dan Cd pada sedimen di Perairan Dumaibagian barat Provinsi Riau

Pengelolaan pencemaran Kota Dumai

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengamati kondisi umum kualitas air Perairan Dumai bagian barat.

2. Menganalisis kandungan logam berat Pb dan Cd pada sedimen secara vertikal dan horizontal dari sembilan titik sampling dan status pencemarannya.

3. Menganalisis fraksi dan komposisi sedimen secara vertikal dan horizontal serta korelasinya dengan logam berat Pb dan Cd pada sedimen.

Manfaat Penelitian

2 TINJAUAN PUSTAKA

Pencemaran Laut oleh Logam Berat

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.02/Men.KLH/I/l988, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam laut oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air laut turun sampai tingkat tertentu yang mengakibatkan laut menjadi kurang/tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Pencemaran laut oleh Clark (2003) diartikan sebagai adanya kotoran atau hasil buangan aktivitas makhluk hidup yang masuk ke daerah laut. Sumber dari pencemaran laut tersebut antara lain adalah tumpahan minyak, sisa damparan amunisi perang, buangan dan proses di kapal, buangan industri ke laut, proses pengeboran minyak di laut, buangan sampah dari transportasi darat melalui sungai, emisi transportasi laut dan buangan pestisida dari pertanian.

Palar (1994) mendefinisikan bahwa pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran tatanan bentuk dari bentuk asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat dari masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan. Polutan mempunyai daya racun yang dapat membuat buruk keadaan dari kondisi aslinya, sehingga memicu terjadinya pencemaran. Notohadiprawiro (1995) mengatakan bahwa Pencemaran logam berat Pb dan Cd merupakan salah satu dari berbagai macam pencemaran logam berat yang banyak terdapat di kota-kota besar. Logam Pb dan Cd dapat masuk perairan secara alamiah yaitu dengan pengkristalan, di udara dengan bantuan air hujan dan dari aktivitas manusia seperti melalui limbah industri yang berkaitan dengan Pb dan Cd. Sumber Pb di lingkungan yang paling utama adalah gas buangan kendaraan bermotor. Sumber Cd banyak terdapat dalam industri pencelupan, fotografi dan elektroplating.

Secara langsung maupun tidak langsung, perairan sudah sejak lama diketahui sebagai terminal buangan limbah dari berbagai kehidupan manusia salah satunya logam berat. Logam berat yang lebih dominan sebagai penyumbang pencemaran di laut adalah limbah industri. Karena senyawa atau unsur logam berat ini digunakan dalam industri sebagai bahan baku, bahan tambahan maupun katalis. Meskipun metode tersebut cukup efektif, pada akhir reaksi katalis-katalis yang digunakan tidak dapat diperoleh kembali (unrecoverable) karena larut dalam air pada saat pemurnian biodiesel dan terbuang sebagai limbah sehingga berpotensi mencemari lingkungan perairan (Abdulloh et al. 2012). Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya karena logam berat ini tidak dapat dihancurkan (non degradable) oleh organisme di perairan yang membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik secara absorbsi dan kombinasi selanjutnya mengendap di dasar perairan (sedimen) (Nybakken 1988).

Karakteristik Logam Berat

Secara alami logam berat terdapat di seluruh alam, namun dalam kadar yang sangat rendah. Asal masuknya unsur logam berat kedalam perairan secara alami dibagi tiga, yaitu (a) berasal dari pantai termasuk sungai-sungai serta hasil pengikisan oleh gelombang dan pelapukan batuan, (b) berasal dari lautan akibat aktivitas vulkanik yang berada di dalam laut, dan (c) berasal dari atmosfir dalam bentuk partikel atau debu yang jatuh ke dalam laut (Bryan 1976). Konsentrasi unsur logam berat pada air laut berkisar antara 10-5–10-2 ppm. Pada kondisi ini, logam berat dibutuhkan oleh organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Konsentrasi ini akan meningkat bila limbah perkotaan, pertanian dan perindustrian yang banyak mengandung logam berat masuk ke dalam perairan laut dan mengendap ke dasar perairan yang pada akhirnya menjadi racun bagi organisme laut (Hawker dan Connell 1992).

Menurut Rahman (2005) yang dimaksud dengan logam berat adalah unsur-unsur dengan nomor atom 22 sampai 92 dan terletak pada periode 3 sampai 7 dalam sistem periodic. Unsur logam berat adalah unsur yang mempunyai densitas lebih dari 5 g/cm3. Hg mempunyai densitas 13,55 g/cm3. Diantara semua unsur logam berat, Hg menduduki urutan pertama dalam hal sifat racun, dibandingkan dengan logam berat lainnya, kemudian diikuti oleh logam berat antara lain Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn, Zn. periode 3-7 dalam susunan berkala (Waldichuk 1974).

Pada air laut, logam berat dapat berada dalam beberapa bentuk senyawa. Oleh karena air laut mengandung klorida (Cl) yang sangat tinggi (kurang lebih 19000 ppm) dan bersifat basa (pH lebih besar dari 7), maka senyawa logam dalam air laut umumnya berbentuk kompleks dengan klorida dan hidroksida. Logam berat dalam air cenderung membentuk suatu ikatan sehingga akan mengendap ke dasar perairan (Waldichuk 1974). Selanjutnya Chester (1990) menambahkan bahwa logam berat dalam perairan laut dapat mengendap ke dasar perairan karena senyawa sulfitnya sukar larut.

Logam berat yang terlarut dalam badan perairan pada kosentrasi tertentu akan berubah fungsi menjadi sumber racun bagi perairan. Meskipun daya racun yang dihasilkan oleh suatu jenis logam berat tidak sama, namun kehancuran dari suatu kelompok dapat menjadi terputusnya satu mata rantai kehidupan. Pada tingkat selanjutnya keadaan tersebut tentu saja dapat menghancurkan suatu tatanan kehidupan. Pada tingkat selanjutnya keadaan tersebut tentu saja dapat menghancurkan suatu tatanan ekosistem (Palar 2004; Riani 2012).

pada hewan air yang memiliki reseptor logam dan bersifat toksik bagi tubuh hewan air tesebut, dan bahkan dapat mematikan individu yang bersifat sensitif.

Menurut Yu et al. (2011), logam di sedimen bisa berada dalam berbagai bentuk dan perikatan, antara lain, sebagai ion bebas dan berikatan dengan karbonat, dan disebut juga sebagai logam yang sangat labil sehingga mudah lepas ke perairan serta mudah diserap oleh organisme (bioavailable). Logam juga bisa berikatan dengan oksida Fe/Mn dan disebut sebagai bentuk yang dapat tereduksi (reducible). Perikatan dengan bahan organik serta sulfida juga bisa menghasilkan logam dalam bentuk yang mudah teroksidasi (oxidizable). Logam dalam bentuk perikatan yang kuat dengan struktur kristal mineral di sedimen disebut bentuk residual.

Sumber Logam Berat di Perairan

Logam berat yang masuk ke perairan dan sumber-sumber seperti melalui buangan limbah industri dan rumah tangga akan terikat pada padatan tersuspensi dan pada akhirnya akan mengendap ke sedimen dasar perairan (Gomez-Paraa et al. 2000). Amin dan Nurrachmi (2005) mengatakan bahwa konsentrasi logam berat pada fraksi halus lebih tinggi dari fraksi kasar. Pada penelitian Zhu et al. dalam Amin (2007) di Danau Dongping China, juga menyatakan bahwa konsentrasi logam berat tidak selalu terdapat pada partikel yang lebih kecil. Jumlah dari jenis logam berat yang terdapat dalam limbah industri tergantung dari jenis industri yang terdapat pada suatu daerah, dimana dapat diduga jenis pencemaran logam berat yang mungkin terjadi. Banyaknya masukan logam berat dalam sedimen terdapat di daerah galangan kapal/dock yard, pelabuhan kapal, dan daerah pembuangan karena logam berat akan mengendap dan terakumulasi dalam sedimen.

Logam berat yang semula terlarut dalam air sungai diadsorbsi oleh partikel halus (suspended solid) dan oleh aliran air sungai dibawa ke muara. Air sungai bertemu dengan arus pasang di muara sungai, sehingga partikel halus tersebut mengendap di muara sungai. Hal inilah yang menyebabkan kadar logam berat dalam sedimen muara lebih tinggi dari laut lepas. Pada umumnya muara sungai mengalami proses sedimentasi, dimana logam yang sukar larut mengalami proses pengenceran yang berada di kolom air lama kelamaan akan turun ke dasar dan mengendap dalam sedimen. Kadar logam yang cukup tinggi dapat dilihat dari nilai pH yang bersifat basa (pH = 7,40-8,59) di lokasi tempat logam tersebut sukar larut dan mengendap ke dasar perairan (Hutagalung 1997).

Pengaruh Logam Berat terhadap Organisme Perairan

Unsur-unsur logam berat dapat masuk ke dalam tubuh organisme laut melalui rantai makanan, insang, dan difusi melalui permukaan kulit. Logam berat dapat mengumpul dalam tubuh organisme dan akan tetap tinggal dalam tubuh pada waktu yang lama sebagai racun yang terakumulasi (Palar 2004). Menurut Amin et al. (2005), pencemaran logam berat terhadap lingkungan laut berhubungan erat dengan penggunaan logam oleh manusia, yang esensial maupun non esensial yang secara alami selalu ditemukan dalam lingkungan laut, namun pada umumnya kadarnya masih di bawah nilai ambang yang membahayakan kehidupan organisme. Pengaruh aktivitas manusia melalui pembuangan limbah mengakibatkan meningkatnya kadar logam berat di lingkungan laut yang akan merusak lingkungan dan kehidupan organisme laut, bahkan menjadi bumerang bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Peningkatan kadar logam berat dalam air laut akan mengakibatkan logam berat yang semula dibutuhkan untuk berbagai proses metabolisme akan berubah menjadi racun bagi organisme laut. Selain berubah menjadi racun logam berat yang akan terakumulasi dalam sedimen dan biota melalui proses gravitasi, biokonsentrasi, bioakumulasi dan biomagnifikasi oleh biota laut. Peningkatan kadar logam berat dalam air laut yang terus berlangsung akan diikuti oleh peningkatan kadar logam berat dalam tubuh biota yang berada dalam lingkungan tersebut (Hutagalung 1997).

Logam berat dapat dipandang sebagai racun apabila logam-logam berat tersebut merugikan pertumbuhan atau metabolisme sel, bila logam berat tersebut berada di atas konsentrasi yang diperkenankan (Hutagalung 1991). Menurut Thoha (1991), bahan pencemar yang masuk ke dalam perairan akan mengakibatkan terganggunya biota yang hidup didalamnya, sehingga mengganggu rantai makanan dalam perairan tersebut. Terputusnya salah satu rantai makanan dapat menyebabkan beberapa jenis biota tidak hidup normal. Hal itu terjadi jika beban pencemar yang masuk ke perairan telah melibihi baku mutu. Palar (2004) mengemukakan bahwa logam berat dapat mengumpul dalam tubuh organisme dan akan tetap tinggal dalam tubuh pada waktu yang lama sebagai racun yang terakumulasi. Akumulasi logam dalam tubuh makhluk hidup dapat merusak sistem organ tubuh, mengakibatkan cacat bahkan hingga kematian.

Pengaruh Logam Berat terhadap Manusia

Selain pengaruh negatif toksitas logam berat, yang paling penting dan menjadi perhatian utama adalah akibatnya terhadap manusia. Beberapa kasus keracunan logam pada manusia telah banyak dilaporkan, sehingga ada nama khusus terhadap keracunan logam tertentu, misalnya di negara Jepang, yaitu: "minamata disease" karena keracunan metil merkuri, “itai-itai disease" karena keracunan Cd. Keracunan akut dari logam berbahaya tersebut biasanya terjadi pada orang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung logam atau karena pengaruh pemberian obat. Hal tersebut biasanya terjadi pada kelompok orang tertentu atau perorangan. Tetapi pada keracunan kronis yang disebabkan oleh orang yang mengkonsumsi logam dalam jumlah sedikit tetapi berlangsung lama, biasanya terjadi dalam komunitas atau penduduk yang tinggal dalam suatu lingkungan yang tercemar (Darmono 2001).

Logam berat secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan manusia, seperti Pb dapat mengakibatkan penghambatan sistem pembentukan hemoglobin (Hb) sehingga menyebabkan anemia, tergantung sistem syaraf pusat dan tepi, sistem ginjal, sistem reproduksi, idiot pada anak-anak, sawan (epilepsi), cacat rangka dan merusak sel-sel somatik (Darmono, 2001). Walaupun jumlah Pb yang diserap oleh tubuh hanya sedikit, logam ini ternyata menjadi sangat berbahaya. Hal ini disebabkan senyawa-senyawa Pb dapat memberikan efek racun terhadap banyak organ yang terdapat dalam tubuh (Palar 2004).

Mekanisme dan Pengelompokan Berdasarkan Daya Racun

Mekanisme keracunan logam berat pada konsumer terjadi melalui proses sebagai berikut (Riani 2012):

1. Memblokir atau menghalangi kerja gugus fungsi biomolekul yang esensial untuk proses biologi, seperti protein dan enzim.

2. Menggantikan ion-ion logam esensial yang terdapat dalam molekul terkait. 3. Mengadakan modifikasi atau perubahan bentuk gugus aktif yang dimiliki oleh

biomolekul.

Selanjutnya, dijelaskan pengelompokan berdasarkan urutan daya racun adalah sebagai berikut:

A. Kelas B : sangat beracun : Hg, Pb, Cd, Sn, Cu

1. Paling efektif untuk berikatan dengan gugus sulfihidril (-SH) 2. Dapat menggantikan posisi ion logam antara

– Bersama dengan logam antara dapat larut dengan lemak: mampu melakukan penetrasi pada membran sel, sehingga ion logam dapat terakumulasi (misalnya, Hg, Pb, Sn)

– Dalam metallo protein menunjukkan reaksi redoks, misalnya: Cu2+ Cu+

B. Kelas antara : daya racun sedang : Ni, Zn C. Kelas A : Daya racun rendah : Mg

Urutan toksisitas logam dapat digambarkan urutan seperti berikut : 1. Daftar urutan tinggi ke rendah

2. Pengaruh terhadap aktivitas enzim Cd2+> Pb2+> Zn2+> Hg2+> Cu2+

3. Aktifitas enzim alpha-glycerophosphat dehydrogenase (jaringan ikan) Hg2+>Cd2+> Zn2+> Pb2+> Ni2+> Co2+

Biota laut pada umumnya membutuhkan waktu dalam proses mengakumulasi logam ke dalam tubuhnya hingga menimbulkan kematian. Biota laut seperti ikan, krustasea dan moluska memiliki perbedaan dalam mengakumulasi logam dalam waktu 96 jam. Konsentrasi penyerapan ion logam terhadap biota laut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Konsentrasi ion logam (mg/L) yang mematikan biota laut dalam 96 jam LC50

Jenis logam berat Jenis hewan laut

Ikan Krustasea Moluska

Cd 22-55 0.015-47 2.2-35

Cr 91.00 10.00 14-105

Cu 2.5-3.5 0.17-100 0.14-105

Hg 0.23-0.8 0.005-0.5 -

Ni 350.00 6-47 0.058-32

Pb 188.00 - 72-320

Zn 60.00 0.5-50 10-50

Sumber : Jackim et al. (1970); Bryan (1976); Reisch et al. (1979).

Logam Plumbum (Pb)

Timah hitam atau timbal dilambangkan dengan Pb (Plumbum), dalam sistem periodik, menduduki tempat dengan nomor atom 82 dan berat atom 207,19 g. Timbal dalam bentuk larutan ion Pb2+ pada kondisi yang tepat akan berubah menjadi senyawa alkil-lead. Bahan-bahan timbal sulfida dapat juga terbentuk di bawah kondisi anaerobik pada sedimen. Di perairan, Pb mempunyai dua bentuk keadaan oksidasi Pb2+dengan bentuk utama di lingkungan laut adalah Pb2+ (Palar 2004).

Agustina (2010), menyatakan bahwa timbal banyak digunakan untuk berbagai keperluan karena sifat-sifatnya antara lain: (1) Titik cair rendah sehingga jika digunakan dalam bentuk cair, maka akan membutuhkan teknik sederhana dan murah; (2) Timbal merupakan logam berat yang lunak sehingga mudah diubah keberbagai bentuk; (3) Sifat kimia timbal menyebabkan logam berat ini dapat berfungsi sebagai lapisan pelindung, jika kontak dengan udara lembab; (4) Timbal dapat membentuk alloy dengan logam lain dan alloy yang terbentuk mempunyai sifat berbeda dengan timbal yang murni; (5) Densitas timbal lebih tinggi dibandingkan dengan logam lain, kecuali dengan emas dan merkuri. Apabila Pb dalam badan perairan melebihi konsentrasi yang semestinya, dapat mengakibatkan kematian biota laut.

kontak antara air dengan tanah atau udara tercemar timbal, air yang tercemar oleh menyebutkan bahwa kadar Pb secara alami dapat ditemukan dalam bebatuan sekitar 13 mg/kg. Khusus Pb yang tercampur dengan batu fosfat dan terdapat di dalam batu pasir (sand stone) kadarnya lebih besar yaitu 100 mg/kg. Pb yang terdapat di tanah berkadar 5 - 25 mg/kg dan di air bawah tanah (ground water) berkisar antara 1- 60 μg/liter. Secara alami Pb juga ditemukan di air permukaan. Kadar Pb pada air telaga dan sungai adalah sebesar 1 -10 μg/liter. Dalam air laut kadar Pb lebih rendah dari dalam air tawar. Laut bermuda yang dikatakan terbebas

dari pencemaran mengandung Pb sekitar 0,07 μg/liter. Kandungan Pb dalam air

danau dan sungai di USA berkisar antara 1-10 μg/liter.

Logam berat Pb yang berasal dari tambang dapat berubah menjadi PbS (golena), PbCO3 (cerusite) dan PbSO4 (anglesite) dan ternyata golena merupakan sumber utama Pb yang berasal dari tambang. Logam berat Pb yang berasal dari tambang tersebut bercampur dengan Zn (seng) dengan kontribusi 70%, kandungan Pb murni sekitar 20% dan sisanya 10% terdiri dari campuran seng (Zn) dan tembaga (Cu) (Mukono 2006). Kadmium memang ditemukan dalam jumlah yang relatif sedikit namun tingkat toksisitas yang sangat tinggi karena masuk dalam logam berat (Bunce 1994; Fergusson 1990). Seluruh logam berat muncul secara alami di lingkungan yang dihasilkan dari buangan industri dengan jumlah yang makin hari makin meningkat. Berdasarkan pendapat dari Kovacs (1992). Logam yang mempunyai kontribusi toksisitas di dalam air adalah timbal, kadmium, merkuri, dan aluminium. Sumber dari logam berat timbal, kadmium, dan merkuri dalam air, baik yang berupa larutan atau pun padatan sering ditemukan di balik batu, ditemukan dalam bentuk sulfida yang berasal dari limbah/buangan industri yang terkontaminasi, lindi dari secure landfill yang tidak terkendali, kegiatan pertambangan yang buruk, dan kebocoran pada kolam penampungan limbah (Bunce 1994).

Logam Kadmium (Cd)

Karakteristik Logam Cd seperti logam aluminium, tahan panas, tahan terhadap korosi. Cd digunakan untuk elektrolisis, bahan pigmen untuk industri cat, enamel dan plastik. Logam Cd biasanya selalu dalam bentuk campuran dengan logam lain terutama dalam pertambangan timah hitam dan seng (Darmono 2001). Logam Cd didapat bersama-sama Zn, Cu, Pb, dalam jumlah yang kecil. Cd didapat pada industri alloy, pemurnian Zn, pestisida, dan lain-lain (Palar 2004). Rata-rata kadar kadmium alamiah di kerak bumi sebesar 0,1-0,5 ppm. Mohiuddin et al. (2010) mengatakan kadar rerata Cd yang terdapat pada lapisan permukaan bumi yaitu 0,2 ppm.

Logam Cd mempunyai penyebaran yang sangat luas di alam. Berdasarkan sifat-sifat fisiknya, Cd merupakan logam yang lunak. Logam ini akan kehilangan kilapnya bila berada dalam udara yang basah atau lembab serta cepat akan mengalami kerusakan bila dikenai uap amoniak (NH3) dan sulfur hidroksida (SO2). Berdasarkan pada sifat kimianya, logam Cd di dalam persenyawaan yang dibentuknya umumnya mempunyai bilangan valensi 2+, sangat sedikit yang mempunyai bilangan valensi 1+. Bila dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ion OH, ion-ion Cd2+akan mengalami proses pengendapan. Endapan yang terbentuk dari ion-ion Cd2+ dalam larutan OH biasanya dalam bentuk senyawa terhidrasi yang berwarna putih (Palar 2004).

Cd bersifat toksik terhadap organisme bahkan pada konsentrasi rendah, karena waktu paruh logam yang panjang. Waktu paruh (t1/2) atau half life merupakan waktu yang dibutuhkan untuk setengah jumlah awal zat menghilang ketika diubah menjadi kimia lain oleh bakteri, jamur, sinar matahari atau proses kimia. Logam Cd sangat berbahaya tidak hanya karena dengan mudah menembus sel melalui mekanisme transportasi tapi juga tereliminasi sangat lambat, karena tidak rentan terhadap degradasi bakteri atau detoksifikasi. Cd merupakan logam non-esensial yang secara fisiologis tidak ada pada organisme. Cd bersifat ireversibel terakumulasi dalam sel, berinteraksi dengan komponen seluler dan molekuler target. Toksisitas Cd mengakibatkan penyumbatan fosforilasi oksidatif, deplesi glutation dan penghambatan aktivitas antioksi dan enzimatik, produksi ROS, kerusakan DNA dan menghambat mekanisme perbaikan relatif, dan juga untuk reduksi umum sintesis protein meningkatkan protein stress (HSPs) (Chiarelli et al. 2012).

Hutagalung dan Hamidah (1982), menyatakan bahwa Cd masuk ke dalam air dari sumber yang berasal dari industri. Air sungai dan irigasi untuk pertanian yang mengandung kadmium akan terjadi penumpukan pada sedimen. Sungai dapat membawa kadmium pada jarak sampai dengan 50 km dari sumbernya. Kadmium di tanah bersumber dari alam dan sumber antropogenik, yang berasal dari alam berasal dari batuan atau material lain seperti glacial dan alluvium. Kadmium dari tanah yang berasal dari antropogenik dari endapan penggunaan pupuk dan limbah. Sebagian besar kadmium dalam tanah berpengaruh pada pH, larutan material organik, logam yang mengandung oksida, tanah liat dan zat organik maupun anorganik.

Bahan Organik Sedimen

dan bahan organik terendap dalam sedimen. Selanjutnya Hutabarat dan Evans (1985) menyatakan bahwa bahan organik sedimen berasal dari tumbuhan dan hewan yang membusuk lalu tenggelam ke dasar dan bercampur dengan sedimen dasar.

Pada sedimen berlumpur cenderung lebih banyak mengandung bahan organik dibandingkan sedimen berpasir (Rifardi 2001). Pada perairan berlumpur cenderung mengakumulasi bahan organik yang terbawa aliran air, hal ini disebabkan oleh tekstur dan ukuran partikel yang halus memudahkan bahan organik terserap (Nybakken 1988). Dijelaskan oleh Duxbury and Duxbury (1993) sedimen sebagai kumpulan partikel-partikel organik dan anorganik yang terakumulasi secara luas dan bentuknya tak beraturan.

Lebih kurang 70,8% permukaan bumi ditutupi oleh laut, bagian muka bumi yang sangat luas ini merupakan lingkungan tumpahan material-material sedimen yang terjadi secara fisika, kimiawi, maupun organik yang satu sama lain akan berinteraksi membentuk berbagai macam variasi sedimen. Menurut Pariwono (1996), bahan organik merupakan pencemar perairan yang paling umum dijumpai, dan dampak yang ditimbulkannya tidak langsung. Masalah yang ditimbulkannya adalah menurunkan kandungan oksigen terlarut dan terjadi proses eutrofikasi (proses bertumbuh-kembangnya organisme perairan karena kesuburan yang meningkat dan biasanya mempunyai dampak negatif terhadap ikan).

Menurut Einsele (1992) sebagian besar bahan organik yang berasal dari daratan masuk ke laut melalui proses mineralisasi akan mengendap di pantai dan perairan dangkal. Rendahnya kandungan bahan organik di laut dalam disebabkan oleh kandungan karbon yang terus berkurang secara vertikal karena menurunnya produktivitas primer oleh proses remineralisasi di kolom air sebagai akibat aktivitas organisme benthos. Manengkey (2010) mengatakan bahwa kandungan bahan organik dalam sedimen diduga berasal dari sampah rumah tangga, dan bahan anorganik berasal dari lahan atas.

Dalam keadaan normal, beberapa logam yang berikatan dengan sedimen dan partikel yang mengendap, kembali ke dalam air yang diikuti remobilisasi dan difusi ke atas (Bryan 1976). Proses ini dapat bertindak sebagai sumber dari perancuan logam runutan. Sekurang-kurangnya lima proses utama yang mengatur pelepasan logam dengan cara ini (Forstner 1979):

1. Kepekatan garam yang tinggi. Pada kepekatan yang tinggi, kation alkali dan alkalin dapat bersainguntuk tempat penyerapan pada partikel padat, dengan cara mengganti ion-ion logam rumutan yang telah diserap.

3. Perubahan pH. Reduksi pH mengarah pada penguraian karbonat dan hidroksida, begitu pula untuk meningkatkan desorpsi kation logam disebabkan persaingan dengan ion-ion hidrogen.

4. Keadiran zat-zat pembentuk kompleks. Meningkatnya penggunaan zat-zat pembentuk kompleks yang alamiah dan buatan, dengan logam runutan dapat membentuk kompleks logam yang stabil dan dapat larut yang diserap ke dalam partikel padat lain.

5. Transformasi biokimiawi. Hal ini dapat mengarah pada perpindahan logam dari sedimen ke dalam fase cair atau pengambilannya oleh makhluk hidup air dan kemudian dilepaskan melalui dekomposisi.

Setelah pengendapan bahan organik dan logam, zat-zat ini akan mengalami diagnosis, melibatkan peningkatan bobot molekul dan hilangnya gugus fungsi. Sehingga terbentuk cadangan logam berat pada sedimen perairan yang relative stabil dan kurang reaktif. Namun demikian mobilisasidapat terjadi melalui proses mikrobial.

Sedimen

Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditranspor oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Delta yang terdapat di mulut-mulut sungai adalah hasil dan proses pengendapan material-material yang diangkut oleh air sungai, sedangkan bukit pasir (sand dunes) yang terdapat di gurun dan di tepi pantai adalah pengendapan dari material-material yang diangkut oleh angin (Rifardi 2010). Selanjutnya dikatakan bahwa pergerakan sedimen dipengaruhi oleh kecepatan arus dan ukuran butiran sedimen. Semakin besar ukuran butiran sedimen tersebut maka kecepatan arus yang dibutuhkan juga akan semakin besar pula untuk mengangkut partikel sedimen tersebut.

Sedimentasi adalah pengendapan butiran sedimen dari kolom air ke dasar perairan. Di perairan, proses ini meliputi pelepasan (detachment) dalam bentuk tersuspensi (suspension), melompat (saltasion), berputar (rolling), dan menggelinding (sliding). Butiran-butiran tersebut akan mengendap bila aliran air tidak dapat mempertahankannya. Sedimentasi merupakan parameter yang paling menonjol dalam hubungannya dengan penyebaran material bahan dasar laut atau pendangkalan dan bahan tersuspensi yang berada di dalam kolom air, selanjutnya proses ini akan merubah kedalaman dan konfigurasi pantai sehingga merubah keadaan dasar laut, baik secara vertikal maupun horizontal (Uktoselya 1992). Menurut Carefoot dalam Arifin (2008) menyatakan bahwa butiran sedimen dapat dipindahkan dari muara dalam jumlah yang besar karena aktivitas arus dan gelombang yang intensif di muara. Hal ini dapat dilihat dari perubahan garis pantai yang terdekat dengan muara sungai. Jadi proses erosi, pengangkutan, dan pengendapan sedimen tergantung pada faktor sifat fisika-kimia sedimen dan kondisi biologi perairan.

sedimen, (2) perbedaan jenis partikel sedimen, (3) ketahanan partikel dari bermacam-macam komposisi terhadap proses weathering, erosi, abrasi dan transportasi, (4) jenis proses yang berperan dalam transportasi dan deposisi sedimen. Material berukuran kasar akan lebih cepat terendapkan daripada material yang berukuran halus. Dalam penyebarannya, material kasar akan lebih terkonsentrasi di sekitar daratan dan material halus penyebarannya lebih mengarah ke laut.

Berdasarkan diameter butiran, Wentworth dalam Rifardi (2010) membagi sedimen sebagai berikut ini: boulders (batuan) dengan diameter butiran lebih besar dari 256 mm, gravel (kerikil) diameter 2 sampai 256 mm, very coarse sand (pasir sangat kasar) diameter 1 sampai 2 mm, coarse sand (pasir kasar) 0,5 sampai 1 mm, fine sand (pasir halus) diameter 0,125 sampai 0,5 mm, very fine sand (pasir sangat halus) diameter 0,0625 sampai 0,125 mm, silt (lanau/lumpur) diameter 0,002 sampai 0,0625 mm, dan dissolved material (bahan-bahan terlarut) diameter lebih kecil dari 0,0005 mm.

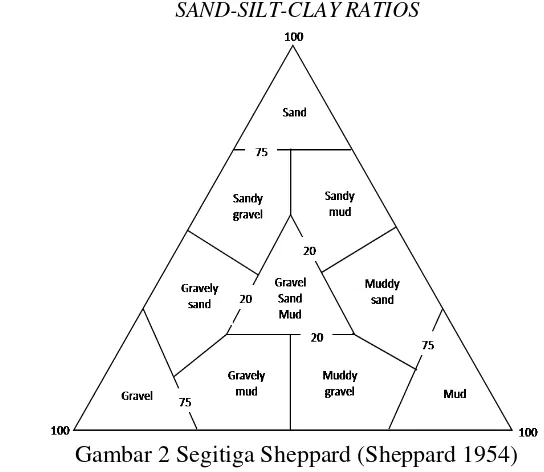

Penghitungan didasarkan pada proporsi kandungan ukuran partikel kerikil, pasir, dan lumpur. Sedimen permukaan digolongkan menurut Diagram Sheppard. Sistem klasifikasi ini berdasarkan Median diameter (Md). Diagram Sheppard adalah satu contoh diagram rangkap tiga (suatu alat untuk grafik tiga satuan) sistem komponen berjumlah 100%. Dalam hal ini, komponen-komponen itu adalah persentase dari kerikil, pasir dan lumpur yang mengisi sedimen. Tiap sampel sedimen diplotkan sebagai suatu titik di dalam atau sepanjang sisi-sisi dari diagram, tergantung pada komposisi spesifik ukuran butirnya.

Sedimen yang dijumpai di dasar lautan dapat berasal dari beberapa sumber. Menurut Rifardi (2010) sedimen dapat dibedakan menjadi empat yaitu : 1. Lithogenous sediment yaitu sedimen yang berasal dari proses erosi pantai dan

material hasil erosi daerah up land. Material ini dapat sampai ke dasar laut melalui proses mekanik, yaitu terbawa oleh arus sungai dan atau arus laut dan akan mengendap jika energi yang membawa telah melemah

2. Biogenous sediment yaitu sedimen yang bersumber dari sisa-sisa organisme yang hidup seperti cangkang dan rangka biota laut serta bahan-bahan organik yang mengalami dekomposisi.

3. Hidreogenous sediment yaitu sedimen yang terbentuk karena adanya reaksi kimia di dalam air laut dan membentuk partikel yang tidak larut dalam air sehingga akan tenggelam ke dasar laut, sebagai contoh sedimen jenis ini dalah magnetit, phosphorit dan glaukonit.

Ukuran Partikel Sedimen

Sedimen pantai diklasifikasikan berdasarkan ukuran butiran menjadi lempeng, lumpur (mud), pasir (sand), kerikil (gravel), koral (pebble), cobble dan batu (bouder). Berdasarkan diameter butiran, Wentworth dalam Rifardi (2008c) membagi sedimen sebagai berikut ini: boulders (batuan) dengan diameter butiran lebih besar dari 256 mm, gravel (kerikil) diameter 2 sampai 256 mm, very coarse sand (pasir sangat kasar) diameter 1 sampai 2 mm, coarse sand (pasir kasar) 0,5 sampai 1 mm, fine sand (pasir halus) diameter 0,125 sampai 0,5 mm, very fine sand (pasir sangat halus) diameter 0,0625 sampai 0,125 mm, silt (lumpur) diameter 0,002 sampai 0,0625 mm, dan dissolved material (bahan-bahan terlarut) diameter lebih kecil dari 0,0005 mm.

Rifardi (2001) menyatakan bahwa material berukuran kasar akan lebih cepat terendapkan daripada material yang berukuran halus. Dalam penyebarannya material kasar akan lebih terkonsentrasi di sekitar daratan dan material halus penyebarannya lebih mengarah ke laut. Penghitungan sedimen didasarkan pada proporsi kandungan ukuran partikel kerikil, pasir, lumpur, dan sedimen permukaan, digolongkan menurut diagram Sheppard. Diagram Sheppard adalah satu contoh diagram rangkap tiga (suatu alat untuk grafik tiga satuan) sistem komponen berjumlah 100%. Dalam hal ini, komponen-komponen itu adalah persentase dari kerikil, pasir, dan lumpur yang mengisi sedimen. Tiap sampel sedimen diplotkan sebagai suatu titik di dalam atau sepanjang sisi- sisi dari diagram, tergantung pada komposisi spesifik ukuran butirnya.

Berdasarkan penggolongan sampel sedimen, Sheppard (1954) membagi suatu diagram rangkap tiga ke dalam sepuluh kelas, diagram Sheppard mengikuti konvensi-konvensi semua diagram rangkap tiga. Sebagai contoh, lumpur berisi sedikitnya 75% partikel - partikel ukuran lumpur. "Silty Sands" dan "Sandy Silts" berisi tidak lebih dari 20% ukuran partikel "clay", dan "Sand - Silt - Clays" berisi sedikitnya 20% dari tiap ketiga komponen-komponen. Gambar 2 adalah segitiga Sheppard yang digunakan untuk menentukan jenis fraksi yang terdapat dalam sampel sedimen.

SAND-SILT-CLAY RATIOS

Komposisi Sedimen

Partikel sedimen disusun oleh partikel padat yang berasal dari daratan disebut partikel terrigeneous, partikel yang berkembang sebagai partikel padat pada lingkungan pengendapan merupakan suatu hasil dari sekresi biologi. Partikel terrigeneous terdiri dari dua kelompok yaitu: (1) material anorganik dan (2) material organik (Rifardi 2010).

3 METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

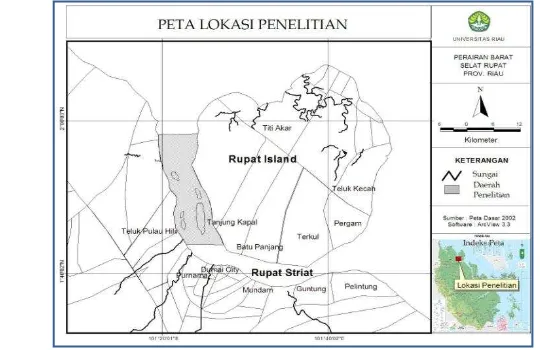

Penelitian bersama ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2014. Pengambilan sampel dan pengukuran kualitas air dilakukan di Perairan Dumai bagian barat. Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Terpadu Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau Pekanbaru serta Laboratorium Kimia Program Studi Kimia Fakultas Metematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Adapun lokasi penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Lokasi penelitian Perairan Dumai bagian barat.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan standar Pb dan Cd, asam nitrat (HNO3) pekat, hydrogen peroksida 3% sebagai larutan dispersan yang berfungsi untuk memisahkan partikel-partikel sedimen yang lengket. Peralatan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi gravity core untuk pengambilan sampel, kantong plastik dan ice box untuk mengumpulkan sampel sedimen, hand GPS garmin untuk penentuan lokasi stasiun penelitiaan dan tali pemberat untuk mengukur kedalaman.

Alat untuk analisis sampel sedimen berupa timbangan analitik, saringan bertingkat, gelas ukur, tabung reaksi, gelas beaker, oven, alat pemanas (hotplate), pipet, pengaduk dan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) untuk analisis kandungan logam Pb dan Cd. Selain itu digunakan juga peralatan untuk mengukur kualitas perairan seperti sechidisk, pH indikator, stopwatch, thermometer, handrefraktometer, dan current drogue.

Metode Penelitian

sampel sedimen. Sampel sedimen diambil dari sembilan titik sampling dan dipisahkan menjadi tiga lapisan sedimen, yaitu atas (0-2 cm), tengah (9-11 cm) dan bawah (18-20 cm). Sampel selanjutnya di bawa ke laboratorium untuk dianalisis. Data yang diperoleh berupa data primer yang terdiri dari data parameter kualiatas perairan, kandungan logam berat Pb dan Cd, serta fraksi dan komposisi sedimen.

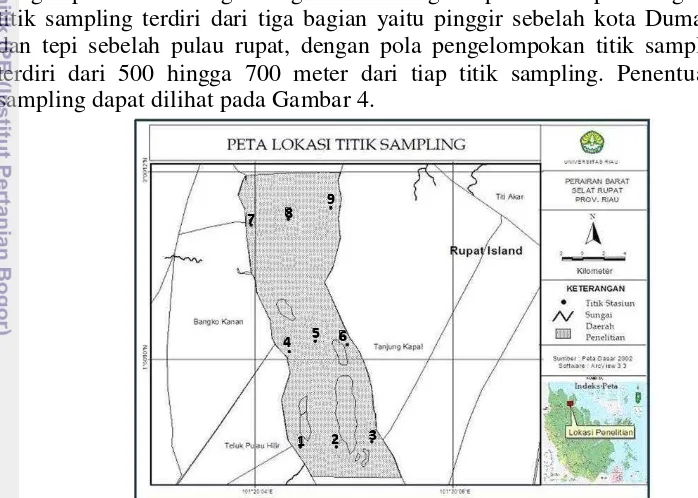

Penetapan Lokasi Sampling

Dalam mendapatkan gambaran tentang kondisi perairan, sebaran karakteristik sedimen dan distribusi logam berat Pb dan Cd di Perairan Dumai bagian barat, digunakan metode purposive sampling. Lokasi sampling dibagi menjadi sembilan titik sampling yang dianggap dapat mewakili daerah penelitian, dengan pola sistematis garis tegak lurus menghadap Pulau Rupat. Pengelompokan titik sampling terdiri dari tiga bagian yaitu pinggir sebelah kota Dumai, tengah dan tepi sebelah pulau rupat, dengan pola pengelompokan titik sampling yang terdiri dari 500 hingga 700 meter dari tiap titik sampling. Penentuan lokasi sampling dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Lokasi titik sampling Perairan Dumai bagian barat.

Titik sampling 1 dengan jarak 100 meter dari bibir pantai, dimana terdapat pengaruh dari muara sungai mesjid, dan dijadikan sebagai titik awal penelitian. Pada pola garis I (kawasan pemukiman dan mangrove) merupakan titik sampling yang berjarak 500 meter dari titik sampling 1 ke titik sampling 2, dan 500 meter ke titik sampling 3. Pola garis II (perindustrian), yaitu titik sampling 4 berjarak 500 meter ke titik sampling 5 dan 700 meter ke titik sampling 6. Pola garis III (Selat Malaka) yaitu dari titik sampling 7 berjarak 500 meter ke titik sampling 8, dan 700 meter ke titik sampling 9. Penetapan jarak dan titik sampling berdasarkan pada perbedaan karakteristik oseanografis perairan, kegiatan perindustrian kawasan daratan dan pesisir, pengaruh muara sungai dan konsentrasi penduduk disekitar Perairan Kota Dumai (Arifin. 2011). Posisi stasiun ditentukan dengan menggunakan Geographic Positioning System (GPS) Garmin.

3 2 1 4 5 6 7 8

Pengambilan dan Penanganan Sampel Sedimen

Pengambilan sampel sedimen dilakukan satu kali pada masing-masing stasiun dengan menggunakan gravity core, kemudian sampel dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat lalu diberi label, dan selanjutnya sampel dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Sampel yang dianalisis adalah sampel sedimen sedalam 20 cm yang dibagi menjadi tiga lapisan (atas, tengah dan bawah) (Siaka 2008). Pemotongan sampel dimulai dari permukaan yaitu sampel pada ketebalan 0-2 cm, 9-11 cm dan 18-20 cm (Rifardi et al. 2012), dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Potongan sampel sedimen yang dianalisis.

Pengukuran Parameter Kualitas Perairan

Parameter lingkungan perairan yang diukur meliputi suhu, pH, salinitas, kedalaman, kecerahan dan kecepatan arus. Pengukuran dilakukan sebanyak satu kali pada tiap titik sampling. Tujuannya adalah untuk menggambarkan kondisi perairan pada saat penelitian dilaksanakan.

Analisis Sampel Sedimen

Analisis sampel sedimen untuk fraksi sedimen, komposisi sedimen dan bahan organik, dilakukan di Laboratorium Terpadu Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Analisis logam berat Pb dan Cd dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor.

Analisis Logam Berat pada Sedimen

Analisisis logam berat pada sedimen dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri berdasarkan prosedur SNI 06-6992.3-2004 untuk logam Pb dan SNI 06-6992.5-2004 untuk Cd dengan menggunakan alat pengukuran Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), dimana lampu katoda sebagai sumber radiasi. Analisis kandungan logam berat Pb dan Cd menggunakan campuran udara dan asetilen sebagai sumber energi, dengan panjang gelombang Pb yaitu 283,3 nm dan Cd 228,8 nm. Hasil yang didapat dari AAS berupa nilai absorbansi yang kemudian dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai kandungan logam berat yang sesungguhnya dari sampel.

20 cm

18-20 cm (bawah) 0-2 cm (atas)

9-11 cm (tengah)

Larutan Blanko

Pengujian larutan blanko dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar-benar berasal dari sampel yang dianalisis, karena pada bahan-bahan pereaksi yang digunakan pada saat proses destruksi dan penyaringan kemungkinan terdapat kandungan logam berat walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Larutan blanko yang digunakan yaitu air suling atau aquades.

Pembuatan Larutan Standar

Kadar logam berat yang akan dianalisis menggunakan kurva standar yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara konsertrasi dan nilai absorbansinya. Larutan standar berasal dari larutan induk dengan konsentrasi 1000 ppm, yang kemudian diencerkan sesuai dengan prosedur pembuatan larutan standar. Larutan Cd didapat dari CdSO4 dan Pb didapat dari PbNO3. Larutan tersebut kemudian diencerkan menjadi konsentrasi 0,8 ppm, 0,6 ppm, 0,4 ppm dan 0,2 ppm. Kurva yang diperoleh dari kadar nyata dengan nilai absorbansinya dari larutan standar yang ditunjukan oleh AAS membentuk garis linier.

Kandungan Total Logam Berat

Prosedur analisis kadar logam berat Pb dan Cd pada sedimen adalah sebagai berikut: sampel sedimen yang telah ada dikeringkan di dalam oven pada suhu 1100C dan selanjutnya sedimen yang telah kering dihancurkan dengan alat penumbuk (mortal). Sebanyak 1 gram sedimen kering ditimbang dan dimasukan ke dalam beaker glass, tambahkan 5 ml HNO3 pekat, 3 ml HCl pekat dan air suling 100 ml, dipanaskan pada hot plate pada suhu 1050C sampai pada sisa volume menjadi 20 ml, ditambahkan 5 ml H2SO4 pekat, dan ditutup beaker glass dengan kaca arloji dan dipanaskan sampai semua larut, yang terlihat dari warna endapan dalam sampel uji menjadi warna putih atau sampel uji menjadi jernih. Kaca arloji dibilas dengan air suling dan dimasukan air kedalam beaker glass, air suling didinginkan dan ditambahkan sampai volume 100 ml, larutan disaring kedalam labu takat 200 ml, kemudian sampel uji diperiksa dengan AAS.

Perhitungan Kandungan Logam Berat

Perhitungan kandungan logam berat Pb dan Cd pada sampel sedimen menurut Yap et al. (2002) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

G AxV C

Keterangan:

C = Konsentrasi yang sebenarnya dari sampel (µg/g) A = Nilai absorbansi AAS (µ g/mL)

Analisis Kandungan Bahan Organik

Pengukuran kandungan bahan organik dilakukan dengan mengikuti prosedur Tech (1986) dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan: A = berat cawan dan sampel setelah pengeringan (gram) B = berat cawan (gram)

C = berat cawan dan sampel setelah pembakaran (gram)

Analisis Fraksi Sedimen

Prosedur dalam melaksanakan analisis butiran sedimen untuk fraksi pasir dan kerikil digunakan metode pengayakan basah, untuk fraksi lumpur dianalisis dengan metode pipet yang merujuk pada (Rifardi 2008c).

Hasil dari metode pengayakan basah dan metode pipet digabungkan dan didapatkan diameter rata-rata atau meansize (Ø), koefisien sorting(δ1), skewness (Sk1), Kurtosis (KG ), yang diperoleh dari metode grafik menurut Fork dan Ward

dalam Rifardi (2008c). Perhitungan nilai tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Mean size (Mz) = Ø16 + Ø50 + Ø84 3

Klasifikasi: Ø1 : coarse sand (pasir kasar) Ø2 : medium sand (pasir menengah) Ø3 : fine sand (pasir halus)

Ø4 : Very fine sand (pasir sangat halus) Ø5 : coarse silt (lumpur kasar)

Ø6 : medium silt (lumpur menengah) Ø7 : fine silt (lumpur halus)

Ø8 : Very fine silt (lumpur sangat halus) > Ø8 : clay (liat)

Sorting(δ1) = Ø84 - Ø16 + Ø95 - Ø5 4 6,6

Klasifikasi: <0,25 : Very well sorted (terpilah sangat baik) 0,35 – 0,50 : well sorted (terpilah baik)

0,50 – 0,71 : moderately well sorted (terpilah) 0,71 – 1,0 : moderatelysorted (terpilah sedang) 1,0 – 2,0 : poorlysorted (terpilah buruk)

>2,0 : Verypoorlysorted (terpilah sangat buruk)

Klasifikasi: + 1,0 s.d + 0,3 : Very fine skewed (sebaran butiran sangat halus) + 0,3 s.d + 0,1 : fineskewed (butiran halus)

+ 0,1 s.d – 0,1 : nearsymmetrical (butiran sedang) - 0,1 s.d – 0,3 : coarseskewed (butiran kasar)

> - 0,3 : Very coarse skewed (sebaran butiran yang sangat kasar)

Kurtosis (KG ) = Ø95 – Ø5

2,44(Ø75- Ø25)

Klasifikasi: < 0,67 : very platycartic (amat sangat buruk) 0,67 – 0,90 : platycarti (sangat buruk)

0,90 – 1,11 : mesokurtic (cukup) 1,11 – 1,50 : leptokurtic (baik)

1,50 – 3,00 : Very leptocartic (sangat baik)

>3,00 : extremely leptokurtic (amat sangat baik)

Analisis Komposisi Sedimen (Butiran Sedimen)

Analisis komposisi sedimen didahului oleh analisis ukuran butir sedimen. Analisis komposisi sedimen dilakukan pada lithogenous sediment (batuan, kuarsa dan mika) dan biogenous sediment (serasah, foraminifera dan moluska). Analisis komposisi sedimen secara menyeluruh merujuk pada Rifardi (2008c).

Analisis Data

Data yang diperoleh dipresentasikan dalam bentuk tabel, grafik dan dibandingkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Data kualitas air dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk biota laut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 Lampiran III. Kandungan logam berat Pb dan Cd pada sedimen dibandingkan dengan standar baku mutu dari Australian and New Zealand Environment and Conservation Council (ANZECC) (Lampiran 7), Belanda (Lampiran 8), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (Lampiran 9), dan Swedish Environmental Protection Agency (SEPA) (Lampiran 10). Standar baku mutu logam berat Pb dan Cd dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Standar baku mutu logam berat Pb dan Cd pada sedimen Logam Berat di

Sedimen (mg/kg)

Baku Mutu

Timbal (Pb) ANZECC ISQG-Low ( 50 mg/kg) Belanda (85 mg/kg)

NOAA 218 ppm

SEPA Th 2000 (≤ 50 - Kelas 1- very low) Kadmium (Cd) ANZECC ISQG-Low ( 1.5 mg/kg)

Belanda (0.8 mg/kg) NOAA 9,6 ppm