1.1 Latar Belakang

Tumbuhan merupakan salah satu sumber kebutuhan makhluk hidup.

Pemanfaatan tumbuhan tidak sekedar untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan lagi, tetapi sudah lama menjadi bahan obat alami. Seiring perkembangan zaman, bergeraknya pola pikir masyarakat dunia “back to nature” maka penggunaan tumbuhan obat tidak hanya diminati masyarakat pedesaan tetapi juga diminati kalangan menengah ke atas. Meningkatnya jumlah pengguna tumbuhan obat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tumbuhan obat sebagai bahan obat alami.

Upaya mengatasi kelangkaan tumbuhan obat dapat dilakukan dengan mengacu kepada empat point penting tentang konservasi yaitu, mengidentifikasi tumbuhan obat yang terancam punah, melestarikan pengetahuan untuk mempertahankan keanekaragaman tumbuhan obat, menyebarkan bibit tumbuhan obat di tingkat lokal dan mempromosikan akan pentingnya tumbuhan obat sebagai dasar yang kuat untuk pengembangan sumberdaya lokal (Cordell 2009 diacu dalam Indriati 2011).

Dalam rangka menumbuh kembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan lingkungan hidup kepada masyarakat serta meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan dan pelestari lingkungan hidup, Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama yang di

tanda tangani tanggal 01 Februari 2010 antara Menteri Pendidikan Nasional dan Meteri Lingkungan Hidup dengan surat keputusan No. 03/MenLH/02/2010-No. 01/II/KB/2010 tentang pendidikan lingkungan hidup.

pengalaman tumbuhan obat tersebut merupakan warisan budaya bangsa turun temurun.

Keanekaragaman tumbuhan obat di Indonseia merupakan asset yang perlu dikembangkan. Melalui mata ajaran pendidikan lingkungan hidup khususnya tumbuhan obat membuka jalan untuk mengupayakan konservasi tumbuhan obat sejak usia dini. Sejauh ini upaya implementasi konservasi tumbuhan obat di beberapa sekolah dasar sudah berhasil pada tahap tersedianya kebun TOGA tapi tidak ada tindak lanjut ke arah pengembangan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian persepsi dan sikap konservasi tumbuhan obat di sekolah dasar.

Sekolah dasar yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah SDN Pengadilan 5 Bogor. Hal ini dikarenakan sekolah dasar tersebut merupakan salah satu sekolah dasar yang pernah memiliki kebun TOGA. Kepemilikan kebun TOGA pada sekolah-sekolah dasar merupakan salah satu implementasi praktik terhadap pendidikan lingkungan hidup. Tetapi bukti fisik tersebut kadang tidak ada tindak lanjutnya sehingga tidak menjadi prioritas. Bahkan kebun TOGA tersebut sudah tidak ada lagi karena dirubah menjadi lapangan olah raga yang

terdesak akan kebutuhan.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui persepsi dan sikap murid, orang tua, guru, dan kepala sekolah di sekolah melalui wawancara. Selanjutnya

dilakukan identifikasi permasalahan, hambatan dan solusi dalam upaya pengembangannya dari hasil wawancara. Selanjutnya dilakukan pendekatan SWOT untuk membuat rencana strategis program pengembangan konservasi tumbuhan obat di sekolah dasar. Dengan dilakukannya penelitian ini akan dapat diketahui apakah proses pengembangan konservasi tumbuhan obat di sekolah dasar dapat dilakukan secara riil dan aplikatif.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini antara lain untuk memperoleh informasi tentang: 1. Pengetahuan dan sikap kepala sekolah, guru, murid dan orang tua/komite

sekolah terhadap konservasi tumbuhan obat.

1.3 Manfaat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tumbuhan Obat

Menurut Zuhud dan Hariyanto (1994) pengelompokkan tumbuhan berkhasiat menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Tumbuhan obat tradisional, merupakan jenis tumbuhan yang diketahui atau dipercayai masyarakat memiliki khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional.

b. Tumbuhan obat modern, adalah sejenis tumbuhan yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif berkhasiat obat, dan penggunaanya dapat dipertanggung jawabkan secara medis.

c. Tumbuhan obat potensial, merupakan jenis tumbuhan yang diduga mengandung atau memiliki senyawa atau bahan bioaktif obat, tetapi belum dibuktikan penggunaannya secara ilmiah medis sebagai bahan obat dan penggunaannya secara tradisional belum diketahui.

TOGA adalah singkatan dari tumbuhan obat keluarga. Taman obat keluarga pada hakekatnya sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun ataupun ladang

yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan.

2.2 Peran Anak dan Guru dalam Pendidikan

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut WF Connell (1972) diacu dalam Yulianto (2010), peran seorang guru terdiri dari tujuh garis besar yang dibedakan menjadi (1) pendidik (nurturer), (2) model, (3) pengajar dan pembimbing, (4) pelajar (learner), (5) komunikator terhadap masyarakat setempat, (6) pekerja administrasi, serta (7) kesetiaan terhadap lembaga. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas membei bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkn anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Peran guru sebagai model atau contoh bagi anak maka tingkah laku pendidik harus sesuai dengan norma-norma yang di anut. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar, maka guru harus memberikan pengetahuan, ketermpilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah. Peran guru sebagai pelajar, maka guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan ketermpilan agar tidak ketinggalan zaman. Peran guru sebagai komunikator pembangun masyarakat,

seorang guru diharapkan dapat aktif berperan dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Peran guru sebagai administrator, guru tidak hanya

sebagai pendidik dan pengajar tetapi juga sebagai administrator dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. Tugas manusiawi adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas manusiawi itu adalah transformasi diri, identifikasi diri

sendiri dan pengertian tentang diri sendiri. Tugas kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara.

Menurut Setiono (2007), seorang guru selain mendidik siswa secara tidak langsung juga mengajarkan pendidikan konservasi yang dapat mendorong meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan arti penting konservasi alam. Sadar lingkungan dapat diartikan sebagai bagian dari kesadaran diri yang bertumpu pada terbentuknya hubungan positif antara individu dengan lingkungan alam, social dan lingkungan yang telah terbentuk dengan memperhatikan keteraturan ekologi (Rachmawati 2007). Secara tidak dipaksakan siswa mulai tahu, mengerti, sadar, menghargai, melakukan dan mengajak orang lain untuk melakukan upaya konservasi (Setiono 2007).

2.3 Peran Orang Tua atau Komite Sekolah dalam Pendidikan

Menurut Hurlock (1978), lingkungan tempat anak hidup bertahun-tahun pembentukan awal hidupnya mempunyai pengaruh kuat pada kemampuan bawaan mereka. Karena dasar untuk pola sikap dan perilaku diletakkan secara dini, yaitu ketika lingkungan itu terbatas pada rumah dan kontak sosial umumnya terdapat di antara anggota keluarga, dasar ini “tumbuh dari rumah”. Bahkan dengan bertambah besarnya anak dan meningkatnya waktu yag dihabiskan dengan anggota kelompok teman sebayanya, di lingkungan tempat tinggal dan sekolah,

pengaruh rumah pada dasar awal akan tetap tampak nyata.

Menurut Hurlock (1978), alasan kenapa dasar awal sangat penting yang cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya :

b. Karena dasar awal cepat berkembang menjadi pola kebiasaan, hal itu akan mempunyai pengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian pribadi dan sosial anak itu.

c. Pola sikap dan perilaku yang dibentuk pada awal kehidupan, cenderung

bertahan, tidak jadi soal apakah hal itu baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan penyesuaian anak.

d. Karena adakalanya diinginkan perubahan dalam apa yang diajarkan, semakin cepat perubahan ini dibuat, semakin mudah bagi anak-anak dan akibatnya mereka semakin lebih mau bekerja sama dalam mengadakan perubahan itu.

Dari hasil penelitian Rollins dan Thomas yang dilaporkan oleh Lewin dan Havighurst (1982) diacu dalam Marjohan (2010) menyatakan bahwa (1) makin besar dukungan orang tua makin tinggi tingkat perkembangan kognitif anak, (2) makin kuat pemaksaan yang diberikan oleh orang tua maka makin rendah perkembangan kognitif anak, (3) makin besar dukungan orang tua, makin tinggi kemampuan sosial dan kemampuan instrumental anak, (4) makin kuat tingkat pemaksaan yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya maka makin rendah kemampuan sosialnya, (5) bagi anak perempuan besarnya dukungan dan frekuensi usaha pengawasan orang tua berkorelasi negatif terhadaap pencapaian prestasi akademik, (6) bagi anak laki-laki besarnya dukungan orang tua dan kuatnya pengawasan orang tua berkorelasi positif terhadap pencapaian prestasi belajar.

Keluarga dan sekolah memiliki hubungan yang erat terhadap pendidikan

sebab secara hukum orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak, tetapi secara hukum pemerintah/negara bertanggung jawab untuk

Menurut Kepmendiknas No: 044/U/2002 peran Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Menurut Depdiknas adanya hubungan harmonis antara sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah dapat mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan dalam bentuk :

1. Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah,

2. Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya,

3. Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak.

2.4 Pengetahuan dan Sikap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu

yang diketahui. Menurut Arafah (2002) diacu dalam Asiah (2009), pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budidaya untuk menggali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atua dirasakan sebelumnya.

interpretasi yang masuk akal. Namun pengetahuan bukanlah merupakan kebenaran yang bersifat mutlak. Pengetahuan sendiri tidak mengarah ke suatu tindakan nyata (Sunaryo dan Joshi 2003 diacu dalam Asiah 2009).

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap

suatu stimulus atau objek (Notoatmojo 1996). Menurut Rosenberg dan Hovland (1960) diacu dalam Zuhud (2007), sikap merupakan kecenderungan bertindak (tend to act), kesediaan bereaksi atau berbuat sesuatu hal dalam masyarakat, menunjukkan bentuk, arah dan sifat yang merupakan dorongan, respon dan refleksi dari stimulus. Sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu cognitive

(pengalaman, pengetahuan, pandangan dan lain-lain), affective (emosi, senang, benci, cinta, dendam, marah, masa bodoh, dan lain-lain), behavioral / over actions

(perilaku, kecenderungan bertindak).

Menurut Notoatmojo (1996), sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu : 1. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek),

2. Merespon (responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. 3. Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang

lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 4. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.

Menurut Purwanto (1998) diacu dalam Suparyanto (2010), sikap memiliki dua macam sifat, yaitu :

1) Sikap positif (favorable), kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan obyek tertentu.

Azwar (1988) diacu dalam Aline (2003) berpendapat bahwa pembentukan sikap dipengaruhi oleh tiga proses social, yaitu kesediaan, identifikasi dan internalisasi.

2.5 Analisis SWOT

Strategi adalah alat-alat mencapai tujuan usaha dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumberdaya (Chandler 1962 diacu dalam Rangkuti 2000 diacu dalam Aline 2003). Dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang.

Menurut Start dan Hovland (2002), analisis SWOT adalah instrument perencanaaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan ekternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi.

SWOT adalah sebuah singkatan dari, S adalah “strength” atau kekuatan, W adalah ”weakness” atau kelemahan, O adalah“opportunity” atau kesempatan, dan T adalah ”threat” atau ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, sebagai contoh, program kerja (Hadi 2008).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 5 Bogor, pada bulan September sampai bulan Oktober 2011.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis, panduan wawancara dan kamera. Bahan atau obyek pada penelitian ini adalah hasil wawancara responden atau sampel berupa warga SDN Pengadilan 5 Bogor.

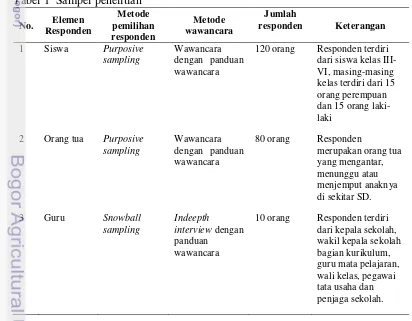

3.3 Sampel Penelitian

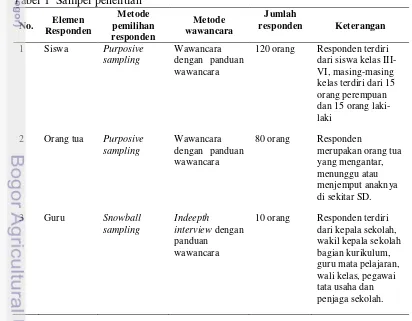

Sampel penelitian merupakan bagian SDN Pengadilan 5 Bogor yang terdiri dari siswa, orang tua murid, kepala sekolah, guru, dan staff pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

3.3.1 Siswa

Kelompok responden pertama adalah siswa. Metode pemilihan responden dengan purposive sampling atau pemilihan dengan unsur kesengajaan dan tujuan

tertentu. Tingkatan kelas siswa yang dipilih berasal dari kelas III, IV, V, dan VI atau kelas atas. Kelas III dan IV merupakan kelompok kelas yang belum mendapatkan

materi pelajaran tumbuhan obat di kelas berdasarkan kurikulum. Sedangkan, kelas V

dan VI merupakan kelompok kelas yang sudah mendapatkan materi pelajaran

tumbuhan obat di kelas berdasarkan kurikulum.

Pemilihan responden berdasarkan sudah atau belum menerima pelajaran

tumbuhan obat berdasar kurikulum agar memudahkan mendapatkan informasi

pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, responden berada pada satu kelas usia

perkembangan, yaitu rentang usia 7-11 tahun. Responden berjumlah 120 orang yang

terdiri dari 30 orang masing-masing kelas dan perbandingan jenis kelamin 1:1 (15

orang laki-laki dan 15 orang perempuan).

3.3.2 Orang Tua

Responden kedua adalah orang tua siswa. Metode pemilihan responden dengan purposive sampling. Orang tua dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang terlibat dan tidak terlibat dalam Komite Sekolah. Keduanya menjadi responden pada penelitian ini, tetapi jumlahnya tidak berimbang. Dari jumlah responden orang tua sebanyak 80 orang hanya empat orang Komite Sekolah yang dapat ditemukan untuk wawancara. Hal ini dikarenakan responden yang

diwawancara merupakan orang tua yang mengantar, menunggui atau menjemput anaknya di sekitar sekolah. Biasanya yang memiliki waktu luang melakukan hal tersebut adalah ibu rumah tangga. Karena orang tua yang memiliki pekerjaan tetap di kantor akan bersinggungan dengan jam kerja untuk mengantar, menunggui atau menjemput anaknya. Sebagai gantinya, di sekolah terdapat fasilitas mobil jemputan untuk memudahkan orang tua siswa mengatasi hal tersebut.

3.3.3 Guru

ketersediaan waktu dan kesediaan untuk diwawancara. Responden terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, guru mata pelajaran, wali kelas, pegawai tata usaha dan penjaga sekolah. Dengan perwakilan elemen tersebut diharapkan sudah mewakili staff/pegawai di sekolah. Sehingga 10 orang

dari 24 orang sudah terwakili dengan adanya klasifikasi tersebut.

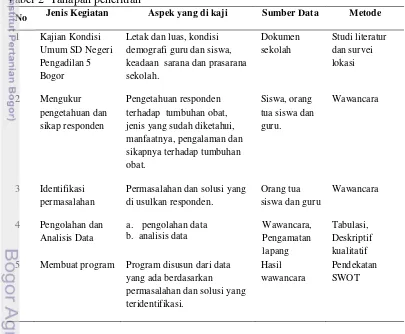

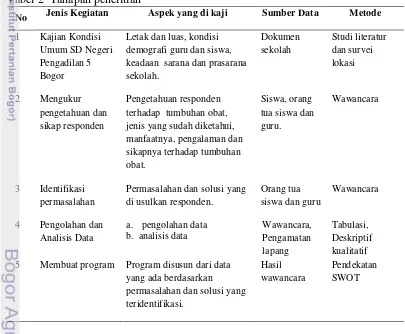

3.4 Metode Penelitian

Penelitian “ Pengetahuan dan Sikap Murid, Guru dan Orang Tua terhadap Konservasi Tumbuhan Obat di SDN Pengadilan 5 Bogor” terdiri dari beberapa tahapan yaitu: kajian kondisi umum sekolah, mengetahui pengetahuan dan sikap responden, identifikasi permasalahan, pengolahan dan analisis data, dan pembuatan program yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Tahapan penelitian

No Jenis Kegiatan Aspek yang di kaji Sumber Data Metode

1 Kajian Kondisi 5 Membuat program Program disusun dari data

yang ada berdasarkan

Data-data tersebut kemudian dijadikan acuan dan panduan untuk melengkapi Data-data hasil pengamatan di lapangan.

3.4.2 Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan

panduan wawancara. Panduan wawancara ditanyakan kepada siswa, guru dan orang tua/komite dengan pernyataan berbeda. Hasil wawancara digunakan untuk mengetahui pengetahuan tentang tumbuhan obat, persepsi penggunaan tumbuhan obat dan sikap terhadap konservasi tumbuhan obat. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang ada terkait dengan konservasi tumbuhan obat di SDN Pengadilan 5 Bogor.

3.4.3 Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi literatur dan data yang diperoleh dari wawancara siswa, guru dan orang tua, diolah secara tabulasi dan di analisis secara kualitatif serta dijelaskan secara deskriptif. Data dari hasil mewawancarai responden kemudian diklasifikan dalam bentuk tabel, mengidentifikasi persepsi dan sikap responden, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dan solusinya. Selain itu, pada hasil wawancara juga dilakukan pendekatan SWOT. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana stretegis program pengembangan. Data yang diperoleh dari studi literature digunakan sebagai data penunjang dalam mendeskripsikan data hasil wawancara.

3.4.4 Penyusunan Program

Pembuatan program dilakukan berdasarkan analisis hasil wawancara dengan

menggunakan pendekatan metode analisis SWOT. Pembuatan program dilakukan sebagai rekomendasi kepada pihak sekolah dalam rangka strategi pengembangan

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI

4.1 Letak dan Luas Sekolah

Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 5 Bogor merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di komplek Jalan Pengadilan, Pasar Anyar dengan alamat Jl. Pengadilan No. 10 Desa Pabaton, Kelurahan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi

Jawa Barat. Sekolah ini didirikan pada tahun 1920 di atas tanah milik pemerintah seluas 1015 m².

4.2 Kondisi Demografi Guru dan Siswa

Berdasarkan data laporan keadaan per September 2011 tahun ajaran 2011-2012, total siswa SDN Pengadilan 5 Bogor adalah 651 siswa dengan persentase perempuan sebesar 51 % dan laki-laki 49 % (Gambar 2).

Gambar 2 Persentase seluruh siswa berdasarkan jenis kelamin.

Siswa terbanyak berada di kelas dua dengan jumlah 123 orang (lihat Tabel 3). Tetapi kelas satu dan dua tidak dijadikan responden dalam penelitian ini. Selain itu, waktu belajar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas I, II, V dan VI sekolah pada pagi hingga siang hari dan kelas III sampai IV sekolah pada siang hingga sore hari.

Tabel 3 Jumlah seluruh siswa di SDN Pengadilan 5 Bogor Jenis

kelamin

Kelas

I II III IV V VI

Laki-laki 52 63 60 54 48 41

Perempuan 60 60 59 52 50 52

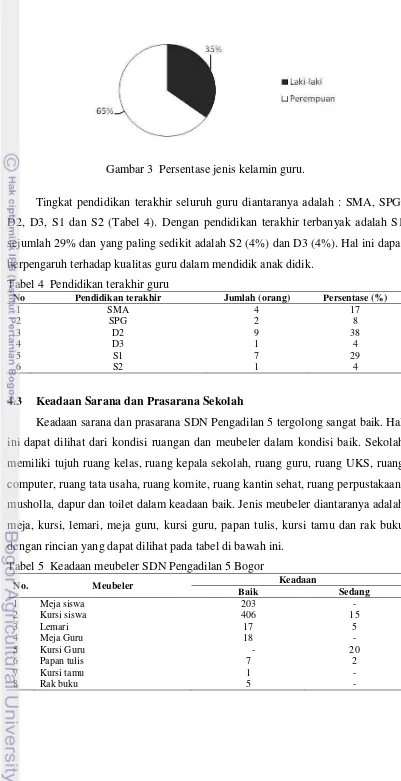

Gambar 3 Persentase jenis kelamin guru.

Tingkat pendidikan terakhir seluruh guru diantaranya adalah : SMA, SPG,

D2, D3, S1 dan S2 (Tabel 4). Dengan pendidikan terakhir terbanyak adalah S1 sejumlah 29% dan yang paling sedikit adalah S2 (4%) dan D3 (4%). Hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas guru dalam mendidik anak didik.

Tabel 4 Pendidikan terakhir guru

No Pendidikan terakhir Jumlah (orang) Persentase (%)

1 SMA 4 17

2 SPG 2 8

3 D2 9 38

4 D3 1 4

5 S1 7 29

6 S2 1 4

4.3 Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Keadaan sarana dan prasarana SDN Pengadilan 5 tergolong sangat baik. Hal

ini dapat dilihat dari kondisi ruangan dan meubeler dalam kondisi baik. Sekolah memiliki tujuh ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, ruang computer, ruang tata usaha, ruang komite, ruang kantin sehat, ruang perpustakaan, musholla, dapur dan toilet dalam keadaan baik. Jenis meubeler diantaranya adalah meja, kursi, lemari, meja guru, kursi guru, papan tulis, kursi tamu dan rak buku dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Keadaan meubeler SDN Pengadilan 5 Bogor

No. Meubeler Keadaan

Baik Sedang

1 Meja siswa 203 -

2 Kursi siswa 406 15

3 Lemari 17 5

4 Meja Guru 18 -

5 Kursi Guru - 20

6 Papan tulis 7 2

7 Kursi tamu 1 -

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Demografi Responden 5.1.1 Siswa

Responden siswa yang diambil menggunakan metode purposive sampling” dengan jumlah 120 orang yang terdiri dari siswa kelas III sampai kelas VI. Masing-masing kelas terdiri dari 30 orang dengan komposisi 15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6 Komposisi responden siswa

No Kelas Responden Laki-laki

(orang)

Responden siswa terbagi ke dalam dua waktu belajar, yaitu pagi dan siang. Siswa yang sekolah siang merupakan kelas III dan IV, selain itu waktu belajarnya pagi. Hal ini dikarenakan kapasitas ruang kelas yang tidak memadai. Oleh karena itu, proses wawancara waktu belajar siang dilaksanakan sekitar jam 12 hingga masuk sekolah yaitu pukul 13.00. Sedangkan waktu belajar pagi, diwawancara ketika istirahat dan setelah pulang sekolah. Selain perbedaan waktu belajar, responden juga terbagi ke dalam dua kelompok yaitu yang belum mempelajari tumbuhan obat secara kurikulum seperti kelas III-IV dan yang sudah mempelajari tumbuhan obat secara kurikulum seperti kelas V-VI. Berdasarkan kurikulum KTSP, tumbuhan obat dipelajari di kelas V pada semester I awal pembelajaran.

Responden siswa memiliki variasi umur antara usia tujuh sampai 11 tahun dengan perbandingan persentase yang dapat dilihat pada Tabel 7. Pada tabel ini

menunjukkan adanya ketidakseragaman usia responden walau mereka berada dalam satu kelas yang sama.

Menurut Piaget (1952) diacu dalam Esti (2002), kemampuan atau perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem

sampai dewasa, yaitu sensori motorik (0-2 tahun), praoperasional (2-7 tahun),

operasional konkret (7-11 tahun) dan operasonal formal (11 tahun-dewasa). Usia responden termasuk dalam tahap operasional konkret, pada tahap ini manusia mampu berpikir logis, mampu konkret memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus dan juga dapat menghubungkan dimensi satu sama lain, kurang egosentris dan belum bisa berpikir abstrak.

Tabel 7 Usia responden siswa

No Usia (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%)

1 7 1 1

2 8 29 24

3 9 23 19

4 10 37 31

5 11 30 25

Upaya pengembangan kognitif siswa dapat dilakukan dengan memfasilitasinya dalam berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SDN Pengadilan 5 Bogor dilaksanakan pada hari sabtu yang terdiri dari basket, bulu tangkis, futsal, catur, tari lukis, karawitan, bahasa Inggris, BTQ dan Pramuka. Selain itu, tahun lalu sekolah ini pernah bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

(HIMAKOVA) Fakultas Kehutanan IPB dalam ekstrakurikuler Pecinta Lingkungan Hidup (PLH) dan ada pula “dokter kecil” tetapi tahun ini keduanya sedang tidak aktif.

5.1.2 Guru

Gambar 4 Perbandingan jumlah responden guru.

Guru yang mengajar di SDN Pengadilan 5 berada pada rentang usia 21

tahun hingga 60 tahun. Sedangkan, yang menjadi responden mayoritas berada pada rentang usia 41-50 tahun (Tabel 8). Menurut Hurlock (1980), responden berada pada selang usia dewasa dini (18-40 tahun) dan dewasa madya (40-60 tahun). Pada selang usia tersebut, telah terjadi perubahan fisik dan psikologis yang disertai penurunan kemampuan reproduksi di akhir masa dewasa dini, serta mulai berkurangnya kemampuan fisik di masa dewasa madya.

Tabel 8 Rentang usia guru SDN Pengadilan 5 Bogor

No Rentang Usia (tahun) Jumlah (orang)

1 21 – 30 1

2 31 – 40 1

3 41 – 50 6

4 51 – 60 2

Dari kesepuluh responden terdapat perbedaan pengalaman dan lama mengajar di SDN Pengadilan 5. Lama bekerja berada pada rentang 1-40 tahun dan jumlah guru yang telah memiliki pengalaman mengajar selama 21-30 tahun memiliki jumlah yang paling besar yaitu 6 orang (Tabel 9). Hal ini mengindikasikan bahwa guru yang mengajar di sekolah tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup lama. Walau demikian, lama bekerja merupakan akumulasi dari pengabdian pada beberapa sekolah, bukan lama bekerja murni di

sekolah ini.

Tabel 9 Lama bekerja guru SDN Pengadilan 5 Bogor

No Lama Bekerja (tahun) Jumlah (orang)

1 < 1 1

2 1 – 10 1

3 11 – 20 1

4 21 – 30 6

Sehingga pengalaman memiliki peluang tersampaikan dalam proses

kegiatan belajar mengajar. Menurut Skinner (1953) diacu dalam Esti (2002), suatu perbuatan seseorang yang diikuti oleh konsekuen-konsekuen yang menyenangkan (reinforced), akan di ulang pada situasi yang hampir sama pada waktu yang akan datang. Hasil penelitian Madsen (1998) diacu dalam Esti (2002) menyatakan bahwa pentingnya guru sebagai reinforcer. Oleh karena itu, pengalaman yang menyenangkan dari guru akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas secara khusus dan sekolah secara umum.

5.1.3 Orang Tua

Responden orang tua terdiri dari 80 orang dengan perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 6% dan 94%. Adanya perbedaan perbandingan yang nyata dikarenakan responden merupakan orang tua siswa yang mengantar, menunggu atau menjemput anaknya di sekitar sekolah (depan pagar sekolah dan halaman dalam sekolah). Tidak semua orang tua melakukan hal ini karena tersedianya fasilitas antar-jemput siswa bagi orang tua yang sibuk. Sehingga responden yang memiliki waktu luang saat itu adalah perempuan (lihat Tabel 10).

Penentuan responden dilakukan dengan cara metode purposive sampling

dengan waktu wawancara pada jam kerja, yaitu pukul 08.00 – 12.00 Tabel 10 Data pekerjaan responden orang tua

No Pekerjaan Orang Tua Jumlah (orang) Persentase (%)

1 Wiraswasta 6 7

2 Swasta 7 9

3 PNS 3 4

4 IRT 63 79

5 Pensiunan 1 1

Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti jalur pendidikan

formal, non-formal dan informal. Menurut Nurmayanti (2007) sumber pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati berasal dari buku, koran/majalah, media elektronik, internet, lokakarya/seminar/pelatihaan, teman kerabat, aparat pemerintah dan sumber lainnya/peraturan.

Beranekaragamnya sumber informasi tersebut maka dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Tinggi-rendahnya pengetahuan orang tua akan disampaikan orang tua kepada anaknya dalam sehari-hari, misal untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah, tugas dan lainnya.

Tabel 11 Data pendidikan terakhir responden orang tua

No Pendidikan terakhir Jumlah (orang) Persentase (%)

1 SMP 7 9

Berdasarkan hasil wawancara usia responden orang tua mayoritas berada pada rentang 36–40 tahun (lihat Tabel 12). Hal ini menunjukkan bahwa responden orang tua masih berada pada usia produktif. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mengantar, menunggu dan menjemput anaknya di sekolah meskipun tersedia fasilitas antar-jemput dari sekolah, hal tersebut sekaligus untuk mengontrol anaknya.

Tabel 12 Kelas umur responden orang tua

No Kelas Umur (tahun) Jumlah (orang)

1 21 – 30 15 terjadi perubahan fisik dan psikologis yang disertai penurunan kemampuan reproduksi di akhir masa dewasa dini, serta mulai berkurangnya kemampuan fisik

di masa dewasa madya.

5.2 Pengetahuan Responden terhadap Konservasi Tumbuhan Obat

tersebut dapat diperdalam lagi dengan menanyakan jenis-jenis tumbuhan obat

yang diketahui oleh responden sehingga dapat diketahui jumlah tumbuhan obat yang teridentifikasi.

5.2.1 Siswa

Responden yang mengetahui arti tumbuhan obat sebanyak 73%, responden yang dapat menyebutkan contohnya hanya 17% dan jenis tumbuhan obat yang teridentifikasi adalah 13 jenis tumbuhan obat dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 13. Responden tidak seluruhnya mengetahui atau mengingat nama tumbuhan obat yang digunakan sehingga hanya 49% responden saja yang dapat menyebutkan tumbuhan obat tersebut.

Tabel 13 Tumbuhan obat yang diketahui responden siswa

No Tumbuhan Obat Jumlah (orang) Persentase (%)

1 Jahe (Zingiber officinale Roxb.) 20 34 dikarenakan jumlah yang teridentifikasi tiap jenis tanaman hanya satu responden yang menyebutkan atau mengetahuinya. Tumbuhan obat tersebut antara lain adalah kayu putih (Melaleuca leucadendra (L.) L.), tomat (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten), benalu teh (Dendrophthoe pentandra Miq), kumis kucing (Orthosiphon aristatus (Bl.) Miq.), jeruk nipis (Citrus aurantifolia

(Christm.& Pantz.) Swingle), daun jarak (Jatropha curcas L), tali putri (Cassytha filiformis L.) dan kencur (Kaempferia galanga L).

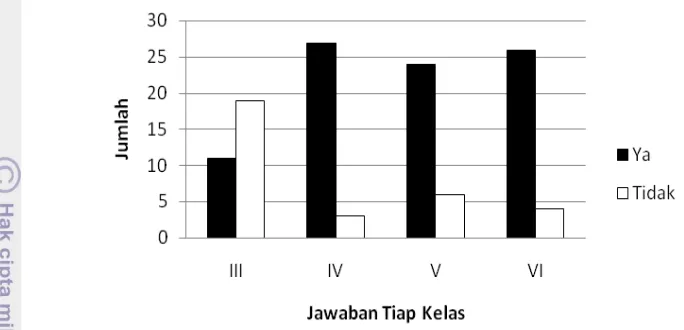

Pada Gambar 5 terlihat perbedaan antara yang sudah dan belum mempelajari tumbuhan obat secara kurikulum. Siswa kelas III yang belum mempelajari tumbuhan obat hanya 11 orang yang mengetahui arti tumbuhan obat, sedangkan kelas IV sampai VI yang sudah mempelajari tumbuhan obat sebanyak 24 orang dan 26 orang mengetahui arti tumbuhan obat. Tetapi hal ini tidak berlaku pada kelas IV yang belum mempelajari tumbuhan obat. Bahkan responden kelas IV paling banyak mengetahui arti tumbuhan obat yaitu sejumlah

tumbuhan obat dalam kehidupan sehari-hari seperti minum jamu dan ketika sakit

diberikan tumbuhan obat oleh orang tua.

Gambar 5 Perbandingan responden yang mengetahui arti tumbuhan obat.

Pilihan pernyataan selanjutnya yang diberikan kepada responden adalah sudah pernah mengkonsumsi tumbuhan obat. Berdasarkan hasil wawancara sebanyak 77% responden pernah mengkonsumsi tumbuhan obat dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 14.

Responden terbanyak yang pernah menggunakan tumbuhan obat adalah kelas IV sebanyak 28 orang dan yang paling sedikit pernah menggunakan tumbuhan obat adalah kelas III sebanyak 17 orang. Pengalaman menggunakan tumbuhan obat mengakibatkan kelas IV yang belum pernah mendapat materi pelajaran tumbuhan obat secara kurikulum tetapi sudah memiliki pengetahuan tentang tumbuhan obat secara otodidak. Pengalaman ini melibatkan peran serta

guru sebagai pendidik di sekolah dan orang tua sebagai pendidik di rumah. Menurut Zuhud (2007), pengalaman merupakan salah satu komponen sikap, yaitu

cognitive.

Tabel 14 Responden yang pernah pakai tumbuhan obat Pernah pakai

tumbuhan obat

Kelas

III (orang) IV (orang) V (orang) VI (orang)

Ya 17 28 26 21

Tidak 13 2 4 9

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengalaman lebih memiliki

pengaruh terhadap responden dibandingkan pembelajaran di sekolah. Siswa kelas IV lebih banyak yang pernah mencoba tumbuhan obat dibandingkan kelas

memiliki jumlah yang hampir sama dengan responden yang belum mempelajari

tumbuhan obat, yaitu kelas III (17 orang).

5.2.2 Kepala Sekolah

Pengetahuan Kepala Sekolah (responden) sangat baik terhadap konservasi tumbuhan obat karena responden mengetahui arti tumbuhan obat dan dapat menyebutkan beberapa jenis tumbuhan obat. Hal ini dikarenakan responden sudah terbiasa memakai tumbuhan obat untuk kebutuhan sehari-hari.

Pengalaman yang pernah di alami oleh responden dalam pengobatan konvensional, diantaranya adalah merawat tubuh pakai air teh, mengobati sakit perut dan menambah nafsu makan pakai kunyit dan mengobati sakit mata dengan kencur. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman akan menambah pengetahuan terhadap konservasi tumbuhan obat, walaupun responden belum pernah mengikuti pelatihan khusus tentang tumbuhan obat.

Menurut Kepala Sekolah (responden), sangat penting mempelajari tumbuhan obat karena secara fungsional sebagai pengobatan pokok non alternatif apalagi pada zaman dahulu, memperindah lingkungan dan untuk memanfaatkan lahan kosong. Selain itu, sangat penting juga mengajarkan tumbuhan obat kepada siswa agar siswa mengetahui di Indonesia banyak terdapat tumbuhan untuk obat.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup

dalam memenuhi resolusi Belgrade Internasional Conference on Environmental Education (1975) dalam Sutaryono (1999) dalam Putro (2003), yaitu kesadaran

(awareness), pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), keterampilan (skill), kemampuan evaluasi (evaluation ability), dan peran serta (participation).

5.2.3 Guru

Pengetahuan responden guru terhadap konservasi tumbuhan obat sangat baik hal ini dapat terlihat dari seluruh guru mengetahui arti tumbuhan obat. Bahkan 90% responden dapat menyebutkan contoh tumbuhan obat. Tumbuhan obat yang diketahui sejumlah 13 jenis, diantaranya adalah babadotan (Ageratum conyzoides L), bunga ros (Rosa chinensis Jacq), daun dewa (Gynura procumbens

salam (Syzygium polyanthum (Wight) Walp), ginseng (Talinum triangulare),

mengkudu (Morinda citrifolia L) dan bawang (Allium cepa Linn).

Tumbuhan obat yang teridentifikasi merupakan contoh yang sudah biasa digunakan oleh responden, pengalaman orang terdekat dan kepemilikan di rumah. Seluruh responden pernah memakai tumbuhan obat. Bahkan ada responden yang rutin menggunakan tumbuhan obat, misal untuk mengantisipasi darah tinggi dengan menggunakan daun salam dan memakai daun sirih setelah haid.

Pengetahuan dan pengalaman responden yang bervariatif diperoleh dengan berbagai cara. Walau demikian responden tidak ada yang pernah mengikuti pelatihan khusus tumbuhan obat, mereka memperoleh pengetahuan dari koran, majalah, televisi, internet, buku pelajaran, pengalaman dari orang yang lebih tua dan buku-buku pelajaran. Oleh karena itu, responden berharap ada program kegiatan yang dapat menambah kapasitas seluruh guru terkait tumbuhan obat, misal praktik membuat produk. Diharapkan seluruh guru agar tidak hanya mengandalkan beberapa guru, karena rawan akan keberlanjutan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

5.2.4 Orang Tua

Responden yang mengetahui arti tumbuhan obat sebanyak 81%. Tetapi responden tidak semuanya bersedia untuk menyebutkan artinya, sebanyak 55

orang (56%) bersedia menyebutkan arti tumbuhan obat dan 44% tidak bersedia menyebutkan arti tumbuhan obat walaupun responden menjawab mengetahui arti tumbuhan obat. Hal ini dikarenakan keengganan responden dalam menjawab, khawatir salah dan hanya tahu atau dapat menyebutkan contoh tumbuhan obatnya saja. Adanya hal tersebut dikarenakan tidak semua orang tua tahu arti tumbuhan obat tetapi sudah terbiasa memakai tumbuhan obat dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 15 Persentase variasi arti tumbuhan obat

No Arti tumbuhan obat Jumlah (orang) Persentase (%)

1 Mengandung zat obat 6 13

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden sebanyak 14 orang responden dari 80 orang menyebutkan contoh tumbuhan obat. Hal ini dikarenakan memang tidak ada pertanyaan khusus yang menanyakan contoh, responden secara tidak sengaja dan sengaja menyebutkan contoh-contoh tersebut.

Responden menyebutkan contoh tersebut dikarenakan sudah terbiasa mengonsumsinya, memiliki tanamannya dan dari pengalaman orang yang

dikenalnya sehingga spontan menyebutkan contoh. Berdasarkan hal tersebut, maka merangsang ingatan responden tentang tumbuhan obat dan menginformasikannya kepada pewawancara. Jenis-jenis tumbuhan obat yang teridentifikasi diantaranya adalah kencur, kumis kucing, daun sirsak, sirih, binahong, sambiloto, ki urat, remek daging, jahe, dan kunyit dengan persentase seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 16 Jenis-jenis tumbuhan obat yang diketahui responden orang tua

No Tumbuhan obat Jumlah

(orang)

Persentase (%)

1 Kencur (Kaempferia galanga L) 5 27

2 Kumis kucing (Orthosiphon aristatus (Bl.) Miq.) 3 16

3 Sirih (Piper betle L) 3 16

4 Binahong (Anredea cordifolia) 1 5

5 Sambiloto (Andrographis paniculata (Burm.f) Ness) 1 5

6 Ki urat (Plantago major) 1 5

7 Remek daging (Excoelaria cochinchinensis Lour.) 1 5

8 Jahe (Zingiber officinale Roxb.) 2 11

9 Kunyit (Curcuma domestica Vahl) 1 5

10 Daun sirsak (Annona muricata L) 1 5

dikarenakan rasanya yang pahit, tidak tahu bagaimana mengolahnya dan khawatir

beracun atau ada efek samping.

Tabel 17 Alasan bersedia pakai tumbuhan obat

No Alasan Jumlah (orang) Persentase (%)

1 Alami 10 12

2 Ada tanamnnya di sekitar rumah 6 7

3 Mudah/praktis penggunaannya 4 5

4 Suka pakainya 16 20

5 Tanpa efek samping 3 4

6 Aman 3 4

7 Lainnya 6 8

8 Tidak memberikan alasan 30 38

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden maka pengetahuan, pengalaman dan ingatan sangat berpengaruh dalam menjawab pilihan pernyataan. Sedangkan pendidikan terakhir responden orang tua pun memiliki pengaruh dalam merespon jawaban ketika proses wawancara berlangsung. Selain itu usia responden pun memiliki pengaruh dalam memberikan jawaban, semakin muda usia responden semakin tidak tahu arti tumbuhan obat dan semakin tua usia responden semakin banyak yang mengetahui arti tumbuhan obat. Hal ini dapat diketahui dari jumlah seluruhnya responden tiap kategori yang mengetahui arti tumbuhan obat yaitu siswa (73%), orang tua (81%) dan guru (100%).

5.3 Sikap Responden terhadap Konservasi Tumbuhan Obat

Sikap responden terhadap konservasi tumbuhan obat diperoleh dengan memberikan pilihan pernyataan mau (untuk yang belum pernah menggunakan tumbuhan obat) atau suka (untuk yang sudah pernah menggunakan tumbuhan

obat) dan setuju ada tumbuhan obat di sekolah sebagai upaya konservasi. Pernyataan tersebut dapat diperdalam lagi dengan menanyakan alasan dan pengalaman yang berhubungan dengan upaya konservasi tumbuhan obat.

5.3.1 Siswa

memandang pada satu benda yang sama, mereka dapat mempersepsikannya

berbeda-beda.

Tabel 18 Responden yang mau-suka pakai tumbuhan obat Mau-suka pakai

Responden kelas IV yang sudah terbiasa mengkonsumsi tumbuhan obat memiliki sikap yang sangat positif karena hampir seluruhnya mau-suka tumbuhan obat. Responden kelas III yang belum pernah mempelajari tumbuhan obat dan

banyak yang tidak mengetahui arti tumbuhan obat ternyata memiliki sikap yang positif juga. Mereka berminat dan menyukai penggunaan tumbuhan obat.

Responden hampir menyamai jumlah peminat kelas V dan melebihi peminat responden kelas VI walaupun hanya selisih satu orang responden.

Pada responden siswa, tinggi rendahnya minat dan kesukaan responden terhadap tumbuhan obat ternyata tidak dipengaruhi oleh usia atau tingkatan kelas. Bagi siswa kelas III menjadi memiliki rasa penasaran ketika ditanyakan tentang tumbuhan obat. Sehingga memacu minat bagi yang belum pernah menggunakan tumbuhan obat dan bersedia mencoba jika ada kesempatan. Sedangkan bagi responden yang sudah menggunakan tumbuhan obat, mereka sangat menyukainya terutama responden kelas IV.

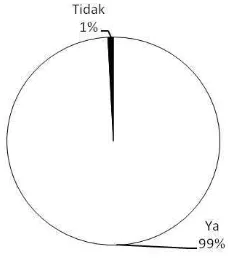

Pilihan pernyataan selanjutnya yang ditawarkan adalah tentang persetujuan adanya tumbuhan obat di sekolah sebagai upaya konservasi tumbuhan obat. Berdasarkan hasil wawancara sebanyak 119 orang (99%) setuju dan 1 orang (1%) tidak setuju terhadap upaya konservasi tumbuhan obat di sekolah (lihat Gambar 6). Hal ini menunjukkan sikap responden yang sangat positif.

Responden yang tidak setuju akan adanya tumbuhan obat sebagai upaya konservasi di sekolah karena responden tersebut sejak awal wawancara

menunjukkan ketidaktahuannya, seperti tidak mengetahui arti tumbuhan obat, tidak tahu jenisnya, belum pernah mencobanya dan tidak mau mencoba

Gambar 6 Persentase persetujuan adanya tumbuhan obat di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, yang mempengaruhi sikap responden adalah pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman berbanding lurus terhadap sikap seseorang dalam memandang sesuatu. Semakin seseorang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak maka sikapnya akan semakin positif. Semakin seseorang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman maka sikapnya akan semakin negatif.

5.3.2 Kepala Sekolah

Sikap responden terhadap upaya konservasi tumbuhan obat sangatlah positif apalagi didukung dengan berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Responden terbiasa menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan

konvensional, seperti merawat tubuh pakai air teh, mengobati sakit perut dan menambah nafsu makan menggunakan kunyit dan mengobati sakit mata dengan kencur. Selain itu, responden memiliki pengalaman membuat kebun TOGA di sekolah terdahulu. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman akan menambah pengetahuan dan memberikan pengaruh berupa sikap positif terhadap konservasi tumbuhan obat, walaupun responden belum pernah mengikuti pelatihan khusus tentang tumbuhan obat.

5.3.3 Guru

Seluruh responden pernah menggunakan tumbuhan obat dan sebanyak 90% suka menggunakan tumbuhan obat dalam pengobatan sehari-hari. Bahkan ada responden yang rutin penggunaannya, seperti untuk mengatasi darah tinggi dengan meminum rebusan daun salam (Syzygium polyanthum (Wight) Walp).

belajar mengajar di sekolah. Namun padatnya jadwal mengajar yang sudah

teralokasikan membuat responden guru tidak bersedia diganggu waktunya selama proses KBM berlangsung.

Menurut Esti (2002), sikap adalah suatu kecenderungan untuk berbuat atau bertindak secara positif atau negatif terhadap orang-orang, ide-ide atau kejadian-kejadian. Sikap kita menentukan bagaimana meninjau diri sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Kategori utama sikap yang mempengaruhi tingkah laku mengajar adalah :

1.Sikap guru terhadap diri mereka sendiri, 2.Sikap guru terhadap anak /siswa,

3.Sikap guru terhadap teman sejawat dan orang tua, 4.Sikap guru terhadap mata pelajaran.

Sikap tersebut kadang terlupakan oleh responden, sehingga padatnya kurikulum dan target kelulusan siswa mengakibatkan guru lebih focus mengutamakan tugas formalnya saja. Padahal seharusnya seorang guru selain mendidik siswa secara tidak langsung juga mengajarkan pendidikan konservasi yang dapat mendorong meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan arti penting konservasi alam (Setiono 2007). Sadar lingkungan dapat diartikan sebagai bagian dari kesadaran diri yang bertumpu pada terbentuknya hubungan positif antara

individu dengan lingkungan alam, social dan lingkungan yang telah terbentuk dengan memperhatikan keteraturan ekologi (Rachmawati 2007). Secara tidak dipaksakan siswa mulai tahu, mengerti, sadar, menghargai, melakukan dan mengajak orang lain untuk melakukan upaya konservasi (Setiono 2007)

5.3.4 Orang Tua

Tabel 19 Alasan responden setuju ada tumbuhan obat di sekolah

Pengetahuan dan pengalaman orang tua sangat berguna dalam membantu anaknya belajar. Menurut Hurlock (1978), belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Belajar mungkin berasal dari latihan – kegiatan yang dipilih, diarahkan dan bertujuan. Dalam latihan anak-anak diarahkan perilakunya oleh orang dewasa atau anak yang lebih besar, yang berusaha membentuk perilaku mereka ke dalam pola yang akan membantu kesejahteraan mereka dan diterima dalam kelompok masyarakat.

Hal ini dapat memudahkan bagi orang tua terutama ibu dalam melakukan tugas atau peranannya sebagai pendidik di lingkungan keluarga terhadap anaknya. Erikson (1964) diacu dalam Hurlock (1978) menyatakan bahwa, apa yang akan dipelajari seorang anak tergantung bagaimana orang tua memenuhi kebutuhannya. Sekali ia belajar, sikap demikian akan mewarnai persepsi individu akan masyarakat dan suasana sepanjang hidup. Erikson juga menyimpulkan masa kanak-kanak merupakan gambaran awal manusia sebagai seorang manusia, tempat dimana kebaikan dan sifat buruk kita yang tertentu dengan lambat, namun

jelas berkembang dan mewujudkan dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara pengetahuan dan pengalaman orang tua membantu terbentuknya sikap positif terhadap upaya konservasi tumbuhan obat di sekolah. Sikap responden yang positif sangat membantu dalam pendidikan di keluarga terutama pembentukan pola pikir anak.

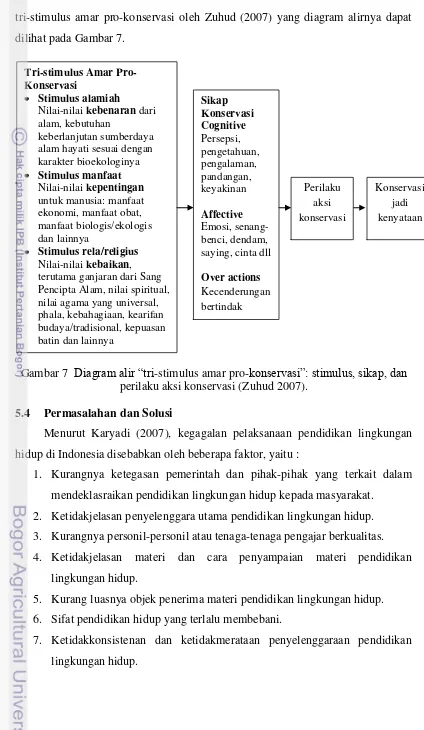

tri-stimulus amar pro-konservasi oleh Zuhud (2007) yang diagram alirnya dapat

dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Diagram alir “tri-stimulus amar pro-konservasi”: stimulus, sikap, dan perilaku aksi konservasi (Zuhud 2007).

5.4 Permasalahan dan Solusi

Menurut Karyadi (2007), kegagalan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kurangnya ketegasan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam mendeklasraikan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat.

2. Ketidakjelasan penyelenggara utama pendidikan lingkungan hidup. 3. Kurangnya personil-personil atau tenaga-tenaga pengajar berkualitas. 4. Ketidakjelasan materi dan cara penyampaian materi pendidikan

lingkungan hidup.

5. Kurang luasnya objek penerima materi pendidikan lingkungan hidup. 6. Sifat pendidikan hidup yang terlalu membebani.

Menurut Muntasib (1998) diacu dalam Rachmawati (2000), dalam

melaksanakan kegiatan pendidikan konservasi melalui jalur sekolah (formal) maka unsur kunci yang harus diperhatikan adalah kurikulum sekolah, guru, sarana pendidikan yang tersedia serta siswa (latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan geografisnya).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan responden maka permasalahan pengembangan konservasi tumbuhan obat dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, yaitu aspek fisik dan biologis sekolah, aspek siswa, aspek kepala sekolah, aspek guru dan aspek orang tua.

5.4.1 Aspek Fisik dan Biologis

Sekolah terletak di komplek SD Pengadilan, kondisinya pada komplek tersebut seperti “kotak sabun” yang sangat tidak memungkinkan untuk menambah lahan. Hal ini dikarenakan lahan milik pemerintah sejak tahun 1920 di atas tanah seluas 1015 m² sudah sangat pas dengan batas-batas yang tidak dapat di rubah lagi, apalagi jika dilihat dari depan sekolah (lihat Gambar 8). Terlihat sekolah sudah mengoptimalkan lahan, kalaupun ingin menambah area dengan cara vertical. Hal serupa terjadi ketika proses wawancara berlangsung sedang terjadi pembangunan ruang perpusatakaan dan mushola di lantai dua.

Gambar 8 SDN Pengadilan 5 Bogor tampak depan.

SDN Pengadilan 5 pada bagian depan berhadapan dengan jalan raya Pasar Anyar, sebelah kanan dengan SDN Pengadilan 2, sebelah kiri dengan SDN Pengadilan 3 dan bagian belakang berbatasan dengan komplek perumahan warga.

sekolah lainnya bersebelahan dan tidak dapat menambah lahan ke samping, depan

dan belakang sekolah untuk pelebaran.

Gambar 9 Bagian depan SDN Pengadilan 5 sekaligus tempat parkir.

Pemanfaatan lahan di sekolah ini sangat maksimal, maksudnya adalah dengan luas lahan 1015 m² lahan teralokasi untuk ruang belajar, ruang sarana penunjang, tempat parkir guru, lapangan olahraga sekaligus lapangan upacara. Sehingga siswa menggunakan waktu istirahatnya di teras depan kelas sambil makan jajanan atau dalam kelas dan bermain di lapangan olah raga

Gambar 10 Tumbuhan obat dalam pot.

Salah satu permasalahan utama di sekolah ini ketiadaan lahan untuk menanam. Pernyataan ini terungkap oleh seluruh responden guru dan beberapa orang tua siswa. Bahkan ada responden yang tidak setuju ada tumbuhan obat di sekolah karena tidak adanya lahan di sekolah. Hal ini memang menjadi masalah utama jika hanya mengandalkan tempat. Apalagi ada responden yang mengatakan perlunya lahan khusus yang mudah dalam pengawasan agar tidak terganggu oleh anak-anak yang iseng. Tapi dari responden pula terdapat beberapa solusi untuk pemecahan masalah lahan. Jika ingin menambah koleksi tanaman dengan menggunakan metode verticulture dan harus di dalam pot.

Gambar 11 Teras TOGA.

5.4.2 Aspek Kondisi Siswa

disini maksudnya adalah kurangnya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dari

siswa akan kesadaran menjaga tanaman tetap indah, hal ini juga berhubungan dengan keisengan siswa untuk memetik tanaman. Selain itu, diharapkan program kegiatan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran siswa.

5.4.3 Aspek Kondisi Guru

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru teridentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan guru, seperti tidak adanya waktu untuk menambah pekerjaan dalam perawatan tanaman dan diharapkan tidak menggangu kegiatan belajar mengajar yang sudah terprogram.

Guru merupakan tokoh utama dalam mendidik siswa di sekolah, dengan sudah adanya tugas pokok guru di dalam kelas dan di luar kelas selama dalam lingkungan sekolah akan sangat melelahkan untuk membagi konsentrasi ke suatu hal yang baru seperti perawatan tumbuhan obat. Oleh karena itu, guru memiliki sikap positif terhadap konservasi tumbuhan obat tetapi kurang dalam kesediaan waktu dan tenaga untuk alokasi tambahan di luar kegiatan belajar mengajar.

Permasalahan mendasar yang sangat membutuhkan peranan guru adalah kurangnya pengetahuan praktik terkait tumbuhan obat sehingga guru kesulitan dalam proses pengajaran terutama mempraktikannya. Hal ini dikarenakan guru-guru belum pernah mendapat atau mengikuti pelatihan khusus tentang tumbuhan

obat terutama masalah teknis. Sehingga kesulitan transfer ilmu pengetahuan ini juga menjadi masalah bagi guru selain alokasi waktu dan tenaga.

5.4.4 Aspek Orang Tua

5.4.5 Aspek Kepala Sekolah

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam usaha pengembangan konservasi tumbuhan obat di sekolah selain lahan, yaitu biaya, tidak adanya tenaga ahli, belum adanya pihak yang dapat diajak bekerja sama dan cara perawatan tanaman.

Pembuatan program kegiatan baru tidak dapat lepas begitu saja dari dana, lagipula dana merupakan permsalahan klasik yang belum terpecahkan tetapi sangat berperan sebagai salah satu penggerak program kegiatan. Dan keadaan guru secara kuantitas dan kualitas yang memadai sehingga kebutuhan akan tenaga ahli terkait tumbuhan obat sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, dibutuhkannya penanggung jawab atau sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap tahapan program kegiatan, misal perawatan tumbuhan obat dan berkonsultasi tentang tumbuhan obat.

5.4.6 Solusi

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa pemecahan masalah (solusi) terhadap permasalahan yang disampaikan oleh responden diantaranya adalah (1) perlunya alternative menanam seperti menanam menggunakan pot dan non tanah, (2) perlu adanya lahan khusus tanpa gangguan sekitar, adanya dana

tambahan, (3) bantuan sarana prasarana, (4) tim khusus dari siswa untuk piket, (5) pelatihan, (6) mengadakan kerja sama dengan pihak di luar sekolah, dan (7) adanya kemauan serta kreatifitas guru.

Alternatif penanaman dengan menanam dalam pot merupakan salah satu solusi yang disampaikan guru dan orang tua. Pemecahan masalah ini diharapkan dapat mengakomodir tidak adanya lahan berupa tanah. Selain itu, menanam dengan pot adalah solusi yang sudah dilakukan sejauh ini. Walaupun tanaman tersebut pada akhirnya hilang entah kemana. Penanaman dengan menggunakan media tanam non tanah merupakan solusi lainnya yang terungkap untuk menghindari penggunaan karena kurangnya tanah di area sekolah. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi seperti hidroponik, hydro gell dan lainnya.

pembahasan sebelumnya, tidak adanya lahan menyebabkan perlunya lahan tetapi

pada kesempatan kali ini dikarenakan perlunya upaya perlindungan dari keisengan dan gangguan siswa. Sehingga diperlukanlah lahan khusus tersebut.

Pendanaan merupakan masalah krusial bagi suatu program kegiatan apalagi program yang baru dalam tahap rintisan. Oleh karena itu, perlunya sumber dana dan alokasi dana yang jelas, terencana dan produktif. Maksud dari jelas adalah adanya kepastian sumber dana dan alokasi yang riil. Terencana, maksudnya adalah memiliki perkiraan aliran dana. Produktif, maksudnya dana tidak hanya untuk pemakaian atau konsumtif tetapi dapat “mengalir” sehingga dana sebagai modal akan dapat berkelanjutan.

Bantuan sarana prasarana seperti bibit, papan deskripsi tumbuhan obat dan alat peraga sangat diperlukan untuk kegiatan sosialisasi konservasi tumbuhan obat. Hal ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman siswa.

Jumlah siswa yang banyak ternyata tidak selamanya menjadi masalah di sekolah. Selain menjadi masalah, dapat pula menjadi solusi dengan memberdayakan siswa untuk membentuk tim khusus. Tim khusus siswa bertugas melakukan perawatan pada tanaman. Hal ini sangat membantu karena adanya kesediaan siswa dalam membantu perawatan tumbuhan obat di sekolah.

Kapasitas pengetahuan dan pengalaman dapat menjadi guru yang berharga dalam pembelajaran. Tetapi pengetahuan dan pengalaman itu perlu untuk selalu diperbaharui atau di tambah kapasitasnya. Maka, perlu adanya pelatihan terutama terkait pembuatan produk turunan dan berbahan dasar tumbuhan obat.

Penambahan kapasitas pengetahuan dan pengalaman serta bantuan sarana prasarana akan sangat mudah diatasi jika pihak sekolah memiliki kerja sama dengan komite sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan merapihkan pendataan untuk menjalin kerjasama agar dapat menindak lanjuti hal tersebut.

hanya dengan perseorangan maka perlunya manajemen kolaborasi di antara

pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengakomodir seluruh elemen.

Hal yang paling penting dalam program pengembangan tumbuhan obat adalah adanya kemauan untuk melakukan dan memulai disertai kreativitas kepala sekolah, guru dan orang tua dalam manajemen kolaborasi.

5.5 Rencana Program Pengembangan Konservasi Tumbuhan Obat

Hasil wawancara dengan responden yang telah ditabulasi dan telah mengidentifikasi beberapa hal, seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan tumbuhan obat yang dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20 Hasil pendekatan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan konservasi tumbuhan obat di SDN Pengadilan 5 Bogor

1) tidak adanya tempat atau lahan berupa tanah,

2) adanya jaringan kerja yang berasal dari orang tua siswa,

Kekuatan atau manfaat dalam pengembangan konservasi tumbuhan obat, diantaranya adalah (1) untuk kesehatan, (2) praktis di saat darurat, (3) penghijauan, (4) pengetahuan, (5) hiasan, (6) murah meriah, (7) aman, (8) alami/herbal, (9) alternative pengobatan secara tradisional, (10) tidak ada efek samping, dan (11) mudah dicari.

Beberapa di antaranya sesuai dengan 10 kelompok manfaat tumbuhan obat dari berbagai sudut pandang yang diklasifikasikan oleh Zuhud (2007), yaitu manfaat medis (kesehatan), manfaat estetis (keindahan), manfaat bisnis (usaha),

(pembelajaran), manfaat konservasi (pelestarian), manfaat budaya, manfaat

ekologis, dan manfaat sosial (kemasyarakatan).

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan beberapa kelemahan dalam pengembangan tumbuhan obat, diantaranya adalah jawaban tersirat dan tersurat. Jawaban tersurat atau terucap secara lisan, yaitu (1) tidak adanya tempat atau lahan berupa tanah, (2) kesulitan mempraktikan atau mengaplikasikannya, (3) kurangnya pengetahuan guru, (4) perawatan, (5) banyaknya jumlah murid, dan (6) waktu. Selain jawaban yang terucap teridentifikasi juga beberapa kelemahan tersirat, yaitu (1) sumber pendanaan, (2) kurangnya kualitas guru, dan (3) kurangnya optimalisasi peran komite sekolah.

Beberapa peluang yang dapat mewujudkan keberhasilan pengembangan (1) adanya antusiasme siswa, (2) adanya jaringan kerja yang berasal dari orang tua siswa, dan (3) sumber pembiayaan dapat melalui komite sekolah. Antusiasme siswa yang positif dapat dijadikan peluang dalam pembentukan kelompok untuk perawatan tumbuhan obat. Jaringan kerja yang berasal dari orang tua sekolah merupakan peluang yang sangat menunjang karena dapat memudahkan dalam program pengembangan tumbuhan obat. Sebenarnya adanya jaringan kerja tersebut sangat menguntungkan dalam hal kebutuhan partner, tetapi tidak adanya perapihan database mengakibatkan pihak sekolah harus mencari pihak-pihak yang

dapat diajak bekerja sama sesuai dengan kebutuhan tentang pengembangan tumbuhan obat.

Beberapa tantangan dalam pengembangan konservasi tumbuhan obat di SDN Pengadilan 5 Bogor, sehingga perlu diantisipasi agar tidak menjadi hambatan dalam program. Tantangan yang teridentifikasi di antaranya adalah, (1) mengganggu jam pelajaran, (2) tidak adanya penanggung jawab, dan (3) melibatkan murid dalam kegiatan menanam.

Berdasarkan pendekatan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari hasil wawancara responden diperoleh rencana strategis yang dapat dilakukan di SDN Pengadilan 5 Bogor, antara lain :

1. Pembentukan kelompok sebagai sumber informasi dan pengembangan program tumbuhan obat,

3. Mendekatkan tumbuhan obat kepada ekstrakurikuler atau mata pelajaran

yang terkait,

4. Penguatan lembaga,

5. Kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah, dan 6. Peningkatan kualitas guru.

Program kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mengakomodir permasalahan dan melibatkan seluruh pihak di sekolah, diantaranya adalah :

1. Membuat kelompok, 2. Mengadakan sekretariatan

3. Pembuatan jadwal piket perawatan TOGA,

4. Membuat label tumbuhan obat yang sudah ada di sekolah, 5. Pelatihan,

6. Up grading,

7. Menambah koleksi TOGA dengan metode tanam verticulture, 8. Membuka hubungan kerjasama dengan orang tua siswa.

9. Menyisipkan/memasukkan materi tentang tumbuhan obat ke dalam mata pelajaran lainnya, missal untuk latihan soal matematika, IPA dan lainnya. 10.Membuat poster-poster publikasi yang menarik.

Selain pelaksanaan program-program tersebut sebaiknya dalam

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pengetahuan dan sikap responden terhadap konservasi tumbuhan obat di

sekolah, yaitu:

a. Siswa: pengetahuan sedang dan sikap positif. b. Guru: pengetahuan tinggi dan sikap positif

c. Kepala sekolah: pengetahuan tinggi dan sikap positif

d. Orang tua/komite sekolah: pengetahuan rendah dan sikap positif.

Responden mengetahui arti tumbuhan obat, pernah mengkonsumsinya, mau dan suka mengkonsumsi tumbuhan obat serta setuju ada tumbuhan obat di sekolah sebagai upaya konservasi.

2. Permasalahan pengembangan konservasi tumbuhan obat di SDN Pengadilan 5 Bogor, yaitu lahan yang sempit, kurangnya pengetahuan guru yang aplikatif, tidak adanya alokasi dan sumber dana yang jelas, kurangnya kualitas guru dan kurang optimalnya peran komite sekolah.

6.2. Saran

Perlunya mengaplikasikan rencana atau program pengembangan konservasi seperti:

1. Membuat kelompok, 2. Mengadakan sekretariatan,

3. Pembuatan jadwal piket perawatan TOGA,

4. Membuat label tumbuhan obat yang sudah ada di sekolah, 5. Pelatihan (Up grading),

6. Menambah koleksi TOGA dengan menanam dalam pot, 7. Membuka hubungan kerjasama dengan orang tua siswa,

KONSERVASI TUMBUHAN OBAT

DI SDN PENGADILAN 5 BOGOR

ATI NURHAYATI

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

DAFTAR PUSTAKA

Aline A. 2003. Strategi Pengembangan TOGA melalui Lembaga PKK (Studi Kasus di Kelurahan Cipedak, Jagakarsa Jakarta Selatan) [Skripsi]. Bogor: Depatemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Marjohan. 2010. Pendidikan dan Masyarakat.

http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kpdd_154. html (10 Oktober 2011).

Asiah N. 2009. Pengetahuaan Lokal dalam Pengelolaan Hutan (Kasus di Desa Cijagang dan Desa Sukamulya Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat) [Skripsi]. Bogor: Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Esti SWD. 2002. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Grasindo.

Hadi. 2008. Teori Analisis SWOT.

http://hadeesign.wordpress.com/2008/05/26/teori-analisis-swot/posted Mei 26,2008 (26 Oktober 2011).

Hidayati S. 2011. Perubahan Persepsi Siswa Sekolah Dasar terhadap Goa (Analisis menggunakan Draw-An-Environment-Test Rubric) [Skripsi]. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertaian Bogor.

Hurlock EB. 1978. Perkembangan Anak Ed ke-6. Tjandrasa M, Zarkasih M, penerjemah; Dharma A, editor. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari Child Development.

Hurlock EB. 1980. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi ke-5. Istiwidayanti, penerjemah; Ridwan Max Sijabat, editor. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari Development Psycology A Life- Span Approach.

Indriati R. 2011. Pengembangan Modul Pendidikan Konservasi Tumbuhan Obat untuk Siswa SDN Gunung Leutik, Ciampea Bogor [Skripsi]. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Hlm 79-89.

Nurmayanti. 2007. Kebijakan Pendidikan Lingkungan untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati. Di dalam: Mulyani YA dan Arzyana S, editor.

Prosiding Lokakarya Pendidikan Konservasi; Bogor, 20 Nov 2007. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Hlm 9-12.

Notoatmodjo S. 1996. Ilmu Kemasyarakatan Prinsip-prinsip Dasar Soekidjo Notoatmodjo Cetakan I. Jakarta: Rineka Cipta.

Putro PA. 2003. Pengembangan Pendidikan Konservasi di Kawasan Wana Wisata Baturaden KPH Banyumas Timur PT Perhutani Unit I. [Skripsi]. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Rachmawati E. 2000. Pendidikan Konservasi di Taman Nasional Gunung Halimun [Skripsi]. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Rachmawati E. 2007. Masyarakat Indonesia Pro-Konservasi: Mungkinkah?. Di dalam: Mulyani YA dan Arzyana S, editor. Prosiding Lokakarya Pendidikan Konservasi; Bogor, 20 Nov 2007. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor Hlm 105-111.

Setiono D. 2007. Pendidikan Konservasi. Di dalam: Mulyani YA dan Arzyana S, editor. Prosiding Lokakarya Pendidikan Konservasi; Bogor, 20 Nov 2007. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutana Institut Pertanian Bogor. Hlm 131-151.

Start D, Hovland I. 2002. Analisis SWOT.

http://www.smeru.or.id/report/training/menjembatani penelitian dan kebijakan/ untuk cso/file/ 82.pdf (26 Oktober 2011).

Suparyanto. 2010. Konsep Sikap.

http://dr-suparyanto.blogspot.com/2010/09/konsep-sikap.html (8 Februari 2012)

Yulianto AJ. 2010. Komponen Pembelajaran.

http://www.pandidikan.blogspot.com/2010/05/komponen-pembelajaran.html (8 Februari 2012)

Zuhud, et al. 2000. Buku Acuan Umum Tanaman Obat Indonesia Jilid 2. Bogor: Kerjasama Fakultas Kehutanan dan Yayasan Sarana Wana Jaya. Institut Pertanian Bogor.

Zuhud, et al. 2003. Buku Acuan Umum Tumbuhan Obat Indonesia Jilid I-XI. Bogor: Kerjasama Fakultas Kehutanan dan Yayasan Sarana Wana Jaya. Institut Pertanian Bogor.