ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

TESIS

Oleh

YUNAN

067018070/EP

SE

K O L A H

P A

S C

A S A R JA NA

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ekonomi Pembangunan pada

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

YUNAN

067018070/EP

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Yunan Nomor Pokok : 067018070

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Menyetujui

Komisi Pembimbing

(Irsad Lubis, M.Soc.Sc.Ph.D) (Kasyful Mahalli, S.E, M.Si)

Ketua Anggota

Ketua Program Studi Direktur,

Telah diuji pada

Tanggal : 12 September 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, Ph.D

Anggota : 1. Kasyful Mahalli, SE, M.Si

2. Dr. Murni Daulay, M.Si

3. Dr. Rahmanta, M.Si

PERNYATAAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2009

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredit perbankan, nilai ekspor, pengeluaran pemerintah, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data time series, 1988 – 2007, yaitu data kredit perbankan, nilai ekspor, pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja dan PDB Indonesia. Data tersebut diperoleh dari Departemen Keuangan, BPS dan sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kredit perbankan, nilai ekspor, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat kepercayaan 99 persen atau

=1 %, dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 98,46 persen. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan bahwa kredit perbankan, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat secara signifikan dengan meningkatnya kredit perbankan, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan nilai ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

ABSTRACT

Economic growth represent the economics problem in the term and is influenced by various factor. This research is objected to analyse the influence of banking credit, export, government spending, and labour to economic growth of Indonesia

The analysis uses Ordinary Least Square (OLS) method. Secondary of time series data of 1988 – 2007, are applied.

The result of research indicate that the banking credit, export, government spending, and labour had a significant effect to economic growth of Indonesia at α=1 %, with a coefficient of determinant (R2) 98,46 percents. Partially, this study showed that the banking credit, government spending, and labour to had a significant and positively effect on economic growth of Indonesia. This means that economic growth of Indonesia will progressively with increasing the banking credit, government spending, and labour. While exporting value has unsignificant and positive effect to economic growth of Indonesia.

KATA PENGANTAR

Penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis ini merupakan tugas akhir yang

harus disajikan dalam rangka menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana pada

Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU)

Medan. Dengan mengambil judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.

Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini dalam waktu

yang telah ditetapkan berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen

Program Studi Ekonomi Pembangunan khususnya Dosen Pembimbing dan Dosen

Penguji dengan kesabarannya telah meluangkan waktu dan pikiran dalam

memberikan petunjuk dan arahan.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai

pihak, baik dalam bentuk moril, bimbingan maupun arahan, sehingga sesuai dengan

syarat dan tatacara yang telah ditentukan. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini,

dengan kerendahan hati dengan rasa hormat menyampaikan terima kasih yang tulus

kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. T.Chairun Nisa B., M.Sc., Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Dr. Murni Daulay, M.Si., Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai pembanding

yang telah memotivasi dan memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini.

3. Bapak Irsad Lubis, SE,M.Soc.Sc.Ph.D sebagai Ketua Pembimbing yang telah

banyak meluangkan waktu dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

4. Bapak Kasyful Mahalli, SE, M.Si, sebagai Anggota Pembimbing yang telah

5. Bapak Dr. Rahmanta, M.Si dan Drs. Rahmad Sumanjaya, M.Si, sebagai

Pembanding yang telah banyak memberikan saran-saran perbaikan dalam

penyusunan tesis ini.

6. Bapak, Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara.

7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera

Utara.

8. Kepada orang-orang tercinta penulis dan seluruh keluarga besar yang telah

memberikan perhatian, motivasi, semangat, saran dan doa sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis ini.

9. Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, namun harapan penulis

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Mohon maaf atas segala kesalahan

dan kesilapan penulis selama ini..

Medan, Agustus 2009

Penulis,

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yunan

2. Tempat/ Tanggal Lahir : Mandasip / PALUTA, 12 September 1969

3. Pekerjaan : Pegawai BUMN

4. Agama : Islam

5. Nama Istri : Sri Ridhayanti Harahap, SKM, M.Kes.

6. Anak : 1. Islahsifa Yunaini Siregar

2. Salsabila Yunaini Siregar 3. Fakhrusy Hassan Siregar

Ayah : H. Muhammad Ramli Salim Harahap

Ibu : Nurlela Siagian

9. Pendidikan :

a. SD Negeri Mandasip : Lulus Tahun 1983

b. SMP Negeri 2 Gunung Tua : Lulus Tahun 1986

c. SMA Al-Azhar Medan : Lulus Tahun 1990

d. Sarjana Pertanian UISU Medan : Lulus Tahun 1994

e. Sekolah Pascasarjana USU : Lulus Tahun 2009

10.Pekerjaan : Tahun 1996 – sekarang, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN... xii

BAB I PENDAHULUAN... 1

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi... 8

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia... 14

2.3. Kredit Perbankan ... 19

2.4. Ekspor ... 22

2.5. Konsumsi dan Fungsi Konsumsi... 23

2.6. Teori Konsumsi... 25

2.6.1. Teori Konsumsi John Maynard Keynes ... 25

2.6.2. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen (Milton Friedman) ... 28

2.6.3. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup... 29

2.7.1. Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi ... 31

2.7.2. Kesempatan Kerja dan Upah ... 32

2.8. Penelitian Sebelumnya ... 34

2.9. Kerangka Konseptual ... 38

2.10. Hipotesis Penelitian... 38

BAB III METODE PENELITIAN ... 39

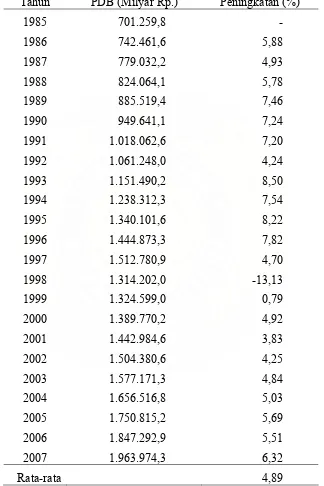

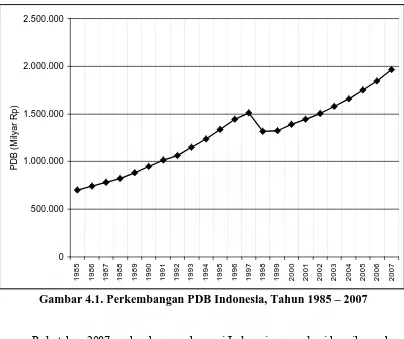

4.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ... 44

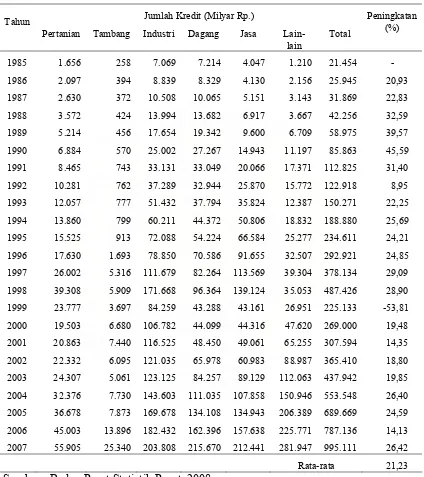

4.2. Penyaluran Kredit... 48

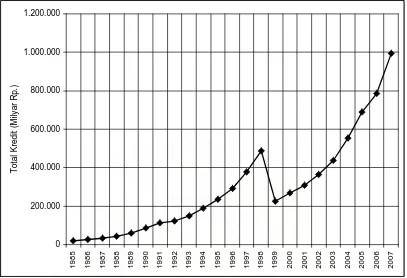

4.3. Volume Ekspor... 51

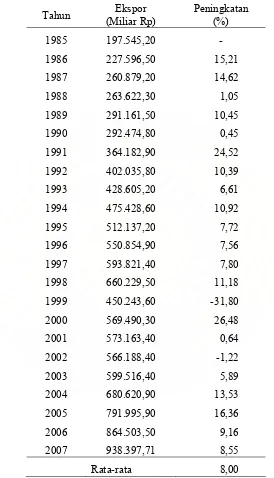

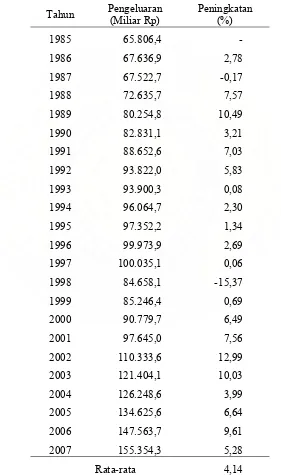

4.4. Pengeluaran Pemerintah... 53

4.5. Tenaga Kerja ... 56

4.6. Analisis Estimasi... 58

4.6.1. Uji Kesesuaian (Goodness of fit)... 58

4.6.2. Uji Asumsi Klasik ... 63

4.7. Pembahasan ... 65

4.7.1. Jumlah Kredit ... 65

4.7.2. Volume Ekspor ... 67

4.7.3. Pengeluaran Pemerintah... 69

4.7.4. Jumlah Tenaga Kerja ... 71

5.1. Kesimpulan ... 72

5.2. Saran... 72

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1.1 Perkembangan PDB Indonesia atas Dasar Harga Konstan, Tahun

1988 – 2007 ...

2

4.1. Perkembangan PDB Indonesia atas Dasar Harga Konstan, Tahun

1985 – 2007 ...

45

4.2. Perkembangan Jumlah Kredit Berdasarkan Sektor Usaha, Tahun

1985 – 2007 ... 49

4.3. Perkembangan Volume Ekspor Indonesia, Tahun 1985 – 2007 ... 52

4.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1985 –

2007 ... 54

4.5. Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 1985 – 2007 ... 57

4.6. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia ... 59

4.7. Hasil Uji Multikolinieritas... 64

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.1. Kurva Konsumsi (Dornbuch, et,al,2001:195) ... 27

2.2. Hubungan Tingkat Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja ... 33

2.3. Kerangka Konseptual Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia... 38

4.1. Perkembangan PDB Indonesia, Tahun 1985 – 2007... 46

4.2. Perkembangan Jumlah Kredit di Indonesia, Tahun 1985 – 2007... 50

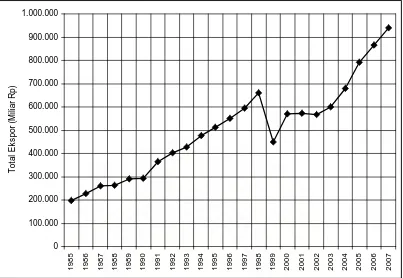

4.3. Perkembangan Total Ekspor Indonesia, Tahun 1985 – 2007... 53

4.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Indonesia, Tahun 1985 – 2007 ... 55

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. Data Penelitian ... 78

2. Input Data Analisis... 79

3. Analisis OLS ... 80

DAFTAR SINGKATAN

APC = Average Propensity to Consume

APS = Average Propensity to Save

BI = Bank Indonesia

BMPK = Batas Minimum Pemberian Kredit

BPS = Badan Pusat Statistik

CAR = Capital Adequacy Ratio

MPC = Marginal Propensity to Consume

MPS = Marginal Propensity to Save

NPL = Non Performing Loan

OLS = Ordinary Least Square

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PJPT = Pembangunan Jangka Panjang Tahap

RR = Rate Return

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka

panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia

belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai Modern

Economic Growth. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu

proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa

dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita

yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa,

serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan,

bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur

dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini berarti

terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya

nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Indonesia, sebagai suatu negara yang sedang berkembang, sejak tahun 1969

dengan giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa

mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional

akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan

seluruh rakyat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dapat dilihat pada

Tabel 1.1 yang menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami

perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Perkembangan PDB Indonesia atas Dasar Harga Konstan, Tahun 1988 – 2007

Tahun PDB (Milyar Rp.) Peningkatan (%)

1988 819.960,60 -

1989 882.393,80 7,61

1990 948.213,50 7,46

1991 1.014.760,50 7,02

1992 1.083.350,60 6,76

1993 1.156.505,30 6,75

1994 1.244.467,60 7,61

1995 1.347.040,90 8,24

1996 1.451.727,90 7,77

1997 1.518.293,60 4,59

1998 1.317.245,10 -13,24

1999 1.325.352,10 0,62

2000 1.389.770,20 4,86

2001 1.443.014,60 3,83

2002 1.504.380,60 4,25

2003 1.572.159,30 4,51

2004 1.656.757,54 5,38

2005 1.750.656,10 5,67

2006 1.846.654,90 5,48

2007 1.901.147,50 2,95

Rata-rata 4,64

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2007

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan

perkembangan yang positif dari tahun 1988-1997. Pada tahun 1998 menunjukkan

penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu minus 13,24 %, hal ini disebabkan karena

berlanjut menjadi krisis multidimensi, sehingga membawa dampak pada

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun 1999-2003

perekonomian Indonesia baru dapat tumbuh lagi walaupun pertumbuhannya tidak

sepesat pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 1995, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka yang

tertinggi, yakni sebesar 8,24 %. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh kenaikan

konsumsi dan sebagai dampak dari adanya boom investasi yang terjadi pada tahun

1995, dengan nilai investasi sebesar 39.914,7 juta US Dolar (Bank Indonesia, 2003).

Krisis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997,

yang berlanjut menjadi krisis multidimensi, membawa dampak pada pertumbuhan

ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi mengalami

penurunan yang cukup tajam, yaitu sebesar minus 13,24 %. Kemudian, pada

tahun-tahun berikutnya, perekonomian nasional Indonesia mengalami pemulihan

(recovery), meskipun jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang

mengalami krisis serupa, proses pemulihan ekonomi di Indonesia relatif lebih lambat.

Memasuki tahun 2000, perekonomian Indonesia diwarnai oleh nuansa

optimisme yang cukup tinggi. Hal ini antara lain ditandai dengan menguatnya nilai

tukar rupiah sejalan dengan penurunan inflasi dan tingkat suku bunga pada sektor riil.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 sebesar 4,86 % lebih tinggi dari prakiraan

awal tahun oleh Bank Indonesia sebesar 3,0 % sampai dengan 4,0 %. Pada tahun

2002 semakin membaik dibandingkan tahun 2001, berdasarkan perhitungan PDB atas

sebesar 4,25 %, dan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 sebesar 3,83 %,

Sedangkan pada tahun 2003 laju pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,51 %.

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik dan lebih stabil

selama 2003 sebagaimana yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang

meningkat. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih belum

memadai untuk menyerap tambahan angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran

masih mengalami kenaikan. Aktivitas perdagangan dunia yang masih lesu

mengakibatkan pertumbuhan volume ekspor Indonesia, khususnya komoditas

nonmigas, relatif rendah. Dalam situasi demikian, kinerja ekspor secara nominal

sangat terbantu oleh meningkatnya harga komoditas migas dan nonmigas di pasar

internasional sehingga secara keseluruhan nilai ekspor pada 2003 masih mengalami

kenaikan yang signifikan dan menjadi penopang utama terjadinya surplus transaksi

berjalan selama 2003 (Bank Indonesia, 2003).

Namun, dengan perkembangan perekonomian yang dicapai saat ini, Indonesia

masih harus menghadapi permasalahan yang mungkin juga dialami negara lain,

khususnya negara sedang berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan.

Pembangunan tersebut tentunya memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah

satu sumber pendanaan tersebut adalah kredit bank. Proses pertumbuhan ekonomi

dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung

lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik, dan kelembagaan dari

negara tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu

pengkajian ilmiah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

di Indonesia. Dalam hal ini faktor-faktor yang dianalisis adalah kredit perbankan,

ekspor, pengeluaran pemerintah, dan jumlah tenaga kerja. Penggunaan variabel ini

didasarkan pada Kuznets dalam Tambunan (2001a), bahwa perubahan struktur

ekonomi didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu

dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat dan penawaran agregat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia.

2. Bagaimana pengaruh nilai ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia.

4. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia.

2. Untuk menganalisis pengaruh nilai ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia.

3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan

ekonomi di Indonesia.

4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan

ekonomi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam

upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Sebagai bahan informasi bagi dunia perbankan, perdagangan ekspor – impor,

dalam hubungannya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor

4. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai

faktor-faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan

penjelasan mengenai interaksi faktor-faktor tersebut satu sama lain sehingga terjadi

proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Teori pertumbuhan ekonomi dikelompokkan

menjadi dua kelompok, yaitu:

(1) Teori-teori klasik, mencakup teori pertumbuhan Adam Smith, David Richard,

dan Arthur Lewis. Perbedaan teori Lewis dengan teori-teori Klasik Smith dan

Ricardo terletak pada penekanan oleh Lewis pada aspek dualisme

perekonomian, yaitu adanya sektor modern dan sektor tradisional, yang

masing-masing memiliki ciri-ciri ekonomi khusus.

(2) Teori-teori modern, yang mencakup empat sub golongan, yaitu:

a. Teori pertumbuhan yang tumbuh dari teori makro Keynes (Keynesian).

Dalam hal ini termasuk teori pertumbuhan Harrod-Domar, Kaldor.

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik, diawali terutama oleh teori Robert Solow

dan Trevor Swan.

Teori ini bertujuan mencari jalur pertumbuhan yang paling baik (optimum)

bagi suatu perekonomian. Termasuk dalam hal ini teori Dalil Emas dan

Teori Jalan Raya.

d. Teori pertumbuhan dengan uang

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan Neo

Klasik, tetapi dengan tambahan adanya uang di dalam perekonomian

sebagai alat penyimpan kekayaan. Teori pokoknya berawal dari karya James

Tobin.

Dalam hal ini diambil satu teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori

pertumbuhan Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar adalah perkembangan langsung

dari makro Keynes jangka pendek menjadi suatu teori jangka panjang.

Harrod-Domar melihat pengaruh investasi (I) dalam perspektif waktu yang lebih panjang.

Menurut Harrod-Domar, pengeluaran investasi (I) tidak hanya mempunyai pengaruh

(lewat proses multiplier) terhadap permintaan agregat (Z), tetapi juga terhadap

penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam

perspektif waktu yang lebih panjang, I menambah stok kapital, misalnya

pabrik-pabrik, jalan-jalan). Jadi I = ΔK, dimana K adalah stok kapital dalam masyarakat. Hal

ini berarti pula peningkatan kapasitas produksi masyarakat.

Harrod-Domar mengatakan bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat

adalah output yang potensial bisa dihasilkan dengan stok kapital yang ada.

Hubungan antara K dan QP digambarkan sebagai:

QP = hK ...(2.1)

dimana h, menunjukkan berapa unit output yang bisa dihasilkan dari setiap unit

kapital. Koefisien ini diberi nama out-put capital ratio, dan kebalikannya, yaitu 1/h

adalah capital-output ratio.

Hubungan antara K dan QP adalah proporsional, apabila K naik dua kali lipat

maka QP juga naik dua kali lipat. Jadi apabila dalam satu tahun ada investasi sebesar

I, maka stok kapital pada akhir tahun tersebut akan bertambah sebesar ΔK = I.

Selanjutnya penambahan kapasitas ini akan meningkatkan output potensial sebesar:

ΔQP = h ΔK = hI hK ...(2.2)

Semakin besar I, semakin besar tambahan out potensial.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat

dipisahkan. Pembangunan bertujuan menentukan usaha pembangunan yang

berkelanjutan dengan tidak menghabiskan sumber daya alam. Teori dan model

pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan konsep pembangunan, dimana hal

ini dibahas dalam teori pertumbuhan dan pembangunan dan berusaha menganalisa

secara kritikal dengan melihat kesesuaiannya dalam konteks negara. Walaupun tidak

semua teori atau model dapat digunakan, namun berbagai pendapat mengenai peranan

faktor pengeluaran termasuk buruh, tanah, modal dan pengusaha dapat menjelaskan

pendapatan per kapita menjadi alat ukur utama bagi pembangunan. Namun sesuai

dengan perubahan waktu, aspek pembangunan manusia dan pembangunan sumber

daya alam semakin ditekankan. Pembangunan sumber daya alam melihat kepada

aspek manfaat kepada generasi akan datang melalui kebijakan masa kini. Oleh karena

itu konsep pembangunan dan pertumbuhan tidak ditafsirkan dari perspektif ekonomi

semata-mata, namun meliputi berbagai disiplin seperti pendidikan, perindustrian dan

kebijakan (Idris dan Dan, 2004).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan

merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, karena

penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah terus,

maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa didapat

lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau produk domestik bruto

(PDB) setiap tahun. Jadi dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi

adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional

(Tambunan, 2001a).

Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dalam nilai absolut dan nilai relatif

(persentase). Pertumbuhan dalam nilai absolut dinyatakan dalam rupiah, misalnya

PDB tahun 2000 tumbuh Rp. 2 triliun dibandingkan PDB tahun 1999. Sedangkan

pertumbuhan dalam persentase dapat dihitung dengan cara sederhana, sebagai berikut

(Tambunan, 2001b).

dimana ΔPDB(t) = pertumbuhan ekonomi tahun (t) tertentu dalam nilai absolut, t-1 =

tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per

tahun, menggunakan rumus sebagai berikut:

r = 1 x 100%

atau dengan compounding factor :

tn = t0(1 + r)n-1 ………(2.5)

dimana r = laju pertumbuhan PDB rata-rata per tahun, n = jumlah tahun (misalnya

untuk periode 1990-an, n = 10), tn = tahun akhir periode, t0 = tahun awal periode,

(1 + r)n-1 menggambarkan compound factor. Menurut Tambunan (2001 b),

pertumbuhan ekonomi dalam nilai absolut selanjutnya dapat dinyatakan dalam nilai

nominal berdasarkan harga berlaku dan nilai riil (nyata) berdasarkan harga konstan.

Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk

mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

distribusi pendapatan yang merata. Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi tersebut

dapat tercipta melalui bekerjanya pasar secara efisien. Mekanisme pasar akan bekerja

secara efisien apabila tersedia tata aturan dan hukum-hukum pasar yang dilaksanakan

dengan baik. Ketersediaan tata aturan dan hukum tersebut mengundang peran para

pembuat undang-undang (parlemen) dan pelaksana undang-undang (pemerintah).

Selain itu, Pemerintah termasuk bank sentral menyusun kebijakan-kebijakan yang

yang diinginkan dalam koridor undang-undang/peraturan yang sudah dijalankan. Atas

dasar itu, Pemerintah melalui kebijakan makroekonomi, investasi, perdagangan,

pelaksanaan hukum serta perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam

menciptakan iklim yang kondusif bagi bekerjanya pasar secara optimal. Demikian

pula halnya bank sentral yang menetapkan kebijakan moneter, sebagai salah satu

elemen kebijakan makroekonomi mempunyai peranan penting dalam penciptaan

kondisi bagi bekerjanya mekanisme pasar yang efisien (Abdullah, 2003).

Implikasi dari kebijakan fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi

masih banyak diperdebatkan baik dari sisi teori maupun studi empirisnya yang juga

masih terus berkembang. Pada awalnya yang lebih diperhatikan adalah kuantitas

pengeluaran pemerintah, namun pada tahap selanjutnya aspek-aspek lain dari

kebijakan fiskal pemerintah tersebut dirasa perlu pula untuk diamati. Selain efektifitas

atau efisiensi dari pengeluaran pemerintah baik besarannya (size) dan alokasi

sektoralnya, dampak dari cara pemerintah dalam membiayai pengeluarannya terhadap

pertumbuhan ekonomi juga merupakan area studi yang menarik (Gunadi, 2004).

Seperti disebutkan oleh Aschauer (2000), persoalan kebijakan fiskal pemerintah

mencakup “how much you have”, “how you pay for it” dan “how you use it”. Selain

cross-countries studies seperti Baffes dan Shah (1998), Dessus dan Herrera (2000),

Aschauer (2000), Gupta et al. (2002), hubungan antara kebijakan fiskal dengan

pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah di suatu negara juga telah mendapatkan

perhatian. Hal terakhir ini misalnya studi Rappaport (1999) dengan kasus Amerika

kasus Amerika Serikat. Brata dan Arifin (2003) juga telah mencoba menganalisis

aspek fiskal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi di Indonesia.

Namun, seperti juga kecenderungan studi-studi yang telah dikemukakan di atas,

aspek fiskal yang diamati belum mencakup sisi penerimaan maupun komposisinya

tetapi baru pada sisi pengeluaran khususnya pengeluaran pembangunan sebagai

proksi dari investasi sektor publik lokal. Sementara itu aspek penerimaan pemerintah

daerah merupakan salah satu isu krusial bagi Indonesia. Sebelum diberlakukannya

kebijakan otonomi daerah tahun 1999, pemerintah daerah baik tingkat propinsi (Dati

I) maupun kabupaten/kota (Dati II) lebih banyak tergantung pada pemerintah pusat

(Kuncoro, 1995). Dalam hal ini, andil subsidi dari pemerintah pusat dalam struktur

penerimaan pemerintah daerah sangat tinggi, jauh melebihi Penerimaan Asli Daerah

(PAD).

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hampir enam puluh (60) tahun bangsa Indonesia melakukan pembangunan

ekonomi, selama itu pula pertumbuhan ekonomi mengalami pasang surut. Fluktuasi

pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat terkait dengan fluktuasi stabilitas sosial,

politik dan keamanan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai absolut maupun

relatif. Secara absolut berarti dilihat dari perubahan PDB tahun lalu dengan tahun

sekarang. Misalnya PDB tahun 2004 tumbuh Rp 3 triliun dari tahun 2003. Untuk

Masa Orde Lama

Setelah kemerdekaan hingga tahun 1965, perekonomoian Indonesia memasuki

era yang sangat sulit, karena bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial, politik dan

keamanan yang sangat dahsyat, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan.

Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu

merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing,

dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas sosial- politik dan

keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan.

Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model guidance

development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with

Distribution of Wealth di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam

mengatur pertumbuhan ekonomi (pembangunan semesta berencana). Model ini tidak

berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan

keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama dan

simultan. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiper

inflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965 (Tambunan: 2001).

Masa Orde Baru

Belajar dari kegagalan Orde Lama, Orde Baru sejak awal tahun 1970

menerapkan planned economy dengan pola Growth First then Distribution of Wealth.

Planned economy yang dianut Indonesia merujuk pada pertumbuhan perekonomian

dengan pola kemajuan perekonomian suatu masyarakat melalui beberapa tahapan,

Panjang Tahap I (PJPT I), dan PJPT II. Pembangunan jangka panjang juga

dimasyarakatkan dengan nama Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun),

program ini menunjukkan keberhasilan, terutama dilihat dari indikator makro

ekonomi, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan pendapatan

yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah, kestabilan nilai tukar rupiah, rendahnya

tingkat pengangguran dan perbaikan sarana perekonomian. Tahapan model

pembangunan Rostow tampak jelas pada tahapan-tahapan pelita di Indonesia selama

PJPT I.

Tahap pertama adalah mengubah pola ekonomi traditional yang berbasis

pertanian tradisional, dimana penguasaan teknologi masyarakat sangat rendah,

sehingga mayoritas produksi adalah barang-barang pertanian dan bahan mentah

menuju pola ekonomi industri (industrial economy), di mana kegiatan ekonomi

bertumpu pada industri. Ciri utama pada tahap ini adalah, pertama struktur

masyarakat berjenjang, penguasaan teknologi sangat terbatas, penguasaan

sumberdaya yang dipengaruhi oleh hubungan darah/keluarga dan produk utama

adalah pertanian.

Tahap kedua adalah precondition untuk take-off (tinggal landas), mempunyai

beberapa indikator. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dan

penting, kegiatan perekonomian mulai bergerak dinamis, sektor industri, jasa dan

lembaga keuangan mulai berkembang. Tahap kedua ini tahap yang sangat krusial,

pelabuhan, rel kereta api, lapangan terbang. Pada tahap ini pertumbuhan pendapatan

tinggi dan diikuti dengan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan

ekonomi meningkat tajam, capital-labor ratio semakin meningkat, share industri

dalam pertumbuhan ekonomi semakin besar (bahkan mulai menggeser peranan sektor

pertanian).

Tahap ketiga adalah initiating take-off, di mana dalam tahap ini peran

pemerintah mulai berkurang. Porsi pembangunan mulai diserahkan kepada swasta.

Pemerintah lebih bersifat pendorong, melalui peraturan dan kestabilan politik.

Beberapa indikator utama dalam tahap ini adalah pertama, terjadinya perubahan

teknologi dalam pengelolaan baik sektor industri maupun pertanian. Ratio capital to

labor semakin meningkat. Kedua, peran penanaman modal asing dalam

pembangunan ekonomi semakin tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari peran swasta

domestik maupun negara. Selanjutnya, growth model bertumpu pada akumulasi

kapital melalui pasar modal. Ini berarti peran rakyat dalam pembangunan mulai

diaktifkan, terutama dalam akumulasi modal melalui transaksi di pasar modal.

Tahap keempat adalah take-off. Tahap tinggal landas merupakan tahap yang

paling menentukan dalam proses pembangunan ekonomi. Tinggal landas menurut

Kuncoro (2000) diartikan sebagai tiga (3) kondisi yang saling terkait, yaitu: (1)

Kenaikan laju investasi produktif antara 5 – 10 persen dari pendapatan nasional, (2)

Perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju

pertumbuhan tinggi (3) Adanya kerangka politik, sosial dan institusional yang jelas,

pada peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi hanyalah sebagai fasilitator,

bukan lagi inisiator. Peran swasta sangat tinggi dalam pembangunan, mekanisme

pasar mulai diperkenalkan dan local currency memasuki perdagangan internasional.

Tahap kelima adalah tahap konsumsi tinggi. Pada tahap akhir perkembangan

perekonomian Rostow ini akan ditandai adanya migrasi besar-besaran penduduk kota

ke daerah pinggiran kota. Masyarakat mulai timbul kesadaran bahwa kesejahteraan

bukan masalah individu, yang hanya dipecahkan dengan konsumsi individu, namun

kesejahteraan merupakan kebutuhan bersama. Meskipun pertumbuhan ekonomi masa

orde baru cukup tinggi, dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi pernah mencapai 8

persen (Tambunan: 2001) dan pendapatan perkapita mencapai US$ 1.100 (Pratama

Mandala : 2003), namun angka kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan pada pertumbuhan pendapatan nasional,

ternyata hanya dinikmati golongan masarakat tertentu saja. Pembangunan ekonomi

model Growth First then Distribution of Wealth ternyata menimbulkan kesenjangan

sosial ekonomi pada masyarakat. Dengan berakhirnya PJPT I diharapkan Indonesia

sudah mencapai tahap take-off, namun kondisi empirik menunjukkan hasil yang

berbeda. Hasil pembangunan ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat,

sehingga perekonomian menjadi rapuh. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi

orde baru adalah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 (Tambunan, 2001b).

Masa Reformasi

krisis. Krisis ekonomi yang diawali tahun 1997 telah berdampak luas pada semua

aspek kehidupan masyarakat, sehingga memicu instabilitas pada bidang sosial, politik

dan keamanan. Kondisi ini memicu timbulnya kekacauan dalam kegiatan

perekonomian dan laju inflasi yang semakin tinggi. Begitu beratnya kondisi

perekonomian Indonesia sehingga terpuruk di mata internasional.

Pertumbuhan ekonomi menjadi negatif, pendapatan perkapita sebelum krisis

mencapai US$ 1.100 pada tahun 1999 merosot menjadi US$ 580 (Tambunan, 2001a).

Demikian juga dengan nilai kurs rupiah yang sempat menyentuh nilai tertinggi Rp

17.500 per US$ 1. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kepercayaan masyarakat

dalam negeri maupun internasional terhadap perekonomian Indonesia, sehingga

aktivitas di pasar modal didominasi oleh aktivitas jual, bukan pembelian. Setelah

tahun 2000 perekonomian mulai recovery sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia

mulai positif. Sektor-sektor perekonomian yang sebelumnya tumbuh negatif, sudah

berkembang menjadi positif. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 3

sampai 4 persen.

2.3. Kredit Perbankan

Perbankan sebagai salah satu fungsi intermediasi, berperan dalam mendorong

tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja melalui penyediaan

sejumlah dana pembangunan dan dunia usaha. Khusus untuk dunia usaha, dana yang

diberikan oleh bank adalah dalam bentuk kredit. Jumlah permintaan kredit pada

kreditur (perbankan) itu sendiri. Permintaan kredit dari sisi debitur (dunia usaha)

dipengaruhi oleh adanya upaya untuk meningkatkan aktivitas usaha, baik dalam

bentuk investasi maupun modal kerja. Sedangkan dari sisi perbankan, permintaan

kredit dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suku bunga kredit, batas maksimum

kredit, SBI, kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelayanan bank itu sendiri kepada

nasabahnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia (2005), nilai kredit yang diberikan bank

umum sejak tahun 2000 hingga tahun 2004 mengalami peningkatan setiap tahun.

Nilai kredit yang diberikan bank umum pada tahun 2000 sebesar Rp. 861.905 miliar

dan meningkat setiap tahun menjadi Rp. 1.794.190 miliar pada tahun 2004.

Pengertian kredit dalam arti ekonomi adalah suatu penundaan pembayaran

dari prestasi yang diberikan seseorang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.

Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan

datang. Kredit erat kaitannya dengan pengadaan modal suatu badan usaha, dimana

dalam menjalankan usahanya pihak manajeman berusaha untuk memperoleh

tambahan modal dari berbagai sumber, termasuk diantaranya melalui kredit. Menurut

Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,

Kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang,

baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa keuntungan atau bunga yang diperoleh

dari pemberi kredit untuk memelihara kelangsungan usaha dan memperluas usahanya

(Tohar, 2000). Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), alasan permintaan kredit

adalah: permintaan transaksi, yaitu kebutuhan alat tukar yang diterima oleh umum

untuk membeli barang dan membayar tagihan, dan sebagai tambahan, yaitu sebagai

aset atau penyimpan nilai. Permintaan kredit tersebut dipengaruhi suku bunga (biaya

untuk memegang uang), dimana semakin tinggi biaya (suku bunga kredit) maka

permintaan kredit (uang) menurun.

Permintaan uang untuk tujuan kredit, menurut Keynes (dalam Nusantara dan

Azis, 2002) ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin rendah

keinginan masyarakat akan kredit. Alasannya, apabila tingkat bunga naik, berarti

ongkos memegang uang (opportunity cost) makin kecil. Sebaliknya semakin rendah

tingkat suku bunga maka semakin besar keinginan masyarakat untuk meminjam

kredit.

Pada umumnya alasan orang meminjam kredit adalah untuk investasi, modal

kerja, maupun untuk konsumsi. Namun dari sisi perbankan, kredit yang lebih banyak

diberikan adalah kredit investasi dan modal kerja. Aktivitas perekonomian,

khususnya sektor usaha dapat bergerak dengan adanya kredit dari bank. Para pelaku

usaha lebih mengandalkan bantuan kredit untuk invetasi maupun untuk modal kerja

dibandingkan dengan modal sendiri. Oleh karena itu peranan kredit bank dalam

bank. Walaupun kegiatan usaha membutuhkan kredit, namun tinggi rendahnya

permintaan kredit oleh dunia usaha tersebut terutama dipengaruhi oleh suku bunga

kredit.

2.4. Ekspor

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan

barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang

berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke

negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun

tertentu (Triyoso, 1984).

Ekspor merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi

suatu negara. Ekspor akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara

meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya yang

langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk ekspor

yang mana tanpa produk-produk tersebut, maka negara-negara miskin tidak akan

mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomian nasionalnya. Ekspor

juga dapat membantu semua negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan

mereka melalui promosi serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang mengandung

keunggulan komparatif, baik itu berupa ketersediaan faktor-faktor produksi tertentu

dalam jumlah yang melimpah, atau keunggulan efisiensi alias produktifitas tenaga

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada

umumnya, setiap negara perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan

internasional yang berorientasi ke luar. Dalam semua kasus, kemandirian yang

didasarkan pada isolasi, baik yang penuh maupun yang hanya sebagian, tetap saja

secara ekonomi akan lebih rendah nilainya daripada partisispasi ke dalam

perdagangan dunia yang benar-benar bebas tanpa batasan atau hambatan apapun

(Todaro & Smith, 2004).

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara

memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya

menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output

yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan

ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2000).

2.5. Konsumsi dan Fungsi Konsumsi

Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang

dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang

yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan,

pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan

atau konsumsi. Barang-barang yang di produksi untuk digunakan oleh masyarakat

untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.(Dumairy, 1996).

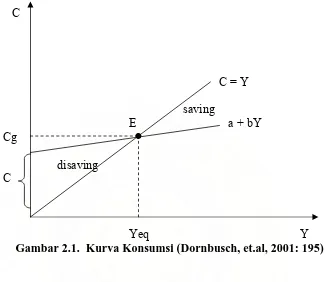

Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di

nasional (pendapatan disposebel) perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat

dinyatakan dalam persamaan :

C = a + bY ...(2.6)

Dimana a adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, b

adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi dan Y adalah

tingkat pendapatan nasional.

Ada dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan

disposabel dengan konsumsi dan pendapatan diposabel dengan tabungan yaitu kosep

kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Kecondongan

mengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kecondongan mengkonsumsi

marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kencondongan mengkonsumsi

marginal dapat dinyatakan sebagai MPC (berasal dari istilah Inggrisnya Marginal

Propensity to Consume), dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara

pertambahan konsumsi ( C) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan

disposebel ( Yd) yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan

formula :

MPC = Yd

C

...(2.7)

Kencondongan mengkonsumsi rata-rata dinyatakan dengan APC (Average

Propensity to Consume), dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat

konsumen tersebut dilakukan (Yd). Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan

Kecondongan menabung dapat dibedakan menjadi dua yaitu kencondongan

menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung

marginal dinyatakan dengan MPS (Marginal Propensity to Save) adalah

perbandingan di antara pertambahan tabungan ( S) dengan pertambahan pendapatan

disposebel ( Yd). Nilai MPS dapat dihitung dengan menggunakan formula :

MPS = Yd

S

...(2.9)

Kecondongan menabung rata-rata dinyatakan dengan APS (Average

Propensity to Save), menunjukan perbandingan di antara tabungan (S) dengan

pendapatan disposebel (Yd). Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula

(Sukirno, 2003) :

2.6.1. Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga membuat

dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi casual.

Pertama dan terpenting Keynes menduga bahwa, kecenderungan mengkonsumsi

tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi

marginal adalah krusial bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan

pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi

perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari

umpan balik antara pendapatan dan konsumsi.

Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang

disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (avarage prospensity to consume),

turun ketika pendapatan naik. Keynes percaya bahwa tabungan adalah kemewahan,

sehingga ia barharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari

pendapatan mereka ketimbang orang miskin.

Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan

konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes

menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori.

Kesimpulannya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap

pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relatif tidak penting.

Berdasarkan tiga dugaan ini, fungsi konsumsi Keynes sering ditulis sebagai

(Mankiw, 2003) :

C = C + cY, C > 0, 0 < c < 1 ... (2.11)

Keterangan :

C = konsumsi

c = kecenderungan mengkonsumsi marginal

C

C = Y

saving

E a + bY

Cg

disaving C

Yeq Y

Gambar 2.1. Kurva Konsumsi (Dornbusch, et.al, 2001: 195)

Secara singkat di bawah ini beberapa catatan mengenai fungsi konsumsi

Keynes (Reksoprayitno, 2000) :

1. Variabel nyata adalah bahwa fungsi konsumsi Keynes menunjukkan hubungan

antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi yang keduanya

dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan.

2. Pendapatan yang terjadi disebutkan bahwa pendapatan nasional yang menentukan

besar kecilnya pengeluaran konsumsi adalah pendapatan nasional yang terjadi

atau current national income.

3. Pendapatan absolute disebutkan bahwa fungsi konsumsi Keynes variabel

absolut, yang dapat dilawankan dengan pendapatan relatif, pendapatan permanen

dan sebagainya.

4. Bentuk fungsi konsumsi menggunakan fungsi konsumsi dengan bentuk garis

lurus. Keynes berpendapat bahwa fungsi konsumsi berbentuk lengkung.

2.6.2. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen (Milton Friedman)

Teori dengan hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh M Friedman.

Menurut teori ini pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 yaitu

pendapatan permanen (permanent income) dan pendapatan sementara (transitory

income). Pengertian dari pendapatan permanen adalah :

1. Pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat

diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji, upah.

2. Pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan

seseorang (yang menciptakan kekayaan).

Pengertian pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa

diperkirakan sebelumnya (Mangkoesoebroto, 1998). Friedman menganggap pula

bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dengan pendapatan

permanen, juga antara konsumsi sementara dengan konsumsi permanen, maupun

konsumsi sementara dengan pendapatan sementara. Sehingga MPC dari pendapatan

sementara sama dengan nol yang berarti bila konsumen menerima pendapatan

konsumen menerima pendapatan sementara yang negatif maka tidak akan

mengurangi konsumsi (Suparmoko, 1991).

2.6.3. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup

Teori dengan hipotesis siklus hidup dikemukaan oleh Franco Modigliani.

Franco Modigliani menerangkan bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat

mendasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran

konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya.

Karena orang cenderung menerima penghasilan/pendapatan yang rendah pada usia

muda, tinggi pada usia menengah dan rendah pada usia tua, maka rasio tabungan akan

berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka yaitu orang muda akan

mempunyai tabungan negatif (dissaving), orang berumur menengah menabung dan

membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan orang usia tua akan

mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah.

Selanjutnya Modigliani menganggap penting peranan kekayaan (assets)

sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi

kenaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi maka nilai rumah dan tanah

meningkat, karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga, atau karena

peningkatan dalam jumlah uang beredar. Sesungguhnya dalam kenyataan orang

menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka, dan tidak hanya orang yang sudah

pensiun saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan

ini akan berarti menekan hasrat konsumsi, menekan koefisien pengganda, dan

melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan, seperti

perubahan dalam investasi, ekspor, maupun pengeluaran-pengeluaran lain

(Suparmoko, 1991).

2.6.4. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif

James Dusenberry dalam Reksoprayitno (2000) mengemukakan bahwa

pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya

pendapatan yang pernah dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan

banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat

konsumsi yang tinggi, terpaksa mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan

bertambah maka konsumsi mereka juga akan betambah, tetapi brtambahnya tidak

terlalu besar. Sedangkan saving akan bertambah besar dengan pesatnya.

Kenyataan ini terus kita jumpai sampai tingkat pendapatan tertinggi yang

telah kita capai tercapai kembali. Sesudah puncak dari pendapatan sebelumnya telah

dilalui, maka tambahan pendapatan akan banyak menyebabkan bertambahnya

pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan di lain pihak bertambahnya saving tidak

begitu cepat (Reksoprayitno, 2000). Dalam teorinya, Dusenberry dalam

Reksoprayitno (2000) menggunakan dua asumsi yaitu:

1. Selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. Artinya

2. Pengeluaran konsumsi adalah irreversibel. Artinya pola pengeluaran seseorang

pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat

penghasilan mengalami penurunan (Mangkoesoebroto, 1998).

2.7. Kesempatan Kerja

2.7.1. Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Tolok ukur kemajuan ekonomi, meliputi pendapatan nasional, tingkat

kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi pembayaran luar negri (Makmun, 2004).

Secara nasional data menunjukkan bahwa lumpuhnya ekonomi wilayah industri di

perkotaan menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan

dan meningkatnya pengangguran sebagai akibat meningkatnya migran pulang ke

desa. Menurunnya laju perekonomian di desa dan bertambahnya jumlah tenaga kerja

di desa serta meningkatnya harga konsumsi dan biaya produksi di bidang pertanian

jelas akan mengurangi kapasitas produksi pertanian yang dihasilkan.

Pemberian kemudahan modal pemerintah untuk pengembangan sektor UKM

akan mampu mengatasi levelling off (penurunan tingkat kemampuan) dan

meningkatkan keuntungan. Pengembangan agribisnis dan agroindustri di pedesaan

juga akan mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesempatan kerja

penduduk sehingga akan meningkatkan agregat supply. Menurut Makmun dan Yasin

(2003), pergeseran agregat supply, secara teoritis dapat diturunkan dari fungsi

produksi agregat dan keseimbangan pasar tenaga kerja, yang secara matematis ditulis:

Dimana :

Y = produksi

N = tenaga kerja

T = teknologi

SDM = sumber daya manusia

INF = infrastruktur

2.7.2. Kesempatan Kerja dan Upah

Dalam perekonomian pasar-bebas tradisional, ciri-ciri utamanya antara lain

adalah penonjolan kedaulatan konsumen, utilitas atau kepuasan individual, dan

prinsip maksimalisasi keuntungan, persaingan sempurna dan efisiensi ekonomi

dengan produsen dan konsumen yang atomistik. produsen dan konsumen yang

atomistik maksudnya tidak ada satu pun produsen atau konsumen yang mempunyai

pengaruh atau kekuatan cukup besar untuk mendikte harga-harga input maupun

output produksi. Tingkat penyerapan tenaga kerja dan harganya (yakni tingkat upah),

ditentukan secara bersamaan atau sekaligus oleh segenap harga output dan

faktor-faktor produksi (di luar tenaga kerja), dalam suatu perekonomian yang beroperasi

melalui perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran (Todaro, 2000).

Produsen meminta lebih banyak tenaga kerja sepanjang nilai produk marjinal

yang akan dihasilkan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja melebihi biayanya

produk marjinal tenaga kerja tersebut akan memiliki kemiringan yang negatif atau

mengarah dari bawah ke atas (Gambar 2.2). Hal ini berarti tenaga kerja yang direkrut

selanjutnya oleh pihak pengusaha atau produsen akan mendapat tingkat upah yang

lebih rendah daripada tenaga kerja sebelumnya.

Pada sisi penawaran, setiap individu diasumsikan selalu berpegang pada

prinsip maksimalisasi kepuasan. Kenaikan tingkat upah akan setara dengan kenaikan

harga bersantai (biaya oportunitas). Seandainya tingkat upah mengalami kenaikan,

maka penawaran tenaga kerja, yakni para pekerja itu sendiri akan meningkat.

Motivasi kerja mereka bertambah karena adanya iming-iming upah yang lebih tinggi

daripada sebelumnya. Korelasi tersebut ditunjukkan oleh kemiringan positif

(mengarah dari bawah ke atas) atas kurva penawaran tenaga kerja yang juga termuat

dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2. memperlihatkan bahwa hanya satu titik yang melambangkan

tingkat upah ekuilibrium, yaitu We, jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan oleh

individu (pasar tenaga kerja) sama besarnya dengan yang diminta oleh pengusaha.

Pada tingkat upah yang lebih tinggi, seperti pada W2, penawaran tenaga kerja

melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam memperebutkan

pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat pada titik

ekuilibriumnya. Sebaliknya, pada upah yang lebih rendah (W1), jumlah total tenaga

kerja yang akan diminta oleh para produsen dengan sendirinya akan melebih

kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadilah persaingan di antara para

pengusaha atau produsen dalam memperebutkan tenaga kerja, sehingga hal tersebut

akan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat pada titik ekuilibrium.

Pada titik We jumlah kesempatan kerja yang diukur pada sumbu mendatar atau

horisontal adalah sebesar Le. Secara definitif, pada titik Le inilah tercipta kesempatan

atau penyerapan tenaga kerja secara penuh (full employement). Artinya pada tingkat

upah ekuilibrium tersebut semua orang yang menginginkan pekerjaan akan

memperoleh pekerjaan, sehingga sama sekali tidak terdapat pengangguran.

2.8. Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian Hakim, Kusmiarso, et.al. (2000) menunjukkan bahwa

pertumbuhan kredit perbankan yang rendah kepada dunia usaha merupakan salah satu

menyalurkan kredit berturut dari yang paling tinggi adalah CAR, kemudian batas

minimum pemberian kredit (BMPK) dan rate return (RR).

Hasil penelitian Lihan dan Yogi (2003) menunjukkan bahwa, peranan sektor

ekspor di Indonesia tidak berpengaruh nyata terhadap perkembangan PDRB di

Indonesia. Hal itu sejalan dengan pendapat Jung dan Marshall (1985) yang

mengemukakan sebagian besar negara-negara berkembang tidak menunjukkan

dukungan empiris bahwa pertumbuhan ekspor akan mendorong pertumbuhan

ekonomi. Temuan ini, juga sejalan dengan pendapat Sritua Arief (1993) yang

menyatakan jika sektor ekspor ini masih tergantung pada input impor maka

pengaruhnya terhadap PDRB tidaklah nyata. Faktor yang berpengaruh nyata dalam

penelitian ini adalah ekspor dikurangi dengan impor tahun sebelumnya.

Lee (2005), menjelaskan secara apriori setidaknya terdapat dua kemungkinan

hubungan antara variabel-variabel keuangan dan variabel-variabel riil. Perkembangan

sektor keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

menyebabkan kenaikan permintaan terhadap produk-produk keuangan, sehingga

menghasilkan kenaikkan aktivitas pasar keuangan dan kredit. Dengan demikian,

perkembangan sektor keuangan merupakan demand-following. Teori lain,

mendalilkan jika perkembangan sektor keuangan merupakan determinan

perkembangan ekonomi. Hipotesis supply leading ini menunjukkan kausalitas berasal

dari perkembangan keuangan ke arah pertumbuhan riil, dimana perkembangan sektor

keuangan merupakan necessary condition but not sufficient untuk menjamin

Hasil penelitian Hamoraon (2005) menunjukkan bahwa konsumsi

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun

waktu 1960 – 2002. Konstribusi konsumsi terhadap pendapatan nasional sebesar

0,6973 yang berarti tingkat konsumsi Indonesia lebih dari 2/3 pendapatan nasional.

Sedangkan MPC Indonesia adalah 0,74089 menunjukkan bahwa setiap kali terjadi

kenaikan pendapatan US$ 1 akan menyebabkan pertambahan konsumsi sebesar US$

0,741.

Purbadharmaja (2006) melakukan penelitian untuk mengidentifikasikan dan

menganalisis variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi PDRB Propinsi Bali

dan menginterpretasikan implikasi variabel-variabel ekonomi yang memberikan

kontribusi utama terhadap PDRB Propinsi Bali. Penelitian dilakukan dengan

menggunakan data sekunder berupa data deret waktu dari tahun 1999 sampai dengan

2002. Data deret waktu diuji kestasioneritasnya dengan menggunakan

autocorrelation fuction metode correlogram. Setelah itu dilakukan uji analisis faktor

metode principal component analisys (PCA) untuk membentuk satu set variabel

ortogonal yang bebas autokorelasi dan multikolinieritas. Dari variabel yang terbentuk

lewat PCA kemudian dilihat bentuk model regresi bergandanya dengan melakukan

uji mckinnon-white and davidson (MWD) apakah model berbentuk linier atau log

linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi yang

berpotensi mempengaruhi PDRB Propinsi Bali diidentifikasikan sebagai variabel

produksi pertanian, investasi swasta domestik, investasi swasta asing, jumlah

angkatan kerja, dan jumlah wisatawan asing. Setelah melewati metode PCA dan

MWD diperoleh model berbentuk linier dengan hasil menunjukkan bahwa variabel

yang berpengaruh nyata terhadap PDRB adalah variabel pengeluaran dengan nilai t

statistik sebesar 19,79 (signifikan), sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi

PDRB secara nyata adalah variabel investasi dengan nilai t statistik sebesar 0,75

(nonsignifikan). Variabel investasi tidak signifikan terhadap PDRB disebabkan oleh

investasi yang dilakukan di Bali tidak efisien. Interpretasi terhadap implikasi variabel

ekonomi dalam model menunjukkan bahwa variabel ekonomi yang memberikan

kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Propinsi Bali adalah nilai tukar rupiah

terhadap US dollar. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya pola pikir dollar

minded dalam masyarakat di Bali. Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah yang

tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada

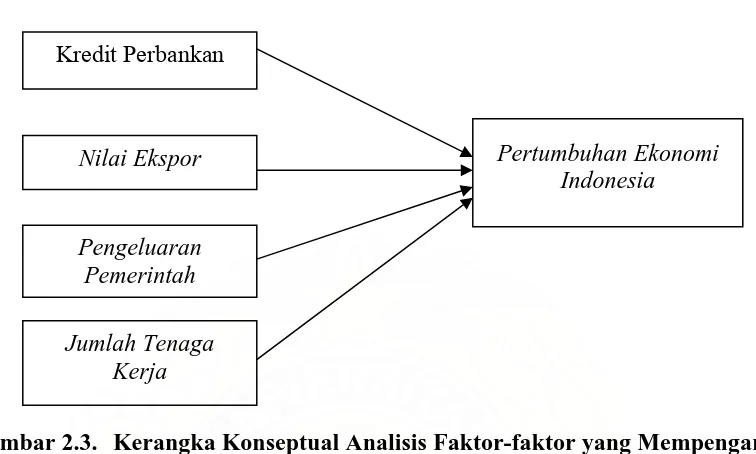

2.9. Kerangka Konseptual

Kredit Perbankan

Pengeluaran Pemerintah

Jumlah Tenaga Kerja

Nilai Ekspor Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

2.10. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Kredit perbankan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia, ceteris paribus.

2. Nilai ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia,

ceteris paribus.

3. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia, ceteris paribus.

4. Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 1985 – 2007. Adapun

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianalisis adalah

kredit perbankan, nilai ekspor, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

dapat diperoleh dari berbagai instansi yang terkait yaitu Bank Indonesia, BPS dan

sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian.

Data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian ini adalah jumlah kredit

perbankan, nilai ekspor, pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja, serta

pertumbuhan ekonomi yang diproxy dengan PDB.

3.3. Model Analisis

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi Indonesia maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode Ordinary

Least Square (OLS). Sebagai variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian

ini adalah PDB Indonesia, variabel bebasnya (independent variable) adalah jumlah

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Indonesia dianalisis dengan fungsi matematis sebagai berikut:

PE = f(KR, EX, PP, TK) ...(3.1)

Menurut Gujarati (2004), bahwa dalam perekonomian, ketergantungan dependent

variabel terhadap independent variabel jarang terjadi secara linear, akan tetapi

membutuhkan selang waktu. Oleh karena itu fungsi matematis di atas

ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma. Dengan demikian spesifikasi model

yang akan dijadikan sebagai model penelitian adalah sebagai berikut:

LogPE = a0 + a1 LogKR + a2 LogEX + a3 LogPP + a4 LogTK + μ ...(3.2)

Dimana:

PE = pertumbuhan ekonomi Indonesia, diproxy dengan PDB (Rp.)

KR = kredit perbankan (Rp.)

EX = nilai eskpor (Rp.)

PP = pengeluaran pemerintah(Rp.)

TK = jumlah tenaga kerja (orang)

a0 = intercept (konstanta)

a1,a2,a3,a4 = koefisien regresi

μ = kesalahan pengganggu

3.4. Metode Analisis

sebagai alat analisis yang digunakan dalam mengolah data tersebut adalah Program

Eviews versi 4.1

3.5. Uji Kesesuaian

1. R2 (coefficient determinant), untuk melihat kekuatan variabel bebas

(independent variable) menjelaskan variabel terikat (dependent variable).

2. Overall test (F-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik

koefisien regresi secara serempak. Jika Fhit > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1

diterima.

3. Partial test (t-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik

koefisien regresi secara parsial. Jika thit > ttabel, maka H0 ditolak dan H1

diterima.

3.6. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah dari variabel yang digunakan

pada penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan perihal batasan operasional sebagai

berikut:

a. Pertumbunan ekonomi yaitu tingkat petumbuhan ekonomi Indonesia diproxy

dengan PDB atas dasar harga konstan (dalam Rp.).

b. Kredit perbankan yaitu jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan dalam satu

tahun, diukur dalam rupiah.

c. Nilai ekspor yaitu nilai ekspor barang-barang dari Indonesia, dihitung dalam

d. Pengeluaran pemerintah yaitu pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa

yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rutin

dan pembangunan, dihitung dalam rupiah.

e. Tenaga kerja adalah banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di Indonesia,

diukur dalam satuan orang.

3.7. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Penelitian ini juga mungkin tidak terlepas dengan modal regresi bias yang

terjadi secara statistik yang dapat mengganggu model yang telah ditentukan. Dalam

penghitungan regresi mungkin akan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari

persamaan yang dibentuk. Untuk itu maka perlu dilakukan uji penyimpangan asumsi

klasik (Gujarati, 2004). Dalam penelitian asumsi klasik yang diuji terdiri dari:

a. Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara

variabel-variabel bebas dalam model regresi. Interpretasi dari persamaan regresi

linier secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas

dalam persamaan tidak saling berkorelasi. Bila variabel-variabel bebas berkorelasi

dengan sempurna, maka disebut multikolinieritas sempurna. Multikolinieritas

dapat dideteksi dengan besaran-besaran regresi yang didapat, yaitu :

1) Variasi besar (dari taksiran OLS)

2) Interval kepercayaan lebar (karena variasi besar, maka standar error besar

3) Uji-t tidak signifikan. Suatu variabel bebas secara substansi maupun secara

statistik jika dibuat regresi sederhana bias tidak signifikan karena variasi besar

akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar, maka besar pula

kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan.

4) R2 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari t-test.

5) Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang

tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

b. Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian

observasi yang diurutkan menurut waktu. Dalam konteks regresi, model regresi

linier klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam

disturbansi atau penggunaan. Dengan menggunakan lambang µ secara sederhana

dapat dikatakan model klasik mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang

berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau

gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun.

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan

melalui uji Lagrange Multiplier Test (LM Test), yaitu dengan membandingkan

nilai X² hitung dengan X² tabel, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Jika nilai X²hitung > X²tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak

ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan, ditolak.

2. Jika nilai X²hitung < X²tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak