Abstrak

PENGARUH FRAKSI EKSTRAK DAUN TAGETES (Tagetes erecta) SALIARA (Lantana camara) DAN SIRIH HIJAU (Piper betle)

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN SPORULASI Colletotrichum capsiciSECARAIN VITRO

Oleh

M. Wahyu Satryawibowo

Salah satu penyakit penting pada tanaman cabai adalah penyakit antraknosa yang salah satu patogennya adalah jamurColletotrichum capsici. Pada umumnya pengendalian penyakit antraknosa dilakukan dengan menggunakan fungisida kimia sintetik yang selalu menimbulkan dampak negatif. Salah satu alternatif pengendalian yang ramah lingkungan untuk mengendalikan penyakit tanaman adalah menggunakan fungisida nabati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fraksi ekstrak daun tagetes, daun saliara, dan daun sirih hijau sebagai fungisida nabati dalam menekan pertumbuhan dan perkembangan patogen antraknosa pada cabai yaitu jamurC. capsicisecarain vitro.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Tanaman, Fakultas

fraksi ekstrak daun saliara terhadap pertumbuhan dan sporulasi jamurC. capsicisecarain vitro, dan (3) pengaruh fraksi ekstrak daun sirih hijau terhadap pertumbuhan dan sporulasi jamurC. capsicisecarain vitro. Masing-masing percobaan terdapat enam perlakuan dan lima ulangan. Perlakuan adalah tanpa menggunakan ekstrak (P1), perlakuan dengan

fungisida propineb (P2) fraksi ekstrak dari tanaman uji dengan pelarut air (P3), fraksi ekstrak dari tanaman uji dengan pelarut metanol (P4), fraksi ekstrak dari tanaman uji dengan pelarut etil asetat (P5), fraksi ekstrak dari tanaman uji dengan pelarut n-hexana (P6).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi ekstrak daun tagetes dengan pelarut metanol berpotensi sebagai fungisida nabati paling baik dibandingkan dengan fraksi ekstrak daun tagetes dengan pelarut air, dan pelarut etil asetat. Fraksi ekstrak daun saliara dengan pelarut metanol berpotensi sebagai fungisida nabati paling baik dibandingkan dengan fraksi ekstrak daun saliara dengan pelarut air. Fraksi ekstrak daun sirih hijau dengan pelarut air berpotensi sebagai fungisida nabati paling baik dibandingkan dengan fraksi ekstrak daun sirih hijau dengan pelarut metanol. Fraksi ekstrak daun tagetes, saliara, dan sirih hijau berpotensi sebagai fungisida nabati walaupun keefektifannya tidak sebaik fungisida propineb dalam menekan pertumbuhan dan sporulasiC. capsicisecarain vitro.

PENGARUH FRAKSI EKSTRAK DAUN TAGETES (Tagetes erecta) SALIARA (Lantana camara) DAN SIRIH HIJAU (Piper betle)

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN SPORULASI Colletotrichum capsiciSECARAIN VITRO

(Skripsi)

Oleh

M. WAHYU SATRYAWIBOWO

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Gejala Antraknosa Cabai. ... 7

2. Tanaman Tagetes. ... 10

3. Tanaman Saliara. ... 11

4. Tanaman sirih hijau. ... 12

5. Alat fraksinasi sederhana ekstrak daun tagetes, ekstrak daun saliara, dan ekstrak daun sirih. ... 15

vi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 05 November 1992. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bambang Sujiono, S.E. dan Sudarti.

Penulis memulai pendidikan di bangku TK Darma Wanita II Rejosari kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD N 1 Negara Ratu yang diselesaikan pada tahun 2004. Penulis juga melanjutkan kejenjang sekolah menengah pertama di SMP N 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA N 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM).

Selama menyelesaikan kuliah, penulis pernah aktif di kegiatan kemahasiswaan FOSI (Forum Studi Islam) sebagai anggota bidang bina baca qur’an (BBQ) pada

viii

ix

SANWACANA

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala

atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul ”Pengaruh Fraksi Ekstrak Daun

Tagetes (Tagetes erecta) Saliara (Lantana camara) dan Sirih Hijau (Piper betle) terhadap Pertumbuhan dan SporulasiColletotrichum capsicisecaraIn Vitro”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana Pertanian Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Ir. Efri, M.S., selaku pembimbing pertama skripsi atas bantuan, motivasi,

ilmu, dan bimbingannya;

2. Ir. Titik Nur Aeny, M.Sc., selaku pembimbing kedua skripsi atas motivasi, ilmu, dan bimbingannya;

3. Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc., selaku dosen penguji skripsi atas kritik, saran, dan bimbingannya;

4. Ir. Herawati Hamim, M.S., selaku Pembimbing Akademik;

x

8. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Bambang Sujiono, S.E., dan Ibu Sudarti terima kasih atas dukungan, motivasi, kasih sayang, pengertian, dan semua pengorbanan kalian padaku sampai sejauh kemampuan yang tiada batas;

9. Adik-adikku Wahyu Puspitaning Putri dan Muhammad Daffa Triyoga atas do’a, motivasi, dan yang selalu membuatriweh mamasnamunku kan selalu menyayangi kalian...;

10. Istriku, Ibunda dari anakku, Daryanti, S.P., terima kasih atas motivasi, dukungan, kesabaran, kasih sayang, perjuangan, pengorbanan yang tiada henti dan penambah penyemangatku Muhammad Agha Syafiq Wibowo,do’akan ayah semoga bisa selalu

membuat mu dan ibundamu bahagia selalu...;

11. Babah (Sudarsono) dan Mamah (Yatinah), serta Mamas (Wiyanto S.E.,), Mbak (Dian Lusi Pispitasari, S.Pd.,), Adik-adikku Syaiful Iskandar (Calon Sarjana Pertanian) dan Widyana Sudarsono, terima kasih atas dukungan, motivasi, bantuan, dan do’a kalian

semua..;

12. Mbak Uum, Mas Iwan, Mas Zen, dan Pak Paryadi. Terima kasih atas bantuannya; 13. Teman-teman AGT D 2010 dan semua teman-teman AGT angkatan 2010 serta kakak

dan adik tingkat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan kalian mendaptkan pahala dari Allah Subhanahu Wata’ala. Semoga skripsi

ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Amin.

Bandar Lampung, Februari 2015

M. Wahyu Satryawibowo

Aku bersyukur kepada-Mu ya Allah atas nikmat-Mu. .

Kupersembahkan karya tulis perjuangan dan do aku

ini untuk kedua orang tuaku

Bapak Bambang Sujiono, S.E., dan Ibu Sudarti

Terima kasih atas perjuangan kalian selama ini hingga

aku sampai bisa seperti ini. . .

dan adik-adikku Wahyu Puspitaning Putri dan

Muhammad Daffa Triyoga

serta

Teruntuk teman hidup dan seperjuanganku

Istriku. . . Daryanti, S.P.

dan

Terima kasih sahabat-sahabatku. . .

Diah Yulita Ningrum, S.TP., Rizky Widasaranti, S.P.,

dan calon-calon Sarjana Pertanian Shintya Wulandari,

Astri Ambun Suri, Oktariza Permana, dan

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cabai merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan cocok dibudidayakan di Indonesia yang beriklim tropik. Buah cabai di sebagaian besar wilayah Indonesia digunakan untuk konsumsi dalam keperluan rumah tangga dan sebagian lainnya diekspor dalam bentuk olahan seperti saus, kering, tepung, dan lainnya (BPTP Lampung, 2008). Buah cabai juga

mengandung zat-zat gizi diantaranyavitamin (A, C, dan B1), karbohidrat, lemak, protein, kalsium, besi, fosfor, dan senyawaalkaloidsepertiflavonoid,capsaicin,

dan minyak essensial (Bosland & Votava, 2000dalamWiratamaet al., 2013). Gangguan hama dan penyakit merupakan salah satu faktor utama penyebab rendahnya produksi cabai di Indonesia. Salah satu penyakit penting pada tanaman cabai adalah penyakit antraknosa yang salah satu patogennya adalah jamur

2

Pada umumnya pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dilakukan dengan menggunakan pestisida kimia sintetik yang selalu menimbulkan dampak negatif. Upaya mengembangkan strategi pengendalian OPT yang murah dan mempunyai efek negatif yang kecil terhadap lingkungan merupakan salah satu tujuan dari sistem pertanian yang berkesinambungan. Hal ini memacu untuk mencari alternatif lain sebagai pengganti atau pengurangan penggunaan pestisida kimia sintetik dan adanya larangan atau pengurangan penggunaan beberapa jenis pestisida kimia sintetik di bidang pertanian (Dubeyet al., 2010).

Salah satu alternatif pengendalian yang ramah lingkungan untuk mengendalikan penyakit tanaman adalah menggunakan fungisida nabati. Tanaman jarak (Ricinus communis) memiliki kandungan bahan aktif sepertisaponin, flavonoid,dan alkaloidyang

dapat digunakan sebagai fungisida nabati (Asmaliyahet al., 2010). Beberapa tanaman seperti tagetes, saliara (Setiawatiet al.,2008), dan sirih hijau (Asmaliyahet al., 2010) merupakan tanaman yang diketahui banyak mengandung senyawa kimia sepertisaponin, flavonoid,dan alkaloid. Oleh sebab itu, dari ketiga tanaman tersebut perlu dilakukan pengujian sebagai fungisida nabati untuk menekan pertumbuhan dan sporulasi jamurC. capsicisecarain vitro.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas fraksi ekstrak daun tagetes, saliara, dan sirih hijau dalam menekan pertumbuhan dan sporulasi jamur

3

1.3 Kerangka Pemikiran

Fungisida nabati dapat digunakan sebagai salah satu upaya alternatif terhadap pengendalian penyakit tanaman. Tanaman yang dapat digunakan sebagai

fungisida nabati adalah tanaman yang memiliki beberapa kandungan kimia seperti

alkaloid, flavonoid, saponin, tanin,dan minyak atsiri. Beberapa tanaman yang mempunyai potensi sebagai fungisida nabati adalah tagetes, saliara, dan sirih hijau. Menurut Setiawatiet al.(2008) tanaman tagetes mempunyai bahan aktif sepertialkaloid, flavononoid, danpoliasetilenyang memiliki sifat sebagai

insektisida, fungisida dan nematisida. Menurut Hidayatiet al.(2008), daun saliara mengandungsaponin, flavanoiddan minyak atsiri. Sekarsariet al.(2013)

mengemukakan bahwa ekstrak daun tapak liman, mimba, sirih hijau, dan seraiwangi mampu menekan penyakit bulai pada jagung manis.

Menurut Efri (2014Komunikasi pribadi), berbagai macam senyawaantimicrobial

dannonantimicrobialterdapat dalam ekstrak kasar tumbuhan, sifat dari senyawa ini berupa nonpolar (tidak larut dalam air) dan polar (larut dalam air). Senyawa-senyawa ini dapat dipisahkan dengan cara ekstrak bertingkat (fraksinasi) dengan menggunakan berbagai pelarut.

Dengan ekstraksi bertingkat maka senyawa yang terkandung di dalam daun tagetes, saliara, dan sirih hijau akan terpisah berdasarkan sifat kalarutan pada berbagai pelarut. Kandungan senyawa pada daun tagetes, saliara, dan sirih hijau akan diikat oleh masing-masing pelarut metanol, etil asetat, dan n-hexana

sehingga didapatkan bahan aktif yang memiliki efektivitas yang berbeda terhadap

4

mengakibatkan pemisahan bahan-bahan aktif yang terkandung dalam daun mengkudu yang mempunyai pengaruh yang berbeda-beda.

1.4 Hipotesis

5

II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Cabai Merah

Tanaman cabai (Capsicum sp.) berasal dari benua Amerika. Ditemukan

pertama kali oleh Christophorus Columbus pada tahun 1490. Saat itu tanaman ini sudah dibudidayakan oleh suku Indian untuk keperluan memasak sejak tahun 7000 SM. Semenjak tahun 1502 tanaman cabai mulai diperkenalkan ke benua lain, dan kini sudah menyebar ke seluruh dunia sebagai salah satu bahan utama masakan (Nugraheni & Hera, 2005). Capsicum annum L merupakan salah satu jenis cabai yang banyak digunakan sebagai bahan bumbu masakan (Ashari, 2006).

Buah cabai merah merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak mengandung nutrisi penting. Setiap 100 g bahan cabai merah diperkirakan mengandung 90% air, 32 kal energi, 0,5 g protein, 7,8 g karbohidrat, 0,3 g lemak, 0,5 g abu, 1,6 g serat, 29 mg kalsium, 45 mg fosfor, 0,5 mg besi, 470 IU vitamin A, 0,05 mg tiamin, 0,06 g riboflavin, 0,9 mg niasin, dan 18,0 mg asam askorbat (Ashari, 2006).

16-6

23oC. Pembungaan dapat terhambat jika temperatur di bawah 16oC pada malam hari dan temperatur di atas 23oC, sedangkan temperatur optimum untuk

pertumbuhan tanaman cabai adalah 15-20oC (Ashari, 2006).

Klasifikasi secara umum tanaman cabai merah menurut Prajnanta (2001) dalam

Asmara (2014) adalah sebagai berikut.

Divisi : Spermatophyta Sub divisi : Angiospermae Ke/as : Dicotyledonae Bangsa : Solanales Suku : Solanaceae Marga : Capsicum

Jenis : Capsicum annum L.

Nama umum/dagang : Cabe merah

Dalam budidaya tanaman cabai, salah satu kendala terhadap pengoptimalan produktivitas cabai adalah adanya serangan patogen. Dengan produktivitas yang rendah maka petani akan mengalami kerugian secara ekonomi. Salah satu

penyakit utama pada cabai selain layu bakteri dan virus gemini adalah antraknosa (Wiratama et al., 2013).

2.2 Penyakit Antraknosa Tanaman Cabai

7

Menurut Semangun (2007), gejala antraknosa pada tanaman cabai diawali dengan adanya patogen membentuk bercak cokelat kehitaman kemudian meluas menjadi busuk lunak. Kumpulan titik-titik hitam yang diantaranya adalah konidium jamur dan kumpulan seta terdapat pada bagian tengah bercak. Serangan berat

mengakibatkan buah menjadi mengering dan mengerut. Buah cabai yang semula berwarna merah, berubah warna menjadi seperti warna jerami (Gambar 1).

Gambar 1. Gejala Antraknosa Cabai, Sumber: Butler & Bisby, 1931 Penyebab penyakit dari gejala tersebut salah satunya disebabkan oleh jamur C. capsici. C. capsici mempunyai banyak aservulus yang tersebar pada permukaan atau di bawah kutikula dengan garis tengahnya mencapai 100 μm berwarna hitam

8

Penyakit antraknosa dapat menyebar melalui penyemaian oleh biji cabai yang telah terinfeksi patogen antraknosa. Selain itu patogen antraknosa dapat menyebar melalui spora yang terbawa oleh angin. Patogen antraknosa dapat menyerang pada bagian batang, daun, dan buah cabai. Patogen antraknosa juga diketahui jarang menyerang tanaman cabai pada saat tanaman sedang dalam masa vegetatif, namun patogen menggunakan masa vegetatif tanaman inang untuk mempertahankan hidup patogen hingga tanaman memasuki masa generatif. Patogen antraknosa juga bersifat saprofit yang dapat bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman yang sakit (Semangun, 2007).

Berbagai macam pengendalian seperti pengendalian secara mekanis dan penyemprotan fungisida dapat dilakukan terhadap penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Dengan menyemprotkan fungisida kimia sintetik seperti antrakol sesuai anjuran dapat diterapkan di penanaman cabai (BPTP Lampung, 2008). Selain fungisida kima sintetik, fungisida nabati yang ramah lingkungan dan murah juga dapat diterapkan sebagai pengendalian penyakit antraknosa pada tanaman cabai (Rani et al., 2013).

2.3Potensi Daun Tagetes, Saliara, dan Sirih Hijau sebagai Fungisida Nabati

9

menggunakan bahan alami, seperti minyak atsiri, serbuk, dan ekstrak dari tanaman sudah banyak dilaporkan keberhasilannya.

Beberapa jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai fungisida nabati. Seperti tumbuhan sirih hijau, biji jarak, kulit jeruk, daun dan biji mimba, laos, dan brotowali yang diekstrak memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai

fungisida nabati untuk mengendalikan C.capsici penyebab antraknosa buah cabai (Nurhayati, 2007). Beberapa tumbuhan lain yang diduga dapat digunakan sebagai fungisida nabati adalah daun tagetes dan daun saliara.

2.3.1 Tagetes

10

Gambar 2. Tanaman Tagetes

Bagian daun pada tanaman tagetes mengandung bahan aktif saponin, flovonoida,

Pepeirton, terhtienilnoida (Asmaliyah et al., 2010). Tanaman tagetes

mengandung quercetagetin, quercetagitrin, dan tagetiin yang termasuk dalam kelompok senyawa flavonoid, memiliki kandungan senyawa tagetol, linolaol, ocimene, limonen, dan piretrum yang termasuk dalam kelompok monoterpenoid. Tanaman tagetes juga mengandung senyawa alkaloid danthertienil yang termasuk dalam kelompok senyawa poliasetilen (Setiawati et al., 2008).

2.3.2 Saliara

11

dengan warna beragam yaitu putih, merah muda, atau jingga kuning (Lasut, 2011).

Gambar 3. Tanaman Saliara

Menurut Lasut (2011) tumbuhan saliara memiliki kandungan senyawa

mengandung terpenoid, steroid, saponin, minyak atsiri dan alkaloid. Senyawa aktif minyak atsiri yang aktif dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sebagai antijamur pada Saprolegnia, ferax serta sebagai larvasida pada Culex

quinquefasciatus, Anopheles stephensi dan Aedes aegypti (BPTPSU, 2014). Dengan demikian, senyawa aktif yang terkandung dalam daun saliara diperkirakan dapat menekan pertumbuhan jamur dan dapat digunakan serta dikembangkan sebagai fungisida nabati.

2.3.3 Sirih Hijau

12

adanya kandungan minyak atsiri dengan komponen phenol alam yang mempunyai daya antiseptik yang kuat (Ningsih, 2009).

Gambar 4. Tanaman sirih hijau

Daun sirih hijau berkhasiat sebagai penahan pendarahan, obat luka pada kulit, memperbaiki selera makan dan rasa, juga berfungsi sebagai antiseptik, bakterisida dan fungisida. Kandungan kimia yang terdapat dalam daun sirih hijau yaitu saponin yang berguna sebagai anti radang, flavonoida dan polifenol sebagai antiseptik dan anti radang, serta minyak atsiri yang berguna sebagai anti radang dan bersifat bakterisida yang sangat kuat (Ningsih, 2009).

1

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian telah dilakukan di Laboratorium Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dimulai dari bulan Juni 2014 sampai dengan September 2014.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah daun tagetes, daun saliara, daun sirih hijau, biakan Colletotrichum capsici, air steril, methanol teknis, etil asetat teknis, n-hexana teknis, klorok 1 %, fungisida berbahan aktif propineb 70%, arang aktif, aquades, surfaktan, dan media PSA (Potato succrose agar). Alat yang digunakan diantaranya paralon dengan tiga ukuran yang berbeda (4

14

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi tiga percobaan yaitu (1) pengaruh fraksi ekstrak daun tagetes terhadap pertumbuhan dan perkembangan jamur C. capsici secara in vitro, (2) pengaruh fraksi ekstrak daun saliara terhadap pertumbuhan dan

perkembangan jamur C. capsici secara in vitro, dan (3) pengaruh fraksi ekstrak daun sirih hijau terhadap pertumbuhan dan perkembangan jamur C. capsici secara

in vitro. Pada masing-masing percobaan terdapat enam perlakuan dan lima ulangan. Perlakuan adalah tanpa menggunakan ekstrak (P1), perlakuan dengan fungisida propineb (P2), fraksi ekstrak dari tanaman uji dengan pelarut air (P3), fraksi ekstrak dari tanaman uji dengan pelarut methanol (P4), fraksi ekstrak dari tanaman uji dengan pelarut etil asetat (P5), fraksi ekstrak dari tanaman uji dengan pelarut n-hexana (P6). Perlakuan P2, P3, P4, P5, dan P6 digunakan dengan konsentrasi 1000 ppm dan fungisida yang digunakan mengandung bahan aktif propineb dengan dosis 1g/l. Percobaan disusun menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), dan data hasil pengamatan dianalisis dengan sidik ragam (Anova).

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pembuatan fraksi ekstrak daun tagetes, ekstrak daun saliara, dan ektrak daun sirih hijau dengan pelarut air, pelarut metanol, pelarut etil asetat, dan pelarut n-hexana

Daun tagetes diambil di pekarangan salah satu rumah warga di Gunung Terang, Kemiling, Bandar Lampung. Daun saliara diambil di lahan kosong di daerah perumahan bataranila Lampung Selatan. Daun sirih hijau diambil dilahan

15

yang digunakan adalah daun muda maupun tua yang masih segar. Masing-masing tanaman uji seberat 100 g dicuci dengan air bersih kemudian dikeringanginkan. Kemudian daun diblender sampai halus. Selanjutnya masing-masing tanaman uji yang telah diblender, diekstrasi secara bertingkat dengan menggunakan alat fraksinasi modifikasi berupa paralon dari berbagai ukuran yang terdiri dari tiga diameter ukuran paralon yang berbeda (Efri, 2014 Komunikasi pribadi). Ukuran diameter yang digunakan adalah 4 inch, 2 inch, dan 1 inch. Pada sambungan pertama dan sambungan kedua diberikan kain kasa. Pada bagian sambungan pertama diisi dengan arang aktif dengan ketinggian ± 5 cm dari permukaan kain kasa. Arang aktif digunakan sebagai filter senyawa-senyawa nonpolar pada masing-masing ekstrak tanaman uji (Gambar 1).

16

percobaan pertama, proses ekstrasi dimulai dari perlakuan pertama dimana air dicampur dengan daun tagetes pada saat akan diblender. Kemudian bahan daun yang sudah diblender dimasukkan kedalam alat fraksinasi dan hasil fraksinasi ditampung dengan nampan. Pada perlakuan kedua ditambahkan pelarut methanol teknis sebanyak 900 ml dan hasil fraksinasi ditampung dengan nampan. Untuk perlakuan ketiga, ditambahkan pelarut etil asetat teknis sebanyak 900 ml dan hasil fraksinasi ditampung dengan nampan. Perlakuan keempat ditambahkan dengan pelarut n-hexana teknis sebanyak 900 ml dan hasil fraksinasi ditampung dengan nampan. Pada percobaan kedua dan ketiga dilakukan kegiatan perlakuan yang sama seperti pada percobaan pertama. Setelah hasil fraksinasi dari masing-masing tanaman uji tertampung pada nampan hasil tersebut segera

dikeringanginkan. Kemudian hasil fraksinasi yang telah kering segera dikeruk, ditimbang, dan dimasukkan kedalam cawan petri untuk disimpan sebelum menyiapkan media uji.

3.4.2 Penyiapan media uji

17

dengan suhu 121oC dan tekanan 1 atm selama ± 20 menit. Media yang telah steril kemudian dibagi dan dimasukkan kedalam erlenmeyer sebanyak 100 ml.

Kemudian pada media tersebut dilarutkan ekstrak tanaman uji dengan konsentrasi 1000 ppm sebanyak 100 mg dari masing-masing ekstrak tanaman uji.

Pencampuran ekstrak tanaman uji ke dalam media PSA ketika media sedang dalam keadaan cukup panas dan cair. Media PSA inilah yang digunakan dalam percobaan terhadap pengujian pertumbuhan jamur C. capsici secara in vitro. 3.4.3 Penyiapan isolat C. capsici

Jamur C. capsici diisolasi dari buah cabai merah yang terdapat gejala antraknosa. Permukaan kulit buah yang bergejala dipotong kecil antara bagian buah yang sehat dan buah yang bergejala dengan ukuran ± 5mm. Potongan tersebut

kemudian didesinfeksidalam klorok 0,5 % selama ± 30 detik lalu bilas dengan air steril dan dikering anginkan diatas kertas tisu steril. Kemudian potongan tersebut diisolasi dalam media PSA dan diinkubasikan dengan suhu ruang selama 3 hari. Jamur yang ditumbuh kemudian dimurnikan dan diidentifikasi bahwa jamur yang dimurnikan benar C. capsici. Identifikasi jamur C. capsici mengacu pada literatur

Introductory Mycology (Alexopoulus dan Mims, 1979). 3.4.4 Uji penghambatan pertumbuhan C. capsici

18

mm yang kemudian diletakkan pada bagian tengah cawan yang telah diisi media yang sudah dicampur dengan ekstrak tanaman uji. Hasil inokulasi jamur C. capsici pada media kemudian diinkubasi pada suhu kamar.

3.5 Pengamatan

Peubah yang diamati pada percobaan ini adalah diameter koloni jamur dan

kerapatan sporajamur C. capsici. Diameter koloni jamur merupakan indikasi dari pertumbuhan jamur sedangkan kerapatan spora merupakan indikasi dari sporulasi pada jamur. Indikator pengamatan dengan menggunakan diameter koloni dan kerapatan spora diharapkan dapat mengetahui lebih spesifik terhadap efektivitas percobaan terhadap pertumbuhan dan sporulasi jamur C. capsici

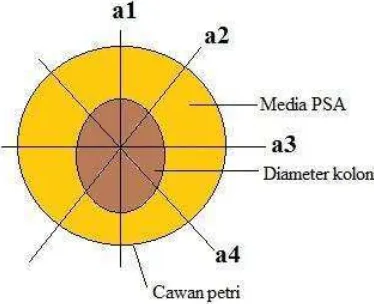

3.5.1 Diameter koloni C. capsici

Ukuran diameter jamur merupakan rata-rata diameter pengukuran dari empat arah yang berbeda (Gambar 6). Pengukuran pengamatan diameter koloni dilakukan pada hari ke 2 sampai hari ke 9 setelah inokulasi.

19

3.5.2 Kerapatan spora C. capsici

Kerapatan spora dihitung langsung menggunakan haemocytometer. Biakan jamur digenangi dengan aquades untuk mengambil spora dan dikeruk menggunakan

drugalski hingga semua spora pada bagian atas permukaan media terlepas. Spora jamur yang telah tercampur dengan aquades dimasukkan kedalam tabung reaksi sampai sebanyak 10 ml (didapatkan suspensi). Kemudian suspensi diaduk sampai homogen dengan menggunakan rotamixer. Setelah suspensi homogen diambil sebanyak 1 ml kemudian diletakkan di atas permukaan Haemocytometer untuk diamati kerapatan spora. Kotak pengamatan yang digunakan adalah kotak sedang. Penghitungan kerapatan spora dilakukan pada 9 hsi (terakhir pengamatan).

Kerapatan spora dapat dihitung dengan rumus berikut (Gabriel dan Riyanto, 1989

dalam Herlinda et al., 2006) :

t : Jumlah total spora dalam kotak sampel pada haemocytometer yang diamati

0.25 : Konstanta (faktor koreksi penggunaan kotak sampel skala kecil pada

haemocytometer)

35

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Fraksi ekstrak daun tagetes dengan pelarut air, pelarut metanol, dan pelarut etil asetat dapat menekan pertumbuhan dan sporulasi C. capsici secara in vitro.

2. Fraksi ekstrak daun saliara dengan pelarut air dan pelarut metanol dapat menekan pertumbuhan dan sporulasi C. capsici secara in vitro.

3. Fraksi ekstrak daun sirih hijau dengan pelarut air dan pelarut metanol berpotensi sebagai fungisida nabati terhadap pertumbuhan dan sporulasi

C. capsici secara in vitro.

4. Fraksi ekstrak daun tagetes dan saliara dengan pelarut metanol dan sirih hijau dengan pelarut air merupakan fraksi yang paling efektif walaupun

36

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak daun tanaman uji terhadap penghambatan pertumbuhan

37

PUSTAKA ACUAN

Achmad, & I. Suryana. 2009. Pengujian Aktivitas Ekstrak Daun Sirih (Piper betle

Linn.) terhadapRhizoctoniasp. SecaraIn Vitro. Bul. Littro20 (1) : 92–98. Alexopoulus, C.J., & C. W. Mims. 1979.Introductory Mycology. Third Edition.

John Willey and Sons. New York. 632 pp.

Al-Rahmah, A.N., A.A. Mostafa, A. Abdel-Megeed, S.M. Yakout, & S.A Hussein. 2013. Fungicidal Activities of Certain Methanolic Plant Extracts Against Tomato Phytopathogenic Fungi.African Journal of Microbiology Research.7 (6) : 517-524

Ariyanti, E. L., R. Jahuddin, & M. Yunus. 2012. Potensi Ekstrak Daun Sirih (Piper betle) sebagai BioFungisida Penyakit Busuk Buah Stroberi

(Colletrotichum fragariaebrooks.) secaraIn Vitro.Jurnal Agroteknos.2 (3) : 150-155

Ashari, S. 2006.Hortikultura Aspek Budidaya.Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. Hlm 237–242.

Asih, I. A. R. A., K. Ratnayati, & B. Swardana. 2012. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Golongan Flavonoid Dari Madu Kelengkeng (Nephelium longata

L.).Jurnal Kimia.6 (1) 72-78

Asmaliyah, H., E. E. Wati H., S. Utami, K. Mulyadi, Yudhistira, & F. W. Sari. 2010. Pengenalan Tumbuhan Penghasil Pestisida Nabati dan

Pemanfaatannya Secara Tradisional. BPPK. Pusat Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan. Palembang.

Asmara, R. 2014. Karakterisasi Plantlet Cabai Merah (Capsicum annumL.) Hasil Seleksi Dengan Asam Salisilat SecaraIn Vitro. (Skripsi). Universitas Lampung. Lampung.

BPTPSU. 2014.Tagetes erectaBerguna Bagi Kita. Badan Penelitin dan

38

BPTP Lampung. 2008. Teknologi Budidaya Cabai Merah. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Bandar Lampung.

Dubey, N.K., R. Shukla, A. Kumar, P. Singh, & B. Prakash. 2010. Prospects of botanical pesticides in sustainable agriculture. Current Science. 4 (25): 479-480.

Efri, 2010. Pengaruh Ekstrak Berbagai Bagian Tanaman Mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap Perkembangan Penyakit Antraknosa pada Tanaman Cabe (Capsicum annuumL.).J. HPT Tropika10 (1) : 52-58

E.J. Butler, & Bisby. 1931.Colletotrichum capsici.Imperial Council of Agricultural Reasearch Ilmiah Monografi 1. Fungi of India. Diakses dari

http://ifrdriri.org/AC/Research/3_1.aspx.Diakses pada tanggal 28 Juni 2014 Hartati, S.Y. 2012. Efikasi Formula Fungisida Nabati terhadap Penyakit Bercak

Daun JahePhyllostictasp. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.

Bul. Littro24 (1) : 42-48.

Hartati, S.Y. 2012. Prospek Pengembangan Minyak Atsiri sebagai Pestisida Nabati.Perspektif 11 (1) : 45–58.

Herlinda, S., M. D. Utama, Y. Pujiastuti, & Suwandi. 2006. Kerapatan Dan Viabilitas SporaBeauveria bassiana(Bals.) Akibat Subkultur Dan Pengayaan Media, Serta Virulensinya Terhadap LarvaPlutella xylostella

(Linn.)J. HPT Tropika6 (2) : 70-78

Hidayati, N. A., S. Listyawati, & A. D. Setyawan. 2008. Kandungan Kimia dan Uji Antiinflamasi Ekstrak EtanolLantana camara L. Pada Tikus Putih (Rattus norvegicusL.) Jantan.Jurnal Bioteknologi5 (1): 10-17.

Hutasoit, S., I. K. Suada, & I. G. K. Susrama. 2013. Uji Aktivitas Antijamur Ekstrak Beberapa Jenis Biota Laut terhadapAspergillus flavusLINKdan

Penicillium sp.LINK.E-Jurnal Agroteknologi Tropika2(1) : 27-38 Lasut, M. T. 2011. Pembelajaran Pestisida Hayati. Modul Pembelajaran

Keanekaragaman Hayati Tumbuhan. Mengenal Tumbuhan Penghasil Pestisida Organik di Sulawesi UtaraTropical Curriculum Project.PS Kehutanan. Fakultas Pertanian. UNSTRAT. Manado.

Lubis, R. D. 2008. Pengobatan Dermatomikosis. E-Repository. Departemen Ilmu Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. 29 hlm. Lutfiyanti, R., W. F.Ma’ruf,& E. N. Dewi. 2012. Aktivitas Antijamur Senyawa

39

Ningsih, T.A. 2009. Pengaruh Dosis Ekstrak Daun Sirih (Piper betleL.) dan Padat Tebar terhadap Kelulusan Hidup Benur Udang Windu (Penaeus monodon) yang diinfeksi Penyakit Kunang-Kunang (Vibrio harveyi). Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Teknologi. Diakses darihttp://www.kkp.go.idpada tanggal 27 Juni 2014.

Nugraheni, M., & T. Hera W.H. 2005. Diversifikasi Cabai Merah Kering sebagai Alternatif Penanganan Pasca Panen Cabai Merah di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Yogyakarta. Penerapan IPTEKS.

Nurhayati, 2007. PertumbuhanColletotrichum capsiciPenyebab Antraknosa Buah Cabai pada Berbagai Media yang Mengandung Ekstrak Tanaman.

Jurnal Rafflesia9 (1): 32 - 35.

Nurjanah, L. Izzati, & A. Abdullah. 2011. Aktivitas Antioksidan dan Komponen Bioaktif Kerang Pisau (Solenspp).Ilmu Kelautan.16 (3) : 119-124

Pramudono, B., S. A. Widoko, & W. Rustyawan. 2008. Ekstraksi Kontinyu Dengan Simulasi Batch Tiga Tahap Aliran Lawan Arah: Pengambilan Minyak Biji Alpukat Menggunakan Pelarut N-Hexane dan Iso Propil Alkohol.Reaktor.12 (1) : 37-41

Rani, S.E.P., Efri, & J. Prasetyo. 2013. Pengaruh Berbagai Tingkat Fraksi Ekstrak Daun Mengkudu (Morinda citrifoliaL) terhadap Pertumbuhan

Colletotrichum capsiciPenyebab Penyakit Antraknosa pada Cabai

(Capsicum annumL) SecaraIn Vitro. Jurnal Agroteknologi Tropika1 (1) : 92-97.

Sangi, M., M.R.J. Runtuwene, H.E.I. Simbala, & V. M. A. Makang. 2008. Analisis Fitokimia Tumbuhan Obat di kabupaten Minahasa Utara.Chem. Prog.1(1):47-53.

Satriyanto, B., S. B.Widjanarko, & Yunianta. 2012.Stabilitas Warna Ekstrak

Buah Merah (Pandanus conoideus) terhadap Pemanasan sebagai Sumber

Potensial Pigmen Alami.Jurnal Teknologi Pertanian.13 (3) : 157-168

Sekarsari, R. A., J. Prasetyo, & T. Maryono. 2013. Pengaruh Beberapa Fungisida Nabati terhadap Keterjadian Penyakit Bulai pada Jagung Manis (Zea mays saccharata).Jurnal Agroteknologi Tropika1 (1) : 98-101

Semangun, H. 2007.Penyakit-Penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia.

Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm 52-57

40

Sulaksono, P., Umrah, Ramadhanil, P. K. Lamai, & R. Binangkari. 2002. Efek Penghambatan Ekstrak Daun Widuri (Calotropis sp.) terhadap Cendawan Busuk Buah (Colletrotichum capsici).J. HPT Tropika2 (1) : 20-25

Susanti, A.D., D. Ardiana, G. Gumelar P., & Y. Bening G. 2012. Polaritas Pelarut sebagai Pertimbangan dalamPemilihan Pelarut Untuk Ekstraksi Minyak Bekatul dariBekatul Varietas Ketan (Oriza sativa glatinosa).Simposium Nasional RAPI XI FT UMS.Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta. Syukur, M., S. Sujiprihati, J. Koswarah, & Widodo. 2009. Pewarisan Ketahanan

Cabai (Capsicum annumL) terhadap Antraknosa yang disebabkan oleh

Colletotrichum acutatum. Bul. Agron.35 (2) : 112-117

Taofik, M., E. Yulianti, A. Barizi, & E. K. Hayati. 2010. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Aktif Ekstrak Air Daun Paitan (Thitonia diversifolla) Sebagai Bahan Insektisida Botani Untuk Pengendalian Hama TungauEriophydae. Alchemy.2 (1) : 104-157

Wahyuningtyas, E., 2008. Pengaruh EkstrakGraptophyllum pictumTerhadap PertumbuhanCandida albicansPada Plat Gigi Tiruan Resin Akrilik.

Indonesian Journal of Dentistry15 (3) : 187-191

Widodo, N. 2007. Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Alkaloid Yang Terkandung dalam Jamur Tiram Putih.(Tugas Akhir II).Jurusan Kimia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang.

Wikanta, T., D. Gusmita, L. Rahayu, & E. Marraskuranto. 2012. Kajian

Awal Bioaktivitas Ekstrak Etanol dan Fraksinya dari SponsCallyspongia

sp. Terhadap Sel Lestari Tumor HeLa.JPB Perikanan.7 (1) : 1-10 Wiratama, I. D. M. P., I. P. Sudiarta, I. M. Sukewijaya, K. Sumiartha, & M. S.

Utama. 2013. Kajian Ketahanan Beberapa Galur dan Varietas Cabai terhadap Serangan Antraknosa di Desa Abang Songan Kecamatan