MODEL MATEMATIS PERUBAHAN KUALITAS AIR

SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CISADANE

Oleh

NURLEYLA HATALA F14103004

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

MODEL MATEMATIS PERUBAHAN KUALITAS AIR

SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CISADANE

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian Pada Departemen Teknik Pertanian

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh :

NURLEYLA HATALA F14103004

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

MODEL MATEMATIS PERUBAHAN KUALITAS AIR SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CISADANE

Oleh :

NURLEYLA HATALA F14103004

Dilahirkan pada tanggal 20 November 1985 Di Wonosobo, Jawa Tengah

Tanggal Lulus : 11 September 2007

Menyetujui

Bogor, September 2007

Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. Pembimbing Akademik

Mengetahui

Nurleyla Hatala. F14103004. Model Matematis Perubahan Kualitas Air Sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane. Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo. 2007.

RINGKASAN

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Berbagai sumber air yang ada di muka bumi telah membentuk suatu sistem interaksi yang erat dengan makhluk hidup di dalamnya. Hubungan ketergantungan di dalam ekosistem bumi akhirnya menempatkan air sebagai bagian yang tak terpisahkan dari setiap komponen makhluk hidup. Salah satu sumber air yang memiliki peranan penting bagi masyarakat Wilayah Bogor dan Tangerang adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane. Namun, seiring dengan perjalanan waktu kualitas air DAS Cisadane telah mengalami penurunan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model matematis perubahan kualitas air DAS Cisadane untuk memperkirakan nilai kualitas air DAS pada setiap ruas DAS dari segmen hulu sampai hilir.

Metode penelitian yang digunakan dengan mengindentifikasi karakteristik parameter kualitas air yang terdiri dari BOD, COD, dan Fecal coli pada beberapa titik sebagai representatif segmen hulu, tengah, dan hilir dari tahun 2003-2006 dengan menggunakan perbandingan baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan memperkirakan pola penyebaran BOD, COD, Fecal coli dari analisa kualitas air dengan menggunakan persamaan regresi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai BOD, COD, Fecal coli

di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS Cisadane dari tahun 2003-2006 mempunyai sebaran yang fluktuatif. Berdasarkan PPRI No.82 Tahun 2001, penyebaran konsentrasi BOD pada periode I (Juni) selama 4 tahun dari keseluruhan segmen berada pada kelas II (≤ 3 mg/L) dan kelas III (≤ 6 mg/L), sedangkan pada periode II (Agustus) berada lebih bervariasi dengan penyebaran kelas I, II, III, dan Iv bahkan terdapat titik pengamatan yang melampaui nilai 12 mg/L. Untuk sebaran COD, pada periode I berada pada kisaran kelas III (≤ 50 mg/L) dan IV (≤ 100 mg/L), hanya pada tahun 2003 yang berada pada kelas II, sedangkan untuk periode II berada pada kelas yang variasi dengan kisaran kelas I sampai kelas IV. Terakhir untuk Fecal coli hanya satu tahun pada tahun 2003 pada periode I di segmen tengah yang dapat masuk ke kelas III dan selebihnya semua nilai melampaui angka 2000 koloni/100 mL. Kemudian pada periode II tak satupun kadar Fecal coli yang dapat masuk ke dalam klasifikasi PPRI No.82 tahun 2001 karena semuanya melampaui nilai 2000 koloni/100 mL.

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, lahir di Wonosobo, 20 November 1985, dari Ayah bernama Nasrullah Hatala dan Ibu bernama Roosliana Harisman.

Penulis mulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nusa Indah Bekasi tahun 1991, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 12 Bekasi tahun 1997, lalu ke Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 3 Bekasi tahun 2000.

Tahun 2003 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Selama di IPB, penulis aktif dalam organisasi BEM TPB IPB, BEM FATETA, KAMMI komsat IPB, KAMMI Daerah Bogor, dan FBI FATETA.

Pada tahun 2006, penulis melaksanakan praktek lapangan di PT. Krakatau Tirta Industri, Cilegon, Banten. Dengan judul “Mempelajari Sistem Pengelolaan Air Baku di PT. Krakatau Tirta Industri, Cilegon, Banten.”

Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 11 September 2007 setelah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Matematis Perubahan Kualitas Air

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI... iv

DAFTAR TABEL... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN... x

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG... 1

B. TUJUAN PENELITIAN ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA A. SUMBER DAYA AIR ... 3

B. PENGERTIAN AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI ... 6

C. KUALITAS AIR ... 11

D. PENCEMARAN AIR ... 11

1. Sumber Pencemaran Perairan ... 12

2. Bahan Pencemar (Polutan)... 13

3. Parameter Kualitas Air 3.1 BOD (Biochemical Oxygen Demand)... 13

3.2 COD (Chemical Oxygen Demand)... 14

3.3 Fecal coli... 15

E. ANALISA REGRESI 1. Pengertian Regresi ... 16

2. Fungsi Regresi... 16

3. Permodelan Analisa Regresi ... 17

3.1 Linear ... 17

3.2 Polinomial ... 18

3.3 Eksponensial ... 18

4. Koefisien Korelasi, R2... 19

5. Pemilihan Model Analisa Regresi... 20

6. Model Matematika ... 21

III. METODOLOGI ... 22

A. TEMPAT DAN WAKTU ... 22

B. BAHAN DAN ALAT ... 22

C. METODE PENELITIAN 1. Kerangka Pendekatan Penelitian... 22

2. Metode Pengambilan Data ... 24

3. Metode Analisis Data 3.1 Analisis Kualitas Air ... 25

3.2 Analisa Regresi ... 25

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 26

A. KONDISI LOKASI PENELITIAN 1. Letak dan Geografis ... 26

2. Iklim ... 30

3. Tanah dan Geologi ... 31

4. Geomorfologi ... 33

5. Topografi dan Wilayah ... 34

6. Hidrologi dan Pengairan ... 34

6.1 Jaringan Sungai ... 35

6.2 Debit... 36

7. Penggunaan Lahan ... 38

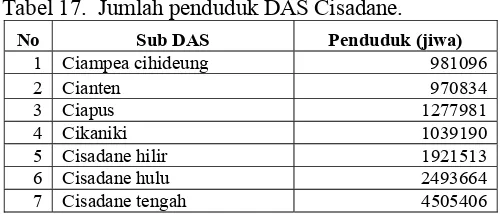

B. KEADAAN SOSIAL EKONOMI 1. Kependudukan... 40

2. Mata Pencaharian ... 41

C. KUALITAS AIR DAS CISADANE ... 41

1. BOD (Biochemical Oxygen Demand) ... 44

2. COD (Chemical Oxygen Demand) ... 52

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN ... 68

B. SARAN ... 68

DAFTAR PUSTAKA ... 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Konsentrasi Ion-Ion Utama pada Air Tawar

dan Air Laut (% dari Konsentrasi Total Ion) ... 3

Tabel 2. Detail Jumlah Air di Dunia ... 4

Tabel 3. Sumber Air di Indonesia dari Curah Hujan ... 5

Tabel 4. Analisa Kualitas Air dan Metode Analisa yang Digunakan ... 25

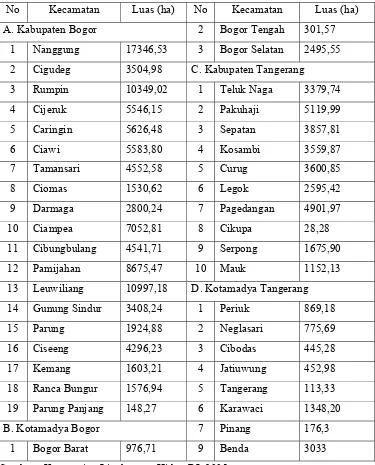

Tabel 5. Hasil Pengukuran Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di DAS Cisadane ... 27

Tabel 6. Luasan Tiap Sub DAS di DAS Cisadane... 28

Tabel 7. Luasan Tiap Sub DAS Ciliwung Hulu (dalam Ha)... 28

Tabel 8. Luas Wilayah Tiap Sub DAS Cisadane Tengah ... 29

Tabel 9. Luas Wilayah Sub DAS Cisadane Hilir ... 29

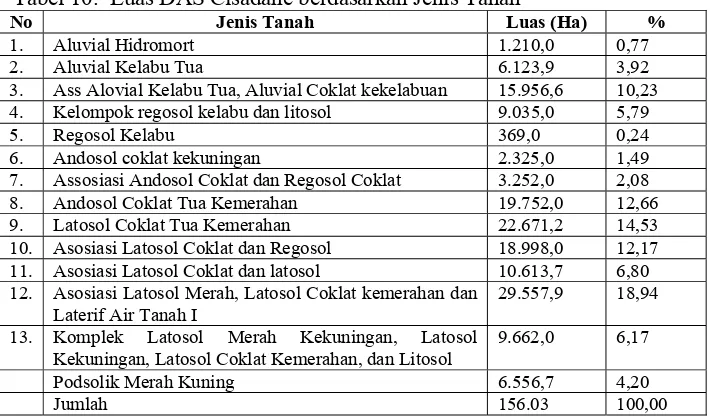

Tabel 10.Luas DAS Cisadane Berdasarkan Jenis Tanah ... 33

Tabel 11.Luas Berdasarkan Kedalaman Tanah di DAS Cisadane ... 33

Tabel 12.Luasan Distribusi Kelas Kelerengan di DAS Cisadane ... 34

Tabel 13.Rata-Rata Setengah Bulanan Debit Air Sungai Cisadane di Bendung Empang (Periode 1998-2002 (l/detik))... 36

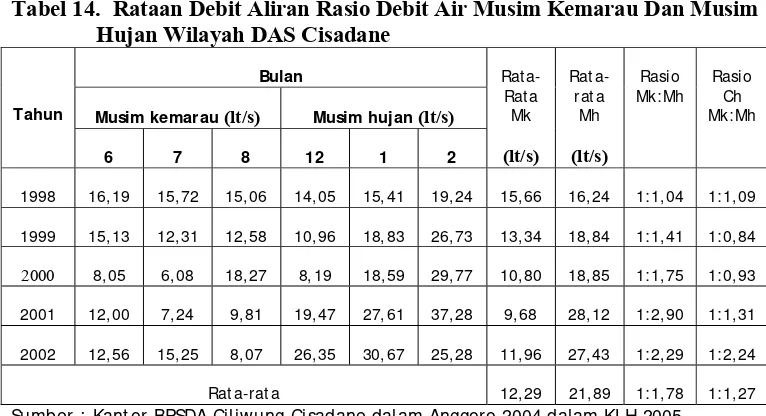

Tabel 14.Rataan Debit Aliran Rasio Debit Air Musim Kemarau dan Musim Hujan Wilayah DAS Cisadane... 37

Tabel 15. Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan Lahan... 39

Tabel 16. Jenis Tutupan Lahan Wilayah DAS Cisadane per Sub DAS... 40

Tabel 17. Jumlah Penduduk DAS Cisadane ... 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tiga Macam Bentuk DAS ... 7

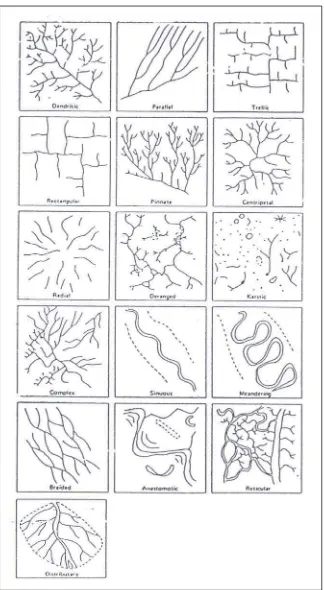

Gambar 2. Pola Drainase Daerah Aliran Sungai... 8

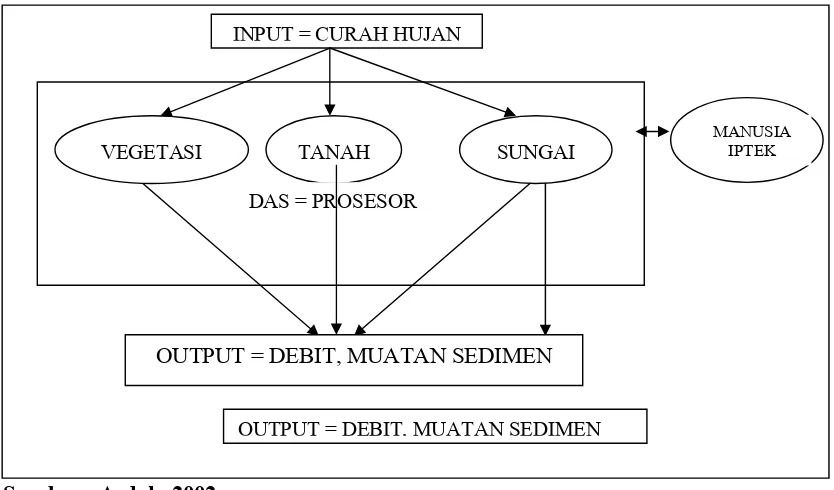

Gambar 3. Komponen-Komponen Ekosistem DAS Hulu ... 10

Gambar 4. Fungsi Ekosistem DAS Hilir... 10

Gambar 5. Diagram Pencar dan Garis Regresi ... 17

Gambar 6. Tiga Bentuk Diagram Eksponensial... 18

Gambar 7. Grafik Fungsi Eksponensial y = Ex dan Fungsi Inversya, Logaritma Natural ... 19

Gambar 8. Diagram Alir Model Perubahan Kualitas Sungai... 23

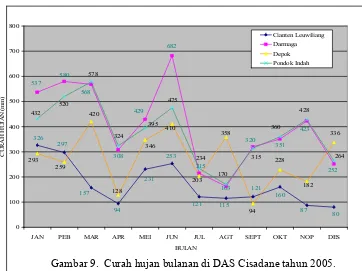

Gambar 9. Curah Hujan Bulanan di DAS Cisadane Tahun 2005 ... 30

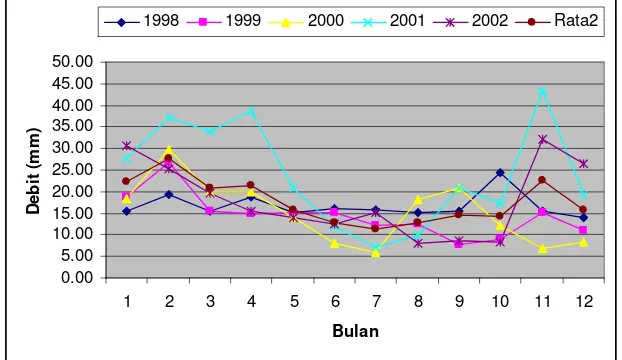

Gambar 10. Grafik Dinamika Debit Bulanan Stasiun Empang (1998-2005)... 36

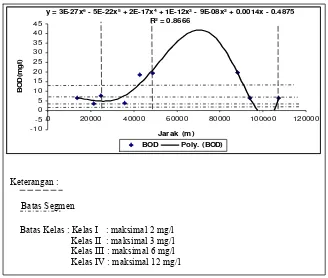

Gambar 11. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode I (Juni, 2003)... 44

Gambar 12. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode II (Agustus, 2003) ... 45

Gambar 13. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode I (Juni, 2004)... 46

Gambar 14. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode II (Agustus, 2004) ... 46

Gambar 15. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode I (Juni, 2005)... 47

Gambar 16. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode II (Agustus, 2005) ... 48

Gambar 17. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode I (Juni, 2006)... 49

Gambar 18. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode II (Agustus, 2006) ... 49

MODEL MATEMATIS PERUBAHAN KUALITAS AIR

SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CISADANE

Oleh

NURLEYLA HATALA F14103004

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

MODEL MATEMATIS PERUBAHAN KUALITAS AIR

SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CISADANE

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian Pada Departemen Teknik Pertanian

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh :

NURLEYLA HATALA F14103004

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

MODEL MATEMATIS PERUBAHAN KUALITAS AIR SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CISADANE

Oleh :

NURLEYLA HATALA F14103004

Dilahirkan pada tanggal 20 November 1985 Di Wonosobo, Jawa Tengah

Tanggal Lulus : 11 September 2007

Menyetujui

Bogor, September 2007

Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. Pembimbing Akademik

Mengetahui

Nurleyla Hatala. F14103004. Model Matematis Perubahan Kualitas Air Sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane. Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo. 2007.

RINGKASAN

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Berbagai sumber air yang ada di muka bumi telah membentuk suatu sistem interaksi yang erat dengan makhluk hidup di dalamnya. Hubungan ketergantungan di dalam ekosistem bumi akhirnya menempatkan air sebagai bagian yang tak terpisahkan dari setiap komponen makhluk hidup. Salah satu sumber air yang memiliki peranan penting bagi masyarakat Wilayah Bogor dan Tangerang adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane. Namun, seiring dengan perjalanan waktu kualitas air DAS Cisadane telah mengalami penurunan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model matematis perubahan kualitas air DAS Cisadane untuk memperkirakan nilai kualitas air DAS pada setiap ruas DAS dari segmen hulu sampai hilir.

Metode penelitian yang digunakan dengan mengindentifikasi karakteristik parameter kualitas air yang terdiri dari BOD, COD, dan Fecal coli pada beberapa titik sebagai representatif segmen hulu, tengah, dan hilir dari tahun 2003-2006 dengan menggunakan perbandingan baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan memperkirakan pola penyebaran BOD, COD, Fecal coli dari analisa kualitas air dengan menggunakan persamaan regresi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai BOD, COD, Fecal coli

di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS Cisadane dari tahun 2003-2006 mempunyai sebaran yang fluktuatif. Berdasarkan PPRI No.82 Tahun 2001, penyebaran konsentrasi BOD pada periode I (Juni) selama 4 tahun dari keseluruhan segmen berada pada kelas II (≤ 3 mg/L) dan kelas III (≤ 6 mg/L), sedangkan pada periode II (Agustus) berada lebih bervariasi dengan penyebaran kelas I, II, III, dan Iv bahkan terdapat titik pengamatan yang melampaui nilai 12 mg/L. Untuk sebaran COD, pada periode I berada pada kisaran kelas III (≤ 50 mg/L) dan IV (≤ 100 mg/L), hanya pada tahun 2003 yang berada pada kelas II, sedangkan untuk periode II berada pada kelas yang variasi dengan kisaran kelas I sampai kelas IV. Terakhir untuk Fecal coli hanya satu tahun pada tahun 2003 pada periode I di segmen tengah yang dapat masuk ke kelas III dan selebihnya semua nilai melampaui angka 2000 koloni/100 mL. Kemudian pada periode II tak satupun kadar Fecal coli yang dapat masuk ke dalam klasifikasi PPRI No.82 tahun 2001 karena semuanya melampaui nilai 2000 koloni/100 mL.

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, lahir di Wonosobo, 20 November 1985, dari Ayah bernama Nasrullah Hatala dan Ibu bernama Roosliana Harisman.

Penulis mulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nusa Indah Bekasi tahun 1991, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 12 Bekasi tahun 1997, lalu ke Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 3 Bekasi tahun 2000.

Tahun 2003 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Selama di IPB, penulis aktif dalam organisasi BEM TPB IPB, BEM FATETA, KAMMI komsat IPB, KAMMI Daerah Bogor, dan FBI FATETA.

Pada tahun 2006, penulis melaksanakan praktek lapangan di PT. Krakatau Tirta Industri, Cilegon, Banten. Dengan judul “Mempelajari Sistem Pengelolaan Air Baku di PT. Krakatau Tirta Industri, Cilegon, Banten.”

Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 11 September 2007 setelah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Matematis Perubahan Kualitas Air

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI... iv

DAFTAR TABEL... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN... x

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG... 1

B. TUJUAN PENELITIAN ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA A. SUMBER DAYA AIR ... 3

B. PENGERTIAN AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI ... 6

C. KUALITAS AIR ... 11

D. PENCEMARAN AIR ... 11

1. Sumber Pencemaran Perairan ... 12

2. Bahan Pencemar (Polutan)... 13

3. Parameter Kualitas Air 3.1 BOD (Biochemical Oxygen Demand)... 13

3.2 COD (Chemical Oxygen Demand)... 14

3.3 Fecal coli... 15

E. ANALISA REGRESI 1. Pengertian Regresi ... 16

2. Fungsi Regresi... 16

3. Permodelan Analisa Regresi ... 17

3.1 Linear ... 17

3.2 Polinomial ... 18

3.3 Eksponensial ... 18

4. Koefisien Korelasi, R2... 19

5. Pemilihan Model Analisa Regresi... 20

6. Model Matematika ... 21

III. METODOLOGI ... 22

A. TEMPAT DAN WAKTU ... 22

B. BAHAN DAN ALAT ... 22

C. METODE PENELITIAN 1. Kerangka Pendekatan Penelitian... 22

2. Metode Pengambilan Data ... 24

3. Metode Analisis Data 3.1 Analisis Kualitas Air ... 25

3.2 Analisa Regresi ... 25

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 26

A. KONDISI LOKASI PENELITIAN 1. Letak dan Geografis ... 26

2. Iklim ... 30

3. Tanah dan Geologi ... 31

4. Geomorfologi ... 33

5. Topografi dan Wilayah ... 34

6. Hidrologi dan Pengairan ... 34

6.1 Jaringan Sungai ... 35

6.2 Debit... 36

7. Penggunaan Lahan ... 38

B. KEADAAN SOSIAL EKONOMI 1. Kependudukan... 40

2. Mata Pencaharian ... 41

C. KUALITAS AIR DAS CISADANE ... 41

1. BOD (Biochemical Oxygen Demand) ... 44

2. COD (Chemical Oxygen Demand) ... 52

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN ... 68

B. SARAN ... 68

DAFTAR PUSTAKA ... 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Konsentrasi Ion-Ion Utama pada Air Tawar

dan Air Laut (% dari Konsentrasi Total Ion) ... 3

Tabel 2. Detail Jumlah Air di Dunia ... 4

Tabel 3. Sumber Air di Indonesia dari Curah Hujan ... 5

Tabel 4. Analisa Kualitas Air dan Metode Analisa yang Digunakan ... 25

Tabel 5. Hasil Pengukuran Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di DAS Cisadane ... 27

Tabel 6. Luasan Tiap Sub DAS di DAS Cisadane... 28

Tabel 7. Luasan Tiap Sub DAS Ciliwung Hulu (dalam Ha)... 28

Tabel 8. Luas Wilayah Tiap Sub DAS Cisadane Tengah ... 29

Tabel 9. Luas Wilayah Sub DAS Cisadane Hilir ... 29

Tabel 10.Luas DAS Cisadane Berdasarkan Jenis Tanah ... 33

Tabel 11.Luas Berdasarkan Kedalaman Tanah di DAS Cisadane ... 33

Tabel 12.Luasan Distribusi Kelas Kelerengan di DAS Cisadane ... 34

Tabel 13.Rata-Rata Setengah Bulanan Debit Air Sungai Cisadane di Bendung Empang (Periode 1998-2002 (l/detik))... 36

Tabel 14.Rataan Debit Aliran Rasio Debit Air Musim Kemarau dan Musim Hujan Wilayah DAS Cisadane... 37

Tabel 15. Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan Lahan... 39

Tabel 16. Jenis Tutupan Lahan Wilayah DAS Cisadane per Sub DAS... 40

Tabel 17. Jumlah Penduduk DAS Cisadane ... 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tiga Macam Bentuk DAS ... 7

Gambar 2. Pola Drainase Daerah Aliran Sungai... 8

Gambar 3. Komponen-Komponen Ekosistem DAS Hulu ... 10

Gambar 4. Fungsi Ekosistem DAS Hilir... 10

Gambar 5. Diagram Pencar dan Garis Regresi ... 17

Gambar 6. Tiga Bentuk Diagram Eksponensial... 18

Gambar 7. Grafik Fungsi Eksponensial y = Ex dan Fungsi Inversya, Logaritma Natural ... 19

Gambar 8. Diagram Alir Model Perubahan Kualitas Sungai... 23

Gambar 9. Curah Hujan Bulanan di DAS Cisadane Tahun 2005 ... 30

Gambar 10. Grafik Dinamika Debit Bulanan Stasiun Empang (1998-2005)... 36

Gambar 11. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode I (Juni, 2003)... 44

Gambar 12. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode II (Agustus, 2003) ... 45

Gambar 13. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode I (Juni, 2004)... 46

Gambar 14. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode II (Agustus, 2004) ... 46

Gambar 15. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode I (Juni, 2005)... 47

Gambar 16. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode II (Agustus, 2005) ... 48

Gambar 17. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode I (Juni, 2006)... 49

Gambar 18. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak dari Garis Pantai Periode II (Agustus, 2006) ... 49

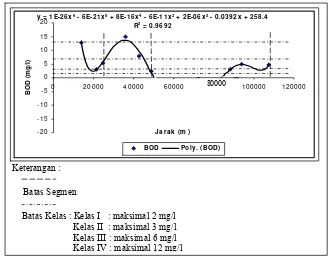

Gambar 20. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak dari Garis Pantai

Periode II (Agustus, 2003) ... 53 Gambar 21. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak dari Garis Pantai

Periode I (Juni, 2004)... 54 Gambar 22. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak dari Garis Pantai

Periode II (Agustus, 2004) ... 54 Gambar 23. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak dari Garis Pantai

Periode I (Juni, 2005)... 55 Gambar 24. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak dari Garis Pantai

Periode II (Agustus, 2005) ... 56 Gambar 25. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak dari Garis Pantai

Periode I (Juni, 2006)... 57 Gambar 26. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak dari Garis Pantai

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Denah Lokasi Pengamatan ... 71 Lampiran 2. Peta Administrasi DAS Cisadane ... 72 Lampiran 3. Peta Sub DAS Cisadane ... 73 Lampiran 4. Peta Penyebaran Tanah DAS Cisadane ... 74 Lampiran 5. Tabel Luasan Jenis Tanah per Sub DAS Cisadane Hulu... 75 Lampiran 6. Peta Jejaring Anak Sungai DAS Cisadane ... 76 Lampiran 7. Peta Jaringan Sungai... 77 Lampiran 8. Peta Profil Sungai DAS Cisadane ... 78 Lampiran 9. Kriteria Mutu Air, PP No.82 Tahun 2001 ... 79 Lampiran 10. Kegiatan Industri dan Pencemaran yang Ditimbulkan ... 81 Lampiran 11. Daftar Industri Kelas Menengah dan Berat

Wilayah Kota Tangerang ... 82 Lampiran 12. Daftar Industri Kelas Menengah dan Berat

Wilayah Kabupaten Tangerang... 83 Lampiran 13. Data Industri Kecil dan Agro Industri yang Potensial

Mencemari Lingkungan Kota Tangerang ... 85 Lampiran 14. Daftar Perusahaan Industri Tahu, Tapioka,

Penyamakan Kulit, Tekstil, dan pengolahan Ikan

Wilayah Bogor-Tangerang... 86 Lampiran 15. Daftar Industri Electroplating Bogor-Tangerang ... 88 Lampiran 16. Denah Kegiatan/Usaha yang Melalui DAS Cisadane

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Berbagai sumber air yang ada di muka bumi ini telah membentuk suatu sistem interaksi yang erat dengan komponen makhluk hidup di dalamnya. Hubungan ketergantungan di dalam ekosistem bumi akhirnya menempatkan air sebagai bagian yang tak terpisahkan dari setiap komponen makhluk hidup.

Seiring dengan perjalanan waktu, Sumber Daya Air (SDA) telah mengalami perubahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk selain adanya perubahan alam secara alami. Penduduk dengan segala aktivitasnya akan menghasilkan limbah yang secara negatif akan mempengaruhi lingkungan sekitar khususnya adalah Sumber Daya Air, termasuk di dalamnya berupa Daerah Aliran Sungai.

Salah satu Daerah Aliran Sungai yang cukup memiliki peranan penting bagi masyarakat Wilayah Bogor dan Tangerang adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane yang secara administratif meliputi Wilayah Pemerintahan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang (PUSDI-PSL, IPB).

Berdasarkan hasil Laporan Pemantauan Sungai Cisadane Tahun 2006 oleh PUSARPEDAL (Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan) dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi kualitas air sungai Cisadane dari hulu sampai hilir selama 4 tahun terhitung tahun 2003-2006 sudah tidak memenuhi Kriteria Mutu Air, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yakni apabila ditilik dari beberapa parameter penting antara lain : BOD, COD, Koliform Total, dan E. coli. Hal ini berarti DAS Cisadane memiliki pola kualitas air yang cenderung menurun secara significant seiring dengan berjalannya waktu.

limbah industri yang dibuang ke aliran Sungai Cisadane menyebabkan tingkat pencemar BOD, COD, dan Fecal coli meningkat.

Berdasarkan perubahan kualitas dari hulu ke hilir di DAS Cisadane maka diperlukan model perubahan kualitas DAS Cisadane dengan menggunakan analisis regresi di DAS Cisadane dengan parameter BOD, COD, serta

fecal coli.

B. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kualitas air sungai di DAS Cisadane dengan bentuk parameter kimia (COD dan BOD) dan parameter Biologi (kandungan

Escherichia coli)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Daya Air

Air menutupi sekitar 70% permukaan bumi, dengan jumlah sekitar 1.368 juta km3 (Angel dan Wolseley, 1992). Air terdapat dalam berbagai bentuk, misalnya uap air, es, cairan, dan salju. Air tawar terutama terdapat di sungai, danau, air tanah (groundwater), dan gunung es (glacier). Semua badan air dapat dihubungkan dengan laut dan atmosfer melalui siklus hidrologi yang berlangsung kontinyu.

Secara kimia, (hidrogen) dan satu atom O (oksigen) dengan formula atau rumus molekul H2O. Di alam, air ditemukan dalam bentuk padat, cair, dan gas. Pada tekanan atmosfir (76 cmHg) dan didinginkan sampai 0oC, air berubah menjadi padat (es) dan sebaliknya, air akan berubah menjadi gas (uap), apabila dipanaskan sampai 100oC. Dalam keadaan normal (murni), air bersifat netral dan dapat melarutkan berbagai jenis zat. Air akan pecah menjadi unsur H dan O pada suhu 2.500oC.

Secara alami, air merupakan suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam berbagai konsentrasi. Air yang mengandung sekitar 1000 ppm padatan yang terlarut umumnya digolongkan sebagai air tawar. Air laut rata-rata mengandung sekitar 35000 ppm padatan yang terlarut. Sedangkan air payau konsentrasi padatan yang terlarut berada di antara batas-batas antara air laut dan air laut. Konsentrasi ion-ion pada air tawar jauh lebih rendah dari konsentrasi ion-ion dalam air laut; begitupun distribusi ion-ionnya sangat berbeda.

Tabel 1. Perbandingan konsentrasi ion-ion utama pada air tawar dan air laut (% dari konsentrasi total ion).

Sumber : UNESCO, 1978 dalam Chow, dkk., 1988 dalam Kodoatie, 2005

Ion Air Tawar (%) Air Laut (%)

HCO3- 41.0 0.0

Ca2+ 16.0 0.9

Mg2+ 14.0 4.9

Na+ 11.0 41.0

Pada air laut kation utamanya adalah Na+ dan anion utamanya adalah Cl-. Pada air tawar, Ca2+ dan Mg2+ merupakan kation utama, sedangkan anionnya adalah HCO3-. Ion-ion pada air tawar berasal dari pelapukan batu-batuan dan tanah.

Berikut data mengenai sebaran air di muka bumi : Tabel 2. Detail Jumlah Air di Dunia

1 Laut 361.3 1.338.000,00 96,5379

2 Air Tanah

Air merupakan bahan alam yang paling berharga. Tidak ada air tidak mungkin ada kehidupan. Air tidak hanya untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman tetapi juga merupakan media pengangkutan, sumber energi, dan berbagai keperluan lainnya. Tetapi juga pada suatu saat dalam bentuk hujan lebat dan banjir, bahan yang sangat berguna ini menjadi perusak, menimbulkan kerugian harta dan jiwa, dan menghanyutkan berjuta-juta ton tanah subur.

Potensi air di Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau, terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 9 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia/Ocenia. Posisi mempunyai pengaruh yang sangat strategis terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi bahkan keamanan.

Apabila potensi air tersebut dilihat secara geologis maka Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak berubah wilayah geologinya di dunia. Besar curah hujan per tahun, aliran permukaan, aliran mantap dan pemanfaatan air di beberapa pulau-pulau besar di Indonesia ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Sumber Air di Indonesia dari Curah Hujan

Juta m3/tahun

Sumberdaya air tidak termasuk komponen infrastruktur, namun bagian-bagian dari pengelolaan sumberdaya air bisa dikategorikan sebagai infrastruktur keairan, misalnya sistem air bersih, irigasi, drainase, pengendalian banjir, dll.

Sungai merupakan komponen alami dari sumber daya air yang alirannya terbentuk secara alami karena adanya gaya gravitasi. Alam telah membentuk komponen tersebut secara seimbang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Karena sifat air yang dinamis maka keseimbangan alam dari komponen tersebut tergantung dari proses aliran air.

Terdapat delapan komponen alami sumber daya air, antara lain sungai, pantai, danau, rawa, air tanah, daerah retensi, mata air, air terjun. Sedangkan komponen artifisial sumber daya air meliputi bangunan air yang dibangun oleh manusia untuk suatu tujuan tertentu seperti waduk, embung, bendung, talang, dan lain-lain. Masing-masing komponen mempunyai bangunan utama dan beberapa bangunan bangunan pelengkap sehingga dapat bekerja sesuai dengan tujuannya.

B. Pengertian Air Daerah Aliran Sungai

Air Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah air yang mengalir pada suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi dimana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sistem tersebut. DAS memiliki beberapa bentuk dan karakteristik, antara lain :

a. Bentuk Bulu Ayam

DAS bentuk bulu ayam memiliki debit banjir sekuensial dan berurutan. Memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mencapai mainstream. Memiliki topografi yang lebih curam daripada bentuk lainnya.

b. Bentuk Kipas

c. Bentuk parallel / Kombinasi

DAS bentuk kombinasi memiliki debit banjir yang terakumulasi dari berbagai arah sungai di bagian hilir. Sedangkan di bagian hulu sekuensial dan berurutan.

Bulu

Bulu Ayam Kipas

Sumber : Diktat MK Pengelolaan DAS

Gambar 1. Tiga Macam Bentuk DAS

Selain 3 bentuk diatas masih terdapat bentuk lain dari jaringan sungai seperti dendritic (tipe cabang pohon), Rectangular segi empat (triangulir), trellis, annular, dan radial (jaringan lingkaran), serta bentuk lainnya yang secara visualisasi dapat dilihat pada gambar 2. Secara formal, deskripsi tentang pola drainase belum banyak dibakukan (Asdak, 2002). Khusus untuk pola karstic terdapat di daerah pegunungan kapur, dengan pola timbul dan tenggelam. Pola complex merupakan campuran pola

dendritic dan pola parallel, dan sebagainya. Akan lebih memudahkan jika penyesuaian pola drainase berdasarkan kemiripan secara visual.

Sumber : Lab Pengaruh Hutan IPB

Air pada DAS merupakan aliran air yang mengalami siklus hidrologi secara alamiah. Selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti tersebut, air tersebut akan tertahan (sementara) di sungai, danau/waduk, dan dalam tanah sehingga akan dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup.

Air hujan yang dapat mencapai permukaan tanah, sebagian akan masuk (terserap) ke dalam tanah (infiltrasi). Sedangkan air yang tidak terserap ke dalam tanah akan tertampung sementara dalam cekungan-cekungan permukaan tanah (surface detention) untuk kemudian mengalir di atas permukaan tanah ke tempat yang lebih rendah (runoff), untuk selanjutnya masuk ke sungai. Air infiltrasi akan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler yang selanjutnya akan membentuk kelembaban tanah. Apabila tingkat kelembaban air tanah telah cukup jenuh maka air hujan yang baru masuk ke dalam tanah akan bergerak secara lateral (horizontal) untuk selanjutnya pada tempat tertentu akan keluar lagi ke permukaan tanah (subsurface flow) yang kemudian akan mengalir ke sungai.

Dari 100 % kuantitas air di dunia. 97% ditemukan dalam bentuk air asin yang berasal dari air lautan. Air tawar yang merupakan kebutuhan utama manusia di dunia tidak lebih dari 1% dari keseluruhan air yang tersedia di dunia.

Sumber : Asdak, 2002

Gambar 3. Komponen-Komponen Ekosistem DAS Hulu

Sumber : Asdak, 2002 Sumber : Asdak, 2002

Gambar 4. Fungsi Ekosistem DAS Hilir

Desa Sawah/Ladang

Hutan

Sungai Tumbuhan

Hewan Manusia Hewan

Air MATAHARI

VEGETASI TANAH SUNGAI

DAS = PROSESOR

OUTPUT = DEBIT, MUATAN SEDIMEN

MANUSIA IPTEK INPUT = CURAH HUJAN

DEBIT/LUMPUR/UNSUR

C. Kualitas Air

Sebagai bagian dari kepedulian tentang keadaan lingkungan hidup, kualitas air menjadi bagian yang penting dalam isu pengembangan sumberdaya air. Kualitas air dalam hal ini mencakup keadaan fisik, kimia, dan biologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk kehidupan manusia, pertanian, industri, rekreasi dan pemanfaatan air lainnya. Status kualitas air berkaitan dengan kuantitas air.

Persyaratan mutu air mencakup syarat fisik, kimia, dan biologi. Standar mutu air ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 (Lampiran 9). Dalam peraturan tersebut dianalisa 26 parameter, termasuk diantaranya parameter BOD, COD, dan Fecal coli. Selain itu, terdapat juga 4 kelas yang berbeda untuk membedakan kelas mutu suatu sumber daya air. Adapun penjelasan detail mengenai kelas-kelas dalam PP No.82 tahun 2001 dapat dilihat berikut ini :

1. Kelas I, air yang peruntukkannya untuk air baku air minum, dan atau untuk peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

2. Kelas II, air yang peruntukkannya untuk air minum yang belum diolah/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau untuk peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

3. Kelas III, air yang peruntukkannya untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air sama dengan kegunaan tersebut.

4. Kelas IV, air yang peruntukkannya dapat dipergunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

D. Pencemaran Air

(run off) pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan limbah industri, dan lain-lain.

1. Sumber Pencemar Perairan

Sumber pencemar (polutan) dapat berupa suatu lokasi tertentu (point source) atau tak tentu/tersebar (non-point/diffuse source). Sumber pencemar

point source misalnya knalpot mobil, cerobong asap pabrik, dan saluran limbah industri. Pencemar yang berasal dari point source bersifat lokal. Efek yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik spasial kualitas air. Volume pencemar point source biasanya relatif tetap (Effendi, 2003).

Sumber pencemar non-point source dapat berupa point source dalam jumlah yang banyak. Misalnya limpasan dari daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan dari daerah pemukiman (domestik), dan limpasan dari daerah perkotaan (Effendi, 2003).

Menurut sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dapat dibedakan sebagai (Buchari, dkk, 2001):

1) Limbah domestik (limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, dan pusat perdagangan).

2) Limbah industri, pertambangan, dan transportasi 3) Limbah laboratorium, dan rumah sakit

4) Limbah pertanian dan peternakan 5) Limbah pariwisata

Menurut bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik, sedangkan menurut dampaknya terhadap lingkungan dibedakan menjadi limbah bahan berbahaya dan keracunan (B3) dan limbah yang tidak berbahaya atau beracun (Buchari, dkk, 2001).

Ditinjau dari segi ketahanannya di suatu lingkungan, pencemar dibagi menjadi (Buchari, dkk, 2001) :

a) Pencemar yang tidak permanen, stabil selama kurang dari satu bulan. b) Pencemar sedang, stabil selama 1-24 bulan.

d) Pencemar permanen, stabil selama lebih dari 5 tahun. 2. Bahan Pencemar (Polutan)

Polutan adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu tatanan ekosistem tersebut. Polutan alamiah adalah polutan yang memasuki suatu lingkungan secara alami, misalnya akibat letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan fenomena alam yang lain. Polutan yang memasuki suatu ekosistem secara alamiah akan sukar dikendalikan.

Polutan antopogenik adalah polutan yang masuk ke badan air akibat aktivitas manusia, misalnya kegiatan domestik rumah tangga, kegiatan urban (perkotaan), maupun kegiatan industri. Intensitas polutan antropogenik dapat dikendalikan dengan cara mengontrol aktivitas yang menyebabkan tumbuhnya polutan (Effendi, 2003).

3. Parameter Kualitas Air

3.1 BOD(Biochemical Oxygen Demand)

Dekomposisi bahan organik pada dasarnya terjadi melalui dua tahap. Pada tahap pertama, bahan organik diuraikan menjadi bahan anorganik. Pada tahap kedua, bahan anorganik yang tidak stabil mengalami oksidasi manjadi bahan anorganik yang lebih stabil. Pada penentuan nilai BOD, hanya dekomposisi tahap pertama yang berperan, sedangkan oksidasi bahan anorganik (nitrifikasi) dianggap sebagai pengganggu.

Secara tidak langsung nilai BOD merupakan gambaran kadar bahan organik, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba aerob untuk mengoksidasi bahan organik menjadi karbondioksida dan air (Davis and Cornwell, 1991). Dengan kata lain, BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh proses respirasi mikroba aerob yang terdapat dalam botol BOD yang diinkubasi pada suhu sekitar 20oC selama lima hari, dalam keadaan tanpa cahaya (Boyd, 1988).

Pada perairan yang mengandung toksik, penentuan nilai BOD kurang cocok dilaksanakan, karena bahan-bahan toksik tersebut dapat menghambat atau mematikan mikroba yang menjadi pelaku dekomposisi bahan organik. Kondisi ini akan menyebabkan penilaian BOD menjadi underestimate. Pada perairan yang demikian sebaiknya dilakukan pengukuran COD.

Apabila mengacu pada baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 kisaran nilai BOD adalah sebagai berikut :

1. Kelas I, BOD ≤ 2 mg/L 2. Kelas II, BOD ≤ 3 mg/L 3. Kelas III, BOD ≤ 6 mg/L 4. Kelas IV, BOD ≤ 12 mg/L 3.2 COD (Chemical Oxygen Demand)

COD menggambarkan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis (biodegradable) maupun yang sukar didegradasi secara biologis (non biodegradable) menjadi CO2 dan H2O. pada prosedur penentuan COD, oksigen yang dikonsumsi setara dengan jumlah dikromat yang diperlukan untuk mengoksidasi air sample (Boyd, 1988).

Jika pada perairan terdapat bahan organik yang resisten terhadap degradasi biologis, misalnya selulosa, tannin, lignin, fenol, polisakarida, benzene, dan sebagainya, maka lebih cocok dilakukan pengukuran nilai COD dibandingkan nilai BOD.

Nilai COD biasanya lebih tinggi dari nilai BOD karena bahan yang stabil (tidak terurai) dalam uji BOD dapat teroksidasi dalam uji COD. Misalnya, selulosa sering tidak terukur dalam uji BOD karena sulit dioksidasi/diuraikan, tetapi dapat dioksidasi melalui uji COD. Umumnya, besar nilai COD kira-kira dua kali nilai BOD karena senyawa kimia yang dapat dioksidasi secara kimiawi lebih besar dibandingkan dengan oksidasi secara biologis.

makin tinggi tingkat pencemaran suatu perairan. Perairan yang memiliki nilai COD tinggi tidak diinginkan bagi kepentingan perikanan dan pertanian. Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/liter, sedangkan pada perairan yang tercemar dapat lebih dari 200 mg/liter dan pada limbah industri dapat mencapai 60.000 mg/liter (UNESCO/WHO/UNEP, 1992 dalam Effendi 2003).

Apabila mengacu pada baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 kisaran nilai COD adalah sebagai berikut :

1. Kelas I, COD ≤ 10 mg/L 2. Kelas II, COD ≤ 25 mg/L 3. Kelas III, COD ≤ 50 mg/L 4. Kelas IV, COD ≤ 100 mg/L 3.3 Fecal coli

Bakteri adalah tanaman mikroskopik. Tiga jenis utamanya adalah

Bacilli (bentuk silindris), Sprillium (spiral), dan Cocci (bulat/sferik). Organisme yang kerap dijadikan petunjuk pencemaran tinja atau limbah ialah Bakteri Indikator polusi atau bakteri sanitasi.

Bakteri indikator polusi atau bakteri sanitasi adalah bakteri yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya polusi feses atau kotoran manusia atau hewan, karena organisme tersebut merupakan organisme komensal yang terdapat di dalam saluran pencernaan hewan maupun manusia. Salah satu bakteri indikator adalah Escherichia coli.

Escherichia coli adalah salah satu bakteri yang tergolong koliform dan hidup secara normal di dalam kotoran manusia maupun hewan, oleh karena itu disebut juga Koliform fekal. E.coli adalah grup koliform yang mempunyai sifat dapat memfermentasi laktose dan memproduksi asam dan gas pada suhu 37 oC maupun suhu 44.5+0.5oC dalam waktu 48 jam.

E.coli adalah bakteri yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae, bersifat gram negatif, berbentuk batang, dan tidak membentuk spora.

1. Kelas I, Fecal coli ≤ 100 mg/L 2. Kelas II, Fecal coli ≤ 1000 mg/L 3. Kelas III, Fecal coli ≤ 2000 mg/L 4. Kelas IV, Fecal coli ≤ 2000 mg/L

E. Analisa Regresi 1. Pengertian Regresi

Regresi mempermasalahkan hubungan antara nilai-nilai pengamatan terhadap dua peubah atau lebih, terutama hubungan yang tidak sempurna. Istilah regresi berasal dari hasil penelaahan Francis Galton (1822-1911) mengenai sifat-sifat keturunan dalam biologi.

Berdasarkan Pusat Pengolahan Data dan Statistika, Litbang Pertanian, Regresi diartikan dalam dua bentuk yakni :

a. Merupakan tempat kedudukan rata-rata (atau median atau bahkan rata-rata geometrik) populasi nilai suatu peubah, katakan nilai Y, untuk berbagai nilai atau selang nilai peubah yang lain misal nilai X, tempat kedudukan ini dapat dibayangkan berupa garis lurus atau kurva tertentu lainnya yang disebut garis regresi Y pada X. Garis regresi ini ada kalanya dapat dirumuskan berupa fungsi linier, kuadratik, logaritmik, dan lain-lain. b. Penyesuaian suatu fungsi atau kurva terhadap data, terutama bila data yang

tersedia tidak cukup banyak sehingga hanya ada satu nilai Y saja untuk setiap nilai X atau selang nilai X.

Perlu diperhatikan bahwa adanya hubungan regresi antara dua peubah tidak selalu berarti adanya hubungan sebab akibat. Untuk memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat perlu suatu metodologi atau melalui suatu percobaan yang betul-betul terkontrol.

2. Fungsi Regresi

Persamaan regresi sering dipergunakan untuk (Pusat Pengolahan Data dan Statistika, Litbang Pertanian, 1985) :

b. Mendapatkan hubungan sebab akibat, kalau kita dapat mengubah-ubah tingkat X dengan sebaik-baiknya dan mengawasi faktor-faktor lainnya supaya seragam dan kemudian mengamati peubah lainnya misalkan Y, maka persamaan regresi Y dan X dapat menjelaskan pola hubungan sebab akibat antara Y dan X.

c. Dalam suatu percobaan yang terkontrol dimana terdapat faktor lain yang sulit dikontrol tetapi diperkirakan akan mempengaruhi faktor Y, dalam hal ini analisa regresi dapat digunakan sebagai penyidik perbandingan .

d. Penyusunan model dan melihat pola hubungan antara peubah X1, X2, X3,..., Xk dengan peubah Y, regresi dapat digunakan untuk menemukan hubungan atau model yang paling tepat, yang mungkin hanya melibatkan beberapa saja dari peubah X1, X2, X3,..., Xk tersebut.

3. Permodelan Analisa Regresi

Terdapat beberapa model analisa regresi yang dapat digunakan dalam pembuatan model kualitas air DAS Cisadane, antara lain (Stewart, 2002): 3.1 Linear

Merupakan sebuah persamaan garis lurus yang dapat ditulis dalam bentuk :

... (1)

yang dalam hal ini a menyatakan intersep atau perpotongan dengan sumbu tegak, dan b adalah kemiringan atau gradiennya.

y

● ●● ● ● ●● ●

●

x Sumber : Walpole, 2002

3.2 Polinomial

Persamaan yang memiliki bentuk umum :

y = an xn + an-1 xn-1 + … +a1x + a0 ……… ... (2)

an, an-1,…, a1, a0 adalah konstanta/koefisien polinom n adalah bilangan bulat tak negatif

x adalah variabel bebas yang nilainya dapat dipergunakan untuk meramal y adalah variabel terikat

a. Polinomial Berderajat Dua

y = a2x2 + a1x1+ a0 ... (3)

b. Polinomial Berderajat Tiga

y =a3x3 + a2x2 + a1x1 + a0 ... (4)

3.3 Eksponensial

Secara umum, fungsi eksponensial adalah fungsi yang berbentuk : f(x) = ax ………… ... (5)

x adalah variabel bebas yang nilainya dapat dipergunakan untuk meramal a adalah konstanta positif

y adalah variabel terikat

Terdapat tiga jenis fungsi eksponensial y = ax. Jika 0 < a < 1, fungsi eksponensial tersebut turun; jika a = 1, fungsi tersebut konstan; dan jika a > 1, fungsi tersebut naik. Ketiga kasus ini dipaparkan dalam gambar di bawah ini. Karena (1/a)x = a-x, grafik y = (1/a)x merupakan pencerminan grafik y = ax terhadap sumbu y.

(0,1) 1 (0,1) 0 0 x 0 x (a) y = ax, 0 <a < 1 (b) y = 1x (c) y = ax, a>1

Sumber : Walpole, 2002

3.4 Logaritma

Jika a>0 dan a≠1, fungsi eksponensial f(x) = ax merupakan fungsi turun atau naik, dan karenanya satu-ke-satu. Jadi ia mempunyai fungsi invers f-1, yang disebut sebagai fungsi logaritma dengan bilangan pokok a dan dilambangkan dengan log, jika kita gunakan perumusan fungsi invers :

f-1(x) = y f-1(x) = y Maka kita peroleh:

logax = y ay = x ... (6)

x adalah variabel bebas yang nilainya dapat dipergunakan untuk meramal a adalah konstanta positif

y adalah variabel terikat

y y = x

y = loga x, a>1 y = loga x, a>1 y = ln x

y = еx

x

Sumber : Walpole, 2002

Gambar 7. Grafik Fungsi Eksponensial Y = Еx dan Fungsi Inversnya, Logaritma Natural.

4. Koefisien Korelasi, R2

Setelah persamaan regresi jadi, proses selanjutnya adalah menaksir persamaan tersebut dari data, masalah berikutnya yang dihadapi adalah menilai baik buruknya kecocokan model dengan data. Penilaian tersebut dapat menggunakan metode Koefisien Relasi, R2 Terbesar.

model, dan sebaliknya, makin dekat R2 dengan 0 makin jelek kecocokan tersebut. R2 biasanya dicocokkan dalam persen kecocokan tersebut. R2 biasanya dinyatakan dalam persen dan amat sering digunakan sebagai alat analisa (Sembiring, 1995).

5. Pemilihan Model Analisa Regresi

Dalam analisa regresi terdapat berbagai metode untuk memilih model terbaik. Salah satu metode adalah metode MAXR atau metode R2 maksimum yakni metode pemilihan model yang digunakan untuk memilih model yang terbaik dalam satu peubah, dalam dua peubah, dan seterusnya. Patokan nilai yang dipakai adalah R2. Dimulai dengan model satu peubah, metode ini berusaha menemukan model yang memberikan R2 terbesar dalam kelompok tersebut. Kemudian peubah baru ditambahkan ke dalam model yang memberikan yang memberikan tambahan pada R2 yang terbesar. Model ini kemudian dibandingkan dengan model dua peubah lainnya yang diperoleh dengan mengganti salah satu peubah dalam model tadi dengan suatu peubah yang berada di luar model. Model yang memberikan R2 terbesar kemudian dipilih. Perbandingan ini dilakukan dengan setiap model yang dapat diperoleh dengan mengganti salah satu peubah dalam model dengan yang lainnya yang berada di luar. Model yang memberikan R2 terbesar kemudian dipilih sebagai model terbaik dari kelompok model dengan dua peubah. Peubah ketiga kemudian dipilih yang memberikan tambahan R2 yang terbesar. Dengan cara mengganti suatu peubah dalam model dengan lainnya yang berada di luar dipilih model tiga peubah yang memberikan nilai R2 terbesar. Pekerjaan ini diteruskan sehingga diperoleh model dengan tiga peubah yang memberikan R2 terbesar, dan seterusnya (Sembiring, 2005).

6. Model Matematika

III. METODOLOGI

A. Tempat dan Waktu

Penelitian akan dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada Bulan Juni 2007 sampai dengan Agustus 2007.

B. BAHAN DAN ALAT

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat tulis dan komputer.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data Kualitas Air

2. Data Tata Guna Lahan DAS Cisadane 3. Peta Administrasi DAS Cisadane 4. Peta Tutupan Lahan DAS Cisadane 5. Peta Sub-DAS Cisadane

6. Peta Jadebodetabek 7. Peta Dati II Bogor

8. Peta Kabupaten Tangerang

C. METODE PENELITIAN

1. Kerangka Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengikuti kerangka pendekatan yang dapat dilihat pada gambar 8. Tahap awal penelitian adalah pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan permasalahan kualitas air di DAS Cisadane dari instansi pemerintah terkait. Data tersebut diantaranya adalah hasil analisa laboratorium tentang COD, BOD, dan

Fecal coli. Hasil model juga akan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001.

Gambar 8. Diagram Alir Model Perubahan Kualitas Sungai Identifikasi karakteristik

parameter kualitas air Pengumpulan data: - Data kualitas air

o COD

o BOD

o Fecal coli

- Peta DAS Cisadane - Tata Guna Lahan - Topografi

Analisis kualitas air

Analisis hubungan antara kualitas air dengan BOD, COD dan Fecal coli dengan

menggunakan metode regresi

Model matematis perubahan kualitas air di DAS Cisadane

Mulai

2. Metode Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder hasil pengukuran yang berhubungan dengan kualitas air di DAS Cisadane, instansi yang melakukan pengukuran terhadap kualitas air yaitu:

Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) Adapun data-data yang diambil yaitu :

1. Data kualitas air sungai DAS Cisadane dari hulu, tengah, dan hilir terhitung tahun 2003-2006

2. Peta titik pengamatan hulu, tengah, dan hilir

3. Laporan Pemantauan Sungai Cisadane Tahun 2006 Laboratorium Pengaruh Hutan, Fakultas Kehutanan IPB

Adapun data-data yang diambil yaitu: 1. Peta Sub-DAS Cisadane

2. Peta Administrasi DAS Cisadane 3. Peta Penyebaran Tanah

4. Peta Tutupan Lahan DAS Cisadane 5. Peta Jaringan Sungai

6. Data Atribut DAS Cisadane

7. Data Tutupan Lahan DAS Cisadane hulu, tengah, hilir Badan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bogor

1. Data Kualitas air sungai DAS Cisadane di 4 (empat) stasiun pengamatan wilayah Bogor tahun 2002-2006

2. Peta 4 (empat) stasiun titik pengamatan kualitas DAS Cisadane wilayah Bogor

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung, Bogor

1. Rencana Teknik Lapangan (RTL) Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah DAS Cisadane jilid I dan Jilid II

Kementrian Lingkungan Hidup

1. Data keadaan umum DAS Cisadane dari hulu, tengah, dan hilir 2. Peta Tutupan Lahan DAS Cisadane tahun 2005

4. Data Industri Electroplating Wilayah Bogor dan Tangerang

5. Data Industri Kecil dan Agroindustri yang berpotensi mencemari lingkungan di Wilayah Tangerang

6. Data Perusahaan Industri Tahu, Tapioka, Penyamakan Kulit, Tekstil, dan Pengolahan Ikan di Wilayah Bogor dan Tangerang

7. Daftar Jenis Industri dan Limbah yang dihasilkan

3. Metode Analisis Data 1. Analisa Kualitas Air

Dalam melakukan analisa terhadap data-data kualitas air DAS Cisadane yang telah diperoleh, yaitu mencakup analisa COD, BOD, dan Fecal coli pada setiap wilayah tertentu sebagai representatif bagian hulu, tengah, dan hilir menurut Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001.

Tabel 4. Analisa Kualitas Air dan Metode Analisa yang Digunakan No Parameter Metode Analisis Peralatan

1. BOD •Titrimetrik

Metode analisa data kualitas air DAS Cisadane digunakan metode analisa regresi Model Polinomial pangkat 6, karena berdasarkan konsep MAXR model polinomial berpangkat 6 memenuhi syarat. Dengan menggunakan metode analisa regresi maka dapat diperkirakan besaran nilai kualitas air DAS Cisadane di tiap titik DAS, meski tidak dilakukan pengukuran di titik tersebut. Analisis regresi dibuat melalui program Microsoft Office Excel 2003

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI LOKASI PENELITIAN 1. Letak dan Geografis

Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane merupakan wilayah hidrologis yang secara geografis terletak pada posisi 106o 28’50’’ – 106o56’20’’ BT dan 6o0’59’’- 6o47’02’’ LS, menurut administrasi pemerintahan DAS Cisadane berada pada 2 (dua) kabupaten dan 2 (dua) kota. Wilayah administrasi pemerintahan kabupaten yaitu Kabupaten Bogor meliputi 18 kecamatan 202 Desa, Kabupaten Tangerang 9 Kecamatan 80 Desa, Kota Bogor meliputi 3 Kecamatan 33 Kelurahan dan Kota Tangerang 10 Kecamatan 43 Kelurahan. DAS Cisadane dibatasi oleh sub DAS Cimanceuri di sebelah barat dan DAS Ciliwung di sebelah timur.Luas keseluruhan DAS Cisadane adalah 155975 ha (RLKT-Bogor, 1986). Pada lampiran 1 terdapat peta batas DAS dengan titik-titik pengamatan yang digunakan pada penelitian ini.

Sedangkan untuk kondisi DAS Cisadane Hulu secara administrasi terletak pada dua daerah tingkat II yaitu Kotamadya Bogor dan Kabupaten Bogor dengan 10 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Semplak, Kecamatan Rumpin,Kecamatan Cibubulang, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Cijeruk,dan Kecamatan Caringin. Hulu Sungai Cisadane yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak, Gunung Kendeng, dan Gunung Awi Bengkok dan bermuara di Laut Jawa (RLKT-Bogor, 1986). Hasil pengukuran luas wilayah tiap kecamatan di DAS Cisadane disajikan dalam tabel 5 dan Peta Administrasi DAS Cisadane terdapat pada lampiran 2 dan Peta Sub DAS Cisadane pada lampiran 3.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di DAS Cisadane.

No Kecamatan Luas (ha) No Kecamatan Luas (ha) A. Kabupaten Bogor 2 Bogor Tengah 301,57

1 Nanggung 17346,53 3 Bogor Selatan 2495,55 2 Cigudeg 3504,98 C. Kabupaten Tangerang

3 Rumpin 10349,02 1 Teluk Naga 3379,74

4 Cijeruk 5546,15 2 Pakuhaji 5119,99

5 Caringin 5626,48 3 Sepatan 3857,81

6 Ciawi 5583,80 4 Kosambi 3559,87

7 Tamansari 4552,58 5 Curug 3600,85

8 Ciomas 1530,62 6 Legok 2595,42

9 Darmaga 2800,24 7 Pagedangan 4901,97

10 Ciampea 7052,81 8 Cikupa 28,28

11 Cibungbulang 4541,71 9 Serpong 1675,90

12 Pamijahan 8675,47 10 Mauk 1152,13

13 Leuwiliang 10997,18 D. Kotamadya Tangerang

14 Gunung Sindur 3408,24 1 Periuk 869,18

15 Parung 1924,88 2 Neglasari 775,69

16 Ciseeng 4296,23 3 Cibodas 445,28

17 Kemang 1603,21 4 Jatiuwung 452,98

18 Ranca Bungur 1576,94 5 Tangerang 113,33 19 Parung Panjang 148,27 6 Karawaci 1348,20

B. Kotamadya Bogor 7 Pinang 176,3

1 Bogor Barat 976,71 9 Benda 3033

Tabel 6. Luasan Tiap Sub DAS di DAS Cisadane.

No Sub DAS Luas (Ha) 1 Ciampea cihideung 12355,12 2 Cianten 12882,06 3 Ciapus 8868,20 4 Cikaniki 27836,76 5 Cisadane hilir 18034,06 6 Cisadane hulu 21841,84 7 Cisadane tengah 39749,40 Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Adapun batas wilayah DAS Cisadane secara terperinci dari Hulu, Tengah, hingga hilir dapat dilihat dibawah ini :

a. Bagian Hulu

Penentuan batas Wilayah Cisadane Bagian Hulu didasarkan pada bentang alam dan administrasi dengan luas DAS Cisadane Bagian Hulu adalah 84058.099 Ha dalam 5 (lima) Sub DAS yaitu :

1. Sub DAS Cisadane Hulu seluas 22068.293 Ha 2. Sub DAS Ciapus seluas 8970.126 Ha

3. Sub DAS Ciampea Cihideung seluas 12355.1240 Ha 4. Sub DAS Cianten seluas 13477.045 Ha

5. Sub DAS Cikaniki seluas 27836,76 Ha

Tabel 7. Luasan Sub DAS Cisadane Hulu (dalam hektar)

No Kecamatan Sub DAS

b. Bagian Tengah

Penentuan batas Wilayah Cisadane Bagian Tengah didasarkan pada bentang alam dan administrasi dengan luas DAS Cisadane Bagian Tengah adalah 26811,8 Ha. Luasan Sub DAS Cisadane Tengah per Kecamatan dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Luas Wilayah Sub DAS Cisadane Tengah

c. Bagian Hilir

Penentuan batas Wilayah Cisadane Bagian Hilir didasarkan pada

bentang alam dan administrasi dengan luas DAS Cisadane Bagian Hilir adalah 18034.06 Ha. Luasan Sub DAS Cisadane Hilir per Kecamatan dapat dilihat

pada tabel 9 berikut.

Tabel 9. Luas Wilayah Sub DAS Cisadane Hilir

No. Kecamatan Luas (Hektar)

1 Rancabungur 1701,21

2 Kemang 1460,278

3 Ciseeng 4296,238

4 Parung 1924,881

5 Gunung Sindur 3408,245

6 Rumpin 8923,414

7 Cigudeg 3504,989

8 Parung Panjang 148,27

9 Cikupa 28.238

10 Legok 2595.425

11 Pagedangan 2615.122

12 Cisauk 1775.021

13 Serpong 1453.06

14 Curug 3600.854

No. Kecamatan Luas (Hektar)

1 Mauk 1152.131

2 Sepata 3857.815

3 Paku Haji 5119.997 4 Teluk Naga 3379.746

5 Kosambi 3559.871

6 Neglasari 775.693

2. Iklim

Menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, DAS Cisadane termasuk daerah beriklim B sedangkan menurut klasifikasi Koppen DAS Cisadane termasuk tipe Afa (iklim hujan tropis). Pola musiman dipengaruhi oleh angin muson yang menyebar terjadinya musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung antara November hingga April sedangkan musim kemarau berlangsung antara Juni hingga Oktober. Sedangkan data curah hujan bulanan tahun 2005 di DAS Cisadane di sajikan dalam gambar 9.

Curah hujan tahunan dapat dicatat selama 5 tahun dan Badan Meteorologi dan Geofisika berkisar antara 1731 mm sampai dengan 5098 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan dalam satu tahun berkisar antara 155 hingga 175 hari.

Rata-rata bulan basah antara 4 hingga 6 bulan. Suhu rata-rata tahunan adalah 20oC dengan tingkat kelembaban antara 75 sampai 85 %.

Gambar 9. Curah hujan bulanan di DAS Cisadane tahun 2005. Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup, 2005

80

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES

3. Tanah dan Geologi

Di wilayah cekungan Jakarta terdapat dua arah struktur patahan (sesar) utama yaitu timur laut - barat daya dan barat laut - tenggara. Hasil penafsiran gaya berat (anomali Bouger) Lembar Jakarta dan Kepulauan Seribu (Subagyo dan Untung, 1994), memperlihatkan bahwa batuan dasar Dataran Jakarta pembentukannya dikontrol oleh sesar-sesar yang berarah utara-selatan, yang kemudian membentuk daerah tinggian dan depresi yang berarah utara-selatan. Unsur-unsur tinggian tersebut yakni Tinggian Tangerang dan Tinggian Rengasdengklok yang merupakan batas cekungan Jakarta di bagian barat dan bagian timur. Di bagian selatan, cekungan Jakarta dibatasi oleh sesar-sesar yang berarah barat-timur dengan sruktur berjenjang, sehingga masih nampak adanya tinggian-tinggian yang bersifat lokal membujur arah barat-timur.

Hasil interpretasi Citra Landsat TM tahun 1984 menunjukkan adanya pola struktur patahan yang berarah tenggara - barat laut, barat - timur, dan barat daya - timur laut yang kesemuannya terdapat pada batuan tersier. Hasil interpretasi penampang seismik memperlihatkan bahwa struktur sesar miring ke arah tenggara dan barat daya. Di bagian timur, memperlihatkan gambaran sesar - sesar tumbuh (naik) yang berjenjang membatasi cekungan Jakarta. Semakin ke arah timur batuan tersier semakin dalam berkisar antara 200 sampai 600 kaki dan bagian atasnya ditutupi secara tidak selaras dengan endapan batuan beumur kuarter (endapan aluvial).

Di bagian selatan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, struktur geologinya agak sulit diketahui karena sebagian besar tertutup oleh endapan gunung api muda, akan tetapi pengamatan dari batuan berumur tua yang tersingkap, secara umum struktur sesar mempunyai arah barat-timur.

Secara umum litologi (jenis batuan) pada SWS Ciliwung - Cisadane dapat di bedakan menjadi 2 jenis, yaitu batuan sedimen dan batuan vulkanik (gunung api).

Rensina, Litosol dan brown soil; kompleks latosol merah kekuningan, latosol coklat, podsolik merah kekuningan & Litosol.

Setiap jenis tanah mempunyai ketahanan terhadap proses erosi (erodibilitas) yang berbeda. Sedangkan jenis tanah ditentukan oleh bahan induk pembentuknya dan lamanya proses pembentukan tanah tersebut. Makin besar erodibiltas tanah, makin mudah tanah tersebut tererosi (Supriyo Ambar, 1986). Erodibilitas tanah ditentukan oleh tekstur, struktur, permeabilitas, dan bahan organik tanah (Wischemeir, Johnson dan Cross, 1971).

Berdasarkan kepekaannya terhadap erosi, jenis tanah dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok antara lain jenis tanah yang tidak peka terhadap erosi yaitu kelompok tanah alluvial, glei, hidromorfik, dan laterik, jenis tanah yang agak peka terhadap erosi yaitu jenis tanah latosol merah, latosol coklat, dan kekuningan, jenis tanah dengan kepekaan sedanng terhadap erosi yaitu kelompok brown forest soil, non calcic brown soil dan mediteran, jenis tanah yang peka terhadap erosi yaitu jenis tanah andosol, laterik, grumosol, podsol, dan podsolik, sedangkan jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi adalah regosol, litosol, organosol, dan renzina.

Tanah alluvial mempunyai bahan induk endapan liat dan pasir, latosol, dan mediteran induk eufik vulkan, batu kapur, dan napal. Sedangkan andosol berbahan induk abu/pasir dan tulif intermedier sampai basis, endapan liat, batu kapur, dan tanah hasil rombakan abu/pasir.

Tabel 10. Luas DAS Cisadane berdasarkan Jenis Tanah

No Jenis Tanah Luas (Ha) %

1. Aluvial Hidromort 1.210,0 0,77 2. Aluvial Kelabu Tua 6.123,9 3,92 3. Ass Alovial Kelabu Tua, Aluvial Coklat kekelabuan 15.956,6 10,23 4. Kelompok regosol kelabu dan litosol 9.035,0 5,79 5. Regosol Kelabu 369,0 0,24 6. Andosol coklat kekuningan 2.325,0 1,49 7. Assosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat 3.252,0 2,08 8. Andosol Coklat Tua Kemerahan 19.752,0 12,66 9. Latosol Coklat Tua Kemerahan 22.671,2 14,53 10. Asosiasi Latosol Coklat dan Regosol 18.998,0 12,17 11. Asosiasi Latosol Coklat dan latosol 10.613,7 6,80 12. Asosiasi Latosol Merah, Latosol Coklat kemerahan dan

Laterif Air Tanah I

29.557,9 18,94 13. Komplek Latosol Merah Kekuningan, Latosol

Kekuningan, Latosol Coklat Kemerahan, dan Litosol

9.662,0 6,17 Podsolik Merah Kuning 6.556,7 4,20

Jumlah 156.03 100,00

Sumber : Peta Penggunaan Lahan

Dalam kaitannya dengan analisa nilai bahaya erosi yang diperkenankan (tolarable soil test) kedalaman atau solum tanah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan.

Kedalaman solum tanah di DAS Cisadane didominasi oleh Klasifikasi dalam (60-90 cm) seluas 95.987,3 ha (61,51 %), tetapi terdapat kedalaman solum yang termasuk klarifikasi dangkal (30-60 cm) seluas 25.569,5 ha (16,39 %).

Klasifikasi kedalaman solum tanah di DAS Cisadane dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini :

Tabel 11. Luas berdasarkan Kedalaman Tanah di DAS Cisadane No Kedalaman Tanah

(cm)

RTL-RLKT ini merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan satuan lahan/land unit.

Dari hasil interpretasi foto udara skala 1:50.000 dengan pengujian lapangan, geomorfologi di DAS Cisadane dapat dikelompokkan atas beberapa bentuk asal :

a) Bentuk asal Danudasional. Bentuk ini terjadi karena proses gradisional yang meliputi agradisional dan degrdasional.

b) Bentuk Asal Gunung Api (Vulkanik). Bentuk ini terjadi karena aktivitas yang berupa letusan gunung aliran maupun nitrasi baik yang bersifat padat, cair, maupun yang lepas-lepas.

c) Bentuk Asal Aluvial. Bentuk ini merupakan hasil proses aluvial baik berupa aliran permukaan maupun aliran sungai dengan materi aluvial maupun kolvium.

5. Topografi dan Wilayah

Keadaan topografi di DAS Cisadane bervariasi dari datar, bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan ketinggian diatas permukaan laut antara 0-1200 m dpl.

Wilayah DAS Cisadane yang mempunyai kemiringan lereng 15-40 % seluas 41.890 Ha atau 26,90 % secara potensial merupakan sumber bahaya erosi. Pembagian wilayah berdasarkan kelerengan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Luasan distribusi kelas kelerengan di DAS Cisadane. No Kelerengan (%) Kelas Jenis lereng Luas (ha)

1 0-8 I Datar 138934,0790 2 8-15 II Landai 20611,8330 3 15-25 III Sedang 23372,7280 4 25-45 IV Curam 22855,1570 5 >45 V Sangat curam 6371,8260

6. Hidrologi dan Pengairan

distribusi, daur, dan sifat-sifatnya (Kimia maupun Fisika) dan reaksi dari alam lingkungannya (yang mati maupun yang hidup) terhadap air (Syafii, 1976).

Berdasarkan literatur yang digunakan pada skripsi ini (RTL-RLKT) maka pengertian hidrologi adalah sebatas keadaan jaringan sungai di DAS tersebut, perilaku aliran (fluktuasi debit) serta besarnya erosi dan sedimentasi terjadi dan masuk ke sungai di dalam DAS tersebut. Di DAS Cisadane terdapat sungai-sungai yang bermuara ke sungai Cisadane yaitu sungai Cianten Cikaniki, Sungai Ciampea Cihideung, dan Sungai Ciapus. Pada saat ini pengamatan arus sungai belum terpasang pos duga. Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) baik oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, Balai Pengelolaan DAS maupun instansi terkait lainnya, sehingga sulit untuk mengetahui fluktuasi kualitas dan kontinuitas aliran air di beberapa sungai di DAS Cisadane secara profesional. Kecuali melalui pendekatan dengan penggunaan data hasil pengamatan pos duga air dengan karakter DAS yang sama.

Berikut penjelasan terperinci mengenai kondisi hidrologis DAS Cisadane apabila ditilik dari dua kondisi yakni jaringan sungai dan debit DAS Cisadane.

6.1Jaringan Sungai

6.2 Debit

Debit maksimum setengah bulanan Sungai Cisadane yang diamati di Stasiun Empang sebesar 43,430 l/detik yang terjadi pada bulan November tahun 2001 dan debit minimum sebesar 6,077 l/detik yang terjadi pada bulan Juli tahun 2000. Rasio terbesar antara debit rata-rata pada saat musim hujan terjadi pada tahun 2001 yaitu 1 : 2,90, sedang rasio antara debit rata-rata pada saat musim hujan selama lima tahun yaitu 1 : 1,78. Debit rata-rata setengah bulanan Sungai Cisadane yang diamati di stasiun pengamatan Empang dapat dilihat pada Tabel 13 dan display debit bulanan disajikan pada gambar 10.

Tabel 13. Rata-rata setengah bulanan debit air Sungai Cisadane di Bendung Empang periode 1998-2002 (l/detik)

Bulan Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1998 15,410 19,241 15,471 18,735 15,244 16,192 15,723 15,058 15,413 24,280 15,500 14,054 1999 18,828 26,727 15,600 14,921 15,276 15,126 12,305 12,578 7,749 8,918 15,100 10,962 2000 18,590 29,771 19,861 19,825 14,123 8,052 6,077 18,270 20,764 12,185 6,927 8,193 2001 27,605 37,279 33,999 38,815 20,918 12,002 7,236 9,807 20,961 17,376 43,430 19,470 2002 30,669 25,275 19,618 15,427 13,872 12,564 15,252 8,074 8,603 8,249 32,047 26,348

Rata-rata

22,220 27,659 20,910 21,544 15,887 12,787 11,319 12,757 14,707 14,202 22,601 15,805

Sumber : Kantor BPSDA Ciliwung-Cisadane dalam Anggoro 2004 dalam KLH

1998 1999 2000 2001 2002 Rata2

Debit air sungai merupakan faktor penentu keberadaan konsentrasi suatu unsur logam berat dari total beban masukan dari unsur logam bersangkutan. Perubahan debit air antara musim kemarau dengan musim hujan menjadi faktor tingkat pengenceran suatu beban masukan. Tingkat perubahan debit air pada musim kemarau dan musim hujan tercermin dari nilai nisbah antara debit air musim kemarau dengan musim hujan. Dari data yang dipantau di Bendung Empang, Bogor didapatkan hasil rataan debit aliran rasio debit air musim kemarau dan musim hujan seperti disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Rataan Debit Aliran Rasio Debit Air Musim Kemarau Dan Musim Hujan Wilayah DAS Cisadane

Bulan

Sumber : Kant or BPSDA Ciliwung-Cisadane dalam Anggoro 2004 dal am KLH 2005