MODEL PERUBAHAN KUALITAS AIR SUNGAI DI DAERAH

ALIRAN SUNGAI (DAS) CILIWUNG

Oleh:

RANY APRYANTI LUBIS

F14103032

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MODEL PERUBAHAN KUALITAS AIR SUNGAI DI DAERAH

ALIRAN SUNGAI (DAS) CILIWUNG

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian

Pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

RANY APRYANTI LUBIS

F14103032

2007

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

MODEL PERUBAHAN KUALITAS AIR SUNGAI DI DAERAH ALIRAN

SUNGAI (DAS) CILIWUNG

Oleh :

RANY APRYANTI LUBIS

F14103032

Dilahirkan pada tanggal 1 April 1985

Di Pematangsiantar, Sumatra Utara

Tanggal lulus : 6 Juni 2007

Menyetujui

Bogor, Juli 2007

Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T.

Pembimbing Akademik

Mengetahui

Dr. Ir. Wawan Hermawan, MS.

Rany Apryanti Lubis. F14103032. Model Perubahan Kualitas Air Sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Di bawah bimbingan Roh Santoso Budi Waspodo.2007.

RINGKASAN

Sumber air di bumi merupakan jumlah persediaan air yang ada di bumi yang bersumber dari air samudera sebesar 97,2 %, pecahan es dan gletser sebesar 2,14%, air tanah sebesar 0,16%, air permukaan sebesar 0,009%, lapisan air sebesar 0,005% dan atmosfer sebesar 0,001%. Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang mengalir pada kota-kota yang memiliki pertumbuhan penduduk dan industri yang tinggi, telah mengalami penurunan fungsi yang cukup besar, jika diperhatikan dari kualitas air sungai dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model perubahan kualitas air sungai yang terdiri dari BOD, COD dan Fecal coli dengan adanya kelas kualitas air. Model perubahan parameter kualitas air dapat digunakan untuk memprakirakan nilai kualitas air setiap segmen dari hulu sampai hilir dengan adanya baku mutu air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Metode penelitian yang digunakan dengan mengidentifikasi karakteristik parameter kualitas air yang terdiri dari BOD, COD dan Fecal coli setiap segmen DAS Ciliwung dengan menggunakan baku mutu air menurut Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 dan memprakirakan pola penyebaran BOD, COD dan Fecal coli dari analisa kualitas air dengan menggunakan persamaan regresi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai BOD, COD dan Fecal coli di bagian hulu, tengah dan hilir DAS Ciliwung dari tahun 2003 sampai dengan 2005 yang mempunyai sebaran bervariasi, berdasarkan nilai baku mutu air PPRI No. 82 tahun 2001, penyebaran konsentrasi BOD di bagian hulu DAS Ciliwung yang merupakan daerah segmen I masuk dalam kelas I dengan konsentrasi BOD berkisar 0,35-1,8 mg/l (≤ 2 mg/l) sedangkan bagian hilir yang merupakan daerah segmen V tidak masuk dalam semua kelas dengan konsentrasi BOD berkisar 13,8-47,14mg/l (≥ 12 mg/l). Daerah segmen I, II dan III mengalami fluktuasi konsentrasi BOD. Penyebaran konsentrasi COD di bagian hulu DAS Ciliwung yang merupakan daerah segmen I masuk dalam kelas I dengan konsentrasi COD berkisar 1,29-3,59 mg/l (≤ 10 mg/l) sedangkan bagian hilir yang merupakan daerah segmen V masuk dalam kelas III dengan konsentrasi COD berkisar 33,03-37,26 mg/l (≤ 50 mg/l) dan masuk kelas IV dengan konsentrasi COD berkisar 62,13-90,57 mg/l (≤ 100 mg/l). Daerah segmen I, II dan III mengalami fluktuasi konsentrasi COD. Fluktuasi disebabkan adanya peningkatan konsentrasi yang disebabkan meningkatnya limbah organik ke dalam sungai dan penurunan konsentrasi yang disebabkan adanya tambahan air bersih. Berdasarkan nilai baku mutu air PPRI No. 82 tahun 2001, jumlah Fecal coli di segmen I, II, III, IV dan V tidak memenuhi dari semua kelas kualitas air. Jumlah Fecal coli berkisar 8000 – 1600000000 jml/100ml.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Model Perubahan Kualitas Air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini.

2. Dr. Ir. Dyah Wulandani,M.Si yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi penguji pada ujian akhir penulis.

3. Andik Pribadi, S.TP yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi penguji pada ujian akhir penulis.

4. Ayah, ibu, abang dan adik-adikku yang tercinta yang telah memberikan dukungan materi dan doanya.

5. Teman-teman seperjuangan Esti dan Ryan. Makasih yah atas kebersamaannya.

6. Teman-teman kos Mobster khususnya Winsih, Lia, Ari. Makasih atas bantuannya.

7. Teman-Teman TTA 40 khususnya dan TEP 40 Makasih atas kekompakannya.

8. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak lain. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak.

Bogor, Juni 2007

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, lahir di Pematangsiantar, 1 April 1985, dari ayah bernama Sofyan Lubis dan ibu bernama Sri Widarti.

Penulis mulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Pematangsiantar tahun 1991, kemudian melanjutkan ke sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 2 Pematangsiantar tahun 1997, lalu ke Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 2 Pematangsiantar tahun 2000.

Tahun 2003 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur USMI pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Selama kuliah di IPB, penulis aktif dalam organisasi HIMATETA.

Pada Tahun 2006, penulis melaksanakan praktek lapangan di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Simalungun, Pematangsiantar. Dengan judul “Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi di Daerah Irigasi (DI) Saribu Jawa/Ujung Bondar Kabupaten Simalungun.”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahNya serta salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa bukti kebenaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada.

Skripsi ini berjudul “Model Perubahan Kualitas Air Sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung” ini, penulis susun sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian, IPB.

Penulis sampaikan terimakasih setulus-tulusnya atas segala saran yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada :

1. Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini.

2. Dr. Ir. Dyah Wulandani, M.Si. yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi penguji pada ujian akhir penulis.

3. Andik Pribadi, S.TP. yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi penguji pada ujian akhir penulis.

4. Seluruh pihak dari Kementrian Lingkungan Hidup RI yang telah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ayah, ibu, Bang Rony, Lily dan Isti yang tercinta yang telah memberikan dukungan materi dan doanya.

6. Seseorang yang dekat dengan penulis (Muhammad Azhar) yang selalu memberikan semangat.

7. Teman-teman kos Mobster khususnya Winsih, Lia, Ari, Ema dan Prita. Terimakasih atas segala bantuannya.

8. Teman-teman seperjuangan Esti dan Ryan. Terimakasih atas kebersamaannya. 9. Teman-teman TTA 40 khususnya Taufik, Hendri, Fauzan, Nugraha, Dias,

10.Teman-teman TEP 40 khususnya Anne dan Sulikah. Terimakasih atas bantuannya.

11.Mas Jolis yang selalu siap menservice komputer penulis. Terimakasih atas bantuannya.

12.Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak lain. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan serta keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang semata-mata bertujuan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada sangat penulis harapkan.

Bogor, Juni 2007

DAFTAR ISI

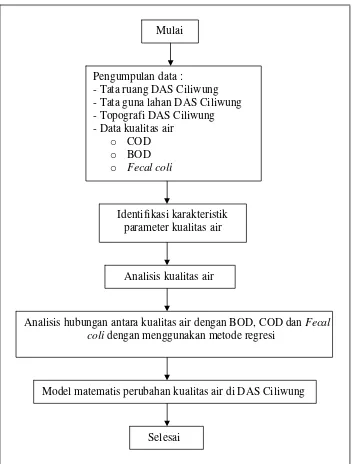

1. Kerangka Pendekatan Penelitian ... 18

2. Metode Pengambilan Data ... 20

3. Metode Analisis Data ... 20

1. Bagian Hulu ... 23

2. Bagian Tengah ... 26

3. Bagian Hilir ... 28

B. PERMASALAHAN DAS CILIWUNG ... 30

C. EVALUASI KUALITAS AIR ... 32

1. BOD (Biochemical Oxygen Demand) ... 33

2. COD (Chemical Oxygen Demand)... 39

3. Fecal coli... 45

V. KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN ... 49

B. SARAN ... 49

VI.DAFTAR PUSTAKA ... 50

DAFTAR TABEL

Halaman

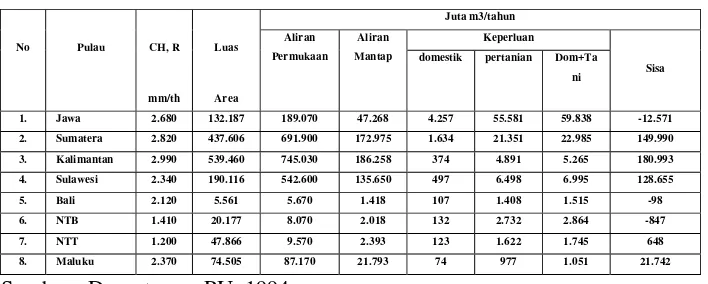

Tabel 1. Sumber Air di Indonesia ... 3

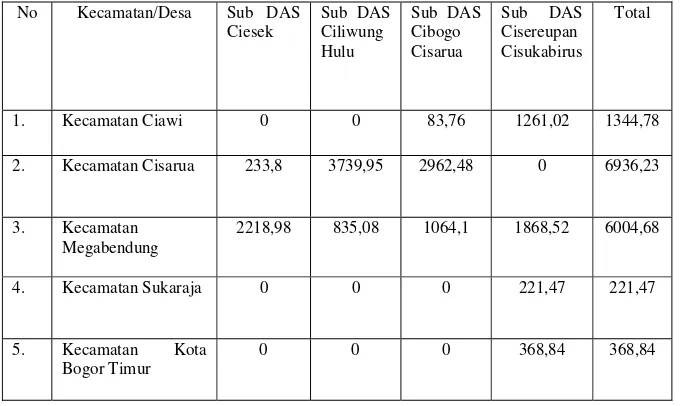

Tabel 2. Luasan Sub DAS Ciliwung Hulu ... 23

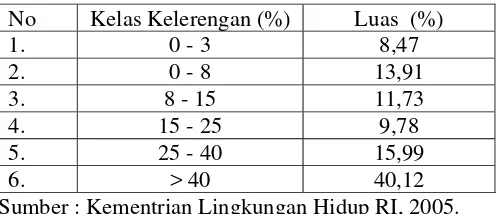

Tabel 3. Kelas Kelerengan DAS Ciliwung Hulu ... 25

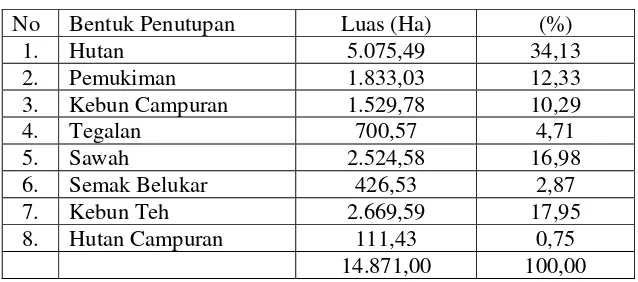

Tabel 4. Tata Guna Lahan di DAS Ciliwung Hulu ... 26

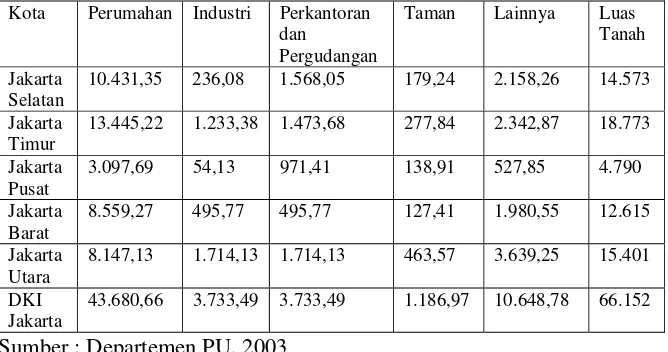

Tabel 5. Luas Wilayah DKI Jakarta Tahun 2001 ... 29

DFTAR GAMBAR

Halaman

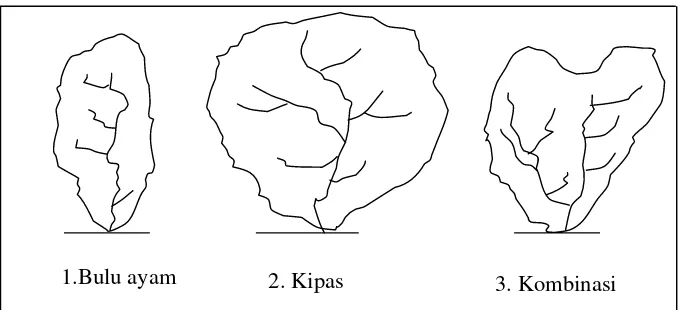

Gambar 1. Tiga Bentuk DAS ... 6 Gambar 2. Sistem Pengelolaan DAS dan Keluaran Yang Dihasilkan ... 7 Gambar 3. Diagram Alir Model Perubahan Kualitas Air Sungai ... 19 Gambar 4. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode I ( Juni, 2003) ... 33 Gambar 5. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode II (Oktober, 2003) ... 33 Gambar 6. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode I (Juni, 2004) ... 34 Gambar 7. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode II (September, 2004) ... 34 Gambar 8. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode I (Mei, 2005) ... 35 Gambar 9. Pola Penyebaran BOD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode II (Agustus, 2005) ... 35 Gambar 10. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode I (Juni, 2003) ... 39 Gambar 11. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode II (Oktober, 2003) ... 40 Gambar 12. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode I (Juni, 2004) ... 40 Gambar 13. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode II (September, 2004) ... 41 Gambar 14. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode I (Mei, 2005) ... 41 Gambar 15. Pola Penyebaran COD Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode II (Agustus, 2005) ... 42 Gambar 16. Pola Penyebaran Fecal coli Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Gambar 17. Pola Penyebaran Fecal coli Terhadap Jarak Dari Garis Pantai Periode II (Oktober, 2003) ... 45 Gambar 18. Pola Penyebaran Fecal coli Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode I (Juni, 2004) ... 46 Gambar 19. Pola Penyebaran Fecal coli Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode II (September, 2004) ... 46 Gambar 20. Pola Penyebaran Fecal coli Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

Periode I (Mei, 2005) ... 47 Gambar 21. Pola Penyebaran Fecal coli Terhadap Jarak Dari Garis Pantai

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Lokasi Titik Pengukuran DAS Ciliwung ... 52

Lampiran 2. Kondisi Kualitas Air Segmen DAS Ciliwung ... 53

Lampiran 3. Baku Mutu Air Menurut Peraturan Pemerintah RI ... 54

Lampiran 4. Tata Guna Lahan Tahun 1990 ... 56

Lampiran 5. Tata Guna Lahan Tahun 1999 ... 57

Lampiran 6. Peta Kepadatan Penduduk DKI Jakarta ... 58

Lampiran 7. Nilai BOD Hulu, Tengah dan Hilir DAS Ciliwung... 59

Lampiran 8. Nilai COD Hulu, Tengah dan Hilir DAS Ciliwung... 61

Lampiran 9. Nilai Fecal coli Hulu, Tengah dan Hilir DAS Ciliwung ... 63

Lampiran 10. Nilai BOD Di Stasiun Pengukuran Terhadap Waktu ... 65

Lampiran 11. Nilai COD Di Stasiun Pengukuran Terhadap Waktu ... 68

Lampiran 12. Nilai Fecal coli Di Stasiun Pengukuran Terhadap Waktu ... 71

Rany Apryanti Lubis. F14103032. Model Perubahan Kualitas Air Sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Di bawah bimbingan Roh Santoso Budi Waspodo.2007.

RINGKASAN

Sumber air di bumi merupakan jumlah persediaan air yang ada di bumi yang bersumber dari air samudera sebesar 97,2 %, pecahan es dan gletser sebesar 2,14%, air tanah sebesar 0,16%, air permukaan sebesar 0,009%, lapisan air sebesar 0,005% dan atmosfer sebesar 0,001%. Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai yang mengalir pada kota-kota yang memiliki pertumbuhan penduduk dan industri yang tinggi, telah mengalami penurunan fungsi yang cukup besar, jika diperhatikan dari kualitas air sungai dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model perubahan kualitas air sungai yang terdiri dari BOD, COD dan Fecal coli dengan adanya kelas kualitas air. Model perubahan parameter kualitas air dapat digunakan untuk memprakirakan nilai kualitas air setiap segmen dari hulu sampai hilir dengan adanya baku mutu air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Metode penelitian yang digunakan dengan mengidentifikasi karakteristik parameter kualitas air yang terdiri dari BOD, COD dan Fecal coli setiap segmen DAS Ciliwung dengan menggunakan baku mutu air menurut Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 dan memprakirakan pola penyebaran BOD, COD dan Fecal coli dari analisa kualitas air dengan menggunakan persamaan regresi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai BOD, COD dan Fecal coli di bagian hulu, tengah dan hilir DAS Ciliwung dari tahun 2003 sampai dengan 2005 yang mempunyai sebaran bervariasi, berdasarkan nilai baku mutu air PPRI No. 82 tahun 2001, penyebaran konsentrasi BOD di bagian hulu DAS Ciliwung yang merupakan daerah segmen I masuk dalam kelas I dengan konsentrasi BOD berkisar 0,35-1,8 mg/l (≤ 2 mg/l) sedangkan bagian hilir yang merupakan daerah segmen V tidak masuk dalam semua kelas dengan konsentrasi BOD berkisar 13,8-47,14mg/l (≥ 12 mg/l). Daerah segmen I, II dan III mengalami fluktuasi konsentrasi BOD. Penyebaran konsentrasi COD di bagian hulu DAS Ciliwung yang merupakan daerah segmen I masuk dalam kelas I dengan konsentrasi COD berkisar 1,29-3,59 mg/l (≤ 10 mg/l) sedangkan bagian hilir yang merupakan daerah segmen V masuk dalam kelas III dengan konsentrasi COD berkisar 33,03-37,26 mg/l (≤ 50 mg/l) dan masuk kelas IV dengan konsentrasi COD berkisar 62,13-90,57 mg/l (≤ 100 mg/l). Daerah segmen I, II dan III mengalami fluktuasi konsentrasi COD. Fluktuasi disebabkan adanya peningkatan konsentrasi yang disebabkan meningkatnya limbah organik ke dalam sungai dan penurunan konsentrasi yang disebabkan adanya tambahan air bersih. Berdasarkan nilai baku mutu air PPRI No. 82 tahun 2001, jumlah Fecal coli di segmen I, II, III, IV dan V tidak memenuhi dari semua kelas kualitas air. Jumlah Fecal coli berkisar 8000 – 1600000000 jml/100ml.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Model Perubahan Kualitas Air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini.

2. Dr. Ir. Dyah Wulandani,M.Si yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi penguji pada ujian akhir penulis.

3. Andik Pribadi, S.TP yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi penguji pada ujian akhir penulis.

4. Ayah, ibu, abang dan adik-adikku yang tercinta yang telah memberikan dukungan materi dan doanya.

5. Teman-teman seperjuangan Esti dan Ryan. Makasih yah atas kebersamaannya.

6. Teman-teman kos Mobster khususnya Winsih, Lia, Ari. Makasih atas bantuannya.

7. Teman-Teman TTA 40 khususnya dan TEP 40 Makasih atas kekompakannya.

8. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak lain. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak.

Bogor, Juni 2007

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber air di bumi merupakan jumlah air yang ada di bumi yang bersumber dari air samudera sebesar 97,2 %, pecahan es dan gletser sebesar 2,14%, air tanah sebesar 0,16%, air permukaan sebesar 0,009%, lapisan air sebesar 0,005% dan atmosfer sebesar 0,001%.

Sungai merupakan salah satu sumber penunjang bagi kehidupan apabila ditinjau dari 2 aspek yaitu fungsi ekosistem sebagai habitat dan fungsi penunjang kehidupan manusia seperti sumber air minum dan berbagai kehidupan lainnya. Saat ini kesadaran akan lingkungan yang bersih dan aman sudah meningkat, masalah pencemaran sudah menarik perhatian banyak kalangan, mulai masyarakat lapisan bawah hingga pejabat tinggi pemerintah. Sungai memiliki fungsi yang cukup penting untuk masyarakat yang berada di daerah alirannya. Selain sebagai sumber air, sungai dijadikan juga untuk kegiatan domestik lainnya, industri serta pertanian/peternakan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri, tekanan ekologi terhadap sungai semakin besar sehingga menyebabkan fungsi sungai tersebut menjadi menurun.

Kecenderungan penurunan kualitas dan kuantitas air akibat adanya aktivitas manusia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk maka terjadi kenaikan limbah domestik ke dalam sungai. Salah satu yang menjadi sebab terjadinya penurunan fungsi sungai berasal dari masuknya limbah domestik ke dalam sungai secara tidak terkendali. Pembuangan limbah domestik yang dibuang langsung ke dalam sungai tanpa terolah terlebih dahulu akan meningkatkan jumlah pencemar organik yang ada di dalam sungai. Persoalan limbah domestik ini semakin meningkat dengan pertumbuhan penduduk, terutama pada daerah bantaran sungai, yang membuang sampah ke sungai. Peningkatan jumlah sampah di sungai akan menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, seperti banjir ataupun perkembangan bibit penyakit.

untuk mengurangi pencemar di sungai dan mempercepat proses pemulihan kualitas air sungai.

Sungai Ciliwung sebagai salah satu sungai yang mengalir pada kota-kota yang memiliki pertumbuhan penduduk dan industri yang tinggi, juga telah mengalami penurunan fungsi yang cukup besar, jika diperhatikan dari kualitas air sungai dari waktu ke waktu. Selain melaksanakan kegiatan pengendalian limbah domestik dan sampah, pemulihan kualitas Sungai Ciliwung harus mendapat dukungan dari masyarakat yang ada di sekitar daerah aliran sungai. Sebagai salah satu sumber pencemar pada sungai, partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pemulihan sungai ini. Peningkatan partisipasi masyarakat ini juga dapat menjadi dorongan bagi industri dan kegiatan lainnya untuk dapat memelihara kualitas Sungai Ciliwung dengan memperhatikan buangan/limbahnya yang akan dibuang ke sungai.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model perubahan kualitas air sungai di DAS Ciliwung. Untuk menunjukkan tingkat penurunan kualitas air dengan melihat kondisi kualitas air di DAS Ciliwung yaitu air yang berada dari hulu sampai dengan hilir yang menyebabkan degradasi secara kualitas. Perubahan kualitas air di DAS Ciliwung dengan memperhatikan parameter perubah kualitas air.

B. Tujuan

1. Membuat model perubahan parameter kualitas air yang terdiri dari BOD, COD dan Fecal coli dengan adanya kelas kualitas air.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumberdaya Air

Air adalah benda alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan dan karena itu air adalah unsur utama dalam setiap lingkungan hidup. Sejak zaman dahulu hingga abad modern dewasa ini, manusia tetap menggunakan air sungai untuk berbagai keperluan, yaitu untuk keperluan rumah tangga, keperluan pertanian, pendingin maupun pengencer dan pencuci bahan baku dalam industri serta untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Menurut Irianto (2000) dalam Aditya (2003) berpendapat bahwa air merupakan sumberdaya alam yang memiliki sifat unik. Dilihat dari kemampuannya untuk memugar diri (self restoring capability), air tergolong dalam kelompok sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources). Proses pembaharuan kembali air ini disebut sebagai suatu daur hidrologi yang sepenuhnya merupakan suatu proses alamiah. Tetapi jika ditinjau secara cermat maka air dapat menyusut habis, namun demikian secara keseluruhan tidak akan habis selama faktor-faktor pembentuknya tetap ada dan berfungsi.

Tabel 1. Sumber Air di Indonesia

No Pulau CH, R

1. Jawa 2.680 132.187 189.070 47.268 4.257 55.581 59.838 -12.571 2. Sumatera 2.820 437.606 691.900 172.975 1.634 21.351 22.985 149.990 3. Kalimantan 2.990 539.460 745.030 186.258 374 4.891 5.265 180.993 4. Sulawesi 2.340 190.116 542.600 135.650 497 6.498 6.995 128.655

5. Bali 2.120 5.561 5.670 1.418 107 1.408 1.515 -98

6. NTB 1.410 20.177 8.070 2.018 132 2.732 2.864 -847

7. NTT 1.200 47.866 9.570 2.393 123 1.622 1.745 648

8. Maluku 2.370 74.505 87.170 21.793 74 977 1.051 21.742

Sumber : Departemen PU, 1994

relatif pelik dan unik di dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan upaya pendayagunaan potensinya. (Fardiaz,1992) mengatakan bahwa manusia membutuhkan air untuk aktivitas hidupnya, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kebutuhan kualitas dan kuantitas air akan meningkatkan persyaratannya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan.

B. Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah atau kawasan yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke sungai, baik dalam bentuk aliran permukaan, aliran bawah permukaan, dan aliran bawah tanah (Linsley dan Franzini, 1991). Suatu DAS adalah daerah yang dianggap sebagai suatu wilayah dari suatu titik tertentu pada suatu sungai dan dipisahkan dari DAS-DAS di sebelahnya oleh suatu pembagi (divide), atau punggung bukit/gunung yang dapat ditelusuri pada peta topografi (Linsley dan Franzini, 1991).

Chow (1988) dalam Anggraini (2006) menyebutkan daerah aliran sungai (DAS) merupakan tempat terjadinya proses-proses yang berangkaian dan menjadi bagian dari siklus hidrologi. Proses tersebut dapat ditinjau mulai dari terjadinya hujan, yang merupakan produk langsung dari awan yang berbentuk air maupun salju. Hujan yang jatuh sebagian tertahan di tajuk tanaman dan bangunan, kemudian jatuh ke tanah maka terjadi infiltrasi yaitu perjalanan air melalui permukaan tanah dan masuk menembus ke dalamnya.

ke permukaan tanah pada tanah-tanah yang rendah sebagai “groundwater-outflow”. Air akan meninggalkan daerah aliran sungai melalui penguapan atau evaporasi, aliran sungai, dan sebagian besar air yang terserap tanaman akan diuapkannya melalui transpirasi. Pada proses transpirasi, air hujan yang jatuh di permukaan tanah akan dikembalikan ke atmosfer.

Menurut Asdak (2002), daerah aliran sungai memberikan respon hidrologis berupa erosi, sedimentasi, aliran permukaan dan pengangkutan nutrien yang berbeda-beda terhadap hujan yang jatuh diatasnya. Proses-proses hidrologi yang terjadi tergantung dari kondisi tanah, air dan tanaman yang bergabung membentuk parameter-parameter pendukung di dalam daerah aliran sungai.

Sebuah sistem sungai yang bermula dari sumbernya (mata air atau hulu sungai) hingga bermuara ke laut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tindakan dan kegiatan manusia pada bagian hulu akan berdampak luas sampai ke hilir, bahkan sampai ke luar batasnya. Kualitas DAS sangat mempengaruhi kualitas air yang bersangkutan.

1. Karakteristik DAS

Daerah pengaliran sebuah sungai adalah daerah tempat presipitasi itu mengkonsentrasi ke sungai. Garis batas daerah-daerah aliran yang berdampingan disebut batas daerah pengaliran. Luas daerah pengaliran diperkirakan dengan pengukuran daerah itu pada peta topografi. Daerah pengaliran, topografi, tumbuh-tumbuhan dan geologi mempunyai pengaruh terhadap debit banjir, corak banjir, debit pengaliran dasar dan seterusnya.

Daerah aliran sungai dibedakan menjadi tiga sesuai dengan pola-polanya, yaitu:

a. Daerah aliran sungai dengan pola bulu ayam

2. Kipas

kedalamnya. Dengan demikian debit air yang meluap pada sungai utama dan anak-anak sungainya tetap kecil, sehingga apabila terjadi banjir akan berlangsung lambat, sedangkan pembuangannya akan berlangsung lambat.

b. Daerah aliran sungai dengan pola radial/melebar (kipas)

Di daerah aliran sungai inipun terdapat sungai utama/besar dengan beberapa anak sungai. Anak-anak sungai tersebut melingkar dengan sungai utama pada suatu titik (daerah), sehingga jika digambarkan akan membentuk kipas. Hujan yang terkumpul di daerah aliran sungai ini sebagian akan mengalir ke sungai utama kemudian terbagi lagi ke anak-anak sungainya, yang pada akhirnya bertemu pada suatu titik/daerah, sehingga akan terjadi banjir besar pada daerah tersebut. c. Daerah aliran sungai dengan pola kombinasi

Daerah aliran sungai ini terdiri dari dua jalur aliran sungai pararel, di bagian hilir kedua bersatu sehingga merupakan satu sungai besar. Sewaktu hujan daerah-daerah di sekitar aliran sungai tersebut, maka pada daerah hilir tempat terjadinya pertemuan tadi akan terjadi peluapan-peluapan air yang cukup besar.

Gambar 1. Tiga bentuk DAS

Perbedaan antara efek yang diterima sistem alam baik di daerah berlangsungnya kegiatan pengelolaan maupun di luar kegiatan sampai pada tingkat ketika pengelolaan DAS menurunkan dampak negatif terhadap

tanah dan vegetasi, ia dapat dikatakan memberikan pengaruh positif dalam mempertahankan atau meningkatkan hasil pengelolaaan sumberdaya di DAS yang menjadi kajian.

Sumber: Asdak, 2002

Gambar 2. Sistem Pengelolaan DAS dan Keluaran yang Dihasilkan SISTEM PENGELOLAAN DAS

Buruh, material, energi, peralatan, keahlian pengelolaan untuk perencanan, desain, instalasi,

2. Komponen Ekosistem DAS

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berintegrasi sehingga membentuk suatu kesatuan. Sistem tersebut mempunyai sifat tertentu, tergantung pada jumlah dan jenis ekosistem yang menyusunnya. Besar kecilnya ekosistem tergantung pada pandangan dan batas yang diberikan pada ekosistem tersebut. Daerah aliran sungai dapatlah dipandang sebagai suatu ekosistem tersebut. Menurut Asdak (2002) komponen sistem DAS terdiri dari vegetasi, tanah dan sungai. Tiap-tiap komponen mempunyai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan tergantung daerah setempat.

Dalam mempelajari ekosistem DAS, daerah aliran sungai biasanya dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Secara biogeofisik, daerah hulu DAS dicirikan oleh hal-hal berikut : merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, merupakan daerah dengan kemiringan lereng besar (lebih besar dari 15%), bukan merupakan daerah banjir, pengaturan pemakai air ditentukan oleh pola drainase, dan jenis vegetasi umumnya merupakan hutan. Sementara daerah hilir DAS dicirikan oleh hal-hal berikut : merupakan daerah pemanfaatan, kerapatan drainase lebih kecil, merupakan daerah dengan kemiringan lereng kecil sampai dengan sangat kecil (kurang dari 8%). Pada beberapa tempat merupakan daerah banjir (genangan), pengaturan pemakai air ditentukan oleh bangunan irigasi, dan jenis vegetasi didominasi oleh tanaman pertanian. Daerah sungai bagian tengah merupakan bagian daerah transisi dari kedua karakteristik biogeofisik DAS yang berbeda tersebut diatas.

C. Parameter Kualitas Air

1. Parameter Fisika

a. Suhu Air

Suhu mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelarutan oksigen dalam air. Suhu yang relatif tinggi di perairan akan menurunkan jumlah oksigen yang terlarut dalam air, akibatnya ikan dan hewan air akan mati karena kekurangan oksigen. Air sering digunakan sebagai medium pendingin dalam berbagai proses industri. Air pendingin tersebut setelah digunakan akan mendapat panas dari bahan yang didinginkan, kemudian dikembalikan ke tempat asalnya yaitu ke sungai. Suhu perairan dapat bervariasi tegantung pada faktor pencemaran, misalnya pembuangan air limbah dapat menyebabkan kenaikan temperatur perairan sehingga mengganggu kehidupan air.

b.Kekeruhan

Kekeruhan adalah suatu ukuran pembiasan cahaya dalam air yang disebabkan oleh adanya partikel koloid dan suspensi suatu zat pencemar yang terkandung dalam air, seperti adanya bahan liat, endapan lumpur, senyawa berwarna terlarut, plankton dan organisme mikroskopik lainnya. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan dari cahaya yang melewati sampel. Pengukuran kekeruhan dapat membantu untuk menentukan jumlah bahan kimia yang dibutuhkan dalam pengolahan air. Pada daerah pemukiman, kekeruhan disebabkan oleh buangan penduduk dan industri baik yang telah diolah maupun yang belum mengalami pengolahan. Selain itu pada kawasan pertanian atau hutan, angka kekeruhan ini dapat digunakan sebagai indikator tingkat erosi yang terjadi pada DAS.

c.Kandungan Padatan Tersuspensi

buangan, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi air buangan domestik dan untuk menentukan efisiensi unit-unit pengolahan. Besarnya padatan tersuspensi dalam suatu perairan akan menurunkan aktivitas fotosintesis fitoplankton dan algae. Pada dasar perairan, padatan tersuspensi secara perlahan akan menutupi organisme benthos dan mempengaruhi jaring-jaring makanan. Contoh padatan tersuspensi adalah tanah liat dalam bentuk suspensi yang dapat tahan berbulan-bulan. Air buangan industri mengandung jumlah padatan tersuspensi dalam jumlah yang sangat bervariasi tergantung dari jenis industrinya. Air buangan dari industri-industri makanan, terutama industri fermentasi dan industri tekstil sering mengandung padatan tersuspensi dalam jumlah yang relatif tinggi.

d.Kandungan Padatan Terlarut

Padatan terlarut adalah padatan yang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada padatan tersuspensi. Padatan terlarut merupakan komponen abiotik yang berasal dari bahan buangan yang berbentuk padatan, yang terdiri dari senyawa-senyawa anorganik dan organik yang larut air, mineral dan garam-garamnya. Padatan terlarut mempengaruhi ketransparan dan warna air, yang ada hubungannya dengan produktivitas (Fardiaz, 1992). Sebagai contoh, air buangan pabrik gula biasanya mengandung berbagai jenis gula yang larut, sedangkan air buangan industri kimia sering mengandung mineral-mineral seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (AS), cadmium (Cd), kromium (Cr) dan nikel (Ni). Selain itu air buangan juga sering mengandung sabun dan detergen yang larut air, misalnya air buangan limbah rumah tangga dan industri pencucian.

2. Parameter Kimia

a.pH

(Fardiaz,1992). Dan pH yang lebih kecil dari 6,5 akan menyebabkan korosi pada pipa air. Derajat keasaman (pH) mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan organisme akuatik, sehingga seringkali pH suatu perairan digunakan sebagai petunjuk baik-buruknya kualitas suatu perairan. Nilai perairan air tawar berkisar 5-9, sedangkan pH air tercemar, misalnya air buangan berbeda-beda tergantung dari jenis buangannya.

b. COD

(Chemical Oxygen Demand)Nilai COD dapat dijadikan sebagai ukuran tingkat pencemaran di perairan oleh bahan organik yang secara alamiah dapat dioksidsasi dengan proses kimiawi dan akan menyebabkan berkurangnya konsentrasi oksigen di perairan. Sedangkan menurut Hariyadi (2001) dalam Taufik (2003) COD adalah jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua bahan organik yang terdapat di perairan, menjadi CO2 dan H2O. Nilai COD akan meningkat sejalan dengan

meningkatnya nilai bahan organik di perairan. Uji COD adalah suatu uji yang menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan, misalnya kalium dikhromat, untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air. Uji COD biasanya menghasilkan nilai kebutuhan oksigen yang lebih tinggi daripada uji BOD, karena bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD (Fardiaz, 1992). Pengukuran COD didasarkan pada kenyataan bahwa hampir semua bahan organik dapat dioksidasi menjadi karbondioksida dan air dengan bantuan oksidator kuat (potassium dikromat/K2Cr2O7) dalam suasana asam.

c. BOD (Biochemical Oxygen Demand)

Biochemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen biologis adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan untuk memecah (mendegradasi) bahan buangan organik yang ada di dalam air lingkungan (Wardhana, 1995) dalam Taufik (2003). Peningkatan BOD merupakan penunjuk adanya penurunan kandungan oksigen pengurai dan meningkatnya laju penguraian. Perairan yang memiliki nilai BOD tinggi dan tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kandungan oksigen terlarutnya akan sangat berbahaya bagi kehidupan akuatik yang ada. Pemanfaatan oksigen dapat diketahui dengan mengoksidasi bahan organik pada suhu 20°C yang digunakan merupakan nilai rata-rata untuk daerah perairan arus lambat di daerah iklim sedang dan mudah ditiru dalam inkubator. Nilai BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dikonsumsi. Nilai ini dapat diketahui dengan menghitung selisih konsentrasi oksigen terlarut sebelum dan setelah inkubasi.

d. Nitrat

Senyawa nitrogen terdapat dalam bentuk terlarut atau tersuspensi. Senyawa tersebut sangat penting dalam reaksi-reaksi biologis suatu perairan. Jenis nitrogen anorganik utama dalam air adalah ion nitrat (NO3), nitrit (NO2) dan amoniak (NH3). Sedangkan nitrogen organik

dari kegiatan domestik. Konsentrasi nitrat yang melebihi 45mg/l dalam air merupakan peringatan agar berhati-hati dalam penggunaan air untuk campuran makanan atau minuman untuk bayi. Jumlah nitrat yang besar dalam usus cenderung menyebabkan terbentuknya methaemoglobine dalam darah dan dapat menghalangi perjalanan oksigen dalam tubuh.

e. Phospor

Dalam ekosistem air phospor terdapat dalam tiga bentuk yaitu senyawa phospor organik, senyawa organik dalam protoplasma dan sebagai senyawa organik terlarut yang terbentuk karena kotoran atau tubuh organisme yang mengurai. Sumber alami phospor di perairan adalah pelapukan batuan mineral, dekomposisi bahan organik dan sumber antropogenik (bahan pencemar yang masuk ke suatu lingkungan akibat aktivitas manusia). Phospor adalah limbah industri pabrik dan domestik, phospor berasal dari detergen. Limpasan dari daerah pertanian yang menggunakan pupuk juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberadaan phospor. Phospor diduga merupakan nutrien pembatas dan eutrofikasi (pertumbuhan fitoplankton dalam waktu singkat).

3. Parameter Biologis

• Fecal coli

mungkin mengidentifikasi berbagai macam organisme patogen maka pengukurannya menggunakan bakteri coli sebagai indikator organisme.

D. Pencemaran Air

Pencemaran air dapat diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat atau energi, dan komponen lain ke dalam air secara sengaja maupun tidak sengaja, sampai melebihi batas tertentu sehingga menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan-bahan yang masuk dan mencemari lingkungan, menurut Boyd (1989) dapat berupa zat-zat beracun, bertambahnya padatan tersuspensi, dioksidasi dan naiknya air akan merubah kondisi ekologi perairan pada umumnya dan kualitas biota khususnya.

Bahan-bahan pencemar perairan diantaranya berasal dari limbah industri-industri yang dalam proses produksinya menggunakan bahan kimia. Komposisi air limbah industri dapat merupakan suatu campuran yang kompleks yang mengandung bahan kimia organik maupun anorganik dan dapat pula terdiri dari satu persenyawaan saja. Beberapa logam berat dalam limbah industri seringkali mengandung sifat racun, misalnya air raksa (Hg), cadmium (Cd), krom (Cr) dan timbal (Pb). Limbah pabrik dapat berupa bahan organik maupun anorganik. Pabrik yang dapat mengeluarkan limbah organik adalah pabrik bumbu masak, pabrik detergen, pabrik kertas, pabrik penyamanan kulit, pabrik teh dan pabrik makanan ternak. Pabrik yang dapat mengeluarkan limbah anorganik adalah pabrik pipa besi, pabrik kawat besi, pabrik paku dan sekrup, pabrik-pabrik ini menghasilkan endapan Fe(OH)2,

Fe(OH)3, Zn (OH)2, Fe(Cl)3 dan ion Cl. Perubahan kualitas perairan akibat

pemanfaatan dapat menimbulkan perubahan-perubahan dalam ekosistem sehingga mempengaruhi pula sumberdaya-sumberdaya lain beserta lingkungannya, yang akibatnya akan dirasakan pula oleh manusia.

Indeks kualitas air merupakan suatu pendekatan untuk melihat kecenderungan kualitas air di suatu daerah atau wilayah perairan. Salah satu metode IKA adalah metode National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF WQI). Menurut Ott (1978) dalam Nugroho (2003) pada tahun 1970, Mc Clelland, Deininger dab Tozer mempersembahkan indeks kualitas air. Kemudian indeks tersebut didukung oleh The National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF WQI). Berdasarkan beberapa rangkaian uji coba maka dinyatakan bahwa indeks kualitas air dengan metode ini merupakan teknik yang efektif untuk data kualitas air dalam program pengendalian pencemaran air. Selain itu juga metode ini dapat digunakan untuk menganalisa air baik untuk suplai air penduduk (termasuk di dalamnya untuk air baku air minum) maupun untuk kelangsungan hidup ikan dan margasatwa.

Penerapan metode ini dapat disesuaikan dengan kondisi di tiap-tiap negara untuk ketetapan dan modifikasi bobot parameternya. Parameter yang digunakan dalam indeks ini adalah oksigen terlarut, Fecal coli, pH, BOD, nitrat, phospat, suhu, kekeruhan dan padatan total.

E. Analisis Regresi

Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang menggambarkan hubungan antara peubah bebas dan terikat. Secara kuantitatif hubungan antara peubah bebas dan peubah terikat tersebut dapat kita modelkan dalam suatu persamaan matematik, sehingga dapat menduga nilai suatu peubah tak bebas apabila diketahui peubah bebas.

untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Analisa regresi lebih akurat dalam melakukan analisa korelasi, karena pada analisa itu kesulitan dalam menunjukkan slop (tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan). Jadi, dengan analisa regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula.

Menurut Supranto (1998) persamaan regresi dibedakan menjadi empat bagian yaitu :

1) Persamaan Polinomial

Y = anXn + an-1Xn1 +………….a1X + ao………(1)

Keterangan :

a dan b adalah konstanta atau parameter

X adalah variabel bebas yang nilainya dapat dipergunakan untuk meramalkan

Y adalah variabel terikat

2) Persamaan Regresi Linear

Regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya (variabel X) berpangkat paling tinggi satu. Untuk regresi linear sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel (variabel X dan Y), persamaan garis regresinya dapat dituliskan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

Y = a + bX………...(2) Keterangan :

a dan b adalah konstanta atau parameter

X adalah variabel bebas yang nilainya dapat dipergunakan untuk meramalkan

3) Regresi Kuadratis

Regresi kuadratis adalah regresi dengan variabel X ada yang berpangkat dua. Bentuk regresi kuadratis adalah :

Y = a + bX + cX2………..………..(3)

Keterangan :

Y adalah variabel terikat X adalah variabel bebas a,b,c adalah konstanta

4) Regresi Eksponensial

Regresi eksponensial adalah regresi dengan variabel X berpangkat konstanta b atau konstanta b berpangkat X. Bentuk umum regresi eksponensial adalah :

Y = abX………(4)

Keterangan :

Y adalah variabel terikat X adalah variabel bebas

III. METODOLOGI

A. TEMPAT DAN WAKTU

Penelitian ini dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 2007 sampai dengan April 2007.

B. BAHAN DAN ALAT

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat tulis dan komputer.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data kualitas air

2. Data tata guna lahan DAS Ciliwung 3. Data tata ruang DAS Ciliwung 4. Peta populasi DAS Ciliwung 5. Peta Jabodetabek

6. Peta Jawa Barat

7. Gambar segmen kondisi kualitas air

C. METODE PENELITIAN

1. Kerangka pendekatan penelitian

Gambar 3. Diagram Alir Model Perubahan Kualitas Air Sungai Mulai

Pengumpulan data :

- Tata ruang DAS Ciliwung - Tata guna lahan DAS Ciliwung - Topografi DAS Ciliwung - Data kualitas air

o COD o BOD o Fecal coli

Identifikasi karakteristik parameter kualitas air

Analisis kualitas air

Analisis hubungan antara kualitas air dengan BOD, COD dan Fecal coli dengan menggunakan metode regresi

Model matematis perubahan kualitas air di DAS Ciliwung

2. Metode pengambilan data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder hasil pengukuran yang berhubungan dengan kualitas air di DAS Ciliwung, instansi yang melakukan pengukuran terhadap kualitas air yaitu Kementrian Lingkungan Hidup RI.

Adapun data-data yang diambil yaitu: a. Data kualitas air DAS Ciliwung b. Data tata guna lahan DAS Ciliwung c. Data tata ruang DAS Ciliwung

d. Data populasi di sekitar DAS Ciliwung

3. Metode analisis data a. Analisa kualitas air

Dalam menganalisis data ini dilakukan analisis kualitas air, yaitu menggunakan kriteria BOD, COD dan Fecal coli pada setiap segmen DAS Ciliwung menurut nilai baku mutu air Peraturan Pemerintah RI No.82 tahun 2001.

No. Parameter Metode Analisis Peralatan

1. BOD • Titrimetrik

Beberapa persamaan regresi : 1. Polinomial

Y = anXn + an1Xn1 +………….a1x+ao………...(1)

Keterangan :

a dan b adalah konstanta atau parameter

X adalah variabel bebas yang nilainya dapat dipergunakan untuk meramalkan

Y adalah variabel terikat

2. Linier

Y = a + bX………...(2) Keterangan :

a dan b adalah konstanta atau parameter

X adalah variabel bebas yang nilainya dapat dipergunakan untuk meramalkan

Y adalah variabel terikat

3. Kuadratik

Y = a + bX + cX2………...(3) Keterangan :

Y adalah variabel terikat X adalah variabel bebas a,b,c adalah konstanta

4. Eksponensial

Y = abx………..………..………(4)

Keterangan :

Y adalah variabel terikat X adalah variabel bebas

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI LOKASI PENELITIAN

Sungai Ciliwung berada dalam wilayah kabupaten Bogor, Kotamadya Bogor, Kotamadya Bogor dan DKI Jakarta. Sungai ini bersumber di lereng Gunung Gede, yaitu daerah Leuwimalang Kecamatan Cisarua dengan anak sungai Ciesek, Citamiang, Cisukabirus, Ciluar dan Cisugutamu. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung mengalir dari wilayah Kabupaten Bogor menuju Teluk Jakarta sepanjang 117 km dan luas 36.839 Ha. Secara geografis DAS Ciliwung terletak pada 6˚-6˚5’ LS dan 106˚40’- 107˚ BT. Secara administratif terletak di wilayah Kabupaten dan Kotamadya Bogor, propinsi Jawa Barat.

Batas DAS Ciliwung Hulu sampai Tengah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : DAS Ciliwung Hilir

Sebelah Selatan : DAS Cisadane Hulu

Sebelah Barat : DAS Cisadane

Sebelah Timur : Sub DAS Cikeas

Sungai Ciliwung Hilir (wilayah DKI Jakarta) dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Teluk Jakarta

Sebelah Selatan : Wilayah Kota Administratif Depok dan Kabupaten Bogor

Sebelah Barat : Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara

1. BAGIAN HULU

Penentuan batas Wilayah Ciliwung Bagian Hulu didasarkan pada bentang alam dan administrasi dengan luas DAS Ciliwung Bagian Hulu adalah 14.876 Ha terbagi dalam 4 (empat) Sub DAS yaitu :

1. Sub DAS Ciesek seluas 2.452,78 Ha

2. Sub DAS Hulu Ciliwung seluas 4.593,03 Ha 3. Sub DAS Cibogo Cisarua seluas 4.110,34 Ha

4. Sub DAS Ciseuseupan Cisukabirus seluas 3.719,85 Ha

Tabel 2. Luasan Sub DAS Ciliwung Hulu No Kecamatan/Desa Sub DAS

Ciesek

2218,98 835,08 1064,1 1868,52 6004,68

4. Kecamatan Sukaraja 0 0 0 221,47 221,47

5. Kecamatan Kota Bogor Timur

0 0 0 368,84 368,84

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa DAS Ciliwung Bagian Hulu mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 2929-4956 mm/tahun. Perbedaan bulan basah dan kering sangat menyolok yaitu 10,9 bulan basah per tahun dan hanya 0,6 bulan kering per tahun. Tipe iklim DAS Ciliwung Bagian Hulu menurut sistem klasifikasi Smith dan Ferguson yang didasarkan pada besarnya curah hujan yaitu bulan basah (>200 mm) dan bulan kering (<100 mm) adalah termasuk ke dalam tipe A.

Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Sub DAS Ciliwung Bagian Hulu meliputi jenis komplek Aluvial Kelabu, Andosol Coklat dan Regosol Coklat, Andosol Coklat, Latosol Coklat, Latosol Coklat Kemerahan dan Latosol Coklat. Hal ini berdasarkan atas Peta Tanah Tinjau untuk Kabupaten Bogor dan Kota Bogor skala 1 : 250.000 dari Pusat Penelitian Tanah Bogor. Dari jenis-jenis tanah di atas, jenis tanah yang tersebar luas di DAS Ciliwung Bagian Hulu adalah Latosol Coklat Kemerahan dan Latosol Coklat sebesar 32,89% dari total luas areal DAS Ciliwung Bagian Hulu. Jenis tanah Latosol dan asosiasinya memiliki sifat tanah yang baik yaitu tekstur liat berdebu hingga lempung berliat, stuktur granular dan remah, agak tahan terhadap erosi serta sifat kimia tanah pada dasarnya tergolong baik dengan pH tanah agak netral serta kandungan bahan organik biasanya rendah atau sedang. DAS Ciliwung Bagian Hulu dibangun oleh formasi geologi vulkanik yaitu komplek utama Gunung Salak dan Komplek Gunung Pangrango. Elevasi umumnya di atas 150 m dpl dan terdiri atas daerah lungur volkan tua dan muda.

b. Geomorfologi

Berdasarkan geomorfologinya, DAS Ciliwung Bagian Hulu didominasi oleh dataran vulkanik tua dengan bentuk wilayah bergunung seluas 3.767,76 Ha dan sebagian kecil merupakan alluvial sungai seluas 255,33 Ha.

c. Topografi dan Bentuk Wilayah

Pembagian wilayah DAS Ciliwung Bagian Hulu berdasarkan topografi dan bentuk wilayah diklasifikasikan ke dalam bentuk kelas lereng.

Tabel 3. Kelas Kelerengan DAS Ciliwung Hulu No Kelas Kelerengan (%) Luas (%)

1. 0 - 3 8,47

2. 0 - 8 13,91

3. 8 - 15 11,73

4. 15 - 25 9,78

5. 25 - 40 15,99

6. > 40 40,12

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005.

Dengan melihat bahwa wilayah dengan kelerengan diatas 15 % dan 40% sangat menyebar luas dan mendominasi wilayah DAS Ciliwung Bagian Hulu, maka kondisi tersebut mempunyai potensi erosi yang sangat besar sehingga dalam perlakuannya perlu memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah, baik vegetatif maupun teknik sipil.

d. Penggunaan Lahan

Tabel 4. Tata Guna Lahan di DAS Ciliwung Hulu

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005.

2. BAGIAN TENGAH

Wilayah DAS Ciliwung Bagian Tengah meliputi Kota Depok, sebagian Kota Bogor dan Sebagian Kabupaten Bogor.

a. Klimatologi

b. Topografi

Kemiringan lereng Kabupaten Bogor Bagian Utara mulai dari 0-3 % dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 15-100 m dengan ketinggian kurang dari 200 m dari permukaan laut meliputi 2 % dari luas wilayah, ketinggian 200-260 m dari permukaan laut meliputi 72 % dari luas wilayah dan ketinggian 260-300 m dari permukaan laut meliputi 21 % serta ketinggian di atas 300 m meliputi 5 % dari luas wilayah Kota Bogor. Kemiringan lereng Kota Bogor antara 3-5 %. Untuk Kota Depok secara topografi dikategorikan datar dan dengan ketinggian berkisar antara ± 70-90 m dari permukaan laut. Kota Depok berada pada kemiringan lereng antara 0-15 %.

c. Geomorfologi

Secara umum sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor berada pada geomorfologi satuan daerah pedataran kipas alluvial. Satuan ini terutama dibentuk oleh lempung tufcan, pasir dan kerikil. Aliran sungainya berpola sejajar dengan lembah sungai utama. Sedangkan wilayah Kota Depok berada pada satuan pedataran alluvium sungai. Daerah ini merupakan ujung dan bagian tengah dari kipas alluvial Bogor yang terbentuk dari produk gunung api dengan relief permukaan sedang dan halus.

d. Hidrogeologi

Menurut potongan melintang dapat diketahui bahwa:

• Pada kedalaman 0-250 m, akuifer dengan aliran melalui antar butir merupakan akuifer dengan produktivitas sedang dan sebaran luas serta debit air tanah < 5 liter/detik.

• Pada kedalaman > 250 m, akuifer (bercelah atau bersarang) produktif kecil, daerah air tanah langka dan merupakan akuifer dengan produktivitas kecil dan debit air tanah < 1 liter/detik.

3. BAGIAN HILIR

Wilayah DAS Ciliwung Bagian Hilir meliputi Teluk Jakarta, sebagian Kota Depok dan sebagian Kabupaten Bogor, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

a. Topografi

b. Klimatologi

Seperti halnya Laut Jawa perairan Teluk Jakarta juga dipengaruhi oleh musim. Musim timur yang terjadi pada bulan Juni-Agustus biasanya

kering dan arus utama menuju ke barat. Musim Barat terjadi pada bulan Desember-Februari merupakan musim hujan dan arah arus utama menuju

timur. Diantara musim tersebut terdapat musim peralihan satu pada bulan Maret-Mei dan musim peralihan kedua pada bulan September-November. Pada musim peralihan ini biasanya arah angin berubah-ubah tetapi pada umumnya memiliki kecepatan lemah. Gerakan pasang surut Teluk Jakarta bersifat harian tunggal yaitu satu kali pasang dan satu kali surut setiap harinya. Keadaan iklim Kota Jakarta secara umum beriklim panas dengan suhu maksimum udara berkisar 30,8˚C pada siang hari dan suhu minimum udara berkisar 26,1˚C pada malam hari. Sementara curah hujan sepanjang tahun mencapai 1.599 mm dengan tingkat kelembapan udara mencapai 77,1 % dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,8 m/detik.

c. Administrasi dan Luas Lahan

Administrasi Propinsi DKI Jakarta terbagi atas 5 kota yaitu Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Luas lahan Propinsi DKI Jakarta 66.152 Ha. Kota yang paling luas adalah Jakarta Timur dengan luas 18.773 Ha (28,38% dari luas total propinsi), sedangkan luas administrasi kota yang paling kecil adalah Jakarta Pusat 4.790 Ha (7,24 % dari luas total propinsi).

Tabel 5. Luas Wilayah DKI Jakarta Tahun 2001

No Kota Luas (km2)

d. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Propinsi DKI Jakarta terdiri dari perumahan (43.680,66 Ha), industri (3.733,49 Ha), perkantoran dan pergudangan (6.902,03 Ha), taman (1.186,97 Ha), dan lain-lain (10.648,78 Ha). Jumlah luas kawasan perumahan berada di Jakarta Timur, industri berada di Jakarta Utara, perkantoran dan pergudangan di Jakarta Selatan serta taman berada di Jakarta Utara.

Tabel 6. Luas Lahan dan Penggunaannya Menurut Kota tahun 2001

Kota Perumahan Industri Perkantoran

dan

Pergudangan

Taman Lainnya Luas Tanah

Jakarta Selatan

10.431,35 236,08 1.568,05 179,24 2.158,26 14.573

Jakarta Timur

13.445,22 1.233,38 1.473,68 277,84 2.342,87 18.773

Jakarta Pusat

3.097,69 54,13 971,41 138,91 527,85 4.790

Jakarta Barat

8.559,27 495,77 495,77 127,41 1.980,55 12.615

Jakarta Utara

8.147,13 1.714,13 1.714,13 463,57 3.639,25 15.401

DKI Jakarta

43.680,66 3.733,49 3.733,49 1.186,97 10.648,78 66.152

Sumber : Departemen PU, 2003

B. PERMASALAHAN DAS CILIWUNG

Kondisi kualitas dan kuantitas sumberdaya air di DAS Ciliwung ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni :

1. Tekanan Penduduk

Tingginya tekanan penduduk di Jabodetabek disebabkan oleh besarnya arus urbanisasi dan kepadatan penduduk. Penduduk dari berbagai daerah di Indonesia, baik dari dalam Pulau Jawa maupun luar Jawa berupaya meningkatkan taraf hidupnya dengan bermigrasi ke Jakarta dan sekitarnya. Akibat dari tekanan penduduk ini menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat, baik untuk permukiman, perkantoran dan tempat-tempat komersial. Kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat tersebut menyebabkan terjadinya penggunaan lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung atau alih fungsi lahan.

2. Berkurangnya Daerah Resapan Air

Perubahan fungsi lahan menjadi permukiman dari 30,259 Ha menjadi 41,830 Ha, industri 27,771 Ha menjadi 33,970 Ha, agrowisata 0 Ha menjadi 5,538 Ha, lain-lain 1,086 Ha menjadi 547 Ha. Kelompok pertanian yang terdiri dari sawah seluas 30,343 Ha menjadi 29,1212 Ha, tegalan 13,344 Ha menjadi 8,034 Ha, kebun campuran 16,467 Ha menjadi 15,325 Ha, perkebunan 13,546 Ha menjadi 11,126 Ha, hutan 12,566 Ha menjadi 11,826 Ha dan lain-lain 3,461 Ha menjadi 3,249 Ha.

3. Hilangnya Rawa dan Situ Sebagai Penampung Air

4. Daya Tampung Sungai Semakin Rendah

Berkurangnya daya tampung sungai disebabkan oleh tiga hal, yakni pemanfaatan bantaran sungai untuk permukiman penduduk, erosi di hulu sehingga terjadi pendangkalan sungai akibat muatan sedimen yang dibawa oleh aliran air dan pembuangan sampah ke sungai, baik sampah padat maupun limbah cair.

C. EVALUASI KUALITAS AIR

Evaluasi mengenai kualitas air ini sangat penting bagi berbagai peruntukannya. Perubahan kualitas air dapat terjadi akibat kegiatan manusia. Pemanfaatan sumberdaya alam secara intensif dan produksi limbah yang cenderung meningkat, menyebabkan menurunnya kualitas air.

Perubahan kualitas air dapat dilihat dari konsentrasi oksigen terlarut dan aktivitas mikroorganisme. BOD (Biochemical Oxygen Demand) menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air. COD (Chemical Oxygen Demand) menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air. Fecal coli adalah suatu bakteri yang tergolong koliform dan hidup secara normal di dalam kotoran manusia maupun hewan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan parameter kualitas air

yang terdiri dari BOD, COD dan Fecal coli di bagian hulu, tengah dan hilir

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dari tahun 2003 sampai dengan 2005

mempunyai sebaran yang bervariasi yaitu :

a. Berdasarkan nilai baku mutu air PPRI No. 82 tahun 2001, penyebaran

konsentrasi BOD di bagian hulu DAS Ciliwung yang merupakan daerah

segmen I masuk dalam kelas I dengan konsentrasi BOD berkisar

0,35-1,8 mg/l (= 2 mg/l) sedangkan di bagian hilir yang merupakan daerah

segmen V tidak masuk dalam semua kelas dengan konsentrasi BOD

berkisar 13,8-47,14mg/l (=12 mg/l). Daerah segmen I, II dan III

mengalami fluktuasi konsentrasi BOD.

b. Berdasarkan nilai baku mutu air PPRI No. 82 tahun 2001, penyebaran

konsentrasi COD di bagian hulu DAS Ciliwung yang merupakan daerah

segmen I masuk dalam kelas I dengan konsentrasi COD berkisar

1,29-3,59 mg/l (=10 mg/l) sedangkan di bagian hilir yang merupakan

daerah segmen V masuk dalam kelas III dengan konsentrasi COD berkisar

33,03-37,26 mg/l (= 60 mg/l) dan masuk kelas IV dengan konsentrasi

COD berkisar 62,13-90,57 mg/l (= 100 mg/l). Daerah segmen I, II dan III

mengalami fluktuasi konsentrasi COD.

c. Berdasarkan nilai baku mutu air PPRI No. 82 tahun 2001, jumlah Fecal

coli di segmen I, II, III, IV dan V tidak memenuhi dari semua kelas

kualitas air. Jumlah Fecal coli berkisar 8000 – 1600000000 jml/100ml.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan pengendalian dan pemantauan bahan buangan yang

melibatkan semua pihak (masyarakat, dunia usaha dan pemerintah) agar

tidak mengakibatkan menurunnya kualitas air.

2. Masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai keberadaan bahan

1. Atta Awun 2. Cisampai 3. Katulampa

4. Sempur

5. Kedung Halang 7. Condet

6. Pondok Rajeg.

8. Manggarai

9. Kwitang

Lampiran 1. Lokasi Titik Pengukuran DAS Ciliwung

Lampiran 2. Kondisi Kualitas Air Segmen DAS Ciliwung

Lampiran3. Baku mutu air menurut Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001

No. Parameter Satuan Kelas Keterangan

Lampiran 3.(Lanjutan)

No. Parameter Satuan Kelas Keterangan

I II II IV

Jumlah/100ml 100 1000 2000 2000 Bagi pengolahan air

minum secara

Jumlah/100ml 1000 5000 10000 10000

Keterangan :

- t.a = tidak ada baku mutu

- Logam merupakan logam terlarut

- Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO

- £ = tanda lebih kecil

- Kelas I, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan

atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan

tersebut.

- Kelas II, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum yang belum

diolah, prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan,

air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- Kelas III, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan

air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain

yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- Kelas IV, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman

dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan

Lampiran 4.Tata Guna Lahan Tahun 1990

Lampiran 5.Tata Guna Lahan Tahun 1999

Lampiran 6. Peta Kepadatan Penduduk DKI Jakarta

Lampiran 7. Nilai BOD Hulu, Tengah dan Hilir DAS Ciliwung Periode I (Juni, 2003)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

Manggarai 13090 16,75

Kwitang 9240 20,6

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode II ( Oktober, 2003)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode I (Juni, 2004)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

Lampiran 7. (Lanjutan) Periode II ( September, 2004)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

Manggarai 13090 9,8

Kwitang 9240 13,8

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode I ( Mei, 2005)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode II ( Agustus, 2005)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

Lampiran 8. Nilai COD Hulu, Tengah dan Hilir DAS Ciliwung Periode I (Juni, 2003)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

Kedung Halang 60690 21,57

Pdk Rejak 48090 11,9

Hilir Condet 24640 17,81

Manggarai 13090 31,37

Kwitang 9240 37,26

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode II ( Oktober, 2003)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

Manggarai 13090 14,29

Kwitang 9240 108,16

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode I (Juni, 2004)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

COD (mg/l)

Hulu Atta Awun 99540 20,75

Cisampai 87640 13,21

Katulampa 73290 13,21

Tengah Sempur 67690 18,87

Kedung Halang 60690 20,75

Pdk Rejak 48090 52,83

Hilir Condet 24640 90,57

Manggarai 13090 43,4

Kwitang 9240 26,42

Lampiran 8.(Lanjutan) Periode II (September, 2004)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

COD (mg/l)

Hulu Atta Awun 99540 20,18

Cisampai 87640 13,15

Katulampa 73290 12,84

Tengah Sempur 67690 13,67

Kedung Halang 60690 18,35

Pdk Rejak 48090 12,84

Hilir Condet 24640 7,02

Manggarai 13090 14,68

Kwitang 9240 33,03

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode I ( Mei, 2005)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

COD (mg/l)

Hulu Atta Awun 99540 9,8

Cisampai 87640 17,65

Katulampa 73290 13,92

Tengah Sempur 67690 21,57

Kedung Halang 60690 13,92

Pdk Rejak 48090 15,69

Hilir Condet 24640 11,65

Manggarai 13090 33,33

Kwitang 9240 15

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode II ( Agustus, 2005)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai (m)

COD (mg/l)

Hulu Atta Awun 99540 57,59

Cisampai 87640 45,38

Katulampa 73290 68,76

Tengah Sempur 67690 68,76

Kedung Halang 60690 43,98

Pdk Rejak 48090 33,51

Hilir Condet 24640 60,85

Manggarai 13090 37,45

Kwitang 9240 62,13

Lampiran 9. Jumlah Fecal coli Hulu, Tengah dan Hilir DAS Ciliwung Periode I ( Juni, 2003)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai(m)

Fecal Coli (jml/100ml)

Hulu Atta Awun 99540 900000

Cisampai 87640 30000

Katulampa 73290 500000

Tengah Sempur 67690 90000

Kedung Halang 60690 500000

Pdk Rejak 48090 16000

Hilir Condet 24640 50000

Manggarai 13090 2400000

Kwitang 9240 5000000

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode II ( Oktober, 2003)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai(m)

Fecal Coli (jml/100ml)

Hulu Atta Awun 99540 900000

Cisampai 87640 90000

Katulampa 73290 160000

Tengah Sempur 67690 160000

Kedung Halang 60690 160000

Pdk Rejak 48090 160000

Hilir Condet 24640 90000

Manggarai 13090 900000

Kwitang 9240 1600000000

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode I ( Juni, 2004)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai(m)

Fecal Coli (jml/100ml)

Hulu Atta Awun 99540 500000

Cisampai 87640 160000

Katulampa 73290 50000

Tengah Sempur 67690 300000

Kedung Halang 60690 300000

Pdk Rejak 48090 300000

Hilir Condet 24640 50000

Manggarai 13090 160000

Kwitang 9240 90000000

Lampiran 9. (Lanjutan) Periode II ( September, 2004)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai(m)

Fecal Coli (jml/100ml)

Hulu Atta Awun 99540 900000

Cisampai 87640 160000

Katulampa 73290 300000

Tengah Sempur 67690 900000

Kedung Halang 60690 900000

Pdk Rejak 48090 500000

Hilir Condet 24640 90000

Manggarai 13090 900000

Kwitang 9240 1600000

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode I ( Mei, 2005)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai(m)

Fecal Coli (jml/100ml)

Hulu Atta Awun 99540 500000

Cisampai 87640 300000

Katulampa 73290 110000

Tengah Sempur 67690 2800000

Kedung Halang 60690 800000

Pdk Rejak 48090 80000

Hilir Condet 24640 500000

Manggarai 13090 300000

Kwitang 9240 1100000

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2005

Periode II ( Agustus, 2005)

Bagian Stasiun Pengukuran Jarak dari garis pantai(m)

Fecal Coli (jml/100ml)

Hulu Atta Awun 99540 8000

Cisampai 87640 300000

Katulampa 73290 300000

Tengah Sempur 67690 700000

Kedung Halang 60690 240000

Pdk Rejak 48090 24000

Hilir Condet 24640 80000

Manggarai 13090 500000

Kwitang 9240 1700000

Lampiran 10. Nilai BOD di Stasiun Pengukuran Terhadap Waktu 1. Stasiun Pengukuran Atta Awun

0 10 20 30

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

2. Stasiun Pengukuran Cisampai

0 10 20

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

3. Stasiun Pengukuran Katulampa

0 10 20 30

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

4. Stasiun Pengukuran Sempur

0 10 20 30

2002 2003 2004 2005 2006

Lampiran 10. (Lanjutan)

5. Stasiun Pengukuran Kedung Halang

0 5 10 15 20

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

6. Stasiun Pengukuran Pondok Rajeg

0 5 10 15

2002 2003 2004 2005 2006

Jarak (m)

7. Stasiun Pengukuran Condet

0 10 20 30 40

2002 2003 2004 2005 2006

BOD

Poly. (BOD)

8. Stasiun Pengukuran Manggarai

0 5 10 15 20

2002 2003 2004 2005 2006

Lampiran 10. (Lanjutan) 9. Stasiun Pengukuran Kwitang

0 10 20 30 40 50

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

BO

D (

m

g

/l

)

BOD

Lampiran 11. Nilai COD di Stasiun Pengukuran Terhadap Waktu 1. Stasiun Pengukuran Atta Awun

0 50 100

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

2. Stasiun Pengukuran Cisampai

0 50 100

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

3. Stasiun Pengukuran Katulampa

0 50 100

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

4. Stasiun Pengukuran Sempur

0 50 100

2002 2003 2004 2005 2006

Lampiran 11. (Lanjutan)

5. Stasiun Pengukuran Kedung Halang

0 50

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

6. Stasiun Pengukuran Pondok Rajeg

0 50 100

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

7. Stasiun Pengukuran Condet

0 100 200

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

8. Stasiun Pengukuran Manggarai

-10 40

2002 2003 2004 2005 2006

Lampiran 11. (Lanjutan) 9. Stasiun Pengukuran Kwitang

0 100 200

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

CO

D (

m

g

/l

)

Lampiran 12. Nilai Fecal coli di Stasiun Pengukuran Terhadap Waktu 1. Stasiun Pengukuran Atta Awun

0 1000000

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

2. Stasiun Pengukuran Cisampai

0 200000 400000 600000

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

3. Stasiun Pengukuran Katulampa

0 500000 1000000

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

4. Stasiun Pengukuran Sempur

-200000 1800000 3800000

2002 2003 2004 2005 2006

Lampiran 12. (Lanjutan)

5. Stasiun Pengukuran Kedung Halang

0 500000 1000000 1500000

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

6. Stasiun Pengukuran Pondok Rajeg

-500000 0 500000 1000000

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

7. Stasiun Pengukuran Condet

0 500000 1000000

2002 2003 2004 2005 2006

Tahun

8. Stasiun Pengukuran Manggarai

-400000 1600000 3600000

2002 2003 2004 2005 2006