UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK DAUN

KELOR (Moringa oleifera Lam.) DENGAN METODE

STABILISASI MEMBRAN SEL DARAH MERAH SECARA

IN VITRO

SKRIPSI

LUTFIANA

NIM : 109102000053

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK DAUN

KELOR (Moringa oleifera Lam.) DENGAN METODE

STABILISASI MEMBRAN SEL DARAH MERAH SECARA

IN VITRO

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi

LUTFIANA

NIM : 109102000053

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

Nama : Lutfiana Program Studi : Farmasi

Judul : Uji Aktivitas Antiinflamasi pada Daun Kelor (Moringa oleifera L.) dengan Metode Stabilisasi Membran Sel Darah Merah.

Kelor (Moringa oleifera L.) merupakan tanaman yang banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Analisis fitokimia ekstrak tanaman kelor mengungkapkan adanya kandungan senyawa flavonoid dan senyawa polifenol lain yang diketahui memiliki aktivitas antiinflamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antiinflamasi dari ekstrak etanol 70%, fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi etanol 50% dari daun kelor menggunakan metode stabilisasi membran sel darah merah. Penghambatan lisis sel darah merah akibat induksi larutan hipotonis digunakan sebagai ukuran aktivitas antiinflamasi. Aktivitas antiinflamasi dari ekstrak dan fraksi daun kelor tersebut kemudian dibandingkan dengan standar natriun diklofenak. Hasil uji aktivitas antiinflamasi menggunakan metode stabilisasi membran sel darah manusia berdasarkan perhitungan % stabilitas menunjukkan bahwa fraksi yang mempunyai aktivitas tertinggi adalah fraksi etil asetat. Kemudian fraksi etil asetat tersebut dibuat beberapa seri konsentrasi (50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm dan 800 ppm dan 1000 ppm) dan dibandingkan dengan kontrol positif berupa Na diklofenak pada konsentrasi yang sama. Diperoleh perlindungan paling efektif dari semua konsentrasi padakonsentrasi 1000 ppm yaitu sebesar 90,575%, sehingga dengan demikian konsentrasi tersebut dikatakan yang paling tinggi/efektif memberikan perlindungan membran sel darah merah yang diinduksi larutan hipotonik. Semakin tinggi konsentrasi stabilisasi yang digunakan maka kemampuan dalam menstabilkan membran sel darah merah yang induksi larutan hipotonik akan semakin meningkat, sehingga dengan demikian aktivitas menstabilkan membran sel darah merah dapat dikaitkan dengan konsentrasi. Hasil ini ditunjang dengan uji statistik ANOVA, yang menyatakan bahwa (P≤0,05) yang artinya terdapat perbedaan yang nyata pada setiap konsentrasi dengan perlakuan.

Program Study : Pharmachy

Tittle :Evaluation of Anti-inflammatory Activity of Leaf Extracts of Moringa oleifera L. By Human Red Blood Cell Membrane Stabilisation

Method.

Moringa oleifera L. is widely used in traditional medicine. Pytochemical analysis of M.oleifera plant extracts revealed the presence of various biochemical compounds such as flavonoid anh other poly phenol group which heve remarkable as antiinflamatory. So this study aimed at evaluating in the in vitro anti-inflammatory activity of the ethanol70% extract, n-hexane, ethyl acetate and ethanol 50% fraction from the leaves of M. oleifera by red blood cell membrane stabilization method. The Inhibition of hypotonicity induced Red Blood Cell (RBC) membrane lysis was taken as a measure of the anti inflammatory activity. The potency of the extract was compared with standard diclofenac sodium. Among the three fractions tested, ethyl acetate fraction provided highest stabilization. Then ethyl acetate fraction was made a series of concentrations (50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 800 ppm and 1000 ppm) and compared with the positive control of diclofenac sodium at the same concentration. The maximum membrane stabilization of ethyl acetat fraction was found to be 90.575% at dose of 1000 ppm ,thus the concentration is in the most high / effective protection of red blood cell membranes induced hypotonic solution. The higher the concentration stabilization used the ability to stabilize the membranes of red blood cells induced hypotonic solution will increase, thus stabilizing the activity of red blood cell membranes can be attributed to the concentration. This result is supported by statistical ANOVA, which states that (P≤ 0.05) which means that there are significant differences in any concentration with treatment.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan

kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya, yang telah diberikan kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu

tercurah limpahkan kepada Rosulullah SAW, sosok yang selama ini penulis teladani.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Antiinflamasi pada Daun Kelor (Moringa oleifera L.) dengan Metode Stabilisasi Membran Sel Darah Merah” ini diajukan untuk

memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Farmasi pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada :

1. Prof. Dr. H. Chairul,Apt sebagai Pembimbing I dan Eka Putri, M.Si, Apt sebagai

Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya serta

memberikan nasehat, arahan dan ilmu terbaik yang mereka miliki.

2. Departemen Agama RI yang telah membiayai penulis selama menjalani

pendidikan di jenjang S1 Farmasi UIN Syarif Hidayatullah ini..

3. Prof. Dr. (hc) dr. M. K. Tadjudin, Sp.And, selaku Dekan Fakultas Kedokteran

dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Drs. Umar Mansyur, M.Sc., Apt selaku Ketua Program Studi Farmasi Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

5. Ibu/Bapak Dosen dan Staff Akademika Program Studi Farmasi Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

terhingga yang tak akan pernah mampu penulis membalas semua itu. Adik-adik

penulis, Nadia Soba dan Muhammad Akbar yang sangat penulis cintai.

7. Laboran yang telah membantu keseharian penulis selama penelitian di

laboraturium, teh Ana, teh Lina, ka Lisna dan ka Liken.

8. Teman-teman farmasi angkatan 2009 khususnya teman-teman Edta-C. Terima

kasih atas kesempatan mengenal kalian semua.

9. Teman-teman penelitian di LIPI Cibinong, Leliana Nurul Wachidah, Nurul

Fithriyah dan Muhammad Arif yang telah berjuang bersama.

10.Teman-teman CSSMoRA 2009, PIM Lovers, Butet, Nuyung, Leli, Omi, Dhea,

Dhila, Wali, Lulu, Ziza, Cime, Dyah, Ainul, Nurul, Cucut, Neneng, Cucut, Zaky,

Ferry, terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi penulis. Serta semua pihak

yang telah membantu penulis selama ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna,

Kritik dan saran pembaca diharapkan penulis guna perbaikan dimasa mendatang. Akhir

kata, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi kita semua, Amin.

Jakarta, 20 September 2013

Halaman

HALAMAN JUDUL ……… ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ……….. iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………... iv

ABSTRAK ……… v

ABSTRACT ………. vi

KATA PENGANTAR ………. vii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ……… ix

2.2.2. Mekanisme inflamasi ………. 16

2.2.3. Penyebab Inflamasi ……… 18

2.2.4. Tipe inflamasi ………... 19

2.2.5. Mediator inflamasi ……… 20

2.4. Obat Antiinflamasi ……….. 23

2.4.1. Obat antiinflamasi Steroid ………. 23

2.4.2. Obat antiinflamasi Non steroid ……….. 24

2.5. Uji Aktivitas Antiinflamasi ……… 25

2.5.1. Metode stabilisasi membran sel darah merah manusia 25

2.6. Spektrofotometer UV-VIS………... 26

3.4.3. Fraksinasi bertingkat denan metode partisi cair-cair …… 31

3.4.5 Uji aktivitas anti inflamasi metode stabilisasi membran eritrosit 32 3.4.4. Skrining fitokimia ……….…... 35

4.1.5. Hasil Uji Aktivitas Antiinflamasi ……… 39

4.1.4. Hasil Skirining Fitokimia ……… 44

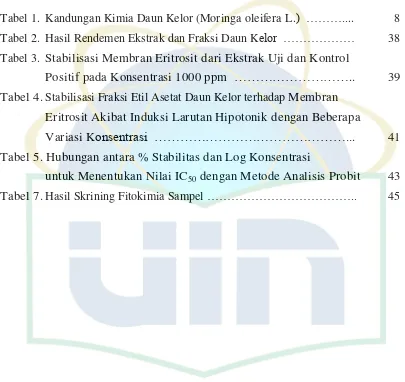

Halaman Tabel 1. Kandungan Kimia Daun Kelor (Moringa oleifera L.) ……….... 8

Tabel 2. Hasil Rendemen Ekstrak dan Fraksi Daun Kelor ……… 38

Tabel 3. Stabilisasi Membran Eritrosit dari Ekstrak Uji dan Kontrol

Positif pada Konsentrasi 1000 ppm ……….. 39

Tabel 4. Stabilisasi Fraksi Etil Asetat Daun Kelor terhadap Membran

Eritrosit Akibat Induksi Larutan Hipotonik dengan Beberapa

Variasi Konsentrasi ………... 41

Tabel 5. Hubungan antara % Stabilitas dan Log Konsentrasi

untuk Menentukan Nilai IC50 dengan Metode Analisis Probit 43

Halaman

Gambar 1. Akar, Daun dan Pohon Kelor ………..…. 6

Gambar 2. Struktur Kimia Golongan Flavonoid ……… 13

Gambar 3. Struktur Kimia dari Beberapa Steroid Sapogenin ……… 14

Gambar 4. Skema Mekanisme Radang ……….. 18

Gambar 5. Mediator Inlamasi ………. 21

Gambar 6. Asam Arakhidonat dan Mediator Peradangan ………. 23

Gambar 7. Mekanisme Kerja Obat Antiinflamasi Steroid & Nonsteroid terhadap Prostaglandin ……….. 24

Gambar 8. Skema Spektrofotometer UV-VIS ……….… 27

Gambar 9. Serbuk Daun Kelor (Moringa oleifera L.) ……… 37

Gambar 10. Ekstrak Etanol 70%, Fraksi n-heksan, Etil Asetat dan Etanol 50% 38 Gambar 11. Stabilisasi Membran Eritrosit dari Ekstrak Uji dan Kontrol Positif Terhadap Induksi Larutan Hipotonik ………. 40

Gambar 12.Kurva Stabilisasi Kerusakan Membran Eritrosit Akibat Induksi Larutan Hipotonik dengan Beberapa Variasi Konsentrasi 42

Gambar 13.Kurva antara Probit dan Log Konsentrasi Fraksi Etil Asetat Daun Kelor pada Berbagai Varian Konsentrasi …………... 44

Gambar 14.Reaksi Pembentukan Garam Flavilium ... 48

Halaman

Lampiran 1. Hasil Determinasi Tanaman ……….... 61

Lampiran 2. Alur Penelitian ……….... 62

Lampiran 3. Skema Pengujian Fitokimia ... 63

Lampiran 4. Pembuatan Larutan Ekstrak Uji ……….... 64

Lampiran 5. Pembuatan Larutan Na Diklofenak ………... 65

Lampiran 6. Hasil Rendemen Ekstrak Etanol 96% dan masing-masing Fraksi Daun Kelor ……….. 66

Lampiran 7. Penentuan Stabilisasi Membran Eritosit terhadap Ekstrak Etanol 70%, Fraksi n-heksan, Etil Asetat dan Fraksi Etanol 50% Daun Kelor (Moringa oleifera L.) pada konsentrasi 1000 ppm .... 67

Lampiran 8. Penentuan Stabilisasi Membran Eritosit terhadap Fraksi Etil Asetat Daun Kelor (Moringa oleifera L.) ………. 68

Lampiran 9. Penentuan Stabilisasi Membran Eritosit terhadap Kontrol Positif (Na Diklofenak) ………. 70

Lampiran 10. Hasil Uji Statistik Persen Stabilitas Ekstrak Etanol 70%, Fraksi n-heksan, Fraksi Etil Asetat, Fraksi Etanol 50% dan Na diklofenak pada Konsentrasi 1000 ppm………... 72

Lampiran 11. Hasil Uji Statistika Persen Stabilitas Fraksi Etil Asetat dan Na Diklofenak pada Konsentrasi 50, 100, 200, 400 dan 800 ppm 78

Lampiran 12. Perhitungan Nilai IC50 Fraksi Etil Asetat dan Na Diklofenak dengan Metode Analisa Probit ... 86

Lampiran 13 Foto-foto Alat Penelitian dan Proses Uji Aktivitas ……… 89

Lampiran 14. Gambar Penapisan Fitoimia ... 91

1.1Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman

hayati terbesar (mega biodiversitas) di dunia setelah Brasil. Tercatat di hutan tropis

Indonesia ditemukan kurang lebih 30.000 dari 40.000 jenis tumbuhan di dunia

(Wulandari, 2001). Sekitar 9.600 jenis telah diketahui berkhasiat obat. Dari jumlah

tersebut tercatat 283 jenis merupakan tumbuhan obat penting bagi industri obat

tradisional. Dewasa ini penelitian dan pengembangan tumbuhan obat baik di dalam

maupun di luar negeri berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang khasiat

farmakologisnya salah satunya sebagai antiinflamasi (Kusuma et al., 2005).

Peradangan (inflamasi) adalah respon protektif normal untuk cedera jaringan

dan melibatkan berbagai proses fisiologis di dalam tubuh seperti aktivasi enzim,

pelepasan mediator, diapedesis atau pergerakan sel darah putih melalui kapiler ke

daerah peradangan, migrasi sel, kerusakan dan perbaikan jaringan (Kumar et al.,

2012). Inflamasi adalah proses yang kompleks, yang sering dikaitkan dengan rasa

sakit dan melibatkan kejadian seperti peningkatan permeabilitas pembuluh darah,

peningkatan denaturasi protein dan perubahan membran (Leelaprakash & Mohan,

2011). Faktor yang dapat menyebabkan cedera pada jaringan, yang kemudian diikuti

oleh inflamasi adalah patogen, iritan kimia (asam dan basa kuat,fenol, racun) dan

iritan fisika (trauma,benda asing ,dingin, arus listrik, radiasi). Inflamasi adalah upaya

perlindungan tubuh untuk menghilangkan rangsangan merugikan serta memulai

proses penyembuhan untuk jaringan. Namun, jika peradangan (inflamasi) tidak

diobati menyebabkan timbulnya penyakit seperti rinitis vasomotor, rematoid artritis

dan aterosklerosis (R Ilakkiya et al., 2013).

Pada umumnya pengobatan yang dipakai untuk mengatasi terjadinya

(OAINS) dan steroid yang berguna untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakit

peradangan. Tetapi obat-obatan ini membawa risiko toksisitas gastrointestinal,

toksisitas jantung dan lainnya untuk penggunaan yang berkepanjangan. Untuk alasan

ini, ada kebutuhan untuk memiliki obat antiinflamasi dengan efek samping yang lebih

ringan saat digunakan untuk penyakit inflamasi kronis. Oleh karena itu, tumbuhan

lebih banyak dipilih sebagai obat alternatif dan alami untuk pengobatan berbagai

penyakit, tetapi masih kurangnya bukti ilmiah untuk khasiat tersebut (Madhavi et al.,

2012).

Salah satu tanaman yang sering digunakan dalam pengobatan adalah Moringa

oleifera Lam. (Syn. Moringa pterygosperma Gaertn.) atau pohon kelor. Khasiatnya

sebagai obat telah lama dikenal dalam sistem obat tradisional. Beberapa bagian

berbeda dari digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit seperti

rematik, kelumpuhan dan epilepsi.Selain itu ekstrak daun, biji, dan akar dari pohon

kelor telah dipelajari secara ekstensif untuk berbagai potensi penggunaan termasuk

antiinflamasi, antitumor, antihepatotoksik dan analgesik (Sashidhara et al., 2009).

Kandungan fitokimia dalam daun kelor yaitu tanin, steroid dan triterpenoid,

flavanoid, saponin, antraquinon, dan alkaloid. Flavonoid inilah yang mempengaruhi

berbagai macam aktivitas biologi atau farmakologi, diantaranya antioksidan,

antitumor, antiangiogenik, antiinflamasi, antialergik dan antiviral (Kasolo et al.,

2010).

Pada penelitian terdahulu ekstrak etanol daun kelor (M. oleifera) telah

dilaporkan memiliki aktivitas antiinflamasi pada dosis 500mg/ kgBB tikus putih

jantan dengan metode induksi karagenan (Singh et al., 2012), oleh karena itu perlu

dilakukan penelitian lanjutan yang akan memperkuat potensi dari tumbuhan tersebut

sebagai sumber senyawa antiinflamasi dengan menguji aktivitas stabilisasi atau

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian

sebagai berikut:

Apakah ekstrak daun kelor memiliki aktivitas anti-inflamasi secara in-vitro ditinjau

dari kemampuannya untuk menstabilisasi membran sel darah merah?

1.3Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui aktivitas ekstrak daun kelor (Moringa oleifera L.) terhadap stabilisasi

membran sel darah merah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengetahuan dasar bagi peneliti lanjutan tentang aktivitas antiinflamasi

yang terdapat pada daun kelor.

2. Sebagai informasi ilmiah dasar pada bidang kimia bahan alam dan bidang

farmasi dalam upaya pengembangan senyawa aktif antiinflamasi pada tanaman

kelor.

3. Untuk memberikan latar belakang ilmiah (scientivic background) dari khasiat

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KELOR (Moringa oleifera L.) 2.1.1 Klasifikasi (USDA, 2013 )

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

Sub Kelas : Dilleniidae

Ordo : Capparales

Famili : Moringaceae

Genus : Moringa

Spesies : Moringa oleifera Lam

2.1.2 Sinonim

Anoma moringa (L.) Lour., Guilandina moringa L.,

Hyperanthera decandra Willd., Hyperanthera moringa (L.) Vahl,

Hyperanthera pterygosperma Oken, Moringa edulis Medic.,

Moringa erecta Salisb., Moringa moringa (L.) Small, Moringa

myrepsica Thell., Moringa nux-eben Desf., Moringa octogona

Stokes, Moringa oleifera Lour., Moringa parvifora Noronha,

Moringa polygona DC., Moringa pterygosperma Gaertn., Moringa

zeylanica Pers., Copaiba langsdorfi (Desf.) Kuntze, Copaifera nitida

2.1.3 Nama Daerah

Tanaman kelor memiliki banyak sebutan, diantaranya imaran,

kelintang (Jawa), murong (Sumatera), wona marungga, kelohe,

parangge, kewona (Nusa tenggara), rowe, kelo, wori (Sulawesi),

kanele, oewa herelo (Maluku). Diluar negeri dikenal dengan nama

drumstick tree, horseradish tree (Inggris), nugge (Kannada), la ken

(Cina), mungna, saijna, shajna (Hindi) (DepKes RI,1989 & Rollof,

2009).

2.1.4 Deskripsi

Kelor (Moringa oleifera L.) tumbuh dalam bentuk pohon,

berumur panjang (perenial) dengan tinggi 7 - 12 m. Batang berkayu

(lignosus), tegak, berwarna putih kotor, kulit tipis, permukaan kasar.

Percabangan simpodial, arah cabang tegak atau miring, cenderung

tumbuh lurus dan memanjang. Daun majemuk, bertangkai panjang,

tersusun berseling (alternate), beranak daun gasal (imparipinnatus),

helai daun saat muda berwarna hijau muda, setelah dewasa hijau tua,

bentuk helai daun bulat telur, panjang 1 - 2 cm, lebar 1 - 2 cm, tipis

lemas, ujung dan pangkal tumpul (obtusus), tepi rata, susunan

pertulangan menyirip (pinnate), permukaan atas dan bawah halus.

Bunga muncul di ketiak daun (axillaris), bertangkai panjang, kelopak

berwarna putih agak krem, menebar aroma khas. Buah kelor

berbentuk panjang bersegi tiga, panjang 20 - 60 cm, buah muda

berwarna hijau setelah tua menjadi cokelat, bentuk biji bulat

berwarna coklat kehitaman, berbuah setelah berumur 12 - 18 bulan.

Akar tunggang, berwarna putih, membesar seperti lobak.

Perbanyakan bisa secara generatif (biji) maupun vegetatif (stek

batang). Tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai di

Gambar 1. Akar, Daun dan Pohon Kelor [Navie, 2010]

2.1.5 Penyebaran

Asal tepat spesies ini tidak diketahui secara pasti karena telah

dibudidayakan secara luas sejak zaman dahulu. Tumbuhan ini

dimanfaatkan oleh Roma, Yunani dan Mesir kuno dan kini banyak

dibudidayakan di seluruh daerah tropis dan subtropis di dunia (Fahey,

2005).

Namun, M. oleifera dianggap tumbuhan asli untuk sub-wilayah

Himalaya India Utara. Hal ini juga umum ditemukan di seluruh

bagian lain di India serta di dataran Punjab, Sind, Baluchistan, dan di

daerah North West Frontier Province Pakistan, meskipun populasi

ini mungkin dihasilkan dari budidaya awal. Beberapa penulis juga

menganggapnya sebagai bagian asli dari Asia Barat (yaitu Oman,

Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yaman) dan bahkan Afrika

Utara. Moringa oleifera L. juga banyak naturalisasi di daerah tropis

lainnya di dunia. Telah dilaporkan di sebagian besar selatan dan

timur Asia termasuk Afganistan, Israel, Iran, Nepal, Banglades, Cina,

Taiwan, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam,

Indonesia dan Papua New Guinea. Tumbuhan ini juga banyak

naturalisasi di sub-Sahara Afrika, termasuk di Zimbabwe,

Burkina Faso, Kamerun, Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya,

Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ethiopia,

Somalia, Zaire, Togo, Uganda dan Senegal. Di Amerika tropis, kelor

dinaturalisasi di wilayah selatan-timur Amerika Serikat (yaitu

Florida), Karibia (yaitu Kuba, Haiti, Republik Dominika, Bahama,

Jamaika, Puerto Rico dan Kepulauan Virgin), Meksiko, Amerika

Tengah (yaitu Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nikaragua dan Panama) dan Amerika Selatan (yaitu

Colombia, Guyana, Venezuela,Brazil dan Paraguay). Kelor juga

dinaturalisasi di pulau-pulau Pasifik, termasuk Kiribati, Guam,

Kepulauan Marshall, Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan Solomon

dan Amerika Federasi Mikronesia (Navie & Steve, 2010).

2.1.6 Kandungan Kimia

Daun kelor kaya asam askorbat, asam amino, sterol, glukosida

isoquarsetin, karoten, ramentin, kaemperol dan kaemferitin. Hasil

analisis nutrien juga melaporkan adanya kandungan senyawa-senywa

berikut: 6,7 mg protein, 1,7 mg lemak (ekstrak eter), 13,4 mg

karbohidrat, 0,9 mg serat dan 2,3% bahan mineral: 440 mg kalsium,

70 mg fosfor, dan besi 7,0 mg/100 g daun. Daun kelor juga

mengandung 11.300 IU karoten (prekursor vitamin A), vitamin B,

220 mg vitamin C dan 7,4 mg tokoferol /100g daun. Daun kelor juga

mengandung substansi estrogenik dan esterase pektin. Asam amino

esensial yang terdapat dalam protein daun adalah (/16g daun): 6,0 mg

arginin, 2,0 mg metionin, 4,9 mg treonin, 9,3 mg leusin, 6,3 mg

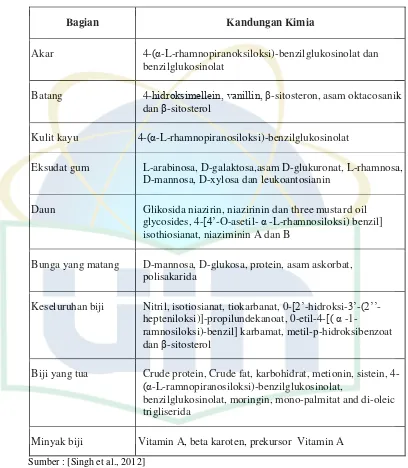

Tabel 1. Kandungan kimia yang diisolasi dari Moringa oleifera L.

Bagian Kandungan Kimia

Akar 4-(α-L-rhamnopiranoksiloksi)-benzilglukosinolat dan benzilglukosinolat

Batang 4-hidroksimellein, vanillin, β-sitosteron, asam oktacosanik dan β-sitosterol

Kulit kayu 4-(α-L-rhamnopiranosiloksi)-benzilglukosinolat

Eksudat gum L-arabinosa, D-galaktosa,asam D-glukuronat, L-rhamnosa, D-mannosa, D-xylosa dan leukoantosianin

Daun Glikosida niazirin, niazirinin dan three mustard oil glycosides, 4-[4’-O-asetil- α -L-rhamnosiloksi) benzil] isothiosianat, niaziminin A dan B

Bunga yang matang D-mannosa, D-glukosa, protein, asam askorbat, polisakarida

Keseluruhan biji Nitril, isotiosianat, tiokarbanat, 0-[2’-hidroksi-3’-(2’’ -hepteniloksi)]-propilundekanoat, 0-etil-4-[( α

-1-ramnosiloksi)-benzil] karbamat, metil-p-hidroksibenzoat dan β-sitosterol

Biji yang tua Crude protein, Crude fat, karbohidrat, metionin, sistein,

4-(α-L-ramnopiranosiloksi)-benzilglukosinolat,

benzilglukosinolat, moringin, mono-palmitat and di-oleic trigliserida

Minyak biji Vitamin A, beta karoten, prekursor Vitamin A

Sumber : [Singh et al., 2012]

2.1.7 Khasiat

Selain digunakan untuk bahan makanan, daun kelor telah

dilaporkan menjadi sumber yang kaya akan makronutrien maupun

mikronutrien yang juga mengandung β-karoten, protein, vitamin C,

Buah dan daun telah digunakan untuk mengatasi malnutrisi, terutama

di kalangan bayi dan ibu menyusui untuk meningkatkan produksi

susu dan juga mengatur ketidakseimbangan hormon tiroid (Luqman

et al., 2012).

Sejumlah khasiat obat dihubungkan dengan berbagai bagian

dari M.oleifera telah diakui oleh sistem pengobatan Ayurveda dan

Unani. penerapan tanaman ini telah ditemukan secara luas dalam

pengobatan penyakit kardiovaskular antara lain dalam akar, daun,

gum, bunga, dan infus biji mengandung glikosida nitril, mustard oil,

dan glikosida tiokarbamat sebagai kandungan kimia yang dianggap

bertanggung jawab untuk aktivitas diuretik, menurunkan kolesterol,

antiulser, hepatoprotektif, dan sebagai pelindung kardiovaskular.

Tanaman ini juga memiliki aktivitas antimikroba karena mengandung

pterigospermin sebagai komponen utama. Ekstrak daun segar

diketahui menghambat pertumbuhan patogen pada manusia

(Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa). Kandungan

kimia dari berbagai bagian pohon seperti; niazimin, niaiminin,

berbagai karbamat dan tiokarbamat telah menunjukkan aktivitas

antitumor in vitro. Bagian bunga menunjukkan aktivitas

hepatoprotektif yang efektif. Karena adanya efek kuarsetin. Biji dapat

digunakan sebagai biosorben untuk menghilangkan kadmium dari

medium cair dan merupakan salah satu koagulan alami. Kelor juga

dianggap sebagai antipiretik, dan dilaporkan menunjukkan aktivitas

antimikroba (Luqman et al., 2012).

Materia medika Indonesia menjelaskan penggunaan akar kelor

(M.oleifera) dalam pengobatan sejumlah penyakit, termasuk asma,

asam urat, sakit pinggang, rematik, pembesaran limpa atau hati,

radang internal yang terdapat dalam inflamasi dan adanya batu pada

sebagai diuretik dan aktivitas antiinflamasi akut (Sashidhara et al.,

2009)

Semua bagian dari pohon dianggap berkhasiat obat dan

digunakan dalam pengobatan asites, rematik, dan gigitan hewan

berbisa serta sebagai stimulan jantung dan peredaran darah. Daun

kelor kaya Vit. A dan C dan dianggap berguna untuk sariawan dan

kataral, mereka juga digunakan sebagai emetik. Sebuah pasta dari

daun digunakan secara eksternal untuk luka. Bunga digunakan

sebagai tonik dan anti diuretik. Biji kelor sebagai antipiretik. Minyak

biji digunakan sebagai antiinflamasi dalam rematik dan asam urat.

Bunga-bunga, daun, dan akar yang digunakan dalam obat tradisional

untuk tumor serta biji untuk tumor abdominal. Rebusan akar

digunakan di Nikaragua untuk mengobati edema (pembengkakan).

Sari dari akar diterapkan secara eksternal sebagai obat gosok. Daun

juga bisa digunakan untuk sakit kepala, dan dikatakan memiliki sifat

pencahar alami. Kulit, daun dan akar yang pedas dan berbau tajam,

dan diambil untuk meningkatkan proses pencernaan. Minyak agak

berbahaya jika diminum, namun dapat diterapkan secara eksternal

untuk penyakit kulit. Kulit kayu dianggap sebagai antiskorbut, dan

mengeluarkan gum kemerahan dengan sifat seperti tragakan dan

kadang-kadang digunakan untuk diare. Akar yang pahit, sebagai

tonik bagi tubuh dan paru-paru, dan juga berguna sebagai pemicu

menstruasi (emmenagogue) dan ekspektoran (Kumar et al., 2012).

2.2. EKSTRAKSI DAN FRAKSINASI 2.2.1. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan suatu cara untuk mengambil atau menarik

yang sesuai. Ekstraksi yang benar dan tepat tergantung dari jenis

senyawa, tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang akan

diekstraksi. Dalam mengekstraksi suatu tumbuhan sebaiknya

menggunakan jaringan tumbuhan yang masih segar, namun

kadang-kadang tumbuhan yang akan dianalisis tidak tersedia di tempat

sehingga untuk itu jaringan tumbuhan yang akan diekstraksi dapat

dikeringkan terlebih dahulu (Kristanti, 2008).

Ektraksi serbuk kering jaringan tumbuhan dapat dilakukan

secara maserasi, perkolasi, refluks atau sokhletasi dengan

menggunakan pelarut yang tingkat kepolarannya berbeda-beda. Teknik

ekstraksi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

maserasi (Kristanti et al., 2008).

Maserasi adalah proses perendaman sampel untuk menarik

komponen yang kita inginkan, dengan kondisi dingin diskontinyu.

Keuntungan dari maserasi adalah lebih praktis, pelarut yang digunakan

lebih sedikit dibandingkan perkolasi dan tidak memerlukan

pemanasan, sedangkan kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan

lebih lama. Filtrat yang diperoleh dari proses tersebut diuapkan dengan

alat penguap putar vakum (vacuum rotary evaporator) hingga

menghasilkan ekstrak pekat (Kristanti et al., 2008).

2.2.2. Fraksinasi (Partisi Cair-Cair)

Fraksinasi merupakan prosedur pemisahan yang bertujuan

untuk memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari

kandungan yang lain. Senyawa yang bersifat polar akan masuk ke

pelarut polar dan senyawa non polar akan masuk ke pelarut non polar.

Bila kita menelaah profil fitokimia lengkap dari suatu jenis tumbuhan,

memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari golongan

utama yang lainnya (Harborne, 1987).

2.3. Skrining Fitokimia

Metode identifikasi dilakukan berdasarkan metode penapisan fitokimia

(phytochemical screening). Penapisan fitokimia dilakukan untuk mengetahui

kandungan metabolit sekunder yang terkandung disimplisia tersebut.

Pengujian ini merupakan pengujian pendahuluan yang biasa dilakukan

sebelum dilakukan pengujian-pengujian lanjutan. Adanya pengetahuan

mengenai kandungan senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam

suatu ekstrak, akan memudahkan dalam identifikasi kemungkinan aktivitas

dari ekstrak tumbuhan yang digunakan, seperti flavonoid, alkaloid, saponin,

tanin, dan antrakuinon (Putra, 2007).

2.3.1 Alkaloid

Alkaloid secara umum mengandung paling sedikit satu buah

atom nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian dari cincin

heterosiklik (Putra, 2007). Banyak tumbuhan yang digunakan untuk

pengobatan yang setelah diisolasi berupa senyawa nitrogen

heterosiklik (Fessenden, 1982b). Senyawa alkaloid merupakan

senyawa organik terbanyak ditemukan di alam. Hampir seluruh

alkaloid berasal dari tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis

tumbuhan (Putra, 2007).

Ada sekitar 5500 macam alkaloid yang telah diketahui.

Alkaloid merupakan golongan metabolit sekunder yang terbesar.

Alkaloid bersifat racun bagi manusia namun banyak yang mempunyai

kegiatan fisiologi menonjol sehingga digunakan secara luas dalam

bidang pengobatan. Uji organoleptik sering dilakukan untuk menguji

adanya kandungan alkaloid dalam daun atau buah segar yang dideteksi

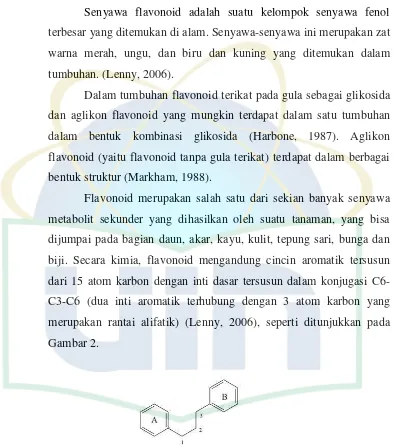

2.3.2 Flavonoid

Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol

terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat

warna merah, ungu, dan biru dan kuning yang ditemukan dalam

tumbuhan. (Lenny, 2006).

Dalam tumbuhan flavonoid terikat pada gula sebagai glikosida

dan aglikon flavonoid yang mungkin terdapat dalam satu tumbuhan

dalam bentuk kombinasi glikosida (Harbone, 1987). Aglikon

flavonoid (yaitu flavonoid tanpa gula terikat) terdapat dalam berbagai

bentuk struktur (Markham, 1988).

Flavonoid merupakan salah satu dari sekian banyak senyawa

metabolit sekunder yang dihasilkan oleh suatu tanaman, yang bisa

dijumpai pada bagian daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, bunga dan

biji. Secara kimia, flavonoid mengandung cincin aromatik tersusun

dari 15 atom karbon dengan inti dasar tersusun dalam konjugasi

C6-C3-C6 (dua inti aromatik terhubung dengan 3 atom karbon yang

merupakan rantai alifatik) (Lenny, 2006), seperti ditunjukkan pada

Gambar 2.

Gambar 2 : Struktur Umum Flavonoid

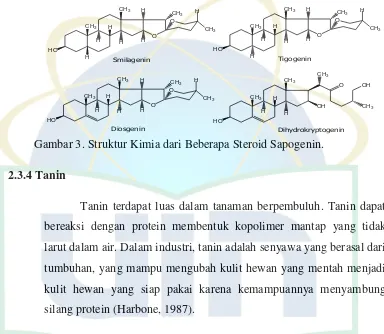

2.3.3 Saponin

Saponin mula-mula diberi nama demikian karena sifatnya yang

menyerupai sabun yaitu ketika menimbulkan busa bila dikocok dalam

air. Senyawa saponin merupakan senyawa golongan glikosida yang

apabila dihidrolisis secara sempurna akan didapatkan gula dan satu

ini secara sederhana dapat dilakukan dengan pengocokan, busa stabil

setinggi satu sampai sepuluh sentimeter dalam sepuluh menit

menandakan hasil positif dari senyawa saponin (Harborne, 1987).

Gambar 3. Struktur Kimia dari Beberapa Steroid Sapogenin.

2.3.4 Tanin

Tanin terdapat luas dalam tanaman berpembuluh. Tanin dapat

bereaksi dengan protein membentuk kopolimer mantap yang tidak

larut dalam air. Dalam industri, tanin adalah senyawa yang berasal dari

tumbuhan, yang mampu mengubah kulit hewan yang mentah menjadi

kulit hewan yang siap pakai karena kemampuannya menyambung

silang protein (Harbone, 1987).

Tanin merupakan senyawa polifenol yang berarti termasuk

dalam senyawa fenolik. Terdapat 2 jenis utama tanin yaitu, tanin

terkondensasi yang tersebar pada paku-pakuan, angiosperma, dan

gymnospermai. Dan tanin terhidrolisis yang terdapat pada tumbuhan

berkeping dua (Harbone, 1987).

2.3.5. Antrakuinon

Antrakuinon merupakan golongan kuinon (3 cincin benzena

berdampingan) yang terbanyak tersebar di alam. Beberapa antrakuinon

tumbuhan tinggi dihidroksilasi pada atom C-1 dan antrakuinon

terhidroksilasi jarang terdapat dalam tumbuhan secara bebas tetapi

sebagai glikosida. Dalam banyak kasus tampaknya aglikon dari

glikosidanya berbentuk antrakuinon tereduksi dikenal sebagai antron

(Guevara & Recio, 1985).

Turunan antrakuinon biasanya merupakan senyawa berwarna

merah jingga yang larut dalam air panas dan alkohol encer,

memberikan warna yang spesifik dengan basa (LOH) seperti, merah,

violet dan hijau. Secara spektrofotometri antrakuinon memberikan pita

resapan yang berbeda dengan senyawa kuinon lainnya, dimana

memberikan 4 atau 5 pita resapannya pada daerah UV dan sinar

tampak (Guevara & Recio, 1985).

2.4 INFLAMASI 2.4.1 Definisi

Inflamasi adalah reaksi jaringan tubuh tehadap luka, seperti

trauma fisik, benda asing, zat kimia, pembedahan, radiasi, atau arus

listrik. Tujuan akhir dari respon inflamasi adalah menarik protein

plasma dan fagosit ke tempat yang mengalami cedera atau terinvasi agar

keduanya dapat mengisolasi, menghancurkan, atau menginaktifkan

antigen yang masuk, membersihkan debris dan mempersiapkan jaringan

untuk proses penyembuhan (Robbins, 2007).

Gejala-gejala klinis dari inflamasi adalah rubor (kemerahan),

kalor (panas), tumor (pembengkakan), dolor (nyeri) dan functio laesa

(kehilangan fungsi). Kemerahan dan rasa panas disebabkan oleh dilatasi

pembuluh darah arteriol dengan demikian darah lebih banyak mengalir

kedalam mikrosirkulasi lokal. Kalor atau panas terjadi bersamaan

sekelilingnya sebab darah disalurkan lebih banyak ke daerah tersebut

dibandingkan dengan daerah tubuh normal lainnya. Tumor atau

pembengkakan disebabkan oleh air, protein dan zat-zat lain dari darah

bergerak ke jaringan yang mengalami inflamasi. Rasa sakit terjadi

karena ujung sel saraf terstimulasi oleh kerusakan langsung jaringan

(terjadi perubahan pH dan konsentrasi lokal ion-ion tertentu) dan

beberapa mediator inflamasi untuk menghasilkan sensasi rasa sakit. Di

samping itu, peningkatan tekanan di jaringan yang disebabkan oleh

udem dan akumulasi nanah, juga dapat menyebabkan rasa sakit.

Terbatasnya pergerakan oleh karena udem, rasa sakit dan destruksi

jaringan menyebabkan gangguan fungsi (Price & Lorraine, 2006).

2.3.2. Mekanisme Inflamasi Akut

Terdapat dua stadium pada reaksi inflamasi akut, yaitu vaskular

dan selular. Stadium vaskular pada respon inflamasi dimulai segera

setelah jaringan mengalami cedera. Arteriol di daerah tersebut

berdilatasi, sehingga terjadi peningkatan aliran darah ke tempat cedera.

Hal ini menyebabkan timbulnya gejala rubor (kemerahan) dan kalor

(panas). Vasodilatasi ini terutama akibat pelepasan bahan kimia dari

degranulasi sel mast dan pelepasan mediator-mediator kimia lain selama

inflamasi. Peningkatan aliran darah lokal tersebut menyebabkan lebih

banyak leukosit fagositik dan protein plasma yang tiba di tempat cedera.

Pada waktu yang bersamaan, histamin dan mediator kimia yang

dibebaskan selama inflamasi menyebabkan membesarnya pori-pori

kapiler (ruang antar sel endotel), sehingga permeabilitas kapiler

meningkat. Protein plasma yang dalam keadaan normal tidak dapat

keluar dari pembuluh darah dapat lolos ke ruang interstisium.

Peningkatan tekanan osmotik koloid di ruang interstisium yang

disebabkan oleh kebocoran protein plasma dan peningkatan tekanan

udem lokal yang disebut juga turgor (pembengkakan) (Corwin &

Elizabeth, 2008).

Stadium selular dimulai setelah peningkatan aliran darah ke

bagian yang mengalami cedera. Leukosit dan trombosit tertarik ke

daerah tersebut karena bahan kimia yang dilepaskan oleh sel yang

cedera, sel mast dan produksi sitokin. Penarikan leukosit yang meliputi

nuetrofil dan monosit ke daerah cedera disebut kemotaksis. Satu jam

setelah cedera, daerah yang cedera sudah dipadati oleh leukosit yang

keluar dari pembuluh darah. Neutrofil adalah sel yang pertama kali tiba

kemudian diikuti oleh monosit yang dapat membesar dan berubah

menjadi makrofag dalam periode delapan sampai dua belas jam

berikutnya. Emigrasi leukosit dari darah ke jaringan melibatkan proses

marginasi, diapedesis dan gerakan amuboid. Marginasi adalah

melekatnya leukosit darah, terutama neutrofil dan monosit ke bagian

dalam lapisan endotel kapiler pada jaringan yang cedera. Leukosit

segera keluar dari darah ke dalam jaringan dengan berprilaku seperti

amuba dan menyelinap melalui pori-pori kapiler yang disebut

diapadesis. Gerakan leukosit ini juga dibantu oleh adanya kemokin,

yaitu suatu mediator kimiawi yang bersifat kemotaksis yang dapat

menarik leukosit ke daerah inflamasi. Neutrofil dan makrofag

membersihkan daerah yang meradang dari zat toksik dan debris jaringan

dengan cara fagositosis. Setelah sel-sel fagositik memasukkan benda

sasaran, terjadi fusi lisosom dengan membran yang membungkus benda

tersebut dan lisosom mengeluarkan enzim hidrolitiknya ke dalam

vesikel dalam membrane tersebut, sehingga benda yang terperangkap

dapat diuraikan. Trombosit yang masuk ke daerah cedera merangsang

pembekuan untuk mengisolasi infeksi dan mengontrol pendarahan.

Sel-sel yang tertarik ke daerah cedera akhirnya akan berperan melakukan

Gambar 4. Skema Mekanisme Radang (Pringgoutomo, 2002).

2.3.3. Penyebab Inflamasi

Inflamasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1) Mikroorganisme (infeksi bakteri, virus, jamur, protozoa dan ragi)

2) Iritan kimia (asam dan basa kuat, fenol, racun)

3) Iritan fisika (trauma, benda asing, dingin, arus listrik, radiasi)

4) Jaringan nekrosis

5) Semua jenis reaksi imunologis : hipersensitifitas, kompleks imun,

autoimun (Rubbin, 1988). Statis

Stimulasi Saraf Mediator

Luka (jejas)

Dilatasi pembuluh

↑ permeabilitas

eksudasi ekstraseluler (leukosit&fibrinogen)

Koloid osmotik diluar pembuluh darah

Retardasi marginisasi

Trombosis

Emigrasi leukosit

Enzim proteolitik

Kemotaksis

2.3.4. Tipe Inflamasi

Secara umum inflamasi dibagi menjadi:

1) Inflamasi akut, yaitu inlamasi dengan durasi relatif lebih singkat

bertahan untuk beberapa jam atau satu sampai dua hari.

Karakteristik utamanya berupa adanya cairan eksudat dari protein

plasma (udem) dan migrasi dari leukosit, terutama neutrofil.

2) Inflamasi kronis, yaitu inflamasi dengan durasi lebih lama. Secara

histologi dihubungkan dengan adanya limfosit dan makrofag, serta

poliferasi pembuluh darah dan jaringan ikat (Pringgoutomo, 2002).

Berdasarkan pada karakteristik utama inflamasi kronik dan akut, dapat

dibedakan menurut jenis eksudat dan variabel morfologi :

1) Inflamasi serosa, yaitu inflamasi yang ditandai dengan

melimpahnya cairan encer, tergantung dari daerah luka dapat

berasal dari serum darah atau sekresi sel mesotel yang terhubung

dengan peritoneum, pleura dan perikardium.

Contoh : luka bakar dan efusi pleura

2) Inflamasi kataral, yaitu inflamasi permukaan ditandai dengan

meningkatnya sekresi mukus, pada mukosa terutama pada saluran

pernafasan. Inflamasi ini terlihat pada penyakit flu dan berbagai

bentuk kolitis.

3) Inflamasi fibrinosa, yaitu inflamasi yang menghasilkan eksudat

protein plasma dalam jumlah besar, termasuk fibrinogen dan

endapan fibrin. Karakteristik utama, respon inflamasi melibatkan

rongga-rongga tubuh seperti pleura, perikardium dan peritoneum.

Contoh : pneumonia, karditis rheumatika.

4) Inlamasi supuratif / purulenta, yaitu inflamasi yang ditandai oleh adanya produksi nanah dalam jumlah besar atau eksudat purulen,

biasanya terjadi pada infeksi bakteri piogenik.

5) Ulser, yaitu defek lokal pada permukaan organ atau jaringan, yang

dihasilkan oleh terkelupasnya jaringan nekrotik terinflamasi

(Robbins et al., 2007).

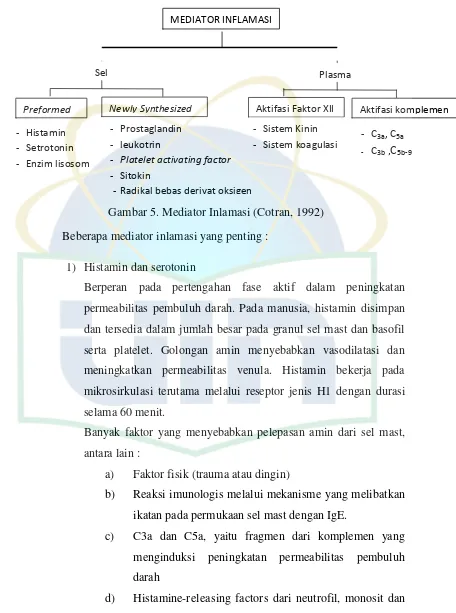

2.3.5. Mediator Inflamasi

Sejak penemuan Lewis mengenai histamin, banyak penelitian

lain yang dilakukan terhadap zat-zat yang berperan dalam proses

inflamasi. Mediator inlamasi dapat berasal dari plasma, sel atau

jaringan yang rusak. Mediator inflamasi dibagi dalam beberapa

kelompok :

1) Vasoaktif amin : histamin dan serotonin

2) Konstituen lisosomal : protease

3) Metabolit asam arakidonat

a. Melalui sikolooksigenase : prostaglandin, endoperoksida,

tromboksan A2

b. Melalui lipooksigenase : leukotrin, 5-HPETE, 5-HETE

4) Platelet activating factor (PAF)

5) Sitokin dan radikal bebas derivat oksigen

6) Plasma protease

- Sistem kinin : bradikinin dan kalikrein - Sistem komplemen : C3a, C5a, C5b-C9

Gambar 5. Mediator Inlamasi (Cotran, 1992)

Beberapa mediator inlamasi yang penting :

1) Histamin dan serotonin

Berperan pada pertengahan fase aktif dalam peningkatan

permeabilitas pembuluh darah. Pada manusia, histamin disimpan

dan tersedia dalam jumlah besar pada granul sel mast dan basofil

serta platelet. Golongan amin menyebabkan vasodilatasi dan

meningkatkan permeabilitas venula. Histamin bekerja pada

mikrosirkulasi terutama melalui reseptor jenis H1 dengan durasi

selama 60 menit.

Banyak faktor yang menyebabkan pelepasan amin dari sel mast,

antara lain :

a) Faktor fisik (trauma atau dingin)

b) Reaksi imunologis melalui mekanisme yang melibatkan

ikatan pada permukaan sel mast dengan IgE.

c) C3a dan C5a, yaitu fragmen dari komplemen yang

menginduksi peningkatan permeabilitas pembuluh

darah

d) Histamine-releasing factors dari neutrofil, monosit dan

platelet

-Radikal bebas derivat oksigen

e) Interleukin-1

2) C3a dan C5a

Disebut juga sebagai anafilatoksin, komplemen-komplemen yang

meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. C3a dapat secara

langsung mengalami cleaving oleh plasmin, bakterial protease dan

enzim C3-cleaving yang tersebar di berbagai jaringan. C5a

merupakan zat kemotaksis tinggi terhadap netrofil, eosinofil,

basofil dan monosit yang dilepaskan oleh aktivasi komplemen

melalui tripsin, bakteri protease dan enzim pada netrofil serta

makrofag.

3) Bradikinin

Zat yang sangat poten meningkatkan permeabilitas pembuluh

darah, juga menyebabkan kontraksi otot polos, dilatasi pembuluh

darah dan rasa sakit ketika diinjeksikan pada kulit. Bradikinin

bukan merupakan zat kemotaksis, diaktivasi oleh faktor XII sistem

pembekuan darah intrinsik, melalui kontak permukaaan bahan

aktif seperti kolagen, membran basal dan endokrin.

4) Prostaglandin

Merupakan suatu zat autokoid, dibentuk dengan cepat dan bekerja

secara lokal, hilang secara spontan atau melalui proses enzimatis.

Prostaglandin berasal dari biosintesis asam arakidonat jalur

siklooksigenase membentuk prostaglandin endoperoksida PGG2

selanjutnya diubah secara enzimatis menjadi PGH2. Dari PGH2

diubah lagi secara enzimatis menjadi :

a) Tromboksan A2 (TXA2)

Ditemukan pada platelet dan sel lainnya, memiliki masa

hidup yang singkat (waktu paruh dalam detik), poten sebagai

penghambat agregator platelet dan konstriktor pembuluh

b) Prostasilkin (PGI2)

Ditemukan pada dinding pembuluh darah, poten sebagai

penghambat agregasi platelet dan vasodilator.

c) PGE2, PGF2 dan PGD2

Memiliki kerja yang bervariasi terhadap permeabiltas

pembuluh darah.

Gambar 6. Metabolisme Asam Arakhidonat dan Mediator Peradangan

[Price & Lorraine, 2006].

2.4. OBAT ANTIINFLAMASI

2.4.1. Obat antiinflamasi steroid

Kortikosteroid disintesis secara alami di korteks adrenal dan

merupakan hasil biosintesis dari kolesterol, dengan contoh

hidrokortison dan kortison, yang banyak digunakan untuk pengobatan

Bentuk-bentuk semi sintesis dari hormon ini lebih banyak digunakan

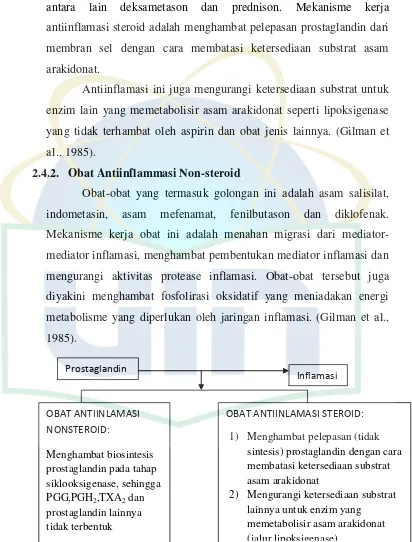

antara lain deksametason dan prednison. Mekanisme kerja

antiinflamasi steroid adalah menghambat pelepasan prostaglandin dari

membran sel dengan cara membatasi ketersediaan substrat asam

arakidonat.

Antiinflamasi ini juga mengurangi ketersediaan substrat untuk

enzim lain yang memetabolisir asam arakidonat seperti lipoksigenase

yang tidak terhambat oleh aspirin dan obat jenis lainnya. (Gilman et

al., 1985).

2.4.2. Obat Antiinflammasi Non-steroid

Obat-obat yang termasuk golongan ini adalah asam salisilat,

indometasin, asam mefenamat, fenilbutason dan diklofenak.

Mekanisme kerja obat ini adalah menahan migrasi dari

mediator-mediator inflamasi, menghambat pembentukan mediator-mediator inflamasi dan

mengurangi aktivitas protease inflamasi. Obat-obat tersebut juga

diyakini menghambat fosfolirasi oksidatif yang meniadakan energi

metabolisme yang diperlukan oleh jaringan inflamasi. (Gilman et al.,

1985).

2.5. UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI

Terdapat berbagai metode yang digunakan dalam studi obat,

kandungan kimia dan preparasi herbal untuk menunjukkan adanya aktivitas

atau potensi anti-inflamasi. Tekhnik- tekhnik tersebut termasuk pelepasan

fosforilasi oksidatif (ATP biogenesis terkait dengan respirasi), penghambatan

denaturasi protein, stabilisasi membran eritrosit, stabilisasi membran

lisosomal, tes fibrinolitik dan agregasi trombosit (Oyedapo et al., 2010).

2.5.1. Metode Stabilisasi Membran Sel Darah Merah Manusia

Membran sel darah merah manusia atau eritrosit adalah analog

dengan membran lisosomal dan stabilisasi nya menunjukkan bahwa

ekstrak dapat juga menstabilkan membran lisosomal. Stabilisasi

membran lisosomal penting dalam membatasi respon inflamasi dengan

menghambat pelepasan konstituen lisosomal dari neutrofil aktif seperti

enzim bakterisida dan protease, yang menyebabkan peradangan dan

kerusakan jaringan lebih lanjut atas extra cellular release (Kumar et al.,

2012). Enzim lisosomal dilepaskan selama peradangan yang akan

menghasilkan berbagai gangguan yang mengarah ke cedera jaringan

dengan merusak makromolekul dan peroksidasi lipid membran yang

dianggap bertanggung jawab untuk kondisi patologis tertentu seperti

serangan jantung, syok septik dan rheumatoid arthritis dll. Kegiatan

enzim ekstra selular ini dikatakan berhubungan dengan peradangan akut

atau kronis (Chippada et al., 2011).

Luka pada membran lisosom biasanya memicu pelepasan

fosfolipase A2 yang menjadi perantara hidrolisis fosfolipid untuk

menghasilkan mediator inflamasi. Stabilisasi membran sel-sel ini

menghambat lisis sel dan pelepasan isi sitoplasma yang akhirnya

membatasi kerusakan jaringan dan memperburuk respon inflamasi. Oleh

membran harus memberikan perlindungan yang signifikan dari

membran sel terhadap pelepasan zat merugikan.(Karunanithi et al.,

2012).

Eritrosit telah digunakan sebagai sistem model untuk beberapa

studi interaksi obat dengan membran. Obat seperti anestesi, tranquilizer

dan antiinflamasi steroid menstabilkan membran eritrosit terhadap

induksi hipotonik pemicu hemolisis sehingga dapat mencegah pelepasan

hemoglobin. Aktivitas menstabilkan membran sel darah merah yang

diperlihatkan oleh beberapa obat, berfungsi sebagai metode in vitro

untuk menilai aktivitas antiinflamasi dari berbagai senyawa (Awe et al.,

2009).

Sebuah penjelasan yang mungkin bisa dihubungkan dengan

kaitan membran eritrosit dengan perubahan muatan permukaan sel yang

mungkin telah mencegah interaksi fisik dengan agen agregasi atau

mendorong penyebaran dengan adanya gaya tolakan menolak seperti

yang terlibat dalam hemolisis sel darah merah (Oyedapo et al., 2010).

2.6. SPEKTROFOTOMETER UV-VIS

Spektrofotometer telah digunakan pada 35 tahun terakhir dan menjadi yang paling instrumen analitis yang cukup penting di laboratorium kimia

modern (Greenlief, 2004). Spektrofotometri serap merupakan pengukuran

interaksi antara radiasi elektromagnetik panjang gelombang tertentu yang

sempit dan mendekati monokromatik, dengan molekul atau atom dari suatu

zat kimia (Sastroamidjojo, 1985). Metode pengukuran dengan

spektrofotometri ini mudah dilakukan, murah, terandalkan dan memberikan

presisi yang baik untuk melakukan pengukuran kuantitatif obat-obatan dan

Spektrum absorpsi daerah ini adalah sekitar 220 nm sampai 800 nm dan

dinyatakan sebagai spektrum elektron. Suatu spektrum ultraviolet meliputi

daerah bagian ultraviolet (190-380 nm), spektrum Visible bagian sinar tampak

(380-780 nm).

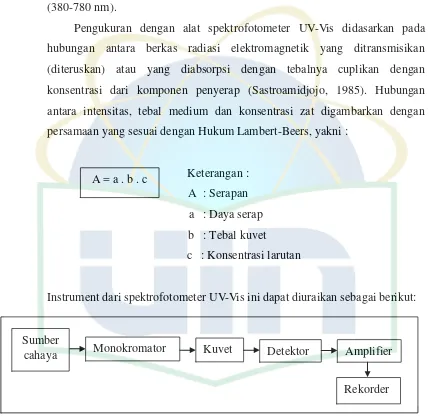

Pengukuran dengan alat spektrofotometer UV-Vis didasarkan pada

hubungan antara berkas radiasi elektromagnetik yang ditransmisikan

(diteruskan) atau yang diabsorpsi dengan tebalnya cuplikan dengan

konsentrasi dari komponen penyerap (Sastroamidjojo, 1985). Hubungan

antara intensitas, tebal medium dan konsentrasi zat digambarkan dengan

persamaan yang sesuai dengan Hukum Lambert-Beers, yakni :

Keterangan :

A : Serapan

a : Daya serap

b : Tebal kuvet

c : Konsentrasi larutan

Instrument dari spektrofotometer UV-Vis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 8. Skema Spektrofotometer UV-VIS

1. Suatu sumber cahaya polikromatis di daerah panjang gelombang yang di

kehendaki.

2. Suatu monokromator merupakan sebuah alat untuk menguraikan berkas

radiasi dari sumber yang polikromatis menjadi sinar yang monokhromatis

(panjang gelombang tunggal). A = a . b . c

Monokromator Kuvet Detektor Amplifier

Rekorder Sumber

3. Kuvet merupakan suatu wadah untuk menempatkan sampel

4. Detektor, berupa transduser berfungsi untuk menangkap cahaya yang

diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik.

5. Amplifier (pengganda) dan rangkaian yang berkaitan yang membuat arus

listrik itu memadai untuk dibaca. Berguna untuk menangkap isyarat arus

listrik yang masuk (imput) dari rangkaian detektor dan melalui beberapa

proses elektronik tertentu kemudian menghasilkan suatu arus listrik keluar

(output) yang beberapa kali lebih besar dari imput.

6. Rekorder merupakan sistem baca yang menagkap besarnya arus listrik

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari-Juli 2013 di

Laboratorium Produk Alam, Bidang Botani dan Mikrobiologi Pusat Penelitian

Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berada di Jalan

Raya Jakarta–Bogor Km 46, Cibinong serta di Laboratorium Pharmacy

Medicinal Chemistry (PMC) dan Pharmacy Sterile Technology (PST), FKIK

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat.

3.2. Bahan

3.2.1 Bahan Uji

Bahan uji yang digunakan adalah daun kelor (Moringa oleifera

L.)dikumpulkan dari kota Cilegon, Banten pada bulan Januari-Februari

2013. Tanaman sebelumnya dideterminasi di Herbarium Bogoriense,

Pusat Penelitian Biologi LIPI, Bogor, Jawa Barat.

3.2.2 Bahan Kimia

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dekstrosa, Na sitrat, asam sitrat, NaCl, dapar fosfat pH 7,4 (0,15 M), Na

diklofenak, DMSO (Dimethyl Sulfoxide), serbuk magnesium, HCl Pekat,

amil alkohol, HCl (2N), FeCl3 (1%), kloroform, NH4OH, H2SO4 (1M),

pereaksi Mayer, pereaksi Dragendorff, pereaksi Lieberman-Bourchard,

3.3. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan

bahan, labu erlenmeyer, labu ukur, corong pisah, corong, alat destilasi,

perkolator, grinder, botol kaca, botol vial, batang pengaduk, spatula, pipet

tetes besar, pipet volume 5 & 10 ml, mikropipet (Effendorf Reference)

200µL, Autoclave, oven, centrifuge (Hettich EBA 85), rotary evaporator

(Eyela N-1000), ultrasonic cleaner (WT-600-40), water bath (Eyela

SB-1000).

3.4. Prosedur Kerja

3.4.1 Penyiapan Simplisia

Penyiapan simplisia daun kelor dilakukan sortasi kering, kemudian

dicuci dengan air mengalir, lalu di lanjutkan dengan sortasi basah untuk

membersihkannya dari kotoran. Selanjutnya daun kelor dikering-anginkan

sampai didapat sampel kering, kemudian dibubukkan dengan menggunakan

grinder dan siap digunakan untuk pekerjaan selanjutnya.

3.4.2.Ekstraksi

3. 4.2.1 Maserasi dengan Pelarut Etanol 70%

Serbuk daun kelor sebanyak 700 gr dimasukkan ke dalam alat

perkolator, dimana bagian bawah alat ini telah dialasi dengan kapas.

Kemudian dimasukkan pelarut etanol 70% untuk kali pertama

menggunakan etanol panas (70OC) guna mematikan aktivitas enzim

tanaman yang akan mengganggu proses berikutnya (Harbone,1987).

Selanjutnya proses maserasi dilakukan berulangkali hingga pelarut

mendekati tidak berwarna.

Total hasil maserasi yang keluar digabung dan selanjutnya

dikentalkan menggunakan vacuum rotary evaporator pada suhu 50oC,

dan dihasilkan residu berupa ekstrak padat. Ekstrak yang diperoleh

kemudian dihitung dengan membandingkan berat awal simplisia dan

berat akhir ekstrak yang dihasilkan, dengan rumus:

Berat ekstrak yang diperoleh

Rendemen ekstrak total = x 100% Berat simplisia awal

3.4.3. Fraksinasi Bertingkat dengan Metode Partisi Cair-cair

a. Fraksi n-Heksan

150 mg ekstrak etanol yang didapat dari hasil maserasi dilarutkan

dalam etanol 50% secukupnya lalu dimasukkan kedalam corong pisah.

Selanjutnya dipartisi dengan menambahkan n-heksan, dikocok dalam

corong pemisah dan didiamkan hingga terdapat dua lapisan (lapisan

etanol 50% di bagian bawah dan lapisan n-heksan di bagian atas). Kedua

lapisan yang terbentuk kemudian dipisahkan. Lapisan n-heksan (atas)

dikumpulkan, sedangkan lapisan etanol 50% (bawah) ditambahkan

n-heksan dan dipartisi kembali sampai lapisan n-n-heksan mendekati tidak

berwarna. Total lapisan n-heksan dipekatkan dengan vacuum rotary

evaporator kemudian ditimbang untuk diperoleh fraksi n-heksan.

b. Fraksi Etil Asetat

Lapisan etanol 50% yang telah dipisahkan dari fraksi n-heksan

dimasukan kembali ke corong pemisah. Selanjutnya dilakukan pemisahan

fraksi etil asetat dengan menambahkan sejumlah volume tertentu etil

asetat kedalam corong pisah kemudian dikocok dan didiamkan hingga

terdapat dua lapisan (lapisan etanol 50% di bagian bawah dan lapisan etil

asetat di bagian atas). Kedua lapisan yang terbentuk kemudian

dipisahkan. Lapisan etil asetat (atas) dikumpulkan, sedangkan lapisan

etanol 50% (bawah) ditambahkan etil asetat dan dipartisi kembali sampai

didapat selama fraksinasi digabungkan menjadi satu dan dipekatkan

dengan vacuum rotary evaporator kemudian ditimbang untuk diperoleh

fraksi etil asetat

c. Fraksi Etanol 50%

Lapisan etanol 50% yang telah dipisahkan dari fraksi etil asetat

dipekatkan dengan vacuum rotary evaporator kemudian dipekatkan

dengan penanggas air. Ekstrak yang didapatkan kemudian ditimbang

untuk mendapatkan fraksi etanol 50%.

3.4.5. Uji Aktivitas Antiinflamasi Metode Stabilisasi Membran Eritrosit 3.4.5.1 Pembuatan Larutan yang dibutuhkan

a. Pembuatan Larutan Alsever Steril

2 g dekstrosa, 0,8 g natrium sitrat, 0,05 g asam sitrat dan 0,42 g NaCl

dilarutkan dalam aquades sampai 100 mL pada suhu ruang. Kemudian

disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 115oC selama 30 menit

(Kumar et al., 2012).

b. Pembuatan dapar fosfat pH 7,4 (0,15 M)

Sebanyak 2,671 g dinatrium hidrogen fosfat (Na2HPO4. 2H2O) dilarutkan

dalam aquades sampai 100 ml (0,15 M). 2,070 g natrium dihidrogen fosfat

(NaH2PO4 . H2O) dilarutkan dalam aquades sampai 100 mL (0,15 M).

Kemudian 81 mL larutan Na2HPO4. 2H2O (0,15 M) dicampurkan dengan

19 mL larutan NaH2PO4 . H2O (0,15 M) pada suhu ruang (Ruzin, 1999).

Kemudian disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 115oC.

c. Pembuatan isosalin

0,85 gram NaCl dilarutkan dalam dapar fosfat pH 7,4 (0,15 M) sampai

volume 100 mL pada suhu ruang (Oyedapo et al., 2010). Kemudian

d. Pembuatan Hiposalin

0,25 gram NaCl dilarutkan dalam dapar fosfat pH.7,4 (0,15 M) sampai

volume 100 mL pada suhu ruang (Oyedapo et al., 2010). Kemudian

disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 115oC.

e. Penyiapan konsentrasi ekstrak dan Na diklofenak

50 mg ekstrak dari setiap fraksi dilarutkan dalam isosalin sampai 50 mL

(1000 ppm) pada suhu ruang. Begitu juga dengan Na diklofenak, sebanyak

50 mg Na diklofenak dilarutkan dalam 50 mL isosalin (1000 ppm) pada

suhu ruang. Kemudian kedua larutan tersebut diencerkan menjadi beberapa

seri konsentrasi (50, 100, 200, 400 dan 800 ppm).

3.4.5.2 Pembuatan suspensi sel darah merah

Metode ini dijelaskan oleh Gandhisan, 1991 dalam Kumar et al., 2012

dan dimodifikasi dengan metode Sadique et al., 1989 dalam Oyedapo et al.,

2010. Darah diambil dari sukarelawan sehat sebanyak 10 mL lalu

dimasukkan kedalam tabung centrifuge yang telah berisi larutan alsever

steril sebanyak 10 mL. Campuran darah dan larutan alsever steril tersebut

kemudian disentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 menit pada suhu 27oC.

Supernatan yang terbentuk dipisahkan menggunakan pipet steril. Endapan

sel-sel darah yang tersisa kemudian dicuci dengan larutan isosalin dan

disentrifugasi kembali. Proses tersebut diulang 4 kali sampai isosalin jernih.

Volume sel darah diukur dan diresuspensi dengan isosalin sehingga

didapatkan suspensi sel darah merah dengan konsentrasi 10% v/v. Suspensi

sel darah tersebut disimpan pada suhu 4oC jika belum digunakan (Oyedapo

et al., 2010)

3.4.5.3 Pengujian Aktivitas Ekstrak Terhadap Stabilisasi Membran Eritrosit. Untuk menentukan aktivitas ekstrak terhadap stabilisasi membran

a. Pembuatan Larutan uji

Larutan uji (4,5 mL) terdiri dari 1 mL dapar fosfat pH 7,4 (0,15 M), 2

mL hiposalin, 0,5 mL suspensi sel darah merah dan 1 mL larutan sampel.

b. Pembuatan Larutan Kontrol Positif

Larutan kontrol positif terdiri dari 1mL dapar fosfat pH 7,4 (0,15 M),

2 mL hiposalin, 0,5 mL suspensi sel darah merah dan 1 mL larutan Na

diklofenak.

c. Pembuatan Larutan Kontrol Larutan Uji

Larutan kontrol larutan uji terdiri dari 1 mL dapar fosfat pH 7,4 (0,15

M), 2 mL hiposalin, 0,5 mL larutan isosalin sebagai pengganti suspensi sel

darah merah dan 1 mL larutan sampel.

d. Pembuatan Larutan Kontrol Negatif

Larutan kontrol negatif terdiri dari 1 mL dapar fosfat pH 7,4 (0,15 M),

2 mL hiposalin, 0,5 mL suspensi sel darah merah dan 1 mL larutan isosalin

sebagai pengganti larutan sampel.

Setiap larutan di atas kemudian diinkubasi pada 37ºC selama 30 menit

dan disentrifugasi pada 3000 rpm selama 20 menit. Cairan supernantan yang

didapat diambil dan kandungan hemoglobinnya diperhitungkan dengan

menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 560 nm.

Persen stabilitas membran sel darah merah dapat dihitung dengan rumus,

sebagai berikut:

% Stabilitas =

3.4.6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk

melihat distribusi data dan dianalisis dengan uji Levene untuk melihat

homogenitas data. Jika data terdistribusi normal dan homogenitas maka

dilanjutkan dengan uji Analisis of Varians (ANOVA) satu arah dengan

taraf kepercayaaan 95% sehingga dapat diketahui apakah perbedaan yang

diperoleh bermakna atau tidak. Jika terdapat perbedaan bermakna,

dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan metode LSD

(Santoso, 2008).

3.4.7. Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia meliputi flavonoid, saponin, tanin, alkaloid dan

antrakuinon (Guevara & Recio, 1985) dilakukan terhadap fraksi etil asetat

daun kelor.

3.4.7.1 Alkaloid

Fraksi Etil asetat sebanyak 10 mg ditimbang, lalu ditambahkan

10 mL kloroform diaduk rata. Campuran disaring kedalam tabung

reaksi. Kemudian ditambahkan 0,5 mL H2SO4 1 M dan dikocok

baik-baik, dibiarkan beberapa saat. Lapisan atas yang jernih dipipet kedalam

2 tabung reaksi kecil. Salah satunya diberikan pereaksi Dragendorff dan

tabung lainnya pereaksi Mayer 2-3 tetes. Reaksi positif apabila

menunjukkan endapan kuning jingga (orange) dengan pereaksi

Drogendorff dan endapan putih dengan pereaksi Mayer (Guevara &

Recio, 1985).

3.4.7.2 Flavonoid

Metode Wilstatter Cyanidin

Fraksi etil asetat sebanyak 10 mg ditimbang. Setelah itu

tabung reaksi lain. Campuran ditambahkan 0,5 mL HCl pekat, 3-4 butir

Mg dan ditambahkan 1 mL amil alkohol. Kocok kuat-kuat dan biarkan

beberapa saat kemudian amati perubahan warna pada masing-masing

lapisan pelarut. Apabila terjadi pembentukan atau perubahan warna

menunjukkan reaksi positif terhadap flavonoida (Guevara & Recio,

1985).

3.4.7.3 Saponin Uji Forth

Fraksi etil asetat sebanyak 10 mg ditimbang, lalu ditambahkan

10 mL air panas. Selanjutnya dikocok kuat selama 10 detik, akan

terbentuk buih yang mantap setinggi 1-10 cm selama 10 menit.

Kemudian ditambahkan 1 tetes HCl 2 N dan diamati (Guevara & Recio,

1985).

3.4.7.4 Tanin

Metode Feri Klorida

Fraksi etil asetat sebanyak 10 mg ditimbang, kemudian

ditambahkan 20 mL air panas dan 5 tetes larutan NaCl 10%. Campuran

dibagi menjadi 2 tabung reaksi, salah satunya sebagai kontrol negatif

dan yang lainnya ditambahkan larutan FeCl3 1% sebanyak 3 tetes.

Perubahan warna diamati, dimana tanin terhidrolisa memberikan warna

biru atau biru-hitam, sedangkan tanin terkondensasi memberikan warna

biru-hijau dan dibandingkan dengan kontrol (Guevara & Recio, 1985).

3.4.7.5 Antrakuinon Metode Borntrager’s

Masing-masing ekstrak sebanyak 10 mg ditimbang, lalu

salah satunya sebagai kontrol negatif dan yang lainnya ditambahkan 5

mL amoniak 25%. Apabila terjadi warna merah muda seulas pada

lapisan larutan amonia menunjukkan positif adanya senyawa

4.1. Hasil

4.1.1. Hasil Determinasi

Untuk memastikan kebenaran simplisia yang digunakan dalam

penelitian ini, maka dilakukan determinasi di Herbarium Bogoriense,

Pusat Penelitian Biologi LIPI, Bogor, Jawa Barat. Hasil determinasi

menunjukkan bahwa sampel merupakan spesies Moringa oleifera L..

Sertifikat hasil determinasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.1.2. Pembuatan Serbuk Simplisia

Daun kelor segar yang digunakan sebanyak 1,5 kg, setelah melalui

serangkaian proses pembuatan simplisia seperti pengeringan, penyerbukan

dan pengayakan diperoleh serbuk daun kelor sebanyak 800 gram. Serbuk

simplisia yang dihasilkan halus dan berwarna hijau. Gambar serbuk simplisia

dapat dilihat pada Gambar 9 .

![Gambar 1. Akar, Daun dan Pohon Kelor [Navie, 2010]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/776859.461107/21.612.139.527.119.686/gambar-akar-daun-dan-pohon-kelor-navie.webp)

![Gambar 6. Metabolisme Asam Arakhidonat dan Mediator Peradangan [Price & Lorraine, 2006]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/776859.461107/38.612.137.575.82.516/gambar-metabolisme-asam-arakhidonat-mediator-peradangan-price-lorraine.webp)