KAJIAN PRODUKSI SAWI HIJAU (Brassica juncea) ORGANIK PADA PERGILIRAN TANAMAN JAGUNG DAN KEDELAI SERTA

DOSIS PUPUK KANDANG

ARI KURNIAWATI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Kajian Produksi Sawi Hijau(Brassica juncea) Organik dengan Pergiliran Tanaman Jagung dan Kedelai serta Dosis

Pupuk Kandang adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2016

Ari Kurniawati

RINGKASAN

ARI KURNIAWATI. Kajian Produksi Sawi Hijau (Brassica juncea) Organik pada Pergiliran Tanaman Jagung dan Kedelai serta Dosis Pupuk Kandang. Dibimbing oleh MAYA MELATI, SANDRA ARIFIN AZIZ dan PURWONO.

Saat ini masyarakat semakin menyadari bahwa penggunaan bahan kimia dalam produksi pertanian ternyata menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan teknik budidaya organik yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Pemupukan organik dan penerapan sistem rotasi tanaman merupakan salah satu teknik kombinasi yang dapat menjaga kesuburan lahan serta termasuk salah satu cara pengendalian hama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh residu tanaman pada rotasi tanaman yang dihasilkan dari musim tanam pertama (MT 1) terhadap pengurangan dosis pupuk organik pada penanaman sawi hijau di musim tanam kedua (MT 2).

Percobaan dilakukan di kebun percobaan organik IPB Cikarawang, Darmaga, Bogor pada Oktober 2014 sampai Agustus 2015. Musim tanam pertama dirancang sebagai percobaan pertama dengan melakukan penanaman jagung dan kedelai yang ditanam pada bulan November 2014 sampai Februari 2015. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua set percobaan terpisah yang dilaksanakan secara paralel. Percobaan dilakukan pada masing-masing tanaman yang terdiri atas 4 perlakuan, yaitu pemberian pupuk kandang ayam, sapi, kambing, dan tanpa pupuk. Dosis yang digunakan pada masing-masing pupuk kandang sebanyak 20 ton ha-1 untuk kedelai dan 25 ton ha-1 untuk jagung. Selanjutnya, residu kedua tanaman tersebut digunakan pada percobaan kedua untuk tanaman sawi hijau yang dilakukan pada bulan April sampai Juni 2015. Rancangan yang digunakan adalah split plot design dengan petak utama, yaitu residu jenis tanaman (jagung dan kedelai) dan anak petaknya adalah kombinasi jenis pupuk kandang (ayam, sapi, dan kambing) dengan dosisnya (0 dan 10 ton ha-1). Data dianalisis menggunakan sidik ragam dan diuji lanjut menggunakan BNJ pada taraf kesalahan 5%. Perlakuan pembanding organik tanpa residu tanaman dan konvensional serta tanpa pemupukan, dilakukan secara terpisah dari rancangan utama dan dilakukan pengujian t-student untuk membandingkan hasilnya dengan rancangan utama.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa semua jenis pupuk kandang dapat digunakan pada budidaya jagung dan kedelai secara organik di musim tanam pertama. Hasil tersebut juga diikuti pada musim tanam selanjutnya. Penggunaan berbagai jenis pupuk kandang menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau yang hampir sama. Pada musim tanam kedua tidak perlu ditambahkan pupuk kandang jika dilakukan pemberian residu tanaman jagung atau kedelai sebagai tambahan unsur hara. Selain itu, residu pupuk kandang pada MT 1 juga masih tersedia hingga MT 2. Budidaya sawi organik dengan pemanfaatan residu tanaman pada sistem pergiliran tanaman mengalami peningkatan hasil sebesar 75% jika dibandingkan dengan teknik budidaya organik yang hanya mengandalkan pupuk kandang saja. Selain itu, teknik tersebut meningkatkan hasil sawi sebesar 3 kali lipat jika dibandingkan dengan teknik budidaya secara konvensional dan tanpa pupuk.

SUMMARY

ARI KURNIAWATI. Production of Mustard Green (Brassica juncea) Organically with Corn and Soybean Crop Rotation and Manures Rates. Supervised by MAYA MELATI, SANDRA ARIFIN AZIZ and PURWONO.

Nowadays, people have realized that the utilizing of non-organic substances on crop production causing negative impact to human health and environment. Therefore, developing organic cultivation technique is needed to improve plants productivity by utilizing proper agroecology system. Organic fertilizer with crop and animal waste material combined with application of crop rotation are technique that can be implemented to preserve land fertility and to control pest and diseases. This research was aimed to understand the effect of organic fertilizer residue on crop rotation from the previous season to decrease manure application on mustard green cultivation in the next season.

This research was conducted at the IPB organic experimental station, Cikarawang, Darmaga Bogor in October 2014 until August 2015. The first season carried out by planting soybean and corn in November 2014 until February 2015. The design of this experiment was Randomized Complete Block Design (RCBD) on two parallel sets of experiment. The treatments were manure types, i.e., chicken, cow, goat and control (without manure). The rate of each manure was 20 ton ha-1 for soybean and 25 ton ha-1 for corn. Residues of soybean and corn were incorporated in the next season (April until June 2015) on mustard green. The experimental design was split plot design with crop residues (soybean and corn) as main plot and combination of manure types (chicken, cow, and goat) and manure rates (0 and 10 ton ha-1) as sub plot. Data were analyzed using analysis of variance. Means were statistically compared with Tukey test at α<0.05 level. Control by organic treatment without any crop residues, conventional system, and without any fertilizer were planted separately from the main design. Student t-test was used in each treatment to compare the results with the main design.

The results showed that all types of manure can be used for soybean and corn cultivation organically in first season. The similar results were also found in the next planting season. There were no significant effects on growth and yield of mustard green in the second season. No manure application was needed if soybean or corn residues were added as nutrient sources in the second season. Moreover, the organic fertilizer residues from previous season were still available until next season. Organic mustard green cultivation using crop residues increased 75% higher yield than those of only using animal manure and 300% higher yield than those of conventional system and without any fertilizer.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Agronomi dan Hortikultura

KAJIAN PRODUKSI SAWI HIJAU (

Brassica juncea

)

ORGANIK PADA PERGILIRAN TANAMAN JAGUNG

DAN KEDELAI SERTA DOSIS PUPUK KANDANG

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2014 hingga Agustus 2015 ini adalah pertanian organik, dengan judul Kajian Produksi Sawi Hijau (Brassica juncea) Organik dengan Pergiliran Tanaman Jagung dan Kedelai serta Dosis Pupuk Kandang.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rebuplik Indonesia yang telah memberi kesempatan untuk melanjutkan studi melalui program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN).

2. Dr Ir Maya Melati, MS MSc, Prof Dr Ir Sandra Arifin Aziz, MS dan Dr Ir Purwono, MS selaku komisi pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama kegiatan penelitian dan penulisan tesis.

3. Dr Ir Sugiyanta, MSi selaku penguji luar komisi atas masukan dan saran yang telah diberikan.

4. Ayahanda (Alm) Hasballah Mahmud dan Ibunda Purwati, serta keluarga

besar atas segala do’a, semangat, bantuan, perhatian, dan kasih sayangnya selama ini.

5. Staf kebun percobaan organik IPB, Cikarawang, yang telah membantu selama percobaan di lapang.

6. Staf Stasiun Klimatologi Klas I Darmaga, Bogor yang telah membantu selama pengumpulan data.

7. Teman-teman Pascasarjana AGH 2012 dan 2013 atas bantuan dan saran yang diberikan.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan bermanfaat dan ilmu pengetahuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Bogor, Juni 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

Ruang Lingkup Penelitian 3

2 TINJAUAN PUSTAKA 4

Pertanian Organik 4

Pemupukan Organik 4

Sistem Rotasi Tanaman 7

3 METODE 9

Lokasi dan Waktu Penelitian 9

Alat dan Bahan 9

Metode 9

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 16

Percobaan 1 Pengaruh berbagai jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis dan

kedelai panen muda 16

Percobaan 2 Pengaruh residu tanaman dari musim tanam pertama dan pengurangan dosis pupuk kandang terhadap tanaman

sawi hijau pada musim tanam kedua 33

5 SIMPULAN DAN SARAN 52

Simpulan 52

Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 53

LAMPIRAN 59

DAFTAR TABEL

...

1 Kandungan beberapa jenis pupuk kandang 6

2 Rincian perlakuan pada pemberian pupuk di musim tanam kedua 13 3 Analisis sifat fisik, kimia, dan biologi tanah pada awal penelitian 16 4 Kandungan hara pada berbagai jenis pupuk kandang 17 5 Jumlah populasi mikrob tanah yang terdapat dalam pupuk kandang 18 6 Sumbangan hara pupuk yang digunakan pada tanaman jagung dan

kedelai 19

7 Keragaan dan bobot tanaman jagung yang dibudidayakan secara

organik 20

8 Pertumbuhan tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik 20 9 Kualitas tongkol tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik 21 10 Produksi tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik 21 11 Kadar hara pada jaringan daun tanaman jagung yang dibudidayakan

secara organik 22

12 Residu tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik 22 13 Kandungan hara tanah pada pertanaman jagung organik setelah panen 22 14 Jumlah populasi berbagai jenis mikrob yang terdapat di lahan jagung

secara organik 23

15 Keragaan dan bobot tanaman jagung yang dibudidayakan secara

organik dan konvensional 23

16 Pertumbuhan tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik dan

konvensional 23

17 Kualitas dan produksi tanaman jagung yang dibudidayakan secara

organik dan konvensional 24

18 Kadar hara pada jaringan daun tanaman jagung yang dibudidayakan

secara organik dan konvensional 25

19 Residu tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik dan

konvensional 25

20 Jumlah populasi berbagai jenis mikrob yang terdapat di lahan jagung yang dibudidayakan secara organik dan konvensional 26 21 Keragaan dan bobot tanaman kedelai yang dibudidayakan secara

organik 26

22 Pertumbuhan tanaman kedelaiyang dibudidayakan secara organik 27 23 Produksi kedelai per tanaman yang dibudidayakan secara organik 27 24 Bobot polong dan biji tanaman kedelai yang dibudidayakan secara

organik 27

25 Residu tanaman kedelai yang dibudidayakan secara organik 27 26 Kadar hara pada jaringan tanaman kedelai yang dibudidayakan secara

organik 29

27 Kandungan hara tanah pada tanaman kedelai organik setelah panen 29 28 Jumlah populasi berbagai jenis mikrob yang terdapat di lahan kedelai

secara organik 29

29 Keragaan dan bobot tanaman kedelai yang dibudidayakan secara

organik dan konvensional 30

30 Pertumbuhan tanaman kedelai yang dibudidayakan secara organik dan

31 Produksi tanaman kedelai yang dibudidayakan secara organik dan

konvensional 31

32 Bobot polong dan biji tanaman kedelai yang dibudidayakan secara

organik dan konvensional 31

33 Residu tanaman kedelai yang dibudidayakan secara organik dan

konvensional 32

34 Kadar hara jaringan tanaman kedelai yang dibudidayakan secara

organik dan konvensional 32

35 Jumlah populasi berbagai jenis mikrob yang terdapat di lahan kedelai yang dibudidayakan secara organik dan konvensional 33 36 Kadar hara tanah sebelum penanaman sawi organik 35 37 Sumbangan hara pupuk organik yang ditambahkan pada musim tanam

kedua 36

38 Kandungan hara tanah setelah tanaman dipanen 37

39 Rekapitulasi sidik ragam 38

40 Tinggi tanaman sawi organik 40

41 Jumlah daun tanaman sawi organik 40

42 Pertumbuhan tanaman sawi organik 41

43 Bobot basah dan kering bagian tajuk dan akar tanaman sawi organik 42 44 Bobot sawi, rasio tajuk:akar, volume akar, dan persentase tanaman

panen sawi yang dibudidayakan secara organik 42 45 Nilai SPAD, total klorofil, dan indeks luas daun tanaman sawi organik 43 46 Laju asimilasi bersih dan laju tumbuh relatif sawi organik 43 47 Kadar hara pada jaringan daun tanaman sawi organik 44

48 Serapan hara tanaman sawi organik 45

DAFTAR GAMBAR

1 Diagram alir ruang lingkup penelitian 3

2 Pemberian residu tanaman dan pupuk kandang 14

3 Pertanaman kedelai dan jagung 17

4 Data iklim selama percobaan pertama berlangsung 18 5 Keragaan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung 21 6 Tanaman kedelai yang telah dipanen beserta polongnya 28

7 Kondisi pertanaman sawi hijau organik 34

8 Data iklim selama percobaan kedua berlangsung 34 9 Jumlah populasi mikrob tanah setelah tanaman sawi dipanen 36

10 Keragaan tanaman sawi hijau organik 39

11 Dinamika populasi berbagai jenis mikrob pada musim tanam pertama

dan kedua 48

12 Pertumbuhan dan hasil sawi hijau pada berbagai teknik budidaya 51

DAFTAR LAMPIRAN

1

Layout percobaan 1 611

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gaya hidup sehat atau kembali ke alam (back to nature) telah menjadi tren baru di masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat semakin menyadari bahwa penggunaan bahan-bahan kimia sintesis dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Penggunaan pupuk kimia sintetis juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu harga relatif mahal, memiliki resiko tinggi jika diaplikasikan pada daerah yang curah hujannya tinggi dan penggunaan dosis yang berlebihan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta dapat menyebabkan produktivitas lahan menurun. Menurut Syam’um et al. (2012), salah satu cara untuk mengembalikan kondisi kesuburan tanah adalah dengan menambahkan bahan organik ke tanah pertanian dan mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Pemupukan pada umumnya bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah, sehingga tanaman dapat tumbuh lebih cepat, subur dan sehat (Marvelia et al. 2006). Pemakaian pupuk organik dapat mengikat unsur hara yang mudah hilang serta membantu dalam penyediaan unsur hara tanah, sehingga efisiensi pemupukan menjadi lebih tinggi (Kresnatita et al. 2013). Penambahan pupuk organik diharapkan mampu menjaga ketersediaan hara bagi tanaman. Bahan organik yang diberikan kedalam tanah dapat berupa sisa atau limbah tanaman yang terdiri dari sisa tanaman (pangkasan tanaman atau brangkasan legum), sisa hasil panen, dan kotoran ternak (ternak besar dan ternak unggas)

(Syam’um et al. 2012).

Pemerintah melalui beberapa programnya, seperti Go Organic 2010, penerbitan SNI Sistem Pangan Organik (01-6729-2002), dan subsidi pupuk organik juga turut mendukung pertanian organik untuk diterapkan. Penggunaan pupuk organik memberikan beberapa keuntungan, yaitu dapat memperbaiki struktur tanah, sehingga perkembangan akar lebih baik dan penyerapan unsur P dan K juga lebih tinggi (Trisnadewi et al. 2012). Namun di sisi lain, beberapa kendala muncul ketika budidaya sayuran secara organik justru meningkatkan biaya produksi dengan produktivitas yang rendah. Suplai hara yang diberikan oleh pupuk organik sangat rendah, sehingga budidaya secara organik membutuhkan penggunaan pupuk dalam jumlah besar (Oryschak et al. 2011). Selain itu, serangan hama dan penyakit masih tinggi karena teknik pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) pada pertanian organik untuk luasan yang besar belum maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi budidaya sayuran secara organik yang lebih efektif dan efisien.

variasi jenis tanaman pada pergiliran tanaman juga dapat mengendalikan hama dan patogen penyebab penyakit tanaman pada budidaya tanaman secara organik.

Budidaya tanaman legum dan non legum, seperti kedelai dan jagung pada sistem rotasi tanaman dapat dilakukan secara organik menggunakan berbagai jenis pupuk kandang. Pupuk kandang sebagai pupuk organik dapat mempengaruhi sifat tanah, juga mencegah erosi dan mengurangi terjadinya keretakan tanah (Sutanto 2002), sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Selain itu, sisa tanaman jagung dan kedelai yang sudah dipanen dapat digunakan sebagai tambahan bahan organik pada musim tanam selanjutnya. Bahan organik dari pangkasan tanaman legum dapat dicampur dengan pupuk kandang dan dikomposkan untuk mempercepat pelepasan unsur hara yang terkandung di dalamnya. Perbandingan yang baik antara serasah legum dan pupuk kandang adalah 90% serasah dan 10% pupuk kandang (Lindiawati dan Handayanto 2002).

Penanaman tanaman legum, seperti kedelai pada awal musim tanam dapat diikuti dengan penanaman tanaman yang membutuhkan jumlah nitrogen yang tinggi pada musim tanam selanjutnya (Pammel 1996). Tanaman legum memiliki bintil akar yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium dan berfungsi untuk menambat nitrogen di udara. Semakin besar bintil akar atau semakin banyak bintil akar yang terbentuk, maka semakin besar nitrogen yang ditambat. Semakin aktif nitrogenase, semakin banyak pasokan nitrogen bagi tanaman, sehingga dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman (Martani dan Margino 2005).

Sawi hijau merupakan sayuran daun yang membutuhkan banyak nitrogen pada pertumbuhan vegetatif. Kondisi ini juga akan terpacu jika tanah banyak mengandung bahan organik dan kelembaban yang cukup (Yulia et al. 2011). Sawi hijau juga tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan di Indonesia (Haryanto et al. 2006). Penambahan bahan organik pada penanaman sawi hijau berpotensial untuk menggantikan penggunaan pupuk kimia sintesis (Agustina et al. 2012). Menurut Yulia et al. (2011), residu bahan organik yang berasal dari pupuk organik (kompos tandan kosong kelapa sawit, kascing, pupuk kandang ayam dan bokashi) dapat meningkatkan produksi sawi hijau pada musim tanam kedua.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji pengaruh jenis pupuk kandang terhadap produksi tanaman pada musim tanam pertama (MT 1) dan produksi sawi hijau pada musim tanam kedua (MT 2).

2. Mengkaji pengaruh residu jenis tanaman dari MT 1 terhadap produksi sawi hijau organik.

3. Menjelaskan pengaruh residu tanaman terhadap pengurangan dosis pupuk kandang pada MT 2.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi mengenai pola atau teknik budidaya sayuran organik yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan pola tanam yang sesuai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai input dalam produksi pertanian. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam mengembangkan teknologi pertanian, khususnya di bidang pertanian organik.

Ruang Lingkup Penelitian

Gambar 1 Diagram alir ruang lingkup penelitian Permintaan sayuran organik

meningkat

Budidaya sayuran organik memiliki beberapa kendala

Serangan hama dan penyakit tanaman

Ketersediaan hara pada pupuk organik rendah

Pemilihan jenis tanaman pada sistem rotasi tanaman dan penyediaan hara

untuk produksi sawi organik Penggunaan pola rotasi tanaman

pada budidaya sayuran organik Jagung

Sawi hijau (Brassica juncea) Kedelai

Penggunaan pupuk organik sebagai tambahan unsur hara bagi tanaman

Pupuk kandang

ayam

Pupuk kandang

sapi

2

TINJAUAN PUSTAKA

Pertanian Organik

Pertanian organik merupakan salah satu pendekatan pertanian berkelanjutan yang di dalamnya meliputi berbagai teknik sistem pertanian, seperti tumpangsari (intercropping), penggunaan mulsa, penanganan tanaman dan pasca panen. Pengertian tersebut pada dasarnya mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu untuk melukiskan sistem pertanian yang bergantung pada produk-produk organik dan alami, serta tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetik sama sekali (Sudirja 2008). Menurut definisi yang dikembangkan oleh

International Federasion of Organik Agriculture Movement (IFOAM), pertanian

organik menekankan pada penggunaan input yang mendorong proses biologi untuk menjaga ketersediaan hara dan ketahanan terhadap organisme pengganggu tanaman. Hal ini dapat dicapai dengan memanipulasi sumber daya alam untuk mendorong proses yang dapat meningkatkan dan mempertahankan produktivitas lahan (Melati dan Andriyani 2005).

Pertanian organik muncul sebagai suatu sistem alternatif untuk menanggulangi krisis pertanian modern yang ditujukan untuk mempertahankan biodiversitas dan konservasi tanah (Syaifuddin dan Idris 2005). Pengembangan budidaya organik memerlukan beberapa strategi dalam penyediaan sumber pupuk organik dan strategi pemasyarakatan. Potensi sumber pupuk organik yang cukup besar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem budidaya organik (Ekawati 2009). Teknik yang digunakan pada pertanian organik lebih ekologis dan sosiologis. Pendekatan-pendekatan dilakukan melalui pengelolaan lingkungan pertanian berkelanjutan yang mencakup peningkatan keanekaragaman hayati, penciptaan keseimbangan ekosistem dan siklus energi serta mengusahakan konservasi tanah dan air (Darliana 2011). Menurut Utami dan Handayani (2003), budidaya secara organik dapat memperbaiki sifat kimia tanah dengan peningkatan P tersedia, N total, K tersedia, kandungan karbon, asam humat, asam fulfat dan menjaga kestabilan pH tanah.

Pemupukan Organik

Kandungan hara pada tanah akan terus berkurang seiring penggunaan tanah tersebut untuk lahan-lahan pertanian. Kondisi ini akan berdampak terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman tersebut. Kekurangan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dapat diatasi dengan pemupukan (Marvelia et al. 2006). Kecenderungan petani saat ini adalah menggunakan pupuk kimia (anorganik) dengan alasan lebih praktis. Di sisi lain, penggunaan pupuk anorganik mempunyai beberapa kelemahan. Oleh karena itu, untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik dapat digunakan pupuk organik.

2005). Perbaikan sifat kimia dan biologi tanah secara bersama-sama dengan faktor lainnya akan meningkatkan aktivitas jasad renik yang berperan dalam pemulihan unsur hara. Peningkatan aktivitas jasad renik tanah yang dipupuk dengan pupuk organik dikarenakan di dalam pupuk organik terdapat senyawa karbon yang dapat digunakan sebagai sumber energi dan penyusun tubuh jasad renik tanah tersebut (Trisnadewi et al. 2012). Kondisi lahan yang rendah kadar C-organik dan ketersediaan haranya, perlu ditambahkan pupuk organik dalam peningkatan produksi tanaman. Hal ini berkaitan dengan peranannya dalam memperbaiki kemampuan lahan, seperti perbaikan sifat fisik dan kimia tanah (Barus 2012).

Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap pupuk organik. Secara umum, produksi kedelai yang dibudidayakan secara organik lebih tinggi dibandingkan yang dibudidayakan secara konvensional (Melati dan Andriyani 2005). Menurut Priadi et al. (2007), penggunaan pupuk organik sama efektifnya dengan pupuk kimiawi, sehingga menghasilkan jumlah produksi yang sama pada budidaya padi.

Pupuk Kandang

Pupuk organik dapat berasal dari kotoran ternak, seperti kotoran ayam, sapi, dan kambing. Limbah peternakan ini kemudian menjadi pupuk kandang yang terdiri dari kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang bercampur sisa makanan, sehingga dapat menambah unsur hara dalam tanah (Maruapey 2011). Berdasarkan hasil penelitian Susanti (2006), pemberian pupuk kandang ayam secara nyata meningkatkan tinggi tanaman kolesom. Selain itu, menurut Eliyani (1999), peningkatan dosis pada pemberian pupuk kandang ayam dapat memperpanjang umur berbunga 50% pada tanaman kedelai, meningkatkan tinggi tanaman saat berbunga dan saat panen serta berat tanaman saat berbunga 50%.

Tersedianya hara yang cukup selama pertumbuhan tanaman, dalam hal ini dengan pemberian pupuk kandang memberikan kemungkinan tanaman menimbun bahan kering yang lebih banyak (Maruapey 2011). Namun, pemberian pupuk kandang harus dikomposkan terlebih dahulu karena nilai rasio CN pupuk kandang, khususnya yang berasal dari kotoran kambing biasanya masih di atas 30%, sedangkan pupuk kandang yang baik memiliki nilai rasio CN sebesar <20%. (Hartatik dan Widowati 2006). Menurut Barus (2012), penambahan pupuk kandang pada budidaya padi gogo dapat meningkatkan hasil produksi karena pupuk kandang sebagai bahan organik juga berfungsi sebagai sumber hara bagi tanaman. Hal lain juga dijelaskan oleh Melati dan Andriyani (2005) yang pada penelitiannya menyatakan bahwa penambahan bahan organik ke dalam tanah akan menjadi sumber energi dan makanan untuk bermacam-macam mikrob di dalam tanah.

Tabel 1 Kandungan beberapa jenis pupuk kandang

Pupuk kandang dapat meningkatkan jumlah daun tanaman pegagan karena terjadi perbaikan struktur tanah sehingga daya serap air dan hara oleh akar-akar tanaman meningkat serta adanya penambahan CO2 pada permukaan tanah akibat aktivitas mikrob tanah (Januati et al. 2002). Menurut Styaningrum et al. (2013), unsur N yang terkandung pada pupuk kandang kambing mendorong pertumbuhan organ-organ yang berkaitan dengan fotosintesis, yaitu daun. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurshanti (2009), menunjukkan bahwa pada peubah tinggi tanaman, pemberian pupuk organik kotoran kambing berpengaruh nyata apabila dibandingkan dengan pemberian pupuk kotoran sapi, dan kotoran ayam. Tanaman lebih banyak memperoleh unsur hara dari kotoran kambing karena mengandung unsur hara yang lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan kotoran sapi dan ayam.

Pemberian pupuk kandang sapi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat segar tanaman purwoceng yang ditanam di tanah andosol karena tanah tersebut sudah mengandung bahan organik yang tinggi dan unsur hara yang mencukupi bagi tanaman (Widiyastuti et al. 2010). Penelitian lain yang dilakukan oleh Saragi (2008) menunjukkan bahwa pupuk kandang ayam memberikan pengaruh yang nyata terhadap tanaman peleng pada akhir pengamatan. Hal ini disebabkan karena pupuk kandang ayam memerlukan waktu untuk dapat terurai, sehingga unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dapat tersedia bagi tanaman.

Residu Tanaman

Tanah sebagai tempat tumbuh tanaman harus mempunyai kandungan hara yang cukup untuk menunjang proses pertumbuhan tanaman sampai berproduksi. Ketersediaan hara dalam tanah sangat dipengaruhi oleh adanya bahan organik (Marvelia et al. 2006). Penambahan bahan organik ke dalam tanah dapat dilakukan dengan pemberian sisa atau limbah tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutanto (2002), bahwa peningkatan harga pupuk kimia mendorong kita untuk menggunakaan pupuk organik sebagai teknologi alternatif karena mempunyai harga relatif lebih murah dan memberikan pengaruh positif terhadap tanah dan lingkungan.

hasil produksi tanaman. Efektivitas peranan bahan organik akan muncul setelah bahan organik mengalami dekomposisi hingga menghasilkan bahan yang bersifat koloid atau juga disebut senyawa humik (Nurdin 2008).

Sistem Rotasi Tanaman

Salah satu teknik budidaya yang dianggap dapat memperbaiki lahan adalah dengan rotasi tanaman (Manalu 2013). Manfaat rotasi tanaman dengan menanam komoditas yang berbeda pada lahan yang sama adalah memanfaatkan air seefektif mungkin pada saat pasokan air berkurang, memutus siklus perkembangbiakan hama dan penyakit tanaman, serta untuk menekan terjadinya erosi dan mencegah terkurasnya unsur hara dari dalam tanah (Napitupulu 2012). Rotasi tanaman sangat dianjurkan dalam pertanian organik karena dapat mempertahankan produksi, meningkatkan kesehatan ekosistem dan meningkatkan keragaman hayati tanah.

Aplikasi teknik rotasi tanaman juga merupakan cara yang efektif dan tepat dalam melawan patogen tular tanah pada komoditas tanaman budidaya dan dapat menjadi bagian terpadu dalam proses pengentasan masalah degradasi lahan. Menurut Marwoto dan Inayati (2011), pergiliran tanaman dengan menanam tanaman bukan inang pada pola tanam sebelum atau sesudah kedelai merupakan usaha untuk memutus siklus hama agar populasi tidak meningkat cepat. Dengan pemutusan ketersediaan inang pada musim berikutnya, populasi hama yang sudah meningkat pada musim sebelumnya dapat ditekan. Rotasi tanaman paling efektif untuk mengendalikan hama yang memiliki kisaran makanan sempit dan kemampuan migrasi terbatas terutama pada fase yang aktif makan (Untung 2006). Selain itu, waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman gilir tergantung pada lama waktu patogen mampu bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman lama.

Salah satu penyebab rendahnya kesuburan tanah adalah melakukan pengolahan tanah secara intensif. Penanaman pada musim-musim tanam sebelumnya telah menyebabkan kehilangan unsur hara, baik karena hilang bersama panen, pencucian hara bersama air perkolasi dan penguapan karena proses volatilisasi beberapa unsur hara yang mobil, seperti NO3-, dan NH4+ (Nurdin 2008). Oleh karena itu, penerapan sistem rotasi tanaman memungkinkan lahan mengalami masa istirahat pada saat pergantian musim tanam untuk menjaga kesuburan tanah. Rotasi tanaman yang melibatkan tanaman legum merupakan kunci utama dalam suplai nitrogen ke dalam sistem pertanaman. Nitrogen akan dimanfaatkan oleh tanaman selanjutnya (Ekawati 2009). Menanam legum pada musim kemarau selain berorientasi pada diversifikasi pangan, sisa hasil panennya (residu) berpotensi sebagai pupuk organik, yakni sebagai pembenah tanah sekaligus sebagai sumber hara (Padmini et al. 2008).

Jenis Tanaman Legum dan Non Legum

melepaskan nitrogen serta mendekomposisi lebih cepat dibandingkan dengan tanaman legum. Keuntungan yang diperoleh dari residu legum dan non-legum tergantung pada jumlah residu dan mineralisasinya. Dibandingkan dengan tanaman serealia, biji tanaman legum mempunyai efek residu untuk tanamannya berikutnya sebesar 20-50 kg N/Ha (Sutanto 2002). Menurut Isrun (2010), pemberian kompos tanaman legum dan non-legum dapat memperbaiki sifat kimia, kenaikan pH, penurunan Al-dd tanah, dan peningkatan serapan N pada tanaman jagung.

Pemanfaatan tanaman legum dalam rotasi tanaman spesifik lokasi sangat baik untuk dipertimbangkan dalam mengurangi penggunaan pupuk anorganik (Padmini et al. 2008). Menurut Hepperly et al. (2007), penggunaan pupuk organik dan tanaman legum pada sistem pertanian dapat meningkatkan kandungan karbon dalam tanah dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional. Anikwe dan Atuma (2005) juga menambahkan bahwa tanaman legum mempunyai karakteristik yang berbeda-beda setiap spesiesnya dalam memberikan efek pada tanah tergantung pada jenis tanah, bahan organik dan kimia yang ditambahkan ke dalam tanah, serta aktivitas pertanian di lahan tersebut.

Jenis Tanaman Brassica

Sawi hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang membutuhkan tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi dan kondisi ini bisa didapatkan dengan menambahkan pupuk organik ke dalam lahan yang akan ditanam (Yulia et al. 2011). Tanaman ini juga merupakan sayuran daun yang membutuhkan banyak kandungan nitrogen agar pertumbuhannya maksimal. Kandungan N yang tinggi pada tanah berfungsi dalam memperbaiki pertumbuhan vegetatif tanaman, pembentukan protein, klorofil, asam nukleat dan mengaktifkan koenzim (Hardjowigeno 2003), membentuk lemak dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Protein merupakan penyusun utama protoplasma. Sebagian protein berfungsi sebagai enzim yang penting dalam proses metabolisme. Menurut Nathania et al. (2012), kandungan nitrogen pada bio urin yang berasal dari urin gajah mampu diserap dan dimanfaatkan secara maksimal oleh tanaman, sehingga pertumbuhan vegetatifnya (akar, batang, dan daun) terpacu menjadi lebih baik, tetapi peningkatan konsentrasi bio urin di atas 300 ml/l menyebabkan pertumbuhan sawi cenderung terhambat karena peningkatan jumlah unsur hara mengakibatkan tekanan osmosis di sekitar perakaran lebih tinggi, sehingga penyerapan unsur hara menjadi terganggu.

3

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan organik IPB Cikarawang, Darmaga, Bogor pada ketinggian 240 mdpl. Percobaan ini berlangsung dari bulan Oktober 2014 sampai Agustus 2015. Analisis tanah dan jaringan tanaman dilakukan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian IPB.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah meteran, timbangan, SPAD-502 untuk mengukur tingkat kehijauan daun, Li-cor 3000 untuk mengukur luas daun, kamera digital, alat tulis, oven, dan kertas label. Bahan-bahan yang digunakan adalah benih jagung manis varietas SD 3, kedelai varietas Anjasmoro, dan sawi hijau varietas Brisk Green, pupuk kandang ayam petelur, kambing, dan sapi, Tithonia diversifolia, dan arang sekam. Tanaman Tagetes erecta digunakan sebagai tanaman penolak organisme pengganggu tanaman.

Metode

Percobaan ini terdiri atas 2 percobaan, yaitu percobaan I yang merupakan percobaan musim tanam pertama (MT 1) dan dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis dan kedelai panen muda. Percobaan II merupakan percobaan musim tanam kedua (MT 2) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh residu yang dihasilkan oleh tanaman pada MT1 terhadap pengurangan dosis pupuk pada budidaya tanaman sawi hijau

Percobaan 1 Pengaruh berbagai jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis dan kedelai panen muda

Rancangan Percobaan

Yij = μ + αi + j + εij

Keterangan:

Yijk = Nilai pengamatan pada satuan percobaan yang mendapat perlakuan jenis pupuk organik pada taraf ke-i dan pada kelompok ke-j

μ = Rataan umum

αi = Pengaruh perlakuan jenis pupuk organik yang digunakan pada taraf ke-i (i=1, 2, 3)

j = Pengaruh kelompok ke-j

εij = Pengaruh acak dari jenis pupuk organik yang digunakan pada taraf ke-i dan pada kelompok ke-j

Data pengamatan dianalisis menggunakan sidik ragam (uji F). Apabila terdapat pengaruh yang nyata, maka akan dilakukan uji lanjut menggunakan Uji Tukey (BNJ) dengan taraf kesalahan sebesar 5%.

Pelaksanaan Penelitian

Persiapan tempat tumbuh

Persiapan sebelum penanaman, meliputi penyiapan lahan, pupuk kandang ayam, sapi, dan kambing serta penyediaan benih jagung manis dan kedelai. Lahan yang digunakan berukuran 8 m x 2 m setiap petakan dengan jarak antar petakan sebesar 50 cm dan jarak antar blok sebesar 70 cm. Jarak tanam yang digunakan adalah 75 cm x 25 cm untuk tanaman jagung dan (20 cm x 20 cm) x 40 cm untuk tanaman kedelai.

Penanaman

Penanaman tanaman dilakukan setelah dua minggu aplikasi pupuk kandang. Masing-masing pupuk yang digunakan sebanyak 25 dan 30 ton ha-1, terdiri atas 20 ton pupuk kandang untuk tanaman kedelai dan 25 ton untuk tanaman jagung, 4 ton Tithonia diversifolia, dan 1 ton arang sekam per hektar dengan rincian 15 ton pupuk kandang diberikan secara alur pada awal penanaman dan selebihnya diberikan saat tanaman berumur 6 MST dengan cara disiramkan. Selanjutnya, benih ditanam sebanyak dua benih lubang-1 dengan kedalaman 3-5 cm. Penanaman tanaman repellent (Tagetes erecta) dilakukan di sekeliling petakan tanaman budidaya (Kusheryani dan Aziz 2006).

Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan penyiangan gulma dan penyiraman secara manual sesuai kebutuhan. Penyiraman manual di awal pertumbuhan tanaman dilakukan pada kedua musim tanam untuk mendukung perkecambahan. Pemangkasan Tagetes erecta dilakukan untuk mencegah pengaruh naungan terhadap tanaman budidaya, mempertahankan bagian vegetatif, dan menstimulasi pengeluaran bau yang dapat mengurangi serangan organisme pengganggu tanaman. Penyemprotan pestisida nabati berbahan dasar jengkol dilakukan apabila dibutuhkan.

Phonska dilakukan pada awal tanam sebanyak 300 kg ha-1 dan 200 kg ha-1 urea pada 4 MST.

Panen

Panen dilakukan saat tanaman sudah memasuki kriteria masak panen antara lain, kedelai dipanen muda pada umur ±12 MST saat polongnya masih berwarna hijau, pengisian polong belum maksimal dan kadar air biji masih tinggi. Tanaman jagung manis dipanen pada umur ±10-11 MST saat sudah memasuki fase masak susu dengan ciri morfologinya, yaitu kelobot berwarna hijau kekuningan dan rambut tongkol berwarna kecoklatan. Seluruh sisa panen (residu) kemudian ditimbang dan dikembalikan lagi ke lahan setelah dicacah untuk dikomposkan selama kurang lebih dua bulan dan akan digunakan untuk penanaman pada musim tanam selanjutnya.

Pengamatan Komponen Pertumbuhan dan Hasil

a. Jagung manis

Peubah yang diamati merupakan peubah pertumbuhan dan hasil tanaman budidaya yang terdiri atas:

1. Tinggi tanaman, dilakukan pada 4, 6, 8 MST, dan saat panen.

2. Jumlah daun per tanaman, dilakukan pada 4, 6, 8 MST, dan saat panen. 3. Indeks luas daun (ILD), dihitung pada 4, 6, dan 8 MST. Luas daun dihitung

menggunakan Li-Cor 3000, sedangkan indeks luas daun dihitung menggunakan rumus (Gardner et al. 1991):

=

Keterangan: LD = luas daun (cm2)

LT = luas tanah yang dinaungi daun (cm2)

4. Laju Tumbuh Relatif (LTR), dihitung menggunakan rumus (Gardner et al. 1991):

= n β n

5. Laju Assimilasi Bersih (LAB), dihitung menggunakan rumus (Gardner et al. 1991):

= β tβ t ( n β n ( β

6. Bobot kering tanaman, diukur dengan cara memasukan bagian tanaman pada kantung kertas koran dan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 °C sampai beratnya konstan.

7. Jumlah tongkol segar per petakan, dihitung dari jumlah tongkol yang dihasilkan dari setiap petakan dengan menyisakan 1 tongkol per tanaman. 8. Bobot basah tongkol dengan klobot dan tanpa klobot per tanaman dan per

petak. Bobot basah tongkol ditimbang pada saat panen.

9. Diameter tongkol (cm), diukur dari bagian tongkol yang paling besar menggunakan jangka sorong.

10.Panjang tongkol (cm), diukur dari pangkal hingga ujung tongkol menggunakan meteran.

11.Panjang tongkol isi (cm), diukur dari bagian tongkol yang berbiji penuh. 12.Padatan total terlarut, diukur menggunakan hand refraktometer.

13.Produksi petak bersih per petak

14.Warna daun, diukur pada saat panen menggunakan skor warna daun. 15.Bobot residu, ditimbang dari berangkasan tanaman yang tidak ikut dipanen.

b. Kedelai panen muda

Peubah yang diamati merupakan peubah pertumbuhan dan hasil tanaman budidaya yang terdiri atas (1) tinggi tanaman, dilakukan pada 4, 6, 8 MST, dan saat panen, (2) jumlah daun per tanaman, (3) jumlah cabang produktif, (4) jumlah buku produktif per tanaman (5) indeks luas daun (ILD), (6) laju tumbuh relatif (LTR), (7) laju assimilasi bersih (LAB), (8) bobot kering tanaman, (9) bobot bintil akar,(11) jumlah polong berisi dan polong hampa per tanaman (buah), (12) bobot polong basah per tanaman (g), (13) bobot basah biji per tanaman (g), (14) bobot kering biji per tanaman, (15) bobot 100 biji (g) dilakukan dengan menimbang 100 biji yang diambil secara acak, (16) produksi petak bersih per petak dan (17) bobot residu.

Percobaan 2 Pengaruh residu tanaman dari musim tanam pertama dan pengurangan dosis pupuk kandang terhadap tanaman sawi hijau pada musim tanam kedua

Rancangan Percobaan

Tabel 2 Rincian perlakuan pada pemberian pupuk di musim tanam kedua

18b 2 ton pupuk kandang ayam per hektar+100 kg NPK per hektar

19c Tanpa pemberian pupuk

a

Merupakan perlakuan pembanding organik tanpa residu tanaman

b

Merupakan perlakuan pembanding anorganik

c

Merupakan perlakuan pembanding tanpa pupuk

-MT 1 = Musim Tanam pertama, sedangkan MT 2 = Musim Tanam kedua

-Dosis masing-masing residu tanaman yang digunakan sebanyak 8.63 ton ha-1. Dosis ini berdasarkan rataan masing-masing bobot residu jagung dan kedelai dari perlakuan berbagai jenis pupuk kandang pada MT 1

-Penentuan dosis 10 ton ha-1 berdasarkan setengah dosis pemupukan kedelai pada MT 1, yaitu 20 ton ha-1. Selain pupuk kandang, pada MT 1 juga ditambahkan 4 ton ha-1 Tithonia diversifolia dan 1 ton ha-1 arang sekam pada masing-masing pupuk kandang yang digunakan, sehingga diperkirakan bahwa masih terdapat residu pupuk organik pada MT 1

Model aditif linier yang digunakan pada perlakuan utama secara umum dapat dituliskan sebagai berikut:

Yijkl = μ + ρi + αj + ij + k + (α )jk+ εijk Keterangan:

Yijk =Nilai pengamatan ulangan ke-i, perlakuan jenis residu tanaman ke-j, serta kombinasi jenis dan dosis pupuk pupuk kandang ke-k

μ =Rataan umum

ρi =Pengaruh ulangan ke-i (i=1, 2, 3)

αj =Pengaruh perlakuan jenis residu tanaman ke-j (j=1,2)

ij =Galat pada ulangan ke-i, perlakuan jenis residu tanaman ke-j

k =Pengaruh perlakuan kombinasi jenis dan dosis pupuk pupuk kandang ke-k(k=1,2,3,4,5,6,7)

(α )jk =Interaksi antara jenis residu dan kombinasi jenis dan dosis pupuk, pada jenis residu ke-j dan kombinasi jenis dan dosis pupuk ke-k

Data pengamatan dianalisis menggunakan sidik ragam (uji F). Apabila terdapat pengaruh yang nyata, maka akan dilakukan uji lanjut menggunakan

Tukey test (uji BNJ) dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Selain itu, untuk

membandingkan masing-masing perlakuan kontrol dengan rancangan utama digunakan uji t-student.

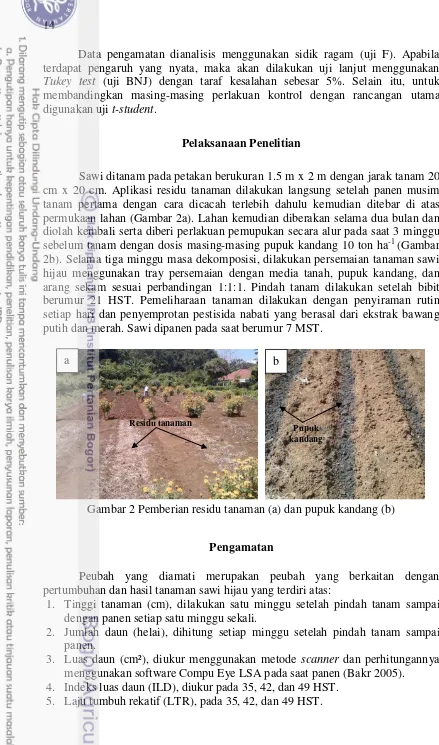

Pelaksanaan Penelitian

Sawi ditanam pada petakan berukuran 1.5 m x 2 m dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm. Aplikasi residu tanaman dilakukan langsung setelah panen musim tanam pertama dengan cara dicacah terlebih dahulu kemudian ditebar di atas permukaan lahan (Gambar 2a). Lahan kemudian diberakan selama dua bulan dan diolah kembali serta diberi perlakuan pemupukan secara alur pada saat 3 minggu sebelum tanam dengan dosis masing-masing pupuk kandang 10 ton ha-1 (Gambar 2b). Selama tiga minggu masa dekomposisi, dilakukan persemaian tanaman sawi hijau menggunakan tray persemaian dengan media tanah, pupuk kandang, dan arang sekam sesuai perbandingan 1:1:1. Pindah tanam dilakukan setelah bibit berumur 21 HST. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan penyiraman rutin setiap hari dan penyemprotan pestisida nabati yang berasal dari ekstrak bawang putih dan merah. Sawi dipanen pada saat berumur 7 MST.

Gambar 2 Pemberian residu tanaman (a) dan pupuk kandang (b)

Pengamatan

Peubah yang diamati merupakan peubah yang berkaitan dengan pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau yang terdiri atas:

1. Tinggi tanaman (cm), dilakukan satu minggu setelah pindah tanam sampai dengan panen setiap satu minggu sekali.

2. Jumlah daun (helai), dihitung setiap minggu setelah pindah tanam sampai panen.

3. Luas daun (cm²), diukur menggunakan metode scanner dan perhitungannya menggunakan software Compu Eye LSA pada saat panen (Bakr 2005).

4. Indeks luas daun (ILD), diukur pada 35, 42, dan 49 HST. 5. Laju tumbuh rekatif (LTR), pada 35, 42, dan 49 HST.

a b

Residu tanaman

6. Laju assimilasi bersih (LAB), pada 35, 42, dan 49 HST.

7. Jumlah klorofil, diukur menggunakan SPAD-502 pada saat panen.

8. Total klorofil, dihitung dengan menggunakan persamaan korelasi y = -0.2163 + (0.0308x), y merupakan total klorofil dan x merupakan nilai SPAD (Gao et al. 2013)

9. Volume akar, diukur setelah panen.

10.Bobot basah tajuk dan akar per tanaman (g)

11.Bobot kering tajuk dan akar per tanaman (g), ditimbang setelah dioven selama 2 x 24 jam dengan temperatur 80 ºC.

12.Bobot produksi tanaman per petak.

13.Serapan hara tanaman sawi hijau. Serapan hara dihitung dari perkalian antara bobot kering tanaman per petak (kg per m2) dan kadar unsur hara jaringan tanaman (%), kemudian dikonversikan ke hektar.

Peubah Penunjang Percobaan Pertama dan Kedua

1. Analisis kima tanah sebelum penanaman pada percobaan pertama dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah.

2. Analisis biologi tanah dilakukan sebelum penanaman pada percobaan pertama, meliputi: jumlah total mikrob, mikrob pelarut fosfat, mikrob perombak selulolitik, dan bakteri Rhizobium. Analisis dilakukan oleh Laboratorium Bioteknologi Tanah, IPB.

3. Analisis pupuk kandang ayam, kambing, dan sapi, meliputi: N, P, K, C organik, Ca, Mg, dan CN rasio. Analisis dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah.

4. Analisis tanah setelah percobaan pertama, sebelum dan setelah percobaan kedua dilakukan dengan metode Kjeldahl untuk N, metode Olsen dan Bray untuk P dan K (BALITTANAH 2012).

5. Analisis NPK jaringan saat pertumbuhan vegetatif maksimum pada percobaan pertama dilakukan oleh Laboratorium Pengujian Departemen Agronomi dan Hortikultura, IPB.

6. Analisis NPK jaringan pada percobaan kedua dilakukan ketika tanaman panen. Metode yang digunakan, yaitu pengabuan basah (BALITTANAH 2012).

7. Analisis mikrob tanah untuk mengetahui populasi total mikrob, mikrob penyedia N dan pelarut fosfat, serta mikrob selulotik dengan menggunakan metode cawan hitung (Napitupulu 2012). Pengamatan dilakukan pada saat pertumbuhan vegetatif maksimum di percobaan pertama dan akhir musim tanam di percobaan kedua.

8. Sumbangan hara dari pupuk yang diberikan pada percobaan pertama dan kedua dihitung dari perkalian antara jumlah pupuk organik yang digunakan (ton atau kg) dan kadar unsur hara dalam pupuk (%).

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percobaan 1 Pengaruh berbagai jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis dan kedelai panen muda

Kondisi Umum

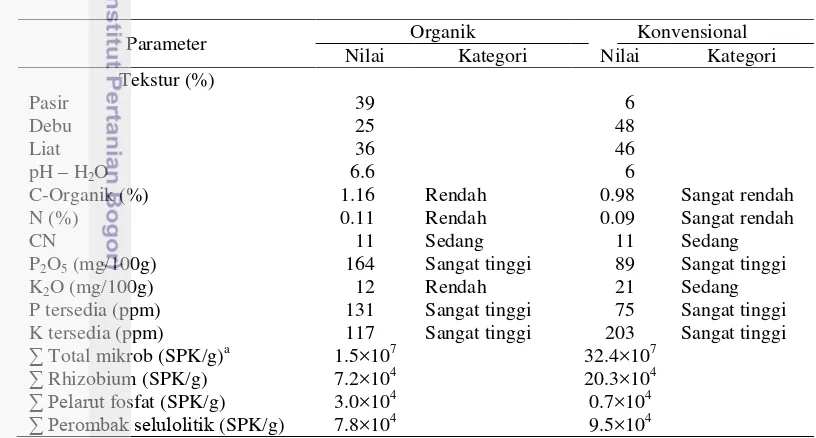

Penanaman tanaman kedelai dan jagung dilakukan pada lahan yang sudah digunakan untuk budidaya tanaman secara organik sejak tahun 2009. Sumber air yang digunakan selama penelitian hanya memanfaatkan air hujan untuk menjaga lahan terbebas dari residu bahan kimia. Sebagai pembanding, kedua tanaman juga ditanam pada lahan konvensional dengan tingkat kesuburan tanahnya dapat dilihat pada Tabel 3. Tingkat kesuburan kedua lahan tersebut cukup baik dengan pH tanah yang mendekati netral dan beberapa unsur hara makro yang tersedia cukup banyak di tanah. Selain itu, ketersediaan populasi mikrob tanah juga cukup tinggi hingga pengenceran 107 untuk total mikrob dan 104 untuk bakteri fungsional pelarut fosfat, perombak selulolitik, dan Rhizobium.

Tabel 3 Analisis sifat fisik, kimia, dan biologi tanah pada awal penelitian

Parameter Organik Konvensional

Nilai Kategori Nilai Kategori

Tekstur (%)

K tersedia (ppm) 117 Sangat tinggi 203 Sangat tinggi

∑ Total mikrob (SPK/g)a 1.5×107 32.4×107

∑ Rhizobium (SPK/g) 7.2×104 20.3×104

∑ Pelarut fosfat (SPK/g) 3.0×104 0.7×104

∑ Perombak selulolitik (SPK/g) 7.8×104 9.5×104 a

SPK merupakan singkatan dari Satuan Pembentukan Koloni

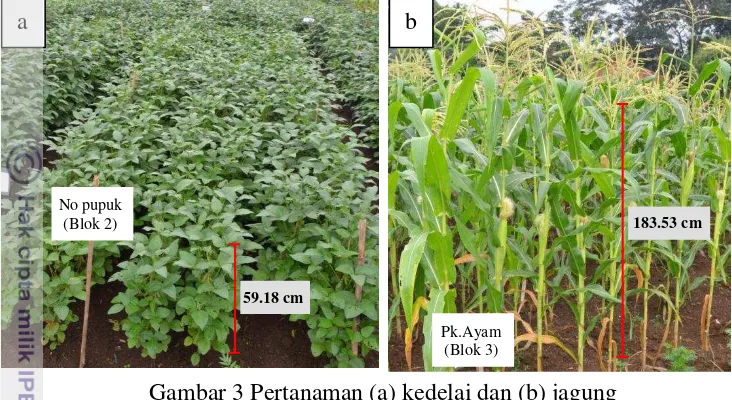

intensitas curah hujan, sehingga ketersediaan haranya meningkat karena pupuk kandang yang diberikan saat awal tanam juga sudah mulai tersedia. Hal ini menyebabkan pertumbuhan vegetatif tanaman kedelai meningkat (Gambar 3a) dan pertumbuhan tanaman jagung mulai seragam (Gambar 3b).

Gambar 3 Pertanaman (a) kedelai dan (b) jagung

Analisis kadar hara masing-masing jenis pupuk menunjukkan nilai yang berbeda-beda (Tabel 4). Rata-rata kadar hara tertinggi dimiliki oleh pupuk kandang kambing, kemudian diikuti oleh pupuk kandang ayam. Pupuk kandang sapi memiliki kadar hara yang sangat rendah apabila dibandingkan dengan dua pupuk sebelumnya, kecuali pada kadar hara N yang lebih tinggi dari pupuk kandang ayam.

Tabel 4 Kandungan hara pada berbagai jenis pupuk kandang

Jenis pupuk C-organik N P K Ca Mg CN rasio

...%...

Pukan ayam 10.57 1.43 2.49 1.07 6.63 0.88 7

Pukan sapi 8.43 1.60 0.35 0.20 1.01 0.25 5

Pukan kambing 17.65 2.04 2.65 1.42 1.60 1.01 9

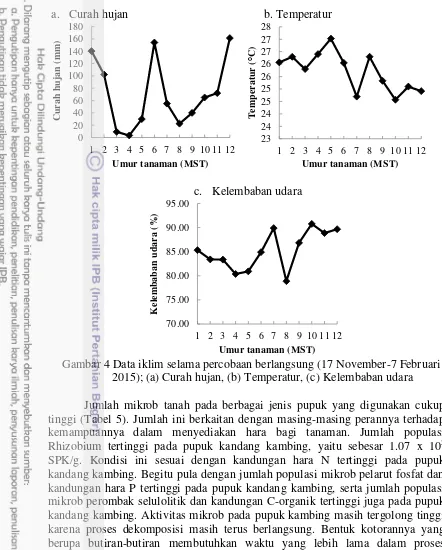

Data iklim yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi, Darmaga, Bogor menunjukkan bahwa penelitian dilaksanakan pada musim hujan dengan rata-rata bulanan curah hujan lebih dari 200 mm, sedangkan rata-rata curah hujan harian sebesar 10 mm. Temperatur dan kelembaban udara mingguan rata-rata berturut-turut sebesar 26°C dan 85% (Gambar 4).

Tingginya curah hujan pada rentang waktu 5-7 MST menyebabkan tanaman kedelai rebah. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan kedelai tidak maksimal dan pembentukan polong menjadi terhambat karena tanaman yang rebah saling menaungi antar tanaman. Berdasarkan penelitian Kiswanto et al. (2011), pada tanaman kacang tanah, semakin tinggi intensitas naungan terdapat kecenderungan penurunan klorofil a dan penurunan nisbah klorofil a/b. Hal ini akan menyebabkan proses fotosintesis menurun karena klorofil merupakan komponen terpenting dalam proses fotosintesis tanaman.

a b

No pupuk (Blok 2)

59.18 cm

183.53 cm

a. Curah hujan b. Temperatur

c. Kelembaban udara

Gambar 4 Data iklim selama percobaan berlangsung (17 November-7 Februari 2015); (a) Curah hujan, (b) Temperatur, (c) Kelembaban udara Jumlah mikrob tanah pada berbagai jenis pupuk yang digunakan cukup tinggi (Tabel 5). Jumlah ini berkaitan dengan masing-masing perannya terhadap kemampuannya dalam menyediakan hara bagi tanaman. Jumlah populasi Rhizobium tertinggi pada pupuk kandang kambing, yaitu sebesar 1.07 x 105 SPK/g. Kondisi ini sesuai dengan kandungan hara N tertinggi pada pupuk kandang kambing. Begitu pula dengan jumlah populasi mikrob pelarut fosfat dan kandungan hara P tertinggi pada pupuk kandang kambing, serta jumlah populasi mikrob perombak selulolitik dan kandungan C-organik tertinggi juga pada pupuk kandang kambing. Aktivitas mikrob pada pupuk kambing masih tergolong tinggi karena proses dekomposisi masih terus berlangsung. Bentuk kotorannya yang berupa butiran-butiran membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pematangan dibandingkan dengan pupuk kandang lainnya.

Tabel 5 Jumlah populasi mikrob tanah yang terdapat dalam pupuk kandang

Sumbangan hara NPK setiap pupuk organik hanya berupa dugaan karena tidak mempertimbangkan kemungkinan kehilangan hara, kecepatan dekomposisi setiap jenis pupuk, dan perbedaan waktu ketersediaan hara di dalam tanah (Ramadhani 2011). Jumlah nilai sumbangan hara dari masing-masing pupuk organik yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Sumbangan hara pupuk yang digunakan pada tanaman jagung dan kedelai

Jenis pupuk Sumbangan hara (kg ha

-1

Berdasarkan analisis pupuk yang dilakukan oleh Ramadhani (2011)

b

Berdasarkan analisis pupuk yang dilakukan oleh Nurbaity et al. (2011)

Hama dan penyakit yang menyerang tanaman kedelai pada fase vegetatif (sejak 2 MST) adalah ulat grayak, kumbang-kumbangan (Epilachna soyae), dan penyakit layu oleh jamur Sclerotium rolfsii, serta penyakit virus mosaik kuning,sedangkan pada fase generatif, hama dan penyakit yang menyerang adalah ulat buah, penggerek dan pengisap polong. Hama dan penyakit yang menyerang tanaman jagung adalah ulat, lalat bibit, penggerek batang dan tongkol, penyakit bulai, bercak daun, dan busuk pelepah oleh Rhizoctonia solani.

Hama dan penyakit yang menyerang tanaman kedelai dan jagung di lahan organik relatif lebih sedikit dan dapat dikendalikan apabila dibandingkan dengan lahan konvensional. Pengendalian hama dan penyakit di lahan organik dilakukan dengan penanaman tanaman repellent (Tagetes erecta) dan penyemprotan pestisida nabati berbahan dasar jengkol. Pengendalian ini dapat mengusir hama, tetapi tidak membunuh hama, sehingga musuh alami di lahan tetap terjaga siklus hidupnya.

Hasil

Pengaruh jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis secara organik

yang sebelumnya diperkirakan pada 6 MST. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhannya yang terhambat di awal penanaman akibat pelepasan hara pada pupuk organik tidak maksimal karena kandungan air tanah yang rendah (curah hujan rendah). Budidaya tanaman jagung secara organik dengan berbagai jenis pupuk kandang tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap komponen keragaan dan bobot tanaman jagung pada fase vegetatif (Tabel 7).

Tabel 7 Keragaan dan bobot tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik

Perlakuan Pupuk ayam Pupuk sapi Pupuk kambing Tanpa pupuk

...4 MST...

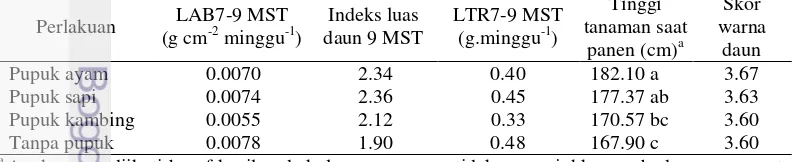

Pengaruh pemupukan organik dengan menggunakan berbagai jenis pupuk kandang dapat dilihat pada tinggi tanaman jagung saat panen (Tabel 8). Pengaruh yang terlihat pada saat panen disebabkan oleh pemupukan organik lebih lambat dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman. Kondisi ini juga sesuai dengan penelitian Adamy et al. (2011) yang menyatakan bahwa pemberian pupuk organik lebih jelas terlihat pada pengukuran 8 MST ketika sudah memasuki fase awal generatif. Pada penelitian ini, penggunaan pupuk kandang ayam memberikan pengaruh terbaik pada tinggi tanaman jagung di umur 11 MST (panen).

Tabel 8 Pertumbuhan tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik

Perlakuan LAB7-9 MST

Kualitas dan produksi tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik tidak berbeda nyata pada berbagai jenis pupuk yang digunakan (Tabel 9 dan 10). Namun, secara agronomi, kualitas dan produksi jagung terbaik pada penggunaan pupuk kandang ayam dan kambing. Hal ini didukung oleh sumbangan hara yang diberikan oleh masing-masing pupuk kandang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pupuk kandang sapi.

Tabel 9 Kualitas tongkol tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik

Perlakuan Panjang

Tabel 10 Produksi tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik

Perlakuan

Pengaruh penggunaan berbagai jenis pupuk kandang terhadap variabel pertumbuhan dan hasil tanaman jagung menunjukkan pola yang hampir sama. Hal ini dapat dilihat juga pada keragaan tanaman jagung yang lebih baik pada penggunaan pupuk kandang ayam dan kambing jika dibandingkan dengan pupuk kandang sapi dan tanpa pupuk (Gambar 5).

Gambar 5 Keragaan pertumbuhan (a) dan hasil (b) tanaman jagung. (Pk.A)= P.Ayam,(Pk.S)=P.Sapi, (Pk.K)=P.Kambing, (NO)=Tanpa pupuk

digunakan (Tabel 11). Hal ini diduga karena kadar hara yang terdapat pada jaringan tanaman sudah berada di atas batas kritis kecukupan hara tanaman jagung, yaitu 2.9% N, 0.23% P, dan 1.7% K (Gallo et al. 1968 dalam IFA 1992). Sejalan dengan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung, residu (brangkasan sisa panen) yang dihasilkan pada budidaya secara organik dengan berbagai jenis pupuk kandang juga tidak berbeda nyata (Tabel 12).

Tabel 11 Kadar hara pada jaringan daun tanaman jagung yang dibudidayakan

Tabel 12 Residu tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik Perlakuan Bobot basah residu

Pengaruh penggunaan berbagai jenis pupuk organik pada tanaman jagung dapat terlihat pada kadar hara C, N, P, dan K di tanah setelah tanaman dipanen. Ketiga jenis pupuk yang digunakan memberikan residu pupuk organik yang cukup tinggi pada kadar NPK tanah jika dibandingkan dengan tanpa pupuk, kecuali pada kandungan P tersedia yang tertinggi dimiliki oleh pupuk kandang ayam (Tabel 13). Hal ini sesuai dengan analisis kadar hara pupuk organik pada Tabel 4. Pada penelitian ini, kadar NPK pada tanah setelah tanaman dipanen dipengaruhi oleh kadar NPK pada residu pupuk kandang tersebut.

Tabel 13 Kandungan hara tanah pada pertanaman jagung organik setelah panen

Perlakuan N (%)a P (ppm)a K (me/100g)a C (%)a CN rasio

Angka yang diikuti huruf kecil pada kolom yang sama tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% (uji BNJ)

tidak lebih tinggi dari pupuk kandang ayam. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk kotoran kambing yang menyebabkan sulitnya pelepasan hara.

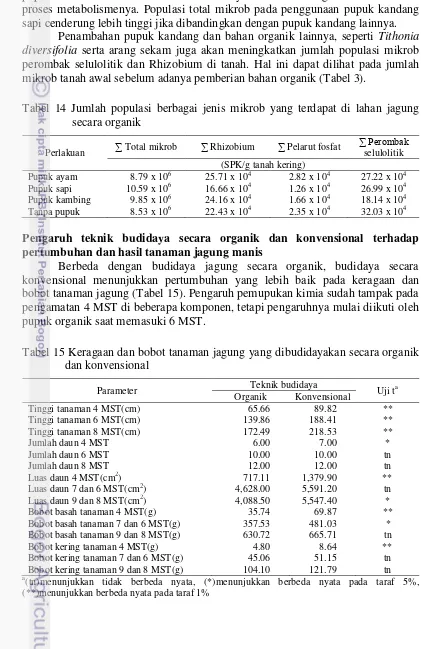

Populasi mikrob yang terdapat di lahan organik tidak berbeda nyata setelah diberi perlakuan berbagai jenis pupuk kandang (Tabel 14). Jumlah populasi mikrob akan membantu tersedianya unsur hara bagi tanaman melalui proses metabolismenya. Populasi total mikrob pada penggunaan pupuk kandang sapi cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan pupuk kandang lainnya.

Penambahan pupuk kandang dan bahan organik lainnya, seperti Tithonia

diversifolia serta arang sekam juga akan meningkatkan jumlah populasi mikrob

perombak selulolitik dan Rhizobium di tanah. Hal ini dapat dilihat pada jumlah mikrob tanah awal sebelum adanya pemberian bahan organik (Tabel 3).

Tabel 14 Jumlah populasi berbagai jenis mikrob yang terdapat di lahan jagung

Pengaruh teknik budidaya secara organik dan konvensional terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis

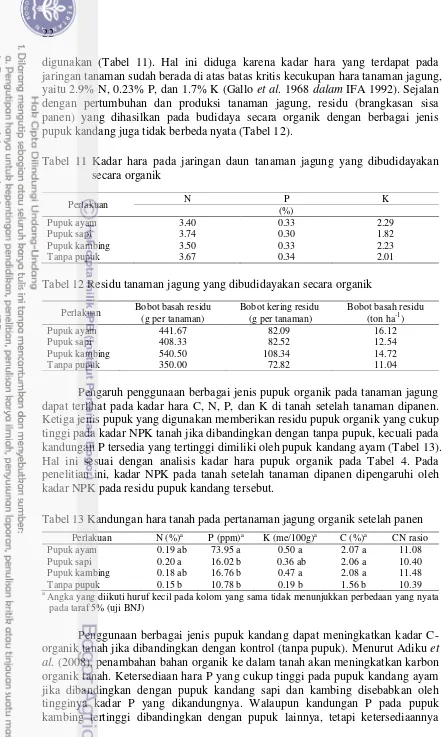

Berbeda dengan budidaya jagung secara organik, budidaya secara konvensional menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik pada keragaan dan bobot tanaman jagung (Tabel 15). Pengaruh pemupukan kimia sudah tampak pada pengamatan 4 MST di beberapa komponen, tetapi pengaruhnya mulai diikuti oleh pupuk organik saat memasuki 6 MST.

Tabel 15 Keragaan dan bobot tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik dan konvensional

Parameter Teknik budidaya Uji ta

Organik Konvensional

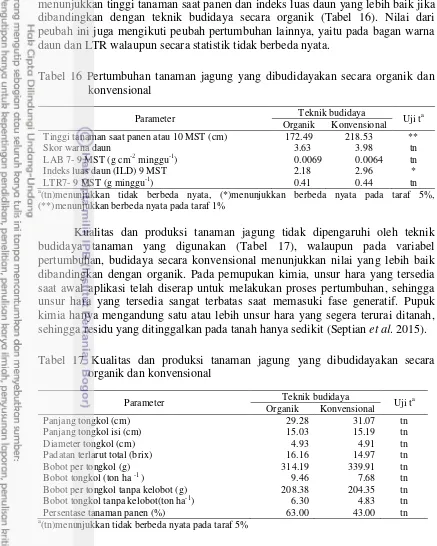

Tanaman jagung yang dibudidayakan secara konvensional juga menunjukkan tinggi tanaman saat panen dan indeks luas daun yang lebih baik jika dibandingkan dengan teknik budidaya secara organik (Tabel 16). Nilai dari peubah ini juga mengikuti peubah pertumbuhan lainnya, yaitu pada bagan warna daun dan LTR walaupun secara statistik tidak berbeda nyata.

Tabel 16 Pertumbuhan tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik dan konvensional

Parameter Teknik budidaya Uji ta

Organik Konvensional

(tn)menunjukkan tidak berbeda nyata, (*)menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5%, (**)menunjukkan berbeda nyata pada taraf 1%

Kualitas dan produksi tanaman jagung tidak dipengaruhi oleh teknik budidaya tanaman yang digunakan (Tabel 17), walaupun pada variabel pertumbuhan, budidaya secara konvensional menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan organik. Pada pemupukan kimia, unsur hara yang tersedia saat awal aplikasi telah diserap untuk melakukan proses pertumbuhan, sehingga unsur hara yang tersedia sangat terbatas saat memasuki fase generatif. Pupuk kimia hanya mengandung satu atau lebih unsur hara yang segera terurai ditanah, sehingga residu yang ditinggalkan pada tanah hanya sedikit (Septian et al. 2015). Tabel 17 Kualitas dan produksi tanaman jagung yang dibudidayakan secara

organik dan konvensional

Parameter Teknik budidaya Uji ta

Organik Konvensional

Panjang tongkol (cm) 29.28 31.07 tn

Panjang tongkol isi (cm) 15.03 15.19 tn

Diameter tongkol (cm) 4.93 4.91 tn

Padatan terlarut total (brix) 16.16 14.97 tn

Bobot per tongkol (g) 314.19 339.91 tn

Bobot tongkol (ton ha -1 ) 9.46 7.68 tn

Bobot per tongkol tanpa kelobot (g) 208.38 204.35 tn

Bobot tongkol tanpa kelobot(ton ha-1) 6.30 4.83 tn

Persentase tanaman panen (%) 63.00 43.00 tn

a

(tn)menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5%

dengan teknik budidaya organik, tetapi nilai ini tidak diikuti dengan produksinya per hektar. Produksi jagung yang dibudidayakan secara konvensional hanya mencapai 8 ton ha-1. Hal ini disebabkan oleh rendahnya persentase tanaman yang dipanen pada teknik budidaya secara konvensional.

Rendahnya persentase tanaman panen pada budidaya jagung secara konvensional disebabkan oleh tingginya serangan hama dan penyakit. Benih jagung yang digunakan juga tidak diberikan seed treatment. Selain itu, penggunaan pestisida kimia kurang maksimal, sehingga patogen penyebab penyakit cepat menyebar. Teknik budidaya secara konvensional harus diikuti dengan perawatan yang intensif dan input yang memadai untuk memberikan hasil yang maksimal.

Persentase tanaman panen cukup tinggi pada teknik budidaya jagung secara organik, walaupun pengendalian hama dan penyakit hanya menggunakan pestisida nabati. Kondisi lahan dan lingkungan pada budidaya organik memungkinkan musuh alami dari hama dan penyakit masih tersedia karena siklus kehidupannya masih terjaga.

Perbedaan teknik budidaya secara organik dan konvensional tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar hara di jaringan daun, kecuali pada hara P (Tabel 18). Penyerapan hara P meningkat seiring ketersediaan P yang tinggi di dalam tanah yang dibudidayakan secara konvensional.

Tabel 18 Kadar hara pada jaringan daun tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik dan konvensional

Parameter Teknik budidaya Uji ta

Organik Konvensional

N (%) 3.57 3.60 tn

P (%) 0.32 0.39 *

K (%) 2.09 2.44 tn

a

(tn)menunjukkan tidak berbeda nyata, (*)menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5%

Teknik budidaya secara konvensional mampu meningkatkan bobot basah residu per tanaman sebesar 16.82% (Tabel 19). Hal ini juga mengikuti pertumbuhannya yang lebih baik jika dibandingkan dengan teknik budidaya secara organik, sehingga residu yang dihasilkan lebih banyak.

Tabel 19 Residu tanaman jagung yang dibudidayakan secara organik dan konvensional

Parameter Teknik budidaya Uji ta

Organik Konvensional

Bobot basah residu (g per tanaman) 435.13 508.33 *

Bobot kering residu (g per tanaman) 86.44 98.33 tn

Bobot basah residu (ton ha-1) 13.60 16.19 tn

a

(tn)menunjukkan tidak berbeda nyata, (*)menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5%

mengalami proses dekomposisi lebih banyak bila dibandingkan dengan lahan konvensional. Selain itu, walaupun tidak berbeda nyata, bakteri Rhizobium pada lahan organik lebih tinggi dibandingkan pada lahan konvensional. Ketersediaan mikrob pada suatu lahan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tumbuhnya, seperti suhu dan kelembaban di zona perakaran serta kandungan bahan organik tanah sebagai sumber makanannya (Maetus 2014).

Tabel 20 Jumlah populasi berbagai jenis mikrob yang terdapat di lahan jagung yang dibudidayakan secara organik dan konvensional

Parameter Teknik budidaya Uji ta

Organik Konvensional

∑ Total mikrob 9.44 9.30 tn

∑ Rhizobium 22.24 8.95 tn

∑ Pelarut fosfat 2.02 2.11 tn

∑ Perombak selulolitik 26.10 12.23 *

a

(tn)menunjukkan tidak berbeda nyata, (*)menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5%

Pengaruh jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai panen muda secara organik

Berdasarkan hasil analisis statistik, tanaman kedelai yang dibudidayakan secara organik tidak mendapat pengaruh yang nyata dari berbagai jenis pupuk kandang yang digunakan, walaupun secara umum penggunaan jenis pupuk kandang ayam dan kambing memberikan pengaruh yang lebih bagus pada beberapa variabel pengamatan destruktif yang dilakukan pada 4, 6, dan 8 MST (Tabel 21).

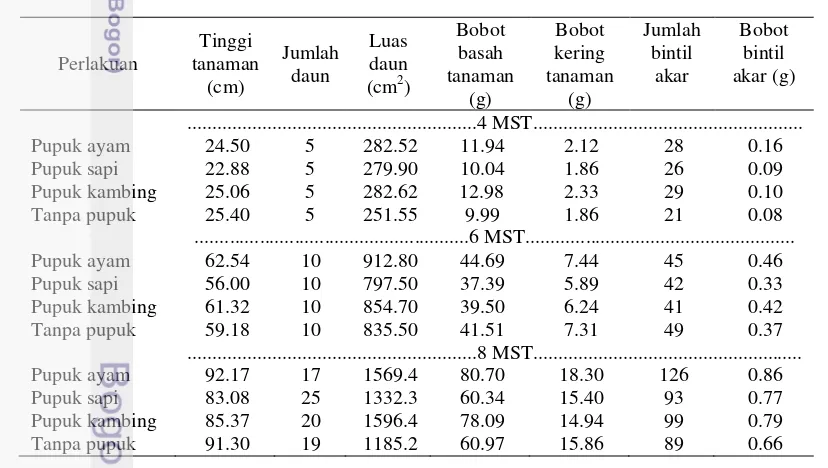

Tabel 21 Keragaan dan bobot tanaman kedelai yang dibudidayakan secara organik

Perlakuan

fase generatif (panen). Indeks luas daun dan tinggi tanaman saat panen yang diberi pupuk kandang ayam menghasilkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis pupuk kandang lainnya, walaupun secara statistik tidak berbeda nyata.

Tabel 22 Pertumbuhan tanaman kedelai yang dibudidayakan secara organik

Perlakuan LAB 6-8 MST

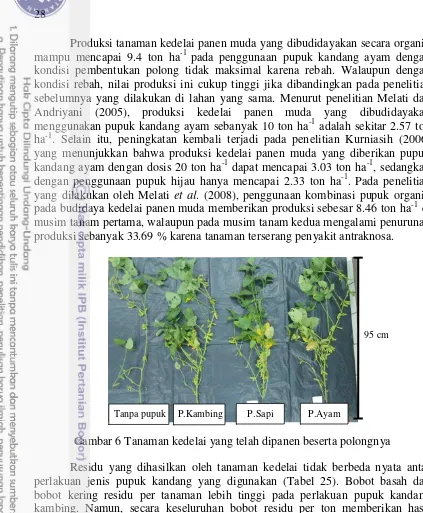

Penggunaan pupuk kandang kambing cenderung memberikan produksi kedelai panen muda yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya, walaupun tidak berbeda nyata secara statistik (Tabel 23 dan 24). Jumlah cabang dan buku produktif, jumah polong isi, bobot polong isi, dan bobot basah biji per tanaman yang paling bagus terdapat pada perlakuan pupuk kandang kambing. Hal ini juga dapat dilihat pada keragaan tanaman kedelai (Gambar 6). Bentuk tanaman yang kurang tegak dan agak sedikit melengkung disebabkan oleh tanaman rebah ketika memasuki fase vegetatif maksimum.

Tabel 23 Produksi kedelai per tanaman yang dibudidayakan secara organik Perlakuan

Produksi tanaman kedelai panen muda yang dibudidayakan secara organik mampu mencapai 9.4 ton ha-1 pada penggunaan pupuk kandang ayam dengan kondisi pembentukan polong tidak maksimal karena rebah. Walaupun dengan kondisi rebah, nilai produksi ini cukup tinggi jika dibandingkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di lahan yang sama. Menurut penelitian Melati dan Andriyani (2005), produksi kedelai panen muda yang dibudidayakan menggunakan pupuk kandang ayam sebanyak 10 ton ha-1 adalah sekitar 2.57 ton ha-1. Selain itu, peningkatan kembali terjadi pada penelitian Kurniasih (2006) yang menunjukkan bahwa produksi kedelai panen muda yang diberikan pupuk kandang ayam dengan dosis 20 ton ha-1 dapat mencapai 3.03 ton ha-1, sedangkan dengan penggunaan pupuk hijau hanya mencapai 2.33 ton ha-1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Melati et al. (2008), penggunaan kombinasi pupuk organik pada budidaya kedelai panen muda memberikan produksi sebesar 8.46 ton ha-1 di musim tanam pertama, walaupun pada musim tanam kedua mengalami penurunan produksi sebanyak 33.69 % karena tanaman terserang penyakit antraknosa.

Gambar 6 Tanaman kedelai yang telah dipanen beserta polongnya

Residu yang dihasilkan oleh tanaman kedelai tidak berbeda nyata antar perlakuan jenis pupuk kandang yang digunakan (Tabel 25). Bobot basah dan bobot kering residu per tanaman lebih tinggi pada perlakuan pupuk kandang kambing. Namun, secara keseluruhan bobot residu per ton memberikan hasil terbaik pada penggunaan pupuk kandang ayam.

Tabel 25 Residu tanaman kedelai yang dibudidayakan secara organik Perlakuan Bobot basah residu

per tanaman (g)

Bobot kering residu per tanaman (g)

Bobot basah residu (ton ha-1)

Pupuk ayam 48.43 20.89 12.60

Pupuk sapi 50.07 20.14 12.02

Pupuk kambing 61.23 25.43 11.88

Tanpa pupuk 44.90 20.81 10.08

Kadar hara pada jaringan daun tanaman kedelai diukur pada minggu ke-6 MST saat tanaman mencapai fase vegetatif maksimum. Penggunaan berbagai jenis pupuk kandang tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap

Tanpa pupuk P.Kambing P.Sapi P.Ayam