PENGARUH AKUMULASI KROMIUM (Cr) TERHADAP

PERUBAHAN STRUKTUR KOMUNITAS DAN HISTOLOGIS

MAKROZOOBENTOS DI SUNGAI CIMANUK LAMA

INDRAMAYU

ARBI MEI GITARAMA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengaruh Akumulasi Kromium (Cr) terhadap Perubahan Struktur Komunitas dan Histologis Makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama Indramayu adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2016

Arbi Mei Gitarama

RINGKASAN

ARBI MEI GITARAMA. Pengaruh Akumulasi Kromium (Cr) terhadap Perubahan Struktur Komunitas dan Histologis Makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama Indramayu. Dibimbing oleh MAJARIANA KRISANTI dan DEWI RATIH AGUNGPRIYONO.

Sungai Cimanuk Lama memiliki aliran yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar seperti untuk ketersediaan air setempat, kegiatan pertanian, perikanan dan juga industri batik. Aktivitas tersebut berpotensi mencemari lingkungan perairan Sungai Cimanuk Lama dan salah satunya pencemaran logam berat kromium dari industri batik. Logam berat tersebut dapat terlarut dalam air, bersifat korosif, toksik dan terendap di dasar perairan serta terakumulasi dalam tubuh organisme air. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh aktivitas manusia seperti industri batik yang dapat mencemari perairan sungai dan berdampak terhadap struktur komunitas dan histologis makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama, Kabupaten Indramayu.

Pengambilan contoh dan analisis data dilakukan dari bulan April sampai dengan September 2015 di Sungai Cimanuk Lama Kabupaten Indramayu. Sampel penelitian diperoleh dari 3 lokasi berbeda. Stasiun lokasi penelitian terdiri stasiun 1 (daerah sebelum industri batik), 2 (daerah sekitar industri batik) dan 3 (daerah setelah industri batik). Metode penelitian survey dengan analisis data meliputi kandungan kromium (air, sedimen, Bellamya sp. dan Pilsbryoconcha exilis), struktur komunitas makrozoobentos (kepadatan, keanekaragaman, dominansi, keseragaman dan Family Biotics Index) dan gambaran kondisi histologis moluska (kelenjar pencernaan, saluran pencernaan dan otot gerak). Pengambilan sampel sedimen dan makrozoobentos menggunakan van veen grab, sedangkan pengambilan sampel air menggunakan kemmerer water sampler dekat dengan dasar perairan.

Hasil pengamatan makrozoobentos diperoleh 15 jenis dengan total 9877 individu yang ditemukan dengan kelas gastropoda dan oligochaeta mendominasi di semua stasiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam berat kromium di dalam air berkisar 0.01 sampai 0.016 mg L-1, sedimen 9.4 sampai 53.65 mg kg-1, tubuh keong tutut (Bellamya sp.) 2.13 mg kg-1 sampai 17.41 mg kg-1, dan kerang kijing lokal (Pilsbryoconcha exilis) 2.16 mg kg-1 sampai 37.81 mg kg-1.

Secara keseluruhan indeks komunitas makrozoobentos yang teramati menunjukkan nilai yang lebih baik di stasiun 1 dibandingkan dengan dua stasiun lainnya. Analisis histologi menunjukkan, semakin hilir letak stasiun penelitian maka semakin tinggi derajat kerusakan pada Bellamya sp. dan P. exilis. Aktivitas manusia di sekitar Sungai Cimanuk Lama ditambah adanya kegiatan industri batik terbukti berdampak pada biota akuatik dan memperburuk kondisi lingkungan perairan.

SUMMARY

ARBI MEI GITARAMA. Effect of Chromium (Cr) Accumulation on the Community Structure and Histological Changes of Macrozoobenthos in Cimanuk Lama River, Indramayu. Supervised by MAJARIANA KRISANTI and DEWI RATIH AGUNGPRIYONO.

Cimanuk Lama river commonly used by the local community, such as for water resources for local use, agricultural sector, fisheries, and also batik industry. These activities have highly risk for causing pollution to Cimanuk Lama river and main source of pollution to this water flow is chromium from batik industry. Heavy metal can be dissolved in water and are corrosive, toxic and accumulated in the bottom of the river and also in aquatic biota. The main aim of this research was to describe the effect of human activities like batik industry which are contaminating river water on community structure and histolocical of macrozoobenthos in a Cimanuk Lama river, district of Indramayu.

Sampling and data analysis were conducted from April until September 2015 in Cimanuk Lama river, Indramayu. Samples were collected from 3 different locations. Research locations consisted of three stations, i.e. station 1 (up stream area before batik industry), station 2 (the area around batik industry) and station 3 (down stream area after batik industry). This research conducted survey method and data analysis consisted of chromium concentration (in water, sediment, Bellamya

sp. and Pilsbryoconcha exilis), community structure of macrozoobenthos (density, diversity, dominance, uniformity and Family Biotics Index) and the histological condition of molluscs (digestive glands, gastrointestinal and foot muscle). The sediments and macrozoobenthos sampling were conducted using van veen grab, while water sample collected using Kemmerer water sampler near the bottom of the river.

The results this research 15 different genus of macrozoobenthos were found with 9877 total of individuals, while class of gastropoda and oligochaeta were dominant among all in every sampling station. The results showed that the heavy metal chromium concentration in the water ranged from 0.01 to 0.016 mg L-1,

sediment ranged from 9.4 to 53.65 mg kg-1, Bellamya sp. ranged from 2.13 mg kg

-1 to 17.41 mg kg-1, and Pilsbryoconcha exilis ranged from 2.16 mg kg-1 to 37.81

mg kg-1. Over all, index of macrozoobenthos community observation showed that

index value for macrozoobenthos community at station 1 was better than the two other stations. Histological analysis showed, the lower location of the research station gives higher degree of damage to the Bellamyâ sp. and P. exilis. Human activities around the River Cimanuk Lama and batik industry activity proved to have an impact on aquatic biota and worsen the condition of the aquatic environment.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan

PENGARUH AKUMULASI KROMIUM (Cr) TERHADAP

PERUBAHAN STRUKTUR KOMUNITAS DAN HISTOLOGIS

MAKROZOOBENTOS DI SUNGAI CIMANUK LAMA

INDRAMAYU

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

Judul Tesis : Pengaruh Akumulasi Kromium (Cr) terhadap Perubahan Struktur Komunitas dan Histologis Makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama Indramayu

Nama : Arbi Mei Gitarama NIM : C251130151

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Majariana Krisanti, SPi MSi Ketua

drh Dewi Ratih A, PhD APVet Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Pengelolaan Sumberdaya Perairan

Dr Ir Sigid Hariyadi, MSc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

Tanggal Ujian: 27 Januari 2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April sampai September 2015 ini adalah Pencemaran Lingkungan, dengan judul Pengaruh Akumulasi Kromium (Cr) terhadap Perubahan Struktur Komunitas dan Histologis Makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama Indramayu. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Sekolah Pascarasarjana IPB

2. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) DIKTI yang telah menjadi sponsor dana pendidikan dalam studi di Sekolah Pascarasarjana IPB 3. Ibu Dr Majariana Krisanti, SPi MSi dan Ibu drh Dewi Ratih Agungpriyono, PhD APVet selaku pembimbing, atas bantuan dan arahan yang diberikan selama penelitian dan penyusunan tesis ini

4. Bapak Dr Ir Yusli Wardiatno, MSc selaku dosen penguji atas masukkan dan saran yang diberikan dalam tesis ini

5. Dr Ir Sigid Hariyadi, MSc selaku Kepala Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Departemen Manajamen Sumberdaya Perairan atas arahan selama penentuan rencana penelitian tesis ini

6. Seluruh dosen dan staf pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK, IPB

7. Staf di Laboratorium Divisi Produktivitas Lingkungan dan Perairan, Laboratorium Bio Mikro Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK, IPB dan Departemen Klinik, Reproduksi, dan Patologi, FKH, IPB yang telah membantu dalam penyediaan alat dan proses pelaksanaan penelitian 8. Bapak Sarbiyono, Ibu Turgiyah, Kakak Febiana Fituria, SPd dan Depri Muaji Biagi, AMd serta Adik Arli Fanura Muhammad dan Nurahmah Agusetiyati, serta seluruh keluarga, atas segala doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini

9. Teman-teman yang telah membantu di lapangan dan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kabupaten Indramayu

10.Teman-teman SDP 2013, teman-teman satu bimbingan, teman-teman kost Palladium dan teman-teman laboratorium atas dukungannya selama ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 4

Hipotesis 4

2 METODE 5

Lokasi dan Waktu Penelitian 5

Bahan dan Alat 6

Prosedur Penelitian 6

Analisis Data 10

Analisis Histopatologis pada Makrozoobentos 11

Analisis Metrik Biologi dengan Faktor Lingkungan 11 Analisis Parameter Fisika-kimia Perairan dan Sedimen 12

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 13

Komposisi dan Kepadatan Jenis Makrozoobentos Sungai Cimanuk Lama 13 Indeks Komunitas Makrozoobentos Sungai Cimanuk Lama 18 Kondisi Fisika-kimia Air, Sedimen dan Kromium di Sungai Cimanuk Lama

20 Kondisi Histopatologi Makrozoobentos dari Bellamya sp. dan

Pilsbryoconcha exilis 33

Hubungan antara Struktur Komunitas Makrozoobentos, Fisika-kimia air dan sedimen, Logam Berat Kromium serta Kondisi Histologis Makrozoobentos

42

4 KESIMPULAN DAN SARAN 50

Kesimpulan 50

Saran 50

DAFTAR PUSTAKA 51

LAMPIRAN 59

DAFTAR TABEL

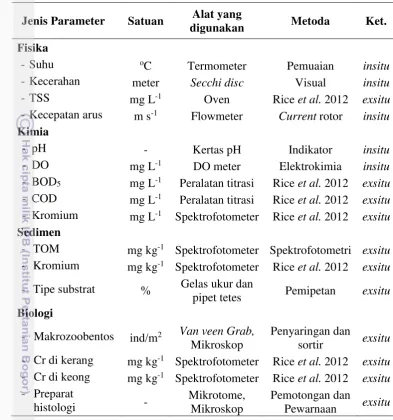

1 Satuan, alat dan metoda pengukuran parameter fisika-kimia air, biologi,

dan sedimen 7

2 Kualitas air berdasarkan Family Biotic Index/FBI 11 3 Nilai indeks komunitas makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama 19 4 Tiap substrat pada semua substasiun di Sungai Cimanuk Lama 27 5 Nilai faktor biokonsentrasi logam berat kromium pada moluska di

Sungai Cimanuk Lama 32

6 Hubungan kriteria indeks kualitas air STORET dengan indeks komunitas

makrozoobentos 43

7 Analisis korelasi antar parameter di Sungai Cimanuk Lama, Kabupaten

Indramayu 44

DAFTAR GAMBAR

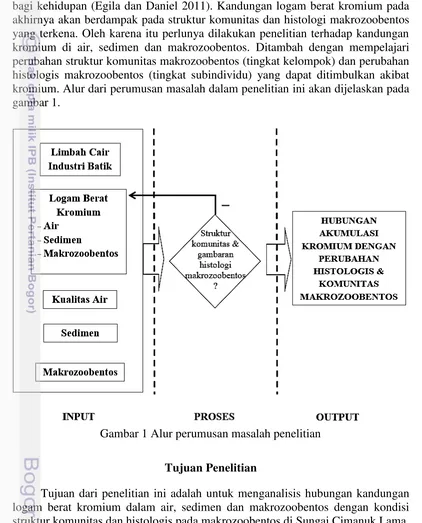

1 Alur perumusan masalah penelitian 3

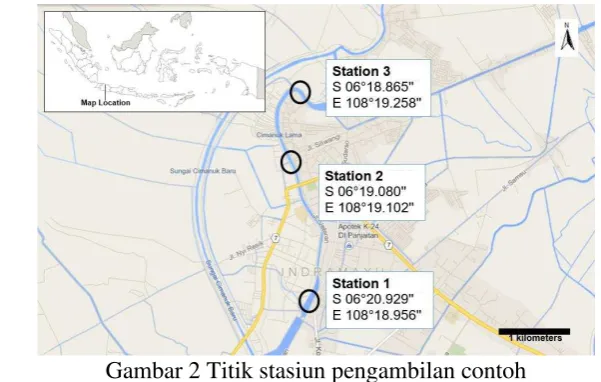

2 Titik stasiun pengambilan contoh 5

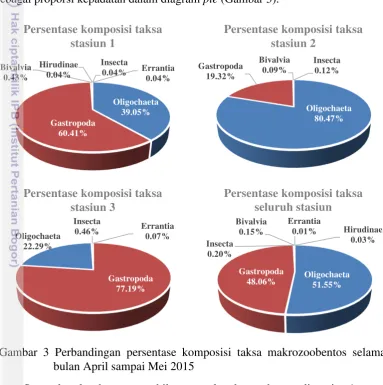

3 Diagram perbandingan persentase komposisi taksa makrozoobentos

selama bulan April sampai Mei 2015 13

4 Grafik jumlah genus makrozoobentos yang ditemukan 15 5 Nilai kepadatan relatif makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama,

Kabupaten Indramayu 16

6 Grafik nilai kepadatan jenis makrozoobentos yang ditemukan 17 7 Rata-rata suhu pada setiap stasiun pengamatan 21 8 Rata-rata kecerahan pada setiap stasiun pengamatan 22

9 Rata-rata TSS pada setiap stasiun pengamatan 23

10 Rata-rata DO pada setiap stasiun pengamatan 24

11 Rata-rata BOD5 pada setiap stasiun pengamatan 25

12 Rata-rata COD pada setiap stasiun pengamatan 26

13 Rata-rata nilai kromium dalam air 29

14 Rata-rata nilai kromium dalam sedimen 30

15 Rata-rata nilai kromium dalam makrozoobentos 31

16 Anatomi spesies Bellamya sp. dengan bagian (K) kaki, (H) kepala, (T)

tentakel, dan (M) mata 33

17 Kelenjar pencernaan keong tutut (Bellamya sp.) di semua stasiun 34 18 Saluran pencernaankeong tutut (Bellamya sp.) di semua stasiun 36 19 Otot gerakkeong tutut (Bellamya sp.) di semua stasiun 38 20 Kelenjar pencernaan kijing lokal (Pilsbryoconcha exilis) di semua

stasiun 39

21 Saluran pencernaan kijing lokal (Pilsbryoconcha exilis) di semua stasiun 40 22 Otot gerak kerang kijing lokal (Pilsbryoconcha exilis) di semua stasiun 41 23 Principal Component Analysis (PCA) parameter seluruh stasiun di

DAFTAR LAMPIRAN

1 Prosedur Kerja Preparasi Histologis Organ Bellamya sp. dan

Pilsbryoconcha exilis 59

2 Nilai toleransi makrozoobentos untuk Family Biotic Index 60 3 Klasifikasi jenis dan jumlah individu makrozoobentos yang ditemukan

di Sungai Cimanuk Lama pada bulan April sampai Mei 2015 61 4 Hasil analisis variansi parameter kromium, indeks keanekaragaman dan

Family Biotic Index (FBI) di Sungai Cimanuk Lama 62

5 Nilai rerataan parameter kualitas fisika kimia air dan kromium serta

indeks komunitas di tiap stasiun penelitian 65

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sungai merupakan ekosistem perairan umum yang memiliki peran bagi kehidupan biota dan kebutuhan hidup manusia dalam bidang perikanan, pertanian, industri, dan transportasi. Berbagai macam aktivitas pemanfaatan oleh manusia di sekitar sungai dapat memberikan dampak terhadap sungai. Salah satunya yaitu penurunan kualitas air yang disebabkan masuknya limbah ke dalam aliran sungai. Limbah yang seharusnya melalui proses pengolahan terlebih dahulu juga ikut dibuang ke sungai. Sungai memiliki kemampuan untuk memulihkan diri (self purification) dari berbagai sumber masukkan, akan tetapi jika melebihi dari kemampuan daya dukung sungai (carrying capacity) maka akan menimbulkan masalah yang serius bagi kesehatan lingkungan sungai.

Sungai Cimanuk merupakan satu diantara tiga sungai besar yang ada di Jawa Barat. Salah satu bagian hilirnya yang melalui Kabupaten Indramayu dan akan bermuara langsung ke Laut Jawa adalah Sungai Cimanuk Lama. Sungai tersebut memiliki aliran yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk ketersediaan air PDAM setempat, kegiatan pertanian, perikanan dan industri. Kegiatan industri batik rumahan (Home Industry) yang sedang berkembang di Kabupaten Indramayu dapat memberikan dampak negatif paling besar bagi ekosistem Sungai Cimanuk Lama.

Keberadaan industri batik dan saluran limbah di sekitar Sungai Cimanuk Lama berpotensi mencemari lingkungan perairan sungai dan dikhawatirkan dapat mengganggu ekologi sungai. Artiola et al. (2004) menyebutkan bahwa titik pembuangan limbah dari industri dapat mempengaruhi suatu sistem perairan jauh lebih cepat dan merata. Industri batik merupakan industri yang aktif menghasilkan limbah cair terutama mengandung logam berat kromium atau Cr (Sari et al. 2014), kobalt atau Co (Sasongko dan Tresna 2010), bahan organik, seperti fenol serta bahan kimia, seperti NaOH, minyak, dan lemak (Kep. Gubernur Kepala DIY./ No:281/KPTS/1998).

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya akumulasi kromium bagi lingkungan perairan yang bersumber dari limbah cair industri batik. Kromium dapat mencemari perairan, bersifat korosif, toksik dan terendap di dasar perairan serta terakumulasi dalam tubuh organisme air. Senyawa ini sering ditemui dalam pencemaran perairan dan telah dikenal beracun, mutagenik dan memiliki efek karsinogenik pada sistem biologis meskipun kromium merupakan salah satu elemen penting (Parvathi et al. 2011).

2

Makrozoobentos memiliki distribusi yang luas, menempati posisi penting dalam rantai makanan, hidup di sekitar substrat sehingga dapat menggambarkan kondisi habitat yang ada. Makrozoobentos juga memiliki respon yang lebih cepat dibandingkan dengan organisme di tingkat yang lebih tinggi karena siklus hidup yang lebih pendek (Silva et al. 2009). Biota ini hidup di dasar sungai serta berinteraksi dengan air yang sangat tercemar secara terus menerus sehingga dapat mengalami perubahan biokimia. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam sel tunggal sampai ke jaringan bahkan perubahan pada individu hingga struktur komunitasnya dikarenakan bioakumulasi logam berat. Menurut Ciaci et al. (2012), paparan konsentrasi kromium berpengaruh nyata terhadap perubahan jaringan dan fungsional insang kerang Mytilus galloprovincialis (makrozoobentos). Monitoring terhadap bioakumulasi logam berat berfungsi sebagai penanda atau biomarker untuk makrozoobentos dari perairan yang terkontaminasi serta memberikan informasi kondisi lingkungan perairan.

Pemantauan mengenai bioakumulasi logam berat pada suatu organisme akutik dapat dilakukan dengan analisis perubahan struktur komunitas organisme yang hidup pada sungai tercemar. Analisis tersebut dapat menggunakan metrik biologi dan kajian perubahan di tingkat jaringan (histologi) melalui histopatologi. Menurut Velcheva et al. (2010), hal ini karena perubahan histologis lebih sensitif dan kondisinya dapat terjadi lebih dulu. Perubahan histologi telah terintegrasi dengan dampak berbagai stresor seperti mikroba patogen, senyawa beracun, gizi dan kondisi lingkungan yang merugikan (Marchand et al. 2009). Ditambahkan dari hasil penelitian Sudarso et al. (2009) menyatakan bahwa penggunaan beberapa metrik biologi pada makrozoobentos relatif sensitif dalam mendeteksi tingginya kontaminasi logam berat dan variabel kualitas air lainnya. Metrik biologi antara lain kekayaan taksa, indeks diversitas Shannon-Wiener dan Canonical Correspondence Analysis (CCA).

Penelitian mengenai pengaruh pencemaran logam berat pada ikan ditingkat individu dan kelompok telah banyak dilakukan. Penelitian mengenai pengaruh logam berat kromium terhadap perubahan struktur komunitas yang dikombinasikan dengan metrik biologi dan perubahan histologis pada makrozoobentos belum banyak dilakukan. Hal tersebut penting dilakukan karena organisme ini berperanan penting secara ekologi dan menjadi bioindikator pada suatu ekosistem perairan sungai seperti Sungai Cimanuk Lama.

Perumusan Masalah

3 komponen dasar senyawa, yaitu logam, tidak berubah. Kandungan kromium yang tinggi pada air dan sedimen selanjutnya akan terakumulasi dalam tubuh organisme akuatik seperti pada makrozoobentos yang hidup di Sungai Cimanuk Lama.

Makrozoobentos sebagai organisme yang hidup di dasar perairan dapat mengakumulasi logam berat kromium di dalam tubuhnya. Hal ini dikarenakan kromium dapat masuk secara langsung melalui insang dan kulit serta secara tidak langsung melalui jejaring makanan. Kandungan logam selalu bersentuhan dengan organisme hidup dan konsentrasi yang tinggi dapat menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan (Egila dan Daniel 2011). Kandungan logam berat kromium pada akhirnya akan berdampak pada struktur komunitas dan histologi makrozoobentos yang terkena. Oleh karena itu perlunya dilakukan penelitian terhadap kandungan kromium di air, sedimen dan makrozoobentos. Ditambah dengan mempelajari perubahan struktur komunitas makrozoobentos (tingkat kelompok) dan perubahan histologis makrozoobentos (tingkat subindividu) yang dapat ditimbulkan akibat kromium. Alur dari perumusan masalah dalam penelitian ini akan dijelaskan pada gambar 1.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kandungan logam berat kromium dalam air, sedimen dan makrozoobentos dengan kondisi struktur komunitas dan histologis pada makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama, Kabupaten Indramayu.

4

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi status pencemaran kandungan logam berat kromium pada air, sedimen dan makrozoobentos serta kaitannya dengan struktur komunitas dan histologis makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama. Diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada pemilik industri batik dan pembuat kebijakan terkait tentang pengaruh limbah cair batik bagi perairan dan biota akuatik.

Hipotesis

5

2

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sungai Cimanuk Lama, Kabupaten Indramayu (Gambar 2). Penelitian dilakukan sebanyak tiga kali di lapangan dan analisis di laboratorium, terhitung dari bulan April sampai September 2015 dengan selang waktu pengambilan contoh di lapangan selama dua minggu. Tiga lokasi pengambilan contoh telah ditetapkan secara purposive random sampling.

Pengambilan contoh dilakukan di tiga stasiun yang terletak di badan sungai sebelum kegiatan industri (stasiun 1), di badan sungai sekitar kegiatan industri (stasiun 2), dan di badan sungai setelah kegiatan industri (stasiun 3). Masing-masing stasiun terdiri dari 3 substasiun yaitu tepi kanan, tengah dan tepi kiri. Tiap substasiun terdiri dari 3 titik pengambilan sampel makrozoobentos sehingga satu kali sampling terdapat 27 titik pengambilan sampel makrozoobentos. Sampel untuk parameter air, sedimen dan makrozoobentos dari filum moluska diambil secara komposit di tiap stasiun.

Lokasi stasiun 1 di sekitarnya terdapat pemukiman penduduk, kegiatan perikanan seperti memancing ikan oleh warga sekitar, dan bendungan PDAM Kabupaten Indramayu. Kondisi sekitar lokasi stasiun 2 terdapat pemukiman penduduk, kegiatan keramba jaring pancang ikan, wisata taman tepi sungai, kawasan industri batik rumahan yang saluran limbahnya langsung dibuang ke sungai. Stasiun terakhir yaitu stasiun 3, di sekitarnya terdapat kegiatan pertanian persawahan, pemukiman penduduk, dan kegiatan perikanan seperti keramba jaring pancang ikan serta penangkapan ikan menggunakan jaring insang.

Pengambilan contoh dilakukan pukul 08.00 sampai 14.00 WIB. Pengambilan contoh air, sedimen, makrozoobentos serta pengukuran parameter insitu pada masing-masing stasiun dilakukan pada hari yang sama untuk menggambarkan kondisi lingkungan perairan pada waktu yang sama. Analisis exsitu contoh air fisika-kimia, sedimen dan makrozoobentos dilakukan di Laboratorium Fisika-kimia Perairan dan Laboratorium Biologi Mikro, Divisi Produktivitas Lingkungan

6

Perairan MSP, FPIK. Adapun pembuatan preparat histologis organ moluska dilakukan di Laboratorium Patologi FKH, Institut Pertanian Bogor.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah makrozoobentos yang diambil di setiap stasiun serta contoh air dan sedimen yang diperoleh untuk keperluan analisis laboratorium. Bahan yang digunakan selama penelitian adalah akuades, batu es untuk pendingin,

Rose bengal, formalin 10%, bahan kimia untuk titrasi seperti larutan MnSO4,

larutan NaOH-KI, larutan H2SO4 pekat, dan larutan Na2S2O3, larutan amilum,

larutan asam sulfat, larutan K2Cr2O7, larutan H2SO4 pekat, larutan AgSO4, larutan

HNO3, bahan kimia untuk pembuatan preparat histologi seperti larutan Buffer Netral Formalin (BNF) 10%, xylol, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 90%, alkohol 96% dan alkohol absolut 100%, parafin, putih telur serta permount pewarna

Haematoxillin-Eosin (HE).

Alat yang digunakan selama penelitian adalah cool box, Oxygen meter Lutron DO-5510, freezer, ember plastik (volume 10 liter), botol sampel PE (1 liter), botol kaca amber (100 mL), pinset, hand tally counter, jar kaca (250 mL), toples plastik (10 mL, 50 mL, dan 100 mL), Van veen Grab, kemmerer water sampler, GPS, flow meter, perahu, secchi disc, tali meteran (100 meter), lup, termometer, saringan makrozoobentos, pH meter, spektrofotometer, mikroskop bedah, mikroskop majemuk, baki, cawan petri, kamera digital, peralatan titrasi, timbangan digital ketelitian 0.1 gram dan 0.01 gram, buku identifikasi, penggaris, alat tulis, label kertas, gelas ukur, kantong plastik, tisu dan software statistik.

Prosedur Penelitian

Pengambilan Contoh Makrozoobentos

Contoh makrozoobentos diambil menggunakan Van veen Grab di tiap titik dengan transek 1x1 m untuk membatasi antar titik pengambilan. Alat ini cocok digunakan untuk pengambilan sampel makrozoobentos pada substrat lunak, misalnya pasir halus, lumpur dan liat (Fachrul 2007; Putro 2014). Pengambilan contoh makrozoobentos dilakukan pada tepi kanan, tengah dan tepi kiri badan sungai (masing-masing tiga kali pengambilan) di tiap stasiun. Sedimen yang diperoleh dari Van veen Grab disortir terlebih dahulu kemudian difiksasi menggunakan formalin 10% tujuannya yaitu untuk mengawetkan makrozoobentos yang ada dalam sedimen kemudian diidentifikasi di laboratorium. Identifikasi makrozoobentos merujuk pada buku identifikasi Pennak (1978). Sampel histologis makrozoobentos dari filum moluska yang diperoleh dari hand-collecting di fiksasi dengan formalin 10% dicampur dengan buffer phopsphat sehingga memiliki pH 7.

Sampel yang telah difiksasi dan dicampur dengan pewarna Rose bengal

7

Pengambilan Contoh Sedimen

Contoh sedimen dilakukan dengan menggunakan Van veen Grab. Sedimen yang diambil adalah bagian sedimen yang tidak bersentuhan dengan dinding bagian dinding dalam grab untuk menghindari adanya kontaminasi dari logam Van veen Grab. Sedimen dasar diambil sebanyak ± 200 gr dari tiap stasiun. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam jar kaca dan kantong plastik, diberi label serta dimasukan ke dalam cool box.

Pengambilan Contoh Air

Contoh air diambil pada lapisan dekat dasar dari tiap stasiun menggunakan

kemmerer water sampler kemudian dimasukkan ke dalam botol polyetilen. Contoh air yang telah diambil dibagi tiga botol. Botol pertama untuk analisa BOD5, botol

kedua untuk COD yang ditambahkan dengan pengawet larutan H2SO4 pekat

sebanyak 3 tetes dan botol ketiga untuk logam berat yang ditambahkan dengan pengawet HNO3 pekat sebanyak 10 tetes hingga pH contoh air berada di bawah 2.

Contoh air tersebut diberi label dan dimasukkan ke dalam cool box.

Tabel 1 Satuan, alat dan metoda pengukuran parameter fisika-kimia air, biologi, dan sedimen

Jenis Parameter Satuan Alat yang

digunakan Metoda Ket.

Fisika

- Suhu oC Termometer Pemuaian insitu

- Kecerahan meter Secchi disc Visual insitu

- TSS mg L-1 Oven Rice et al. 2012 exsitu

- TOM mg kg-1 Spektrofotometer Spektrofotometri exsitu

- Kromium mg kg-1 Spektrofotometer Rice et al. 2012 exsitu

- Tipe substrat % Gelas ukur dan

pipet tetes Pemipetan exsitu Biologi

8

Pengukuran dan Analisis Parameter Sedimen

Parameter sedimen yang diukur selama penelitian mencakup TOM (Total Organic Matter), kandungan kromium dan tipe substrat. Pengukuran dilakukan secara exsitu dan mengacu pada metode baku Rice et al. 2012 (Tabel 1). Khusus untuk tipe substrat, pengukuran dilakukan pada saat pengambilan sampel pertama. Pengukuran dan Analisis Parameter Perairan

Parameter yang diukur selama penelitian mencakup parameter fisika-kima perairan. Parameter insitu meliputi suhu, kecepatan arus, pH, kecerahan dan oksigen terlarut. Adapun parameter exsitu terdiri dari Total Suspended Solid (TSS),

Biological Oxygen Demand (BOD5), Chemical Oxygen Demand (COD) dan

kandungan logam kromium. Pengukuran parameter fisika-kimia perairan mengacu pada metode baku Rice et al. 2012 (Tabel 1).

Pengukuran Kandungan Kromium pada Makrozoobentos

Tubuh makrozoobentos yang diperoleh untuk analisis histologis ditimbang hingga mencapai berat 15 gram berat basah kemudian diukur kandungan logam kromiumnya menggunakan AAS pada panjang gelombang 357.9 nm (Rice et al.

2012).

Pengukuran Kandungan Kromium pada Sedimen

Sedimen yang diperoleh dari lapangan kemudian dikeringkan hingga mencapai berat 10 gram berat kering kemudian sedimen tersebut diukur kandungan logam kromiumnya menggunakan AAS pada panjang gelombang 357.9 nm. Pengukuran konsentrasi logam dalam sedimen berguna untuk mendeteksi perubahan di sungai (Pagnanelli et al. 2004). Prosedur kerja pengukuran sedimen menggunakan AAS mengacu pada metode baku Rice et al. 2012.

Pengumpulan Data Contoh Makrozoobentos

Data makrozoobentos yang telah diperoleh dianalisis untuk mendapatkan nilai kepadatan, indeks keanekaragaman Shanon Wieners’s (H´), indeks dominansi (C), dan indeks keseragaman (E). Nilai kepadatan makrozoobenthos dihitung berdasarkan jumlah individu persatuan luas (Ind/m2), dengan rumus perhitungan

Odum (1993) sebagai berikut:

K= a x n x b.

Keterangan:

K = Indeks kepadatan jenis (Ind/m2)

a = Luas tangkapan atau luas bukaan mulut Van veen Grab (cm2) b = Jumlah total individu makrozoobentos yang tertangkap (ind) 10.000 = Konversi cm2 ke m2

n = Jumlah ulangan pengambilan cuplikan

9

Kepadatan relatif % =Kepadatan seluruh jenis x Kepadatan jenis ke-i

Indeks keanekaragaman menggambarkan keadaan makrozoobentos secara matematis agar memudahkan dalam mengamati keanekaragaman populasi dalam suatu komunitas. Semakin tinggi nilai indeks keanekaragaman yang diperoleh maka semakin baik suatu komunitas makrozoobentos (USEPA 1998). Untuk melihat indeks keragaman jenis (H´) digunakan rumus Shanon Wieners’s (Krebs 1972) sebagai berikut:

H´ = − ∑ pilog pi �

�=

Keterangan:

H´ = Indeks keragaman jenis S = Banyaknya jenis

pi = Proporsi individu dari jenis ke -i terhadap jumlah individu

semua jenis (pi= i/N) ni = Jumlah individu jenis ke-i

Indeks yang digunakan untuk melihat keseimbangan penyebaran makrozoobentos dapat diketahui dengan indeks keseragaman jenis (E) menurut Krebs (1972) yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

E=H maksH´

Keterangan:

E = Indeks keseragaman

H´ = Nilai indeks keragaman jenis H maks= Log 2 S = 3.321928 Log S

S = Jumlah jenis yang tertangkap

Dengan kriteria = E ~ 0 = Terdapat dominansi spesies E ~ 1 = Jumlah individu tiap spesies sama

Indeks keseragaman berkisar antara nol sampai satu, semakin mendekati nol semakin kecil keseragaman populasi, artinya penyebaran jumlah individu setiap spesies tidak sama dan ada kecenderungan satu spesies mendominasi. Semakin mendekati nilai satu, maka penyebarannya cenderung merata dan tidak ada spesies yang mendominasi.

Melihat ada tidaknya makrozoobentos yang mendominasi suatu ekosistem perairan digunakan rumus menurut Simpson in Krebs (1972) sebagai berikut:

C = − ∑ pi �

�=

Keterangan:

C = Indeks dominasi jenis pi = ni/N

10

Dengan kategori indeks dominansi (Mandaville 2002):

C mendekati 0 (C < 0.5) = tidak ada jenis yang mendominansi C mendekati 1 (C > 0.5) = ada jenis yang mendominansi Pengumpulan Data Histopatologis pada Makrozoobentos

Pengamatan histologis di bawah mikroskop untuk mengetahui tingkat kerusakan jaringan yang terjadi pada makrozoobentos di tiap stasiun. Makrozoobentos yang diukur kandungan logam berat kromiumnya dari kelas gastropoda yaitu Bellamya sp. dan bivalvia yaitu Pilsbryoconcha exilis yang diperoleh dari pengambilan contoh makrozoobentos menggunakan Van veen Grab

dan dengan bantuan hand collecting dalam transek 1x1 m. Tubuh makrozoobentos yang telah diambil dari cangkangnya kemudian direndam ke dalam larutan fiksasi

Buffer Netral Formalin (BNF) 10%, minimal selama 48 jam. Prosedur kerja preparasi histologis organ makrozoobentos tercantum pada Lampiran 1.

Analisis Data

Analisis variansi dilakukan untuk mengetahui perbedaan parameter kualitas air, logam berat kromium, keanekaragaman, dominansi dan FBI. Analisis korelasi untuk mengetahui hubungan kandungan kromium di air dan sedimen terhadap kandungan kromium di makrozoobentos dan keanekaragaman makrozoobentos yang diperoleh. Analisis korelasi berdasarkan Pearson correlation menggunakan

software Microsoft Office Excel 2013 dengan rumus yang akan digunakan sebagai berikut:

� = ∑ − −

√∑ − −

Keterangan: r = Koefisien korelasi

y = Keanekaragaman dan Cr di makrozoobentos x = Cr di air dan sedimen

Nilai dari analisis tersebut kemudian dilanjutkan dengan Principal Component Analysis (PCA) dengan menggunakan software XLSTAT 2014. Penggunaan PCA bertujuan untuk mengetahui adanya pengelompokan dan similaritas lokasi stasiun dengan komunitas makrozoobentos dan faktor lingkungan kaitannya dengan logam berat kromium. Selain itu untuk menilai parameter yang mengelompok dalam mendeteksi kontaminasi kromium pada air, sedimen dan makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama.

Nilai faktor biokonsentrasi (FBK) ditentukan dari perbandingan konsentrasi suatu logam pada organisme target dengan konsentrasi logam di air (Soemirat 2003). Faktor biokonsentrasi logam berat kromium dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

11 Analisis Histopatologis pada Makrozoobentos

Analisis histopatologis pada makrozoobentos dilakukan dengan cara pengamatan mikroskopis dan mendeskripsikan kerusakan atau perubahan histologis yang terjadi. Perubahan tersebut diamati di jaringan kelenjar pencernaan (Digestive gland), saluran pencernaan (Gastrointestinal) dan otot gerak pada

Bellamya sp. dan P. exilis. Perubahan yang terjadi dibandingkan dengan kandungan logam berat kromium dalam tubuh. Menurut Lance et al. (2010), evaluasi patologis pada jaringan pencernaan dapat mewakili perubahan patologis yang terjadi dalam tubuh moluska.

Analisis Metrik Biologi dengan Faktor Lingkungan

Analisis metrik biologi yang digunakan untuk mendeteksi tingkat gangguan pada komunitas makrozoobentos terhadap kontaminasi logam dan faktor lingkungan lainnya dengan Family Biotic Index (Hilsenhoff 1988; Mandaville 2002) dan indeks diversitas Shanon Wieners’s (Krebs 1972). Penggunaan metrik

Family Biotic Index dengan rumus sebagai berikut:

FBI=∑ � ���

Keterangan: xi = Jumlah individu masing-masing takson

ti = Nilai toleransi masing-masing takson

n = jumlah seluruh organisme dalam sampel

Nilai toleransi masing-masing takson dapat dilihat pada Lampiran 2. Nilai FBI yang didapatkan pada masing-masing stasiun digunakan sebagai dasar penentuan status kualitas air berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2 Kualitas air berdasarkan Family Biotic Index/FBI (Hilsenhoff 1988; Mandaville 2002)

Nilai indeks diversitas yang diperoleh dibandingkan dengan kategori nilai indeks Shanon Wieners’s yaitu :

H’< 1 : keanekaragaman rendah

1 < H’< 3 : keanekaragaman sedang

12

Analisis Parameter Fisika-kimia Perairan dan Sedimen

13

3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi dan Kepadatan Jenis Makrozoobentos Sungai Cimanuk Lama

Pengambilan makrozoobentos dilakukan pada 3 stasiun di Sungai Cimanuk Lama selama 3 kali pengambilan sampel dengan rentang waktu 2 minggu sekali pada bulan April sampai Mei 2015. Berdasarkan hasil pengamatan terdapat 15 jenis yang termasuk ke dalam 6 kelas dan 3 filum dengan total 9877 individu makrozoobentos (Lampiran 3). Hasil data kepadatan makrozoobentos selama waktu pengambilan sampel untuk masing-masing stasiun dan seluruh stasiun ditampilkan sebagai proporsi kepadatan dalam diagram pie (Gambar 3).

Secara keseluruhan pengambilan sampel makrozoobentos di stasiun 1 sampai stasiun 3 ditemukan 6 kelas dengan jumlah 15 jenis dengan persentase komposisi taksa masih didominasi oleh 2 kelas. Kelas tersebut yaitu dari Oligochaeta (51.55%) dan Gastropoda (48.06%), sedangkan proporsi 4 taksa lainnya masing-masing kurang dari 0.21%. Kondisi suatu lingkungan perairan yang terganggu akan menyebabkan munculnya spesies oportunis di antara komunitas makrozoobentos yang ada. Hal ini dikarenakan spesies tersebut mampu bertahan hidup dan mentoleransi kondisi lingkungan sekitar yang mengalami tekanan. Spesies oportunis ini akan menjadi spesies yang mendominasi dalam komunitas

Oligochaeta

14

makrozoobentos yang terbentuk. Spesies ini memiliki ciri-ciri ukuran tubuhnya relatif kecil, siklus hidup yang pendek, dominan dalam jumlah jenisnya namun biomassanya rendah dan memiliki tingkat reproduksi yang tinggi serta matang gonad dini (Putro 2014).

Persentase komposisi taksa makrozoobentos pada stasiun 1 didominasi oleh 2 kelas yaitu kelas Gastropoda (60.41%) dan kelas Oligochaeta (39.05%). Adapun proporsi terkecil berasal dari kelas Bivalvia (0.43%), kelas Hirudinae (0.04%), kelas Insecta (0.04%), dan kelas Errantia (0.04%). Kelas tersebut meliputi 12 jenis terdiri dari 2 jenis masuk ke dalam kelas Oligochaeta yaitu Tubifex sp. dan

Branchiura sp. Kelas Errantia terdapat 1 jenis yaitu Namalycastis sp., kelas Hirudinae terdapat 1 jenis yaitu Hirudo medicinalis, sedangkan kelas Gastropoda terdapat 6 jenis yaitu Bellamya sp., Melanoides sp., Bythinia truncatum, Thiara sp.,

Wattebledia crosseana, dan Pomacea sp. Kelas Bivalvia ditemukan 1 jenis yaitu

Pilsbryoconcha exilis, terakhir kelas Insecta hanya ditemukan 1 famili yaitu larva Chironomide.

Pengambilan sampel makrozoobentos di stasiun 2 ditemukan jumlah kelas lebih sedikit dari stasiun 1 dengan persentase komposisi taksa didominasi kembali oleh 2 kelas yaitu kelas Oligochaeta (80.47%) dan kelas Gastropoda (19.32%). Proporsi terkecil berasal dari kelas Insecta (0.12%) dan Bivalvia (0.09%). Berdasarkan studi literatur, makrozoobentos dari kelas Oligochaeta (famili Tubificidae) yang mendominasi di seluruh stasiun terutama di stasiun 2, direkomendasikan sebagai taksa oportunistik. Dominasi famili tubificidae dapat mengindikasikan adanya gangguan atau perubahan lingkungan sebagai dampak aktivitas antropogenik. Selain itu, penurunan jumlah kelas dan perubahan persentase komposisi taksa makrozoobentos yang ditemukan di stasiun 2 dapat mengindikasikan bahwa keberadaan saluran limbah industri batik di stasiun ini dapat memberikan tekanan lingkungan. Tekanan tersebut berupa limbah yang dapat merubah kualitas lingkungan perairan di stasiun 2.

Pada lokasi stasiun 3 ditemukan jumlah kelas yang sama dengan stasiun 2 yaitu 4 kelas akan tetapi mengalami peningkatan dari segi jumlah jenis menjadi 12 jenis. Persentase komposisi taksa stasiun ini didominasi juga oleh 2 kelas yaitu kelas Gastropoda (77.19%) dan kelas Oligochaeta (22.29%), sedangkan proporsi terkecil dari kelas Insecta (0.46%) dan kelas Errantia (0.07%). Pada kelas Oligochaeta ditemukan 2 jenis yang sama dengan 2 stasiun sebelumnya. Kelas Errantia di stasiun 3 ditemukan 1 jenis yang sama dengan stasiun 1 yaitu

Namalycastis sp. Di kelas Insecta yang sebelumnya pada stasiun 2 ditemukan 2 jenis, pada stasiun 3 ditemukan jenis baru yaitu Helocordulia sp.

15

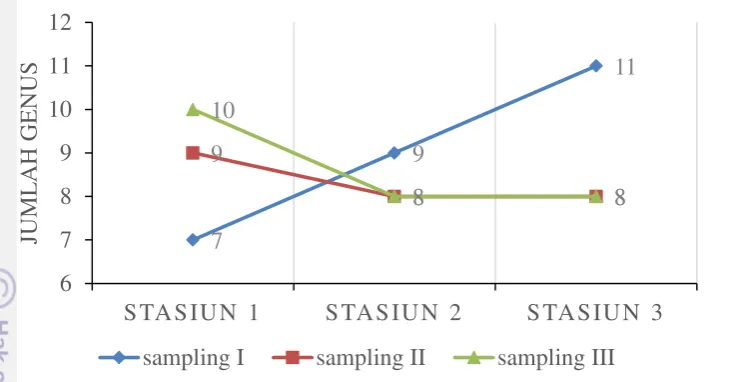

Stasiun 2 dan 3 cenderung mengalami penurunan jumlah genus dari waktu sampling pertama. Jumlah genus yang ditemukan masing-masing yaitu 9 dan 11 menjadi 8 genus yang ditemukan pada sampling kedua dan ketiga. Kecenderungan menurunnya variasi jumlah genus ini dapat disebabkan adanya perbedaan waktu saat pengambilan sampel, tipe substrat dasar perairan, oksigen terlarut, pengaruh bahan organik dan anorganik seperti kandungan logam berat. Ditambah adanya perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan antropogenik yang menimbulkan stres terhadap jenis makrozoobentos tertentu. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Siahaan (2012) di Sungai Cisadane yang menunjukkan terjadinya kekayaan taksa makrozoobentos semakin ke hilir juga semakin menurun. Menurut Putro (2014), fluktuasi pola jenis organisme perairan dalam skala waktu dan ruang dapat digunakan sebagai bioindikator adanya gangguan terhadap komunitas di suatu ekosistem perairan.

Kelimpahan taksa makrozoobentos di tingkat genus Sungai Cimanuk Lama untuk stasiun 1 berkisar 7 sampai 10 jenis, stasiun 2 berkisar 8 sampai 9 jenis dan stasiun 3 berkisar 8 sampai 11 jenis. Jumlah jenis tertinggi dijumpai pada stasiun 1 dan stasiun 3 yaitu 12 jenis. Jumlah jenis terendah dijumpai pada stasiun 2 yaitu 10 jenis. Tinggi rendahnya jumlah jenis makrozoobentos sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan sekitar diantaranya adalah faktor kualitas air. Semakin buruk kualitas airnya maka semakin rendah jenis makrozoobentos yang ditemukan, begitu juga sebaliknya. Kondisi ini dapat dipahami karena semua lokasi stasiun yang berada di bagian hilir telah mendapat pengaruh antropogenik. Hal tersebut didukung oleh hasil analisis indeks STORET di mana rata-rata hampir semua stasiun kualitas airnya tergolong tercemar sedang (Tabel 5).

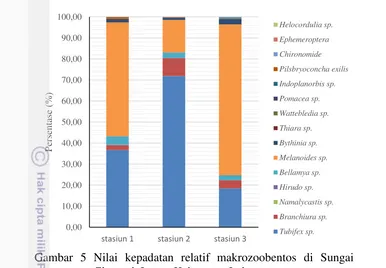

Gambar 5 menunjukkan bahwa nilai kepadatan relatif jenis di stasiun 1 yang paling dominan dan melimpah serta sering ditemukan adalah dari kelas Gastropoda yaitu jenis Melanoides sp.dengan kepadatan relatif mencapai 54.13%. Jenis lainnya yang juga dominan dan melimpah di stasiun ini adalah dari kelas Oligochaeta yaitu jenis Tubifex sp. dimana nilai kepadatan relatifnya mencapai 36.68%. Komposisi jenis yang jarang ditemukan dan hanya ditemukan 1 individu selama pengambilan makrozoobentos yaitu dari jenis Namalycastis sp., Hirudo sp., dan larva Chironomide.

Gambar 4 Jumlah genus makrozoobentos yang ditemukan 7

16

Nilai kepadatan relatif komposisi jenis makrozoobentos di stasiun 2 menunjukkan perubahan jenis yang paling dominan dan melimpah dari stasiun 1 dan 3. Perubahan komposisi jenis makrozoobentos yang ditemukan dapat disebabkan oleh karakteristik kondisi kualitas air lingkungan. Menurut Stamenkovic et al. (2012), pola komposisi makrozoobentos dapat dipengaruhi oleh variasi karakteristik fisika kimia air (oksigen terlarut, kedalaman dan bahan organik) disekitarnya. Jenis yang paling dominan di stasiun ini dari kelas Oligochaeta yaitu jenis Tubifex sp. dengan persentase kepadatannya mencapai 71.89%. Jenis yang hanya ditemukan 2 individu selama pengambilan sampel makrozoobentos di stasiun ini adalah dari kelas Insekta yaitu jenis larva Chironomide.

Berdasarkan nilai kepadatan relatif komposisi jenis makrozoobentos, jenis yang paling dominan dan melimpah di stasiun 3 sama dengan stasiun 1. Jenis tersebut dari kelas Gastropoda yaitu Melanoides sp. dengan nilai presentase yang berbeda. Selain kondisi lingkungan perairan, kondisi substrat dasar perairan diduga menyebabkan melimpahnya jenis dari kelas Gastropoda tersebut di stasiun 3. Menurut Zulkifli dan Setiawan (2011) kelas Gastropoda merupakan organisme yang menyukai substrat mulai yang berlumpur sampai berpasir. Hal ini diperkuat dari hasil pengukuran tipe substrat di mana stasiun 3 tergolong tipe lumpur berpasir (Tabel 4).

Jenis Melanoides sp.dan Tubifex sp.menjadi jenis yang saling dominan dan sering ditemukan di seluruh stasiun pengamatan. Hal ini dapat mengindikasikan keberhasilan strategi adaptasi yang diterapkan jenis tersebut di habitatnya. Dominan dalam jumlah namun rendah dalam biomassa sehingga jenis tersebut mampu bertahan hidup dan bereproduksi dengan pesat. Munculnya beberapa jenis yang jarang ditemukan di setiap stasiun serta sedikit jumlah individunya. Jenis-jenis ini antara lain Namalycastis sp., Hirudo sp., larva Chironomide, larva Heptageniide dan Helocordulia sp. Jenis tersebut di duga erat kaitannya dengan keberadaan

Gambar 5 Nilai kepadatan relatif makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama, Kabupaten Indramayu

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3

17 pemukiman penduduk dan industri di sekitar lokasi pengambilan sampel. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2008) di hilir Sungai Musi yang mengaitkan jenis makrozoobentos seperti Chironomous sp. yang ditemukan di daerah pemukiman padat penduduk dan lndustri.

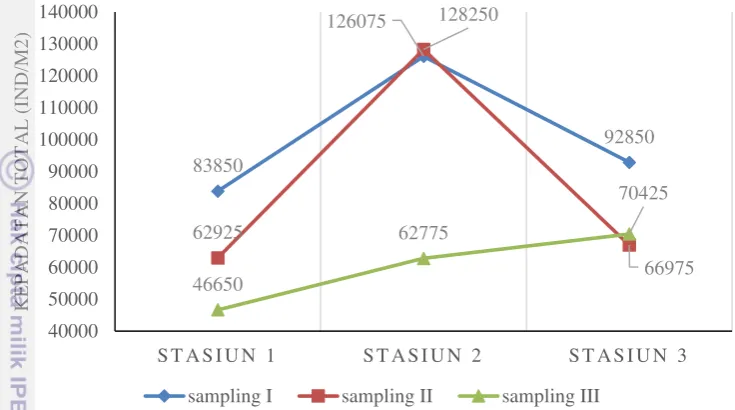

Secara keseluruhan kepadatan jenis makrozoobentos (Gambar 6) dalam penelitian ini tertinggi pada stasiun 2 kemudian stasiun 3 dan stasiun 1. Tingginya nilai kepadatan jenis makrozoobentos dapat disebabkan stasiun 2 mewakili daerah aktivitas antropogenik tinggi. Aktifitas seperti pemukiman padat penduduk, kawasan wisata dan daerah kawasan industri batik rumahan (home industry) yang saluran limbahnya langsung masuk ke badan perairan sungai. Hubungan dengan kondisi lingkungan dan aktivitas industri batik di stasiun 2 yang mendapat pengaruh antropogenik. Masukan limbah industri dan limbah domestik maka akan menimbulkan kondisi lingkungan yang tercemar. Kondisi lingkungan tercemar selanjutnya diikuti tingginya jumlah individu makrozoobentos berukuran kecil yang mampu beradaptasi. Kondisi ini akan mempengaruhi kepadatan total stasiun pengamatan.

Berdasarkan pengamatan, makrozoobentos kelas Oligochaeta dari jenis

Tubifex sp. merupakan jenis yang paling dominan di stasiun 2 dan diantara jenis yang ditemukan di stasiun lain dengan nilai persentase mencapai 74.89%. Kelas Oligochaeta dapat hidup di air sungai dengan bahan organik yang tinggi, keruh, kecepatan arus lambat, berlumpur (Siahaan et al. 2012) dan mengandung logam berat (Vivien et al. 2014). Seperti yang telah diketahui bahwa jenis Tubifex sp. merupakan jenis yang mempunyai tingkat toleran yang tinggi terhadap bahan pencemar yang toksik dan tahan pada kandungan oksigen yang rendah. Hal ini mendeskripsikan bahwa adanya bahan pencemar yang ada di daerah stasiun 2 walaupun kandungan oksigen terlarutnya masih mendukung untuk kehidupan makrozoobentos. Oleh karena itu, Tubifex sp. kepadatannya paling tinggi di stasiun 2 dibandingkan dengan stasiun yang lainnya.

Kepadatan jenis makrozoobentos yang diperoleh dalam penelitian ini paling rendah pada stasiun 1. Stasiun ini memiliki kondisi lingkungan sekitar yang lebih

Gambar 6 Nilai kepadatan jenis makrozoobentos yang ditemukan 83850

18

baik dibandingkan dengan stasiun 2 dan 3 dilihat dari kepadatan makrozoobentosnya. Meskipun hasil indeks STORET (Tabel 5) menunjukkan stasiun 1 juga termasuk tercemar sedang dan dekat dengan pemukiman penduduk. Lokasi stasiun 1 terletak sebelum kawasan industri batik sehingga tidak mendapat tekanan lingkungan dari masukan limbah cair industri batik. Kondisi lingkungan yang relatif lebih baik tersebut pada akhirnya tidak memberikan banyak kesempatan makrozoobentos berukuran kecil untuk memperbanyak jumlah individu. Hal ini sesuai dengan penelitian Narangarvuu et al. (2014) yang menyebutkan kepadatan makrozoobentos di lokasi sebelum terkena dampak memiliki lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan kepadatan makrozoobentos di lokasi yang telah terkena dampak lingkungan.

Indeks Komunitas Makrozoobentos Sungai Cimanuk Lama

Komunitas merupakan sekumpulan populasi yang hidup pada suatu tempat atau lingkungan tertentu yang saling berinteraksi dan menyusun tingkat tropik yang ada. Metrik ekologi atau biologi dalam suatu penelitian memiliki kecenderungan hasil yang lebih baik jika komunitas makrozoobentos dilibatkan dalam analisisnya (Menetrey et al. 2011). Indeks keanekaragaman (H’), keseragaman (E’), dominansi (C) dan indeks famili biotik (FBI) merupakan indeks yang banyak digunakan dalam menduga kondisi suatu lingkungan perairan dan kestabilan komunitas di dalamnya menggunakan komponen biotik.

Kondisi lingkungan suatu perairan dikatakan tidak terganggu atau stabil jika diperoleh indeks keanekaragaman dan keseragaman yang tinggi serta indeks dominansi yang rendah. Nilai indeks keseragaman berbanding lurus dengan dengan indeks keanekaragaman. Indeks tersebut menunjukkan besarnya keseimbangan komposisi dan jumlah individu yang dimiliki oleh setiap genus atau spesies tujuannya untuk menggambarkan keanekaragaman jenis makrozoobentos di suatu lingkungan perairan. Sedangkan indeks dominansi digunakan untuk menggambarkan besarnya tingkat dominasi suatu jenis terhadap jenis lainnya dalam suatu lingkungan. Nilai indeks dominansi yang tinggi akan diikuti rendahnya nilai indeks keanekaragaman yang diperoleh.

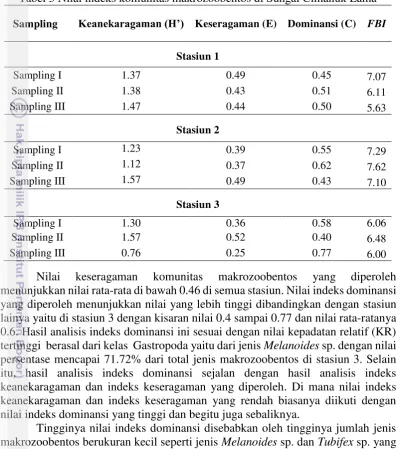

Tabel 3 menunjukkan nilai indeks keanekaragaman, keseragaman, dominasi dan indeks biotik famili makrozoobentos yang diperoleh pada penelitian ini. Nilai keanekaragaman paling tinggi diperoleh yaitu di stasiun 1 dengan kisaran nilai 1.37 sampai 1.47 dan nilai rata-ratanya 1.41. Nilai keanekaragaman diperoleh paling rendah dibandingkan stasiun lainnya yaitu stasiun 3 dengan kisaran nilai 0.76 sampai 1.57 dan nilai rata-ratanya 1.21. Berdasarkan kategori nilai indeks Shanon

Wieners’s maka nilai rata-rata keanekaragaman di semua stasiun tergolong keanekaragaman sedang yaitu antara angka 1 sampai 3.

19 tergolong stabil. Rendahnya keanekaragaman suatu komunitas dapat disebabkan karena adanya pencemaran antropogenik (Rahayu et al. 2015).

Nilai keseragaman komunitas makrozoobentos yang diperoleh menunjukkan nilai rata-rata di bawah 0.46 di semua stasiun. Nilai indeks dominansi yang diperoleh menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun lainya yaitu di stasiun 3 dengan kisaran nilai 0.4 sampai 0.77 dan nilai rata-ratanya 0.6. Hasil analisis indeks dominansi ini sesuai dengan nilai kepadatan relatif (KR) tertinggi berasal dari kelas Gastropoda yaitu dari jenis Melanoides sp.dengan nilai persentase mencapai 71.72% dari total jenis makrozoobentos di stasiun 3. Selain itu, hasil analisis indeks dominansi sejalan dengan hasil analisis indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman yang diperoleh. Di mana nilai indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman yang rendah biasanya diikuti dengan nilai indeks dominansi yang tinggi dan begitu juga sebaliknya.

Tingginya nilai indeks dominansi disebabkan oleh tingginya jumlah jenis makrozoobentos berukuran kecil seperti jenis Melanoides sp.dan Tubifex sp.yang banyak ditemukan. Dominansi tersebut akan memberikan kontribusi terhadap beberapa individu makrozoobentos lainnya. Jumlahnya yang mendominasi dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang diduga disebabkan adanya gangguan secara alami atau kegiatan antropogenik. Gangguan tersebut menimbulkan tekanan lingkungan sehingga hanya jenis makrozoobentos tertentu yang dapat bertahan hidup. Salah satu makrozoobentos yang dapat bertahan hidup yaitu dari jenis Tubifex sp. Jenis ini banyak mendominansi di stasiun 2 yang terkontaminasi bahan pencemar di mana stasiun ini berada di sekitar saluran limbah cair industri batik. Limbah tersebut diduga mengandung logam berat kromium karena hasil pengukuran logam berat kromium di air dan sedimen pada stasiun ini menunjukkan kisaran nilai 0.010 sampai 0.016 mg L-1 dan 9.40 sampai 53.65 mg kg-1.

Tabel 3 Nilai indeks komunitas makrozoobentos di Sungai Cimanuk Lama Sampling Keanekaragaman (H’) Keseragaman (E) Dominansi (C) FBI

Stasiun 1

Sampling I 1.37 0.49 0.45 7.07

Sampling II 1.38 0.43 0.51 6.11

Sampling III 1.47 0.44 0.50 5.63

Stasiun 2

Sampling I 1.23 0.39 0.55 7.29

Sampling II 1.12 0.37 0.62 7.62

Sampling III 1.57 0.49 0.43 7.10

Stasiun 3

Sampling I 1.30 0.36 0.58 6.06

Sampling II 1.57 0.52 0.40 6.48

20

Hasil analisis Family Biotic Index (FBI) dalam penelitian ini menunjukkan kondisi stasiun 1 berkisar dari kategori buruk sampai cukup baik. Kondisi stasiun 2 berkisar dari kategori sangat buruk sampai dengan buruk. Stasiun terakhir, stasiun 3 berkategori sedikit buruk. Stasiun 2 menjadi lokasi penelitian dengan kategori kualitas terburuk dibandingkan dengan stasiun lain ditinjau dari indeks biotik famili makrozoobentos. Hal ini diduga stasiun tersebut berada di sekitar industri batik yang memberikan pengaruh langsung terhadap lingkungan perairan berupa limbah cair. Limbah cair memberikan tekanan terhadap kondisi lingkungan, akibatnya hanya makrozoobentos tertentu yang mampu bertahan hidup. Masing-masing famili makrozoobentos tersebut memiliki nilai toleransi yang berbeda-beda dan menggambarkan daya tahan terhadap tingkat pencemaran. Oleh karena itu, menurut Hilsenhoff (1988) semakin tinggi nilai toleransi suatu jenis maka hewan tersebut tergolong ke dalam jenis yang toleran terhadap kondisi perairan yang ekstrim.

Stasiun 2 kemungkinan mendapatkan pengaruh antropogenik paling besar di bandingkan dengan stasiun lainnya. Di sekitar badan sungai stasiun ini terdapat kawasan industri batik rumahan sehingga perairannya menerima pencemaran dari limbah cair batik. Hal ini juga didukung oleh komposisi jenis makrozoobentos yang sebagian besar didominasi oleh kelas Oligochaeta dari jenis Tubifex sp. dan

Branchiura sp. yang merupakan jenis toleran terhadap pencemaran. Adapun jenis intoleran yang ditemukan sedikit sekali yaitu hanya larva Heptageniide. Beberapa literatur mendokumentasikan bahwa perubahan habitat, urbanisasi dan kegiatan antropogenik tercatat dapat menurunkan kualitas perairan sungai sehingga mengubah komunitas makrozoobentos yang hidup di dalamnya (Blanco dan Bécares 2010; Wolfram et al. 2012; Blakely et al. 2014).

Hasil analisis variansi keanekaragaman stasiun 1 sampai stasiun 3 menunjukkan tidak berbeda nyata (Lampiran 4). Secara statistik semua stasiun memiliki kondisi yang sama berdasarkan nilai keanekaragaman makrozoobentos yang diperoleh. Nilai FBI menunjukkan bahwa stasiun 1 dan stasiun 2 berbeda nyata, sedangkan stasiun 3 tidak berbeda nyata dengan dua stasiun lainnya (Lampiran 4). Kondisi stasiun 3 diduga telah mengalami pemulihan lingkungan perairan atau self purification. Digambarkan dengan nilai toleransi komunitas famili makrozoobentos yang cenderung membaik dibandingkan dengan lokasi sebelumnya yaitu stasiun 2. Hal ini diperkuat dengan keberadaan jumlah genus dari insekta yang lebih banyak dibandingkan dengan stasiun 1 dan 2. Keberadaan genus ini merupakan komposisi terkecil dalam komunitas makrozoobentos yang ditemukan di semua stasiun Sungai Cimanuk Lama. Menetrey et al. (2011) menambahkan bahwa keberadaan jenis makrozoobentos yang memiliki komposisi terkecil dalam suatu komunitas dapat menjadi pertimbangan penting dalam suatu metrik biologi.

Kondisi Fisika-kimia Air, Sedimen dan Kromium di Sungai Cimanuk Lama

21 2015 di 3 lokasi stasiun penelitian yang berbeda diperoleh informasi kondisi fisika-kimia lingkungan perairan sebagai berikut:

Suhu

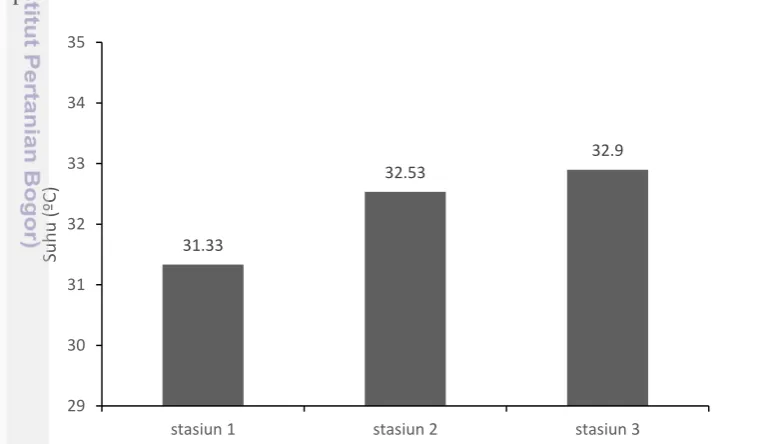

Suhu air pada semua stasiun di Sungai Cimanuk Lama berkisar antara 30.2 sampai 35 ºC. Suhu terendah diperoleh pada stasiun 1 yaitu 30.2 ºC sedangkan suhu tertinggi diperoleh pada stasiun 3 yaitu 35 ºC (Gambar 7). Pada stasiun 1 kisaran nilai suhu yang diperoleh yaitu antara 30.2 sampai 32 ºC. Stasiun 2 kisaran nilai

suhunya berkisar antara 30.4 sampai 34.8 ºC dan stasiun 3 suhu yang diperoleh berkisar antara 31.7 sampai 35 ºC. Tinggi dan rendahnya suhu yang diperoleh tersebut berkaitan dengan waktu dan urutan pada saat pengambilan sampel yang dimulai dari stasiun 1 sampai dengan stasiun 3. Meskipun uji statistik menunjukkan nilai suhu antar stasiun tidak berbeda nyata (Lampiran 5), namun secara deskriptif dan dari hasil analisis PCA yang diperoleh menunjukkan suhu yang relatif mengalami peningkatan seiring dengan lokasi stasiun semakin ke hilir.

Suhu yang relatif rendah didapatkan pada pengukuran sampel pada waktu pagi hari. Sedangkan suhu yang tinggi didapatkan pada pengukuran sampel air pada siang hari. Hal ini karena intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam kolom semakin tinggi maka akan diikuti dengan suhu yang semakin tinggi. Suhu merupakan faktor fisika perairan yang dapat mempengaruhi kelarutan gas-gas di dalam air. Suhu juga dapat mempengaruhi metabolisme organisme biota akuatik seperti makrozoobentos.

Nilai kisaran rata-rata suhu yang diperoleh di semua stasiun Sungai Cimanuk Lama berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013 termasuk masih memenuhi baku mutu untuk semua kelas. Suhu yang diperoleh masih dapat mendukung pertumbuhan dan proses metabolisme makrozoobentos. Fluktuasi kisaran nilai suhu yang diperoleh di semua stasiun relatif sempit yaitu kurang dari 2.21 ºC. Makrozoobentos dari kelas Gastropoda dapat melakukan proses metabolisme secara optimal pada kisaran suhu antara 25 – 32 ºC (Fadhillah et al.

2013).

Gambar 7 Rata-rata suhu pada setiap stasiun pengamatan

31.33

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3

Su

h

u

(ºC

22

Kecerahan

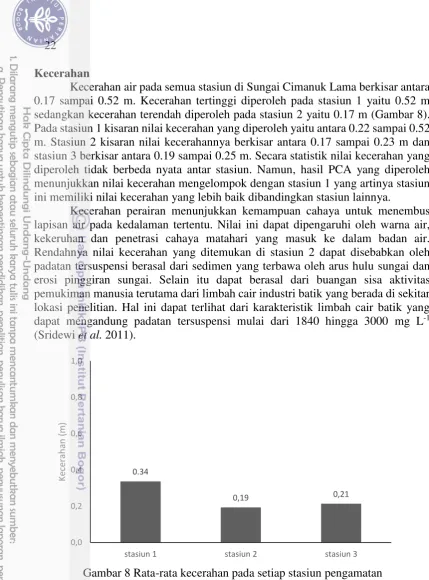

Kecerahan air pada semua stasiun di Sungai Cimanuk Lama berkisar antara 0.17 sampai 0.52 m. Kecerahan tertinggi diperoleh pada stasiun 1 yaitu 0.52 m sedangkan kecerahan terendah diperoleh pada stasiun 2 yaitu 0.17 m (Gambar 8). Pada stasiun 1 kisaran nilai kecerahan yang diperoleh yaitu antara 0.22 sampai 0.52 m. Stasiun 2 kisaran nilai kecerahannya berkisar antara 0.17 sampai 0.23 m dan stasiun 3 berkisar antara 0.19 sampai 0.25 m. Secara statistik nilai kecerahan yang diperoleh tidak berbeda nyata antar stasiun. Namun, hasil PCA yang diperoleh menunjukkan nilai kecerahan mengelompok dengan stasiun 1 yang artinya stasiun ini memiliki nilai kecerahan yang lebih baik dibandingkan stasiun lainnya.

Kecerahan perairan menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Nilai ini dapat dipengaruhi oleh warna air, kekeruhan dan penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam badan air. Rendahnya nilai kecerahan yang ditemukan di stasiun 2 dapat disebabkan oleh padatan tersuspensi berasal dari sedimen yang terbawa oleh arus hulu sungai dan erosi pinggiran sungai. Selain itu dapat berasal dari buangan sisa aktivitas pemukiman manusia terutama dari limbah cair industri batik yang berada di sekitar lokasi penelitian. Hal ini dapat terlihat dari karakteristik limbah cair batik yang dapat mengandung padatan tersuspensi mulai dari 1840 hingga 3000 mg L-1 (Sridewi et al. 2011).

Nilai kecerahan air memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap makrozoobentos. Kecerahan digunakan sebagai sumber energi proses fotosintesis bagi tumbuhan. Nantinya tumbuhan tersebut menjadi sumber makanan bagi makrozoobentos. Nilai kisaran rata-rata kecerahan yang diperoleh di semua stasiun Sungai Cimanuk Lama berdasarkan Pergub Jawa Barat No. 12 (2013) termasuk ke dalam kelas 4 yaitu nilai kecerahan kurang dari 2.5 m. Nilai kecerahan tersebut perlu ditinjau dan dikelola kembali mengingat kriteria tersebut tidak sesuai dengan peruntukkan air di stasiun 1. Pergub ini menyatakan Sungai Cimanuk Lama masuk ke dalam baku mutu air segmen 4 Sungai Cimanuk hilir adalah kelas 3. Air kelas 3 peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan,

Gambar 8 Rata-rata kecerahan pada setiap stasiun pengamatan

0.34

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3

23 dan air untuk mengairi pertanaman. Kondisi daerah sekitar stasiun 1 Sungai Cimanuk Lama dimanfaatkan sebagai sumber air PDAM kabupaten Indramayu. Artinya baku mutu air di lokasi tersebut semestinya ditingkatkan menjadi baku mutu air kelas 1.

Total Suspended Solid (TSS)

Nilai TSS pada semua stasiun di Sungai Cimanuk Lama yang diperoleh berkisar antara 8 sampai 68 mg L-1. Nilai TSS tertinggi diperoleh pada stasiun 2 yaitu 68 mg L-1. Pada stasiun 1 nilai kecerahan yang diperoleh berkisar antara 8

sampai 44 mg L-1. Stasiun 2 diperoleh kisaran nilai antara 8 sampai 68 mg L-1 dan kisaran nilai TSS stasiun 3 antara 8 sampai 52 mg L-1. Nilai TSS sendiri dapat menggambarkan seberapa besar jumlah bahan-bahan tersuspensi yang menyebabkan kekeruhan perairan. Bahan-bahan tersuspensi tersebut (diameter 1 µm) akan tertahan pada kertas saring milipore dengan ukuran diameter pori-pori 0.45 µm.

Hasil analisis statistik nilai TSS yang diperoleh menunjukkan tidak adanya perbedaan sangat nyata, tetapi hasil PCA memperlihatkan kecenderungan nilai TSS mengelompok antara stasiun 2 dan 3. Meningkatnya nilai rata-rata TSS (Gambar 9) di stasiun 2 dan 3 menunjukkan lokasi pengamatan berada di sekitar dan setelah saluran limbah industri batik. Keberadaan industri batik berpotensi pada peningkatan kekeruhan dan bahan tersuspensi melalui limbah cair yang dibuang ke badan air. Ditambah lagi dengan bahan tersuspensi dari bagian hulu sungai yang terbawa oleh arus ke bagian hilir sungai sehingga menyebabkan kekeruhannya menjadi lebih tinggi.

Hasil pengukuran nilai TSS yang diperoleh di semua stasiun Sungai Cimanuk Lama berdasarkan peraturan yang berlaku pada Pergub Jawa Barat No. 12 (2013) dan PP No. 82 (2001). Nilai tersebut masih masuk ke dalam semua kelas baku mutu air yaitu masih lebih rendah dari 50 mg L-1. Tingginya nilai TSS dapat

mengganggu komunitas makrozoobentos di suatu lingkungan perairan. Nilai TSS yang tinggi akan diikuti dengan nilai kekeruhan yang tinggi akibatnya hanya jenis individu tertentu yang dapat bertahan hidup. Semakin tinggi kekeruhan suatu sungai

Gambar 9 Rata-rata TSS pada setiap stasiun pengamatan

29.33

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3

24

maka dapat mengurangi makrozoobentos yang menerima cahaya untuk beraktivitas dalam lingkungan perairan. Menurut Thorp dan Covich (2010) menyatakan bahwa hanya makrozoobentos tertentu yang dapat hidup pada kisaran photic zone yang sempit mampu bertahan hidup.

pH(Derajat Keasaman)

Nilai pH atau derajat keasaman perairan merupakan salah satu parameter kimia lingkungan yang berpengaruh terhadap proses-proses kimiawi dalam perairan dan kehidupan organisme dalam struktur komunitas. Secara umum nilai rata-rata pH pada semua stasiun di Sungai Cimanuk Lama pada bulan April sampai Mei 2015 relatif sama yaitu berkisar 6 sampai 7. Kondisi ini juga didukung dengan hasil analisis statistik antar stasiun untuk nilai pH tidak berbeda sangat nyata. Kisaran nilai pH yang sama tersebut dapat terjadi karena reaksi-reaksi kimiawi di air, kandungan bahan organik dan degradasi bahan anorganik masih berada dalam kondisi stabil di semua stasiun.

Stasiun 2 dan 3 memiliki nilai pH yang cenderung tidak terpengaruh oleh masukkan limbah cair industri batik. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai pH limbah cair batik pada penelitian Sridewi et al. (2011). Penelitian tersebut menginformasikan bahwa karakteristik nilai pH limbah cair industri batik untuk skala kecil yaitu 6.9, sedangkan untuk industri batik skala besar yaitu 7.5. Berdasarkan Pergub Jawa Barat No. 12 (2013) dan PP No. 82 (2001) nilai pH masih masuk ke dalam semua kelas baku mutu air yaitu berkisar 6 sampai 9. Nilai ini tergolong aman untuk kehidupan organisme akuatik makrozoobentos.

Dissolved Oxygen (DO)

Nilai oksigen terlarut atau Dissolved oxygen (DO) pada semua stasiun di Sungai Cimanuk Lama berkisar antara 3.8 sampai 6.8 mg L-1. Nilai oksigen terlarut

terendah diperoleh pada stasiun 1 yaitu 3.8 mg L-1. Nilai oksigen terlarut tertinggi diperoleh pada stasiun 2 yaitu 6.8 mg L-1. Fluktuasi nilai oksigen terlarut yang diperoleh diduga juga seperti nilai suhu yaitu berkaitan dengan waktu dan urutan stasiun pada saat pengambilan sampel. Hasil tersebut menggambarkan rata-rata

Gambar 10 Rata-rata DO pada setiap stasiun pengamatan

4.57

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3

25 nilai oksigen terlarut menunjukkan nilai yang semakin meningkat dari stasiun 1 sampai stasiun 3 (Gambar 10).

Hasil analisis statistik nilai oksigen terlarut yang diperoleh menunjukkan tidak adanya perbedaan sangat nyata antar stasiun, tetapi hasil PCA memperlihatkan kecenderungan nilai oksigen terlarut yang mengelompok antara stasiun 2 dengan 3. Oksigen terlarut yang relatif rendah didapatkan pada saat pengukuran sampel pagi hari sedangkan oksigen terlarut yang tinggi didapatkan pada pengukuran sampel air pada siang hari. Salah satu sumber oksigen terlarut berasal dari proses fotosintesis oleh tumbuhan, di mana intensitas proses ini meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas matahari.

Oksigen terlarut merupakan konsentrasi gas oksigen yang terlarut di dalam air. Berdasarkan PP No. 82 tahun 2001 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.12 tahun 2013. Kisaran rata-rata kandungan oksigen terlarut pada semua stasiun di Sungai Cimanuk Lama pengukuran selama bulan April sampai Mei 2015 masih memenuhi baku mutu kualitas air yang disyaratkan yaitu batas minimum 3 mg L-1. Kisaran nilai oksigen terlarut yang diperoleh di sungai ini masih cukup untuk mendukung kehidupan makrozoobentos. Hasil penelitian terdahulu oleh Pip (2006) menyatakan bahwa deplesi oksigen, kegiatan antropogenik dan perubahan habitat yang terjadi pada suatu perairan dapat menurunkan keanekaragaman dan kepadatan moluska secara langsung.

Biological Oxygen Demand (BOD5)

Nilai kebutuhan oksigen biologis atau Biological Oxygen Demand (BOD5)

pada semua stasiun di Sungai Cimanuk Lama berkisar antara 6 sampai 38 mg L-1.

Nilai rata-rata BOD5 terendah diperoleh pada stasiun 1 yaitu 13.57 mg L-1. Nilai

rata-rata BOD5 tertinggi diperoleh pada stasiun 3 yaitu 20.27 mg L-1 (Gambar 11).

Hasil analisis statistik nilai BOD diperoleh menunjukkan tidak berbeda sangat nyata antar stasiun tetapi hasil PCA memperlihatkan adanya kecenderungan nilai BOD mengelompok dengan stasiun 2 dan 3.

Nilai rata-rata BOD5 yang tinggi di stasiun 3 dapat disebabkan oleh lokasi

stasiun ini terletak paling hilir diantara stasiun lainnya. Akumulasi limbah organik Gambar 11 Rata-rata BOD5 pada setiap stasiun pengamatan

13.57

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3

26

yang berasal dari pemukiman, pertanian dan industri batik lebih tinggi di stasiun ini dibandingkan dengan 2 stasiun sebelumnya. Begitu juga sebaliknya dengan stasiun 1 yang memiliki lokasi paling hulu diantara 2 stasiun lainnya sehingga nilai BOD5

yang diperoleh paling rendah. Hal ini dikarenakan stasiun 1 menerima beban akumulasi limbah organik relatif paling sedikit dibandingkan dengan stasiun lainnya.

BOD5 merupakan ukuran banyaknya oksigen yang digunakan

mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terdapat dalam air pada keadaan aerobik yang diinkubasi pada suhu 20 ºC. Berdasarkan Pergub Jawa Barat No. 12 tahun 2013 dan PP No, 82 tahun 2001. Nilai rata-rata BOD5 yang

diperoleh di semua stasiun telah melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan yaitu batas minimum 6 mg L-1 untuk kriteria kelas 3. Tingginya nilai BOD5 di

Sungai Cimanuk Lama dapat mengindikasikan perairan telah tercemar limbah domestik ataupun limbah industri. WHO (1996) mencatat perairan yang tidak tercemar umumnya memiliki nilai BOD5 kurang dari 2 mg L-1.

Chemical Oxygen Demand (COD)

Nilai kebutuhan oksigen kimiawi atau Chemical Oxygen Demand (COD) pada semua stasiun di Sungai Cimanuk Lama berkisar antara 32.49 sampai 69.94 mg L-1. Nilai rata-rata COD terendah diperoleh pada stasiun 2 yaitu 52.06 mg L-1 sedangkan nilai rata-rata COD tertinggi diperoleh pada stasiun 3 yaitu 55.62 mg L

-1. Meskipun secara statistik nilai COD tidak ada perbedaan yang sangat nyata antar

stasiun tetapi hasil PCA memperlihatkan kecenderungan nilai COD mengelompok di stasiun 3.

Tingginya nilai rata-rata COD di stasiun 3 dapat disebabkan oleh kandungan bahan organik yang tidak dapat didegradasi secara biologis. Bahan organik tersebut tetapi dapat diurai secara kimiawi menggunakan oksidator kuat dalam kondisi asam. Bahan organik tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti akumulasi limbah bahan organik yang terbawa arus dari hulu, sisa aktivitas pertanian, pemukiman dan industri. Selain itu, lokasi stasiun 3 terletak paling hilir

Gambar 12 Rata-rata COD pada setiap stasiun pengamatan

53.03

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3