ANALISIS PENGELOLAAN KEBUN DAN PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT SERTA HUBUNGANNYA DENGAN HIRARKI DESA-DESA DI

KECAMATAN TORGAMBA, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh :

Onie Suwartika

A14063310

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

iv

RINGKASAN

ONIE SUWARTIKA. Analisis Pengelolaan Kebun dan Produktivitas Kelapa Sawit serta Hubungannya dengan Hirarki Desa-desa di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. (Dibimbing oleh (SANTUN R.P SITORUS dan DYAH RETNO PANUJU).

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang dewasa ini sangat

diminati untuk dikelola atau ditanam, baik oleh BUMN, perkebunan swasta

maupun petani (perkebunan rakyat). Produktivitas kelapa sawit perlu diketahui

agar dapat disusun suatu sistem pengelolaan perkebunan dengan tingkat

produktivitas yang tinggi sehingga mampu bersaing di pasar dunia serta dapat

meningkatkan tingkat perkembangan desa-desa di sekitar areal perkebunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan kebun dan pengolahan

Tandan Buah Segar (TBS) serta tingkat produktivitas kelapa sawit di kebun inti

dan plasma, mengetahui struktur biaya usahatani antar kelas umur tanaman di

kebun plasma dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit,

serta mengetahui hirarki perkembangan desa-desa.

Pengelolaan kebun dan pengolahan TBS di PT. Perkebunan Nusantara-III

Kebun Torgamba dari proses Pembibitan sampai pengangkutan hasil panen sudah

baik karena telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan.

Namun, semangat atau etos kerja pekerja kebun tergolong masih kurang baik

terutama dari masyarakat lokal, dilihat antara lain dari kurangnya disiplin jam

masuk dan pulang kerja serta keseriusan dalam bekerja.

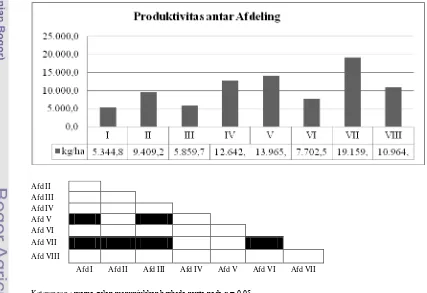

Tingkat produktivitas kelapa sawit antar Afdeling di kebun inti berbeda

nyata. Produktivitas tertinggi terdapat pada Afdeling VII sedangkan produktivitas

terendah terdapat pada Afdeling I. Umur tanaman 27 tahun menghasilkan

produktivitas tertinggi sedangkan umur tanaman 3 tahun menghasilkan

produktivitas terendah. Produktivitas kelapa sawit di kebun inti lebih tinggi

dibandingkan dengan produktivitas kelapa sawit di kebun plasma.

Pada status kepemilikan lahan yang sama yaitu lahan milik sendiri di

kebun plasma, produktivitas tanaman umur 6-10 tahun dan 11-15 tahun berbeda

nyata dengan produktivitas tanaman umur > 21 tahun, produktivitas tanaman pada

kelompok umur 0-5 tahun berbeda nyata dengan produktivitas tanaman umur

v

berbeda menghasilkan produktivitas yang berbeda pula. Produktivitas tanaman

umur 11-15 tahun yang dikelola di lahan sewa lebih tinggi (16 ton/ha)

dibandingkan dengan produktivitas tanaman umur 11-15 tahun di lahan milik

sendiri (15 ton/ha) dan lahan garap (8 ton/ha).

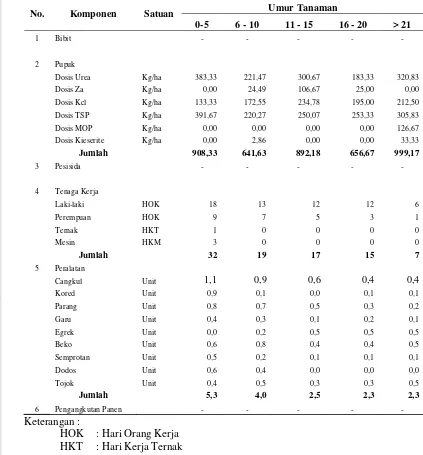

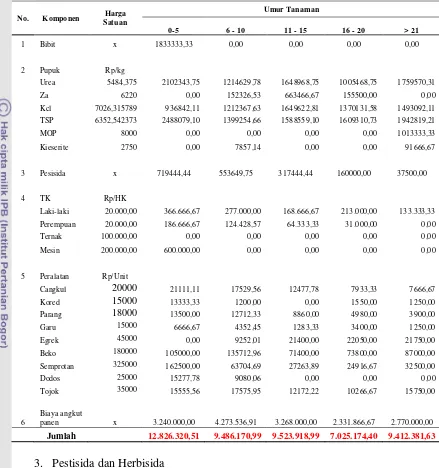

Penggunaan input usahatani dengan biaya usahatani tertinggi adalah pada

kelas umur tanaman 0-5 tahun. Semakin meningkat umur tanaman maka biaya

usahatani yang dibutuhkan semakin rendah. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata

terhadap produktivitas kelapa sawit di kebun plasma adalah pendidikan petani,

teknik pemupukan, umur tanaman dan bibit, pekerjaan sampingan dan status

kepemilikan lahan.

Berdasarkan hasil analisis skalogram tahun 2003 dan 2008, dalam kurun

waktu 5 tahun, beberapa desa di Kecamatan Torgamba telah mengalami

perubahan hirarki baik berupa peningkatan atau penurunan dan sebagian lagi

tetap. Desa yang mengalami peningkatan perkembangan ada 2 yaitu desa Asam

Jawa dan desa Torgamba. Desa yang mengalami penurunan perkembangan ada 4

yaitu desa Beringin Jaya, Bangai, Rasau, dan Aek Raso. Sisanya ada 8 desa yang

tidak mengalami perubahan perkembangan (hirarki tetap), yaitu desa Aek Batu,

Bunut, Pinang Dame, Bukit Tujuh, Pangarungan, Teluk Rampah, Sungai Meranti,

vi

SUMMARY

ONIE SUWARTIKA. An Analysis of Management and Productivity of Oil Palm Plantation and Its Relation to the Villages Hierarchies in the Torgamba District, South Labuhanbatu Regency, North Sumatera Province. (Under Supervision of

SANTUN R.P SITORUS and DYAH RETNO PANUJU).

Oil palm is currently in great demand to be managed or planted, either by

the state-owned, private estates or farmers (smallholders). Oil palm productivity

should be known to set up an effective management system for plantations with

high productivity level so it will be able to compete in world markets and could

lift up development of rural areas around the plantation. This research aims to

understand the management of plantation and processing of fresh fruit bunches

(FFB), to determine the level of productivity of oil palm in the nucleus and

plasma, to know the cost structure of farming among age classes of plants in

plasma estate and the factors affecting productivity of oil palm, and to know the

hierarchy of villages development.

Plantation management and processing of FFB in the PT. Perkebunan

Nusantara III Torgamba estate from nursery process up to process to transport the

harvest are good because they have followed the Standard Operating Procedure

(SOP) of the company. However, the work spirit or ethos of plantation workers

was still not good, especially local communities, is indicated among others from

lack of discipline both in implementing working hours and in seriousness during

the work.

The productivity level of oil palm in the nucleus among Afdeling

significantly different, the highest productivity found in Afdeling VII while the

lowest productivity in Afdeling I. In terms of age of plants, plants with age of 27

years produce the highest productivity whereas the 3-year old plant, produce the

lowest productivity. Productivity of oil palm in the nucleus is higher than the

productivity of oil palm in the plasma.

Similarly, in terms of land ownership status, land owned by farmer himself

in plasma plantation, crop productivity of plants age 6-10 years and 11-15 years

significantly different from the productivity of plants age > 21 years. Crop

productivity of plants in 0-5 years age group significantly different with crop

vii

land tenure produce different productivity. Crop productivity of plants age 11-15

years who are managed in renting land is higher (16 tons/ha) compared with the

productivity of plants age 11-15 years on land owned by farmer himself (15

tons/ha) and land working on (8 ton/ha).

The highest cost of farm inputs is in a class of plant age of 0-5 years. The

more age of the plant, the lower the costs of farming required. Factors affecting

significantly on productivity of oil palm on plasma are education of farmers,

fertilization technique, age of plants and seeds, supporting job and status of land

ownership.

The scalogram analysis in 2003 and 2008 show that within a period of 5

years, several villages in the Torgamba district has changes their hierarchies,

either increase, or decrease but the others still remain. Two Villages increased

their development hierarchies those are Asam Jawa and Torgamba villages. Four

Village has decreased their development hierarchies, those are Beringin Jaya,

Bangai, Rasau, and Aek Raso villages. The rest 8 villages have the same

hierarchies level (fixed hierarchy), namely Aek Batu, Bunut, Pinang Dame, Bukit

ii

ANALISIS PENGELOLAAN KEBUN DAN PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT SERTA HUBUNGANNYA DENGAN HIRARKI DESA-DESA DI

KECAMATAN TORGAMBA, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh : Onie Suwartika

A14063310

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar SARJANA PERTANIAN

pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

iii

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Pengelolaan Kebun dan Produktivitas Kelapa Sawit serta Hubungannya dengan Hirarki Desa-desa di Kecamatan Torgamba,

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi

Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : Onie Suwartika

Nomor Pokok : A14063310

Disetujui,

Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II,

Prof. Dr. Ir. Santun R.P. Sitorus Dyah Retno Panuju SP. M.Si

NIP 19490721 197302 1 001 NIP 19710412 199702 2 005

Diketahui,

Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc

NIP. 19621113 198703 1 003

viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Torgamba, Sumatera Utara pada tanggal 25 Agustus

1987, dari pasangan Bapak Kliwon dan Ibu Sri Taviv Handayani, sebagai anak ke

dua dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh jenjang pendidikan mulai dari TK Sri Melati Torgamba

tahun 1992. Dua tahun setelah itu, penulis mengenyam pendidikan di SD TPI

(Taman Pendidikan Islam) Torgamba dan lulus pada tahun 2000. Pada tahun yang

sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Swasta YPTG (Yayasan

Perguruan Torgamba), yang kemudian dilanjutkan di SMA Negri 1 Rantau

Selatan dan lulus tahun 2006. Melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB)

penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Program Studi Manajemen

Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian tahun 2006.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mendapatkan kesempatan

menjadi anggota dalam kepengurusan HIMLAB (Himpunan Mahasiswa Labuhan

Batu) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Faperta serta beberapa

kegiatan kepanitiaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah (HMIT). Penulis juga

berpartisipasi menjadi asisten praktikum Perencanaan Pengembangan Wilayah

dan Perencanaan Tata Ruang dan Penatagunaan Lahan. Selain itu, penulis juga

menjalani kegiatan tambahan di luar kuliah, yaitu mengajar les private untuk murid SLTP.

ix

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul

”Analisis Pengelolaan Kebun dan Produktivitas Kelapa Sawit serta Hubungannya dengan Hirarki Desa-desa Di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara”. Kegiatan penelitian ini merupakan syarat kelulusan program sarjana di Departemen Ilmu

Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr Ir Santun R.P. Sitorus dan Ibu Dyah Retno Panuju SP.

M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 1 dan 2, yang telah banyak

bersabar dalam membimbing serta memberikan saran dalam pelaksanaan

penelitian dan penyusunan skripsi ini,

2. Kedua orang tua yang telah memberikan segalanya baik itu dalam bentuk

moril dan materil, memberikan do’a serta motivasi,

3. Kakak-kakak tersayang (Safitri Rahayu dan Heri Azhari) yang selalu

menjadi penyemangat hidup dan telah banyak membantu selama magang,

4. Kakanda Surya Hoirul Ahsan Dalimunthe yang selalu memberikan

kebahagiaan tulus hingga hati ini tetap tenang dan tegar,

5. Yunda Sirri Hidayani beserta keluarga yang telah membantu

memperlancar pengambilan data selama penelitian di lapang,

6. Ibu Asdar, Mbak Emma dan Mbak Dian yang telah banyak membantu

dalam penyediaan data, dan atas saran dan motivasinya,

7. Sahabatku Ivong Verawaty dan Agatha Septiana yang selalu menemani

dalam suka dan duka,

8. Teman-teman Bangwilers 43 (Sony Nugroho, Mila Mulyani, Intan

Laksmita Sari, Ratri Ariani, Haqu) serta teman-teman MSL 43 (Arin,

Manda, Nahrul, luluk, dll) penulis ucapkan terima kasih untuk

kebersamaan kita dan salam ”VIVA SOIL”,

9. Teman-teman kosan Siti Mawaddah, Pratiwi Eka Puspita, Mahmudah,

x

Fauziah, mbk Malya dan Mbak Suhesti Roza yang telah mendengarkan

semua perasaan yang dirasa saat penyusunan skripsi ini, I love you all.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu

hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis

mengharapkan saran yang berguna dan membangun untuk penyempurnaannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, Juli 2011

xi

2.4 Produktivitas Kelapa Sawit antara Perkebunan Inti dengan Plasma. 13

2.5 Konsep Usahatani ... 14

3.4.1 Analisis Pengelolaan dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kebun Torgamba ... 20

3.4.2 Teknik Analisis Data Menggunakan Statistik Uji-T ... 21

3.4.3 Analisis Ragam (ANOVA) Uji Lanjut Metode Tukey ... 22

xii

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31

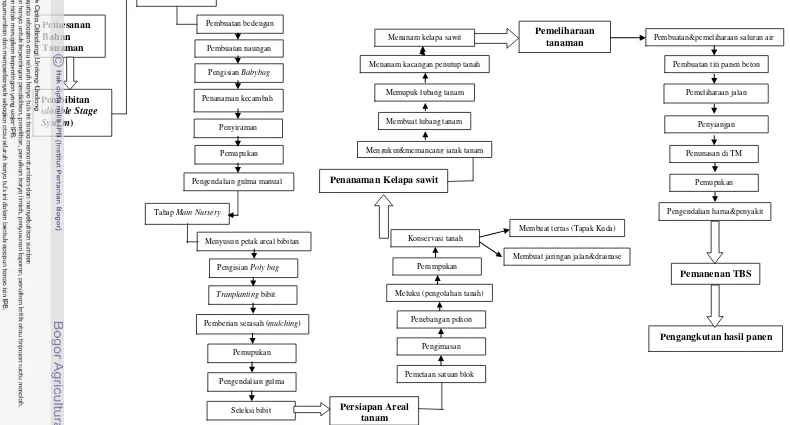

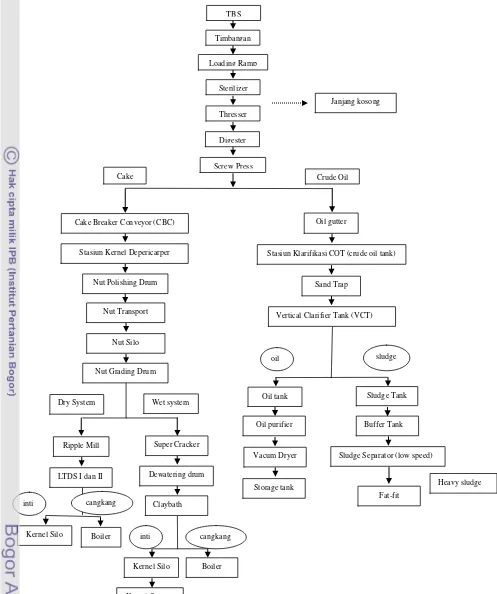

5.1 Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dan Pengolahan Tandan Buah Segar di PTPN-III Kebun Torgamba... 31

5.1.1 Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit ... 31

5.1.2 Pengolahan Tandan Buah Segar ... 34

5.2 Produktivitas Kelapa Sawit di Kebun Inti dan Plasma ... 35

5.2.1 Tingkat Produktivitas antar Afdeling dan Umur Tanaman di Kebun Inti ... 35

5.2.2 Perbandingan Tingkat Produktivitas antara Kebun Inti dan Plasma menurut Kelas Umur Tanaman ... 38

5.3 Struktur Biaya Usahatani Menurut Kelas Umur Tanaman di Kebun Plasma ... 40

5.4 Perbandingan Produktivitas Menurut Kelas Umur Tanaman dan Status Kepemilikan Lahan ... 45

5.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Usahatani Sawit di Kebun Plasma ... 48

5.6 Hirarki/Tingkat Perkembangan Desa-desa di Kecamatan Torgamba 55

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 60

6.1. Kesimpulan ... 60

6.2. Saran ... 61

DAFTAR PUSTAKA ... 62

xiii

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Teks

1. Perbandingan Produktivitas Kelapa Sawit di Kalimantan dan

Sumatera terhadap standar kelas kesesuaian lahan S-3 ... 13

2. Produktivitas Kelapa Sawit pada Kebun Inti dan Plasma di Kalimantan Timur dan Sumatera Utara ... 14

3. Jumlah responden pada masing-masing KUD ... 20

4. Variabel-variabel yang digunakan dalam Analisis Skalogram... 27

5. Nilai Selang Hirarki Pusat Pelayanan ... 27

6. Luas Areal Kebun pada 3 KUD ... 28

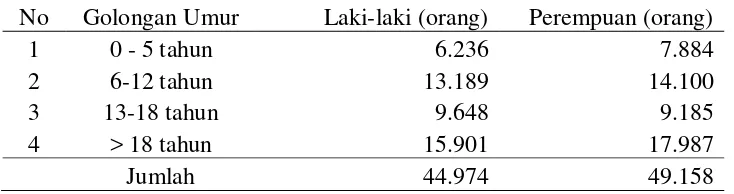

7. Komposisi Penduduk menurut Golongan Umur ... 30

8. Komposisi Jenis Mata Pencaharian Golongan Umur di atas 18 Tahun .. 30

9. Rekapitulasi Penggunaan Input Usahatani Kelapa Sawit di Kebun Plasma ... 41

10. Rekapitulasi Struktur Biaya Usahatani (Rp) ... 42

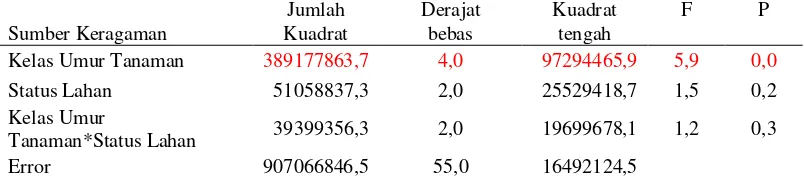

11. Tabel ANOVA ... 45

12. Hasil Perhitungan Uji Tukey ... 46

13. Akar Ciri Komponen-komponen Utama ... 49

14. Nilai Kumulatif Akar Ciri Hasil Analisis Faktor ... 49

15. Nilai Factor Loading Analisis Komponen Utama ... 50

16. Hasil Analisis Regresi Berganda dengan Produktivitas sebagai Fungsi Tujuan ... 51

17. Persamaan Hasil Analisis Regresi Berdasarkan Karakteristik Responden ... 52

18. IPD dan Hirarki Desa-desa di Kecamatan Torgamba Tahun 2003 dan 2008 ... 56

19. Keterkaitan Produktivitas Kelapa Sawit dengan Hirarki Desa ... 58

xiv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Teks

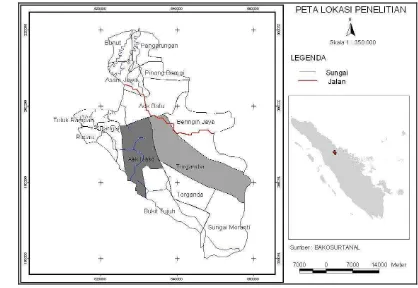

1. Peta Lokasi Penelitian ... 19

2. Diagram Alir Proses Pengelolaan Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Torgamba ... 32

3. Diagram Alir Pengolahan TBS di Pabrik Kelapa Sawit Torgamba ... 33

4. Tingkat Produktivitas antar Afdeling di Kebun Inti ... 36

5. Tingkat Produktivitas antar Umur Tanaman di Kebun Inti ... 37

6. Perbandingan Nilai Tengah Produktivitas antar Kelas Umur Tanaman . 39

7. Box Plots Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit pada Berbagai Umur Tanaman di Lahan (a) Inti dan (b) Plasma ... 39

8. Grafik Jumlah Biaya Usahatani per hektar Menurut Kelas Umur Tanaman ... 44

9. Grafik Produktivitas Kelapa Sawit antar Status Kepemilikan Lahan pada Kelompok Umur Tanaman 11-15 Tahun ... 48

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

Teks

1. Nilai PC scores Hasil PCA ... 64 2. Hasil Analisis Skalogram Tahun 2003 ... 67

3. Hasil Analisis Skalogram Tahun 2008 ... 68

4. Produktivitas Kelapa Sawit Menurut Umur Tanaman dan Afdelingnya

di Kebun Torgamba ... 69

I. PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang

Perluasan areal perkebunan kelapa sawit terus berlanjut akibat

meningkatnya harga minyak bumi sehingga peran minyak nabati meningkat

sebagai energi alternatif. Sampai saat ini, penanaman kelapa sawit telah

berkembang di 16 provinsi. Sebagian besar areal kelapa sawit tersebut terdapat di

provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat

berturut-turut sebesar 21,7%, 20,6%, 10% dan 9,6% dari total areal kelapa sawit di

Indonesia (Ditjenbun, 1998).

Salah satu peran dari Industri kelapa sawit adalah memberikan lapangan

kerja sekitar 3,5 juta Kepala Keluarga (KK) mulai dari on-farm sampai off-farm. Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga

kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara

positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta

lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa

yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan

pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang

(backward linkages). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang,

perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama

proses tersebut. Sementara itu, pada kegiatan pascapanen dan proses pengolahan

akan mempunyai keterkaitan ke depan (foreward linkages). Proses foreward

linkages yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang

memproduksi alat produksi pertanian (Syahza, 2007). Semua aktivitas ini akan

meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat di daerah sekitarnya serta

berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang

jasa dan perdagangan. Selain itu, pembangunan industri tersebut juga harus

mampu memakmurkan rakyat pekebun dan mendorong pembangunan wilayah

perdesaan.

2

Pada umumnya, sebagian besar wilayah perkebunan sawit dikembangkan

dengan membuka lahan baru (ekstensifikasi pertanian) atau belum diusahakan

sebelumnya. Dengan adanya pembukaan lahan untuk ekstensifikasi pertanian

mengakibatkan perubahan yang luar biasa pada sistem tataan atau hidrologi, erosi,

iklim mikro, dan produksi biomassa. Perubahan hutan menjadi perkebunan

monokultur kelapa sawit akan menimbulkan masalah segera setelah pembukaan

lahan seperti daur hara pada sistem siklus tertutup menjadi terputus oleh adanya

perubahan tegakan biomassa. Penurunan produksi biomassa akan menurunkan

produktivitas tanah bila tidak ada tindakan konservasi tanah dan penerapan kultur

teknis yang baik. Penurunan produktivitas ini diakibatkan oleh menurunnya rezim

kelembaban tanah, meningkatnya erosi, dan menurunnya kualitas fisik dan kimia

tanah (Barchia, 2009).

Oleh sebab itu, tingkat produktivitas kelapa sawit perlu diketahui agar

dapat dibentuk sebuah sistem perkebunan kelapa sawit dengan tingkat

produktivitas yang tinggi sehingga tetap mampu bersaing di pasar dunia.

Keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak saja ditentukan oleh

potensi lahan dan ketersediaannya, tetapi juga ditentukan oleh kelengkapan sarana

dan prasarana, pelayanan, aksesibilitas dan transportasi, kependudukan, tenaga

kerja serta kelembagaan. Untuk itu, diperlukan juga pendekatan wilayah yang

berkenaan dengan struktur pusat-pusat kegiatan dan pelayanan dalam suatu sistem

hirarki sehingga mempengaruhi tingkat perkembangan perdesaan di sekitar areal

perkebunan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengelolaan kebun dan pengolahan tandan buah segar (TBS)

2. Mengetahui perbandingan tingkat produktivitas kelapa sawit di kebun inti

dan plasma

3. Mengetahui struktur biaya usahatani antar kelas umur tanaman dan tingkat

produktivitas menurut kelas umur dan status kepemilikan lahan di kebun

3

4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit

di kebun plasma

5. Mengetahui hirarki/tingkat perkembangan desa-desa di kecamatan

4

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Ekofisiologi Tanaman Kelapa Sawit

Dalam konteks ekofisiologi, faktor lingkungan yang dominan

mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit adalah faktor iklim dan

keadaan tanah. Faktor iklim meliputi intensitas sinar matahari, temperatur, curah

hujan, dan kelembaban udara, sedangkan syarat tanah meliputi sifat fisik dan

berkisar antara 1500 – 2500 mm dengan penyebaran merata sepanjang tahun dan

tidak terdapat bulan kering yang nyata. Adanya bulan kering lebih dari dua bulan

berturut – turut akan memberikan pengaruh terhadap penurunan produksi pada tahun – tahun berikutnya. Bulan kering > 3 bulan sudah merupakan pembatas berat untuk kelapa sawit, begitu juga defisit air > 400 mm per tahunnya sudah

merupakan pembatas berat. Lama penyinaran matahari tidak boleh kurang dari 5 –

7 jam per hari dan kelembaban nisbi yang diinginkan berkisar 50 – 90% atau optimalnya pada kelembaban 80%.

2.1.2. Tanah

Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh secara baik pada berbagai jenis tanah,

seperti Podsolik (Ultisol), Latosol, Hidromorfik Kelabu, Regosol, Andosol, dan

tanah Alluvial (Fauzi et al., 2003) bahkan pada tanah gambut dengan syarat ketebalan gambut yang dapat ditoleransi mencapai 150 cm (Pahan, 2008). Namun

kemampuan produksi pada jenis tanah tersebut tidak sama. Ada dua sifat tanah

dan lingkungan yang menentukan baik tidaknya tanah sebagai media tumbuh :

1. Sifat fisik Tanah

Beberapa hal yang menentukan sifat tanah adalah tekstur, struktur,

konsistensi, kemiringan tanah, permeabilitas, ketebalan lapisan tanah dan

kedalaman permukaan air tanah. Beberapa kesesuaian sifat fisik tanah untuk

5

a) Mempunyai solum yang tebal sekitar 80 cm. Walaupun kenyataan bahwa

penyebaran akar kelapa sawit yang terbanyak dijumpai sampai kedalaman

60 cm, namun ujung akar masih mencapai kedalaman 90 cm atau lebih,

sehingga dibutuhkan untuk perkembangan akar yang baik. Kedalaman

efektif yang ideal adalah minimum 100 cm.

b) Lapisan tanah yang keras atau padas dengan tingkat kekerasan >3,0

kg/cm2 pada kedalaman <50 cm merupakan pembatas berat bagi kelapa

sawit.

c) Tekstur yang ideal adalah pada kisaran liat berpasir, lempung liat berpasir,

lempung berdebu, lempung dan lempung liat berdebu. Tanah dengan

tekstur pasir kasar dan liat berat yang masif merupakan pembatas berat

untuk kelapa sawit.

d) Perkembangan struktur yang kuat, konsistensi gembur sampai agak teguh

dengan permeabilitas yang sedang sampai baik.

e) Permukaan air harus berada di bawah 80 cm dan semakin dalam semakin

baik.

f) Tanah yang kurang cocok adalah tanah pantai berpasir dan tanah gambut

tebal.

Topografi yang cukup baik untuk kelapa sawit adalah kemiringan 0 – 15%

(datar-berombak). Hal ini memudahkan pengangkutan buah dari areal ke pabrik.

Areal dengan kemiringan > 15% (berbukit-curam) masih mungkin ditanami, tetapi

perlu dibuat teras, karena akan menyulitkan panen serta pengangkutan tandan

buah segar (TBS) ke pabrik (Adiwiganda et al., 1997). Selain itu, tanah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% juga beresiko besar mengalami erosi permukaan

cukup berat. Topografi lahan yang tidak disertai dengan penerapan konservasi

tanah yang standar (teras individu/kontur) berpengaruh terhadap produksi kelapa

sawit dan penggunaan tenaga panen.

Berdasarkan hasil penelitian Dja'far et al. (2001), perbedaan produksi areal yang bertopografi berombak dengan lahan yang berbukit bisa mencapai 3,96

tonTBS/ha/tahun (28,84%). Pada daerah berbukit walaupun pemakaian tenaga

panen lebih banyak 9,11 % dibandingkan dengan daerah berombak tetapi produksi

6

dipanen serta kehilangan brondolan mencapai 51,36%. Hasil analisis

menunjukkan pengaruh topografi lahan terhadap produksi adalah sebesar 14,56 %

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti penerapan kultur teknis, sumber

daya manusia, kesuburan lahan dan varietas tanaman.

Bentuk wilayah kebun kelapa sawit plasma di Sei Pagar umumnya datar

dengan kemiringan 0-3% dan hanya sebagian kecil saja wilayah dengan

kemiringan 3-5%. Vegetasi yang menutupi permukaan tanah di seluruh areal

perkebunan terdiri atas rumput-rumputan alami, pakis resam, lumut-lumutan, dan

tumbuhan perdu pendek lainnya. Di antara dua barisan pohon kelapa sawit

terdapat tumpukan pelepah dahan dan daun kelapa sawit hasil pangkasan.

Tumpukan material tersebut berfungsi sebagai penyangga atau penghalang

hanyutnya tanah oleh aliran permukaan, sebagai mulsa untuk mencegah gulma

dan menjaga suhu tanah. Berdasarkan data yang diperoleh, erosivitas hujan (R)

untuk lokasi perkebunan plasma Sei Pagar diperkirakan sebesar 1,750 dengan

erodibilitas tanah (K) berkisar antara 0,265-0,345 serta nilai faktor penutupan

tanaman dan konservasi tanah (CP) diasumsikan sebesar 0,01. Prediksi erosi tanah

pada bentuk wilayah di lahan perkebunan tersebut menunjukkan bahwa besarnya

erosi berkisar antara 1,322-3,423 t/ha/tahun, jauh di bawah erosi yang masih dapat

diabaikan (tolerable soil loss, TSL) dengan nilai sekitar 15 t/ha/tahun (Wigena et al., 2009).

2. Sifat Kimia Tanah

Sifat kimia tanah mempunyai arti penting dalam menentukan kelas

kesuburan tanah dan dosis pemupukan. Namun, menurut Adiwiganda et al. (1995)

sifat kimia tidak terlalu diperhitungkan dalam plotting areal sawit karena kesuburan kimia tanah secara umum dapat dikendalikan melalui pemupukan yang

rasional. Beberapa sifat kimia tanah yang dipakai sebagai pedoman untuk tanaman

kelapa sawit adalah :

a) Kemasaman (pH) yang diinginkan berkisar antara 4,0-6,0, sedangkan pH

optimumnya 5,0 - 5,5. Kemasaman (pH) <3,5 dan >7,0 adalah pembatas

berat bagi kelapa sawit (Adiwiganda et al., 1997).

7

c) Daya tukar Mg dan K berada pada batas normal, yaitu Mg 0,4 – 10 me/100

gram, sedangkan K 0,15 – 1,20 me/100 gram.

Berhubung tanaman kelapa sawit dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah,

maka tanaman ini termasuk tanaman yang relatif mudah dibudidayakan. Keadaan

demikian menyebabkan tanaman kelapa sawit dapat beradaptasi dengan sifat

kimia tanah yang ekstrem sekalipun, dengan catatan ketinggian lahan tidak lebih

dari 500 meter di atas permukaan laut (Fauzi et al., 2003). Menurut Sastrosayono

(2006), yang penting tanaman tidak kekurangan air pada musin kemarau dan tidak

tergenang pada musim hujan (drainase baik). Di lahan-lahan yang permukaan air

tanahnya tinggi atau tergenang, akar akan busuk. Selain itu, pertumbuhan batang

dan daunnya tidak mengindikasikan pertumbuhan tanaman yang baik.

2.2. Kultur Teknis Kelapa Sawit 2.2.1. Pembibitan

Secara garis besar, menurut Setyamidjaja (2006) teknik budidaya tanaman

kelapa sawit meliputi pengadaan bibit, pembukaan lahan, pembuatan rancangan

kebun, penanaman bibit kelapa sawit, penanaman tanaman penutup tanah,

pemeliharaan tanaman, dan pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM).

Pembibitan merupakan kegiatan awal di lapangan yang bertujuan untuk

mempersiapkan bibit siap tanam. Pemilihan lokasi pembibitan harus memenuhi

beberapa persyaratan, antara lain adalah pada areal datar atau bila tidak datar

sebaiknya dibuat teras, dekat dengan sumber air, berada di tengah-tengah areal

yang akan ditanami, bebas dari gangguan hewan liar maupun piaraan, dan mudah

dikunjungi serta diawasi.

Sistem pembibitan kelapa sawit yang digunakan dalam perkebunan kelapa

sawit terdiri dari dua macam sistem, yaitu (1) single stage system (sistem pembibitan satu tahap) dan (2) double stage system (sistem pembibitan dua tahap). Pembibitan satu tahap artinya penanaman kecambah langsung pada pembibitan

utama tanpa tahap pembibitan awal, sedangkan pada sistem pembibitan dua tahap

terdapat dua tahapan, yaitu tahap pembibitan awal (pre nursery) dan tahap pembibitan utama (main nursery).

Pemeliharaan persemaian (pre nursery) dan pemeliharaan pembibitan

8

penyiraman, penyiangan gulma, pemupukan, penanggulangan hama dan penyakit,

serta semai/bibit. Menurut Pahan (2008), Perawatan yang baik akan

meningkaatkan vigor bibit yang nantinya akan berdampak pada peningkatan

produksi pada tahun pertama menghasilkan (TM-1). Secara umum, karakter yang

menyimpang pada tanaman kelapa sawit dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis,

yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk anak daun (leaflet), dan kelainan daya pertumbuhan.

2.2.2. Pembukaan Lahan

Cara pembukaan lahan untuk tanaman kelapa sawit disesuaikan dengan

kondisi lahan yang tersedia, yaitu:

1. Bukaan baru (new planting) pada hutan primer, hutan sekunder, semak

belukar atau areal yang ditumbuhi lalang

2. Konversi, yaitu penanaman pada areal yang sebelumnya ditanami dengan

tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, atau komoditas tanaman

perkebunan lainnya.

3. Bukaan ulangan (replanting), yaitu areal yang sebelumnya telah ditanami kelapa sawit.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit berkisar antara 6.000 – 12.000 hektar

sudah sesuai dengan kapasitas pabrik yang dibangun untuk pengolahan hasilnya.

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan secara mekanis,

kimia, atau manual (Setyamidjaja, 2006). Tahapan pekerjaan yang dilakukan

dalam pembukaan lahan kelapa sawit meliputi babat pendahuluan, menumbang,

merencek (memotong cabang dan ranting kayu), serta merumpuk (menumpuk

hasil tebangan).

2.2.3. Rancangan Kebun

Setelah pembukaan lahan selesai, langkah selanjutnya adalah membuat

rancangan untuk menetapkan lokasi-lokasi emplasement (kantor dan pabrik),

perumahan (pondok-pondok) bagi karyawan dan pekerja kebun, jalan-jalan kebun,

jembatan dan sebagainya. Rancangan kebun yang penting adalah jaringan jalan

dan jembatan, karena sangat diperlukan untuk kegiatan rutin di kebun dan

9

kelapa sawit diberi nama sesuai dengan kepentingannya dan dikenal beberapa

jalan sebagai berikut :

1. Jalan utama, yaitu jalan yang menghubungkan afdeling dengan emplasement,

afdeling dengan afdeling, dan keluar kebun/emplasement.

2. Jalan pengangkutan hasil atau jalan produksi, yaitu jalan yang digunakan

dalam pengangkutan hasil dari kebun ke pabrik. Tempat pengumpulan hasil

(TPH) berada pada jalan ini.

3. Jalan kontrol, yaitu jalan yang berfungsi sebagai batas blok atau batas

pinggiran kebun, untuk memudahkan pelaksanaan pengontrolan (pengawasan)

kebun oleh pimpinan kebun (Administratur, Asisten Kepala, Asisten, dll.).

2.2.4. Penanaman Tanaman Penutup Tanah

Tanaman penutup tanah adalah tanaman kacangan (legume cover crops,

LCC) yang ditanam untuk menutupi tanah yang terbuka di antara kelapa sawit karena belum terbentuk tajuk yang dapat menutup permukaan tanah. Jenis-jenis

tanaman kacangan penutup tanah yang umum ditanam di perkebunan kelapa sawit

adalah Calopogonium caeruleum, Calopogonium mucunoides, Pueraria javanica,

Pueraria phaseoloides, Centrocema pubescens, Psophocarphus palustries, dan Mucuna cochinchinensis (Setyamidjaja, 2006)

Menurut Pahan (2008), manfaat kacang-kacangan dalam pengusahaan

tanaman kelapa sawit adalah sebagai berikut :

a. Menambah bahan organik sehingga memperbaiki struktur tanah

b. Memperbaiki status hara tanah, terutama nitrogen

c. Memperbaiki sifat-sifat tanah akibat pembakaran (pembukaan lahan)

d. Melindungi permukaan tanah dan mengurangi bahaya erosi, terutama pada

tanah yang curam

e. Mengurangi biaya pengendalian gulma

f. Mendorong pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi

2.2.5. Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan

Tanaman belum menghasilkan (TBM) adalah tanaman kelapa sawit yang

berada pada umur mulai ditanam hingga berumur kurang lebih 2,5 – 3 tahun. Beberapa kegiatan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yang penting

10

1. Penyulaman

Penyulaman (menyisip) adalah mengganti tanaman yang mati, rusak berat,

atau tumbuh abnormal dengan bibit yang baru.

2. Pembuatan dan pemeliharaan piringan

Piringan atau bokoran (circle weeding) adalah lingkungan di sekitar individu tanaman yang dijaga agar selalu dalam keadaan bersih, pada

radius antara 1,0 – 1,5 m dari pokok kelapa sawit. Pemeliharaan piringan

yang penting adalah penyiangan gulma yang tumbuh pada piringan dengan

cara dikored, dibabat, atau disemprot dengan herbisida.

3. Pemeliharaan tanaman kacangan penutup tanah

Adapun pemeliharaan tanaman kacangan penutup tanah (legume cover

crops, LCC) adalah sebagai berikut :

a. Membuang gulma yang tumbuh di antara kacangan baik gulma yang

menghindarkan kekurangan B (Boron deficiency) karena kekurangan

Boron dapat mengakibatkan kematian pada tanaman kelapa sawit muda.

Sementara itu, kekurangan unsur N, P, K, dan Mg hanya akan

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman sehingga tanaman akan

tumbuh lambat dan kerdil, tetapi tidak sampai mematikan. Jenis-jenis

pupuk yang digunakan adalah Urea atau ZA (N), Rock Phosphate (P),

Muriate of Potash (K), Kieserite (Mg), dan Borax (B).

5. Pemangkasan daun

Tujuan pemangkasan daun adalah untuk memperoleh pokok yang bersih,

jumlah daun yang optimal dalam satu pohon, dan memudahkan pekerjaan

panenan bila tanaman sudah berproduksi.

11

6. Kastrasi bunga

Kastrasi adalah pemotongan atau pembuangan bunga jantan dan bunga

betina yang masih muda yang telah tumbuh pada tanaman yang berumur

12 – 20 bulan. Kastrasi berlangsung hingga 6 bulan sebelum panen yang pertama dimulai. Tujuan kastrasi bunga adalah :

a. Untuk merangsang pertumbuhan vegetatif dan menghemat penggunaan

unsur hara dan air, terutama bagi daerah yang curah hujannya relatif

rendah.

b. Menciptakan keadaan tanaman lebih bersih sehingga mengurangi

kemungkinan terjadinya gangguan hama (tikus, tupai) dan

berjangkitnya penyakit Marasmius sp..

c. Memudahkan pelaksanaan penyerbukan buatan karena keadaan

mahkota tanaman lebih bersih.

Rotasi pelaksanaan kastrasi adalah sebulan sekali dan pemotongan bunga

yang dimaksud menggunakan dodos atau IRHO tools.

7. Penyerbukan bantuan

8. Pengendalian hama dan penyakit

Beberapa hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman muda (TBM)

adalah jenis serangga, misalnya kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros), kumbang (Apogonia sp.), belalang (Valanga sp.), dan ulat perusak daun. Beberapa kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM) adalah

pengendalian gulma, pemupukan, penjarangan, pemeliharaan jalan, serta

pengendalian hama dan penyakit. Upaya pengendalian gulma telah dilaksanakan

dengan menanami tanaman kacangan penutup tanah di antara tanaman kelapa

sawit (gawangan) dan membuat piringan di sekeliling tiap individu tanaman.

2.3. Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit

Produktivitas tanaman kelapa sawit dipengaruhi oleh iklim, jenis tanah,

serta kegiatan kultur teknis. Kegiatan kultur teknis mencakup pemupukan,

pengendalian hama dan penyakit, penunasan dan kegiatan panen. Perkebunan

kelapa sawit di Indonesia 60% tanahnya merupakan tanah Ultisols memiliki

kualitas yang rendah dimana pH tanah < 5, KTK tanah rendah, <15 me/100g,

12

sangat tinggi (Adiwiganda et al., 1997). Produktivitas tanah Ultisols yang rendah ini harus diiringi dengan pemupukan yang berimbang untuk mendapat hasil yang

optimum. Bila tidak dilakukan perbaikan kesuburan tanahnya, produksi tanaman

yang diusahakan pada tanah tropika ini sangat rendah.

Pemupukan yang berimbang perlu dilakukan sehubungan dengan tingkat

kesuburan dan produksi yang rendah sehingga produktivitas tanah tropika dapat

ditingkatkan. Prinsip pemupukan berimbang bertujuan untuk mencapai

pemupukan yang efektif dan efisien. Konsep pemupukan berimbang harus

diterapkan berdasarkan status hara tanah dan kebutuhan hara tanaman.

Pemupukan berimbang adalah upaya untuk meningkatkan mutu intensifikasi

dengan menambah jenis dan takaran pupuk. Dosis pupuk yang berimbang dibuat

atas dasar beberapa pertimbangan antara lain; 1) jumlah hara yang terangkut oleh

hasil panen, 2) jumlah hara yang terimmobilisasi dalam batang, cabang,

pelepah/daun, 3) jumlah hara yang dikembalikan ke dalam tanah, 4) jumlah hara

yang terfiksasi dan hilang dalam tanah, dan 5) jumlah hara yang tersedia dalam

tanah.

Pemupukan perlu dilakukan secara rasional sesuai dengan kebutuhan

tanaman, kemampuan tanah menyediakan unsur-unsur hara, sifat-sifat tanah, dan

pengelolaan oleh petani. Kelebihan pemberian pupuk selain merupakan

pemborosan, juga mengganggu keseimbangan unsur-unsur hara dalam tanah,

sedangkan pemberian terlalu sedikit tidak akan memberikan produksi yang

optimal. Seperti terlihat bahwa produktivitas tanaman kelapa sawit pada umur 3 –

13 tahun dari beberapa wilayah, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,

Sumatera Utara dan Riau masih di bawah produktivitas baku lahan kelas

kesesuaian lahan S-3 (Tabel 1). Persentase total produksi rata-rata di Kalimantan

baru sekitar 60 persen, dan di Sumatera baru mencapai 70 persen dari potensi

produksi baku lahan kelas S-3. Produksi standar kelas kesesuaian lahan S-3 untuk

13

Tabel 1. Perbandingan Produktivitas Kelapa Sawit di Kalimantan dan Sumatera terhadap standar kelas kesesuaian lahan S-3

Wilayah Total Produksi (3 - 13 tahun) Perbandingan Produksi terhadap

(Ton TBS/ha) Standar S-3 (%)

Kalimantan Barat 138,1 60,8

Kalimantan Timur 141,8 62,5

Rata-rata 140,2 61,8

Sumatera Utara 174,4 76,9

Riau 142,8 62,9

Rata-rata 158,6 69,9

Sumber:Poeloengan, et al., 2001 dalam Barchia (2009)

Produktivitas tandan buah kelapa sawit dapat diperhitungkan dari

komponen-komponennya, yaitu jumlah tandan dan rata-rata berat tandan.

Rata-rata berat tandan akan meningkat sejalan dengan umur tanaman, sedangkan

jumlah tandan akan menurun dengan semakin bertambahnya umur tanaman

(Siregar, 1998). Pada keadaan normal, tandan buah kelapa sawit dapat mencapai

matang panen untuk pertama kalinya setelah tanaman berumur 3-4 tahun di

lapangan. Produktivitas tandan kelapa sawit meningkat dengan cepat dan

mencapai maksimum pada umur tanaman 8-12 tahun, kemudian menurun secara

perlahan-lahan dengan tanaman yang makin tua hingga umur ekonomis 25 tahun

(Corley, 1976 dalam Siregar, 2003).

2.4. Produktivitas Kelapa Sawit antara Perkebunan Inti dengan Plasma

Produktivitas kelapa sawit pada tanah tropika yang dikelola oleh

perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang dikelola oleh petani.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, teknologi, tenaga, dan modal

dari petani yang mengusahakan tanaman tersebut. Hasil kelapa sawit yang senjang

antara produktivitas di perkebunan inti yang dikelola langsung oleh perusahaan

perkebunan swasta besar dan plasma yang dikelola oleh petani terlihat nyata dari

kebun kelapa sawit di Sumatera Utara seperti disajikan pada Tabel 2.

Produktivitas puncak kebun sawit dicapai pada tahun ke-9 umur tanaman, pada

perkebunan inti dengan hasil dapat mencapai 27,6 ton TBS/ha/tahun, sedangkan

pada kebun plasma hanya berproduksi 13,6 ton TBS/ha/tahun, atau sekitar 50%

14

Rendahnya produktivitas pada kebun plasma disebabkan oleh kualitas

sumberdaya petani plasma dan kemampuan swadayanya yang rendah.

Pengelolaan tanah tropika untuk perkebunan kelapa sawit di tingkat plasma

dihadapkan pada permasalahan adopsi teknologi yang tidak baku teknis karena

keterbatasan pengetahuan dan daya beli sarana produksi yang rendah.

2.5. Konsep Usahatani

Ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari

bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan

efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.

Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya

yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila

pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi

15

informasi tentang keragaan suatu usaha tani yang dilihat dari berbagai aspek.

Telaah seperti ini (kajian berbagai aspek) sangat penting karena tiap macam tipe

usahatani pada tiap macam skala usaha dan pada tiap lokasi tertentu berbeda satu

sama lain; karena hal tersebut memang ada perbedaan dalam karakteristik yang

dipunyai pada usahatani yang bersangkutan (Soekartawi, 1995).

Analisis struktur biaya usahatani menurut Soekartawi (1995), biasanya

sering dilakukan dengan dua cara, yaitu: (a) Analisis finansial, dan (b) Analisis

ekonomi. Dalam analisis finansial, data biaya yang dipakai adalah data riil yang

sebenarnya dikeluarkan. Misalnya jumlah tenaga kerja yang dipakai 100 HKSP

(Hari Kerja Setara Pria) dengan upah Rp 3.000/hari; maka biaya tenaga kerja

adalah 100 × Rp 3.000 = Rp 300.000. Bila diantara 100 HKSP tersebut, 25 HKSP

diantaranya adalah tenaga dalam keluarga, maka nilai upah yang dihitung hanya

upah tenaga kerja yang menyewa saja sebesar 75 HKSP tersebut.

Dalam analisis ekonomi, data upah yang dipakai adalah upah menurut

ukuran harga bayangan (shadow price). Upah tenaga kerja di Jawa yang jumlah penduduknya berlebihan ini memungkinkan upah tenaga kerja riil lebih kecil

daripada upah menurut ukuran perhitungan harga bayangan. Mungkin upah

tersebut bernilai Rp 5.000/hari. Bila demikian, biaya untuk 100 HKSP menjadi

100 × Rp 5.000 = Rp 500.000.

Rodjak (2002) mengemukakan bahwa usahatani adalah organisasi dari

alam, kerja, modal yang ditujukan pada produksi di lapangan pertanian.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat unsur pokok dalam usahatani yang

saling terkait dalam pengelolaannya, yakni lahan, tenaga kerja, modal, dan

manajemen.

1. Lahan merupakan faktor produksi utama dalam usahatani yang memiliki sifat-sifat khusus, yaitu masih relatif luas, tidak dapat dipisah-pisahkan

dan sangat membutuhkan perawatan (pemupukan). Lahan sebagai faktor

produksi usahatani mengandung pengertian bahwa lahan tersebut harus

dikombinasikan dengan faktor produksi lainnya (modal, tenaga kerja, dan

keterampilan) sehingga dapat menghasilkan produk yang berupa tanaman

atau ternak. Lahan pada usahatani dapat berupa lahan pekarangan, tegalan,

16

2. Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua dalam proses produksi pertanian. Tenaga kerja sebagai faktor produksi mengandung arti bahwa

tenaga kerja tersebut merupakan sub-sistem produksi, artinya apabila

faktor tenaga kerja tidak ada, maka produksi suatu barang/tanaman dan

ternak tidak akan terjadi atau sistem produksi tidak akan berjalan. Besar

kecilnya peranan tenaga kerja terhadap hasil produksi usahatani akan

dipengaruhi oleh keterampilan tenga kerja yang tercermin oleh tingkat

produktivitasnya. Tingkat produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh

jenis kelamin, umur, pengalaman kerja, kesehatan, alat bantu yang

diberikan, serta tingkat upah dan waktu bekerja. Berdasarkan sumbernya,

tenaga kerja berasal dari dalam dan luar rumah tangga (keluarga).

Kebutuhan tenaga kerja dipengaruhi oleh jenis komoditas, jenis tanah yang

diolah, intensitas pengolahan, pola tanam yang dilakukan, keadaan sistem

pengairan, dan tekhnologi. Ada beberapa sistem upah tenaga kerja dalam

usahatani, yaitu sistem upah harian tidak tetap, sistem upah harian tetap,

sistem upah borongan, dan sistem upah kontrak. Konversi tenaga kerja

untuk pria : wanita : anak adalah 1 : 0,8 : 0,5

3. Modal merupakan faktor produksi ketiga yang diartikan sebagai barang ekonomi, artinya bahwa modal merupakan sebagian dari hasil produksi,

yang disisihkan untuk dipergunakan dalam proses produksi selanjutnya.

Modal dapat berupa lahan, bangunan, peralatan, mesin, tanaman

(benih/bibit), stok produksi dan uang tunai. Menurut sifatnya, modal

dibedakan atas :

- Modal tetap, yaitu modal yang dapat digunakan untuk beberapa kali produksi. Yang termasuk modal tetap diantaranya adalah lahan usaha

yang dimiliki, bangunan, traktor dan bajak, tanaman budidaya, ternak,

alat pembasmi hama dan penyakit.

- Modal tidak tetap atau modal lancar, yaitu modal yang habis digunakan

dalam satu kali produksi perlengkapan, uang tunai, benih, dan piutang.

4. Manajemen usahatani merupakan kemampuan petani dalam menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan faktor-faktor

17

manajemen dalam proses produksi akan tercermin dalam kualitas hasil

usahatani yang diperoleh. Hal ini akan terlihat bahwa apabila suatu

usahatani dikelola oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan keterampilan

yang tinggi, maka akan diperoleh hasil usahatani yang mempunyai kualitas

yang tinggi denagn penggunaan faktor produksi yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, keberhasilan usahatani dapat diukur dari produktivitas

yang tinggi dan ditentukan oleh pengelolaan yang baik dari setiap

faktor-faktor produksi tersebut. Hal-hal yang menyebabkan petani sering kurang

berhasil dalam mengelola usahatani adalah;

- Pengetahuan cara produksi (teknologi) yang kurang

- Tidak memiliki akses pada sumber-sumber permodalan

- Kurangnya informasi tentang kondisi pasar

- Belum mampu mengetahui perubahan ekonomi, politik, dan sosial

budaya.

2.6. Perkembangan Wilayah

Konsep perkembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu

daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial,

ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehateraan masyarakat. Pengaruh globalisasi,

pasar bebas dan regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika

spasial, sosial, dan ekonomi antarnegara, antardaerah (kota/kabupaten), kecamatan

hingga perdesaan. Pengembangan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang

dilakukan suatu wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya.

Jadi pengembangan wilayah harus dipandang sebagai sutau proses yang memiliki

keterkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya perkembangan tersebut serta dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan

seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan

mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap

pembangunan ke tahap pembangunan selanjutnya (Sitorus, 2006).

Pengembangan perdesaan merupakan suatu pendekatan bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat melalui pengembangan sistem usaha pertanian yang

mengubah struktur kegiatan ekonomi dari yang bercorak subsisten ke modern,

18

wilayah merupakan suatu pendekatan pengarahan proses transformasi ekonomi,

sosial, dan lingkungan ke dalam tatanan ruang berdasarkan pada pengembangan

interaksi ekonomi antar regional, penyediaan infrastruktur dan pengembangan

kawasan permukiman dengan mempertimbangakan pemanfaatan sumberdaya

alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan

masyarakat. Secara sederhana konsep pengembangan wilayah perlu dilakukan

dalam perencanaan perdesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan

memperkuat masyarakat di lapisan bawah agar dapat mempengaruhi pasar secara

berkelanjutan.

Berdasarkan konsep wilayah nodal, pusat atau hinterland suatu wilayah dapat ditentukan dari kelengkapan fungsi pelayanan suatu wilayah. Secara teknis

hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah dan jenis fasilitas

umum, industri, dan jumlah penduduknya. Unit wilayah yang mempunyai jumlah

dan jenis fasilitas umum, industri, dan jumlah penduduk dengan kuantitas dan

kualitas yang secara relatif paling lengkap dibandingkan dengan unit wilayah lain

akan menjadi pusat atau mempunyai hirarki lebih tinggi. Sebaliknya, jika suatu

wilayah mempunyai jumlah dan jenis fasilitas umum, industri, dan jumlah

penduduk dengan kuantitas dan kualitas paling rendah merupakan wilayah

hinterland dari unit wilayah yang lain (Rustiadi et al., 2009). Secara teoritis, hierarki wilayah sebenarnya ditentukan oleh tingkat kapasitas pelayanan wilayah

secara totalitas yang tidak terbatas ditunjukkan oleh kapasitas infrastruktur

fisiknya saja tetapi juga kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia serta

kapasitas perekonomiannya. Dalam perencanaan tata ruang hierarki dapat

ditentukan dengan teknik skalogram. Oleh karena itu, dalam penyusunan suatu

hirarki dapat ditentukan jumlah jenis sarana. Hirarki dari pusat pelayanan yang

lebih tinggi memiliki jumlah dan jenis sarana pelayanan yang lebih banyak dan

19

III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di lapangan dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari

hingga April 2010. Lokasi penelitian adalah areal perkebunan inti dan plasma

milik PT. Perkebunan Nusantara-III yang berada di Desa Torgamba dan Desa

Aek-Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi

Sumatera Utara (Gambar 1). Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja

(purposive), dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu daerah perkebunan dengan budidaya tanaman kelapa sawit. Analisis data

dilakukan di Laboratorium Perencanaan Pengembangan Wilayah, Departemen

Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

3.2. Jenis Data, Sumber Data dan Alat Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani menggunakan

kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari

20

Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dari Lampiran Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008, Laporan Bidang Tanaman dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Perkebunan Nusantara-III dari kantor

Kebun Torgamba, serta data Potensi Desa (PODES) Kecamatan Torgamba tahun

2003 dan 2008 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Peralatan yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi seperangkat komputer dengan perangkat

lunak (software) yang terdiri dari Arc View 3.3 untuk koreksi geometrik dan pengolahan peta, Microsoft Office Excel dan Statistica 7.0 untuk pengolahan data.

3.3. Metode Pemilihan Responden

Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan metode acak

sederhana. Penarikan contoh didasarkan pada jumlah responden sebesar 3.249

responden dan tersebar ke dalam tiga daerah KUD, yaitu KUD Aek Raso, KUD

Aek Torop, dan KUD Batu Ajo. Metode ini dirasa yang paling tepat dan setiap

sampel dari populasi mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan responden.

Selanjutnya setiap sampel dari populasi yang dijadikan responden dipilih secara

acak.

Berhubung jumlah petani di plasma relatif banyak dan kondisinya relatif

seragam, maka jumlah responden yang diwawancara dipertimbangkan cukup 2%

saja dari jumlah petani pada tiga KUD yang ada. Jumlah responden pada

masing-masing KUD tertera pada Tabel 3. Umur tanaman, status kepemilikan lahan, dan

luas lahan yang diusahakan petani menjadi sumber keragaman utama

produktivitas yang dipertimbangkan.

Tabel 3. Jumlah responden pada masing-masing KUD

Nama KUD Jumlah KK Proporsi responden Responden yang diwawancara

KUD Aek Raso 1.749 1.749×2% 34

21

mengetahui mekanisme pengelolaan kebun dan pengolahan TBS secara langsung

di lokasi penelitian. Dalam melaksanakan kegiatan magang tersebut digunakan

beberapa metode pendekatan, yaitu :

1. Metode Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan sebenarnya yang terjadi

di lapang. Pengamatan dilakukan terhadap beberapa aspek penting terkait

pengelolaan perkebunan kelapa sawit, antara lain pembibitan, pemupukan,

pemeliharaan jalan, panen, dan sebagainya.

2. Metode Wawancara

Dalam metode ini, dilakukan dialog dan proses komunikasi langsung

dengan pihak terkait yang ada di lapangan serta pihak yang terlibat langsung

dalam pelaksanaan di lapangan dan bertanggung jawab terhadap semua masalah

teknis di lapangan.

3. Studi Pustaka

Dalam studi kepustakaan ini, data dikumpulkan dengan mempelajari

berbagai literatur dari buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian.

4. Dokumentasi

Selama melaksanakan kegiatan di lapangan mahasiswa menggunakan foto

atau gambar untuk memperkuat isi tulisan yang disusun.

3.4.2. Teknik Analisis Data Menggunakan Statistik Uji-t

Analisis ini dilakukan untuk membandingkan tingkat produktivitas antar

afdeling dan tingkat produktivitas antar kelas umur tanaman di kebun Inti. Untuk

menguji parameter dugaan dari masing-masing peubah apakah secara terpisah

peubah ke-n berpengaruh nyata terhadap peubah tak bebasnya digunakan uji

statistik-t (Gujarati, 1995).

Statistik uji yang digunakan dalam uji-t:

t-hitung = , derajat bebas (n-k)

Dimana :

Se(bi) = standar deviasi untuk parameter ke-n

22

Jika thitung > ttabel, (α/2; n-k) maka tolak H0, artinya peubah yang diuji berpengaruh nyata (signifikan) terhadap variabel tak bebas pada taraf α persen.

Jika thitung < ttabel, (α/2; n-k) maka terima H0, artinya peubah yang diuji tidak

berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas pada taraf α persen.

3.4.3. Analisis Ragam (ANOVA) dan Uji Lanjut Metode Tukey

Pengujian ragam (Analysis of Variance), dilakukan untuk menarik

kesimpulan menerima atau menolak hipotesis. Jika hipotesis ditolak berarti

variabel-variabel yang diuji memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam statistik,

teknik Uji lanjut digunakan untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki

perbedaan yang signifikan. Dalam penelitian ini digunakan metode Tukey dengan

pertimbangan metode tersebut relatif sensitif terhadap pengaruh perubahan

variabel penjelas terhadap produktivitas sampai tingkat kepercayaan 70%.

Analisis ragam dilakukan berdasarkan desain faktorial dengan perlakuan umur

tanaman dan status kepemilikan lahan. Umur tanaman dibagi atas 5 kelas yaitu

(0-5) tahun, (6-10) tahun, (11-1(0-5) tahun, (16-20) tahun, dan >21 tahun. Status

kepemilikan terdiri dari 3 kelas yaitu garap, sewa, dan milik sendiri.

Pada metode Tukey, semua perbandingan perlakuan yang mungkin,

ditetapkan kesalahannya sebesar α. Besaran α ditetapkan yaitu sebesar 5%. Apabila t-hitung yang diperoleh lebih besar dari pada nilai t-tabel pada taraf nyata

5%, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara peubah yang diamati dan

demikian juga sebaliknya.

3.4.4. Analisis Faktor (Factor Analysis) dan Regresi Berganda (Multiple Regression)

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat produktivitas kelapa sawit adalah dengan Analisis Faktor

(Factor Analysis) kemudian dilanjutkan dengan Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis).

Analisis Faktor (Factor Analysis)

Analisis Faktor (Factor Analysis atau FA) merupakan salah satu teknik analisis yang dapat menciptakan variabel baru sebagai pengganti variabel-variabel

23

Tujuan analisis faktor adalah untuk menemukan suatu variabel-variabel baru,

yang disebut komponen utama, yang dapat mewakili variabel-variabel indikator

asal. Pada penelitian ini, analisis faktor dilakukan karena potensi multikolinearitas

cukup besar jika seluruh variabel asal terkait input produksi pertanian

diikutsertakan dalam regresi berganda, sementara seluruh variabel input usahatani tersebut diharapkan masuk dalam permodelan.

Variabel-variabel indikator asal yang digunakan dalam analisis faktor

adalah:

X8 : Pemupukan rutin, merupakan jadwal pemupukan yang dilakukan oleh

petani apakah rutin atau tidak rutin. Dalam perhitungan dijadikan peubah

boneka (dummy). Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif (nominal). Bagi petani yang

melakukan pemupukan rutin diberi nilai 1 sedangkan yang tidak rutin

diberi nilai nol.

Analisis faktor terhadap data tersebut dilakukan beberapa kali hingga

diperoleh hasil terbaik, yaitu: PC scores dengan nilai akar ciri (eigenvalues) di atas 70%; nilai akar ciri lebih besar dari 1; dan korelasi antar variabel-variabel

asal dengan faktor-faktor baru pada factor loading dapat diinterpretasikan secara logis. Output data hasil analisis komponen utama umumnya memiliki variabel-variabel baru (faktor) yang lebih sedikit dan orthogonal, dengan nilai ragam

(variance) yang relatif sama. Hasil analisis komponen utama adalah sebagai berikut:

a)

Nilai akar ciri (eigenvalues), yaitu nilai yang menggambarkan keragaman datapada variabel-variabel baru (faktor utama). Dengan kata lain, faktor utama

24

mewakili variabel-variabel asal sebesar nilai akar ciri tadi. Persamaan untuk

memperoleh nilai akar ciri (eigenvalues) adalah:

[

y

y +λ

(1

–

a

1a

1)] = [a

1Sa

1 +λ

1(1

–

a

1a

1)]

b) Tabel kumulatif akar ciri (communalities), yaitu tabel yang menunjukkan besarnya nilai keragaman/keterwakilan data masing-masing variabel atau

peubah asal terhadap faktor-faktor utama yang diperoleh.

c) Nilai pembobot (eigenvector) atau disebut sebagai PC loadings (factor loadings). Vektor pembobot adalah parameter yang menggambarkan hubungan (peran) setiap variabel dengan faktor ke-i.

Nilai loadings diperoleh dari persamaan berikut:

r

1= a

1λ

1 ,Dimana :

λ1 : akar ciri (eigenvalues) komponen utama ke-1

r1 : nilai loadings ke-i

a1 : Nilai vektor pembobot utama ke-1

Jadi, loadings menunjukkan besarnya nilai korelasi antara variabel asal

dengan komponen utama ke-i yang diinterpretasikan berdasarkan marked

loading > 0,7. Nilai yang berkorelasi positif menyatakan bahwa faktor utama ke-i berbanding lurus dengan variabel penjelas. Sebaliknya, nilai dengan korelasi negatif menyatakan bahwa faktor utama ke-i berbanding terbalik

dengan variabel penjelas. Nyata tidaknya korelasi antar komponen utama ke-i

terhadap peubah asal dapat diuji dengan persamaan berikut:

t = r

,Dimana :

t : nilai t pada taraf nyata yang diinginkan n : contoh data yang dianalisis

r : nilai korelasi

d) Tabel PC scores (factor scores), yaitu tabel yang menyajikan nilai-nilai berupa besarnya titik-titik data baru hasil analisis faktor. Faktor inilah yang

digunakan jika terdapat analisis lanjutan. Factor analysis (FA) dapat

25

antara dapat menghilangkan multikolinearitas data dan menyederhanakan satu

set data dengan variabel besar. FA sebagai analisis akhir berfungsi dalam

pengelompokkan variabel-variabel penting dari satu kelompok variabel

penduga pada suatu fenomena sekaligus pemahaman akan struktur dan

hubungan antar variabel.

Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis)

Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

produktivitas kelapa sawit di kebun plasma, maka dilakukan analisis regresi

berganda dengan metode forward stepwise. Prinsip dasar metode forward

stepwise adalah mengurangi banyaknya peubah di dalam fungsi tujuan dengan cara menyisipkan peubah penjelas satu per satu hingga diperoleh persamaan

regresi yang paling baik.

Pada penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan

model persamaan yang menjelaskan hubungan antara produktivitas sebagai

variabel tujuan (dependent variable) dan faktor-faktor yang mempengaruhi

tingkat produktivitas sebagai variabel penduga/penjelas (explanatory variable). Variabel-variabel penduganya adalah sebagai berikut:

X1 :Pengalaman petani (tahun)

X2 :Pendidikan petani (tahun)

Faktor-1 : Pestisida, tenaga kerja, peralatan, penen

Faktor-2 : Teknik pemupukan

Faktor-3 : Umur tanaman dan bibit

d1 : Pekerjaan sampingan

Berdasarkan hasil kuesioner, ada petani yang memiliki pekerjaan sampingan

selain usahatani kelapa sawit dan ada yang tidak (usahatani kelapa sawit

menjadi prioritas utama). Untuk memudahkan perhitungan, bagi petani yang

memiliki pekerjaan sampingan diberi nilai 1 sedangkan yang lainnya diberi

nilai nol. Ini disebut sebagai peubah boneka (dummy).

d2 : Status kepemilikan lahan, dalam perhitungan juga dijadikan

26

Secara umum, hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat

dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

Y = β0+ β1X1+ β2X2+ ….. + βnXn

Dimana : Y : Fungsi tujuan/peubah yang diduga (dependent variable)

β0 : Nilai konstanta/koefisien fungsi regresi (intercept),

Diasumsikan nilai intercept sama dengan 0

βn : Nilai konstanta/koefisien variabel penjelas fungsi regresi

X : Variabel penjelas/variabel yang diduga (independent variable) Ukuran kebaikan model regresi dapat dilihat dari beberapa parameter,

diantaranya yang paling banyak dinilai adalah koefisien determinasi (R2) dan galat

baku (standar error, SE). Model terbaik akan memiliki R2 mendekati 1 dan SE

terkecil (Drapper&Smith, 1992). Selanjutnya pengujian untuk menilai variabel

disebut berpengaruh nyata secara statistik jika teruji penting pada selang

kepercayaan 85-95% (0,05<p-level<0,1). Variabel disebut berpengaruh sangat nyata secara statistik jika variabel tersebut teruji penting pada selang kepercayaan

>95% (p-level<0,05).

3.4.5. Analisis Skalogram

Analisis skalogram digunakan untuk menetapkan indeks hirarki desa-desa

di Kecamatan Torgamba berdasarkan jumlah unit dan jenis fasilitas pelayanan

yang dimiliki masing-masing desa serta jarak ke fasilitas tersebut. Menurut

Rustiadi et al. (2009), model untuk menentukan Indeks Perkembangan Desa (IPD)

adalah :

IPDj = I’ ij, Dimana : I’ ij = Iij– I i min

SDi

IPD = Indeks perkembangan desa ke-j

Iij = Nilai (skor) indeks perkembangan ke-i terkoreksi (standarisasi) desa ke-j

27

Sdi = Standar deviasi indeks perkembangan ke-i

Iij adalah data berupa jumlah unit fasilitas j terpilih yang ada di desa ke-i.

Khusus beberapa fasilitas dengan data berupa aksesibilitas (jarak ke lokasi

fasilitas) digunakan formula sebagai berikut: Iij = untuk Xij = 0, (artinya

fasilitas j berada di desa ke-i), maka: Iij = , Dimana Xij min adalah Xij

terendah selain nol (Xij tidak sama dengan nol).

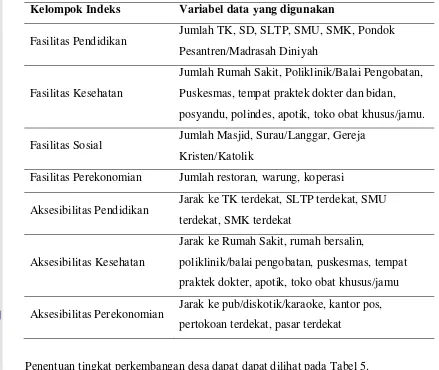

Variabel data yang digunakan dalam analisis ini tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Variabel-variabel yang Digunakan dalam Analisis Skalogram

Kelompok Indeks Variabel data yang digunakan

Fasilitas Pendidikan Jumlah TK, SD, SLTP, SMU, SMK, Pondok

Pesantren/Madrasah Diniyah

Fasilitas Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit, Poliklinik/Balai Pengobatan,

Puskesmas, tempat praktek dokter dan bidan,

posyandu, polindes, apotik, toko obat khusus/jamu.

Fasilitas Sosial Jumlah Masjid, Surau/Langgar, Gereja

Kristen/Katolik

Fasilitas Perekonomian Jumlah restoran, warung, koperasi

Aksesibilitas Pendidikan Jarak ke TK terdekat, SLTP terdekat, SMU

terdekat, SMK terdekat

Aksesibilitas Kesehatan

Jarak ke Rumah Sakit, rumah bersalin,

poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, tempat

praktek dokter, apotik, toko obat khusus/jamu

Aksesibilitas Perekonomian Jarak ke pub/diskotik/karaoke, kantor pos,

pertokoan terdekat, pasar terdekat

Penentuan tingkat perkembangan desa dapat dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Selang Hirarki Pusat Pelayanan

No. Nilai Selang (x) Kelas Hirarki Tingkat Hirarki

1 x ≥ (rataan IPD + Stdev IPD) I Tinggi

2 rataan IPD < x < Stdev IPD II Sedang