PENGARUH HUJAN TERHADAP PRODUKTIVITAS

DAN PENGELOLAAN AIR DI KEBUN KELAPA SAWIT

(Elaeis guineensis) MUSTIKA ESTATE, PT. SAJANG

HEULANG, MINAMAS PLANTATION,

TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN

Oleh

Agus Frans Manalu A34104008

PROGRAM STUDI AGRONOMI

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PENGARUH HUJAN TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN

PENGELOLAAN AIR DI KEBUN KELAPA SAWIT (Elaeis

guineensis) MUSTIKA ESTATE, PT. SAJANG HEULANG,

MINAMAS PLANTATION,

TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh

Agus Frans Manalu A34104008

PROGRAM STUDI AGRONOMI

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul : PENGARUH HUJAN TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN PENGELOLAAN AIR DI KEBUN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis) MUSTIKA ESTATE, PT. SAJANG HEULANG, MINAMAS PLANTATION TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN.

Nama Mahasiswa : Agus Frans Manalu

NRP : A34104008

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Eko Sulystio, Msi NIP. 131 667 779

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didi Soepandi. M.Agr NIP. 131 124 019

RINGKASAN

AGUS FRANS MANALU. Pengaruh Hujan terhadap Produktifitas dan Pengelolaan Air di Kebun Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Mustik Estate, PT. Sajang Heulang, Minamas Plantation, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Di Bawah Bimbingan EKO SULYSTIONO).

Kegiatan magang dilaksanakan dari tanggal 10 Februari hingga 9 Juni 2008 di perkebunan kelapa sawit Mustika Estate, PT. Sajang Heulang, Minamas Plantation, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan umum kegiatan magang adalah untuk membandingkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan keadaan nyata dilapangan, menambah pengetahuan, wawasan dan melatih penulis menngenai pengelolaan kelapa sawit dilapangan baik dari segi teknis maupun segi manajerial. Tujuan khusus magang adalah untuk mengamati pengelolaan air di perkebunan Mustika Estate. Kegiatan yang dilakukan penulis selama mengikuti magang meliputi kegiatan teknis dilapangan. Penulis menjadi Buruh Harian Lepas (BHL) delama dua bulan yang meliputi kegiatan pengendalian lalang secara kimiawi dan manual, pemupukan, perawatan jalan, Berantas Tanaman Penggangu (BTP), sensus daun dan panen. Kegiatan manajerial yang dilakukan penulis adalah sebagai pendamping mandor dan pendamping asistensi.

Pengelolaan air di pembibitan menggunakan irigasi dengan sistem manual yakni menggunakan tenaga manusia. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Sumber air di areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM) berasal dari air hujan dan aliran sungai yang melintas di perkebunan Mustika Estate. Terjadi air yang berlebih di perkebunan Mustika Estate saat terjadi curah hujan yang tinggi, menyebabkan terganggunya operasional kebun seperti panen dan perawatan.

Perlu dilakukan penataan ulang alat-alat penyiraman di pembibitan karena banyak air yang terbuang. Mengatasi masalah banjir, perlu dilakukan pelebaran outlet kebun atau penambahan outlet kebun. Penutup tanah yang terdapat di areal kebun perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencegah erosi permukaan tanah.

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Mangiring Manalu dan Ibu Lermin Sianturi. Penulis mempunyai tiga saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Penulis dilahirkan di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 1986.

Pendidikan penulis diawali di TK GKPI Kota Tarutung pada tahun 1991 dan lulus pada tahun 1992. Penulis melanjutkan pendidikan di SD No. 175742 Lumban Rihit Kecamatan Sipoholon selama enam tahun dan lulus pada tahun 1998. Penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 2 Tarutung, Kecamatan Tarutung pada tahun 1998 dan lulus pada tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Tarutung, Kecamatan Tarutung pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2004.

Tahun 2004, penulis diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui Jalur Ujian Saringan Masuk IPB (USMI) pada Program Studi Agronomi, Fakultas Pertanian.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen IPB, Komisi Pelayanan Khusus dari tahun 2005 sampai dengan 2008. Selama periode 2005/2006, 2006/2007 penulis menjadi kakak asisten agama Kristen Protestan IPB dan pada periode 2007/2008, penulis menjadi Koordinator Asisten Agama Kristen Protestan IPB untuk angkatan 44. Pada waktu yang sama penulis juga aktif di Napososbulung Huria Kristen Batak Protestan (NHKBP) Bogor dan organisasi daerah Parsadaan Anak Rantau Tarutung (PARTARU) Bogor.

Karya Ilmiah yang dihasilkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Pertanian diperoleh melalui magang selama empat bulan yaitu dari Februari sampai Juni 2008 di Kebun Mustika Estate, PT. Sajang Heulang, Minamas Plantation. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang berjudul “Pengaruh Hujan terhadap Produktifitas dan Pengelolalaan Air di Kebun Kelapa Sawit (Elaeis

guineensis), Mustika Estate, PT. Sajang Heulang, Minamas Plantation.

Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan” di bawah bimbingan Dr. Ir. Eko Sulystio, MS.

KATA PENGANTAR

Penulis mungucapkan syukur kepada Allah Bapa di Sorga atas penyertaanNya dan berkat yang diberikan kepada penulis selama penulis mengikuti magang dan dapat menyelesaikan skripsi ilmiah dengan judul “Pengaruh Hujan terhadap Produktifitas dan Pengelolalaan Air di Kebun Kelapa Sawit (Elaeis guineensis), Mustika Estate, PT. Sajang Heulang, Minamas Plantation, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan”

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada banyak pihak yang telah membantu penulis selama menyusun skripsi ini dan menyelesaikan perkuliahan. Penulis terkhusus mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak M. Manalu dan Ibu L. Sianturi buat dukungan dan kasih sayangnya selama mengikuti perukuliahan hingga menyelesaikan studi, juga kepada adik-adikku Suryana atas dukungan dan doanya kepada penulis terutama 2 tahun terkahir ini, juga kepada Pernando, Penata dan Daniel yang kusayangi atas dukungannya.

2. Dr. Ir. Eko Sulystiono, MS selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

3. Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, MSc selaku dosen pembimbing akademik penulis selama mengikuti perkuliahan di Institut Pertanian Bogor.

4. Dosen Penguji Dr. Ir. Suwarto, MS dan Ir. Heni Purnamawati, MSc Agr atas saran dan masukannya dalam penyempurnaan skripsi penulis.

5. Merika S Sinaga buat dukungan,doa, perhatian dan motivasinya yang begitu besar kepadaku sehingga dapat melalui kegiatan magang ini dengan baik. TBKAsK.

6. Lasyono (Eks Manajer Mustika Estate) yang telah menyambut penulis dan menyediakan fasilitas kepada penulis selama mengikuti magang.

7. Dodik Prayitno selaku Manajer Mustika Estate beserta keluarga yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti magang. Terimakasih buat

nasehat-nasehat mengenai kehidupan, cerita pengalaman hidup di kebun, dan pelajaran yang begitu banyak mengenai kelapa sawit dan atas pinjaman buku-buku.

8. Trimiyatno selaku asisten Divisi IV yang pertama mengenalkan kebun Mustika kepada penulis, juga kepada Slamet, Suwaryo sebagai pembimbing di lapangan serta arahan-arahan kepada penulis dan Sumardi selaku Kasie yang membimbing administrasi.

9. Seluruh crew Kebun Mustika Estate mulai dari pegawai, karyawan dan sopir. 10. Pak Hotlan dan Bu Yos atas perhatian kepada penulis selama mengikuti

magang, dan menerima penulis seperti keluarga sendiri di Kebun Mustika Estate dan mengajak pergi ke gereja.

11. Teman-teman magang : Sarimanah dan Cindy terimakasih buat suka dan duka selama magang serta perhatiannya.

12. Teman-teman di Pondok Dame (Landes, Supardi, Debby, Benardo, Tumpal, Maryo, Adrinus) dan Pondok Malea (Ricard, Saut, Mario, Christian), terimakasih buat pertemanan dan persahabatan selama perkuliahan.

13. Teman-teman di Kopelkhu, terimakasih buat doa dan dukungan-dukungannya. 14. Patner di Koordinator Asisten Agama Morintara, juga patner asisten (Jesika

dan Rohani) buat kerbersamaan dan adik-adik asistenku atas doanya (Simson, Mebunai dan Troas) serta teman-teman asistensi agama Me Neftoah.

15. Parsadaan Anak Rantau Tarutung Bogor yang telah menyambut penulis pertama kali di Bogor.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan memberkati dan mengaruniakan anugerahNya dan damai sejahtera selalu menyertai kita.

Bogor, Juli 2008

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ... DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 2 METODOLOGI …... 3 TINJAUAN PUSTAKA ... 5Botani Kelapa Sawit ... 5

Pengelolaan Air ... 7

Air Hujan ... 8

KEADAAN UMUM LOKASI MAGANG ... 9

Lokasi Kebun... 9

Kondisi Umum Kebun... 9

Keadaan Topografi,Tanah dan Iklim ... 10

Topografi ... 10

Tanah ... 10

Iklim ... 12

Areal Tata Guna Lahan ... 12

Struktur Organisasi Kebun ... 13

Ketenagakerjaan ... 14

Lingkungan Sosial Kebun dan Sekitar Kebun ... 16

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG ... 17

Aspek Teknis ... 17 Pembibitan ... 18 Pre-nursery ... 19 Main Nursery ... 19 Penanaman ... 19 Penyiraman ... 20

Pemupukan ... 22

Pengendalian HPT ... 24

Pengendalian Gulma ... 25

Tanaman Belum Menghasilkan ... 25

Penanaman ... 26

Pemancangan ... 26

Pembuatan Lubang Tanam dan Penanaman ... 29

Perawatan ... 30

Pengendalian Gulma ... 30

Pengendalian Gulma Secara Manual ... 30

Pengendalian Gulma Secara Kimiawi ... 31

Sensus Daun/ Kesatuan Contoh Daun ... 33

Tanaman Menghasilkan ... 35

Perawatan ... 35

Pengendalian Gulma ... 36

Pengendalian Gulma Secara Kimiawi ... 36

Pengendalian Gulma Secara Manual ... 39

Rawat Jalan ... 40 Pemupukan ... 40 Pemupukan an organik ... 41 Penguntilan ... 41 Pelangsiran ... 42 Penaburan Pupuk... 42 Pemupukan Organik ... 44 Pemanenan... 45 Pengangkutan Buah ... 46

Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik ... 47

Stasiun Penerimaan Buah ... 47

Stasiun Rebusan (Strelizer) ... 48

Stasiun Bantingan (Stripper) ... 48

Stasiun Pencacahan (Digester) dan Pengempresan ... 48

Stasiun Pemurnian (Clarifier) ... 49

Aspek manajerial ... 51

Pendamping Mandor ... 51

Pendamping Asisten... 57

PEMBAHASAN ... 61

Pengelolaan Air di TBM dan TM ...61

Pengaruh Curah Hujan terhadap Produktifitas Kelapa Sawit dan Ketersediaan air... 61

Curah Hujan ... 61

Interpretasi Data Hujan dan Defsit Air ... 65

Konservasi Air Secara Mekanis ... 70

Konservasi Air Secara Biologis ... 76

Pengairan di Pembibitan. ... 77

Sistem Pengairan ... 78

Pemakaian Air... 79

KESIMPULAN DAN SARAN ... 81

Kesimpulan ... 81

Saran ... 82

DAFTAR TABEL

Hal

1. Luas Keadaan Topografi Kebun Mustika Estate ... 10

2. Jenis Tanah di Kebun Mustika Estate... 11

3. Pembagian SPL per Divisi ……….. 11

4. Tata Guna Lahan Kebun Mustika Estate... 13

5. Jumlah Staf dan karyawan non staf di Kebun Mustika Estate... 16

6. Pemesanan Kecambah Kelapa Sawit ... 18

7. Dosis Pemupukan di Main Nursery ... 23

8. Norma Pemancangan ... 28

9. Norma Kerja Semprot... 37

10. Norma Kerja Semprot Piringan ...38

11. Norma Kerja Pengendalian Gulma Manual ... 39

12. Ketentuan Premi Panen dan Basis Borong Mustika 2008 ... 45

13. Kriteria Faktor Pembatas Hujan untuk Kelapa Sawit ... 63

14. Defisit Air Kebun Mustika Tahun 2007 ... 65

15. Kemiringan Lahan di Kebun Mustika Estate ... 72

16. Persen Penutupan Tanah di TBM ...76

DAFTAR GAMBAR

Hal

1. Main Nursery di Pembibitan KKPA 3 ………. 19

2. Penanaman Bibit di Main Nursery ... 20

3. Penyiraman di Pembibitan ... 21

4. Tanaman Belum Menghasilkan Kebun Mustika Estate ... 26

5. Lay Out Hasil Pemancangan ……… 28

6. Penanaman Kelapa Sawit ... 30

7. Penyemprotan Piringan di TBM ……….. 32

8. Lay Out Teknis Kerja Semprot Piringan di TBM ... 33

9. TBM Sebelum dan Sesudah dilakukan Penyemprotan ... 33

10. Pengambilan Daun ... 35

11. Semprot Piringan di TM ……….. 38

12. Pengendalian Gulma Secara Manual ... 40

13. Penguntilan Pupuk di Gudang ... 42

14. Pemupukan Dolomit ... 43

15. Aplikasi Janjangan Kosong di Lapangan ... 44

16. Kegiatan Pemotongan Buah ... 46

17. Memuat Buah ke dalam Truk ... 47

18. Pabrik Angsana Factory ... 50

19. Grafik Curah Hujan Kebun Mustika Estate... 62

20. Grafik Curah Hujan Tahunan Kebun Mustika Estate ... 63

21. Komponen Alat Pengukur Curah Hujan di Kebun Mustika Estate ... 64

22. Grafik Curah Hujan Harian Kebun Mustika Estate ... 64

23. Grafik Produktifitas Kebun Mustika Estate ... 66

24. Grafik Cadangan Air dalam Tanah ... 67

25. Grafik Kelebihan Air di Kebun Mustika Estate ... 67

26. Grafik Defisit Air di Kebun Mustika Estate ... 68

27. Banjir di Main Road D23 ... 70

28. Parit Drainase ... 71

30. Penyusunan Pelepah Kelapa Sawit pada Tanaman Menghasilkan ... 75 31. Aplikasi Jenjangan Kosong pada Tanaman Menghasilkan ... 75 32. Tanaman Penutup Tanah pada Tanaman Belum Menghasilkan ... 77

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan tanaman asli Nigeria, Afrika Barat meskipun sebagian mengatakan berasal dari Brazilia karena spesies kelapa sawit banyak ditemukan di hutan Brazilia. Meskipun demikian tanaman kelapa sawit dapat tumbuh subur di luar negara asalnya seperti Indonesia, Malaysia, Papua Nugini dan Thailand (Lubis, 2002).

Kondisi pasar minyak sawit dunia pada saat ini sangat menguntungkan secara ekonomis. Hal ini didukung semakin meningkatnya kebutuhan akan minyak nabati. Pada tahun 2002/2003, konsumsi minyak hayati mencapai 129.95 juta ton dan pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 153.84 juta ton. Peningkatan kebutuhan akan minyak nabati ini tidak diimbangi oleh peningkatan produksi sehingga harga CPO dunia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 harga CPO sebesar US$ 600 per ton pada bulan Mei dan diperkirakan akan terus naik hingga mencapai US$800 per ton pada tahun berikutnya. (Oil World, 2006)

Pada saat ini, tanaman kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan andalan negara Indonesia karena dapat menghasilkan devisa negara yang cukup besar. Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit dunia bersama dengan Malaysia. Luas perkebunan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup besar. Pada tahun 2006, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 6 074 926 ha. Peningkatan produksi CPO juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, produksi CPO sebesar 10 440 834 ton, pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 12 232 657 ton, pada tahun 2005 mengalami peningkatan lagi dengan produksi CPO 13 123 667 ton, dan pada tahun 2006 produksi CPO mencapai 15 900 000 ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2007).

Melihat kebutuhan akan kelapa sawit yang semakin meningkat, diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan produktifitas kelapa sawit. Peningkatan produktifitas kelapa sawit dapat dilakukan di areal pertanaman, seperti perluasan areal perkebunan kelapa sawit, peningkatan teknis budidaya serta memperhatikan

bulan-bulan pada masa panen puncak dan panen rendah. Tidak berbeda jauh dengan tanaman budidaya lainnya, kelapa sawit membutuhkan kondisi tumbuh yang baik agar potensi produksinya dapat dikeluarkan secara maksimal (Lubis, 1992).

Iklim sangat berpengaruh terhadap variasi pertumbuhan kelapa sawit. Salah satu faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap produktifitas kelapa sawit adalah air. Ketersediaan air ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan, irigasi yang diberikan ke perkebunan serta kapasitas tanah dalam menahan air. Defisit air yang tinggi menyebabkan produksi turun drastis dan baru normal pada tahun ketiga dan keempat karena merusak perkembangan bunga sebelum anthesis dan pada bunga yang telah anthesis menyebabkan kegagalan matang pandan (Lubis, 1992).

Terjadi kekurangan air mengakibatkan fotosintesis tanaman akan terganggu karena tejadi pengurangan dalam pembentukan dan perluasan daun. Hal ini menyebabkan produktivitas kelapa sawit menurun. Kekurangan air yang terjadi akan menganggu pertumbuhan dan produktifitas kelapa sawit 2–3 tahun ke depan. Ketersediaan air juga mempengaruhi pemupukan terhadap tanaman karena air berperan dalam melarutkan unsur hara yang diberikan terhadap tanaman.

Tujuan Tujuan umum magang adalah:

1. Membandingkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan keadaan nyata di lapangan.

2. Menambah pengetahuan dan wawasan serta melatih penulis untuk mengikuti pekerjaan di lapangan.

Tujuan khusus magang

1. Menganalisis pengaruh pengelolaan air di perkebunan kelapa sawit. 2. Menganalisis teknis penggunaan air di pembibitan kelapa sawit

3. Menganalisis pengaruh curah hujan, irigasi serta drainase di perkebunan kelapa sawit terhadap Tanaman Belum Menghasilkan dan Tanaman Menghasilkan.

METODOLOGI

Waktu dan Tempat

Kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari hingga 9 Juni 2008 di Kebun Mustika Estate (MTE), PT. Sajang Heulang, Minamas Plantation, Desa Mustika, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Metode Pelaksanaan

Saat melakukan kegiatan magang, ada dua aspek kegiatan penulis lakukan yaitu aspek teknis dan aspek manajerial. Kegiatan aspek teknis meliputi kegiatan di lapangan yaitu sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) sedangkan aspek manajerial meliputi kegiatan sebagai pendamping mandor dan pendamping asisten.

Pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer meliputi seluruh kegiatan teknis di lapangan dan dipusatkan terhadap pengairan yang meliputi pengukuran penggunaan air pada irigasi di pembibitan, pengukuran parit, pengukuran ketinggian air di parit, serta pengukuran curah hujan selama empat bulan terakhir (Februari – Juni 2008)

Pengambilan data primer ini dilakukan dengan pengukuran langsung, melakukan wawancara dengan mandor-mandor dan staf kebun. Penulis juga melakukan kegiatan teknis langsung di lapangan. Kegiatan teknis yang dilaksanakan meliputi pencatatan prestasi kerja penulis, prestasi kerja karyawan, penggunaan bahan dan alat yang dipakai yang terkait dengan pekerjaan. Kegiatan tercantum di jurnal harian yang terdapat pada Lampiran 1.

Pengambilan data sekunder yang dilakukan meliputi pengambilan curah hujan sepuluh tahun terakhir, produktifitas kebun, struktur organisasi kebun serta data-data lainnya yang mendukung kegiatan magang. Metode pengambilan data sekunder dilakukan melalui studi literatur tentang kebun yang ada di kantor divisi dan kantor besar.

Pengamatan pengairan dilakukan di pembibitan yang merupakan milik KKPA 3, divisi II dan divisi IV yang terdapat banyak daerah rendahan atau rawa.

Pengamatan pengairan di pembibitan dilakukan dengan pengukuran air yang dipakai selama penyiraman bibit. Pengamatan yang dilakukan di divisi II dan divisi IV meliputi pangamatan jaringan drainase berupa parit-parit alam dan buatan, areal rendahan dan areal-areal yang mengalami pasang surut. Pengamatan tentang parit dilakukan di divisi II dengan melakukan pengukuran ketinggian air pada saat terjadi hujan dan tidak terjadi hujan.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman tropis. Tanaman kelapa sawit di perkirakan berasal dari Nigeria, Afrika Barat namun ada juga yang menyatakan dari Amerika Selatan yakni Brazilia. Spesies Elaeis melanococca diduga berasal dari Amerika Selatan dan Elaeis guineensis berasal dari Afrika (Fauzi, et al.,2002). Tanaman kelapa sawit diduga berasal dari Brazilia, Amerika Selatan karena ditemukan banyak spesies kelapa sawit di hutan Brazilia dibandingkan Afrika (Sastrosayono, 2003).

Taksonomi dari tanaman kelapa sawit adalah : Divisi : Tracheophyta

Sub Divisi : Pteropsida Kelas : Angiospermae Sub Kelas : Monocotyledonae Ordo : Cocoidae Famili : Palmae Sub Famili : Cocoidae Genus : Elaeis

Spesies : Elaeis guineensis

Kelapa sawit dapat tumbuh baik pada daerah tropik basah dengan ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut dengan curah hujan antara 2 000-2 500 mm dan menyebar merata sepanjang tahun (Fauzi et al., 2002). Untuk dapat tumbuh dengan baik tanaman kelapa sawit perlu penambahan air paling sedikit 150 mm/bulan (Umana dan Chincilla, 1991 dalam Tim Faperta IPB_PPKS Medan, 2006).

Kelapa sawit merupakan tanaman monokotil yaitu dengan batang tidak mempunyai kambiun dan umumnya tidak bercabang. Pada tanaman muda, batangnya tidak terlihat karena tertutup oleh daun. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter 20-75 cm. Pertumbuhan tinggi batang kelapa sawit adalah 25-45 cm/tahun. Pertumbuhan batang tergantung pada jenis tanaman, kesuburan lahan dan iklim setempat. Ketebalan batang tergantung pada kekuatan

pertumbuhan daun-daunnya. Batang berfungsi sebagai penyangga tajuk serta menyimpan dan mengangkat bahan makanan (Fauzi et al., 2002).

Daun kelapa sawit mirip dengan daun kelapa yaitu membentuk susunan daun majemuk, bersisip dan bertulang sejajar. Panjang pelepah daun dapat mencapai 7.5–9 m dengan jumlah anak daun tiap pelepah berkisar 250–400 helai. Setiap bulannya akan tumbuh dua lembar daun. Helaian daun makin lama makin erat sehingga semakin lama daun akan semakin melengkung ke arah bawah. Daun yang tua akan semakin menutup sehingga daun yang paling muda akan ternaungi oleh daun yang berada di atasnya. Kedudukan daun pada batang dirumuskan dengan rumus daun (phytalotaxi 3/8) yaitu pada setiap tiga putaran terdapat delapan daun. Panjang anak daun dapat mencapai 120 cm/helai (Sastrosayono, 2003).

Kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu (monoccious) artinya bunga jantan dan betina terdapat dalam satu tanaman, akan tetapi tidak dalam satu tandan yang sama. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Kadang-kadang pada kelapa sawit terbentuk rangkaian bunga hermaprodit terutama pada tanaman yang masih muda. Rangkaian bunga terdiri dari batang poros cabang-cabang yang meruncing yang disebut spikelet. Jumlah spikelet dalam satu rangkaian bunga betina mencapai 200 buah, pada bunga jantan lebih banyak yaitu 700–1 200 buah (Fauzi et al., 2002).

Pada tanaman muda, bunga jantan yang dihasilkan sekitar 4–6 tandan bunga/tahun dan pada tanaman dewasa dapat mencapai 7–10 tandan bunga/tahun. Tanaman muda dapat menghasilkan bunga betina sebanyak 15-25 tandan bunga/tahun. Bunga-bunga tersebut akan muncul pada akhir tahun (Sastrosayono, 2003).

Buah kelapa sawit disebut juga fructus. Pada umumnya tanaman kelapa sawit yang tumbuh dengan baik dan subur dapat menghasilkan buah serta siap dipanen yang pertama pada umur 3.5 tahun. Jika dihitung mulai dari penyerbukan sampai buah matang dan siap dipanen kurang lebih 5-6 bulan. Pada tanaman kelapa sawit rata-rata menghasilkan 20-22 tandan/tahun. Tanaman yang semakin tua produktivitasnya akan menurun menjadi 12–14 tandan/tahun. Jumlah per tandan pada tanaman yang cukup tua mencapai 1 600 buah. Panjang buah antara

2-5 cm dan berat sekitar 20-25 gram/buah. Pada tahun pertama, berat tandan sekitar 3-6 kg, tetapi semakin tua berat tandan bertambah yaitu 25-35 kg/tahun (Fauzi et al., 2002).

Tandan buah tumbuh di ketiak daun. Daun kelapa sawit setiap tahun tumbuh sekitar 20–24 helai. Semakin tua umur kelapa sawit, pertumbuhan daunnya semakin sedikit sehingga buah yang terbentuk semakin menurun. Tanaman kelapa sawit mulai berbuah saat umur delapan belas bulan setelah tanam, tetapi kadar minyaknya masih sedikit dan limbah banyak. Oleh karena itu pada perkebunan kelapa sawit dilakukan kastrasi agar tidak menjadi buah (Sastrosayono, 2003).

Pengelolaan Air

Menurut Sulistyono (2006), pengelolaan air dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memelihara ketersediaan air berdasarkan keseimbangan dalam neraca air dan dari siklus hidrologi untuk kelangsungan kehidupan. Pengembangan sumberdaya air adalah usaha untuk menjadikan sumber air yang belum dapat dimanfaatkan secara langsung menjadi dimanfaatkan serta menambah nilai guna air. Pengembangan sumberdaya air meliputi pengembangan sumberdaya air hujan, air tanah, air bumi dan air permukaan.

Rorak merupakan lubang yang digali untuk menangkap air dan tanah tererosi sehingga memungkinkan air masuk ke dalam tanah dan mengurangi erosi. Rorak dapat dibuat dengan ukuran kedalaman 60 cm, lebar 40 cm dan panjang 200 cm. Panjang rorak dibuat sejajar kontur atau memotong lereng (Arsyad, 1989)

Pengelolaan air dapat dilakukan dengan prinsip pengawetan tanah dan air. Prinsip pengawetan tanah dan air terdiri dari memperbaiki tanah dan air (lingkungan) yang telah rusak, merawat dan memelihara tanah dan air (lingkungan). Prinsip pengawetan tanah dan air dikelompokkan menjadi pengawetan secara mekanik, biologi, dan kimiawi (Winarna et al., 2005).

Air Hujan

Menurut Siregar et al (2006) hujan adalah jumlah air dari curah hujan yang jatuh dan tertampung pada bidang datar tanpa mengalami penguapan, peresapan dan pengaliran dalam jangka waktu tertentu (seperti harian, bulanan dan tahunan). Curah hujan adalah air hujan yang jatuh di permukaan tanah selama jangka waktu tertentu, diukur dalam satuan tinggi kolom di atas permukaan horizontal, apabila tidak terjadi penghilangan-penghilangan oleh proses penguapan, pengaliran dan peresapan ke dalam tanah. Curah hujan dinyatakan dalam tinggi air (mm) diukur dengan penakar hujan dengan luas moncong 100 cm2 (Siregar et al, 2006). Satu hari hujan adalah periode 24 jam terkumpulnya curah hujan setinggi 0.5 mm atau lebih dan curah hujan dengan tinggi kurang dari ketentuan tersebut, hari hujan dianggap nol tetapi curah hujan tetap diperhitungkan

Intensitas hujan adalah curah hujan yang jatuh pada jangka waktu tertentu. Biasanya satuan yang digunakan untuk intensitas curah hujan mm/menit atau cm/menit. Asdak (2004) menjelaskan hujan akan terjadi jika didahului dengan berlangsungnya kenaikan massa uap air ke tempat yang lebih tinggi sampai saatnya atmosfer menjadi jenuh, kemudian terjadi kondensasi atas partikel-partikel uap air kecil di atmosfer serta partikel-partikel-partikel-partikel uap air tersebut bertambah besar sejalan dengan waktu untuk kemudian jatuh ke bumi karena gaya gravitasi.

KEADAAN UMUM LOKASI MAGANG

Lokasi Kebun

Kebun Mustika Estate (MTE) berada di Desa Mustika, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan yang ditempuh untuk mencapai kebun MTE yaitu sekitar 250 km ke arah timur Banjarmasin hingga mencapai Desa Betung. Kemudian perjalanan dilanjutan ke arah utara dengan menempuh jarak + 25 km.

Secara geografis, lokasi Kebun MTE terletak pada koordinat 3,467 LS – 3,561 LS dan 115,650 BT – 115,775 BT. Kebun MTE dikelilingi oleh beberapa desa, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tibarau Panjang, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Mulya dan Kebun KKPA 2, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ringkit dan Kebun KKPA 2, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mustika (sebelah timur divisi I), Desa Giri Mulya, Desa Kuranji, Desa Waringin Tunggal dan Kebun KKPA 3. Peta lokasi Kebun MTE dapat dilihat pada Lampiran 2.

Kondisi Umum Kebun

Kebun Musika Estate (MTE) merupakan salah satu unit kebun dari Minamas Plantation. Kebun MTE mulai melakukan penanaman pada tahun 1995 dan memiliki luas 5 079 ha (HGU) dengan empat divisi. Karakter kebun MTE secara fisik berbeda-beda untuk setiap divisi. Divisi I merupakan areal yang bergelombang dan hampir tidak ada areal datar dalam cakupan yang luas. Divisi II merupakan areal datar dan mengandung banyak batuan putih di beberapa blok. Batuan putih yang cukup banyak tersebut menjadi salah satu mata pencaharian penduduk sekitar kebun. Areal datar juga dimiliki oleh Divisi III dengan rawa yang sering meluap jika terjadi hujan. Divisi IV pun berupa areal datar dengan sumberdaya alam berupa intan dan terdapat areal eks pendulangan intan dan emas yang menyebabkan kondisi tanah menjadi rapuh.

Keadaan Topografi, Tanah dan Iklim

Topografi

Kondisi topografi Kebun Mustika Estate beragam, mulai dari yang datar sampai bergelombang. Kondisi topografi divisi I hampir keseluruhan arealnya bergelombang sedangkan di divisi II dan III memiliki topografi areal datar dan berawa. Divisi IV arealnya juga berupa areal datar dan terdapat banyak rendahan serta lubang-lubang eks pendulangan. Peta areal marjinal topografi Kebun Mustika Estate terdapat di Lampiran 3. Tabel 1 menunjukkan data luas keadaan topografi di Kebun Mustika Estate.

Tabel 1. Luas Kebun Mustika Estate Menurut Keadaan Topografi

Uraian Div I Div II Div III Div IV Total

Gelombang 1243 53 0 0 1296

Datar (Berbatu) 0 103 5 75 183

Datar (Berpasir) 0 123 140 915 1178

Datar 0 599 940 1002 2541

Areal eks pendulangan 0 0 0 110 110

Sumber: Kantor Besar MTE, 2008

Tanah

Kebun Mustika Estate memiliki karakteristik lahan yang beragam. Jenis tanah yang diteliti Minamas Research Centre (MRC) dikelompokkan menjadi empat ordo yaitu Ultisol, Alfisol, Oxisol dan Inceptisol. Tiap ordo tanah diklasifikasikan menjadi lima seri tanah yaitu: MM-02 Tyoic Hapluduts, MM-09 Lithic Eutrudox, MM-19 Plinthic Hapludox, MM-20 Humic Endoaquepts dan MM-23 Plinthic Eutrudox. Tanah di Mustika dibagi menjadi lima Satuan Peta Lahan (SPL). Berikut disajikan jenis tanah Mustika pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis Tanah di Kebun Mustika

Luas SPT Jenis tanah Seri tanah

Ha % 1 Ultisol MM – 02 1532 29 2 Alfisol MM – 09 798 15 3 Oxisol MM – 19 187 4 4 Inceptisol MM – 20 2320 44 5 Oxisol MM - 23 134 3 Tambang emas 190 4 Okupasi 55 1

Sumber: Survei Tanah Mustika Estate, 2007

Penggolongan kelas lahan berdasarkan SPL menunjukkan kelas lahan tiap SPL berbeda. Pembagian kelas lahan tersebut terdiri dari kelas lahan S2 (sesuai atau suitable) untuk SPL 1, SPL 5 dan SPL 7. Kelas lahan S3 (kurang sesuai atau moderately suitable) untuk SPL 2, SPL 3, SPL 4 dan SPL 6. Faktor pembatas kelas lahan di Kebun Mustika Estate adalah faktor iklim yaitu curah hujan yang kurang merata sepanjang tahun sehingga menyebabkan menurunnya kesuburan tanah. Berikut table 3 menunjukkan pembagian SPL per divisi

Tabel 3. Pembagian SPL per Divisi

Divisi Satuan Peta Lahan Seri Tanah Slope(%)

I SPL 1 SPL 2 MM-02 MM-02 3-8 8-17 II SPL 1, SPL 3, SPL 4, SPL 5, SPL 7 MM-02 0-3 III SPL 1, SPL 3, SPL 4, SPL 5, SPL 7 MM-02 0-3 IV SPL 6 MM-23 0-3

Iklim

Berdasarkan tipe iklim menurut Schmidt & Ferguson, kebun Mustika Estate termasuk dalam tipe iklim Tipe C (agak basah) dengan nilai Q = 47 %. Temperatur rata-rata tahunan di kawasan kebun Mustika berkisar antara 28-320C. Iklim di Mustika juga terdiri dari bulan basah dan bulan kering. Berdasarkan data curah hujan tahun 1998 hingga 2007, bulan basah (curah hujan > 200 mm) di Mustika terjadi pada bulan November hingga Maret dengan rata-rata curah hujan 2 331 mm, sedangkan bulan kering (curah hujan < 200 mm) terjadi pada Juli hingga Oktober.

Areal Tata Guna Lahan

Kebun Mustika Estate merupakan perkebunan inti yang memiliki luas konsesi 5 079 ha (HGU 5 216 ha). MTE dibagi dalam empat divisi yang masing-masing memiliki luas: Divisi I seluas 1 243 ha, Divisi II seluas 652 ha, Divisi III seluas 940 ha dan Divisi IV seluas 1 002 ha. Menurut data tahun 2008, areal yang berada di divisi I, II dan III merupakan tanaman menghasilkan sedangkan divisi IV merupakan areal tanaman belum menghasilkan.

Penggunaan lahan di Kebun Mustika Estate digunakan untuk penanaman kelapa sawit, prasarana dan areal yang tidak dapat diusahakan seperti rawa-rawa atau rendahan. Selain itu juga terdapat areal-areal eks pendulangan emas dan intan yang terdapat di divisi IV.

Penanaman kelapa sawit yang ada di Kebun Mustika Estate terdiri dari 10 jenis tahun tanam (1995,1996,1997,1998,1999,2000,2005,2006,2007, dan 2008). Tiap divisi mempunyai emplasment seperti perumahan, kantor dan traksi. Penggunaan areal Kebun Mustika Estate dapat dilihat pada Tabel 4.

Stuktur Organisasi Kebun

Perkebunan Mustika Estate merupakan salah satu unit kebun Minamas Plantation yang berada di Area Sebamban. Seluruh kebun yang berada di Area Sebamban dipimpin oleh seorang General Manajer (GM). Kebun-kebun yang dibawahi oleh GM Area Sebamban adalah Angsana Estate, Gunung Sari Estate,

Pantai Bunati Estate, Mustika Estate, KKPA 1, KKPA 2, KKPA 3, KKPA 4, dan KKPA 5. Masing-masing kebun dipimpin oleh seorang manajer.

Tabel 4. Tata Guna Lahan Kebun Mustika Estate

Luas areal per Region (Ha) Uraian

Divisi I Divisi II Divisi III Divisi IV Total I. Areal yang diusahakan

1. Tanaman Menghasilkan (TM) TT. 1995 155 63 304 - 522 TT. 1996 948 250 93 - 1291 TT. 1997 140 60 184 - 384 TT. 1998 - 107 168 - 275 TT. 1999 - 140 160 - 300 TT. 2001 - 32 31 - 63 Sub total TM 1243 652 940 - 2835

2. Tanaman belum menghasilkan (TBM)

TT. 2004 - - - 696 696

TT. 2005 - - - 306 306

TT. 2006 - - - 215 215

Sub total TBM - - - 1217 1217

A. Tanaman Baru (TB) 1

B. Pembukaan lahan (Land Clearing) 142

C. Pembibitan -

D. Areal prasarana

Emplasemen/pondok 94

Jalan, jembatan 189

Pabrik 60

Total Areal Prasarana 343

Total I 4538

II. Areal yang mungkin bisa diusahakan (extension)

E. Cadangan -

F. Okupasi 120

Total II 120

III. Areal yang tidak dapat di Usahakan

G. Tanah Desa -

H. Bukit, Sungai, Lembah, Rawa, Tanah

Tandus 421

Total III 421

Luas seluruh areal 5079

Sumber: Kantor Besar Mustika, 2008

Unit Kebun dipimpin oleh tingkat staf yaitu seorang manajer yang membawahi Kepala Administrasi, Senior Asisten, Asisten Divisi. Kepala Administrasi membawahi pegawai di kantor besar. Senior asisten membawahi Traksi, Divisi, Satpam, Poliklinik. Asisten Divisi membawahi karyawan yang ada pada divisi masing-masing.

Struktur organisasi tingkat non-staf pada divisi terdiri dari kerani dan mandor dengan atasan asisten divisi atau senior asisten. Tingkat non-staf di luar divisi yaitu kepala mekanik, mandor traksi, kerani traksi, kepala poliklinik, kepala

gudang dan kepala satpam dengan atasan Senior Asisten. Mantri buah dan mantri tanaman dibawahi langsung oleh manajer. Bagan struktur organisai Kebun Mustika terdapat pada Lampiran 4.

Ketenagakerjaan

Kegiatan kebun dan operasional kebun dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua karyawan kebun mulai dari tingkat staf dan non-staf. Tiap jabatan di dalam kebun mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Tingkat staf paling tinggi di dalam unit kebun dipegang oleh manajer. Manajer bertanggungjawab penuh untuk seluruh kegiatan operasional yang ada di dalam kebun. Manajer juga membuat kebijakan di dalam kebun untuk mencapai produksi yang tinggi dan biaya yang rendah. Manajer dibantu oleh beberapa orang staf yaitu senior asisten, asisten dan kepala administrasi dalam menjalankan tugasnya.

Senior asisten bertugas untuk menjalankan operasional salah satu divisi kebun, traksi, poliklinik, gudang dan keamanan kebun. Tugas asisten dan senior asisten dalam menjalankan operasional divisi kebun sama. Tugas yang dilaksanakan berupa pertanggungjawaban langsung kepada manajer untuk seluruh kegiatan divisi baik teknis di lapangan maupun administrasi divisi. Asisten juga bertugas untuk melakukan administrasi yang teratur di divisi, melakukan pembinaan sumberdaya manusia terhadap karyawan yang dipimpin, penyusunan budget divisi dan mengendalikan biaya operasional divisi yang dibawahi. Senior asisten atau asisten dibantu oleh mandor I dan mandor-mandor dalam menjalankan kegiatan teknis di lapangan. Selain itu, senior asisten/asisten memberi pengarahan dan instruksi kerja kepada seluruh mandor untuk pelaksanaan kegiatan kebun dan juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di divisinya. Kegiatan ini dilakukan setiap hari supaya kegiatan tersebut terkontrol dan terarah. Senior asisten/asisten dibantu oleh mandor I untuk membuat Rencana Kerja Harian sedangkan mandor-mador melakukan pengawasan langsung terhadap pekerjaan karyawan di lapangan. Kegiatan administrasi di divisi dibantu oleh kerani divisi dan kerani produksi. Kerani divisi bertugas untuk mengerjakan administrasi yang dibuat oleh asisten serta membuat laporan harian divisi dan

melaporkannya ke kantor besar. Kerani produksi bertugas untuk mencatat secara detail mengenai produksi divisi setiap hari. Kegiatan ini harus dilakukan secara up to date untuk mempermudah asisten dalam pengecekan produksi.

Kepala adminstrasi bertugas untuk menangani seluruh kegiatan administrasi dan keuangan kebun. Di samping itu, kepala administrasi juga bertugas membuat laporan unit kebun dan laporan persediaan barang yang ada di kebun untuk setiap bulannya. Kepala Administrasi dibantu oleh kasir, pembukuan, mantri tanaman dan mantri buah.

Karyawan non-staf di Kebun Mustika Estate terdiri Serikat Kerja Unit (SKU) dan tenaga borongan. Karyawan SKU merupakan karyawan tetap perkebunan yang bertugas melaksanakan teknis pekerjaan yang ada di kebun, baik di lapangan maupun di kantor. Karyawan SKU terdiri dari SKU bulanan dan SKU harian.

Pihak perusahaan memberikan fasilitas kepada seluruh karyawan untuk mendukung kelancaran operasional kebun. Fasilitas tersebut sengaja diletakkan di dalam kebun dengan tujuan memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Fasilitas yang terdapat di Kebun Mustika Estate berupa perumahan, fasilitas air, listrik, poliklinik, koperasi, mesjid, mess dan sarana olahraga, seperti lapangan sepakbola, bola voli dan bulu tangkis. Selain itu, diberikan pula fasilitas transportasi bagi anak-anak karyawan untuk sekolah.

Kegiatan kerja di Kebun Mustika Estate dimulai pukul 05.30 WITA yaitu dengan lingkaran pagi yang diikuti oleh supervisi di tiap divisi dan dipimpin oleh asisten divisi. Lingkaran pagi untuk karyawan dimulai pukul 06.00 WITA dipimpin oleh asisten atau mandor I. Kegiatan kerja pada hari biasa dimulai pada pukul 07.00 WITA dan selesai pukul 14.00 WITA, sedangkan untuk hari Jumat, kegiatan kerja dimulai pukul 07.00 WITA dan selesai pukul 12.00 WITA. Jumlah staf dan karyawan yang terdapat di Kebun Mustika Estate tertera pada tabel 5.

Tabel 5 Jumlah Staf dan karyawan non staf di Kebun Mustika Estate

No Jabatan Jumlah (orang)

1 Estate Manager 1 2 Senior Asisten 1 3 Asisten 2 4 Kepala Administrasi 1 5 SKU Bulanan 5 6 SKU Harian 393 Total 472

Sumber : Kantor Besar Mustika, 2008

Lingkungan Sosial Kebun dan Sekitar Kebun

Kelancaran operasional kebun dapat juga dilihat dari kondisi sosial atau kehidupan di dalam kebun. Keberagaman asal-usul karyawan merupakan hal yang harus diperhatikan supaya kehidupan sosial di kebun tetap terjaga. Karyawan Kebun Mustika Estate berasal dari berbagai macam daerah. Karyawan yang paling banyak berasal dari Jawa, Banjar, Bali, Flores dan Timor. Pada umumnya karyawan merupakan penduduk transmigrasi ke daerah Kalimantan dan penduduk yang sengaja didatangkan dari Jawa. Bahasa yang umum digunakan adalah Bahasa Jawa. Mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam, di samping itu terdapat juga agama Hindu, dan agama Kristen. Kehidupan sosial di dalam Kebun Mustika Estate berjalan dengan baik dan terbina.

Kebun Mustika Estate dikelilingi oleh beberapa desa. Desa-desa tersebut terdiri dari desa transmigrasi dan desa penduduk asli. Desa yang ada di sekitar Mustika adalah Desa Mustika, Desa Ringkit, Desa Pacakan, Desa Kuranji, Desa Waringin Tunggal dan Desa Giri Mulya. Suku yang mendiami desa-desa tersebut adalah suku Jawa, Bali, Sunda dan Banjar.

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG

Kegiatan magang yang dilaksanakan oleh penulis dibagi dalam dua aspek yaitu aspek teknis dan aspek manajerial. Pada aspek teknis, penulis secara langsung mengikuti kegiatan atau pekerjaan teknis di lapangan. Dalam hal ini penulis menjadi Buruh Harian Lepas (BHL). Pada aspek manajerial, penulis menjadi pengawas pekerjaan para karyawan. Penulis bertindak sebagai pendamping mandor dan pendamping asisten.

Apek Teknis

Kegiatan teknis memiliki peranan penting dalam berjalannya suatu perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas perkebunan kelapa sawit. Kegiatan teknis perkebunan kelapa sawit meliputi kegiatan panen, pemeliharaan dan pemupukan.

Pemeliharaan di perkebunan kelapa sawit dimulai dari tahap pembibitan, tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan berupa pengendalian gulma, pengendalian HPT, perbaikan jaringan drainase dan perawatan jalan. Selain itu, pemupukan juga merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi kelapa sawit. Pemupukan dilakukan secara rutin untuk menjamin ketersediaan hara di dalam tanah. Kegiatan pemanenan berupa panen dan pengangkutan TBS sampai ke pabrik. Pemeliharaan, pemupukan dan pemanenan harus berjalan dengan baik karena ketiga hal tersebut merupakan hal yang saling mendukung dan menentukan.

Pelaksanaan kegiatan teknis oleh penulis selama mengikuti magang di Kebun Mustika Estate yaitu dengan bekerja sebagai BHL. Kegiatan sebagai BHL dilakukan selama dua bulan yang meliputi kegiatan di pembibitan, tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Kegiatan di pembibitan meliputi penanaman di main nursery, pemupukan, penyiraman, pengendalian HPT dan pengendalian gulma. Kegiatan di TBM meliputi kegiatan perawatan yaitu semprot piringan, semprot lalang, gawangan manual dan sensus daun. Kegiatan di tanaman menghasilkan meliputi kegiatan panen, perawatan baik pemupukan secara

anorganik maupun organik, semprot lalang, semprot piringan, dongkel anak kayu dan rawat jalan.

Pembibitan

Pembibitan merupakan bagian penting dari perkebunan kelapa sawit. Perlakuan terhadap bibit kelapa sawit pada pembibitan sangat menentukan produktivitas kelapa sawit saat sudah menghasilkan. Pembibitan memerlukan penjadwalan yang tepat dalam setiap kegiatan, mulai dari pemesanan bibit, penyediaan, pengecambahan, persemaian. Jadwal pemesanan kecambah kelapa sawit dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Pemesanan Kecambah Kelapa Sawit

(Bulan)

X – 24 X – 12 X – 0

a. Pemesanan kecambah b. Rencana kecambah diterima c. Program tanam

Sumber : Vadamikum Minamas, 2004

Keterangan : X = Bulan Penanaman Kecambah

Pembibitan di perkebunan kelapa sawit terdiri atas pembibitan dua tahap (double stage) dan pembibitan satu tahap (single stage). Pembibitan dua tahap (double stage) meliputi tahapan pembibitan pendahuluan (pre-nursery) dan tahapan pembibitan utama (main-nursery). Pembibitan satu tahap (single stage) merupakan tahapan pembibitan yang langsung menanam bibit di polybag besar (large bag) pada main-nursery. Pada awal penanaman, jaraknya dibuat berdekatan, setelah 2-3 bulan bibit tersebut dijarangkan sama seperti pembibitan dua tahap dalam tahapan main-nursery.

Pembibitan di PT. Sajang Heulang menggunakan pembibitan dua tahap (double- stage). Pada saat penulis mengikuti kegiatan magang, pembibitan berada di kebun plasma yaitu di Kebun KKPA 3. Luas awal pembibitan mencapai 60 ha tetapi saat penulis mengikuti kegiatan magang luas pembibitan tinggal 35 ha.

Penyusutan luas pembibitan ini dikarenakan tidak ada lagi program pembibitan lanjutan. Disamping itu juga pihak kebun akan membangun pabrik di areal pembibitan.

• Pembibitan Pendahuluan (Pre-nursery)

Kegiatan pre-nursery merupakan tahapan pembibitan pendahuluan. Kegiatan di pre-nursery meliputi pembuatan bedengan, mengisi baby bag dengan tanah dan menyusun dengan rapi di dalam bedengan, menanam kecambah serta melakukan perawatan.

Pada saat penulis melakukan kegiatan magang, tahapan pre-nursery sudah tidak dilakukan lagi. Penulis hanya mendapat pengarahan dari asisten pembibitan mengenai pre-nursery yang ada di KKPA 3.

• Pembibitan utam (main-nursery)

Main-nursery merupakan kegiatan tahapan pembibitan utama pada double stage. Kegiatan ini dilakukan setelah pre-nursery. Bibit yang ada di pre-nursery selanjutnya dipindahkan ke main-nursery. Kegiatan pada tahapan main-nursery meliputi penanaman di polybag, penyiraman, pemupukan, pengendalian HPT dan pengendalian gulma. Gambar 1 adalah main-nursery pada pembibitan KKPA 3.

Gambar 1. Main Nursery dipembibitan KKPA 3

Pada kegiatan penanaman bibit di main nursery, tanah yang digunakan dicampur dengan Rock phosphate. Tanah tersebut dimasukkan ke large bag dengan ukuran standar 40 cm x 50 cm, tebal 20,2 mm, berwarna hitam dengan sistem duduk. Rata-rata berat tanah yang dimasukkan ke dalam polybag adalah 20

kg. Selanjutnya, bibit yang yang telah siap di pre-nursery dipindahkan ke main-nursery. Large bag yang telah terisi dengan tanah dibuat lubang seukuran dengan besar baby bag dari pre nursery. Alat yang digunakan untuk membuat lubang tersebut disebut dengan ponjo. Alat tersebut terbuat dari pipa paralon berdiameter 4 inci.

Pemindahan bibit dari baby bag ke large bag harus dilakukan dengan hati-hati karena perakaran bibit di pre-nursery sangat rentan dengan kerusakan. Pembukaan bibit dilakukan dengan cara menyayat bagian pinggir baby bag dari atas sampai ke bawah. Setelah baby bag lepas, bibit tersebut dimasukkan ke large bag yang sudah siap, lalu diisi dengan tanah dan jangan terlalu ditekan kuat agar perakaran bibit tidak rusak. Pada kegiatan ini, penulis hanya melakukan percobaan tanpa ada prestasi kerja. Kegiatan penanaman dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Penanaman bibit di main nursery

Penyiraman merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembibitan. Pembibitan kelapa sawit memerlukan kelembaban yang cukup agar memperoleh pertumbuhan yang bagus. Penyiraman harus dilakukan secara rutin pada pagi dan sore hari. Tiap bibit rata-rata memerlukan 2-3 liter air per hari. Jika curah hujan pada malam sebelumnya di atas 10 mm, maka penyiraman di pagi hari tidak perlu dilakukan lagi. Sistem penyiraman di pembibitan pada umumnya ada empat jenis yaitu: 1) Overhead sprinkler System (OSS); 2) pipa sprinkler clayfat; 3) penyiraman tangan; dan 4) Travelly irrigator. Penyiraman di pembibitan harus

mendapatkan pengawasan yang benar. Penyiraman diawasi agar penyiraman tidak menyebabkan erosi di large bag, tidak disiram terlalu banyak dan semua areal pembibitan disiram merata.

Penyiraman di PT Sajang Heulang menggunakan sistem penyiraman tangan atau penyiraman manual. Penyiraman bibit secara manual menggunakan pipa berdiamaeter 1 inci. Sumber air di pembibitan tersebut diperoleh dari kolam yang berada di belakang kantor pembibitan. Air dipompa dengan menggunakan mesin diesel yang dinyalakan setiap pagi dan sore hari. Air yang dihisap kemudian ditampung di menara air. Menara air terdiri dari 10 drum penampung yang berdaya tampung 1 000 liter per drum. Selanjutnya, air tampungan tersebut disalurkan ke pembibitan melalui pipa primer berdiameter 6 inci, lalu ke pipa sekunder berdiameter 3 inci dan terakhir ke selang yang berdiameter 1 inci.

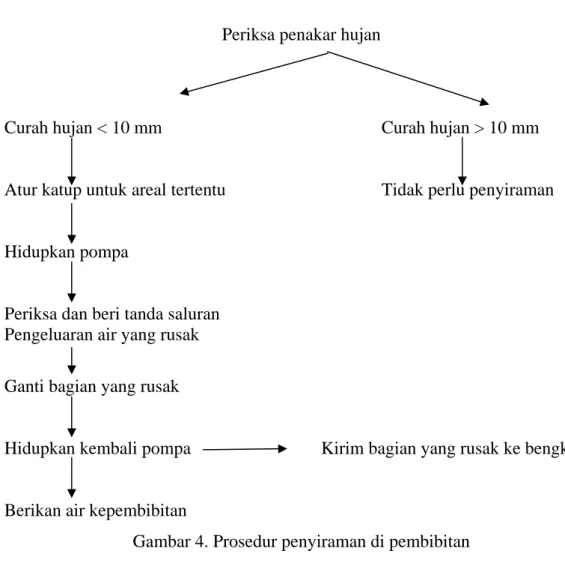

Penyiraman di pembibitan dilakukan oleh beberapa tenaga kerja dengan menggunakan selang 1 inci. Pipa tersebut ditarik sambil menyiram ke pembibitan. Pada gambar 3 penulis melakukan kegiatan penyiraman sebanyak 3 blok. Kendala yang ditemui penulis saat melakukan penyiraman adalah kesulitan karena harus menarik selang supaya dapat menjangkau bibit yang akan disiram. Disamping itu, selang dapat merusak bibit yang sudah tumbuh. Selang juga tidak mempunyai penutup di ujung selang sehingga pengeluaran air tidak dapat dikontrol dengan baik. Prosedur penyiraman adalah seperti ditunjukkan pada diagram Gambar 4.

Periksa penakar hujan

Curah hujan < 10 mm Curah hujan > 10 mm

Atur katup untuk areal tertentu Tidak perlu penyiraman

Hidupkan pompa

Periksa dan beri tanda saluran Pengeluaran air yang rusak

Ganti bagian yang rusak

Hidupkan kembali pompa Kirim bagian yang rusak ke bengkel

Berikan air kepembibitan

Gambar 4. Prosedur penyiraman di pembibitan

Pemupukan

Pemupukan pada pembibitan bertujuan untuk menyediakan nutrisi hara yang cukup untuk bibit kelapa sawit selama pembibitan serta menjamin pertumbuhan yang optimum. Pemupukan di pembibitan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh departemen riset perusahaan. Pupuk yang biasa digunakan di pembibitan utama atau main-nursery adalah pupuk majemuk. Pupuk majemuk tersebut berupa NPKMg dan NPKMg +unsur mikro. Pemberian dosis pupuk di pembibitan berbeda untuk setiap umur tanaman. Pemberian pupuk ekstra juga dapat diberikan jika terdapat ciri-ciri tanaman yang tidak sesuai dengan tanaman normal. Akan tetapi, pemberian pupuk ekstra baru bisa dilakukan setelah bibit berumur diatas umur 8 bulan. Peralatan yang digunakan di pemupukan pembibitan utama adalah ember, karung, dan sendok dengan takaran yang telah ditetapkan.

Pada saat penulis mengikuti kegiatan pemupukan, pupuk yang digunakan adalah pupuk ekstra yang bertujuan untuk mencegah kuning daun. Pupuk ekstra yang diberikan adalah pupuk urea dan MOP dengan perbandingan 1 : 1. Dosis normal untuk setiap pokok tanaman adalah 5 gr/pokok, jika terdapat tanaman yang sudah mengalami kuning daun dan pertumbuhan mulai abnormal akan diberikan pupuk ekstra dengan dosis 10 gram/pokok. Teknis pengaplikasiannya adalah dengan menaburkan setengah lingkaran dan tidak boleh menyentuh daun untuk mencegah terjadi kerusakan daun atau plamolisis.

Pada saat penulis melakukan kegiatan pemupukan, kendala yang ditemui penulis adalah belum adanya takaran yang tepat yang digunakan karyawan saat pengaplikasian pupuk, takaran yang digunakan berbeda-beda. Hal ini disebabkan perkebunan tidak memberikan alat standart untuk pemupukan. Penggunaan pupuk ekstra juga belum tepat waktu karena umur pembibitan belum mencapai 8 bulan, padahal pemupukan ekstra baru diperbolehkan setelah bibit mencapai umur 8 bulan atau lebih. Disamping itu, setelah pemupukan dilakukan pula penyiraman sehingga urea cepat larut dan larutan urea tersebut menyentuh daun yang dapat menyebabkan kerusakan daun. Pemberian dosis pupuk di pembibitan utama adalh seperti pada tabel 7.

Tabel 7. Dosis Pemupukan di main nursery

Umur Jenis Pupuk Perbandingan

• Minggu ke 13 dan 15 Dosis/pokok NPKMg 15,15,6,4 4 gr • Minggu ke 17 dan 19 Dosis/pokok NPKMg 12,12,17,2 5 gr • Minggu ke 21,23,25 dan 27 Dosis/pokok NPKMg 12,12,17,2 7,5 gr • Minggu ke 29 dan 31 Dosis/pokok NPKMg 12,12,17,2 10 gr • Minggu ke 33,35,37 dan 39 Dosis/pokok NPKMg 12,12,17,2 15 gr • Minggu ke 41,43,45,47,49 Dosis/pokok NPKMg 12,12,17,2 18 gr

Pengendalian Hama dan Penyakit Tumbuhan (HPT)

Tujuan pengendalian Hama dan Penyakit Tumbuhan di pembibitan adalah untuk mencegah dan mengendalikan hama dan penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan serta menghambat pertumbuhan pada bibit. Pengendalian HPT dapat dilakukan secara kimiawi yaitu dengan penyemprotan pestisida maupun pengendalian secara manual yaitu dengan mengutip langsung hama yang menyerang pembibitan.

Penyemprotan di pembibitan harus dilakukan secara tepat waktu dan efektif. Pestisida yang digunakan untuk pengendalian HPT di pembibitan KKPA 3 adalah Decis 2,5 EC dan Dithane M-45. Decis 2,5 EC berbahan aktif Deta metrin 25 g/l dan merupakan insektisida racun kontak. Decis 2,5 EC digunakan untuk mengendalikan hama ulat api (Thosea asigna) pada kelapa sawit. Dosis yang diberikan untuk pengendalian di pembibitan adalah 0.25 – 0.3 l/ha. Jika terjadi serangan hama yang melewati ambang batas, maka dilakukan penyemprotan dengan volume tinggi.

Dithane M-45 merupakan fungisida 80 WP yang berbahan aktif mankozek 80%. Fungisida tersebut merupakan fungisida protektif berbentuk tepung berwarna kuning keabu-abuan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit di pembibitan seperti penyakit bercak daun Fusarium sp. Gloeosporium sp., Pestalotiopsos sp. Konsentrasi formulasi dan volume semprot yang diberikan 2 g/l air. Penyemprotan dilakukan tergantung tingkat serangan. Apabila terlihat serangan di pembibitan dengan interval satu minggu akan dilakukan penyemprotan lanjutan dengan konsentrasi tinggi. Penyakit yang paling sering ditemukan di pembibitan KKPA 3 adalah apogonia, jamur, antraknosa dan curvularia.

Alat semprot yang digunakan di pembibitan KKPA 3 adalah Solo 425 TM dengan empat jenis nozel (biru, kuning, merah dan hitam), drum berkapasitas 200 liter. Pada saat penulis melakukan kegiatan penyemprotan di pembibitan, bahan yang digunakan adalah Dithane M-45 dengan menggunakan kap SOLO 425 TM dengan nozel biru.

Prosedur penggunaan Dithane M-45 sebagai berikut, Dithane M-45 sebanyak 800 gram dicampur dengan air 200 liter. Pencampuran dilakukan di

dalam drum. Kemudian dibagi ke kap SOLO 425 TM yang berkapasitas sepuluh liter. Pengaplikasian di lapangan menggunakan sistem mata lima yaitu menyemprot bibit sekali jalan langsung menyemprot lima baris. Norma kerja penyemprotan adalah 5 000 bibit. Prestasi kerja penulis yaitu dengan menyemprot 345 bibit. Pada saat melakukan penyemprotan, karyawan belum menggunakan alat pelindung diri seperti penggunaan masker, sarung tangan dan baju semprot.

Pengendalian gulma

Pengendalian gulma merupakan kegiatan membersihkan gulma atau tanaman pengganggu di pembibitan. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara kimiawi dan manual. Gulma yang banyak terdapat di pembibitan KKPA 3 adalah Cynodon dactilon

Pada saat penulis melakukan kegiatan magang, pengendalian gulma dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut langsung gulma-gulma yang ada di lapangan dan di dalam polybag. Penulis hanya melakukan kegiatan percobaan pengendalian gulma. Penulis tidak mempunyai prestasi kerja.

Pemancangan dan Pembuatan Lubang Tanam Pemancangan

Pemancangan bertujuan untuk menghasilkan pertanaman kelapa sawit dengan jarak tanam yang teratur sehingga setiap tanaman kelapa sawit memperoleh sinar matahari, nutrisi dan air yang sama. Disamping itu, pemancangan juga bertujuan untuk membuat lubang tanam sesuai populasi yang direncanakan dan sebagai pedoman untuk menanam kacangan dan membuat sarana (jalan, parit, teras kontur).

Pemancangan dilakukan di areal yang layak ditanami, baik areal bergelombang maupun areal datar. Pemancangan membutuhkan ketelitian agar didapat hasil pemancangan yang baik. Setiap pemancangan biasanya terdiri dari lima orang yang mempunyai tugas masing-masing. Pembagian tugas tersebut yaitu satu orang sebagai tukang teropong, dua orang sebagai tukang pancang dan dua orang sebagai tukang tarik tali. Alat yang digunakan untuk pemancangan diantaranya tali sebanyak dua buah dengan panjang 100 m yang telah ditandai

dengan ukuran yang ditetapkan, pancang panjang sebagai patokan dan pancang pendek untuk dipancang di tiap lubang tanam.

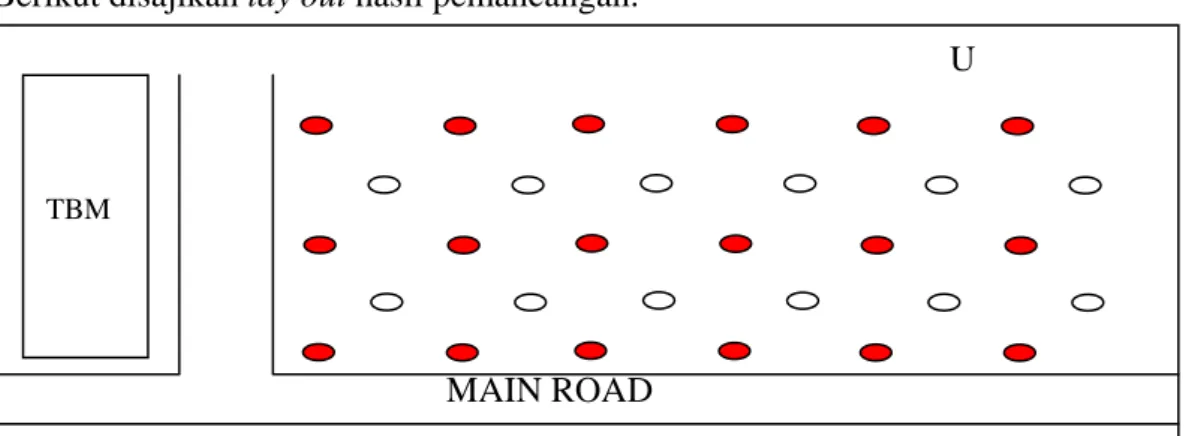

Penulis melakukan kegiatan pemancangan di divisi IV dengan luas satu ha. Populasi tanaman per hektar yang direncanakan adalah 135-136/ha sehingga jarak tanam yang digunakan yaitu segitiga sama sisi 9.2 m x 9.2 m x 9.2 m dengan lebar gawangan (interrow) delapan meter.

Pemancangan diawali dengan penentuan titik utama yaitu dengan menarik garis lurus dari tanaman yang sudah ada. Penarikan garis lurus dilakukan dari lima arah. Arah titik ditentukan sesuai dengan arah mata angin yaitu Utara-Timur-Selatan-Barat. Titik utama ini dipancang dengan pancang induk setinggi 2.5 meter yang diberi bendera putih agar terlihat dari jauh dan dibentuk siku dengan rumus phytagoras. Pada sudut yang telah terbentuk akan ditarik garis lurus sejauh seratus meter ke arah timur untuk menentukan titik kedua. Kemudian dilakukan lagi pembentukan siku yang sama dengan penentuan siku di titik pertama. Selanjutnya ditentukan titik ketiga sejauh seratus meter ke arah utara. Penentuan titik keempat dilakukan dengan menarik titik pertemuan pertama dan ketiga sejauh seratus meter dari masing-masing titik.

Langkah selanjutnya yaitu dengan menarik tali sepanjang seratus meter yang telah ditandai dengan jarak delapan meter dari titik I ke titik IV dengan arah utara-selatan. Setelah itu, dipasang ajir setiap delapan meter sesuai tanda pada tali. Kegiatan tersebut dilakukan kembali di titik II ke titik III. Kemudian dilakukan penarikan tali dari titik I ke titik II dengan arah timur-barat. Tali yang digunakan disini adalah tali yang telah ditandai dengan jarak antar titik 9.2 m. Pada tali tersebut juga diberikan tanda warna yang berbeda secara berselang-seling yaitu putih dan merah. Jarak antar warna yang sama adalah 9.2 m dan jarak antar warna putih dan merah yang berdekatan adalah 4.6 m. Pengajiran kemudian dilakukan dengan jarak 9.2 m mengikuti tanda pada tali. Selanjutnya tali tersebut digeser dengan arah selatan-utara. Jika pada baris pertama pemancangan ajir dilakukan pada titik berwarna merah, maka pemancangan ajir pada baris kedua dilakukan pada titik berwarna putih. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang hingga selesai pemancangan. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan pemancangan dengan sistem

mata lima. Jika mata lima sudah benar berarti pemancangan dilakukan dengan benar.

Penulis melakukan kegiatan pengajiran dalam bentuk tim sebanyak tujuh orang. Luas areal satu ha diselesaikan selama tiga jam yang dimulai dari jam tujuh hingga jam sepuluh pagi. Pada saat melakukan kegiatan pemancangan, mata lima yang terbentuk tidak sempurna karena terdapat satu baris tanaman yang melenceng. Hal ini disebabkan oleh tidak tepatnya penarikan tali dalam menentukan jarak tanam 9.2 meter. Norma kerja untuk pemancangan disajikan dalam tabel norma kerja pemancangan. Lay Out pemancangan dapat dilihat pada gambar 5.

Tabel 8. Norma Pemancangan

Norma (hk/ha) x v Vv

Pancang kepala* 0.4 0.2 0.1

Pancang titik tanam** 1.3 1.0 0.8

*

Tim 5 orang ** Tim 8 orang Sumber: Buku Lapangan TBM, 1998

Berikut disajikan lay out hasil pemancangan.

U

MAIN ROAD

TBM

Gambar 5. Lay Out Hasil Pemancangan

Pembuatan lubang tanam dan penanaman

Tujuan pembuatan lubang tanam adalah untuk menyediakan tempat penanaman kelapa sawit agar kelapa sawit di lapangan dapat tumbuh dengan baik dan benar. Lubang tanam juga bermanfaat untuk mempermudah peresapan pupuk

ke dalam tanah sehingga pupuk tersebut mudah diabsorbsi oleh kelapa sawit. Lubang tanam kelapa sawit yang standar adalah 90 cm x 90 cm x 90 cm. Pembuatan lubang tanam di tanah mineral dan tanah gambut berbeda.

Pembuatan lubang tanam dapat dilakukan secara manual maupun secara mekanis. Pembuatan lubang tanam dengan cara manual yaitu dengan menggunakan tenaga manusia atau padat karya sedangkan pembuatan lubang tanam dengan cara mekanis menggunakan excavator.

Pada saat penulis melakukan kegiatan pembuatan lubang tanam, penulis melanjutkan kegiatan pelubangan di areal yang telah dipancang seluas satu hektar pada Divisi IV. Jenis tanah yang akan dibuat lubang tanam adalah jenis tanah mineral. Lubang tanam yang dibentuk berukuran 60 cm x 60 cm x 40 cm. Setelah dilakukan pembuatan lubang tanam dilanjutkan dengan penanaman.

Penanaman kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan penting di perkebunan kelapa sawit karena akan sangat menentukan produktifitas kelapa sawit kedepannya. Penanaman juga harus dilaksankan dengan baik untuk mengusahakan masa TBM yang singkat (panen pertama kurang dari tiga puluh bulan setelah tanam). Kegiatan penanaman dimulai dari pemancangan, pembuatan lubang tanam, dan tanam bibit.

Kegiatan penanaman di Mustika Estate sudah tidak ada lagi. Meskipun demikian, Kebun Mustika Estate masih melakukan penyisipan tanaman. Kegiatan penanaman yang dilakukan penulis berada di Divisi IV dengan luas + 1 Ha.

Teknis penanaman diawali dengan menabur pupuk Rock phospat sebagai pupuk dasar dengan tujuan menetralkan pH tanah. Dosis per lubang yang diberikan adalah 500 gr. Kemudian kelapa sawit ditanam dengan membuka large bag terlebih dahulu. Bola tanah pada kelapa sawit tidak boleh pecah saat penanaman. Setelah kelapa sawit dimasukkan, ditimbun dengan tanah sampai padat. Tanah yang pertama dimasukkan adalah top soil yang dilanjutkan dengan memasukkan lapisan tanah sub soil. Tanda bahwa kelapa sawit tersebut tertanam dengan benar adalah dengan melakukan penarikan, Jika kelapa sawit tidak dapat tertarik lagi, berarti penanaman yang dilakukan adalah benar. Sebagai langkah akhir, pada ujung atas kelapa sawit disangkutkan large bag yang menandakan bahwa large bag telah dibuka.

Norma kerja untuk pembuatan lubang tanam dan sekaligus menanam kelapa sawit adalah empat puluh lubang per hk. Prestasi kerja penulis saat melakukan pembuatan lubang tanam dan penanaman sebanyak tiga belas lubang tanam dan menanam sebanyak tujuh lubang tanam. Penanaman kelapa sawit dapat dilihat pada gambar 6 berikut.

Penanaman ke lubang tanam Sesudah ditanam Gambar 6. Penanaman Kelapa Sawit

Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Tanaman belum menghasilkan merupakan awal dari kegiatan teknis kebun setelah bibit ditanam di lapangan. Kegiatan di TBM sangat menentukan kondisi perkebunan dalam jangka waktu panjang. TBM di perkebunan kelapa sawit diusahakan dengan masa TBM yang singkat. Kegiatan di TBM diawali dari penanaman kelapa sawit hingga pemeliharaan. Kegiatan penting di TBM adalah perawatan yang baik dan berkelanjutan serta mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan setelah TBM sehingga pada saat kelapa sawit sudah menghasilkan kegiatan panen dapat berjalan dengan baik. Gambar 7 adalah TBM di Kebun Mustika Estate.

Gambar 7. Tanaman Belum Menghasilkan Kebun Mustika Estate

Pengendalian gulma

Pengendalian gulma bertujuan untuk membuang gulma pesaing dalam mendapatkan hara, air dan cahaya matahari di perkebunan kelapa sawit serta menghindari kerusakan yang terjadi pada tanaman kelapa sawit. Kegiatan pengendalian ini harus dilakukan secara berkelanjutan karena gulma tidak dapat diberantas tetapi hanya dapat dikendalikan. Pengendalian gulma yang dilakukan yaitu pengendalian di piringan dan gawangan kelapa sawit, baik secara kimiawi dan manual.

o Pengendalian gulma secara manual

Pengendalian gulma secara manual dilakukan jika kondisi areal yang dihadapi sulit, misalnya gulma sudah besar dan tinggi.. Tanda bahwa areal tersebut telah dibersihkan yaitu kelapa sawit TBM harus terlihat dengan jelas. Kegiatan pengendalian gulma secara manual di TBM Divisi IV yaitu gawangan manual.

Pada saat melakukan kegiatan gawangan manual di TBM, alat yang digunakan adalah parang. Vegetasi gulma di gawangan mencapai seratus persen dan harus dibabat. Penulis melakukan kegiatan pembersihan gawangan dengan membersihkan anak kayu dan lalang yang sudah tinggi. Kondisi yang ditemui di

lapangan adalah gulma sudah lebih tinggi dari kelapa sawit. Hal ini menyebabkan kegiatan gawangan manual sulit dilakukan. Disamping itu, areal tersebut merupakan daerah rendahan dengan banyak genangan air sehingga sulit terjangkau. Pada saat terjadi curah hujan yang cukup tinggi, areal tersebut akan dengan cepat tergenang. Gulma yang umum ditemui adalah Melastoma malabathricum, Clidemia hirta serta Imperata cylindrica (Alang-alang).

Prestasi kerja penulis adalah 0.2 ha/hk, sedangkan norma kerja karyawan adalah 2 hk/ha. Penulis tidak melakukan kegiatan selama satu hari penuh.

o Pengendalian Gulma secara Kimiawi

Selain cara manual, kegiatan pengendalian gulma dapat pula dilakukan dengan cara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi lebih efisien dibandingan secara manual, terutama dalam segi tenaga kerja. Penyemprotan dilakukan secara selektif yaitu pada gulma tertentu yang dianggap merugikan untuk tanaman. Kegiatan penyemprotan di TBM meliputi penyemprotan lalang dan penyemprotan piringan.

Kegiatan penyemprotan piringan bertujuan untuk mengendalikan gulma yang ada dipiringan. Penyemprotan piringan di TBM dilakukan sekaligus untuk membuka pasar rintis. Gulma yang dikendalikan adalah gulma yang berada di piringan yang berupa tanaman kacangan.

Semprot piringan yang dilakukan di Kebun Mustika Estate menggunakan pestisida dengan merek dagang Basta 15. Basta 15 adalah herbisida sistemik purna tumbuh non selektif berbahan aktif Amonium glufosinat 150 g/l. Basta 15 berbentuk cairan yang berwarna biru kehijauan yang penggunaannya dicampur dengan air. Dosis penggunaan Basta 15 adalah 1.5 ml/l air. Alat semprot yang digunakan adalah Knapsack jenis SOLO 425 TM.

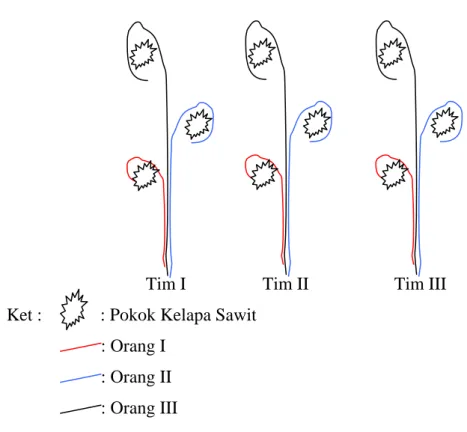

Prosedur penyemprotan piringan adalah tiap tim terdiri dari tiga orang. Masing-masing tim menyemprot piringan hingga menyelesaikan satu pasar rintis. Saat melakukan penyemprotan piringan, dilakukan pula pembukaan pasar rintis. Teknis penyemprotan dalam tim yaitu orang pertama memulai penyemprotan pada pokok pertama, orang kedua masuk sambil membuka pasar rintis dan menyemprot pokok pertama pada baris di sebelah penyemprot pertama, lalu orang ketiga

masuk lagi sambil membuka pasar rintis dan menyemprot pokok kedua yang berada di depan penyemprot pertama. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang hingga pasar rintis tembus.

Norma kerja penyemprotan piringan adalah 2 ha/hk sedangkan rata-rata norma kerja karyawan adalah 1.5-2 ha/hk. Prestasi penulis saat melakukan kegiatan penyemprotan piringan adalah 1 ha/hk. Penulis juga melakukan kegiatan pengisiian air dan pencampuran bahan di knapsack. Teknis penyemprotan dapat dilihat pada gambar 8 berikut.

Gambar 8. Penyemprotan piringan di TBM

Kendala yang ditemui penulis saat melakukan kegiatan penyemprotan piringan adalah sulitnya untuk mendapatkan air. Sumber air terkadang terlalu jauh dari areal penyemprotan sehingga prestasi kerja karyawan menurun karena harus berjalan jauh. Kualitas air yang ditemukan juga tidak sesuai denan standar penyemprotan. Penggunaan air yang tidak bersih mengakibatkan ketidakefektifan dan dapat menyebabkan knapsack cepat rusak. Gambar 9 menunjukkan teknis penyemprotan piringan di TBM.

Tim I Tim II Tim III Ket : : Pokok Kelapa Sawit

: Orang I : Orang II : Orang III

Gambar 9. Lay Out Teknis Kerja Semprot Piringan di TBM

Berikut disajikan Gambar TBM sebelum dan sesudah dilakukan penyemprotan.

Sebelum Penyemprotan Sesudah penyemprotan tujuh hari Gambar 10. TBM Sebelum dan Sesudah dilakukan Penyemprotan

Sensus Daun atau Kesatuan Contoh Daun

Sensus daun merupakan kegiatan pengambilan contoh daun dari suatu areal atau blok. Pengambilan sampel daun ditujukan untuk menentukan pemberian unsur hara di areal tersebut. Kegiatan sensus daun dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Departemen Riset perusahaan. Hasil dari sensus daun akan dikirim

ke Departemen Riset untuk diteliti dan selanjutnya Departemen Riset akan memberi rekomendasi pemupukan di areal atau blok tempat pengambilan daun.

Alat yang digunakan dalam sensus daun adalah plastik hitam dan putih, pisau serta gunting. Teknis pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel daun yaitu pengambilan sampel daun dari tiga puluh pokok pada tiap blok. Hal yang dilakukan pertama adalah menentukan titik pertama pengambilan sampel yaitu pokok ke tiga pada baris ke tiga dari ujung blok. Pengambilan sampel untuk titik selanjutnya ditentukan berdasarkan ketentuan dari Departemen Riset. Departemen Riset memberikan ketentuan berdasarkan luas tiap blok, misalnya Departemen Riset memberikan pengambilan 9 x 10. Hal ini berarti pengambilan sampel berikutnya adalah pokok ke sepuluh dari titik sebelumnya pada baris yang sama, untuk titik berikutnya juga dilakukan dengan hal yang sama. Jika baris tersebut telah habis, maka baris pengambilan selanjutnya adalah sembilan baris dari baris pengambilan sebelumnya sedangkan penghitungan pokok tetap dihitung dari pokok pengambilan sebelumnya. Misalnya baris telah habis pada saat penghitungan ketiga, maka pengambilan sampel selanjutnya pada baris yang baru adalah pokok ke tujuh. Hal tersebut dilakukan hingga terambil sampel sebanyak tiga puluh sampel. Pada pokok sampel dilakukan pula pengamatan keadaan daun pokok untuk melihat kekurangan unsur hara. Jika terdapat ciri-ciri yang menunjukkan kekurangan hara, maka dilakukan ceklist pada tabel yang telah ditetapkan. Kekurangan unsur yang diperhatikan adalah N, P, K, Ca, Mg, dan B

Teknis pengambilan contoh daun untuk tiap pokok adalah dengan mengambil daun pada pelepah ke tujuh belas yaitu dengan menghitung spiral ke tiga ke arah kanan dari daun yang baru membuka. Pada pelepah ke tujuh belas dicari ekor kodok dari pelepah tersebut. Ekor kodok merupakan pertemuan antara tulang daun yang keras dengan tulang daun yang lunak. Pada ekor kodok diambil daun sebanyak dua helai dari bagian atas ekor kodok dan dua helai dari bagian bawah ekor kodok kemudian daun tersebut dibuang bagian atas + 10 cm dan bagian pangkal daun + 15 cm. Lidi pada daun yang tersisa dibuang dan daun yang tertinggal dipotong kecil-kecil. Daun pada salah satu sisi lidi dimasukkan ke plastik hitam untuk dikirim ke Departemen Riset sedangkan daun pada sisi yang lain dimasukkan ke plastik putih dan digunakan sebagai cadangan.