BIOAKTIVITAS EKSTRAK ETANOL SUREN BEUREUM

(

Toona sinensis

Roemor) TERHADAP LARVA UDANG

Artemia salina

Leach

AHMAD JAMHARI RAHMAWAN

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Beureum (Toona sinensis Roemor) terhadap Larva Udang Artemia salina Leach. Di bawah bimbingan Ir. Rita Kartika Sari, M.Si

Pohon suren beureum (Toona sinensis Roemor) merupakan salah satu jenis tumbuhan yang berfungsi ganda sehingga sangat cocok dikembangkan untuk hutan rakyat. Kayunya bernilai tinggi dan beberapa bagian dari pohon tersebut yang tumbuh di Indonesia telah digunakan secara empiris sebagai obat tradisional. Selain itu, suren beureum diduga memiliki potensi mengandung senyawa bioaktif anti kanker. Hal ini ditunjukkan dari beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ekstrak kasar larut air dari daun T. sinensis yang berasal dari Cina mampu menghambat pertumbuhan sel kanker paru-paru dan sel kanker ovarium (Chang et al. 2002 dan Yang et al. 2010). Salah satu uji pendahuluan aktivitas anti kanker zat ekstraktif adalah uji bioaktivitas Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) terhadap larva udang Artemia Salina Leach. Metode ini dipilih karena murah, cepat, mudah dan dapat dipercaya (Meyer et al. 1982). Penelitian ini dilakukan untuk menentukan kadar ekstrak etanol bagian kayu teras, kayu gubal, daun, dan ranting suren beureum (T. sinensis) yang diekstrak dengan teknik ekstraksi yang berbeda (maserasi dan sokletasi), serta menguji bioaktivitas ekstraknya terhadap larva udang A. salina melalui pengujian BSLT dan mengetahui pengaruh perbedaan bagian pohon serta metode ekstraksi terhadap kadar ekstrak dan bioaktivitasnya.

Penelitian ini menggunakan bahan baku berupa bagian kayu teras, kayu gubal, daun, dan ranting Suren beureum (Toona sinensis Roemor) yang diekstrak dengan metode maserasi dan sokletasi menggunakan pelarut etanol. Fraksinasi dilakukan pada ekstrak etanol bagian pohon suren beureum teraktif hasil uji BSLT dengan menggunakan pelarut n-heksana dan etil asetat. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini ada dua, yaitu kadar zat ekstraktif dan bioaktivitas. Data zat ekstraktif diolah dengan menggunakan rancangan percobaan faktorial RAL dan dilakukan uji lanjut dengan uji Duncan. Data bioaktivitas diolah dengan menggunakan analisis probit untuk mendapatkan nilai LC50.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian daun suren beureum menghasilkan kadar ekstrak tertinggi, diikuti bagian ranting, bagian kayu teras, dan bagian kayu gubal. Metode ekstraksi maserasi menghasilkan ekstrak etanol dengan kadar yang lebih rendah dibandingkan sokletasi. Ekstrak etanol kayu teras memiliki bioaktivitas tertinggi, diikuti ekstrak kayu gubal, ekstrak daun, dan ekstrak ranting. Metode ekstraksi maserasi menghasilkan ekstrak etanol dengan bioaktivitas lebih tinggi dibandingkan metode sokletasi. Hasil fraksinasi terhadap ekstrak etanol kayu teras suren beureum menghasilkan rendemen tertinggi pada fraksi etil asetat, diikuti fraksi residu, dan fraksi n-heksana. Bioaktivitas tertinggi terdapat pada fraksi n-heksana, diikuti fraksi etil asetat, dan fraksi residu.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Bioaktivitas Ekstrak Etanol Suren Merah (Toona sinensis

Roemor) terhadap larva udang Artemia salina Leach

Nama Mahasiswa : Ahmad Jamhari Rahmawan

NRP : E24063347

Program Studi : Teknologi Hasil Hutan

Disetujui,

Pembimbing

(Ir.Rita Kartika Sari, M.Si) NIP. 19681124 199512 2 001

Diketahui,

Ketua Departemen Hasil Hutan

Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

(Dr. Ir. I Wayan Darmawan, M.Sc) NIP. 1966 0212 199103 1 002

Artemia salina

Leach

Karya Ilmiah

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

AHMAD JAMHARI RAHMAWAN

E24063347

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Bioaktivitas Ekstrak Etanol Suren Beureum (Toona sinensi Roemor) terhadap Larva Udang Artemia salina Leach adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen Ir. Rita Kartikasari, M.Si dan belum pernah digunakan sebagai

karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi

yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan manapun tidak diterbitkan

dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar

Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2011

Ahmad Jamhari Rahmawan

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan

anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul

Bioaktivitas Ekstrak Etanol Suren Beureum (Toona sinensi Roemor) terhadap Larva Udang Artemia salina Leach. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen

Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Bunda Mahbubah dan Abi Ir. Tohir Bachri, M.Si, Mbak Arum, Adek Alfi, dan

segenap keluarga penulis atas kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan yang

telah diberikan baik moril maupun spiritual.

2. Ibu Ir. Rita Kartika Sari, M.Si selaku dosen pembimbing atas kesabaran dan

keikhlasannya dalam memberikan bimbingan ilmu, nasehat, dan motivasi.

3. Bapak Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS., Bapak Dr. Ir. Agus Priyono Kartono, M.

Si., dan Bapak Dr. Ir. Sri Budi Wilarso, MS selaku dosen penguji.

4. Laboran di Laboratorium Kimia Hasil Hutan (Bapak Atin, Mas Gunawan, dan

Kak Adi) dan seluruh staf di Departemen Hasil Hutan atas segala bantuannya.

5. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 43 Departemen Hasil Hutan: Lena, Ihsan,

Ammar, Amed, Djalu, Mey, Wulan, Anjar, Nanaz, dimoet dan mahasiswa

Fahutan Angkatan 43 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

terimakasih atas dukungan dan kesetiakawanan yang selalu kalian berikan.

6. Rekan-rekan Wisma Lestari (Ferry, Obi, dan Olop) yang selalu memberikan

motivasi dan senyuman kepada penulis.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu kelancaran studi penulis.

Bogor, Januari 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1988

sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Ir. Tohir Bachri, M.Si

dan Ibu Mahbuba. Penulis lulus dari MINU Avisena Sidoarjo pada tahun 2000,

kemudian melanjutkan sekolah di SLTP Avisena Sidoarjo dan lulus pada tahun

2003. Tahun 2006 penulis lulus dari SMU Unggulan BPPT Al- Fattah Lamongan

dan pada tahun yang sama diterima di IPB melalui jalur Undangan Seleksi

Mahasiswa IPB (USMI). Penulis memilih Program Studi Teknologi Hasil Hutan,

Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan. Kemudian pada tahun 2009 penulis

memilih Kimia Hasil Hutan sebagai bidang keahlian.

Selama menuntut ilmu di IPB, penulis aktif di beberapa organisasi

kemahasiswaan yakni menjadi staf Internal UKM Forum For Scientific Studies

(FORCES IPB) tahun 2006-2007, staf PSDM BEM E FAHUTAN IPB tahun

2007-2008, anggota Organisasi Mahasiswa Daerah HIMASURYA plus tahun

2006-2008, dan Ketua bidang minat Kimia Hasil Hutan Himpunan Mahasiswa

Hasil Hutan (HIMASILTAN) 2008-2009. Penulis juga pernah melaksanakan

Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Leuweung Sancang dan

Kamojang Jawa Barat, melaksanakan Praktek Pengelolaan Hutan di Hutan

Pendidikan Gunung Walat Sukabumi, dan Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., Mojokerto, Jawa Timur.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, penulis melakukan penelitian

dengan judul Bioaktivitas Ekstrak Etanol Suren Beureum (Toona sinensi Roemor)

terhadap Larva Udang Artemia salina Leach dibawah bimbingan Ir. Rita

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... ii

DAFTAR GAMBAR ... iii

DAFTAR LAMPIRAN ... iv

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tumbuhan Obat ... 3

2.2 Pohon Suren Beureum (Toona sinensis Roemer) ... 4

2.3 Ekstraksi ... 5

2.4 Zat Ekstraktif ... 7

2.5 Brine Shrimp Letality Test (BSLT) ... 8

BAB III. METODOLOGI 3.1 Waktu dan Tempat ... 10

3.2 Bahan dan Alat ... 10

3.3 Metode Penelitian 3.3.1 Penyiapan Serbuk ... 10

3.3.2 Ekstraksi dan Fraksinasi ... 11

3.3.3 Penentuan Kadar Ekstraktif ... 13

3.3.4 Uji Bioaktivitas dengan BSLT ... 14

3.4 Analisis Data 3.4.1 Kadar Zat Ekstraktif ... 15

3.4.2 Bioaktivitas ... 15

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Kadar Zat Ekstraktif Ekstrak Etanol ... 17

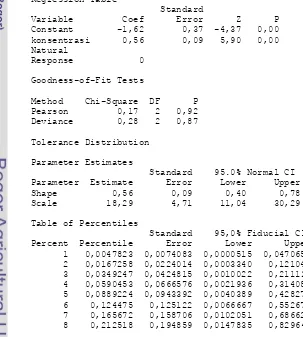

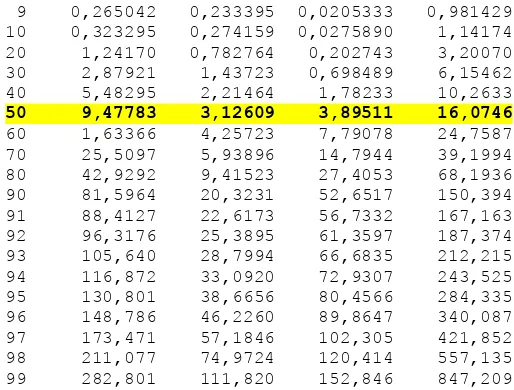

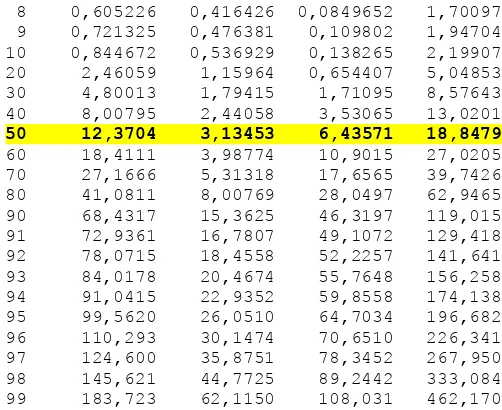

4.2 Uji Bioaktivitas Ekstrak Etanol dengan BSLT ... 19

4.3 Kadar Ekstrak Etanol Kayu Teras Suren Beureum dan Bioaktivitas Fraksinasinya ... 21

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 25

5.2 Saran ... 25

DAFTAR PUSTAKA ... 26

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Kandungan Ekstrak Etanol Bagian Suren Beureum (T. sinensis) ... 17 2. Nilai Rata-Rata Mortalitas Larva Udang A. salina dan LC50

Zat Ekstraktif Bagian Suren Beureum (T. sinensis) ... 20 3. Fraksinasi Ekstrak Etanol Kayu Teras Suren Beureum (T. sinensis) .. 22 4. Nilai Rata-Rata Mortalitas Larva Udang A. salina dan LC50 Fraksinasi

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

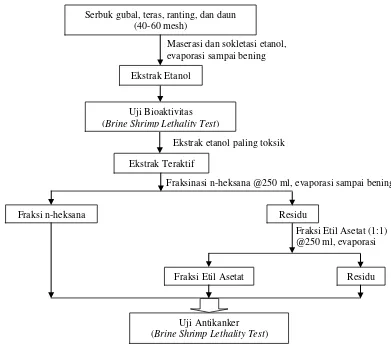

1. Bagan Kerja Ekstraksi dan Fraksinasi Bagian Suren Beureum

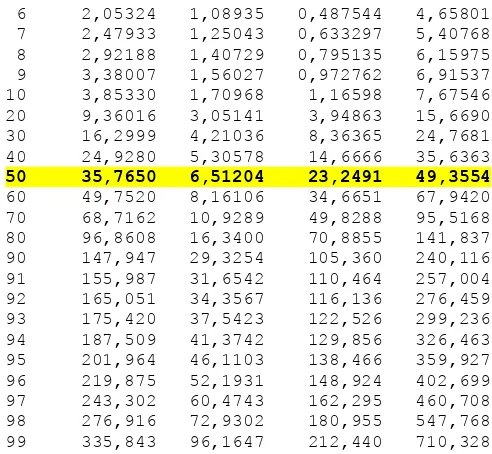

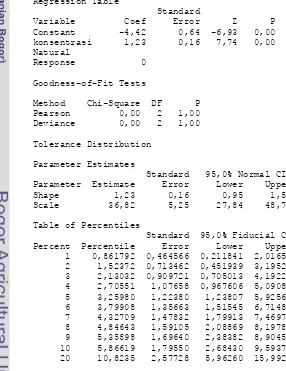

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Kadar Air Bagian Suren Beurem (T. sinensis) ... 29 2. Kadar Ekstrak Etanol Bagian Suren Beureum (T. sinensis) Metode

Maserasi Berdasarkan Berat Kering Tanur ... 30 3. Kadar Ekstrak Etanol Bagian Suren Beureum (T. sinensis) Metode

Sokletasi Berdasarkan Berat Kering tanur ... 31 4. Kadar Ekstrak Etanol Kayu Teras Suren Beureum (T. sinensis)

Pada Fraksinasi ... 32 5. Analisis Ragam Sidik Kadar Ekstrak Etanol Suren Beureum

(T. sinensis) ... 33 6. Uji Duncan Pengaruh Bagian Suren Beureum dan Metode

Terhadap Kadar Ekstrak Etanol ... 34 7. Hasil Uji Mortalitas Ekstrak Etanol bagian Kayu Teras Suren

Beureum (T. sinensis) dengan Metode Ekstraksi Maserasi ... 35 8. Hasil Uji Mortalitas Ekstrak Etanol bagian Kayu Teras Suren

Beureum (T. sinensis) dengan Metode Ekstraksi Sokletasi ... 36 9. Hasil Uji Mortalitas Ekstrak Etanol bagian Daun Suren

Beureum (T. sinensis) dengan Metode Ekstraksi Maserasi ... 37 10. Hasil Uji Mortalitas Ekstrak Etanol bagian Daun Suren

Beureum (T. sinensis) dengan Metode Ekstraksi Sokletasi ... 38 11. Hasil Uji Mortalitas Ekstrak Etanol bagian Ranting Suren

Beureum (T. sinensis) dengan Metode Ekstraksi Maserasi ... 39 12. Hasil Uji Mortalitas Ekstrak Etanol bagian Ranting Suren

Beureum (T. sinensis) dengan Metode Ekstraksi Sokletasi ... 40 13. Hasil Uji Mortalitas Ekstrak Etanol Kayu Teras Suren

Beureum (T. sinensis) pada Fraksi Etil Asetat ... 41 14. Hasil Uji Mortalitas Ekstrak Etanol Kayu Teras Suren

Beureum (T. sinensis) pada Fraksi N-Heksana ... 42 15. Hasil Uji Mortalitas Ekstrak Etanol Kayu Teras Suren

Beureum (T. sinensis) pada Fraksi Residu ... 43 16. Hasil Analisis Probit Bagian Suren Beureum (T. sinensis)

Metode Maserasi ... 44 17. Hasil Analisis Probit Bagian Suren Beureum (Toona sinensis)

Metode Sokletasi ... 49 18. Hasil Analisis Probit Fraksinasi Kayu Teras

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan kayu sebagai bahan baku untuk berbagai keperluan semakin

meningkat. Kayu yang beredar di pasaran sebagian besar berasal dari hutan alam,

sedangkan produksi kayu dari hutan alam semakin terbatas baik volume maupun

mutunya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan

pasokan kayu adalah dengan memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan rakyat.

Prinsip dasar pemilihan jenis kayu untuk hutan rakyat adalah cepat

tumbuh, harga tinggi, dan cocok dengan tempat tumbuh (Rachman et al. 2008).

Namun untuk meningkatkan nilai tambah hutan rakyat, dalam pemilihan jenis

pohon yang ditanam di hutan rakyat, selain potensi kayunya juga perlu

mempertimbangkan potensi lain yang terdapat di dalam pohon, misalnya buah,

bungah, getah, serat, rotan, bambu, gaharu, lebah madu, dan obat-obatan.

Pohon suren beureum (Toona sinensis Roemor) merupakan salah satu

jenis tumbuhan yang berfungsi ganda sehingga cocok dikembangkan untuk hutan

rakyat. Kayunya bernilai tinggi, mudah digergaji, dan memiliki sifat kayu yang

baik, serta beberapa bagian dari pohon tersebut yang tumbuh di Indonesia telah

digunakan secara empiris sebagai obat tradisional. Zuhud et al. (2003)

menyatakan bahwa kulitnya berkhasiat sebagai astringen dan depuratif, serbuk

akarnya berkhasiat sebagai penyegar dan diuretik, dan daunya berkhasiat sebagai

karminatif dan alteratif. Selain itu, suren beureum diduga memiliki potensi

mengandung senyawa bioaktif anti kanker. Hal ini ditunjukkan dari beberapa

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ekstrak kasar larut air dari daun T.

sinensis yang berasal dari Cina mampu menghambat pertumbuhan sel kanker

paru-paru A549, H441, H661, H52O, dan sel kanker ovarium SKOV3 (Chang et

al. 2002 dan Yang et al. 2010).

Penelusuran pustaka belum menemukan penelitian mengenai potensi

senyawa anti kanker suren beureum yang tumbuh di Indonesia. Padahal, distribusi

dan komposisi zat ekstraktif dipengaruhi oleh jenis pohon, umur, tempat tumbuh,

2

(innerbark), serta kayu gubal dan kayu teras (Sjostrom 1998 dan Thompson et al.

2006). Perbedaan tempat tumbuh dan posisi dalam pohon ini menarik untuk

diteliti kandungan zat ekstraktif dan bioaktivitasnya di berbagai bagian pohon

suren beureum yang tumbuh di Indonesia.

Salah satu uji pendahuluan aktivitas anti kanker zat ekstraktif adalah

dengan uji bioaktivitas Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) terhadap larva udang

Artemia Salina Leach. Metode ini sering digunakan praskrining terhadap senyawa

aktif yang terkandung di dalam ekstrak tanaman karena murah, cepat, mudah dan

dapat dipercaya (Meyer et al. 1982). Untuk itu, sebagai langkah awal untuk

mengetahui potensi anti kanker suren beureum asal Indonesia dilakukan uji

BSLT.

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi dan

sokletasi. Perbedaan metode ekstraksi diduga mempengaruhi kadar ekstrak dan

bioaktivitas (Rahayu et al. 2009). Metode maserasi dapat menghindari kerusakan

zat ekstraktif yang labil terhadap panas dan mengurangi penggunaan energi untuk

pemanasan pelarut, namun membutuhkan pelarut dalam jumlah banyak dan waktu

ekstraksi lebih lama. Metode sokletasi membutuhkan waktu ekstraksi yang

singkat dan pelarut yang digunakan lebih sedikit, namun dapat merusak zat

ekstraktif dan mempengaruhi bioaktivitas (Houghton dan Rahman 1998).

Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol, sedangkan pada

penelitian sebelumnya untuk jenis pohon yang sama di Cina menggunakan pelarut

air dan metanol. Pertimbangan pemilihan pelarut etanol adalah toksisitas etanol

lebih rendah dari metanol (Darmono 2003) dan beberapa penelitian menggunakan

pelarut etanol menghasilkan rendemen ekstrak dan bioaktivitas lebih tinggi

dibanding ekstraksi menggunakan pelarut air (Siregar 2009).

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar ekstrak etanol bagian

kayu teras, kayu gubal, daun, dan ranting suren beureum (T. sinensis) yang

diekstrak dengan teknik ekstraksi yang berbeda (maserasi dan sokletasi), serta

menguji bioaktivitas ekstraknya terhadap larva udang A. salina melalui pengujian

BSLT dan mengetahui pengaruh perbedaan bagian pohon serta metode ekstraksi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tumbuhan Obat

Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dan digunakan

sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Pengertian

berkhasiat obat adalah mengandung zat aktif yang berfungsi mengobati penyakit

tertentu atau jika tidak mengandung zat aktif tertentu tapi mengandung efek

sinergi dari berbagai zat yang berfungsi mengobati (Anonim 2008).

Zuhud (1994) menyatakan bahwa dalam pemanfaatannya, tumbuhan obat

dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a) Tumbuhan obat tradisional yang merupakan tumbuhan yang dipercaya

mempunyai khasiat berdasarkan tradisi dan sudah diketahui.

b) Tumbuhan obat modern yang merupakan tumbuhan obat yang telah

dibuktikan secara ilmiah mengandung senyawa/bahan bioaktif yang

berkhasiat obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara

medis.

c) Tumbuhan obat potensial yang merupakan tumbuhan obat yang dapat

diduga mengandung senyawa bioaktif yang berkhasiat obat, tetapi belum

dibuktikan secara medis atau penggunaannya sebagai obat tradisional sulit

ditelusuri.

Badan Pengawas Obat dan Makanan mengklasifikasikan sediaan menjadi

yaitu jamu, obat tradisional, dan fitofarmaka. Dalam hal ini, jamu dan obat

tradisional hanya disyaratkan uji praklinik, dan untuk sediaan fitofarmaka

dipersyaratkan uji praklinik dan klinik (BPOM 2004).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati

tertinggi kedua setelah Brazil. Menurut Heyne (1987), dari 30.000 – 40.000 jenis

tumbuhan yang menyebar di seluruh kepulauan, terdapat tidak kurang dari 1.100

species tumbuhan yang dapat digunakan sebagai tumbuhan obat. Tidak kurang

dari 400 etnis di Indonesia yang erat kehidupannya dengan alam dan memiliki

pengetahuan tradisional dalam memanfaatkan tumbuhan obat, diantaranya adalah

etnis Sunda diketahui telah memanfaatkan 305 jenis tumbuhan, etnis Jawa 114

4

jenis tumbuhan (Darusman et al. 2004).Obat tradisional banyak digunakan untuk

pengobatan penyakit yang belum ada obatnya seperti penyakit kanker, penyakit

virus termasuk AIDS, dan penyakit degeneratif, serta pada keadaan terdesak

dimana obat jadi tidak tersedia atau tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat

(DepKes 2000).

2.2 Pohon Suren Beureum (Toona sinensis Roemer)

Suren beureum termasuk dalam genus Toona dan famili Meliaceae yang

tumbuh secara alami di Asia Tenggara, Korea Selatan dan Utara, Bagian

Tenggara India, Myanmar, Malaysia, dan bagian Barat Indonesia. Jenis ini banyak

dijumpai di hutan-hutan primer maupun skunder, dan banyak ditemukan

disepanjang sungai di daerah bukit dan lereng-lereng dnegan ketinggian

1.200-2.700 m dpl (Dharmawati 2002). Di kepulauan Jawa tanaman ini tumbuh pada

ketinggian 1 – 2.000 mdpl. Pada ketinggian di bawah 1200 m tanaman biasanya

tumbuh subur dan tersebar merata di berbagai tempat. Kondisi ini menjadi

pertimbangan mengapa pohon suren dipilih sebagai pohon yang digunakan untuk

kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) serta pembangunan

hutan rakyat dan hutan tanaman (Djama’an 2002).

T. sinensis mempunyai nama umum suren, di daerah Jawa dikenal dengan

nama suren sabrang, di daerah Karo dikenal dengan nama ingul batu, dan di

daerah Sunda dikenal dengan suren beureum atau ki beureum (Heyne 1987).

Pohon suren beureum berukuran sedang sampai besar, dapat mencapai tinggi 25

m, diameter batangnya dapat mencapai 70 cm, kulit batangnya kelihatan coklat

dan kelihatan licin pada pohon yang mudah, menjadi pech dan kasar pada pohon

yang sudah tua. Daunnya lebar, kadang-kadang mengelompok diujung cabang,

panjangnya 50-70 cm, dengan 8-20 pasak anak daun. Permukaan dan tulang

bagian atas daun umumnya berbulu. Bunga dihasilkan pada musim panas, bunga

dijumpai diujung cabang, berukuran kecil dan diameter 4-5 mm, berwarna putih

atau pink pucat. Buah berupa kapsul dengan panjang 2-3,5 cm, buah terdiri dari

beberapa ruang yang didalamnya terdapat benih (Dharmawati 2002).

Di Indonesia dikenal dua jenis genus Toona yaitu Toona sinensis dan

Toona sureni. Kedua jenis tersebut sangat sulit untuk dibedakan, tetapi jika dilihat

sinensis terdapat bulu-bulu halus dan ujung daun muda berwarna merah,

sedangkan pada T. sureni tidak terdapat bulu-bulu halus dan daun muda berwarna

hijau. Buah dari T. sinensis terdapat pada ujung ranting, sedangkan T. sureni

terdapat pada batangnya (Dharmawati 2002).

Secara empiris, masyarakat di Indonesia telah menggunakan kulit, serbuk

akar, dan daunya sebagai obat tradisional (Zuhud et al. 2003). Selain itu, petani

menggunakan daun suren beureum untuk menghalau hama serangga tanaman.

Pohon suren beureum berperan sebagai pengusir serangga (repellent) dan dapat

digunakan dalam keadaan hidup (insektisida hidup). Kayunya sangat keras,

berwarna kemerahan, bernilai tinggi, serta memiliki sifat kayu yang baik. Banyak

digunakan untuk pembuatan furnitur atau prabotan rumah (Prijono 1999).

Darwiati (2009) menyatakan bahwa fraksi metanol, n-heksana, dan etil

asetat dari ekstrak daun, ranting, kulit batang, dan biji tanaman suren beureum

mengandung senyawa aktif yang dapat mengendaikan hama daun (Eurema spp.

dan Spodoptera litura F.). Penelitian ilmiah mengenai potensi suren beureum

sebagai obat masih jarang dilakukan. Namun hasil penelitian Chang et al. (2002)

menunjukkan bahwa ekstrak kasar larut air dan fraksinasi dari daun Toona

sinensis Roemer yang berasal dari Cina mampu menghambat pertumbuhan sel

kanker ovarium SKOV3. Selain itu Chia et al. (2007) melaporkan bahwa ekstrak

metanol daun dan kulit batang T. sinensis mampu menghambat pertumbuhan sel

kanker paru-paru H661 dan H520 secara signifikan.

2.3 Ekstraksi

Ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat

larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair (DepKes

2000). Sedangkan Harborne (1996) menyatakan ekstraksi adalah proses yang

secara selektif mengambil zat terlarut dari suatu campuran dengan bantuan

pelarut. Metode ekstraksi bergantung pada polaritas senyawa yang akan diekstrak.

Berdasarkan fase yang terlibat, terdapat dua jenis ekstraksi, yaitu ekstraksi

cair-cair dan ekstraksi padat-cair. Pemindahan komponen dari padatan ke pelarut

pada ekstraksi pada-cair melalui tiga tahapan, yaitu difusi pelarut ke pori-pori

padatan atau ke dinding sel, di dalam dinding sel terjadi pelarutan padatan oleh

6

ekstrak. Ekstraksi padat-cair dipengaruhi oleh waktu ekstraksi, suhu yang

digunakan, pengadukan, dan banyaknya pelarut yang digunakan (Harborne 1996).

Prinsip kelarutan adalah “like dissolve like”, yaitu (1) pelarut polar akan

melarutkan senyawa polar, demikian juga sebaliknya pelarut non-polar akan

melarutkan senyawa non-polar, (2) pelarut organik akan melarutkan senyawa

organik. Ekstraksi senyawa aktif dari suatu jaringan tanaman dengan berbagai

jenis pelarut pada tingkat kepolaran yang berbeda bertujuan memperoleh hasil

yang optimum, baik jumlah ekstrak maupun senyawa aktif yang terkandung

dalam contoh uji (Harborne 1996)

Menurut Houghton dan Rahman (1998), faktor-faktor yang harus

diperhatikan dalam pemilihan metode ekstraksi adalah :

1. Tujuan dari ekstraksi.

2. Skala (polaritas, efek berbagai pH, kestabilan terhadap panas).

3. Karakteristik pelarut yang digunakan (toksisitas, reaktivitas, biaya).

4. Kegunaan ekstrak.

5. Penggunaan kembali pelarut.

Metode maserasi merupakan salah satu teknik ekstraksi yang bertujuan

menarik suatu komponen tertentu. Ekstraksi ini merupakan jenis ekstraksi dingin

karena dalam prosesnya tidak dilakukan pemanasan. Maserasi dilakukan dengan

merendam sampel dalam pelarut yang sesuai pada jangka waktu tertentu, sehingga

interaksi antara senyawa yag ingin di ekstrak dan pelarutnya dapat berlangsung

maksimal (Houghton dan Rahman 1998). Metode maserasi biasanya digunakan

untuk mengekstrak jaringan tanaman yang belum diketahui kandungan

senyawanya yang kemungkinan bersifat tidak tahan panas sehingga kerusakan

komponen tersebut dapat dihindari. Kekurangan dari metode ini adalah diperlukan

waktu yang relatif lama dan membutuhkan banyak pelarut (Harborne 1996).

Metode sokletasi merupakan prosedur klasik untuk memperoleh

kandungan senyawa organik dari jaringan tumbuhan kering yang menggunakan

radus soklet. Ekstraksi ini merupakan jenis ekstraksi panas karena sokletasi

merupakan metode eksraksi yang menggunakan panas sesuai dengan titik didih

pelarut yang digunakan. Prinsip teknik ini adalah penguapan pelarut yang

melewati pipa samping alat soklet dan mengalami pendinginan ketika melewati

kondensor. Pelarut yang berkondensasi tersebut akan jatuh pada bagian dalam alat

soklet yang berisi sampel yang telah dibungkus kertas saring. Sehingga seluruh

senyawa yang ingin diekstrak dari sampel tersebut akan tertarik dan ditampung

pada labu tempat pelarut awal. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai

diperoleh hasil ekstraksi yang diinginkan. Keuntungan menggunakan metode ini

adalah pelarut yang digunakan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan

metode maserasi (Houghton dan Rahman 1998).

Fangel dan Wegener (1995) menyatakan bahwa ekstraksi kayu meliputi

sejumlah besar senyawa yang berbeda yang dapat diekstraksi dari kayu dengan

menggunakan pelarut polar dan non-polar. Ekstraksi dapat dilakukan dengan

pelarut yang berbeda seperti eter, aseton, benzena, etanol, diklorometana, atau

campuran pelarut-pelarut tersebut.

2.4 Zat Ekstraktif

Sjostrom (1998) mendifinisikan zat ekstraktif sebagai beraneka ragam

komponen kayu, meskipun biasanya merupakan bagian kecil, larut dalam

pelarut-pelarut organik netral atau air. Ekstraktif dapat dipandang sebagai konstituen kayu

yang tidak tersetruktur, hampir seluruhnya terbentuk dari senyawa-senyawa

ekstraseluler dan berbobot molekul rendah.

Proporsi ekstraktif bervariasi mulai kurang dari 1% (sebagai contoh

poplar) hingga lebih dari 10% (sebagai contoh redwood) berdasarkan berat kering

tanur kayu. untuk beberapa jenis dari daerah tropis bisa terdapat sekitar 20%.

Adanya variasi tidak hanya terdapat diantara spesies, tetapi juga dalam pohon

yang sama, terutama diantara kayu gubal dan kayu teras (Tsoumis 1991).

Biasanya bagian-bagian yang berbeda dari pohon yang sama, yaitu batang,

cabang, akar, kulit kayu, dan daun, berbeda banyaknya jumlah maupun komposisi

ekstraktif (Sjostrom 1998). Distribusi, komposisi dan bioaktivitas zat ekstraktif

yang terdapat di bagian kulit luar (outerbark) berbeda dengan kulit bagian dalam

(innerbark), bagian kayu gubal (sapwood) maupun bagian kayu terasnya

(Thompson et al. 2006).

Hillis (1987) menjelaskan bahwa jumlah zat ekstraktif pada pohon

8

(temperate). Jumlah zat ekstraktif pada hardwood lebih banyak dibandingkan

conifer wood (Kayu daun jarum). Riset terhadap 480 sampel Pinus echinata yang

hidup pada kondisi dan umur berbeda menunjukkan bahwa umur mempunyai

pengaruh yang sangat dominan dalam jumlah zat ekstraktif. Selain itu juga

dipengaruhi pelarut yang melarutkan, karena zat ekstraktif sering berada

sembunyi dibelakan dinding sel, tergantung derajat polimerisasi dan

in-solubilitasnya.

Senyawa bioaktif merupakan senyawa yang mempunyai aktivitas biologis

terhadap organisme lain atau pada organisme yang menghasilkan senyawa

tersebut. Senyawa bioaktif hampir selalu toksik pada dosis yang tinggi.

Wiryowidagdo (2000) menjelaskan bahwa golongan senyawa kimia dalam

tanaman yang berkaitan dengan aktifitas antikanker dan antioksidan antara lain

adalah golongan alkaloid, terpenoid, polifenol, flavonoid dan juga senyawa resin.

2.5 Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)

Menurut Meyer et al. (1982), uji bioaktivitas menggunakan larva udang

(A. salania) dikenal dengan istilah BSLT yang merupakan suatu metode

penelusuran untuk menentukan toksisitas ekstrak ataupun senyawa terhadap larva

udang dari A. salina. Metode ini telah digunakan sejak 1956 untuk mengetahui

residu pestisida, anastatik lokal, senyawa turunan morfin, mitotoksin,

karsinogenitas suatu senyawa, dan polutan air laut. Metode ini dapat digunakan

untuk deteksi komponen yang mampu membunuh sel kanker maupun hama.

Senyawa aktif yang memiliki daya toksisitas tinggi diketahui berdasarkan

nilai lethal concentration 50% (LC50), yaitu suatu nilai yang menunjukkan

konsentrasi zat toksik yang dapat menyebabkan kematian hewan uji sampai 50%.

Penentuan LC50 dengan derajat kepercayaan 95% ditentukan dengan metode

analisis probit. Senyawa kimia berpotensi bioaktif jika mempunyai nilai LC50

kurang dari 1.000 ppm (Meyer et al. 1982).

Keunggulan penggunaan A. salina untuk uji BSLT adalah bersifat peka

terhadap bahan uji, siklus hidup yang lebih cepat, mudah dibiakkan, dan harganya

murah. Sifat peka A. salina kemungkinan disebabkan oleh keadaan membran

kulitnya yang tipis sehingga memungkinkan terjadinya difusi zat dari lingkungan

di seluruh permukaan perairan di bumi yang memiliki kisaran salinitas 10-20 g/l,

hal ini yang menyebabkannya mudah dibiakkan (Meyer et al. 1982).

Telur A. salina terlihat seperti partikel-partikel kecil berwarna coklat

dengan diameter kira-kira 0,20 mm. Partikel-partikel tersebut akan naik

kepermukaan dan akhirnya tersapu ke darat oleh angin ketika terjadi penguapan

air pada musim-musim tertentu di wilayah perairan yang memiliki kadar garam

tinggi. Telur-telur tersebut dapat dikumpulkan dan dipisahkan dari pasir dan

kotoran lainnya dengan pengayakan. Uji BSLT dengan menggunakan A. salina

dilakukan dengan meneteskan telur-telur tersebut dalam air laut yang dibantu

dengan aerasi. Telur A. salina akan menetas sempurna dalam waktu 24 jam. A.

salina yang baik digunakan untuk uji BSLT adalah yang berumur 48 jam sebab

jika lebih dari itu dikhawatirkan kematian A. salina bukan karena toksisitas

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Mei 2010, bertampat di

Laboratorium Kimia Hasil Hutan dan Laboratorium Teknologi Peningkatan Mutu

Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari pohon suren

beureum (T. sinensis) berumur 16 tahun yang berasal dari Hutan Pendidikan

Gunung Walat. Adapun bagian tumbuhan yang diteliti adalah bagian kayu teras,

kayu gubal, daun, dan ranting. Daun yang berasal dari pohon suren beureum

tersebut kemudian dideterminasi di Herbarium Bogoriense LIPI untuk

memastikan jenis pohon secara ilmiah.

Bahan lainnya yang digunakan adalah telur Artemia salina Leach, air laut,

kertas saring, dan pelarut seperti ethanol, n-heksana, etil asetat, DMSO (Dimethyl

Sulfoxide). Pelarut yang digunakan adalah pelarut teknis yang telah disuling

beberapa kali dengan menggunakan suhu titik didihnya. Peralatan yang digunakan

adalah gelas pelarut seperti labu, erlenmeyer, tabung reaksi, gelas piala, gelas

ukur, pipet volumetrik, serta alat berupa Hammer mill, soxlet extractor, dan rotary

evaporator.

3.3 Metode Penelitian 3.3.1 Penyiapan Contoh Uji

Dalam tahapan ini contoh uji berupa bagian kayu teras, kayu gubal, daun,

dan ranting dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringudarakan. Setelah kering,

setiap contoh uji digiling dengan menggunakan hammer mill dan disaring hingga

berbentuk serbuk dengan ukuran seragam (40-60 mesh). Bagian kayu gubal dan

kayu teras didapatkan dari log yang diserut menggunakan mesin penyerut kayu di

bengkel Teknologi Paningkatan Mutu Kayu untuk memisahkan bagian kayu gubal

dengan bagian kayu teras.

Pengambilan contoh uji dilakukan secara acak. Serbuk yang seragam

tersebut diambil satu bagian secara acak yang selanjutnya dipisahkan kembali

kedalam empat bagian. Setelah itu, dari keempat bagian tersebut diambil satu

bagian serbuk yang kemudian ditimbang sebanyak ± 20 gr (Gambar 1). Tahapan

pengambilan contoh uji tersebut dilakukan sebanyak 3 kali ulangan.

a) Pengambilan I b) Pengambilan II

Gambar 1 Pengambilan Contoh Uji

3.3.2 Ekstraksi dan Fraksinasi

Ekstraksi bagian kayu gubal, kayu teras, daun, dan ranting dilakukan

dengan menggunakan pelarut etanol. Metode ekstraksi yang digunakan adalah

maserasi dan sokletasi untuk melihat pengaruh perbedaan metode ekstraksi

terhadap toksisitas larva A. salina pada uji BSLT.

Teknik ekstraksi dengan cara maserasi dilakukan dengan merendam

contoh uji sebanyak ± 20 g dalam 1.000 ml etanol selama 1 hari pada suhu kamar,

kemudian disaring. Perendaman dan penyaringan dilakukan beberapa kali dengan

jumlah pelarut yang sama hingga cairan hasil perendaman tidak berwarna lagi

(bening). Metode ekstraksi sokletasi dilakukan dengan memasukkan contoh uji

sebanyak ± 20 g ke dalam alat soklet dengan menggunakan 300 ml pelarut etanol

selama ± 8 jam dan dilakukan hingga pelarut pengekstrak tidak berwarna. Teknik

ekstraksi pada kedua metode tersebut dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali.

Ekstrak etanol setiap contoh uji yang dihasilkan dari maserasi dan sokletasi

kemudian dipekatkan sampai 100 ml dengan menggunakan rotary evaporator

pada suhu sekitar 40-50oC dan 50 rpm. Ekstrak etanol yang telah dipekatkan,

diambil ± 15 ml dan dikeringkan dalam oven pada suhu 103oC untuk menentukan

kadar ekstrak kasar. Sisanya diambil ± 10 ml dan dikeringkan dalam oven pada

12

Larutan ekstrak etanol yang telah dikeringkan dengan oven pada suhu

60oC diuji BSLT untuk mengetahui toksisitas ekstrak pada setiap contoh uji.

Fraksinasi dilakukan pada ekstrak tertoksik secara berturut-turut dengan

menggunakan larutan n-heksana dan etil asetat. Fraksinasi yang dilakukan adalah

dengan cara memasukkan 100 ml larutan ekstrak etanol ke dalam toples kemudian

ditambahkan 150 ml air suling dan 250 ml pelarut n-heksan. Campuran diaduk

dengan menggunakan pengaduk selama 20 menit dan dibiarkan selama 24 jam

hingga terjadi pemisahan, selanjutnya fraksi terlarut dalam n-heksana dipisahkan

dari residunya dengan menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam labu.

Fraksinasi dengan menggunakan n-heksana dilakukan hingga larutan berwarna

jernih. Setelah itu, fraksi terlarut n-heksana dipekatkan sampai 60 ml dengan

menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 40-50 oC. Ekstrak pekat

diambil ± 15 ml dan dikeringkan dalam oven pada suhu ± 103 oC untuk

mendapatkan kadar fraksi terlarut dalam n-heksana, sisanya dikeringkan pada

suhu 60 oC untuk dilakukan pengujian BSLT.

Fraksinasi berikutnya dengan menggunakan pelarut etil asetat. Residu

hasil fraksinasi dengan n-heksana ditambahkan dengan 250 ml etil asetat

(perbandingan 1:1). Campuran diaduk dengan menggunakan stirrer selama 20

menit dan dibiarkan selama 24 jam hingga terjadi pemisahan, selanjutnya fraksi

terlarut dalam etil asetat dipisahkan dari residunya dengan menggunakan pipet

dan dimasukkan ke dalam labu. Fraksinasi dengan menggunakan etil asetat

dilakukan hingga larutan berwarna jernih. Sama dengan fraksi terlarut n-heksana,

fraksi terlarut etil asetat dipekatkan sampai 200 ml dengan menggunakan rotary

vacuum evaporator pada suhu 40-50 oC. Ekstrak yang telah pekat diambil ± 15 ml

dan dilakukan pengeringan di oven pada suhu ± 103 oC untuk mendapatkan kadar

fraksi terlarut dalam etil asetat, sisanya dikeringkan pada suhu 60 oC untuk

Gambar 2 Bagan Kerja Ekstraksi dan Fraksinasi Bagian Suren beureum (T. sinensis)

3.3.3 Penentuan Kadar Ekstraktif

Kandungan zat ekstraktif setiap contoh uji dan metode ekstraksi dihitung

terhadap bobot kering tanur serbuk. penentuan zat ekstraktif juga dilakukan pada

hasil fraksinasi ekstrak etanol tertoksik berupa fraksi n-heksana, fraksi etil asetat,

dan residu. Ekstrak etanol dan hasil fraksinasi diambil ± 5 ml dan dikeringkan

dalam oven pada suhu 40-50 oC untuk mendapatkan berat padatan ekstraktif.

Penentuan berat padatan ekstraktif dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali setiap

contoh uji dan di buat rata-rata dari ketiga ulangan tersebut. Berat kering tanur

setiap contoh uji diperoleh berdasarkan kadar air serbuk.

Kadar zat ekstraktif dari hasil ekstraksi dan fraksinasi dihitung terhadap

kering tanur serbuk dengan menggunakan rumus :

Maserasi dan sokletasi etanol, evaporasi sampai bening Serbuk gubal, teras, ranting, dan daun

(40-60 mesh)

Ekstrak Etanol

Fraksinasi n-heksana @250 ml, evaporasi sampai bening Ekstrak etanol paling toksik

Uji Bioaktivitas (Brine Shrimp Lethality Test)

Ekstrak Teraktif

Fraksi Etil Asetat (1:1) @250 ml, evaporasi Residu

Fraksi n-heksana

Residu

Uji Antikanker (Brine Shrimp Lethality Test)

14

Keterangan :

Wa : Berat padatan ekstraktif (g)

Wb : Berat kering tanur (g)

3.3.4 Uji Bioaktivitas dengan Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)

Pengujian BSLT diawali dengan penetesan larva, dengan cara

menempatkan telur dalam kotak penetesan yang telah berisi air laut selama 2 hari.

Kemudian dilakukan penyiapan larutan ekstrak uji. Pengujian dilakukan 4 variasi

konsentrasi, yaitu 1.000 ppm, 500 ppm, 100 ppm, dan 10 ppm. Variasi konsentrasi

tersebut diperoleh dari pengenceran larutan induk yang memiliki konsentrasi

2.000 ppm. Larutan induk dibuat dengan melarutkan 30 mg ekstrak kering dalam

15 ml air laut, bila contoh uji sukar larut ditambahkan 4-5 tetes DMSO sebelum

penambahan air laut. Dari larutan induk dilakukan pengenceran hingga didapat

konsentrasi 200 ppm, yaitu dengan melarutkan 1,5 ml larutan induk dalam air laut

sampai 15 ml. Larutan dengan konsentrasi 100 ppm didapat dari larutan dengan

konsentrasi 200 ppm pada saat pengujian. Larutan dengan konsentrasi 200 ppm

diencerkan hingga didapat konsentrasi 20 ppm dengan cara yang sama. Larutan

dengan konsentrasi 10 ppm didapat dari larutan konsentrasi 20 ppm pada saat

pengujian. Larutan induk juga diencerkan untuk mendapatkan larutan dengan

konsentrasi 1.000 ppm, yaitu dengan melarutkan 5 ml larutan 1.000 ppm dalam

air laut hingga 10 ml. Larutan 1.000 ppm akan digunankan untuk mendapatkan

larutan dengan konsentrasi 500 ppm pada saat pengujian.

Pengujian bioaktivitas dilakukan dengan memasukkan 20 ekor larva udang

ke dalam tabung reaksi dalam 2,5 ml air laut dan ditambahkan 2,5 ml larutan uji.

Setiap konsentrasi larutan uji dilakukan 3 kali pengulangan. Pada control juga

dilakukan penambahan DMSO untuk mengetahui pengaruhnya. Setelah 1 hari (24

jam) dilakukan pengamatan dengan cara menghitung jumlah larva yang mati dan

3.4 Analisis Data

3.4.1 Kadar Zat ekstraktif

Pengolahan data pada penentuan kadar zat ekstraktif dilakukan dengan

Microsoft Excel 2007 dan SAS 9.1. Model rancangan percobaan yang digunakan

pada penelitian ini adalah faktorial RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan 2

faktor, yaitu: faktor A (bagian suren beureum dengan 4 taraf yaitu kayu teras,

kayu gubal, daun, dan ranting) dan faktor B (metode ekstraksi dengan 2 taraf yaitu

maserasi dan sokletasi) yang masing-masing menggunakan 3 kali ulangan. Model

rancangan percobaan statistik yang akan digunakan dalam penelitian adalah

sebagai berikut :

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij+ εijk

Dimana : i = kayu teras, kayu gubal, daun, ranting; j = maserasi, sokletasi;

k = 1, 2, 3

Yijk = Nilai pengamatan pada bagian suren beureum ke-i, metode

ekstraksi ke-j, dan ulangan ke-k.

µ = Rataan umum

αi = Pengaruh utama bagian suren beureum

βj = Penngaruh utama metode ekstraksi

ε(ijk) = Pengaruh acak yang menyebar normal (0,σε2)

Perlakuan yang dinyatakan berpengaruh terhadap respon dalam analisis

sidik ragam, kemudian diuji lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple Range

Test (DMRT). Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program

komputer SAS 9.1.

3.4.2 Bioaktivitas

Hasil pengamatan jumlah larva udang yang mati digunakan untuk

menghitung mortalitas, yaitu dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

MA = Mortalitas teramati (%)

N1 = Jumlah larva udang awal

16

Nilai mortalitas teramati kemudian dikoreksi dengan kontrol. Nilai

perhitungan mortalitas terkoreksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus dari

Abbot (1925) dalam Sari (2002) :

Keterangan :

MT = Mortalitas terkoreksi (%)

Ma = Mortalitas teramati (%)

Mk = Mortalitas kontrol (%)

Data mortalitas yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan

Minitab 14 dengan teknik analisis probit untuk mengetahui Lethal concentration

(LC50) dengan selang kepercayaan 95%. Meyer et al. (1982) menyatakan bahwa

apabila didapatkan LC50 ≤ 30 ppm, maka ekstrak sangat toksik dan berkorelasi

mengandung senyawa bioaktif antikanker. Dari hasil pengujian BSLT dapat

diketahui fraksi golongan senyawa ekstrak etanol daun, ranting, kayu teras, dan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Kadar Zat Ekstraktif Ekstrak Etanol

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstraksi suren beureum dengan

metode ekstraksi maserasi dan sokletasi menghasilkan ekstrak rata-rata 4, 46 -

13,11% (Tabel 1). Berdasarkan BKT serbuk kayunya, semua bagian suren

beureum (kayu teras, kayu gubal, daun, dan ranting) tergolong ke dalam kategori

kadar ekstraktif tinggi. Hal ini didasarkan pada klasifikasi kelas komponen kimia

kayu Indonesia (Lestari dan Pari 1990) yang menyatakan bahwa kadar zat

ekstraktif kayu termasuk kelas tinggi jika kadar ekstraktifnya lebih besar dari 4%,

kelas sedang jika kadar ekstraktif 2 – 4%, dan kelas rendah jika kadar

ekstraktifnya kurang dari 2%.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi

antara bagian suren beureum dan metode ekstraksi terhadap rendemen ekstrak

yang dihasilkan (Lampiran 5). Namun, setiap faktor (bagian pohon dan metode

ekstraksi) berpengaruh nyata terhadap rendemen ekstrak yang dihasilkan

(Lampiran 6).

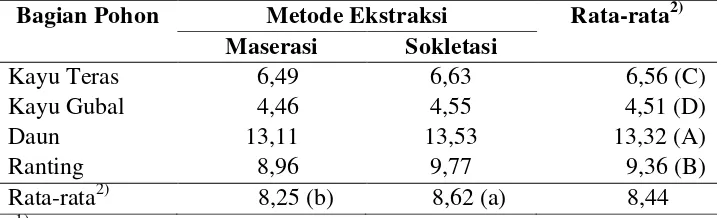

Tabel 1 Kandungan Ekstrak Etanol Bagian Suren Beureum (T. sinensis)1)

Bagian Pohon Metode Ekstraksi Rata-rata2) Maserasi Sokletasi

Kayu Teras 6,49 6,63 6,56 (C)

Kayu Gubal 4,46 4,55 4,51 (D)

Daun 13,11 13,53 13,32 (A)

Ranting 8,96 9,77 9,36 (B)

Rata-rata2) 8,25 (b) 8,62 (a) 8,44 1)

- rataan dari 3 kali ulangan, % berat kering tanur

2)

- A, B, C, D hasil uji lanjut Duncan pada bagian pohon - a dan b hasil uji lanjut Duncan pada metode ekstraksi - selang kepercayaan 95% (α=0,05)

Hasil uji lanjut Duncan pada bagian suren beureum menunjukkan bahwa

ekstraksi bagian kayu teras, kayu gubal, ranting dan daun menghasilkan rendemen

ekstrak yang berbeda satu dengan lainnya. Tabel 1 menunjukkan rendemen

tertinggi dihasilkan dari ekstraksi bagian daun (13,32%), diikuti dengan bagian

18

menunjukkan bahwa nilai kadar ekstrak etanol bagian daun suren beureum

(13,32%) lebih tinggi dari pada bagian ranting (9,36%). Hal ini diduga adanya

senyawa klorofil pada bagian daun ikut terekstrak. Harborne (1996) menyatakan

bahwa sebagian besar klorofil terdistribusi dalam daun sehingga disebut zat hijau

daun dan klorofil tersebut dapat larut dalam etanol, aseton, metanol, eter, dan

kloroform. Hal ini didukung hasil penelitian Chia et al. (2007) yang menunjukkan

bahwa ekstrak metanol daun (588 g) lebih tinggi dibandingkan ranting (244 g).

Bagian ranting menghasilkan rata-rata rendemen ekstrak yang lebih tinggi

dibandingkan bagian kayunya (kayu teras dan gubal). Hasil penelitian Meliani

(2006) yang menunjukkan bahwa rendemen ekstrak etanol dari inner bark suren

(T. sureni) lebih tinggi dibandingkan dengan teras cabangnya. Hal ini diduga

adanya kulit pada bagian ranting. Sjostrom (1998) menyatakan bahwa kekhasan

kulit adalah tingginya kandungan konstituen-konstituen lipofil dan hidrofil.

Bagian hidrofil seperti senyawa-senyawa fenol dan suberin dapat larut dalam air

dan pelarut-pelarut polar seperti etanol dan aseton. Kandungan ekstraktif tersebut

lebih tinggi terdapat pada kulit dibandingkan dalam bagian kayunya.

Kadar ekstrak etanol kayu teras suren beureum lebih tinggi dibandingkan

bagian kayu gubalnya (Tabel 1). Hasil penelitian Sunyata (2006) menunjukkan

bahwa rendemen ekstrak alkohol benzen kayu teras huru kering lebih tinggi

dibandingkan dengan kayu terasnya. Sjostrom (1996) menyatakan bahwa kayu

teras mempunyai labih banyak zat ekstraktif dibandingkan kayu gubal karena

adanya ekstraktif senyawa-senyawa fenol, minyak, lilin, getah, dan pigmen.

Senyawa-senyawa fenol merupakan senyawa polar yang larut dalan pelarut etanol.

Hasil uji lanjut Duncan pada faktor metode ekstraksi menunjukkan bahwa

metode ekstraksi sokletasi menghasilkan rendemen ekstrak yang berbeda nyata

dibandingkan dengan metode ekstraksi maserasi (Tabel 1). Houghton dan Rahman

(1998) menyatakan bahwa peningkatan suhu dapat membantu proses peneteasi

pelarut ke dalam dinding sel dan tercapainya keseimbangan konsentrasi antara

pelarut dengan zat terlarut (zat ekstraktif) berlangsung lebih cepat, sehingga zat

ekstraktif yang terlarut dalam pelarut semakin banyak. Selain itu, pada metode

sokletasi terjadi ekstraksi secara berulang dengan jumlah pelarut relatif konstan

dengan bahan yang diekstrak lebih lama dan kesetimbangan konsentrasi yang

terbentuk pada saat ekstraksi semakin besar. Hal ini sejalan dengan hasil

penelitian Subagja et al. (2007) yang menunjukkan bahwa rendemen ekstrak

etanol buah mengkudu dengan metode sokletasi (23,00%) lebih tinggi

dibandingkan dengan metode maserasi (13,20%).

4. 2. Uji Bioaktivitas Ekstrak Etanol dengan BSLT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari bagian suren

beureum (kayu teras, kayu gubal, daun, dan ranting) menghasilkan mortalitas

yang beragam pada setiap metode ekstraksi dan tingkat konsentrasi ekstrak.

Rata-rata mortalitas yang dihasilkan berkisar antara 3-100%, tergantung jenis atau

bagian, metode ekstraksi, dan konsentrasi ekstrak yang digunakan (Tabel 2).

Mortalitas kontrol 0-1,67% (Lampiran 9-17), dengan kata lain DMSO yang

digunakan untuk melarutkan ekstrak dapat diabaikan dan kondisi lingkungan

tempat hidup larva udang A. salina dinilai cukup baik dan tidak menyebabkan

kematian.

Hasil analisis probit menunjukkan bahwa ekstrak etanol bagian kayu teras

suren bereum baik pada metode ekstraksi maserasi maupun sokletasi

menghasilkan nilai LC50 terendah dan termasuk ke dalam kategori sangat toksik

sehingga dapat dikatakan ekstrak etanol bagian kayu teras suren beureum

berpotensi mengandung senyawa bioaktif karena dengan konsentrasi ekstrak yang

sangat rendah dapat menyababkan 50% kematian larva udang sebagai hewan uji

(Mayer et al. 1982). Hasil uji BSLT menunjukkan ekstrak dengan LC50 tertinggi

baik pada metode ekstraksi maserasi maupun sokletasi adalah bagian ranting

20

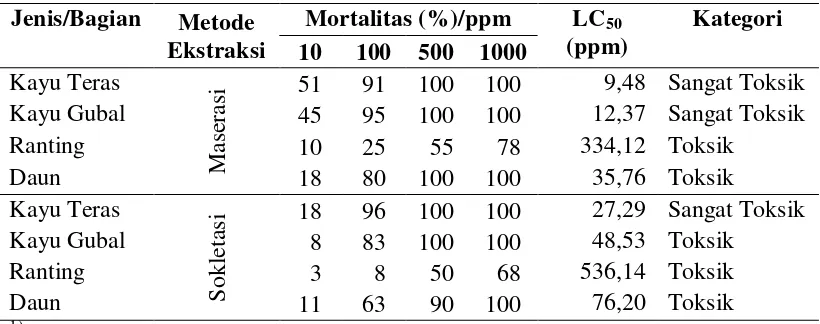

Tabel 2 Nilai Rata-Rata Mortalitas1) Larva Udang A. salina dan LC50 Zat Ekstraktif Bagian Suren Beureum (T. sinensis)

Jenis/Bagian Metode

- rataan dari 3 kali ulangan

- dikoreksi dengan mortalitas kontrol

Tabel 2 menunjukkan bahwa bioaktivitas tertinggi terdapat pada bagian

kayu teras suren beureum (maserasi: LC50 9,48 ppm, sokletasi: LC50 27,29 ppm),

diikuti bagian kayu gubal (maserasi: 12,37 ppm, dan sokletasi: 48,53 ppm),

bagian daun (maserasi: 35,76 ppm, sokletasi: 76,20 ppm), dan bagian ranting

(maserasi: 334,12 ppm, sokletasi: 536,14 ppm). Hal ini diduga ada

senyawa-senyawa fenol pada kayu teras yang bersifat bioaktif seperti flavonoid dan tanin.

Sjostrom (1996) menyatakan bahwa senyawa-senyawa fenol seperti flavonoid dan

tanin banyak terdapat pada kayu teras dan sedikit terdapat pada kayu gubal. Hasil

ini sejalan dengan penelitian Clark et al. (2006) yang menunjukkan bahwa ekstrak

metanol kayu teras beberapa jenis juniper menghasilkan aktivitas antijamur yang

lebih tinggi dibandingkan kayu gubalnya

Kadar ekstrak kayu teras suren beureum hasil ekstraksi yang

menggunakan kedua metode ekstraksi lebih kecil dibandingkan kadar ekstrak

daun dan ranting suren beureum, dan lebih besar dibandingkan kadar ekstrak

gubalnya (Tabel 1), tetapi ekstrak kayu teras mempunyai bioaktivitas yang lebih

tinggi dibandingkan ekstrak bagian suren beureum lainnya (Tabel 2). Hal ini

menunjukkan bahwa kadar ekstrak belum tentu mempengaruhi tingkat

bioaktivitas ekstrak yang dihasilkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ekstraksi maserasi

menghasilkan ekstrak etanol yang memiliki bioaktivitas lebih tinggi dibandingkan

penelitian Rahayu et al. (2009) yang menunjukkan bahwa metode sokletasi

menghasilkan ekstrak etanol buah makasar yang lebih efektif dalam menghambat

pertumbuhan bakteri Shigella dysentriae ATCC 9361 dibandingkan dengan

metode maserasi. Perbedaan hasil tersebut diduga karena adanya kelompok

senyawa zat ekstraktif pada suren beureum yang tidak tahan panas, sehingga

penggunaan metode sokletasi yang dioperasikan pada suhu ± 78oC (titik didih

etanol) dapat merusak kelompok senyawa tersebut, sedangkan metode maserasi

beroperasi pada suhu ruangan. Menurut Harborne (1996) metode maserasi

biasanya digunakan untuk mengekstrak jaringan tanaman yang belum diketahui

kandungan senyawanya yang kemungkinan bersifat tidak tahan panas sehingga

kerusakan komponen tersebut dapat dihindari.

Dari hasil analisis probit keseluruan bahwa ekstrak etanol berbagai bagian

suren beureum yang diuji baik menggunakan metode maserasi maupun sokletasi

sangat potensial mengandung senyawa bioaktif antikanker karena nilai LC50 yang

dihasilkan kurang dari 1.000 ppm (dalam kategori toksik sampai dengan sangat

toksik). Menurut Meyer et al. (1982), ada korelasi positif antara toksisitas yang

menggunakan metode BSLT dengan efek sitotoksik pada kultur sel kanker.

4. 3. Kadar Ekstrak Etanol Kayu Teras Suren Beureum dan Bioaktivitas

Fraksinasinya

Fraksinasi hanya dilakukan pada bagian kayu teras dengan metode

maserasi. Pemilihan bagian kayu teras didasarkan pada bioaktivitasnya. Ekstrak

etanol bagian kayu teras dengan metode maserasi menghasilkan nilai LC50

terendah (LC50 9,48 ppm) dan dinyatakan sebagai ekstrak yang memiliki

bioaktivitas tertinggi dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa bagian

kayu teras suren beureum mempunyai potensi mengandung senyawa bioaktif

tertinggi.

Tabel 3 menunjukkan bahwa fraksi etil asetat (2,96%) merupakan fraksi

dengan nilai kadar tertinggi pada ekstrak etanol kayu teras suren beureum, diikuti

fraksi residu (1,859%), dan fraksi n-heksana (0,042%). Hal ini menunjukkan

bahwa zat ekstraktif bagian kayu teras suren beureum didominasi kelompok

senyawa yang bersifat semi polar, karena etil asetat merupakan pelarut semi polar.

22

dalam pelarut etil asetat adalah alkaloid, aglikon, dan glikosida. Hasil ini sejalan

dengan penelitian Meilani (2006), bahwa fraksi etil asetat (1,42 %) bagian teras

cabang suren (T. sinensis) menghasilkan kadar tertinggi, diikuti residu (0,40 %),

dan terendah terdapat pada fraksi n-heksana (0,18 %).

Tabel 3 Fraksinasi Ekstrak Etanol Bagian Kayu Teras Suren Merah (T. sinensis)1)

Jenis Sampel Jenis Fraksi (%)

N- Heksana Etil Asetat Residu

Teras Maserasi 0,04 2,96 1,86

1)

- rataan dari 3 kali ulangan - % berat kering tanur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksinasi ekstrak etanol dari bagian

kayu teras suren beureum menghasilkan mortalitas yang beragam pada setiap

fraksi dan tingkat konsentrasi ekstrak. Rata-rata mortalitas yang dihasilkan

berkisar antara 5-100 %, tergantung fraksi dan konsentrasi ekstrak yang

digunakan (Tabel 4). Mortalitas kontrol 0-1,67% (Lampiran 9-17), dengan kata

lain DMSO yang digunakan untuk melarutkan ekstrak dapat diabaikan dan

kondisi lingkungan tempat hidup larva udang A. salina dinilai cukup baik dan

tidak menyebabkan kematian.

Tabel 4 Nilai Rata-Rata Mortalitas1) Larva Udang A. salina dan LC50 Fraksinasi Ekstrak Etanol Bagian Kayu Teras Suren Beureum (T. sinensis)

Jenis/

- rataan dari 3 kali ulangan

- dikoreksi dengan mortalitas kontrol

Tabel 4 menunjukkan bahwan fraksi n-heksana menghasilkan nilai LC50

terendah yaitu sebesar 23,73 ppm dan termasuk dalam kategori sangat toksik,

diikuti fraksi etil asetat dengan nilai LC50 61,09 ppm (toksik), dan nilai LC50

tertinggi adalah fraksi residu sebesar LC50 552,69 ppm (toksik). Hal ini

menunjukkan bahwa senyawa teraktif pada kayu teras suren beureum adalah

kelompok senyawa yang bersifat non polar, karena n-heksana merupakan pelarut

senyawa yang umumnya larut dalam pelarut n-heksana (non polar) adalah dari

golongan senyawa lemak, lilin, dan minyak atsiri (monoterpenoid). Hasil ini

sejalan dengan penelitian Meilani (2006) yang menunjukkan bahwa fraksi teraktif

ekstrak aseton bagian teras cabang suren (T. sureni) terdapat pada fraksi

n-heksana (LC50 4,26 ppm).

Golongan senyawa non polar pada bagian kayu teras suren beureum yang

diduga sebagai senyawa bioaktif adalah minyak atsiri. Marbelley (1995)

menyatakan bahwa tumbuhan famili Meliaceae memiliki kandungan kimia dari

golongan minyak atsiri, arylpropanoid, asetogenin, kumarin, flavonoid, tanin,

5protoalkaloid, bittertetranotriterpenoid, diterpenoid, triterpenoid dan saponin

berfungsi sebagai insektisida, antifeeding, insect-repellent, antiinflamatory,

antioksidan, sitotoksik dan antitumor. Hasil penelitian Santoni et al. (2009)

menunjukkan bahwa minyak atsiri dari daun T. sinensis dapat menghambat

pertumbuhan larva Croridolomia Pavonana.

Fraksi n-heksana mempunyai nilai LC50 yang lebih tinggi dari nilai LC50

ekstrak etanol kayu teras suren beureum. Hal ini di duga karena adanya sifat

sinergitas senyawa kimia pada kayu teras suren beureum, yaitu ketika senyawa

tersebut berada dengan senyawa lain maka akan mempunyai aktifitas lang lebih

tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Meilani (2006) yang menunjukkan

bahwa nilai LC50 fraksi n-heksana lebih tinggi dibandingkan nilai LC50 ekstrak

aseton teras cabang suren (T. sureni).

Kadar ekstrak fraksi n-heksana pada ekstrak etanol bagian kayu teras suren

beureum adalah terendah (Tabel 3), akan tetapi fraksi n-heksana menghasilkan

bioaktivitas tertinggi dibanding fraksi yang lain (Tabel 4). Hal ini menunjukkan

bahwa fraksi yang mendominasi (proporsinya paling besar) tidak berarti

merupakan fraksi teraktif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Meilani (2006)

menunjukkan bahwa fraksi n-heksana pada ekstrak teras cabang T. sureni

menghasilkan kadar ekstrak terendah, akan tetapi menghasilkan bioaktivitas

tertinggi dibanding fraksi lain.

Fraksi etil asetat menghasilkan nilai LC50 sebesar 61,09 ppm dan termasuk

dalam kategori toksik (Tabel 4). Fraksi etil asetat menghasilkan kadar ekstrak

24

suren beureum didominasi oleh senyawa semi polar yaitu alkaloid, aglikon, dan

glikosida. Menurut Sajuthi (2001) menyatakan bahwa senyawa tersebut

merupakan senyawa yang berpotensi sebagai antikanker. Sehingga perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa

bioaktif antikanker dari fraksi n-heksana kayu teras suren beureum

Berdasarkan hasil analisis probit diketahui LC50 dari ekstrak kayu teras

suren beureum pada semua fraksi termasuk pada kategori sangat toksik dan toksik

(Lampiran 20). Hal ini mengindikasikan bahwa ekstrak bagian kayu teras suren

beureum mempunyai potensi mengandung senyawa bioaktif yang cukup tinggi,

karena pada semua fraksi baik polar maupun non polar ekstrak tersebut dapat

mematikan hewan uji lebih dari 50% dengan konsentrasi terendah. Menurut

Meyer et al. (1982), ada korelasi positif antara toksisitas yang menggunakan

metode BSLT dengan efek sitotoksik pada kultur sel kanker. Dengan demikian

sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengisolasi senyawa bioaktif ekstrak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Ekstraksi bagian pohon suren beureum (T. sinensis) mempengaruhi kadar

ekstrak etanol yang dihasilkan dan bioaktivitasnya.

2. Metode ekstraksi mempengaruhi kadar ekstrak etanol yang dihasilkan dan

bioaktivitasnya.

3. Metode ekstraksi maserasi menghasilkan ekstrak etanol dengan bioaktivitas

lebih tinggi dibandingkan metode sokletasi.

4. Ekstrak etanol kayu teras memiliki bioaktivitas tertinggi (maserasi: LC50 9,48

ppm, sokletasi: LC50 27,29 ppm), diikuti ekstrak kayu gubal (maserasi: LC50

12,37 ppm, sokletasi: LC50 48,53 ppm), ekstrak daun (maserasi: LC50 35,76

ppm, sokletasi: LC50 76,20 ppm), dan ekstrak ranting (maserasi: LC50 334,12

ppm, sokletasi: LC50 536,14 ppm).

5. Fraksinasi terhadap ekstrak etanol kayu teras suren beureum menghasilkan

rendemen tertinggi pada fraksi etil asetat (2,96%), diikuti fraksi residu

(1,86%), dan fraksi n-heksana (0,04%). Bioaktivitas tertinggi terdapat pada

fraksi n-heksana (LC50 23,73 ppm), diikuti fraksi etil asetat (LC50 61,09 ppm),

dan fraksi residu (LC50 552,69 ppm).

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi dan mengidentifikasi

senyawa bioaktif antikanker dari fraksi n-heksana kayu teras suren beureum.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi dan mengidentifikasi

senyawa bioaktif antikanker dari fraksi etil asetat kayu teras suren beureum.

3. Perlu dilakukan penelitian penyulingan minyak atsiri dari bagian kayu teras

26

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2008. Tanaman Obat Indonesia Untuk Pengobatan. dalam

http://indonesian-herbal.blogspot.com/2008/11/tanaman-obat-indonesia-untuk-pengobatan.html. [8 Desember 2010].

[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2004. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia. Jakarta.

Chang H, Hung W, Huang M, Hsu H. 2002. Extract from the leaves of Toona sinensis Roemor exerts potent antiproliferative effect on human lung cancer cells. The American journal of Chinese medicine 30 : 307-314.

Chia Y, Wang P, Huang Y, Hsu H, Huang M. 2007. Cytotoxic activity of

Toona sinensis on human lung cancer cells. Nat Sc Council Report : 230.

Clark AM, McChesney JD, dan Adam RP. Antimicrobial properties of heartwood, bark/sapwood and leaves of Juniperus species. African Jurnal of Microbiology Research.

Darmono. 2003. Toksisitas Alkohol. dalam

www.geocities.ws/kuliah_farm/farmasi_forensik/alkohol.doc. [30 Desember 2010]

Darwiati W. 2009. Uji Efikasi Ekstrak Tanaman Suren (Toona sinensis Merr) sebagai Insektisida Nabati dalam Pengendalian Hama Daun (Eurema spp. dan Spodoptera litura F.) [tesis]. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB.

Darusman LK, Rohaeti E, Sulistiyani, Murni A. 2004. Konsep Strategi Pengebangan Biofarmaka Indonesia. Di dalam: Sumbang Saran Pemikiran Pengembangan Agribisnis Berbasis Biofarmaka. Bogor: Pusat Studi Biofarmaka-LP IPB. hlm 47-71.

[Depkes] Departemen Kesehatan RI. 2000. Penelitian Tanaman Obat di Beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia X. Pusat Peneiitian dan Pengembangan Farmasi, Badan peneiitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Rl. Jakarta.

[Depkes] Departemen Kesehatan RI. 2000. Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Cetakan Pertama. Jakarta: Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan. Hal 10-11.

Dharmawati, F. D. 2002. Informasi Singkat Benih. Bogor: Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pembenihan.

Djam’an D. 2002. Toona sureni (Blume) Merr. Informasi Singkat Benih 24. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan, Bogor.

Harborne. 1996. Metode Fitokimia:Penemuan cara modern menganalisis tumbuhan. Padmawinata K, penerjemah; Niksolihin S, editor. Bandung: Penerbit ITB. Terjemahan dari : Phytochemical Methods.

Heyne K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid I-IV. Jakarta: Penerjemah Balitbang Kehutanan

Hillis WE. 1987. Heartwood and Tree Exudates. Springer-Verlag. Berlin

Houghton PJ, Raman A. 1998. Laboratory Handbook for the Fractionation of Natural Extracts. London: Chapman & hall.

Mabberley DJ, Pannel CM, Sing AM. 1995. Flora Malesiana, Series I-Spermathophyta: Flowering plants, Leiden University 12: 1–20.

Meliani SW. 2006. Uji Bioaktivitas Zat Ekstraktif Kayu Suren (Toona sureni

Merr.) dan Ki Bonteng (Platea latifolia BL.) Menggunakan Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Meyer BN et al. 1982. Brine shrimp : A Convinient General Bioassay for Active Plant Constituens. West Lafayette : Plant medica 45 : 31-41.

Pari G dan S.B Lestari. 1990. Analisis Kimia Beberapa Jenis Kayu Indonesia.

Jurnal Penelitian Hasil Hutan. Vol. 7 No.3

Prijono D. 1999. Penuntun Praktikum Pengujian Insektisida. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Rachman E, Yamin M, Budiman A. 2008. Analisis Jenis-Jenis Kayu Potensial untuk Hutan Rakyat Di Jawa Barat. Ciamis: Balai Penelitian Kehutanan.

Rahayu MP, Wiryosoendjoyo K, dan Prasetyo A. 2009. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Sokletasi dan Maserasi Buah Makasar (Brucea javanica (L) Merr.) Terhadap Bakteri Shigella dysentriae ATCC 9361 Secara In Vitro.

J BIOMEDIKA Vol. 2. No. 1.

Sajuthi D. 2001. Ekstraksi, Fraksinasi, Karakterisasi, dan Uji Hayati In Vitro Senyawa Bioaktif Daun Dewa Sebagai Antikanker, Tahap II. Buletin Kimia 1 : 75-79.

Santoni A, Nurdin H, Manjang Y, Achmad SA. 2009. Minyak Atsiri dari Toona sinensis dan Uji Aktivitas Insektisida. J Ris Kim 2:101-105.

Sunyata A. 2006. Sifat Kimia Kayu Huru Kuning [skripsi]. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta.

Sjostrom E. 1998. Kimia Kayu, Dasar-dasar dan Penggunaan. Sastrohamidjojo H, penerjemah; Prawirohatmodjo S, editor. Yogyakarta: Gajahmada Univ. Press. Terjemahan dari : Wood Chemistry, Fundamentals and Applications.

28

Subagja F, Nawawi A, dan Hadi DT. 2007. Pengaruh Panas dan Jenis Pelarut terhadap Rendemen Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia L.) dan Kadar Skopoletin yang Terekstraksi [tesis]. Bandung: Sekolah Farmasi ITB.

Thompson A, Cooper J, dan Ingram I. 2006. Distribution of terpenes in heartwood and sapwood of loblolly pine. Forest Prod J 56(7/8):46-48.

Tsoumis G. 1991. Science and Technology of Wood: Structure, Properties, Utilization. Van Nostrand. New York.

Wiryowidagdo S. 2000.Kimia Dan Farmakologi Bahan Alam.Edisi. I. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Yang CJ et al. 2010. Antiproliferative effect of Toona sinensis leaf extract on non-small-cell lung cancer. J Transl Res 155(6):305-315.

Zuhud EAM, Ekarelawan, dan Riswan S. 1994. Hutan Tropika Indonesia sebagai Sumber Keanekaragaman Plasma Nutfah Tumbuhan Obat. Di dalam: Zuhud EAM, editor. Prosiding Seminar Pelestarian Tumbuhan Obat dan Hutan Tropis Indonesia. Bogor: Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.