DATA HASIL PENGUJIAN

1. Pengujian Nilai Kalor Bahan Bakar Pertalite

HHV (kJ/kg) 47794.24 47794.24 46323.65 48529.54 47058.94

Gasohol 5%

HHV (kJ/kg) 42647.17 44853.06 44853.06 47058.94 44117.76

Gasohol 10%

Gasohol 15%

HHV (kJ/kg) 41911.87 41911.87 44853.06 43382.46 45588.35

Gasohol 10%

Gasohol 5%

RPM m (kg) F (N) T.roda (Nm) T.mesin (Nm) Daya (W)

8000.00 37.80 370.70 80.04 8.31 6959.09

7000.00 39.40 386.40 83.42 8.66 6346.95

6000.00 42.10 412.87 89.14 9.26 5813.05

5000.00 42.80 419.74 90.62 9.41 4924.76

4000.00 42.60 417.78 90.20 9.37 3921.39

3000.00 41.80 409.93 88.50 9.19 2885.81

2000.00 40.80 400.13 86.39 8.97 1877.85

Gasohol 10%

RPM m (kg) F (N) T.roda (Nm) T.mesin (Nm) Daya (W)

8000.00 38.00 372.67 80.46 8.35 6995.91

7000.00 39.80 390.32 84.27 8.75 6411.39

6000.00 42.00 411.89 88.93 9.23 5799.25

5000.00 42.60 417.78 90.20 9.37 4901.74

4000.00 42.40 415.82 89.77 9.32 3902.98

3000.00 41.60 407.97 88.08 9.15 2872.01

2000.00 41.00 402.09 86.81 9.01 1887.06

Gasohol 15%

RPM m (kg) F (N) T.roda (Nm) T.mesin (Nm) Daya (W)

8000.00 37.60 368.74 79.61 8.27 6922.27

7000.00 39.40 386.40 83.42 8.66 6346.95

6000.00 42.20 413.86 89.35 9.28 5826.86

5000.00 42.40 415.82 89.77 9.32 4878.73

4000.00 42.10 412.87 89.14 9.26 3875.37

3000.00 41.60 407.97 88.08 9.15 2872.01

4. Tekanan Udara Masuk (Pi) dan Suhu Udara Masuk (Ti) Pertalite

Suhu Lingkungan (Ta) = 31°C

RPM

Pi (kPa)

I II III IV V Rata-rata

1000 70.00 68.00 69.00 70.00 70.00 69.40 2000 70.00 69.00 70.00 70.00 70.00 69.80 3000 70.00 70.00 70.00 69.00 70.00 69.80 4000 71.00 70.00 70.00 71.00 70.00 70.40 5000 73.00 72.00 72.00 73.00 73.00 72.60 6000 74.00 73.00 74.00 73.00 74.00 73.60 7000 76.00 76.00 77.00 77.00 75.00 76.20 8000 81.00 82.00 83.00 82.00 81.00 81.80

RPM

Ti (°C)

I II III IV V Rata-rata

Gasohol 5%

Suhu Lingkungan (Ta) = 31°C

RPM Pi (kPa)

I II III IV V Rata-rata

1000 71.00 71.00 71.00 70.00 70.00 70.60 2000 71.00 71.00 71.00 71.00 72.00 71.20 3000 71.00 72.00 72.00 71.00 72.00 71.60 4000 72.00 72.00 72.00 71.00 71.00 71.60 5000 74.00 74.00 72.00 74.00 73.00 73.40 6000 74.00 74.00 74.00 75.00 74.00 74.20 7000 76.00 77.00 77.00 76.00 76.00 76.40 8000 82.00 81.00 82.00 83.00 82.00 82.00

RPM Ti (°C)

I II III IV V Rata-rata

Gasohol 10%

Suhu Lingkungan (Ta) = 33°C

RPM Pi (kPa)

I II III IV V Rata-rata

1000 71.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.20 2000 71.00 71.00 70.00 70.00 71.00 70.60 3000 72.00 71.00 71.00 72.00 72.00 71.60 4000 73.00 72.00 74.00 73.00 72.00 72.80 5000 74.00 73.00 74.00 73.00 73.00 73.40 6000 74.00 73.00 74.00 74.00 75.00 74.00 7000 77.00 76.00 77.00 76.00 77.00 76.60 8000 82.00 82.00 83.00 83.00 83.00 82.60

RPM Ti (°C)

I II III IV V Rata-rata

Gasohol 15%

Suhu Lingkungan (Ta) = 31°C

RPM Pi (kPa)

I II III IV V Rata-rata

1000 72.00 70.00 69.00 70.00 70.00 70.20 2000 72.00 72.00 70.00 70.00 70.00 70.80 3000 72.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.40 4000 73.00 72.00 70.00 70.00 70.00 71.00 5000 73.00 72.00 72.00 73.00 73.00 72.60 6000 75.00 73.00 74.00 73.00 74.00 73.80 7000 76.00 76.00 77.00 77.00 75.00 76.20 8000 81.00 81.00 82.00 82.00 81.00 81.40

RPM Ti (°C)

I II III IV V Rata-rata

DAFTAR PUSTAKA

1. Kristanto, Philip. 2015. Motor Bakar Torak (Teori dan Aplikasinya). Yogyakarta :

Penerbit ANDI.

2. Anonim. 2014. Mesin Pembakaran Luar Turbin Gas.

http://schoolworkhelper.net/engine-function-type-overview/. Diakses 25

Desember 2015.

3. Kurniasih. 2015. Empat Fakta BBM Pertalite.

http://economy.okezone.com/read/2015/04/23/19/1139089/empat-fakta-bbm-pertalite-produk-baru-pertamina). Diakses 28 Desember 2015.

4. Purponegoro, Wianda. 2015. Pertalite. http://www.pertamina.com. Diakses 25

Desember 2015.

5. Ambarita, Himsar. 2013. Aplikasi Siklus Termodinamika. Edisi Pertama. Medan:

Penerbit Universitas Sumatera Utara.

6. Heywod, Jhon B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw Hill Book

Company, New York, 1988

7. B.Tech Mechanical. Elements of Mechanical Engineering Unit-3.

http://image.slidesharecdn.com/unit4bmei-150317013010-conversion-gate01/95/unit-4-bme-ic-engine-37-638.jpg?cb=1426555843. Diakses 29

Desember 2015.

8. Rangkuti, Chalilullah. 1996. Panduan Praktikum Bom Kalorimeter. Laboratorium

Motor Bakar Teknik Mesin USU. Medan.

9. Crouse, William H. 1976. Automotive Mechanics, Seventh Edition. McGraw-Hill

Book Company.

10.Anonim. 2012. Sejarah Pemanfaatan Bioetanol.

http://www.indobioethanol.com/sumber_lain.php. Diakses 27 Desember 2015.

11.Gusmailina. 2010. Prospek Bioetanol Sebagai Pengganti Minyak Tanah.

http://www.indobioethanol.com/sumber_lain. (Pusat Litbang Hasil Hutan, Bogor).

12.Pulkrabek, Willard W. 1997. Engineering Fundamentals of the Internal

Combustion Engine. New Jersey: Penerbit Prentice Hall.

13.Arismunandar, Wiranto. Penggerak Mula Motor Bakar Torak. Edisi kelima.

Penerbit : ITB Bandung,1988

14.Susilo, Bambang dkk. 2013. Uji Performansi Motor Bakar (On Chasis)

Menggunakan Campuran Premium dan Etanol.

15.Wiratmaja, I Gede. 2010. UjiAnalisa Unjuk Kerja Motor Bensin Akibat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penelitian ini dilakukan dengan

metode eksperimental. Metode ini ialah metode yang dipakai untuk menguji

pengaruh dari suatu perlakuan atau desain baru dengan cara membandingkan

dengan desain lain tanpa perlakuan baru (kondisi awal desain) sebagai

pembanding pada hasil penelitian.

Pada pengujian ini, kondisi awal pengujian yaitu saat pengujian

menggunakan bahan bakar pertalite tanpa dicampur dan hasilnya akan

dibandingkan dengan pengujian berbahan bakar campuran pertalite-bioetanol

(gasohol) dengan kadar etanol 5%, 10%, dan 15%, sehingga perbedaan setiap

peformansi akan dapat diketahui.

Terdapat 3 variabel dalam uji eksperimental ini yaitu variabel bebas,

variabel terikat dan variabel kontrol. Pembagian variabel tersebut antara lain:

a. Variabel bebas : 4 jenis bahan bakar

b. Variabel kontrol : putaran mesin (1000 rpm, 2000 rpm, 3000 rpm, 4000 rpm,

5000 rpm, 6000 rpm, 7000 rpm, 8000 rpm)

c. Variabel terikat : Performansi motor bakar setiap bahan bakar.

3.2 Waktu dan Tempat

3.2.1 Pengujian Konsumsi Bahan Bakar

Dilakukan di Jl. Deli Kesuma No.27 Medan Sumatera Utara selama 2

Gambar 3.1 Pengujian konsumsi bahan bakar

3.2.2 Pengujian Torsi

Dilakukan di Laboratorium Teknologi Mekanik Departemen Teknik

Mesin Universitas Sumatera Utara selama 3 minggu.

Gambar 3.2 Pengujian torsi

3.2.3 Pengujian Nilai Kalor Bahan Bakar

Dilakukan di Laboratorium Motor Bakar Departemen Teknik Mesin

Gambar 3.3 Pengujian nilai kalor bahan bakar

3.3 Alat dan Bahan

3.3.1 Alat

Alat yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bom Kalori Meter

Bom kalori meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah

kalor (nilai kalori) yang dibebaskan pada pembakaran sempurna (O2 berlebih) pada suatu senyawa bahan makanan atau bahan bakar.

2. Mesin

Mesin yang digunakan yaitu mesin otto 4 langkah, yaitu mesin sepeda

Gambar 3.4 Mesin Honda Supra-X 125

Spesifikasi:

a. Mesin :

Mesin : 4 langkah SOHC

Volume langkah : 124,8 cc

Diameter x langkah : 52,4 x 57,9 mm Perbandingan kompresi : 9:1

Sistem pemasukan : Karburator

Sistem pengapian : Full transistorized Daya maksimum : 9,63 PS / 7500 rpm Torsi maksimum : 1,03 kgf.m / 4000 rpm Kapasitas pelumas mesin : 0,7 Liter

Tipe starter : Pedal dan elektrik Sistem pendingin : Pendingin udara

Kopling : Ganda, sentrifugal, tipe basah

Busi : NGK CPR6EA-9

b. Transmisi :

Speed 2 = 31/20

Speed 3 = 23/20

Speed 4 = 26/24

3. Tabung ukur

Tabung ukur digunakan untuk mengukur jumlah bahan bakar yang

terpakai pada saat pengujian konsumsi bahan bakar.

Spesifikasi :

Kapasitas : 60 ml Akurasi : 1 ml

Gambar 3.5 Tabung ukur

4. Tachometer

Tachometer merupakan alat untuk mengukur jumlah putaran yang

akan dihasilkan mesin.

GAMBAR

Spesifikasi:

Display Counts : 9999 counts LCD

Range rpm : 5 to 9999

Ft/min : 0.2 to 6560

M/min : 0.05 to 1999.9

Basic Accuracy : ± 0.05% ±1d

Gambar 3.6 Tachometer

5. Timbangan Digital

Timbangan digital digunakan untuk mengukur massa dari bahan

bakar yang akan diuji.

Gambar 3.7 Timbangan digital

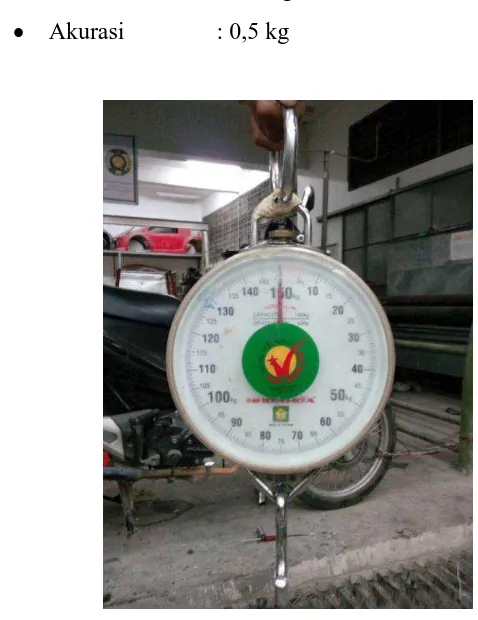

6. Timbangan pegas

Timbagan pegas ini digunakan sebagai alat untuk mengukur daya

dan torsi pada roda belakang motor sebagaimana halnya dyno test

yang sering digunakan untuk mengetahui torsi dan daya kendaraan.

Namun, pada pengujian ini, data yang ditunjukkan oleh timbangan

pegas akan diolah kembali mengunakan rumus, karena daya yang

didapat merupakan data pada roda, belum dikonversikan secara

langsung pada data mesin yang sebenarnya sebagaimana halnya pada

Data yang didapat pada timbangan ini, nantinya akan digunakan

untuk mengetahui performansi mesin sebagai pertimbangan pada hasil

pengujian.

Sepsifikasi :

Beban maksimal : 150 kg Akurasi : 0,5 kg

Gambar 3.8 Timbangan pegas

7. Stopwatch

Stopwatch digunakan untuk menghitung lama waktu yang

dibutuhkan untuk menghabiskan 30 gram bahan bakar dari setiap

Gambar 3.9 Digital stopwatch

8. HiDS HD-30

HiDS adalah alat yang mampu berkomunikasi dengan Engine

Control Mobile (ECM), data-data berupa sinyal dari ECM dan ditampilkan pada layar dalam bentuk besaran-besaran fisika

seperti:

Suhu ditampilkan dalam °C Tekanan ditampilkan dalam kPa Spesifikasi

Dimensi : 122 x 82 x 33 mm Tegangan : 8 – 15 Volt DC Arus : 100 – 150 mA

Gambar 3.10 HiDS HD-30

Selang digunakan untuk menghubungkan tabung ukur dengan

karburator sebagau wadah tempat aliran bahan bakar menuju

karburator.

Gambar 3.11 Selang bahan bakar

3.3.2 Bahan

Bahan yang menjadi objek pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan bakar pertalite.

Pertalite adalah jenis bahan bakar yang baru diperkenalkan pemerintah di

tahun 2015. Pertalite cocok untuk mesin kendaraan saat ini karena

Gambar 3.12 Bahan bakar Pertalite

2. Bahan bakar campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%

3. Bahan bakar campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 10%

4. Bahan bakar campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 15%.

Gambar 3.13 Bioetanol absolut (kadar 99%)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam pengujian ini meliputi :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari pengukuran

dan pembacaan pada unit instrumentasi dan alat ukur pada

masing-masing pengujian.

2. Data sekunder, merupakan data tentang karakteristik bahan bakar yang

3.5 Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil pengujian diolah menggunakan rumus yang

ada kemudian hasil dari perhitungan diajukan dalam bentuk tabulasi dan grafik.

3.6 Pengamatan dan Tahap Pengujian

Parameter yang akan ditinjau dalam pengujian ini adalah :

1. Torsi motor (T)

2. Daya motor (N)

3. Konsumsi bahan bakar spesifik (SFC)

4. Rasio udara bahan bakar (AFR)

5. Efisiensi termal

6. Efisiensi volumetris

Pengujian dilakukan dengan melalui empat bagian, yaitu :

1. Pengujian performansi motor dengan bahan bakar pertalite dengan

variasi putaran motor.

2. Pengujian performansi motor dengan bahan bakar campuran

pertalite-bioetanol (gasohol) 5% dengan variasi putaran motor.

3. Pengujian performansi motor dengan bahan bakar campuran

pertalite-bioetanol (gasohol) 10% dengan variasi putaran motor.

4. Pengujian performansi motor dengan bahan bakar campuran

pertalite-bioetanol (gasohol) 15% dengan variasi putaran motor.

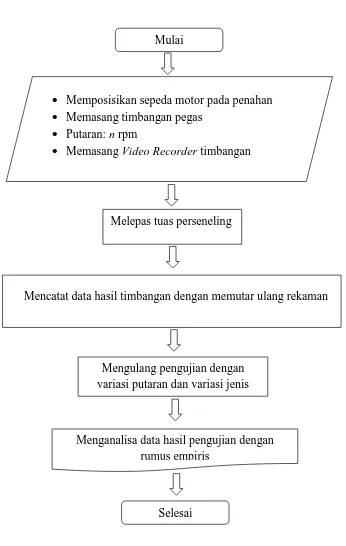

3.7 Prosedur Pengujian Performansi Mesin

Adapun prosedur pengujian performansi mesin dilakukan dengan cara

sebagai baerikut :

1. Pemeriksaan kondisi motor secara umum dan pemeriksaan sambungan

selang ke karburator.

2. Mengikat sepeda motor pada tiang tahanan.

4. Memastikan angka pada timbangan sudah tepat pada angka 0 kg dan

mengikatkan salah satu ujungnya pada roda belakang dan ujung yang lain

pada tiang penahan.

5. Memposisikan gigi transmisi pada posisi gigi ketiga. Hal ini dilakukan

dengan pertimbangan agar hasil pengujian masih dalam skala alat uji yang

digunakan.

6. Start mesin dengan starter sambil menekan kopling.

7. Atur variasi putaran mesin dengan melihat angka yang ditampilkan

tachometer dengan memutar tuas kecepatan dan memastikan putaran

mesin sudah konstan.

8. Merekam hasil pengujian pada timbangan pegas dengan video kamera.

9. Melepaskan kopling sehingga timbangan tertarik oleh roda belakang

hingga mesin berhenti pada beban maksimal.

10.Dilakukan sebanyak lima kali pengujian untuk setiap putaran yang

ditentukan.

11.Memutar kembali rekaman video dan mencatat massa yang terlihat pada

timbangan.

12.Mengulang pengujian menggunakan variasi putaran pengujian.

Gambar 3.14 Diagram alir performansi motor bakar

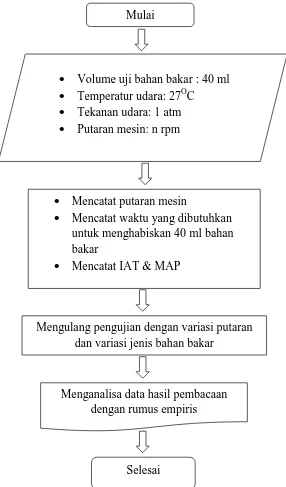

3.8 Prosedur Pengujian Konsumsi Bahan Bakar Spesifik

Sebelum pengujian dilakukan, terlebih dahulu memasang alat yang akan

dignakan, diantaranya :

Mulai

Memposisikan sepeda motor pada penahan Memasang timbangan pegas

Putaran: n rpm

Memasang Video Recorder timbangan

Melepas tuas perseneling

Mencatat data hasil timbangan dengan memutar ulang rekaman

Mengulang pengujian dengan variasi putaran dan variasi jenis

Menganalisa data hasil pengujian dengan rumus empiris

1. Menghubungkan tabung ukur dengan karburator dengan selang

2. Menghubungkan HiDS HD-30 dengan motor melalui connector pada

bagian depan sepeda motor.

3. Memasukkan bahan bakar ke dalam tabung ukur dan menghilangkan

gelembung udara pada selang dengan menunggu sesaat setelah menuang

bahan bakar.

4. Memberikan tanda pada tabung ukur. Tanda ini digunakan sebagai titik

acuan untuk memulai perhitungan waktu dengan stopwatch dan

pengukuran konsumsi bahan bakar.

Adapun prosedur pengujian konsumsi bahan bakar spesifik dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengisi bahan bakar ke dalam tabung bertekanan sebanyak 50 ml.

2. Menghidupkan mesin dengan starter.

3. Memilih program pada HiDS HD-30 untuk jenis kendaraan yaitu

Supra-X 125

4. Menentukan putaran mesin yang ditampilkan tachometer dengan

memutar alat bukaan gas pada karburator.

5. Memulai stopwatch pada saat bahan bakar telah melalui tanda yang

diberikan pada tabung ukur.

6. Mematikan stopwatch dan motor pada aetiap 10 ml bahan bakar

yang habis.

7. Membaca waktu yang ditampilkan pada stopwatch.

8. Mencatat hasil pengujian dan mengulanginya sebanyak lima kali

Gambar 3.15 Pengujian konsumsi bahan bakar spesifik

Gambar 3.16 Diagram alir pengujian konsumsi 40 ml bahan bakar

3.9 Prosedur Pengujian Nilai Kalor Bahan Bakar

Alat yang digunakan dalam pengukuran nilai kalor bahan bakar ini adalah

Bom Kalorimeter.

Mulai

Volume uji bahan bakar : 40 ml Temperatur udara: 27OC

Tekanan udara: 1 atm Putaran mesin: n rpm

Mencatat putaran mesin

Mencatat waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 40 ml bahan bakar

Mencatat IAT & MAP

Mengulang pengujian dengan variasi putaran dan variasi jenis bahan bakar

Menganalisa data hasil pembacaan dengan rumus empiris

Gambar 3.17 Bom kalorimeter

Peralatan yang digunakan meliputi:

Kalorimeter, sebagai tempat air pendingin dan tabung bom Tabung bom, sebagai tempat pembakaran bahan bakar yang diuji Tabung gas oksigen

Alat ukur tekanan gas oksigen, untuk mengukur jumlah oksigen yang dimasukkan ke dalam tabung bom.

Termometer, dengan akurasi pembacaan skala 0.01°C

Elektromotor yang dilengkapi pengaduk untuk mengaduk air pendingin Split, untuk menentukan jumlah volume bahan bakar

Pengatur penyalaan (skalar), untuk menghubungkan arus listrik ke tangkai penyala pada tabung bom

Cawan, untuk tempat bahan bakar di dalam taung bom

Pinset, untuk memasang busur nyala pada tangkai dan cawan pada dudukannya

Adapun tahapan pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengisi cawan bahan bakar dengan bahan bakar yang akan diuji.

2. Menggulung dan memasang kawat penyala pada tangkai penyala yang ada

3. Menempatkan cawan yang berisi bahan bakar pada ujung tangkai penyala

serta mengatur posisi kawat penyala agar berada tepat diatas permukaan

bahan bakar yang berada di dalam cawan dengan menggunakan pinset.

4. Meletakkan tutup bom yang telah dipasangi kawat penyala dan cawan berisi bahan bakar pada tabungnya serta dikunci dengan ring “O” sampai rapat.

5. Mengisi bom dengan oksigen (30 bar).

6. Mengisi tabung kalorimeter dengan air pendingin sebanyak 1250 ml.

7. Menempatkan bom yang telah terpasang ke dalam tabung calorimeter.

8. Menghubungkan tangkai penyala penutup bom ke kabel sumber arus

listrik.

9. Menutup calorimeter dengan penutupnya yang telah dilengkapi dengan

pengaduk.

10.Menghubungkan dan mengatur posisi pengaduk pada electromotor.

11.Menempatkan termometer melalui lubang pada tutup calorimeter.

12.Menghidupkan elektromotor selama lima menit kemudian membaca dan

mencatat temperatur air pendingin pada termometer.

13.Menyalakan kawat penyala dengan menekan saklar.

14.Memastikan kawat penyala telah menyala dan putus dengan

memperhatikan lampu indikator selama elektromotor terus bekerja.

15.Membaca dan mencatat kembali temperatur air pendingin setelah lima

menit dari penyalaan berlangsung

16.Mematikan elektromotor pengaduk dan mempersiapkan peralatan untuk

pengujian berikutnya.

17.Mengulang pengujian sebanyak lima kali berturut-turut.

Gambar 3.18 Diagram alir pengujian nilai kalor bahan bakar Mulai

Berat sampel bahan bakar 0,2 gram Volume air pendingin 1250 ml Tekanan oksigen 30 Bar

Melakukan pengadukan terhadap air pendingin selama 5 menit

Mencatat temperatur air pendingin T1(OC)

Menyalakan bahan bakar

Menghitung HHV bahan bakar: HHV = (T2– T1– Tkp) x Cv x 1000

Melanjutkan pengadukan terhadap air pendingin selama 5 menit

Mencatat temperatur air pendingin T (OC)

Mengulang pengujian dengan variasi jenis bahan bakar

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Hasil Penelitian

Mesin Supra-X 125 yang akan digunakan sebagai alat uji merupakan mesin yang

dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin. Mesin ini merupakan mesin yang

menggunakan karburator sebagai alat pencampur bahan bakar dengan udara. Data

lengkap hasil pengujian bahan bakar pertalite, gasohol 5%, 10%, dan 15% dapat

dilihat pada lampiran.

4.1.1 Spesifikasi Data Alat dan Bahan Pengujian

Untuk menghitung unjuk kerja mesin diperlukan data-data seperti data pada mesin

uji, data alat yang digunakan pada mesin uji, dan data bahan bakar yang diuji. Data ini

nantinya akan digunakan dalam perhitungan performansi mesin. Data spesifikasi alat

sebagai berikut :

4.1.1.1 Data Motor

Mesin yang digunakan dalam pengujian ini adalah mesin Honda Supra-X 125

dengan data sebagai berikut :

Jumlah silinder : 1 silinder Diameter silinder (B) : 52,4 mm

Langkah (S) : 57,9 mm

Rasio kompresi : 9:1 Volume langkah : 124,8 cc Diameter roda : 17 inchi Rasio gigi speed ketiga : 23/20

4.1.1.2 Data Bahan Bakar

Dalam pengujian ini, bahan bakar yang digunakan yaitu bahan bakar pertalite,

dilakukan pengujian bom calorimeter di Laboratorium Motor Bakar Teknik Mesin

Universitas Sumatera Utara, dengan menggunakan persamaan 2.10 diperoleh nilai

kalor atas bahan bakar (HHV) dan nilai kalor bahan bakar bawah (LHV) seperti

tertera pada tabel 4.1 – 4.4.

Tabel 4.1 Pengujian nilai kalor bahan bakar pertalite

PERTALITE

Tabel 4.2 Pengujian nilai kalor bahan bakar gasohol 5%

E5

Tabel 4.3 Pengujian nilai kalor bahan bakar gasohol 10%

E10

Tabel 4.4 Pengujian nilai kalor bahan bakar gasohol 15%

4.2 Pengujian Performansi Mesin Otto

Data yang diperoleh dari pembacaan langsung alat uji mesin Supra-X 125 melalui

unit instrumentasi dan perlengkapan yang digunakan pada saat pengujian antara lain : Putaran (rpm) melalui pembacaan tachometer

Masa tarik melalui pembacaan timbangan pegas

Konsumsi bahan bakar melalui pengukuran dengan tabung ukur Massa bahan bakar melalui pembacaan timbangan digital

4.2.1 Final Ratio

Final ratio merupakan perkalian perbandingan roda gigi yang dimulai dari roda

gigi pada gigi tarik roda belakang, roda gigi pada transmisi (pada pengujian ini

ditetapkan pada gigi ketiga), dan roda gigi poros engkol yang menyalurkan putaran

dari poros utama transmisi ke poros engkol. Adapun perbandingan rasio yang didapat

adalah :

Perbandingan rasio pada roda belakang yaitu : Jumlah gigi tarik roda belakang : 35

Jumlah gigi tarik poros transmisi : 14

Maka didapat perbandingan rasio gear sebesar : 39/14 = 2,5 Perbandingan rasio gear ketiga pada transmisi yaitu :

Jumlah gear gigi ketiga : 23

Jumlah gear poros utama transmisi : 20

Maka didapat perbandingan rasio gear sebesar : 23/20 = 1,15 Perbandingan rasio antara transmisi dengan poros engkol yaitu :

Jumlah gear poros kopling : 67

Jumlah gear poros engkol : 20

Maka didapat perbandingan rasio gear sebesar : 67/20 = 3,35

Jadi untuk perbandingan rasio keseluruhan (final ratio) dapat diketahui dengan

mengalikan ketiga perbandingan rasio di atas, yaitu :

Jadi, final rasio gear pada pengujian ini adalah 9.63

4.2.2 Torsi

Besarnya torsi yang dihasilkan oleh mesin pada poros roda dapat dihitung dari

massa yang tertarik pada timbangan pegas. Besarnya torsi yang dihasilkan pada setiap

pengujian untuk setiap variasi putaran mesin dapat dihitung dengan menggunakan

persamaan 2.1, 2.2, dan 2.3.

Maka torsi setiap bahan bakar dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Nilai torsi setiap bahan bakar

RPM

Perbandingan torsi dengan putaran mesin menggunakan bahan bakar pertalite,

gasohol 5%, gasohol 10%, dan gasohol 15% dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Grafik Torsi vs Putaran 8.2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Dari gambar diatas dapat disimpulkan :

1. Torsi terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol 15% pada

putaran mesin 8000 rpm yaitu sebesar 8,27 Nm.

2. Torsi tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar pertalite pada putaran

5000 rpm yaitu sebesar 9,41 Nm.

3. Penambahan bioetanol cenderung menurunkan nilai torsi yang dihasilkan pada

4000 rpm hingga 5000 rpm. Hal ini dikarenakan rasio kompresi mesin yang

rendah sehingga pembakaran menggunakan gasohol tidak optimal.

4.2.3. Daya

Dari data torsi yang diperoleh di atas, maka daya dapat diperoleh dengan

menggunakan persamaan 2.4

Maka daya setiap bahan bakar dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Besarnya daya pada setiap bahan bakar

RPM

DAYA (W)

E5 E10 E15 PERTALITE

8000 6959.09 6995.91 6922.27 7036.30 7000 6346.95 6411.39 6443.61 6382.41 6000 5813.05 5799.25 5826.86 5829.82 5000 4924.76 4901.74 4878.73 4950.28 4000 3921.39 3902.98 3875.37 3941.80 3000 2885.81 2872.01 2872.01 2914.91 2000 1877.85 1887.06 1859.44 1897.22

Perbandingan daya dengan putaran mesin menggunakan bahan bakar pertalite,

Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Daya vs Putaran pada setiap bahan bakar

Dari gambar diatas dapat disimpulkan :

1. Daya terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol 15% pada

putaran mesin 2000 rpm yaitu sebesar 1859,44 W.

2. Daya tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar pertalite pada putaran

8000 rpm yaitu sebesar 7036,30 W.

3. Dari grafik dapat dilihat bahwa garis dari setiap bahan bakar saling

berhimpitan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan bioetanol tidak terlalu

mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh mesin.

4.2.4 Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (SFC)

Konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) dari masing-masing pengujian pada setiap

putaran dihitung dengan menggunakan persamaan 2.5 dan 2.6. Berikut hasil

perhitungan laju aliran bahan bakar yang diperoleh dari persamaan 2.5

1. Konsumsi bahan bakar spesifik bahan bakar pertalite

Tabel 4.7 Hasil pengujian ̇ bahan bakar pertalite

RPM

0 2000 4000 6000 8000 10000

6000 76.07 77.01 75.48 74.32 75.88 75.75 1412.40

2. Konsumsi bahan bakar spesifik bahan bakar gasohol 5%

Tabel 4.8 Hasil pengujian ̇ bahan bakar gasohol 5%

RPM

3. Konsumsi bahan bakar spesifik bahan bakar gasohol 10%

Tabel 4.9 Hasil pengujian ̇ bahan bakar gasohol 10%

4. Konsumsi bahan bakar spesifik bahan bakar gasohol 15%

Tabel 4.10 Hasil pengujian ̇ bahan bakar gasohol 15%

RPM

Dengan menggunakan persamaan 2.6, maka SFC setiap bahan bakar dapat dilihat

pada tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.11 Nilai SFC pada setiap bahan bakar

RPM

Perbandingan nilai SFC dengan putaran mesin menggunakan bahan bakar

pertalite, gasohol 5%, gasohol 10%, dan gasohol 15% dapat dilihat pada gambar 4.3

Gambar 4.3 Grafik SFC vs Putaran pada setiap bahan bakar

Dari gambar diatas dapat disimpulkan :

1. SFC terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol 10% pada

putaran mesin 3000 rpm yaitu sebesar 213,23 gr/kWh.

2. SFC tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar pertalite pada putaran

8000 rpm yaitu sebesar 342,58 gr/kWh.

3. Pada putaran diatas 7000 rpm terlihat bahwa bahan bakar pertalite memiliki

SFC tertinggi dibandingkan dengan bahan bakar gasohol. Hal ini disebabkan

nilai kalor (LHV) pertalite yang lebih tinggi sehingga lebih mudah terbakar.

4.2.5 Efisiensi Thermal

Efisiensi thermal merupakan perbandingan antara daya keluaran aktual terhadap

laju panas rata-rata yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar.

Efisiensi thermal dari masing-masing pengujian pada tiap variasi putaran dapat

dihitung dengan menggunakan persamaan 2.14

Maka efisiensi thermal setiap bahan bakar dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 150

0 2000 4000 6000 8000 10000

Tabel 4.12 Nilai Efisiensi Thermal pada setiap bahan bakar

Perbandingan Efisiensi Thermal dengan putaran mesin menggunakan bahan bakar

pertalite, gasohol 5%, gasohol 10%, dan gasohol 15% dapat dilihat pada gambar 4.4

berikut.

Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Efisiensi thermal vs Putaran

Dari gambar diatas dapat disimpulkan :

1. Efisiensi thermal terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar pertalite

pada putaran mesin 8000 rpm yaitu 23,74%.

2. Efisiensi thermal tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol

10% pada putaran 3000 rpm yaitu 41.01%. 0

0 2000 4000 6000 8000 10000

3. Nilai Efisiensi thermal untuk variasi gasohol yang tidak konsisten pada setiap

putaran disebabkan oleh suhu lingkungan yang berbeda pada saat pengujian.

Suhu lingkungan mempengaruhi laju konsumsi bahan bakar sehingga efisiensi

thermal juga terpengaruh.

4.2.6 Rasio Udara Bahan Bakar

Rasio udara bahan bakar (AFR) dari masing-masing pengujian pada tiap variasi

beban dan putaran dapat dihitung menggunakan persamaan 2.7.

Dari alat sensor HiDS HD-30, diperoleh tekanan (Pi) dan suhu (Ti) yang berbeda pada setiap putaran mesin, data ini dapat dilihat pada lampiran.

Dengan menggunakan persamaan 2.8 dan 2.9, maka laju aliran udara setiap bahan

bakar dapat diperoleh.

Tabel 4.13 Nilai ma pada setiap bahan bakar

RPM

ma (kg/cyl-cycle)

E5 E10 E15 PERT

8000 0.000131435 0.000131964 0.000130388 0.000130943 7000 0.000122379 0.000122139 0.000121978 0.000122138 6000 0.000118777 0.000117993 0.000118059 0.000117894 5000 0.000117496 0.000117113 0.000115912 0.000116292 4000 0.000114615 0.00011608 0.00011321 0.000112253 3000 0.000114615 0.000114167 0.000112253 0.000111296 2000 0.0001139 0.000112499 0.000112965 0.000111296

Maka AFR untuk setiap variasi putaran pada setiap bahan bakar dapat dilihat pada

tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.14 Nilai AFR pada setiap bahan bakar

Perbandingan AFR dengan putaran mesin menggunakan bahan bakar pertalite,

gasohol 5%, gasohol 10%, dan gasohol 15% dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut.

Gambar 4.5 Grafik AFR vs Putaran pada setiap bahan bakar

Dari gambar diatas dapat disimpulkan :

1. AFR terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol 5% pada

putaran mesin 2000 rpm yaitu sebesar 12,55.

2. AFR tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar gasohol 10% pada

putaran 6000 rpm yaitu sebesar 16,95.

4.2.7 Efisiensi Volumetris

Untuk menghitung efisiensi volumetris digunakan persamaan 2.12. Maka

efisiensi volumetris untuk setiap variasi putaran pada setiap bahan bakar dapat dilihat

pada tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15 Efisiensi volumetris pada setiap bahan bakar

RPM

0 2000 4000 6000 8000 10000

Perbandingan efisiensi volumetris dengan putaran mesin menggunakan bahan

bakar pertalite, gasohol 5%, gasohol 10%, dan gasohol 15%.dapat dilihat pada tabel

4.6 berikut.

Gambar 4.6 Grafik Efisiensi volumetris vs Putaran pada setiap bahan bakar.

Dari gambar diatas dapat disimpulkan :

1. Efisiensi volumetris terendah mesin terjadi pada pengujian bahan bakar

pertalite pada putaran mesin 2000 dan 3000 rpm yaitu 76,79%.

2. Efisiensi volumetris tertinggi mesin terjadi pada pengujian bahan bakar

gasohol 10% pada putaran 8000 rpm yaitu 91,65%. 74

0 2000 4000 6000 8000 10000

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Secara umum, nilai kalor bahan bakar (LHV), torsi, daya, dan konsumsi bahan

bakar spesifik (SFC) gasohol mengalami penurunan dibandingkan dengan

pertalite. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Nilai kalor bahan bakar (LHV) yang diperoleh dari hasil pengujian bom kalorimeter dengan bahan bakar pertalite sebesar 44260,12 kJ/kg, gasohol

5% sebesar 41466 kJ/kg, gasohol 10% sebesar 41171,88 kJ/kg, dan

gasohol 10% sebesar 40289,52 kJ/kg. Pembakaran pertalite lebih baik

karena nilai kalornya lebih tinggi daripada gasohol. Sehingga nilai torsi

dan daya juga lebih besar. Akan tetapi, dalam hal konsumsi bahan bakar,

pertalite lebih boros.

Torsi rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite sebesar 9,08 Nm, bahan bakar

gasohol 5% sebesar 9,02 Nm, bahan bakar gasohol 10% sebesar 9,03 Nm,

dan bahan bakar gasohol 15% sebesar 8,97 Nm.

Daya rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite sebesar 4707,53 W, bahan

bakar gasohol 5% sebesar 4675,56 W, bahan bakar gasohol 10% sebesar

4681,48 W, dan bahan bakar gasohol 15% sebesar 4654,52 W.

Konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite

sebesar 256,86 gr/kWh, bahan bakar gasohol 5% sebesar 249,49 gr/kWh,

bahan bakar gasohol 10% sebesar 248,65 gr/kWh, dan bahan bakar

2. Secara umum, efisiensi thermal, Air Fuel Ratio (AFR), dan efisiensi

volumetris gasohol mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertalite.

Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Efisiensi thermal rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite adalah sebesar

32,27%, bahan bakar gasohol 5% sebesar 35,18%, bahan bakar gasohol

10% sebesar 35,87%, dan bahan bakar gasohol 15% sebesar 37,06%. Air Fuel Ratio (AFR) rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari

hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite adalah sebesar

14,59; bahan bakar gasohol 5% sebesar 15,28; bahan bakar gasohol 10%

sebesar 15,38; dan bahan bakar gasohol 15% sebesar 15,56.

Efisiensi volumetris rata-rata pada setiap putaran yang diperoleh dari hasil pengujian dengan menggunakan bahan bakar pertalite adalah sebesar

81,03%; bahan bakar gasohol 5% sebesar 82,13%; bahan bakar gasohol

10% sebesar 82,54%; dan bahan bakar gasohol 15% sebesar 81,30%.

5.2 Saran

1. Melengkapi alat ukur pengujian untuk memperoleh hasil pengujian yang lebih

akurat

2. Menggunakan variasi putaran yang lebih spesifik untuk meningkatkan

ketelitian pengujian.

3. Melakukan modifikasi pada mesin seperti penggunaan blower untuk

mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik.

4. Melakukan pengujian emisi gas buang agar dampak terhadap lingkungan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Motor Bakar

Motor bakar pembakaran dalam (Internal Combustion Engine)

merupakan pesawat kalori yang merubah energi kimia dari bahan bakar menjadi

energi mekanis. Energi kimia dari bahan bakar yang becampur dengan udara

diubah terlebih dahulu menjadi energi termal melalui pembakaran atau oksidasi,

sehingga temperatur dan tekanan gas pembakaran di dalam silinder meningkat.

Gas bertekanan tinggi di dalam silinder berekspansi dan mendorong torak

bergerak translasi dan menghasilkan gerak rotasi poros engkol sebagai keluaran

mekanis motor. Demikian pula sebaliknya, gerak rotasi poros engkol akan

menghasilkan gerak translasi pada torak sehingga terjadi gerak bolak-balik torak

di dalam silinder. Disebut motor pembakaran dalam karena proses pembakaran

bahan bakar berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri.

Motor pembakaran dalam banyak digunakan dalam berbagai aktivitas

manusia, baik sebagai motor penggerak untuk pompa air, generator, mesin

pemotong rumput, maupun sebagai sarana transportasi untuk menunjang mobilitas

manusia dan barang.[1 Hal 1]

Motor bakar pembakaran luar (External Combustion Engine) adalah proses

pembakaran bahan bakar yang terjadi diluar dari motor itu sendiri. Di dalam

motor pembakaran luar, bahan bakar dibakar diruang bakar tersendir dan

memanfaatkan air untuk dipanaskan menjadi uap, sehingga uap bertekanan yang

dihasilkan digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin ataupun mendorong torak

sehingga terjadi gerak translasi. Jadi motor tidak digerakkan oleh gas yang

terbakar, akan tetapi digerakkan oleh uap air. Jenis dari ECE (External

Combustion Engine) adalah turbin uap, turbin gas, mesin uap, mesin stirling. Kelebihan motor pembakaran dalam adalah mesin yang lebih sederhana,

motor pembakaran luar adalah dapat digunakan bahan bakar berkualitas rendah

baik bahan bakar padat, cair dan gas, kapasitas lebih besar. Motor pembakaran

luar identik dengan bahan bakar padat seperti batubara.[2]

Gambar 2.1 Proses Pembakaran Luar (kanan) dan Proses Pembakaran Dalam

(kiri) [2]

2.2 Bahan Bakar Bensin

Hidrokarbon (HC) merupakan senyawa di mana setiap molekulnya hanya

mengandung hidrogen dan karbon yang dapat dibakar (dioksidasi), membentuk air

(H2O) atau karbondioksida (CO2). Bahan bakar hidrokarbon mempunyai variasi berat karbon dari 83% sampai 87% dan berat hidrogen dari 11% sampai 14%.

Pada umumnya bobot molekular komponen yang lebih besar mempunyai

temperatur didih lebih tinggi.

Bahan bakar bensin (gasoline) merupakan campuran senyawa hidrokarbon

cair yang sangat mudah menguap. Bensin terdiri dari parafin, naptalene, aromatik,

dan olefin, bersama-sama dengan beberapa senyawa organik lain dan kontaminan.

Struktur molekulnya dari C4– C9.

Angka Oktan Riset/Research Octane Number (RON) adalah karakteristik

menyala sendiri. Peringkat oktan didasarkan pada ukuran kemampuan bahan

bakar menahan detonasi. Semakin tinggi peringkat oktan, semakin kecil

kemungkinan untuk menghasilkan ledakan dini (pre-ignition). Kecenderungan

penyalaan dini menimbulkan gejala ketukan (knocking). Motor dengan rasio

kompresi rendah dapat menggunakan bahan bakar dengan angka oktan lebih

rendah, tetapi motor kompresi tinggi harus menggunakan bahan bakar oktan

tinggi untuk menghindari pengapian sendiri dan ketukan.[1 Hal 70-71]

Pertalite adalah salah satu jenis bahan bakar bensin yang dikeluarkan

Pertamina pada Mei 2015. Pertamina mengklaim Pertalite memiliki Research

Octane Number (RON) 90. Artinya lebih baik dibandingkan Premium yang memiliki nilai oktan 88. Pertamina meluncurkan Pertalite untuk memenuhi Surat

Keputusan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

313 Tahun 2013 tentang spesifikasi BBM RON 90.[3]

Berdasarkan keputusan Dirjen Migas No.313.K/10/DJM.T/2013:

Tabel 2.2 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Jenis Bensin 90 (Pertalite)

Titik didih akhir

Sumber: (Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi)

Pertalite membuat pembakaran pada mesin kendaraan dengan teknologi

terkini lebih baik dibandingkan dengan premium yang memiliki RON 88.

Keunggulan pertalite adalah:

1. Durability, pertalite dapat dikategorikan sebagai bahan bakar kendaraan yang memenuhi syarat dasar durability/ketahanan, dimana bbm ini tidak

akan menimbulkan gangguan serta kerusakan mesin, karena kandungan

oktan 90 lebih sesuai dengan perbandingan kompresi kebanyakan

kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia.

2. Fuel Economy, kesesuaian oktan 90 Pertalite dengan perbandingan kompresi kebanyakan kendaraan beroperasi sesuai dengan

rancangannya. Perbandingan Air Fuel Ratio yang lebih tinggi dengan

konsumsi bahan bakar menjadikan kinerja mesin lebih optimal dan

efisien untuk menempuh jarak lebih jauh karena perbandingan biaya

dengan operasi bahan bakar dalam (Rupiah/kilometer) akan lebih

hemat.

mesin yang jauh lebih baik dibandingkan ketika menggunakan oktan

88. Hasilnya adalah torsi mesin lebih tinggi dan kecepatan meningkat.[4]

2.3 Motor Bakar Bensin

Motor bakar bensin dikenal dengan motor bakar siklus Otto. Siklus otto

pertama sekali dikembangkan oleh seorang insinyur berkebangsaan Jerman

bernama Nikolaus A. Otto pada tahun 1837.[5 Hal 42]

Pada motor bakar bensin, campuran udara bahan bakar dinyalakan oleh

percikan bunga api listrik diantara kedua elektrode busi sehingga motor bensin

juga dikenal sebagai motor pengapian percik (Spark ignition Engines). Busi

mempunyai fungsi untuk penghasil loncatan api yang akan menyalakan gas dari

campuran bahan bakar dan udara. Karburator dan injektor mempunyai fungsi

yang sama antara lain untuk melakukan percampuran serta pengabutan udara

dengan bahan bakar yang akan dibakar di dalam ruang bakar. Terdapat beberapa

jenis mesin otto berdasarkan banyak langkahnya antara lain siklus Otto 2 langkah,

siklus Otto 4 langkah, siklus Otto 6 langkah. Siklus Otto 2 langkah dan 4 langkah

banyak digunakan pada kendaraan yang beredar sebagai transportasi.[1 Hal 2-3]

2.3.1 Siklus Otto Ideal

Dalam siklus ini, terjadi penyalaan bunga api dengan menggunakan busi

(spark ignition) yang akan membakar campuran bahan bakar dengan udara setelah

melewati proses pengabutan yang dilakukan oleh karburator atau injektor. Siklus

Otto ideal memiliki 4 langkah disebut juga mesin 4-langkah (four stroke engine).

Gambar 2.2 Pembagian Langkah pada Siklus Otto [6 Hal 10]

Langkah-langkah yang terjadi pada motor bensin siklus Otto ideal adalah

sebagai berikut:

1. Langkah hisap

Diawali dengan posisi torak di TMA dan berakhir dengan posisi torak

di TMB, yang mana menghisap campuran bahan bakar dengan udara ke

dalam silinder. Untuk meningkatkan massa campuran yang dihisap,

katup masuk terbuka sesaat sebelum langkah hisap dimulai dan

menutup setelah berakhirnya langkah tersebut.

2. Langkah kompresi

Ketika kedua katup tertutup di mana campuran di dalam silinder

dimampatkan dan volumenya diperkecil. Menjelang akhir langkah

kompresi, pembakaran diaktifkan dan tekanan silinder naik dengan

cepat.

3. Langkah ekspansi

Diawali dengan posisi torak di TMA dan berakhir di TMB ketika

temperatur dan tekanan gas yang tinggi mendorong torak ke bawah dan

memaksa poros engkol untuk berputar. Ketika torak mendekati TMB,

katup buang terbuka untuk mengawali proses buang dan tekanan

4. Langkah buang

Di mana sisa gas yang dibakar keluar dari silinder ketika torak bergerak

ke arah TMA. Ketika torak mendekati TMA, katup masukan akan

terbuka. Sesaat setelah TMA, katup buang menutup dan siklus dimulai

lagi.[1 Hal 10-11]

Dalam kondisi ideal siklus Otto dibatasi dua garis isentropik dan dua garis

isovolume. Gambar 2.3 akan menjelaskan diagram siklus otto ideal.

Gambar 2.3 Diagram P-v dan Diagram T-s Siklus otto Ideal [7]

2.4 Unjuk Kerja Motor Bakar Bensin

Performansi dapat disebut juga sebagai unjuk kerja dari motor bakar bensin.

Beberapa hal yang mempengaruhi performansi motor bakar bensin antara lain

seperti rasio udara dan bahan bakar, dan rasio kompresi dari volume silinder

ruang bakar. Kedua hal tersebut saling berpengaruh dengan peningkatan unjuk

kerja mesin, efisiensi mesin dan emisi dari gas buang mesin motor bakar bensin.

2.4.1 Torsi Poros

Perkalian antara gaya dengan jarak dapat disebut sebagai Torsi. Disaat

proses pembakaran pada ruang bakar, dimana piston akan bergerak translasi dan

poros engkol yang menghubungkan piston dengan batang piston akan merubah

perhitungan gaya tarik yang terjadi pada roda dengan menggunakan persamaan

2.1.

………...2.1 Dimana : F = Gaya (N)

g = Percepatan gravitasi (9,8 m/s2) m = Massa (kg)

Untuk menghitung torsi pada roda, dapat dihitung dengan menggunakan

persamaan 2.2.

………...2.2 Dimana : Troda = Torsi pada roda (Nm)

r = jari-jari roda = ½ diameter roda

Torsi pada mesin dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.3.

………...………..2.3

Dimana : Tmesin = Torsi mesin (Nm)

2.4.2 Daya Poros

Kerja mesin selama waktu tertentu dapat disebut sebagai daya. Besarnya

poros engkol yang bekerja dengan pembebanan merupakan daya poros. Daya

poros berasal dari langkah kerja disaat campuran udara dan bahan bakar meledak

dan menyebabkan piston mengalami dorongan yang menghasilkan kerja pada

poros engkol yang mengubah gerak translasi menjadi gerak rotasi. Prestasi mesin

motor bakar ditentukan oleh daya poros yang telah dibebankan akibat gesekan

seperti pada torak, dinding silinder, poros, dan bantalan. Frekuensi putaran motor

atau disebut dengan RPM (Revolution per Minute) mempengaruhi besarnya daya

poros dimana semakin banyak putaran poros yang terjadi maka semakin besar

daya poros tersebut. Daya poros dapat dicari dengan persamaan 2.4.[12]

Dimana : T = Torsi (Nm)

2.4.3 Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (Specific Fuel Consumption)

Konsumsi bahan bakar spesifik adalah parameter unjuk kerja mesin yang

berhubungan langsung dengan nilai ekonomis sebuah mesin, karena dengan

mengetahui hal ini dapat dihitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk

menghasilkan sejumlah daya dalam selang waktu tertentu. SFC dapat dicari

dengan menggunakan persamaan 2.5.

̇ ………2.5

Dimana : Sfc = konsumsi bahan bakar spesifik (gr/kW.h) ̇ = laju aliran bahan bakar (gr/jam)

P = Daya (W)

Besarnya laju aliran masssa bahan bakar dihitung dengan persamaan 2.6.

̇

……….2.6

Dimana : = massa jenis bahan bakar (kg/m3)

V = volume bahan bakar yang habis terpakai (m3) = waktu untuk menghabiskan bahan bakar (s)

2.4.4 Air Fuel Ratio (AFR)

Perbandingan udara dan bahan bakar yang masuk kedalam ruang bakar

adalah AFR yang didapat dengan menggunakan persamaan 2.7 – 2.11.[13]

̇ ̇ ………2.7

Dimana : = massa udara di dalam silinder per siklus (kg/cyl-cycle)

= massa udara di dalam silinder per siklus (kg/cyl-cycle)

̇ = laju aliran udara di dalam mesin (gr/jam) ̇ = laju aliran bahan bakar di dalam mesin (gr/jam)

………..2.9

………..2.10

……….2.11

Dimana : ̇ = laju aliran udara (gr/jam)

= laju aliran udara per siklus (kg/cyl-cycle)

= tekanan udara masuk silinder (1atm = 100 kPa)

= volume langkah (m3) = volume langkah (m3)

= konstanta udara (0,287 kJ/kg.K)

= temperature udara masuk silinder (K)

= bore (m)

= stroke (m)

= rasio kompresi

2.4.5 Efisiensi Volumetris

Jika sebuah mesin empat langkah dapat menghisap udara pada kondisi

isapnya sebanyak volume langkah toraknya untuk setiap langkah isapnya, maka

proses ini ideal. Tetapi dalam kondisi aktual dimana massa udara yang dapat

dialirkan selalu lebih sedikit dari perhitungan teoritis. Hal tersebut terjadi akibat

efek pemanasan yang mengurangi kerapatan udara ketika memasuki silender

mesin. Efisiensi Volumetris dapat dicari dengan persamaan 2.12 dan 2.13.

………...

2.12

………..………

2.13

Dimana :

=

efisiensi volumetris (%)= massa udara dalam silinder per siklus (kg/cyl-cycle)

= volume langkah (m3) = densitas udara (kg/m3)

2.4.6 Efisiensi Thermal

Kerja berguna yang dihasilkan selalu lebih kecil dari pada energi yang

dibangkitkan piston karena sejumlah energi hilang akibat adanya rugi-rugi

mekanis seperti gesekan, kerja pompa oli dan pompa pendingin, dan panas yang

terbuang. Maka Efisiensi Thermal dapat dicari dengan persamaan 2.14.

̇ ...2.14

Dimana : LHV = Nilai kalor bawah bahan bakar (kJ/kg)

2.5 Nilai Kalor Bahan Bakar

Reaksi kimia antara bahan bakar dengan oksigen dari udara

menghasilkan panas. Besarnya panas yang ditimbulkan jika satu satuan bahan

bakar dibakar sempurna disebut nilai kalor bahan bakar (Caloric Value, CV).

Berdasarkan asumsi ikut tidaknya panas laten pengembunan uap air dihitung

sebagai bagian dari nilai kalor suatu bahan bakar, maka nilai kalor bahan bakar

dapat dibedakan menjadi nilai kalor atas dan nilai kalor bawah.

Nilai kalor atas (High Heating Value, HHV), merupakan nilai kalor

yang diperoleh secara eksperimen dengan menggunakan bom kalorimeter dimana

hasil pembakaran bahan bakar didinginkan sampai suhu kamar sehingga sabagian

besar uap air yang terbentuk dari pembakaran hydrogen mengembun dan

melepaskan panas latennya. Secara teoritis, besarnya nilai kalor atas (HHV) dapat

dihitung bila diketahui komposisi bahan bakarnya dengan menggunakan

persamaan 2.15.[8 Hal 3]

( ) ... 2.15

Dimana : HHV = Nilai kalor atas (kJ/kg)

Cv = Panas jenis bom kalorimeter (73529,6 kJ/kg oC)

Dan nilai kalor bawah dapat dihitung dengan persamaan 2.16.

LHV = HHV –3240 ... 2.16

Dimana : LHV = Nilai kalor bawah (kJ/kg)

HHV = Nilai kalor atas (kJ/kg)

Jika diketahui komposisi bahan bakar maka besarnya nilai kalor atas

dapat dihitung juga dengan menggunakan persamaan Dulong.[9 Hal 43]

...

2.17Dimana : HHV = Nilai kalor atas (kJ/kg)

C = Persentase karbon dalam bahan bakar

H2 = Persentase hydrogen dalam bahan bakar O2 = Persentase oksigen dalam bahan bakar S = Persentase sulfur dalam bahan bakar

Nilai kalor bawah (Low Heating Value, LHV), merupakan nilai kalor

bahan bakar tanpa panas laten yang berasal dari pengembunan uap air. Umumnya

kandungan hidrogen dalam bahan bakar cair berkisar 15% yang berarti setiap satu

satuan bahan bakar 0,15 bagian merupakan hidrogen. Pada proses pembakaran

sempurna, air yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar adalah setengah dari

jumlah mol hidrogen.

Selain berasal dari pembakaran hidrogen, uap air yang terbentuk pada

proses pembakaran dapat pula berasal dari kandungan air yang memang sudah ada

di dalam bahan bakar. Panas laten pengkondisian uap air pada tekanan parsial 20

kN/m2 (tekanan yang umum timbul pada gas buang) adalah sebesar 2400 kJ/kg, sehingga besarnya nilai kalor bawah (LHV) dapat dihitung berdasarkan

persamaan 2.18.[9 Hal 44]

Dimana : LHV = Nilai Kalor Bawah (kJ/kg)

M = Persentase kandungan air dalam bahan bakar

Dalam perhitungan efisiensi panas dari motor bakar dapat menggunakan

nilai kalor bawah (LHV) dengan asumsi pada suhu tinggi saat gas buang

meninggalkan mesin tidak terjadi pengembunan uap air. Namun dapat juga

menggunakan nilai kalor atas (HHV) karena nilai tersebut umumnya lebih cepat

tersedia. Peraturan pengujian berdasarkan ASME (American of Mechanical

Engineers) menentukan penggunaan nilai kalor atas (HHV), sedangkan peraturan SAE (Society of Automotive Engineers) menetukan penggunaan nilai kalor bawah

(LHV).

2.6 Sejarah Bioetanol

Bioetanol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan

pemabuk dalam minuman beralkohol. Residu yang ditemukan pada peninggalan

keramik yang berumur 9000 tahun dari China bagian utara menunjukkan bahwa

minuman beralkohol telah digunakan oleh manusia prasejarah dari masa Neolitik.

Campuran dari Bioetanol yang mendekati kemurnian untuk pertama kali

ditemukan oleh Kimiawan Muslim yang mengembangkan proses distilasi pada

masa Kalifah Abbasid dengan peneliti yang terkenal waktu itu adalah Jabir ibn

Hayyan (Geber), Al-Kindi (Alkindus) dan al-Razi (Rhazes). Catatan yang disusun

oleh Jabir ibn Hayyan (721-815) menyebutkan bahwa uap dari wine yang

mendidih mudah terbakar. Al-Kindi (801-873) dengan tegas menjelaskan tentang

proses distilasi wine. Sedangkan Bioetanol absolut didapatkan pada tahun 1796

oleh Johann Tobias Lowitz, dengan menggunakan distilasi saringan arang.

Antoine Lavoisier menggambarkan bahwa bioetanol adalah senyawa yang

terbentuk dari karbon, hidrogen dan oksigen. Pada tahun 1808 Nicolas-Théodore

de Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. Limapuluh tahun kemudian

(1858), Archibald Scott Couper menerbitkan rumus bangun etanol. Dengan

demikian etanol adalah salah satu senyawa kimia yang pertama kali ditemukan

Inggris oleh Henry Hennel dan S.G.Serullas di Perancis. Michael Faraday

membuat etanol dengan menggunakan hidrasi katalis asam pada etilen pada tahun

1982 yang digunakan pada proses produksi etanol sintetis hingga saat ini.

Pada tahun 1840 etanol menjadi bahan bakar lampu di Amerika Serikat,

pada tahun 1880-an Henry Ford membuat mobil quadrycycle dan sejak tahun

1908 mobil Ford model T telah dapat menggunakan bioetanol sebagai bahan

bakarnya. Namun pada tahun 1920an bahan bakar dari petroleum yang harganya

lebih murah telah menjadi dominan menyebabkan etanol kurang mendapatkan

perhatian. Akhir-akhir ini, dengan meningkatnya harga minyak bumi, bioetanol

kembali mendapatkan perhatian dan telah menjadi alternatif energi yang terus

dikembangkan.[10]

2.6.1 Bioetanol

Alkohol adalah bahan bakar dari jenis oksigenant. Molekul alkohol

memiliki satu atau lebih oksigen yang memberikan kontribusi untuk pembakaran.

Alkohol dinamai sesuai molekul dasar dari hidrokarbon turunannya, misalnya

metanol atau metil alkohol (CH3OH), etanol atau etil alkohol (C2H5OH), propanol (C3H7OH), butanol (C4H9OH). Secara teoritis, setiap molekul organik dari jenis alkohol dapat digunakam sebagai bahan bakar.

Penggunaan etanol sebagai bahan bakar mobil selama bertahun-tahun telah

dilakukan di berbagai negara di dunia. Brazil adalah pemakai yang terkemuka, di

mana pada tahun 1900-an, 4,5 juta kendaraan dioperasikan dengan bahan bakar

93% etanol. Selama beberapa tahun, gasohol (gasoline-alcohol) telah tersedia

pada stasiun pompa bahan bakar di Brazil.

Gasohol merupakan campuran 90% bensin dan 10% etanol. Dua

kombinasi campuran yang umum adalah E85 (85% etanol) dan E10 (10% etanol).

E85 pada dasarnya suatu bahan bakar alkohol dengan 15% bensin ditambahkan

untuk meniadakan sebagian permasalahan dalam penggunaan alkohol murni yaitu

start dingin, tangki mudah terbakar, dan lain-lain. E10 mengurangi penggunaan

bensin dengan tanpa memerlukan modifikasi motor mobil. Motor berbahan bakar

Bioetanol merupakan bahan bakar dari tumbuhan yang memiliki sifat

menyerupai minyak premium (Khairani,2007). Bioetanol adalah etanol yang

dihasilkan dari fermentasi glukosa (gula) yang dilanjutkan dengan proses distilasi.

Proses distilasi dapat menghasilkan etanol dengan kadar 95% volume, untuk

digunakan sebagai bahan bakar (biofuel) perlu lebih dimurnikan lagi hingga

mencapai 99 % yang lazim disebut fuel grade etanol (Damianus,2010).

Bahan baku pembuatan bioetanol dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Bahan sukrosa

Bahan-bahan yang termasuk kedalam kelompok ini antara lain nira, tebu, nira

nipati, nira sargum manis, nira kelapa, nila aren, dan sari buah mete.

2. Bahan berpati

Bahan-bahan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah bahan-bahan yang

mengandung pati. Bahan tersebut antara lain, tepung-tepung ubi ganyong,

jagung, sagu, bonggol pisang, ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain.

3. Bahan berselulosa

Bahan berselulosa (lignoselulosa) artinya adalah bahan tanaman yang

mengandung selulosa (serat), antara lain kayu, jerami, batang pisang, dan

lain-lain.

Bioetanol jika dilihat dari segi bahan baku, maka proses pembuatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Motor bakar torak merupakan mesin dengan sistem pembakaran dalam

atau Internal Combustion Engine di mana pada saat sekarang ini banyak

digunakan untuk berbagai keperluan terutama di bidang transportasi. Peranannya

di bidang transportasi sangatlah besar karena hampir semua kendaraan terutama

yang beroperasi di darat menggunakan motor bakar torak sebagai penggeraknya.

Penggunaan motor bakar yang besar ini disebabkan oleh banyak pekerjaan yang

dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat dengan bantuan motor bakar.

Sementara itu harga minyak bumi dunia yang terus meningkat dan diikuti

dengan meningkatnya kebutuhan bahan bakar fosil serta isu lingkungan global

yang menuntut tingkat kualitas lingkungan yang lebih baik, mendorong

pemerintah diharuskan mengambil kebijakan baik jangka pendek, menengah,

maupun jangka panjang. Saat ini konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia

mencapai 9,4 juta Kiloliter hingga Agustus 2015. Angka ini tergolong besar

karena nilainya bekisar 137 trilyun rupiah, terlebih lagi ditengarai banyak

dinikmati oleh golongan menengah ke atas. (BPH Migas,2015). Dalam jangka

pendek Pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM subsidi yaitu bagi

pemilik kendaraan berkapasitas 1500cc ke atas disarankan menggunakan BBM

nonsubsidi seperti Pertalite dan Pertamax. Meskipun saat ini telah mulai

dikembangkan mobil listrik sebagai kendaraan yang paling ramah lingkungan

namun permasalahan mengenai baterai penyimpanan yang tahan lama belum bisa

teratasi serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan isi ulang masih cukup lama

sehingga menjadi kendala. Demikian halnya dengan konversi ke BBG yang masih

terkendala dengan infrastruktur. Sehingga sampai saat ini pilihan pada bahan

bakar minyak masih lebih tinggi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji

Mulai abad ke-21dunia mulai memikirkan energi alternatif yang dapat

digunakan untuk motor diesel ataupun motor otto. Salah satu bahan bakar

alternatif yang dikembangkan adalah bahan bakar alkohol. Alkohol adalah salah

satu jenis hidrokarbon yang salah satu atom hidrogennya diganti dengan hydroxyl

radical OH. Jeni-jenis alkohol sebagai berikut, (Pulkrabek, 2004) a. Metil alkohol (metanol), CH3OH

b. Etil alkohol (etanol), C2H5OH c. Propil alkohol (propanol), C3H7OH

Jenis alkohol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar adalah metanol

dan etanol. Penelitian mengenai bahan bakar alternatif ini sudah banyak

dilakukan.

Disekitar kita banyak sekali bahan yang memiliki potensi untuk dijadikan

bioetanol sebagai energi alternatif terutama untuk kebutuhan bahan bakar alat

transportasi. Banyak hasil pertanian di Indonesia yang memiliki potensi untuk

dikembangkan sebagai bioetanol. Metanol dan etanol yang diproses secara

fermentasi dari tanaman tebu, jagung, nenas, umbi-umbian, dan masih banyak

lagi. Namun, semua sumber daya hayati ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dari berbagai penelitian yang telah banyak dilakukan, penggunaan

bioetanol sebagai bahan alternatif memberikan dampak yang positif dari sisi

penghematan bahan bakar. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji

pengaruh penambahan bioetanol pada bahan bakar jenis pertalite. Hal ini karena

pertalite merupakan bahan bakar yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan

perkembangan otomotif. Pertalite memiliki oktan yang lumayan tinggi dan sisi

fisik bahan bakar pertalite memiliki stabilitas oksidasi yang lebih tinggi dan

kandungan oksin, aromatik, dan benzenanya tidak dibatasi. Hasilnya pembakaran

bahan bakar pertalite lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan

teknologi otomotif, maka angka oktan bahan bakar harus disesuaikan, sementara

itu pertalite memilki RON (Research Octane Number) 90. Di samping itu bahan

1.2Tujuan Pengujian

1. Untuk mengetahui nilai kalor bahan bakar pertalite, campuran

pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan 15%.

2. Untuk mengetahui perbandingan torsi motor bakar bensin menggunakan

pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan 15%.

3. Untuk mengetahui perbandingan daya motor bakar bensin menggunakan

pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan 15%.

4. Untuk mengetahui perbandingan konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) motor

bakar bensin menggunakan pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol)

5%, 10%, dan 15%.

5. Untuk mengetahui perbandingan efisiensi termal motor bakar bensin

menggunakan pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan

15%.

6. Untuk mengetahui perbandingan AFR (Air Fuel Ratio) motor bakar bensin

menggunakan pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan

15%.

7. Untuk mengetahui perbandingan efisiensi volumetris motor bakar bensin

menggunakan pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan

15%.

1.3Batasan Masalah

1. Bahan bakar yang digunakan dalam percobaan ini adalah bahan bakar

pertalite, campuran pertalite-bioetanol (gasohol) 5%, 10%, dan 15%.

2. Alat uji yang digunakan untuk menghitung nilai kalor bahan bakar adalah bom

kalorimeter

3. Performansi mesin yang diteliti berupa daya, torsi, SFC, Efisiensi termal, rasio

udara-bahan bakar (AFR), dan efisiensi volumetris.

4. Mesin uji yang digunakan adalah mesin otto 4 langkah 1 silinder kapasitas

1.4Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

a. Studi literature, berupa studi kepustakaan, kajian dari buku-buku dan

jurnal-jurnal terkait.

b. Browsing internet, berupa studi artikel-artikel, gambar-gambar dan buku

elektronik, serta data-data lain yang berhubungan.

c. Metode studi lapangan, yaitu dengan mengambil data dari hasil pengujian

yang dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknik.

d. Diskusi, berupa tanya jawab dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh

Departemen Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara.

1.5Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis dan

mempermudah pembaca memahami tulisan ini, maka dilakukan pembagian bab

berdasarkan isinya.

Pada bab I pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, batasan masalah,

metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II berisi tinjauan pustaka,

yaitu berisi landasan teori yang diperoleh dari litelatur untuk mendukung

pengujian. Bab III metodologi penelitian, yaitu berisi metode yang akan

digunakan untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Pada bab ini juga akan dibahas

mengenai langkah-langkah pengujian, pengolahan dan analisa data yang akan

digunakan untuk menyelesaikan teori dari topic yang akan diangkat. Bab IV

analisa data dan pembahasan, pada bab ini akan dianalisa dan dibahas mengenai

data-data yang diperoleh dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Bab V berisi

kesimpulan dan saran dari hasil pengujian. Kemudian daftar pustaka dan

ABSTRAK

Bahan bakar gasohol diuji pada mesin Supra-X 125cc untuk mengetahui

perbandingan unjuk kerja mesin dengan menggunakan bahan bakar bensin jenis

pertalite. Prosedur pengujian dibagi dua tahap yaitu, pengujian nilai kalor bahan

bakar dan pengujian unjuk kerja mesin. Hasil pengujian nilai kalor bahan bakar

diperoleh nilai kalor pertalite 44260,12 kJ/kg; gasohol 5% 41466 kJ/kg; gasohol

10% 41171,88 kJ/kg; dan gasohol 15% 40289,52 kJ/kg. Hasil pengujian unjuk

kerja diperoleh torsi dan daya rata-rata tertinggi pada bahan bakar pertalite sebesar

9,08 Nm dan 4707,53 W. Konsumsi bahan bakar spesifik terendah pada bahan

bakar gasohol 15% yaitu 242,4 gr/kW.h.

ABSTRACT

Gasohol fuels tested on Supra-X 125cc engine to compare the performance of the

engine using gasoline fuel types pertalite. The testing procedure is divided into

two stages, testing the calorific value of the fuel and engine performance testing.

The test results obtained calorific value fuel heating value pertalite 44260.12

kJ/kg; gasohol 5% 41 466 kJ/kg; gasohol 10% 41171.88 kJ/kg; and gasohol 15%

40289.52 kJ/kg. The test results obtained torque and power performance highest

average fuel pertalite of 9.08 Nm and 4707.53 W. Lowest specific fuel

consumption in the fuel gasohol 15% is 242.4 g/kWh.

UJI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENAMBAHAN

BIOETANOL PADA BAHAN BAKAR PERTALITE

TERHADAP UNJUK KERJA MOTOR BAKAR BENSIN

Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

M. HAFIZ PRATAMA

NIM. 110401104DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN