PENGELOLAAN KETAM KELAPA (

Birgus latro

) DI PULAU

YOI, KECAMATAN P. GEBE, MALUKU UTARA

YUYUN ABUBAKAR

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Studi Biologi Reproduksi Sebagai Dasar Pengelolaan Ketam Kelapa (Birgus latro) Di Pulau Yoi, Kec.P.Gebe, Maluku Utara adalah hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juli 2009

YUYUN ABUBAKAR. Biology reproduction study as the basic of coconut crab (Birgus latro) management In Yoi island, at middle Halmahera district, North Mollucass. Advised by SULISTIONO and KADARWAN SOEWARDI.

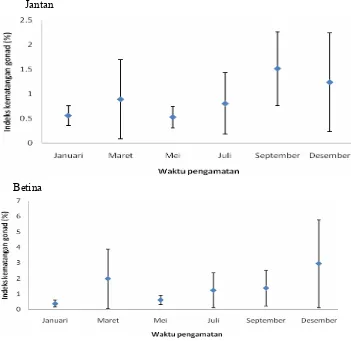

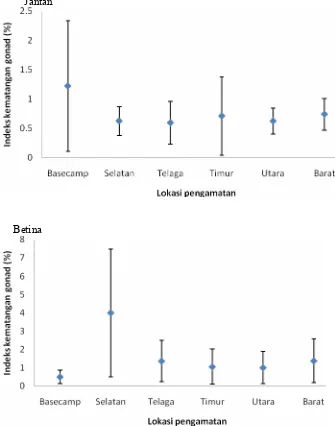

Coconut crab is kind of crustase which the best suited to the land environment, and it is one of commodity that has high value and being protected. It is an animal in beach ecosystem which until this present is getting decreased population. It because of intensively catchment. The objective of this research were(1) to see the reproduction of coconut crab (2) to see the distribution deal with characteristic of the inhabitant suited to coconut crab (Birgus latro),. This research was conducted at Yoi island, at middle Halmahera, North Mollucass, during 12 months, from January until Desember 2008. samples of coconut crab collected using hands with coconut as feed. This study learned about the indicators of physically, chemistry and biology factor. They were soil temperature, air temperature, dampness air, pH, soil texture, C-organic, gonad mature, closing area. Aspects which studied about gonad maturity were gonad weight, gonad maturity level/tingkat kematangan gonad (TKG), gonad maturity index , fecundity and egg diameter. Sex ratio during this research was 1:1. Chi square value at 0,05 shows that sex ratio is balance. Relation value between length (CP+r) with weight of male coconut crab W= 0,006(CP+r) 2,531 and R2 = 0,877. and the female W = 0,046(CP+r)2,030dengan R2 = 0,675. Condition factor of male and female crab has the highest value at September until Desember. Spawn process of female crab keeps on going. Gonad maturity index of male crab has the top of spawn at September. And female at Desember. Fecundity between 17.698– 143.210 eggs. Egg diameter at TKG III between 0,010-0,085 mm and TKG IV approximately between 0,012-0,095 mm. Spawn type of this crab was total spawner. This is total eggs being out from its body. Analysis of correlation between gonad maturity with habitat characteristic shows that there were correlation between air temperature, air and soil humidity, with coconut crab gonad maturity.

RINGKASAN

YUYUN ABUBAKAR. Studi Biologi Reproduksi Sebagai Dasar Ketam Kelapa (Birgus latro) Di Pulau Yoi, Kec.P.Gebe, Maluku Utara. Dibimbing oleh SULISTIONO dan KADARWAN SOEWARDI.

Birgus latro (LINNAEUS, 1767) lebih dikenal dengan nama ketam kelapa atau Ketam kenari adalah jenis krustasea yang paling sukses beradaptasi dengan lingkungan darat dan merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nilai ekonomi yang begitu penting karena memiliki potensi sebagai komoditi ekspor. Ketam kelapa merupakan hewan ekosistem pantai yang saat ini mengalami ancaman penurunan populasi. Ketam ini dilindungi oleh pemerintah melalui surat keputusan Menteri Kehutanan dengan SK Menhut No.12/KPTS-II/Um/1987.

Kepentingan pelestariaan ketam kelapa pada alam asli dan desakan permintaan konsumen akan semakin nyata dimasa akan datang. Kesetimbangan antara permintaan dan suplai akan meningkatkan tekanan terhadap populasi di alam. Pembukaan hutan pesisir yang merupakan habitat ketam kelapa untuk berbagai kepentingan, diduga telah ikut mengurangi sumber makanan alami dilingkungannya. Dengan berbagai kepentingan diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian biologi reproduksi sebagai dasar pengelolaan ketam kelapa (birgus latro) di lingkungan asli dan untuk melakukan domestikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biologi reproduksi ketam kelapa (Birgus latro). Manfaat penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi tentang biologi dan habitat ketam kelapa (Birgus latro) bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ketam kelapa terutama dalam upaya konservasi dan domestikasi dengan tujuan restocking serta sebagai data awal bagi usaha budidaya sehingga keberadaan di alam dapat dilestarikan (tidak sampai punah) di masa mendatang.

@Hak cipta milik IPB, tahun 2009

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh

PENGELOLAAN KETAM KELAPA (

Birgus latro

) DI PULAU

YOI, KECAMATAN P. GEBE, MALUKU UTARA

YUYUN ABUBAKAR

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister sains pada

Departemen Perikanan dan Ilmu Kelautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Perairan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari Sampai Desember 2009 dengan judul ‘’Studi Biologi Reproduksi Sebagai Dasar Pengelolaan Ketam kelapa (Birgus latro) Di Pulau Yoi, Kec.P.Gebe, Maluku Utara’’

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc sebagai Ketua Komisi Pembimbing

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Kadarwan Soewardi sebagai Anggota Komisi Pembimbing 3. Bapak Dr. Ir. Ridwan Affandi sebagai dosen penguji luar komisi.

4. Bapak Drs. H. Sidik D. Siokona, M.pd sebagai Ketua Yayasan STIKIP Kieraha.

5. PT. Aneka Tambang Tbk di Jakarta yang telah memberikan bantuan dana dalam penelitian ini.

6. Ayahanda Abubakar Aba dan Ibunda Asha Anto tercinta beserta Adik-adik Suriyanti Abubakar, Murdiyono Abubakar dan Atman Anwar serta keluarga besar serta Fauzi Hamisi, atas doa dan dorongan semangat selama penulis menyelesaikan studi.

7. Teman-teman di Program Studi Ilmu Perairan, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 8. Teman-teman Forum Pascasarjana Maluku Utara (FPMU).

9. Masyarakat pulau Yoi yang telah membantu penelitian ini.

10. Serta semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sampai terselesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya kata penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu semua saran, masukan dan kritik yang sifatnya untuk perbaikan penulisan ini, penulis terima dengan tangan terbuka.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat

Bogor, Juli 2009

Penulis dilahirkan di Ternate, Maluku Utara pada tanggal 01 Januari 1983 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari ayah Abubakar Aba dan Ibu Asha Anto.

Penulis selesaikan pendidikan dasar SD Inpres Togafo Ternate 1995. Selanjutnya penulis melanjutkan pada pendidikan menengah di SLTP Neg 1 Ternate dan lulus pada tahun 1998 dan melanjutkan pendidikan menengah atas pada SMU Neg 4 ternate dan selesai pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas khairun Ternate dan menyelesaikan pada tahun 2005.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERNYATAAN... i

HALAMAN HAK CIPTA... iv

PENGESAHAN... vi

RIWAYAT HIDUP ... viii

DAFTAR GAMBAR ... xi

PENDAHULUAN

Latar Belakang ... 1Perumusan Masalah ... 2

Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA

Klasifikasi dan Morfologi ... 4Distribusi dan Habitat ...

7

Reproduksi ... 9

Siklus Hidup... 11

METODELOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian ... 16Penentuan stasiun penelitian

...

16Metode pengambilan data

...

16Analisis Data

...

19HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian...

24Morfologi Ketam Jantan dan Betina

...

25Rasio Kelamin

...

36Hubungan Panjang CP+r dengan Berat Tubuh

...

38Faktor Kondisi

...

41Tingkat Kematangan Gonad

...

44Indeks Kematangan Gonad

...

45Fekunditas

...

50Karakteristik Fisika Kimia Habitat

...

53Pola Penyebaran

...

63Pengelolaan Ketam Kelapa

...

64KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan...

67Saran

...

67DAFTAR PUSTAKA

...

68PENGELOLAAN KETAM KELAPA (

Birgus latro

) DI PULAU

YOI, KECAMATAN P. GEBE, MALUKU UTARA

YUYUN ABUBAKAR

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Studi Biologi Reproduksi Sebagai Dasar Pengelolaan Ketam Kelapa (Birgus latro) Di Pulau Yoi, Kec.P.Gebe, Maluku Utara adalah hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juli 2009

YUYUN ABUBAKAR. Biology reproduction study as the basic of coconut crab (Birgus latro) management In Yoi island, at middle Halmahera district, North Mollucass. Advised by SULISTIONO and KADARWAN SOEWARDI.

Coconut crab is kind of crustase which the best suited to the land environment, and it is one of commodity that has high value and being protected. It is an animal in beach ecosystem which until this present is getting decreased population. It because of intensively catchment. The objective of this research were(1) to see the reproduction of coconut crab (2) to see the distribution deal with characteristic of the inhabitant suited to coconut crab (Birgus latro),. This research was conducted at Yoi island, at middle Halmahera, North Mollucass, during 12 months, from January until Desember 2008. samples of coconut crab collected using hands with coconut as feed. This study learned about the indicators of physically, chemistry and biology factor. They were soil temperature, air temperature, dampness air, pH, soil texture, C-organic, gonad mature, closing area. Aspects which studied about gonad maturity were gonad weight, gonad maturity level/tingkat kematangan gonad (TKG), gonad maturity index , fecundity and egg diameter. Sex ratio during this research was 1:1. Chi square value at 0,05 shows that sex ratio is balance. Relation value between length (CP+r) with weight of male coconut crab W= 0,006(CP+r) 2,531 and R2 = 0,877. and the female W = 0,046(CP+r)2,030dengan R2 = 0,675. Condition factor of male and female crab has the highest value at September until Desember. Spawn process of female crab keeps on going. Gonad maturity index of male crab has the top of spawn at September. And female at Desember. Fecundity between 17.698– 143.210 eggs. Egg diameter at TKG III between 0,010-0,085 mm and TKG IV approximately between 0,012-0,095 mm. Spawn type of this crab was total spawner. This is total eggs being out from its body. Analysis of correlation between gonad maturity with habitat characteristic shows that there were correlation between air temperature, air and soil humidity, with coconut crab gonad maturity.

RINGKASAN

YUYUN ABUBAKAR. Studi Biologi Reproduksi Sebagai Dasar Ketam Kelapa (Birgus latro) Di Pulau Yoi, Kec.P.Gebe, Maluku Utara. Dibimbing oleh SULISTIONO dan KADARWAN SOEWARDI.

Birgus latro (LINNAEUS, 1767) lebih dikenal dengan nama ketam kelapa atau Ketam kenari adalah jenis krustasea yang paling sukses beradaptasi dengan lingkungan darat dan merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nilai ekonomi yang begitu penting karena memiliki potensi sebagai komoditi ekspor. Ketam kelapa merupakan hewan ekosistem pantai yang saat ini mengalami ancaman penurunan populasi. Ketam ini dilindungi oleh pemerintah melalui surat keputusan Menteri Kehutanan dengan SK Menhut No.12/KPTS-II/Um/1987.

Kepentingan pelestariaan ketam kelapa pada alam asli dan desakan permintaan konsumen akan semakin nyata dimasa akan datang. Kesetimbangan antara permintaan dan suplai akan meningkatkan tekanan terhadap populasi di alam. Pembukaan hutan pesisir yang merupakan habitat ketam kelapa untuk berbagai kepentingan, diduga telah ikut mengurangi sumber makanan alami dilingkungannya. Dengan berbagai kepentingan diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian biologi reproduksi sebagai dasar pengelolaan ketam kelapa (birgus latro) di lingkungan asli dan untuk melakukan domestikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biologi reproduksi ketam kelapa (Birgus latro). Manfaat penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi tentang biologi dan habitat ketam kelapa (Birgus latro) bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ketam kelapa terutama dalam upaya konservasi dan domestikasi dengan tujuan restocking serta sebagai data awal bagi usaha budidaya sehingga keberadaan di alam dapat dilestarikan (tidak sampai punah) di masa mendatang.

@Hak cipta milik IPB, tahun 2009

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh

PENGELOLAAN KETAM KELAPA (

Birgus latro

) DI PULAU

YOI, KECAMATAN P. GEBE, MALUKU UTARA

YUYUN ABUBAKAR

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister sains pada

Departemen Perikanan dan Ilmu Kelautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Perairan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari Sampai Desember 2009 dengan judul ‘’Studi Biologi Reproduksi Sebagai Dasar Pengelolaan Ketam kelapa (Birgus latro) Di Pulau Yoi, Kec.P.Gebe, Maluku Utara’’

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc sebagai Ketua Komisi Pembimbing

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Kadarwan Soewardi sebagai Anggota Komisi Pembimbing 3. Bapak Dr. Ir. Ridwan Affandi sebagai dosen penguji luar komisi.

4. Bapak Drs. H. Sidik D. Siokona, M.pd sebagai Ketua Yayasan STIKIP Kieraha.

5. PT. Aneka Tambang Tbk di Jakarta yang telah memberikan bantuan dana dalam penelitian ini.

6. Ayahanda Abubakar Aba dan Ibunda Asha Anto tercinta beserta Adik-adik Suriyanti Abubakar, Murdiyono Abubakar dan Atman Anwar serta keluarga besar serta Fauzi Hamisi, atas doa dan dorongan semangat selama penulis menyelesaikan studi.

7. Teman-teman di Program Studi Ilmu Perairan, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 8. Teman-teman Forum Pascasarjana Maluku Utara (FPMU).

9. Masyarakat pulau Yoi yang telah membantu penelitian ini.

10. Serta semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sampai terselesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya kata penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu semua saran, masukan dan kritik yang sifatnya untuk perbaikan penulisan ini, penulis terima dengan tangan terbuka.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat

Bogor, Juli 2009

Penulis dilahirkan di Ternate, Maluku Utara pada tanggal 01 Januari 1983 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari ayah Abubakar Aba dan Ibu Asha Anto.

Penulis selesaikan pendidikan dasar SD Inpres Togafo Ternate 1995. Selanjutnya penulis melanjutkan pada pendidikan menengah di SLTP Neg 1 Ternate dan lulus pada tahun 1998 dan melanjutkan pendidikan menengah atas pada SMU Neg 4 ternate dan selesai pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas khairun Ternate dan menyelesaikan pada tahun 2005.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERNYATAAN... i

HALAMAN HAK CIPTA... iv

PENGESAHAN... vi

RIWAYAT HIDUP ... viii

DAFTAR GAMBAR ... xi

PENDAHULUAN

Latar Belakang ... 1Perumusan Masalah ... 2

Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA

Klasifikasi dan Morfologi ... 4Distribusi dan Habitat ...

7

Reproduksi ... 9

Siklus Hidup... 11

METODELOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian ... 16Penentuan stasiun penelitian

...

16Metode pengambilan data

...

16Analisis Data

...

19HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian...

24Morfologi Ketam Jantan dan Betina

...

25Rasio Kelamin

...

36Hubungan Panjang CP+r dengan Berat Tubuh

...

38Faktor Kondisi

...

41Tingkat Kematangan Gonad

...

44Indeks Kematangan Gonad

...

45Fekunditas

...

50Karakteristik Fisika Kimia Habitat

...

53Pola Penyebaran

...

63Pengelolaan Ketam Kelapa

...

64KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan...

67Saran

...

67DAFTAR PUSTAKA

...

68Halaman

1. Klasifikasi tingkat kematangan gonad ketam kelapa

...

18 2. Klasifikasi tingkat kematangan gonad ketam kelapa jantan...

283. Klasifikasi tingkat kematangan gonad ketam kelapa betina

...

33 4. Hubungan panjang (CP+r) dengan berat tubuh ketam kelapaberdasarkan waktu pengambilan contoh

...

38 5. Hubungan panjang (CP+r) dengan berat tubuh ketam kelapaBerdasarkan lokasi pengambilan contoh

...

40 6. Hasil pengukuran fisika kimia habitat ketam kelapa di Pulau Yoi ... 54 7. Keadaan umum setiap lokasi pengamatan...

58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar morfologi ketam kelapa... 6 2. Distribusi ketam kelapa di dunia ... 7 3. Ketam kelapa mengeluarkan telur dari tubuh... 11 4. Siklus hidup ketam kelapa (Birgus latro)... 12 5. Juvenil ketam kelapa ... 13 6. Bagian yang diukur pada ketam kelapa... 17 7. Morfologi ketam kelapa

...

26 8. Morfologi ketam kelapa, (A) Jantan (B) Betina... 26 9. Ciri kelamin secara morfologis ... 27 10. Gonad ketam kelapa jantan ... 27 11. Organ reproduksi ketam kelapa... 29 12. Organ ketam kelapa jantan ... 29 13. Struktur histologist tubuli gonad/testis ketam kelapa jantan... 30 14. Potongan melintang vas deferens ketam kelapa jantan ... 32 15. Morfolofis gonad ketam kelapa betina... 34 16. Struktur histologis ovarium ketam kelapa betina ... 35 17. Rasio kelamin ketam kelapa... 37 18. Faktor kondisi ketam kelapa berdasarkan waktu ... 42 19. Faktor kondisi ketam kelapa berdasarkan lokasi... 43 20. Tingkat kematangan gonad ketam kelapa jantan berdasarkanwaktu ... 44 21. Tingkat kematangan gonad ketam kelapa betina berdasarkan

waktu ... 45 22. Persentase tingkat kematangan gonad ketam kelapa jantan... 46 23. Persentase tingkat kematangan gonad ketam kelapa betina ... 47 24. Indeks kematangan gonad ketam kelapa berdasarkan waktu... 48 25. Indeks kematangan gonad ketam kelapa berdasarkan lokasi ... 49 26. Hubungan panjang (CP+r) dan berat tubuh dengan fekunditas

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Peta lokasi penelitian ketam kelapa (Birgus latro) di Pulau Yoi

Kec. P. Gebe, Maluku Utara

...

72 2. Lokasi pengambilan contoh ketam kelapa di Pulau Yoi Kec.P. Gebe, Maluku Utara

...

73 3. Pembuatan preparat histologi gonad...

76 4. Rasio kelamin ketam kelapa berdasarkan waktu dan lokasiPengamatan

...

78 5. Faktor kondisi ketam kelapa jantan dan betina berdasarkanwaktu dan lokasi pengamatan

...

79 6. Indeks kematangan gonad ketam kelapa berdasarkan waktudan lokasi pengamatan

...

80 7. Pola penyebaran ketam kelapa berdasarkan lokasi pengamatan...

81 8. Pola penyebaran ketam kelapa berdasarkan Waktu pengamatan... 84 9. Perhitungan Uji Khi-kuadrat...

87

Latar Belakang

Birgus latro (LINNAEUS, 1767) lebih dikenal dengan nama ketam kelapa atau Ketam kenari adalah jenis krustasea yang paling sukses beradaptasi dengan lingkungan darat dan merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nilai ekonomi yang begitu penting karena memiliki potensi sebagai komoditi ekspor. Ketam kelapa merupakan hewan ekosistem pantai yang saat ini mengalami ancaman penurunan populasi. Ketam ini dilindungi oleh pemerintah melalui surat keputusan Menteri Kehutanan dengan SK Menhut No.12/KPTS-II/Um/1987 dan Menurut IUCN, ketam ini sudah dikatagorikan sebagai ‘’rare’’ atau jarang dan spesies terancam punah ‘’endengared spesies’’ dalam’’Red Data Book’’ (I983 ; Anonim 2004)

Keberadaan ketam kelapa atau ketam kenari sudah dianggap hewan langkah dan tergolong rawan, serta statusnya populasinya belum jelas, namun masih diburu terus karena bernilai ekonomis tinggi (Pratiwi, 1989). Boneka (1990) dan shokita (1991) dalam Sahami (1994), menyatakan bahwa populasinya di alam kemungkinan akan merosot terus karena penangkapan yang sangat intensif dan perombakan habitatnya. Selain dagingnya sebagai bahan makanan, cangkangnya dapat digunakan sebagai hiasan. Di samping itu ketam kelapa terancam punah karena pertumbuhan yang lambat, juga banyak diburu karena dagingnya yang lezat, bernilai untuk perdagangan maupun konsumsi masyarakat lokal.

Menurut Pratiwi, 1989 ; Reyne, 1993 ; Rafiani, 2005, menyatakan bahwa di Indonesia ketam kelapa atau ketam kenari tersebar di bagian timur yakni di pulau-pulau Sulawesi Utara, Kepulauan Togian sampai Kepulauan Talaud, Maluku, Irian Jaya dan di bagian timur Nusa tenggara Timur, wilayah Indonesia bagian Utara, Tengah dan Timur : Sulawesi, Halmahera, Maluku, Nusa Tenggara dan Irian Jaya. Namun hingga saat ini upaya perlindungan terhadap hewan ini hanya sebatas penetapan hewan ini sebagai hewan yang dilindungi. Belum ada upaya penetapan suatu daerah atau kawasan konservasi bagi keberlangsungan hidup ketam yang jarang ini. Pulau Yoi terletak di Maluku Utara merupakan pulau yang memiliki karakteristik ideal untuk dijadikan kawasan konservasi bagi kelangsungan hidup ketam kelapa.

Konflik antara kepentingan pelestariaan ketam kelapa pada alam asli dan desakan permintaan konsumen akan semakin nyata dimasa akan datang. Kesetimbangan antara permintaan dan suplai akan meningkatkan tekanan terhadap populasi di alam. Pembukaan hutan pesisir yang merupakan habitat ketam kelapa untuk berbagai kepentingan, diduga telah ikut mengurangi sumber makanan alami dilingkungannya. Dengan berbagai kepentingan diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian biologi reproduksi sebagai dasar pengelolaan ketam kelapa (birgus latro) di lingkungan asli dan untuk melakukan domestikasi

Perumusan Masalah

Tingginya usaha penangkapan yang dilakukan, dan penurunan kondisi habitat merupakan salahsatu penyebab penurunan jumlah populasi. Sebagai upaya pengelolaan sumberdaya ketam kelapa (B. latro) perlu dilakukan berbagai upaya agar sumberdaya ketam kelapa (B. latro) tetap lestari.

TINJAUAN PUSTAKA

Klasifikasi dan Morfologi

Crustacea termasuk ke dalam filum Arthoropoda berasal dari bahasa (Yunani = sendi ; pous = kaki). Namanya berasal kakinya yang bersendi. Tubuhnya terbagi dalam kepala (cephalin), dada (thorax) dan abdomen. Kepala dan dada bergabung membentuk kepala- dada (cephalothorax). Menurut PPSDAHP (1987/1988) dalam Pratiwi (1989) , B.latro adalah salah satu kelompok Decapoda yang banyak menghabiskan waktunya didaratan. Ketam kelapa ini adalah krustase yang paling besar dibandingkan dengan jenis-jenis krustase lainnya, sehingga dikenal dengan arthropoda daratan yang terbesar di dunia. Hewan ini berperan dalam perputaran bahan organik dalam tanah. Lemak perutnya dapat berkhasiat sebagai aphrodisiac (perangsang gairah seksual). Berdasarkan cara makan dan jenis pakan yang dimakannya, ketam ini termasuk ketam hama bagi pertanian dan perkebunan karena sering memakan buah dan merusak pohon kelapa, kenari, dan pepaya. Menurut Abele dan Bowman (1982) dalam Rafiani (2005) Ketam kelapa (B.latro) memiliki susunan klasifikasi sebagai berikut :

Phylum : Arthopoda

Superkelas : Crustacea Kelas : Malacostraca Subkelas : Eumalacostraca Superordo : Eucarida Ordo : Decapoda Subordo : Pleocyemata Infraordo : Anomura Superfamili : Coenabitidea Famili : Coenabitidae Genus : Birgus

Spesies : Birgus latro (L.)

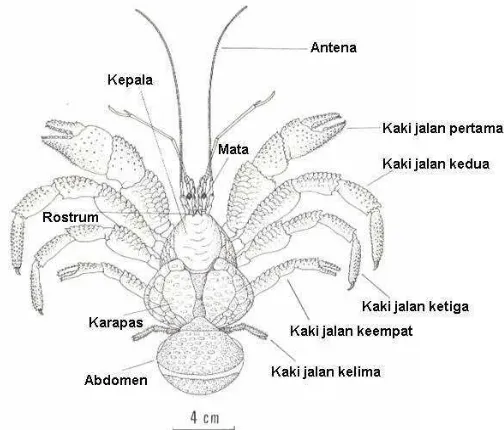

(eksoskeleton) yang merupakan sifat morfologi krustasea (Barnes, 1974 dalam Sahami, 1994). Disamping itu terdapat pula anggota tubuh yang lainnya yakni pereopod, pleopod, antena dan mata.

Ketam kelapa mempunyai abdomen yang pendek dan terlindung kulit yang keras serta memiliki bagian yang eksternal yang simetris dan ujung abdomennya dapat berfungsi sebagai pemberat bila berada dalam liangnya, yang berada dibawah akar pohon maupun pada pohon yang roboh. Karapas merupakan bagian tubuh yang sangat keras karena mengandung zat kapur yang lebih tinggi jika dibandingkan jenis kepiting lainnya, sedangkan bagian branchial bergembung dengan pembuluh-pembuluh kapiler yang tebal(Wikipedia, 2008 http://id.wikipedia.org/wiki/ketam).

Tubuh ketam kelapa terdiri dari tiga bagian utama yaitu bagian depan (kelapa = cephalon), bagian tengah (dada = toraks) dan bagian belakang (perut = abdomen). Pembagian daerah kepala dan dada sangat jelas. Rostrum kecil dan pendek. Dibalik karapas pada bagian toraks kiri dan kanan terdapat insang. Tubuh beruas-ruas yang jumlahnya 14 ruas. Bagian kepala dan dada berjumlah delapan ruas, bagian perut dimulai dari ruas kesembilan sampai ruas teakhir (Limbong, 1983) dalam Sahami (1994).

Ukuran tubuh ketam betina lebih kecil dari jantan dengan panjang maksimum toraks kira-kira 55 mm (Whitten, et al., 1987 dalam Sahami 1994). Betina mempunyai pleopod pada sebelah kiri yang digunakan membawa telur sedangkan jantan tidak memilikinya.

dengan cara berganti kulit, dimana ia harus keluar dari rumah siputnya lalu mencari tempat yang terlindung dari pemangsanya dan berganti kulit disana (Motoh, 1980 dalam Pratiwi, 1989)

Gambar 1 Morfologi ketam kelapa

Kemampuan hewan ini untuk hidup dibantu oleh organ insang (alat pernapasan yang telah dimodifikasi), modifikasi ini dikelilingi oleh jaringan seperti spon yang selalu dalam keadaan basah (lembab). Ia akan mencelupkan ke air dan mengambil air dari atas insang. Ketam kelapa memerlukan minum air laut dari waktu ke waktu untuk menjaga keseimbangan garam (salinitas) dalam tubuhnya. Menurut Cameron dan Meckklenburg (1973), hewan ini mengambil O2

dengan cara membenamkan kepalanya kedalam air dalam selang waktu yang cukup lama. Hal ini dapat berlangsung karena insang marga B. latro telah teradaptasi dengan ruangan insang yang sudah terbagi oleh membran, sehingga membantu proses pertukaran gas. Dengan adanya fungsi dari insang tersebut, menyebabkan ketam ini mampu bertahan cukup lama di daratan.

Ketam kelapa (Birgus latro) tersebar di Indo – Pasifik (Brown dan Fielder (1991)). Whitten et al., (1987) dalam Sahami (1994), melaporkan bahwa hewan ini dulu tersebar luas diseluruh pasifik barat hingga Samudera Hindia bagian timur, tetapi sekarang terbatas pada pulau-pulau kecil. Di Aldabra dilaporkan masih terdapat ketam ini di Kepulauan Seychelles diperkirakan sudah punah. B. latro juga tersebar di pulau-pulau kecil di wilayah pantai Tanzania dan Sentinal selatan (Andaman dan Nikobar), kepulauan Keeling dan Mauritius. Di Filipina sekarang dilaporkan hanya terdapat di pulau Ilongo dan sebagian di pulau Cebu. Di kawasan Pasifik ketam ini dapat dijumpai di Timor, kemudian menyebar ke belahan bumi utara sampai Ryukus, Fiji dan kepulauan Marshall kecuali kepulauan Hawaii, Wake dan Midway. Di Papua Nugini dapat ditemukan di Propinsi Manus, yakni di Rantan, Sae dan Los Negros (PPSDAHP, 1987/1988) dalam Pratiwi (1989).

Gambar 2 Distribusi ketam kelapa dunia (Brown et al. 1991).

Ketam kelapa (Birgus latro L.), mendiami lubang-lubang pesisir yang masih ditumbuhi vegetasi (Rondo dan Limbong, 1990 dalam Sahami 1994). Mereka aktif pada malam hari (nokturnal) (Boneka, (1990) dalam Sahami (1994). Tetapi jika keadaan lingkungan aman mereka juga dapat terlihat pada siang hari dan cenderung bersifat kanibal, namun seringkali mereka membentuk grup terdiri dari beberapa individu dalam suatu lubang.

Ketam kelapa tergolong ketam semi daratan (semiterestrial), namun mereka mengawali hidupnya dilaut. Mereka bermigrasi dari laut (selama fase postlarva glaocothoe) dengan menampilkan tingkah laku kehidupan seperti hermit crab yakni menempati cangkang gastropoda yang kosong (Reese, 1968 dalam Pratiwi, 1989). Cangkang tersebut akan dilepaskan kembali setelah ia tumbuh menjadi lebih besar dan kemudian mereka tidak membutuhkan cangkang lagi. Habitat yang disukai ketam kelapa dicirikan dengan kondisi vegetasi semak, kelapa, pisang dan berbagai tanaman pantai yang cukup lebat (Rafiani, 2005). Pada wilayah yang dekat pemukiman jumlah populasi berkurang dibandingkan dengan yang jauh dari pemukiman.

McLaughlin (1983) dalam Rafiani (2005), menyatakan bahwa Sistem reproduksi Ordo Malacostraca secara anatomi terpusat pada cephalothorax. Untuk suku Caenobitidae dan Paguraidae khususnya, memiliki sepasang testis dan sepasang ovarium berada pada abdomennya. Menurut Whitten et al., (1987) menyatakan bahwa kematangan gonad ketam kelapa (Birgus latro) pada umumnya mencapai panjang karapas kurang lebih 5 cm. Perkawinan hewan ini berlangsung di darat. Telur yang telah dibuahi terletak pada bagian bawah perut atau menempel pada pleopod. Limbong (1983) mencatat bahwa telur yang dimiliki oleh seekor induk berjumlah ribuan. Hampir semua ketam kelapa harus mencari air untuk perkembangan larvanya. Ketam betina melepaskan telurnya ke laut pada saat pasang tertinggi dan selanjutnya telur menetas.

Ketam kelapa melakukan aktivitas reproduksinya yang ditandai oleh adanya ovigerous pada tubuh. Secara geografis seluruh area tampaknya terjadi musiman, berlangsung pada musim panas baik di belahan bumi utara maupun selatan.

Menurut Brown dan Fielder ,1991 menyatakan bahwa pada musim panas biasanya ketam kelapa betina hanya satu kali dalam setahun meletakkan telurnya di negara belahan bumi utara dan selatan. Reese (1965 dan 1967) dalam Brown dan Fielder (1991) mengamati betina ovigerous di kepulauan Eniwetok terjadi pada bulan april (pertengahan musim semi) sampai dengan Agustus (akhir musim panas).

Di daerah sub trofik di belahan bumi selatan ketam kelapa betina paling sedikit aktif bereproduksi selama lebih kurang 9 bulan, setiap tahun adalah dari akhir September atau awal Oktober sampai dengan awal Juni pada tahun berikutnya. Sebaliknya di daerah tropik belahan bumi utara dan selatan aktifitasnya tidak bergantung musim, tetapi terjadi sepanjang tahun berdasarkan data yang didapat dari kepulauan Christmas dan Vanuatu (Brown dan Fielder ,1991).

betina Birgus yang berpartisipasi dalam reproduksi migrasi (Borradaile, 1900; Chapman 1948; Gibson-Hill, 1949 dalam Brown dan Fielder, 1991).

Di Vanuatu ketam akan berada di daerah pantai selama 5-6 minggu (1 bulan) dan biasanya akan kembali ke daratan 4 -10 hari setelah melepaskan telur-telurnya. Ketam ini biasanya berkumpul dalam kelompok di sepanjang pantai dan kembali ke darat juga dalam kelompoknya yang kemudian akan berpisah (menyebar) setelah sampai di darat. Migrasi ketam menuju ke laut dan kembali ke daratan terjadi berdasarkan ritmik dari gelombang dan periodisitas yang sama dari proses penetasan dan pelepasan telur (Brown dan Fielder ,1991).

Menurut Helfman (1977) telah melakukan pengamatan terhadap dua ketam kelapa melakukan kopulasi di darat. Tidak seperti coenabitidae yang lain, kopulasi pada ketam kelapa berlangsung singkat (sekitar 3 menit) dengan sedikit aktifitas tingkah laku pre dan pasca kopulasi. Ketam jantan akan memegang cheliped betina dengan capitnya dan berjalan ke depan sampai punggung ketam betina berada dibawah, kaki-kaki mereka bersilang dan abdomen memanjang ke balik badan mereka dengan abdomen betina memutar diatas abdomen jantan. Ketam jantan menggunakan coxea yang dimodifikasi dari pasangan kaki kelima pereiopoda untuk mentransfer masa spermatofora ke dan sekitar oviduct betina yang terbuka pada bagian dasar pasangan kaki ketiga pereopoda.

Gambar 3 Ketam kelapa mengeluarkan telur dari tubuh (Taku Sato dan Kenzo Yoseda, http://www.mba.ac.uk/jmba/pdf/6370.pdf, 2009).

Proses vitelogenesis, inkubasi dan pengeluaran telur membutuhkan jalan masuknya air dan ion inorganik. krustase teresterial, seperti B. latro dan Gecarcoidea natalis, tidak mudah mendatangi air asin dari habitat normal mereka, harus bermigrasi ke daerah pantai untuk mendapatkan air asin sebelum melepaskan telurnya. Jejak ketam didaerah pantai dapat ditemukan selama masa inkubasi sampai menemukan daerah yang cocok untuk tempat tinggalnya. Untuk memperkecil dehidrasi dari massa telur, betina ovigerous memerlukan perlindungan terhadap kelembaban tinggi, minimal terbuka untuk dikeringkan dengan angin dan batasi cahaya matahari. Ini kontras dengan kepiting darat lainnya Cardisoma guanhumi, dengan bermigrai ke pantai hanya melepaskan telurnya, setelah itu segera kembali ke darat. Air dibutuhkan selama vitelogenesis dan inkubasi telur, tersedia dari habitat “normal” ketam, dan kalau perlu membangun tempat berlindung sementara waktu dilingkungan pantai.

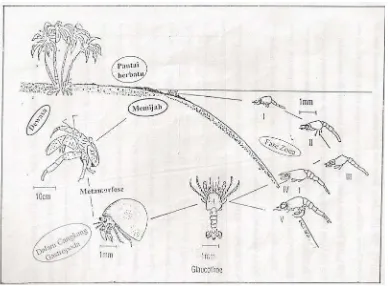

Siklus Hidup Ketam Kelapa

Ketam kelapa selama hidupnya memiliki dua habitat yaitu laut dan daratan. Proses inkubasi dan matang telur berada di daratan, masa penetasan telur berada di daerah pantai kemudian burayak sebagai larva planktonik yang hidup bebas di laut, dan tahap dewasa kembali kedaratan.

batu-batuan pada perbatasan daerah pasang surut, sehingga ombak yang datang memecah akan membasahi bagian atas tubuhnya secara teratur. Pada saat telur-telur tersebut kontak dengan air laut, setelah menetas zoea dilepaskan ke dalam laut (Brown dan Fielder, 1991).

Sesudah tahap zoea V tubuh berubah bentuk menjadi glaucothoe (megalopa). Glaucothoe akan mencari cangkang gastropoda yang kosong sebagai tempat berlindung dan kemudian hidup di perairan dangkal. Ketam kelapa berada dalam cangkang selama kurang lebih 6 bulan (Morton (1991) dalam Sahami (1994). Ketam kelapa bermigrasi dan memulai hidupnya di darat setelah menjadi juvenil (Shokita et al., (1991) dalam Sahami (1994).

Gambar 5 Juvenil ketam kelapa (a) dan Juvenil dengan cangkang gastropoda (b) http://www.iucnredlist.org/details/2811. (2009).

Kadang-kadang tahap zoea ke lima ini terjadi, tetapi sedikit sekali pengetahuan tentang lamanya zoea ke lima. Biasanya tahap zoea ke lima ini sama seperti tahap zoea ke empat yaitu kurang dari enam hari. Tahap ini penting karena memperhatikan campuran antara karakteristik zoea dan “glaucothoe” jika diperhatikan pada umbai dada yang berhubungan dengan lipatan tertutup sefalothoraks dan banyaknya setae pada pleopod dan abdomen. Ciri lainnya adalah bentuk telson dan perlindungan terhadap segmen abdomialnya.

halnya tingkah laku yang khas sebagai anggota infra ordo Anomura (kelomang). Setelah itu bergerak perlahan-lahan menuju daratan, “glaucothoe” berjalan dengan kulitnya yang sangat kecil dan bila sudah dewasa (“glaucothoe” dewasa) akan mengubur dirinya dalam rangka mempersiapkan diri untuk berganti kulit. Setelah tahap ini ketam tersebut menggali lubang dan terjadi pergantian kulit pada hari ke 28, ketam ini muncul sebagai ketam mudah pada hari ke 36. Setelah perubahan bentuk mereka memakan kerangka luarnya yang lebih tua (Pratiwi, 1989).

Kecuali sebagai larva, ketam kelapa tidak berenang bahkan spesimen kecil akan tenggelam dalam air. Mereka menggunakan organ khusus yang disebut paru-paru branchiostegal untuk bernafas. Organ ini dapat ditafsirkan sebagai tingkat perkembangan antara insang dan paru-paru, dan merupakan salah satu adaptasi paling signifikan dari ketam kelapa terhadap habitatnya. Ruangan dari organ pernafasan ini terletak bagian belakang sefalotoraks. Di organ ini terdapat jaringan yang sama seperti pada insang, namun cocok untuk penyerapan oksigen dari udara, bukannya di air. Mereka memakai kaki terakhir yang paling kecil untuk membersihkan organ nafas ini, dan untuk membasahinya dengan air laut. Organ itu memerlukan air agar berfungsi, dan ketam ini memenuhi hal ini dengan menekan kaki yang dibasahi pada jaringan spons didekatnya. Ketam kelapa juga bisa meminum air laut, menggunakan cara yang sama untuk mengambil air ke mulutnya. Selain organ pernafasan ini, ketam kelapa mempunyai kumpulan insang rudimenter tambahan. Namun sewaktu insang ini kemungkinan digunakan untuk bernafas dalam air pada sejarah evolusi jenis ini, mereka tidak lagi menyediakan cukup oksigen, dan ketam yang terbenam di air akan tenggelam dalam waktu beberapa menit (laporan beragam, mungkin tergantung tingkat stres dan latihan serta konsumsi oksigen yang dihasilkan) (Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/ketam 2008).

rumah keongnya. Penggantian rumah tersebut disesuaikan dengan pertambahan ukuran tubuh. Tingkah laku yang demikian menjadikan ketam ini sebagai hewan pembawa cangkang dan dapat berlangsung selama dua setengah tahun. Namun demikian di Enowetok ditemukan ketam kelapa terkecil yang berukuran karapas 22 mm dan di Guam sekitar 8,4 mm keduanya tanpa rumah cangkang. Hill (1947) dalam Pratiwi (1989) melaporkan bahwa di pulau Christmas, ketam kelapa mempergunakan cangkang Trochus sp. hingga berumur 9 bulan. pada ketam berukuran lebih kecil yang tidak menemukan cangkang untuk tinggal, akan berlindung didalam hutan hingga berumur 12 bulan.

Menurut Reag dan Haig (1990); Tapilatu (1991) dalam Ramli (1997), ketam kelapa pada fase kelomang atau hidup dengan cangkang gastropoda, bersifat semi-teresterial dan karakteristik hidup pada mintakat supra litoral yang berpasir dan pada siang hari dapat ditemukan berkumpul di bawah semak-semak dan diantara reruntuhan pohon yang mati dan kayu. Ketam kelapa mempunyai tingkah laku yang menarik, pada fase kelomang hidup di mintakat litoral hingga supralitoral dan jarang ditemukan pada daerah diatas mintakat supralitoral. Ketam kelapa dewasa ditemukan diatas mintakat supralitoral yaitu pada celah atau lubang karang atau pohon. Liangnya ditemukan berkisar antara 100 – 200 meter dari garis pantai, walaupun pada daerah yang jauh dari pantai sekalipun dapat ditemukan, diduga hal ini berhubungan dengan sifat reproduksinya yaitu pada masa bertelur, ketam kelapa betina akan kembali ke laut untuk melepaskan telur.

METODELOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Yoi, Kecamatan P. Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara dan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2008.

Penentuan Lokasi Penelitian

Pulau Yoi sebagian besar terdiri atas tebing-tebing yang curam. Diatas tebing tumbuh vegetasi hutan sampai ke tengah pulau. Bagian pantai yang curam dibagian basecamp, selatan, utara dan barat. Sedangkan telaga dan timur landai. Untuk pengambilan data, ditetapkan pada 6 stasiun berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan ketam kelapa dilakukan menggunakan tangan oleh penduduk lokal yang umpannya kelapa di pasang pada siang hari. Penangkapan dilaksanakan pada malam hari umumnya pada pukul 21.00 – 23.00. Pada setiap stasiun dipasang transek yang berukuran 10 x 10 m. Tiap-tiap stasiun dipasang sebanyak 6 buah kelapa. Sampel ketam kelapa yang tertangkap dikumpulkan untuk dilakukan pengukuran terhadap Cephalothoraks tambah rostrum (CP+r). Kemudian ditimbang digital dengan menggunakan timbangan berketelitian 1 gram. Preservasi dilakukan dengan menggunakan larutan paraform 10%.

Alat dan Bahan

Morfometrik

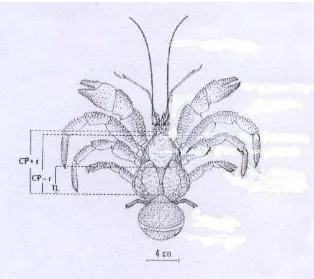

[image:41.595.155.469.238.517.2]Pengambilan data morfometrik meliputi : pengukuran Rostrum, Kepala, Dada (CP+r) dengan menggunakan meteran dan bobot total ketam kelapa ditimbang dengan gonad yang masih di dalam tubuhnya dengan menggunakan timbangan duduk yang memiliki ketelitian 1 gram. pengukuran dilakukan 2 bulan sekali.

Gambar 6 Bagian yang diukur pada ketam kelapa

Penentuan TKG

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kematangan Gonad (TKG) ketam kelapa (B.latro) betina berdasarkan morfologi gonad (Rafiani, 2005)

TKG Ciri morfologi

I Permukaan ovarium halus, belum terbentuk butiran-butiran telur. Ovarium mulai berkembang, berbentuk sepasang, ovariun berwarna abu-abu muda. Pengisian ovarium didalam abdomen adalah 25 persen.

II Permukaan ovarium lembut, mulai terlihat butiran-butiran telur, jika di tekan mudah hancur. Ukuran ovarium semakin bertambah dan meluas, warna dari putih menjadi abu-abu tua. Pengisian ovarium didalam abdomen adalah 30 persen.

III Permukaan ovarium terasa kasar, karena butiran-butiran telur semakin membesar dan padat, jika di tekan kuat dan tidak mudah hancur. Volume ovarium semakin membesar, berwarna orange. Butiran telur terlihat dengan jelas, namun masih dilapisi oleh kelenjar minyak. Pengisian ovarium didalam abdomen adalah 60 persen.

IV Permukaan ovarium terasa kasar dan padat, karena butiran-butiran telur yang semakin membesar dan jelas, jika di tekan kuat dan tidak akan hancur. Hampir semua telur mempunyai ukuran yang relatif sama dan bentuknya bulat. Butir-butir telur semakin membesar, hampir mengisi seluruh abdomen dan terlihat dengan jelas berwarna merah tua dengan mudah dapat dipisahkan karena lapisan minyak yang menyelubungi sudah berkurang. Pengisian ovarium didalam abdomen adalah 80 persen.

Berat gonad dan IKG

Perhitungan fekunditas dilakukan dengan mengambil gonad ketam yang sudah mancapai TKG III dan TKG IV, dimana butiran telur sudah terlihat jelas dengan mikroskop. Fekunditas dihitung dengan menggunakan metode gravimetrik. Dengan menentukan terlebih dahulu berat kering udara seluruh gonadnya, demikian pula sebagian dari telur yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya jumlah telur dari sebagian kecil gonad yang ditimbang tersebut dihitung.

Diameter telur

Pengamatan diameter telur telah dilakukan dengan menggunakan mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer okuler dan mikrometer objektif. Telur yang diukur diameternya berasal dari gonad yang sudah mencapai TKG III dan TKG IV yang masing-masing individu sebanyak 100 butir.

Pengukuran Aspek Fisika

Pengukuran aspek fisika yaitu suhu udara, suhu tanah, dan kelembaban udara. Pengukuran suhu udara dan suhu tanah dilakukan dengan menggunakan termometer. Kelembaban udara diukur dengan menggunakan alat hygrometer dan data curah hujan diambil dari BMG Kota Ternate, Maluku Utara.

Pengukuran Aspek Kimia

Tekstur Tanah

Tanah diambil didalam tanah dengan kedalaman 30 cm. Tanah tersebut dipisahkan sesuai fraksi dengan menggunakan ayakan berlapis. Komposisi tekstur tanah yang diukur meliputi tiga bagian yaitu fraksi pasir, debu, dan liat pada setiap stasiun.

Bahan Organik Tanah

Analisis Statistik

Rasio Kelamin

Penentuan jenis kelamin jantan dilakukan berdasarkan ciri kelamin sekunder, yaitu dengan melihat bentuk abdomen dan rambut pleopod pada abdomen dan pengamatan morfologi gonad (bentuk, ukuran, dan warna). Rasio kelamin ketam jantan dan betina ditentukan dari hasil penangkapan selama penelitian. Pendugaan rasio kelamin jantan dan betina menurut Effendi (1979) menggunakan rumus :

P = A : B

Keterangan :

P = Rasio kelamin antara ketam jantan dan ketam betina A = Jumlah ketam jantan

B = Jumlah ketam betina

Selanjutnya rasio kelamin diuji dengan menggunakan Chi- Square (Steel dan Torrie, 1993) dengan rumus :

(

)

ei ei Oi X

n

i

−

=

∑

=1 2

Keterangan :

Oi = Frekuwensi teramati (jumlah ketam jantan dan betina) ei = Frekuwensi harapan (jumlah rata-rata jantan dan betina)

Hubungan Panjang (CP+r) Berat

Untuk mengetahui hubungan panjang CP+r dan bobot ketam kelapa dilakukan menurut jenis kelamin di masing-masing staiun pengamatan, dengan demikian korelasi panjang dada dan bobot populasi masing-masing stasiun dapat dibedakan. Perhitungan hubungan panjang CP+r dan bobot badan total dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

W = a [CP+r]b

CP+r = Panjang cephalotoraks (mm) a dan b = konstanta

Persamaaan diatas dapat dilogaritmakan menjadi persamaan regresi linier sebagai berikut :

Log W = Log a + b Log [CP+r]

Selanjutnya dari persamaan tersebut harga a dan b (konstanta) dapat ditentukan. Menurut Effendi (1979), kriterianya sebagai berikut : Jika b<3, maka pertambahan panjang ketam lebih lebih cepat dari pertambahan beratnya. b>3, maka pertambahan panjang lebih lambat dari pertambahan berat. Sehingga kedua pertumbuhan ini disebut pertumbuhan allometrik. Jika b = 3, maka pertumbuhan bersifat isometrik yaitu pertambahan panjang dan berat sama.

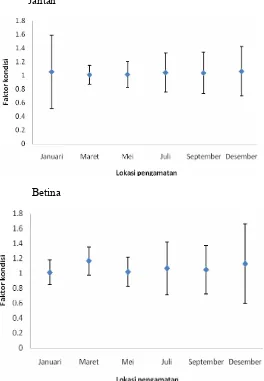

Faktor Kondisi

Perhitungan faktor kondisi berdasarkan panjang dada dan bobot contoh, yaitu menggunakan rumus :

Untuk pola pertumbuhan isometrik :

[

]

3 5 ) 10 ( r CP W K + =[

]

br CP a W K + =

Untuk pola pertumbuhan allometrik :

Keterangan :

K = Faktor Kondisi ketam

W = Bobot tubuh yang diukur (gram) CP+r = Panjang cephalotoraks ketam (mm) a = Koefisien pertumbuhan

b = Ukuran dari perbedaan rata-rata tumbuh Penentuan IKG

IKG diperoleh melalui rumus yang diuraikan oleh Effendi (1979), yaitu :

% 100 x BT BG IKG = Keterangan :

Perhitungan Fekunditas

Fekunditas dihitung dengan menggunakan metode gravimetrik (Effendi, 1979) yaitu :

g

X

G

F

=

.

Keterangan :

F = Fekunditas yang dicari G = Berat total gonad (gram) X = Jumlah telur dari gonad contoh g = Berat gonad contoh

Analisis hubungan panjang dengan fekunditas dilakukan untuk melihat jumlah telur ketam pada ukuran tertentu. Hubungan panjang dengan fekunditas dinyatakan dengan rumus :

F = a[CP+r]b Keterangan :

F = Fekunditas yang dicari

CP+r = Panjang Cephalotoraks + rostrum (mm) a dan b = konstanta

Persamaan tersebut ditransformasikan kedalam logaritma sehingga diperoleh bentuk linear/persamaan garis lurus :

Log F = Log a + b Log [CP+r]

Distribusi Ketam Kelapa

Distribusi ketam kelapa dianalisis dengan menggunakan Indeks Morisita, sebagai berikut (Brower dan Zaar, 1977), dengan rumus berikut :

(

1)

2 − − =∑

N N N X n id Keterangan :Id = Indeks Morisita

N = Jumlah Plot (unit)

N = Jumlah total individu dalam total n plot (ekor)

Jika Nilai Id < 1 : seragam

Nilai Id >1 : mengelompok Nilai Id =1 : acak

Selanjutnya diuji dengan Khi-Kuadrat pada taraf nyata 0,05 dengan menggunakan rumus :

N X n X

n

i ⎥⎦

⎤ ⎢

⎣ ⎡

=

∑

=12

2

Keterangan :

n = Jumlah plot (unit)

N = Jumlah total individu dalam total n plot (ekor)

∑X2 = Kuadrat jumlah individu per plot untuk total n plot

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Pulau Yoi secara administrasi termasuk dalam gugusan kepulauan Gebe kabupaten Halmahera Tengah. Dari geografisnya pulau ini terletak pada posisi : 0º0'10 - 0º3'80" LU dan 129º 34'90" - 129º39'10" BT. Pulau ini berbatasan dengan sebelah utara pulau uta, sebelah selatan laut Halmahera, sebelah barat pulau Gebe, sedangkan sebelah timur dengan pulau Gag.

Pulau ini hanya mempunyai satu desa yang namanya Umiyal adalah satu-satunya desa yang terpisah daratan dengan Pulau Gebe. Namun Pulau Umiyal dikenal sebagai pulau terapung dikarenakan petrografi daripada pulau tersebut tidak memiliki bukit ataupun gunung. Pulau ini dikenal juga sebagai penghasil Kopra terbanyak di Kecamatan Pulau Gebe. Pulau Umiyal biasa juga disebut sebagai Pulau Yoi yakni pulau kecil yang terletak disebelah Utara Pulau Gebe. Pulau Yoi memiliki jarak terdekat dengan Pulau Gebe yaitu pada Desa Sabaf-Kacepo (Sanafi).

Jumlah penduduk Pulau Yoi meningkat 18,65% atau menjadi 668 jiwa atau 145 KK pada tahun 2008.

Penduduk Pulau Yoi bermata pencaharian utama sebagai petani kopra. Hampir semua penduduk Pulau Yoi memiliki kebun kelapa. Disamping sebagai petani kopra, penduduk Pulau Yoi bekerja sambilan sebagai nelayan dengan menangkap ikan, ketam kelapa, tripang, lobster, lola (bia) dan kepiting laut. Kebun kelapa milik penduduk Pulau Yoi terdapat di Pulau Yoi dan Pulau Sain. Pulau Sain berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat Papua Barat. Jarak dari Pulau Yoi ke Pulau Sain sekitar 20 mil laut.

Di Pulau ini Ketam kelapa biasanya berada tidak jauh dari pantai yaitu diantara batu-batu karang dan timbunan daun-daun terutama memilih daerah yang banyak ditumbuhi pohon kelapa serta terlindung dari cahaya matahari. Ketam kelapa terlihat menyukai lokasi-lokasi yang gelap dan lembab. Ini juga didukung dengan bukti tangkapan pada malam hari lebih banyak. Fakta ini menguatkan pola aktivitas ketam kelapa sebagai satwa nokturnal (aktif saat malam hari). Namun, pada daerah yang tak banyak gangguan manusia, lembab dan terlindung dapat ditemukan pada siang hari.

Morfologi Ketam Kelapa Jantan dan Betina

Gambar 7 Morfologi ketam kelapa (Birgus latro).

Ketam Kelapa jantan bisa mencapai berat tiga kilogram, sedangkan yang betina sekitar satu kilogram. Ciri morfologi pembeda antara jantan dan betina adalah ditemukannya pleopoda yang terdapat pada bagian abdomen ketam betina (Gambar 9). Ketam kelapa jantan tidak memiliki pleopoda, sedangkan ketam betina memiliki 3 buah pleopoda untuk menginkubasi telur-telur sebelum di lepaskan ke laut. Pleopoda ini terdiri atas rambut-rambut. Selain itu karakter lain yang umumnya membedakan jantan dan betina adalah ukuran ketam kelapa jantan yang lebih besar dari pada betina.

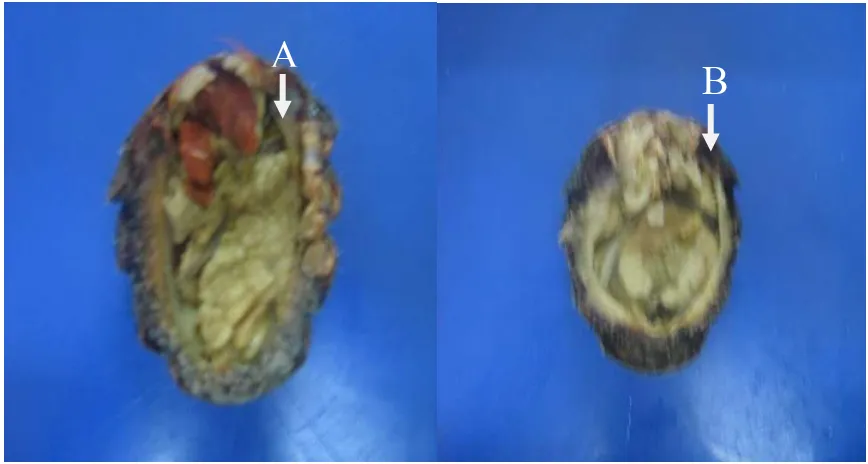

A B

Gambar 9 Ciri kelamin secara morfologis ketam kelapa (A) Betina memiliki pleopoda. (B) jantan tidak memiliki pleopoda.

Reproduksi Ketam Kelapa

Organ Reproduksi Jantan

Pada penelitian ditemukan gonad ketam jantan dengan 4 kematangan gonad (Gambar 10). Ukuran gonad /testis terkecil terdapat pada ketam dengan panjang (CP+r) adalah 34 mm dan berat gonad 0,10 gram dan ukuran gonad yang paling besar dengan panjang dada 61 mm dan berat gonad 8,01gram

A B

C

D

Gambar 10 Gonad ketam kelapa jantan, TKG I (A), TKG II (B), TKG III (C), dan TKG IV (D).

Dalam pewarnaan HE, hematoksilin akan mewarnai inti dan akan menunjukkan warna biru, sedangkan eosin merupakan warna asam yang akan mewarnai komponen basa dalam jaringan. Pada sediaan gonad ketam betina yang diwarnai dengan HE (Hematoksilin Eosin), dapat terlihat struktur dan komponen jaringan gonad ketam. Di dalam komponen sel, basa terdapat di dalam protein sitoplasma sehingga eosin akan mewarnai sitoplasma dan akan menunjukkan warna merah.

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Kematangan Gonad (TKG) ketam kelapa (B.latro) Jantan berdasarkan morfologis gonad/testis

TKG Ciri morfologi

I Permukaan testis halus, belum terbentuk butiran-butiran. Testis mulai berkembang, testis berwarna putih. Pengisian testis didalam abdomen adalah 10 persen.

II Permukaan testis lembut, belum terlihat butiran-butirannya, jika di tekan mudah hancur. Ukuran testis semakin bertambah dan meluas, warna putih. Pengisian testis didalam abdomen adalah 20 persen.

III Permukaan ovarium terasa kasar, karena butiran-butiran testis semakin membesar dan padat, jika di tekan kuat dan tidak mudah hancur. Warna putih mulai keabu-abuan. Pengisian ovarium didalam abdomen adalah 30 persen.

IV Permukaan ovarium terasa kasar dan keras, karena butiran-butiran testis yang semakin membesar dan jelas, jika di tekan kuat dan tidak akan hancur. Hampir semuanya mempunyai ukuran yang relatif sama dan bentuknya panjang. Warna putih kecoklatan. Butir-butir testis semakin membesar. Pengisian testis didalam abdomen adalah 40 persen.

B

Gambar 11 organ reproduksi ketam kelapa; (A) Betina, (B) Jantan

Gonad jantan terdiri atas testis (Gambar. 12). Dari hasil penelitian telah terlihat bahwa ketam kelapa mempunyai alat mentransfer spermatozoa yang telah matang dengan menggunakan koksa dari pasangan kaki kelima periopoda (kaki jalan kelima). Alat untuk mentransfer sperma ini mirip dengan penis atau klasper.

Cl

Vd

[image:53.612.89.523.71.303.2]Te

Gambar 12 Organ ketam kelapa yang terdiri atas (Vd), Vas deferens, Clasper (Cl) dan Te (testis)

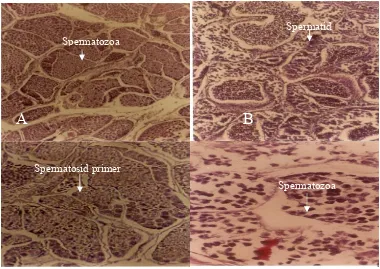

kumpulan berisi sel-sel spermatogenik dalam berbagai tahap seperti pada Gambar 13. Dalam testis, sel germinal primer berkembang ke sel gonial sekuder kemudian membelah secara mitosis dan meiosis. Pada masa spermatosit, pembelahan sel pertama dan sel kedua akan membentuk spermatid. Secara normal, empat spermatid yang berbentuk berasal dari satu spermatosit. Pematangan spermatid membentuk spermatozoa.

Spermatid adalah bentuk dari sperma yang berkembang. Sel haploid yang dihasilkan adalah sel spermatid. Metamorfosa ini disebut spermiogenesis. Keseluruhan proses spermatogenesis dan spermiogenesis disebut spermatogenesis. Menurut Hozumi et al. (2001) dalam Rafiani (2005) spermatogonium adalah sel bakal sebelum menjadi spermatosit. Spermatosit membelah dalam proses meiosis dan DNA yang terkandung didalamnya berkurang separuh. Proses perbanyakan sel spermatogonium yang bermiosis dan disebut spermatogenesis.

Spermatid Spermatozoa

A

B

Spermatosid primer

[image:54.612.125.505.350.619.2]Spermatozoa

Gambar 13 Struktur histologis tubuli testis/gonad jantan ketam kelapa memperlihatkan tubuli dengan sel spermatogenik pada berbagai tahap yaitu (B)., spermatid (C). spermatosit primer, (A) (D). Spermatozoa yang terbungkus di dalam spermatofora yang berbentuk kapsul.

PAS positif yang menunjukkan adanya karbohidrat di dalam sel-sel spermatozoa ketam kelapa, sekaligus menandakan adanya suatu aktivitas (aktivitas spermatogenesis). Pada sediaan gonad jantan diwarnai dengan pewarnaan PAS, yang berfungsi untuk mendeteksi adanya karbohidrat yang bersifat netral (Kiernan, 1990) yang terdapat di dalam sel-sel gonad dengan memperlihatkan PAS positif yang ditunjukkan dengan adanya warnam merah. Pada metode pewarnaan PAS digunakan periode acid yang berfungsi dalam mengoksidasi gugus-gugus glikol menjadi aldehid. Aldehid ini kemudian bereaksi dengan reagens Schiff. Selain itu PAS juga dapat mendeteksi adanya kelompok sulphat ester, sialic acid dan beberapa gula amino.

Menurut Bliss dan Mantell (1985) struktur yang utama dari spermatozoa ketam adalah susunan biokimia didalam sitoplasma dan nukleus yang ada selama spermiogenesis. Protein inti spermatozoa terdiri dari histon dan protamin.

Spermatid ini dikeluarkan dari tubulus kedalam tubulus pengumpul dari testis melalui proliferasi spermatosit primer baru dari epitel germinal pada masing-masing tubulus. Sehingga spermatid yang telah mengalami metamorfosis dan berusia tua yang telah penuh banyak didorong keluar tubulus melalui perkembangan spermatosit primer baru. Matthews (1953) melaporkan bahwa sayatan testis dari Dardanus punctulatus menampakkan bentuk seperti koil, berkelanjutan, memiliki dinding tabung yang tipis yang berhubungan dengan banyak tubuli terbuka. Potongan melintang tubuli diamati pada semua tahap kematangan. Tubulus yang belum matang atau dewasa diisi dengan spermatosit primer berukuran besar, tubulus yang lebih matang diisi dengan spermatid pada semua tahapan metamorfosis. Vas diferencia yang masih hidup pada D. punctulatus, C. rugosus dan B. latro menunjukkan struktur yang tidak teratur. Belum dilakukan pengamatan pengaruh kontraksi vas diferens (Gambar 14) terhadap massa sperma yang lunak. Kontraksi ini bertujuan memindahkan massa sperma sesuai dengan perubahan secara gradual pada vas deferens.

spermatid yang telah bermetamorfosis identik dengan terjadi pada D. punctulatus. Kombinasi proses secara ritmis akan mampu menghasilkan aktivitas tubuller yang kontinyu, massa sperma yang tidak terdeferensiasi mamasuki bagian proksimal dari vas deferen. Adanya sedikit perbedaan jumlah dan pengaturan sel-sel sustentacullur. Meskipun hal ini terdapat di semua tubuli yang spermatidnya mengalami metamorfosis, namun masih belum diteliti. Penelitian mengenai tubulus adalah sebagai suatu proses ritmis. Proses ini akan menghasilkan massa sperma secara kontinyu. Massa sperma yang tidak terdeferensiasi ini berukuran kecil, dan memasuki bagian proksimal dari vas deferens. Matthews menambahkan bahwa pada dasarnya, sayatan testis dari Caenobita rugosus seperti dengan D. punctulatus. Tubuli terbuka sesaat, bergelung-gelung tinggi menuju tubulus pengumpul.

Semua tubuli pada setiap tahap kematangan dan aktivitas ritmisnya mampu mengisi tubuli pengumpul, kemudian menjadi spermatid yang telah bermetamorfosis. Sayatan dari testis B. latro juga serupa dengan testis D. punctulatus, dan C. rugosus. Terdapat Perbedaannya adalah ukuran, tubuli D. punctulatus, dan C. rugosus secara umum lebih kecil daripada tubuli B. latro. Karena secara morfologi dan fisiologi ukuran dan berat B. latro. lebih besar dari D. punctulatus, dan C. rugosus.

Ampulla

Tudung Epitel

Tangkai

pada B. latro adalah proses penggabungan/persetubuhan hingga saat ini terjadi ditanah, ketika mendapati hewan betina berada pada jarak yang cukup jauh dari pantai/pesisir. Sperma ditransmisikan melalui clasper. Hewan jantan memancarkan massa sperma (spermatofor) yang ditransfer ke hewan betina. Spermatozoa pada ketam kelapa, tersimpan dalam spermatofor yang berbentuk kapsul. Kapsul ini diduga untuk melindungi spermatofora selama proses fertilisasi.

Organ Reproduksi Betina

Pada penelitian ditemukan gonad ketam betina dengan 4 kematangan gonad (Gambar 15). Ukuran gonad terkecil terdapat pada ketam dengan panjang (CP+r) 63 mm dan berat gonad 0,13 gram dan ukuran gonad yang paling besar dengan panjang (CP+r) 97 mm, berat gonad 25,97 gram. Menurut McLaughlin, (1983) sistem reproduksi betina pada malacostraca adalah sepasang ovarium atau sebuah ovari dan terletak di abdomen.

Tabel 3 Klasifikasi Tingkat Kematangan Gonad (TKG) ketam kelapa (B. latro) betina berdasarkan struktur morfologis dan histologi gonad (Rafiani, 2005)

TKG Ciri morfologis

I Permukaan ovarium halus, belum terbentuk butiran-butiran telur. Ovarium mulai

berkembang, berbentuk sepasang, ovariun berwarna abu-abu muda. Pengisian

ovarium didalam abdomen adalah 25 persen.

II Permukaan ovarium lembut, mulai terlihat butiran-butiran telur, jika di tekan mudah

hancur. Ukuran ovarium semakin bertambah dan meluas, warna dari putih menjadi

abu-abu tua. Pengisian ovarium didalam abdomen adalah 30 persen.

III Permukaan ovarium terasa kasar, karena butiran-butiran telur semakin membesar dan

padat, jika di tekan kuat dan tidak mudah hancur. Volume ovarium semakin

membesar, berwarna orange. Butiran telur terlihat dengan jelas, namun masih dilapisi

oleh kelenjar minyak. Pengisian ovarium didalam abdomen adalah 60 persen.

membesar dan jelas, jika di tekan kuat dan tidak akan hancur. Hampir semua telur

mempunyai ukuran yang relatif sama dan bentuknya bulat. Butir-butir telur semakin

membesar, hampir mengisi seluruh abdomen dan terlihat dengan jelas berwarna

merah tua dengan mudah dapat dipisahkan karena lapisan minyak yang menyelubungi

sudah berkurang. Pengisian ovarium didalam abdomen adalah 80 persen.

D C

B A

Gambar 15 Gambaran morfologis gonad ketam kelapa betina, TKG I (A), TKG II (B), TKG III (C), dan TKG IV (D).

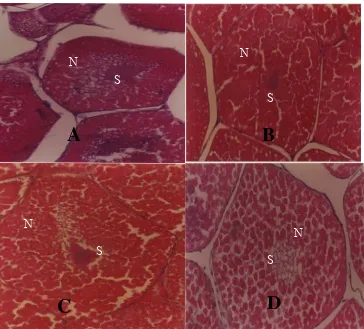

Tingkat kematangan gonad uji diukur perubahan morfologi dan histologi ovariumnya (Gambar 15). Perubahan morfologi ovarium, baik dari segi ukuran maupun warna, dipengaruhi oleh perkembangan sel telur terutama dalam bertambahnya deposisi kuning telur di dalam sel telur. Bertambahnya jumlah kuning telur menyebabkan perubahan warna ovarium dan membesarnya sel telur.

kuning telur ;vitellogenin disekresikan ke dalam darah dan di bawa ke sel telur untuk dibentuk menjadi kuning telur. Kuning telur ini adalah sumber nutrisi pada perkembangan embrio. Vitellogenin adalah bahan baku (prekursor) protein kuning telur yang disintesa pada ovarium.

Hasil pengamatan warna ovarium selama penelitian di dapatkan adanya variasi warna ovarium, yaitu berwarna keputihan pada ovarium yang belum matang dan menjadi orange setelah ovarium matang (Gambar 16). Adanya perubahan tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi dari kuning telur dalam bentuk lipoprotein dan pigmen, atau proses vitellogenesis.

N N

S

S

A

B

N

N S

S

[image:59.612.127.491.276.605.2]D

C

Gambar 16 Struktur histologis ovarium ketam kelapa (B. latro ), memperlihatkan TKG I (A), TKG II (B), TKG III (C) dan TKG IV (D). N =Nukleus, dan S = Sitoplasma.

butiran lemak ini akan terlihat pada saat vitellogenesis akhir. Adanya butiran lemak dan lipovitelin merupakan komponen kecil pada ovarium dan telur yang belum matang tetapi konsentrasinya meningkat menjadi komponen besar pada ovarium dan sel telur matang.

Hepatopankreas adalah organ penyimpanan berisi lipid dan glikogen yang banyak. Pillay dan Nair 1973 dalam Rafiani, 2005, mendeterminasikan unsur pokok biokimia dari gonad dan hepatopankreas berhubungan terhadap siklus reproduksi. Besarnya lemak berfluktuasi dalam hubungannya dengan siklus reproduksi, dimana ovari yang matang berisi lemak yang banyak daripada yang tidak matang atau ovari yang telah dikeluarkan. Sehingga diindikasikan lemak dari hepatopankreas akan ditranslokasikan ke ovari. Perbedaan, perubahan unsur utama biokimia pada testis adalah tidak nyata. Berdasarkan tahunan, ovari terlihat kaya akan lipid dan testis kaya akan kandungan protein.

Ketam kelapa memiliki organ hepatopankreas di bagian abdomennya. Sumber lemak yang berada di dalam hepatopankreas sangat penitng sebagai unsur utama bagi ketam dan terjadi deposit lemak yang sangat besar selama perkembangan ovari pada periode produksi telur. Menurut Herring (1973) dan Clarke (1977) komposisi lipid pada ovari dan telur dekapoda terdiri atas 95% lebih jumlah trigliserida dan phospolipid. Sterol bebas dan lemak lain hanya terdapat dalam jumlah yang kecil, caratenoid ditemukan dalam jumlah kecil, hal yang sama juga ditemukan pada dekapoda yang lain.

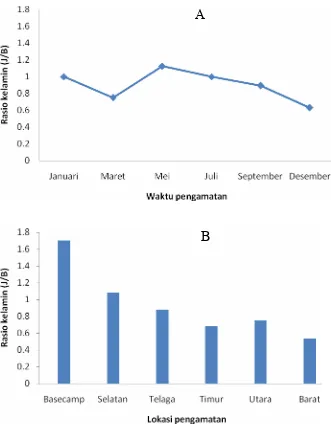

Rasio Kelamin

Dalam suatu populasi, apabila nisbah kelamin tidak seimbang maka perkembangan populasinya terhambat. Kesetimbangan nisbah kelamin jantan dan betina bisa mengakibatkan terganggunya ketam berkembang sampai pada fase rekruitmen, sehingga dapat terjadi penurunan populasi. Penyebab ketidakseimbangan ini diduga karena pengaruh tingkah laku, musim pemijahan, ukuran pertama kali matang gonad dan pertumbuhan.

pada uji Chi-Square pada taraf nyata 0,05 diperoleh bahwa rasio kelamin menunjukkan adanya keseimbangan. Ramli (1997) menemukan bahwa penyebaran jumlah ketam kelapa jantan banyak daripada betina. Di daerah Tonggali Sulawesi Tenggara diperoleh rasio kelamin jantan betina adalah 1,4 :1, di kaimbulawa dan liwutongkidi. Sedangkan Rafiani (2005) di pulau Pasoso Sulawesi Tengah melaporkan bahwa rasio kelamin 1 : 1,052.

A

[image:61.612.161.492.219.651.2]B

Rasio kelamin merupakan indikator populasi dalam suatu daerah yang dapat memprediksikan kondisi populasi tersebut baik atau tidak. Populasi yang baik didukung oleh hábitat yang ideal untuk kelangsungan hidup populasi. Pada hábitat yang baik populasi biasanya seimbang. Pada penelitian di Pulau Yoi didapatkan nilai rasio kelamin masih seimbang karena didukung oleh kondisi hábitat yang ideal.

Kondisi hábitat yang ideal sangat baik untuk kelangsungan hidup ketam. Penebangan hutan, penghunian, perubahan hutan alami menjadi lahan pertanian serta eksploitasi sumberdaya secara berlebihan di pulau Yoi ini, akan mengakibatkan hilangnya jenis ketam ini secara nyata. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya wilayah untuk ekosistem alami sebagai hábitat ketam kelapa ini. Selain faktor lingkungan yang mendukung mikrohabitat ketam adalah manusia.

Pada umumnya suatu pulau besar atau induk, secara ekologis sebagai pemasok spesies pada pulau-pulau kecil disekitarnya. Jumlah penambahan spesies tergantung dari besar-kecilnya serta letak atau jarak pulau tersebut dari induknya. Berkembangnya pembangunan akan mengancam punahnya ketam ini dari pulau induk, selanjutnya menuju ke tingkat pulau kecil yaitu pulau Yoi di masa mendatang. Untuk mengendalikan pulau Yoi sebagai kawasan perlindungan untuk melindungi ketam kelapa ini dari kepunahan.

Hubungan Panjang (CP+r) dengan Berat Tubuh

latro)

Ketam jantan

Ketam betinaWaktu penagamatan

n W=a(CP+r)b R2 Pola

pertumbuhan

n W=a(CP+r)b R2 Pola

pertumbuhan

Januari 12 W=0,004(CP+r)2,626 0,768 Allometrik 16 W=0,377(CP+r)1,614 0,347 Allometrik

Maret 10 W=0,047(CP+r)2,086 0,961 Allometrik 7 W=0,123(CP+r)1,836 0,937 Allometrik

Mei 9 W=0,001(CP+r)2,922 0,685 Allometrik 8 W=0,004(CP+r)2,593 0,630 Allometrik

Juli 15 W=0,000(CP+r)2,912 0,778 Allometrik 15 W=0,015(CP+r)2,231 0,449 Allometrik

September 17 W=0,002(CP+r)2,733 0,932 Allometrik 19 W=0,174(CP+r)1,733 0,712 Allometrik

Desember 12 W=0,000(CP+r)3,240 0,699 Isometrik 19 W=0,062(CP+r)1,958 0,911 Allometrik

Dari hasil hubungan panjang (CP+r) dan berat ketam diperoleh nilai b, nilai b adalah indicator pertumbuhan yang menggambarkan kecenderungan pertambahan panjang (CP+r) dengan berat ketam. Pada bulan Januari ketam jantan memiliki nilai b = 2,626 dan betina b= 1,614, Bulan Maret ketam jantan memiliki nilai b = 2,086 dan betina b= 1,836, bulan Mei ketam jantan memiliki nilai b= 2,922 dan betina b= 2,593, bulan Juli ketam memiliki nilai b=2,912 dan betina b= 2,231, bulan September ketam jantan memiliki nilai b=2,733 dan betina b=1,733, sedangkan bulan Desamber ketam jantan memiliki nilai b=3,240 dan betina b=1,958.

panjang (CP+r) lebih cepat dibandingkam pertambahan beratnya. Kecuali bulan Desember ketam kelapa jantan memiliki pola pertumbuhan isometrik (b=3), berarti pertambahan panjang (CP+r) seimbang dengan pertambahan berat. Sedangkan analisis hubungan panjang (CP+r) dengan berat ketam kelapa pada Lokasi pengamatan ketam kelapa jantan diperoleh nilai b, b = 1,958 dan betina b= 1,467 pada stasiun Basecamp, stasiun Selatan ketam jantan memiliki nilai b= 3,012 dan betina b=2,140, stasiun Telaga ketam jantan memiliki nilai b = 2,231 dan betina b=1,794, stasiun Timur ketam jantan memiliki nilai b=2,954 dan betina b=2,005, stasiun Utara ketam kelapa jantan memiliki nilai b=3,062 dan betina b=2,103 dan stasiun Barat ketam jantan memiliki nilai b=3,426 dan betina b=2,363 (Tabel 5).

Hasil uji t yang telah dilakukan pada ketam jantan dan betina pada lokasi pengamatan menunjukkkan bahwa, nilai b pada ketam jantan dan betina secara keseluruhan adalah t hitung > t tabel (b≠3). Secara umum, pola pertumbuhannya allometrik yaitu pertambahan panjang (CP+r) lebih cepat daripada pertambahan bertat tubuhnya, kecuali ketam jantan pada stasiun Selatan, Utara dan Barat adalah t hitung < t tabel (b=3), pola pertumbuhannya isometrik yaitu pertambahan panjang (CP+r) seimbang dengan berat tubuh.

Tabel 5. Hubungan panjang (CP+r) dengan berat tubuh ketam kelapa (Birgus latro)

Ketam jantan

Ketam betinaLokasi penagamatan

n W=a(CP+r)b R2 Pola

pertumbuhan

n W=a(CP+r)b R2 Pola

pertumbuhan

Basecamp 16 W=0,078(CP+r)1,958 0,825 Allometrik 10 W=0,0,469(CP+r)1,467 0,559 Allometrik

Selatan 14 W=0,000(CP+r)3,012 0,865 Isometrik 15 W=0,027(CP+r)2,140 0,726 Allometrik

Telaga 13 W=0,021(CP+r)2,231 0,816 Allometrik 17 W=0,132(CP+r)1,794 0,527 Allometrik

Timur 13 W=0,001(CP+r)2,954 0,953 Allometrik 19 W=0,049(CP+r)2,005 0,446 Allometrik

Utara 11