Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Selama Penelitian

Pengukuran suhu Pengukuran salinitas

Pengukuran pH Pengambilan Makrozoobenthos

Lampiran 2. Jenis Substrat Berdasarkan Segitiga USDA(United State Department of Agricultural)

Lampiran 3. Bagan Kerja Metode Winkler untuk Mengukur Kelarutan Oksigen

Diambil sebanyak 100 ml Dititrasi Na

yang terpakai (= nilai DO akhir)

Sampel Air

Sampel Dengan Endapan Putih/Coklat

Larutan Sampel Berwarna Coklat

Lampiran 4. Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 Baku Mutu Air Laut Untuk Biota Laut

No Parameter Satuan Baku Mutu

Lampiran 4. Lanjutan

Komposisi yang tidak diketahui

mg/l

1. Nihil adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai dengan metodeyang digunakan)

2. Metode analisa mengacu pada metode analisa untuk air laut yang telah ada, baik internasionalmaupun nasional.

3. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam dan musim).

4. Pengamatan oleh manusia (visual ).

5. Pengamatan oleh manusia (visual ). Lapisan minyak yang diacu adalah lapisan tipis (thin layer )dengan ketebalan 0,01mm

6. Tidak bloom adalah tidak terjadi pertumbuhan yang berlebihan yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Pertumbuhan plankton yang berlebihan dipengaruhi oleh nutrien, cahaya, suhu, kecepatan arus, dan kestabilan plankton itu sendiri.

7. TBT adalah zat antifouling yang biasanya terdapat pada cat kapal Lampiran 4. Lanjutan

b. Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10% konsentrasi rata2 musiman

c. Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <2oC dari suhu alami d. Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <0,2 satuan pH

e. Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <5% salinitas rata-rata musiman

f. Berbagai jenis pestisida seperti: DDT, Endrin, Endosulfan dan Heptachlor g. Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10% konsentrasi rata-rata

musiman

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

Salinan sesuai dengan aslinya

DAFTAR PUSTAKA

Ansary, B. M. 2014. Keanekaragaman Makrozoobenthos di Ekosistem Mangrove Silvofishery dan Mangrove Alami Kawasan Ekowisata Pantai Boe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. [Skripsi]. Universitas Hasamuddin, Makassar.

Carpenter, K. E and V. H. Niem. 1998.The Living Marine Resaurces of the Western Central Pasific. Food and Agriculture Organization of the United Nasion Rome, Italy.

Clench, W. J. 1962. New Names Introduced by H. A. Pilsbry in the Mollusca and Crustacea. Wickersham Printing Company, America.

Darmadi., M. W. Lewaru dan A. M. A. Khan. 2012. Struktur Komunitas Vegetasi Mangrove Berdasarkan Karakteristik Substrat di Muara Harmin Desa Cangkring Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu. 2 (1).

Dewi, D. A. N. 2014. Struktur Komunitas Makrozoobenthos pada Sedimen Mangrove di Pulau Los Kelurahan Senggarang Kota Tanjung Pinang. Unuversitas Hasanuddin, Makassar.

Effendi, H. 2003.Telaah Kualitas Air. Kanisius, Yogyakarta.

Ernawati, S. K., A. Niartiningsih., M. N. Nessa dan S. B. A. Omar. 2014. Suksesi Makrozoobentos di Hutan Mangrove Alami dan Rehabilitasi di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Kelautan.

Ferreira, T.O., X.L. Otero, P. Vidal-Torrado dan F. Macias. 2007. Redox Processes in Mangrove Soils under Rhizophora mangle in Relation to Different Environmental Conditions. SSAJ 71(2): 484 - 491.

Fitriana, Y. R. 2006. Keanekaragaman dan Kemelimpahan Makrozoobentos di Hutan Mangrove Hasil Rehabilitasi Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali.7 (1):67-72.

Gosner, K. L. 1971. Guide to Identification of Marine and Estuarine Invertebrates. John Wiley andSons, New York.

Hillel, D. 1982. Introduction to Soil Rhysics. Academic Press., Inc. San Diego, California.

Jesus, A. D. 2012. Kajian Kondisi Ekosistem Mangrove di Sub Distrik Bazartete Distrik Liquisa Timor-Leste. Jurnal Kelautan 5 (2). Issn: 1907-9931. Kapludin, Y. 2012. Karakteristik dan Keragaman Biota pada Vegetasi Mangrove

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 201 Tahun 2004.

Krebs, C. J. 1989. Ecological Methodology. Harper Collins Publisher, New York. Lacerda, L. D. 1993. The Biogeocemetry and Trace Metal Distribution of

Mangrove Rhizophora Biotropical. 25 (3): 252-257.

Malik, A. 2013. Analisis Makrozoobentos Pada Ekosistem Mangrove Di Kabupaten Barru. Jurnal Ilmu Perikanan 2(1).

Marpaung, A. A. F. 2013. Keanekaragaman Makrozoobenthos di Ekosistem Mangrove Silvofishery dan Mangrove Alami Kawasan Ekowisata Pantai Boe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. [Skripsi]. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Needham, J. G and P. R. Needham. 1941. A Guide to the of Fresh-Water Biology. Comstock Publishing Co, Inggris.

Nybakken, J. W. 1992. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Indonesia.

Odum, E. P. 1994. Dasar-Dasar Ekologi. Edisi Ketiga. Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Romimohtarto, K dan S. Juwana. 2006. Biologi Laut Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut. Djambatan, Jakarta.

Rukmini, A.R. 2010. Struktur Komunitas dan Komposisi Jenis Mangrove Alam Ditinjau dari Kondisi Substrat dan Fisiografi di Pantai Barat Sulawesi.Disertasi. Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Simamora, D. R. 2009. Studi Keanekaragaman Makrozoobenthos di Aliran Sungai Padang Bukit Tinggi. [Skripsi]. Universitas SumateraUtara, Medan.

Syamsurisal. 2011. Studi Beberapa Indeks Komunitas Makrozoobenthos di Hutan Mangrove Kelurahan Coppo Kabupaten Barru. [Sripsi]. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Setyawan, A. A dan K. Winarno. 2006. Permasalahan Konservasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jurnal Biodiversitas. 7 (2) : 159 – 163. ISSN :1412-033X.

Sunarto. 2008. Peranan Ekologis dan Antropogenis Ekosistem Mangrove. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Susanto, A. H., T. Soedarti dan H. Purnobasuki. 2013. Struktur Komunitas Mangrove di Sekitar Jembatan Suramadu Sisi Surabaya.10 (1):1-10.

Ukkas, M dan Zulkifli. 2008. Kajian Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Vegetasi Mangrove Ditinjau dari Aspek Bioekologi di Pantai Tokke-Tokke Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Jurnal Sumberdaya Perairan. (4). ISSN: 1978 – 1652.

Umar, M. 2012. Keragaman makrozoobenthos di perairan Kuala GigiengKabupaten Aceh Besar. 1 (1) : 45 – 52.

Warwick, R.M. and K.R. Clarke. 1994. Relearning the ABC: Taxonomic Changes and Abundance/Biomass Relationships in Distrubed Benthic Communities. Marine Biology.118 : 739-744.

Wibisono, M. S. 2005. Pengantar Ilmu Kelautan. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Wijayanti, H. 2007. Kajian Kualitas Perairan di Pantai Kota BandarLampung Berdasarkan Komunitas Hewan Makrobenthos. [Tesis]. Universitas Diponegoro, Semarang.

Yona, D. 2002. Struktur Komunitas dan Strategi Adaptasi Moluska Dikaitkan dengan Dinamika Air pada Habitat Mangrove Kawasan Benoa Bali. [Skripsi]. Institute Pertanian Bogor, Bogor.

Yonvitner dan Z. Imran. 2006. Rasio Biomasa dan Kelimpahan Makrozoobenthos sebagai Penduga Tingkat pencemaran di Teluk Jakarta. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. 11 (3) : 11 – 17. ISSN: 0853 – 4217.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

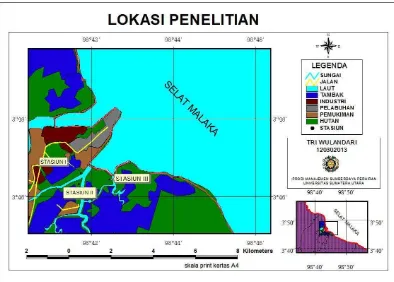

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2016 di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara. Identifikasi jenis makrozoobenthos dilakukan di Laboratorium Terpadu Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pengukuran tipe substrat dilakukan di Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain GPS (Global Positioning System), pinset, kantong plastik, tongkat, botol Winkler, timbangan

analitik, kertas label, karet, sekop, tally sheet, pipa paralon diameter 4 inchi, alat tulis, kamera digital, kertas millimeter dan peralatan analisa kualitas air seperti refraktometer, pH meter, dan thermometer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sampel makrozoobentos, alkohol 70%, MnSO4,

KOH-KI, H2SO4, Na2S2O3, aquadest dan tissue.

Deskripsi Area

lahan mangrove di kawasan tersebut dialih fungsikan menjadi tambak. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta Penelitian di Desa Bagan Deli Medan Belawan

Stasiun I

Gambar 3. Lokasi Stasiun I

Stasiun II

Stasiun ini terletak disebelah kanan sungai Deli. Memiliki jarak 70 meter dari stasiun I dengan kondisi mangrove yang sangat baik dan kerapatan yang tinggi serta sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan pada lokasi ini.Lokasi ini memiliki titik koordinat 3045′59″ LU dan 98042′17″ BT dapat dilihat pada Gambar 4.

Stasiun III

Stasiun ini memiliki kondisi mangrove yang tidak baik dengan kerapatan yang rendah. Stasiun ini berjarak 100 meter dari stasiun II dan terjadi penebangan mangrove yang dialih fungsikan menjadi tambak. Stasiun ini memiliki titik koordinat 3046′14″ LU dan 98043′3″ BT dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Lokasi Stasiun III

Prosedur Penelitian

Metode Pengambilan Sampel

(1998). Pengambilan sampel makrozoobenthos dilakukan dengan menggunakan 3 plot pengamatan vegetasi yaitu dengan ukuran 10m × 10m. Dalam setiap plot 10m × 10m tersebut dibuat 5 sub petak yang diletakkan secara acak dimana setiap sub petak tersebut berukuran 1m × 1m.

Pengambilan sampel makrozoobenthos dilakukan dengan menggunakan hand sortir. Kemudian makrozoobenthos yang didapat disortir dan dibersihkan

selanjutnya makrozoobenthos dimasukkan kedalam plastik berukuran 5 kg kemudian diawetkan dengan alkohol 70% dan diberi label. Sampel dibawa ke Laboratorium Terpadu Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara untuk dilakukan identifikasi menggunakan buku acuan identifikasi makrozoobenthos.

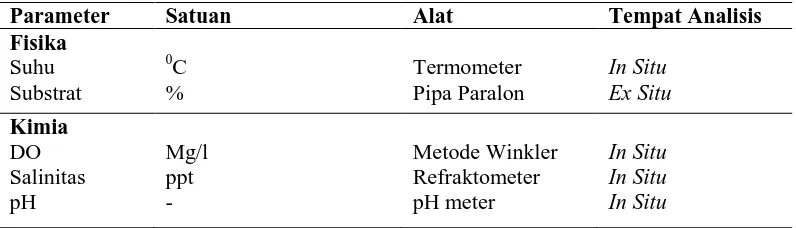

Pengambilan Data Parameter Fisika Kimia Perairan

Pengukuran parameter fisika dan kimia air dilakukan pada saat pengambilan sampel air sepada setiap stasiun penelitian dengan interval waktu setiap 2 minggu. Pengukuran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (in situ) dan secara tidak langsung (ex situ). Parameter yang diukur adalah suhu, salinitas, pH, DO (Dissolved Oxygen), dan substrat. Parameter fisika dan kimia yang diamati dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Parameter Fisika Kimia Perairan

Parameter Satuan Alat Tempat Analisis

Suhu

Suhu diukur dengan menggunakan termometer air raksa yang dimasukkan kedalam air lebih kurang 10 menit. Kemudian dibaca skala pada termometer tersebut.

Salinitas

Salinitas perairan dapat diukur dengan Refraktometer yaitu dengan mengambil sampel air.

pH

pH diukur menggunakan pH meter dengan cara memasukkan pH meter ke dalam sampel air yang diambil di dasar perairan sampai pembacaan alat konstan dan dibaca angka yang tertera pada pH meter.

DO (Dissolved Oxygen)

DO (Dissolved Oxygen) diukur dengan menggunakan metode Winkler. Sampel air diambil dari permukaan perairan dan dimasukkan ke dalam botol Winkler. Bagan kerja dapat dilihat pada Lampiran 3.

Substrat

Sampel substrat diambil dengan menggunakan pipa paralon 4 inchi di dasar perairan dan dibawa ke Laboratorium Riset dan Teknlogi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jenis Substrat dianalisis berdasarkan perbandingan pasir, liat dan debu pada segitiga USDA dapat di lihat pada Lampiran 4.

Analisis Data

diversitas/keanekaragaman Shannon-Wiener, Indeks Keseragaman, Indeks dominansi dan analisis Kurva ABC (Abundance and Biomass Comparison) dengan persamaan sebagai berikut:

a. Kepadatan Populasi (K)

Menurut Kreps (1989) kepadatan jenis makrozoobenthos didefenisikan sebagai jumlah individu suatu jenis per stasiun pengamatan, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

K =Jumlah individu suatu spesies (ind) Luas area (m2)

b. Frekuensi Kehadiran (FK)

Menurut Kreps (1989) frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies dalam jumlah sampling yang ditentukan. Dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

FK =Jumlah plot yang ditempati suatu jenis

jumlah total plot × 100%

Keterangan :

FK = 0 – 25% : Kehadiran sangat jarang FK = 25 – 50% : Kehadiran jarang

FK = 50 – 75% : Kehadiran sedang

FK = 75 – 100% : Kehadiran sering/absolute

Suatu habitat dikatakan cocok dan sesuai bagi perkembangan suatu organism apabila nilai FK > 25%

c. Indeks keanekaragamanShannon-Wiener (H’)

keanekaragaman digunakan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman jenis. Persamaan yang digunakan untuk menghitung indeks ini adalah persamaan Shanon-Wiener (Krebs, 1989). Untuk itu digunakan rumus sebagai berikut:

H′ = − �pi ln pi

H’ = Indeks keanekaragaman

Pi = Peluang kepentingan untuk tiap spesies (ni/N) ni = Jumlah spesies ke i

N = Jumlah total seluruh spesies

Indeks keanekaragaman Shanon-Wiener menurut Kreps (1989) mempunyai kisaran nilai sebagai berikut :

H’< 1 = Keanekaragaman rendah 1 < H’ < 3 = Keanekaragaman sedang H’ > 3 = Keanekaragaman tinggi

d. Indeks Keseragaman

Menurut Odum (1994) untuk mengetahui keseimbangan komunitas digunakan indeks keseragaman, yaitu jumlah individu antar spesies dalam suatu komunitas. Semakin merata penyebaran jumlah individu antar spesies maka semakin besar derajat keseimbangan komunitas, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

E = H′ ln S

Keterangan :

E : Indeks keseragaman

Menurut Krebs (1989), kategori indeks keseragaman : 0 ≤ E < 0,4 : keseragaman rendah

0,4 > E < 0,6 : keseragaman sedang 0,6 > E ≤ 1,0 : keseragaman tinggi

e. Indeks Dominansi

Menghitung dominansi jenis tertentu dalam suatu komunitas makrozoobenthos digunakan indeks dominansi Simpson (Odum, 1994) menggunakan rumus sebagai berikut :

C =− �(ni

ni = jumlah individu tiap spesies

N = jumlah total individu dari seluruh spesies

Pada suatu komunitas sering dijumpai spesies dominan. Spesies dominan menyebabkan keragaman jenis rendah. Keragaman jenis rendah, jika hanya terdapat beberapa jenis yang melimpah, dan sebaliknya suatu komunitas dikatakan mempunyai keragaman jenis tinggi, jika kelimpahan masing-masing jenis tinggi Nilai indeks dominansi suatu spesies berkisar antara 0 – 1. Jika indeks dominansi mendekati 0, maka tidak ada individu yang mendominasi dan biasanya diikuti dengan nilai indeks keseragaman yang besar. Demikian sebaliknya jika indeks dominansi mendekati 1, maka ada salah satu spesies yang mendominasi dan indeks keseragaman semakin kecil (Odum, 1994).

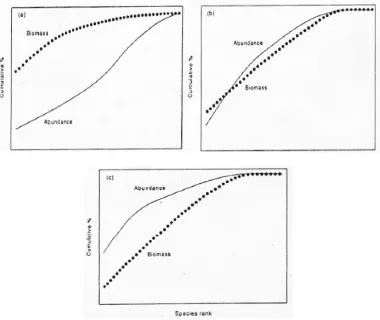

f. Analisis Kurva ABC (Abundance and Biomass Comparison)

luas dari komunitas makrozoobenthos. Perhitungan kurva ABC (Abundance and Biomass Comparison) dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

-Kepadatan (K)

K = Jumlah individu suatu spesies (ind) Luas area (m2)

-Kepadatan Relatif (KR)

KR =K suatu spesies

K total × 100%

-Biomassa (B)

B =Biomassa individu suatu spesies Luas area (m2)

-Biomassa Relatif (BR)

BR =B suatu spesies

B total × 100%

Langkah-langkah pembuatan kurva ABC adalah sebagai berikut :

1. Membuat daftar persentase relatif jumlah total individu per satuan luas (m2) dan biomassa per satuan luas (m2) dari masing-masing jenis makrozoobenthos. 2. Menyusun rangking masing-masing jenis berdasarkan persentase relatif jumlah

total individu per satuan luas dan bioomassa per satuan luas dari masing-masing jenis makrozoobenthos kemudian membuat kumulatif dari persentase relatif jumlah total individu per satuan luas dan biomassa per satuan luas sehingga membentuk suatu persen kumulatif dominan.

Gambar 6. Kurva ABC, Posisi Kurva Biomassa dan Kurva Kepadatan untuk Penentuan Kualitas Benthos (Warwick and Clarke, 1994)

Keterangan :

A: Kurva ABC yang menunjukkan kondisi perairan tidak tercemar dimana kurva biomassa per satuan luas berada di atas kurva jumlah total individu per satuan luas.

B: Kurva ABC menunjukkan kondisi perairan agak tercemar/tercemar sedang dimana kurva biomassa per satuan luas dan kurva jumlah total individu per satuan saling tumpang tindih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

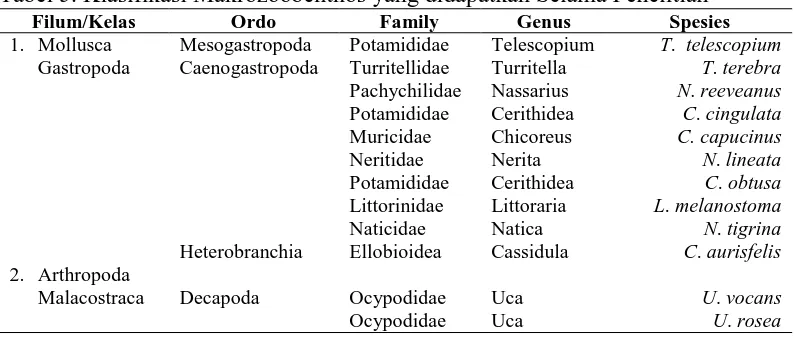

Klasifikasi Makrozoobenthos

Makrozoobenthos yang ditemukan di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan selama penelitian ini terdiri dari 4 ordo, 9 family, 11 genus dan 12 jenis organisme yang digolongkan ke dalam 2 kelas yaitu Gastropoda dan Arthropoda. Jumlah makrozoobenthos yang ditemukan selama penelitian pada stasiun I sebanyak 472 individu, stasiun II sebanyak 273 individu dan stasiun III sebanyak 326 individu. Data makrozoobenthos yang ditemukan selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran 4. Gastropoda terdiri dari 10 jenis dan Malacostraca terdiri dari 2 jenis. Klasifikasi makrozoobenthos yang didapat pada stasiun lokasi penelitian dapat dilhat pada Tabel 5.

Tabel 5. Klasifikasi Makrozoobenthos yang didapatkan Selama Penelitian

Filum/Kelas Ordo Family Genus Spesies

1. Mollusca

Malacostraca Decapoda Ocypodidae Ocypodidae

tipe cangkang memanjang, berbentuk kerucut. Seluruh cangkang dipenuhi dengan garis, apeks runcing dan berwarna cokelat kehitaman serta memiliki celah mulut sempit dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. T. telescopium 2. Turritella terebra

Spesies ini memiliki ukuran 6 – 11 cm. Memiliki perpaduan dua warna yaitu cokelat dan putih. Memiliki 12 garis pertautan dan tipe cangkang memanjang. Apeks runcing, berwarna cokelat dan memiliki celah mulut yang sempit dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. T. Terebra

Spesies ini memiliki ukuran antara 2,5 – 4 cm. Cangkangnya berwarna hitam atau cokelat tua. Terdapat 5 garis pertautan dan apeks tumpul. Memiliki celah mulut sempit dan tipe cangkang memanjang serta berukuran sedang dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. N. reeveanus

4. Cerithidea cingulata

Spesies ini memiliki ukuran 2,5 – 4 cm, cangkang berwarna hitam atau cokelat tua. Terdapat 8 garis pertautan pada cangkangnya dan ornamen spiral yang berbentuk melingkar. Bagian permukaan cangkangnya bergerigi, memiliki apeks meruncing dan celah mulut sempit dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. C. cingulata 5. Chicoreus capucinus

bergelombang dan memiliki 3 garis pertautan dengan celah mulut sempit dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. C. capucinus 6. Nerita lineata

Spesies ini memiliki ukuran tubuh 3 – 5 cm, berbentuk bulat dan memiliki warta abu-abu kecokelatan. Memiliki garis-garis horizontal pada cangkang dan celah mulut lebar. Memiliki 3 garis pertautan dan mengilat pada bagian dalamnya dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. N. lineata 7. Cerithidea obtusa

Gambar 13. C. obtusa 8. Littoraria melanostoma

Spesies ini memiliki corak warna dibagian permukaan yaitu perpaduan warna putih, hijau dan cokelat. Memiliki bentuk memanjang, cangkang siput ini umumnya kecil, ukuran tubuhnya 1,5 – 2,8 cm. Memiliki 5 garis pertautan dan celah mulutnya sempit dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14. L. melanostoma 9. Natica tigrina

Spesies ini memiliki ukuran anrata 1,5 – 3 cm. Bagian ujung

spiral, memiliki permukaan coklat keputihan atau pucat dengan bintik-bintik kecil

coklat atau hitam gelap. Cangkang berbentuk bulat melingkar, memiliki 3 garis

Gambar 15. N. tigrina 10. Cassidula aurisfelis

Spesies ini biasanya berada pada batang atau akar mangrove. Warna cokelat dan putih mengilat pada bagian permukaan cangkang, ukuran 2 – 5 cm. Memiliki 6 garis pertautan, permukaan cangkang licin dan celah mulut yang sempit dapat dilihat dilihat pada Gambar 16.

Gambar 16. C. aurisfelis

11. Uca vocans

Gambar 17. U. Vocans 12. Uca rosea

Spesies ini memliki karapas berbentuk trapesium memanjang berwarna abu-abu atau hitam. Mata berwarna merah, capit berwarna kuning atau orange dengan permukaan kasar. Ujung berbentuk seperti kait dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 18. U. rosea

Kepadatan Populasi (K), Kepadatan Relatif (KR) dan Frekuensi Kehadiran (FK) Makrozoobenthos

makrozoobenthos berkisar antara 0 – 27,38% dan Frekuensi Kehadiran berkisar antara 0 – 100 %. Kepadatan Populasi (K), Kepadatan Relatif (KR) dan Frekuensi Kehadiran (FK) dapat dilihat pada Tabel 6, Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 6. Kepadatan Populasi (K) Makrozoobenthos di Kawasan Mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan

TAKSA STASIUN (ind/m

Tabel 7. Kepadatan Relatif (KR) Makrozoobenthos di Kawasan Mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan

Tabel 8. Frekuensi Kehadiran (FK) Makrozoobenthos di Kawasan Mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan

TAKSA STASIUN (%)

Indeks Keanekaragaman Shannon –Wienner (H’), Indeks Keseragaman (E) dan Indeks Dominansi (D) Makrozoobenthos

Keanekaragaman spesies merupakan karakteristik dari tingkat komunitas dalam organisasi biologi yang diekspresikan melalui struktur komunitas. Analisis kualitas air dapat ditentukan dengan menggunakan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wienner. Nilai indeks keanekaragaman (H’) berkisar antara 1,79 – 2,09 termasuk dalam kategori keanekaragaman sedang, nilai Indeks Keseragaman (E) berkisar antara 0,7 – 0,82 dan nilai Indeks Dominansi (D) berkisar antara 0,15 – 0,2. Nilai Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks Keseragaman (E) dan nilai Indeks Dominansi (D) setiap stasiun dapat dilihat pada Tabel 9.

Parameter Fisika dan Kimia Perairan

Berdasarkan hasil pengamatan nilai rata-rata parameter fisika dan kimia perairan di perairan Kawasan Magrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawandapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Parameter Fisika dan Kimia di Setiap Stasiun Penelitian

PARAMETER SATUAN STASIUN

I II III

Suhu °C 32 32 32

pH - 6,9 6,9 7

DO Mg/l 3,4 3,5 4,2

Salinitas ‰ 17,33 22,67 23,33

Hasil Tekstur Substrat dan C-Organik Setiap Stasiun

Berdasarkan hasil C-organik dan tekstur substrat yang didapat pada setiap stasiun yang ada di Kawasan Mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Nilai C-Organik dan Tekstur Substrat Setiap Stasiun Penelitian di Kawasan Mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan

Stasiun C-Organik

Analisis Kurva Abundance and Biomass Comparison (ABC)

dari 9 jenis makrozoobenthos yaitu T. telescopium, T. terebra, N. reeveanus, N. lineata, U. rosea, L. melanostoma, C. capucinus, U. vocans, N. tigrina. Nilai

kepadatan makrozoobenthos berkisar antara 0 – 9 ind/m2 dan nilai biomassa makrozoobenthos berkisar antara 0,89 –4,37g/m2 yang akan membentuk nilai persentase kumulatif pada kurva ABC. Hasil kurva ABC menggambarkan stasiun I kondisi perairan yang tercemar sedang karena kurva biomassa per satuan luas dan kurva kepadatan per satuan luas saling tumpang tindih. Hasil kurva ABC stasiun I dapat dilihat pada Gambar 19.

Gambar 19. Kurva ABC pada stasiun I

Stasiun II, jenis-jenis makrozoobenthos pada ranking yang membentuk kurva ABC terdiri dari 9 jenis makrozoobenthos yaitu T. telescopium, T. terebra, N. reeveanus, C. cingulata, C. capucinus, N. lineata, U. vocans, C. obtusa,

C. aurisfelis. Nilai kepadatan makrozoobenthos berkisar antara 0 – 5 ind/m2 dan nilai biomassa makrozoobenthos berkisar antara 0,06 – 6,49 g/m2 yang akan membentuk nilai persentase kumulatif pada kurva ABC. Hasil kurva ABC menggambarkan tercemar sedang karena kurva biomassa per satuan luas dan

kurva kepadatan per satuan luas berdekatan dan saling tumpang tindih. Berdasarkan analisis kurva ABC didapat hasil bahwa Kurva ABC stasiun II dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20. Kurva ABC di Stasiun II

Pada stasiun III, jenis-jenis makrozoobenthos pada ranking yang membentuk kurva ABC terdiri dari 11 jenis makrozoobenthos yaitu T. telescopium, N. reeveanus, C. cingulata, C. capucinus, N. lineata, U. rosea, C.

obtusa, L. melanostoma, C. aurisfelis, N. tigrina, U. vocans. Nilai kepadatan

makrozoobenthos berkisar antara 0 – 5 ind/m2 dan nilai biomassa makrozoobenthos berkisar antara 0,11 – 3,11 g/m2 yang akan membentuk nilai persentase kumulatif pada kurva ABC. Hasil kurva ABC menggambarkan tercemar sedang karena kurva biomassa per satuan luas dan kurva kepadatan per satuan luas berdekatan dan saling tumpang tindih. Berdasarkan analisis kurva ABC didapat hasil bahwa Kurva ABC stasiun III dapat dilihat pada Gambar 21.

Gambar 21. Kurva ABC di Stasiun III

Pembahasan

Kepadatan Populasi (K), Kepadatan Relatif (KR) dan Frekuensi Kehadiran (FK) Makrozoobenthos

Secara keseluruhan pada lokasi penelitian diperoleh 12 jenis makrozoobenthos yaitu 10 diantaranya termasuk kedalam kelas gastropoda yaitu T. telescopium, T. terebra, N. reeveanus, C. cingulata, C. capucinus, N. lineata,

C. obtusa, L. melanostoma, C. aurisfelis, N. tigrina. Gastropoda merupakan

kelompok fauna benthik yang penyebarannya sangat luas. Gastropoda adalah organisme yang mempunyai kisaran penyebaran di substrat berbatu, berpasir dan berlumpur. Pada kelas malacostraca terdapat 2 jenis makrozoobenthos yaitu U. vocans dan U. rosea yang termasuk kedalam ordo decapoda. Jumlah ini lebih

sedikit dibanding dengan Fitriana (2006) yaitu dengan kondisi mangrove hasil rehabilitasi yang berjumlah 20 jenis makrozoobenthos. Hal ini menunjukkan bahwa di kawasan mangrove Desa Bagan Deli telah mengalami pencemaran dan pada hasil penelitian didapat hasil bahwa kawasan tersebut telah mengalami

tercemar ringan. Akibat dari adanya pencemaran tersebut yaitu dapat mematikan organisme yang tidak dapat mentolerir kondisi perairan tersebut sehingga berkurangnya jenis makrozoobenthos.

Kepadatan relatif (KR) tertinggi Stasiun I yaitu N. reeveanus sebesar 27,38 % dan terendah yaitu C. cingulata, C. obtusa dan C. aurisfelis sebesar 0 %. Stasiun II yaitu T. telescopium memiliki nilai kepadatan relatif tertinggi sebesar 30,2 % sedangkan terendah yaitu U. rosea, N. tigrina dan L. melanostoma sebesar 0 %. Stasiun III yaitu N. tigrina memiliki nilai kepadatan relatif tertinggi sebesar 26,68 % dan terendah adalah T. terebra sebesar0 %.

Nilai frekuensi kehadiran (FK) tertinggi stasiun I terdapat pada N. reeveanus, U. vocans dan U. roseasebesar 100% termasuk kehadiran absolut atau

sering. Stasiun II frekuensi kehadiran tertinggi terdapat pada N. reeveanus dan C. cingulata sebesar 55,56 % termasuk kehadiran sedang. Stasiun III nilai frekuensi

kehadiran tertinggi yaitu C. aurisfelis, N. tigrina dan U. vocans sebesar 66,67 %termasuk kedalam kehadiran sedang.

Nilai frekuensi kehadiran (FK) terendah pada stasiun I terdapat pada jenis C. cingulata, C. obtusadan C. aurisfelis yaitu sebesar 0% termasuk kedalam

kehadiran sangat jarang. Nilai frekuensi kehadiran terendah stasiun II terdapat pada L. melanostoma, N. tigrina dan U. roseayaitu sebesar frekuensi kehadiran sebesar 0% termasuk kedalam kehadiran sangat jarang. Nilai frekuensi kehadiran terendah pada stasiun III terdapat pada T. terebra sebesar 0 % termasuk kedalam kehadiran sangat jarang. Menurut Menurut Kreps (1989) FK = 0 – 25%: Kehadiran sangat jarang, FK = 25 – 50%: Kehadiran jarang, FK = 50 – 75: Kehadiran sedang dan FK = 75 – 100%: Kehadiran sering/absolute.

Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks Keseragaman (E) dan Indeks Dominansi (D) Makrozoobenthos

Keanekaragaman makrozoobenthos pada tiga stasiun tergolong keanekaragaman sedang. Nilai indeks keanekaragaman pada stasiun I sebesar 2,04, stasiun II sebesar 1,79 dan stasiun III sebesar 2,09. Keanekaragaman makrozoobenthos pada lokasi penelitian termasuk kedalam kategori tercemar sedang dengan indeks keanekaragaman benilai 1 < H’ < 3. Sama halnya dengan hasil penelitian Syamsurisal (2011) bahwa di perairan yang juga tergolong tercemar sedang memiliki indeks keanekaragaman kategori sedang yaitu stasiun I sebesar 1,73, pada stasiun II sebesar 1,38, dan pada stasiun III sebesar 1,79. Menurut Kreps (1989), keanekaragaman rendah apabila H’ < 1, keanekaragaman sedang apabila 1 < H’ < 3 dan keanekaragaman tinggi apabila H’ > 3.

Keragaman sedang penyebaran jumlah individu tiap spesies sedang, kestabilan komunitas sedang dan keadaan perairan telah tercemar sedang. Kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan bahwa liat yang memiliki nilai paling rendah dibanding dengan pasir dan debu. Menurut Fitriana (2006) kandungan pasir dan karbon organik memiliki korelasi terbesar. Kandungan pasir yang lebih sedikit cenderung memiliki keanekaragaman makrozoobenthos yang lebih besar. Sebaliknya kandungan karbon organik yang lebih besar memiliki keanekaragaman yang lebih besar pula.

merata. Sejalan dengan penelitian Fitriana (2006) Nilai indeks keseragaman di keseluruhan petak berkisar 0,68 - 1,00. Menurut krebs (1989), keseragaman tinggi apabila E > 0,6, keseragaman sedang apabila 0,4 > E < 0,6 dan keseragaman rendah apabila E < 0,4. Nilai indeks kemerataan jenis pada tiga stasiun penelitian termasuk kedalam keseragaman tinggi karena E > 0,6 yang artinya keseragaman antar spesies relatif merata. Nilai keseragaman yang tinggi pada tiap stasiun maka tidak ada jenis yang mendominasi. Hal ini dikarenakan jumlah organisme tiap stasiun yang ditemukan hampir sama.

Nilai indeks dominansi berkisar antara 0,15 – 0,2. Dapat dilihat bahwa pada ketiga stasiun indeks dominansinya mendekati nol yang artinya tidak ada jenis yang mendominasi. Berbanding terbalik dengan penelitian Fitriana (2006) yang memiliki indeks dominansi 0,25 - 1,00 berarti menunjukkan dominansi oleh satu jenis spesies sangat tinggi. Nilai indeks dominansi pada setiap stasiun memiliki nilai lebih kecil dari indeks keseragaman jenis artinya tidak ada individu yang mendominasi dan biasanya diikuti dengan indeks keseragaman yang besar. Menurut Odum (1994) menyatakan bahwa nilai indeks 1 menunjukkan dominansi oleh satu jenis spesies sangat tinggi. Sedangkan indeks 0 menunjukkan bahwa diantara jenis-jenis yang ditemukan tidak ada yang mendominansi.

Parameter Fisika dan Kimia Perairan

sama sehingga suhu tidak mengalami perubahan. Suhu yang rata-rata lebih dari 30°C dapat berdampak buruk bagi kehidupan makrozoobenthos. Menurut Ansary (2014), perubahan suhu air yang drastis dapat mematikan biota air karena terjadi perubahan daya angkut darah. Suhu yang baik untuk pertumbuhan makrozoobenthos berkisar antara 25° sampai 30°C. Namun dengan kisaran suhu 31 - 33°C adalah kisaran yang masih ditoleransi untuk di daerah mangrove bila mengacu pada Kepmen LH no. 51 tahun 2004 yaitu 28 - 32°C.

Hasil pengamatan nilai pH di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan berkisar antara 6,9 – 7. Nilai tertinggi terdapat pada stasiun III yaitu pada sampling ke dua yaitu 7. Menurut effendi (2003), apabila pH diatas 6 maka keanekaragaman benthos sedikit menurun. Hal ini sesuai dengan hasil indeks keanekaragaman yang didapat selama penelitian yaitu berkisar antara 1,87 – 2,14. Keanekaragaman makrozoobenthos pada tiga stasiun tergolong keanekaragaman sedang.

Berdasarkan Kepmen LH No. 51 Tahun 2004, nilai pH yang disyaratkan adalah berkisar antara 6 – 9. Perbandingan nilai pH berdasarkan Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 dengan hasil penelitian yang terdapat pada setiap stasiun penelitian mengindikasikan bahwa nilai pH pada setiap stasiun masih berada di dalam kisaran baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Keseluruhan nilai pH masih mendukung kehidupan dan perkembangan makrozoobenthos. Menurut Effendi (2003), bahwa sebagian besar biota akuatik sensitif jika terdapat perubahan pH.

pada stasiun I yaitu 3,4 mg/l. Nilai DO tersebut masih lebih rendah dibanding dengan Darmadi dkk (2012) yang memiliki nilai DO berkisar antara 3,9 – 5,1 mg/l. Nilai DO tertinggi sebesar 5,1 ppm pada stasiun 2 menunjukan kadar DO yang baik sedangkan nilai DO terendah didapatkan pada stasiun 5 dengan kadar DO sebesar 3,9 ppm hal ini menunjukan bahwa kondisi perairan pada stasiun tersebut tercemar. Rendahnya nilai DO dipengaruhi oleh proses pembuangan air tambak pada saat setelah panen ataupun pengapuran sehingga kualitas air menjadi tercemar dan mempengaruhi nilai DO tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 batas oksigen terlarut yang diizinkan untuk memenuhi kriteria baku mutu ditetapkan > 5 mg/l. DO yang berkisar antara 3,4 – 4,2 tergolong rendah karena tidak mencapai > 5, hal ini sejalan dengan kondisi perairan di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yang tergolong tercemar sedang. Menurut Effendi (2003) diacu oleh Marpaung (2013), umumnya air pada perairan yang telah tercemar, kandungan oksigennya sangat rendah. Dekomposisi dan oksidasi bahan organik dapat mengurangi kadar oksigen terlarut hingga mencapai nol. Setiap stasiun penelitian, kandungan oksigen terlarutnya tidak memenuhi baku mutu. Menurunnya kadar oksigen terlarut pada suatu perairan dapat membawa dampak negatif bagi makrozoobenthos yaitu matinya spesies-spesies yang peka terhadap penurunan kadar oksigen terlarut. Menurut Effendi (2003) menyatakan bahwa hampir semua organisme menyukai kondisi kadar oksigen terlarut > 5 mg/l.

pada stasiun I yaitu pengambilan sampel ke dua sebesar 17,33‰. Berdasarkan Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 nilai salinitas yang memenuhi baku mutu adalah 0 – 34 ‰. Kisaran nilai salinitas tersebut lebih rendah dibanding dengan penelitian Ernawati dkk (2014) yaitu masing-masing substasiun di setiap stasiun penelitian berkisar antara 27,40 – 30,17 ‰. Namun dengan perbedaan nilai salinitas tersebut kedua lokasi penelitian masih mendukung kehidupan biota. Menurut Nybakken (1992) menyatakan bahwa pola gradien fluktuasi salinitas, bergantung pada musim, topografi, pasang surut, dan jumlah air tawar. Kisaran nilai salinitas normal untuk kehidupan makrozoobentos di hutan mangrove berkisar 20 – 35‰. Berarti, kisaran salinitas pada setiap stasiun penelitian masih masuk dalam kategori normal.

ekologis utama yang mempengaruhi struktur komunitas makrozoobenthos. Jika substrat mengalami perubahan maka struktur komunitas makrozoobenthos akan mengalami perubahan pula.

Berdasarkan hasil pengukuran kandungan karbon organik substrat didapatkan kisaran 0,97 – 1,93 %. Nilai tertinggi pada stasiun II sebesar 1,93 %. Kandungan karbon organik substrat pada setiap stasiun termasuk dalam kategri rendah. Hal ini sama dengan hasil Fitriana (2006) yang menyatakan bahwa sumber utama bahan organik tanah berasal dari daun, ranting, cabang, batang, dan akar tumbuhan. Kandungan karbon organik di lokasi penelitian termasuk sangat rendah sampai sedang dengan kandungan berkisar 0,34 - 2,34 %. Menurut Hardjowigeno (1995) diacu oleh Rukmini (2010) bahwa kandungan C organik di kategorikan sangat tinggi apabila nilai >30%, tinggi berkisar 10% - 30%, sedang berkisar 4% - 10%, rendah berkisar 2% - 4%, dan sangat rendah < 2%.

Kondisi Perairan Berdasarkan Kurva Abundance and Biomass Comparison (ABC)

Stasiun I merupakan daerah yang dekat dengan pemukiman dan juga berada disebelah kiri sungai deli sehingga pada stasiun ini terdapat penumpukan sampah seperti sampah organik maupun non organik yang terbawa dari kawasan penduduk ataupun sungai Deli. Stasiun II merupakan daerah yang berada disebelah kanan dari sungai deli dimana daerah ini merupakan daerah yang mengalami penumpukan sampah sangat tinggi atau lebih banyak dibanding dengan stasiun I dan substrat dari stasiun ini telah tertutupi oleh sampah-sampah plastik yang tidak dapat terurai dengan cepat. Sedangkan stasiun III merupakan daerah yang dekat dengan laut, aktivitas tambak dan juga dermaga kapal sehingga pada stasiun ini terpengaruh oleh bahan pencemar dari kegiatan tersebut seperti oli kapal. Menurut Nybakken (1988) diacu oleh Wijayanti (2007) menyatakan bahwa penyeabran makrozoobenthos dapat dengan jelas berkorelasi dengan tipe substrat.

Bahan pencemar akan memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya tanah, limpasan, atmosfer, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan limbah industri dan lain-lain. Menurut effendie (2003) yang menyatakan bahwa sumber pencemar (polutan) dapat berupa suatu lokasi tertentu (point source) atau tak tentu atau tersebar (non-point/diffuse sourse). Pencemar yang berasal dari point source bersifat lokal. Efek yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik spasial kualitas air. Sumber pencemaran non-point source dapat berupa point source dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di

Rekomendasi Pengelolaan

Dari hasil penelitian, analisis yang dapat direkomendasikan untuk menentukan kualitas suatu perairan yaitu metode Kurva Abc. Metode ini menggunakan pendekatan makrozoobenthos sebagai penentu kualitas air. Diketahui bahwa benthos merupakan organisme yang kehidupannya berada di dasar perairan dan pergerakannya terbatas sehingga akan lebih lama terpapar oleh faktor fisika dan kimia yang terjadi di perairan. Metode ini mampu menggambarkan adanya gangguan terhadap benthos dimana parameter fisika dan kimia harus tetap diukur sebagai parameter penunjang terhadap hasil dari metode kurva ABC.

Adanya kegiatan industri, tempat bersandarnya kapal, pengalih fungsian mentadi tambak dan kebiasaan masyarakat yang selalu membuang limbah rumah tangga dan aktifitas lainnya sebaiknya harus dilakukan pengelolaan agar tidak mencemari perairan dan pemerintah sebagai pengontrol harus lebih aktif lagi. Pengelolaan perairan di kawasan mangrove harus dimulai dari masyarakat sekitar yaitu dengan tidak melakukan aktifitas-aktivitas yang akan merusak/merubah fungsi dari kawasan mangrove. Pemerintah berperan sebagai pemberi arahan dan pengontrol tentang aktivitas yang harus dihindari oleh masyarakat. Rekomendasi pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah sebagai pihak yang tertinggi diharapkan lebih sering memberikan

2. Lebih sering diadakan tindakan dari pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat mengenai pembersihan bahan pencemar di lokasi kawasan mangrove sehingga sampah tidak menumpuk dan mencemari perairan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Struktur komunitas makrozoobenthos di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan terdiri dari 13 jenis yaitu Telescopium telescopium, Turritella terebra, Nassarius reeveanus, Cerithidea cingulata,

Chicoreus capucinus, Nerita lineata, Murex carbonnieri, Cerithidea obtusa,

Littoraria melanostoma, Cassidula aurisfelis, Natica tigrina, Uca vocans dan

Uca rosea. Nilai indeks keanekaragaman berkisar antara 1,87 – 2,14

keanekaragaman sedang, indeks keseragaman jenis berkisar antara 0,73 – 0,83 dan nilai indeks dominansi berkisar antara 0,14 – 0,19 yang berarti dominansi rendah.

2. Kualitas air di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan berdasarkan analisis kurva ABC menunjukkan tercemar sedang. Parameter fisika dan kimia di perairan kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan pada umumnya masih dalam batas normal akan tetapi pada parameter suhu dan DO melewati baku mutu yang ditetapkan oleh Kepmen LH No. 51 tahun 2004 dengan demikian dapat mempengaruhi keberadaan makrozoobenthos.

Saran

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Mangrove

Mangrove merupakan salah satu ekosistem langka, karena luasnya hanya 2% permukaan bumi. Indonesia merupakan kawasan ekosistem mangrove terluas di dunia. Ekosistem ini memiliki peranan ekologi, ekonomi dan sosial-budaya yang sangat penting; misalnya menjaga stabilitas pantai dari abrasi, sumber ikan, udang dan keanekaragaman hayati lainnya, sumber kayu bakardan kayu bangunan, serta memiliki fungsi konservasi, pendidikan, ekoturisme dan identitas budaya. Tingkat kerusakan ekosistem mangrove dunia, termasuk Indonesia sangat cepat akibat pembukaan tambak, penebangan hutan mangrove, pencemaran lingkungan, reklamasi dan sedimentasi, pertambangan, sebab-sebab alam seperti badai/tsunami, dan lain-lain. Restorasi mangrove mendapat perhatian luas mengingat tingginya nilai sosial-ekonomi dan ekologi ekosistem (Setyawan dan Kusumo, 2006).

Kata Mangrove diduga berasal dari bahasa Melayu manggi-manggi, yaitu nama yang diberikan kepada mangrove merah (Rhizopora spp.). Nama Mangrove diberikan kepada jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pantai atau goba-goba yang menyesuaikan diri pada keadaan asin, kata mangrove juga berarti suatu komunitas. Sering kita jumpai kata mangal untuk komunitas mangrove dan untuk mangrove sebagai jenis tumbuh-tumbuhan (Romimohtarto dan Sri, 2009).

lingkungan ataupun perubahan dari dalam hutan mangrove tersebut, misalnya perubahan fungsi hutan mangrove menjadi areal pemukiman ataupun pertambakan. Oleh karena itu organisme bentik terutama gastropoda dan bivalvia

dapat dijadikan sebagai indikator ekologi untuk mengetahui kondisi ekosistem (Hartoni dan Agusalim, 2012).

Mangrove memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh topografi pantai baik estuari atau muara sungai, dan daerah delta yang terlindung. Daerah tropis dan subtropis mangrove merupakan ekosistem yang terdapat di antara daratan danlautan. Kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif dan produktif. Secara karakteristik hutan mangrove mempunyai habitat dekat pantai. Hutan mangrove merupakanjenis maupun komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Mangrove mempunyai kecenderungan membentuk kerapatan dan keragaman struktur tegakan yang berperan sebagai perangkap endapan dan perlindungan terhadap erosi pantai. Sedimen dan biomassa tumbuhan mempunyai kaitan erat dalam memelihara efisiensi dan berperan sebagai penyangga antara laut dan daratan. Disamping itu memiliki kapasitasnya sebagai penyerap energi gelombang dan menghambat intrusi air laut ke daratan (Kapludin, 2012).

mangrove. Apabila salah satu komponen mata rantai suatu rantai makanan mengalami perubahan maka akan merubah keadaan mata rantai yang ada pada suatu ekosistem misalnya pada ekosistem mangrove dengan moluska, perubahan ini akan berdampak terhadap ketidakstabilan ekosistem, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung (Hartoni dan Agusalim, 2012).

Tingkat kerusakan ekosistem mangrove dunia, termasuk Indonesia sangat cepat akibat pembukaan tambak, penebangan hutan mangrove, pencemaran lingkungan, reklamasi dan sedimentasi, pertambangan, sebab-sebab alam seperti badai/tsunami, dan lain-lain. Restorasi mangrove mendapat perhatian luas mengingat tingginya nilai sosial-ekonomi dan ekologi ekosistem ini. Restorasi dapat menaikkan nilai sumber daya hayati mangrove, memberi mata pencaharian penduduk, mencegah kerusakan pantai, menjaga biodiversitas, produksi perikanan, dan lain-lain (Setyawan dan kusumo, 2006).

Saat ini mangrove telah mengalami degradasi karena berbagai sebab dan permasalahan yang dihadapinya. Degradasi hutan mangrove Indonesia terjadi akibat pemanfaatan yang kurang tepat atau mengalami perubahan fungsi, salah satunya menjadi areal pertambakan udang. Di samping itu, kegiatan pemanfaatan kayu hutan bakau untuk bahan baku arang dan kayu bakar menjadi pendorong menurunnya kualitas hutan mangrove (Fitriana, 2006).

(spawning ground) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain: penghasil keperluan rumah tangga (kayunya sebagai bahan bangunan, hiasan dan meubel) dan penghasil keperluan industri (bahan tekstil, bahan pembuatan kertas). Sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman, industri, dan penebangan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan (Susanto, dkk., 2010).

Areal tumbuh bagi hutan mangrove umumnya terletak di sekitar muarasungai (estuaria), pantai karang, teluk yang tenang dan pulau-pulau di dalam teluk tersebut. Dari waktu ke waktu kondisi hutan mangrove di Indonesia selalu mengalami kerusakan. Meskipun ada beberapa daerah yang mengeksploitir hutan mangrove disertai dengan usaha permudaan tanaman baru, namun belum banyak memperbaiki situasi secara keseluruhan. Diduga angka luasan hutan mangrove pada saat sekarang ini tidak sampaimencapai 2%. Umumnya kerusakan yang dialami hutan mangrove merupakan akibat dari kegiatan perluasan daerah tambak, perluasan daerah pemukiman, kegiatan pembangunan dan pencemaran industri (Wibisono, 2005).

mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove tersebut. Kegiatan seperti ini menjadi salah satu andalan kegiatan rehabilitasi dibeberapa kawasan hutan mangrove yang telah ditebas dan dialihkan fungsinya kepada kegiatan lain (Ukkas dan Zulkifli, 2008).

Makrozoobenthos

Organisme bentos adalah organisme yang mendiami dasar perairan atau tinggal didalam sedimen dasar. Organisme benthos meliputi organisme nabati yang disebut fitobenthos dan organisme hewani disebut zoobenthos. Berdasarkan ukurannya maka organisme bentos dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu makrozoobentos dan mikrozoobenthos. Makrozoobenthos adalah organisme yang tersaring oleh saringan bertingkat dengan ukuran 0,5 mm. Klasifikasi makrozoobenthos menjadi tiga kelompok yaitu mikrofauna yang ukurannya lebih kecil dari 0,1 mm, meiofauna yang berukuran antara 0,1 mm dan makrofauna yang ukurannya lebih besar dari 1,0 mm (Syamsurisal, 2011).

Menurut Simamora (2009) hewan benthos dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuh yang bisa melewati lubang saring yang dipakai untuk memisahkan hewan dari sedimennya. Berdasarkan kategori tersebut benthos dapat dibagi atas :

a. Makrobenthos, kelompok hewan yang lebih besar dari 1,0 mm. Kelompok ini adalah hewan benthos yang terbesar.

c. Mikrobenthos, kelompok benthos yang berukuran lebih kecil dari 0,1 mm. Kelompok ini merupakan hewan yang terkecil. Hewan yang termasuk ke dalam protozoa khususnya ciliata.

Makrozoobenthos dapat bersifat toleran maupun bersifat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Organisme yang memiliki kisaran toleransi yang luas akan memiliki penyebaran yang luas juga. Sebaliknya organisme yang kisaran toleransinya sempit (sensitif) maka penyebarannya juga sempit. Makrozoobenthos yang memiliki toleran lebih tinggi maka tingkat kelangsungan hidupnya akan semakin tinggi. Tingkat pencemaran terhadap perairan dapat dilihat dengan identifikasi makrozoobenthos yang terdapat di wilayah mangrove tersebut (Syamsurisal, 2011).

Keberadaan dan kelimpahan beberapa jenis makrozoobenthos sebagai hewan bentik sangat dipengaruhi oleh kondisi habitatnya yaitu sedimen dasar dan kualitas air. Sedimen dasar selain sebagai habitat komunitas makrozoobenthos juga menyediakan sumber bahan makanan bagi beberapa jenis makrozoobenthos. Beberapa penelitian yang hanya menghubungkan antara struktur komunitas makrozoobenthos dengan karakteristik kualitas air diperkirakan relatif kurang informatif apabila tidak ditunjang dengan menganalisis karakteristik sedimen dasar (Dewi, 2014).

dengan cara menyaring partikel-partikel melayang di perairan. Kedua, pemakan deposit (deposit feeder) yang mencari makanan pada sedimen dan mengasimilasikan bahan organik yang dapat dicerna dari sedimen. Ketiga, pemakan detritus (detritus feeder) yang hanya makan detritus.

Struktur Komunitas Makrozoobentos

Setiap sistem lingkungan memiliki keanekaragaman yang berbeda. Komunitas yang mempunyai keanekaragaman tinggi lebih stabil dibandingkan dengan komunitas yang memiliki keanekaaragaman jenis rendah. Dominasi ialah spesies yang mendominasi pada suatu komunitas pada tiap habitat. Indeks dominasi digunakan untuk mengetahui pemusatan dan penyebaran jenis-jenis dominan. Jika dominasi lebih terkonsentrasi pada satu jenis, nilai indeks dominasi akan meningkat dan sebaliknya jika beberapa jenis mendominasi secara bersama-sama maka nilai indeks dominasi akan rendah (Umar, 2012).

Menurut Kreps (1989) menyatakan bahwa kategori frekuensi kehadiran adalah sebagai berikut:

FK = 0 – 25% : Kehadiran sangat jarang FK = 25 – 50% : Kehadiran jarang

FK = 50 – 75% : Kehadiran sedang

FK = 75 – 100% : Kehadiran sering/absolute

Menurut Krebs (1989), kategori indeks keseragaman adalah sebagai berikut :

0 ≤ E < 0,4 : keseragaman rendah 0,4 ≤ E < 0,6 : keseragaman sedang 0,6 ≤ E ≤ 1,0 : keseragaman tinggi

Keanekaragaman Makrozoobentos

Keseragaman hewan bentos dalam suatu perairan dapat diketahui dari indeks keseragamannya. Semakin kecil nilai suatu indeks keanekaragaman (E) semakin kecil pula keseragaman jenis dalam komunitas, artinya penyebaran jumlah individu tidak sama ada kecenderungan didominasi oleh jenis tertentu. Suatu komunitas yang masing-masing jenisnya mempunyai jumlah individu yang cukup besar dan menunjukkan bahwa ekosistem tersebut mempunyai satuan. Selanjutnya untuk dominansi dapat diketahui dengan menghitung indeks dominansinya (C), bahwa nilai indeks dominansi yang tinggi (ada yang mendominansi) sedangkan nilai indeks dominansi terkaitsatu sama lain, dimana apabila organisme beranekaragam berarti organisme tersebut tidak seragam dan tentu ada yang dominan (Syamsurisal, 2011).

Menurut Krebs (1989) kategori indeks keanekaragaman adalah sebagai berikut :

1 < H’ < 3 : Keragaman sedang penyebaran jumlah individu tiap spesies atau genera sedang, kestabilan komunitas sedang dan keadaan perairan telah tercemar sedang.

H’ > 3 : Keragaman tinggi, penyebaran jumlah individu tiap spesies atau genera tinggi dan perairannya masih bersi/ belum tercemar. Menurut Wijayanti (2007) untuk memprediksi atau memperkirakan tingkat pencemaran air laut, dapat dianalisa berdasarkan indeks keanekaragaman hewan makrobenthos maupun berdasarkan sifat fisika-kimia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan klasifikasi derajat pencemaran yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Derajat Pencemaran Berdasarkan Indeks Keanekaragaman No. Indeks Keanekaragaman Tingkat Pencemaran Pustaka

1. > 3

Sumber : Wijayanti, 2007

Makrozoobenthos sebagai Bioindikator Pencemaran

merupakan biota air yang mudah terpengaruh oleh adanya bahan pencemar, baik bahan pencemar kimia maupun fisik. Hal ini disebabkan makrozoobenthos pada umumnya tidak dapat bergerak dengan cepat dan habitatnya di dasar yang umumnya tempat bahan tercemar (Simamora, 2009).

Menurut Ansary (2014) adapun komunitas makroinvertebrata bentik atau (makrozoobenthos) merupakan indikator yang baik untuk kondisi lokal, karena organisme ini bersifat sessile (tidak banyak bergerak atau migrasi terbatas) sehingga organisme ini sangat tepat untuk mendeteksi polutan yang bersifat site-specific (misalnya studi pada daerah hulu dan hilir suatu sungai, estuarine dan

sebagainya). Alasan pemilihan makrozoobenthos sebagai indikator ekologi adalah sebagai berikut:

a. Pergerakannya yang sangat terbatas sehingga memudahkan dalam pengambilan sampel.

b. Ukuran tubuh relatif besar sehingga memudahkan untuk diidentifikasi.

c. Hidup di dasar perairan serta relatif diam sehingga secara terus-menerus terdedah (exposed) oleh air sekitarnya.

d. Pendedahan yang terus-menerus mengakibatkan benthos sangat terpengaruh oleh berbagai perubahan lingkungan yang mempengaruhi kondisi air tersebut. e. Perubahan faktor-faktor lingkungan ini akan mempengaruhi keanekaragaman

Tabel 2. Struktur Komunitas Makrozoobenthos dalam Perairan

Kondisi Perairan Penjelasan

Tidak Tercemar Komunitas makrozoobenthos yang seimbang dengan beberapa spesies intoleran hidup dengan diselingi populasi fakultatif, tidak ada 1 spesies yang mendominasi.

Tercemar Sedang Penghilangan sejumlah jenis intoleran dan beberapa fakultatif, serta 1 atau 2 spesies toleran mulai mendominasi.

Tercemar Komunitas makrozoobenthos dengan jumlah yang terbatas yang diikuti oleh penghilangan dari kelompok intoleran dan fakultatif. Kelompok toleran mulai berlimpah merupakan tanda perairan tercemar bahan organik.

Tercemar Berat Penghilangan hampir seluruh hewan makroinvertebrata, kemudian diganti oleh cacing Oligochaeta dan organisme yang mampu bernapas ke udara.

Sumber : Ansary, 2014

Menurut Simamora (2009) Alasan menjadikan makrozoobenthos sebagai indikator biologis perairan adalah :

a. Mobilitas terbatas sehingga memudahkan dalam pengambilan sampel. b. Ukuran tubuh relatif besar sehingga memudahkan untuk diidentifikasi.

c. Hidup di dasar perairan, relatif diam sehingga secara terus-menerus terdedah oleh air sekitarnya.

d. Pendedahan yang terus-menerus mengakibatkan makrozoobenthos di pengaruhi oleh keadaan lingkungan.

e. Perubahan mempengaruhi keanekaragaman makrozoobenthos.

Parameter Fisika dan Kimia Suhu

dalam ekosistem akuatik sangat dipengaruhi oleh suhu. Suhu air dapat mempengaruhi kehidupan biota air secara tidak langsung, yaitu melalui pengaruhnya terhadap kelarutan oksigen dalam air. Semakin tinggi suhu air, semakin rendah daya larut oksigen di dalam air, dan sebaliknya. Perubahan suhu air yang drastis dapat mematikan biota air karena terjadi perubahan daya angkut darah. Suhu yang baik untuk pertumbuhan makrozoobenthos berkisar antara 25° sampai 30°C (Ansary, 2014).

Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia dan biologi badan air. Suhu juga sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi pertumbuhan. Peningkatan suhu juga menyababkan penurunan kelarutan gas dalam air. Selain itu peningkatan suhu juga menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air, selanjutnya mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Peningkatan suhu perairan sebesar 10ºC menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2 – 3 kalilipat (Effendi, 2003).

Seluruh spesies yang hidup dalam lingkungan laut, terbatas pada satu kisaran sempit dari suhu. Beberapa spesies dapat bertahan hidup dalam waktu tertentu dengan temperatur rendah, biasanya pada satu tingkat tidak aktif, tetapi beberapa spesies alga hijau biru dan bakteri dapat beradaptasi pada temperatur lingkungan ekstrim ±90°C. Umumnya sebagian besar spesies lautan adalah stenothermal, yaitu organisme yang hanya mampu untuk mentoleransi pada satu

kebanyakan spesies dapat bertahan hidup dalam temperatur turun daripada temperatur naik, dengan perubahan temperatur yang sama (misalnya temperatur turun 10°C, lebih tahan daripada temperatur naik 10°C) (Umar, 2012).

Salinitas

Salinitas adalah konsentrasi total ion yang terdapat di perairan. Salinitas menggambarkan padatan total di dalam air setelah semua kabonat dikonversi menjadi oksida, semua bromida dan iodida digantikan oleh klorida dan semua

bahan organik telah dioksidasi. Salinitas dinyatakan dalam satuan g/kg (Effendi, 2003).

Salinitas merupakan kondisi lingkungan yang menyangkut kosentrasi garam dilingkungan perairan dan air yang terkandung di dalam tanah. Di lingkungan perairan tawar, air cenderung meresap kedalam tubuh hewan kareana salinitas air lebih rendah dari pada cairan tubuh. Hewan yang hidup dihabitat laut pada umumnya bersifat isotonik terhadap salinitas air laut sehingga tidak ada peresapan air kedalam tubuh hewan. Laut banyak hewan yang bersifat hipotonik sehingga air cenderung keluar dari dalam tubuh. Maka dari itu regulasi konsentrasi larutan garam di dalam cairan tubuh sangat vital, dan proses itu memerlukan banyak energi. Pengaruh salinitas terhadap distribusi hewan dilingkungan perairan tampak pada perbedaan macam jenis dan populasi hewan yang hidup di lingkungan air tawar, payau, dan laut (Umar, 2012).

Kisaran salinitas yang masih mampu mendukung kehidupan organisme perairan, khususnya fauna makrozoobentos adalah 15 - 35‰ (Effendi, 2003).

Salinitas dapat didefinisikan sebagai berikut: yakni total (gr) dari material padat termasuk garam HaCl yang terkandung dalam air laut sebanyak 1 kg di mana bromin dan iodin diganti dengan klorin dan bahan organik seluruhnya telah di bakar habis. Pengukuran salinitas semula dilakukan dengan cara tidak langsung, yakni melalui pengukuran klorinita. Untuk menurunkan salinitas yang diinginkan pada saat penggunaan, diperoleh dengan cara mengencerkan dengan air bebas ion. Sebaliknya bila menghendaki salinitas yang lebih tinggi dapat di tambahkan dengan menggunakan garam laut yang ada di pasaran (Wibisono, 2005)

Menurut Nybakken (1992), menjelaskan bahwa fluktuasi salinitas di daerah intertidal dapat disebabkan oleh dua hal, pertama akibat hujan lebat 22 sehingga salinitas akan sangat turun dan kedua akibat penguapan yang sangat tinggi pada siang hari sehingga salinitas akan sangat tinggi. Organisme yang hidup di daerah intertidal biasanya telah beradaptasi untuk menoleri perubahan salinitas hingga 15‰.

Oksigen Terlarut (DO)

tinggi suhu maka kelarutan oksigen semakin berkurang. Kelarutan oksigen dan gas-gas lain juga berkurang dengan meningkatnya salinitas (Effendi, 2003).

Pada umumnya air pada perairan yang telah tercemar, kandungan oksigennya sangat rendah. Dekomposisi dan oksidasi bahan organik dapat mengurangi kadar oksigen terlarut hingga mencapai nol (anaerob). Peningkatan suhu sebesar 10C akan meningkatkan konsumsi O2 sekitar 1 (Effendi, 2003 diacu

oleh Marpaung, 2013).

pH

Pengaruh nilai pH terhadap komunitas biologi perairan ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh pH terhadap Komunitas Biologi Perairan

Nilai pH Pengaruh Umum

6 – 6,5 Keanekaragaman benthos sedikit menurun. Kelimpahan total, biomassa, dan produktifitas tidak mengalami perubahan.

5,5 - 6 Penurunan nilai keanekaragaman benthos semakin tampak.

Kelimpahan total, biomassa, dan produktivitas masih belum mengalami perubahan yang berarti.

5 – 5,5 Penurunan keanekaragaman dan komposi jenis benthos semakin besar. Terjadi penurunan kelimpahan total dan biomassa benthos 4,5 - 5 Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis benthos semakin

besar. Penurunan kelimpahan total dan biomassa benthos

Sumber: Effendi, 2003

Sebagian besar biota akuatik menyukai nilai pH berkisar antara 5,0 - 9,0 hal ini menunjukkan adanya kelimpahan dari organisme makrozoobenthos, dimana sebagian besar organisme dasar perairan seperti polychaeta, moluska dan bivalvia memiliki tingkat asosiasi terhadap derajat keasaman yang berbeda-beda (Hawkes, 1978 dalam Marpaung, 2013).

ammonia yang tak terionisasi dan bersifat toksik. Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7 – 8,5. Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan, misalnya proses nitrifikasi akan berakhir jika pH rendah (Effendi, 2003).

Substrat

Substrat dasar merupakan satu diantara faktor ekologis utama yang mempengaruhi struktur komunitas makrozoobenthos. Jika substrat mengalami perubahan maka struktur komunitas makrozoobenthos akan mengalami perubahan pula. Pengamatan terhadap kondisi fisik (tipe substrat) dan kimiawi sedimen dalam hubungannya dengan struktur komunitas makrozoobenthos sangat penting untuk dilakukan, karena sedimen merupakan habitat bagi makrozoobenthos (Yunitawati, dkk., 2012).

Substrat dasar atau tekstur tanah merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan organisme. Substrat di dasar perairan akan menentukan kelimpahan dan komposisi jenis dari hewan benthos. Komposisi dan kelimpahan fauna invertebrata yang berasosiasi dengan mangrove berhubungan dengan variasi salinitas dan kompleksitas substrat (Odum, 1994)

aktivitas kehidupannya. Selain itu, tanah liat juga mempunyai kandungan unsur hara yang sedikit (Arif 2003 diacu oleh Marpaung, 2013).

Kestabilan substrat, rasio antar erosi dan perubahan letak sedimen diatur oleh pergerakkan angin, sirkulasi pasang surut, partikel tersuspensi dan kecepatan aliran air tawar. Gerakan air yang lambat menyebabkan partikel sedimen halus cenderung mengendap dan berkumpul di dasar. Gerakan awal air yang lambat pada ekosistem mangrove selanjutnya ditingkatkan oleh adanya sistem perakaran mangrove sendiri. Sistem perakaran mangrove menyebabkan partikel yang sangat halus yang mengandung kadar organik tinggi akan cepat mengendap disekeliling akar dan membentuk kumpulan lapisan sedimen (Sunarto, 2008).

Ukuran partikel substrat merupakan salah satu faktor ekologis utama dalam mempengaruhi struktur komunitas makrobentik seperti kandungan bahan organik substrat. Penyebaran makrobenthos dapat dengan jelas berkorelasi dengan tipe substrat. Makrobenthos yang mempunyai sifat penggali pemakan deposit cenderung melimpah pada sedimen lumpur dan sedimen lunak yang merupakan suatu daerah yang mengandung banyak bahan organik yang tinggi (Nybakken, 1988 diacu oleh Wijayanti, 2007).

C-Organik

Kandungan C-organik lahan mangrove lebih tinggi dibandingkan lahan lain, karena adanya dekomposisi dari tanaman dan sisa hewan yang ada di kawasan mangrove. Dekomposisi bahan organik lahan mangrove sangat dipengaruhi frekuensi, lama perendaman dan distribusi ukuran partikel substratnya. Kandungan Corganik yang tinggi akibat dari perakaran mangrove yang mati,daun dan ranting yang berguguran(serasah), sehingga aktivitas dekomposisi dapat terjadi (Ferreira et al, 2007).

Menurut Hardjowigeno (1995), dalam Rukmini (2010) bahwa kandungan C organik di kategorikan sangat tinggi apabila nilai >30%. Tinggi berkisar 10% - 30% dan sedang berkisar 4% - 10%. Rendah berkisar 2% - 4% dan sangat rendah < 2%. Berarti, kisaran kandungan C organik dalam penelitian ini termasuk dalam kategori rendah. Namun menurut Dharmawan dan Siregar (2008), apabila nilai kandungan C organik berkisar 2% - 3% sudah termasuk kategori sedang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penentuan kualitas suatu perairan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti analisis fisika dan kimia air serta biologi. Analisis fisika dan kimia air kurang memberikan gambaran kualitas perairan yang sesungguhnya dan dapat memberikan penyimpangan yang kurang menguntungkan, karena kisaran nilai-nilai dapat saja berubah dipengaruhi keadaan sesaat di lingkungan perairan. Analisis biologi yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas suatu perairan adalah makrozoobenthos. Hal ini karena marozoobenthos dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perairan.

Makrozoobenthos merupakan organisme yang relatif diam dan menempati substrat dasar perairan, baik di atas maupun di dalam sedimen dasar perairan. Peranan makrozoobenthos dalam perairan sangat penting sekali, terutama dalam struktur rantai makanan dimana dalam suatu ekosistem mangrove, makrozoobenthos bertindak sebagai konsumen primer (herbivor) dan konsumen sekunder (karnivor). Sebagai makanannya antara lain: fitoplankton, alga, perifiton, bakteri, senyawa organik di dalam lumpur, zooplankton, maupun sesama makrozoobenthos. Demikian pentingnya peranan makrozoobenthos dalam ekosistem, sehingga bila makrozoobentos terganggu, akan menyebabkan ekosistem akan terganggu pula yang akan mengakibatkan penurunan kualitas perairan.

serasah dan substrat sangat mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman makrozoobenthos. Kelimpahan dan keanekaragaman sangat bergantung pada toleransi dan tingkat sensitifnya terhadap kondisi lingkungannya. Kisaran toleransi dari makrozoobentos terhadap lingkungan berbeda-beda. Tergantung kepada komponen lingkungan,baik yang hidup (biotik) maupun yang tak hidup (abiotik) mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman biota air yang ada pada suatu perairan.

Ekosistem Mangrove Desa Bagan Deli merupakan salah satu ekosistem mangrove yang memiliki keanekaragaman beragam. Seperti keanekaragaman jenis mangrove dan biota yang berada di kawasan tersebut. Letak kawasan mangrove yang dekat dengan pemukiman dan muara sungai deli mengakibatkan adanya penumpukan sampah yang terjadi di sebagian kawasan mangrove serta adanya perubahan fungsi lahan mangrove menjadi tambak. Akibatnya terjadi penurunan nilai ekologis dari mangrove, yang juga akan mempengaruhi kehidupan biota didalamnya termasuk makrozoobenthos. Selain itu akan berpengaruh pada terputusnya sistem rantai makanan pada ekologi perairan. Untuk mengetahui kondisi mangrove melalui keadaan makrozoobenthos di wilayah tersebut maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan.

Perumusan Masalah

makrozoobenthos yang terdapat didalamnya. Letak kawasan mangrove yang tepat dimuara sungai deli, dekat dengan pemukiman, dan adanya pengalihan fungsi sebagian lahan mangrove menjadi tambak dapat menyebabkan menurunnya kualitas perairan dan berkurangnya keanekaragaman biota terutama makrozoobenthos di kawasan mangrove tersebut. Maka perlu mengetahui kondisi perairan di kawasan mangrove tersebut berdasarkan pendekatan struktur komunitas makrozoobenthos yang merupakan salah satu indikator yang baik untuk mengetahui kualitas air di wilayah mangrove. Hal inilah yang mendasari diperlukan adanya kajian mengenai “Struktur Komunitas Makrozoobenthos di Kawasan Mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan”.

Berdasarkan uraian diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur komunitas makrozoobenthos di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan?

2. Bagaimana kualitas perairan di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui struktur komunitas makrozoobenthos di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai struktur komunitas makrozoobenthos di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan.

2. Memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan acuan pengelolaankualitas perairan di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan.

Kerangka Pemikiran

kawasan mangrove tersebut tetap dilakukan suatu pengelolaan. Berdasarkan permasalahan di atas kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian Ekosistem Mangrove

Tambak

Makrozoobenthos Muara Sungai Pemukiman

Pengelolaan Tercemar

Struktur Komunitas

Tidak Ya

TRI WULANDARI. Struktur Komunitas Makrozoobenthos di Kawasan

Mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Di bawah bimbingan HESTI WAHYUNINGSIH dan AHMAD MUHTADI RANGKUTI.Aktivitas yang terjadi di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas perairan sehingga menyebabkan perubahan kondisi ekologis terhadap kehidupan biota terutama makrozoobenthos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas makrozoobenthos dan kualitas perairan berdasarkan kurva Abundance and Comparison (ABC). Penelitian ini dilaksanakan di kawasan mangrove Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan dari bulan Maret sampai April 2016. Penentuan lokasi pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive random sampling pada 3 stasiun. Pengambilan makrozoobenthos dan pengukuran kualitas air dilakukan dengan rentang waktu 1,5 bulan. Hasil penelitian yang didapatkan 12 jenis makrozoobenthos yaitu Telescopium telescopium, Turritella terebra, Nassarius reeveanus, Cerithidea cingulata, Chicoreus capucinus, Nerita lineata, Cerithidea obtusa, Littoraria melanostoma, Cassidula aurisfelis, Natica tigrina, Uca vocans dan Uca rosea. Kepadatan berkisar antara 0 – 9 ind/m2. Indeks keanekaragaman berkisar antara 1,79 – 2,09 termasuk keanekaragaman sedang. Indeks keseragaman jenis berkisar antara 0,7 – 0,82 dan indeks dominansi berkisar antara 0,15 – 0,2. Berdasarkan kurva ABC bahwa kawasan mangrove Desa Bagan Deli termasuk dalam katergori tercemar sedang.