ANALISIS EFESIENSI TANAMAN PENGHASIL BIODIESEL

SKRIPSI

Oleh:

TEGUH PRIMADI

050304007

SEP-AGRIBISNIS

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ANALISIS EFESIENSI TANAMAN PENGHASIL BIODIESEL

Oleh:

TEGUH PRIMADI 050304007 SEP-AGRIBISNIS

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana di

Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian,

Universitas Sumatera Utara, Medan.

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing

Ir. Iskandarini, MM

(19640501994032002) (196411021989012001)

Dr. Ir. Tavi Supriana, Ms

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

ABSTRAK

TEGUH PRIMADI: Analisis Efisiensi Tanaman Penghasil Biodiesel, dibimbing oleh Ir. Iskandarini, MM dan Dr. Ir. Tavi Supriana, MS.

Semakin menipisnya cadangan minyak bumi di seluruh dunia, menyebabkan banyak negara – negara yang melakukan penelitian untuk mencari energi alternatif pengganti energi minyak bumi. Energi alternatif dapat berupa, energi yang berasal dari tanaman penghasil minyak nabati. Di Indonesia tanaman penghasil minyak nabati tersebut cukup banyak, diantaranya adalah kelapa, kelapa sawit dan jarak pagar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar tingkat efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis dari ketiga tanaman tersebut, serta rendemen minyak yang dapat dihasilkan. Parameter yang diuji pada penelitian ini adalah tingkat efisiensi teknis dan ekonomis yang dilihat dari hasil perbandingan antara pendapatan dan biaya dalam produksi biodiesel, serta berapa banyak rendemen biodiesel yang dapat dihasilkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang memiliki tingkat efisiensi teknis tertinggi dan efisiensi ekonomis tertinggi adalah kelapa sawit.

ABSTRACT

TEGUH PRIMADI : Efficiency Analysis of Plants Produce Biodiesel, guided by Ir. Iskandarini, M.M and Dr. Ir. Tavi Supriana, MS.

The depletion of petroleum supply reserves in all over the world, caused many countries which are doing researches to finding a new alternative to replace petroleum energy. The alternative energy, such as energy from plants that are producing vegetable oil. In indonesia there are many plants that are producing vegetable oil, such as coconuts, oil palms, and jathropas. The objectives of this research are to find out how much the technical efficiency and the economical efficiency of the three plants above, and oil yield that can be acquired. The tested parameters that have been used in this research are the technical and economical efficiency that observed from the ratios between income and cost in producing Biodiesel, and then how much biodiesel yield that can be produced.

This research result shows that plant which have the highest technical efficiency and the biggest economical efficiency oil palms.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 27 Juli 1987 dari ayah Suryadi

dan ibu Ratnawati. Penulis merupakan putra pertama dari lima bersaudara.

Tahun 2005 penulis lulus dari SMU Negeri 3, Medan dan pada tahun

yang sama masuk ke Fakultas Pertanian USU, program studi Agribisnis melalui

jalur Reguler Mandiri.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di desa liang jering,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah

memberikan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Analisis Efisiensi Tanaman Penghasil Biodiesel”

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar –

besarnya kepada kedua orang tua penulis yang membesarkan dan mendidik

penulis selama ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ir.

Iskandarini, MM dan Ibu Dr. Ir. Tavi Supriana, Ms selaku ketua dan komisi

pembimbing yang telah memberikan masukan berharga kepada penulis dari mulai

penetapan judul, melakukan penelitian, sampai ujian akhir.

Disamping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua

staf pengajar dan pegawai di Program Studi Agribisnis, Departemen Agribisnis,

serta semua rekan mahasiswa yang tak dapat disebutkan satu per satu yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

ABSTRAC ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Identifikasi Masalah ... 6

Tujuan Penelitian ... 6

Kegunaan Penelitian ... 6

TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Pustaka ... 7

Landasan Teori ... 9

Kerangka Pemikiran... 22

METODOLOGI PENELITIAN Metode Pengumpulan Data ... 24

Metode Analisis Data ... 24

Definisi dan Batasan Operasional Definisi Operasional ... 26

Batasan Operasional ... 27

HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Pembuatan Biodiesel ... 29

Rendemen Minyak yang Dihasilkan ... 36

Analisis Efisiensi Teknis ... 37

Analisis Efisiensi Ekonomis ... 39

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 49

Saran ... 49

DAFTAR TABEL

No Hal

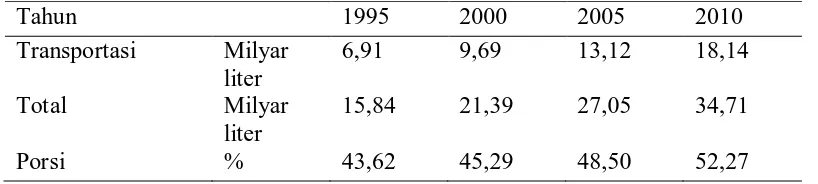

1. Porsi konsumsi minyak solar sektor transportasi 1995-2010...1

2. Ketersediaan energi fosil Indonesia...3

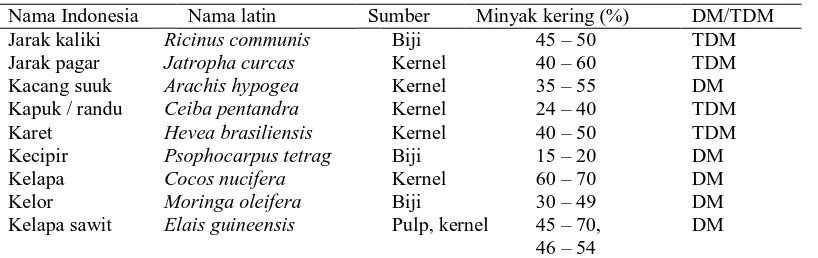

3. Tanaman penghasil biofuel...5

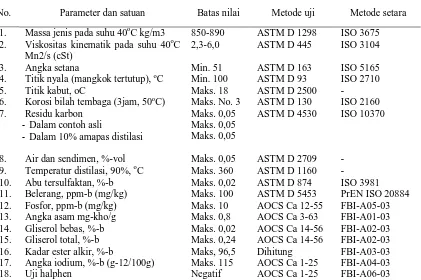

4. Standar mutu biodiesel Indonesia (RSNI EB 020551)...8

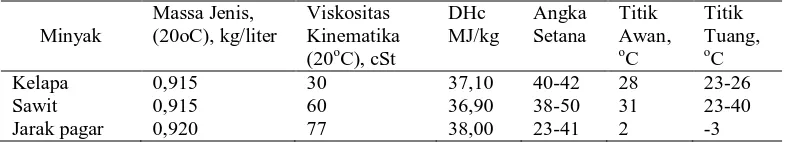

5. Sifat minyak-lemak nabati kelapa, kelapa sawit dan jarak pagar...13

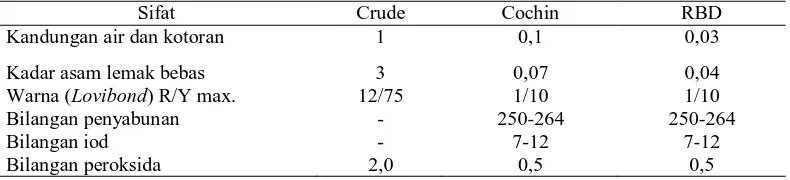

6. Sifat fisiko-kimia minyak kelapa...15

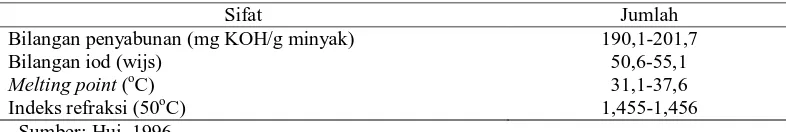

7. Sifat fisiko-kimia minyak kelapa sawit...17

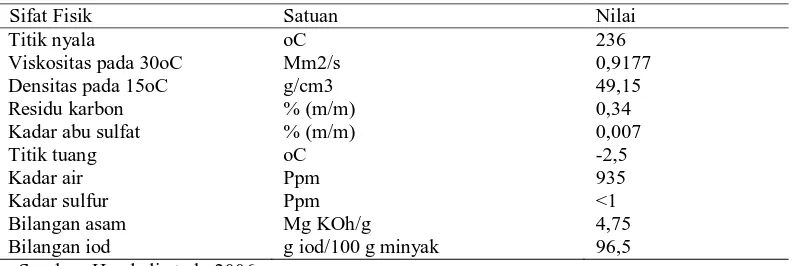

8. Sifat fisik minyak jarak pagar...20

9. Rendemen Biodiesel...37

10. Tahapan Teknik Produksi Biodiesel...38

11. Perbandingan Rendemen Biodiesel...38

12. Biaya Produksi Biodiesel Teknik Biox...40

13. Biaya Produksi Biodiesel Teknik Lurgi...40

14. Biaya Produksi Biodiesel Teknik MPOB...40

17. Analisis Efisiensi Ekonomis Biodiesel Kelapa Sawit...43

18. Analisis Efisiensi Ekonomis Biodiesel Jarak Pagar...44

19. Analisis Efisiensi Ekonomis Biodiesel Kelapa...45

20. Analisis Efisiensi Ekonomis Biodiesel Kelapa Sawit...46

DAFTAR GAMBAR

No Hal

ABSTRAK

TEGUH PRIMADI: Analisis Efisiensi Tanaman Penghasil Biodiesel, dibimbing oleh Ir. Iskandarini, MM dan Dr. Ir. Tavi Supriana, MS.

Semakin menipisnya cadangan minyak bumi di seluruh dunia, menyebabkan banyak negara – negara yang melakukan penelitian untuk mencari energi alternatif pengganti energi minyak bumi. Energi alternatif dapat berupa, energi yang berasal dari tanaman penghasil minyak nabati. Di Indonesia tanaman penghasil minyak nabati tersebut cukup banyak, diantaranya adalah kelapa, kelapa sawit dan jarak pagar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar tingkat efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis dari ketiga tanaman tersebut, serta rendemen minyak yang dapat dihasilkan. Parameter yang diuji pada penelitian ini adalah tingkat efisiensi teknis dan ekonomis yang dilihat dari hasil perbandingan antara pendapatan dan biaya dalam produksi biodiesel, serta berapa banyak rendemen biodiesel yang dapat dihasilkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang memiliki tingkat efisiensi teknis tertinggi dan efisiensi ekonomis tertinggi adalah kelapa sawit.

ABSTRACT

TEGUH PRIMADI : Efficiency Analysis of Plants Produce Biodiesel, guided by Ir. Iskandarini, M.M and Dr. Ir. Tavi Supriana, MS.

The depletion of petroleum supply reserves in all over the world, caused many countries which are doing researches to finding a new alternative to replace petroleum energy. The alternative energy, such as energy from plants that are producing vegetable oil. In indonesia there are many plants that are producing vegetable oil, such as coconuts, oil palms, and jathropas. The objectives of this research are to find out how much the technical efficiency and the economical efficiency of the three plants above, and oil yield that can be acquired. The tested parameters that have been used in this research are the technical and economical efficiency that observed from the ratios between income and cost in producing Biodiesel, and then how much biodiesel yield that can be produced.

This research result shows that plant which have the highest technical efficiency and the biggest economical efficiency oil palms.

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahan bakar minyak adalah sumber energi dengan konsumsi terbesar saat

ini jika dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Tetapi saat ini dunia

mengalami krisis bahan bakar minyak. Harga minyak mentah dunia terus

meningkat. Banyak negara, terutama Indonesia, mengalami masalah kekurangan

bahan bakar minyak (bahan bakar fosil) untuk kebutuhan negaranya sendiri.

Indonesia, khususnya, telah mengimpor bahan bakar minyak (terutama bahan

bakar diesel/solar) untuk kebutuhan negara dengan jumlah yang cukup besar

(Tatang, 2006).

Tabel 1. Porsi konsumsi minyak solar sektor transportasi 1995-2010

Tahun 1995 2000 2005 2010

Transportasi Milyar liter

Sumber: Direktorat jenderal listrik dan pemanfaatan energi, 2006

Dunia telah membuktikan bahwa cadangan minyak mulai menyusut tahun

lalu. Penurunan pertama sejak 1998 yang dipimpin oleh Rusia, Norwegia, dan

China. Cadangan minyak berada di level 1,258 triliun barrel pada akhir tahun

2008, turun dibandingkan dengan 1,261 triliun barrel pada tahun sebelumnya.

Negara-negara di Timur Tengah kini hanya memiliki 60 % atau 754,1 miliar

barrel dari persediaan global. Angka itu berbeda dari tahun lalu yang mencapai

dunia, masih memiliki 264,1 miliar barrel; sedikit berbeda dari tahun sebelumnya

sebesar 264,2 miliar (Anonimous, 2005).

Sebagai akibat dari penipisan pasokan minyak dan gas bumi tersebut perlu

dikembangkan bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif tersebut adalah

bahan bakar yang dapat diperbaharui. Sumber bahan bakar tersebut diperoleh dari

tanaman hijau yang dapat menghasilkan hidrokarbon secara langsung. Kita dapat

memilih sumber tanaman baru yang berpotensial tinggi untuk dijadikan bahan

bakar cair dan kimia (Lowenstein, 1985).

Meningkatnya kandungan CO2 menghasilkan efek rumah kaca yang lebih

tinggi, yang secara bersamaan meningkatkan suhu di beberapa permukaan bumi

dalam seratus tahun terakhir. Ini terbukti dengan adanya foto satelit yang

menunjukan jumlah es kutub utara mencair sebanyak 1,2 juta km2 hanya dalam

kurun waktu 20 tahun. Hal ini lebih mendorong kita untuk melakukan penemuan

sumber energi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut (Lowenstein, 1985).

Energi yang paling banyak digunakan saat ini adalah energi minyak bumi

dan energi listrik. Perubahan harga minyak bumi dunia menjadi masalah bagi

pemerintah, karena harus menambah biaya subsidi pemerintah. Berbagai

kebijakan energi yang diterapkan pemerintah tidak mampu meyakinkan rakyat,

sementara itu tuntutan pemenuhan kebutuhan energi semakin mendesak

(Wahyuni, 2009).

Indonesia yang semula menjadi net-exporter di bidang bahan bakar

minyak (BBM) kini telah menjadi net-importer BBM sejak tahun 2000. Hal ini

sungguh ironis karena terjadi pada saat harga minyak dunia yang tidak stabil dan

mencapai 1,029 juta barel per hari, sedangkan konsumsi BBM mencapai sekitar

1,3 juta barel per hari. Defisit BBM sebesar 270.000 barel harus dipenuhi melalui

impor dengan harga minyak dunia yang melambung tinggi (Hambali, 2006).

Tabel 2. Ketersediaan energi fosil Indonesia

Energi fosil

Minyak bumi Gas Batu bara

Sumber daya

Cadangan (proven + possible) Produksi per tahun

Sumber: Direktorat jenderal listrik dan pemanfaatan energi, 2006

Stok minyak mentah yang berasal dari fosil ini terus menurun sedangkan

jumlah konsumsinya terus meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu dicari

alternatif bahan bakar lain, terutama dari bahan yang terbarukan. Salah satu

alternatifnya adalah biodiesel, untuk menggantikan solar (Tatang, 2005).

Selama ini Indonesia ketergantungan terhadap minyak bumi. Mengingat

pasokan dan cadangan minyak bumi Indonesia yang berkurang serta naiknya

harga minyak bumi yang menembus level 70 USD per barel, untuk itu perlu

adanya pengembangan sumber energi alternatif berbahan baku minyak nabati

yaitu biodiesel. Biodiesel dapat digunakan baik secara murni maupun dicampur

dengan petrodiesel atau solar, tanpa terjadi perubahan pada mesin yang

menggunakannya. Penggunaan biodiesel semakin menuntut untuk direalisasikan

karena biodiesel tidak hanya bersifat ramah lingkungan tetapi juga bersifat dapat

diperbaharui dan mengeliminasi emisi gas buang dan efek rumah kaca. Biodiesel

juga merupakan solusi menghadapi kelangkaan energi fosil di masa depan.

Biodiesel dapat dihasilkan dari komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa

Biodiesel secara umum adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari

bahan terbarukan atau secara khusus merupakan bahan bakar mesin diesel yang

terdiri atas ester alkil dari asam-asam lemak. Biodiesel dapat dibuat dari minyak

nabati, minyak hewani atau dari minyak goreng bekas atau daur ulang. Bahan

baku biodiesel yang berpotensi besar di Indonesia untuk saat ini adalah minyak

mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil atau CPO), minyak kelapa, minyak jarak

pagar (Prakoso, 2005).

Biodiesel ini diharapkan dapat menggantikan solar sebagai bahan dasar

mesin diesel. Keuntungan-keuntungan dari biodiesel adalah angka setananya lebih

tinggi dari angka setana solar yang ada saat ini, gas buang hasil pembakaran

biodiesel lebih ramah lingkungan karena hampir tidak mengandung gas SO

x,

akselerasi mesin lebih baik, dan tarikan lebih ringan (Prakoso, 2005).

Banyak negara di dunia ini yang telah memproduksi biodiesel dan juga

telah terdapat beberapa jenis proses biodiesel, seperti proses BIOX (Canada),

Lurgi (Jerman), Energea (Austria), dan MPOB (Malaysia). Secara umum

proses-proses diatas memiliki kemiripan dengan yang ada di Indonesia, yaitu salah

satunya di ITB. Proses produksi biodiesel yang ada di ITB saat ini adalah proses

produksi dengan tahap esterifikasi dan dilanjutkan dengan tahap transesterifikasi.

Tahap transesterifikasi terdiri dari 2 tahap dengan waktu reaksi yaitu 2 jam untuk

setiap tahapnya. Tahap esterifikasi digunakan untuk mengkonversi asam lemak

bebas menjadi alkil ester, sedangkan tahap transesterifikasi digunakan untuk

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penghematan BBM dalam instruksi

Presiden Nomor 10 Tahun 2005 yang mengatur langkah-langkah untuk

penghematan BBM dan upaya mengatasi krisis BBM dengan pengalihan

pemanfaatan energi fosil (minyak bumi) dengan energi yang terbarukan.

Pengembangan dan penggunaan bahan bakar alternatif menjadi salah satu pilihan

untuk memenuhi permintaan kebutuhan bahan bakar yang semakin meningkat.

Selain itu, bahan bakar alternatif memberikan dampak positif seperti emisi gas

buang yang ramah lingkungan (terutama mengurangi gas rumah kaca), serta

pengembangan industri pertanian (Wahyuni, 2009).

Tabel 3. Tanaman penghasil biofuel

Nama Indonesia Nama latin Sumber Minyak kering (%) DM/TDM

Jarak kaliki Ricinus communis Biji 45 – 50 TDM

Jarak pagar Jatropha curcas Kernel 40 – 60 TDM

Kacang suuk Arachis hypogea Kernel 35 – 55 DM

Kapuk / randu Ceiba pentandra Kernel 24 – 40 TDM

Karet Hevea brasiliensis Kernel 40 – 50 TDM

Kecipir Psophocarpus tetrag Biji 15 – 20 DM

Kelapa Cocos nucifera Kernel 60 – 70 DM

Kelor Moringa oleifera Biji 30 – 49 DM

Kelapa sawit Elais guineensis Pulp, kernel 45 – 70, 46 – 54

DM

1.2. Identifikasi Masalah

Bagaimana tingkat efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis pada

pengelolaan biodiesel dari tanaman kelapa, kelapa sawit dan jarak pagar.

1.3.Tujuan Penelitian

Menganalisis tingkat efisiensi teknis, tingkat efisiensi ekonomis antara

kelapa, kelapa sawit dan jarak pagar sebagai tanaman penghasil biodiesel.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna bagi pihak – pihak yang ingin mengembangkan

usaha biodiesel serta bagi peneliti – peneliti lain yang berhubungan dengan

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Pengertian ilmiah paling umum dari istilah ‘biodiesel’ adalah mencakup

sembarang (dan semua) bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari sumber daya

hayati atau biomassa. Sekalipun demikian, skripsi ini akan menganut definisi yang

pengertiannya lebih sempit tetapi telah diterima luas di dalam industri, yaitu

bahwa “biodiesel adalah bahan bakar mesin atau motor diesel yang terdiri atas

ester alkil dari asam-asam lemak” (Soerawidjaja,2006).

Biodiesel adalah bioenergi yang dibuat dari minyak nabati, melalui proses

transesterifikasi, esterifikasi, atau proses esterifikasi-transesterifikasi. Biodiesel

digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM untuk mesin diesel.

Biodiesel dapat diaplikasikan dalam bentuk 100% (B100) atau dicampur dengan

minyak solar pada tingkat konsentrasi tertentu (BXX), seperti 10% biodiesel

dicampur dengan solar 90% yang dikenal dengan nama B10 (Hambali, 2007).

Bahan bakar berbentuk cairan yang memiliki sifat seperti solar ini sangat

prospek untuk dikembangkan. Biodiesel juga memiliki kelebihan lain

dibandingkan dengan solar seperti:

- ramah lingkungan, karena emisi yang dihasilkan jauh lebih baik (free

sulfur, smoke number rendah).

- pembakaran lebih baik karena cetane number yang lebih tinggi.

- Dapat terurai (biodegradable), dan sifat pelumasan terhadap piston mesin.

Proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui

proes transesterifikasi minyak atau lemak dengan alkohol. Alkohol akan

menggantikan gugus alkohol pada struktur ester minyak dengan dibantu katalis.

NaOH dan KOH adalah katalis yang umum digunakan (Hambali, 2007).

Tabel 4. Standar mutu biodiesel Indonesia (RSNI EB 020551)

No. Parameter dan satuan Batas nilai Metode uji Metode setara

1. Massa jenis pada suhu 40oC kg/m3 850-890 ASTM D 1298 ISO 3675 2. Viskositas kinematik pada suhu 40oC

Mn2/s (cSt)

-Dalam contoh asli

-Dalam 10% amapas distilasi

Maks. 0,05

Sumber: Forum Biodiesel Indonesia, 2006

Proses tersebut bertujuan untuk menurunkan viskositas (kekentalan)

minyak, sehingga mendekati viskositas solar. Viskositas yang tinggi menyulitkan

pemompaan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin dan menyebabkan

atomisasi lebih sukar terjadi. Dan mengakibatkan pembakaran kurang sempurna

Biodiesel didefinisikan sebagai BBN yang dibuat dari minyak nabati, baik

itu baru maupun bekas penggorengan, melalui proses transesterifikasi dan

esterifikasi. Biodiesel dimanfaatkan untuk mengurangi konsumsi solar. Bahan

dasar biodiesel adalah minyak kelapa, kelapa sawit, dan minyak jarak. Dari ketiga

bahan dasar tersebut, kelapa sawit menghasilkan minyak nabati paling tinggi,

yaitu 5.950 liter/ha/tahun, sedangkan kelapa 2.689 liter/ha/tahun dan biji jarak

1.892 liter/ha/tahun. Biodiesel dapat pula dihasilkan dari minyak jelantah atau

minyak sisa penggorengan (Bajoe 2008).

Indonesia kaya akan bahan baku tanaman pengahasil biodiesel,

diantaranya tanaman kelapa, kelapa sawit, dan jarak pagar. Ketiga tanaman

tersebut dapat menghasilkan minyak di atas 1.600 liter tiap hektarnya. Ketiga

tanaman tersebut sangat potensial untuk dikembangkan dan digunakan sebagai

bahan baku biodiesel (Hambali, 2007).

2.2. Landasan Teori

Biodiesel dapat dibuat dari minyak nabati, lemak binatang, dan ganggang.

Minyak nabati yang umum digunakan di dunia untuk menghasilkan biodiesel,

diantaranya soybean oil (USA), minyak sawit (asia), dan minyak kelapa (filipina).

Minyak nabati memiliki komposisi penyusun utama adalah gliserida, yaitu

trimester gliserol dengan asam-asam lemak (C8-C24). Komposisi asam lemak

Biodiesel dapat dibuat dari minyak nabati maupun lemak hewan, namun

yang paling umum digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel adalah

minyak nabati. Minyak nabati dan biodiesel tergolong ke dalam kelas besar

senyawa-senyawa organik yang sama, yaitu kelas ester asam-asam lemak. Akan

tetapi, minyak nabati adalah triester asam-asam lemak dengan gliserol, atau

trigliserida, sedangkan biodiesel adalah monoester asam-asam lemak dengan

methanol (Y.M Choo, 1994).

Perbedaan wujud molekuler ini memiliki beberapa konsekuensi penting

dalam penilaian keduanya sebagai kandidat bahan bakar mesin diesel :

1. Minyak nabati (yaitu trigliserida) berberat molekul besar, jauh lebih besar

dari biodiesel (yaitu ester metil). Akibatnya, trigliserida relatif mudah

mengalami perengkahan (cracking) menjadi aneka molekul kecil, jika

terpanaskan tanpa kontak dengan udara (oksigen).

2. Minyak nabati memiliki kekentalan (viskositas) yang jauh lebih besar dari

minyak diesel/solar maupun biodiesel, sehingga pompa penginjeksi bahan

bakar di dalam mesin diesel tak mampu menghasilkan pengkabutan

(atomization) yang baik ketika minyak nabati disemprotkan ke dalam kamar

pembakaran.

3. Molekul minyak nabati relatif lebih bercabang dibanding ester metil

asam-asam lemak. Akibatnya, angka setana minyak nabati lebih rendah daripada

angka setana ester metil. Angka setana adalah tolok ukur kemudahan

Di luar perbedaan yang memiliki tiga konsekuensi penting di atas, minyak

nabati dan biodiesel sama-sama berkomponen penyusun utama (≥ 90 % -berat)

asam-asam lemak. Pada kenyataannya, proses transesterifikasi minyak nabati

menjadi ester metil asam-asam lemak, memang bertujuan memodifikasi minyak

nabati menjadi produk (yaitu biodiesel) yang berkekentalan mirip solar, berangka

setana lebih tinggi, dan relatif lebih stabil terhadap perengkahan. Semua minyak

nabati dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar namun dengan

proses-proses pengolahan tertentu (Y.M Choo, 1994).

Biodiesel umumnya diproduksi dari refined vegetable oil (minyak murni)

melalui proses transesterifikasi. Pada dasarnya, bertujuan untuk mengubah

trigliserida menjadi asam lemak metal ester (FAME). Kandungan asam lemak

bebas (FFA) bahan baku merupakan salah satu faktor penentu jenis proses

pembuatan biodiesel. Umumnya, minyak murni memiliki kandungan kadar FFA

rendah (sekitar 2%) sehingga dapat langsung diproses dengan metode

transesterifikasi (Hambali, 2007).

Metode transesterifikasi merupakan metode yang umum digunakan untuk

memproduksi biodiesel yang dapat menghasilkan hingga 95% rendemen minyak

biodiesel dari bahan baku minyak tumbuhan. Metode ini terdiri dari 4 tahapan,

yaitu:

1. Pencampuran katalis alkalin (NaOH dan KOH) dengan alkohol metanol atau

etanol pada konsentrasi katalis antara 0,5 – 1 wt% dan 10 – 20 wt% metanol

terhadap masa minyak.

2. Pencampuran katalis dan alkohol dengan minyak pada temperatur 55 derajat C

3. Setelah reaksi berhenti campuran didiamkan hingga terjadi pemisahan antara

metal ester dan gliserol. Metal ester yang dihasilkan disebut crude biodiesel,

karena mengandung zat pengotor seperti sisa metanol dan katalis alkalin,

gliserol serta sabun.

4. Metal ester yang dihasilkan tahap ketiga dicuci dengan air hangat untuk

memisahkan zat pengotor dan dilanjutkan dengan menguapkan air yang

terkandung dalam biodiesel (Hambali, 2007).

Reaksi kimia proses transesterifikasi

O

Trigleserida Metanol Gliserol Biodiesel

Molekul metil ester adalah rantai karbon lurus yang sama dengan bahan

bakar diesel dari minyak bumi atau sedikit terikat yang memiliki molekul oksigen

pada ujung rantai karbon. Pada aplikasi minyak tanah, tata nama asam lemak

rantai terbuka dan asam lemak rantai tertutup berubah ke nama IUPAC nya yaitu

”alkane” dimana rantai karbon tertutup dengan hubungan hidrokarbon yang

dinyatakan dengan CnH2n+2, rantai asam lemak tertutup tunggal menjadi

”alkene” (ofelin) dengan hubungan hidrokarbon yang dinyatakan dengan CnH2n,

asam yang mengandung banyak rantai lemak terbuka menjadi ”alkyne” dengan

Dalam proses konversi trigliserida menjadi alkil esternya melalui reaksi

transesterifikasi dengan katalis basa, asam lemak bebas harus dipisahkan atau

dikonversi menjadi alkil ester terlebih dahulu karena asam lemak bebas akan

mengkonsumsi katalis. Kandungan asam lemak bebas dalam biodiesel akan

mengakibatkan terbentuknya suasana asam yang dapat mengakibatkan korosi

pada peralatan injeksi bahan bakar, membuat filter tersumbat dan terjadi

sedimentasi pada injektor (www.journeytoforever.com). Pemisahan atau konversi

asam lemak bebas ini dinamakan tahap preesterifikasi.

Tabel 5. Sifat minyak-lemak nabati kelapa, kelapa sawit dan jarak pagar

Minyak

Sumber: Vaitilingom et al, 1997

2.2.1. Kelapa

Pohon kelapa (Cocos nucifera L.) adalah spesies tunggal dalam keluarga

Arecaceae dalam genus Cocos dan merupakan pohon palma yang besar. Dapat

tumbuh hingga 30 meter tergantung kepada varietasnya, berpelepah daun

sepanjang 4-6 meter dengan helaian daun sepanjang 60-90 cm dan berumur

melebihi 25 tahun (Anonimus, 2009).

Penggolongan varietas kelapa umumnya berdasarkan perbedaan umur

pohon mulai berbuah, bentuk, dan ukuran buah, warna buah serta sifat – sifat

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, kedudukan tanaman kelapa

diklasifikasi sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Monocotyledoneae

Ordo : Palmales

Family : Palmae

Genus : Cocos

Spesies : Cocos nucifera L.

(Suhardiman, 1999).

Tanaman kelapa disebut tanaman kehidupan karena setiap bagian dari

tanaman dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Buah kelapa dapat diambil

air, daging buah, tempurung, dan sabutnya. Air kelapa dapat diolah menjadi sari

kelapa. Daging kelapa dapat diolah menjadi daging kelapa parut (dasar

pembuatan santan kelapa), coconut cream, coconut skim milk sampai kosmetik

sebagai turunan terakhir. Kopra merupakan bahan industri minyak kelapa dan

bungkil kopra (Azmil, 2006).

Tanaman kelapa didalam satu hektar dapat ditanami 100 pohon, rata-rata

setiap pohon menghasilkan 45 butir buah kelapa per tahun atau 10 kg kopra.

Sehingga setiap hektar, menghasilkan 4500 butir buah kelapa per tahun atau 1 ton

kopra. Kebun dengan pemeliharaan yang baik, setiap pohon diharapkan dapat

menghasilkan 70 butir buah kelapa per tahun atau 15 kg kopra. Sehingga tiap

disimpulkan bahwa untuk kebun normal dapat memberikan hasil kopra sebanyak

1,5 ton (Suhardiman, 1999).

Minyak kelapa dihasilkan dari buah kelapa tua, yang diekstrak melalui

pembuatan santan dan akhirnya menjadi minyak. Dapat juga melalui proses

pengeringan buah kelapa menjadi kopra dan selanjutnya diolah untuk

mendapatkan minyaknya. Asam lemak yang terkandung didalamnya digolongkan

ke dalam minyak asam laurat karena komposisi asam tersebut paling besar

dibandingkan dengan asam lemak lainnya (Hambali, 2007).

Dalam satu molekul minyak kelapa terdiri dari satu unit gliserine dan

ssejumlah asam lemak. Dan tiga unit asam lemak dari rantai karbon panjang

adalah triglyseride (lemak dan minyak). Komponen glycerine memiliki titik didih

tinggi yang dapat melindungi minyak dari penguapan (volatilizing). Pada

biodiesel, komponen asam lemak dari minyak dikonversikan ke elemen lain yang

disebut ester. Glycerine dan asam lemak dipisahkan dengan proses esterifikasi.

Minyak tumbuhan bereaksi dengan alkohol dan katalis, jika minyak tumbuhan

adalah metanol dan kelapa, dan komponen rektannya adalah alkohol maka akan

dihasilkan coco metil ester yang merupakan nama kimia dari coco biodiesel

(Hambali, 2007).

Sifat fisiko-kimia minyak kelapa meliputi kandungan air, asam lemak

bebas, warna, bilangan panyabunan, bilangan iod, dan bilangan peroksida.

Tabel 6. Sifat fisiko-kimia minyak kelapa

Sifat Crude Cochin RBD

Kandungan air dan kotoran 1 0,1 0,03

Kadar asam lemak bebas 3 0,07 0,04

Warna (Lovibond) R/Y max. 12/75 1/10 1/10

Bilangan penyabunan - 250-264 250-264

Bilangan iod - 7-12 7-12

Sifat Crude Cochin RBD

Melting point (oC) - 24-26 24-26

Indeks refraksi (40oC) - 1,448-1,450 1,448-1,450

Sumber: Hui, 1996

Minyak kelapa digolongkan ke dalam minyak asam laurat. Dan

berdasarkan tingkat ketidakjenuhannya yang dinyatakan dalam bilangan iod

(iodine value), maka minyak kelapa dapat digolongkan ke dalam golongan

non-drying oil. Dengan bilangan iod berkisar antara 7,5 – 10,5 (Tambun, 2006).

2.2.2. Kelapa Sawit

Kelapa sawit masih termasuk dalam keluarga palma. Tingginya dapat

mencapai 24 meter.

samping. Seperti jenis palma lainnya, daunnya tersusun majemuk menyirip.

berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Batang tanaman

diselimuti bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun pelapah

yang mengering akan terlepas sehingga penampilan menjadi mirip dengan

diclin) dan memiliki waktu pematangan berbeda sehingga sangat jarang terjadi

penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang sementara

bunga betina terlihat lebih besar dan mekar (Hambali, 2007).

Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah

tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul

dari tiap pelapah. Minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan minyak bertambah

sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak

bebas (FFA, free fatty acid) akan meningkat dan buah akan rontok dengan

Klasifikasi tanaman kelapa sawit adalah sebagai berikut:

Spesies : Elaeis guineensis

(Hambali, 2007).

Minyak kelapa sawit diperoleh dari pengolahan buah kelapa sawit dengan

kandungan asam lemak yang bervariasi, baik dalam panjang maupun struktur

rantai karbonnya. Panjang rantai karbon minyak kelapa sawit berkisar antara atom

C12-C20 (Hambali, 2007).

Tabel 7. Sifat fisiko-kimia minyak kelapa sawit

Sifat Jumlah

Bilangan penyabunan (mg KOH/g minyak) 190,1-201,7

Bilangan iod (wijs) 50,6-55,1

Melting point (oC) 31,1-37,6

Indeks refraksi (50oC) 1,455-1,456

Sumber: Hui, 1996

Minyak sawit mengandung sejumlah kecil komponen non-trigliserida,

seperti karotenoid, tokoperol, tokotrienol, sterol, phospatida, dan alkohol alipatik

dan selanjutnya disebut komponen minor. Jumlah komponen minor dalam minyak

sawit sekitar 1%. Tiga komponen minor pertama kelapa sawit memiliki peranan

penting dalam mempertahankan stabilitas minyak, dan merupakan agen

antioksidan alami yang menjaga stabilitas minyak akibat oksidasi. Minyak kelapa

dan tokoperol. Umumnya karoten hadir dalam bentuk á dan â-karoten dan

berperan sebagai sumber vitamin A sedangkan tokotrienol dan tokoperol

merupakan sumber vitamin E (Hambali, 2007).

Minyak sawit dapat digunakan untuk bahan makanan dan industry melalui

proses ekstraksi dan pemurnian, seperti penjernihan dan penghilangan bau atau

dikenal dengan RBDPO (refined, bleached, and deodorized palm oil). Setelah itu

CPO dapat difraksinasi menjadi RBD stearin dan RBD olein dengan komposisi

asam lemak yang berbeda. RBD olein terutama digunakan untuk pembuatan

minyak goreng, sedangkan RBD stearin terutama dipakai untuk margarine, serta

bahan baku industry sabun dan deterjen (Hambali, 2007).

Secara umum, proses pengolahan minyak sawit dapat menghasilkan 73%

olein, 21% stearin, 5% PFAD (palm fatty acid distillate), dan 0,5% bahan lainnya.

Pada umumnya PFAD digunakan untuk industry, baik sebagai bahan baku sabun

maupun makanan ternak. PFAD memiliki kandungan FFA (free fatty acid) sekitar

81,7%, gliserol 14,4%, squalane 0,8%, vitamin E 0,5%, sterol 0,4%, dan lain-lain

2,2% (Hambali, 2007).

Produk-produk turunan minyak sawit yang dapat digunakan sebagai bahan

baku biodiesel di antaranya CPO, CPO low grade (kandungan FFA tinggi),

PFAD, dan RBD olein. Sebelum diolah menjadi biodiesel, CPO membutuhkan

proses pemurnian (degumming) yang bertujuan untuk menghilangkan

senyawa-senyawa pengotor yang terdapat dalam minyak, seperti gum dan fosfatida

2.2.3. Jarak Pagar

Jarak telah dikenal oleh masyarakat Indonesia, sebagai tanaman obat

tradisional dan pagar hidup. Jarak pagar termasuk dalam famili Euphorbiaceae,

berupa perdu dengan tinggi 1-7m, bercabang tidak teratur, dan batangnya berkayu

berbentuk silindris. Daun tanaman jarak tunggal berlekuk dan bersudut tiga atau

lima. Panjang daun 5 - 15 cm dengan tulang daun menjari. Buah jarak berupa

buah kotak berbentuk bulat telur, berdiameter 2 - 4 cm, dan panjang buah 2 cm

dengan ketebalan sekitar 1 cm. buah jarak terbagi menjadi tiga ruang,

masing-masing ruang berisi satu biji. Biji berbentuk bulat lonjong, berwarna cokelat

kehitaman dan mengandung minyak (30 - 50%) (Hambali, 2007).

Klasifikasi tanaman jarak pagar adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Euphorbiales

Family : Euphorbiaceae

Genus : Jatropha

Spesies : Jatropha curcas Linn.

(Hambali, 2006).

Tanaman jarak pagar merupakan tanaman tahunan yang tahan kekeringan.

Tanaman ini juga mampu tumbuh dengan cepat dan kuat di lahan yang beriklim

panas, tandus, dan berbatu. Wilayah yang cocok sebagai tempat tumbuhnya

dapat mencapai ketinggian 1000 m dpl dengan temperatur tahunan sekitar 18o

-28,5o C (Hambali, 2006).

Tabel 8. Sifat fisik minyak jarak pagar

Sifat Fisik Satuan Nilai

Titik nyala oC 236

Viskositas pada 30oC Mm2/s 0,9177

Densitas pada 15oC g/cm3 49,15

Residu karbon % (m/m) 0,34

Sumber: Hambali et al., 2006

Jarak pagar tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian sekitar 1.000 m

dpl. Curah hujan berkisar 300 - 2.380 ml/tahun. Dengan pemeliharaan yang baik,

jarak pagar dapat hidup lebih dari 25 tahun. Produktifitas jarak setelah berumur 5

tahun berkisar 3 - 4 kg/biji/pohon/tahun. Produktifitas akan stabil setelah tanaman

berumur lebih dari 5 tahun. Dengan tingkat populasi tanaman 2.500 pohon/ha,

tingkat produktifitas rata-rata antara 7,5 - 10 ton biji/ha tergantung pada kualitas

benih, agroklimat, kesuburan tanah, dan pemiliharaan. Jika kandungan minyak

sebesar 30% dan yang dapat diekstrak sebesar 25%, setiap hektar lahan dapat

diperoleh 1,9 - 2,5 ton minyak/ha/tahun (Hambali, 2007).

Tanaman jarak pagar menghasilkan biji yang terdiri dari 60% berat kernel

(daging biji) dan 40% berat kulit. Inti biji jarak pagar mengandung sekitar 50%

minyak sehingga dapat diekstrak menjadi minyak jarak dengan cara mekanis

ataupun ekstraksi dengan pelarut seperti heksana. Minyak jarak pagar merupakan

jenis minyak yang memiliki komposisi trigliserida yang mirip dengan minyak

lemak esensial dalam minyak jarak pagar cukup tinggi sehingga sebenarnya dapat

dikonsumsi sebagai minyak makan, asalkan toksin yang berupa phorbol ester dan

curcin dapat dihilangkan (Hambali, 2006).

Minyak jarak dan turunannya digunakan dalam industri cat, varnish,

lacquer, pelumas, tinta cetak, linoleum, oil cloth dan sebagai bahan baku dalam

industri-industri plastik dan nilon. Dalam jumlah kecil minyak jarak dan

turunannya juga digunakan untuk pembuatan kosmetik, semir dan lilin

(Ketaren, 1986).

Efisiensi teknik mengukur sampai sejauh mana seorang petani mengubah

masukan menjadi keluaran pada tingkat dan faktor ekonomi dan teknologi

tertentu. Ini berarti, dua orang petani menggunakan jumlah dan jenis masukan dan

teknologi yang sama mungkin akan memproduksi jumlah keluaran yang berbeda.

Sebagian perbedaan ini mungkin disebabkan oleh karakteristik yang ada pada

individu dan faktor – faktor yang dipengaruhi oleh kebijakan publik

(Battese dan Coelli, 1988).

Ortega et all. (2002) mengatakan bahwa faktor - faktor seperti luas

usahatani, karekteristik demografi dan produsen, serta kebijakan publik

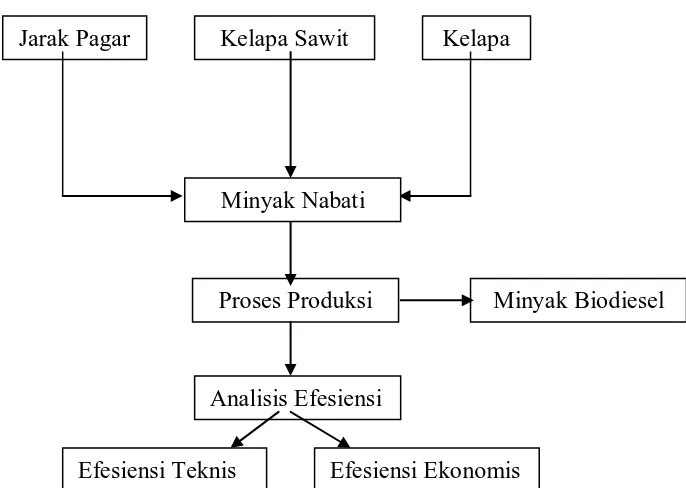

2.3. Kerangka Pemikiran

Kelangkaan bahan bakar minyak saat ini yang disebabkan oleh semakin

menipisnya cadangan bahan bakar minyak dunia. Untuk mengatasi permasalahan

tersebut diperlukan pencarian sumber bahan bakar alternatif pengganti bahan

bakar minyak. Bahan bakar alternatif tersebut adalah bahan bakar nabati. Bahan

bakar nabati adalah bahan bakar yang diperoleh dari tanaman yang menghasilkan

minyak sebagai bahan bakar.

Biodiesel merupakan salah satu dari bahan bakar nabati yang dapat

dijadikan sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak. Penelitian dan

pengembangan minyak biodiesel saat ini semakin gencar dilakukan berbagai

pihak. Biodiesel dapat diperoleh dari beberapa jenis tanaman seperti tanaman

jarak pagar, kelapa dan kelapa sawit.

Dari setiap tanaman tersebut akan diperoleh minyak yang dapat dijadikan

biodiesel dengan melakukan berbagai cara pengolahan. Minyak yang diperoleh

dari tanaman jarak, kelapa, dan kelapa sawit diperoleh dengan proses

transesterifikasi. Minyak yang dihasilkan akan disesuaikan dengan syarat-syarat

untuk menyatakan minyak tersebut dapat digunakan sebagai biodiesel atau tidak.

Dalam kegiatan pengolahan minyak biodiesel ini terdapat biaya-biaya

produksi, untuk itu diperlukan perhitungan analisis efisiensi untuk mengetahui

seberapa besar tingkat efisiensi dari pengolahan ketiga tanaman tersebut hingga

Secara sistematika kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar1. Skema Kerangka Pemikiran.

Keterangan:

: menyatakan proses

Jarak Pagar Kelapa Sawit Kelapa

Minyak Biodiesel Proses Produksi

Analisis Efesiensi

III.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan data

sekunder yang diperoleh dari lembaga atau instansi serta dinas yang terkait

dengan penelitian ini serta literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3.2. Metode Analisis Data

Untuk identifikasi masalah tingkat efisiensi teknis dalam proses produksi

biodiesel dari ketiga tanaman tersebut dilakukan dengan cara meneliti seberapa

banyak proses yang dilalui dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk

menghasilkan biodiesel, dalam analisis teknis ini juga dilihat berapa banyak hasil

biodiesel yang dapat diperoleh dari tiap prosesnya.

Dalam analisis teknis ini, yang akan dijadikan sebagai karakter terefisien

secara teknis adalah tanaman yang dalam proses pembuatan biodieselnya

memiliki proses yang singkat, waktu yang singkat serta menghasilkan biodiesel

yang tinggi jika dibandingkan dengan tanaman lainnya.

Untuk identifikasi masalah tingkat efisiensi ekonomis menggunakan

rumus:

Efisiensi = revenue

Cost

Jika ef > 1 = efisien

Jika ef < 1 = tidak efisien

Dimana revenue merupakan total pendapatan yang diperoleh dari seluruh

merupakan seluruh biaya dalam usaha menghasilkan biodiesel, dimana

didalamnnya terdapat biaya bahan baku dan biaya produksi.

Dalam proses perhitungan nilai efisiensi secara ekonomis terdapat biaya

bahan baku dan biaya produksi biodiesel. Biaya bahan baku yang digunakan

dalam perhitungan analisis tersebut merupakan biaya pembelian bahan baku, tidak

termasuk biaya dalam pengadaan bahan baku seperti biaya pembudidayaan

tanaman tersebut.

Biaya produksi dalam analisis ekonomis ini merupakan biaya produksi

dari masing – masing teknik pembuatan biodiesel. Dari ketiga tanaman tersebut

akan dianalisis secara ekonomis dalam produksi biodiesel dengan menggunakan

semua teknik pembuatan yang ada. Setelah itu akan diketahui tanaman yang

paling efisien adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomis tertinggi.

Nilai efisiensi tertinggi diantara ketiga tanaman tersebut menunjukan

bahwa tanaman tersebut paling efisien untuk dijadikan bahan baku dalam proses

pembuatan biodiesel baik secara efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomisnya.

Sebaliknya nilai terendah menunjukan tingkat efisiensi terendah baik secara

ekonomis dan teknis serta dinyatakan tidak layak untuk dijadikan bahan baku

dalam usaha biodiesel.

Untuk identifikasi masalah rendemen minyak biodiesel yang dihasilkan

dari ketiga tanaman tersebut diperoleh dari data – data sekunder yang berasal dari

intansi atau dinas terkait yang telah meneliti berapa besar rendemen yang

3.3. Definisi dan Batasan Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman mengenai

pengertian tentang istilah-istilah dalam usulan penelitian ini, maka dibuat definisi

dan batasan operasional sebagai berikut:

3.3.1. Definisi Operasional

1. Biodiesel adalah bioenergi atau bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak

nabati, baik minyak baru maupun bekas penggorengan dan melalui proses

transesterifikasi, esterifikasi, atau proses esterifikasi-transesterifikasi.

2.Rendemen minyak biodiesel adalah nilai atau jumlah minyak biodiesel yang

diperoleh dari setiap tanaman penghasil minyak biodiesel dalam %.

3.Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol

lain dalam suatu proses yang menyerupai hidrolis.

4. Jarak Pagar adalah sejenis tanaman perdu yang memiliki minyak yang

diekstrak dari bijinya yang kemudian diolah menjadi minyak biodiesel.

5.Kelapa Sawit adalah tanaman perkebunan yang memiliki minyak yang biasanya

dijadikan sumber minyak goring, akan tetapi minyak dari kelapa sawit juga

dapat diolah menjadi minyak biodiesel.

6.Kelapa adalah tanaman yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai tanaman

penghasil santan dan minyak kelapa, minyak kelapa yang dihasilkan ini dapat

diolah menjadi minyak biodiesel.

7. Efesiensi adalah nilai pendapatan dari pembuatan biodiesel dibagi dengan biaya

3.3.2. Batasan Operasional

1. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai

sumber literatur serta instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Biodiesel

Biodiesel secara umum adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat

dari bahan terbarukan atau secara khusus merupakan bahan bakar mesin diesel

yang terdiri atas ester alkil dari asam-asam lemak. Biodiesel dapat dibuat dari

minyak nabati, minyak hewani atau dari minyak goreng bekas atau daur ulang.

Biodiesel memiliki beberapa keunggulan sebagai bahan bakar alternatif

seperti pada pemaparan awal skripsi ini. Selain keunggulan, biodiesel memiliki

kelemahan. Minyak nabati mempunyai viskositas (kekentalan) 20 kali lebih tinggi

daripada bahan bakar diesel fosil sehingga mempengaruhi atomisasi bahan bakar

dalam ruang bakar motor diesel.

Atomisasi yang kurang baik akan menurunkan daya (tenaga) mesin dan

pembakaran menjadi tidak sempurna. Karena itu, viskositas minyak nabati perlu

diturunkan melalui proses transesterifikasi metil ester nabati atau FAME. Proses

ini menghasilkan bahan bakar yang sesuai dengan sifat dan kinerja diesel fosil.

Manfaat utama dari biodiesel adalah mengurangi ketergantungan pada

energi fosil, menurunkan polusi udara, dan tentu saja energi ini tersedia di alam

serta dapat diperbaharui (MacLean dan Lave 2003; Pertamina 2006). Tujuannya

adalah mensubstitusi bahan bakar fosil dan menciptakan energi hijau (green fuel)

yang ramah lingkungan. Rendahnya kualitas udara diasosiasikan dengan hasil

pembakaran bahan bakar fosil. Sebagai contoh, untuk lingkup Asia Tenggara,

Jakarta memiliki kualitas udara yang lebih rendah dari Bangkok, Manila, dan

Teknologi biodiesel relatif sederhana dengan produk berupa alkil ester

asam lemak (metil atau etil ester) yang diproduksi melalui proses transesterifikasi.

Teknologi tersebut telah menjadi “milik umum” dan dikuasai Indonesia. Beberapa

rancang-bangun pabrik biodiesel telah dikembangkan dan produk yang dihasilkan

telah diuji, termasuk road test. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Perkebunan/Badan Litbang Pertanian bekerja sama dengan Institut Teknologi

Bandung telah mengembangkan mesin pengolah biodiesel berkapasitas 50 liter

dengan waktu proses 6−8 jam (Prastowo 2007).

4.2. Proses Pembuatan Biodiesel

4.2.1. Esterifikasi

Esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak bebas menjadi ester.

Esterifikasi mereaksikan minyak lemak dengan alkohol. Katalis-katalis yang

cocok adalah zat berkarakter asam kuat dan, karena ini, asam sulfat, asam sulfonat

organik atau resin penukar kation asam kuat merupakan katalis-katalis yang biasa

terpilih dalam praktek industrial (Soerawidjaja, 2006). Untuk mendorong agar

reaksi bisa berlangsung ke konversi yang sempurna pada temperatur rendah

(misalnya paling tinggi 120° C), reaktan metanol harus ditambahkan dalam

jumlah yang sangat berlebih (biasanya lebih besar dari 10 kali nisbah

stoikhiometrik) dan air produk ikutan reaksi harus disingkirkan dari fasa reaksi,

yaitu fasa minyak. Melalui kombinasi-kombinasi yang tepat dari kondisi-kondisi

reaksi dan metode penyingkiran air, konversi sempurna asam-asam lemak ke ester

Esterifikasi biasa dilakukan untuk membuat biodiesel dari minyak

berkadar asam lemak bebas tinggi (berangka-asam ≥ 5 mg-KOH/g). Pada tahap

ini, asam lemak bebas akan dikonversikan menjadi metil ester. Tahap esterifikasi

biasa diikuti dengan tahap transesterfikasi. Namun sebelum produk esterifikasi

diumpankan ke tahap transesterifikasi, air dan bagian terbesar katalis asam yang

dikandungnya harus disingkirkan terlebih dahulu.

4.2.2. Transesterifikasi

Transesterifikasi (biasa disebut dengan alkoholisis) adalah tahap konversi

dari trigliserida (minyak nabati) menjadi alkil ester, melalui reaksi dengan

alkohol, dan menghasilkan produk samping yaitu gliserol. Di antara

alkohol-alkohol monohidrik yang menjadi kandidat sumber atau pemasok gugus alkil,

metanol adalah yang paling umum digunakan, karena harganya murah dan

reaktifitasnya paling tinggi (sehingga reaksi disebut metanolisis). Jadi, di sebagian

besar dunia ini, biodiesel praktis identik dengan ester metil asam-asam lemak

(Fatty Acids Metil Ester, FAME).

Transesterifikasi juga menggunakan katalis dalam reaksinya. Tanpa

adanya katalis, konversi yang dihasilkan maksimum namun reaksi berjalan

dengan lambat (Mittlebatch,2004). Katalis yang biasa digunakan pada reaksi

4.3. Tanaman Penghasil Biodiesel

Tanaman penghasil biodiesel yang dibahas disini adalah tanaman yang

memiliki minyak yang dapat diolah menjadi biodiesel sebagai bahan bakar

alternatif pengganti bahan bakar fosil. Tanaman tersebut antara lain:

4.3.1. Kelapa

Biodiesel yang dihasilkan dari tanaman kelapa disebut cocodiesel atau

coco methyl ester (CME). Dalam memproduksi biodiesel, minyak kelapa yang

telah diekstrak dari daging buah kelapa baik melalui pembuatan santan hingga

menjadi minyak, atau melalui pengeringan daging buah menjadi kopra yang

kemudian diolah menjadi minyak kelapa, diolah melalui proses reaksi

transesterifikasi untuk memperoleh biodiesel tersebut.

Untuk memproduksi biodiesel dari kelapa, perlu dilakukan beberapa

tahapan seperti berikut ini:

1. Daging buah kelapa diektrak (baik dari santannya ataupun dari kopra) untuk

diambil minyak kelapa.

2. Minyak kelapa yang didapat ditambahkan dengan metanol dan katalis basa

melalui reaksi transesterifikasi tahap pertama.

3. Reaksi tersebut akan menghasilkan cocodiesel kasar serta gliserin.

4. Pisahkan gliserin dari cocodiesel kasar, kemudian tambahakan metanol dan

KOH pada cocodiesel kasar tersebut.

5. Lakukan reaksi transesterifikasi tahap kedua, reaksi ini juga akan

6. Setelah diperoleh cocodiesel kasar, lakukan pencucian untuk menghilangkan

zat – zat pengotor lainnya, setelah itu lakukan pengeringan.

7. cocodiesel siap untuk digunakan pada mesin diesel baik dalam keadaan murni

100 % ataupun dicampur dengan solar.

4.3.2. Kelapa Sawit

Minyak sawit yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit merupakan

salah satu jenis minyak nabati yang mengandung asam lemak dengan rantai

karbon C14-C20, sehingga mempunyai peluang untuk dikembangkan sebagai

bahan baku biodiesel.

Proses transesterifikasi meliputi dua tahap. Transesterifikasi I yaitu

pencampuran antara kalium hidroksida (KOH) dan metanol (CH30H) dengan

minyak sawit. Reaksi transesterifikasi I berlangsung sekitar 2 jam pada suhu

58-65°C. Bahan yang pertama kali dimasukkan ke dalam reaktor adalah asam lemak

yang selanjutnya dipanaskan hingga suhu yang telah ditentukan.

Tepat pada suhu reactor 63°C, campuran metanol dan KOH dimasukkan

ke dalam reaktor dan waktu reaksi mulai dihitung pada saat itu. Pada akhir reaksi

akan terbentuk metil ester dengan konversi sekitar 94%. Selanjutnya produk ini

diendapkan selama waktu tertentu untuk memisahkan gliserol dan metil ester.

Gliserol yang terbentuk berada di lapisan bawah karena berat jenisnya lebih besar

daripada metil ester. Gliserol kemudian dikeluarkan dari reaktor agar tidak

mengganggu proses transesterifikasi II.

Selanjutnya dilakukan transesterifikasi II pada metil ester. Setelah proses

gliserol terpisah dari metil ester. Pengendapan II memerlukan waktu lebih pendek

daripada pengendapan I karena gliserol yang terbentuk relatif sedikit dan akan

larut melalui proses pencucian.

Pencucian hasil pengendapan pada transesterifikasi II bertujuan untuk

menghilangkan senyawa yang tidak diperlukan seperti sisa gliserol dan metanol.

Pencucian dilakukan pada suhu sekitar 55°C. Pencucian dilakukan tiga kali

sampai pH campuran menjadi normal (pH 6,8-7,2).

Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan air yang tercampur dalam

metil ester. Pengeringan dilakukan sekitar 10 menit pada suhu 130°C.

Pengeringan dilakukan dengan cara memberikan panas pada produk dengan suhu

sekitar 95°C secara sirkulasi.

Tahap akhir dari proses pembuatan biodiesel adalah filtrasi. Filtrasi

bertujuan untuk menghilangkan partikel – partikel pengotor biodiesel yang

terbentuk selama proses berlangsung, seperti karat (kerak besi) yang berasal dari

dinding reaktor atau dinding pipa atau kotoran dari bahan baku. Biodiesel dari

minyak kelapa sawit siap untuk digunakan.

4.3.3. Jarak Pagar

Untuk mendapatkan biodiesel dari tanaman jarak pagar, biji jarak pagar

yang menjadi bahan utama pembuatan biodiesel perlu melalui beberapa tahapan

pengolahan. Selain menghasilkan biodiesel dalam pengolahan biji jarak pagar

Tahapan pengolahannya seperti berikut ini:

Produksi Crude Jatropha Oil

1. Bersihkan biji jarak pagar kemudian lakukan blanching atau rendam biji

dalam air mendidih selama 5 menit, lalu angkat dan tiriskan.

2. Keringkan biji dengan alat pengering atau dijemur. Kemudian masukkan biji

ke dalam mesin pemisah tempurung dari daging buah. Tahapan ini untuk

kapasitas sekitar 300 – 500 kg biji per hari, jika kapasitas lebih besar tahapan

ini tidak diperlukan.

3. Giling daging buah dan siap untuk dipres.

4. Pres serbuk biji dengan mesin pres. Setiap tekanan akan menghasilkan minyak

yang langsung masuk ke tempat penampungan. Lakukan pengepresan hingga

tiga kali. Rendemen minyak yang diperoleh sekitar 45% dari biji tanpa

tempurung dan 30 – 35% dengan tempurung.

5. Tahapan ini akan menghasilkan Crude Jatropha Oil (CJO), yang dapat

digunakan untuk bahan bakar rumah tangga pencampur minyak tanah (CJO :

minyak tanah = 30% : 70%).

Setelah minyak jarak diperoleh dari tahapan tadi, untuk mendapatkan

biodiesel diperlukan tahapan pengolahan lanjutan. Tahapan tersebut antara lain:

1. Minyak jarak yang telah diperoleh dari pengepresan biji jarak dipanaskan

dengan suhu konstan antara 55 – 60oC. Selama dipanaskan siapkan campuran

katalis dengan metanol untuk reaksi transesterifikasi.

2. Tambahkan campuran katalis dan metanol tadi dengan minyak jarak. Tahapan

3. Pada reaksi transesterifikasi tersebut akan dihasilkan gliserol dan biodiesel

kasar, lakukan pemisahan antara gliserol dan biodiesel kasar.

4. Lakukan purifikasi atau pemurnian terhadap biodiesel kasar tadi untuk

menghasilkan biodiesel.

5. Biodiesel siap untuk digunakan.

4.4. Tinjauan Beberapa Proses Produksi Pembuatan Biodiesel

4.4.1. Proses Biox

Proses BIOX adalah proses produksi biodiesel berkualitas ASTM D6751

atau EN 14214 yang dapat menggunakan feedstock apapun (minyak tumbuhan,

minyak biji-bijian, limbah lemak hewan, bahkan daur ulang sisa minyak masak),

dan dengan biaya produksi yang dapat bersaing dengan petroleum diesel

(www.bioxcorp.com).

4.4.2. Proses Lurgi

Proses Lurgi adalah proses produksi biodiesel yang juga dapat

menggunakan feedstock apapun (minyak tumbuhan, minyak biji-bijian, limbah

lemak hewan, bahkan daur ulang sisa minyak masak). Proses Lurgi ini dilakukan

secara kontinyu dengan tahap esterifikasi dan tahap transesterifikasi. Tahap

transesterifikasi pada proses Lurgi ini dilakukan dengan 2 tahap dalam 2 reaktor

yang terpisah. Masing-masing reaktor terdiri dari bagian berpengaduk dan bak

penampungan yang berfungsi sebagai dekanter.

4.4.3. Proses MPOB (Malaysia)

MPOB (Malaysian Palm Oil Board) adalah suatu badan riset

pemanfaatan kelapa sawit yang juga memiliki teknologi proses produksi biodiesel.

dengan menggunakan natrium hidroksida (NaOH) sebagai katalis dan metanol

sebagai reaktannya sehingga dapat dikatakan sebagai reaksi metanolisis.

4.4.4. Biodiesel ITB

Proses pembuatan biodiesel ITB terdiri dari unit esterifikasi, unit

transesterifikasi, unit pemurnian, unit penyiapan metoksida, serta unit recovery

metanol. Proses produksi dilakukan secara batch pada skala pilot. Metanol

digunakan dengan perbandingan metanol : minyak nabati hanya 1,5 kali

stoikiometri (4,5 : 1), sedangkan katalis digunakan sebanyak 1%-b minyak nabati.

4.5. Rendemen Minyak yang Dihasilkan

Ketiga tanaman penghasil minyak yang dapat dijadikan bahan alternatif

pembuatan minyak nabati dan sebagai bahan bakar alternatif yaitu biodiesel.

Kesemua tanaman tersebut memiliki tingkat rendemen minyak yang berbeda –

beda. Ketiga tanaman yang dipilih memiliki rendemen minyak yang paling tinggi

diantara tanaman – tanaman penghasil minyak nabati yang bisa digunakan sebagai

bahan baku pembuatan biodiesel.

Perbedaan tingkat rendemen minyak tidak hanya terjadi diantara ketiga

tanaman tersebut tetapi terjadi juga pada tiap – tiap tanaman. Hal ini terjadi

diakibatkan oleh daerah produksi tanaman, teknik penanaman dan perawatan dan

pengolahan tanaman tersebut. Perbedaan tingkat rendemen minyak juga terjadi

pada tiap tanaman yang diproses dengan teknik yang berbeda – beda. Tabel

berikut ini merupakan hasil pengolahan data dari pihak – pihak yang telah

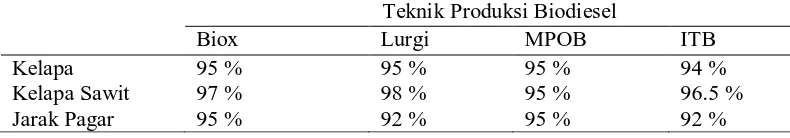

Tabel 9. Rendemen Biodiesel

Teknik Produksi Biodiesel

Biox Lurgi MPOB ITB

Kelapa 95 % 95 % 95 % 94 %

Kelapa Sawit 97 % 98 % 95 % 96.5 %

Jarak Pagar 95 % 92 % 95 % 92 %

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari tiap – tiap tanaman memiliki

tingkat rendemen yang berbeda, begitu juga halnya dengan teknik yang digunakan

dalam produksinya akan menghasilkan rendemen yang berbeda pula. Rendemen

yang dihasilkan adalah rendemen yang mendekati 100 % bagian tanaman yang

dapat dijadikan biodiesel.

4.6. Analisis Efisiensi

4.6.1. Analisis Efisiensi Teknis Biodiesel

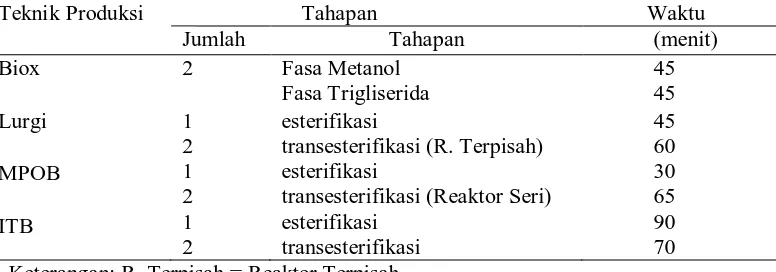

Dalam analisis efisiensi teknis biodiesel, yang akan dianalisis adalah

proses pembuatan biodiesel mulai dari awal hingga terbentuknya biodiesel siap

pakai. Dalam hal ini yang menjadi acuan analisis efisiensi adalah berapa tahapan

proses yang akan dilalui, berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses

tersebut dan berapa banyak rendemen minyak yang dapat dihasilkan.

Teknik biodiesel yang dianalisis disini adalah teknik – teknik biodiesel

yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain: teknik Biox, Lurgi, MPOB, dan

teknik ITB. Tabel berikut merupakan ringkasan hasil analisis teknik biodiesel dari

Tabel 10. Tahapan Teknik Produksi Biodiesel

Teknik Produksi Tahapan Waktu

Jumlah Tahapan (menit)

Biox 2 Fasa Metanol 45

Fasa Trigliserida 45

Lurgi Keterangan: R. Terpisah = Reaktor Terpisah.

Dari tabel 10, dapat kita ketahui bahwa tiap – tiap teknik produksi biodiesel

memiliki tahapan yang berbeda baik dari jumlah maupun sistem kerjanya. Waktu

yang digunakan pada tabel 10 diatas merupakan waktu rata – rata untuk

menghasilkan biodiesel dari berbagai jenis minyak nabati. Rendemen minyak yang

dihasilkan telah lebih dulu dipaparkan.

Tabel berikut merupakan tabel perbandingan antara ketiga tanaman dengan

keempat teknik produksi biodiesel.

Tabel 11. Perbandingan Rendemen Biodiesel

Jumlah Tahapan Waktu (menit) Rendemen Sumber: Pengolahan data tabel 9 dan tabel 10.

Dari data pada tabel 11, kita bandingkan tahapan dan waktu proses teknik

produksi dan rendemen biodiesel yang dihasilkan dari tiap – tiap teknik

pengolahan biodiesel dari ketiga tanaman tersebut. Dari tabel tersebut dapat kita

ambil kesimpulan bahwa untuk tingkat efisiensi teknis pembuatan biodiesel

tertinggi atau terefisien adalah dengan menggunakan teknik Biox. Kesimpulan ini

waktu yang relatif lebih sedikit dan dapat menghasilkan rendemen minyak yang

lumayan tinggi dari ketiga tanaman tersebut. Sedangkan untuk nilai efisiensi

terendah adalah teknik ITB, karena menggunakan tahapan yang lebih banyak dan

waktu yang lebih lama, sedangkan rendemen minyak yang dihasilkan tidak terlalu

jauh berbeda dengan teknik Biox.

4.6.2. Analisis Efisiensi Ekonomi Biodiesel

Dalam analisis ekonomis produksi biodiesel ini, hal yang dihitung adalah

seluruh biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi biodiesel per

liternya, termasuk didalamnya biaya bahan baku baik bahan baku utama (minyak

nabati) maupun bahan baku pendukung (alkohol dan katalis, yang digunakan

dalam proses esterifikasi dan transesterifikasi minyak nabati), serta seluruh

pemasukan dari penjualan biodiesel.

Ini dimaksudkan agar dapat dilihat teknik produksi biodiesel yang

terefisien dalam segi ekonomisnya. Dalam perhitungan ekonomis ini tidak

dimasukkan biaya investasi peralatan ataupun biaya investasi pabrik. Disini hanya

akan dibahas biaya produksi per liter biodiesel. Ini dikarenakan dalam skripsi ini

tidak dilihat kelayakan usaha pabrik pembuatan biodiesel, tetapi hanya melihat

berapa besar biaya produksi biodiesel.

Tabel – tabel berikut ini akan menunjukkan jumlah biaya produksi dalam

tiap – tiap teknik produksi biodiesel dari ketiga tanaman penghasil biodiesel

Tabel 12. Biaya Produksi Biodiesel Teknik Biox

Jumlah Biaya

Bahan Baku Minyak *

Kelapa 1000 Liter Rp 6.000.000

Keterangan = * pada total biaya adalah biaya salah satu bahan baku minyak

Tabel 13. Biaya Produksi Biodiesel Teknik Lurgi

Jumlah Biaya

Keterangan = * pada total biaya adalah biaya salah satu bahan baku minyak

Tabel 14. Biaya Produksi Biodiesel Teknik MPOB

Jumlah Biaya

Destilasi 1 Tahap (Rp 300.000/100 l) Rp 3.000.000

Total Biaya Rp 34.457.500 + *

Keterangan = * pada total biaya adalah biaya salah satu bahan baku minyak

Tabel 15. Biaya Produksi Biodiesel Teknik ITB

Jumlah Biaya

Keterangan = * pada total biaya adalah biaya salah satu bahan baku minyak

Berikutnya akan dianalisis berapa besar tingkat efisiensi dari keempat

teknik biodiesel tersebut, dan akan ditentukan teknik biodiesel yang mana dan

menggunakan bahan baku apa yang paling efisiensi secara ekonomisnya.

Dalam analisis efisiensi ekonomis ini terdapat nilai pendapatan, nilai

pendapatan disini merupakan pendapatan penjualan biodiesel per 1000 liter

biodiesel dengan harga jual biodiesel adalah Rp 4500/liter. Harga itu bukanlah

harga yang sebenarnya, itu merupakan harga jual biosolar atau dengan kata lain

biodiesel yang telah dicampur dengan solar. Sehingga harga tersebut adalah harga

yang telah ditetapkan oleh pemerintah (harga subsidi solar Rp 4500/liter).

Dalam analisis efisiensi ekonomis ini juga akan dilihat berapa tingkat

efisiensinya dengan harga dari masing – masing biodiesel. Dan selanjutnya akan

dibandingkan dengan tingkat efisiensi dengan harga biosolar yang disubsidi

Analisis efisiensi ekonomis dari tiap – tiap bahan baku dan teknik

pengolahannya akan ditampilkan dalam tabel diberikut ini (tabel 16 sampai tabel

18 menggunakan harga biodiesel dengan subsidi dari pemerintah) :

Tabel 16. Analisis Efisiensi Ekonomis Biodiesel Kelapa

Biox Lurgi MPOB ITB

Revenue Rp 4.500 Rp 4.500 Rp 4.500 Rp 4.500

Cost Rp 11.856 Rp 34.122 Rp 40.457 Rp 41.089

Efisiensi 0.379 0.131 0.111 0.109

Keterangan = seluruh biaya dalam ribuan rupiah

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai efisiensi ekonomis biodiesel kelapa

dari masing – masing teknik produksi, nilai yang diperoleh menunjukan tingkat

efisiensinya berbeda – beda. Walaupun pendapatan yang diperolehnya sama besar

ini karena harga yang digunakan dalm menghitung pendapatan menggunakan

harga biodiesel subsidi pemerintah (biosolar).

Nilai yang diperoleh oleh teknik produksi Biox sebesar 0.379 yang

berarti proses produksi biodiesel Biox dengan bahan baku kelapa tidak efisien

atau belum efisien jika dilihat dari segi ekonomisnya. Nilai yang diperoleh oleh

teknik produksi Lurgi sebesar 0.131 yang berarti proses produksi biodiesel Lurgi

dengan bahan baku kelapa tidak efisien atau belum efisien jika dilihat dari segi

ekonomisnya.

Nilai yang diperoleh oleh teknik produksi MPOB sebesar 0.111 yang

berarti proses produksi biodiesel MPOB dengan bahan baku kelapa tidak efisien

atau belum efisien jika dilihat dari segi ekonomisnya. Nilai yang diperoleh oleh

teknik produksi ITB sebesar 0.109 yang berarti proses produksi biodiesel ITB

dengan bahan baku kelapa tidak efisien atau belum efisien jika dilihat dari segi

Semua nilai efisiensi yang diperoleh dinyatakan tidak atau belum

efisiensi karena indikator efisiensinya suatu teknik dinyatakan dengan angka 1,

sedangkan seluruh nilai diatas belum mencapai angka 1.

Tetapi jika keempat nilai tersebut dibandingkan dapat ditarik kesimpulan

bahwa dari keempat teknik produksi biodiesel dengan bahan baku kelapa yang

paling efisien secara ekonomis adalah teknik produksi Biox, karena nilai

efiseinsinya mendekati angka 1. Sedangkan yang terendah adalah teknik ITB

karena nilai yang diperoleh lebih kecil dari keempat teknik tersebut.

Tabel 17. Analisis Efisiensi Ekonomis Biodiesel Kelapa Sawit

Biox Lurgi MPOB ITB

Revenue Rp 4.500 Rp 4.500 Rp 4.500 Rp 4.500

Cost Rp 13.556 Rp 35.822 Rp 42.157 Rp 42.789

Efisiensi 0.331 0.125 0.106 0.105

Keterangan = seluruh biaya dalam ribuan rupiah

Nilai yang diperoleh oleh teknik produksi Biox sebesar 0.331 yang

berarti proses produksi biodiesel Biox dengan bahan baku kelapa sawit tidak

efisien atau belum efisien jika dilihat dari segi ekonomisnya. Nilai yang diperoleh

oleh teknik produksi Lurgi sebesar 0.125 yang berarti proses produksi biodiesel

Lurgi dengan bahan baku kelapa sawit tidak efisien atau belum efisien jika dilihat

dari segi ekonomisnya.

Begitu juga dengan nilai yang diperoleh oleh teknik produksi MPOB

sebesar 0.106 yang berarti proses produksi biodiesel MPOB dengan bahan baku

kelapa sawit tidak efisien atau belum efisien jika dilihat dari segi ekonomisnya.

Nilai yang diperoleh oleh teknik produksi ITB sebesar 0.105 yang berarti proses

produksi biodiesel ITB dengan bahan baku kelapa sawit tidak efisien atau belum

Dan jika dibandingkan semuanya, maka yang paling efisien secara

ekonomis adalah teknik Biox karena mendekati nilai indikator efisiensi ekonomis.

Dan yang paling tidak efisien adalah teknik produksi ITB.

Tabel 18. Analisis Efisiensi Ekonomis Biodiesel Jarak Pagar

Biox Lurgi MPOB ITB

Revenue Rp 4.500 Rp 4.500 Rp 4.500 Rp 4.500

Cost Rp 12.356 Rp 34.622 Rp 40.957 Rp 41.589

Efisiensi 0.364 0.129 0.109 0.108

Keterangan = seluruh biaya dalam ribuan rupiah

Nilai yang diperoleh oleh teknik produksi Biox sebesar 0.364 yang

berarti proses produksi biodiesel Biox dengan bahan baku jarak pagar tidak

efisien atau belum efisien jika dilihat dari segi ekonomisnya. Nilai yang diperoleh

oleh teknik produksi Lurgi sebesar 0.129 yang berarti proses produksi biodiesel

Lurgi dengan bahan baku jarak pagar tidak efisien atau belum efisien jika dilihat

dari segi ekonomisnya.

Nilai yang diperoleh oleh teknik produksi MPOB sebesar 0.109 yang

berarti proses produksi biodiesel MPOB dengan bahan baku jarak pagar tidak

efisien atau belum efisien jika dilihat dari segi ekonomisnya. Nilai yang diperoleh

oleh teknik produksi ITB sebesar 0.108 yang berarti proses produksi biodiesel

ITB dengan bahan baku jarak pagar tidak efisien atau belum efisien jika dilihat

dari segi ekonomisnya.

Semua nilai efisiensi yang diperoleh dinyatakan tidak atau belum

efisiensi karena indikator efisiensinya suatu teknik dinyatakan dengan angka 1,

sedangkan seluruh nilai diatas belum mencapai angka 1.

Tetapi jika keempat nilai tersebut dibandingkan dapat ditarik kesimpulan