TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI MULUT

IRAL PREPINIDA

B04062431

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Perbandingan Daya Hambat Ekstrak Siwak (Salvadora persica) dan Larutan Kumur Komersil terhadap Pertumbuhan Bakteri Mulut” adalah karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi.

Bogor, Februari 2011

Iral Prepinida

IRAL PREPINIDA. Comparative Inhibition Activity of Extracts Siwak (Salvadora persica) With Mouthwash Commercial Against Oral Bacteria. Supervised by EKO S. PRIBADI and HUDA S. DARUSMAN.

The research aimed to find out antibiotic properties of siwak extraction

solution and compared it to commercial mouthwash solution. The siwak

extraction solution showed poor inhibition activity to isolated mouth bacteria than

BET and TC mouthwash solution, respectively. The TC mouthwash solution

showed more effective to inhibited the bacteria than BET mouthwash solution

and siwak extraction solution.

Keywords : Siwak, commercial mouthwash solution, antibiotic property, mouth

IRAL PREPINIDA. Perbandingan Daya Hambat Ekstrak Siwak (Salvadora

persica) dan Larutan Kumur Komersil terhadap Pertumbuhan Bakteri Mulut. Dibimbing oleh EKO S. PRIBADI dan HUDA S. DARUSMAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak etanol kayu siwak terhadap bakteri-bakteri mulut dan membandingkannya dengan daya hambat yang dimiliki larutan kumur komersil yang ada saat ini. Hasil akhir ekstraksi kayu siwak didapatkan larutan ekstraksi dengan kadar 200 dan 300 mg/ml. Dari penelitian ini, hasil ekstraksi dengan kandungan 300 mg/ml tidak memiliki daya hambat yang baik terhadap bakteri-bakteri mulut yang diisolasi. Daya hambat yang dimiliki oleh larutan kumur komersil BET dan TC masih lebih baik dibandingkan ekstrak kayu siwak. Larutan kumur TC memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan kedua larutan lainnya.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI MULUT

IRAL PREPINIDA

B04062431

Skripsi

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan

Institut Pertanian Bogor

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Bakteri Mulut Nama Mahasiswa : Iral Prepinida

NIM : B04062431

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. drh. Eko S. Pribadi, MS. drh. Huda S. Darusman, M.Si. NIP.19640605.199103.1.006 NIP.19790622.200501.1.001

Mengetahui,

Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB

Dr. Nastiti Kusumorini NIP.19621205.198703.2.001

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perbandingan Daya Hambat Ekstrak Siwak (Salvadora persica) dan Larutan Kumur Komersil terhadap Pertumbuhan Bakteri Mulut“. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta : Bapak dan Ibu serta Saudara-saudara Saya (Khalifian, Wika, Ike, Ryqaw, dan Izza) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan do’a kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. drh. Eko Sugeng Pribadi, M.S. dan Bapak drh. Huda Sholahuddin Darusman, M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, arahan, bantuan, dan saran yang diberikan kepada penulis. 3. Bapak drh. H. Abdul Gani Amri Siregar, M.S. sebagai dosen penguji

seminar atas kritik dan saran yang membangun yang diberikan kepada penulis.

4. Bapak Agus Soemantri, S.Si., Ibu Roselyn Saferina, A.Md., dan Bapak Ifan atas bantuan dan kerja samanya selama penelitian di laboratorium Bakteriologi FKH-IPB.

5. Bapak drh. Usamah Afiff, M.Sc. sebagai dosen pembimbing akademik atas bimbingan dan bantuannya.

6. Bapak Dr. Ir. Bonny P. W. Soekarno, M.S., mantan Kepala BPA TPB-IPB atas bimbingan dan bantuannya.

7. Bapak Dr. Ir. Irmansyah, M.Si., sebagai Kepala BPA TPB-IPB atas bimbingan dan bantuannya.

8. Seluruh dosen, pegawai, dan staf Tata Usaha FKH-IPB.

11.Teman-teman FKH’43 Aesculapius atas bantuan dan kerjasamanya. 12.Semua pihak yang telah membantu penulis selama kuliah di S1 FKH-IPB.

“Tiada gading yang tak retak”, begitu juga skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon ma’af jika masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, Februari 2011

Penulis dilahirkan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 23 Maret 1989. Penulis merupakan anak sulung dari enam bersaudara, buah hati dari Ayahanda Zulkifli, S.Pt. dan Ibunda Meriyanah. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK An-Nahl Tanjung Enim pada tahun 1994 dan lulus tahun 1995. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 26 Tanjung Enim dan lulus pada tahun 2000. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Tanjung Enim dan lulus pada tahun 2003. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Muara Enim dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan pada tahun berikutnya penulis memilih Fakultas Kedokteran Hewan sebagai Jurusan di Institut Pertanian Bogor.

Halaman

Daftar Tabel ... x

Daftar Gambar ... xi

Pendahuluan Latar Belakang ... 1

Perumusan Masalah ... 2

Tujuan Penelitian ... 2

Hipotesis ... 2

Tinjauan Pustaka Mikroba Mulut ... 3

Kayu Siwak ... 6

Klasifikasi Tanaman Siwak (Salvadora persica) ... 7

Morfologi dan Habitat Tanaman Siwak (Salvadora persica) ... 8

Manfaat dan Kandungan Aktif ... 9

Metode Penelitian Waktu dan Tempat Penelitian ... 11

Bahan Penelitian ... 11

Media dan Reagen ... 11

Bubuk Kayu Siwak ... 11

Larutan Kumur yang Diuji ... 12

Mikroba yang Diuji ... 12

Rancangan Penelitian ... 13

Analisis Statistika ... 14

Hasil dan Pembahasan ... 15

Simpulan dan Saran... 24

Daftar Pustaka ... 25

Nomor Halaman

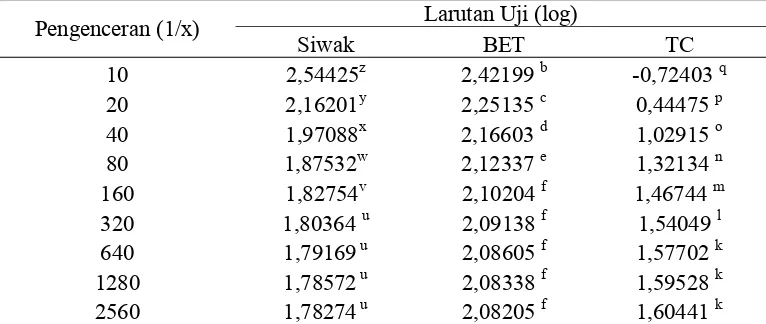

1. Pengaruh ekstrak kayu Siwak dan larutan kumur komersil terhadap pertumbuhan campuran bakteri ... 17

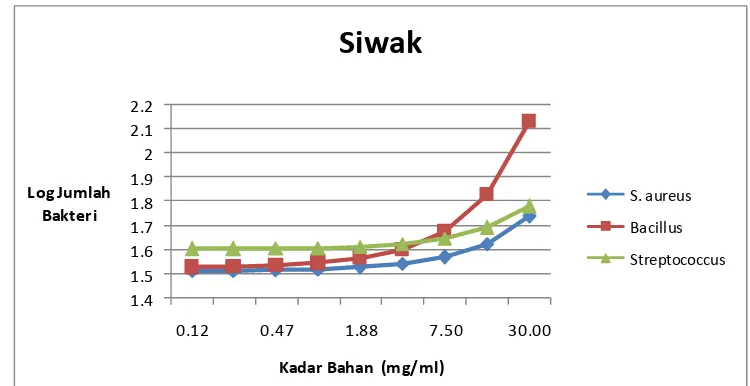

2. Pengaruh ekstrak kayu Siwak terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp. ... 18

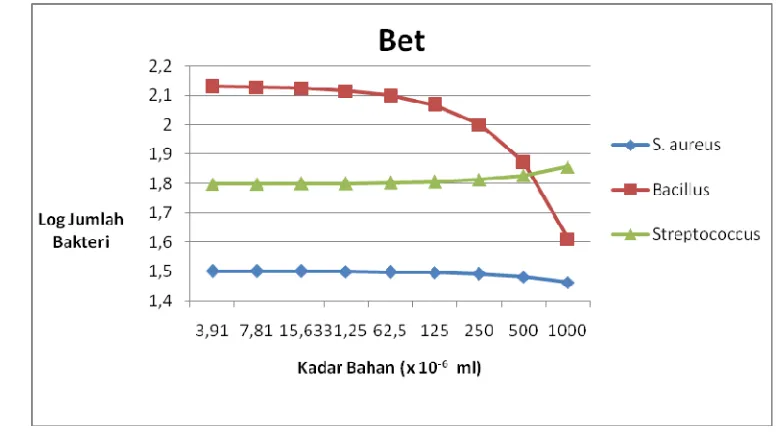

3. Pengaruh BET terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus

sp., dan Streptococcus sp. ... 20

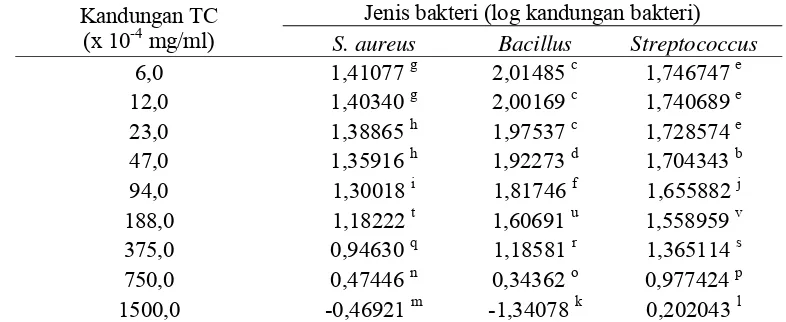

4. Pengaruh TC terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus

Nomor Halaman

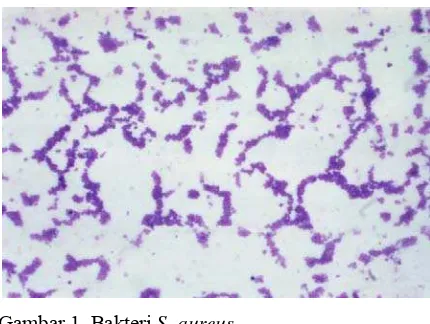

1. Bakteri Staphylococcus aureus ... 4

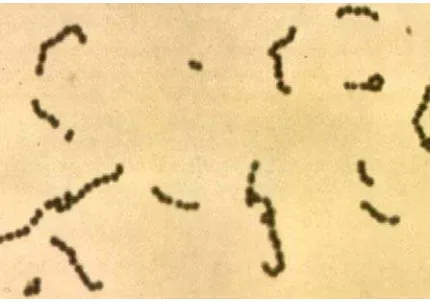

2. Bakteri Streptococcus sp.. ... 5

3. Bakteri Bacillus sp.. ... 6

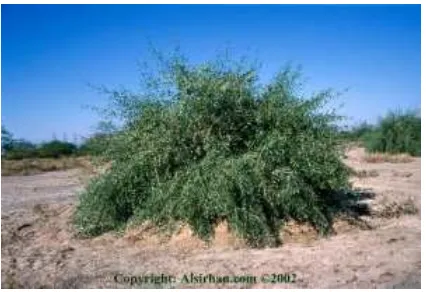

4. Tanaman Siwak. ... 8

5. Batang kayu Siwak ... 9

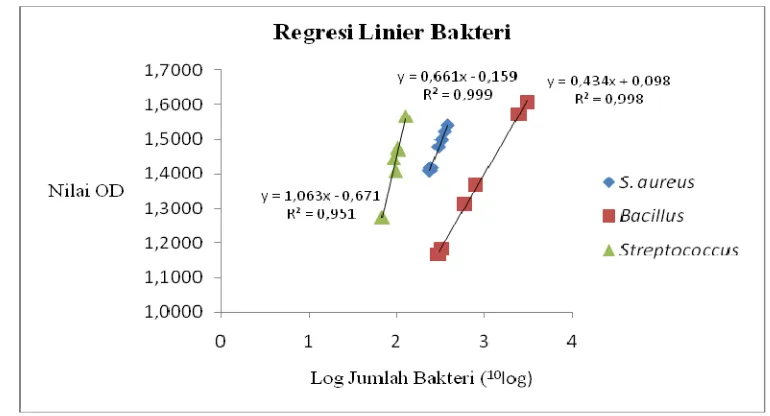

6. Kurva regresi linier bakteri ... 16

7. Pengaruh ekstrak kayu Siwak dan larutan kumur komersil terhadap Pertumbuhan Campuran Bakteri ... 17

8. Pengaruh ekstrak kayu Siwak terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp. ... 18

9. Pengaruh BET terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp. ... 20

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanfaatan bahan yang diperoleh dari daun, akar, dan kayu sebagai obat

sudah diketahui sejak lama oleh masyarakat dunia dan Indonesia. Kelompok

masyarakat yang jauh dari pelayanan kesehatan telah terbiasa memanfaatkan

bahan kayu untuk mengobati penyakit-penyakit yang mereka derita (Yusro, 2009).

Masyarakat Muslim di Timur Tengah telah lama memanfaatkan kayu siwak untuk

perawatan gigi. Kelompok yang memanfaatkan kayu siwak mengeluarkan biaya

perawatan gigi yang lebih sedikit dibandingkan kelompok yang tidak

menggunakan kayu siwak (Al-Khateeb et al.,1991; Al-Lafi dan Ababneh, 1995).

Penelitian-penelitian yang mengkaji manfaat bahan kayu yang memiliki

sifat antimikroba telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Al-Bayati dan Al-Mola,

2008; Ghalem dan Mohamed, 2008; Ghosh et al., 2008; Al-Bayati, 2009; Demir

et al., 2009). Penelitian pemanfaatan bahan-bahan kayu pun sudah banyak

dilakukan di Indonesia (Lestari, 2003; Syarif, 2005; Yusro, 2009). Sifat

antimikroba yang dimiliki oleh kayu siwak juga telah banyak diteliti, baik secara

in vitro (Pratama, 2005; Al-Bayati dan Sulaiman, 2008; Supriyadi 2009) maupun

secara klinis (Almas dan Al-Zeid, 2004). Kayu siwak memiliki sifat antibakteri

terhadap Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus faecalis,

Streptococcus pyogenes, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Actinomyces

naeslundii, Phorphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia dan Candida

albicans. Hanya bakteri Lactobacillus acidophilus dan Pseudomonas aeruginosa

saja yang memperlihatkan sifat tahan terhadap efek antibakteri kayu siwak

(AbdElRahman et al., 2002; Al-Bayati dan Sulaiman, 2008).

Saat ini sudah banyak beredar larutan kumur sebagai salah satu hasil

buatan industri untuk merawat kesehatan gigi. Masyarakat memiliki kebebasan

yang luas untuk memilih larutan kumur yang disukai. Beberapa penelitian sudah

dilakukan untuk melihat efek antimikroba dari larutan kumur ini (McBain et al.,

2003; Pires et al., 2007). Penelitian yang mengamati efek kayu siwak dan bahan

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan

dalam penelitian merupakan pengembangan dari pertanyaan berikut :

5 apakah larutan kumur yang beredar di Indonesia selama ini sudah

memiliki efektifitas antibakteri yang optimal sesuai dengan kebutuhan

masyarakat?

5 apakah bahan-bahan herbal, seperti kayu siwak, dapat memberikan

efektifitas yang sama dengan larutan kumur komersil yang beredar?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas larutan kumur

komersil yang beredar melalui pemeriksaan secara in vitro dan penilaian

efektifitas antimikroba yang dimiliki oleh larutan kumur; membandingkan

efektifitas antimikroba dari kayu siwak terhadap larutan kumur komersil yang ada

melalui penilaian efek antimikroba secara in vitro; memberikan gambaran ke

masyarakat mengenai mutu mikrobiologik dari larutan kumur komersil dan kayu

siwak yang dijual di Indonesia selama ini.

Hipotesis

Ada dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini adalah

Pertama

H0 : kayu siwak memberikan efek antimikroba yang sama dengan larutan

kumur komersil yang diperiksa

H1 : kayu siwak memberikan efek antimikroba yang berbeda dengan larutan

kumur komersil yang diperiksa

Kedua

H0 : tidak ada perbedaan efek antimikroba dari larutan kumur yang diperiksa

TINJAUAN PUSTAKA

Mikroba Mulut

Mikroba mulut adalah ragam mikroorganisme yang ada dan terdapat di

dalam mulut. Mikroba-mikroba yang terdapat di mulut tersebut bisa bermanfaat

ataupun bisa menimbulkan penyakit/masalah. Penyakit pada mulut berhubungan

erat dengan kebersihan mulut. Saat ini, banyak cara yang dilakukan orang untuk

menjaga kesehatan mulutnya. Salah satunya adalah dengan membersihkan gigi

dan mulut. Produk-produk komersil banyak terdapat di pasaran yang ditujukan

untuk membersihkan gigi dan mulut. Penyakit mulut yang disebabkan oleh

mikroba yang berkembangbiak di dalam mulut, antara lain plak dan karang gigi

(calculus), peradangan gusi (gingivitis), gigi berlubang (cariesdentis), peradangan

amandel dan tenggorokan, radang mulut (stomatitis), dan bau mulut (halitosis).

Mulut merupakan tempat yang ideal untuk tumbuh dan berkembangnya

mikroorganisme karena mulut memiliki kelembaban serta memiliki asupan

makanan yang teratur. Mikroba-mikroba yang terdapat di dalam mulut tersebut

antara lain Candida albicans, Streptococcus viridans, S. aureus, S. mutans,

Lactobacillus, Solobacterium moorei. S. mutans dan Lactobacillus merupakan

kuman yang kariogenik karena mampu dengan segera membentuk asam dari

karbohidrat yang difermentasi. S. mutans merupakan bakteri patogen pada mulut

karena menjadi penyebab utama terbentuknya plak, gingivitis, dan karies gigi

(Lee et al., 1992). Staphylococcus aureus merupakan bakteri penyebab intoksitasi

dan terjadinya berbagai macam infeksi (Supardi dan Sukamto, 1999). S. moorei

merupakan salah satu bakteri penyebab bau mulut.

S. aureus merupakan bakteri positif Gram. Bakteri Staphylococcus mudah

tumbuh pada berbagai media, bermetabolisme aktif dengan memfermentasi

karbohidrat dan menghasilkan pigmen yang beragam mulai dari pigmen berwarna

putih sampai kuning tua. S. aureus untuk koloni yang berwarna kuning serta S.

albus untuk koloni yang berwarna putih (Todar, 2011). Pada media MSA

(Manitol Salt Agar) koloni S. aureus berwarna kuning karena terjadi fermentasi

manitol menjadi asam sehingga warna media yang semula berwarna merah

fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil, umumnya tumbuh

berpasangan maupun berkelompok, berdiameter sekitar 0,8-1,0 µm. Bakteri S.

aureus tumbuh dengan optimum pada suhu 37oC dengan waktu pembelahan 0,47

jam. Bakteri ini juga bisa terdapat pada saluran pernafasan atas. Bakteri ini jarang

menyebabkan penyakit pada manusia. Akan tetapi, bakteri ini bisa menjadi faktor

penyebab terjadinya suatu infeksi penyakit pada inang yang sedang dalam kondisi

kekebalan tubuh menurun.

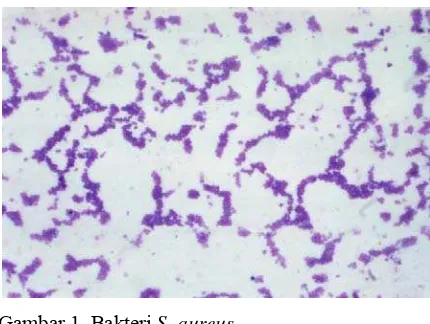

Gambar mikroskopik bakteri S. aureus. terpapar pada Gambar 1 di bawah

ini.

Gambar 1. Bakteri S. aureus

(Sumber : http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/cdc/staph/photomicro2.html)

Streptococcus merupakan bakteri yang memiliki bentuk bulat dan termasuk

ke dalam bakteri positif Gram. Bakteri ini termasuk ke dalam filum Firmicutes

dan juga termasuk kelompok bakteri asam laktat. Bakteri ini tumbuh berantai atau

berpasangan. Oleh karena itu diberi nama streptos (yang berasal dari bahasa

Yunani: επ ο ), yang berarti mudah bengkok atau memutar, seperti sebuah

rantai. Streptococcus tidak memiliki enzim katalase sehingga tidak dapat

mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Streptococcus banyak yang bersifat anaerob

fakultatif. Bakteri katalase negatif tidak memiliki enzim katalase yang

menguraikan H2O2 sehingga H2O2 yang diberikan tidak dapat dipecah oleh bakteri

dan berakibat tidak menghasilkan oksigen.

Bakteri ini dapat menyebabkan radang tenggorokan. Streptococcus spesies

endokarditis, erisipelas, dan necrotizing fasciitis (karena memakan daging yang

tercemar bakteri Streptococcus). Namun demikian, banyak spesies Streptococcus

yang bersifat non-patogenik. Streptococcus juga merupakan bagian dari

mikroflora normal yang bersifat komensal dari mulut, kulit, usus, dan saluran

pernapasan atas manusia.

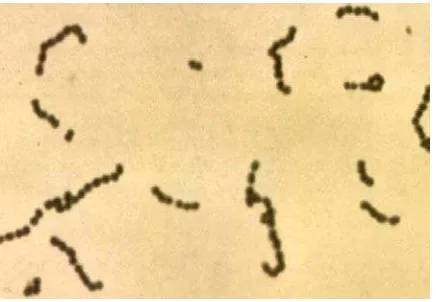

Gambar mikroskopik bakteri Streptococcus terpapar pada Gambar 2 di

bawah ini.

Gambar 2. Bakteri Streptococcus sp.

(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Streptococci.jpg)

Bacillus adalah bakteri positif Gram yang berbentuk batang. Bakteri ini

merupakan anggota dari divisi Firmicutes. Bacillus merupakan bakteri yang dapat

bersifat obligat aerob atau anaerob fakultatif. Bakteri ini menghasilkan enzim

katalase yang mengubah H2O2 menjadi oksigen dan air. Sel-sel bakteri

menghasilkan endospora oval yang berfungsi untuk bertahan hidup dalam kondisi

lingkungan yang kurang baik, sehingga dapat tetap aktif untuk waktu yang lama.

Dinding sel Bacillus adalah struktur di luar sel yang membentuk penghalang

antara bakteri dan lingkungan, dan pada saat yang sama bertujuan untuk

mempertahankan bentuknya serta menahan tekanan yang dihasilkan oleh turgor

sel (Wikipedia, 2011). Dinding sel Bacillus terdiri dari peptidoglikan yang

mengandung asam meso-diaminopimelic (DAP) serta mengandung banyak asam

teichoic yang terikat pada residu asam muramic (Todar, 2011).

Gambar mikroskopik bakteri Bacillus terpapar pada Gambar 3 di bawah

Gambar 3. Bakteri Bacillus sp.

(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bacillus _subtilis_Gram.jpg)

Kayu Siwak

Penggunaan alat-alat kebersihan mulut telah dimulai semenjak

berabad-abad yang lalu. Manusia terdahulu menggunakan alat-alat kebersihan yang

beragam seiring dengan perkembangan budaya dan teknologi. Beranekaragam

peralatan sederhana dipergunakan untuk membersihkan gigi dan mulut mereka

dari sisa-sisa makanan, mulai dari tusuk gigi, batang kayu, ranting pohon, kain,

bulu burung, tulang hewan hingga duri landak. Di antara peralatan tradisional

yang mereka gunakan dalam membersihkan mulut dan gigi adalah kayu siwak

atau chewing stick. Kayu siwak telah lama digunakan sebagai alat untuk

membersihkan mulut. Penggunaan kayu siwak sebagai alat untuk pembersih

mulut menjadi suatu perubahan dari tradisional ke modern dan siwak merupakan

alat pembersih mulut terbaik hingga saat ini. (El-Mostehy et al., 1998).

Penggunaan siwak adalah sebuah budaya pra Islam yang berkaitan dengan

kegiatan bangsa Arab dahulu untuk mendapatkan gigi yang putih dan mengkilat.

Penggunaan siwak juga untuk kegiatan yang bersifat ritual. Budaya ini kemudian

diterapkan oleh masyarakat selama kegiatan keimanan Nabi Muhammad. Orang

Babilonia sejak 7000 tahun yang lalu telah menggunakan siwak sebagai alat

pembersih mulut. Siwak juga digunakan di zaman kerajaan Yunani dan Romawi,

orang-orang Yahudi, Jepang, Mesir, dan masyarakat pada zaman kerajaan Islam.

Banyak nama untuk siwak, seperti misalnya di Timur Tengah disebut dengan

miswak, dan di Pakistan dan India disebut dengan datan atau miswak.

Penggunaan kayu kunyah(chewing stick) berasal dari tanaman yang berbeda-beda

pada setiap negeri. Sumber utama yang sering digunakan di Timur Tengah adalah

pohon Arak (Salvadora persica), dan Afrika Barat yang digunakan adalah pohon

limun (Citrus aurantifolia) dan pohon jeruk (Citrus sinesis). Akar tanaman Senna

(Cassiva vinea) digunakan oleh orang Amerika berkulit hitam, Laburnum Afrika

(Cassia sieberianba) digunakan di Sierre Leone serta Neem (Azadirachta indica)

digunakan secara meluas di benua India (Almas, 2002).

Meskipun siwak sebelumnya telah digunakan dalam berbagai macam

budaya di seluruh dunia, namun pengaruh penyebaran agama Islam dan

penerapannya untuk membersihkan gigi lah yang paling berpengaruh. Istilah

siwak sendiri pada kenyatannya telah umum dipakai selama masa kenabian Nabi

Muhammad SAW yang memulai misinya sekitar 543 M. Nabi Muhammad SAW

bersabda bahwa siwak adalah penerapan pembersihan gigi dan dicintai Allah.

Beliau menambahkan, “Bila kamu membersihkan mulutmu berarti kamu

menghormati Allah, dan saya diperintahkan Allah untuk bersiwak karena Allah

telah mewahyukan kepada saya.” Kepercayaan Nabi memandang kesehatan mulut

yang baik amatlah besar, sehingga beliau senantiasa menganjurkan pada salah

seorang isterinya untuk selalu menyiapkan siwak untuknya hingga akhir hayatnya

(Khoory, 1983).

Siwak terus digunakan hampir di seluruh bagian Timur Tengah, Pakistan,

Nepal, India, Afrika dan Malaysia, khususnya di daerah pedalaman. Sebagian

besar mereka menggunakannya karena faktor religi, budaya dan sosial. Umat

Islam di Timur Tengah dan sekitarnya menggunakan siwak minimal 5 kali sehari

disamping juga mereka menggunakan sikat gigi biasa. Erwin-Lewis menyatakan

bahwa pengguna siwak memiliki relatifitas yang rendah dijangkiti kerusakan dan

penyakit gigi meskipun mereka memakan bahan makanan yang kaya akan

karbohidrat. (Khoory, 1983).

Klasifikasi Tanaman Siwak (Salvadora persica)

Gambar 4. Tanaman Siwak

(Sumber : http://rifafreedom.wordpress.com/2008/09/15/pohon-siwak)

Taksonomi tanaman siwak (Salvadora persica) menurut Tjitrosoepomo

(1998) adalah sebagai berikut :

Divisio : Embryophyta

Sub Divisio : Spermatophyta

Class : Dicotyledons

Sub Class : Eudicotiledons

Ordo : Brassicales

Family : Salvadoraceae

Genus : Salvadora

Spesies : Salvadora persica

Morfologi dan Habitat Tanaman Siwak (Salvadora persica)

Siwak atau Miswak, merupakan bagian dari batang, akar atau ranting

tumbuhan Salvadora persica yang kebanyakan tumbuh di daerah Timur Tengah,

Asia dan Afrika. Siwak berbentuk batang yang diambil dari tanaman arak

(Salvadora persica) yang berdiameter mulai dari 0,1 cm sampai 5 cm. Pohon arak

adalah pohon yang kecil seperti belukar dengan batang yang bercabang-cabang,

berdiameter lebih dari satu kaki. Jika kulitnya dikelupas, kulitnya berwarna agak

keputihan dan memiliki banyak juntaian serat. Akarnya berwarna cokelat dan

bagian dalamnya berwarna putih. Aromanya seperti seledri dan rasanya agak

pedas (Al-Khateeb et al., 1991).

Gambar 5. Batang kayu Siwak

(Sumber : http://ndaruto.files.wordpress.com/2008/03/siwak1.jpg)

Manfaat dan Kandungan Aktif

Dahulu siwak banyak digunakan sebagai alat untuk membersihkan mulut.

Saat ini pun masih ada masyarakat yang menggunakan siwak sebagai alat untuk

membersihkan mulut. Siwak dapat digunakan untuk tujuan terapi. Penerapan

terapi dari siwak dapat berupa pasta gigi, obat kumur, dan larutan irigasi

endodontik.

Zat antimikrobial adalah zat yang mengganggu pertumbuhan dan

metabolisme mikroorganisme (Boyd dan Marr, 1980). Al-Lafi dan Ababneh

(1995) telah melakukan pengujian terhadap aktifitas antibakterial dari kayu siwak

untuk menghambat beberapa bakteri mulut yang bersifat aerob dan anaerob. Hasil

penelitian dari Gazi et al. (1987) menunjukkan bahwa ekstrak kasar kayu siwak

yang dijadikan cairan kumur dan dikaji sifat-sifat antiplaknya beserta efeknya

terhadap bakteri penyusun plak dapat menyebabkan penurunan drastis bakteri

yang berbentuk batang dan bersifat negatif Gram. Selanjutnya Almas (2002)

melakukan penelitian terhadap efektifitas ekstrak siwak 50% dibandingkan

dengan CHX (Chlorhexidine Gluconate) 0,2% pada dentin manusia secara SEM

(Scanning Electrony Microscopy) menunjukkan bahwa ekstrak siwak 50%

memiliki hasil yang sama dengan CHX 0,2% dalam perlindungan dentin. Akan

tetapi, ekstrak siwak 50% lebih dapat menghilangkan smear layer pada dentin

dibandingkan CHX 0,2%.

Penelitian tentang analisis kandungan batang kayu siwak kering

dilanjutkan dengan eter lalu diuji kandungannya melalui prosedur kimia ECP

(Exhaustive Chemical Procedure) menunjukkan bahwa siwak mengandung zat-zat

kimia, seperti trimetilamin, alkaloida yang diduga sebagai salvadorin, klorida,

sejumlah besar fluorida dan silika, sulfur, vitamin C, serta sejumlah kecil tannin,

saponin, flavanoida dan sterol (El-Mostehy et al., 1995). Ekstrak siwak juga

menunjukkan adanya sifat-sifat antimikrobial, terutama antibakterial yang sangat

efektif dalam membunuh dan menghambat beberapa pertumbuhan bakteri dan

antifungal (Al-Lafi dan Ababneh, 1995; Darout, 2000).

Darout (2000) melaporkan bahwa kandungan kimiawi ekstrak kayu siwak

sangat ampuh menghilangkan plak dan mengurangi virulensi bakteri

periodontopatogenik. Kandungan anionik alami dalam siwak dipercaya sebagai

antimikrobial yang efektif untuk menghambat dan membunuh mikroorganisme.

Sebagai contoh, nitrat yang dapat mempengaruhi pengangkutan aktif porline pada

Eschericia coli serta terbukti ampuh dalam menghambat fosforilasi oksidatif dan

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2009 – April 2010.

Penggilingan kayu dilaksanakan di Laboratorium Kimia Kayu Departemen Hasil

Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Ekstraksi bubuk kayu siwak

dilaksanakan di Laboratorium Biokimia Departemen Biokimia Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Penelitian in

vitro dilaksanakan di Laboratorium Bagian Mikrobiologi Medik Departemen Ilmu

Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran

Hewan Institut Pertanian Bogor.

Bahan Penelitian

Media dan Reagen. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kaldu/agar Brain Heart Infusion (BHI B/A). Beberapa reagen digunakan untuk

pewarnaan Gram, diantaranya larutan kristal violet, larutan ioidin, dan larutan

safranin.

Bubuk Kayu Siwak. Kayu siwak diperoleh dari salah satu daerah di Arab

Saudi dan Libya. Kayu siwak diperoleh dengan cara membeli melalui perantara.

Kayu siwak yang diperoleh berbentuk potongan akar atau batang. Kayu siwak

yang diperoleh dipotong-potong menjadi bagian yang kecil dan dihancurkan untuk

mendapatkan bubuk kayu siwak seperti yang dilakukan oleh AbdElRahman et al.

(2002). Kayu siwak yang ada dibersihkan terlebih dahulu dan dipotong-potong

menjadi bagian yang kecil lalu di jemur atau di oven sehingga menjadi kering

sehingga memperoleh bubuk kayu siwak. Setelah itu, digiling agar menjadi serbuk

kayu siwak yang siap digunakan untuk proses ekstraksi. Ekstraksi kayu siwak

dilakukan dengan menggunakan etanol 96%. Proses ekstraksi dilakukan dengan

cara mencampurkan 50 g bubuk kayu siwak dengan 250 ml larutan pengekstrak

dalam keadaan sucihama di dalam botol kering berpenutup yang juga sucihama.

Botol disimpan selama sembilan hari pada suhu kamar (25-27 oC). Selama

penyimpanan botol digoyang-goyang menggunakan penggoyang (shaker) dengan

disimpan dalam botol terpisah pada suhu 4-6 oC. Volume masing-masing

ekstraksi dikurangi dengan cara penguapan pada suhu 35-38 oC dan pelarut yang

tertinggal dibiarkan menguap oleh pengeringan selama 2-4 hari pada suhu kamar

(25-27 oC). Hasil ekstrak akhir berupa larutan sebanyak 5-10 ml. Larutan terakhir

disimpan di tempat kering pada suhu 4 oC hingga digunakan saat pengujian.

Ketika digunakan untuk pengujian, masing-masing ekstrak kasar ditambah

0,5% Tween 80 untuk dijadikan dua larutan siap pakai dengan kandungan

masing-masing 300 mg/ml dan 200 mg/ml. Larutan yang digunakan untuk pengujian

adalah yang memiliki kandungan sebesar 300 mg/ml. Larutan-larutan ini

disentrifugasi 15800 g selama 20 menit pada suhu 10 oC. Supernatan

disucihamakan menggunakan kertas penyaring 0,2 µm. Masing-masing larutan

diencerkan dengan pola pengenceran serial. Sebanyak 1 ml larutan yang diuji

dimasukkan ke dalam 10 ml BHIB pada pengenceran pertama. Untuk

pengenceran kedua, diambil 1/2 ml untuk dimasukkan ke dalam 10 ml BHIB.

Demikian selanjutnya hingga terjadi sembilan kali pengenceran secara seri.

Larutan Kumur yang Diuji. Beberapa larutan kumur komersil diperoleh

dari tempat penjualan. Setelah dicatat secara rinci informasi yang tertera di atas

label, label dilepaskan dan larutan kumur tersebut diberi identitas baru. Larutan

kumur yang diperiksa diencerkan secara serial dari pengenceran 1:10, 1:20, 1:40

sampai 1:2560 (v/v) menggunakan media tumbuh yang digunakan. Antibiotika

streptomisin digunakan sebagai kontrol positif. Sedangkan media tumbuh yang

tidak diimbuhi larutan kumur dan ekstrak kayu siwak digunakan sebagai kontrol

negatif (placebo).

Mikroba yang Diuji. Bakteri uji diperoleh dari hasil kumur-kumur yang

dilakukan oleh lima orang sukarelawan yang berumur 22-23 tahun dengan

memakai larutan NaCl 0,9%. Pengambilan larutan hasil kumur dilakukan pada

pagi hari sebelum melakukan aktifitas gosok gigi. Hasil kumur dimasukkan ke

dalam plastik yang selanjutnya disimpan dalam kotak pendingin (coolbox).

Sebanyak satu öse dari setiap plastik yang berisi cairan kumur diambil dan

dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang terdapat larutan NaCl sucihama. Tabung

reaksi diputar dengan menggunakan pemutar mixer vortex dengan tujuan agar

reaksi diisolasi ke atas permukaan media Agar Darah (diimbuhi darah domba

5-10%) untuk bakteri. Masing-masing cairan kumur dari tabung reaksi tersebut

diisolasi pada media Agar Darah yang berbeda. Seluruh media diinkubasi pada

suhu 37 oC selama 24-27 jam. Identifikasi bakteri yang tumbuh dilakukan setelah

masa inkubasi dicapai.

Rancangan Penelitian

Rancangan pengujian untuk melihat efek antimikroba dari ekstrak kayu

siwak dan larutan kumur mengikuti Sutter et al. (1979), AbdElRahman et al.

(2002), Koselac et al. (2005), Pires et al. (2007), dan Al-Bayati dan Sulaiman

(2008) yang dimodifikasi. Larutan suspensi dibuat dengan cara memindahkan

sejumlah inokulum bakteri ke dalam media BHIB. Kekeruhan suspensi bakteri

disetarakan dengan kekeruhan larutan McFarland #1 yang baru dibuat.

Larutan ekstrak kayu siwak, larutan kumur komersil yang terdiri dari

betadine (disingkat BET) dan total care (disingkat TC), larutan yang digunakan

sebagai kontrol positif dan negatif diencerkan dengan cara menambahkan satu

milliliter larutan yang diperiksa ke dalam 10 ml kaldu BHI dan agar BHI yang

siap padat untuk media pertumbuhan bakteri. Penambahan ini membuat

pengenceran 1:10 (v/v). Demikian selanjutnya dilakukan sehingga didapatkan

campuran media tumbuh dan larutan yang diperiksa dengan pengenceran 1:20

sampai 1:2560 (v/v).

Sebanyak 10 µl larutan inokulum bakteri, dari masing-masing spesies yang

diperiksa, dipindahkan masing-masing ke dalam tabung reaksi dan cawan berisi

media tumbuh BHI untuk bakteri seperti yang sudah disiapkan di atas. Setelah

agar di cawan memadat, seluruh media yang telah diinokulasi bakteri diinkubasi

pada suhu 37 oC selama 24-72 jam sesuai dengan pertumbuhan mikroba yang

ditanam. Pengujian ini dilakukan secara duplo.

Setelah masa inkubasi dicapai, maka dilakukan penghitungan koloni

secara visual pada media agar padat. Sedangkan untuk melihat pertumbuhan di

media kaldu, dilakukan pengamatan dengan Spektrofotometer UV-VIS pada

panjang gelombang 630-650 nm. Penentuan kadar minimum penghambatan

kadar terendah dari larutan yang diperiksa yang tidak membolehkan tumbuh satu

koloni pun pada media agar padat, dan kekeruhan lebih rendah dari absorbans

0,05 pada panjang gelombang (650 nm) (Cai dan Wu, 1996). Hasil yang diperoleh

kemudian dibandingkan dengan obat baku antibakteri dan bahan baku utama

larutan kumur.

Analisis Statistika

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan analisis

sidik ragam (analisis of varian, ANOVA). Keragaman total dapat diuraikan

dengan analisis sidik ragam menjadi komponen-komponen yang mengukur

berbagai sumber keragaman. Diasumsikan bahwa contoh acak yang dipilih berasal

dari populasi yang normal dengan ragam yang sama, kecuali bila contoh yang

dipilih cukup besar, asumsi tentang distribusi normal tidak diperlukan lagi

(Wibisono, 2005). Pada pengujian dengan menggunakan analisis ini, akan mudah

diketahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak dari beberapa nilai

rata-rata contoh yang diselidiki, sehingga diperoleh suatu kesimpulan menerima

hipotesis nol atau menerima hipotesis alternatifnya. Untuk uji lanjutan digunakan

uji Duncan. Uji Duncan didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang

ukurannya semakin besar, tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari

dua nilai tengah yang dibandingkan. Dapat digunakan untuk menguji perbedaan

diantara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bakteridari probandus berhasil diperoleh setelah air kumur-kumur mereka

dibiakkan ke atas media Agar Darah. Koloni-koloni mikroorganisme tersebut

kemudian ditanam pada media umum yaitu BHIA untuk memperbanyak bakteri.

Selanjutnya dilakukan penanaman kembali pada Agar Darah untuk melihat jenis

hemolisis yang terjadi. Koloni bakteri yang ada diwarnai dengan pewarnaan Gram

dan dari hasil pewarnaan ini diperoleh bahwa koloni-koloni yang didapat

merupakan koloni bakteri Positif Gram.

Selanjutnya dilakukan uji katalase menggunakan H2O2 3% untuk

mengetahui apakah bakteri-bakteri yang diperoleh menghasilkan enzim katalase

atau tidak. Enzim katalase yang menguraikan H2O2 sehingga H2O2 yang diberikan

dapat dipecah oleh bakteri dan menghasilkan oksigen. Bakteri yang memiliki

enzim katalase adalah S. aureus, sedangkan yang tidak memiliki diantaranya

Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, dan Clostridium. Bakteri katalase

positif dapat menghasilkan enzim katalase dan dapat mengubah H2O2 menjadi

oksigen.

Koloni bakteri yang tumbuh pada media BHIA dan memiliki sifat katalase

positif ditanam pada media Baird Parker Agar (BPA) yang mengandung lithium

chloride dan tellurite untuk menumbuhkan mikroba yang bersifat koagulase

positif. S. aureus mempunyai koloni spesifik berwarna hitam akibat endapan hasil

tellurite dan media disekitarnya menjadi jernih. Endapan tersebut berwarna hitam

dikarenakan Staphylococcus mereduksi tellurite menjadi telluride dan di sekitar

warna hitam dikelilingi oleh zona yang jernih (Biokar-diagnostics, 2010).

Bila bakteri sudah murni maka dapat dilakukan uji biokimia selanjutnya

untuk menentukan genus dan spesies dari masing-masing bakteri (Cowan, 1974).

Uji biokimia yang dilakukan antara lain uji fermentasi mannitol dan glukosa. Uji

ini ditujukan untuk menentukan bakteri yang mampu memfermentasikan manitol

maupun glukosa. Pada uji gula-gula hanya terjadi perubahan warna pada media

glukosa yang berubah menjadi warna kuning, artinya bakteri ini membentuk asam

uji yang telah dilakukan, koloni bakteri ditanam juga pada media MSA (Manitol

Salt Agar).

Dari seluruh rangkaian uji tersebut di atas, maka didapatkan hasil bahwa

bakteri yang diisolasi dari air kumur probandus adalah S. aureus, Bacillus sp, dan

Streptococcus sp. Bakteri-bakteri tersebut termasuk ke dalam kelompok bakteri

positif Gram. Bakteri positif Gram mempunyai membran plasma tunggal yang

dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglikan. Ada beberapa hal yang

menyebabkan bakteri-bakteri tersebut di atas ada pada hasil kumur-kumur.

Hal-hal tersebut antara lain bakteri tersebut merupakan mikroflora normal pada mulut

manusia seperti S. aureus. Bakteri S.aureus juga merupakan patogen yang umum

pada manusia. Hal lain yang menjadi penyebab keberadaan bakteri-bakteri

tersebut adalah masuknya makanan atau air minum yang kurang bersih ke dalam

rongga mulut. Di dalam makanan atau minuman yang kurang bersih tersebut bisa

terdapat bakteri-bakteri tersebut.

Gambar 6 Kurva regresi linier bakteri

Dari kurva regresi linier terlihat bahwa pada ketiga bakteri tersebut yakni

S. aureus, Bacillus, dan Streptococcus mengalami peningkatan jumlah bakteri

Hasil reaksi hambatan dari ekstrak kayu siwak dan larutan kumur komersil

terhadap suspense campuran ketiga bakteri tercantum dalam Tabel 1 dan Gambar

1 di bawah ini.

Tabel 1 Pengaruh ekstrak kayu Siwak dan larutan kumur komersil terhadap pertumbuhan campuran bakteri

Pengenceran (1/x) Larutan Uji (log)

Siwak BET TC

10 2,54425z 2,42199 b -0,72403 q

20 2,16201y 2,25135 c 0,44475 p

40 1,97088x 2,16603 d 1,02915 o

80 1,87532w 2,12337 e 1,32134 n

160 1,82754v 2,10204 f 1,46744 m

320 1,80364 u 2,09138 f 1,54049 l

640 1,79169 u 2,08605 f 1,57702 k

1280 1,78572 u 2,08338 f 1,59528 k

2560 1,78274 u 2,08205 f 1,60441 k

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris yang sama, menandakan adanya perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 95%.

Gambar 7 Pengaruh ekstrak kayu Siwak dan larutan kumur komersil terhadap pertumbuhan campuran bakteri

Efek antimikroba terlihat nyata pada pengenceran 1/160 untuk ekstrak

kayu siwak, pengenceran 1/80 untuk BET, dan pengenceran 1/320 untuk TC. Bila

membandingkan ketiga bahan yang diuji, efek antimikroba ketiga bahan tersebut

ketiga jenis bahan uji tersebut terlihat bahwa TC merupakan bahan uji yang paling

efektif.

Pengamatan selanjutnya dilakukan untuk efek antimikroba ekstrak kayu

siwak, larutan kumur komersil BET dan TC masing-masing terhadap bakteri S.

aureus, Bacillus dan Streptococcus. Hasil percobaan yang melihat pengaruh

ekstrak kayu siwak terhadap pertumbuhan bakteri terpapar pada Tabel 2 dan

Gambar 2 di bawah ini.

Tabel 2 Pengaruh ekstrak kayu Siwak terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp.

Kandungan Ekstrak (mg/ml) Jenis bakteri (log kandungan bakteri)

S. aureus Bacillus Streptococcus

0,12 1,51432 yd 1,52914 wh 1,603528 wi

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris yang sama, menandakan adanya perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 95%.

1.4

Dari tabel maupun gambar terlihat bahwa ekstrak siwak tidak efektif untuk

ketiga bakteri. Dalam percobaan ini terlihat bahwa tidak ada efek antibakteri dari

ekstrak kayu siwak terhadap ketiga genus bakteri. Peningkatan nyata jumlah

bakteri terjadi pada kandungan siwak sebesar 3,75 (mg/ml) untuk bakteri S.

aureus dan Bacillus serta sebesar 7,50 (mg/ml) untuk bakteri Streptococcus.

Ketiga genus bakteri telah memperlihatkan reaksi pertumbuhan yang berbeda

nyata pada kadar larutan sebesar 15,00 (mg/ml).

Hasil percobaan ini sangat berlainan dengan hasil penelitian yang pernah

dilakukan sebelumnya. Menurut hasil penelitian Gazi et al. (1987) ekstrak kasar

batang kayu siwak pada pasta gigi yang dijadikan cairan kumur dan dikaji

sifat-sifat antiplaknya, memberikan efek terhadap komposisi bakteri yang menyusun

plak dan menyebabkan penurunan bakteri negatif Gram batang.

Menurut AbdElRahman et al. (2002), perbedaan waktu pengamatan serta

jenis bahan pengekstrak memberikan hasil yang berbeda pada bakteri yang

diamati. Pada penelitian yang dilakukan Gazi et al. (1987), bakteri yang

digunakan adalah bakteri negatif Gram. Sedang pada penelitian yang dilakukan

AbdElRahman et al. (2002), bakteri yang digunakan adalah S. mutans, A.

comitans, L. acidophilus, A. naeslundii, P. gingivalis, dan P. intermedia. Bakteri

yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan dua penelitian tersebut.

Hanya satu bakteri yang genusnya sama yaitu Streptococcus, tetapi spesiesnya

tidak ditegaskan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa ekstrak

siwak tidak memberikan efek antibakteri terhadap bakteri S. aureus, Bacillus, dan

Streptococcus. Pada penelitian yang dilakukan oleh AbdElRahman et al. (2002)

juga dilakukan perbedaan pengamatan waktu yakni 24, 48, dan 72 jam. Pada

waktu-waktu yang berbeda tersebut memberikan hasil pengamatan yang berbeda

juga.

Hasil percobaan yang melihat pengaruh larutan kumur BET terhadap

pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp. terpapar pada

Tabel 3 Pengaruh BET terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp.

Kandungan BET (x 10-6 ml)

Jenis bakteri (log kandungan bakteri)

S. aureus Bacillus Streptococcus

3,91 1,50093 lg 2,12956 na 1,798374 lh

7,81 1,50078 lg 2,12753 na 1,798602 lh

15,63 1,50047 lg 2,12346 na 1,799059 lh

31,25 1,49986 lg 2,11532 na 1,799973 lh

62,50 1,49864 g 2,09904 p 1,801801 r

125,00 1,49621 g 2,06649 u 1,805457 r

250,00 1,49133 f 2,00137 c 1,812769 b

500,00 1,48157 w 1,87115 z 1,827393 e

1000,00 1,46206 v 1,61070 x 1,856642 y

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris yang sama, menandakan adanya perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 95%.

Gambar 9 Pengaruh BET terhadap pertumbuhan Bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp.

Larutan kumur memberikan efek antibiotik pada bakteri S. aureus dan

Bacillus. Jumlah bakteri menurun secara nyata pada kandungan BET sebesar

31,25x10-6 (ml) dengan tingkat kepercayaan 95%. Akan tetapi, hasil yang berbeda

terjadi pada bakteri Streptococcus. Larutan kumur BET tidak memberikan efek

antibiotik pada bakteri ini karena populasi bakteri ini meningkat dengan

Hasil percobaan yang melihat efek antibiotik larutan kumur TC terhadap

bakteri S. aureus, Bacillus sp. dan Streptococcus sp. terpapar pada Tabel 4 dan

Gambar 4 di bawah ini.

Tabel 4 Pengaruh TC terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp.

Kandungan TC (x 10-4 mg/ml)

Jenis bakteri (log kandungan bakteri)

S. aureus Bacillus Streptococcus

6,0 1,41077 g 2,01485 c 1,746747 e

12,0 1,40340 g 2,00169 c 1,740689 e

23,0 1,38865 h 1,97537 c 1,728574 e

47,0 1,35916 h 1,92273 d 1,704343 b

94,0 1,30018 i 1,81746 f 1,655882 j

188,0 1,18222 t 1,60691 u 1,558959 v

375,0 0,94630 q 1,18581 r 1,365114 s

750,0 0,47446 n 0,34362 o 0,977424 p

1500,0 -0,46921 m -1,34078 k 0,202043 l

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris yang sama, menandakan adanya perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 95%.

Gambar 10 Pengaruh TC terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, Bacillus sp., dan Streptococcus sp.

Larutankumur TC ternyata memiliki efek antibiotik yang baik. Larutan ini

dengan kadar bahan aktif sebesar 23,0x10-4 (mg/ml) untuk bakteri S. aureus dan

47,0x10-4 (mg/ml) untuk bakteri Bacillus dan Streptococcus. Ketiga genus bakteri

telah memperlihatkan reaksi pertumbuhan yang berbeda nyata pada kadar larutan

sebesar 188,0x10-4, 375,0x10-4, dan 750,0x10-4 (mg/ml). Dari Gambar terlihat

bahwa semakin tinggi kadar bahan maka jumlah bakteri semakin menurun.

El-Mostehy et al (1995) melaporkan bahwa tanaman siwak mengandung

zat-zat antibakterial. Efek ini dipercaya berhubungan dengan tingginya kandungan

natrium klorida dan kalium klorida, salvadourea dan salvadorine, saponin, tanin,

vitamin C, silika dan resin, juga cyanogenic glycoside dan benzylsothio-cyanate.

Kandungan kimiawi yang ada berfungsi untuk membersihkan, memutihkan dan

menyehatkan gigi dan gusi. Bahan-bahan ini sering diekstraksi untuk dijadikan

bahan penyusun pasta gigi. Trimetilamin dan vitamin C membantu penyembuhan

dan perbaikan jaringan gusi. Klorida bermanfaat untuk menghilangkan noda pada

gigi, sedangkan silika dapat bereaksi sebagai penggosok. Fluorida mencegah

terbentuknya karies dengan memperkuat lapisan email dan mengurangi suasana

asam yang dihasilkan oleh bakteri. Nitrat (NO3-) dilaporkan mempengaruhi

pengangkutan aktif porline pada E. coli, seperti juga pada aldosa dari E. coli dan

S. faecalis. Nitrat juga mempengaruhi pengangkutan aktif oksidasi fosforilasi dan

pengambilan oksigen oleh Pseudomonas aeruginosa dan S. aureus sehingga

proses penggunaan dalam metabolisme bakteri menjadi terhambat.

Penelitian tentang efek antimikroba ekstrak kayu siwak secara in vitro juga

telah dilakukan oleh Shibl et al. (1985), dengan menggunakan beberapa pelarut

ekstraksi, yaitu petroleum eter, kloroform, dan metanol terhadap bakteri negatif

Gram dan positif Gram serta cendawan. Hasil yang diperoleh menunjukkan semua

jenis ekstraksi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba tersebut. Hasil

yang berbeda dilaporkan oleh Al Bayati dan Sulaiman (2008), dengan

menggunakan pelarut ekstraksi air dan metanol yang menunjukkan adanya

penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri dengan efektifitas yang

bermacam-macam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak siwak tidak memberikan

daya hambat pada bakteri yang diuji. Hal ini berbeda dengan penelitian

dilakukan El Mostehy et al (1995), bahan pengekstraksi yang digunakan adalah

alkohol dan eter. Sedang pada penelitian yang dilakukan oleh Al Bayati dan

Sulaiman (2007), bahan pengekstraksi yang digunakan adalah air dan methanol.

Sedang pada penelitian yang dilakukan oleh AbdElRahman et al (2002), bahan

pengekstraksi etanol digunakan. Akan tetapi, bakteri yang diuji berbeda dengan

bakteri yang duji dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, bahan pengekstraksi

yang digunakan adalah ethanol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak

siwak tidak memberikan daya hambat pada bakteri yang diamati.

Obat kumur memiliki bahan aktif yang berfungsi sebagai zat antibakteri.

Obat kumur BET memiliki bahan aktif povidone iodine dan obat kumur TC

memiliki bahan aktif fluor. Secara umum, kerja dari bahan aktif adalah

berpenetrasi ke dalam sel dan mengganggu fungsi normal seluler secara luas,

termasuk menghambat biosintesis (pembuatan) makromolekul dan persipitasi

protein intraseluler dan asam nukleat (DNA atau RNA).

Fluor bekerja menginaktifkan enzim yang berperan dalam proses

pembentukan energi bagi bakteri. Fluor juga menghambat proses glikolisis dan

menghalangi pengangkutan glukosa ke dalam sel (Satari, 1990). Iodine berfungsi

untuk mempresipitasi protein. Iodine juga telah dikenal luas sebagai antibiotika

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekstrak

kayu siwak tidak memiliki daya hambat terhadap bakteri yang diamati. Efek

antibakteri larutan kumur komersil BET dan TC masih lebih baik dibandingkan

dengan ekstrak kayu siwak dan TC memberikan efek antibakteri yang lebih baik

dibandingkan BET.

Saran

Untuk memperbaiki penelitian-penelitian sejenis agar dapat melengkapi

hasil yang sudah dicapai, maka disampaikan beberapa saran di antaranya :

1. Penambahan ragam waktu pengamatan terhadap bakteri yang diinkubasi

dengan tujuan untuk memaksimalkan aktifitas antibakteri.

2. Penelitian lanjutan dengan menggunakan metode pengekstraksi dan jenis

bakteri yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan tujuan

DAFTAR PUSTAKA

AbdElRahman, HF., Skaug, N., and Francis, GW. 2002. In vitro antimicrobial effects of crude miswak extracts on oral pathogens. Saudi Dental J., 14(1): 26-32.

Al-Bayati, FA. and Al-Mola, HF. 2008. Antibacterial and antifungal activities of different parts of Tribulus terrestris L. growing in Iraq. J. Zhejiang Univ. Sci. B., 9(2):154-159.

Al-Bayati, FA. and Sulaiman, KD. 2008. In vitro Antimicrobial Activity of Salvadora persica L. Extracts Against Some Isolated Oral Pathogens in Iraq. Turk. J. Biol., 32: 57-62.

Al-Bayati, FA. 2009. Isolation and identification of antimicrobial compound from Mentha longifolia L. leaves grown wild in Iraq. Annals Clin. Microbiol. Antimicrobials, 8:20-25.

Al-Khateeb TL, OMullane DM, Whelton H and Sulaiman Ml. 1991.Periodontal treatment needs among Saudi Arabian adults and their relationship to the use of the Miswak. Comm. Dent. Health 8:323-28

Al-Lafi T. and Ababneh H., 1995, The effect of the extract of the miswak (chewing sticks) used in Jordan and the Middle East on oral bacteria. Int. Dent. J., 45(3):218-22

Almas K. 2002. The Effect of Salvadora Persica Extract (Miswak) and Chlorhexidine Gluconate on Human Dentin: A SEM Study. J. Contemp. Dent. Pract., 3(3): 027-035.

Almas, K. and Al-Zeid, Z. 2004. The Immediate Antimicrobial Effect of a Toothbrush and Miswak on Cariogenic Bacteria: A Clinical Study. J Contemp Dent Pract., (5)1:000-000.

Anonim, 2010. Pohon Siwak.

http://rifafreedom.wordpress.com/2008/09/15/pohon-siwak. [30 November

2010]

Anonim, 2010. SIWAK : Keajaiban dalam Sunnah Nabi. http://ndaruto.files.wordpress.com/2008/03/siwak1.jpg. [30 November 2010]

Biokar-Diagnostics. 2010. BAIRD-PARKER AGAR with Egg Yolk Tellurite.

Boyd, RF. and Marr, JJ. 1980. Medical Microbiology. Little, Brown and Co., Boston.

Cai, L., and Wu, CD. 1996. Compounds from Syzygium aromaticum possessing growth inhibitory activity against oral pathogens. J. Nat. Prod., 59(10): 987-990.

Cowan, S.T. 1974. Manual for the Identification of Medical Bacteria. Great Britain : Cambridge University Press

Darout, IA. 2000. Antimicrobial Anionic Components In Miswak Extract, Journal Pharmacology, Department of Odontology, Faculty of Dentistry, University of Bergen, Bergen, Norway

Demir, H., Açık, L., Bali, EB., Koç, LY. and Kaynak, G. 2009. Antioxidant and antimicrobial activities of Solidago virgaurea extracts. African J. Biotech., 8(2): 274-279.

El-Mostehy, DR. M. Ragaii, A.A. Al-Jassem, I.A. Al-Yassin, A.R. El-Gindy, E. Shoukry, 1998, Siwak-As An Oral Health Device (Preliminary Chemical And Clinical Evaluation), Journal Pharmacology, Department of Odontology, Faculty of Dentistry, University of Kuwait, Kuwait

Gazi, M.I., A.Lambourne, A.H. Chagla, 1987, The Antiplaque effect of Toothpaste containing Salvadora persica compared Chlorhexidine Gluconate: A Pilot Study, Medline Journal, Clinical Prentive Dentsitry, Lippincott co., Philadelphia.

Ghalem, BR. and Mohamed, B. 2008. Antibacterial activity of leaf essential oils of Eucalyptus globulus and Eucalyptus camaldulensis, African J. Pharmacy and Pharmacology, 2(10): 211-215.

Ghosh, A., Das, BK., Chatterjee, SK. and Chandra, G. 2008. Antibacterial potentiality and phytochemical analysis of mature leaves of Polyalthia longifolia (Magnoliales: Annonaceae). South Pacific J. Natural Sci., 26: 68-72.

Khoory, T. 1983. The Use of Chewing Sticks in Preventive Oral Hygiene, Journal of Clinical Preventive Dentistry, 5:11-14.

Koselac, I., Pepeljnjak, S., and Kustrak, D. 2005. Antifungal Activity of Fluid Extract and Essensial Oil from Anise Fruit (Pimpinella anisum L., Apiaceae). Acta Pharm., 55: 377-385.

Lestari H. 2003. Sifat Anti Rayap Zat Ekstraktif Kayu Pilang (Acacia leucophloea Wild.). [Skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB. [Tidak diterbitkan]

McBain, AJ., Bartolo, RG., Catrenich, CE., Charbonneau, D., Ledder, RG., and Gilbert, P. 2003. Effects of a Chlorhexidine Gluconate-Containing Mouthwash on the Vitality and Antimicrobial Susceptibility of In vitro Oral Bacterial Ecosystems. App. Environ Microbiol., 69(8): 4770–4776.

Pires, JR., Junior, CR. Pizzolitto, AC. 2007. In vitro antimicrobial efficiency of a mouthwash containing triclosan/gantrez and sodium bicarbonate. Braz. Oral Res. 21(4): 342-347.

Pratama, MR. 2005. Pengaruh Ekstrak Serbuk Kayu Siwak (Salvadora persica) Terhadap Bakteri S. mutans dan S. aureus dengan Metode Difusi Agar [Skripsi]. Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Surabaya. Surabaya.

Satari, HM. 1990. Pengaruh larutan Natrium Florida terhadap Streptococcus mutans dalam upaya pencegahan karies [Tesis]. Bandung: Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjajaran.

Shibl Y, Hammouda A, Molokhia A, Al-Shora H. 1985. Antibacterial and anticendawan activities of various extracts of Salvadora persica [abstrak]. Di dalam : Third Saudi Dental Meeting.

Supardi, I. dan Sukamto. 1999. Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan. Penerbit Alumni: Bandung.

Supriyadi, A. 2009. Sifat Antibakteri Zat Ekstraktif Kayu Siwak (Salvadora persica Wall.) terhadap Bakteri Streptococcus sp. [Skripsi]. Departemen Teknologi Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Sutter, VL., Barry, AL., Wilkins, TD., and ZABRANSKY, RJ. 1979. Collaborative Evaluation of a Proposed Reference Dilution Method of Susceptibility Testing of Anaerobic Bacteria. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 16(4): 495-502.

Syarif, F. 2005. Sifat Anti-Jamur Zat Ekstraktif Kayu Pilang (Acacia leucophloea Willd.). [Skripsi]. Bogor: Departemen Hasil Hutan, Institut Pertanian Bogor

Tjitrosoepomo, G, 1998, Taksonomi Tumbuhan 2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Todar, K. 2011. Staphylococcus aureus and Staphylococcal Disease.

Todar, K. 2011. The Genus Bacillus.

http://www.textbookofbacteriology.net/Bacillus_2.html. [4 Februari 2011]

Waluyo, L. 2004. Mikrobiologi Umum. Universitas Muhamadiyah Malang: Malang

Wibisono, Y. 2005. Metode Statistika. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Wikipedia. 2011. Bacillus. http://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus. [17 Januari 2011]

Yusro, F. 2009. Efektifitas Zat Ekstraktif Kayu Pelanjau (Pentaspadon motleyi,

Hook.f) Dalam Menghambat Pertumbuhan Cendawan Trichophyton

IRAL PREPINIDA. Comparative Inhibition Activity of Extracts Siwak (Salvadora persica) With Mouthwash Commercial Against Oral Bacteria. Supervised by EKO S. PRIBADI and HUDA S. DARUSMAN.

The research aimed to find out antibiotic properties of siwak extraction

solution and compared it to commercial mouthwash solution. The siwak

extraction solution showed poor inhibition activity to isolated mouth bacteria than

BET and TC mouthwash solution, respectively. The TC mouthwash solution

showed more effective to inhibited the bacteria than BET mouthwash solution

and siwak extraction solution.

Keywords : Siwak, commercial mouthwash solution, antibiotic property, mouth

IRAL PREPINIDA. Perbandingan Daya Hambat Ekstrak Siwak (Salvadora

persica) dan Larutan Kumur Komersil terhadap Pertumbuhan Bakteri Mulut. Dibimbing oleh EKO S. PRIBADI dan HUDA S. DARUSMAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak etanol kayu siwak terhadap bakteri-bakteri mulut dan membandingkannya dengan daya hambat yang dimiliki larutan kumur komersil yang ada saat ini. Hasil akhir ekstraksi kayu siwak didapatkan larutan ekstraksi dengan kadar 200 dan 300 mg/ml. Dari penelitian ini, hasil ekstraksi dengan kandungan 300 mg/ml tidak memiliki daya hambat yang baik terhadap bakteri-bakteri mulut yang diisolasi. Daya hambat yang dimiliki oleh larutan kumur komersil BET dan TC masih lebih baik dibandingkan ekstrak kayu siwak. Larutan kumur TC memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan kedua larutan lainnya.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanfaatan bahan yang diperoleh dari daun, akar, dan kayu sebagai obat

sudah diketahui sejak lama oleh masyarakat dunia dan Indonesia. Kelompok

masyarakat yang jauh dari pelayanan kesehatan telah terbiasa memanfaatkan

bahan kayu untuk mengobati penyakit-penyakit yang mereka derita (Yusro, 2009).

Masyarakat Muslim di Timur Tengah telah lama memanfaatkan kayu siwak untuk

perawatan gigi. Kelompok yang memanfaatkan kayu siwak mengeluarkan biaya

perawatan gigi yang lebih sedikit dibandingkan kelompok yang tidak

menggunakan kayu siwak (Al-Khateeb et al.,1991; Al-Lafi dan Ababneh, 1995).

Penelitian-penelitian yang mengkaji manfaat bahan kayu yang memiliki

sifat antimikroba telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Al-Bayati dan Al-Mola,

2008; Ghalem dan Mohamed, 2008; Ghosh et al., 2008; Al-Bayati, 2009; Demir

et al., 2009). Penelitian pemanfaatan bahan-bahan kayu pun sudah banyak

dilakukan di Indonesia (Lestari, 2003; Syarif, 2005; Yusro, 2009). Sifat

antimikroba yang dimiliki oleh kayu siwak juga telah banyak diteliti, baik secara

in vitro (Pratama, 2005; Al-Bayati dan Sulaiman, 2008; Supriyadi 2009) maupun

secara klinis (Almas dan Al-Zeid, 2004). Kayu siwak memiliki sifat antibakteri

terhadap Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus faecalis,

Streptococcus pyogenes, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Actinomyces

naeslundii, Phorphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia dan Candida

albicans. Hanya bakteri Lactobacillus acidophilus dan Pseudomonas aeruginosa

saja yang memperlihatkan sifat tahan terhadap efek antibakteri kayu siwak

(AbdElRahman et al., 2002; Al-Bayati dan Sulaiman, 2008).

Saat ini sudah banyak beredar larutan kumur sebagai salah satu hasil

buatan industri untuk merawat kesehatan gigi. Masyarakat memiliki kebebasan

yang luas untuk memilih larutan kumur yang disukai. Beberapa penelitian sudah

dilakukan untuk melihat efek antimikroba dari larutan kumur ini (McBain et al.,

2003; Pires et al., 2007). Penelitian yang mengamati efek kayu siwak dan bahan

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan

dalam penelitian merupakan pengembangan dari pertanyaan berikut :

5 apakah larutan kumur yang beredar di Indonesia selama ini sudah

memiliki efektifitas antibakteri yang optimal sesuai dengan kebutuhan

masyarakat?

5 apakah bahan-bahan herbal, seperti kayu siwak, dapat memberikan

efektifitas yang sama dengan larutan kumur komersil yang beredar?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas larutan kumur

komersil yang beredar melalui pemeriksaan secara in vitro dan penilaian

efektifitas antimikroba yang dimiliki oleh larutan kumur; membandingkan

efektifitas antimikroba dari kayu siwak terhadap larutan kumur komersil yang ada

melalui penilaian efek antimikroba secara in vitro; memberikan gambaran ke

masyarakat mengenai mutu mikrobiologik dari larutan kumur komersil dan kayu

siwak yang dijual di Indonesia selama ini.

Hipotesis

Ada dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini adalah

Pertama

H0 : kayu siwak memberikan efek antimikroba yang sama dengan larutan

kumur komersil yang diperiksa

H1 : kayu siwak memberikan efek antimikroba yang berbeda dengan larutan

kumur komersil yang diperiksa

Kedua

H0 : tidak ada perbedaan efek antimikroba dari larutan kumur yang diperiksa

TINJAUAN PUSTAKA

Mikroba Mulut

Mikroba mulut adalah ragam mikroorganisme yang ada dan terdapat di

dalam mulut. Mikroba-mikroba yang terdapat di mulut tersebut bisa bermanfaat

ataupun bisa menimbulkan penyakit/masalah. Penyakit pada mulut berhubungan

erat dengan kebersihan mulut. Saat ini, banyak cara yang dilakukan orang untuk

menjaga kesehatan mulutnya. Salah satunya adalah dengan membersihkan gigi

dan mulut. Produk-produk komersil banyak terdapat di pasaran yang ditujukan

untuk membersihkan gigi dan mulut. Penyakit mulut yang disebabkan oleh

mikroba yang berkembangbiak di dalam mulut, antara lain plak dan karang gigi

(calculus), peradangan gusi (gingivitis), gigi berlubang (cariesdentis), peradangan

amandel dan tenggorokan, radang mulut (stomatitis), dan bau mulut (halitosis).

Mulut merupakan tempat yang ideal untuk tumbuh dan berkembangnya

mikroorganisme karena mulut memiliki kelembaban serta memiliki asupan

makanan yang teratur. Mikroba-mikroba yang terdapat di dalam mulut tersebut

antara lain Candida albicans, Streptococcus viridans, S. aureus, S. mutans,

Lactobacillus, Solobacterium moorei. S. mutans dan Lactobacillus merupakan

kuman yang kariogenik karena mampu dengan segera membentuk asam dari

karbohidrat yang difermentasi. S. mutans merupakan bakteri patogen pada mulut

karena menjadi penyebab utama terbentuknya plak, gingivitis, dan karies gigi

(Lee et al., 1992). Staphylococcus aureus merupakan bakteri penyebab intoksitasi

dan terjadinya berbagai macam infeksi (Supardi dan Sukamto, 1999). S. moorei

merupakan salah satu bakteri penyebab bau mulut.

S. aureus merupakan bakteri positif Gram. Bakteri Staphylococcus mudah

tumbuh pada berbagai media, bermetabolisme aktif dengan memfermentasi

karbohidrat dan menghasilkan pigmen yang beragam mulai dari pigmen berwarna

putih sampai kuning tua. S. aureus untuk koloni yang berwarna kuning serta S.

albus untuk koloni yang berwarna putih (Todar, 2011). Pada media MSA

(Manitol Salt Agar) koloni S. aureus berwarna kuning karena terjadi fermentasi

manitol menjadi asam sehingga warna media yang semula berwarna merah

fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil, umumnya tumbuh

berpasangan maupun berkelompok, berdiameter sekitar 0,8-1,0 µm. Bakteri S.

aureus tumbuh dengan optimum pada suhu 37oC dengan waktu pembelahan 0,47

jam. Bakteri ini juga bisa terdapat pada saluran pernafasan atas. Bakteri ini jarang

menyebabkan penyakit pada manusia. Akan tetapi, bakteri ini bisa menjadi faktor

penyebab terjadinya suatu infeksi penyakit pada inang yang sedang dalam kondisi

kekebalan tubuh menurun.

Gambar mikroskopik bakteri S. aureus. terpapar pada Gambar 1 di bawah

ini.

Gambar 1. Bakteri S. aureus

(Sumber : http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/cdc/staph/photomicro2.html)

Streptococcus merupakan bakteri yang memiliki bentuk bulat dan termasuk

ke dalam bakteri positif Gram. Bakteri ini termasuk ke dalam filum Firmicutes

dan juga termasuk kelompok bakteri asam laktat. Bakteri ini tumbuh berantai atau

berpasangan. Oleh karena itu diberi nama streptos (yang berasal dari bahasa

Yunani: επ ο ), yang berarti mudah bengkok atau memutar, seperti sebuah

rantai. Streptococcus tidak memiliki enzim katalase sehingga tidak dapat

mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Streptococcus banyak yang bersifat anaerob

fakultatif. Bakteri katalase negatif tidak memiliki enzim katalase yang

menguraikan H2O2 sehingga H2O2 yang diberikan tidak dapat dipecah oleh bakteri

dan berakibat tidak menghasilkan oksigen.

Bakteri ini dapat menyebabkan radang tenggorokan. Streptococcus spesies

endokarditis, erisipelas, dan necrotizing fasciitis (karena memakan daging yang

tercemar bakteri Streptococcus). Namun demikian, banyak spesies Streptococcus

yang bersifat non-patogenik. Streptococcus juga merupakan bagian dari

mikroflora normal yang bersifat komensal dari mulut, kulit, usus, dan saluran

pernapasan atas manusia.

Gambar mikroskopik bakteri Streptococcus terpapar pada Gambar 2 di

bawah ini.

Gambar 2. Bakteri Streptococcus sp.

(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Streptococci.jpg)

Bacillus adalah bakteri positif Gram yang berbentuk batang. Bakteri ini

merupakan anggota dari divisi Firmicutes. Bacillus merupakan bakteri yang dapat

bersifat obligat aerob atau anaerob fakultatif. Bakteri ini menghasilkan enzim

katalase yang mengubah H2O2 menjadi oksigen dan air. Sel-sel bakteri

menghasilkan endospora oval yang berfungsi untuk bertahan hidup dalam kondisi

lingkungan yang kurang baik, sehingga dapat tetap aktif untuk waktu yang lama.

Dinding sel Bacillus adalah struktur di luar sel yang membentuk penghalang

antara bakteri dan lingkungan, dan pada saat yang sama bertujuan untuk

mempertahankan bentuknya serta menahan tekanan yang dihasilkan oleh turgor

sel (Wikipedia, 2011). Dinding sel Bacillus terdiri dari peptidoglikan yang

mengandung asam meso-diaminopimelic (DAP) serta mengandung banyak asam

teichoic yang terikat pada residu asam muramic (Todar, 2011).

Gambar mikroskopik bakteri Bacillus terpapar pada Gambar 3 di bawah

Gambar 3. Bakteri Bacillus sp.

(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bacillus _subtilis_Gram.jpg)

Kayu Siwak

Penggunaan alat-alat kebersihan mulut telah dimulai semenjak

berabad-abad yang lalu. Manusia terdahulu menggunakan alat-alat kebersihan yang

beragam seiring dengan perkembangan budaya dan teknologi. Beranekaragam

peralatan sederhana dipergunakan untuk membersihkan gigi dan mulut mereka

dari sisa-sisa makanan, mulai dari tusuk gigi, batang kayu, ranting pohon, kain,

bulu burung, tulang hewan hingga duri landak. Di antara peralatan tradisional

yang mereka gunakan dalam membersihkan mulut dan gigi adalah kayu siwak

atau chewing stick. Kayu siwak telah lama digunakan sebagai alat untuk

membersihkan mulut. Penggunaan kayu siwak sebagai alat untuk pembersih

mulut menjadi suatu perubahan dari tradisional ke modern dan siwak merupakan

alat pembersih mulut terbaik hingga saat ini. (El-Mostehy et al., 1998).

Penggunaan siwak adalah sebuah budaya pra Islam yang berkaitan dengan

kegiatan bangsa Arab dahulu untuk mendapatkan gigi yang putih dan mengkilat.

Penggunaan siwak juga untuk kegiatan yang bersifat ritual. Budaya ini kemudian

diterapkan oleh masyarakat selama kegiatan keimanan Nabi Muhammad. Orang

Babilonia sejak 7000 tahun yang lalu telah menggunakan siwak sebagai alat

pembersih mulut. Siwak juga digunakan di zaman kerajaan Yunani dan Romawi,

orang-orang Yahudi, Jepang, Mesir, dan masyarakat pada zaman kerajaan Islam.

Banyak nama untuk siwak, seperti misalnya di Timur Tengah disebut dengan