PROGRAM SEKOLAH LAPANG

PENGELOLAAN TANAMAN

TERPADU (SL-PTT)

(Kasus: Gabungan Kelompok Tani “Jaya Tani” Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor)

Oleh :

ARI WAHYU WIJAKSANA I34080063

Dosen Pembimbing: Ir. Fredian Tonny, MS

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

ARI WAHYU W. Institutional Sustainability Analysis and Level of Group Participation in SL-PTT (Case: Gapoktan Jaya Tani in Cibunian Village, District Pamijahan, Bogor Regency). Supervised by FREDIAN TONNY NASDIAN.

This research analyzes the sustainability of Gapoktan ‘Jaya Tani’ institutional. This study using a quantitative approach with survey method. Respondents in this research are farmers from Gapoktan members who are currently active in the activities of the SL-PTT. They were 30 people, they came from three groups of farmers with low levels of ability, medium, and high, with the ownership of land is narrow, medium, and large. The purpose of this research are 1) Analyze the socioeconomic characteristics of Gapoktan ‘Jaya Tani’ members and its relation with the level of individual participation in the program SL-PTT, 2) Identifies the level of management, the level of democracy, the level of transparency, accountability, and the level of the power of institutional network that is built up, 3) Identify the level of group participation in SL-PTT program, and 4) analyze the extent role of institutional sustainability against the participation of the group in the program SL-PTT. The results of this research show the sustainability of Gapoktan ‘Jaya Tani’ institutional is sustain because the level of management is high, and the principles of Good Governance (democracy, transparency, and accountability) works well in Gapoktan. Sustain category of Gapoktan Jaya Tani is still at the lowest level cause of the level of group participation in SL-PTT program which is still at the level of placation (degree of tokenisme), at this level the communities have influence even though in some ways is still determined by people that has power.

Kelompok dalam Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) (Kasus: Gabungan Kelompok Tani “Jaya Tani” Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor). Dibawah bimbingan FREDIAN TONNY NASDIAN.

Pembangunan yang dilakukan selama ini, menempatkan unsur kelembagaan

sebagai salah satu faktor penting untuk menjamin keberhasilan dan

kesinambungan pembangunan dalam berbagai bidang. Kurang efektifnya

beberapa program pembangunan disadari karena lemahnya kelembagaan yang

menopang program tersebut. Keberhasilan program-program pemberdayaan

khususnya yang ditujukan untuk petani, tidak lepas dari dukungan kelembagaan

yang ada di komunitas desa tersebut.

Penelitian ini menganalisis keberlanjutan kelembagaan Gapoktan Jaya Tani.

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan metode survai.

Responden dalam penelitian ini adalah petani anggota Gapoktan yang saat ini

sedang aktif dalam kegiatan SL-PTT. Responden dalam penelitian ini berjumlah

30 orang, responden berasal dari tiga kelompok tani berdasarkan tingkat

kemampuan rendah, sedang, dan tinggi dengan luas kepemilikan lahan sempit,

sedang, dan luas.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis karakteristik sosial

ekonomi petani anggota Gapoktan Jaya Tani dan hubungannya dengan tingkat

partisipasi individu dalam program SL-PTT, 2) Mengidentifikasi tingkat

keseimbangan pelayanan-peran serta, tingkat demokrasi, tingkat transparansi,

tingkat akuntabilitas, dan kekuatan jejaring kelembagaan yang terbangun, 3)

Mengidentifikasi tingkat partisipasi kelompok dalam program SL-PTT, dan 4)

Menganalisis sejauh mana peran kelembagaan berkelanjutan terhadap partisipasi

kelompok dalam program SL-PTT.

Penelitian ini dilaksanakan di Gabungan Kelompok Tani „Jaya Tani‟ Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Program yang saat ini sedang

aktif dilaksanakan di masing-msing Poktan adalah kegiatan Sekolah Lapang

serta yang tergolong tinggi, dan prinsip-prinsip good governance (demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas) berfungsi dengan baik di Gapoktan.

Tingkat partisipasi kelompok dalam program SL-PTT masih berada pada

level placation (degree of tokenisme), pada tingkat ini masyarakat memiliki pengaruh meskipun dalam beberapa hal masih ditentukan oleh pihak yang

memiliki kekuasaan. Tingkat placation ini termasuk dalam derajat penghargaan atau degree of tokenisme, yaitu suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat dapat berpartisipasi namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk

mendapatkan jaminan bahwa ide-ide mereka akan dipertimbangkan oleh

pemegang keputusan. Keberlanjutan kelembagaan memiliki peran penting dalam

kaitannya dengan tingkat partisipasi kelompok dalam program Sekolah Lapang

Pengelolaan Tanaman Terpadu, karena keberlanjutan kelembagaan ini terkait

juga dengan kesamaan persepsi terhadap program SL-PTT dan kesamaan visi

dari setiap anggota. Dengan adanya kesamaan visi maupun persepsi terhadap

program maka tidak akan ada lagi petani yang merasa bahwa

pertemuan-pertemuan dalam kegiatan SL-PTT mengganggu aktivitas kerja mereka. Dari

hasil penelitian diperoleh suatu analisis bahwa terdapat hubungan yang kuat

antara luas lahan dan rata-rata penghasilan dengan tingkat partisipasi petani

PROGRAM SEKOLAH LAPANG

PENGELOLAAN TANAMAN

TERPADU (SL-PTT)

(Kasus: Gabungan Kelompok Tani “Jaya Tani” Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor)

ARI WAHYU WIJAKSANA I34080063

SKRIPSI

Sebagai Bagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Ari Wahyu Wijaksana

NIM : I34080063

Judul : ANALISIS KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN DAN

TINGKAT PARTISIPASI KELOMPOK DALAM

PROGRAM SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN

TANAMAN TERPADU (SL-PTT) (Studi Kasus: Gabungan Kelompok Tani “Jaya Tani” Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor)

Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia,

Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Ir. Fredian Tonny, MS NIP. 19580214 198503 1 004

Mengetahui,

Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG

BERJUDUL”ANALISIS KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN DAN

TINGKAT PARTISIPASI KELOMPOK DALAM PROGRAM SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) (KASUS: GABUNGAN KELOMPOK TANI “JAYA TANI” DESA CIBUNIAN, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR)” BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN

MANAPUN. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI

BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG

BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN PIHAK

LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN

DALAM NASKAH.

Bogor, Januari 2012

Ari Wahyu Wijaksana

Penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Misbahudin dan ibu

Wiwin Widiawati. Penulis dilahirkan 17 Februari 1990 di Tasikmalaya, Jawa

Barat. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, menuntutnya untuk menjadi

pribadi yang mandiri dan menjadi panutan di keluarganya. Mengawali pendidikan

formal di SD Negeri Kaduagung Tasikmalaya, lalu melanjutkan di MTS Negeri

Cipaingeun Tasikmalaya, kemudian pada tahun 2005 penulis melanjutkan

pendidikan di Pondok Pesantren AL-AMIN Kota Tasikmalaya. Selama di Pondok

Pesantren penulis aktif berorganisasi baik dalam kepengurusan OSIS MA

AL-AMIN dan Kepengurusan Pesantren.

Tidak lama setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren, berkat

rahmat Allah Swt penulis berhasil diterima di Institut Pertanian Bogor di Mayor

Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat melalui jalur USMI tahun 2008. Pada tahun pertama kuliah penulis berhasil memperoleh beasiswa Lippo

Bank, serta program beasiswa BMU dari IPB. Penulis masuk dalam Program

Akselerasi mahasiswa departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 2011 dan berusaha menyelesaikan studinya selama 3,5 tahun. Selama

menjadi mahasiswa di IPB, penulis aktif menjadi pengurus dalam organisasi

kemahasiswaan IPB. Diantaranya aktif di Himpunan Peminat Ilmu Komunikasi

dan Pengembangan Masyarakat (HIMASIERA) pada Divisi Community Development 2011. Selain itu penulis juga pernah aktif dibeberapa kepanitiaan. Diantaranya, Kemah Riset 2010, Indonesian Ecology Expo (INDEX) 2010 dan

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

Analisis Keberlanjutan Kelembagaan dan Tingkat Partisipasi Kelompok dalam

Program Pemberdayaan Petani di Komunitas (Kasus : Gabungan Kelompok Tani “Jaya Tani” Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor)

Terimakasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada pembuatan

skripsi ini. Terimakasih kepada Ir. Fredian Tonny MS, sebagai dosen pembimbing

yang telah bersedia memberikan bimbingan, meluangkan waktu, dan berbagi ilmu

sehingga penulis dapat lebih memahami topik bahasan dan dapat menyelesaikan

skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Edi

(ketua Gapoktan), bapak Supanji (ketua Poktan Karya Tani), Uci (ketua Poktan

Subur Tani), bapak Odih (ketua Poktan Adil Tani), bapak Jasiman, SP (PPL Desa

Cibunian), bapak Apik (BPD) atas kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat

terlaksana.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran keberlanjutan

kelembagaan Gapoktan Jaya Tani terhadap tingkat partisipasi kelompok dalam

program SL-PTT. Peneliti mengetahui bahwa karya ini belumlah sempurna,

sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata semoga

skripsi dapat menghasilkan laporan yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Bogor, Januari 2012

Ari Wahyu Wijaksana

Penulis menyadari skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dari

berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut telah membantu penulis dengan

menyumbangkan pemikiran, memberikan masukan, dan mendukung penulis baik

secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tuaku bapak Misbahudin dan ibu Wiwin Widiawati, yang

selalu menyayangi, memberikan motivasi, dukungan moril dan materil.

Terimakasih atas untaian doa yang tidak pernah putus;

2. Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS sebagai dosen pembimbing, atas segala

arahan, motivasi, saran, dan pemikirannya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini;

3. Dr.Ir. Saharudin selaku dosen penguji utama, Heru Purwandari, S.P, MSi

selaku dosen penguji wakil departemen SKPM dan Ir. Hadianto, MS

selaku dosen uji petik Skripsi, terimakasih atas masukan, kritik dan

arahannya yang sangat berharga dalam penulisan Skripsi;

4. Bapak Edi ketua Gapoktan, beserta anggota bapak Uci, bapak Supanji,

bapak Odih, bapak Apik (ketua BPD), dan bapak Jasiman, SP selaku PPL

di Desa Cibunian;

5. Ruly dan Angga adiku yang selalu menjadi motivasi untuk bisa menjadi

kakak yang baik;

6. Mang Asep, bi Ida dan semua keluarga besar yang senantiasa memberikan

dukungan moril dan materil;

7. Nur Apriandini yang selalu memberi semangat dan meluangkan waktu

untuk mendengarkan keluhan-keluhan penulis. Cepat selesai skripsinya ya;

8. Teman-teman Kuil Cinta, M.Rizki Pratama, Bejo, Ucup, Giway, Itaw,

Reza, Jabbar, Ozi, Gaung, Malih, Ahong, Robi, Farhan;

9. Teman-teman KPM 45 terimakasih banyak atas pengalaman-pegalaman

menarik dan kebersamaan kita selama kuliah;

10.Teman-teman Comdev Himasiera, Ageu, Hamdani, Siti, Tanti, Tri, Opang,

DAFTAR ISI

1.2 Masalah Penelitian... 3

1.3 Tujuan Penelitian... 5

1.4 Kegunaan Penelitian... 5

BAB II PENDEKATAN TEORITIS... 7

2.1 Tinjauan Pustaka... 7

2.1.1 Kelembagaan dan Modal Sosial... 7

2.1.2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat... 8

2.1.3 Tipologi Kelembagaan Komunitas Lokal... 9

2.1.4 Partisipasi... 10

2.1.5 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat... 14

2.1.6 Model-model Pengembangan Masyarakat... 15

2.1.7 Komunitas... 18

2.1.8 Kemitraan... 18

2.1.9 SL-PTT : Definisi, Tujuan, dan Azas... 19

2.2 Kerangka Pemikiran... 22

2.3 Hipotesis Penelitian... 25

2.4 Definisi Konseptual... 25

2.5 Definisi Operasional... 26

BAB III PENDEKATAN LAPANG... 31

3.1 Metode Penelitian... 31

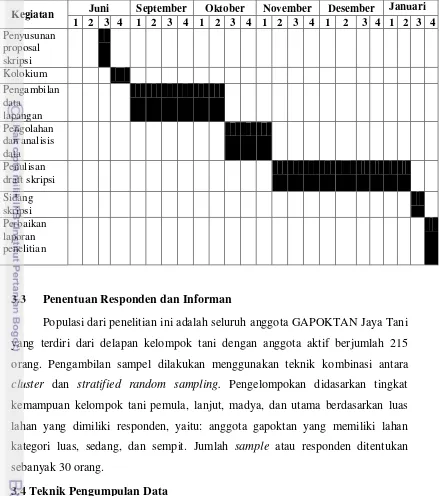

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian... 31

3.3 Penentuan Responden dan Informan... 32

3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 32

3.5 Teknik Analisis Data... 33

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI... 34

4.1 Profil Desa Cibunian... 34

4.1.1 Keadaan Alam dan Letak Geografis... 34

4.1.2 Struktur Sosial Masyarakat Desa Cibunian... 35

4.1.3 Pola Adaptasi Ekologi... 36

4.2 Profil Gapoktan Jaya Tani... 36

4.3 Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu... 38

4.4 Ikhtisar... 40

BAB V KARAKTERISTIK PETANI DAN HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI DALAM PROGRAM SL-PTT... 41

5.2 Usia Responden... 42

5.3 Tingkat Pendidikan Responden... 42

5.4 Jenis Pekerjaan Responden... 43

5.5 Luas Lahan Responden... 43

5.6 Rata-rata Penghasilan Responden... 44

5.7 Hubungan Karakteristik Petani dengan Tingkat Partisipasi dalam SL-PTT... 44

5.7.1 Hubungan Jenis Kelamin dengan Tingkat Partisipasi... 44

5.7.2 Hubungan Usia dengan Tingkat Partisipasi... 45

5.7.3 Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi... 46

5.7.4 Hubungan Luas Lahan dengan Tingkat Partisipasi... 47

5.7.5 Hubungan Tingkat Penghasilan dengan Tingkat Partisipasi... 48

5.8 Ikhtisar... 49

BAB VI KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN ... 50

6.1 Tingkat Keseimbangan Pelayanan-Peran Serta... 50

6.2 Tingkat Demokrasi... 51

6.3 Transparansi... 52

6.4 Akuntabilitas ... 53

6.5 Jejaring Kelembagaan ... 53

6.6 Tingkat Partisipasi Kelompok dalam Program SL-PTT... 54

6.7 Keberlanjutan Kelembagaan... 62

6.8 Ikhtisar... 62

BAB VII KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI KELOMPOK... 64

BAB VIII PENUTUP ... 67

8.1 Simpulan... 67

8.2 Saran... 68

DAFTAR PUSTAKA... 70

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun 2011-2012 ... 32 Tabel 2. Luas dan Persentase Penggunaan Lahan Desa Cibunian 2010... 35 Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Desa Cibunian Menurut Jenis

Mata Pencaharian 2010... 35 Tabel 4. Jumlah Anggota Berdasarkan Kelompok Tani, Ketua, dan Alamat di

Gapoktan Jaya Tani 2011... 36 Tabel 5. Tingkat Kemampuan dan Nama Kelompok Tani 2011... 37 Tabel 6. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Jenis Kelamin di

Gapoktan Jaya Tani ... 41 Tabel 7. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Usia di Gapoktan Jaya

Tani... 42 Tabel 8. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di Gapoktan Jaya Tani... 43 Tabel 9. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di

Gapoktan Jaya Tani... 43 Tabel 10. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Kepemilikan Luas

Lahan... 44 Tabel 11. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Rata-rata

Penghasilan/Bulan... 44 Tabel 12. Jumlah dan Persentase Tingkat Partisipasi Responden Menurut Jenis

Kelamin... 45 Tabel 13. Jumlah dan Persentase Tingkat Partisipasi Responden Menurut

Usia... 46 Tabel 14. Jumlah dan Persentase Tingkat Partisipasi Responden Menurut

Tingkat Pendidikan... 47 Tabel 15. Jumlah dan Persentase Tingkat Partisipasi Responden Menurut Luas

Lahan... 48 Tabel 16. Jumlah dan Persentase Tingkat Partisipasi Responden Menurut

Tingkat Penghasilan... 49 Tabel 17. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Keseimbangan

Pelayanan-Peran Serta dalam Gapoktan... 50 Tabel 18. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Penerapan

Prinsip-Prinsip Demokrasi... 51 Tabel 19. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Penerapan

Prinsip-Prinsip Transparansi... 52 Tabel 20. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Penerapan

Prinsip-Prinsip Akuntabilitas dalam Gapoktan Jaya Tani... 53 Tabel 21. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Kekuatan

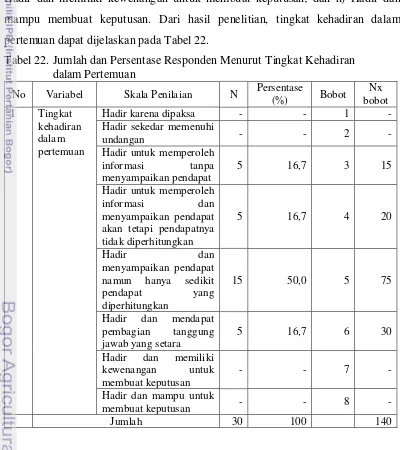

Jejaring yang Terbangun Gapoktan Jaya Tani... 53 Tabel 22. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Kehadiran

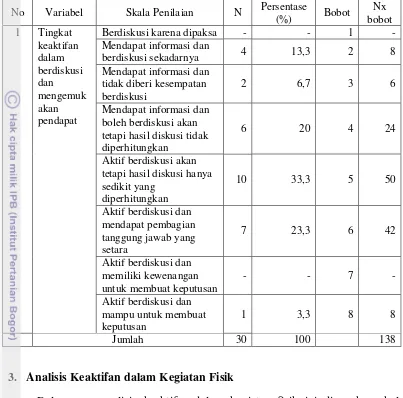

dalam Pertemuan... 55 Tabel 23. Jumlah Skor Tingkat Partisipasi... 56 Tabel 24. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Keaktifan dalam

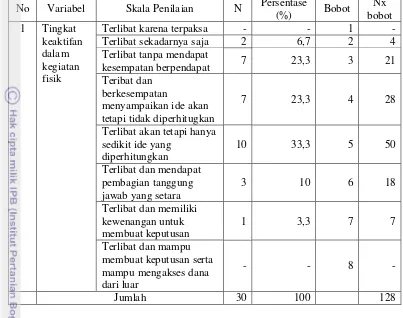

Berdiskusi dan Mengemukakan Pendapat... 58 Tabel 25. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Keaktifan

Tabel 26. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Kesediaan

Untuk Membayar... 60 Tabel 27. Tingkat Partisipasi Kelompok dalam Program SL-PTT... 61 Tabel 28. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Keberlanjutan

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

Lampiran 1. Hasil Olah Data Statistik ... 71

Lampiran 2. Struktur Organisasi Gapoktan Jaya Tani ... 77

Lampiran 3. Sketsa Lokasi ... 78

Lampiran 4. Kerangka Sampling ... 79

BAB I

PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan saat ini, menempatkan unsur kelembagaan

sebagai salah satu faktor penting untuk menjamin keberhasilan dan

kesinambungan pembangunan dalam berbagai bidang. Hal ini mengingat sifat

kelembagaan merupakan unsur esensial yang tidak dapat dijiplak secara

mentah-mentah atau dipinjam dari negara lain, melainkan harus digali dan dibentuk

berdasarkan atas potensi dan sumberdaya lokal dengan mempertimbangkan

nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat pada masyarakat dan peraturan perundangan

yang berlaku. Selanjutnya kelembagaan itu harus diarahkan dan digerakan agar

dapat mengimbangi dinamika dalam bidang ekonomi, mampu mengantisipasi

berbagai perubahan-perubahan yang cepat dan mampu memanfaatkan berbagai

masukan terutama informasi teknologi yang diperlukan guna menunjang

pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan yang berdayaguna dan berhasil

guna (Nasution, 2002).

Seiring terjadinya pergeseran paradigma pembangunan nasional ke arah

demokratisasi dan desentralisasi, sudah selayaknya kalau konsep pembangunan

berorientasi kepada konsep pemberdayaan masyarakat. Namun pada

kenyataannya tidak semua program pemberdayaan masyarakat yang diupayakan

berjalan baik, hal tersebut salah satunya dikarenakan masih lemahnya

kelembagaan yang ada di tingkat komunitas. Seperti yang diungkapkan Syahyuti1

jika dicermati secara mendalam, pada hakikatnya pengembangan kelembagaan

masih merupakan jargon politik daripada kenyataan riil di lapangan. Dengan membungkus suatu kebijakan dengan “pengembangan kelembagaan” seolah-olah pelaksana program telah bersifat menghargai kearifan lokal, lebih sosial, dan lebih

partisipatif. Kenyataanya mungkin teknologi sebagai entry point-nya, bukan

kelembagaan. Padahal kelembagaan merupakan faktor yang mendasar untuk

1

http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Mono25-02.pdf [diakses pada hari Rabu, 04 Mei 2011,

mengembangkan potensi individu maupun kelompok pemanfaat, serta membentuk

solidaritas antar pihak.

Pernyataan di atas diperkuat dari hasil penelitian Tim Studi Aksi PSP3 IPB

di DAS Citanduy. Ditemukan bahwa kelembagaan komunitas lokal masih belum

mampu mengembangkan jejaring kelembagaan baik secara horizontal maupun

vertikal. Secara horizontal, kelembagaan komunitas lokal yang ada belum mampu

membangun dan mengembangkan jejaring dengan berbagai kelembagaan lain di

luar komunitasnya. Sedangkan secara vertikal pemerintah dengan kebijakannya

masih belum memberikan ruang yang luas bagi partisipasi anggota kelembagaan

komunitas lokal untuk mengembangkan kreatifitasnya dan dalam proses

pengambilan keputusan.

Menurut Nasdian (2006) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa

merupakan suatu proses dalam pemberdayaan komunitas desa. Dalam pendekatan

kolaboratif prinsip kesetaraan bagi para stakeholder adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan kemitraan. Namun pada kenyataannya komunitas desa

sebagai stakeholder berada pada posisi paling lemah sehingga diperlukan upaya pemberdayaan agar prinsip kesetaraan tercapai dan masyarakat dapat berperan

sejajar dengan stakeholder lainnya.

Pada dasarnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di komunitas tidak hanya

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan NGO. Bahkan, sekarang oleh

pihak-pihak swasta yang berkepentingan di wilayah komunitas tersebut sebagai

bentuk tanggung jawab sosialnya. Sebagai suatu metode, pemberdayaan

masyarakat menekankan adanya proses partisipasi dan peranan langsung dari

warga komunitas (Suharto, 2005).

Jaya Tani adalah Gabungan Kelompok Tani yang ada di Desa Cibunian,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Program pemberdayaan yang sedang

aktif saat ini adalah kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu

untuk Padi.Program SL-PTT bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan petani dalam mengelola usaha taninya melalui berbagai macam

strategi salah satunya adalah melalui penguatan kelembagaan pertanian yang

meliputi kelembagaan penyuluhan, kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok

dan lain-lain serta pembiyaan usaha tani melalui KKP-E, LM3, Kredit Usaha

Rakyat (KUR), dan PUAP.

Kegiatan SL-PTT di Desa Cibunian dilaksanakan pada masing-masing

kelompok tani anggota Gapoktan Jaya Tani. Keberhasilan program Sekolah

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu ini tidak lepas dari dukungan kelembagaan

yang ada di tingkat lokal salah satunya adalah Gapoktan Jaya Tani. Oleh karena

itu, keberlanjutan kelembagaan Gapoktan Jaya Tani dipandang menarik untuk diteliti lebih lanjut dan kaitannya dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Gapoktan Jaya Tani.

1.2 Masalah Penelitian

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan

sekolah lapangan bagi petani dalam menerapkan berbagai teknologi usahatani

melalui penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi sehingga

mampu menghasilkan produktivitas tinggi untuk menunjang peningkatan produksi

secara berkelanjutan.Dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan

melalui pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan,

menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali),

menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik

budidaya dengan mengkaji bersama berdasarkan spesifik lokasi. SL-PTT

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif. Pada pelaksanaan SL-PTT

petani berperan serta dalam memilih dan menguji teknologi yang sesuai dengan

kondisi setempat dan kemampuan petani melalui proses pembelajaran dalam

bentuk laboratorium lapangan.

Setiap petani anggota Gapoktan atau Poktan berasal dari latar belakang

sosial ekonomi yang berbeda-beda misalnya tingkat pendididikan, luas lahan dan

sebagainya. Menurut Slamet (1993) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

tingkat partisipasi masyarakat yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan,

tingkat pendapatan dan mata pencaharian. Oleh karena itu, secara garis besar,

Keberlanjutan kelembagaan Gapoktan Jaya Tani dianggap begitu penting

mengingat lembaga ini adalah lembaga yang paling representatif dalam memenuhi

kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya petani mengenai berbagai macam

informasi yang mendukung kegiatan atau pengembangan pertanian di Desa

Cibunian. Melihat peran dan fungsinya yang cukup sentral di masyarakat, maka

muncul pertanyaan: Bagaimana tingkat keseimbangan pelayanan-peran serta, tingkat demokrasi, tingkat transparansi, tingkat akuntabilitas, dan kuat jejaring kelembagaan yang terbangun?

Dalam penerapannya, SL-PTT tidak lepas dari prinsip-prinsip partisipasi.

Hal itu dimulai dengan proses diskusi untuk mengidentifikasi masalah dan

peluang antara petani dengan penyuluh lapang, kemudian menentukan komponen

teknologi PTT berdasarkan kesepakatan kelompok, penyusunan RUK, penerapan

PTT dan sampai pada pengembangan PTT ke petani lainnya. Melihat proses

tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi kelompok dalam program SL-PTT?

Keberhasilan program SL-PTT dilihat dari meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan petani dalam menentukan teknologi pengelolaan tanaman terpadu

yang sesuai dengan situasi dan kondisi alam pada masing-masing kelompok tani,

selain itu keberhasilan program ini juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi

masyarakat dalam setiap rangkaian kegiatan. Keberhasilan program ini juga tidak

lepas dari bagaimana faktor eksternal dan internal, faktor eksternal misalnya

keterampilan penyuluh dalam menarik minat, mengidentifikasi masalah dan

kemampuan bekerjasama bersama petani, dari faktor internal salah satunya adalah

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sampai sejauh mana keberlanjutan kelembagaan Gapoktan Jaya Tani dan tingkat partisipasi kelompok dalam program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu. Tujuan utama ini akan dijawab melalui tujuan-tujuan khusus penelitian, yaitu:

1) Menganalisis karakteristik sosial ekonomi petani anggota Gapoktan

Jaya Tani dan hubungannya dengan tingkat partisipasi individu dalam

program SL-PTT;

2) Mengidentifikasi tingkat keseimbangan pelayanan-peran serta, tingkat

demokrasi, tingkat transparansi, tingkat akuntabilitas, dan kuat jejaring

kelembagaan yang terbangun;

3) Mengidentifikasi tingkat partisipasi kelompok dalam program SL-PTT;

dan

4) Menganalisis sejauh mana peran kelembagaan berkelanjutan terhadap

tingkat partisipasi kelompok dalam program SL-PTT.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1) Bagi Akademisi

Hasil penelitian berjudul “Analisis Keberlanjutan Kelembagaan dan Tingkat Partisipasi Kelompok Dalam Program Pemberdayaan Petani di Komunitas” dapat digunakan untuk memahami hubungan antara tingkat partisipasi kelompok dalam program pemberdayaan petani di

komunitas dengan keberlanjutan kelembagaan Gapoktan Jaya Tani.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan

ilmiah bagi perkembangan ilmu pengembangan masyarakat.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada

masyarakat mengenai peran penting penguatan kelembagaan lokal

dengan stakeholders lain dalam mewujudkan kolaborasi dan kemitraan.

3) Bagi Pihak Swasta

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan program pemberdayaan yang

akan diupayakan di komunitas, memperhatikan kelembagaan yang ada

tingkat komunitas tersebut, sehingga program pemberdayaan yang

diupayakan dapat berkelanjutan.

4) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi

pemerintah dalam penyusunan program pemberdayaan di komunitas

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kelembagaan dan Modal Sosial

Kelembagaan mempunyai pengertian sebagai wadah dan sebagai norma.

Lembaga atau institusi adalah seperangkat aturan, prosedur, norma perilaku

individual yang sangat penting bagi pengembangan pertanian (Gunadi, 1998

dalam Nasution, 2002). Sedangkan menurut Rofiq (1989) dalam Nasution (2002) lembaga kemasyarakatan adalah pranata sosial yang mengatur prilaku para

anggota masyarakat. Koentjaraningrat (1964) dalam Soekanto (1982) mengatakan bahwa pranata sosial adalah “suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat”. Jadi dalam hal ini kelembagaan sosial adalah sistem norma, nilai, dan pola hubungan yang mengatur warga

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Modal sosial diartikan sebagai suatu sistem yang mengacu kepada atau hasil

dari organisasi sosial-ekonomi, seperti pandangan umum, kepercayaan,

resiprositas, pertukaran ekonomi dan infomasi, kelompok-kelompok formal dan

informal, serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi modal fisik dan modal manusia

sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif dan pembangunan (Colleta

and Cullen, 2000 dalam Nasdian 2005).

Menurut Nasdian (2005) Modal sosial memiliki empat dimensi: (1)

integrasi, berupa ikatan-ikatan antar kekerabatan, agama, dan etnik; (2) pertalian,

yaitu ikatan dengan komunitas lain diluar komunitas asal; (3) integritas

organisasional, yaitu kemampuan dan keefektifan institusi negara menjalankan

fungsinya; dan (4) sinergi, yaitu relasi antara pemimpin dan institusi pemerintahan

dengan komunitas. Fokus perhatiannya adalah apakah negara memberikan ruang

yang luas atau tidak bagi berpartisipasi warganya. Dimensi pertama dan kedua

berada pada tingkat horizontal, sedangkan dimensi ketiga dan keempat, ditambah

Menurut Syahyuti2 ditemukan berbagai pendekatan yang keliru dalam

pengembangan kelembagaan khususnya bagi kelembagaan yang tergolong ke

dalam enacted institution3. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, bukan vertikal. Anggota suatu

kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama dan

tujuannya lebih untuk distribusi bantuan dan memudahkan kontrol dari pelaksana

program, bukan untuk peningkatan social capital masyarakat. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh tim PSP3-IPB di DAS Citanduy menunjukan bahwa

kelembagaan komunitas lokal umumnya belum berhasil mengembangkan jejaring

(networking) antar kelembagaan tersebut, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, kelembagaan komunitas lokal yang ada belum mampu

membangun dan mengembangkan jejaring dengan berbagai kelembagaan lain di

luar komunitasnya. Akan tetapi kecenderungan ke arah itu sudah tampak, yakni

dengan upaya diversifikasi usaha yang dilakukan oleh kelembagaan tersebut.

Sedangkan secara vertikal pemerintah dengan kebijakannya masih belum

memberikan ruang yang luas bagi partisipasi anggota kelembagaan komunitas

lokal untuk mengembangkan kreatifitasnya dan dalam proses pengambilan

keputusan.

2.1.2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Komunitas

Kapasitas kelembagaan adalah tingkat kemampuan suatu

badan/lembaga/organisasi dengan struktur pengorganisasian tertentu,

proses-proses kerja, dan budaya kerja yang erat hubungannya dengan keterampilan dan

kualifikasi individu berupa uraian pekerjaan, motivasi, dan sikap kerja dari

individu-individu yang mendukung kelembagaan tersebut. Peningkatan kapasitas

kelembagaan desa merupakan suatu yang sistemik dan manajerial, yang

didalamnya mengandung proses interaksi, komunikasi, dan relasi diantara tiga “ruang kekuasaan” di aras desa. Rencana strategis desa, rencana pembangunan desa, peraturan desa, dan keuangan dirancang secara partisipatif dengan peran

2

http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Mono25-02.pdf [diakses pada hari Rabu, 04 Mei 2011,

pukul 20:09 WIB]

3

serta multi stakeholder merupakan basis dan instrumen penguatan kapasitas kelembagaan desa (Nasdian, 2006).

Menurut Israel (1990) pengembangan atau penguatan kelembagaan

mengacu pada proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga dalam

mengefektifkan penggunaan sumberdaya manusia dan keuangan yang ada. Proses

ini dapat secara internal digerakan oleh manajer sebuah lembaga atau

dicampurtangani dan dipromosikan oleh pemerintah atau oleh badan-badan

pembangunan. Khasnya pengembangan kelembagaan menyangkut sistem

manajemen (perencanaan, penyusunan anggaran, akunting, auditing, perawatan

dan pengadaan termasuk pemantauan dan evaluasi).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan tim PSP3-IPB di lima provinsi,

yaitu: Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali, dan Papua.

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan desa tidak cukup hanya dengan

sekedar melaksanakan program-program pendidikan, pelatihan, penataran,

penyuluhan, sosialisasi dan lain-lain. Akan tetapi peningkatan kapasitas

kelembagaan desa sebagai wujud pemberdayaan komunitas desa merujuk kepada

reformasi kelembagaan desa, sehingga dapat terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan

otonomi desa, sebagai suatu cara pendekatan ke arah pemerintahan (pengaturan),

administrasi, dan pengembangan mekanisme-mekanisme partisipatif yang tepat

guna dan lebih demokratis.

Dalam upaya pemberdayaan komunitas desa dan pengembangan

kelembagaan yang berkelanjutan maka dikemukakan tiga alternatif yang dapat

dilakukan yaitu: (1) Membangun dan mengembangkan kelembagaan kooperatif

dan produktif di tingkat komunitas berbasis kemitraan; (2) Membangun dan

mengembangkan manajemen pembangunan pedesaan (kawasan) di tingkat

kabupaten sebagai wujud dari local goverment policies, dan (3) Membangun dan mengembangkan jejaring kelembagaan yang berbasis komunitas.

2.1.3 Tipologi Kelembagaan Komunitas Lokal

Menurut Nasdian (2005) tipologi kelembagaan komunitas lokal „dikonstruksi‟

berdasarkan dua variabel pokok, yaitu: tinggi rendahnya “keseimbangan

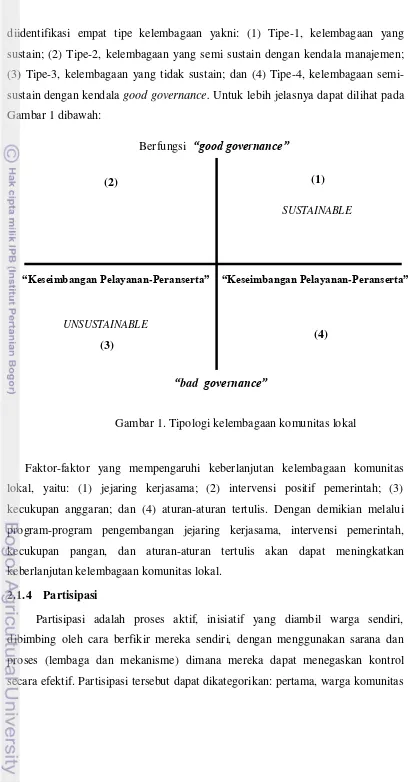

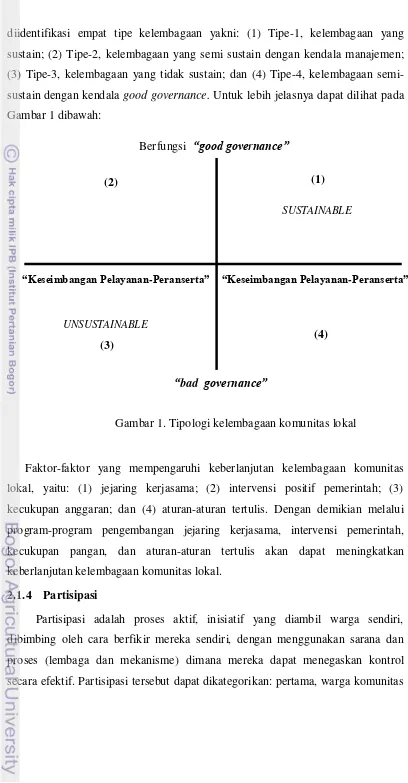

diidentifikasi empat tipe kelembagaan yakni: (1) Tipe-1, kelembagaan yang

sustain; (2) Tipe-2, kelembagaan yang semi sustain dengan kendala manajemen;

(3) Tipe-3, kelembagaan yang tidak sustain; dan (4) Tipe-4, kelembagaan

semi-sustain dengan kendala good governance. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah:

Gambar 1. Tipologi kelembagaan komunitas lokal

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan komunitas

lokal, yaitu: (1) jejaring kerjasama; (2) intervensi positif pemerintah; (3)

kecukupan anggaran; dan (4) aturan-aturan tertulis. Dengan demikian melalui

program-program pengembangan jejaring kerjasama, intervensi pemerintah,

kecukupan pangan, dan aturan-aturan tertulis akan dapat meningkatkan

keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal.

2.1.4 Partisipasi

Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif yang diambil warga sendiri,

dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan

proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol

secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan: pertama, warga komunitas SUSTAINABLE

UNSUSTAINABLE

(4)

“Keseimbangan Pelayanan-Peranserta” (1)

(3) (2)

Berfungsi “good governance”

dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang dan dikontrol oleh

orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk

keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan,

bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang

sadar (Nasdian, 2006).

Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan

emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk

memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta

turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Dengan kata

lain,batasan dari partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif

dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap

proyek-proyekpembangunan (Keith Davis, dalamSastropoetro 1988)

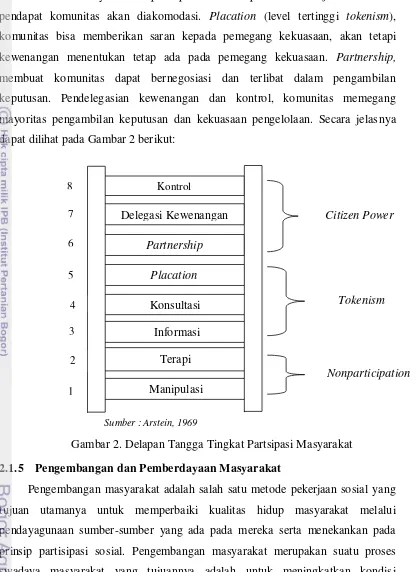

Dalam makalahnya yang berjudul ” A Ladder of Citizen Participation” dalam Journal of the American Planning Association (1969), Sherry Arstein mengemukakan delapan tangga atau tingkatan partisipasi. Kedelapan tingkatan

tersebut adalah sebagai berikut:

1) Manipulation

Dengan mengatasnamakan partisipasi, masyarakat diikutkan sebagai ‟stempel karet‟ dalam badan penasihat. Tujuannya adalah untuk dipakai sebagai formalitas semata dan untuk dimanfaatkan dukungannya. Tingkat ini bukanlah

tingkat partisipasi masyarakat yang murni, karena telah diselewengkan dan

dipakai sebagai alat publikasi oleh pihak penguasa.

2) Therapy

Pada tingkat therapy atau pengobatan ini, pemegang kekuasaan sama dengan ahli kesehatan jiwa. Mereka menganggap ketidakberdayaan sebagai

penyakit mental. Dengan berpura-pura mengikutsertakan masyarakat dalam suatu

perencanaan, mereka sebenarnya menganggap masyarakat sebagai sekelompok

orang yang memerlukan pengobatan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam

berbagai kegiatan namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk

3) Informing

Dengan memberi informasi kepada masyarakat akan hak, tanggung jawab,

dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam

pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun acapkali pemberian informasi dari

penguasa kepada masyarakat tersebut bersifat satu arah. Masyarakat tidak

memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan tidak memiliki

kekuatan untuk negosiasi. Apalagi ketika informasi disampaikan pada akhir

perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk

mempengaruhi program. Komunikasi satu arah ini biasanya dengan menggunakan

media pemberitaan, pamflet,dan poster.

4) Consultation

Meminta pendapat masyarakat merupakan suatu langkah logis menuju

partisipasi penuh. Namun konsultasi ini masih merupakan partisipasi semu karena

tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan diperhatikan. Cara yang sering

digunakan dalam tingkat ini adalah jejak pendapat, pertemuan warga, dan dengar

pendapat. Jika pemegang kekuasaan membatasi usulan masyarakat, maka kegiatan

tersebut hanyalah merupakan suatu partisipasi palsu. Masyarakat pada dasarnya

hanya dianggap sebagai abstraksi statistik, karena partisipasi hanya diukur dari

frekuensi kehadiran dalam pertemuan, seberapa banyak brosur yang dibawa

pulang dan juga dari seberapa banyak kuesioner dijawab. Dengan demikian,

pemegang kekuasaan telah merasa memiliki bukti bahwa mereka telah mengikuti

rangkaian pelibatan masyarakat.

5) Placation

Pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun

dalam beberapa hal pengaruh tersebut tidak memiliki jaminan akan diperhatikan.

Masyarakat memang diperbolehkan untuk memberikan masukan atau

mengusulkan rencana akan tetapi pemegang kekuasaanlah yang berwenang untuk

menentukan. Salah satu strateginya adalah dengan memilih masyarakat miskin

yang layak untuk dimasukkan ke dalam suatu lembaga. Jika mereka tidak

bertanggung jawab dan jika pemegang kekuasaan memiliki mayoritas kursi, maka

6) Partnership

Pada tingkat ini, kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang

kekuasaan dan masyarakat. Mereka sepakat untuk sama-sama memikul tanggung

jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Aturan ditentukan dengan

melalui mekanisme take and give, sehingga diharapkan tidak mengalami perubahan secara sepihak. Partnership dapat berjalan efektif bila dalam masyarakat ada kekuasaan yang terorganisir, pemimpinnya bertanggung jawab,

masyarakat mampu membayar honor yang cukup bagi pemimpinnya serta adanya

sumber dana untuk menyewa teknisi, pengacara dan organisator masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat benar-benar memiliki posisi tawar-menawar yang

tinggi, sehingga akan mampu mempengaruhi suatu perencanaan.

7) Delegated Power

Negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah bisa

mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap

rencana atau program tertentu. Pada tingkat ini masyarakat menduduki mayoritas

kursi, sehingga memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan. Selain

itu, masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas

program tersebut. Untuk mengatasi perbedaan, pemegang kekuasaan tidak perlu

meresponnya akan tetapi dengan mengadakan proses tawar-menawar.

8) Citizen Control

Pada tingkat ini, masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa

kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan diberikan kepada

mereka, bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan aspek-aspek manajerial

dan bisa mengadakan negosiasi apabila ada pihak ketiga akan mengadakan

perubahan. Dengan demikian, masyarakat dapat berhubungan langsung dengan

sumber-sumber dana untuk memperoleh bantuan atau pinjaman tanpa melewati

pihak ketiga.

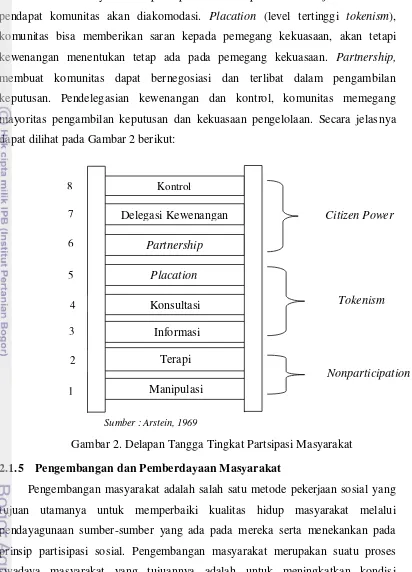

informasi dan menyuarakan pendapat akan tetapi tidak ada jaminan kalau

pendapat komunitas akan diakomodasi. Placation (level tertinggi tokenism), komunitas bisa memberikan saran kepada pemegang kekuasaan, akan tetapi

kewenangan menentukan tetap ada pada pemegang kekuasaan. Partnership, membuat komunitas dapat bernegosiasi dan terlibat dalam pengambilan

keputusan. Pendelegasian kewenangan dan kontrol, komunitas memegang

mayoritas pengambilan keputusan dan kekuasaan pengelolaan. Secara jelasnya

dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Sumber : Arstein, 1969

Gambar 2. Delapan Tangga Tingkat Partsipasi Masyarakat

2.1.5 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang

tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui

pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada

prinsip partisipasi sosial. Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses

swadaya masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi

masyarakat pada bidang sosial, politik, kultural, dan ekonomi (Suharto, 2005).

Masih menurut Suharto (2005) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang,

kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki

kebebasan(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka

perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Secara umum istilah pengembangan

masyarakat merujuk kepada usaha-usaha yang dilakukan secara swadaya oleh

masyarakat bersama dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan kondisi

masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan kultural serta untuk mengintegrasikan

masyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memberi

kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut membantu secara penuh

pada kejayaan dan kemakmuran bangsa (Conyers, 1996 dalam Nasdian, 2006). Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai

proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah

perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau

mempunyai pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

(Suharto, 2005).

Pada dasarnya setiap individu dan kelompok memiliki daya. Akan tetapi

kadar daya itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kondisi ini

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain seperti

pengetahuan, kemampuan, status, dan gender. Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan obyek merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan.

2.1.6 Model-Model Pengembangan Masyarakat

Suharto (2005) mengemukakan tiga model dalam memahami konsep

1. Pengembangan masyarakat lokal

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk

menciptakan kejayaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi

aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang

bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang

unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya

dikembangkan.

Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi

antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja

sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan

mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada ”tujuan proses” (process goal) daripada tujuan tugas atau tujuan hasil (task or product goal). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat

untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan

strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi, dan keterlibatan

anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat yang

bernuansa bottom up.

2. Perencanaan sosial

Perencanaan sosial menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan

keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu. Perencanaan sosial lebih berorientasi pada ”tujuan tugas” (task goal) daripada ”tujuan proses”. Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok -kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups) atau kelompok rawan sosial ekonomi. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai “konsumen” atau “penerima pelayanan”. Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses pembuatan kebijakan,

penentuan tujuan, dan pemecahan masalah bukan merupakan prioritas karena

pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial di lembaga-lembaga

mengidentifikasi, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pelayanan

kemanusiaan.

3. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan

fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses

pendistribusian kekuasaan, pendistribusian sumber, dan pengambilan keputusan.

Pendekatan aksi sosial didasari oleh suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi “korban” ketidakadilan struktur. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses maupun hasil. Masyarakat diorganisir melalui

proses penyadaran, pemberdayaan, dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah

struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan.

Berdasarkan model-model pengembangan masyarakat yang diungkapkan

Suharto (2005), dapat dianalisis bahwa pola pemberdayaan yang dilakukan oleh

tim PSP3-IPB merupakan salah satu model aksi sosial dimana proses

pemberdayaan komunitas desa dilakukan dengan peningkatan atau penguatan

kapasitas kelembagaan desa. Hal tersebut dilakukan karena kenyataan di lapangan

komunitas desa sebagai stakeholders berada pada posisi yang lemah. Ketidakberdayaan masyarakat tersebut dipandang dari dimensi sturktural-kultural.

Dimensi struktural dalam arti masyarakat lapisan bawah di tingkat komunitas

tidak berdaya mengahadapi lapisan yang lebih kuat. Akibatnya adalah

upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah tidak berjalan sebagaimana

tujuannya karena kendala sturuktural tersebut. Masalah struktural tersebut

mengalahkan interes pribadi dari aparatur pemerintah yang lebih kuat.

Melalui peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan akan dapat

meningkatkan kemampuan komunitas desa, sehingga terjadi perubahan dan

memiliki peran yang sebanding dengan stekeholders lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Peningkatan

kapasitas kelembagaan terkait dengan peningkatan kemampuan pemerintah desa

mendistribusikan atau pembagian sumberdaya desa secara seimbang dan merata

sesuai dengan prioritas kebutuhan komunitas desa. Kemudian peningkatan

kemampuan untuk peka dan tanggap terhadap aspirasi warga masyarakat serta

program pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat teraktualisasi dengan baik

serta partisipasi komunitas desa semakin meningkat.

2.1.7 Komunitas

Jim Ife (1989) dalam Nasdian (2006) menyebutkan pengertian komunitas dengan warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas (society) melalui kedalaman perhatian bersama (a community of interest) atau oleh tingkat interaksi yang tinggi. Para anggota komunitas mempunyai kebutuhan bersama

(common needs). Jika tidak ada kebutuhan bersama maka bukan suatu komunitas. Aktivitas anggota komunitas dicirikan dengan partisipasi dan keterlibatan

langsung anggota komunitas dalam kegiatan/program yang dijalankan. Suatu

komunitas mempunyai lokalitas atau tempat tinggal tertentu. Komunitas yang

mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen biasanya mempunyai ikatan

solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Di samping

iu, harus ada suatu perasaan diantara anggota bahwa mereka saling memerlukan

dan bahwa lahan yang mereka tempati memberikan kehidupan bagi semuanya.

Unsur-unsur perasaan komunitas (community sentiment) dijelaskan oleh Nasdian (2006) antara lain seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan.

2.1.8 Kemitraan

Menurut Nasution (2002) kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama yang

menganut asas kesetaraan dan saling ketergantungan antar anggota dan antar

kelompok dalam masyarakat. Kemitraan dalam hal ini adalah kerjasama sinergi

berkaitan dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak,

sehingga setiap komponen anggota dan kelompok yang bekerjasama akan

mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan apabila mereka bekerja

sendiri-sendiri. Kemitraan tersebut akan meningkatkan efisiensi dan memberikan

keuntungan yang lebih tinggi.

Pembentukan kemitraan akan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan

dengan strategi lainnya yaitu karena lebih mudah dibentuk, lebih luwes

diimplementasikan, tidak memerlukan dana yang besar, beresiko kecil, serta

menimbulkan beberapa efek ganda yang cukup berarti bagi perusahaan(Wahyudi,

2.1.9 SL-PTT : DEFINISI, TUJUAN DAN AZAS4

SL-PTT adalah bentuk sekolah yang seluruh proses belajarmengajarnya

dilakukan di lapangan. Hamparan sawah milik petani peserta program penerapan

PTT disebut hamparan SL-PTT, sedangkan hamparan sawah tempat praktek

sekolah lapang disebut laboratorium lapang (LL). Sekolah lapang seolah-olah

menjadikan petani peserta sebagai murid dan pemandu lapang (PL I atau PL II)

sebagai guru. Namun pada sekolah lapang tidak dibedakan antara guru dan

muridkarena aspek kekeluargaan lebih diutamakan, sehingga antara guru dan

murid. saling memberi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. SL-PTT

juga mempunyai kurikulum, evaluasi pra dan pasca kegiatan, dan sertifikat.

Bahkan sebelum SL-PTT dimulai perlu dilakukan registrasi terhadap peserta yang

mencakup nama dan luas lahan sawah garapan, pembukaan, dan studi banding

atau kunjungan lapang (field trip). Penciri SL-PTT adalah sebagai berikut:

1. Peserta dan pemandu saling memberi dan menghargai.

2. Perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan bersama dengan

kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan).

3. Komponen teknologi yang akan diterapkan berdasarkan hasil PRA yang

dilakukan oleh petani peserta.

4. Pemandu tidak mengajari petani, akan tetapi petani belajar dengan

inisiatif sendiri, pemandu sebagai fasilitator memberikan bimbingan.

5. Materi latihan, praktek, dan sarana belajar ada di lapangan.

6. Kurikulum dirancang untuk satu musim tanam, sehingga dalam periode

tersebut diharapkan terdapat 10-18 kali pertemuan antara peserta dengan

pemandu.

Sasaran dan Tujuan

Pada tahun 2011 diharapkan dapat terselenggara SL-PTT di 60.000 unit.

Satu unit SL-PTT padi inbrida dilaksanakan pada hamparan lahan sawah seluas

25 ha, 24 ha di antaranya untuk SL-PTT dan 1 ha untuk Laboratorium Lapang.

Untuk padi hibrida, satu unit SLPTT dilaksanakan pada lahan sawah seluas 15 ha.

Luas lahan sawah yang akan menerapkan PTT melalui SL-PTT diperkirakan 1,58

4

juta ha. Strategi ini diharapkan dapat memperluas penyebaran PTT yang akan

berdampak terhadap percepatan implementasi program P2BN. Tujuan utama

SL-PTT adalah mempercepat alih teknologi melalui pelatihan dari peneliti atau

narasumber lainnya. Narasumber memberikan ilmu dan teknologi (IPTEK) yang

telah dikembangkan kepada pemandu lapang I (PL I) sebagai Training of Master Trainer (TOMT). PL I terdiri atas penyuluh pertanian, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) tingkat

provinsi yang telah dilatih di tingkat nasional (Balai Besar Penelitian Tanaman

Padi-BB-Padi). Selanjutnya PL I menurunkan IPTEK tersebut kepada PL II yang

terdiri atas penyuluh pertanian, POPT, dan PBT tingkat kabupaten/kota.

Pelatihan bagi PL II diselenggarakan di tingkat provinsi dan materinya

diberikan oleh narasumber dan PL I. Pelatihan bagi pemandu lapang

diselenggarakan di kabupaten/kota. Peserta pelatihan adalah penyuluh pertanian,

POPT dan PBT tingkat kecamatan/desa. Materi pelatihan diberikan oleh

narasumber dan PL II. Melalui SL-PTT diharapkan terjadi percepatan penyebaran

teknologi PTT dari peneliti ke petani peserta dan kemudian berlangsung difusi

secara alamiah dari alumni SL-PTT kepada petani di sekitarnya. Seiring dengan

perjalanan waktu dan tahapan SL-PTT, petani diharapkan merasa memiliki PTT

yang dikembangkan. Keuntungan yang diperoleh pemberi dan penerima dalam

kegiatan ini adalah:

1. Keuntungan bagi pemandu, PPL, dan PHP

Dengan motto“memberi lebih baik dari menerima” pemandu (PPL atau PHP) memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada petani sehingga

pemandu merasa bermanfaat bagi banyak orang, terutama petani. Dalam hal ini

pemandu dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu pula

menggerakkan petani mengembangkan dan memajukan usahatani di wilayah

kerjanya.

2. Keuntungan bagi petani

Petani peserta SL-PTT diberi kebebasan memformulasikan ide, rencana, dan

keputusan bagi usahataninya sendiri. Mereka dilatih agar mampu membentuk dan

menggerakkan kelompok tani dalam alih teknologi kepada petani lain. Melalui

bersama-sama meningkatkan produksi padi dalam upaya mewujudkan

swasembada beras. Kebersamaan semua pihak yang terlibat dalam SL-PTT

merupakan faktor pendorong bagi petani dalam mengelola usahataninya.

Beberapa azas SL-PTT yang perlu dipahami oleh pemandu dan

petanipeserta SL-PTT adalah sebagai berikut:

1. Sawah sebagai sarana belajar

Keterampilan yang dituntut dari petani peserta sekolah lapang dalam

menerapkan PTT adalah keterampilan membawa PTT ke lahan usahataninya

sendiri dan lahan petani yang lain. Oleh karena itu, petani peserta SL-PTT akan

menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk menerapkan teknologi di lapang

dan hanya sebagian kecil waktu yang digunakan di kelas untuk membahas aspek

yang terkait dengan usahatani, seperti koperasi, gapoktan, kelompok tani, dan

pemasaran hasil.

2. Belajar lewat pengalaman dan penemuan sendiri

Sesuai dengan motto petani SL-PTT “mendengar, saya lupa; melihat, saya ingat; melakukan, saya paham; menemukan sendiri, saya kuasai” maka setiap kegiatan yang dilakukan sendiriakan memberikan pengalaman yang

berharga. Oleh karena itu, petanidituntut untuk mampu menganalisis kegiatan

yang telah dilakukan,kemudian menyimpulkan dan menindaklanjutinya.

Kesimpulan yangtelah dibuat merupakan dasar dalam melakukan perubahan dan

ataupengembangan teknologi.

3. Pengkajian agroekosistem sawah

SL-PTT dicirikan oleh adanya pertemuan petani peserta dalam periode

tertentu, mingguan atau dua mingguan, bergantung kepada pengalaman mereka

setelah mengamati perubahan ekosistem persawahan. Aktivitas mingguan berupa

monitoring yang hasilnya diperlukan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, petani peserta SL-PTT perlu didorong untuk membiasakan diri menganalisis

ekosistem dan mengkaji produktivitas dan efektivitas teknologi yang dicoba pada

4. Metode belajar praktis

Aktivitas SL-PTT perlu dirancang sedemikian rupa agar petani mudah

memahami masalah yang dihadapi di lapangan dan menetapkan teknologi yang

akan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, bagaimana petani

mengetahui kondisi tanaman yang kurang pupuk, hubungan antara iklim dan

keberadaan OPT, atau bagaimana mereka dapat mengetahui kesuburan tanah.

Dalam memberikan panduan dan motivasi kepada petani, pemandu SL-PTT harus

mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa yang mudah dipahami

petani.

5. Kurikulum berdasar keterampilan yang dibutuhkan

Kurikulum dirancang atas dasar analisis keterampilan yang perlu dimiliki

petani SL-PTT, agar mereka dapat memahami dan menerapkan PTT di lahan

sendiri dan mengembangkan kepada petani lainnya. Selain keterampilan teknis,

petani peserta SL-PTT juga memperoleh kecakapan dalam perencanaan kegiatan,

kerja sama, dinamika kelompok, pengembangan materi belajar, dan komunikasi.

Hal ini penting artinya bagi petani peserta SL-PTT untuk dapat menjadi fasilitator

yang mampu memotivasi dan membantu kelompok tani.

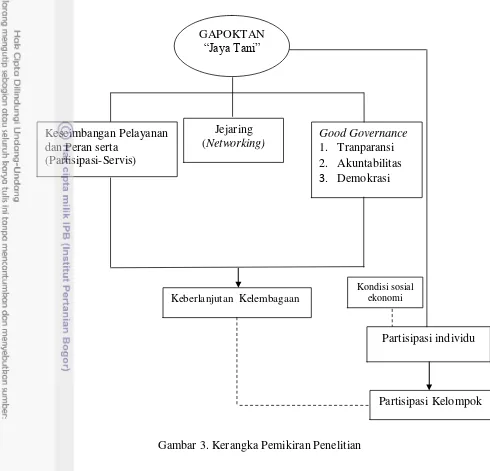

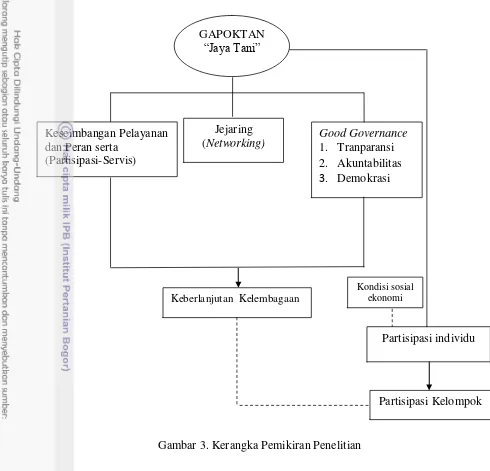

2.2 Kerangka Pemikiran

Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar

kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber

daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota,

sedangkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan dari

beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan

skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Gapoktan Jaya Tani adalah Gabungan Kelompok Tani yang terdapat di

Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. FungsiGapoktan ini

sangat penting bagi petani yang ada di Desa Cibunian, sebagai sebuah

kelembagaan Gapoktan Jaya Tani berfungsi sebagai wadah bagi para petani untuk

saling berbagi informasi pertanian dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi

usaha tani mereka melalui kemudahan dalam mengakses informasi pertanian,

Diperlukan berbagai upaya penguatan kelembagaan dalam meningkatkan

keberlanjutan kelembagaan Gapoktan Jaya Tani salah satunya dengan

memperkuat jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dapat mendukung

pengembangan pertanian di Desa Cibunian. Menurut Israel (1990) pengembangan

atau penguatan kelembagaan mengacu pada proses untuk memperbaiki

kemampuan lembaga dalam mengefektifkan penggunaan sumberdaya manusia

dan keuangan yang ada. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengutamakan

prinsip-prinsip good governance danmenjalin kerjasama dengan kelembagaan penyuluhan, koperasi tani (Koptan), penangkar benih, pengusaha benih, kios,

KUD, P3A dan sebagainya.

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan

sekolah lapangan bagi petani dalam menerapkan berbagai teknologi usahatani

melalui penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi sehingga

mampu menghasilkan produktivitas tinggi untuk menunjang peningkatan produksi

secara berkelanjutan. Dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan

melalui pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan,

menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali),

menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik

budidaya dengan mengkaji bersama berdasarkan spesifik lokasi. Kegiatan ini

dilaksanakan pada masing-masing Kelompok Tani anggota Gabungan Kelompok

Tani. Keberhasilan program SL-PTT dapat dilihat dari peningkatan kemampuan

dan keterampilan petani dalam mengelola usaha taninya serta tingkat partisipasi

kelompok dalam setiap tahapan pelaksanaan SL-PTT. Tingkat partisipasi

kelompok dalam program SL-PTT dilhat dari tingkat partisipasi setiap individu

dalam kehadiran dalam penyusunan rencana usaha kelompok (RUK), keaktifan

berdiskusi atau menyampaikan ide dalam pembuatan RUK, keterlibatan secara

fisik, dan kesediaan membayar iuran jika ada kesepakatan dalam kelompok.

Keberhasilan program SL-PTT ditentukan oleh dua faktor, yaitu: faktor

internal dan eksternal. Faktor internal adalah kondisi atau keberlanjutan Gapoktan

Jaya Tani, sementara faktor eksternalnya yaitu kemampuan dan keterampilan

penyuluh dalam membuka ruang yang luas bagi para petani untuk berpartisipasi.

Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian

: hubungan mempengaruhi

: diukur berdasarkan

: Hubungan

Keberlanjutan Kelembagaan

Partisipasi Kelompok Partisipasi individu Good Governance

1. Tranparansi 2. Akuntabilitas

3. Demokrasi Keseimbangan Pelayanan

dan Peran serta (Partisipasi-Servis)

GAPOKTAN “Jaya Tani”

Jejaring (Networking)

terhadap tingkat partisipasi kelompok dalam program SL-PTT, akan diidentifikasi

mulai dari karakteristik sosial ekonomi petani dan bagaimana hubungannya

dengan tingkat partisipasi setiap individu. Lalu, akan diidentifikasi pula

bagaimana tingkat keseimbangan pelayanan-peran serta, tingkat demokrasi,

tingkat akuntabilitas, dan kekuatan jejaring yang terbangun. Setelah itu, peneliti

akan mengidentifikasi tingkat partisipasi kelompok dalam program SL-PTT.

Terakhir, penulis akan mendeskripsikan sejauh mana peran keberlanjutan

kelembagaan terhadap tingkat partisipasi kelompok dalam program SL-PTT di

Gapoktan Jaya Tani, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor

(Gambar 3).

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah :

1. Responden berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi tingkat partisipasinya

dalam program SL-PTT.

2. Semakin tinggi usia (senior) maka tingkat partisipasi dalam program

SL-PTT akan semakin tinggi.

3. Semakin tinggi pendidikan yang pernah ditamatkan responden maka

tingkat partisipasi dalam program SL-PTT akan semakin tinggi.

4. Semakin tinggi luas lahan yang dimiliki maka tingkat partisipasi dalam

program SL-PTT akan semakin tinggi.

5. Semakin tinggi penghasilan responden maka tingkat partisipasi dalam

program SL-PTT akan semakin tinggi.

2.4 Definisi Konseptual

1. Keberlanjutan kelembagaan adalah tingkat atau ukuran keberlanjutan suatu

lembaga yang ada di komunitas yaitu : (1) Sustain; (2) Semi sustain dengan kendala manajemen; (3) Semi sustain dengan kendala good governance; (3) Tidak sustain. Dinilai berdasarkan keseimbangan antara pelayanan dengan peranserta, good governance (demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas) danjejaring kelembagaan.

2. Partisipasi adalah keterlibatan komunitas dalam pertemuan, diskusi,