OPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU

DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN.

OLEH : MIADAH F14102075

2006

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Miadah. F14102075. Optimasi Pemanfaatan Air Baku dengan Menggunakan

Linear Programming (LP) di Daerah Aliran Sungai Cidanau, Banten. Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. 2006.

RINGAKASAN

Air merupakan sumberdaya alam terbaharui, tetapi ketersediaannya tidak selalu sejalan dengan kebutuhannya dalam artian lokasi, jumlah, waktu dan mutu. Jumlah kebutuhan akan air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri dan pertanian selalu meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk dan juga karena peningkatan taraf hidup akibat pembangunan. Sebaliknya, potensi ketersediaan air relatif tetap dan beragam menurut tempat dan waktu. Keadaan ini sering mengakibatkan timbulnya masalah karena tidak seimbangnya ketersediaan dan kebutuhan pada tempat dan waktu tertentu. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air yang terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat akan air semakin meningkat adalah pengelolaan DAS dengan metode

linear programming/LP yang dapat mendistribusikan air secara optimum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model matematik dalam mengoptimalkan sumberdaya air untuk keperluan domestik, industri dan pertanian agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Tujuan khusus penelitian ini adalah menentukan alokasi optimum sumberdaya air dengan menggunakan Linear Programming (LP) di DAS Cidanau, Banten untuk keperluan domestik, industri dan pertanian.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : data jumlah penduduk DAS Cidanau, data jumlah industri, data iklim yang meliputi : curah hujan, kelembaban udara, kecepatan angin, lama penyinaran matahari, dan suhu udara rata-rata. Optimasi yang dilakukan meliputi dua tahap, tahap pertama adalah optimasi alokasi air DAS Cidanau. Data yang dibutuhkan dalam optimasi ini adalah jumlah penduduk, jumlah industri dan debit sungai Cidanau. Hasil optimasi yang diharapkan berupa luas lahan optimum yang dapat diairi oleh sungai Cidanau setelah debit airnya dikurangi kebutuhan untuk domestik dan industri. Industri yang dimasukkan dalam optimasi ini adalah industri kecil dengan kebutuhan air 0.58 l/det (Purwanto, 1995). Debit yang dimasukkan dalam optimasi ini adalah debit sungai Cidanau setelah dikurangi dengan kebutuhan air untuk PT. KTI sebesar 1500 l/det. PT. KTI menjadi prioritas utama karena perusahaan ini mengambil air baku dari sungai Cidanau untuk bahan bakunya dan ikut membayar jasa lingkungan. Kebutuhan untuk domestik dalam penelitian ini adalah 0.0003 l/det, dan kebutuhan pertanian rata-rata adalah 0.26 l/det.

Bila ditambah dengan debit untuk PT. KTI maka total debit industri sebesar 1527 l/det, dan debit optimum pertanian dengan luas lahan 4689.29 ha adalah 1219 l/det. Debit untuk domestik dan industri merupakan debit optimum yang dapat dimanfaatkan secara langsung, sedangkan debit untuk pertanian harus disesuaikan dengan pola tanam yang diterapkan walaupun luas lahan merupakan luas optimum hasil optimasi.

Tahap kedua adalah optimasi luas areal sesuai dengan pola tanam. Alternatif pola tanam yang disarankan adalah pola tanam dengan tiga kali tanam dalam setahun dan dua kali tanam dengan bera. Permulaan musim tanam diusahakan pada waktu musim hujan yaitu bulan Oktober, November dan Desember. Data yang dibutuhkan dalam optimasi ini adalah kebutuhan air tanaman dan debit optimum yang dihasilkan dari optimasi sebelumnya sebagai faktor pembatas dan luas lahan hasil optimasi sebelumnya.

Hasil optimasi diperoleh tiga alternatif pola tanam yang sesuai di DAS Cidanau dan luas arealnya sebagai berikut : Pi – Pi – Pa yang ditanam pada bulan Oktober dengan luas 1562.82 ha, Pi – Pi – Pa yang ditanam pada bulan November seluas 683.73 ha, dan Pi – Pi – Be yang ditanam pada bulan Desember seluas 848.34 ha. Total luas yang dihasilkan 3094.89 ha. Luas areal optimum relatif kecil jika dibandingkan luas areal yang ada (hasil optimasi sebelumnya), hal ini disebabkan oleh sedikitnya debit air pada musim kemarau, sehingga menjadikan pembatas yang berpengaruh dalam optimasi ini. Dari luas pola tanam optimum yang terpilih dapat dihitung kebutuhan air secara keseluruhan, sehingga akan terlihat bahwa debit air yang tersedia akan lebih banyak dari debit air yang dibutuhkan. Debit untuk luas lahan 3094.89 ha adalah sebesar 805 liter/detik, sedangkan debit yang tersedia sesuai dengan optimasi pertama untuk luas lahan 4689. 29 ha adalah sebesar 1219 liter/detik. Berdasarkan grafik keseimbangan air irigasi terdapat sebagian kurva ketersediaan air dibawah kurva kebutuhan air. Untuk menanggulangi hal ini, air irigasi tidak dapat dialirkan secara terus menerus, sehingga diperlukan sistem giliran untuk dapat memenuhi kebutuhan air tanaman. Pelaksanaan pola tanam diperlukan ketepatan pembagian air irigasi dan waktu tanamnya, agar air irigasi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pada musim kemarau diperlukan tambahan suplai air untuk memenuhi kebutuhan baik domestik, industri dan pertanian. Salah satu alternatif adalah memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur bor, khususnya untuk kebutuhan air pertanian.

Kata kunci : Optimasi, DAS.

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

OPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU

DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN.

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh : MIADAH F14102075

2006

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIANOPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU

DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN

Oleh : MIADAH F14102075

Dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1983 Di Temanggung, Jawa Tengah Tanggal lulus : 7 Agustus 2006

Menyetujui Bogor, Agustus 2006

Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. Pembimbing Akademik

Mengetahui

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober

1983 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan orang tua

dengan nama ayah H. Ichsan (Alm) dan ibu bernama Sutarti.

Pada tahun 1996, penulis menyelesaikan pendidikannya di MI

Muhammaddiyah Bejen, Temanggung. Kemudiaan melanjutkan pendidikan di

SLTP Negeri 2 Candiroto, Temanggung dan lulus tahun 1999. Tahun 1999

penulis melanjutkan ke SMU Negeri 1 Parakan, Temanggung dan lulus pada

tahun 2002.

Pada tahun 2002, penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian

Bogor melalui program USMI (Ujian Seleksi Masuk IPB) pada Departemen

Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan menyelesaikan studi

sarjananya pada tahun 2006.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif menjadi Pengurus Himateta

periodde 2004-2005. Penulis melakukan kegiatan Praktek Lapangan di Balai

Pengelolaan Sumberdaya Air Serang Lusi Juana, Kudus-Jawa Tengah dengan

topik “ Mempelajari Pengelolaan Sumberdaya Air di Waduk Gembong Pati, Jawa

Tengah” Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Institut Pertanian Bogor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

tugas dan laporan skripsi ini dengan baik.

Laporan ini ditulis berdasarkan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di

Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau, Banten. Mulai Februari sampai dengan

Maret 2006.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. Selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan kepada

penulis selama ini.

2. Ir. Mohamad Solahudin, M.Si. dan Dr. Ir Sukandi Sukartaatmadja, MS. selaku

dosen penguji atas segala masukannya untuk kelengkapan skripsi.

3. Ibu dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan secara

moril dalam penyusunan skripsi.

4. Teman-teman seperjuangan selama penelitian Ai, Dudung dan Lucky, terima

kasih atas kerjasamanya selama ini.

5. Teman-teman senasib seperjuangan Teknik Sipil ’39 dan Teknik Pertanian

’39, terima kasih atas bantuan dan semangatnya selama penulis melaksanakan

studi, penelitian dan penyusunan skripsi.

6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah

membantu terlaksananya penelitian hingga tersusunnya laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan sebagai bahan perbaikan

laporan ini. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi

maupun semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, Agustus 2006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN... vi

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Tujuan ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

A. Siklus Hidrologi ... 3

1. Curah Hujan ... 4

2. Evapotranspirasi ... 7

3. Limpasan ... 8

B. Daerah Aliran Sungai ... 13

1. Pengertian DAS ... 13

2. Komponen Fisik DAS ... 15

C. Kebutuhan Sumberdaya Air ... 18

1. Kebutuhan Air Penduduk... 19

2. Kebutuhan Air Industri... 19

3. Kebutuhan Air Pertanian ... ... 20

D. Ketersediaan Sumberdaya Air ... 24

E. Linear Programming ... 25

1. Bentuk Umum Model Linear Programming (LP) ... 26

2. Asumsi Model Linear Programming (LP) ... 27

3. Penyelesaian Grafik Model LP ... 28

4. Penyelesaian LP dengan Metode Simplek ... 28

III. METODE PENELITIAN ... 29

B. Bahan dan Alat... 29

C. Metode Penelitian ... 29

1. Kebutuhan Air Penduduk... ... 30

2. Kebutuhan Air Industri... 31

3. Kebutuhan Air Pertanian... 31

4. Analisis Sistem dan Teknik Optimasi ... 33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 40

A. Keadaan Umum Daerah ... 40

1. Lokasi Penelitian ... 40

2. Kondisi Hodrologi ... 41

3. Tanah ... 43

4. Topografi dan Bentuk Wilayah ... 45

5. Penggunaan Lahan ... 46

6. Kependudukan ... 47

7. Industri ... 47

8. Pertaniain ... 48

B. Ketersediaan Air DAS Cidanau ... 49

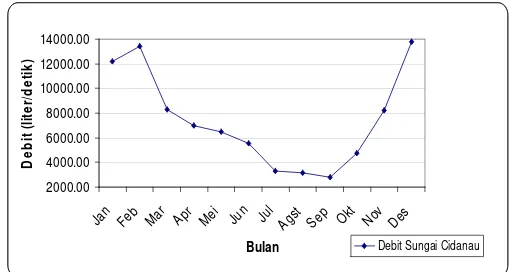

1. Debit DAS Cidanau ... 50

2. Manfaat Debit Cidanau ... 51

C. Satuan Kebutuhan Air ... 52

1. Penduduk ... 52

2. Industri ... 53

3. Pertanian ... 53

D. Alokasi Debit Cidanau ... 58

1. Optimasi Kebutuhan Air ... 58

2. Optimasi Pola Tanam ... 61

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 65

A. Kesimpulan ... 65

B. Saran ... 66

DAFTAR PUSTAKA ... 67

DAFTAR TABEL

Halaman

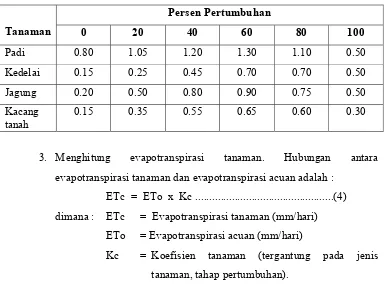

Tabel 1. Nilai koefisien tanaman sesuai dengan fase pertumbuhan

tanaman menurut Hargreaves ... 8

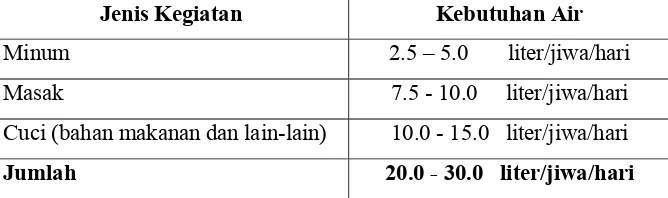

Tabel 2. Kebutuhan air rumah tangga ... 19

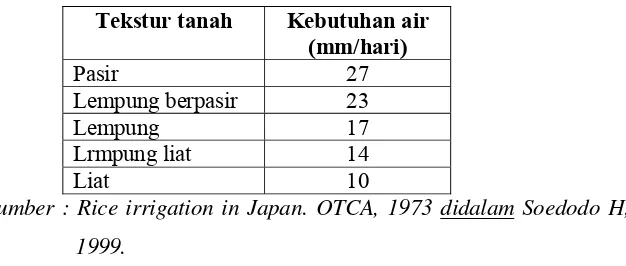

Tabel 3. Kebutuhan air pengolahan tanah pada berbagai tekstur tanah... 23

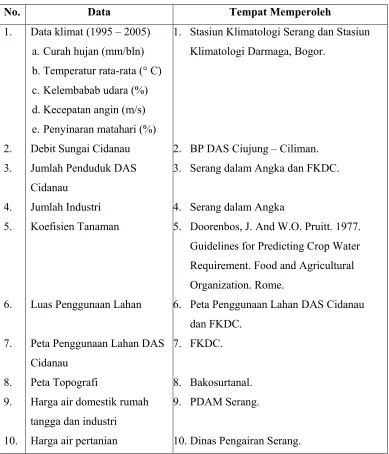

Tabel 4. Laju perkolasi sesuai dengan tekstur tanah ... 32

Tabel 5. Satuan data penelitian ... 39

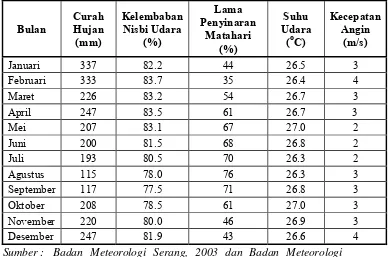

Tabel 6. Data iklim Stasiun Klimatologi Serang ... 43

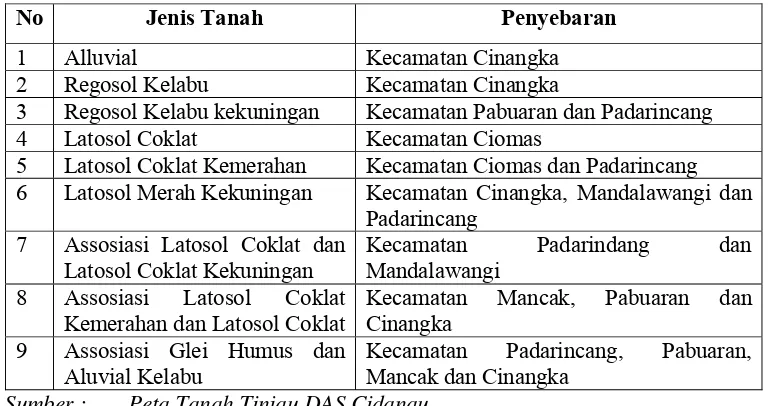

Tabel 7. Jenis tanah dan penyebarannya di DAS Cidanau ... 44

Tabel 8. Kelas kelerengan DAS Cidanau ... 45

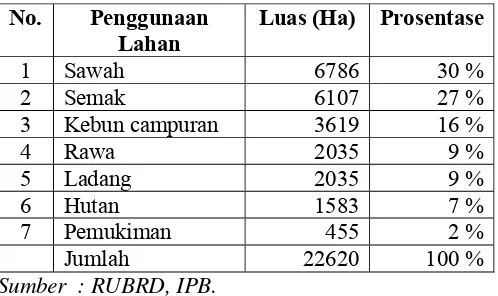

Tabel 9. Penggunaan lahan DAS Cidanau ... 46

Tabel 10. Evapotranspirasi potensial bulanan DAS Cidanau ... 55

Tabel 11. Nilai koefisien tanaman (Kc) padi untuk berbagai tahap pertumbuhan... 55

Tabel 12. Curah hujan efektif ... 56

Tabel 13. Debit irigasi yang tersedia ... 57

Tabel 14. Debit rata-rata bulanan DAS Cidanau ... 59

OPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU

DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN.

OLEH : MIADAH F14102075

2006

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Miadah. F14102075. Optimasi Pemanfaatan Air Baku dengan Menggunakan

Linear Programming (LP) di Daerah Aliran Sungai Cidanau, Banten. Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. 2006.

RINGAKASAN

Air merupakan sumberdaya alam terbaharui, tetapi ketersediaannya tidak selalu sejalan dengan kebutuhannya dalam artian lokasi, jumlah, waktu dan mutu. Jumlah kebutuhan akan air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri dan pertanian selalu meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk dan juga karena peningkatan taraf hidup akibat pembangunan. Sebaliknya, potensi ketersediaan air relatif tetap dan beragam menurut tempat dan waktu. Keadaan ini sering mengakibatkan timbulnya masalah karena tidak seimbangnya ketersediaan dan kebutuhan pada tempat dan waktu tertentu. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air yang terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat akan air semakin meningkat adalah pengelolaan DAS dengan metode

linear programming/LP yang dapat mendistribusikan air secara optimum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model matematik dalam mengoptimalkan sumberdaya air untuk keperluan domestik, industri dan pertanian agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Tujuan khusus penelitian ini adalah menentukan alokasi optimum sumberdaya air dengan menggunakan Linear Programming (LP) di DAS Cidanau, Banten untuk keperluan domestik, industri dan pertanian.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : data jumlah penduduk DAS Cidanau, data jumlah industri, data iklim yang meliputi : curah hujan, kelembaban udara, kecepatan angin, lama penyinaran matahari, dan suhu udara rata-rata. Optimasi yang dilakukan meliputi dua tahap, tahap pertama adalah optimasi alokasi air DAS Cidanau. Data yang dibutuhkan dalam optimasi ini adalah jumlah penduduk, jumlah industri dan debit sungai Cidanau. Hasil optimasi yang diharapkan berupa luas lahan optimum yang dapat diairi oleh sungai Cidanau setelah debit airnya dikurangi kebutuhan untuk domestik dan industri. Industri yang dimasukkan dalam optimasi ini adalah industri kecil dengan kebutuhan air 0.58 l/det (Purwanto, 1995). Debit yang dimasukkan dalam optimasi ini adalah debit sungai Cidanau setelah dikurangi dengan kebutuhan air untuk PT. KTI sebesar 1500 l/det. PT. KTI menjadi prioritas utama karena perusahaan ini mengambil air baku dari sungai Cidanau untuk bahan bakunya dan ikut membayar jasa lingkungan. Kebutuhan untuk domestik dalam penelitian ini adalah 0.0003 l/det, dan kebutuhan pertanian rata-rata adalah 0.26 l/det.

Bila ditambah dengan debit untuk PT. KTI maka total debit industri sebesar 1527 l/det, dan debit optimum pertanian dengan luas lahan 4689.29 ha adalah 1219 l/det. Debit untuk domestik dan industri merupakan debit optimum yang dapat dimanfaatkan secara langsung, sedangkan debit untuk pertanian harus disesuaikan dengan pola tanam yang diterapkan walaupun luas lahan merupakan luas optimum hasil optimasi.

Tahap kedua adalah optimasi luas areal sesuai dengan pola tanam. Alternatif pola tanam yang disarankan adalah pola tanam dengan tiga kali tanam dalam setahun dan dua kali tanam dengan bera. Permulaan musim tanam diusahakan pada waktu musim hujan yaitu bulan Oktober, November dan Desember. Data yang dibutuhkan dalam optimasi ini adalah kebutuhan air tanaman dan debit optimum yang dihasilkan dari optimasi sebelumnya sebagai faktor pembatas dan luas lahan hasil optimasi sebelumnya.

Hasil optimasi diperoleh tiga alternatif pola tanam yang sesuai di DAS Cidanau dan luas arealnya sebagai berikut : Pi – Pi – Pa yang ditanam pada bulan Oktober dengan luas 1562.82 ha, Pi – Pi – Pa yang ditanam pada bulan November seluas 683.73 ha, dan Pi – Pi – Be yang ditanam pada bulan Desember seluas 848.34 ha. Total luas yang dihasilkan 3094.89 ha. Luas areal optimum relatif kecil jika dibandingkan luas areal yang ada (hasil optimasi sebelumnya), hal ini disebabkan oleh sedikitnya debit air pada musim kemarau, sehingga menjadikan pembatas yang berpengaruh dalam optimasi ini. Dari luas pola tanam optimum yang terpilih dapat dihitung kebutuhan air secara keseluruhan, sehingga akan terlihat bahwa debit air yang tersedia akan lebih banyak dari debit air yang dibutuhkan. Debit untuk luas lahan 3094.89 ha adalah sebesar 805 liter/detik, sedangkan debit yang tersedia sesuai dengan optimasi pertama untuk luas lahan 4689. 29 ha adalah sebesar 1219 liter/detik. Berdasarkan grafik keseimbangan air irigasi terdapat sebagian kurva ketersediaan air dibawah kurva kebutuhan air. Untuk menanggulangi hal ini, air irigasi tidak dapat dialirkan secara terus menerus, sehingga diperlukan sistem giliran untuk dapat memenuhi kebutuhan air tanaman. Pelaksanaan pola tanam diperlukan ketepatan pembagian air irigasi dan waktu tanamnya, agar air irigasi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pada musim kemarau diperlukan tambahan suplai air untuk memenuhi kebutuhan baik domestik, industri dan pertanian. Salah satu alternatif adalah memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur bor, khususnya untuk kebutuhan air pertanian.

Kata kunci : Optimasi, DAS.

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

OPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU

DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN.

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh : MIADAH F14102075

2006

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIANOPTIMASI PEMANFAATAN AIR BAKU

DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING (LP) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU, BANTEN

Oleh : MIADAH F14102075

Dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1983 Di Temanggung, Jawa Tengah Tanggal lulus : 7 Agustus 2006

Menyetujui Bogor, Agustus 2006

Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. Pembimbing Akademik

Mengetahui

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober

1983 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan orang tua

dengan nama ayah H. Ichsan (Alm) dan ibu bernama Sutarti.

Pada tahun 1996, penulis menyelesaikan pendidikannya di MI

Muhammaddiyah Bejen, Temanggung. Kemudiaan melanjutkan pendidikan di

SLTP Negeri 2 Candiroto, Temanggung dan lulus tahun 1999. Tahun 1999

penulis melanjutkan ke SMU Negeri 1 Parakan, Temanggung dan lulus pada

tahun 2002.

Pada tahun 2002, penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian

Bogor melalui program USMI (Ujian Seleksi Masuk IPB) pada Departemen

Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan menyelesaikan studi

sarjananya pada tahun 2006.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif menjadi Pengurus Himateta

periodde 2004-2005. Penulis melakukan kegiatan Praktek Lapangan di Balai

Pengelolaan Sumberdaya Air Serang Lusi Juana, Kudus-Jawa Tengah dengan

topik “ Mempelajari Pengelolaan Sumberdaya Air di Waduk Gembong Pati, Jawa

Tengah” Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Institut Pertanian Bogor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

tugas dan laporan skripsi ini dengan baik.

Laporan ini ditulis berdasarkan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di

Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau, Banten. Mulai Februari sampai dengan

Maret 2006.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Roh Santoso Budi Waspodo, M.T. Selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan kepada

penulis selama ini.

2. Ir. Mohamad Solahudin, M.Si. dan Dr. Ir Sukandi Sukartaatmadja, MS. selaku

dosen penguji atas segala masukannya untuk kelengkapan skripsi.

3. Ibu dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan secara

moril dalam penyusunan skripsi.

4. Teman-teman seperjuangan selama penelitian Ai, Dudung dan Lucky, terima

kasih atas kerjasamanya selama ini.

5. Teman-teman senasib seperjuangan Teknik Sipil ’39 dan Teknik Pertanian

’39, terima kasih atas bantuan dan semangatnya selama penulis melaksanakan

studi, penelitian dan penyusunan skripsi.

6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah

membantu terlaksananya penelitian hingga tersusunnya laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan sebagai bahan perbaikan

laporan ini. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi

maupun semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, Agustus 2006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN... vi

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Tujuan ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

A. Siklus Hidrologi ... 3

1. Curah Hujan ... 4

2. Evapotranspirasi ... 7

3. Limpasan ... 8

B. Daerah Aliran Sungai ... 13

1. Pengertian DAS ... 13

2. Komponen Fisik DAS ... 15

C. Kebutuhan Sumberdaya Air ... 18

1. Kebutuhan Air Penduduk... 19

2. Kebutuhan Air Industri... 19

3. Kebutuhan Air Pertanian ... ... 20

D. Ketersediaan Sumberdaya Air ... 24

E. Linear Programming ... 25

1. Bentuk Umum Model Linear Programming (LP) ... 26

2. Asumsi Model Linear Programming (LP) ... 27

3. Penyelesaian Grafik Model LP ... 28

4. Penyelesaian LP dengan Metode Simplek ... 28

III. METODE PENELITIAN ... 29

B. Bahan dan Alat... 29

C. Metode Penelitian ... 29

1. Kebutuhan Air Penduduk... ... 30

2. Kebutuhan Air Industri... 31

3. Kebutuhan Air Pertanian... 31

4. Analisis Sistem dan Teknik Optimasi ... 33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 40

A. Keadaan Umum Daerah ... 40

1. Lokasi Penelitian ... 40

2. Kondisi Hodrologi ... 41

3. Tanah ... 43

4. Topografi dan Bentuk Wilayah ... 45

5. Penggunaan Lahan ... 46

6. Kependudukan ... 47

7. Industri ... 47

8. Pertaniain ... 48

B. Ketersediaan Air DAS Cidanau ... 49

1. Debit DAS Cidanau ... 50

2. Manfaat Debit Cidanau ... 51

C. Satuan Kebutuhan Air ... 52

1. Penduduk ... 52

2. Industri ... 53

3. Pertanian ... 53

D. Alokasi Debit Cidanau ... 58

1. Optimasi Kebutuhan Air ... 58

2. Optimasi Pola Tanam ... 61

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 65

A. Kesimpulan ... 65

B. Saran ... 66

DAFTAR PUSTAKA ... 67

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Nilai koefisien tanaman sesuai dengan fase pertumbuhan

tanaman menurut Hargreaves ... 8

Tabel 2. Kebutuhan air rumah tangga ... 19

Tabel 3. Kebutuhan air pengolahan tanah pada berbagai tekstur tanah... 23

Tabel 4. Laju perkolasi sesuai dengan tekstur tanah ... 32

Tabel 5. Satuan data penelitian ... 39

Tabel 6. Data iklim Stasiun Klimatologi Serang ... 43

Tabel 7. Jenis tanah dan penyebarannya di DAS Cidanau ... 44

Tabel 8. Kelas kelerengan DAS Cidanau ... 45

Tabel 9. Penggunaan lahan DAS Cidanau ... 46

Tabel 10. Evapotranspirasi potensial bulanan DAS Cidanau ... 55

Tabel 11. Nilai koefisien tanaman (Kc) padi untuk berbagai tahap pertumbuhan... 55

Tabel 12. Curah hujan efektif ... 56

Tabel 13. Debit irigasi yang tersedia ... 57

Tabel 14. Debit rata-rata bulanan DAS Cidanau ... 59

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Sikllus hidrologi ... 3

Gambar 2. Diagram alir tahap penelitian ... 38

Gambar 3. Grafik ketersediaan air di DAS Cidanau ... 51

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Peta penggunaan lahan DAS CIdanau... 70

Lampiran 2. Peta penggunaan lahan DAS CIdanau dan hasil optimasi .... 71

Lampiran 3. Peta administrasi DAS CIdanau... 72

Lampiran 4. Temperature rata-rata daerah penelitian (° C) ... 73

Lampiran 5. Kelembaban udara rata-rata (%) ... 74

Lampiran 6. Kecepatan angin (m/s) ... 75

Lampiran 7. Lama penyinaran matahari (%) ... 74

Lampiran 8. Curah hujan rata-rata bulanan (mm/bulan) ... 77

Lampiran 9. Perhitungan ETo Penman-Monteith dengan menggunakan

Cropwat ... 78

Lampiran 10. Perhitungan curah hujan efektif dengan menggunakan

Cropwat ... 79

Lampiran 11. Debit rata-rata bulanan DAS Cidanau sepuluh tahun

terakhir ... 80

Lampiran 12. Kebutuhan air tanaman pada tiap pola tanam

(liter/detik/ha) ... 81

Lampiran 13. Kebutuhan air tanaman rata-rata bulanan untuk

masing-masing pola tanam (liter/detik/ha) ... 83

Lampiran 14. Debit Cidanau yang digunakan untuk optimasi (liter/detik)... 84

Lampiran 15. Jumlah penduduk yang memanfaatkan sungai Cidanau

secara langsung ... 85

Lampiran 16. Perhitungan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan

Cropwat ... 86

Lampiran 17. Optimasi penentuan luas lahan ... 103

Lampiran 18. Optimasi pola tanam ... 107

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat penting yang mutlak

diperlukan bagi kehidupan manusia dimuka bumi. Tingkat pemanfaatan

sumberdaya air dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik oleh manusia

maupun oleh makhluk hidup lain, sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa

air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup.Tantangan dalam

penyediaan air adalah bagaimana mencapai ketersediaan air baik dari segi

kuantitas maupun kualitas. Keberadaan sumber air yang bersih dan sehat

merupakan salah satu permasalahan terbesar dewasa ini.

Air merupakan sumberdaya alam terbaharui, tetapi ketersediaannya tidak

selalu sejalan dengan kebutuhannya dalam artian lokasi, jumlah, waktu dan

mutu. Jumlah kebutuhan akan air untuk keperluan domestik (rumah tangga),

industri dan pertanian selalu meningkat dengan meningkatnya jumlah

penduduk dan juga karena peningkatan taraf hidup akibat pembangunan.

Sebaliknya, potensi ketersediaan air relatif tetap dan beragam menurut tempat

dan waktu. Keadaan ini sering mengakibatkan timbulnya masalah karena tidak

seimbangnya ketersediaan dan kebutuhan pada tempat dan waktu tertentu.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu sistem ekologis atau

ekosistem, dimana didalamnya terjadi hubungan timbal balik antara makhluk

hidup, khususnya manusia dengan segala aktivitasnya dan dengan

lingkungannya yang lebih bersifat alami.

Di sekitar wilayah Sungai Cidanau, perkembangan industri dan

penduduk seperti wilayah Cilegon, Anyer, Merak, dan Bojonegara membawa

dampak semakin diperlukannya sarana dan prasarana untuk mendukung

perkembangannya. Kebutuhan air bersih menjadi hal yang mutlak diperlukan

sehingga secara langsung akan memanfaatkan sumberdaya air yang tersedia

pada kawasan tersebut. Sungai Cidanau sebagai sumber terdekat menjadi

alternatif potensial untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih

Untuk Indonesia kebutuhan dasar air menurut Puslitbang Fisika

Terapan-LIPI, 1990 adalah sebagai berikut untuk minum 2.5 – 5.0

liter/jiwa/hari, masak 7.5 – 10.0 liter/jiwa/hari dan untuk mencuci (bahan

makanan dan lain-lain) 10.0 – 15.0 liter/jiwa/hari, sehingga total kebutuhan

sehari sekitar 20.0 – 30.0 liter/jiwa/hari. Untuk menentukan kebutuhan air

bersih industri, dapat dikategorikan menjadi tiga jenis berdasarkan banyaknya

pemakaian masing-masing, untuk industri besar berkisar 151 – 350 m3/hari,

industri sedang berkisar 51 – 150 m3/hari, dan industri kecil berkisar 5 – 50

m3/hari (Purwanto, 1995), dan untuk pertanian ditentukan berdasarkan

faktor-faktor penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, perkolasi, penggantian lapisan

air, curah hujan efektif serta efisiensi irigasi (Departemen PU, KP-01, 1986).

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air

yang terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat akan air semakin meningkat

adalah pengelolaan DAS dengan metode linear programming/LP yang dapat mendistribusikan air secara optimum. Penelitian ini dilakukan untuk

memperoleh optimasi pendistribusian sumberdaya air pada DAS Cidanau

sehingga kebutuhan akan air dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

B. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model matematik

dalam mengoptimalkan sumberdaya air untuk keperluan domestik, industri

dan pertanian agar diperoleh hasil yang optimum. Tujuan khusus penelitian ini

adalah menentukan alokasi optimum sumberdaya air dengan menggunakan

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. SIKLUS HIDROLOGI

Siklus hidrologi didefinisikan sebagai suksesi tahapan-tahapan yang

dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer (Seyhan, 1990).

Sumber tenaga dari siklus ini adalah matahari. Dalam daur hidrologi, energi

panas matahari dan faktor-faktor iklim lainnya menyebabkan terjadinya proses

evaporasi pada permukaan vegetasi dan tanah, di laut atau badan-badan air

lainnya.

Sumber : Sosrodarsono dan Takeda 2003.

Keterangan :

1. Awan dan uap air di udara

2. Hujan 3. Hujan es 4. Salju

5. Limpasan permukaan 6. Perkolasi

7. Alat ukur salju 8. Alat ukur hujan 9. Sumur pengamatan 10.Air tanah

11.Presipitasi

12.Salju yang mencair 13.Lain-lain

14.Intersepsi

15. Evaporasi hujan yang sedang jatuh

16. Evapotranspirasi 17. Transpirasi 18. Awan dan uap air 19. Evaporasi

20. Evaporasi dari tanah 21. Evaporasi dari

Gambar 1. Sikllus hidrologi.

Uap air sebagai hasil proses evaporasi akan terbawa oleh angin melintasi

daratan yang bergunung maupun datar, dan apabila keadaan atmosfer

memungkinkan, sebagian dari uap air tersebut akan terkondensasi dan turun

sebagai air hujan.

Hujan yang jatuh ke bumi menyebar dengan cara dan arah yang

berbeda-beda. Sebagian besar dari hujan untuk sementara tertahan pada tajuk tanaman

yang pada akhirnya dikembalikan lagi ke atmosfer oleh penguapan yang

merupakan intersepsi selama dan sesudah berlangsungnya hujan. Sebagian

lagi mengalir melalui permukaan dan tanah menuju sungai, sementara lainnya

menembus tanah (infiltrasi dan perkolasi) menjadi air tanah (ground water). Di bawah pengaruh gravitasi, baik aliran permukaan maupun air tanah

bergerak menuju tempat yang lebih rendah dan akhirnya mengalir ke laut.

Namun, selama pengaliran sebagian besar air permukaan dan bawah tanah

dikembalikan ke atmosfer oleh penguapan (evaporasi) dan transpirasi sebelum

ke laut (Linsley, et al., 1990).

Komponen siklus hidrologi dalam DAS berdasarkan siklus diatas terdiri

dari hujan, evaporasi, intersepsi, transpirasi, infiltrasi, perkolasi, aliran

permukaan dan aliran bawah permukaan serta total aliran yang terjadi di

sungai (outlet).

1. Curah Hujan

Curah hujan adalah faktor utama yang mengendalikan daur hidrologi

disuatu DAS. Terbentuknya ekologi, geografi dan tataguna lahan disuatu

daerah sebagian besar ditentukan atau tergantung pada fungsi daur

hidrologi, dengan demikian curah hujan merupakan kendala sekaligus

kesempatan dalam usaha pengelolaan sumberdaya tanah dan air. Oleh

karenanya, para perencana pengelolaan DAS diharapkan memahami

bagaimana caranya melakukan analisis dan menentukan karakteristik

curah hujan, melakukan pengukuran dan perhitungan-perhitungan

besarnya curah hujan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah

a. Distribusi Curah Hujan

Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan

pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan

rata-rata diseluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada

suatu titik tertentu. Curah hujan ini disebut curah hujan wilayah/daerah

dan dinyatakan dalam mm.

Curah hujan daerah harus diperkirakan dari beberapa titik

pengamatan curah hujan. Adapun cara-cara perhitungan curah hujan

daerah dibeberapa titik adalah sebagai berikut (Sosrodarsono dan

Takeda, 2003) :

1) Metode Rata-rata Aritmatik

Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, dan

cocok diterapkan bila jumlah stasiun banyak dan tersebar merata.

Metode ini memberikan bobot yang sama untuk tiap stasiun, yaitu

dengan menjumlahkan angka pengukuran di tiap stasiun dan

membaginya dengan jumlah stasiun penakar, seperti rumus

berikut :

P =

∑

n Pi

...(1)

Dimana : P = curah hujan daerah (mm)

Pi = curah hujan pada stasiun ke-i

n = jumlah stasiun penakar

2) Metode Poligon Thiessen

Metode ini merupakan metode yang didasarkan pada

pemberian bobot bagi tiap stasiun terhadap luas daerah yang

diwakili. Luas daerah tersebut ditentukan dengan menarik

garis-garis yang menghubungkan stasiun yang satu dengan yang lain,

sehingga terbentuk poligon yang merupakan perpotongan

garis-garis bagi tersebut, dimana di dalam setiap poligon tersebut

Perhitungan curah hujan dengan metode ini menggunakan

rumus sebagai berikut :

P =

( )

∑

∑

Ai Ai Pi

=

∑

Wi Ai...(2)Dimana : P = curah hujan daerah (mm)

Pi = curah hujan pada stasiun ke-i (mm)

Ai = luas poligon ke-i

n = jumlah stasiun

Penerapan metode ini memberikan hasil yang konsisten, tetapi

apabila letak stasiun berubah maka bobot stasiun juga ikut berubah.

3) Metode Isohyet

Metode ini merupakan metode penentu curah hujan daerah

dengan menggunakan peta isohyet, yaitu peta yang mempunyai

garis-garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai

curah hujan yang sama. Peta ini dibuat dengan memperhatikan efek

topografi dan asal datangnya hujan. Penentuan curah hujan daerah

dihitung dengan rumus sebagai berikut :

P =

(

)

∑

∑

− +Ai Ai Pi Pi1 /2

...(3)

Dimana : P = curah hujan daerah (mm)

Pi = curah hujan pada stasiun ke-i (mm)

Ai = luas poligon ke-i

n = jumlah stasiun

Penerapan metode ini biasanya untuk daerah yang luas dengan

jaringan stasiun yang tidak terlalu padat. Hasilnya bersifat

subyektif dan banyak ditentukan oleh ketelitian pembuat peta.

b. Frekuensi Curah Hujan

Cara perkiraan untuk mendapatkan frekuensi kejadian curah hujan

dengan intensitas tertentu yang digunakan dalam perhitungan

pengendalian banjir, rancangan drainase dan lain-lain adalah dengan

seperti cara yang digunakan di Amerika serikat, yakni cara

tahun-stasiun yang menjumlahkan banyaknya titik-titik pengamatan. Cara ini

memperkirakan frekuensi dengan menjumlahkan banyaknya tahun

pengamatan pada titik-titik pengamatan. Cara ini adalah cara yang

paling sederhana, tanpa penyelesaian secara statistik. Penerapan cara

ini dapat diadakan untuk daerah yang mempunyai kondisi meteorologi

yang sama, bukan seperti daerah pegunungan.

2. Evapotranspirasi

Evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari

permukaan tanah, air dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer.

Dengan kata lain, besarnya evapotranspirasi adalah jumlah antara

evaporasi (penguapan air dari permukaan tanah), intersepsi (penguapan

kembali air hujan dari permukaan tajuk vegetasi) dan transpirasi

(penguapan air tanah ke atmosfer melalui vegetasi). Beda antara intersepsi

dan transpirasi adalah bahwa pada proses intersepsi air yang diuapkan

kembali ke atmosfer tersebut adalah air hujan yang tertampung sementara

pada permukaan tajuk dan bagian lain dari suatu vegetasi sedangkan

transpirasi adalah penguapan air yang berasal dari dalam tanah melalui

tajuk vegetasi sebagai hasil proses fisiologi vegetasi.

Unsur iklim yang mempengaruhi laju evaporasi adalah radiasi surya,

suhu udara, kelembaban udara dan kecepatan angin. Pada permukaan air

yang tenang tidak bergelombang, laju penguapan akan tergantung pada

suhu dan tekanan uap air diatas permukaan air. Suhu air menentukan

tekanan uap air pada permukaan air, dan laju evaporasi sebanding dengan

perbedaan tekanan uap air antara permukaan air dan udara diatasnya.

Gabungan evaporasi dan transpirasi dengan persediaan air yang tidak

terbatas disebut evaporasi potensial (PE).

Menurut Doorenbos dan Pruitt (1977) untuk mengetahui

evapotranspirasi tanaman dapat diduga dari evapotranspirasi acuan yang

berasal dari data klimatologi setempat. Perhitungan evapotranspirasi

1. Menentukan evapotranspirasi acuan (ETo) dengan menggunakan

metode Blaney-Criddle, Radiasi, Penman atau Panci evaporasi.

2. Menentukan koefisien tanaman (Kc), dari hasil penelitian Hargreaves

dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Nilai koefisien tanaman sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman menurut Hargreaves (dalam Hariyanto, 1987)

Persen Pertumbuhan

Tanaman 0 20 40 60 80 100

Padi 0.80 1.05 1.20 1.30 1.10 0.50

Kedelai 0.15 0.25 0.45 0.70 0.70 0.50

Jagung 0.20 0.50 0.80 0.90 0.75 0.50

Kacang tanah

0.15 0.35 0.55 0.65 0.60 0.30

3. Menghitung evapotranspirasi tanaman. Hubungan antara

evapotranspirasi tanaman dan evapotranspirasi acuan adalah :

ETc = ETo x Kc ...(4)

dimana : ETc = Evapotranspirasi tanaman (mm/hari)

ETo = Evapotranspirasi acuan (mm/hari)

Kc = Koefisien tanaman (tergantung pada jenis

tanaman, tahap pertumbuhan).

3. Limpasan

Limpasan dapat diartikan sebagai bagian curah hujan yang membuat

aliran ke saluran-saluran, sungai, danau, atau laut sebagai aliran

permukaan (Schwab. et al, 1968). Menurut Arsyad (1983) Limpasan atau

run-off adalah bagian dari curah hujan yang mengalir keluar dari suatu daerah pengaliran diatas dan dibawah permukaan tanah. Air yang mengalir

dipermukaan tanah disebut limpasan permukaan sedangkan air yang

mengalir dibawah permukaan tanah disebut limpasan dalam.

Sosrodarsono dan Takeda (2003) menyatakan air limpasan

permukaan air tanah, yakni curah hujan yang dikurangi oleh infiltrasi, air

yang tertahan, dan besarnya genangan. Limpasan air permukaan ini

merupakan bagian yang penting dari puncak banjir.

1. Komponen-komponen limpasan

Sumber-sumber air sungai adalah curah hujan atau salju yang

mencair. Menurut Sosorodarsono dan Takeda (2003), air untuk

mencapai sungai melalui tiga jalan sebagai berikut :

a. Curah hujan di saluran (Channel Precipitation), yaitu curah hujan yang jatuh langsung pada permukaan air di sungai utama dan

anak-anak sungainya yang umumnya termasuk dalam limpasan air

permukaan dan tidak dipisahkan sebagai komponen dari hidrograf.

Curah hujan yang langsung jatuh ke sungai merupakan bagian

yang sangat kecil dari curah hujan itu sendiri.

b. Limpasan permukaan, yaitu air yang mencapai sungai tanpa

mencapai permukaan air tanah. Limpasan permukaan merupakan

curah hujan yang dikurangi oleh besarnya infiltrasi, besarnya air

yang tertahan dan besarnya genangan.

c. Aliran air tanah, yaitu air yang terinfiltrasi kedalam tanah, air ini

akan mencapai permukaan air tanah dan bergerak menuju sungai

dalam beberapa hari, beberapa minggu atau lebih. Aliran ini

disebut juga debit aliran dasar yang hanya berubah sedikit selama

musim kering dan basah sepanjang tahun.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan

Aliran sungai tergantung dari beberapa faktor secara bersamaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan dibagi ke dalam dua

kelompok, yaitu elemen-elemen meteorologi yang diwakili oleh curah

hujan dan elemen-elemen daerah pengaliran yang menyatakan

sifat-sifat fisik daerah pengaliran.

Faktor-faktor yang termasuk ke dalam kelompok

elemen-elemen meteorologi adalah sebagai berikut :

1) Jenis presipitasi

Pengaruh terhadap limpasan sangat berbeda, tergantung

pada jenis presipitasi (hujan atau salju). Jika hujan maka

pengaruhnya adalah langsung dan hidrografnya hanya

dipengaruhi oleh intensitas curah hujan dan besarnya curah

hujan.

2) Intensitas curah hujan

Pengaruh intensitas curah hujan pada limpasan permukaan

tergantung dari kapasitas infiltrasi. Jika intensitas curah hujan

melampaui kapasitas infiltrasi, maka besarnya limpasan

permukaan akan segera meningkat sesuai dengan peningkatan

intensitas curah hujan. Akan tetapi, besarnya peningkatan

limpasan itu tidak sebanding dengan peningkatan curah hujan

lebih, yang disebabkan oleh efek penggenangan dipermukaan

tanah.

3) Lama curah hujan

Setiap hujan yang terjadi akan mempunyai waktu terjadinya

hujan biasanya disebut lama hujan. Jika lama curah hujan

kurang dari lama curah hujan kritis, maka lama limpasan akan

sama dan tidak tergantung dari intensitas curah hujan. Jika

lama curah hujan lebih panjang, maka lama limpasan air

permukaan juga lebih panjang. Lama curah hujan dapat

menurunkan kapasitas infiltrasi, untuk curah hujan yang jangka

waktunya panjang, limpasan air permukaannya akan lebih

besar meskipun intensitasnya relatif rendah.

4) Distribusi curah hujan dalam daerah pengaliran

Curah hujan yang distribusi hujannya merata akan

menyebabkan debit puncak yang minimum. Banjir didaerah

lebat yang distribusinya merata dan karena curah hujan biasa

yang mencakup daerah yang luas meskipun intensitasnya kecil.

Sebaliknya di daerah pengaliran yang debit puncak maksimum

dapat terjadi oleh curah hujan lebat dengan daerah hujan yang

sempit.

Limpasan yang diakibatkan oleh curah hujan sangat

dipengaruhi oleh distribusi curah hujan, maka sebagai skala

penunjuk faktor ini digunakan koefisien distribusinya.

Distribusi koefisien adalah harga curah hujan maksimum dibagi

harga curah hujan rata-rata di daerah pengaliran, jadi curah

hujan yang yang jumlahnya tetap mempunyai debit puncak

yang lebih besar dan sesuai dengan koefisien distribusinya

yang bertambah besar.

5) Arah pergerakan curah hujan

Umumnya pusat curah hujan bergerak, suatu curah hujan

lebat bergerak sepanjang sistem aliran sungai akan sangat

mempengaruhi debit puncak dan lama limpasan air permukaan.

6) Curah hujan terdahulu dan kelembaban tanah

Jika kadar kelembaban lapisan tanah teratas tinggi, maka

mudah terjadi banjir karena kapasitas infiltrasi kecil. Hal

tersebut berlaku juga jika kelembaban tanah meningkat dan

mencapai kapasitas lapang, maka infiltrasi akan mencapai

permukaan air tanah dan memperbesar aliran air tanah. Selama

periode pengurangan kelembaban tanah oleh evapotranspirasi

dan lain-lain, curah hujan yang lebat tidak akan mengakibatkan

kenaikan permukaan air, karena air hujan yang terinfiltrasi

tertahan sebagai kelembaban tanah. Sebaliknya jika

kelembaban tanah sudah meningkat karena curah hujan

terdahulu, maka kadang-kadang curah hujan dengan intensitas

yang kecil dapat mengakibatkan kenaikan permukaan air yang

7) Kondisi-kondisi meteorologi yang lain

Berdasarkan elemen-elemen meteorologi diatas, curah

hujan mempunyai pengaruh yang besar pada limpasan. Secara

tidak langsung suhu, kecepatan angin, kelembaban relatif,

tekanan udara relatif, curah hujan tahunan dan seterusnya yang

masih berhubungan satu sama lain juga akan mempengaruhi

iklim didaerah tersebut dan akan mempengaruhi limpasan.

b. Elemen-elemen daerah pengaliran

1) Kondisi pengguna lahan (land use)

Hidrograf suatu sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi

penggunaan tanah dalam daerah pengaliran itu. Daerah hutan

yang ditutupi tumbuh-tumbuhan yang lebat sulit terjadi

limpasan permukaan karena kapasitas infiltrasinya yang besar.

Jika daerah hutan ini dijadikan daerah pembangunan dan

dikosongkan, maka kapasitas infiltrasi akan turun karena

pemampatan permukaan tanah. Air hujan akan mudah

berkumpul ke sungai-sungai dengan kecepatan yang tinggi

yang akibatnya akan terjadi banjir besar.

2) Daerah pengaliran

Jika semua faktor-faktor termasuk besarnya curah hujan,

intensitas curah hujan dan lain-lain itu tetap, maka limpasan

akan selalu sama, dan tidak tergantung dari luas daerah

pengaliran. Berdasarkan asumsi ini, mengingat aliran per

satuan tetap, maka hidrograf sebanding dengan luas daerah

pengaliran. Salah satu penyebab berkurangnya debit puncak

adalah hubungan antara intensitas curah hujan maksimum yang

berbanding terbalik dengan luas daerah hujan, dengan asumsi

curah hujan dianggap merata.

3) Kondisi topografi dalam daerah pengaliran

Corak, elevasi, gradien, arah, dan komponen lain dari

hidrologi daerah pengaliran yang bersangkutan. Corak daerah

pengaliran adalah faktor bentuk, yakni perbandingan panjang

sungai utama, terhadap lebar rata-rata daerah pengaliran. Jika

faktor bentuk menjadi lebih kecil dengan kondisi skala daerah

pengaliran yang sama, maka hujan lebat yang merata akan

berkurang dengan perbandingan yang sama sehingga sulit akan

terjadi banjir. Elevasi daerah pengaliran dan elevasi rata-rata

mempunyai hubungan yang penting terhadap suhu dan curah

hujan.

4) Jenis tanah

Struktur dan tekstur tanah merupakan faktor-faktor yang

menentukan kapasitas infiltrasi, maka karakteristik limpasan

sangat dipengaruhi oleh jenis tanah daerah pengaliran.

Bahan-bahan koloidal juga merupakan faktor-faktor yang

mempengaruhi kapasitas infiltrasi karena bahan-bahan ini

mengembang dan menyusut sesuai dengan variasi kadar

kelembaban tanah.

5) Faktor-faktor lain yang memberikan pengaruh

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi limpasan adalah

karakteristik jaringan sungai-sungai, adanya daerah pengaliran

yang tidak langsung, drainase buatan dan lain-lain. Untuk

mempelajari puncak banjir, debit air rendah, debit rata-rata dan

lain sebagainya diperlukan penyelidikan yang cukup dan

perkiraan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. DAERAH ALIRAN SUNGAI 1. Pengertian

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh

titik-titik tinggi dimana air hujan jatuh dan terkumpul kemudian mengalir

dalam suatu sistem sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) juga didefinisikan

sebagai suatu daerah yang dibatasi oleh topografi alami, dimana semua air

melalui suatu outlet pada sungai tersebut atau merupakan suatu hidrologi yang

menggambarkan dan menggunakan satuan fisik biologi dan satuan kegiatan

sosial ekonomi untuk pengelolaan sumberdaya alam.

Chow (1964) menyebutkan DAS merupakan tempat terjadinya

proses-proses yang berangkaian dan menjadi bagian dari siklus hidrologi. Proses

tersebut dapat ditinjau mulai dari terjadinya hujan, yang merupakan produk

langsung dari awan yang berbentuk air maupun salju. Hujan yang jatuh

sebagian tertahan di tajuk tanaman dan atap bangunan, kemudian jatuh ke

tanah (intersepsi), sebagian lainnya jatuh ke tanah. Saat air jatuh ke tanah

maka tejadi proses infiltrasi yaitu perjalanan air melalui permukaan tanah dan

menembus masuk kedalamnya.

Secara topografik, wilayah suatu DAS dibatasi oleh punggung-punggung

gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian

menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Dengan demikian, luas DAS

yang terbentuk secara alami akan sangat bervariasi antara DAS yang satu

dengan DAS yang lainnya, tergantung dari kondisi topografi wilayah tersebut.

Wilayah dengan topografi berbukit dan bergunung-gunung pada umumnya

memiliki DAS dengan luas yang lebih sempit dibandingkan dengan wilayah

yang cenderung datar dan landai.

DAS dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu daerah hulu, tengah dan hilir.

Daerah hulu merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase

yang lebih tinggi, merupakan daerah dengan kemiringan lereng lebih besar

dari 15%. Daerah ini bukan merupakan daerah banjir dan merupakan daerah

yang pengaturan pemakaian airnya ditentukan oleh pola drainase. Daerah hilir

DAS merupakan daerah pemanfaatan dengan kemiringan lebih kecil dari 8 %,

pada beberapa tempat merupakan daerah banjir atau genangan. Daerah ini

merupakan daerah yang pengaturan pemakaian airnya ditentukan oleh

bangunan irigasi. Sedangkan daerah tengah DAS merupakan daerah transisi

antara daerah hulu dan daerah hilir (Asdak, 2002).

DAS berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area) untuk suatu sistem sungai, dan merupakan suatu sistem ekologi (ekosistem) dengan

sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya alam. Batas alamiah

(ekologis) suatu DAS biasanya tidak sesuai dengan batas administrasi (politis)

yang ada. Ketidaksesuaian batas ini seringkali menjadi kendala dan tantangan

tersendiri bagi tercapainya usaha pengelolaan DAS yang komprehensif.

DAS dapat memberikan respon hidrologis berupa erosi, sedimentasi,

aliran permukaan dan pengangkutan nutrient yang berbeda-beda terhadap hujan yang jatuh diatasnya. Proses-proses hidrologi yang terjadi tergantung

dari kondisi tanah, air dan tanaman yang bergabung membentuk

parameter-parameter pendukung di dalam DAS. Parameter-parameter-parameter tersebut adalah

penutupan tanaman, jenis pengelolaan lahan, kekasaran permukaan tanah,

kemiringan lahan, panjang lereng, tekstur tanah, kadar air tanah, porositas

tanah, kapasitas lapang, erodibilitas tanah, dan kondisi saluran.

2. Komponen Fisik DAS

Dalam hubungannya dengan sistem hidrologi, DAS mempunyai

karakteristik yang spesifik serta berkaitan erat dengan unsur utamanya seperti

jenis tanah, tata guna lahan, topografi, kemiringan dan panjang lereng.

Karakteristik biofisik DAS tersebut dalam merespon curah hujan yang jatuh

didalam wilayah DAS tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap

besar-kecilnya evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, air larian, aliran permukaan,

kandungan air tanah, dan aliran sungai.

DAS terinci atas komponen-komponen fisiknya, yang terdiri dari

vegetasi, tanah, sungai, neraca air dan profil sungai. Komponen-komponen ini

sangat khas disetiap tempat, dicerminkan oleh tata airnya, yang meliputi

kuantitas, kualitas, dan dimensi waktu penyebarannya. Interaksi antara

komponen-komponen inilah yang akan menentukan tata air di DAS tersebut.

a. Vegetasi

Vegetasi suatu DAS meliputi hutan, perkebunan, sawah, dan

vegetasi di daerah pemukiman atau industri. Tiap tipe vegetasi mempunyai

bentuk tajuk, sistem perakaran, dan penutup tanah yang berbeda.

Pengaruh ini dapat dilihat pada perubahan kelembaban tanah pada zona

perakaran, dimana drainase dapat diabaikan.

Dalam kegiatan pengawetan tanah dan air, pemilihan jenis vegetasi

harus diperhatikan, karena vegetasi mempunyai peranan penting dalam

siklus hidrologi. Kecepatan limpasan air permukaan mencapai saluran,

banyak ditentukan oleh permeabilitas tanah yang dalam hal ini erat

hubungannya dengan peranan serasah vegetasi tersebut. Tanah yang

permeabel dengan kapasitas infiltrasi tinggi akan mempunyai cadangan air

tanah tinggi, sehingga akan mengurangi limpasan air permukaan. Pada

siklus hidrologi, vegetasi mempunyai peranan dalam proses intersepsi,

curahan tajuk, aliran batang, transpirasi dan fotosintesa.

b. Tanah

Dalam kehidupan sehari-hari tanah diartikan sebagai wilayah darat

dimana diatasnya dapat digunakan untuk berbagai usaha misalnya

pertanian, pendirian bangunan dan lain-lain.

Menurut Hardjowigeno (2003), dalam bidang pertanian, tanah

diartikan khusus yaitu sebagai media tumbuhnya tanaman darat. Tanah

berasal dari pelapukan batuan bercampur dengan sisa-sisa bahan organik

dari organisme (vegetasi atau hewan) yang hidup diatasnya atau

didalamnya. Selain itu di dalam tanah terdapat pula udara dan air.

Air dalam tanah berasal dari air hujan yang tertahan oleh tanah.

Disamping pencampuran bahan mineral dengan bahan organik, maka

dalam proses pembentukan tanah, terbentuk pula lapisan-lapisan tanah

atau horison-horison. Oleh karena itu dalam definisi ilmiahnya tanah

adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam

horison-horison, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air

dan udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman

(Hardjowigeno, 2003).

c. Sungai

Fungsi sungai adalah untuk mengumpulkan curah hujan yang jatuh

dalam suatu daerah tertentu dan mengalirkannya ke laut (Sosrodarsono dan

tetap atau tersendat dan dapat pula menyebabkan erosi, walaupun

pengaruhnya sangat terbatas. Perubahan kondisi permukaan air sungai

dalam jangka waktu yang lama dapat diketahui dengan mengadakan

pengamatan permukaan air sungai itu dalam jangka waktu yang lama pula.

Sedangkan debit sungai dapat diketahui berdasarkan ketinggian

permukaan air sungai tersebut.

Menurut Sosrodarsono dan Takeda (2003), dalam soal pengendalian

sungai, tinggi permukaan air sungai yang telah dikorelasikan dengan curah

hujan dapat membantu penyelidikan data untuk pengelakan banjir,

peramalan banjir, dan pengendalian banjir dengan waduk atau bendungan.

Dalam usaha pemanfaatan air, permukaan air sungai dapat dipergunakan

untuk mengetahui secara umum banyaknya air sungai yang tersedia dan

penentuan kapasitas bendungan.

d. Neraca Air

Sosrodarsono dan Takeda (2003) mendefinisikan neraca air sebagai

hubungan antara aliran kedalam (inflow) dan aliran keluar (outflow) di

suatu daerah untuk suatu periode tertentu.

Air hujan yang jatuh di suatu permukaan bervegetasi, setelah

dievapotranspirasikan, sisanya akan menjenuhkan tanah dan mengalir ke

sungai sebagai limpasan. Bagi suatu DAS, hal ini merupakan indikasi

produksi air, dan kelestariannya merupakan cermin daur hidrologi.

e. Profil Sungai

Debit merupakan suatu paramater utama pada daerah aliran sungai.

Debit adalah volume air yang terjadi disuatu sungai pada periode waktu

tertentu. Periode waktu tersebut biasanya dinyatakan sebagai suatu

kejadian sesaat dimana aliran terjadi. Debit maksimum diartikan sebagai

aliran terbesar yang terjadi pada periode tertentu sedangkan debit

minimum diartikan sebagai aliran terkecil yang terjadi pada suatu aliran

sungai dalam periode tertentu.

Berdasarkan kontinuitas alirannya maka sungai dapat

a. Aliran yang bersifat sementara (ephemeral streams), yaitu aliran yang hanya berlangsung sementara dan bersumber dari limpasan permukaan

yang cepat. Aliran tak tahan lama dan biasanya hanya terjadi selama

hujan atau sesaat setelah turunnya hujan, karena permukaan air bawah

tanahnya berada di bawah dasar sungai.

b. Aliran yang terputus-putus (intermittent streams), adalah jenis aliran yang terjadi hanya pada musim hujan, bersumber dari aliran

permukaan pada musim kemarau tidak terlihat aliran, karena muka air

bawah tanahnya berada di bawah dasar sungai.

c. Aliran abadi (perennial streams), yaitu aliran yang terjadi sepanjang tahun, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Aliran ini

mempunyai ketinggian permukaan air bawah tanahnya berada dia atas

permukaan dasar sungai.

Besarnya aliran atau debit adalah volume air yang mengalir melalui

penampang sungai dalam satuan waktu tertentu, dinyatakan dalam satuan

l/detik atau m3/detik.

C. KEBUTUHAN SUMBERDAYA AIR

Air digunakan manusia untuk kebutuhan rumah tangga, petanian,

industri, pembangkit energi (tenaga listrik), transportasi, dan untuk keperluan

lainnya. Ditinjau dari fungsi air/wilayah perairan, dapat dibagi menjadi 3

golongan :

1. Air sebagai faktor produksi

2. Air sebagai komponen ekosistem, dan

3. Air sebagai sumber kenyamanan (amenity resource) (Nasoetion, 1991

dalam Ananda, R. D.,2003)

Di Indonesia, khususnya sebagai negara agraris, sektor pertanian adalah

sektor yang banyak menggunakan air, penggunaannya meliputi untuk

tanaman, perikanan dan peternakan. Penggunaan untuk rumah

tangga/domestik terdiri atas penggunaan untuk air minum, memasak, mencuci,

mandi dan lain sebagainya. Penggunaan untuk industri diantaranya sebagai

dalam proses industri. Sedangkan infrastruktur menggunakan air untuk

pembangkit tenaga listrik, rekreasi, transportasi, dan lain sebagainya.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan air untuk

rumah tangga akan meningkat. Disisi lain dengan meningkatnya taraf hidup

manusia yang berarti memacu industrialisasi maka berarti juga perlu

sumberdaya air dalam proses produksinya, dengan demikian kebutuhan

sumberdaya air makin hari semakin meningkat sejalan dengan tingkat

pertumbuhan penduduk, tingkat kenaikan taraf hidup serta peningkatan proses

industrialisasi.

1. Kebutuhan Air Penduduk

Besarnya kebutuhan air bagi masing-masing orang tidak sama dan

sangat tergantung pada beberapa faktor diantaranya tingkat sosial, tingkat

pendidikan, kebiasaan penduduk, letak geografis, dan lain-lain. Kebutuhan

dasar air bersih tiap individu digunakan untuk memenuhi keperluan

minum, masak, mencuci dan lain-lain.

Menurut Winrock (1992), Ditjen Cipta Karya menetapkan kebutuhan

air domestik/municipal untuk masyarakat pedesaan adalah 45 lcd (liter/capita/day) dan untuk masyarakat kota sebesar 60 lcd. Untuk Indonesia besar kebutuhan dasar tersebut adalah (Puslitbang Fisika

Terapan-LIPI, 1990) :

Tabel 2. Kebutuhan air rumah tangga

Jenis Kegiatan Kebutuhan Air

Minum 2.5 – 5.0 liter/jiwa/hari

Masak 7.5 - 10.0 liter/jiwa/hari

Cuci (bahan makanan dan lain-lain) 10.0 - 15.0 liter/jiwa/hari

Jumlah 20.0 - 30.0 liter/jiwa/hari

Sumber : Puslitbang Fisika Terapan-LIPI, (1990)

2. Kebutuhan Air Industri

Untuk menentukan kebutuhan air bersih industri dapat dikategorikan

untuk industri besar berkisar 151 – 350 m3/hari, industri sedang berkisar

51 – 150 m3/hari, dan industri kecil berkisar 5 – 50 m3/hari (Purwanto,

1995).

3. Kebutuhan Air Pertanian a. Kebutuhan Air Tanaman

Kebutuhan air tanaman adalah jumlah air per satuan waktu yang

dibutuhkan untuk mencukupi evapotranspirasi, biasanya dinyatakan

dalam mm/hari. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari evaporasi

dan transpirasi.

Doorenbos dan Pruitt (1977) menjelaskan bahwa kebutuhan air

tanaman merupakan perkalian antara evapotranspirasi potensial

tanaman acuan (ETo) dengan koefisien tanaman (Kc) yang nilainya

tergantung pada jenis dan umur tanaman. Sedangkan yang dimaksud

dengan evapotranspirasi potensial tanaman acuan (ETo) menurut

Suranto (1989) adalah transpirasi dari tanaman rumput yang tumbuh

seragam dan sepenuhnya menutup tanah, tumbuh subur dan tidak

kekurangan air serta dipangkas setinggi 8 – 15 cm.

Besarnya kebutuhan air suatu tanaman dipengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu varietas tanaman, umur tanaman, keadaan tanah,

iklim serta cara pemberian air. Sedangkan evapotranspirasi

dipengaruhi temperatur, pelaksanaan pemberian air, panjangnya

musim tanam dan presipitasi. Jumlah air yang diuapkan oleh tanaman

tergantung pada temperatur, kelembaban udara, gerakan angin,

intensitas dan lamanya penyinaran, tahap perkembangan tanaman serta

jenis tanaman.

b. Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi atau pertanian adalah jumlah selain air

hujan yang ditambahkan untuk tanaman. Kebutuhan air untuk padi

sawah meliputi kebutuhan air untuk pengolahan tanah, pembibitan,

pertumbuhan sampai saat panen. Jumlah kebutuhan air untuk irigasi

jenis tanaman, keadaan iklim setempat, keadaan topografi dan luas

areal persawahan.

Dalam mengelola sumberdaya air untuk kepentingan irigasi,

curah hujan diperhitungkan sebagai tambahan air irigasi yang dapat

dimanfaatkan. Jumlah curah hujan yang jatuh selama periode

pertumbuhan tanaman dan curah hujan itu dapat dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan air tanaman disebut dengan curah hujan efektif.

Kebutuhan air irigasi ditentukan oleh faktor-faktor penyiapan lahan,

penggunaan konsumtif, perkolasi, penggantian lapisan air, curah hujan

efektif serta efisiensi irigasi (Departemen PU, KP-01, 1986).

1) Penyiapan Lahan

Faktor-faktor penting yang menentukan besarnya kebutuhan

air untuk penyiapan lahan adalah (Departemen PU,KP-01, 1986) :

a. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

pekerjaan penyiapan lahan.

b. Jumlah air yang diperlukan untuk penyiapan lahan.

c. kebutuhan air selama penyiapan lahan.

Kebutuhan air penyiapan lahan tanaman padi diambil 200

sampai 250 mm untuk jangka waktu penyiapan lahan 30 atau 45

hari yang kemudian ditambah 50 mm setelah pemindahan bibit

sedangkan kebutuhan air penyiapan lahan tanaman palawija

ditentukan sebesar 50 sampai 100 mm.

2) Penggunaan Konsumtif

Besarnya penggunaan konsumtif bagi tanaman sebanding

dengan besarnya nilai evapotranspirasi (Linsley, et al., 1990). Nilai evapotranspirasi untuk suatu daerah dipengaruhi iklim setempat

seperti temperatur, kecepatan angin, radiasi matahari dan

kelembaban udara.

3) Perkolasi

Perkolasi merupakan gerakan air didalam tanah sebagai

mengalamui infiltrasi pada suatu saat akan melampaui batas tanah

untuk menahan air, dimana pori-pori tanah telah terisi oleh air

sehingga air kelebihannya akan terus bergerak kebawah berupa

perkolasi.

Perkolasi sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah antara lain

permeabilitas dan tekstur tanah, pengendapan-pengendapan

lumpur, kedalaman muka air tanah (Kartasapoetra dan Sutedjo,

1991 dalam Pribadi, A. 2001). Laju perkolasi pada tanah bertekstur lempung berat dengan pengolahan yang baik mencapai 1 – 3 mm,

sedangkan pada tanah-tanah lebih ringan laju perkolasinya lebih

tinggi (Departemen PU,KP-01, 1986).

4) Penggantian Lapisan Air

Penggantian air dilakukan sesuai jadwal dan kebutuhan. Bila

tidak ada penjadwalan, penggantian air dilakukan sebanyak 2 kali

masing-masing 50 mm (3.3 mm/hari selama setengah bulan)

selama sebulan dan dua bulan setelah pemindahan bibit

(Departemen PU,KP-01, 1986).

5) Curah Hujan Efektif

Curah hujan yang jatuh di suatu areal tidak semuanya dapat

dimanfaatkan oleh tanaman karena sebagian akan hilang

disebabkan intersepsi, infiltrasi, penguapan dan tampungan

cekungan (Sri Harto, 1993). Bagian dari air hujan yang dapat

dimanfaatkan oleh tanaman dinyatakan sebagai hujan efektif.

Curah hujan efektif dapat dicari dengan menggunakan rumus :

1. Persentase pasti

P eff = A x Pmean ...(7)

2. Perkiraan curah hujan andalan

P eff = 0.6 x Pmean - 10, untuk Pmean < 60 mm/bln...(8)

P eff = 0.8 x Pmean - 25, untuk Pmean > 60 mm/bln ...(9)

Rumus ini berlaku untuk daerah arid dan daerah lembah 3. Rumus empirik

Peff = C x Pmean - D, untuk Pmean > x mm/bln ...(11)

Parameter-parameter yang memenuhi berbeda untuk tiap

daerah.

4. USBR

P eff = Pmean x (125– 0.2 Pmean /125), untuk P<250 mm.(12)

P eff = 125 + 0.1 x Pmean, untuk P > 250 mm...(13).

c. Kebutuhan Air Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah adalah suatu usaha menciptakan kondisi tanah

yang sedemikian rupa, sehingga tanaman dapat berkecambah dan

tumbuh dengan baik. Kegiatan pengolahan tanah ini bertujuan untuk

membersihkan lahan dari gulma, memberantas hama dan penyakit

dalam tanah.

Kebutuhan air pengolahan tanah dipengaruhi oleh sifat fisik

tanah. Tanah pasir umumnya memerlukan banyak air untuk

pengolahannya, karena tidak lekas jenuh dengan air. Kebutuhan

pengolahan tanah untuk berbagai teksur tanah disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Kebutuhan air pengolahan tanah pada berbagai teksturtanah

Tekstur tanah Kebutuhan air (mm/hari)

Pasir 27

Lempung berpasir 23

Lempung 17

Lrmpung liat 14

Liat 10

Sumber : Rice irrigation in Japan. OTCA, 1973 didalam Soedodo H, 1999.

Penentuan saat pengolahan tanah padi lahan kering tergantung

dari datangnya musim hujan, sehingga perencanaan pola tanam yang

sesuai akan membantu dalam tingkat keberhasilan sistem pola usaha

d. Pola Tanam

Pola tanam merupakan pengaturan jenis tanaman yang ditanam

pada suatu lahan dalam kurun waktu tertentu, tujuannya supaya air

irigasi yang tersedia sangat terbatas masih dapat dimanfaatkan secara

adil dan merata untuk seluruh daerah irigasi.

Pengertian mengenai jenis tanaman dan kesesuaiannya dengan

lahan sangat penting untuk menentukan jenis atau urutan pertanaman

yang dapat dikembangkan, sehingga dengan pengaturan pola tanam

dapat diperoleh manfaat yang maksimal, efisien serta dapat

meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani. Penentuan

jenis tanaman terpilih haruslah mempertimbangkan beberapa faktor,

diantaranya :

Tanaman tersebut dapat tumbuh dan menghasilkan produksi. Tanaman tersebut merupakan tanaman yang disukai petani.

Tanaman tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi dan mudah

untuk dipasarkan.

D. KETERSEDIAAN SUMBERDAYA AIR

Pengertian ketersediaan sumberdaya air adalah air yang dapat

dimanfaatkan oleh makhluk hidup dalam suatu wilayah dan waktu tertentu.

Ketersediaan sumberdaya air dapat berupa air hujan, air sungai, mata air dan

air tanah, baik air tanah dangkal (unconfined aquifer), maupun air tanah dalam (confined aquifer). Air hujan diasumsikan sebagai masukan tunggal dalam sistem hidrologi DAS, sedangkan air sungai, mata air dan air tanah adalah

bentuk lain dari air hujan. Air merupakan sumberdaya alam yang dapat

diperbaharui (renewable) dan keberadaannya mengikuti suatu kaidah atau sistem yang disebut daur hidrologi (Linsley, et al. 1990).

Dalam mempelajari sistem hidrologi, Manan (1979) mengemukakan

bahwa model Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan model yang baik untuk

menelusuri sumberdaya air, karena dalam suatu DAS akan terjadi proses

masukan-keluaran air yang merupakan bagian dari sistem hodrologi. Dengan

demikian pengelolaan DAS secara umum dapat didefinisikan sebagai