ARBUSKULA (CMA) DAN DOSIS PUPUK KANDANG AYAM

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

JAGUNG (

Zea mays

L.)

RANI FARIDA

A24062237

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

RANI FARIDA. Pengaruh Pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskula

(CMA) dan Dosis Pupuk Kandang Ayam Terhadap Pertumbuhan dan

Produksi Jagung (Zea mays L.). (Dibimbing oleh M.A. Chozin).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian cendawan mikoriza arbuskula (CMA) dan pupuk kandang ayam terhadap pertumbuhan dan produksi jagung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Mei 2011 di Kebun Percobaan Leuwikopo IPB Darmaga Bogor. Analisis derajat infeksi akar oleh CMA dilakukan di Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan

Bioteknologi LPPM IPB.

Rancangan yang digunakan berupa Rancangan Split plot dengan rancangan

lingkungan berupa rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dengan dua faktor perlakuan dan tiga ulangan. Faktor pertama sebagai petak utama yaitu

CMA yang terdiri dari 2 perlakuan yaitu tanpa CMA (M0) dan dengan

10 g/tanaman CMA (M1). Faktor kedua sebagai anak petak yaitu pupuk kandang

ayam yang terdiri dari 5 taraf yaitu: 0 ton/ha (A0); 5 ton/ha (A1); 10 ton/ha (A2);

15 ton/ha (A3); dan 20 ton/ha (A4). Pada dosis pupuk kandang 0 ton/ha digunakan

pupuk anorganik sebanyak 100 % dosis rekomendasi sedangkan untuk dosis pupuk kandang lainnya digunakan pupuk anorganik sebanyak 50 % dosis

rekomendasi. Dengan demikian, terdapat 10 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan sehingga terdapat 30 satuan percobaan yang digunakan dalam

penelitian ini. Peubah yang diamati adalah persentase tumbuh, tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun per tanaman, umur tasseling, umur silking, umur panen, bobot brangkasan, lingkar tongkol, panjang tongkol, bobot tongkol, bobot pipilan, bobot tongkol dan bobot pipilan per ubinan (ukuran 2.5 m x 2.5 m), dan persentase infeksi CMA.

Secara umum perlakuan CMA serta interaksinya dengan pupuk kandang

DOSIS PUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI JAGUNG (Zea mays L.)

Effect of Vesicle Arbuscular Mycorrhiza (VAM) and Chicken Manure Dose Toward Growth and Production of Maize (Zea mays L.)

Rani Farida1 dan M.A Chozin2

1

Mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

2

Staf Pengajar Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

Abstract

The application of VAM and chicken manure dose was investigated toward growth and production of maize using splitplot design by complete randomized design methode. The first factor as the main plot is VAM (without VAM and with VAM) and the second factor as subplot is the dose of chicken manure (0, 5, 10, 15, and 20 tons/ha). Doses of chiken manure 0 ton/ha was used to determine 100 % inorganic fertilizer and the other dose of chicken manure was used to determine 50 % of inorganic fertilizer. Statistically, the application of the VAM did not provide significant effect on the growth and yield of maize. However, at 9 weeks after planting, the use of VAM provide more high-than plant height without the use of VAM. In several treatment with VAM showed growth and higher production than without VAM. Application doses of chicken manure showed a significant effect on the growth and yield of corn. Doses of chicken manure give a linear response of plant height at 9 week after planting and corn grains.

ARBUSKULA (CMA) DAN DOSIS PUPUK KANDANG AYAM

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

JAGUNG (

Zea mays

L.)

RANI FARIDA

A24062237

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

ARBUSKULA (CMA) DAN DOSIS PUPUK KANDANG AYAM

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

JAGUNG (

Zea mays

L.)

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

RANI FARIDA

A24062237

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

MIKORIZA ARBUSKULA (CMA) DAN DOSIS

PUPUK KANDANG AYAM TERHADAP

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI JAGUNG

(

Zea mays

L.)

Nama

:

RANI FARIDA

NIM

: A24062237

Menyetujui, Pembimbing

Prof. Dr. Ir. M.A. Chozin, M.Agr NIP 19500303 197603 1 002

Mengetahui. Ketua Departemen

Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr. NIP 19611101 198703 1 003

Penulis dilahirkan di Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat pada tanggal

16 November 1988. Penulis merupakan anak bungsu dari Bapak Enjang Syafe’i

Muchtar (Alm) dan Ibu Opoh Syarifah.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskula dan Dosis Pupuk Kandang Ayam terhadap Pertumbuhan dan Produksi Jagung (Zea mays L.). Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Pertanian pada Departemen Agronomi dan Hortikultura di Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. M.A. Chozin, M.Agr yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan

penelitian dan penulisan skripsi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan

kepada Ir. Heni Purnamawati, MSc.Agr selaku pembimbing akademik, Dr. Ir. Suwarto, MS selaku wakil urusan, teknisi kebun di Kebun Percobaan

Leuwikopo IPB Darmaga, staf dan laboran di Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi LPPM IPB yang telah memberikan fasilitas dan bantuan selama pelaksanaan penelitian. Kepada rekan-rekan mahasiswa S1 Departemen Agronomi dan Hortikultura angkatan 43 dan 44, serta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada kedua orang tua dan kakak-kakak yang telah memberikan dorongan baik secara moril maupun materiil. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi yang memerlukan.

Bogor, November 2011

v

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 3

Hipotesis ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Deskripsi dan Syarat Tumbuh Jagung ... 5

Pupuk Kandang Ayam ... 7

Cendawan Mikoriza Arbuskula ... 9

BAHAN DAN METODE ... 12

Tempat dan Waktu Penelitian ... 12

Bahan dan Alat ... 12

Metode Penelitian ... 12

Pelaksanaan Penelitian ... 13

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 15

Kondisi Umum ... 17

Derajat Infeksi Akar ... 18

Pertumbuhan Vegetatif ... 20

Komponen Hasil ... 22

Bobot Brangkasan dan Produksi ... 23

KESIMPULAN DAN SARAN ... 29

Kesimpulan ... 29

Saran ... 29

DAFTAR PUSTAKA ... 30

vi

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Parameter Vegetatif Tanaman Jagung umur 9 MST pada

Perlakuan Dosis Pupuk Kandang Ayam... 20

2. Rata-rata Ukuran Tongkol Jagung pada Perlakuan Dosis Pupuk

Kandang Ayam... 22

3. Rata-rata Bobot Brangkasan tanaman Jagung pada Perlakuan

Dosis Pupuk Kandang Ayam... 23

4. Rata-rata Bobot Tongkol Jagung pada Perlakuan Dosis Pupuk

Kandang Ayam... 24

5. Rata-rata Bobot Pipilan Jagung pada Perlakuan Dosis Pupuk

Kandang Ayam... 25

6. Rata-rata Bobot Pipilan per Hektar pada Perlakuan CMA dan

vii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Penampang Longitudinal Akar yang Terinfeksi CMA... 10

2. Histogram Persentase Infeksi Akar CMA pada Berbagai Dosis

Pupuk Kandang Ayam... 19

3. Hubungan Dosis Pupuk Kandang Ayam dengan Tinggi Tanaman

Jagung... 21

4. Hubungan Dosis Pupuk Kandang Ayam dengan Hasil Pipilan

Kering Jagung per Hektar... 25

5. Histogram Rata-rata Bobot Pipilan Jagung per Hektar pada

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Deskripsi Jagung Varietas Bisma... 35

2. Kandungan Hara Pupuk Kandang Ayam... 35

3. Prosedur Analisis Derajat Infeksi Akar CMA pada Akar

Tanaman Jagung... 36

4. Data Curah Hujan... 36

5. Rekapitulasi Sidik Ragam pada Perlakuan CMA dan Dosis

Pupuk Kandang Ayam... 37

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jagung merupakan salah satu tanaman serealia yang memiliki kandungan gizi dan serat kasar yang cukup memadai untuk digunakan sebagai bahan pangan pengganti beras. Jagung selain digunakan sebagai bahan pangan juga banyak digunakan sebagai bahan pakan ternak dan bahan baku produk industri. Kasryno et al. (2007) menyatakan bahwa peran jagung sebenarnya telah berubah lebih sebagai bahan baku industri dibanding sebagai bahan pangan, dimana diperkirakan lebih dari 55 % kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30 % dan selebihnya digunakan untuk benih. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan jagung terus mengalami peningkatan mengingat perkembangan sektor peternakan yang diiringi dengan peningkatan industri pangan dan pakan.

Perkembangan produksi jagung di Indonesia berdasarkan data BPS (2011) menunjukkan bahwa produktivitas jagung pada tahun 2009 sebesar 4.24 ton/ha dan mengalami peningkatan sebesar 4.48 % pada tahun 2010 menjadi 4.43 ton/ha, namun pada tahun 2011 produktivitas jagung diramalkan mengalami penurunan menjadi 4.41 ton/ha. Pada tahun 2010 produksi jagung nasional sebesar 18.4 juta ton dan belum mencukupi kebutuhan jagung nasional sebesar 20 juta ton. Kandi (2011) menyatakan bahwa Asosiasi Pabrik Pakan Ternak Indonesia memprediksi impor jagung sebagai bahan baku pakan ternak pada 2011 akan mencapai 2 juta ton, atau naik 33.3% dibanding impor 2010 sebanyak 1.5 juta ton. Oleh karena itu, produksi jagung nasional harus segera dipacu.

Terjadinya ketidakseimbangan antara laju produksi dan kebutuhan jagung antara lain disebabkan oleh hasil panen rata-rata jagung ditingkat petani relatif rendah. Salah satu penyebab rendahnya hasil panen yang dicapai yaitu pemberian pupuk oleh kebanyakan petani tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman serta jumlah hara yang tersedia di dalam tanah (Musfal, 2008).

bahan organik karena terangkut dalam bentuk hasil panen, pembakaran sisa panen, dan erosi tanah.

Penggunan berbagai jenis pupuk telah dilakukan dalam upaya peningkatan unsur-unsur hara yang hilang. Penggunaan pupuk anorganik memberikan dampak yang nyata yaitu dapat menyediakan unsur hara yang banyak dan langsung diserap oleh tumbuhan dalam waktu yang relatif singkat. Akan tetapi, penggunaan pupuk anorganik juga ternyata memiliki kelemahan antara lain dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah seperti tanah menjadi lebih keras dan pH tanah menjadi lebih masam (Juliardi, 2009). Pemberian pupuk anorganik secara terus-menerus dalam jangka panjang akan menaikkan keasaman tanah (Yusnaini 2009) yang berdampak buruk terhadap mikroorganisme yang ada di dalam tanah dan apabila dibiarkan berlarut-larut maka kesuburan alami tanah akan merosot (Suratmi, 2009).

Penggunaan pupuk anorganik sebaiknya dikombinasikan dengan penggunaan pupuk organik atau pupuk hayati. Melalui sistem ini kesuburan tanah dapat dikembalikan sehingga daur ekologis di dalam tanah dapat kembali berlangsung dengan baik. Melalui cara ini maka penggunaan pupuk anorganik dapat dikurangi. Menurut Mugnisjah (2008), konsep pertanian yang mengupayakan keberkelanjutan dengan meminimalkan masukan dari luar serta

memperhatikan dampak negatif dari kegiatan pertanian dikenal dengan istilah LEISA (Low-External-Input and Sustainable Agriculture).

Pupuk organik yang banyak digunakan oleh petani salah satunya yaitu pupuk kandang ayam. Menurut Yusnaini (2009) sebagai akibat dari perbaikan kualitas tanah melalui penambahan bahan organik, terutama pupuk kandang ayam, produksi tanaman jagung mengalami peningkatan yang tidak berbeda jika dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik 100%. Sutedjo (1987) me-nyatakan bahwa pupuk kandang ayam mengandung nitrogen (N) tiga kali lebih besar dari pada pupuk kandang yang lainnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa kandungan unsur hara dari pupuk kandang ayam lebih tinggi karena bagian cair (urine) bercampur dengan bagian padat.

seperti penggunaan mikoriza. Cendawan mikoriza arbuskula (CMA) merupakan suatu cendawan yang hidup secara simbiosis mutualisme dengan akar tanaman. Cendawan mikoriza arbuskula bermanfaat bagi tanaman terutama dalam meningkatkan penyerapan unsur hara, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, dan ketahanan terhadap serangan patogen akar (Imas et al., 1992).

Tanaman yang bersimbiosis dengan CMA pertumbuhannya relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tanaman yang tidak bersimbiosis dengan CMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara inokulasi mikoriza, bahan organik, dan aplikasi fosfat alam pada luas daun mentimun (Rosliani et al., 2006). Hal ini didukung oleh temuan yang menyatakan bahwa tanaman yang diberi mikoriza mempunyai jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman yang tidak diinokulasi dengan mikoriza (Wachjar et al., 2002; Mayerni dan Hervani, 2008). Kabirun (2002) menyatakan bahwa aplikasi mikoriza dapat meningkatkan bobot kering tajuk dan akar, sedangkan menurut Mawardi dan Djazuli (2006) aplikasi mikoriza berpengaruh terhadap peningkatan bobot kering tajuk tanaman, namun tidak berpengaruh terhadap peubah bobot kering akar. Meningkatnya serapan air dan hara menyebabkan produksi biomas khususnya pada bagian atas tanaman (batang dan daun) juga ikut meningkat dengan pemberian cendawan mikoriza, namun tidak

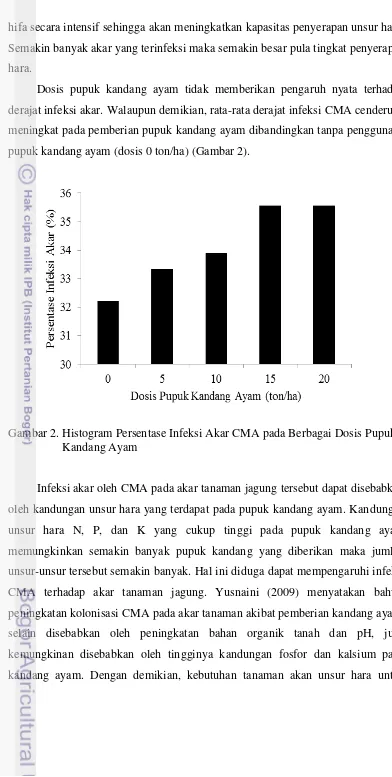

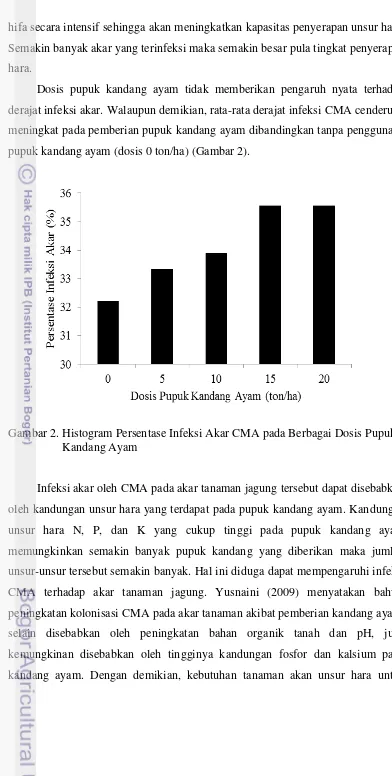

berbeda nyata pada biomas akar. Yusnaini (2009) menyatakan bahwa peningkatan kolonisasi CMA pada akar tanaman akibat pemberian pupuk kandang ayam, selain disebabkan oleh peningkatan bahan organik tanah dan pH, juga kemungkinan disebabkan oleh tingginya kandungan fosfor (P) dan kalsium pada pupuk kandang ayam.

Penggunaaan pupuk organik yang berupa pupuk kandang ayam dan pupuk hayati yang berupa CMA, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi jagung.

Tujuan

Hipotesis

1. Pemberian dosis pupuk kandang ayam dapat meningkatan pertumbuhan dan produksi jagung.

2. Pemberian cendawan mikoriza arbuskula dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi jagung.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi dan Syarat Tumbuh Jagung

Jagung (Zea mays L.) termasuk tanaman semusim dari jenis graminae yang memiliki batang tunggal dan termasuk tanaman monoceous. Siklus hidup tanaman ini terdiri dari fase vegetatif dan generatif.

Jagung memiliki akar serabut dan memiliki batang tegak dengan daun tunggal di setiap buku (Farnham et al., 2003). Jagung mempunyai akar serabut dengan tiga macam akar, yaitu (a) akar seminal, (b) akar adventif, dan (c) akar kait atau penyangga. Akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung. Akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Bobot total akar jagung terdiri atas 52 % akar

adventif dan seminal serta 48 % akar nodal. Akar kait atau penyangga adalah akar adventif yang muncul pada satu atau tiga buku di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar penyangga adalah menyangga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang serta membantu penyerapan hara dan air (Subekti et al., 2007). Akar seminal berfungsi dalam pengambilan air pada 2-3 minggu setelah tanam. Akar adventif berkembang pada minggu berikutnya dan mengambil alih tugas dalam penyerapan air dan hara. Akar tanaman jagung mampu tumbuh hingga 1-2 meter (Farnham et al., 2003). Perkembangan akar jagung (kedalaman dan penyebarannya) bergantung pada varietas, pengolahan tanah, sifat fisik dan kimia tanah, keadaan air tanah, dan pemupukan.

Batang jagung terdiri atas buku dan ruas. Daun jagung tumbuh pada setiap buku berhadapan satu sama lain. Bunga jantan dan betina terletak pada bagian yang terpisah pada satu tanaman sehingga lazim terjadi penyerbukan silang. Jagung merupakan tanaman hari pendek, jumlah daunnya ditentukan pada saat inisiasi bunga jantan, dan dikendalikan oleh genotipe, lama penyinaran, dan suhu (Subekti et al., 2007).

Secara umum jagung mempunyai pola pertumbuhan yang sama, namun interval waktu antar tahap pertumbuhan dan jumlah daun yang berkembang dapat berbeda. Pertumbuhan jagung dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap yaitu (1) fase perkecambahan, saat proses imbibisi air yang ditandai dengan pembengkakan biji sampai dengan sebelum munculnya daun pertama; (2) fase pertumbuhan vegetatif, yaitu fase mulai munculnya daun pertama yang terbuka sempurna sampai tasseling dan sebelum keluarnya bunga betina (silking), fase ini diidentifiksi dengan jumlah daun yang terbentuk; dan (3) fase reproduktif, yaitu fase pertumbuhan setelah silking sampai masak fisiologis (Subekti et al., 2007).

Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris, dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. Dua tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. Batang memiliki tiga komponen jaringan utama, yaitu

kulit (epidermis), jaringan pembuluh (bundles vaskuler), dan pusat batang (pith). Bundles vaskuler tertata dalam lingkaran konsentris dengan kepadatan bundles

yang tinggi, dan lingkaran-lingkaran menuju perikarp dekat epidermis. Kepadatan bundles berkurang begitu mendekati pusat batang. Konsentrasi bundles vaskuler

yang tinggi di bawah epidermis menyebabkan batang tahan rebah (Subekti et al., 2007). Tanaman jagung memerlukan beberapa minggu untuk

berkembang dari benih hingga dewasa, rata-rata tingginya mencapai 2-3.5 m (Riahi dan Ramaswamy, 2003).

mampu berkembang hingga 20-21 helai daun, walaupun jagung memproduksi 20 helai daun namun hanya 14-15 saja yang menyelesaikan stadia vegetatifnya (Farnham et al., 2003).

Jagung disebut juga tanaman berumah satu (monoceuos) karena bunga jantan dan betinanya terdapat dalam satu tanaman. Bunga betina muncul dari axillary apices tajuk. Bunga jantan (tassel) berkembang dari titik tumbuh apikal di ujung tanaman. Rambut jagung (silk) adalah pemanjangan dari saluran stylar ovary yang matang pada tongkol. Rambut jagung tumbuh dengan panjang hingga 30.5 cm atau lebih sehingga keluar dari ujung kelobot. Panjang rambut jagung bergantung pada panjang tongkol dan kelobot (Subekti et al., 2007).

Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol, yang bergantung pada varietasnya. Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot. Tongkol jagung yang terletak pada bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang terletak pada bagian bawah. Setiap tongkol terdiri atas 10-16 baris biji yang jumlahnya selalu genap. Biji jagung disebut kariopsis, dinding ovari atau perikarp menyatu dengan kulit biji atau testa, membentuk dinding buah (Subekti et al., 2007).

Pupuk Kandang Ayam

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan atau manusia. Pupuk kandang ayam termasuk salah satu jenis pupuk organik. Pupuk organik adalah nama kolektif untuk semua jenis bahan organik asal tanaman dan hewan yang dapat dirombak menjadi hara yang tersedia bagi tanaman (Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006). Pupuk organik bersifat bulky dengan kandungan hara makro dan mikro rendah sehingga perlu diberikan dalam jumlah banyak (Setyorini, 2005).

Pupuk organik berperan selain sebagai sumber hara juga berperan dalam memperbaiki sifat kimia, fisika, dan biologi tanah. Pupuk organik sangat

penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Pupuk organik dapat

berperan sebagai “pengikat” butiran primer menjadi butir sekunder tanah dalam

pembentukan agregat yang mantap. Keadaan ini besar pengaruhnya pada porositas, penyimpanan dan penyediaan air, aerasi tanah, dan suhu tanah. Sutedjo (1987) menyatakan bahwa pupuk organik mempunyai fungsi yang penting yaitu menggemburkan lapisan tanah permukaan (top soil), meningkatkan populasi jasad renik, mempertinggi daya serap dan daya simpan air, yang keseluruhannya dapat meningkatkan kesuburan tanah.

Pupuk kandang adalah campuran antara kotoran hewan dengan sisa makanan dan alas tidur hewan (Marsono dan Sigit, 2001), selanjutnya Hartatik dan Widowati (2006) mengemukakan bahwa pupuk kandang merupakan semua produk buangan dari binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki sifat fisik, dan biologi tanah. Salah satu jenis pupuk kandang yang banyak digunakan oleh petani yaitu pupuk yang berasal dari kandang ayam.

Peranan pupuk organik terhadap sifat fisik tanah adalah memperbaiki struktur tanah. Pada perbaikan sifat kimia tanah pupuk organik menyumbang hara ke tanah dan meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah sedangkan perbaikan sifat biologi tanah, pupuk organik yang berasal dari berbagai sumber

bahan organik dapat membawa jasad renik yang bermanfaat bagi perbaikan sifat fisik dan kimia tanah, pada akhirnya akan berpengaruh positif pada pertumbuhan dan hasil tanaman (Kapugu, 2009).

Pemberian pupuk organik yang berupa kotoran ayam sebanyak 1000 kg dalam 1 hektar tanah pertanian, berarti telah terkandung 40 kg N, 32 kg P2O5, dan

19 kg K2O (Sutedjo, 1987). Lebih lanjut dikemukakan kandungan unsur hara dari

pupuk kandang ayam lebih tinggi karena bagian cair (urine) bercampur dengan bagian padat. Menurut Yusnaini (2009) pupuk kandang ayam mengandung bahan organik yang memiliki pH dan kandungan kalsium yang tinggi.

pemberian pupuk organik berupa kotoran ayam dapat meningkatkan kolonisasi CMA pada akar tanaman jagung.

Cendawan Mikoriza Arbuskula

Cendawan mikoriza arbuskula (CMA) merupakan cendawan yang hidup secara simbiosis mutualisme dengan akar tanaman. Cendawan mikoriza arbuskula merupakan salah satu tipe cendawan mikoriza dan termasuk ke dalam golongan endomikoriza (Delvian, 2005). Cendawan mikoriza arbuskula bermanfaat bagi tanaman terutama dalam meningkatan unsur hara dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan.

Cendawan mikoriza merupakan golongan cendawan yang memiliki kemampuan menyerang organ tanaman di bawah tanah dan mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan unsur-unsur organik tanaman. Adapun mikoriza merupakan suatu struktur yang terbentuk sebagai akibat kerjasama yang saling

menguntungkan antara cendawan dan akar tanaman.

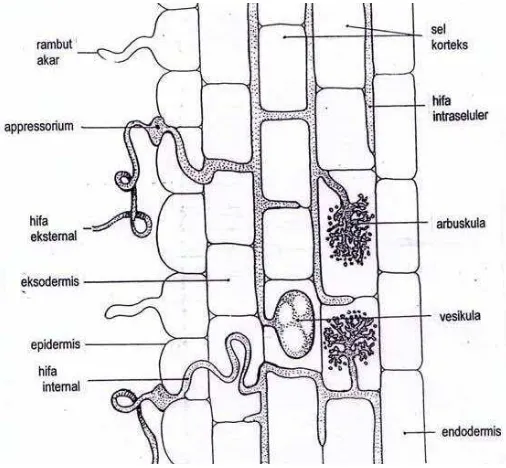

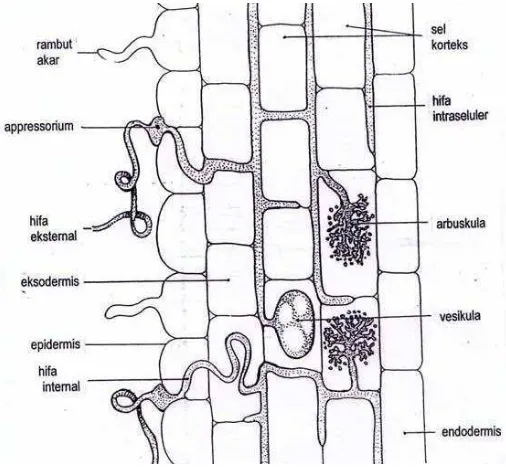

Gambar 1. Penampang Longitudinal Akar yang Terinfeksi CMA (Sumber: Brundrett et al. dalam Delvian, 2005)

Arbuskel merupakan hasil dari berlimpahnya cabang-cabang hifa dikotom yang akhirnya tidak dapat dipertahankan lebih lama dalam bentuk cabang dikotom tersebut tetapi nampak sebagai massa protoplasma yang berbutir-butir dan bercampur dengan protoplasma sel inang (Imas et al., 1992), selanjutnya Indriyanto (2008) menyatakan bahwa arbuskulus merupakan sistem percabangan hifa yang terdapat dalam sel korteks akar tumbuhan inang. Peranan arbuskel sebagai pemindah unsur hara diantara simbion-simbion (Imas et al., 1992) dan membantu dalam mentransfer nutrient (terutama fosfat) dari tanah ke sistem

perakaran (Rao, 1994). Delvian (2005) mengemukakan bahwa arbuskula adalah struktur yang paling berarti dalam kompleks CMA yang berfungsi sebagai tempat

pertukaran metabolit antara cendawan dan tanaman.

karbohidrat, lemak, tanin, maupun zat yang telah diambil dari lingkungan, misalnya asam amino, nitrat, amonium, dan sejumlah unsur fosfor dan kalium (K) yang kemudian ditransfer ke dalam sel-sel tubuh inang (Indriyanto, 2008). Vesikula berfungsi sebagai organ reproduktif atau organ yang berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan kemudian diangkut ke dalam sel dimana pencernaan oleh sel berlangsung (Delvian, 2005). Miselium yang terdapat diluar akar berperan dalam pertambahan permukaan untuk penyerapan unsur hara terutama fosfor (Imas et al., 1992).

Peristiwa simbiosis pada cendawan ini sangat kompleks, tetapi aspek utama meliputi transfer nutrient mineral, khususnya phospat dari tanah ke tanaman (Delvian, 2006), selain adanya kecocokan antara cendawan dan inang ternyata mikoriza dapat terbentuk karena adanya pengaruh positif dari kondisi fisiologis akar, sehingga pada umumnya mikoriza terbentuk pada bagian ujung akar yang masih muda (Indriyanto, 2008; Khasa et al., 2008). Di sisi lain, aplikasi mikoriza dapat mengurangi pengaruh cekaman kekeringan dengan meningkatkan kadar prolina di dalam daun, sehingga mampu meningkatkan kemampuan tanaman beradaptasi terhadap adanya cekaman kekeringan (Mawardi dan Djazuli, 2006).

Terjadinya asosiasi cendawan pembentuk mikoriza dengan akar tanaman dikendalikan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal yang

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Leuwikopo IPB Darmaga Bogor pada ketinggian 240 m dpl. Analisis pupuk kandang ayam dilaksanakan di Laboratorium Tanah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB Darmaga Bogor sedangkan analisis derajat infeksi akar oleh CMA dilakukan di Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi LPPM IPB. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2011.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan yaitu benih jagung varietas Bisma sebanyak 25 kg/ha (deskripsi varietas disajikan pada Lampiran 1), pupuk kandang ayam (jenis ayam pedaging), pupuk anorganik berupa pupuk urea, SP-18 dan KCl, inokulan campuran CMA dari Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (Balittro) Bogor, karbofuran, dan kapur dolomite. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat budidaya pertanian, ajir, timbangan, dan karung.

Metode Penelitian

Rancangan yang digunakan berupa Rancangan Split Plot dengan rancangan lingkungan berupa rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT)

dengan dua faktor perlakuan dan tiga ulangan. Faktor pertama sebagai petak utama yaitu CMA yang terdiri dari 2 perlakuan yaitu tanpa CMA (M0) dan dengan

CMA sebanyak 10 g/tanaman (M1). Faktor kedua sebagai anak petak yaitu pupuk

kandang ayam yang terdiri dari 5 taraf yaitu: 0 ton/ha (A0); 5 ton/ha (A1);

10 ton/ha (A2); 15 ton/ha (A3); dan 20 ton/ha (A4). Dalam penelitian ini terdapat

Yijk= µ + αi+ βj+ ij+ τk+ (ατ)ij+ ijk

keterangan :

Yijk = nilai pengamatan pengaruh CMA ke-i, ulangan ke-j, dan pupuk

kandang ayam ke-k µ = rataan umum

αi = pengaruh perlakuan CMA ke-i

βj = pengaruh perlakuan kelompok ke-j ij = pengaruh galat (a)

τk = pengaruh perlakuan pupuk kandang ayam ke-k

(ατ)ij = pengaruh interaksi CMA ke-i dan pupuk kandang ayam ke-k

pada kelompok ke-j

ijk = pengaruh galat acak

Apabila hasil uji F (α = 5%) menunjukkan pengaruh yang nyata, maka dilakukan

uji lanjut menggunakan Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5 %.

Pelaksanaan Penelitian

Analisis Pupuk Kandang Ayam

Analisis kandungan hara pupuk kandang ayam dilakukan untuk mengetahui kandungan hara N, P, dan K yang terdapat pada contoh pupuk kandang ayam

kering (Lampiran 2).

Persiapan Lahan

Persiapan lahan diawali dengan pengolahan lahan seluas 770 m2.Perlakuan ditempatkan pada petak-petak percobaan berukuran 4 m x 5 m, jarak antar petak perlakuan 50 cm, dan jarak antar kelompok (ulangan) 100 cm.

Penanaman

karbofuran sebanyak 5 butir/lubang tanam. Pemberian kapur dolomite dengan dosis 2 ton/ha diberikan 1 minggu sebelum tanam.

Pemupukan

Aplikasi perlakuan pupuk kandang ayam dilakukan 2 minggu sebelum penanaman dengan dosis sesuai perlakuan yaitu 0, 5, 10, 15, dan 20 ton/ha atau sebanyak 0, 10, 20, 30, dan 40 kg/petak. Pemupukan dengan pupuk kandang ayam dilakukan dengan cara ditebar di atas lahan yang telah diolah kemudian dicampur dan diratakan.

Pemberian pupuk anorganik pada dosis pupuk kandang ayam 0 ton/ha menggunakan 100 % dosis rekomendasi, sedangkan untuk dosis pupuk kandang ayam 5, 10, 15, dan 20 ton/ha digunakan 50 % dosis rekomendasi. Dosis rekomendasi berasal dari Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Bogor (BB Biogen) yaitu: 135 kg N/ha dalam bentuk pupuk urea, 36 kg P2O5/ha dalam bentuk pupuk SP-36, dan 30 kg K2O/ha dalam bentuk

pupuk KCl. Pemberian pupuk urea dilakukan secara split yaitu 1/3 bagian pada saat tanam dan 2/3 bagian pada saat tanaman berumur 4 MST.

Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi kegiatan penyulaman, pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman), dan pembumbunan. Melalui pemeliharaan ini diharapkan

tanaman dapat tumbuh secara baik dan optimal.

Penyulaman dilakukan terhadap benih-benih jagung yang tidak tumbuh. Penyulaman ini dilakukan pada 1 minggu setelah tanam (MST) sehingga diharapkan populasi tanaman dalam petakan dapat terpenuhi secara optimal.

Pengendalian OPT dilakukan untuk mengendalikan hama, penyakit, dan gulma pada tanaman jagung. Pengendalian hama dilakukan dengan pemberian insektisida Karbofuran sebanyak 5 butir/tanaman pada saat penanaman benih dan 4 MST. Pengendalian gulma dilakukan secara manual setiap dua minggu sekali. Penyiangan pada 4 MST dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembumbunan.

secara tegak dan kokoh. Penyiraman pada pertanaman tanaman jagung dilakukan dengan memanfaatkan turunnya hujan.

Pemanenan

Panen hasil dilakukan pada saat terbentuk black layer atau pada saat 75 % tanaman telah berwarna kuning ditandai kelobot dan rambut jagung yang mengering serta biji apabila ditekan dengan kuku tidak berbekas.

Pengeringan dan Pemipilan

Pengeringan dilakukan terhadap tongkol jagung dengan menggunakan panas matahari selama 3 hari. Tongkol yang telah mengalami proses pengeringan selanjutnya dipipil. Hail pipilan jagung selanjutnya dijemur kembali dengan panas matahari selama 3 hari.

Analisis Infeksi CMA

Analisis infeksi CMA pada akar tanaman jagung diamati pada fase vegetatif maksimum tanaman jagung yaitu pada 7 MST. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui persentase akar yang terinfeksi CMA. Proses analisis infeksi akar dapat dilihat pada Lampiran 3.

Pengamatan

Persentase Tumbuh. Dihitung pada 1 MST untuk mengetahui daya tumbuh benih di lapang.

Tinggi Tanaman. Pengukuran dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman (cm) dari atas permukaan tanah hingga ujung daun tertinggi dimulai pada 2 MST hingga 75 % tanaman jagung telah muncul bunga (tassel).

Diameter batang. Pengukuran dilakukan dengan mengukur diameter batang (cm) tanaman jagung pada 30 cm di atas permukaan tanah yang dimulai pada 5 MST hingga 75 % tanaman jagung telah muncul bunga (tassel).

Jumlah daun. Pengamatan dilakukan dengan menghitung daun yang telah terbuka sempurna dimulai pada 2 MST hingga 75 % tanaman jagung telah muncul bunga (tassel).

Umur silking.Dihitung sejak tanam hingga 75 % tanaman dalam petakan membentuk silk (rambut jagung).

Umur panen. Dihitung sejak tanam hingga 75 % tanaman dalam petakan memenuhi kriteria panen yaitu telah terbentuk black layer atau terlihat rambut dan kelobot jagung yang mengering.

Bobot brangkasan. Diukur dengan menimbang brangkasan tanaman jagung per tanaman (g) dan per ubin (kg). Ubinan yang digunakan berukuran 2.5 m x 2.5 m.

Bobot tongkol. Diukur setelah mengalami proses pengeringan selama 3 hari. Bobot tongkol yang diukur yaitu bobot jagung per tanaman (g) dan per ubin (kg). Ubinan yang digunakan berukuran 2.5 m x 2.5 m.

Bobot pipilan. Diukur setelah mengalami proses pengeringan selama 3 hari. Bobot pipilan yang diukur yaitu bobot jagung per tanaman (g) dan per ubin (kg). Ubinan yang digunakan berukuran 2.5 m x 2.5 m.

Ukuran tongkol. Berupa lingkar tongkol (cm) yang diukur pada bagian tengah tongkol dan panjang tongkol (cm) yang diukur dari pangkal tongkol hingga ujung tongkol berisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum

Penelitian dilaksanakan pada musim hujan dengan rata-rata curah hujan sebesar 177 mm/bulan (Lampiran 4). Curah hujan tersebut cukup baik untuk pertumbuhan tanaman jagung. Menurut Dinas Pertanian Majalengka (2011) curah hujan optimal untuk tanaman jagung sekitar 100-300 mm/bulan. Tanah yang berada di lokasi percobaan termasuk ke dalam jenis tanah Latosol dengan warna coklat kemerahan. Tanal Latosol dicirikan antara lain solum tanahnya tebal (1.3-5.0 m), warna tanah merah, coklat hingga kekuningan, tekstur tanah liat, struktur remah, dan derajat keasaman tanah berkisar antara pH 4.5-6.6. Umumnya tanah Latosol relatif memiliki kandungan bahan organik rendah (Rukmana, 2004). Secara umum pertumbuhan tanaman jagung di lapang cukup baik. Daya tumbuh benih di lapangan rata-rata sebesar 93.29 %. Penyulaman dilakukan pada

1 MST agar tercapai populasi tanaman yang optimal. Pertumbuhan tanaman jagung cukup baik meskipun terdapat beberapa organisme pangganggu. Gulma bersaing dengan tanaman dalam memperoleh air, hara, dan cahaya. Menurut Fadhly dan Tabri (2007) antara stadia V3 (jumlah daun terbuka sempurna 3 helai) dan V8 (jumlah daun terbuka sempurna 8 helai), tanaman jagung membutuhkan periode yang tidak tertekan oleh gulma. Gulma dominan yang ditemukan pada lahan penelitian berupa Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, dan Mimosa pudica. Pengendalian gulma dilakukan melalui secara manual setiap 2 minggu sekali yaitu pada saat tanaman berumur 2 MST dan 4 MST, yang mana pada 2 MST tanaman jagung memasuki stadia V3 dan 4 MST memasuki stadia V8.

Hama yang ditemukan selama penelitian ini antara lain: belalang, penggerek batang (Ostrinia furnacalis), penggerek tongkol (Helicoverpa armigera), ulat pemakan daun (Spodoptera litura), dan kutu daun (Aphis sp.). Penyakit yang ditemukan antara lain karat daun dan bulai.

ditandai dengan terbentuknya black layer serta kelobot, dan rambut jagung yang mengering.

Berdasarkan analisis statistik (ANOVA taraf 5 %) dosis pupuk kandang ayam memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi jagung sedangkan secara umum perlakuan CMA serta interaksi antara pupuk kandang ayam dan CMA tidak menunjukkan pengaruh nyata. Walaupun demikian perlakuan dengan CMA rata-rata memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan perlakuan tanpa CMA. Rekapitulasi sidik ragam dapat dilihat pada Lampiran 5.

Derajat Infeksi Akar

Hasil analisis infeksi akar yang dilakukan pada masa vegetatif akhir (7 MST) menunjukkan bahwa perlakuan CMA berpengaruh nyata terhadap derajat infeksi akar. Perlakuan dengan CMA memberikan derajat infeksi yang lebih besar (51.31 %) dibandingkan perlakuan tanpa CMA (16.89 %).

Perlakuan dengan CMA memberikan derajat infeksi akar lebih tinggi dibandingkan tanpa CMA. Terdapatnya infeksi akar pada perlakuan tanpa CMA (16.89 %) mengindikasikan bahwa terdapat CMA indigenus di lahan pertanaman jagung. Terdapatnya cendawan indegenus pada lahan penelitian dapat memungkinkan terjadinya persaingan antara cendawan mikoriza indigenus dengan CMA yang diinokulasikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wachjar et al. (2002) pada bibit kelapa sawit ditemukan bahwa lebih tingginya serapan P-tajuk pada bibit tanaman kontrol dibandingkan dengan

bibit-bibit yang diberi perlakuan inokulasi CMA diduga karena bibit tersebut diinfeksi oleh cendawan mikoriza indigenus sehingga ada kemungkinan terjadi persaingan antara cendawan mikoriza indigenus dengan CMA yang diinokulasikan.

hifa secara intensif sehingga akan meningkatkan kapasitas penyerapan unsur hara. Semakin banyak akar yang terinfeksi maka semakin besar pula tingkat penyerapan hara.

[image:32.595.105.497.65.842.2]Dosis pupuk kandang ayam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap derajat infeksi akar. Walaupun demikian, rata-rata derajat infeksi CMA cenderung meningkat pada pemberian pupuk kandang ayam dibandingkan tanpa penggunaan pupuk kandang ayam (dosis 0 ton/ha) (Gambar 2).

Gambar 2. Histogram Persentase Infeksi Akar CMA pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang Ayam

Infeksi akar oleh CMA pada akar tanaman jagung tersebut dapat disebabkan oleh kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk kandang ayam. Kandungan unsur hara N, P, dan K yang cukup tinggi pada pupuk kandang ayam memungkinkan semakin banyak pupuk kandang yang diberikan maka jumlah unsur-unsur tersebut semakin banyak. Hal ini diduga dapat mempengaruhi infeksi

memenuhi proses fotosintesis dapat terpenuhi. Hasil fotosintesis yang berupa gula tereduksi (karbohidrat) digunakan selain bagi tanaman inang juga bagi CMA. Hal ini menyebabkan CMA dapat tumbuh dengan baik mengingat kebutuhan CMA akan karbohidrat sebagai hasil fotosintat dapat terpenuhi dari akar tanaman inang yang banyak menghasilkan gula tereduksi (karbohidrat).

Pertumbuhan Vegetatif

Parameter pertumbuhan vegetatif yang diamati pada 9 MST meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Pemberian CMA memberikan pengaruh nyata pada tinggi tanaman jagung umur 9 MST. Perlakuan dengan CMA menunjukkan tinggi tanaman yang lebih tinggi (228.08 cm) dibandingkan tanpa

CMA (216.01 cm). Perlakuan CMA tidak memberikan pengaruh nyata terhadap parameter jumlah daun maupun diameter batang.

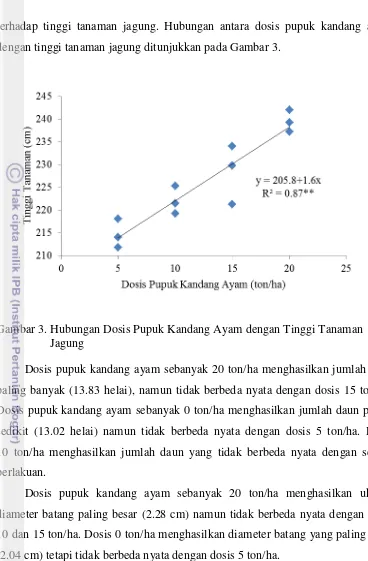

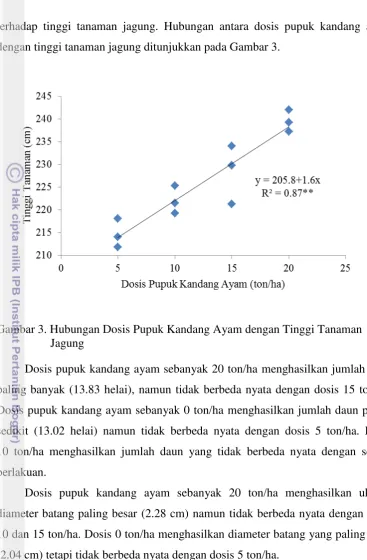

Dosis pupuk kandang ayam sebanyak 20 ton/ha menghasilkan tinggi tanaman paling tinggi (239.49 cm) dan berbeda nyata dengan semua perlakuan. Tinggi tanaman terendah diperoleh pada perlakuan kontrol (0 ton/ha) yaitu 205.83 cm. Pengaruh dosis pupuk kandang ayam terhadap parameter pertumbuhan vegetatif tanaman jagung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Jagung umur 9 MST pada Perlakuan Dosis Pupuk Kandang Ayam

Dosis pupuk kandang ayam (ton/ha) Tinggi tanaman (cm) Jumlah daun (helai) Diameter batang (cm)

0 205.83 d 13.02 b 2.04 b

5 214.60 c 13.25 b 2.05 b

10 221.98 bc 13.43 ab 2.20 a

15 228.33 b 13.77 a 2.27 a

20 239.49 a 13.83 a 2.28 a

Keterangan: Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5 %.

terhadap tinggi tanaman jagung. Hubungan antara dosis pupuk kandang ayam dengan tinggi tanaman jagung ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Hubungan Dosis Pupuk Kandang Ayam dengan Tinggi Tanaman Jagung

Dosis pupuk kandang ayam sebanyak 20 ton/ha menghasilkan jumlah daun paling banyak (13.83 helai), namun tidak berbeda nyata dengan dosis 15 ton/ha. Dosis pupuk kandang ayam sebanyak 0 ton/ha menghasilkan jumlah daun paling

sedikit (13.02 helai) namun tidak berbeda nyata dengan dosis 5 ton/ha. Dosis 10 ton/ha menghasilkan jumlah daun yang tidak berbeda nyata dengan semua perlakuan.

Dosis pupuk kandang ayam sebanyak 20 ton/ha menghasilkan ukuran diameter batang paling besar (2.28 cm) namun tidak berbeda nyata dengan dosis 10 dan 15 ton/ha. Dosis 0 ton/ha menghasilkan diameter batang yang paling kecil (2.04 cm) tetapi tidak berbeda nyata dengan dosis 5 ton/ha.

unsur-unsur tersebut semakin banyak pula. Susanti et al. (2007) menyatakan bahwa tersedianya N, P, dan K pada pupuk kandang ayam meningkat sejalan dengan peningkatan dosis pupuk kandang ayam tersebut. Unsur hara yang terkandung dalam pupuk kandang ayam terutama unsur hara makro yang berupa N, P, dan K berguna bagi pertumbuhan tanaman. Yuwono (2007) menyatakan bahwa unsur N dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, unsur K dapat memperkuat tubuh tanaman sehingga batang lebih kokoh dan kuat, dan unsur P digunakan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan, pertumbuhan akar, dan pembentukan biji. Hartatik dan Widowati (2006) menyatakan bahwa aplikasi pemberian pupuk kandang ayam selalu memberikan respon tanaman yang terbaik.

Komponen Hasil

Dosis pupuk kandang ayam tidak berpengaruh nyata terhadap panjang tongkol tetapi berpengaruh nyata terhadap lingkar tongkol. Tabel 2 berikut ini merupakan rata-rata ukuran tongkol jagung pada perlakuan dosis pupuk kandang ayam.

Tabel 2. Rata-rata Ukuran Tongkol Jagung pada Perlakuan Dosis Pupuk Kandang Ayam

Dosis pupuk kandang ayam (ton/ha)

Panjang tongkol (cm)

Lingkar tongkol (cm)

0 15.86 a 15.04 a

5 14.78 a 14.24 b

10 14.17 a 14.83 a

15 14.62 a 14.99 a

20 16.25 a 14.84 a

Keterangan: Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5 %.

Lingkar tongkol pada dosis 5 ton/ha merupakan lingkar tongkol yang paling kecil (14.24 cm) dan berbeda nyata dengan semua perlakuan. Dosis pupuk kandang ayam sebanyak 0 ton/ha menghasilkan lingkar tongkol yang paling besar (15.04 cm) namun tidak berbeda nyata dengan dosis 10, 15, dan 20 ton/ha. Dosis pupuk kandang ayam sebanyak 5 ton/ha menghasilkan lingkar tongkol paling kecil, hal ini diduga karena kandungan unsur hara pada dosis tersebut belum

menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik dibutuhkan unsur P yang cukup, karena kekurangan unsur P terutama pada saat berbunga (perkembangan generatif) dapat menyebabkan pembentukan tongkol dan biji terganggu. Apabila tanaman menyerap hara dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhannya maka hasil fotosintat yang dihasilkan dan ditranslokasikan ke bagian tongkol semakin besar. Semakin panjang ukuran tongkol dan semakin besar lingkar tongkol maka bobot tongkol dan pipilan yang dihasilkan pun semakin besar.

Bobot Brangkasan dan Produksi

Dosis pupuk kandang ayam berpengaruh nyata terhadap bobot brangkasan per tanaman dan berpengaruh sangat nyata terhadap bobot brangkasan per ubin. Rata-rata bobot brangkasan pada perlakuan dosis pupuk kandang ayam dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata Bobot Brangkasan Jagung pada Perlakuan Dosis Pupuk Kandang Ayam

Dosis pupuk kandang ayam (ton/ha)

Bobot brangkasan

(g/tanaman) (kg/ubin)

0 215.42 b 5.77 c

5 253.19 ab 6.48 bc

10 267.25 ab 7.29 bc

15 303.92 a 8.05 b

20 321.75 a 9.84 a

Keterangan: Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5 %.

Baik pada bobot brangkasan per tanaman maupun per ubin, dosis pupuk kandang ayam sebanyak 20 ton/ha menghasilkan bobot brangkasan yang paling tinggi dan dosis 0 ton/ha menghasilkan bobot brangkasan paling rendah. Bobot brangkasan berbanding lurus dengan pertumbuhan vegetatif tanaman (tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang). Semakin baik pertumbuhan vegetatif tanaman jagung maka semakin besar bobot brangkasan yang dihasilkan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa semakin tinggi penggunaan dosis pupuk kandang ayam maka pertumbuhan tanaman jagung semakin meningkat (Gambar 3).

Dosis pupuk kandang ayam berpengaruh sangat nyata terhadap bobot tongkol per ubin, namun tidak berpengaruh nyata terhadap bobot tongkol per tanaman. Rata-rata bobot tongkol jagung pada perlakuan dosis pupuk kandang ayam disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata Bobot Tongkol Jagung pada Perlakuan Dosis Pupuk Kandang Ayam

Dosis pupuk kandang ayam (ton/ha)

Bobot tongkol

(g/tanaman) (kg/ubin)

0 142.00 a 5.38 c

5 142.04 a 5.66 bc

10 154.19 a 6.00 ab

15 156.75 a 6.29 a

20 166.47 a 6.49 a

Keterangan: Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5 %.

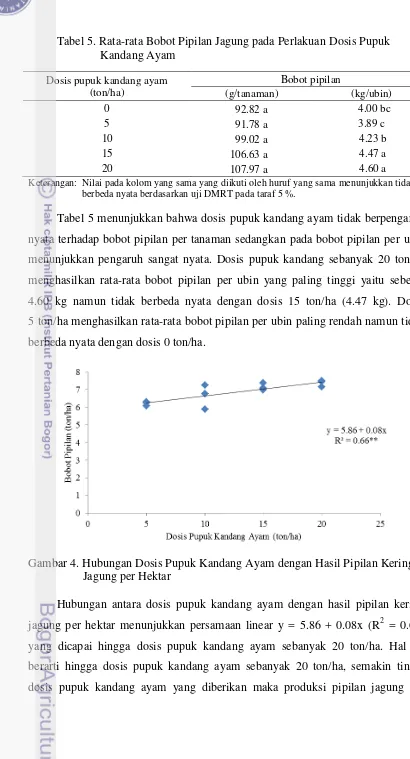

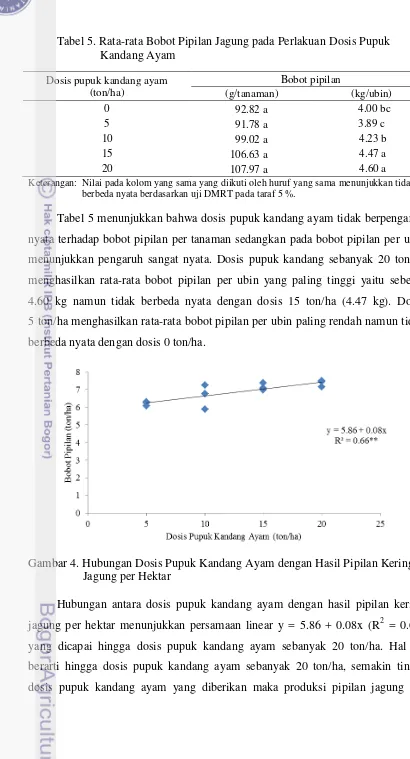

Tabel 5. Rata-rata Bobot Pipilan Jagung pada Perlakuan Dosis Pupuk Kandang Ayam

Dosis pupuk kandang ayam (ton/ha)

Bobot pipilan

(g/tanaman) (kg/ubin)

0 92.82 a 4.00 bc

5 91.78 a 3.89 c

10 99.02 a 4.23 b

15 106.63 a 4.47 a

20 107.97 a 4.60 a

Keterangan: Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5 %.

Tabel 5 menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang ayam tidak berpengaruh nyata terhadap bobot pipilan per tanaman sedangkan pada bobot pipilan per ubin menunjukkan pengaruh sangat nyata. Dosis pupuk kandang sebanyak 20 ton/ha menghasilkan rata-rata bobot pipilan per ubin yang paling tinggi yaitu sebesar 4.60 kg namun tidak berbeda nyata dengan dosis 15 ton/ha (4.47 kg). Dosis

5 ton/ha menghasilkan rata-rata bobot pipilan per ubin paling rendah namun tidak berbeda nyata dengan dosis 0 ton/ha.

Gambar 4. Hubungan Dosis Pupuk Kandang Ayam dengan Hasil Pipilan Kering Jagung per Hektar

hektar pun semakin meningkat. Hubungan dosis pupuk kandang ayam terhadap hasil pipilan kering jagung per hektar dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 5. Histogram Rata-rata Bobot Pipilan Jagung per Hektar pada Perlakuan CMA dan Dosis Pupuk Kandang Ayam

Perlakuan CMA cenderung menghasilkan rata-rata bobot pipilan jagung/ha lebih tinggi dibandingkan tanpa penggunaan CMA (Gambar 5). Selanjutnya terlihat bahwa semakin tinggi penggunaan dosis pupuk kandang ayam maka bobot pipilan jagung semakin besar, tetapi pada dosis 5 ton/ha terlihat bahwa rata-rata bobot pipilan jagung yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan perlakuan lainnya.

Bobot pipilan jagung per hektar pada perlakuan CMA dan dosis pupuk kandang ayam merupakan hasil konversi dari bobot pipilan per ubin. Bobot pipilan jagung per ubin pada perlakuan CMA dan dosis pupuk kandang ayam dapat dilihat pada Lampiran 6.

Tabel 6. Rata-rata Bobot Pipilan Jagung per Hektar pada Perlakuan CMA dan Dosis Pupuk Kandang Ayam

Dosis pupuk kandang ayam (ton/ha)

Tanpa CMA (ton/ha)

Dengan CMA

(ton/ha) Rata-rata

0 6.26 6.55 6.41

5 6.08 6.39 6.24

10 6.63 6.89 6.76

15 7.15 7.17 7.16

20 7.36 7.36 7.36

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada dosis 20 ton/ha rata-rata menghasilkan bobot pipilan jagung per hektar yang paling tinggi yaitu sebesar 7.36 ton/ha dan dosis 5 ton/ha menghasilkan bobot pipilan jagung kering per hektar paling rendah (6.24 ton/ha). Penggunaan pupuk kandang ayam dapat meningkatkan rata-rata hasil pipilan jagung kering per hektar sebanyak 8.33 % pada dosis 10 ton/ha, 14.74 % pada dosis 15 ton/ha, dan 17.95 % pada dosis 20 ton/ha.

Rata-rata produksi pipilan jagung pada kondisi penelitian lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi jagung nasional (4.41 ton/ha), akan tetapi masih dibawah potensi hasil jagung varietas Bisma (7.5 ton/ha). Penggunaan dosis pupuk kandang ayam sebanyak 5 dan 10 ton/ha dengan 50 % dosis pupuk rekomendasi belum mampu mengimbangi hasil pada penggunaan 100 % dosis pupuk rekomendasi (0 ton/ha). Yusnaini (2009) menyatakan bahwa sebagai akibat dari perbaikan kualitas tanah melalui penambahan bahan organik, terutama kandang ayam, produksi tanaman jagung mengalami peningkatan dan tidak berbeda jika dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik 100%. Pemberian pupuk anorganik seperti urea, SP-36, dan KCl perlu dilengkapi dengan pemberian pupuk organik (Juliardi, 2009) dan hayati. Kedua jenis pupuk tersebut dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Juliardi (2009) menyatakan bahwa kelemahan pupuk anorganik antara lain dapat menyebabkan

kerusakan struktur tanah seperti tanah menjadi lebih keras dan pH tanah menjadi lebih masam namun kelebihannya mempunyai kandungan hara yang tinggi dan segera tersedia bagi tanaman. Sementara itu kekurangan pupuk organik seperti kandungan hara yang rendah dan tidak segera tersedia bagi tanaman namun kelebihannya yaitu dapat memperbaiki kualitas tanah. Menurut Suprapto dan Aribawa (2002), pupuk organik merupakan pupuk alam dan melepaskan unsur hara secara perlahan-lahan sehingga mempunyai efek residu dalam tanah dan bermanfaat bagi tanaman berikutnya. Pupuk kandang ayam memiliki efek residu dalam tanah sehingga perlu diketahui pula efek residu pada musim tanam berikutnya.

lebih besar dibandingkan tanpa CMA. Terdapatnya infeksi inokulum cendawan pada akar tanaman dan terdapatnya ketidaksesuaian dengan respon pertumbuhan ataupun produksi tanaman jagung diduga disebabkan adanya persaingan dalam mendapatkan hasil fotosintat terutama karbohidrat antara tanaman inang dan CMA. Menurut Wachjar et al. (1998) tingkat infeksi mikoriza yang tinggi dapat mengganggu peningkatan proses pertumbuhan tanaman inang, diduga karena persaingan mendapatkan karbohidrat. Karbohidrat dibutuhkan tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan jaringan tanaman menjadi terbatas ketersediaannya akibat pengambilan karbohidrat yang dilakukan oleh mikoriza tersebut. Pada pembentukan karbohidrat oleh tanaman melalui proses fotosintesis, hasil fotosintat akan di transfer ke seluruh bagian tanaman termasuk akar dan biji. Jika pada satu bagian tanaman kekurangan hasil fotosintat tersebut maka tanaman akan mengkonsentrasikan pembentukan karbohidrat pada bagian yang kekurangan tersebut. Pada kasus simbiosis dengan CMA, organisme CMA akan mentransfer unsur hara ke tanaman inang melalui akar dan akan menyerap karbohidrat dari tanaman inang melalui akar, sehingga bagian akar akan terus mengalami kekurangan karbohidrat. Dengan demikian diduga semakin besar jumlah CMA yang diberikan menyebabkan semakin besar jumlah fotosintat yang ditransfer ke bagian akar dibandingkan ke bagian biji sehingga produksi biji akan mengalami

penurunan. Menurut Delvian (2005) bahwa adakalanya inokulasi CMA dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman yang dikolonisasi. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa jika jumlah biomass CMA lebih dari 17% dari berat kering akar, menyebabkan akar bermikoriza memerlukan energi lebih banyak dibandingkan dengan akar yang tidak bermikoriza.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Dosis pupuk kandang ayam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Penggunaan pupuk kandang ayam hingga dosis 20 ton/ha memberikan pengaruh linear terhadap pertumbuhan (tinggi tanaman) dan produksi jagung (pipilan jagung per hektar). Hal ini berarti semakin tinggi penggunaan dosis pupuk kandang ayam hingga dosis 20 ton/ha maka pertumbuhan dan produksi tanaman jagung semakin meningkat.

2. Pemberian CMA secara statistik tidak menunjukkan pengaruh nyata namun hasil rata-rata menunjukkan tanaman jagung yang diberi CMA menghasilkan pertumbuhan dan produksi jagung yang lebih tinggi dibandingkan tanpa

CMA.

3. Secara umum tidak terdapat interaksi antara pupuk kandang ayam dan CMA terhadap pertumbuhan dan produksi jagung.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Amin, N.S. 2008. Pengaruh Kascing dan Pupuk Anorganik terhadap Efisiensi Serapan P dan Hasil Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt) pada Tanah Alfisols Jumantono. Skripsi. Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 59 hal.

Badan Pusat Statistik. 2011. Produksi Jagung. http//www.bps.go.id/. [21 Mei 2011].

Delvian. 2005. Respon Pertumbuhan dan Perkembangan Cendawan Mikoriza Arbuskula dan Tanaman Terhadap Salinitas Tanah. USU Repository. Medan. 21 hal.

______. 2006. Aspek Molekular dan Selular Simbiosis Cendawan Mikoriza Arbuskula. USU Repository. Medan. 24 hal.

Dinas Pertanian Majalengka. 2011. Budidaya jagung. http://distan.majalengkakab.go.id/. [23 Agustus 2011].

Fadhly, A.F. dan F. Tabri. 2007. Pengendalian Gulma pada Pertanaman Jagung. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Departemen Pertanian. 17 hal.

Fakuara, M.H. 1988. Mikoriza, Teori, dan Kegunaan dalam Praktek. Pusat Antar Universitas IPB. Bogor. 123 hal.

Farnham, D.E., G.O. Benson, and R.B. Pearce. 2003. Corn perspective and culture, p. 1-33. In P.J. White and L.A. Johnson (Eds.). Corn Chemistry and Technology Second Edition. American Association of Cereal Chemists, Inc. Minnesota.

Hartatik, W. dan L.R. Widowati. 2006. Pupuk kandang, hal. 59-82. Dalam R.D.M. Simanungkalit, D.A. Suriadikarta, R. Saraswati, D. Setyorini, dan W. Hartatik (Eds.). Pupuk Organik dan Pupuk Hayati. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.

Imas, T., R.S. Hadioetomo, A.W. Gunawan, dan Y. Setiadi. 1992. Mikoriza vesikula arbuskula, hal. 69-83. Dalam I. Anas (Ed.). Mikrobiologi Tanah II. Pusat Antar Universitas Bioteknologi IPB. Bogor.

Indriyanto. 2008. Pengantar Budi Daya Hutan. Bumi Aksara. Jakarta. 234 hal.

Juliardi, I. 2009. Pemberian pupuk berimbang untuk mengoptimalkan hasil gabah pada pertanaman padi. http://perpadi.or.id/. [04 Juli 2011].

Kabirun, S. 2002. Tanggapan padi gogo terhadap inokulasi jamur mikoriza arbuskula dan pemupukan fosfat di entisol. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan 3(2):49-56.

Kandi, R.D. 2011. Impor Jagung 2011 Akan Naik 33.3 %. http://www.indonesiafinancetoday.com/. [10 Juni 2011].

Kapugu, L.B. 2009. Pengaruh pemberian pupuk kandang ayam pada hasil Paprika (Capsicum annum Var. Grossum). Soil Environment 7(1):23-25.

Kasryno, F., E. Pasandaran, Suyamto, dan M.O. Adnyana. 2007. Gambaran Umum Ekonomi Jagung Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Departemen Pertanian. 24 hal.

Khasa, D., Y. Piche, and P. Coughlan. Advances in Mycorrhizal Science and Technology. NRC Research Press. Ottawa. 197 p.

Marsono dan P. Sigit. 2001. Pupuk Akar, Jenis, dan Aplikasi. Penebar Swadaya. Jakarta. 96 hal.

Mayerni, R. dan D. Hervani. 2008. Pengaruh jamur mikoriza arbuskula terhadap pertumbuhan tanaman selasih (Ocimum sanctum L.). Jurnal Akta Agrosia 11(1):7-12.

Mawardi, dan M. Djazuli. 2006. Pemanfaatan pupuk hayati mikoriza untuk meningkatkan toleransi kekeringan pada tanaman nilam. Jurnal Littri 12(1):38-43.

Mugnisjah, W.Q. 2008. Kinerja pertanian terpadu yang menerapkan konsep leisa. http://kecubung6.com/. [05 November 2010].

Musfal. 2008. Efektifitas Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) terhadap Pemberian Pupuk Spesifik Lokasi Tanaman Jagung pada Tanah Inceptisol. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara. Medan. 58 hal.

Nurbaity, A., D. Herdiyantoro, dan O. Mulyani. 2009. Pemanfaatan bahan organik sebagai bahan pembawa inokulan fungi mikoriza arbuskula. Jurnal Biologi 23(1):7-11.

Rao, N.S.S. 1994. Mikroorganisme Tanah dan Pertumbuhan Tanaman. UI Press. Jakarta. 353 hal.

Rosliani, R., Y. Hilman, dan N. Sumarni. 2006. Pemupukan fosfat alam, pupuk kandang domba, dan inokulasi cendawan mikoriza arbuskula terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun pada tanah masam. Jurnal Hortikultura 16(1):21-30.

Rukmana, R. 2004. Budidaya Bawang Putih. Kanisius. Yogyakarta. 77hal.

Setyorini, D. 2005. Pupuk organik tingkatkan produksi pertanian. http://pustaka.litbang.deptan.go.id/. [16 Maret 2011].

Subekti, N.A., Syafruddin, R. Efendi, dan S. Sunarti. 2007. Morfologi dan Fase Pertumbuhan Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia. Maros. 13 hal.

Suprapto dan I.B. Aribawa. 2002. Pengaruh residu beberapa jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah di lahan kering. http://jatim.litbang.deptan.go.id/. [10 November 2011].

Sutedjo, M.M. 1987. Pupuk dan Cara Pemupukan. Rineka Cipta. Jakarta. 175 hal.

Suratmi, P. 2009. Kombinasi pemupukan urea dan pupuk organik pada jagung manis di lahan kering. Penelitian Pertanian Tanaman Pangan 28(2):83-88.

Suriadikarta, D.A. dan R.D.M. Simanungkalit. 2006. Pendahuluan, hal. 1-10.

Dalam R.D.M. Simanungkalit, D.A. Suriadikarta, R. Saraswati, D. Setyorini, dan W. Hartatik (Eds.). Pupuk Organik dan Pupuk Hayati.

Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.

Susanti, H., S.A. Aziz, dan M. Melati. 2008. Produksi biomassa dan bahan bioaktif kolesom (Talinum triangulare (Jacq.) Willd) dari berbagai asal bibit dan dosis pupuk kandang ayam. Bul. Agron. 36(1):48-55.

Wachjar, A., Y. Setiadi, dan T.R. Hastuti. 1998. Pengaruh dosis inokulum cendawan mikoriza arbuskula (Gigaspora rosea) dan pupuk nitrogen terhadap pertumbuhan bibit kopi robusta (Coffea canephora Pierre ef Foehner). Bul. Agron. 26(2):1-7.

_____________________, dan N. Yunike. 2002. Pengaruh inokulasi dua spesies cendawan mikoriza arbuskula dan pemupukan fosfor terhadap pertumbuhan dan serapan fosfor tajuk bibit kelapa sawit (Elaeis guineensis Jack.). Buletin Agronomi 30(3):69-74.

Warisno. 1998. Budidaya Jagung Hibrida. Kanisius. Yogyakarta. 81 hal.

Yusnaini, S. 2009. Keberadaan mikoriza vesikular arbuskular pada pertanaman jagung yang diberi pupuk organik dan anorganik jangka panjang. J. Tanah Trop. 14(3):253-256.

Lampiran 1. Deskripsi Jagung Varietas Bisma

Nama Varietas : Bisma

Kategori : Varietas unggul nasional (released variety)

Tahun : 1995

Tetua : Persilangan Pool-4 dengan bahan introduksi disertai seleksi massa selama 5 generasi

Potensi Hasil : 7.5 ton/ha pipilan kering Golongan : Bersari bebas

Umur : 50% keluar rambut ± 60 hari Panen : ± 96 hari

Batang : Tegap, tinggi medium (± 190 cm) daun : Panjang dan lebar

Tongkol : Besar dan silindris

Biji : Setengah mutiara (semi flint) Warna daun : Hijau tua

Warna biji : Kuning

Kelobot : Menutup tongkol dengan cukup baik (± 95%) Kolom biji : Lurus dan rapat

Kedudukan tongkol : Kurang lebih di tengah-tengah batang Perakaran : Baik

Kerebahan : Tahan rebah Bobot 1000 butir : 307 gram

Ketahanan penyakit : Tahan terhadap karat dan bercak daun.

(Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 2011)

Lampiran 2. Kandungan Hara Pupuk Kandang Ayam

Unsur hara Kadar (%)

C-Organik 39.41

N 3.46

P 0.61

K 2.25

Lampiran 3. Prosedur Analisis Derajat Infeksi CMA pada Akar Tanaman

Analisis derajat infeksi akar CMA dilakukan dengan menggunakan metoda Kromanik dan Mc. Graw. Berikut merupakan prosedur analisis derajat infeksi akar CMA.

1. Dipilih akar halus segar, dicuci dengan air mengalir hingga bersih

2. Contoh akar yang telah dicuci bersih, dimasukkan kedalam larutan KOH 10 % dan dibiarkan selama 24 jam atau sampai terlihat putih atau pucat. Tujuan perendaman dengan KOH ini untuk mengeluarkan isi sitoplasma dari sel akar sehingga memudahkan dalam pengamatan infeksi CMA.

3. Akar dicuci kembali dengan air mengalir, selanjutnya direndam dalam larutan HCl 2 % selama semalam.

4. Akar selanjutnya direndam dalam larutan Trypan Blue 0.05 % dan larutan Lacto Glycerol.

5. Pengamatan dilakukan dengan menyusun potongan akar berukuran 1 cm diatas kaca preparat, selanjutnya diamati di bawah mikroskop.

6. Akar yang terinfeksi ditandai dengan terdapatnya hifa, vesikel, arbuskel, maupun spora yang ditandai dengan (+) sedangkan yang tidak terdapat hifa, arbuskel, vesikel maupun spora ditandai dengan (-).

Perhitungan :

Lampiran 4. Data Curah Hujan

Bulan Total curah hujan

(mm/bulan)

Temperatur rata-rata (0C)

Intensitas penyinaran (cal/cm2/menit)

Januari 202.7 25.4 223

Februari 86.0 25.6 282

Maret 140.0 25.7 280

April 278.4 25.9 317

Lampiran 5. Rekapitulasi Sidik Ragam pada Perlakuan CMA dan Dosis Pupuk Kandang Ayam

No. Parameter

Perlakuan

CMA Pupuk kandang

ayam Interaksi

1. Derajat infeksi akar * tn tn

2. Tinggi tanaman

2 MST tn tn *

3 MST tn tn tn

4 MST tn * tn

5 MST tn * tn

6 MST tn * tn

7 MST tn * tn

8 MST tn ** tn

9 MST * ** tn

3. Jumlah daun

2 MST tn tn tn

3 MST tn * tn

4 MST tn * tn

5 MST tn * tn

6 MST tn * tn

7 MST tn * tn

8 MST tn * tn

9 MST tn * tn

4. Diameter batang

5 MST tn * tn

6 MST tn * tn

7 MST tn * tn

8 MST tn * tn

9 MST tn * tn

5. Bobot brangkasan/tanaman tn * tn

6. Bobot brangkasan/ubin tn ** tn

7. Bobot tongkol/tanaman tn tn tn

8. Bobot tongkol/ubin tn ** tn

9. Bobot pipilan/tanaman tn tn tn

10 Bobot pipilan/ubin tn ** tn

11. Panjang tongkol tn tn tn

12. Lingkar tongkol tn * tn

keterangan : tn = tidak nyata

Lampiran 6. Bobot Pipilan Jagung per Ubin pada Perlakuan CMA dan Dosis Pupuk Kandang Ayam

Dosis pupuk kandang ayam (ton/ha)

Tanpa CMA (kg/ubin)

Dengan CMA (kg/ubin)

0 3.91 4.09

5 3.79 3.99

10 4.15 4.31

15 4.47 4.48

DOSIS PUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI JAGUNG (Zea mays L.)

Effect of Vesicle Arbuscular Mycorrhiza (VAM) and Chicken Manure Dose Toward Growth and Production of Maize (Zea mays L.)

Rani Farida1 dan M.A Chozin2

1

Mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

2

Staf Pengajar Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

Abstract

The application of VAM and chicken manure dose was investigated toward growth and production of maize using splitplot design by complete randomized design methode. The first factor as the main plot is VAM (without VAM and with VAM) and the second factor as subplot is the dose of chicken manure (0, 5, 10, 15, and 20 tons/ha). Doses of chiken manure 0 ton/ha was used to determine 100 % inorganic fertilizer and the other dose of chicken manure was used to determine 50 % of inorganic fertilizer. Statistically, the application of the VAM did not provide significant effect on the growth and yield of maize. However, at 9 weeks after planting, the use of VAM provide more high-than plant height without the use of VAM. In several treatment with VAM showed growth and higher production than without VAM. Application doses of chicken manure showed a significant effect on the growth and yield of corn. Doses of chicken manure give a linear response of plant height at 9 week after planting and corn grains.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jagung merupakan salah satu tanaman serealia yang memiliki kandungan gizi dan serat kasar yang cukup memadai untuk digunakan sebagai bahan pangan pengganti beras. Jagung selain digunakan sebagai bahan pangan juga banyak digunakan sebagai bahan pakan ternak dan bahan baku produk industri. Kasryno et al. (2007) menyatakan bahwa peran jagung sebenarnya telah berubah lebih sebagai bahan baku industri dibanding sebagai bahan pangan, dimana diperkirakan lebih dari 55 % kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30 % dan selebihnya digunakan untuk benih. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan jagung terus mengalami peningkatan mengingat perkembangan sektor peternakan yang diiringi dengan peningkatan industri pangan dan pakan.

Perkembangan produksi jagung di Indonesia berdasarkan data BPS (2011) menunjukkan bahwa produktivitas jagung pada tahun 2009 sebesar 4.24 ton/ha dan mengalami peningkatan sebesar 4.48 % pada tahun 2010 menjadi 4.43 ton/ha, namun pada tahun 2011 produktivitas jagung diramalkan mengalami penurunan menjadi 4.41 ton/ha. Pada tahun 2010 produksi jagung nasional sebesar 18.4 juta ton dan belum mencukupi kebutuhan jagung nasional sebesar 20 juta ton. Kandi (2011) menyatakan bahwa Asosiasi Pabrik Pakan Ternak Indonesia memprediksi impor jagung sebagai bahan baku pakan ternak pada 2011 akan mencapai 2 juta ton, atau naik 33.3% dibanding impor 2010 sebanyak 1.5 juta ton. Oleh karena itu, produksi jagung nasional harus segera dipacu.

Terjadinya ketidakseimbangan antara laju produksi dan kebutuhan jagung antara lain disebabkan oleh hasil panen rata-rata jagung ditingkat petani relatif rendah. Salah satu penyebab rendahnya hasil panen yang dicapai yaitu pemberian pupuk oleh kebanyakan petani tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman serta jumlah hara yang tersedia di dalam tanah (Musfal, 2008).

bahan organik karena terangkut dalam bentuk hasil panen, pembakaran sisa panen, dan erosi tanah.

Penggunan berbagai jenis pupuk telah dilakukan dalam upaya peningkatan unsur-unsur hara yang hilang. Penggunaan pupuk anorganik memberikan dampak yang nyata yaitu dapat menyediakan unsur hara yang banyak dan langsung diserap oleh tumbuhan dalam waktu yang relatif singkat. Akan tetapi, penggunaan pupuk anorganik juga ternyata memiliki kelemahan antara lain dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah seperti tanah menjadi lebih keras dan pH tanah menjadi lebih masam (Juliardi, 2009). Pemberian pupuk anorganik secara terus-menerus dalam jangka panjang akan menaikkan keasaman tanah (Yusnaini 2009) yang berdampak buruk terhadap mikroorganisme yang ada di dalam tanah dan apabila dibiarkan berlarut-larut maka kesuburan alami tanah akan merosot (Suratmi, 2009).

Penggunaan pupuk anorganik sebaiknya dikombinasikan dengan penggunaan pupuk organik atau pupuk hayati. Melalui sistem ini kesuburan tanah dapat dikembalikan sehingga daur ekologis di dalam tanah dapat kembali berlangsung dengan baik. Melalui cara ini maka penggunaan pupuk anorganik dapat dikurangi. Menurut Mugnisjah (2008), konsep pertanian yang mengupayakan keberkelanjutan dengan meminimalkan masukan dari luar serta

memperhatikan dampak negatif dari kegiatan pertanian dikenal dengan istilah LEISA (Low-External-Input and Sustainable Agriculture).

Pupuk organik yang banyak digunakan oleh petani salah satunya yaitu pupuk kandang ayam. Menurut Yusnaini (2009) sebagai akibat dari perbaikan kualitas tanah melalui penambahan bahan organik, terutama pupuk kandang ayam, produksi tanaman jagung mengalami peningkatan yang tidak berbeda jika dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik 100%. Sutedjo (1987) me-nyatakan bahwa pupuk kandang ayam mengandung nitrogen (N) tiga kali lebih besar dari pada pupuk kandang yang lainnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa kandungan unsur hara dari pupuk kandang ayam lebih tinggi karena bagian cair (urine) bercampur dengan bagian padat.