PROFIL LIPID PADA PEMAKAIAN KB DEPO

MEDROKSI PROGESTERON ASETAT SELAMA

1 TAHUN

TESIS

OLEH :

EDWARD MULJADI

DEPARTEMEN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

RSUP H.ADAM MALIK - RSUD Dr.PIRNGADI

PENELITIAN INI DI BAWAH BIMBINGAN TIM – 5

Pembimbing : Dr. Ichwanul Adenin, Sp.OG (K)

Dr. Yostoto B.Kaban, Sp.OG (K)

Penyanggah : Dr. Hotma Partogi Pasaribu, Sp.OG (K)

Dr. Indra G Munthe, Sp.OG (K)

Dr. Deri Edianto, Sp.OG (K)

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah

satu syarat untuk mencapai keahlian dalam bidang Obstetri

LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian ini telah disetujui oleh TIM – 5:

PEMBIMBING:

Dr. Ichwanul Adenin, Sp.OG (K)

……….

Pembimbing I Tgl: September

2010

Dr. Yostoto B. Kaban, Sp. OG (K) ……….

Pembimbing II Tgl: September

2010

PENYANGGAH

Dr. Hotma Partogi Pasaribu, Sp.OG

……….

Tgl: September 2010

Dr. Deri Edianto, Sp.OG (K)

……….

Tgl: September 2010

Dr. Indra G. Munthe, Sp.OG (K)

………..

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Berkat dan Karunia-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa tesis ini banyak kekurangannya dan masih jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan saya kiranya tulisan sederhana ini dapat bermanfaat dalam menambah perbendaharaan bacaan khususnya tentang :

” PROFIL LIPID PADA PEMAKAIAN DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETAT SELAMA 1 TAHUN ”

Dengan selesainya laporan penelitian ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H (CTM&H), Sp.A(K) dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Prof. dr. Gontar Siregar, Sp.PD, KGEH, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran dan Magister Kedokteran Klinis Obstetri dan Ginekologi USU Medan.

2. Prof. Dr. Delfi Lutan, MSc, SpOG (K), Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi FK-USU Medan; Dr. M.Fidel Ganis Siregar, SpOG , Sekretaris Departemen Obstetri dan Ginekologi FK-USU Medan; Prof. Dr. M. Fauzie Sahil, SpOG (K), Ketua Program Studi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi FK-USU Medan, Dr. Deri Edianto, SpOG (K), Sekretaris Program Studi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi FK-USU Medan; Prof. Dr. Yusuf Hanafiah, SpOG (K), Prof. Dr. T.M. Hanafiah, SpOG (K), Prof. Dr. Hamonangan Hutapea, SpOG(K), Prof. DR. dr. M. Thamrin Tanjung, SpOG (K), Prof. Dr. R. Haryono Roeshadi, SpOG (K), Prof. Dr. Budi R. Hadibroto, SpOG (K), dan Prof. Dr. Daulat H. Sibuea, SpOG (K), yang telah bersama-sama berkenan menerima saya untuk mengikuti pendidikan spesialis di Departemen Obstetri dan Ginekologi.

4. Dr Ichwanul Adenin, SpOG.(K) dan Dr.Yostoto B. Kaban, SpOG.(K) dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk membimbing , memeriksa dan melengkapi penulisan tesis ini hingga selesai.

5. Dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG, Dr. Indra G Munthe, SpOG.(K) dan Dr. Deri Edianto, SpOG.(K) selaku tim penyanggah dan nara sumber dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam perbaikan tesis ini.

6. Prof. Dr. Djafar Siddik, Sp.OG.(K) beserta keluarga besar yang telah memberikan saya kesempatan, motivasi sekaligus semangat bagi saya untuk dapat mengikuti pendidikan di Departemen Obstetri dan Ginekologi FK-USU/RSHAM/RSPM.

7. Prof. Dr.M Fauzie Sahil ,SpOG.(K), selaku Bapak Angkat saya selama menjalani masa pendidikan ini, yang telah banyak mengayomi, membimbing dan memberikan nasehat-nasehat bermanfaat kepada saya dalam menghadapi masa-masa sulit selama pendidikan.

8. Dr. Surya Dharma, MPH yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyelesaian uji statistik tesis ini.

9. Seluruh Staf Pengajar di Departemen Obstetri dan Ginekologi FK-USU/ RSUP H. Adam Malik- RSUD Dr. Pirngadi Medan, yang secara langsung telah banyak membimbing dan mendidik saya sejak awal hingga akhir pendidikan.

10.Direktur RSUP H. Adam Malik Medan yang telah memberikan kesempatan dan sarana untuk bekerja sama selama mengikuti pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi di departemen Obstetri dan Ginekologi.

11.Direktur RSUD Dr. Pirngadi Medan yang telah memberikan kesempatan dan sarana untuk bekerja sama selama mengikuti pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Departemen Obstetri dan Ginekologi.

13.Direktur RSU Sipirok, beserta staf, atas kesempatan kerja dan bantuan moril selama saya bertugas di rumah sakit tersebut.

14.Kepala Bagian Anastesiologi dan Reanimasi FK USU Medan beserta staf, atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan selama saya bertugas di bagian tersebut

15.Kepala Departemen Patologi Anatomi FK USU Medan beserta staf, atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberiakn selama saya bertugas di Departemen tersebut

16.Kepada Senior-senior saya Dr. Hayu Lestari, SpOG, Dr. M. Oky Prabudi, SpOG,Dr. Johny Marpaung, SpOG, Dr. Melvin G Barus, SpOG, Dr. Milvan Hadi , SpOG, Dr. Muara P Lubis, SpOG , Dr. Juni Hardy Tarigan, SpOG, Dr. Dudy Aldiansyah, SpOG, Dr. Dwi Faradina, SpOG, Dr. Roy Yustin Simanjuntak, SpOG, Dr. Adrian, SpOG, Dr. Andrian SpOG, Dr. Rony Pumala Bangun, SpOG,Dr. David Lubis, SpOG, Dr. Silvy Syahrini, SpOG dan Dr. Gorga IVW Udjung, SpOG terima kasih banyak atas segala bimbingan, bantuan dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.serta Junior-junior saya Dr Yasnil, Dr Made Surya Kumara, Dr Jepri, Dr. Andri P Aswar, Dr Alfian Siregar, Dr Errol H, Dr. Glugno Joshimin, Dr Ismail Usman, Dr Irwan,Dr Meity, Dr Hendri Ginting, Dr Yudha Sudewo, Dr Hendri Gunawan,Dr Julita, Dr Wahyu Wibowo, Dr Nurneliani Amni dan Dr Rahmanita Siregar terima kasih atas dukungan, motivasi dan kebersamaan kita selama ini.

17.Kepada teman – teman seangkatan saya, Dr. M. Ikhwan, Sp.OG, Dr. Zilliyadein Rangkuti, Dr. Ari Abdurahman Lubis, Dr. Riza Hendrawan Nasution dan Dr. Lili Kuswani terima kasih atas dorongan dan semangat yang diberikan kepada saya.

18.Teman Sejawat Asisten Ahli, Dokter Muda, Bidan, Paramedis, karyawan/karyawati, dan pasien-pasien yang telah ikut membantu dan bekerjasama dengan saya dalam menjalani pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Departemen Obstetri dan Ginekologi FK-USU/RSUP H. Adam Malik, RSUD Pirngadi Medan, RS Sundari, RUMKIT ANGKATAN DARAT, RS Haji Mina Medan, RS PTPN II TEMBAKAU DELI.

Veronica Lianawati Ramali, yang telah membesarkan, membimbing, mendoakan, serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang dari masa kanak-kanak hingga kini, memberi contoh yang baik dalam menjalani hidup serta motivasi selama mengikuti pendidikan ini.

Terima Kasih saya ucapkan kepada Aminuddhin,drg , Mery Soengjadi, Fridolin Widia,drg , Andy William, beserta seluruh Keluarga Besar serta Keluarga Besar Drs H Hasrul Azwar MM dan ibu yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya, khususnya selama menjalani pendidikan dan masa-masa yang sulit serta memberikan motivasi kepada saya selama mengikuti pendidikan ini.

Khususnya kepada Orang tua saya , saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan saya sampaikan serta diiringi permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya karena kesibukan menyelesaikan tugas-tugas di pendidikan ini, tugas saya sebagai Anak sedikit terabaikan. Tanpa pengorbanan, doa dan dukungan dari kalian, tidak mungkin tugas-tugas ini dapat saya selesaikan.

Akhirnya kepada seluruh keluarga handai tolan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah banyak memberikan bantuan, baik moril maupun materil, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah-Nya kepada kita semua.

Medan, September 2010

DAFTAR ISI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Lemak………..……...6

2.2.1 Dislipidemia sebagai Faktor Resiko Penyakit Jantung Koroner………16

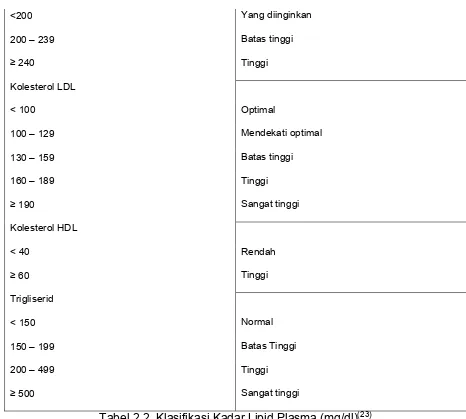

2.2.2 Klasifikasi Kadar Lipid Plasma menurut NCEP-ATP III……….16

2.2.3 Proses aterosklerosis………...17

2.3 Depo Medroxyprogesteron Asetat (DMPA)………...19

2.3.1 Penggunaan DMPA………20

2.3.2 Farmakokinetik DMPA………22

2.3.3 Farmakodinamik………..24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain penelitian………28

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian………..28

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 3.3.1 Populasi Penelitian……….28

3.3.2 Sampel Penelitian………...28

3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 3.4.1 Kriteria Inklusi untuk Kelompok Subjek………...29

3.4.2 Kriteria Inklusi untuk Kelompok Kontrol………..29

3.4.3 Kriteria Eksklusi untuk Kelompok Subjek dan Kontrol………29

3.5 Besar Sampel………...31

3.6 Cara Kerja………31

3.7 Kerangka Operasional………...32

3.8 Rencana Manajemen dan Analisis Data………33

3.9 Definisi Operasional………...33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Karakteristik Responden………...35

4.2 Kadar Profil Lipid Responden………..36

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan………...40

5.2 Saran………40

DAFTAR PUSTAKA……….41

LAMPIRAN I………..46

LAMPIRAN II……….47

DAFTAR TABEL

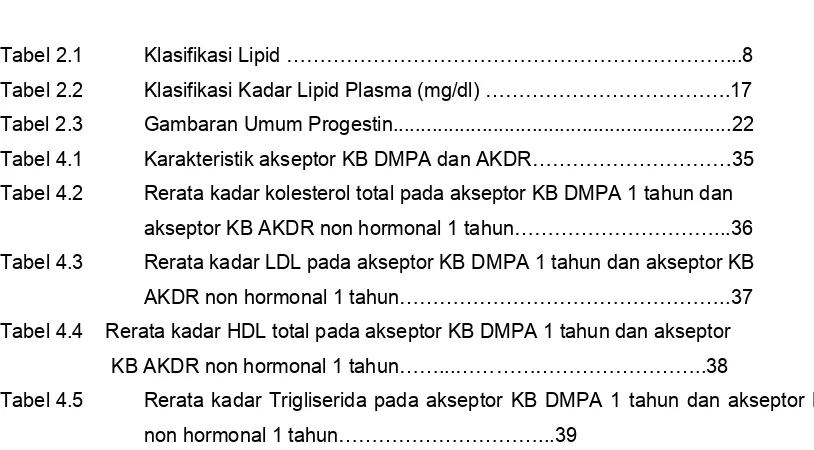

Tabel 2.1 Klasifikasi Lipid ………...8

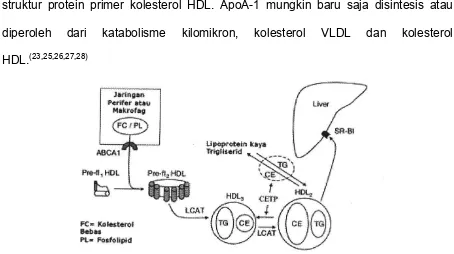

Tabel 2.2 Klasifikasi Kadar Lipid Plasma (mg/dl) ……….17

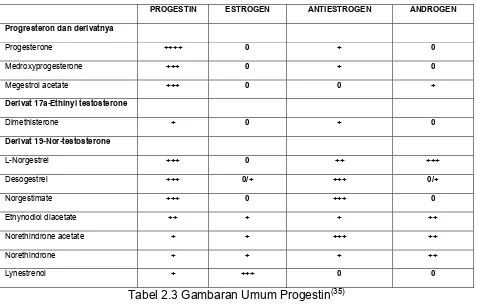

Tabel 2.3 Gambaran Umum Progestin...22

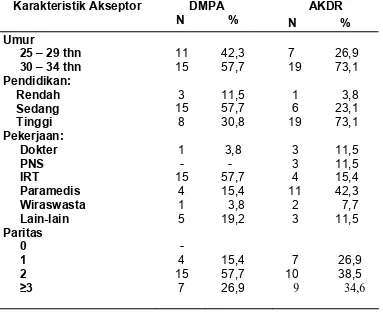

Tabel 4.1 Karakteristik akseptor KB DMPA dan AKDR………35

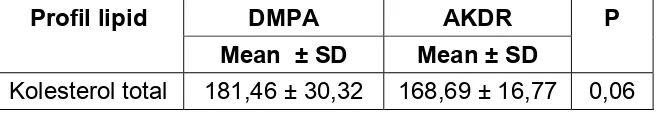

Tabel 4.2 Rerata kadar kolesterol total pada akseptor KB DMPA 1 tahun dan akseptor KB AKDR non hormonal 1 tahun………...36

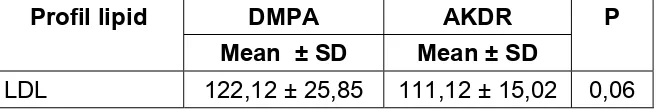

Tabel 4.3 Rerata kadar LDL pada akseptor KB DMPA 1 tahun dan akseptor KB AKDR non hormonal 1 tahun………..37

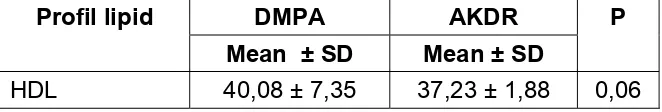

Tabel 4.4 Rerata kadar HDL total pada akseptor KB DMPA 1 tahun dan akseptor KB AKDR non hormonal 1 tahun……...………..38

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

ABCA1 : ATP-binding cassette transporter1

Apo : Apolipoprotein

ASI : Air susu ibu

DMPA : DepoMedroxy Progesteron Acetate

E2 : Estradiol

FSH : Folicle Stimulating Hormone HDL : High Density Lipoprotein

IM : intra muskuler

IMT : Indeks Massa Tubuh

IL-1β : interleukin 1β

IRT : ibu rumah tangga

LCAT : Lecithine cholesterol acyl transferase. Lp (a) : Lipoprotein (a)

LDL : Low density Lipoprotein LH : Luteinizing Hormone

MDA : Malondialdehid

NCEP-ATP III : National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III

NO : Nitrit oxide

PJK : penyakit jantung koroner ROS : reaktivitas oksigenasi spesies SHBG : Sex hormone-binding globulin SR-A : Scavenger receptor-A TNF α : Tumor necrosis factor

TGT : Trigliserida

PROFIL LIPID PADA PEMAKAIAN KB DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETAT SELAMA 1 TAHUN MEDAN

Edward Muljadi, Adenin I, Kaban YB, Pasaribu HP, Edianto D, Munthe IG

Departemen Obstetri dan Ginekologi

Fakultas Kedokteran USU/RSUP. H. Adam Malik Medan ABSTRAK

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui profil lipid pada pemakaian DMPA selama 1 tahun

Rancangan Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian comparative study dengan desain cross sectional, dengan melakukan pengamatan sesaat pada akseptor KB suntikan DMPA. Data yang

diperoleh dianalisa dan dilakukan uji statistika dengan uji-t dan sajian data diolah dengan bantuan program statistika secara komputerisasi

Hasil Penelitian : Dari hasil analisis dengan menggunakan uji-t menunjukkan bahwa dari kedua kelompok yang memperoleh DMPA dan AKDR tidak ditemukan perbedaan yang signifikan untuk

kadar kolesterol total (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian DMPA selama 1 tahun dapat dikatakan relatif aman terhadap kadar kolesterol total. Hal yang sama seperti pada kadar kolesterol total, ternyata kadar LDL pada kelompok akseptor DMPA memiliki nilai yang lebih tinggi bila

dibandingkan dengan kelompok akseptor AKDR, meskipun kadar tersebut masih dalam batas rentang normal (<155 mg/dl). Dari tabel rerata kadar LDL, melalui uji-t, didapatkan bahwa kelompok

responden yang mendapatkan DMPA dan AKDR tidak ditemukan perbedaan yang signifikan (p>0,05). Kadar HDL pada akseptor DMPA lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok akseptor

AKDR, meski demikian kadar tersebut masih dalam batas rentang normal (> 35 mg/dl).Namun dari uji analisis dengan uji-t, kadar rerata HDL pada kelompok DMPA dan AKDR, tidak dijumpai perbedaan

yang signifikan (p>0,05).

Pada kelompok akseptor AKDR, nilai Trigliserida dapat dilihat lebih tinggi dari DMPA, namun masih

Kesimpulan : Tidak ada hubungan yang signifikan terhadap pemakaian DMPA selama 1 tahun terhadap kadar kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida.

PROFIL LIPID PADA PEMAKAIAN KB DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETAT SELAMA 1 TAHUN MEDAN

Edward Muljadi, Adenin I, Kaban YB, Pasaribu HP, Edianto D, Munthe IG

Departemen Obstetri dan Ginekologi

Fakultas Kedokteran USU/RSUP. H. Adam Malik Medan ABSTRAK

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui profil lipid pada pemakaian DMPA selama 1 tahun

Rancangan Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian comparative study dengan desain cross sectional, dengan melakukan pengamatan sesaat pada akseptor KB suntikan DMPA. Data yang

diperoleh dianalisa dan dilakukan uji statistika dengan uji-t dan sajian data diolah dengan bantuan program statistika secara komputerisasi

Hasil Penelitian : Dari hasil analisis dengan menggunakan uji-t menunjukkan bahwa dari kedua kelompok yang memperoleh DMPA dan AKDR tidak ditemukan perbedaan yang signifikan untuk

kadar kolesterol total (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian DMPA selama 1 tahun dapat dikatakan relatif aman terhadap kadar kolesterol total. Hal yang sama seperti pada kadar kolesterol total, ternyata kadar LDL pada kelompok akseptor DMPA memiliki nilai yang lebih tinggi bila

dibandingkan dengan kelompok akseptor AKDR, meskipun kadar tersebut masih dalam batas rentang normal (<155 mg/dl). Dari tabel rerata kadar LDL, melalui uji-t, didapatkan bahwa kelompok

responden yang mendapatkan DMPA dan AKDR tidak ditemukan perbedaan yang signifikan (p>0,05). Kadar HDL pada akseptor DMPA lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok akseptor

AKDR, meski demikian kadar tersebut masih dalam batas rentang normal (> 35 mg/dl).Namun dari uji analisis dengan uji-t, kadar rerata HDL pada kelompok DMPA dan AKDR, tidak dijumpai perbedaan

yang signifikan (p>0,05).

Pada kelompok akseptor AKDR, nilai Trigliserida dapat dilihat lebih tinggi dari DMPA, namun masih

Kesimpulan : Tidak ada hubungan yang signifikan terhadap pemakaian DMPA selama 1 tahun terhadap kadar kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida.

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dewasa ini tersedia beragam jenis kontrasepsi hormonal sehingga dapat

membingungkan para dokter dan masyarakat akan pilihan kontrasepsi mana yang

terbaik. Yang terutama adalah mengetahui jenis hormon, dosis, cara kerja, efek

samping dan cara pemberiannya. (1)

Penggunaan kontrasepsi hormonal sebagai salah satu alat kontrasepsi meningkat

tajam. Menurut WHO, dewasa ini hampir 380 juta pasangan menjalankan keluarga

berencana dan 65 – 75 juta diantaranya, terutama di negara berkembang,

menggunakan kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal yang digunakan dapat

memiliki dampak positif ataupun negatif terhadap berbagai organ wanita, baik organ

genitalia maupun nongenitalia.(2)

Depo Medroxyprogesteron Acetate (DMPA) adalah kontrasepsi yang sering dipakai luas. Adapun cara kerja utama DMPA sebagai kontrasepsi adalah menekan ovulasi.

DMPA menghambat sekresi hipofisis, terutama pelepasan siklik dari Luteinizing Hormon (LH) dan Folicle Stimulating Hormon (FSH), dengan menekan sintesis

estradiol (E2) dan progesteron dari ovarium. (1)

Progesteron adalah hormon progestasional endogen yang pertama sekali diketahui

masih perlu terus diamati sepanjang masa kehidupan. (3)

Lipoprotein adalah kompleks lipid dan protein yang penting untuk transpor kolesterol,

trigliserida dan vitamin larut lemak. Hingga kini kelainan pada lipoprotein lebih

diperdalam oleh ahli lipid (lipidologis), namun komplikasi klinis dari penyakit

aterosklerosis kardio-vaskular telah membawa masalah ini menjadi terapi dan

diagnostik bagi pada ahli penyakit dalam. (4)

Patogenesa kolesterol sebagai penyebab penyakit jantung dan pembuluh darah,

hingga kini masih dalam perdebatan. Penilitian oleh Anitschow pada hewan yang

mendapat makanan tinggi kolesterol menunjukkan adanya hubungan erat kolesterol

terhadap kejadian penyakit kardio-vaskular. Pada penelitian di abad-20, setelah

ditemukannya alat ultrasentrifugasi, diperoleh data bahwa adanya hubungan erat

antara Low density Lipoprotein (LDL) dan Very Low Density Lipoprotein (VLDL) terhadap kejadian penyakit jantung koroner (PJK); dan High Density Lipoprotein

(HDL) diketahui ternyata merupakan fraksi protektor. (5)

Banyak ahli berpendapat bahwa penggunaan DMPA tidak menyebabkan perubahan

pada metabolisme lipid, tetapi justru banyak penelitian menemukan adanya

perubahan profil lipid (kolesterol total, HDL, LDL dan Trigliserida) serum pada

penggunaan DMPA jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada

endotel dinding pembuluh darah yang merupakan faktor risiko terjadinya

aterosklerosa.(2,5)

Limacher M.C (2002), pada penelitiannya mendapatkan bahwa penggunaan DMPA

penggunaan DMPA jangka panjang mempunyai efek terhadap kardio-vaskular. (6)

Kaunitz A.M (1994), mengatakan bahwa penggunaan jangka panjang DMPA tiap 3

bulan secara intra-muskular, dapat menginduksi perubahan metabolisme lipid

sehingga dapat memicu resiko terjadinya penyakit arterosklerosis. (7)

Shirling dkk (1981), pada penelitiannya terhadap hewan uji coba, mendapatkan

bahwa terjadi peningkatan serum kolesterol, fospolipid dan asam lemak non

esterifikasi pada hewan uji coba yang diberikan progesteron.Namun kadar

trigliserida dalam batas normal, begitu pula dengan produksi trigliseridanya juga

dalam batas normal. (8)

DMPA dapat menyebabkan retensi air dan menyebabkan edema. Pada sistim

kardiovaskuler dapat menurunkan kadar HDL plasma (penurunan HDL dikaitkan

dengan peningkatan insidensi infark miokardium) dengan mengurangi efek protektif

kardiovaskuler oleh estrogen. Pada penelitian uji klinik yang melibatkan multi-sentral

oleh WHO, didapati adanya peningkatan metabolisme lipid dalam periode beberapa

minggu setelah penyuntikan. Hasil temuan ini bila ditemui, hingga kini masih belum

ada yang melaporkan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan profil lipid tahunan

untuk melihat efek penggunaan DMPA jangka panjang. Akibat perubahan pada profil

lipid ini yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, maka menjadi suatu

pertimbangan dalam pemilihan kontrasepsi DMPA.(9-19)

Faddah L.M dkk (2005), pada penelitiannya mengenai pengaruh pemakaian DMPA

terhadap stres oksidatif, profil lipid dan fungsi hati, didapatkan bahwa DMPA aman

badan, pola hidup, aktivitas dan kontrol diet.(20)

Mengingat di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas

Sumatera Utara belum pernah melakukan penelitian ini, maka peneliti berminat

untuk melakukan penelitian ini, dengan harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan

sebagai data dasar.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan

pertanyaan penelitian, bahwa belum diketahui hubungan penggunaan DMPA

terhadap profil lipid.

1.3. HIPOTESA

Ada hubungan penggunaan DMPA terhadap profil lipid.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1.4.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui profil lipid pada pemakaian DMPA selama 1 tahun

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui hubungan pemakaian DMPA selama 1 tahun terhadap kadar

kolesterol total.

2. Untuk mengetahui hubungan pemakaian DMPA selama 1 tahun terhadap kadar

LDL

3. Untuk mengetahui hubungan pemakaian DMPA selama 1 tahun terhadap kadar

HDL

Trigliserida (TGT)

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1 Melalui penelitian ini dapat diketahui apakah penyuntikan DMPA terbukti dapat

mengganggu metabolisme lipid.

2 Bila didapati penyuntikan DMPA mengganggu metabolisme lipid, maka perlu

pengawasan profil lipid berkala terhadap penggunaan DMPA jangka panjang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lemak

Lipid sering diterjemahkan dengan lemak. Menggunakan istilah lemak untuk lipid

sebenarnya tidak begitu tepat, karena pengertian lemak sesungguhnya lebih dekat

dengan pengertian neutral fat atau trigliserid. Istilah lipid, tampaknya lebih umum dan tidak struktural. Oleh karena itu, istilah lipid kiranya lebih tepat digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional

karboksil (-COOH) atau gugus ester (-COOR), yang tidak dapat larut dalam air, tapi

larut dalam larutan non polar, seperti eter, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan

sebagainya.(21)

Lemak dikenal sebagai sumber energi yang lain, di samping berfungsi sebagai

unsur utama membran sel, hormon-hormon, anti bodi, dan sebagainya. Lemak (fat,

trigliserid) dibentuk dari esterisasi asam lemak dengan gliserol (molekul alkohol),

berbentuk kental atau padat dan umumnya berasal dari asam lemak jenuh. Minyak

merupakan hasil dari esterisasi asam lemak tidak jenuh, dan berbentuk cair dalam

suhu kamar.(21,22)

2.1.1 Klasifikasi Lipid

Lipid dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu: (1) lipid sederhana (simple lipids), (2) lipid kompleks (complex lipids) dan (3) turunan lipid (derived lipids). Lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak (sering disebut juga sebagai gugus asil) dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana bisa berbentuk monogliserid,

triasilgliserol, fat, atau oil – merupakan lipid yang disimpan dalam sitoplasma sel-sel jaringan lemak (adiposa). Pada lipid kompleks, tidak hanya merupakan ester gugus

asam lemak dengan molekul alkohol, tapi juga berikatan dengan molekul yang lain,

yaitu asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. (21,22,23)

Asam lemak tidak hanya mengalami proses esterisasi menjadi molekul lipid yang

lebih kompleks, tapi juga dapat mengalami poses transformasi metabolik menjadi

senyawa-senyawa baru yang disebut sebagai turunan lipid. Turunan lipid dapat

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar, seperti eikosanoid, isoprenoid,

badan keton (keton bodies), dan sebagainya. (21)

2.1.2 Metabolisme Lipid

Dalam proses pencernaan, lemak yang berasal dari makanan mengalami emulsi

oleh asam empedu lebih dahulu, sebelum dihidrolisis dengan katalisator dengan

enzim-ezim lipase menjadi digliserid, monogliserid, asam lemak bebas, dan gliserol.

Melalui vili-vili usus halus, sebagian asam lemak bebas dan gliserol mengalami

resintesis kembali menjadi trigliserid dan selanjutnya diangkut dalam molekul

kilomikron yang diproduksi oleh sel-sel mukosa usus halus, lalu beredar dalam

saluran limfe. Kilomikron kemudian beredar dalam sirkulasi darah melalui duktus

limfe toraks menuju hati. Sebagian lagi asam lemak bebas berikatan dengan

Tabel 2.1. Klasifikasi Lipid (21)

Di dalam hati, sebagian trigliserid diubah menjadi fosfolipid, dan berikatan dengan

protein tertentu membentuk molekul lipoprotein, agar bisa larut dan beredar dalam

sirkulasi darah menuju sel-sel jaringan. Jika trigliserid, fosfolipid dan kolesterol harus

diangkut oleh molekul lipoprotein, asam lemak bebas harus berikatan dengan

albumin lebih dahulu, agar beredar dalam sirkulasi darah. Kelebihan lemak atau

trigliserid akan disimpan terutama dalam jaringan adiposa dan otot-otot. Kelebihan

glukosa dalam darah akan dikonversi menjadi trigliserid dan proses sintesis

triasilgliserol ini dikenal sebagai lipogenesis. Makanan yang kaya karbohidrat dapat

menyebabkan proses lipogenesis di dalam hati dan jaringan adiposa meningkat.

Tetapi resistensi insulin justru menghambat proses lipogenesis itu, sehingga kadar

gula darah dan asam lemak bebas dalam plasma pun meningkat. Di dalam hati,

Apabila diperlukan, trigliserid di jaringan adiposa dan otot-otot dapat mengalami

hidrolisis kembali menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Selanjutnya gliserol bisa

mengalami metabolisme lebih lanjut untuk dikonversi menjadi glikogen, atau masuk

ke dalam siklus krebs untuk pembentukan energi. Demikian pula halnya dengan

asam lemak bebas, akan mengalami proses oksidasi lebih lanjut, yang dikenal

sebagai oksidasi beta . (21)

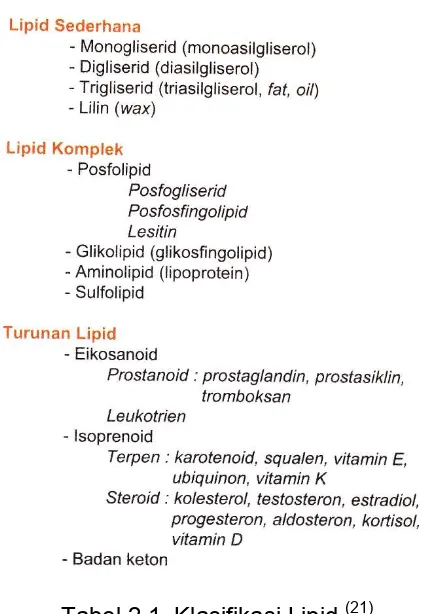

2.1.3 Lipoprotein

Lipoprotein merupakan molekul asam lemak (asam lemak ataupun gugus prenil)

yang berikatan dengan protein secara kovalen, agar bisa larut dalam air dan beredar

dalam plasma darah. Lipoprotein terdiri dari trigliserid dan ester kolesterol yang

dikelilingi dan distabilisir oleh membran fosfolipid, kolesterol bebas dan protein.

Lipoprotein juga mengandung beberapa molekul antioksidan yang larut dalam lipid

seperti α-tokoferol, karotenoid, dan sebagainya. Komponen-komponen yang

dikandungnya itu menentukan ukuran dan densitas molekul lipoprotein (21)

Gambar 2.1 Struktur lipoprotein (21)

Kilomikron diproduksi di dalam sel-sel mukosa usus halus, berfungsi untuk

transportasi gliserid dan kolesterol dari makanan melalui duktus limfe toraks masuk

subendotel kapiler, kilomikron mengalami hidrolisis dengan katalisator enzim

lipoprotein lipase (suatu enzim ekstrasel) dan kofaktor apoC-II, dimana komponen

trigliseridnya dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian diserap ke dalam

sel-sel jaringan di sekitarnya. Sisa kilomikron (chylomicron remnant) beredar kembali dalam sirkulasi darah menuju hati dan masuk ke dalam sel-sel hati melalui remnant receptor.(21,24)

2.1.3.1 Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)

Kolesterol LDL mengandung kolesterol ester yang dominan dalam intinya, tetapi

kadar trigliserida hanya kurang dari 10 %. Dalam situasi hipertrigliseridemia,

kolesterol LDL akan mampu menyerap trigliserida lebih banyak lagi. Hal tersebut

akan menghasilkan kolesterol LDL kecil – padat yang bersifat aterogenik. Waktu

paruh kolesterol LDL sekitar 2 – 3 hari. Kurang lebih separuh konsentrasi kolesterol

LDL akan diserap oleh jaringan selain hati. Sebenarnya secara fisiologis, fungsi

utama kolesterol LDL adalah memasok kolesterol ester untuk kebutuhan metabolik,

seperti pembentukan hormon dan membran sel. Sel-sel perifer juga

mengekspresikan reseptor LDL yang akan mengenali apoE serta apoB-100. (23,25)

Jika jumlah reseptor LDL di jaringan hati ini sedikit, atau tak mempunyai afinitas

yang baik dengan apoB-100 (kelainan genetik, hiperkolesterolemia familial), atau jika

diet amat banyak mengandung lemak/kolesterol (terjadi down-regulation reseptor ini) maka konsentrasi kolesterol LDL plasma sangat meningkat. Hiperkolesterolemia ini,

yaitu tingginya kadar kolesterol LDL plasma akan diambil alih oleh makrofag dan

merangsang respons inflamasi dan menghambat oksida nitrit (NO) suatu vasodilator

yang amat kuat. (23,25)

Selain hal-hal diatas, lipoprotein (a) atau Lp(a) juga mengangkut kolesterol dan

seringkali ditemukan pada plak aterosklerosis. Lipoprotein ini juga bersifat

aterogenik. Lp(a) merupakan lipoprotein varian dari kolesterol LDL dan ditandai oleh

adanya ikatan kovalen suatu glikoprotein, apo(a) dengan apo(b)-100.Apo(a) ini yang

diduga bersifat aterogenik, dia mengandung kringle (protein dengan struktur melingkar) dengan susunan asam amino mirip plasminogen. Proses aterogenik

terjadi melalui, 1) karena tingkat homologinya dengan plasminogen sangat tinggi,

maka Lp(a) akan menghambat fibrinolisis melalui ikatan dengan fibrin. 2) Lp(a)

mempercepat penyembuhan luka dengan mengangkut lipid ke tunika intima

pembuluh darah dan mengintegrasikannya dengan matriks ekstraseluler. 3)

Reseptor kolesterol LDL tidak bisa mengeluarkan Lp(a) dari plasma, sehingga

lipoprotein ini akan diambil oleh SR-A. Lp(a) ini secara struktural, bersifat kecil dan

padat sehingga aterogenik (23)

LDL Teroksidasi. Di jaringan ikat longgar subendotel kaliper, LDL ternyata mudah

mengalami oksidasi. Stres oksidatif – meningkatnya radikal bebas oksigen – dapat

menyebabkan terjadinya peroksidasi asam lemak tidak jenuh majemuk pada

“membran” LDL, sehingga LDL berubah menjadi LDL teroksidasi (oxidized LDL). Peroksidasi LDL yang ringan (minimally modified LDL) dapat menyebabkan timbulnya disfungsi endotel, tetapi belum cukup adekuat untuk ditangkap oleh sel-sel

makrofag. Peroksidasi LDL lebih lanjut barulah menyebabkan LDL teroksidasi

secara optimal dan dapat ditangkap oleh scavenger receptor makrofag di jaringan ikat longgar subendotel, kemudian menjadi sel-sel busa – awal dari proses

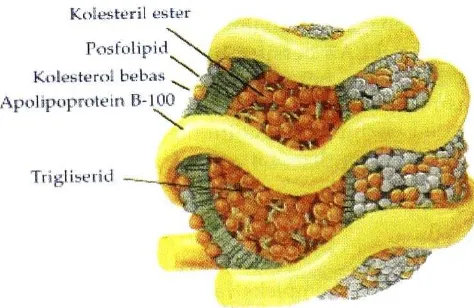

2.1.3.2 Kolesterol High densitiy lipoprotein (HDL)

Kolesterol HDL dapat berfungsi protektif terhadap aterosklerosis, melalui mekanisme

“transport kolesterol terbalik”. Kolesterol HDL akan mengambil kolesterol dari plak

aterosklerosis (atau jaringan lainnya) dan mengangkut ke jaringan hati. Kolesterol

tersebut akan dikatabolisme dan disekresi sebagai asam empedu. (23,26,27)

Pembentukan kolesterol HDL tergantung pada pelepasan apoA-1 dari jaringan hati

dan usus halus. Struktur apoA-1 berbentuk discoid (cakram) merupakan bentukan

struktur protein primer kolesterol HDL. ApoA-1 mungkin baru saja disintesis atau

diperoleh dari katabolisme kilomikron, kolesterol VLDL dan kolesterol

HDL.(23,25,26,27,28)

Gambar 2.2 Mekanisme transport kolesterol terbalik (23)

Pre-β1 HDL (dan molekul apoA-I) akan menembus endotel dan menuju tunika intima

serta berinteraksi dengan berbagai sel perifer dan komponen plak aterosklerosis.

ApoA-I kemudian berinteraksi dengan ATP-binding cassette transporter1 (ABCA1), suatu protein membran sel makrofag, yang akan membantu pelepasan fosfolipid dan

kolesterol bebas dari sel perifer. Interaksi yang kompleks dan penting antara ApoA-1

Melalui mekanisme yang belum sepenuhnya dipahami ini, ABCA1 menyalurkan

kolesterol dan fosfolipid dari intraseluler menuju ekstraseluler via ApoA-I. Kolesterol

dan fosfolipid ini akan dikemas dalam kolesterol HDL. Berbagai apolipoprotein yang

terdapat pada kolesterol HDL (seperti A-1,A-II,A-IV,C dan E) akan berpartisipasi

dalam proses pengeluaran kolesterol dan fosfolipid ini. Suatu keadaan yang disebut

penyakit Tangier di mana penderita tak dapat mensitesis ABCA1,akan mempunyai

konsentrasi kolesterol HDL plasma yang amat rendah. Penyakit ini mempunyai

resiko PJK yang amat tinggi. (23).

Pre-β1 HDL akan bertransformasi menjadi Pre-β2 HDL setelah kolesterol dan

fosfolipid terkemas kedalamnya. Bentuk Pre-β2 HDL ini discoid, dengan ApoA-I dan

fosfolipid membungkus kolesterol HDL, sebaliknya kolesterol berada dalam inti

lipoprotein ini. ApoA-I akan bertransformasi dan berfungsi sebagai ko-faktor enzim

LCAT (lecithine cholesterol acyl transferase).Demikian pula ApoC-I akan mengaktifkan enzim LCAT ini. Enzim ini mentransfer asam lemak bebas dari

fosfolipid ke kolesterol bebas, sehingga terbentuk kolesterol ester. Oleh karena

kolesterol ester bersifat ‘hidrofobik’ maka aktifitas enzim LCAT akan lebih banyak

membentuk kolesterol ester dalam ini kolesterol HDL, sehingga lipoprotein ini

berbentuk bulat tidak lagi discoid. (23)

Selain peran kolesterol HDL dalam transport kolesterol terbalik, lipoprotein ini juga

mencegah aterosklerosis melalui mekanisme lainnya. Suatu enzim yang terdapat

dalam kolesterol HDL, pataoksonase mampu menghambat oksidasi kolesterol HDL

dan berbagai membran sel. Kolesterol HDL juga mampu menghambat ekspresi

molekul adhesi di dinding arteri, dia juga meningkatkan sintesis prostasiklin (suatu

2.2 Dislipidemia

Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan

maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid yang utama

adalah kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida, serta penurunan

kadar kolesterol HDL. Semua fraksi lipid mempunyai peran penting dalam proses

terjadinya aterosklerosis dan erat kaitannya satu dengan yang lain. (23)

Secara etiologi,ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kadar lipid

(dislipidemia) dalam tubuh, ada yang bersifat primer dan sekunder. Berikut ini adalah

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kadar lipid dalam tubuh:

Faktor primer:

dislipidemia kombinasi familial

hiperkolesterolemia familial

hipertrigliseridemia familial

hiperkolesterolemia remnant

Faktor sekunder:

Obesitas

Inaktifitas fisik

Merokok

Peminum alkohol,

Obat-obatan ( kortikosteroid, penyekat beta, golongan progestasional)

Sedang masa laktasi

Hamil

Mengkonsumsi makanan, minuman atau obat-obat penurun berat badan.

Diet karbohidrat yang sangat berlebihan (> 60% energi total)

Diet lemak yang sangat berlebihan (> 30% energi total )

Lingkar perut wanita > 88 cm

Diabetes mellitus tipe 2

Hipertensi ( ≥ 140/90 mmHg)

Sering mengeluh rasa tidak nyaman di dada dan sesak napas

Gangguan metabolik atau endokrin

Gagal ginjal terminal

Sindroma nefrotik

Penyakit hati obstruksi

2.2.1 Dislipidemia sebagai faktor resiko Penyakit jantung koroner

Kolesterol LDL secara epidemiologi telah terbukti bersifat aterogenik. Terdapat

hubungan langsung antara kadar kolesterol LDL dengan kejadian PJK dini dan

serangan jantung berulang. Saat ini kolesterol LDL tetap dianggap sebagai target

primer dari terapi dislipidemia.Studi meta-analisis menunjukkan bahwa penurunan

1 % kolesterol LDL dapat menurunkan resiko PJK sebesar 1% (23)

Terdapat pula bukti keterkaitan antara kadar kolesterol HDL (<40 mg/dl) dengan

peningkatan resiko PJK. Berdasarkan studi epidemiologis penurunan kolesterol HDL

sebesar 1% sebanding dengan peningkatan resiko PJK sebesar 2-3%. Namun

demikian, data uji klinis yang membuktikan manfaat peningkatan kadar kolesterol

HDL dalam menurunkan resiko PJK masih belum mencukupi. (23)

Data epidemiologi menunjukkan juga bahwa kadar trigliserida merupakan faktor

resiko independen PJK. Hal ini menunjukan bahwa lipoprotein kaya trigliserida

merupakan sesuatu yang aterogenik. Penurunan berat badan dan terapi obat (fibrat,

asam nikotinik atau statin) dapat menurunkan lipoprotein remnant sehingga mungkin dapat menurunkan resiko PJK. (23)

2.2.2 Klasifikasi kadar lipid plasma menurut NCEP-ATP III

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) pada tahun 2001 membuat klasifikasi kadar lipid yang digunakan saat ini. Berbeda

dengan klasifikasi sebelumnya pada klasifikasi yang baru tertera kadar lipid yang

diinginkan (optimal) (23)

Klasifikasi Kadar Lipid Plasma menurut NCEP-ATP III

<200 Yang diinginkan

200 – 239 Batas tinggi

≥ 240 Tinggi

Kolesterol LDL

< 100 Optimal

100 – 129 Mendekati optimal

130 – 159 Batas tinggi

Tabel 2.2 Klasifikasi Kadar Lipid Plasma (mg/dl)(23)

2.2.3 Proses aterosklerosis

Sel endotel pembuluh darah sesungguhnya mempunyai peranan paling penting

dalam merespon setiap invasi molekul antigen. Barangkali sel endotel – lah yang

bersifat paling dinamik dalam menjaga dan memelihara keseimbangan tubuh kita.

Setiap faktor yang menyebabkan perubahan pada permukaan membran sel endotel

– fenomena ini dikenal sebagai stres oksidatif, dan menyebabkan terjadinya lesi

endotel atau disfungsi endotel – dan secara otomatis akan direspons oleh sel

endotel dalam upaya untuk mengembalikan atau mempertahankan keseimbangan

Lesi endotel tidak hanya disebabkan oleh perubahan tekanan gaya gesek pulsatil

pada permukaan sel endotel, tapi bisa pula disebabkan oleh faktor-faktor lainnya,

seperti iritasi bahan kimiawi, trauma fisik , infeksi, polusi asap rokok, hipoksia,

fenomena iskemia-reperfusi, dan fenomena dismetabolik (obesitas, diabetes,

dislipidemia, hipertensi dan bahkan makan berlebihan). Respon imunologik

sesungguhnya senantiasa bersifat akut, setiap kali terdapat invasi antigen dalam

bentuk apapun yang mengganggu fungsi endotel. Yang dominan dan paling dini

dalam respon imunologik akut adalah fenomena trombosis akut untuk menutupi lesi,

yang bisa terjadi sewaktu-waktu. (21)

Apabila respon imunologik akut terjadi secara berulang dan berkelanjutan, dapat

menyebabkan terjadinya proses aterosklerosis yang kronik pada dinding sebelah

dalam pembuluh darah. Tampaknya dalam tubuh manusia, senantiasa terjadi

respons imunologik akut yang berulang, dalam upaya mempertahankan

keseimbangan internal. Karena perubahan dinamik gaya gesek pulsatil atau karena

berbagai proses stres oksidatif lainnya, permukaan sel endotel senantiasa akan

mengalami mikrolesi yang berulang atau mungkin pula pada suatu saat terjadi

makrolesi. Dan sel endotel pun akan meresponsnya berupa respons imunologik,

untuk mengatasinya secara dinamik dan berkesinambungan pula.(21)

2.3 Depo Medroxyprogesteron Asetat (DMPA)

Gestagen alamiah yang terpenting adalah progesteron yang dihasilkan oleh

ovarium, testis, dan kelenjar adrenal dari kolesterol sirkulasi. Progesteron juga

berperan dalam pengaturan pengeluaran hormon gonadotropin, dan dapat

mempengaruhi psikis seorang wanita. (2, 12)

Sebagai hormon seks, progesteron termasuk steroid seks bersama estrogen dan

androgen. Progesteron termasuk steroid 21 atom C. Kolesterol merupakan bahan

terpenting untuk memproduksi hormon seks tersebut. Untuk dapat menjalankan

fungsinya pada sel sasaran masing-masing hormon seks mempunyai reseptor

sendiri-sendiri. Dengan reseptor tersebut setiap hormon seks akan mudah sekali

mencapai inti sel untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dalam inti sel terjadi

pengikatan dengan protein yang spesifik. Protein yang dihasilkan tersebut memiliki

berbagai kegunaan, seperti berfungsi sebagai enzim untuk mensintesa dan

menyediakan reseptor.(12)

Progesteron secara primer diproduksi oleh korpus luteum ovarium. Progestin

(progesteron dan derivatnya) akan mengubah epitel uterus dari fase proliferasi

menjadi fase sekresi. Progesteron sangat penting dalam proses implantasi ovum

yang telah dibuahi dan dalam kehamilan mengurangi kontraksi miometrium yang

penting bagi uterus untuk mempersiapkan dan mempertahankan kehamilan. Pada

akhir kehamilan akan dihasilkan dalam jumlah besar oleh plasenta.(2, 12)

Progestin dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori umum berdasarkan

strukturnya, yaitu : derivat progesteron, derivat 17α-ethinyl testosteron dan derivat

19-nortestosteron. Perbedaan penting di antara ketiganya adalah perubahan

farmakologi dalam bentuk aktifnya. Secara umum derivat progesteron memiliki 21

gugus C yang akan memberikan kerja farmakologis mirip dengan progesteron

19-nortestosteron yang bervariasi dalam efek androgenik , antiestrogenik dan efek

progestasional. (12)

Medroxy progesteron asetat adalah long-acting progestational steroid (progestagen) alamiah yang bersumber dari kacang kedelai (soybeans). Medroxy progesteron asetat mempunyai aktifitas biologik progestin yang tinggi, antiestrogenik dan tidak

memiliki aktifitas estrogenik. Progesteron memiliki efek yang besar terhadap

metabolisme lipid. Progesteron tunggal, estrogen tunggal ataupun kombinasi

estrogen-progesteron memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap metabolisme

lipid (12, 33)

Sediaan DMPA merupakan suspensi mikrokristal dalam kemasan vial 3 cc, 150 mg

yang membentuk depo pada tempat penyuntikan intraamuskuler (I.M.). Tiap mL

mengandung: medroxyprogesterone acetate 150 mg. Bahan pembawa seperti:

methylparaben, polyethylene glycol 3350, polysorbate 80, propylparaben, sodium

chloride dan aquadest.Penyimpanannya dalam suhu ruang 15 - 30°C. (34)

2.3.1 Penggunaan DMPA

Setelah injeksi DMPA, kadarnya langsung cukup kuat menekan ovulasi. DMPA

diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intragluteal atau intradeltoid.

Penyuntikan di tangan menimbulkan kesan seolah-olah wanita tersebut

mendapatkan suntikan vaksinasi, sehingga penyuntikan cara ini tidak begitu disukai

dan menimbulkan rasa sakit. Injeksi pertama diberikan sampai pada haid ke 5 siklus

haid dengan tujuan untuk menyingkirkan bahwa wanita tersebut sedang tidak hamil.

Suntikan berikutnya diberikan setiap 90 hari, tidak peduli apakah wanita tersebut

sedang haid atau tidak. Jadwal pemberian perlu ditaati dengan serius, karena kalau

yang ditentukan lebih baik datang lebih awal lagi. DMPA dapat segera diberikan

segera setelah melahirkan (dalam 5 hari paska persalinan) tanpa takut

mempengaruhi produksi air susu ibu (ASI) dan tanpa mengganggu involusi uteri.(2,12)

Selain penggunaannya mudah, DMPA tidak mempunyai efek samping yang

disebabkan oleh estrogen. Akseptor juga tidak perlu mengingat-ingat, kecuali waktu

kembali untuk mendapatkan suntikan berikutnya. DMPA dapat digunakan oleh

wanita > 35 tahun, dan tidak mempengaruhi pemberian ASI. Meskipun banyak

keuntungannya tapi seringnya terjadi gangguan haid terutama perdarahan

menyebabkan wanita enggan menggunakan kontrasepsi suntik dan dipandang

sebagai metoda kontrasepsi alternatif. Padahal efektivitas kontrasepsinya tinggi

(99,7%), jadi bila tidak ingin membebani wanita dengan estrogen dan wanita

tersebut mau menerima perdarahan yang terjadi, maka kontrasepsi DMPA

merupakan suatu alternatif terbaik.(2, 12)

Kerugian lain yang kerap ditemui adalah penambahan berat badan, mual,

berkunang-kunang, sakit kepala, nervositas, akne, turunnya libido, vagina kering dan

perasaan tertekan. Karena depo gestagen tidak mengandung unsur estrogen, efek

samping yang terjadi jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan pil

yang mengandung estrogen.(2)

2.3.2 Farmakokinetik DMPA

Zat metabolit utama dari DMPA ialah 6a-methyl- 6, 17a, 21-trihydroxy-4-pregnene-3,

- 95% terikat protein, melewati sawar darah dan otak, dan disekresi melalui air susu.

Efek dari penyakit hepar dan ginjal terhadap farmakokinetik medroxyprogesteron

tidak diketahui. MPA secara esensial memiliki bioavailabilitas 100% dan merupakan

bentuk yang sudah aktif. MPA mempunyai afinitas yang kuat dengan sex hormon-binding globulin (SHBG), reseptor progesteron uterus, albumin dan alphaglikoprotein.(35)

PROGESTIN ESTROGEN ANTIESTROGEN ANDROGEN

Progresteron dan derivatnya

Progesterone ++++ 0 + 0

Medroxyprogesterone +++ 0 + 0

Megestrol acetate +++ 0 0 +

Derivat 17a-Ethinyl testosterone

Dimethisterone + 0 + 0

Derivat 19-Nor-testosterone

L-Norgestrel +++ 0 ++ +++

Tabel 2.3 Gambaran Umum Progestin(35)

Progesteron secara cepat diabsorbsi setelah masuk ke dalam tubuh baik secara oral

maupun parenteral. Waktu paruh progesteron dalam plasma sekitar lima menit, dan

sebagian disimpan sementara dalam lemak tubuh sehingga bila diberikan dalam

dosis tinggi akan berupa depot. Dalam darah gestagen turunan progesteron diikat

oleh albumin. Metabolisme dalam tubuh hampir lengkap dalam satu jalur ke hepar.

mengalami konjugasi dengan asam glukoronat dan sulfat yang nantinya akan

disekresi melalui urin.(35)

Setelah satu suntikan 150 mg i.m. DMPA, 17 acetoxyl -6 methyl progestin dapat

terdeteksi di serum dalam 30 menit. Konsentrasi yang diukur menggunakan

radioimunoassay, meningkat selama 3 minggu dan mencapai puncak plasma

konsentrasi 1 - 7 ng/mL. Konsentrasi dalam serum bervariasi antara individu dengan

rata-rata 1.0 ng/ml selama kurang lebih 3 bulan. Kadarnya akan turun bertahap

sampai tidak terdeteksi (<100 pg/mL) dalam 120 - 200 hari setelah injeksi. Pada

beberapa wanita kadarnya dalam serum dapat terdeteksi sampai 9 bulan dengan 1

kali penyuntikan. DMPA di sirkulasi akan menghambat lonjakan LH pada

pertengahan siklus, namun LH dan FSH tetap dalam kadar yang sama dengan

pretreatment control cycle (Fase Luteal). Dalam waktu 24 jam kadarnya dalam serum mencapai 2-5 ng/ml (contraceptive plasma level) dan kadarnya bertahan cukup lama kemudian turun pelan-pelan. DMPA menekan sekresi LH preovulatorik

sehingga ovulasi paling sedikit akan tertekan untuk 14 minggu. Karena ovulasi

dihambat, kadar progesteron dalam serum tetap rendah (<0,4 ng/ml) selama

beberapa bulan setelah penyuntikan. Bila kadarnya turun < 0,1 ng/ml, maka ovulasi

dapat terjadi. Waktu paruh DMPA setelah disuntikan i.m adalah 50 hari. Kadar

serum MPA tidak begitu berfluktuasi karena memiliki sifat lipofit yang rendah dan

pada penyuntikan tidak terbentuk depo-sekunder.(33,36)

Estradiol rata-rata 50 pg/nL pada fase mid folikuler dini setelah penyuntikan DMPA,

kadar estradiol serum mulai meningkat 4 bulan setelah 1 kali suntikan DMPA, ketika

selama beberapa tahun, kadar serum estradiol bisa mencapai level terendah hingga

10 pg/ml. (36)

2.3.3 Farmakodinamik

Efek progestin berkaitan dengan interaksinya terhadap beberapa reseptor, yaitu:

reseptor androgen (akne, efek terhadap lipid), reseptor glukokortikoid (retensi garam

dan air), reseptor mineralokortikoid (penurunan retensi air dan berat badan).(1,10,12)

Pada tingkat selular, progestin akan berdifusi secara bebas ke sel target dan

berikatan dengan reseptor progesteron. Sel target termasuk di antaranya adalah

glandula mamae, hipotalamus dan hiposisis. Setelah berikatan dengan reseptor,

progestin akan memperlambat frekuensi pelepasan GnRH dari hipotalamus dan

akan mensupresi luteinizing hormon (LH) surge pre-ovulatori, sehingga mencegah maturasi folikel dan secara umum menghambat terjadinya ovulasi akibat tidak terjadi

LH surge. Pengaruhnya terhadap pengentalan lendir serviks yang akan mempersulit penetrasi sperma. DMPA parenteral pada wanita dengan adekuat estrogen endogen

akan merubah stadium proliferasi menjadi sekresi. Penipisan lapisan endometrium

yang lambat laun akan menjadi atrofi akibat transformasi epitel endometrium tidak

memungkinkan terjadinya implantasi. Selain itu DMPA menghambat transportasi

gamet oleh tuba (motilitas lambat) serta mempengaruhi kapasitasi sperma.

Kontrasepsi hormonal progesteron only akan mencegah ovulasi pada 70 - 80% siklus dengan efektifltas klinis berkisar 96 - 98%.(12,35,36)

2.3.4 Pengaruh DMPA terhadap penyakit jantung koroner.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya akibat stres oksidatif dan

proses peroksidasi lipid. DMPA dalam hal ini berperan sebagai bahan kimiawi yang

dalam pemakaian jangka panjang mampu menekan kadar estrogen di dalam

tubuh.DMPA dalam darah mampu menginhibisi umpan balik positif dari estradiol

pada aksis hipotalamus-hipofisis, sehingga kadar estradiol tetap berada pada fase

folikuler dini.(12,21)

Kadar estradiol relatif tinggi di dalam tubuh wanita sebelum menopause. Estrogen

diperkirakan mampu memberikan perlindungan terhadap kejadian penyakit jantung.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa estrogen mampu memperlambat proses

artherosklerosis dan mengurangi resiko kejadian penyakit jantung koroner. Ada tiga

mekanisme dimana estrogen mampu memberikan efek proteksi. Estradiol secara

genetik terlibat dalam proses metabolisme lipid. Estradiol memiliki efek anti

aterogenik melalui proses sintesis nitrit oksida (NO), dimana ia mampu

meningkatkan kadar NO didalam darah yang berperan sebagai antioksidan.

Estrogen juga mampu mensintesa protein kemotaktik monosit -1 ( MCP1) dimana ia

berperan dalam merekrut monosit ke dalam pembuluh darah. Mekanisme ketiga

yakni dimana estrogen berperan sebagai antioksidan. Estrogen khususnya estriol

dan 17 β-estradiol dimana mengandung grup phenolik hidroksil, yang berperan

sangat efektif sebagi antioksidan dan menginhibisi proses peroksidasi lipid pada

pembuluh darah. Antioksidan pada estrogen telah menunjukkan kemampuannya

sebagai inhibitor terhadap LDL. Konsentrasi estradiol didalam plasma sangat

bergantung kepada usia wanita. Wanita muda cenderung memiliki kadar estradiol

yang lebih tinggi (50-500 pg/ml) dibandingkan dengan wanita pasca menopause

(10-20 pg/ml). (36,37)

Pada pemakaian DMPA jangka panjang menyebabkan menurunnya kadar estrogen

setelah penyuntikan DMPA 2 bulan pertama menunjukkan kadar yang sama seperti

pada fase folikuler. Hal ini menunjukkan adanya penekanan inkomplit terhadap

aktivitas folikuler selama dua siklus setelah penyuntikan pertama DMPA. Penelitian

cross sectional pada 121 wanita yang mendapat suntikan DMPA setiap 3 bulan selama lebih dari 1 tahun menunjukkan kadar estradiol mencapai titik terendahnya

15 pg/ml. Akibat penyuntikan DMPA ini yang menurunkan kadar estradiol

menyebabkan gangguan keseimbangan pro oksidan / oksidan pada sel-sel normal.

Pergeseran keseimbangan ini mengakibatkan suatu keadaan yang disebut dengan

stres oksidatif yang dimanifestasikan oleh peningkatan radikal-radikal bebas. Radikal

bebas ini menyebabkan partikel-partikel elektron menjadi tidak stabil sehingga

bertendensi untuk bereaksi terhadap molekul lain agar dapat berpasangan dengan

elektron ini. Hal yang sama juga terjadi pada biomolekuler lemak tak jenuh. GSH

(Gamma-Glutamil Sisteinil Glisine) adalah tripeptida thiol non protein yang paling

banyak dijumpai di dalam sitoplasma. GSH mengambil peran penting sebagai anti

oksidan hidrofilik dengan cara mencegah akumulasi toksik dari hidro peroksidase

dan kemampuannya sebagai radikal scavenger. Oleh karena perannya dalam metabolisme radikal oksigen bebas dan zat-zat metabolit toksik lainnya, maka

penurunan GSH menjadi nilai indikator adanya proses stres oksidatif. Faddah dkk

pada penelitiannya terhadap pemakaian DMPA jangka panjang menunjukkan

adanya penurunan yang signifikan terhadap kadar GSH setelah pemberian DMPA

diiringi dengan peningkatan yang signifikan terhadap malondialdehid (MDA) yang

merupakan produk dari peroksidasi lipid. Hal yang sama juga dinyatakan pada

penelitian Yu, dimana ia melaporkan adanya kejadian stres oksidatif dan penurunan

anti oksidan setelah penyuntikan DMPA. Penurunan kadar estradiol secara spontan

necrosis factor (TNF) α dan interleukin (IL)-1β. Proses ini secara tidak langsung berperan dalam inisiasi proses imun tubuh, sehingga ROS dibentuk. Akibat

meningkatnya stres oksidatif dan meningkatnya ROS dalam darah, terjadi

peroksidasi lipid pada membran sel endotel mengakibatkan perlukaan pada lapisan

endotel.Pada keadaan ini didapati LDL teroksidasi mengakibatkan disfungsi endotel

yang pada akhirnya dapat bermanifestasi menjadi penyakit jantung koroner.

(20,21,36,38)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi komparasi dengan desain sekat lintang, dengan melakukan pengamatan sesaat pada akseptor KB suntikan DMPA.

3.2 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di RS H. Adam Malik, RS Dr. Pirngadi, RS Sundari, praktek

dokter,bidan dan puskesmas di wilayah Medan mulai bulan November 2009 sampai

jumlah sampel terpenuhi.

3.3 Populasi dan sampel penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Wanita usia reproduksi yang telah menikah, yang telah menggunakan kontrasepsi

suntikan DMPA dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) non hormonal selama 1

tahun, dengan tujuan menunda atau menjarangkan kehamilan.

3.3.2 Sampel penelitian

Sampel dibagi menjadi 2 kelompok:

2. Kelompok kontrol, yakni akseptor KB AKDR non hormonal selama 1 tahun.

3.4 Kriteria inklusi dan eksklusi

3.4.1 Kriteria inklusi untuk kelompok subjek:

Wanita usia subur (20-35 tahun)

Wanita yang telah resmi menikah yang sedang dan sudah mendapatkan

suntikan DMPA selama 1 tahun untuk tujuan kontrasepsi atau menunda

kehamilan

IMT 18,5 - 30 kg/m2

Bersedia mengikuti penelitian dan telah menandatangani formulir penelitian

(Informed consent)

3.4.2 Kriteria inklusi untuk kelompok kontrol

Wanita usia subur (20-35 tahun)

Wanita yang telah resmi menikah yang sedang dan sudah mendapatkan

kontrasepsi AKDR non hormonal selama 1 tahun untuk tujuan kontrasepsi

atau menunda kehamilan.

IMT 18,5 - 30 kg/m2

Dalam 3 bulan terakhir tidak menggunakan kontrasepsi oral atau obat-obat

steroid dalam 2 bulan terakhir.

Bersedia mengikuti penelitian dan telah menandatangani formulir penelitian

3.4.3 Kriteria eksklusi untuk kelompok subjek dan kontrol

Diketahui riwayat penyakit keluarga pernah menderita penyakit jantung-

pembuluh darah, stroke, darah tinggi serta obesitas.

Obesitas (IMT > 30 kg/m2)

Inaktifitas fisik

Perokok

Menderita penyakit jantung dan pembuluh darah

Pernah Stroke

Peminum alkohol

Mengkonsumsi obat-obatan

Sedang masa laktasi

Hamil

Mengkonsumsi makanan, minuman atau obat-obat penurun berat badan.

Diet karbohidrat yang berlebihan

Diet lemak yang berlebihan

Mengkonsumsi kudapan (cemilan) setiap malam.

Lingkar perut wanita > 88 cm

Hipertensi ( ≥ 140/90 mmHg)

Sering mengeluh rasa tidak nyaman di dada dan sesak napas

Gangguan metabolik atau endokrin

Gagal ginjal terminal

Sindroma nefrotik

Penyakit hati obstruksi

Sirosis bilier primer

3.5 Besar sampel

n=

Zα = deviat baku normal α Zβ = deviat baku normal β

Sd = standart deviasi d = delta, perbedaan hasil yang diamati

n=

Jadi besar sampel minimal untuk masing – masing kelompok adalah 26 orang.

3.6 Cara kerja

1. Dilakukan pengambilan data lengkap seluruh akseptor yang telah

menggunakan DMPA selama 1 tahun dan akseptor AKDR non hormonal

selama 1 tahun yang datang ke RS H. Adam Malik, RS Dr. Pirngadi, RS

Sundari, praktek dokter, klinik bidan atau puskesmas.

3. Pasien yang memenuhi kriteria penelitian diberikan penjelasan, dan

menandatangani surat persetujuan penelitian setelah setuju untuk mengikuti

penelitian.

4. Kemudian dilakukan wawancara (anamnesis), pemeriksaan fisik dasar

mencakup pemeriksaan tinggi badan dan berat badan untuk kemudian

diseleksi sesuai kriteria inklusi dan eksklusi untuk menjadi sampel penelitian.

5. Pengambilan sampel darah:

Terhadap subjek, pengambilan darah dilakukan pada jadwal penyuntikan KB

DMPA berikutnya (sebelum disuntik) dimana subjek telah berpuasa minimal

12 jam.

Terhadap kontrol, pengambilan darah dilakukan setelah berpuasa minimal 12

jam.

Melalui pembuluh darah vena mediana cubiti, diambil darah sebanyak 3-5 cc

Sampel darah dikirim ke laboratorium untuk kemudian dinilai profil lipid

(Kolesterol total, LDL, HDL dan Trigliserida) dan KGD puasa.

3.7 Kerangka Operasional

Akseptor KB DMPA dan AKDR non hormonal

Kriteria inklusi

Subyek Penelitian : KB DMPA

Kriteria Eksklusi

3.8 Rencana manajemen dan analisis data

Analisa dan uji statistika dilakukan dengan uji-t dan sajian data diolah dengan

bantuan program statistika secara komputerisasi.

3.9 Defenisi operasional

Usia subur adalah usia wanita yang masih mampu untuk hamil (dalam penelitian ini

dibatasi 20-35 tahun)

Akseptor DMPA adalah wanita yang menggunakan suntikan KB yang mengandung

DMPA tiap 3 bulan dengan tujuan untuk menunda kehamilan .

Akseptor AKDR adalah wanita yang menggunakan AKDR yang tidak mengandung

hormon dengan tujuan menunda kehamilan.

Kategori waktu selama 1 tahun adalah rentang waktu penggunaan dari 1 tahun

sampai 1 tahun 4 bulan (1,4 tahun ≈ 1 tahun)

Perokok adalah ibu-ibu dalam 1 tahun terakhir ini ada merokok.

Peminum alkohol adalah ibu-ibu dalam 1 tahun terakhir ini ada minum minuman

beralkohol.

Inaktivitas fisik adalah tidak pernah melakukan kegiatan rutin fisik setiap harinya

(seperti pekerjaan rumah tangga dan atau olah raga) yang sifatnya dapat membuat

pernafasan semakin cepat, berkeringat dan membuat degup jantung (nadi) terasa

semakin cepat.

Mengkonsumsi obatan adalah dalam 6 bulan terakhir ada mengkonsumsi

obat-obat oral seperti golongan kortikosteroid, penyekat beta, pregestagen, hormonal dan

Diet makanan karbohidrat berlebih adalah diet asupan karbohidrat lebih dari 1 piring

nasi per kali makan setiap harinya.

Diet makanan lemak berlebih adalah diet asupan berupa makanan/sayuran

bergulai/bersantan atau daging berlemak atau jeroan setiap harinya.

Konsumsi kudapan (cemilan) adalah mengkonsumsi makanan seperti makanan

ringan atau gorengan yang dikonsumsi setiap selesai makan malam dan atau sessat

sebelum tidur malam.

Lingkar perut adalah ukuran lingkaran perut yang diukur dalam sentimeter (dalam

penelitian ini < 88 cm).

Paritas adalah jumlah bayi viabel yang pernah dilahirkan

Berat badan adalah berat badan dalam kilogram dengan menggunakan timbangan

berat badan yang telah dikalibrasi.

Tinggi badan adalah tinggi badan dalam sentimeter dengan pengukur plat.

Tekanan darah diperiksa dengan manometer air raksa dengan ukuran cuff dewasa

yang telah dikalibrasi.

Tekanan darah darah dikatakan hipertensi bila ≥ 140/90 mmHg

Indeks Massa Tubuh (IMT) dihitung dengan rumus Metric Formula dengan ukuran berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter (dalam

penelitian ini IMT 18,5 – 29,9 kg/m2).

Profil lipid yang diperiksa adalah kadar kolesterol total, HDL, LDL dan trigliserida

yang dilakukan di laboratorium, dimana pasien telah berpuasa minimal 12 jam

Skrining diabetes dengan pemeriksaan KGD puasa dengan nilai rujukan 70 – 110

mg/dl

Nilai rujukan laboratorium untuk kolesterol total ≤ 200 mg/dl, Trigliserida < 200

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik responden

Dari hasil penelitian, gambaran karakteristik responden yang menggunakan DMPA

sebagai kelompok yang diteliti dan AKDR sebagai kelompok kontrol dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Karakteristik akseptor KB DMPA dan AKDR

AKDR

Pada tabel 4.1 menunjukkan kelompok usia yang terbanyak yang menggunakan

DMPA pada penelitian ini adalah berusia 30-34 tahun, yakni sebanyak 15 responden

(57,7%). Dari tingkat pendidikan yang terbanyak adalah berpendidikan sedang

tangga (IRT) merupakan golongan pekerjaan terbanyak dari responden akseptor KB

DMPA, yakni sebanyak 15 responden (57,7%). Jumlah paritas yang terbanyak

adalah 2 orang anak yakni sebanyak 15 responden (57,7%).

Pada karakteristik akseptor AKDR menunjukkan kelompok usia terbanyak yang

menggunakan AKDR adalah golongan usia 30 – 34 tahun, yakni sebanyak 19

responden (73,1%). Pendidikan tinggi (D3 dan Sarjana) merupakan latar belakang

pendidikan terbanyak dalam kelompok kontrol akseptor KB AKDR sebanyak 19

responden (73,1%). Paramedis (perawat dan bidan) merupakan kelompok pekerjaan

terbanyak yang menggunakan AKDR sebagai pilihan KB, yakni sebanyak 11

responden (42,3%). Sedangkan jumlah paritas terbanyak adalah 2 orang anak yakni

sebanyak 10 responden (38,5%).

4.2 Kadar profil lipid responden

Dari hasil pemeriksaan profil lipid pada kedua kelompok responden akan dijelaskan

pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Rerata kadar kolesterol total pada akseptor KB DMPA 1 tahun dan

akseptor KB AKDR non hormonal 1 tahun

DMPA AKDR Profil lipid

Mean ± SD Mean ± SD

P

Kolesterol total 181,46 ± 30,32 168,69 ± 16,77 0,06

Bila diamati diketahui bahwa nilai kolesterol total pada kelompok akseptor DMPA

sedikit lebih tinggi dari pada kelompok yang akseptor AKDR, meski kadar tersebut

menggunakan uji-t menunjukkan bahwa dari kedua kelompok yang memperoleh

DMPA dan AKDR tidak ditemukan perbedaan yang signifikan untuk kadar kolesterol

total (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian DMPA selama 1 tahun dapat

dikatakan relatif aman terhadap kadar kolesterol total.

Hasil yang sama juga didapatkan pada penelitian di Manado oleh Sanger dkk, dari

Universitas Sam Ratulangi secara metode kohort, membandingkan profil lipid

sebelum dan sesudah pemakaian DMPA selama 1, 3, 6, 9, 12 bulan, diambil

kesimpulan bahwa tidak terdapat peningkatan secara bermakna sebelum dan

sesudah pemakaian DMPA.Demikian juga pada penelitian Westhoff ,mengulas 11

penelitian yang mengevaluasi kadar lipid pada wanita akseptor KB DMPA ,

dibandingkan dengan wanita yang memakai KB non-hormonal, dari

penelitian-penelitian tersebut tidak dijumpai adanya peningkatan kolesterol total dalam darah.

Hal yang sama pada penelitian multisenter oleh WHO dengan membandingkan

akseptor AKDR dengan akseptor DMPA selama 3 sampai 9 tahun menunjukkan

adanya peningkatan total kolesterol, namun peningkatan tersebut tidak berbeda

bermakna.(13,33,36)

Tabel 4.3 Rerata kadar LDL pada akseptor KB DMPA 1 tahun dan akseptor KB

AKDR non hormonal 1 tahun

DMPA AKDR Profil lipid

Mean ± SD Mean ± SD

P

Hal yang sama seperti pada kadar kolesterol total, ternyata kadar LDL pada

kelompok akseptor DMPA memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan

kelompok akseptor AKDR, meskipun kadar tersebut masih dalam batas rentang

normal (<155 mg/dl). Dari tabel rerata kadar LDL, melalui uji-t, didapatkan bahwa

kelompok responden yang mendapatkan DMPA dan AKDR tidak ditemukan

perbedaan yang signifikan (p>0,05).

Hasil yang sama juga ditemui oleh Sanger dkk, dilaporkan tidak dijumpai perubahan

yang bermakna pada akseptor DMPA selama 1 tahun. Demikian pula oleh Faddah

dkk, melaporkan dalam penelitiannya yang membandingkan profil lipid pada

pemakaian DMPA 1, 2, 3 dan 4 tahun dengan kelompok kontrol yang tidak memakai

KB, didapatkan bahwa tidak dijumpai peningkatan LDL yang signifikan pada

kelompok 1 tahun, namun pada kelompok 3 dan 4 tahun dijumpai peningkatan LDL

secara signifikan (p<0,05) (20 , 33)

Tabel 4.4 Rerata kadar HDL total pada akseptor KB DMPA 1 tahun dan

akseptor KB AKDR non hormonal 1 tahun

DMPA AKDR Profil lipid

Mean ± SD Mean ± SD

P

HDL 40,08 ± 7,35 37,23 ± 1,88 0,06

Kadar HDL pada akseptor DMPA lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok

akseptor AKDR, meski demikian kadar tersebut masih dalam batas rentang normal

(> 35 mg/dl).Namun dari uji analisis dengan uji-t, kadar rerata HDL pada kelompok

Kesimpulan yang sama juga didapatkan oleh Garza dkk, dilaporkan dalam

penelitiannya, bahwa pemakaian DMPA jangka panjang tidak memberikan efek yang

signifikan terhadap penurunan kadar HDL dalam darah. Demikian pula oleh Faddah

dkk, dalam penelitiannya di Mesir, yang melibatkan 12 akseptor DMPA, melaporkan

bahwa pemakaian DMPA selama 1 tahun tidak menyebabkan perubahan kadar

HDL, namun apabila dipergunakan selama 2 tahun atau lebih, ternyata didapatkan

adanya penurunan kadar HDL yang signifikan di dalam darah(11, 20)

Tabel 4.5 Rerata kadar Trigliserida pada akseptor KB DMPA 1 tahun dan

akseptor KB AKDR non hormonal 1 tahun

DMPA AKDR Profil lipid

Mean ± SD Mean ± SD

P

Trigliserida 98 ± 36,42 100,65 ± 34,68 0,78

Pada kelompok akseptor AKDR, nilai Trigliserida dapat dilihat lebih tinggi dari

DMPA, namun masih dalam batas rentang normal (< 200 mg/dl). Kadar Trigliserida

pada kelompok DMPA dan AKDR, melalui uji-t, juga tidak dijumpai perbedaan yang

signifikan (p>0,05).

Hal yang sama juga dilaporkan oleh Sanger dkk, dimana tidak terjadi perubahan

kadar Trigliserida secara bermakna bila diukur dari baseline. Begitu pula menurut

Westhoff, dari 11 penelitian yang mengevaluasi kadar lipid pada wanita akseptor

DMPA dibandingkan dengan wanita yang memakai KB non-hormonal, ternyata tidak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Tidak ada hubungan yang signifikan terhadap pemakaian DMPA selama 1

tahun terhadap kadar kolesterol total.

2. Tidak ada hubungan yang signifikan terhadap pemakaian DMPA selama 1

tahun terhadap kadar HDL.

3. Tidak ada hubungan yang signifikan terhadap pemakaian DMPA selama 1

tahun terhadap kadar LDL.

4. Tidak ada hubungan yang signifikan terhadap pemakaian DMPA selama 1

tahun terhadap kadar Trigliserida.

5.2. Saran

1. Berdasarkan penelitian ini, pemakaian DMPA bagi wanita sehat usia subur

selama 1 tahun masih dikatakan relatif aman dan tidak mengganggu

metabolisme lipid dalam tubuh sehingga dapat menjadi alternatif kontrasepsi

bagi wanita.

2. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut tentang pemakaian DMPA dengan