FORMULASI BISKUIT SUBSTITUSI TEPUNG UBI KAYU DAN UBI

JALAR DENGAN PENAMBAHAN ISOLAT PROTEIN KEDELAI

SERTA MINERAL Fe DAN Zn UNTUK BALITA GIZI KURANG

HANIFAH DWIYANI

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

ABSTRACT

HANIFAH DWIYANI. Formulation of Moderate Undernutrition Children’s Biscuit Made of Cassava Flour, Sweet Potato Flour, and Soy Protein Isolate with Addition of Fe and Zn. Under guidance of LILIK KUSTIYAH.

Moderate undernutrition is one of major nutritional problems in Indonesia, with a prevalence of 13%. Instead of lack of energy and protein intake, undernutrition children commonly are deficient in iron and zinc. One of the effort to overcome this problem is by giving them foods which contain high energy and protein as well as met with iron and zinc requirement. The objective of this research was to formulate biscuit which were made of cassava flour, sweet potato flour, and soy protein isolate with addition of Fe and Zn as side dish of moderate undernutrition children. Cassava and sweet potato flour is an indigenous food of Indonesia which high in energy content, so can be used to substitute wheat flour in making biscuits as source of energy. To increase protein content of biscuit, it was used soy protein isolate which contains about 90%

protein. Gizikita is a multivitamin mineral supplement containing high iron and

zinc in microcapsules form. Design of this research was experimental which factors that used were kind of flour (cassava, sweet potato, and composite flour) and level of flour substitution (20%, 40%, and 60%). Based on organoleptic test showed that the selected formula was A1B1 (20% cassava substitution). Biscuits

A1B1 has 457 Kcal/100g of gross energy; 2.960,2 gram force of hardness;

8,31% water content (wb); 3,12% ash (db); 13,93% protein (db); 14,23% fat (db); 68,71% carbohydrate (db); 8,38 mg/100g Fe; 10,61 mg/100g Zn; 81,48% protein digestibility; 10,87% bioavailability of Fe ; and 29,45% bioavailability of Zn.

RINGKASAN

HANIFAH DWIYANI. Formulasi Biskuit Substitusi Tepung Ubi Kayu dan Ubi Jalar dengan Penambahan Isolat Protein Kedelai serta Mineral Fe dan Zn untuk Balita Gizi Kurang. Dibimbing oleh LILIK KUSTIYAH.

Gizi kurang adalah salah satu masalah gizi utama di Indonesia dengan prevalensi sebesar 13% (Depkes 2010). Konsekuensi dari KEP adalah pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat pada anak-anak (Hull & Johnston 2008). Upaya perbaikan status gizi masih terfokus pada penderita gizi buruk, sedangkan penderita gizi kurang belum mendapat perhatian yang cukup

(Kustiyah et al. 2010). Jika penderita gizi kurang tidak mendapat perhatian yang

cukup maka mereka rentan jatuh dalam kondisi gizi buruk. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi gizi kurang. Salah satu caranya adalah dengan pemberian makanan tambahan yang tepat, yaitu makanan yang mampu mencukupi kebutuhan energi dan tinggi protein, besi, serta seng. Pada penelitian ini, jenis makanan tambahan yang dibuat adalah biskuit.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat formula biskuit dengan substitusi tepung ubi kayu dan ubi jalar dengan penambahan isolat protein kedelai serta multivitamin mineral sebagai makanan tambahan untuk balita gizi kurang. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah 1) mempelajari pembuatan tepung ubi kayu dan ubi jalar, 2) membuat formula biskuit balita gizi kurang (BGK), 3) menguji daya terima serta menganalisis pengaruh jenis serta taraf tepung pensubstitusi terhadap mutu hedonik biskuit, 4) menganalisis gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia biskuit formula terpilih dan kontrol, 5) menganalisis keberadaan perbedaan gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia antara biskuit formula terpilih dengan kontrol.

Penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu pembuatan tepung ubi kayu dan ubi jalar; formulasi dan pembuatan biskuit BGK; uji organoleptik; serta analisis gross energi, sifat fisik, dan sifat kimia. Pembuatan tepung ubi kayu dan ubi jalar berdasarkan modifikasi metode Kustiyah et. al (2010). Tahapannya terdiri dari pemilihan bahan, pengupasan, pencucian, pengirisan, perendaman, pembilasan, pengukusan, penghalusan hingga menjadi pasta, pengeringan dengan drum dryer, penghalusan dengan disk mill, dan pengayakan.

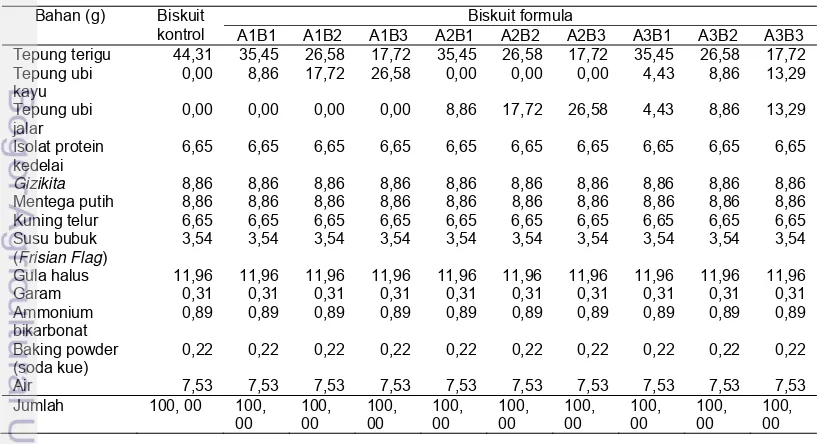

Formulasi biskuit memperhitungkan kebutuhan energi dan zat gizi perhari serta pembatas energi dan zat gizi bagi balita 4-5 tahun. Formulasi biskuit BGK didasarkan pada modifikasi resep Anwar et al. (1993). Biskuit yang dibuat adalah biskuit formula dan biskuit kontrol. Biskuit formula terbagi dalam 9 formula, yaitu: A1B1, A1B2, A1B3, A2B1, A2B2, A2B3, A3B1, A3B2, dan A3B3. Faktor yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis dan taraf tepung pensubstitusi. Jenis tepung yang mensubstitusi tepung terigu adalah tepung ubi kayu (A1), tepung ubi jalar (A2), dan tepung komposit atau campuran tepung ubi kayu dan ubi jalar dengan perbandingan 1:1 (A3). Adapun taraf tepung pensubstitusi terdiri dari 20% (B1), 40% (B2), dan 60% (B3). Proses pembuatan biskuit BGK merupakan hasil modifikasi metode Mervina (2009). Tahapan pembuatan biskuit terdiri dari penimbangan bahan, pencampuran dan pengadukan, pendinginan, pemipihan, pencetakan, serta pemanggangan.

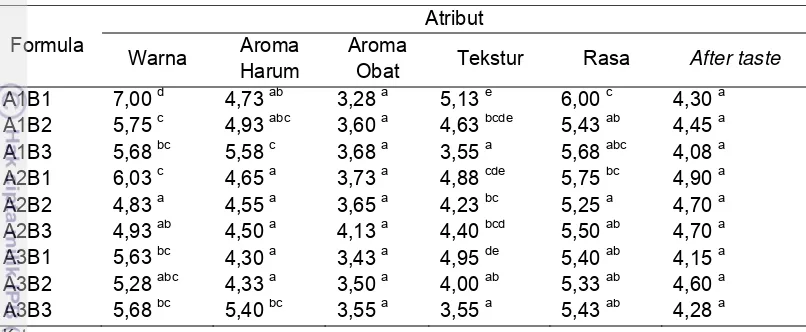

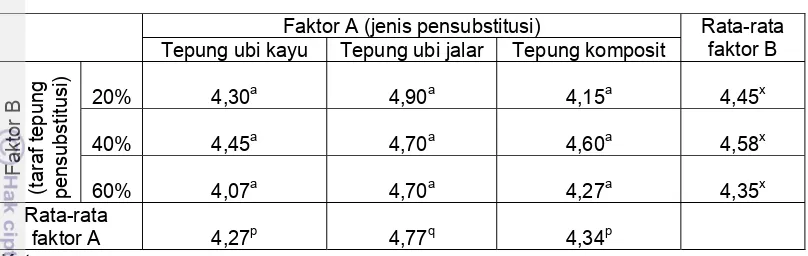

tekstur, dan rasa biskuit. Namun jenis formula tidak berpengaruh terhadap aroma obat dan aftertaste pada biskuit.

Jenis dan taraf tepung pensubstitusi berpengaruh terhadap atribut warna. Namun, interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh. Biskuit tepung ubi kayu memiliki warna lebih terang dibandingkan dengan biskuit tepung ubi jalar dan komposit. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi tepung ubi kayu dapat menyebabkan biskuit berwarna lebih terang. Biskuit bertaraf 20% memiliki warna lebih terang dibandingkan dengan biskuit bertaraf 40% dan 60%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah taraf tepung pensubstitusi maka warna biskuit cenderung semakin terang.

Jenis dan taraf tepung pensubstitusi berpengaruh terhadap atribut aroma harum. Namun, interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh. Biskuit tepung ubi kayu memiliki aroma harum lebih kuat dibandingkan dengan biskuit tepung ubi jalar dan komposit. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi tepung ubi kayu dapat meningkatkan aroma harum. Biskuit bertaraf 60% memiliki aroma harum lebih kuat dibandingkan dengan biskuit bertaraf 20% dan 40%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi taraf tepung pensubstitusi maka aroma harum biskuit semakin kuat.

Jenis tepung pensubstitusi, taraf tepung pensubstitusi, dan interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap atribut aroma obat. Jenis tepung pensubstitusi tidak berpengaruh terhadap atribut tekstur. Namun, taraf tepung pensubstitusi dan interaksi kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap atribut tekstur. Biskuit bertaraf 20% memiliki tekstur lebih renyah dibandingkan dengan biskuit bertaraf 40% dan 60%. Biskuit bertaraf 40% memiliki tekstur lebih renyah dibandingkan dengan biskuit bertaraf 60%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah taraf tepung pensubstitusi maka tekstur biskuit semakin renyah.

Jenis dan taraf tepung pensubstitusi berpengaruh terhadap atribut rasa. Namun, interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh. Biskuit tepung ubi kayu memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan biskuit tepung komposit. Namun biskuit tepung ubi jalar tidak berbeda dengan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi tepung ubi kayu dapat meningkatkan rasa manis. Biskuit bertaraf 20% memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan biskuit bertaraf 40%. Namun biskuit bertaraf 60% tidak berbeda dengan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah taraf tepung pensubstitusi maka rasa biskuit semakin manis.

Jenis tepung pensubstitusi berpengaruh terhadap atribut aftertaste. Namun, taraf tepung pensubstitusi dan interaksi kedua faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap atribut aftertaste. Biskuit tepung ubi jalar memiliki aftertaste yang lebih kuat dibandingkan dengan biskuit tepung ubi kayu dan tepung komposit. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi tepung ubi jalar dapat meningkatkan aftertaste.

Formula terpilih ditentukan berdasarkan persen penerimaan, nilai rata-rata, nilai modus, dan berdasarkan atribut keseluruhan. Formula terpilih pada penelitian ini adalah A1B1 (substitusi tepung ubi kayu 20%). Biskuit formula terpilih (FT) memiliki gross energy 457 Kal/100g; nilai kekerasan 2.960,2 gram force; kadar air 8,31%bb; kadar abu 3,12%bk; kadar protein 13,93%bk; kadar lemak 14,23%bk; kadar karbohidrat 68,71%bk; kadar Fe 8,38 mg/100g; kadar Zn 10,61 mg/100g; daya cerna protein 81,48%; bioavailabilitas Fe 10,87%; dan bioavailabilitas Zn 29,45%.

FORMULASI BISKUIT SUBSTITUSI TEPUNG UBI KAYU DAN UBI

JALAR DENGAN PENAMBAHAN ISOLAT PROTEIN KEDELAI

SERTA MINERAL Fe DAN Zn UNTUK BALITA GIZI KURANG

HANIFAH DWIYANI

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi

dari Program Studi Ilmu Gizi pada Departemen Gizi Masyarakat

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul : Formulasi Biskuit Substitusi Tepung Ubi Kayu dan Ubi Jalar dengan Penambahan Isolat Protein Kedelai serta Mineral Fe dan Zn untuk Balita Gizi Kurang

Nama : Hanifah Dwiyani

NIM : I14070045

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Lilik Kustiyah, M. Si NIP. 19620507 198703 2 001

Mengetahui :

Ketua Departemen Gizi Masyarakat

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS NIP. 19621218 198703 1 001

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Formulasi

Biskuit Substitusi Tepung Ubi Kayu dan Ubi Jalar dengan Penambahan Isolat

Protein Kedelai serta Mineral Fe dan Zn untuk Balita Gizi Kurang”. Pada

kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Lilik Kustiyah, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan

sabar senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan

memberikan nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi penulis baik dalam

penyusunan skripsi maupun dalam kehidupan penulis.

2. Dr. Ir. Sri Anna Marliyati, M.Si selaku dosen pemandu seminar dan dosen

penguji yang telah memberikan banyak masukan atau saran yang sangat

berguna bagi penyempurnaan skripsi ini.

3. Bapak Mashudi atas kesabaran dan bantuannya baik selama penelitian

maupun penyusunan skripsi serta atas nasihat-nasihat yang sangat berguna

bagi kehidupan penulis.

4. Kedua orangtua tercinta (Achmad Munawar & Muftichah), adik tersayang

(Muhammad Sufi Naritsul Ardhi), serta seluruh keluarga atas kasih sayang,

doa, nasihat, dukungan, semangat, dan pengertian kalian sehingga penulis

dapat terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.

5. Seluruh staff Departemen Gizi Masyarakat: Bu Rizky, Bu Titi, Bu Nina, Pak

Ugan, Teh Santi, Pak Karya, dan semua staff lain yang tidak dapat disebutkan

satu persatu atas bantuannya selama ini.

6. Keluargaku di PT Melia Sehat Sejahtera: Ir. Nuraeni, Dr. Ir. Winarso D

Widodo, MS, Andini, Adi, Zulmy, Ghieah, Widya, seluruh downline, upline,

leader, dan crossline yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan, doa, pengertian, dan semangat yang selalu diberikan kepada

penulis untuk berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupan.

7. Sahabat-sahabatku tercinta: Latifah, Asia, Khonita, Anita, Anggi, dan Wina

atas motivasi, doa, dan semangatnya.

8. Teman-teman kost Tri Regina: Laras, Pasha, Linda, Fia, Dhanis, Mbak Uwi,

Mbak Apong, Besta, Tita, Kak Resti, Nilam, dan Rossy atas bantuan, doa, dan

9. Teman-teman senasib dan seperjuangan di laboratorium: Kak Eva, Kak Aim,

Atis, Eka, Yulia, Ade, Ai, Anti, Agus, Ibnu, Rohman, Yusti, dan teman-teman

yang lain atas bantuan, doa, dan semangatnya.

10. Teman-teman pembahas seminar: Anti, Wiwi, Agus, dan Bibi.

11. Teman-teman GM 44, GM 45, GM 46, dan GM 47 atas bantuannya selama

penelitian dan kehadirannya dalam seminar.

12. Teman-teman di IAAS

13. Semua pihak yang secara langsung maupun tak langsung telah membantu

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan kebaikan yang

lebih baik dan lebih besar. Sesungguhnya tiada balasan untuk suatu kebaikan

melainkan dengan kebaikan pula.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, masukan, saran, dan kritik yang membangun sangat penulis

harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Bogor, Februari 2013

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ungaran pada tanggal 1 Agustus 1989. Penulis

adalah putri dari pasangan Bapak Achmad Munawar dan Ibu Muftichah. Penulis

merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 02 Ungaran

dari tahun 1995 sampai 2001. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke

sekolah menengah pertama di SLTP Negeri 1 Ungaran dari tahun 2001 sampai

2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di

SMA Negeri 1 Ungaran dari tahun 2004 sampai 2007

Pada tahun 2007 penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa di

Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

melalui jalur USMI. Selama masa kuliah, penulis aktif mengikuti beberapa

organisasi, yaitu IAAS ( International Association of student in Agricultural and

related Sciences), HIMAGIZI (Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi), dan Klub Kulinari. Penulis mendapatkan amanah di IAAS sebagai staff Departemen Exchange

Program (2008-2009), ketua Departemen Exchange Program (2009-2010), sekretaris Departemen Exchange Program (2010-2011), dan Control Council

IAAS Local Committee IPB (2011-2012). Penulis juga mendapatkan amanah di

HIMAGIZI sebagai staff Departemen Keprofesian (2009). Selain itu, penulis

mendapatkan amanah di Klub Kulinari sebagai Bendahara (2010) dan Steering

Committee (2011).

Penulis pernah berkesempatan mengikuti beberapa perlombaan dan

international event. Beberapa perlombaan tersebut diantaranya adalah Jawara Politik (2008) sebagai semifinalis, Environment Projects in Contribution to Save

The World (2009) yang diselenggarakan oleh AIESEC Malaysia sebagai juara pertama, dan Duta FEMA (2010) sebagai delegasi dari Departemen Gizi

Masyarakat. Adapun beberapa international event yang pernah diikuti oleh

penulis adalah IPB International Student Conference (2008) sebagai panitia (staff

Divisi Publikasi, Dokumentasi, dan Dekorasi), Youth Leader Conference (2008)

sebagai peserta, International MIRACLE Youth Conference (2009) sebagai

peserta, dan World Congress of IAAS (2010) sebagai panitia (ketua Divisi Acara).

Penulis telah mendapatkan banyak pengalaman berharga selama masa

kuliah. Selain pengalaman organisasi, penulis juga mendapatkan beberapa

pengalaman kerja. Beberapa pengalaman kerja tersebut diantaranya adalah

kegiatan penelitan yang berjudul “Mikroenkapsulasi Mineral Besi dan Seng dalam

Pembuatan Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Kurang” (2010-2011), asisten

praktikum mata kuliah Analisis Zat Gizi Mikro (2010-2011 & 2012-2013), dan

asisten praktikum mata kuliah Percobaan Makanan (2012-2013). Sebelum

melaksanakan tugas akhir, penulis berkesempatan mengikuti internship dietetik

di RSAB Harapan Kita (2011) dengan topik kajian penatalaksanaan diet pada

penyakit bronchopneumonia (BP), gizi kurang, dan down syndrome. Saat ini

penulis aktif sebagai seorang leader di PT Melia Sehat Sejahtera yang bergerak

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI... i

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 4

Tujuan Umum ... 4

Tujuan Khusus ... 4

Manfaat ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Gizi Kurang ... 5

Ubi Kayu (Manihot esculenta Crantz) ... 6

Tepung Ubi Kayu ... 8

Ubi Jalar (Ipomoea batatas) ... 10

Tepung Ubi Jalar ... 12

Isolat Protein Kedelai ... 14

Gizikita ... 15

Mineral ... 15

Zat Besi (Fe) ... 16

Seng (Zn) ... 17

Makanan Balita ... 18

Biskuit ... 19

Klasifikasi Biskuit ... 20

Bahan-bahan Pembuat Biskuit ... 20

Uji Organoleptik ... 22

Uji Hedonik ... 23

Uji Mutu Hedonik ... 23

METODE ... 24

Bahan dan Alat ... 24

Tahapan Penelitian ... 25

Pembuatan Tepung Ubi Kayu dan Ubi Jalar ... 25

Formulasi dan Pembuatan Biskuit Balita Gizi Kurang ... 25

Analisis Organoleptik Biskuit Balita Gizi Kurang ... 27

Analisis gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia ... 28

Rancangan Percobaan ... 28

Pengolahan dan Analisis Data ... 29

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 30

Pembuatan Tepung Ubi Kayu dan Ubi Jalar ... 30

Tepung Ubi Kayu ... 30

Tepung Ubi Jalar ... 34

Rendemen ... 37

Formulasi dan Pembuatan Biskuit ... 38

Formulasi Biskuit ... 38

Pembuatan Biskuit ... 44

Karakteristik Organoleptik Biskuit BGK ... 47

Hedonik ... 48

Mutu Hedonik ... 51

Pengaruh Jenis dan Taraf Tepung Pensubstitusi terhadap Mutu Hedonik Biskuit ... 54

Karakteristik Daya Terima Formula Terpilih ... 62

Karakteristik Spesifik Formula Terpilih ... 65

Gross Energy, Sifat Fisik, dan Sifat Kimia Biskuit Formula Terpilih dan Biskuit Kontrol ... 67

Gross Energy. ... 67

Sifat Fisik ... 68

Sifat Kimia ... 69

Kontribusi Energi dan Zat Gizi Biskuit Balita Gizi Kurang terhadap AKG Balita 4-5 Tahun ... 75

KESIMPULAN DAN SARAN ... 78

Kesimpulan ... 78

Saran ... 80

DAFTAR TABEL

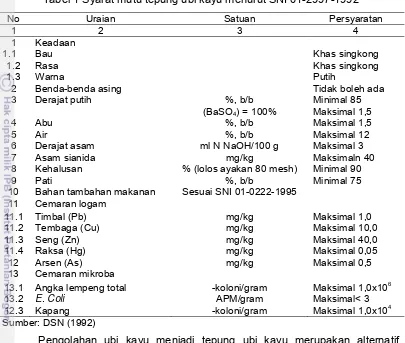

Halaman Tabel 1 Syarat mutu tepung ubi kayu menurut SNI 01-2997-1992 ... 9

Tabel 2 Komposisi zat gizi tepung ubi kayu ... 9

Tabel 3 Syarat mutu tepung ubi jalar menurut SNI 1996 ... 12

Tabel 4 Komposisi zat gizi tepung ubi kayu ... 13

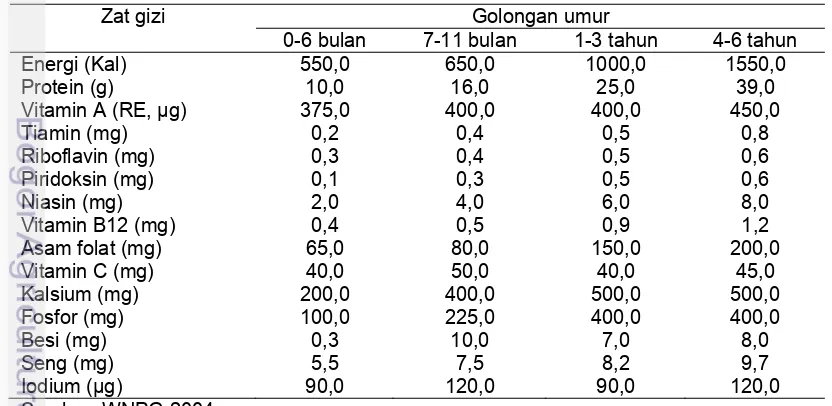

Tabel 5 Angka kecukupan gizi balita (per orang per hari) ... 18

Tabel 6 Komposisi zat gizi formula makanan tambahan balita ... 19

T

Tabel 8 Faktor-faktor dalam pembuatan biskuit formula ... 26 abel 7 Syarat mutu biskuit menurut SNI 01-2973-1992 ... 20

Tabel 9 Formula biskuit balita gizi kurang per 100 gram biskuit ... 26

Tabel 10 Rendemen tepung ubi kayu dan ubi jalar ... 37

Tabel 11 Resep biskuit standar (Anwar et al. 1993) ... 38

Tabel 12 Faktor-faktor dalam pembuatan biskuit formula ... 40

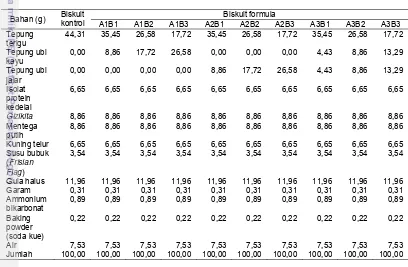

Tabel 13 Komposisi bahan dari resep biskuit formula dan biskuit kontrol ... 41

Tabel 14 Formula biskuit balita gizi kurang per 100 gram biskuit ... 45

Tabel 15 Hasil uji hedonik biskuit balita gizi kurang ... 49

Tabel 16 Hasil uji mutu hedonik biskuit balita gizi kurang ... 52

Tabel 17 Hasil ANOVA dari atribut mutu hedonik warna biskuit balita gizi kurang ... 55

Tabel 18 Hasil ANOVA dari atribut mutu hedonik aroma keharuman biskuit balita gizi kurang ... 57

Tabel 19 Hasil ANOVA dari atribut mutu hedonik aroma obat biskuit balita gizi kurang ... 58

Tabel 23 Karakteristik mutu hedonik, hedonik, dan persen penerimaan dari formula terpilih (FT) pada berbagai atribut ... 64

Tabel 24 Hasil analisis gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia biskuit formula terpilih dan biskuit kontrol ... 67

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Ubi kayu ... 7

Gambar 2 Ubi jalar ... 11

Gambar 3 Diagram alir pembuatan tepung ubi kayu ... 25

Gambar 4 Diagram alir pembuatan tepung ubi jalar ... 26

Gambar 5 Diagram alir pembuatan biskuit BGK ... 27

Gambar 6 Ubi kayu ... 30

Gambar 7 Pasta ubi kayu ... 32

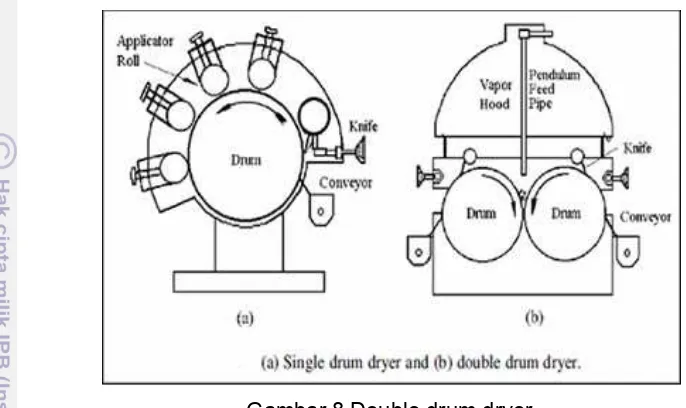

Gambar 8 Double drum dryer ... 33

Gambar 9 Produk kering ubi kayu ... 34

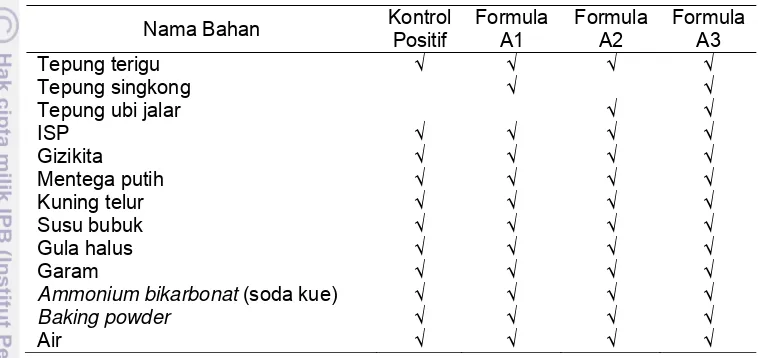

Gambar 10 Tepung terigu dan tepung ubi kayu ... 34

Gambar 11 Ubi jalar ... 35

Gambar 12 Pasta ubi jalar ... 36

Gambar 13 Produk kering ubi jalar ... 36

Gambar 14 Tepung terigu dan tepung ubi jalar ... 37

Gambar 15 Biskuit formula dan biskuit kontrol ... 48

Gambar 16 Biskuit formula terpilih (A1B1) ... 65

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Perhitungan formulasi biskuit balita gizi kurang ... 89

Lampiran 2 Lembar penilaian uji organoleptik tahap I biskuit balita gizi ... 92

Lampiran 3 Lembar penilaian uji organoleptik tahap II biskuit balita gizi ... 97

Lampiran 4 Prosedur analisis gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia ... 102

Lampiran 5 Perhitungan rendemen tepung ubi kayu dan ubi jalar ... 107

Lampiran 6 Data kandungan gizi bahan-bahan biskuit balita gizi kurang per 100 gram bahan ... 108

Lampiran 7 Hasil ANOVA dan uji lanjut Duncan pada uji hedonik biskuit ... 109

Lampiran 8 Hasil ANOVA dan uji lanjut Duncan pada uji mutu hedonik ... 111

Lampiran 9 Hasil two-way anova (General Linear Model) dan uji lanjut ... 113

Lampiran 10 Persen penerimaan biskuit balita gizi kurang ... 116

Lampiran 11 Nilai rata-rata uji hedonik biskuit balita gizi kurang ... 117

Lampiran 12 Nilai modus uji hedonik biskuit balita gizi kurang ... 117

Lampiran 15 Perhitungan kadar air biskuit balita gizi kurang ... 118

Lampiran 16 Perhitungan kadar abu biskuit balita gizi kurang ... 119

Lampiran 17 Perhitungan kadar protein biskuit balita gizi kurang ... 120

Lampiran 18 Perhitungan kadar lemak biskuit balita gizi kurang ... 121

Lampiran 19 Perhitungan kadar karbohidrat biskuit balita gizi kurang ... 122

Lampiran 20 Perhitungan kadar Fe biskuit balita gizi kurang ... 122

Lampiran 21 Perhitungan kadar Zn biskuit balita gizi kurang ... 123

Lampiran 22 Perhitungan daya cerna protein biskuit balita gizi kurang ... 124

Lampiran 23 Perhitungan bioavailabilitas Fe biskuit balita gizi kurang ... 125

Lampiran 24 Perhitungan bioavailabilitas Zn biskuit balita gizi kurang ... 126

Lampiran 26 Penentuan jumlah biskuit yang harus dikonsumsi dalam ... 130

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah kurang energi protein merupakan salah satu masalah gizi utama

di Indonesia. Data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa secara nasional

prevalensi balita dengan status undernutrition (gizi buruk dan kurang) sebesar

17,9%, yaitu gizi kurang sebesar 13% dan gizi buruk sebesar 4,9% (Depkes

2010). Berdasarkan cut off point Depkes (1996), prevalensi balita gizi kurang

tergolong masalah kesehatan masyarakat kategori sedang, sedangkan

prevalensi balita gizi buruk tergolong masalah kesehatan masyarakat.

Konsekuensi dari KEP adalah pertumbuhan dan perkembangan yang lebih

lambat pada anak-anak (Hull & Johnston 2008).

Perbaikan status gizi merupakan salah satu prioritas Pembangunan

Kesehatan 2010-2014 (Minarto 2010). Oleh karena itu, pemerintah melakukan

berbagai macam upaya untuk menanggulangi masalah kurang gizi. Namun,

upaya-upaya tersebut masih terfokus pada penderita gizi buruk, sedangkan

penderita gizi kurang belum mendapat perhatian yang cukup (Kustiyah et al.

2010). Jika penderita gizi kurang tidak mendapat perhatian yang cukup maka

mereka rentan jatuh dalam kondisi gizi buruk. Pada umumnya, satu persen dari

balita berstatus gizi kurang akan jatuh pada kasus gizi buruk (Yumarlis 2011).

Terdapat berbagai macam cara untuk menanggulangi masalah gizi

kurang, salah satunya adalah melalui pemberian makanan tambahan yang tepat,

yaitu makanan yang mengandung energi dan protein yang tinggi serta mampu

memenuhi kecukupan besi dan seng. Pada penelitian ini, jenis makanan

tambahan yang dibuat adalah biskuit.

Biskuit adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan

penambahan bahan makanan lain dengan proses pemanasan dan pencetakan

(SNI 01-2973-1992 dalam DSN 1992b). Menurut Manley (2000), biskuit

merupakan makanan yang cukup populer. Hal ini dapat dilihat dari penjualan

biskuit di Indonesia pada tahun 2012 yang meningkat 5-8% menurut asosiasi

industri (Saksono 2012). Hal tersebut menunjukkan permintaan pasar yang

semakin tinggi terhadap biskuit. Permintaan pasar yang semakin meningkat

merupakan indikator diterimanya biskuit sebagai pangan alternatif.

Di rumah sakit, diet-diet yang diberikan untuk anak penderita gizi kurang

berupa pemberian biskuit. Biskuit dapat dipandang sebagai media yang baik

manusia (Manley 2000). Biskuit dapat memenuhi kebutuhan khusus manusia,

salah satunya adalah kebutuhan gizi anak gizi kurang jika dilakukan substitusi

dan fortifikasi terhadap biskuit tersebut. Fortifikasi adalah komplementasi atau

proses penambahan zat gizi (vitamin dan mineral) ke dalam makanan olahan

(Makfoeld 2002). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, biskuit merupakan

makanan tambahan yang cocok bagi penderita gizi kurang.

Biskuit yang umum digunakan sebagai makanan tambahan masih berupa

makanan pabrikan yang berbasis tepung terigu. Namun, sampai saat ini seluruh

kebutuhan biji gandum sebagai bahan baku pembuatan tepung terigu masih

harus diimpor dari luar negeri (Welirang 2011). Oleh karena itu, perlu

dikembangan produk alternatif yang mampu mensubstitusi komoditas tepung

terigu. Pada penelitian ini, bahan pangan yang digunakan untuk mensubstitusi

tepung terigu adalah tepung ubi kayu dan ubi jalar.

Ubi kayu adalah salah satu bahan pangan lokal yang potensial karena

memiliki produksi dan produktivitas yang tinggi di Indonesia. Menurut data BPS

(2012), produksi ubi kayu pada tahun 2011 adalah 24.044.025 ton/tahun dan

produktivitasnya sebesar 202,96 kwintal per hektar. Salah satu produk turunan

ubi kayu adalah tepung kasava. Tepung kasava atau tepung ubi kayu atau

tepung singkong atau cassava flour adalah tepung yang dibuat dari ubi kayu

segar yang memanfaatkan semua kandungan gizi ubi kayu, termasuk pati dan

seratnya (Djuwardi 2011).

Ubi jalar juga merupakan salah satu bahan pangan lokal yang memiliki

produksi dan produktivitas yang tinggi di Indonesia. Menurut data BPS (2012),

produksi ubi jalar pada tahun 2011 adalah 2.196.033 ton/tahun dan

produktivitasnya sebesar 123,29 kwintal per hektar. Salah satu produk turunan

ubi jalar adalah tepung ubi jalar.

Penderita gizi kurang mengalami kekurangan energi dan protein. Balita

penderita gizi kurang membutuhkan makanan yang mengandung energi dan

protein yang tinggi sehingga diperlukan biskuit dengan kandungan energi dan

protein yang tinggi. Oleh karena itu, digunakan bahan pangan dengan

kandungan energi yang tinggi berupa tepung ubi kayu dan tepung ubi jalar

sebagai pensubstitusi tepung terigu yang merupakan salah satu sumber energi

dalam pembuatan biskuit.

Tepung ubi kayu dan tepung ubi jalar adalah bahan pangan yang memiliki

DKBM dalam Depkes (1981 & 2007), kandungan energi tepung ubi kayu adalah

363 kkal per 100 gram bahan pangan. Adapun kandungan energi tepung ubi jalar

menurut Food Composition Table for use in East Asia dalam FAO (2011) adalah

339 kkal per 100 gram.

Tepung ubi kayu dan ubi jalar meskipun memiliki kandungan energi yang

tinggi, namun memiliki kandungan protein yang rendah. Menurut Daftar

Komposisi Bahan Makanan atau DKBM dalam Depkes (1981 & 2007),

kandungan protein tepung kasava adalah 1,1 gram per 100 gram bahan pangan.

Adapun kandungan protein tepung ubi jalar menurut Food Composition Table for

use in East Asia dalam FAO (2011) adalah 2,85 gram per 100 gram. Oleh karena itu, diperlukan tambahan bahan pangan lain untuk meningkatkan kandungan

protein biskuit. Pada penelitian ini, bahan pangan yang digunakan untuk

meningkatkan kandungan protein biskuit adalah isolat protein kedelai.

Isolat protein kedelai adalah bentuk protein yang paling murni karena

minimal mengandung 90% protein berdasarkan berat kering (Astawan 2009).

Jenis protein yang dipilih dalam pembuatan biskuit adalah isolat protein kedelai

karena sifat fungsionalnya jauh lebih baik dibanding konsentrat protein maupun

tepung atau bubuk kedelai. Hal ini dikarenakan isolat protein kedelai adalah

suatu produk berbentuk tepung halus yang hampir bebas dari karbohidrat, serat,

dan lemak (Koswara 1995).

Anak yang mengalami masalah kurang gizi biasanya mengalami

kekurangan mineral besi dan seng dalam tingkat yang berat, sehingga diperlukan

intervensi untuk mengatasi masalah kekurangan mineral besi dan seng melalui

penambahan dalam bahan makanan yang dikonsumsinya (fortifikasi). Pada

penelitian ini, digunakan mutivitamin mineral dengan merek gizikita untuk

meningkatkan kandungan besi dan seng pada biskuit. Gizikita adalah suplemen

multivitamin dan mineral untuk anak berusia 2-5 tahun (Sarihusada 2012).

Mineral besi dan seng yang terkandung di dalam gizikita tinggi karena dalam

setiap sachet (5 g) gizikita mampu memenuhi 50% AKG.

Penggunaan mineral besi dan seng secara bersamaan dapat

menyebabkan interaksi yang pada akhirnya menyebabkan penurunan

bioavailabilitas salah satu dari mineral tersebut sehingga fortifikasi tidak

mencapai sasaran (Kustiyah et al. 2010). Oleh karena itu, mineral besi dan seng

perlu dimikroenkapsulasi sebelum difortifikasi ke biskuit agar fortifikasi kedua

tersalut oleh bahan pengisi sehingga interaksi kedua mineral tersebut dapat

dikurangi. Selain itu, mikroenkapsulasi juga dapat mengurangi bau tidak sedap

yang timbul karena penggunaan mineral besi (Kustiyah et al. 2010).

Multivitamin dan mineral dalam gizikita berada dalam bentuk mikrokapsul

sehingga dapat dicampurkan ke dalam makanan atau minuman tanpa mengubah

rasa. Berdasarkan alasan-alasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

formulasi biskuit yang disubstitusi oleh tepung ubi kayu dan ubi jalar dengan

penambahan isolat protein kedelai serta multivitamin mineral (gizikita) untuk

balita gizi kurang.

Tujuan Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat formula biskuit yang

disubstitusi tepung ubi kayu dan ubi jalar dengan penambahan isolat protein

kedelai serta multivitamin mineral sebagai makanan tambahan untuk balita gizi

kurang.

Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Mempelajari pembuatan tepung ubi kayu dan ubi jalar

2. Membuat formula biskuit balita gizi kurang (BGK)

3. Menguji daya terima serta menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh

terhadap penilaian organoleptik

4. Menganalisis gross energy, sifat fisik, dan sifat kimia biskuit formula

terpilih dan kontrol

5. Menganalisis keberadaan perbedaan gross energy, sifat fisik, dan sifat

kimia antara biskuit formula terpilih dan kontrol

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam

menanggulangi masalahan gizi kurang pada balita di Indonesia melalui

pengembangan produk biskuit. Produk biskuit tersebut disubstitusi dengan

tepung ubi kayu dan ubi jalar dengan penambahan isolat protein kedelai serta

multivitamin mineral yang tinggi energi, protein, besi, dan seng.

TINJAUAN PUSTAKA

Gizi Kurang

Gizi kurang adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya

asupan zat gizi makro dan mikro (vitamin dan mineral) dalam jangka waktu lama

(Kustiyah et al. 2010). Berdasarkan penelitian Widya (2012), rata-rata konsumsi

energi dalam sehari pada balita gizi kurang di Kabupaten Sukabumi sebesar

706±188,7 Kal dan tingkat kecukupan energinya sebesar 45,55%. Adapun

rata-rata konsumsi proteinnya dalam sehari sebesar 17,3±4,3 g dan tingkat

kecukupan proteinnya sebesar 44,36%. Menurut Direktorat Bina Gizi Masyarakat

(2006), seorang anak disebut menderita gizi kurang jika hasil penilaian status gizi

secara antropometri (BB/U, TB/U, dan BB/TB) menunjukkan -2 sampai -3 SD.

Adapun jika dinilai secara klinis, anak tersebut tampak kurus. Menurut Kustiyah

et al. (2010), anak gizi kurang biasanya kekurangan energi protein (KEP), menderita anemi gizi besi (AGB), dan kekurangan mineral seng.

Kurang Energi Protein (KEP) adalah salah satu masalah gizi kurang

akibat konsumsi makanan yang tidak cukup mengandung energi dan protein

serta karena gangguan kesehatan. Balita adalah salah satu golongan yang

rawan kekurangan gizi, termasuk KEP. Penyebab KEP digolongkan menjadi dua,

yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung

berupa faktor makanan yang tidak memenuhi kebutuhan anak akan energi dan

protein serta faktor infeksi. Adapun penyebab tidak langsung berupa ketahanan

pangan yang rawan di keluarga, pola pengasuhan anak yang kurang baik,

pelayanan kesehatan yang kurang dapat dijangkau, dan lingkungan yang tidak

sehat (Soekirman 2000).

Pada gizi kurang, KEP berdampak pada penurunan status gizi anak dari

bergizi baik atau normal menjadi bergizi kurang (Soekirman 2000). Keadaan gizi

kurang menunjukkan kejadian tubuh pendek (stunting) tingkat sedang dan

pelisutan tubuh (wasting) tingkat sedang. Stunting tingkat sedang ditunjukkan

dengan tinggi badan menurut usia (BB/U) -2 sampai -3 SD. Adapun wasting

tingkat sedang ditunjukkan dengan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) -2

sampai -3 SD (Gibney et al. 2009).

Berdasarkan cut off point Depkes (1996), prevalensi balita gizi kurang

digolongkan menjadi bebas masalah kesehatan masyarakat (<5%), masalah

kesehatan masyarakat kategori ringan (5 - 9,9%), masalah kesehatan

kategori berat (≥ 20%). Konsekuensi dari KEP adalah pertumbuhan dan

perkembangan yang lebih lambat pada anak-anak (Hull & Johnston 2008).

Bahkan menurut Soekirman (2000), KEP berdampak terhadap kematian anak.

Anak yang mengalami masalah kurang gizi biasanya mengalami

kekurangan mineral besi dan seng dalam tingkat yang berat. Keadaan kurang

besi terjadi secara perlahan-lahan dan berlanjut melewati beberapa tingkatan

sebelum sampai kepada anemi (Kustiyah et al. 2010). Anemi Gizi Besi (AGB)

adalah suatu keadaan dimana terjadi penurunan cadangan besi yang sangat

parah di dalam hati sehingga jumlah hemoglobin darah menurun di bawah

normal (Soekirman 2000).

Prevalensi AGB ditentukan oleh kadar hemoglobin dalam darah. Titik cut

off point kadar hemoglobin darah digunakan untuk mendefinisikan anemia yang berbeda menurut usia (Gibney MJ et al. 2009). Anak yang berumur 6 bulan

sampai 5 tahun dinyatakan menderita AGB jika kadar hemoglobinnya kurang dari

11 gram/dl (Soekirman 2000). Berdasarkan cut off point Depkes (1996),

prevalensi anemi balita digolongkan menjadi masalah ringan (<15%), masalah

sedang (15 – 40%), dan masalah berat (≥ 40%). Menurut Soekirman (2000),

AGB berdampak terhadap keluhan fisik (cepat lelah), kematian bayi,

keterlambatan pertumbuhan fisik anak, keterbelakangan perkembangan mental

dan motorik, serta gangguan perilaku sosial dan emosional anak.

Menurut Soekirman (2000), masalah kekurangan mineral seng atau

defisiensi zinc (Zn) merupakan masalah zat gizi mikro yang termasuk pendatang

baru dalam perkembangan ilmu gizi. Menurut Gibney MJ et al. (2009), prevalensi

defisiensi Zn tidak diketahui, tetapi keadaan ini lazim ditemukan dalam populasi

yang mengonsumsi sedikit daging dan memakan makanan dengan kandungan

fitat serta serat yang tinggi sehingga mengurangi bioavailabilitas Zn. Pola makan

seperti ini sangat sering dijumpai di banyak negara berkembang. Zn juga hilang

dari tubuh ketika terjadi penyakit diare. Kebutuhan Zn meningkat selama periode

pertumbuhan yang cepat seperti pada bayi. Oleh karena itu, kemungkinan

terdapatnya defisiensi Zn pada banyak negara berkembang sangat besar karena

anak-anak kecil menunjukkan pola makan yang buruk dan penyakit diare yang

sering terjadi (Soekirman 2000).

Ubi Kayu (Manihot esculenta Crantz)

Ubi kayu merupakan tanaman tropis yang termasuk ke dalam divisi

kelas Dicotyledonae (biji berkeping dua), ordo Euphorbiales, dan famili Euphorbiaceae (Deptan 2011). Menurut sejarah botani, ubi kayu berasal dari Brazil kemudian menyebar ke Afrika, Madagaskar, India, Tiongkok, dan

beberapa negara yang terkenal daerah pertaniannya. Ubi kayu masuk ke

Indonesia pada abad ke 18 dengan mendatangkan plasma nutfah dari Suriname

(Rukmana R 1997). Ubi kayu di Indonesia memiliki beberapa nama daerah, yaitu

ketela pohon, singkong, ubi jenderal, ubi inggris, telo puhung, boled, bodin, telo

jenderal, dan kaspe (Jawa); sampeu, huwidangdeur, dan huwi jenderal (Sunda); kasbek (Ambon); serta ubi perancis (Padang).

Tanaman ubi kayu memiliki tinggi 1,5 – 4 m. Batangnya tumbuh tegak

beruas, berkayu, dan berbuku-buku. Warna batangnya hijau muda, setelah tua

berubah menjadi putih kelabu atau hijau kelabu. Daunnya menjari, tumbuh di

sepanjang batang dengan tangkai yang agak panjang. Umbinya mempunyai

warna kulit coklat, kelabu, atau kombinasi dari kedua warna tersebut. Bentuk

umbi antara besar memendek atau kecil memanjang. Daging umbi berwarna

putih atau kuning (Wargiono 1979 dalam Kadarisman & Sulaeman 1992). Bentuk

umbi kayu dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Ubi kayu

Tanaman ubi kayu umumya ditanam di daerah-daerah berlahan kering

dengan sistem pengairan tadah hujan (Soetanto 2008). Tanaman ini memiliki

berbagai macam keunggulan, yaitu: masih dapat tumbuh di daerah yang kurang

subur bahkan tandus, pertumbuhannya sangat baik, dan hasilnya cukup

melimpah (Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut Soetanto (2008), Indonesia

termasuk salah satu negara utama penghasil ubi kayu setelah Brazil dan Zaire.

Bahkan Indonesia merupakan negara utama penghasil ubi kayu di kawasan

Asean. Menurut Deptan (2012), Provinsi Lampung adalah daerah penghasil ubi

kayu terbesar (24%), diikuti Jawa Timur (20%), Jawa Tengah (19%), Jawa Barat

(11%), Nusa Tenggara Timur (4,5%), dan DI Yogyakarta (4,2%).

Ubi kayu mengandung senyawa kimia yang tergolong cyanogenic

glycoside yang disebut linamarin. Senyawa ini dapat menghasilkan HCN yang dikenal dengan sebutan racun biru karena dapat menyebabkan gejala keracunan

(Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut Kadarisman & Sulaeman (1992), ubi

kayu dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan kandungan HCN-nya, yaitu:

a. Jenis yang tidak beracun (ubi kayu manis)

Kandungan HCN ubi kurang dari 50 mg/kg umbi basah kupas. Jenis ini

aman untuk dikonsumsi secara langsung.

b. Jenis setengah beracun (ubi kayu agak pahit)

Kandungan HCN ubi antara 50-100 mg/kg umbi basah kupas. Jenis ini

tidak disarankan untuk dikonsumsi secara langsung.

c. Jenis sangat beracun (ubi kayu pahit)

Kandungan HCN ubi lebih dari 100 mg/kg umbi basah kupas. Jenis ini

dilarang untuk dikonsumsi secara langsung, namun harus diolah dulu

atau dibuat produk olahan lain yang dalam prosesnya dapat

memungkinkan terlarutnya atau hilangnya racun sianida tersebut.

Hampir semua bagian dari ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan

makanan. Namun, hasil utama ubi kayu adalah umbinya (Rukmana & Yuniarsih

2001). Umbi ubi kayu umumnya dapat dipanen saat tanaman berumur 6-12

bulan. Setiap tanaman umumnya dapat menghasilkan 5-25 kg umbi, tergantung

jenis dan tingkat kesuburan tanahnya (Soetanto 2008). Menurut Kadarisman &

Sulaeman (1992), umbi ubi kayu merupakan makanan sumber energi (kalori) dan

karbohidrat. Sayangnya umbi ketela segar hanya dapat disimpan 4-5 hari. Oleh

karena itu, sangat diperlukan upaya pengolahan umbi ubi kayu menjadi berbagai

macam produk olahan agar dapat memperpanjang daya simpannya dan

meningkatkan harga jualnya. Contoh produk olahan umbi ubi kayu adalah tepung

ubi kayu, tepung gaplek, dan tepung tapioka (Soetanto 2008).

Tepung Ubi Kayu

Ubi kayu segar dapat diolah menjadi tiga macam bentuk tepung, yaitu

tepung ubi kayu (cassava flour), tepung gaplek (cassava chip flour), dan tepung

tapioka (tapioca starch) (Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut Soetanto

(2008), tepung ubi kayu (tepung kasava) merupakan tepung kering berwarna

putih yang diolah dari ubi kayu segar melalui beberapa tahap pemrosesan.

Tepung ubi kayu dibuat tanpa adanya penambahan bahan pengawet, bahan

pewarna, ataupun bahan perasa sehingga tepung ubi kayu memiliki rasa gurih

dan memiliki aroma khas ketela asli. Daerah penghasil utama tepung ubi kayu di

Indonesia adalah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa

memiliki beberapa syarat mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional

Indonesia (SNI 01-2997-1992), seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 Syarat mutu tepung ubi kayu menurut SNI 01-2997-1992

No Uraian Satuan Persyaratan

1 2 3 4

1 Keadaan

1.1 Bau Khas singkong

1.2 Rasa Khas singkong

1.3 Warna Putih

2 Benda-benda asing Tidak boleh ada

3 Derajat putih %, b/b Minimal 85

10 Bahan tambahan makanan Sesuai SNI 01-0222-1995

11 Cemaran logam

11.1 Timbal (Pb) mg/kg Maksimal 1,0

11.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maksimal 10,0

11.3 Seng (Zn) mg/kg Maksimal 40,0

11.4 Raksa (Hg) mg/kg Maksimal 0,05

12 Arsen (As) mg/kg Maksimal 0,5

13 Cemaran mikroba

13.1 Angka lempeng total -koloni/gram Maksimal 1,0x106

13.2 E. Coli APM/gram Maksimal< 3

12.3 Kapang -koloni/gram Maksimal 1,0x104

Sumber: DSN (1992)

Pengolahan ubi kayu menjadi tepung ubi kayu merupakan alternatif

utama dengan prospek yang cukup baik. Hal ini dikarenakan pengolahannya

cukup sederhana, tidak mudah rusak, dapat disimpan lebih lama, memberikan

nilai tambah yang lebih tinggi, dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan,

serta berfungsi sebagai subtitusi tepung terigu (Madethen 1989 dalam

Kadarisman & Sulaeman 1992). Tabel 2 menunjukkan komposisi zat gizi tepung

ubi kayu per 100 gram bahan.

Tabel 2 Komposisi zat gizi tepung ubi kayu

No Komponen Jumlah

1 Energi 363 Kal

Tepung ubi kayu bahan pangan yang memiliki kandungan energi yang

tinggi. Menurut Daftar Komposisi Bahan Makanan atau DKBM dalam Depkes

(1981 & 2007). Kandungan energi tepung ubi kayu adalah 363 kkal per 100 gram

bahan pangan. Tepung ubi kayu juga merupakan sumber karbohidrat yang

cukup baik karena per 100 gram bahan pangan terkandung karbohidrat sebesar

82 g. Dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain (beras, jagung, gandum),

tepung ubi kayu mempunyai kandungan serat yang cukup tinggi dan kandungan

gula yang rendah (Soetanto 2008).

Tepung ubi kayu hanya sedikit mengandung protein dan tidak

mengandung protein gluten yang selalu dibutuhkan dalam proses

pengembangan adonan mie, roti, kue, dan biskuit. Tidak adanya gluten tersebut

mengakibatkan produk kue dan biskuit menjadi keras atau kaku. Oleh karena itu,

pemanfaatan tepung ubi kayu untuk produk pangan biasanya dikombinasikan

dengan tepung terigu atau tepung lain yang dikenal sebagai tepung campuran

atau composite flour (Wirakartakusumah et. al 1989 dalam Marlina 2001). Selain

itu, penggunaan ubi kayu sebagai bahan pangan utama sebaiknya

dikombinasikan dengan bahan pangan lain yang banyak mengandung protein

seperti kacang-kacangan (Marlina 2001).

Ubi Jalar (Ipomoea batatas)

Ubi jalar termasuk ke dalam divisi Spermatophyta (tumbuhan berbiji),

subdivisi Angiospermae (berbiji tertutup), kelas Dicotyledonae (biji berkeping

dua), ordo Convolvulales, dan famili Convolvulaceae (suku

kankung-kangkungan) (Juanda & Cahyono 2000). Ubi jalar berasal dari daerah tropik dan

subtropik Amerika kemudian menyebar ke daerah tropik dan subtropik lainnya

(Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut sejarah botani, ubi jalar berasal dari

Amerika bagian tengah kemudian menyebar ke Spanyol melalui Tahiti,

Kepulauan Guam, Fiji, dan Selandia Baru. Ubi jalar dibawa masuk ke Indonesia

oleh orang Spanyol pada abad ke 16 (Rukmana 1997). Menurut Suprapti (2003),

ubi jalar di Indonesia memiliki beberapa nama daerah, yaitu telo rambat (Jawa

Tengah dan Jawa Timur) dan huwi bolet (Jawa Barat)

Tanaman ubi jalar memiliki batang menjalar 1-5 meter, berdiameter 3-10

mm, dan dalamnya bergetah. Pada batang tumbuh daun-daun dengan warna

dan bentuk yang bermacam-macam. Pada ketiak daun tumbuh beberapa akar

penampakan bunga mirip dengan bunga morning glories (Kadarisman &

Sulaeman 1992).

Umbi tanaman ubi jalar sebenarnya adalah akar yang membesar dan

menyimpan cadangan makanan bagi tanaman. Bentuknya antara lonjong sampai

agak bulat. Warna kulit umbi bervariasi, ada yang putih kotor, kuning, merah

muda, jingga, dan ungu tua. Warna daging juga bervariasi, ada yang putih, krem,

merah muda, kekuning-kuningan, jingga, dan keungu-unguan. Hal ini tergantung

pada jenis dan banyaknya pigmen yang terdapat di dalam kulit. Pigmen yang

terdapat dalam umbi ubi jalat adalah karotenoid dan antosianin (Steinbaurer &

Kushman 1971 dalam Kadarisman & Sulaeman 1992). Bentuk umbi ubi jalar

dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Ubi jalar

Tanaman ubi jalar paling baik ditanam di tanah yang tingkat

kesuburannya sedang. Tanaman ini memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu:

dapat tumbuh di sembarang tanah dan sembarang tempat, dapat dihasilkan

dalam waktu relatif singkat (waktu tanam cepat), dan hasilnya melimpah

(Kadarisman & Sulaeman 1992 serta Suprapti 2003). Indonesia merupakan

negara produsen ubi jalar ketiga di dunia setelah RRC dan Vietnam (Woolfe

dalam Deptan 2012b). Sentra produksi utama ubi jalar di Indonesia adalah

Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, NTT, dan

Papua (BPS 2008 dalam Deptan 2012b).

Bagian dari ubi jalar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan

adalah umbinya (Purwono & Purnamawati 2007). Menurut Kadarisman &

Sulaeman (1992), umbi ubi kayu umumnya dapat dipanen saat tanaman berumur

4-6 bulan bagi ubi jalar berumur pendek dan 8-9 bulan bagi ubi jalar berumur

panjang. Ubi jalar mempunyai potensi yang besar sebagai bahan pangan sumber

karbohidrat (Kadarisman & Sulaeman 1992). Meskipun ubi jalar adalah sumber

karbohidrat, namun ubi jalar memiliki indeks glikemik yang rendah (Marwati

2011).

Sampai saat ini pemanfaatan ubi jalar masih terbatas sebagai bahan

dikembangkan lagi apabila diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku

bagi industri lain (Destialisma 2012). Pengolahan ubi jalar menjadi bahan

setengah jadi, seperti tepung ubi jalar, dapat memperpanjang masa simpan dan

meningkatkan nilai ekonomi (Marwati 2011). Ubi jalar sangat cocok digunakan

sebagai bahan baku agroindustri tepung karena: (1) tanaman ubi jalar berumur

pendek, jangka waktu penanaman sampai panen kurang lebih hanya memakan

waktu 4-5 bulan; (2) jumlah produksi per hektar relatif tinggi (15-30 ton/hektar);

(3) belum terlalu banyak dimanfaatkan untuk industri; (4) harga produksi relatif

rendah yang akan berimplikasi pada harga jual produk rendah tetapi tetap

menguntungkan petani (Destialisma 2012).

Tepung Ubi Jalar

Tepung ubi jalar merupakan hancuran ubi jalar yang dihilangkan sebagian

airnya (Widjanarko 2008). Tepung ubi jalar tersebut dapat dibuat secara

langsung dari ubi jalar yang dihancurkan dan kemudian dikeringkan, tetapi dapat

pula dibuat dari gaplek ubi jalar yang dihaluskan (digiling) dengan tingkat

kehalusan ± 80 mesh (Suprapti 2003). Tepung ubi jalar memiliki beberapa syarat

mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI (1996) dalam

Widjanarko (2008), seperti yang tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3 Syarat mutu tepung ubi jalar menurut SNI 1996

No Uraian Satuan Persyaratan

1 2 3 4

1 Abu %, b/b Maksimal 2

2 Air %, b/b Maksimal 15

3 Derajat asam ml N NaOH/100 g Maksimal 4

4 Pati %, b/b Minimal 55

5 Serat %, b/b Maksimal 3

Sumber: Widjanarko (2008)

Pembuatan tepung ubi jalar adalah salah satu jenis pengolahan yang

penting (Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut Wiriano et al. (1985) dalam

Kadarisman & Sulaeman (1992), pengolahan ubi jalar menjadi tepung ubi jalar

dapat mengurangi jumlah umbi yang rusak atau tercecer sehingga dapat

menambah persediaan pangan, khususnya karbohidrat, serta menunjang

penganekaragaman jenis serta mutu gizi masyarakat. Tepung ubi jalar bersifat

stabil, tahan lama disimpan, serta praktis dalam pengangkutan dan penyimpanan

(Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut penelitian Yusuf et al. (1985) dalam

Kadarisman & Sulaeman (1992), tepung ubi jalar yang disimpan selama 9 bulan

masih berwarna putih, tanpa ditumbuhi jamur, dan mempunyai rasa yang normal.

dapat diperdagangkan antarprovinsi bahkan sebagai komoditas ekspor

(Destialisma 2012).

Tabel 4 menunjukkan komposisi zat gizi tepung ubi jalar per 100 gram

bahan.

Tabel 4 Komposisi zat gizi tepung ubi kayu

No Komponen Jumlah

1 Energi* 339 Kal

2 Protein 2,85 g

3 Lemak 0,45 g

4 Karbohidrat 79,36 g

5 Kalsium (Ca)* 50,00 g

6 Fosfor (P)* 95,00 g

7 Besi (Fe)* 2,00 g

8 Vitamin B1* 0,24 g

9 Air 4,50 g

10 Abu 2,05 g

Sumber: Anwar, Sulaeman, & Setiawan (1993)

*Food composition table for use in East Asia dalam FAO (2012)

Tepung ubi jalar memiliki kandungan energi yang tinggi, yaitu 339 g per

100 gram bahan pangan (Food composition table for use in East Asia dalam FAO

2012). Berdasarkan penelitian Anwar et al. (1993), tepung ubi jalar merupakan

sumber karbohidrat yang cukup baik karena per 100 gram bahan pangan

terkandung karbohidrat sebesar 79,36 g. Akan tetapi kandungan proteinnya

rendah, yaitu 2,85 g per 100 gram bahan pangan (Anwar et al. 1993).

Pengolahan ubi jalar menjadi tepung ubi jalar merupakan salah satu cara

untuk membuka peluang pemanfaatan ubi jalar secara lebih luas dan bervariasi.

Bahan pangan dalam bentuk tepung biasanya lebih mudah dan lebih fleksibel

penggunaannya. Bentuk ini dapat diolah menjadi beranekaragam bahan pangan

atau produk lainnya (Kadarisman & Sulaeman 1992). Tepung ubi jalar dapat

dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi pembuatan kue kering, kue basah, mie,

bahan aditif, dan lain-lain (Destialisma 2012).

Berdasarkan penelitian Anwar et al. (1993), tepung ubi jalar dapat

mensubtitusi tepung terigu dalam pembuatan biskuit dan cookies sampai 80%.

Akan tetapi, dalam pengembangan produk kaya protein yang bergizi tinggi harus

diupayakan untuk mencampur tepung ubi jalar dengan sumber lain yang tinggi

protein mengingat kandungan proteinnya yang rendah. Disamping itu, nutrifikasi

mineral-mineral yang kandungannya rendah atau tidak ada sama sekali perlu

Isolat Protein Kedelai

Isolat protein kedelai (IPK) adalah suatu produk berbentuk tepung halus

yang hampir bebas dari hampir bebas dari karbohidrat, serat, dan lemak

(Astawan 2009). Sebagian besar komponen penyusun kedelai dihilangkan

sehingga tinggal protein (Winarsi 2010). IPK merupakan bentuk protein kedelai

yang paling murni, yaitu minimal mengandung 90% protein berdasarkan berat

kering (Astawan 2009).

IPK dibuat dengan cara melarutkan protein tepung kedelai dengan larutan

basa encer pada pH 7-9 kemudian membuang endapan tidak larutnya dengan

cara pemusingan atau penyaringan. Ekstrak yang didapat kemudian diasamkan

sampai pH-nya mencapai 4,5 agar terjadi pengendapan protein. Endapan protein

ini selanjutnya dinetralkan dengan basa dan dikeringan dengan pengering

semprot (spray dryer) sampai diperoleh bentuk tepung (Astawan 2009).

Sifat-sifat fungsional IPK jauh lebih baik dibandingkan dengan konsentrat

protein maupun tepung atau bubuk kedelai (Astawan 2009). IPK kaya protein,

berwarna agak mengkilat, dan memiliki flavour ringan. IPK memiliki flavour yang

lebih netral dibandingkan konsentrat protein kedelai karena dalam

pembuatannya semua komponen karbohidrat dihilangkan sehingga flavour

kedelai juga hilang.

IPK merupakan protein kedelai yang serbaguna. IPK dapat digunakan

secara luas dalam produk pangan pabrikan maupun aplikasinya dalam pangan

fungsional (Winarsi 2010). IPK baik sekali digunakan dalam formulasi makanan

karena dapat berfungsi sebagai pengikat dan pengemulsi. Selain itu, IPK dapat

berfungsi sebagai zat aditif untuk memperbaiki penampakan, tekstur, serta

flavour produk. Penggunaan IPK sangat luas, diantaranya dapat dipakai dalam pembuatan keju, susu, es krim, daging sintetik, roti, dan biskuit (Koswara 1995).

IPK memiliki kemampuan daya serap air yang tinggi karena protein

kedelai bersifat hidrofilik (suka air) dan mempunyai celah-celah polar seperti

gugus karboksil dan amino yang dapat mengion. Adanya kemampuan mengion

ini menyebabkan daya serap IPK dipengaruhi oleh pH makanan. Daya serap IPK

sangat penting peranannya dalam makanan panggang (baked goods) karena

dapat meningkatkan rendemen adonan dan memudahkan penanganannya.

Selain itu, sifat menahan air akan memperlama kesegaran makanan, misalnya

Gizikita

Gizikita merupakan produk suplemen multivitamin mineral untuk anak berusia 2-5 tahun yang diproduksi oleh PT Sari Husada. Gizikita dibuat untuk

membantu melengkapi gizi anak setiap hari. Suplemen ini dibuat dari protein

whey, maltodekstrin, vitamin, dan mineral (Sari Husada 2011). Suplemen ini

mengandung zat besi, kalsium, seng, yodium, selenium, vitamin (A, D, E, K, C,

B1, B2, B3, B6, B12), asam folat, asam pantotenat, natrium, protein, dan

karbohidrat

Gizikita tersedia dalam kemasan sachet 5 gr (Sari Husada 2011). Dalam

setiap sachetnya mampu memenuhi 50% AKG zat besi, seng, yodium, dan

kalsium; 45% AKG vitamin A, D, dan E; 40% AKG vitamin C, K, B1, B3, B6, B12,

asam folat, asam pantotenat, dan selenium; serta 15% AKG vitamin B2. Cara

mengonsumsi gizikita adalah dengan cara ditaburkan atau dicampurkan ke

makanan ataupun minuman. Meskipun gizikita dicampurkan ke dalam makanan

ataupun minuman tapi tidak akan mengubah rasa (Sari Husada 2011).

Mineral

Mineral merupakan bahan inorganik (unsur abu) yang mempunyai fungsi

fisiologis di dalam tubuh. Mineral dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu (Kustiyah

& Marliyati 2008 dalam Nasoetion & Damayanthi 2008):

a. Mineral makro

Mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah ≥ 100 mg per hari. Mineral

makro terdapat ≥ 0,01% di dalam tubuh. Mineral makro meliputi kalsium,

fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan klor.

b. Mineral mikro

Mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah < 100 mg per hari. Mineral

mikro diperlukan tubuh < 0,01% dari berat badan total. Mineral mikro

diantaranya meliputi besi dan seng.

Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96% terdiri dari bahan

organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral. Unsur mineral juga

dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Dalam proses pembakaran,

bahan-bahan organik terbakar tetapi zat anorganiknya tidak, karena itulah disebut abu

(Winarno 1982 dalam Dewi 2011). Kandungan mineral yang terkandung dalam

bahan makanan dan minuman dapat berkurang atau hilang karena proses

dan baking merupakan proses-proses yang dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan mineral dari bahan pangan (Smith 1989 dalam Alfitra 2009).

Zat Besi (Fe)

Zat besi adalah salah satu zat gizi penting yang terdapat pada setiap sel

hidup (Soekirman 2000).Tubuh manusia terdiri dari 3-4 gram zat besi sebagai

bagian dari protein yang bernama hemoglobin yang terdapat di sel darah merah

(lebih dari 65%) dan myoglobin di sel-sel otot (Soekirman 2000 dan Devi 2010).

Tempat penyimpanan atau cadangan utama zat besi adalah hati. Zat besi yang

disimpan di hati dikirim ke sel darah merah melalui sumsum tulang belakang

(Soekirman 2000). Jumlah besi dalam tubuh manusia berhubungan dengan berat

badan serta kondisi fisiologi seperti usia, jenis kelamin, kehamilan, dan masa

pertumbuhan.

Zat besi berfungsi membantu hemoglobin mengangkut oksigen,

membantu myoglobin menyimpan oksigen, membantu berbagai macam enzim

dalam mengikat oksigen untuk pembakaran (membantu metabolisme energi

sebagai kofaktor enzim-enzim), berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh, dan

pelarut obat-obatan (Soekirman 2000 dan Almatsier 2006). Angka kecukupan zat

besi bagi anak yang berumur 4-5 tahun adalah 8 mg/hari (WNPG 2004 dalam

Kustiyah et al. 2010). Bila anak kekurangan zat besi atau menderita AGB dapat

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan, menurunkan

kemampuan intelektual dan prestasi belajar, menurunkan kekebalan tubuh

(Kustiyah et al. 2010).

Zat besi diperoleh dari luar tubuh berupa makanan atau suplemen. Zat

besi dalam makanan ada yang berbentuk zat besi heme dan zat besi nonheme.

Zat besi heme terdapat dalam daging, ayam, dan ikan. Adapun dan zat besi

nonheme terdapat dalam susu, telur, beras, sereal, sayuran, dan buah-buahan. Dalam memilih makanan sumber zat besi, perlu diperhatikan jumlahnya yang

terdapat dalam makanan, daya serap, dan nilai biologisnya. Makanan yang

mengandung banyak zat besi yang mudah diserap dan nilai biologinya tinggi

adalah makanan dari hewan (hati, daging, ayam, dan ikan). Zat besi heme lebih

mudah diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi nonheme.

Daya serap dan nilai biologi zat besi makanan dipengaruhi oleh jumlah

kandungan zat besi, bentuk kimia-fisik zat besinya, adanya makanan atau zat

lain yang memacu atau menghambat absorbsi zat besi, dan cara pengolahan

vitamin C, asam sitrat, asam malat, asam tartarat, dan asam amino cistein.

Adapun zat yang aktif menghambat penyerapan zat besi (inhibitor) adalah pitat,

polipenol, kalsium, dan fosfat (Soekirman 2000). Seng (Zn)

Total seng dalam tubuh kita adalah 1,5 – 2,5 g. Seng sebagian besar ada

dalam tulang dan tidak dapat digunakan untuk metabolisme (Linder 2006 dalam

Taufiqurrahman 2009). Almatsier (2004) merincikan lagi bahwa seng sebagian

besar berada di dalam hati, pankreas, ginjal, otot dan tulang. Jaringan yang

banyak mengandung seng adalah bagian mata, kelenjar prostat, spermatazoa,

kulit rambut, dan kuku.

Seng berperan penting dalam pembentukan enzim, pertumbuhan, fungsi

imun, kematangan seksual, pertumbuhan rambut, dan mempercepat

penyembuhan luka, gangguan perilaku, serta depresi (Smith 1988 dalam

Kustiyah et al. 2010). Selain itu, seng diperlukan untuk sintesa DNA, pergantian

sel, dan sintesa protein (Firmansyah 2004 dalam Taufiqurrahman 2009). Linder

(2006 dalam Taufiqurrahman 2009) juga menyebutkan bahwa seng juga

berperan dalam reaksi-reaksi yang berkaitan dengan sintesis dan degradasi

karbohidrat, protein, lipida, dan asam nukleat. Studi yang dilakukan pada

anak-anak telah membuktikan peranan penting dari seng dalam hubungannya dengan

fungsi meningkatkan pertumbuhan pada anak yang stunting dan gizi buruk

(Brown 2002 diacu dalam Taufiqurrahman 2009).

Angka kecukupan seng bagi anak yang berumur 4-5 tahun adalah 9,7

mg/hari (WNPG 2004 dalam Kustiyah et al. 2010). Kekurangan seng dapat

menyebabkan terganggunya pembentukan enzim tertentu yang berperan dalam

metabolisme zat gizi, seperti dalam metabolisme protein dan lemak, sehingga

akan menghambat pertumbuhan (Smith 1988 dalam Kustiyah et al. 2010).

Makanan sumber seng adalah daging tanpa lemak (dada ayam & sirloin),

seafood (kerang, kepiting, tiram, ikan tuna, dan kacang-kacangan (Wirakusumah

2004). Penyerapan seng makanan berkisar antara 14-41% (Solomon 1985

dalam Kustiyah et al. 2010). Adapun Prasad (1985 dalam Kustiyah et al. 2010)

menyatakan bahwa penyerapan seng berkisar antara 20-30%. Ada beberapa

faktor yang dapat membantu dan menghambat penyerapan seng. Faktor yang

dapat membantu penyerapan seng diantaranya adalah zat yang berbobot

molekul tinggi seperti metionin, histidin, sistein, dan sitrat (Sanstead & Evan 1984

menjadi faktor penghambat organik dan anorganik. Faktor penghambat organik

penyerapan seng adalah fitat, hemiselulosa, lignin, dan oksalat (Sanstead &

Evan 1984 dan Prasad 1985 dalam Kustiyah et al. 2010). Adapun faktor

penghambat anorganiknya adalah kadmium, tembaga, fosfat, kalsium, dan besi

nonheme (Sanstead & Evan 1984 dalam Kustiyah et al. 2010).

Penelitian tentang interaksi antara mineral besi dan seng sudah banyak

dilakukan dan beberapa peneliti menemukan bahwa terjadi interaksi antara

keduanya selama pencernaan (Kustiyah et al. 2010). Penyerapan seng

berkompetisi dengan penyerapan zat besi (Linder 2006 dalam Taufiqurrahman

2009). Dosis tinggi zat besi yang diberikan akan mempengaruhi penyerapan

seng. Pada rasio besi : seng sebesar 40:1 menunjukkan bahwa penyerapan

seng dapat berkurang sampai 40%. Konsumsi besi dan seng yang tidak

seimbang dapat berakibat pada berkurangnya penyerapan seng dan lebih lanjut

dapat menyebabkan terjadinya kekurangan seng yang nyata (Kustiyah et al.

2010).

Makanan Balita

Anak balita adalah anak-anak yang berumur di bawah lima tahun. Anak

balita merupakan salah satu sasaran utama program gizi (Wiyati 2004 dalam

Mervina 2009). Semakin meningkat usia anak balita, semakin meningkat pula

kebutuhan akan zat gizinya. Anak balita dibagi ke dalam empat golongan umur

berdasarkan angka kecukupan zat gizinya. Angka kecukupan gizi yang

dianjurkan untuk balita dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Angka kecukupan gizi balita (per orang per hari)

Zat gizi Golongan umur

0-6 bulan 7-11 bulan 1-3 tahun 4-6 tahun

Energi (Kal) 550,0 650,0 1000,0 1550,0

Protein (g) 10,0 16,0 25,0 39,0

Vitamin A (RE, µg) 375,0 400,0 400,0 450,0

Tiamin (mg) 0,2 0,4 0,5 0,8

Riboflavin (mg) 0,3 0,4 0,5 0,6

Piridoksin (mg) 0,1 0,3 0,5 0,6

Niasin (mg) 2,0 4,0 6,0 8,0

Vitamin B12 (mg) 0,4 0,5 0,9 1,2

Asam folat (mg) 65,0 80,0 150,0 200,0

Vitamin C (mg) 40,0 50,0 40,0 45,0

Kalsium (mg) 200,0 400,0 500,0 500,0

Fosfor (mg) 100,0 225,0 400,0 400,0

Besi (mg) 0,3 10,0 7,0 8,0

Seng (mg) 5,5 7,5 8,2 9,7

Iodium (µg) 90,0 120,0 90,0 120,0

Sejak usia tertentu, anak balita diberi makanan tambahan disamping ASI.

Makanan tambahan adalah makanan yang diberikan untuk membantu

mencukupi kebutuhan akan zat gizi yang diperlukan (Wiyati 2004 dalam Mervina

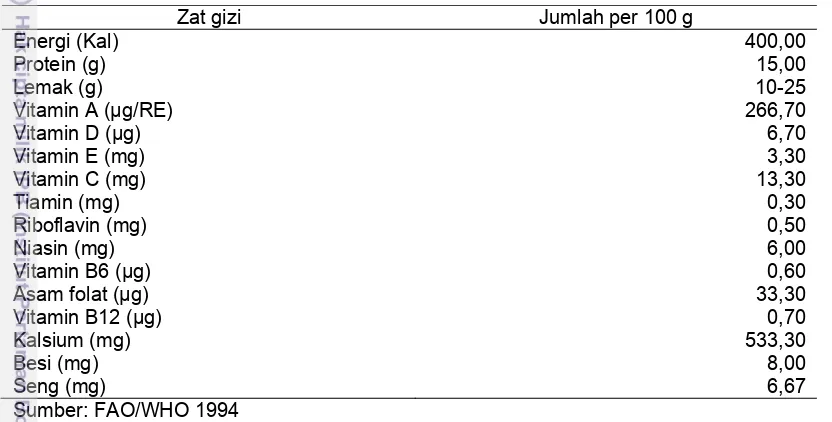

2009). FAO/WHO (1994) telah mengeluarkan petunjuk pengembangan formula

makanan bagi anak balita. Komposisi zat gizi dari formula makanan tambahan

untuk balita dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Komposisi zat gizi formula makanan tambahan balita

Zat gizi Jumlah per 100 g

Energi (Kal) 400,00

Protein (g) 15,00

Lemak (g) 10-25

Vitamin A (µg/RE) 266,70

Vitamin D (µg) 6,70

Vitamin E (mg) 3,30

Vitamin C (mg) 13,30

Tiamin (mg) 0,30

Riboflavin (mg) 0,50

Niasin (mg) 6,00

Vitamin B6 (µg) 0,60

Asam folat (µg) 33,30

Vitamin B12 (µg) 0,70

Kalsium (mg) 533,30

Besi (mg) 8,00

Seng (mg) 6,67

Sumber: FAO/WHO 1994

Biskuit

Biskuit adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan

penambahan bahan makanan lain dengan proses pemanasan dan pencetakan

(SNI 01-2973-1992 dalam DSN 1992b). Departemen Perindustrian (1990)

mendefinisikan biskuit sebagai produk makanan kering yang dibuat dengan

memanggang adonan yang mengandung bahan dasar terigu, lemak, dan bahan

pengembang dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan lain yang

diijinkan. Whiteley (1971 dalam Kadarisman & Sulaeman 1992) menambahkan

bahwa pengertian biskuit harus memenuhi persyaratan, yaitu: dibuat dari bahan

serealia (seperti gandum, jagung, dan sebagainya), jika bahan utamanya kurang

dari 60% bukan serealia maka tidak disebut biskuit, mengandung kurang lebih

5% kadar air, jika diisi atau didekantasi dengan bahan lain (seperti krim, krim

gula, jelly, jam) maka kadar airnya melebihi 5%.

Biskuit yang baik harus memenuhi syarat mutu yang ditetapkan dalam

Tabel 7 Syarat mutu biskuit menurut SNI 01-2973-1992

Komponen Syarat Mutu

Air Maksimum 5%

Protein Minimum 9%

Lemak Minimum 9,5%

Karbohidrat Minimum 70%

Abu Maksimum 1,5%

Logam berbahaya Negatif

Serat kasar Maksimum 0,5%

Kalori Minimum 400 Kal/100g

Jenis tepung Terigu

Bau dan rasa Normal, tidak tengik

Warna Normal

Sumber: DSN (1992b)

Menurut Charley (1982), biskuit yang bermutu baik adalah biskuit yang

memiliki lapisan kulit berwarna coklat keemasan dengan tanpa adanya

noda-noda coklat, bentuknya simetris, serta bagian atasnya rata dan halus. Selain itu,

remah-remahnya berwarna putih hingga putih krem, terasa halus, dan lunak.

Selain itu, menurut Matz dan Matz (1978), biskuit umumnya memiliki permukaan

agak licin, bentuk dan ukurannya seragam, kering, renyah, ringan, serta

aromanya menyenangkan.

Klasifikasi Biskuit

Biskuit dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu biskuit keras,

crackers, cookies, dan wafer. Biskuit keras adalah jenis biskuit manis yang dibuat dari adonan keras, berbentuk pipih, bila dipatahkan penampang potongannya

bertekstur padat, dapat berkadar lemak tinggi ataupun rendah. Crackers adalah

jenis biskuit yang dibuat dari adonan keras melalui proses fermentasi atau

pemeraman, berbentuk pipih, rasanya mengarah asin, dan relatif renyah.

Cookies adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah, bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang

padat. Adapun wafer adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan cair,

berpori-pori kasar, relatif renyah, dan bila dipatahkan penampang potongannya

berongga-rongga (SII 0177-90 dalam Departemen Perindustrian 1990).

Bahan-bahan Pembuat Biskuit

Bahan dalam pembuatan biskuit dibedakan menjadi bahan pengikat dan

bahan perapuh. Bahan pengikat berfungsi membentuk adonan yang kompak.

Bahan pengikat terdiri dari tepung, susu, putih telur, dan air. Adapun bahan

perapuh terdiri dari gula, lemak atau minyak (shortening), bahan pengembang,

Tepung. Tepung merupakan komponen pembentuk struktur dan pengikat telur (Sultan 1983 dalam Kadarisman & Sulaeman 1992). Menurut Sunaryo

(1985), tepung berfungsi membentuk adonan selama proses pencampuran,

menarik atau mengikat bahan lainnya, serta mendistribusikannya secara merata.

Selain pembentuk struktur, tepung juga berperan penting dalam pembentukan

citarasa (Matz & Matz 1978). Matz & Matz (1978) menambahkan bahwa semua

jenis tepung dapat digunakan dalam pembuatan biskuit. Menurut Vail et al.

(1978), jenis tepung terigu yang cocok digunakan untuk pembuatan biskuit

adalah tepung terigu lunak dengan kadar protein 8%.

Susu. Fungsi susu dalam pembuatan biskuit adalah sebagai pembentuk warna karena terjadi reaksi pencoklatan, pembentuk flavor, pembentuk aroma,

penambah keempukan karena adanya laktosa, bahan pengisi, pengikat air, serta

pembentuk struktur yang kuat dan poros karena adanya protein berupa kasein.

Selain itu, susu dapat meningkatkan nilai gizi terutama kandungan energi biskuit

karena kandungan lemak dan laktosa. Susu bubuk lebih banyak digunakan

dalam pembuatan biskuit karena lebih mudah dalam penanganannya dan

memiliki daya simpan yang cukup lama (Matz & Matz 1978).

Air. Fungsi air dalam pembuatan biskuit adalah untuk mengontrol kepadatan adonan serta melarutkan dan menyebarkan bahan-bahan bukan

tepung secara merata agar terbentuk adonan yang mudah dicetak (Sunaryo

1985).

Telur. Menurut Matz & Matz (1978), telur dalam pembuatan biskuit berfungsi sebagai pengemulsi yang dapat membantu mempertahankan

kestabilan adonan serta meningkatkan dan menguatkan aroma, warna, dan

kelembutan. Penggunaan kuning telur akan menghasilkan biskuit yang empuk

dan mengembang.

Lemak. Lemak merupakan komponen penting dalam pembuatan biskuit karena berfungsi sebagai bahan pengemulsi sehingga menghasilkan tekstur

produk yang renyah (Matz & Matz 1978). Lemak juga berfungsi sebagai

penghalus dan pelunak tekstur sehingga dapat terbentuk struktur biskuit yang

elastis (Sunaryo 1985). Pada saat pengadukan atau pencampuran adonan,

lemak akan mengelilingi terigu sehingga jaringan gluten terputus. Hal ini

menyebabkan biskuit bertekstur lembut dan renyah (Husain 1993 dalam Marlina

2001). Selain itu, lemak dapat memberikan sumbangan terhadap cita rasa biskuit