ANALISIS BEBAN KERJA PADA AKTIVITAS

PEMETIKAN TEH SECARA MANUAL

DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

KEBUN GUNUNG MAS, CISARUA, BOGOR, JAWA BARAT

SKRIPSI

HENNI HELMAYANTI

F14070050

MAYOR TEKNIK PERTANIAN

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

WORKLOAD ANALYSIS ON TEA MANUAL PICKING

ACTIVITIES AT GUNUNG MAS PLANTATION OF

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, CISARUA, BOGOR,

WEST JAVA

Henni Helmayanti and M. Faiz Syuaib

Department of Mechanical and Biosystem Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, Bogor Agricultural University, IPB Dramaga Campus, PO Box 220, Bogor, West Java,

Indonesia.

Phone 62 857 184 89 774, e-mail: [email protected]

ABSTRACT

Tea (Camellia sinensis) is one of important commodities in West Java since 1860. Activities of tea cultivation include nurseries, land preparation, planting, plant maintenance, and tea picking. Generally, tea picking is done manually by hand. This work is quite heavy and burdensome to the ability of the worker, so that it can lead to fatigue or physical disorder. Workload analysis in tea picking were conducted by using heart rate analysis approach. Then, the value of qualitative and quantitative workload will be obtained. Four male and four female subjects were observed and

measurement of heart rate were conducted to them by using “wrist-watch type” Heart Rate Monitor (HRM). A step test protocol was conducted to each subject as heart rate calibration procedure prior to the workload analysis of the tea picking activity. Work productivity of the subjects were also analyzed based on “yield and its quality index”. The results, revealed that the tea picking activity is light to moderate work burden, whereas the average work burden of male is slightly higher than that of female. Regarding to the work energy cost, male subjects consume slightly higher energy compared to that female subjects to pick a same amount of yield. Generally,the net product of male workers are higher than that of female.

Henni Helmayanti. F14070050.

Analisis Beban Kerja Pada Aktivitas Pemetikan

Teh Secara Manual di PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Gunung Mas,

Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Di bawah bimbingan M. Faiz Syuaib. 2011

RINGKASAN

Teh (Camellia sinensis) merupakan salah satu komoditi andalan Provinsi Jawa Barat yang dikenal masyarakat sejak zaman Hindia Belanda (tahun 1860). Teh memiliki peranan sebagai ekspor andalan selain karet, kopi, dan kelapa sawit. Selain sebagai sumber devisa bagi negara juga secara tidak langsung memberikan sumbangan bagi perekonomian negara dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi petani atau pekebun, karyawan yang bekerja di perkebunan besar, pengusaha, dan pedagang yang bergerak dalam perdagangan teh. Di pasar internasional, ada 3 (tiga) golongan teh

berdasarkan cara pengolahannya, yaitu teh hitam (black tea), teh hijau (green tea), dan teh oolong

(oolong tea).

Tahapan budidaya tanaman teh antara lain meliputi: pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman (pemupukan pengendalian hama, penyakit dan gulma, penyulaman, penyiangan, pembuatan rorak dan pemangkasan), serta pemanenan yaitu pemetikan pucuk teh. Kegiatan pemanenan teh merupakan aktivitas yang cukup kritis. Pemanenan teh membutuhkan banyak tenaga kerja yang intesif (antara dua sampai tiga ribu daun teh dibutuhkan untuk memproduksi hanya satu kilo teh yang belum terproses) dan prosedur yang digunakan memerlukan keahlian khusus. Proses pemanenan teh umumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Pekerjaan yang terlalu berat dan melebihi kemampuan pekerja dapat mengakibatkan kelelahan ataupun cedera pada pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi energi dan beban kerja pada aktivitas pemetikan teh secara manual, mengetahui produktivitas (output kerja) pekerja pada aktivitas pemetikan teh secara manual, dan membandingkan tingkat beban dan produktivitas kerja antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Gunung Mas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Subjek yang dianalisis terdiri dari 4 (empat) pekerja perempuan dan 4 (empat) pekerja laki-laki. Analisis beban kerja dalam kegiatan pemanenan teh dapat dilakukan dengan pendekatan analisis denyut jantung, yang kemudian diperoleh nilai beban kerja kualitatif dan

kuantitaif. Pengukuran denyut jantung menggunakan alat Heart Rate Monitor (HRM). Pertama-tama,

dilakukan pengukuran denyut jantung subjek pada saat kalibrasi step test. Metode kalibrasi step test

dimaksudkan untuk mengukur karakteristik denyut jantung individual dari subjek tersebut. Kalibrasi

step test menggunakan 4 (empat) frekuensi, yaitu 15 siklus/menit, 20 siklus/menit, 25 siklus/menit,

dan 30 siklus/menit, sehingga dapat diperoleh korelasi antara IRHR (Increase Ratio of Heart Rate)

dengan energi kerja yang dikeluarkan pada saat kalibrasi step test (WECST). Korelasi tersebut dapat

ditunjukkan dengan suatu persamaan daya dalam bentuk Y = aX + b, dimana Y merupakan nilai

IRHR (Increase Ratio of Heart Rate) dan X merupakan nilai WEC (Work Energy Cost). Kemudian,

3 mengetahui nilai WEC saat bekerja. Secara umum setiap individu memiliki karakteristik fisik dan

fisiologi yang berbeda dan spesifik, termasuk didalamnya BME (Basal Metabolic Energy). BME

merupakan konsumsi energi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi minimal fisiologisnya. Nilai konsumsi energi total (TEC) dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai IRHR dan nilai WEC saat

bekerja. Selain itu, nilai TEC’ perlu dihitung untuk mengetahui nilai TEC pada masing-masing subjek

dengan menghilangkan faktor berat badan. Parameter lain pada penelitian ini selain konsumsi energi adalah produktivitas subjek. Nilai produktivitas dapat dilihat dari berat pucuk yang dihasilkan dan kualitas pucuk yang diperoleh dari analisa pucuk.

Berdasarkan data yang diperoleh, aktivitas pemetikan teh subjek perempuan termasuk klasifikasi tingkat beban kerja ringan, sedangkan laki-laki termasuk tingkat beban kerja ringan hingga

sedang. Nilai IRHR (Increase Ratio of Heart Rate) subjek perempuan berkisar antara 1.21 – 1.50

sedangkan laki-laki berkisar antara 1.35 – 1.71. Aktivitas pemetikan teh secara manual menghasilkan

nilai konsumsi energi (TEC’) rata-rata untuk subjek perempuan adalah 32.699 kal/kg.menit sedangkan

laki-laki adalah sebesar 40.774 kal/kg.menit. Selain itu, Gross yield yang dihasilkan oleh perempuan

rata-rata sebesar 147.25 gram/menit sedangkan laki-laki rata-rata gross yield sebesar 141.5

gram/menit. Namun, indeks kualitas rata-rata yang dihasilkan laki-laki lebih besar, yaitu sebesar 0.998

sedangkan perempuan hanya sebesar 0.825. Produk bersih (Y’) sebesar 137.693 gram/menit

sedangkan subjek perempuan sebesar 115.143 gram/menit. Setelah mengetahui produk bersih, maka

akan diperoleh nilai total konsumsi energi kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg pucuk teh. Nilai total konsumsi energi per satuan berat (kg) dan per satuan berat hasil (kg) bagi subjek

perempuan rata-rata 316.5765 kal/kgbkgh sedangkan laki-laki rata-rata sebesar 295.3707 kal/kgbkgh.

Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan bahwa nilai IRHR dan TEC’ subjek laki-laki lebih

tinggi dibandingkan subjek perempuan. Nilai IRHR subjek laki-laki yang tinggi tersebut dapat menghasilkan indeks kualitas yang tinggi pula untuk subjek laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki lebih berkonsentrasi dalam bekerja dibandingkan perempuan. Meskipun berat pucuk yang dihasilkan subjek perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki namun subjek perempuan tetap mengeluarkan energi yang lebih besar dibandingkan laki-laki per satuan berat hasil (kg). Kombinasi pekerja laki-laki dan perempuan masih perlu dilakukan untuk bisa menghasilkan pucuk yang diharapkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, butuh penelitian lanjutan untuk mengetahui kombinasi yang optimum untuk setiap mandornya.

ANALISIS BEBAN KERJA PADA AKTIVITAS

PEMETIKAN TEH SECARA MANUAL

DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

KEBUN GUNUNG MAS, CISARUA, BOGOR, JAWA BARAT

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

pada Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian,

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

HENNI HELMAYANTI

F14070050

MAYOR TEKNIK PERTANIAN

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

5 Judul skripsi : Analisis Beban Kerja Pada Aktivitas Pemetikan Teh Secara Manual

di PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Gunung Mas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Nama : Henni Helmayanti

NIM : F14070050

Menyetujui,

Pembimbing Akademik,

(Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr) NIP 19670831 199402 1 001

Mengetahui : Ketua Departemen,

(Dr. Ir. Desrial, M.Eng) NIP 19661201 199103 1 004

6

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul Analisis Beban Kerja

Pada Aktivitas Pemetikan Teh Secara Manual di PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Gunung Mas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik, dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2011

Yang membuat pernyataan

Henni Helmayanti

7 © Hak cipta milik Henni Helmayanti, tahun 2011

Hak cipta dilindungi

BIODATA PENULIS

Henni Helmayanti. Lahir di Bandung, 26 Januari 1990. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Osman dan Ibu Dewi Murni. Penulis menamatkan Sekolah Dasar di SD Kartika XI-11 Bandung pada tahun 2001. Kemudian, penulis melanjutkan sekolah ke SMPN 20 Bandung dan lulus pada tahun 2004. Selanjutnya, penulis menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 22 Bandung pada tahun 2007 dan pada tahun yang sama penulis diterima masuk IPB melalui Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis memilih Departemen Teknik Pertanian (sekarang Teknik Mesin dan Biosistem), Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Selama menjalani perkuliahan di IPB, penulis aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan baik akademik maupun non-akademik, seperti menjadi asisten praktikum mata kuliah Mekanika Fluida dan Teknik Mesin Budidaya Pertanian. Penulis juga aktif mengikuti organisasi

kemahasiswaan seperti menjadi Sekertaris Divisi Public Relation Himpunan Mahasiswa Teknik

Pertanian (HIMATETA). Pada tahun 2010, penulis melakukan praktek lapang di PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Rancabali, Ciwidey, Jawa Barat dengan judul “Mempelajari Aspek Ergonomika dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pada Proses Produksi Teh di PT. Perkebunan

Nusantara VIII Kebun Rancabali, Ciwidey, Jawa Barat”. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar

sarjana di IPB, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Beban Kerja Pada Aktivitas

x

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadapan Allah SWT atas karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian dengan judul “Analisis Beban Kerja Pada Aktivitas Pemetikan Teh Secara Manual di PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Gunung Mas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat”. Pengambilan data dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Gunung Mas sejak bulan Maret sampai April 2011.

Dengan telah selesainya penelitian hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr sebagai dosen pembimbing.

2. Dr. Ir. Setyo Pertiwi, M.Agr dan Ir. Mad Yamin, MT sebagai dosen penguji.

3. Bapak Ir. H Yani Dahyani sebagai Administratur PTPN VIII Kebun Gunung Mas yang telah

memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

4. Bapak Eeng Sumarna sebagai pembimbing lapangan, Bapak Jabrig sebagai Mandor Kebun 1A

PTPN VIII Kebun Gunung Mas, dan seluruh karyawan PTPN VIII Kebun Gunung Mas yang telah membantu penulis selama penelitian berlangsung.

5. Keluarga Bapak Eeng Sumarna dan Ibu Tita Sugiarti yang telah menyediakan tempat tinggal

selama di Gunung Mas

6. Ayahanda (Osman B), Ibunda (Dewi Murni), Adik (Henry Prasetyo), dan Fatra Kurnia yang

selalu memberikan dorongan, dukungan, serta doanya kepada penulis.

7. Dewi Sartika sebagai teman sepenelitian penulis yang sudah membantu penulis dalam

pengambilan data.

8. Teman-teman seperjuangan Teknik Mesin dan Biosistem IPB angkatan 44 (2007) atas

keceriaan dan kebersamaan di Teknik Mesin dan Biosistem IPB.

9. Teman-teman di Kost Putri Pochan (Ratna Puspita, Setia Wahyu Cahyaningsih, Resti Ariesta

Festiani, Retno Dwi Jayanti, Sri Wahyuni, dan Rahmi Khalida) atas motivasinya.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ergonomika dan K3.

Bogor, Agustus 2011

xi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

I. PENDAHULUAN ... 1

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1 TEH ... 3

2.2 PEMANENAN TEH ... 4

2.3 ERGONOMIKA ... 6

2.4 BEBAN KERJA ... 7

2.5 METODE STEP TEST ... 8

2.6 PRODUKTIVITAS ... 9

III. METODOLOGI ... 11

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN ... 11

3.2 ALAT DAN BAHAN ... 11

3.3 METODE PENELITIAN ... 12

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 22

4.1 PENELITIAN PENDAHULUAN ... 22

4.2 KALIBRASI SUBJEK PENELITIAN (METODE STEP TEST) ... 24

4.3 PENGUKURAN BEBAN KERJA SAAT AKTIVITAS PEMETIKAN TEH ... 31

4.4 PRODUKTIVITAS ... 40

4.5 ANALISIS BEBAN KERJA FISIK ... 44

4.6 UJI STATISTIK ... 47

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 51

5.1 KESIMPULAN ... 51

5.2 SARAN ... 51

DAFTAR PUSTAKA ... 52

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Kategori tingkat beban kerja berdasarkan IRHR ... 8

Tabel 2. Karakteristik subjek ... 12

Tabel 3. Konversi BME ekivalen VO2 berdasarkan luas permukaan tubuh ... 19

Tabel 4. Data dimensi tubuh subjek ... 25

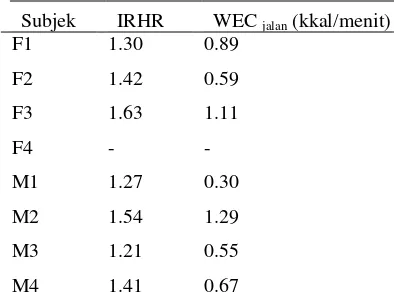

Tabel 5. Data IRHRST dan WECST ... 30

Tabel 6. Data persamaan daya hubungan IRHRST dan WECST ... 30

Tabel 7. Data IRHR dan WEC saat jalan ke kebun ... 32

Tabel 8. Nilai IRHR saat aktivitas pemetikan teh ... 37

Tabel 9. Klasifikasi tingkat beban kerja kualitatif berdasarkan nilai IRHR ... 37

Tabel 10. Nilai konsumsi energi aktivitas pemetikan teh ... 38

Tabel 11. Data kuantitas dan kualitas pucuk yang dihasilkan subjek selama pengukuran berlangsung ... 41

Tabel 12. Data persentase analisa pucuk ... 42

Tabel 13. Data kualitas, kuantitas dan rata-rata persentase pucuk rusak ... 43

Tabel 14. Data semua parameter subjek perempuan dan laki-laki ... 44

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Penggunaan mesin pemanen teh (a) pemetikan dengan tangan (b) ... 5

Gambar 2. Standar analisa pucuk PTPN VIII Kebun Gunung Mas ... 5

Gambar 3. Heart Rate Monitor (HRM) (a) stopwatch dan digital metronome (b) timbangan berat badan dan pucuk (c) meteran (d) ... 11

Gambar 4. Skema penelitian ... 13

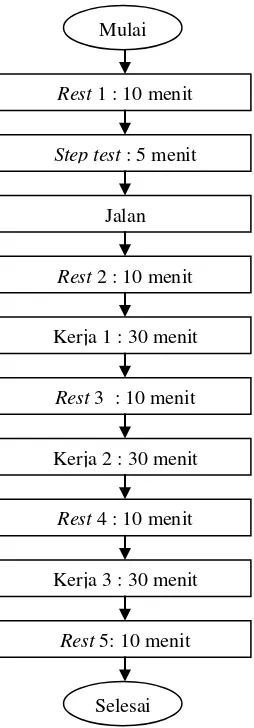

Gambar 5. Rancangan percobaan pengambilan data ... 14

Gambar 6. Bagan alir metode kalibrasi step test ... 15

Gambar 7. Kegiatan step test ... 16

Gambar 8. Bagan alir pengukuran denyut jantung saat bekerja ... 17

Gambar 9. Kegiatan analisa pucuk ... 18

Gambar 10. Aktivitas pemetikan teh ... 23

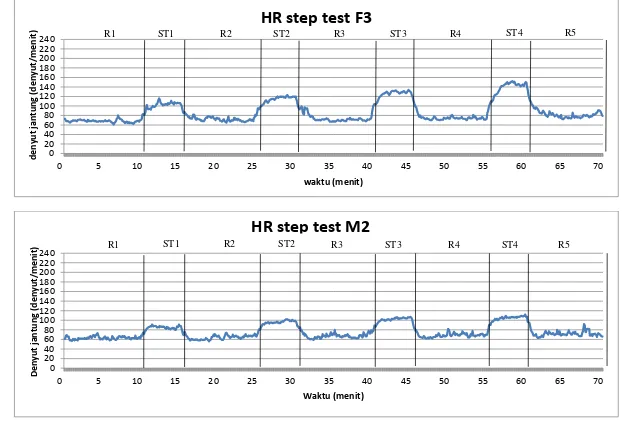

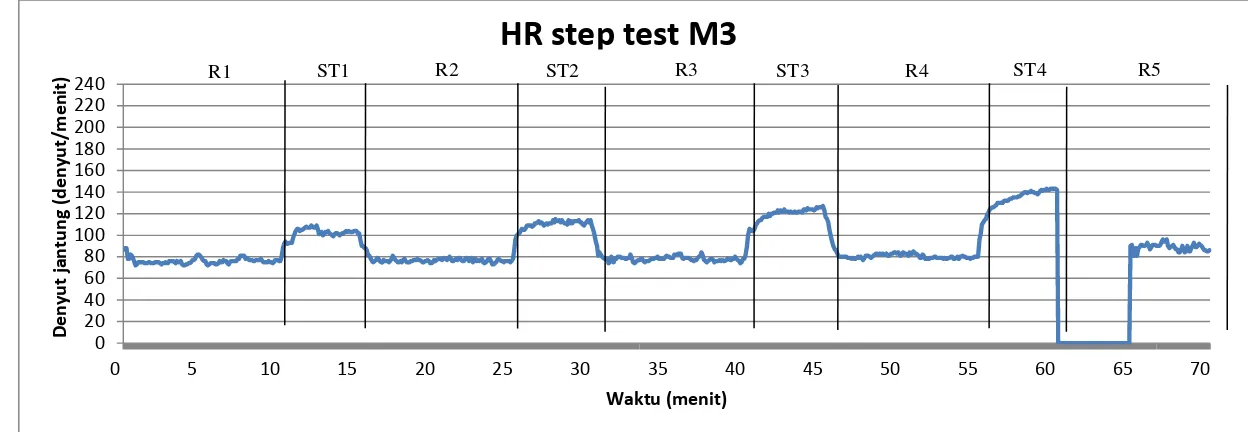

Gambar 11. Grafik denyut jantung subjek F3 dan M2 pada saat kalibrasi step test ... 26

Gambar 12. Grafik denyut jantung subjek M3 pada saat kalibrasi step test ... 27

Gambar 13. Grafik hubungan IRHRST dan WECST pada subjek F3 dan M2... 29

Gambar 14. Grafik data pengukuran denyut jantung saat aktivitas pemetikan subjek F3 dan M2.. 34

Gambar 15. Grafik Grafik data pengukuran denyut jantung saat aktivitas pemetikan subjek M3 .. 35

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Time study sheet ... 55

Lampiran 2. Analisis pucuk ... 56

Lampiran 3. Grafik denyut jantung subjek pada saat kalibrasi step test... 57

Lampiran 4. Grafik hubungan antara IRHRST dan WECST semua subjek ... 60

I.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Teh (Camellia sinensis) merupakan salah satu komoditi andalan Provinsi Jawa Barat yang dikenal masyarakat sejak zaman Hindia Belanda (tahun 1860). Melalui sejarah yang panjang, perkebunan teh dibudidayakan dan dikelola oleh perusahaan negara, perusahaan swasta, maupun perkebunan rakyat.

Teh memiliki peranan sebagai ekspor andalan selain karet, kopi, dan kelapa sawit. Selain sebagai sumber devisa bagi negara juga secara tidak langsung memberikan sumbangan bagi perekonomian negara dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi petani atau pekebun, karyawan yang bekerja di perkebunan besar, pengusaha, dan pedagang yang bergerak dalam perdagangan teh. Di pasar internasional ada 3 (tiga) golongan teh berdasarkan cara pengolahannya, yaitu teh hitam

(black tea), teh hijau (green tea), dan teh oolong (oolong tea).

Produksi teh memiliki persyaratan ketat untuk manajemen, pertumbuhan dan pengolahan daun teh, yang digunakan sebagai bahan minum. Kegiatan pemanenan teh merupakan aktivitas yang cukup kritis. Pemanenan teh membutuhkan banyak tenaga kerja yang intesif (antara dua sampai tiga ribu daun teh dibutuhkan untuk memproduksi hanya satu kilo teh yang belum terproses) dan prosedur yang digunakan memerlukan keahlian khusus. Selain itu, karakteristik teh yang tumbuh di dataran sedang sampai dataran tinggi kadang-kadang mengharuskan pekerja naik turun gunung untuk memetik teh. Hal ini dapat mengakibatkan kelelahan fisik para pekerja. Proses pemanenan teh umumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Pekerjaan yang terlalu berat dan melebihi kemampuan pekerja dapat mengakibatkan beban kerja fisik pada pekerja. Beban kerja fisik yang terlalu berat akan dapat menimbulkan kelelahan yang terakumulasi.

Faktor manusia sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Pekerja laki-laki dan pekerja perempuan memiliki produktivitas dan kapasitas yang berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya. Untuk kegiatan yang membutuhkan ketelitian tinggi lebih baik memperkerjakan pekerja perempuan. Untuk kegiatan yang mengeluarkan tenaga yang tinggi lebih cocok dilakukan oleh pekerja laki-laki. Sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan secara kontinyu lebih baik dilakukan oleh pekerja perempuan. Aktivitas pemetikan teh ini merupakan gabungan dari ketiga jenis kegiatan tersebut, sehingga kombinasi yang tepat antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan kualitas yang tinggi pula.

Analisis beban kerja dalam kegiatan pemanenan teh dapat dilakukan dengan pendekatan analisis denyut jantung, yang kemudian diperoleh nilai beban kerja kualitatif dan kuantitaif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dilihat adanya perbedaan tingkat beban kerja antara pekerja manual, semi mekanis, dan mekanis sehingga diketahui mekanisme yang paling cocok untuk para pekerja.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat konsumsi energi dan beban kerja pada aktivitas pemetikan teh secara manual

2. Mengetahui produktivitas (output kerja) pekerja pada aktivitas pemetikan teh secara manual

2

1.3 BATASAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TEH

Tanaman teh (Camelia sinensis) diklasifikasikan sebagai berikut (Tuminah 2004) :

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Sub Kelas : Dialypetalae

Ordo (bangsa) : Guttiferales (Clusiales)

Familia (suku) : Camelliaceae (Theaceae)

Genus (marga) : Camellia

Spesies (jenis) : Camellia sinensis

Varietas : Assamica

Tanaman teh umumnya ditanam di perkebunan, dipanen secara manual, dan dapat tumbuh pada

ketinggian 200 – 2 300 m dpl. Teh memerlukan curah hujan 1000-1250 mm per tahun, dengan

temperature ideal antara 10-30 0C. Pohon kecil disebabkan oleh seringnya pemangkasan maka tampak

seperti perdu. Bila tidak dipangkas, akan tumbuh kecil ramping setinggi 5 - 10 m, dengan bentuk tajuk

seperti kerucut. Batang tegak, berkayu, bercabang-cabang, ujung ranting dan daun muda berambut

halus. Daun tunggal, bertangkai pendek, letak berseling, helai daun kaku seperti kulit tipis, bentuknya

elips memanjang, ujung dan pangkal runcing, tepi bergerigi halus, pertulangan menyirip, panjang 6 -

18 cm, lebar 2 - 6 cm, warnanya hijau, permukaan mengilap. Bunga di ketiak daun, tunggal atau

beberapa bunga bergabung menjadi satu, berkelamin dua, garis tengah 3 - 4 cm, warnanya putih cerah

dengan kepala sari berwarna kuning, harum. Buahnya buah kotak, berdinding tebal, pecah menurut

ruang, masih muda hijau setelah tua cokelat kehitaman. Biji keras, 1 - 3. Pucuk dan daun muda yang

digunakan untuk pembuatan minuman teh. Perbanyakan dengan biji, setek, sambungan atau

cangkokan (LIPI 2009).

Peranan iklim pada pertumbuhan tanaman teh (Dalimoenthe 2008):

1. Letak Ketinggian dan Suhu

Perkebunan daerah rendah < 800 m dpl dengan suhu rata-rata 23.86°C, perkebunan daerah

sedang 800-1.200 m dpl dengan suhu rata-rata 21.42°C, dan perkebunan daerah tinggi > 1.200 m dpl

dengan dengan suhu rata suhu rata-rata rata 18.98°C.

2. Suhu

Tumbuh baik pada kisaran suhu 13°C - 30°C (atau 18°C - 25°C). Fotosintesa tanaman teh akan

meningkat jika suhu meningkat hingga 30°C. Jika suhu lebih dari 30°C, net fotosintat akan dirombak

dan jika suhu lebih dari 48°C fotosintesa berhenti karena jaringan daun rusak. Suhu daun diusahakan

4

3. Curah Hujan

Kadar air tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman teh adalah lebih dari 30 %. Jika kadar air

tanah kurang dari 30 %, pertumbuhan mulai terhambat. Jika kadar air kurang dari 15 %, tanaman teh

mulai mati. Untuk tumbuh optimal diperlukan curah hujan minimal 1.150-1.400 mm/tahun.

4. Kelembaban

Kelembaban udara berpengaruh pada keseimbangan air dalam tanah dan tanaman. Jika

kelembaban udara optimal, fotosintat akan mengalir ke bagian pucuk dan cadangan dibongkar. Jika

kelembaban udara rendah, sebagian besar fotosintat dialirkan ke akar sebagai cadangan makanan dan

produksi pucuk turun.

5. Cahaya

Tanaman teh membutuhkan panas untuk pertumbuhan yang diperoleh dari suhu udara

sekeliling. Daun-daun yang terletak pada bagian bawah kanopi yang terlindung lebih efisien

menggunakan energi surya jika dibandingkan daun-daun teh yang langsung menerima cahaya

matahari.

2.2 PEMANENAN TEH

Tanaman teh memerlukan budidaya yang tepat agar pucuk teh yang dihasilkan memiliki mutu yang tinggi. Tahapan budidaya tanaman teh antara lain meliputi: pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman (pemupukan pengendalian hama, penyakit dan gulma, penyulaman, penyiangan, pembuatan rorak dan pemangkasan), serta pemanenan yaitu pemetikan pucuk teh. Pada penelitian ini, hanya difokuskan pada proses pemetikan teh.

Pemetikan merupakan kegiatan pengambilan hasil, berupa pucuk teh yang memenuhi syarat olah, yang juga berfungsi membentuk kondisi tanaman agar mampu berproduksi tinggi secara berkesinambungan. Daun teh yang dipetik umumnya berupa pucuk-pucuk daun teh muda dan dua daun berikutnya. Kriteria pucuk yang baik adalah pucuk medium (P+2, P+3, atau burung muda), keadaan pucuk segar dan mulus, dan bebas dari benda lain selain pucuk teh.

Jenis pemetikan yang dilakukan terdiri dari tiga jenis di antaranya :

1. Pemetikan jendangan

Pemetikan yang dilakukan pada tahap awal setelah tanaman dipangkas dan dimaksudkan untuk membentuk bidang petik yang lebar dan rata dengan ketebalan lapisan daun yang cukup agar tanaman mempunyai potensial produksi yang tinggi. Untuk ketinggian petikan jendangan antara 15 sampai 20 cm dari bidang/luka pangkasan.

2. Pemetikan produksi

5

3. Pemetikan gendesan

Pemetikan yang dilakukan pada tanaman segera menjelang dipangkas dengan cara dipetik habis semua pucuk yang layak olah tanpa memperhatikan bagian pucuk yang ditinggalkan pada perdu dan hanya dilakukan sekali menjelang dipangkas

(a) (b)

Gambar 1. Penggunaan mesin pemanen teh (a) pemetikan dengan tangan (b)

Pucuk teh sebagai hasil pemetikan merupakan bahan baku yang harus memenuhi standar mutu yang spesifik agar layak diolah, untuk menghasilkan produk teh yang bermutu sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk itu pelaksanaan penyediaan bahan olahannya, berupa kegiatan pemetikan teh, memerlukan disiplin teknis yang relatif tinggi oleh para pelaksananya serta perhatian pengawasan yang intensif oleh segenap tatanan serta manajemen di setiap kebun teh (Rachman 2005).

Jenis petikan dapat dibedakan atas 3 kategori, yaitu (Rachman 2005) :

1. Petikan halus, pucuk yang dihasilkan terdiri dari pucuk peko (P) dengan satu daun atau pucuk

burung (b) dengan satu daun muda, ditulis dengan rumus (P+1, B+1M)

2. Petikan medium, pucuk yang dihasilkan terdiri dari pucuk peko dengan dua, tiga daun muda, serta

pucuk burung dengan satu, dua atau tiga daun muda (P+2, P+3, B+1M, dan B+2M)

3. Petikan kasar, pucuk yang dihasilkan terdiri dari pucuk peko dengan empat daun atau lebih, dan

pucuk burung dengan beberapa daun tua (P+4, P+5, B+5, burung tua, dan daun tua).

6

2.3 ERGONOMIKA

Menurut Nurmianto (2008), ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ergon berarti kerja dan

Nomos berarti aturan dan hukum alam sehingga ergonomi dapat didefinisikan suatu ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi,

fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain/perancangan.

International Ergonomics Association (IEA) mendefinisikan Ergonomika sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen lain dari suatu sistem dan kontribusinya terhadap desain kegiatan, kerja, produk, dan lingkungannya dengan tujuan untuk menyelaraskannya dengan kebutuhan, kemampuan, dan keterbatasan manusia (Santoso diacu dalam Irawan 2008).

Pada dasarnya ergonomi mempelajari interaksi antara manusia dengan sistem kerja di mana mereka beraktifitas atau bekerja. Dapat pula dikatakan bahwa terdapat dua hal yang menjadi pokok bahasan dalam pendekatan Ergonomi yakni manusia dan sistem kerjanya. Manusia sebagai pelaku kerja yang tentunya memiliki kemampuan dan keterbatasan. Amatlah penting mengkaji manusia sebagai elemen yang berinteraksi dengan sistem kerja, secara khusus dengan alat/mesin dan

lingkungan kerja. Antara manusia dan sistem kerja diharapkan terjadi kecocokan (match) agar

manusia dapat bekerja secara aman, sehat dan nyaman. Agar didapatkan kecocokan tersebut, maka interaksi manusia dan sistem kerja harus berada pada kondisi yang optimal. Apabila tercipta kondisi kerja yang terdapat kesesuaian maka produktifitas kerja akan meningkat.

Penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas rancang bangun (desain) ataupun

rancang ulang (re-design). Hal ini dapat meliputi perangkat keras seperti perkakas kerja (tools),

bangku kerja (benches), dan lain-lain. Selain itu, ergonomi dapat berperan pula sebagai desain

pekerjaan pada suatu organisasi misalnya penentuan jumlah jam kerja istirahat, pemilihan jadwal

pergantian waktu kerja (shift kerja), dan lain-lain. Di samping itu, ergonomi juga memberikan peranan

penting dalam meningkatkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja agar diperoleh efisiensi kerja dan hilangnya resiko kesehatan akibat metode kerja yang kurang tepat (Nurmianto 2008).

Ergonomi pada dasarnya membutuhkan kajian multidisiplin yang secara langsung ataupun tidak, mendukung dan dapat dijadikan sumber informasi. Kajian keilmuan yang cukup dekat dengan kajian Ergonomi di antaranya Anthropometri, Biomekanik, Fisiologi, Psikologi, Perencanaan kerja,

keteknikan (Engineering), Biologi, Manajemen, Fisika, dan lain-lain.

Anthropometri adalah suatu bidang Ergonomika yang menyangkut masalah pengukuran statik

manusia. Berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu anthropos (manusia) dan metron (pengukuran).

Data anthopometri dapat digunakan untuk optimasi dimensi berbagai macam benda yang sering digunakan manusia. Aplikasi Anthropometri dalam pendekatan Ergonomi di antaranya berguna dalam perancangan ruang kerja, desain produk yang nyaman bagi pengguna dan lain-lain.

Biomekanik adalah suatu bidang Ergonomika yang berhubungan dengan pengukuran dinamik tubuh manusia, yang di antaranya menyangkut selang gerak anggota tubuh, kecepatan gerak, kekuatan dan aspek gerak anggota tubuh lainnya. Dalam sistem otot rangka, otot bekerja menggerakkan tulang untuk berotasi pada sendinya. Sistem ini dapat dideskripsikan menyerupai tuas sederhana, dengan otot umumnya beraksi pada jarak yang relatif pendek dari sendi untuk menghasilkan gaya eksternal pada jarak yang lebih besar. Otot beraksi untuk menghasilkan keuntungan mekanis dengan hanya berkontraksi untuk menghasilkan gerak pada anggota gerak tubuh manusia.

Fisiologi berkenaan dengan fungsi hidup manusia. Dalam pendekatan Ergonomi fisiologi

terutama diperlukan untuk menganalisis kebutuhan dan konsumsi energi (Energy Cost) pada suatu

aktifitas. Fisiologi kerja dalam Ergonomi berkenaan dengan kondisi dan reaksi fisiologis yang

diakibatkan karena adanya beban atau tekanan (stress) eksternal saat melakukan suatu aktifitas/kerja.

7 pengukuran denyut jantung, pengukuran konsumsi oksigen pada suatu aktifitas kerja, pengukuran suhu tubuh, kelelahan otot dan lain-lain.

Dalam bidang teknik (Engineering), fokus ergonomi sangat erat berkaitan dengan

kontekstualisasi aspek-aspek manusia di dalam proses perencanaan dan perancangan produk teknologi (alat, mesin, sistem produksi, lingkungan kerja, dll), termasuk pula dampaknya terhadap manusia sebagai pengguna atau operatornya. Oleh karena itu, ergonomi akan mengarahkan proses perancangan agar menghasilkan produk yang tidak saja memiliki kemampuan teknis yang lebih baik, tetapi juga produk yang sesuai dan serasi dengan kemampuan dan keterbatasan manusia sebagai pengguna ataupun operatornya.

2.4 BEBAN KERJA

Dalam ilmu ergonomika, kerja diartikan sebagai suatu aktivitas untuk menghasilkan sesuatu. Manusia menggunakan otot hampir untuk seluruh jenis pekerjaan, otot manusia sendiri memerlukan energi untuk melakukan kerja fisik. Menurut Astrand dan Rodahl (1977), konsumsi oksigen akan meningkat secara linier sesuai dengan beban kerja yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berat beban kerja yang dialami maka akan semakin meningkat penyerapan oksigen. Energi yang diperlukan otot untuk melakukan kerja berasal dari proses oksidasi glukosa yang terjadi di dalam tubuh. Prinsipnya terkait dengan proses oksidasi karbohidrat, yaitu :

C6H12O6 + O2 CO2 +H20 + Energi

Oksigen digunakan untuk metabolisme bahan makanan dan melepaskan energi. Jumlah energi yang dilepaskan tergantung pada bahan makanan yang terbakar. Sehingga jumlah energi yang dihasilkan

dapat didekati melalui perhitungan laju konsumsi O2 (VO2). Secara umum, 1 liter oksigen

menghasilkan 5 kkal energi. Pengukuran VO2 pada subjek yang sedang melakukan aktivitas relatif

tidak nyaman, sehingga pada level tertentu dapat mengganggu subjek. Terdapat hubungan linier antar

VO2 dengan laju denyut jantung. Oleh karena itu pengukuran laju denyut jantung dapat digunakan

untuk memperkirakan konsumsi oksigen yang kemudian dapat dikonversi ke dalam pengeluran energi (Sanders dan McCormick 1993).

Beban ini akan diketahui saat operator menanggapi kerja dengan memberikan respon seperti denyut jantung yang tinggi atau keluar keringat. Semakin besar beban kerja dalam melakukan suatu pekerjaan ditandai dengan kebutuhan energi yang semakin besar pula, dengan demikian sistem pernafasan bergerak lebih cepat, kebutuhan oksigen meningkat, denyut jantung semakin cepat, dan terjadi peningkatan panas pada seluruh tubuh (Lovita 2009).

Menurut Syuaib (2003) diacu dalam Lovita (2009), fisiologi kerja adalah satu bab disiplin ilmu ergonomika yang mengkaji tentang kondisi fisiologi yang disebabkan tekanan eksternal saat melakukan suatu aktivitas kerja. Kajian fisiologi kerja sangat terkait dengan beberapa indikator metabolik, yaitu :

1) Cardiovascular (denyut jantung) 2) Respiratory (pernafasan) 3) Body temperature (suhu tubuh) 4) Muscular act (aktivitas otot)

8 Banyak peneliti ergonomika percaya bahwa meningkatnya tingkat denyut jantung menunjukkan beban kerja fisik maupun mental, karena adanya korelasi yang linier terhadap konsumsi energi fisik

(physical energy cost). Oleh karena itu, sampel data kontinyu laju denyut jantung pada suatu aktivitas berguna sebagai indikator dari beban kerja psiko-fisiologis. Selain itu, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja fisik manusia, yaitu faktor personal dan lingkungan. Beberapa faktor personal adalah umur, berat badan, jenis kelamin, konsumsi rokok, gaya hidup, olah raga, status nutrisi, dan motivasi dalam melakukan kegiatan. Sedangkan beberapa faktor lingkungan yaitu polusi udara, kebisingan, faktor suhu udara, dan ketinggian tempat. Terdapat dua macam terminologi beban kerja, yaitu beban kerja kuantitatif dan beban kerja kualitatif (Lovita 2009).

2.4.1 Beban Kerja Kuantitatif

Beban kerja kuantitatif adalah besarnya total energi yang dikeluarkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Beban kerja kuantitatif adalah besarnya total energi yang dikeluarkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Dalam penelitian ini digunakan

terminologi TEC (Total Energy Cost), BME (Basal Metabolic Energy), dan WEC (Work

Energy Cost). TEC adalah energi total yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan aktivitas. BME adalah energi yang digunakan oleh seseorang hanya untuk menjalankan proses metabolisme dalam tubuh sehingga BME ini selalu ada walaupun seseorang tidak melakukan pekerjaan. WEC adalah energi yang digunakan oleh seseorang hanya saat melakukan kerja atau dengan kata lain respon energi dari tubuh kita terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.

2.4.2 Beban Kerja Kualitatif

Beban kerja kualitatif adalah suatu indeks yang mengindikasikan berat atau ringan suatu pekerjaan dirasakan oleh seseorang. Beban kerja kualitatif dihitung sebagai rasio relatif suatu beban kerja seseorang. Dalam penelitian ini, terminologi yang digunakan adalah IRHR

(Increase Ratio of Heart Rate). IRHR adalah indeks perbandingan relatif denyut jantung seseorang saat melakukan suatu aktivitas terhadap denyut jantungnya saat beristirahat. Tinggi rendahnya nilai IRHR mencerminkan tingkat beban kerja kualitatif dari suatu aktivitas (Lovita 2009).

Tabel 1. Kategori tingkat beban kerja berdasarkan IRHR

Kategori Nilai IRHR

Ringan 1.00 < IRHR < 1.25

Sedang 1.25 < IRHR < 1.50

Berat 1.50 < IRHR < 1.75

Sangat berat 1.75 < IRHR < 2.00

Luar biasa berat 2.00 < IRHR

Sumber : Lovita 2009

2.5 METODE

STEP TEST

9 denyut jantung tidak saja dipengaruhi oleh kerja fisik akan tetapi juga beban mental sehingga diperlukan metode sistem kalibrasi data yang akurat (Kastaman dan Herodian 1998). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk kalibrasi data pengukuran denyut jantung adalah dengan

menggunakan metode step test. Metode step test dimaksudkan untuk mengukur karakteristik denyut

jantung individual dari operator tersebut. Penggunaan metode step test ini berfungsi untuk mengetahui

suatu pola hubungan antara denyut jantung manusia dalam setiap aktivitas kerjanya dengan daya yang dikeluarkannya melalui penyesuaian-penyesuaian dalam cara pengukuran maupun kalibrasi data hasil pengukurannya (Kastaman dan Herodian 1998). Faktor-faktor individual untuk menentukan karakteristik individu pada metode ini adalah umur, jenis kelamin, berat dan tinggi badan.

Denyut jantung sebanding dengan konsumsi oksigen. Beban kerja yang pasti dapat diketahui dengan mengkalibrasi antara kurva denyut jantung saat bekerja dengan beban kerja (denyut jantung)

yang ditetapkan sebelum bekerja (metode step test) (Hayashi et al dalam Anindita 2003). Dengan

metode ini, beberapa faktor individual seperti umur, jenis kelamin, berat, dan tinggi badan harus diperhatikan sebagai faktor penting untuk menentukan karakteristik individu yang diukur.

Metode ini memiliki keunggulan di antaranya dapat dengan mudah mengatur selang beban kerja dengan hanya mengubah tinggi bangku dan intensitas langkah (Lovita 2009). Selain itu, metode ini mempunyai komponen pengukuran yang mudah, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga dengan metode ini ketidakstabilan denyut jantung seseorang dapat dengan mudah dianalisa (Amelia dalam Irawan 2008).

2.6 PRODUKTIVITAS

Produktivitas kerja merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam perencanaan pengembangan industri pada khususnya dan perencanaan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya. Pengertian produktivitas pada umumnya lebih dikaitkan dengan pandangan produksi dan ekonomi, sering pula dikaitkan dengan pandangan sosiologi.

Swastha dan Sukotjo (1995) diacu dalam Damayanti (2005) menyatakan bahwa produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan jasa) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut.

Selain itu, Nawawi (1990) diacu dalam Damayanti (2005) menjelaskan secara konkrit konsep produktivitas kerja sebagai berikut:

1. Produktivitas kerja merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah

kerja yang dikeluarkan. Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber tenaga kerja yang dipergunakan dan sebaliknya.

2. Produktivitas yang diukur dari daya guna (efisiensi penggunaan personal sebagai tenaga kerja).

Produktivitas ini digambarkan dari ketepatan penggunaan metode atau cara kerja dan alat yang tersedia, sehingga volume dan beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Hasil yang diperoleh bersifat non material yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga produktivitas hanya digambarkan melalui efisiensi personal dalam pelaksanaan tugas-tugas pokoknya.

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam produktivitas kerja terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang merupakan kriteria untuk menilainya. Ketiga unsur tersebut adalah unsur-unsur semangat kerja, cara kerja, dan hasil kerja.

Menurut Sukarna (1993) diacu dalam Damayanti (2005), produktivitas kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

10 2. Managerial skill atau kemampuan pimpinan perusahaan

3. Lingkungan kerja yang baik

4. Lingkungan masyarakat yang baik

5. Upah kerja

6. Motivasi pekerja untuk meraih prestasi kerja

7. Disiplin kerja karyawan

8. Kondisi politik atau keamanan, dan ketertiban Negara

9. Kesatuan dan persatuan antara kelompok pekerja

10. Kebudayaan suatu Negara

11. Pendidikan dan pengalaman kerja

12. Kesehatan dan keselamatan pekerja karyawan

13. Fasilitas kerja

14. Kebijakan dan sistem administrasi perusahaan.

Pengukuran produktivitas kerja pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat efektivitas dan efisiensi kerja karyawan dalam menghasilkan suatu hasil. Tingkat produktivitas kerja karyawan yang dapat diukur adalah (Damayanti 2005) :

1. Penggunaan waktu

Penggunaan waktu kerja sebagai alat ukur produktivitas kerja karyawan meliputi kecepatan waktu kerja, penghematan waktu kerja, kedisiplinan waktu kerja, dan tingkat absensi.

2. Output yaitu hasil produksi karyawan yang diperoleh sesuai produk yang diinginkan

perusahaan.

Tujuan pengukuran produktivitas adalah membandingkan hasil hal-hal berikut (Syarif dalam Damayanti 2005) :

1. Pertambahan produksi dari waktu ke waktu

2. Pertambahan pendapatan dari waktu ke waktu

3. Pertambahan kesempatan kerja dari waktu ke waktu

4. Jumlah hasil sendiri dengan orang lain

5. Komponen prestasi utama sendiri dengan komponen prestasi utama orang lain

Alat pengukuran produktivitas karyawan perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu (Ravianto dalam Damayanti 2005):

1. Physical productivity

Physical productivity adalah produktivitas secara kuantitatif seperti ukuran (size) panjang, berat, banyaknya unit, waktu dan banyaknya tenaga kerja.

2. Value productivity

Value productivity adalah ukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang yang dinyatakan dalam rupiah, yen, won, dollar.

Berdasarkan pendapat di atas maka pengukuran produktivitas dapat dilihat dari dua komponen yaitu (Damayanti 2008) :

1. Efisiensi kerja

Efisiensi kerja karyawan dapat dilihat dari ketercapaian target, ketepatan waktu, ketepatan masuk kerja.

2. Produksi

III.

METODOLOGI

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penilitian dilakukan pada bulan Maret – Juni 2011. Penelitian ini bertempat di PT. Perkebunan

Nusantara VIII kebun Gunung Mas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat dan Lab Ergonomika, Teknik Mesin dan Biosistem, Institut Pertanian Bogor.

3.2 ALAT DAN BAHAN

3.2.1 Alat dan Perlengkapan

1. Heart Rate Monitor (HRM), 2. Stopwatch3. Digital metronome

4. Timbangan pucuk dan berat badan

5. Time study sheet (Lampiran 1)

6. Bangku step test

7. Meteran

8. Alat tulis, komputer, dan beberapa perlengkapan yang mendukung.

(a) (b) (c) (d)

12

3.2.2 Subjek

Subjek yang diteliti adalah pemetik teh berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Karakteristik dari subjek dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik subjek

Subjek Usia

(tahun)

Jenis Kelamin

Tinggi Badan (cm)

Berat Badan (kg)

F1 45 P 146.5 54.5

F2 53 P 143 34.5

F3 34 P 155 53

F4 45 P 156 63

M1 46 L 157 58.5

M2 45 L 157 47

M3 50 L 159 50

M4 60 L 154 43

3.3 METODE PENELITIAN

13

Gambar 4. Skema penelitian

3.3.1 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan bertujuan untuk memilih subjek dan mengetahui aktivitas pemetikan teh secara keseluruhan. Pada penelitian pendahuluan ini dilakukan pemilihan subjek sebanyak 8 (orang) yang terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki. Pemilihan subjek perempuan sepenuhnya dilakukan oleh mandor besar petik perusahaan sementara subjek laki dipilih berdasarkan kemauan subjek itu sendiri karena pemetik laki-laki sangat jarang jadi agak sulit untuk mencari subjek dengan kriteria khusus. Setelah didapat subjek-subjek yang diteliti maka dilakukan pengukuran karakteristik fisik subjek yang meliputi

gender, umur, berat dan tinggi badan. Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk

mengetahui nilai BME (Basal Metabolic Energy).

Analisis dan pembahasan Nilai konsumsi energi

Produksi bersih (Y’)

Gross yield

IRHR IRHR

Beban kerja kuantitatif (konsumsi energi)

Beban kerja kualitatif (tingkat kejerihan)

Denyut jantung Denyut jantung

Beban kerja

Kalibrasi step test Produktivitas kerja

Pengukuran karakteristik fisik subjek

Pola kerja dan waktu kerja BME

Pendahuluan

Pemilihan subjek dan mengamati aktivitas pemetikan teh

Waktu kerja Hasil kerja

Kuantitas (kg)

Kualitas (indeks)

14 Aktivitas pemetikan teh secara keseluruhan perlu diketahui untuk mempermudah penentuan waktu kerja selama pengukuran dalam 1 (satu) siklus dan memahami kegiatan-kegiatan yang dilakukan para subjek agar dapat menganalisis dengan baik. Secara keseluruhan, para pemetik memetik pucuk teh secara manual. Pemetik akan memilih dengan cepat pucuk-pucuk mana saja yang layak untuk dipetik dan yang tidak dipetik. Pucuk-pucuk-pucuk yang dipetik itu

akan disimpan sementara di carangka yang digendong oleh pemetik tersebut. Setelah carangka

penuh, barulah pucuk-pucuk tersebut dipindahkan ke waring. Waktu yang dibutuhkan

seseorang hingga carangka penuh sekitar 30 – 60 menit. Hal tersebut yang menjadi

pertimbangan untuk menggunakan waktu kerja selama 30 menit untuk satu kali pengulangan. Pada penelitian ini, pengulangan hanya dilakukan sebanyak tiga kali untuk setiap subjek. Rancangan percobaan selama pengambilan data disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Rancangan percobaan pengambilan data

3.3.2 Pengambilan Data

Pengambilan data beban kerja dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran

denyut jantung. Denyut jantung pekerja diukur dengan menggunakan Heart Rate Monitor

(HRM) dan seluruh aktivitas yang dilakukan subjek dicatat di time sheet study (Lampiran 1).

Time sheet study berfungsi untuk mencatat setiap kegiatan yang dilakukan subjek selama pengukuran berlangsung sehingga dapat mempermudah saat proses pengolahan data. HRM disetel secara otomatis akan merekam data denyut jantung subjek setiap 5 detik.

Sebagai tambahan, sebelum melakukan kalibrasi maupun bekerja subjek disarankan makan terlebih dahulu yaitu, 2 jam sebelumnya dan selama melakukan kalibrasi sebaiknya subjek tidak boleh melakukan pekerjaan lain, diajak bicara, jalan-jalan, makan, dan minum karena ditakutkan data yang terekam dalam HRM akan mengalami bias.

Berdasarkan skema penelitian, pengambilan data terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, di

antaranya pengukuran kalibrasi step test, pengukuran beban kerja fisik saat kerja, dan

produktivitas.

M2

M3 M1

M4

U2

U2

U3

U3

U2

U2

U2

U3

U3

U3

U2 U3

U2 U3

U1

U1

U1

U1

U1 U1

U1

U1 Perempuan

Pemetikan teh secara manual

Laki-laki

F2

F3 F1

15

3.3.2.1 Kalibrasi Step Test

Sebelum pengukuran denyut jantung saat bekerja, diperlukan kalibrasi data

denyut jantung terhadap beban kerja dengan metode step test. Hal ini dikarenakan

tiap-tiap subjek memiliki karakteristik (usia) dan kemampuan fisiologis (kemampuan

cardio-vaskuler dan serat otot) yang berbeda-beda. Step test pada umumnya dilakukan dengan

cara melangkah naik turun bangku step test setinggi 25 – 30 cm, namun pada penelitian

ini, tinggi bangku step test yang digunakan adalah setinggi 27 cm. Kalibrasi step test

diawali dengan istirahat awal (rest 1) selama 10 menit, lalu step test dengan frekuensi 15

siklus/menit selama 5 menit, diselingi dengan istirahat lagi (rest 2) selama 10 menit,

kemudian step test lagi dengan frekuensi 20 siklus/menit selama 5 menit, istirahat (rest

3) selama 10 menit, step test lagi dengan frekuensi 25 siklus/menit selama 5 menit,

istirahat (rest 4) selama 10 menit, step test terakhir dengan frekuensi 30 siklus/menit

selama 5 menit, dan istirahat akhir selama 10 menit. Bagan alir kalibrasi step test

disajikan pada Gambar 6. Sementara itu, contoh kegiatan step test dapat disajikan pada

Gambar 7.

Gambar 6. Bagan alir metode kalibrasi step test Step Test 3 : 5 menit, 25 siklus/menit

Istirahat (Rest) 4 : 10 menit

Istirahat (Rest) 5 : 10 menit

Step Test 2 : 5 menit, 20 siklus/menit

Istirahat (Rest) 3 : 10 menit

Istirahat (Rest) 1 : 10 menit

Step Test 1 : 5 menit, 15 siklus/menit

Istirahat (Rest) 2 : 10 menit

Mulai

Selesai

16

Gambar 7. Kegiatan step test

3.3.2.2 Beban Kerja Saat Aktivitas Pemetikan Teh

Setelah kalibrasi selesai dilakukan maka pada hari berikutnya baru akan dilakukan pengambilan data denyut jantung pemetikan teh. Pengukuran saat bekerja di

hari yang lain dengan hari pengukuran kalibrasi, diperlukan step test kembali dengan

tujuan sebagai pemanasan sebelum subjek melakukan aktivitas agar mencapai posisi aerobik. Perekaman data saat aktivitas pemetikan teh dilakukan dari mulai subjek

istrahat (10 menit), step test dengan frekuensi 15 siklus/menit, kemudian subjek berjalan

17

Gambar 8. Bagan alir pengukuran denyut jantung saat bekerja

3.3.2.3 Produktivitas

Pengukuran produktivitas dilakukan untuk mengetahui produktivitas kerja, baik yang diukur secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara umum, pengukuran produktivitas ini mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengukuran secara kuantitatif dapat dihitung dari berat pucuk teh yang dihasilkan per satuan waktu (kg/jam atau gram/menit) sedangkan pengukuran secara kualitatif dapat dilakukan dengan menghitung persentase beberapa jenis pucuk teh yang dihasilkan pekerja.

Pucuk teh yang dihasilkan terlalu banyak sehingga akan lebih praktis jika

pengukuran kualitas menggunakan teknik sampling. Secara umum, sampel merupakan

bagian kecil dari suatu populasi. Penentuan ukuran sampel dari suatu populasi, ada beberapa cara yang dapat digunakan, namun pada penelitian ini menggunakan cara yang dipaparkan oleh Gay. Gay menawarkan beberapa ukuran minimum yang dapat diterima berdasarkan tipe penelitiannya. Untuk tipe penelitian deskriptif dapat menggunakan 10% dari populasi (Umar 1996). Setelah jumlah sampel yang akan diambil dari populasi telah

ditentukan, selanjutnya pengambilan sampel pun dilakukan dengan teknik sampling.

Salah satu cara pengambilan sampel adalah secara acak. Dengan metode ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berat pucuk yang dihasilkan untuk setiap satu kali ulangan pengukuran sulit untuk

Rest 1 : 10 menit

Step test : 5 menit Mulai

Rest 3 : 10 menit Kerja 1 : 30 menit

Rest 2 : 10 menit

Selesai Kerja 2 : 30 menit

Rest 4 : 10 menit

Kerja 3 : 30 menit

Rest 5: 10 menit

18 ditimbang karena keterbatasan alat sehingga diasumsikan berat pucuk tersebut sekitar 4-5 kg.

Berat pucuk yang ditimbang untuk data kuantitas adalah berat pucuk total selama pengukuran berlangsung, yaitu tepatnya selama 90 menit waktu aktivitas pemetikan. Sedangkan untuk mengetahui kualitas pucuk, pengukurannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pengulangan dimana setiap pengulangannya menggunakan sampel pucuk sebanyak 500 gram. Kemudian pucuk-pucuk tersebut dipisahkan berdasarkan jenis-jenisnya. Jenis-jenis pucuk terdiri dari P+1, P+2, P+3, P+4, P+5, B+1M, B+2M, B+3M, B+4M, B+5M, daun tua, dan rusak. Kemudian, pucuk-pucuk tersebut ditimbang dan nantinya akan menghasilkan nilai persentase dari masing-masing jenis pucuk. Pucuk yang digunakan untuk analisa pucuk adalah P+2, P+3, B+1M, B+2M, dan B+3M. Perhitungan indeks kualitas pucuk dapat menggunakan kebijakan dari perusahaan dengan mengkonversi nilai persentase dengan menggunakan analisa pucuk (Lampiran 2). Keseluruhan proses analisa pucuk disajikan pada Gambar 9.

1. Pengambilan pucuk secara acak 2. Penimbangan pucuk (500 g)

[image:32.595.121.512.288.721.2]3. Penjenisan pucuk 4. Penimbangan masing-masing jenis pucuk

19

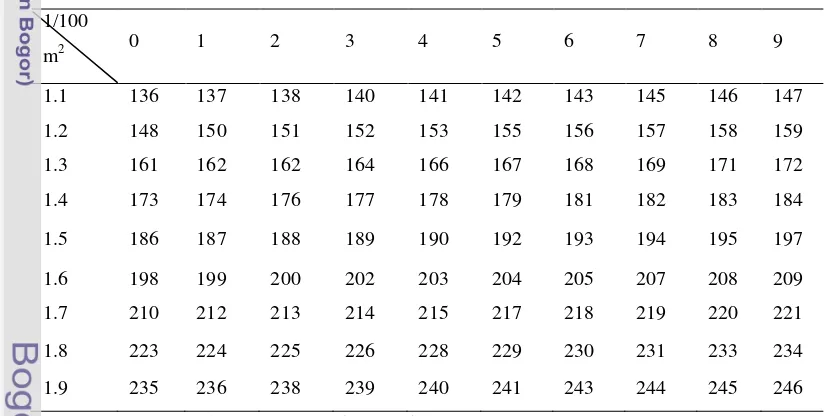

3.3.3 Pengolahan Data

Secara umum setiap individu memiliki karakteristik fisik dan fisiologi yang berbeda dan spesifik, termasuk didalamnya BME. Pengolahan data diawali dengan menghitung nilai BME

(Basal Metabolic Energy) untuk masing-masing subjek. BME merupakan konsumsi energi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi minimal fisiologisnya. Secara umum, nilai BME dipengaruhi oleh berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan usia. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengetahui nilai BME adalah dengan menghitung dimensi tubuh, ditentukan oleh perhitungan luasan tubuh yang kemudian dapat dikonversi ke dalam volume

oksigen (VO2). Luas permukaan dapat dihitung dengan persamaan Du’Bois (Syuaib dalam

Lovita 2009):

A = H0.725 x W 0.425 x 0.007246

Keterangan : A = luas permukaan tubuh (m2)

H = tinggi badan (cm) W = berat badan (kg)

Berdasarkan perhitungan luasan tubuh dengan menggunakan persamaan tersebut, BME

(ekuivalen terhadap VO2) bisa ditentukan dengan menggunakan tabel konversi yang

[image:33.595.105.519.410.618.2]ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Konversi BME ekivalen VO2 berdasarkan luas permukaan tubuh

1/100

m2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 136 137 138 140 141 142 143 145 146 147

1.2 148 150 151 152 153 155 156 157 158 159

1.3 161 162 162 164 166 167 168 169 171 172

1.4 173 174 176 177 178 179 181 182 183 184

1.5 186 187 188 189 190 192 193 194 195 197

1.6 198 199 200 202 203 204 205 207 208 209

1.7 210 212 213 214 215 217 218 219 220 221

1.8 223 224 225 226 228 229 230 231 233 234

1.9 235 236 238 239 240 241 243 244 245 246

(*) untuk perempuan, nilai VO2 harus dikalikan 0.95

(Syuaib dalam Irawan 2008)

Selanjutnya, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan hasil rekaman data denyut

jantung (HR) saat step test kemudian data-data tersebut dicatat untuk diolah dan dibuat dalam

bentuk grafik. Subjektivitas nilai denyut jantung (HR) yang umumnya dipengaruhi faktor-faktor personal, psikologis dan lingkungan perlu dihindari sehingga perhitungan nilai HR harus dinormalisasi agar diperoleh nilai HR yang objektif (Syuaib 2003 dalam Irawan 2008). Normalisasi nilai HR dilakukan dengan membandingkan nilai HR relatif saat bekerja terhadap

nilai HR saat istirahat. Perbandingan tersebut dinamakan IRHR (Increase Ratio of Heart Rate).

20 IRHR digunakan untuk meminimalisir perbedaan karakteristik dari masing-masing subjek. IRHR dapat dirumuskan sebagai berikut :

rest work

HR

HR

IRHR

Keterangan : HR work= Denyut jantung saat melakukan pekerjaan (watt)

HR rest = Denyut jantung saat istirahat (watt)

Kemudian, dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti berat badan subjek, frekuensi

step test, dan tinggi bangku step test maka dapat diketahui nilai konsumsi energi saat step test

(WECST) untuk masing-masing subjek. WECST yaitu energi total yang digunakan pada saat

melakukan step test, perhitungannya dilakukan melalui persamaan :

1000

2

.

4

2

f

h

g

w

WEC

STKeterangan : WECST = Work Energy Cost (work load step test) (kkal/menit)

w = berat badan (kg) g = percepatan gravitasi

h = tinggi bangku step test (m)

f = frekuensi step test (siklus/menit)

Masing-masing subjek memiliki 4 (empat) data WECST karena subjek-subjek tersebut

melakukan step test dengan 4 (empat) frekuensi, sehingga ada empat titik plot konsumsi energi

(WECST) dengan denyut jantung (HR). Titik-titik tersebut nantinya membentuk grafik korelasi

linier antara WECST terhadap IRHR. Grafik tersebut dapat menghasilkan persamaan linier yang

dapat digunakan untuk mengkonversi nilai IRHR saat bekerja menjadi nilai WEC. Persamaan

yang dihasilkan dari hubungan IRHRST dan WECST adalah :

Y = aX + b

Keterangan : Y = IRHR X = WEC (kkal/menit)

Setiap subjek mempunyai persamaan yang berbeda-beda. Persamaan inilah yang digunakan untuk menduga nilai WEC pada saat bekerja untuk masing-masing subjek. Pengukuran beban kerja saat aktivitas pemetikan teh menghasilkan nilai denyut jantung saat istirahat dan denyut jantung selama kerja. Kemudian data-data tersebut dinormalisasikan dengan menggunakan Persamaan (1) sehingga menghasilkan nilai IRHR. Dengan memasukkan nilai IRHR ke dalam Persamaan (4) maka nilai WEC saat aktivitas pemetikan dapat diketahui.

Selanjutnya, energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan (TEC) dapat

dihitung menggunakan data BME (Basal Metabolic Energy) dan WEC (Work Energy Cost).

TEC = WEC + BME

………. (2)

………. (3)

……….……… (4)

21

Keterangan : WEC = Work Energy Cost (kkal/menit)

TEC = Total Energy Cost (kkal/menit)

BME = Basal Metabolic Energy (kkal/menit)

Dalam terminologi kebutuhan energi kerja, terdapat istilah Total Energy Cost per Weight

(TEC’). TEC’ merupakan nilai dari TEC yang dinormalisasi untuk mengetahui nilai beban

kerja objektif yang diterima oleh seseorang saat melakukan kerja. Nilai TEC’ perlu dihitung

untuk mengetahui nilai TEC pada masing-masing subjek dengan menghilangkan faktor berat

badan. Nilai TEC’ dapat dihitung dengan persamaan :

w

TEC

TEC

'

Keterangan : TEC’ = TEC ternormalisasi (kkal/kg.menit)

TEC = Total Energy Cost (kkal/menit)

w = berat badan (kg)

Setelah diketahui nilai IRHR, TEC, dan produktivitas dari masing-masing subjek, perlu dilakukan uji statistik untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan berpengaruh atau tidak terhadap model yang digunakan. Uji statistik yang digunakan adalah Uji t. Uji t berfungsi untuk mengamati perbedaan antara rata-rata dua sampel yang tidak berhubungan satu sama lain. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1) Menentukan hipotetsis satu arah (H0 dan H1)

2) Menghitung v = (n1 + n2– 2)

3) Menghitung

2

)

1

(

)

1

(

2 1 2 2 2 2 1 1

n

n

S

n

S

n

S

gab4) Uji statistik

)

1

(

)

1

(

)

(

)

(

2 1 2 1 2 1n

n

S

x

x

t

gab

5) Menentukan titik kritis

Nilai t kritis diperoleh untuk menaksir nilai t yang diperoleh dari hasil hitungan dengan menggunakan tabel nilai kritik sebaran t. Penentuan wilayah kritisnya dapat menggunakan persamaan:

) (v

t

6) Kesimpulan

Jika -

t

(v)< thitung <t

(v), maka terima H0. Namun, jika thitung < -t

(v)atauthitung. >

t

(v), maka tolak H0.IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 PENELITIAN PENDAHULUAN

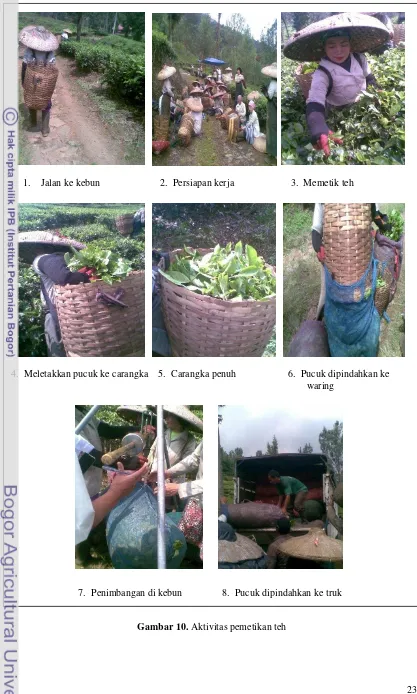

Penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk mengamati kegiatan-kegiatan dan pola kerja dari aktivitas pemetikan teh. Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk menyesuaikan metode pengambilan data yang cocok dengan mengamati aktivitas pemetikan teh, cara pemetikan teh, lama bekerja, dan lain-lain.

Pemetik teh melakukan pemetikan secara manual. Setiap harinya, pemetik memulai

pekerjaannya dari pukul 07.00 – 14.00 WIB. Untuk sampai ke lokasi pemetikan, para pemetik harus

jalan terlebih dahulu dengan kondisi jalan yang naik-turun. Setelah tiba di tempat pemetikan, para pemetik istirahat terlebih dahulu dan kadang-kadang para pemetik tersebut sarapan di kebun sebelum bekerja. Disela-sela waktu istirahat tersebut, pemetik mempersiapkan diri untuk memulai bekerja, yaitu dengan memakai sarung tangan, plastik, dan celemek. Selanjutnya, para pemetik memulai untuk memetik pucuk teh. Pucuk-pucuk teh yang sudah dipetik tersebut diletakkan terlebih dahulu ke dalam

carangka. Pemetik membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam hingga carangka dirasapenuh dan

berat. Setelah carangka penuh, pucuk-pucuk tersebut dipindahkan ke dalam waring. Lalu pemetik

melanjutkan kembali aktivitas pemetikannya. Waring tersebut dapat terisi penuh apabila sudah 4-5

kali diisi. Pucuk-pucuk yang di dalam waring itulah yang nantinya akan ditimbang. Penimbangan

dilakukan dua kali yaitu pada pukul 11.00 WIB dan 14.00 WIB. Kemudian pucuk-pucuk tersebut diangkut oleh truk ke pabrik. Satu siklus aktivitas pemetikan tehdisajikan pada Gambar 10.

Melihat pola kerja di atas maka pengukuran beban kerja dimulai dari rumah subjek hingga aktivitas pemetikan di kebun. Data istirahat rendah subjek dapat diperoleh saat subjek masih di rumah, karena jika sudah di kebun maka denyut jantung sudah dipengaruhi oleh aktivitas jalan pada

sebelumnya. Di rumah, subjek melakukan step test sebelum memulai aktivitasnya. Di kebun, subjek

istirahat terlebih dahulu sekaligus melakukan persiapan sebelum kerja. Namun, aktivitas sarapan di kebun ditiadakan karena subjek sudah disarankan untuk makan 2 (dua) jam sebelum pengukuran dimulai. Pengukuran beban kerja dilakukan 3 (tiga) kali ulangan dengan masing-masing ulangan

selama 30 menit. Waktu kerja saat pengukuran tersebut dipilih berdasarkan waktu ketika carangka

23

1. Jalan ke kebun 2. Persiapan kerja 3. Memetik teh

4. Meletakkan pucuk ke carangka 5. Carangka penuh 6. Pucuk dipindahkan ke

waring

[image:37.595.107.524.96.790.2]7. Penimbangan di kebun 8. Pucuk dipindahkan ke truk

24 Lokasi pemetikan berbeda setiap harinya tergantung dari kondisi pucuk-pucuknya. Lokasi pemetikan ditentukan oleh mandor petik. Oleh karena itu, sangat sulit untuk melakukan pengukuran denyut jantung subjek pada elevasi dan kondisi pucuk yang sama, sehingga pada saat pengukuran, subjek diminta untuk melakukan pemetikan pada daerah yang tidak terlalu ekstrim agar setiap subjek berada pada kondisi lahan yang hampir sama.

Selain pengukuran denyut jantung, pengukuran produktivitas juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh energi yang dikeluarkan dengan output yang dihasilkan. Berdasarkan peraturan dari perusahaan, bahwa produktivitas seorang pemetik dapat dilihat dari berat pucuk yang dihasilkan (kuantitas) dan kualitas pucuk berdasarkan analisa pucuk yang dilakukan pabrik. Parameter kuantitas

dapat dilihat dari basic yield yang ditentukan perusahaan. Setiap bulannya basic yield itu

berbeda-beda tergantung dari keadaan pucuk dan lingkungan. Sedangkan parameter kualitas dapat dilihat dari analisa pucuk. Perusahaan telah memiliki indeks penilaian berdasarkan analisa pucuk yang dilakukan pabrik (Lampiran 2).

Perusahaan melakukan analisa pucuk dengan mengambil sampel 1 kg dari masing-masing

Withering Trough (WT) lalu pucuk tersebut diambil lagi 100 gram. Pucuk yang 100 gram itulah yang kemudian dipisah-pisahkan berdasarkan jenis pucuknya. Pucuk-pucuk yang sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya tersebut ditimbang untuk dihitung persentasenya. Analisa pucuk yang dilakukan untuk masing-masing subjek pun dapat dilakukan dengan mengacu dari prosedur yang dilakukan perusahaan. Namun, perbedaannya adalah pada jumlah sampel yang diambil. Pada penelitian ini,

sampel diambil sebanyak 500 gram sesuai dengan teori teknik sampling.

4.2 KALIBRASI SUBJEK PENELITIAN (METODE

STEP TEST

)

Pengukuran denyut jantung menggunakan alat Heart Rate Monitor (HRM) yang dipasang tepat

di dada menyentuh kulit agar detak jantung dapat terdeteksi dan terukur, dan kemudian secara

otomatis akan diterima sekaligus disimpan oleh Data Receiver and Memory (perekam) yang berupa

jam tangan yang dipakai di pergelangan tangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan HRM

adalah pemasangan sensor di dada yang harus benar-benar menempel dan Data Receiver and Memory

yang digunakan pada pergelangan tangan harus diletakkan agak ke atas agar datanya tidak bias. Jika pemasangan HRM yang sudah tepat ditandai dengan berkedipnya lambang jantung pada bagian perekam.

Sebelum melakukan pengukuran denyut jantung, subjek terlebih dahulu diukur tinggi dan berat badannya. Hasil pengukuran dimensi tubuh digunakan untuk menghitung luas permukaan tubuh subjek agar dapat diketahui nilai BME dari pendekatan volume oksigen pada tubuh yang diperoleh

dari tabel konversi BME ekuivalen VO2 berdasarkan luas permukaan tubuh (Tabel 3). Perhitungan

25

Tabel 4. Data dimensi tubuh subjek

Subjek Usia

(tahun) Tinggi Badan (cm) Berat Badan (kg) Luas Permukaan

Tubuh (m2)

VO2

(L)

BME (kkal/menit)

F1 45 146.5 54.5 1.47 182 0.865

F2 53 143 34.5 1.19 147 0.698

F3 34 155 53 1.52 188 0.893

F4 45 156 63 1.64 203 0.964

M1 46 157 58.5 1.60 198 0.990

M2 45 157 47 1.45 179 0.895

M3 50 159 50 1.51 187 0.935

M4 60 154 43 1.38 171 0.855

Contoh perhitungan luas permukaan tubuh dan BME untuk subjek F3 adalah :

155

H

cm ;W

53

kg007246

.

0

425 . 0 725 .0

H

W

A

52

.

1

007246

.

0

)

53

(

)

155

(

0.725

0.425

A

m2VO2 = 188 [Tabel 3]

893

.

0

1000

)

5

95

.

0

188

(

BME

kkal/menitKalibrasi denyut jantung perlu dilakukan pada masing-masing subjek untuk mengetahui

korelasi antara denyut jantung dengan peningkatan beban kerja. Semua kegiatan step test dilakukan

pada bangku dengan ketinggian yang sama, yaitu setinggi 27 cm. Step test dilakukan dengan 4

frekuensi, yaitu 15 siklus/menit, 20 siklus/menit, 25 siklus/menit, dan 30 siklus/menit, dimana satu siklus terdiri dari empat langkah kaki ketika naik-turun bangku. Pengaturan langkah kaki agar sesuai

siklus dapat menggunakan alat bantu digital metronome. Bunyi yang dikeluarkan oleh digital

metronome diatur sebanyak empat kali frekuensi yang akan digunakan.

Grafik pengukuran denyut jantung dengan metode step test untuk subjek F3 dan M2 disajikan

pada Gambar 11. Grafik denyut jantung dengan metode step test untuk subjek yang lain terdapat pada

Lampiran 3. Kedua grafik pada Gambar 11 menunjukkan bahwa pada awal pengukuran (istirahat awal), denyut jantung subjek terlihat naik-turun tidak beraturan, artinya denyut jantung tersebut kurang stabil. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian subjek dengan pengukuran dan alat ukur yang

digunakan. Sel