APLIKASI PENGGUNAAN BEBERAPA AKTIVATOR TERHADAP PERTUMBUHAN SENGON (Paraserianthes falcataria), AKASIA

(Acacia mangium), DAN SUREN (Toona sureni)

SKRIPSI

Oleh Nurul Diana

071202017 Budidaya Hutan

PROGAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

APLIKASI PENGGUNAAN BEBERAPA AKTIVATOR TERHADAP PERTUMBUHAN SENGON (Paraserianthes falcataria), AKASIA

(Acacia mangium), DAN SUREN (Toona sureni)

SKRIPSI

Oleh Nurul Diana

071202017 Budidaya Hutan

PROGAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

APLIKASI PENGGUNAAN BEBERAPA AKTIVATOR TERHADAP PERTUMBUHAN SENGON (Paraserianthes falcataria), AKASIA

(Acacia mangium), DAN SUREN (Toona sureni)

SKRIPSI

Oleh Nurul Diana

071202017 Budidaya Hutan

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Aplikasi Penggunaan Beberapa Aktivator terhadap Pertumbuhan Sengon (Paraserainthes falcataria), Akasia (Acacia mangium), dan Suren (Toona sureni) Nama Mahasiswa : Nurul Diana

NIM : 071202017

Program Studi : Budidaya Hutan

Disetujui Oleh : Komisi Pembimbing

Dr. Delvian, S.P, M.P Nelly Anna, S. Hut, M. Si NIP. 19690723 200212 1 001 NIP. 19810610 200801 2 022

Mengetahui Ketua Program Studi

ABSTRAK

NURUL DIANA : Aplikasi Penggunaan Aktivator terhadap Pertumbuhan Sengon (Paraserianthes falcataria), Akasia (Acacia mangium), dan Suren (Toona sureni) dibimbing oleh DELVIAN dan NELLY ANNA.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis aktivator yang paling baik dalam meningkatkan pertumbuhan sengon (Paraserianthes falcataria), akasia (Acacia mangium), dan suren (Toona sureni). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sentral dan rumah kaca, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara dari bulan Mei hingga September 2011. Rancangan yang digunakan ialah rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 faktor (jenis aktivator dan jenis tanaman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian aktivator EM 4, MOD 71 dan Puja 168 tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, diameter batang, luas daun, bobot kering tanaman, dan ratio tajuk akar. Sedangkan, perbedaan jenis tanaman berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, diameter batang, luas daun, bobot kering tanaman, dan ratio tajuk akar. Respon pertumbuhan setiap tanaman berbeda-beda karena faktor genetik setiap tanaman juga berbeda. Pertumbuhan tanaman sengon lebih baik dibandingkan akasia mangium dan suren. Sedangkan, pertumbuhan suren lebih baik dibandingkan akasia mangium.

ABSTRACT

NURUL DIANA: Application of Several Activators to Sengon (Paraserianthes falcataria), Akasia (Acacia mangium) and Suren (Toona sureni) Growth, guided by DELVIAN and NELLY ANNA.

The purpose of this research was to get the best activator to increase the growth of Sengon (Paraserianthes falcataria), Akasia (Acacia mangium) and Suren (Toona sureni). This research was conducted in green house and central laboratory, Faculty of Agriculture, North Sumatera University, from May to September 2011. This research was arranged in factorial completely design with 2 factors (activators and species). The result showed that application of activators (EM 4, MOD 71 and Puja 168) were not significant to increase height, stem diameter, leaf broad, dry weight and crown root ratio of the plant. While different species was significant to increase height, stem diameter, leaf broad, dry weight and crown root ratio of the plant. Growth respons of every plant was different, because of genetic factor of every plant was different too. The growth of Sengon was better than Akasia and Suren. While Suren growth better than Akasia.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Pengaruh Beberapa Aktivator terhadap Pertumbuhan Sengon (Paraserianthes

falcataria), Akasia (Acacia mangium), dan Suren (Toona sureni). Penelitian ini

dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan adik saya, yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil demi kelancaran penelitian ini.

2. Bapak Dr. Delvian, S.P, M.P dan Ibu Nelly Anna, S. Hut, M. Si selaku komisi pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan yang sangat bermanfaat selama penulis menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

3. Teman-teman dan seluruh pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dari awal penelitian hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kehutanan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tebing Tinggi pada tanggal 16 Februari 1990 sebagai putri pertama dari dua bersaudara dari keluarga Bapak Sunardi dan Ibu Erlina Hasibuan.

Pendidikan formal penulis dimulai pada tahun 1995-2001 di SD Negeri Aksara Indah Pandan, kemudian dilanjutkan di SLTP Swasta AL-Muslimin Pandan tahun 2001-2004. Pada tahun 2004-2007, penulis melanjutkan SMA di SMA Negeri 3 Sibolga. Tahun 2007, penulis diterima di Universitas Sumatera Utara melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) sebagai mahasiswa di Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota BKM Baytul Ashjar Kehutanan, asisten Praktikum Dendrologi pada tahun 2009 – 2011 dan asisten Pengenalan Pengelolaan Hutan (P3H) pada tahun 2010. Penulis melaksanakan Praktik Pengenalan Pengelolaan Hutan (P3H) di Hutan Dataran Rendah Aras Napal dan Hutan Mangrove Pulau Sembilan Kabupaten Langkat. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Perum Perhutani Unit II KPH Banyuwangi Selatan, Jawa Timur.

Pada akhir kuliah, penulis melaksanakan penelitian dengan judul Aplikasi Penggunaan beberapa Aktivator terhadap Pertumbuhan Sengon (Paraserianthes falcataria), Akasia (Acacia mangium), dan Suren (Toona sureni) di bawah bimbingan Bapak Dr. Delvian, S.P, M.P dan Ibu Nelly Anna,

DAFTAR ISI

Deskripsi Paraserianthesfalcataria ... 4

Deskripsi Acacia mangium ... 5

Deskripsi Toona sureni ... 6

Mikroba Tanah dan Peranannya bagi Pertumbuhan Tanaman ... 7

Hasil-Hasil Penelitian tentang Penggunaan Aktivator ... 10

BAHAN DAN METODE ... 14

Tempat dan Waktu Penelitian ... 14

Bahan dan Alat ... 14

Metode Penelitian ... 14

Pelaksanaan Penelitian ... 15

Analisis Tanah ... 15

Persiapan... 16

Persiapan Perkecambahan ... 16

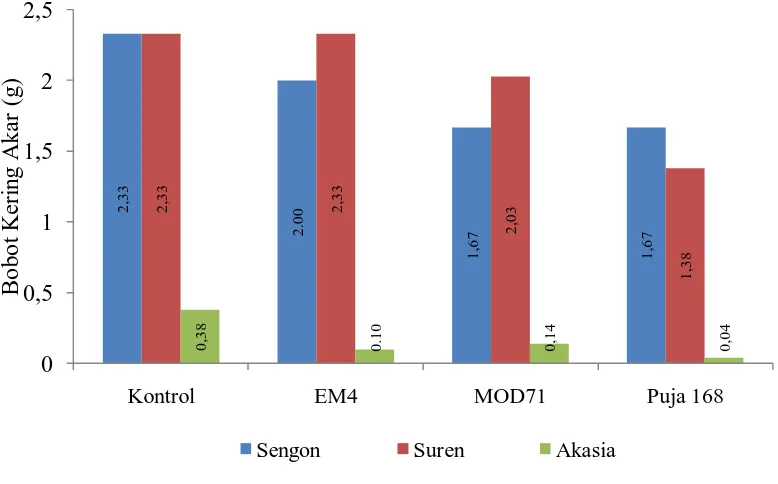

Bobot Kering Akar ... 26

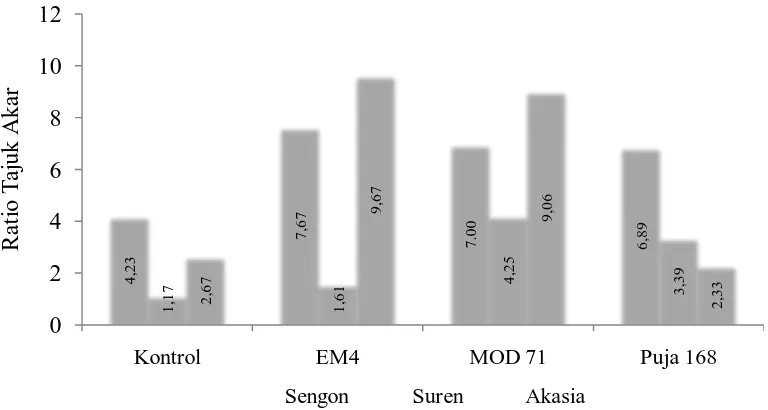

Ratio Tajuk Akar ... 27

Pembahasan ... 29

KESIMPULAN DAN SARAN ... 35

Kesimpulan ... 35

Saran ... 35

DAFTAR PUSTAKA ... 36

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman 1. Grafik rata-rata pertambahan tinggi seluruh tanaman 14 minggu setelah tanam berdasarkan hasil uji lanjut DMRT ………. 20 2. Grafik pertambahan tinggi seluruh tanaman terhadap pemberian

aktivator ... 21 3. Grafik rata-rata pertambahan diameter batang seluruh tanaman 14 minggu

setelah tanam berdasarkan hasil uji lanjut DMRT ... 22 4. Grafik pertambahan diameter batang seluruh tanaman terhadap pemberian

aktivator ... 22 5. Grafik rata-rata luas daun seluruh tanaman 14 minggu setelah tanam

berdasarkan hasil uji lanjut DMRT ... 23 6. Grafik perhitungan luas daun seluruh tanaman terhadap pemberian

aktivator ... 24 7. Grafik rata-rata bobot kering tajuk seluruh tanaman 14 minggu setelah tanam

berdasarkan hasil uji lanjut DMRT ... 25 8. Grafik bobot kering tajuk seluruh tanaman terhadap pemberian

aktivator ... 25 9. Grafik rata-rata bobot kering akar seluruh tanaman 14 minggu setelah tanam

berdasarkan hasil uji lanjut DMRT ... 26 10. Grafik bobot kering akar seluruh tanaman terhadap pemberian

aktivator ... 27 11. Grafik rata-rata ratio tajuk akar seluruh tanaman 14 minggu setelah tanam

berdasarkan hasil uji lanjut DMRT ... 28 12. Grafik ratio tajuk akar seluruh tanaman terhadap pemberian

aktivator ... 28 13. Daun tanaman setelah pemberian beberapa jenis aktivator; a. akasia

mangium; b. sengon; c. suren ……… 33 14. Akar tanaman setelah pemberian beberapa jenis aktivator; a. akasia

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman 1. Rataan pengukuran tinggi bibit sengon, bibit akasia mangium, dan

bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168... 39

2. Rataan pengukuran diameter bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168..…. 40

3. Rataan pengukuran luas daun bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168... 41

4. Rataan pengukuran bobot kering tajuk bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168... 42

5. Rataan pengukuran bobot kering akar bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168………... 43

6. Rataan pengukuran ratio tajuk akar bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168.…... 44

7. Jenis-jenis aktivator……… 45

8. Pertumbuhan Tanaman terhadap Pemberian Aktivator…... 48

9. Pemberian beberapa Aktivator pada Pertumbuhan Tanaman.……… 50

ABSTRAK

NURUL DIANA : Aplikasi Penggunaan Aktivator terhadap Pertumbuhan Sengon (Paraserianthes falcataria), Akasia (Acacia mangium), dan Suren (Toona sureni) dibimbing oleh DELVIAN dan NELLY ANNA.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis aktivator yang paling baik dalam meningkatkan pertumbuhan sengon (Paraserianthes falcataria), akasia (Acacia mangium), dan suren (Toona sureni). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sentral dan rumah kaca, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara dari bulan Mei hingga September 2011. Rancangan yang digunakan ialah rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 faktor (jenis aktivator dan jenis tanaman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian aktivator EM 4, MOD 71 dan Puja 168 tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, diameter batang, luas daun, bobot kering tanaman, dan ratio tajuk akar. Sedangkan, perbedaan jenis tanaman berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, diameter batang, luas daun, bobot kering tanaman, dan ratio tajuk akar. Respon pertumbuhan setiap tanaman berbeda-beda karena faktor genetik setiap tanaman juga berbeda. Pertumbuhan tanaman sengon lebih baik dibandingkan akasia mangium dan suren. Sedangkan, pertumbuhan suren lebih baik dibandingkan akasia mangium.

ABSTRACT

NURUL DIANA: Application of Several Activators to Sengon (Paraserianthes falcataria), Akasia (Acacia mangium) and Suren (Toona sureni) Growth, guided by DELVIAN and NELLY ANNA.

The purpose of this research was to get the best activator to increase the growth of Sengon (Paraserianthes falcataria), Akasia (Acacia mangium) and Suren (Toona sureni). This research was conducted in green house and central laboratory, Faculty of Agriculture, North Sumatera University, from May to September 2011. This research was arranged in factorial completely design with 2 factors (activators and species). The result showed that application of activators (EM 4, MOD 71 and Puja 168) were not significant to increase height, stem diameter, leaf broad, dry weight and crown root ratio of the plant. While different species was significant to increase height, stem diameter, leaf broad, dry weight and crown root ratio of the plant. Growth respons of every plant was different, because of genetic factor of every plant was different too. The growth of Sengon was better than Akasia and Suren. While Suren growth better than Akasia.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia banyak mengembangkan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada umumnya HTI dibangun pada lahan-lahan yang rendah tingkat kesuburannya, seperti lahan marginal dengan pH rendah, serta tanah yang telah mengalami erosi. Oleh karena itu, dalam pembangunan HTI dibutuhkan jenis tanaman yang cepat tumbuh dan mudah tumbuh pada lahan yang rendah tingkat kesuburannya.

Tanaman cepat tumbuh (fast growing) seperti jenis sengon

(Paraserianthes falcataria) dan akasia (Acacia mangium) dianjurkan ditanam pada lahan hutan tanaman. Selain karena merupakan jenis cepat tumbuh, kayu dari jenis sengon dan akasia dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pulp/kertas.

Jenis cepat tumbuh lainnya yang juga memiliki banyak manfaat, yaitu jenis suren (Toona sureni). Kayu dari jenis suren dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, furnitur, finir, dan panel kayu. Secara tradisional, petani juga menggunakan daun suren untuk menghalau hama serangga karena daun suren mengandung bahan surenon, surenin, dan surenolakton yang merupakan pengusir atau penolak serangga (Prosea, 2011).

Ketersediaan bibit tanaman merupakan faktor yang juga penting dalam mensukseskan pembangunan hutan tanaman. Dengan penanganan benih dan bibit yang tepat selama di persemaian maka diharapkan tanaman tersebut dapat memberikan hasil yang optimal.

dapat meningkatkan pertumbuhan suatu tanaman serta dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah menjadi lebih baik, karena adanya aktivitas mikroba tanah.

Penggunaan bioaktivator untuk pertumbuhan tanaman di Indonesia mulai berkembang sejak introduksi EM (effective microorganism) sekitar tahun 1990. Produk EM tersebut mengandung berbagai jenis mikroorganisme yang berguna untuk mendekomposisi bahan organik. Saat ini banyak produk-produk yang serupa yang diperdagangkan sebagai bioaktivator dengan berbagai nama dan kandungan mikroba yang berbeda-beda. Penggunaan bioaktivator ini juga mulai dikembangkan pada media tumbuh tanaman atau disemprotkan pada tanaman tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Peningkatan pertumbuhan tanaman ini dapat dilakukan dengan pemberian aktivator pada media tanamnya. Aktivator yang digunakan adalah Mikroorganisme Efektif (EM 4), MOD 71, dan Puja 168. Untuk melihat keefektifan yang berbeda-beda dari masing-masing aktivator tersebut maka perlu dilakukan suatu kegiatan untuk melihat aktivator mana yang paling baik dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Tujuan

Hipotesis Penelitian

1. Interaksi antara setiap jenis aktivator (EM 4, MOD 71, dan Puja 168) dengan tanaman (semai sengon, semai akasia mangium, dan semai suren) berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.

2. Aplikasi pemberian aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168 berpengaruh terhadap pertumbuhan semai sengon, semai akasia mangium, dan semai suren.

3. Jenis tanaman yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Paraserianthes falcataria

Sengon merupakan spesies asli dari kepulauan sebelah timur Indonesia yakni di sekitar Maluku dan Irian Jaya. Penyebaran sengon terdapat di seluruh Jawa, Maluku, dan Irian Jaya (Iskandar, 2006). Menurut Martawijaya dan Kartasujana (1977) dalam Suhartati (2008), Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen termasuk famili Leguminoceae. Tanaman ini sangat potensial untuk dipilih sebagai salah satu komoditas dalam pembangunan hutan tanaman, karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan ekologis yang luas.

Batang sengon banyak diusahakan dalam bentuk kayu olahan berupa papan-papan dengan ukuran tertentu. Selain itu, kayu sengon banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan peti, papan penyekat, pengecoran semen dalam konstruksi, industri korek api, pinsil, papan partikel, dan bahan baku industri

pulp/kertas. Pohon sengon hidup pada daerah berketinggian tempat 0-2000 m dpl

dengan curah hujan tahunan rata-rata 2000-4000 mm, jadwal curah hujan merata, musim kemarau 0-2 bulan, suhu bulan terpanas rata-rata 30-34 0C, dan suhu bulan terdingin rata-rata 20-29 0

Sengon merupakan jenis tanaman pengikat nitrogen, sehingga sengon juga ditanam untuk tujuan reboisasi dan penghijauan guna meningkatkan kesuburan tanah. Daun dan cabang yang jatuh akan meningkatkan kandungan nitrogen,

bahan organik dan mineral tanah. Sengon sering ditumpangsarikan dengan tanaman pertanian sepertijagung, ubi kayu, dan buah-buahan. Sengon sering pula ditanam di pekarangan untuk persediaan bahan bakar (arang) dan daunnya dimanfaatkan untuk pakan ternak ayam dan kambing. Sengon juga ditanam sebagai pohon penahan angina dan api dan pohon hias di tepi-tepi jalan (Krisnawati dkk, 2011b).

Deskripsi Acacia mangium

Akasia merupakan salah satu jenis yang dikembangkan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia. Kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pulp dan kertas, serta untuk bahan meubel dan flooring. Kayu akasia dapat digunakan untuk kerangka pintu, bagian jendela, molding, bahan baku peti/kotak dan partikel board (Adinugraha dkk, 2007).

Acacia mangium dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai jenis tanah

Anakan mangium yang baru berkecambah memiliki daun majemuk yang terdiri dari banyak anak daun mirip dengan Albizia, Leucaena, dan jenis lain dari sub-marga Mimosoidae. Meskipun demikian, setelah beberapa minggu daun majemuk ini tidak lagi terbentuk melainkan tangkai daun dan sumbu utama setiap

daun majemuk tumbuh melebar dan berubah menjadi Phyllode (Krisnawati dkk, 2011a).

Deskripsi Toona sureni

Jenis ini menyebar di Nepal, India, Bhutan, Myanmar, Indo-China, Cina Selatan, Thailand dan sepanjang Malaysia hingga barat Papua Nugini. Di Indonesia, menyebar di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Jenis ini dijumpai di hutan-hutan primer maupun sekunder, dan banyak tumbuh di hutan pedesaan, sering ditemukan di sepanjang sungai di daerah bukit dan lereng-lereng. (Djam’an, 2002).

Tanaman suren ini tumbuh pada daerah bertebing dengan ketinggian 600 - 2700 mdpl dengan temperatur 22ºC. Bentuk batang lurus dengan bebas cabang mencapai 25 m dan tinggi pohon dapat mencapai 40 sampai 60 m. Kulit batang kasar dan pecah-pecah seperti kulit buaya berwarna coklat. Batang berbanir mencapai 2 m. Jenis ini memerlukan tanah yang subur (Dephut, 2006).

konstruksi. Beberapa bagian pohon, terutama kulit dan akar sering digunakan untuk ramuan obat, yaitu diare. Kulit dan buahnya dapat digunakan untuk minyak atsiri (Djam’an, 2002).

Mikroba Tanah dan Peranannya Bagi Pertumbuhan Tanaman

Tanah merupakan medium alami tempat tanaman hidup, berkembang biak dan mati dan karenanya menyediakan sumber bahan organik. Bahan organik dalam tanah merupakan sumber potensial dari N, P, dan S untuk pertumbuhan tanaman. Penguraian bahan organik secara mikrobiologi merupakan langkah penting untuk melepaskan ikatan nutriea di dalam sisa bahan organik sehingga menjadi bentuk yang tersedia (dapat dimanfaatkan) (Rao, 1994).

Mikroba tanah dapat menguntungkan bila kehadirannya berperan dalam siklus mineral, fiksasi nitrogen, perombakan residu pestisida, proses humifikasi, proses menyuburkan tanah, perombakan limbah berbahaya, biodegradasi, bioremidiasi, mineralisasi, dekomposisi, dan lain-lain. Mikroba tanah dapat juga merugikan bila kehadirannya berperan dalam proses denitrifikasi, sebagai jasad penyebab penyakit, dan sebagai jasad pengurai pupuk yang tidak diharapkan (Waluyo, 2009).

Menurut Sharma (2002) dalam Nasahi (2010), peran mikroba tanah yang bermanfaat melalui berbagai aktivitasnya yaitu:

- Meningkatkan kandungan unsur hara di dalam tanah.

- Meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah dan efisiensi penyerapan unsur hara.

- Menekan mikroba tular tanah patogen melalui interaksi kompetisi.

- Memproduksi zat pengatur tumbuh yang dapat meningkatkan perkembangan sistem perakaran tanaman.

- Meningkatkan aktivitas mikroba tanah heterotrof yang bermanfaat melalui aplikasi bahan organik.

yang berfungsi melindungi tanaman dari serangan penyakit bakterial (Hanafiah dkk, 2005).

Mikroba tanah lain yang berperan di dalam penyediaan unsur hara adalah mikroba pelarut fosfat (P) dan kalium (K). Tanah pertanian kita umumnya memiliki kandungan P cukup tinggi (jenuh). Namun, hara P ini sedikit atau tidak tersedia bagi tanaman, karena terikat pada mineral liat tanah. Di sinilah peranan mikroba pelarut P. Mikroba ini akan melepaskan ikatan P dari mineral liat dan menyediakannya bagi tanaman. Banyak sekali mikroba yang mampu melarutkan P, antara lain: Aspergillus sp, Penicillium sp, Pseudomonas sp dan Bacillus

megatherium.

Mikroorganisme mempunyai temperatur maksimal, optimal, dan minimal untuk pertumbuhannya. Temperatur selama fermentasi perlu mendapat perhatian, karena di samping temperatur mempunyai efek yang langsung terhadap pertumbuhan mikrobia juga mempengaruhi komposisi produk akhir (Fardias, 1988).

Mikroba yang berkemampuan tinggi melarutkan P, umumnya juga berkemampuan tinggi dalam melarutkan K (Isroi, 2011).

Teknologi EM4 adalah teknologi budidaya pertanian untuk meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah dan tanaman dengan menggunakan mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. EM4 mengandung

Lactobacillus, ragi, bakteri fotosintetik, Actinomycetes, dan jamur pengurai untuk

memfermentasi bahan organik tanah menjadi senyawa organik yang mudah diserap oleh akar tanaman (Dibia dkk, 2009).

dari bakteri Azotobacter, Bacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter, Pseudomonas,

Cytophaga, Sporocytophaga, Microcococcus, Actinomycetes, dan Streptomyces.

Kandungan MOD 71 juga terdiri dari jamur Trichoderma sp, Aspergillus,

Gliocladium, dan Penicilium (BP2TP, 2011).

Puja 168 merupakan bioaktivator berbentuk cairan yang mengandung bioenzim yang terbuat dari daun-daun dan buah-buahan segar yang diolah sehingga menghasilkan mikroorganisme seperti Azospirillum sp, Bacillus,

Actinomycetes, dan bakteri pelarut fosfat. Selain itu juga mengandung zat

pengatur tumbuh berupa giberelin, sitokinin, dan auksin (SJK, 2011).

Hasil-Hasil Penelitian tentang Penggunaan Aktivator

Berdasarkan dari hasil penelitian Onggo (2004), penggunaan bioaktivator ston F dengan dosis 0 mL/L, 2 mL/L, dan 4 mL/L yang diaplikasikan pada tanah pada tanaman Leguminosa yakni kacang merah menunjukkan ada pengaruh bioaktivator pada hasil yaitu, peningkatan jumlah polong, bobot polong, dan bobot biji pertanaman. Hal ini diduga karena bakteri Rhizobium yang terkandung dalam bioaktivator ston F ikut berperan menambah jumlah Rhizobium dalam tanah dan mampu bersimbiosis dengan tanaman Leguminose dalam memfiksasi N.

dekomposer yang ada dalam bahan bioaktivator tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang, akibatnya peran yang seharusnya mendekomposisi bahan organik dari tanah gambut berubah pada peningkatan adaptasi mikroorganisme untuk bertahan hidup pada lingkungan ekstrim tersebut.

Hasil penelitian Utomo (2009) bahwa penggunaan bioaktivator nyata meningkatkan tinggi tanaman, diameter batang, dan luas daun Artocarpus

communis. Pertumbuhan tanaman terbaik diperoleh pada aplikasi perlakuan

Aspergillus sp sebanyak 100 g yang diisolasi dari tanah gambut Desa Sei Toras

yang menghasilkan tinggi tanaman, diameter batang, dan luas daun paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Sedangkan bioaktivator Puja 168 dengan dosis 10 ml L-1, EM 4 dengan dosis 10 ml L-1, dan MOD 71 dengan dosis 100 ml + 1 g L-1

efektif untuk persiapan media bibit sengon. Periode 9 hari fermentasi merupakan batas optimal fermentasi karena selama periode fermentasi tersebut terjadi keseimbangan mikroba dalam tanah dan yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Hal ini juga dikarenakan semakin lama waktu fermentasi akan semakin banyak mikroorganisme dan dapat menurunkan pH tanah sehingga bersifat masam.

Aplikasi pemberian beberapa jenis aktivator terhadap pertumbuhan

Gmelina arborea di tanah gambut pada penelitian Irwansyah (2008) menunjukkan

bahwa Trichoderma sp dengan dosis 100 g + 5 L air memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata dibandingkan dengan aktivator yang lainnya seperti Orgadec, EM 4, MOD 71, Supernasa, dan Puja 168. Hal ini akibat mikroorganisme selain Trichoderma sp yang ditambah tidak banyak berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah gambut yang ditunjukkan oleh nilai C/N yang tetap tinggi dan pH tanah yang juga sangat tinggi.pH tanah yang tinggi dapat disebabkan oleh keberadaan mikroorganisme yang menghasilkan asam-asam organik yang menambah kemasaman tanah sehingga tidak dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman.

kalsium karbonat 8 g + 300 ml air, dan Orgadec digunakan dengan dosis 5 g + 300 ml air yang semua larutan aktivator tersebut ditaburkan secara merata pada serasah. Pemberian aktivator tersebut mempercepat laju dekomposisi serasah yang di akhir penelitian jumlah serasah terdekomposisi akibat pemberian EM 4, Stardec, dan Orgadec berturut-turut adalah 50,10 %, 44,80 %, dan 36,80 %.

Pembuatan kompos dari limbah nenas dengan bantuan aktivator dapat menghasilkan kompos yang memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI nomor 19-7030-2004. Hasil penelitian Sriharti dan Salim (2002) menunjukkan bahwa penggunaan bioaktivator EM 4, Green Phosko, dan Agrisimba tidak berpengaruh nyata terhadap suhu pengomposan, waktu pengomposan, dan besarnya penyusutan bahan. Pembuatan kompos dari limbah nenas dilakukan dalam bioreaktor yang terbuat dari tong plastik dengan diameter 370 mm, tinggi 600 mm, dan kapasitas 50 L. Bagian tengah dan atas bioreaktor tersebut diberi pipa PVC dengan diameter ½ inci yang berlubang untuk mengatur sirkulasi udara atau pemasokan oksigen dan di bagian bawahnya diberi lembaran PVC yang berlubang untuk tempat pengeluaran lindi.

Pengujian produk kompos pada penelitian Sriharti dan Salim (2002) terdiri dari pengujian kualitas kimia dan fisik. Kompos sudah terbentuk pada hari ke-9 dari 10 hari penelitian. Pengomposan dengan ketiga jenis aktivator menghasilkan kualitas kompos menurut SNI nomor 19-7030-2004 untuk parameter nilai pH (EM 4 dan Agrisimba), kadar air, C-organik, nitrogen total, C/N ratio, P2O5, K2O,

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sentral dan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan mulai dari Mei 2011 – September 2011.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semai tanaman sengon (P. falcataria), semai tanaman akasia (A. mangium), semai tanaman suren (T.

sureni), EM 4 yang telah diinkubasi selama 6 hari, MOD 71, Puja 168, pupuk

dasar yakni kompos dan tanah ultisol sebagai media tempat tumbuh tanaman. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera digital, cangkul, parang, meteran, jangka sorong, timbangan, timbangan digital, gelas ukur, ember, kertas label, dan polybag ukuran: 30 cm x 35 cm.

Metode Penelitian

Penelitian didesain menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor yaitu:

1. Faktor A adalah jenis aktivator, yaitu: A0 = kontrol

2. Faktor T adalah jenis tanaman, yaitu : T1 = sengon (P. falcataria)

T2 = akasia (A. mangium) T3 = suren (T. sureni)

Semua perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh jumlah sebanyak 36 unit percobaan.

Model matematika yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk

Keterangan:

Yijk = Nilai pengamatan percobaan ke-k dengan perlakuan ij (taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor T)

µ = Nilai rata-rata pengamatan αi = Pengaruh taraf ke-i dari faktor A βj = Pengaruh taraf ke-j dari faktor T

(αβ)ij = Pengaruh interaksi taraf ke-i faktor A dan taraf ke-j faktor T

εijk = Pengaruh galat percobaan ke-k dengan perlakuan ij

Hasil sidik ragam yang menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata selanjutnya diuji dengan Uji DMRT (Duncan Multi Range Test).

Pelaksanaan Penelitian 1. Analisis Tanah

2. Persiapan

Perlakuan bioaktivator disiapkan dengan cara sebagai berikut:

a. A0 (kontrol) yakni kondisi awal tanah tanpa diberikan aktivator apapun.

b. Perlakuan A1 yakni EM 4 sebanyak 5 ml, ditambahkan 5 gr gula pasir, dan 1 liter air kemudian diinkubasi selama 6 hari.

c. Perlakuan A2 yakni MOD 71 sebanyak 100 ml dan ditambahkan dengan 100 gr gula pasir dan juga 5 liter air.

d. Perlakuan A3 yakni Puja 168 sebanyak 20 ml dan ditambahkan 2 liter air.

3. Persiapan perkecambahan

Benih sengon, benih akasia, dan benih suren dikecambahkan dengan media pasir yang telah disterilkan dan disemaikan di bak kecambah selama 21 hari.

4. Persiapan media tumbuh

Tanah yang digunakan sebagai media tanam adalah campuran tanah, pasir, dan kompos dengan perbandingan berat (3 kg:1 kg:1 kg), kemudian dibuat lubang tanam untuk menanam semai sengon, semai akasia, dan semai suren.

5. Pemberian aktivator

6. Penanaman

Penanaman semai tanaman pada polybag yang telah disiapkan adalah berupa semai tanaman yang berumur 21 hari.

7. Pemeliharaan

Penyiraman dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Penyiangan dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan antara tanaman yang menggunakan aktivator dari gangguan gulma atau tanaman pengganggu lainnya.

8. Pengukuran tanaman

Pengamatan dan pengukuran pertumbuhan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Parameter yang diamati adalah:

a. Sifat kimia tanah

Komposisi tanah dianalisis di awal dan di akhir penelitian untuk mengetahui unsur hara kimia yang terdapat di dalam tanah tersebut yakni N, P, K, dan bahan organik di Laboratorium Sentral Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

b. Tinggi tanaman

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai titik tumbuh tertinggi, pengukuran dilakukan pada setiap 1 minggu sekali dan pengukuran menggunakan meteran.

c. Diameter batang

tanah) pada pengukuran 1 ditandai agar pada pengukuran berikutnya dilakukan pada tempat yang sama.

d. Luas daun

Pengukuran luas daun dilakukan pada saat pengambilan data terakhir. Daun yang diambil adalah daun yang terdapat pada buku/node kedua dari pucuk tanaman dan merupakan daun yang telah terbuka sempurna. Perhitungan luas daun dengan menggunakan program Autocad 2006.

e. Bobot kering tanaman

Bobot kering tanaman meliputi bobot kering akar dan bobot kering tajuk yang dianalisis di akhir pengambilan data. Bagian akar dan tajuk tersebut dikeringkan dalam oven dengan suhu 700

f. Ratio tajuk akar

C selama 48 jam lalu bobot kering akar dan bobot kering tajuk tanaman masing-masing ditimbang dengan menggunakan timbangan digital atau timbangan analitik.

Pengamatan rasio tajuk akar merupakan perbandingan antara bobot kering tajuk dan bobot kering akar.

Nilai ratio tajuk akar =

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sifat Kimia Tanah

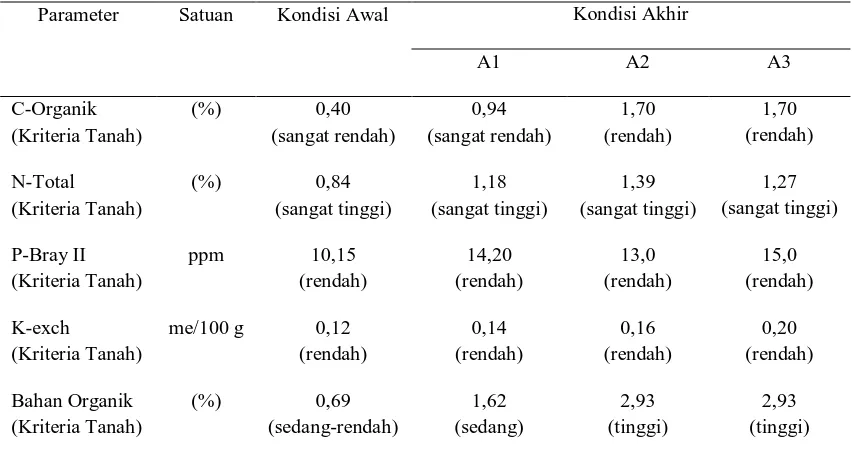

Data hasil analisis sifat kimia tanah dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Rataan hasil akhir kondisi tanah setelah diberi perlakuan aktivator

Parameter Satuan Kondisi Awal Kondisi Akhir

A1 A2 A3

Keterangan:A1 = Aktivator EM 4; A2 = Aktivator MOD 71; A3 = Aktivator Puja 16 Sumber: Hardjowigeno, S. 1995. Ilmu Tanah, Lampiran 10

kondisi awal tanah dan setelah pemberian aktivator berada pada kriteria rendah walaupun P tersedia dan K dapat ditukar mengalami peningkatan. Unsur P tersedia (15,0 ppm) dan K dapat ditukar (0,20 me/100 g) pada tanah yang diberi aktivator Puja 168 menunjukkan peningkatan yang tertinggi.

Tinggi Tanaman

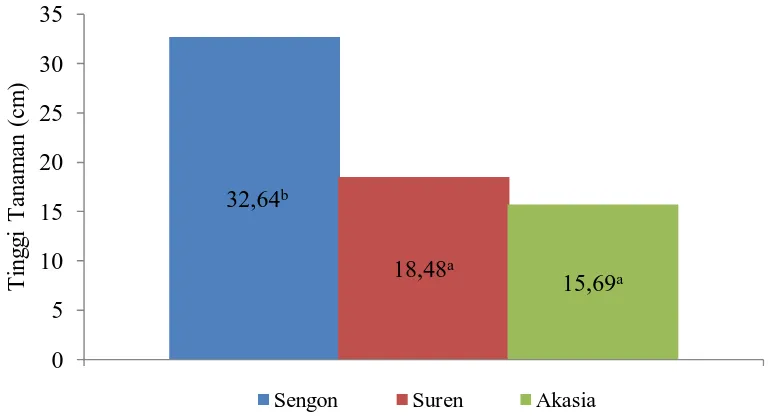

Hasil analisis sidik ragam tinggi tanaman (Lampiran 1) menunjukka n bahwa perbedaan jenis tanaman berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman. Sedangkan interaksi antara jenis tanaman dengan jenis aktivator dan perbedaan jenis aktivator tidak berpengaruh nyata. Hasil uji lanjut (Gambar 1) menunjukkan bahwa jenis tanaman sengon berbeda nyata dengan jenis akasia mangium dan jenis suren. Pertambahan tinggi tanaman tertinggi terdapat pada tanaman sengon yakni 32,64 cm.

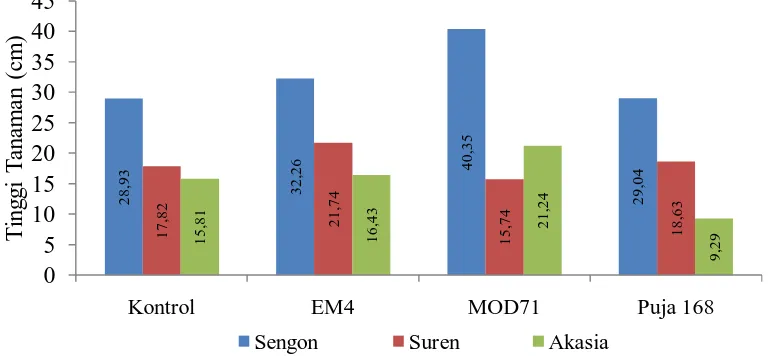

Rata-rata pertambahan tinggi seluruh tanaman dapat dilihat pada Gambar 2 yang menunjukkan bahwa tanaman sengon mempunyai pertambahan tinggi yang tertinggi dibandingkan tanaman akasia mangium dan suren pada seluruh jenis aktivator. Sedangkan, pertambahan tinggi tanaman suren lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman akasia mangium.

Gambar 2. Grafik pertambahan tinggi seluruh tanaman terhadap pemberian aktivator

Diameter Batang

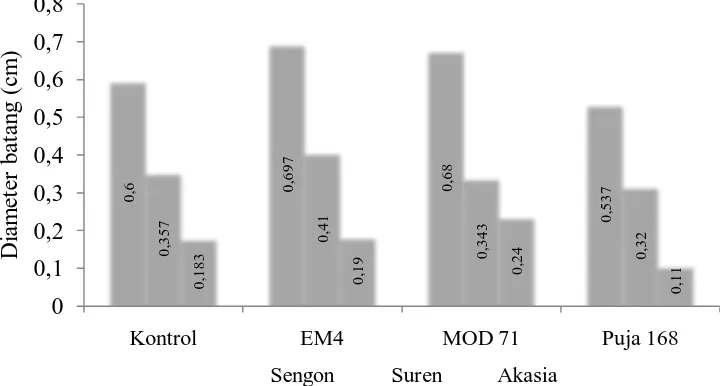

Pertambahan diameter batang berdasarkan analisis sidik ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa jenis tanaman berpengaruh nyata terhadap pertambahan diameter batang. Namun, untuk perbedaan jenis aktivator dan interaksi antara aktivator dengan tanaman tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan diameter batang. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa tanaman sengon, akasia mangium, dan suren berbeda nyata. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa pertambahan diameter batang tertinggi terdapat pada tanaman sengon yakni 0,63 cm.

Kontrol EM4 MOD71 Puja 168

Gambar 3. Grafik rata-rata pertambahan diameter batang seluruh tanaman 14 minggu (Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak Duncan pada taraf 5 %).

Sama halnya dengan pertambahan tinggi tanaman, pertambahan diameter batang (Gambar 4) tanaman tertinggi juga terdapat pada tanaman sengon dibandingkan jenis tanaman lain pada seluruh jenis aktivator. Sedangkan pertambahan diameter batang tanaman suren lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman akasia mangium.

Gambar 4. Grafik pertambahan diameter batang seluruh tanaman terhadap pemberian aktivator

Kontrol EM4 MOD 71 Puja 168

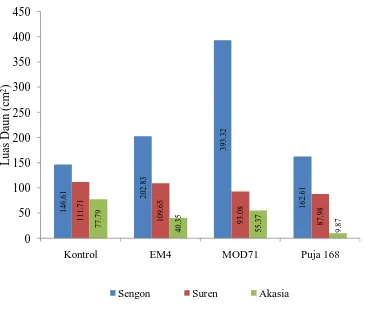

Luas Daun

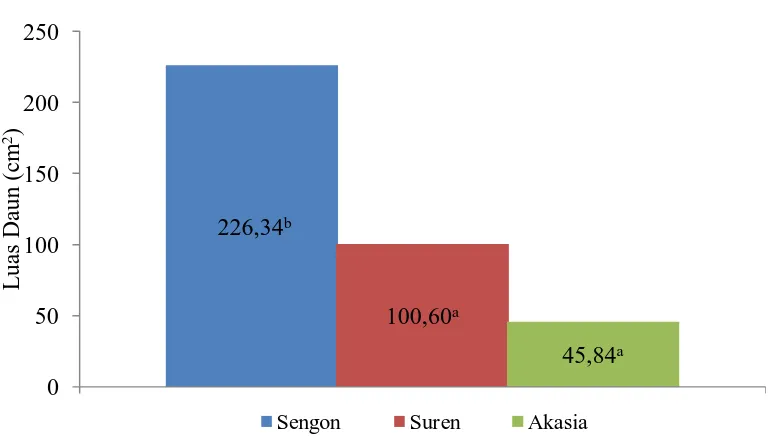

Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa perbedaan jenis tanaman berpengaruh nyata terhadap luas daun. Sedangkan interaksi antara jenis tanaman dengan jenis aktivator dan perbedaan jenis aktivator tidak berpengaruh nyata terhadap luas daun. Hasil uji lanjut (Gambar 5) menunjukkan bahwa tanaman jenis sengon berbeda nyata dengan jenis akasia mangium dan jenis suren. Luas daun tertinggi terdapat pada tanaman sengon yakni 226,34 cm2.

Gambar 5. Grafik rata-rata luas daun seluruh tanaman 14 minggu setelah tanam (Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak Duncan pada taraf 5 %).

Gambar 6. Grafik perhitungan luas daun seluruh tanaman terhadap pemberian aktivator

Bobot Kering Tajuk

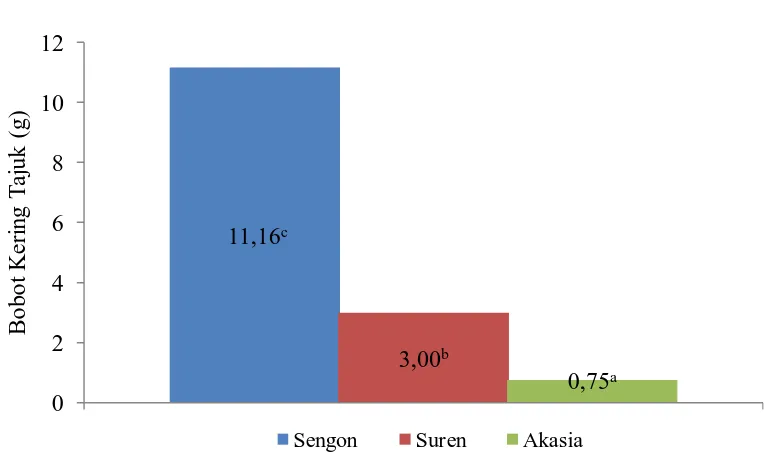

Analisis sidik ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa jenis tanaman yang berbeda berpengaruh nyata terhadap bobot kering tajuk. Sedangkan pemberian aktivator yang berbeda pada tanaman dan interaksi antara jenis aktivator dengan jenis tanaman tidak berpengaruh nyata terhadap bobot kering tajuk. Jenis tanaman yang berbeda nyata dapat diketahui dengan hasil uji lanjut (Gambar 7) yang menunjukkan bahwa jenis tanaman sengon, akasia mangium, dan suren berbeda nyata. Bobot kering tajuk terberat terdapat pada tanaman sengon yakni 11,16 g.

Kontrol EM4 MOD71 Puja 168

Gambar 7. Grafik rata-rata bobot kering tajuk seluruh tanaman 14 minggu setelah tanam (Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak Duncan pada taraf 5 %).

Rata-rata bobot kering tajuk tanaman pada seluruh jenis aktivator (Gambar 7) menunjukkan bahwa bobot kering tajuk terberat terdapat pada jenis tanaman sengon dibandingkan dengan tanaman akasia mangium dan suren pada seluruh aktivator. Sedangkan, bobot kering tajuk jenis tanaman suren lebih berat dibandingkan dengan tanaman akasia mangium.

Gambar 8. Grafik bobot kering tajuk seluruh tanaman terhadap pemberian aktivator 11,16c

Kontrol EM4 MOD71 Puja 168

Bobot Kering Akar

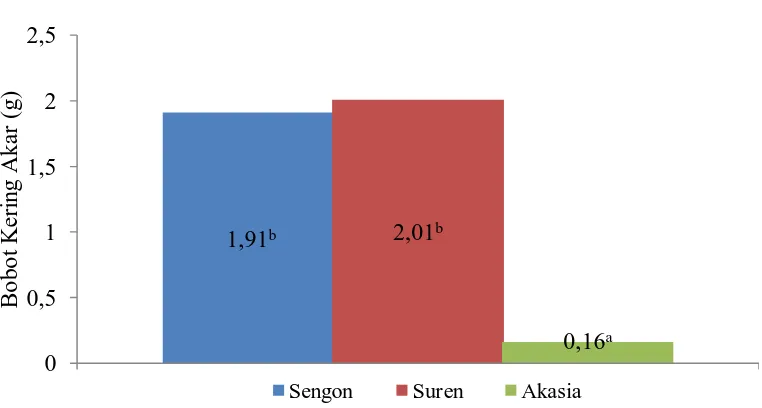

Hasil analisis sidik ragam bobot kering akar (Lampiran 5) menunjukka n bahwa perbedaan jenis tanaman berpengaruh nyata terhadap bobot kering akar. Namun, perbedaan jenis aktivator dan interaksi antara jenis aktivator dengan jenis tanaman tidak berpengaruh nyata terhadap bobot kering akar tanaman. Hasil uji lanjut pada Gambar 9 menunjukkan bahwa tanaman akasia mangium berbeda nyata dengan tanaman sengon dan suren. Namun, bobot kering akar terberat terdapat pada tanaman suren yakni 2,01 g dan tidak berbeda nyata dengan tanaman sengon.

Gambar 9. Grafik rata-rata bobot kering akar seluruh tanaman 14 minggu setelah tanam (Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak Duncan pada taraf 5 %).

Gambar 10. Grafik bobot kering akar seluruh tanaman terhadap pemberian aktivator

Ratio Tajuk Akar

Ratio tajuk akar seluruh tanaman pada hasil analisis sidik ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa perbedaan jenis tanaman berpengaruh nyata terhadap ratio tajuk akar. Sedangkan pemberian aktivator yang berbeda pada tanaman dan interaksi antara jenis aktivator dengan jenis tanaman berpengaruh tidak nyata terhadap ratio tajuk akar. Untuk mengetahui jenis tanaman yang berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut (Gambar 11) yang menunjukkan bahwa jenis tanaman suren berbeda nyata dengan tanaman akasia mangium dan sengon. Ratio tajuk akar tertinggi terdapat pada tanaman sengon yakni 6,44 g dan tidak berbeda nyata dengan akasia mangium.

2,

Kontrol EM4 MOD71 Puja 168

Gambar 11. Grafik rata-rata ratio tajuk akar seluruh tanaman 14 minggu setelah tanam (Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak Duncan pada taraf 5 %).

Rata-rata ratio tajuk akar seluruh tanaman pada Gambar 12 menunjukkan bahwa tanaman akasia mangium mempunyai ratio tajuk akar tertinggi dibandingkan jenis tanaman lain. Sedangkan, jenis tanaman sengon ratio tajuk akarnya lebih tinggi dibandingkan tanaman suren.

Gambar 12. Grafik ratio tajuk akar seluruh tanaman terhadap pemberian aktivator 6,44b

Kontrol EM4 MOD 71 Puja 168

Pembahasan

Pemberian beberapa jenis aktivator menghasilkan perubahan terhadap sifat kimia tanah (Tabel 1). Unsur hara N yang mengalami peningkatan tertinggi terdapat pada tanah yang diberikan aktivator MOD 71, yakni sebesar 1,39 %. Hal ini disebabkan karena pada aktivator MOD 71 terdapat mikroorganisme

Azotobacter yang mampu menambat N, sehingga kandungan N dalam tanah

meningkat. Menurut Nasahi (2010), kandungan unsur N di dalam tanah relatif kecil (<2%), sehingga untuk meningkatkan unsur N di dalam tanah diperlukan mikroorganisme. Aktivator MOD 71 mengandung mikroba Azotobacter yang merupakan jenis mikroba penambat N non simbiotik.

Penggunaan semua jenis aktivator dengan cara memberikannya pada media tanam tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemberian aktivator yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kandungan bahan organik dalam tanah (Tabel 1) dan ditegaskan pula dengan pertumbuhan tanaman yang cukup baik pada tanaman dengan perlakuan kontrol. Kondisi awal tanah yang sudah mengandung N yang sangat tinggi diduga berperan penting dalam pertumbuhan ketiga jenis tanaman. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sutejo (1995) bahwa nitrogen merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman, yang pada umumnya sangat diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan akar. Persediaan unsur hara N yang sudah mencukupi di dalam tanah menyebabkan penggunaan aktivator tidak terlalu berpengaruh sehingga tanpa pemberian aktivator tanaman dapat tumbuh baik.

Pada kondisi tanah yang di dalamnya sudah terkandung unsur hara yang mencukupi untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman maka penambahan mikroorganisme ke dalam tanah tidak terlalu berpengaruh. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Onggo (2004) bahwa penambahan mikrobia pada kondisi tanah yang cukup baik tidak akan berarti karena jumlah yang ada sudah terlalu banyak dibanding yang ditambahkan. Sehingga penggunaan aktivator tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman karena tanaman sudah mendapat unsur hara yang cukup dari dalam tanah.

menyemprotkan pada tanaman tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Namun, pembuatan kompos dengan bioaktivator yang kemudian kompos tersebut diaplikasikan pada tanaman meningkatkan pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, penggunaan aktivator baik dengan cara menyiramkan pada media tanam maupun menyemprotkan langsung ke tanaman kurang efektif. Aktivator lebih banyak digunakan dalam pembuatan kompos, dan penggunaannya dalam pembuatan kompos disarankan karena dapat mempersingkat waktu pembuatan kompos dan meningkatkan kualitas kompos. Hal ini sesuai dengan penelitian Sriharti dan Salim (2002) yang menggunakan aktivator dalam pembuatan kompos dari limbah nenas dan menghasilkan kompos yang memenuhi standar kualitas kompos menurut SNI nomor 19-7030-2004 dalam waktu 9 hari.

Aktivator sering digunakan untuk mempercepat proses dekomposisi yang dapat menghasilkan bahan organik. Aktivator yang diaplikasikan langsung pada media tanam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karena pada media tanam tidak ada bahan organik kasar yang perlu didekomposisi lebih cepat dengan bantuan aktivator. Tersedianya bahan organik di dalam tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman menyebabkan keberadaan mikroorganisme di dalam aktivator kurang berperan. Oleh karena itu, tanaman dapat tumbuh cukup baik dengan menggunakan bahan organik dalam tanah yang sudah tersedia.

Perbedaan pertumbuhan tanaman juga dapat dikaitkan dengan kemampuan tanaman memanfaatkan serta mengambil unsur hara yang tersedia di lingkungan tempat tumbuh tanaman. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Fitter dan Hay (1991) bahwa kandungan hara bervariasai berdasarkan spesies dan kemampuan tanaman memanfaatkan dan mengambil hara yang tersedia.

Proses fotosintesis yang berlangsung dengan baik dapat menghasilkan pertumbuhan tanaman yang baik. Tanaman sengon menghasilkan pertumbuhan yang paling baik dibandingkan jenis akasia mangium dan suren yang diduga karena perbedaan morfologi daun. Menurut Sitompul dan Guritno (1995) apabila dua atau lebih jenis tanaman yang berbeda dilibatkan dalam penelitian, morfologi daun dapat memberikan informasi yang penting untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis berhubungan dengan penerimaan kuanta radiasi matahari yang berhubungan pula dengan morfologi daun. Ukuran daun sengon yang kecil-kecil namun berjumlah banyak ini akan lebih banyak menerima kuanta radiasi matahari dibandingkan daun akasia mangium dan suren yang jumlahnya lebih sedikit. Semakin banyak jumlah daun maka semakin banyak kuanta radiasi matahari yang diterima sehingga proses fotosintesis lebih baik dan pertumbuhan tanaman juga semakin baik.

Luas daun tanaman yang tertinggi terdapat pada tanaman sengon yang diduga karena bentuk daun sengon yang merupakan daun majemuk ganda.

(tangkai). Jumlah daun sengon yang banyak dalam satu tangkai menyebabkan luas daun tanaman sengon menjadi lebih tinggi dibandingkan jenis akasia mangium dan jenis suren, seperti terlihat pada gambar.

a b c

Gambar 13. Daun tanaman setelah pemberian beberapa jenis aktivator; a. akasia mangium; b. sengon; c. suren

Bobot kering tajuk yang tertinggi adalah tanaman sengon. Hal ini sesuai dengan perhitungan luas daun sengon yang juga memberikan hasil tertinggi. Seperti terlihat pada Gambar 13, anak daun tanaman sengon yang kecil dan berpasangan serta jumlahnya banyak dalam satu tangkai menyebabkan tajuk dari tanaman sengon lebih berat dibandingkan tanaman akasia mangium dan suren.

a b c

Gambar 14. Akar tanaman setelah pemberian beberapa jenis aktivator; a. sengon; b. akasia mangium; c. suren

Bobot kering akar yang tinggi dapat dikarenakan faktor lingkungan tempat tumbuh yang kurang sesuai dengan tanaman suren sehingga menyebabkan akar bekerja lebih keras dan akar menjadi lebih banyak. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Dephut (2006) bahwa tanaman suren ini juga memerlukan tanah yang subur, berdrainase baik, dan menyenangi tanah basa. Sedangkan tanah yang digunakan sebagai media tanam adalah tanah yang kurang subur yang umumnya memiliki pH rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tidak terdapat interaksi antara jenis aktivator dan jenis tanaman dalam mempengaruhi pertumbuhan bibit.

2. Perbedaan jenis aktivator tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit. 3. Perbedaan genetik setiap jenis tanaman menghasilkan respon pertumbuhan

tanaman yang berbeda-beda.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, H.A, S. Pudjiono, dan T. Herawan. 2007. Teknik Perbanyakan Vegetatif Jenis Tanaman Acacia mangium. Vol : 5 No. 2. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan.

Atmosuseno, B. S. 1997. Budidaya, Kegunaan, dan Prospek Sengon. Penebar Swadaya. Jakarta.

Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. 2011. Produk MOD 71. Medan.

Departemen Kehutanan. 2006. Mengenal Kayu Andalan Jawa Barat: Suren

(Toona sureni (Blume) Merr.). Dikutip dari:

Dibia, I. N, M. D. Dana, M. D. Trigunasih, T. Kusmawati, dan M. D. Sri Sumarniasih. 2009. Pembuatan Kompos Bokashi dari Limbah Pertanian dengan Aktivator EM 4 di Desa Megati Tabanan. Fakultas Pertanian. Universitas Udayana.

Djam’an, D. F. 2002. Informasi Singkat Benih. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan. Bogor.

Fardias, S. 1988. Fisiologi Fermentasi. Lembaga Sumber Daya Informasi-IPB. Bogor.

Fitter, A. H dan R. K. M. Hay. 1991. Fisiologi Lingkungan Tanaman. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Hanafiah, K, A. I. Anas, A. Napoleon, dan N. Ghoffar. 2005. Biologi Tanah: Ekologi & Makrobiologi Tanah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hardjowigeno, S. 1995. Ilmu Tanah. Akademika Pressindo. Jakarta.

Irwansyah, A. 2008. Penggunaan Beberapa Jenis Aktivator untuk Meningkatkan Laju Degradasi Tanah Gambut dan Pertumbuhan Gmelina arborea Roxb. Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Iskandar, M. I. 2006. Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat Sengon (Paraserianthes

falcataria (L.) Nielsen) untuk Kayu Rakitan. PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan : 183-195. Bogor.

Krisnawati, H, M. Kallio, dan M. Kanninen. 2011a. Acacia mangium Willd: Ekologi, Silvikultur, dan Produktivitas. Center for International Forestry Research. Bogor.

Krisnawati, H, E. Varis, M. Kallio, dan M. Kanninen. 2011b. Paraserianthes

falcataria (L.) Nielsen: Ekologi, Silvikultur, dan Produktivitas. Center for

International Forestry Research. Bogor.

Munawar, A, Achmadi, dan Deselina. 2009. Pengaruh Pemberian beberapa Jenis Aktivator terhadap Laju Dekomposisi Serasah di BawahTegakan Mangium yang berbeda Umur. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan. Vol. 9

No. 2 (2009) p: 117-122

Nasahi, C. 2010. Peran Mikroba dalam Pertanian Organik Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan. Fakultas Pertanian. Universitas Padjadjaran. Bandung.

Onggo, T. M. 2004. Aplikasi Bioaktivator dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan dan Hasil Berbagai Sayuran. Fakultas Pertanian. Universitas Padjajaran. Bandung.

Prosea. 2011. Toona sureni. Kerjasama Prosea (Plant Resources of South-East Asia dan Yayasan KEHATI. Bogor.

Rao, N. S. S. 1994. Mikroorganisme Tanah dan Pertumbuhan Tanaman. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Sitompul, S. M dan B. Guritno. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Sriharti dan T. Salim. 2006. Pembuatan Kompos Limbah Nenas dengan Menggunakan Berbagai Bahan Aktivator. Jurnal Purifikasi. VII(2) :

163-168.

Subur Jangkar Katulistiwa. 2011. Produk Puja 168. Jakarta.

Suhartati. 2008. Aplikasi Inokulum EM-4 dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Bibit Sengon (Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen).

Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. 5(1) : 55-65.

Sutejo, M. M. 1995. Pupuk dan Cara Pemupukan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Utomo, B. 2009. Pengaruh Bioaktivator terhadap Pertumbuhan Sukun

(Artocarpus communis Forst) dan Perubahan Sifat Kimia Tanah Gambut.

Utomo, B. 2010. Pemanfaatan Beberapa Bioaktivator terhadap Peningkatan Laju Dekomposisi Tanah Gambut dan Pertumbuhan Gmelina arborea Roxb.

Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. 7(1) : 33-38.

Lampiran 1. Tabel rataan pengukuran tinggi bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168.

Sumber Keragaman Derajat Bebas

Jumlah Kuadrat

Kuadrat

Tengah F-Hitung F-Tabel Perlakuan 11 2515,137 228,649 2,855* 2,22

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata pada taraf uji 95% (α=0,05).

Rataan tinggi tanaman pada perlakuan jenis tanaman

Perlakuan Rataan

T1 32,6467b

T3 18,4833a

T2 15,6917a

Lampiran 2. Tabel rataan pengukuran diameter bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168.

Sumber Keragaman Derajat Bebas

Jumlah Kuadrat

Kuadrat

Tengah F-Hitung F-Tabel

Perlakuan 11 1,307 0,119 8,836* 2,22

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata pada taraf uji 95% (α=0,05).

Rataan diameter batang pada perlakuan jenis tanaman

Perlakuan Rataan

T1 0,6283c

T3 0,3558b

T2 0,1808a

Lampiran 3. Tabel rataan pengukuran luas daun bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168. T3 112,9518 108,6567 107,3432 328,9517 109,6506 A2 T1 774,5171 221,9505 183,5002 1179,9678 393,3226

Sumber Keragaman Derajat Bebas

Jumlah Kuadrat

Kuadrat

Tengah F-Hitung F-Tabel Perlakuan 11 330682,427 30062,039 2,774* 2,22

Tanaman 2 205553,707 102776,853 9,485* 3,01 Aktivator 3 42917,421 14305,807 1,320tn 3,4

Interaksi 6 82211,299 13701,883 1,265tn 2,51 Galat 24 260050,364 10835,432

Total 35 590732,791

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata pada taraf uji 95% (α=0,05).

Rataan luas daun tanaman pada perlakuan jenis tanaman

Perlakuan Rataan

T1 226,34b

T3 100,60a

T2 45,84a

Lampiran 4. Tabel rataan pengukuran bobot kering tajuk bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168.

Sumber Keragaman Derajat Bebas

Jumlah Kuadrat

Kuadrat

Tengah F-Hitung F-Tabel

Perlakuan 11 743,09 67,55 9,86* 2,22

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata pada taraf uji 95% (α=0,05).

Rataan bobot kering tajuk tanaman pada perlakuan jenis tanaman

Perlakuan Rataan

T1 11,16c

T3 3,00b

T2 0,75a

Lampiran 5. Tabel rataan pengukuran bobot kering akar bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168.

Sumber Keragaman Derajat Bebas

Jumlah Kuadrat

Kuadrat

Tengah F-Hitung F-Tabel

Perlakuan 11 28,94 2,63 3,18* 2,22

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata pada taraf uji 95% (α=0,05).

Rataan bobot kering akar tanaman pada perlakuan jenis tanaman

Perlakuan Rataan

T3 2,01b

T1 1,91b

T2 0,16a

Lampiran 6. Tabel rataan pengukuran ratio tajuk akar bibit sengon, bibit akasia mangium, dan bibit suren pada aplikasi aktivator EM 4, MOD 71, dan Puja 168.

Sumber Keragaman Derajat Bebas

Jumlah Kuadrat

Kuadrat

Tengah F-Hitung F-Tabel

Perlakuan 11 286,25 26,02 1,851tn 2,22

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata pada taraf uji 95% (α=0,05).

Rataan ratio tajuk akar tanaman pada perlakuan jenis tanaman

Perlakuan Rataan

T1 6,44b

T2 5,93b

T3 2,60a

Lampiran 7. Jenis-Jenis Aktivator

Larutan Effective Microorganism 4 berfungsi dalam fermentasi dan dekomposisi bahan organik dan ditemukan pertama kali oleh Prof. Dr. Teruo Higa dari Universitas Ryukyus, Jepang. EM 4 ini berisi mikroorganisme fermentasi yang mengaktifkan proses dekomposisi sehingga mempercepat laju dekomposisi. Mikroorganisme tersebut dapat dipilih yang dapat bekerja secara efektif dalam memfermentasikan bahan organik. Jumlah mikroorganisme fermentasi di dalam EM4 sangat banyak, dan sekian banyak mikroorganisme ada lima golongan yang pokok, yaitu: 1. Bakteri Fotosintetik, bakteri ini merupakan bakteri bebas yang dapat

mensintesis senyawa nitrogen, gula, dan substansi bioaktif lainnya.

2. Lactobacillus sp (bakteri asam laktat), bakteri yang memproduksi asam laktat

sebagai hasil penguraian gula dan karbohidrat lain yang bekerja sama dengan bakteri fotosintetik dan ragi. Asam laktat ini dapat menekan mikroorganisme berbahaya dan dapat menguraikan bahan organik dengan cepat.

3. Streptomyces sp, dapat mengeluarkan enzim streptomisin yang bersifat racun

terhadap hama dan penyakit yang merugikan.

4. Ragi (Yeast), ragi memproduksi substansi yang berguna bagi tanaman dengan

cara fermentasi. Substansi bioaktif yang dihasilkan oleh ragi berguna untuk pertumbuhan sel dan pembelahan akar.

5. Actinomycetes, merupakan organisme peralihan antara bakteri dan jamur yang

mengambil asam amino dan zat serupa yang diproduksi bakteri fotosintetik dan mengubahnya menjadi antibiotik untuk menekan jamur dan bakteri berbahaya.

Kelebihan EM 4 antara lain :

1. Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 2. Meyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dan

3. Menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi.

MOD 71 (Microorganism decomposition), di dalamnya terkandung 7 bakteri pembusuk dan 1 bakteri hidup di dalam air. Kandungan MOD 71 terdiri dari bakteri

Azotobacter, Bacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter, Pseudomonas, Cytophaga, Sporocythopaga, Micrococcus, Actinomycetes, dan Streptomyces. Kandungan MOD 71

juga terdiri dari jamur Trichoderma sp, Aspergillus,

Gliocladium, dan Penicillium.

Sumber berbagai mikroorganisme dalam MOD 71 yang terdapat di dalam produk ini merupakan isolat asli dari alam Indonesia yang dalam formulasi ini bekerja secara simbiosa. Manfaat MOD 71:

- Mempercepat penguraian bahan organik.

- Menyehatkan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50%.

Puja 168 merupakan bioaktivator berbentuk cairan yang mengandung bioenzim yang terbuat dari daun-daun dan buah-buahan segar yang diolah sehingga menghasilkan mikroorganisme seperti Azospirillum sp, Bacillus, Actinomycetes, dan bakteri pelarut fosfat. Selain itu juga

mengandung zat pengatur tumbuh berupa giberelin, sitokinin, dan auksin

Fungsi Puja 168

• Biofertilizer

Kemampuannya menyediakan hara dengan menambat N2 dari udara secara

• Biostimulant

Sebagai pemacu/perangsang pertumbuhan dengan mensintesis dan mengatur konsentrasi berbagai ZPT (Giberelin, Sitokinin, Auksin)

• Bioprotectans

Sebagai pengendali penyakit pathogen berasal dari tanah dengan cara menghasilkan berbagai senyawa metabolit/anti patogen.

• Penghemat pupuk (ferti saver)

Mikroba/organisme hidup yang terkandung dalam Puja 168 mendekomposisi bahan-bahan organik dan anorganik yang ada dalam tanah menjadi unsur-unsur hara yang tersedia dan mudah diserap oleh tanaman.

Manfaat Puja 168:

- Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. - Memacu pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman.

- Mampu mempercepat penguraian residu pupuk kimia yang terikat oleh koloid-koloid tanah menjadi tersedia bagi tanaman.

- Menghambat pertumbuhan patogen dalam tanah.

Lampiran 8. Pertumbuhan Tanaman terhadap Pemberian Aktivator a. Perlakuan tanpa Aktivator pada Seluruh Jenis Tanaman

T3A0 T2A0 T1A0

b. Perlakuan Aktivator EM 4 pada Seluruh Jenis Tanaman

c. Perlakuan Aktivator MOD 71 pada Seluruh Jenis Tanaman

T3A2 T2A2 T1A2 d. Perlakuan Aktivator Puja 168 pada Seluruh Jenis Tanaman

Lampiran 9. Pemberian beberapa Aktivator pada Pertumbuhan Tanaman a. Perlakuan Seluruh Jenis Aktivator pada Tanaman Sengon

T1A0 T1A1 T1A2 T1A3 b. Perlakuan Seluruh Jenis Aktivator pada Tanaman Akasia mangium

T2A0 T2A1 T2A2 T2A3 c. Perlakuan Seluruh Jenis Aktivator pada Tanaman Suren