ANALISIS KELAYAKAN USAHA PERSUTERAAN ALAM,

DIVERSIFIKASI DAN INOVASI PRODUK

DI KABUPATEN WAJO, SULAWESI SELATAN

JUN HARBI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Analisis Kelayakan Usaha Persuteraan Alam, Diversifikasi dan Inovasi Produk Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2015

RINGKASAN

JUN HARBI. Analisis Kelayakan Usaha Persuteraan Alam, Diversifikasi dan Inovasi Produk Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh DODIK RIDHO NURROCHMAT dan CLARA MELIANTI KUSHARTO.

Produksi kokon di Kelurahan Walennae rata 65-70% dari produksi Wajo, sehingga produksi di Kelurahan Walennae dapat mewakili tingkat produksi Wajo. Tingkat produksi kokon di Kelurahan Walennae berfluktuasi setiap tahunnya. Tingkat produksi cenderung meningkat di tahun 2013 dan menurun secara drastis pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisa status kelayakan usaha persuteraan alam dan menganalisis potensi dan pengaruh produk diversifikasi terhadap kondisi usaha dengan menggunakan analisis finansial dan non finansial.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada bulan Juni-Oktober 2015. Metode analisis yang digunakan adalah analisis finansial dan analisis non finansial. Analisis finansial berupa analisis kelayakan usaha (NPV, IRR dan Net B/C) dan analisis sensitivitas. Analisis non finansial dilakukan dengan menggunakan tabulasi aspek teknis dan teknologi, pasar dan pemasaran, manajemen, sumber daya manusia, legalitas, ekologi dan sosial.

Hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan, pada produksi minimal NPV sebesar Rp 3.229.402, IRR 48% dan Net B/C 2,71 (saat ini). Sementara pada adopsi inovasi, NPV sebesar Rp 3.503.903, IRR 33% dan Net B/C 1,91. Pengolahan produk diversifikasi berupa tepung Pury dengan menerapkan metode yang sesuai sangat penting untuk meningkatkan keuntungan. Dengan harga jual tepung Pury Rp 22.580/kg, laba bersih yang dapat dihasilkan adalah Rp 596.899 (produksi optimum) dan Rp 3.780.099 (produksi minimum). Hasil analisis non finansial menunjukkan bahwa pada aspek teknis dan teknologi, pasar dan pemasaran, manajemen, sumber daya manusia, legalitas, ekologi dan sosial menunjukkan bahwa usaha ini layak dengan syarat bahwa alat yang digunakan dimiliki oleh masing-masing petani, dukungan secara intensif oleh pakar dan dukungan pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah usaha persuteraan alam dan produk diversifikasinya di Kelurahan Walannae layak dilaksanakan.

SUMMARY

JUN HARBI. Feasibility Study of Sericulture Bussines, Diversification and Products Innovation in Wajo Regency, South Sulawesi. Supervised by DODIK RIDHO NURROCHMAT dan CLARA MELIANTI KUSHARTO.

In average cocoon production in the Walennae Village about 65-70% of the Wajo production, therefore that Walennae Village production may represent Wajo production. However, cocoon production levels in the Walennae Village still fluctuated annually. Production levels are likely to rise in the 2013 and declined dramatically in 2014. This research aims to assess and analyze the feasibility status of sericulture business and analyze the potential and influence of diversified products.

This research was conducted in Walennae Village, Sabbangparu Disrict, Wajo Regency, South Sulawesi at June until October 2015. The analytical method used is the financial and non-financial analysis. Financial analysis such as feasibility analysis (NPV, IRR and Net B/C) and sensitivity analysis. Analysis of non-financial analyzed by tabulating the technical aspects and technologies, markets and marketing, management, human resources, legal, ecological and social.

Results of financial feasibility analysis showed that at the minimum production, NPV is Rp 3.229.402, IRR 48% and Net B/C 2,71 (currently). Whenever, the innovations adopted, such as NPV is Rp 3.503.903, IRR 33% and Net B/C 1,91. Making diversified products in the form of silkworm pupa powder (Tepung Pury) by adopted innovation is the immediate vital to optimize profits. With selling price of Pury powder is Rp 22.580/kg, net profit that can be generated is Rp 596.899 (optimum production) and Rp 3.780.099 (minimum production). Results of the non financial analysis showed that on the technical and technologies aspects, markets and marketing, management, human resources, legality, ecological and social indicate that this business is feasible on condition that the tools used are owned by each farmer, intensive assistance by experts and government support. The conclusion of this study is the sericulture business and products diversification (innovation adopted) on Walennae Village is feasible to implement.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

ANALISIS KELAYAKAN USAHA PERSUTERAAN ALAM,

DIVERSIFIKASI DAN INOVASI PRODUK

DI KABUPATEN WAJO, SULAWESI SELATAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2014 ini ialah kelayakan usaha, dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Persuteraan Alam, Diversifikasi dan Inovasi Produk Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat, M Sc F Trop dan Ibu Prof Dr drh Clara M. Kusharto, M Sc selaku komisi pembimbing. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Darwin Tjukke dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo, Bapak Abdul Kadir selaku Lurah Desa Walennae serta Ibu Hade selaku ketua kelompok tani pengolahan sutera di Kabupaten Wajo dan Bapak Dr Ir Andi Sadapotto, MS selaku peneliti persuteraan alam di Sulawesi Selatan yang telah membantu selama penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dikti Kemendikbud RI atas beasiswa yang diberikan selama studi.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya disampaikan kepada kedua orang tua (Mustatir dan Rosidah, S Pd I), bapak dan ibu mertua (M. Ridho dan Fatimah, Ama Pd), serta adik-adikku atas segala doa, dukungan dan motivasinya. Ucapan terima kasih special penulis sampaikan kepada istri tercinta (Tuti Maulidah Rahmana, S Pd) atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 4

Ruang Lingkup Penelitian 4

Kerangka Pemikiran 5

2 TINJAUAN PUSTAKA 7

Persuteraan Alam 7

Produk Diversifikasi dari Hasil Samping Usaha Persuteraan Alam 10

Kajian Aspek Finansial 12

Kajian Aspek Non Finansial 14

3 METODE 17

Waktu dan Tempat 17

Alat dan Bahan 17

Populasi dan Sampel 18

Prosedur Penelitian 18

Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data 18

Analisis Data 20

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 22

Kondisi Umum Usaha Persuteraan Alam Kab. Wajo Saat Ini 22

Kondisi Usaha Persuteraan Alam Adopsi Inovasi 44

5 SIMPULAN DAN SARAN 53

Simpulan 53

Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 54

DAFTAR TABEL

1 Komposisi kokon 2

2 Komposisi zat gizi pupa ulat sutera 10

3 Komposisi zat gizi dalam 100 gram tepung pury 12

4 Jenis, sumber, teknik pengambilan dan keluaran data 19 5 Kebutuhan suhu dan kelembaban ulat sutera pada setiap stadium 24 6 Produksi usaha persuteraan alam Kelurahan Walennae tahun 2014 27 7 Biaya investasi alat produksi usaha persuteraan alam (saat ini) 29 8 Analisis biaya produksi, HPP dan laba rugi usaha persuteraan alam saat

ini (dengan dan tanpa subsidi) 31

9 NPV, IRR dan Net B/C usaha persuteraan alam saat ini pada kondisi

produksi optimis dan pesimis 33

10 Analisis sensitivitas usaha persuteraan alam saat ini pada kondisi

produksi optimis dan pesimis 34

11 Unit konversi/rendemen produk persuteraan alam pada 6 kelompok tani 46 12 Biaya investasi alat produksi usaha persuteraan alam (adopsi inovasi) 46

13 Biaya produksi tepung pury 47

14 Analisis biaya produksi, HPP dan laba rugi usaha persuteraan alam

adopsi inovasi (dengan dan tanpa subsidi) 48

15 NPV, IRR dan Net B/C usaha persuteraan alam adopsi inovasi pada

kondisi produksi optimis dan pesimis 49

16 Analisis sensitivitas usaha persuteraan alam dengan adopsi inovasi pada

kondisi produksi optimis dan pesimis 50

DAFTAR GAMBAR

1 Kokon (kualitas utama dan rendah/limbah) 2

2 Tingkat produksi kokon Indonesia tahun 2000-2013 3

3 Kerangka pemikiran dari aspek finansial 6

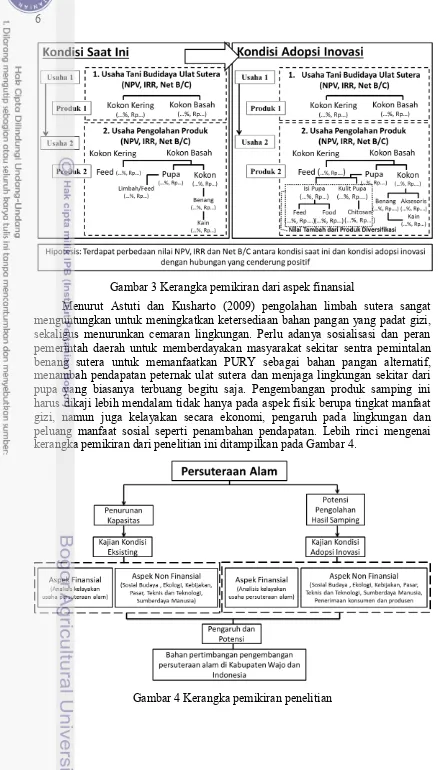

4 Kerangka pemikiran penelitian 6

5 Rantai alur persuteraan alam di Indonesia 8

6 Ulat Sutera (Bombyx mori) 9

7 Beberapa produk diversifikasi yang dapat diolah 11

8 Beberapa diversifikasi produk hasil samping olahan pupa 12 9 Mekanisme alur kegiatan usaha persuteraan alam Kelurahan Walennae 22 10 Jenis bibit ulat sutera, (A) produk Perum Perhutani, (B) produk cina 23

11 Cara pemeliharaan ulat yang baru menetas 23

12 Kandang dan rak penempatan ulat 24

13 Tempat pengokonan ulat 25

14 Ulat matang dan aktivitas pemindahan ulat ke tempat pengokonan 25 15 Alat pemintal dan aktivitas pemintalan kokon menjadi benang 26 16 Tingkat produksi kokon dan benang pada tahun 2010-2014 di

Kelurahan Walennae 27

17 Tanaman murbei ditanam sebagai tanaman pagar dan di tepi Sungai

18 Perkembangan produksi kokon Kelurahan Walennae 37 19 Kondisi tanaman murbei dan rumah ulat yang terkena banjir 37 20 Tingkat produksi jagung menurut kecamatan di Kabupaten Wajo tahun

2012 38

21 Komoditi jagung dan kakao yang menjadi pesaing murbei 38 22 Rata-rata produksi benang sutera per 1 boks bibit ulat sutera jenis lokal

(Perum) dan Cina tahun 2010-2014 di Kelurahan Walennae 39 23 Rata-rata produksi kokon per 1 boks bibit ulat sutera jenis lokal

(Perum) dan Cina tahun 2010-2014 di Kelurahan Walennae 39 24 Pengolahan pupa ulat sutera menjadi produk pangan berupa tepung 44

25 Pembuatan tepung pury 45

DAFTAR LAMPIRAN

1 Biaya produksi, HPP dan laba rugi usaha persuteraan alam saat ini

(tanpa subsidi) 58

2 Biaya produksi, HPP dan laba rugi usaha persuteraan alam saat ini

(dengan subsidi) 59

3 Biaya produksi, HPP dan laba rugi usaha persuteraan alam adopsi

inovasi (tanpa subsidi) 60

4 Biaya produksi, HPP dan laba rugi usaha persuteraan alam adopsi

inovasi (dengan subsidi) 61

5 Perhitungan NPV, IRR dan Net B/C usaha persuteraan alam kondisi

saat ini (produksi optimis) 62

6 Perhitungan NPV, IRR dan Net B/C usaha persuteraan alam kondisi

saat ini (produksi pesimis) 62

7 Perhitungan NPV, IRR dan Net B/C usaha persuteraan alam adopsi

inovasi (produksi optimis) 63

8 Perhitungan NPV, IRR dan Net B/C usaha persuteraan alam kondisi

adopsi inovasi (produksi pesimis) 63

9 Analisis sensitivitas usaha persuteraan alam saat ini pada penurunan harga jual kokon sebesar 10% (produksi optimis) 64 10 Analisis sensitivitas usaha persuteraan alam saat ini pada penurunan

harga jual kokon sebesar 10% (produksi pesimis) 64 11 Analisis sensitivitas usaha persuteraan alam saat ini pada peningkatan

biaya operasional sebesar 10% (produksi optimis) 65 12 Analisis sensitivitas usaha persuteraan alam saat ini pada peningkatan

biaya operasional sebesar 10% (produksi pesimis) 65 13 Analisis sensitivitas usaha persuteraan alam adopsi inovasi pada

penurunan harga jual kokon sebesar 10% (produksi optimis) 66 14 Analisis sensitivitas usaha persuteraan alam adopsi inovasi pada

penurunan harga jual kokon sebesar 10% (produksi pesimis) 66 15 Analisis sensitivitas usaha persuteraan alam adopsi inovasi pada

peningkatan biaya operasional sebesar 10% (produksi optimis) 67 16 Analisis sensitivitas peningkatan biaya operasional kondisi produksi

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengembangan komoditas sutera alam dalam bidang kehutanan merupakan salah satu kegiatan perhutanan sosial yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan usaha dan kerja, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya disekitar kawasan hutan di wilayah hulu melalui usaha pembudidayaan ulat sutera. Budidaya ulat sutera erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan usaha budidaya murbei sebagai pakan ulat sutera. Selain sebagai pakan ulat, tanaman murbei juga dapat berfungsi sebagai perlindungan tanah dari erosi dan degradasi lahan (BPA 2010) serta mampu tumbuh pada lahan kritis (Sadapotto 2010).

Sutera alam di Sulawesi Selatan telah lama menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat. Budidaya sutera alam telah dikenal sejak tahun 1950-an dan sampai sekarang masih digeluti oleh sebagian masyarakat pedesaan. Sarung sutera merupakan salah satu perangkat yang dipergunakan pada tiap upacara kebudayaaan seperti perkawinan dan pesta adat (Sadapotto 2010) sehingga kain sutera dan proses produksinya sarat akan kandungan kearifan lokal yang berisi pesan-pesan moral (Syukur et al. 2013).

Salah satu daerah penghasil utama sutera alam bahkan dikenal dengan “Kota

Sutera” di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Wajo. Menurut BPA (2010), pada

tahun 2009 di Kabupaten Wajo terdapat 312,50 Ha lahan tanaman murbei dan 1,5 Ha kebun bibit murbei. Kabupaten Wajo dapat menyerap telur ulat sutera sebanyak 562,25 boks dan memproduksi kokon sebanyak 12.104,80 kg dan raw silk sebanyak 1.644,00 kg dengan 25 kelompok tani yang terdiri dari 506 kepala keluarga. Pada bagian hilir, industri pertenunan di Kabupaten Wajo sebagai sentra pertenunan melibatkan 5.806 unit usaha yang mempekerjakan 17.418 tenaga kerja dengan nilai investasi Rp 10.931.989.000 (Disperindag Kabupaten Wajo 2013). Terjadi penurunan tingkat produksi kokon secara simultan di Kabupaten Wajo selama lima tahun berturut-turut dari 64.071,00 kg (2005), 45.843,00 kg (2006); 27.267,15 kg (2007); 35.141,60 kg (2008); dan 12.104,80 kg pada tahun 2009. Menurunnya tingkat produksi kokon tersebut pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat sehingga dibutuhkan inovasi untuk mengoptimalkan pascapanen usaha persuteraan alam dan meningkatkan nilai tambah pendapatan keluarga petani/peternak ulat sutera.

Salah satu upaya peningkatan nilai tambah pendapatan petani/peternak ulat sutera adalah dengan cara mengolah produk diversifikasi dari rangkaian produksi benang sutera yang menghasilkan hasil samping seperti pupa, kulit kokon dan daun murbei. Nelaballe et al. (2014) menyatakan bahwa penggunaan hasil samping telah dilakukan di India berupa penggunaan murbei (dalam pembuatan minuman kesehatan, teh, kosmetik dari ekstrak daun, dll) dan pupa ulat sutera yang dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai pangan dengan nilai gizi tinggi.

2

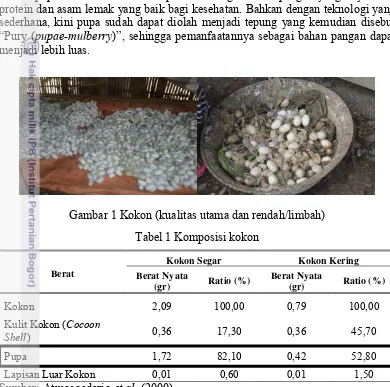

benang dan pupa. Pupa terkandung sekitar 82,1% pada setiap kokon segar dan 52,8% pada kokon kering (Tabel 1). Pupa ini biasanya langsung dibuang dan dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat atau hanya dijadikan sebagai pakan ternak sehingga tidak menghasilkan tambahan pendapatan yang signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Kusharto (2009) menunjukkan bahwa pupa ulat sutera memiliki potensi sebagai bahan pangan yang kaya akan protein dan asam lemak yang baik bagi kesehatan. Bahkan dengan teknologi yang sederhana, kini pupa sudah dapat diolah menjadi tepung yang kemudian disebut

“Pury (pupae-mulberry)”, sehingga pemanfaatannya sebagai bahan pangan dapat

menjadi lebih luas.

Gambar 1 Kokon (kualitas utama dan rendah/limbah) Tabel 1 Komposisi kokon

Berat

Kokon Segar Kokon Kering

Berat Nyata

(gr) Ratio (%)

Berat Nyata

(gr) Ratio (%)

Kokon 2,09 100,00 0,79 100,00

Kulit Kokon (Cocoon

Shell) 0,36 17,30 0,36 45,70

Pupa 1,72 82,10 0,42 52,80

Lapisan Luar Kokon 0,01 0,60 0,01 1,50

Sumber: Atmosoedarjo et al. (2000)

3

Perumusan Masalah

Sutera alam merupakan salah satu dari enam komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan nasional. Kondisi alam beberapa daerah di Indonesia seperti Sulawesi Selatan berpeluang besar untuk pengembangan sutera alam. Menurut Susatijo (2008), kegiatan persuteraan alam ini mempunyai peran yang cukup strategis, antara lain karena dapat melibatkan tenaga kerja termasuk petani, membuka kesempatan usaha, memberi kesempatan mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan devisa negara. Namun, kondisi produksi sutera alam terus mengalami penurunan karena pengaruh rendahnya tingkat produksi kokon (Gambar 2). Salah satu daerah penghasil sutera alam yang saat ini mengalami penurunan produksi berada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Menurut Ridwan (2011) penyebab utama anjloknya produksi sutera alam Wajo karena adanya gangguan penyakit seperti virus dan bakteri yang menyerang tanaman murbei dan mengakibatkan penurunan secara drastis terhadap produksi benang sutera alam Wajo.

Menurunnya tingkat produksi kokon tersebut pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat sehingga dibutuhkan kajian khusus pada berbagai aspek untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, diperlukan suatu inovasi untuk mengoptimalkan pascapanen usaha persuteraan alam dan meningkatkan pendapatan keluarga petani/peternak ulat sutera dari produksi sutera alam.

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan petani/peternak adalah mengolah produk diversifikasi sutera alam seperti pupa yang merupakan salah satu limbah sutera alam yang dapat dimanfaatkan menjadi produk pangan bergizi tinggi. Sehingga dari latar belakang dan kondisi tersebut maka beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi usaha persuteraan alam Kabupaten Wajo saat ini dilihat dari aspek ekonomi (kelayakan finansial) dan aspek non finansial?

2. Bagaimana pengaruh dan potensi pengolahan produk diversifikasi usaha persuteraan alam di Kabupaten Wajo dilihat dari aspek ekonomi (kelayakan finansial) dan aspek non finansial?

Gambar 2 Tingkat produksi kokon Indonesia tahun 2000-2013 Sumber : Ditjen BPDAS PS (2013)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi persuteraan alam di Kabupaten Wajo saat ini dilihat dari kondisi finansial dan non finansial (teknis dan teknologi, pasar dan pemasaran, manajemen, SDM, legalitas, ekologi/lingkungan dan sosial budaya).

2. Menganalisis potensi dan pengaruh pengolahan produk diversifikasi persuteraan alam terhadap kondisi finansial dan non finansial (teknis dan teknologi, pasar dan pemasaran, manajemen, SDM, legalitas, ekologi/lingkungan dan sosial budaya) di Kabupaten Wajo.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengelolaan potensi daerah bagi berbagai pihak dan mitra (stakeholder) yaitu:

1. Bagi pemerintah pusat, hasil penelitian menjadi bahan acuan pelaksanaan replikasi program dan kebijakan pengembangan persuteran alam dan produk sampingnya yang ramah lingkungan.

2. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka merumuskan dan menyusun kebijakan dan program-program yang terkait dengan peningkatan produksi dan produktivitas sutera di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

3. Akademisi dan Peneliti, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan penelitian di tempat yang lain maupun penelitian-penelitian lanjutannya. 4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pengelolaan

persuteraan alam yang berkelanjutan.

5. Bagi pelaku usaha (UMKM), informasi ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan acuan tingkat produksi yang dapat dilakukan dalam usaha persuteraan alam dan produk smapingnya yang dapat meguntungkan secara ekonomi, ramah lingkungan dan meningkatkan fungsi sosial masyarakat.

6. Penulis, bermanfaat untuk mengasah kemampuan riset dan penyelesaian tugas akhir Program Pascasarjana di IPB.

Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dan batasan pada penelitian ini meliputi:

1. Ruang lingkup wilayah penelitian hanya mengkaji di daerah Kelurahan Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan untuk kajian finansial dan lingkup wilayah KabupatenWajo untuk aspek non finansial.

5

menjadi produk diversifikasi tepung pury sehingga output usaha terdiri dari benang sutera dan tepung pury.

3. Pengembangan persuteraan alam Kabupaten Wajo sesuai dengan kerangka perencanaan jangka panjang pemerintah daerah berupa reformasi persuteraan alam sehingga penelitian ini dibatasi lingkup kajian pada kondisi persuteraan alam saat ini dan potensi pengembangan produk sampingnya saat penelitian dilakukan.

4. Kajian saat ini persuteraan alam dan produk diversifikasinya dibatasi pada kajian finansial dan kajian non finansial berupa teknis dan teknologi, pasar dan pemasaran, manajemen, SDM, legalitas, ekologi/lingkungan dan sosial budaya. Batasan pada analisis finansial, harga yang digunakan adalah harga konstan pada saat penelitian dilakukan yaitu pada tahun 2014, karena diasumsikan berada pada keadaan stabil dan normal dengan menggunakan discount factor 12%. Batasan pada kajian non finansial adalah kondisi analisis pada saat penelitian dilakukan seperti kondisi limbah produksi yang dihasilkan, kebijakan pemerintah, kondisi sosial budaya masyarakat,dll sehingga dapat menjadi acuan saat realiasi kebijakan reformasi persuteraan alam dengan asumsi produksi kokon yang dilakukan secara intensif.

Kerangka Pemikiran

Pengembangan komoditas HHBK merupakan salah satu peluang dalam kegiatan perhutanan sosial. Salah satu komoditas HHBK yang masuk dalam enam jenis HHBK unggulan nasional adalah sutera alam. Persuteraan Alam merupakan salah satu kegiatan aneka usaha kehutanan yang sangat membantu masyarakat yang berada di sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Sadapotto (2010), usaha persuteraan alam dianggap mampu membuka lapangan kerja, memperbaiki lahan kritis dan meningkatkan pendapatan masyarakat karena sifatnya yang padat karya, sifat tanaman murbei yang mampu tumbuh pada lahan kritis dan masa pemeliharaan ulat sutera sampai menghasilkan kokon yang bisa dijual relatif pendek. Namun peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga produksi ulat sutera di Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Wajo terus mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam bagaimana kondisi saat ini pada aspek ekologi yang berkaitan dengan vegetasi tanaman murbei, ekonomi yang berkaitan dengan kelayakan usaha dan aspek sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai manfaat dan modal sosial usaha persuteraan alam Kabupaten Wajo serta aspek lainnya yang mendukung berkembangnya usaha persuteraan alam sehingga dapat menjadi rujukan penyebab menurunnya produksi persuteraan alam.

6

Gambar 3 Kerangka pemikiran dari aspek finansial

Menurut Astuti dan Kusharto (2009) pengolahan limbah sutera sangat menguntungkan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang padat gizi, sekaligus menurunkan cemaran lingkungan. Perlu adanya sosialisasi dan peran pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat sekitar sentra pemintalan benang sutera untuk memanfaatkan PURY sebagai bahan pangan alternatif, menambah pendapatan peternak ulat sutera dan menjaga lingkungan sekitar dari pupa yang biasanya terbuang begitu saja. Pengembangan produk samping ini harus dikaji lebih mendalam tidak hanya pada aspek fisik berupa tingkat manfaat gizi, namun juga kelayakan secara ekonomi, pengaruh pada lingkungan dan peluang manfaat sosial seperti penambahan pendapatan. Lebih rinci mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini ditampilkan pada Gambar 4.

7

2

TINJAUAN PUSTAKA

Persuteraan Alam

Persuteraan alam merupakan salah satu usaha yang turut berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui produk yang dihasilkan berupa hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 50/Kpts-II/1997 tanggal 20 Januari 1997 yang dimaksud dengan persuteraan alam adalah bagian kegiatan perhutanan sosial dengan hasil kokon atau benang sutera yang terdiri dari kegiatan penanaman murbei, pembibitan ulat sutera, pemeliharaan ulat sutera dan pengolahan kokon (Ditjen BPDAS PS 2014). Persuteraan alam merupakan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam bentuk agroindustri dan biasa disebut sebagai kegiatan serikultur. Serikultur telah banyak dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Serikultur banyak diminati karena mudah diaplikasikan dan benang sutera yang dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miyatani (2008) menyebutkan bahwa produk utama serikultur adalah benang sutera dengan produk-produk samping berupa daun murbei tua, pupa ulat sutera, faeces ulat sutera, cocoon pelade dan silk waste. Kegiatan ini mencakup beberapa aktivitas lain dengan rangkaian kegiatan yang saling mempengaruhi dan terdiri dari: kegiatan penanaman/ budidaya tanaman murbei, pengadaan/budidaya ulat sutera, pemeliharaan ulat sutera, pemanenan kokon dan pemintalan kokon menjadi benang sutera (Kemenhut 2007).

Sutera alam merupakan salah satu komoditi yang dapat dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia karena keadaan alamnya cocok bagi pertumbuhan ulat sutera maupun murbei sebagai pakan ulat sutera (Andadari et al. 2013). Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan teknis dan pengembangan tanaman murbei baik dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan maupun dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan produktivitas lahan serta pemberdayaan masyarakat. Masih terdapat lahan tidur yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya tanaman murbei dan ulat sutera merupakan potensi besar memperluas lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (BPA 2010). Pengembangan komoditas sutera alam dianggap mampu membuka lapangan kerja, memperbaiki lahan kritis, meningkatkan pendapatan masyarakat, karena sifatnya yang padat karya, sifat tanaman murbei yang mampu tumbuh pada lahan kritis dan masa pemeliharaan ulat sutera sampai menghasilkan kokon yang bisa dijual dalam jangka waktu relatif pendek (Sadapotto 2010).

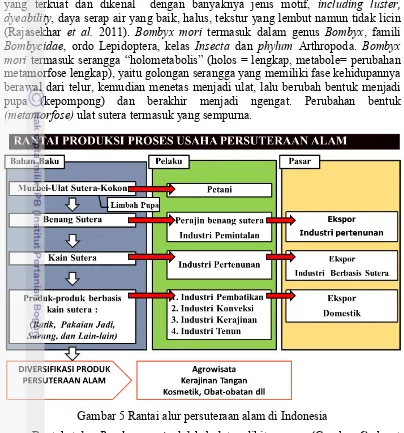

Salah satu rantai produksi persuteraan alam (Gambar 5) adalah budidaya ulat sutera. Ulat sutera merupakan salah satu jenis serangga dari Ordo Lepidoptera. Serangga ini bernilai ekonomis sangat tinggi bagi manusia karena di akhir fase larvanya dapat membentuk kokon dari serat sutera. Sutera ini merupakan bahan baku industri tekstil, benang bedah, parasut dan berbagai keperluan lainnya. Keistimewaan serat sutera sampai saat ini belum bisa terkalahkan oleh serat sutera buatan (Nuraeni dan Baharuddin 2009).

8

Bombicydae yang menghasilkan ulat sutera, memilki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, sutera yang berasal dari jenis Bombyx mori menghasilkan serat proten alami yang terkuat dan dikenal dengan banyaknya jenis motif, including luster, dyeability, daya serap air yang baik, halus, tekstur yang lembut namun tidak licin (Rajasekhar et al. 2011). Bombyx mori termasuk dalam genus Bombyx, famili Bombycidae, ordo Lepidoptera, kelas Insecta dan phylum Arthropoda. Bombyx mori termasuk serangga “holometabolis” (holos = lengkap, metabole= perubahan metamorfose lengkap), yaitu golongan serangga yang memiliki fase kehidupannya berawal dari telur, kemudian menetas menjadi ulat, lalu berubah bentuk menjadi pupa (kepompong) dan berakhir menjadi ngengat. Perubahan bentuk (metamorfose) ulat sutera termasuk yang sempurna.

Gambar 5 Rantai alur persuteraan alam di Indonesia

Bentuk telur Bombyx mori adalah bulat sedikit gepeng (Gambar 6), berat sekitar 0.006 gr/butir, dengan panjang 1-1,3 mm dan lebar 0,9-1,2 mm. Satu gram telur berisi antara 1.600-1.650 butir telur, berat jenis telur adalah 1,075. Pertumbuhan ulat seluruhnya merupakan masa makan dan masa tumbuh. Pertambahan berat tubuh dari awal hingga 23-25 hari yaitu sekitar 9.500 kali dan panjang berlipat menjadi 30 kali. Sewaktu baru ditetaskan dari telur, berat tubuh hanya sebesar 0,038 gram dan panjang badan 0,25 cm tetapi setelah mencapai umur 23-25 hari berat tubuhnya sekitar 360 gram dengan panjang tubuh mencapai 7,2 cm (Sihombing 2002).

9

berwarna putih, tidak tahan terhadap iklim panas dan lembab) dan Ras Tropika (hidup di daerah tropis, tahan terhadap suhu panas dan kokon berukuran kecil).

Gambar 6 Ulat Sutera (Bombyx mori) Sumber: Miyatani (2008)

Ulat sutera akan berubah bentuk menjadi kokon dengan pupa di dalamnya. Pupa adalah stadium perantara dari ulat sebelum berubah menjadi ngengat. Adapun tanda-tanda jika seekor ulat akan mengokon adalah waktunya sudah cukup (waktu ini dihitung sejak telur ditetaskan), tidak aktif makan, keluar kotoran ulat berwarna hijau, karena makanan tidak tercerna dan warna tubuhnya jernih, padat berisi, terutama bagi ulat penghasil benang berwarna.

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan kain sutera dengan menggunakan alat tenun seperti gedogan, ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) dan ATM (Alat Tenun Mesin) serta pemasarannya. Dalam bahasa lokal (Bugis) sutera disebut dengan "Sabbe". Dalam proses pembuatan benang sutera menjadi kain sarung sutera masyarakat pada umumnya masih menggunakan peralatan tenun tradisional yaitu alat tenun gedogan atau yang dinamakan masyarakat wajo adalah “Tennung Bola” dengan berbagai macam motif yang diproduksi seperti motif "Balo Tettong" (bergaris atau tegak), motif "Makkalu" (melingkar), motif "mal-lobang" (berkotak kosong), motif "Balo Renni" (berkotak kecil). Selain itu ada juga diproduksi dengan mengkombinasikan atau menyisipkan "Wennang Sau" (lusi) timbul serta motif "Bali Are" dengan sisipan benang tambahan yang mirip dengan kain Damas (Ridwan 2011).

10

pembudidayaan yang baik. Pemintalan kokon menjadi benang benang sutera harus memperhatikan standar dan kriteria yang dibutuhkan bagi industri pertenunan.

Perkembangan kegiatan persuteraan alam di Kabupaten Wajo mengalami penurunan. Ketergantungan bahan baku dari luar merupakan salah satu penyebabnya sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo mengeluarkan kebijakan reformasi persuteraan alam berupa pemusatan produksi sendiri bahan baku benang sutera untuk memenuhi bahan baku industri pertenunan kain sutera Wajo.

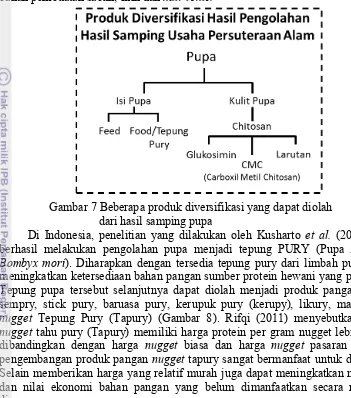

Produk Diversifikasi dari Hasil Samping Usaha Persuteraan Alam Persuteraan alam mempunyai potensi dalam rangka pengembangan produk lain selain produksi kokon dan benang sutera. Kegiatan budidaya persuteraan alam sangat memungkinkan dikembangkan oleh masyarakat baik sebagai industri makanan, kosmetik maupun kerajinan tangan (Gahlot dan Suryanarayana 2008). Hasil-hasil tersebut dapat memberikan nilai tambah yang besar apabila dikembangkan dengan intensif (BPA 2010).

Salah satu rantai produksi yang belum dimanfaatkan adalah pupa yang berupa pupa segar, tidak segar dan kulit pupa. Ulat sutera yang sudah membentuk kokon dan telah melalui proses pemintalan benang sutera akan menghasilkan limbah berupa pupa ulat sutera. Peluang pengembangan dari produk olahan pupa sangat tinggi karena keberadaannya yang tersedia sangat tinggi pada setiap rangkaian produksi sutera. Protein yang terkandung dalam pupa ulat sutera mencapai 60-75%. Selain protein, terdapat zat gizi lainnnya pada pupa seperti asam amino, mineral, kalium, natrium dan kalsium (Tabel 2).

Tabel 2 Komposisi zat gizi pupa ulat sutera

No Konstituen Berat Kering (%)

1 Moisture 9,88

2 Kitin 4,30

3 Protein Kasar 71,75

4 Protein Halus 26,10

5 Karbohidrat 6,85

6 Asam Amino 27,35

7 Mineral 7,13

8 Kalium 1,86

9 Natrium 0,07

10 Kalsium 4,44

11 Pospor 0,68

12 Vitamin C 87,70

Sumber: Singhal et al. (2001)

11

makanan kaleng dan makanan alternatif diet bagi penderita diabetes. Pemanfaatan pupa ulat sutera hasil olahan antara lain sebagai obat kuat, bahan tambahan pangan bakery, dan confectionary. Pupa ulat sutera juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan sabun, lilin dan hair tonic.

Gambar 7 Beberapa produk diversifikasi yang dapat diolah dari hasil samping pupa

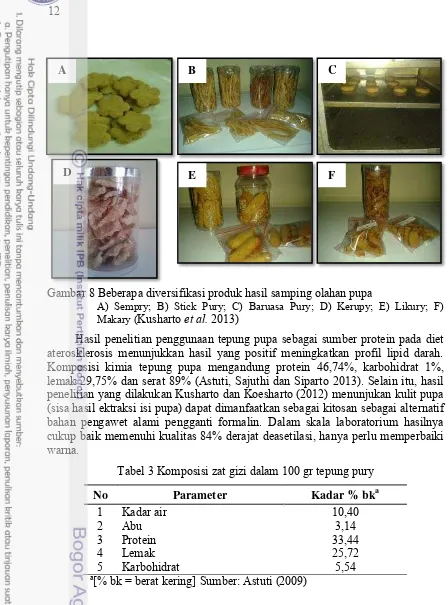

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Kusharto et al. (2013) telah berhasil melakukan pengolahan pupa menjadi tepung PURY (Pupa Mulberry Bombyx mori). Diharapkan dengan tersedia tepung pury dari limbah pupa dapat meningkatkan ketersediaan bahan pangan sumber protein hewani yang padat gizi. Tepung pupa tersebut selanjutnya dapat diolah menjadi produk pangan berupa sempry, stick pury, baruasa pury, kerupuk pury (kerupy), likury, makary dan nugget Tepung Pury (Tapury) (Gambar 8). Rifqi (2011) menyebutkan bahwa nugget tahu pury (Tapury) memiliki harga protein per gram nugget lebih rendah dibandingkan dengan harga nugget biasa dan harga nugget pasaran sehingga pengembangan produk pangan nugget tapury sangat bermanfaat untuk dilakukan. Selain memberikan harga yang relatif murah juga dapat meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomi bahan pangan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dipasaran.

12

r

Gambar 8 Beberapa diversifikasi produk hasil samping olahan pupa

A) Sempry; B) Stick Pury; C) Baruasa Pury; D) Kerupy; E) Likury; F) Makary (Kusharto et al. 2013)

Hasil penelitian penggunaan tepung pupa sebagai sumber protein pada diet aterosklerosis menunjukkan hasil yang positif meningkatkan profil lipid darah. Komposisi kimia tepung pupa mengandung protein 46,74%, karbohidrat 1%, lemak 29,75% dan serat 89% (Astuti, Sajuthi dan Siparto 2013). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Kusharto dan Koesharto (2012) menunjukan kulit pupa (sisa hasil ektraksi isi pupa) dapat dimanfaatkan sebagai kitosan sebagai alternatif bahan pengawet alami pengganti formalin. Dalam skala laboratorium hasilnya cukup baik memenuhi kualitas 84% derajat deasetilasi, hanya perlu memperbaiki warna.

Tabel 3 Komposisi zat gizi dalam 100 gr tepung pury

No Parameter Kadar % bka

1 Kadar air 10,40

2 Abu 3,14

3 Protein 33,44

4 Lemak 25,72

5 Karbohidrat 5,54

a[% bk = berat kering] Sumber: Astuti (2009)

Kajian Aspek Finansial

Pemberian nilai (valuation) terhadap manfaat dan biaya lingkungan menunjukkan bahwa lingkungan dalam memberikan pelayanan tidak cuma-cuma, namun mempunyai nilai dan harga yang sering tidak tersirat oleh mekanisme pasar. Menurut Suwandi (2005) sampai saat ini penilaian ekonomi terhadap suatu usaha pertanian dilakukan dengan analisis finansial, dimana analisis finansial

A B C

13

belum memasukkan komponen manfaat dan biaya lingkungan seperti peningkatan kesuburan lahan, perbaikan kualitas air dan lainnya. Sedangkan kelayakan ekonomi yang mengukur manfaat dan biaya bagi masyarakat secara keseluruhan termasuk memasukkan unsur kualitas lingkungan belum banyak dilakukan. Mengingat strategisnya sektor pertanian dalam pembangunan nasional, kiranya sangat diperlukan penelitian mengenai analisis ekonomi usaha pertanian dalam hal ini usaha persuteraan alam dan produk sampingnya.

Pada kajian aspek ekonomi usaha persuteraan alam dan produk diversifikasinya dilakukan dengan analisis finansial. Kadariah (1999) menyatakan bahwa analisis finansial menyangkut perbandingan antara pengeluaran uang dengan revenue earning proyek, apakah proyek tersebut akan terjamin dananya yang diperlukan, mampu membayar kembali dana tersebut dan berkembang sedemikian rupa sehingga secara finansial dapat berdiri sendiri.

Analisis finansial bertujuan untuk menilai pengaruh-pengaruh suatu proyek/usaha terhadap para petani, perusahaan swasta dan umum, badan-badan pelaksana pemerintah dan pihak lain yang turut serta dalam proyek tersebut yang dilakukan dengan analisa pendapatan usaha tani. Menurut Haming dan Basalamah (2010) kajian mengenai aspek finansial merupakan aspek kunci dari suatu kajian kelayakan karena sekalipun aspek lain tergolong layak, jika kajian aspek finansial memberikan hasil yang tidak layak, maka usulan program akan ditolak karena tidak akan memberikan manfaat ekonomi. Analisis ini membutuhkan tahap identifikasi biaya dan manfaat yang dapat mempengaruhi suatu usaha. Jika biaya dan manfaat telah diidentifikasi dan akan diperbandingkan maka keduanya harus dinilai. Menurut Gittinger (1986) cara yang paling praktis untuk membandingkan perbedaan barang dan jasa secara langsung adalah dinyatakan dalam nilai uang, maka dibutuhkan harga yang tepat untuk digunakan dalam analisa biaya dan manfaat. Penentuan harga tersebut kerapkali menggunakan harga pasar. Setelah harga tersebut ditetapkan, maka informasi harga ini harus disusun ke dalam pola (pattern) neraca agar penilaian pengaruh-pengaruh suatu proyek dapat dilakukan.

Metode analisis finansial lebih menekankan kepada analisis biaya-manfaat terhadap individu atau privat. Analisis finansial menggunakan tingkat bunga sebenarnya yang harus dibayarkan misalnya melalui kredit bank dan penentuan harga menggunakan harga pasar (market prices). Semua perhitungan secara finansial menggunakan cara diskonto dalam bentuk cash flow dimana pengeluaran dan pemasukan setiap tahun dinilai sekarang (present value) dengan tingkat bunga (discount rate) tertentu.

14

yang relevan. Jika NPV menghasilkan nilai positif maka investasi tersebut dapat diterima, sedangkan jika NPV tersebut bernilai negatif maka sebaiknya investasi tersebut ditolak (Djatmiko 2012).

Indikator IRR digunakan untuk interpretasi terhadap kelayakan investasi terhadap suatu proyek. Investasi dikatakan layak jika IRR lebih besar dari tingkat bunga diskonto, sedangkan jika IRR lebih kecil dari tingkat diskonto maka proyek tersebut tidak layak dilaksanakan. Tingkat IRR mencerminkan tingkat suku bunga maksimal yang dapat dibayar oleh proyek untuk sumberdaya yang digunakan. Suatu investasi dikatakan layak jika IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku (Gittinger 1986).

Indikator Net B/C digunakan untuk menghitung besarnya manfaat tambahan pada setiap tambahan biaya sebesar satu tahun. Nilai Net B/C lebih kecil dari satu, maka hal ini berarti bahwa dengan discount rate yang dipakai, present value dari benefit lebih kecil daripada present value dari cost, hal ini berarti bahwa proyek tidak menguntungkan. Kriteria untuk menerima proyek adalah Net B/C sama dengan atau lebih besar dari satu.

Penilaian terhadap unsur-unsur finansial mana yang lebih berpengaruh maka dilakukan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengkaji sejauh mana perubahan unsur-unsur dalam aspek finansial kegiatan usaha yang dilaksanakan. Analisis ini akan melihat hal yang akan terjadi dengan hasil kegiatan usaha jika terjadi perubahan-perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya dan manfaat (Kadariah 1999). Analisis sensitivitas (kepekaan) menurut Nugroho (2008) adalah suatu teknik untuk menguji sejauh mana hasil analisis peka terhadap faktor-faktor yang berpengaruh. Kepekaan memiliki arti sebagai besaran perubahan relatif ukuran imbalan atau keuntungan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan estimasi faktor-faktor yang berpegaruh.

Kajian Aspek Non Finansial

Kajian dalam perencanaan pengembangan/inovasi suatu kegiatan perlu dilakukan secara holistik mencakup semua bidang. Kajian dengan pendekatan secara holistik (holistic approach) harus dilakukan karena menyangkut rencana investasi sehingga kelayakan pengembangan inovasi tersebut tidak hanya dilihat dari aspek finansial. Kerapkali pengembangan/inovasi yang hanya dikaji dari kelayakan finansial akan terjadi kegagalan karena tidak adanya kajian dan strategi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut aspek non finansial. Informasi finansial dan non finansial dianggap sama pentingnya bagi pengembangan strategi dan implementasi walaupun memang kajian finansial lebih diprioritaskan (Bhimani dan Langfield 2007). Menurut Haming dan Basalamah (2010) sehatnya sebuah keputusan harus didukung minimal oleh pilar empat sehat, yaitu sehat finansial, sehat pemasaran, sehat aspek produksi dan sehat aspek sumberdaya manusia.

15

produk sehingga akan menghasilkan produk dengan kualitas yang seragam pada setiap kali dilakukan produksi. Komponen-komponen dalam aspek teknis dan teknologi dapat membantu petani dalam merumuskan strategi efisiensi ataupun optimasi dalam pengembangan usaha.

Aspek pasar dan pemasaran penting artinya dalam kajian kelayakan karena kajian ini akan merinci potensi penerimaan (arus kas masuk) selama usia ekonomi proyek. Disamping itu, studi pasar akan memberikan gambaran mengenai intensitas persaingan, informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, keterseidaan saluran distribusi dan kondisi sarana angkutan.

Aspek Manajemen berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan mengenai sesuai tidaknya proyek dengan pola sosial budaya masyarakat setempat, susunan organisasi proyek dengan pembentukan tim kerja, pembagian kerja, pembuatan rencana kerja agar sesuai dengan prosedur organisasi setempat, kesanggupan atau keahlian staf yang ada untuk mengelola proyek (Rosid 2009). Menurut Subagyo (2007) Struktur organisasi manajemen proyek disusun berdasarkan skala dan kompleksitas proyek. Semakin besar skala proyek, semakin kompleks struktur yang diterapkan.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan untuk memperkirakan kelayakan pembangunan dan implementasi dilihat dari ketersediaan SDM (Umar

2003). Menurut Djatmiko (2012) kajian dalam aspek SDM mencakup perencanaan

SDM, analisis pekerjaan, rekuitmen, seleksi, orientasi, hingga pada pemutusan hubungan kerja.

Aspek legalitas menyangkut hukum yang mengatur tingkah laku badan usaha mengenai perizinan sebagai legalitas usaha. Menurut Umar (2003), studi ini dilakukan untuk mengetahui rencana secara yuridis dapat dikatakan layak atau tidak. Jika rencana bisnis yang tidak layak tetap dilaksanakan maka bisnis akan beresiko besar akan dihentikan oleh pihak yang berwajib atau oleh protes masyarakat. Hal yang perlu dikaji dalam aspek ini, yaitu siapa pelaksana bisnis, bisnis apa yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan bisnis, dimana bisnis dilaksanakan, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek ekologi/lingkungan bertujuan menentukan secara lingkungan hidup rencana bisnis ini diperkirakan dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal yang berkaitan dengan aspek ini, yaitu mengenai peraturan dan perundangan AMDAL dan kegunaannya dalam kajian pendirian industri dan pelaksanaan proses pengelolan dampak lingkungan (Umar 2003). Menurut Djatmiko (2012) kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat diukur dengan dua parameter utama, yaitu baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dua parameter ini menjadi ukuran/indikator apakah rencana usaha atau kegiatan dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.

Menurut Hufschmidt et al (1983) lingkungan mempunyai nilai sebagai bahan baku untuk kegiatan ekonomi, kegiatan rekreasi, sumber kenikmatan, keselarasan yang menentukan kualitas hidup, sebagai pelimbahan dan asimilator atau pendaur ulang limbah dan aktivitas ekonomi, sumber pengetahuan untuk pendidikan dan penelitian ilmiah, keanekaragaman hayati dan asset yang dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sehingga terdapat keterkaitan secara integratif antara dimensi-dimensi ekonomi dengan ekologi.

16

investasi yang diusulkan, dimana pertimbangan-pertimbangan sosial harus dipikirkan secara cermat agar dapat menentukan apakah suatu proyek tanggap (responsive) terhadap keadaan sosial (Gittinger 1986). Dampak positif pembangunan proyek pada masyarakat sekitar antara lain adalah ikut menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan penduduk sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung, peningkatan fasilitas infrastruktur umum dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa pencemaran lingkungan karena limbah, hingga faktor keamanan yang tidak nyaman untuk berinvesatasi.

Pertanian pedesaan saat ini masih menghadapi tiga masalah besar, yaitu lemahnya modal sosial, kemiskinan dan kerusakan sumberdaya pertanian yang semakin membesar (Pranadji 2004). Permasalahan tersebut dipengaruhi yang paling utama karena lemahnya modal sosial sehingga diperlukan pengelolaan lingkungan sosial dalam suatu usaha pertanian. Menurut Purba (2005) pelaksanaan pengelolaan lingkungan sosial masih belum memadai karena antara lain kurangnya pemahaman masyarakat luas terhadap lingkungan sosial dan belum terintegrasinya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional maupun daerah. Seringkali lingkungan alam dilihat sebagai bagian tersendiri yang lepas dari lingkungan sosial maupun binaan. Padahal Kliksberg (1999) dalam Hariani (2007) mengatakan bahwa faktor kunci keberhasilan pembagunan adalah modal sosial dan budaya (social capital and culture). Jika konsep dasar atau paradigma yang melatarbelakangi pembangunan pertanian masih terus menerus mengecilkan peran sosial budaya, maka kegagalan demi kegagalan tinggal menghitung bilangan tahun ke tahun atau (bahkan) musim ke musim (Pranadji 2004).

Menurut Pranadji (2004) kebijakan pemberdayaan sosio-budaya pedesaan harus menjadi perhatian sehingga ada lima elemen sosio-budaya yang harus dikembangkan dalam usaha pertanian (dalam penelitian ini usaha persuteraan alam) yaitu, kompetensi SDM, kepemimpinan lokal, tata nilai, keorganisasian (dan manajemen) usaha tingkat desa (dalam hal ini persuteraan alam) dan struktrur sosial.

Daya dukung sosial adalah kemampuan suatu wilayah atau suatu ekosistem untuk mendukung terjaminnya kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat dan keserasian (keharmonisan) antar warganya. Lingkungan sosial merupakan interaksi pada sekelompok orang atau individu yang secara sukarela menempati kawasan atau tempat tertentu secara relatif permanen dan terikat pada pranata sosial atau ketentuan yang dikembangkan, dimengerti dan diterima semua pihak yang terlibat, serta saling berinteraksi dan bekerja sama sesuai kedudukan dan peran masing-masing anggota untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya (Purba 2005).

17

Selain itu, pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi timbul dan berkembangnya suatu usaha masyarakat. Silaturahmi baik secara formal (dalam pesta adat ataupun acara lainnya) maupun nonformal perlu dikaji lebih mendalam. Hardinsyah (2007) menyatakan bahwa silaturahim dapat diartikan sebagai terbangunnya interaksi dan hubungan sosial yang memiliki daya kuat untuk: a) menumbuhkan rasa saling simpati, saling perhatian, saling menghargai dan kasih sayang; b) mempermudah akses terhadap berbagai informasi termasuk informasi kesempatan kerja dan kesempatan usaha; c) menumbuhkan nilai-nilai yang disepakati bersama yang bertujuan untuk mengatasi masalah bersama dan bahan tak jarang menghasilkan kelembagaan usaha bersama; dan d) membangun kembali ingatan-ingatan yang telah ada yang dikontekskan dalam kepentingan sosial dan ekonomi baik bagi kepentingan individu yang bersilaturahmi maupun bagi masyarakat secara luas. Penurunan modal sosial bias berakibat putusnya jaringan bisnis yang terkait dan suatu bisnis keluarga sulit menjadi besar.

Berdasarkan kajian beberapa ahli tersebut, maka kajian sosial yang akan dilakukan terhadap usaha persuteraan alam dan produk diversifikanya di Kabupaten Wajo akan terfokus pada beberapa hal yang terkait dengan modal sosial masyarakat yaitu: kearifan dan kepemimpinan lokal, tata nilai (budaya silaturahmi menyangkut pola interaksi dan komunikasi), gender dan struktur sosial masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam masyarakat.

3

METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan di Kelurahan Walennae, Kec. Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Wajo terutama Kecamatan Sabbangparu merupakan satu-satunya daerah yang dijadikan lokasi desiminasi dan inisiasi (pilot project) teknologi pengolahan produk samping persuteraan alam yang merupakan program kemitraan antara perguruaan tinggi yang terlibat (Institut Pertanian Bogor, Universitas Hassanudin, Poltekes Kemenkes Jakarta II dan Poltekes Makassar), Pemda (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo dan Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah). Selain itu daerah ini merupakan daerah yang dirancang untuk menjadi desa wisata sutera utama di Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2014.

Alat dan Bahan

18

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah masyarakat (petani/peternak sutera alam) yang terlibat dalam kegiatan usaha persuteraan alam dan produk diversifikasinya di Kelurahan Walennae, Kec. Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Responden ditentukan secara purposive sampling yaitu penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada petani/peternak sutera alam dengan kriteria petani/peternak yang berpengalaman dan belum berpengalaman, pendapatan, jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menggambarkan status, data, kondisi baik saat ini maupun potensi pada adopsi inovasi dari usaha persuteraan alam dan pengolahan produk diversifikasinya di lokasi penelitian dan masyarakat Kelurahan Walennae yang telah mengembangkan usaha pengolahan persuteraan alam secara sistematis, faktual dan akurat sesuai fakta yang ada di lapangan. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode kuisioner, pengamatan dan pengukuran data lapangan. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan studi pustaka.

Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a) Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan di lapangan.

b) Teknik wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan responden dan informan yang diambil sebagai sampel penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

c) Teknik pencatatan, yaitu mencatat semua data sekunder dari dinas atau instansi yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang diambil terbagi atas dua aspek yaitu aspek finansial dan aspek non finansial yang meliputi aspek teknis dan teknologi, pasar dan pemasaran, manajemen, sumberdaya manusia, sosial, yuridis, serta aspek lingkungan/ekologi (Tabel 4). Selain ketiga aspek tersebut, data penunjang lainnya yang diambil seperti data sejarah perkembangan dan manajemen pengelolaan usaha persuteraan alam.

Data Aspek Finansial

19

diperoleh dari hasil wawancara/interview kepada responden dan informan dengan kuesioner yang telah disiapkan dan pengamatan langsung di lapang.

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan tingkat desa antara lain dari kantor statistik kabupaten, dinas pertanian dan dinas peternakan provinsi dan kabupaten, dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten, dinas koperasi, kantor kecamatan, kantor desa, puskesmas dan instansi terkait lainnya. Data sekunder mencakup kondisi umum lokasi penelitian, data monografi masyarakat, rencana jangka pendek-menengah-panjang

pembangunan Kabupaten Wajo sebagai “Kota Sutera”, luas areal dan informasi

terkait usaha persuteraan alam.

Tabel 4 Jenis, sumber, teknik pengambilan dan keluaran data No Jenis Data Sumber

1 Pendapatan petani/peternak Primer Kuesioner dan

wawancara Analisis Finansial

20

berkaitan dengan aspek teknis dan teknologi, pasar dan pemasaran, manajemen, SDM, aspek yuridis usaha persuteraan alam.

Data yang dibutuhkan untuk kajian aspek lingkungan/ekologi diantaranya informasi terkait proses pembuangan limbah yang terjadi pada usaha persuteraan alam, dan tahapan mana saja dari rantai usaha tersebut yang menghasilkan limbah sehingga berpeluang menjadi produk diversifikasi sehingga diketahui jumlah/kuantitas limbah persuteraan alam yang dihasilkan setiap periode produksi. Data ini dibutuhkan untuk menganalisis tingkat pengaruh limbah tersebut terhadap lingkungan tempat produksi. Selain itu juga akan dikaji bagaimana kebiasaan masyarakat membuang limbah produksi persuteraan alam.

Pada aspek sosial data yang diambil berasal instansi, sejarawan ataupun masyarakat umum. Data aspek sosial usaha persuteraan alam yang dikumpulkan berupa data sekunder dan primer yang berkaitan dengan informasi mengenai

modal sosial budaya masyarakat, kearifan lokal, gender, pola interaksi dan komunikasi serta sistem pengambilan keputusan pada kelompok masyarakat yang mengembangkan usaha persuteraan alam.

Analisis Data Analisis Data Aspek Finansial

Analisis finansial dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan investasi dan usaha yang dilakukan oleh usaha persuteraan alam baik pada usaha budidaya ulat sutera (saat ini) dan usaha pengolahan produk sampingnya (adopsi inovasi). Sebelum menentukan kelayakan dari investasi tersebut perlu diketahui dan dianalisis beberapa komponen seperti biaya investasi, biaya produksi, harga jual, pendapatan dan laba rugi. Analisis komponen-komponen tersebut dilakukan dengan beberapa kondisi seperti pada kondisi produksi optimis dan pesimis, kondisi ada atau tidaknya subsidi serta kondisi pengolahan saat ini (pemasukan hanya berasal dari produk benang sutera) dengan kondisi adopsi inovasi (pemasukan ditambah dengan hasil penjualan tepung pury).

Unit analisis yang digunakan dalam analisis finansial menggunakan 3 (tiga) indikator kelayakan yaitu Net Present Value (NPV), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C) dan Internal Rate of Retun (IRR). NPV digunakan untuk menghitung selisih penerimaan dengan biaya yang telah didiskonto dan dicompounding. Suatu proyek layak dilakukan jika hasil perhitungan NPV>0 yang artinya nilai NPV positif menunjukkan keuntungan dan sebaliknya bila negatif menunjukkan kerugian. Semakin besar nilai NPV maka semakin menarik usaha tersebut untuk dilakukan. IRR merupakan proyeksi kemampuan proyek mengembalikan semua investasi yang telah ditanamkan seluruh umur proyek. Suatu proyek layak dilaksanakan jika

IRR ≥ suku bunga bank yang berlaku untuk proyek tersebut yakni sebesar 12%.

21

i = tingkat suku bunga yang berlaku n = umur ekonomis usaha

………..………...…. (2)

Keterangan:

i1 = suku bunga yang menghasilkan NPV positif i2 = suku bunga yang menghasilkan NPV negatif NPV1 = NPV positif

i = tingkat suku bunga yang berlaku n = umur ekonomis usaha

Nilai Net B/C dan IRR akan menentukan efisiensi suatu proyek dalam penggunaan sumberdaya alam. Makin besar nilai BCR dan IRR berarti penggunaan sumberdaya semakin efisien. Sedangkan nilai NPV akan menjadi besar dengan besarnya proyek.

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengkaji sejauh mana perubahan unsur-unsur dalam aspek finansial kegiatan usaha yang dilaksanakan. Analisis ini akan melihat hal yang akan terjadi dengan hasil kegiatan usaha jika terjadi perubahan-perubahan dalam dasar-dasar perhitugan biaya dan manfaat (Kadariah 1999). Analisis sensitivitas (kepekaan) menurut Nugroho (2008) adalah suatu teknik untuk menguji sejauh mana hasil analisis peka terhadap faktor-faktor yang berpengaruh. Kepekaan memiliki arti sebagai besaran perubahan relatif ukuran imbalan atau keuntungan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan estimasi faktor-faktor yang berpegaruh.

Analisis Data Aspek Non Finansial

Informasi/data aspek teknis dan teknologi, pasar dan pemasaran, manajemen, SDM, yuridis, sosial dan ekologi/lingkungan serta penerimaan konsumen dan produsen dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk

22

tabulasi. Hal tersebut diperoleh dari data hasil pengisian kuisioner dan wawancara langsung terhadap responden terpilih baik dari kacamata individu, pengusaha, maupun dari proses usaha yang dijalankan.

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Usaha Persuteraan Alam Kab. Wajo Saat Ini

Kegiatan persuteraan alam merupakan salah satu usaha yang bersifat padat karya yang meliputi aspek budidaya tanaman murbei (agronomi), aspek produksi maupun aspek industri. Aspek agronomi mencakup usaha pengelolaan tanaman murbei sebagai pakan dan bibit tanaman. Aspek produksi dimulai dari penyediaan telur ulat sutera, pemeliharaan ulat hingga terbentuk kokon, sampai pemanenan. Aspek industri menyangkut proses pengolahan kokon menjadi benang, termasuk proses penenunan hingga menjadi kain sutera.

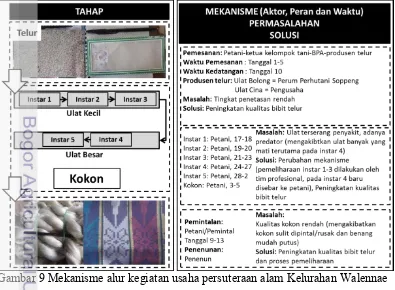

Pada usaha persuteraan alam yang dilakukan secara massal dalam suatu wilayah di Kelurahan Walennae adalah usaha pemeliharaan ulat sutera hingga pemintalan benang (Gambar 9). Pemeliharaan ulat sutera merupakan salah satu tahap dalam usaha persuteraan alam yang dilakukan setelah petani mendapatkan bibit/telur ulat sutera sehingga masuk dalam aspek produksi. Pelaksanaan pemeliharaan ulat sutera dibagi menjadi dua tahap, yaitu pelaksanaan pemeliharaan untuk ulat kecil dan pelaksanaan pemeliharaan untuk ulat besar. Bibit/telur ulat sutera yang dipelihara oleh petani di Kelurahan Walennae terdapat 2 jenis yaitu jenis F1 yang dihasilkan oleh KPSA Perum Perhutani Soppeng (biasa disebut bibit Perum Perhutani) dan jenis bibit yang disalurkan dari Cina (biasa disebut bibit Cina).

23

Pembelian bibit/telur ulat sutera dilakukan melalui jasa Balai Persuteraan Alam Sabbangparu Kab.Wajo dan ketua kelompok tani. Bibit/telur ulat sutera dibeli dalam bentuk paket satuan “boks” dengan harga Rp 110.000/boks (25.000 butir) untuk telur yang berasal dari KPSA Perum Perhutani Soppeng dan Rp 210.000/boks (40.000 butir) untuk telur yang berasal dari Cina (Gambar 10).

Gambar 10 Jenis bibit ulat sutera, (A) produk Perum Perhutani, (B) produk cina Mulai tahun 2012 peternak mendapatkan bibit telur ulat sutera secara gratis karena diberikan bantuan subsidi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Pemberian bantuan subsidi bibit/telur ulat sutera tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya produksi sehingga keuntungan yang didapatkan oleh peternak lebih besar dan pada akhirnya diharapkan akan menjadi stimulan bagi peternak untuk terus mengembangkan usaha persuteraan alam.

Gambar 11 Cara pemeliharaan ulat yang baru menetas

Ulat sutera akan mulai menetas pada tanggal 13-15 tiap bulannya atau 3-5 hari setelah bibit diterima. Ulat yang baru keluar dari telur kelihatan kecil kehitam-hitaman atau coklat gelap dengan kepala besar, serta badannya masih tertutup rambut. Ulat sutera yang telah menetas selanjutnya diletakkan pada sebuah nampan dan disimpan dengan menggunakan sarung yang digantung (Gambar 11). Penyimpanan ulat sutera yang baru menetas harus benar-benar memperhatikan lingkungan pemeliharaan karena ulat sutera yang baru menetas sangat peka terhadap lingkungan pemeliharaan. Adapun kondisi lingkungan yang

24

berpengaruh pada proses pemeliharaan ulat sutera adalah suhu, kelembaban nisbi, kualitas udara dan aliran udara serta cahaya (Atmosoedarjo et al. 2000).

Beberapa permasalahan yang dialami petani dan mempengaruhi kondisi ulat (baik mempengaruhi kualitas produksi maupun menyebabkan kematian) adalah suhu, kualitas udara dan cahaya. Ulat sangat sensitif terhadap kualitas udara yang biasa terpengaruh baik oleh asap rokok, parfum dan pestisida. Penggunaan sarung dilakukan supaya ulat tidak berinteraksi langsung dengan kondisi udara dan penyesuaian terhadap suhu, kelembaban dan cahaya. Kebutuhan suhu dan kelembaban ulat sutera pada setiap stadium sangat berpengaruh terhadap kondisi ulat. Adapun kebutuhan suhu dan kelembaban pada saat pemeliharaan seperti ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Kebutuhan suhu dan kelembaban ulat sutera pada setiap stadium Stadium Suhu (˚C) Kelembaban (%) Waktu/Hari

Telur 24-25 80-85 3-5

Instar I 27-28 85-90 3-4

Instar II 26-27 80-85 2-3

Instar III 26-27 80-85 3-4

Instar IV 24-25 70-75 3-4

Instar V 23-25 65-70 6-7

Pengokonan 23-25 60-70 3-4

Sumber: Samsijah dan Andadari (1992)

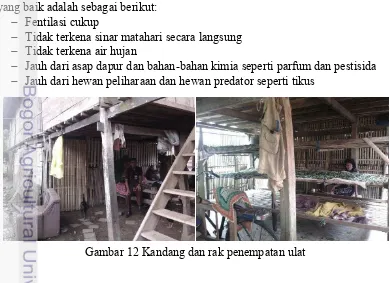

Setelah memasuki instar II, ulat dipindahkan ke rak penempatan ulat. Rak penempatan ulat ini terdapat pada kandang yang dibuat di kolong/bawah rumah peternak (Gambar 12). Kandang ulat yang disediakan berupa kandang permanen yang terbuat dari susunan bambu mengikuti ukuran dinding rumah. Pada kandang beberapa peternak, lantai pada kandang telah dibuat berbahan semen hasil subsidi pemerintah yang dimulai pada tahun 2013. Adapun syarat-syarat kandang ulat yang baik adalah sebagai berikut:

Fentilasi cukup

Tidak terkena sinar matahari secara langsung

Tidak terkena air hujan

Jauh dari asap dapur dan bahan-bahan kimia seperti parfum dan pestisida

Jauh dari hewan peliharaan dan hewan predator seperti tikus

25

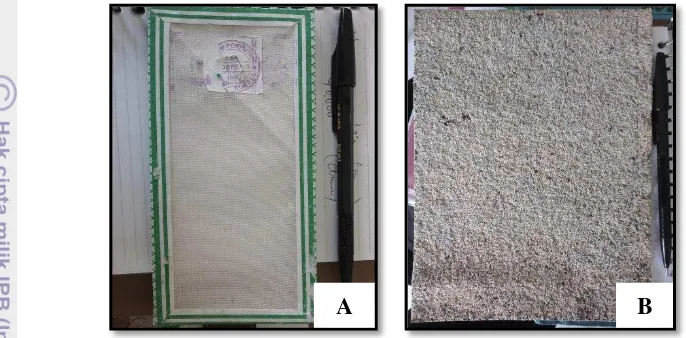

Rak yang digunakan untuk menempatkan ulat terbuat dari kayu atau bambu yang dibuat dengan ukuran serta model sesuai kebutuhan jumlah pemeliharaan maupun luas kandang yang tersedia. Sebagian besar kandang dan rak ulat yang dimiliki peternak di Kelurahan Walennae cukup untuk menempatkan ulat dengan kuantitas pemeliharaan 2 boks ulat. Rak dibuat dengan sistem bertingkat 3 dengan ukuran ±3 m x 1,5 m. Sasak (rigen) yang merupakan alas penempatan ulat biasanya menggunakan bambu dan tambahan karung plastik bekas supaya ulat, pakan dan kotoran ulat tidak terjatuh.

Tempat pengokonan ulat (TPU) merupakan salah satu alat yang wajib diperlukan dalam usaha persuteraan alam yang digunakan untuk tempat ulat mengokon (Gambar 13). TPU yang digunakan peternak dibuat sendiri oleh peternak menggunakan bambu yang dibuat bertingkat (biasa dikenal dengan

istilah “serie pring”) dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 10-30 cm.

Setelah melewati instar V, maka ulat sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ulat yang akan mengokon (Gambar 14). Adapun tanda-tanda ulat yang mengokon adalah sebagai berikut:

a. Tubuhnya bening (transparan) tembus cahaya dan agak mengkerut. Menurut Andadari et al. (2013) hal ini dikarenakan sepasang saluran sutera bertambah besar dan menempati sebagian besar tubuhnya.

b. Nafsu makan ulat berkurang atau tidak mau makan dan mengeluarkan kotoran yang besar dan lembek berwarna coklat kekuning-kuningan.

c. Cenderung bergerak ke pinggir atau ke tempat yang menurutnya nyaman untuk mengokon dan sambil menggerakkan kepalanya ke atas (seperti menari-nari mencari pegangan untuk mulai membuat kokon).

d. Mengeluarkan kelenjar dari mulutnya.

Gambar 13 Tempat pengokonan ulat

26

Ketika tanda-tanda tersebut mulai terlihat, maka ulat-ulat dipindahkan ke tempat pengokonan dengan cara manual yakni mengambil satu per satu ulat yang telah dan atau siap mengokon, dikumpulkan lalu diletakkan ke tempat pengokonan (Gambar 13). Waktu pemindahan ulat ke tempat pengokonan harus tepat pada waktunya. Apabila pemindahan dilakukan terlalu cepat (sebelum ulat matang), ulat-ulat itu akan merayap berkeliaran mengganggu ulat yang sedang mengokon. Hal ini dapat menimbulkan kematian ulat atau kokon yang dihasilkan kecil. Sebaliknya jika terlambat, ulat sudah mulai mengeluarkan banyak serat suer di antara daun-daun murbei dan pada sisa-sisa ranting sehingga ukuran kokon kecil dan bentuknya tidak normal (Andadari et al. 2013). Keberhasilan pemeliharaan ulat sutera dapat dilihat dari jumlah dan kualitas kokon yang dihasilkan.

Proses selanjutnya adalah pemintalan kokon menjadi benang. Pemintalan adalah suatu proses melepas satu atau lebih filamen dari kokon dan menyatuhkannya menjadi sehelai benang (sutera mentah atau raw silk) dari panjang yang diinginkan dan ukuran tertentu (Sugiarto, 1980).

Atmosoedarjo et al. (2000) menyatakan reeling benang sutera merupakan proses dengan rangkaian kegiatan pengeringan kokon segar, penyimpanan, penyortiran dan pemasakan kokon kering, reeling dan rereeling sampai menjadi benang sutera. Industri reeling sutera di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu industri reeling sutera tradisional, semi otomatis dan otomatis. Seluruh peternak ulat sutera di Kelurahan Walennae menerapkan teknik tradisional yaitu menggunakan alat pintal tradisional yang dibuat sendiri oleh peternak (Gambar 15).

27

bibit/telur ulat sutera cina hanya tersedia pada bulan Januari-April dan bulan September 2014. Hal ini juga yang turut mempengaruhi kemauan petani untuk melanjutkan usaha persuteraan alam.

Tabel 6 Produksi usaha persuteraan alam Kelurahan Walennae tahun 2014

Bulan

Produksi benang dan kokon di Kelurahan Walennae rata-rata 65-70% dari produksi Kabupaten Wajo sehingga produksi Kelurahan Walennae dapat merepresentasikan tingkat produksi Kabupaten Wajo. Grafik pada Gambar 16 menunjukkan bahwa tingkat produksi kokon dan benang di Kelurahan Walennae mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat produksi cenderung meningkat pada tahun 2013 dan menurun drastis pada tahun 2014.