INTRODUKSI DAN EKSPRESI GEN GFP (GREEN

FLUORESCENT PROTEIN) DENGAN PROMOTER BERBEDA

PADA SEL EMBRIO SOMATIK RUMPUT LAUT

Kappaphycus alvarezii

MUH. ALIAS L. RAJAMUDDIN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Introduksi dan Ekspresi Gen GFP (Green Fluorescent Protein) dengan Promoter Berbeda pada Embrio Somatik Rumput Laut Kappaphycus alvarezii adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juni 2010

iii

ABSTRACT

MUH. ALIAS L. RAJAMUDDIN. Introduction and Expression of GFP Gene (Green Fluorescent Protein) by Different Promoters on Somatic Embryos of Seaweed Kappaphycus alvarezii. Under direction of KOMAR SUMANTADINATA, UTUT WIDYASTUTI, and ALIMUDDIN.

Transgenesis is genetic manipulation through gene transfer to introduce the gene coding a protein that encodes a character such as growth, disease resistance, and quality of fish meat or carrageenan content in the seaweed. As an early stage in order to produce transgenic seaweed, this study aims to test the promoter activity and the success of gene transfer of GFP as a marker. Construction of GFP gene with different promoters : CMV (cytomegalovirus), CaMV (cauliflower mosaicvirus), β-actin and keratin was transferred to somatic embryo seaweed by electroporation using a gene pulsher method (BIO RAD) with voltage: 300 V/cm, the pulse length : 0.5 millimeter/second, the pulse number : 4 time, the pulse interval: 0.1 second. Promoter activity was determined by analyzing the gene expression level of GFP using fluorescent microscope. The callus induction of Kappaphycus alvarezii for production of somatic embryos cell by different ratio of growth regulators and agar media concentrations. Callus induction was conducted at 0.8-1.0% agar medium containing IAA : kinetin = 1.0 : 1.0 ppm. Somatic embryos were cultivated by Conway medium (liquid culture). The results showed that CMV promoter drives expresses the number of fluorescent cells on average 34.10±1.49% with moderate and strong intensity levels of luminescence, the CaMV promoter drives luminescence intensity showed strong and percentage fluorescent cells on average 10.48±0.25%. β-actin promoter showed the intensity of luminescence in moderat level and the number of fluorescent cells was 8.85±2.31%, while keratin promoter drives weak luminescence intensity and the average number of fluorescent cells was 4.79± 0.26%. Thus, CMV is the best promoter and production of transgenic seaweed K. alvarezii could be conducted by electroporation method.

RINGKASAN

MUH. ALIAS L. RAJAMUDDIN. Introduksi dan Ekspresi Gen GFP (Green Fluorescent Protein) dengan Promoter Berbeda pada Embrio Somatik Rumput Laut Kappaphycus alvarezii. Dibimbing oleh KOMAR SUMANTADINATA, UTUT WIDYASTUTI, dan ALIMUDDIN.

Peningkatan produksi budidaya rumput laut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan penggunaan bibit unggul (tumbuh cepat, tahan penyakit dan perubahan kondisi lingkungan). Permasalahan dihadapi dalam mencapai target produksi adalah rasio tumbuh yang semakin kecil akibat serangan penyakit dan lingkungan yang tidak mendukung. Selain itu, faktor penyakit dan lingkungan mempengaruhi mutu kandungan karaginan. Aplikasi teknologi transfer gen (transgenesis) dengan tujuan seperti peningkatan pertumbuhan, resistensi penyakit dan daya tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim, telah banyak diteliti pada berbagai spesies ikan, tetapi pada rumput laut masih sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan mutu genetik dalam rangka mendukung peningkatan produksi budidaya rumput laut.

Salah satu penentu keberhasilan transgenesis adalah kemampuan promoter yang digunakan untuk mengendalikan ekspresi gen yang diintroduksi. Berbagai jenis promoter telah diuji aktivitasnya pada ikan seperti CMV (cytomegalovirus), β-aktin, keratin, sedangkan CaMV (cauliflower mosaicvirus) adalah promoter yang juga dapat aktif baik pada tanaman maupun hewan. Promoter yang telah diisolasi masih sangat terbatas, oleh karena itu perlu dilakukan uji promoter yang ada untuk mengetahui promoter yang sesuai dengan inang yang akan dibuat menjadi transgenik.

Pada penelitian ini, sebagai langkah awal produksi bibit rumput laut bermutu tinggi menggunakan teknologi transgenesis, dilakukan introduksi gen GFP sebagai penanda untuk mengetahui aktivitas promoter CMV, CaMV, β-aktin dari ikan medaka, dan keratin dari ikan flounder Jepang. Transfer gen GFP dilakukan menggunakan metode elektroporasi pada embrio somatik K. alvarezii.

v

Empat jenis konstruksi gen GFP yang dikendalikan oleh promoter berbeda diuji dalam penelitian ini. Keempat konstruksi gen tersebut adalah pCMV-GFP (Clontech), pCaMV-GFP (pemberian Dr. Akashi - NAIST), pmBA-GFP (Takagi et al. 1994) dan pJfKer-GFP (Yazawa et al. 2005). pCMV-GFP dikendalikan oleh promoter cytomegalovirus, pCaMV-GFP oleh promoter cauliflower mosaicvirus, pmBA-GFP oleh promoter β-aktin ikan medaka, dan pJfKer-GFP oleh promoter keratin dari ikan flounder Jepang. Massa embrio somatik K. alvarezii yang berbentuk filamen dicampur dengan konstruksi gen GFP dengan konsentrasi 100 ng/µl. Campuran embrio somatik K. alvarezii dan konstruksi gen GFP dengan volume 200 µl dimasukkan ke dalam kuvet 2 mm. Elektroporasi menggunakan mesin Gene Pulser II (Biorad, USA) dengan tingkat voltase 300 V, lama kejutan (pulse length) 0,5 milidetik, jumlah kejutan (pulse number) 4 kali dan interval kejutan (pulse interval) 0,1 detik. Parameter elektroporasi tersebut diperoleh dari penelitian pendahuluan yang mendukung introduksi gen dan viabilitas sel.

Ekspresi gen GFP diamati menggunakan mikroskop fluoresen (Olympus BH2-RFCA) yang dilengkapi reflected light fluorescent attachment (BH2-RFC2). Pengamatan dilakukan setiap jam sejak jam pertama setelah elektroporasi sampai ekspresi GFP menjadi stabil. Persentase sel embrio yang mengekspresikan GFP dihitung dan tingkat ekspresi GFP dikelompokkan dengan kategori hijau lemah, sedang dan kuat. Transforman hasil elektroporasi yang mengekspresikan gen GFP ditapis dengan cara mengkultur pada media agar semi solid 0,6%, diperkaya dengan Conway 2 ppm yang mengandung antibiotik kanamisin 100 ppm. Deteksi transforman juga dilakukan menggunakan metode PCR. DNA diekstraksi menggunakan kit Puregene DNA Isolation (Gentra, USA) dengan prosedur sesuai manualnya. Amplifikasi PCR menggunakan primer GFP-F 5’-GGTCGAGCTGGACGG-3’ dan GFP-R 5’-ACGAACTCCAGCAGG-3’. Proses PCR dijalankan pada suhu pre-denaturasi 94oC selama 3 menit; 35 siklus untuk denaturasi 94oC selama 30 detik, annealing 62oC selama 30 detik, ekstensi 72oC selama 1 menit; dan final ekstensi 72oC selama 3 menit. Produk PCR diseparasi menggunakan elektroforesis pada gel agarosa 1%.

Hasil elektroporasi terlihat sel embrio somatik ada yang berpendar hijau sedangkan pada kontrol yang tidak dielektroporasi tidak berpendar. Hal ini menunjukkan bahwa introduksi gen GFP menggunakan metode elektroporasi berhasil dilakukan pada embrio somatik. Selanjutnya, terdapat perbedaan persentase sel berpendar dan intensitas pendaran GFP yang dikendalikan oleh promoter berbeda. Rata-rata persentase sel berpendar diperoleh: pada konstruksi pCMV-GFP (34,10±1,49%), pCaMV-GFP (10,48±0,25%), pmBA-GFP (8,85± 2,31%), dan pJfKer-GFP (4,79±0,26%). Intensitas pendaran GFP yang dikendalikan oleh promoter CMV, CaMV dan mBA adalah relatif sama yaitu tergolong sedang dan kuat, sedangkan pada JfKer intensitasnya lemah. Sedangkan waktu mulai GFP berpendar, yaitu pada pCMV-GFP lebih cepat dibandingkan dengan pCaMV-GFP dan pmBA-GFP, dan yang paling lambat adalah pJfKer-GFP. Perbedaan intensitas dan waktu awal ekspresi GFP ini diduga disebabkan oleh perbedaan respons faktor cis pada promoter terhadap faktor trans dari inang.

Hasil penapisan dan regenerasi di media seleksi menunjukkan bahwa dengan menambahkan kanamisin 100 ppm ke dalam media kultur, embrio somatik hasil elektroporasi bertahan hidup (tumbuh), sedangkan embrio kontrol yang bukan hasil elektroporasi mati. Hal ini menunjukkan bahwa sel embrio somatik hasil elektroporasi tersebut membawa konstruksi gen GFP yang dilengkapi dengan marka resisten kanamisin. Dibandingkan dengan kondisi awal sel embrio somatik hasil elektroporasi, jumlah sel yang mengekspresikan gen GFP (berpendar hijau terang) bertambah banyak setelah dikultur 1 bulan yaitu : untuk konstruksi gen pCMV-GFP dan pCaMV-GFP relatif sama, sedangkan untuk konstruksi pmBA-GFP dan pJfKer-pmBA-GFP lebih rendah. Tingkat pendaran pmBA-GFP juga terlihat meningkat menjadi hijau terang. Hal ini diduga bahwa sel embrio somatik dengan pendaran hijau terang tersebut merupakan hasil pembelahan mitosis dari sel embrio awal yang berpendar. Dugaan lainnya adalah bahwa gen GFP telah terintegrasi ke genom rumput laut tersebut setelah mengalami pembelahan mitosis. Dengan demikian, sel embrio somatik yang mengekspresikan GFP tersebut merupakan transgenik stabil.

Pita DNA produk PCR dengan cetakan DNA genom dari embrio somatik transforman menggunakan konstruksi gen pCMV-GFP dan pJfKer-GFP, sama ukurannya dengan produk PCR dengan cetakan berupa konstruksi gen GFP (sekitar 600 bp). Sementara itu, produk PCR DNA non-transgenik tidak menghasilkan pita DNA yang sama dengan ukuran fragmen GFP. Hal ini menggambarkan bahwa embrio somatik transforman mengandung gen GFP dan sudah menyisip ke dalam genom K. alvarezii dan tidak didapatkan pada non transgenik.

Transfer gen GFP yang dikendalikan oleh promoter berbeda menggunakan metode elektroporasi ke embrio somatik K. alvarezii telah berhasil dilakukan. Promoter CMV lebih sesuai untuk rumput laut K. alvarezii dalam mengendalikan ekspresi gen asing dibandingkan dengan promoter CaMV, mBA dan JfKer.

vii

© Hak cipta milik IPB, tahun 2010

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

INTRODUKSI DAN EKSPRESI GEN GFP (GREEN

FLUORESCENT PROTEIN) DENGAN PROMOTER BERBEDA

PADA SEL EMBRIO SOMATIK RUMPUT LAUT

Kappaphycus alvarezii

MUH. ALIAS L. RAJAMUDDIN

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Akuakultur

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ix

Judul Tesis : Introduksi dan Ekspresi Gen GFP (Green Fluorescent Protein) dengan Promoter Berbeda pada Embrio Somatik Rumput Laut Kappaphycus alvarezii

Nama : Muh. Alias L. Rajamuddin

NIM : C151070101

Mayor : Ilmu Akuakultur

Disetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Komar Sumantadinata, M.Sc. Ketua

Dr. Ir. Utut Widyastuti, M.Si. Dr. Alimuddin, S.Pi, M.Sc. Anggota Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi/Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Ilmu Akuakultur

Prof. Dr. Ir. Enang Harris, M.S. Prof. Dr.Ir. Khairil A.Notodiputro, M.S.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2009 sampai April 2010 ini ialah teknologi transgenesis rumput laut, dengan judul Introduksi dan Ekspresi gen GFP (Green Fluorescent Protein) dengan Promoter Berbeda pada Embrio Somatik Rumput Laut Kappaphycus alvarezii.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Komar Sumantadinata, Ibu Dr. Utut Widyastuti, dan Bapak Dr. Alimuddin selaku komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi mulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian tesis ini. Penghargaan yang sama penulis sampaikan kepada penguji luar komisi atas saran perbaikannya. Disamping itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof. Enang Harris, M.S beserta staf dan Bapak/Ibu Dosen di Mayor Ilmu Akuakultur IPB, atas segala ilmu dan layanan yang diberikan kepada penulis selama studi, khususnya staf Laboratorium Reproduksi dan Genetik Organisme Akuatik, juga kepada Kepala beserta staf peneliti Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Maros, dan Bapak Dr. Irvan Faisal beserta staf LAPTIAB BPPT Serpong, serta Kepala beserta staf Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB, yang telah banyak membantu selama penelitian.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktur dan Ketua Jurusan Budidaya Perikanan serta Bapak/Ibu staf Politeknik Pertanian Negeri Pangkep atas dukungan dan bantuan moril maupun materil selama penulis melaksanakan tugas belajar, dan kepada Dirjen DIKTI DEPDIKNAS atas beasiswa BPPS yang diberikan, serta Yayasan R.v.G. Van Deventer Maas atas bantuan studi selama 12 bulan.

Terima kasih dan sembah sujud kepada Ayahanda L. Rajamuddin dan Ibunda Husniah, Ibu mertua A. Hawiyah Krg. Tonji dan H. Sakojong Dg. Pasara (alm), A. Majidah Pg. Kame (almh), serta kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga, atas doa, bantuan dan dukungannya selama ini. Teristimewa kepada isteriku tercinta Nurjanna, S.Pi dan anak-anakku : N. Abdi Sahab L.Rajamuddin, N. Putra Shafar L.Rajamuddin, N. Agung Ramadhan L.Rajamuddin atas pengertian, kesabaran dan kesetiaannya selama penulis melaksanakan tugas belajar.

Terima kasih khusus disampaikan kepada teman-teman mahasiswa Sekolah Pascasarjana IPB (utamanya S2 Akuakultur 2007) atas kebersamaan, kekompakan, kerjasama yang baik sejak perkuliahan sampai penyusunan dan penyelesaian karya ilmiah ini, serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebut satu persatu.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juni 2010

xi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Batuasang Kecamatan Hero Lange-lange Kabupaten Bulukumba, Sulawesi-Selatan pada tanggal 28 April 1971 dari ayah L.Rajamuddin dan ibu Husniah. Penulis merupakan anak kelima dari sepuluh bersaudara. Menjalani pendidikan dasar sampai SLTA di Bulukumba, kabupaten di bagian Selatan dari Sulawesi-Selatan.

Penulis tamat Sekolah Pertanian Pembangunan tahun 1989 dan diterima menjadi PNS di Politeknik Pertanian UNHAS tahun 1990. Penulis salah seorang pemrakarsa terbentuknya organisasi profesi Ikatan Teknisi Politeknik Pertanian Indonesia-UNHAS dan menjabat Ketua Umum 3 periode (1991-1997). Sambil melaksanakan tugas-tugas sebagai PNS, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar (1996-2002). Selama menjadi mahasiswa aktif di organisasi profesi Aquatic Study Club Makassar (ASCM) dan menjabat Ketua II periode kepengurusan 1999-2000. Tahun 2005 penulis dialihkan status kepegawaian menjadi Dosen di unit kerja yang sama Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.

Tahun 2007 penulis menjadi mahasiswa S2 Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor di Mayor Ilmu Akuakultur dengan biaya BPPS (Bantuan Pendidikan Pascasarjana) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) DEPDIKNAS. Selama mengikuti pendidikan S2 di IPB, penulis juga aktif di Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB (WACANA-IPB) Daerah SUL-SEL dan menjabat Sekretaris Umum periode 2007/2008.

DAFTAR ISI

2.2 Induksi Kalus dan Embrio Somatik... 6

2.3 Transgenesis... 7

2.4 Promoter... 8

2.5 Gen Marker GFP (green fluorescent protein)... 10

2.6 Teknik Transfer Gen dengan Elektroporator... 11

3 BAHAN DAN METODE... 12

3.1 Waktu dan Tempat... 12

3.2 Konstruksi Gen Uji dan Perbanyakan Plasmid... 12

3.3 Produks i Sel Embrio Somatik K. alvarezii melalui Induksi Kalus.. 13

3.3.1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sumber Inokulum... 3.3.2 Induksi dan Pembentukan Kalus... 3.3.3 Regenerasi Massa Sel Embrio Somatik K. alvarezii... 14 14 15 3.4 Introduksi Gen dan Analisis Ekspresi... 15

3.4.1 Introduksi Gen GFP ke Sel Embrio Somatik K. alvarezii... 3.4.2 Analisis Ekspresi Gen... 16 16 3.4.2.1 Visualisasi Hasil Elektroporasi dengan Mikroskop Fluoresen... 16

3.4.2.2 Penapisan Transforman dan Regenerasi pada Media Seleksi... 17

3.4.2.3 Deteksi DNA Transforman dengan Polymerase Chain Reaction... 17

4 HASIL DAN PEMBAHASAN... 19

4.1 Produks i Sel Embrio Somatik K. alvarezii melaui Induksi Kalus... 19

4.1.1 Induksi dan Pembentukan Kalus... 4.1.2 Regenerasi Massa Sel Embrio Somatik K. alvarezii... 19 21 4.2 Introduksi Gen dan Analisis Ekspresi... 24

xiii

4.2.2 Penapisan Transforman dan Regenerasi pada Media Seleksi...

25

4.2.3 Deteksi DNA Transforman dengan Polymerase Chain

Reaction... 26

5 KESIMPULAN DAN SARAN………... 32

5.1 Kesimpulan………... 32

5.2 Saran………. ……… 32

DAFTAR PUSTAKA ………... 33

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Karakteristik induksi kalus pada rumput laut K. alvarezii setelah 2 bulan kultur : (A) Morfologi eksplan yang terinduksi, dan (B) Gagal (tidak) terinduksi...

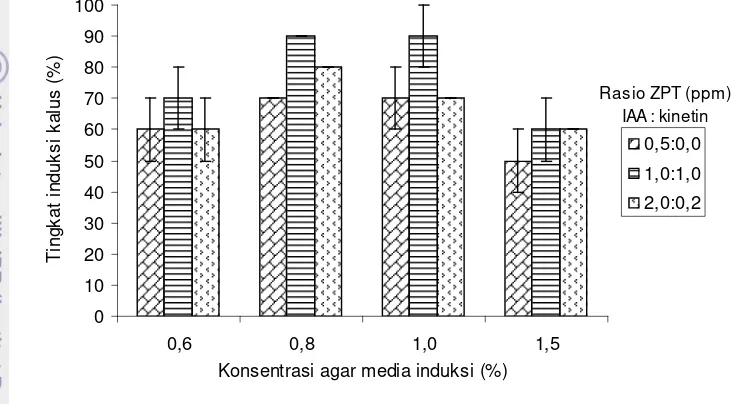

2 Pengaruh perlakuan rasio ZPT dan konsentrasi agar media terhadap tingkat induksi kalus pada rumput laut Kappaphycus alvarezii....

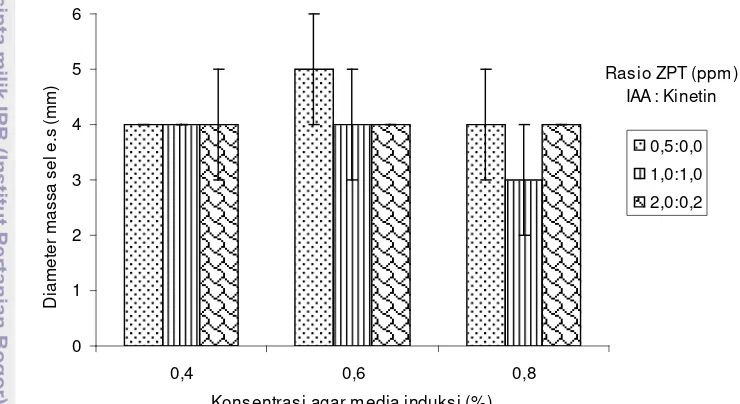

3 Pengaruh perlakuan rasio ZPT dan konsentrasi agar media terhadap tingkat perkembangan massa sel pada kultur di media agar semi solid...

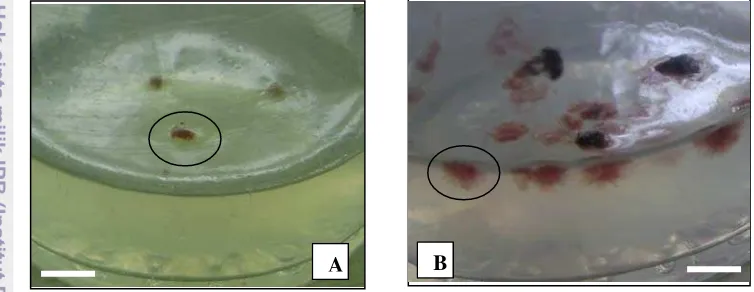

4 Perkembangan massa sel embrio somatik K. alvarezii pada kultur media agar semi solid: A. Massa sel pada hari-1 kultur (bar = 0,2 mm), B. Massa sel pada umur 1 bulan kultur (bar = 5 mm). Tanda bulatan menunjukkan massa sel embrio somatik...

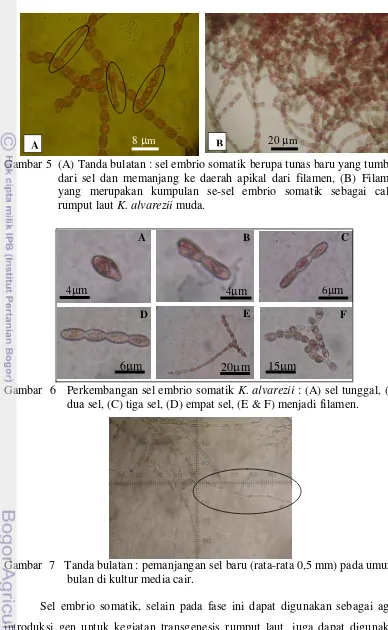

5 (A) Tanda bulatan : sel embrio somatik berupa tunas baru yang tumbuh dari sel dan memanjang ke daerah apikal dari filamen, (B) Filamen yang merupakan kumpulan se-sel embrio somatik sebagai calon rumput laut K. alvarezii muda...

6 Perkembangan sel embrio somatik K. alvarezii : (A) sel tunggal, (B) dua sel, (C) tiga sel, (D) empat sel, (E & F) menjadi filamen...

7 Tanda bulatan : pemanjangan sel baru (rata-rata 0,5 mm) pada umur 1 bulan di kultur media cair...

8 Ekspresi gen GFP pada sel embrio somatik rumput laut K. alvarezii setelah elektroporasi dengan konstruksi gen pCMV-GFP (A), pCaMV-GFP (B), pmBA-pCaMV-GFP (C), pJfKer-pCaMV-GFP (D), kontrol fluoresen tanpa elektroporasi (E), dan kontrol pada mikroskop biasa (F)...

9 Sel embrio somatik rumput laut K. alvarezii setelah ditumbuhkan di media seleksi (umur 1 bulan). (A) Transforman : tumbuh, (B) Non transforman : mati. Gen GFP diekspresikan secara konstitutif pada (C) pCMV-GFP, (D) pCaMV-GFP, (E) pmBA-GFP, (F) pJfKer-GFP...

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Skema prosedur sterilisasi air laut………..

2 Media kultur conway………..………....

3 Elemen-elemen faktor transkripsi promoter CMV (cytomegalovirus)...

4 Elemen-elemen faktor transkripsi promoter CaMV (cauliflower mozaicvirus)………...

40

41

42

1 PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama program revitalisasi

Departemen Kelautan Perikanan RI yang diharapkan berperan penting dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kappaphycus alvarezii adalah salah satu

jenis rumput laut dari kelompok alga Rhodophyceae yang banyak dibudidayakan

di perairan pantai sekarang ini dengan potensi lahan budidaya di Indonesia sekitar

4,5 juta hektar (DPBDKP 2010) dan peluang pasar yang potensial dimana rumput

laut ini tergolong penghasil karaginan. Kebutuhan bahan baku industri dalam

negeri saja ± 2.340.000 ton/tahun (Hikmayani & Agus 2006), sementara produksi

tahun 2014 ditargetkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan sekitar 7,6-10 juta

ton/tahun, dimana tahun 2010 masih sekitar 2,6 juta ton (DPBKKP 2010).

Seiring dengan peluang dan potensi budidaya K. alvarezii, perlu

upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan budidaya seperti rasio tumbuh yang

semakin kecil akibat permasalahan penyakit dan lingkungan (Vairappan 2006 ;

Largo et al. 1997) yang selanjutnya akan berpengaruh pada penurunan mutu

genetik seperti mutu kandungan karaginan baik kualitatif maupun kuantitatifnya

(Vairappan et al. 2008), sehingga perlu dilakukan upaya mempertahankan atau

bahkan meningkatan mutu dan kandungan karaginan tersebut.

Salah satu metode perbaikan mutu genetik yang berkembang sekarang

adalah rekayasa genetik dengan transgenesis. Transgenesis yaitu proses transfer

gen-gen asing ke inang yang baru (Lutz 2001), dengan memasukkan DNA asing

ke dalam nukleus suatu sel target dan menggabungkannya ke genom inang.

Teknik ini digunakan untuk mengintroduksikan karakter-karakter genetik yang

baru atau over-ekspresi ke suatu individu dan diharapkan dapat diwariskan ke

keturunannya. Aplikasi teknologi transfer gen atau transgenesis dengan tujuan

seperti peningkatan pertumbuhan (Devlin et al. 2006 ; Nam et al. 2001 ;

Kobayashi et al. 2007), resistensi penyakit (Dunham et al. 2002) dan daya tahan

terhadap kondisi lingkungan ekstrim (Wang et al. 1995 ; Wu et al. 1998) telah

banyak diteliti pada berbagai spesies ikan, tetapi penelitian transgenesis pada

Salah satu penentu keberhasilan transgenesis adalah kemampuan promoter

yang digunakan untuk mengendalikan ekspresi gen yang diintroduksi. Promoter

merupakan bagian dari DNA dimana RNA polymerase menempel (Glick &

Pasternak 2003). Umumnya pada organsime eukaryotik seperti hewan dan

tanaman, promoter memiliki bagian nukleotida TATAAA yang bisa menempel

pada protein khusus dan membantu terbentuknya kompleks transkripsi RNA

polymerase. Promoter merupakan sekuen DNA yang terletak upstream (terminal

5’) dari titik awal transkripsi suatu gen, berperan sebagai penentu, pengatur letak

(spatial), waktu (temporal) dan tingkat ekspresi gen (Beaumont & Hoare 2003).

Dari sinilah terjadi pengaturan oleh faktor transkripsi dimana suatu gen

mengalami on atau off sehingga promoter bisa dianalogikan sebagai switch suatu

gen. Fungsi promoter adalah untuk mengarahkan RNA polymerase sehingga

transkripsi akan terjadi pada daerah yang spesifik. Promoter dikatakan efektif

apabila gen target yang disambungkan ke promoter yang dikendalikannya dapat

terekspresi dengan level yang tinggi. Gen target dapat berupa gen penyandi

protein yang mengkodekan suatu karakter atau gen yang berfungsi sebagai

penanda (marker). Promoter inilah yang menjadi kekuatan gen untuk

mengekspresikan ciri-cirinya pada tingkat yang sangat tinggi (Anderson 2004).

Menurut Hackett (1993) promoter ada yang bersifat aktif dimana-mana

(ubiquitous) dan adapula yang hanya aktif di jaringan spesifik. Beberapa sifat lain

promoter terkait dengan aktivitas elemen-elemennya yaitu constitutive dan house

keeping (Liu 1990 dalam Volckaert 1994). Konstitutif berarti promoter ini dapat

aktif tanpa diberikan rangsangan dari luar seperti suhu dan hormon, sedangkan

bersifat house keeping berarti dapat aktif kapan saja bila diperlukan. Berbagai

jenis promoter telah diuji aktivitasnya pada ikan seperti CMV/cytomegalovirus

(Volckaert 1994 ; Arenal et al. 2008 ; Traxler et al. 1999), β-aktin (Yoshizaki

2001 ; Alimuddin et al. 2005), keratin (Gong et al. 2002 ;Yazawa et al. 2005),

elongation factor-1α (Yasawa et al. 2005; Alimuddin et al. 2007). CaMV

(cauliflower mosaicvirus) juga merupakan promoter yang dapat aktif selain pada

tanaman dan hewan juga di bakteri Escherichia coli (Assaad & Signer 1990 ;

Lewin et al. 1998), pada jamur atau ragi (Pobjecky et al. 1990), dapat aktif dalam

3

tanah Agrobacterium rhizogenes (Lewin et al. 1998). Aktivitas promoter

ditentukan oleh kesesuaian antara faktor transkripsi (cis-regulator) yang ada pada

promoter dengan faktor trans pada inang (Inyengar et al. 1996 ; Alimuddin 2003).

Umumnya aktivitas promoter yang berasal dari spesies yang sama dengan yang

akan dibuat transgenik adalah lebih tinggi dibandingkan dengan yang berasal dari

spesies berbeda. Namun demikian, promoter yang telah diisolasi masih sangat

terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji promoter yang ada untuk mengetahui

promoter yang sesuai dengan inang yang akan dibuat menjadi transgenik.

Chalfie et al. (1994) dan Chou et al. (2001) menyebutkan bahwa gen

marker atau penanda yang dapat digunakan untuk pengujian efektivitas promoter

adalah gen GFP (green fluorescent protein). Gen GFP memiliki kandungan

protein yang berpendar dan dapat divisualisasikan ekspresinya pada sel dengan

menggunakan sinar UV (Iyengar et al. 1996). Beberapa kelebihan penggunaan

gen GFP sehingga banyak digunakan sebagai penanda molekuler antara lain

keberadaan gen di dalam sel itu sendiri tidak membutuhkan perlakuan khusus

pada jaringan, tidak membutuhkan penambahan substrat untuk visualisasinya dan

ekspresi gen GFP dapat dideteksi sampai tingkat sel tunggal (Meha 2003).

Pada penelitian ini, sebagai langkah awal produksi bibit rumput laut

bermutu tinggi menggunakan teknologi transgenesis, dilakukan introduksi gen

GFP sebagai penanda untuk mengetahui aktivitas promoter CMV

(cytomegalovirus), CaMV (cauliflower mozaicvirus), β-aktin dari ikan medaka

dan keratin dari ikan flounder Jepang. Transfer gen GFP dilakukan

menggunakan metode elektroporasi dengan mesin gen pulsher. Untuk

memperoleh embrio somatik K. alvarezii untuk proses transgenesis, dilakukan

perbaikan media kultur yang telah dikembangkan oleh Reddy et al. (2003) ;

Suryati dan Mulyaningrum (2009) dengan menambahkan zat pengatur tumbuh

dengan berbagai rasio.

1. 2 Perumusan Masalah

Indikator keberhasilan dan tujuan akhir dari transgenesis adalah

diekspresikannya gen target, sehingga permasalahan utamanya adalah bagaimana

satu faktor penting dalam proses ekspresi gen adalah promoter yang digunakan

untuk mengatur ekspresi gen, ekspresinya stabil atau temporer. Oleh karena itu,

penggunaan promoter yang tepat akan menjamin keberhasilan proses transgenesis.

Mengingat adanya perbedaan aktivitas antar promoter, maka pada penelitian ini

dilakukan pengujian efektivitas beberapa promoter sehingga proses transgenesis

akan lebih optimal.

Permasalahan lain yang juga penting dalam keberhasilan transgenesis

adalah pada metode dan agen atau media introduksi. Salah satu metode introduksi

gen secara massal dan praktis adalah teknik elektroporator, sedangkan agen atau

media introduksi melalui sel embrio somatik hasil induksi kalus, dimana suspensi

sel embriogenik dapat digunakan sebagai material untuk transfer gen baik secara

individu sel ataupun kluster sel embriogenik sehingga dapat mempercepat tingkat

keberhasilan transgenesis. Suspensi sel embrio somatik ini juga dapat digunakan

sebagai bahan untuk kultur dan fusi protoplas (Supena 2008).

1. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan melihat tingkat ekspresi gen

marker GFP (green fluorescent protein) yang diintroduksikan dengan promoter

berbeda pada sel embrio somatik rumput laut K. alvarezii menggunakan metode

elektroporasi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan

informasi mengenai efektivitas dari beberapa jenis promoter dalam mengatur

ekspresi gen GFP sebagai marker, sehingga promoter-promoter yang efektif

sebagai pengatur ekspresi gen target, selanjutnya dapat digunakan pada kegiatan

transgenesis rumput laut K. alvarezii dalam mengintroduksikan gen target yang

menyandikan karakter tertentu (tahan penyakit dan lingkungan yang ekstrim,

5

2 TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Rumput Laut Kappaphycus alvarezii

Rumput laut tergolong tanaman tingkat rendah, umumnya di alam tumbuh

melekat pada substrat tertentu seperti karang, lumpur, pasir, batu, benda keras

lainnya ataupun dapat melekat pada tumbuhan lain secara epifitik. Tanaman ini

tidak mempunyai akar, batang maupun daun sejati tetapi hanya menyerupai

batang yang disebut thallus. Untuk pertumbuhannya, rumput laut mengambil

nutrisi dari sekitarnya secara difusi melalui dinding thallusnya. Pada kegiatan

budidaya secara massal, petani pada umumnya melakukan perbanyakan secara

vegetatif dengan cara stek yaitu potongan thallus yang memiliki ci-ciri :

percabangan rimbun, warna cerah dan tidak terdapat cacat atau luka, kemudian

ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Secara alamiah di perairan, selain

berkembang biak dengan vegetatif dan konjugatif juga dengan perkawinan antara

gamet jantan dan gamet betina (generatif) melalui thallus yang diploid yang

menghasilkan spora, pertemuan dua gamet membentuk zigot yang selanjutnya

berkembang menjadi sporofit, individu baru inilah yang mengeluarkan spora dan

berkembang melalui pembelahan dalam sporogenesis menjadi gametofit

(Anggadiredja 2006). Lebih lanjut Othmer (1968) menyebutkan secara taksonomi

rumput laut dikelompokkan ke dalam divisio Thallophyta/Rhodophyta.

Berdasarkan kandungan pigmennya, K. alvarezii dikelompokkan dalam kelas

Rhodophyceae (ganggang merah), bangsa Gigartinales, suku Solierisceae, marga

Eucheuma.

Eucheuma sp menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid yang

disebut karaginan (carrageenan) sehingga disebut pula rumput laut

carrageenophyte (karaginofit). Didasarkan pada stereotipe struktur molekul dan

posisi ion sulfatnya, karaginan dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

iota-karaginan, kappa-karaginan dan lamda-iota-karaginan, ketiganya berbeda dalam sifat

gel dan reaksinya terhadap protein. Dari dasar ini sehingga para ahli taksonomi

dan klassifikasi menggolongkan Eucheuma cottonii ke dalam kappa-karaginan

karena sifatnya menghasilkan gel yang kuat (rigid) dan sepakat merubah nama

Ciri-ciri K. alvarezii yaitu thallus silindris, permukaan licin, cartilageneus

menyerupai tulang rawan muda, serta berwarna hijau terang, hijau olive dan

coklat kemerahan, tetapi warna thallus tidak menjadi pedoman utama dalam

klasifikasi dan pengenalan jenis karena tidak stabil dan sangat dipengaruhi oleh

substrat dan lingkungan perairan dimana rumput laut tumbuh dan dibudidayakan.

Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, ditumbuhi nodulus (tonjolan),

dan duri lunak atau tumpul untuk melindungi gametangia. Percabangan bersifat

alternatus (berseling), tidak teratur serta dapat bersifat dichotomus (percabangan

dua-dua) atau trichotomus (sistem percabangan tiga-tiga).

2. 2 Induksi KalusdanEmbrio Somatik

Kalus adalah sekumpulan sel aktif membelah dan tidak terorganisir

sebagai akibat pelukaan tanaman di alam ataupun setelah diinduksi dengan

auksin dan sitokinin dalam kultur in vitro (Wattimena et al. 1992). Ciri-ciri

kalus dapat dilihat dengan adanya massa sel yang tumbuh dan tidak terorganisir

dari hasil proses dediferensiasi eksplan, berupa dinding sel tipis dan saling

terpisah, sel tumbuh keluar dari eksplan. Terdapat beberapa jenis kalus,

misalnya kompak (keras) atau friable (remah), hal ini sangat dipengaruhi

perimbangan zat pengatur tumbuh seperti auksin dan sitokinin (Supena 2008).

Inisiasi kultur embrio somatik dengan mengkulturkan eksplan pada media

yang kaya zat pengatur tumbuh (ZPT) dan proliferasi kultur embriogenik dapat

dilakukan baik pada medium padat ataupun cair dengan penambahan ZPT.

Kemudian untuk perkembangan embrio somatik lebih lanjut pada medium tanpa

ZPT dimaksudkan agar terjadi proses penghambatan proliferasi tetapi tetap

menstimulasi pembentukan embrio somatik, dan salah satu hal yang harus

diperhatikan pada tahap pendewasaan embrio somatik adalah mengatur potensial

osmotik medium dengan penambahan sukrosa atau polyethylene glycol (Arnold

et al. 2003 dalam Supena 2008).

Kalus yang terbentuk dari eksplan pada tahap inisiasi disebut kalus primer,

dimana kalus umumnya mudah terbentuk pada media semi padat dengan

tambahan auksin pada konsentrasi yang relatif tinggi, sedangkan untuk

7

dapat menghambat terutama pada jaringan yang memiliki kemampuan

embriogenik tinggi. Kalus yang dihasilkan ada yang memiliki kemampuan

membentuk embrio somatik dan ada yang sama sekali tidak memiliki

kemampuan morfogenetik. Hal ini disebabkan karena eksplan yang dikulturkan

mengandung sel atau jaringan dimana ada yang mampu mengadakan

morfogenesis disebut sel yang kompoten dan ada yang tidak mampu disebut sel

yang tidak kompoten. Ekspresi dari sel kompoten ini bergantung pada

kesesuaian medium yang digunakan terutama jenis ZPT maupun konsentrasinya

yang tepat (Wattimena et al. 1992).

Embriogenesis berdasarkan asalnya dikenal dua tipe : embriogenesis

zigotik yaitu dimulai dari sel telur yang telah dibuahi atau zigot dengan kondisi

in vivo ataupun in vitro, dan embriogenesis non zigotik diantaranya

embriogenesis somatik yaitu embrio terbentuk dari sel-sel sporofitik atau

somatik bukan zigot baik secara langsung maupun tidak langsung, in vitro

ataupun in vivo (Supena 2008). Beberapa kelebihan embriogenesis somatik

antara lain berasal dari individu sel sehingga penyeragaman dan pemurnian

tanaman regeneran lebih mudah, suspensi sel embrio somatik dapat digunakan

sebagai bahan untuk kultur protoplas, dapat digunakan sebagai material untuk

transfer gen baik secara individu sel ataupun kluster sel embrio somatik (Supena

2008).

Embrio somatik yang terbentuk pada medium yang mengandung auksin

tinggi, hanya akan berkembang lebih lanjut bila dipindahkan ke medium tanpa

auksin atau dengan auksin konsentrasi rendah. Embrio somatik dapat dihasilkan

dalam jumlah besar dari kultur kalus, namun untuk tujuan perbanyakan skala

besar dapat ditingkatkan melalui inisiasi embriogenik dengan kultur suspensi

yang berasal dari kalus primer (Wattimena et al. 1992).

2. 3 Transgenesis

Teknologi transgenesis merupakan suatu proses mengintroduksi DNA

asing ke organisme lain dengan maksud untuk memanipulasi struktur genetiknya

(Glick & Pasternak 2003). Gen yang disisipkan ke dalam genom tanaman harus

stabil diwariskan ke generasi berikutnya. Gen-gen yang diekspresikan pada

tanaman pada awalnya adalah gen-gen asli dari sumbernya : bakteri, jamur,

hewan, namun kebanyakan ekspresi dari gen tersebut di dalam tanaman sangat

rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh penggunaan promoter yang tidak

sesuai. Oleh karena itu modifikasi penggunaan promoter yang sesuai dengan

tanaman target telah umum dilakukan untuk meningkatkan ekspresi gen di dalam

tanaman. Selain itu penambahan enhancer dikombinasikan dengan penggunaan

promoter kuat atau promoter spesifik dapat meningkatkan ekspresi gen pada

tanaman.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa apabila gen telah terintegrasi

pada genom tanaman maka gen tersebut akan stabil diwariskan ke generasi

berikutnya. Hiei et al. (1997) melaporkan bahwa transgen stabil diwariskan

hingga generasi ke-4, hal yang sama juga dilaporkan oleh Wu et al. (2002) di

mana transgen stabil diwariskan hingga generai ke-6, tetapi Rashid et al. (1996)

melaporkan tentang adanya kemungkinan terjadinya pembungkaman gen yaitu

salah satu fenomena yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam

mengekspresikan gen.

2. 4 Promoter

Salah satu elemen penting yang harus diperhatikan pada transformasi gen

adalah promoter. Glick dan Pasternak (2003) menyatakan promoter adalah bagian

dari DNA dimana RNA polymerase menempel. Promoter merupakan salah satu

penentu dan pengatur spatial-temporal ekspresi gen sehingga promoter bisa

dianalogikan sebagai switch suatu gen.

Promoter merupakan sekuen DNA yang terletak upstream (terminal 5’)

dari titik awal transkripsi suatu gen yang berperan dalam mengatur letak, waktu

dan tingkat ekspresi gen yang akan muncul (Beaumont & Hoare 2003). Menurut

Glick dan Pasternak (2003), suatu promoter yang kuat merupakan promoter yang

memiliki aktivitas yang tinggi terhadap RNA polymerase yang mengakibatkan

daerah yang berbatasan downstream dicetak secara teratur. Promoter inilah yang

9

sangat tinggi dan juga potensial dalam mempengaruhi gen yang lain dalam suatu

organisme (Anderson 2004).

Fungsi promoter adalah untuk mengarahkan RNA polymerase sehingga

transkripsi akan terjadi pada daerah yang spesifik. Promoter ada yang bekerja di

semua jenis jaringan atau sel (ubiquitous) dan ada yang bekerja pada jaringan

spesifik (Hackett 1993). Promoter dikatakan efektif apabila gen penanda yang

disambungkan ke promoter yang dikendalikannya dapat terekspresi dengan level

yang tinggi.

Promoter terletak di depan sebuah gen sebelum kodon (tiga pasang basa)

pemula ATG yang mengkode asam amino metionin. Umumnya pada organsime

eukaryotik seperti hewan dan tanaman, promoter memiliki bagian nukleotida

TATAAA yang bisa menempel pada protein khusus dan membantu terbentuknya

kompleks transkripsi RNA polymerase. Dari sinilah terjadi pengaturan oleh faktor

transkripsi dimana suatu gen mengalami on atau off. Selain itu promoter

merupakan bagian penting dari suatu gen yang kondisinya bisa diganggu oleh

faktor-faktor lainnya seperti enhancer (perangsang transkripsi) atau silencer

(penghambat transkripsi). Promoter ada yang terlihat efek penampakan pada

suatu organ tertentu saja, artinya promoter yang spesifik hanya bekerja pada

jaringan atau organ tertentu dan ada pula yang bekerja secara konstitutif dalam

arti bisa terekspresi dimana saja dan efek penampakan pada seluruh bagian organ

tanaman.

Beberapa promoter konstitutif yang sering dipakai untuk studi bioteknologi

tanaman dan hewan adalah promoter CaMV 35S (cauliflowermozaicvirus) yang

ditemukan oleh Chua pada tahun 1980-an yang merupakan promoter kuat untuk

tanaman dikotil (Nagy 1985) dan promoter CMV (cytomegalovirus) dari virus

manusia (Dunham 2004). Juga telah banyak promoter diisolasi dari dan dapat

aktif pada berbagai spesies ikan seperti promoter β-aktin ikan medaka (Takagi et

al. 1994) dan promoter keratin yang diisolasi dari ikan flounder Jepang (Hirono et

al. 2003). Walaupun berdasarkan beberapa penelitian penggunaan promoter

homolog menghasilkan ekspresi gen lebih baik dibandingkan dengan promoter

heterolog. Menurut Palmiter et al. (1982) dalam Nam et al. (2008) bahwa suatu

mengenal RNA polimerase inang yang mengendalikan ekspresi gen. Namun,

beberapa promoter β-aktin heterolog yang telah digunakan dalam penelitian

transgenesis dapat menghasilkan ekspresi gen yang baik pada ikan uji seperti

penelitian yang dilakukan oleh Yoshizaki (2001) dengan menggunakan β-aktin

dari ikan medaka ternyata mampu mengekspresikan gen GFP yang kuat pada ikan

rainbow trout.

2. 5 Gen Marker GFP (green fluorescent protein)

Penemuan GFP atau gen berpendar lainnya merupakan awal

berkembangnya pengujian transfer gen ke inang target khususnya dalam analisis

aktivitas sebuah promoter secara in vivo. Pengujian aktivitas promoter umumnya

dilakukan dengan cara introduksi konstruksi gen promoter yang telah

disambungkan dengan gen penanda misalnya GFP sehingga ekspresinya dapat

diamati (Takagi et al. 1994, Alimuddin 2003). Untuk mengetahui aktif atau

tidaknya promoter, uji aktivitas promoter ke inang dengan memanfaatkan gen

berpendar GFP sebagai gen penanda (Chou et al. 2001). Gen GFP mempunyai

keunggulan yaitu tidak memerlukan substrat tambahan untuk ekspresinya,

memiliki kandungan protein yang berpendar dan dapat divisualisasikan

ekspresinya pada sel dengan menggunakan sinar UV (Chalfie 1994 dalam

Iyengar et al. 1996). Gen GFP dapat berfungsi sebagai penanda (marker) dalam

pengujian efektivitas suatu promoter (Chalfie et al. 1994).

Gen GFP awalnya diisolasi dari ubur-ubur (Aequorea victoria) yang

memancarkan cahaya hijau berpendar dengan kuat dan stabil. Perkembangan saat

ini, banyak GFP yang mengalami mutasi dengan fluoresence lebih kuat yaitu

fluorescence enhanced GFP (EGFP) (Arai et al. 2001). Namun, Felts et al.

(2001) berhasil mengisolasi gen hrGFP (humanized Renilla reniformis Green

Fluorescent Protein) yang berasal dari Anthozoa (soft coral). Kelebihan dari

hrGFP dibandingkan dengan EGFP adalah memiliki intensitas fluoresen lebih

tinggi, lebih konsisten, lebih rendah tingkat sitotoksitasnya, kisaran stabilitas pH

yang lebih luas dan lebih resisten terhadap pelarut organik, detergen serta

11

modifikasi satu atau lebih kodon yang tidak sesuai menjadi susunan kodon yang

cocok untuk sel manusia.

2. 6 Teknik Transfer Gen dengan Elektroporator

Teknik dan metode transfer gen yang umum digunakan antara lain : alat

penembak DNA (gen gun) atau ballistic bombardment (Gendreau et al. 1995),

mikroinjeksi (Li & Tsai 2000), alat elektroporator (Arenal et al. 2000; Tseng et

al. 2000), penggunaan Agrobacterium sebagai agen infeksi, dan metode

transfeksi. Metode tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan

kekurangan, sehingga pemilihan metode juga tergantung pada media atau agen

introduksinya.

Pada hewan akuatik, mikroinjeksi merupakan metode yang umum

digunakan (Chourrout et al. 1986). Dibandingkan dengan mikroinjeksi,

elektroporasi merupakan teknik yang lebih mudah dalam pengerjaannya (Inoue et

al. 1990). Beberapa keuntungan aplikasi elektroporasi antara lain : teknik ini

merupakan teknik transfer gen secara masal. Aplikasi kejutan listrik pada suspensi

sel menginduksi polarisasi komponen membran sel dan mengembangkan potensi

tegangan di seluruh membran. Pada saat perbedaan potensial antara bagian dalam

dan luar membran sel melewati titik kritis, komponen membran direorganisasi ke

dalam pori dalam area terlokalisasi, dan kemudian sel menjadi permeabel terhadap

masuknya makromolekul (Knight 1981; Knight & Scrutton 1986). Proses

modifikasi permeabilitas membran sel melalui medan listrik disebut elektroporasi.

Perubahan permeabilitas bersifat sementara, dengan syarat kejutan listrik tidak

melebihi batas kritis bagi sel (Tsong 1983; Serpeusu et al. 1985). Ukuran pori

dapat diubah melalui berbagai panjang kejutan (dalam milliseconds), medan listrik

(dalam volts/sentimeter), dan kekuatan ionik media (Tsong, 1983).

3 BAHAN DAN METODE

3. 1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan sejak Februari 2009 sampai Mei 2010 pada

beberapa lokasi penelitian, meliputi: produksi embrio somatik rumput laut

Kappaphycus alvarezii melalui induksi kalus di Laboratorium Kultur Jaringan

Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi Institut Pertanian Bogor

dan Laboratorium Kultur Jaringan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau

Maros. Kegiatan perbanyakan plasmid gen GFP di Laboratorium Reproduksi dan

Genetik Organisme Akuatik Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan

Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, sedangkan kegiatan introduksi gen

metode elektroporator menggunakan gen pulsher dan analisis ekspresi dengan

mikroskop fluoresen di Laboratoria Pengembangan Teknologi Industri Agro dan

Biomedika Balai Pengkajian Penerapan Teknologi (LAPTIAB-BPPT) Serpong,

serta beberapa kegiatan terkait dan kegiatan pendukung lainnya di Laboratorium

Genetik dan Laboratorium BIORIN Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan

Bioteknologi Institut Pertanian Bogor.

3. 2 Konstruksi Gen Uji dan Perbanyakan Plasmid

Empat jenis konstruksi gen GFP yang dikendalikan oleh promoter berbeda

diuji dalam penelitian ini. Keempat konstruksi gen tersebut adalah pCMV-GFP

(Clontech), pCaMV-GFP (pemberian Dr. Akashi-NAIST), pmBA-GFP (Takagi et

al. 1994) dan pJfKer-GFP (Yazawa et al. 2005). pCMV-GFP dikendalikan oleh

promoter cytomegalovirus, pCaMV-GFP oleh promoter cauliflower mosaicvirus,

pmBA-GFP oleh promoter β-aktin ikan medaka, dan pJfKer-GFP oleh promoter

keratin dari ikan flounder Jepang. Promoter-promoter tersebut telah tersimpan di

dalam bakteri Escherichia coli, selanjutnya diisolasi dan diperbanyak dengan

menggunakan kit Illustra “plasmid Prep Mini Spin Kit”.

Isolasi dan produksi massal dimulai dengan bakteri konstruksi hasil

rekultur diambil menggunakan jarum ose, dimasukkan ke dalam media 2xYT cair

sebanyak 8 ml dengan penambahan kanamisin 1 : 1000 menggunakan tabung L

13

atau keruh (kurang lebih 20 jam). Dipindahkan sebanyak 1,5 ml ke tube baru dan

diflash selama 30 menit pada 1200 rpm dengan suhu 4oC kemudian supernatan

dibuang, sampai suspensi bakteri habis terpindah ke tube dari tabung L. Endapan

yang terkumpul ditambahkan larutan flexi prep-1 sebanyak 200 µl kemudian

divorteks keras sampai semua endapan tercampur homogen dan tambahkan lagi

larutan flexi prep-2 sebanyak 200 µl kemudian divorteks dengan lembut, dibolak

balik sampai terbentuk menyerupai benang putih pada saat tutup tube dibuka.

Ditambahkan larutan flexi prep-3 sebanyak 200 µl kemudian dibolak balik keras

sampai tercampur dengan baik ditandai adanya warna putih, disentrifugasi selama

5 menit pada 1200 rpm suhu ruang, dipindahkan ke tube baru dan disentrifugasi

lagi. Kemudian dipindahkan ke tube yang telah berisi isopropanol 420 µl,

divorteks pelan, diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruang, disentrifugasi pada

1300 rpm selama 15 menit, dibuang isopropanolnya. Ditambahkan sephaglass

150 µl, divorteks keras sampai larut dengan baik atau kurang lebih 1 menit,

disentrifugasi pada 1300 rpm selama 30 detik, supernatan dibuang, ditambahkan

200 µl wash buffer, divorteks selama 1 menit, disentrifugasi 30 detik pada 1300

rpm, wash buffernya dibuang. Ditambahkan 300 µl ethanol 70% dingin, divorteks

selama 1 menit, disentrifugasi pada 1300 rpm selama 30 menit, dibuang

ethanolnya, dan dikering udarakan selama 10 menit. Ditambahkan 30 µl akuades

steril (SDW), divorteks selama 5 menit, diinkubasi pada suhu ruang,

disentrifugasi 1300 rpm selama 1-2 menit, diambil dengan pipet steril.

Selanjutnya, untuk meyakinkan kegiatan isolasi dan perbanyakan plasmid

konstruksi gen yang telah dilakukan, sebagian DNA hasil isolasi divisualisasi

dengan bantuan UV transluminator GelDoc (Labquip) yang sebelumnya

dielektroforesis pada 0,8% gel agarosa yang diwarnai dengan etidium bromida 1,5

µg/ml, sedangkan yang lainnya siap digunakan untuk proses introduksi.

3. 3 Produksi Sel Embrio Somatik K. alvarezii melalui Induksi Kalus

Kegiatan produksi sel embrio somatik rumput laut K. alvarezii melalui

induksi kalus menggunakan metode seperti yang dilakukan Reddy et al. (2003) ;

3. 3. 1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sumber Inokulum

Tahap ini bertujuan untuk menyediakan sumber inokulum untuk kegiatan

induksi kalus. Rumput laut hasil budidaya dari lapangan dicuci dengan air laut

sampai bersih kemudian dipotong-potong 2-3 cm (eksplan), ditampung pada botol

yang berisi air laut steril (Lampiran 1). Eksplan selanjutnya dibilas larutan betadin

1% kemudian dicuci air laut steril sampai 3 kali. Sterilisasi eksplan dilanjutkan

dengan 0,1% antibiotik mix spektrum luas (streptomisin, kanamisin, terramisin,

rifampisin, penisillin G) kemudian dicuci air laut steril sampai 3 kali. Untuk

inisiasi, proliferasi dan pemeliharaan sekaligus menguji stabilitas eksplan

sebelum digunakan, dapat dikarantina terlebih dahulu dengan memelihara pada air

laut steril yang mengandung media tumbuh conway 2 ppm pada suhu ruang 25oC

dengan intensitas cahaya 1500 lux dan disaker dengan kecepatan 100 rpm.

3. 3. 2 Induksi dan Pembentukan Kalus

Potongan thallus (eksplan) yang telah diiris setebal 2-3 mm ditanam pada

botol kultur steril yang berisi 20 ml media agar pada beberapa konsentrasi

sebagai perlakuan yakni : 0,6 ; 0,8 ; 1,0 ; dan 1,5%). Setiap botol kultur

ditanami sepuluh irisan. Media perlakuan terdiri dari media kultur conway 2

ppm (Lampiran 2) dan masing-masing ditambah dua jenis zat pengatur tumbuh

dengan tiga taraf (rasio IAA : kinetin) yaitu : 0,5 : 0,0 ; 1,0 : 1,0 ; 2,0 : 0,2 ppm.

Setelah inokulasi, botol kultur berisi biakan ditutup dengan baik dan dilapisi

plastik pembungkus makanan (cling wrap) untuk menghindari kontaminasi.

Biakan diletakkan dan dipelihara dalam ruang kultur pada suhu ruang 25oC,

intensitas cahaya 1500 lux. Pemeliharaan dilakukan selama 2(dua) bulan atau

sampai induksi kalus stabil, dimana pergantian media kultur dilakukan setiap 30

hari dengan media baru yang sama. Untuk melihat efisiensi induksi kalus

dihitung berdasarkan persentase jumlah eksplan yang terinduksi setiap botol.

Pengamatan secara mikroskopik hanya dilakukan untuk kalus-kalus yang

diduga bersifat embriogenik. Tahapan-tahapan perkembangan sel embriogenik

dilakukan di bawah mikroskop yang dilengkapi peralatan foto untuk

15

3. 3. 3 Regenerasi Massa Sel Embrio Somatik K. alvarezii

Setelah dua bulan kultur pada tahap induksi kalus, kalus-kalus yang

diduga bersifat embriogenik (mengandung sel-sel embrio somatik) dikultur lebih

lanjut pada dua tahapan regenerasi yaitu pada media agar semi solid dan kultur

cair :

Kultur Sel Embrio Somatik pada Media Agar Semi Solid

Kalus diiris tipis dan disubkultur ke dalam petridish yang berisi media

conway sebanyak 20 ml dan zat pengatur tumbuh pada berbagai dosis (rasio IAA

: kinetin yaitu : 0,1 : 1.0 ; 0,0 : 0,1 ppm dan tanpa keduanya) dengan persentase

agar media berbeda yaitu : 0,4 ; 0,6 ; dan 0,8%. Petridish berisi kultur embrio

somatik ditutup dengan baik dan dilapisi plastik pembungkus makanan (cling

wrap) untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya dipelihara dalam ruang kultur

pada suhu ruang 25oC dengan intensitas cahaya 1500 lux. Masa pemeliharaan

selama 2(dua) bulan dengan pergantian media kultur dilakukan setiap 40-45 hari

dengan media baru yang sama. Massa sel disampling untuk diamati

perkembangan selnya menggunakan mikroskop dan didokumentasikan serta

diuraikan secara deskriptif, sedangkan panjang sel diukur menggunakan

mikrometer okuler.

Kultur Sel Embrio Somatik pada Media Cair

Massa sel embrio somatik hasil regenerasi pada media agar semi solid

diangkat dan dipindahkan dengan pinset steril ke dalam conical flask yang berisi

media kultur cair yang diperkaya conway 2 ppm tanpa zat pengatur tumbuh.

Conical flask selanjutnya diletakkan di ruang kultur dan disaker dengan kecepatan

100 rpm, dengan lama pemeliharaan satu bulan atau sampai terbentuk seperti

filamen (bakal planlet). Selama pemeliharaan, dilakukan sampling secara aseptik

untuk mengamati perkembangan selnya.

3. 4 Introduksi Gen dan Analisis Ekspresi

Secara garis besar pada tahapan ini terdiri dari dua kegiatan utama,

meliputi : (1). Introduksi gen GFP ke sel embrio somatik rumput laut

Kappaphycus alvarezii metode elektroporator, dan (2). Analisis ekspresi GFP

3. 4. 1 Introduksi Gen GFP ke Sel Embrio Somatik K. alvarezii

Elektroporasi dilakukan dengan menggunakan mesin Gene Pulser II

(Biorad, USA). Kuvet sebelum digunakan direndam dalam larutan alkohol 95%

kemudian dikeringkan dengan oven 65oC, pemilihan type kuvet sesuai kebutuhan

(tersedia tipe 2 mm dan 4 mm untuk masing-masing maksimun volume 200 µl

dan 400 µl). Massa sel embriogenik somatik K. alvarezii yang telah berbentuk

filamen dicampur dengan masing-masing plasmid gen GFP kedalam tube baru

secara aseptik (sebelumnya uji pendahuluan dosis plasmid yang optimal diperoleh

100 ng/µl). Kemudian suspensi sel embrio somatik sebanyak 200 µl (setara 12 x

103

Ekspresi gen GFP diamati menggunakan mikroskop fluoresen (Olympus

BH2-RFCA) yang dilengkapi reflected light fluorescent attachment (BH2-RFC2).

Pengamatan dilakukan setiap jam sejak jam pertama setelah elektroporasi sampai

ekspresi GFP menjadi stabil. Sel embrio somatik yang mengekspresikan GFP

diamati tingkat ekspresinya dan persentase sel berpendar diperoleh dengan cara

menghitung sel yang berpendar dari keseluruhan sel yang diamati di setiap bidang sel) yang sudah ditambahakan plasmid (100 ng/µl), dipipet ke dalam kuvet

type 2 mm tepat di lubang sampelnya. Kuvet yang telah berisi sampel dimasukkan

ke mesin gen pulsher, kemudian diset sesuai keperluan untuk mendapatkan

kombinasi yang optimal antara voltase, lama kejutan (pulse length), jumlah

kejutan (pulse number) dan interval kejutan (pulse interval). Hasil uji

pendahuluan kombinasi yang optimal dan dapat memaksimalkan introduksi gen

tetapi tidak merusak viabilitas sel target dari inang, yaitu : 300 V dengan lama

kejutan 0,5 milidetik, jumlah kejutan 4 kali dan interval kejutan 0,1 detik. Setelah alat bekerja, keluaran hasil kerja alat pada display dicatat untuk mengevaluasi

konsistensi kerja alat berhubungan dengan optimalisasi introduksi gen, seperti :

volt output, persentase droop. Kuvet dikeluarkan dari mesin gen pulsher, suspensi

sel yang telah di elektroporasi dikeluarkan dari kuvet menggunakan pipet dengan

hati-hati jangan sampai ada yang tersisa, kemudian dipindahkan ke tube baru dan

selanjutnya siap diamati atau dipelihara pada media kultur lebih lanjut.

3. 4. 2 Analisis Ekspresi Gen

17

pandang pengamatan di mikroskop. Pengambilan sampling bidang pandang

dilakukan secara acak dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali untuk mendapatkan

rata-rata persentase sel sebagai representasi dari jumlah keseluruhan sel yang

dielektroporasi (12x103

3. 4. 2. 3 Deteksi DNA Transforman dengan Polymerase Chain Reaction Purifikasi DNA Genom Transforman

DNA diekstraksi menggunakan kit “Puregene DNA purification KIT –

USA” diawali dengan melisis sel dan RNase teatment, dengan cara : sampel hasil

perlakuan masing-masing 5-20 mg dimasukkan ke dalam microtube bervolume

1,5 ml yang telah berisi 200 µl cell lysis solution dan 1,5 µl proteinase K, larutan

dihomogenisasi dengan vorteks kemudian diinkubasi pada suhu 55

). Tingkat ekspresi GFP dikelompokkan dengan kategori

hijau lemah, sedang dan kuat.

3. 4. 2. 2 Penapisan Transforman dan Regenerasi pada Media Seleksi

Transforman yang mengekspresikan gen GFP ditapis dan diseleksi lebih

lanjut dengan cara mengkultur embrio somatik hasil elektroporasi pada media

agar semi solid 0.6% yang diperkaya conway 2 ppm yang mengandung

antibiotik kanamisin 100 ppm, sesuai antibiotik bawaan yang terdapat dalam peta

konstruksi gen (dosis diperoleh dari hasil uji pendahuluan sebelumnya).

Pemeliharaan dilakukan selama 2(dua) bulan atau sampai regenerasi stabil,

dimana pergantian media kultur dilakukan setiap 30 hari dengan media baru yang

sama. Pertumbuhan dan regenerasi sel embrio somatik diamati menggunakan

mikroskop.

o

C semalaman

atau sampai lisis dengan sempurnah. Sampel yang telah lisis, dibiarkan sampai

mencapai suhu ruang kemudian ditambahkan 1,5 µl RNase dan dihomogenkan

dengan membolak balik microtube secara perlahan sebanyak 25 kali, inkubasi

pada suhu 37oC selama 1 jam kemudian disimpan pada es (on ice) selama 5

menit. Selanjutnya presipitasi protein dengan menambahkan 100 µl protein

precipitation solution ke dalam sel lisis yang telah ditreatmen RNase kemudian

divorteks selama 30 detik agar tercampur dengan merata. Sample disimpan pada

Amplifikasi DNA Transforman dengan PCR

Amplifikasi DNA hasil ekstraksi menggunakan mesin PCR (polymerase

chain reaction). Primer yang digunakan adalah GFP-F

5’-GGTCGAGCTGGACGG- 3’ dan GFP-R 5’- ACGAACTCCAGCAGG- 3’.

Proses PCR dijalankan pada suhu pre-denaturasi 94oC selama 3 menit; 35 siklus

untuk denaturasi 94oC selama 30 detik, annealing 62oC selama 30 detik, ekstensi

72oC selama 1 menit ; dan final ekstensi 72oC selama 3 menit, selanjutnya

penyimpanan sementara pada suhu 4oC. Untuk melihat pita yang terbentuk, hasil

PCR dielektroforesis pada gel agarose 1% dengan voltase 200 V dan kuat arus 70

19

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Produksi Sel Embrio Somatik K. alvarezii melalui Induksi Kalus

4. 1. 1 Induksi dan Pembentukan Kalus

Eksplan yang terinduksi pada tahapan induksi kalus ditandai dengan

tumbuhnya massa sel yang tidak terorganisir, sel tumbuh keluar dari eksplan,

dengan jenis dan tipe kalus friable atau remah (Gambar 1A), sedangkan eksplan

yang gagal induksi ditandai dengan tidak terbentuknya sel-sel kalus, bahkan

eksplan mengalami pemucatan dan akhirnya mati (Gambar 1B). Pada Gambar 2,

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa induksi kalus tertinggi diperoleh pada

rasio IAA : kinetin = 1,0 : 1,0 ppm dengan konsentrasi agar media 0,8% (90±

0,0%) dan 1,0 % (90± 10,0%). Hal ini dapat berlangsung karena keseimbangan

rasio ZPT antara IAA dan kinetin, dimana keduanya dibutuhkan dalam proses

induksi. Peran IAA yang (tergolong kelompok ZPT auksin) terlibat dalam banyak

proses fisiologis tumbuhan, antara lain : pemanjangan sel dan pembentukan kalus

(Harjadi 2009) dan juga atas sinergisitas peran dari kinetin (tergolong kelompok

ZPT sitokinin) dimana peran fisiologis sitokinin adalah mendorong pembelahan

sel, morfogenesis, dan pembentukan kloroplas (Wattimena et al. 1992).

Gambar 1 Karakteristik induksi kalus pada rumput laut K. alvarezii setelah 2 bulan kultur : (A) Morfologi eksplan yang terinduksi, dan (B) Gagal (tidak) terinduksi.

Tingkat induksi kalus pada rasio ZPT IAA : kinetin = 0,5 : 0,0 ppm

dengan konsentrasi agar media 1,5% menghasilkan tingkat induksi lebih rendah

dari perlakuan lainnya (50±10,0%), hal ini diduga karena tidak ditambahkannya

kinetin (0 ppm) sementara peran fisiologisnya tetap dibutuhkan dalam proses

A 8 mm B

Rasio ZPT (ppm)

induksi kalus walaupun dalam jumlah kecil. Keberhasilan induksi kalus pada

penelitian ini sedikit lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh Raddy et al.

(2003), dimana tingkat induksi kalus tertinggi yang diperoleh (80%) dengan

kombinasi ZPT NAA : BAP (1 :1 ppm).

Gambar 2 Pengaruh perlakuan rasio ZPT dan konsentrasi agar media terhadap tingkat induksi kalus pada rumput laut Kappaphycus alvarezii

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat induksi

didukung oleh konsentrasi agar yang sesuai. Pada konsentrasi 0,8 dan 1,0%

merupakan konsentrasi agar media induksi yang sesuai untuk induksi kalus K.

alvarezii. Hal ini diduga disebabkan karena pada konsentrasi agar media induksi

terlalu tinggi (1,5%) menyebabkan tingkat kerapatan dan kepadatan massa media

juga tinggi sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan nutrien dan secara tidak

langsung berpengaruh pada proses induksi (Suryati & Mulyaningrum 2009).

Selanjutnya dijelaskan bahwa konsentrasi agar media yang terlalu rendah (0,6%)

dapat menyebabkan porisitas, kekenyalan dan kepadatan massa media sangat

labil. Namunpun demikian tingkat induksi pada konsentrasi agar media 0,6%

masih lebih baik dari konsentrasi agar media 1,5%. Penelitian Suryati dan

Mulyaningrum (2009) memperoleh tingkat induksi hanya 30% pada konsentrasi

agar 0,6%, banyak eksplan mengalami pemucatan sampai kematian dan pada

konsentrasi agar 1,2% eksplan mengalami dehidrasi dan ahirnya juga mengalami

21

4. 1. 2 Regenerasi Massa Sel Embrio Somatik K. alvarezii

Kultur Sel Embrio Somatik pada Media Agar Semi Solid

Hasil pengamatan (Gambar 3) menunjukkan bahwa pada kultur lebih

lanjut di media agar semi solid, ZPT tidak memberikan pengaruh antar perlakuan

terhadap penambahan massa sel embrio somatik (P>0,05). Hal ini menunjukkan

bahwa zat pengatur tumbuh bukan faktor pembatas untuk perkembangan sel

embrio somatik rumput laut K. alvarezii .

Gambar 3 Pengaruh perlakuan rasio ZPT dan konsentrasi agar media terhadap tingkat perkembangan massa sel pada kultur di media agar semi solid

Wattimena et al. (1992) menyebutkan bahwa pada awal proses

embriogenesis untuk menghasilkan sel embriogenik yang viabel, jaringan atau sel

perlu dilakukan subkultur ke media dengan auksin rendah atau tanpa auksin sama

sekali, bahkan kultur yang terlalu lama pada media dengan auksin tinggi sebelum

disubkultur dapat menghilangkan daya embriogenesisnya. Perkembangan massa

sel embrio somatik tertinggi (rata-rata diameter massa sel = 5±1,0 mm) diperoleh

pada perlakuan tanpa ZPT dengan konsentrasi agar 0,6% untuk masa

pemeliharaan 1 (satu) bulan (Gambar 4B), dan yang terendah diperoleh dari

perlakuan ZPT rasio IAA : kinetin = 0,1 : 1,0 dengan konsentrasi agar media 0,8%

(rata-rata diameter massa sel = 3± 1,0 mm), sedangkan perlakuan lainnya rata-rata

diameter massa sel adalah 4 mm, dimana massa sel embrio somatik pada awal

merupakan konsentrasi agar media pemeliharaan yang sesuai untuk regenerasi

massa sel embrio somatik pada media semi solid. Hal ini disebabkan

perkembangan awal sel membutuhkan porositas dan kerapatan media yang rendah

sehingga menunjang laju pertumbuhan yang maksimal. Pada penelitian Raddy et

al. (2003), diperoleh hasil perkembangan massa sel antara 1-5 mm dengan masa

pemeliharaan yang sama.

Gambar 4 Perkembangan massa sel embrio somatik K. alvarezii pada kultur media agar semi solid: A. Massa sel pada hari-1 kultur (bar = 0,2 mm), B. Massa sel pada umur 1 bulan kultur (bar = 5 mm). Tanda bulatan menunjukkan massa sel embrio somatik.

Kultur Sel Embrio Somatik pada Media Cair

Hasil pengamatan di bawah mikroskop, sel embrio somatik terbentuk

sebagai tunas baru dari permukaan sel dan memanjang ke daerah apikal dari

filamen (Gambar 5A), berasal dari sel dengan ukuran 3-5 µm selanjutnya

berkembang menjadi filamen baru sebagai bakal rumput laut muda (Gambar 5B).

Perkembangan sel embrio somatik dari sel tunggal dengan ukuran 3-4 µm,

menjadi dua sel, tiga sel, empat sel dan selanjutnya berkembang menjadi filamen

(Gambar 6) dengan masa kultur 1 (satu) bulan terjadi pemanjangan sel baru

rata-rata 5 mm ( Gambar 7).

Pada penelitian Raddy et al. (2003) menyebutkan bahwa embrio somatik

terjadi sebagai tunas kecil di atas permukaan dari sel-sel dan memanjang ke

daerah apikal dari filamen. Tunas ini berasal dari satu sel tunggal yang kecil

dengan ukuran <10 µm dengan ciri-ciri berisi sitoplasmik padat dan pigmentasi.

23

Gambar 5 (A) Tanda bulatan : sel embrio somatik berupa tunas baru yang tumbuh dari sel dan memanjang ke daerah apikal dari filamen, (B) Filamen yang merupakan kumpulan se-sel embrio somatik sebagai calon rumput laut K. alvarezii muda.

Gambar 6 Perkembangan sel embrio somatik K. alvarezii : (A) sel tunggal, (B) dua sel, (C) tiga sel, (D) empat sel, (E & F) menjadi filamen.

Gambar 7 Tanda bulatan : pemanjangan sel baru (rata-rata 0,5 mm) pada umur 1 bulan di kultur media cair.

Sel embrio somatik, selain pada fase ini dapat digunakan sebagai agen

introduksi gen untuk kegiatan transgenesis rumput laut, juga dapat digunakan

untuk kultur lebih lanjut menjadi calon rumput laut muda. Supena (2008)

menyebutkan bahwa beberapa kelebihan embrio somatik antara lain berasal dari

4µm 4µm 6µm

20µm 15µm 6µm

B C

E F

A

D

individu sel (satu sel somatik) sehingga penyeragaman dan pemurnian tanaman

regeneran lebih mudah, suspensi sel embrio somatik dapat digunakan sebagai

bahan untuk kultur protoplas, dapat digunakan sebagai material untuk transfer

gen baik secara individu sel ataupun kluster sel embrio somatik, sehingga dapat

mempercepat keberhasilan dengan peluang transformasi yang lebih tinggi.

4. 2 Introduksi Gen dan Analisis Ekspresi

4. 2. 1 Visualisasi Hasil Elektroporasi dengan Mikroskop Fluoresen

Pada massa sel embrio somatik hasil elektroporasi terlihat ada yang

berpendar hijau (Gambar 8A-D) sedangkan pada kontrol yang tidak

dielektroporasi tidak berpendar hijau (Gambar 8E-F). Hal ini menunjukkan bahwa

introduksi gen GFP menggunakan metode elektroporasi berhasil dilakukan pada

embrio somatik K. alvarezii. Selanjutnya, terdapat perbedaan persentase sel

berpendar dan intensitas pendaran GFP yang dikendalikan oleh promoter berbeda.

Persentase sel berpendar tertinggi diperoleh pada konstruksi pCMV-GFP, diikuti

oleh konstruksi pCaMV dan pmBA-GFP, dan yang terendah adalah pJfKer-GFP

(Tabel 1). Intensitas pendaran GFP yang dikendalikan oleh promoter CMV,

CaMV dan mBA adalah relatif sama yaitu tergolong sedang dan kuat, sedangkan

pada JfKer intensitasnya lemah (Tabel 1 dan Gambar 4). Demikian juga halnya

dengan waktu mulai GFP berpendar, yaitu pada pCMV-GFP lebih cepat

dibandingkan dengan pCaMV-GFP dan pmBA-GFP, dan yang paling lambat

adalah pJfKer-GFP. Perbedaan intensitas dan waktu awal ekspresi GFP ini

diduga disebabkan oleh perbedaan respons faktor cis pada promoter terhadap

faktor trans dari inang (Inyengar et al. 1996; Alimuddin 2003).

Tabel 1 Persentase sel berpendar, intensitas dan waktu mulai muncul pendaran GFP pada sel embrio K. alvarezii hasil elektroporasi dengan promoter berbeda (jumlah sel yang dielektroporasi = 12 x 103

Konstruksi gen pCaMV-GFP 10,48±0,25b sedang, kuat 2 pmBA-GFP 8,85±2,31b sedang, kuat 2

pJfKer-GFP 4,79±0,26c lemah 3

25

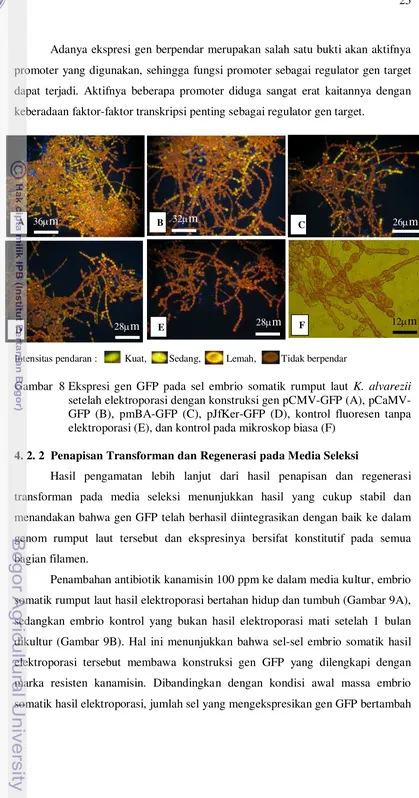

Adanya ekspresi gen berpendar merupakan salah satu bukti akan aktifnya

promoter yang digunakan, sehingga fungsi promoter sebagai regulator gen target

dapat terjadi. Aktifnya beberapa promoter diduga sangat erat kaitannya dengan

keberadaan faktor-faktor transkripsi penting sebagai regulator gen target.

Intensitas pendaran : Kuat, Sedang, Lemah, Tidak berpendar

Gambar 8 Ekspresi gen GFP pada sel embrio somatik rumput laut K. alvarezii setelah elektroporasi dengan konstruksi gen pCMV-GFP (A), pCaMV-GFP (B), pmBA-pCaMV-GFP (C), pJfKer-pCaMV-GFP (D), kontrol fluoresen tanpa elektroporasi (E), dan kontrol pada mikroskop biasa (F)

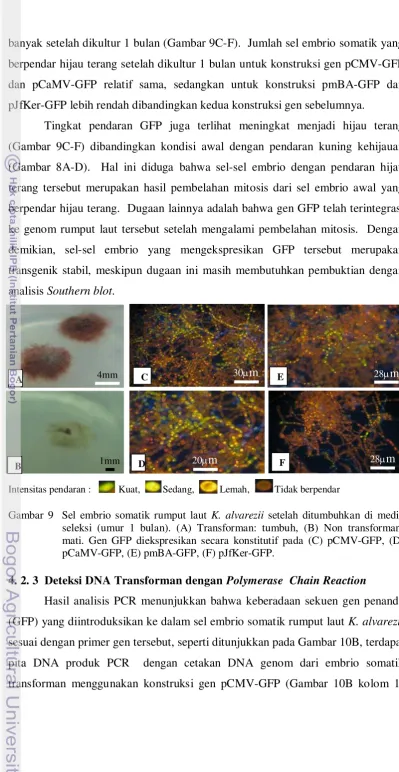

4. 2. 2 Penapisan Transforman dan Regenerasi pada Media Seleksi

Hasil pengamatan lebih lanjut dari hasil penapisan dan regenerasi

transforman pada media seleksi menunjukkan hasil yang cukup stabil dan

menandakan bahwa gen GFP telah berhasil diintegrasikan dengan baik ke dalam

genom rumput laut tersebut dan ekspresinya bersifat konstitutif pada semua

bagian filamen.

Penambahan antibiotik kanamisin 100 ppm ke dalam media kultur, embrio

somatik rumput laut hasil elektroporasi bertahan hidup dan tumbuh (Gambar 9A),

sedangkan embrio kontrol yang bukan hasil elektroporasi mati setelah 1 bulan

dikultur (Gambar 9B). Hal ini menunjukkan bahwa sel-sel embrio somatik hasil

elektroporasi tersebut membawa konstruksi gen GFP yang dilengkapi dengan

marka resisten kanamisin. Dibandingkan dengan kondisi awal massa embrio

somatik hasil elektroporasi, jumlah sel yang mengekspresikan gen GFP bertambah