i

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

KARAKTERISASI EKSTRAK ETANOL TANAMAN

RUMPUT ISRAEL (

Asystasia gangetica

) DARI TIGA

TEMPAT TUMBUH DI INDONESIA

SKRIPSI

ARSYADANIE SAIFI ADLI

(1110102000031)

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

ii Skripsi ini adalah karya sendiri,

dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Arsyadanie Saifi Adli

NIM : 1110102000031

Tanda Tangan :

iii

NAMA : ARSYADANIE SAIFI ADLI

NIM : 1110102000031

JUDUL : KARAKTERISASI EKSTRAK ETANOL TANAMAN RUMPUT

ISRAEL (Asystasia gangetica) DARI TIGA TEMPAT TUMBUH

DI INDONESIA

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Puteri Amelia, M. Farm., Apt Marissa Angelina, M.Farm., Apt

NIP. 198012042011012004 NIP. 198212312005022001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Farmasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

iv

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Arsyadanie Saifi Adli

NIM : 1110102000031

Program studi : Farmasi

Judul : KARAKTERISASI EKSTRAK ETANOL TANAMAN

RUMPUT ISRAEL (Asystasia gangetica) DARI TIGA

TEMPAT TUMBUH DI INDONESIA

Telah berhasil dipertahankan didepan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Puteri Amelia, M.Farm., Apt. ( )

Pembimbing 2 : Marissa Angelina, M.Farm., Apt. ( )

Penguji 1 : Ismiarni Komala, Ph.D., Apt ( )

Penguji 2 : Prof. Dr. Atiek Soemiati, MS., Apt ( )

Ditetapkan di : Ciputat

v

Nama : Arsyadanie Saifi Adli

Program studi : Farmasi

Judul : KARAKTERISASI EKSTRAK ETANOL TANAMAN

RUMPUT ISRAEL (Asystasia gangetica) DARI TIGA TEMPAT TUMBUH DI INDONESIA

Rumput Israel (Asystasia gangetica) merupakan tanaman yang tumbuh di daratan Afrika, Arab, dan Asia. Rumput Israel digunakan secara tradisional untuk mengobati asma, rematik, batuk kering, dan gangguan pencernaan. Aktivitas farmakologis dari tanaman Rumput Israel diantaranya efek bronkopasmolitik, anti inflamasi, anti hipertensi, anti artritis, dan antiviral dengue. Karakterisasi dari ekstrak tanaman Rumput Israel perlu dilakukan untuk memperoleh data parameter spesifik dan non spesifik sebagai langkah awal standardisasi untuk menjamin keseragaman khasiat, mutu, dan keamanan. Karakterisasi dilakukan terhadap ekstrak etanol tanaman Rumput Israel dari tiga daerah yang berbeda yaitu Tangerang Selatan, Depok, dan OKU timur. Dari proses ektraksi pada tanaman Rumput Israel didapat rendemen masing-masing sebesar 20,6 %, 18,58 %, dan 20,17 % pada ekstrak Rumput Israel asal Tangsel, Depok, dan OKU Timur. Uji parameter spesifik menunjukkan ekstrak berbentuk kental, berwarna coklat kehijauan, berbau khas, dan berasa pahit dengan kadar senyawa larut air sebesar 60,810 % + 0,37 sampai 74,485%+2,27. Kadar senyawa larut etanol sebesar 36,063%+0,75 sampai 44,065%+0,78. Fase gerak terbaik pada KLT yakni kloroform : metanol (9:1) dan HPLC air : metanol (8:2). Kandungan kimia yakni flavonoid, alkaloid, tanin, dan steroid, dengan kadar total flavonoid 4,3 % sampai 8,162 %. Hasil uji parameter non spesifik menunjukkan susut pengeringan 18,098 % + 0,04 sampai 19,065 % + 0,55, bobot jenis 1,0165 g/mL + 0,0001 sampai 1,0184 g/mL + 0,0001, kadar air 7,573 % + 0,13sampai9,742 % + 0,10. Kadar abu 18,604 % + 1,33 sampai 32,153 % + 0,79, kadar abu tidak larut asam 3,061 % + 0,72 sampai 3,506 % + 0,34. Sisa pelarut (etanol) tidak terdeteksi dengan GCMS. Cemaran Pb (Timbal) tidak terdeteksi sedangkan cemaran Cd (Kadmium) 4,96 ppm sampai 6,52 ppm dan cemaran As (Arsen) ketiga ekstrak <0,005 ppm.

Kata kunci : Karakterisasi, Asystasia gangetica, Rumput Israel, Parameter spesifik, Parameter non spesifik.

vi

Name : Arsyadanie Saifi Adli

Department : Pharmacy

Judul : CHARACTERIZATION OF ETHANOL EXTRACT OF

RUMPUT ISRAEL (Asystasia gangetica) FROM THREE PLACES IN INDONESIA

Rumput Israel (Asystasia gangetica) is a plant that grows in mainland Africa, Arabia, and Asia. Rumput Israel traditionally used to treat asthma, arthritis, dry cough, and digestive disorders. Pharmacological activites Rumput Israel including broncopasmolitic effects, anti-inflammatory, anti-hypertensive, anti-arthritis, and antiviral dengue. Characterization of Rumput Israel needs to be done to obtain data on specific and non-specific parameters as a first step to ensure uniform standardization of efficacy, quality, and safety. Characterization made to ethanol extract of Rumput Israel from three different regions of the South Tangerang, Depok, and East OKU. Extraction process in the Rumput Israel yield obtained respectively by 20.6%, 18.58%, and 20.17% in Rumput Israel from South Tangerang, Depok, and East OKU. Specific test parameters showed extracts shaped thick, greenish brown, characteristic odor and a bitter taste with the levels of water-soluble compounds 60,810 % + 0,37 to 74,485 % + 2,27. Levels of ethanol-water-soluble compounds by 36,063 % +0,75 to 44,065% + 0,78. The best mobile phase in TLC is chloroform : methanol (9 : 1) and HPLC is water : methanol (8 : 2). The chemical constituents of flavonoids, alkaloids, tannins, and steroids, with levels of total flavonoids 4.3% to 8.162%. The test results of non-specific parameters indicate of drying shrinkage 18,098 % + 0,04 to 19,065 % + 0,55, a specific gravity of 1,0165 g/mL + 0,0001 to 1,0184 g/mL + 0,0001, the water content of 7,573 % + 0,13 to

9,742 % + 0,10. Ash content is 18,604 % + 1,33 to 32,153 % + 0,79, acid insoluble

ash content 3,061 % + 0,72 to 3,506 % + 0,34. Residual solvent (ethanol) was not

detected by GCMS. Contamination Pb (Lead) not detected while the contamination of Cd (Cadmium) 4.96 ppm to 6.52 ppm and contamination of As (Arsenic) all extract <0.005 ppm.

vii

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu

tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul “Karakterisasi Ekstrak Etanol Tanaman Rumput Israel

(Asystasia gangetica) dari Tiga Tempat Tumbuh di Indonesia” ini disusun untuk

memenuhi salah satu syarat menempuh ujian akhir guna mendapatkan gelar Sarjana

Farmasi pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis menyadari ada

beberapa pihak yang sangat memberikan kontribusi kepada penulis. Maka

perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yanng sebesar-besarnya

khususnya kepada :

1. Allah SWT, atas rahmat, nikmat, dan karuni-Nya sehingga dengan izinnya

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua, Abah tercinta dr. Suriadie dan Mama tercinta dr. Siti

Nurjanah yang tiada henti memberikan kasih sayang, nasihat, dan do’a serta

dukungan kepada ananda baik moril maupun materil.

3. Ibu Puteri Amelia, M. Farm., Apt. sebagai pembimbing I dan Ibu Marissa

Angelina, M. Farm., Apt. sebagai pembimbing II yang telah rela meluangkan

waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing serta memotivasi penulis

selama penelitian.

4. Ibu Lia, Ibu Tatik, Mas Lili, Ibu Lisna, Ibu Mimin, Ibu Lala, Ibu Mega, Mas

Udin, Pak Rokib, Pak Wakhidi atas segala bantuan yang telah diberikan

selama penelitian.

5. Prof. Dr. (hc) dr. M. K. Tadjudin, Sp.And selaku Dekan Fakultas Kedokteran

dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Drs. Umar Mansur, M.Sc., Apt. selaku Ketua Program Studi Farmasi Fakultas

viii

menyelesaikan studi di program studi farmasi FKIK UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

7. Sahabat penulis, Andalusia, yang selalu satu dalam langkah, erat dalam

ukhuwah, dan saling menyukseskan. The paviliun, yang susah senang

bersama, dan semua cowo Andalusia, Arum, Fikry, Dwikky, Fahrur, Erwin,

Chandra, Atras, Hafit, Denny, Anas, Iid, Luther, Rendy, Hadi, Mirza.

8. Kakakku tercinta drg. Ichda Nabiela, dan adikku tersayang Faiq Fadhil

Dzulfiqar Bariq, Mirza Zuffar Al-Haq Firdausi, Gharizza Nayla.

9. Keluarga besar Bani Amir dan Bani Taberani yang selalu memberikan

motivasi dan dukungannya.

10.Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini yang tidak bisa penulis

sebut satu persatu.

Jakarta, 3 September 2014

ix

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsyadanie Saifi Adli

NIM : 1110102000031

Program Studi : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi/karya

ilmiah saya dengan judul :

KARAKTERISASI EKSTRAK ETANOL TANAMAN RUMPUT ISRAEL

(Asystasia gangetica) dari TIGA TEMPAT TUMBUH DI INDONESIA

untuk dipublikasikan atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu Digital

Library Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan demikian persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan

sebenarnya.

Dibuat di : Ciputat

Pada Tanggal : 3 September 2014

Yang menyatakan

x

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

ABSTRAK ... v

ABSTRACT ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK ... ix

DAFTAR ISI ... x

2.2. Karakterisasi Sebagai Langkah Awal Standardisasi ... 10

2.2.1. Pengertian Standardisasi ... 10

2.2.2. Standardisasi Menjamin Keseragaman Khasiat ... 11

2.2.3. Standardisasi untuk Uji Klinik ... 11

xi

2.3. Parameter-Parameter Standar Ekstrak ... 12

2.3.1. Parameter Spesifik ... 13

2.7. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Ekstrak ... 19

2.7.1. Faktor Biologi ... 19

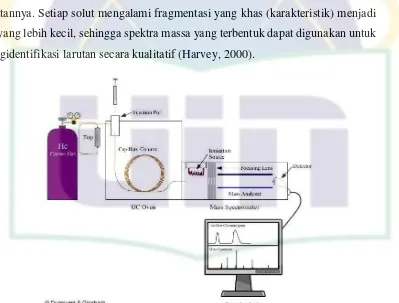

2.11. Kromatografi Gas-Spektrometri Massa ... 30

BAB III METODE PENELITIAN ... 33

3.3.2. Karakterisasi Ekstrak Rumput Israel ... 35

xii

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 44

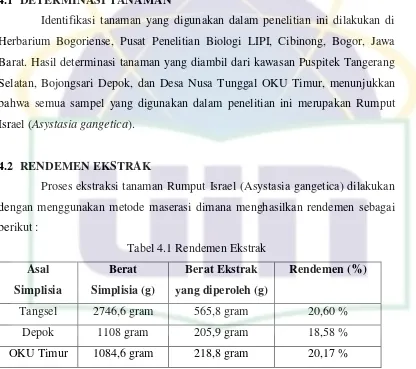

4.1. Determinasi Tanaman ... 44

4.2. Rendemen Ekstrak ... 44

4.3. Pengamatan Makroskopik ... 44

4.4. Hasil Parameter Spesifik ... 45

4.4.1. Identitas Ekstrak ... 45

4.4.2. Organoleptik Ekstrak ... 45

4.4.3. Senyawa Terlarut Dalam Pelarut Tertentu ... 46

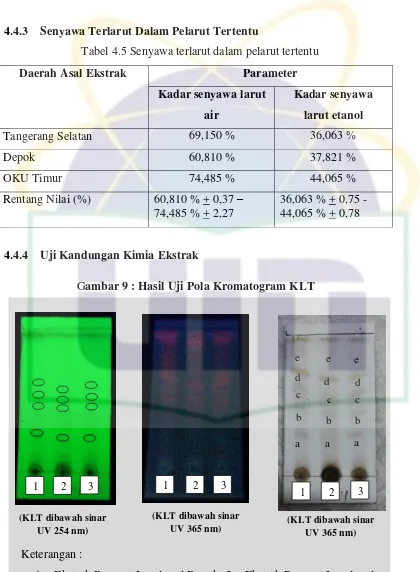

4.4.4. Uji Kandungan Kimia Ekstrak ... 46

4.5. Hasil Parameter Non Spesifik ... 49

4.6. Pembahasan ... 50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 59

5.1. Kesimpulan ... 59

5.2. Saran ... 60

DAFTAR PUSTAKA ... 61

xiii

Gambar 1 : Asystasia gangetica ... 7

Gambar 2 : Asystasia gangetica ... 8

Gambar 3 : Asystasia gangetica ... 8

Gambar 4 : Skema Kromatografi Lapis Tipis ... 20

Gambar 5 : Skema Spektrofotometer UV-Vis ... 24

Gambar 6 : Skema Spektrofotometer Serapan Atom ... 26

Gambar 7 : Skema Kromatografi Cair Kinerja Tinggi ... 28

Gambar 8 : Skema GCMS ... 31

Gambar 9 : Hasil Uji Pola Kromatogram KLT ... 46

Gambar 10 : Hasil Uji Pola Kromatogram KCKT ... 47

Gambar L.1 : Ekstrak etanol Asystasia gangetica asal Tangsel ... 68

Gambar L.2 : Ekstrak etanol Asystasia gangetica asal Depok ... 68

Gambar L.3 : Ekstrak etanol Asystasia gangetica asal OKU Timur ... 68

Gambar L.4 : Spektrofotometri UV-Vis ... 68

Gambar L.5 : Desikator ... 68

Gambar L.6 : Muffle Furnace ... 68

Gambar L.7 : Pilot Plant ... 69

Gambar L.8 : Mikroskop ... 69

Gambar L.9 : GCMS ... 69

Gambar L.10 : HPLC ... 69

xiv

Tabel 4.1 : Rendemen Ekstrak ... 44

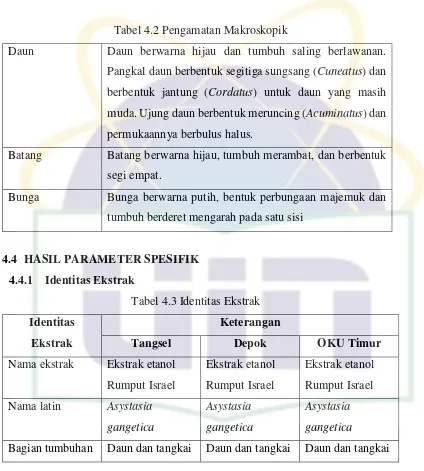

Tabel 4.2 : Pengamatan Makroskopik ... 45

Tabel 4.3 : Identitas Ekstrak ... 45

Tabel 4.4 : Organoleptik Ekstrak ... 45

Tabel 4.5 : Senyawa Terlarut Dalam Pelarut Tertentu ... 46

Tabel 4.6 : Nilai Rf KLT ... 47

Tabel 4.7 : Data Puncak Kromatogram KCKT ... 48

Tabel 4.8 : Penapisan Golongan Kimia... 48

Tabel 4.9 : Kadar Flavonoid ... 48

Tabel 4.10 : Parameter Non Spesifik ... 49

Tabel 4.11 : Parameter Non Spesifik Cemaran ... 49

Tabel L.1 : Senyawa Terlarut Air ... 80

Tabel L.2 : Senyawa Terlarut Etanol ... 82

Tabel L.3 : Susut Pengeringan ... 84

Tabel L.4 : Bobot Jenis ... 86

Tabel L.5 : Kadar Abu ... 88

Tabel L.6 : Kadar Abu Tidak Larut Asam ... 90

xv

Lampiran 1 : Alur Penelitian ... 65

Lampiran 2 : Determinasi Tanaman Rumput Israel ... 66

Lampiran 3 : Alat dan Bahan Penelitian ... 68

Lampiran 4 : Hasil Uji Cemaran Logam ... 70

Lampiran 5 : Uji Sisa Pelarut Dan Pola Kromatogram GCMS ... 75

Lampiran 6 : Perhitungan Rendemen Ekstrak ... 79

Lampiran 7 : Perhitungan Senyawa Terlarut Air ... 80

Lampiran 8 : Perhitungan Senyawa Terlarut Etanol ... 82

Lampiran 9 : Perhitungan Susut Pengeringan ... 84

Lampiran 10 : Perhitungan Bobot Jenis ... 86

Lampiran 11 : Perhitungan Kadar Abu ... 88

Lampiran 12 : Perhitungan Kadar Abu Tidak Larut Asam ... 90

Lampiran 13 : Perhitungan Kadar Air ... 92

Lampiran 14 : Perhitungan Kadar Total Flavonoid ... 94

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya hayati kedua

terbesar setelah Brasil. Di Indonesia terdapat lebih kurang 30.000 jenis

tumbuh-tumbuhan yang hidup di kepulauan Indonesia, diketahui sekurang-kurangnya 9.600

spesies tumbuhan berkhasiat sebagai obat dan kurang lebih 300 spesies telah

digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri obat tradisional

(Kotranas, 2007).

Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2005),

Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku dan obat

konvensional impor senilai 160 juta USD/tahun, padahal berdasar kekayaan

tanaman yang dimiliki Indonesia berpotensi besar menjadi sumber daya tanaman

obat bagi dunia. Tren global “back to nature” menunjukkan pertumbuhan pesat,

termasuk di Indonesia, sehingga produk tanaman obat (TO) memiliki arti strategis

di bidang kesehatan.

Faktor pendorong terjadinya peningkatan penggunaan obat herbal di

negara maju adalah usia harapan hidup yang lebih panjang pada saat prevalensi

penyakit kronik meningkat, adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk

penyakit tertentu di antaranya kanker serta semakin luas akses informasi mengenai

obat herbal di seluruh dunia (Sukandar EY, 2006).

Obat herbal telah diterima secara luas di hampir seluruh Negara di dunia.

Menurut WHO, negara negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin menggunakan

obat herbal sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka terima. Bahkan di

Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat herbal untuk pengobatan

primer. WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam

pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit,

terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan kanker. WHO juga

mendukung upaya-upaya dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakta bahwa penggunaan obat berbasis tumbuhan semakin berkembang

pesat di masyarakat seiring dengan kekayaan biodiversitas yang dimiliki Indonesia,

serta dukungan dari WHO perihal upaya pengembangan obat herbal, menjadikan

tugas bagi pemerintah untuk menjamin obat berbasis herbal memiliki mutu yang

terukur, mampu mendukung derajat kesehatan, terjamin keamanannya dengan

terbebas dari bahan mikroba berbahaya, serta meningkatkan nilai ekonomi produk

alam Indonesia.

Berdasarkan Farmakope Herbal (2009), Obat herbal terstandar merupakan

sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara

ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandardisasi. Salah satu

tanaman yang sedang dikembangkan sebagai obat herbal terstandar adalah Rumput

Israel (Asystasia gangetica).

Rumput Israel (Asystasia gangetica) merupakan tanaman yang tumbuh di

daratan Afrika, Arab, dan Asia. Di Kenya dan Uganda, tanaman ini dikonsumsi

sebagai sayuran, sedangkan di Nigeria, daun dari tanaman ini digunakan untuk

mengobati asma. Di India, tanaman ini digunakan untuk mengobati penyakit

rematik, sedangkan di Maluku, tanaman ini diolah menjadi jus dan dicampur

dengan jeruk dan bawang putih untuk mengobati batuk kering. Sedangkan di

Filipina, tanaman ini digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan

(Grubben G.J.H, 2004).

Menurut Ezike et al (2008), penggunaan Asystasia gangetica sebagai obat

tradisional asma dikarenakan adanya kandungan terpenoid pada tanaman tersebut

yang dapat memberikan efek bronkopasmolitik

Berdasarkan penelitian Mohan Khrisna (2011), ekstrak metanol Asystasia

gangetica memiliki aktivitas anti inflamasi yang signifikan dengan perkiraan

mekanisme yakni menghambat sintesis prostaglandin dengan menstabilkan

membran lisosom.

Antosianin yang diisolasi dari ekstrak etanol Asystasia gangetica memiliki

aktivitas menghambat alfa-amilase yang cukup baik sehingga dapat dikembangkan

sebagai obat anti diabetes (Rajeshwari Sivaraj et al, 2013)

Menurut penelitian Mugabo Pierre dan Raji Ismaila (2013), ekstrak air

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

SHR (Spontaneously Hypertensive Rats) dengan perkiraan mekanisme yakni

melalu penghambatan ACE (Angiotensin Converting Enzyme) dan sebagai

antagonis reseptor Angiotensin II, sehingga dapat dikembangkan sebagai obat anti

hipertensi.

Ekstrak metanol dari Asystasia gangetica dengan konsentrasi 200 µg/mL

menunjukkan aktivitas penghambatan yang denaturasi protein yang cukup baik,

yakni sebesar 42,7 % sedangkan Natrium diklofenak sebagai standar dengan

konsentrasi yang sama, memiliki aktivitas penghambatan denaturasi protein sebesar

84,47 %. Hal ini menunjukkan peluang digunakannya tanaman Asystasia gangetica

sebagai obat anti artritis.

Albendazole digunakan sebagai standar untuk mengetahui aktivitas

anthelmintic dari ekstrak metanol Asystasia gangetica dengan Pheretima posthuma

sebagai objek. Ekstrak metanol Asystasia gangetica dengan konsentrasi 10 mg/ml

menunjukkan aktivitas yang baik, dimana membutuhkan waktu 54 menit untuk

mematikan Pheretima posthuma, sedangkan albendazole dengan konsentrasi yang

sama membutuhkan waktu 56 menit (Gopal T.K et al, 2013).

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia) dengan metode foccus forming assay, tanaman Rumput

Israel (Asystasia gangetica) memiliki aktivitas antiviraldengue dengan nilai IC50

sebagai parameternya. Berbagai manfaat yang ada dalam tanaman Asystasia

gangetica tentu berasal dari senyawa kimia yang dikandungnya, dimana

berdasarkan penelitian Kensa Mary (2011), Asystasia gangetica diketahui

mengandung senyawa fenol, alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid.

Kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman Asystasia gangetica tidak

dapat dijamin konstan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi,

diantaranya bibit, umur tanaman, tempat tumbuh, iklim, serta cara panen.

Kandungan kimia yang bertanggungjawab terhadap efek biologis harus mempunyai

spesifikasi kimia berupa jenis dan kadar, sedangkan ekstrak sebagai bahan baku

obat harus memenuhi syarat mutu dan keamanan, sehingga harus dilakukan

standardisasi. Sampai saat ini belum ada laporan penelitian baik nasional maupun

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Untuk menjamin keseragaman khasiat, mutu, dan keamanan dari suatu

ekstrak, perlu dilakukan standardisasi. Standardisasi dalam kefarmasian adalah

serangkaian parameter prosedur dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan

unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi

syarat standar (kimia, biologi, dan farmasi), termasuk jaminan (batas-batas)

stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Persyaratan mutu ekstrrak terdiri

dari berbagai parameter standar umum dan parameter standar spesifik (Depkes RI,

2000).

Melihat manfaat dari tanaman Asystasia gangetica berdasarkan beberapa

penelitian yang telah dilakukan, dan banyaknya ketersediaan tanaman Rumput

Israel (Asystasia gangetica) di Indonesia, serta sejalan dengan pengembangan

ekstrak Rumput Israel (Asystasia gangetica) sebagai obat antiviral dengue oleh

Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), maka perlu adanya penelitian tentang

karakterisasi ekstrak etanol tanaman Rumput Israel (Asystasia gangetica) dari 3

tempat tumbuh di Indonesiauntuk mengetahui standar mutu dan keamanan, serta

menjaga kualitas dari ekstrak Asystasia gangetica dalam rangka pengembangan

obat herbal di Indonesia.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, diketahui bahwa

belum ada penelitian mengenai karakterisasi ekstrak etanol Rumput Israel

(Asystasia gangetica) sebagai tahap pengembangan ekstrak terstandar.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menetapkan parameter non spesifik yang meliputi susut pengeringan, bobot

jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, dan cemaran logam berat pada ekstrak

etanol Rumput Israel (Asystasia gangetica)

2. Menetapkan parameter spesifik yang meliputi identitas ekstrak, organoleptik

ekstrak, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, pola kromatogram, dan

kandungan kimia ekstrak pada ekstrak etanol Rumput Israel (Asystasia

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data karakterisasi dari

ekstrak etanol Rumput Israel (Asystasia gangetica) berupa parameter spesifik dan

non spesifik sebagai langkah awal dalam menjamin keseragaman khasiat, mutu, dan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 RUMPUT ISRAEL (Asystasia gangetica)

2.1.1 Klasifikasi Tanaman

Klasifikasi dari tanaman ini adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Subkingdom : Tracheobionta

Superdivision : Spermatophyta

Division : Magnoliophyta

Class : Magnoliopsida

Subclass : Asteridae

Order : Scrophulariales

Family : Acanthaceae

Genus : Asystasia Blume

Species : Asystasia gangetica (L.) T. Anderson

(Tilloo S.K et al, 2012)

2.1.2 Sinonim dan Nama Daerah

Sinonim : Asystasia coromandeliana Nees (1832)

Nama Daerah : Chinese Violet (Inggris), Herbe le rail (Prancis),

Namu (Liberia), Ara Sungsang, Seri Pagi (Malaysia), Rumput Israel

(Indonesia) (Grubben G.J.H, 2004).

2.1.3 Deskripsi

Asystasia gangetica tumbuh merambat dan bercabang, batangnya

berbentuk segi empat dengan panjang hingga 2 meter. Bentuk daun saling

berlawanan dan tidak terdapat stipula. Panjang tangkai daun 0,5-6 cm dengan

daun yang berbentuk ovutus dengan panjang 4-9 cm dan lebar 2-5 cm. Bentuk

pangkal daun segitiga sungsang (Cuneatus) atau berbentuk jantung (Cordatus)

saat daun masih kecil. Ujung daun berbentuk meruncing (Acuminatus) dan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

memiliki 4-6 urat daun (vena lateralis) di setiap sisi pelepah. Bentuk perbungaan

majemuk dan berderet mengarah pada satu sisi dengan panjang deret bunga

mencapai 25 cm. Tangkai bunga memiliki panjang hingga 3 mm dan kelopak

bunga dengan panjang 4-10 mm. Bunga biasanya berwarna putih atau putih

dengan bintik-bintik keunguan (Grubben G.J.H, 2004).

Periode dari penyebaran bibit hingga munculnya benih Asystasia

gangetica membutuhkan waktu 8 minggu di daerah terbuka atau terkena sinar

matahari langsung, tetapi bisa memakan waktu 2 minggu lebih lama di daerah

yang sebagian tertutup. Tanpa penyiangan, proporsi Asystasia gangetica dalam

semak dari perkebunan kelapa sawit muda meningkat dalam jangka waktu 2 tahun

dari 25 % menjadi 84 %. Asystasia gangetica memiliki daya serap tinggi terhadap

nutrisi dalam tanah dan mengganggu penyerapan nutrisi spesies lain sehingga

dikategorikan sebagai gulma. Asystasia gangetica memiliki palatabilitas dan daya

cerna yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pakan hewan

(Grubben G.J.H, 2004).

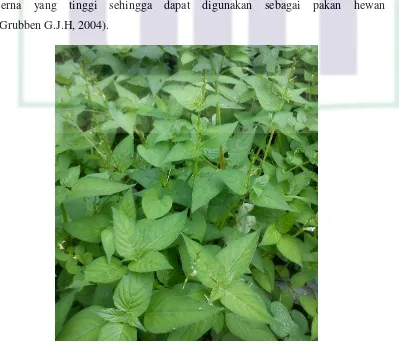

Gambar 1 : Asystasia Gangetica

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

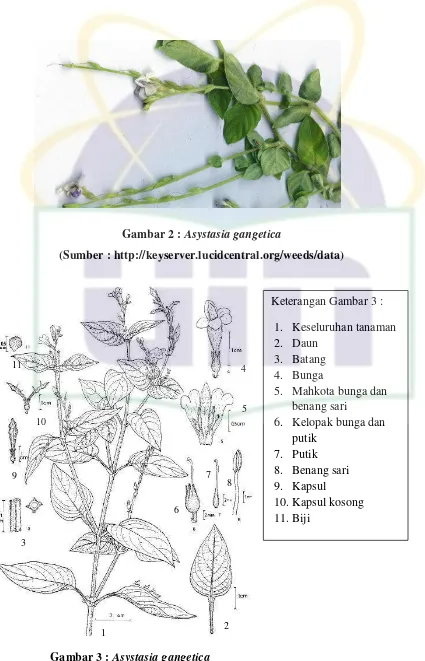

Gambar 2 : Asystasia gangetica

(Sumber :http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data)

Keterangan Gambar 3 :

1. Keseluruhan tanaman 2. Daun

3. Batang 4. Bunga

5. Mahkota bunga dan benang sari

6. Kelopak bunga dan putik

7. Putik 8. Benang sari 9. Kapsul

10.Kapsul kosong 11.Biji

Gambar 3 : Asystasia gangetica

(Sumber : Tsai Wen Hsu et al, 2005)

1 2

3

4

5

6 7

8 9

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.1.4 Tempat Tumbuh

Asystasia gangetica berasal dari daratan tropis Afrika, Arabia dan Asia.

Asystasia gangetica biasa ditemukan di pinggir jalan dan tepi sungai, di daerah

yang lembab, dan dapat tumbuh hingga ketinggian 2.500 m dpl. Di daerah dengan

musim kemarau 4 bulan atau lebih, tanaman ini kemungkinan tidak dapat bertahan

hidup. Asystasia gangetica dapat berkembang pada tanah aluvium pantai, tanah

gambut dengan 85 % bahan organik dan pH 3,5-4,5 , dan tanah liat. Dua

subspesies dari Asystasia gangetica dapat dibedakan, dimana Asystasia gangetica.

Subsp. micrantha ( Nees ) Ensermu, dengan panjang mahkota bunga kurang dari

2,5 cm dan panjang tangkai putik kurang dari 1,5 cm biasanya tumbuh di daerah

tropis Afrika, pulau-pulau di Samudera Hindia dan Arab Saudi. Sedangkan

Subsp. gangetica, dengan panjang mahkota bunga lebih dari 2,5 cm dan tangkai

putik lebih dari 1,5 cm biasanya tumbuh di India, Sri Lanka, Asia Tenggara dan

pulau-pulau di Samudera Pasifik, dan terdapat juga di daerah tropis benua

Amerika (Grubben G.J.H, 2004).

2.1.5 Penggunaan dan Khasiat

Rumput Israel (Asystasia gangetica) secara lokal digunakan sebagai

sayuran di Kenya dan Uganda dimana tanaman ini dicampur dengan kacang tanah,

wijen, ataupun sayuran lainnya. Kemampuan tumbuh yang baik dan nilai gizi

yang tinggi menjadikan Asystasia gangetica digunakan sebagai pakan untuk sapi,

kambing dan domba di Asia Tenggara. Di Afrika, larutan dari tanaman ini

digunakan untuk meringankan rasa sakit saat melahirkan, dan getahnya digunakan

untuk mengobati luka, meredakan otot kaku dan pembesaran limpa pada

anak-anak. Serbuk dari akar Asystasia gangetica dipercaya memiliki efek analgesik dan

digunakan dalam mengobati sakit perut dan gigitan ular. Larutan dari daun

Asystasia gangetica digunakan untuk mengobati epilepsi dan gangguan saluran

kemih (Grubben G.J.H, 2004).

Asystasia gangetica telah banyak digunakan sejak zaman kuno di daerah

Babungo, Kamerun untuk mengobati berbagai penyakit. Masyarakat pedesaan di

daerah Sivagangai dari Tamil Nadu, India Selatan, menggunakan Rumput Israel

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nadu, menggunakan pasta dari akar Asystasia gangetica untuk mengobati alergi

kulit. Di Kawazu-Natal, Afrika Selatan, penduduk menggunakan Asystasia

gangetica sebagai sayuran. Secara tradisional, jus dari tanaman ini digunakan

sebagai anthelmintik, mengobati pembengkakan, rematik, gonorrhea dan

penyakit pada telinga. Asystasia gangetica juga digunakan sebagai obat

tradisional untuk mengobati diabetes mellitus di beberapa daerah di India Selatan

(Tilloo S.K et al, 2012).

2.1.6 Kandungan Kimia

Asystasia gangetica mengandung senyawa alkaloid, antrakuinon, senyawa

fenolik, steroid, tanin, glikosida, dan xanthoprotein (Daffodil E.D et al, 2013).

Ekstrak metanol Asystasia gangetica mengandung beberapa senyawa flavonoid,

diantaranya Luteolin, Kuersetin, Kaempferol, dan Isorhamnetin

(Gopal T.K et al, 2013).

Senyawa glikosida biflavon dari Asystasia gangetica yang telah berhasil

diisolasi dan dikarakterisasi yakni apigenin 7-0-glukosil (3’-6’’) luteolin 7’’

-0-glukosida (Senthamilselvi M.M et al, 2011). Selain itu, senyawa glikosida

epoksimegastigmane (asygangoside) dari Asystasia gangetica juga telah berhasil

diisolasi (Kanchanapoom T et al, 2007).

2.2 KARAKTERISASI EKSTRAK SEBAGAI LANGKAH AWAL

STANDARDISASI

2.2.1 Pengertian Standardisasi

Standardisasi suatu simplisia tidak lain adalah pemenuhan terhadap

persyaratan sebagai bahan dan penetapan nilai berbagai parameter dari produk

seperti yang ditetapkan sebelumnya. Standardisasi simplisia mempunyai

pengertian bahwa simplisia yang akan digunakan untuk obat sebagai bahan baku

harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi terbitan resmi

Departemen Kesehatan (Materia Medika Indonesia). Sedangkan sebagai produk

yang langsung dikonsumsi, juga harus memenuhi persyaratan produk kefarmasian

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengingat obat herbal dan berbagai tanaman memiliki peran penting

dalam bidang kesehatan bahkan bisa menjadi produk andalan Indonesia, maka

perlu dilakukan upaya penetapan standar mutu dan keamanan ekstrak tanaman

obat. Rangkaian proses melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan

data farmakologis, melibatkan analisis fisik dan mikrobiologi berdasarkan kriteria

umum keamanan (toksikologi) terhadap suatu ekstrak alam (tumbuhan obat)

disebut standardisasi bahan obat alam (SBOA) atau standardisasi obat herbal

(Saifudin et al, 2011)

2.2.2 Standardisasi Menjamin Keseragaman Khasiat

Mayoritas penggunaan bahan obat berbasis herbal di Indonesia masih

bersifat tidak terukur baik kepastian tanaman, takaran, cara penyiapan sehingga

tidak menjamin konsistensi khasiat. Salah satu tujuan dari standardisasi adalah

menjaga konsistensi dan keseragaman khasiat dari obat herbal. Standardisasi

melibatkan pemastian kadar senyawa aktif farmakologis melalui analisis

kuantitatif metabolit sekunder yang akan menjamin keseragaman khasiat.

Tercatat sekitar 997 industri obat tradisional di Indonesia dan 98

diantaranya adalah produsen dengan skala besar dan sedang. Produsen dengan

skala besar dan sedang telah mampu mengekspor produknya ke negara lain seperti

Malaysia, Singapura, India, Pakistan, negara-negara di Timur Tengah bahkan

beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat. Banyak bahan mentah rempah dan

obat herbal diekspor ke luar negeri tanpa mengalami pengolahan. Masalah yang

seringkali dihadapi adalah belum terstandarnya bahan baku yang diperdagangkan

bahkan dijumpainya kontaminan mikrobiologis pada produk obat herbal

(Saifudin et al, 2011).

2.2.3 Standardisasi untuk Uji Klinik

Uji Klinik adalah uji senyawa kimia obat, obat herbal, ekstrak dan berbagai

sediaan pada dosis tertentu dengan target biologis manusia (atau veteriner jika

targetnya memang binatang), agar memberikan respon biologis berupa

parameter-parameter klinik perbaikan dari kondisi patologis yang terkait dengan penyakit

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Respon uji klinik sangat ditentukan oleh konsistensi dosis. Jika jumlah zat aktif

yang diberikan tidak konsisten, maka interpretasinya menjadi bias dan justru

merugikan. Disinilah peran besar standardisasi untuk menjaga senyawa-senyawa

aktif selalu konsisten terukur antarperlakuan (Saifudin et al, 2011).

2.2.4 Standardisasi Menjamin Aspek Keamanan dan Stabilitas Ekstrak

Tempat tumbuh tanaman, penanganan pasca panen, proses ekstraksi,

penyimpanan simplisia tanaman dan ekstrak juga mempengaruhi elemen

keamanan terhadap pemakai, misalnya keberadaan logam berat (Pb, Cd,dan As),

pestisida dalam tanah, udara dan air, jenis dan jumlah mikroorganisme dan

metabolit pencemar berbahaya. Keberadaan air di dalam suatu ekstrak juga

mempengaruhi stabilitas bahan baku bahkan bentuk sediaan yang nantinya

dihasilkan. Untuk itu dilakukan berbagai analisis untuk menentukan batas

minimal kadar air, zat dan jumlah mikroba pencemar yang disebut parameter non

spesifik. Proses standardisasi yang meliputi aspek kimiawi metabolit sekunder,

jumlah cemaran mikroba minimal, cemaran logam berat, sisa pelarut, dan

lain-lain sangatlah penting karena terkait dengan efikasi dan keamanan pada konsumen

(Saifudin et al, 2011).

2.2.5 Standardisasi Meningkatkan Nilai Ekonomi

Tanaman obat dan rempah Indonesia mempunyai potensi besar sebagai

produk unggulan. Belum tingginya upaya lintas sektoral dan terpadu antara

swasta-pemerintah-perguruan tinggi untuk mengangkat secara sistematis natural

product Indonesia mengakibatkan banyak produk ekspor herbal berdaya tawar

rendah. Standardisasi adalah upaya penting untuk menaikkan nilai ekonomi

produk alam Indonesia dimana dampak positifnya sebenarnya menguntungkan

semua pihak, yakni konsumen, produsen, dan juga pemerintah

(Saifudin et al, 2011).

2.3 PARAMETER-PARAMETER STANDAR EKSTRAK

Parameter-parameter standar ekstrak terdiri dari parameter spesifik dan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.3.1 Parameter Spesifik

Parameter spesifik berfokus pada senyawa atau golongan senyawa yang

bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis. Analisis kimia yang

dilibatkan ditujukan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa

aktif. Berdasarkan Depkes RI (2000), parameter spesifik meliputi :

1. Identitas

Identitas ekstrak meliputi deskripsi tata nama ekstrak, nama lain tumbuhan

(sistematika botani), nama Indonesia tumbuhan, dan bagian tumbuhan yang

digunakan.

2. Organoleptik

Organoleptik ekstrak meliputi penggunaan panca indera dalam

mendeskripsikan bentuk, warna, bau, rasa untuk pengenalan awal yang

sederhana dan seobjektif mungkin.

3. Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu

Penentuan jumlah senyawa terlarut dalam pelarut tertentu dilakukan dengan

melarutkan ekstrak dengan pelarut (alkohol/air) untuk ditentukan jumlah

larutan yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetrik.

Dalam hal tertentu dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain misalnya

heksana, diklorometan, metanol. Tujuannya untuk memberikan gambaran awal

jumlah senyawa kandungan.

4. Uji kandungan kimia ekstrak

a) Pola Kromatogram

Pada penentuan pola kromatogram, ekstrak ditimbang dan diekstraksi

dengan pelarut dan cara tertentu, kemudian dilakukan analisis kromatografi

sehingga memberikan pola kromatogram yang khas. Pengujian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia

berdasarkan pola kromatogram (KLT/KCKT).

b) Kadar Total Golongan Kandungan Kimia

Kadar kandungan golongan kimia ditetapkan dengan penerapan metode

spektrofotometri, titrimetri, volumetri, gravimetri, atau lainnya. Metode

yang digunakan harus sudah teruji validitasnya, terutama selektivitas dan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

memberikan informasi golongan kimia sebagai parameter mutu ekstrak

dalam kaitannya dengan efek farmakologis.

c) Kadar Kandungan Kimia Tertentu

Adanya kandungan kimia yang berupa senyawa identitas atau senyawa

kimia utama ataupun kandungan kimia lainnya, maka secara kromatografi

instrumental dapat dilakukan penetapan kadar kandungan kimia tersebut.

Instrumen yang dapat digunakan adalah densitometer, kromatografi gas,

kromatografi cair kinerja tinggi, atau instrumen lain yang sesuai.

Metode penetapan kadar harus diuji dahulu validitasnya, yaitu batas

deteksi, selektivitas, linearitas, ketelitian, ketepatan, dan lain-lain.

Tujuannya memberikan data kadar kandungan kimia tertentu sebagai

senyawa identitas atau senyawa yang diduga bertanggung jawab pada efek

farmakologis (Depkes RI, 2000).

2.3.2 Parameter Non Spesifik

Parameter non spesifik merupakan aspek yang berfokus pada aspek kimia,

mikrobiologi dan fisis yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan

stabilitasnya. Berdasarkan Depkes RI (2000), parameter non spesifik meliputi :

1. Susut Pengeringan

Parameter susut pengeringan diukur dengan pengukuran sisa zat setelah

pengeringan pada temperatur 105°C selama 30 menit atau sampai berat konstan

yang dinyatakan sebagai nilai persen. Dalam hal khusus (jika bahan tidak

mengandung minyak menguap/atsiri dan sisa pelarut organik menguap) identik

dengan kadar air, yaitu kandungan air karena berada di atmosfer/lingkungan

terbuka. Adapun tujuan menentukan susut pengeringan untuk memberikan

batasan maksimal (rentang) tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses

pengeringan.

2. Bobot Jenis

Parameter bobot jenis diukur dengan mengetahui masa per satuan volume

pada suhu kamar tertentu (25°C) yang ditentukan dengan alat khusus

piknometer atau alat lainnya. Adapun tujuan menentukan bobot jenis ekstrak

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat (kental) yang

masih dapat dituang.

3. Kadar air

Kandungan air yang berada di dalam bahan dapat diukur dengan cara yang

tepat diantaranya dengan titrasi, destilasi atau gravimetrik. Tujuan penentuan

kadar air adalah untuk mengetahui tercapainya batasan minimal atau rentang

kandungan air di dalam bahan.

4. Kadar Abu

Pada penentuan kadar abu, bahan dipanaskan pada temperatur dimana

senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal

unsur mineral dan anorganik. Uji ini bertujuan untuk memberikan gambaran

kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai

terbentuknya ekstrak.

5. Sisa pelarut

Dalam penentuan sisa pelarut, yang ditentukan adalah kandungan sisa

pelarut tertentu (yang memang ditambahkan). Pada ekstrak cair berarti

kandungan pelarutnya, misalnya kadar alkohol. Tujuan dalam menentukan sisa

pelarut adalah memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan

sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada, sedangkan untuk ekstrak

cair menunjukkan jumlah pelarut (alkohol) sesuai dengan yang ditetapkan.

6. Cemaran logam berat

Penentuan kandungan logam berat dilakukan dengan metode spektroskopi

serapan atom yang lebih valid dan bertujuan untuk menguji cemaran logam

berat untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat

tertentu (As, Pb, Cd) melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya (toksik)

bagi kesehatan.

2.4 SIMPLISIA

Simplisia atau herbal adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang

digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Kecuali

dinyatakan lain suhu pengeringan simplisia tidak lebih dari 60o C. Simplisia segar

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Eksudat

tumbuhan adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau dengan cara

tertentu dipisahkan dari tumbuhannya. Serbuk simplisia nabati adalah bentuk

serbuk dari simplisia nabati, dengan ukuran derajat kehalusan tertentu. Sesuai

dengan derajat kehalusannya, dapat berupa serbuk sangat kasar, agak kasar, halus

dan sangat halus (Farmakope Herbal, 2009).

Serbuk simplisia nabati tidak boleh mengandung fragmen jaringan dan

benda asing yang bukan merupakan komponen asli dari simplisia yang

bersangkutan antara lain telur nematoda, bagian dari serangga dan hama serta sisa

tanah. Nama latin simplisia ditetapkan dengan menyebut nama marga (genus),

nama jenis (spesies) dan bila memungkinkan petunjuk jenis (varietas) diikuti

dengan bagian yang digunakan. Nama latin dengan pengecualian ditetapkan dengan

menyebut nama marga untuk simplisia yang sudah lazim disebut dengan marganya.

Nama lain adalah nama Indonesia yang paling lazim, didahului dengan bagian

tumbuhan yang digunakan (Farmakope Herbal, 2009).

2.5 EKSTRAK

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai,

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.

(Farmakope Indonesia IV, 1995)

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya

matahari langsung (Farmakope Indonesia III, 1979)

Ekstrak kering adalah sediaan padat yang memiliki bentuk serbuk yang

didapatkan dari penguapan dari pelarut yang digunakan untuk ekstraksi. Ekstrak

kering dapat ditambahkan bahan tambahan, yaitu bahan pengisi, bahan penstabil

(stabilizers), dan bahan pengawet (preservative). Ekstrak kering yang telah

distandardisasi adalah ekstrak kering yang telah diukur kandungannya, dan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

untuk pengolahan. Penggunaan pelarut disesuaikan dengan jumlah dan

monografinya (US Pharmacopeia, 2009).

Ekstrak kental didapatkan dari penguapan sebagian dari pelarut, air,

alkohol, atau campuran hidroalkohol yang digunakan sebagai pelarut dalam

ekstraksi. Ekstrak kental dapat ditambahkan antimikroba atau bahan pengawet

lainnya yang sesuai. Ekstrak kental dan ekstrak kering yang berasal dari bahan yang

sama dapat digunakan sebagai obat-obatan atau suplemen, tetapi memiliki

keuntungan dan kerugian masing-masing (US Pharmacopeia, 2009).

2.6 EKSTRAKSI

2.6.1 Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian

tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif

terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula

ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu

dalam mengekstraksinya.

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang

terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa

komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada

lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut

(Dirjen POM, 1986).

2.6.2 Metode Ekstraksi

Menurut Departemen Kesehatan RI (2000), terdapat beberapa metode

ekstraksi dengan menggunakan pelarut yaitu:

1. Cara dingin

a) Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur

ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip

metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan

penyaringan maserat pertama, dan seterusnya.

b) Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada

temperatur ruangan. Proses ini terdiri dari tahapan pengembangan bahan,

tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya

(penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak

(perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan.

2. Cara Panas

a) Refluks

Refluks merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif

konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan

proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses

ekstraksi sempurna.

b) Sokletasi

Sokletasi ialah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru

yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi

kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendinginan

balik.

c) Digesti

Digesti merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu)

pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu

secara umum dilakukan pada temperatur 40-50oC.

d) Infusa

Infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature penangas

air mendidih, temperatur terukur 96oC-98oC selama waktu tertentu

(15-20 menit).

e) Dekok

Dekok adalah infus yang waktunya lebih lama (lebih dari 30 menit) dan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.7 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUTU EKSTRAK

2.7.1 Faktor Biologi

Mutu ekstrak dipengaruhi oleh bahan asal yaitu tumbuhan obatnya, dan

dipandang dari beberapa faktor biologi, baik untuk tumbuhan liar maupun

tumbuhan obat hasil budidaya yang meliputi :

1. Identitas Jenis

Jenis tumbuhan dari sudut keragaman hayati dapat dikonfirmasi sampai

informasi genetik sebagai faktor internal untuk validasi jenis (spesies)

2. Lokasi Tumbuhan Asal

Lokasi berarti faktor eksternal, yaitu lingkungan (tanah dan atmosfer)

dimana tumbuhan berinteraksi berupa energi (cuaca, temperatur, cahaya) dan

materi (air, senyawa organik dan anorganik)

3. Periode Pemanenan Hasil Tumbuhan

Faktor ini merupakan dimensi waktu dari proses kehidupan tumbuhan

terutama metabolisme sehingga menentukan senyawa yang dikandung. Ada

waktu dimana senyawa kandungan mencapaii kadar optimal dari proses

biosintesis dan sebaliknya ada waktu dimana senyawa tersebut dikonversi

ataupun dibiotransformasi menjadi senyawa lain.

4. Penyimpanan Bahan Tumbuhan

Merupakan faktor eksternal yang dapat diatur karena dapat berpengaruh

pada stabilitas bahan serta adanya kontaminasi (biotik dan abiotik)

5. Umur Tumbuhan dan Bagian yang Digunakan (Depkes RI, 2000)

2.7.2 Faktor Kimia

Mutu ekstrak dipengaruhi oleh bahan asal yaitu tumbuhan obatnya,

khususnya dipandang dari segi kandungan kimianya. Faktor kimia, baik untuk

bahan dari tumbuhan liar maupun tumbuhan hasil budidaya, meliputi beberapa

hal, yaitu :

1. Faktor Internal

Meliputi jenis, komposisi kualitatis, komposisi kuantitatif, dan kadar total

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Faktor Eksternal

Meliputi metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran,

kekerasan, serta kekeringan bahan, pelarut yang digunakan, kandungan logam

berat, dan kandungan pestisida (Depkes RI, 2000).

2.8 KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS

2.8.1 Deskripsi

Kromatografi lapis tipis (KLT) dikembangkan oleh Izmailoff dan

Schraiber pada tahun 1938. KLT merupakan bentuk kromatografi planar, selain

kromatografi kertas dan elektroforesis. Berbeda dengan kromatografi kolom yang

mana fase diamnya diisikan atau dikemas di dalamnya, pada kromatografi lapis

tipis, fase diamnya berupa lapisan yang seragam (uniform) pada permukaan

bidang datar yang didukung oleh lempeng kaca, pelat aluminium atau pelat

plastik. Meskipun demikian, kromatografi planar ini dapat dikatakan sebagai

bentuk terbuka dari kromatografi kolom (Gandjar dan Rohman, 2007).

KLT dapat dipakai dengan dua tujuan. Pertama, dipakai selayaknya

sebagai metode untuk mencapai hasil kualitatif, kuantitatif, atau preparatif.

Kedua, dipakai untuk menjajaki sistem pelarut dan sistem penyangga yang akan

dipakai dalam kromatografi kolom atau kromatografi cair kinerja tinggi

(Roy, James, dan Arthur, 1991).

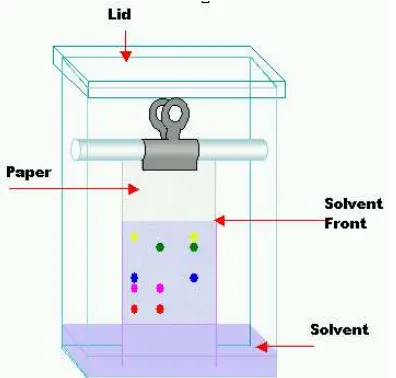

Gambar 4 : Skema Kromatografi Lapis Tipis

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Fase gerak yang dikenal sebagai pelarut pengembang akan bergerak

sepanjang fase diam karena pengaruh kapiler pada pengembangan secara menaik

(ascending) atau karena pengaruh gravitasi pada pengembangan secara menurun

(descending). Kromatografi lapis tipis dalam pelaksanaannya lebih mudah dan

lebih murah dibandingkan dengan kromatografi kolom. Demikian juga peralatan

yang digunakan. Dalam kromatografi lapis tipis, peralatan yang digunakan lebih

sederhana dan dapat dikatakan hampir semua laboratorium dapat melaksanakan

setiap saat secara cepat (Gandjar dan Rohman, 2007).

2.8.2 Fase Diam

Fase diam yang digunakan dalam KLT merupakan penjerap berukuran

kecil dengan diameter partikel antara 10-30 m. Semakin kecil ukuran rata-rata

partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, makasemakin

baik kinerja KLT dalam hal efisiensi dan resolusinya.Penjerap yang paling sering

digunakan adalah silica dan serbuk selulosa, sementara mekanisme penyerapan

yang utama pada KLT adalah adsorpsi danpartisi (Gandjar dan Rohman, 2007).

2.8.3 Fase Gerak

Fase gerak pada KLT dapat dipilih berdasarkan pustaka, tetapi lebih sering

dengan mencoba-coba. Sistem yang paling sederhana ialah campuran 2 pelarut

organik karena daya elusi campuran kedua pelarut ini dapat mudah diatur

sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal. Berikut adalah

beberapa petunjuk dalam memilih dan mengoptimasi fase gerak :

1. Fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi karena KLT

merupakan teknik yang sensitif.

2. Daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga Rf

terletak antara 0,2-0,8 untuk memaksimalkan pemisahan.

3. Untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika gel,

polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi senyawa yang

berarti juga menentukan nilai Rf. Penambahan pelarut yang bersifat sedikit

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

akan meningkatkan harga Rf secara signifikan (Gandjar dan Rohman,

2007).

2.8.4 Deteksi Bercak

Deteksi bercak pada KLT dapat dilakukan secara kimia dan fisika. Cara

kimia yang biasa digunakan adalah dengan mereaksikan bercak dengan suatu

pereaksi melalui cara penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas. Cara fisika

yang dapat digunakan untuk menampakkan bercak adalah dengan dengan cara

pencacahan radioaktif dan fluorosensi sinar ultraviolet. Fluorosensi sinar

ultraviolet terutama untuk senyawa yang dapat berfluorosensi, membuat bercak

akan terlihat jelas. Berikut adalah cara-cara kimiawi untuk mendeteksi bercak :

1. Menyemprot lempeng KLT dengan reagen kromogenik yang akan bereaksi

secara kimia dengan senyawa yang mengandung gugus fungsional tertentu

sehingga bercak menjadi berwarna. Kadang-kadang dipanaskan terlebih

dahulu untuk mempercepat reaksi pembentukan warna dan intensitas warna

bercak.

2. Mengamati lempeng dibawah lampu ultraviolet yang dipasang panjang

gelombang emisi 254 nm atau 366 nm untuk menampakkan fraksi sebagai

bercak yang gelap atau bercak yang berfluorosensi terang pada dasar yang

berfluorosensi seragam. Lempeng yang diperdagangkan dapat dibeli dalam

bentuk lempeng yang sudah diberi dengan senyawa fluorosensi yang tidak

larut yang dimasukkan ke dalam fase diam untuk memberikan dasar

fluorosensi atau dapat pula dengan menyemprot lempeng dengan reagen

fluorosensi setelah dilakukan pengembangan.

3. Menyemprot lempeng dengan asam sulfat pekat atau asam nitrat pekat lalu

dipanaskan untuk mengoksidasi solut-solut organik yang akan nampak

sebagai bercak hitam sampai kecoklat-coklatan.

4. Memaparkan lempeng dengan uap iodium dalam chamber tertutup.

5. Melakukan scanning pada permukaan lempeng dengan densitometer, suatu

instrumen yang dapat mengukur intensitas radiasi yang direfleksikan dari

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

tampak. Solut-solut yang mampu menyerap sinar akan dicatat sebagai

puncak (peak) dalam pencatatan (recorder) (Gandjar dan Rohman, 2007).

2.8.5 Perhitungan Nilai Rf

Retardation Factor (Rf) adalah parameter karakteristik kromatografi

kertas dan kromatografi lapis tipis. Harga Rf merupakan ukuran kecepatan migrasi

suatu komponen pada kromatografi dan pada kondisi tetap marupakan besaran

karakteristik dan reproduksibel. Nilai Rf bersifat karakteristik dan menunjukkan

identitas masing-masing komponen. Komponen yang paling mudah larut dalam

pelarut harganya akan mendekati satu, sedangkan komponen yang kelarutannya

rendah akan mempunyai Rf hampir nol. Perhitungan nilai Rf didasarkan pada

rumus :

Nilai Rf dinyatakan hingga angka 1,0 beberapa pustaka menyatakan nilai Rf yang

baik yang menunjukkan pemisahan yang cukup baik adalah berkisar antara

0,2-0,8 (Gandjar dan Rohman, 2007).

2.9 SPEKTROFOTOMETRI

2.9.1 Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometri UV-Vis merupakan salah satu teknik analisis

spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat

(190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrumen

spektrofotometer. Spektrofotometri UV-Vis melibatkan energi elektronik yang

cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-Vis

lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif ketimbang kualitatif

(Mulja dan Suharman, 1995).

Spektrofotometer terdiri atas spektrometer dan fotometer.

Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang

tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditranmisikan

atau yang diabsorpsi. Spektrofotometer tersusun atas sumber spektrum yang Jarak yang ditempuh oleh komponen

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

kontinyu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blangko dan

suatu alat untuk mengukur pebedaan absorpsi antara sampel dan blangko ataupun

pembanding (Khopkar, 1990).

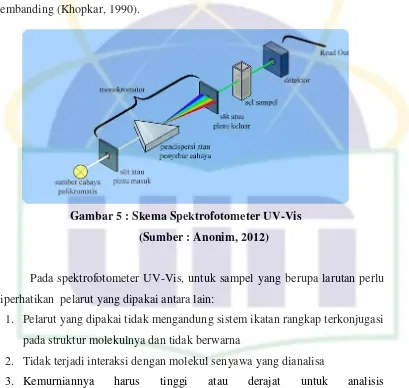

Gambar 5 : Skema Spektrofotometer UV-Vis (Sumber : Anonim, 2012)

Pada spektrofotometer UV-Vis, untuk sampel yang berupa larutan perlu

diperhatikan pelarut yang dipakai antara lain:

1. Pelarut yang dipakai tidak mengandung sistem ikatan rangkap terkonjugasi

pada struktur molekulnya dan tidak berwarna

2. Tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisa

3. Kemurniannya harus tinggi atau derajat untuk analisis

(Mulja dan Suharman, 1995).

Komponen-komponen pokok dari spektrofotometer meliputi :

1. Sumber tenaga radiasi yang stabil, sumber yang biasa digunakan adalah

lampu wolfram.

2. Monokromator untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis.

3. Sel absorpsi, pada pengukuran di daerah visibel menggunakan kuvet kaca

atau kuvet kaca corex, tetapi untuk pengukuran pada UV menggunakan sel

kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini.

4. Detektor radiasi yang dihubungkan dengan sistem meter atau pencatat.

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Serapan cahaya oleh molekul dalam daerah spektrum ultraviolet dan

visibel tergantung pada struktur elektronik dari molekul. Serapan ultraviolet dan

visibel dari senyawa-senyawa organik berkaitan erat transisi-transisi diantara

tingkatan-tingkatan tenaga elektronik. Disebabkan karena hal ini, maka serapan

radiasi ultraviolet atau terlihat sering dikenal sebagai spektroskopi elektronik.

Transisi-transisi tersebut biasanya antara orbital ikatan atau orbital pasangan

bebas dan orbital non ikatan tak jenuh atau orbital anti ikatan. Panjang gelombang

serapan merupakan ukuran dari pemisahan tingkatan-tingkatan tenaga dari orbital

yang bersangkutan. Spektrum ultraviolet adalah gambar antara panjang

gelombang atau frekuensi serapan lawan intensitas serapan (transmitasi atau

absorbansi). Sering juga data ditunjukkan sebagai gambar grafik atau tabel yang

menyatakan panjang gelombang lawan serapan molar atau log dari serapan molar,

Emax atau log Emax (Sastrohamidjojo, 2001).

Sumber tenaga radiasi terdiri dari benda yang tereksitasi menuju ke tingkat

yang lebih tinggi oleh sumber listrik bertegangan tinggi atau oleh pemanasan

listrik. Monokromator adalah suatu piranti optis untuk memencilkan radiasi dari

sumber berkesinambungan. Digunakan untuk memperoleh sumber sinar

monokromatis. Alat dapat berupa prisma atau grating (Khopkar, 1990).

Pengukuran pada daerah UV harus menggunakan sel kuarsa karena gelas

tidak tembus cahaya pada daerah ini. Sel yang biasa digunakan berbentuk persegi

maupun berbentuk silinder dengan ketebalan 10 mm. Sel tersebut adalah sel

pengabsorpsi, merupakan sel untuk meletakkan cairan ke dalam berkas cahaya

spektrofotometer. Sel haruslah meneruskan energi cahaya dalam daerah spektral

yang diminati. Sebelum sel dipakai dibersihkan dengan air atau dapat dicuci

dengan larutan detergen atau asam nitrat panas apabila dikehendaki

(Sastrohamidjojo, 2001).

2.9.2 Spektrofotometri Serapan Atom

Spektrometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang

pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap

oleh spesi atom atau molekul analit. Salah satu bagian dari spektrometri ialah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang

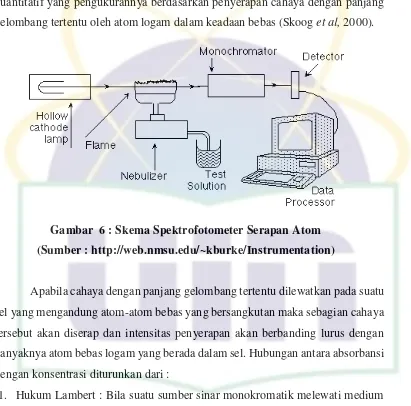

gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas (Skoog et al, 2000).

Gambar 6 : Skema Spektrofotometer Serapan Atom (Sumber : http://web.nmsu.edu/~kburke/Instrumentation)

Apabila cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan pada suatu

sel yang mengandung atom-atom bebas yang bersangkutan maka sebagian cahaya

tersebut akan diserap dan intensitas penyerapan akan berbanding lurus dengan

banyaknya atom bebas logam yang berada dalam sel. Hubungan antara absorbansi

dengan konsentrasi diturunkan dari :

1. Hukum Lambert : Bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium

transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dengan

bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi.

2. Hukum Beer : Intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial

dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut.

Dari kedua hukum tersebut diperoleh suatu persamaan :

Keterangan : Io = Intensitas sumber sinar

It = Intensitas sinar yang diteruskan

ε = Absortivitas molar It = Io.e-(εbc)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

b = Panjang medium

c = Konsentrasi atom-atom yang menyerap sinar

A = Absorbansi

Dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa absorbansi cahaya berbanding

lurus dengan konsentrasi atom (Day dan Underwood, 1989).

Instrumen pada spektrofotometer serapan atom terdiri dari :

1. Sumber Sinar

Sumber sinar yang lazim dipakai adalah lampu katoda berongga (hollow

cathode lamp). Lampu ini terdiri atas tabung kaca tertutup yang mengandung

suatu katoda dan anoda. Bila antara anoda dan katoda diberi suatu selisih

tegangan yang tinggi (600 volt), maka katoda akan memancarkan

berkas-berkas elektron yang bergerak menuju anoda yang memiliki kecepatan dan

energi yang tinggi lalu akan bertabrakan dengan gas-gas yang diisikan

sehingga gas menjadi ion bermuatan positif. Ion positif akan bertabrakan

dengan katoda dan menghasilkan pancaran spektrum yang disesuaikan

dengan unsur yang akan dianalisis.

2. Tempat sampel

Dalam analisis dengan spektrofotometer serapan atom, sampel yang

dianalisis harus diuraikan menjadi atom-atom netral yang masih dalam

keadaan asas. Ada berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk

mengubah sampel menjadi uap atom-atom yaitu dengan nyala (flame) atau

tanpa nyala (flameless).

3. Monokromator

Pada spektrofotometer serapan atom, monokromator dimaksudkan untuk

memisahkan dan memilih panjang gelombang yang digunakan dalam

analisis. Disamping sistem optik, dalam monokromator juga terdapat suatu

alat yang digunakan untuk memisahkan radiasi resonansi yang disebut

chopper.

4. Detektor

Detektor digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat

atomisasi. Biasanya digunakan tabung penggandaan foton (photomultiplier

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

radiasi resonansi dan radiasi kontinyu atau hanya memberikan respon

terhadap radiasi resonansi.

5. Readout

Readout merupakan suatu alat petunjuk atau sistem pencatatan hasil yang

dilakukan dengan suatu alat yang telah terkalibrasi untuk pembacaan sutu

transmisi atau absorbsi. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa

kurva dari suatu recorder yang menggambarkan absorbansi atau intensitas

emisi (Gandjar dan Rohman, 2007).

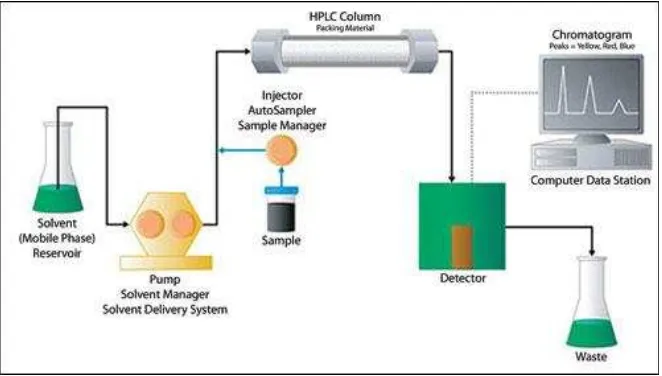

2.10 KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI

Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau biasa juga disebut

dengan HPLC (High Performance Liquid Chromatography) dikembangkan pada

akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Saat ini KCKT merupakan teknik

pemisahan yang diterima secara luas untuk analisis dan pemurnian senyawa tertentu

dalam suatu sampel. Kromatografi merupakan teknik yang mana zat terlarut

terpisah oleh perbedaan kecepatan elusi. Pemisahan zat-zat terlarut diatur oleh

distribusi solut dalam fase gerak dan fase diam. Penggunaan KCKT membutuhkan

penggabungan secara tepat dari berbagai kondisi operasional seperti jenis kolom,

fase gerak, panjang dan diameter kolom, kecepatan alir fase gerak, suhu kolom, dan

ukuran sampel (Indira, 2010).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Beberapa komponen pada Kromatografi Cair Kinerja Tinggi diantaranya adalah :

1. Wadah Fase Gerak

Wadah fase gerak terbuat dari bahan yang inert terhadap fase gerak. Bahan

yang umum digunakan adalah gelas dan baja anti karat. Daya tampung wadah

harus lebih besar dari 500 mL, yang dapat digunakan selama 4 jam untuk

kecepatan alir yang umumnya 1-2 mL/menit (Pasri, 2010).

2. Pompa

Untuk mengerakkan fase gerak melalui kolom diperlukan pompa. Pompa harus

mampu menghasilkan tekanan 6000 psi pada kecepatan alir 0,1–10 mL/menit.

Pompa ada 2 jenis yaitu pompa volume konstan dan pompa tekanan konstan.

Pompa terbuat dari bahan yang inert terhadap semua pelarut. Bahan yang

umum digunakan adalah gelas baja antikarat dan teflon. Aliran pelarut dari

pompa harus tanpa denyut untuk menghindari hasil yang menyimpang pada

detektor (Pasri, 2010).

3. Injektor

Ada beberapa tipe injektor dalam KCKT, diantaranya adalah Stop-Flow,

Septum, dan Loop Valve. Teknik yang umum digunakan adalah Stop-Flow,

yaitu aliran dihentikan, injeksi dilakukan pada kinerja atmosfir, sistem tertutup,

dan aliran dilanjutkan lagi. Teknik ini bisa digunakan karena difusi di dalam

cairan kecil dan resolusi tidak dipengaruhi (Putra, 2004).

4. Kolom

Kolom adalah jantung kromatografi. Berhasil atau gagalnya suatu analisis

tergantung pada pemilihan kolom dan kondisi percobaan yang sesuai. Kolom

dapat dibagi menjadi dua kelompok :

a. Kolom analitik

Diameter dalam 2 -6 mm. Panjang kolom tergantung pada jenis material

pengisi kolom. Untuk kemasan pellicular, panjang yang digunakan adalah

50 -100 cm. Untuk kemasan poros mikropartikulat, 10 -30 cm.

b. Kolom preparatif

umumnya memiliki diameter 6 mm atau lebih besar dan panjang kolom