LAMPIRAN 1

GAMBAR MESIN PENDINGIN

1. Gambar dibawa menunjukkan bagian dalam mesin pendingin yaitu evaporator.

2. Gambar dibawah menunjukkan rangkaian antara evaporator dengan kaleng dibawah yang berisi activated carbon.

bawah terhubung dengan kaleng activated carbon. Tiap pipa satu pipa atas dan satu pipa bawah dihubungkan ke pompa vakum.

4. Gambar dibawah ini menunjukkan 2 jenis alat penyerap kalor yang diuji pada pengujian.

6. Gambar dibawah menunjukkan termokopel (sensor panas) yang digunakan pada saat pengujian.

LAMPIRAN 2

Data HOBO dan Agilent pada tanggal 29 Agustus 2015

DAFTAR PUSTAKA

[1]

Young & Freedman. College Physics. San Francisco: Pearson Education,Inc, publishing as Addison-Wesley; 2002.

[2]

Incropera. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Sixth Edition. New York: Wiley; 1998.

[3]

Kanginan, Marthen. FISIKA SMA 1B. Jakarta: Penerbit Erlangga; 2006. [4]

Parsons, Robert A. 1997 ASHRAE Handbook. Atlanta, Georgia: Amer Society of Heating; 1997.

[5]

Stoecker, Wilbert F. Industrial Refrigeration Handbook. New York: McGraw- Hill.Inc; 1998.

[6]

Cengel. A. Yunus. Heat Transfer Second Edition. New York: McGraw-Hill.Inc; 2003.

[7]

Ambarita, Himsar. Buku Kuliah Teknik Pendingin dan Pengkondisian udara. Medan; 2012.

[8]

Stoecker, Wilbert F. Refrigerasi dan Pengkondisian Udara, Edisi Kedua.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

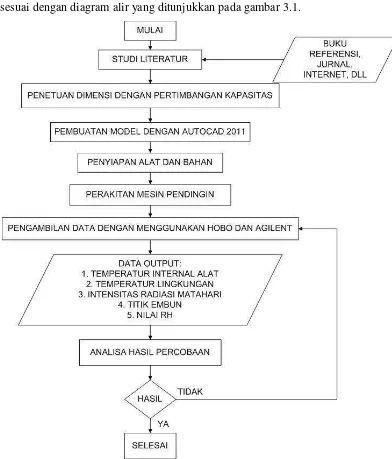

3.1 Diagram Alir Penelitian

Dalam melakukan analisa pada sebuah mesin pendingin ruangan, maka diperlukan tahap proses pengujian hingga diperoleh data – data yang diperlukan. Secara garis besar, tahap proses pengujian ini dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan diagram alir yang ditunjukkan pada gambar 3.1.

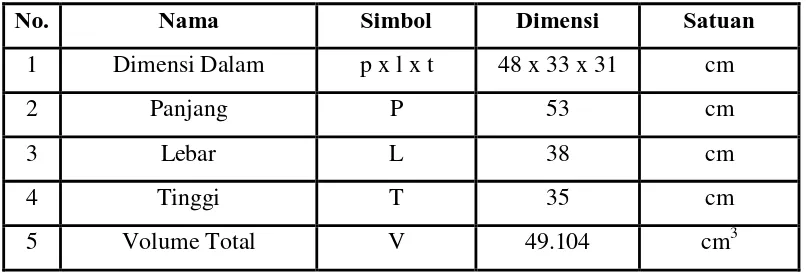

3.2 Penentuan Dimensi Mesin Pendingin

Dalam melakukan rancang bangun suatu mesin pendingin, maka terlebih dahulu dilakukan penentuan dimensinya. Dalam penentuan dimensi ini volume tampung dirancang sama dengan volume mesin pendingin dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan pendinginan yang dihasilkan alat. Dimana volume tampung / volume dari beban pendingin dirancang 12liter, dengan dimensi panjang lebar dan tingginya masing masing 24cm, 30cm dan 15cm. Untuk mengurangi panas infiltrasi yang masuk ke mesin pendingin maka tinggi wadah mesin dirancang memiliki tinggi 2 kali dari tinggi evaporator, sehingga diperoleh tinggi wadah 30cm. sehingga volume mesin keseluruhan adalah 48 liter.

Untuk mengurangi beban pendingin sambungan pada sisi wadah, maka dipilih wadah yang pada sisi depan, belakang, kiri, kanan dan bawah yang sudah tercetak dan bukan disambung/dipasang. Maka dicari dimensi yang paling cocok dan mendekati yang tersedia di pasaran.

Untuk bahan dipilih wadah yang terbuat dari styrofoam karena keunggulan

styrofoam seperti tidak mudah bocor, ringan, kuat dan harga yang ekonomis untuk meminimalisir biaya pembuatan alat. Karena selisih volume yang tidak signifikan maka digunakan styrofoam yang tersedia dipasaran dengan dimensi yang ditunjukkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Dimensi Wadah Pendingin

No. Nama Simbol Dimensi Satuan

1 Dimensi Dalam p x l x t 48 x 33 x 31 cm

2 Panjang P 53 cm

3 Lebar L 38 cm

4 Tinggi T 35 cm

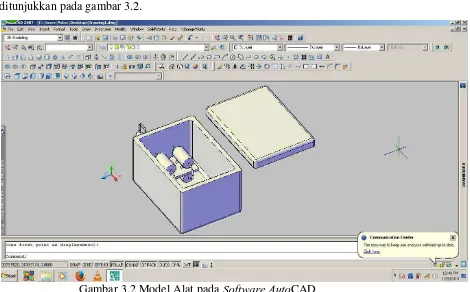

3.3 Pembuatan Desain Alat dengan AutoCAD 2011

Pada tahap ini, desain dibuat menjadi data dengan menggunakan software AutoCAD 2011. Berikut gambar hasil pembuatan desain pada AutoCAD 2011 ditunjukkan pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 Model Alat pada SoftwareAutoCAD 3.4 Penyiapan Alat dan Bahan

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan alat dan bahan yang diperlukan dalam pengkonstruksian mesin pendingin ruangan ini. Berikut ini adalah alat – alat dan bahan – bahan yang diperlukan dalam mengkonstruksi alat pendingin.

3.4.1 Penyiapan Alat

Berikut ini adalah alat – alat yang diperlukan dalam pengerjaan mesin pendingin ruangan.

1. Cutter

Alat ini digunakan untuk membuat dua lubang pada styrofoam yakni lubang untuk kipas angin dan lubang keluaran (output).

2. Termometer Ruangan

Gambar 3.3 Termometer Ruangan

3. USB Drive

Alat ini digunakan untuk menyimpan data olahan termokopel dalam bentuk

Microsoft Excel.

4. Agilent

Agilent digunakan untuk mengukur temperatur pada benda, dimana alat ini bekerja secara otomatis dan mencatat hasil pengukuran dalam bentuk file Ms. Excel.

Gambar 3.4

Termokopel merek

Agilent

Spesifikasi :

Tipe : Agilent 34970A

Buatan : Belanda

Jumlah sensor termokopel : 20 channels multiplexer

Volt : 250 V

Jenis termokopel : Type T

5. Speed 50mL

Alat ini digunakan untuk menginjeksikan etanol kedalam tabung evaporator.

Gambar 3.5 Speed 50mL

6. Solder

Alat ini digunakan untuk melubangi wadah styrofoam agar dapat dilalui selang.

3.4.2 Penyiapan Bahan

Berikut ini adalah bahan – bahan yang diperlukan dalam perakitan alat pendingin.

1. Wadah Styrofoam

wadah ini digunakan untuk mengkondisikan evaporator dan bahan yang akan didinginkan.

Gambar 3.7 Wadah Styrofoam

2. Etanol

Etanol berfungsi sebagai media pendingin. Digunakan sebanyak 300mL tiap

percobaan.

3. Aluminium Foil

Aluminium foil berfungsi untuk mengurangi panas radiasi yang diterima alat.

Gambar 3.9 Aluminium Foil

4. Double Tape

Bahan ini digunakan untuk merekatkan aluminium foil dan wadah styrofoam.

5. Kaleng

Kaleng digunakan sebagai wadah dari evaporator dan wadah activated carbon.

Gambar 3.11 Kaleng

6. Botol plastik

Botol plastic berfungi sebagai pompa vakum untuk menurunkan tekanan uap

etanol.

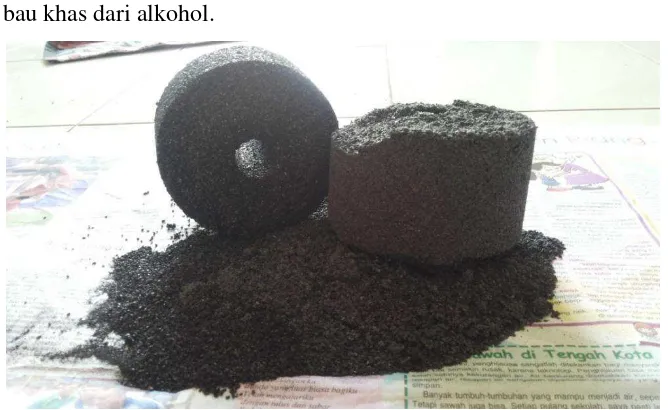

7. Arang Aktif (Activated Carbon)

Arang aktif digunakan untuk memeranjap uap alkohol, menghilangkan bau khas dari alkohol.

Gambar 3.13 Arang Aktif (Activated Carbon)

8. Styrofoam Plate

Bahan ini digunakan sebagai dudukan dan pemisah antara kaleng evaporator

dan kaleng activated carbon.

9. Selang akuarium

Bahan ini digunakan untuk menghubungkan antara pompa vakum, kaleng

evaporator dan kaleng activated carbon.

3.5 Perakitan Alat Pendingin

Setelah semua alat dan bahan terkumpul, maka dengan menggunakan

desain yang telah dibuat di AutoCAD alat pendingin mulai dirakit. Berikut gambar hasil akhir alat pendingin ditunjukkan pada gambar 3.18 dan gambar 3.19

Gambar 3.16 Hasil Akhir Alat pendingin (tertutup)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Dimensi Alat Pendingin

Sebelum melakukan perancangan alat pendingin, maka terlebih dahulu dihitung dimensi dari media pendingin yang diperlukan. Dimensi ini dihitung dengan mempertimbangkan faktor volume media pendingin yang digunakan.

Volume media pendingin yang digunakan merupakan gabungan antara volume kaleng, dudukan kaleng dan pelat pembatas syrofoam. Sebelum menghitung volume media pendingin, diukur terlebih dahulu keseluruhan panjang lebar dan tinggi dari media pendingin.

Untuk media pendingin direncana: Panjang kaleng = 11,6 cm

diameter kaleng = 6,6 cm Tebal Styrofoam = 1,5 cm Tinggi dudukan kaleng = 1 cm

Panjang wadah pendingin = batasan atas kaleng + panjang kaleng + batasan bawah kaleng

= 2 cm + 11,6 cm + 2 cm = 15,6 cm

Lebar wadah pendingin = batasan kiri kaleng + 2 x lebar kaleng + jarak antar kaleng + batasan kanan kaleng

Tinggi wadah pendingin = 2 x diameter kaleng + 2 x tinggi dudukan kaleng + tebal pelat Styrofoam

= 2 x 6,6 cm + 2 x 1 cm + 1,5 cm = 16,7 cm

Sehingga diperoleh volume total wadah pendingin adalah:

Volume total wadah pendingin = panjang wadah pendingin x lebar wadah pendingin x tinggi wadah pendingin

= 15,6 cm x 19,2 cm x 16,7 cm = 5.001,984 cm3

Maka untuk menampung mesin pendingin memerlukan wadah dengan volume yang lebih besar dari 5L. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti volume tampung yang berukuran dua kali dari volume media pendingin. Volume tampung dari wadah diambil berukuran dua kali agar dapat memaksimalkan kemampuan pendinginan dari mesin pendingin. Sebab semakin besar volume tampung yang dibuat maka akan memperbesar titik terendah yang dapat dicapai(daya pendinginan kurang efektif).

Begitu pula dengan jarak antara media pendingin dengan bukaan wadah, diusahakan agar jarak mesin pendingin dengan bukaan sejauh mungkin agar dapat mempertahankan dingin yang diperoleh lebih lama. Dalam hal ini penulis mengambil tinggi bukaan wadah lebih kurang dua kali tinggi mesin pendingin.

Untuk wadah mesin pendingin diketahui:

- Panjang luar(pl) = 53 cm - Panjang dalam(pd) = 48 cm - Lebar luar(ll) = 38 cm - Lebar dalam(ld) = 33 cm - Tinggi luar(tl) = 35 cm - Tinggi dalam(td) = 31 cm Sehingga diperoleh volume wadah pendingin:

Volume wadah pendingin = Volume luar – Volume dalam = (pl x ll x tl) – (pd x ld x td)

= (53 x 38 x 35)cm3– (48 x 33 x 31)cm3 = 70.490 cm3 – 49.104 cm3

= 21.386 cm3

Alasan penulis memilih menggunakan wadah strofoam standard adalah karena sambungan pada sisi bawah wadah terhadap sisi yang bersentuhan baik sisi kiri, kanan, depan, dan belakang merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat terjadi infiltrasi pada tiap sambungan sisi jika dibandingan dengan wadah yang dibuat dengan pelat Styrofoam.

4.2 Analisa Bahan

4.2.1 Densitas Styrofoam

Densitas (kerapatan) merupakan ukuran kepadatan dari suatu material. Untuk menghitung kerapatan diperlukan beberapa data sebagai berikut.

Diketahui:

- m = Massa kotak styrofoam = 660 g = 0,660 kg - Vo,styrofoam = Volume luar styrofoam = 70,49 L

- Vi,styrofoam = Volume dalam styrofoam = 49,104 L

Volume dari styrofoam dapat dicari dengan menghitung selisih volume luar dan volume dalamnya.

V = Vo,styrofoam– Vi,styrofoam = 70,49 L – 49,104 L = 21,386 L

= 21,386 x 10-3 m3

Maka kerapatan dari styrofoam yang digunakan pada mesin pendingin ruangan adalah:

ρ =

=

= 30,8613 kg/m3

4.2.2 Kalor yang diserap alkohol

Massa alkohol = Densitas alkohol x volume alkohol = 0,789 g/cm3 x 300mL

= 236.7 g

Qlaten alkohol = Massa alkohol x Kalor uap alkohol = 0,2367 kg x 850.000 J/kg

= 201.195 J

Qsensible alkohol = Massa alkohol x kalor jenis alkohol x selisih temperatur = 0,2367 kg x 2.400 J/kg x (32-16)

= 9.089,28 J

Q total yang dapat diserap alkohol = Qlaten alkohol + Qsensible alkohol = 201.195 J + 9.089,28 J

= 210.284,28 J

4.3 Analisa Beban Pendingin

4.3.1 Beban Pendingin Akibat Infiltrasi

Misalkan perhitungan beban pendingin alat pendingin pada tanggal 29 Agustus 2015 pada jam 13.00 WIB. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut.

- T1 = Temperatur dinding depan jam 13.00 = 28,495 - T2 = Temperatur dinding belakang jam 13.00 = 28,677 - T3 = Temperatur dinding kiri jam 13.00 = 28,619 - T4 = Temperatur evaporator jam 13.00 = 27,177

- T = Temperatur ruangan (drybulb) jam 13.00 = 30,074 = 303,074 K - RH = Rasio humuditas rata-rata = 48,6%

Untuk menghitung besar nilai rasio humiditas pada ruangan (w0), maka pertama – tama dihitung terlebih dahulu besar tekanan uap saturasi (pws) dengan rumus:

Selanjutnya, dihitung besar tekanan parsial uap air (pw) dengan rumus: pw = RH x pws

= 48,6% x 4.227,540 Pa = 2.054,5844 Pa

Dengan adanya nilai tekanan parsial uap air, didapat hitung besar rasio humiditas ruangan: pendingin (wi) dengan besar temperatur:

= 28,242 °C ≈ 301,242 K

Maka, nilai tekanan uap saturasinya adalah:

= 8,24342

pws = 3.802,53 Pa

Selanjutnya, dihitung besar tekanan parsial uap air (pw) dengan rumus: pw = RH x pws

= 48,6% x 3.802,53 = 1.848,03 Pa

Dengan adanya nilai tekanan parsial uap air, didapat hitung besar rasio humiditas dalam mesin pendingin:

= 0,01155 kg air / kg udara

Untuk menghitung beban pendingin akibat infiltrasi, maka harus diketahui juga laju udara infiltrasi.

Diketahui:

- N = Banyak pembukaan mesin pendingin = 1 kali/jam - μ = Standar kebocoran udara = 2,8 m3

Maka laju udara infiltrasi dapat dihitung dengan persamaan: Q = N x μ x

= 1 x 2,8 x

Dengan data yang telah diperoleh, maka dapat dihitung panas sensibel

4.3.2 Beban Pendingin Akibat Radiasi

Perhitungan beban pendingin akibat radiasi dilakukan dengan menggunakan data temperatur pada tanggal 29 Agustus 2015 jam 13.00 WIB

Perhitungan dilakukan pada dinding luar styrofoam yakni pada sisi depan dan belakang (A1), kiri dan kanan (A2), serta atas (A3).

Maka beban pendingin akibat radiasi pada mesin pendingin ruangan

Maka, beban pendingin total akibat radiasi dapat dihitung dengan persamaan:

Qrad,tot = 2 x Qrad,1 + 2 x Qrad,2 + Qrad,3

= 2 x 1,0151 + 2 x 0,72782 + 1,10233 = 4,58817 W

4.3.3 Beban Pendingin Akibat Konveksi dan Konduksi

Pada tahap ini, perhitungan beban pendingin konveksi alamiah dan konduksi menggunakan prinsip dinding berlapis pada semua sisi wadah pendingin.

wadah, tetapi hawa panas dari wadah diserap secara perlahan oleh evaporator tanpa menggunakan pompa ataupun blower.

Selanjutnya dihitung beban pendingin konveksi alamiah dan konduksi menggunakan prinsip dinding berlapis pada dinding atas.

Untuk menghitung nilai beban pendingin akibat konveksi alamiah dan konduksi diperlukan data, dimana data temperatur diambil dari data agilent pada tanggal 29 Agustus 2015 jam 13.00 WIB.

Diketahui:

Pertama – tama dihitung terlebih dahulu bilangan Rayleigh dengan persamaan: RaL = merupakan aliran laminar. Tahap selanjutnya adalah menghitung bilangan Nusselt untuk aliran laminar dengan persamaan:

uL

= 0,54 x 226.431,82531/4 = 11,7795

Kemudian dihitung koefisien konveksi (hL) dengan rumus:

h

L=

NuL=

x

11,7795= 3,17 W/m2 K

Setelah koefisien konveksi alamiah telah diketahui, beban pendingin pada dinding berlapis berdasarkan material styrofoam dapat dihitung dengan diketahuinya data temperatur yang diambil pada tanggal 29 Agustus 2015 jam

Beban pendingin konveksi dan konduksi pada dinding atas dapat dihitung dengan persamaan:

Untuk menghitung nilai beban pendingin akibat konveksi alamiah dan konduksi diperlukan beberapa data, dimana data temperatur diambil pada tanggal 29 Agustus 2015 jam 13.00 WIB.

Diketahui: merupakan aliran laminar. Tahap selanjutnya adalah menghitung bilangan Nusselt untuk aliran laminar dengan persamaan:

uL

N = 0,68 +

= 0,68 +

= 11,581

Kemudian dihitung koefisien konveksi (hL) dengan rumus: hL = NuL

=

x 11,581

= 3,2367 W/m2K

Setelah koefisien konveksi alamiah telah diketahui, beban pendingin pada dinding berlapis berdasarkan material styrofoam dapat dihitung dengan diketahuinya data temperatur yang diambil diambil pada tanggal 29 Agustus 2015 jam 13.00 WIB.

Diketahui:

- T∞,1 = Temperatur fluida = 29,826 = 302,826 K - Ts,2 = Temperatur dalam depan = 27,177 = 300,177 K - h1= hL = Koefisein konveksi fluida = 3,2367 W/m2K

- k1 = Konduktivitas termal styrofoam = 0,033 W/mK - L1 = Tebal dinding depan = 0,025 m - A = Luas penampang = 0,48 x 0,31 = 0,1488 m2

Beban pendingin konveksi dan konduksi pada dinding atas dapat dihitung dengan persamaan:

Qkond konv,depan =

=

Selanjutnya dihitung beban pendingin konveksi alamiah dan konduksi menggunakan prinsip dinding berlapis pada dinding samping.

Untuk menghitung nilai beban pendingin akibat konveksi alamiah dan konduksi diperlukan beberapa data, dimana data temperatur diambil diambil pada tanggal 29 Agustus 2015 jam 13.00 WIB.

uL

N = 0,68 +

= 0,68 +

= 10,3224

Kemudian dihitung koefisien konveksi (hL) dengan rumus: hL = NuL

=

= 3,3977 W/m2 K

Setelah koefisien konveksi alamiah telah diketahui, beban pendingin pada dinding berlapis berdasarkan material styrofoam dapat dihitung dengan diketahuinya data temperatur yang diambil pada tanggal 29 Agustus 2015 jam 13.00 WIB.

Diketahui:

- T∞,1 = Temperatur fluida = 29,826 = 302,826 K - Ts,2 = Temperatur dalam samping = 27,177 = 300,177 K - h1= hL = Koefisein konveksi fluida = 3,3977 W/m2 K

Beban pendingin konveksi dan konduksi pada dinding atas dapat dihitung

Jadi, total dari beban pendingin yang terjadi akibat konveksi dan konduksi alamiah adalah:

Qkond kov,total = ( 2 x Qkond konv,atas ) + ( 2 x Qkond konv,depan ) + ( 2 x Qkond konv,samping ) = ( 2 x 0,4553 ) + ( 2 x 0,369 5 ) + ( 2 x 0,2576 )

= 2,1648 W

4.3.4 Beban Pendingin Total

Setelah semua perhitungan beban pendingin dilakukan, maka didapatkanlah besar nilai total beban pendingin baik pada ruangan maupun dalam mesin pendingin.

Pada ruangan, beban pendinginnya merupakan beban pendingin sensibel total dan beban pendingin laten total yang diperoleh dari beban pendingin akibat infiltrasi.

Qs,tot = Qs,infiltrasi = 13,236 W

Ql,tot = Ql,infiltrasi = 4,893 W

Sedangkan beban pendingin dalam mesin pendingin merupakan perpaduan antara beban pendingin akibat perpindahan panas konduksi, konveksi, maupun radiasi.

Berikut sketsa perpindahan panas pada mesin pendingin ditunjukkan pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 Sketsa perpindahan panas alat

Berikut sketsa aliran udara pada mesin pendingin ditunjukkan pada gambar 4.2.

Gambar 4.3 Sketsa pengujian alat

4.4 Analisa grafik

pendingin yang ditunjukkan pada gambar 4.4 sampai gambar 4.9. Berikut grafik nilai RH ditunjukkan pada gambar 4.4.

Gambar 4.4 Grafik humuditas relative (RH)

Grafik RH (Relative Humidity) diatas menunjukkan kelembaban relative udara pada saat pengujian dalam satuan persen(%). Grafik RH ini diperoleh dari alat pengukur cuaca HOBO. Data yang diperoleh dengan menggunakan alat pengukur cuaca HOBO disajikan dalam bentuk tabel pada Microsoft excel yang kemudian dibuat menjadi bentuk grafik. Interval pengukuran pengujian adalah 1menit.

Gambar 4.5 Grafik temperatur ruangan

Grafik temperatur ruangan diatas menunjukkan temperatur ruangan pada saat pengujian dalam satuan derajat celcius ( Grafik temperatur ruangan ini diperoleh dari alat pengukur suhu Agilent dan termokopel. Hasil pengukuran dengan menggunakan agilent tersimpan dalam format tabel Microsoft Excel yang kemudian dibuat menjadi grafik. Interval pengukuran pengujian adalah 1menit.

Pada grafik suhu ruangan diatas terjadi peningkatan suhu dari 29,3 derajat celcius menjadi 33 derajat celcius. Ini disebabkan oleh pengaruh penyinaran matahari karena pergantian hari dari pagi hari ke siang hari dimana pada siang hari panas matahari yang terserap lingkungan lebih banyak dibandingkan pada pagi hari saat cuaca cerah.

Gambar 4.6 Grafik temperatur luar ruangan

Grafik temperatur luar ruangan diatas menunjukkan temperatur udara luar ruangan pada saat pengujian dalam satuan derajat celcius ( Grafik temperatur luar ruangan ini diperoleh dengan menggunakan alat pengukur cuaca HOBO. Interval pengukuran pengujian adalah 1menit.

Grafik hasil pengukuran temperatur luar ruangan menunjukkan penurunan temperatur dari 38 derajat celcius menjadi 33 derajat celcius. Ini disebabkan antara lain oleh pergerakan angin dimana kecepatan pergerakan angin mempengaruhi pergerakan awan. Dan pergerakan awan mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang masuk menyebabkan panas yang diserap berkurang karena dipantulkan ataupun dibiaskan oleh kumpulan awan. Berikut grafik dew point

Gambar 4.7 Grafik titik embun

Grafik titik embun (Dew point) diatas diperoleh dengan menggunakan alat pengukur cuaca HOBO. Satuan dari titik embun selama pengujian adalah dalam derajat celcius ( interval pengukuran 1 menit.

Dew point atau titik embun adalah temperatur udara saat terjadi kondensasi. Temperatur udara pada saat mulai terbentuk embun disebut temperatur dew point.

Dew point adalah udara yang didinginkan (tanpa perubahan tekanan dan kelembapan) agar menjadi jenuh. Dew point yang tinggi menunjukkan jumlah uap air tinggi, dan dew point yang rendah menunjukkan jumlah uap air yang rendah. Perbedaan antara dew point dengan suhu ruangan menentukan nilai RH.

Gambar 4.8 Grafik radiasi matahari

Grafik intensitas radiasi matahari diatas diperoleh dengan menggunakan alat pengukur cuaca HOBO dengan satuan yang digunakan dalam satuan watt/meter kuadrat (W/m2). Dengan interval pengukuran 1menit.

Radiasi matahari dipengaruhi beberapa factor antara lain jarak antara bumi dan matahari, waktu (pagi-siang-malam), arah lereng, panjang hari, letak lintang, dan kondisi atmosfer bumi. Pergerakan angin dan awan juga mempengaruhi radiasi matahari dalam waktu yang singkat.

Gambar 4.9 Grafik hasil pengujian alat dengan agilent

Grafik diatas adalah grafik yang diperoleh dengan menggunakan alat ukur suhu agilent dan termokopel. Termokopel (sensor suhu) diletakkan dalam mesin pendingin selama pengoperasian mesin pendingin. Hasil bacaan termokopel kemudian ditunjukkan pada agilent dan tersimpan didalam flashdisk yang telah terhubung ke agilent. Data yang tersimpan dalam flashdisk berbentuk tabel

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh hasil penelitian dari alat pendingin tanpa listrik dan freon adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan styrofoam sebagai bahan dasar untuk merancang mesin pendingin ruangan dikarenakan styrofoam mempunyai tingkat kekakuan yang tinggi serta konduktivitas termal yang rendah.

2. Total beban pendingin akibat perpindahan panas adalah 6,75297 W, kalor sensible total sebesar 13,236 W ,dan kalor laten total sebesar 4,893 W. 3. Temperatur terendah yang dapat dicapai alat berkisar antara 16-17 .

4. Waktu yang diperlukan untuk mengoperasikan alat untuk mencapai titik terendah adalah pada rentang waktu 80-90menit

5. Temperatur ruangan tertinggi selama percobaan yang dilakukan selama 10 hari berada pada rentang suhu 30-32

6. Alat dapat mempertahankan suhu rendah yang dicapai selama menit.

5.2 Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kotak styrofoam tertutup rapat sehingga tidak terjadi beban infiltrasi yang besar.

2. Diharapkan menggunakan activated carbon yang mempunyai daya serap uap alhokol yang lebih baik agar proses berjalan lebih optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mesin pendingin

Mesin pendingin merupakan mesin yang berfungsi untuk memindahkan

panas dari lingkungan bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu tinggi. Mesin pendingin dapat dibayangkan sebagai mesin kalor yang beroperasi secara terbalik[1].

Teknik refrigerasi merupakan salah satu ilmu dalam mempelajari mesin pendingin. Teknik refrigerasi adalah semua teknik yang digunakan untuk menurunkan temperatur suatu medium sampai lebih rendah daripada temperatur lingkungannya. Dalam melakukan proses penurunan suhu ini, maka sejumlah energi dalam bentuk panas harus diambil dari medium tersebut dan dibuang ke lingkungan. Secara alami, panas hanya akan berpindah dari medium yang temperaturnya lebih tinggi ke medium yang temperaturnya lebih rendah. Dengan kata lain, perpindahan panas dari medium yang dingin ke medium yang lebih panas tidak akan mungkin terjadi secara alami. Maka untuk membuat proses ini terjadi, digunakanlah teknik refrigerasi. Karena refrigerasi adalah sebuah proses yang bertujuan menurunkan temperatur, maka proses ini sering disebut dengan istilah fungsi refrigerasi yang artinya proses yang berfungsi menurunkan temperatur sampai dapat mencapai temperatur lingkungan.

2.2 Pemilihan Styrofoam sebagai Bahan Utama

2.2.1 Pengertian dan Karakteristik Styrofoam

Polystyrene adalah sebuah dengan monomer, sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi. Pada suhu ruangan, polistirena biasanya bersifat padat, dapat mencair pada suhu yang lebih tinggi. Stirena tergolong senyawa aromatik. Polistirena pertama kali dibuat pada 1839 oleh Eduard Simon, seorang apoteker Jerman. Ketika mengisolasi zat tersebut dari resin alami, dia tidak menyadari apa yang dia telah temukan. Seorang kimia anorganik Jerman lainnya, Hermann Staudinger, menyadari bahwa penemuan Simon terdiri dari rantai panjang molekul stirena, yang adalah sebuah polimer plastik. Polistirena padat murni adalah sebuah plastik tak berwarna, keras dengan fleksibilitas yang terbatas yang dapat dibentuk menjadi berbagai macam produk dengan detil yang bagus. Penambahan karet padasaat polimerisasi dapat meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan kejut. Polistirena jenis ini dikenal dengan nama High Impact Polystyrene (HIPS). Polistirena murni yang transparan bisa dibuat menjadi beraneka warna melalui proses. Polistirena banyak dipakai dalam produk – produk elektronik sebagai casing, kabinet, dan komponen – komponen lainnya. Peralatan rumah tangga yang terbuat dari polistirena seperti sapu, sisir, baskom, gantungan baju, dan ember. Karakteristik dari styrofoam

diberikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Karakteristik Styrofoam[2]

Sifat Fisis Ukuran

Densitas 25 – 200 kg/m3

Konduktivitas Thermal 0,033 W/mK

Modulus Young (E) 3000 – 3600 MPa

Kekuatan Tarik 40 – 60 MPa

2.2.2 Styrofoam sebagai Insulasi Termal

Bahan yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas itu disebut isolator atau insulator. Panas dapat lolos meskipun ada upaya untuk menutupinya, tapi isolator mengurangi panas yang lolos tersebut.

Isolasi termal dapat menjaga wilayah tertutup seperti bangunan atau tubuh agar terasa hangat lebih lama dari yang sewajarnya, tetapi itu tidak mencegah hasil akhirnya, yaitu masuknya dingin dan keluarnya panas. Isolator juga dapat bekerja sebaliknya, yaitu menjaga bagian dalam suatu wadah terasa dingin lebih lama dari biasanya. Insulator digunakan untuk memperkecil perpindahan energi panas.

Kemampuan insulasi suatu bahan diukur dengan konduktivitas termal (k). Konduktivitas termal yang rendah setara dengan kemampuan insulasi (resistansi termal atau nilai R) yang tinggi. Dalam teknik termal, sifat – sifat lain suatu bahan insulator atau isolator adalah densitas (ρ) dan kapasitas panas spesifik (c). Berikut table konduktivitas termal bahan ditunjukkan pada table 2.2.

Tabel 2.2 Konduktivitas Termal Bahan[2]

No Bahan Konduktivitas Thermal k (W/mK)

1 Styrofoam 0,033

2 Kaca 0,78

3 Plastik 0,15

4 Kayu 0,08 – 0,16

5 Tembaga 386

6 Aluminium 200

7 Stainless Steel 15

2.3 Refrigeran, Media Pendingin dan Absorbent

Refrigeran adalah fluida fluida kerja utama pada suatu siklus refrigerasi yang bertugas menyerap panas pada temperatur dan tekanan rendah dan membuang panas pada temperatur dan tekanan tinggi. Umumnya refrigeran mengalami perubahan fasa dalam suatu siklus kecuali pada siklus gas.

Media pendingin (cooling media) adalah media yang digunakan untuk mengantarkan efek refrigerasi ke tempat yang membutuhkan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sistem pendingin udara pada unit yang besar, seperti bangunan komersial, menempatkan siklus pendingin terpusat pada suatu tempat. Dan ruangan yang menggunakan efek refrigerasi relatif jauh dari unit ini, untuk keperluan ini adalah lebih baik menggunakan medium lain daripada harus menggunakan medium lain daripada harus mensirkulasikan refrigeran ke tiap ruangan. Medium yang lain inilah yang disebut sebagi medium pendingin atau sering juga disebut sebagai refrigeran sekunder. Medium yang biasanya sering digunakan adalah air, glycol, dan larutan garam.

Cairan absorben (liquid absorbent) adalah cairan yang digunakan untuk menyerap uap refrigeran dan membentuk ikatan kimia (chemical bonding). Kemampuan absorben mengikat refrigeran ini disebut sebagai afinitas. Istilah ini jarang digunakan dan hanya dapat ditemui pada siklus absorpsi. Zat yang umum digunakan sebagai absorbent antara lain : Air, Lithium Bromida (LiBr), dan Amonia.

2.3.1 Syarat Refrigeran ( Bahan Pendingin)

Suatu bahan pendingin mempunyai syarat–syarat untuk keperluan proses pendinginan antara lain:

a. Tidak beracun dan tidak berbau dalam semua keadaan.

b. Tidak menyebabkan korosi terhadap bahan logam yang dipakai pada sistem pendingin.

c. Bila terjadi kebocoran mudah diketahui dengan alat–alat yang sederhana maupun dengan alat detector kobocoran

e. Mempunyai kalor laten penguapan yang besar, agar panas yang diserap evaporator sebesar–besarnya.

f. Harganya tidak mahal dan mudah diperoleh. g. Konduktifitas thermal yang tinggi.

h. Konstanta dieletrika dari refrigeran yang kecil, tahanan lisrtrik yan besar, serta tidak menyebabkan korosi pada material isolator listrik.

i. Tidak merusak tubuh manusia.

2.4 Alkohol (etanol)

Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolute, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Etanol adalah cairan tak berwarna yang mudah menguap dengan aroma khas. Etanol terbakar tanpa asap dengan lidah api berwarna biru yang terkadang tidak dapat terlihat dengan cahaya biasa. Berikut sifat etanol ditunjukkan pada tabel 2.3.

Table 2.3 Sifat Etanol[3]

Densitas 0.789 g/cm3

Titik Lebur -114.3

Titik Didih 78.4

Titik Nyala 13 (55.4 )

Kalor Jenis 2400 J/kg (0,57 kkal/kg )

Kalor Lebur 104.000 J/kg

Kalor Uap 855.000 J/kg

2.5 Karbon aktif (activated carbon)

Karbon aktif, atau sering juga disebut sebagai arang aktif, adalah suatu jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang sangat besar. Hal ini dicapai dengan mengaktifkan arang atau karbon tersebut. Hanya dengan satu gram karbon aktif, akan didapat material yang memiliki luas permukaan sebesar 500m2. Umumnya pengaktifan bertujuan untuk memperbesar luas permukaan saja, namun beberapa usaha juga berkaitan dengan meningkatkan kemampuan adsorpsi karbon aktif itu sendiri.

Karbon aktif adalah karbon padat yang memiliki luas permukaan yang tinggi berkisar antara 100 – 2000 m2/g. Bahkan ada peneliti yang mengklaim luas permukaan karbon aktif yang dikembangkan memiliki luas melebihi 3000 m2/g. Hal ini dikarenakan zat ini memiliki pori-pori yang sangat kompleks yang berkisar dari ukuran mikro dibawah 20 A (Angstrom).

Luas permukaan yang besar ini sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan luas kontak yang sangat besar seperti pada bidang adsorpi (penyerapan), dan pada bidang reaksi atau katalis.

2.6 Perkiraan Beban Pendingin

2.6.1 Definisi Beban Pendingin

Beban pendinginan adalah laju panas yang harus dipindahkan dari ruangan ke lingkungan sehingga suhu dan kandungan uap airnya terjaga seperti yang diinginkan. Perlu diulang kembali bahwa tugas unit pendingin adalah menjaga kondisi suatu ruangan agar berada pada suhu dan kelembaban tertentu yang umumnya lebih rendah dari temperatur dan kelembaban lingkungan luar. Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya beban pendingin ini, misalnya kondisi suhu di luar ruangan, kebocoran udara dari luar ke dalam mesin pendingin, aktivitas di dalam ruangan misalnya terdapat mesin yang menghasilkan panas dan juga lampu listrik, dan jumlah orang yang keluar masuk dari ruangan.

2.6.2 Jenis Beban Pendingin

Jenis beban pendingin, dapat dibagi menjadi dua, yaitu panas sensibel dan panas laten. Panas sensibel adalah panas yang diterima atau dilepaskan suatu materi sebagai akibat perubahan suhunya. Panas laten adalah panas yang diterima atau dilepaskan suatu materi karena perubahan fasanya. Untuk lebih menjelaskan arti masing – masing panas ini, misalkan kita mendinginkan air dari 100 oC sampai mejadi es 0 oC. Panas yang diserap dari air mulai dari 100 oC menjadi 0 oC (masih tetap air) disebut beban sensibel. Jika air yang suhunya sudah 0 oC didinginkan lagi hingga akhirnya menjadi es, di sini tidak terjadi perubahan suhu, tetapi perubahan fasa. Panas yang diserap di sini disebut panas laten.

2.6.3 Sumber – Sumber Beban Pendingin

Gambar 2.1 Bagan Beban Pendingin[4] 2.6.4 Panas Dari Udara Luar (Infiltrasi)

Akibat masuknya udara luar, baik secara sengaja ditambahkan maupun akibat kebocoran (tidak sengaja), akan menjadi beban bagi ruangan yang dikondisikan. Panas udara dari luar biasanya ada 2 yaitu panas dari udara ventilasi dan panas dari udara infiltrasi. Pada kasus ini, panas dari udara luar hanyalah panas udara infiltrasi atau dari kebocoran (secara tidak disengaja), sehingga besar panas udara luar dari ventilasi diabaikan. Jumlah panas akibat masuknya udara luar ini terdiri atas 2 jenis yaitu panas sensibel dan panas laten. Panas sensibel adalah panas yang diterima atau dilepaskan suatu materi sebagai akibat perubahan suhunya. Panas laten adalah panas yang diterima atau dilepaskan suatu materi karena perubahan fasanya.

ln(pws)=C1

C2 = konstanta sebesar 1,3914993 C3 = konstanta sebesar -4,8640239 x 10-2 C4 = konstanta sebesar 4,1764768 x 10-5

C5 = konstanta sebesar -1,4452093 x 10-8 C6 = konstanta sebesar 6,5459673 T = Temperatur mutlak (K)

Setelah didapat tekanan uap saturasi, langkah berikutnya adalah mencari besar tekanan parsial uap air (pw) dengan rumus[4]:

Pw = RH x pws ………..(2-2) Dimana: RH = Rasio humiditas relatif

pws = Tekanan uap saturasi (Pa) pw = Tekanan parsial uap air (Pa)

Selanjutnya dihitung besar rasio humiditas ruangan dengan rumus[4]:

……….……….(2-3)

Dimana: wo = Rasio humiditas ruangan (kg air/kg udara kering) pw = Tekanan parsial uap air (Pa)

patm = Tekanan atmosfer = 101325 Pa

Langkah selanjutnya adalah menghitung laju udara infiltrasi yakni dengan menggunakan rumus[4]:

Q = N x μ x

Dimana: N = Banyak pembukaan mesin pendingin μ = Standar kebocoran udara = 2,8[5]

Panas sensibel dari udara luar infiltrasi ini dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut.[4]

Qs = 1,23 Q (To– Ti)... (2-5) Dimana : Qs = Panas sensibel (Watt)

Q = laju aliran udara luar masuk ke dalam ruangan (L/s) To = temperatur di luar ruangan (°C)

Ti = temperatur di dalam ruangan (°C)

Panas laten dari udara luar infiltrasi dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut.[4]

Ql = 3010 Q (wo – wi) ... (2-6)

Dimana : Ql = Panas laten (Watt)

Q = laju aliran udara luar masuk ke dalam ruangan (L/s) wo = kelembaban di luar ruangan (kg air/ kg udara kering) wi = kelembaban di dalam ruangan (kg air/kg udara kering)

2.6.5 Konveksi

Ada dua jenis perpindahan panas secara konveksi, yaitu: 1. Konveksi alamiah

2. Konveksi paksa

2.6.5.1 Konveksi alamiah

Pada konveksi alamiah pergerakkan fluida terjadi akibat perbedaan massa jenis. Bagian fluida yang menerima kalor (dipanasi) akan memuai dan massa jenisnya menjadi lebih kecil, sehingga terjadi pergerakkan ke atas. Tempatnya digantikan oleh bagian fluida dingin yang jatuh ke bawah karena massa jenisnya lebih besar. Peristiwa ini mirip dengan mengapungnya suatu benda karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair.

Contoh konveksi udara secara alami dapat dilihat ketika membakar sesuatu. Udara panas di dekat nyala api memuai dan massa jenisnya menjadi lebih kecil. Udara dingin (massa jenisnya lebih besar) yang berada di sekitar api menekan udara panas ke atas, sehingga terjadilah arus konveksi udara. Arus konveksi udara inilah yang membawa asap bergerak ke atas.

2.6.5.1.1 Konveksi Bebas Pelat Horizontal

L =

Tahap selanjutnya adalah menghitung bilangan Nusselt untuk aliran laminar dengan persamaan[2]:

uL

N = 0,54 x RaL1/4……….………..………..(2-8)

Untuk aliran turbulen, bilangan Nusselt dihitung dengan persamaan[2]:

uL

N = 0,15 x RaL1/3………..(2-9) Tahap berikutnya adalah menghitung koefisien konveksi (hL) dengan rumus[2]:

hL

=

...(2-10) Dimana: hL = Koefisien konveksi (W/m2K)

k = Konduktivitas Termal Fluida (W/mK) L =

(m)

NuL = Bilangan Nusselt

2.6.5.1.2 Konveksi Bebas Pelat Vertikal

Perhitungan koefisien konveksi bebas pelat vertikal (h) dilakukan pada bagian luar mesin pendingin ruangan yang bersentuhan dengan udara tenang menggunakan beberapa tahap. Tahap pertama adalah menghitung besarnya bilangan Rayleigh menggunakan persamaan (2-5).

9

Untuk aliran turbulen, bilangan Nusselt dihitung dengan persamaan[2]:

NuL = 0.825+

Tabel 2.4 Perbedaan Aliran Laminar dan Turbulen[2]

Laminar Lurus Rendah Tinggi Teratur

Turbulen Tidak teratur Relatif tinggi Rendah Tidak teratur Perhitungan koefisien konveksi (h) fluida dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap awal adalah mencari bilangan Reynold (ReL) dengan

L = Panjang lapisan konveksi (m) μ = Viskositas (Ns/m2)

Tahap berikutnya adalah mencari bilangan bilangan Prandtl (Pr) dan koefisien konduktivitas termal (k) dengan menggunakan interpolasi menurut tabel 2.5. Berikut sifat udara pada tekanan 1 atm ditunjukkan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Sifat Udara pada Tekanan 1 atm[6]

Tahap berikutnya adalah menghitung bilangan Nusselt (NuL) dengan

Tahap berikutnya adalah menghitung koefisien konveksi (hL) dengan rumus[5]:

hL

=

………..……..(2-15) Dimana: hL = Koefisien konveksi (W/m2K)

k = Konduktivitas Termal Fluida (W/mK) L = Panjang Lapisan Konveksi (m) NuL = Bilangan Nusselt

Laju perpindahan konveksi (Q) dapat dihitung dengan rumus[5]:

Qkonv = hL x A x ( )...(2-16) Dimana: Qkonv = Laju perpindahan konveksi (W)

A = Luas penampang (m2) Ts = Suhu permukaan (K)

= Suhu fluida (K)

Di dalam mesin pendingin ruangan, perhitungan nilai koefisien konveksi (h) dihitung berdasarkan rumus konveksi paksa.

2.6.6 Konduksi

perpindahan partikel – partikel dalam sendok. Proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel dinamakan konduksi.

Perpindahan kalor secara konduksi dapat terjadi dalam dua proses berikut yaitu:

1. Pemanasan pada satu ujung zat menyebabkan partikel – partikel pada ujung itu bergetar lebih cepat dan suhunya naik, atau energi kinetiknya bertambah. Partikel – partikel dengan energi kinetik lebih besar ini memberikan sebagian energi kinetiknya kepada partikel – partikel tetangganya melalui tumbukan, sehingga partikel – partikel ini memiliki energi kinetik lebih besar. Selanjutnya, partikel – partikel ini memberikan sebagian energi kinetiknya ke partikel – partikel tetangga berikutnya, demikian seterusnya sampai kalor mencapai ujung yang tidak dingin (tidak dipanasi). Proses perpindahan kalor diperlukan beda suhu yang tinggi diantara kedua ujung.

2. Dalam logam, kalor dipindahkan melalui elektron – elektron bebas yang terdapat dalam struktur atom logam. Elektron bebas ialah elektron yang dengan mudah dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Di tempat yang dipanaskan, energi elektron – elektron bertambah besar. Oleh karena elektron bebas mudah berpindah, pertambahan energi ini dengan cepat dapat diberikan ke elektron – elektron lain yang letaknya lebih jauh melalui tumbukan. Dengan cara ini, kalor berpindah lebih cepat. Oleh karena itu, logam tergolong konduktor yang sangat baik.

Faktor – faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor melalui sebuah dinding bergantung pada empat besaran yaitu:

1. Beda suhu diantara permukaan ΔT = T1 – T2; makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor.

2. Ketebalan dinding d; makin tebal dinding, makin lambat perpindahan kalor.

3. Luas permukaan A; makin besar luas permukaan, makin cepat perpindahan kalor.

4. Konduktivitas termal zat k merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor; makin bersar nilai k, makin cepat perpindahan kalor.

Kemampuan insulasi suatu bahan diukur dengan konduktivitas termal (k). Konduktivitas termal yang rendah setara dengan kemampuan insulasi (resistansi termal atau nilai R) yang tinggi. Dalam teknik termal, sifat – sifat lain suatu bahan insulator atau isolator adalah densitas (ρ) dan kapasitas panas spesifik (c). Bahan dengan konduktivitas termal (k) rendah menurunkan laju aliran panas. Berikut konduktivitas termal bahan ditunjukkan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Konduktivitas Termal Bahan[2]

No Bahan Konduktivitas Thermal k (W/moC)

Untuk menghitung beban karena konduksi dapat dihitung dengan rumus[6]:

Qkond = A k t ……….. (2-17) Dimana: Qkond = kalor konduksi (Wm2.K)

A = luas penampang (m2) k = konduktivitas termal ( W)

2.6.7 Radiasi

Kalor dari matahari dapat sampai ke bumi melalui ruang hampa tanpa zat perantar (medium). Perpindahan kalor seperti ini disebut radiasi. Perpindahan kalor dapat melalui ruang hampa karena energi kalor dibawa dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik.

Beberapa permukaan zat menyerap kalor radiasi lebih baik daripada permukaan zat lainnya. Di siang hari baju hitam kusam terasa lebih panas daripada baju putih berkilap. Ini karena di siang hari, baju hitam kusam menyerap kalor radiasi lebih baik daripada baju putih berkilap. Ini terjadi karena di malam hari, baju hitam kusam memancarkan kalor radiasi lebih baik daripada baju putih berkilap. Panas tranmisi sinar matahari dari bahan bangunan yang dapat ditembus sinar matahari seperti dinding beton, kaca , atap jendela[7].

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Permukaan yang hitam dan kusam adalah penyerap kalor radiasi yang baik sekaligus pemancar kalor radiasi yang baik.

2. Permukaan yang putih dan mengilap adalah penyerap kalor radiasi yang buruk sekaligus pemancar kalor radiasi yang buruk.

3. Jika diinginkan agar kalor yang merambat secara radiasi berkurang, permukaan (dinding) harus dilapisi suatu bahan agar mengilap (misalnya dilapisi dengan perak).

sedangkan penyerap sempurna sekaligus pemancar sempurna yaitu benda hitam sempurna memiliki ε = 1.

Proses radiasi pada dinding styrofoam dirumuskan dengan rumus[6]:

... (2-18)

Dimana : Qrad = Laju perpindahan panas radiasi (Watt) ε = Emisivitas emisivitas bernilai 1. Sedangkan untuk benda berwarna putih emisivitas bernilai 0. Berikut ini adalah tabel emisivitas daripada beberapa jenis bahan yang sering digunakan ditunjukkan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Tabel Emisivitas Beberapa Material[4]

Emisivitas Beberapa Material pada suhu 300K

Material Emisivitas

Industri refrigerasi dan pengkondisian udara memiliki pertumbuhan yang mantap, merupakan industri yang stabil yang didalamnya terjadi pergeseran pasar yang berkaitan dengan penerapan baru untuk mendukung kestabilannya[8].

2.7 Prinsip Kerja Mesin Pendingin

dioperasikan dengan cara ditekan dan dilepas kemudian ditekan lagi. Pompa dioperasikan 1,5-2jam untuk mencapai suhu terendah.

Udara dari evaporator kemudian disalurkan ke activated carbon untuk mengurangi kandungan uap etanol di udara. Setelah itu udara yang sudah dikurangi uap etanolnya disalurkan ke pompa untuk kemudian dipompakan lagi ke evaporator untuk menurunkan tekanan uap etanol dan menguapkan etanol.

Berikut gambar aliran udara pada mesin pendingin ditunjukkan pada gambar 2.2.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Seiring semakin berkembangnya jumlah populasi manusia di dunia, perkembangan teknologi pun semakin maju untuk memenuhi jumlah permintaan yang semakin meningkat. Tidak hanya produktivitas saja yang harus ditingkatkan tetapi teknik mengolah dan mengawetkan produk pun perlu dikembangkan agar produk dapat memenuhi permintaan pasar. Akan tetapi, ketersediaan energi listrik belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelosok negeri dimana ini mengakibatkan produksi pada sektor pertanian khususnya buah dan sayur banyak mengalami banyak kerugian. Kerugian yang disebabkan berupa buah atau sayur yang busuk selama proses penyaluran maupun ketika proses jual beli di daerah sekitar dikarenakan tidak memadainya teknik pengawetan yang diterapkan di daerah tersebut.

Seiring dengan berkembangnya teknologi maka diupayakan agar buah dan sayur hasil produksi petani yang melimpah dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan. Salah satu teknologi yang diterapkan adalah alat pendingin. Alat pendingin berguna menjaga suhu benda yang ada didalamnya dimana ini merupakan salah satu teknik pengawetan. Dalam hal ini alat pendingin yang digunakan adalah alat pendingin tanpa menggunakan energi listrik agar teknik pengawetan makanan ini dapat menjangkau daerah yang belum memperoleh energi listrik.

1.2 Tujuan

1. Untuk mengetahui beban pendingin yang ada didalam mesin pendingin yaitu konveksi, konduksi, radiasi dan infiltrasi.

2. Untuk mengetahui temperatur terendah yang dapat diperoleh mesin pendingin.

3. Untuk mengetahui kelebihan styrofoam sebagai material utama mesin pendingin.

4. Untuk mengetahui proses kerja alat pendingin tanpa listrik.

1.3 Batasan Masalah

1. Penggunaan Styrofoam pada alat pendingin.

2. Penggunaan Etanol 96% sebagai media pendingin.

3. Perhitungan beban pendingin diperoleh dari konduksi, konveksi, radiasi dan infiltrasi.

1.4 Manfaat penulisan

1. Mengurangi kerugian akibat pembusukan pada hasil pertanian terutama buah dan sayur.

2. Menghasilkan alat pendingin tanpa menggunakan energi listrik.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan skripsi ini tersusun atas lima (5) bab, yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan, yang membahas latar belakang penulisan skripsi, tujuan, batasan masalah, dan manfaat penulisan skripsi.

Bab II yaitu tinjauan pustaka, membahas teori - teori yang dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyusunan skripsi. Pada bab ini dibahas teori tentang mesin pendingin, styrofoam, media pendingin dan energi surya.

Bab III yaitu metodologi, yang berisikan bagaimana diagram alir perancangan yang dimulai dari penentuan dimensi, desain mesin pendingin ruangan, penyiapan alat dan bahan, serta perakitan mesin pendingin ruangan ini.

Bab IV yaitu analisa dan pembahasan, yang membahas hasil perancangan.

ABSTRAK

Penggunaan mesin pendingin antara lain bertujuan untuk mengkondisikan dan mendinginkan udara ruangan. Mesin pendingin juga sering digunakan untuk mendinginkan atau mengawetkan makanan dan minuman. Mesin pendingin tanpa menggunakan energi listrik dengan menggunakan etanol sebagai pengganti refrigeran adalah mesin pendingin yang menggunakan etanol sebagai refrigeran. Etanol berfungsi sebagai penyerap panas yang dihasilkan oleh benda yang diletakkan di dalam lemari pendingin. Untuk menurunkan titik uap etanol dan mempercepat pendinginan digunakan alat bantu berupa pompa dengan jenis

oscilating pumps. Panas dari benda dalam wadah pendingin dan udara luar yang masuk dalam wadah disebut sebagai beban pendingin. Tujuan dari pengujian alat ini adalah untuk mengetahui bedan pendingin pada mesin antara lain konduksi, konveksi, radiasi, dan infiltrasi. Untuk mengetahui temperatur terendah yang dicapai mesin pendingin, kelebihan penggunaan Styrofoam dan proses kerjanya. Dalam melakukan rancang bangun sebuah mesin pendingin ruangan, dilakukan studi literatur yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, internet setelah itu penentuan dimensi mesin pendingin ruangan dengan dasar ukuran mesin pendingin dan kapasitas tampung alat, dan kemudian pembuatan design dengan

AUTOCAD 2011, penyiapan alat bahan, dan perakitan mesin pendingin. setelah mesin siap dirakit, kemudian mesin diuji dengan menggunakan alat pengukur suhu agilent, termokopel dan data cuaca HOBO. Dari alat ukur tersebut diperoleh temperatur dalam dan luar ruangan, intensitas radiasi matahari, titik embun, dan nilai rasio humuditas. Hasil tersebut kemudian dianalisa dan diolah menjadi grafik untuk mempermudah pengamatan. Dari proses rancang bangun diperoleh kesimpulan bahwa styrofoam sebagai bahan dasar untuk merancang mesin pendingin mempunyai tingkat kekakuan yang tinggi serta konduktivitas termal yang rendah, total beban pendingin 6,75297 W, suhu terendah yang dicapai adalah 16-17 dari suhu ruangan 32-33 dalam waktu 1,5-2 jam dengan menggunakan etanol 96% sebanyak 300ml.

ABSTRACT

The usage of cooling machine is to condition and cool the room(air conditioning). Cooling machine like refrigerator is commanly use to refrigerate food and drink or to preserve it. Refrigerator that require no electricity power to operate is a refrigerator that can cool down a room temperature by evaporate etanol as a refrigerant. Etanol work as a heat absorber, absorb heat from room to cool down the room temperature. To fasten the reaction we used a pump, Oscilating pump. Total cooling load comes from room inside and infiltration that occurs. The main purpose of this project is to estimate the total cooling load such as conduction, convection, and radiation. The lowest temperature this machine achieve, the advantages of using Styrofoam material dan how its work. The design specification is base on books, journal, paper, internet and observation. Then we draw the design in 3D by using AutoCAD 2011, ready the tools to built, then we built the cooling machine. To examine the machine, we any measurement such as agilent and HOBO. From the measurement tools we obtain indoor and outdoor temperature, sun rays intensity, dew point and relative humidity. Then we observate the result are shown in graph. The conclusion is, Styrofoam is suitable to use as case in this machine because of its high stiffness and low thermal conduction, total cooling load is 6,75297 W, the lowest temperature is 16-17 from room temperature 32-33 in 1,5-2 hours operation. Used up to 300ml etanol 96% on each operate.

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN MESIN PENDINGIN

DENGAN MENGGUNAKAN ETANOL 96% SEBAGAI

REFRIGERAN

SKRIPSI

Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

HELBERT

NIM. 100401028

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN MESIN PENDINGIN DENGAN MENGGUNAKAN ETANOL 96% SEBAGAI REFRIGERAN”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) pada Departemen Teknik Mesin sub bidang Konversi Energi, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit kesulitan yang dihadapi penulis, namun berkat dorongan, semangat, doa, dan bantuan baik materiil, moril, maupun spirituil dari berbagai pihak akhirnya kesulitan itu dapat teratasi. Untuk itu sebagai manusia yang tahu terima kasih, dengan penuh ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Tulus B. Sitorus, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.

2. Bapak Ir. A. Halim Nasution, M.Sc. selaku Dosen Pembanding I dan Bapak Suprianto, S.T., M.T. selaku Dosen Pembanding II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri selaku Ketua Departemen Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Ir. M. Syahril Gultom, M.T. selaku Sekretaris Departemen Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara.

5. Kedua orang tua penulis, Tan Thiam Heng dan Liong Oei Sin Ji serta saudara penulis, Reny Tan, Riany Tan, Erlis Tan, Susy Tan, Candy Tan S.E., dan Filbert Tan S.Kom yang tidak pernah putus – putusnya memberikan dukungan, doa, dan kasih sayangnya yang tak terhingga kepada penulis.

7. Rekan-rekan khususnya Wunardi Surya, Stefanus Wangsa, Christianto, Dwyanto, Hendri, Kenny Austin, Michael Tanjaya, Derrick, dan seluruh rekan mahasiswa angkatan 2010 serta semua rekan mahasiswa Teknik Mesin yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis. 8. Teman – teman yang selalu memotivasi khususnya Ivan Liu, Elbert

Huang, Kenny Son Setiawan, Chandra Wijaya, William Tho, Yos Kelvin, Hendra Supardi dan semua teman – teman yang berada di Keluarga Mahasiswa Buddhis yang telah memberi semangat.

Penulis meyakini bahwa tulisan ini mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis akan sangat berterima kasih dan dengan senang hati menerima saran, usul, dan kritik yang membangun demi tercapainya tulisan yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberi manfaat kepada pembaca, Terima kasih.

Medan, 22 Maret 2016 Penulis,

ABSTRAK

Penggunaan mesin pendingin antara lain bertujuan untuk mengkondisikan dan mendinginkan udara ruangan. Mesin pendingin juga sering digunakan untuk mendinginkan atau mengawetkan makanan dan minuman. Mesin pendingin tanpa menggunakan energi listrik dengan menggunakan etanol sebagai pengganti refrigeran adalah mesin pendingin yang menggunakan etanol sebagai refrigeran. Etanol berfungsi sebagai penyerap panas yang dihasilkan oleh benda yang diletakkan di dalam lemari pendingin. Untuk menurunkan titik uap etanol dan mempercepat pendinginan digunakan alat bantu berupa pompa dengan jenis

oscilating pumps. Panas dari benda dalam wadah pendingin dan udara luar yang masuk dalam wadah disebut sebagai beban pendingin. Tujuan dari pengujian alat ini adalah untuk mengetahui bedan pendingin pada mesin antara lain konduksi, konveksi, radiasi, dan infiltrasi. Untuk mengetahui temperatur terendah yang dicapai mesin pendingin, kelebihan penggunaan Styrofoam dan proses kerjanya. Dalam melakukan rancang bangun sebuah mesin pendingin ruangan, dilakukan studi literatur yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, internet setelah itu penentuan dimensi mesin pendingin ruangan dengan dasar ukuran mesin pendingin dan kapasitas tampung alat, dan kemudian pembuatan design dengan

AUTOCAD 2011, penyiapan alat bahan, dan perakitan mesin pendingin. setelah mesin siap dirakit, kemudian mesin diuji dengan menggunakan alat pengukur suhu agilent, termokopel dan data cuaca HOBO. Dari alat ukur tersebut diperoleh temperatur dalam dan luar ruangan, intensitas radiasi matahari, titik embun, dan nilai rasio humuditas. Hasil tersebut kemudian dianalisa dan diolah menjadi grafik untuk mempermudah pengamatan. Dari proses rancang bangun diperoleh kesimpulan bahwa styrofoam sebagai bahan dasar untuk merancang mesin pendingin mempunyai tingkat kekakuan yang tinggi serta konduktivitas termal yang rendah, total beban pendingin 6,75297 W, suhu terendah yang dicapai adalah 16-17 dari suhu ruangan 32-33 dalam waktu 1,5-2 jam dengan menggunakan etanol 96% sebanyak 300ml.

ABSTRACT

The usage of cooling machine is to condition and cool the room(air conditioning). Cooling machine like refrigerator is commanly use to refrigerate food and drink or to preserve it. Refrigerator that require no electricity power to operate is a refrigerator that can cool down a room temperature by evaporate etanol as a refrigerant. Etanol work as a heat absorber, absorb heat from room to cool down the room temperature. To fasten the reaction we used a pump, Oscilating pump. Total cooling load comes from room inside and infiltration that occurs. The main purpose of this project is to estimate the total cooling load such as conduction, convection, and radiation. The lowest temperature this machine achieve, the advantages of using Styrofoam material dan how its work. The design specification is base on books, journal, paper, internet and observation. Then we draw the design in 3D by using AutoCAD 2011, ready the tools to built, then we built the cooling machine. To examine the machine, we any measurement such as agilent and HOBO. From the measurement tools we obtain indoor and outdoor temperature, sun rays intensity, dew point and relative humidity. Then we observate the result are shown in graph. The conclusion is, Styrofoam is suitable to use as case in this machine because of its high stiffness and low thermal conduction, total cooling load is 6,75297 W, the lowest temperature is 16-17 from room temperature 32-33 in 1,5-2 hours operation. Used up to 300ml etanol 96% on each operate.

DAFTAR ISI

2.2 Pemilihan Styrofoam sebagai Bahan Utama ... 4

2.2.1 Pengertian dan Karakteristik Styrofoam ... 4

2.2.2 Styrofoam sebagai Insulasi Termal ... 6

2.3 Refrigeran, Media Pendingin dan Absorbent ... 7

2.3.1 Syarat Refrigeran ( Bahan Pendingin) ... 8

2.4 Alkohol (Etanol) ... 8

2.5 Karbon Aktif (Activated Carbon) ... 9

2.6 Perkiraan Beban Pendingin ... 10

2.6.1 Defenisi Beban Pendingin ... 10

2.6.2 Jenis Beban Pendingin ... 10

2.6.3 Sumber – Sumber Beban Pendingin ... 10

2.6.4 Panas Dari Udara Luar (Infiltrasi) ... 11

2.6.5 Konveksi... 14

2.6.5.1 Konveksi alamiah ... 14

2.6.5.2 Konveksi Paksa ……… 17

2.6.6 Konduksi ... 19

2.6.7 Radiasi ... 22

2.7 Prinsip Kerja Mesin Pendingin ………..……… 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 25

4.3.1 Beban Pendingin Akibat Infiltrasi ... 42

4.3.2 Beban Pendingin Akibat Radiasi ... 46

4.3.3 Beban Pendingin Akibat Konduksi dan Konveksi ... 47