PENAMBAHAN PIPERIN

SEBAGAI

IMBUHAN PAKAN

FITOGENIK TERHADAP PERFORMA, METABOLISME

LEMAK DAN HEMATOLOGI PUYUH PETELUR

(

Coturnix-coturnix japonica

)

MUSTOFA HILMI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Penambahan Piperin sebagai Imbuhan Pakan Fitogenik terhadap Performa, Metabolisme Lemak dan Hematologi Puyuh Petelur( Coturnix-coturnix japonica) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2015

Mustofa Hilmi

RINGKASAN

MUSTOFA HILMI. Penambahan Piperin sebagai Imbuhan Pakan Fitogenik terhadap Performa, Metabolisme Lemak dan Hematologi Puyuh Petelur ( Coturnix-coturnix japonica). Dibimbing oleh SUMIATI dan DEWI APRI ASTUTI.

Lada hitam (Piper nigrum) mempunyai kandungan piperine 5-9% yang dapat dimanfaatkan sebagai imbuhan pakan fitogenik kedalam pakan ternak. Piperin merupakan zat alkaloid yang dapat meningkatkan penyerapan selenium, vitamin B kompleks, beta-karoten dan kurkumin serta nutrisi lainnya sehingga dapat membantu meningkatkan performen, produktifitas dan kualitas karkas serta meningkatkan sel T dalam tubuh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dosis piperin dari lada hitam yang sesuai dengan kebutuhan puyuh petelur (Coturnix-coturnix japonica) sebagai imbuhan pakan fitogenik sebagai upaya untuk memperbaiki performa, produktivitas, komposisi fisik telur dan kimia telur, meningkatkan status kesehatan serta mengevaluasi metabolisme lemak pada puyuh petelur (Coturnix-coturnix japonica). Penelitian ini menggunakan puyuh petelur (Coturnix-coturnix japonica)

betina sebesar 200 ekor berumur 6 minggu atau masa produktif dengan rata-rata berat 101.8 gram±3.63. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, yang masing-masing ulangan terdiri dari 10 ekor. Perlakuan yang diberikan adalah (T0) ransum kontrol (tanpa piperine), (T1) T0 + 15 mg piperine kg-1 BB, (T2) T0 + 30 mg piperine kg-1 BB, (T3) T0 + 45 mg piperine kg-1 BB, (T4) T0 + 60 mg piperine kg-1 BB. Peubah yang diamati adalah peforma (konsumsi pakan, konsumi air, produksi telur harian, konversi ransum, income over feed cost), kualitas fisik telur (berat telur, berat kuning telur, berat putih telur, skor warna kuning telur, berat kerabang telur, tebal kerabang telur, haugh unit, indeks telur), kualitas kimia telur ( kolesterol telur, lemak kasar), kecernaan (bahan kering, lemak kasar), status kesehatan ayam melalui profil darah (jumlah eritrosit, hemoglobin, hematoktit, leukosit dan diferensiasi leukosit : heterofil, limfosit, monosit, eusinofil, basofil dan rasio H/L, MDA) dan profil kimia darah ( trigliserida, kolesterol, HDL).

Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa penambahan piperin 60 mg kg-1 BB sangat nyata (P<0.05) menurunkan konsumsi ransum, konsumsi lemak, produksi telur, Income Over Feed Cost (IOFC), kecernaan lemak dan nyata (p<0.05) meningkatkan konsumsi air, kolesterol kuning telur, skor warna kuning telur dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Penambahan piperin 45 mg kg-1 BB meningkatkan haugh unit sedangkan penambahan 30 mg kg-1 BB dapat meningkatkan IOFC.

Kesimpulan penelitian ini adalah piperin dosis 15-45 mg kg-1 BB dapat digunakan sebagai imbuhan pakan fitogenik untuk meningkatkan haugh unit, warna kuning telur dan menurunkan kolesterol kuning telur, malondialdehyde (MDA). Penambahan 60 mg kg-1 BB tidak disarankan karena menganggu performa produksi telur puyuh.

SUMMARY

MUSTOFA HILMI. The addition of Piperine as Phytogenic Feed Additive to Performance, Lipid Metabolism and Hematology Laying Quail (Coturnix-coturnix japonica). Supervised by SUMIATI and DEWI APRI ASTUTI.

Black pepper (piper nigrum) has a piperine content of 5-9% which can be used as a phytogenic feed additive into animal feed. Piperine is an alkaloid that can increase the absorption of selenium, vitamin B complex, beta-carotene and curcumin as well as other nutrients that can help improve performen, productivity, carcass quality and T cell in the body.

The purpose of this research is to determine the dose of piperine that suit the needs of laying quail (coturnix-coturnix japonica) as a phytogenic feed additive an effort to improve performen, productivity, physical composition and quality of eggs interior egg, improve health status and to evaluate the metabolism of fat in laying quail (coturnix-coturnix japonica). This study used laying quail (coturnix-coturnix japonica) female of 200 individuals aged 6 weeks or productive period with an average of weight 101.8 grams ± 3.63. This study used completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 4 replications, each replication consisted of 10 animals. The treatments given were as follows: (T0) control ration (withhout piperine), (T1) T0 + 15 mg kg-1 BW piperine, (T2) T0 + 30 mg kg-1 BW piperine, (T3) T0 + 45 mg piperine kg-1 BW, (T4) T0 + 60 mg kg-1 BW piperine. Parameters were observed including Performance (feed consumption, water consumption, daily egg production, feed conversion, income over feed cost), the physical quality of eggs (egg weight, yolk weight, the weight of egg white, egg yolk color scores, egg shell weight, thickness eggshell, Haugh unit, egg index), chemical quality eggs (cholesterol eggs, crude fat), digestibility (dry matter, crude fat), chicken health status through a blood profile (the number of erythrocytes, hemoglobin, hematoktit, leukocytes and leukocyte differentiation: heterophile, lymphocytes, monocytes, eusinofil, basophils and the ratio of H / L, malondialdehyde) and blood chemistry profile (triglycerides, cholesterol, HDL).

The results showed that the addition of piperine 60 mg kg-1 BW highly significant (P <0.05) decrease feed intake, fat consumption, egg production, Income Over Feed Cost (IOFC), digestibility of fat and significant (P <0.05) increase water consumption, egg yolk cholesterol, balanced color egg yolks compared with other treatments.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Nutrisi dan Pakan

PENAMBAHAN PIPERIN

SEBAGAI IMBUHAN PAKAN

FITOGENIK TERHADAP PERFORMA, METABOLISME

LEMAK DAN HEMATOLOGI PUYUH PETELUR

(

Coturnix-coturnix japonica

)

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga proposal karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini ialah ketahanan pangan, dengan judul Penambahan Piperin Sebagai Imbuhan Pakan Fitogenik terhadap Performa, Metabolisme Lemak dan Hematologi Puyuh Petelur (Coturnix-coturnix japonica).

Tesis ini disusun dalam rangka penyelesaian studi program magister (S2) pada Program Studi Ilmu Nutrisi dan Pakan (INP) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Karya ilmiah yang merupakan bagian tesis ini sedang dalam proses penerbitan pada Media Peternakan–Journal of Animal Science and Technology dengan judul “The Effect of Piperine as Phytogenic Feed Additive on Egg Production and Physical Quality of Quail (Cortunix cortunix japonica)”.

Ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada Ibu Prof Dr Ir Sumiati, MSc sebagai ketua komisi pembimbing dan Ibu Prof Dr Ir Dewi Apri Astuti, MS sebagai anggota komisi pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan selalu bersedia untuk berdiskusi, dan memberikan solusi untuk setiap masalah yang penulis hadapi. Kepada Ibu Dr Ir Dwierra Evvyernie A, MS MSc sebagai ketua Program Studi Ilmu Nutrisi dan Pakan beserta staf. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Pertanian Bogor beserta seluruh civitas akademika yang telah mempercayakan penulis untuk mengikuti pendidikan S2 di kampus ini. Terima kasih pula kepada Raden Anna Mijil Rahayu yang telah memberikan dana kuliyah dan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penelitiannya dengan baik.

Ucapan terima kasih dengan tulus penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang banyak membantu dalam setiap proses penyelesaian tesis ini. Kepada rekan-rekan Program Studi INP (Arif, Novi, Teguh, Nining, Rani, Melia, Fira, Baim, Rendi, Rikardo, Lilis, Dea, Sapril dan Nur), kepada Ibu Dr Ir Rita Mutia, MSc sebagai ketua Laboratorium Ilmu Nutrisi Unggas beserta staf, Ibu Lanjarsih beserta staf Laboratorium terima kasih atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian. Akhir kata izinkan penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang kepada Ayahanda Muhammad Makrus dan Ibunda tersayang ibu Murtiatun. Alhamdulillah ya Allah Engkau berikan hamba orang tua yang sangat menyayangi hamba, yang selalu mengiringi langkah hamba dengan doa-doa dan kasih sayangnya, kepada saudara-saudara dan seluruh keluarga, terima kasih atas doa dan motivasi yang diberikan selama ini. Semoga informasi yang tertuang dalam tesis menjadi sangat berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Bogor, September 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

2 METODE 3

Waktu dan Tempat Penelitian 3

Bahan dan Alat 3

Prosedur Penelitian 8

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 10

Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Lemak, dan absorbsi Lemak 10 Pengaruh Perlakuanterhadap Performa Puyuh Umur 6-13 minggu 10 Pengaruh Perlakuanterhadap Kualitas Fisik dan Kualitas Kimia Telur

Puyuh Umur 9-13 Minggu 14

Pengaruh Perlakuan terhadap Profil Lemak Darah dan Malondiadehyde

(MDA) Serum Puyuh 13 Minggu 19

Pengaruh Perlakuan terhadap Status Kesehatan Berdasarkan Hematologi

Darah Puyuh Umur 13 Minggu 21

Pengaruh Perlakuan terhadap Total Escherichia coli Ileum Puyuh

Umur 13 Minggu 26

Pengaruh Perlakuan terhadap Income Over Feed Cost (IOFC) 27

4 PEMBAHASAN UMUM 28

5 SIMPULAN DAN SARAN 30

Simpulan 30

Saran 30

DAFTAR PUSTAKA 31

LAMPIRAN 38

DAFTAR TABEL

1. Hasil analisa proksimat lada hitam 3

2. Susunan dan kandungan nutrien ransum basal periode petelur 4

3. Hasil analisis ransum kontrol 4

4. Rataan konsumsi lemak dan absorbsi lemak 10

5. Rataan konsumsi ransum, konsumsi air minum, produksi telur, massa telur dan konversi ransum 11

6. Kualitas fisik dan kimia telur puyuh umur 9-13 Minggu 14

7. Rataan profil lemak darah dan MDA serum puyuh umur 13 minggu 19

8. Rataan eritrosit, hematokrit, hemoglobin, MCHC dan MCV puyuh umur 13 minggu 21

9. Rataan leukosit, deferensiasi leukosit dan rasio hetrofil limfosit puyuh umur 13 minggu 23

10. Income over feed cost (IOFC) selama penelitian (8 minggu) 27

DAFTAR GAMBAR

1. Rataan produksi telur setiap minggu umur 6-13 minggu 12

2. Aktifitas enzim Ca2+ATP-ase 15

3. Pembentukan kolesterol dari asetil-Ko-A 18

4. Rataan total Escherichia coli (E-coli) di ileum 26

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil analisis sidik ragam penambahan piperin terhadap peforma puyuh

umur 6-13 minggu 39

2 Hasil analisis sidik ragam penambahan piperin terhadap kualitas fisik telur

puyuh umur 6-13 minggu 41

3 Hasil analisis ragam pengaruh penambahan piperin terhadap konsumsi

lemak dan absorbsi lemak 42

4 Hasil analisis sidik ragam penambahan piperin terhadap kualitas kimia telur,

malondialdehyde (MDA), metabolic darah dan total Escherichia coli 43 5 Hasil analisis sidik ragam penambahan piperin terhadap hematologi (status

kesehatan) puyuh umur 13 minggu 45

6 Rata-rata berat badan awal dan berat akhir selama penelitian (umur 6-13

minggu) 46

7 Rata-rata konsumsi nutrien puyuh selama penelitian (umur 6-13 minggu) 46

8 Perhitungan dosis piperin perlakuan 47

9 Metode kolesterol kuning telur 48

10 Metode Lemak kuning telur puyuh 48

11 Metode analisa hematologi darah 48

12 Metode analisa kadar malondialdehida (MDA) plasma darah 49

13 Metode analisa profil lemak darah 49

16 Estimasi dosis piperin terhadap produksi telur 51

17 Estimasi dosis piperin terhadap nilai HU 52

18 Rataan suhu lingkungan kandang 52

19 Income over feed cost (IOFC) berdasarkan jumlah total telur selama

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Puyuh merupakan salah satu unggas yang harus dikembangkan dan ditingkatkan produksinya karena sangat potensial dan efisien untuk cepat menghasilkan kebutuhan protein hewani berupa telur dan daging bagi masyarakat. Hal ini beriringan dengan meningkat populasi puyuh dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 7.667.586-12.596.04, ini membuktikan bahwa puyuh merupakan komoditi unggas yang memiliki potensi dan banyak diminati dikalangan masyarakat (BPS 2013). Kelebihan usaha puyuh adalah pada umur enam minggu sudah berproduksi, tidak membutuhkan permodalan yang besar, mudah pemeliharaan serta dapat diusahakan pada lahan yang terbatas. Untuk menghasilkan produksi dan kualitas telur yang baik banyak peternak menggunakan antibiotik sintetis yang dicampur kedalam ransum.

Penggunaan antibiotik atau antimikrobial sebagai bahan aditif dalam pakan ternak telah berlangsung lebih dari 40 tahun. Senyawa antibiotik sintetis tersebut digunakan sebagai growth promotor dalam jumlah yang relatif kecil namun dapat meningkatkan efisiensi pakan (feed efficiency) dan reproduksi ternak sehingga dengan penggunaan bahan aditif tersebut peternakan dapat memperoleh keuntungan lebih banyak.

Akhir-akhir ini penggunaan senyawa antibiotik sintetis mengalami penurunan dan bahkan beberapa negara telah melarang penggunaan antibiotik sintetik sebagai bahan aditif dalam pakan ternak. Hal ini disebabkan karena residu dalam produk ternak (telur, daging) akan menjadi karsinogenik bagi konsumen, disamping itu antibiotik sintetis dapat mencipatkan mikro-organisme yang resisten dalam tubuh manusia atau ternak (Lee et al. 2004). Menurut Kaefer dan Milner (2008) residu antibiotik dapat memberikan efek karsinogenik dalam jangka panjang pada konsumen. Saeid dan Al-Nasry (2010) menyatakan bahwa isu keamanan pangan asal ternak yang meresahkan masyarakat antara lain cemaran mikroba patogen dan residu antibiotik dalam daging sebagai efek samping dari pemberian antibiotik dalam pakan yang berfungsi sebagai Antibiotic Growth Promotors (AGPs).

Langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan penambahan phytogenic feed additive kedalam pakan. Menurut Windisch et al. (2008a) phytogenic feed additive disebut sebagai phytobiotics yang merupakan komponen bahan aktif yang terkecil yang berasal dari tanaman.

Phytogenic feed additive sebagai bahan tambahan pakan yang berasal dari tanaman obat (herb) dan rempah-rempah (spices) sebagai pengganti dari antibiotik sintetik (Lee et al. 2013) yang mampu meningkatkan performa, kecernaan dan pertambahan berat badan pada ternak (Perić et al. 2009). Salah satu imbuhan pakan fitogenikdari rempah-rempah (spices) adalah lada hitam (Piper nigrum) yang mempunyai kandungan piperin 5-9% (Madhavi et al. 2009) dan minyak atsiri 1.47% (Ahmad et al. 2012).

2

2012; Cardoso et al. 2012; Wang et al. 2013). Piperinjugaberfungsi meningkatkan thermogenesis pada tubuh (Malini et al. 1999; Vijayakumar et al. 2004), membantu proses pencernaa (Cardoso et al. 2012), proses metabolisme energi serta meningkatkan bioavailabilitas obat-obatan tertentu dalam organisme (Ahmad et al.

2012) sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh (imunitas). Menurut Vijayakumar et al. (2002a), piperindapat menurunkan kolesterol, LDL, trigliserida dalam darah serta dapat menurunkan lemak. Penambahan piperinkedalam pakan sebesar 60 mg kg-1 BB meningkatkan performen dan status kesehatan ayam broiler (Cardoso et al. 2012). Penelitian phytogenic feed additive pada puyuh (coturnix-coturnix japonica) di Indonesia, terutama kaitannya dengan penambahan piperine

dalam lada hitam (piper nigrum) belum pernah dilakukan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dosis piperin yang sesuai dengan kebutuhan puyuh periode petelur (coturnix-coturnix japonica).

3

2

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan Maret 2015. Pemeliharaan Puyuh dilakukan di Laboratorium Lapang nutrisi unggas (Kandang C), analisis kualitas telur di laboratorium nutrisi unggas, analisis nutrisi dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, analisis malondialdehida

(MDA), kolesterol dan lemak dilakukan di Labolatorium Fisiologi Nutrisi dan Nutrisi Ternak Daging dan Kerja.

Bahan dan Alat

Ternak

Penelitian ini menggunakan puyuh petelur (Coturnix-coturnix japonica) betina

berumur 6 minggu atau masa produktif dengan rata-rata bobot badan 101.8 gram. Puyuh yang digunakan sebanyak 200 ekor dibagi kedalam 5 perlakuan dengan 4 ulangan, setiap ulangan terdiri atas 10 ekor.

.

Kandang dan perlengkapan

Puyuh ditempatkan pada 20 unit petak kandang percobaan dengan ukuran 60 cm x 40 cm x 20 cm, yang masing – masing berisi 10 ekor puyuh dilengkapi tempat pakan dan tempat air minum. Ceges ditempatkan dalam suatu rungan kandang, yang dilengkapi dengan dua buah bohlam penerangan yang masing-masing berkekuatan 40 watt. Peralatan lain yang digunakan adalah timbangan, termometer ruangan, plastik sebagai wadah ransum, ember, plastik penampung ekskreta dan peralatan tulis. Sebelum diisi, kandang disanitasi terlebih dahulu dengan desinfektan demikian pula tempat makan dan tempat air minum.

Pemilihan dan Pembuatan Tepung Lada Hitam

Lada Hitam (Piper nigrum) yang dipilih yaitu bulat dan hitam serta padat. Pembuatan tepung lada hitam d ilakukan dengan cara lada dikeringkan dalam oven dengan suhu 60o C selama 24 jam. Selanjutnya lada hitam dikeluarkan dari oven dan digiling sampai berbentuk tepung (mash).

Tabel 1. Hasil analisa proksimat lada hitam.

Komposisi (%)b

Energi bruto (kkal/kg) 4589

Energi metabolis (kkal/kg)a 2771.892 Keterangan: a EM= 3951+54.4 LK – 40.8 ASH – 88.7 SK (Sibbald et al. 1980).

4

Tepung lada hitam kemudian dianalisis kandungan fitokimia dan didapatkan

piperine 5.18%, flavanoid 0.1% dan minyak astiri 1.47% (Balitro 2014). Menurut Madhavi et al. (2009) kandungan piperin yang terdapat pada lada hitam antara 5-9% dari total bahan.

Ransum

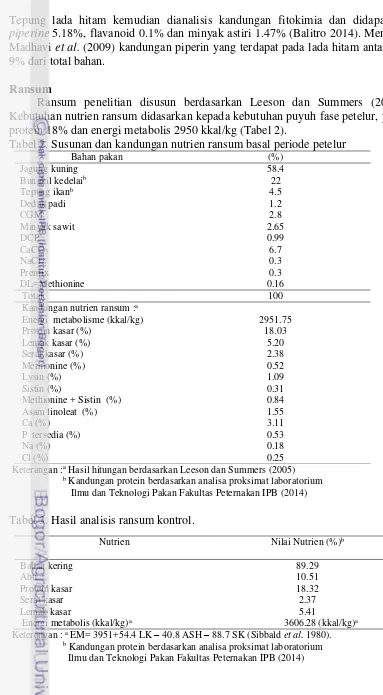

Ransum penelitian disusun berdasarkan Leeson dan Summers (2005). Kebutuhan nutrien ransum didasarkan kepada kebutuhan puyuh fase petelur, yaitu protein 18% dan energi metabolis 2950 kkal/kg (Tabel 2).

Tabel 2. Susunan dan kandungan nutrien ransum basal periode petelur

Bahan pakan (%)

Energi metabolisme (kkal/kg) 2951.75

Protein kasar (%) 18.03 Keterangan :a Hasil hitungan berdasarkan Leeson dan Summers (2005)

b Kandungan protein berdasarkan analisa proksimat laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB (2014)

Tabel 3. Hasil analisis ransum kontrol.

Nutrien Nilai Nutrien (%)b

Energi metabolis (kkal/kg)a 3606.28 (kkal/kg)a Keterangan : a EM= 3951+54.4 LK – 40.8 ASH – 88.7 SK (Sibbald et al. 1980).

5

Perlakuan

T0 : Ransum kontrol (tanpa piperin) T1 : T0 + 15 mg piperinkg-1 BB T2 : T0 + 30 mg piperinkg-1 BB T3 : T0 + 45 mg piperinkg-1 BB T4 : T0 + 60 mg piperinkg-1 BB

Rancangan Percobaan dan Model Matematika

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan dengan model matematik sebagai berikut (Steel dan Torrie 1993).

Yij = µ + τi + εij Keterangan :

Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j µ : nilai rataan umum

τi : pengaruh perlakuan ke-i (i= 1, 2, 3, 4, 5)

εij : pengaruh acak pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sidik ragam analysis of variance (ANOVA). Jika terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji jarak duncan dan uji polinomial Ortogonal untuk melihat estimasi dosis piperin (Mattjik dan Sumertajaya 2006) menggunakan IBM SPSS 21 (George dan Mallery 2012) dan SAS 9.3 (SAS 2011).

Peubah yang Diukur

1. Konsumsi lemak dan absorbsi lemak kasar (%)

Konsumsi lemak kasar (g/ekor/hari)

KLK= KBK × % LK ransum

Keterangan : KLK = Konsumsi Lemak Kasar (g/ekor/hari) KBK = Konsumsi Bahan Kering (g/ekor/hari) Absorbsi Lemak Kasar (%)

ALK = − E E × % Keterangan :

ALK = Absorbsi Lemak Kasar (%)

KLK = Konsumsi Lemak Kasar (g/ekor/hari)

6

2. Pengukuran performa produksi puyuh

Konsumsi ransum (g ekor-1)

Konsumsi ransum diukur dengan cara jumlah ransum yang diberikan dikurangi dengan jumlah ransum sisa selama penelitian. Penimbangan dilakukan sekali seminggu. Untuk mendapatkan konsumsi harian (g/ekor/hari) datanya dibagi dengan 7 hari.

Konsumsi air minum (ml ekor-1 hari-1)

Konsumsi air minum diukur dengan cara jumlah air minum yang diberikan dikurangi dengan jumlah ransum sisa selama penelitian. Untuk mendapatkan konsumsi air minum harian (ml/ekor/hari) datanya dibagi dengan 7 hari.

Produksi telur harian (hen day production) (%)

Produksi telur harian dihitung dengan membagi jumlah telur pada hari yang bersangkutan dengan jumlah puyuh yang hidup pada hari yang sama dikali 100%. Produksi massa telur (g ekor-1)

Massa telur didapatkan dengan mengalikan produksi telur (hen day production) dengan berat telur.

Konversi ransum

Konversi ransum merupakan rasio pakan yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan bobot telur yang dihasilkan.

Income over feed cost (IOFC)

Income over feed cost dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dengan total harga pakan selama penelitian.

3. Kualitas Telur Puyuh

Berat telur (gram butir-1)

Berat telur diukur dengan cara menimbang telur setiap harinya selama penelitian kemudian dirata-ratakan berdasarkan perlakuan dan ulangan

Persentasi Kuning Telur (%)

Proporsi Kuning Telur diperoleh dengan cara memisahkan kuning telur dan putih telur terlebih dahulu kemudian kuning telur ditimbang dan dilakukan penghitungan dengan membagi bobot kuning telur dengan berat telur dan dikalikan 100%

Persentasi Putih Telur (%)

7 Persentasi kerabang (%)

Proporsi kerabang diperoleh dengan cara menimbang kerabang terlebih dahulu lalu dilakukan penghitungan dengan membagi bobot kerabang dengan berat telur dan dikalikan 100%.

Tebal Kerabang (mm)

Tebal Kerabang (mm) diperoleh dari hasil rataan pengukuran kerabang telur bagian runcing. tumpul. dan bagian tengah kerabang telur.

Haugh unit (HU)

Haugh unit untuk menentukan kualitas telur dihitung dengan rumus Stadelman dan Cotteril (1995): HU = 100 Log (H+7.57-1.7W0.37).

Keterangan :

Telur yang dijadikan sampel diambil setelah puyuh 2 bulan bertelur. diambil selama 3 hari berturut-turut, lalu membandingkan warna kuning telur dengan warna telur pada kipas standar kuning telur (egg roche yolk colour fan).

4. Kualitas Kimia Telur Puyuh

Analisa kualitas kimia telur puyuh terdiri dari kandungan kolesterol kuning telur (mg 100gr-1) dengan menggunakan metode Libermann Burchard Color Reaction (Kleiner dan Dotti 1962) dan lemak kuning telur puyuh (%) menggunakan metode metode sochlet (AOAC 2005).

5. Hematologi Darah (Sastradipradja et al. 1989) (Lampiran 13)

Analisa hematologi darah terdiri atas: Perhitungan jumlah eritrosit, hematokrit, hemoglobin, Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) dan Mean Corpuscular Volume (MCV), leukosit, deferensiasi leukosit dan rasio limfosit dan heterofil

6. Kadar Malondialdehida (MDA) Plasma Darah (Rice-Evans dan Diplock 1993) (lampiran 14)

Malondialdehida (µmol L-1) = . p

. ×

7. Profil Lemak Darah Metode KIT (Diagnostic System International, 2005) (lampiran 15)

Perhitungan analisa lemak darah terdiri atas ; Trigliserida

Trigliserida(mg/dl)= . p

8

Kolesterol total

Kolesterol (mg/dl)= . p

. ×

High-density lipoprotein (HDL) HDL (mg/dl) = . p

. ×

8. Analisa Populasi Jumlah E-coli (Donovan et al. 1998) (lampiran 16) Prosedur Penelitian

1. Tahap persiapan kandang

Sebelum penelitian dimulaim, kandang dibersihkan dengan air untuk menghilangkan sisa kotoran, sampah dan debu, setelah kering disucihamakan dengan disinfektan. Pemasangan lampu pijar 40 watt diatas kandang yang digunakan sebagai sumber cahaya. Penentunan letak kandang dilakukan secara acak. 20 ruang kandang masing-masing ditempatkan di ruang yang berbeda kemudian diberi nomor 1-20. Puyuh 200 ekor dibagi menjadi 20 kelompok masing-masing 10 ekor. Penempatan ke dalam kandang dengan sistem acak.

2. Tahap Pembuatan Ransum Penelitian

Ransum diperoleh di PT Indofeed Bogor, Bahan pertama yang dicampur adalah jagung kuning, minyak sawit, bungkil kedelai dan tepung ikan. Bahan kedua yang dicampur adalah tepung lada hitam ( sesuai dengan perlakuan), dedak padi, CaCO3 (calsium carbonate), DCP (dicalcium phosphate), premiks dan DL-methionin. Seluruh bahan selanjutnya diaduk hingga homogen dalam mesin pencampur (mixer).

3. Tahap Pemeliharaan Puyuh

Puyuh yang datang diistirahatkan dan langsung diberikan air minum yang sudah ditambahkan vitamin (Vitastress) untuk menggurangi stress. Pemeliharaan puyuh dilakukan selama 8 minggu. Pemberian pakan dan air minum dilakukan ad libitum. Pemberian ransum perlakuan diberikan sehari 2 kali pada pagi hari pukul 06:30 WIB dan sore hari pukul 16:00 WIB. Pemberian air minum diberikan sehari sekali pada pagi hari pukul 07:00 WIB. Setiap minggunya dilakukan pencatatan konsumsi pakan dan mortalitas. Pencataan suhu kandang dilakukan pada pukul 06.30 WIB (pagi). dan 18.00 WIB pada malam hari.

Pengambilan telur dilakukan setiap hari mulai pagi sampai pukul 17:00 WIB sore hari. Telur kemudian ditimbang dan dihitung jumlah telur yang diperoleh. 4. Pengujian Kualitas Fisik Telur Puyuh

9 5. Pengambilan Sampel Darah

Sampel darah diambil saat akhir penelitian. Waktu pengambilan pada pagi hari pukul 06.30 WIB. Darah diambil dari vena jugularis atau vena pectoralis menggunakan spoit (1 ml) dan dimasukkan dalam tabung yang mengandung antikoagulan (EDTA) sebanyak 1 ml. Sebelumnya, daerah vena jugularis dan vena pectoralis dibersihkan dengan alkohol 70%. Darah dianalisis hematologi dan profil lipida serum (kolesterol, HDL dan trigliserida darah) dan kadar MDA serum darah. 6. Analisa Kualitas Kimia Telur

Analisa kualitas kimia telur dilakukan pada saat akhir penelitian. Sampel yang di analisa diambil satu butir tiap-tiap ulangan. Sampel telur tersebut diukur untuk mengetahui kandungan lemak dan kolesterol kuning telur.

7. Tahapan Isolasi Usus untuk Menghitung E-Coli

Penyembelihan puyuh dilakukan pada akhir penelitian. Puyuh disembelih terlebih dahulu dipuasakan selama 24 jam. Penyembelihan ini bertujuan untuk memperoleh usus ileum. Sampel diambil secara acak sebanyak 2 ekor puyuh dari setiap ulangan kemudian dianalisa populasi E-coli.

8. Tahapan Kolesting Ekskreta

10

3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Lemak dan Absorbsi Lemak Pada Tabel 1dicantumkan rataan konsumsi lemak dan absorbsi lemak pada penambahan piperin 60 mg kg-1 BB (T4) nyata (P<0.05) menurunkan dibandingkan dengan perlakuan lainnya (Tabel 4). Konsumsi ransum yang menurun pada penambahan piperin 60 mg kg-1 BB (T4) menyebabkan konsumsi lemak ikut menurun. Kedua hal tersebut menyebabkan absorbsi lemak dalam saluran pencernaan menurun juga. Efek piperin ini dapat juga merangsang fungsi lambung dan intensitas aliran saliva serta sekresi asam lambung yang membantu dalam pencernaan lemak (Puvača et al. 2014). Menurut Ahmad et al. (2012) kandungan piperin yang tinggi menyebabkan laju degradasi akan meningkat mengakibatkan lemak yang tercerna keluar bersama ekskreta. Puvača et al. (2014) menyatakan bahwa penambahan lada hitam nyata mempengaruhi absorbsi lemak kasar dan meningkatkan performa produksi. Menurunnya konsumsi lemak kasar juga akan berdampak pada penurunan absorbsi lemak kasar (Kiha et al. 2012).

Tabel 4 Rataan konsumsi lemak dan absorbsi lemak.

Peubah Perlakuan

T0 T1 T2 T3 T4

Konsumsi Lemak (g ekor-1 hari-1)

0.96±0.03a 0.97±0.03a 0.94±0.03a 0.95±0.02a 0.89±0.02b

Absorbsi Lemak

(%) 82.72±3.47a 80.67±4.05a 75.04±0.24b 74.41±4.80b 67.09±2.61c Keterangan: aAngka-angka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf berbeda menunjukkan

berbeda nyata pada taraf uji 5% (uji selang berganda Duncan). T0: Ransum Kontrol (tanpa piperin). T1: T0 + 15 mg piperin kg-1 BB.T2: T0 + 30 mg piperin kg-1 BB. T3: T0 + 45 mg piperin kg-1 BB. T4 : T0 + 60 mg piperin kg-1 BB.

Uji lanjut orthogonal polynomial perlakuan penambahan piperin terhadap konsumsi lemak kasar menunjukkan respon negatif linear dengan persamaan garis linear YKL=-0.0107x+0.972 dengan nilai koefisien determinasi (R2)=0.7095. Penambahan piperin terhadap absorbsi lemak kasar menunjukan respon negatif linear dengan persamaan YAL=-0.250187x+83.4895 dan (R2)=0.4031 sehingga disimpulkan bahwa penambahan piperin kedalam ransum maka akan berkorelasi negatif dengan menurunnya konsumsi lemak kasar dan absorbsi lemak kasar.

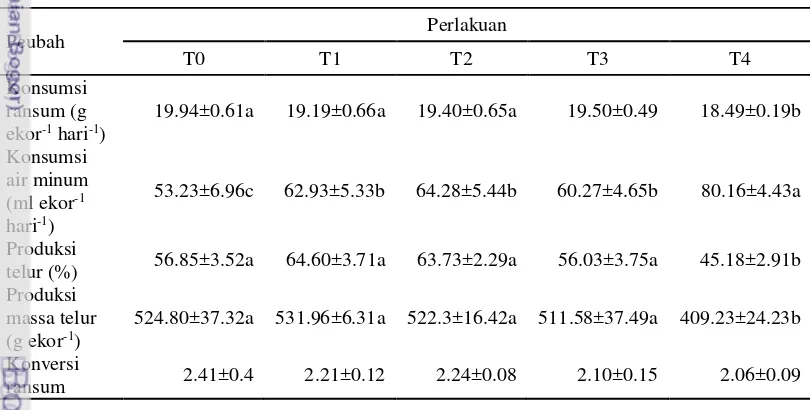

Pengaruh Perlakuan terhadap Performa Puyuh Umur 6-13 Minggu

Ransum dan Konsumsi Air

11 pedas yang dapat menurunkan palatabilitas pakan. Menurut Windisch et al. (2008b) kandungan zat aktif (piperine) yang terdapat dalam lada hitam menyebabkan ransum sangat berarom tajam (bau) dan rasa pedas yang dapat membatasi penggunaannya untuk pakan ternak. Amad et al. (2011) dan Brenes dan Roura (2010) menyatakan bahwa penambahan phytogenic feed additive yang berasal dari rempah-rempah dapat mempengaruhi rasa seperti piperin (rasa pedas) dari senyawa

phytogenic sehingga konsumsi pakan akan menurun. Penambahan piperin berdampak pada meningkatnya konsumsi air akibat ransum yang pedas yang ada didalam pakan. Adanya kandungan piperin dalam ransum dapat membantu proses thermogenesis dalam tubuh sehingga akan berdampak pada meningkatnya konsumsi air. Meningkatnya konsumsi air minum membantu melepaskan panas tubuh akibat dari proses thermogenesis dalam pembentukan kalori sebagai usaha untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Menurut Brown et al. (2006) dan Boschmann

et al. (2007) menyatakan bahwa konsumsi air yang banyak menginduksi respon thermogenic yang lebih besar sehingga pelepasan panas yang dihasilkan oleh proses termogenisis akan dapat menyeimbangkan suhu tubuh.

Uji lanjut orhogonal polynomial terhadap konsumsi air minum menunjukan respon positif linear dengan persamaan YM=0.3412x+50.742 dengan nilai koefisien determinasi (R2)=0.3061. Hal ini menunjukan bahwa penambahan piperin kedalam ransum puyuh umur 6-13 minggu positif meningkatkan konsumsi air minum. Tabel 5 Rataan konsumsi ransum, konsumsi air minum, produksi telur, produksi

massa telur dan konversi ransum.

19.94±0.61a 19.19±0.66a 19.40±0.65a 19.50±0.49 18.49±0.19b

Konsumsi air minum (ml ekor-1 hari-1)

53.23±6.96c 62.93±5.33b 64.28±5.44b 60.27±4.65b 80.16±4.43a

Produksi

telur (%) 56.85±3.52a 64.60±3.71a 63.73±2.29a 56.03±3.75a 45.18±2.91b Produksi

massa telur (g ekor-1)

524.80±37.32a 531.96±6.31a 522.3±16.42a 511.58±37.49a 409.23±24.23b

Konversi

ransum 2.41±0.4 2.21±0.12 2.24±0.08 2.10±0.15 2.06±0.09 Keterangan: aAngka-angka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf berbeda menunjukkan berbeda nyata pada taraf uji 5% (uji selang berganda Duncan). T0: Ransum kontrol (tanpa piperin). T1: T0 + 15 mg piperin kg-1 BB.T2: T0 + 30 mg piperin kg-1 BB. T3: T0 + 45 mg piperin kg-1 BB. T4 : T0 + 60 mg piperin kg-1 BB.

Produksi Telur (Quail Day) dan Produksi Massa Telur

12

mg kg-1 BB (T4) nyata (P<0.05) menurun dibandingkan perlakuan lain. hal ini dikarenakan rendahnya konsumsi ransum yang berpengaruh terhadap konsumsi

nutrisi ransum yang ada didalam pakan. Menurut Leeson dan Summers (2005) menyatakan bahwa produksi telur dipengaruhi oleh strain, umur, konsumsi ransum, konsumsi air minum, konsumsi mineral dan kandungan protein ransum, sedangkan Widjastuti dan Kartasudjana (2006) menjelaskan bahwa konsumsi ransum dan konsumsi energi yang rendah pada puyuh fase produksi mengakibatkan penurunan produksi telur dan produksi massa telur. Estimasi dosis piperin yang optimal untuk produksi telur didapatkan pada penambahan piperin antara 20-30 mg kg-1 BB yaitu 64.27%-64.29% (Lampiran 16).

Produksi telur puyuh umur 6-13 minggu dapat dilihat pada Gambar 1. Produksi telur puyuh umur 6-13 minggu mengalami peningkatan setiap minggunya. Produksi telur puyuh tertinggi pada minggu ke-6 terjadi pada perlakuan T1 disusul perlakuan T3 yaitu sebesar 13.10% dan 11.79%. Produksi telur terendah dihasilkan pada perlakuan T2 yaitu sebesar 5.36%. Rata-rata peningkatan produksi telur tertinggi terjadi pada minggu ke-8. Produksi telur tertinggi pada minggu ke-8 terjadi pada perlakuan T0 sebesar 60.71%, sedangkan produksi terendah terjadi pada perlakuan T4 sebesar 47.14%.

Seluruh perlakuan mengalami peningkatan produksi telur sampai minggu ke-13. Produksi tertinggi pada minggu ke-13 terjadi pada perlakuan T2 sebesar 80.99% sedangkan terendah terjadi pada perlakuan T4 sebesar 62.14%. Estimasi meningkatnya puncak produksi dengan modeling polinomial didapatkan bahwa perlakuan kontrol akan mengalami titik puncak pada umur 14 minggu sedangkan pada perlakuan lainya antara umur 34 -35 minggu lebih lama dibandingkan dengan kontrol (lampiran 17). Menurut Nys dan Guyot (2011) bahwa produksi puncak puyuh normal berkisar antara umur 15-16 minggu sebesar 90%-95%.

Rataan produksi massa telur pada penelitian ini yaitu 409.23-531.96 g ekor-1 (Tabel 5). Penambahan piperine 60 mg kg-1 BB nyata (P<0.05) menurunkan

Gambar 1 Rataan produksi telur setiap minggu umur 6-13 minggu.

-13 produksi massa telur dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan konsumsi ransum dan presentase produksi telur menurun yang menyebabkan produksi massa telur menurun juga. Berbeda dengan hasil penelitian Al-Harthi et al. (2009) bahwa penambahan rempah-rempah seperti lada hitam, cardomon dan kumin (jintan) dapat meningkatkan massa telur dan berat telur. Produksi massa telur yang rendah akan berkorelasi positif dengan menurunya produksi telur sedangkan produksi massa telur merupakan hasil kali produksi telur dengan berat telur sehingga akan berkorelasi positif (Sh et al. 2013). Lebih lanjut Vercese et al. (2012) menjelaskan bahwa massa telur dipengaruhi oleh berat telur, produksi telur dan heat stress.

Uji lanjut orhogonal polynomial perlakuan penambahan piperin terhadap massa telur menunjukkan respon negatif linear dengan persamaan garis Ymassa =-25.152x+575.22 dengan nilai koefisien determinasi (R2)=0.6048 sehingga dapat dinyatakan bahwa penambahan piperin kedalam ransum dapat menurunkan produksi massa telur. Titik optimal massa telur pada persamaan ini terdapat pada kontrol (T0) sebesar 575.22 g.

Konversi Ransum

Konversi ransum pada panambahan piperin dalam pakan puyuh dalam penelitian ini menunjukan pengaruh yang tidak nyata. Rataan konversi ransum dalam penelitian ini berkisar 2.10-2.41 (Tabel 5). Konversi ransum perlakuan dengan penambahan piperin 60 mg kg-1 BB (T4) cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan ransum yang dikonsumsi lebih rendah diikuti bobot telur yang dihasilkan lebih tinggi. Nilai konversi ransum erat kaitannya dengan konsumsi ransum dan kemampuan ternak dalam merubah ransum menjadi daging dan telur. Semakin rendah angka konversi ransum semakin efisien penggunaan ransum tersebut, karena semakin sedikit jumlah ransum yang digunakan. Menurut Leeson dan Summers (2005), faktor yang mempengaruhi konversi ransum adalah produksi telur, kandungan nutrisi ransum, berat telur dan temperatur (suhu).

Pengaruh Perlakuan terhadap Kualitas Fisik dan Kualitas Kimia Telur Puyuh Umur 9-13 Minggu

Berat Telur

Perlakuan penambahan piperin dalam ransum pada penelitian ini tidak berpengaruh nyata terhadap berat telur. Rataan berat telur pada penelitian ini adalah 8.97 g butir-1 (Tabel 6). Hasil ini sesuai dengan standar berat telur puyuh yang dikemukakan oleh Tserveni-Goussi dan Fortomaris (2011) yaitu berkisar 6-16 g butir-1. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat telur yaitu konsumsi protein (Darmawan et al. 2013; Tuleun dan Adenkola 2013), hormon (Latifa 2007) dan umur puyuh (Tserveni-Goussi dan Fortomaris 2011). Lebih lanjut (Leeson dan Summers (2005)) menyatakan bahwa protein atau asam amino merupakan nutrisi yang berperan penting dalam menggontrol berat telur.

Berat Albumin Telur

14

ini menunjukan bahwa penggunaan piperine tidak mempengaruh berat albumin. Berat albumin telur biasanya dipengaruhi oleh berat telur, umur, genetik (Zita et al.

2009) dan hormon (Latifa 2007). Rataan berat albumin pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil penelitian Tserveni-Goussi dan Fortomaris (2011) yang memakai perlakuan ransum basal yaitu 7.80 g (56.83%). Presentase albumin telur normal puyuh berkisar antara 60%-63% dari berat telur (Li-Chan dan Kim 2007) atau 52%-62% dari berat telur (Nys dan Guyot 2011).

Tabel 6 Kualitas fisik dan kimia telur puyuh umur 9-13 Minggu.

Peubah

Perlakuan

T0 T1 T2 T3 T4

Berat telur (g) 8.86±0.17 9.01±0.17 8.75±0.25 9.17±0.11 9.05±0.27

Berat putih telur (g) 5.25±0.15 5.24±0.14 5.29±0.24 5.51±0.12 5.19±0.18

(%) 56.13±0.72 54.91±1.27 55.74±1.31 56.74±0.75 56.47±1.47

Berat kuning telur

(g) 2.91±0.19 3.21±0.18 3.10±0.24 3.13±0.12 3.01±0.27

(%) 30.79±0.79 32.47±1.39 32.67±1.27 32.12±0.89 32.39±1.87

Berat kerabang (g) 1.18±0.07a 1.11±0.07ab 1.10±0.05b 1.09±0.03b 1.03±0.02b

(%) 12.79±0.61a 11.62±0.49b 11.49±0.19b 11.26±0.25b 11.13±0.47b

Ketebalan kerabang

(mm) 0.168±0.05a 0.165±0.06a 0.160±0.0ab 0.163±0.05ab 0.155±0.006b

Haugh unit 91.81±0.92c 93.41±1.13ab 93.15±0.86abc 94.45±0.71a 92.11±0.84bc

Skor kuning telur 7.53±0.16d 8.18±0.19c 8.37±0.04c 8.70±0.26b 8.98±0.11a Lemak kuning telur

(%) 23.28± 2.56 25.41±3.69 24.66±1.19 26.01±0.55 25.82±2.91

Kolesterol kuning

telur (mg 100g-1) 279.26± 9.16a 230.02± 8.36b 226.34± 20.12b 148.38± 33.73c 145.46±31.21c

Keterangan: aAngka-angka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf berbeda menunjukkan berbeda nyata pada taraf uji 5% (uji selang berganda Duncan). T0: Ransum kontrol (tanpa piperin). T1: T0 + 15 mg piperin kg-1 BB.T2: T0 + 30 mg piperin kg-1 BB. T3: T0 + 45 mg piperin kg-1 BB. T4 : T0 + 60 mg piperin kg-1 BB.

Berat Kuning Telur

Penambahan piperin tidak berpengaruh nyata terhadap berat kuning telur. Rataan berat kuning telur yaitu 3.07 g (32.09%) (Tabel 6). Rataan berat kuning telur penelitian ini pada kisaran sama dibandingkan dengan hasil penelitian oleh Kumari

et al. (2008) yaitu 4.74g (34.61%). Presentase kuning telur berkisar antara 28-29% dari berat telur (Li-Chan dan Kim 2007) akan tetapi menurut Nys dan Guyot (2011) berkisar antara 30-33%. Rajkumar et al. (2009) dan Darmawan et al. (2013) menyatakan bahwa ukuran telur lebih terkait dengan ukuran kuning telur dibandingkan dengan albumen, meskipun fakta bahwa albumin masih penting untuk menentukan ukuran telur. Menurut Zita et al. (2013) dan Dunn (2011), berat kuning telur dipengaruhi oleh genotif dan umur serta kandungan kolesterol. Berat Kerabang Telur dan Tebal Kerabang Telur

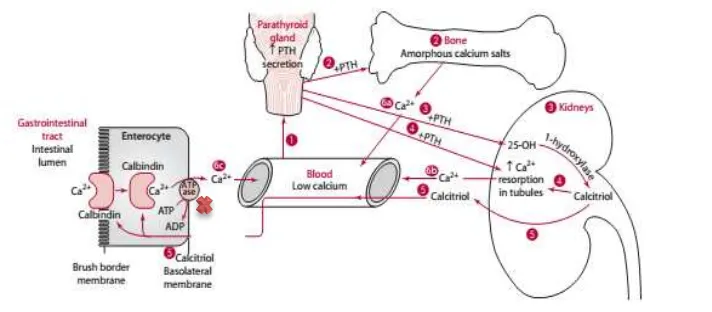

15 menurun berat kerabang telur dibandingkan dengan perlakuan T2, T3 dan T4 tetapi tidak berbeda nyata dengan T1. Persentase berat kerabang telur pada kontrol (T0) nyata meningkatkan dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Rataan ketebalan telur perlakuan kontrol (T0) nyata (P<0.05) meningkatkan dibandingkan dengan penambahan 60 mg kg-1 BB (T4) dan tidak nyata pada perlakuan T1, T2, dan T3. Hal ini disebabkan karena konsumsi ransum yang turun mengakibatkan menurunnya konsumsi Ca pada penambahan 60 mg kg-1 BB (T4), konsumsi Ca pada perlakaun T4 sebesar 0.40 gram. Menurun Duke et al. (2012) menyatakan bahwa penambahan piperin kedalam ransum dapat menghambat transportasi kalsium ke dalam mitokondria kemudian mitokondria akan melepaskan kalsium dan merangsang aktifitas ATP-ase (SPI) (Duke et al. 2012). Zhang et al. (2013) dan Yoon et al. (2015) menyatakan bahwa piperin akan menghambat aktifitas enzym Ca2+ATP-ase dalam mentranspor ion-ion kalsium melintasi membran sel yang berdampak pada penyerapan kalsium yang kurang sempurna (Gambar 2). Terhambatnya penyerapan kalsium mengakibatkan menurunnya kualitas telur yaitu berat telur dan kekuatan kerabang telur (berat dan ketebalan kerabang). Kandungan Ca dan fospor dalam ransum dapat mempengaruhi berat kerabang dan ketebalan telur. Kualitas kerabang telur, dan bentuk telur dapat dipengaruhi oleh umur dan kandungan nutrisi mineral yang terdapat pada pakan seperti kalsium, magnesium dan fospor sebagai kontituen anorganik (Hincke et al. 2011; Darmawan et al. 2013). Leeson dan Summers (2005) dan Karoui et al. (2009) menyatakan bahwa nutrisi mineral yang berperan terhadap ketebalan dan kekuatan kerabang telur yaitu kalsium, magnesium, karbonat, fospor, vitamin D3 dan bahan nutrisi organik lain meliputi protein. Rataan presentasi berat kerabang pada penambahan piperin lebih tinggi dibandingkan dengan standar menurut Nys dan Guyot (2011) yaitu 7-9%.

Uji lanjut orthogonal polynomial perlakuan penambahan piperin terhadap berat kerabang telur menunjukkan respon negatif linear dengan persamaan garis YBK=-0.0022x+1.1665 dengan nilai koefisien determinasi (R2)=0.4626 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dosis piperin ditambahan kedalam ransum maka akan berkorelasi negatif dengan menurunkan berat kerabang telur. Sedangkan

16

Uji lanjut orthogonal polynomial terhadap presentasi berat kerabang telur menunjukan respon negatif linear dengan persamaan Y%BK=-0.0246x+12.394 dengan nilai koefisien determinasi (R2)=0.555 ini menunjukan bahwa penambahan piperine kedalam ransum puyuh umur 6-13 minggu berkorelasi negatif menurunkan presentase berat kerabang telur. Penambahan piperin juga berkorelasi negatif terhadap ketebalan kerabang telur dengan persamaan linear YTK=-0.00018x+0.1675 dengan nilai koefisien determinasi (R2)=0.4201. Titik optimal skor warna telur didapatkan pada perlakuan sebesar 8.98 lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol

Haugh unit (HU)

Nilai haugh unit merupakan ukuran kualitas telur bagian dalam. Nilai haugh unit didapat dari hubungan antara tinggi putih telur dan bobot telur. Penambahan piperin 45 mg kg-1 BB (T3) nyata (P<0.05) meningkatkan haugh unit dibandingkan dengan kontrol (T0) dan T4 (60 mg piperin kg-1 BB) tetapi tidak berbedanya nyata dengan perlakuan T1 (15 mg piperin kg-1 BB )dan T2 (30 mg kg-1 BB). Rataan

haugh unit selama 8 minggu penelitian berkisar antara berkisar antara 91.81-94.45 (Tabel 6). Penambahan piperin dapat meningkatkan biovabilitas nutrisi salah satunya asam amino, glukosa dan beta-karotine (Khan et al. 2006; Atal dan Bedi 2010; Ahmad et al. 2012). Menurut Nugraha et al. (2013) meningkatnya penyerapan asam amino dapat mempertahankan ovomucin dan lesitin sehingga meningkatkan kualitas telur. Asam amino digunakan untuk ningkatkan kekentalan putih telur, sehingga haugh unit akan meningkat. Honkatukia et al. (2013) menjelaskan bahwa ovomucin protein mampu mengontrol kualitas albumin dan membantu proses kekentalan albumin telur. Nugraha et al. (2013) menjelaskan bahwa kandungan ovomucin didalam putih telur mempengaruhi nilai haugh unit, putih telur yang semakin tinggi, maka nilai haugh unit yang diperoleh semakin tinggi. Pada penelitian ini kualiats telur puyuh dikatagorikan mempunyai kualitas terbaik (AA). Menurut Standar United States Department of Agriculture (USDA 2011), nilai haugh unit dari 31 dikategorikan kualiats C, nilai haugh unit unit berkisar 31-60 dikatagorikan kualitas B, nilai haugh unit berkisar 60-72 dikatagorikan A, nilai haugh unit lebih dari 72 dikatagorikan AA.

Uji lanjut orthogonal polynomial penambahan piperin terhadap nilai haugh unit menunjukkan respon kuadratik dengan persamaan garis YHU = 0.002 x2+0.132 x+91.752 dengan nilai koefisien determinasi (R2)=0.413. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penambahan piperin antara 15-45 mg kg-1 BB kedalam ransum dapat meningkatkan nilai haugh unit berkisar antara 93.41-94.45 akan tetapi penambahan piperine 60 mg kg-1 BB cenderung menurunkan nilai haugh unit

berkisar 92.11 tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol (T0). Estimasi dosis piperin yang optimal yang tepat yang didapatkan dari persamaan ini yaitu dengan menambahkan piperin 30 mg kg-1 BB (T3) menghasilkan estimasi nilai haugh unit

antara 93.91 lebih besar dibandingkan dengan kontrol (T0) (Lampiran 19). Skor Warna Kuning Telur (Yolk)

masing-17 masing 8.19 dan 9.37 nyata (P<0.05) meningkatkan dibandingkan kontrol (T0) sebesar 7.53 (Tabel 6). Menurunnya produksi telur pada perlakuan T4 berdampak pada meningkatnya nilai skor kuning telur. Menurut Astriana et al. (2013) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi warna yolk, diantaranya adalah nisbah telur dan ransum, dimana laju produksi telur menyebabkan keragaman warna kuning telur. Ketika produksi meningkat, xantofil dalam ransum menyebar ke banyak kuning telur sehingga warna kuning telur menurun, dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Kim et al. (2015) bahwa menurunnya produksi telur akan berdampak meningkatnya warna kuning telur yang disebabkan karena penumpukan xantofil yang tinggi. Menurut Ahmad et al. (2012) dan Atal dan Bedi (2010) piperin mampu meningkatkan penyerapan beta-karotin (carotenoid) dan nutrisi-nutrisi lain didalam tubuh. Beta-karotine merupakan zat yang dapat mempengaruhi pigmen warna kuning telur dan mempunyai fungsi yang sama dengan xantopil (Hermana et al. 2014). Lebih lanjut Hammershoj et al. (2010) menyatakan bahwa warna kuning telur dipengaruhi oleh konsumsi zeaxanthin, lutein, alpa-carotine,beta-karotine dan karatinoid.

Uji lanjut orthogonal polynomial pada perlakuan penambahan piperin terhadap skor warna kuning telur menunjukkan respon positif linear dengan persamaan garis Yyolk=-0.02278x+7.69985 dengan nilai koefisien determinasi (R2)=0.8797. Hal ini menunjukan bahwa penambahan piperin kedalam ransum akan berkorelasi positif dengan meningkatnya skor warna kuning telur.

Lemak kuning telur

Kandungan lemak kasar kuning telur pada panambahan piperin dalam pakan puyuh dalam penelitian ini menunjukan pengaruh yang tidak nyata. Rataan lemak kasar penelitian ini berkisar 23.28%-26.01 % (Tabel 6). Kandungan lemak kasar dalam telur pada penambahan piperin 30 mg kg-1 BB (T3) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hasil penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan standar menurut Song et al. (2000) yaitu 31.48%-32.33%. Menurut Nys dan Guyot (2011) faktor yang mempengaruhi kualitas kimia telur yaitu jenis pakan, jenis ternak, genetik dan hormon.

Kolesterol kuning telur

Perlakuan penambahan piperin 15-60 mg kg-1 BB nyata (P<0.05) menurunkan kolesterol kuning telur dibandingkan dengan kontrol (T0), secara numerik dapat dilihat ada penurunan sekitar 17.63 % - 47.91%. Kadar kolesterol dalam kuning telur yang didapat pada penelitian ini berkisar antara 145.46–279.26 mg 100g-1 (Tabel 6)lebih rendah dibandingkan dengan standar USDA (2015) yaitu 880 mg 100g-1. Penurunan kolesterol dalam kuning telur disebabkan karena konsumsi lemak dan obsorbsi lemak menurun yang menyebabkan menurunnya kandungan kolesterol yang ada di dalam telur (El-Bagir et al. 2006). Menurut Puvača et al.

18

konversi kolesterol menjadi asam empedu dan selanjutnya akan mengakibatkan konsentrasi kolesterol akan menurun.

Mekanisme penurunan kolesterol oleh piperin terjadi melalui penghambatan secara langsung aktifitas enzim HMG-CoA (3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim-A)

reduktase oleh β-karoten (Gambar 3). Penghambatan aktifitas enzim ini menyebabkan tidak terbentuknya mevalonat dari HMG-CoA, dimana mevalonat ini akan diubah menjadi skualen, lanosterol, Dihidrolanosterol, D-8-dimetilsterol, 7-dihirokolesterol dan akhirnya menjadi kolesterol. Karotenoid adalah antioksidan yang dapat mencegah oksidasi lipid dan menghambat kerja enzim HMG-KoA reduktase dalam pembentukan mevalonat, sehingga sintesis kolesterol terganggu (Gropper dan Smith 2012a). Pembentukan kolesterol terjadi melalui beberapa tahapan salah satunya adalah pembentukan mevalonat dari Acetyl-CoA.

Kolesterol yang ditemukan dalam kuning telur disintesis di hati ternak unggas, ditransfer melalui darah dalam bentuk lipoprotein dan kemudian dideposisikan ke follikel (Hammad et al. 1998). Menurut Sloan et al. (1994) bahwa kolesterol dalam darah secara nyata berkolerasi negatif dengan kolesterol dalam telur, disaat kadar kolesterol dalam darah tinggi, maka kolesterol dalam telur rendah begitu juga sebaliknya. Sebagian besar kolesterol yang ditemukan dalam kuning telur disintesis di hati ternak unggas, ditransfer melalui darah dalam bentuk lipoprotein dan kemudian dideposisikan ke follikel (Hammad et al. 1996). Secara nyata dapat diasumsikan bahwa ada hubungan antara level kolesterol dalam kuning telur dengan kolesterol yang ada dalam darah. Kolesterol yang berasal dari tubuh berasal dari kolesterol eksogen dan endogen. Kolesterol eksogen berasal dari makanan, sedangkan kolesterol endogen dibentuk sendiri oleh sel-sel tubuh terutama dihati.

19 Pengaruh Perlakuan terhadap Profil Lemak Darah dan Malondialdehyde

(MDA) Umur 13 Minggu

Trigliserida Serum

Rata-rata kadar trigliserida serum pada penelitian ini berkisar antara 1249.26-1630.07 mg dl-1 (Tabel 7). Pengaruh penambahan piperin kedalam pakan tidak menunjukan pengaruh yang nyata terhadap trigliserida didalam serum. Respon piperin ini berbeda yang dikemukakan oleh Puvača et al. (2014a) dan (Maneesai et al. 2012) yang menyatakan bahwa pemberian lada hitam atau piperin nyata menurunkan trigliserida di dalam serum darah. Tidak berpengaruh penambahan piperin kemungkinan dikarena kandungan nutrien ransum yang dikonsumsi pada masing-masing perlakuan relatif sama, oleh karena itu pengaruh panambahan piperin dalam ransum belum terlihat secara signifikan. Rataan kandungan trigliserida serum puyuh pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Güçlü et al. (2008), kandungan trigliserida dalam serum puyuh pada penambahan sumber minyak nabati antara 797.7-1186.3 mg dl-1. Tingginya trigliserida disebabkan karena banyaknya asam lemak yang diubah menjadi trigliserida untuk ditransport dan disimpan. Asam lemak ini didapatkan dari pemecahan makanan yang bersumber dari karbohidrat, lemak dan protein. Sebelum asam lemak disimpan dalam bentuk energi, asam lemak harus diubah menjadi komponen lipid yang lebih hidrofobik yaitu trigliserida. Menurut Gropper dan Smith (2012a) trigliserida dalam pakan diserap oleh pencernaan kemudian dikemas menjadi lipoprotein, salah satunya adalah cylomikron kemudian diedarkan kedarah dan berpengaruh pada pembentukan telur salah satunya. Meningkatnya trigliserida juga bisa disebabkan oleh hormon estrogen yang merupakan hormon steroid (Mueller et al. 2015).

Tabel 7 Rataan profil lemak darah dan MDA serum puyuh umur 13 minggu

Peubah

Perlakuan

T0 T1 T2 T3 T4

Trigliserida

serum (mg dl-1) 1324.35±123.95 1249.26±188.29 1543.17±137.19 1630.07±143.42 1504.61±185.32

Kolesterol

serum (mg dl-1) 149.68±39.70 142.10±20.33 140.59±27.96 139.59±22.28 132.49±29.23

HDL serum (mg

20

burung termasuk puyuh berkisar antara 100-250 mg dl-1. Ini artinya penambahan piperin kedalam ransum puyuh memberikan pengaruh yang baik terhadap kandungan kolesterol didalam serum. Berbeda dengan hasil penelitian Shah et al.

(2011) yang menyatakan bahwa piperin nyata menurunkan kolesterol didalam serum. Penurunan kolesterol diduga disebabkan karena piperin mampu menyerap beta-karotine didalam makanan (Ahmad et al. 2012) yang berfungsi sebagai antioksidan penghambat atau bahkan mencegah dan menekan terjadinya peroksidasi lipid pada plasma atau serum darah (Gropper et al. 2008; Gropper dan Smith 2012a; Song et al. 2015). Lebih lanjut Nys dan Guyot (2011) menyatakan bahwa tinggi rendahnya kandungan kolesterol didalam kuning telur dipengaruhi oleh jumlah kolesterol dan LDL didalam serum darah.

High density lipoprotein (HDL) Serum

HDL merupakan kolesterol yang membawa lipoprotein dengan kerapatan tinggi (high density lipoprotein) (Thrall et al. 2012). Fungsi utama HDL adalah mengangkut kolesterol bebas yang terdapat dalam pembuluh darah ke reseptor HDL di hati untuk dikeluarkan melalui empedu (Akoh dan Min 2008). Hasil analisis sidik ragam menunujukan bahwa perlakuan tidak mempengaruhi kadar HDL serum puyuh. Kandungan HDL serum puyuh umur 13 minggu dalam penelitian ini berkisar 38.23–62.18 mg dl-1 (Tabel 4). Jika dibandingkan dengan penelitian Eren et al. (2006) HDL berkisar antara 46.8 -53.82 mg dl-1 lebih rendah dibandingan dengan penelitia ini. High density lipoprotein (HDL) merupakan lipoprotein yang menjaga keseimbangan kolesterol agar tidak menumpuk didalam sel, keseimbangan dikelola oleh pengangkatan sterol dari membran pada tingkat yang sama dengan jumlah kolesterol yang disintesis menuju hati (Thrall et al. 2012). Ini berarti penambahan piperin dalam ransum puyuh memberikan pengaruh yang baik terhadap kandungan HDL puyuh. Menurut (Akoh dan Min (2008); Adeyeye 2012; Gropper dan Smith 2012b) menyatakan bahwa HDL sering disebut dengan kolesterol baik karena merupakan lipoprotein yang mengangkut lipid dari perifer menuju ke hepar. Lebih lanjut Buyse dan Decuypere (2015) menjelaskan molekul HDL relatif kecil dibandigkan dengan lipoprotein lain sehingga HDL dapat melewati sel endotel vaskular dan masuk kedalam intima untuk mengangkut kembali kolesterol yang terkumpul dalam makrofag. HDL yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya oksidasi LDL.

Malondialdehyde (MDA) Serum

21 Menurut Ahmad et al. (2012) dan (Lim 2012), piperin mampu meningkatkan aktivitas superoksida dismutase (SOD) dan glutathione peroxidase (GSH-Px), kapasitas antioksidan total (T-AOC) dan menekan kadar malondialdehid (MDA) 30-50%. Malondialdehid (MDA) merupakan hasil peroksidasi lipid sebagai biomarker biologis peroksidasi lipid dan sebagai indikasi derajat stress oksidatif (Singh et al. 2008; Bartosz 2013). Menurut Repetto (2012) dan Bartosz (2013) bahwa antioksidan berperan sebagai pencegah dan penghambat terjadinya peroksidasi lipid karena antioksidan dapat menetralisir atau menghancurkan radikal bebas sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Stress oksidatif adalah keadaan tidak seimbangnya jumlah oksidan dan prooksidan dalam tubuh. Pada kondisi ini, aktivitas molekul radikal bebas atau reactive oxygen species (ROS) dapat menimbulkan kerusakan seluler dan genetika (Ahmad et al. 2012; Repetto 2012).

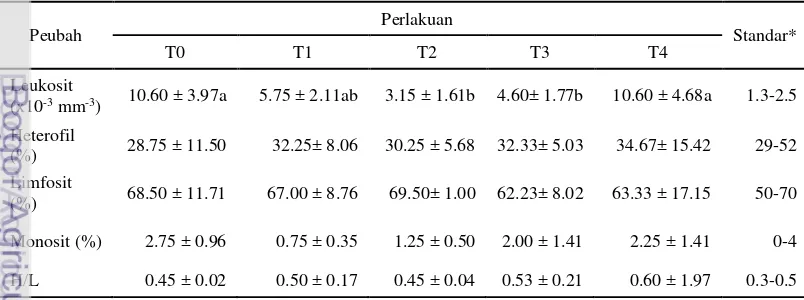

Pengaruh Perlakuan terhadap Status Kesehatan Berdasarkan Hematologi Darah Puyuh Umur 13 Minggu

Eritrosit

Hasil penelitian menunjukkan perlakuan penambahan piperin 15- 60 mg kg-1BB dalam ransum tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah eritrosit (Tabel 8). Rataan jumlah eritrosit puyuh penelitian berada pada kisaran 1.25-2.04 x106mm-3. Rataan ini berada dibawah standar normal yang dilaporkan oleh Campbell dan Ellis (2012) yaitu 4.0-5.2 x106mm-3. Berbeda dengan hasil penelitian (Al-Kassie et al. 2011a; Al-Kassie et al. 2011b) bahwa penambahan lada hitam dan lada merah dengan taraf 0.25%-1% nyata menurunkan eritrosit didalam darah. Menurut (Mitchell dan Johns 2008; Campbell dan Ellis 2012), jumlah eritrosit rendah memberi gambaran kondisi anemia, sedangkan jumlah eritrosit tinggi memberi gambaran kondisi polisetamia. Jumlah eritrosit dipengaruhi oleh umur, aktivitas individu, kandungan nutrien pakan, ketinggian tempat dan suhu lingkungan (Hall dan Guyton 2010; Campbell dan Ellis 2012).

22

Hematokrit

Pengaruh penambahan piperin kedalam pakan tidak menunjukan respon yang nyata terhadap hematokrit dengan rataan antara 28.74%-36.45% (Tabel 8). Rataan ini berada dalam selang normal yang dilaporkan Campbell dan Ellis (2012) yaitu 30.0%-45.1%. Berbeda dengan hasil penelitian Al-Kassie et al. (2011a) bahwa penambahan lada hitam dengan taraf 0.25%-1% nyata menurunkan hematokrit didalam darah. Pada penelitian ini penambahan piperin ke dalam ransum tidak memberi efek negatif pada nilai hematokrit puyuh serta tidak memperlihatkan khasiatnya, karena faktor penyebab anemia maupun polisetamia tidak dalam tingkat yang tinggi. Menurut Hall dan Guyton (2010), hematokrit dikatakan normal jika memiliki jumlah eritrosit yang sesuai, bukan karena ukuran atau jumlahnya yang besar. Nilai hematokrit disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu tingkat stres oleh pengaruh nutrisi dan temperatur, dehidrasi, maupun parasit dalam darah (Diem dan Haferlach 2004; Hall dan Guyton 2010).

Hemoglobin

Hemoglobin merupakan petunjuk kecukupan oksigen. Hemoglobin berfungsi sebagai distributor oksigen (O2) bagi jaringan, dan membawa karbon dioksida (CO2) dari jaringan ke paru-paru (Campbell dan Ellis 2012). Hemoglobin dipengaruhi oleh kadar oksigen dan jumlah eritrosit, sehingga ada kecenderungan jika jumlah eritrosit rendah, maka kadar hemoglobin akan rendah, dan jika oksigen (faktor ketinggian tempat) dalam darah rendah, maka tubuh terangsang meningkatkan produksi hemoglobin dan eritrosit (Weiss dan Wardrop 2010). Hasil penelitian menunjukkan penambahan piperin dalam ransum tidak memberikan pengaruh nyata terhadap hemoglobin puyuh. Rataan kadar hemoglobin puyuh dalam penelitian ini berada pada kisaran 10.34 -14.02 g dl-1 (Tabel 8). Rataan kadar hemoglobin ini berada dalam selang normal yang dilaporkan oleh Campbell dan Ellis (2012) yaitu 10.7-14.3g dl-1. Berbeda dengan hasil penelitian Al-Kassie et al. (2011) bahwa penambahan lada hitam dengan taraf 0.25%-1% nyata menurunkan hemoglobin didalam darah. Penambahan piperin bisa dipakai dalam ransum karena tidak memberi efek negatif pada hemoglobin puyuh. Penambahan piperin tidak memperlihatkan khasiatnya, karena faktor negatif terhadap hemoglobin tidak dalam tingkat yang tinggi. Hasil ini menunjukkan oksigen dalam darah untuk kebutuhan jaringan tercukupi, namun Campbell dan Ellis (2012) menyatakan bahwa hemoglobin akan melakukan fungsinya dengan baik, jika kosentrasi hemoglobin sesuai jumlah eritrositnya dalam volume darah. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengukuran MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration).

Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

23 dibawa oleh eritrosit untuk kebutuhan jaringan tercukupi, serta membawa karbon dioksida (CO2) dari jaringan ke paru-paru. Kondisi ini tentunya membantu aktivitas metabolisme tubuh lebih baik (Weiss dan Wardrop 2010). MCHC akan bernilai rendah saat terjadi anemia. MCHC yang rendah mengindikasikan anemia disertai defisiensi zat besi, sementara MCHC yang tinggi mengindikasikan kecilnya ukuran eritrosit yang mempengaruhi kecepatan sirkulasi darah (Hoffman et al. 2013). Menurut Campbell dan Ellis (2012), faktor yang mempengaruhi MCHC adalah kandungan hematokrit dan hemoglobin.

Mean Corpuscular Volume (MCV)

Penambahan piperin kedalam ransum dengan taraf 15-60 mg piperin kg-1BB tidak memberikan pengaruh nyata terhadap mean corpuscular volume (MCV) puyuh. MCV puyuh seluruh perlakuan berada pada kisaran 152.98-236.89 fl (Tabel 8). Rataan MCV sangat tinggi dibandingkan dengan standar normal yang dilaporkan Campbell dan Ellis (2012) yaitu 60-100 fl. MCV yang bernilai tinggi saat terjadi anemia yang menandakan defisiensi asam folat, sementara MCV yang lebih rendah saat anemia menandakan defisiensi zat besi. Asam folat maupun zat besi sangat dibutuhkan sebagai bahan baku, produksi, mengontrol volume, dan perkembangan eritrosit (Mitchell dan Johns 2008; Campbell dan Ellis 2012). MCV yang normal biasanya kebutuhan nutrien sebagai bahan baku untuk memproduksi eritrosit tercukupi, kecepatan, dan aktivitas atau fungsi eritrosit dalam sirkulasi darah berjalan baik. Menurut Hoffman et al. (2013), perubahan ukuran eritrosit bisa mempengaruhi viskositas cairan darah, sehingga bisa mempengaruhi fungsi, aktivitas dan kelancaran sirkulasi darah. Faktor yang mempengaruhi MCV adalah faktor yang mempengaruhi eritrosit, salah satunya stres akibat temperatur lingkungan yang tinggi. Stres panas akan menurunkan konsumsi pakan. Hal ini tentu akan menurunkan nutrien seperti protein, zat besi, dan asam folat yang sangat diperlukan untuk perkembangan, mengontrol ukuran sel darah, dan produksi eritrosit (Weiss dan Wardrop 2010). Zat besi dan asam folat merupakan mineral dan vitamin yang dibutuhkan untuk memproduksi dan mengontrol ukuran eritrosit. Tabel 9 Rataan leukosit, deferensiasi leukosit dan rasio hetrofil limfosit puyuh

umur 13 minggu

24 Leukosit

Leukosit merupakan sel darah yang memiliki inti sel dan memiliki kemampuan gerak yang independen (Campbell dan Ellis 2012). Leukosit merupakan unit yang aktif untuk menyediakan pertahanan yang cepat dan kuat terhadap setiap bahan penyebab infeksi (Hall dan Guyton 2010). Leukosit berperan dalam merespon kekebalan tubuh. Penambahan piperin dalam ransum nyata (P<0.05) mempengaruhi kandungan leukosit (Tabel 9). Perlakuan kontrol (T0) dan penambahan piperin 60 mg kg-1 BB (T4) nyata lebih tinggi dibandingkan dengan T2 dan T3 akan tetapi tidak nyata dengan perlakuan T1. Rataan jummlah leukosit pada penelitian ini yaitu 3.15-10.60 x10-3mm-3lebih tinggi dibandingkan dengan standar normal menurut Campbell dan Ellis (2012) yaitu 1.3-2.5. Berbeda dengan hasil penelitian Al-Kassie et al. (2011a) bahwa penambahan lada hitam dengan taraf 0.25%-1% tidak memberikan respon terhadap leukosit didalam darah. Diduga dalam penelitian ini penambahan piperin memberikan dampak terhadap tingginya kandungan leukosit akan tetapi bisa dipengaruhi faktor lain. Ini dapat dilihat dari tingginya kandungan leukosit dalam kontrol (T0) sebagai pembanding dari perlakuan lain yang menunjukan bahwa perlakuan memiliki dampak yang negatif selama penelitian kemungkinan mengalami stress.

Faktor penyebab stres seperti suhu panas yang ditanggapi berbeda setiap individu hewan. Rangkaian proses fisiologis saat stres mengakibatkan terjadi gangguan sistem imunitas yang mengakibatkan kualitas leukosit menurun, namun jumlahnya meningkat. Peningkatan ini karena tubuh merespon untuk mencegah masuknya atau melawan penyakit (patologis). Hal ini menyebakan fluktuatifnya jumlah leukosit. Peningkatan leukosit dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan penurunan bobot organ penghasil leukosit (Whittow 1998).

Heterofil dan Limfosit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan piperin dalam ransum tidak berpengaruh nyata terhadap persentase heterofil dan limfosit. Rataan persentase heterofil dan limfosit seluruh perlakuan dalam kisaran normal (Tabel 9), sesuai dengan standar normal, menurut Campbell dan Ellis (2012) yaitu 29%-52% dan 50%-70 %. Hal ini menunjukan penambahan piperin tidak menganggu jumlah hetrofil dan limfosit sehingga tidak menggangu status kesehatan puyuh. Penambahan piperin dapat meningkatkan penyerapan asam amino yang diperlukan dalam pembentukan hetrofil dan limfosit. Menurut Ahmad et al. (2012), piperin dapat meningkatkan penyerapan asam amino didalam tubuh. Mitchell dan Johns (2008) menyatakan bahwa tingginya produksi heterofil menyebabkan puyuh mengalami stres, karena kondisi stress dan terjadi inflamasi akut atau peradangan dapat meningkatkan produksi heterofil dengan cepat, disertai rendahnya organ pembentuk limfosit. Heterofil merespon diproduksi serta bekerja sangat cepat akibat gangguan internal maupun eksternal fisiologis (penyebab stres). Heterofil dikenal sebagai garis pertahanan tubuh pertama (Day dan Schultz. 2010).