ANALISIS HISTOPATOLOGI PLASENTA MENCIT

(Mus musculus) STRAIN DD WEBSTER

PASCA PEMBERIAN KAFEIN

TESIS

Oleh :

AMRIL PURBA

067008002

PROGRAM MAGISTER ILMU BIOMEDIK

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ANALISIS HISTOPATOLOGI PLASENTA MENCIT

(Mus musculus) STRAIN DD WEBSTER

PASCA PEMBERIAN KAFEIN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Biomedik dalam Program Studi Magister Ilmu Biomedik

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Oleh :

AMRIL PURBA

067008002

PROGRAM MAGISTER ILMU BIOMEDIK

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

Telah diuji pada

Tanggal : 28 Agustus 2010

________________________________________________________________

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof.Dr.Drs.Herbert Sipahutar, MS, MSc. Anggota :1. Dr. H. Soekimin SpPA

ABSTRAK

Kafein ialah alkaloid yang tergolong dalam keluarga methylxanthine bersama sama senyawa tefilin dan teobromin, berlaku sebagai perangsang sistem saraf pusat. Pada keadaan asal, kafein ialah serbuk putih yang pahit dengan rumus kimianya C6 H10 O2, dan struktur kimianya 1,3,7

trimetilxanthine. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti jumlah kafein yang dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan (kontroversial), namun dalam penelitian disebutkan konsumsi kafein dosis 19 – 30 mg/kgbb/hr dapat menyebabkan perubahan pada fetus berupa Berat Badan Lahir Rendah, kematian fetus, prematuritas otak, dll.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kafein terhadap histopatologi plasenta mencit serta untuk mendapatkan data data tentang berat fetus, panjang fetus, berat plasenta. Mencit dibagi menjadi empat kelompok perlakuan dengan dengan disain Rancangan Acak Lengkap (RAL), perlakuan pertama dengan kontrol (aquadest), selanjutnya diberi perlakuan dengan dosis kafein 40, 80, dan 120 mg/kgbb/hr. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh kafein terhadap berat fetus (p < 0,05), panjang fetus (p < 0,05), berat plasenta (p < 0,05) serta adanya perubahan diameter pembuluh darah maternal dan fetal (p < 0,05), sehingga hasil ini bermanfaat bagi ibu ibu yang dalam keadaan hamil untuk tidak mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang banyak (lebih dari 6 gelas perhari).

ABSTRACT

Caffeine is a methylxantine alkaloid similar to theophylin and theobromine, and functions as a central nervous system stimulant. Pure caffeine is a bitter, white powder with the chemical formula C6 H10 O2, and the chemical name 1,3,7 trimethylxanthine. To date it has not been shown conclusively the dose of caffeine that will cause health problems in humans, but research in which a dose of 19 – 30 mg/kg/day consumed by the mother, caused changes in fetal development including lower body weight, impaired brain development (prematuritas otak) and even death.The goal of the present research was to see the influence of caffeine on the histopathology of the murine placenta, as well as obtaining data about fetal weight and length, and placental weight. The mice were randomly divided into four treatment groups, control (given water only), and three levels of caffeine (40, 80, and 120 mg/kg/day). The results of this research shows caffeine decreased fetal weight ( p < 0,05), fetal length ( p < 0,05), placental weight ( p < 0,05) and also the diameter of blood vessels in the uterus as well as in the fetus ( p < 0,05). These results can be of benefit to expectant mothers, in that they be advised not to consume caffeine in large amounts ( i.e. more than 6 glass/ days).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan Tesis ini dengan judul “ Analisis Histopatologi Plasenta Mencit (Mus

Musculus Strain DD Webster) pasca pemberian kafein “ sebagai salah satu syarat

dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata dua (S2) pada program Studi Biomedik Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Sumatera Utara.

Proses penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan , dukungan dan doa dari berbagai pihak, pada kesempatan ini ucapan terimakasih saya sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr.dr.Syahril Pasaribu, DTM&H,MSc(CTM),SpA(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara Medan

2. Prof.dr.Gontar A.Siregar,SpPD, KGEH, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

3. dr. Yahwardiah Siregar , Ph.D, selaku Ketua Program Studi Biomedik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

4. Prof. Dr.Drs. Herbert Sipahutar MS, MSi, selaku Ketua Komisi pembimbing yang senantiasa bersedia meluangkan waktu untuk membimbing , memberikan masukan dan pemikiran dengan penuh kesabaran ditengah tengah kesibukan beliau.

6. Dr. Dedi Ardinata M.Kes, selaku pembanding dalam ujian Tesis ini yang telah meluangkan waktu dan memberi saran saran dan masukan dalam penyempurnaan tesis ini.

7. Dr. Cristofel L SpOG, selaku pembanding dalam ujian Tesis ini yang telah meluangkan waktu serta memberikan saran saran untuk perbaikan.

8. Terimakasih yang tulus saya persembahkan untuk istri dan ibunda yang tiada henti hentinya tetap memberi motivasi, juga kepada kedua anakku yang merupakan sumber inspirasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Dr.I.Nyoman E.L AIFM, M.Kes selakua ketua Yayasan Pendidikan Prima Medan, dimana penulis bekerja sebagai Staff Keperawatan, yang tiada henti hentinya selalu memberikan semangat dan dorongan guna penyelesaian tesis ini.

10. DR. Rama Sitinjak dan Ibu Chismis N M.Kes yang banyak membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

11. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, semoga apa yang diberikan mendapat balas dari Tuhan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pengetahuan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

2.1.1. Sifat Kimia Kafein ...7

2.1.2. Sumber Kafein ...7

2.1.3. Farmakodinamik Kafein...8

2.1.4. Efek Jangka Pendek Kafein ...9

2.1.5. Efek Jangka Panjang Kafein ... ...9

2.1.6. Farmakologi Kafein ...10

2.1.7. Metabolisme kafein ...10

2.2. Reproduksi Mencit ...11

2.2.1. Asal usul Mencit...11

2.2.3. Siklus Breeding...11

2.2.4. Sifat sifat ...12

2.2.5.Lingkungan Hidup dan Makanan ...12

2.2.6. Tahap Perkembangan Oogenesis...13

BAB III. METODE PENELITIAN...22

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ...22

3.2. Bahan Penelitian...22

3.2.1.Bahan Biologis...22

3.2.2.Bahan Kimia...23

3.2.3.Peralatan Utama Penelitian...24

3.3. Disain Penelitian ...24

3.4. Pelaksanaan Penelitian...25

3.4.1.Pemberian Perlakuan...25

3.4.2.Pembuatan Sediaan Histologi Plasenta...27

3.5. Pengamatan Histologi Plasenta...30

3.6. Analisa Data ...30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...31

4.1. Hasil Penelitian ...31

4.1.1.Berat Badan Mencit...31

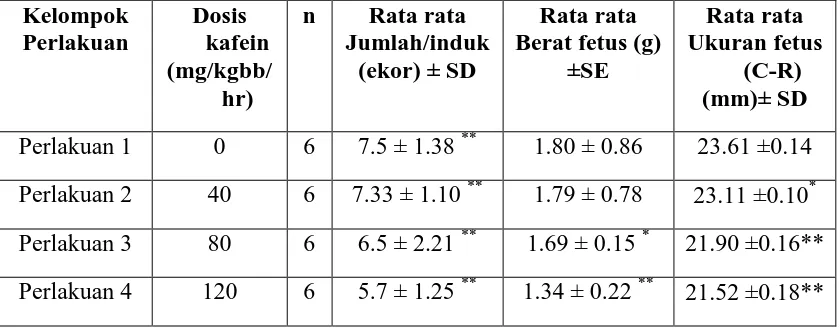

4.1.2.Rata rata Berat Fetus, Jumlah Fetus, dan Ukuran Fetus...32

4.1.4.Rata rata Diameter Pembuluh Daraha Maternal Pasca

Pemberian Kafein...43

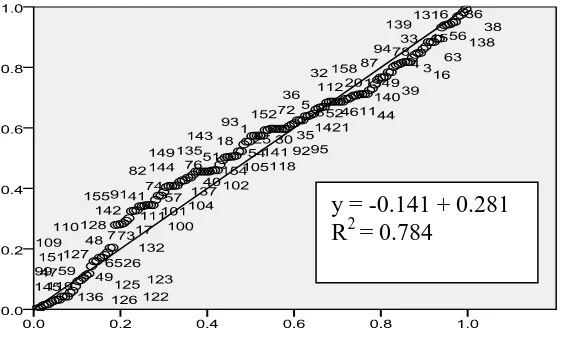

4.1.5.Hubungan Diameter Pembuluh Darah Maternal Terhadap Berat Fetus Berat Plasenta, dan Panjang Fetus...49

4.1.6.Hubungan Diameter Pembuluh Darah Fetal Terhadap Berat Fetus Berat Plasenta, dan Panjang Fetus...49

4.2. Pembahasan ...55

4.2.1.Berat Fetus, Jumlah Fetus, dan Panjang Fetus...55

4.2.2.Berat Plasenta ...57

4.2.3.Diameter Pembuluh Darah Maternal dan Fetal...58

4.2.4.Hubungan Diameter Pembuluh Darah Maternal dan Fetal Terhadap Berat Fetus Berat Plasenta dan Panjang...59

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ...60

5.1. Kesimpulan...60

5.2. Saran...61 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Hal

2.1. Kandungan kafein dalam Makanan dan Minuman……….. 8

4.1. Rata rata Berat Fetus, Jumlah Fetus, dan Ukuran Fetus……… 32

4.2. Rata rata Panjang Fetus……… 35

4.3. Rata rata berat Plasenta……… 37

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Hal

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Hal

1 . Tahap pemilihan Mencit, penimbangan berat badan, tahap perkawinan Tahap pemberian kafein, tahap pembedahan, dan gambaran

Histopatologi plasenta……….. 65

2. Berat badan induk ……… 69

3. Master data diameter pembuluh darah maternal dan fetal ……..… 71 4. Master data berat fetus, berat plasenta, dan panjang fetus………… 72 5 Hasil analisa statistik berat fetus……… 76 6. Hasil analisa statistik berat plasenta……… 81 7. Hasil analisa statistik panjang fetus……… 85 8. Hasil analisa statistik diameter pembuluh darah fetal…………..… 88 9. Hasil analisa statistik diameter pembuluh darah maternal…..…..… 88 10. Hasil uji statistik hubungan berat plasenta dengan berat fetus serta

Panjang fetus……… 95

ABSTRAK

Kafein ialah alkaloid yang tergolong dalam keluarga methylxanthine bersama sama senyawa tefilin dan teobromin, berlaku sebagai perangsang sistem saraf pusat. Pada keadaan asal, kafein ialah serbuk putih yang pahit dengan rumus kimianya C6 H10 O2, dan struktur kimianya 1,3,7

trimetilxanthine. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti jumlah kafein yang dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan (kontroversial), namun dalam penelitian disebutkan konsumsi kafein dosis 19 – 30 mg/kgbb/hr dapat menyebabkan perubahan pada fetus berupa Berat Badan Lahir Rendah, kematian fetus, prematuritas otak, dll.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kafein terhadap histopatologi plasenta mencit serta untuk mendapatkan data data tentang berat fetus, panjang fetus, berat plasenta. Mencit dibagi menjadi empat kelompok perlakuan dengan dengan disain Rancangan Acak Lengkap (RAL), perlakuan pertama dengan kontrol (aquadest), selanjutnya diberi perlakuan dengan dosis kafein 40, 80, dan 120 mg/kgbb/hr. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh kafein terhadap berat fetus (p < 0,05), panjang fetus (p < 0,05), berat plasenta (p < 0,05) serta adanya perubahan diameter pembuluh darah maternal dan fetal (p < 0,05), sehingga hasil ini bermanfaat bagi ibu ibu yang dalam keadaan hamil untuk tidak mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang banyak (lebih dari 6 gelas perhari).

ABSTRACT

Caffeine is a methylxantine alkaloid similar to theophylin and theobromine, and functions as a central nervous system stimulant. Pure caffeine is a bitter, white powder with the chemical formula C6 H10 O2, and the chemical name 1,3,7 trimethylxanthine. To date it has not been shown conclusively the dose of caffeine that will cause health problems in humans, but research in which a dose of 19 – 30 mg/kg/day consumed by the mother, caused changes in fetal development including lower body weight, impaired brain development (prematuritas otak) and even death.The goal of the present research was to see the influence of caffeine on the histopathology of the murine placenta, as well as obtaining data about fetal weight and length, and placental weight. The mice were randomly divided into four treatment groups, control (given water only), and three levels of caffeine (40, 80, and 120 mg/kg/day). The results of this research shows caffeine decreased fetal weight ( p < 0,05), fetal length ( p < 0,05), placental weight ( p < 0,05) and also the diameter of blood vessels in the uterus as well as in the fetus ( p < 0,05). These results can be of benefit to expectant mothers, in that they be advised not to consume caffeine in large amounts ( i.e. more than 6 glass/ days).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian tentang efek teratogenik kafein dimulai sejak ditemukan tiga kasus cacat pada bayi di Amerika Serikat, yaitu ektrodaktili dari ibu yang mengkonsumsi kopi antara 19 - 30 mg/ kgbb/ hari selama kehamilannya, namun mengingat kafein bersifat teratogen tidak spesifik sehingga memungkinkan adanya jenis cacat lain yang ditemukan pada berbagai organ (Santoso, 2004).

Penelitian tentang efek kafein terhadap reproduksi maternal dan fetus masih bersifat kontroversial (Albina, 2002), beberapa ahli mengatakan efek kafein tidak berdampak terhadap resiko keguguran dan berat fetus saat dilahirkan. Penelitian David dkk (2008), dan Clausson et al, (2002) mengatakan kafein tidak berdampak kepada resiko keguguran dan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), hal yang sama juga disampaikan Grosso dkk (2001), kafein tidak berdampak terhadap perkembangan fetus.

2007). Selanjutnya Cnattingius et al (2000), mencatat dalam jurnal mereka efek kafein dapat berakibat kepada kejadian abortus spontan .

Kafein juga dapat menyebabkan Hipertensi (Nurmineen dkk, 1999), keadaan ini akan menimbulkan obstruksi lokal sirkulasi utero plasenta maternal yang mengakibatkan plasenta infark dan perubahan secara histologi plasenta dan kelangsungan hidup fetus. Apabila luas infark lebih dari 30% dapat mengakibakan keadaan BBLR (Lubis dkk, 2007). Obstruksi lokal siskulasi utero placental (penyumbatan pembuluh darah arteri), menurut Rozanah (2006), diakibatkan karena kafein mengandung sebuah unsur terpenoid, yang diketahui dapat meningkatkan kadar kolesterol darah.

Pengaruh pemberian konsumsi kafein (2 mg /100 gr berat badan) pada tikus hamil terhadap perkembangan otak neonatus secara signifikan meningkatkan protein di otak, dan juga meningkatkan His- Pro (cyclo) (Mori , 1983). Konsentrasi TRH (Tiroid Releasing Hormone) dan Cyclo (His- Pro) akan mengganggu LPD (Liquid Protein Diet) yang akan menyebabkan kehilangan berat badan (Mori, 1983)

Yazdani (1992), melaporkan bahwa kafein dapat mengakibatkan peningkatan konsentrasi protein di otak fetus tikus , sedangkan konsumsi kafein dalam jangka panjang dapat menyebabkan prematuritas pada cerebrum (Tanaka , 1990).

sedang, penggunaan/ konsumsi kafein di Indonesia khususnya kopi merupakan suatu kebiasaan. Konsumsi kopi/teh serta minuman berenergi bagi masyarakat Indonesia, seperti telah menjadi tradisi yang mengakar dan sulit untuk ditinggalkan, disatu sisi kafein merupakan senyawa yang bermanfaat bagi manusia yang telah memberikan banyak keuntungan terutama untuk meningkatkan daya konsentrasi dan menambah kenikmatan dalam mengkonsumsi suatu minuman.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah pengaruh kafein terhadap histopatologi plasenta mencit (mus musculus) strain DD Webster

1.3. Kerangka Teori dan Konsep 1.3.1. Kerangka Teori

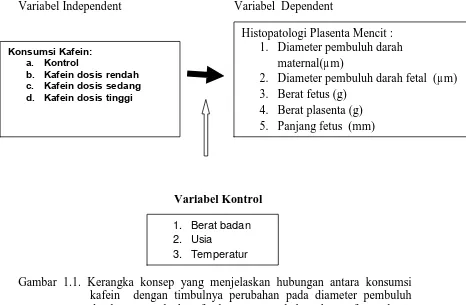

1.3.2.Kerangka Konsep

Konsumsi kafein dapat menimbulkan perubahan terhadap diameter pembuluh darah maternal dan fetal serta keadaan berat badan lahir rendah

Variabel Independent Variabel Dependent

Variabel Kontrol

Gambar 1.1. Kerangka konsep yang menjelaskan hubungan antara konsumsi kafein dengan timbulnya perubahan pada diameter pembuluh darah maternal dan fetal, serta perubahan berat fetus, berat plasenta, dan panjang fetus.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kafein terhadap histopatologi plasenta mencit (diameter pembuluh darah maternal dan fetal), berat fetus, jumlah fetus, panjang fetus, dan berat plasenta.

Tujuan khusus penelitian ini untuk melihat perbandingan pengaruh kafein dengan dosis rendah, dosis sedang, dosis tinggi pada hewan percobaan terhadap histopatologi plasenta mencit, meliputi

Konsumsi Kafein: a. Kontrol

b. Kafein dosis rendah c. Kafein dosis sedang d. Kafein dosis tinggi

Histopatologi Plasenta Mencit : 1. Diameter pembuluh darah

maternal(µm)

a. Diameter pembuluh darah maternal dan fetal

b. Hubungan diameter pembuluh darah maternal dengan fetal

c. Hubungan diameter pembuluh darah maternal dengan fetal dengan dosis

pemberian kafein 40,80, dan 120 mg/kgbb/hr.

d. Hubungan diameter pembuluh darah maternal dan fetal terhadap : berat fetus,

berat plasenta, dan panjang fetus.

e. Berat plasenta, berat fetus, jumlah fetus, dan panjang fetus

f. Hubungan berat plasenta dengan berat fetus dan panjang fetus

1.5. Hipotesis

Untuk penelitian ini dirumuskan dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nihil atau hipotesis nol (H0) dan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif (Ha) a. Hipotesa nol (Ho) adalah :

1. Tidak ada perubahan diameter pembuluh darah maternal pasca pemberian kafein

2. Tidak ada perubahan diameter pembuluh darah fetal pasca pemberian kafein 3. Tidak ada perubahan berat fetus pasca pemberian kafein

4. Tidak ada perubahan berat plasenta pasca pemberian kafein 5. Tidak ada perubahan panjang fetus pasca pemberian kafein b. Hipotesa Alternatif (Ha) adalah :

1. Terdapat perubahan diameter pembuluh darah maternal pasca pemberian kafein

2. Terdapat perubahan diameter pembuluh darah fetal pasca pemberian kafein

4. Terdapat perubahan berat plasenta pasca pemberian kafein

5. Terdapat perubahan panjang fetus pasca pemberian kafein

1.6. Manfaat Penelitian

Bermanfaat dalam pengembangan keilmuan terutama ilmu biomedik tentang pengaruh kafein terhadap pembuluh darah plasenta dan bayi yang dilahirkan.

Diharapkan bermanfaat bagi ibu, tidak terjadi perubahan histologi plasenta dan anak yang dilahirkan terhindar dari resiko kematian, berat badan lahir rendah dan efek lain walaupun mengkonsumsi kafein (dalam batas aman). 1.7. Defenisi Operasional

Analisis Histopatologi adalah gambaran sel, jaringan atau organ yang mengalami perubahan secara patologi yang diakibatkan oleh berbagai faktor .

Plasenta Mencit adalah mencit Mus musculus DD Webster yang berumur 3 bulan dengan berat badan 20-25 g yang dikawinkan, dan pada hari ke 19 dilakukan pembedahan untuk mendapatkan plasenta fetus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kafein

2.1.1. Sifat Kimia Kafein

Kafein ialah alkaloid yang tergolong dalam keluarga methylxanthine

bersama sama senyawa tefilin dan teobromin, berlaku sebagai perangsang sistem

saraf pusat. Pada keadaan asal, kafein ialah serbuk putih yang pahit (Phytomedical Technologies, 2006) dengan rumus kimianya C6 H10 O2, dan

struktur kimianya 1,3,7- trimetilxantin (Farmakologi UI, 1995).

2.1.2. Sumber Kafein

Kafein ialah senyawa kimia yang dijumpai secara alami di didalam makanan contohnya biji kopi, teh, biji kelapa, buah kola (cola nitide) guarana,

dan mate. Teh adalah sumber kafein yang lain, dan mengandung setengah dari kafein yang dikandung kopi. Beberapa tipe teh yaitu teh hitam mengandung lebih banyak kafein dibandingkan jenis teh yang lain. Teh mengandung sedikit jumlah

teobromine dan sedikit lebih tinggi theophyline dari kopi.

merupakan kombinasi dari theobromine dan theophyline sebagai kafein (Casal et al.2000).

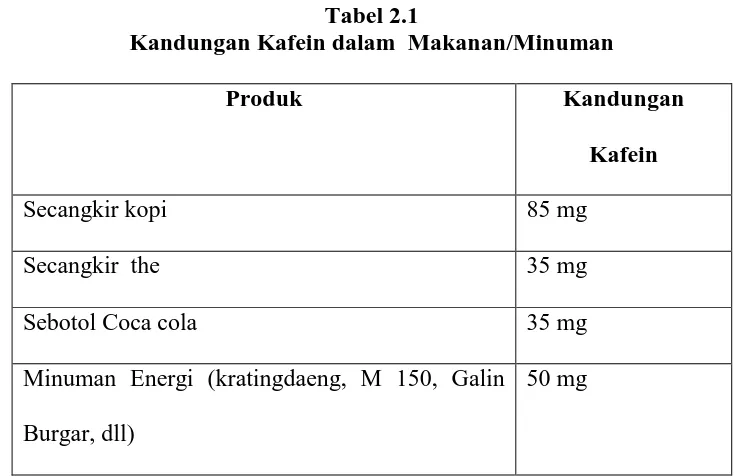

Tabel 2.1

Kandungan Kafein dalam Makanan/Minuman

Produk Kandungan

Kafein

Secangkir kopi 85 mg

Secangkir the 35 mg

Sebotol Coca cola 35 mg

Minuman Energi (kratingdaeng, M 150, Galin Burgar, dll)

50 mg

(Putra dan Hermanto, 2003).

2.1.3. Farmakodinamik Kafein

Kafein mempunyai efek relaksasi otot polos , terutama otot polos

bronchus, merangsang susunan saraf pusat, otot jantung, dan meningkatkan diuresis.

b. Pembuluh darah, kafein menyebabkan dilatasi pembuluh darah termasuk pembuluh darah koroner dan pulmonal, karena efek langsung pada otot pembuluh darah

c. Sirkulasi Otak, Resistensi pembuluh darah otak naik disertai pengurangan aliran darah dan PO 2 di otak, ini diduga merupakan refleksi adanya blokade adenosine oleh Xantin (Farmakologi UI, 1995).

2.1.4. Efek jangka Pendek Kafein

Mencapai jaringan dalam waktu 5 (lima) menit dan tahap puncak mencapai darah dalam waktu 50 menit, frekuensi pernafasan ; urin, asam lemak dalam darah ; asam lambung bertambah disertai peningkatan tekanan darah. Kafein juga dapat merangsang otak (7,5-150 mg) dapat meningkatkan aktifitas neural dalam otak serta mengurangi keletihan), dan dapat memperlambat waktu tidur (Drug Facts Comparisons, 2001)

2.1.5. Efek Jangka panjang Kafein

2.1.6. Farmakologi Kafein

Kafein adalah stimulan dari sistem saraf pusat dan metabolisme, digunakan secara baik untuk pengobatan dalam mengurangi keletihan fisik dan juga dapat meningkatkan tingkat kewaspadaan sehingga rasa ngantuk dapat ditekan. Kafein juga merangsang sistem saraf pusat dengan cara menaikkan tingkat kewaspadaan, sehingga fikiran lebih jelas dan terfokus dan koordinasi badan menjadi lebih baik (Ware, 1995).

2.1.7. Matabolisme Kafein

Diserap sepenuhnya oleh tubuh melalui usus kecil dalam waktu 45 menit setelah penyerapan dan disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Pada orang dewasa yang sehat jangka waktu penyerapannya adalah 3-4 jam, sedangkan pada wanita yang memakai kontrasepsi oral waktu penyerapan adalah 5-10 jam. Pada bayi dan anak memiliki jangka waktu penyerapan lebih panjang (30 jam).

Kafein diuraikan dalam hati oleh sistem enzym sitokhrom P 450 oksidasi kepada 3 dimethilxanthin metabolik, yaitu :

a. Paraxanthine (84%),mempunyai efek meningkatkan lipolysis, mendorong pengeluaran gliserol dan asam lemak bebas didalam plasma darah

b. Theobromine (12%) melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan volume urin. Theobromine merupakan alkaloida utama didalam kokoa (coklat)

Masing masing dari hasil metabolisme ini akan dimetabolisme lebih lanjut dan akan dikeluarkan melalui urin (Drug Facts Comparisons, 2001).

2.2.Reproduksi Mencit 2.2.1. Asal Usul Mencit

Mencit liar atau mencit rumah (Mus musculus) termasuk dalam ordo

Rodentia, sub ordo myomorpha, fam muridae dan sp murinae. Penyebaran sangat luas, semua jenis (strain) yang dipakai di laboratorium sebagai hewan percobaan berasal dari mencit liar yang melalui seleksi. Masing masing jenis dicirikan melalui warna, perangai, susunan anatomi, fisiologi dan morfologinya (Yuwono, Sulaksono, Yekti, 2000).

2.2.2. Perkembangan hidup

Pertumbuhan berbeda dengan perkembangan, pertumbuhan dilukiskan sebagai proses pertambahan bobot sejalan dengan bertambahnya waktu (umur), sedangkan perkembangan adalah pergantian bentuk, penyusunan komponen tubuh panca indera dan fungsi organ tubuh.

Pada umumnya berat lahir mencit sekitar 1 gram; berat lahir tergantung pada jenis (strain) mencit (Yuwono, Sulaksono, Yekti, 2000).

2.2.3 Siklus Breeding

umur 2 bulan. Mencit yang telah dewasa dan siap dikawinkan mempunyai bobot tubuh 28 gram untuk jantan, 20-25 gram untuk betina. Lamanya kebuntingan antara 17-22 hari, rata rata 21 hari.

Mencit termasuk hewan polioestrus , siklusnya berlangsung setiap 4-5 hari sekali, lamanya birahi antara 9-20 jam, estrus terjadi 20-40 jam setelah partus. Penyapihan dapat menginduksi eustrus dalam 2-4 hari.

Cara perkawinan mencit . Cara perkawinan mencit berdasarkan rasio jantan dan betina dibedakan atas monogamus, triogamus, dan harem. Sistem monogamus terdiri dari satu jantan dan satu betina, triogamus terdiri dari satu jantan dan dua betina, harem satu jantan lebih dari tiga betina dalam satu kandang (Yuwono, Sulaksono, Yekti, 2000).

2.2.4. Sifat sifat

Mencit merupakan hewan jinak, lemah, mudah ditangani , takut cahaya dan aktif pada malam hari. Mencit yang dipelihara sendiri makannya lebih sedikit dan bobotnya lebih ringan dibanding yang dipelihara bersama sama dalam satu kandang (Yuwono, Sulaksono, Yekti, 2000).

2.2.5. Lingkungan hidup dan makanan

2.2.6. Tahap perkembangan Oogenesis

a. Tahap pertama; Oogonium ( masa perkembangan sel sel kortikal pada ovarium, dan belum ada pembentukan sel folikel. Jumlah DNA pada masa ini tetap).

b. Tahap kedua; Primary oocyte (masa tertanamnya hasil konsepsi dengan hilangnya epitel skuamous (folikel) dan berkembangnya inti sel).

c. Tahap Ketiga; Primary Follicle ( terjadi pembentukan sel sel folikel cuboidal yang mengelilingi oocyte).

d. Tahap Keempat ; Doubble layers (Oocyte bertambah besar / banyak ). e. Tahap Kelima ; Many layers of follicle cells (Selanjuytnya sel sel

bertambah banyak dan mengelilingi oocyte).

f. Tahap Keenam ; Antral Spaces ( Mitokondria kemudian dibentuk dari konsentrasi Yolk, diameter dari folikel kira kira 200 mikron).

g. Tahap ketujuh ; Distinct antral spaces ( pada tahap ini terjadi pembelahan sel (miotik) yang merupakan tahap awal maturitas dari oocyte).

h. Tahap kedelapan ;Single Fused antrum (selanjutnya oocyte menghambat gumpalan oophorus ).

2.2.7. Siklus estrus

a. Preestrus ; proses anabolik, perkembangan aktif dari traktus genetalia, uterus mulai terbentuk ,pembukaan orifisium vagina, pembesaran nucleus, epitelum pada vagina berkembang , lama tahap ini 1 sampai 1,5 hari. b. Estrus ; proses anabolik, perkembangan aktif dari traktus genetalia, vulva

mulai terbentuk dan orifisium vagina terbuka, lama tahap ini 1 sampai 3 hari.

c. Metestrus 1 ; proses katabolik, adanya perubahan secara degeneratif dari traktus genetalia, clumped cornified epitelum exclusively pada vaginal smears.

d. Metestrus 2 ; proses katabolik, adanya perubahan secara degeneratif dari traktus genetalia; dan terdapatnya leukosit pada vaginal smears, lama kedua tahap metestrus berkisar 1-5 hari.

e. Diestrus ; tahap diam, pertumbuhan lambat, terbentuk epitel nukleus, leukosit, dan cairan vagina, lama tahap ini 2 sampai 4 hari (Rugh, 1968)

2.2.8. Implantasi

Decidua dan trophoblast menyediakan glikogen sampai dengan hari ke 15 kehamilan.

Plasenta dibentuk dari peleburan decidua basalis, inti ektoplasenta, chorion, dan beberapa bagian dari allantosis. Estrogen tidak dapat dideteksi pada plasenta mencit. Peleburan plasenta berlangsung sangat lambat. Zat zat asing yang terdapat di uterus dapat mencegah proses implantasi yang disebabkan oleh reaksi desidua (Rugh, 1968)

2.3. Plasenta Manusia 2.3.1. Plasenta

Plasenta adalah organ sementara, dan melalui organ ini embrio yang kemudian menjadi fetus mendapat nutrisi selama kehamilan (Geneser, 1994). Bagian bagian dari plasenta terdiri dari 3, yaitu ;

a. Bagian Fetus

Bagian fetus Plasenta , memiliki lempeng korion pada tempat munculnya villi korion, yaitu villi sekunder. Vilus ini terdiri atas pusat jaringan ikat yang berasal dari mesenkim ekstraembrional dikelilingi sinsisiotrofoblast dan

sitotrofoblast. Sinsisiotropoblas menetap hingga akhir kehamilan, tetapi

b. Bagian Maternal

Memasok darah arteri dan menerima darah vena dari lakuna yang terletak diantara villi sekunder. Walaupun pembuluh darah itu terbuka selama implantasi, pembuluh fetus yang terdapat dalam villi sekunder tetap utuh. Darah fetus dan darah ibu tidak bercampur, pada waktu itu sitotropoblas tidak utuh lagi dan kapiler vilus berdekatan dengan permukaan, saat itu dinding kapiler fetus dipisahkan dari darah ibu hanya oleh sinsisiotropoblas (Carlos, 1998).

c. Histofisiologi

Darah venosa fetus mencapai plasenta melalui 2 arteri umblikalis, yang bercabang cabang dan dilanjutkan dengan pembuluh pembuluh pada villi korialis. Pada villi ini, darah fetus mengalami oksegenisasi, melepaskan CO2 dan kembali ke fetus melalui vena umblikalis. Plasenta permeabel terhadap beberapa zat, dan dalam keadaan normal ia memindahkan oksigen, air, elekterolit elektrolit, karbohidrat, lipid, protein, vitamin vitamin, hormon hormon, antibodi dan beberapa obat dari darah ibu ke darah fetus ( Luis, 1992).

2.3.2. Struktur Histologis Plasenta

bulan ke empat terdiri atas dua komponen yaitu komponen maternal dan komponen fetal.

Plasenta pada akhir kehamilan berbentuk seperti cakram , mempunyai garis tengah sekitar 20 -25 cm, berat plasenta rata rata 500 g, pada permukaan maternal tampak 15 sampai 20 tonjolan yaitu kotiledon ditutupi oleh lapisan tipis desidua basalis. Permukaan fetal seluruhnya ditutupi oleh lempeng korion yang selanjutnya ditutupi oleh amnion (Geneser, 1994).

2.3. 3. Sirkulasi Plasenta

Darah yang kurang Oksigen, dibawa dari fetus menuju plasenta melalui

arteri umblikalis dalam korda umblikulus (Bloom dan Fawcet, 2002). Ruang intervilar menerima darah meternal melalui 80-100 arteri spiralis yang menembus lempeng desidua . Tekanan darah dalam arteri spiralis lebih tinggi dari pada dalam ruang intervilar dan selain itu aliran darah dari arteri spiralis berdenyut, sehingga darah memancar ke dalam ruang intervilar seperti pancaran air dan mencapai lempeng korion yang kemudian darah mengalir melalui ruang intervilar dan membasahi seluruh percabangan tangkai vili. Ruang intervilar pada plasenta akhir kehamilan berisi darah sekitar 150 ml, yang ditukar 3-4 kali setiap menit (Geneser, 1994).

2.3.4. Perkembangan Plasenta

a. Fertilasi, Pembelahan, dan Pembentukan Blastosit

radiata dan kemudian menembus zona pelucida, selanjutnya kepala spermatozoa

melekat pada oosit, terjadi fusi dan disusul degradasi membran plasma spermatozoa dan oosit. Selanjutnya perlekatan antara spermatozoa dan oosit mengakibatkan pelepasan zat zat yang merangsang perubahan dalam zona pelusida yaitu reaksi zonal.

Pembelahan, zigot mengalami sejumlah pembelahan mitosis secara cepat menuju terbentuknya masa sel yang kecil. Pembelahan mitosis permulaan ini disebut cleavage. Masa yang mula mula terbentuk adalah morula (3 hari setelah fertilisasi) masuk kedalam rongga uterus, dan kemudian membentuk tropoblast

dan blastokist.

b. Implantasi dan Perkembangan Awal Plasenta

Implantasi biasanya terjadi pada dinding posterior datas korpus uteri dekat bidang midsagital. Sekitar hari ke 6, sel sel tropoblast terletak pada kutub

embrioblast dari blastokist dan akan menyerbu kedalam epitel endometrium dan stroma endometrium dibawahnya. Sekitar hari ke 9, blastokist terbenam di endometrium, selanjutnya hari ke 12 epitel uterus mengalami regenerasi dan menutup kutub embrional. Sekitar hari ke 14, sel sel sitotropoblast berproliferasi dengan membentuk sekelompok masa. Sekitar perkembangan hari ke 21 mulai terjadi sirkulasi darah embrional melalui kapiler vili (Genneser, 1994).

2.3.4. Fungsi Plasenta

Plasenta mempunyai tiga fungsi utama yaitu ; metabolisme, pertukaran zat zat dan menghasilkan hormon.

a. Metabolisme Plasenta

Plasenta mensintesa kolesterol, asam lemak dan glikogen, terutama pada awal kehamilan dan zat zat ini diduga penting untuk nutrisi janin

b. Pertukaran zat zat di plasenta

Pertukaran zat zat melalui membran plasenta terjadi hampir seluruhnya melalui mekanisme yang sama seperti absorbsi di usus halus, yaitu difusi sederhana, difusi yang dipercepat, transport aktif dan endositosis. Pertukaran gas gas seperti oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui difusi sederhana, pemutusan suplai oksigen dalam waktu singkat dapat berakibat fatal terhadap fetus.

Air dan elektrolit bertukar secara bebas dan cepat melalui membran plasenta . Vitamin vitamin juga menembus membran plasenta, untuk vitamin yang larut dengan lemak lebih capat dari pada vitamin yang tidak larut dengan

lemak.Glukosa secara cepat bertukar, asam lemak hanya sedikit bertukar, (sedangkan trigliserida, kolesterol dan fosfolipid) tidak dapat sama sekali

c. Hormon hormon Plasenta

Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

pada kehamilan antara hari ke 40 sampai 90. Kadarnya kemudian menurun sekitar 10 % dari puncaknya pada akhir kehamilan.

Human Chrorionic Somatomammotropin (hCS)/Human Placental

Lactogen(hPL)

Human Chrorionic Somatomammotropin (hCS) adalah suatu protein sederhana terdiri atas 192 asam asam amino. Keduanya bersifat laktogenik dan mempunyai sedikit aktifitas merangsang pertumbuhan.

Progesteron

Dihasilkan dalam plasenta dan penting untuk memepertahankan kehamilan. Hormon ini dihasilkan dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan kehamilan sampai akhir bulan ke 4 pada saat ini fungsi korpus luteum dalam kehamilan menurun.

Esterogen

Dihasilkan dalam kehamilan dalam jumlah banyak sampai mencapai kadar maksimum pada saat sebelum lahir. Produksi esterogen plasenta bergantung pada sintesa prekursornya dalam daerah fetal kalenjer adrenal fetus (Geneser, 1994 ).

2.3.5. Karakteristik plasenta

Diameter : kurang lebih 22 cm

Tebal : 2-2,5 cm

Berat : mendekati 470 gram

Permukaan maternal : warna merah marun dan terbagi atas lobus-lobus (kotiledon)

bawah berwarna marun

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Veteriner BVVP Medan dan Pemeriksaan histopatologi dilaksanakan di Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan. Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penelitian ini adalah lebih kurang 6 (enam) bulan sejak perencanaan sampai selesai.

3.2. Bahan Penelitian 3.2.1. Bahan Biologis

Gambar 3.1. (Mus musculus) Strain DD Webster berumur 3 bulan dengan berat badan 20-25 gram

3.2.2. Bahan Kimia

Bahan kimia yang akan dianalis efeknya terhadap histopatologi plasenta mencit (berat induk, berat fetus, panjang fetus, jumlah fetus, berat plasenta, diameter pembuluh darah maternal, diameter pembuluh darah fetal) adalah ekstrak kafein yang diperoleh dari PT Bratacerm.

Bahan kimia lain yang diperlukan untuk sediaan Histologi antara lain : NaCl 0.9%, methylen biru, formalin 10% , alkohol (etanol) xylol (xylene),

Selama perlakuan, setiap satu mencit betina ditempatkan dalam satu kandang yang terbuat dari bahan plastic (ukuran 30cm x 20cm x 10cm) yang ditutup dengan kawat kasa halus, dasar kandang dilapisi dengan sekam padi setebal 0.5cm – 1 cm dan diganti setiap hari. Cahaya ruangan dikontrol persis 12 jam terang (pukul 0.6.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib) dan 12 jam gelap (pukul 18.00 sampai dengan pukul 0.6.00 wib). Temperatur dan kelembaban udara ruangan dikontrol dengan suhu 20 0C – 25 0C . Pakan yang diberikan berupa pellet (pellet komersial ), dan minuman yang diberikan berupa air (air PAM) yang disuplai setiap hari secara berlebih.

3.2.3. Peralatan Utama Penelitian

Peralatan utama yang digunakan dalam penelitiani terdiri atas timbangan kasar (untuk timbang berat badan mencit) , jarum gavage (untuk memberikan kafein secara oral), timbangan (balance) analitik dengan tingkat ketelitian 0.01 gram, dissecting set, microscope histology (pengamatan area plasenta) microtom putar, dan microtegnique set (pembuatan histology plasenta) cover glass, oven (untuk membuat blok paraffin) meja pemanas (alat bantu menempelkan sayatan jaringan pada objek gelas) , spuit insulin 1 ml.

3.3. Disain Penelitian

(empat) kelompok , yaitu kelompok kontrol, dan 3 (tiga) kelompok perlakuan yang diberi kafein dengan dosis 40 mg, 80mg, dan 120mg

Besar sampel yang digunakan menurut Federel adalah sebagai berikut :

t : banyaknya sampel dalam perlakuan n : banyaknya perlakuan (4 kelompok)

Banyaknya sampel yang dibutuhkan dalam perlakuan : [ ( 4 -1) (n -1) ]≥15

3 (n-1) ≥ 15

3n ≥ 18

n ≥6

artinya 6 ekor mencit untuk 1 (satu) kelompok perlakuan sudah memenuhi persyaratan. Dalam penelitian ini menggunakan 6 (enam) ekor mencit untuk tiap perlakuan, sehingga besar sampel untuk 4 (empat) perlakuan adalah 24 ekor mencit.

3.4. Pelaksanaan Penelitian 3.4.1. Pemberian Perlakuan a. Dosis Pemberian

Proses penelitian diawali dan dimulai dengan mempersiapkan semua bahan yang diperlukan saat penelitian berlangsung. Setelah mencit betina

dikawinkan dan menunjukkan tanda tanda kehamilan, hewan percobaan dibagi secara acak menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Perlakuan 1 (kontrol) (enam ekor ), tidak diberi kafein , tetapi hanya pelarut kafein (akuadest).

2. Perlakuan 2, enam ekor diberi kafein dengan dosis 40 mg/ kgbb/ hr 3. Perlakuan 3, enam ekor diberi kafein dengan dosis 80 mg/Kgbb/ hr 4. Perlakuan 4, enam ekor diberi kafein dengan dosis 120 mg /kgbb /hr

(Volume tetap yang diberikan adalah 0.2ml)

Pemberian kafein dilakukan setiap hari selama 14 hari, dari umur kehamilan hari 4 hingga kehamilan hari 18, hari penampakan sumbat vagina dinyatakan sebagai umur kehamilan 0 hari.

b. Eutanasia /Examinasi Uterus

Gambar 3.2. Mencit (Mus musculus) pada hari ke 19 dibedah untuk mendapatkan pengamatan berat fetus, berat plasenta, jumlah fetus, panjang fetus

c. Examinasi Plasenta

Plasenta diexaminasi satu persatu dengan memisahkan bagian tali pusat yang menghubungkannya dengan fetus, dikeringkan dengan menggunakan kertas saring, selanjutnya ditimbang dengan ketelitian 0.01 (data data berat plasenta terlampir), setelah itu plasenta dimasukkan ketabung gelas yang berisi larutan formalin 10%, yang nantinya untuk sediaan histology plasenta.

3.4.2. Pembuatan Sediaan Histologi Plasenta

Preparat dibuat dengan cara menyayat blok paraffin setebal 2 µm, pemotongan jaringan dilakukan dengan menggunakan mikrotom putar (rotary microtome) :

1. Mempersiapkan gelas objek yang bersih dan tetesi beberapa tetes cairan albumin mayer sebagai perekat jaringan, lalu diusap sampai albumin merata pada salah satu permukaan.

2. Kertas permukaan objek glass ditetesi air (akuadest), lalu potongan (sayatan) jaringan diletakkan diatasnya.

3. Gelas objek dengan sayatan jaringan, kemudian diletakkan diatas meja pemanas (hot plate) dengan temperatur 50 – 600C sambil digoyang goyang

4. Setelah potongan potongan mengembang rata, sisa albumin dibuang dengan cara memiringkan objek glass dan dikeringkan dengan cara menyandarkan alat pemanas

5. Setelah kering, objek glass dejepit diantara dua lembar kertas saring yang telah dipisahkan dengan alkohol

6. Simpan dipelat pemanas sampai paraffin meleleh

7. Buang parafin serta sisa sisanya pada jaringan yang akan dipulas (defarinisasi), preparat dimasukkan kedalam xylol sambil digoyang goyangkan selama 2 menit, kemudian dikeringkan diantara dua lembar kertas saring

8. Celupkan kedalam alkohol 96%, 80 %, dan 50% untuk membuang sisa

9. Bilas dengan air mengalir selama 2 menit, sisa air dikeringkan

10.Memasukkan kedalam larutan hematoxylin 10-15 menit, kemudian bilas dengan air mengalir selama 2 menit, dan sisa air dikeringkan, selanjutnya celupkan kedalam HCL 2% sebanyak 5 kali celup

11.Bilas dengan air mengalir selama 1 menit, sisa air dikeringkan 12.Celupkan kedalam larutan amoniak 2% sebanyak 2 kali celup 13.Bilas dengan air mengalir selama 1 menit

14.Celupkan kedalam alkohol 96% selama 2 kali celup 15.Masukkan kedalam larutan eosin selama 1-2 menit

16.Celupkan kedalam alkohol 96% (10 kali), celupkan kembali kedalam alkohol 96% (10 kali), celupkan kembali kedalam alkohol 96% (10 kali), sambil memperhatikan warna sediaan mikroskopis sampai didapatkan warna yang optimal, keringkan diantara lembaran kertas saring

17.Masukkan kedalam larutan carboxyl selama 1 menit 18.Masukkan kedalam larutan xylol

19.Masukkan kembali kedalam larutan xylol selama 1 menit

20.Sisa Xylol dibuang, lalu ditetesi canada balsam dan dilanjutkan dengan menutup sediaan dengan menggunakan gelas penutup.

(Mukawi, 1989).

3.5. Pengamatan Histologi Plasenta

Untuk pengamatan diameter pembuluh darah maternal dan diameter pembuluh darah fetal, menggunakan micrometer yang ditempelkan kedalam lensa okuler mikroskop cahaya, dengan menggunakan pembesaran okuler 40x dan pembesaran objektif 40x.

3.6. Analisa Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

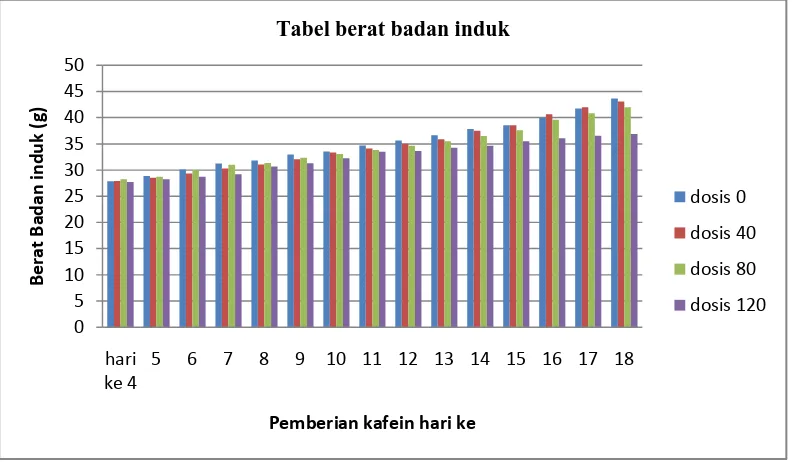

4.1.1. Berat Badan Mencit

Berat badan mencit ditimbang setiap hari. Kafein diberikan berdasarkan berat badan mencit saat itu. Selama diberi perlakuan pada hari ke 4 sampai dengan hari ke 18 terdapat kenaikan berat badan mencit perlakuan dari hari ke hari untuk masing masing perlakuan.

Gambar 4.1. Rata rata berat badan mencit untuk perlakuan 1 (hanya dengan aquadest), perlakuan 2 (dosis 40 mg/kgbb/hr), perlakuan 3 (dosis 80 mg/kgbb/hr), perlakuan 4 (dosis 120 mg/kgbb/hr) selama pemberian perlakuan pada hari ke 4 sampai hari ke 18 (organogenesis).

Hasil pengamatan terhadap berat mencit pada hari ke 18 pada kelompok perlakuan 1 (dosis 0) dengan berat rata rata 43.66 g, perlakuan 2 (dosis 40 mg/kgbb/hr) dengan berat rata rata 43.08 g, perlakuan 3 (dosis 40 mg/kgbb/hr) dengan berat rata rata 42 g, perlakuan 4 (dosis 40 mg/kgbb/hr) dengan berat rata rata 36.91g.

4.1.2. Rata rata berat fetus, jumlah fetus/induk, dan ukuran fetus (C-R) pasca pemberian kafein secara oral pada masa organogenesis

Tabel 4.1. Rata rata berat fetus, jumlah fetus/induk, dan ukuran fetus (C-R) pasca pemberian kafein secara oral pada masa organogenesis

Kelompok

Pada hasil uji Mann Whitney didapatkan :

1. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr, p = 0,46 (p>0.05 ) tidak ada perbedaan berat fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

2. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr, p = 0,05 (p = 0.05 ) tidak ada perbedaan berat fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

3. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 120 mg/kgbb/hr, p = 0,00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan berat fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

4. Kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr, p = 0,024 (p<0.05 ) terdapat perbedaan berat fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

5. Kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis 120 mg/kgbb/hr, p = 0,00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan berat fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

6. Kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis 120 mg/kgbb/hr, p = 0,00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan berat fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

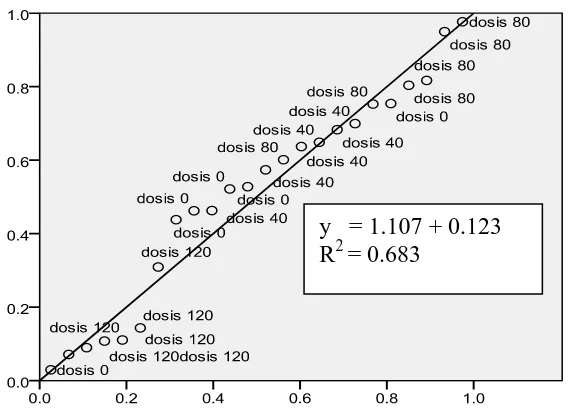

b. Hubungan berat fetus dengan panjang fetus pasca pemberian kafein

Gambar 4.2. Korelasi memperlihatkan hubungan antara berat fetus dengan panjang fetus dengan koefisien korelasi sebesar 0.683, menandakan hubungan antara berat fetus dan panjang fetus sangat kuat, hal ini diperkuat dengan uji

Probabilitas α = 0.05 > sig (1-taile) sebesar 0.00 sehingga hubungan antara berat fetus dengan panjang fetus sangat nyata.

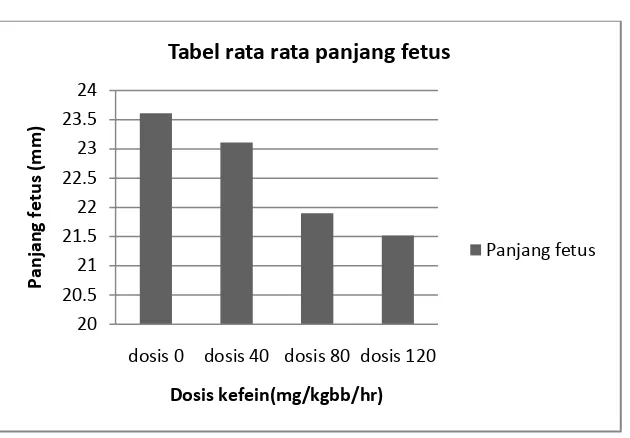

c. Panjang Fetus

Hasil pengamatan terhadap panjang fetus pada kelompok kontrol dengan panjang rata rata 23.61 mm, kelompok perlakuan 2 (dosis 40 mg/kgbb/hr) dengan panjang rata rata 23.11, kelompok perlakuan 3 (dosis 80 mg/kgbb/hr) dengan panjang rata rata 21.90 mm, kelompok perlakuan 4 (dosis 120

mg/kgbb/hr) dengan panjang rata rata 21.52 mm. Hasil pengamatan diatas juga menunjukkan semakin tinggi dosis kafein yang diberikan mempengaruhi panjang fetus.

Tabel 4.2. Rata rata panjang fetus pasca pemberian kafein

Pada uji Kruskall Wallis didapatkan nilai p = 0.00 (p<0.05), bahwa terdapat perbedaan secara signifikan panjang fetus terhadap dosis kafein yang diberikan, kemudian untuk mengetahui perbedaan masing masing kelompok dapat dilakukan dengan uji Mann- Whitney dengan hasil :

1. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr, p = 0,04 (p<0.05 ) terdapat perbedaan panjang fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

2. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr, p = 0,00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan panjang fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

20

dosis 0 dosis 40 dosis 80 dosis 120

P

Tabel rata rata panjang fetus

3. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 120 mg/kgbb/hr, p = 0,00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan panjang fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

4. Kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr, p = 0,00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan panjang fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

5. Kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis 120 mg/kgbb/hr, p = 0,00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan panjang fetus pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

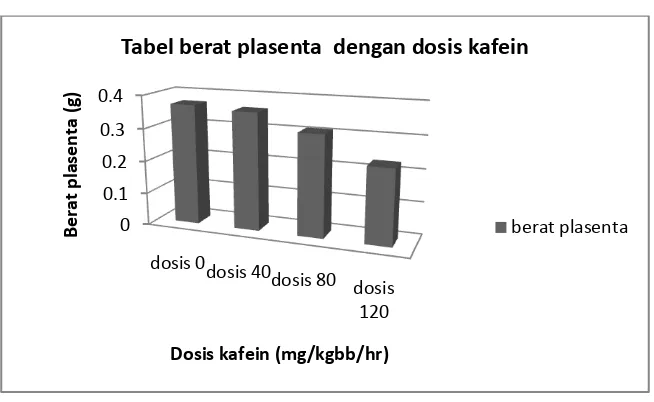

d. Rata rata berat plasenta pasca pemberian kafein secara oral pada masa

organogenesi.

Tabel 4.3. Rata rata berat plasenta pasca pemberian kafein

Hasil pengamatan terhadap berat plasenta pada kelompok kontrol dengan berat plasenta rata rata 0.37 g, kelompok perlakuan 2 (dosis 40 mg/kgbb/hr) dengan berat plasenta rata rata 0.36 g, kelompok perlakuan 3 (dosis 80 mg/kgbb/hr) dengan berat plasenta rata rata 0.31g, kelompok perlakuan 4 (dosis 120 mg/kgbb/hr) dengan berat plasenta rata rata 0.23 g. Hasil pengamatan diatas juga menunjukkan semakin tinggi dosis kafein yang diberikan mempengaruhi berat plasenta.

Pada uji Kruskall Wallis didapatkan nilai p = 0.00 (p<0.05), bahwa terdapat perbedaan secara signifikan berat plasenta terhadap dosis kafein yang diberikan, kemudian untuk mengetahui perbedaan masing masing kelompok dapat dilakukan dengan uji Mann- Whitney dengan hasil :

0

Tabel berat plasenta dengan dosis kafein

1. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr, p = 0,02 (p<0.05 ) terdapat perbedaan berat plasenta pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

2. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr, p = 0,00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan berat plasenta pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

3. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 120 mg/kgbb/hr, p = 0,00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan berat plasenta pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

4. Kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr, p = 0,029 (p<0.05 ) terdapat perbedaan berat plasenta pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

5. Kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis 120 mg/kgbb/hr, p = 0,00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan berat plasenta pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

e. Hubungan berat plasenta dengan berat fetus pasca pemberian kafein

Gambar 4.3.Korelasi menunjukkan hubungan berat plasenta dengan berat fetus sebesar 0.885 hal ini memperlihatkan adanya hubungan

berat plasenta dengan berat fetus. Pada uji Probabilitas nilai α

= 0.05 > sig (1-tailed) sebesar 0.00, maka hubungan berat plasenta dengan berat fetus sangat nyata.

f. Hubungan berat plasenta dengan panjang fetus pasca pemberian kafein

Gambar 4.4. Korelasi menunjukkan hubungan langsung antara berat plasenta dengan panjang fetus sebesar 0.721 hal ini memperlihatkan adanya hubungan berat plasenta dengan berat fetus. Pada uji probabilitas nilai α = 0.05 > sig (1-tailed) sebesar 0.00, maka hubungan berat plasenta dengan panjang fetus sangat nyata.

4.1.3. Rata rata diameter pembuluh darah fetal pasca pemberian kafein

Hasil pengamatan terhadap diameter pembuluh darah fetal pada kelompok kontrol dengan diameter pembuluh darah fetal terkecil rata rata 96.83 µm, kelompok perlakuan 2 (dosis 40 mg/kgbb/hr) dengan diameter pembuluh darah fetal terkecil rata rata 91 µm, kelompok perlakuan 3 (dosis 80 mg/kgbb/hr) dengan diameter pembuluh darah fetal terkecil rata rata 86.83 µm, kelompok perlakuan 4 (dosis 120 mg/kgbb/hr) dengan diameter pembuluh darah fetal terkecil rata rata 81.83 µm. Hasil pengamatan diatas juga menunjukkan semakin tinggi dosis kafein yang diberikan mempengaruhi diameter pembuluh darah fetal. Pada uji Kruskall Wallis didapatkan nilai p = 0.025 (p<0.05), bahwa terdapat perbedaan secara signifikan diameter pembuluh darah fetal terhadap dosis kafein yang diberikan, kemudian untuk mengetahui perbedaan masing masing kelompok dapat dilakukan dengan uji Mann- Whitney dengan hasil :

70

dosis 0 dosis 40 dosis 80 dosis 120

D

Grafik diameter Pembuluh darah fetal pasca pemberian kafein

1. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr, p = 0.147 (p>0.05 ) tidak terdapat perbedaan diameter pembuluh darah fetal pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

2. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr, p = 0.089 (p>0.05 ) tidak terdapat perbedaan diameter pembuluh darah fetal pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

3. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 120 mg/kgbb/hr, p = 0,019 (p<0.05 ) terdapat perbedaan diameter pembuluh darah fetal pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

4. Kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr, p = 0.196 (p>0.05 ) tidak terdapat perbedaan diameter pembuluh darah fetal pasca pemberian kafein antara kedua kelompok. 5. Kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis

120 mg/kgbb/hr, p = 0.04 (p<0.05 ) terdapat perbedaan diameter pembuluh darah fetal pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

4.1.4. Rata rata diameter pembuluh darah maternal pasca pemberian kafein

Tabel 4.4. Rata rata panjang fetus pasca pemberian kafein

Hasil pengamatan terhadap diameter pembuluh darah maternal pada kelompok kontrol dengan diameter pembuluh darah maternal terbesar rata rata 108.8 µm, kelompok perlakuan 2 (dosis 40 mg/kgbb/hr) dengan diameter pembuluh darah maternal terbesar rata rata 107 µm, kelompok perlakuan 3 (dosis 80 mg/kgbb/hr) dengan diameter pembuluh darah maternal terbesar rata rata 103 µm, kelompok perlakuan 4 (dosis 120 mg/kgbb/hr) dengan diameter pembuluh darah maternal terbesar rata rata 101 µm.

Hasil pengamatan diatas juga menunjukkan semakin tinggi dosis kafein yang diberikan mempengaruhi diameter pembuluh darah maternal. Setelah dilakukan uji normalitas, pada uji anova diperoleh nilai p = 0,00 (p<0,05),

dosis 0 dosis 40 dosis 80 dosis 120

D

Tabel diameter pembuluh darah maternal pasca pemberian kafein

nilai p = 0.025 (p<0.05), bahwa terdapat perbedaan secara signifikan, kemudian dilanjutkan dengan uji Post Hock, dengan hasil :

1. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr, p = 0,015 (p<0.05) terdapat perbedaan diameter pembuluh darah maternal pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

2. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr, p = 0.00 (p<0.05) terdapat perbedaan diameter pembuluh darah maternal pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

3. Kelompok perlakuan dosis 0 (hanya dengan aquadest) dengan kelompok perlakuan dosis 120 mg/kgbb/hr, p = 0.00 (p<0.05) terdapat perbedaan diameter pembuluh darah maternal pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

4. Kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis 80 mg/kgbb/hr, p = 0,042 (p<0.05) terdapat perbedaan diameter pembuluh darah maternal pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

5. Kelompok perlakuan dosis 40 mg/kgbb/hr dengan kelompok perlakuan dosis 120 mg/kgbb/hr, p = 0.00 (p<0.05 ) terdapat perbedaan diameter pembuluh darah maternal pasca pemberian kafein antara kedua kelompok.

a. Hubungan diameter pembuluh darah maternal dengan fetal pada dosis 0

Gambar 4.5.Korelasi menunjukkan hubungan tidak langsung antara diameter pembuluh darah maternal dengan diameter pembuluh darah fetal pada dosis 0 (hanya dengan aquadest) sebesar -0.589, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Pada uji Probabilitas nilai α = 0.05 <sig (1-taile) sebesar 0.109, maka hubungan antara diameter pembuluh darah maternal dan diameter pembuluh darah fetal tidak nyata.

b. Hubungan diameter pembuluh darah maternal dengan fetal pada dosis

40 mg

Gambar 4.6.Korelasi menunjukkan hubungan tidak langsung antara diameter pembuluh darah maternal dengan diameter pembuluh darah fetal pada dosis kafein 40 mg/kgbb/hr sebesar -0.663, sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain. Pada uji Probabilitas nilai α = 0.05 <sig (1-taile) sebesar 0.76, maka hubungan antara diameter pembuluh darah maternal dan diameter pembuluh darah fetal tidak nyata.

c. Hubungan diameter pembuluh darah maternal dengan fetal pada dosis

80 mg

Gambar 4.7. Korelasi menunjukkan hubungan tidak langsung yang sangat kuat antara diameter pembuluh darah maternal dengan diameter pembuluh darah fetal pada dosis kafein 80 mg/kgbb/hr sebesar

-0.711. Pada uji Probabilitas nilai α = 0.05 <sig (1-taile) sebesar 0.057, hal ini menyatakan hubungan antara diameter pembuluh darah maternal dan diameter pembuluh darah fetal tidak nyata.

d. Hubungan diameter pembuluh darah maternal dengan fetal pada dosis 120 mg

Gambar 4.8.Korelasi menunjukkan hubungan langsung antara diameter pembuluh darah maternal dengan diameter pembuluh darah fetal pada dosis kafein 120 mg/kgbb/hr sebesar 0.332, sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain. Pada uji Probabilitas nilai α = 0.05

<sig (1-taile) sebesar 0.260, maka hubungan antara diameter pembuluh darah maternal dan diameter pembuluh darah fetal tidak nyata.

4.1.5.Hubungan diameter pembuluh darah maternal terhadap: berat fetus, berat plasenta, dan panjang fetus

a. Berat fetus

Gambar 4.9. Korelasi menunjukkan hubungan langsung antara diameter pembuluh darah maternal dengan berat fetus sebesar 0.361 hal ini memperlihatkan adanya hubungan diameter pembuluh darah maternal dan berat fetus. Pada uji probabilitas nilai α = 0.05 > sig (1-tailed) sebesar 0.04, maka hubungan antara diameter pembuluh darah maternal dan berat fetus sangat nyata.

b. Berat plasenta

Gambar 4.10. Korelasi menunjukkan hubungan lansung antara diameter pembuluh darah maternal dengan berat plasenta sebesar 0.379 hal ini memperlihatkan adanya hubungan diameter pembuluh

darah maternal dan berat plasenta . Pada uji Probabilitas nilai α

= 0.05 > sig (1-tailed) sebesar 0.034, maka hubungan antara diameter pembuluh darah maternal dan berat plasenta sangat nyata.

c. Panjang fetus

Gambar 4.11. Korelasi menunjukkan hubungan langsung antara diameter pembuluh darah maternal dengan panjang fetus sebesar 0.3681 hal ini memperlihatkan adanya hubungan diameter pembuluh darah maternal dan panjang fetus. Pada uji probabilitas nilai α = 0.05 > sig (1-tailed) sebesar 0.038, maka hubungan antara diameter pembuluh darah maternal dan panjang fetus sangat nyata.

4.1.6. Hubungan diameter pembuluh darah fetal terhadap: berat fetus, berat plasenta, dan panjang fetus

a. Berat fetus

Gambar 4.12. Korelasi menunjukkan hubungan lansung antara diameter pembuluh darah fetal dengan berat fetus sebesar 0676 hal ini memperlihatkan adanya hubungan diameter pembuluh darah

fetal dan berat fetus. Pada uji Probabilitas nilai α = 0.05 > sig

(1-tailed) sebesar 0.00, maka hubungan antara diameter pembuluh darah fetal dan berat fetus sangat nyata.

b. Berat Plasenta

Gambar 4.13. Korelasi menunjukkan hubungan antara diameter pembuluh darah fetal dengan berat plasenta sebesar 0.735 hal ini memperlihatkan adanya hubungan diameter pembuluh darah fetal dan berat

plasenta. Pada uji Probabilitas nilai α = 0.05 > sig (1-tailed) sebesar 0.00, maka hubungan antara diameter pembuluh darah maternal dan panjang fetus sangat nyata.

c. Panjang Fetus

Gambar 4.14. Korelasi menunjukkan hubungan antara diameter pembuluh darah fetal dengan panjang fetus sebesar 0.697 , hal ini memperlihatkan adanya hubungan diameter pembuluh darah maternal dan panjang

fetus. Pada uji Probabilitas nilai α = 0.05 > sig (1-tailed) sebesar 0.00, maka hubungan antara diameter pembuluh darah fetal dan panjang fetus sangat nyata.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Berat Fetus, jumlah fetus, dan panjang fetus

Sebelumnya disebutkan bahwa analisa statistik dengan kruskall wallis diperoleh nilai p = 0.00 (p<0.05), terdapat perbedaan yang signifikan terhadap berat fetus pasca pemberian kafein pada masing masing kelompok perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis kafein yang diberikan akan menyebabkan penurunan berat fetus yang merupakan indikasi adanya gangguan pertumbuhan. Menurut Wilson (1973) beberapa zat kimia selain dapat mengakibatkan kematian juga dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan dan tergantung dosis serta lama pemberian.

Caan dan Golhaber (1989) mengemukakan bahwa penurunan berat badan fetus juga berkaitan erat dengan konsumsi kafein pada induk, penurunan ukuran fetus ini pada manusia baru muncul apabila mengkonsumsi kafein dalam dosis tinggi (diatas 300 mg/hr). Hasil penelitian dengan dosis 120 mg/kgbb/hr sudah dapat mengakibatkan penurunan berat fetus, yang apabila kita lakukan analisis pada masing masing kelompok : dosis kontrol, dosis 40 mg/kgbb/hr, dan dosis 80 mg/kgbb/hr terhadap kelompok dengan dosis 120 mg/kgbb/hr terdapat perbedaan yang signifikan.

Sakamato dkk (1993) menyatakan bahwa efek negatif kafein terhadap fetus terjadi karena kafein dalam sirkulasi fetus tidak memiliki enzim detoksifikasi yang memetabolisme kafein. Menurut asumsi peneliti semakin tinggi dosis kafein yang diberikan akan mempengaruhi perkembangan fetus ketika masa organogenesis, selain kefein juga dapat memasuki plasenta yang kemudian mempengaruhi sirkulasi darah ke janin. Perubahan sirkulasi darah ke janin akan berdampak menurunkan nutrisi, oksigen dan kompunen lain yang diperuntukkan dalam pertumbuhan sel sel selama masa kehamilan.

1990). Berdasarkan teori tersebut, menurut peneliti adanya hubungan konsumsi kafein yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan fetus didalam masa organogenesis.

Mori (1993) juga menyebutkan pengaruh pemberian konsumsi kafein (2 mg/100 g berat badan) pada tikus hamil terhadap perkembangan otak neonatus secara signifikan meningkatkan protein di otak, dan juga meningkatkan His-Pro (cyclo. Konsentrasi TRH (Tiroid Releasing Hormone) dan Cyclo (His-Pro) akan mengganggu LPD (Lipid Protein Diet) selain menyebabkan kehilangan berat badan, menurut peneliti juga akan sangat berpengaruh terhadap jumlah embrio yang akan dihasilkan yang nantinya akan menjadi fetus.

Panjang fetus merupakan bentuk dari suatu perkembangan embrio selama masa kehamilan. Sinly dkk mengemukakan bahwa kafein dapat berdampak secara tidak langsung, seperti menstimulasi pernafasan, jantung, serta dapat memberikan efek samping berupa neurosis, insomnia, denyut jantung tidak teratur yang pada akhirnya menurut asumsi peneliti akan mempengaruhi pekembangan embrio selama masa kehamilan dan menyebabkan BBLR.

4.2.2. Berat Plasenta.

Dari hasil pengamatan terhadap berat plasenta, terjadi penurunan berat plasenta pada saat dosis kafein ditambah, hal ini mungkin disebabkan oleh efek dari kafein yang dapat menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah plasenta, sehingga pasokan nutrisi melalui darah fetus menjadi kurang, yang kemudian dapat menyebabkan penurunan jumlah sel sel / jaringan yan ada. Blown and Fawcet (2002), menyebutkan bahwa villi plasenta dapat mengabsorbsi nutrien dari darah maternal pada ruang intervillosa dan mengekskresikan sampah dalam ruang tersebut.

Dari hasil pengamatan berdasakan analisa regresi liner terdapat hubungan antara berat plasenta dengan berat fetus juga adanya hubungan berat plasenta dengan panjang fetus. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan, bahwa berat plasenta akan mempengaruhi berat fetus serta panjang fetus yang dilahirkan, menurut Zutpen et all (2001), bahwa semakin buruk keadaan plasenta selama masa organogenesis akan semakin memperburuk keadaan janin.

Berdasarkan penelitian Tanakan (1990), kafein dapat mempengaruhi ibu dan janin selama masa kehamila, pada fetus dapat dijumpai gangguan cerebral yang diakibatkan oleh tidak normalnya hormon tyrosin dan tyrosin hidroxylase, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fetus, plasenta selama masa organogenesis. Hasil penelitian diperoleh hampir semua yang diberi perlakuan (dosis 40, 80, dan 120 mg/kgbb/hr) mempunyai nilai p < 0.05, hal ini menerangkan adanya pengaruh kafein terhadap penurunan berat plasenta.

4.2.3. Diameter Pembuluh Darah Maternal Dan Fetal

Dari hasil penelitian diatas, diameter pembuluh darah fetal mencit sebagian tidak mengalami perubahan, walaupun telah diberikan kafein, hal ini bertentangan dengan pendapat Bech dkk (2007) yang menyatakan konsumsi kafein yang tinggi akan menyebabkan malformasi fetus dan infertilitas pada ibu, serta keadaan berat badan lahir rendah. Vasokonstriksi uteroplasental dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah dari maternal ke fetus.

Hasil penelitian diatas memberikan gambaran bahwa kafein yang diberikan sebagian mempengaruhi diameter pembuluh darah fetal, menurut asumsi peneliti tidak adanya perubahan diameter pembuluh darah mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti strain mencit, walaupun secara rata rata diameter pembuluh darah memperlihatkan penurunan.

Dari hasil penelitian tentang diameter pembuluh darah maternal tidak semua perlakuan mengalami perubahan yang signifikan (p < 0.05). Blown and Fawcet (2002) mengemukakan bahwa secara histofisiologi pembuluh darah maternal merupakan indikator dari suatu pertumbuhan dan perkembangan plasenta.

Nurminenn dkk (1999), menyebutkan masalah mekanisme efek kardiovaskuler terhadap kafein dapat menyebabkan penghambatan receptor adenosin dan posphodiesterase, yang menurut asumsi peneliti kondisi ini akan melatar belakangi vosokonstriksi pembuluh darah. Timbulnya perubahan diameter pembuluh darah maternal akibat konsumsi kafein dalam dosis berlebihan akan menyebabkan penurunan diameter pembuluh darah.

4.2.4.Hubungan Diameter Pembuluh Darah Maternal dan Fetal terhadap Berat Fetus, Berat Plasenta, dan Panjang fetus

Berdasarkan hasil penelitian adanya hubungan antara diamater pembuluh darah maternal dengan berat fetus, berat plasenta dan panjang fetus, menurut Bech dkk (2007) menyatakan bahwa selaian efek kafein dapat menyebabkan vasokonstriksi uteroplasental, faktor faktor yang lain yang belum diketahui dengan jelas dapat menyebabkan gangguan dan perubahan diamater pembuluh darah maternal, dimana menurut asumsi peneliti plasenta merupakan sumber dan media nutrisi dan oksigen terhadap pertumbuhan dan perkembangan embrio selama masa kehamilan. Plasenta yang mengalami gangguan akan mempengaruhi perkembangan fetus (berat, dan pertambahan panjang).